╨б.╨Т. ╨Х╤Д╨╕╨╝╨╛╨▓ (╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│) ╨Ъ╨Ы╨Ш╨Э╨Ъ╨Ш ╨Т╨Ю╨Ч╨Ь╨Х╨Ч╨Ф╨Ш╨п (╨Ь╨Х╨з╨Ш ╨Я╨а╨Р╨Т╨Ю╨б╨г╨Ф╨Ш╨п ╨Ш ╨Ь╨Х╨з╨Ш ╨Я╨Р╨Ы╨Р╨з╨Х╨Щ XVIтАУXVII ╨Т╨Х╨Ъ╨Ю╨Т)

╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╨Т╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨в╤А╤Г╨┤╤Л ╨и╨╡╤Б╤В╨╛╨╣ ╨Ь╨╡╨╢╨┤╤Г╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Г╤З╨╜╨╛-╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Д╨╡╤А╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╕13тАУ15 ╨╝╨░╤П 2015 ╨│╨╛╨┤╨░

╨з╨░╤Б╤В╤М II

╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│

╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б 2015

┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2015

┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2015

╨Т ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╤П╤Е ╨╝╨╕╤А╨░ ╨╜╨░╤А╤П╨┤╤Г ╤Б ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╡╨▓╤Л╨╡ ╨╝╨╡╤З╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤В╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤В ┬л╨╝╨╡╤З╨░╨╝╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П┬╗. ╨Ш╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Б ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╡╤Й╨╡ ╨┤╤А╨╡╨▓╨╜╨╕╨╡ ╨│╤А╨╡╨║╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕ ╨Э╨╡╨╝╨╡╨╖╨╕╨┤╤Г тАУ ╨║╤А╤Л╨╗╨░╤В╤Г╤О ╨▒╨╛╨│╨╕╨╜╤О ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╡╨╖╨┤╨╕╤П1 . ╨Э╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Н╨║╨╖╨╡╨╝╨┐╨╗╤П╤А╨╛╨▓ ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╤Н╨║╤Б╨┐╨╛╨╜╨╕╤А╤Г╤О╤В╤Б╤П ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╡ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕.

╨Т ╨б╤А╨╡╨┤╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╡╨║╨░ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨║╨░╨║ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╨╗╨╛╤Б╤М ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨╝. ╨Ь╨╡╤З ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕ ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╣ ╨╖╨╜╨░╤В╨╜╤Л╤Е ╨┤╨▓╨╛╤А╤П╨╜ ╨╕ ╨░╤А╨╕╤Б╤В╨╛╨║╤А╨░╤В╨╛╨▓, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╤Н╤В╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╛╤Б╤М ┬л╨▒╨╗╨░╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝┬╗, ┬л╤А╤Л╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╕╨╝┬╗, ╨▓ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╛╤В ╨│╤А╤Г╨▒╨╛╨│╨╛ ┬л╨║╤А╨╡╤Б╤В╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛┬╗ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕╤З╨╕╨╜╤Л. ╨Ь╨╡╤З ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╨╗ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨│╨╡╨╛╨╝╨╡╤В╤А╨╕╨╡╨╣ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А, ╤А╨╡╨╖ ╨▒╤Л╨╗ ╤З╨╕╤Й╨╡, ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╤Л╨▓╨░╨╗ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡ ╨╝╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨б╨╕╤В╤Г╨░╤Ж╨╕╤П ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ XVI ╨▓., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╕╨╖ ╨▒╤О╤А╨│╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П ╨▓╤Б╨╡ ╤З╨░╤Й╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╤В╤М ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝. ╨Т ╤Н╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨▒╤Л╨╗ ╤А╨░╨╖╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╜ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╕╨┐ ╨╝╨╡╤З╨░ ╨┤╨╗╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣.

╨Ь╨╡╨╢╨┤╤Г ╤В╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨░╤В╤М ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╝╨╡╤З ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ (╨░╨╜╨│╨╗. executionerтАЩs sword / the sword of the executioner) ╨╕ ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П (╨░╨╜╨│╨╗. the sword of justice; ╨╜╨╡╨╝. Richtschwert, ╨▒╤Г╨║╨▓╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ┬л╤Б╤Г╨┤╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╡╤З┬╗, ┬л╨╝╨╡╤З ╤Б╤Г╨┤╤М╨╕┬╗). ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╤Н╨║╨╖╨╡╨║╤Г╤Ж╨╕╤П╤Е, ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗ ╤Ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤Д╤Г╨╜╨║╤Ж╨╕╨╕2 . ╨Я╨╛╤Б╤В╨╡╨┐╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Н╤В╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╤И╨╗╨╛ ╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╡╤З, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨▓ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╤М╨╡ ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╤Б╤Г╨┤╨╡╨╣, ╤З╨░╤Й╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╗╨░╨┤╤И╨╕╨╣ ╨┐╨╛ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╤Г, ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М. ╨Э╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╤Н╤В╨╛╤В ╤Б╤Г╨┤╤М╤П ┬лDer Scharfrichter┬╗ (┬лder mit der Sch├дrfe des Schwertes richtende┬╗) тАУ ╤В╨╛╤В ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤Б╤Г╨┤╨╕╤В ╨╛╤Б╤В╤А╨╕╨╡╨╝ ╨╝╨╡╤З╨░. ╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╨▓ XVIтАУXVIII ╨▓╨▓. ┬л╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П┬╗ ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗ ╨╕ ╤Б╤Г╨┤╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╣, ╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╡╤З╨╕.

╨б╤Г╨┤╤М╤П ╨▓╤Л╨╜╨╛╤Б╨╕╤В ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░. 1500 ╨│. ╨С╨╛╨│╨╕╨╜╤П ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П. ╨е╤Г╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨Ы╤Г╨║╨░╤Б ╨Ъ╤А╨░╨╜╨░╤Е ╨б╤В╨░╤А╤И╨╕╨╣. 1534 ╨│.

╨ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╤Г╨┤╨░, ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Б╤Г╨┤╨╡╨▒╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╛╤Ж╨╡╤Б╤Б╨╕╨╣ ╨╕ ╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╕╨╣ ╨║ ╨╝╨╡╤Б╤В╤Г ╨║╨░╨╖╨╜╨╕. ╨Т ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╤Б╤Г╨┤╤М╤П ╨╜╨╡╤Б ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╤П╨╝╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╤О ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╤М ╨╜╨░╨┤ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М╤О ╨╕ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╤М╤О ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛. ╨Э╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨│╤А╨░╨▓╤О╤А 1500 ╨│. ╤Б╤Г╨┤╤М╤П ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜ ╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╨╝ ╤Б ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕, ╨╖╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▓ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╛╨┤╨║╨╕.

╨Э╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨│╨╗╨░╨▓╨░ ╤Б╤Г╨┤╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨░, ╨╛╨▒╤К╤П╨▓╨╗╤П╤П ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А, ╤Б╨╕╨┤╨╡╨╗ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤Л╤И╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨┤╨╡╤А╨╢╨░ ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨▓ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤А╤Г╨║╨╡ ╨▒╨╡╨╗╤Л╨╣ ╨╢╨╡╨╖╨╗, ╨░ ╨▓ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╤Б ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╨╗╨░╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╡╤А╤З╨░╤В╨║╨░╨╝╨╕, ╨┐╤А╨╕╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨║ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨╕. ╨Э╨░ ╤А╨╕╤Б╤Г╨╜╨║╨╡ (1575) ╨╕╨╖ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╤П ╨С╨░╨▓╨░╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П ╤Б╤Г╨┤╤М╤П ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╤Б╨╕╨┤╤П╤Й╨╕╨╝ ╨╜╨░ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╝ ╨║╤А╨╡╤Б╨╗╨╡. ╨Э╨░ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╤П╤Е ╨╛╨╜ ╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╤В ╨╜╨░╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Г ╨▓╤Л╨╜╤Г╤В╤Л╨╣ ╨╕╨╖ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╨╕╨║╨╛╨╜╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░ XVIтАУXVII ╨▓╨▓. ╤Б╤Г╨┤╨╡╨╣ ╨▓╤Б╨╡ ╤З╨░╤Й╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤О╤В ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨╡, ╨░ ╤Б ╨╢╨╡╨╖╨╗╨╛╨╝ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤В╤А╨╛╤Б╤В╨╕.

╨б╤Г╨┤╤М╤П ╨╛╨▒╤К╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А. ╨а╨╕╤Б╤Г╨╜╨╛╨║. 1575 ╨│.

╨Ь╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨╗╨╡╨╢╨╕╤В ╤Г ╨╜╨╛╨│ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л ╨Х╨╗╨╕╨╖╨░╨▓╨╡╤В╤Л I ╨в╤О╨┤╨╛╤А ╨╜╨░ ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤А╤В╤А╨╡╤В╨╡ ╨║╨╕╤Б╤В╨╕ ╤Е╤Г╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║╨░ ╨Ь╨░╤А╨║╤Г╤Б ╨У╨╕╤А╨╡╤А╤В╤Б ╨б╤В╨░╤А╤И╨╡╨│╨╛, ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤Й╨╡╨╝╤Б╤П ╨║ 1580тАУ1585 ╨│╨│. ╨Ю╨╜ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤В ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤В╨╛╤А╤Л ╤А╤Г╨║╨╕, ╤Б ╨▒╨╛╨│╨░╤В╨╛ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╤М╤О. ╨Ъ╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜ ╨▓ ╨║╤А╨░╤Б╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨▓╨╡╤В╨░ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤Л.

╨Т 2008 ╨│. ╨╜╨░ ╨░╤Г╨║╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╡ ┬лPeter Finer┬╗ ╨▓ ╨Ы╨╛╨╜╨┤╨╛╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╛╨┤╨░╨╜ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╗╨╡╨┐╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╤Г╨╜╨╕╨║╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨╕╨╖ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╤П ╨│╨╡╤А╤Ж╨╛╨│╨╛╨▓ ╨С╤А╨░╤Г╨╜╤И╨▓╨╡╨╣╨│-╨Т╨╛╨╗╤М╤Д╨╡╨╜╨▒╤О╤В╤В╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╕╤Е тАУ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨У╨░╨╜╨╜╨╛╨▓╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╕╨╜╨░╤Б╤В╨╕╨╕. ╨Ь╨╡╤З ╨┤╨░╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜ 1664 ╨│. ╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╕╨╜╨│╨╡╨╜╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ тАУ ╤А╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Я╨╕╤В╨╡╤А╨░ ╨Ь╤Г╨╜╨╕╤Е╨░ ╨б╤В╨░╤А╤И╨╡╨│╨╛ (1580тАУ1651), ╨╛ ╤З╨╡╨╝ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╨░╤А╤Е╨╕╨╡╨┐╨╕╤Б╨║╨╛╨┐╨░ ╨▓ ╨╝╨╕╤В╤А╨╡. ╨в╨╛╨╜╤З╨░╨╣╤И╨╡╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╤М ╨╝╨╡╤З╨░ ╨╕ ╤В╨╛╨╜╨║╨░╤П ╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╤Г ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В ╨╛ ╨▓╤Л╤Б╨╛╤З╨░╨╣╤И╨╡╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░. ╨Ч╨░╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж ╨╝╨╡╤З╨░ ╤Г╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П. ╨Э╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡, ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨░╤В╤Г╤А╤Л, ╨▓╤Л╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨┤╨▓╨╡ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╜╨░ ╨╗╨░╤В╤Л╨╜╨╕. ╨Я╨╡╤А╨▓╨░╤П ╨│╨╗╨░╤Б╨╕╤В: ┬лOmnia si perdas famam servare memento; qua semel amissa postea nullus eris┬╗ (┬л╨з╤В╨╛ ╨▒╤Л ╤В╤Л ╨╜╨╕ ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╤П╨╗, ╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕ ╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╡ ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╤В╤М ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨╡ ╨╕╨╝╤П, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╡, ╨╛╨┤╨╜╨░╨╢╨┤╤Л ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╤П╨▓, ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨▓╨╛╤Б╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤И╤М┬╗). ╨Т╤В╨╛╤А╨░╤П ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤В ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤Ж╨╕╤В╨░╤В╤Г ╨╕╨╖ ┬л╨н╨╜╨╡╨╕╨┤╤Л┬╗ ╨Т╨╡╤А╨│╨╕╨╗╨╕╤П: ┬лNulla salus bello: pacem te poscimus omnes┬╗ (┬л╨Э╨╡╤В ╨▒╨╗╨░╨│╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡, ╨▓╤Б╨╡ ╨╝╤Л ╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╝ ╤Г ╤В╨╡╨▒╤П ╨╝╨╕╤А╨░┬╗). ╨б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╡ ╤В╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Л╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╨е╤Г╨┤╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤А ╨╗╤Г╤З╤И╨╡ ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨╣ ╤Б╤Б╨╛╤А╤Л┬╗. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╤Л ╨│╨╡╤А╨╛╨╕ ╨в╤А╨╛╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨Р╤Е╨╕╨╗╨╗ ╨╕ ╨У╨╡╨║╤В╨╛╤А. ╨б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛, ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╗╨╕╤Ж╤Г, ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╤О╤Й╨╡╨╝╤Г ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤В╨╛╨╣ ╤Б╤Г╨┤╨╡╨▒╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╕ тАУ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤Б╨░╨╝╨╛╨╝╤Г ╨│╨╡╤А╤Ж╨╛╨│╤Г. ╨б╤Ж╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ┬л╨Ш╨╗╨╕╨░╨┤╤Л┬╗ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╣╨╜╨╛. ╨Р╤Е╨╕╨╗╨╗╨╡╤Б ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╗ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╨╡, ╨╛╤В╨╛╨╝╤Б╤В╨╕╨▓ ╨▓ ╨┐╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨║╨╡ ╨╖╨░ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┤╤А╤Г╨│╨░ ╨Я╨░╤В╤А╨╛╨║╨╗╨░ ╨╕ ╤Г╨▒╨╕╨▓ ╤В╤А╨╛╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╨╡╨▓╨╕╤З╨░ ╨У╨╡╨║╤В╨╛╤А╨░3 .

╨Т ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╛╨║╤А╨╛╨▓╨╕╤Й╨╜╨╕╤Ж╨╡ ╨▓ ╨╗╨╛╨╜╨┤╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨в╨░╤Г╤Н╤А╨╡ ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤В╤Б╤П ╤В╤А╨╕ ╨╝╨╡╤З╨░ тАУ ┬л╨╝╨╡╤З ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╕╤П┬╗, ┬л╨╝╨╡╤З ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П┬╗ ╨╕ ┬л╨╝╨╡╤З ╨╝╨╕╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П┬╗. ╨Ю╨╜╨╕ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╤З╨░╤Б╤В╤М╤О ╤Ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╤А╨╛╨╜╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╜╨░╤З╨╕╨╜╨░╤П ╤Б ╨Ъ╨░╤А╨╗╨░ I (╨▓ 1626 ╨│.) ╨╕ ╤З╤Г╨┤╨╛╨╝ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╤Г╤О ╤А╨╡╨▓╨╛╨╗╤О╤Ж╨╕╤О. ╨б╨░╨╝╤Л╨╣ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е тАУ ╨╖╨░╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╕╤П, ╨╝╨╡╤З ╨б╨▓╤П╤В╨╛╨│╨╛ ╨н╨┤╤Г╨░╤А╨┤╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤В ┬л╨Ъ╤Г╤А╤В╨░╨╜╨░┬╗ (╨▓ ╤Б╤В╨░╤А╨╕╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╤Н╨╝╨░╤Е ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╛╤В╨▓╨░╨╢╨╜╤Л╨╣ ╨Ю╨╢╤М╨╡ ╨Ф╨░╤В╤З╨░╨╜╨╕╨╜, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╛╨┤╨╜╨░╨╢╨┤╤Л ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨░╨╗╤Б╤П, ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╕, ╤Г╨▒╨╕╤В╤М ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨Ъ╨░╤А╨╗╨░ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╡╤З ╤Б╨╗╨╛╨╝╨░╨╗╤Б╤П тАУ ╨С╨╛╨│ ╨┤╨░╨╗ ╨╡╨╝╤Г ╨┐╨╛╨╜╤П╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╜╤Г╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╤П╨▓╨╕╤В╤М ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╕╨╡, ╤Н╤В╨╛╤В ╨╝╨╡╤З ╤В╨╛╨╢╨╡ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ┬л╨Ъ╤Г╤А╤В╨░╨╜╨░┬╗, ┬л╤Г╨║╨╛╤А╨╛╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣┬╗). ╨Ь╨╡╤З ╤Б ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▒╤А╨░╤З╨╜╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╨У╨╡╨╜╤А╨╕╤Е╨░ III ╨▓ 1236 ╨│. ╨Ь╨╡╤З ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╤Г╠Б╨╢╨╡, ╨╕ ╤Е╨╛╤В╤П ╨╖╨░╤В╨╛╤З╨╡╨╜, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╜. ╨б╨░╨╝╤Л╨╣ ╨╢╨╡ ╨╛╤Б╤В╤А╤Л╨╣ ╨╕ ╤Г╨╖╨║╨╕╨╣ тАУ ╨╝╨╡╤З ╨╝╨╕╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П. ╨а╤Г╨║╨╛╤П╤В╨╕ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╤В╤А╨╡╤Е ╨┐╨╛╨║╤А╤Л╤В╤Л ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╨╛╨╝, ╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨▓ XI ╨▓., ╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╨│╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨║╨╡. ╨Т ╨║╨╛╤А╨╛╨╜╨░╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╤Ж╨╡╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨▓╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╜╨╡╤Б╤Г╤В ╨╝╨╡╤З ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╕╤П, ╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨░ ╨╕ ╤Б╨╗╨╡╨▓╨░ тАУ ╨╝╨╡╤З╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П, ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ тАУ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╡╤З, ╨░ ╤Г╨╢╨╡ ╨┤╨░╨╗╨╡╨╡ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤В ╤Б╨║╨╕╨┐╨╡╤В╤А, ╨║╨╛╤А╨╛╨╜╨░ ╨╕ ╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨▓╨░4 .

╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨╕╨╖ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╤П ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ (╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 0108/172). ╨Э╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╕ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╨╗╤Г╤Б╤В╨╡╤А╤В╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨│╨╕╨╜╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╤Б ╨╖╨░╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨│╨╗╨░╨╖╨░╨╝╨╕, ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨╕ ╨▓╨╡╤Б╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨░╤Е, ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╤Б╤В╨╕╨╗╨╡ ╨╝╨░╨╜╤М╨╡╤А╨╕╨╖╨╝╨░ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╤В╤А╨╡╤В╨╕ XVII ╨▓. ╨Я╨╛╨┤ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М ┬лCRISTIS DU HAST DEIN RICHTER FURT┬╗ ┬л╨е╤А╨╕╤Б╤В╨╛╤Б, ╤В╤Л ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤И╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤Б╤Г╨┤╤М╤О┬╗). ╨Ю╨▒╤Й╨░╤П ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨░ тАУ 84,8 ╤Б╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨╕ тАУ 23 ╤Б╨╝, ╤И╨╕╤А╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ тАУ 5,8 ╤Б╨╝. ╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╤В╨╝╨╡╤В╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж ╨╝╨╡╤З╨░ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜. ╨б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨╜╨╛╨╢╨╜╤Л ╨╝╨╡╤З╨░, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П.

╨Ь╨╡╤З ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П. ╨Э╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨│╨╕╨╜╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П (╨Э╨╡╨╝╨╡╨╖╨╕╨┤╤Л) ╨╕ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М ┬лCRISTIS DU HAST DEIN RICHTER FURTH┬╗ (┬л╨е╤А╨╕╤Б╤В╨╛╤Б, ╤В╤Л ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤И╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤Б╤Г╨┤╤М╤О┬╗). ╨У╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╕╤П. XVII ╨▓. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 0108/172

╨Ъ╨░╨║ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨╕ ╤Ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨╡╤З╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П, ╨╕ ╨╝╨╡╤З╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨│╨░╤В╨╛ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░╨╖╨╕╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Б╤О╨╢╨╡╤В╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤П╨╝╨╕. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М, ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╤Б╤П ╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤З ┬л╤Б╤Г╨┤╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╝┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ╨╢╨╡ ┬л╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝┬╗. ╨Ь╨╡╤З╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨░╨╝ ╤Б╤Г╨┤╨╡╨▒╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╕, ╨▓ ╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨░╨║ ╨╝╨╡╤З ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╤З╨░╤Й╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨▒╤Л╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О, ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝, ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨░╨▓╨░╨▓╤И╨╕╨╝╤Б╤П ╨╛╤В ╨╛╤В╤Ж╨░ ╨║ ╤Б╤Л╨╜╤Г. ╨в╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╤Б╤В╨░╤А╨░╨╗╤Б╤П ╨╛╨▒╨╖╨░╨▓╨╡╤Б╤В╨╕╤Б╤М ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╕ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╤Л╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░.

╨Э╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡ ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╕ ╤Б╨╕╨╝╨▓╨╛╨╗╤Л, ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨▓╤И╨╕╨╡ ╨╛ ╨╝╤А╨░╤З╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П. ╨Э╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕ ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕╤Ж╤Г ╤Б ╨┐╨╛╨▓╨╡╤И╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝, ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╛ ╨┤╨╗╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╤А╨░╤Б╨┐╤П╤В╨╕╨╡, ╤Б╤В╤А╨░╨┤╨░╤О╤Й╤Г╤О ╨Ф╨╡╨▓╤Г ╨Ь╨░╤А╨╕╤О, ╨б╨▓╤П╤В╤Г╤О ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╤Г ╨╕ ╤В. ╨┐. ╨Э╨╡╤А╨╡╨┤╨║╨╛ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨╡ ╨┐╨╕╤Б╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╝╤П ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤М╤Ж╨░ тАУ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Ж╨╕╤В╨░╤В╤Л ╨╕╨╖ ╨С╨╕╨▒╨╗╨╕╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╛╤А╨░╨╗╨╕╤Б╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Б╤В╨╕╤Е╨╕:

╨Х╤Б╨╗╨╕ ╤П ╤Б╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨┐╨╛╨┤╤Л╨╝╨░╤О, ╨в╨╛ ╨│╤А╨╡╤И╨╜╨╕╨║╤Г ╨▓╨╡╤З╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨░╤О; ╨б╨╝╨╡╤А╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤А╨░╨╢╨╡╨╜, ╨Т ╨╜╨╡╨▒╨╡╤Б╨╜╨╛╨╡ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╤Б╤П ╨╛╨╜.

╨Ш╨╗╨╕:

╨Э╨░╤И╨╡╨┤╤И╨╕╨╣ ╤Н╤В╨╛, ╨Я╨╛╤В╨╡╤А╤П╨╡╤В ╨┐╤А╨╡╨╢╨┤╨╡, ╤З╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╣╨┤╨╡╤В. ╨Ъ╤Г╨┐╨╕╨▓╤И╨╕╨╣ ╤Н╤В╨╛, ╨Ю╨│╤А╨░╨▒╨╗╨╡╨╜ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨┐╤А╨╡╨╢╨┤╨╡, ╤З╨╡╨╝ ╨║╤Г╨┐╨╕╤В. ╨Ю╨╜ ╤Г╨╝╤А╨╡╤В, ╨Я╤А╨╡╨╢╨┤╨╡ ╤З╨╡╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╤А╨╕╤В╤Б╤П5.

╨Я╨╛ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨░ ╨в╨╛╨╝╨░╤Б╨░ ╨Ы╨░╨╣╨▒╨╗╨╡, ╤Б╨░╨╝╤Л╨╣ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╨╣ ╨╕╨╖ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤Б╤П ╨║ 1540 ╨│. ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╕╨╖ ╨┤╨╛╤И╨╡╨┤╤И╨╕╤Е ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤И╨╡╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨▓ XVII ╨▓.6

╨Ъ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤Г XIX ╨▓. ╨╛╨╜╨╕ ╨▓╤Л╤И╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤П, ╤Е╨╛╤В╤П ╨▓ ╨У╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╤А╨░╨╖ ╤В╨░╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗╨╕ ╨▓ 1893 ╨│., ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨▓ ╨╛╤В╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╕╤Ж╤Г7.

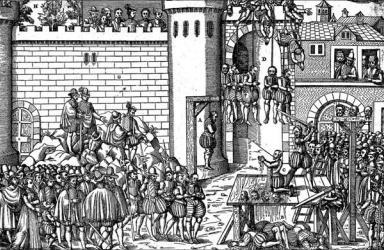

╨Т ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Ъ╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л (Royal Armouries, ╨Ы╨╛╨╜╨┤╨╛╨╜) ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤В╤Б╤П ╨┤╨▓╨░ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╡╤З╨░. ╨Э╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е, ╨┤╨░╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ 1674 ╨│., ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╕╨╜╨╕╨░╤В╤О╤А╤Л ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤О╤В ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╨╡ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ тАУ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨┐╨╛╨▓╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░ ╤А╨╡╨▒╤А╨╛, ╨┐╨╛╤Б╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗ ╨╕ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨Т╤Б╨╡ ╤Н╤В╨╛ ╤Б╨╛╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨╢╨┤╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╤В╤А╨╛╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╨╗╤О╤В╨╡╤А╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╕╨╝╨╜╨░:

╨п ╨╢╨╕╨▓╤Г, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤О, ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╡╤Й╨╡ ╨┐╤А╨╛╨╢╨╕╨▓╤Г, ╤П ╤Г╨╝╤А╤Г, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤О ╨║╨╛╨│╨┤╨░, ╤П ╨╕╨┤╤Г, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤О, ╨║╤Г╨┤╨░. ╨Э╨╡ ╨╖╨╜╨░╤О, ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╨╡╨╜ ╨╗╨╕ ╤П.

╨Э╨░ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╝ ╨╝╨╡╤З╨╡ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М: ┬л╨Ъ╨╛╨│╨┤╨░ ╤П ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝╨░╤О ╤Н╤В╨╛╤В ╨╝╨╡╤З, ╤П ╨╢╨╡╨╗╨░╤О ╨│╤А╨╡╤И╨╜╨╕╨║╤Г ╨▓╨╡╤З╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕. ╨Я╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨╜╨╛╤Б╤П╤В ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А, ╨░ ╤П ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╤О ╨╡╨│╨╛┬╗ ╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨░ ╨╜╨░ ╤Б╤В╨╛╨╗╨▒╨╡8 .

╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╨╜╨░╨╖╨╕╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╨╡╨╣ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨░╤Е ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨░ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Л╤Е ╨╝╨╡╤З╨░╤Е, ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╤О╤В╤Б╤П ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ ╨╕ ╤Д╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨╛ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕.

╨Т 2006 ╨│. ╨╜╨░ ╨░╤Г╨║╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╡ ╨▓ ╨У╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╛╨┤╨░╨╜╤Л ╨┤╨▓╨░ ╨╝╨╡╤З╨░ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣. ╨Ю╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░ ╨Ъ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Б╨░ ╨У╨╛╤А╨╜╨░ (╨е╨╛╤А╨╜╨░, 1590тАУ1625), ╨╛╨▒ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ тАУ ┬лCLEMENS HORN ME FECIT SOLINGEN┬╗. ╨Э╨░ ╨▒╨╛╨│╨░╤В╨╛ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤А╨░╤Б╤В╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╛╤А╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╤Л ╨│╨╡╤А╨▒ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨░ ╨ж╨╡╨╗╨╗╨╡, ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕╤Ж╨░ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▒╤Г╨║╨▓╤Л ┬л╨У┬╗ ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╛. ╨Ю╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╨╛╤З╨╡╤В╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤М╤О ╨┐╨╛ ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╤Б ╨┐╨╛╨▓╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╨╜╨╡╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨╝╤Г╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣, ╤З╨╡╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨Ш╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В ╨╕ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╤Г, ╨╕ ╨╖╤А╨╕╤В╨╡╨╗╤П╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓╤Б╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨▒╤Л╤В╤М ╨│╨╛╤А╨░╨╖╨┤╨╛ ╤Е╤Г╨╢╨╡ ╨╕ ╨╖╨╗╨╛╨┤╨╡╨╣ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╤Б╤П ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╤Г╤Б╨╡╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л. ╨Э╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М: ┬л╨Ъ╨╛╨│╨┤╨░ ╤П ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝╨░╤О ╤Н╤В╨╛╤В ╨╝╨╡╤З, ╤П ╨╢╨╡╨╗╨░╤О ╨▓╨╡╤З╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨│╤А╨╡╤И╨╜╨╕╨║╤Г┬╗9 . ╨Ь╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨Щ╨╛╤Е╨░╨╜╨╜╨╡╤Б ╨С╨╛╨╣╨│╨╡╨╗╤М ╨╜╨░ ╨┐╨╗╨╛╤Б╨║╨╛╤Б╤В╤П╤Е ╨╝╨╡╤З╨░ (1676) ╨▓╤Л╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╜╨░╨╖╨╕╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤А╨╕╤Д╨╝╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤В╤А╨╛╨║╨╕: ┬л╨Ъ╨╛╨╗╤М ╨▒╤Г╨┤╨╡╤И╤М ╨▓ ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╨╕ ╨╢╨╕╤В╤М, ╨╝╨╡╤З╤Г ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╤В╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╜╨╡ ╤А╤Г╨▒╨╕╤В╤М┬╗

╨Ф╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З, ╨▓╤Л╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╛╨┤╨░╨╢╤Г, ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨Ш╨╛╤Е╨░╨╜╨╜╨╡╤Б╨╛╨╝ ╨Т╤Г╨╜╨┤╨╡╤Б╨╛╨╝ (1580тАУ1625). ╨Э╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╤Б╤В╨╛╤П╤В ╤В╤А╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ тАУ ╤В╤А╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П. ╨б ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨▒╨╛╨│╨░╤В╨╛ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨░ ╨▒╨╛╨│╨╕╨╜╤П ╨Я╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П, ╤Б ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ тАУ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╛ ╨╜╨░ ╤Б╤В╨╛╨╗╨▒╨╡ ╨╕ ╨Я-╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨░╤П ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕╤Ж╨░. ╨Ш╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М: ┬л╨Ф╨╛╨╗╨│╨╕ ╤Б╤В╤А╨░╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╡ ╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤В╨╗╨╡, ╨┐╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤Б╤В╨░╨▓╤М ╨╝╨╜╨╡ ╤Б╨▓╨╛╤О ╤И╨╡╤О, ╨╕, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤П ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╤Г ╤В╨╡╨▒╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А, ╤В╤Л ╤В╨╛╤В╤З╨░╤Б ╨╢╨╡ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤И╤М╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨▒╨╡╤Б╨░┬╗10.

╨Э╨░ ╨╝╨╡╤З╨╡ ╨║╨╡╨╜╨╕╨│╤Б╨▒╨╡╤А╨│╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░, ╨╜╤Л╨╜╨╡ ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤Й╨╡╨╝╤Б╤П ╨▓ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Э╨░╤Ж╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨г╨║╤А╨░╨╕╨╜╤Л, ╨▓╤Л╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╡, ╤Г╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤Й╨░╤П ╨╕╨╝╤П ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░: ┬л╨п╨║╨╛╨▒ ╨б╤В╨░╤Д╤В╨╡╤А [╨╕╨╖] ╨Ю╨╗╤М╨┤╨╡╤Б╨╗╨╛ ╨▓ ╨│╨╛╨┤ 1683 // ╨Ь╨╛╤П ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨┤╨░, ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л╨╣ ╨У╨╛╤Б╨┐╨╛╨┤╤М, ╨╕ ╤Б╨╗╨░╨▓╨░ ╨У╨╛╤Б╨┐╨╛╨┤╨╜╤П┬╗.

╨Э╨░ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨╝╨╡╤З╨░╤Е ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕╨╝╨╡╨╜╨░ ╨╕╤Е ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓. ╨в╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨╜╨░ ╨░╤Г╨║╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╡ ╨░╤А╤В╨╡╤Д╨░╨║╤В╨╛╨▓ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨▓ ╨Ь╤О╨╜╤Е╨╡╨╜╨╡ ╨▓ 2004 ╨│. ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╛╨┤╨░╨╜ ╨╝╨╡╤З ╤Б ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М╤О ╨┐╨╛-╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕: ┬л╨Ь╨╡╤А╤В ╨е╨╡╨║╨╡╨╗╤М, ╨┐╨░╨╗╨░╤З. ╨Ы╨╡╤В╨╛ ╨│╨╛╤Б╨┐╨╛╨┤╨╜╨╡ 1692. ╨п ╤Б╨╗╤Г╨╢╤Г ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤О ╨╕ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤Г┬╗ ╨╕ ╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤Ж╨╡╨╜╨╛╨╣ ╤Г╤Б╨╡╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╤П ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л.

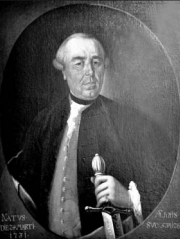

╨Ь╨╡╤З╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤А╤В╤А╨╡╤В╨░╤Е ╨╕╤Е ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓. ╨в╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨╜╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╨░╤Б ╨С╨╛╤А╨║╤Е, ╨╛╨┤╨╡╤В╤Л╨╣ ╨▓ ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╤Л╨╣ ╨║╨░╨╝╨╖╨╛╨╗ ╤Б ╨║╤А╤Г╨╢╨╡╨▓╨░╨╝╨╕, ╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╤В ╨╝╨╡╤З ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝ ╨▓╨▓╨╡╤А╤Е. ╨Ф╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З тАУ ╨Ш╨╛╨│╨░╨╜╨╜ ╨У╨╡╨╛╤А╨│ ╨С╨░╨╣╨╡╤А тАУ ╤Б ╤Б╤Г╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╗╨╕╤Ж╨╛╨╝ ╨╕ ╤В╤П╨╢╨╡╨╗╤Л╨╝ ╨╝╤А╨░╤З╨╜╤Л╨╝ ╨▓╨╖╨│╨╗╤П╨┤╨╛╨╝ ╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╕╤В ╨╜╨░ ╨╖╤А╨╕╤В╨╡╨╗╤П ╤Б ╨┐╨╛╤А╤В╤А╨╡╤В╨░ 1783 ╨│., ╨┤╨╡╤А╨╢╨░ ╨╝╨╡╤З ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╖.

╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╨░╤Б ╨С╨╛╤А╨║╤Е. ╨Э╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╤Е╤Г╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║. ╨Ъ╨╛╨╜╨╡╤Ж XVII ╨▓.

╨Я╨░╨╗╨░╤З ╨Ш╨╛╨│╨░╨╜╨╜ ╨У╨╡╨╛╤А╨│ ╨С╨░╨╣╨╡╤А. ╨Э╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╤Е╤Г╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║. 1783 ╨│.

╨Ш╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨░╤Е ╨┤╨╗╤П ╤Н╨║╨╖╨╡╨║╤Г╤Ж╨╕╨╣ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨╡╨╝╨╛╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╨╕. ╨Т ╨Ъ╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ ╨▓ ╨б╤В╨╛╨║╨│╨╛╨╗╤М╨╝╨╡ ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╤В╤Б╤П ╨╝╨╡╤З ╤Б ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М╤О ╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡: ┬л╨н╤В╨╕╨╝ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╤Г ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╨Ъ╨░╤А╨╗╨░ IX ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Б╤Л╨╜╤Г ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨│╤Г╨▒╨╡╤А╨╜╨░╤В╨╛╤А╨░ ╨д╨╕╨╜╨╗╤П╨╜╨┤╨╕╨╕ ╨Ъ╨╗╨░╤Б╨░ ╨д╨╗╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╨░ ╨б╤В╨░╤А╤И╨╡╨│╨╛┬╗. ╨н╤В╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨░ ╤Б ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨║╨╛╨╜╤Д╨╗╨╕╨║╤В╨╛╨╝ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨│╨╡╤А╤Ж╨╛╨│╨╛╨╝ ╨Ъ╨░╤А╨╗╨╛╨╝ (╨▒╤Г╨┤╤Г╤Й╨╕╨╝ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨╝) ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╤П╨┤╨╡╨╣, ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨╝ ╨б╨╕╨│╨╕╨╖╨╝╤Г╨╜╨┤╨╛╨╝. ╨Т ╤А╨╡╨╖╤Г╨╗╤М╤В╨░╤В╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П ╨б╨╕╨│╨╕╨╖╨╝╤Г╨╜╨┤ ╨▓╤Л╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╨║╨╕╨╜╤Г╤В╤М ╨и╨▓╨╡╤Ж╨╕╤О ╨╕ ╨▒╨╡╨╢╨░╤В╤М ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╤В╨▓╨╛ тАУ ╨Я╨╛╨╗╤М╤И╤Г. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▓ ╨и╨▓╨╡╤Ж╨╕╨╕ ╨╕ ╨д╨╕╨╜╨╗╤П╨╜╨┤╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╕ ╨▒╨╛╤А╤М╨▒╤Г. ╨д╨╕╨╜╤Б╨║╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╤В╨▓╨░ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨░ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╨Ъ╨╗╨░╤Б╤Б╨░ ╨д╨╗╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╨░, ╨╛╨┐╨╛╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╨░╨╖╨╛╨╣ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨░╨╝╨╛╨║ ╨Р╨▒╨╛ (╤Б╨╛╨▓╤А. ╨в╤Г╤А╨║╤Г). ╨Я╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨│╤А╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤Б╨║╨░╤П ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨д╨╗╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╨░ ╨▓╨╡╤Б╨╜╨╛╨╣ 1597 ╨│. ╨Ъ╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨│╨╡╤А╤Ж╨╛╨│╨░ ╨Ъ╨░╤А╨╗╨░ ╨▓ 1599 ╨│. ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤В╨╕╨╗╨╕ ╨Р╨▒╨╛, ╤В╨╛ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨┐╨░╨╗ ╨▓ ╨┐╨╗╨╡╨╜ ╨╕ ╨┤╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╨╕╨╗╨╡╤В╨╜╨╕╨╣ ╤Б╤Л╨╜ ╨д╨╗╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╨░ тАУ ╨о╤Е╨░╨╜. ╨Т╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╨┤╤О╨╢╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е, ╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤О ╤Д╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨┤╨▓╨╛╤А╤П╨╜ ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨┐╨╗╨╛╤Й╨░╨┤╨╕ ╨▓ ╨Р╨▒╨╛ 10 ╨╜╨╛╤П╨▒╤А╤П ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨│╨╛╨┤╨░. ╨Т ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨╡╨╝ ╤Н╤В╨╛╤В ╨╝╨╡╤З ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┤╨╗╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╣ ╨╕ ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Б╤В╤М╨╡ ╨Ю╤А╤Б╤В╨░ ╨▒╨╗╨╕╨╖ ╨б╤В╨╛╨║╨│╨╛╨╗╤М╨╝╨░11.

╨д╨╛╤А╨╝╨░ ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣ ╨┤╨╗╤П ╤Н╨║╨╖╨╡╨║╤Г╤Ж╨╕╨╣ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╡╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛ XVIII ╨▓., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜╨╕ ╨▓╤Л╤И╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤П. ╨Я╨╛╤З╤В╨╕ ╨▓╤Б╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╝╨╡╤З╨╕ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╤О╤В╤Б╤П ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╨╛╤О╨┤╨╛╨╛╤Б╤В╤А╤Л╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝, ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╤Б ╨┤╨╛╨╗╨╛╨╝, ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╤Б ╤А╨╡╨▒╤А╨╛╨╝ ╨╢╨╡╤Б╤В╨║╨╛╤Б╤В╨╕. ╨а╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╕╤П ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣ ╨╜╨░╨▒╨╗╤О╨┤╨░╤О╤В╤Б╤П ╨▓ ╨┤╨╡╤В╨░╨╗╤П╤Е ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╨░ ╨╕ ╨▓ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╡. ╨Ъ╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤Г ╨╛╤Б╤В╤А╨╕╤П ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨░╨║╤А╤Г╨│╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝, ╨╜╨╛ ╤З╨░╤Й╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╤В╤Г╨┐╤Л╨╝, ╤В╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╤Н╤В╨╛╤В ╨╝╨╡╤З ╨╜╨╡ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┤╨╗╤П ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╨╛╨╗╤О╤Й╨╕╤Е ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨▓12.

╨Ь╨╡╤З╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ┬л╨▒╤А╨╕╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О┬╗ ╨╖╨░╤В╨╛╤З╨║╤Г. ╨Ш ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨╕╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛: ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╤В╤М ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┤╨░╤А╨░. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨╝╨╡╤З ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨▒╤Л╤В╤М ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╛ ╤Б╨▒╨░╨╗╨░╨╜╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╤Г╤И╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤М╤Ж╤Г. ╨Я╨░╨╗╨░╤З ╨╜╨░╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗ ╤Г╨┤╨░╤А ╨▓ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛. ╨Я╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╛╨│ ╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В ╨┤╨╡╤А╨╜╤Г╤В╤М╤Б╤П ╨╕╨╗╨╕ ╨╛╤В╤И╨░╤В╨╜╤Г╤В╤М╤Б╤П, ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╨╝╨╡╤В╤М ╨┐╨╛╨┤╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╤М ╤В╤А╨░╨╡╨║╤В╨╛╤А╨╕╤О ╨┤╨▓╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╡╤З╨░ ╤Г╨╢╨╡ ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Г╨┤╨░╤А╨░, ╤В. ╨╡. ╨▓ ╤Б╨░╨╝╤Л╨╣ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В. ╨з╤В╨╛╨▒╤Л ╨╝╨╡╤З ╨╜╨╡ ╨╖╨░╤В╤Г╨┐╨╗╤П╨╗╤Б╤П, ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╛╨▒╨╜╨░╨╢╨░╨╗╨╕ ╤И╨╡╤О ╨╕ ╨┐╨╗╨╡╤З╨╕, ╨╛╤В╤А╨╡╨╖╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╛╨╗╨╛╤Б╤Л ╨╕╨╗╨╕ ╤Г╨▒╨╕╤А╨░╨╗╨╕ ╨╕╤Е ╨┐╨╛╨┤ ╤И╨░╨┐╨║╤Г ╨╕╨╗╨╕ ╤З╨╡╨┐╨╡╤Ж (╨┤╨╗╤П ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜). ╨в╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨┐╤А╨╕ ╨╝╨░╤Б╤Б╨╛╨▓╤Л╤Е ╨║╨░╨╖╨╜╤П╤Е ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨╝╨╡╤В╤М ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┤╨▓╤Г╤Е-╤В╤А╨╡╤Е ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╖╨░╤В╤Г╨┐╨╗╤П╨╗╤Б╤П. ╨в╨░╨║, ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨░╨╜╤В╨╕╨│╨░╨▒╤Б╨▒╤Г╤А╨│╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╤Б╤Б╤В╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨Я╤А╨░╨│╨╡, ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╤Б╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╨╝╨╡╤З╨░, ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨▓ ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ 21 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░.

╨Я╨░╨╗╨░╤З ╤В╨╛╤З╨╕╤В ╨╝╨╡╤З. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░. ╨Т╤В╨╛╤А╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XVI ╨▓.

╨Ъ╨░╨╖╨╜╤М ╨│╤Г╨│╨╡╨╜╨╛╤В╨╛╨▓ ╨▓ ╨Р╨╝╨▒╤Г╨░╨╖╨╡ ╨▓ 1560 ╨│. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░. ╨Ъ╨╛╨╜╨╡╤Ж XVI ╨▓.

╨Я╨░╤А╨╕╨╢╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜13 ╤А╨░╤Б╤Б╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ┬л╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╨╝╨╡╤З╨░ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤Б╤П ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╤Й╨╡╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨╣. ╨Ь╨╡╤З ╨╜╨░╨┤╨╛ ╤Б╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╤В╤М ╨╕ ╨╛╤В╤В╨░╤З╨╕╨▓╨░╤В╤М, ╨╕ ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╤М ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨▒╤Л╤В╤М ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╕╨╝╨╕, ╤В╨╛ ╨╜╨░╨┤╨╛ ╨╕╨╝╨╡╤В╤М ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣. ╨н╤В╨╛ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╡╤В ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╤Л. ╨з╨░╤Б╤В╨╛ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╝╨╡╤З╨╕ ╨╗╨╛╨╝╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╤Е ╨║╨░╨╖╨╜╤П╤Е┬╗. ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛ ╨╛╨╜ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╡╤В ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╨╝╨╡╤З╨░╨╝╨╕, ╨┤╨░╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╡╨╝╤Г ╨┐╨░╤А╨╕╨╢╤Б╨║╨╕╨╝ ╨┐╨░╤А╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝, ╨┐╤А╨╕╤З╨╡╨╝ ╤Б╤В╨╛╤П╤В ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╨╛ 600 ╨╗╨╕╨▓╤А╨╛╨▓ ╨╖╨░ ╤И╤В╤Г╨║╤Г.

╨а╨░╨╖╨╝╨╡╤А ╨╝╨╡╤З╨░ ╨▓ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗ ╨╛╤В 80 ╨┤╨╛ 150 ╤Б╨╝ ╨▓ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤Г (╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨░ ╨▓ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨░╤Е 100тАУ110 ╤Б╨╝), ╨░ ╤И╨╕╤А╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╛╤В 4тАУ8 ╤Б╨╝. ╨Т╨╡╤Б╨╕╨╗ ╤В╨░╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨╛╤В 1,7 ╨┤╨╛ 2,3 ╨║╨│. ╨Т╨┐╤А╨╛╤З╨╡╨╝, ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨░╨╜╨┤╨░╤А╤В╨╛╨▓, ╨╡╤Б╤В╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛. ╨а╨░╨╖╨╝╨╡╤А╤Л ╨╝╨╡╤З╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨┤╨╕╨▓╨╕╨┤╤Г╨░╨╗╤М╨╜╤Л ╨┤╨╗╤П ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕ ╨╛╤В ╨╡╨│╨╛ ╤А╨╛╤Б╤В╨░ ╨╕ ╤Д╨╕╨╖╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣.

┬л╨н╤В╨╛ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡╤Е ╤Д╤Г╤В╨╛╨▓ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤Л, ╤Б ╤В╨╛╨╜╨║╨╕╨╝, ╨╜╨╛ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╕╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝. ╨Ъ╨╛╨╜╨╡╤Ж ╨╝╨╡╤З╨░ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╨║╤А╤Г╨│╨╗╨╡╨╜, ╨░ ╨▓ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╤Г╨│╨╗╤Г╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╤Л╤А╨╡╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ тАЬ╨Я╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╨╡тАЭ. ╨а╤Г╨║╨╛╤П╤В╤М ╨╝╨╡╤З╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░ ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╨╕ ╨┤╤О╨╣╨╝╨╛╨▓ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤Л┬╗ тАУ ╤В╨░╨║ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨╝╨╡╤З ╨┤╨╗╤П ╤Н╨║╨╖╨╡╨║╤Г╤Ж╨╕╨╣ ╨▓ ┬л╨Ь╨╡╨╝╤Г╨░╤А╨░╤Е┬╗ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╨╛╨│╨╛ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨б╨░╨╜╤Б╨╛.

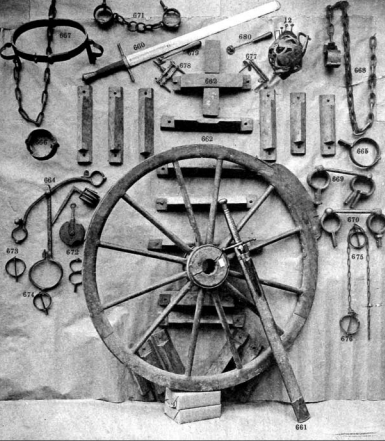

╨Я╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П ╨╕╨╖ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╤П ╨а╤Г╨┤╨╛╨╗╤М╤Д╨░ ╨С╨╡╤В╤Е╨╛╨╗╤М╨┤╨░ ╨▓ ╨Ф╤А╨╡╨╖╨┤╨╡╨╜╨╡. ╨д╨╛╤В╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╤П 1885 ╨│.

╨а╤Г╨║╨╛╤П╤В╤М ╨╝╨╡╤З╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╤В╨╛╤А╨░-╨┤╨▓╨░ ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤В╨░ (╨║╨░╨║ ╤Г ╨╝╨╡╤З╨░-╨▒╨░╤Б╤В╨░╤А╨┤╨░), ╨░ ╨▓ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╤Е ╤Н╨║╨╖╨╡╨╝╨┐╨╗╤П╤А╨░╤Е ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨▒╤Г╨▒╨╡╨╜╤З╨╕╨║╨░╨╝╨╕.

╨Ъ╨░╨║ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨╝╨╡╤З ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜, ╨╜╨╛ ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕, ╨║ ╨╜╨╕╨╝ ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╣, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕, ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║╨▓╨░╨╗╨╕╤Д╨╕╤Ж╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ (╨┐╨╛╤В╤А╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤П, ╨╛╤В╤А╨╡╨╖╨░╨╜╨╕╤П ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╤В╨╡╨╗╨░, ╤Б╨┤╨╕╤А╨░╨╜╨╕╤П ╨║╨╛╨╢╨╕ ╨╕ ╤В. ╨┤.). ╨в╨░╨║╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤Л ╨▓╨╕╨┤╨╜╤Л ╨╜╨░ ╤Д╨╛╤В╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╨╕ 1885 ╨│. ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣ ╨╕╨╖ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╤П ╨а╤Г╨┤╨╛╨╗╤М╤Д╨░ ╨С╨╡╤В╤Е╨╛╨╗╤М╨┤╨░ ╨▓ ╨Ф╤А╨╡╨╖╨┤╨╡╨╜╨╡. ╨Э╨░ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╤Е ╨╝╨╡╤З╨░ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░, ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╨╛╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╤Г ╨┤╨╗╤П ╤А╨░╨╖╨┤╤А╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╨╛╨╜╨╡╤З╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣, ╨▓╨╕╨┤╨╜╤Л ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤Л, ╨│╨┤╨╡ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╨╜╨╛╨╢╨╕. ╨Т 2014 ╨│. ╨╜╨░ ╨░╤Г╨║╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╡ ┬лThomas Del Mar┬╗ ╨▓ ╨Ы╨╛╨╜╨┤╨╛╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╛╨┤╨░╨╜ ╨╝╨╡╤З ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╤Б ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝╨╕ (╨▓ ╨┐╨╗╨╛╤Е╨╛╨╣ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕), ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╤Б╤П ╤Д╤Г╤В╨╗╤П╤А ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╛╨╢╨░16.

╨а╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╕╨┤╤Л ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕. ╨Э╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨░╤П ╨│╤А╨░╨▓╤О╤А╨░ XVI ╨▓.

╨Ъ╨░╨╖╨╜╨╕. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ╨Ц. ╨Ь╨╕╨╗╨╗╨╡ ┬л╨Ъ╤А╨╕╨╝╨╕╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╨║╨░┬╗. ╨Я╨░╤А╨╕╨╢. 1541 ╨│

╨Ю╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╡╤З╨╡╨╣ (╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 0108/141), ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤Й╨╕╤Е╤Б╤П ╨▓ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨Ъ╨╗╨╛╤В╨╛╨╝ (Klote, Knote, Klots, Klauts, Keute), ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨▓╤И╨╕╨╝ ╨▓ ╨Ч╨╛╨╗╨╕╨╜╨│╨╡╨╜╨╡ (1638тАУ1657, 1661тАУ1662), ╨ж╤О╤А╨╕╤Е╨╡ (1662тАУ1664) ╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ (1657тАУ1661)17. ╨Ю ╨╡╨│╨╛ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╤Б╤В╨▓╨╡ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М ┬лPETER KLOT┬╗ ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░18. ╨Ю╨▒╤Й╨░╤П ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨░ тАУ 106,7 ╤Б╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ тАУ 83,7 ╤Б╨╝, ╤И╨╕╤А╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ тАУ 4,8 ╤Б╨╝. ╨Э╨╕╨╢╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╛╨▓ ╤Б ╨╛╨▒╨╡╨╕╤Е ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜ ╨╝╨╡╤З ╨┐╨╛╨║╤А╤Л╤В ╤А╨╡╨╖╨╜╤Л╨╝ ╨╛╤А╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝. ╨Я╨╛╨┤ ╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨▓╨╕╨╜╨╛╨╣ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨╕ ╨╖╨░╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤Л ╨┤╨▓╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╡╤З╨║╨╕, ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░╨║╨╗╨░╨┤╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╝╨╡╤В╨░╨╗╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤А╨╛╨╖╨╡╤В╨║╨░╨╝╨╕ тАУ ╨┐╨╛ 16 ╤И╤В╤Г╨║ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╡╤З╨║╨╡. ╨Ю╨╜╨╕ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Г╤О╤В ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╣ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Й╨╕╤В╨╛╨║ (╨╜╨╡╨╝. Mit eleisen). ╨Э╨░ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Л╤Е ╨╝╨╡╤З╨░╤Е ╤Й╨╕╤В╨║╨╕ ╤З╨░╤Й╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕ ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨║╤Г╤Б╨╛╨║ ╨║╨╛╨╢╨╕, ╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨░ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╕╤Е ╨╗╨╡╨┐╨╡╤Б╤В╨║╨░. ╨Т ╨╛╤В╨▓╨╡╤А╤Б╤В╨╕╨╡ ╨▓ ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨╡ ╨▓╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╤М ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨╗╨╡╨┐╨╡╤Б╤В╨║╨╕ ╤Б ╨╛╨▒╨╡╨╕╤Е ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨║╤А╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤П╤В╨║╤Г ╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╤Г ╤Е╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╨╕╨║╨░. ╨Т╨╜╨╡╤И╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨╗╨╡╨┐╨╡╤Б╤В╨║╨╛╨▓ ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╗╨░╤В╤Г╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨│╨▓╨╛╨╖╨┤╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╛╨▒╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╗╨░╤В╤Г╨╜╤М╤О. ╨й╨╕╤В╨╛╨║ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╛╤Е╤А╨░╨╜╤П╨╗ ╤Е╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╨╕╨║ ╨╛╤В ╤Б╤Л╤А╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╤А╨╢╨░╨▓╤З╨╕╨╜╤Л.

╨Ь╨╡╤З ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨░ ╨Ъ╨╗╨╛╤В╨░. ╨У╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╕╤П. 1630тАУ1660-╨╡ ╨│╨│. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 0108/141

╨Ъ╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨░ ╨Ъ╨╗╨╛╤В╨░ ╨╕╨╖ ╨│. ╨Ч╨╛╨╗╨╕╨╜╨│╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╨╝╨╡╤З╨░

╨Я╨╛╨┤╤Г╤И╨╡╤З╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╜╨╛╤Б╤П╤В, ╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛, ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╤Г╤О ╤Д╤Г╨╜╨║╤Ж╨╕╤О, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╖╨░╤Й╨╕╤Й╨░╤О╤В ╨╜╨╛╨╢╨╜╤Л ╨╝╨╡╤З╨░ ╨╕, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤Д╤Г╤В╨╗╤П╤А╤Л (╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П) ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤Е ╨┤╨╗╤П ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╛╤В ╨┐╨╛╨┐╨░╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╨▓╨╗╨░╨│╨╕ ╤Б╨▓╨╡╤А╤Е╤Г. ╨Ъ╨░╨║ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨▓ ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤Б╤М 2-3 ╨╜╨╛╨╢╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡, ╨║╨░╨║ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╤Л╤И╨╡, ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╛╤Б╨╛╨▒╤Л╤Е ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨▓ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕, ╨┐╤А╨╡╨┤╤Г╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╤О╤Й╨╕╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╨▓╨░╤А╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ тАУ ╤Г╤А╨╡╨╖╨░╨╜╨╕╨╡ ╤П╨╖╤Л╨║╨░, ╨╜╨╛╤Б╨░, ╤Г╤И╨╡╨╣ ╨╕ ╤В. ╨┐.19 ╨Я╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤Г╤И╨╡╤З╨║╨╕ ╨╖╨░╨║╤А╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╤А╤Г╨║╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╛╤В ╨▒╤А╤Л╨╖╨│ ╨║╤А╨╛╨▓╨╕, ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨╡╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝20.

╨Ъ╨░╨╖╨╜╤М ╨б╨▓╤П╤В╨╛╨│╨╛ ╨Ш╨╛╨░╨╜╨╜╨░ ╨Я╤А╨╡╨┤╤В╨╡╤З╨╕. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░ XVI ╨▓.

╨Ф╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З (╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 0108/127), ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤Й╨╕╨╣╤Б╤П ╨▓ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╡, ╤Б╤Г╨┤╤П ╨┐╨╛ ╨┤╨░╤В╨╡, ╨▓╤Л╨▒╨╕╤В╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡, ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▓ 1687 ╨│. ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓ ╨б╨░╨║╤Б╨╛╨╜╨╕╨╕. ╨Х╨│╨╛ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨░╤П ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╤М ╤Б╨╕╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨▓╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨░. ╨б ╨╛╨▒╨╡╨╕╤Е ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜ ╨▓╨╡╤А╤Е╨╜╨╡╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨▓╤Л╨▒╨╕╤В╤Л ╤В╤А╨╕ ╨║╤А╨╡╤Б╤В╨░. ╨Ю╨▒╤Й╨░╤П ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨╝╨╡╤З╨░ тАУ 86 ╤Б╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨╕ тАУ 24 ╤Б╨╝, ╤И╨╕╤А╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ тАУ 6 ╤Б╨╝. ╨Э╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╨╜╨░╤П ╨╕╤Б╤В╨╡╤А╤В╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╡, ╨│╨┤╨╡ ╤Г╨┤╨░╤А ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨┐╨╛ ╤И╨╡╨╡ ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛.

╨Ъ╨░╨╖╨╜╤М ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨░ ╨▓ ╨│╨╡╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╤Е, ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕, ╨д╨╗╨░╨╜╨┤╤А╨╕╨╕, ╨Ш╤Б╨┐╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨Э╨╕╨┤╨╡╤А╨╗╨░╨╜╨┤╨░╤Е ╨╕ ╨У╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╨╕. ╨а╨╡╨╢╨╡ ╨╝╨╡╤З ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╨и╨▓╨╡╤Ж╨╕╨╕ ╨╕ ╨а╨╡╤З╨╕ ╨Я╨╛╤Б╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╛╨╣21. ╨Т ╨У╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╨│╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨║ ╤Б╨╛╨╢╨╢╨╡╨╜╨╕╤О ╨╜╨░ ╨║╨╛╤Б╤В╤А╨╡ ╨▓╨╡╨┤╤М╨╝╤Л ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨┤╤Г╨╜╤М╨╕. ╨Т╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╣ ╨╛╤Е╨╛╤В╤Л ╨╜╨░ ╨▓╨╡╨┤╤М╨╝, ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╤П╨╖╤М╤П╨╝╨╕-╨░╤А╤Е╨╕╨╡╨┐╨╕╤Б╨║╨╛╨┐╨░╨╝╨╕ ╨Т╤О╤А╤Ж╨▒╤Г╤А╨│╨░ ╨╕ ╨С╨░╨╝╨▒╨╡╤А╨│╨░ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ 1620-╤Е тАУ 1631 ╨│╨│., ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╜╨░ ╨║╨╛╤Б╤В╤А╨╡ ╤Б╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨░╨╗╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨╕ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╤Б╨╢╨╕╨│╨░╨╗╨╕ ╨╕╤Е ╤В╨╡╨╗╨░22.

╨Ь╨╡╤З ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░. ╨б╨░╨║╤Б╨╛╨╜╨╕╤П (?). 1687 ╨│. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 0108/127

╨Т ╨┐╤А╨╛╤В╨╡╤Б╤В╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨Я╤А╤Г╤Б╤Б╨╕╨╕ ╤Б ╨▓╨╡╨┤╤М╨╝╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨╗╨╕ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝. ╨Я╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╛╤П╨▓╨╕╤В╤М ╨▓╤Б╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╡ ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨╛. ╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨╡╨╝╤Г ╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╤Ж╤Г ╤Б ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╤А╨░╨╖╨░, ╤В╨╛ ╤В╨╛╨╗╨┐╨░ ╨╖╤А╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨╖╨░╨▒╤А╨╛╤Б╨░╤В╤М ╨╡╨│╨╛ ╨║╨░╨╝╨╜╤П╨╝╨╕. ╨Т╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╕╤Е ╨б╤О╨╖╨░╨╜╨╜╤Л ╨╕ ╨Ш╨╗╤М╨╖╤Л, ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╖╨░ ╨╗╤О╨▒╨╛╨▓╨╜╤Г╤О ╤Б╨▓╤П╨╖╤М ╤Б ╨┤╤М╤П╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝, ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨┐╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╨╛╤Е╤А╨░╨╜╤Г ╨╜╨░ ╤В╨╛╤В ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╣, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨╡╨╝╤Г ╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨░╤Б╤В╤Б╤П ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨╛╨▒╨╡╨╕╤Е ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜ ╨╛╨┤╨╕╨╜╨░╨║╨╛╨▓╨╛ ╤Г╨┤╨░╤З╨╜╨╛23.

╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╡╨┤╤М╨╝╨╛╨╣, ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╨Ч╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨Х╨▓╤А╨╛╨┐╨╡ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╨╜╨║╨░ ╨Р╨╜╨╜╨░ ╨У╨╡╨╗╤М╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨│. ╨У╨╗╨░╤А╤Г╤Б╨░ ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╤И╨▓╨╡╨╣╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╜╤В╨╛╨╜╨╛╨▓. ╨Х╨╡ ╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╨╜╨░╤Б╤Л╨╗╨░╨╗╨░ ╨┐╨╛╤А╤З╤Г ╨╜╨░ ╤Е╨╛╨╖╤П╨╣╤Б╨║╤Г╤О ╨┤╨╛╤З╤М, ╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╨╗╨╕ ╨▓ 1782 ╨│.24

╨Ю╤В╤Б╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╨╝╤П╨│╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨░ тАУ ┬л╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╕╨╡╨╝ ╨╝╨╡╤З╨░┬╗. ╨Т 1617 ╨│. ╨▓╨╛ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨║ ╤Б╨╛╨╢╨╢╨╡╨╜╨╕╤О ╨╜╨░ ╨║╨╛╤Б╤В╤А╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨░ ╨┐╤А╨╕╨┤╨▓╨╛╤А╨╜╨░╤П ╨┤╨░╨╝╨░ ╨Ы╨╡╨╛╨╜╨╛╤А╨░ (╨н╨╗╨╡╨╛╨╜╨╛╤А╨░) ╨У╨░╨╗╨╕╨│╨░╨╕, ╤П╨║╨╛╨▒╤Л ╨╛╨║╨╛╨╗╨┤╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨░╤П ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Г ╨Ь╨░╤А╨╕╤О ╨Ь╨╡╨┤╨╕╤З╨╕. ╨Ч╨╗╤Л╨╡ ╤П╨╖╤Л╨║╨╕ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨▓╨╕╨╜╨░ ╨╜╨╡╤Б╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨░ ╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╛╤Б╤Б╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╨▒╨╛╨│╨░╤В╤Б╤В╨▓╨╡, ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╤И╨╡╨╝╤Б╤П ╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╝╤Г╨╢╨░ ╨╝╨░╤А╤И╨░╨╗╨░ ╨┤тАЩ╨Р╨╜╨║╤А╨░ (╨Ъ╨╛╨╜╤З╨╕╨╜╨╕). ╨д╨░╨▓╨╛╤А╨╕╤В ╨Ы╤О╨┤╨╛╨▓╨╕╨║╨░ XIII ╨Р╨╗╤М╨▒╨╡╤А╤В ╨┤╨╡ ╨Ы╤О╨╕╨╜╤М ╤Б ╤Ж╨╡╨╗╤М╤О ╨╖╨░╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤В╤М ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨У╨░╨╗╨╕╨│╨░╨╕ ╤Е╨╛╤В╨╡╨╗ ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╨╕╤В╤М ╨╡╨╡ ╨▓ ╤Б╨╛╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╕ ╨▓ ╤Г╨▒╨╕╨╣╤Б╤В╨▓╨╡ ╨У╨╡╨╜╤А╨╕╤Е╨░ IV. ╨Ъ╨╛╨│╨┤╨░ ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М, ╨╛╨╜ ╨▓╨╛╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╤В╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤Б╤Г╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨░╤П ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╨░ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨│╨░╨┤╨░╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤П╤Е ╨╢╨╕╨▓╨╛╤В╨╜╤Л╤Е, ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨╡╨╣ ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╤П ╨║╨╛╨╗╨┤╨╛╨▓╤Б╤В╨▓╨╛╨╝. ╨Ч╨░ ╨╛╤Б╨║╨╛╤А╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨▒╨╛╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╕ ╨Ы╨╡╨╛╨╜╨╛╤А╤Г ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗╨╕ ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕. ╨Я╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╤Г ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╤Б╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╨╡╨╣ ┬л╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╜╨╛┬╗ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╕ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨▒╤А╨╛╤Б╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╤Б╤В╨╡╤А25.

╨Ю╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Ы╨╡╨╛╨╜╨╛╤А╤Л ╨У╨░╨╗╨╕╨│╨░╨╕. ╨д╤А╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤В ╨│╤А╨░╨▓╤О╤А╤Л. 1617 ╨│.

╨Ъ╨░╨╖╨╜╤М ╤Б ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╝╨╡╤З╨░ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨░.

╨Я╨░╨╗╨░╤З╤Г ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤В╨╛╤З╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╤Г╨┤╨░╤А, ╤З╨░╤Й╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨│╨╛╤А╨╕╨╖╨╛╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤Б╨║╨╛╤Б╤В╨╕. ╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В

╨┤╨╡╤А╨│╨░╨╗╤Б╤П ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤Л╤В╨░╨╗╤Б╤П ╨▓╤Л╤А╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П, ╨╝╨╡╤З ╨╝╨╛╨│ ╨┐╨╛╨┐╨░╤Б╤В╤М ╨╜╨╕╨╢╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Л╤И╨╡ ╤И╨╡╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╗╨╛ ╨▒╤Л ╨║ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╤В╤А╨░╨┤╨░╨╜╨╕╤П╨╝.

╨Ю╨┐╤Л╤В╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╨╜╨╛. ╨в╨░╨║,

╨╝╨░╤А╤И╨░╨╗ ╨Р╤А╨╝╨░╨╜ ╨┤╨╡ ╨У╨╛╨╜╤В╨╛ ╨┤╨╡ ╨С╨╕╤А╨╛╨╜ (1524тАУ1592), ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓╨╛

╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨У╨╡╨╜╤А╨╕╤Е╨╡ IV, ╤Б╤В╨╛╤П ╤З╤В╨╛-╤В╨╛ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╤Г, ╨╛╨╢╨╕╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╢╨╡╤Б╤В╨╕╨║╤Г╨╗╨╕╤А╤Г╤П, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨▓╨┤╤А╤Г╨│ ╤Б╨╜╨╡╤Б ╨╡╨╝╤Г ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝

╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨╝.

╨Э╨╡╤Г╨╝╨╡╨╗╤Л╨╣ ╨╢╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╤А╨╕╤Б╨║╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╤Б╨╡╨▒╨╡ ╨▓╨╡╤Б╤М ╨│╨╜╨╡╨▓ ╨╖╤А╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣. ╨Ю╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨▓ 1509 ╨│. ╨╖╨░╨▒╤А╨╛╤Б╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╛ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨║╨░╨╝╨╜╤П╨╝╨╕ ╨▓ ╨Я╤А╨░╨╢╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╖╨░╨╝╨║╨╡26.

╨Т 1626 ╨│. ╨┐╤А╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨Р╨╜╤А╨╕

╨┤╨╡ ╨в╨░╨╗╨╡╨╣╤А╨░╨╜╨░-╨Я╨╡╤А╨╕╨│╨╛╤А╨░,

╨│╤А╨░╤Д╨░ ╨┤╨╡ ╨и╨░╨╗╨╡ (1559тАУ

1626) ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╤Б╨╝╨╛╨│ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╤В╤М ╨╡╨╝╤Г ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛

╤Б 34-╨╣ ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨║╨╕. ╨Я╤А╨╕╤З╨╡╨╝

╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┤╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╨┤╨╡╨▓╤П╤В╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┤╨░╤А╨░ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨│╤А╨░╤Д ╨╡╤Й╨╡

╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨░╨╗ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╕ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕. ╨б╨░╨╝ ╨╜╨╡╤Б╤З╨░╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╨│╤А╨░╤Д

╤Б╤В╨░╨╗ ╨┐╨╛ ╤Б╤Г╤В╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░ ┬л╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨╝┬╗ ╨▓ ╨╖╨░╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡

╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨Ы╤О╨┤╨╛╨▓╨╕╨║╨░ XIII,

╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕

╨▒╤А╨░╤В ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╨┐╤А╨╕╨╜╤Ж ╨У╨░╤Б╤В╨╛╨╜ ╨Ю╤А╨╗╨╡╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╣, ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╨░ ╨Р╨╜╨╜╨░ ╨Р╨▓╤Б╤В╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П

╨╕ ╨│╨╡╤А╤Ж╨╛╨│╨╕╨╜╤П ╨┤╨╡ ╨и╨╡╨▓╤А╨╡╨╖ ╨╕

╨┤╤А. ╨Т╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡

╨╖╨░╨│╨╛╨▓╨╛╤А╤Й╨╕╨║╨╕ ╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╗╨░╤З╨╡╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕, ╨╕ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨╝╤Л╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨У╨░╤Б╤В╨╛╨╜ ╤А╨╡╤И╨╕╨╗ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤З╤М

╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨┤╤А╤Г╨│╤Г, ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨║ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤О, ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨╛╤А╨╕╨│╨╕╨╜╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨╝. ╨Я╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░, ╤Б╨┐╨╡╤И╨╕╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨▓

╨Э╨░╨╜╤В, ╨│╨┤╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨║╨░╨╖╨╜╤М, ╨┤╤А╤Г╨╢╨║╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╜╤Ж╨░ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Е╨▓╨░╤В╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛ ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╡ ╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╛╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Г╤Б╨╝╨╡╤А╤В╤М, ╨▓ ╤А╨╡╨╖╤Г╨╗╤М╤В╨░╤В╨╡ ╤З╨╡╨│╨╛ ╨╛╨╜ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨╡╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╕ ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕. ╨Я╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╨╡ ╤Н╤В╨╛

╨╜╨╡ ╨╛╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨╛: ╨▓ ╤В╤О╤А╤М╨╝╨╡ ╨╜╨░╤И╨╗╨╕ ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╤М╨╜╨╕╨║╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╕╨╗╤Б╤П

╨║╤Г╨┐╨╕╤В╤М ╤Б╨╡╨▒╨╡ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М ╤Ж╨╡╨╜╨╛╨╣ ╨│╤А╤П╨╖╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л.

╨в╤Г╨┐╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З ╨╜╨╕╨║╤В╨╛ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤Г╨╝╨░╨╗ ╨╜╨░╤В╨╛╤З╨╕╤В╤М. ╨г╨┤╨░╤А ╤Б╤Л╨┐╨░╨╗╤Б╤П ╨╖╨░ ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨╝, ╤В╨╛╨╗╨┐╨░ ╤А╨╛╨┐╤В╨░╨╗╨░. ╨Ф╨░╨╢╨╡ ╨│╨▓╨░╤А╨┤╨╡╨╣╤Ж╤Л ╨╛╤Е╤А╨░╨╜╤Л ╨▓╤Л╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡

╨▓╨╛╨╖╨╝╤Г╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨Ъ╤В╨╛-╤В╨╛ ╨▒╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╨╜╨░ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В ╨┤╨╛╨╗╨╛╤В╨╛ ╤Б ╨║╤А╨╕╨║╨╛╨╝: ┬л╨н╨╣,

╨┤╨╡╤А╨╢╨╕! ╨Ь╨╛╨╢╨╡╤В ╨▒╤Л╤В╤М, ╤Е╨╛╤В╤М ╤Н╤В╨╕╨╝ ╨┤╨╛╨║╨╛╨╜╨░╨╡╤И╤М!┬╗. ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┤╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╨╕ ╤Б

╨╗╨╕╤И╨╜╨╕╨╝ ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨▓ ╨╝╨╡╤З╨░ ╨│╤А╨░╤Д ╨и╨░╨╗╨╡ ╨▓╤Б╨╡ ╨╡╤Й╨╡ ╨║╤А╨╕╤З╨░╨╗. ╨Ъ╨░╨╖╨╜╤М ╨┐╤А╨╡╨▓╤А╨░╤В╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨║╤А╨╛╨▓╨░╨▓╤Г╤О ╨╕ ╨╛╤В╨▓╤А╨░╤В╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Г╤О ╨▒╨╛╨╣╨╜╤О27.

╨Я╨░╨╗╨░╤З ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╤В╨╛╨╗╨┐╨╡ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╜╨╜╤Г╤О

╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г. ╨д╤А╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤В ╨║╨░╤А╤В╨╕╨╜╤Л XVI ╨▓.

╨Т╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨╖╨░╨│╨╛╨▓╨╛╤А╤Й╨╕╨║╨╛╨▓ ╨Р╨╜╤А╨╕ ╨Ъ╤Г╨░╤Д╤Д╤М╨╡ ╨┤╨╡ ╨а╤О╨╖╨╡, ╨╝╨░╤А╨║╨╕╨╖╨░

╨┤╨╡ ╨б╨╡╨╜-╨Ь╨░╤А╨░ (1620тАУ1642) ╨╕ ╨д╤А╨░╨╜╤Б╤Г╨░-╨Ю╨│╤О╤Б╤В╨░ ╨┤╨╡ ╨в╤Г (1607тАУ1642)

╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╤Г╨╢╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤Б╤П ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╢╨╡ ╨╜╨╡╤Г╨╝╨╡╤Е╨╛╨╣. ╨Х╨╝╤Г ╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М

╤Б ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┤╨░╤А╨░ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╤В╤М ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨┤╨╡ ╨в╤Г, ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╨╗╨╕╨▓╨░╤В╤М ╨│╨╛╤А╨╗╨╛. ╨У╨╛╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╛╤В╤Б╨║╨╛╤З╨╕╨╗╨░ ╨╕ ╤Г╨┐╨░╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨╖╨╡╨╝╨╗╤О. ╨Ъ╨░╨║╨╛╨╣-╤В╨╛

╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е ╤А╤П╨┤╨░╤Е ╨╖╨░╨▒╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╨╡╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В.

╨б╨╡╨╜-╨Ь╨░╤А╤Г ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А ╨╝╨╡╤З╨░ ╨┐╤А╨╕╤И╨╡╨╗╤Б╤П ╨┐╨╛ ╨╗╨▒╤Г, ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨╛╤В╨▒╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В. ╨Я╨░╨╗╨░╤З, ╨║╨░╨║ ╨╝╤П╤Б╨╜╨╕╨║ ╨▓ ╨╗╨░╨▓╨║╨╡, ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗ ╤А╤Г╨▒╨╕╤В╤М

╨╗╨╡╨╢╨░╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╨▓╨╖╨╜╨╕╤З╤М ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛. ╨в╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╤П╤В╨╛╨│╨╛ ╤Г╨┤╨░╤А╨░ ╨╡╨╝╤Г

╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╛╤В ╤В╨╡╨╗╨░28.

╨Ю╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╨░╤В╤О╤А╨░ ╨╕╨╖ ┬л╨Я╨░╤А╨╕╨╢╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Е╤А╨╛╨╜╨╕╨║╨╕┬╗. XV ╨▓.

╨Ю╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╤Г╨╝╨╡╨╗╤Л╤Е ╤Н╨║╨╖╨╡╨║╤Г╤В╨╛╤А╨╛╨▓ ╨▒╤Л╨╗ ╨Т╨░╨╗╤М╤В╨╡╤А ╨Ф╤С╤Б╤Б╨╡╤А тАУ ╨┐╨░╨╗╨░╤З

╨▓ ╨С╨░╨╝╨▒╨╡╤А╨│╨╡ ╨▓ 1641 ╨│. ╨Ю╨╜ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╤В╤М ╨╛╨┤╨╜╤Г ╨╜╨╡╤Б╤З╨░╤Б╤В╨╜╤Г╤О.

╨Т╨╛╤В ╤З╤В╨╛ ╨╛╨▒ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛ ╨▓ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╤Е╤А╨╛╨╜╨╕╨║╨░╤Е: ┬л╨С╨╡╨┤╨╜╨░╤П ╨│╤А╨╡╤И╨╜╨╕╤Ж╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╨╜╨░ ╨╕ ╤Б╨╗╨░╨▒╨░. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨╡╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╖╤В╨╕ ╨║

╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В╤Г. ╨Ъ╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜╨░ ╤Б╨╡╨╗╨░ ╨╜╨░ ╤Б╤В╤Г╨╗, ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨Т╨░╨╗╤М╤В╨╡╤А тАУ ╨┐╨░╨╗╨░╤З тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗ ╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨▓╨╛╨║╤А╤Г╨│ ╨╜╨╡╨╡, ╨║╨░╨║

╨║╨╛╤В ╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╨▓╨╛╨║╤А╤Г╨│ ╨│╨╛╤А╤П╤З╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤Е╨╗╨╡╨▒╨║╨╕. ╨Ю╨╜ ╨┐╨╛╨┤╨╜╤П╨╗

╨╝╨╡╤З, ╨┐╤А╨╕╤Ж╨╡╨╗╨╕╨╗╤Б╤П ╨╕ ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б

╤Г╨┤╨░╤А, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨┐╨░╨╗ ╨┐╨╛ ╤И╨╡╨╡,

╨░ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╨╝╨░╨╗╨╡╨╜╤М╨║╨╕╨╣ ╨║╤Г╤Б╨╛╤З╨╡╨║ ╤З╨╡╤А╨╡╨┐╨░, ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╨╛╨╝ ╤Б ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╤Г. ╨С╨╡╨┤╨╜╤П╨╢╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤╨╜╤П╨╗╨░╤Б╤М, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╤Г╨┤╨░╤А ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╕╤З╨╕╨╜╨╕╨╗ ╨╡╨╣

╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨┤╨░, ╨╕

╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╤Г╨╝╨╛╨╗╤П╤В╤М, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨╡╨╡

╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╤В╨╕╨╗╨╕, ╤А╨░╨╖ ╨╛╨╜╨░ ╤В╨░╨║╨░╤П ╤Б╨╝╨╡╨╗╨░╤П. ╨Э╨╛ ╨▓╤Б╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛

╨╜╨░╨┐╤А╨░╤Б╨╜╨╛. ╨Ю╨╜╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░

╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨╡╤Б╤В╤М ╤Б╨╜╨╛╨▓╨░. ╨в╨╛╨│╨┤╨░

╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╜╨╕╨║ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╖╨░╤Е╨╛╤В╨╡╨╗ ╨▓╨╖╤П╤В╤М ╨╝╨╡╤З ╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░

╨Т╨░╨╗╤М╤В╨╡╤А╨░ ╨╕ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╤В╤М

╨╡╨╡ ╤Б╨░╨╝. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╜╨╡

╤А╨░╨╖╤А╨╡╤И╨╕╨╗ ╤Н╤В╨╛ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨╕

╤Б╨░╨╝ ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б ╨╡╤Й╨╡ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╤Г╨┤╨░╤А.

╨н╤В╨╛╤В ╤Г╨┤╨░╤А ╨▒╤Л╨╗ ╤Б╨╕╨╗╤М╨╜╨╡╨╡, ╨╕

╨▒╨╡╨┤╨╜╤П╨╢╨║╨░ ╤Г╨┐╨░╨╗╨░ ╤Б╨╛ ╤Б╤В╤Г╨╗╨░.

╨в╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б ╤В╤А╨╡╤В╤М╨╡╨│╨╛ ╤Г╨┤╨░╤А╨░ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╗╨╡╨╢╨░╤Й╨╡╨╣ ╨╜╨░ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В╨╡ ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╨╡. ╨Я╨░╨╗╨░╤З

╨╜╨╡ ╨╛╤Б╨╝╨╡╨╗╨╕╨╗╤Б╤П ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╤В╤М ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨╡╨╝╤Г ╨╖╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Г ╨┐╨╗╨░╤В╤Г ╤Б╤А╨░╨╖╤Г,

╨╕╨╜╨░╤З╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╤Л ╨╖╨░╨▒╤А╨╛╤Б╨░╨╗╨╕ ╨║╨░╨╝╨╜╤П╨╝╨╕ ╨┤╨╛ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕. ╨в╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╨░╤П

╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨░╤П ╤Б╤В╤А╨░╨╢╨░ ╤Б╨┐╨░╤Б╨╗╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤В ╤П╤А╨╛╤Б╤В╨╕ ╤В╨╛╨╗╨┐╤Л. ╨Т ╨╜╨╡╨│╨╛ ╤Г╨╢╨╡ ╨║╨╕╨┤╨░╨╗╨╕

╨║╨░╨╝╨╜╨╕, ╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤А╨░╨╖╨▒╨╕╤В╨░ ╨╕╨╝╨╕ ╨┤╨╛ ╨║╤А╨╛╨▓╨╕┬╗29.

27 ╨╕╤О╨╜╤П 1665 ╨│. ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨┐╨╛╤Б╨░╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨╝╨╡╤И╨╛╨║ ╨╖╨░ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨░╤З╨╜╤Г╤О ╨║╨░╨╖╨╜╤М ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╤Л. ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╤П╤В╨╕ ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨▓ ╨╛╨╜╨░ ╨▓╤Б╨╡ ╨╡╤Й╨╡ ╨║╤А╨╕╤З╨░╨╗╨░. ╨Т ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╛╨▓, ╨╡╨╣ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜╨░ ╤Г╨╢╨╡ ╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨░ ╨╜╨╕╤З╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡. ╨Х╤Й╨╡ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ┬л╤Г╨╝╨╡╨╗╨╡╤Ж┬╗ тАУ ╨Щ╨╛╤Е╨░╨╜ ╨Т╨╕╨┤╨╝╨░╨╜ тАУ ╨▓

1717 ╨│. ╤З╤Г╤В╤М ╨╜╨╡ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╤А╤Г╨║╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╜╨╕╨║╤Г, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤В╨╛╤В ╨┐╤Л╤В╨░╨╗╤Б╤П ╤Г╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤М ╤Б╨╛╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛30.

╨Ы. ╨Ъ╤А╨░╨╜╨░╤Е. ╨Ю╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨б╨▓╤П╤В╨╛╨│╨╛

╨Ш╨╛╨░╨╜╨╜╨░ ╨Я╤А╨╡╨┤╤В╨╡╤З╨╕. ╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛ XVI ╨▓.

╨Ф╨░╨╢╨╡ ╨╛╨┐╤Л╤В╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╝╨░╤Е. ╨в╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А,

╨▓ 1699 ╨│. ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨и╨░╤А╨╗╤М ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜ ╨┤╨╡ ╨Ы╨╛╨╜╨│╨▓╨░╨╗╤М ╨╗╨╕╤И╤М ╤Б ╤В╤А╨╡╤В╤М╨╡╨│╨╛ ╤Г╨┤╨░╤А╨░ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╤Б╨╝╨╛╨│ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╛╤В ╤В╨╡╨╗╨░ ╨Р╨╜╨╢╨╡╨╗╨╕╨║╨╕ ╨Э╨╕╨║╨╛╨╗╤М ╨в╨╕╨║╨╡, ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╖╨░ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╤О ╤Г╨▒╨╕╨╣╤Б╤В╨▓╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╢╨░31.

╨Я╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╝╨░╤Б╤Б╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╛╨╝, ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╤З╨╕╤В╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╕ ╤Б ╤А╨╡╨░╨║╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨░: ╨╖╨░ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨░╤З╨╜╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╝╨╛╨│ ╨▒╤Л╤В╤М

╤А╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╖╨░╨╜ ╤В╨╛╨╗╨┐╨╛╨╣. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨▒╨░╨╝╨▒╨╡╤А╨│╤Б╨║╨╛╨╝╤Г

╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г, ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤М╤О ╤Б╤Г╨┤╤М╤П ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╤И╨░╨╗, ╤З╤В╨╛

╨╜╨╕╨║╤В╨╛, ╨┐╨╛╨┤ ╤Б╤В╤А╨░╤Е╨╛╨╝ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤П, ╤В╨╡╨╗╨╡╤Б╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛, ╨╜╨╡

╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╤Г ╤З╨╕╨╜╨╕╤В╤М ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┐╤П╤В╤Б╤В╨▓╨╕╤П, ╨╕ ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╤Г╨┤╨░╤А ╤Г ╨╜╨╡╨│╨╛

╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╤В╤Б╤П, ╤В╨╛ ╨╜╨╕╨║╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╤Б╨╝╨╡╨╡╤В ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╤А╤Г╨║╤Г32.

╨Ю╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╡╤Б╤В╨░╨╜╤В╨░ ╨У╨░╨╜╤Б╨░ ╨Ь╨╕╨╖╨╡╨╗╤П ╨▓ ╨Т╨░╤А╤В╨░╤Г╨╖╨╡╨╜╨╡ ╨▓ 1571 ╨│.

╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░ XVII ╨▓.

╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨╖╨╜╨░╨╡╤В ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╕, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤В╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╤Б╤П

╨▓╤Б╤В╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╤Г ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╤Л╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М ╨▓╤Б╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╡ ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨╛. ╨Т 1766 ╨│. ╨╛╨║╤А╤Г╨╢╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤Г╨┤ ╨│. ╨Р╨▒╨▒╨╡╨▓╨╕╨╗╤П ╨▓╨╛ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤А╤П╨╜╨╕╨╜╨░ ╨д╤А╨░╨╜╤Б╤Г╨░-╨Ц╨░╨╜╨░ ╨Ы╨╡╤Д╨╡╨▓╤А╨░ ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨С╨░╤А╤А╨░ ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨┐╨╛ ╨╜╨░╨┤╤Г╨╝╨░╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨▓ ╨▒╨╛╨│╨╛╤Е╤Г╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╡, ╨╛╤Б╨║╨╛╤А╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨С╨╛╨│╨╛╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕ ╨╕ ╤Б╨▓╤П╤В╤Л╤Е. ╨Ф╨╗╤П ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨╕╨╖ ╨Я╨░╤А╨╕╨╢╨░

╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Л╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╤Л╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨и╨░╤А╨╗╤М-╨Р╨╜╤А╨╕ ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜.

╨Я╨╡╤А╨╡╨┤ ╨║╨░╨╖╨╜╤М╤О ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨С╨░╤А╤А ╨╖╨░╤П╨▓╨╕╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓╤Б╤В╨░╨╜╨╡╤В ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕,

╤В╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╡╤В ╤Б╨╡╨▒╤П ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╨╕ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨┤╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╤В╤М╤Б╤П ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╤Б╤В╨╛╤П. ╨б╨╝╤Г╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╗ ╤З╤В╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М. ╨в╨╛╨│╨┤╨░ ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨С╨░╤А╤А

╨▓╨╛╤Б╨║╨╗╨╕╨║╨╜╤Г╨╗: ┬л╨а╤Г╨▒╨╕╤В╨╡ ╨╢╨╡!┬╗ ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜, ╨╕╨╖╨╗╨╛╨▓╤З╨╕╨▓╤И╨╕╤Б╤М, ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б ╤Г╨┤╨░╤А

╤В╨░╨║ ╤В╨╛╤З╨╜╨╛ ╨╕ ╤Б ╤В╨░╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╕╨╗╨╛╨╣, ╤З╤В╨╛ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б╨╡╨║╤Г╨╜╨┤ ╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨░ ╤В╤Г╨╗╨╛╨▓╨╕╤Й╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╤В╨╡╨╝, ╨║╨░╨║ ╤Г╨┐╨░╤Б╤В╤М ╨║ ╨╜╨╛╨│╨░╨╝33. ╨Ч╨░╨╝╨╡╤В╨╕╨╝,

╤З╤В╨╛ ╨▓ 1905 ╨│. ╨▓ ╨┐╨░╨╝╤П╤В╤М ╨╛ ╤А╨╡╨╗╨╕╨│╨╕╨╛╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨╡╤В╨╡╤А╨┐╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╤А╨╕ ┬л╤Б╤В╨░╤А╨╛╨╝

╤А╨╡╨╢╨╕╨╝╨╡┬╗ ╨▓ ╨Я╨░╤А╨╕╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╨Ь╨╛╨╜╨╝╨░╤А╤В╤А╨╡ ╨╜╨╡╨▓╨╕╨╜╨╜╨╛ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨┐╨░╨╝╤П╤В╨╜╨╕╨║ ╤Б ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М╤О: ┬л╨и╨╡╨▓╨░╨╗╤М╨╡ ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨С╨░╤А╤А╤Г, ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨▓ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╨╡ 19 ╨╗╨╡╤В 1 ╨╕╤О╨╗╤П 1766 ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╖╨░ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╤Б╨╜╤П╨╗ ╤И╨╗╤П╨┐╤Г

╨┐╤А╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Ж╨╡╤А╨║╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╤Ж╨╡╤Б╤Б╨╕╨╕┬╗

╨Ъ╨░╨╖╨╜╤М ╨╜╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨┤╨░ ╨┐╤А╨╛╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╤Б╤В╨╛╨╗╤М ╤Г╨┤╨░╤З╨╜╨╛. ╨Э╨░╨▓╨╡╤А╨╜╤П╨║╨░

╨и.-╨Р. ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜ ╨▓╤Б╤О ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М ╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╨╗ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨┐╨╡╤А╨▓╤Г╤О ╨║╨░╨╖╨╜╤М, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░

╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В ╨▓╨╖╨╛╤И╨╡╨╗ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨╗╨╡╨╣╤В╨╡╨╜╨░╨╜╤В ╨╕ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨Т╨╛╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨╣ ╨Ш╨╜╨┤╨╕╨╕ ╨в╨╛╨╝╨░╤Б-╨Р╤А╤В╤Г╤А ╨┤╨╡ ╨Ы╨░╨╗╨╗╨╕-╨в╨╛╨╗╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╨╗╤М

(1702тАУ1766). ╨Ю╨╜ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╗╨╕╤И╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╨╖╨░ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╤Г ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤О ╨Ы╤О╨┤╨╛╨▓╨╕╨║╤Г XV.

╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б ╨┐╨╛ ╨╖╨░╤В╤Л╨╗╨║╤Г, ╨╜╨╛ ╨╝╨╡╤З ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨╖╨╜╤Г╨╗ ╨┐╨╛

╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨▓╨╛╨╗╨╛╤Б╨░╨╝ ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б ╨│╨╗╤Г╨▒╨╛╨║╤Г╤О ╤А╨░╨╜╤Г. ╨Я╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Г╨┐╨░╨╗ ╨╜╨░╨▓╨╖╨╜╨╕╤З╤М, ╨╜╨╛ ╨▓ ╤В╤Г ╨╢╨╡ ╨╝╨╕╨╜╤Г╤В╤Г ╨▓╤Б╤В╨░╨╗. ╨в╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╤В╨╡╤Ж ╤Н╨║╨╖╨╡╨║╤Г╤В╨╛╤А╨░ тАУ ╤Б╤В╨░╤А╤Л╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨Ц╨░╨╜-╨С╨░╤В╨╕╤Б╤В ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜ ╨▓╤Л╤Е╨▓╨░╤В╨╕╨╗ ╨╖╨░╨╗╨╕╤В╤Л╨╣

╨║╤А╨╛╨▓╤М╤О ╨╝╨╡╤З ╨╕╨╖ ╤А╤Г╨║ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨╝ ╨╛╤В╤Б╨╡╨║ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г34.

╨Я╨░╨╗╨░╤З ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨░╨╝╨╡╤В╨╜╨╛╨╣ ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╛╨╣ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╤Й╨╕╤Е ╨╕

╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Г╤О ╨╛╨┐╨╗╨░╤В╤Г ╨╖╨░ ╤Б╨▓╨╛╤О ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Г, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╤М

╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛. ┬л╨Ь╨░╨│╨╕╤Б╤В╤А ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╕╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨У╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╤П ╤Б ╤А╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╤Б╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╡ ╨У╨░╤А╨╗╨╡╨╝╨╡┬╗ тАУ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Н╤В╨╛╤В

╨╖╨░╨┐╨╗╨╡╤З╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨╝╨╛╨│ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╤Л

╤Б╤Г╨┤╨░ ╨▓ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╤В╨╡╤А╤А╨╕╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╕╨╜╤Ж╨╕╨╕. ╨Ч╨░ ╤Б╨▓╨╛╤О ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Г ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗ ╤Б╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Г╤О ╨╛╨┐╨╗╨░╤В╤Г. ╨в╨░╨║, ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤В╨╛╨╕╨╗╨╛

3 ╨│╤Г╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╨░, ╨║ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╝ ╨┤╨╛╨▒╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М 9 ╨│╤Г╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨╖╨░ ╨┐╨╛╨│╤А╨╡╨▒╨╡╨╜╨╕╨╡

╤В╨╡╨╗╨░35.

╨б╤В╨░╤А╤И╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨▒╤Л╨╗ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж

╨и╨╝╨╕╨┤╤В (1555тАУ1634), ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╨║╨░╨║ ┬л╨Ь╨░╨╣╤Б╤В╨╡╤А ╨д╤А╨░╨╜╤Ж┬╗.

╨Ю╨╜ ╤А╨╛╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨▒╨░╨▓╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╝ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╡ ╨е╨╛╤Д╨╡, ╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡ ╤А╨╡╨╝╨╡╤Б╨╗╨╛ ╤Г╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╛╤В ╨╛╤В╤Ж╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╛╨╝ ╨▓ 1554 ╨│. ╨Р╨╗╤М╨▒╤А╨╡╤Е╤В II ╨╝╨░╤А╨║╨│╤А╨░╤Д ╨С╤А╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤Г╤А╨│-╨Ъ╤Г╨╗╤М╨╝╨▒╨░╤Е╤Б╨║╨╕╨╣, ╨┐╨╛╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨Р╨╗╨║╨╕╨▓╨╕╨░╨┤╨╛╨╝. ╨Ь╨░╤А╨║╨│╤А╨░╤Д╤Г ╨╜╤Г╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╤В╤М ╤В╤А╨╡╤Е ╨╖╨╗╨╛╨┤╨╡╨╡╨▓, ╤П╨║╨╛╨▒╤Л

╨┐╨╛╨║╤Г╤И╨░╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М, ╨╕ ╨╛╨╜ ╨▓╤Л╨┤╨╡╤А╨╜╤Г╨╗ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В╨░-╤Б╤В╨░╤А╤И╨╡╨│╨╛

╨╕╨╖ ╤В╨╛╨╗╨┐╤Л ╨╖╨╡╨▓╨░╨║, ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨┐╨╛╨│╨╗╨░╨╖╨╡╤В╤М ╨╜╨░ ╨╖╤А╨╡╨╗╨╕╤Й╨╡. ╨Я╨╛╤З╨╡╨╝╤Г ╤В╨░╨╝ ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ тАУ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╤Г╨╝╨░╨╗╤З╨╕╨▓╨░╨╡╤В. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛ ╨┐╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╤П.

╨Я╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╜╨╡╤Б╨╗╨░ ╤Б ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Б╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨▒╨╡╤Б╤З╨╡╤Б╤В╤М╨╡. ╨Я╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╨╕╨╖╨▒╨╡╨│╨░╨╗╨╕, ╤Б╨░╨╝╨╛ ╨╕╤Е ╨┐╤А╨╕╨║╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╡ (╨╕╨╗╨╕ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╣╨╜╨╛╨╡

╨┐╤А╨╕╨║╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║ ╨╜╨╕╨╝) ╤А╨░╨╖╤А╤Г╤И╨░╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨║╤Г╤О ╤В╨░╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╤Б╤Г╨▒╤Б╤В╨░╨╜╤Ж╨╕╤О ╤З╨╡╤Б╤В╨╕. ╨Ш╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╕, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨║ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨┤╨▓╨╛╤А╤П╨╜╨╡ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╨╣╤З╨╕╨▓╨╛ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╤А╤Г╨║╨░ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨║ ╨╜╨╕╨╝ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╤Б╨░╨╗╨░╤Б╤М (╤А╨░╨╖╤Г╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П, ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨║ ╤Г╨┤╨░╤А╤Г ╨╝╨╡╤З╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░).

╨Т 1546 ╨│. ╨▓ ╨С╨░╨╖╨╡╨╗╨╡ ╨╜╨╡╨║╨╕╨╣ ╤А╨╡╨╝╨╡╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║ ╨┐╨╛╨║╨╛╨╜╤З╨╕╨╗ ╤Б ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡

╤В╨╛╨│╨╛, ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨┐╤М╤П╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤Б╤В╨╛╨╗╨║╨╜╤Г╨╗╤Б╤П ╨╜╨░ ╤В╨╡╨╝╨╜╨╛╨╣ ╤Г╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╤Б ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╛╨╝.

╨Э╨╡╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨Ю╨┐╨┐╨╡╨╜╨│╨╡╨╣╨╝╨░ ╨▓ 1490 ╨│. ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╨▒╤К╤П╨▓╨╗╨╡╨╜ ┬л╨▒╨╡╤Б╤З╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝┬╗ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨║╨░╨║ ╨╕╨╖ ╨╗╤О╨▒╨╛╨┐╤Л╤В╤Б╤В╨▓╨░ ╤В╤А╨╛╨╜╤Г╨╗ ╨╝╨╡╤З ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░. ╨Ш╨╖╨▓╨╗╨╡╨║╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╤Г ╨╕╨╖ ╨╜╤Г╨╢╨┤╤Л, ╨╛╨╜ ╤Б╨░╨╝ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╛╨╝.

╨Ю╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤М ╨┤╨╕╨╜╨░╤Б╤В╨╕╨╕ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╤Л╤Е ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣ ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜╨╛╨▓ тАУ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨│╨▓╨░╤А╨┤╨╕╨╕ ╨Ы╤О╨┤╨╛╨▓╨╕╨║╨░ XIV ╤И╨╡╨▓╨░╨╗╤М╨╡

╨и╨░╤А╨╗╤М ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜ ╨┤╨╡ ╨Ы╨╛╨╜╨│╨▓╨░╨╗╤М тАУ ╨▓ 1680 ╨│. ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤Б╤З╨░╤Б╤В╤М╨╡ (╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤Б╤З╨░╤Б╤В╤М╨╡) ╨╛╨▒╨╜╤П╤В╤М ╨╕ ╨┐╨╛╤Ж╨╡╨╗╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╤Г╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╨║╤А╨░╤Б╨╛╤В╨║╤Г, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П, ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨░╤Б╤М,

╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┤╨╛╤З╨╡╤А╤М╤О ╨┐╨░╤А╨╕╨╢╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨Ы╨╡╤А╨░╤Б╤Б╤С╤А╨░. ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜╤Г ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М

╨╢╨╡╨╜╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨░ ╨┤╨╡╨▓╤Г╤И╨║╨╡, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨╡╨╡ ╨╛╤В╨╡╤Ж ╤Г╨│╤А╨╛╨╢╨░╨╗ ╨╡╨╝╤Г ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╤М╤О.

╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨│╨▓╨░╤А╨┤╨╡╨╣╤Ж╤Г, ╨╖╨░╨┐╤П╤В╨╜╨░╨▓╤И╨╡╨╝╤Г ╤Б╨╡╨▒╤П ╨╛╨▒╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б ╤Б╨╡╨╝╤М╨╡╨╣

╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░, ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╝╨╡╤Б╤В╨░ ╨▓ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╡. ╨Я╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛╨╡

╨┐╤А╨╕╨┤╨░╨╜╨╛╨╡, ╤Б╨┐╤Г╤Б╤В╤П ╨▓╨╛╤Б╨╡╨╝╤М ╨╗╨╡╤В ╨б╨░╨╜╤Б╨╛╨╜ ╤Г╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╤О

╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤В╨╡╤Б╤В╤П, ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓ ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╤Г╤О ╨┐╤А╨╕╨▓╨╕╨╗╨╡╨│╨╕╤О ╨╜╨░ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨Я╨░╤А╨╕╨╢╨╡.

╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨┐╤А╤П╨╝╤Л╤Е ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣, ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗ ╨╡╤Й╨╡ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╣ ╨│╤А╤П╨╖╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л: ╨╛╤З╨╕╤Б╤В╨║╤Г ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╤В╨╛╨║╨╛╨▓, ╨╕╤Б╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤А╨╛╨┤╤П╤З╨╕╤Е ╨╢╨╕╨▓╨╛╤В╨╜╤Л╤Е, ╨╜╨░╨┤╨╖╨╛╤А ╨╜╨░╨┤ ╨│╤Г╨╗╤П╤Й╨╕╨╝╨╕ ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╕╨╖╨│╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤А╨╛╨┤╤П╨│ ╨╕╨╖ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨░ ╨╕ ╤В. ╨┐.36

╨Т 1573 ╨│. ╨д╤А╨░╨╜╤Ж ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨╗ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨┐╨╡╤А╨▓╤Г╤О ╤Б╨░╨╝╨╛╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Г╤О ╨║╨░╨╖╨╜╤М, ╨▓╨╖╨┤╨╡╤А╨╜╤Г╨▓ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨│╨╛ ╨Ы╨╡╨╛╨╜╨░╤А╨┤╨░ ╨а╤Г╤Б╤Б╨░, ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░ ╨║╤А╨░╨╢╤Г. ╨з╨╡╤А╨╡╨╖ ╨┐╤П╤В╤М ╨╗╨╡╤В ╨╛╨╜ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▒╤А╨░╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│, ╨│╨┤╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤П ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╛╨▓. ╨Ю╨╜ ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╗╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╛╤З╨╡╤А╨╕ ╨Р╨╜╨╜╨╡ ╨С╨╡╨║ (╤Г╨╝. 1600), ╨░ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╤В╨╡╤Б╤В╤П ╤Г╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М, ╨░ ╤Б ╨╜╨╡╨╣ ╨╕ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╤Л╨╡ ╨┤╨╛╤Е╨╛╨┤╤Л. ╨Т ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨╡ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╖╨░╤А╨░╨▒╨░╤В╤Л╨▓╨░╨╗ ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨║╨░╨║ ╤Б╤Г╨┤╤М╤П, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╗╨╛ ╨╡╨╝╤Г ╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨╖╨░╨╢╨╕╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╤О╤А╨│╨╡╤А╨░37.

╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤Г ╨и╨╝╨╕╨┤╤В╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┤╨╛╤Е╨╛╨┤╨░. ╨в╨░╨║, ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╕ ╤В╨╛╤А╨│╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤З╨░╤Б╤В╤П╨╝╨╕ ╤В╤А╤Г╨┐╨╛╨▓ ╨╕ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Б╨╜╨░╨┤╨╛╨▒╤М╤П╨╝╨╕, ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╤В╨░╨║╨╛╨▓╤Л╤Е: ╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╕╨┐╨╕╤Б╤Л╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╤Ж╨╡╨╗╨╡╨▒╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨░, ╨╛╨╜╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╨░╨╝╤Г╨╗╨╡╤В╨╛╨▓. ╨С╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤Б╨┐╨╗╨╛╤И╤М ╨╕ ╤А╤П╨┤╨╛╨╝ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╕ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨║╨░╨║ ╨╗╨╡╨║╨░╤А╨╕: ╨╛╨╜╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨┤╨╕╨░╨│╨╜╨╛╤Б╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╕ ╨╗╨╡╤З╨╕╤В╤М ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╨╡╨╜╨╜╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╨╕ ╨╕ ╤В╤А╨░╨▓╨╝╤Л ╨╜╨╡ ╤Е╤Г╨╢╨╡, ╨░ ╨╖╨░╤З╨░╤Б╤В╤Г╤О ╨╗╤Г╤З╤И╨╡ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨▓ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Б╤В╨╕ тАУ ╨▒╨░╨╜╤Й╨╕╨║╨╛╨▓, ╤Ж╨╕╤А╤О╨╗╤М╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤Г╤З╨╡╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╡╨┤╨╕╨║╨╛╨▓.

╨Я╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨┤╨╡╨╗ ╤Б ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╤В╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨▓ ╤Б╨░╨╝╤Л╤Е ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П╤Е, ╨╛╨╜ ╨▓ ╤А╨╡╨╖╤Г╨╗╤М╤В╨░╤В╨╡ ╨┤╨╗╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░╨▒╨╗╤О╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨│ ╨┐╤А╨╕╨╛╨▒╤А╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨┐╤Л╤В ╨▓ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨░╤Е ╨░╨╜╨░╨╗╨╕╨╖╨░ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╛╨▓. ╨а╨░╨╖╤Г╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П, ╤Н╤В╨╕ ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╕╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨╡ ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╤Л╤В╨╛╨║ ╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╣, ╨╛╨╜╨╕ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨╝╨░: ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╤В╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Г ╨╜╨╕╤Е ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨╡╨╛╨│╤А╨░╨╜╨╕╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╗╨╡╨│╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨┤╨╛╤Б╤В╤Г╨┐ ╨║ ╤В╤А╤Г╨┐╨░╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┐╨░╤А╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨╖╨╜╨░╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Ж╨╡╨╗╤П╤Е, ╨▓ ╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨░╨║ ╨▓╤А╨░╤З╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╗╨╕╤И╨╡╨╜╤Л ╤В╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨░ тАУ ╨┤╨╗╤П ╨░╨╜╨░╤В╨╛╨╝╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╤И╤В╤Г╨┤╨╕╨╣ ╨╛╨╜╨╕ ╤В╨░╨╣╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨║╤Г╨┐╨░╨╗╨╕ ╤В╤А╤Г╨┐╤Л ╤Г ╤В╨╡╤Е ╨╢╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣. ╨С╨╛╤А╤П╤Б╤М ╤Б ╤Б╨╡╤А╤М╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨║╤Г╤А╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╡╨╣, ╨╝╨╡╨┤╨╕╨║╨╕ ╤А╨╡╨│╤Г╨╗╤П╤А╨╜╨╛ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╛╤В ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╨╖╨░╨┐╤А╨╡╤В╨╕╤В╤М ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░╨╝ ╨▓╤А╨░╤З╨╡╨▒╨╜╤Г╤О ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╨║╤Г. ╨н╤В╨╕ ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╕╤П, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨║╨░╨║ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨╜╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨╜╤З╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤Е╨╛╨╝: ╤А╨╡╨┐╤Г╤В╨░╤Ж╨╕╤П ┬л╨╖╨░╨┐╨╗╨╡╤З╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓┬╗ ╨║╨░╨║ ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╕╤Е ╨╗╨╡╨║╨░╤А╨╡╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨░, ╨╕ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╕╤Е ╨║╨╗╨╕╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╨▒╤Л╨╗╨╕, ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡, ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╨╕ ╨╖╨╜╨░╤В╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤Б╨░╨╝╨╕ ╨╢╨╡ ╤Б╨░╨▒╨╛╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╖╨░╨┐╤А╨╡╤В╤Л, ╨╕╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╡ ╤В╨╡╨╝╨╕ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨░╨╝╨╕ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╕, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨╛╨╜╨╕ ╨╖╨░╤Б╨╡╨┤╨░╨╗╨╕. ╨Т ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨╖╨░ ╨│╨╛╨┤╤Л ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 15 000 ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░ ╨║╨╛╨╜╤Б╤Г╨╗╤М╤В╨░╤Ж╨╕╨╣. ╨н╤В╨░ ╤Ж╨╕╤Д╤А╨░ ╨▓╤Л╨│╨╗╤П╨┤╨╕╤В ╨╖╨░╨▓╤Л╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╤Д╨░╨╜╤В╨░╤Б╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ тАУ ╨▓ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨┐╨╛ 340 ╨║╨╛╨╜╤Б╤Г╨╗╤М╤В╨░╤Ж╨╕╨╣ ╨▓ ╨│╨╛╨┤38.

╨Ф╨╛╨╝ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨▓ ╨╝╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▒╨░╤И╨╜╨╡ ╨▓ ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨╡. ╨д╨╛╤В╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╤П 1890-╤Е ╨│╨│.

╨д╤А╨░╨╜╤Ж ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╕╤В╤Б╤П ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╤Г╤О.

╨Я╤А╨╛╤А╨╕╤Б╨╛╨▓╨║╨░ ╤Б ╤А╨╕╤Б╤Г╨╜╨║╨░ 1584 ╨│.

╨Ь╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╤Б╤В╨░╤А╨░╨╗╤Б╤П ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╤В╤М ╤Б╨╡╨▒╨╡ ╤А╨╡╨┐╤Г╤В╨░╤Ж╨╕╤О ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░,

╤Е╨╛╤В╤М ╨╕ ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╤А╨░╤И╨╜╤Л╨╝ ╤А╨╡╨╝╨╡╤Б╨╗╨╛╨╝, ╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛. ╨Т ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡

╨╛╤В ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│, ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨╜╨╡ ╨┐╤М╤П╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╕ ╨╢╨╕╨╗ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╤Б╨║╤А╨╛╨╝╨╜╨╛

╨▓ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╡╨╝╤Г ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨╝╨╡ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╝╨╛╤Б╤В╤Г ╤З╨╡╤А╨╡╨╖

╤А╨╡╨║╤Г ╨Я╨╡╨│╨╜╨╕╤Ж. ╨Т ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨│╨╗╨░╨╖╨░╤Е ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨╛╨╝, ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╤О╤Й╨╕╨╝

╨▓╨░╨╢╨╜╤Г╤О ╨╛╨▒╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╤Д╤Г╨╜╨║╤Ж╨╕╤О. ╨Ю╨╜ ╨╜╨░╨╗╨░╨┤╨╕╨╗ ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╕╨╡ ╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б ╤Ж╨╡╤А╨║╨╛╨▓╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╤П╨╝╨╕. ╨б╨╡╨╝╨╡╤А╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╡╤В╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤Б╨╡╤Й╨░╨╗╨╕ ╤И╨║╨╛╨╗╤Г

╨┐╤А╨╕ ╤Ж╨╡╤А╨║╨▓╨╕ ╨б╨▓. ╨Ч╨╡╨▒╨░╨╗╤М╨┤╨░. ╨Т╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╗╨╕╤Ж╨░╨╝╨╕ ╨╛╨╜ ╨┤╨╛╨▒╨╕╨╗╤Б╤П ╨╛╤В ╨╝╨░╨│╨╕╤Б╤В╤А╨░╤В╨░ ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╡╨╣-╨┤╨╡╤В╨╛╤Г╨▒╨╕╨╣╤Ж: ╨╕╤Е ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╤В╤М ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╤Г╤В╨╛╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П. ╨Т╤Б╨╡╨│╨╛ ╨╛╨╜ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╨╗ 361 ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨░, ╨░ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤П╨╝ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╛╤В╤Б╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨░╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓,

╨╛╤В╤А╨╡╨╖╨░╨╜╨╕╤П ╤Г╤И╨╡╨╣, ╨┐╨╛╤А╨║╨╡ ╤А╨╛╨╖╨│╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤В. ╨┐. ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╨│ 345 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║39.

╨б╨▓╨╛╤О ┬л╤В╤А╤Г╨┤╨╛╨▓╤Г╤О ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М┬╗ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨┐╤А╨╕╤Й╨╡ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨д╤А╨░╨╜╤Ж ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤З╨╕╨╗ ╨▓ 1617 ╨│. ╨Я╨╡╤А╨╡╨┤ ╤Н╤В╨╕╨╝ ╨╛╨╜ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗╤Б╤П ╤Б ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╛╤А╤Г ╨б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨а╨╕╨╝╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨╕╨╕ ╨│╨╡╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨д╨╡╤А╨┤╨╕╨╜╨░╨╜╨┤╤Г II ╨╛╨▒ ╨╛╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤В ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨╕ ╨╛ ╨▓╨╛╤Б╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤З╨╡╤Б╤В╨╕ ╤Б╨╡╨╝╤М╨╕. ╨Х╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤Б╤М╨▒╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Г╨┤╨╛╨▓╨╗╨╡╤В╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨░. ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╨│╤А╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▓ ╨╛╤Б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡, ╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╤А╨╕╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╨╕╨╢╨╜╨╛╨╝ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╛╨╝ ╨║╨╗╨░╨┤╨▒╨╕╤Й╨╡ ╨б╨▓. ╨а╨╛╤Е╨░ (Rochusfriedhof), ╨│╨┤╨╡ ╨┐╨╛╨║╨╛╤П╤В╤Б╤П ╨╛╤Б╤В╨░╨╜╨║╨╕ ╤Е╤Г╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║╨░ ╨Р╨╗╤М╨▒╤А╨╡╤Е╤В╨░ ╨Ф╤О╤А╨╡╤А╨░, ╨┐╨╛╤Н╤В╨░ ╨╕ ╨┤╤А╨░╨╝╨░╤В╤Г╤А╨│╨░ ╨У╨░╨╜╤Б╨░ ╨б╨░╨║╤Б╨░ ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╤Л╤Е ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣. ╨Э╨░ ╨╜╨░╨┤╨│╤А╨╛╨▒╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╕╤В╨╡ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╝╨╡╤В╨░╨╗╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨░╤П ╨┐╨╗╨░╤Б╤В╨╕╨╜╨░ ╤Б ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Б╤М╤О ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╨║╨╛╨╝╤Г ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤В ╨╖╨░╤Е╨╛╤А╨╛╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨╕ ╨│╨╡╤А╨▒╨╛╨╝ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В╨░ тАУ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╤Б ╨╝╨╛╨╗╨╛╤В╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨╡ ╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╤В ╤Й╨╕╤В ╤Б ╤В╤А╨╡╨╝╤П ╤И╨╡╤Б╤В╨╕╨║╨╛╨╜╨╡╤З╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╖╨▓╨╡╨╖╨┤╨░╨╝╨╕40.

╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨┐╨░╨╗╨░╤З╤Г ╨┐╨╛╤Б╨▓╤П╤В╨╕╨╗ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Б╤В╨╕╤Е╨╛╤В╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨д╨╡╨┤╨╛╤А ╨б╨╛╨╗╨╛╨│╤Г╨▒ (1908):

╨Ъ╤В╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╡╤В, ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б╨║╤Г╨║╨╕

╨Т ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░!

╨Э╨╡ ╨▒╤А╨░╤В╤М ╨▒╤Л ╨▓╨╛╨▓╤Б╨╡ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨╕

╨в╤П╨╢╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤З╨░.

╨Ш ╤П ╤Г╤З╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╤И╨║╨╛╨╗╨╡

╨Т ╤Б╤В╨╡╨╜╨░╤Е ╨╝╨╛╨╜╨░╤Б╤В╤Л╤А╤П,

╨Ю╤В ╨╝╤Г╨┤╤А╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╕

╨в╨╛╨╝╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨│╨╛╤А╤П.

╨Э╨╛ ╨┐╤Г╤В╤М ╨╜╨░╤Г╨║╨╕ ╤Б╤В╤А╨╛╨│╨╛╨╣

╨п ╨▓ ╤О╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╤В╨▓╨╡╤А╨│,

╨Ш ╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╤О ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╛╨╣

╨Я╤А╨╕╤И╨╡╨╗ ╤П ╨▓ ╨Э╤О╤А╨╡╨╜╨▒╨╡╤А╨│.

╨Э╨░ ╨┐╨╗╨╛╤Й╨░╨┤╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╨╗╨╕:

╨г ╤З╤М╨╕╤Е-╤В╨╛ ╤Б╨╝╤Г╨│╨╗╤Л╤Е ╨┐╨╗╨╡╤З

╨Т ╨▒╨░╨│╤А╤П╨╜╨╛-╨╝╨│╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨╣ ╨┐╤Л╨╗╨╕

╨б╨▓╨╡╤А╨║╨╜╤Г╨╗ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╡╤З.

╨Ь╨╡╨╜╤П ╨┐╤А╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨╕╨╗╨░ ╨░╨╗╨╛╤Б╤В╤М

╨Ъ╨░╨╖╨╜╤П╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╡╤З╨░

╨Ш ╤В╨╛╨╝╨╜╨░╤П ╤Г╤Б╤В╨░╨╗╨╛╤Б╤В╤М

╨б╨╡╨┤╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░.

╨Я╤А╨╕╤И╨╡╨╗ ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤Г, ╤Г╤З╨╕╨╗╤Б╤П

╨Т╨╗╨░╨┤╨╡╤В╤М ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝,

╨Ш ╨▓ ╨┤╨╛╤З╤М ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╗╤О╨▒╨╕╨╗╤Б╤П,

╨Ш ╤Б╤В╨░╨╗ ╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╛╨╝.

╨Э╨░╤А╨╛╨┤╨╜╨╛╤О ╨▒╨╛╤П╨╖╨╜╤М╤О

╨Ы╨╕╤И╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З,

╨Ю╨┤╨╕╨╜ ╨┐╤А╨╡╨┤ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤М╤О

╨в╨╛╤З╤Г ╨╝╨╛╨╣ ╤В╨╡╨╝╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╡╤З.

╨Ю╨┤╨╕╨╜ ╨▓╨╖╨╛╨╣╨┤╤Г ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Б╤В

╨а╨╛╤Б╨╕╤Б╤В╤Л╨╝ ╤Г╤В╤А╨╛╨╝ ╤П,

╨Я╨╛╨║╨░ ╤Б╨┐╨╛╨║╨╛╨╡╨╜ ╨┤╨╛╨╝╨░

╨б╤В╤А╨╛╨│╨╕╨╣ ╤Б╤Г╨┤╨╕╤П.

╨б╨▓╤П╨╢╤Г ╨▓╨╡╤А╨╡╨▓╨║╨╛╨╣ ╤А╤Г╨║╨╕

╨г ╨╢╨╡╤А╤В╨▓╤Л ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░.

╨Ю, ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤В╤Г╤Б╨║╨╗╨╛╨╣ ╤Б╨║╤Г╨║╨╕

╨Т ╤Б╨▓╨╡╤А╨║╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╝╨╡╤З╨░!

╨г╨┤╨░╤А ╨╝╨╡╤З╨░ ╨╛╨▒╤А╤Г╤И╤Г,

╨Ш ╤Е╤А╤Г╤Б╤В╨╜╤Г╤В ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╜╨║╨╕,

╨Ш ╨║╤В╨╛-╤В╨╛ ╨▒╤А╨╛╤Б╨╕╤В ╨┤╤Г╤И╤Г

╨Т ╤А╨░╨╖╨╝╨░╤Е ╨╝╨╛╨╡╨╣ ╤А╤Г╨║╨╕.

╨Ш ╤Е╨╗╤Л╨╜╨╡╤В ╤В╨╛╨║ ╨▒╨░╨│╤А╤П╨╜╤Л╨╣,

╨Ш, ╤В╤П╨╢╨║╨╕╨╣ ╤В╤А╤Г╨┐ ╨▓╨╗╨░╤З╨░,

╨Т╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╜╨╡╤В ╨║╤В╨╛-╤В╨╛ ╤А╨┤╤П╨╜╤Л╨╣

╨Ш ╤В╨╡╨╝╨╜╤Л╨╣ ╤Г ╨╝╨╡╤З╨░.

╨Э╨╡ ╨╛╨┐╤Г╤Б╨║╨░╤П ╨▓╨╖╨╛╤А╨░,

╨Я╨╛╨╣╨┤╤Г ╨╜╨╡╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╤З╤М

╨Ю╤В ╤Б╨║╤Г╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨╛╤А╨░

╨Т ╨╝╨╛╤О ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╤Г╤О ╨╜╨╛╤З╤М.

╨б╤Г╤А╨╛╨▓╨╛ ╤Е╨╝╤Г╤А╤П ╨▒╤А╨╛╨▓╨╕,

╨Т ╨╛╨║╨╛╤И╨║╨╛ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╤З╤Г,

╨Ш ╨┤╨╛╨╝╨░ ╨╢╨░╨╢╨┤╨░ ╨║╤А╨╛╨▓╨╕

╨Я╤А╨╕╨╜╨╕╨║╨╜╨╡╤В ╨║ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╤Г.

╨Ь╨╛╨╣ ╤Б╤Л╨╜ ╨┐╨╛╨║╨╛╤А╨╜╨╛ ╨╗╤П╨╢╨╡╤В

╨Э╨░ ╤Г╨╖╨║╤Г╤О ╤Б╨║╨░╨╝╤М╤О.

╨Ю╨┐╤П╤В╤М ╨▓╨╡╤А╨╡╨▓╨║╨░ ╤Б╨▓╤П╨╢╨╡╤В

╨в╨╛╤Б╨║╤Г ╨╝╨╛╤О.

╨б╤В╨╡╨╜╨░╨╜╨╕╤П ╨╕ ╤Б╨╗╨╡╨╖╤Л,тАУ

╨Я╨░╨╗╨░╤З тАУ ╨▓╨╡╨╖╨┤╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З.

╨Ю, ╤Б╨║╤Г╤З╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╗╨╡╤Б╨║ ╨▒╨╡╤А╨╡╨╖╤Л!

╨Ю, ╤Б╨║╤Г╤З╨╜╤Л╨╣ ╨┤╨╡╤В╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╗╨░╤З!

╨Ъ╤В╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╡╤В, ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б╨║╤Г╨║╨╕

╨Т ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░!

╨Э╨╡ ╨▒╤А╨░╤В╤М ╨▒╤Л ╨▓╨╛╨▓╤Б╨╡ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨╕

╨в╤П╨╢╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤З╨░!41

╨Ч╨░ ╤Б╨▓╨╛╤О 45-╨╗╨╡╤В╨╜╤О╤О ┬л╤В╤А╤Г╨┤╨╛╨▓╤Г╤О ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М┬╗ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж ╨и╨╝╨╕╨┤╤В

╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨╗ 187 ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╣ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨а╤Г╨║╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤В╨▓╨╡╤А╨┤╨░, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨▓╤В╨╛╤А╨╜╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨░╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤М

╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╨▓ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡╤Е ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╤П╤Е. ╨н╤В╨╕, ╤Б ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨║╨░╨╖╨░╤В╤М, ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░╨║╨╗╨░╨┤╨║╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨┐╤А╨╕╨┐╨╕╤Б╤Л╨▓╨░╨╗ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╨║╨░╨╝ ╨╜╨╡╤З╨╕╤Б╤В╨╛╨╣

╤Б╨╕╨╗╤Л ╨╕ ╤З╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡.

╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╤Б╤П ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨║╨╗╨░╤Б╤Б╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨╝ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡. ╨Х╨│╨╛ ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╨│╨╗╨░╤И╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡

╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨░, ╨│╨┤╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░. ╨Ю╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Г╤О

╨┐╨╗╨░╤В╤Г ╨╖╨░ ╨║╨░╨╢╨┤╤Г╤О ╨║╨░╨╖╨╜╤М ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤Л╤В╨║╤Г, ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╜╨╛╨│╨╛

╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╤П. ╨Х╨╝╤Г ╨┐╨╗╨░╤В╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╤О╤О

╨╝╨╕╨╜╤Г╤В╤Г ╨║╨░╨╖╨╜╤М ╨╛╤В╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤Й╨╡ ╨╛╤В╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨░╤Б╤М.

╨Т ╨┤╨╡╨╜╤М ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨▓ ╤В╤О╤А╤М╨╝╤Г ╨╕ ╤Б╤В╤Г╤З╨░╨╗ ╨▓ ╨║╨░╨╝╨╡╤А╤Г ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛. ╨Я╤А╨╕╨╜╨╛╤Б╤П ╤Д╨╛╤А╨╝╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤П, ╨╛╨╜ ╤Б╨▓╤П╨╖╤Л╨▓╨░╨╗ ╨╢╨╡╤А╤В╨▓╨╡ ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╨╜╨░╨║╨╕╨┤╤Л╨▓╨░╨╗ ╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░ ╨┐╨╗╨╡╤З╨╕ ╨▒╨╡╨╗╤Л╨╣ ╨┐╨╗╨░╤Й. ╨Ч╨░╤В╨╡╨╝ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨╜╨░╤В╤Г ╤Б╤Г╨┤╨░, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨╖╨░╤З╨╕╤В╨░╤В╤М ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А.

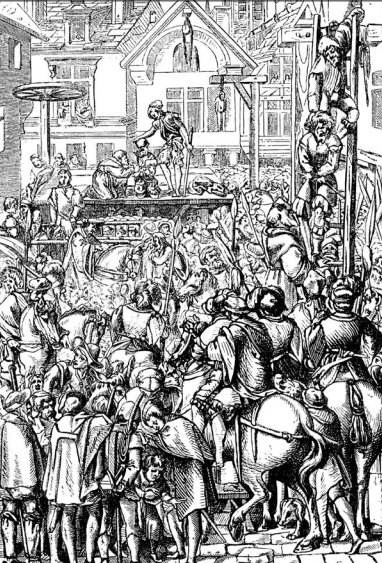

╨Т ╤Б╨╛╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╤Б╤В╤А╨░╨╢╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨╗╨╛╤И╨░╨┤╤П╤Е ╨╕ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╤Б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨░ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕ ╨║ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨▓ ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨╡ тАУ ╨║ ┬л╨Т╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕╤Ж╨╡┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ╨║ ┬л╨Т╨╛╤А╨╛╨╜╤М╨╡╨╝╤Г ╨║╨░╨╝╨╜╤О┬╗. ╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▒╤Л╨╗ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╗╨╕ ╤Б╤В╨░╤А, ╤В╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╖╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨╖╨║╨╡. ╨Я╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨▓╤И╨╕╤Е ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛ ╤Б╤В╤А╨░╤И╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨╗╨╛╨┤╨╡╤П╨╜╨╕╤П, ╤Б╨▓╤П╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╤В╨░╤Й╨╕╨╗╨╕ ╨║ ╨╝╨╡╤Б╤В╤Г ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨╜╨░ ╨▒╤Л╤З╤М╨╡╨╣ ╤И╨║╤Г╤А╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б╨░╨╜╤П╤Е, ╨╜╨░ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨▓╤Л╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤З╨╕╤Б╤В╨╛╤В╤Л ╨╖╨░ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╤Л ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╤В╨╡╨╜, ╤А╨╕╤Б╨║╤Г╤П ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤В╨╛╤В ╤А╨░╨╖╨╛╨▒╤М╨╡╤В ╨┐╨╛ ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╡ ╨╛ ╨╝╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╤Г╤О ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╤В ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╤Г╨▓╨╡╤З╤М╤П. ╨Я╨╛╨╝╨╛╤Й╨╜╨╕╨║ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨▓╨╡╨╖ ╤Б╨╖╨░╨┤╨╕ ╨│╤А╨╛╨▒. ╨Я╤А╨╕ ╨╜╨╡╨╝ ╨▓╤Б╨╡╨│╨┤╨░ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Б╨┐╨╕╤А╤В╨╜╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤М ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛. ╨Ф╨╗╤П ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛ ╨▒╤Г╨╣╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓ ╨┐╨╕╤В╤М╨╡ ╨┤╨╛╨▒╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕ ╨╛╨┤╤Г╤А╨╝╨░╨╜╨╕╨▓╨░╤О╤Й╨╕╨╡ ╨▓╨╡╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░.

╨н╤И╨░╤Д╨╛╤В ╨▒╤Л╨╗ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜ ╨╜╨░ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨╡, ╨╕ ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М╤Б╤П ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨║╤А╤Г╤В╤Л╨╝ ╤Б╤В╤Г╨┐╨╡╨╜╤М╨║╨░╨╝. ╨Т╨╖╨╛╨╣╨┤╤П ╨╜╨░ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В, ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╛╨▒╤К╤П╨▓╨╗╤П╨╗, ╤З╤В╨╛ ╤В╨╡╤Е, ╨║╤В╨╛ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤И╨░╨╡╤В ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤В╤М ╨║╨░╨╖╨╜╤М, ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╨│╨╜╤Г╤В ╤Б╤Г╤А╨╛╨▓╨╛╨╝╤Г ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤О.

╨Ю╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨║ ╤В╨╛╨╗╨┐╨╡ ╤Б ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╝

╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╨╝. ╨Ч╨░╤В╨╡╨╝ ╨╛╨╜ ╨▓╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕. ╨Т ╤Н╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤З, ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╤П╤Й╨╕╨╣╤Б╤П ╤Б╨╖╨░╨┤╨╕, ╨╖╨░╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗ ╨╝╨╡╤З, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А.

╨з╨╡╤А╨╡╨╖ ╤Б╨╡╨║╤Г╨╜╨┤╤Г ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╗╨╕╤И╨░╨╗╤Б╤П ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л, ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗

╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╨╝╨╡╤З╨░, ╨╝╨╡╨╗╤М╨║╨╜╤Г╨▓╤И╨╡╨╡ ╨╜╨░╨┤ ╨╜╨╕╨╝. ╨Т ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╤Н╤В╨╛ ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╗╨╛╨▓╨░╨╜ ╨╕ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╜╨░╤П ╨║╨░╨╖╨╜╤М ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝

╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╡╨╝.

╨Ш╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╤Б╤В╨░╤А╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨╡ ╤Б╨▓╤П╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨╢╨╡╤А╤В╨▓. ╨Ю╨╜╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤В╨╜╤Г╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Г, ╨┐╨╛╤И╨╡╨▓╨╡╨╗╨╕╤В╤М╤Б╤П, ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨░╤В╤М╤Б╤П ╤Г╨║╨╗╨╛╨╜╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨╛╤В ╤Г╨┤╨░╤А╨░ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╛╨╜╨╛╤Б╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░. ╨н╤В╨╛ ╨▒╤Л ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А ╨╜╨╡╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╝. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В╤Г ╤А╨╡╨┤╨║╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М ╨╝╨╡╤З ╨┤╨▓╨░╨╢╨┤╤Л, ╨╛╨╜ ╨▓╤Б╨╡╨│╨┤╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╕ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╗ ╤Б╨▓╨╛╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╛╨╜╨╛╤Б╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡.

╨Ъ╨░╨║ ╤Г╨╢╨╡ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╤Л╤И╨╡, ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨│╤Г╨╝╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╤М╤О, ╤З╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨в╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨▓ 1609 ╨│. ╨┤╨▓╨╡ ╨┤╨╛╤З╨╡╤А╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╤О╤А╨│╨╡╤А╨░ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨║ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В╤Г, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨╛╨╜ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╕╤Е ╨╛╤В╤Ж╤Г, ╤В╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╕╤Е ╨╢╨╡╨╜╨╕╤Е╨╕ ╨╛╤В╨║╨░╨╢╤Г╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤Е ╨╢╨╡╨╜╨╕╤В╤М╤Б╤П, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨╛╨╜ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨┐╨╛╨▓╨╡╤И╨╡╨╜42.

╨Ъ╨░╨║ ╨▒╤Л ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╨╝, ╤Б╨░╨╝ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨│╤Г╨╝╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨╛╨╝. ╨Ф╨╛ 1513 ╨│. ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜, ╤Г╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨┐╤А╨╡╨╗╤О╨▒╨╛╨┤╨╡╤П╨╜╨╕╨╕, ╨╖╨░╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╢╨╕╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨▓ ╨╖╨╡╨╝╨╗╤О, ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ тАУ ╤В╨╛╨┐╨╕╨╗╨╕. ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨▓╤Л╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗ ╨╖╨░ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨╕╤Е ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕, ╨╕ ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╤М ╨╕╤Е ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▒╤Л╤Б╤В╤А╨╛╨╣ ╨╕ ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╜╨╛╨╣. ╨Ю╨╜ ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨╕╨▓╨░╨╗ ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╛╨╝, ╤Е╨╛╤В╤П ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨╕ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨╗╨░╨▒╤Л╨╡, ╨▓ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╛╤В ╨╝╤Г╨╢╤З╨╕╨╜, ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╤Л ╨▒╤Г╨┤╤Г╤В ╨┐╨░╨┤╨░╤В╤М ╨▓ ╨╛╨▒╨╝╨╛╤А╨╛╨║ ╨╕ ╨┤╨╛╨▒╨╕╨▓╨░╤В╤М ╨╕╤Е ╨┐╤А╨╕╨┤╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡. ╨з╤В╨╛╨▒╤Л ╨┐╨╛╨┤╤Б╤В╤А╨░╤Е╨╛╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П, ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╕╨┤╤Г╨╝╨░╨╗ ╨┐╤А╨╕╨▓╤П╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜ ╨║ ╤Б╤В╤Г╨╗╤Г ╨╕ ╨▓ ╤В╨░╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨░╨╗ ╨╕╨╝ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝.

╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╤Г╨╝╨╡╨╗ ╤З╨╕╤В╨░╤В╤М ╨╕ ╨┐╨╕╤Б╨░╤В╤М, ╨▓╨╡╨╗ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║, ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╛╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓ 1801 ╨│., ╨╛╤В╨║╤Г╨┤╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤З╨╡╤А╨┐╨╜╤Г╤В╤М ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╗╤О╨▒╨╛╨┐╤Л╤В╨╜╤Л╤Е ╤Д╨░╨║╤В╨╛╨▓ ╨╛ ╨║╨░╨╖╨╜╤П╤Е ╨▓ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨╝ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╡. ╨Ю╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╝╤Б╤П ╨╗╨╕╤И╤М ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╤П╤Е ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝. 26 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1580 ╨│. ╨╛╨╜ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨▓ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡ ╨╛ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╤В╤А╨╡╤Е ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜, ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╖╨░ ╨┤╨╡╤В╨╛╤Г╨▒╨╕╨╣╤Б╤В╨▓╨╛. ╨Ф╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╨╕╨┤╨▓╤Г╤Е╨╗╨╡╤В╨╜╤П╤П ╨Р╨│╨╜╨╡╤Б╤Б ╨Ы╨╡╨╜╨│╨╡╨╜ ╤Г╨┤╤Г╤И╨╕╨╗╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╤Ж╨░ ╨╕ ╤Б╨┐╤А╤П╤В╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨║╤Г╤З╨╡ ╨╝╤Г╤Б╨╛╤А╨░, ╨╡╨╡ ╤А╨╛╨▓╨╡╤Б╨╜╨╕╤Ж╨░ ╨н╨╗╨╕╨╖╨░╨▒╨╡╤В ╨н╤А╨╜╤Б╤В╨╕╨╜ ╨┐╤А╨╛╨╗╨╛╨╝╨╕╨╗╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨┐ ╤А╨╡╨▒╨╡╨╜╨║╤Г ╨╕ ╤Б╨┐╤А╤П╤В╨░╨╗╨░ ╤В╨╡╨╗╨╛ ╨▓ ╤Б╤Г╨╜╨┤╤Г╨║╨╡. ╨Ь╨░╤А╨│╨░╤А╨╡╤В ╨Ф╨╛╤А╤Д╨╗╨╡╤А╨╕╨╜ ╤А╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╤Б╨░╨┤╤Г ╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╨░ ╨┤╨╕╤В╤П ╤Г╨╝╨╕╤А╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┤╨╡. ╨Т╤Б╨╡ ╤В╤А╨╕ ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝, ╨░ ╨╕╤Е ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╨┐╤А╨╕╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨║ ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╨▓ ╨╖╨╜╨░╨║ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨┤╨╛ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜ ╨▓ ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨╡ ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕43.╤В╨╛╤Г╨▒╨╕╨╣╤Б╤В╨▓╨╛. ╨Ф╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╨╕╨┤╨▓╤Г╤Е╨╗╨╡╤В╨╜╤П╤П ╨Р╨│╨╜╨╡╤Б╤Б ╨Ы╨╡╨╜╨│╨╡╨╜ ╤Г╨┤╤Г╤И╨╕╨╗╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╤Ж╨░ ╨╕ ╤Б╨┐╤А╤П╤В╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨║╤Г╤З╨╡ ╨╝╤Г╤Б╨╛╤А╨░, ╨╡╨╡ ╤А╨╛╨▓╨╡╤Б╨╜╨╕╤Ж╨░ ╨н╨╗╨╕╨╖╨░╨▒╨╡╤В ╨н╤А╨╜╤Б╤В╨╕╨╜ ╨┐╤А╨╛╨╗╨╛╨╝╨╕╨╗╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨┐ ╤А╨╡╨▒╨╡╨╜╨║╤Г ╨╕ ╤Б╨┐╤А╤П╤В╨░╨╗╨░ ╤В╨╡╨╗╨╛ ╨▓ ╤Б╤Г╨╜╨┤╤Г╨║╨╡. ╨Ь╨░╤А╨│╨░╤А╨╡╤В ╨Ф╨╛╤А╤Д╨╗╨╡╤А╨╕╨╜ ╤А╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╤Б╨░╨┤╤Г ╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╨░ ╨┤╨╕╤В╤П ╤Г╨╝╨╕╤А╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┤╨╡. ╨Т╤Б╨╡ ╤В╤А╨╕ ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝, ╨░ ╨╕╤Е ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╨┐╤А╨╕╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨║ ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╨▓ ╨╖╨╜╨░╨║ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨┤╨╛ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜ ╨▓ ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨╡ ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕43.

╨У╨╛╤Б╨┐╨╛╨╢╨░ ╤Д╨╛╨╜ ╨Я╨╗╨╛╨▒╨╡╨╜ ╨┐╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╗╨░ ╤Б╨▓╨╛╤О ╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╨╜╨║╤Г ╨Ь╨░╤А╨│╨░╤А╨╡╤В ╨С╨╛╨║╨╕╨╜ ╨▓╤Л╤З╨╡╤Б╨░╤В╤М ╨╕╨╖ ╨╡╨╡ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╨▓╤И╨╡╨╣. ╨б╨╗╤Г╨╢╨░╨╜╨║╨░ ╨╕╨╖╨▒╨░╨▓╨╕╨╗╨░ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨│╨╛╤Б╨┐╨╛╨╢╤Г ╨╛╤В ╨┐╨░╤А╨░╨╖╨╕╤В╨╛╨▓ ╤А╨░╨┤╨╕╨║╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨╝. ╨Ю╨╜╨░ ╨┐╨╛╨┤╨╛╤И╨╗╨░ ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╤Б╨╖╨░╨┤╨╕ ╤Б ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨╝ ╨╕ ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╨╗╨░ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤Г╨┤╨░╤А ╨┐╨╛ ╨╖╨░╤В╤Л╨╗╨║╤Г. 16 ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ 1580 ╨│. ╨╡╨╡ ╨╜╨░ ╤В╨╡╨╗╨╡╨│╨╡ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╖╨╗╨╕ ╨║ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В╤Г. ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨┤╨▓╨░╨╢╨┤╤Л ╤А╨░╤Б╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Й╨╕╨┐╤Ж╨░╨╝╨╕ ╨▓╤Л╤А╨▓╨░╨╗ ╨║╤Г╤Б╨║╨╕ ╨╝╤П╤Б╨░ ╨╕╨╖ ╨╡╨╡ ╤В╨╡╨╗╨░, ╨░ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╤Г╨▒╨╕╨╣╤Ж╤Г. ╨в╤А╤Г╨┐ ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨░╨║╨╛╨┐╨░╨╜ ╨┐╤А╤П╨╝╨╛ ╨┐╨╛╨┤ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В╨╛╨╝, ╨░ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨▓╤Л╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╤А╤П╨┤╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╤И╨╡╤Б╤В╨╡44.

╨Р╨╜╨╜╨░ ╨С╨╕╤И╨╛╤Д╤Д╨╕╨╜ ╤Г╨╢╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨┤╨▓╨░ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╤Й╨╡╨║╨╡. ╨Х╨╡ ╨┐╤А╨╛╨│╨╜╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨░ ╨Т╤О╤А╤Ж╨▒╤Г╤А╨│╨░. ╨Р╨╜╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╤П╤Е ╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╗╨░ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╤В╤М ╨╡╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М, ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗╨░, ╤З╤В╨╛ ╨▒╨╡╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨░, ╨╜╨╛ ╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡ ╤А╨░╨▓╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗╨╕ ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╖╨░ ╨┐╨╛╨┤╨╢╨╛╨│ ╤Д╨╡╤А╨╝╤Л. ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨╡╨╡, ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨▓╤Л╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗ ╨╜╨░ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В╨╡, ╨░ ╤В╨╡╨╗╨╛ ╨╖╨░╨║╨╛╨┐╨░╨╗45.

╨Ф╤А╤Г╨│╨░╤П ╨│╨╛╤А╨╛╨╢╨░╨╜╨║╨░ тАУ ╨╖╨░╨╝╤Г╨╢╨╜╤П╤П ╨Р╨╜╨╜╨░ ╨Я╨╡╨╣╨╡╨╗╤И╤В╨░╨╣╨╜╨╕╨╜ ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨┐╨╗╨╛╤В╤Б╨║╨╛╨╝ ╤Б╨╛╨╢╨╕╤В╨╕╨╕ ╤Б ╨╛╤В╤Ж╨╛╨╝ ╨╕ ╤Б╤Л╨╜╨╛╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨║ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨╢╨╡ ╨╢╨╡╨╜╨░╤В╤Л. ╨Я╤А╨╡╨╗╤О╨▒╨╛╨┤╨╡╨╣╨║╤Г ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝, ╨░ ╨╡╨╡ ╨╝╤Г╨╢╨░-╤А╨╛╨│╨╛╨╜╨╛╤Б╤Ж╨░ ╨▓╤Л╨│╨╜╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨░46.

╨С╨░╤А╨▒╨░╤А╨░ ╨Т╨░╨│╨╜╨╡╤А╨╕╨╜ ╨┤╨░╨╗╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨╝╤Г╨╢╤Г ╨╛╤В╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨╛╨▓╤Б╤П╨╜╨║╤Г, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨▓╤Л╨╣╤В╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╖╨░╨╝╤Г╨╢ ╨╖╨░ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨│╨╛ ╨Ъ╨╛╨╜╤А╨░╨┤╨░ ╨ж╨▓╨╕╨║╨╡╨╗╤П. ╨б╨░╨╝╨░ ╨╢╨╡ ╨╛╨╜╨░ ╤Б╤К╨╡╨╗╨░ ╤В╤А╨╕ ╨╝╨░╨╗╨╡╨╜╤М╨║╨╕╤Е ╨╗╨╛╨╢╨║╨╕ ╨║╨░╤И╨╕, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤А╨░╤Б╨║╤А╤Л╤В╨╛. ╨б╤Г╨┤ ╨▓╤Л╤П╤Б╨╜╨╕╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨ж╨▓╨╕╨║╨╡╨╗╤М ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨╡ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╝╤Г╨╢╤З╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╨╡╨╡ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕, ╤Г ╨╜╨╡╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨╡╨║╤Б╤Г╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╨▓╤П╨╖╤М ╤Б ╨▓╨╛╤Б╨╡╨╝╨╜╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М╤О ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝╨╕ ╨╝╤Г╨╢╤З╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╢╨╡╨╜╨░╤В╤Л, ╤З╤В╨╛ ╤Г╤В╤П╨╢╨╡╨╗╤П╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ┬л╨╕╨╖ ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╤В╨╕┬╗ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╤Ж╤Г, ╨░ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Б╨╕╨╗47.

╨Ф╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╨╖╨┤╨╡╤А╨╜╤Г╤В╤М ╨╜╨░ ╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨╕╤Ж╤Г ╨╕ ╨Р╨│╨╜╨╡╤Б╤Б ╨а╨╛╨╖╨╖╨╜╨╡╤А╨╕╨╜. ┬л╨С╨╡╨┤╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡тАж ╤Г ╨╜╨╡╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨║╤А╨╕╨▓╨░╤П ╤И╨╡╤П┬╗48, тАУ ╤Б╨╛╤З╤Г╨▓╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨▓ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З, ╨╕╨╖ ╨╢╨░╨╗╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨▓ ╨╜╨╡╤Б╤З╨░╤Б╤В╨╜╤Г╤О.

╨Ч╨░ 44 ╨│╨╛╨┤╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л ╨╜╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З, ╨║╨░╨║ ╤Г╨╢╨╡ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╤Л╤И╨╡, ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╨╗ 361 ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨░, ╨▓ ╨╕╤Е ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡ 42 ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╤Л. ╨б╨░╨╝╤Л╨╣ ┬л╨╜╨░╨┐╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣┬╗ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨│╨╛╨┤ ╨▒╤Л╨╗ 1580, ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨╡╨╝╤Г ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨╗╨╕╤И╨╕╤В╤М ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ 20 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╜╨╕╤Е ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┤╨▓╨╛╨╡ ╤Г╨▒╨╕╨╣╤Ж (╨╕╤Е ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╛╨▓╨░╨╗╨╕), ╨╡╤Й╨╡ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╤Г╨▒╨╕╨╣╤Ж ╨╕ ╨┤╨╡╨▓╤П╤В╨╡╤А╤Л╤Е ╨▓╨╛╤А╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Б╨╕╨╗╨╕, ╨░ ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗╨╕49. ╨Т ╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╛╨╜ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗ ╨▓ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╤Г ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░ ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╤В╤А╤Г╨┤╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨╡ ╨▓ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡. ╨Ч╨░ ╨┤╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╨│╨╛╨┤╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╤В╤А╤Г╨┤╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╨▓╨╡ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╤П ╨╛╨╜ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ 1159 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨╜╨╡ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╤П ╤Г╨╝╨╡╤А╤Й╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨░╨╝╨╕.

╨Т ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨░ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В╨░ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╤В╤Б╤П ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨┐╨░╨╝╤П╤В╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨╡╨╣. ╨Т 1576 ╨│. ╨╛╨╜ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╖╨░╨╝╨╡╤В╨║╤Г ╨╛ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨│╨╛ ╨У╨░╨╜╤Б╨░ ╨Я╨░╨╣╨│╨╡╨╗╤П, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╗ ╤В╤А╨╕ ╤Г╨▒╨╕╨╣╤Б╤В╨▓╨░: ┬л╨п ╨╛╤В╤А╨╡╨╖╨░╨╗ ╨╡╨╝╤Г ╤Г╤И╨╕ ╨╕ ╨▓╤Л╨┐╨╛╤А╨╛╨╗, ╨░ ╤Б╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤П ╨▓ ╨д╨╛╤А╤Е╨░╨╣╨╝╨╡ (╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨║╨╡ ╨▓ 18 ╨╝╨╕╨╗╤П╤Е ╨╛╤В ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨░. тАУ ╨Р╨▓╤В.) ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╨╡╨╝╤Г ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г┬╗50.

6 ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ 1579 ╨│. ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╤В╤А╨╡╤Е ╨│╤А╨░╨▒╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣. ╨Я╨░╨╗╨░╤З ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨▓ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╤З╤В╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨▒╤О╤А╨│╨╡╤А╤И╨░ ╤Д╤А╨░╤Г ╨Ф╨╕╤В╨╡╤А╨╕╤Е ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╨║╨░╨╖╨╜╤М╤О ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╕╨╗╨░, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е ╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╡╨╡ ╨╝╤Г╨╢╨╡╨╝ (┬л╨╛╨╜╨░ ╨╛╨▒╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨░ [╨╡╨│╨╛] ╨╕ ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨▓╨░╨╗╨░, ╨╕╨▒╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╗╨░, ╤З╤В╨╛ ╨╡╨╡ ╨╝╤Г╨╢ ╨▒╤Л╨╗ ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨▓╨░╨╜ ╨╕ ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨╛╨╝┬╗)51.

10 ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ 1581 ╨│. ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╨╗ ┬л╨У╨╡╨╛╤А╨│╨░ ╨и╤С╤А╨┐╤Д╤Д╨░, ╤А╨░╨╖╨▓╤А╨░╤В╨╜╨╕╨║╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╤П╨╗╨╕ ╨▓ ╤Б╨╛╨┤╨╛╨╝╤Б╨║╨╛╨╝ ╨│╤А╨╡╤Е╨╡ ╤Б ╤З╨╡╤В╤Л╤А╤М╨╝╤П ╨║╨╛╤А╨╛╨▓╨░╨╝╨╕, ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╤В╨╡╨╗╤П╤В╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨╛╨▓╤Ж╨╛╨╣. ╨п ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╨╡╨╝╤Г ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨▓ ╨Т╨╡╨╗╤М╨╜╨╡ ╨╖╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╛╨╡╤Б╤В╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨│╤А╨╡╤Е. ╨Т╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤В╨╡╨╗╨╛ ╤Б╨╛╨╢╨│╨╗╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╨║╨╛╤А╨╛╨▓╨╛╨╣┬╗52. ╨з╤В╨╛ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╤Б ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╢╨╕╨▓╨╛╤В╨╜╤Л╨╝╨╕, ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║ ╤Г╨╝╨░╨╗╤З╨╕╨▓╨░╨╡╤В.

╨Ф╤А╤Г╨│╨░╤П ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡ ╨│╨╗╨░╤Б╨╕╤В: ┬л13 ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ ╨╗╨╡╤В╨░ 1594-╨│╨╛. ╨в╨║╨░╤З ╨Ъ╤А╨╕╤Б╤В╨╛╤Д ╨Ь╨░╨╣╨╡╤А ╨╕ ╨У╨░╨╜╤Б ╨Т╨╡╨▒╨╡╤А, ╤В╨╛╤А╨│╨╛╨▓╨╡╤Ж ╤Д╤А╤Г╨║╤В╨░╨╝╨╕, ╨╛╨▒╨░ ╨│╤А╨░╨╢╨┤╨░╨╜╨╡ ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨░, ╨║╨░╨║╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨▓ ╤В╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╤А╨╡╤Е ╨╗╨╡╤В ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б╨╛╨┤╨╛╨╝╨╕╨╡╨╣, ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╣╨╝╨░╨╜╤Л ╨╖╨░ ╨╕╤Е ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨┤╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤М╨╡╨╝ ╤Б╨║╨╛╨▒╤П╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░... ╨в╨║╨░╤З ╨▒╤Л╨╗ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡╨╜ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝, ╨░ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╤В╨╡╨╗╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨░╨╜╨╛ ╨╛╨│╨╜╤О ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╤В╨╛╤А╨│╨╛╨▓╤Ж╨╡╨╝ ╤Д╤А╤Г╨║╤В╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨▒╤Л╨╗ ╤Б╨╛╨╢╨╢╨╡╨╜ ╨╢╨╕╨▓╤Л╨╝┬╗53.

╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨╛ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Л╤З╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╨У╨╡╨╛╤А╨│╨░ ╨Я╤А╨░╤Г╨╜╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╛╨│╤А╨░╨▒╨╕╨╗ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤Б╨┐╤Г╤В╨╜╨╕╨║╨░. ╨Т ╨Т╨╡╨╜╨╡ ╨╛╨╜ ╤Г╨║╤А╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨░╨│╨░╨╢ ╤Б ╨▓╨╡╤Й╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨░╤А╤Г ╨▒╨╡╨╗╤Л╤Е ╤З╤Г╨╗╨╛╨║. ╨Я╨░╨╗╨░╤З ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨╡╨│╨╛ 14 ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╤П 1602 ╨│., ╨╜╨╛ ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╤М, ┬л╨╛╨╜╨░ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤А╨░╨╖ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╨╗╨░╤Б╤М, ╨▒╤Г╨┤╤В╨╛ ╤Е╨╛╤В╨╡╨╗╨░ ╨╛╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╤В╤М╤Б╤П, ╨▓╤Л╤Б╤Г╨╜╤Г╨╗╨░ ╤П╨╖╤Л╨║, ╨╛╤В╨║╤А╤Л╨╗╨░ ╤А╨╛╤В, ╨║╨░╨║ ╨▒╤Г╨┤╤В╨╛ ╤Е╨╛╤В╨╡╨╗╨░ ╤З╤В╨╛-╤В╨╛ ╤Б╨║╨░╨╖╨░╤В╤М; ╨▓╤Б╨╡ ╤Н╤В╨╛ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╝╨╕╨╜╤Г╤В; ╤П ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗ ╨╜╨╕╤З╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨│╨╛┬╗54.

23 ╨╕╤О╨╜╤П 1612 ╨│. ╨и╨╝╨╕╨┤╤В ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╨╗ ╨┐╨╡╨┤╨╛╤Д╨╕╨╗╨░ ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╨░╤Б╨░ ╨д╨╡╨╣╨╡╤А╤И╤В╨╡╨╣╨╜╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨╛╤В╤Ж╨╛╨╝ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╗ ╤И╨║╨╛╨╗╤Г, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╤Г╨╝╤Г╨┤╤А╨╕╨╗╤Б╤П ╨╕╨╖╨╜╨░╤Б╨╕╨╗╨╛╨▓╨░╤В╤М ╤И╨╡╤Б╤В╨╜╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤Ж ╨▓ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╨╡ ╨╛╤В 6 ╨┤╨╛ 11 ╨╗╨╡╤В. ╨Х╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤З╨╛╨╝ ┬л╨╕╨╖ ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╤В╨╕┬╗55.

╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╨░╤Б╨░ ╨С╤А╤Г╨╜╨╡╤А╨░ ╨╛╤Б╤Г╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╖╨░ ╨▒╨╛╨│╨╛╤Е╤Г╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛, ╨╛╨╜ ╤А╤Г╨│╨░╨╗ ╨Т╤Б╨╡╨▓╤Л╤И╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░ ╨│╤А╨╛╨╖╤Г. ╨Я╨░╨╗╨░╤З ╨▓╤Л╤А╨▓╨░╨╗ ╨╡╨╝╤Г ╤П╨╖╤Л╨║ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▒╨╕╨╗ ╨╛╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║ ╤Н╤И╨░╤Д╨╛╤В╤Г, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╤В╨╛╨╗╨┐╨░ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨┐╨╛╨╕╨╖╨┤╨╡╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨░╨┤ ╨╜╨╕╨╝. ╨Ч╨░╤В╨╡╨╝ ╨╡╨╝╤Г ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г56. ╨Ъ╨░╤А╨╝╨░╨╜╨╜╨╕╨║ ╨╕ ╤Г╨▒╨╕╨╣╤Ж╨░ ╨У╨░╨╜╤Б ╨Ф╨╕╤В╤Ж ╨┐╨╡╨╗ ╨▓╤Б╤О ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╤Г ╨┤╨╛ ╨╝╨╡╤Б╤В╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕, ╨▓ ╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨╛╨┐╤В╨╕╨╝╨╕╤Б╤В╨╕╤З╨╜╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╤А╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╛╨║╤А╨░╨┤ ╨У╨░╨╜╤Б ╨Я╨╛╤А╤Б╤В╨╜╨╡╤А ╤Б ╤И╤Г╤В╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▒╨░╤Г╤В╨║╨░╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗ 5 ╤Д╨╗╨╛╤А╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╨░╤А╤Г ╨▒╨░╤И╨╝╨░╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╜╨╕╨║╤Г ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨░, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╝╨╡╨╜╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ╨╝╨╡╤Б╤В╨░╨╝╨╕57.

╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Г╤Е╨╛╨┤╨░ ╨и╨╝╨╕╨┤╤В╨░ ╨╜╨░ ╨╖╨░╤Б╨╗╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤В╨┤╤Л╤Е ╨▓ ╨Э╤О╤А╨╜╨▒╨╡╤А╨│╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╡╨╣-╨▓╨╕╤А╤В╤Г╨╛╨╖╨╛╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░. ╨в╨░╨║, 20 ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤П 1645 ╨│. ╨Ь╨░╤В╨╕╨░╤Б ╨Я╨╡╤А╨│╨╡╤А ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨░, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨╛╨▒╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤А╤Г╨║╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤В╨╛╤В ╨┐╨╛╨┤╨╜╤П╨╗ ╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В. ╨Ф╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤З ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨╝ ╨╛╤В╤А╤Г╨▒╨╕╨╗ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л ╨┤╨▓╤Г╨╝ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╨╕╨║╨░╨╝ ╤Б╤А╨░╨╖╤Г.

╨Ъ╨░╨╖╨╜╤М ╨╛╨▒╨╡╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨У╨╡╨╜╤В╨╡. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ┬л╨С╨╡╨╗╤Л╨╣ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤М┬╗. ╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛ XVI ╨▓.

╨Т╨╛╨╛╨▒╤Й╨╡ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤З╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╝ ╨╜╨╛╨▓╨░╤В╨╛╤А╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝