╨ζ.╨Ρ. ╨η╨▓╨╛╨┤╨║╨╛╨▓ (╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│) ╨ι╨Ρ╨Ω╨Τ╨α╨λ╨α╨Χ ╨θ╨Ρ╨λ╨ι╨η╨ζ╨ζ╨η╨Υ╨η ╨θ╨ι╨η╨α╨Ω╨Τ╨η╨Φ╨κ╨λ╨Τ╨Ρ ╨Τ ╨ι╨η╨κ╨κ╨α╨α ╨Τ 1866έΑΥ1869 ╨Υ╨η╨Φ╨Ρ╨ξ

╨μ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Δ╨╗╤Ν╤Γ╤Δ╤Α╤Μ ╨ε╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨░╤Π ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤Π ╤Α╨░╨║╨╡╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨╜╨░╤Δ╨║ ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨╕ ╨Τ╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ ╨ζ╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨╝╨░╤Γ╨╡╤Α╨╕╨░╨╗╤Μ ╨λ╤Α╤Δ╨┤╤Μ ╨ρ╨╡╤Β╤Γ╨╛╨╣ ╨ε╨╡╨╢╨┤╤Δ╨╜╨░╤Α╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Δ╤Θ╨╜╨╛-╨┐╤Α╨░╨║╤Γ╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Ε╨╡╤Α╨╡╨╜╤Η╨╕╨╕13έΑΥ15 ╨╝╨░╤Π 2015 ╨│╨╛╨┤╨░

╨π╨░╤Β╤Γ╤Ν IIl╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│

╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ 2015

┬σ╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ, 2015

┬σ╨γ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Γ╨╕╨▓ ╨░╨▓╤Γ╨╛╤Α╨╛╨▓, 2015

╨Τ ╨╝╨╛╨╕╤Ζ ╨┤╨▓╤Δ╤Ζ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Μ╨┤╤Δ╤Κ╨╕╤Ζ ╤Β╤Γ╨░╤Γ╤Ν╤Π╤Ζ, ╨┐╨╛╤Β╨▓╤Π╤Κ╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╤Γ╨░╨╗╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝╤Δ1 ╨╕ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨╝╤Δ2 ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░╨╝, ╤Α╨╡╤Θ╤Ν ╤Ι╨╗╨░ ╨╛ ╤Α╨░╨╖╨▓╨╕╤Γ╨╕╨╕ ╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨▒╨░╤Γ╤Μ╨▓╨░╤Ο╤Κ╨╡╨╣ ╨╕ ╤Ζ╨╕╨╝╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╛╤Γ╤Α╨░╤Β╨╗╨╡╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕. ╨κ╤Γ╨░╨╗╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Ι╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡, ╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╤Μ╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨╛╤Ι╨╗╨╕ ╨╗╨╕╤Ι╤Ν ╨▓ 1880-╤Ζ ╨│╨│., ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Α╨╕╨╕, ╤Γ╨░╨║ ╨╕ ╨▓ ╨╛╤Β╤Γ╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╨░╤Ζ. ╨κ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨╛╨▒╤Β╤Γ╨╛╨╕╤Γ ╨┐╨╛-╨┤╤Α╤Δ╨│╨╛╨╝╤Δ, ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨▓╤Δ╤Ο ╨╛╤Θ╨╡╤Α╨╡╨┤╤Ν, ╨┐╨╛╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╤Β╨╛╨▓╨╡╤Α╤Ι╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨╛╨▓╤Μ╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕, ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╤Ι╨╕╨╣ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨╗╨╕╤Ι╤Ν ╨▓╨╛ ╨▓╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ XIX ╨▓. ╨η╨▒╤Κ╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╤Μ ╤Β ╨┐╤Α╨╕╨╜╤Π╤Γ╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨╕ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨γ╤Α╤Μ╨╜╨║╨░ ╨╛╨▒╤Α. 1868 ╨│. ╨┐╨╛╨┤ ╤Δ╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜ ╨╕ ╤Β ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╣ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨▓ 1869 ╨│. ╨Φ╨╛ ╤Ξ╤Γ╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤Α╨╕╨┐╨░╤Β╤Μ ╨║ ╤Α╤Δ╨╢╤Ν╤Π╨╝ ╨╖╨░╨│╨╛╤Γ╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╕╤Ζ, ╨╜╨╛ ╤Θ╤Γ╨╛ ╨║╨░╤Β╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨▒╤Δ╨╝╨░╨╢╨╜╤Μ╤Ζ, ╨░ ╤Γ╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╤Δ╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓, ╤Γ╨╛ ┬τ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░╤Ζ ╤Γ╨░╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╤Μ╨╝, ╨┐╨╛╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╜╨╡╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨╕╤Ζ ╨▓╤Μ╨┤╨╡╨╗╤Μ╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╤Α╤Δ╤Θ╨╜╤Μ╨╝ ╤Β╨┐╨╛╤Β╨╛╨▒╨╛╨╝ ╨╛╤Θ╨╡╨╜╤Ν ╨╝╨╡╨┤╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕ ╨┤╨╗╤Π ╤Δ╤Β╨║╨╛╤Α╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨╕╤Ζ ╨┐╤Α╨╕╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▓╤Μ╤Β╤Μ╨╗╨░╤Γ╤Ν ╨╕╨╖ ╤Η╨╡╨╜╤Γ╤Α╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╤Δ╤Θ╤Α╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨╢╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨╛╤Γ╨╗╨╕╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┐╤Δ╨╗╨╕, ╨║╨╗╨╡╨╕╤Γ╤Ν ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╤Μ ╨╕ ╤Β╨╛╨▒╨╕╤Α╨░╤Γ╤Ν ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╤ΜέΑο┬╗3 . ╨η╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╤Γ╨░╨║╨╛╨╡ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╕╨╡, ╨║╨░╨║ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤, ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╜╤Δ╤Γ╤Ν ╨▓ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤Γ, ╨▓ ╤Γ╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╨┤╨░. ╨κ╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤Ο ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Ι╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨╗╨╡╤Γ ╤Δ╨┐╨╛╤Α╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤ΜέΑο

╨θ╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╜╨░╤Β╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤Μ╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╤Γ╤Α╤Δ╨┤╨╜╨╛ ╤Α╨░╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨▓ ╤Γ╨╛╨╝, ╨║╨░╨║╨╛╨╡ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╝ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Θ╨░╨╗╨╛ ╨╖╨░ ╨╜╨╡╨│╨╛. ╨Τ ┬τ╨ι╨╛╤Β╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╡╨╗ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨Φ╨╡╨┐╨░╤Α╤Γ╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ ╨╜╨░ ╤Α╨░╨╖╤Α╤Π╨┤╤Μ┬╗4 ╨╕ ╨▓ ┬τ╨θ╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╝ ╨μ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕┬╗5 ╤Θ╨╡╤Γ╨║╨╛ ╤Δ╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨θ╨░╤Α╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨┐╨░╤Α╤Γ╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░, ╨░ ╨╖╨░╤Γ╨╡╨╝ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▓╨╡╨┤╨░╨╗╨╛ ╨▓╤Β╨╡╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Β ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╤Μ╨╝╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░╨╝╨╕, ╨╕╤Ζ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨╕ ╤Γ. ╨┤. ╨κ╤Γ╨░╨╗╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨▓╨╡╨┤╨░╨╗╨╛ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ (╤Θ╨╡╤Γ╨▓╨╡╤Α╤Γ╨╛╨╡), ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓ ╤Γ╨╡╤Β╨╜╨╛ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Β ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░╨╝╨╕. ╨Τ ╨┤╨╛╨║╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╤Ζ ╨┐╤Α╨░╨║╤Γ╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╤Δ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛, ╨╖╨░ ╨╕╤Β╨║╨╗╤Ο╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ 3-╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╨╗ ╨┐╨░╤Α╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨┐╨░╤Α╤Γ╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤Γ╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Μ╨╝╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╨╖╨░╤Α╤Π╨┤╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤Π ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤Α╨╛╨▓ ╨╕ ╨╛╤Β╤Γ╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╨┤╨╡╨╗. ╨Τ ╨┤╨╛╨║╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╤Ζ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Δ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π 2-╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╨╗ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╨░╤Α╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π (╨┐╤Π╤Γ╨╛╨╡), ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╤Β╨╡╤Ζ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤Γ╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Μ╨╝╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝╨╕. ╨φ╤Γ╨╛╤Γ ╨╢╨╡ ╤Β╤Γ╨╛╨╗ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨╗╨░╨▒╨╛╤Α╨░╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╣, ╤Α╨░╨║╨╡╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣.

╨θ╨╛ ╨┐╤Α╨╕╤Θ╨╕╨╜╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨▓╤Δ╤Ο ╨╛╤Θ╨╡╤Α╨╡╨┤╤Ν ╨╛╤Α╨╕╨╡╨╜╤Γ╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨▓╤Μ╨┐╤Δ╤Β╨║ ╤Δ╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨║ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤Α╤Π╨┤╨╜╤Μ╨╝ ╨╜╨░╤Α╨╡╨╖╨╜╤Μ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨░╨╝, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╝╨╕ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╜╨░╤Ι╤Δ ╨░╤Α╨╝╨╕╤Ο, ╨╕╨╝ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╨╗ ╨α╤Β╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╤Ο ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕6 , ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╨╝╨░╤Α╤Γ╨╡ 1869 ╨│. ╨π╨╗╨╡╨╜╤Μ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╛╤Γ╤Π╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤Β╨╡╨│╨╛ ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╤Γ╨╡╤Β╨╜╨╛ ╤Β╨╛╤Γ╤Α╤Δ╨┤╨╜╨╕╤Θ╨░╨╗╨╕ ╤Β ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π╨╝╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╕╤Ζ. ╨Φ╨╛ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨α╤Β╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╨╛╤Α╨│╨░╨╜, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╣ ╨▒╤Μ╨╗ ╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╡╨╜ ╨╖╨░ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░, ╤Ζ╨╛╤Γ╤Ν ╨╕ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣. ╨ι╨░╨╖╤Δ╨╝╨╡╨╡╤Γ╤Β╤Π, ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨╕, ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛, ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π, ╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Θ╨░╨▓╤Ι╨░╤Π ╨╖╨░ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╤Δ╤Ο ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Δ╤Ο ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο. ╨η ╨╜╨╕╤Ζ ╤Α╨╡╤Θ╤Ν ╨┐╨╛╨╣╨┤╨╡╤Γ ╨╜╨╕╨╢╨╡. ╨Τ╨╡╤Α╨╛╤Π╤Γ╨╜╨╡╨╡ ╨▓╤Β╨╡╨│╨╛, ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨╛╨▒╤Β╤Δ╨╢╨┤╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▓ ╨╕╤Β╨║╤Δ╤Β╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨Υ╨Ρ╨μ, ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╝ ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╡ (╤Γ╨╡╤Ζ╨╜╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╝). ╨γ╨░╨║ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛, ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Γ╨╡╤Ζ╨╜╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╨╗ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨▓ ╨╛ ╨▓╤Β╤Π╨║╨╛╨│╨╛ ╤Α╨╛╨┤╨░ ╨┐╤Α╨╛╨╡╨║╤Γ╨░╤Ζ, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨╡╤Γ╨╡╨╜╨╕╤Π╤Ζ, ╨╛╤Γ╨║╤Α╤Μ╤Γ╨╕╤Π╤Ζ, ╨▓╨╡╨┤╨░╨╗ ╤Α╨░╤Β╨┐╨╛╤Α╤Π╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π╨╝╨╕ ╨╛ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╗╤Π ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜ ╨╕ ╨┤╤Α╤Δ╨│╨╕╤Ζ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨╡╤Γ╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π ╤Δ╤Θ╤Α╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Γ╨╡╤Γ╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤Π ╤Α╨░╤Β╤Β╨╝╨╛╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨╡╤Γ╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨Τ ╨╜╨░╤Ι╨╡╨╝ ╤Β╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╡, ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨▒╤Μ╨╗ ╨╜╨╡ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Γ╨╡╤Γ, ╨░ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕.

╨η╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨░╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨░╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π 1867έΑΥ1868 ╨│╨│.

╨θ╨╛╤Θ╨▓╨░ ╨┤╨╗╤Π ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨╛╨▒╤Α╨░╤Β╤Γ╨░╤Γ╤Ν ╤Ε╤Δ╨╜╨┤╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨╝ ╨╖╨░╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╨┤╨╛ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╨║╨░╨║ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╗╨░ ╤Γ╨░╨║╨░╤Π ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨░╤Π ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤Π ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Η╨░, ╨║╨░╨║ ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤. ╨μ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▓ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╝ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╡╤Κ╨╡ ╨▓ 1866 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤Β╨┐╨╡╤Η╨╕╨░╨╗╨╕╤Β╤Γ╨░╨╝╨╕ ╨╛╨▒╤Β╤Δ╨╢╨┤╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Δ╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨║ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨░╨╝╨╕ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨δ╤Ξ╨┤╨╗╨╕ ╨╕ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨θ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕. ╨φ╤Γ╨╕ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╡ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╤Μ╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨▓ ╨η╤Ζ╤Γ╨╡╨╜╤Β╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨░ ╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╡╨╡, ╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣, ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╕╨╝ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╨▒╤Μ╨╗ ╨┐╨╛╤Α╤Δ╤Θ╨╕╨║ ╨γ.╨η. ╨θ╨░╤Γ╤Η╨╡╨▓╨╕╤Θ.

╨Τ ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡ ╤Ξ╨║╤Β╨┐╨╡╤Α╨╕╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤Κ╨░╨┤╨║╨╕ ╨╗╨╡╤Γ╨╛╨╝ 1867 ╨│. ╤Α╨╡╤Ι╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╕╤Γ╤Ν ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Δ╤Ο ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╤Δ╤Ο ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Δ╤Ο ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο. ╨κ╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╛╤Η╨╡╨╜╨╕╤Γ╤Ν ╤Δ╤Α╨╛╨▓╨╡╨╜╤Ν ╨║╨░╨┐╨╕╤Γ╨░╨╗╨╛╨▓╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤Δ╤Α╨╛╨▓╨╡╨╜╤Ν ╤Β╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝. ╨Τ ╨┐╨╗╨░╨╜╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╛╤Γ╨║╤Α╤Μ╤Γ╤Ν ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╤Δ╤Ο ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Δ╤Ο ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο ╤Β ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ 1868 ╨│. ╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╕╤Γ╤Ν 500 000 ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╖╨░ ╨│╨╛╨┤. ╨κ 1869 ╨│. ╨┐╨╗╨░╨╜╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╤Π╤Γ╤Ν ╨┤╨╛ 1 000 000 ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╡╨╢╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╨╛. ╨Τ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╡ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π ╨╜╨╛╤Β╨╕╨╗╨░ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣, ╤Θ╤Δ╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨▓ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╜╤Δ╤Ο. ╨Φ╨╗╤Π ╤Α╤Δ╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨┐╤Α╨╛╤Η╨╡╤Β╤Β╨╛╨╝ ╤Β╤Α╨╛╤Θ╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╤Β╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╨░ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╨╡╨┤╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗-╨╗╨╡╨╣╤Γ╨╡╨╜╨░╨╜╤Γ╨░ ╨Τ.╨ε. ╨ψ╤Ε╨╕╨╝╨╛╨▓╨╕╤Θ╨░7 , ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨▓╤Ι╨░╤Π ╨╕╨╖ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤Α╨░ ╨γ╨░╤Α╤Γ╨░╤Ι╨╡╨▓╤Β╨║╨╛╨│╨╛, ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨γ. ╨ι╨░╨║╤Δ╤Β╨░-╨κ╤Δ╤Κ╨╡╨▓╤Β╨║╨╛╨│╨╛8 ╨╕ ╨Σ╨╡╨╗╤Π╨╡╨▓╨░, ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨╢╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╛╨▓╨╡╤Γ╨╜╨╕╨║╨░ ╨α.╨Ρ. ╨Τ╤Μ╤Ι╨╜╨╡╨│╤Α╨░╨┤╤Β╨║╨╛╨│╨╛9 ╨╕ ╨┐╨╛╤Α╤Δ╤Θ╨╕╨║╨░ ╨γ.╨η. ╨θ╨░╤Γ╤Η╨╡╨▓╨╕╤Θ╨░10 ╨╕ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░╨▓╤Ι╨░╤Π ╨▓╨┐╨╗╨╛╤Γ╤Ν ╨┤╨╛ 31 ╨╝╨░╤Π 1869 ╨│.

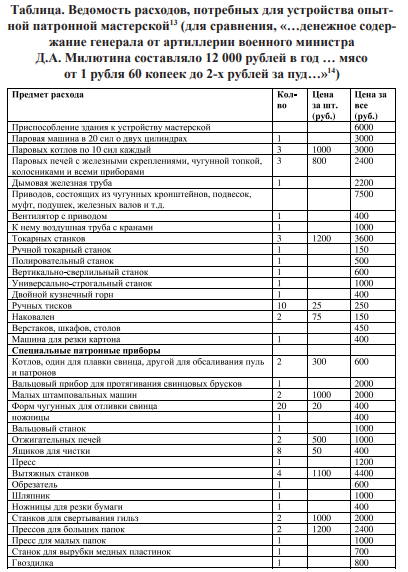

╨ζ╨╕╨╢╨╡ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╤Γ╨░╨▒╨╗╨╕╤Η╨░ ╤Α╨░╤Β╤Ζ╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╡ ╨▓ ╤Η╨╡╨╗╨╛╨╝ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╗╨╕ ╤Β╤Δ╨╝╨╝╤Δ ╨┤╨╛ 100 000 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨╜╨╡ ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╤Π ╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╨│╤Α╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨╜╨╡╨┐╤Α╨╡╨┤╨▓╨╕╨┤╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Α╨░╤Β╤Ζ╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╨╛╨║╤Δ╨┐╨║╨╕ ╤Γ╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤Α╨╛╨│╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Κ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π, ╨║╨░╨║ ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╗╤Π ╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╤Ν╤Π ╨┐╤Δ╨╗╤Ν ╨π. ╨δ╨░╨╜╨║╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░. ╨φ╤Γ╨╛ ╨┤╨╛╤Α╨╛╨│╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Κ╨╡╨╡ ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╤Δ╨╢╨╡ ╨▓ ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤Α╨╡ 1866 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░╤Γ╤Ν ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░. ╨η╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨▓╨▓╨╕╨┤╤Δ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨░╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╨░╤Β╤Ν ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╨╗╨░╤Η╨┤╨░╤Α╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤Π ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╕╤Π, ╤Γ╨░╨║╤Δ╤Ο ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╤Δ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨▒╤Μ ╨╛╨┐╤Α╨╛╨▒╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╕ ╨▓ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣. ╨γ╨░╨║ ╤Δ╨║╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╨╗ ╨π╨░╤Α╨╗╤Ν╨╖ ╨δ╨░╨╜╨║╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Μ╨╡ ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╤Μ ╤Δ╨╢╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨╖╨░╨║╤Δ╨┐╨╗╨╡╨╜╤Μ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╨╝, ╨╕╨╜╨┤╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╨╝ ╨╕ ╤Ε╤Α╨░╨╜╤Η╤Δ╨╖╤Β╨║╨╕╨╝ ╨┐╤Α╨░╨▓╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨░╨╝╨╕. ╨ε╨░╤Ι╨╕╨╜╨░ ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨╕╨╗╨░ ╨┤╨╗╤Π ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Δ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╤Δ╨╗╤Ν ╤Β ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╨║╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╤Η╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤Α╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕. ┬τέΑο ╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╛ ╨┐╤Δ╨╗╤Ν, ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╤Π╨╡╨╝╤Μ╤Ζ ╤Ξ╤Γ╨╕╨╝╨╕ ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π, ╨▒╤Δ╨┤╨╡╤Γ ╤Γ╨░╨║╨╛╨╡, ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨Τ╤Δ╨╗╨╕╤Θ╤Β╨║╨╛╨╝ ╨░╤Α╤Β╨╡╨╜╨░╨╗╨╡ έΑΥ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛: ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 150 ╨▓ ╨╝╨╕╨╜╤Δ╤Γ╤Δ┬╗12. ╨θ╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν ╨╛╨▒╨╡╤Κ╨░╨╗ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╤Δ ╨╖╨░ 4 ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η╨░.

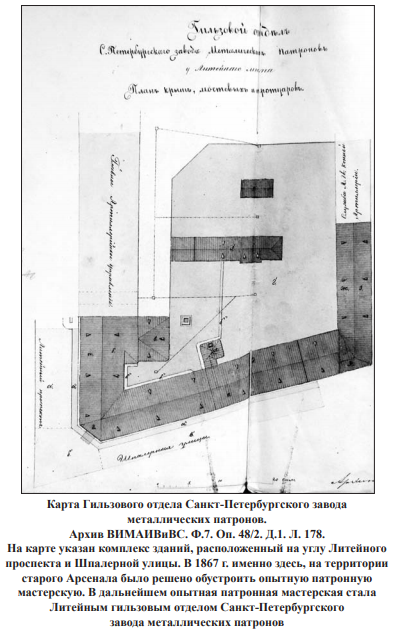

╨ι╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨┐╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Ο ╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤Π ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨│╨╛ ╨░╤Α╤Β╨╡╨╜╨░╨╗╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤Θ╨╡╨╜╤Μ 18 ╨╝╨░╤Π 1868 ╨│., ╤Γ. ╨╡. ╤Β ╨╖╨░╨┐╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡, ╤Θ╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╤Θ╨╡╤Γ╤Μ╤Α╨╡ ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η╨░. ╨θ╨╛╤Β╨╗╨╡ ╤Ξ╤Γ╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤Β╤Γ╨░╨╗╨░ ╨╛╤Θ╨╡╤Α╨╡╨┤╤Ν ╨┐╨╛╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╨║╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨│╤Α╨╡╨▒╨░ ╨╜╨░ 600 ╨┐╤Δ╨┤╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨░. ╨η╨┤╨╜╨╛╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║ ╨╗╨╡╤Γ╤Δ 1868 ╨│. ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╖╨║╨░ ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨╕╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨╕╨╖ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨η╤Ζ╤Γ╨╡╨╜╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╤Δ╤Ο ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο. ╨ζ╨░ ╤Β╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╨▓╤Β╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╛, ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╝╨╡╤Γ╤Μ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕╤Β╤Ν, ╨░ ╨▓ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨╝ ╨░╤Α╤Β╨╡╨╜╨░╨╗╨╡ ╨┐╤Δ╤Β╤Γ╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╗╨╕╤Ι╤Ν ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╛ ╨┤╨╗╤Π ╨┤╨╛╤Α╨╛╨│╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Κ╨╡╨╣ ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╤Μ ╨┐╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╤Δ╨╗╤Ν ╨δ╨░╨╜╨║╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░.

╨Τ ╤Γ╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨║╨░╨║ ╨╖╨░╨║╨░╨╜╤Θ╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨▓╤Β╨╡ ╤Ξ╤Γ╨╕ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ, ╨╜╨░╤Β╤Γ╨░╨╗╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨┤╨╗╤Π ╨╜╨░╨▒╨╛╤Α╨░ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Θ╨╕╤Ζ ╤Α╤Δ╨║ ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡. ┬τ╨γ╤Α╨╛╨╝╨╡ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨╛╨▓╤Μ╤Ζ, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╤Μ╤Ζ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ ╨╜╨░ ╤Β╤Γ╨░╨╜╨║╨░╤Ζ ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨░╤Κ╨╕╤Ζ ╨┤╨╗╤Π ╨▓╤Μ╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓, ╨▓╨╛ ╨▓╨╜╨╛╨▓╤Ν ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╜╤Δ╨╢╨╜╤Μ ╨╡╤Κ╨╡ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Θ╨╕╨╡ ╨┤╨╗╤Π ╨╜╨░╨▒╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╖╨░ ╨┐╨░╤Α╨╛╨▓╤Μ╨╝╨╕ ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╤Γ╨╗╨░╨╝╨╕, ╨┐╤Α╨╕╨▓╨╛╨┤╨░╨╝╨╕, ╨░ ╤Α╨░╨▓╨╜╨╛ ╨║╤Δ╨╖╨╜╨╡╤Η╤Μ, ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╢╨░έΑο┬╗, έΑΥ ╨┐╨╕╤Β╨░╨╗ ╨▓ ╤Β╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤Α╨░╨┐╨╛╤Α╤Γ╨╡ ╤Ι╤Γ╨░╨▒╤Β-╨║╨░╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜ ╨γ.╨η. ╨θ╨░╤Γ╤Η╨╡╨▓╨╕╤Θ ╨▓ ╨░╨▓╨│╤Δ╤Β╤Γ╨╡ 1868 ╨│. ╨Τ ╨┐╤Α╨╡╨╢╨╜╨╡╨╣ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╕ ╨η╤Ζ╤Γ╨╕╨╜╤Β╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Θ╨╕╤Ζ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛, ╨┤╨░ ╨╕ ╤Α╨░╨╖╨╝╨╡╤Α╤Μ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤Γ╨░╨║╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╕╨╡; ╨╖╨┤╨╡╤Β╤Ν ╨╢╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╗╨░ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨╜╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤Γ╤Ν ╤Η╨╡╨╗╤Μ╨╣ ╤Ι╤Γ╨░╤Γ. ╨Τ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡ (╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣), ╨│╨┤╨╡ ╤Δ╨╢╨╡ ╨║╨╕╨┐╨╡╨╗╨░ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░, ╨╜╨░╤Β╤Θ╨╕╤Γ╤Μ╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨┤╨╛ 40 ╤Α╨░╨▒╨╛╤Θ╨╕╤Ζ, ╨╕ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨┐╤Α╨╕ ╤Δ╤Β╨╗╨╛╨▓╨╕╨╕, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░╨╗ ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗ (╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π) ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╗╨░╨▒╨╛╤Α╨░╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕ (╨▓ ╤Α╨░╨╣╨╛╨╜╨╡ ╨╜╤Μ╨╜╨╡╤Ι╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╤Β╨┐╨╡╨║╤Γ╨░ ╨ε╨░╤Α╤Ι╨░╨╗╨░ ╨Σ╨╗╤Ο╤Ζ╨╡╤Α╨░). ╨Τ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╤Ι╤Γ╨░╤Γ ╤Ξ╤Γ╨╕╤Ζ ╨┤╨▓╤Δ╤Ζ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╛╨▓ ╨▒╤Δ╨┤╨╡╤Γ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╤Γ╤Ν 60 ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ (╨╖╨╜╨░╤Ο╤Κ╨╕╤Ζ ╨╕ ╤Δ╨╝╨╡╤Ο╤Κ╨╕╤Ζ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░╤Γ╤Ν ╤Β╨╛ ╨▓╤Β╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╤Μ╨╝ ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝), ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╝ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╨▒╤Δ╨┤╨╡╤Γ ╨┐╨╗╨░╤Γ╨╕╤Γ╤Ν ╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╡ 1500 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η.

╨Τ ╤Γ╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨║╨░╨║ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨░╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨░╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π ╨╛╨▒╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╕╨▓╨░╨╗╨░╤Β╤Ν, ╨▓ ╨╜╨╡╨╣ ╤Δ╨╢╨╡ ╨┐╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π. ╨Τ ╨░╨┐╤Α╨╡╨╗╨╡ 1868 ╨│. ╤Γ╨░╨╝ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝╨╕ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╨░╨╝╨╕, ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Β ╨┐╨╛╨╕╤Β╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨┤╤Ζ╨╛╨┤╤Π╤Κ╨╡╨╣ ╨╗╨░╤Γ╤Δ╨╜╨╕, ╨░ ╨▓ ╨╜╨╛╤Π╨▒╤Α╨╡ 1868 ╨│. ╨┐╤Α╨╛╨╕╤Β╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛ ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣ ╨║ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╡ ╨┐╤Α╨╕ ╨▓╤Μ╤Β╤Γ╤Α╨╡╨╗╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╛╤Γ╨▓╤Α╨░╤Κ╨░╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╛╤Α╤Μ╨▓ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨│╨░╨╖╨╛╨▓.

╨θ╤Α╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣ ╨╕ ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╜╤Δ╨╢╨╜╨░ ╤Γ╤Κ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨╕ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨▓╨░╤Α╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╡ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π. ╨γ╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨╡╤Κ╨╡ ╨╜╨░╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▓ ╨╖╨░╤Θ╨░╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛╨╝ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨╜╨╕╨╕, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╖╨░╨║╤Δ╨┐╨╕╤Γ╤Ν ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨╕╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ╤Μ, ╨╕, ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Η╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Η╨╛╨▓, ╤Γ╤Κ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨╕╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╛╤Η╨╡╤Β╤Β ╨╕ ╨╝╨╡╤Γ╨╛╨┤╤Μ. ╨λ╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Ξ╤Γ╨╕ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤Γ╨╛╤Γ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤Γ ╨╡╤Κ╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╤Μ╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν. ╨α╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤Ξ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨╜╤Π╤Γ╨╛ ╤Α╨╡╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Α╨░╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Β ╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣, ╨░ ╨╖╨░╤Γ╨╡╨╝, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Γ ╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╤Μ ╨║ ╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨╛╨╝╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╤Δ, ╨┐╨╡╤Α╨╡╨┤╨░╤Γ╤Ν ┬τ╨▒╤Α╨░╨╖╨┤╤Μ┬╗ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨▓ ╨η╤Ζ╤Γ╨╕╨╜╤Β╨║╨╛╨╡ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨η╤Γ ╨η╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨║ ╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓

╨α╤Γ╨░╨║, ╨║ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Δ 1869 ╨│. ╨╝╤Μ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤Θ╤Γ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν╤Ο ╨╛╨▒╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╡╨╜╨╜╤Δ╤Ο ╨η╨┐╤Μ╤Γ╨╜╤Δ╤Ο ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Δ╤Ο ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο. ╨Τ ╤Ε╨╡╨▓╤Α╨░╨╗╨╡ 1869 ╨│. ╤Θ╤Γ╨╛-╤Γ╨╛ ╨┤╨╛╨┤╨╡╨╗╤Μ╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν, ╤Θ╤Γ╨╛-╤Γ╨╛ ╨┤╨╛╨║╤Δ╨┐╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╕ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν. ╨η╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨░╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨░╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨┤╨▓╨░ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨░. ╨θ╨╡╤Α╨▓╤Μ╨╣ έΑΥ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗ ╨▓ ╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨│╨╛ ╨░╤Α╤Β╨╡╨╜╨░╨╗╨░, ╨╕ ╨▓╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ έΑΥ ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨╣ ╨╗╨░╨▒╨╛╤Α╨░╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕, ╨╜╨░ ╨Τ╤Μ╨▒╨╛╤Α╨│╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╨╡. ╨κ╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π ╨╜╨░╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨╝ ╨╕ ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣. ╨Τ ╤Ε╨╡╨▓╤Α╨░╨╗╨╡ ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Δ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Κ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┤╨╗╤Π ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Δ╨┤╨░╤Α╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨░ ╨║ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Π╨╝. ╨γ╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▒╤Μ, ╨┤╨╗╤Π ╤Ξ╤Γ╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╤Β╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤Γ╨░╨║╨░╤Π ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤Π ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Η╨░, ╨║╨░╨║ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╕ ╨η╤Ζ╤Γ╨╡╨╜╤Β╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╡, ╨╜╨╛ ┬τ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░ ╤Ξ╤Γ╨░ ╤Β╨╛╨▓╨╡╤Α╤Ι╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨░, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╕╨╜╤Π╤Γ╤Μ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╕, ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨░ ╤Β╨╛╨▓╨╡╤Α╤Ι╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╤Γ╨╗╨╕╤Θ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Γ ╨╛╨▒╤Μ╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣; ╤Δ╤Β╨╗╨╛╨▓╨╕╤Π ╤Ξ╤Γ╨╛╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨╡╤Κ╨╡ ╨╝╨░╨╗╨╛ ╨╛╨┐╤Α╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨╕, ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Η, ╨┐╨╛ ╨╝╨╡╤Α╨╡ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤Γ ╨▓╤Β╤Γ╤Α╨╡╤Γ╨╕╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨╜╨░╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨▓ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Β╨┐╨╛╤Β╨╛╨▒╨░ ╨╕╤Ζ ╨▓╤Μ╨┤╨╡╨╗╨║╨╕┬╗16. ╨ο╨╡╨╗╤Ν╤Ο ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╕ ╨║ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨▓ ╤Γ╨╡╤Β╨╜╨╛╨╣ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨╕ ╤Β ╤Β╨░╨╝╨╕╨╝ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝. ╨Ω╨░╤Γ╨╡╨╝, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Γ ╨╛╨║╨╛╨╜╤Θ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨┤╨╛╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░╨╜╤Μ ╨┤╨╗╤Π ╨╕╤Ζ ╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░, ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Δ ╨┐╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Ο ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨┤╨░╨┤╤Δ╤Γ ╨▓ ╨η╤Ζ╤Γ╨╕╨╜╤Β╨║╨╛╨╡ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨θ╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╜╤Θ╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤Β╨╡╤Ζ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╜╨░╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨░╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π (╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨░╤Π) ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╜╨░ ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╤Β╨┐╨╡╤Η╨╕╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Η╨╕╨╕, ╨░ ╨╗╨╕╤Θ╨╜╤Μ╨╣ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╛╨┐╤Α╨╡╨┤╨╡╨╗╤Π╨╗╤Β╤Π ╤Β╨┐╨╡╤Η╨╕╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν╤Ο. ╨ζ╨░ ╤Β╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Θ╨╕╨╜╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨┐╨╡╤Α╨▓╤Μ╨╡ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╤Μ, ╨╕╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Η╨╕╤Π ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╤Α╨░╨╖╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░╨╜╨░ ╤Δ╨╢╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨┤╨░, ╨╜╨╛, ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛, ╨┐╤Α╨╛╤Η╨╡╤Β╤Β ╨╖╨░╤Γ╤Π╨│╨╕╨▓╨░╨╗╤Β╤Π. ╨Φ╨╗╤Π ╨┐╤Α╨╕╨▓╨╗╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╤Μ ╨┐╨╛ ╨╕╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Η╨╕╨╕ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨╖╨╜╨░╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╝╨╕, ╨╜╨░╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α, ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╕╨║ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨▓ ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╗ 1500 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Κ╨╜╨╕╨║ 1000 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣. ╨π╤Γ╨╛ ╨║╨░╤Β╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╛╨▒╤Μ╤Θ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░, ╤Γ╨╛ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╨╗╨╛╨▓╨╕╤Π╨╝ ╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╤Γ╤Ν ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤Ν ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Γ╤Α╨╡╤Ζ ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣.

╨Τ ╨┐╤Α╨╛╤Η╨╡╤Β╤Β╨╡ ╤Α╨░╨╖╨▓╨╕╤Γ╨╕╤Π ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨┐╨╛╤Π╨▓╨╗╤Π╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨┤╨╛╨║╤Δ╨┐╨░╤Γ╤Ν ╤Β╤Γ╨░╨╜╨║╨╕, ╨║╨░╨║╨╛╨╡-╤Γ╨╛ ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨Τ╤Μ╨▒╨╛╤Α ╨┐╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨░╨╝╨╡╤Α╨╕╨║╨░╨╜╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤Θ╨╕╨║╨╛╨▓ ╨Σ╤Α╨░╤Δ╨╜╨░ ╨╕ ╨ρ╨░╤Α╨┐╤Β╨░ ╨▓ ╨θ╤Α╨╛╨▓╨╕╨┤╨╡╨╜╤Β╨╡. ╨λ╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨╝, ╨┐╨╛╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╤Δ ╤Α╨░╤Β╤Ι╨╕╤Α╤Π╤Π╤Β╤Ν, ╨╛╨▒╨╜╨╛╨▓╨╗╤Π╤Π╤Β╤Ν ╤Γ╨╡╤Ζ╨╜╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕, ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨░╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Α╨░╤Β╤Γ╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╤Δ╤Ο ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓.

╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╕╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓

╨Τ ╤Β╨╡╨╜╤Γ╤Π╨▒╤Α╨╡ 1866 ╨│., ╨║╨░╨║ ╤Δ╨╢╨╡ ╤Δ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν, ╨Υ╨Ρ╨μ ╨┐╤Α╨╕╨╜╤Π╨╗╨╛ ╤Α╨╡╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╡ ╨┐╨╗╨░╨╜╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨▓ ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╨╡. ╨μ╨╢╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨┤╨░ ╨░╨║╤Γ╨╕╨▓╨╜╨╛ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨░╨╗╨░ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┐╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╛╨▓ ╨╜╨░╨┤ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ┬τ╤Δ╨╢╨╡ ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨╕╨│╨╜╤Δ╤Γ╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╤Π╤Γ╤Ν 4,5 ╨╗╨╕╨╜. ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨┤╨╗╤Π ╤Α╤Δ╨╢╤Ν╤Π ╨δ╤Ξ╨┤╨╗╨╕, ╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╤Β╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤Π, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╡╤Ο ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Γ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Μ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨┤╨╗╤Π ╤Α╤Δ╨╢╤Ν╤Π ╨θ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕, ╨┤╨╗╤Π ╤Θ╨╡╨│╨╛ ╤Δ╨╢╨╡ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╤Μ ╨▓╤Β╨╡ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╤Μ╨╡ ╤Β╤Γ╨░╨╜╨║╨╕┬╗17. ╨ζ╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╤Β╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤Π ╤Δ╨╖╨║╨╛╤Β╨┐╨╡╤Η╨╕╨░╨╗╨╕╨╖╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╛╤Θ╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╨▓╨╡╨┤╤Ν ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨╜╤Π╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╤Δ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨γ╨░╤Α╨╗╨╡ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╤Η╨░ 1867 ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╕ ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╨▒╤Δ╨╝╨░╨╢╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜, ╤Β╤Γ╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╜╤Π╤Γ╨╜╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╕╨│╨╛╨╗╤Ν╤Θ╨░╤Γ╨░╤Π ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╨░ ╨▓╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╤Β ╨▒╤Δ╨╝╨░╨╢╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨╝ ╨╜╨╡ ╨▓╨╡╤Θ╨╜╤Μ╨╣ ╨▓╤Μ╨▒╨╛╤Α, ╨║╤Α╨╛╨╝╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜ ╨▒╤Μ╨╗ ╤Β╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜ ╨▓ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕. ╨μ╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜ ╨║╨░╨║ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Β╨╛╨▓╨╡╤Α╤Ι╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨╛ ╤Β╤Α╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤Ο ╤Β ╨▒╤Δ╨╝╨░╨╢╨╜╤Μ╨╝ ╨▒╤Μ╨╗ ╤Δ╤Β╨┐╨╡╤Ι╨╜╨╛ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╜ ╨╕ ╨╛╨┐╤Α╨╛╨▒╨╛╨▓╨░╨╜ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░╨╝╨╕ ╨κ╨ρ╨Ρ ╨▓ ╨Υ╤Α╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤Β╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ 1861έΑΥ1865 ╨│╨│. ╨η╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨║╨░╨║ ╨┐╨╕╤Β╨░╨╗ ╨Τ.╨Υ. ╨ν╨╡╨┤╨╛╤Α╨╛╨▓, ╨░╨╝╨╡╤Α╨╕╨║╨░╨╜╤Η╤Μ, ┬τ╨┐╨╡╤Α╨▓╤Μ╨╡ ╨┤╨╛╨┐╤Δ╤Β╤Γ╨╕╨▓╤Ι╨╕╨╡ ╤Δ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨║ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Ο, ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨▓╤Μ╨╜╤Δ╨╢╨┤╨╡╨╜╤Μ ╨║ ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╤Β╨╕╨╗╨╛╤Ο ╨╛╨▒╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓; ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Θ╨╕ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Μ ╨▓ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Γ╤Ν ╨▓ ╤Β╨░╨╝╤Μ╨╣ ╨║╨╛╤Α╨╛╤Γ╨║╨╕╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╝╨╡╨╢╤Δ╤Γ╨╛╨║ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨│╤Α╨╛╨╝╨░╨┤╨╜╤Δ╤Ο ╨░╤Α╨╝╨╕╤Ο, ╨╛╨╜╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Μ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨░ ╤Ζ╨▓╨░╤Γ╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨╖╨░ ╨▓╤Β╤Π╨║╨╛╨╡ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡┬╗18. ╨η╤Γ╤Β╤Ο╨┤╨░ ╨╕ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╕╨╡ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝ ╨▓ ╨╕╤Ζ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╤Β ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨▒╤Δ╨╝╨░╨╢╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝╨╕. ╨Τ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨▓╨┤╤Δ╨╝╤Θ╨╕╨▓╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╣╤Γ╨╕ ╨║ ╤Α╨╡╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Ο ╤Ξ╤Γ╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╤Μ, ╤Ζ╨╛╤Γ╤Π ╨╝╨╡╨┤╨╗╨╕╤Γ╤Ν ╤Γ╨╛╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╤Β╤Γ╨╛╨╕╨╗╨╛.

╨π╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╤Β╤Γ╨╛╨╗╤Ν ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Η╤Μ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╨╝╨░╨║╤Β╨╕╨╝╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╤Γ╨╡╨╜╤Γ╨╜╨░╤Π ╨│╤Α╤Δ╨┐╨┐╨░ ╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╣, ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╤Β╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨░ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░. ╨ζ╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡, ╨╛╨╜╨░ ╤Γ╨╡╤Β╨╜╨╛ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤Β ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣.

╨η╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╤Θ╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╤Θ╨╗╨╡╨╜ ╨η╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Γ╨╡╤Γ╨░ ╨Υ╨Ρ╨μ, ╨╖╨░ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╤Μ ╨╜╨░╨┤ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Θ╨░╨╗ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨γ. ╨ι╨░╨║╤Δ╤Β╨░-╨κ╤Δ╤Κ╨╡╨▓╤Β╨║╨╕╨╣; ╨▓ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨▓╨║╨╗╤Ο╤Θ╨╡╨╜╤Μ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨Ρ.╨θ. ╨Υ╨╛╤Α╨╗╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╨╛╤Α╤Δ╤Θ╨╕╨║ ╨γ.╨α. ╨Υ╤Δ╨╜╨╜╨╕╤Δ╤Β (╨┐╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨╡╨╖╨┤╤Δ ╨╕╨╖ ╨Ρ╨╝╨╡╤Α╨╕╨║╨╕); ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨Ρ.╨Χ. ╨ε╨╕╨╜; ╨┐╨╛╤Α╤Δ╤Θ╨╕╨║ ╨θ╨░╤Γ╤Η╨╡╨▓╨╕╤Θ (╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╤Γ╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╕ ╨η╤Ζ╤Γ╨╡╨╜╤Β╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕); ╨╝╨╡╤Ζ╨░╨╜╨╕╨║ ╨Σ╤Α╨░╤Δ╨╜ (╨╛╨╜ ╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╡╤Γ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Μ╨╝ ╨╝╨╡╤Ζ╨░╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨η╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣); ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨Υ╨░╤Δ╤Β╨╝╨░╨╜ (╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╤Μ╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤Α); ╨│╨▓╨░╤Α╨┤╨╡╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╕ ╨║╨░╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜ ╨ζ.╨α. ╨π╨░╨│╨╕╨╜19. ╨π╤Δ╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨▓ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▓╨║╨╗╤Ο╤Θ╨╡╨╜╤Μ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗-╨╗╨╡╨╣╤Γ╨╡╨╜╨░╨╜╤Γ ╨Τ.╨ε. ╨ψ╤Ε╨╕╨╝╨╛╨▓╨╕╤Θ ╨╕ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤Α ╨γ╨░╤Α╤Γ╨░╤Ι╨╡╨▓╤Β╨║╨╕╨╣ (╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν ╨┤╨╡╨╗). ╨θ╤Α╨╡╨┤╤Β╨╡╨┤╨░╤Γ╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╤Β╤Π ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗-╤Ε╨╡╨╗╤Ν╨┤╤Η╨╡╨╣╤Ζ╨╝╨╡╨╣╤Β╤Γ╨╡╤Α, ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨║╨╜╤Π╨╖╤Ν ╨ε╨╕╤Ζ╨░╨╕╨╗ ╨ζ╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤Θ. ╨γ╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╗╨░ ╨╕╨╖ ╤Β╨╡╨▒╤Π ╨│╤Α╤Δ╨┐╨┐╤Δ ╨┐╤Α╨╛╤Ε╨╡╤Β╤Β╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╨╛╨▓, ╨╜╨░ ╨┐╨╗╨╡╤Θ╨╕ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╤Ζ ╨╗╨╡╨│╨╗╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨╖╨░╨┤╨░╤Θ: ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╤Μ ╨╜╨░╨┤ ╤Β╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╝╨╕ ╨╝╨╡╨┤╨╕ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓, ╨░╨╗╨│╨╛╤Α╨╕╤Γ╨╝ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨╛╨▓ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╜╤Μ╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░╨╝, ╨░╨╜╨░╨╗╨╕╨╖ ╨╕╨╜╤Ε╨╛╤Α╨╝╨░╤Η╨╕╨╕ ╨╛╤Γ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╨│╨╡╨╜╤Γ╤Δ╤Α╤Μ, ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨╜╨╕╤Π ╨╝╨╡╤Ζ╨░╨╜╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕, ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Δ╨┤╨░╤Α╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨░ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░, ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╕╤Θ╨╕╨╜ ╤Α╨░╨╖╤Α╤Μ╨▓╨░. ╨α╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Β╨╗╨╛╨▓╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Ι╨╕╤Α╨╛╤Θ╨░╨╣╤Ι╨╕╨╝ ╤Β╨┐╨╡╨║╤Γ╤Α╨╛╨╝ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝, ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╤Β ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░, ╤Α╨░╨╖╨▒╨╕╤Α╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨▓ ╤Β╨░╨╝╤Μ╤Ζ ╨║╤Α╨╛╤Ι╨╡╤Θ╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╨╗╨╛╤Θ╨░╤Ζ ╨╕ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤Γ╤Ν ╤Ι╨╕╤Α╨╛╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╜╤Ε╨╛╤Α╨╝╨░╤Γ╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨▒╨░╨╖╨╛╨╣.

╨Τ ╨║╨╛╨╜╤Η╨╡ ╤Ε╨╡╨▓╤Α╨░╨╗╤Π 1869 ╨│. ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨╕╨│╨╜╤Δ╤Γ╨░ ╤Η╨╡╨╗╤Ν ╤Β╨╛╨▓╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣, ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╕ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ έΑΥ ╨┐╨╛╤Β╨╗╨╡ ╨║╤Α╨╛╨┐╨╛╤Γ╨╗╨╕╨▓╨╛╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ 1867έΑΥ1868 ╨│╨│. ╨▒╤Μ╨╗ ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨░╨╜ ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╕╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓. ╨Τ ╨┐╤Α╨╛╤Η╨╡╤Β╤Β╨╡ ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╨╛╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╤Α╨╛╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╕╨╣ ╤Β╤Γ╨░╨╗╨╛ ╤Π╤Β╨╜╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤ ╨▒╤Δ╨┤╨╡╤Γ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Η╨╡╨╣ ╤Β ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛ ╨▓╤Β╨╡╨╝╤Δ ╨│╨╛╤Α╨╛╨┤╤Δ.

╨Σ╤Μ╨╗╨░ ╤Β╤Α╨░╨╖╤Δ ╨╢╨╡ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ┬τ╨α╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Η╨╕╤Π ╨┤╨╗╤Π ╤Α╤Δ╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤Δ┬╗, ╨┐╨╛ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╨╝╤Μ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╤Β╤Δ╨┤╨╕╤Γ╤Ν ╨╛ ╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Γ╤Δ╤Α╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░. ╨η╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Μ ╨▒╤Μ╨▓╤Ι╨╡╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╡, ╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛╤Π╨▓╨╕╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨╜╨╛╨▓╤Μ╨╡. ┬τ╨κ. ╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╕╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╨╕╤Γ ╨╕╨╖ ╤Γ╤Α╨╡╤Ζ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╛╨▓: 1. ╨Τ╨░╤Β╨╕╨╗╤Ν╨╡╨▓╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ έΑΥ ╨▓ ╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▒╤Μ╨▓╤Ι╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Α╨╛╨┤╨║╨░, ╨╜╨░ ╨╛-╨▓╨╡ ╨Υ╨╛╨╗╨╛╨┤╨░╨╡; 2. ╨δ╨╕╤Γ╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ έΑΥ ╨▓ ╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨╖╨┤╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Ρ╤Α╤Β╨╡╨╜╨░╨╗╨░, ╨╜╨░ ╨δ╨╕╤Γ╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤Α╨╛╤Β╨┐╨╡╨║╤Γ╨╡, ╨╕ 3. ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ έΑΥ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╨▒╤Μ╨▓╤Ι╨╡╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨δ╨░╨▒╨╛╤Α╨░╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨Τ╤Μ╨▒╨╛╤Α╨│╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╨╡┬╗20. ╨Τ ╨Τ╨░╤Β╨╕╨╗╤Ν╨╡╨▓╤Β╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨δ╨╕╤Γ╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨░╤Ζ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╤Β╨╛╤Β╤Α╨╡╨┤╨╛╤Γ╨╛╤Θ╨╡╨╜╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖, ╨░ ╨▓ ╨κ╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤Δ╨╗╨╕ ╨╕ ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨░╨╗╨╕ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╤Μ. ╨λ╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨▓╨╛╤Ι╨╗╨╛ ╨η╤Ζ╤Γ╨╕╨╜╤Β╨║╨╛╨╡ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨ζ╨░ ╤Β╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡, ╨┐╨╛ ╨┤╨╛╨║╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╨╝ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╤Γ╤Α╤Δ╨┤╨╜╨╛ ╨╛╤Γ╤Β╨╗╨╡╨┤╨╕╤Γ╤Ν, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨░╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨▓ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤. ╨φ╤Γ╨╛ ╨╜╨╡ ╤Β╤Γ╨╛╨╗╤Ν ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛. ╨γ ╨╗╨╡╤Γ╤Δ 1869 ╨│. ╤Β╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╖╨░╨║╤Δ╨┐╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╛╨▒╨╛╤Α╤Δ╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╤Μ╨╡ ╨┤╨╗╤Π ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨╝╨░╤Γ╨╡╤Α╨╕╨░╨╗╤Μ ╨╕ ╤Γ. ╨┤. ╨Υ╨Ρ╨μ ╤Δ╤Γ╨▓╨╡╤Α╨┤╨╕╨╗╨╛ ╤Η╨╡╨╗╤Μ╨╣ ╤Β╨┐╨╕╤Β╨╛╨║ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤Θ╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╕ ┬τ╨┐╨╛╨║╤Δ╨┐╨╛╨║┬╗ ╤Β ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨╕ ╤Β╤Γ╨╛╨╕╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν╤Ο. ╨μ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤Θ╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╖╨░╨║╤Δ╨┐╨╕╤Γ╤Ν ╨▓╤Β╨╡ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╨╡21 ╨┤╨╗╤Π ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░:

╨░) ╤Δ ╨╝╨╡╤Ζ╨░╨╜╨╕╨║╨░ ╨ι╨╡╨╣╤Ζ╨╡╨╗╤Π ╤Α╨░╨╖╤Α╨╡╤Ι╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨╛╨▒╤Α╨╡╤Β╤Γ╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Α╨╛╤Θ╨╜╤Μ╨╣ ╨╕╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ ╨┤╨╗╤Π ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨╛╨║ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨γ╤Α╤Μ╨╜╨║╨░ ╨╖╨░ 4475 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣;

╨▒) ╤Δ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨╕ ╨γ╨░╨╗╨╕╤Ι╨╡╤Α╨░ ╨┐╨╛ 10000 ╨┐╤Δ╨┤╨╛╨▓ ╨╗╨░╤Γ╤Δ╨╜╨╕ ╨▓ ╤Θ╨░╤Ι╨║╨░╤Ζ ╨┐╨╛ 155 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╤Β╤Γ╨╡╤Α╨╗╨╕╨╜╨│╨╛╨▓ ╨╖╨░ ╤Γ╨╛╨╜╨╜╤Δ ╨╕ ╨┐╨╛ 16 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨╖╨░ ╨┐╤Δ╨┤;

╨▓) ╤Δ ╨Υ. ╨γ╨╡╨╣╨╜╨╛╤Α╨░ 20 000 00 ╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖ ╤Β╨╛ ╨▓╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Θ╨░╤Ι╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Π╨╝╨╕ ╨┐╨╛ 19 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣ 50 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╡╨║ ╨╜╨░ ╤Γ╤Μ╤Β╤Π╤Θ╤Δ;

╨│) ╤Δ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ 50 ╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣ ╨┐╨╛ 2 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╤Π 30 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╡╨║ ╨╖╨░ ╤Γ╤Μ╤Β╤Π╤Θ╤Δ ╨╕ ╨╝╨░╤Ι╨╕╨╜╤Δ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨┤╨╗╤Π ╤Β╨╜╨░╤Α╤Π╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π 500 000 ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤Ν ╨╖╨░ 30 000 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣;

╨┤) ╤Δ ╨║╤Δ╨┐╤Η╨░ ╨Σ╤Α╤Δ╨╜╨╛ ╨Υ╨╛╤Ε╨╝╨░╤Α╨║╨░ ╨╖╨░╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╨┤╨╛ 340 000 ╨┐╤Δ╨┤╨╛╨▓ ╤Β╨▓╨╕╨╜╤Η╨░ ╨┐╨╛ ╤Γ╨╡╨╝ ╤Η╨╡╨╜╨░╨╝, ╨┐╨╛ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╝ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗ ╨╛╨▒╨╛╨╣╨┤╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨┐╤Α╨╕ ╨┐╨╛╨║╤Δ╨┐╨║╨╡ ╤Β 2 % ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╡╨╣ ╤Β╨░╨╝╨╛╨╝╤Δ ╨Υ╨╛╤Ε╨╝╨░╤Α╨║╤Δ.

╨Τ╤Β╨╡ ╤Ξ╤Γ╨╕ ╤Α╨░╤Β╤Ζ╨╛╨┤╤Μ ╤Β╨╛╨┐╤Α╨╛╨▓╨╛╨╢╨┤╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╤Β╨╛╨║╤Α╨░╤Κ╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Ι╤Γ╨░╤Γ╨░ ╤Β╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░, ╤Ζ╨╛╤Γ╤Π ╨╛╨╜ ╨╡╤Κ╨╡ ╨▒╤Μ╨╗, ╨┐╨╛ ╤Β╤Δ╤Γ╨╕, ╨▓ ╤Β╤Γ╨░╨┤╨╕╨╕ ╨┤╨╛╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╨║╨╕. ╨φ╤Γ╨╛ ╨╛╨▒╤Λ╤Π╤Β╨╜╤Π╨╗╨╛╤Β╤Ν ╤Γ╨╡╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Ι╤Γ╨░╤Γ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨╜╨░╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╤Β╤Π ╨┐╨╛╨┤ ╨╢╨╡╤Β╤Γ╨║╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╜╤Γ╤Α╨╛╨╗╨╡╨╝ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╤Β╨┐╨╛╤Α╤Π╨┤╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╤Ο ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕. ╨Σ╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╨┐╨╡╤Α╨╡╨┤ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╛╨╝ ╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╨╗╨░╤Β╤Ν ╨╛╨┐╤Α╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤Π ╤Η╨╡╨╗╤Ν, ╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╨║ ╨▓╨╡╤Β╨╜╨╡ 1870 ╨│. 150 ╨╝╨╗╨╜ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨║ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨░╨╝ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨γ╤Α╤Μ╨╜╨║╨░. ╨Τ╤Β╨╡ ╨╛╤Β╤Γ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╤Δ╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛ ╨╜╨░ ╨▓╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨░╨╜ ╨┐╨╛ ╨┐╤Α╨╕╤Θ╨╕╨╜╨╡ ╤Ξ╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╨╕ ╤Ε╨╕╨╜╨░╨╜╤Β╨╛╨▓. ╨θ╨╡╤Α╨╡╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╤Μ ╤Π╨▓╨╗╤Π╤Ο╤Γ╤Β╤Π ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╤Μ╨╝╨╕, ╨┐╨╛╤Ξ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Β╨┤╨╡╨╗╨░╤Γ╤Ν ╨▓╤Μ╨▓╨╛╨┤, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨▓ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ 1869 ╨│. ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨╜╨░╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▓ ╤Β╤Γ╨░╨┤╨╕╨╕ ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Ζ╨╛╨┤╨░ ╨╛╤Γ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║ ╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨╛╨╝╤Δ, ╨╜╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨╛.

╨Τ 1869 ╨│. ╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨║╨░╨║ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Β╨║╨╛╤Α╨╡╨╡ ╤Α╨╡╤Ι╨╕╤Γ╤Ν ╨▓╨╛╨┐╤Α╨╛╤Β ╨╛ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╨╡╤Κ╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖ ╨║ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨░╨╝╨╕. ╨Τ╨╛╨┐╤Α╨╛╤Β ╨▒╤Μ╨╗ ╤Α╨╡╤Ι╨╡╨╜, ╨╕ ╨╛╨▒╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╜╨░╤Θ╨░╤Γ╨╛ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╨▒╤Μ╨▓╤Ι╨╡╨│╨╛ ╨Τ╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Α╨╛╨┤╨║╨░ ╨╜╨░ ╨╛. ╨Υ╨╛╨╗╨╛╨┤╨░╨╡ ╨▓ ╨Τ╨░╤Β╨╕╨╗╨╡╨╛╤Β╤Γ╤Α╨╛╨▓╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╨░. ╨π╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╜╤Π╤Γ╨╜╨╛ ╨╛ ╤Β╤Α╨╛╨║╨░╤Ζ ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨░, ╨╛╤Γ╨╝╨╡╤Γ╨╕╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ 14 ╤Ε╨╡╨▓╤Α╨░╨╗╤Π 1869 ╨│., ╨║╨░╨║ ╨╖╨░╤Π╨▓╨╕╨╗ ╨╕╨╜╤Β╨┐╨╡╨║╤Γ╨╛╤Α ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨Χ╤Ε╨╕╨╝╨╛╨▓, ╤Γ╤Α╨╡╨▒╤Δ╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╗╨░╨╜╨░ ╨╕ ╤Θ╨╡╤Α╤Γ╨╡╨╢╨╡╨╣ ╨┤╨╗╤Π ╤Β╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╝╨╡╤Α ╨║ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨▓ ╨╛╨║╤Α╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Π╤Ζ ╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╨░ ╨▓ ╨┤╨╡╨╗╨░╤Ζ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤Γ╤Β╤Π. ╨λ╨░╨╝ ╨▓ ╤Γ╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╡╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╕╤Ζ ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η╨╡╨▓ ╨╛╨▒╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╕╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Κ╨╕╨╣ ╨Τ╨░╤Β╨╕╨╗╤Ν╨╡╨▓╤Β╨║╨╕╨╣ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗ ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░. ╨κ ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╨╡╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╤Β╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤Β╨┐╨╡╤Ι╨╕╤Γ╤Ν, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╤Δ╨╢╨╡ ╨▓ 1868 ╨│. ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╗╨╕ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π 4,2-╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨╕ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨╛╨▒╤Α. 1868 ╨│╨╛╨┤╨░ (έΕΨ 1) ╨╕ ╨▒╤Μ╨╗ ╤Β╨┤╨╡╨╗╨░╨╜ ╨╕╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨║╨░╨╖ ╨╜╨░ 30 000 ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨╛╨║ ╨╕ 7, 5 ╨╝╨╗╨╜ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓. ╨Σ╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╤Δ╨╢╨╡ ╨▓ ╨╝╨░╤Α╤Γ╨╡ 1869 ╨│. ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╤Δ╤Γ╨▓╨╡╤Α╨╢╨┤╨╡╨╜╨░ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╨░ ╨γ╤Α╤Μ╨╜╨║╨░, ╨░ ╨▓ ╨╛╨║╤Γ╤Π╨▒╤Α╨╡ 1869 ╨│. ╨▒╤Μ╨╗ ╨┐╤Α╨╕╨╜╤Π╤Γ ╨╖╨░╨║╨░╨╖ ╨╜╨░ 9872 ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨╕ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨░╤Α╨░╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╤Η╨░ 1869 ╨│╨╛╨┤╨░. ╨Τ ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Κ╨╡╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤Δ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨╛╤Π╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨║ 4,2-╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨╡ ╤Β╨╕╤Β╤Γ╨╡╨╝╤Μ ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨░╨╜╨░ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╤Η╨░ 1871 ╨│╨╛╨┤╨░ (έΕΨ 2), ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨░╤Π ╨╜╨░ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╕╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Μ ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╡╤Γ ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨╜╤Μ╨╝ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╤Η╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤Γ╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Α╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕.

╨Φ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╡╨╣╤Ι╨░╤Π ╤Β╤Δ╨┤╤Ν╨▒╨░ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨╜╤Δ╨╢╨┤╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨▓ ╤Γ╤Κ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨╛╤Β╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨║╨░╤Β╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╤Α╨░╨╜╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤╨░ (1870έΑΥ1871 ╨│╨│.) ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░. ╨Τ ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Κ╨╡╨╝, ╨▓╨╡╤Α╨╛╤Π╤Γ╨╜╨╡╨╡ ╨▓╤Β╨╡╨│╨╛, ╨▒╤Δ╨┤╨╡╤Γ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨░ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╜╨░╤Π ╤Β╤Γ╨░╤Γ╤Ν╤Π ╨┐╨╛ ╤Ξ╤Γ╨╛╨╣ ╤Γ╨╡╨╝╨╡.

╨Τ 1866έΑΥ1869 ╨│╨│. ╨▒╤Μ╨╗ ╤Β╨┤╨╡╨╗╨░╨╜ ╨╝╨╛╤Κ╨╜╤Μ╨╣ ╤Γ╨╛╨╗╤Θ╨╛╨║ ╨▓ ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╤Δ╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕. ╨Σ╤Μ╨╗ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨╜╤Π╤Γ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╤Μ╨╣ ╨╝╨╡╤Γ╨╛╨┤ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╛╨▓, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨║╨╗╤Ο╤Θ╨░╨╗╤Β╤Π ╨▓ ╤Γ╨╛╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ, ╨╜╨░╤Θ╨╕╨╜╨░╤Π ╨╛╤Γ ╨╝╨░╨╗╨╡╨╜╤Ν╨║╨╛╨│╨╛ (╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨│╨╛) ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░, ╨┐╨╗╨░╨▓╨╜╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Ζ╨╛╨┤╨╕╤Γ╤Ν ╨║ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╛╨╝╤Δ. ╨γ ╤Ξ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨╝╨╡╤Γ╨╛╨┤╤Δ ╨┐╤Α╨╕╤Β╨╛╨▓╨╛╨║╤Δ╨┐╨╕╨╗╨░╤Β╤Ν ╤Γ╤Α╨░╨┤╨╕╤Η╨╕╤Π ╤Γ╤Κ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▓╤Β╨╡╤Ζ ╨░╤Β╨┐╨╡╨║╤Γ╨╛╨▓ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝, ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╤Δ╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╤Γ╨░╨╗╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨░╤Π ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╤Β╨▓╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨░ ╤Α╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╨╝ ╤Β╨┐╨╡╤Η╨╕╨░╨╗╨╕╤Β╤Γ╨░╨╝ ╨┐╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨┐╤Α╨╛╨╝╤Μ╤Ι╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤Β╤Δ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕, ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝, ╨║╨╛╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Γ╨╛╤Α╨░╨╝, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╝.

1 ╨η╨▓╨╛╨┤╨║╨╛╨▓ ╨ζ.╨Ρ. ╨ζ╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨║ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╤Α╤Δ╤Θ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Β╤Γ╤Α╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Π ╨▓ 50έΑΥ70- ╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Μ XIX ╨▓╨╡╨║╨░ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕. ╨κ╤Γ╨░╨╗╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ // ╨Τ╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡. ╨ζ╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨╝╨░╤Γ╨╡╤Α╨╕╨░╨╗╤Μ. ╨λ╤Α╤Δ╨┤╤Μ ╨π╨╡╤Γ╨▓╨╡╤Α╤Γ╨╛╨╣ ╨ε╨╡╨╢╨┤╤Δ╨╜╨░╤Α╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Δ╤Θ╨╜╨╛-╨┐╤Α╨░╨║╤Γ╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Ε╨╡╤Α╨╡╨╜╤Η╨╕╨╕ 15έΑΥ17 ╨╝╨░╤Π 2013 ╨│. ╨π. III. ╨κ╨θ╨▒.: ╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ, 2013.

2 ╨η╨▓╨╛╨┤╨║╨╛╨▓ ╨ζ.╨Ρ. ╨θ╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨▓ 1850έΑΥ1870-╤Ζ ╨│╨╛╨┤╨░╤Ζ XIX ╨▓╨╡╨║╨░ // ╨Τ╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡: ╨ζ╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨╝╨░╤Γ╨╡╤Α╨╕╨░╨╗╤Μ. ╨λ╤Α╤Δ╨┤╤Μ ╨θ╤Π╤Γ╨╛╨╣ ╨ε╨╡╨╢╨┤╤Δ╨╜╨░╤Α╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Δ╤Θ╨╜╨╛-╨┐╤Α╨░╨║╤Γ╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Ε╨╡╤Α╨╡╨╜╤Η╨╕╨╕ 14έΑΥ16 ╨╝╨░╤Π 2014 ╨│╨╛╨┤╨░. ╨π. III. ╨κ╨θ╨▒.: ╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ, 2014.

3 ╨ν╨╡╨┤╨╛╤Α╨╛╨▓ ╨Τ.╨Υ. ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨╖╨░ XIX ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╡╤Γ╨╕╨╡. ╨κ╨θ╨▒., 1901. ╨κ. 196.

4 ╨ι╨╛╤Β╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨╗ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨Φ╨╡╨┐╨░╤Α╤Γ╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ ╨╜╨░ ╤Α╨░╨╖╤Α╤Π╨┤╤Μ, 1837.

5 ╨θ╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╝ ╨μ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕. ╨κ╨θ╨▒.: ╨λ╨╕╨┐-╤Π ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨μ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π, 1863.

6 ╨α╤Β╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨░╤Π ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π ╨┐╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╤Ο ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ έΑΥ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π, ╤Δ╤Γ╨▓╨╡╤Α╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨░╤Π 20 ╨╝╨░╤Α╤Γ╨░ 1869 ╨│. ╨┐╤Α╨╕ ╨Υ╨Ρ╨μ ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╨╡╨┤╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨θ╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Θ╨╗╨╡╨╜╨░ ╨Ρ╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Γ╨╡╤Γ╨░ ╨Υ.╨δ. ╨ι╨╡╨╖╨▓╨╛╨│╨╛. ╨θ╤Α╨╕ ╨╜╨╡╨╣ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨η╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨░╤Π ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π. ╨Τ╤Γ╨╛╤Α╨░╤Π ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╤Π έΑΥ ╨ι╨░╤Β╨┐╨╛╤Α╤Π╨┤╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨░╤Π. ╨η╨╜╨░ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╕ ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨κ╨╛╨▓╨╡╤Γ╨╡ // ╨ν╨╡╨┤╨╛╤Α╨╛╨▓ ╨Τ.╨Υ. ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨╖╨░ XIX ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╡╤Γ╨╕╨╡. ╨κ. 210.

7 ╨Τ╨╗╨░╨┤╨╕╨╝╨╕╤Α ╨ε╨░╤Γ╨▓╨╡╨╡╨▓╨╕╤Θ ╨ψ╤Ε╨╕╨╝╨╛╨▓╨╕╤Θ (1809έΑΥ1888) έΑΥ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗-╨╗╨╡╨╣╤Γ╨╡╨╜╨░╨╜╤Γ ╤Β 1860 ╨│., ╨╕╨╜╤Β╨┐╨╡╨║╤Γ╨╛╤Α ╨┐╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╛╨▓, ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╨╡╨┤╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣.

8 ╨γ╨╛╨╜╤Β╤Γ╨░╨╜╤Γ╨╕╨╜ ╨ι╨░╨║╤Δ╤Β╨░-╨κ╤Δ╤Κ╨╡╨▓╤Β╨║╨╕╨╣ έΑΥ ╨▓╤Μ╨┐╤Δ╤Β╨║╨╜╨╕╨║ ╨ε╨╕╤Ζ╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ ╨▓ 1846 ╨│., ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║, ╤Θ╨╗╨╡╨╜ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨│╨╛ ╨░╤Α╤Β╨╡╨╜╨░╨╗╨░, ╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Θ╨░╨╗ ╨╖╨░ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╤Μ ╨╜╨░╨┤ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░.

9 ╨α╨▓╨░╨╜ ╨Ρ╨╗╨╡╨║╤Β╨╡╨╡╨▓╨╕╤Θ ╨Τ╤Μ╤Ι╨╜╨╡╨│╤Α╨░╨┤╤Β╨║╨╕╨╣ (1832έΑΥ1895) έΑΥ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╕╨╣ ╤Δ╤Θ╨╡╨╜╤Μ╨╣, ╤Β 1867 ╨│. ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤Α╨░-╨╝╨╡╤Ζ╨░╨╜╨╕╨║╨░ ╨▓ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╝ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨▒╤Μ╨╗ ╤Θ╨╗╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░, ╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣.

10 ╨γ╨╛╨╜╤Β╤Γ╨░╨╜╤Γ╨╕╨╜ ╨η╤Β╨╕╨┐╨╛╨▓╨╕╤Θ ╨θ╨░╤Γ╤Η╨╡╨▓╨╕╤Θ έΑΥ ╨┐╨╛╤Α╤Δ╤Θ╨╕╨║, ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╤Β╤Π ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╕╨╝ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╕╨╝╨╕ ╨η╤Ζ╤Γ╨╡╨╜╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨┐╤Β╤Ο╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤Π, ╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╕╨╝ ╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╤Γ╨╡╤Α╤Α╨╕╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨│╨╛ ╨░╤Α╤Β╨╡╨╜╨░╨╗╨░ ╤Β 1866 ╨│.

11 ╨Ρ╤Α╤Ζ╨╕╨▓ ╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ. ╨ν. 7. ╨η╨┐. 48/2. ╨Φ. 13. ╨δ. 118 ╨╛╨▒.

12 ╨λ╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨δ. 34.

13 ╨λ╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨δ. 84έΑΥ85 ╨╛╨▒.

14 ╨α╨╗╤Ν╨╕╨╜╨░ ╨λ.╨ζ. ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨░╨│╨╡╨╜╤Γ╤Μ ╨╕ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╡ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡. ╨κ╨θ╨▒.: ╨Ρ╤Γ╨╗╨░╨╜╤Γ, 2008. ╨κ.171έΑΥ174.

15 ╨λ╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨δ. 244 ╨╛╨▒.

16 ╨Ρ╤Α╤Ζ╨╕╨▓ ╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ. ╨ν. 7. ╨η╨┐. 48/2. ╨Φ. 1 ┬τ╨η ╨┐╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╨│╤Β╨║╨╛╨╝ ╨╗╨╕╤Γ╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╨│╨╕╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╨┐╨░╤Γ╤Α╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░. ╨π. I┬╗. ╨δ. 23 ╨╛╨▒.

17 ╨λ╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨δ. 9.

18 ╨ν╨╡╨┤╨╛╤Α╨╛╨▓ ╨Τ.╨Υ. ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨╖╨░ XIX ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╡╤Γ╨╕╨╡. ╨κ. 195.

19 ╨ζ╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ ╨α╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤Θ ╨π╨░╨│╨╕╨╜ (1831 έΑΥ ╨┐╨╛╤Β╨╗╨╡ 1903) έΑΥ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗ ╨╛╤Γ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╕. ╨κ 1860 ╨│. ╨┐╤Α╨╕╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╜ ╨║ ╨η╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Β╤Β╨╕╨╕. ╨κ 1867 ╨│. έΑΥ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╕╨║ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Υ╨Ρ╨μ. ╨η╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╡╨╣╤Ι╨╕╤Ζ ╤Β╨┐╨╡╤Η╨╕╨░╨╗╨╕╤Β╤Γ╨╛╨▓ ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕ ╤Β╤Γ╤Α╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Π // ╨λ.╨ζ. ╨α╨╗╤Ν╨╕╨╜╨░. ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨░╨│╨╡╨╜╤Γ╤Μ ╨╕ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╡ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡. ╨κ. 72.

20 ╨λ╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨δ. 82.

21 ╨λ╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨δ. 143.

╨γ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╤Α╨╕╨╕