╨נ.╨₧. ╨ƒ╤א╨╛╨╜╨╕╨╜ (╨¥╨╛╨▓╨╛╤ב╨╕╨▒╨╕╤א╤ב╨║) ╨ר╨á╨נ╨¥╨í╨ת╨₧╨ץ ╨Ñ╨₧╨¢╨₧╨פ╨¥╨₧╨ץ ╨₧╨á╨ú╨צ╨ר╨ץ ╨ר╨ק ╨º╨נ╨í╨ó╨¥╨½╨Ñ ╨í╨₧╨ס╨á╨נ╨¥╨ר╨ש ╨ע ╨¥╨₧╨ע╨₧╨£ ╨£╨ú╨ק╨ץ╨ש╨¥╨₧╨£ ╨ƒ╨á╨₧╨ץ╨ת╨ó╨ץ

╨ú╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╤כ ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤ן ╤א╨░╨║╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╤ד╨║ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕ ╨ע╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨¥╨╛╨▓╤כ╨╡ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╝╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗╤כ ╨ó╤א╤ד╨┤╤כ ╨¿╨╡╤ב╤ג╨╛╨╣ ╨£╨╡╨╢╨┤╤ד╨╜╨░╤א╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╨╛-╨┐╤א╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ה╨╡╤א╨╡╨╜╤ז╨╕╨╕13Γאף15 ╨╝╨░╤ן 2015 ╨│╨╛╨┤╨░

╨º╨░╤ב╤ג╤ל IV

╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│

╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í 2015

┬⌐╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, 2015

┬⌐╨ת╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ג╨╕╨▓ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨▓, 2015

╨ƒ╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣ ╤א╨╡╨┤╨║╨╛ ╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╤ן╤ג╤ב╤ן ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨╡ ╨╕ ╨┤╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╜╤כ ╨┐╤א╨╛╤ה╨╡╤ב╤ב╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ן╨╝. ╨₧╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╨║╨░╤ב╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓, ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛ ╤ב╤ה╨╡╤א╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░, ╨▓ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╡ ╤ג╤א╨░╨┤╨╕╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛ ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╤כ╤ו ╨╛╤ג ╨┐╨╛╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╜╨╕╤ו ╨│╨╗╨░╨╖. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╜╨╡╨╖╨░╨▓╨╕╤ב╨╕╨╝╤כ╨╝╨╕ ╨╕ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░╨║╨╛╨┐╨╗╨╡╨╜ ╨╛╨│╤א╨╛╨╝╨╜╤כ╨╣ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓ ╨▓╨╡╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ Γאף ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓, ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤ב╤ג╤מ╨╝╨░. ╨ק╨░╤ח╨░╤ב╤ג╤ד╤מ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ, ╤ו╤ד╨┤╨╛╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ, ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤ד╤מ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╤ל, ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג╤ב╤ן ╨║ ╨║╨░╤ג╨╡╨│╨╛╤א╨╕╨╕ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╤ז╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣. ╨ú╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╤ן ╤ג╨╛╤ג ╤ה╨░╨║╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╕, ╨▓ ╨╗╤ד╤ח╤ט╨╡╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╤ד╨╖╨║╨╛╨╝╤ד ╨║╤א╤ד╨│╤ד ╤ב╨╛╨▒╨╕╤א╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╕ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╨╕╤ב╤ג╨╛╨▓, ╨╕╤ו ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╛╨▓ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤כ╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╤ג ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨░╨║╤ג╤ד╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╨┤╨░╤ח╨╡╨╣ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן.

╨¥╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╤ו 10Γאף15 ╨╗╨╡╤ג ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨╛╤ט╨╡╨╗ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤ב╨┤╨▓╨╕╨│ ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨░ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨╕ ╨║ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕, ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓. ╨ע ╨░╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╤ד╤מ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤ל ╨▓╨╛╤ט╨╗╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣, ╨░ ╨╖╨░ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╜╤כ╨╡ 2000Γאף 2014 ╨│╨│. ╨╜╨░ ╤ג╨╡╤א╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨á╨ñ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╛ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓, ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ב ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨╝. ╨ר╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ג╨░╨║╨╕╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣ ╨╖╨░╤ח╨░╤ב╤ג╤ד╤מ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨░ ╨┐╤א╨░╨║╤ג╨╕╨║╨░ ╨┐╤א╨╕╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╜╨░ ╤ג╨╡╤א╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╤כ, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨╖╨░ ╤א╤ד╨▒╨╡╨╢╨╛╨╝, ╤ח╨╡╨╝╤ד ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛ ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤ד╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨╛╤ח╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╛╤א╨╝ ╨▓╨▓╨╛╨╖╨░ ╨╕ ╨▓╤כ╨▓╨╛╨╖╨░ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╤ז╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨▓/╨╕╨╖ ╨á╨ñ, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╜╤ד╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╨╡╨│╨╛ ╤א╤כ╨╜╨║╨░ ╨░╨╜╤ג╨╕╨║╨▓╨░╤א╨╕╨░╤ג╨░ ╨╕ ╤ב╨╛╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨╛╨▓. ╨ת╨░╨║ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╤ם╤ג╨╕╤ו ╨┐╤א╨╛╤ז╨╡╤ב╤ב╨╛╨▓, ╨╝╤כ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨╜╨░╨▒╨╗╤מ╨┤╨░╤ג╤ל ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╕ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤ב╨╕╤ג╤ד╨░╤ז╨╕╨╕ ╤ב ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬½╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו┬╗ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝: ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤ז╨╕╨╣ ╨╕ ╤ז╨╡╨╗╤כ╤ו ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╣, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╤כ, ╨╜╨░╤א╤ן╨┤╤ד ╤ב ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░╨╝╨╕, ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╤ד╤מ╤ג ╤ה╨╛╤ג╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨╕╨╖ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣; ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╡ ╨┐╨╛╨┐╤כ╤ג╨║╨╕ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן ╨╕╤ו ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤ל╤ז╨╡╨▓ ╤ב ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן╨╝╨╕ (╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╤ן ┬½╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╤א╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו┬╗ ╨▓╤כ╤ב╤ג╨░╨▓╨╛╨║, ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א-╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨╛╨▓ ╨╕ ╤ג. ╨┤.).

╨ת╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╛, ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛ ╨┐╤א╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝ ╤ג╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╛╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╜╨░╤ח╨╕╨╜╨░╤ן ╨╛╤ג ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨┤╨╜╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╜╤כ╤ו ╤ג╤א╨░╨║╤ג╨╛╨▓╨╛╨║ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨ñ╨╡╨┤╨╡╤א╨░╤ז╨╕╨╕, ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╤מ╤א╨╕╨┤╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤ה╨╕╨╜╨░╨╜╤ב╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╤ב ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤ל╤ז╨╡╨╝ ┬½╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣┬╗ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨╕ ╨╖╨░╨║╨░╨╜╤ח╨╕╨▓╨░╤ן ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨╛╨┐╨░╤ב╨╡╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╤ב╨░╨╝╨╕╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨╛╨▓, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨╡╤א╨╡╨┤╨║╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨▓╨╖╤ן╤ג╨╛╨│╨╛ ╨║ ╨╜╨╕╨╝ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡╨▓ ╨╕ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╛╨▓.

╨¥╨╡╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ן ╨╜╨░ ╨▓╤ב╨╡ ╨╛╨▒╤ך╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡╨▓ ╤ב ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╤א╨╡╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╡╤א╤ב╨┐╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╤כ. ╨ע╨╛-╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╤ו, ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨▓ ╤ב╨╕╨╗╤ד ╨╛╨▒╤ך╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╤כ╤ו ╤א╨╡╨░╨╗╨╕╨╣ ╤ה╨╕╨╜╨░╨╜╤ב╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן, ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╕ ╤מ╤א╨╕╨┤╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨║ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨┤╨░ ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜ ╨┐╤א╨╕╨╛╨▒╤א╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛ ╨▓╨░╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╨╡╨│╨╛ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨╛╨▓ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ. ╨º╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א ╨▓ ╤ג╨░╨║╨╛╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡ ╨╛╤ב╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╨│╤א╨░╨╜╨╕╤ח╨╡╨╜ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╤ב╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╤ה╨╕╨╜╨░╨╜╤ב╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ן╨╝╨╕. ╨ע╨╛-╨▓╤ג╨╛╤א╤כ╤ו, ╨┐╤א╨╕╨▓╨╗╨╡╨║╨░╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╗╨╕╤ז ╨║ ╤ב╨╛╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד ╨╜╨░ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╜╨╛ ╤ד╨┤╨╛╨▓╨╗╨╡╤ג╨▓╨╛╤א╤ן╤מ╤י╨╕╤ו ╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╕╤ן╤ו, ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╡╤ג ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║ ╨┤╨╗╤ן ╨╛╨▒╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╖╨╕╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╤ב╤ג╨▓╨░, ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨┤╤ן ┬½╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╤א╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡┬╗ ╨▓╤כ╤ב╤ג╨░╨▓╨║╨╕ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨░╤א╨╡╨╜╨┤╤ד╤ן ╤ב ╤ז╨╡╨╗╤ל╤מ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╜╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ. ╨ע-╤ג╤א╨╡╤ג╤ל╨╕╤ו, ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨▓╨╗╨╡╨║╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤כ╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╤ג, ╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╤ן╤ג╤ב╤ן ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╨╕╤ב╤ג╨░╨╝, ╨░ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╤כ ╨╕╤ו ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╝╨╛╨│╤ד╤ג ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨╛╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╜╤כ. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ז, ╨▓-╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╤כ╤ו, ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╗╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╤א╨╕╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╛╤ג ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛-╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤א╤ג╨╜╨╡╤א╤ב╤ג╨▓╨░ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▓╤כ╤ב╤ג╨░╨▓╨╛╤ח╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╛╨╡╨║╤ג╨╛╨▓ ╨╕ ╨░╤א╨╡╨╜╨┤╤כ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╜╨░╤ג╨╛╨▓, ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א, ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╜╨╕╤א╤ד╤ן ╨╕ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╤ד╤ן ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן, ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ב╨╕╤ג╤ל ╨╗╨╕╨║╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╕ ╤ב╤ג╨╛╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┐╤א╨╡╨┤- ╨╝╨╡╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨░╨╜╤ג╨╕╨║╨▓╨░╤א╨╜╨╛╨╝ ╤א╤כ╨╜╨║╨╡; ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ב╨╕╤ג╤ל ╤א╨╡╨╣╤ג╨╕╨╜╨│ ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╡.

╨ע ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╡ ╨╝╤כ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╕╨╝ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╤ד╤מ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╖╨╕╤ז╨╕╤מ, ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤ד╤מ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░╤ו ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕╨╖ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨▓ XVIΓאףXIX ╨▓╨▓. ╨₧╤ג╨║╤א╤כ╤ג╨╕╨╡ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╖╨╕╤ז╨╕╨╕ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג╤ב╤ן ╨▓ 2015 ╨│. ╨▓ ╨╖╨░╨╗╨░╤ו ╨¥╨╛╨▓╨╛╤ב╨╕╨▒╨╕╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╤א╨░╨╡╨▓╨╡╨┤╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן. ╨ª╨╡╨╗╤ל╤מ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╤כ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ ╨╕ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓, ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╤כ╤ו ╤ג╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╛╨▓ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤כ╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╤ג.╨₧╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╡╤י╨╡ ╨╜╨╡ ╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╛╨▒╤ך╨╡╨║╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╤ד╤מ╤ג╤ב╤ן ╨▓╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╡.

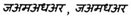

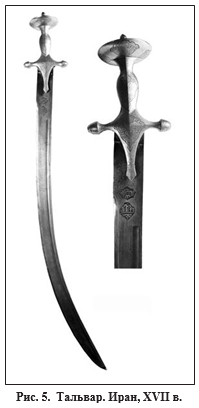

╨á╨╕╤ב. 1. ╨ת╨░╤ג╨░╤א╤כ, ╨ר╤א╨░╨╜, XVIIΓאףXVIII ╨▓╨▓.:

1Γאף1 Γאף ╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 1; 1Γאף2 Γאף ╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 2;

1Γאף3 Γאף ╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 3

╨ƒ╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╤ן ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╜╨░╤ב╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╨╡╤ג 18 ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓, ╤ב╤א╨╡╨┤╨╕ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛ ╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╨╕╤ג╤ל ╨│╤א╤ד╨┐╨┐╤ד ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨│╤א╤ד╨┐╨┐╤ד ╤ב ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░╨╝╨╕.

1) ╨ף╤א╤ד╨┐╨┐╨░ ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╛╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ 10 ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨┐╨╛╨┤╨│╤א╤ד╨┐╨┐╨░╤ו: ╨░) ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░╨╝╨╕, ╨▒) ╨╜╨╛╨╢╨░╨╝╨╕.

╨░) ╨í╤א╨╡╨┤╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╤כ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╡ ╤ג╨╕╨┐╤כ: ╨░-1) ╨ת╨░╤ג╨░╤א╤כ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ (╤א╨╕╤ב. 1) (╤ו╨╕╨╜╨┤╨╕, ╨╝╨░╤א╨░╤ג╤ו; ╤א╨░╨┤╨╢., kat─בr; ╤ב╨░╨╜╤ב╨║╤א., ╨┤╨╢╨░╨╝╨░╨┤╤ו╨░╤א  Γאף jamadhar, jamdhar Γאף ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║, ╨╖╤ד╨▒ ╨╕╨╗╨╕ ╤ן╨╖╤כ╨║ ╨▒╨╛╨│╨░ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕) ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג╤ב╤ן ╨║ ╨╕╨╜╨┤╨╛╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╝ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░╨╝ ╤ג╤כ╤ח╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╤כ

╨┐╤א╨╡╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤ן ╤א╤ד╨▒╤ן╤י╨╕╤ו ╨╕

╨┐╤א╤ן╨╝╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╤ו ╤ד╨┤╨░╤א╨╛╨▓. ╨ó╨░╨║╨╛╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╤ח╨╡╨╜╤ל

╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╡╨╜ ╨▓ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨╝ ╨▒╨╛╤מ, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗ ╨╜╨░╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╨│╨╗╤ד╨▒╨╛╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╛╤ג╤כ╨╡ ╤א╨░╨╜╤כ, ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╕╨╡ ╨╛╨▒╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨║╤א╨╛╨▓╨╛╤ג╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╤מ. ╨ע ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╨╛╤ג ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╤ג╤א╨░╨┤╨╕╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡

╤ד╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓ ╤א╤ד╨║╨╡ ╤ב╨╕╨╗╨╛╨╣ ╤ב╨╢╨░╤ג╨╕╤ן

╨┐╨░╨╗╤ל╤ז╨╡╨▓, ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╨░╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨║╨░╤ג╨░╤א╨░

┬½╨╖╨░╨┐╨╕╤א╨░╨╗╨░╤ב╤ל┬╗ ╨▓ ╨║╤ד╨╗╨░╨║╨╡, ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ד╤ן

╨╢╨╡╤ב╤ג╨║╤ד╤מ ╨╝╨╡╤ו╨░╨╜╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤מ, ╨┐╤א╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ד╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╜╨╕╤ן ╨╜╨╡ ╤ד╨╝╨╡╨╜╤ל╤ט╨░╨╗╨░╤ב╤ל, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╡╤ב╨╗╨╕ ╤א╤ד╨║╨░ ╨╕

╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨╗╨░╨╢╨╜╤כ╨╝╨╕. ╨ת╨░╤ג╨░╤א ╨╕╨╝╨╡╨╗

╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ב╨╕╨╝╨▓╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╕ ╤א╨╡╨╗╨╕╨│╨╕╨╛╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨ƒ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל

╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕ ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤ג╨╡╤א╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ª╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨נ╨╖╨╕╨╕ ╨▓ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╡ ╤ג╨╛╤א╨│╨╛╨▓╤כ╤ו, ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨ץ╨▓╤א╨░╨╖╨╕╨╕. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝╨╕. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ,

╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓- ╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╡ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝,

╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╨╜╨┤╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVIIΓאףXVIII ╨▓╨▓. (╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤)

╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣

╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛

╨▒╨╛╤ן.

Γאף jamadhar, jamdhar Γאף ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║, ╨╖╤ד╨▒ ╨╕╨╗╨╕ ╤ן╨╖╤כ╨║ ╨▒╨╛╨│╨░ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕) ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג╤ב╤ן ╨║ ╨╕╨╜╨┤╨╛╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╝ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░╨╝ ╤ג╤כ╤ח╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╤כ

╨┐╤א╨╡╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤ן ╤א╤ד╨▒╤ן╤י╨╕╤ו ╨╕

╨┐╤א╤ן╨╝╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╤ו ╤ד╨┤╨░╤א╨╛╨▓. ╨ó╨░╨║╨╛╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╤ח╨╡╨╜╤ל

╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╡╨╜ ╨▓ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨╝ ╨▒╨╛╤מ, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗ ╨╜╨░╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╨│╨╗╤ד╨▒╨╛╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╛╤ג╤כ╨╡ ╤א╨░╨╜╤כ, ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╕╨╡ ╨╛╨▒╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨║╤א╨╛╨▓╨╛╤ג╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╤מ. ╨ע ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╨╛╤ג ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╤ג╤א╨░╨┤╨╕╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡

╤ד╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓ ╤א╤ד╨║╨╡ ╤ב╨╕╨╗╨╛╨╣ ╤ב╨╢╨░╤ג╨╕╤ן

╨┐╨░╨╗╤ל╤ז╨╡╨▓, ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╨░╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨║╨░╤ג╨░╤א╨░

┬½╨╖╨░╨┐╨╕╤א╨░╨╗╨░╤ב╤ל┬╗ ╨▓ ╨║╤ד╨╗╨░╨║╨╡, ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ד╤ן

╨╢╨╡╤ב╤ג╨║╤ד╤מ ╨╝╨╡╤ו╨░╨╜╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤מ, ╨┐╤א╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ד╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╜╨╕╤ן ╨╜╨╡ ╤ד╨╝╨╡╨╜╤ל╤ט╨░╨╗╨░╤ב╤ל, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╡╤ב╨╗╨╕ ╤א╤ד╨║╨░ ╨╕

╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨╗╨░╨╢╨╜╤כ╨╝╨╕. ╨ת╨░╤ג╨░╤א ╨╕╨╝╨╡╨╗

╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ב╨╕╨╝╨▓╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╕ ╤א╨╡╨╗╨╕╨│╨╕╨╛╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨ƒ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל

╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕ ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤ג╨╡╤א╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ª╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨נ╨╖╨╕╨╕ ╨▓ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╡ ╤ג╨╛╤א╨│╨╛╨▓╤כ╤ו, ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨ץ╨▓╤א╨░╨╖╨╕╨╕. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝╨╕. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ,

╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓- ╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╡ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝,

╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╨╜╨┤╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVIIΓאףXVIII ╨▓╨▓. (╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤)

╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣

╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛

╨▒╨╛╤ן.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 1 (╤א╨╕╤ב. 1-1). ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨║╨░╤ג╨░╤א ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 484 ╨╝╨╝. ╨ר╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ (╨╗╨╕╤ג╨╛╨╣ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג, ╨▓╤ד╤ג╤ז) ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨░╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╛╨▒╨╛╤מ╨┤╨╛╨╛╤ב╤ג╤א╤כ╨╣, ╤ג╤א╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ (╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ) ╤ב ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╝ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╤ב ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ר╨╝╨╡╨╡╤ג ╨┤╨╛╨╗╤כ ╨╕ ╤א╨╡╨▒╤א╨░, ╨┐╨╛╨▓╤ג╨╛╤א╤ן╤מ╤י╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף 260 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן Γאף 50 ╨╝╨╝. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣, ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ (╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ┬½╨¥┬╗), ╤ב ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╨╛ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨┐╨╡╤א╨╡╨║╨╗╨░╨┤╨╕╨╜, ╨╕ ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕-╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨░- ╨╝╨╕. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 224 ╨╝╨╝; ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ Γאף 86 ╨╝╨╝. ╨Ñ╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╤ג╨░╤א╨░, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨╕╨╜╨┤╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝, ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨░: ╤ח╨╡╨╝ ╨▓╤כ╤ט╨╡ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤ל╤ז╨░, ╤ג╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╤כ╨╣ ╨╕ ╨▒╨╛╨│╨░╤ג╤כ╨╣ ╨┤╨╡╨║╨╛╤א ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨╗╤ב╤ן ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░╨╝╨╕ (╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝, ╨┐╨╡╤א╨╡╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ח╨░╤ג╨░╤ן ╤ם╨╝╨░╨╗╤ל, ╤ח╨╡╨║╨░╨╜╨║╨░ ╨╕ ╤ג.╨┤.). ╨ע ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╝╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╤ג╨╡╤ו╨╜╨╕╨║╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╕ ╨║╨╛╤ה╤ג╨│╨░╤א╨╕ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╤ן╤ו ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░. ╨₧╨▒╤י╨╕╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ ╨┤╨╗╤ן ╨╕╨╜╨┤╨╛-╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן XVIII ╨▓.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 2 (╤א╨╕╤ב. 1-2). ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨║╨░╤ג╨░╤א ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 450 ╨╝╨╝. ╨ר╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ (╨╗╨╕╤ג╨╛╨╣ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג, ╨▓╤ד╤ג╤ז) ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨░╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╛╨▒╨╛╤מ╨┤╨╛╨╛╤ב╤ג╤א╤כ╨╣, ╤ג╤א╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ (╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ) ╤ב ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ד╨╖╨║╨╕╨╝ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╤ב ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ר╨╝╨╡╨╡╤ג ╨┤╨╛╨╗╤כ ╨╕ ╤א╨╡╨▒╤א╨░, ╨┐╨╛╨▓╤ג╨╛╤א╤ן╤מ╤י╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤ז╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╤א╨╡╨▒╤א╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨▒╨╗╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨╡╨╗╤ל╨╡╤ה╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף 228 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן Γאף 33 ╨╝╨╝. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣, ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ (╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ┬½╨¥┬╗), ╤ב ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡╤ו ╨┐╨╡╤א╨╡╨║╨╗╨░╨┤╨╕╨╜ (╤ג╨░╨║╨░╤ן ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤ן ╨╕╨│╤א╨░╨╗╨░ ╤א╨╛╨╗╤ל ╨░╨╝╨╛╤א╤ג╨╕╨╖╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨┐╤א╨╕ ╤ב╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╤ד╨┤╨░╤א╨╡), ╨╕ ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕-╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨░╨╝╨╕. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 222 ╨╝╨╝; ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ Γאף 88 ╨╝╨╝. ╨ע ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╤ג╨╡╤ו╨╜╨╕╨║╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╕ ╨║╨╛╤ה╤ג╨│╨░╤א╨╕ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╤ן╤ו ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░. ╨₧╨▒╤י╨╕╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ ╨┤╨╗╤ן ╨╕╨╜╨┤╨╛-╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן XVIII ╨▓.╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 3 (╤א╨╕╤ב. 1-3). ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨║╨░╤ג╨░╤א ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 455 ╨╝╨╝, ╤ב ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝╨╕. ╨ר╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ (╨╗╨╕╤ג╨╛╨╣ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג, ╨▓╤ד╤ג╤ז) ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨░╨║╤ג╤ד- ╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╤ג╨░╤א╨░ ╨╛╨▒╨╛╤מ╨┤╨╛╨╛╤ב╤ג╤א╤כ╨╣, ╤ג╤א╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ (╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ) ╤ב ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ד╨╖╨║╨╕╨╝ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╤ב ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ר╨╝╨╡╨╡╤ג ╨┤╨╛╨╗╤כ ╨╕ ╤א╨╡╨▒╤א╨░, ╨┐╨╛╨▓╤ג╨╛╤א╤ן╤מ╤י╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤ז╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╤א╨╡╨▒╤א╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨▒╨╗╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨╡╨╗╤ל╨╡╤ה╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף 240 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן Γאף 50 ╨╝╨╝. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣, ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ (╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ┬½╨¥┬╗), ╤ב ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╨╛ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╤ג╤א╨╡╤ו ╨┐╨╡╤א╨╡╨║╨╗╨░╨┤╨╕╨╜, ╨╕ ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨░╨╝╨╕. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 215 ╨╝╨╝; ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ Γאף 80╨╝╨╝. ╨ע ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╝╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨║╨░╤ג╨░╤א ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╤ג╨╡╤ו╨╜╨╕╨║╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╕ ╨║╨╛╤ה╤ג╨│╨░╤א╨╕ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╤ן╤ו ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 305 ╨╝╨╝, ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╤ג╤א╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד ╤ב ╨ó-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╝ ╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╤ד╤ב╤ג╤ל╤ן; ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ (╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╤כ╨╣) ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ב ╨╗╨╕╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╝ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝; ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╨╕╨╖ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╤כ ╨╖╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛╨╣ ╨▒╨░╤א╤ו╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ג╨║╨░╨╜╤ל╤מ. ╨₧╨▒╤י╨╕╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ ╨┤╨╗╤ן ╨╕╨╜╨┤╨╛-╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן XVIII ╨▓.

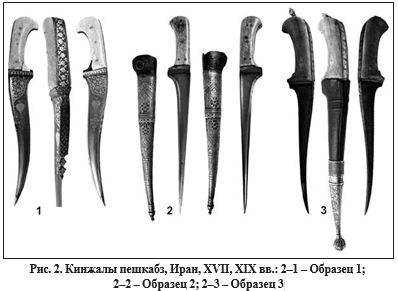

╨░-2) ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤כ ╨┐╨╡╤ט╨║╨░╨▒╨╖ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ (╤א╨╕╤ב. 2). ╨ƒ╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVIIΓאף XVIII ╨▓╨▓. (╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╕╨╣ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤) ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨▓╤ט╨╡╨╡ ╨┐╨╛╤א╨░╨╖╨╕╤ג╤ל ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░, ╨╛╨▒╨╗╨░╤ח╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ח╨░╤ג╤כ╨╣ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╤ח╨░╤ג╤כ╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו, ╨╕ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨▓╤ט╨╡╨╡╤ב╤ן ╨░╤ג╤א╨╕╨▒╤ד╤ג╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ב╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╖╨╜╨░╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░. ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤כ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ┬½╨ó┬╗- ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╣ ╨┐╤א╨╛╤ה╨╕╨╗╤ל (╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡) ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╤כ ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╝╨╛╤י╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╡╨│╨╛ ╤ד╨┤╨░╤א╨░. ╨ף╨╡╨╛╨╝╨╡╤ג╤א╨╕╤ן ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף ╤ד╨╖╨║╨╕╨╣ ╤ג╤א╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤א╨╡╨╢╤ד╤י╨╡╨╣ ╨║╤א╨╛╨╝╨║╨╛╨╣ ╨▓ ╤ב╨╛╤ח╨╡╤ג╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ב ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ Γאף ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╕╨▓╨░╨╗╨░ ╨║╨╛╨╝╤ה╨╛╤א╤ג╨╜╨╛╨╡ ╤ד╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╕╨╣ ╨║╨░╨║ ╨╜╨░ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╡╨│╨╛ ╤ד╨┤╨░╤א╨░, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨░ ╨╕╨╖╨▓╨╗╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╕╨╖ ╤ג╨╡╨╗╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨║╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨╝╨╛╨│╤ד╤ג ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨╕╨╖╨╛╨│╨╜╤ד╤ג╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨┐╤א╤ן╨╝╤כ- ╨╝╨╕; ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╤כ ╨╕╨╖ ╤ג╤א╤ד╨▒╤ח╨░╤ג╨╛╨╣ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╤כ╨║╨░. ╨ƒ╤א╨╕ ╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╤ו ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤ט╨║╨░╨▒╨╖ ╨╛╤ב╤ג╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╨╛╤ג╨║╤א╤כ╤ג╤כ╨╝╨╕. ╨ƒ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╝ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╡ ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤ג╨╡╤א╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ª╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨נ╨╖╨╕╨╕ ╨▓ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╡ ╤ג╨╛╤א╨│╨╛╨▓╤כ╤ו, ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨ץ╨▓╤א╨░╨╖╨╕╨╕. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝╨╕.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 1 (╤א╨╕╤ב. 2-1). ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨┐╨╡╤ט╨║╨░╨▒╨╖ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 345 ╨╝╨╝.

╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ┬½╨ó┬╗-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣. ╨ס╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤ז ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜, ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨▓╤כ╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╛╨╗╤כ ╨╕ ╤א╨╡╨▒╤א╨╛. ╨ú ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד, ╨╜╨░ 1/3 ╨╛╤ג ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╨╡╨╕╨╝ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨░╨╝, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד ╨▓╨┤╨╛╨╗╤ל ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░; ╨┐╤ן╤ג╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤ב ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ד╨┐╨╛╤א╨╛╨╝ ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤י╨╕╨╝ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╡ ╤ב ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨▒╨╕╨▓╨╜╤ן ╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨░. ╨£╨░╤ג╨╡- ╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨░╤ן ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╤ן, ╨║╨╗╤כ╨║ ╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨░. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 345 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ Γאף 100 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 245 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 46 ╨╝╨╝. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╜╨░ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVII ╨▓. (╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤) ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 2 (╤א╨╕╤ב. 2-2). ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨┐╨╡╤ט╨║╨░╨▒╨╖ ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 380 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 280 ╨╝╨╝ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ┬½╨ó┬╗-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ג╤א╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣, ╤ב ╨┐╤א╤ן╨╝╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤ד╤ו╨╛╨╝. ╨ס╨╗╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╣ ╨▓╤כ╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╛╨╗; ╨┐╤ן╤ג╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨▓ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╤ד╨┐╨╛╤א. ╨¿╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן 44 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨║╨╕ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨░ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤ט╨║╨░╨▒╨╖ ╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ┬½╨░╤ה╨│╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛┬╗ ╤ג╨╕╨┐╨░. ╨ó╨░╨║╨╢╨╡ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤כ ╤ב ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░╨╝╨╕ ╤ג╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤מ╤ג ┬½╨║╨░╤א╤ד╨┤┬╗ [Stone, 1999; Egerton, 1896]. ╨₧╨╜╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╗╤ן ╨┐╨╛╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░, ╨╛╨┤╨╡╤ג╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ח╨░╤ג╤כ╨╣ ╨┐╨░╨╜╤ז╨╕╤א╤ל ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╣ ╤ג╨╕╨┐ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤ב ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ד╨┐╨╛╤א╨╛╨╝ ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤י╨╕╨╝ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╡ ╤ב ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 100 ╨╝╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨▒╨╕╨▓╨╜╤ן ╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨░. ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨╛╤א╨╕╨│╨╕╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤כ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 316 ╨╝╨╝; ╨╜╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╜╨░ 4/5 ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤כ ╨╛╤ג ╨║╨╛╨╜╤ח╨╕╨║╨░ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╤כ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨▒╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ (╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛), ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ח╨╡╨║╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨▓ ╤ג╤א╨░╨┤╨╕╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╡. ╨ú╤ח╨░╤ב╤ג╨╛╨║ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╤ד ╤ד╤ב╤ג╤ל╤ן ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג ╨║╨╛╨╢╨╡╨╣ ╨╛╤ב╨╗╨░ ╤ג╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ז╨▓╨╡╤ג╨░. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨╛╨╝ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨┐╨╡╤ט╨║╨░╨▒╨╖ ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛) ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ ╤ב ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓- ╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╜╨░ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XI╨Ñ ╨▓. (╨║╨░╨┤╨╢╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤) ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 3 (╤א╨╕╤ב. 2-3). ╨ת╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨┐╨╡╤ט╨║╨░╨▒╨╖ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, XVII ╨▓., ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ Γאף 347 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░- ╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣. ╨ú ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד ╨▓╨┤╨╛╨╗╤ל ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░; ╨┐╤ן╤ג╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╗╤ד╤ח╨╕╤ב╤ג╨╛╨╣ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╕. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤ב ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ד╨┐╨╛╤א╨╛╨╝ ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤י╨╕╨╝ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╡ ╤ב ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╗╤כ╨║╨░ ╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨░. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨░╤ן ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╤ן, ╨║╨╗╤כ╨║ ╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨░. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 34,7 ╤ב╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ Γאף 10,5 ╤ב╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 4,3 ╤ב╨╝. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג. ╨ƒ╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVII ╨▓. (╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤).

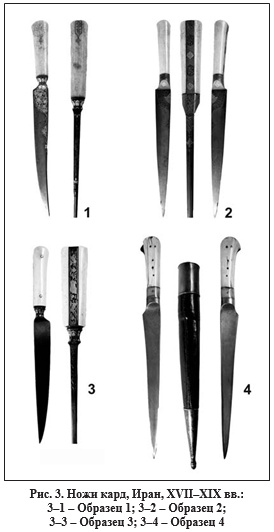

╨ס) ╨¥╨╛╨╢╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ 4 ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝╨╕ ╨║╨░╤א╨┤ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ (╤א╨╕╤ב. 3). ╨₧╨╜╨╕ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝ ╨▓ ╤ו╨╛╨╖╤ן╨╣╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛-╨▒╤כ╤ג╨╛╨▓╤כ╤ו ╤ז╨╡╨╗╤ן╤ו, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╤ג╤ל╤ב╤ן ╨╕ ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨ע ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤ד ╨╛╤ב╤ג╤א╨╕╤ן ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤ד╤ג╨╛╨╗╤י╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╨╡ ╤ד╨┤╨░╤א╤כ. ╨ƒ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░ ╨í╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨ע╨╛╤ב╤ג╨╛╨║╨╡ ╨╕ ╨▓ ╨ר╨╜╨┤╨╕╨╕, ╨╜╨╛╨╢╨╕ ╨║╨░╤א╨┤ ╨▓ ╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╝ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╨▓ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╡, ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░╨╝╨╕.

╨ע). ╨¥╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 317 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 212 ╨╝╨╝ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב

╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕,

╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣. ╨¿╨╕╤א╨╕╨╜╨░

╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן 25 ╨╝╨╝. ╨ú ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד ╨▓╨┤╨╛╨╗╤ל ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕

╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡

╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░; ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ 105 ╨╝╨╝. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╜╨╛╨╢╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג

╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד,

╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╤ן╤מ╤י╤ד╤מ╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╤ד. ╨ר╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨░. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג. ╨ר╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן ╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕

╨║ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד ╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┤╨╕╨╜╨░╤ב╤ג╨╕╨╕

╨ק╨░╨╜╨┤, 50-╨╡ Γאף 79 ╨│╨│. XVIII ╨▓.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 2 (╤א╨╕╤ב. 3-2). ╨¥╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 375 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 271 ╨╝╨╝ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ┬½╤ב╤ג╤ד╨┐╨╡╨╜╤ח╨░╤ג╨╛╨╣┬╗ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣. ╨¿╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן 29 ╨╝╨╝. ╨ú ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד ╨▓╨┤╨╛╨╗╤ל ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░; ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ 104 ╨╝╨╝. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╜╨╛╨╢╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╤ן╤מ╤י╤ד╤מ╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╤ד. ╨ר╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨▒╨╕╨▓╨╜╤ן ╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╨╢╨░. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג. ╨ר╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן ╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨║ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░, XVII ╨▓.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 3 (╤א╨╕╤ב. 3-3). ╨¥╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 347 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╜╨╛╨╢╨░ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 240 ╨╝╨╝ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ (╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╣ ┬½╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╣┬╗ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג) ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣. ╨¿╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן 30 ╨╝╨╝. ╨ú ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ח╨╡╤א╨╡╨╜ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ 104 ╨╝╨╝. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╜╨╛╨╢╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╤ן╤מ╤י╤ד╤מ╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╤ד. ╨ר╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨▒╨╕╨▓╨╜╤ן ╨╝╨░╨╝╨╛╨╜╤ג╨░. ╨ƒ╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ו╤ד ╨╜╨░ ╤ח╨╡╤א╨╡╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨░╤ן ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╤ן, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓ ┬½╨╖╨▓╨╡╤א╨╕╨╜╨╛╨╝┬╗ ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╡. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג. ╨ר╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן ╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨║ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░, XVII ╨▓.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 4 (╤א╨╕╤ב. 3-4). ╨¥╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 377 ╨╝╨╝, ╤ב ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝╨╕. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 270 ╨╝╨╝ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣. ╨¿╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן 30 ╨╝╨╝. ╨ú ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣; ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ג╤א╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝ ╤ג╨╛╨╜╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ה╤א╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ 107 ╨╝╨╝. ╨ר╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤א╨░╤ב- ╤ט╨╕╤א╤ן╤מ╤י╤ד╤מ╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╤ד. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ 345 ╨╝╨╝. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╨╕╨╖ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨░, ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨╕ ╨╛╨║╨╛╨▓╨║╤ד ╤ד╤ב╤ג╤ל╤ן ╨╕ ╨╛╨▒╤ג╤ן╨╜╤ד╤ג╤כ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╢╨╡╨╣. ╨ר╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן ╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨║╨░╤א╨┤ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨║ ╨║╨░╨┤╨╢╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░, XI╨Ñ ╨▓.

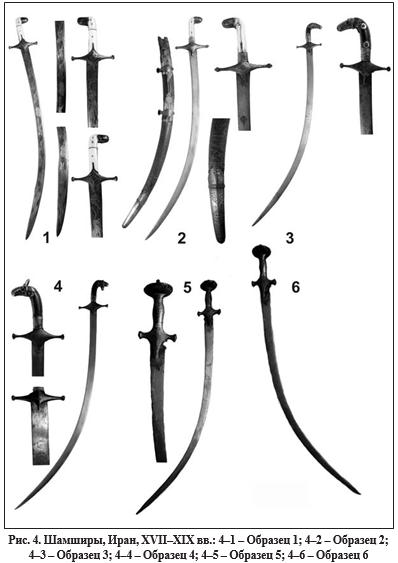

1) ╨ף╤א╤ד╨┐╨┐╨░ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ 8 ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן╨╝╨╕ ╤ג╤א╨╡╤ו ╤ג╨╕╨┐╨╛╨▓: ╨░) ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א, ╨▒) ╤ג╨░╨╗╤ל╨▓╨░╤א, ╨▓) ╤ב╨░╨╕╤ה.

╨░) ╨í╨░╨╝╨░╤ן ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╨│╤א╤ד╨┐╨┐╨░ ╤ב╨░╨▒╨╡╨╗╤ל Γאף ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א╤כ Γאף ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ 6 ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░╨╝╨╕ (╤א╨╕╤ב. 4). ╨ƒ╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨╛╨╝ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨┤╨╛- ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤א╨╡╨│╨╕╨╛╨╜╨░. ╨ק╨░ ╤ב╤ח╨╡╤ג ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╤א╨╕╨▓╨╕╨╖╨╜╤כ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ב╤ן ╨┤╨╗╤ן ╤א╤ד╨▒╤ן╤י╨╡╨│╨╛ ╤ד╨┤╨░╤א╨░ ╤ב ╨╛╤ג╤ג╤ן╨╢╨║╨╛╨╣, ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╕╤ן ╤א╤ד╨▒╤ן╤י╨╕╤ו ╨╕ ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╤ו ╤ד╨┤╨░╤א╨╛╨▓ ╤ב ╨╗╨╛╤ט╨░╨┤╨╕.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 1 (╤א╨╕╤ב. 4-1). ╨í╨░╨▒╨╗╤ן ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א ╨╕╨╜╨┤╨╛-╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╤ב ┬½╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╕╨╝┬╗ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝, ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 890 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨╡╨╗╨╝╨░╨╜╤ל╤מ. ╨ƒ╨╛ ╨▓╤ב╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╡ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨║╨╛╤ה╤ג╨│╨░╤א╨╕ ╤ב ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨╢╨╕╨▓╨╛╤ג╨╜╤כ╤ו. ╨ת╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╨░╤ן, ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣, ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╡╨╣ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╛╨╖╨╕╤ז╨╕╨╕. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ ╤ב ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╡╨╣. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╨╡╨╕╨╝ ╤ג╨╛╤א╤ז╨╡╨▓╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨░╨╝ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤י╨╡╤ח╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗: ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╨║╨╛╤ב╤ג╤ל, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛. ╨í╤ג╨░╨╗╤ל, ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨░╤ן ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╤ן ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨║╨╛╤ה╤ג╨│╨░╤א╨╕ ╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨╡, ╨│╨░╤א╨┤╨╡ ╨╕ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╕. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 890 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 150 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 120 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 32 ╨╝╨╝, ╨┐╤א╨╛╨│╨╕╨▒ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 110 ╨╝╨╝. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג. ╨ƒ╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVIII ╨▓. ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╜╨╡ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן, ╨╜╨╛ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ, ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╤ב╤ג╤מ╨╝╨░.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 2 (╤א╨╕╤ב. 4-2). ╨¿╨░╨╝╤ט╨╕╤א ╨▓ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╤ו, ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▓ ╨ר╤א╨░╨╜╨╡ (╨ƒ╨╡╤א╤ב╨╕╤ן), ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 882 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░- ╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג. ╨¥╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜ ╨╜╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤כ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░ ╨נ╤ב╤ב╨░╨┤╤ד╨╗╨╗╨░ ╨╕╨╖ ╨ר╤ב╤ה╨░╤ו╨░╨╜╨░. ╨ת╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╨░╤ן. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╨╡╨╕╨╝ ╤ג╨╛╤א╤ז╨╡╨▓╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨░╨╝ ╨┐╨╛- ╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤י╨╡╤ח╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ע ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ Γאף ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן (╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל) ╨╝╤ד╤ה╤ג╨░. ╨£╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╤כ ╤א╨╡╨╗╤ל╨╡╤ה╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╤כ╨╡, ╨╛╨▒- ╤ג╤ן╨╜╤ד╤ג╤כ ╨║╨╛╨╢╨╡╨╣ ╨╛╤ב╨╗╨░ ╨│╤א╤ד╨▒╨╛╨╣ ╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╨║╨╕; ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╕╨▒╨╛╤א, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╣ ╨╕╨╖ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨╛╨▒╨╛╨╣╨╝╨╕╤ז-╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤ב╨╛╨▓ ╤ב ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕. ╨פ╨╡╤ג╨░╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╨▒╨╛╤א╨░ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╤כ ╤א╨╡╨╗╤ל╨╡╤ה╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╤ב╨╗╨╡╨┤╤כ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן, ╨┐╨╛╨▓╤א╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨╕╤ן ╨╕ ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛╨▓╤א╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╤כ. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╨║╨╛╤ב╤ג╤ל. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 882 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 155 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 135 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 30 ╨╝╨╝, ╨╕╨╖╨│╨╕╨▒ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף 135 ╨╝╨╝. ╨ƒ╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨╕╨╜╨┤╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVIIIΓאףXIX ╨▓╨▓. ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨▓╤ט╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╤ד.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 3 (╤א╨╕╤ב. 4-3). ╨¿╨░╨╝╤ט╨╕╤א ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░) ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 895 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ú╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג. ╨ת╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╨░╤ן. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ (╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛), ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤כ ╨╢╨╕╨▓╨╛╤ג╨╜╨╛╨│╨╛. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╨╡╨╕╨╝ ╤ג╨╛╤א╤ז╨╡╨▓╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨░╨╝ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤י╨╡╤ח╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕ ╤ג╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ז╨▓╨╡╤ג╨░. ╨₧╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╛╨▒╨╝╨╛╤ג╨░╨╜╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ (╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╨╛╨╣) ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╨║╨╛╨╣. ╨í╨╛╨▓╨╛╨║╤ד╨┐╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░ ╨╕ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד (XVII ╨▓.) ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░. ╨£╨░╤ג╨╡- ╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל., ╨║╨╛╤ב╤ג╤ל, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 895 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 145 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 110 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 30 ╨╝╨╝, ╨╕╨╖╨│╨╕╨▒ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף 135 ╨╝╨╝.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 4 (╤א╨╕╤ב. 4-4). ╨¿╨░╨╝╤ט╨╕╤א ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛) ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 910 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ú╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג. ╨ת╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╨░╤ן. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ (╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛), ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤כ ╨╢╨╕╨▓╨╛╤ג╨╜╨╛╨│╨╛. ╨ע ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╨╡ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║╨░ ╨┐╤א╨╛╨┤╨╡╤ג╨╛ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╛ ╨┤╨╗╤ן ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ג╨╡╨╝╨╗╤ן╨║╨░. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╨╡╨╕╨╝ ╤ג╨╛╤א╤ז╨╡╨▓╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨░╨╝ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤י╨╡╤ח╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕ ╤ג╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ז╨▓╨╡╤ג╨░. ╨₧╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╛╨▒╨╝╨╛╤ג╨░╨╜╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ (╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╨╛╨╣) ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╨║╨╛╨╣. ╨í╨╛╨▓╨╛╨║╤ד╨┐╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░ ╨╕ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד (XVII ╨▓.) ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╨║╨╛╤ב╤ג╤ל, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 910 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 143 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 115 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 27 ╨╝╨╝, ╨╕╨╖╨│╨╕╨▒ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף 150 ╨╝╨╝.╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 5 (╤א╨╕╤ב. 4-5). ╨¿╨░╨╝╤ט╨╕╤א ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 970 ╨╝╨╝.

╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║, ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א╨╛╨▓ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ú╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג. ╨ñ╨╛╤א╨╝╨░ ╨╕ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א╤כ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╤מ╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛╨╝╤ד ╤ג╨╕╨┐╤ד ╤ב╨░╨▒╨╡╨╗╤ל ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א, ╤ב ╤ד╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א╨░╨╝╨╕, ╤ד╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╛╨│╨╕╨▒╨╛╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░. ╨ƒ╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨║╨╛╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╨╝╨╕╤ב╤ן ╨▓╨╡╤א╤ו╨╛╨╝. ╨¡╤ג╨╛╨╝╤ד ╤ה╨░╨║╤ג╤ד ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג ╨╕ ╨▒╨░╨╗╨░╨╜╤ב╨╕╤א╨╛╨▓╨║╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╜╨░╤ן ╨╛╤ג ╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╤כ╤ו ╤ב╨░╨▒╨╡╨╗╤ל, ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨▓╤ט╨╕╤ו╤ב╤ן ╨┐╨╡╤ט╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░╨╝╨╕. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨┤╨╗╤ן ╤ג╨░╨╗╤ל╨▓╨░╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╨▓ ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤י╤ד╤מ╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א╨░╤ו ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨│╨╛╤א╨╕╨╖╨╛╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗- ╨╗╨░ ╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╤ב ╤ד╤ג╨╛╨╗╤י╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕. ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨║╤א╨╡╤ב╤ג╤ל╨╡, ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╡. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ (╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╨░╤ן ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╤ן ╨║╨╛╤ה╤ג╨│╨░╤א╨╕) ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד╨╖╨╛╤א╨░. ╨í╨╛╨▓╨╛╨║╤ד╨┐╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░ ╨╕ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד (XVII ╨▓.) ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛. ╨פ╨╗╨╕- ╨╜╨░ Γאף 970 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 180 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 90 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 35 ╨╝╨╝, ╨┐╤א╨╛╨│╨╕╨▒ Γאף 150 ╨╝╨╝.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 6 (╤א╨╕╤ב. 4-6). ╨¿╨░╨╝╤ט╨╕╤א ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 970 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║, ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א╨╛╨▓ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ú╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג. ╨ñ╨╛╤א╨╝╨░ ╨╕ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א╤כ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╤מ╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛╨╝╤ד ╤ג╨╕╨┐╤ד ╤ב╨░╨▒╨╡╨╗╤ל ╤י╨░╨╝╤ט╨╕╤א, ╤ב ╤ד╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א╨░╨╝╨╕, ╤ד╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╛╨│╨╕╨▒╨╛╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨┤╨╗╤ן ╤ג╨░╨╗╤ל╨▓╨░╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╨▓ ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤י╤ד╤מ╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ט╨░╨╝╤ט╨╕╤א╨░╤ו ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨│╨╛╤א╨╕╨╖╨╛╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ ╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╤ב ╤ד╤ג╨╛╨╗╤י╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕. ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨║╤א╨╡╤ב╤ג╤ל╨╡, ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╡. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ (╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╨░╤ן ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╤ן ╨║╨╛╤ה╤ג╨│╨░╤א╨╕) ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד╨╖╨╛╤א╨░. ╨í╨╛╨▓╨╛╨║╤ד╨┐╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░ ╨╕ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד (XVII ╨▓.) ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 920 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 165 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 80 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 30 ╨╝╨╝, ╨┐╤א╨╛╨│╨╕╨▒ Γאף 150 ╨╝╨╝.

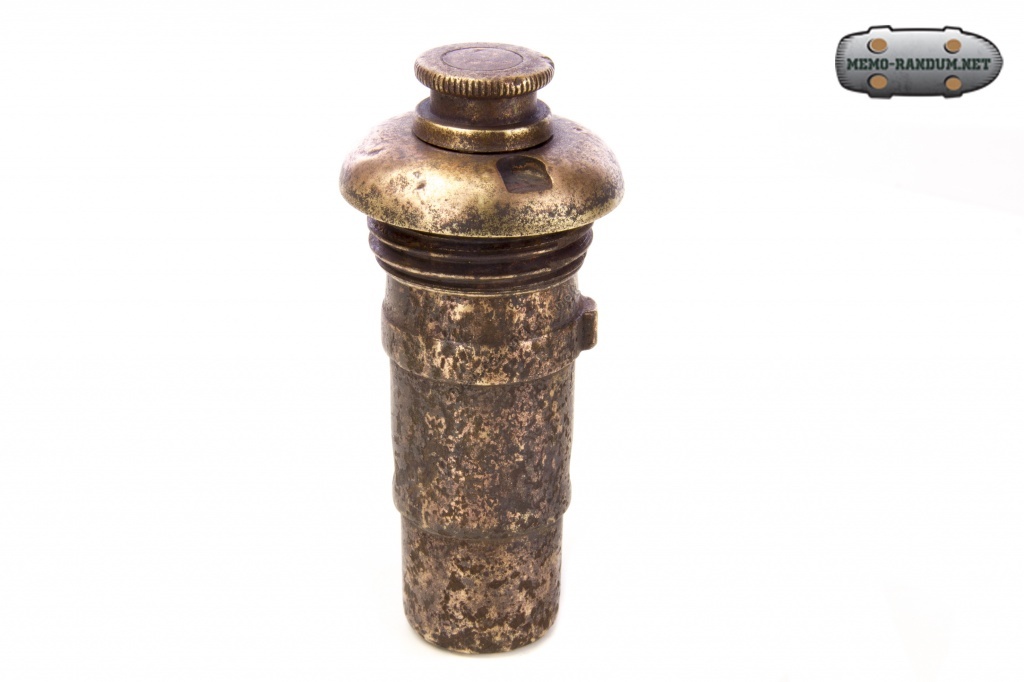

╨▒) ╨ó╨░╨╗╤ל╨▓╨░╤א ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ XVII ╨▓. (╤א╨╕╤ב. 5). ╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 943 ╨╝╨╝. ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╣, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝. ╨ע╨┤╨╛╨╗╤ל ╨╛╨▒╤ד╤ו╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨┐╤א╨╛╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨▓╤כ╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╛╨╗. ╨¥╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜ ╨╜╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤כ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░ ╨נ╤ב╤ב╨░╨┤╤ד╨╗╨╗╨░ ╨╕╨╖ ╨ר╤ב╤ה╨░╤ו╨░╨╜╨░. ╨ú╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨┤╨╗╤ן ╤ג╨░╨╗╤ל╨▓╨░╤א╨╛╨▓ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨│╨╛╤א╨╕╨╖╨╛╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ ╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╤ב ╤ד╤ג╨╛╨╗╤י╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕. ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨║╤א╨╡╤ב╤ג╤ל╨╡, ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╡. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝; ╨╜╨░ ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡, ╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╕ ╨╜╨░ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╨╛╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╨╕ ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג╤ב╤ן ╤א╨╡╨╗╤ל╨╡╤ה╨╜╤כ╨╡ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨╡╨┤╨░╨╗╤ל╨╛╨╜╨╛╨▓ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤ד╤ג╨╛╨╜╨╛╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ ╤ב╨╛ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╤כ╨╝ ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╤ד╨╖╨╛╤א╨╛╨╝. ╨í╨╛╨▓╨╛╨║╤ד╨┐╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░, ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╜╨░╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╤ב╨╡╤ה╨╡╨▓╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╤ד (XVII ╨▓.) ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤א╨░╨╜╨░. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 943 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 180 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 105 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 38 ╨╝╨╝, ╨┐╤א╨╛╨│╨╕╨▒ Γאף 120 ╨╝╨╝.

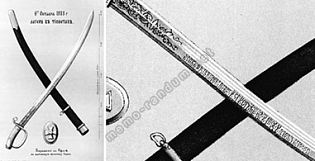

╨▓) ╨í╨░╨╕╤ה ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ XVII ╨▓., ╨╛╨▒╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 960 ╨╝╨╝ (╤א╨╕╤ב. 6). ╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨┤╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨╕ ╨╡╨╗╨╝╨░╨╜╤ל╤מ. ╨í ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨▒╨╗╨╕╨╖ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨╝╨╡╨┤╨░╨╗╤ל╨╛╨╜╨╛╨╝ ╤ב ╨░╤א╨░╨▒╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓╤ן╨╖╤ל╤מ; ╤ב ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┤╨▓╨░ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╤כ╤ו ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ ╨╛╨║╤א╤ד╨│╨╗╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ (╨╜╨╡╤א╨░╨╖╨▒╨╛╤א╤ח╨╕╨▓╨╛). ╨ת╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן, ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╨╛╨║╤ב╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╡╨╜╨║╨╛╨╣. ╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨░╨╗╨┤╨░╤ט╨╜╨╕╨║ ╨▒╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ (╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛) ╤ב ╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╨╝╨╕ ╨╝╨╡╨┤╨░╨╗╤ל╨╛╨╜╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤ה╨╕╨║╤ב╨░╤ז╨╕╨╕ ╨║╨░╨╝╨╜╨╡╨╣. ╨í╤א╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╤ל, ╨▓ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ Γאף ╨▒╨╕╤א╤מ╨╖╨░. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╨╡╨╕╨╝ ╤ג╨╛╤א╤ז╨╡╨▓╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨░╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╕╨╖ ╨▒╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ (╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛) ╨╛╨║╨╗╨░╨┤ ╤ב ╨┤╨╡╨║╨╛╤א╨░╤ג╨╕╨▓╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╣ ╤ב ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╨╡╨╝ ╨╝╨░╨╜╨╡╤א╨╡. ╨ú ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╨╕╨╖ ╤ג╨╛╨╜╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨╛╨▒╨╝╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╤ג╨╛╨╜╨║╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░, ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╨╛╨╣. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗: ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╨║╨╛╤ב╤ג╤ל, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛. ╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג. ╨פ╨╗╨╕╨╜╨░ Γאף 96 ╤ב╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ Γאף 13 ╤ב╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨░╤א╨┤╤כ Γאף 12 ╤ב╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף 3,5 ╤ב╨╝, ╨┐╤א╨╛╨│╨╕╨▒ Γאף 13 ╤ב╨╝.

╨ƒ╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨╝╨╕, ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ XVII Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ XIX ╨▓╨▓. ╨ƒ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╤ג╨░╨║╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╡ ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤ג╨╡╤א╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ª╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨נ╨╖╨╕╨╕ ╨▓ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╡ ╤ג╨╛╤א╨│╨╛╨▓╤כ╤ו, ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨ץ╨▓╤א╨░╨╖╨╕╨╕.

╨ú╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╤ן ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤כ╤ט╨╡, ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (╨┐╨╡╤א╤ב╨╕╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛) ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ XVIIΓאף XIX ╨▓╨▓. ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╨▒╨╡╨╖╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╜╤ד╤מ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ו╤ד╨┤╨╛╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╤ז╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל, ╤ד╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╤ן ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕╤ו ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ ╨╕ ╨╛╤ה╨╛╤א╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן.

╨ע ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╨░ ╤ב ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╤ב╤ח╨╡╨╖╨░╤מ╤י╨╡ ╤א╨╡╨┤╨║╨╕. ╨ú╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╤ן ╤ג╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╡╤י╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╤כ ╨▓ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤כ╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╤ג, ╨╛╨╜╨╕ ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╤מ╤ג ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ.

╨í╨┐╨╕╤ב╨╛╨║ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╨░╤ג╤ד╤א╤כ

Egerton, Wilbraham (Earl). A Description of Indian and Oriental Armour. London: W.H. Allen&Co., Ltd. 1896. P. 102Γאף109, 130.

Stone, George Cameron. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor: In All Countries and All Times. Portland, Maine: Dover Publications (revised), 1999. P. 493Γאף494.

╨ע╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨ע╨░╨╝ ╨▒╤ד╨┤╨╡╤ג ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╜╨╛

╨ת╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╕╨╕