ÐŪ.Ð. ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē (ÐÐūŅКÐēа) ÐÐĄÐÐÐÐŽÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐĄÐĒÐÐÐÐÐÐЧÐÐĄÐÐÐÐ ÐÐÐĒÐÐ ÐÐÐÐ (ÐÐÐĄÐĒÐÐ ÐÐĒÐÐĶ) Ð XIXâXX ÐēÐē. Ð ÐÐЧÐÐĄÐĒÐÐ ÐÐ ÐĢÐÐÐŊ ÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ (ÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐ Ð ÐÐÐĄÐÐÐÐÐĒÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐĶÐÐ ÐÐÐ)

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ аКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐĒŅŅÐīŅ ÐĻÐĩŅŅÐūÐđ ÐÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ13â15 ОаŅ 2015 ÐģÐūÐīа

ЧаŅŅŅ IIlÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ 2015

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2015

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐаŅÐēÐļÐ―ÐūÐēŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ ÐūÐąÐŧаÐīаÐĩŅ ÐīÐēŅОŅ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļОÐļ Ð―ÐĩÐŋŅÐūŅÐļÐŧŅÐ―ŅОÐļ, Ð―Ðū КŅаÐđÐ―Ðĩ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―ŅОÐļ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅОÐļ: ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐŧÐūÐēа Ðļ ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ. ÐĄŅÐĩÐīÐļ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅÐļŅ ŅŅ Ðē ŅŅÐļŅ ŅÐūÐ―ÐīаŅ , ÐĩŅŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļŅ ŅŅ К ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐĩ.

Ð ŅÐūÐ―ÐīÐĩ ÂŦÐūŅŅÐīÐļŅ ÐŧÐūÐēаÂŧ ÐÐÐ Ņ ŅÐ°Ð―ÐļŅŅŅ ÐŧŅК Ðļз ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ. ÐĒаКÐļÐĩ ÐŋŅÐūŅŅŅÐĩ ÐŧŅКÐļ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧÐļ Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐĩ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐĩÐīÐļ ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅŅ ÂŦÐŋÐĩŅÐēÐūÐąŅŅÐ―ŅŅ Âŧ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē â ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― ÐŅŅÐļКÐļ, ÐŪÐķÐ―ÐūÐđ ÐОÐĩŅÐļКÐļ, ÐūŅŅŅÐūÐēÐūÐē ÐÐĩÐŧÐ°Ð―ÐĩзÐļÐļ. ÐÐū ŅÐļŅ ÐŋÐūŅ ÐķÐļÐēŅŅÐļÐĩ Ðē КаОÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐēÐĩКÐĩ Ð°ÐąÐūŅÐļÐģÐĩÐ―Ņ ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ ÐļзÐģÐūŅаÐēÐŧÐļÐēаŅŅ ÐŧŅКÐļ, ÐīÐūŅŅÐļÐģаŅŅÐļÐĩ 1830 ОО Ðļ ÐļÐ―ÐūÐģÐīа ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ1 . ÐĒÐļÐŋÐļŅÐ―ŅÐđ ÐŋаÐŋŅаŅŅКÐļÐđ ÐŧŅК ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðļз ÐīŅÐĩÐēÐĩŅÐļÐ―Ņ ŅаÐģÐūÐēÐūÐđ ÐŋаÐŧŅОŅ. ÐĄŅÐūŅÐūÐ―Ð°, ÐūÐąŅаŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ К ŅÐĩŅÐļÐēÐĩ (ÐąŅŅŅКÐū) â ÐŋÐŧÐūŅКаŅ, ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ð° (ŅÐŋÐļÐ―ÐšÐ°) â заКŅŅÐģÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ. ÐĒÐĩŅÐļÐēа ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° Ðļз ÐąÐ°ÐžÐąŅКа. ÐŅК Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ŅÐĩŅŅŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐĩ 100 ÐŧÐĩŅ, Ðē ŅÐĩО ÐŧÐĩÐģКÐū ŅÐąÐĩÐīÐļŅŅŅŅ, ÐēзÐģÐŧŅÐ―ŅÐē Ð―Ð° ŅКŅÐŋÐūÐ―Ð°ŅŅ Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ОŅзÐĩŅ ÐзÐļÐļ Ðļ ÐĒÐļŅ ÐūÐģÐū ÐūКÐĩÐ°Ð―Ð° (ÐаŅŅаÐēа), ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļÐĩŅŅ К КÐūÐ―ŅŅ XIX Ðē. Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ðē КаŅаÐŧÐūÐģÐĩ ÐēŅŅŅаÐēКÐļ ÂŦÐаÐģÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ð―ÐĩÐąÐĩŅÂŧ2 Ðļ ÐŧŅКÐļ, ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅаОÐļ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX Ðē. ÐĄŅÐĩŅÐŧÐļÐ―Ðģ Ðē ŅÐēÐūÐĩÐđ ÐšÐ―ÐļÐģÐĩ ÂŦÐÐąÐūŅÐļÐģÐĩÐ―Ņ ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļÂŧ ÐŋÐļŅÐĩŅ: ÂŦÐÐŧŅ ÐķÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ ÐŧŅК â ŅÐļÐŋÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðļз ŅÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋаÐŧŅОÐūÐēÐūÐģÐū ÐīÐĩŅÐĩÐēа (ŅаÐģÐūÐēаŅ ÐŋаÐŧŅОа) Ņ ÐąÐ°ÐžÐąŅКÐūÐēÐūÐđ ŅÐĩŅÐļÐēÐūÐđÂŧ3 . ÐŅК Ðļз ŅÐūÐ―ÐīÐūÐē ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐаŅÐēÐļÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ ÐŋÐūÐī Ð―ÐūОÐĩŅÐūО ÐÐ ÐÐÐĪ 13059 ŅÐūŅÐ―Ðū ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ, КаК ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ðū ÐēŅŅÐĩ (ŅÐļŅ. 1). ÐĒÐĩÐžÐ―Ð°Ņ ÐīŅÐĩÐēÐĩŅÐļÐ―Ð° ŅаÐģÐūÐēÐūÐđ ÐŋаÐŧŅОŅ, Ðļз КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐūÐ― ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―, ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐŋÐŧÐūŅÐ―Ð°Ņ, Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅÐķÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ŅаŅŅŅÐĩŅКÐļÐēÐ°Ð―ÐļŅ. ÐÐŧÐļÐ―Ð° ÐŧŅКа â 163 ŅО. ÐĒÐĩŅÐļÐēа Ðļз ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ ÐąÐ°ÐžÐąŅКа заŅÐļКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð° Ð―Ð° Ð―ÐĩО ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ ŅзÐŧÐūÐē.

Ð ŅÐūО ÐķÐĩ ŅÐūÐ―ÐīÐĩ Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅŅŅ ÐīÐēÐĩ ŅŅŅÐĩÐŧŅ â ÐÐ ÐÐÐĪ 13061 Ðļ 13062, ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐļÐĩ Ņ ÐŧŅКÐūО (ŅÐļŅ. 2). ÐĄŅŅÐĩÐŧŅ Ņ ÐŋаÐŋŅаŅÐūÐē ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ņ ÐļŅКŅŅÐ―Ðū, Ņ ÐąÐ°ÐžÐąŅКÐūÐēŅОÐļ ÐļÐŧÐļ КÐūŅŅŅÐ―ŅОÐļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКаОÐļ4 . ÐŅÐĩÐēКÐū ŅŅŅÐĩÐŧ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ðļз ŅŅÐĩÐąÐŧÐĩÐđ ŅŅÐūŅŅÐ―ÐļКа5 , Ðē КÐūŅÐūŅŅŅ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēŅŅаÐēКÐļ. ÐÐŧÐļÐ―Ð° ŅŅŅÐĩÐŧ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ: 1110 Ðļ 1310 ОО. ÐŅÐū â ŅŅÐ°Ð―ÐīаŅŅÐ―Ð°Ņ ÐīÐŧÐļÐ―Ð° ÐīÐŧŅ ŅаКÐļŅ ŅŅŅÐĩÐŧ6 . ÐÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēŅŅаÐēКÐļ ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū 350â400 ОО ŅŅŅÐķÐĩÐŧŅŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅ, ŅаК КаК Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ â КÐūŅŅŅÐ―ŅÐĩ (Ðļз ŅŅŅÐąŅаŅŅŅ КÐūŅŅÐĩÐđ ÐŋŅÐļŅ) (ŅÐļŅ. 3) Ðļ Ðļз-за ŅŅÐūÐģÐū ÐŧÐĩÐģКÐļÐĩ. ÐÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―Ð°Ņ ŅаŅŅŅ ŅÐļКŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ Ðē ŅŅÐūŅŅÐ―ÐļКÐĩ Ð―Ð° ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅŅŅÐĩÐŧÐĩ ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ ŅÐūŅÐ°Ð―ÐģÐūÐēÐūÐđ ÐūÐŋÐŧÐĩŅКÐļ (ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą), а Ð―Ð° ÐēŅÐūŅÐūÐđ â ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ ŅÐūÐ―ÐšÐūÐđ ОÐĩÐīÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūÐēÐūÐŧÐūКÐļ. Ð ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐūŅ ÐŧŅКа, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―ÐļКаК Ð―Ðĩ ŅКŅаŅÐĩÐ―, ŅŅŅÐĩÐŧŅ (ÐļŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―Ð°Ņ ŅаŅŅŅ) ÐąÐūÐģаŅÐū ÐūŅÐ―Ð°ÐžÐĩÐ―ŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ ŅÐĩзŅÐąÐūÐđ, ŅÐļÐŋÐļŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐŧŅ ÐŋаÐŋŅаŅÐūÐē ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ7,8,9. Ðа ÐīŅÐĩÐēКаŅ Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―Ņ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐģÐĩÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅзÐūŅŅ, ÐūКŅаŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐąÐĩÐŧŅО Ðļ КŅаŅÐ―ŅО КŅаŅÐļŅÐĩÐŧŅОÐļ. ÐÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ Ņ ŅŅŅÐĩÐŧ Ð―ÐĩŅ. ÐÐū ŅŅÐū Ðļ Ð―Ðĩ Ð―ŅÐķÐ―Ðū, ŅаК КаК Ðē ÐīÐķŅÐ―ÐģÐŧŅŅ Ð―ÐĩŅ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅ Ð―Ð° ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐĩ ŅаŅŅŅÐūŅÐ―ÐļÐĩ.

Ð ÐļŅ. 1. ÐŅК Ðļз ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ â ÐÐ ÐÐÐĪ 13059 Ð ÐļŅ. 2. ÐĄŅŅÐĩÐŧŅ Ðļз ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ â ÐÐ ÐÐÐĪ 13061 Ðļ â 13062

ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ, ÐūÐīÐļÐ― Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ 85 ОО ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐđ, а ÐīŅŅÐģÐūÐđ â 130 ОО, КŅÐĩÐŋŅŅŅŅ ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ ŅОÐūÐŧŅ10. Ð ŅÐūО, ŅŅÐū ŅŅÐū ÐūŅ ÐūŅÐ―ÐļŅŅÐļ ŅŅŅÐĩÐŧŅ, ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļÐĩ зазŅÐąŅÐļÐ― Ð―Ð° Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКаŅ .

ÐÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐū, ŅŅÐū ŅŅŅÐĩÐŧŅ КаÐķŅŅŅŅ ÐŧÐĩÐģКÐļОÐļ, ÐŋаÐŋŅаŅŅ ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ ÐūŅ ÐūŅŅŅŅŅ Ņ Ð―ÐļОÐļ Ð―Ð° ÐīÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū КŅŅÐŋÐ―ŅŅ ÐīÐūÐąŅŅŅ, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, КазŅаŅÐūÐē Ðļ ÐīÐļКÐļŅ ŅÐēÐļÐ―ÐĩÐđ11. ÐŅКÐļ Ðļ ŅŅŅÐĩÐŧŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐŋаÐŋŅаŅаОÐļ ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ КаК ÐīÐŧŅ ÐūŅ ÐūŅŅ, ŅаК Ðļ ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ12.

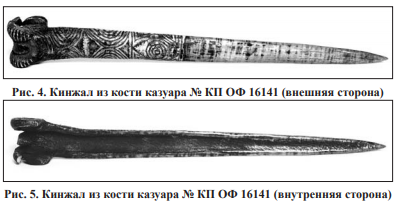

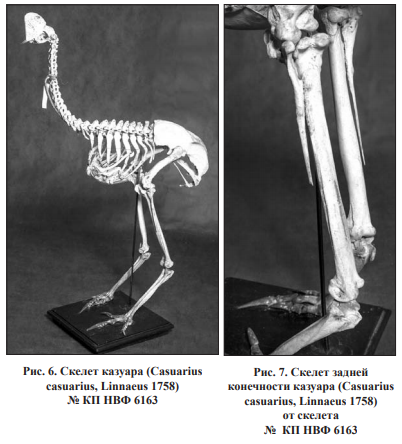

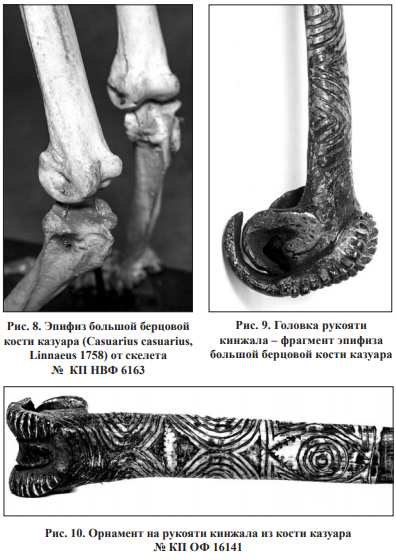

ÐĨŅÐ°Ð―ŅŅÐļÐđŅŅ Ðē ŅÐūÐ―ÐīÐĩ ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļÐļ Ð―ÐūÐēÐūÐģÐēÐļÐ―ÐĩÐđŅКÐļÐđ КÐūŅŅŅÐ―ÐūÐđ КÐļÐ―ÐķаÐŧ К ÐūŅ ÐūŅÐĩ ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐĩŅ. ÐзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐŋаÐŋŅаŅŅ ÐÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐļÐ―ÐĩÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļ ÐīÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē КÐūŅŅÐļ ŅÐēÐļÐ―ŅÐļ, КазŅаŅа Ðļ ÐīаÐķÐĩ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа13,14 . ÐÐļÐ―ÐķаÐŧ ÐŋÐūÐī Ð―ÐūОÐĩŅÐūО ÐÐ ÐÐĪ 16141 (ŅÐļŅ. 4 Ðļ 5), Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅÐļÐđŅŅ Ðē ŅÐūÐ―ÐīÐĩ ОŅзÐĩŅ, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðļз КÐūŅŅÐļ Ð―ÐūÐģÐļ КазŅаŅа (Casuarius casuarius, Linnaeus 1758), КаК ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ŅŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē15, 16, 17. ÐŅÐļ ŅÐūО, ŅŅÐū ŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ―Ð° ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļ ŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ КÐūŅŅÐļ Ņ заÐīÐ―ÐĩÐđ КÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐūŅŅÐļ КазŅаŅа: КаК ОаÐŧŅŅ Ðļ ÐąÐūÐŧŅŅŅŅ ÐąÐĩŅŅÐūÐēŅÐĩ, ŅаК Ðļ ÐąÐĩÐīŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ КÐūŅŅŅ18 Ðļ КÐūŅŅÐļ ÐŋÐŧŅŅÐ―Ņ19, ОŅ ОÐūÐķÐĩО ŅÐūŅÐ―Ðū ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаŅŅ, ŅŅÐū КÐļÐ―ÐķаÐŧ Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐÐ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðļз ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ÐąÐĩŅŅÐūÐēÐūÐđ КÐūŅŅÐļ КазŅаŅа, ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐĩÐģÐū ŅŅаÐēÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐū ŅКÐĩÐŧÐĩŅÐūО заÐīÐ―ÐĩÐđ КÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐūŅŅÐļ КазŅаŅа (Casuarius casuarius, Linnaeus 1758) ÐūŅ ŅКÐĩÐŧÐĩŅа ÐŋÐūÐī Ð―ÐūОÐĩŅÐūО ÐÐ ÐÐÐĪ 6163, Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐūŅŅÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐÐÐ (ŅÐļŅ. 6, 7). ÐÐūÐŧÐūÐēКа ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð―Ð° Ð―ÐļÐķÐ―ÐļО ŅŅŅŅаÐēÐūО (ŅÐūŅÐ―ÐĩÐĩ, ŅÐŋÐļŅÐļзÐūО КÐūŅŅÐļ)20 (ŅÐļŅ. 8, 9).

Ð ÐļŅ. 3. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ ŅŅŅÐĩÐŧ Ðļз ŅŅŅÐąŅаŅŅŅ

КÐūŅŅÐĩÐđ ÐŋŅÐļŅ

РазОÐĩŅŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧа Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ: ÐīÐŧÐļÐ―Ð° â 352 ОО, ÂŦŅŅКÐūŅŅŅÂŧ (ŅаŅŅŅ КÐūŅŅÐļ ŅŅÐīÐūО Ņ ŅÐŋÐļŅÐļзÐūО, ÐŋÐūКŅŅŅаŅ ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ ÐūŅÐ―Ð°ÐžÐĩÐ―ŅаОÐļ) â 161 ОО, ÂŦКÐŧÐļÐ―ÐūКÂŧ â 191 ОО, ŅÐļŅÐļÐ―Ð° ŅÐŋÐļŅÐļза â 42 ОО. ÐÐūÐēÐĩŅŅ

Ð―ÐūŅŅŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐŋÐūКŅŅŅа ÐļŅКŅŅÐ―ŅОÐļ ÐģÐĩÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ÐūŅÐ―Ð°ÐžÐĩÐ―ŅаОÐļ, ŅŅÐū ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ņ

аŅаКŅÐĩŅÐ―ÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐūÐđ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ

КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē21 (ŅÐļŅ. 10). ÐĒÐĩÐžÐ―ŅÐđ ŅÐēÐĩŅ КÐūŅŅÐļ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅ, ŅŅÐū КÐļÐ―ÐķаÐŧ ÐąŅÐŧ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX Ðē.22

ÐÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū аÐēŅÐūŅÐūÐē ŅŅ

ÐūÐīÐļŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐūО, ŅŅÐū ŅаКÐļÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ â ÐąÐūÐĩÐēÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐēŅÐĩÐĩŅŅ Ðē ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅŅ

ÐīÐŧŅ ŅÐąÐļÐđŅŅÐēа ÐēŅаÐģÐūÐē23, 24, Ð―Ð°ŅаÐēÐ―Ðĩ Ņ ÐŋаÐŧÐļŅаОÐļ25 Ðļ КÐūÐŋŅŅОÐļ26. ÂŦÐĒаКÐļÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ņ ÐīÐŧŅ ÐąÐŧÐļÐķÐ―ÐĩÐģÐū ÐąÐūŅ, КÐūÐģÐīа ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐēŅŅŅÐŋаÐŧÐļ ÐēŅŅКÐūÐŋаŅÐ―ŅŅ, ÐļÐŧÐļ ÐīÐŧŅ ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐūÐąŅ ÐīÐūÐąÐļŅŅ ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēŅаÐģа. ÐÐūÐŋŅÐĩ ÐļÐŧÐļ ÐŋаÐŧÐļŅа Ðē ŅŅÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐąŅÐŧÐļ Ð―Ðĩ ŅаК ŅÐīÐūÐąÐ―ŅÂŧ27. РКÐļÐ―ÐķаÐŧ Ðļз КÐūŅŅÐļ ÐļÐīÐĩаÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūÐīŅ

ÐūÐīÐļŅ ÐīÐŧŅ ŅŅКÐļ â ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ÐŋаÐŧÐĩŅ ÐŧÐūÐķÐļŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐŋÐļŅÐļз КÐūŅŅÐļ ÐēÐū ÐēÐŋаÐīÐļÐ―Ņ ŅŅŅŅаÐēÐ―ÐūÐđ ÐģÐūÐŧÐūÐēКÐļ, а ŅÐĩŅŅŅÐĩ ÐūŅŅаÐŧŅÐ―ŅŅ

ÐūÐąŅ

ÐēаŅŅÐēаŅŅ ÐēÐĩŅŅ

Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐīÐļаŅÐļза. ÐÐūŅÐū ŅŅÐĩÐ·Ð°Ð―Ð―Ð°Ņ ŅаŅŅŅ ÐīÐļаŅÐļза ÐūÐąŅазŅÐĩŅ ÐŧÐĩзÐēÐļŅ Ðļ ÐūŅŅŅÐļÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧа.

ÐÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧа ОÐūÐģÐŧÐū ÐŋÐūКазŅÐēаŅŅ, ОÐļŅÐūÐŧŅÐąÐļÐēÐū Ð―Ð°ŅŅŅÐūÐĩÐ― ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК ÐļÐŧÐļ Ð―ÐĩŅ. ÐŅÐūОÐĩ Ð―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧа Ðē ÐēÐūÐŧÐūŅаŅ

28, ОŅÐķŅÐļÐ―Ņ ÐīÐĩŅÐķаÐŧÐļ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ Ðļз КÐūŅŅÐļ КазŅаŅа ÐļÐŧÐļ Ðļз ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩŅÐĩŅКÐļŅ

КÐūŅŅÐĩÐđ за ÐŋÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūÐēŅзКÐūÐđ Ð―Ð° ÐŋÐŧÐĩŅÐĩ ÐŧÐĩÐēÐūÐđ ŅŅКÐļ29. ÐŅÐŧÐļ КÐļÐ―ÐķаÐŧ ÐąŅÐŧ заŅÐšÐ―ŅŅ за ÐŋÐūÐēŅзКŅ Ð―Ð° ÐŋÐŧÐĩŅÐĩ ÐūŅŅŅÐļÐĩО ÐēÐ―Ðļз, ŅÐū ŅŅÐū ŅКазŅÐēаÐŧÐū Ð―Ð° ОÐļŅÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐžÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐūÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧÐū, ŅŅÐū ОŅÐķŅÐļÐ―Ð° ŅÐĩÐŧ Ðē ÐīŅŅÐģŅŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ņ Ņ ÐīŅŅÐķÐĩŅКÐļО ÐēÐļзÐļŅÐūО, а ÐĩŅÐŧÐļ ÐūŅŅŅÐļÐĩО ÐēÐēÐĩŅŅ

, ŅÐū ÐūÐ― ÐēŅŅ

ÐūÐīÐļÐŧ Ð―Ð° ÐēÐūÐđÐ―Ņ30.

ÐÐū, КŅÐūОÐĩ ÐąÐūÐĩÐēÐūÐģÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ, ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧÐļ Ðļ ŅаКŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļŅ. ÐÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐī ÐĒŅзÐļÐ― ÐūŅОÐĩŅаÐĩŅ, ŅŅÐū ÂŦКÐļÐ―ÐķаÐŧŅ Ðļз КÐūŅŅÐļ КазŅаŅа ÐļзÐģÐūŅаÐēÐŧÐļÐēаÐŧÐļŅŅ ÐīÐŧŅ ŅÐąÐļÐđŅŅÐēа Ðļ КÐūÐŧÐīÐūÐēŅŅÐēа ÐēÐū ÐļОŅ ÐīŅŅ а TambaranÂŧ31. ÐŅŅÐģÐļÐĩ аÐēŅÐūŅŅ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ŅŅ, ŅŅÐū ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūО Ðļз КÐūŅŅÐļ КазŅаŅа ŅÐąÐļÐēаÐŧÐļ Ð―ÐĩÐēÐĩŅÐ―ŅŅ ÐķÐĩÐ―32, а ŅаКÐķÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļ ÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐļÐ―ÐļŅÐļаŅÐļÐļ ОаÐŧŅŅÐļКÐūÐē33. ÐÐūÐķÐ―Ðū ŅÐīÐĩÐŧаŅŅ ÐēŅÐēÐūÐī, ŅŅÐū ŅŅÐū ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ŅÐēŅзŅÐēаÐŧÐū ОÐļŅ ÐķÐļÐēŅŅ Ðļ ОÐĩŅŅÐēŅŅ , Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅ ÐūŅÐūÐąÐūÐĩ ОÐĩŅŅÐū ÐēÐū ÐēŅÐĩО КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐūÐēÐūÐģÐēÐļÐ―ÐĩÐđŅКÐūÐģÐū ÐēÐūÐļÐ―Ð°. ÐОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋÐū ŅŅÐūÐđ ÐŋŅÐļŅÐļÐ―Ðĩ ÐēŅŅÐĩŅÐŋÐūОŅÐ―ŅŅŅÐđ КÐļÐ―ÐķаÐŧ ÐąŅÐŧ ÐūŅÐ―ÐĩŅÐĩÐ― К ŅÐūÐ―ÐīŅ ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļÐļ, а Ð―Ðĩ К ŅÐūÐ―ÐīŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐŧÐūÐēа.

1 ÐĄŅÐūŅÐ― Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ Ðļ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ Ðļ ÐēŅÐĩŅ ÐēŅÐĩОÐĩÐ― Ðļ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē. Ð.: ÐŅŅŅÐĩÐŧŅ, 2008. ÐĄ. 373â 374.

2 Ð. Ðorawski. Magikal Weapons from the Sky. From the Indonesian collection of the Asia and Pacific Museum in Warsaw. Warsaw/Moscow, 2013. Ð . 244.

3 M. W. Stirling. The native peoples of New Guinea. Published by the Smithsonian institution, 1943. Ð . 20.

4 Ibid.

5 T. Bush. Form and Decoration of Arrows from the Highlands of Papua New Guinea // Records of the Australian Museum, 1985. Ð . 266.

6 Ð. Ðorawski. Magikal Weapons from the Sky. Ð . 244.

7 M. W. Stirling. The native peoples of New Guinea. 1943. Ð . 20.

8 A. B. Lewis. Field Museum of Natural History Decoration and ornament New Guinea; Decoration and ornament. Chicago, Field Museum of Natural History. Chicago, 1925. Ð . 2, 21.

9 T. Bush. Form and Decoration of Arrows from the Highlands of Papua New Guinea. Ð . 258.

10 Ibid.

11 M. W. Stirling. The native peoples of New Guinea, Ð . 215.

12 Robert W. Williamson. The Mafulu: Mountain People of British New Guinea. London, 1912.

13 G.A.J. van der Sande. Nova Guinea: rÃĐsultats de lâexpÃĐdition scientifique nÃĐerlandaise à la Nouvelle-GuinÃĐe en 1903. Vol. III: Ethnography and Anthropology, Leiden, 1907. P. 5.

14 Ibid. Ð . 240.

15 Brian Garvey. Catalog African, Pacific, and Pre-Columbian Art in the Indiana. University Art Museum USA, 2007. Ð . 74, fig. 51â53

16 Luigi Maria DâAlbertis. New Guinea: what I Did and what I Saw. ÐĒ. 2. S. Low, Marston, Searle, & Rivington, 1880. Ð . 40.

17 Robert Harry Lowie. An introduction to cultural anthropology. Farrar & Rinehart, inc., 1940. Ð . 210.

18 Beatrice Blackwood. The Kukukuku of the Upper Watu. Pitt Rivers Museum, 1978. Ð . 83.

19 G.A.J. van der Sande. Nova Guinea. Ð . 5.

20 Ibid. Ð . 240.

21 William Jay Youmans. Appletonsâ Popular Science Monthly. ÐĒ. 52. D. Appleton and Co., 1898. Ð . 33.

22 G.A.J. van der Sande. Nova GuineaâĶ Ð . 241.

23 David Russell Lawrence. Gunnar Landtman in Papua: 1910 to 1912. Australia, 2010. Ð . 164.

24 Sir John Hubert Plunkett Murray. Papua; Or, British New Guinea. C. Scribnerâs sons, 1912. Ð . 179.

25 The Journal of the Royal Geographical Society. ÐĒ. 46. Royal Geographical Society, Great Britain, 1876.

26 Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. ÐĒ. 30. 1900. Ð . 36.

27 G.A.J. van der Sande. Nova GuineaâĶ Ð . 241.

28 Henry Nottidge Moseley. On the Inhabitants of the Admiralty Islands, &c. Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1877. Ð . 28.

29 Headhunting Practices of the Asmat of Netherlands New Guinea. American Anthropologist, 61(6): 1020â1041, 1959. Ð . 1023.

30 Simon Harrison. The Mask of War: Violence, Ritual, and the Self in Melanesia. Creat Britain, 1993. Ð . 113.

31 Donald F. Tuzin. The Ilahita Arapesh: Dimensions of Unity. London, 1976. Ð . 342.

32 Pamela Stewart, Andrew Strathern. Gender, Song, and Sensibility: Folktales and Folksongs in the Highlands of New Guinea. London, 2002. Ð . 98.

33 Gilbert H. Herdt. Rituals of Manhood: Male Initiation in Papua New Guinea. USA, 1982. Ð . 271.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ