ذ’رپ. ذ. ذذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ¾ذ², ذ®.ذگ. ذںرڈر‚ذ½ذ¸ر†ذ؛ذ¸ذ¹ (ذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³) ذکذ—ذذ‘ذ ذگذ–ذ•ذذکذ• ذکذœذںذ•ذ ذگذ¢ذذ ذگ ذذکذڑذکذ¤ذذ ذگ ذ¤ذذڑذک ذذگ ذ،ذگذ‘ذ›ذ• ذکذ— ذ،ذذ‘ذ ذگذذکذ¯ ذ“ذذ،ذ£ذ”ذگذ ذ،ذ¢ذ’ذ•ذذذذ“ذ ذذ ذœذکذ¢ذگذ–ذگ

ذ£ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ر‹ ذœذ¸ذ½ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذ°ذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ¨ذµرپر‚ذ¾ذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸13–15 ذ¼ذ°رڈ 2015 ذ³ذ¾ذ´ذ°

ذ§ذ°رپر‚رŒ IIlذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³

ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2015

آ©ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2015

آ©ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2015

ذ’ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ¸ ر‡ذ°رپر‚ذ½ر‹ر… ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸رڈر… رپر‚ذ°ر€ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ½ذµر€ذµذ´ذ؛ذ¾ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°رژر‚رپرڈ رپذ°ذ±ذ»ذ¸ ذ±ذ»ذ¸ذ¶ذ½ذµذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ, ذ¸ذ¼ذµرژر‰ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر… ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ رپذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¶ذ´ذ°رژر‰ذ¸ذµ ذ¸ر… ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ¸ رپذ»ذ°ذ²رڈذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ر€ذµذ»ذ¸ذ³ذ¸ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ°.

ذذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµذµ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ذ¼ذµرژر‚ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ رپ ذœذ»ذ°ذ´ذµذ½ر†ذµذ¼, ذ°ذ½ذ³ذµذ»ذ¾ذ², ذ·ذ°ذ¶ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ²ذµر‡ذµذ¹, ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ر€ذµذ¶ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°رژر‚رپرڈ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ،ذ؟ذ°رپذ¸ر‚ذµذ»رڈ, ذ،ذ². ذ“ذµذ¾ر€ذ³ذ¸رڈ, ذ؟ذ¾ر€ذ°ذ¶ذ°رژر‰ذµذ³ذ¾ ذ·ذ¼ذ¸رڈ, ذ؛ر€ذµرپر‚ذ°.

ذکذ½ر‚ذµر€ذµرپ ذ؛ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸رژ ذ¸ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذ؟ر€ذµر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ, ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ²رˆذµذ³ذ¾رپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ رپذ°ذ±ذ»ذ¸آ», ذ؟ذ¾رڈذ²ذ¸ذ»رپرڈ ذ² ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ²ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ XIX رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ, ذ¸ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ ذ¸ذ· ذ؟ذµر€ذ²ر‹ر… ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ¾ رپذ°ذ±ذ»رڈر… رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸, ذ¾ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ² 1877 ذ³.1 , ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ¸ر‚ ذ’ذ°رپذ¸ذ»ذ¸رژ ذگذ»ذµذ؛رپذ°ذ½ذ´ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‡رƒ ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ²رƒ, ذ·ذ°ذ²ذµذ´رƒرژر‰ذµذ¼رƒ ذœرƒذ·ذµذµذ¼ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذµر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ° ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸ذ¸ ر…رƒذ´ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ² ذ² ذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³ذµ2 .

ذ ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ° ذ±ر‹ذ»ذ° ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذµذ½ذ° رپ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ¾ذ¼, ذ½ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ¾رپر‚ذ°ذ»ذ°رپرŒ رپذ²ذ¾ذµذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¹ رچذ؛ذ·ذ¾ر‚ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹, ذ° ر‚ذµذ¼ذ° ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»ذ° ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذµذ¹رˆذµذ³ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸رڈ. ذر‚ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ ذ±ر‹ذ» ذ²ذ¸ذ½ذ¾ذ²ذ°ر‚ رپذ°ذ¼ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€: رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ² ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ» رپ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹, ذ´ذ»رڈ ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸, ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ر‚ذ¾ذ¹, ذ¾ذ½ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ» ذ½ذµذ؛رƒرژ ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚رŒ ذ¸رپر‡ذµر€ذ؟ذ°ذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر‚ذµذ¼ذ°ر‚ذ¸ذ؛ذ¸. ذ’ ر‚ذ¾ ذ¶ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ½ذµ رپرƒذ¼ذµذ» رڈرپذ½ذ¾ ذ¸ ر‡ذµر‚ذ؛ذ¾ ذ½ذ°ذ¼ذµر‚ذ¸ر‚رŒ ذ؟رƒر‚ذ¸ ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذµذ¹رˆذµذ³ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸رڈ رپرژذ¶ذµر‚ذ°. ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ° ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¸ذµ ذ³ذ¾ذ´ر‹, ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ´ذ¾ رپذµذ³ذ¾ذ´ذ½رڈرˆذ½ذµذ³ذ¾ ذ´ذ½رڈ, ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ° آ«ذ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¸ر… رپذ°ذ±ذ»رڈر… رپ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, رپذ»ذ°ذ²رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸آ» ذ¾رپر‚ذ°ذµر‚رپرڈ ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ¾ رپذ°ذ±ذ»رڈر… رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر….

ذذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ¸ذ· ذ½ذµذ¾رپذ؟ذ¾ر€ذ¸ذ¼ر‹ر… ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ذ½رپر‚ذ² رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ¾ذ±ذ¸ذ»ذ¸ذµ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ°. ذذ½ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ر‹ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذ° ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ²ذ°ذ¶ذ½ر‹ر… ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸رڈر… ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸: ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹, ذ¦ذ°ر€رپذ؛ذ¾رپذµذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذگر€رپذµذ½ذ°ذ»ذ°, ر‡ذ°رپر‚ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈر…, ذ² ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¼ ذ؟ذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³رپذ؛ذ¸ر…. ذ’ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ°رپذ؟ذµذ؛ر‚ذµ ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ°, ذ±ذµرپرپذ؟ذ¾ر€ذ½ذ¾, ذ¾رپر‚ذ°ذµر‚رپرڈ ذ²ذ°ذ¶ذ½ر‹ذ¼ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼. ذڑ ذ½ذµرپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ°ذ¼ رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ¾ر‚ذ½ذµرپر‚ذ¸ ذ¸ ذ؟ر€ذµذ؛ر€ذ°رپذ½ر‹ذ¹ ذ¸ذ»ذ»رژرپر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ», رپذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¶ذ´ذ°رژر‰ذ¸ذ¹ ذ±ر€ذ¾رˆرژر€رƒ 1877 ذ³.

ذ’ رپذ²ذ¾ذµذ¼ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ½ذµ ذ؛ذ°رپذ°ذ»رپرڈ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپذ° ذ¾ ذ¼ذµرپر‚ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ². ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ², ر‡ر‚ذ¾ ذµذ¼رƒ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ² ر‡ذ°رپر‚ذ½ر‹ر… ر€رƒذ؛ذ°ر… ذ²ذ¸ذ´ذµر‚رŒ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ رپ ذ¸ذ½ذ؛ر€رƒرپر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸, ذ¾ذ½ ذ´ذ¾ذ±ذ°ذ²ذ¸ذ», ر‡ر‚ذ¾ آ«ذ²ذ»ذ°ذ´ذµذ»رŒر†ر‹ رچر‚ذ¸ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ² ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»رڈذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ر… ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾: ذ¾ذ´ذ½ذ¸ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¸ر… ذ²ذµذ½ذ³ذµر€رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ رپذµر€ذ±رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, ذ° ذ¸ذ½ر‹ذµ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, ذ°ر€ذ¼رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ ر‚. ذ´. ذ›ذ°ر‚ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ رپذ»ذ°ذ²رڈذ½ذ°ذ¼-ذ؛ذ°ر‚ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ°ذ¼آ»3 . ذںذ¾ذ½ذ¸ذ¼ذ°رڈ رپر‚ذ¸ذ»ذµذ²ذ¾ذµ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¸ذµ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹ ذ¸ ذ½ذµذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ر… رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ² ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¼ ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼, ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ذ¾ذ¼ ر†ذµذ½ر‚ر€ذµ, ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ½ذµ رپذ¼ذ¾ذ³ ذ½ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµرپر‚ذ¸ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ذ°ر‚ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رژ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ², ذ½ذ¸ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ, ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ؟ر€ذµذ´ذ²ذ°ر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾, ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ر‹ذµ ر†ذµذ½ر‚ر€ر‹ ذ¸ر… ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ.

ذر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ¸ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر… ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ رپذ؟ر€ذ°ذ²ذµذ´ذ»ذ¸ذ²ذ¾ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‚ذ¸ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ رپ ذœذ»ذ°ذ´ذµذ½ر†ذµذ¼, ر‡ذ°ر‰ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ² ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ ر‚ذ¸ذ؟ذµ آ«ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذµر€رŒ ذذµرƒذ²رڈذ´ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ر†ذ²ذµر‚آ», رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¼. ذ،ر‚ذ¾ذ»رŒ ذ¶ذµ رپذ؟ر€ذ°ذ²ذµذ´ذ»ذ¸ذ²ذ¾ ذµذ³ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذµر‡ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¾ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ آ«ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¼, ذ»ذ°ر‚ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ؛رƒرپذµآ» ذ² ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ر… ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹. ذذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذœذ°ر€ذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ° رپ ذ½ذµذ؟ذ¾ذ؛ر€ر‹ر‚ر‹ذ¼ذ¸ ذ²ذ¾ذ»ذ¾رپذ°ذ¼ذ¸, ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ² ر€رƒذ؛ذµ ذ¾ذ½ذ° ذ´ذµر€ذ¶ذ¸ر‚ ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ؛. ذ”ذµذ»ذ°رڈ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´, ر‡ر‚ذ¾ ذ² ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر… ذ½ذµر‚ ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾, ذ؛ر€ذ¾ذ¼ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹, – ذ¾ذ½ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ°ذ² ذ¸ ذ½ذµذ؟ر€ذ°ذ². ذ•رپذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·رƒذ¼ذµذ²ذ°ر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ´ رپذ»ذ¾ذ²ذ¾ذ¼ آ«ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹آ» رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذµ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ¾, ر‚ذ¾ ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ², ذ½ذµرپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ½ذ¾, ذ؟ر€ذ°ذ². ذ’رپذµ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ر‹ر… ذ¸ذ¼ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر… رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ر‹ ذ½ذ°ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ·ذ¶ذµ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ’ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµرژر‚ رپر‚ذ¸ذ»ذ¸رپر‚ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ° رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ذ°. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ¸ذµ آ«ذ؟ذ¾رپر‚ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذµ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ¾آ», ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ¾ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ذ²رˆذµذ¹ ذ’ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ»ذµ 1453 ذ³. – ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ؟ذ°ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ¾ذ؟ذ¾ذ»رڈ. ذںذ¾ذ½رڈر‚ذ¸ذµ رچر‚ذ¾ ر‡ر€ذµذ·ذ²ر‹ر‡ذ°ذ¹ذ½ذ¾ ذµذ¼ذ؛ذ¾ذµ ذ¸ رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذµ, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ ر…ر€ذ¾ذ½ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ³ذµذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ ر€ذ°ذ¼ذ؛ذ°ذ¼. ذ•رپذ»ذ¸ ر€ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر… ذ؛ذ°ذ؛ رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ¾رپر‚ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ°, ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؟ذ°ذ´ذ°رژر‚ ذ² رچر‚ذ¾ ذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ¸ذµ, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ رپذ²ذ¾ذµذ¹ ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ذ¸, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ؟ذ¾ رپر‚ذ¸ذ»رژ.

ذ،ذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذ¹ رچر‚ذ°ذ؟ ذ² ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ½ذ° ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذµ ذ´ذµرپرڈر‚ذ¸ذ»ذµر‚ذ¸ذµ XIX ذ²., ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ² 1888 ذ³. ذ² ذکذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€رپذ؛ذ¾ذ¼ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ر‚ذ؛ر€ر‹ر‚ذ¾ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذر‚ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ،ر€ذµذ´ذ½ذ¸ر… ذ²ذµذ؛ذ¾ذ² ذ¸ رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذ’ذ¾ذ·ر€ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ. ذ’ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذµ ذر‚ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ° ذ±ر‹ذ» ذ² 1885–1886 ذ³ذ³. ذ؟ذµر€ذµذ¼ذµر‰ذµذ½ ذ¸ ذ¦ذ°ر€رپذ؛ذ¾رپذµذ»رŒرپذ؛ذ¸ذ¹ ذگر€رپذµذ½ذ°ذ». ذ’ 1891 ذ³. ذ±ر‹ذ» ذ¾ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ½ آ«ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚ذµذ»رŒ ذر‚ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ،ر€ذµذ´ذ½ذ¸ر… ذ²ذµذ؛ذ¾ذ² ذ¸ رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذ’ذ¾ذ·ر€ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈآ»4 , رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذµذ³ذ¾ ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¼ ذذ¸ذ؛ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼ ذںذ°ذ²ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذµذ¼ ذڑذ¾ذ½ذ´ذ°ذ؛ذ¾ذ²ر‹ذ¼, ذ² ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رƒذ´ذµذ»ذµذ½ذ¾ ذ¸ رپذ°ذ±ذ»رڈذ¼ رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر….

ذ’ 1895 ذ³. ذ² رپذ²ذµر‚ ذ²ر‹رˆذ»ذ° ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ· ذ²ذµذ´رƒر‰ذ¸ر… ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»ذµذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ.ذ. ذ›ذµذ½ر†ذ° آ«ذذ؟ذ¸رپرŒ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ³ر€ذ°ر„ذ° ذ،.ذ”. ذ¨ذµر€ذµذ¼ذµر‚ذµذ²ذ°آ»5 , ذ² ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹, رپر€ذµذ´ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ, ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ ذµر‰ذµ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸. ذذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°رڈ ذ¾ذ´ذ½رƒ ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر… – رپ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒرژ رپ رƒذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ°, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ رپرپر‹ذ»ذ°رڈرپرŒ ذ½ذ° ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¸ ذ¸ذ· رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذکذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ° ذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹, ذ¾ذ½ ذ؟ر€ذ¸رˆذµذ» ذ؛ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ²ذ°ذ¶ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´رƒ, ر‡ر‚ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذµ رپذ°ذ±ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذµ ر€ذ°ذ½ذµذµ XVII رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ.

ذ’ ذ؟ذ¾رپذ»ذµر€ذµذ²ذ¾ذ»رژر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذµ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¾رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ, ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ر‹ذµ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ر‹ ذ½ذµ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ¾ذ². ذ›ذ¸رˆرŒ رپ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° 80-ر… ذ³ذ³. XX ذ². ذ²ذ¾ذ·ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ²ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذµ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ر€ذµذ»ذ¸ذ³ذ¸ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ°, ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸.

ذ’ذ°ذ¶ذ½ر‹ذ¼ رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸ذµذ¼ ذ² ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¸ذ´ذ° ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ±ر‹ذ» ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ¸ ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ آ«ذ¢رƒر€ذµر†ذ؛ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ² رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈآ»6 . ذگذ²ر‚ذ¾ر€ – ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒ ر„ذ¾ذ½ذ´ذ° ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ“ذکذœ – ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذ¸ذ»ذ° ذ³ر€رƒذ؟ذ؟رƒ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ² رپذ°ذ±ذµذ»رŒ آ«ذ؛ذ»ذ¸ر…آ» XVII–XVIII ذ²ذ²., ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¸ذ¼ذµرژر‚ ذ¾ذ´ذ¸ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ²رƒرژ ذ¼ذ°ذ»ذ¾ذ¸ذ·ذ¾ذ³ذ½رƒر‚رƒرژ ر„ذ¾ر€ذ¼رƒ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° رپ ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¹ ذµذ»ذ¼ذ°ذ½رŒرژ; ذ²ر‹ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾رپذ¾ر€ر‚ذ½ذ¾ذ¹ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ°ذ»ذ¸; رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ر‹ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ¸ذ½ذ؛ر€رƒرپر‚ذ°ر†ذ¸ذµذ¹. ذ’ذ½رƒر‚ر€ذ¸ رچر‚ذ° ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ° ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ½ذ° ذ´ذ²ذµ ر‡ذ°رپر‚ذ¸: ذ¾ذ´ذ½ذ° – ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¸ رپ ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ (ذ¸ذ·ر€ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ· ذڑذ¾ر€ذ°ذ½ذ°, ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؛رƒر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ رˆر€ذ¸ر„ر‚ذ¾ذ¼), ذ²ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ – ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¸ رپ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, رپذ»ذ°ذ²رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, ذ»ذ°ر‚ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ ذ¸ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸7 . ذکذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ رƒذ´ذµذ»ذ¸ذ»ذ° ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµذµ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ8 . ذذ½ذ° ذ´ذ°ذ»ذ° ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذµ رˆذµرپر‚ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ر… رپذ°ذ±ذµذ»رŒ ذ¸ذ· ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸ذ¸ ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈ.

ذر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ر†ذµذ½ر‚ر€ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ²ر‹رپذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ° ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸ذµ, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ذ² ذ،ر‚ذ°ذ¼ذ±رƒذ»ذµ, ذ؟ذ¾رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛رƒ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ° ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر‡ذ½ر‹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ذ¼ رپ ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸. ذںذ¾ ذµذµ ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رژ, ذ½ذ° رپر‚ذ°ذ¼ذ±رƒذ»رŒرپذ؛ذ¸ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ذµ رƒذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°رژر‚ رپرƒذ»ر‚ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ر‚رƒذ³ر€ر‹ ذ½ذ° رپذµر€ذµذ±ر€رڈذ½ر‹ر… ذ½ذ°ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ°ر… ذ½ذ° ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶ذ½ذ°ر…. ذ’ذ¼ذµرپر‚ذµ رپ ر‚ذµذ¼, ذ¾ذ½ذ° ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°ذµر‚ ر‡ر‚ذ¾ آ«ذ؟ذ¾-ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼رƒ, ذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رڈذ¼ذ¸ رچر‚ذ¸ر… ذ¸ذ·ذ´ذµذ»ذ¸ذ¹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½ذµ, رچر‚ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±رٹرڈرپذ½رڈذµر‚رپرڈ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ½ذ¸ر… ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ¸آ»9 . ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ¼ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ¸ ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½, ذ؛ذ°ذ؛ ذ² رپذ²ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ±ر€ذ¾رˆرژر€ر‹ ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ°, رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ؟ر€ذµذ؛ر€ذ°رپذ½ر‹ذ¹ ذ¸ذ»ذ»رژرپر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ». ذذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ذ±ذµرپرپذ؟ذ¾ر€ذ½ذ¾ذµ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ رچر‚ذ¾ذ¹ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ ذ¸, ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ذ¼ رپ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ ذ² ذ½ذµذ¹ رƒذ´ذµذ»ذµذ½ر‹ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رپر‚ر€ذ°ذ½ذ¸ر†. ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ°رپر‚رŒ ر‚ذµذ؛رپر‚ذ° ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ¸ذ»رڈر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€, ذ° ذ±ذ¸ذ±ذ»ذ¸ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸رڈ ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذ¸ذ²ذ°ذµر‚رپرڈ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ’.ذگ. ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ° 1877 ذ³. ذڑ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, ذ؟ر€ذ¸ ذ²رپذµذ¹ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ر‹رˆذµ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾ذ¹ ر†ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ½ذ¸ ذ´ذ¾ر€ذµذ²ذ¾ذ»رژر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ, ذ½ذ¸ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ° ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ½ذµ ذ´ذ°رژر‚ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµر€ذµ ذ¾ر‚ذ²ذµر‚ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپر‹, رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ رپ رچر‚ذ¸ذ¼ ذ؛ر€ذ°ذ¹ذ½ذµ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ½ر‹ذ¼ رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ° ذںذ¾رپر‚ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ¸ر€ذ° XVII–XVIII ذ²ذ².

ذ’ ذ½ذ°رپر‚ذ¾رڈر‰ذµذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ² رچر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ½ذ¾ذ¼ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¾ 17 ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² رپ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ رپذ»ذ°ذ²رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ ذ¸ ر…ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپرژذ¶ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸. ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¸, ر‡ذ°رپر‚ذ¸ر‡ذ½ذ¾, ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ر‹ ذ² ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذµ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¸, ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ¸ذ½ذ؛ر€رƒرپر‚ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾ ذ±رƒذ»ذ°ر‚رƒ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ². ذ’رپذµ ذ²ر‹رڈذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€رƒرژر‚رپرڈ ذ² ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ°ر… ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVII – ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVIII ذ²ذ². ذ¸ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ¾ر‚ذ½ذµرپذµذ½ر‹ ذ؛ ذ؛ذ°ر‚ذµذ³ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ¾رپذ¼ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… رپذ°ذ±ذµذ»رŒ. ذںذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸, ذ؟ر€ذµذ´ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ² 1953 ذ³. ذ² رپذ²ذ¾ذµذ¹ ذ´ذ¸رپرپذµر€ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ر‹ذ¼ رپذ¾ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ° ذ®.ذگ. ذœذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¾ذ¼10 ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ² رپذ²ذ¾ذµذ¹ ذ¼ذ¾ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ذ¸ 2002 ذ³., ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛رپذ° (ذ·ذ° ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ´ذ²رƒر…) رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ¾ر‚ذ½ذµرپر‚ذ¸ ذ؛ ر‚ذ¸ذ؟رƒ آ«ذ؛ذ»ذ¸ر…آ», ذ° ذ´ذ²ذµ رپذ°ذ±ذ»ذ¸ – ذ؛ ذ؛ذ°ر‚ذµذ³ذ¾ر€ذ¸ذ¸ آ«ذ؛ر‹ذ»ر‹ر‡آ».

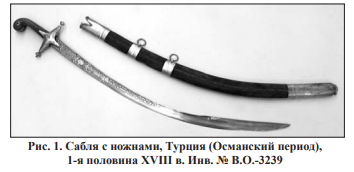

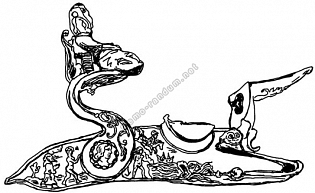

ذذ´ذ½ذ° ذ¸ذ· رچر‚ذ¸ر… رپذ°ذ±ذµذ»رŒ ذ²ر‹ذ´ذµذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ذ¼ ذ±ذ¾ذ³ذ°ر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°. ذ’ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذ¾ر‚ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ° ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛رپذ°, ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¾ذ¹ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ر‹ ذ¾ذ±ذµ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°. ذ، ذ»ذ¸ر†ذµذ²ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ ذ؟ذ¾ذ¼ذµر‰ذµذ½ر‹ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¸ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ رپ ذœذ»ذ°ذ´ذµذ½ر†ذµذ¼, رپ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ – ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾رپذ»ذ¾ذ²ذ»رڈرژر‰ذ¸ذ¹ ذ´ذ²رƒذ¼رڈ ر€رƒذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ،ذ؟ذ°رپذ¸ر‚ذµذ»رŒ ذ¸ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ° ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذ° ذ¤ذ¾ذ؛ذ¸. ذکذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¾ذ± رچر‚ذ¾ذ¹ رپذ°ذ±ذ»ذµ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¹ذ´ذµر‚ ر€ذµر‡رŒ (ر€ذ¸رپ. 1).

ذ ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ» ذ² ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ ذ² 1926 ذ³. ذ¸ذ· ذœر€ذ°ذ¼ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ° ذ² ذ›ذµذ½ذ¸ذ½ذ³ر€ذ°ذ´ذµ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ رپ 1840-ر… ذ؟ذ¾ 1917 ذ³ذ³. ذ±ر‹ذ» ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ´ذ¾ذ¼ذ¾ذ¼ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ½رڈذ·ذµذ¹ ذ¸ذ· ذ²ذµر‚ذ²ذ¸ ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذµذ¹. ذ،ذ°ذ±ذ»رڈ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذµ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ر‹: ذ¾ذ±ر‰ذ°رڈ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ° – 935 ذ¼ذ¼; ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛ – 797 ذ¼ذ¼; رˆذ¸ر€ذ¸ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° رƒ ذ؟رڈر‚ر‹ – 32,2 ذ¼ذ¼; ر‚ذ¾ذ»ر‰ذ¸ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° رƒ ذ؟رڈر‚ر‹ – 6,18 ذ¼ذ¼; ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ° ذ½ذ¾ذ¶ذµذ½ – 835 ذ¼ذ¼.

ذذ¾ذ¶ذ½ر‹ رپذ¾رپر‚ذ¾رڈر‚ ذ¸ذ· ذ´ذ²رƒر… ذ´ذµر€ذµذ²رڈذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذ¾ر‰ذµر‡ذµذ؛, ذ¾ذ±ر‚رڈذ½رƒر‚ر‹ر… رپذ¸ذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€ر‚ر‹ذ¼ ذ¸ ذ²ر‹ر†ذ²ذµر‚رˆذ¸ذ¼ ذ؛ر€ذ°رپذ½ر‹ذ¼ ذ±ذ°ر€ر…ذ°ر‚ذ¾ذ¼; ذ½ذ° رپر‚ر‹ذ؛ ذ½ذ°رˆذ¸ر‚ذ° رپذµر€ذµذ±ر€رڈذ½ذ°رڈ ر‚ذµرپرŒذ¼ذ°. ذںر€ذ¸ذ±ذ¾ر€ رپذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ر‚ ذ¸ذ· رƒرپر‚رŒرڈ, ذ´ذ²رƒر… ذ¾ذ±ذ¾ذ¹ذ¼ذ¸ر†, رپ ذ؛ذ¾ذ»رŒر†ذ°ذ¼ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ؟ذµر€ذµذ²رڈذ·ذ¸ ذ½ذ° ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½ذµذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذµ, ذ¸ ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ°. ذ’ ذ²ذµر€ر…ذ½ذµذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ رپ ذ¾ذ±ذµذ¸ر… رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ رƒرپر‚رŒرڈ ذ¸ذ¼ذµرژر‚رپرڈ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ³ذ½ذµذ·ذ´ذ° ذ´ذ»رڈ ذ²ذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ر‡ذ½ر‹ر… رپر‚ذµر€ذ¶ذ½ذµذ¹ ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹; رپذ¾ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ¾ذ±رƒر…ذ° ذ² رƒرپر‚رŒذµ ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶ذ½ذ°ر… ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ½ر‹ذ¹ ر€ذ°ذ·ر€ذµذ·, ذ´ذ¾ر…ذ¾ذ´رڈر‰ذ¸ذ¹ ذ´ذ¾ ذ²ذµر€ر…ذ½ذµذ¹ ذ¾ذ±ذ¾ذ¹ذ¼ذ¸ر†ر‹, ذ؟ر€ذµذ´ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ´ذ»رڈ ذ¾ذ±ذ»ذµذ³ر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° ذ² ذ½ذ¾ذ¶ذ½ر‹; ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ذ¸ذ؛ رپذ½ذ°ذ±ذ¶ذµذ½ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذ¼ آ«ذ±ذ°رˆذ¼ذ°ذ؛ذ¾ذ¼آ» ذ² ذ²ذ¸ذ´ذµ ذ´ذ²رƒر… ذ¸ذ·ذ¾ذ³ذ½رƒر‚ر‹ر… ذ»ذ¸رپر‚رŒذµذ². ذ’رپذµ ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ¾ر€ذ° ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ؟ذ¾ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµذ´ذ¸ ذ¸ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ر‹ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ذ¹ ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¾ذ¹, ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر€ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ر‚رƒ ذ½ذ° رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ. ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ¾ر€ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر‰ذµذ½ ذ؟ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈذ¼ ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ¾ر€ذ° ذ½ذ¾ذ¶ذµذ½ ر‚ذ°ذ؛, ر‡ر‚ذ¾ ذ² رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ذµ ذ¾رپر‚ذ°ذµر‚رپرڈ ذ½ذµذ·ذ°ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½رپر‚ذ²ذ¾.

ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ رپذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ر‚ ذ¸ذ· ذ´ذ²رƒر… ذ؟ذ¾ذ»رƒذ؛ر€رƒذ³ذ»ر‹ر… ذ² رپذµر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½, ذ²ر‹ر€ذµذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¸ذ· رپذ²ذµر‚ذ»ذ¾-ذ؛ذ¾ر€ذ¸ر‡ذ½ذµذ²ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ³ذ°, ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ°رڈ ذ¸ذ· ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ؟ر€ذ¸ذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ° ذ؛ ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛رƒ ذ´ذ²رƒذ¼رڈ ذ³ذ²ذ¾ذ·ذ´ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸. ذڑر€رƒذ³ذ»ر‹ذ¹ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¼ذ°رپرپذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ½ذ°ذ±ذ°ذ»ذ´ذ°رˆذ½ذ¸ذ؛ ذ¾ر‚ذ¾ذ³ذ½رƒر‚ ذ؟ذ¾ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رژ ذ؛ ذ»ذµذ·ذ²ذ¸رژ. ذ’ ذ½ذ°ذ±ذ°ذ»ذ´ذ°رˆذ½ذ¸ذ؛ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ¸ر‚ذ¾ ذ¾ر‚ذ²ذµر€رپر‚ذ¸ذµ ذ´ذ»رڈ ر‚ذµذ¼ذ»رڈذ؛ذ°, ذ¾ذ±ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ¹ ذ² ذ²ذ¸ذ´ذµ رˆذµرپر‚ذ¸ذ»ذµذ؟ذµرپر‚ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر€ذ¾ذ·ذµر‚ذ؛ذ¸. ذںذ¾ رپر‚ر‹ذ؛رƒ ر€ذ¾ذ³ذ¾ذ²ر‹ر… ر‡ذ°رپر‚ذµذ¹ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸ ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ ذ½ذ°ذ±ذ¸ر‚ذ° رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ°رڈ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ذ°, ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ¸ذ· ذ؟ذ¾ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµذ´ذ¸. ذںذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈذ¼ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ر‹ ذ؟ر€ذ¾ر€ذµذ·ذ°ذ½ر‹ رƒذ·ذ؛ذ¸ذµ ذ؛ذ°ذ½ذ°ذ²ذ؛ذ¸, ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·رƒرژر‰ذ¸ذµ ر€ذ°ذ¼ذ؛رƒ, ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½ذµذµ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½رپر‚ذ²ذ¾ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ·ذ°ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¾ ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ر€ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ¼ – ذ¸ذ·ذ²ذ¸ذ²ذ°رژر‰ذ°رڈرپرڈ ذ»ذµذ½ر‚ذ° ذ¸ ذ²ذµر‚ذ²رŒ رپ ذ»ذ¸رپر‚ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸. ذڑر€ذµرپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° ذ¸ذ· ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµذ´ذ¸ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ° ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ر€ذ°رپر‚ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ¾ر€ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ¸ذ·ذ²ذ¸ذ²ذ°رژر‰ذµذ¹رپرڈ ذ»ذµذ½ر‚ذ¾ذ¹, ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذ¾ذ¹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ ذ½ذ° رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ. ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ رپر€ذµذ´ذ½رڈرڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ° ذ؟رƒرپر‚ذ¾ذ¹. ذر‚ر€ذ¾ذ³ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ؛ر€ذµرپر‚رŒرڈ ذ¾ذ؛ذ°ذ½ر‡ذ¸ذ²ذ°رژر‚رپرڈ رˆذ¸رˆذµر‡ذ؛ذ°ذ¼ذ¸.

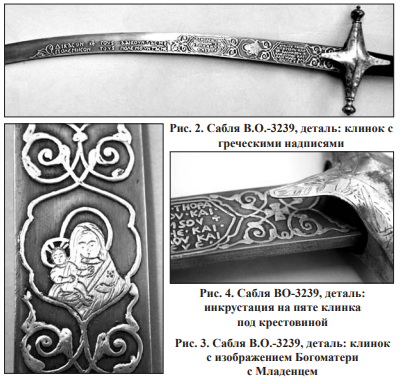

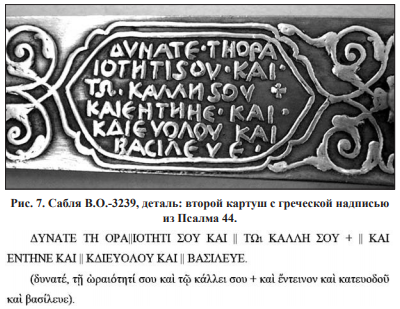

ذ،ر€ذµذ´ذ¸ ر€ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛رپذ° رپذ°ذ±ذµذ»رŒ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ°رڈ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ°ذµر‚رپرڈ رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° ذ¸ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ¼, ر‡ذµذ¼ ذ½ذ° ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر…, ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¾ذ¹ رپ ذ´ذ²رƒر… رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½. ذ، ذ»ذ¸ر†ذµذ²ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒرژ ذ² ذ´ذ²ذµ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ذ¸, ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ°ذ±ذµرپذ؛ذ°ذ¼ذ¸; ذ´ذ²رƒذ¼رڈ ذ؛ذ°ر€ر‚رƒرˆذ°ذ¼ذ¸ رپ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ ذ½ذ° ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ رڈذ·ر‹ذ؛ذµ (ذ¾ذ´ذ½ذ° ذ² ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ذ¸, ذ´ر€رƒذ³ذ°رڈ ذ² رˆذµرپر‚رŒ رپر‚ر€ذ¾ذ؛), ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ ذ؛ذ°ر€ر‚رƒرˆذ°ذ¼ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر‰ذµذ½ذ¾ ذ؟ذ¾رڈرپذ½ذ¾ذµ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ رپ ذœذ»ذ°ذ´ذµذ½ر†ذµذ¼ ذ½ذ° ر€رƒذ؛ذ°ر…; ذ؟رڈر‚ذ° رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ° ذ؟ذµر€ذµذ؟ذ»ذµر‚ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ°ر€ذ°ذ±ذµرپذ¾ذ؛ رپ ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµر…ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¾ذ¼ ذ² ر†ذµذ½ر‚ر€ذµ (ر€ذ¸رپ. 2, 3, 4).

ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ ذ²ذ·رڈر‚ر‹ ذ¸ذ· ذںرپذ°ذ»ر‚ذ¸ر€ذ¸. ذ”ذ²رƒرپر‚ر€ذ¾ر‡ذ½ذ°رڈ – رچر‚ذ¾ ذںرپذ°ذ»ذ¾ذ¼ ذ”ذ°ذ²ذ¸ذ´ذ°, ذ؟ذµر€ذ²ذ°رڈ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ذ° آ«ذœذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ²ر‹ ذ¾ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸آ» (ذ¾ر‚ ذ³ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹). ذذ½ذ° ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°ذµر‚رپرڈ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر… رپ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ (ذںرپ. 34.1). ذ¢ذµذ؛رپر‚ ذ² ذ´ذ²رƒر… ذ؛ذ°ر€ر‚رƒرˆذ°ر… ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ²ذ·رڈر‚ ذ¸ذ· ذںرپذ°ذ»ر‚ذ¸ر€ذ¸ – ذںرپذ°ذ»ذ¾ذ¼ ذ‘ر€ذ°ذ؛ذ¾رپذ¾ر‡ذµر‚ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¦ذ°ر€رڈ – آ«ذ¦ذ°ر€رŒ ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ²ذ»ذ°ذ´ر‹ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾آ» (ذںرپ. 44.4). ذر‚ذ¾ر‚ ر‚ذµذ؛رپر‚ ذ² ذ½ذ°رپر‚ذ¾رڈر‰ذµذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذµذ½ ذ½ذ°ذ¼ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپذ°ذ±ذ»ذ¸.

ذ§ذµر‚ر‹ر€ذµر…رپر‚ر€ذ¾ر‡ذ½ذ°رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ² ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¼ ذ؛ذ°ر€ر‚رƒرˆذµ ذ³ذ»ذ°رپذ¸ر‚ (ر€ذ¸رپ. 6):

آ«ذںر€ذµذ؟ذ¾رڈرˆرŒ ذ،ذµذ±رڈ ذ؟ذ¾ ذ±ذµذ´ر€رƒ ذ¼ذµر‡ذ¾ذ¼ ذ¢ذ²ذ¾ذ¸ذ¼آ» (ذںرپ. 44.4).

ذ’ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذµرپر‚رŒ ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذµ ذ·ذ°ذ¼ذµذ½ر‹ ذ±رƒذ؛ذ² خ؟=د‰, د…=خ·; ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ ذ½ذµر‚ ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ½ذµذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾. ذگ ذ²ذ¾ر‚ ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¸ذ؛ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر„ذ»ذ°ذ½ذ؛ذ¸ر€رƒرژر‚ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½رژرژ رپر‚ر€ذ¾ذ؛رƒ, رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒرژر‚, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ ذ¸ذ½ذ؛ر€رƒرپر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ½رڈذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ±رƒذ؛ذ²ذ° خ½ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رپرڈ ذ؛ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ¼رƒ رپذ»ذ¾ذ²رƒ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ¹ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ذ¸.

ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ² رˆذµرپر‚رŒ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ ذ²ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ؛ذ°ر€ر‚رƒرˆذµ (ر€ذ¸رپ. 7):

ذک ذ² رپذµذ¼ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ¸ذ¸ ذ¢ذ²ذ¾ذµذ¼ ذ؟ذ¾رپذ؟ذµرˆذ¸, ذ²ذ¾رپرپرڈذ´رŒ ذ½ذ° ذ؛ذ¾ذ»ذµرپذ½ذ¸ر†رƒآ»

(ذںرپ. 44.4-5).

ذ¢ذ°ذ؛ ذ·ذ²رƒر‡ذ¸ر‚ رچر‚ذ¾ر‚ ر„ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ ذںرپذ°ذ»ر‚ذ¸ر€ذ¸ ذ² ذ،ذ¸ذ½ذ¾ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذµ. ذ‘ذ¾ذ»ذµذµ رپذ¾ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ر‚ذµذ؛رپر‚رƒ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذں. ذ®ذ½ذ³ذµر€ذ¾ذ²ذ°: آ«ذ،ذ¸ذ»رŒذ½ر‹ذ¹, ذ؛ر€ذ°رپذ¾ر‚ذ¾رژ ذ¢ذ²ذ¾ذµرژ ذ¸ ذ´ذ¾ذ±ر€ذ¾ر‚ذ¾رژ ذ¢ذ²ذ¾ذµرژ, ذ¸ ذ½ذ°ذ؟ر€رڈذ³ذ¸رپرŒ, ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ؟ذµرˆذ¸, ذ¸ ر†ذ°ر€رپر‚ذ²رƒذ¹آ».

ذرˆذ¸ذ±ذ؛ذ¸ ذ² ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ رڈذ·ر‹ذ؛ذµ ذ² ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ¹ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ذµ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒرژر‚ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ ذ؟رƒر‚ذ°ذ» ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ¶ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸رژ ذ±رƒذ؛ذ²ر‹: خ‘=خ”, خ™=خ¤, خ›=خ”. ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ¾ذ½ ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ» ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ½ذ° ذ±رƒذ¼ذ°ذ³ذµ ر‚ذµذ؛رپر‚, ذ؟ذ¾-ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼رƒ, ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¼ذ°رڈ ذµذ³ذ¾11.

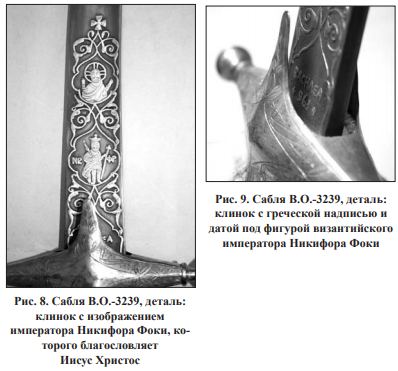

ذذ±ر€ذ°ر‚ذ½ذ°رڈ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ° ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¾ذ¹. ذذ° ذ؟رڈر‚ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ ذ´ذ²ذ° ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ. ذ’ذ²ذµر€ر…رƒ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ° ذ؟ذ¾رڈرپذ½ذ°رڈ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ° ذکذ¸رپرƒرپذ° ذ¥ر€ذ¸رپر‚ذ°, ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾رپذ»ذ¾ذ²ذ»رڈرژر‰ذµذ³ذ¾ ذ´ذ²رƒذ¼رڈ ر€رƒذ؛ذ°ذ¼ذ¸. ذذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ¼ذµر‰ذµذ½ذ° ذ² ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ½ر‹ذ¹ ذ؛ذ°ر€ر‚رƒرˆ ذ¸ذ· ذ°ر€ذ°ذ±ذµرپذ¾ذ؛, رƒذ²ذµذ½ر‡ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµر…ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¾ذ¼. ذ’ ذ½ذ¸ذ¶ذ½ذµذ¼ ذ؛ذ°ر€ر‚رƒرˆذµ ذ¸ذ· ذ°ر€ذ°ذ±ذµرپذ¾ذ؛ – ذ¼رƒذ¶رپذ؛ذ°رڈ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ° ذ² ذ؟ذ»ذ°ر‰ذµ, رپ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ° ذ³ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذµ, رپذ¾ رپذ؛ذ¸ذ؟ذµر‚ر€ذ¾ذ¼ ذ² ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ذ¹ ر€رƒذ؛ذµ ذ¸ آ«ذ؟ذ¾رپذ¾ر…ذ¾ذ¼, رƒذ²ذµذ½ر‡ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¾ذ¼آ» – ذ² ذ»ذµذ²ذ¾ذ¹. ذںذ¾ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ°ذ¼ ذ¾ر‚ ر„ذ¸ذ³رƒر€ر‹ ذ±رƒذ؛ذ²ر‹: آ«Nذڑآ» ذ¸ آ«ذ¤ذ آ» (ر€ذ¸رپ. 8). ذںذ¾ذ´ رچر‚ذ¾ذ¹ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ¾ذ¹ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ خ’خ‘ذ،خ—خ›خ•خ‘ (ر†ذ°ر€رŒ) ذ¸ ذ´ذ°ر‚ذ°, ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ´ذ²رƒذ¼رڈ ذ؛ر€ذµرپر‚ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, + 963 + (ر€ذ¸رپ. 9).

ذذ°رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذ°ذ¼ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾, ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذ° ذ¤ذ¾ذ؛ذ¸ ذ¸ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸ذµ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ°ر‚ر‹ ذµذ³ذ¾ ذ²رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ر€ذµرپر‚ذ¾ذ» ذ² ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذµ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ² ذ½ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°ذµر‚رپرڈ. ذ¢ذ°ذ؛ ذ¶ذµ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ رپر‚ذ¾ذ»رŒ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ر†ذ¸ر‚ذ°ر‚ر‹ ذ¸ذ· ذںرپذ°ذ»ر‚ذ¸ر€ذ¸. ذںذ¾-ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼رƒ, ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ رچر‚ذ¸ر… رچذ»ذµذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپذ°ذ±ذ»ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ¾ رپ ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ذ¼-ر‚ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ذ؛ر€ذµر‚ذ½ر‹ذ¼ رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸ذµذ¼ ذ² ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ر‚ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°.

ذ—ذ°رپذ»رƒذ¶ذ¸ذ²ذ°ذµر‚ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذ° ذ¤ذ¾ذ؛ذ¸ (ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ» 963–969). ذ، ذµذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ¼ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ ذ½ذµذ±ر‹ذ²ذ°ذ»ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ذ´رٹذµذ¼ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپذ¸ذ»ر‹ ذ’ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸. ذ•ر‰ذµ ذ´ذ¾ ذ²رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ر‚ر€ذ¾ذ½ ذ¾ذ½ ذ؟ر€ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ¸ذ»رپرڈ رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ذ¸ ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذ¸ذ³ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² ذ¼رƒرپرƒذ»رŒذ¼ذ°ذ½ (ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ° رپ رچذ¼ذ¸ر€ذ°ذ¼ذ¸ ذگذ»ذµذ؟ذ؟ذ¾ ذ¸ ذœذ¾رپرƒذ»ذ°, ذ½ذ°ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ذ¢ر€ذ¸ذ؟ذ¾ذ»ذ¸) ذ¸ ذ؟ذ¸ر€ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذ¸ر‚ذ° (ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ² ذ±ر‹ذ» ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‰ذµذ½ ذ؟ذ¾ذ´ ذ²ذ»ذ°رپر‚رŒ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸). ذںذ¾رپذ»ذµ رپذ¼ذµر€ر‚ذ¸ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذ ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ° II ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ 963 ذ³. ذ¸ ذ½ذµذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذµذ³ذµذ½ر‚رپر‚ذ²ذ° ر†ذ°ر€ذ¸ر†ر‹ ذ¤ذµذ¾ر„ذ°ذ½ذ¾, ذ² ذ»ذ°ذ³ذµر€ذµ ذ؟ذ¾ذ´ ذڑذµرپذ°ر€ذ¸ذµذ¹ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ ذ¤ذ¾ذ؛ذ° ذ±ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ·ذ³ذ»ذ°رˆذµذ½ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼. ذ’ ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذµ 963 ذ³. ذ¾ذ½ ذ²ذ¾رˆذµذ» ذ² رپر‚ذ¾ذ»ذ¸ر†رƒ ذ’ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ±ر‹ذ» ذ²ذµذ½ر‡ذ°ذ½ ذ½ذ° ر†ذ°ر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ؟ذ°ر‚ر€ذ¸ذ°ر€ر…ذ¾ذ¼ ذںذ¾ذ»ذ¸ذµذ²ذ؛ر‚ذ¾ذ¼ ذ² رپذ¾ذ±ذ¾ر€ذµ ذ،ذ²رڈر‚ذ¾ذ¹ ذ،ذ¾ر„ذ¸ذ¸. ذ’ذ¾رپرˆذµرپر‚ذ²ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ؟ر€ذµرپر‚ذ¾ذ» ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ¼ذµرˆذ°ذ»ذ¾ ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€رƒ ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ³ذ»ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ²ذµرپذ½ذ¾ذ¹ 964 ذ³. ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ´ ذ½ذ° ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ¾ر‚ذ؛ر€ر‹ذ» رپذµر€ذ¸رژ رƒرپذ؟ذµرˆذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² ذ¼رƒرپرƒذ»رŒذ¼ذ°ذ½. ذ¥ذ¾ر‚رڈ ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½رڈرڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذ° ذ¤ذ¾ذ؛ذ¸ ذ¸ ذµذ³ذ¾ آ«ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ°رڈ ذ´ذ¸ذ؟ذ»ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذ¸رڈآ» ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رپر‚ذ¾ذ»رŒ ذ¶ذµ رƒرپذ؟ذµرˆذ½ر‹ذ¼ذ¸, ذ؛ذ°ذ؛ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ´ر‹ ذ½ذ° ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛, ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذ¸ذµ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ»ذ¸ ذ¸ذ¼ذ¸ذ´ذ¶ ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذ° ذ؛ذ°ذ؛ ذ¼رƒذ´ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رڈ ذ¸ ذ½ذµرƒرپر‚ر€ذ°رˆذ¸ذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ذ¾ر€ر†ذ° رپ ذ½ذµذ²ذµر€ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ·ذ° ر‚ذ¾ر€ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾ ذںر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ¸رڈ. ذذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ر€ذ¾ذ¼ذ°ذ½ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ر„ذ»ذµر€ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ° ذµذ³ذ¾ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذµ ذ¸ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ ذ³ذ¸ذ±ذµذ»ذ¸ – ذ¾ذ½ ذ±ر‹ذ» رƒذ±ذ¸ر‚ ذ² ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€ذµ 969 ذ³. ذ·ذ°ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ر‰ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, رپر€ذµذ´ذ¸ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ±ر‹ذ» ذµذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¸ذ؛ ذ¸ ذ½ذµذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ±ذ»ذ¸ذ¶ذ°ذ¹رˆذ¸ذ¹ ذ´ر€رƒذ³ ذکذ¾ذ°ذ½ذ½ ذ¦ذ¸ذ¼ذ¸رپر…ذ¸ذ¹ ذ¸ رپذ°ذ¼ذ° ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ر€ذ¸ر†ذ°, ذ²رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ²رˆذ°رڈ رپ ذ¦ذ¸ذ¼ذ¸رپر…ذ¸ذµذ¼ ذ² ذ»رژذ±ذ¾ذ²ذ½رƒرژ رپذ²رڈذ·رŒ12. ذ’ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ؛ ذ›ذµذ² ذ”رŒرڈذ؛ذ¾ذ½ ذ؟ذ¸رپذ°ذ» ذ¾ ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذµ ذ¤ذ¾ذ؛ذµ: آ«ذœرƒذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ¸ رپذ¸ذ»ذ¾ذ¹ ر‚ذµذ»ذ° ذ¾ذ½ ذ±ذµذ· رپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ²ذ¾رپر…ذ¾ذ´ذ¸ذ» ذ²رپذµر… ذ»رژذ´ذµذ¹ ذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذµذ½ذ¸رڈ, ذ² ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ´ذµذ»ذ°ر… ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذµذ¾ذ±ر‹ذ؛ذ½ذ¾ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذµر‚ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ¸ ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ, ذ±ر‹ذ» ذ½ذµذ؟ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذµذ±ذ¸ذ¼ رپر€ذµذ´ذ¸ ذ²رپرڈذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ´ذ° ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ¸ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ» ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ¶ذµذ½ ذ¾ذ±ذ¾ذ»رŒر‰ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ر‚ذµذ»ذµرپذ½ر‹ر… رƒذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ¸ذ¹. ذ’ ذ´ذµذ»ذ°ر… ذ³ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ½ ذ±ر‹ذ» ذ¼ذ¸ذ»ذ¾رپر‚ذ¸ذ² ذ¸ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ´رƒرˆذµذ½, ذ¸ ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رپذ؟ر€ذ°ذ²ذµذ´ذ»ذ¸ذ²ذ¾ذ³ذ¾ رپرƒذ´رŒذ¸ ذ¸ ذ½ذµذ؟ر€ذµذ؛ذ»ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ´ذ°ر‚ذµذ»رڈ. ذذ½ ذ±ر‹ذ» رپرƒر€ذ¾ذ² ذ¸ ذ½ذµرƒر‚ذ¾ذ¼ذ¸ذ¼ ذ² ذ¼ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ²ذ°ر… ذ¸ ذ²رپذµذ½ذ¾ر‰ذ½ر‹ر… ذ±ذ´ذµذ½ذ¸رڈر… ذ²ذ¾ ذ¸ذ¼رڈ ذ‘ذ¾ذ³ذ°, ذ½ذµذ²ذ¾ذ·ذ¼رƒر‚ذ¸ذ¼ ذ´رƒر…ذ¾ذ¼ ذ²ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ؟ذµرپذ½ذ¾ذ؟ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ½ذ¸رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ¶ذµذ½ ر‚ر‰ذµرپذ»ذ°ذ²ذ¸رژ. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¸ذµ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ¼ ذµذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذ°ذ½ذ¸ذµ, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ²رپذµ ذ±ذµذ·رƒذ؛ذ¾ر€ذ¸ذ·ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ´ذ¾ذ±ر€ذ¾ذ´ذµر‚ذµذ»ذ¸ ذ¸ ذ½ذµ رƒذ؛ذ»ذ¾ذ½رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ¾ر‚ ذ²ر‹رپرˆذµذ¹ رپذ؟ر€ذ°ذ²ذµذ´ذ»ذ¸ذ²ذ¾رپر‚ذ¸. ذ—ذ° ذ¾ر‚رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ر‚ رچر‚ذ¸ر… ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ» ذ¾ذ½ رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ» ذ¸ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذµرƒذ¼ذ¾ذ»ذ¸ذ¼ر‹ذ¼ ذ¸ ذ¶ذµرپر‚ذ¾ذ؛ذ¸ذ¼ ذ´ذ»رڈ رƒذ؛ذ»ذ¾ذ½رڈرژر‰ذ¸ر…رپرڈ ذ¾ر‚ ذ·ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ² ذ¸ ذ±ر‹ذ» ذ½ذµذ½ذ°ذ²ذ¸رپر‚ذµذ½ ر‚ذµذ¼, ذ؛ر‚ذ¾ ذ¶ذµذ»ذ°ذ» ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ½رƒرژ ذ¶ذ¸ذ·ذ½رŒ. <…> [ذµرپذ»ذ¸ ذ±ر‹ رپرƒذ´رŒذ±ذ°] <…> ذ½ذµ ذ»ذ¸رˆذ¸ذ»ذ° ذµذ³ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ رپذ؛ذ¾ر€ذ¾ ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذ¸, ذ ذ¾ذ¼ذµذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ²ذ° ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ»ذ° ذ±ر‹ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذ¸رڈ, ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ½ذ° ذ² ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ½ذµ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ°ذ»ذ°. ذ’ذµذ´رŒ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ´ذµذ½ذ¸ذµ, ذ؟ر€ذµذ·ذ¸ر€ذ°رژر‰ذµذµ ذ³ر€رƒذ±ر‹ذ¹ ذ¸ ذ·ذ°ذ½ذ¾رپر‡ذ¸ذ²ر‹ذ¹ ذ´رƒر… ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛ذ°, رƒذ؛ر€ذ¾ر‰ذ°ذµر‚ ذµذ³ذ¾, ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚, ذ¾ذ±ر€ذ°ر‰ذ°ذµر‚ ذ² ذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ ذ¸ ذ½ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ذ¶ذ¸ذ¼ر‹ذ¼ذ¸, ذµذ¼رƒ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ رپرƒذ´رŒذ±ذ°ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ ر‡ذµذ»ذ½ ذ½ذ°رˆذµذ¹ ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذ¸ ذ؛ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ·ذ½ذ¾ذ¼رƒآ»13.

ذ§ذ¸ر‚ذ°رڈ رچر‚رƒ ذ؛ر€ذ°رپذ¾ر‡ذ½رƒرژ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ؛رƒ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذµذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رڈ, ذ½ذµذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ر‹ر‚ذ°ذµرˆرŒرپرڈ رپذ¾ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ ذµذµ رپ ر€ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذµذ¹. ذ£ر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°رڈ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ رپذ°ذ±ذ»ذ¸ ذ¸ذ· ذœر€ذ°ذ¼ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ°, رپ 30-ر… ذ³ذ³. XIX ذ². ذ±ر‹ذ²رˆذµذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ´ذ¾ذ¼ذ¾ذ¼ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ½رڈذ·ذµذ¹ ذ´ذ¸ذ½ذ°رپر‚ذ¸ذ¸ ذ ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¸ذ· ذ²ذµر‚ذ²ذ¸ ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذµذ¹, ر‚. ذµ. ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ذ؛ذ¾ذ² ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ½رڈذ·رڈ ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ° ذںذ°ذ²ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ°, ذ½ذ° رƒذ¼ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ آ«ذ“ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ذµذ؛ر‚ ذ•ذ؛ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ½ر‹ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹آ» – ذ؟ر€ذ¾ذµذ؛ر‚ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذںر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذ° رپذ¾ رپر‚ذ¾ذ»ذ¸ر†ذµذ¹ ذ² ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذµ-ذ،ر‚ذ°ذ¼ذ±رƒذ»ذµ. ذکذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ر€ذ¸ر†ذ° ذ´ذ°ذ¶ذµ رپذ²ذ¾ذµذ³ذ¾ ذ²ذ½رƒذ؛ذ° ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ»ذ° ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½, ذ½ذ°ذ¼ذµذ؛ذ°رڈ ذ½ذ° ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸رژ ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذ¸ ذ¸ ذ´ذµرڈذ½ذ¸ذ¹ ذ،ذ²رڈر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذڑذ¾ذ½رپر‚ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ½ذ° ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾. ذ’ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ°رپذ؟ذµذ؛ر‚ذµ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذ¸ذ³ذ¸ ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذ° ذ¤ذ¾ذ؛ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² آ«ذ½ذµذ²ذµر€ذ½ر‹ر…آ» ذ؛ذ°ذ؛ ذ±ر‹ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ²ر‚ذ¾ر€ذµذ½ر‹ ذ²ذ»ذ°ذ´ذµذ»رŒر†ذµذ¼ رپذ°ذ±ذ»ذ¸.

ذ ذµذ·رژذ¼ذ¸ر€رƒرڈ ذ¸ذ·ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذµ, ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ¼ رپذµذ±ذµ رپذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذµ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ر‹:

1. ذ ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ذ°رڈ رپذ°ذ±ذ»رڈ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رپرڈ ذ؛ ذ؛ذ°ر‚ذµذ³ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ¾رپذ¼ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ر‹ذ»ر‹ر‡ذµذ¹ ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ° 1-ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ¾ذ¹ XVIII ذ².

2. ذڑذ°ذ؛ رƒذ¶ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذµذ½ذ¾, ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼, ذ½ذ°رپذµر‡ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ رپذ°ذ±ذ»ذ¸, ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ر‹ رپ رڈذ²ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾رˆذ¸ذ±ذ؛ذ°ذ¼ذ¸. ذر‚ذ¾ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€, ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½رڈذ²رˆذ¸ذ¹ ذ´ذ°ذ½ذ½رƒرژ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚رƒ, ذ½ذµ ذ²ذ»ذ°ذ´ذµذ» ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¸ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ» ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ر‚ذµذ؛رپر‚.

3. ذ”ذµذ؛ذ¾ر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ° رپذ°ذ±ذ»ذ¸ ر†ذ¸ر‚ذ°ر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ذ· ذںرپذ°ذ»ر‚ذ¸ر€ذ¸, ر€ذ°ذ²ذ½ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ ذ½ذ°ذ½ذµرپذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذذ¸ذ؛ذ¸ر„ذ¾ر€ذ° ذ¤ذ¾ذ؛ذ¸, ذ¸ذ¼ذµذµر‚ رڈذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ¸ذ´ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€.

ذکرپر…ذ¾ذ´رڈ ذ¸ذ· ذ²ر‹رˆذµرپذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾, ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ»ذ¾ذ¶ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ر€ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ذ°رڈ رپذ°ذ±ذ»رڈ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ر‚ر€ذ¾ر„ذµذµذ¼ ذ رƒرپرپذ؛ذ¾-ر‚رƒر€ذµر†ذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ 1768–1774 ذ³ذ³. ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¶ذµ ذ¸ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ½ذ°ذ½ذµرپذµذ½ر‹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ¼ ذ½ذµ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ. ذذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ ذ¸ذ¼ذµر‚رŒ ذ² ذ²ذ¸ذ´رƒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ² رچر‚ذ¾ر‚ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ذ²ذ°ذ»رپرڈ آ«ذ“ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ذµذ؛ر‚آ» ذ•ذ؛ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ½ر‹ II. ذ’ ر…ذ¾ذ´ذµ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذ¼ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ؟ذµذ´ذ°ذ»ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ر‚ذµذ¼ذ° ذ·ذ°ر‰ذ¸ر‚ر‹ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ¸رڈ ذ¾ر‚ ذ½ذµذ²ذµر€ذ½ر‹ر…, ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ° ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½رƒرژ ذ¼ذµذ´ذ°ذ»رŒ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ذ° آ«ذںذ¾ذ±ذ¾ر€ذ½ذ¸ذ؛رƒ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ¸رڈآ».

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ رپذ°ذ±ذ»ذ¸ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ°, ذ؟ر€ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ¸ذ²رˆذµذ³ذ¾رپرڈ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذµذ؟ر€ذ¸ذ¼ذ¸ر€ذ¸ذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ذ¾ر€ر†ذ° ذ·ذ° ر‚ذ¾ر€ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾ ذںر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ¸رڈ, ذ¸ذ´ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ذ؛ذ¸ ذ•ذ؛ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ½ر‹ II ذ² ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ رƒرپرپذ؛ذ¾-ر‚رƒر€ذµر†ذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ 1768–1774 ذ³ذ³.

1 ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ’.ذگ. ذ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¸ر… رپذ°ذ±ذ»رڈر… رپ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, رپذ»ذ°ذ²رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸: ر‡ذ¸ر‚ذ°ذ½ذ¾ ذ²ذ¾ 2-ذ¼ ذ،.-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ رپرٹذµذ·ذ´ذµ ذ،ذںذ±., 1877. 16 رپ.

2 ذ’ذ¾ذ·ذ½ذ¸ذ؛ذ½رƒذ² ذ² 1856 ذ³. ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ذ´رپذ¾ذ±ذ½ذ¾ذµ ر…ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ر€ذ¸ آ«ذڑذ»ذ°رپرپذµ ذںر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸رڈآ», رچر‚ذ¾ر‚ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ² ر‚ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذ²رƒر… ذ´ذµرپرڈر‚ذ؛ذ¾ذ² ذ»ذµر‚ ذ½ذµذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ؛ر€ذ°ر‚ذ½ذ¾ ذ¼ذµذ½رڈذ» رپذ²ذ¾ذµ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ: آ«ذœرƒذ·ذµذ¹ ذںر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸رڈآ», آ«ذœرƒذ·ذµذ¹ ذںر€ذ°ذ²ذ¾رپذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹آ», آ«ذœرƒذ·ذµذ¹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸آ», آ«ذœرƒذ·ذµذ¹ ذ¥ر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹آ» ذ¸ ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذµر†, ذ·ذ° ذ½ذ¸ذ¼ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ آ«ذœرƒذ·ذµذ¹ ذ”ر€ذµذ²ذ½ذµر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ°آ», ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ¾ر‚ر€ذ°ذ¶ذ°ذ»ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ¸ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ¸ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈ. ذ’ 1898 ذ³. ذ²رپذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸ذ¸ آ«ذœرƒذ·ذµرڈ ذ”ر€ذµذ²ذ½ذµر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ°آ» ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ°ذ½ر‹ ذ² رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ رƒرپرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذکذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ° ذگذ»ذµذ؛رپذ°ذ½ذ´ر€ذ° III ذ² ذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³ذµ.

3 ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ’.ذگ. ذ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¸ر… رپذ°ذ±ذ»رڈر… رپ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, رپذ»ذ°ذ²رڈذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸. ذ،. 3.

4 ذڑذ¾ذ½ذ´ذ°ذ؛ذ¾ذ² ذ.ذں. ذکذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€رپذ؛ذ¸ذ¹ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶. ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚ذµذ»رŒ ذر‚ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ،ر€ذµذ´ذ½ذ¸ر… ذ²ذµذ؛ذ¾ذ² ذ¸ رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذ’ذ¾ذ·ر€ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ. ذ،ذںذ±., 1891. 369 رپ.

5 ذ›ذµذ½ر† ذ.ذ. ذذ؟ذ¸رپرŒ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ³ر€ذ°ر„ذ° ذ،.ذ”. ذ¨ذµر€ذµذ¼ذµر‚ذµذ²ذ°. ذ،ذںذ±., 1895. 197 رپ.

6 ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ.ذ“. ذ¢رƒر€ذµر†ذ؛ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ² رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈ. ذ،ذںذ±., 2002. 336 رپ.

7 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 95–101.

8 ذ،ذ»ذµذ´رƒذµر‚ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذµ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذ»رڈ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ° ذ؛ذ°ذ½ذ´ذ¸ذ´ذ°ر‚رپذ؛ذ°رڈ ذ´ذ¸رپرپذµر€ر‚ذ°ر†ذ¸رڈ رپذ¾ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ° ذ®.ذگ. ذœذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ° آ«ذ¥رƒذ´ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ² ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذ¸ ذ² XVI–XVIII ذ²ذ².آ», ذ·ذ°ر‰ذ¸ر‰ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ² 1953 ذ³., رپ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ.ذ“. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ° ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¾ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ¼ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€رڈ ذ»رژذ±ذµذ·ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ°.

9 ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ.ذ“. ذ¢رƒر€ذµر†ذ؛ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ² رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈ. ذ،. 101.

10 ذœذ¸ذ»ذ»ذµر€ ذ®.ذگ. ذ¥رƒذ´ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر„ذ¾ر€ذ¼ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ² ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذ¸ ذ² XVI– XVIII ذ²ذ². ذ”ذ¸رپرپ… ذ؛ذ°ذ½ذ´. ذ¸رپر‚. ذ½ذ°رƒذ؛. ذ›., 1953.

11 ذ—ذ° ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰رŒ ذ² ر‡ر‚ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸رڈر… ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¾رپرڈر‚ ذ¸رپذ؛ر€ذµذ½ذ½رژرژ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ²ذµذ´رƒر‰ذµذ¼رƒ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾ذ¼رƒ رپذ¾ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¸ذ؛رƒ ذکذ½رپر‚ذ¸ر‚رƒر‚ذ° ذ’رپذµذ¾ذ±ر‰ذµذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ ذگذ ذ’.ذ“. ذ§ذµذ½ر†ذ¾ذ²ذ¾ذ¹.

12 ذ£رپذ؟ذµذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¤.ذک. ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ ذ’ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‚ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸: ذںذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذœذ°ذ؛ذµذ´ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ´ذ¸ذ½ذ°رپر‚ذ¸ذ¸ (867–1057) / ذ،ذ¾رپر‚. ذ›.ذ’. ذ›ذ¸ر‚ذ²ذ¸ذ½ذ¾ذ²ذ°. ذœ.: ذœر‹رپذ»رŒ, 1997. ذ،. 332–380.

13 ذ›ذµذ² ذ”ذ¸ذ°ذ؛ذ¾ذ½. ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ / ذںذµر€. ذœ.ذœ. ذڑذ¾ذ؟ر‹ذ»ذµذ½ذ؛ذ¾, ذ¾ر‚ذ². ر€ذµذ´. ذ“.ذ“. ذ›ذ¸ر‚ذ°ذ²ر€ذ¸ذ½. ذœ.: ذذ°رƒذ؛ذ°, 1988. ذ،. 49–50.

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸