В.Н. Литуев (Москва), Д.Г. Целорунго (Бородино) Диагностика содержательных взаимосвязей в текстах воззвания Наполеона I к своим солдатам 22 июня 1812 года и Высочайшего манифеста Александра I 6 июля 1812 года

Управление культуры Минобороны России Российская академия ракетных и артиллерийских наук Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Война и оружие Новые исследования и материалы Труды Шестой Международной научно-практической конференции 15–17 мая 2019 года

Часть IIСанкт-Петербург

ВИМАИВиВС 2019

©ВИМАИВиВС, 2019

©Коллектив авторов, 2019

Истинные причины войны в воззваниях, меморандумах или мемуарах «великих» обычно скрываются под мощным покровом субъективного.

Мы можем утверждать, что истинные причины войны образуются, конечно, до ее начала. Для исследователей эта аксиома имеет практическое значение. Именно для исследования причин начала Отечественной войны 1812 года непреходящее значение имеют два документа, которые давно введены в научный оборот, но до нас не анализировались с помощью математических методов. Первый — воззвание Наполеона I к солдатам Великой армии накануне начала войны с Россией, написанное 22 июня 1812 г. Второй документ — Высочайший манифест императора Александра I, составленный 6 июля (24 июня н. ст.) 1812 г. (см. приложение 1).

Для того чтобы подвергнуть тексты математическому анализу по методике, разработанной на основе патента1 , тексты первоисточников были преобразованы в систему IT-кодов, а затем в системы конструктов (от лат. constructio — построение) и дескрипторов (от лат. descriptor — описывающий), с вычисленным для каждого из них коэффициентом мер достоверности в диапазоне от (+1) до (–1). Конструкт представляет собой элемент текста, который описывает существо того или иного явления, процесса или события. Дескриптор — описание динамического развития того или иного явления, процесса или события. Как представляется, показанные конструкты в максимальной полноте показывают явления, процессы и события, которые имеют отношение к началу войны, развязанной Наполеоном, дескрипторы с максимально возможной полнотой описывают динамику явлений, событий и процессов, отраженных в нем.

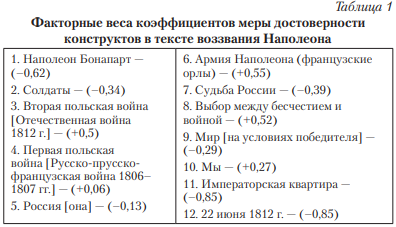

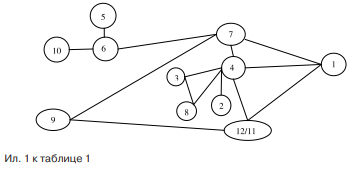

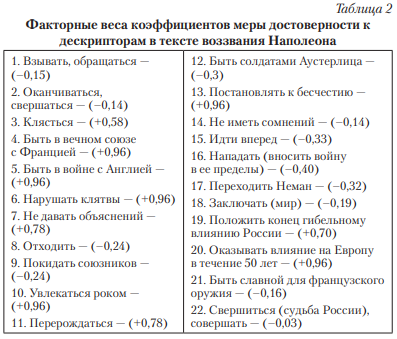

Начнем с небольшого текста, каким является воззвание Наполеона 22 июня 1812 г. На основе конструктов и дескрипторов текста воззвания, которые определяют описание полей, создана несимметричная матрица интересующего нас текста, имеющая размер 12 единиц конструктов на 22 единицы дескрипторов (см. таблицы 1, 2).

Разумеется, текст воззвания преобразуется через систему достоверных кодов в совокупность цифр, которые обрабатываются по математическим моделям кластерного, факторного, регрессионного анализа. В результате обработки данных матрицы образовалась следующая первая структура взаимосвязей конструктов (см. ил. 1 к таблице 1). Получается, что все мыслительные конструкции Наполеона в его воззвании оказались «подвешенными» на фундаментальной категории «Россия» (5) с отрицательным факторным весом, которая связана с конструктами (6) и (10), имеющими практически максимально положительные факторные веса. Следовательно, Наполеон предпочитает решить вопросы межгосударственных отношений с Россией линейным способом — с помощью подавляющей военной силы. Причем, в своем воззвании Наполеон не называет конкретные причины начала войны, не обременяя головы своих солдат излишней информацией из сфер высокой политики, заменяя ее высоким литературным штилем, в духе французского классицизма XVIII в., как-то: «Россия увлечена роком», и т. п., хотя известно, что главной формальной причиной начала войны было несоблюдение Россией статей Тильзитского мирного договора.

Не менее интересна вторая структура обширных взаимосвязей девяти конструктов, из которых пять образуют внешний контур, это конструкты (1), (7), (9), (11), (12), все имеющие отрицательные знаки факторных весов.

Содержательный смысл конструктов текста воззвания и их взаимосвязи отражают основную наполеоновскую идею: достижение мирового господства Франции за счет достижения своей гегемонии в Европе и аннексии колониальных владений Англии. Но этим наполеоновским планам мешает поведение России, и Наполеон определил ее судьбу.

Таким образом, отрицательные знаки факторных весов и значения взаимосвязей конструктов текста позволяют выявить латентные причины военной катастрофы и определить войну, которую он начал как авантюру.

Структура конструктов, находящаяся внутри общего контура второй системы взаимосвязей, отражающей обстоятельства принятия Наполеоном фатального решения о войне с Россией. Конструкты (1), (7), (11) и (12) имеют высокие отрицательные факторные веса, и они взаимосвязаны внутри второй структуры системы с конструктом (4) «Первая польская война», победоносной для Наполеона, и успех которой Наполеон намерен повторить. В свою очередь конструкт (4) связан с другими «внутренними» конструктами: (2), (8), (3). Аналитика здесь очевидна — в рассуждениях Наполеона о принятии решения о начале войны с Россией две конкретные категории — солдаты и вновь развязанная война. Т. е., Наполеон в начале XIX в. сформировал классическое представление для последующих эпох о том, что мировое господство может быть достигнуто только с помощью военной силы.

Взаимосвязи конструкта (4) с конструктами (2), (3), (8) и показатели их факторных весов позволяют утверждать, что успешность Первой польской войны явилась решающим фактором принятия решения Наполеоном в 1812 г. о начале войны с Россией. Но значимый отрицательный факторный вес взаимосвязанного конструкта (2) «Солдаты» позволяет утверждать, что составители воззвания знали о негативном отношении части солдат «Великой армии» к перспективе Второй польской войны, это наше утверждение подтверждают и результаты новейших исследований2 .

Таким образом, анализ воззвания Наполеона в связи с его решением о начале войны с Россией показывает, что приказ французского императора о начале боевых действий был основан на множестве факторов. Но Наполеон и его помощники оказались не в состоянии учесть огромного числа взаимодействия этих факторов между собой. Достаточно сказать, что количество возможных перестановок и соответственно число возможных взаимодействий, которые необходимо было учесть Наполеону, составляло огромное число — 479 001 600. Положение могла бы спасти отлаженная годами, если не столетиями (как это получилось у англосаксов) государственная система управления, но времени у Наполеона и его помощников на это не было, а функционирование системы управления всей империей и, в частности, армией, по сути, было завязано на нем одном как самодержце и диктаторе. И не случайно, что Англии, в конечном счете, удалось одержать верх над Наполеоном.

Заметим, что Наполеон предполагал, что катастрофа возможна. Об этом говорит отрицательный факторный вес у конструкта (1) «Наполеон» как взаимосвязанного фактора исторических событий (см. таблицу 1).

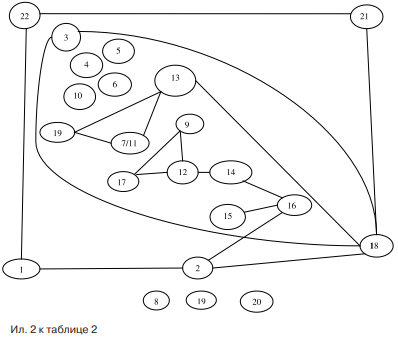

А как предполагал Наполеон свою динамику действий? Обратимся к ил. 2, где нашли свое отражение взаимосвязи дескрипторов текста воззвания. Их структуры взаимосвязаны единой внешней структурой, состоящей из пяти и десяти взаимосвязанных дескрипторов, образовавших три внутренние структуры.

Кроме этих трех взаимосвязанных структур внутри внешней взаимосвязанной структуры находятся четыре независимых, то есть не взаимосвязанных дескрипторов. Дескрипторы (8), (19), (20), взаимосвязи которых выявить не удалось, размещены за внешней взаимосвязанной структурой.

Итак, пять дескрипторов образовали единую внешнюю структуру, а вся система взаимосвязей «подвешена» на дескрипторе (22) «Совершать», который связан с дескрипторами (21), (18), (2), (1). Показательно, что все дескрипторы внешней структуры имеют отрицательные знаки факторных весов (см. таблицу 2).

В этой связи возможна следующая интерпретация измеренных данных. В контексте развивающихся событий, по мысли Наполеона, он нанесет удары превосходящими силами, собранными по всей Европе, по русской армии. В результате будет достигнута молниеносная победа и французский император заключит с Александром I мир на условиях победителя.

Конечно, все было гладко на французской бумаге, но Наполеон забыл о русских реальных оврагах. Для исследователя о будущих возможных трудностях победы над русскими войсками говорят отрицательные знаки факторных весов большинства дескрипторов. А количество возможных вариантов взаимодействия дескрипторов, отражающих динамику действия, составляет уже несколько миллиардов. Понятно, что такое количество вариантов не могло контролироваться даже десятью Наполеонами. Мы провели анализ наполеоновского текста. Французский император так думал и действовал, к несчастью для себя, вместо того, чтобы размышлять, советоваться и вести переговоры.

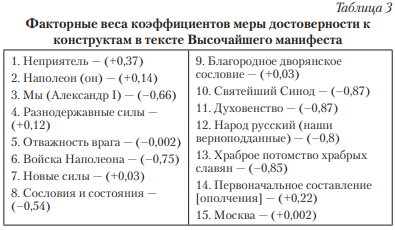

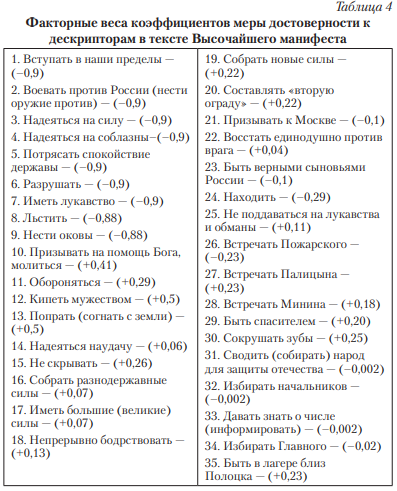

А как думал Александр I? Проведем аналогичный анализ текста Высочайшего манифеста 6 июля 1812 г., который явился как бы ответом на воззвание Наполеона I . Для этого была сформирована матрица с полями, которые отражают содержание текста манифеста. По содержанию конструктов и дескрипторов текста, подписанного Александром I, заметно, что он более конкретен и целенаправлен, чем воззвание Наполеона: «Неприятель», «Сокрушать зубы» (см. таблицу 3).

Прежде всего, обращает на себя внимание тот источниковедческий факт, что при обработке данных матрицы образовалась единая структура, имеющая общий контур и состоящая из трех конструктов. А внутри этой структуры расположилось три структуры из девяти конструктов.

Единая структура, создающая общий контур для взаимосвязей, состоит из конструктов (14), (9), (3) (см.: ил. 3). Как видим, сложившаяся структура показывает вполне адекватные меры, принимаемые для «первоначального составления» ополчения, т. е. дополнительное обязательное пожертвование поместного дворянства частью своих крепостных помимо рекрутских наборов. Однако малый факторный вес конструкта (9) говорит о небольшой степени уверенности властей в том, что дворянство с должным пониманием пойдет на эти меры.

Интересно, что у конструкта (3) наблюдается существенное отрицательное значение факторного веса. Думаем, что это вполне реальное отражение недовольства Александра I собой, озабоченности и чувства опасности у русского самодержца, ответственного за свою страну. Тем более что конструкт текста манифеста взаимосвязан со следующими конструктами: (2) «Он», то есть Наполеон и (1) «Неприятель». Другими словами, измерения последних конструктов говорят, что Александр I реально и рационально оценивал опасности, грозящие России.

Не менее интересны три внутренние структуры конструктов текста. Первая внутренняя структура взаимосвязей — это четыре взаимосвязанных конструкта с положительными знаками: (14), (9), (15), (7). Такая система взаимосвязей отражает единственно верное решение о собирании сил в определенных географических координатах, в Москве, которая в большей мере не географическая точка, а место духовной опоры.

Следующая взаимосвязанная структура конструктов (5) и (4). Понятно, что, если для рационального Александра I, человека слова, совести и чести, отрицательное влияние «Отважности врага» имело минимальное значение, то количество «Разнодержавных сил», в три раза превышавших численность русских войск, таило в себе реальную опасность.

Но более всего Александр I был обеспокоен внутренним состоянием российского общества накануне войны. Это обстоятельство нашло свое отражение в самой развитой структуре взаимосвязанных конструктов. Их всего шесть, и все имеют значительные отрицательные факторные веса: (8), (6), (13), (12), (10), (11). Здесь важно заметить, что появление в структуре взаимосвязей терминов духовенство и Святейший синод отражает важнейшее значение русской православной церкви в деле борьбы с разношерстной европейской массой любителей молниеносной войны и легкой наживы. Значимые взаимосвязи конструктов текста подчеркивают опасения составителей текста в неготовности России как государства к нападению превосходящих сил противника. Поэтому Александр I понимал, что только храбростью нападение неприятеля не отразишь. Помимо прочего здесь на первый план выходит фактор времени, о чем свидетельствует анализ взаимосвязей дескрипторов Высочайшего манифеста (см. ил. 4 к таблице 4).

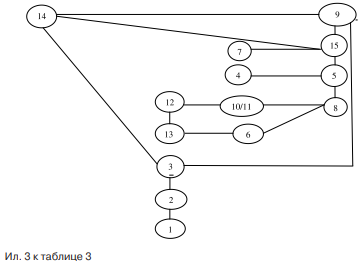

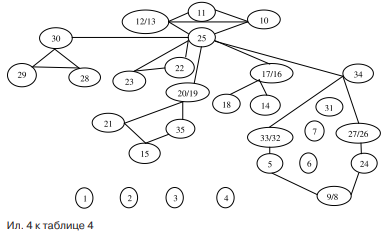

Вся система взаимосвязей дескрипторов представлена семью субструктурами, которая «подвешена» на первой, главной субструктуре из пяти взаимосвязанных дескрипторов: (10), (11), (12), (13), (25).

Призыв «Не поддаваться на лукавства и обманы», поскольку значение коэффициента достоверности достаточно мало (+0,11), отражает известную неуверенность Александра I в своих поданных: в польском дворянстве, из вновь присоединенных к России бывших польских земель, отчасти в российском крестьянстве3 .

Тем не менее у императора уверенность в правомерности общего дела борьбы с врагом возобладала. Аргументом в пользу этого утверждения является тот факт, что все остальные взаимосвязанные структуры дескрипторов связаны с центральной мыслью самодержца: «Не поддаваться на лукавства и обманы».

Дескрипторы (1), (2), (3), (4) с очень высокими факторными весами (–0,90) оказались не связаны ни друг с другом, ни с системой структурных взаимосвязей дескрипторов, что, по нашему мнению, отражает высший накал отрицательного эмоционального напряжения у Александра I в самом начале войны и его намерение вести бескомпромиссную борьбу с Наполеоном.

Итак, математическое моделирование текста, подготовленного государственным секретарем при императоре А.С. Шишковы и подписанного Александром I, достаточно объективно отражает ситуацию начала Отечественной войны 1812 года.

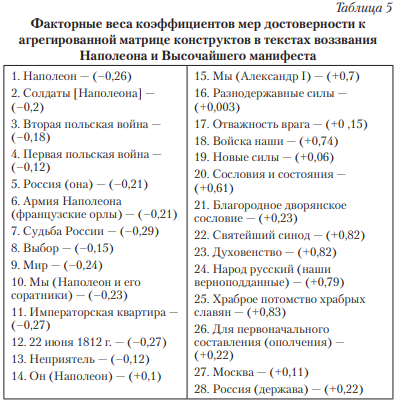

И наконец, тексты воззвания Наполеона и Высочайшего манифеста создавались практически в едином масштабе времени и по одному предмету, существует возможность и желание объединить обе матрицы, относящиеся к разным текстам, в одну (см.: таблицу 5).

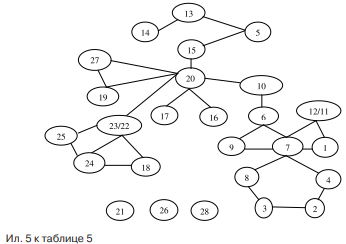

В ил. 5 представлен граф взаимосвязей конструктов агрегированной матрицы, показывающих образование семи взаимосвязанных субструктур. Визуально можно отметить, что все семь структур как бы подразделяются на три основных супер-структуры.

Вся система взаимосвязанных структур имеет свое начало от трех взаимосвязанных конструктов: (13), (14), (5), содержательный смысл которых указывает на начавшуюся войну с Наполеоном. Конструкт (5) логично связан с конструктом (15) «Мы», т. е. Александр I, а этот последний конструкт взаимосвязан с «узловым» (20) конструктом «Сословия и состояния» — (+0,61). Другими словами, для Александра I сословия и состояния были весьма значимы, так как от готовности дворянства и купечества пожертвовать частью своего состояния зависел успех создания ополчения.

От конструкта «Сословия и состояния» (20) «отпочковался» весьма значимый конструкт «Новые силы» т. е. ополчение (19) — (+0,06), который имеет крайне низкий факторный вес, хотя и положительный, что подтверждает осторожный оптимизм подписанта и составителей манифеста относительно состоятельных сословий, что они с готовностью пойдут на значительные пожертвования на ополчение. В этой связи известны факты скрытого саботажа дворянством в деле формирования ополчения4 , а также бунт ополченцев Пензенской губернии5 .

Вместе с тем незначительные положительные факторные веса конструктов (17) и (16) и весьма значимые положительные факторные веса конструктов (27), (23), (22), (18), (24), (25) выражают в целом оптимизм верховной власти в деле собирания ополчения и в грядущей победе над «Разно-державными силами» врагов. Вторая, более отдаленная субструктура в свой состав включила следующие взаимосвязанные конструкты: (10), (6), (9), (7), (11), (12), (1), (4) (2), (3), (8). Эта структура является, по сравнению с первой, весьма ограниченной по содержанию, которое несут конструкты. Причем, все конструкты в аспекте их факторных весов имеют отрицательные значения, что отражает уверенность Александра I, что они приведут Наполеона как полководца к краху. Подведя итоги анализа текстов, можно утверждать, что истины войны, зная уже итог боевых действий, просты и однозначны:

1. Начинать войну, ориентируясь только на численность армии, — одномерный подход, равноценный элементарной глупости.

2. Никакой прошлый военный опыт не гарантирует победы в новой войне.

3. Даже находясь в информационном поле, где существует значительная энтропия, то есть неопределенность, начались боевые действия или нет, важно и необходимо мобилизовать все ресурсы для ведения войны, включая, в первую очередь, духовные.

4. Никогда не слушать тех, кто прямо или косвенно заинтересован в начале войны.

Как показал своими действиями Наполеон Бонапарт, конечно, он знал об этих истинах, но он их забывал или просто игнорировал. Александр I не только знал эти истины, но он ими руководствовался в принятии решений. Он был идеально адекватным государем для условий ведения войны.

Приложение 1

ВОЗВАНИЕ НАПОЛЕОНА

Солдаты! Вторая польская война началась. Первая окончилась в Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась быть в вечном союзе с Францией и в войне с Англией; ныне она нарушает свои клятвы! Она не желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, покуда французские орлы не отойдут за Рейн и тем не покинут своих союзников на ее произвол.

Россия увлечена роком. Судьба ее должна свершиться. Не думает ли она, что мы переродились? Или мы более уже не солдаты Аустерлица? Она постановляет нас между бесчестием и войной. Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы.

Вторая польская война будет для французского оружия столь же славна, как и первая; но мир, который мы заключим, принесет с собою и ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы.

В нашей императорской квартире, в Вилковишках, 22 июня 1812 г.6

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

Неприятель вступил в пределы Наши и продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокойствие Великой сей Державы. Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу Ея и благоденствие. С лукавством в сердце и лестию в устах несет он вечные для ней цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему войска Наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его, и то, что останется не истребленного, согнать с лица земли Нашей. Мы полагаем на силу и крепость их твердую надежду; но не можем и не должны скрывать от верных Наших подданных, что собранные им разнодержавные силы велики, и что отважность его требует неусыпного против нее бодрствования. Сего ради при всей твердой надежде на храброе Наше воинство полагаем Мы за необходимо нужное собрать внутри государства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой, и в защиту домов, жен и детей каждого и всех.

Мы уже воззвали к первопрестольному граду Нашему Москве, а ныне взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям духовным и мирским, приглашая их вместе с Нами единодушным и общим восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он на каждом шагу верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества. Святейший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушало зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров; соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют. Для первоначального составления предназначаемых сил предоставляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемых ими для защиты Отечества людей, избирая из среды самих себя начальника над оными, и давая о числе их знать в Москву, где избран будет главный надо всеми предводитель7.

1 Патент на изобретение № 2626336 «Способ и устройство для определения взаимосвязей параметров производственного процесса». Правообладатель Литуев В.Н. М., 2017.

2 См. Земцов В.Н. Европа: имперский проект Наполеона //Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. М., 2018. С. 238–243.

3 Ливен Д. Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807–1814. М., 2012. С. 195, 197.

4 Малышкин С.А. 2-й пехотный полк Московского ополчения // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. Бородино, 2016. С. 192–195.

5 См.: Селунский К.И. Записки нашему походу... // Труды Пензенской ученой архивной комиссии. Пенза, 1903.

6 Отечественная война 1812 г.: сборник документов и материалов. М.; Л., 1941. С. 14.

7 Высочайшие указы и манифесты, относящиеся к войне 1812 г. СПб., 1912. С. 7–8

Комментарии