ะกัะฐัะธะฝะฝัะต ัะฟะพะฝัะบะธะต ะบะปะธะฝะบะธ ะฒ ะฐัะผะตะนัะบะธั ะผะตัะฐั ัะธะฟะฐ 94/98 (ะพะฑัะฐะทะตั 1934/38 ะณะพะดะพะฒ), ะัััะฐะฝะธะฝะฐ ะ.ะ. (ะะธะตะฒ, ะฃะบัะฐะธะฝะฐ)

ะะธะฝะธััะตัััะฒะพ ะพะฑะพัะพะฝั ะ ะพััะธะนัะบะพะน ะคะตะดะตัะฐัะธะธ ะ ะพััะธะนัะบะฐั ะะบะฐะดะตะผะธั ัะฐะบะตัะฝัั ะธ ะฐััะธะปะปะตัะธะนัะบะธั ะฝะฐัะบ ะะพะตะฝะฝะพ-ะธััะพัะธัะตัะบะธะน ะผัะทะตะน ะฐััะธะปะปะตัะธะธ, ะธะฝะถะตะฝะตัะฝัั ะฒะพะนัะบ ะธ ะฒะพะนัะบ ัะฒัะทะธ ะะพะนะฝะฐ ะธ ะพััะถะธะต ะะพะฒัะต ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะขััะดั ะััะพะน ะะตะถะดัะฝะฐัะพะดะฝะพะน ะฝะฐััะฝะพ-ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะพะน ะบะพะฝัะตัะตะฝัะธะธ 14โ16 ะผะฐั 2014 ะณะพะดะฐ

ะงะฐััั IIะกะฐะฝะบั-ะะตัะตัะฑััะณ

ะะะะะะะธะะก 2014

ยฉ ะะะะะะะธะะก, 2014

ยฉ ะะพะปะปะตะบัะธะฒ ะฐะฒัะพัะพะฒ, 2014

ะฃะกะขะะะะซะ ะะะงะ ัะฟะพะฝัะบะพะน ัะตะณัะปััะฝะพะน ะฐัะผะธะธ ัะฐะทะดะตะปััััั ะฝะฐ ะดะฒะฐ ะฒะธะดะฐ: ยซะณัะฝัะพยป โ ะฒ ะฟะตัะตะฒะพะดะต ะพะฑะพะทะฝะฐัะฐััะธะต ยซะฒะพะตะฝะฝัะน ะผะตัยป (ะณัะฝ โ ะฒะพะตะฝะฝัะน, ัะพ โ ะผะตั) ะธ ยซัะธะฝ-ะณัะฝัะพยป โ ะฝะพะฒัะน ะฒะพะตะฝะฝัะน ะผะตั (ัะธะฝ โ ะฝะพะฒัะน).

ะะตัะธ ะณัะฝัะพ, ะฟัะธะฝัััะต ะฝะฐ ะฒะพะพััะถะตะฝะธะต ัะฟะพะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะฒ ะฟะตัะธะพะดั ะัะนะดะทะธ (1868โ1912) ะธ ะขะฐะนัั (1912โ1926), ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะปะธ ะทะฐะฟะฐะดะฝัะต. ะขะฐะบ, ะธั ะฟัะพัะพัะธะฟะฐะผะธ ะฑัะปะธ ะฝะตะผะตัะบะธะต ัะฐะฑะปะธ ะผะพะดะตะปะธ 1852 ะณ. (ะ1852) ะธ ะฐะผะตัะธะบะฐะฝัะบะธะต ะบะฐะฒะฐะปะตัะธะนัะบะธะต ัะฐะฑะปะธ. ะะตะบะพัะพััะต ัะฐะฝะฝะธะต ะผะพะดะตะปะธ ัะฐะฑะตะปั, ะฟัะธะฝัััะต ะฝะฐ ะฒะพะพััะถะตะฝะธะต ัะฟะพะฝัะฐะผะธ, ะทะฐะบัะฟะฐะปะธัั ะฒ ะผะฐััะตััะบะธั ะะพะปะธะฝะณะตะฝะฐ ะธ ะธะผะตะปะธ ะบะปะตะนะผะฐ ัะฐะบะธั ะทะพะปะธะฝะณะตะฝะพะฒัะบะธั ัะธัะผ, ะบะฐะบ E&F Horster, Clemen&Jung, J.A. Henckels. ะะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ะฏะฟะพะฝะธั ัะพะทะดะฐะตั ัะฒะพะธ ะทะฐะฒะพะดั ะฟะพ ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั ะพััะถะธั: ะขะพะบะธะนัะบะธะน ะฐััะธะปะปะตัะธะนัะบะธะน ะฐััะตะฝะฐะป, ะัะผะตะนัะบะธะน ะฐััะตะฝะฐะป ะะฐะณะพั, ะััะตะฝะฐะปั ะะพะธัะธะบะฐะฒะฐ (ะขะพะบะธะพ) ะธ ะะพะบััะฐ, ะบะพัะพััะต ะผะฐััะพะฒะพ ะธะทะณะพัะฐะฒะปะธะฒะฐัั ะบะปะธะฝะบะธ1.

ะะผะฟะตัะฐัะพั ะฅะธัะพั ะธัะพ, ะฟัะธัะตะดัะธะน ะบ ะฒะปะฐััะธ ะฒ 1926 ะณ., ะฟัะพะฒะพะทะณะปะฐัะธะป ััั ะกัะฒะฐ โ ยซะกะธัััะธะน ะผะธัยป. ะะพะดัะฐะถะฐั ะณัะธะณะพัะธะฐะฝัะบะพะผั ะบะฐะปะตะฝะดะฐัั, ะณะดะต ะทะฐ ะฑะฐะทะพะฒัั ัะพัะบั ะพัััะตัะฐ ะฒะทััะพ ัะพะถะดะตะฝะธะต ะฅัะธััะฐ, ะธะผะฟะตัะฐัะพั ะฅะธัะพั ะธัะพ ะฒ 1927 ะณ. ะฟัะธะฝัะป ะฝะพะฒัั ัะฟะพะฝัะบัั ัะธััะตะผั ะปะตัะพะธััะธัะปะตะฝะธั โ ะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัั ัะธััะตะผั ัั (ะะกะญ). ะะตัะฒัะน ะฒ ะฝะตะน โ 660 ะณะพะด ะดะพ ะฝ. ั. โ ััะพ, ะฟะพ ะปะตะณะตะฝะดะต, ะณะพะด ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธั ะฏะฟะพะฝะธะธ. ะก ััะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฒ ะฏะฟะพะฝะธะธ ััะฐะปะธ ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐัั ะดะฒะต ัะธััะตะผั ะปะตัะพะธััะธัะปะตะฝะธั โ ััะฐััั, ะณะดะต ะทะฐ ัะพัะบั ะพัััะตัะฐ ะฑะตัะตััั ะดะฐัะฐ ะฒัััะฟะปะตะฝะธั ะฝะฐ ะฟัะตััะพะป ะฝะพะฒะพะณะพ ะธะผะฟะตัะฐัะพัะฐ ะธ ะฟัะพะฒะพะทะณะปะฐัะตะฝะธั ะดะตะฒะธะทะฐ ะฟัะฐะฒะปะตะฝะธั (ะดะตะนััะฒัะตั ะดะพ ัะธั ะฟะพั), ะธ ะฝะพะฒัั โ ะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัั ัะธััะตะผั ัั. ะะกะญ ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะฐัั ะฒ ัะพะผ ัะธัะปะต ะดะปั ะดะฐัะธัะพะฒะบะธ ะฟัะตะดะผะตัะพะฒ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะฝะฐะทะฝะฐัะตะฝะธั.

ะ 1930-ะต ะณะณ. ะฒ ะฏะฟะพะฝะธะธ ะฟะพะด ะฒะปะธัะฝะธะตะผ ะธะดะตะพะปะพะณะธะธ ััะฐะดะธัะธะพะฝะฐะปะธะทะผะฐ ะธ ะฝะฐัะธะพะฝะฐะปะธะทะผะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะฒัะต ะฑะพะปััะต ะฝะฐะฑะธัะฐะปะฐ ัะธะปั, ะฟัะธัะปะธ ะบ ะผััะปะธ, ััะพ ะผะตัะธ ะฐัะผะธะธ ะธ ัะปะพัะฐ ะดะพะปะถะฝั ะฒ ะฟะพะปะฝะพะน ะผะตัะต ะพะปะธัะตัะฒะพัััั ััะฐะดะธัะธะธ ัะฟะพะฝัะบะธั ัะฐะผััะฐะตะฒ. ะะตัะตะฒะพะพััะถะตะฝะธะต ัะฟะพะฝัะบะพะน ัะตะณัะปััะฝะพะน ะฐัะผะธะธ ะฝะพะฒัะผ ั ะพะปะพะดะฝัะผ ะพััะถะธะตะผ ัะฒัะทะฐะฝะพ ั ะดะตััะตะปัะฝะพัััั ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะผะธะฝะธัััะฐ ะณะตะฝะตัะฐะปะฐ ะฃะณะฐะบะธ, ะบะพัะพััะน ัะดะตะปะฐะป ะฒะพะพััะถะตะฝะฝัะต ัะธะปั ะฏะฟะพะฝะธะธ ัะพะพัะฒะตัััะฒัััะธะผะธ ะฟะพะฝััะธั ยซะฝะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะตยป2. ะะปะฐะณะพะดะฐัั ะตะผั 14 ัะตะฒัะฐะปั 1934 ะณ. (9 ะณ. ะกัะฒะฐ, 2594 ะะกะญ) ะฑัะป ะธะทะดะฐะฝ ะธะผะฟะตัะฐัะพััะบะธะน ัะบะฐะท โ 26, ะบะพัะพััะน ะฒะฝะตั ะธะทะผะตะฝะตะฝะธั ะฒ ะฒะพะตะฝะฝัั ัะพัะผั ะพะดะตะถะดั ะธ ะฒะพะพััะถะตะฝะธั, ััะฒะตัะดะธะฒ ะฝะพะฒัะน ะฐัะผะตะนัะบะธะน ะผะตั ะฟะพ ะพะฑัะฐะทัั ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัั ัะฟะพะฝัะบะธั ะผะตัะตะน ัะฐัะธ3. ะะตะพัะธัะธะฐะปัะฝะพ ััะพั ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ ะฟะพะปััะธะป ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะต โ ัะธะฟ 94, ะฟะพ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะผ ัะธััะฐะผ ะณะพะดะฐ ะฟัะธะฝััะธั ะตะณะพ ะฝะฐ ะฒะพะพััะถะตะฝะธะต ะฟะพ ะะกะญ.

ะกะธะฝ-ะณัะฝัะพ ะพัะปะธัะฐะปะธัั ะพั ะณัะฝัะพ (ะฐัะผะตะนัะบะธั ะผะตัะตะน), ััะพัะฒัะธั ะฝะฐ ะฒะพะพััะถะตะฝะธะธ ัะฟะพะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ั 1876 ะณ., ัะตะผ, ััะพ ััะธ ะผะตัะธ ะฟะพ ัะพัะผะต ะธ ัะฐะทะผะตัั ะบะปะธะฝะบะฐ, ะพัะพัะผะปะตะฝะธั ััะบะพััะธ ะธ ัะตั ะฝะพะปะพะณะธะธ ะบัะตะฟะปะตะฝะธั ั ะฒะพััะพะฒะธะบะฐ ะฒ ััะบะพััะธ ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฒะพัะฟัะพะธะทะฒะพะดะธะปะธ ะพะฑะปะธะบ ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝะพะณะพ ัะฟะพะฝัะบะพะณะพ ะผะตัะฐ. ะ ะฟะพ ัะพัะผะต ะฟะพะดะฒะตัะฐ โ ัะฐัะธ, ัะฐะบ ะบะฐะบ ะบัะตะฟะธะปะธัั ะดะฒัะผั ะบะพะปััะฐะผะธ ะฝะฐ ะฟะพะดะฒะตั ัะพ ััะพัะพะฝั ะพะฑัั ะฐ.

ะ 31 ะผะฐั 1938 ะณ. (2598 ะณ. ะะกะญ) ัะบะฐะทะพะผ โ 392 ะฑัะปะธ ะฒะฝะตัะตะฝั ะฝะตะบะพัะพััะต ะธะทะผะตะฝะตะฝะธั โ ะฝะฐ ะฝะพะถะฝะฐั ะฑัะปะฐ ัะฑัะฐะฝะฐ ะฒัะพัะฐั ะพะฑะพะนะผะธัะฐ ั ะบะพะปััะพะผ ะดะปั ะฟะพะดะฒะตัะฐ. ะญัั ะธะทะผะตะฝะตะฝะฝัั ะผะพะดะตะปั ะฝะฐะทะฒะฐะปะธ ัะธะฟ 98. ะะพ ะพะฑะฐ ัะธะฟะฐ โ 94 ะธ 98 โ ะฝะพัะธะปะธัั ะพัะธัะตัะฐะผะธ ัะฟะพะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะฒะฟะปะพัั ะดะพ ะบะฐะฟะธััะปััะธะธ 2 ัะตะฝััะฑัั 1945 ะณ.

ะะปั ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธะน ะดะตัะฐะปะตะน ัะฟะพะฝัะบะธั ะฐัะผะตะนัะบะธั ะผะตัะตะน ะฟะตัะธะพะดะพะฒ ะัะน-ะดะทะธ ะธ ะขะฐะนัั (ะณัะฝัะพ), ะฟัะพัะพัะธะฟะฐะผะธ ะบะพัะพััั ะฟะพัะปัะถะธะปะธ ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะธะต ัะฐะฑะปะธ, ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะฐัั ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะฐั ัะตัะผะธะฝะพะปะพะณะธั, ะฒ ัะตัะผะธะฝะพะปะพะณะธะธ ะถะต ะดะปั ะฝะพะฒัั ะฐัะผะตะนัะบะธั ะผะตัะตะน (ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ) ัะฟะพะฝัั ะฒะตัะฝัะปะธัั ะบ ััะฐััะผ, ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัะผ ะฝะฐะทะฒะฐะฝะธัะผ: ััะฑะฐ, ะผะตะฝัะบะธ, ะผะตะบัะณะธ-ะฐะฝะฐ ะธ ั. ะด.

ะะตั ะฝะธะบะฐะบะธั ะฟะพะดัะฒะตัะถะดะตะฝะธะน ัะพะผั, ััะพ ะผะตัะธ ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ ะบะพะณะดะฐ-ะปะธะฑะพ ะธะผะตะปะธ ะพัะธัะธะฐะปัะฝัั ะผะฐัะบั, ะบะฐะบ ะผะตัะธ, ััะพ ะฒัะฟััะบะฐะปะธัั ะฐััะตะฝะฐะปะฐะผะธ ะพัะธัะธะฐะปัะฝะพ, ะฝะฐ ะทะฐะบะฐะท ะฟัะฐะฒะธัะตะปัััะฒะฐ. ะญัะพ, ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ, ัะฒัะทะฐะฝะพ ั ัะตะผ ัะฐะบัะพะผ, ััะพ ะพัะธัะตััะบะธะต ะผะตัะธ ััะธั ัะธะฟะพะฒ ะธะทะณะพัะฐะฒะปะธะฒะฐะปะธัั ัะฐััะฝัะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ ะธะปะธ ะฟะพะบัะฟะฐะปะธัั ะฒ ะพัะธัะตััะบะธั ะบะปัะฑะฐั , ะบะพัะพััะต ะฟัะพะดะฐะฒะฐะปะธ ะผะตัะธ, ัะดะตะปะฐะฝะฝัะต ัะฐััะฝัะผะธ ะบัะทะฝะตัะฐะผะธ ะธ ะฒะพะตะฝะฝัะผะธ ะฐััะตะฝะฐะปะฐะผะธ.

ะะพะตะฝะฝะพัะปัะถะฐัะธะต, ะบะพัะพััะต ะธะผะตะปะธ ะฟัะฐะฒะพ ะฝะพัะธัั ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ โ ััะพ ะพัะธัะตัั ะธ ะดะพะปะถะฝะพััะฝัะต ะปะธัะฐ ััะพะฒะฝั ะพัะธัะตัะพะฒ, ัะฝัะตั-ะพัะธัะตัั, ัััะตะผะฝัะต ะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะธ, ะบัััะฐะฝัั ะธ ะฒะพะปัะฝะพะฝะฐะตะผะฝัะต ัะธะปะพะฒัั ะฟะพะดัะฐะทะดะตะปะตะฝะธะน.

ะะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธะตะผ ะบะปะธะฝะบะพะฒ ะดะปั ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ ะทะฐะฝะธะผะฐะปะธัั ะบะฐะบ ัะฐััะฝัะต ะผะฐััะตัะฐ-ะพััะถะตะนะฝะธะบะธ, ัะฐะบ ะธ ะฟัะพะผััะปะตะฝะฝัะต ะบะพะผะฟะฐะฝะธะธ, ะธ ะฝะตะฑะพะปััะธะต ัะฐะฑัะธะบะธ. ะัะธัะตะผ ัะตั ะฝะพะปะพะณะธั ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั ัััะตััะฒะตะฝะฝะพ ะพัะปะธัะฐะปะฐัั, ะบะฐะบ ะธ ััะฐะปะธ, ะธะท ะบะพัะพัะพะน ะบะพะฒะฐะปะธ ะบะปะธะฝะบะธ. ะ ะฏะฟะพะฝะธะธ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะธ ัะฐะฑะพัะฐัั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะผะฐััะตัะพะฒ ะฒัััะตะณะพ ะบะปะฐััะฐ, ะบะพัะพััะต ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธ ะดะปั ะบะพะฒะบะธ ะบะปะธะฝะบะพะฒ ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัั ัะฟะพะฝัะบัั ััะฐะปั โ ัะฐะผะฐั ะฐะณะฐะฝั, ะบะพัะพัะฐั ะฒัะฟะปะฐะฒะปัะปะฐัั ะธะท ะถะตะปะตะทะพัะพะดะตัะถะฐัะธั ะฟะตัะบะพะฒ, ั ะฟะพัะปะตะดัััะตะน ะทะฐะบะฐะปะบะพะน ะฒ ะฒะพะดะต. ะััะณะธะต ะผะฐััะตัะฐ ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธ ะฒ ัะฒะพะตะน ัะฐะฑะพัะต ะทะฐะฒะพะดัะบัั ััะฐะปั, ะบะพัะพััั ะฒัะฟะปะฐะฒะปัะปะธ ะธะท ะธะผะฟะพััะธััะตะผะพะณะพ ั ะะฐะฟะฐะดะฐ ะผะตัะฐะปะปะธัะตัะบะพะณะพ ะปะพะผะฐ. ะััะฐะปัะฝัั ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัั ัะฟะพะฝัะบัั ัะตั ะฝะพะปะพะณะธั ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั ะบะปะธะฝะบะพะฒ ะผะฐััะตัะฐ ัะพะฑะปัะดะฐะปะธ โ ะฒ ัะตะทัะปััะฐัะต ะฟะพะปััะฐะปะธัั ะบะปะธะฝะบะธ, ะฝะฐ ะบะพัะพััั ะผะพะถะฝะพ ะฒะธะดะตัั ะฒัะต ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัะต ัะฟะพะฝัะบะธะต ัะทะพัั ััะฐะปะธ (ะดะทะธ-ั ะฐะดะฐ) ะธ ะทะฐะบะฐะปะตะฝะฝะพะณะพ ะปะตะทะฒะธั (ั ะฐะผะพะฝ)4. ะัะต ััะธ ะบัะทะฝะตัั ะธะทะณะพัะฐะฒะปะธะฒะฐะปะธ ะบะปะธะฝะบะธ ะดะปั ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัั ัะฟะพะฝัะบะธั ะผะตัะตะน, ะพะดะฝะฐะบะพ ะบะปะธะฝะบะธ ะฝะตัะตะดะบะพ ะฒััะฐะฒะปัะปะธ ะธ ะฒ ะฐัะผะตะนัะบะธะต ะพะฑัะฐะทัั ัะธะฟะฐ 94 ะธ 98.

ะัะปะธ ัะฐะบะถะต ะบัะทะฝะตัั, ะบะพัะพััะต ัะฐะฑะพัะฐะปะธ ัะพะปัะบะพ ะดะปั ะฒัะฟะพะปะฝะตะฝะธั ะทะฐะบะฐะทะพะฒ ะฐัะผะธะธ. ะะฝะธ ะธะผะตะฝะพะฒะฐะปะธัั ยซะ ะธะบัะฝะณัะฝ ะขะพััยป (ะฒ ะฟะตัะตะฒะพะดะต โ ะผะฐััะตั ะฐัะผะตะนัะบะธั ะผะตัะตะน). ะญัะพ ะฑัะปะธ ะฒ ะฑะพะปััะธะฝััะฒะต ะผะฐััะตัะฐ ะฝะตะฒััะพะบะพะน ะบะฒะฐะปะธัะธะบะฐัะธะธ, ะฟัะธะทะฒะฐะฝะฝัะต ะฝะฐ ะฒะพะตะฝะฝัั ัะปัะถะฑั, ะฝะพ ะฒัะฟะพะปะฝัะฒัะธะต ะฒะพะธะฝัะบัั ะฟะพะฒะธะฝะฝะพััั, ัะฐะฑะพัะฐั ะฒ ะผะฐััะตััะบะธั ะฟะพ ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั ั ะพะปะพะดะฝะพะณะพ ะพััะถะธั. ะั ะฟัะพะดัะบัะธั ะฝะต ะพัะปะธัะฐะปะฐัั ะฒััะพะบะธะผ ะบะฐัะตััะฒะพะผ, ัะฐะบ ะบะฐะบ ะผะฐัะตัะธะฐะปะพะผ, ะบะพัะพััะน ะพะฝะธ ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธ, ะฑัะปะฐ ััะฐะปั, ะฟะพะปััะฐะตะผะฐั ะฟะพ ัะฐะทะปะธัะฝัะผ ะทะฐะฟะฐะดะฝัะผ ัะฐะฑัะธัะฝัะผ ัะตั ะฝะพะปะพะณะธัะผ ะธะท ะทะฐะฟะฐะดะฝะพะณะพ ะผะตัะฐะปะปะพะปะพะผะฐ ะธะปะธ ะธะผะฟะพััะธััะตะผะพะน ะถะตะปะตะทะฝะพะน ััะดั.

ะะพ ะพัะฝะพะฒะฝัะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ ะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒะฐ ะบะปะธะฝะบะพะฒ ะดะปั ัััะฐะฒะฝะพะณะพ ะพััะถะธั ัะตะณัะปััะฝะพะน ะฐัะผะธะธ ะฑัะปะธ ะบััะฟะฝัะต ัะฐััะฝัะต ะผะฐััะตััะบะธะต, ะบะพัะพััะต ะพะฑัะตะดะธะฝัะปะธัั ะฝะฐะฟะพะดะพะฑะธะต ะฝะตะผะตัะบะพะณะพ ะะพะปะธะฝะณะตะฝะฐ. ะะฐ ะบะปะธะฝะบะฐั ะผะพะถะฝะพ ะฒัััะตัะธัั ะฝะฐะดะฟะธัะธ, ัะบะฐะทัะฒะฐััะธะต, ะธะท ะบะฐะบะพะน ััะฐะปะธ ะดะตะปะฐะปะธัั ะธะทะดะตะปะธั: ยซะผะฐะฝััััยป (ะถะตะปะตะทะพ ะธะท ะะฐะฝััะถััะธะธ), ยซะถะตะปะตะทะพ ะะฐะนะผัะฝยป (ะธะท ะะฐะฝั-ัะถััะธะธ ัะพะถะต), ยซััะฐะปั ะฟัะพัะธะฒ ัะถะฐะฒัะธะฝั ะพั ะขะฐะนะบะฐยป ะธ ยซะฝะตัะถะฐะฒะตััะฐั ััะฐะปั ะธะท ะะธะธัะธะฝยป (ััะฐะปะธ ั ะดะพะฑะฐะฒะปะตะฝะธะตะผ ะปะตะณะธััััะธั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ), ยซััะฐะปั ะธะท ะพััะดะธั ะฑะพะตะฒะพะณะพ ะบะพัะฐะฑะปั โะะธะบะฐัะฐโยป5. ะัะทะฝะตัั ััะธั ะผะฐััะตััะบะธั ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธ ะผะฐัะธะฝะฝัะต ัะตั ะฝะพะปะพะณะธะธ ะฟัะพะบะฐัะฐ ะผะตัะฐะปะปะฐ ั ะดะฐะปัะฝะตะนัะตะน ะทะฐะบะฐะปะบะพะน ะบะปะธะฝะบะพะฒ ะฒ ะผะฐัะปะต.

ะะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒะพ ะพััะถะธั ะบะพะฝัะตะฝััะธััะตััั ะฒ ะฐััะตะฝะฐะปะฐั : ะดะฒัั ะขะพะบะธะนัะบะธั ะฐััะธะปะปะตัะธะนัะบะธั (ะะตัะฒะพะผ ะธ ะัะพัะพะผ), ะัะผะตะนัะบะพะผ ะฐััะตะฝะฐะปะต ะะฐะณะพั, ะััะตะฝะฐะปะต ะะพะธัะธะบะฐะฒะฐ (ะขะพะบะธะพ) ะธ ะฒ ะััะตะฝะฐะปะต ะะพะบััะฐ. ะ ะฐััะตะฝะฐะปะฐั ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะพัั ะฟะพะปะฝะพัััั ะผะตั ะฐะฝะธะทะธัะพะฒะฐะฝะฝะพะต ะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒะพ, ะฝะต ะฟัะตะดััะผะฐััะธะฒะฐะฒัะตะต ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะฝะธะต ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัั ัะฟะพะฝัะบะธั ัะตั ะฝะพะปะพะณะธะน. ะะปะธะฝะบะธ ััะธั ะทะฐะฒะพะดะพะฒ ัะปะธ ะฝะฐ ยซัะธัะฐะถะฝัะตยป ะผะตัะธ, ัะฐะบะธะต ะบะฐะบ ัะตัะถะฐะฝััะบะธะต ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ ะธ ะบะฐะฒะฐะปะตัะธะนัะบะธะต ัะฐะฑะปะธ. ะัะฝะพะฒะฝะพะน ัะตะปัั ััะธั ะทะฐะฒะพะดะพะฒ ะฑัะปะพ ะพะฑะตัะฟะตัะตะฝะธะต ะฐัะผะธะธ ะฏะฟะพะฝะธะธ ะดะตัะตะฒัะผ ััะฐัะฝัะผ ั ะพะปะพะดะฝัะผ ะพััะถะธะตะผ, ะบะพัะพัะพะต ะปะพะผะฐะปะพัั ะฒะพ ะฒัะตะผั ััะฐะถะตะฝะธะน (ัะธั. 1).

ะ ะธั. 1. ะัะพัะพะน ะปะตะนัะตะฝะฐะฝั ะกัะธัะธ ะะธะฒะฐ ะธะท ัะพัั ะะฐะณะฐัั ะฒ ะะธัะฐะต ัะพ ัะปะพะผะฐะฝะฝัะผ ะผะตัะพะผ. ะะฐะน 1938 ะณ.

ะะฝะพะณะธะต ะพัะธัะตัั ัะฟะพะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะฟะพะบัะฟะฐะปะธ ะดะปั ัะฒะพะธั ะผะตัะตะน ะบะปะธะฝะบะธ ั ะผะฐััะตัะพะฒ-ะพััะถะตะนะฝะธะบะพะฒ, ะฝะพ ะฑัะปะธ ะธ ัะต, ะบะพัะพััะต, ะฒะพัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะฒัะธัั ะฟะพััะธ ะฟะพะปะฝัะผ ัะพะพัะฒะตัััะฒะธะตะผ ะฟะพ ัะฐะทะผะตัะฐะผ ะธ ัะพัะผะต ัะธะฝะณัะฝัะพ ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัะผ ะผะตัะฐะผ, ะฟะพะบัะฟะฐะปะธ ะธะปะธ ะฑัะฐะปะธ ะฝะฐัะปะตะดััะฒะตะฝะฝัะต ััะฐัะธะฝะฝัะต ะบะปะธะฝะบะธ ะธ ะฒััะฐะฒะปัะปะธ ะธั ะฒ ะพะฟัะฐะฒั ะฝะพะฒัั ะฐัะผะตะนัะบะธั ะผะตัะตะน.

ะะพัะปะต ะบะฐะฟะธััะปััะธะธ ะฏะฟะพะฝะธะธ ะผะฝะพะณะพ ะผะตัะตะน ัะฟะพะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะฑัะปะพ ัะดะฐะฝะพ ะฐะผะตัะธะบะฐะฝัะฐะผ. ะคัะปะปะตั ะฟะธัะตั, ััะพ ะฒ ััะดะต ะฟะพัะปะตะฒะพะตะฝะฝัั ะธะทะดะฐะฝะธะน, ะบะฐะบ ะฝะฐ ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะผ, ัะฐะบ ะธ ะฝะฐ ัะฟะพะฝัะบะพะผ ัะทัะบะฐั , ัะพะดะตัะถะฐะปะธัั ััะฒะตัะถะดะตะฝะธั, ััะพ ะฒะพ ะัะพัะพะน ะผะธัะพะฒะพะน ะฒะพะนะฝะต ะฝะต ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธัั ยซะดัะตะฒะฝะธะตยป ะบะปะธะฝะบะธ (ั. ะต. ะฟะตัะธะพะดะพะฒ ะะพัะพ (ะดะพ 1596) ะธ ะกะธะฝัะพ (1596โ1876))6. ะะดะฝะฐะบะพ ะฒ ะฐะผะตัะธะบะฐะฝัะบะธั ะธ ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะธั ะบะพะปะปะตะบัะธัั ะฟะพะดะฟะธัะฝัะต ะบะปะธะฝะบะธ, ะดะฐัะธััะตะผัะต ะดะพ ะฅะฅ ััะพะปะตัะธั, ะฒัััะตัะฐัััั ะดะพััะฐัะพัะฝะพ ัะฐััะพ.

ะ ะกะพะฒะตััะบะธะน ะกะพัะท ัะฟะพะฝัะบะธะต ะผะตัะธ ััะฐะปะธ ะฟะพะฟะฐะดะฐัั ะบะฐะบ ะฝะฐะณัะฐะดั ัะพะฒะตััะบะธะผ ะพัะธัะตัะฐะผ ะฟะพัะปะต ัะฐะทะณัะพะผะฐ ะะฒะฐะฝััะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะฒ ะฐะฒะณัััะต 1945 ะณ. ะัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฒัะต ะพะฑัะฐะทัั ััะธั ะผะตัะตะน ัะธะฟะฐ 94/98, ะบะพัะพััะต ะฒัััะตัะฐัััั ะฒ ะผัะทะตัั ะฃะบัะฐะธะฝั ะธ ะ ะพััะธะธ, ะธะผะตัั ะฟัะตะบัะฐัะฝะพ ะฒััะฐะถะตะฝะฝัั ะปะธะฝะธั ะทะฐะบะฐะปะบะธ ะปะตะทะฒะธั ะธ ะฟะพะดะฟะธัะธ ะฝะฐ ั ะฒะพััะพะฒะธะบะต.

ะะฒะฐ ะพะฑัะฐะทัะฐ ััะฐัะธะฝะฝัั ะบะปะธะฝะบะพะฒ, ะฒััะฐะฒะปะตะฝะฝัั ะฒ ะพะฟัะฐะฒั ะฐัะผะตะนัะบะธั ะผะตัะตะน ัะธะฟะฐ 94/98 (ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ), ั ัะฐะฝัััั ะฒ ะะตะผะพัะธะฐะปัะฝะพะผ ะบะพะผะฟะปะตะบัะต ยซะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะน ะผัะทะตะน ะธััะพัะธะธ ะะตะปะธะบะพะน ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั 1941โ1945 ะณะพะดะพะฒยป ะฒ ะะธะตะฒะต. ะ 2013 ะณ. ะฑัะปะธ ะฟัะพะฒะตะดะตะฝั ะธั ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธะต ะธ ะฐััะธะฑััะธั.

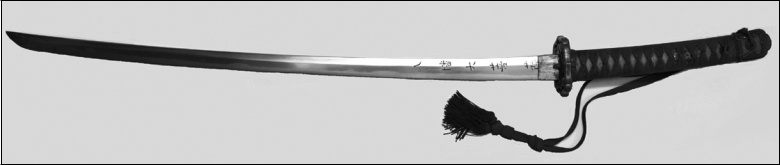

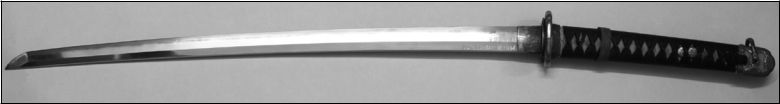

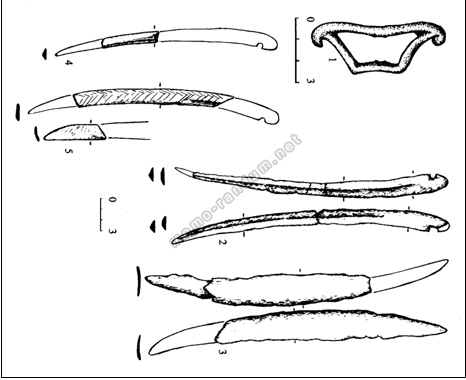

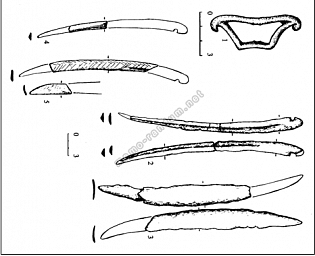

ะะตัะฒัะน ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะฝัะน ะพะฑัะฐะทะตั (ะธะฝะฒ. โ ะะข-1096) ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ัะพะฑะพะน ัะฟะพะฝัะบะธะน ะฐัะผะตะนัะบะธะน ะพัะธัะตััะบะธะน ะผะตั, ัะธะฟ 94/98 (ะพะฑัะฐะทะตั 1934/1938 ะณะณ.), ะบะพัะพััะน ะพัะฝะพัะธััั ะบ ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ โ ะฝะพะฒัะผ ะฐัะผะตะนัะบะธะผ ะผะตัะฐะผ (ัะธั. 2).

ะ ะธั. 2. ะฏะฟะพะฝัะบะธะน ะฐัะผะตะนัะบะธะน ะผะตั ัะธะฟ 94/98 ะธะท ะบะพะปะปะตะบัะธะธ ะะตะผะพัะธะฐะปัะฝะพะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ ยซะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะน ะผัะทะตะน ะธััะพัะธะธ ะะตะปะธะบะพะน ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั 1941โ1945 ะณะพะดะพะฒยป (ะธะฝะฒ. โ ะะข-1096)

ะะปะธะฝะพะบ ะผะตัะฐ ััะฐะปัะฝะพะน ะพะดะฝะพะปะตะทะฒะธะนะฝัะน, ะธะผะตะตั ะฝะตะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝัะน ะธะทะณะธะฑ. ะะฑัะฐั ะดะปะธะฝะฐ โ 932 ะผะผ, ะดะปะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ ั ั ะฒะพััะพะฒะธะบะพะผ โ 822 ะผะผ, ะดะปะธะฝะฐ ัะฐะผะพะณะพ ะบะปะธะฝะบะฐ โ 658 ะผะผ.

ะะตั ะบะปะธะฝะบะฐ ัะพััะฐะฒะปัะตั 615 ะณ.

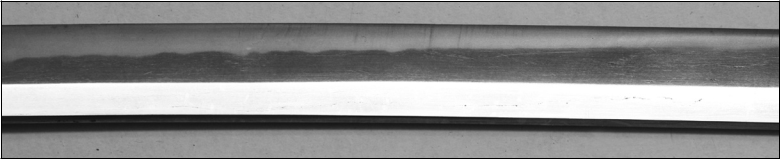

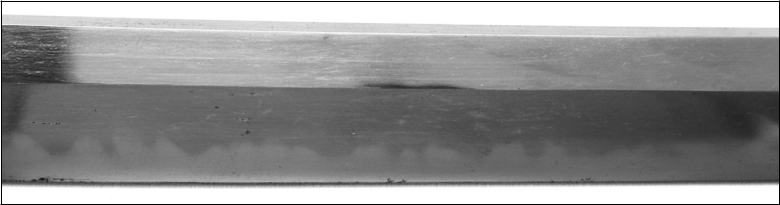

ะะปะธะฝะพะบ ะธะผะตะตั ั ะพัะพัะพ ะฒะธะดะธะผัะน ั ะฐะผะพะฝ โ ะปะธะฝะธั ะผะตะถะดั ะทะฐะบะฐะปะตะฝะฝะพะน ะบัะพะผะบะพะน ะปะตะทะฒะธั ะธ ะพัะฝะพะฒะฝะพะน ัะฐัััั ะบะปะธะฝะบะฐ (ัะธั. 3).

ะ ะธั. 3. ะฅะฐะผะพะฝ ะบะปะธะฝะบะฐ

ะขะธะฟ ั ะฐะผะพะฝ ะผะพะถะฝะพ ะพะฟัะตะดะตะปะธัั ะบะฐะบ ัััะธะพะบั ััะณั ะณะพะฝะพะผั (ะฟััะผะฐั ะพัะฝะพะฒะฐ ั ะฒะพะปะฝะฐะผะธ)7. ะญัะพั ัะธะฟ ะผะฐััะพะฒะพ ะฟัะธะผะตะฝัะปัั ะฒ ะฟะตัะธะพะด ะััะพะผะฐัะธ (1392โ1572). ะะธะฝะธั ั ะฐะผะพะฝ ะทะฐั ะพะดะธั ะฟะพะด ะทะฐะฟะพัะฝัั ะผัััั (ัะฟ. โ ั ะฐะฑะฐะบะธ) ะฝะฐ ั ะฒะพััะพะฒะธะบ. ะะฐ ั ะฐะฑะฐะบะธ ะธะผะตะตััั ะณัะฐะฒะธัะพะฒะบะฐ ะฒ ะฒะธะดะต ัะพะฝะบะธั ะฟะฐัะฐะปะปะตะปัะฝัั ะปะธะฝะธะน, ะบะพัะพััะต ะฝะฐะฝะตัะตะฝั ัััะพะณะพ ะฒะตััะธะบะฐะปัะฝะพ.

ะะฟัะตะดะตะปะธัั ัะธะฟ ะพะบะพะฝัะฐะฝะธั ั ะฐะผะพะฝ ะฝะฐ ะพัััะธะต (ัะฟ. โ ะฑะพัะธ) ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ ะธะท-ะทะฐ ัะธะปัะฝะพะน ะบะพััะพะทะธะธ ะพัััะธั.

ะะฐ ะบะปะธะฝะบะต ั ะพะฑะตะธั

ััะพัะพะฝ ะธะผะตะตััั ั

ัะดะพะถะตััะฒะตะฝะฝะฐั ะณัะฐะฒะธัะพะฒะบะฐ, ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะฐั ั

ะพัะธะผะพะฝะพ. ะก ะปะตะฒะพะน ััะพัะพะฝั ะบะปะธะฝะบะฐ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝ ััะถะตั ยซัะพัะตะฝยป โ ะฟััะผะพะน ะพะฑะพัะดะพะพััััะน ะผะตั, ัะฒะปัััะธะนัั ัะธะผะฒะพะปะพะผ ะฑะพะถะตััะฒะฐ ะคัะดะพ-ะผัะพ. ะก ะฟัะฐะฒะพะน ััะพัะพะฝั โ ะฝะฐะดะฟะธัั ![]() โ ะฅะฐัะธะผะฐะฝ ะะฐะนะฑะพัะฐัั (ะะตะปะธะบะธะน ะฑะพะดั

ะธัะฐัะฒะฐ ะฅะฐัะธะผะฐะฝ) (ัะธั. 4). ะ ัะฟะพะฝัะบะพะน ัะธะฝัะพะธัััะบะพะน ััะฐะดะธัะธะธ ะฅะฐัะธะผะฐะฝ โ ััะพ ะฑะพะถะตััะฒะพ, ะบะพัะพัะพะต ััะธัะฐะปะพัั ะฟะพะบัะพะฒะธัะตะปะตะผ ะฒะพะธะฝะพะฒ. ะัะพะผะต ัะพะณะพ, ะฅะฐัะธะผะฐะฝ ะพัะฒะตัะฐะป ะทะฐ ะบัะทะฝะตัะฝะพะต ะดะตะปะพ, ะธ ะฟะพััะพะผั ะฒ ะฝะต-ะบะพัะพััั

ะตะณะพ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธัั

ัะธะณััะธััะตั ะบัะทะฝะตัะฝัะน ะผะพะปะพั. ะ ัะฟะพั

ั ะะฐะผะฐะบััะฐ (1185โ1332) ะฅะฐัะธะผะฐะฝ ะฒััััะฟะฐะป ะบะฐะบ ะฟะพะบัะพะฒะธัะตะปั ะพัะฝะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะะธะฝะฐะผะพัะพ ะัะธัะพะผะพ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะฟัะฐะฒะธัะตะปัััะฒะฐ โ ััะณัะฝะฐัะฐ. ะ ั ััะธะปะตะฝะธะตะผ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ัะพัะปะพะฒะธั ะบัะปัั ะฅะฐัะธะผะฐะฝะฐ ะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝะพ ัะฐััะธััะตััั โ ะบะฐะบ ยซะฑะพะณะฐ ะปัะบะฐ ะธ ัััะตะปยป, ั. ะต. ะบะฐะบ ะฟะพะบัะพะฒะธัะตะปั ะฒะพะธะฝะพะฒ ะธะปะธ ะฑะพะณะฐ ะฒะพะนะฝั8.

โ ะฅะฐัะธะผะฐะฝ ะะฐะนะฑะพัะฐัั (ะะตะปะธะบะธะน ะฑะพะดั

ะธัะฐัะฒะฐ ะฅะฐัะธะผะฐะฝ) (ัะธั. 4). ะ ัะฟะพะฝัะบะพะน ัะธะฝัะพะธัััะบะพะน ััะฐะดะธัะธะธ ะฅะฐัะธะผะฐะฝ โ ััะพ ะฑะพะถะตััะฒะพ, ะบะพัะพัะพะต ััะธัะฐะปะพัั ะฟะพะบัะพะฒะธัะตะปะตะผ ะฒะพะธะฝะพะฒ. ะัะพะผะต ัะพะณะพ, ะฅะฐัะธะผะฐะฝ ะพัะฒะตัะฐะป ะทะฐ ะบัะทะฝะตัะฝะพะต ะดะตะปะพ, ะธ ะฟะพััะพะผั ะฒ ะฝะต-ะบะพัะพััั

ะตะณะพ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธัั

ัะธะณััะธััะตั ะบัะทะฝะตัะฝัะน ะผะพะปะพั. ะ ัะฟะพั

ั ะะฐะผะฐะบััะฐ (1185โ1332) ะฅะฐัะธะผะฐะฝ ะฒััััะฟะฐะป ะบะฐะบ ะฟะพะบัะพะฒะธัะตะปั ะพัะฝะพะฒะฐะฝะฝะพะณะพ ะะธะฝะฐะผะพัะพ ะัะธัะพะผะพ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะฟัะฐะฒะธัะตะปัััะฒะฐ โ ััะณัะฝะฐัะฐ. ะ ั ััะธะปะตะฝะธะตะผ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ัะพัะปะพะฒะธั ะบัะปัั ะฅะฐัะธะผะฐะฝะฐ ะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝะพ ัะฐััะธััะตััั โ ะบะฐะบ ยซะฑะพะณะฐ ะปัะบะฐ ะธ ัััะตะปยป, ั. ะต. ะบะฐะบ ะฟะพะบัะพะฒะธัะตะปั ะฒะพะธะฝะพะฒ ะธะปะธ ะฑะพะณะฐ ะฒะพะนะฝั8.

ะะพะดะพะฑะฝัะต ะณัะฐะฒะธัะพะฒะบะธ ัะธะฟะฐ ยซัะพัะตะฝยป, ะบะพัะพััะต ะธะทะพะฑัะฐะถะฐะปะธ ะพะฑะพัะดะพะพััััะน ะผะตั, ะดะตะปะฐะปะธัั, ะบะฐะบ ะฟัะฐะฒะธะปะพ, ะฝะฐ ะฒะฝะตัะฝะตะน ัะฐััะธ ะบะปะธะฝะบะฐ. ะ ะดะฐะฝะฝะพะผ ัะปััะฐะต ะณัะฐะฒะธัะพะฒะบะฐ ะฝะฐั ะพะดะธััั ะฝะฐ ะฒะฝัััะตะฝะฝะตะน ัะฐััะธ, ััะพ ะผะพะถะตั ัะบะฐะทัะฒะฐัั ะฝะฐ ัะพ, ััะพ ะฒะฝะฐัะฐะปะต ััะพั ะผะตั ะฑัะป ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝ ะบะฐะบ ะดะปะธะฝะฝัะน ะผะตั ัะฐัะธ, ะบะพัะพััะน ะฝะพัะธะปะธ ะปะตะทะฒะธะตะผ ะฒะฝะธะท, ะฐ ัะถะต ะฒะฟะพัะปะตะดััะฒะธะธ ัะบะพัะพัะตะฝ ะธ ะฟะตัะตะดะตะปะฐะฝ ะฒ ะฑะพะปะตะต ะบะพัะพัะบัั ะบะฐัะฐะฝะฐ. ะญัะพ ะถะต ะฟะพะดัะฒะตัะถะดะฐัั ะดะฒะฐ ะพัะฒะตัััะธั (ัะฟ. โ ะฐะฝะฐ) ะดะปั ะฑะฐะผะฑัะบะพะฒัั ะบะพะปััะบะพะฒ (ัะฟ. โ ะผะตะบัะณะธ) ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั ััะบะพััะธ ะฝะฐ ั ะฒะพััะพะฒะธะบ (ัะธั. 5). ะ ะฟะพะปัะทั ัะพะณะพ, ััะพ ะผะตั ะฑัะป ัะบะพัะพัะตะฝ, ะผะพะถะตั ะณะพะฒะพัะธัั ะธ ะพะฑัะตะทะบะฐ ั ะฒะพััะพะฒะธะบะฐ โ ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฒัะฟัะฐะฒะปะตะฝะฝะฐั ะปะธะฝะธั ะบะพะฝัััะฐ ะบะฐััะฐะฝะฐ (ะบััะธ). ะงัะพ-ัะพ ััะตะดะฝะตะต ะผะตะถะดั ะบััะธ ะธ ะบะธัะธ (ะพะฑัะตะทะฐะฝะฝัะน).

ะ ะธั. 4. ะฅะฐัะธะผะพัะพ

ะ ะธั. 5. ะฅะฒะพััะพะฒะธะบ ะธ ั ะฐะฑะฐะบะธ

ะฅะฒะพััะพะฒะธะบ ะฟะพะบััั ัะตะผะฝะพ-ัะตัะฝะพะน ะฟะฐัะธะฝะพะน, ััะพ ะดะฐะตั ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธะต ะณะพะฒะพัะธัั ะพ ะดะตะนััะฒะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพััะตะฝะฝะพะผ ะฒะพะทัะฐััะต ะบะปะธะฝะบะฐ.

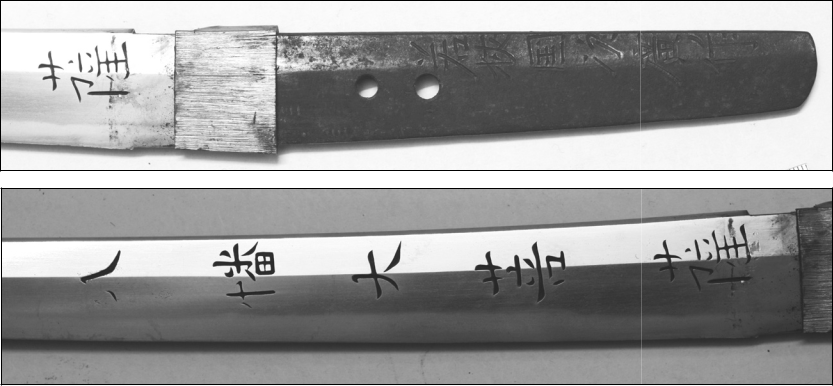

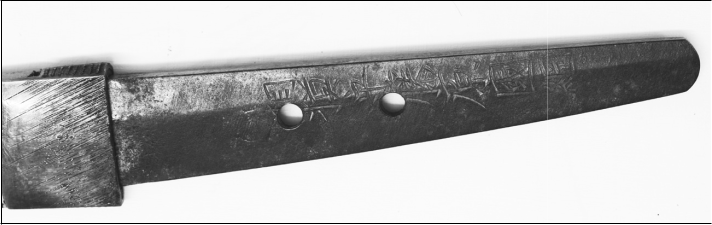

ะะฐ ั

ะฒะพััะพะฒะธะบะต ั ะปะตะฒะพะน ััะพัะพะฝั ะฒััะตะทะฐะฝั ัะตััั ะธะตัะพะณะปะธัะพะฒ: ![]() , ะฟะตัะตะฒะตะดะตะฝะฝัะต ะบะฐะบ ยซัะดะตะปะฐะป ะฆัะณัั

ะธัะพ โ ะถะธัะตะปั ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะะฐะบะฐัะฐยป (ัะธั. 6). ะกัะดั ะฟะพ ะบะฐัะฐะปะพะณั ัะฟะพะฝัะบะธั

ะผะฐััะตัะพะฒ9, ะผะฐััะตั ะฆัะณัั

ะธัะพ (Tsuguhiro) ัะฐะฑะพัะฐะป ั 1469 ะฟะพ 1487 ะณะณ. ะฒ ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะะฐะบะฐัะฐ.

, ะฟะตัะตะฒะตะดะตะฝะฝัะต ะบะฐะบ ยซัะดะตะปะฐะป ะฆัะณัั

ะธัะพ โ ะถะธัะตะปั ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะะฐะบะฐัะฐยป (ัะธั. 6). ะกัะดั ะฟะพ ะบะฐัะฐะปะพะณั ัะฟะพะฝัะบะธั

ะผะฐััะตัะพะฒ9, ะผะฐััะตั ะฆัะณัั

ะธัะพ (Tsuguhiro) ัะฐะฑะพัะฐะป ั 1469 ะฟะพ 1487 ะณะณ. ะฒ ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะะฐะบะฐัะฐ.

ะ ะธั. 6. ะัะน (ะฟะพะดะฟะธัั ะผะฐััะตัะฐ)

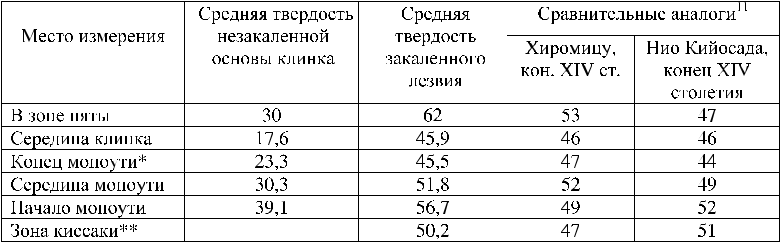

ะขะฐะบะถะต ะฑัะปะธ ะฟัะพะฒะตะดะตะฝั ะทะฐะผะตัั ัะฒะตัะดะพััะธ ะบะปะธะฝะบะฐ ะฟะพ ัะบะฐะปะต ะธะทะผะตัะตะฝะธะน ัะฒะตัะดะพััะธ ะผะตัะฐะปะปะฐ ะ ะพะบะฒะตะปะปะฐ (HRC)10. ะะทะผะตัะตะฝะธั ะฟัะพะฒะพะดะธะปะธัั ะฒ 17 ัะพัะบะฐั : ะดะฒะฐ ะฒ ะทะพะฝะต ะฟััั (ัะฟ. โ ะบะพัะธ): ะบะปะธะฝะพะบ ะธ ะปะตะทะฒะธะต; ะดะฒะฐ ะฝะฐ ัะฐัััะพัะฝะธะธ 20 ะผะผ ะพั ะฟััั โ ะบะปะธะฝะพะบ ะธ ะปะตะทะฒะธะต; ะฒ ัะตัะตะดะธะฝะต ะบะปะธะฝะบะฐ: 3 ัะพัะบะธ ะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะต ะธ 3 โ ะฝะฐ ะปะตะทะฒะธะธ; ะฒะพะทะปะต ะพัััะธั (ัะฟ. โ ะผะพะฝะพััะธ): 2 ะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะต ะธ 2 ะฝะฐ ะปะตะทะฒะธะธ; 3 ัะพัะบะธ ะธะทะผะตัะตะฝะธั ะฒ ะทะพะฝะต ะบะธััะฐะบะธ ะฒ ะทะฐะบะฐะปะตะฝะฝะพะน ัะฐััะธ (ัะฟ. โ ัะบะธะฑะฐ).

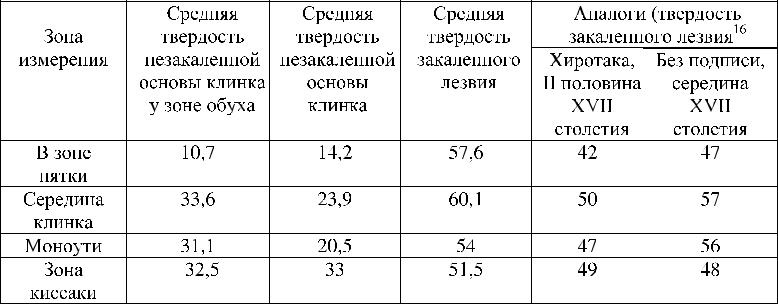

ะะท ััะธั ะทะฝะฐัะตะฝะธะน ะฑัะปะธ ัะดะตะปะฐะฝั ัะฐััะตัั ััะตะดะฝะตะฐัะธัะผะตัะธัะตัะบะพะน ัะฒะตัะดะพััะธ ะฒ ะบะฐะถะดะพะน ะธะท ะทะพะฝ ะบะปะธะฝะบะฐ (ัะฐะฑะป. 1).

ะขะฐะฑะปะธัะฐ 1

*ะะพะฝะพััะธ โ ะทะพะฝะฐ 1/4โ2/3 ะดะปะธะฝั ะบะปะธะฝะบะฐ ะฒ ะฒะตัั ะฝะตะน ะตะณะพ ัะฐััะธ.

**ะะธััะฐะบะธ โ ะฒะตััะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ (ะพัััะธั).

ะะปั ัะพะณะพ ััะพะฑั ัะดะพััะพะฒะตัะธัััั, ััะพ ัะฒะตัะดะพััั ะผะตัะฐะปะปะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ ัะพะพัะฒะตัััะฒัะตั ััะฐัะธะฝะฝัะผ ัะฟะพะฝัะบะธะผ ะบะปะธะฝะบะฐะผ, ะฑัะปะพ ะฟัะพะฒะตะดะตะฝะพ ััะฐะฒะฝะตะฝะธะต ั ัะตะทัะปััะฐัะฐะผะธ ะธะทะผะตัะตะฝะธะน ัะฒะตัะดะพััะธ ัะฟะพะฝัะบะธั ะผะตัะตะน ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ะฑะปะธะทะบะพะณะพ ะฟะตัะธะพะดะฐ โ ะบะพะฝัะฐ XIV ััะพะปะตัะธั โ ััะพ ะผะตัะธ ะผะฐััะตัะพะฒ ะฅะธัะพะผะธัั ะธ ะะธะพ ะะธะนะพัะฐะดั. ะกัะฐะฒะฝะธัะตะปัะฝัะน ะฐะฝะฐะปะธะท ัะฒะตัะดะพััะธ ัะบะธะฑะฐ ะฟะพะบะฐะทะฐะป, ััะพ ัะฒะตัะดะพััั ะผะตัะฐ โ ะะข-1096 ะธ ะผะตัะตะน ะฅะธัะพะผะธัั ะธ ะะธะพ ะะธะนะพัะฐะดั ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ัะฐะฒะฝั, ััะพ ะดะฐะตั ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััั ะณะพะฒะพัะธัั, ััะพ ััะธ ะผะตัะธ ะพัะฝะพััััั ะฟะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั ะบ ะพะดะฝะพะผั ะฟะตัะธะพะดั โ ะะพัะพ (ััะฐัะธะฝะฝัะต ะผะตัะธ).

ะะฟัะฐะฒะฐ ะผะตัะฐ ะฟะพะปะฝะพัััั ัะพะพัะฒะตัััะฒัะตั ะพัะธัะตััะบะพะผั ะฐัะผะตะนัะบะพะผั ะผะตัั, ัะธะฟ 94: ััะบะพััั ะดะตัะตะฒัะฝะฝะฐั, ะพะฑััะฝััะฐั ะฑะตะปะพะน ะบะพะถะตะน ัะบะฐัะฐ (ัะฟ. โ ัะฐะผั) ะธ ะพะฑะผะพัะฐะฝะฝะฐั ะบะพัะธัะฝะตะฒะพะน ะฟะปะพัะบะพะน ัะตััะผะพะน ะฒ ััะธะปะต ยซััะฝะฐะนยป, ะบะพัะพััะน ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปัั ะดะปั ะพัะธัะตััะบะธั ะผะตัะตะน12. ะะฐ ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝะฐั ััะบะพััั ะธะผะตะตั ะฟะพะด ัะตััะผะพะน ััะฐะผะฟะพะฒะฐะฝะฝัะต ัะบัะฐัะตะฝะธั ะธะท ะฟะพะทะพะปะพัะตะฝะฝะพะน ะปะฐััะฝะธ (ัะฟ. โ ะผะตะฝัะบะธ) ะฒ ะฒะธะดะต ััะตั ัะฒะตัะพะฒ ะฒะธัะฝะธ (ัะฟ. โ ัะฐะบััั).

ะะฐัะฝะธัััะฐ ััะบะพััะบะธ ะปะฐััะฝะฝะฐั. ะะฝะฐ ัะพััะพะธั ะธะท ะฝะฐะฒะตััะธั (ัะฟ. โ ะบะฐะฑััะพ-ะณะฐะฝั) ะธ ะผัััั (ัะฟ. โ ัััะธ), ะฒัะฟะพะปะฝะตะฝะฝัั ะฒ ัะตั ะฝะธะบะต ะปะธััั ะธ ะดะตะบะพัะธัะพะฒะฐะฝะฝัั ัะตะปัะตัะฝัะผ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะตะผ ัะฒะตัะพะฒ ะฒะธัะฝะธ ะธ ะปะธััััะผะธ. ะะฐะฒะตััะธะต ะธะผะตะตั ัะบะฒะพะทะฝะพะต ะพัะฒะตัััะธะต, ัะตัะตะท ะบะพัะพัะพะต ะฟัะพะฟััะบะฐะตััั ะดะตะบะพัะธัะพะฒะฐะฝะฝะฐั ะปะฐััะฝะฝะฐั ะฟะตัะปั (ัะฟ. โ ัะฐัััั) ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั ัะตะผะปัะบะฐ. ะะฐ ะณะพะปะพะฒะบะต ะฝะฐะฒะตััะธั ัะฐัะฟะพะปะพะถะตะฝะฐ ะฟััะธะปะตะฟะตััะบะพะฒะฐั ัะฐะบััะฐ ั ะปะธััััะผะธ.

ะ ัะบะพััั ัะบัะตะฟะปะตะฝะฐ ั ะบะปะธะฝะบะพะผ ั ะฟะพะผะพััั ะผะตะบัะณะธ, ะฟัะพั ะพะดััะตะณะพ ัะตัะตะท ะพัะฒะตัััะธะต ะฒ ั ะฒะพััะพะฒะธะบะต.

ะะฐะบัะตะฟะปะตะฝะธะต ะผะตัะฐ ะฒ ะฝะพะถะฝะฐั ะพัััะตััะฒะปัะตััั ั ะฟะพะผะพััั ะทะฐะถะธะผะฝะพะน ัะบะพะฑั, ะฟะพะผะตัะตะฝะฝะพะน ั ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธั ััะบะพััะบะธ ะธ ััะตะฟะปะตะฝะฝะพะน ั ััััะตะผ ะฝะพะถะตะฝ, ะพะฑะตัะฟะตัะตะฝะฝัั ัะพะพัะฒะตัััะฒัััะธะผ ะฟะฐะทะพะผ.

ะะพะถะฝั ัะพััะพัั ะธะท ะดะตัะตะฒัะฝะฝะพะน ะพัะฝะพะฒั ั ะผะตัะฐะปะปะธัะตัะบะธะผ ะฟะพะบัััะธะตะผ ะบะพัะธัะฝะตะฒะพะณะพ ัะฒะตัะฐ. ะัะธะฑะพั ะฝะพะถะตะฝ ัะพััะพะธั ะธะท ััััั (ัะฟ. โ ะบััะธะณะฐะฝั), ะพะฑะพะนะผะธั (ัะฟ. โ ะฐัะธ), ะฟะพะปะพัั ะผะตัะฐะปะปะฐ, ััะพ ะพั ะฒะฐััะฒะฐะตั ะฝะธะถะฝัั ัะฐััั ะฝะพะถะตะฝ (ัะฟ. โ ัะธะฑะฐะฑะธะบะธ) ะธ ะฝะฐะบะพะฝะตัะฝะธะบะฐ (ัะฟ. โ ะธัะธะดะทัะบั). ะะฑะพะนะผะธัะฐ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ัะพะฑะพะน ะดะฒะต ะผะตัะฐะปะปะธัะตัะบะธะต ะฟะพะปะพัั, ะบะพัะพััะต ะธะทะพะณะฝััั ะฒ ะฒะธะดะต ะพะฑัััะตะน ั ะบะพะฝัะฐะผะธ, ัััะฝัััะผะธ ัะพะทะตัะบะพะน ะฒ ะฒะธะดะต ัะฐัะบััะฒัะตะณะพัั ัะฒะตัะบะฐ ัะฐะบััั (ัะฟ. โ ะบะฐะดะพัะฐะบััั), ะบัะดะฐ ะฒััะฐะฒะปะตะฝะพ ััะฐะปัะฝะพะต ะบะพะปััะพ. ะฃัััะต ะธ ะฝะฐะบะพะฝะตัะฝะธะบ ะฒัะฟะพะปะฝะตะฝั ะฒ ัะพะผ ะถะต ััะธะปะต, ััะพ ะธ ะดะตัะฐะปะธ ะพะฟัะฐะฒั ััะบะพััะบะธ. ะะปะธะฝะฐ ะฝะพะถะตะฝ ัะฐะฒะฝัะตััั 720 ะผะผ.

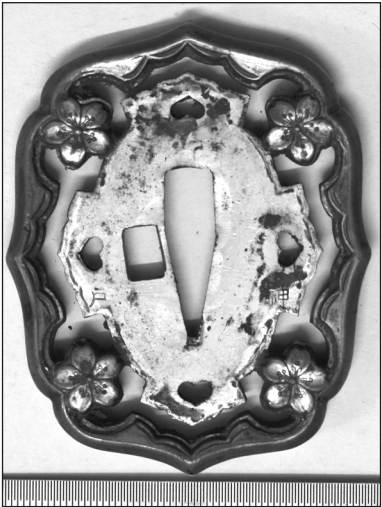

ะฆัะฑะฐ (ัะธั. 7) (ะฐะฝะฐะปะพะณ ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะพะน ะณะฐัะดั) ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะฐ ะธะท ะปะฐััะฝะธ ะธ ะธะผะตะตั ัะพัะผั ัะฒะตัะบะฐ ะผะฐะปัะฒั. ะฆัะฑะฐ ัะนัะตะฒะธะดะฝะฐั ั ัะตััััะผั ะฟัะธะฟะปััะฝัััะผะธ ััะพัะพะฝะฐะผะธ, ะฒ ัะตะฝััะต ะบะฐะถะดะพะน ะธะท ะบะพัะพััั ะตััั ะทะฐะพัััะตะฝะฝัะน ะฒััััะฟ. ะะฝะตัะฝัั ะธ ะฒะฝัััะตะฝะฝัั ััะพัะพะฝั ััะฑะฐ ัะบัะฐัะตะฝั ัะตะปัะตัะฝัะผะธ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธัะผะธ ัะตัััะตั ัะฒะตัะพะฒ ัะฐะบััั, ะฒัะฟะพะปะฝะตะฝะฝัะผะธ ะฒ ัะตั ะฝะธะบะต ะฐะถััะฝะพะน ัะตะทัะฑั. ะขะพะปัะธะฝะฐ ััะฑะฐ โ 7,5 ะผะผ.

ะ ะธั. 7. ะฆัะฑะฐ

ะก ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ ััะฑะฐ ัะฐะทะผะตัะตะฝั ะฟัะพะบะปะฐะดะบะธ (ัะฟ. โ ัะตะฟะฟะฐ) ะฒ ะฒะธะดะต ะฟะปะพัะบะธั ะผััั. ะะฐ ััะฑะฐ ะธ ัะตะฟะฟะฐ ั ะพะดะฝะพะน ััะพัะพะฝั ะฝะฐะฝะตัะตะฝ ะฝะพะผะตั ยซ53ยป. ะก ะดััะณะพะน ััะพัะพะฝั ััะฑะฐ ะฝะฐะฟะธัะฐะฝั ะดะฒะฐ ะธะตัะพะณะปะธัะฐ , ััะพ ะพะฑะพะทะฝะฐัะฐะตั ะผะตััะพ ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั ััะฑะฐ โ ะณะพัะพะด ะะพะฑั ะฟัะตัะตะบัััั ะฅะตะณะพ, ัะฐัะฟะพะปะพะถะตะฝะฝะพะน ะฝะฐ ะพัััะพะฒะต ะฅะพะฝัั.

ะะฐ ะฝะพะถะฝะฐั ะฟัะธะฒัะทะฐะฝ ัะตะผะปัะบ ะธะท ะบะพัะธัะฝะตะฒะพะน ะธ ะบัะฐัะฝะพะน ัะตััะผั ัะพ ัะบะพะปัะทััะธะผ ะทะฐะถะธะผะพะผ ะดะปั ะบะธััะธ. ะะพ ัะฒะตัั ัะตะผะปัะบะฐ ะผะพะถะฝะพ ัะบะฐะทะฐัั, ััะพ ะฒะปะฐะดะตะปะตั ะผะตัะฐ ัะปัะถะธะป ะฒ ะฟะพะปะตะฒะพะน ะฐัะผะธะธ (ะดะตะนััะฒัััะตะน)13.

ะะตั ะฑัะป ะฟะตัะตะดะฐะฝ ะฒ ะะตะผะพัะธะฐะปัะฝัะน ะบะพะผะฟะปะตะบั ยซะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะน ะผัะทะตะน ะธััะพัะธะธ ะะตะปะธะบะพะน ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั 1941โ1945 ะณะพะดะพะฒยป ะบะพะผะฐะฝะดะธัะพะผ ะฑะฐัะฐะปัะพะฝะฐ 36 ัััะตะปะบะพะฒะพะน ะดะธะฒะธะทะธะธ 17 ะฐัะผะธะธ ะะฐะฑะฐะนะบะฐะปััะบะพะณะพ ััะพะฝัะฐ ะบะฐะฟะธัะฐะฝะพะผ ะะตะณะธัะตะฒัะผ ะะฑะธะดะพะผ ะกะฐัะธัะปะพะฒะธัะตะผ. ะัะธ ะบะฐะฟะธััะปััะธะธ ะพัะดะตะปัะฝะพะณะพ ะฑะฐัะฐะปัะพะฝะฐ ะะฒะฐะฝััะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะฒ ะณะพัะพะดะต ะงัะฝัั (ะัั ั) ะบะพะผะฐะฝะดะธั ััะพะณะพ ะฑะฐัะฐะปัะพะฝะฐ ะขะฐะผะธะพ ะะพะฑะฐััะธ, ะพัะดะฐะฒะฐั ะผะตั, ะพะฑัะฐัะธะปัั ะบ ะะตะณะธัะตะฒั ั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพะน ะฟัะพััะฑะพะน โ ัะพั ัะฐะฝะธัั ัะฐะผััะฐะนัะบะธะน ะผะตั, ะบะพัะพััะน ัะฒะปัะปัั ัะตะผะตะนะฝะพ-ัะพะดะพะฒะพะน ัะตะปะธะบะฒะธะตะน ะธ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฑัะป ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะฝ ะบะฐะบ ะพััะถะธะต, ะฐ ะฑัะป ะปะธัั ัะฐะปะธัะผะฐะฝะพะผ, ะบะพัะพััะน ััะธ ััะพะปะตัะธั ะฟะตัะตะดะฐะฒะฐะปัั ะพั ะฟะพะบะพะปะตะฝะธั ะบ ะฟะพะบะพะปะตะฝะธั.

ะะฑะธะด ะกะฐัะธัะปะพะฒะธั ะะตะณะธัะตะฒ ัะพะดะธะปัั ะฒ 1910 ะณ. ะฒ ั. ะะทะตะตะฒะพ ะ ัะทะฐะฝัะบะพะน ะพะฑะป. ะ 1932 ะณ. ะฒัััะฟะธะป ะฒ ััะดั ะ ะฐะฑะพัะต-ะบัะตััััะฝัะบะพะน ะัะฐัะฝะพะน ะฐัะผะธะธ. ะ 1939 ะณ. ะฒ ะทะฒะฐะฝะธะธ ััะฐััะตะณะพ ะปะตะนัะตะฝะฐะฝัะฐ ะฟัะธะฝะธะผะฐะป ััะฐััะธะต ะฒ ะฑะพัั ะฝะฐ ะฅะฐะปั ะธะฝ-ะณะพะปะต ะบะฐะบ ะบะพะผะฐะฝะดะธั ะฒะทะฒะพะดะฐ. ะ ะฑะพัั ะทะฐ ะฒััะพัั ยซะะตะปะตะฝะฐัยป ะทะฐะผะตะฝะธะป ัะฐะฝะตะฝะพะณะพ ะบะพะผะฐะฝะดะธัะฐ ะฑะฐัะฐะปัะพะฝะฐ ะธ ะฒะพะทะณะปะฐะฒะธะป ะฐัะฐะบั. ะะฐะทะฝะฐัะตะฝ ะบะพะผะฐะฝะดะธัะพะผ ะฑะฐัะฐะปัะพะฝะฐ 57 ัััะตะปะบะพะฒะพะน ะดะธะฒะธะทะธะธ 1 ะฐัะผะตะนัะบะพะน ะณััะฟะฟั. ะ ะณะพะดั ะะตะปะธะบะพะน ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั ัะปัะถะธะป ะฝะฐ ะะฐะปัะฝะตะผ ะะพััะพะบะต. ะะฐ ััะฐััะธะต ะฒ ะฑะพัั ะฝะฐ ะฅะฐะปั ะธะฝ-ะณะพะปะต ะธ ะฒ ัะฐะทะณัะพะผะต ะะฒะฐะฝััะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะฝะฐะณัะฐะถะดะตะฝ ะดะฒัะผั ะพัะดะตะฝะฐะผะธ ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั 1 ััะตะฟะตะฝะธ, ะดะฒัะผั ะพัะดะตะฝะฐะผะธ ะัะฐัะฝะพะน ะะฒะตะทะดั ะธ ัะตััะฝะฐะดัะฐััั ะผะตะดะฐะปัะผะธ.

ะะพัะปะต ะดะตะผะพะฑะธะปะธะทะฐัะธะธ ะฒ 1959 ะณ. ะะตะณะธัะตะฒ ะะฑะธะด ะกะฐัะธัะปะพะฒะธั ะพััะฐะปัั ะถะธัั ะฒ ะะธะตะฒะต. ะะฝ ัะฐะฑะพัะฐะป ัะพัััะดะฝะธะบะพะผ ะะะะฅ ะฃะบัะฐะธะฝั. ะ 1988 ะณ. ะขะฐะผะธะพ ะะพะฑะฐััะธ ะฟะพัะตัะธะป ะะธะตะฒ, ะณะดะต ะฒัััะตัะธะปัั ั ัะตะผ, ะบัะพ ัะพั ัะฐะฝะธะป ะตะณะพ ัะตะผะตะนะฝัั ัะตะปะธะบะฒะธั.

ะ ะธั. 8. ะะตั ะฒะพะปัะฝะพะฝะฐะตะผะฝัั ัะปัะถะฐัะธั ะฐัะผะธะธ, ัะธะฟ 94/98, ะธะท ะบะพะปะปะตะบัะธะธ ะะตะผะพัะธะฐะปัะฝะพะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ ยซะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะน ะผัะทะตะน ะธััะพัะธะธ ะะตะปะธะบะพะน ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั 1941โ1945 ะณะพะดะพะฒยป (ะธะฝะฒ. โ ะะข 966)

ะ ะธั. 9. ะฅะฐะผะพะฝ ะบะปะธะฝะบะฐ

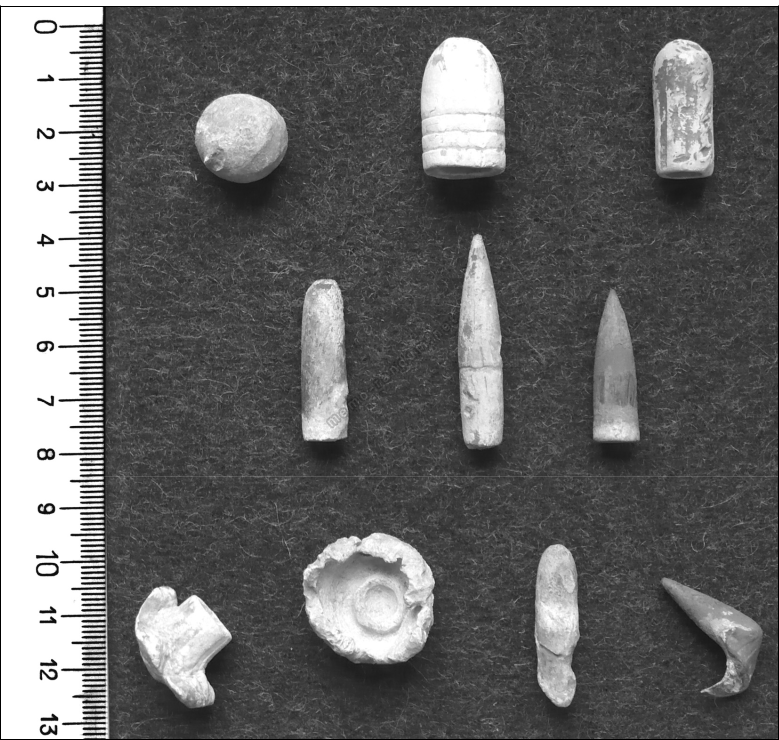

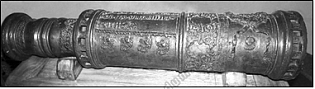

ะัะพัะพะน ะผะตั ะธะท ัะพะน ะถะต ะบะพะปะปะตะบัะธะธ (ะธะฝะฒ. โ ะะข-966) ัะฒะปัะตััั ะผะตัะพะผ ะฒะพะปัะฝะพะฝะฐะตะผะฝัั ัะปัะถะฐัะธั ะฐัะผะธะธ ะฟะตัะธะพะดะฐ 1934โ1945 ะณะณ. (ัะธั. 8)

ะะปะธะฝะพะบ ััะฐะปัะฝะพะน ะพะดะฝะพะปะตะทะฒะธะนะฝัะน ะธ ะธะผะตะตั ะฝะตะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝัั ะบัะธะฒะธะทะฝั. ะะฑัะฐั ะดะปะธะฝะฐ ะผะตัะฐ ัะฐะฒะฝัะตััั 788 ะผะผ, ะดะปะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ ั ั ะฒะพััะพะฒะธะบะพะผ โ 650 ะผะผ, ะดะปะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ โ 633 ะผะผ. ะจะธัะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ ะฒ ะทะพะฝะต ะฟััั ัะฐะฒะฝัะตััั 25,5 ะผะผ, ัะพะปัะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ ะฒ ะทะพะฝะต ะฟััั โ 7,7 ะผะผ.

ะะตั ะบะปะธะฝะบะฐ ัะพััะฐะฒะปัะตั 686 ะณ.

ะะฐ ะบะปะธะฝะบะต ะพัะตะฝั ัะตัะบะพ ะฒะธะดะฝะฐ ะปะธะฝะธั ั ะฐะผะพะฝ (ัะธั. 9). ะขะธะฟ ั ะฐะผะพะฝ ะผะพะถะฝะพ ะพะฟัะตะดะตะปะธัั ะบะฐะบ ยซะพััะดะทะธ-ั ะฐ ะผะธะดะฐััยป (ะฑะพะปััะธะต ะฑััะพะฝั ะณะฒะพะทะดะธะบ ะฒ ะฑะตัะฟะพััะดะบะต).

ะฅะฒะพััะพะฒะธะบ ะบะปะธะฝะบะฐ ะธะผะตะตั ะฝะฐะดะฟะธัั (ัะฟ. โ ะผัะน) ั ะดะฒัั

ััะพัะพะฝ (ัะธั. 10) โ ![]() (ะญัะธะดะทะตะฝ ะดะทั ะกะฐะณะฐะผะธ-ะฝะพ ะะฐะผะธ ะคัะดะทะธะฒะฐัะฐ ะัะฝะธััะฝะฐ), ะบะพัะพัะฐั ะฟะตัะตะฒะพะดะธััั ะบะฐะบ ยซะถะธัะตะปั ะฟัะพะฒะธะฝัะธะน ะญัะธะดะทะตะฝ ะธ ะกะฐะณะฐะผะธ โ ะฒะตะปะธะบะธะน ะผะฐััะตั ะผะตัะตะน ะคัะดะทะธะฒะฐัะฐ ะัะฝะธััะฝะฐยป. ะัะฝะธััะฝะฐ (ะฝะฐััะพััะตะต ะธะผั ะขะฐั

ะตะน ะะถะธะพ, ะฐะฝะณะป. Tahei Jyo)ัะฐะฑะพัะฐะป ั 1648 ะฟะพ 1661 ะณะณ.14 ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะพะฝ ะถะธะป ะฒ ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะญัะธะดะทะตะฝ, ะฟะพัะพะผ ะฟะตัะตะตั

ะฐะป ะฒ ะณะพัะพะด ะญะดะพ (ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะน ะขะพะบะธะพ) ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะกะฐะณะฐะผะธ ะธ ััะฐะป ะฟะพะดะฟะธััะฒะฐัััั ะบะฐะบ ะถะธัะตะปั ะดะฒัั

ะฟัะพะฒะธะฝัะธะน โ ะญัะธะดะทะตะฝ ะธ ะกะฐะณะฐะผะธ. ะะฐััะตั ะัะฝะธััะฝะฐ ะธะผะตะป ะดะฒะฐ ัะธััะปะฐ: ะพะดะธะฝ ะธะท ะฝะธั

โ ยซะะฐะผะธยป, ะบะพัะพััะน ะผะพะถะฝะพ ะฟะตัะตะฒะตััะธ ะบะฐะบ ยซะฒะตะปะธะบะธะน ะผะฐััะตั ะผะตัะตะนยป ะธะปะธ ยซะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบ ะบัะทะฝะตัะพะฒ ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธยป. ะะฐะบ ะฟัะฐะฒะธะปะพ, ััะพั ัะธััะป ะฝะต ะดะฐะฒะฐะป ัะตะฐะปัะฝะพะน ะฒะปะฐััะธ, ะฐ ะพะฑะพะทะฝะฐัะฐะป ยซะปัััะธะนยป, ยซัะพั, ะฝะฐ ะบะพะณะพ ัะฐะฒะฝัััััยป. ะ ะฟะตัะธะพะด ะฟัะฐะฒะปะตะฝะธั ััะณัะฝะฐัะฐ ะขะพะบัะณะฐะฒั ั XVII ะฒ. ะปัััะธะผ ะบัะทะฝะตัะฐะผ ะฝะฐัะฐะปะธ ะดะฐะฒะฐัั ะฟะพัะตัะฝัะน ัะธััะป โ ะคัะดะทะธะฒะฐัะฐ, ะบะพัะพััะน ะธ ะฟะพะปััะธะป ะัะฝะธััะฝะฐ, ัะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ, ะฟะตัะตะตั

ะฐะฒ ะฒ ะญะดะพ.

(ะญัะธะดะทะตะฝ ะดะทั ะกะฐะณะฐะผะธ-ะฝะพ ะะฐะผะธ ะคัะดะทะธะฒะฐัะฐ ะัะฝะธััะฝะฐ), ะบะพัะพัะฐั ะฟะตัะตะฒะพะดะธััั ะบะฐะบ ยซะถะธัะตะปั ะฟัะพะฒะธะฝัะธะน ะญัะธะดะทะตะฝ ะธ ะกะฐะณะฐะผะธ โ ะฒะตะปะธะบะธะน ะผะฐััะตั ะผะตัะตะน ะคัะดะทะธะฒะฐัะฐ ะัะฝะธััะฝะฐยป. ะัะฝะธััะฝะฐ (ะฝะฐััะพััะตะต ะธะผั ะขะฐั

ะตะน ะะถะธะพ, ะฐะฝะณะป. Tahei Jyo)ัะฐะฑะพัะฐะป ั 1648 ะฟะพ 1661 ะณะณ.14 ะกะฝะฐัะฐะปะฐ ะพะฝ ะถะธะป ะฒ ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะญัะธะดะทะตะฝ, ะฟะพัะพะผ ะฟะตัะตะตั

ะฐะป ะฒ ะณะพัะพะด ะญะดะพ (ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะน ะขะพะบะธะพ) ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธ ะกะฐะณะฐะผะธ ะธ ััะฐะป ะฟะพะดะฟะธััะฒะฐัััั ะบะฐะบ ะถะธัะตะปั ะดะฒัั

ะฟัะพะฒะธะฝัะธะน โ ะญัะธะดะทะตะฝ ะธ ะกะฐะณะฐะผะธ. ะะฐััะตั ะัะฝะธััะฝะฐ ะธะผะตะป ะดะฒะฐ ัะธััะปะฐ: ะพะดะธะฝ ะธะท ะฝะธั

โ ยซะะฐะผะธยป, ะบะพัะพััะน ะผะพะถะฝะพ ะฟะตัะตะฒะตััะธ ะบะฐะบ ยซะฒะตะปะธะบะธะน ะผะฐััะตั ะผะตัะตะนยป ะธะปะธ ยซะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบ ะบัะทะฝะตัะพะฒ ะฟัะพะฒะธะฝัะธะธยป. ะะฐะบ ะฟัะฐะฒะธะปะพ, ััะพั ัะธััะป ะฝะต ะดะฐะฒะฐะป ัะตะฐะปัะฝะพะน ะฒะปะฐััะธ, ะฐ ะพะฑะพะทะฝะฐัะฐะป ยซะปัััะธะนยป, ยซัะพั, ะฝะฐ ะบะพะณะพ ัะฐะฒะฝัััััยป. ะ ะฟะตัะธะพะด ะฟัะฐะฒะปะตะฝะธั ััะณัะฝะฐัะฐ ะขะพะบัะณะฐะฒั ั XVII ะฒ. ะปัััะธะผ ะบัะทะฝะตัะฐะผ ะฝะฐัะฐะปะธ ะดะฐะฒะฐัั ะฟะพัะตัะฝัะน ัะธััะป โ ะคัะดะทะธะฒะฐัะฐ, ะบะพัะพััะน ะธ ะฟะพะปััะธะป ะัะฝะธััะฝะฐ, ัะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ, ะฟะตัะตะตั

ะฐะฒ ะฒ ะญะดะพ.

ะ ะธั. 10. ะฅะฒะพััะพะฒะธะบ ั ะผัะน

ะะณะพ ะผะตัะธ ะพัะฝะพััััั ะบ ะณััะฟะฟะต ัะธะฝัะพ (ะฝะพะฒัะต ะผะตัะธ) ะฟะตัะธะพะดะฐ ะัะนัะพ (1596โ1660).

ะะพะผะธะผะพ ะฝะฐะดะฟะธัะธ ั ะฒะพััะพะฒะธะบ ะธะผะตะตั ะณัะฐะฒะธัะพะฒะบั ะฒ ะฒะธะดะต ัะพะฝะบะธั ะฟะฐัะฐะปะปะตะปัะฝัั ะปะธะฝะธะน, ะฝะฐะฝะตัะตะฝะฝัั ะฟะพะด ะบะพััะผ ัะณะปะพะผ ัะปะตะฒะฐ ะฝะฐะฟัะฐะฒะพ ะฒ ััะธะปะต ยซั ะธะดะฐัะธ-ััะดะทะธะบะฐะนยป (ัะปะตะฒะฐ ะฝะฐะธัะบะพัั). ะะฐ ั ะฒะพััะพะฒะธะบะต ัะดะตะปะฐะฝั ะดะฒะฐ ะพัะฒะตัััะธั. ะัะพัะพะต ัะบะฐะทัะฒะฐะตั ะฝะฐ ัะพ, ััะพ ะฑัะปะฐ ะทะฐะผะตะฝะตะฝะฐ ััะบะพััั. ะกะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ ะตะณะพ ัะดะตะปะฐะปะธ ะดะปั ะฝะพะฒะพะน ะพะฟัะฐะฒั ัะธะฝ-ะณัะฝัะพ.

ะะปั ะฟะพะดัะฒะตัะถะดะตะฝะธั ะฐััะตะฝัะธัะฝะพััะธ ะบะปะธะฝะบะฐ ะฑัะป ะฟัะพะฒะตะดะตะฝ ะฐะฝะฐะปะธะท ัะฒะตัะดะพััะธ ะผะตัะฐะปะปะฐ ะฟะพ ัะธััะตะผะต ะ ะพะบะฒะตะปะปะฐ (HRC)15. ะัะปะพ ัะดะตะปะฐะฝะพ 37 ัะพัะตะบ ะธะทะผะตัะตะฝะธะน, ะบะพัะพััะต ะฟัะพะฒะพะดะธะปะธัั ะฒ ัะตัััะตั ะทะพะฝะฐั : ะฒ ะทะพะฝะต ะบะพัะธ, ะฒ ัะตัะตะดะธะฝะต ะบะปะธะฝะบะฐ, ะฒ ะทะพะฝะต ะผะพะฝะพััะธ ะธ ะฝะฐ ะบะธััะฐะบะธ. ะ ะบะฐะถะดะพะน ะทะพะฝะต ะฑัะปะพ ะฟัะพะฒะตะดะตะฝะพ ััะธ ะณััะฟะฟั ะทะฐะผะตัะพะฒ, ะฟะพ ััะธ ัะพัะบะธ ะฒ ะบะฐะถะดะพะน ะณััะฟะฟะต (ัะฐัััะพัะฝะธะต ะผะตะถะดั ัะพัะบะฐะผะธ ะทะฐะผะตัะพะฒ ะฒ ะพะดะฝะพะน ะณััะฟะฟะต ะฝะต ะฟัะตะฒััะฐะปะพ 20 ะผะผ): ะฒะพะทะปะต ะพะฑัั ะฐ (ัะฟ. โ ัะธะฝะพะณะธ-ะดะทะธ), ะฒ ะพัะฝะพะฒะต ะบะปะธะฝะบะฐ (ัะฟ. โ ั ะฐะดะฐ) ะธ ะฝะฐ ัะบะธะฑะฐ ะธ ะพะดะธะฝ ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัะน ะฒ ะทะพะฝะต ะผะพะฝะพััะธ ะฒ ัะบะธะฑะฐ. ะะพัะปะต ะทะฐะผะตัะพะฒ ะฑัะปะพ ะฟัะพััะธัะฐะฝะพ ััะตะดะฝะตะฐัะธัะผะตัะธัะตัะบะพะต ะทะฝะฐัะตะฝะธะต ะฒ ะบะฐะถะดะพะน ะณััะฟะฟะต, ะฒ ัะตะทัะปััะฐัะต ัะตะณะพ ะฑัะปะพ ะฟะพะปััะตะฝะพ ะดะตะฒััั ะพัะฝะพะฒะฝัั ะทะฝะฐัะตะฝะธะน, ะบะพัะพััะต ะฟัะธะฒะพะดัััั ะฒ ัะฐะฑะป. 2.

ะขะฐะฑะปะธัะฐ 2

ะะพะปััะพะน ะฟะตัะตะฟะฐะด ะผะตะถะดั ัะฒะตัะดะพัััั ั ะฐะดะฐ ะธ ัะบะธะฑะฐ ะดะฐะตั ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธะต ะณะพะฒะพัะธัั ะพ ัะพะผ, ััะพ ะบะปะธะฝะพะบ ะฑัะป ะฒัะบะพะฒะฐะฝ ะธะท ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝะพะน ัะฟะพะฝัะบะพะน ััะฐะปะธ โ ัะฐะผะฐั ะฐะณะฐะฝั โ ะธ ะทะฐะบะฐะปะตะฝ ะฒ ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝะพะน ัะตั ะฝะธะบะต โ ะฒ ะฒะพะดะต.

ะะพ ััะฐะฒะฝะตะฝะธั ั ะทะฐะผะตัะฐะผะธ ัะฒะตัะดะพััะธ ะผะตัะตะน XVII ััะพะปะตัะธั ะผะฐััะตัะฐ ะฅะธัะพัะฐะบะธ ะธ ะฑะตะทัะผัะฝะฝะพะณะพ ะผะตัะฐ ัะพะณะพ ะถะต ะฟะตัะธะพะดะฐ ะผะพะถะฝะพ ัะดะตะปะฐัั ะฒัะฒะพะด, ััะพ ัะฒะตัะดะพััั, ั ะพัั ะธ ะธะผะตะตั ะฝะตะฑะพะปััะธะต ะพัะปะธัะธั, ะฒ ัะตะปะพะผ ะฝะฐั ะพะดะธััั ะฒ ะฟัะธะตะผะปะตะผะพะผ ะดะธะฐะฟะฐะทะพะฝะต ัะฒะตัะดะพััะธ ะดะปั ะฟะพะดะพะฑะฝัั ะผะตัะตะน ััะพะณะพ ะฟะตัะธะพะดะฐ.

ะ ัะบะพััั ะดะตัะตะฒัะฝะฝะฐั, ะพะฑะตัะฝััะฐั ะฑะตะปะพะน ะบะพะถะตะน ัะบะฐัะฐ ะธ ะพะฑะผะพัะฐะฝะฝะฐั ะบะพัะธัะฝะตะฒะพะน ะฟะปะพัะบะพะน ัะตััะผะพั ะฒ ััะธะปะต ยซะบะฐัะฐ-ั ะธะฝะตัะธยป (ะฟะตัะตะฒะตัะฝัััะน ะพะดะธะฝ ัะฐะท). ะะฐ ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝะฐั ััะบะพััะธ ะฟะพะด ัะตััะผะพะน ัะฐัะฟะพะปะพะถะตะฝั ััะฐะผะฟะพะฒะฐะฝะฝัะต ัะบัะฐัะตะฝะธั (ัะฟ. โ ะผะตะฝัะบะธ) ะธะท ะถะตะปัะพะณะพ ะผะตัะฐะปะปะฐ ะฒ ะฒะธะดะต ัะฐะบััั.

ะะฐัะฝะธัััะฐ ััะบะพััะธ ะปะฐััะฝะฝะฐั. ะะฝะฐ ัะพััะพะธั ะธะท ะผัััั, ะฝะฐ ะบะพัะพัะพะน ะฝะฐะฝะตัะตะฝะฐ ะดะธะฐะณะพะฝะฐะปัะฝะฐั ัััะธั ะพะฒะบะฐ. ะะฐะฒะตััะธะต ะธะผะตะตั ัะบะฒะพะทะฝะพะต ะพัะฒะตัััะธะต, ัะตัะตะท ะบะพัะพัะพะต ะฟัะพะฟััะตะฝะฐ ะดะตะบะพัะธัะพะฒะฐะฝะฝะฐั ะปะฐััะฝะฝะฐั ะฟะตัะปั ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั ัะตะผะปัะบะฐ. ะะฐะฒะตััะธะต ะธ ะฟะตัะปั ัะบัะฐัะตะฝั ัะฒะตัะฐะผะธ ะธ ะปะธััััะผะธ ัะฐะบััั.

ะะพะถะฝั ะผะตัะฐ ะดะตัะตะฒัะฝะฝัะต, ัะตัะฝัะต, ะปะฐะบะธัะพะฒะฐะฝะฝัะต, ะพะฑััะฝัััะต ัะฒะตัั ั ะฟะพั ะพะดะฝัะผ ัะตั ะปะพะผ ะธะท ะบะพัะธัะฝะตะฒะพะน ะบะพะถะธ. ะงะตั ะพะป ะดะปั ะฝะพะถะตะฝ ัะบัะตะฟะปัะตััั ั ะฟะพะผะพััั ะพัะบะธะดะฝะพะณะพ ะบะปะฐะฟะฐะฝะฐ ะฝะฐ ััะตั ะบะฝะพะฟะบะฐั . ะะปั ะบะพะปะตั ะฟะพะดะฒะตัะฐ ะฒ ะฝะพะถะฝะฐั ัะดะตะปะฐะฝะฐ ะฟัะพัะตะทั. ะะฐ ะฝะพะถะฝะฐั , ะฒะพะทะปะต ััััั ะตััั ะฟัะพัะตะทั ะดะปั ะผะฐะปัั ะฝะพะถะตะน: ะบะพะณะฐะธ ะธ ะบะพะดะทัะบะธ.

ะฆัะฑะฐ ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะฐ ะธะท ะปะฐััะฝะธ ะธ ะธะผะตะตั ัะพัะผั ัะฒะตัะบะฐ ะผะฐะปัะฒั โ ัะนัะตะฟะพะดะพะฑะฝะฐั ั ัะตััััะผั ัะฟะปััะตะฝะฝัะผะธ ะปะพะฟะฐัััะผะธ. ะ ัะตะฝััะต ะบะฐะถะดะพะน ะปะพะฟะฐััะธ ัะฐัะฟะพะปะพะถะตะฝ ะทะฐะพัััะตะฝะฝัะน ะฒััััะฟ. ะะฑะต ััะพัะพะฝั ััะฑะฐ ัะบัะฐัะตะฝั ัะตะปัะตัะฝัะผะธ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธัะผะธ ัะตัััะตั ัะฒะตัะบะพะฒ ัะฐะบััั. ะขะพะปัะธะฝะฐ ััะฑะฐ 7,5 ะผะผ. ะฆัะฑะฐ ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะฐ ะผะตัะพะดะพะผ ะปะธััั ะฑะตะท ะฟะพัะปะตะดัััะตะน ัััะฝะพะน ะพะฑัะฐะฑะพัะบะธ.

ะกะธะฝ-ะณัะฝัะพ (ะะข-966) ะฑัะป ะฟะตัะตะดะฐะฝ ะฒ ะะตะผะพัะธะฐะปัะฝัะน ะบะพะผะฟะปะตะบั ยซะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะน ะผัะทะตะน ะธััะพัะธะธ ะะตะปะธะบะพะน ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั 1941โ1945 ะณะพะดะพะฒยป ะณะตะฝะตัะฐะป-ะผะฐะนะพัะพะผ ะฐะฒะธะฐัะธะธ ะกะตัะณะตะตะฒัะผ ะะฒะฐะฝะพะผ ะกะตัะณะตะตะฒะธัะตะผ, ะบะพัะพััะน ะฑัะป ะฝะฐะณัะฐะถะดะตะฝ ัะฟะพะฝัะบะธะผ ะผะตัะพะผ ะฟะพัะปะต ัะฐะทะณัะพะผะฐ ะะฒะฐะฝััะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ.

ะกะตัะณะตะตะฒ ะะฒะฐะฝ ะกะตัะณะตะตะฒะธั ัะพะดะธะปัั ะฒ 1911 ะณ. ะฒ ะด. ะะตัะบะพะฒะพ ะกะฒะพะฑะพะดะธะฝัะบะพะณะพ ัะฐะนะพะฝะฐ ะัััะบะพะน ะพะฑะป. ะ 1929-ะผ ะฒัััะฟะฐะตั ะฒ ะ ะฐะฑะพัะต-ะบัะตััััะฝัะบัั ะัะฐัะฝัั ะฐัะผะธั. ะะบะฐะฝัะธะฒะฐะตั ะะพะตะฝะฝะพ-ะผะพััะบัั ะฐะบะฐะดะตะผะธั. ะ 1938 ะณ. ะฝะฐะทะฝะฐัะฐะตััั ะทะฐะผะตััะธัะตะปะตะผ ะบะพะผะฐะฝะดะธัะฐ 14 ะธัััะตะฑะธัะตะปัะฝะพะณะพ ะฐะฒะธะฐัะธะพะฝะฝะพะณะพ ะฟะพะปะบะฐ ะะพะตะฝะฝะพ-ะะพะทะดััะฝัั ัะธะป ะขะธั ะพะพะบะตะฐะฝัะบะพะณะพ ัะปะพัะฐ. ะัะธะฝะธะผะฐั ััะฐััะธะต ะฒ 1938 ะณ. ะฒ ะฑะพะตะฒัั ะดะตะนััะฒะธัั ะฟัะพัะธะฒ ัะฟะพะฝัะบะธั ะผะธะปะธัะฐัะธััะพะฒ ะฒ ัะฐะนะพะฝะต ะพ. ะฅะฐัะฐะฝ, ัะพะฒะตััะธะป 21 ะฑะพะตะฒะพะน ะฒัะปะตั. ะก ะดะตะบะฐะฑัั 1941 ะณ. ะฟะพ ะธัะฝั 1943 ะณ. ะธัะฟะพะปะฝัะตั ะพะฑัะทะฐะฝะฝะพััะธ ะทะฐะผะตััะธัะตะปั ะบะพะผะฐะฝะดะธัะฐ ะฑัะธะณะฐะดั, ั ะธัะปั 1943 ะณ. ะฟะพ 1944 ะณ. โ ะฟะพะผะพัะฝะธะบะฐ ะบะพะผะฐะฝะดะธัะฐ, ะฐ ั ะฝะพัะฑัั 1944 ะณ. ะฟะพ ะดะตะบะฐะฑัั 1945 ะณ. โ ะฟะพะดะฟะพะปะบะพะฒะฝะธะบ, ะบะพะผะฐะฝะดะธั 7 ะธัััะตะฑะธัะตะปัะฝะพะน ะฐะฒะธะฐัะธะพะฝะฝะพะน ะดะธะฒะธะทะธะธ ะขะธั ะพะพะบะตะฐะฝัะบะพะณะพ ัะปะพัะฐ.

ะ ะฐะฒะณัััะต โ ัะตะฝััะฑัะต 1945 ะณ. ะตะณะพ ะดะธะฒะธะทะธั ะฒัะฟะพะปะฝัะปะฐ ะทะฐะดะฐัะธ ะฟะพ ะฟัะธะบัััะธั ะณะปะฐะฒะฝะพะน ะฑะฐะทั ะขะธั ะพะพะบะตะฐะฝัะบะพะณะพ ัะปะพัะฐ ะะปะฐะดะธะฒะพััะพะบะฐ ะธ ััะฐััะฒะพะฒะฐะปะฐ ะฒ ะฟัะธะบัััะธะธ ะดะตัะฐะฝัะฐ ะฒ ะกะตะนัะธะฝ ะธ ะ ะฐัะธะฝ. ะะฐ ััะพั ะฟะตัะธะพะด ะฟะพะดะฟะพะปะบะพะฒะฝะธะบ ะปะธัะฝะพ ัะพะฒะตััะธะป 25 ะฑะพะตะฒัั ะฒัะปะตัะพะฒ.

ะะพัะปะต ะฒะพะนะฝั ะ.ะก. ะกะตัะณะตะตะฒ ะฑัะป ะฟะตัะตะฒะตะดะตะฝ ะฒ ัะพััะฐะฒ ะะพะตะฝะฝะพ-ะะพะทะดััะฝัั ัะธะป ะงะตัะฝะพะผะพััะบะพะณะพ ัะปะพัะฐ, ะพะบะพะฝัะธะป ะะบะฐะดะตะผะธั ะะตะฝะตัะฐะปัะฝะพะณะพ ััะฐะฑะฐ ะธ ะทะฐะฝัะป ะดะพะปะถะฝะพััั ะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะฐ ััะฐะฑะฐ ะะพะตะฝะฝะพ-ะะพะทะดััะฝัั ัะธะป ะงะตัะฝะพะผะพััะบะพะณะพ ัะปะพัะฐ. ะกะตัะณะตะตะฒ ะะฒะฐะฝ ะกะตัะณะตะตะฒะธั ััะตะป ะฒ ะทะฐะฟะฐั ะฒ ะทะฒะฐะฝะธะธ ะณะตะฝะตัะฐะป-ะผะฐะนะพั ะฐะฒะธะฐัะธะธ ะฒ 1970 ะณะพะดั.

ะกัะตะดะธ ะฝะฐะณัะฐะด ะะฒะฐะฝะฐ ะกะตัะณะตะตะฒะธัะฐ โ ะพัะดะตะฝ ะะตะฝะธะฝะฐ, ะดะฒะฐ ะพัะดะตะฝะฐ ะัะฐัะฝะพะณะพ ะะฝะฐะผะตะฝะธ, ะดะฒะฐ ะพัะดะตะฝะฐ ะัะฐัะฝะพะน ะะฒะตะทะดั, ะพัะดะตะฝ ะขััะดะพะฒะพะณะพ ะัะฐัะฝะพะณะพ ะะฝะฐะผะตะฝะธ, ะผะตะดะฐะปะธ ยซะะฐ ะฟะพะฑะตะดั ะฝะฐะด ะะตัะผะฐะฝะธะตะนยป, ยซะะฐ ะฑะพะตะฒัะต ะทะฐัะปัะณะธยป.

ะะตะผะพัะธะฐะปัะฝัะน ะบะพะผะฟะปะตะบั ยซะะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะน ะผัะทะตะน ะธััะพัะธะธ ะะตะปะธะบะพะน ะัะตัะตััะฒะตะฝะฝะพะน ะฒะพะนะฝั 1941โ1945 ะณะพะดะพะฒยป ะฑะตัะตะถะฝะพ ั ัะฐะฝะธั ัะฐัะธัะตัั ะดัะตะฒะฝะธั ัะฟะพะฝัะบะธั ะผะฐััะตัะพะฒ, ะฟัะตะดััะฐะฒะปัั ะพะฑะฐ ะผะตัะฐ ะฒ ัะบัะฟะพะทะธัะธะธ ะผัะทะตั, ะณะดะต ะบะฐะถะดัะน ะถะตะปะฐััะธะน ะผะพะถะตั ะฟะพัะผะพััะตัั ะธ ะพัะตะฝะธัั ะผะฐััะตัััะฒะพ ัะฟะพะฝัะบะธั ะบัะทะฝะตัะพะฒ.

ะขะตะผะฐ ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะผะตัะตะน, ะบะพัะพััะต ะฑัะปะธ ะฟะตัะตะดะฐะฝั ะผัะทะตัะผ ะฃะบัะฐะธะฝั, ะ ะพััะธะธ ะธ ะดััะณะธั ัะตัะฟัะฑะปะธะบ ะพัะธัะตัะฐะผะธ ะกะพะฒะตััะบะพะน ะฐัะผะธะธ, ะฟะพะปััะธะฒัะธะผะธ ะธั ะฒ ะฝะฐะณัะฐะดั ะทะฐ ัะฐะทะณัะพะผ ะะฒะฐะฝััะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ, ะตัะต ะฝะต ะธะทััะตะฝะฐ ะฝะฐ ะฟะพัััะพะฒะตััะบะพะผ ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะต. ะะฝะฐ ะธะผะตะตั ััะด ะพัะพะฑะตะฝะฝะพััะตะน โ ััะตะดะธ ะผัะทะตะนะฝัั ัะฐะฑะพัะฝะธะบะพะฒ ะตัะต ะฝะต ะพะฟัะตะดะตะปะตะฝ ัะตัะบะพ ััะฐััั ัะฐะบะธั ะผะตัะตะน: ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐัั ัััะฐะฒะฝัะต ะผะตัะธ ัะฟะพะฝัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะบะฐะบ ะฒะพะตะฝะฝัะต ััะพัะตะธ, ะบะฐะบ ะบัะปััััะฝัั ัะตะฝะฝะพััั ะธะปะธ ะบะฐะบ ัััะฐะฒะฝะพะต ะพััะถะธะต ะฐัะผะธะธ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ.

ะ ะดะฐะฝะฝัะน ะผะพะผะตะฝั ะฑะพะปััะธะฝััะฒะพ ัะฟะพะฝัะบะธั ะผะตัะตะน, ั ัะฐะฝััะธั ัั ะฒ ะฒะพะตะฝะฝะพ-ะธััะพัะธัะตัะบะธั , ะธััะพัะธัะตัะบะธั ะธ ะบัะฐะตะฒะตะดัะตัะบะธั ะผัะทะตัั , ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐัััั ะธะผะตะฝะฝะพ ะบะฐะบ ะพััะถะธะต ะฐัะผะธะธ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ, ะฝะต ะฟัะธะฝะธะผะฐะตััั ะฒะพ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะต, ััะพ ะฒ ัััะฐะฒะฝะพะน ะฒะพะตะฝะฝะพะน ะพะฟัะฐะฒะต ัะฟะพะฝัะบะธั ะผะตัะตะน ะพะฑัะฐะทัะฐ 1934/38 ะณะณ. ะผะพะณัั ะฑััั ััะฐัะธะฝะฝัะต ะบะปะธะฝะบะธ, ะบะพัะพััะต ะฟัะตะดััะฐะฒะปััั ะฑะพะปัััั ะบัะปััััะฝัั ะธ ะธััะพัะธัะตัะบัั ัะตะฝะฝะพััั.

1 ะคัะปะปะตั ะ ., ะัะตะณะพัะธ ะ . ะฏะฟะพะฝัะบะธะต ะผะตัะธ: ัะฝัะธะบะปะพะฟะตะดะธั ั ะพะปะพะดะฝะพะณะพ ะพััะถะธั. ะ.: ะัััะตะปั; ะะกะข, 2008. ะก. 225.

2 ะะตะนะฝะพัะพะฒ ะญ. ะััะพัะธั ะฏะฟะพะฝะธะธ. ะ.: ะะกะข, 2008. ะก. 685.

3 Dawson J. Swords of Imperial Japan 1868โ1945. Cyclopedia Edition. USA, 2007. ะ . 152.

4 ะคัะปะปะตั ะ ., ะัะตะณะพัะธ ะ . ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 221.

5 ะขะฐะผ ะถะต.

6 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 216.

7 ะะดะตัั ะธ ะฒ ะดะฐะปัะฝะตะนัะตะผ ะพะฟะธัะฐะฝะธะต ะบะปะธะฝะบะฐ ัะดะตะปะฐะฝะพ ะฟะพ: ะะฐะถะตะฝะพะฒ ะ.ะ. ะญะบัะฟะตััะธะทะฐ ัะฟะพะฝัะบะพะณะพ ะผะตัะฐ. ะกะะฑ.: ยซะัะปะฐะฝัยป, 2003.

8 ะะธั ะพะฝ ะผะธะฝะดะทะพะบั ะดะทะธััะฝ (ะฏะฟะพะฝัะบะธะน ััะฝะพะณัะฐัะธัะตัะบะธะน ัะปะพะฒะฐัั). ะขะพะบะธะพ, 1972; ะกะธะฝะฒะฐ ะดัะฝัััั ะดะทะธััะฝ (ะฏะฟะพะฝัะบะธะน ะผะธัะพะปะพะณะธัะตัะบะธะน ัะปะพะฒะฐัั). ะขะพะบะธะพ, 1976.

9 ะะฝัะตัะฝะตั-ัะตัััั ยซNihonto clubยป: http://nihontoclub.com/

10 ะะปั ะธะทะผะตัะตะฝะธะน ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปัั ะฟัะธะฑะพั ะขะะ-459 ะ ะญ. ะ ะตะณะปะฐะผะตะฝัะธััะตััั ะะะกะข 9013-53.

11 ะะฐะถะตะฝะพะฒ ะ.ะ. ะกะพะทะดะฐะฝะธะต ัะฟะพะฝัะบะพะณะพ ะผะตัะฐ. ะกะะฑ: ยซะัะฐะฝะบะพยป, 2009. ะก. 108.

12 ะคัะปะปะตั ะ ., ะัะตะณะพัะธ ะ . ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 58.

13 Dawson J. Op. cit. ะ . 19.

14 ะะฝัะตัะฝะตั-ัะตัััั ยซNihonto clubยป: http://nihontoclub.com/smiths/KUN1604

15 ะะปั ะธะทะผะตัะตะฝะธะน ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปัั ะฟัะธะฑะพั ะขะะ-459 ะ ะญ. ะ ะตะณะปะฐะผะตะฝัะธััะตััั ะะะกะข 9013-53.

16 ะะฐะถะตะฝะพะฒ ะ.ะ. ะกะพะทะดะฐะฝะธะต ัะฟะพะฝัะบะพะณะพ ะผะตัะฐ. ะก. 108.

ะะพะผะผะตะฝัะฐัะธะธ