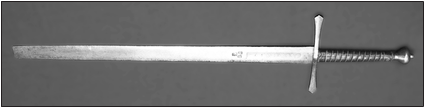

–®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З 1657 –≥. –≤ —Д–Њ–љ–і–∞—Е –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П, –°—Г—Е–∞–љ–Њ–≤ –Ш.–Я. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М IV–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2014

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2014

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2014

–Т –¶–Х–Э–Ґ–†–Р–Ы–ђ–Э–Ю–Ь –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –≤ –µ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і—Л 19 —П–љ–≤–∞—А—П 1825 –≥. –Є–Ј –У–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ь—Г–Ј–µ–є–љ—Л–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—З–∞, –љ–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞—Г—З–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –Є–Љ —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М.

–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –µ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї (–і–ї–Є–љ–∞ 70 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ 6 —Б–Љ) –њ—А—П–Љ–Њ–є —Б –Њ–і–љ–Њ–є –і–Њ–ї–Њ–є (–њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О 16 —Б–Љ –Є —И–Є—А–Є–љ–Њ–є 2 —Б–Љ), –і–≤—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є –Ј–∞—В–Њ—З–Ї–Є, –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –±–µ–Ј –Ј–∞–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П. –Э–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –≤—Л–±–Є—В–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬ЂME FECIT WIIRA¬ї (¬Ђ–ѓ —Б–і–µ–ї–∞–љ –≤ –Т–Є–Є—А–∞¬ї) –Є –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ –≤ –≤–Є–і–µ —В—А–µ—Е –њ—А–Њ—Д–Є–ї–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є.

–Ґ—А–Њ–є–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Ї–Њ—А–Њ–ї—П¬ї –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ–µ—Б–∞ (–Ш–Њ–≥–∞–љ–љ–∞) –Т—Г–љ–і–µ—Б–∞, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г 1560 –Є 1620 –≥–≥. –≠—В–Њ –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –њ—А–Є—В–Њ–ї–Њ–Ї–µ –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –≤ –Ч–Њ–ї–Є–љ–≥–µ–љ–µ, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Є–љ–Є—Ж–Є–∞–ї–∞–Љ–Є ¬ЂI. W.¬ї, –і–µ–≤–Є–Ј–Њ–Љ –Є –і–≤—Г—Б—В–Є—И—М–µ–Љ: ¬Ђ–У–Њ –ї–Њ–≤–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П вАУ –Љ–Њ–є –≥–µ—А–±, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї. –Ъ–ї–Є–љ–Ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –Т—Г–љ–і–µ—Б–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Є –µ–≥–Њ –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–і–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї–Є. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Љ–µ—З –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є. –≠—В–Њ –Љ–µ—З –≤ –њ–Њ–ї—В–Њ—А—Л —А—Г–Ї–Є —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ–Љ –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ–∞ –Т—Г–љ–і–µ—Б–∞ (–Ь–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ), –≤—Л–±–Є—В—Л–Љ —В—А–Є–ґ–і—Л –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –ї–µ–Ј–≤–Є—П —Б –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ. –†—П–і–Њ–Љ –≤—Л–±–Є—В–Њ –Є–Љ—П ¬ЂCLEMENS KINT¬ї. –Ь–∞—Б—В–µ—А –Ъ–ї–µ–Љ–µ–љ—Б –Ъ–Є–љ—В –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Ч–Њ–ї–Є–љ–≥–µ–љ–∞ –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1615 –≥. –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–∞—П –Т—Г–љ–і–µ—Б–Њ–≤ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є, –Є –≤ 1774 –≥. –Я–µ—В–µ—А –Т—Г–љ–і–µ—Б III –њ—А–Њ–і–∞–ї –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–µ–є–Љ–∞ –Я–µ—В–µ—А—Г –Т–µ–є–µ—А—Б–±–µ—А–≥—Г.

–†–Є—Б. 1. –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З 1657 –≥. –Ш–Ј —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л: —Б—В–∞–ї—М, –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ, –і–µ—А–µ–≤–Њ, —П–ї–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–ґ–∞. –¶–Т–Ь–Ь. –Ш–љ–≤. вДЦ 8544

–Ф–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П —А—Г–Ї–Њ—П—В—М –Њ–±—В—П–љ—Г—В–∞ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–ґ–µ–є –Є –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М—О –≤–Є—В–Ї–∞–Љ–Є –Ї—А—Г—З–µ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є. –У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±–Њ–і–Ї–Њ–Љ. –Ъ—А—Л–ґ —Б –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥—А–∞–љ—П–Љ–Є –Є –Ј–∞–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є. –Ъ–ї–µ–є–Љ–∞ –Є –і–∞—В–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П: ¬ЂANNO 1657¬ї, ¬ЂME FECIT WIIRA¬ї, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–µ—З –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ –љ–∞ –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А–µ –≤ –Т–Є—А–µ (—И–≤–µ–і. Vira) вАУ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –≤ –®–≤–µ—Ж–Є–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –ї–µ–љ–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Т–Є—А–∞–Њ–љ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–Ј–µ—А–∞–Љ–Є –Т–Є—А–µ–љ –Є –Ы—Г—И–µ–љ. –Т 1635 –≥. —А–Є–Ї—Б–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ–ї–∞—Б –§–ї–µ–Љ–Є–љ–≥ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≤–∞–ї–ї–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Ј–і–µ—Б—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–і–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—О –љ–∞ –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —И–њ–∞–≥, –±–∞–≥–Є–љ–µ—В–Њ–≤ –Є –њ–∞–ї–∞—И–µ–є –і–ї—П –Ї–Њ—А–Њ–љ—Л. –Я—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –≤ 1646, 1649, 1664, 1700 –Є 1720 –≥–≥. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1668 –њ–Њ 1718 –≥–≥. –≤ –Т–Є—А–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ 277 —В—Л—Б. —И–њ–∞–≥ –Є 15 —В—Л—Б. –њ—А–Њ—З–Є—Е –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –±—Л–ї–Њ –≤—Л—В–µ—Б–љ–µ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є–Ј –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞: –Ї–Њ—Б, —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤, –љ–Њ–ґ–µ–є, вАУ –∞ –≤ 1842 –≥. –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М.

–†–Є—Б. 2. –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З —Б –Ї–ї–µ–є–Љ–∞–Љ–Є –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ. –Ш–Ј —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П

–Ф–ї—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –љ–Є–ґ–µ–њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –і–ї—П —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є –≤—Л—Б—И–Є–Љ–Є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М ¬Ђ—Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї¬ї —Б–≤–Њ–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Д–∞–Ї—В–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–µ–є–Љ–∞–Љ–Є –Ј–Њ–ї–Є–љ–≥–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞.

–° —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ—А–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –і–≤–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Є –Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –Є –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–µ—З–∞.

–Ь–µ—З –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ ¬Ђ–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ¬ї –Љ–µ—З–∞–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В—А–Њ—Д–µ—П –љ–∞ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є —И–љ—П–≤–µ ¬Ђ–Р—Б—В—А–Є–ї—М–і¬ї –≤ 1703 –≥. –≤ —Г—Б—В—М–µ —А–µ–Ї–Є –Э–µ–≤–∞ –њ—А–Є –ї–Є—З–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Я–µ—В—А–∞ I. –≠—В–Њ—В –Љ–µ—З —Б—В–∞–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Ж–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–Љ —В—А–Њ—Д–µ–µ–Љ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є —Д–Њ–љ–і –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П. –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.

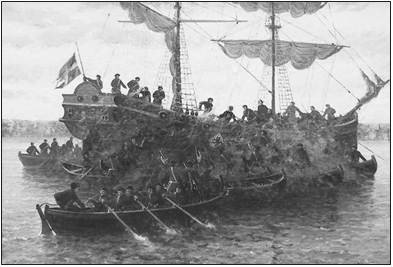

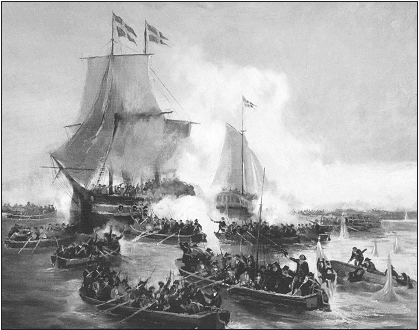

–£–ґ–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є —А—П–і —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –њ–Њ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—О –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Э–Њ—В–µ–±—Г—А–≥ –Є –Э–Є–µ–љ—И–∞–љ—Ж. –Я—Л—В–∞—П—Б—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ –љ–∞ –њ—Г—В–Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О, —И–≤–µ–і—Л –≤—Л—Б–ї–∞–ї–Є –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Г –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Э–Є–µ–љ—И–∞–љ—Ж —Н—Б–Ї–∞–і—А—Г –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 9 –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э—Г–Љ–Љ–µ—А—Б–∞. 5 –Љ–∞—П 1703 –≥. –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї —Г—Б—В—М—О –Э–µ–≤—Л. 10-–њ—Г—И–µ—З–љ—Л–є –±–Њ—В ¬Ђ–У–µ–і–∞–љ¬ї –Є –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–њ—Г—И–µ—З–љ–∞—П —И–љ—П–≤–∞ ¬Ђ–Р—Б—В—А–Є–ї—М–і¬ї –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —Г—Б—В—М–µ –Э–µ–≤—Л –Є –Њ—В–і–∞–ї–Є —П–Ї–Њ—А—П. –®–≤–µ–і—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –≤–Ј—П—В–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є.

–†–Є—Б. 3. –Р–±–Њ—А–і–∞–ґ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞ ¬Ђ–Р—Б—В—А–Є–ї—М–і–∞¬ї –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ–Є —А–Њ—В—Л –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –•—Г–і. –Х.–Ш. –І—Г–њ—А—Г–љ. –Ш–Ј —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П

–†–Є—Б. 4. –Р–±–Њ—А–і–∞–ґ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤ ¬Ђ–Р—Б—В—А–Є–ї—М–і¬ї –Є ¬Ђ–У–µ–і–∞–љ¬ї –љ–∞ —А. –Э–µ–≤–µ 7 –Љ–∞—П 1703 –≥. –•—Г–і. –Р.–Я. –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤. 1870-–µ –≥–≥. –Ш–Ј —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П

–Ф–ї—П –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ —Н—В–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї –С.–Я. –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–∞ 30 –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –і–≤–µ —А–Њ—В—Л –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤. –†–Њ—В—Г –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞ 13 –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Я–µ—В—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤ (–Я–µ—В—А I), –∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–Њ—В–Њ–є —Б–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –љ–∞ 17 –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Њ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А-–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї—Г –Р.–Ф. –Ь–µ–љ—И–Є–Ї–Њ–≤—Г.

–†–∞–љ–љ–Є–Љ –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤—Л–Љ —Г—В—А–Њ–Љ 7 –Љ–∞—П 1703 –≥. –ї–Њ–і–Ї–Є —Б –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–∞–Љ–Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Э–µ–≤–µ –Ї –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є. –Э–∞ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Я—Г—И–µ—З–љ—Л–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л, —Б–≤–Є—Б—В –Ї–∞—А—В–µ—З–Є, —А–∞–Ј—А—Л–≤—Л –≥—А–∞–љ–∞—В –Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ вАУ –≤—Б–µ —Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Љ–µ—А—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–є –≥—Г–ї.

–° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≥—А–µ–±–Ї–Њ–Љ –≤–µ—Б–µ–ї —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ –і–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Г—Б–Є–ї–Є–µ вАУ –Є –ї–Њ–і–Ї–Є —Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –±–Њ—А—В–Њ–≤ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г ¬Ђ–Р—Б—В—А–Є–ї—М–і–∞¬ї –≤–Ј–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Я–µ—В—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤. –Х–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Б –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є —И–њ–∞–≥–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–µ –±—Л–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ–∞ —Б –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л, ¬Ђ—Ж–∞—А—М —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П —Б –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ, –љ–µ —Й–∞–і—П —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—И–µ–є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ъ—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–Њ–є. –Я–Њ—З—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –±—Л–ї–Є —Б–њ—Г—Й–µ–љ—Л –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–µ —Д–ї–∞–≥–Є –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–і–љ—П—В—Л —Б—В—П–≥–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –°–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ–µ вАУ —Б –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ—Л –≤ –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –і–≤–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М—О –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є.

–Т –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–Љ –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ–љ–Њ–Љ –±–Њ—О —И–≤–µ–і—Л (–Є–Ј 77 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї) –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –Њ–±–Њ–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –Є 55 –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤. –Т–Ј—П—В–Њ –≤ –њ–ї–µ–љ 19 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ—В–µ—А—П–≤ –і–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —Н—Б–Ї–∞–і—А–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Э—Г–Љ–Љ–µ—А—Б–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О. –Я—Г—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О –±—Л–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ. –Ґ–∞–Ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ–љ—Л–є –±–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –≤—Л—И–µ–і—И–Є—Е –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П. –С–Њ–µ–≤—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Њ—В –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤ –Я–µ—В—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞ –Є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–µ–љ—И–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є, ¬Ђ–љ–∞–≥—А–∞–і–Є–≤ –Є—Е –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –°–≤. –Р–љ–і—А–µ—П –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ. –≠—В–Є –љ–∞–≥—А–∞–і—Л –≤—А—Г—З–∞–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –§.–Р. –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ.

–Ь–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –љ–Њ –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –≤—Л—П–≤–Є—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ—З–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є—Б—М –≤ 2000 –≥. –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г–і–∞—З–µ–є. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Я.–Р. –Ъ—А–Њ—В–Њ–≤ (–°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В) –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В (V-2343) –≤ —Д–Є–ї–Є–∞–ї–µ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–µ—Б—П—В–Є–њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—В–∞ ¬Ђ–У–µ–і–∞–љ¬ї (–©—Г–Ї–∞) ¬Ђ–њ–µ—А–≤—Л–є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –Ъ–Є–ї–Є–∞–љ –Т–Є–ї–≥–µ–ї—М–Љ—Б (—А–∞–љ–µ–љ—Л–є –≤ –±–Њ—О –њ—А–Є –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ–µ) –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М 8 –Љ–∞—П 1703 –≥.¬ї –Я–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Я–µ—В—А–∞ I, –Њ–љ ¬Ђ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Љ–µ—З, —А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –Т–Є–ї–≥–µ–ї—М–Љ—Б—Г, –Є —А–µ—И–Є–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —Б—В–Њ–ї—М –Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Є–љ–µ¬ї.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–љ–∞–ї—Л (–С—О—А–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –∞—В—В–∞—И–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –®–≤–µ—Ж–Є–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ) –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –¶–Т–Ь–Ь –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–Њ—В—Г (вДЦ 9196 80/00 –Њ—В 2 –Љ–∞—А—В–∞ 2000 –≥.) –≤ –∞–і—А–µ—Б –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Т–Ь–° –®–≤–µ—Ж–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ы–Є–љ–і–∞ –Ґ–Њ—А—Б–µ–љ–∞ (–Ї–Њ–њ–Є—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –°—Г–љ–µ –С–Є—А–Ї–µ –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ–Є). –Ш–Ј —Н—В–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ (—Г–і–∞—А–љ—Л–µ) –Љ–µ—З–Є –≤ –®–≤–µ—Ж–Є–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ XVIвАУXVII –≤–≤. –±—Л–ї–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї–∞—Е, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б—Г—И–µ, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ. –Т —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Ґ—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л (1618вАУ1648), —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVIII –≤.

–†–Є—Б. 5. –Ґ—А–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–µ–є –•VIIвАУ–•VIII –≤–≤. –Ш–Ј —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П

–°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї –®–≤–µ—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ –≤ XVIIвАУXVIII –≤–≤. —Г–і–∞—А–љ—Л–µ –Љ–µ—З–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї ¬Ђ–і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л¬ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Я–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ XVIII –≤. –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є 70 –Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ–ї –і–≤–∞ —Г–і–∞—А–љ—Л—Е –Љ–µ—З–∞ (—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞), –∞ —Б—Г–і–љ–Њ —Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 20 –і–Њ 69 –њ—Г—И–µ–Ї вАУ –Њ–і–Є–љ. –Т 1738 –≥. –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і–µ–ї—П—В—М –Љ–µ—З–∞–Љ–Є –≥–∞–ї–µ—А—Л, —П—Е—В—Л –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –Љ–∞–ї—Л–µ —Б—Г–і–∞. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—А–µ—Е —Б–µ—А–Є–є —Г–і–∞—А–љ—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є вАУ 1657, 1738 –Є 1744 –≥–≥. –Т –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –®–≤–µ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ—Л 9 –Љ–µ—З–µ–є 1657 –≥., 19 вАУ 1738 –≥. –Є 7 –Љ–µ—З–µ–є 1744 –≥. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Љ–µ—З–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Є –≤ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є