–®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–µ–љ—Г (1709вАУ1721), –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤ –°.–Т. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥), —З–∞—Б—В—М 2

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –І–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 15вАУ17 –Љ–∞—П 2013 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2013

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2013

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2013

–Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –ї–Є—И—М —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ—Л —В–µ —В—П–≥–Њ—В—Л –Є –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–∞–љ—В—Л, –µ–і–≤–∞ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ. –Т–µ—В—Е–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –љ–µ —Б–њ–∞—Б–∞–ї–∞ –∞—А–µ—Б—В–∞–љ—В–Њ–≤ –Њ—В —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–Є–Љ—Л, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —И–≤–µ–і—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П —Б –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –Є–Љ—П —Ж–∞—А—П –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –Є–Љ —В–µ–њ–ї—Л—Е —И—Г–±: ¬Ђ–†–∞–±–Њ—В–∞–µ–Љ –Љ—ЛвА¶ –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –≤—Б—П–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –∞ –љ—Л–љ–µ –Ј–Є–Љ–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Є –±–µ–Ј —И—Г–± –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –±—Л—В—М –љ–∞–Љ –љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є –Ї—Г–њ–Є—В—М –љ–µ—З–µ–Љ, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞—О—В—Б—П –љ–∞–Љ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є73, –Є –љ–∞ —В–µ –Ј–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ—О —Ж–µ–љ–Њ—О –Є —Е–ї–µ–±–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Љ–Є—Ж—Ж–∞ –љ–∞–Љ –±—Г–і–µ—В —Б –љ—Г–ґ–і–Њ—О¬ї74. –®–≤–µ–і—Л –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Я–µ—В—А–∞ I ¬Ђ–њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ –Љ–љ–Њ–≥–∞–ї–µ—В–љ–µ–µ –Ј–і—А–∞–≤–Є–µ –≤—Л–і–∞—В—МвА¶ –њ–Њ —И—Г–±–µ¬ї75. –Т –ї—Г—З—И–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–Є –Є –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е –і–µ–љ–µ–≥ –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ —И—Г–± –Є —В. –і., –Є —В. –њ., –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е-–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –ѓ.–Т. –С—А—О—Б–∞. –Ю–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А—Г –Т. –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤—Г ¬Ђ–Ї—Г–њ–Є—В—МвА¶ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –њ—А—П–Љ–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є –±–µ—Б –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –∞—А–µ—Б—В–∞–љ—В–∞–Љ (–і–µ–љ–µ–≥. вАУ –°.–Х.)... —Б–Њ—А–Њ–Ї—Г –і–≤—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –і–ї—П –Ј–Є–Љ–љ—П–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ —И—Г–±–µ –±–∞—А–∞–љ—М–µ–є –і–∞ –њ–Њ —А—Г–Ї–∞–≤–Є—Ж–∞–Љ –Є —А–Њ–Ј–і–∞—В—М –Є–Љ –њ–Њ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є¬ї76. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—З–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е —А–∞–і–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ—Л–µ —И—Г–±—Л77.

–Ф–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –≤ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —И–≤–µ–і–Њ–≤, –≤ —В. —З. –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –Њ—В–ї–Є–≤–Ї–µ —Б—В–∞—В—Г–Є –Э–µ–њ—В—Г–љ–∞. –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 156. –Ъ–љ. 1. –Ы. 107

–®—Г–±—Л –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–љ–∞ —В—А–Є –Ј–Є–Љ—Л¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є ¬Ђ–Ј–Є–њ—Г–љ–∞–Љ–Є –Є —И—В–∞–љ–∞–Љ–Є –Є–Ј —Б—Г–Ї–љ–∞ —Б–µ—А–Љ—П–ґ–љ–Њ–≥–Њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–љ–∞ –і–≤–∞ –ї–µ—В–∞¬ї. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ —И–≤–µ–і—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –њ–Њ –і–µ—Б—П—В–Є –∞–ї—В—Л–љ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж78. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П ¬Ђ–Є—Б –њ–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л—Е —И–≤–µ–і–Њ–≤ –Я–µ—В—А –Р–ї–±–µ—А–љ¬ї –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ—Л–є –і–≤–Њ—А –≤ ¬Ђ–њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ —В–Њ–Ї–∞—А–Є¬ї –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М–µ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 1 —А—Г–±–ї—П79. –Т 1718 –≥. –њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –Ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤—Г –њ–Њ–і–∞–ї–Є –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–Є –Є–Љ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П —Б 4 –і–µ–љ–µ–≥ –і–Њ 3 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї –≤ –і–µ–љ—М, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µвА¶ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ—О –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Р–і–∞–Љ–∞ –Ы–µ–≤–µ–љ–≥–∞—Г–њ—В–∞¬ї80. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –±–µ–Ј –Њ—В–≤–µ—В–∞вА¶

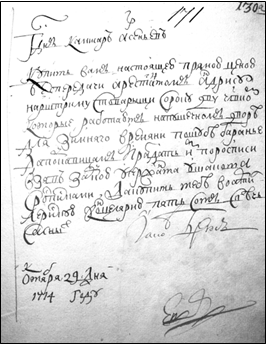

–†–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –ѓ.–Т. –С—А—О—Б–∞ –Њ –њ–Њ–Ї—Г–њ–Ї–µ –і–ї—П –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —И–≤–µ–і–Њ–≤ —И—Г–±. –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 165. –Ы. 130–∞

–Т 1721 –≥., –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Э–Є—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є —Б—Г–і—М–±–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–Ј–Ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Љ–Є—А–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –≤—Б–µ –њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ—Л –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г. 20 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1721 –≥. –ѓ.–Т. –С—А—О—Б –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —И–≤–µ–і–Њ–≤ –≤ –°–Є–±–Є—А—М –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–∞81. –°–њ—Г—Б—В—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–∞ –≤ –У–ї–∞–≤–љ—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –µ–µ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е82. –Э–∞—З–∞–ї—Б—П —В—А—Г–і–љ—Л–є, –∞ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Є —А–∞—Б—В—П–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –≥–Њ–і—Л, –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —И–≤–µ–і–Њ–≤ –і–Њ–Љ–Њ–є.

–Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ

1709 –≥–Њ–і–∞ –Є—О–ї—П 1-–≥–Њ –і–љ—П –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Њ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –Є —А—П–і–Њ–≤—Л–Љ (—Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л)

–Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —И—В–∞—В—Г

–Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –†—Г–і–Њ–ї–њ –§–Њ–љ–±—Г–љ–Њ–≤ —Г–Љ—А–µ 1 –Є—О–ї–Є—П 1709 –≥.

–Я–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Э–Є–Ї–ї–∞—Б –Р—А–∞–њ–µ

–Т–Є–ї–Є–Љ –Ь–∞–≥—А–Є—Ж –§–Њ–ї–њ—Л—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ

–Ь–∞–µ–Њ—А –У—Г—Б—В –У–Є–ї–ї–µ–љ –У—А–∞–љ–∞—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–µ—А–Љ–Є—Б—В—А –Ы–Њ—А–µ–љ—Ж –§–Њ–љ—Д–Є—В–≤–µ–љ вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є

–Я–∞—Б—В–Њ—А—Л

–§—А–Є–і—А–Є—Е –Ъ—А—Г–Љ –У–∞—А—В вАУ —В—Г—А—Л–љ–≥–µ–љ—В (—В. –µ. —В—О—А–Є–љ–≥–µ–љ–µ—Ж. вАУ –°.–Х.)

–≠—А–Є—Е –§–µ—Б—В–∞–і–Є—Г—Б вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–∞—Г–і–Є—В–Њ—А –Ш–љ–≥–µ–ї—М –С–µ—Н—А—Г–і–∞—В–µ–є вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Њ—В—О—В–∞–љ—В –Э–Є–ї—Б –У—А–Њ–Љ–њ–∞–Ї вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–љ–Њ—В–∞—А–Є–љ –У—А–∞–є–ї—М –Ґ—А–µ–є–і–Є–≥–∞—А вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ї–Њ–Љ–Є—Б–∞—А–Є—О—Б –°—Д–µ–є—А—Г–љ—Д–∞–ї вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –ї–µ–Ї–∞—А—М –У—Г—Б—В –Ь–µ—А–Љ–∞—А вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–†–Њ—В–љ—Л–µ –ї–µ–Ї–∞—А–Є

–ѓ–≥–∞–љ –Ф–∞–≤–Є–і –§–Є–Ї вАУ 5 –Є—О–љ—П –љ–µ –±—Л–ї вАУ —И—В—А–∞—Б–±–∞—А–≥–µ–љ

–§—А–Є–і—А–Є—Е –Ъ–ї–µ—Б–љ–µ—А вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є

–Я—А—П–і–Є–ї—М—Й–Є–Ї –Ъ–∞—А–ї –≠—А–Њ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є //

–Я—А–Њ—Д–Њ—Б—Л

–Ъ–∞—Б–њ–Њ—А –≠–Ї вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є

–Р—А–љ –У–Њ–ї—Б—В –Э–Є–ї–Ј–Њ–љ вАУ —Д–Є–ї–ї–∞–љ—Б

–Ы–µ–є–±-–Ї—Г–Љ–њ–∞–≥–љ–Є–µ (—В. –µ. —И—В–∞–± –њ–Њ–ї–Ї–∞. вАУ –°.–Х.)

–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–Њ—А—Г—В—З–Є–Ї –Я–µ—В–µ—А –Ч–Є—Н–њ–ї–∞—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–®—В—Л–Ї —О–љ–Ї–∞—А—Л

–Ъ–∞—А–ї –†–Є–ї–Љ–∞–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Х—Д–Є–Љ –У–∞—А–і–∞—А вАУ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–µ—Ж (–љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞: ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М¬ї)

–У–∞–љ—Ж –Т–µ—А–љ–µ—А вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–°–µ—А–ґ–∞–љ—В—Л

–Я–∞—Г–ї—М –Ъ—А–Њ—Г–Ї вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–У–µ—А–Љ–∞–љ –†–Њ–Ј–Є–љ –С—А–Њ–љ вАУ –±—А–µ–є–Љ–µ—А –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є

–Я–Є—Б–∞—А—М

–Ш–љ–і—А–µ—Е –Ъ—А–µ–є вАУ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є

–§—Г—А–Є–µ—А

–Ы–µ–љ–∞—А—В –Ч–Є—Н—А–∞—Б вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є—А—Л

–Ы–∞—А—Б –Ы–Є—Г–љ–≥–љ–∞–Ї вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ь–µ–љ—Б –С–Є–ї—Б—В–Њ–ї–њ–µ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–У–µ–љ—Б –Ы—Г–љ—В–≥—А–µ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–С–µ—А—Е—В –Ь—Г—А–Ї–µ—Б–љ–∞—Г—Е вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–У–∞–љ—В–ї–∞–љ–≥–µ—А—Л

–Ь–∞—В–Є—Б –®—В–∞—Д—Б вАУ —Д–Є–љ

–Ы–∞—А—Б –Ґ—Г—А—Б–±–µ—А—Е вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Я–µ—В—А –У–∞–Љ–Њ—А—Б–Њ—В вАУ—И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–°–Є–Љ–Њ–љ –®—Г–ї—М—Ж вАУ –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є (–љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞: ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М¬ї)

–Ф–∞–љ–Є–Є–ї –С–µ–Ј–µ–љ–±–µ—А—Е вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є //

–Ф–∞–љ–Є–Є–ї –§–∞–ї–∞—Г вАУ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є

–С—А—Г–љ–Ї –Ґ–∞–≥—Г–ї вАУ –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є

–Я–Њ–ї—Г–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є—З–µ–є —А–Њ—В—Л —А–Њ—Б–њ–µ—Б—М

–Я—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї

–Ш–Њ–Ј–љ–∞—Б –Ъ—А—Г—Г—Б вАУ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є

–®—В–Є–Ї —О–љ–Ї–∞—А—Л

–У–∞–љ—Б –Ф—Г–≤–∞ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ь–∞—В–Є—Б –Ы—Г–љ—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Я–µ—В–µ—А –≠–Ї –Ъ–Є–±–Є—Б—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–°–µ—А–ґ–∞–љ—В—Л

–Ф–∞–љ–Є–Є–ї –Т–µ–є–Љ–µ–љ–µ—А вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–≠—А–µ—Е –У–∞–ї—В –Ъ–∞—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Я–Є—Б–∞—А—М

–Ъ–∞—А–ї –Ъ–∞—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є—А—Л

–Ш–љ–і—А–Є—Е –Ы–∞–Љ–Љ–µ—А—Б вАУ –±—А–µ–є–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–є

–Э–Є–Ї—Б –С–ї–Њ–Љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–£—З–µ–љ–Є–Ї–Є

–Я–µ—В–µ—А –Я—А–Є–Є—Е вАУ –±—А–µ–є–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–є

–У—А–µ–ї—Б –Р–љ–і–µ—А—Б–Њ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–С–Њ–ї–і–µ –≠–љ–Ј–Њ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–У–∞–љ—В–ї–∞–љ–≥–µ—А—Л

–Я–µ—В–µ—А –≠–љ–≥–Љ–∞–ї вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–≠–љ–і—А–Є—Е –У–∞—Б—В–∞—В вАУ –±—А–µ–є–Љ–∞—А

–Я–µ—В–µ—А –У—А–Є–Ј–∞–Љ вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є (–љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞: ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М¬ї) //

–Р–љ–і—А–Њ—Б –С–Њ–Ј—Л–Љ –Ч–Њ–ї—Ж—Л—Б–Ї–Є–є вАУ –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є (–љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞: ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М¬ї)

–У–∞–љ—Ж –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ–љ –Ч–Њ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ь–Є—Е–∞–ї –У–µ—А–Ї–Є–љ вАУ —И–ї–µ–Ј–Є–љ–≥–µ—А—Е

–У–∞–љ—Ж –≠–Њ—А—Е –С–µ–љ–≥–µ—А–Є–ї–µ вАУ —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є

–Я–Њ–ї—Г–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є—З—М–Є –С–µ–ї–≥—Г–љ–Ј–Њ–Љ–∞ —А–Њ—В–∞

–Я–Њ—А—Г—В—З–Є–Ї –ѓ–Ї—Г–± –®–Є—Д–µ—А вАУ —Д–Є–љ

–Я—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї –Ѓ–ї–Є—О—Б –У–∞–≥–Љ–∞–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–®—В—Л–Ї —О–љ–Ї–Є—А –С–Њ—В–Њ–ї—Д –§—Г–љ–љ–Ї–∞–Љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–°–µ—А–ґ–∞–љ—В –≠–љ—Б –У–µ—А–ї–Є–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є—А—Л

–Ф–∞–≤–Є–і –Ъ–Њ—А–Њ–љ–±–µ—А—ЕвАУ–ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є

–ѓ–≥–∞–љ –Ч–∞–љ—В–∞–ї вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–У–µ–љ–і—А–Є–Ї –Ы–µ–њ—Б вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є

–У–µ–±–Є–µ—А–љ –С–∞—Б–Ї вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–≠–љ–і—А–Є—Е –®–њ–µ—А–ї–Є–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Э–Є–ї—Б –Ь–Њ–±–µ—А—Е вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ф–∞–љ–Є—Е –§–ї–Є–љ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–£—З–µ–љ–Є–Ї–Є

–Ь–∞—В–Є—Б –Ы–∞–ї–∞ вАУ —А–µ–≤–µ–ї—Б–Ї–Њ–є

–Р–љ–і—А–µ–∞—Б –У–∞–ї–∞–љ–і–µ—А вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–ѓ–≥–∞–љ –У—А–Є–љ—Д–µ–ї—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Э–µ–Љ –ѓ–Ї–Њ–њ—Б–Њ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–У–∞–љ—В–ї–∞–љ–≥–µ—А—Л

–У–∞–љ—Ж –У–Є–љ—Б—В вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є

–У–µ–љ–љ—Л–љ –У–µ–ї–ї–∞—Г вАУ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є //

–Ш–Њ–љ–∞—Б –≠—В–Є–љ–≥—А–µ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Я–µ—А–≥–Є—А –†–∞–Љ–Ј–Њ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–ѓ–≥–∞–љ –Ф–∞–≤–Є–і—Б–Њ–љ вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є

–ѓ–≥–∞–љ –®—А–µ–є–і–∞—А вАУ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є

–ѓ–≥–∞–љ –С–µ—А–µ–є—В вАУ –ї–Є—Д–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є (–љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞: ¬Ђ7 –Є—О–ї–Є—П –љ–µ –±—Л–ї¬ї)

–≠—А–Є—Е –Т–µ—Б—В–±–µ—А—Е вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Ь–∞–µ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —А–Њ—В–∞

–Я–Њ—А—Г—В—З–Є–Ї –У–∞–љ—Ж –У–µ–Њ—А—Е –§–Њ–љ–≤–Є–љ–µ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–Я—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї –§—А–Є–і—А–Є—Е –ѓ–≥–∞–љ –Ю—А–љ–±–µ—А—Е вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–®—В–Є–Ї —О–љ–Ї–Њ—А—Л

–Я–µ—В–µ—А –С–ї–Њ–Љ–≥—А–µ–љ вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–ѓ–≥–∞–љ –Ъ–µ–љ–∞—В вАУ —И–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є

–°–µ—А–ґ–∞–љ—В—Л

–Я–µ—В–µ—А –¶—Л–љ–Є–љ вАУ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є (–љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞: ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М¬ї)

–ѓ–≥–∞–љ –Ъ–∞–ї–∞–љ–і–∞—А вАУ —И–≤–µ–і

–§—Г—А–Є–µ—А—Л

–Ъ–∞—А–ї –§–Њ–і–∞—А–Є–ї–≥ вАУ —И–≤–µ–і

–ѓ–≥–∞–љ –§–∞–ї–Ї вАУ —И–≤–µ–і

–Ъ–∞–љ–Њ–љ–Є—А—Л

–≠—А–µ—Е –≠—А–±–µ–љ вАУ —И–≤–µ–і

–ѓ–≥–∞–љ –¶—Л–љ—В–∞—Б—В вАУ —И–≤–µ–і

–Я–µ—А –У–Њ–ї–Љ вАУ —И–≤–µ–і

–Я–µ—В–µ—А –Т–Є–і–µ–љ вАУ —И–≤–µ–і

–Я–∞—Г–ї—М –†—Л—Б–Є вАУ —И–≤–µ–і <вА¶>

–Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 40. –Ы. 121вАУ123.

1 –°–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: –®–µ–±–∞–ї–і–Є–љ–∞ –У.–Т. –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –°–Є–±–Є—А–Є. –Я–µ—А–≤–∞—П —З–µ—В–≤–µ—А—В—М XVIII –≤–µ–Ї–∞. –Ь., 2005; –Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞. –°—Г–і—М–±—Л –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А / –њ–Њ–і —А–µ–і. –Ґ. –Ґ–Њ—И—В–µ–љ–і–∞–ї—М&–°–∞–ї—Л—З–µ–≤–Њ–є –Є –Ы. –Ѓ–љ—Б–Њ–љ. –Ь., 2009; –Ф–µ–Љ–Ї–Є–љ –Р.–Т. –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–∞ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–µ–љ—Г (1709вАУ1718) // –Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞. –Ъ 300-–ї–µ—В–Є—О —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї —Б—В–∞—В–µ–є. –Ь., 2009. –°. 195вАУ199; –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤ –°.–Р. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1700вАУ1721 –≥–≥. –°–Я–±., 2011.

2 Hoglund L.E. Den Karolinska Armens uniformer under Stora Nordiska Kriget. Karlstadt, 1995. S. 13; Hagman H. Kungl. Artilleriet, Karl XI:s och Karl XII:s tid. Redaktor Hans Ulfhielm, 1993. S. 36вАУ41.

3 –≠—В–∞ —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –°–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б—В–∞—В—М—О —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞: –®–µ—Б—В–µ–Љ –Ю. –®–≤–µ–і—Б–Ї–∞—П —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ъ–∞—А–ї–∞ XII. 1700вАУ1709 –≥–≥. // –°–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–°—В–∞—А—Л–є –¶–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є 300-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. 2009. –°. 123. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –і–≤—Г—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е вАУ –њ—А–Є –Ъ–ї–Є—И–Њ–≤–µ (1702 –≥.) –Є –Я–Њ–ї—В–∞–≤–µ (1709 –≥.). –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-—Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є –љ–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ–≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ —И–≤–µ–і–∞–Љ. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ вАУ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —А–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞ –љ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞, –∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П вАУ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Ъ.–У. –†–µ–љ—И–Є–ї—М–і–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –†–µ–љ—И–Є–ї—М–і –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥ —А–µ–Ї–Њ–≥–љ–Њ—Б—Ж–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є, —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ —И–≤–µ–і—Б–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –Ї –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–µ (Konow J. Karoliner Rehnskiold. Faltmarskalk. Karlskrona, 2001. S. 132).

4 –°—В–Є–ї–ї–µ –Р. –Ъ–∞—А–ї XII –Ї–∞–Ї —Б—В—А–∞—В–µ–≥ –Є —В–∞–Ї—В–Є–Ї –≤ 1707вАУ1709 –≥–≥. –°–Я–±., 1912. –°. 108; –®–µ–ї—М—Б –Ш.–У. –°—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –Я–Њ–ї—В–∞–≤–µ 27 –Є—О–љ—П 1709 –≥. // –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 1845. вДЦ 3. –°. 61.

5 –С–µ—Б–њ–∞–ї–Њ–≤ –Р.–Т. –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –®–≤–µ—Ж–Є–Є –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (http://www.academygps.ru/img/napoln/istoriya/publicy/artill.pdf). –Ю —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±–∞—В–∞–ї–Є–Є —Б–Љ.: –Ъ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –Х.–Х. –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –≤ –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є // –Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞. –Ъ 250-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї —Б—В–∞—В–µ–є. –Ь., 1959. –°. 100вАУ102.

6 –Ь–Њ–ї—В—Г—Б–Њ–≤ –Т.–Р. –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞: –£—А–Њ–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. 1709вАУ2009 –≥–≥. –Ь., 2009. –°. 390вАУ393.

7 –Ъ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –Х.–Х. –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –≤ –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є. –°. 102.

8 –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤–Њ–ї–Њ—Е–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –°—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ 23 –Є—О–љ—П 1709 –≥. // –Ґ—А—Г–і—Л –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ґ. III. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і (–Э–Њ—П–±—А—М 1708 –≥. вАУ –Є—О–ї—М 1709 –≥.). –°–Я–±., 1909. –°. 207вАУ208; –®–µ–ї—М—Б –Ш.–У. –°—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –Я–Њ–ї—В–∞–≤–µ 27 –Є—О–љ—П 1709 –≥. –°. 62.

9 –†—Г–і–Њ–ї—М—Д —Д–Њ–љ –С—Г–љ–∞—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ —Б 1706 –≥. (Hoglund Lars-Eric. The Uniforms of The Swedish Army in the Great Northern War. Acedia, Karlstad, 1996. S. 13).

10 –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П —А–µ–ї—П—Ж–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –Р–Ї—Б–µ–ї—П –Ѓ–ї–ї–µ–љ–Ї—А—Г–Ї–∞ / –њ—Г–±–ї. –Є –њ–µ—А. —Б–Њ —И–≤–µ–і. –Х. –І–µ–≤–Ї–Є–љ–Њ–є, –≤—Б—В—Г–њ–Є—В. —Б—В–∞—В—М—П –С. –Э–Є–ї—М—Б—Б–Њ–љ–∞ // –°–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞¬ї –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–°—В–∞—А—Л–є –¶–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є 300-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°. 111.

11 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 40. –Ы. 408вАУ409.

12 –Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ь.; –Ы., 1950. –Ґ. IX (–ѓ–љ–≤–∞—А—М вАУ –і–µ–Ї–∞–±—А—М 1709). –Т—Л–њ. 1. –°. 271вАУ273.

13 –У–∞–љ—В–ї–∞–љ–≥–µ—А (–Њ—В –љ–µ–Љ. handlanger вАУ –і–ї–Є–љ–љ–Њ—А—Г–Ї–Є–є) вАУ —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В –љ–Є–Ј—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—А–∞, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–∞. –У–∞–љ—В–ї–∞–љ–≥–µ—А—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ–ґ–∞—В—Л–Љ–Є –Ј–∞—А—П–і–љ—Л—Е —П—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –ї–Њ—И–∞–і—М–Љ–Є –≤ –Њ—А—Г–і–Є–є–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–і–Ї–∞—Е. –Т –±–Њ—О –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–љ–Њ—Б–Ї–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –Ї –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—А–∞–Љ –Є–ї–Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–∞–Љ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –Њ—А—Г–і–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—В—М –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤, –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ы—Г—З—И–Є–µ –≥–∞–љ—В–ї–∞–љ–≥–µ—А—Л, –Њ–±—А–µ—В—И–Є–µ –љ—Г–ґ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—А—Л, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –≤ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А—Л.

14 –У–∞–љ—В–≤–µ—А–Ї–µ—А (–Њ—В –љ–µ–Љ. Handwerker) вАУ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤–Њ–є.

15 –§—Г—А–ї–µ–є—В (—Д—Г—А–ї–µ–є, —Д—Г—А–Љ–∞–љ, –Њ—В –љ–µ–Љ. Fuhrleute вАУ –≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–Є) вАУ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є–є –Њ–±–Њ–Ј–љ—Л–µ —Д—Г—А—Л.

16 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т –Є –Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 40. –Ы. 121вАУ131 –Њ–±.

17 –Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. IX. –Т—Л–њ. 1. –°. 292; –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ь.; –Ы., 1950. –Ґ. IX . –Т—Л–њ. 2. –°. 1129.

18 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ґ. IX. –Т—Л–њ. 2. –°.1129.

19 –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П —Ж–∞—А—П –≤ –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ, –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Р–Ј–Њ–≤ –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ—Б—П —В–∞–Љ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –Я–Њ—А—В–Њ—О // –Ґ—А—Г–і—Л –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ґ. III. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і (–Э–Њ—П–±—А—М 1708 –≥. вАУ –Є—О–ї—М 1709 –≥.). –°–Я–±., 1909. –°. 307.

20 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 39. –Ы. 98вАУ98 –Њ–±.

21 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 1128.

22 –Я–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. IX. –Т—Л–њ. 1. –°. 297.

23 –Ъ–∞—А—В–∞—И–µ–≤ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –≤ 1704вАУ1711 –≥–≥. –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї&—Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –С.–Я. –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤–∞ (—Б 1708 –≥. вАУ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞), —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±–∞—В–∞–ї–Є–Є. –° –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1708 –≥. –њ–Њ –ї–µ—В–Њ 1709 –≥. –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Љ–µ—Б—В. –°–Њ—А–Њ—З–Є–љ—Ж—Л. –Ъ–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Ь–Є—В–∞–≤—Л (1710 –≥.) (–°–Љ.: –†–∞–±–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ь.–Ф. –Я–Њ–ї–Ї–Є –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є 1698вАУ1725 –≥–≥. –Ъ—А–∞—В–Ї–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї. –Ь., 1977. вДЦ 124. –°. 36; –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞ 27 –Є—О–љ—П 1709 –≥.: –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Ь., 2011. –°. 595).

24 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 39. –Ы. 98.

25 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 40. –Ы. 184.

26 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 174.

27 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 184, 191вАУ192 –Њ–±.

28 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 202.

29 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 898.

30 –Я–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ –љ–∞ 13 –Є—О–ї—П 1709 –≥. вАУ 111 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ вАУ 113 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї: –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 40. –Ы. 175вАУ176, 180вАУ181.

31 –Ч—Л–±–Є–љ –Х—Д–Є–Љ –Я–∞–љ–Ї—А–∞—В—М–µ–≤–Є—З (—Г–Љ. 1725), –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Њ–±–µ—А-–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Я—А—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ 1711 –≥., —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Њ–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Є–љ—Л—Е –і–µ–ї –≤ –Ы–Є—Д–ї—П–љ–і—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є (1710вАУ1711), –Њ–±–µ—А-–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –Ы–Є—Д–ї—П–љ–і–Є–Є (1710вАУ1711), —Б—Г–і—М—П –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є (1714вАУ1717), —З–ї–µ–љ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П (1720вАУ1725).

32 –Ґ–Њ—И—В–µ–љ–і–∞–ї—М –†. –Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞: —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї // –Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞. –°—Г–і—М–±—Л –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А. –°. 41.

33 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Ь.–Р. –У—А–∞–≤—О—А–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ы., 1990. –°. 117вАУ118.

34 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 119вАУ120. –°–Љ. —В–∞–Ї–ґ–µ: –Ъ–∞—А–µ–≤ –Р.–Р. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≥—А–∞–≤—О—А, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л: –≠–Љ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П // –Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞. –Ъ 300-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї —Б—В–∞—В–µ–є. –Ь., 2009. –°. 274вАУ286.

35 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 156. –Ъ–љ. 2. –Ы. 1089.

36 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 720.

37 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ъ–љ. 1. –Ы. 834, 925.

38 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ъ–љ. 2. –Ы. 1089.

39 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ъ–љ. 1. –Ы. 925.

40 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ъ–љ. 2. –Ы. 1176.

41 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ъ–љ. 1. –Ы. 534, 539, 925.

42 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 627.

43 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ъ–љ. 2. –Ы. 929вАУ929 –Њ–±.

44 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 165. –Ъ–љ. 1. –Ы. 108, 108 –∞, 127, 130 –∞, 130 –±, 154вАУ156; –Ф. 161. –Ы. 50, 65, 73, 76; –Ф. 162. –Ы. 52, 53; –Ф. 163. –Ы. 7, 25, 33, 89, 131, 164; –Ф. 156. –Ы. 107, 108, 164вАУ165, 386вАУ387, 498вАУ499, 534вАУ535, 550вАУ552, 616вАУ617, 629, 720, 721, 776вАУ777, 832вАУ835, 929вАУ931, 962вАУ964, 1089вАУ1090, 1173вАУ1177, 1269вАУ1270; –Ф. 198. –Ы. 11,

21вАУ22, 35вАУ36, 44вАУ45, 52вАУ53, 62вАУ63, 70.

45 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 156. –Ъ–љ. 2. –Ы. 720.

46 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 1776.

47 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 832.

48 –Р–Ї–Є—И–Є–љ –Ь.–Ю. –Я–ї–µ–љ–љ—Л–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л: –Я—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ // –Я–Њ–ї—В–∞–≤–∞. –Ъ 300-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї —Б—В–∞—В–µ–є. –Ь., 2009. –°. 183.

49 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 165. –Ъ–љ. 2. –Ы. 128 –Њ–±.; –Ф. 180. –Ы. 6вАУ6 –Њ–±.

50 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 162. –Ы. 53

51 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 180. –Ы. 281.

52 –У–Є–љ—В–µ—А –Ш–≤–∞–љ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З (Iohann Gunther, 1670вАУ1729), —В—А–µ—В–Є–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Я–µ—В—А I –≤ 1698 –≥., –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Р–Љ—Б—В–µ—А–і–∞–Љ–µ, –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –Ш. –У–Є–љ—В–µ—А–∞ –Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –ѓ–Ї–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є ¬Ђ–Є–Љ –±—Л—В—М –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–∞–Љ–Є –Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є¬ї. –Т—Б—В—Г–њ–Є–≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –≤ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А—Б–Ї—Г—О —А–Њ—В—Г –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –Ш.–ѓ. –У–Є–љ—В–µ—А —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Т –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М. –Т 1719 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ I, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –ѓ.–Т. –С—А—О—Б–∞, –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–∞ –Ш.–ѓ. –У–Є–љ—В–µ—А—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є. –Т 1728 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞. (–Ґ–∞—Г–±–Є–љ –Ш.–Р. –Ш–≤–∞–љ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З –У–Є–љ—В–µ—А вАУ —В—А–µ—В–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї&—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А // –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –Т—Л–њ. VIII. –°–Я–±, 2006. –° 296вАУ300).

53 –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–µ—Ж –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–Ш–Ј ¬Ђ–Ь–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Я–Є—В–µ—А–∞ –У–µ–љ—А–Є –С—А—О—Б–∞, —Н—Б–Ї–≤–∞–є—А–∞, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є, –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ –µ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П—Е –њ–Њ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ґ–∞—В–∞—А–Є–Є, –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –Є –Т–µ—Б—В-–Ш–љ–і–Є–ЄвА¶¬ї) / –≤–≤–Њ–і–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П, –њ–µ—А. –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є –°.–Т. –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Є –Э.–Ѓ. –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Њ–є // –Ю—А–∞–љ–Є–µ–љ–±–∞—Г–Љ—Б–Ї–Є–µ —З—В–µ–љ–Є—П. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є –Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Т—Л–њ. I (–≠–њ–Њ—Е–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ). –°–Я–±., 2001. –°. 222вАУ223.

54 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 180. –Ы. 8.

55 –£–Ї–∞–Ј—Л –Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Я–µ—В—А–∞ I –Ї –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Г, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А—Г –Ь–∞—В–≤–µ—О –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З—Г –У–∞–≥–∞—А–Є–љ—Г // –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ґ. XI. –°–Я–±., 1873. вДЦ XXVIII. –°. 134.

56 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 180. –Ы. 312.

57 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 8.

58 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

59 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 312.

60 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 316 –Њ–±.

61 –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤—И–Є—Е –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ —Б —А–Њ–і–Є–љ—Л. –Ю–±–Љ–µ–љ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –±—Л–ї –љ–∞–ї–∞–ґ–µ–љ –µ—Й–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —З–µ—А–µ–Ј –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤ –Є –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ —В—А–µ—В—М–Є—Е —Б—В—А–∞–љ (–°–Љ., –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: –Я–Є–њ–µ—А –У.–Р. –Ш–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–∞ –У—Г—Б—В–∞–≤–∞ –Р–±—А–∞–Љ–∞ –Я–Є–њ–µ—А–∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Є –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ // –У—А–Њ—В –ѓ.–Ъ. –Ґ—А—Г–і—Л –ѓ.–Ъ. –У—А–Њ—В–∞ –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –°–Я–±., 1901. –°. 145вАУ146). –Ф–µ–љ—М–≥–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –®–≤–µ—Ж–Є–Є –Є —И–≤–µ–і—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Э–µ –≥–љ—Г—И–∞–ї—Б—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –і–∞–ґ–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –Ґ–Њ–Љ–∞—Б (–Ъ–љ–Є–њ–њ–µ—А) –Ъ–љ–Є–њ–њ–µ—А–Ї—А–Њ–љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–µ–љ—Г —Б –Њ—Б–µ–љ–Є 1700 –≥. (–°–Љ.: –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤ –°.–Т. –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В –Ґ–Њ–Љ–∞—Б –Ъ–љ–Є–њ–њ–µ—А –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є // –Ю—В –Э–∞—А–≤—Л –і–Њ –Э–Є—И—В–∞–і—В–∞: –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤ –≥–Њ–і—Л –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1700вАУ1721 –≥–≥. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –≤—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є 280-–ї–µ—В–Є—О –Э–Є—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –°–Я–±., 2001. –°. 41; –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤ –Т.–Э. –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–њ—Ж—Л –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є: –≠–њ–Њ—Е–∞ –Я–µ—В—А–∞ I. –Ь., 1996. –°. 51, 259).

62 –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–µ—Ж –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –°. 214.

63 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 147. –Ы. 362 –Њ–±.

64 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 165. –Ы. 92. –Я–µ–і–∞–љ—В–Є—З–љ—Л–є –С—А—О—Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А—Г –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤—Г –≤—Л–і–∞—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є –Є –≤–Ј—П—В—М —Б–Њ —И–≤–µ–і–∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–∞–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є –Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї –њ–Є—Б—М–Љ—Г (–°–Љ. —В–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 92 –∞).

65 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 164. –Ы. 83 –Њ–±.вАУ84, 100, 112 –Њ–±.

66 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 130 –Њ–±.

67 –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –љ–µ –њ–µ—А–≤–∞—П —Б—В–∞—В—Г—П, –Њ—В–ї–Є—В–∞—П –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. 5 —П–љ–≤–∞—А—П 1715 –≥. —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–Т–µ–ї–µ–љ–Њ –Ј–і–µ–ї–∞—В—М –љ–∞ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –Љ–µ–і–љ—Г—О —И—В–∞—В—Г–є–љ—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г –≤ –ї–µ—В–љ–µ–є –і–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–∞–і¬ї (–Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 180. –Ы. 1 –Њ–±.).

68 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Ґ. V (–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVIII –≤.). –Ь., 1960. –°. 456.

69 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т –Є –Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 165. –Ы. 84.

70 –Ф–Њ–Ї—Г–Ї–Є–љ –Ш–ї–ї–∞—А–Є–Њ–љ (–Ы–∞—А–Є–Њ–љ) (—Г–Љ. 1718), –њ–Њ–і—М—П—З–Є–є –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1680-—Е –≥–≥., –≤ 1687вАУ1688 –≥–≥. –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ–Ї–ї–∞–і –≤ 1 —А—Г–±–ї—М. –Т 1688вАУ1689 –≥–≥. вАУ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –њ–Њ–і—М—П—З–Є–є —Б –Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –≤ 3 —А—Г–±–ї—П. –Т 1714 –≥. –њ–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б—Г —Д–Є—Б–Ї–∞–ї–∞ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П—Е –Є –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –і–ї—П —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤—Г —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ 1715 –≥. –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ –Њ—В –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Њ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥. –Т 1718 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –њ—А–Є—Б—П–≥—Г –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї—Г —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З—Г –Я–µ—В—А—Г –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Б. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–∞–ї –љ–µ–њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Г—О –њ—А–Є—Б—П–≥—Г –Є —Б–≤–Њ–Є –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ –Я–µ—В—А—Г I, –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—Л—В–∞–љ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Є 17 –Љ–∞—А—В–∞ 1718 –≥. –Ї–Њ–ї–µ—Б–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є (–Х—Б–Є–њ–Њ–≤ –У.–Т. –Я–Њ–і—М—П—З–Є–є –Ф–Њ–Ї—Г–Ї–Є–љ // –Х—Б–Є–њ–Њ–≤ –У.–Т. –†–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—З—М–Є –і–µ–ї–∞ XVIII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –і–µ–ї –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Є –Ґ–∞–є–љ–Њ–є —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–љ—Л—Е –і–µ–ї –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є. –°–Я–±., 1861. –°. 157вАУ184).

71 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 156. –Ъ–љ. 1. –Ы. 107, 534; –Ф. 165. –Ъ–љ. 2. –Ы. 84.

72 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 156. –Ъ–љ. 1. –Ы. 550.

73 –Ш–Ј —З–µ–ї–Њ–±–Є—В–љ–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —И–≤–µ–і—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –њ–Њ 4 –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ –і–µ–љ—М, –∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –њ—А–Є –љ–Є—Е –њ–∞—Б—В–Њ—А вАУ 8 –і–µ–љ–µ–≥ (–Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 156. –Ъ–љ.

1. –Ы. 1234).

74 –Т —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і–Њ–≤—Л–µ, –љ–Њ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л. –Я–ї–µ–љ–љ—Л–є —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї –У.–Р. –Я–Є–њ–µ—А, —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–є —Б –і–µ–љ—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –І—Г—Е–ї–Њ–Љ—Г, –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ–Є –ґ–Є–ї–Є –љ–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Г –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 12 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж: ¬Ђ–Я–Є—Й–∞ –љ–∞—И–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –Њ–≤—Б—П–љ–Њ–є –њ–Њ—Е–ї–µ–±–Ї–µ –Є —В–Њ–ї—Б—В—Л—Е, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Е–Є—Е –±–ї–Є–љ–∞—Е¬ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –≤—Б–µ —Б—В–Њ–Є—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–µ—И–µ–≤–Њ: ¬Ђ–С–Њ—З–Ї–∞ —А–ґ–Є —Б—В–Њ–Є–ї–∞ 30 –Ї–Њ–њ., –±—Л–Ї 80 –Ї–Њ–њ. (–Ј–∞ –њ—А–Њ–і–∞–ґ–µ—О –Ї–Њ–ґ–Є –Є —Б–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ –Љ—П—Б–Њ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ 30 –Ї–Њ–њ.), 40 —П–Є—Ж 1 –Ї–Њ–њ., 6 —Ж—Л–њ–ї—П—В 1 –Ї–Њ–њ., 1 –±–∞—А–∞–љ 7 –Є–ї–Є 8 –Ї–Њ–њ., 4 –Ј–∞–є—Ж–∞ 1 –Ї–Њ–њ., –Є –њ—А–Њ—З.¬ї (–Я–Є–њ–µ—А –У.–Р. –Ш–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–∞ –У—Г—Б—В–∞–≤–∞ –Р–±—А–∞–Љ–∞ –Я–Є–њ–µ—А–∞. –°. 142). –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –і–Њ—А–Њ–ґ–µ.

75 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 156. –Ъ–љ. 1. –Ы. 1234.

76 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 165. –Ы. 130–∞.

77 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 156.

78 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 162. –Ы. 53 –Њ–±.

79 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 165. –Ы. 127.

80 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ъ–љ. 5. –Ы. 490 –Њ–±.

81 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –§. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤—Л—В—М–µ. –Ф. 57. –Ы. 491, 492.

82 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 522, 523, 594, 595.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є