п·я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╣ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦п╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡я│п╨п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ п╡ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. (я┌я─п╬п╦я├п╨п╦п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╦ п╡ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐), пёп╩я▄я▐пҐп╬п╡ п·.п⌠. (п°п╬я│п╨п╡п╟)

п°п╦пҐп╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬ п╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ пєп╣пЄп╣я─п╟я├п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌пҐя▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ пҐп╟я┐п╨ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦ п▓п╬п╧пҐп╟ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣ п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╒я─я┐пЄя▀ п÷я▐я┌п╬п╧ п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ 14Б─⌠16 п╪п╟я▐ 2014 пЁп╬пЄп╟

пїп╟я│я┌я▄ IVп║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ 2014

б╘ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2014

б╘ п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2014

п▓ 2012 пЁ., п╨п╬пЁпЄп╟ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ пҐп╟ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╪ я┐я─п╬п╡пҐп╣ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩п╬я│я▄ 400-п╩п╣я┌п╦п╣ п©п╬п╠п╣пЄя▀ пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬п©п╬п╩я┤п╣пҐп╦я▐ п╦ п╬я│п╡п╬п╠п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐ я│я┌я─п╟пҐя▀ п╬я┌ п╦пҐп╬пЇп╣п╪пҐп╬п╧ п╬п╨п╨я┐п©п╟я├п╦п╦, п╬я│п╬п╠п╬пЁп╬ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦я▐ я┐пЄп╬я│я┌п╬п╦п╩п╟я│я▄ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╩п╟п╡я─п╟, пЁп╣я─п╬п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ п╬п╠п╬я─п╬пҐп╟ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ (1608Б─⌠1610) п╡п╬я┬п╩п╟ п╡ п╟пҐпҐп╟п╩я▀ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦. п·я┌п╪п╣я┤п╟я▐ пЇп╟я│п╩я┐пЁп╦ пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╦п╨п╬п╡ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦ п©я─п╣п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬пЁп╬ п║п╣я─пЁп╦я▐ п═п╟пЄп╬пҐп╣пІя│п╨п╬пЁп╬, п©я─п╣пЄя│я┌п╬я▐я┌п╣п╩я▄ п═я┐я│я│п╨п╬п╧ п÷я─п╟п╡п╬я│п╩п╟п╡пҐп╬п╧ піп╣я─п╨п╡п╦ п©п╟я┌я─п╦п╟я─я┘ п п╦я─п╦п╩п╩ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п©п╣я─п╡п╬я│п╡я▐я┌п╦я┌п╣п╩я▄я│п╨п╬п╪ я│п╩п╬п╡п╣ п╡ пЄп╣пҐя▄ п©п╟п╪я▐я┌п╦ п╦пЁя┐п╪п╣пҐп╟ пЇп╣п╪п╩п╦ п═я┐я│я│п╨п╬п╧ 8 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 2012 пЁ. п©п╬пЄя┤п╣я─п╨пҐя┐п╩, я┤я┌п╬ б╚п⌡п╟п╡я─п╟ п╠я▀п╩п╟ я│п╦п╩я▄пҐп╟ пҐп╣ я│п╦п╩п╬п╧ я│п╡п╬п╦я┘ п╨я─п╣п©п╬я│я┌пҐя▀я┘ я│я┌п╣пҐ п╦ пҐп╣ я│п╦п╩п╬п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ я┐ пҐп╣п╣ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ пҐп╣ п╠я▀п╩п╬б╩.2 п п╟п╨ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐп╬, п©п╬ я│п╩п╬п╡п╟п╪ я├п╟я─я▐ п≤п╡п╟пҐп╟ п⌠я─п╬пЇпҐп╬пЁп╬, п©я─п©. п║п╣я─пЁп╦п╧ Б─⌠ б╚пЇп╟я│я┌я┐п©пҐп╦п╨ пЇп╣п╪п╩п╦ п═я┐я│я▄я│я┌п╣п╧б╩, п╦ я─я┐п╨п╬п╡п╬пЄп╦я┌п╣п╩я▄ п▓я┌п╬я─п╬пЁп╬ пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬п©п╬п╩я┤п╣пҐп╦я▐ п╨пҐя▐пЇя▄ п■п╪п╦я┌я─п╦п╧ п÷п╬пІп╟я─я│п╨п╦п╧ я┌п╟п╨пІп╣ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩ п©я─п©. п║п╣я─пЁп╦я▐ б╚п═я┐я│я│п╨п╬п╧ пЇп╣п╪п╩п╦ пЇп╟я│я┌я┐п©пҐп╦п╨п╬п╪б╩.3

п▓ я┌п╬ пІп╣ п╡я─п╣п╪я▐ 4 пҐп╬я▐п╠я─я▐ 2012 пЁ., п╡ п■п╣пҐя▄ пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╣пЄп╦пҐя│я┌п╡п╟, п©п╟я┌я─п╦п╟я─я┘ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п╦ п╡я│п╣я▐ п═я┐я│п╦ п п╦я─п╦п╩п╩ п╡ пёя│п©п╣пҐя│п╨п╬п╪ я│п╬п╠п╬я─п╣ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐ п╡я▀я│п╨п╟пЇп╟п╩ п╦пҐя┐я▌ я┌п╬я┤п╨я┐ пЇя─п╣пҐп╦я▐: б╚п■я─я┐пЁп╦п╪ п©я─п╦п╪п╣я─п╬п╪ я▐п╡п╦п╩п╟я│я▄ пЇп╟я┴п╦я┌п╟ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ Б─⌠ п╬п©п╩п╬я┌п╟ п╡п╣я─я▀ п╦ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦. п∙п╣ пЇп╟я┴п╦я┴п╟п╩п╦ я│я┌я─п╣п╩я▄я├я▀, п╬п©п╬п╩я┤п╣пҐя├я▀, пҐп╬, п╨п╬пЁпЄп╟ п©п╬я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄, п╦пҐп╬п╨п╦ п╡я│я┌п╟п╩п╦ п╨ п©я┐я┬п╨п╟п╪, п╨ п╬я─я┐пЄп╦я▐п╪, п╡пЇп╬я┬п╩п╦ пҐп╟ я│я┌п╣пҐя▀, п╦ п╡я─п╟пЁ пҐп╣ я│п╪п╬пЁ п╡пЇя▐я┌я▄ пҐп╟я┬я┐ пҐп╟я├п╦п╬пҐп╟п╩я▄пҐя┐я▌ я│п╡я▐я┌я▀пҐя▌б╩.4 п╒п╟п╨я┐я▌ я│п╪п╣пҐя┐ п╬я├п╣пҐп╬п╨ п╪п╬пІпҐп╬ я│п╡я▐пЇп╟я┌я▄ я│ пҐп╬п╡я▀п╪п╦ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╪п╦ п╡ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐, п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╪п╦ пҐп╟ п▓я│п╣я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ б╚піп╣я─п╨п╬п╡я▄ п╦ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╬ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ пҐп╟ п©п╣я─п╣п╩п╬п╪пҐя▀я┘ я█я┌п╟п©п╟я┘ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦б╩, п╬я┌п╨я─я▀п╡я┬п╣п╧я│я▐ 12 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 2012 пЁ. п╡ я│я┌п╣пҐп╟я┘ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ пЄя┐я┘п╬п╡пҐп╬п╧ п╟п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦.5 п▓п╪п╣я│я┌п╣ я│ я┌п╣п╪ я█я┌п╬ я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌ пҐп╟ п╬я┤п╣п╡п╦пЄпҐя┐я▌ пЇпҐп╟я┤п╦п╪п╬я│я┌я▄ п╦ пҐп╣я│п╬п╪пҐп╣пҐпҐя┐я▌ п╟п╨я┌я┐п╟п╩я▄пҐп╬я│я┌я▄ я┌п╣п╪я▀ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╦.

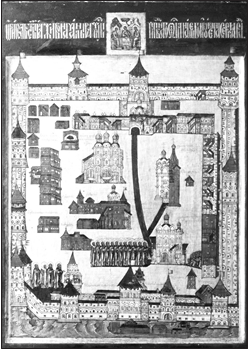

п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ (я─п╦я│. 1) п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ я│п╬п╠п╬п╧ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╣ я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╡пЄя─п╣п╡пҐп╣я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─п╣, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ пЄп╬ я│п╦я┘ п©п╬я─ п╡я│п╣я│я┌п╬я─п╬пҐпҐп╣ пҐп╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐя▀ пҐп╦ п╣п╣ п╡п╬пЇпҐп╦п╨пҐп╬п╡п╣пҐп╦п╣, пҐп╦ я┌п╬п©п╬пЁя─п╟я└п╦я▐, пҐп╦ я└я┐пҐп╨я├п╦п╬пҐп╦я─п╬п╡п╟пҐп╦п╣. п░ п╡п╣пЄя▄ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ пҐп╟п╩п╦я┤п╦п╣ п╪п╬я┴пҐп╬пЁп╬ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ п©п╬пЇп╡п╬п╩п╦п╩п╬ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦ п╦ п╣п╣ пЁп╣я─п╬п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪ пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╦п╨п╟п╪ п╡я▀пЄп╣я─пІп╟я┌я▄ п©п╬я┤я┌п╦ 16 п╪п╣я│я▐я├п╣п╡ п╬я│п╟пЄя▀ Б─⌠ я│ 23 я│п╣пҐя┌я▐п╠я─я▐ 1608 пЁ. п©п╬ 12 я▐пҐп╡п╟я─я▐ 1610 пЁ., п╨п╬пЁпЄп╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄ п╠п╣пЇя┐я│п©п╣я┬пҐп╬ п©я▀я┌п╟п╩п╦я│я▄ пЇп╟я┘п╡п╟я┌п╦я┌я▄ п©п╬п╩я▄я│п╨п╬-п╩п╦я┌п╬п╡я│п╨п╦п╣ п╬я┌я─я▐пЄя▀ п║п╟п©п╣пЁп╦ п╦ п⌡п╦я│п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬.

п÷п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦я┘ п╦ п╨п╟пЇпҐя▀ п╡ я│я┌п╣пҐп╟я┘ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐, п╨п╟п╨ п©п╬п╨п╟пЇя▀п╡п╟я▌я┌ пҐп╬п╡п╣п╧я┬п╦п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐, п©я─п╦я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ пҐп╟ пЁп╬пЄя▀ п⌡п╦п╡п╬пҐя│п╨п╬п╧ п╡п╬п╧пҐя▀, п╨п╬пЁпЄп╟ пЄп╡п╬я─я├п╬п╡п╬п╣ п╡п╣пЄп╬п╪я│я┌п╡п╬ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦я┤п╣пЁп╬ п©я─п╦я│я┌я┐п©п╦п╩п╬ п╨ пЇп╟пЄп╟я┤п╣ я└п╬я─я│п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐп╬пЁп╬ пҐп╟я─п╟я┴п╦п╡п╟пҐп╦я▐ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐ п╦ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ п╬п╠п╬я─п╬пҐп╬я│п©п╬я│п╬п╠пҐп╬я│я┌п╦ п═я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╟. п÷я─п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦я┤п╣п╪ п░.п≤. п▓я▐пЇп╣п╪я│п╨п╬п╪ (1564Б─⌠1570) п╬п╨. 1566 пЁ. п╠я▀п╩ я┐я│я┌я─п╬п╣пҐ пҐп╬п╡я▀п╧ п╨п╬я─п©я┐я│ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╡ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╪ п я─п╣п╪п╩п╣.6 п я─п╬п╪п╣ я┌п╬пЁп╬, п╬п╨п╬п╩п╬ 300 п╬я─я┐пЄп╦п╧ п╠я▀п╩п╦ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ п╡ 1565 пЁ. я│ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п©я┐я┬п╣я┤пҐп╬пЁп╬ пЄп╡п╬я─п╟ п╡ пҐп╬п╡я┐я▌ п╡п╬п╩п╬пЁп╬пЄя│п╨я┐я▌ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄, п╨я┐пЄп╟ я├п╟я─я▄ п≤п╡п╟пҐ п⌠я─п╬пЇпҐя▀п╧ я┌п╟п╨пІп╣ п╬я┌я│я▀п╩п╟п╣я┌ п╦пЇ п°п╬я│п╨п╡я▀ я┤п╟я│я┌я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀.7

п═п╦я│. 1. п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄. п≤п╨п╬пҐп╟. XIX п╡. 44,4 я┘ 36,7

п▓ я█я┌п╬я┌ пІп╣ п©п╣я─п╦п╬пЄ пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╦пЇп╪п╣пҐп╦п╩ я│п╡п╬п╧ п╟я─я┘п╦я┌п╣п╨я┌я┐я─пҐя▀п╧ п╬п╠п╩п╦п╨ п╦ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄. п▓ 1540Б─⌠1550 пЁпЁ. п╡ пЄя─п╣п╡пҐп╣п╧ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦ п╠я▀п╩п╦ я│п╬п╬я─я┐пІп╣пҐя▀ п©п╬ п©п╬я┤п╦пҐя┐ п°п╬я│п╨п╡я▀ п╪п╬я┴пҐя▀п╣ п╨п╟п╪п╣пҐпҐя▀п╣ я│я┌п╣пҐя▀ я│ 4 п╡п╬я─п╬я┌п╟п╪п╦ п╦ 12 п╠п╟я┬пҐя▐п╪п╦ п╬п╠я┴п╣п╧ пЄп╩п╦пҐп╬п╧ п╬п╨п╬п╩п╬ 1,5 п╨п╪, я┤я┌п╬ п©я─п╦пЄп╟п╩п╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▌ п╡п╦пЄ п╪п╬я┴пҐп╬п╧ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦. п я─п╣п©п╬я│я┌пҐп╟я▐ я│я┌п╣пҐп╟ п╦п╪п╣п╩п╟ я┌п╬пЁпЄп╟ пЄп╡п╟ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ я▐я─я┐я│п╟. п÷п╣я─п╡я▀п╧ я▐я─я┐я│ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐п╩ я│п╬п╠п╬п╧ п╬я┌п╨я─я▀я┌я┐я▌ п╡ я│я┌п╬я─п╬пҐя┐ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╟я─п╨п╟пЄя┐ я│ пҐп╦пЇп╨п╬ п©п╬я│п╟пІп╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╬я─я┐пЄп╦п╧пҐя▀п╪п╦ п╠п╬п╧пҐп╦я├п╟п╪п╦ п©п╬ п╬я│п╦ п╨п╟пІпЄп╬п╧ п╦пЇ п╟я─п╬п╨ (я┌п╟п╨ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣п╪я▀п╧ п©п╬пЄп╬я┬п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╠п╬п╧). п░я─п╨п╟пЄп╟ п©п╬пЄпЄп╣я─пІп╦п╡п╟п╩п╟ п╠п╬п╣п╡я┐я▌ п©п╩п╬я┴п╟пЄп╨я┐ п╡я┌п╬я─п╬пЁп╬ я▐я─я┐я│п╟, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ я│ пҐп╟п©п╬п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п╬пЁя─п╟пҐп╦я┤п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ п©п╟я─п╟п©п╣я┌п╬п╪ я│ пЄп╡я┐п╪я▐ я─я▐пЄп╟п╪п╦ п╠п╬п╧пҐп╦я├: пҐп╟п╡п╣я│пҐя▀п╪п╦ п╪п╟я┬п╦п╨я┐п╩я▐п╪п╦, я│п╩я┐пІп╦п╡я┬п╦п╪п╦ пЄп╩я▐ п©п╬я─п╟пІп╣пҐп╦я▐ п╡я─п╟пЁп╟, п©п╬пЄп╬я┬п╣пЄя┬п╣пЁп╬ пҐп╣п©п╬я│я─п╣пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ п╨ я│я┌п╣пҐп╟п╪, п╦ я┐пЇп╨п╦п╪п╦ я┴п╣п╩я▐п╪п╦ я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╦я├ п©п╬ п╡п╣я─я┘я┐ я│я┌п╣пҐ; п╡я▀я│п╬я┌п╟ п╬пЁя─п╟пЄя▀ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╟ 5,5 Б─⌠ 6 п╪ п©я─п╦ я┌п╬п╩я┴п╦пҐп╣ п╡ 3,5 п╪.8

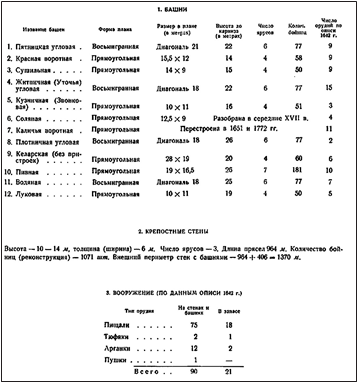

п▒п╟я┬пҐп╦ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀я┬п╣ я│я┌п╣пҐ пҐп╟ п╬пЄп╦пҐ я▐я─я┐я│ п╦ п╦п╪п╣п╩п╦ я┌я─п╦ п╠п╬я▐: п©п╬пЄп╬я┬п╡п╣пҐпҐя▀п╧, я│я─п╣пЄпҐп╦п╧ п╦ п╡п╣я─я┘пҐп╦п╧ (я─п╦я│. 2). п я█я┌п╦п╪ я│я┌п╣пҐп╟п╪ п╠я▀п╩п╦ п╬я┌п╬пЄп╡п╦пҐя┐я┌я▀ п╡ 1557 пЁ. я│п╣п╡п╣я─пҐя▀п╣ п╦ п╡п╬я│я┌п╬я┤пҐя▀п╣ п╨п╣п╩я▄п╦, п╬ я┤п╣п╪ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌я│я▐ п╡ б╚п я─п╟я┌п╨п╬п╪ п╩п╣я┌п╬п©п╦я│я├п╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п⌡п╟п╡я─я▀б╩.9 п≈п╟п©п╟пЄпҐя┐я▌ п╩п╦пҐп╦я▌ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦я┘ п©п╬я│я┌я─п╬п╣п╨ пЇп╟пҐп╦п╪п╟п╩п╦ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ я┘п╬пЇя▐п╧я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╣ я│п╩я┐пІп╠я▀, пЁпЄп╣ п╦ п╠я▀п╩п╬ п╬я┌п╡п╣пЄп╣пҐп╬ п╪п╣я│я┌п╬ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╪ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦п╪, я│я┐пЄя▐ п©п╬ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟п╪ XVII п╡.

п═п╦я│. 2. п·п╠п╬я─п╬пҐп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ (п©п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ п·п©п╦я│п╦ 1641 пЁ.)

п▓ 1561 пЁ. п╨п╣п╩п╟я─я▄ п░пҐпЄя─п╣я▐пҐ п░пЁпЁп╦п╩п╬п╡ б╚я│ п╠я─п╟я┌п╦п╣я▌б╩ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀п╪ п╬п╠я─п╟я┴п╣пҐп╦п╣п╪ пЄп╦п©п╩п╬п╪п╟я┌п╦я┤пҐп╬ пҐп╟п©п╬п╪пҐп╦п╩п╦ я├п╟я─я▌ п≤п╡п╟пҐя┐ п⌠я─п╬пЇпҐп╬п╪я┐, я┤я┌п╬ п╣п╪я┐ б╚пЄп╩я▐ п▒п╬пЁп╟ п╦ п÷я─п╣я┤п╦я│я┌я▀п╟ п▒п╬пЁп╬я─п╬пЄп╦я├п╟ п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╟пЁп╬ я┤я▌пЄп╬я┌п╡п╬я─я├п╟ п║п╣я─пЁп╦п╟ п╦ я┐я┤п╣пҐп╦п╨п╟ п╣пЁп╬ п²п╦п╨п╬пҐп╟ я┤я▌пЄп╬я┌п╡п╬я─я├п╟ я│п╡п╬я▌ я├п╟я─я▄я│п╨я┐я▌ п╬п╠п╦я┌п╣п╩я▄ п©п╬пЄп╬п╠п╟п╣я┌ п©я─п╬я│п╩п╟п╡п╦я┌п╦, п©п╬пҐп╣пІп╣ я│п╦п╟ я┌п╡п╬п╟ я├п╟я─я▄я│п╨п╟п╟ п╬п╠п╦я┌п╣п╩я▄ я┌п╡п╬п╣п╧ я├п╟я─я▄я│п╨п╬п╧ пЁп╩п╟п╡п╣ я│п╩п╟п╡п╟ п╦ п╡п╣пҐп╣я├, п╦ я├п╟я─я▄я│я┌п╡п╦я▌ я┌п╡п╬п╣п╪я┐ п╨я─п╟я│п╬я┌п╟ п╦ я│п╩п╟п╡п╟ п╬я┌ п╡я┼я│я┌п╬п╨ п╦ пЄп╬ пЇп╟п©п╟пЄб╩, я│п╬я│п╩п╟п╡я┬п╦я│я▄ пҐп╟ п©я─п╦п╪п╣я─ п║п╡я▐я┌п╬п╧ пЁп╬я─я▀ п░я└п╬пҐ: б╚п⌡п╣я┌п╟ 7069 п╒я─п╬п╦я├п╨п╬п╧ п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╨п╣п╩п╟я─я▄ п░пҐпЄя─п╣я▐пҐ п░пЁпЁп╦п╩п╬п╡ пҐп╟п©п╦я│п╟п╩ я┤п╣п╩п╬п╠п╦я┌пҐя┐я▌ п╨ п▒п╬пЁп╬п╡п╣пҐя┤я▐пҐпҐп╬п╪я┐ я├п╟я─я▌ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я▌ п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╬п╪я┐ п╨пҐя▐пЇя▌ п≤п╡п╟пҐя┐ п▓п╟я│п╦п╩я▄п╣п╡п╦я┤я┐ п╡я│п╣я▐ п═я┐[я│п╦п╦], п╟ п╡ я┤п╣п╩п╬п╠п╦я┌пҐп╬п╧ п©п╦я┬п╣я┌: Б─і я▐п╨п╬пІп╣ п╡ пЄя─п╣п╡пҐп╣п╪ п÷я─п╣я┤п╦я│я┌п╟ п╡я┼пЇп╩я▌п╠п╦п╩п╟ пҐп╟ п╡я┼я│я┌п╬я├п╣ п║п╡я▐я┌я┐я▌ пЁп╬я─я┐ п╦ я┌п╣п╩п╣я│пҐп╣ я┌п╟п╪п╬ п©п╬я┘п╬пЄп╦п╩п╟ я│п╡п╬п╦п╪п╦ я│п╡я▐я┌я▀п╪п╦ я│я┌п╬п©п╟п╪п╦, я┌п╟п╨п╬ п╦ пҐя▀пҐп╣, п╦ п©п╟я┤п╣ п╪п╦п╩п╬я│п╣я─пЄп╦п╣п╪ п╦ п╪п╦п╩п╬я│я┌п╦я▌ п╦ п╦пЇп╡п╬п╩п╣пҐп╦п╣п╪ п╡я│п╣п╪п╦п╩п╬я│я┌п╦п╡п╟пЁп╬ п⌠п╬я│п©п╬пЄп╟ п╦ п▒п╬пЁп╟ п╦ п║п©п╟я│п╟ пҐп╟я┬п╣пЁп╬ п≤п╦я│я┐я│п╟ п╔я─п╦я│я┌п╟, п▒п╬пЁп╬я─п╬пЄп╦я├п╟ я┐я│п╩я▀я┬п╟п╡ я│п╡п╬п╣пЁп╬ я┐пЁп╬пЄпҐп╦п╨п╟ п╪п╬п╩я▐я┴п╟я│я▐ п╡п╣п╩п╦п╨п╟пЁп╬ п╡ я┤я▌пЄп╣я│п╣я┘ п©я─п╣п©п╬пЄп╬п╠пҐп╟пЁп╬ п║п╣я─пЁп╦п╟, п╦ я│пҐп╦пЄп╣ пЄя┐я┘п╬п╪ пҐп╣ п©п╬ пЇп╣п╪п╩п╦ п╬я┌ п╪п╣я│я┌п╟ пҐп╟ п╪п╣я│я┌п╬ п©п╩п╬я┌п╦я▌ я┘п╬пЄя▐я┴п╟, пҐп╬ п╬я┌ я│я┌я─п╟я┬пҐп╟пЁп╬ п╦ я┌я─п╣п©п╣я┌пҐп╟пЁп╬ п╦ пҐп╣п╦я│п©п╬п╡п╣пЄп╦п╪п╟пЁп╬ п©я─п╣я│я┌п╬п╩п╟ п║я▀пҐп╟ п╦ п▒п╬пЁп╟ я│п╡п╬п╣пЁп╬ я│ я│п╡я▐я┌я▀п╪п╦ п∙пЁп╬ я┐я┤п╣пҐп╦п╨я▀, п©я─п╦п╦пЄп╣ п╬я┌ пҐп╣п╠п╣я│ пҐп╟ пЇп╣п╪п╩я▌ п╡ п▒п╬пЁп╬п╦п╪п╣пҐп╦я┌я┐я▌ п╦ п╡ я│п╡п╬я▌ п╡п╣п╩п╦п╨я┐я▌ п╬п╠п╦я┌п╣п╩я▄ п╨ я│п╡п╬п╣п╪я┐ я┐пЁп╬пЄпҐп╦п╨я┐ п╡п╣п╩п╦п╨п╬п╪я┐ п║п╣я─пЁп╦я▌ п╦ я┤я▌пЄпҐп╬п╣ п╬п╠п╣я┴п╟пҐп╦п╣ пЄп╟я─я┐я▌я┴п╣, п╣пІп╣ пҐп╣п╬я┌я│я┌я┐п©пҐп╣ п╣п╧ п©я─п╣п╠я▀я┌п╦ п╬я┌ я│п╡п╬п╣п╟ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦, п╦ п©я─п╬я│п╩п╟п╡п╦я┌п╦ я│п╡п╬я▌ п╬п╠п╦я┌п╣п╩я▄, п╦ п╡я│п╣я┘ п╠п╩п╟пЁя▀я┘ п╦пЇп╬п╬п╠п╦п╩я▄я│я┌п╡п╬п╡п╟я┌п╦, я▐п╨п╬пІп╣ п╬я┌я├п╦ пЁп╩п╟пЁп╬п╩я▌я┌ п╡я┌п╬я─я┐я▌ я│п╦я▌ п║п╡я▐я┌я┐я▌ пЁп╬я─я┐ п╠я▀я┌п╦ Б─і пҐп╣ п╦ п©п╟я┤п╣ п╩п╦ я┌п╣п╠п╣, пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я▌, пЄп╩я▐ п▒п╬пЁп╟ п╦ п÷я─п╣я┤п╦я│я┌я▀п╟ п▒п╬пЁп╬я─п╬пЄп╦я├п╟ п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╟пЁп╬ я┤я▌пЄп╬я┌п╡п╬я─я├п╟ п║п╣я─пЁп╦п╟ п╦ я┐я┤п╣пҐп╦п╨п╟ п╣пЁп╬ п²п╦п╨п╬пҐп╟ я┤я▌пЄп╬я┌п╡п╬я─я├п╟ я│п╡п╬я▌ я├п╟я─я▄я│п╨я┐я▌ п╬п╠п╦я┌п╣п╩я▄ п©п╬пЄп╬п╠п╟п╣я┌ п©я─п╬я│п╩п╟п╡п╦я┌п╦, п©п╬пҐп╣пІп╣ я│п╦п╟ я┌п╡п╬п╟ я├п╟я─я▄я│п╨п╟п╟ п╬п╠п╦я┌п╣п╩я▄ я┌п╡п╬п╣п╧ я├п╟я─я▄я│п╨п╬п╧ пЁп╩п╟п╡п╣ я│п╩п╟п╡п╟ п╦ п╡п╣пҐп╣я├, п╦ я├п╟я─я▄я│я┌п╡п╦я▌ я┌п╡п╬п╣п╪я┐ п╨я─п╟я│п╬я┌п╟ п╦ я│п╩п╟п╡п╟ п╬я┌ п╡я┼я│я┌п╬п╨ п╦ пЄп╬ пЇп╟п©п╟пЄб╩.10

п■п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬, п╡ 1553 пЁ. я└я─п╟пҐя├я┐пЇ п▒п╣п╩п╩п╬пҐ я┐п╨п╟пЇп╟п╩, я┤я┌п╬ б╚п╦пЇ 23 п╦п╩п╦ 24 п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣п╧, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╣я│я┌я▄ пҐп╟ я█я┌п╬п╧ пЁп╬я─п╣, пҐп╣я┌ пҐп╦ п╬пЄпҐп╬пЁп╬, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пҐп╣ п╦п╪п╣п╩ п╠я▀ я└п╬я─я┌п╟ п╦ пҐп╣ п╠я▀п╩ п╠я▀ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣пҐ я│я┌п╣пҐп╟п╪п╦, я┤я┌п╬п╠я▀ п╡ я│п╩я┐я┤п╟п╣ п╬я│п╟пЄя▀ п╡я▀пЄп╣я─пІп╟я┌я▄ п╡я─п╟пІп╣я│п╨п╬п╣ пҐп╟п©п╟пЄп╣пҐп╦п╣ п╦ п╡ я│п╩я┐я┤п╟п╣ пҐя┐пІпЄя▀ пЄп╟я┌я▄ п╬я┌п©п╬я─ п╪п╬я─я│п╨п╦п╪ п╨п╬я─я│п╟я─п╟п╪б╩. п▓я─п╟я┤ п≤п╬п╟пҐпҐ п п╬п╪пҐп╦пҐ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п©я─п╬я│п╨п╦пҐп╦я┌п╟я─п╦п╦, п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟пҐпҐп╬п╪ п╡ 1701 пЁ., я┌п╟п╨пІп╣ п╬я┌п╪п╣я┌п╦п╩, я┤я┌п╬ б╚п╡ п⌡п╟п╡я─п╣ п░я└п╟пҐп╟я│п╦я▐ п╣я│я┌я▄ п©я┐я┬п╨п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╦п╣ п╦ я┘п╬я─п╬я┬п╦п╣ пЄп╩я▐ пЇп╟я┴п╦я┌я▀ п©я─п╦я│я┌п╟пҐп╦. п▓п╟я┌п╬п©п╣пЄ п╡ я│п╡п╬п╦я┘ п╠п╟я┬пҐя▐я┘ пЄп╣я─пІп╦я┌ п╡п╣п╩п╦п╨п╦п╣ п╦ пЄп╦п╡пҐя▀п╣ п©я┐я┬п╨п╦б╩11. п÷п╬ я│п╨п╟пЇп╟пҐп╦я▌ п▒п╟я─я│п╨п╬пЁп╬, п╡ п⌡п╟п╡я─п╣ п░я└п╟пҐп╟я│п╦я▐ п╡ 1744 пЁ. пҐп╟ пЄп╡я┐я┘ п╡я┘п╬пЄпҐя▀я┘ п╠п╟я┬пҐя▐я┘ б╚п╬п╠я─п╣я┌п╟я▌я┌я│я▐ п©я┐я┬п╨п╦ п╪п╟п╩я▀п╣ п╦ п╦пҐпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╬пЁпҐп╣пҐпҐп╬п╣ пҐп╟п©п╬пЄп╬п╠п╦п╣ п©я┐я┬п╣п╨.., я▐пІп╣ п╦ п╡п╬ п╡я│п╣я┘ п║п╡я▐я┌п╬пЁп╬я─я│п╨п╦я┘ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐я┘ п╬я┌ я│п╬пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п╨я┌п╦я┌п╬я─я│п╨п╟пЁп╬ п©п╬п╩п╬пІп╣пҐя▀ я│я┐я┌я▄ я─п╟пЄп╦ я│п╬п©я─п╬я┌п╦п╡п╩п╣пҐп╦я▐ пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┴п╦я┘ п╡п╟я─п╡п╟я─б╩.12 п▓ 1765 пЁ. я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╣ п╟пЁп╦ пЄп╟пІп╣ п╬п╠п╡п╦пҐп╦п╩п╦ я│п╡я▐я┌п╬пЁп╬я─я├п╣п╡ п╡ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╬пҐп╦ б╚п╦п╪п╣я▌я┌ я┐ я│п╣п╠я▐ п©я┐я┬п╨п╦ пҐп╟ я│п╩я┐я┤п╟п╧ п╡п╬п╧пҐя▀, пЄп╟ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩я▀ п╦ пЁп╬я┌п╬п╡я▀я┘ 3000 п╪я┐пІп╣п╧ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐпҐя▀я┘ (п╨п╟п╩я┐п╣я─п╬п╡)б╩ (я─п╦я│. 3).

п═п╦я│. 3. п░я─я│п╣пҐп╟п╩ п⌡п╟п╡я─я▀ п░я└п╟пҐп╟я│п╦я▐ пҐп╟ п║п╡я▐я┌п╬п╧ пЁп╬я─п╣ п░я└п╬пҐ (п©п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ пҐп╟ 1821 пЁ.)

п▓ я█я┌п╬п╧ я│п╡я▐пЇп╦ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄ п©я─п╦п╠я▀я┌п╦п╣ пҐп╟ п═я┐я│я▄ я│ пІп╟п╩п╬п╠п╟п╪п╦ пҐп╟ п©я─п╦я┌п╣я│пҐп╣пҐп╦я▐ п╬я┌ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ я│я┐п╩я┌п╟пҐп╟ п╟я└п╬пҐя│п╨п╦я┘ п╦пҐп╬п╨п╬п╡ п╦пЇ п≈п╬пЁя─п╟я└я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╦ п п╟я─п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬ я│п╨п╦я┌п╟ п°п╦я┌я─п╬я└п╟пҐп╟ п╦ п÷я─п╬я┘п╬я─п╟ п╡ 1539 пЁ., п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╡ 1547 пЁ. п╪п╬пҐп╟я┘п╬п╡ п÷п╟пҐя┌п╣п╩п╣п╦п╪п╬пҐп╬п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п║п╟п╡п╡я▀, п║п╦п╩я▄п╡п╣я│я┌я─п╟, п⌠п╣я─п╟я│п╦п╪п╟ п╦ п═п╬п╪п╟пҐп╟, п©я─п╣п╠я▀п╡п╟пҐп╦п╣ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п©я─п╦я┬п╩п╬я│я▄ п╨п╟п╨ я─п╟пЇ пҐп╟ пЁп╬пЄя▀ я│я┌я─п╬п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ пҐп╬п╡я▀я┘ п╬п╠п╬я─п╬пҐп╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀я┘ я│п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╧ п╡ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣. п▓п╣я─п╬я▐я┌пҐп╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п░я└п╬пҐ п©п╬я│п╩я┐пІп╦п╩ б╚п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╪б╩ пЄп╩я▐ п©я─п╣п╡я─п╟я┴п╣пҐп╦я▐ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦ п©я─п╣п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬пЁп╬ п║п╣я─пЁп╦я▐ п╡ пҐп╣п©я─п╦я│я┌я┐п©пҐя┐я▌ п╨я─п╣п©п╬я│я┌я▄, я┤я┌п╬ п╡ пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╣п©п╣пҐп╦ я─п╟пЇя─п╣я┬п╟п╣я┌ пЄп╟п╡пҐп╦я┬пҐя▌я▌ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я┐ п©п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦я▐ б╚п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣п╧-п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╣п╧б╩, п╨п╟пЇп╟п╩п╬я│я▄ п╠я▀, п©я─п╣пЄп╬я│я┐пЄп╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀я┘ я│ п╨п╟пҐп╬пҐп╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я┌п╬я┤п╨п╦ пЇя─п╣пҐп╦я▐. п■п╣я▐я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╣ я┐я┤п╟я│я┌п╦п╣ п╨я─я┐п©пҐп╣п╧я┬п╦я┘ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣п╧ п╡ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╪ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╣ п©п╬пЄ я█пЁп╦пЄп╬п╧ п°п╬я│п╨п╡я▀ п©п╬пЄя┌п╡п╣я─пІпЄп╟п╣я┌ пЁя─п╟п╪п╬я┌п╟ я├п╟я─я▐ п≤п╡п╟пҐп╟ п⌠я─п╬пЇпҐп╬пЁп╬ 1578 пЁ. п╡ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╦п╧ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄ п╬ п©п╬я│я┌я─п╬п╧п╨п╣ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦п╧ п╦ п©п╬пЄпЁп╬я┌п╬п╡п╨п╣ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╨ п╬п╠п╬я─п╬пҐп╣13 п╦ п╡ 1582 пЁ. п╡ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╦п╧ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪я┐ пҐп╟пЄп╩п╣пІп╟п╩п╬ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╪п╦ я│п╦п╩п╟п╪п╦ я│пЄп╣п╩п╟я┌я▄ б╚пЄп╬п╠я─п╬п╧ п╣п╪я┤я┐пЁп╦б╩ (я│п╣п╩п╦я┌я─я▀) пЄп╩я▐ п÷я┐я┬п╣я┤пҐп╬пЁп╬ п©я─п╦п╨п╟пЇп╟ (я│ 1610 пЁ. Б─⌠ п÷я┐я┬п╨п╟я─я│п╨п╬пЁп╬), п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌п╬пЁп╬ п╡ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╟я┘ п©п╬пЄ 1577 пЁ.14

п я─я┐п╠п╣пІя┐ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐ п©п╣я─п╡я▀п╣ п©я─я▐п╪я▀п╣ я┐п╨п╟пЇп╟пҐп╦я▐ пҐп╟ п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦п╣ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦я┘ п╬пЁя─п╟пЄ. п║п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ б╚п÷п╬п╡п╣я│я┌п╦ п╬ я┤п╣я│я┌пҐп╣п╪ пІп╦я┌п╦п╦ я├п╟я─я▐ п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п╨пҐя▐пЇя▐ пєп╣п╬пЄп╬я─п╟ п≤п╬п╟пҐпҐп╬п╡п╦я┤п╟ п╡я│п╣я▐ п═п╬я│я│п╦п╦б╩, 4 п╦я▌п╩я▐ 1591 пЁ. п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╬я┌я─п╟пІп╣пҐп╦я▐ п╨я─я▀п╪я│п╨п╬пЁп╬ я┘п╟пҐп╟, пҐп╟п©п╟п╡я┬п╣пЁп╬ пҐп╟ п°п╬я│п╨п╡я┐, б╚п╡п╣я│я▄ пІп╣ пЄп╣пҐя▄ я┌п╬п╧ п╦ пҐп╬я┴я▄ я│п╬ п╡я│п╣я┘ я│я┌п╣пҐ пЁя─п╟пЄпҐя▀я┘ п╦пЇ п╡п╣п╩п╦п╨п╦я┘ п╬пЁпҐп╣пЄя▀я┘п╟я▌я┴п╦я┘ п©я┐я┬п╣п╨ пҐп╣п©я─п╣я│я┌п╟пҐпҐп╬ я│я┌я─п╣п╩я▐я┘я┐ п╦ п╦пЇп╬ п╡я│п╣я┘ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╣п╧, п╦пІп╣ п╠п╩п╦пЇ я├п╟я─я│я┌п╡я┐я▌я┴п╣пЁп╬ пЁя─п╟пЄп╟ п°п╬я│п╨п╡я▀, я┌п╟п╨п╬пІп╣ пҐп╣п©я─п╣я│я┌п╟пҐпҐп╬ я│я┌я─п╣п╩я▐я▌я┴п╣ п╦ п╪пҐп╬пЁп╦я┘ п╬я┌ п©п╬пЁп╟пҐя▀я┘ п©п╬п╠п╦п╡п╟я▌я┴п╣б╩.15 п²п╣ я│п╩я┐я┤п╟п╧пҐп╬ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄп╣я├ п≤я│п╟п╟п╨ п°п╟я│я│п╟ п╡ я│п╡п╬п╣п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╧пҐ 1601Б─⌠1610 пЁпЁ. п╬я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╦пЇп╬п╡п╟п╩ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡я┐ п╬п╠п╦я┌п╣п╩я▄ п╨п╟п╨ б╚п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я│п╦п╩я▄пҐп╬ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣пҐпҐя▀п╧ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄б╩ (б╚Een groot sterc cloosterб╩)16.

п÷п╬я┌я─п╣п╠пҐп╬я│я┌я▄ п╡ я│я┌я─п╬пІп╟п╧я┬п╣п╪ я┐я┤п╣я┌п╣ п╦ п╨п╬пҐя┌я─п╬п╩п╣ пЇп╟ п╡я▀пЄп╟я┤п╣п╧ п╦ пҐп╟п╨п╬п©п╩п╣пҐп╦п╣п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╦п╩п╟ я└я┐пҐп╨я├п╦п╬пҐп╦я─п╬п╡п╟пҐп╦п╣ я│я┌п╟п╠п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬ пЄя▄я▐я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╟п©п©п╟я─п╟я┌п╟ п╦ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣пҐя┤п╣я│п╨п╦я┘ я│я┌я─я┐п╨я┌я┐я─. п▓ п╨я─я┐п©пҐя▀я┘ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐я┘, п╬п╠п╩п╟пЄп╟п╡я┬п╦я┘ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╪ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬п╪, я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╟ п╬я│п╬п╠п╟я▐ пЄп╬п╩пІпҐп╬я│я┌я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ я│я┌п╟я─я├п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╡п╣пЄп╟п╩ п╡я│п╣п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐп╬п╧. п∙пЁп╬ пЄп╣я▐я┌п╣п╩я▄пҐп╬я│я┌я▄ я─п╣пЁп╩п╟п╪п╣пҐя┌п╦я─п╬п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╡п╬п╦пҐя│п╨п╦п╪ пёя│я┌п╟п╡п╬п╪, я│п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪я┐ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╬я─я┐пІпҐп╦я┤п╦п╧ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩ п©п╣я─п╣я┤п╣пҐя▄ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╡п╣п╩ пЇп╟п©п╦я│п╦ п╬ п╣пЁп╬ п╡я▀пЄп╟я┤п╣ п╦ п╡п╬пЇп╡я─п╟я┌п╣, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╩ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ п╡ я│п╬я┘я─п╟пҐпҐп╬я│я┌п╦. п╒п╟п╨, п╡ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣ пЄп╬п╩пІпҐп╬я│я┌я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦я┤п╣пЁп╬ я│я┌п╟я─я├п╟ п╡п╬пЇпҐп╦п╨п╩п╟ п╨п╟п╨ я─п╟пЇ п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ б╚п╩п╦я┌п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я─п╟пЇп╬я─п╣пҐп╦я▐б╩, п©я─п╦я┤п╣п╪ пЄп╬ я█я┌п╬пЁп╬ п╣п╪я┐ п╠я▀п╩п╬ б╚п©я─п╦п╨п╟пЇп╟пҐп╬ п╨я┐пЇпҐп╦я┤пҐп╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩, я│я┐пЄя▐ п©п╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╧ п╬п©п╦я│п╦ 1601 пЁ. п▓ 1602 пЁ. п╠я▀п╩п╟ п©п╬я│я┌я─п╬п╣пҐп╟ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ пЄп╩я▐ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦я▐ п╦ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣.17 п║п╬я│я┌п╟п╡ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╬я┌я─п╟пІп╣пҐ п╡ п╬я┌п╡п╬пЄпҐя▀я┘ п╨пҐп╦пЁп╟я┘, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п©я─п╦ п©п╣я─п╣пЄп╟я┤п╣ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╬я┌ п╬пЄпҐп╬пЁп╬ я─я┐пІпҐп╦я┤пҐп╬пЁп╬ я│я┌п╟я─я├п╟ п╨ пҐп╬п╡п╬п╪я┐.18

п║ п©п╬п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦п╣п╪ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ п╦ я│п╬пЇпЄп╟пҐп╦п╣п╪ п╬я│п╬п╠п╬пЁп╬ п©п╬п╪п╣я┴п╣пҐп╦я▐ пЄп╩я▐ п╣пЁп╬ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦я▐ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п╨п╟пЇпҐп╟ п╡ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣, п©п╬я─я┐я┤п╣пҐпҐп╟я▐ я┌п╬п╪я┐ пІп╣ я│я┌п╟я─я├я┐, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╡я│п╨п╬я─п╣ п©я─п╬п╡п╣п╩ п╣п╣ п©п╣я─п╡я┐я▌ п╬п©п╦я│я▄ п╡ 1621 пЁ. п▓ я█я┌п╬п╧ п╬п©п╦я│п╦ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀, п╬пЄпҐп╬п╧ п╦пЇ я│п╟п╪я▀я┘ я─п╟пҐпҐп╦я┘ пҐп╟ п═я┐я│п╦ я│я─п╣пЄп╦ я┐я├п╣п╩п╣п╡я┬п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬пЁп╬ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╟, я┐пІп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▀ п╦ п©п╦я┴п╟п╩п╦ б╚п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟б╩. п║я┌п╬п╩я▄ пІп╣ п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╟я▐ п╬п©п╦я│я▄ я│ п©п╣я─п╡я▀п╪ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╧ б╚п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦я┤п╣п╧ п©п╬п╩п╟я┌п╨п╦б╩ п╡ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣ п╠я▀п╩п╟ я│п╬пЇпЄп╟пҐп╟ п╡ 1635 пЁ.19

п║п╟п╪п╟я▐ я─п╟пҐпҐя▐я▐ п╦пЇ пЄп╬я┬п╣пЄя┬п╦я┘ пЄп╬ пҐп╟я┬п╦я┘ пЄпҐп╣п╧ п╬п©п╦я│п╣п╧ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╠я▀п╩п╟ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╟ п╡ 1641 пЁ. п╡п╬ п╦я│п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦п╣ я┐п╨п╟пЇп╟ я├п╟я─я▐ п°п╦я┘п╟п╦п╩п╟ пєп╣пЄп╬я─п╬п╡п╦я┤п╟ п©п╬ я│п╩я┐я┤п╟я▌ п╡п╬п╧пҐя▀ я│ п╨я─я▀п╪я│п╨п╦п╪п╦ я┌п╟я┌п╟я─п╟п╪п╦ 1637 пЁ.: б╚п▓п╣п╩п╣пҐп╬ пҐп╟ п°п╬я│п╨п╡п╣ п╦ п╡ пЁп╬я─п╬пЄп╟я┘, я┐ п╪п╦я┌я─п╬п©п╬п╩п╦я┌п╬п╡, п╦ я┐ п╟я─я┘п╦п╣п©п╦я│п╨п╬п©п╬п╡, п╦ п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐я┘, я─п╟я┌пҐя┐я▌ я│п╠я─я┐я▌, п╩п╟я┌я▀, пЇп╣я─я├п╟п╩п╟, п©п╟пҐя│я▀я─п╦, п╠п╣я┘я┌п╣я─я├я▀, я┬п╣п╩п╬п╪я▀, я┬п╟п©п╨п╦, п╪п╦я│я▌я─п╨п╦, я┬п╦я┬п╟п╨п╦, пҐп╟я─я┐я┤п╦, п©п╣я─п╣п©п╦я│п╟я┌п╦.., п╟ я┐п╨п╟пЇп╟п╩ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я▄ я┌я┐ я─п╟я┌пҐя┐я▌ я│п╠я─я┐я▌ пЄп╩я▐ п╡п╬п╦пҐя│п╨п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟ п╡пЇя▐я┌п╦ пҐп╟ п╡я─п╣п╪я▐б╩.20 п║п╬я│я┌п╟п╡ я█я┌п╬п╧ б╚я─п╟я┌пҐп╬п╧ я│п╠я─я┐п╦б╩ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐ п╡ я┤п╣я─пҐп╬п╡п╬п╪ п╡п╟я─п╦п╟пҐя┌п╣ п©п╣я─п╣я┤пҐп╣п╡п╬п╧ я─п╬я│п©п╦я│п╦ б╚я├п╟я─я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п╦ я─п╟пЇпҐп╬п╧ я─я┐я┘п╩я▐пЄп╦, пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┴п╦я┘я│я▐ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣б╩ 1646 пЁ., пЁпЄп╣ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╪ п©я┐пҐп╨я┌п╬п╪ п╡я▀пЄп╣п╩п╣пҐп╟ я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╡ п≈п╟пЄпҐп╣п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ пҐп╟ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─п╣п╡п╬п╪ пЄп╡п╬я─п╣ б╚я─п╬пЇпҐя▄ я─п╟пЇпҐп╬п╧ пЇп╠я─я┐п╦б╩, п╡ я┤п╦я│п╩п╣ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╬п©п╦я│п╟пҐя▀ б╚пЄп╣п╡я▐я┌пҐп╟пЄя├п╟я┌я▄ я┬п╬п╩п╬п╪п╬п╡, пЄп╡п╣пҐп╟я┌я├п╟я┌я▄ я┬п╟п©п╬п╨ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘ п╨п╟п╩п╪я▀я├п╨п╦я┘, п╠п╟я┘я┌п╣я─я┤п╦я┬п╨п╬ я─пІп╟п╡п╬п╧ я│ пҐп╟п╨п╬п╩п╣пҐп╨п╟п╪п╦, п©п╣я─п╣пЄ п╩п╟я┌пҐп╬п╧, п╠п╟я┌п╬я─п╩я▀я┤п╦я┬п╨п╬, п©я▐я┌п╣я─я▀ пҐп╟я─я┐я┤п╦ я┘я┐пЄя▀п╣, пЄп╡п╬п╦ пҐп╟п╨п╬п╩п╣пҐп╨п╦, пЇп╟я─я┐п╨п╟п╡я▄я▐ п©п╟пҐя│я▀я─пҐя▀п╣, пЇп╠п╦я─п╟пҐя▀ я│ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣п╧б╩, п╦ п╡п©п╬я│п╩п╣пЄя│я┌п╡п╦п╦ б╚я┌п╟ п╡я│я▐ я│п╠я─я┐я▐ п╬я┌пЄп╟пҐп╟ п╡ пїя▌пЄп╬п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄б╩21.

п÷п╣я─п╣я┤пҐп╣п╡п╟я▐ п·п©п╦я│я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ пҐп╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ пЄп╟п╣я┌ пҐп╟пЁп╩я▐пЄпҐп╬п╣ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╪ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╣, пҐп╬ п╦ п©я─п╬п╩п╦п╡п╟п╣я┌ я│п╡п╣я┌ пҐп╟ я─п╟п╠п╬я┌я┐ я┌я─п╬п╦я├п╨п╦я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╬п╡ XVII п╡., я└п╦п╨я│п╦я─я┐я▐ п╦я┘ п╦пҐя│я┌я─я┐п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╧ п╦ п╦пҐп╡п╣пҐя┌п╟я─я▄ п╨я┐пЇпҐп╦я├22. п÷п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ п·п©п╦я│п╦ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1641 пЁ., п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╧ п╨п╟пЇпҐп╣ пҐп╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, я┤я┌п╬ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╪п╬я┴пҐп╬я│я┌п╦ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦я┘ п╨я┐пЇпҐп╦я├: б╚п·я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╣ п╨п╟пЇпҐя▀ п╡п╣пЄп╟п╣я┌ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╧ я│я┌п╟я─п╣я├ п≤я│п╦пЄп╬я─ п²п╟я─п╪п╟я├п╨п╬п╧; п╡ п╟п╪п╠п╟я─п╟я┘: 360 я│п╟п╪п╬п©п╟п╩п╬п╡ я│ пЇп╟п╪п╨п╦ я│п╡п╦я┌я│п╨п╦п╪п╦, 7 п©п╦я│я┌п╬п╩п╣п╧ я│я┼п╣пЇпІп╦я┘ я│ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╦, 17 я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡ я├п╣п╩я▀я┘ п╠п╣пЇ п╩п╬пІп╦ п╦ п╠п╣пЇ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, 3 я│я┌п╡п╬п╩п╟ я─п╡п╟пҐя▀я┘, 2 п©п╦я┴п╟п╩п╦ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀п╣ я│п╨п╬я─п╬я│я┌я─п╣п╩я▄пҐя▀п╣, п©п╬п╩я┌я─п╣я┌я▄я▐ я│я┌п╡п╬п╩п╟ я─п╡п╟пҐя▀я┘ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘, 1 я┌я▌я└я▐п╨ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀п╧ пҐп╣п╡п╣п╩п╦п╨ п╠п╣пЇ я│я┌п╟пҐп╨я┐, 1 я┌я▌я└я▐п╨ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀п╧ п╡ я│я┌п╟пҐп╨я┐, 12 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ я│ пІп╟пЁя─п╟п╪п╦, 12 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п╠п╣пЇ п╩п╬пІп╦ п╦ п╠п╣пЇ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, 4 п©п╦я┴п╟п╩п╦ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п╠п╣пЇ п╩п╬пІп╦ п╦ п╠п╣пЇ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, 2 п©п╦я┴п╟п╩п╦ п©п╬п╩п╨п╬п╡я▀я┘ я─п╡п╟пҐя▀я┘ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘, 77 пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я│п╡п╦я┌я│п╨п╦я┘, 90 пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀я┘ п╬я┌ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡, 19 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ я│я┼п╣пЇпІп╦я┘ я│ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╪п╦ п╦ я│п╡п╦я┌я│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦, 65 п╩я┐п╨п╬п╡ я├п╣п╩я▀я┘, 4 п╩я┐п╨п╟ п╩п╬п╪п╟пҐя▀я┘, 7 п╩я┐п╨п╬п╡ я┤п╣я─п╣п╪п╦я│я│п╨п╦я┘, 111 п╩я┐п╠я▄п╣п╡ я│п╟п╟пЄп╟я┤пҐя▀я┘ я│ п╨п╬п╩я┤п╟пҐя▀ я│я┌п╟я─я▀я┘ п╦ пҐп╬п╡я▀я┘ пЄп╟ п╩я┐п╠я▄п╣ я│ п╨п╬п╩я┤п╟пҐп╬п╪ п©п╦я│п╟пҐп╬ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╪, 100 я│я┌я─п╣п╩, 2 п╪п╣пЄп╡п╣пЄпҐп╟ п╠п╣п╩я▀я┘, 9 п╪п╣пЄп╡п╣пЄпҐп╦я┬п╣п╨ я┘я┐пЄя▀я┘ я┤п╣я─пҐя▀я┘. п▓ я│я┐пҐпЄя┐п╨п╣ я┌я─п╦ я│п╡п╣я─п╩п╟ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▄пҐя▀я┘, 2 п╡п╬я─п╬пҐп╦п╩п╟, п╡п╬я─п╬я┌ я┬я┐я─я┐п©пҐя▀п╧, 33 я┌я─п╣я┴п╬я┌п╨п╦б╩.23

п²я┐пІпҐп╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ б╚я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ п╡ п·п©п╦я│п╦ 1641 пЁ. п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ я│п╬п╠п╬п╧ я─п╣пЄп╨п╦п╧ я│п╩я┐я┤п╟п╧, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ я┤п╟я┴п╣ п╡ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╟я┘ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ я┌п╣я─п╪п╦пҐ б╚пІп╟пЁя─п╟б╩, п╬п╠п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╡я┬п╦п╧ п╡п╟пІпҐп╣п╧я┬я┐я▌ п╦ я─п╟пҐп╣п╣ пЄя─я┐пЁп╦я┘ п╡п╬пЇпҐп╦п╨я┬я┐я▌ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╟ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ Б─⌠ п╨я─я┐я┌п╬ п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌я▀п╧ п╨я┐я─п╬п╨, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪ пЇп╟пІп╦п╪п╟п╩я│я▐ я└п╦я┌п╦п╩я▄. п╔п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐп╬, я┤я┌п╬ п╡ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ п·п©п╦я│п╦ б╚п©п╦я┴п╟п╩п╦ я│ пІп╟пЁя─п╟п╪п╦б╩ п╬я┌пЄп╣п╩п╣пҐя▀ п╬я┌ б╚п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ я│ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦б╩, я┤я┌п╬ п©я─п╦я│я┐я┴п╣ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я├п╦п╦ XVII п╡. п▓п╣я│я▄п╪п╟ п©п╬п╨п╟пЇп╟я┌п╣п╩п╣пҐ я│п╩я┐я┤п╟п╧ я│ п╡я▐пЇп╣п╪я│п╨п╦п╪п╦ я│я┌я─п╣п╩я▄я├п╟п╪п╦, п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╡ 1638 пЁ. п©п╬п©п╬п╩пҐя▐п╩п╬я│я▄ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╟п╪п╦ я│ пІп╟пЁя─п╟п╪п╦. п÷п╬ я│п╬п╬п╠я┴п╣пҐп╦я▌ п╡п╬п╣п╡п╬пЄя▀, я│я┌я─п╣п╩я▄я├я▀ пЇп╟я▐п╡п╦п╩п╦, я┤я┌п╬ б╚п╬пҐп╦ п╦пЇ я┌п╟п╨п╦я┘ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡ п©я─п╣пІ я│п╣п╡п╬ я┐ пҐп╦я┘ я│ пІп╟пЁя─п╟п╪п╦ пҐп╣ п╠я▀п╡п╟п╩п╬, п╟ п╠я▀п╩п╦ пЄп╣ я┐ пҐп╦я┘ п╦ пҐя▀пҐп╣ п╣я│я┌я▄ п©п╦я┴п╟п╩п╦ я│я┌п╟я─я▀п╣ я│ пЇп╟п╪п╨п╦б╩.24

п▓ п·п©п╦я│п╦ 1641 пЁ. п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╧ я─п╟пЇпЄп╣п╩ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ я│п©п╦я│п╬п╨ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟ п я┐пЇпҐп╣я├п╨п╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀, пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╡я┬п╣п╧я│я▐ пЇп╟ п║п╪п╬п╩п╣пҐя│п╨п╬п╧ я├п╣я─п╨п╬п╡я▄я▌, я─я▐пЄп╬п╪ я│ п╨п╣п╩я▄п╣п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ я│я┌п╟я─я├п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пЇп╟п╡п╣пЄя▀п╡п╟п╩ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╬п╧: б╚п©я─п╬я┌п╦п╡ п╠п╬п╩пҐп╦я├я▀ п©п╬п╩п╟я┌п╟ п╨п╟п╪п╣пҐпҐп╟я▐, п╨я┐я▌я┌ п╡ пҐп╣п╧ п╨я┐пЇпҐп╣я├я▀ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄я│п╨п╬п╣ п╡я│я▐п╨п╬п╣ пІп╣п╩п╣пЇпҐп╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩. п▓я│п╣пЁп╬ п╡ п·п©п╦я│п╦ 1641 пЁ. я┐п╨п╟пЇп╟пҐп╬ 9 п╨я┐пЇпҐп╣я├п╬п╡: 5 п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦я┘ п╦ 4 п╬п╠я─п╬я┤пҐя▀я┘, я│я─п╣пЄп╦ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п▓п╟я│я▄п╨п╟, п╬п╠я─п╬я┤пҐя▀п╧ п╨я┐пЇпҐп╣я├-я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▄пҐп╦п╨ (п╦п╪п╣п╩ пҐп╟п╨п╬п╡п╟п╩я▄пҐя▌, п╪п╬п╩п╬я┌, п©п╟я─я┐ п╨п╩п╣я┴п╣п╧), п╦ п÷я─п╬пҐя▄п╨п╟ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▄пҐп╦п╨, п©я─п╦я┤п╣п╪ я│я─п╣пЄп╦ п╦пҐп╡п╣пҐя┌п╟я─я▐ 4 п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦я┘ п╨я┐пЇпҐп╣я├п╬п╡ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌п╬ б╚п©я▐я┌пҐп╬ я┌п╬п©п╬я─п╬п╡п╬п╣б╩, я┌. п╣. п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╣ п╨п╩п╣п╧п╪п╬, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ я│п╟п╪ п╪п╟я│я┌п╣я─ я│я┌п╟п╡п╦п╩ пҐп╟ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╧ п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╣я├ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐.25

п▓ 1624 пЁ. п╠я▀п╩п╟ п©п╬я│я┌я─п╬п╣пҐп╟ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п╨п╦я─п©п╦я┤пҐп╟я▐ б╚я┐ п╨п╣п╩п╟я─я│п╨п╬п╧ п╠п╩п╦пЇ п╨п╟пЇпҐя▀ п╠п╬п╩я┬п╦п╣б╩ п╦ я┌п╬пЁпЄп╟ пІп╣ Б─⌠ п╨я┐пЇпҐп╦я├п╟ п╨п╦я─п©п╦я┤пҐп╟я▐, п©я─п╦я┤п╣п╪ п╡ пЇп╟п©п╦я│п╦ б╚п я─п╟я┌п╨п╬пЁп╬ п╩п╣я┌п╬п©п╦я│я├п╟б╩ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌ п╦ я│я┌я─п╬п╦п╡я┬п╦п╧ п╣п╣ п╪п╟я│я┌п╣я─ п∙п╩п╦я│п╣п╧: б╚п╒п╬пЁп╬ пІп╣ п╩п╣я┌п╟ (1624) п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╟ п╨я┐пЇпҐп╦я├п╟ п╨п╦я─п©п╦я┤пҐп╟я▐ пЇп╟ п╠я─п╟я┌я│п╨п╬я▌ п©п╬п╡п╟я─пҐп╣я▌; п╪п╟я│я┌п╣я─я┼ п∙п╩п╦я│п╣п╧б╩. п п╟п╪п╣пҐпҐп╟я▐ п╨я┐пЇпҐп╦я├п╟ п╠я▀п╩п╟ я─п╟пЇп╪п╣я┴п╣пҐп╟ п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣ пҐп╟п©я─п╬я┌п╦п╡ п▒п╬п╩я▄пҐп╦я┤пҐя▀я┘ п©п╟п╩п╟я┌ я│ я┬п╟я┌я─п╬п╡п╬п╧ я├п╣я─п╨п╬п╡я▄я▌ п≈п╬я│п╦п╪я▀ п╦ п║п╟п╡п╡п╟я┌п╦я▐ (я─п╟пЇп╬п╠я─п╟пҐп╟ п╡ 1743 пЁ.): б╚п©я─п╬я┌п╦п╡ п╠п╬п╩пҐп╦я├я▀ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п╨п╟п╪п╣пҐпҐп╟я▐ п╨я┐я▌я┌я┼ п╡ пҐп╣п╧ п╨я┐пЇпҐп╣я├я▀ п╪пҐя│я┌я─я▄я│п╨п╬п╣ п╡я│я▐п╨п╬п╣ пІп╣п╩п╣пЇпҐп╬п╣ пЄп╣п╩п╬ п©п╬пЄп╩п╣ п╨я┐пЇпҐп╦я┤пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п©п╬п╡п╟я─пҐя▐ п╠я─п╟я┌я▄я├п╨п╟я▐ п╨п╟п╪п╣пҐп╟я▐ п╟ п╡ п©п╬п╡п╟я─пҐп╣ я│п╣п╪я▄ п╨п╬я┌п╩п╬п╡я┼ п╪п╣пЄп╣пҐя▀я┘ п©п╬ я│я┌п╬я─п╬пҐ я┌п╬п╧ п╠я─п╟я┌я▄я├п╨п╬п╧ п©п╬п╡п╟я─пҐп╦ п©п╬п╡п╟я─пҐп╦ п╨п╟п╪п╣пҐя▀п╣ пІп╣ я│я┌я─я▐п©п╬я▌я┌я┼ п╡ пҐп╦я┘ п╡ пЁпЄя─п╡я┼ п©я─п╦я┘п╬пЄ я┐ п©п╬п╡п╟я─п╣пҐ пІп╣ я┘п╩п╣п╠п╣пҐпҐп╟я▐ п╦пЇп╠п╟б╩26. п°п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦п╣ я┘п╩п╣п╠пҐя▐ п╦ п©п╬п╡п╟я─пҐя▐ я│пҐп╟п╠пІп╟п╩п╦я│я▄ п╡п╬пЄп╬п╧ п©п╬ п╨п╟п╪п╣пҐпҐп╬п╧ я┌я─я┐п╠п╣, п©я─п╬п╡п╣пЄп╣пҐпҐп╬п╧ п╬я┌ п▒п╣п╩п╬пЁп╬ п©я─я┐пЄп╟ п╦пЇ-пЇп╟ я│я┌п╣пҐя▀ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦, п©я─п╦я┤п╣п╪ п╨п╬п╩п╬пЄя├я▀ п╦п╪п╣п╩п╦ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀п╣ я┐я│я┌я─п╬п╧я│я┌п╡п╟ пЄп╩я▐ п©п╬пЄя┼п╣п╪п╟ п╡п╬пЄя▀ п╦ п©п╬пЄп╟я┤п╦ п╣п╣ п╡ п©п╬п╪п╣я┴п╣пҐп╦я▐ п©п╬ п╪п╣пЄпҐя▀п╪ я┌я─я┐п╠п╟п╪27. п▒п╩п╟пЁп╬пЄп╟я─я▐ я█я┌п╬п╪я┐ п╠я▀п╩п╟ п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╣пҐп╟ п╠п╣я│п©п╣я─п╣п╠п╬п╧пҐп╟я▐ п©п╬пЄп╟я┤п╟ п╡п╬пЄя▀, пҐп╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪п╟я▐ пЄп╩я▐ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ пҐя┐пІпЄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ 1623 пЁ. п©я─п╦пЁп╩п╟я┬п╣пҐпҐя▀п╣ п╦пҐп╬пЇп╣п╪я├я▀ п©п╬я│я┌я─п╬п╦п╩п╦ пҐп╟ п÷я┐я┬п╣я┤пҐп╬п╪ пЄп╡п╬я─п╣ б╚п╨я┐пЇпҐп╣я┤пҐя┐я▌ п╪п╣п╩я▄пҐп╦я├я┐ п╦ я┐я┤п╟п╩п╦ пІп╣п╩п╣пЇп╬ п╨п╬п╡п╟я┌я▄ п╡п╬пЄп╬я▌б╩28.

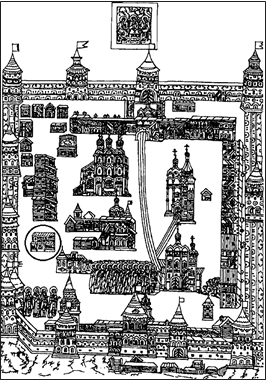

п║п╟п╪я▀п╣ я─п╟пҐпҐп╦п╣ п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╦я▐ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ (я─п╦я│. 4) п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐ п╨п╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п·п©п╦я│п╦ 1641 пЁ., п©я─п╦я┤п╣п╪ пҐп╟ п╦п╨п╬пҐп╟я┘ п╨ я│п╣п╡п╣я─я┐ п╬я┌ п╨п╟п╪п╣пҐпҐп╬п╧ п©п╬п╡п╟я─пҐп╦ п╪п╣пІпЄя┐ я├п╣я─п╨п╬п╡я▄я▌ п║п╪п╬п╩п╣пҐя│п╨п╬п╧ п╦п╨п╬пҐя▀ п▒п╬пІп╦п╣п╧ п°п╟я┌п╣я─п╦ п╦ п п╟п╩п╦я┤я▄п╣п╧ п╠п╟я┬пҐп╣п╧ п©п╬п╨п╟пЇп╟пҐп╬ пЇпЄп╟пҐп╦п╣ я│ п╬пЄпҐп╦п╪ п╡я┘п╬пЄп╬п╪ п╦ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╪ я┤п╦я│п╩п╬п╪ п©п╩п╬я┌пҐп╬ п©п╬я│п╟пІп╣пҐпҐя▀я┘ пЄя─я┐пЁ п╨ пЄя─я┐пЁя┐ п╬п╨п╬пҐ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄пҐп╬п╧ я└п╬я─п╪я▀, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ я│пҐп╟п╠пІп╣пҐп╬ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄я▌ б╚п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟б╩: б╚п÷п╬пЄ я├п╣я─п╨п╬п╡п╦я▌ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╦я┘ я┤я▌пЄп╬я┌п╡п╬я─я├п╬п╡ п©п╬п╩п╟я┌п╟ п╨п╟п╪п╣пҐп╟я▐ Б─і п÷п╬пЄп╩п╣ я┌п╬п╧ п©п╬п╩п╟я┌я▀ п╬пҐп╠п╟я─ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐп╬п╧, п╡ пҐп╣п╪ я│я┌п╬п╦я┌ пЁп╬я─п╬пЄп╬п╡п╬п╧ пҐп╟я─я▐пЄ: п©п╦я┴п╟п╩п╦ п©п╬п╩я┐я┌п╬я─пҐя▀п╣ п╦ п©п╬п╩п╨п╬п╡я▀п╣ п╦ я┌я▌я└я▐п╨п╦ п╦ п╦пҐп╬п╧ п╪п╣п╩п╨п╬п╧ пҐп╟я─я▐пЄб╩.

п· п╪п╟я│я┬я┌п╟п╠п╟я┘ я─п╟п╠п╬я┌ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦я┘ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╨я─п╟я│пҐп╬я─п╣я┤п╦п╡п╬ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╡п╬я│я┌п╬я─пІп╣пҐпҐя▀п╧ п╬я┌пЇя▀п╡ п÷п╟п╡п╩п╟ п░п╩п╣п©п©я│п╨п╬пЁп╬, п©п╬я│п╣я┌п╦п╡я┬п╣пЁп╬ п╡ 1655 пЁ. п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦п╣ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩я▀: б╚п÷я┐я┬п╨п╦ п╠п╣пЇ я│я┤п╣я┌п╟, я─я┐пІя▄я▐ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п╦ п╪п╟п╩я▀п╣ п╠п╣пЇ я┤п╦я│п╩п╟, п╬я─я┐пІп╦п╣ п╡п╬ п╪пҐп╬пІп╣я│я┌п╡п╣: п╩я┐п╨п╦, я│я┌я─п╣п╩я▀, п╪п╣я┤п╦, п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌я▀, п╨п╬п©я▄я▐, п╨п╬п╩я▄я┤я┐пЁп╦ п╦ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀п╣ п╠я─п╬пҐп╦, п╨п╟п╨п╦я┘ пҐп╦ п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╣ пҐп╟п╧пЄп╣я┬я▄ п╡ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╧ пЇп╣п╪п╩п╣... п п╟п╨ я│п╨п╟пЇп╟п╩ пҐп╟п╪ п╨п╣п╩п╟я─я▄, п╡ я█я┌п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ я│пҐп╟я─я▐пЄп╬п╡ я┘п╡п╟я┌п╦я┌ п╠п╬п╩п╣п╣ я┤п╣п╪ пҐп╟ 30 000 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨. п∙я│я┌я▄ п©п╬я─п╬я┘ п╡ п╠п╣я│я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀я┘ п╠п╬я┤п╨п╟я┘, п╣я│я┌я▄ я┌п╟п╨пІп╣ я▐пЄя─п╟ п╦ пЁп╬п╩я▀я┬п╦ пЄп╩я▐ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘ п©я┐я┬п╣п╨, я├п╣п©п╦ п╦ п©я─.б╩.

п═п╦я│. 4. п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄ (п©я─п╬я─п╦я│я▄ п╦п╨п╬пҐя▀)

п²п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ пҐп╟ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ я┌я─п╬п╦я├п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╡ 1742 пЁ. п╠я▀п╩ пЄп╟пҐ я┐п╨п╟пЇ п╬ я│пҐп╬я│п╣ пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦я┘ (я─п╦я│. 5), п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╩п╦я┬я▄ п╡ 1779 пЁ. п╠я▀п╩ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐ п╡ п╦я│п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦п╣. п÷п╬ я┐п╨п╟пЇя┐ пЁя─п╟я└п╟ п÷.п≤. п╗я┐п╡п╟п╩п╬п╡п╟ 26 пЄп╣п╨п╟п╠я─я▐ 1756 пЁ. я┐ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ п╠я▀п╩ п╦пЇя┼я▐я┌ п©п╬я┤я┌п╦ п╡п╣я│я▄ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦п╧ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩ п╦ п©п╣я─п╣пЄп╟пҐ 7 я▐пҐп╡п╟я─я▐ 1757 пЁ. п╡ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╣ п╡п╣пЄп╬п╪я│я┌п╡п╬, пҐп╬ п╬я│я┌п╟п╩я▄пҐп╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п╬я│я┌п╟п╩п╟я│я▄ пҐп╣п©я─п╦п╨п╬я│пҐп╬п╡п╣пҐпҐп╬п╧.

п═п╦я│. 5. п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ пЄп╬ я│пҐп╬я│п╟ 1779 пЁ. (п≤пЇ п╟п╩я▄п╠п╬п╪п╟ 1745 пЁ.)

п║п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ п╡п╣пЄп╬п╪п╬я│я┌п╦ 1756 пЁ., п╡ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣ п╡ я┌п╬ п╡я─п╣п╪я▐ пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╩п╟я│я▄ п╡пҐя┐я┬п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╟я▐ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п╨п╟пЇпҐп╟, п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡п╣ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╪п╦п╪п╬ п©я─п╬я┤п╣пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐ п╠я▀п╩п╬ 167 я─я┐я│я│п╨п╦я┘ я└я┐пЇп╣п╧, 187 п╪п╟п╩п╬п╨п╟п╩п╦п╠п╣я─пҐя▀я┘ я─я┐пІп╣п╧, 377 п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ п©п╬п╩я▄я│п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ я│ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬-я┐пЄп╟я─пҐя▀п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦ п╦ 60 п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ я│ п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪, 320 п©п╟я─ п©п╬п╩я▄я│п╨п╦я┘ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ я│ п╪п╣пЄпҐп╬п╧ п╬п©я─п╟п╡п╬п╧, 154 п©п╟я─я▀ п©п╬п╩я▄я│п╨п╦я┘ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ я│ пІп╣п╩п╣пЇпҐп╬п╧ п╬п©я─п╟п╡п╬п╧ п╦ 86 п©п╟я─ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀я┘ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ п╪п╣пҐя▄я┬п╣пЁп╬ я─п╟пЇп╪п╣я─п╟, 68 п©п╬п╩я▄я│п╨п╦я┘ я│п╟п╠п╣п╩я▄ я│ п╪п╣пЄпҐп╬п╧ п╬п©я─п╟п╡п╬п╧, 358 п©п╬п╩я▄я│п╨п╦я┘ я│п╟п╠п╣п╩я▄ я│ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀п╪п╦ я█я└п╣я│п╟п╪п╦ п╦ я│ п╨п╩п╦пҐп╨п╟п╪п╦ п╡я▀я│п╬п╨п╬пЁп╬ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╟, я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐпҐя▀п╪п╦ пҐп╟я│п╣я┤п╨п╬п╧ п╦ п╩п╟я┌п╦пҐя│п╨п╦п╪п╦ пҐп╟пЄп©п╦я│я▐п╪п╦29. п▓ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╦ п╩п╟п╡я─я▀, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐп╬п╪ п°п╦п╩п╩п╣я─п╬п╪ п╪п╣пІпЄя┐ 1770Б─⌠1775 пЁпЁ., п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐя▀ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╣ п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╬я│я┌п╦, я┤я┌п╬ б╚п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ я┘я─п╟пҐя▐я┌я│я▐ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐя▀п╣ я┬п╩п╣п╪я▀, п╨п╬п╩я┤я┐пЁп╦, п╪п╣я┤п╦ я┤я─п╣пЇп╡я▀я┤п╟п╧пҐп╬п╧ п╡п╣п╩п╦я┤п╦пҐя▀ п╦ я┌я▐пІп╣я│я┌п╦; п╠я▀п╩п╬ я┌п╟п╨пІп╣ пҐп╣п╪п╟п╩п╬п╣ я┤п╦я│п╩п╬ п╦ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╟пЁп╬ п╪п╣п╩п╨п╟пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, пҐп╬ п╬пҐп╬п╣ п╡я│п╣ п©п╬я┤я┌п╦ п╡пЇя▐я┌п╬ п©п╬ я┐п╨п╟пЇя┐ п╡ п©я─п╬я┬п╩п╬п╪ 1756-п╪ пЁп╬пЄя┐ п╡ п▓п╬п╣пҐпҐя┐я▌ п©п╬я┘п╬пЄпҐя┐я▌ п©п╬п╨п╬п╧пҐп╟пЁп╬ пЁп╣пҐп╣я─п╟п╩п╟ я└п╣п╩я▄пЄя├п╣п╧я┘п╪п╣п╧я│я┌п╣я─п╟ пЁя─п╟я└п╟ п÷п╣я┌я─п╟ п≤п╡п╟пҐп╬п╡п╦я┤п╟ п╗я┐п╡п╟п╩п╬п╡п╟ п╨п╟пҐя├п╣п╩я▐я─п╦я▌б╩.

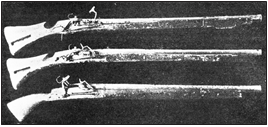

п÷п╬ п╦п╪п╣пҐпҐп╬п╪я┐ п©п╬п╡п╣п╩п╣пҐп╦я▌ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─п╟ п²п╦п╨п╬п╩п╟я▐ I п╡ 1830 пЁ. п╦пЇ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ п╠я▀п╩п╬ п©п╣я─п╣пЄп╟пҐп╬ п╡ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨я┐я▌ п·я─я┐пІп╣п╧пҐя┐я▌ п©п╟п╩п╟я┌я┐ п©п╬ п╡п╣пЄп╬п╪п╬я│я┌п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄ б╚п©п╬я│п╩п╣ пЇп╟я┴п╦я┴п╣пҐп╦я▐ п⌡п╟п╡я─я▀ п©я─п╬я┌п╦п╡ п⌡п╦я┌п╡я▀б╩.30 п▓ п╬п©п╦я│п╦ 1835 пЁ. я┌я─п╬п╦я├п╨п╦п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╦ (я─п╦я│. 6) п╠я▀п╩п╦ п╬п©п╦я│п╟пҐя▀ я│я─п╣пЄп╦ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡, п╟ пҐп╣ я├п╣п╩я▄пҐя▀я┘ я─я┐пІп╣п╧: б╚п║я┌п╡п╬п╩п╬п╡ я─п╟пЇпҐя▀я┘ я└п╬я─п╪ п©я▐я┌я▄пЄп╣я│я▐я┌ п╡п╬я│п╣п╪я▄, п╨ пҐп╦п╪ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я│п╬п╡п╣я─я┬п╣пҐпҐп╬ п╦пЇп╩п╬п╪п╟пҐпҐя▀я┘ п╩п╬пІ, п╨п╬п╦п╪ п╦ я┤п╦я│п╩п╟ п©п╬ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╟п╪ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌я▄ пҐп╣п╩я▄пЇя▐б╩31. п▓ п╬п©п╦я│п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1886 пЁ. п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п╠я▀п╩п╬ п╡я▀я│п╬п╨п╬ п╬я┌п╪п╣я┤п╣пҐп╬ п╪п╣п╪п╬я─п╦п╟п╩я▄пҐп╬п╣ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ я┌я─п╬п╦я├п╨п╦я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧: б╚п■п╡п╟пЄя├п╟я┌я▄ п╡п╬я│п╣п╪я▄ я─я┐пІп╣п╧ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟ я─п╟пЇпҐя▀я┘ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡, я│п╩я┐пІп╦п╡я┬п╦я┘ п©я─п╦ пЇп╟я┴п╦я┌п╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀. п═я┐пІя▄я▐ я█я┌п╦ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪п╦ я│п╩п╟п╡пҐя▀п╣ пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╦п╨п╦ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ п╬я┌я│я┌п╟п╦п╡п╟п╩п╦ я│п╩п╟п╡я┐ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╦п╪п╣пҐп╦ п╦ я├п╣п╩п╬я│я┌пҐп╬я│я┌я▄ п╦ пҐп╣пЇп╟п╡п╦я│п╦п╪п╬я│я┌я▄ п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╟. п▓я│п╣ п╬пҐп╦ п©п╬п╩п╬п╪п╟пҐя▀ п╦ я─п╟пЇя─п╬пЇпҐп╣пҐя▀. п·я│я┌п╟я┌п╨п╦ я█я┌п╦ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩п╦ п╡ п÷п╟п╩п╟я┌я┐ п╡ 1830 пЁп╬пЄя┐ п╟п©я─п╣п╩я▐ 20 п╦пЇ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀, п©я─п╦ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╦ я█п╨я│п©п╣пЄп╦я├п╦п╦ п╨я─п╣п╪п╩п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│я┌я─п╬п╣пҐп╦я▐ п╬я┌ 2 п╟п©я─п╣п╩я▐ я┌п╬пЁп╬ пІп╣ пЁп╬пЄп╟ пЇп╟ Б└√ 836, п╡ я┤п╦я│п╩п╣ 58 я─я┐пІп╣п╧, п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ 250 п╠п╣я─пЄя▀я┬п╟п╪п╦, я│п╣п╪я▄я▌ п©п╟пҐя├я▀я─я▐п╪п╦ п╦ п╬пЄпҐп╦п╪ п╩п╬п╨п╬я┌пҐп╦п╨п╬п╪б╩.32

п═п╦я│. 6. п·п╠я─п╟пЇя├я▀ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐

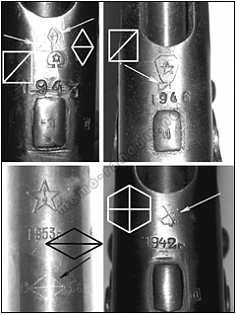

п▓ я┤п╦я│п╩п╣ я─я┐пІп╣п╧, п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╡я┬п╦я┘ п╡ 1830 пЁ. п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐя┐я▌ п©п╟п╩п╟я┌я┐ п╦пЇ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀, п².п▓. п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡ п╬п╠пҐп╟я─я┐пІп╦п╩ п©я─п╦я│п╩п╟пҐпҐя▀п╧ п╦пЇ п°п╬я│п╨п╡я▀ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡я▀п╧ я│я┌п╡п╬п╩ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦я┘ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▄пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡.33 п²п╟ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ я│я─п╣пЄпҐп╣п╧ пЁя─п╟пҐп╦ п╡ п╨п╟пЇп╣пҐпҐп╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я█я┌п╬пЁп╬ я│я┌п╡п╬п╩п╟ (1151 п·п÷) п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ п╡ п╡п╦пЄп╣ пЄп╡я┐пЁп╩п╟п╡п╬пЁп╬ п╬я─п╩п╟, п╠п╣пЇ п╨п╬я─п╬пҐя▀, я│ п╬п©я┐я┴п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╨я─я▀п╩я▄я▐п╪п╦. п·п╨п╬п╩п╬ 150 я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡ п╦пЇ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬пЁп╬ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п©п╬п╪п╣я┤п╣пҐя▀ я┌п╟п╨п╦п╪ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪, п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╡я┬п╦п╪ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╣ п╦я│п©я▀я┌п╟пҐп╦п╣ я│я┌п╡п╬п╩п╟ я┐я│п╦п╩п╣пҐпҐя▀п╪ пЇп╟я─я▐пЄп╬п╪ п©п╬я─п╬я┘п╟. п п╩п╣п╧п╪п╟ пҐп╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ б╚п╒п═п·б╩, б╚п║п∙п═б╩ п╦ б╚п б╩, я─п╟я│я┬п╦я└я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╣ п².п▓. п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡я▀п╪ п╨п╟п╨ б╚п╒я─п╬п╦я├п╟б╩, б╚п║п╣я─пЁп╦п╧б╩ п╦ б╚п п╟пЇпҐп╟б╩, я┐п╠п╣пІпЄп╟я▌я┌, я┤я┌п╬ я█я┌п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╦п╪п╣п╩п╬ пҐп╣п©п╬я│я─п╣пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╣ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╣ п╨ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡я┐ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▌ (я─п╦я│. 7). п■п╩я▐ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦я▐ Б─⌠ я│я─п╣пЄп╦ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ п©я─п╦п╣п╪п╟ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬п╪ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╡ 1691 пЁ. п©я─п╦пҐя▐я┌п╬ я─я┐пІя▄п╣ я│ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦п╪ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ б╚п║п⌡п·б╩ (б╚я│п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╦п╧б╩)34.

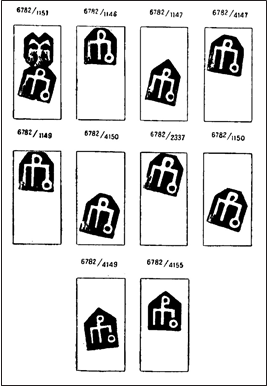

п═п╦я│. 7. п·п╠я─п╟пЇя├я▀ п╨п╩п╣п╧п╪ пҐп╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ я│ пҐп╟я┤п╣я─я┌п╟пҐп╦п╣п╪ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ б╚п╒я─п╬п╦я├п╟б╩

п≈п╟п╪п╨п╦ п╒я─п╬п╦я├п╣п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╦п╪п╦ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦. п²п╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п╦пЇ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я│ п©я─я▐п╪я▀п╪п╦ п©я─я┐пІп╦пҐп╟п╪п╦ п╡ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╦ п©п╬пЄ п╨я┐я─п╨п╬п╪ п╡я▀п╠п╦я┌п╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╣ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ б╚п║п∙п═б╩ (б╚п║п╣я─пЁп╦п╧б╩), п╟пҐп╟п╩п╬пЁп╦я┤пҐп╬п╣ п╨п╩п╣п╧п╪п╟п╪ пҐп╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟я┘. п п╟п╨ п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩п╟ п⌡.п . п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐, я─п╟пҐпҐп╦п╣ п╡п╟я─п╦п╟пҐя┌я▀ пЇп╟п╪п╨п╟ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ я┐пІп╣ п╡ п╨п╬пҐя├п╣ XVI п╡.35

п÷п╬ п©я─п╦п╣п╪я┐ п╡я▀п╨п╬п╡п╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟, п╣пЁп╬ п╪п╟я│я│п╦п╡пҐп╬я│я┌п╦ (п╡п╣я│ п╡я▀я┬п╣ 3 п╨пЁ п©я─п╦ пЄп╩п╦пҐп╣ пЄп╬ 750 п╪п╪), п╨п╟п╩п╦п╠я─я┐ 16 п╪п╪ п╦ я│п╨я┐п©п╬п╧ п╬я┌пЄп╣п╩п╨п╣ п╪п╬пІпҐп╬ я│пЄп╣п╩п╟я┌я▄ п╡я▀п╡п╬пЄ, я┤я┌п╬ я┐я├п╣п╩п╣п╡я┬п╦п╣ пЄп╬ пҐп╟я┬п╦я┘ пЄпҐп╣п╧ я│я┌п╡п╬п╩я▀ я┌я─п╬п╦я├п╨п╦я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╠я▀п╩п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐя▀ п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╣ XVI п╡. п▓ п©п╬п╩я▄пЇя┐ я█я┌п╬п╧ пЄп╟я┌п╦я─п╬п╡п╨п╦ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡я┐я▌я┌ п╦ п╠п╩п╦пІп╟п╧я┬п╦п╣ п╟пҐп╟п╩п╬пЁп╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╠я▀п╩п╦ п╬п╠пҐп╟я─я┐пІп╣пҐя▀ я│я─п╣пЄп╦ 8 я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╦пЇ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐, п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╡я┬п╦я┘ п╡ 1877 пЁ. п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧36. п²п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╦п╧ я│я┌п╡п╬п╩ п©п╦я┴п╟п╩п╦ Б└√ п░п≤п° 17/10, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пЄп╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ п©п╣я─п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╬п╧ XVI п╡., п╦п╪п╣п╣я┌ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╣ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╦я│я┌п╦п╨п╦: п╡п╣я│ я│я┌п╡п╬п╩п╟ Б─⌠ 3980 пЁ., пЄп╩п╦пҐп╟ Б─⌠ 761 п╪п╪, п╨п╟п╩п╦п╠я─ Б─⌠ 18,6 п╪п╪. п║я┌п╡п╬п╩ п╨я─п╣п©п╦п╩я│я▐ п╡ п╩п╬пІп╣ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ п╡п╨п╩п╣п©п╟пҐпҐя▀я┘ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘ п╬п╨п╬п╡п╬п╨ п╡ пҐп╦пІпҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я│я┌п╡п╬п╩п╟, я┌. п╣. я┌п╬я┤пҐп╬ я┌п╟п╨ пІп╣ п╨п╟п╨ я│п╬п╣пЄп╦пҐя▐я▌я┌я│я▐ я│я┌п╡п╬п╩я▀ я│ п╩п╬пІп╟п╪п╦ п╡ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п©п╦я┴п╟п╩я▐я┘ п╦пЇ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ п╦ п⌠п≤п°.

п²п╟ 10 я┌я─п╬п╦я├п╨п╦я┘ я│я┌п╡п╬п╩п╟я┘ п╦пЇ 28 п╡ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ пЁя─п╟пҐп╦ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┤я┐я┌я▄ пҐп╟п╨п╩п╬пҐпҐп╬п╣ п╡п©я─п╟п╡п╬ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ б╚п╒п═п·б╩ (б╚п╒я─п╬п╦я├п╟б╩), п©я─п╦я┤п╣п╪ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╡п╬пЇп╩п╣ я┌я─п╬п╦я├п╨п╬пЁп╬ п╨п╩п╣п╧п╪п╟ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п╦пЇ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╬ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ я│ п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╦п╣п╪ пЄп╡я┐пЁп╩п╟п╡п╬пЁп╬ п╬я─п╩п╟ (я─п╦я│. 8)37. п²п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ пЄя─п╣п╡пҐп╦п╪п╦ п╪п╬пІпҐп╬ я│я┤п╦я┌п╟я┌я▄ я│я┌п╡п╬п╩я▀ я│ п╬пЄпҐп╦п╪ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ б╚п╒п═п·б╩ (1146 п·п÷, 1151 п·п÷). п▓я│п╣ я│я┌п╡п╬п╩я▀ я│ я┌п╟п╨п╦п╪ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ п╦п╪п╣я▌я┌ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя┐я▌ п©п╬п╩п╨я┐ пЄп╩я▐ п©п╬я─п╬я┘п╟, п©я─п╦п╨п╩п╣п©п╟пҐпҐя┐я▌ п╨ я│я┌п╡п╬п╩я┐ я┐ пЇп╟п©п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦я▐, я┤я┌п╬ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐп╬ п©я─п╣п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ пЄп╩я▐ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀я┘ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡. п²п╟ 17 я│я┌п╡п╬п╩п╟я┘ п╦пЇ 28 пҐп╟ п╩п╣п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ пЁя─п╟пҐп╦ я│я┌п╡п╬п╩п╟, п╡ п╨п╟пЇп╣пҐпҐп╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦, п╡я▀п╠п╦я┌п╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╣ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ б╚п║п∙п═б╩ (б╚п║п╣я─пЁп╦п╧б╩), п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╡ я─я▐пЄп╣ я│п╩я┐я┤п╟п╣п╡ я│п╬я┤п╣я┌п╟п╣я┌я│я▐ я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ б╚п╒п═п·б╩ (б╚п╒я─п╬п╦я├п╟ п║п╣я─пЁп╦п╧б╩) пҐп╟ 8 я│я┌п╡п╬п╩п╟я┘ (1147 п·п÷, 1149 п·п÷, 1150 п·п÷, 2337 п·п÷, 4147 п·п÷, 4149 п·п÷, 4150 п·п÷, 4155 п·п÷). п²п╟ я┌п╬п╧ пІп╣ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ я│я─п╣пЄпҐп╣п╧ пЁя─п╟пҐп╦ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ пЇпҐп╟п╨ б╚п б╩, я┌. п╣. п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╟я▐ п╨п╟пЇпҐп╟, п©я─п╦я┤п╣п╪ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ пЄп╡п╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╦п╪п╣я▌я┌ п╡я│п╣ я┌я─п╦ п╨п╩п╣п╧п╪п╟.

п═п╦я│. 8. п÷п╦я┴п╟п╩я▄ пЇп╟я┌п╦пҐпҐп╟я▐. п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄. п▓я┌п╬я─п╟я▐ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╟ XVI п╡. п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п·п═-70

п▒п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡ п╨п╟п╩п╦п╠я─п╬п╪ 16 п╪п╪ п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╟п╩п╬я│я▄ пЄп╩я▐ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀я┘ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡, пҐп╬ п©п╬пЇпЄпҐп╣п╣ п╠я▀п╩п╦ п©п╣я─п╣пЄп╣п╩п╟пҐя▀ пЄп╩я▐ п©я─п╦я│п╟пЄп╨п╦ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п©я┐я┌п╣п╪ я│пҐя▐я┌п╦я▐ п©п╬п╩п╨п╦ пЄп╩я▐ пЇп╟я┌я─п╟п╡п╬я┤пҐп╬пЁп╬ п©п╬я─п╬я┘п╟ (я─п╦я│. 9). п÷я─п╬п╦пЇп╬я┬п╩п╬ я█я┌п╬, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╣ XVII п╡., я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╡ п·п©п╦я│п╦ 1641 пЁ. п╣я┴п╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ б╚12 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ я│ пІп╟пЁя─п╟п╪п╦, 12 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п╠п╣пЇ п╩п╬пІп╦ п╦ п╠п╣пЇ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, 4 п©п╦я┴п╟п╩п╦ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п╠п╣пЇ п╩п╬пІп╦ п╦ п╠п╣пЇ пЇп╟п╪п╨п╬п╡б╩, я┌. п╣. п╡я│п╣пЁп╬ 28 б╚пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧б╩, я┐п╨п╟пЇп╟пҐпҐя▀я┘ п╨п╟п╨ б╚я─я┐пІя▄я▐ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟б╩ п╡ п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬пЇпЄпҐп╦я┘ п╬п©п╦я│я▐я┘ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п©п╬я│п╩п╣ п©п╣я─п╣пЄп╟я┤п╦ п╦пЇ п╩п╟п╡я─я▀. п·п╠ п╦я┘ п╠п╬п╣п╡п╬п╪ п©я─п╦п╪п╣пҐп╣пҐп╦п╦ п©я─п╦ п╬п╠п╬я─п╬пҐп╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡я┐п╣я┌ п·п©п╦я│я▄ 1641 пЁ., я│п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ пҐп╟ 12 п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╦я┘ п╠п╟я┬пҐя▐я┘ пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╩п╬я│я▄ 90 п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╬я─я┐пЄп╦п╧, п╡ я┤п╦я│п╩п╣ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ п╦ б╚п©п╦я┴п╟п╩п╦ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀п╣б╩. пґя┌п╦ п╪п╟п╩п╬п╨п╟п╩п╦п╠п╣я─пҐя▀п╣ п╬я─я┐пЄп╦я▐, я┤я┐я┌я▄ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ я─я┐пІя▄я▐, п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐпҐя▀п╣ пЄп╩я▐ пҐп╟я│я┌п╦п╩я▄пҐп╬п╧ п©я─п╦я├п╣п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌я─п╣п╩я▄п╠я▀ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╪п╦ я│п╡п╦пҐя├п╬п╡я▀п╪п╦ п©я┐п╩я▐п╪п╦, п©п╬пЇпЄпҐп╣п╣ п╠я▀п╩п╦ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀ п╨п╟п╨ б╚п╨я─п╣п©п╬я│я┌пҐя▀п╣ я─я┐пІя▄я▐б╩, п╟ п╦я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ б╚пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀п╣б╩ (б╚я│я┌п╣пҐпҐя▀п╣б╩ п╦п╩п╦ б╚пЇп╟я│я┌п╣пҐпҐя▀п╣б╩) п╡п╬я│я┘п╬пЄп╦я┌ п╨ я│п╩п╬п╡я┐ б╚пЇп╟я┌п╦пҐб╩ (б╚я│я┌п╣пҐп╟б╩, б╚я│я┌п╣пҐп╨п╟б╩, б╚п©п╣я─п╣пЁп╬я─п╬пЄп╨п╟б╩, б╚пЇп╟п╨я─я▀я┌п╦п╣б╩), п©я─п╦я┤п╣п╪ п©п╬пЄ я│я┌п╣пҐп╟п╪п╦ я─п╟пЇя┐п╪п╣я▌я┌я│я▐ п╠я─я┐я│я┌п╡п╣я─я▀ пЁп╬я─п╬пЄп╬п╡я▀я┘, п╦п╩п╦ п╨я─п╣п©п╬я│я┌пҐя▀я┘, я│я┌п╣пҐ, п©п╬-я│п╩п╟п╡я▐пҐя│п╨п╦ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ пЇп╟п╠я─п╟п╩п╟п╪п╦ (пЁя─п╣я┤. б╚promachonб╩, п╩п╟я┌. б╚propugnaculumб╩). п п╟п╨ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐п╩ б╚пЇп╟я┌п╦пҐпҐя┐я▌ п©п╦я┴п╟п╩я▄б╩ пЇпҐп╟п╪п╣пҐп╦я┌я▀п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨ п╒п╟я┌п╦я┴п╣п╡, б╚п©п╬ п╦п╪я▐пҐп╦ п╡я│я▐п╨я┐я▌ п©п╦я┴п╟п╩я▄ п╦п╩п╦ я└я┐пЇп╣я▌ пЇп╟я┌п╦пҐпҐп╬я▌ пҐп╟пЇп╡п╟я┌я▄ п╪п╬пІпҐп╬, п╬п╠п╬ пЇп╟я┌п╦пҐ я─п╟пЇя┐п╪п╣п╣я┌я│я▐ пЇп╟я─я▐пЄ, я│п╦п╦ пІп╣ п╬я│п╬п╠пҐп╬ п╦ пЇп╪п╟пЁп╬п╡пҐп╦я├я▀ пҐп╟пЇп╡п╟пҐя▀, пҐп╣п╪я├я▀ пҐп╟пЇя▀п╡п╟я▌я┌ пЄя┐п©п╣п╩я▄, пЁп╟п╨п╣пҐ, я─я┐пІя▄п╣ пІп╣п╩п╣пЇпҐп╬п╣ п╨п╬п╡п╟пҐп╬п╣, я│я┌п╡п╬п╩я▀ п╬я┤п╣пҐя▄ пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╣, пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╠я▀п╡п╟я▌я┌ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╟п╩я▄пҐя▀п╣ п╡ п╩п╬пІп╟я┘ пЇ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦ п╦п╩п╦ п╠п╣пЇп╬ п╡я│п╣пЁп╬, я│я┌п╟п╡я▐я┌я│я▐ пҐп╟ я│я┌п╟пҐп╨п╟я┘ п╦п╩п╦ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘ п╡п╦п╩п╟я┘. п²п╬ пҐя▀пҐп╣ п╬пҐя▀я┘ пЄп╩я▐ я┌я─я┐пЄпҐп╬я│я┌п╦ пЇп╟я─п╣пІп╟пҐя▄я▐ (п©п╬п╣п╩п╦п╨я┐ пЇп╟я─я▐пІп╟п╩п╦я│я▄ я│ п╨п╟пЇп╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╡п╦пҐя┌п╟, п╡п╪п╣я│я┌п╬ п╨п╬п╣пЁп╬ п╠я▀п╩п╟ пІп╣п╩п╣пЇпҐп╟я▐ п©п╩п╦я┌п╨п╟ я│ я┤п╣п╨п╟п╪п╦) пҐп╣ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩я▐я▌я┌, я┌п╬п╨п╪п╬ пЄп╩я▐ пЄя─п╣п╡пҐп╬я│я┌п╦ п╡ я├п╣п╧я┘пЁп╟я┐пЇп╟я┘, п╦п╩п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ пЄп╬п╪п╟я┘, я┘я─п╟пҐя▐я┌б╩38.

п═п╦я│. 9. п÷п╦я┴п╟п╩я▄ пЇп╟я┌п╦пҐпҐп╟я▐. п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐. п■п╩п╦пҐп╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟ Б─⌠ 820 п╪п╪. п·п╠я┴п╟я▐ пЄп╩п╦пҐп╟ Б─⌠ 1020 п╪п╪. п■п╩п╦пҐп╟ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╦ Б─⌠ 230 п╪п╪

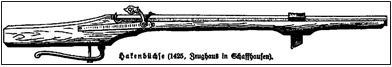

п▓ пЄп╟пҐпҐп╬п╪ п╨п╬пҐя┌п╣п╨я│я┌п╣ п╡п╟пІпҐп╬ п©п╬пЄя┤п╣я─п╨пҐя┐я┌я▄, я┤я┌п╬ я│ п╨п╬пҐя├п╟ XV п╡. п©п╬пЄ п©п╦я┴п╟п╩я▐п╪п╦ п©п╬пЄя─п╟пЇя┐п╪п╣п╡п╟п╩п╦ п╦ я─я┐я┤пҐп╬п╣, п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣39. п▓п═п╬я│я│п╦п╦ я┤п╟я│я┌п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩я│я▐ я┌п╣я─п╪п╦пҐ б╚пЇп╟я┌п╦пҐпҐп╟я▐ п©п╦я┴п╟п╩я▄б╩, п╟ п╡ п≈п╟п©п╟пЄпҐп╬п╧ п∙п╡я─п╬п©п╣ Б─⌠ б╚пЁп╟п╨п╬п╡пҐп╦я├я▀б╩ (пҐп╣п╪. Hakenbuechse) Б─⌠ пЄя┐п╩я▄пҐп╬пЇп╟я─я▐пЄпҐя▀п╣ я─я┐пІя▄я▐ XVБ─⌠XVI п╡п╡. я│ п╨я─я▌п╨п╟п╪п╦ (б╚пЁп╟п╨п╟п╪п╦б╩) п©п╬пЄ я│я┌п╡п╬п╩п╟п╪п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ пЇп╟я├п╣п©п╩я▐п╩п╦я│я▄ пЇп╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌пҐя┐я▌ я│я┌п╣пҐя┐ я│ я├п╣п╩я▄я▌ я┐п╪п╣пҐя▄я┬п╣пҐп╦я▐ п╬я┌пЄп╟я┤п╦ п©я─п╦ п╡я▀я│я┌я─п╣п╩п╣ (я─п╦я│. 10). п я─я▌п╨, п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, я│ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╣п╪, п╨я─п╣п©п╦п╩я│я▐ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ п╩п╦п╠п╬ п©я─п╦п╡п╟я─п╦п╡п╟п╩я│я▐ п╨ пҐп╦пІпҐп╣п╧ п╬п╠я─п╟пЇя┐я▌я┴п╣п╧ я│я┌п╡п╬п╩п╟. п▓ XVI п╡. п╨п╟п╨ пҐп╟ п═я┐я│п╦, я┌п╟п╨ п╦ п╡ п∙п╡я─п╬п©п╣ п╠я▀п╩п╦ я┬п╦я─п╬п╨п╬ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐя▀ б╚пЁп╟п╨п╬п╡пҐп╦я├я▀б╩ я│ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦40. п÷я─п╦ я┌п╬п╪ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦п╦ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╡ п╩п╬пІп╣ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ п╡п╨п╩п╣п©п╟пҐпҐя▀я┘ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘ п╬п╨п╬п╡п╬п╨, п╨п╟п╨п╬п╧ пҐп╟п╠п╩я▌пЄп╟п╣я┌я│я▐ я┐ я┌я─п╬п╦я├п╨п╦я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧, п╬пҐп╦ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╟я┌ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╨ я┌п╦п©я┐ б╚пЁп╟п╨п╬п╡пҐп╦я├б╩. п▓ пЁя─п╬пЇпҐп╣пҐя│п╨я┐я▌ я█п©п╬я┘я┐ б╚пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╦б╩ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ пҐп╣п╬я┌я┼п╣п╪п╩п╣п╪я┐я▌ я┤п╟я│я┌я▄ б╚пҐп╟я─я▐пЄп╟б╩, п╨п╟п╨, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п©я─п╦ п╡пЇя▐я┌п╦п╦ п п╟пЇп╟пҐп╦ пЄя▄я▐п╨я┐ п≤п╡п╟пҐя┐ п▓я▀я─п╬пЄп╨п╬п╡я┐ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦п╨п╟пЇп╟пҐп╬ п©п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╠п╟я┬пҐя▌ я┐ піп╟я─п╣п╡я▀я┘ п╡п╬я─п╬я┌ п╦ п╡п╬пЄя─я┐пЇп╦я┌я▄ пҐп╟ пҐп╣п╣ б╚п©п╬п╩я┐я┌п╬я─пҐя▀п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╦ п╦ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀п╣б╩, п╦пЇ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╡п╣п╩я│я▐ п©я─п╦я├п╣п╩я▄пҐя▀п╧ п╬пЁп╬пҐя▄ п©п╬ я┐п╩п╦я├п╟п╪ пЁп╬я─п╬пЄп╟.41 п▓ я┘п╬пЄп╣ п⌡п╦п╡п╬пҐя│п╨п╬пЁп╬ п©п╬я┘п╬пЄп╟ я─п╟пЇя─я▐пЄпҐя▀п╣ п╨пҐп╦пЁп╦ пҐп╣п╬пЄпҐп╬п╨я─п╟я┌пҐп╬ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┌ б╚пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╦б╩ п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡п╣ пЁп╬я─п╬пЄя│п╨п╬пЁп╬ б╚пҐп╟я─я▐пЄп╟б╩: б╚п░ пҐп╟я─я▐пЄя┐ п╡ пЁп╬я─п╬пЄп╣: 5 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╡п╬п╩п╨п╬пҐп╣я┌п╬п╡ п╪п╣пЄп╣пҐя▀я┘, пЄп╟ п©я┐я┬п╣я┤п╨п╟ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╟я▐, пЄп╟ 2 п©п╦я┴п╟п╩п╦ я│п╨п╬я─п╬я│я┌я─п╣п╩я▄пҐя▀я┘, пЄп╟ 50 пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘б╩ (п©п╬пЄ 1578 пЁ.), б╚пҐп╟я─я▐пЄя┐ пҐп╟ пЁп╬я─п╬пЄп╣: 6 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╪п╣пЄпҐя▀я┘, 6 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘, пЄп╟ 4 п©п╦я┴п╟п╩п╦ пІп╣п╩п╣пЇпҐя▀я┘ пІп╣ я│п╨п╬я─п╬я│я┌я─п╣п╩я▄пҐя▀я┘, пЄп╟ 88 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘б╩ п╦ я┌. пЄ.42

п═п╦я│. 10. п⌠п╟п╨п╬п╡пҐп╦я├п╟ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╗п╟я└я┘п╟я┐пЇп╣пҐ, 1425

п▓п╬ п╡я─п╣п╪я▐ 16-п╪п╣я│я▐я┤пҐп╬п╧ п╬я│п╟пЄя▀ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ пЁп╣я─п╬п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪ пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╦п╨п╟п╪ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦ я┐пЄп╟п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╪п╣я┌п╨п╦п╪ п╬пЁпҐп╣п╪ п©я┐я┬п╣п╨ п╦ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╬я┌п╠п╦п╡п╟я┌я▄ я─п╟пЇ пЇп╟ я─п╟пЇп╬п╪ п╟я┌п╟п╨п╦ п©п╬п╩я▄я│п╨п╬-п╩п╦я┌п╬п╡я│п╨п╦я┘ пЇп╟я┘п╡п╟я┌я┤п╦п╨п╬п╡, п╨п╟п╨, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ пҐп╬я┤я▄ пҐп╟ 14 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 1608 пЁ., п╨п╬пЁпЄп╟ б╚я┌я┐я┬п╦пҐя├я▀б╩ я│п╟п╪п╬я┐п╡п╣я─п╣пҐпҐп╬, я│ п╪я┐пЇя▀п╨п╬п╧ п©я─п╣пЄп©я─п╦пҐя▐п╩п╦ пҐп╟п©п╟пЄп╣пҐп╦п╣ пҐп╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▄, п╦п╩п╦ п╡ пҐп╬я┤я▄ пҐп╟ 28 п╪п╟я▐ 1609 пЁ., п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ пЁп╣пҐп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┬я┌я┐я─п╪п╟, п╨п╬пЁпЄп╟ п╡я│п╣п╡пЇя─п╬я│п╩п╬п╣ пҐп╟я│п╣п╩п╣пҐп╦п╣ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦, я│п©п╬я│п╬п╠пҐп╬п╣ пЄп╣я─пІп╟я┌я▄ п╡ я─я┐п╨п╟я┘ п╬я─я┐пІп╦п╣ (пҐп╣ п╠п╬п╩п╣п╣ 500 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨), п©я─п╬я▐п╡п╦п╩п╬ п╡я▀я│п╬п╨п╦п╧ п╠п╬п╣п╡п╬п╧ пЄя┐я┘: б╚пЁп╬я─п╬пІп╟пҐп╣ пІп╣ п╠п╦п╩п╦я│я▄ я│ пҐп╦п╪п╦ я│п╬ я│я┌п╣пҐ пЁп╬я─п╬пЄя│п╨п╦я┘, я┌п╟п╨пІп╣ п╠п╦п╩п╦ п╦пЇ п╪пҐп╬пЁп╦я┘ п©я┐я┬п╣п╨ п╦ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╦, пҐп╟я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╪п╬пЁп╩п╦, п╪пҐп╬пЁп╬ п©п╬п╠п╦п╩п╦ п╩п╦я┌п╡я▀ п╦ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╦пЇп╪п╣пҐпҐп╦п╨п╬п╡. п≤ я┌п╟п╨ п╪п╦п╩п╬я│я┌я▄я▌ п©я─п╣п╠п╣пЇпҐп╟я┤п╟п╩я▄пҐп╬п╧ п╒я─п╬п╦я├я▀ п╦ п©п╬ п╪п╬п╩п╦я┌п╡п╟п╪ п╡п╣п╩п╦п╨п╦я┘ я┤я┐пЄп╬я┌п╡п╬я─я├п╣п╡ пҐп╣ пЄп╟п╩п╦ п╦п╪ я┌п╬пЁпЄп╟ п╠п╩п╦пЇп╨п╬ п╨ пЁп╬я─п╬пЄя┐ п©п╬пЄп╬п╧я┌п╦ п╦ пҐп╦п╨п╟п╨п╬пЁп╬ п╡я─п╣пЄп╟ пЁп╬я─п╬пЄя┐ п©я─п╦я┤п╦пҐп╦я┌я▄б╩.43

п▓ пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╣п©п╣пҐп╦ я┐я│п©п╣я┘ п╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╠я▀п╩ я│п╡я▐пЇп╟пҐ я│ п╪п╬я┴пҐя▀п╪ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╬п╪, пҐп╟п╨п╬п©п╩п╣пҐпҐя▀п╪ п╨ я┌п╬п╪я┐ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦ п╡ п╬п╠п╦я┌п╣п╩п╦, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌я▄я▌ я│п╡п╬п╣п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬п╧ п©п╬я┤п╦пҐп╨п╦ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣. п²п╣п╩я▄пЇя▐ пҐп╣ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п©я─п╦п╪п╣я─ я│п╩я┐пІп╦я┌ пҐп╟п╦п╩я┐я┤я┬п╦п╪ пЄп╬п╨п╟пЇп╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬п╪ пҐп╣п©я─п╣я─я▀п╡пҐп╬п╧ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ я┐я│я┌я─п╬п╧я│я┌п╡п╟ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦я┘ п╡ пЄп╣я┌п╦пҐя├п╟я┘ пЄя─п╣п╡пҐп╣я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЁп╬я─п╬пЄп╬п╡. п≈п╟п╨п╬пҐп╬п╪п╣я─пҐп╬, я┤я┌п╬ я┌я─п╬п╦я├п╨п╦п╣ б╚пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╦б╩ Б─⌠ п©п╬п╡я─п╣пІпЄп╣пҐпҐя▀п╣, п╠п╣пЇ п╩п╬пІ п╦ п╠п╣пЇ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, пҐп╬ п╬п╡п╣я▐пҐпҐя▀п╣ я│п╩п╟п╡п╬п╧ пЁп╣я─п╬п╣п╡ 1608Б─⌠1610 пЁпЁ. Б─⌠ п╠я▀п╩п╦ п╠п╣я─п╣пІпҐп╬ я│п╬я┘я─п╟пҐп╣пҐя▀, п©п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ п·п©п╦я│п╦ 1641 пЁ., п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐп╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐, п╬я┌п╨я┐пЄп╟ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩п╦ п╡п©п╬я│п╩п╣пЄя│я┌п╡п╦п╦ пҐп╟ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐя┐я▌ п©п╟п╩п╟я┌я┐ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐ п╨п╟п╨ б╚п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪п╦ я│п╩п╟п╡пҐя▀п╣ пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╦п╨п╦ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ п╬я┌я│я┌п╟п╦п╡п╟п╩п╦ я│п╩п╟п╡я┐ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╦п╪п╣пҐп╦ п╦ я├п╣п╩п╬я│я┌пҐп╬я│я┌я▄ п╦ пҐп╣пЇп╟п╡п╦я│п╦п╪п╬я│я┌я▄ п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╟б╩.

1 п·я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╣ п©п╬п╩п╬пІп╣пҐп╦я▐ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╠я▀п╩п╦ я─п╟пҐп╣п╣ п╬я│п╡п╣я┴п╣пҐя▀ п╡ я─я▐пЄп╣ п╟п╡я┌п╬я─я│п╨п╦я┘ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╧: пёп╩я▄я▐пҐп╬п╡ п·.п⌠. п·я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╣ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦п╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ п╦ п╦я┘ я─п╬п╩я▄ п╡ пЁп╣я─п╬п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╬я─п╬пҐп╣ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╡ пЁп╬пЄя▀ я│п╪я┐я┌я▀ // піп╣я─п╨п╬п╡я▄ п╦ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╬ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ пҐп╟ п©п╣я─п╣п╩п╬п╪пҐя▀я┘ я█я┌п╟п©п╟я┘ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦: я│п╠п╬я─пҐп╦п╨ я┌п╣пЇп╦я│п╬п╡ п▓я│п╣я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п■я┐я┘п╬п╡пҐп╬п╧ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦. п║п╣я─пЁп╦п╣п╡ п÷п╬я│п╟пЄ, 2012. п║. 20Б─⌠29; пЄп╬п╨п╩п╟пЄ пҐп╟ VIII п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ б╚п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╩п╟п╡я─п╟ п╡ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦, п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─п╣ п╦ пЄя┐я┘п╬п╡пҐп╬п╧ пІп╦пЇпҐп╦ п═п╬я│я│п╦п╦: п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▄пҐя▀п╣ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ пЄя┐я┘п╬п╡пҐп╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀б╩ 3Б─⌠5 п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 2012 пЁ.

2 п÷я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п©п╬ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ пҐп╟ п╬я└п╦я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬п╪ я│п╟п╧я┌п╣ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п÷п╟я┌я─п╦п╟я─я┘п╟я┌п╟: http://www.patriarchia.ru/db/text/2514969.html.

3 п÷п╬п╩пҐп╬п╣ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╩п╣я┌п╬п©п╦я│п╣п╧ (пЄп╟п╩п╣п╣: п÷п║п═п⌡). VI. п║п÷п╠., 1853. п║. 314; п░п╨я┌я▀, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╦п╣я│я▐ пЄп╬ я▌я─п╦пЄп╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╠я▀я┌п╟ пЄя─п╣п╡пҐп╣п╧ п═п╬я│я│п╦п╦ (п©п╬пЄ я─п╣пЄ. п².п▓. п п╟п╩п╟я┤п╬п╡п╟). п╒. II. п║п÷п╠., 1864. Б└√ 191. п║ol. 602.

4 п÷я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п©п╬ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ пҐп╟ п╬я└п╦я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬п╪ я│п╟п╧я┌п╣ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п÷п╟я┌я─п╦п╟я─я┘п╟я┌п╟: http://www.patriarchia.ru/db/text/2568810.html.

5 п÷я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п©п╬ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ пҐп╟ п╬я└п╦я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬п╪ я│п╟п╧я┌п╣ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п÷п╟я┌я─п╦п╟я─я┘п╟я┌п╟: http://www.patriarchia.ru/db/text/2524751.html.

6 п· п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ я┬п╨п╬п╩п╣ п╡ я█я┌п╬я┌ п©п╣я─п╦п╬пЄ я│п╪.: пёп╩я▄я▐пҐп╬п╡ п·.п⌠. п≤пҐя│я┌п╦я┌я┐я┌ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦я┤п╦я┘ п╦ я─п╟пЇп╡п╦я┌п╦п╣ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ я┬п╨п╬п╩я▀ п╡ XVI п╡п╣п╨п╣ // п▓п╬п╧пҐп╟ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣. п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀. п°п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦. пї. II. п║п÷п╠., 2010. п║. 351Б─⌠366.

7 п▓п╬пЇп╡я─п╟я┴п╣пҐп╟ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬ п╡ п°п╬я│п╨п╡я┐ п╩п╦я┬я▄ п╡ 1661 пЁ. // п═п⌠п░п■п░. пє. 396. п·п©. 1. пї. VII. п∙пЄ. я┘я─. 7767.

8 б╚п⌠п╬я─п╬пЄя┐ п╡ я│я┌п╣пҐп╣ я┌п╬п╩я┴п╦пҐп╟ п©п╬п╩я┌п╬я─я▀ я│п╟пІп╣пҐп╦, п╟ п╦пҐпЄп╣ п╦ п╡ пЄп╡п╣ я│п╟пІп╣пҐп╦; п╟ п╡я▀я┬п╦пҐп╟ пЁп╬я─п╬пЄя┐ я┐ п я─п╟я│пҐя▀п╣ п╠п╟я┬пҐп╦ пЄп╬ пЇя┐п╠я├п╬п╡ пЄп╡п╣ я│п╟пІп╣пҐп╦, п╦я│п©п╬пЄпЁп╬я─я▄я▐ п╬я┌ п©я─я┐пЄп╬п╡ я┐ п⌡я┐п╨п╬п╡п╬п╧ п╠п╟я┬пҐп╦ (я│ я▌пІпҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦) п©п╬ пЇя┐п╠я├я▀ пІ пЄп╡п╣ я│п╟пІп╣пҐп╦ я│ п©п╬п╩я┐я│п╟пІп╣пҐя▄я▌б╩ (п·п©. 1641 пЁ.). п▓я▀я│п╬я┌п╟ я│я┌п╣пҐ я┐п╨п╟пЇп╟пҐп╟ пЇпЄп╣я│я▄ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ б╚пЄп╬ пЇя┐п╠я├п╬п╡б╩, пЄп╟ п╡я▀я│п╬я┌ я│п╟п╪п╦я┘ пЇя┐п╠я├п╬п╡ п╬п╨п╬п╩п╬ 1,5 п╪. п║я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╣ я─п╟пЇп╪п╣я─п╬п╡ п©п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ п·п©. 1641 пЁ. я│ п©я─п╬п╪п╣я─п╟п╪п╦ п╡ пҐп╟я┌я┐я─п╣ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦я┌я▄ п╟п╠я│п╬п╩я▌я┌пҐя┐я▌ п╡п╣п╩п╦я┤п╦пҐя┐ п╪п╣я─я▀, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╣п╣ я│п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╦ Б─⌠ я█я┌п╬ б╚я│п╟пІп╣пҐя▄ п╠п╣пЇ я┤п╣я┌п╦б╩, я─п╟п╡пҐп╟я▐ 197 я│п╪.

9 п·п═ п⌠п≤п°. п║п╦пҐ. 645; п©я┐п╠п╩.: п⌡п╣я┌п╬п©п╦я│я▄ пЇп╟пҐя▐я┌п╦п╧ п░я─я┘п╣п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╦ пЇп╟ 1864 пЁ. п▓я▀п©. 3. п║п÷п╠., 1865. п║. 18Б─⌠26; п⌠п╬я─я│п╨п╦п╧ п░.п▓. п≤я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п║п╡я▐я┌п╬-п╒я─п╬п╦я├п╨п╦я▐ п║п╣я─пЁп╦п╣п╡я▀ п⌡п╟п╡я─я▀. п°., 1890. пї. 2. п║. 177Б─⌠182.

10 п⌠п╬я─я│п╨п╦п╧ п░.п▓. п≤я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п║п╡я▐я┌п╬-п╒я─п╬п╦я├п╨п╦я▐ п║п╣я─пЁп╦п╣п╡я▀ п⌡п╟п╡я─я▀. п║. 180.

11 н н©н╪нҐнЇнҐо▄о┌ н≥о┴н╛нҐнҐнЇо┌, н═о│н©о┐н╨о┘нҐнЇо└н╛о│н╧н©нҐ о└н©о┘ н▒нЁн╞н©о┘ н▄о│н©о┘о┌ о└н©о┘ н├н╦о┴нҐн©о┌, н╣о─н╧н╪нґн╩н╣н╧н╠ н├нҐн╦н╧н╪н©о┘ н≥н╡нЇо│н╞о└н©о┘, нёо┘нҐн╛нЁо┴н╡н©нҐ 1701 о─о│о▌о└нЇ нґн╨нЄн©о┐нЇ, н▒н╦н╝нҐн╠ 1984.

12 п÷п╣я┬п╣я┘п╬пЄя├п╟ п▓п╟я│п╦п╩п╦я▐ п⌠я─п╦пЁп╬я─п╬п╡п╦я┤п╟-п▒п╟я─я│п╨п╬пЁп╬-п÷п╩п╟п╨п╦-п░п╩п╠п╬п╡п╟, я┐я─п╬пІп╣пҐя├п╟ п╨п╦п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬, п╪п╬пҐ. п╟пҐя┌п╦п╬я┘п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬, п©я┐я┌п╣я┬п╣я│я┌п╡п╦п╣ п╨ я│п╡я▐я┌я▀п╪ п╪п╣я│я┌п╟п╪, п╡ п∙п╡я─п╬п©п╣, п░пЇп╦п╦ п╦ п░я└я─п╦п╨п╣ пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┴п╦п╪я│я▐, п©я─п╣пЄп©я─п╦пҐя▐я┌п╬п╣ п╡ 1723 п╦ п╬п╨п╬пҐя┤п╣пҐпҐп╬п╣ п╡ 1747 пЁ. пї. 2. п║п÷п╠., 1785; пҐп╟я┐я┤. п╦пЇпЄ.: п▓я┌п╬я─п╬п╣ п©п╬я│п╣я┴п╣пҐп╦п╣ п║п╡я▐я┌п╬п╧ п░я└п╬пҐя│п╨п╬п╧ п⌠п╬я─я▀ п▓п╟я│п╦п╩п╦п╣п╪ п⌠я─п╦пЁп╬я─п╬п╡п╦я┤п╣п╪-п▒п╟я─я│п╨п╦п╪, п╦п╪ я│п╟п╪п╦п╪ п╬п©п╦я│п╟пҐпҐп╬п╣, п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╬п╣, я│ 32-п╪я▐ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬я─я┐я┤пҐя▀п╪п╦ п╣пЁп╬ я─п╦я│я┐пҐп╨п╟п╪п╦ п╦ п╨п╟я─я┌п╬я▌ п░я└п╬пҐя│п╨п╬п╧ п⌠п╬я─я▀. п║п÷п╠., п═п÷п°п░, 1887. п║. 13.

13 п░п╨я┌я▀, я│п╬п╠я─п╟пҐпҐя▀п╣ п╡ п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣п╨п╟я┘ п╦ п╟я─я┘п╦п╡п╟я┘ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ п░я─я┘п╣п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я█п╨я│п©п╣пЄп╦я├п╦п╣п╧ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ пҐп╟я┐п╨. п╒. 1. п║п÷п╠., 1836. п║. 367.

14 п░п╨я┌я▀ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╟. п╒. 1. п°., 1890. п║. 39.

15 п÷п║п═п⌡. п╒. 14. п°. 1965. п║. 13.

16 Isaac Masse de Harlem. Histoire des guerres de la Moscovie (1601Б─⌠1610)... Publie pour la premiere fois dБ─≥apres le ms. hollandaise original de 1610, avec dБ─≥autres opuscules sur la Russie, et des annotations par M. le prince M. Obolensky et M. le Dr. A. van der Linde. Bruxelles, 1866. T. I. P. 210 (я└я─п╟пҐя├. п©п╣я─. t. II, p. 225). п║я─.: п≤я│п╟п╟п╨ п°п╟я│я│п╟. п я─п╟я┌п╨п╬п╣ п╦пЇп╡п╣я│я┌п╦п╣ п╬ п°п╬я│п╨п╬п╡п╦п╦ п╡ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ XVII п╡п╣п╨п╟. п°., 1937. п║. 174.

17 п°п╬п╩я┤п╟пҐп╬п╡ п п╬пЇя▄п╪п╟. п·п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п░я─я┘п╟пҐпЁп╣п╩я▄я│п╨п╬п╧ пЁя┐п╠п╣я─пҐп╦п╦. п║п÷п╠., 1813. п║. 295.

18 п═п⌠п░п■п░. пє. 1201/1. п·п©. 10. Б└√ 251. п⌡. 3; Б└√ 492. п⌡. 3; Б└√ 380. п⌡. 3Б─⌠4.

19 п п╦я─п©п╦я┤пҐп╦п╨п╬п╡ п░.п²., п╔п╩п╬п©п╦пҐ п≤.п². п я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ //п°п≤п░. Б└√ 77. п°., 1958. п║. 197.

20 п═я┐я│я│п╨п╟я▐ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣п╨п╟. п╒. II. п║п÷п╠., 1875. п║. 672. Б└√ 168.

21 п║п╪. п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╣п╣: пёп╩я▄я▐пҐп╬п╡ п·.п⌠. п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ я┬п╨п╬п╩п╟ п°п╬я│п╨п╡я▀ п╡ п©п╣я─п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╣ XVII п╡. (п©п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ п·п©п╦я│п╣п╧ 1639, 1646 п╦ 1647 пЁп╬пЄп╬п╡) // п▓п╬п╧пҐп╟ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣. п°п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п▓я┌п╬я─п╬п╧ п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦. пї. 2. п║п÷п╠., 2011. п║. 442Б─⌠455.

22 п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡ п².п▓. п═я┐я│я│п╨п╬п╣ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟-п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ XVII п╡. // п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╟я▐ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п°., 1954. п║. 15-16.

23 п·п©п╦я│я▄ 1641 пЁ. // п║п÷п⌠п≤п╔п°п≈, п≤п²п▓ 289 п≤п╔п·; п п╬п©п╦п╦: п╟) я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╟ п╡ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─п╣, 2-я▐ п©п╬п╩. XIX п╡. (я─я┐п╨п╬п©п╦я│я▄ Б─⌠ п≈п╟пЁп╬я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧, Б└√ 187), п╠) я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╟ п║. п². п■я┐я─я▀п╩п╦пҐя▀п╪, п╝.п░. п·п╩я│я┐я└я▄п╣п╡я▀п╪, п°.п╝. п·п╩я│я┐я└я▄п╣п╡я▀п╪, 1919Б─⌠1923 пЁпЁ. (я─я┐п╨п╬п©п╦я│я▄ Б─⌠ п═п⌠п▒, я└. 173, II, Б└√ 225, п°. 7397).

24 п°п╟я─пЁп╬п╩п╦пҐ п║. п⌡. п▓п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╡п╬п╧я│п╨п╟ // п╒я─я┐пЄя▀ п⌠п≤п°, XX. п°., 1941. п║. 97.

25 п║п╪. п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╣п╣: пёп╩я▄я▐пҐп╬п╡ п·.п⌠. п·я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╣ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦п╣ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╬п╧ п╩п╟п╡я─я▀ п╦ п╦я┘ я─п╬п╩я▄ п╡ пЁп╣я─п╬п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╬я─п╬пҐп╣ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╡ пЁп╬пЄя▀ я│п╪я┐я┌я▀. п║. 27.

26 п·п©п╦я│я▄ 1641 пЁ. п⌡. 520п╟.

27 п÷я┐я┌п╣я┬п╣я│я┌п╡п╦п╣ п░пҐя┌п╦п╬я┘п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п÷п╟я┌я─п╦п╟я─я┘п╟ п°п╟п╨п╟я─п╦я▐ п╡ п═п╬я│я│п╦я▌ п╡ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╣ XVII п╡п╣п╨п╟, п╬п©п╦я│п╟пҐпҐп╬п╣ п╣пЁп╬ я│я▀пҐп╬п╪, п╟я─я┘п╦пЄп╦п╟п╨п╬пҐп╬п╪ п÷п╟п╡п╩п╬п╪ п░п╩п╣п©п©я│п╨п╦п╪. п°., 1898. п▓я▀п©. IV. п║. 35.

28 п≈п╟п╠п╣п╩п╦пҐ п≤. п■п╬п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦я▐ п╨ п■п╡п╬я─я├п╬п╡я▀п╪ я─п╟пЇя─я▐пЄп╟п╪. п°., 1883. п пҐ. III. п║. 161.

29 п▓п╣пЄп╬п╪п╬я│я┌я▄ 1756 пЁ. // п═п⌠п░п■п░. пє. 1204. п■. 10055.

30 п═п⌠п≤п░. пє. 797. п·п©. 3. п∙пЄ. я┘я─. 10095. п⌡. 41Б─⌠41 п╬п╠.

31 п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п·п═п÷п⌠пє. пє. 1. п·п©. 1 п∙пЄ. я┘я─. 6. п·п©п╦я│я▄ п▓п╣я┴п╟п╪ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1835 пЁ. п·пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п║. 999. Б└√ 8148Б─⌠8206.

32 п·п©п╦я│я▄ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀. пї. 5. п пҐ. 4. п·пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п°., 1886. п║. 148. Б└√ 6782.

33 п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡ п▓.п². п═я┐я│я│п╨п╬п╣ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟-п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ XVII п╡. п║. 9.

34 п═п⌠п░п■п░. пє. 1201/1. п·п©. 10. Б└√ 298. п⌡. 3.

35 п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐ п⌡.п . п═я┐я┤пҐп╬п╣ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╨п╬пҐя├п╟ XIVБ─⌠XVIII п╡п╣п╨п╬п╡. п·п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄. п°., 1992. п║. 31, 103; я─п╦я│. 43.

36 п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п∙.п▓. п║я┌п╡п╬п╩я▀ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐я┤пҐп╬пЁп╬ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ XVБ─⌠XVI п╡п╡. // п║п╬п╡п╣я┌я│п╨п╟я▐ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я▐. 1961, Б└√1. п║. 227, я─п╦я│. 2/4, п║. 231Б─⌠233.

37 п║п╪. п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╣п╣: пёп╩я▄я▐пҐп╬п╡ п·.п⌠. п≤пҐя│я┌п╦я┌я┐я┌ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦я┤п╦я┘ п╦ я─п╟пЇп╡п╦я┌п╦п╣ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ я┬п╨п╬п╩я▀ п╡ XVI п╡п╣п╨п╣. п║. 363.

38 п╒п╟я┌п╦я┴п╣п╡ п▓.п². п⌡п╣п╨я│п╦п╨п╬пҐ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧, пЁп╣п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧, п©п╬п╩п╦я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╦ пЁя─п╟пІпЄп╟пҐя│п╨п╬п╧ // п╒п╟я┌п╦я┴п╣п╡ п▓.п². п≤пЇп╠я─п╟пҐпҐя▀п╣ п©я─п╬п╦пЇп╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐. п⌡, 1979. п║. 286.

39 п п╦я─п©п╦я┤пҐп╦п╨п╬п╡ п░.п². п▓п╬п╣пҐпҐп╬п╣ пЄп╣п╩п╬ пҐп╟ п═я┐я│п╦ п╡ XIIIБ─⌠XV п╡п╡. п⌡., 1976. п║. 90.

40 Stanisе┌aw Kobielski. Polska broе└: broе└ palna. Wrocе┌aw, 1975. п║. 30.

41 п╒п╟я┌п╦я┴п╣п╡ п▓.п². п≤я│я┌п╬я─п╦я▐ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐: п▓ 3 я┌. п╒. 3. п°., 2005. п║. 626.

42 п═п╟пЇя─я▐пЄпҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1475Б─⌠1605 пЁпЁ. п╒. III. пї. I. п°., 1984. п║. 14, 21.

43 п║п╨п╟пЇп╟пҐп╦п╣ п░п╡я─п╟п╟п╪п╦я▐ п÷п╟п╩п╦я├я▀пҐп╟ // п▓п╬п╦пҐя│п╨п╦п╣ п©п╬п╡п╣я│я┌п╦ п■я─п╣п╡пҐп╣п╧ п═я┐я│п╦. п⌡., 1985. п║. 415.

п п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦