ŠŠ±Š·Š¾Ń ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠøŠ· ŃŠ¾Š½Š“Š¾Š² ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ°, Š.Š. ŠŠ»ŠµŠŗŃŠµŠµŠ² (ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼Š°)

ŠŠøŠ½ŠøŃŃŠµŃŃŃŠ²Š¾ Š¾Š±Š¾ŃŠ¾Š½Ń Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¤ŠµŠ“ŠµŃŠ°ŃŠøŠø Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ°Ń ŠŠŗŠ°Š“ŠµŠ¼ŠøŃ ŃŠ°ŠŗŠµŃŠ½ŃŃ Šø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š½Š°ŃŠŗ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾-ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø, ŠøŠ½Š¶ŠµŠ½ŠµŃŠ½ŃŃ Š²Š¾Š¹ŃŠŗ Šø Š²Š¾Š¹ŃŠŗ ŃŠ²ŃŠ·Šø ŠŠ¾Š¹Š½Š° Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ ŠŠ¾Š²ŃŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Šø Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń Š¢ŃŃŠ“Ń ŠŃŃŠ¾Š¹ ŠŠµŠ¶Š“ŃŠ½Š°ŃŠ¾Š“Š½Š¾Š¹ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾-ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š½ŃŠµŃŠµŠ½ŃŠøŠø 14ā16 Š¼Š°Ń 2014 Š³Š¾Š“Š°

Š§Š°ŃŃŃ IŠ”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³

ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ” 2014

Ā© ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ”, 2014

Ā© ŠŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ² Š°Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š², 2014

ŠŠŠŠŠŠŠ¦ŠŠÆ ŠŠ Š£ŠŠŠÆ Š²ŠµŠ“ŠµŃ ŃŠ²Š¾Šµ Š½Š°ŃŠ°Š»Š¾ Ń 1891 Š³., ŃŠ¾ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Š¼ŃŠ·ŠµŃ ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š³ŃŠ±ŠµŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŃŠµŠ½Š¾Š¹ Š°ŃŃ

ŠøŠ²Š½Š¾Š¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŠø (ŠŠŠ£ŠŠ), ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š½Š°Š·ŃŠ²Š°Š»ŃŃ Š² ŃŠ¾ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠŃŠ·ŠµŠµŠ¼ Š“ŃŠµŠ²Š½Š¾ŃŃŠµŠ¹. Š§Š»ŠµŠ½Ń ŠŠŠ£ŠŠ ŃŠ¾Š±ŠøŃŠ°Š»Šø ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ ŃŃŠ°ŃŠøŠ½Ń Šø ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š²Š°Š»Šø ŠøŃ

Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹. ŠŠ°ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, Š² 1903 Š³. Š¾Ń Š.Š. ŠŠ¾Ń

Š¾Š²Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠøŠ»Šø Š“Š²Š° ŃŃŃŠŗŠ° Šø ŃŠ°Š±Š»Ń Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠ°ŃŠ¾ŃŠ° ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ° I, Š.Š. ŠŠ¾ŃŠ±ŃŠ½Š¾Š² Š² 1900 Š³. ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š» ŠŗŠ¾Š»ŃŃŃŠ³Ń, Š»Š°ŃŃ, Š³Š¾Š»Š¾Š²Š½ŃŃ ŃŠµŃŠŗŃ. Š.Š. Š§Š°Š»ŠµŠµŠ² Š²

1904 Š³. ŠæŠ¾Š“Š°ŃŠøŠ» Š“Š²Š° Š±ŠµŃŠ“ŃŃŠ°, Š°Š»ŠµŠ±Š°ŃŠ“Ń, Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŃŠ°Š±ŠµŠ»Ń. Š ŃŃŠ½Š¾Š³ŃŠ°ŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¼ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»Šµ ŠŃŠ·ŠµŃ ŠŠŠ£ŠŠ Š½Š°ŃŃŠøŃŃŠ²Š°Š»Š¾ŃŃ Š±Š¾Š»ŠµŠµ Š²Š¾ŃŃŠ¼ŠøŠ“ŠµŃŃŃŠø ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š² Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŃŃ

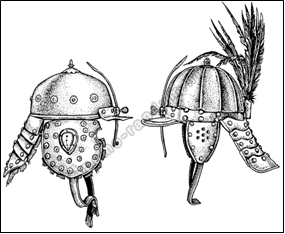

Š¾Š¶Š“ŠµŠ½ŠøŃ. Š”Š°Š¼ŃŠ¼ ŃŠµŠ½Š½ŃŠ¼ ŃŠŗŃŠæŠ¾Š½Š°ŃŠ¾Š¼ Šø Š“Š¾ ŃŠøŃ

ŠæŠ¾Ń ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ Š¼ŠµŃ Š“ŃŠµŠ²Š½ŠµŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š²Š¾ŠøŠ½Š° (ŃŠøŃ. 1). ŠŠ±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½ Š¾Š½ Š±ŃŠ» ŃŠ»ŃŃŠ°Š¹Š½Š¾, Š²Š¾Š·Š»Šµ Ń. ŠŠ¾Š·Š“Š²ŠøŠ¶ŠµŠ½ŃŠŗŠ¾Šµ Š¢Š¾Š½ŃŠ°ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¹ Š²Š¾Š». ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š³ŃŠ±. ŠŠµŃ Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠøŃŃŃ Šŗ ŃŠøŠæŃ ŃŠ¾Š¼Š°Š½ŃŠŗŠøŃ

Š¼ŠµŃŠµŠ¹, Š²Š¾ŃŃ

Š¾Š“ŃŃŠµŠ¼Ń Šŗ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ°Š½Š½ŠøŠ¼, ŃŃŠ°Š“ŠøŃŠøŠ¾Š½Š½ŃŠ¼ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ°Š¼, Š¾ŃŠ½Š°ŃŠµŠ½ ŃŃŠµŃ

ŃŠ°ŃŃŠ½ŃŠ¼ Š±ŃŠ¾Š½Š·Š¾Š²ŃŠ¼ Š½Š°Š²ŠµŃŃŠøŠµŠ¼ Šø Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŠøŠ·Š¾Š³Š½ŃŃŃŠ¼ ŠæŠµŃŠµŠŗŃŠµŃŃŃŠµŠ¼. ŠŠ°ŃŠøŃŃŠµŃŃŃ XIāXIII Š²Š². ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¼ŠµŃ Š½ŠµŠ¾Š“Š½Š¾ŠŗŃŠ°ŃŠ½Š¾ Š±ŃŠ» Š¾ŠæŃŠ±Š»ŠøŠŗŠ¾Š²Š°Š½ Š² ŠŗŃŃŠæŠ½ŃŃ

ŠøŠ·Š“Š°Š½ŠøŃŃ

ŠæŠ¾ Š°ŃŃ

ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŠø.

Š ŠøŃ. 1

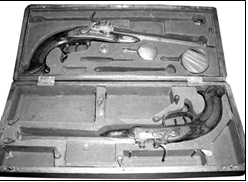

Š”Š°Š¼Š¾Šµ Š¼Š°ŃŃŠ¾Š²Š¾Šµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ, ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š² Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ Šø Š¾Š±Š¼ŃŠ½Š“ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½ŠøŃ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š¾ŃŠ»Š¾ Š² 1918ā1919 Š³Š³. ŠŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗŠø ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŃ Š±ŃŠ»Šø ŃŠ°Š·Š½ŃŠµ. ŠŃŠ“ŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŃ Š±ŃŠ»Šø ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š½Ń ŃŠ°ŃŃŠ½ŃŠ¼Šø Š»ŠøŃŠ°Š¼Šø ŠøŠ»Šø ŠŗŃŠæŠ»ŠµŠ½Ń Š½Š° ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²Š° ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾Š±ŃŠµŃŃŠ²Š° (ŠŠŠ). Š¢Š°Šŗ, Š·Š° 4000 Ń. Š±ŃŠ»Š° ŠæŃŠøŠ¾Š±ŃŠµŃŠµŠ½Š° Ń Š.Š. ŠŠ½Š“ŃŠ¾Š½Š½ŠøŠŗŠ¾Š²Š° ŃŠµŃŠµŠ¼Š¾Š½ŠøŠ°Š»ŃŠ½Š°Ń Š°Š»ŠµŠ±Š°ŃŠ“Š° Ń Š³ŃŠ°Š²ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š½ŃŠ¼ ŃŠøŃŃŠ½ŠŗŠ¾Š¼ (ŃŠøŃ. 2). ŠŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ ŃŠ°ŃŃŠ½ŃŠµ Š²Š»Š°Š“ŠµŠ»ŃŃŃ ŃŠ“Š°Š²Š°Š»Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Š½Š° Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŠµ, Š²ŠµŃŠ¾ŃŃŠ½Š¾, Š½Š°Š“ŠµŃŃŃ Š² Š±ŃŠ“ŃŃŠµŠ¼ Š·Š°Š±ŃŠ°ŃŃ ŠµŠ³Š¾ Š½Š°Š·Š°Š“. ŠŠ°ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, Š”.Š. ŠŠµŠ»ŃŠ½ŠŗŠøŠ½ Š² 1918 Š³. ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š» ŃŃŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠ°Š³Š°Š½Ń Šø ŃŃŠ¶ŃŃ, ŠŗŃŠµŠ¼Š½ŠµŠ²ŃŠµ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ. ŠŃ ŠŗŠ½ŃŠ·Ń Š.Š”. ŠŃŠ·ŠµŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠøŠ» ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃ, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š² ŠŠ»Š¾Š½ŃŠµ Š² 1723 Š³. ŠŃŠ¾ Š¾Š“ŠøŠ½ ŠøŠ· Š½Š°ŠøŠ±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ°Š½Š½ŠøŃ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ¾Š² Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ, Ń ŃŠ°Š½ŃŃŠøŃ ŃŃ Š² ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¼ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠŗŠ¾-Š°ŃŃ ŠøŃŠµŠŗŃŃŃŠ½Š¾Š¼ Šø Ń ŃŠ“Š¾Š¶ŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ Š¼ŃŠ·ŠµŠµ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠµ. Š ŃŃŠ¾ Š¶Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠøŠ»Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Ń Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠŗŠ»Š°Š“Š°, Š¾Ń Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠ°ŃŠ°, ŠøŠ· ŃŠµŃ Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»Š° ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠ°ŃŠøŠ°ŃŠ°, Š³ŃŠ±ŠµŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ“Š°. Š§Š°ŃŃŠøŃŠ½Š¾ ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š²Š°Š»Š¾ŃŃ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, ŠŗŠ¾Š½ŃŠøŃŠŗŠ¾Š²Š°Š½Š½Š¾Šµ ŠŃŠ±ŠµŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŃŠµŠ·Š²ŃŃŠ°Š¹Š½Š¾Š¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŠµŠ¹ Š² ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŠµ Š¼Š½Š¾Š³Š¾ŃŠøŃŠ»ŠµŠ½Š½ŃŃ Š¾Š±ŃŃŠŗŠ¾Š².

Š ŠøŃ. 2

ŠŃ ŃŠŗŃŠæŃŠ¾ŠæŃŠøŠ°ŃŠøŠø Šø ŠæŠ¾Š³ŃŠ¾Š¼Š¾Š² ŃŠµŠ²Š¾Š»ŃŃŠøŠ¾Š½Š½ŃŃ Š»ŠµŃ ŠæŠ¾ŃŃŃŠ°Š“Š°Š»Šø Š±ŃŠ²ŃŠøŠµ ŠæŠ¾Š¼ŠµŃŠøŃŃŠø ŃŃŠ°Š“ŃŠ±Ń Š³ŃŠ±ŠµŃŠ½ŠøŠø. Š”Š¾ŃŃŃŠ“Š½ŠøŠŗŠø ŠŠŠ Š¾Š±ŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š»Šø ŃŃŠ°Š“ŃŠ±Ń Šø ŃŃŠ°ŃŠ°Š»ŠøŃŃ ŃŠæŠ°ŃŃŠø Ń Š¾ŃŃ Š±Ń ŠŗŠ°ŠŗŠøŠµ-ŃŠ¾ ŃŃŠµŠ»ŠµŠ²ŃŠøŠµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ. ŠŠµŠ±ŠµŠ»Ń, ŠŗŠ½ŠøŠ³Šø, Š“Š¾ŠŗŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃ, Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, ŠŗŠ°ŃŃŠøŠ½Ń ŃŠ²Š¾Š·ŠøŠ»Šø Š² ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼Ń ŠøŠ»Šø Š² ŃŃŠ¾ŃŠ½Š¾ Š¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŠ·Š¾Š²Š°Š½Š½ŃŠµ Š¼ŠµŃŃŠ½ŃŠµ Š¼ŃŠ·ŠµŠø. Š£ŃŠ°Š“ŃŠ±Š° Š“Š²Š¾ŃŃŠ½ Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½ŃŃ ā ŠŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²Š¾ ā Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŠ»Š°ŃŃ Š² Š”Š¾Š»ŠøŠ³Š°Š»ŠøŃŃŠŗŠ¾Š¼ Ń. ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š³ŃŠ±. Šø Š±ŃŠ»Š° ŠŗŃŃŠæŠ½ŃŠ¼ Š¾ŃŠ°Š³Š¾Š¼ Š“Š²Š¾ŃŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŃŠ»ŃŃŃŃŃ XVIIIāXIX Š²Š². ŠŠ»Š°Š³Š¾Š“Š°ŃŃ ŃŠ²Š¾ŠøŠ¼ ŃŠ¾Š“ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠ¼ ŃŠ²ŃŠ·ŃŠ¼ Š½ŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²ŃŠŗŠ°Ń Š²ŠµŃŠ²Ń ŃŠ¾Š“Š° Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½ŃŃ Ń ŃŠ°Š¼Š¾Š³Š¾ Š½Š°ŃŠ°Š»Š° XVIII Š². Š²ŃŠ“Š²ŠøŠ½ŃŠ»Š°ŃŃ Š² Š²ŃŃŃŠøŠµ ŃŃŠ“Ń ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ Š·Š½Š°ŃŠø. ŠŠ»Š°Š“ŠµŠ»ŃŃŃ ŃŃŠ°Š“ŃŠ±Ń ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ¾Š½ŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Šø ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŠµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ ŃŃŠ°ŃŠøŠ½Ń. Š ŃŠ“Š¾Š¼ Ń Š±ŠøŠ±Š»ŠøŠ¾ŃŠµŠŗŠ¾Š¹ Š² Š½ŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š³Š¾ŃŠæŠ¾Š“ŃŠŗŠ¾Š¼ Š“Š¾Š¼Šµ Š½Š° ŠæŠµŃŠ²Š¾Š¼ ŃŃŠ°Š¶Šµ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠ°Š»Š°ŃŃ Ā«Š¾Ń Š¾ŃŠ½ŠøŃŠŗŠ°ŃĀ», Š³Š“Šµ Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»Š°ŃŃ ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ ŃŃŠ°ŃŠøŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ XVIIāXIX Š²Š²., Š½Š°ŃŃŠøŃŃŠ²Š°Š²ŃŠ°Ń Š±Š¾Š»ŠµŠµ 40 ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š². Š 1918 Š³. ŠøŠ¼ŃŃŠµŃŃŠ²Š¾ Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½ŃŃ Š±ŃŠ»Š¾ ŠŗŠ¾Š½ŃŠøŃŠŗŠ¾Š²Š°Š½Š¾, ŃŠ¾ŃŃŃŠ“Š½ŠøŠŗŠø ŠŠŠ ŠæŠµŃŠµŠ²ŠµŠ·Š»Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Š² ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼Ń.

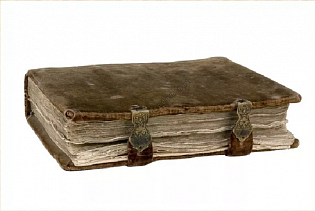

ŠŃŠµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ Š±ŃŠ»Šø Š¾ŠæŠøŃŠ°Š½Ń Š² ŠŗŠ½ŠøŠ³Šµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŠ¹ Š·Š° 1918 Š³. Š Š“Š°Š»ŃŠ½ŠµŠ¹ŃŠµŠ¼ ŃŃŠ¾ ŠæŠ¾Š¼Š¾Š³Š»Š¾ Š²ŃŃŠ²ŠøŃŃ Šø Š°ŃŃŠøŠ±ŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°ŃŃ 35 ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š² ŠøŠ· Š½ŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ. ŠŃŠ¾ ŃŠ°Š¼Š°Ń ŠŗŃŃŠæŠ½Š°Ń ŃŠ°ŃŃŠ½Š°Ń ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š² ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠø Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ°. Š Š½ŠµŠµ Š²Ń Š¾Š“ŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ Šø ŃŠ»ŃŠæŠ¾ŃŠ½ŃŠµ ŠæŃŃŠŗŠø XVIII Š². ŠŠ°ŠæŠ°Š“Š½Š¾ŠµŠ²ŃŠ¾ŠæŠµŠ¹ŃŠŗŠ°Ń ŠæŃŃŠŗŠ° Ń Š“ŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾Š¼, Š³ŠµŃŠ±Š¾Š¼ Šø Š“Š°ŃŠ¾Š¹ Ā«1689Ā» ā ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŃŃŠ¾ŃŠµŠ¹ ŠæŠµŃŠ²ŃŃ Š²Š»Š°Š“ŠµŠ»ŃŃŠµŠ² ŠŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²Š° Š² Š³Š¾Š“Ń Š”ŠµŠ²ŠµŃŠ½Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń.

Š”ŃŠµŠ“Šø Š²ŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š»ŠµŠæŠ½ŃŃ Š¾ŃŠøŃŠµŃŃŠŗŠøŃ ŃŠ°ŃŠµŠŗ Šø ŃŠ°Š±ŠµŠ»Ń Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Ń XIX ā Š½Š°ŃŠ°Š»Š° XX Š²Š². ŠµŃŃŃ Š¾Š“Š½Š° Š½Š°Š³ŃŠ°Š“Š½Š°Ń, ŠæŃŠøŠ½Š°Š“Š»ŠµŠ¶Š°Š²ŃŠ°Ń ŠŠµŃŃŃ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŠøŃŃ Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½Ń. ŠŠ° Š·Š¾Š»Š¾ŃŠµŠ½Š¾Š¹ Ń ŃŠµŃŠ½ŃŃ ŃŃŠŗŠ¾ŃŃŠø ŃŠ°ŃŠŗŠø ā Š½Š°Š“ŠæŠøŃŃ Ā«ŠŠ° Ń ŃŠ°Š±ŃŠ¾ŃŃŃĀ», Š³ŠµŠ¾ŃŠ³ŠøŠµŠ²ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠµŠ¼Š»ŃŠŗ. ŠŠ¾ ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŃ ŠøŠ“ŃŃ Š½Š°Š“ŠæŠøŃŠø: Ā«ŠŠ¾Š¼Š°Š½Š“ŠøŃŃ Š”Š¾Š±ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŠ¾ŠµŠ³Š¾ ŠŗŠ¾Š½Š²Š¾Ń, ŃŠ²ŠøŃŃ Š¼Š¾ŠµŠ¹ Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š¼Š°Š¹Š¾ŃŃ Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½ŃĀ», Ā«Š ŠæŠ°Š¼ŃŃŃ Š¢ŃŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń 1877 Š³Š¾Š“Š°Ā» (ŃŠøŃ. 3). Š”ŠæŃŠ°Š²Š° Š½Š° ŠæŃŃŠµ ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ° ŠŗŠ»ŠµŠ¹Š¼Š¾: Š²Š²ŠµŃŃ Ń ā Š³ŠµŃŠ± Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠøŠø, Š½ŠøŠ¶Šµ ā Š½Š°Š“ŠæŠøŃŃ Š»Š°ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¼Šø Š±ŃŠŗŠ²Š°Š¼Šø Ā«ŠØŠ°ŃŃ Šø ŃŃŠ½Š¾Š²ŃŃ. Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Ā». ŠØŠ°ŃŠŗŠ° Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠøŃŃŃ Šŗ ŠŠµŠ¾ŃŠ³ŠøŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ.

Š ŠøŃ. 3

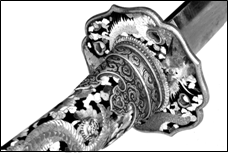

Š Š½ŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠø ŠµŃŃŃ Šø Š²ŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š»ŠµŠæŠ½ŃŠµ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ Š²Š¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ. ŠŠ²Š° ŃŠæŠ¾Š½ŃŠŗŠøŃ Š¼ŠµŃŠ° (ŠŗŠ°ŃŠ°Š½Ń) Š“Š¾ ŃŠøŃ ŠæŠ¾Ń Š¾Š±Š»Š°Š“Š°ŃŃ Š¾ŃŠ»ŠøŃŠ½ŃŠ¼Šø Š±Š¾ŠµŠ²ŃŠ¼Šø Ń Š°ŃŠ°ŠŗŃŠµŃŠøŃŃŠøŠŗŠ°Š¼Šø ŠæŠ¾ Š·Š°ŠŗŠ°Š»ŠŗŠµ Šø Š·Š°ŃŠ¾ŃŠŗŠµ ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ°. ŠŠ° Ń Š²Š¾ŃŃŠ¾Š²ŠøŠŗŠµ Š¾Š“Š½Š¾Š¹ ŠøŠ· ŠŗŠ°ŃŠ°Š½ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»Š¾ŃŃ ŠøŠ¼Ń Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ° Š¤ŃŠ“Š·ŠøŠ²Š°ŃŠ° ŠŠ°ŃŠ°Š½Š¾ŃŠø. ŠŠ½ Š¶ŠøŠ» Š² ŠæŃŠµŃŠµŠŗŃŃŃŠµ Š¤ŃŠŗŃŠø, Š³. ŠŠ½Š¾ŃŠø Š² Š“. ŠÆŠ¼Š°ŃŠ¾-Š¼Š°ŃŠø Š² 1781ā1876 Š³Š³. Š¢ŃŠµŃŠøŠ¹ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ā Š¼Š°Š»ŃŠ¹ ŃŠæŠ¾Š½ŃŠŗŠøŠ¹ Š¼ŠµŃ (ŃŠ°ŃŠø), ŠµŠ³Š¾ Š½Š¾Š¶Š½Ń Šø ŃŃŠŗŠ¾ŃŃŃ Š¾Š±Š»Š¾Š¶ŠµŠ½Ń ŃŠ»Š¾Š½Š¾Š²Š¾Š¹ ŠŗŠ¾ŃŃŃŃ Ń Š¾ŃŠµŠ½Ń Š±Š¾Š³Š°ŃŠ¾Š¹ Š³ŃŠ°Š²ŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠ¾Š¹ (ŃŠøŃ. 4).

Š ŠøŃ. 4

Š”Š²Š¾ŠµŠ¾Š±ŃŠ°Š·Š½Š¾Š¹ ŠŗŃŠ°ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ Š¾ŃŠ»ŠøŃŠ°ŠµŃŃŃ Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ ŠøŠ· Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø. ŠŠ“ŠµŃŃ Š¾ŃŠ¾Š±Š¾ ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃŠ°ŃŠµŠ»ŠµŠ½ ŠŗŠ»ŠøŠ½Š¾Šŗ, Š½Š¾Š¶Š½Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š³Š¾ ŃŠŗŃŠ°ŃŠµŠ½Ń Š±ŠøŃŃŠ·Š¾Š¹. ŠŠøŃŃŠ·Š° Š±ŃŠ»Š° Š¾Š“Š½ŠøŠ¼ ŠøŠ· ŠøŠ·Š»ŃŠ±Š»ŠµŠ½Š½ŃŃ ŠŗŠ°Š¼Š½ŠµŠ¹, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹, ŠæŠ¾ ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃŃ, ŠæŃŠøŠ½Š¾ŃŠøŠ» ŃŠ“Š°ŃŃ Š²Š»Š°Š“ŠµŠ»ŃŃŃ, ŠøŠ¼ ŃŠŗŃŠ°ŃŠ°Š»Šø ŠŗŠ°Šŗ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, ŃŠ°Šŗ Šø ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ Š±ŃŃŠ°.

ŠŃ Š¾ŃŠ½ŠøŃŃŠø ŃŃŠ¶ŃŃ ŠøŠ· ŠŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²Š° Š¾ŃŠ½Š¾ŃŃŃŃŃ, Š² Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š½Š¾Š¼, ŠŗŠ¾ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Šµ XIX Š². ŠŃŠ¾ ŃŃŠ¶ŃŃ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½ŃŃ ŃŠøŃŠ¼ Šø Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ¾Š²: ŠŠµŠŗŠŗŠµŃ Šø Š Š°ŃŃŠµŃ (ŠŠ¾Š»ŃŃŠ°), ŠŠøŠ½ŃŠµŃŃŠµŃ (Š”ŠØŠ) Šø Š“Ń. ŠŃŃŃ ŃŃŠ¶ŃŃ XVIII Šø ŠæŠµŃŠ²Š¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Ń XIX Š²Š²., ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŠøŠŗŠ°Š¼Šø ŠŠµŃŠ¼Š°Š½ŠøŠø (ŠŃŃ ŠµŠ½ŃŠµŠ¹ŃŠµŃ, ŠŃŃŠµŠ»Ń), ŠŃŠæŠ°Š½ŠøŠø (ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹ ŠŠøŃ), Š§ŠµŃ ŠøŠø, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŠŗŠ°Š²ŠŗŠ°Š·ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ° ŠŠ±Š“ŃŠ°Ń Š¼Š°Š½Š° Š„Š°Š“Š¶Šø ŠŃŃŃŠ°ŃŃ.

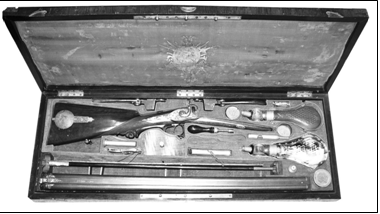

ŠŃŠøŠ¼ŠµŃŠ¾Š¼ Š“ŃŃ Š¾Š²Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ¶ŃŃ ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ ŠæŠ½ŠµŠ²Š¼Š°ŃŠøŃŠµŃŠŗŠ°Ń Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠ° ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŠŠøŃŠ°ŃŠ“Š¾Š½Šø Ń ŠŗŠ»ŠµŠ¹Š¼Š¾Š¼ ŠŃŠøŃŃŠ¾ŃŠ° ŠŃŃ ŠµŠ½ŃŠµŠ¹ŃŠµŃŠ°. ŠŃŠ¾Ń Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠ¹ Š¼Š°ŃŃŠµŃ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š» Š² ŠŠµŃŠ¼Š°Š½ŠøŠø Š² Š ŠµŠ³ŠµŠ½ŃŠ±ŃŃŠ³Šµ Š² Š½Š°ŃŠ°Š»Šµ XVIII Š². Š ŃŠ¶ŃŠµ ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š¾ Š½Š° Š¢ŃŠ»ŃŃŠŗŠ¾Š¼ ŠŠ¼ŠæŠµŃŠ°ŃŠ¾ŃŃŠŗŠ¾Š¼ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ, Š²ŠøŠ“ŠøŠ¼Š¾, Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ¼Ń ŠŃŃ ŠµŠ½ŃŠµŠ¹ŃŠµŃ, ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š²ŃŠøŠ¼ Š“Š»Ń Š Š¾ŃŃŠøŠø Š² 1803 Š³. (ŃŠøŃ. 5).

Š ŠøŃ. 5

ŠŠ° Š“Š²ŃŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¼ ŃŃŠ¶ŃŠµ ŃŠøŃŠ¼Ń Ā«ŠŠµŠŗŠŗŠµŃ Šø Š Š°ŃŃŠµŃĀ» Š²ŃŠ³ŃŠ°Š²ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½ ŃŠ°Š¼ŠøŠ»ŃŠ½ŃŠ¹ Š³ŠµŃŠ± Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½ŃŃ . Š„Š¾Š·ŃŠµŠ²Š° ŃŃŠ°Š“ŃŠ±Ń ŠŠµŃŠ¾Š½Š¾Š²Š¾ Š¾ŃŠ»ŠøŃŠ°Š»ŠøŃŃ ŠøŠ·ŃŃŠŗŠ°Š½Š½ŃŠ¼ Š²ŠŗŃŃŠ¾Š¼. ŠŃŠ¾ Š“Š²ŃŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ (Š½Š° ŠæŃŠøŃŃ Šø Š½Š° Š·Š²ŠµŃŃ) Ń Š½Š°ŃŠµŠ·Š½ŃŠ¼ Šø Š³Š»Š°Š“ŠŗŠøŠ¼ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼Šø ŠøŠ· ŠŗŠ¾Š²Š°Š½Š¾Š³Š¾ Š“Š°Š¼Š°ŃŠŗŠ° Š¾ŃŠ»ŠøŃŠ°ŠµŃŃŃ Š±Š¾Š³Š°ŃŃŃŠ²Š¾Š¼ Ń ŃŠ“Š¾Š¶ŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŠŗŠø Š² ŃŠµŃ Š½ŠøŠŗŠµ ŃŠ°ŃŃŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠø Š·Š¾Š»Š¾ŃŠ¾Š¼, ŃŠµŠ·ŃŠ±Ń, Š³ŃŠ°Š²ŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠø, ŠøŠ½ŠŗŃŃŃŃŠ°ŃŠøŠø. ŠŃŠ¾Š¼Šµ ŃŃŠ¶ŠµŠ¹ ŠøŠ¼ŠµŃŃŃŃ Š“ŃŃŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ, ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²ŠµŠ“ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š² ŠŠµŠ½Šµ Šø ŠŃŠ°Š³Šµ Š² ŃŃŠµŃŃŠµŠ¹ ŃŠµŃŠ²ŠµŃŃŠø XIX Š². (ŠŠ¾Š½ŃŃŠøŠ½ŠµŃ, ŠŠµŠ±ŠµŠ“Š°). ŠŃŠµ ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½Š½ŃŠµ Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½ŃŠ¼Šø Š²ŠµŃŠø ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ Š½Šµ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ°Š¼Šø Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ Šø Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ, Š½Š¾ Šø Š½Š°ŃŃŠ¾ŃŃŠøŠ¼Šø ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃŠ¼Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ ŠøŃŠŗŃŃŃŃŠ²Š°.

ŠŠ¾Š½ŃŠøŃŠŗŠ¾Š²Š°Š½Š½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠøŠ»Š¾ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Šø ŠøŠ· ŃŃŠ°Š“ŃŠ±Ń ŠŠ½ŃŠŗŠ¾Š²Š¾ Š”Š¾Š»ŠøŠ³Š°Š»ŠøŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Ń. ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š³ŃŠ±. ŠŠ¾ŃŠµŠ»ŠøŠ²ŃŠøŃŃ Š²Š¾ ŠŠ½ŃŠŗŠ¾Š²Šµ Š² Š½Š°ŃŠ°Š»Šµ XIX Š²., ŠŠ²Š°Š½ ŠŠ°ŃŠøŠ»ŃŠµŠ²ŠøŃ ŠŠ°Š½Š¾Š² ŠæŠµŃŠµŠ²ŠµŠ· ŠøŠ· Š¢Š¾ŃŃŠ¼Ń Š² ŃŃŠ°Š“ŃŠ±Ń Š±ŠøŠ±Š»ŠøŠ¾ŃŠµŠŗŃ, ŃŠµŠ¼ŠµŠ¹Š½ŃŠµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠµŃŃ, Š°ŃŃ ŠøŠ². Š ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠøŠ· ŠŠ½ŃŠŗŠ¾Š²Š° ŠæŃŠµŠ¾Š±Š»Š°Š“Š°ŃŃ Š¾Ń Š¾ŃŠ½ŠøŃŃŠø ŃŃŠ¶ŃŃ Šø ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ XIX Š². ŠŠ°ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, Š¾Ń Š¾ŃŠ½ŠøŃŃŠµ ŃŃŠ¶ŃŠµ ŠæŠ¾ŃŠ¾Š¼ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŃ ŃŃŠ»ŃŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŠøŠŗŠ¾Š² ŠŃŠ°ŠæŠøŠ²ŠµŠ½ŃŠ¾Š²ŃŃ , Š±ŠµŠ»ŃŠ³ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŃŃŃŠµŃ ŃŠøŃŠ¼Ń Ā«ŠŠµŠæŠ°Š¶Ā», Š“Š²Šµ ŃŠ°ŠæŠøŃŃ Š“Š»Ń ŃŠµŃ ŃŠ¾Š²Š°Š½ŠøŃ, ŠøŠ½ŃŠµŃŠµŃŠµŠ½ Š“ŠøŠ½Š°Š¼Š¾Š¼ŠµŃŃ (ŠŗŃŠµŠ¼Š½ŠµŠ²ŃŠ¹ ŠæŃŠøŠ±Š¾Ń Š“Š»Ń ŠøŠ·Š¼ŠµŃŠµŠ½ŠøŃ ŃŠøŠ»Ń ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²ŃŃ Š³Š°Š·Š¾Š²).

ŠŃŠµŠ½Ń ŠŗŃŃŠæŠ½Š¾Šµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Šø Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š¾ŃŠ»Š¾ Š² 1918 Š³. ŠøŠ· Š¼ŃŠ·ŠµŃ ŠŃŠ»ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ°: ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ Šø ŠøŠ½Š¾ŃŃŃŠ°Š½Š½ŃŠµ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø Šø ŃŠµŠ²Š¾Š»ŃŠ²ŠµŃŃ, Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, Š¾ŃŠŗŠ¾Š»ŠŗŠø ŃŠ½Š°ŃŃŠ“Š¾Š², Š³ŠøŠ»ŃŠ·Ń, ŃŠµŃ Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²Š° (ŠæŠµŃŠøŃŠŗŠ¾ŠæŃ, ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š¾Š³Š°Š·Ń Šø Ń. Šæ.) ŠŗŠ¾Š½ŃŠ° XIX ā Š½Š°ŃŠ°Š»Š° XX Š²Š². ŠŠ¾Š»ŃŃŠµŠ¹ ŃŠ°ŃŃŃŃ ŃŃŠ¾ Š±ŃŠ»Šø ŃŃŠ¾ŃŠµŠø ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ° Š² Š³Š¾Š“Ń ŠŠµŃŠ²Š¾Š¹ Š¼ŠøŃŠ¾Š²Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń. 183-Š¹ ŠæŠµŃ Š¾ŃŠ½ŃŠ¹ ŠŃŠ»ŃŃŃŃŠŗŠøŠ¹ ŠæŠ¾Š»Šŗ ŠæŃŠøŠ±ŃŠ» Š² ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼Ń Š² 1910 Š³. Š 1914 Š³. ŠæŠ¾Š»Šŗ Š±ŃŠ» Š¾ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ Š½Š° ŃŃŠ¾Š½Ń, Š½Š¾ ŃŠ²ŃŠ·Ń ŠŗŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŠøŃŠµŠ¹ Ń Š½ŠøŠ¼ Š½Šµ ŃŃŃŠ°ŃŠøŠ»Š°ŃŃ. ŠŠøŃŠµŠ»Šø Š³ŃŠ±ŠµŃŠ½ŠøŠø Š¾ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŃŠ»Šø Š½Š° ŃŃŠ¾Š½Ń ŠæŠ¾ŃŃŠ»ŠŗŠø, ŠæŠ¾Š“Š°ŃŠŗŠø, ŠæŠ¾Š·Š“ŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Ń ŠæŃŠ°Š·Š“Š½ŠøŠŗŠ°Š¼Šø. Š 1916 Š³. Š² ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼Šµ Š² ŠæŠ¾Š¼ŠµŃŠµŠ½ŠøŠø ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š³ŃŠ±ŠµŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠµŃŃŠµŠ¶Š½Š¾Š¹ Š±ŃŠ»Š° Š¾ŃŠŗŃŃŃŠ° Š²ŃŃŃŠ°Š²ŠŗŠ° ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š² Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ Šø ŃŠ½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ Š°Š²ŃŃŃŠ¾-Š³ŠµŃŠ¼Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŠ¼ŠøŠø, Š²Š·ŃŃŃŃ Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ ŃŃŠ¾ŃŠµŠµŠ² Š½Š° ŠæŠ¾Š»ŃŃ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠ¹ ŠŃŠ»ŃŃŃŃŠŗŠøŠ¼ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š¼. ŠŃŠø Š²Ń Š¾Š“Šµ Š½Š° Š²ŃŃŃŠ°Š²ŠŗŃ ŠøŠ¼ŠµŠ»Š°ŃŃ ŠŗŃŃŠ¶ŠŗŠ°, ŃŠ±Š¾Ń ŠøŠ· ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°Š» Š² ŠæŠ¾Š»ŃŠ·Ń ŃŠµŠ¼ŠµŠ¹ŃŃŠ² ŃŠ±ŠøŃŃŃ Š²Š¾ŠøŠ½Š¾Š² ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ°. ŠŠ¾ŃŠ»Šµ Š²ŃŃŃŠ°Š²ŠŗŠø ŃŃŠ¾ŃŠµŠø, Š²ŠµŃŠ¾ŃŃŠ½Š¾, Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»ŠøŃŃ ŠæŃŠø 88-Š¼ ŠæŠµŃ Š¾ŃŠ½Š¾Š¼ Š·Š°ŠæŠ°ŃŠ½Š¾Š¼ ŠæŠ¾Š»ŠŗŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š² Š³Š¾Š“Ń ŠŠµŃŠ²Š¾Š¹ Š¼ŠøŃŠ¾Š²Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń Š·Š°Š½ŃŠ» ŠŗŠ°Š·Š°ŃŠ¼Ń ŠŃŠ»ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ°. Š Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ° Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŠ»ŃŃ ŠæŠµŃŠ²Š¾Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾ Š² ŠŠøŠ½ŠµŃŠµŠ¼ŃŠŗŠøŃ ŠŗŠ°Š·Š°ŃŠ¼Š°Ń Š½Š° Š ŃŃŠøŠ½Š¾Š¹ ŃŠ». (Š½ŃŠ½Šµ ŃŠ». Š”Š¾Š²ŠµŃŃŠŗŠ°Ń). ŠŠ¾Š»ŃŃŠ°Ń ŃŠ°ŃŃŃ ŃŃŠ¾ŃŠµŠµŠ² ŠŃŠ»ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ° Ń ŃŠ°Š½ŠøŃŃŃ ŃŠµŠ¹ŃŠ°Ń Š² ŃŠ¾Š½Š“Š°Ń Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ°.

ŠŃŠµŠ²ŠŗŠ¾Š²Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ. Š ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ Š²Ń Š¾Š“ŃŃ Š±ŠµŃŠ“ŃŃŠø XVāXVII Š²Š²., Š¾ŃŠøŃŠµŃŃŠŗŠøŠµ ŠæŃŠ¾ŃŠ°Š·Š°Š½Ń XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ, Š°Š»ŠµŠ±Š°ŃŠ“Š° ŃŠ°ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š¾Ń ŃŠ°Š½Ń, ŠæŃŠøŠ¾Š±ŃŠµŃŠµŠ½Š½Š°Ń Ń Š.Š. ŠŠ½Š“ŃŠ¾Š½Š½ŠøŠŗŠ¾Š²Š°, Šø Š°Š»ŠµŠ±Š°ŃŠ“Š° Š±ŃŠ“Š¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ° ŠŠ¾Š½ŃŃŠ°Š½ŃŠøŠ½Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°ŃŃŠø ā 5 ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼Ń, Š¾Ń Š¾ŃŠ½ŠøŃŃŠø Šø ŠæŠ¾Š¶Š°ŃŠ½ŃŠµ ŃŠ¾Š³Š°ŃŠøŠ½Ń.

ŠŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ. Š ŃŃŠ¾Š¼Ń ŃŠøŠæŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š¾ŃŠ½Š¾ŃŃŃŃŃ ŃŠ°Š±Š»Šø, ŃŠæŠ°Š³Šø, ŠæŠ°Š»Š°ŃŠø, ŠŗŠøŠ½Š¶Š°Š»Ń, ŃŠµŃŠ°ŠŗŠø, ŠŗŠ¾ŃŃŠøŠŗŠø, ŃŃŃŠŗŠø Šŗ ŃŃŠ¶ŃŃŠ¼ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Šø ŠøŠ½Š¾ŃŃŃŠ°Š½Š½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°. Š”ŃŠµŠ“Šø ŃŃŃŠ¾ŠµŠ²Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š²ŃŠ“ŠµŠ»ŃŃŃŃŃ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ Ń Š½Š°Š“ŠæŠøŃŃŠ¼Šø Š½Š° ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠµ, ŠæŃŠ¾ŃŠ»Š°Š²Š»ŃŃŃŠøŠ¼Šø ŃŃŃŃŠŗŠøŃ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠ°ŃŃŠøŃ: Ā«ŠŠøŠ²Š°Ń ŠŠ½Š½Š° ŠŠµŠ»ŠøŠŗŠ°ŃĀ», Ā«ŠŠøŠ²Š°Ń ŠŠ»ŠøŠ·Š°Š²ŠµŃŠ° ŠŠµŠ»ŠøŠŗŠ°ŃĀ». ŠŠ»ŠµŠ¹Š¼Š° Š½Š° ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ°Ń ŠæŃŠµŠ¾Š±Š»Š°Š“Š°ŃŃ Š½ŠµŠ¼ŠµŃŠŗŠøŠµ (ŠŠ¾Š»ŠøŠ½Š³ŠµŠ½), ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ²ŃŠøŠµŃŃ Š¾ŠæŃŠ¾Š¼ ŠøŠ·-Š·Š° Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŃ Š¾Š½Šø Š¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ»ŠøŃŃ Š“ŠµŃŠµŠ²Š»Šµ, ŃŠµŠ¼ Š·Š°ŠŗŠ°Š·Š°Š½Š½ŃŠµ Š½Š° ŠŠ»Š°ŃŠ¾ŃŃŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠµ ŠøŠ»Šø Š½Š° ŠŗŃŃŠæŠ½Š¾Š¹ ŃŠ°ŃŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠ°Š±ŃŠøŠŗŠµ ŠØŠ°ŃŃŠ¾Š² Š² Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Šµ. Š ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠø Š¼ŃŠ·ŠµŃ, ŃŠµŠ¼ Š½Šµ Š¼ŠµŠ½ŠµŠµ, ŠæŃŠøŃŃŃŃŃŠ²ŃŃŃ Š·Š»Š°ŃŠ¾ŃŃŃŠ¾Š²ŃŠŗŠøŠµ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½Š¾Šµ ŃŠøŃŠ¼Š°Š¼Šø Š¤Š¾ŠŗŠøŠ½Š° Šø ŠØŠ°ŃŃŠ° (ŠŗŠøŃŠ°ŃŠøŃŃŠŗŠøŠµ Š¾ŃŠøŃŠµŃŃŠŗŠøŠµ ŠæŠ°Š»Š°ŃŠø), Š”ŠŗŠ¾ŃŃŃŠµŠ²Š° (ŃŠæŠ°Š³Šø). ŠŠ· ŃŃŠ¾ŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»ŠøŃŃ Š°Š²ŃŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Šø Š³ŠµŃŠ¼Š°Š½ŃŠŗŠøŠµ ŠæŠ°Š»Š°ŃŠø ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“Š° ŠŠµŃŠ²Š¾Š¹ Š¼ŠøŃŠ¾Š²Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń.

ŠŠ¾Š»ŃŃŠ¾Š¹ ŠøŠ½ŃŠµŃŠµŃ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ ŃŠæŠ°Š³Š° ŠŗŠ°Š²Š°Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ°Ń Š¾ŃŠøŃŠµŃŃŠŗŠ°Ń Š¾Š±Ń. 1798 Š³. ŠŠ° Š³Š¾Š»Š¾Š²ŠŗŠµ Š·Š½Š°Šŗ Š¾ŃŠ“ŠµŠ½Š° Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠ½Š½Ń 4-Š¹ ŃŃŠµŠæŠµŠ½Šø. ŠŠ° ŃŠ°ŃŠŗŠµ ŠøŠ¼Ń Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ°&Š¼Š¾Š½ŃŠøŃŠ¾Š²ŃŠøŠŗŠ° ā Ā«Š. Š”ŠŗŠ¾ŃŃŃŠµŠ²Ā» ā Šø Š½Š°Š“ŠæŠøŃŠø: Ā«ŠŠøŃŠøŠ»Š» ŠŠ°ŃŃŃŠŗŠøŠ½ŃĀ» 1872 Š³. Šø Ā«ŠŠ°ŃŠ¾Š½Ń Š¤ŃŠµŠ“ŠµŃŠøŠŗŃĀ» 1873ā1874 Š³Š³. Š¢ŠµŠ¼Š»ŃŠŗ ŠøŠ· ŃŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŠ½ŃŃŠ° Ń ŠŗŠøŃŃŃŃ. ŠŠ¾Š¶Š½Ń ŃŠµŃŠ½ŃŠµ ŠŗŠ¾Š¶Š°Š½ŃŠµ. ŠŃŠøŠ±Š¾Ń Š¼ŠµŠ“Š½ŃŠ¹ ŠæŠ¾Š·Š¾Š»Š¾ŃŠµŠ½Š½ŃŠ¹. ŠŠ° ŃŃŃŃŠµ Š½Š°Š“ŠæŠøŃŠø: Ā«ŠŠ¼ŠøŃŃŠøŠ¹ ŠŃŠ·ŃŠ¼ŠøŃ ŠŠ¾ŃŠ¾Š²Š°ŠµŠ²ŃĀ» 1874ā1875 Š³Š³. Šø Ā«Š”ŠµŃŠ³ŠµŠ¹ ŠŠøŃŃŠŗŠ¾Š²ŃĀ» 1875ā1876 Š³Š³. (ŃŠøŃ. 6). Š”ŠµŃŠ³ŠµŠ¹ ŠŠ²Š°Š½Š¾Š²ŠøŃ ŠŠøŃŃŠŗŠ¾Š² ŃŠ°Š¼ ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š» ŃŠ²Š¾Ń ŃŠæŠ°Š³Ń Š² ŠŃŠ·ŠµŠ¹ Š¼ŠµŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠŗŃŠ°Ń ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ ŃŠµŠ²Š¾Š»ŃŃŠøŠø.

Š ŠøŃ. 6

Š”ŃŠµŠ“Šø ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š² ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠø ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ° Ń ŃŠ°Š½ŃŃŃŃ Šø Š¼ŠµŠ¼Š¾ŃŠøŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ Šø Š½Š°Š³ŃŠ°Š“Š½ŃŠµ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ, ŠŗŃŠ¾Š¼Šµ Š²ŃŃŠµŃŠæŠ¾Š¼ŃŠ½ŃŃŠ¾Š¹ ŃŠ°ŃŠŗŠø Š.Š. Š§ŠµŃŠµŠ²ŠøŠ½Š°. ŠŃŠøŠ¼ŠµŃ ŠŗŠ°Š²ŠŗŠ°Š·ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š½Š°Š³ŃŠ°Š“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ā ŃŠ°ŃŠŗŠ°, Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½Š½Š°Ń Š¾Š“Š½ŠøŠ¼ ŠøŠ· ŃŠ°Š¼ŃŃ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½ŃŃ Š“Š°Š³ŠµŃŃŠ°Š½ŃŠŗŠøŃ Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ¾Š² ŠŃŠ¼Š°Š½Š¾Š¼ ŠŠ¼Š°ŃŠ¾Š²ŃŠ¼. ŠŃŠøŠ½Š°Š“Š»ŠµŠ¶Š°Š»Š° Š¾Š½Š° ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾Š¼Ń ŠŗŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š±Š¾Š»ŃŃŠµŠ²ŠøŠŗŃ Š.Š. ŠŃŃŠøŃŠµŠ½ŠŗŠ¾Š²Ń ā ŠŗŠ¾Š¼Š°Š½Š“ŠøŃŃ ŠŠµŃŠ²Š¾Š³Š¾ Š”Š¾Š²ŠµŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŃŠ°ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ°.

ŠŃŠøŠ²Š»ŠµŠŗŠ°ŠµŃ Šŗ ŃŠµŠ±Šµ Š²Š½ŠøŠ¼Š°Š½ŠøŠµ ŠŗŠøŃŠ°Š¹ŃŠŗŠøŠ¹ Š“Š²ŃŃŃŃŠ½ŃŠ¹ Š¼ŠµŃ ŠæŠ°Š»Š°ŃŠ°.

ŠŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ½ŃŠµ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š¾ŃŠ»ŠøŃŠ°ŃŃŃŃ ŃŠ²Š¾ŠµŠ¾Š±ŃŠ°Š·ŠøŠµŠ¼, ŠøŠ·ŃŃŠµŃŃŠ²Š¾Š¼ Šø Š±Š¾Š³Š°ŃŃŃŠ²Š¾Š¼ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŠŗŠø. Š ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠø ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š° ŠøŃŠ°Š½ŃŠŗŠ°Ń ŃŠ°Š±Š»Ń Ń ŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾ Š·Š°ŠŗŃŃŠ³Š»ŠµŠ½Š½ŃŠ¼ ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š¼, ŃŃŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠ°Š³Š°Š½Ń Šø Š½Š¾Š¶Šø. ŠŠ½Šø ŃŠŗŃŠ°ŃŠµŠ½Ń ŃŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½ŃŠ¼Šø Š½Š°ŠŗŠ»Š°Š“ŠŗŠ°Š¼Šø Šø Š³ŃŠ°Š²ŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠ¾Š¹, ŠŗŠ°Š¼Š½ŃŠ¼Šø, ŠŗŠ¾ŃŠ°Š»Š»Š°Š¼Šø, Š°ŃŠ°Š±ŃŠŗŠøŠ¼Šø Š½Š°Š“ŠæŠøŃŃŠ¼Šø.

Š ŃŃŠ½Š¾Šµ Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ. ŠŠ°ŠøŠ±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ°Š½Š½ŠøŠ¼Šø ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ XVIII Š².: ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Šŗ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠ°Š¼, ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃ 1723 Š³. Šø ŃŃŠ¶ŃŠµ 1722 Š³., ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š² ŠŠ»Š¾Š½ŃŠµ. Š§ŃŠ“Š¾Š¼ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š» Š¾Ń ŃŃŠ¶ŃŃ, Š½Š° ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¼ ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š° Š½Š°Š“ŠæŠøŃŃ: Ā«ŠŃŠø ŃŠ°Š·Š±ŠøŃŠøŠø ŠŠµŃŃŠ¾Š¼ I ŠŠ°ŃŠ»Š° XII ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š² 1709 Š³. 27 ŠøŃŠ½ŃĀ».

Š ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠø Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ° Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŃŃŃ ŃŃŃŠ¾ŠµŠ²Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ ŃŠ°Š·Š½ŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Ń XIX ā ŠæŠµŃŠ²Š¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Ń XX Š²Š².: ŠŃŠ½ŠŗŠ°, ŠŠ°ŃŠ»Šµ, ŠŠµŃŠ½Š“Š»Ń, ŠŠµŃŠ“Š°Š½Š°, Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŠŠ¾ŃŠøŠ½Š°, Š°Š²ŃŠ¾Š¼Š°ŃŃ ŠŠ°Š»Š°ŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š²Š°, ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ-ŠæŃŠ»ŠµŠ¼ŠµŃŃ Š”ŃŠ“Š°ŠµŠ²Š° Šø ŠØŠæŠ°Š³ŠøŠ½Š°, ŠæŃŠ»ŠµŠ¼ŠµŃŃ ŠŠµŠ³ŃŃŃŠµŠ²Š°.

ŠŃ Š¾ŃŠ½ŠøŃŃŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š¾ ŃŠ°Š·Š½ŃŠ¼Šø Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ°Š¼Šø Šø ŃŠøŃŠ¼Š°Š¼Šø XVIIIāXX Š²Š². ŠŠ¾ŃŠ¾Š³Š¾Šµ ŃŠŗŃŠ°ŃŠµŠ½Š½Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ ŃŃŠøŃŠ°Š»Š¾ŃŃ Š¾Š“Š½ŠøŠ¼ ŠøŠ· Š»ŃŃŃŠøŃ ŠæŠ¾Š“Š°ŃŠŗŠ¾Š² Š“Š»Ń Š¾Ń Š¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ° Šø ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ¾Š½ŠµŃŠ° Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ. ŠŃŠµŠ½Ń ŃŃŃŠµŠŗŃŠ½Š¾ Š²ŃŠ³Š»ŃŠ“ŠøŃ Š“Š²ŃŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ° ŠøŠ· ŠŃŠ°Š³Šø ŠŠ½ŃŠ¾Š½ŠøŠ½Š° ŠŠøŠ½ŃŠµŠ½ŃŠ° ŠŠµŠ±ŠµŠ“Ń (ŠæŠµŃŠ²Š°Ń ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Š° XIX Š².) Š² ŃŃŃŠ»ŃŃŠµ Ń Š±Š°ŃŃ Š°ŃŠ½Š¾Š¹ Š¾Š±ŠøŠ²ŠŗŠ¾Š¹. Š ŃŃŃŠ»ŃŃŠµ Š½Š°Ń Š¾Š“ŃŃŃŃ ŠæŃŠøŠ½Š°Š“Š»ŠµŠ¶Š½Š¾ŃŃŠø Š“Š»Ń ŃŃ Š¾Š“Š° Š·Š° ŃŃŠ¶ŃŠµŠ¼: ŠæŃŠ»ŠµŠ»ŠµŠ¹ŠŗŠø ŃŠ°Š·Š½ŃŃ ŃŠ¾ŃŠ¼, ŠæŠ¾ŃŠ¾Ń Š¾Š²Š½ŠøŃŃ, Š¼Š°Š½Š¾Šŗ, ŃŠ°Š·Š½ŃŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š±Š¾ŃŠŗŠø, Š¾ŃŠ²ŠµŃŃŠŗŠø Šø Ń. Šæ. ŠŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½Ń Š¾Š½Šø ŠøŠ· ŃŠ°Š·Š½ŃŃ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š¾Š² (Š¼ŠµŃŠ°Š»Š», ŠŗŠ¾Š¶Š°), ŃŠŗŃŠ°ŃŠµŠ½Ń ŃŠøŃŠ½ŠµŠ½ŠøŠµŠ¼, ŠæŠµŃŠ»Š°Š¼ŃŃŃŠ¾Š¼. Š”ŃŠ²Š¾Š»Ń Š¾ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Ń Š·Š¾Š»Š¾ŃŠ¾Š¹ Š½Š°Š²Š¾Š“ŠŗŠ¾Š¹ (ŃŠøŃ. 7).

Š ŠøŃ. 7

ŠŃŠ·ŃŠ²Š°ŃŃ ŃŠ“ŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŠŗŃŠ¾ŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ ŃŠµŃŃŠøŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½ŃŠ¹ Ā«Š±ŃŠ»ŃŠ“Š¾Š³Ā» Šø Š¼ŠøŠ½ŠøŠ°ŃŃŃŠ½ŃŠµ Š“Š¾ŃŠ¾Š¶Š½ŃŠµ Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ Š² ŃŃŃŠ»ŃŃŠµ, ŃŠµŃŃŃŠµŃ ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½ŃŠµ Šø ŃŠµŃŃŠøŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½ŃŠ¹ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ. Š ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠø Ń ŃŠ°Š½ŠøŃŃŃ ŃŃŠ¶ŃŠµ Ń Š¾ŃŠµŠ½Ń Š“Š»ŠøŠ½Š½ŃŠ¼ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š¼. ŠŠ±ŃŠ°Ń Š“Š»ŠøŠ½Š° 222,5 ŃŠ¼; Š“Š»ŠøŠ½Š° ŃŃŠ²Š¾Š»Š° 180 ŃŠ¼.

Š£Š½ŠøŠŗŠ°Š»ŃŠ½ŃŠ¹ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠµŃ Š²Š¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ā Ā«ŃŃŠ¶ŃŠµ ŠŗŃŠµŠ¼Š½ŠµŠ²Š¾ŠµĀ» ŠŃŠøŠŗŠ»Š°Š“ Šø Š·Š°Š¼Š¾Šŗ ā Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Ń XVIII Š². ŠŠ°Š²ŠŗŠ°Š·. Š”ŃŠ²Š¾Š»: Š¢ŃŃŃŠøŃ, XVIāXVII Š²Š²., Š² Š²ŠøŠ“Šµ Š“ŃŠ°ŠŗŠ¾Š½Š° ŠøŠ»Šø Š·Š¼ŠµŠø. ŠŠµŠŗŠ¾Š³Š“Š° ŃŠøŃŠøŠ»ŃŠ½Š¾Šµ ŃŃŃŠµŃŠŗŠ¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ Š±ŃŠ»Š¾ ŠæŠµŃŠµŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š¾ Š² XVIII Š². Š½Š° ŠŠ°Š²ŠŗŠ°Š·Šµ Š² ŃŃŠ¶ŃŠµ Ń ŠŗŃŠµŠ¼Š½ŠµŠ²ŃŠ¼ Š·Š°Š¼ŠŗŠ¾Š¼. ŠŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŃ Š“Š°Š½Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ¶ŃŃ Š² ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗ Š½ŠµŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠµŠ½.

ŠŃŠ»ŠøŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠµŃŃŠ¾Š¹ Š½ŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ ŃŃŃŠµŃŠŗŠøŃ ŃŃŠ¶ŠµŠ¹ XVII Š². ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Š° Š² Š²ŠøŠ“Šµ Š·Š¼ŠµŠøŠ½Š¾Š¹ Š³Š¾Š»Š¾Š²Ń ŠøŠ»Šø Š³Š¾Š»Š¾Š²Ń Š“ŃŠ°ŠŗŠ¾Š½Š° ŠŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŃŠ°ŠŗŠøŃ ŃŃŠ¶ŠµŠ¹ Š±ŃŠ»Šø ŠæŃŠµŠæŠ¾Š“Š½ŠµŃŠµŠ½Ń Š² ŠæŠ¾Š“Š°ŃŠ¾Šŗ ŃŠ°ŃŃ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠµŃ ŠŠøŃ Š°Š¹Š»Š¾Š²ŠøŃŃ ŃŠ°Š·Š½ŃŠ¼Šø Š»ŠøŃŠ°Š¼Šø, Š¾Š½Šø Ń ŃŠ°Š½ŃŃŃŃ Š² ŠŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¹ ŠæŠ°Š»Š°ŃŠµ (4 ŠµŠ“ŠøŠ½ŠøŃŃ). ŠŃŠµ Š¾Š“Š½Š¾ ŠæŠ¾Š“Š¾Š±Š½Š¾Šµ ŃŃŠ¶ŃŠµ Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŃŃŃ Š² ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠø ŠŠ¾ŃŃŠ“Š°ŃŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ.

ŠŃŠµŠ½Ń ŠŗŃŠ°ŃŠøŠ²Ń ŠŗŠ°Š²ŠŗŠ°Š·ŃŠŗŠøŠµ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ: Š»ŠµŠ³ŠŗŠøŠµ, ŠøŠ·ŃŃŠ½ŃŠµ, Š½ŠµŠ±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° (10ā14 Š¼Š¼). ŠŠ»Š°Š“ŠŗŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š¼ŠµŠ»ŠŗŠ¾Š³Š¾ Š“Š°Š¼Š°ŃŠŗŠ° Ń Š±Š¾Š³Š°ŃŠ¾Š¹ Š½Š°ŃŃŠ¶Š½Š¾Š¹ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŠŗŠ¾Š¹ ŠæŃŠø ŠŗŃŠµŠ¼Š½ŠµŠ²Š¾Š¼ Š·Š°Š¼ŠŗŠµ Š¼Š°Š»ŃŃ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠ¾Š² Šø Š±ŠµŠ·Š¾ŃŠŗŠ°Š·Š½Š¾Š¼ Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŠø ŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š»ŠøŃŃ Š² ŠŠ²ŃŠ¾ŠæŠµ Š±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾ŠæŃŠ»ŃŃŠ½Š¾ŃŃŃŃ Šø Š“Š¾Š»Š³Š¾Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń Š½Šµ Š¼Š¾Š³Š»Šø Š±ŃŃŃ ŠæŃŠµŠ²Š·Š¾Š¹Š“ŠµŠ½Ń ŠµŠ²ŃŠ¾ŠæŠµŠ¹ŃŠŗŠøŠ¼Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŠøŠŗŠ°Š¼Šø.

ŠŃŠøŠ²Š»ŠµŠŗŠ°ŠµŃ Š²Š½ŠøŠ¼Š°Š½ŠøŠµ ŠæŠ°ŃŠ° Š“ŃŃŠ»ŃŠ½ŃŃ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠ¾Š² Š² ŃŃŃŠ»ŃŃŠµ, ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²ŠµŠ“ŠµŠ½Š½ŃŃ Š² ŠŠµŠ½Šµ. ŠŠ° Š½ŠøŃ ŃŃŃŠ°Š½Š¾Š²Š»ŠµŠ½Ń Š·Š°Š¼ŠŗŠø Š¤Š¾ŃŃŠ°Š¹ŃŠ°, ŠøŠ»Šø, ŠŗŠ°Šŗ ŠµŃŠµ ŠøŃ Š½Š°Š·ŃŠ²Š°ŃŃ, Ā«ŃŠ»Š°ŠŗŠ¾Š½ Š“ŃŃ Š¾Š²Ā». ŠŃŠ° ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŃŃ, ŃŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠµŠ½ŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š½Š½Š°Ń Š¼Š¾Š“ŠµŠ»Ń ŃŠ°ŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š¼ŠŗŠ°, ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ Š±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š¹ ŃŠµŠ“ŠŗŠ¾ŃŃŃŃ (ŃŠøŃ. 8).

Š ŠøŃ. 8

ŠŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Šµ Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ Šø Š±Š¾ŠµŠæŃŠøŠæŠ°ŃŃ. Š ŃŃŃ Š³ŃŃŠæŠæŃ Š²Ń Š¾Š“ŃŃ ŃŃŠ³ŃŠ½Š½ŃŠµ Šø Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠµ ŠæŃŃŠŗŠø XVIIāXVIII Š²Š².; Š“Š²Šµ ŠæŃŃŠŗŠø 45-Š¼Š¼ Šø 76-Š¼Š¼ ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“Š° ŠŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š¹ ŠŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½, Š³ŃŠ°Š½Š°ŃŃ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½ ŠŠµŃŠ²Š¾Š¹ Š¼ŠøŃŠ¾Š²Š¾Š¹ Šø ŠŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š¹ ŠŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½ ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Šø Š½ŠµŠ¼ŠµŃŠŗŠøŠµ, Š¼ŠøŠ½Ń Š·Š°Š³ŃŠ°Š“ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ Šø ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š¾ŃŠ°Š½ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŠæŃŠ»Šø ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠµ, ŃŠµŠ²Š¾Š»ŃŠ²ŠµŃŠ½ŃŠµ, Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²Š¾ŃŠ½ŃŠµ, ŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠµ ŃŠ“ŃŠ°, Š³ŠøŠ»ŃŠ·Ń Š¾Ń Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŃŠ½Š°ŃŃŠ“Š¾Š², Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²Š¾ŃŠ½ŃŃ Šø ŃŠµŠ²Š¾Š»ŃŠ²ŠµŃŠ½ŃŃ ŠæŠ°ŃŃŠ¾Š½Š¾Š².

ŠŠ°ŃŠøŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²Š°. ŠŃŠ° Š³ŃŃŠæŠæŠ° ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š° Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠµ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠµ ŠŗŠ¾Š»ŃŃŃŠ³Š°Š¼Šø XIIIāXV Š²Š²., ŠæŠ»Š°ŃŃŠøŠ½Š°Š¼Šø Š“Š»Ń ŠŗŃŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š“Š¾ŃŠæŠµŃ Š°, ŃŠøŃŠ°Š¼Šø ŠøŠ· ŠŃŃŠøŠŗŠø, ŠŠ·ŠøŠø, Š Š¾ŃŃŠøŠø, ŠŗŠ¾Š¶Š°Š½ŃŠ¼Šø Šø Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠ¼Šø, Š»Š°ŃŠ°Š¼Šø. Š”Š¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»Š°ŃŃ ŃŃŠ°Š½ŃŃŠ·ŃŠŗŠ°Ń ŠŗŠ°ŃŠŗŠ° ŠæŠµŃŠøŠ¾Š“Š° ŠŠµŃŠ²Š¾Š¹ Š¼ŠøŃŠ¾Š²Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń. ŠŃŠ¾Š±ŃŃ Š³Š¾ŃŠ“Š¾ŃŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ ŠæŠ¾Š»Š½ŃŠ¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ»ŠµŠŗŃ Š·Š°ŃŠøŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š“Š¾ŃŠæŠµŃ Š° ŃŠ°Š¼ŃŃŠ°Ń, Š“Š°ŃŠøŃŃŠµŠ¼ŃŠ¹ XV Š²ŠµŠŗŠ¾Š¼.

Š ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ 20-Ń Š³Š³. XX ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š¾ŃŠ»Š° ŃŠµŠ¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŠ·Š°ŃŠøŃ, Š±ŃŠ»Šø ŃŠ²Š¾Š»ŠµŠ½Ń Š¾ŠæŃŃŠ½ŃŠµ ŃŠ¾ŃŃŃŠ“Š½ŠøŠŗŠø. ŠŠ°ŃŃŠ½ŃŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Š¾ŃŠ¾ŃŠ»Šø Š½Š° Š·Š°Š“Š½ŠøŠ¹ ŠæŠ»Š°Š½. ŠŠ° ŃŠ¾Š½Šµ ŃŃŠ¾Š¹ ŃŠµŠ¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŠ·Š°ŃŠøŠø Šø ŃŠ°Š·Š³ŃŠ¾Š¼Š° ŠŗŃŠ°ŠµŠ²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃ Š½Šµ Š¾Š±Š¾ŃŠ»Š¾ŃŃ Š±ŠµŠ· ŠøŠ·Š¼ŠµŠ½ŠµŠ½ŠøŠ¹ Šø Š² Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¼ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»Šµ. Š 1929ā1931 Š³Š³. Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ 250-ŃŠø ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŠ¾Š² Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ Šø Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ (ŃŃŠµŃŃŃ ŃŠ°ŃŃŃ ŃŠ¾Š½Š“Š°) Š±ŃŠ»Š¾ ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š½Š¾ Š² ŠŠŠŠ£. Š¢ŃŃŠ“Š½Š¾ ŠæŠ¾Š½ŃŃŃ, ŠæŠ¾ ŠŗŠ°ŠŗŠ¾Š¼Ń ŠæŃŠøŠ½ŃŠøŠæŃ Š¾ŃŠ±ŠøŃŠ°Š»ŠøŃŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ Š“Š»Ń ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŃŠø ŠøŃ Š² ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ Š¾ŃŠ³Š°Š½Ń. ŠŃŠ¾ Š±ŃŠ»Šø ŃŠ°Š·Š½ŃŠµ ŠæŠ¾ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½Š½Š¾ŃŃŠø Šø ŃŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŠø ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃŃ: ŠŗŃŠµŠ¼Š½ŠµŠ²ŃŠµ Šø ŠŗŠ°ŠæŃŃŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŠæŠøŃŃŠ¾Š»ŠµŃŃ Šø ŃŃŠ¶ŃŃ, Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŠæŠ¾Š·Š“Š½ŠøŠµ ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ Šø, Š² Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š½Š¾Š¼, ŠøŠ½Š¾ŃŃŃŠ°Š½Š½ŃŠµ Š²ŠøŠ½ŃŠ¾Š²ŠŗŠø, ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½Š¾Šµ Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, ŃŠ½Š°ŃŃŠ“Ń Šø ŃŃŠ°ŠŗŠ°Š½Ń Š¾Ń ŃŠ½Š°ŃŃŠ“Š¾Š², Š¾ŠæŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠæŃŠøŠ±Š¾ŃŃ.

Š ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠøŠµ Š³Š¾Š“Ń Š½Š¾Š²ŃŠµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š±ŃŠ»Šø ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ ŠŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š¹ ŠŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń. ŠŃŠ¾ ŃŃŠ¾ŃŠµŠ¹Š½ŃŠµ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠøŠ· ŠŠ°ŠæŠ°Š“Š½Š¾Š¹ ŠŠ²ŃŠ¾ŠæŃ, Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ ŠŠµŃŠ¼Š°Š½ŠøŠø, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ, Š½Š°Š¹Š“ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š½Š° ŃŠµŃŠ“Š°ŠŗŠ°Ń Šø Š² ŠæŠ¾Š“Š²Š°Š»Š°Ń ŃŃŠ°ŃŃŃ Š“Š¾Š¼Š¾Š², ŠøŠ“ŃŃŠøŃ ŠæŠ¾Š“ ŃŠ½Š¾Ń.

ŠŠ¾Š»ŃŃŠ¾Š¹ ŠøŠ½ŃŠµŃŠµŃ Š²ŃŠ·ŃŠ²Š°ŠµŃ Š¼ŠøŠ½Š¾Š¼ŠµŃ-Š»Š¾ŠæŠ°ŃŠ°. 37-Š¼Š¼ Š¼ŠøŠ½Š¾Š¼ŠµŃ ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ Š³Š»Š°Š“ŠŗŠ¾ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½ŃŠ¼ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠµŠ¼ Š½Š°Š²ŠµŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾Š³Š½Ń Šø ŠæŃŠµŠ“Š½Š°Š·Š½Š°ŃŠ°ŠµŃŃŃ Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ ŠøŠ½Š“ŠøŠ²ŠøŠ“ŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š±Š¾Š¹ŃŠ° Š“Š»Ń ŠæŠ¾ŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŃ Š¶ŠøŠ²Š¾Š¹ ŃŠøŠ»Ń Šø ŠæŠ¾Š“Š°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Š¾Š³Š½ŠµŠ²ŃŃ ŃŠ¾ŃŠµŠŗ ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š½ŠøŠŗŠ°.

Š ŠæŠ¾Ń Š¾Š“Š½Š¾Š¼ ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠø Š¼ŠøŠ½Š¾Š¼ŠµŃ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ ŃŠ¾Š±Š¾Š¹ Š»Š¾ŠæŠ°ŃŃ, ŃŃŠŗŠ¾ŃŃŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŃŠ»ŃŠ¶ŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š». Š ŃŃŠ¾Š¼ ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠø Š¼ŠøŠ½Š¾Š¼ŠµŃ Š¼Š¾Š¶ŠµŃ Š±ŃŃŃ ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ Š“Š»Ń ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŠ¾Š“Š° Š¾ŠŗŠ¾ŠæŠ½Š¾-Š·ŠµŠ¼Š»ŃŠ½ŃŃ ŃŠ°Š±Š¾Ń ŠŗŠ°Šŗ Š¾Š±ŃŃŠ½Š°Ń Š¼Š°Š»Š°Ń ŃŠ°ŠæŠµŃŠ½Š°Ń Š»Š¾ŠæŠ°ŃŠ° (ŃŠ°Š¼Š¾Š¾ŠŗŠ°ŠæŃŠ²Š°Š½ŠøŠµ, ŃŃŃŃŠµ Š¾ŠŗŠ¾ŠæŠ¾Š² Šø ŠæŃ.) ŠŃŠø ŃŃŃŠµŠ»ŃŠ±Šµ Š»Š¾ŠæŠ°ŃŠ° ŃŠ»ŃŠ¶ŠøŃ Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ Š¾ŠæŠ¾ŃŠ½Š¾Š¹ ŠæŠ»ŠøŃŃ. ŠŠ¾ŠæŠ°ŃŠ° ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š° ŠøŠ· ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š¹ Š±ŃŠ¾Š½ŠµŠ²Š¾Š¹ ŃŃŠ°Š»Šø, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ°Ń Š½Šµ ŠæŃŠ¾Š±ŠøŠ²Š°ŠµŃŃŃ ŠæŃŠ»ŠµŠ¹, ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń Š¼Š¾Š¶ŠµŃ Š±ŃŃŃ ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½Š° Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ ŃŠøŃŠ° Š“Š»Ń Š·Š°ŃŠøŃŃ Š¾Ń ŠæŃŠ»Ń Šø Š¾ŃŠŗŠ¾Š»ŠŗŠ¾Š². Š ŠæŠ¾Ń Š¾Š“Š½Š¾Š¼ ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠø Š¼ŠøŠ½Š¾Š¼ŠµŃ ŠæŠµŃŠµŠ½Š¾ŃŠøŃŃŃ Š½Š° ŠæŠ¾ŃŃŠ½Š¾Š¼ ŃŠµŃ Š»Šµ.

ŠŠµŠ¾Š±ŃŃŠµŠ½ ŃŠŗŠ·ŠµŠ¼ŠæŠ»ŃŃ Š³ŃŠ°Š½Š°ŃŃ Š¤-1. Š£ Š½ŠµŠµ ŃŠ°ŃŠ½ŃŠ¾Š²ŃŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃ, ŠæŠ¾ŠŗŃŃŃŃŠ¹ ŃŠµŃŠ½Š¾Š¹ Š³Š»Š°Š·ŃŃŃŃ. ŠŃŠµŠ¼Ń Šø Š¼ŠµŃŃŠ¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° Š½Šµ Š¾ŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠµŠ½Š¾. ŠŠ¾ Š“Š°Š½Š½ŃŠ¼ ŃŃŠ°ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² ŠæŠ¾ŠøŃŠŗŠ¾Š²ŃŃ Š¾ŃŃŃŠ“Š¾Š², ŃŠ°ŠŗŠøŠµ Š³ŃŠ°Š½Š°ŃŃ Š²ŃŃŃŠµŃŠ°ŃŃŃŃ Š½Š° Š¼ŠµŃŃŠ°Ń ŃŠ°ŃŠŗŠ¾ŠæŠ¾Šŗ Š“Š¾Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŃ ŃŠŗŠ»Š°Š“Š¾Š² Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š² ŠŃŠøŠ±Š°Š»ŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŃŃŃŠ°Š½Š°Ń Šø ŠøŠ·ŃŠµŠ“ŠŗŠ° Š² ŠŃŃŠ¼Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¾Š±Š». (ŃŠøŃ. 9).

Š ŠøŃ.9

ŠŠ· ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŃ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŠ¾Š² Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠæŃŠøŠ²Š»ŠµŠŗŠ°ŠµŃ Š²Š½ŠøŠ¼Š°Š½ŠøŠµ Š°Š²ŃŠ¾Š¼Š°Ń PMmd.65 ā Š»ŠøŃŠµŠ½Š·ŠøŠ¾Š½Š½Š°Ń ŠŗŠ¾ŠæŠøŃ ŠŠ-47 ŃŃŠ¼ŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°. ŠŠµŃŠµŠ“Š°Š½ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Š¾Ń Š£ŠŠ ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¾Š±Š»Š°ŃŃŠø ŠŗŠ°Šŗ ŃŃŠ¾ŃŠµŠ¹ ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ ŠŗŠ¾Š¼Š°Š½Š“ŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠø Š±Š¾Š¹ŃŠ¾Š² ŠŠŠŠ Š² Š§ŠµŃŠµŠ½ŃŠŗŃŃ ŃŠµŃŠæŃŠ±Š»ŠøŠŗŃ.

Š¢Š°ŠŗŠøŠ¼ Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š¼, ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ°, Š² Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š½Š¾Š¼, ŃŠ¾ŃŠ¼ŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Š°ŃŃ Š² ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ XIX ā Š½Š°ŃŠ°Š»Šµ XX Š²Š². (Š“Š¾ 1920). ŠŠµ ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ ŠøŠ· ŠŃŠ·ŠµŃ ŠŠŠ£ŠŠ, Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ ŠøŠ· Š¼ŃŠ·ŠµŃ 183-Š³Š¾ ŠæŠµŃ Š¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠŃŠ»ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ° Šø ŠøŠ· Š“Š²Š¾ŃŃŠ½ŃŠŗŠøŃ ŃŃŠ°Š“ŠµŠ±, Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, ŠŗŠ¾Š½ŃŠøŃŠŗŠ¾Š²Š°Š½Š½Š¾Šµ ŠæŃŠø Š¾Š±ŃŃŠŗŠ°Ń Šø ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š½Š½Š¾Šµ ŠøŠ· ŠŃŠ±ŠµŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŃŠµŠ·Š²ŃŃŠ°Š¹Š½Š¾Š¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠøŠø, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š½ŠµŠ·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŃ Š¾Ń ŃŠ°ŃŃŠ½ŃŃ Š»ŠøŃ Šø Š¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŠ·Š°ŃŠøŠ¹ Š²Š¾ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Šµ XX Š².

Š”Š¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ° (Š² Š³Š¾Š»Š¾Š²Š½Š¾Š¼ Š¼ŃŠ·ŠµŠµ) Š½Š° ŃŠµŠ³Š¾Š“Š½ŃŃŠ½ŠøŠ¹ Š“ŠµŠ½Ń Š½Š°ŃŃŠøŃŃŠ²Š°ŠµŃ Š±Š¾Š»ŠµŠµ 1000 ŠµŠ“ŠøŠ½ŠøŃ Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŃ. Š„Š¾ŃŃ ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ Š½Šµ Š²ŠµŠ»ŠøŠŗŠ°, Š¾Š½Š° ŠøŠ¼ŠµŠµŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŃŃ, Š¼ŠµŠ¼Š¾ŃŠøŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ Šø Š½Š°ŃŃŠ½Š¾&ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŃŃ ŃŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŃ. Š”Š¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠµ Š¾ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š¶Š°ŠµŃ ŠæŠ¾ŃŃŠµŠæŠµŠ½Š½Š¾Šµ ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠøŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½Š¾Š¹ ŃŠµŃ Š½ŠøŠŗŠø Š½Š°ŃŠøŠ½Š°Ń Ń XIII Š²., Š²ŠŗŠ»ŃŃŠ°ŠµŃ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ ŠŗŠ°Šŗ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾, ŃŠ°Šŗ Šø ŠøŠ½Š¾ŃŃŃŠ°Š½Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ. ŠŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ ŃŠµŠ»Š¾ŃŃŠ½Š¾ Š¾ŃŃŠ°Š¶Š°ŠµŃ ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠøŠµ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŠµŃ Š½ŠøŠŗŠø Š½Š° ŠæŃŠ¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠø XVII ā ŠæŠµŃŠ²Š¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Ń XX Š²Š². Š ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠø Š½Šµ Š¼ŠµŠ½ŠµŠµ ŃŠµŠ»Š¾ŃŃŠ½Š¾ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š¾ Šø Š¾Ń Š¾ŃŠ½ŠøŃŃŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ. Š 2011 Š³. ŃŃŠ“Š° Š±ŃŠ»Š° ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š½Š° ŠøŠ· ŠŠ¾Š»Š¾Š³ŃŠøŠ²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠøŠ»ŠøŠ°Š»Š° ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ° ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Ń ŃŠ“Š¾Š¶Š½ŠøŠŗŠ° Š.Š. ŠŠ°Š“ŃŠ¶ŠµŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ (Š±Š¾Š»ŠµŠµ 250 ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š²). Š¤Š¾Š½Š“ Ā«ŠŃŃŠ¶ŠøŠµĀ» ŠæŃŠ¾Š“Š¾Š»Š¶Š°ŠµŃ ŠæŠ¾ŠæŠ¾Š»Š½ŃŃŃŃŃ Šø Š² Š½Š°ŃŃŠ¾ŃŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ¼Ń.

ŠŠ¾Š»ŃŃŠ¾Šµ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š² ŃŠ¾Š½Š“Š° Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŃŃŃ Š½Š° Š²ŃŃŃŠ°Š²ŠŗŠµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Šø Š² ŃŠŗŃŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŃŃ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾-ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»Š° ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ°, Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ Š² ŠŠ²Š¾ŃŃŠ½ŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠø Šø Š² Š Š¾Š¼Š°Š½Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š¼ŃŠ·ŠµŠµ, Š² ŃŠøŠ»ŠøŠ°Š»Š°Ń ŠŠŠ Š”ŃŃŠ°Š½ŠøŠ½Š¾, ŠŠ°Š»ŠøŃ, Š”Š¾Š»ŠøŠ³Š°Š»ŠøŃ, Š”ŃŠ“ŠøŃŠ»Š°Š²Š»Ń, ŠŠµŃŠµŃ ŃŠ°. ŠŠ±ŃŠ°Š·ŃŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠøŠ· ŠŠŠ ŠæŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š½Š¾ ŃŠŗŃŠæŠ¾Š½ŠøŃŃŃŃŃŃ Šø Š½Š° Š²Š½ŠµŠ¼ŃŠ·ŠµŠ¹Š½ŃŃ Š²ŃŃŃŠ°Š²ŠŗŠ°Ń . Š Š½Š°ŃŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ Š¼Š¾Š¼ŠµŠ½Ń ŃŃŠ¾ ŃŠŗŃŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŠø Š² 331-Š¼ ŠæŠ°ŃŠ°ŃŃŃŠ½Š¾-Š“ŠµŃŠ°Š½ŃŠ½Š¾Š¼ Šø 1065-Š¼ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¼ ŠæŠ¾Š»ŠŗŠ°Ń .

ŠŃŠ¾Š±Š°Ń Š±Š»Š°Š³Š¾Š“Š°ŃŠ½Š¾ŃŃŃ Š·Š°Š²ŠµŠ“ŃŃŃŠµŠ¹ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¼ Š¾ŃŠ“ŠµŠ»Š¾Š¼ ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ-Š·Š°ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“Š½ŠøŠŗŠ° Š.Š. ŠŠ¾Š²Š¾Š¶ŠøŠ»Š¾Š²Š¾Š¹ Š·Š° ŠæŃŠµŠ“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ Šø Š°ŃŃ ŠøŠ²Š½ŃŠµ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń.

1. ŠŠ½ŠøŠ³Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŠ¹ (ŠŠ»Š°Š²Š½Š°Ń ŠøŠ½Š²ŠµŠ½ŃŠ°ŃŠ½Š°Ń ŠŗŠ½ŠøŠ³Š°).

2. ŠŠ½ŠøŠ³Š° Š½Š°ŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠøŠ½Š²ŠµŠ½ŃŠ°ŃŃ ŠŠŠ. Š¢. 1.

3. ŠŠ½ŠøŠ³Š° Š½Š°ŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠøŠ½Š²ŠµŠ½ŃŠ°ŃŃ ŠŠŠ. Š¢. 2.

4. ŠŠ°ŃŃŠ¾ŃŠµŠŗŠ° ŃŠ¾Š½Š“Š° Ā«ŠŃŃŠ¶ŠøŠµĀ» ŠŠŠ.

5. ŠŃŠ»ŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š.Š. Š ŃŃŃŠŗŠ¾Šµ Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ XVIIIāXX Š²Š². Š 2 Ń. Š”ŠŠ±.: ŠŃŠ»Š°Š½Ń, 2001. Š¢. 1. Š”. 224.

6. Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š¢. 2. Š”. 216, 224.

7. ŠŃŠ»ŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š.Š. Š ŃŃŃŠŗŠ¾Šµ Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾-Š¼Š¾ŃŃŠŗŠøŃ Šø Š³ŃŠ°Š¶Š“Š°Š½ŃŠŗŠøŃ ŃŠøŠ½Š¾Š². 1800ā1917. Š”ŠŠ±., 1994. Š”. 10.

8. ŠŃŠ»ŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š.Š. Š ŃŃŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠø. Š”ŠŠ±.: ŠŃŠ»Š°Š½Ń, 2011. Š”. 324.

ŠŠ¾Š¼Š¼ŠµŠ½ŃŠ°ŃŠøŠø