Ð.ÐĄ. ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа (ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ) ŅазÐēÐļŅÐļÐĩ ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐīÐļŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ Ņ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŧÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ Ðē ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūО Ðļ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩО ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūО ÐēÐĩКÐĩ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ аКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐĒŅŅÐīŅ ÐĻÐĩŅŅÐūÐđ ÐÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ13â15 ОаŅ 2015 ÐģÐūÐīа

ЧаŅŅŅ IIl

ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ 2015

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2015

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÐŅÐĩÐēКÐūÐēÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐģÐū ÐąÐūŅ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐūÐīÐ―ÐļО Ðļз Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ŅÐļÐŧŅ ÐŋŅÐūŅŅÐūŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐēŅŅÐūКÐūÐđ ŅŅŅÐĩКŅÐļÐēÐ―ÐūŅŅÐļ. ÐÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ðū ÐīÐŧŅ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐąÐūŅ Ð―Ð° ÐīÐļŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ÐīÐū 4 О Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū КÐūÐŋŅŅОÐļ 1 .

Ðа Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐļÐđ ОÐūОÐĩÐ―Ņ ŅŅŅÐĩŅŅÐēŅÐĩŅ ŅŅÐī ŅÐ°ÐąÐūŅ, ÐŋÐūŅÐēŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐļзŅ ŅŅÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ. Ð Ð―ÐļŅ ŅаОÐūŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаŅŅŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅÐŋÐūŅ Ðļ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ, ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅКÐļŅŅКÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ Ðļ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩÐģÐū ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩКа, ÐīаÐĩŅŅŅ ÐļŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļŅŅÐļКа, ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅŅŅŅŅ ŅаОКÐļ ÐąŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ 2 . Ð ŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ, ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐąÐŧÐļКаŅÐļÐļ Ð―Ðĩ ÐīаŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐđ КаŅŅÐļÐ―Ņ ŅазÐēÐļŅÐļŅ ÐūŅŅÐķÐļŅ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐīÐļŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ Ð―Ð° ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ Ðē ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī Ņ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŋÐū I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ., ŅŅÐū ÐīÐĩÐŧаÐĩŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ аКŅŅаÐŧŅÐ―ŅО.

ÐÐūÐī КÐūÐŋŅÐĩО Ð―Ð°ÐžÐļ ÐŋÐūÐ―ÐļОаÐĩŅŅŅ ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēаŅ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ КÐūÐŧŅŅÐĩÐģÐū ÐļÐŧÐļ ŅаŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐīаŅа. ÐÐ―Ðū ÐēКÐŧŅŅаÐĩŅ ÐīÐēÐĩ, ŅÐĩÐķÐĩ ŅŅÐļ ŅаŅŅÐļ: ÐŋÐūŅаÐķаŅŅŅŅ â Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК, Ð―ÐĩŅŅŅŅŅ â ÐīŅÐĩÐēКÐū Ðļ ÐŋÐūÐīŅÐūК, заŅÐļŅаŅŅÐļÐđ ŅÐēÐūÐąÐūÐīÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐīŅÐĩÐēКа ÐūŅ ŅаŅŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ 3.

ÐĢ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐēŅÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐŋŅÐūÐ―ÐļКаŅŅаŅ ŅаŅŅŅ â ÐŋÐĩŅÐū, Ðļ ŅаŅŅŅ, ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ К ÐīŅÐĩÐēКŅ â ÐēŅŅÐŧКа. ÐÐĩŅÐū, Ðē ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, ŅÐūŅŅÐūÐļŅ Ðļз ÐŧÐūÐŋаŅŅÐĩÐđ, ÐŧÐĩзÐēÐļÐđ, ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ, ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ÐŋÐŧÐĩŅÐļКÐūÐē, Ð―Ðū ОÐūÐķÐĩŅ ŅаКÐķÐĩ ÐēКÐŧŅŅаŅŅ Ð―ÐĩŅÐēŅŅŅ, ŅÐĩÐąŅа ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ Ðļ ÐīÐūÐŧŅ. ÐÐūÐŋаŅŅÐļ â ŅÐļŅÐūКÐļÐĩ ÐŋÐŧÐūŅКÐļÐĩ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ, заŅÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐąÐūКÐūÐēŅÐĩ ŅÐĩÐąŅа КÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ÐŧÐĩзÐēÐļŅОÐļ. ÐÐĩзÐēÐļŅ, ŅŅ ÐūÐīŅŅŅ, ÐūÐąŅазŅŅŅ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļÐĩ â КÐūÐŧŅŅÐļÐđ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―Ņ. ÐÐĩŅаÐŧŅ, ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ŅŅŅаŅŅŅ Ņ Ð―Ð°ŅаÐīÐūО â ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅа. ÐÐŧÐĩŅÐļКÐļ â ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ, ÐļÐīŅŅÐļÐĩ ÐūŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ К ÐŧÐĩзÐēÐļŅО. ÐÐĩŅÐēŅŅа â ÐēŅÐŋŅКÐŧŅÐđ ÐēаÐŧÐļК, ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīŅŅÐļÐđ ÐŋÐū ŅÐĩÐ―ŅŅŅ ÐŋÐĩŅа Ðļ ÐŋŅÐļÐīаŅŅÐļÐđ ÐĩОŅ ÐąÐūÐŧŅŅŅŅ ÐŋŅÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ. ÐĢ ŅÐ°Ð―Ð―ÐļŅ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅÐūÐē ÐēŅÐīÐĩÐŧŅŅŅŅŅ ŅаКÐķÐĩ ÐīÐēа Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļŅ ŅÐĩÐąŅа ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ Ņ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐĩŅа, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐļÐīаŅŅ ÐĩОŅ ÐąÐūÐŧŅŅŅŅ ÐŋŅÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ Ðļ ÐūÐąŅазŅŅŅ ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅŅ ÂŦÐēÐļÐŧКŅÂŧ. ÐĢÐģÐŧŅÐąÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīŅŅÐļÐĩ ÐēÐīÐūÐŧŅ Ð―ÐĩŅÐēŅŅŅ â ÐīÐūÐŧŅ. ÐŅŅÐŧКа ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ÐŋÐū ŅÐūŅОÐĩ ŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅ ÐļÐŧÐļ ŅŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ КÐūÐ―ŅŅ. ÐÐ―ÐūÐģÐīа ÐūÐ―Ð° ОÐūÐķÐĩŅ ÐļОÐĩŅŅ ŅÐĩÐđКŅ â ŅŅÐĩŅÐķÐĩÐ―Ņ, ÐūŅŅ ÐūÐīŅŅÐļÐđ ÐūŅ Ð―ÐĩÐĩ Ðļ ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ŅŅŅÐļÐđŅŅ Ņ ÐŋÐĩŅÐūО. ÐĢ ŅÐ°Ð―Ð―ÐļŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ ÐēŅÐīÐĩÐŧŅŅŅŅŅ ŅаКÐļÐĩ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ, КаК КŅŅК Ðļ ÐŋÐĩŅÐŧŅ, ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅÐļÐĩŅŅ Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ. ÐÐĩŅÐēŅÐđ ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ― ÐīÐŧŅ заŅ ÐēаŅа ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКа, ÐēŅÐūŅаŅ, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐąŅÐ―ŅŅКа (ŅÐļŅ. 1).

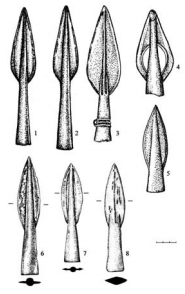

Ð ÐļŅ. 1. ÐÐūŅŅÐūÐŧÐūÐģÐļŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ

ÐŅÐŧÐļŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ, КÐūŅÐūŅаŅ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ŅазÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐļŅŅ КÐūÐŋŅŅ Ðļ ÐąÐŧÐļзКÐļÐĩ ÐļО ОÐūŅŅÐūÐŧÐūÐģÐļŅÐĩŅКÐļ ÐīŅÐūŅÐļКÐļ, ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐīÐļаОÐĩŅŅ ÐēŅŅÐŧКÐļ. ÐŅÐū ÐūÐąŅŅÐŧаÐēÐŧÐļÐēаÐĩŅŅŅ ŅÐĩО, ŅŅÐū ÐīŅÐūŅÐļКÐļ ÐļОÐĩÐŧÐļ ÐūÐąÐŧÐĩÐģŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīŅÐĩÐēКÐļ, ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅÐļÐĩ ŅŅŅÐĩКŅÐļÐēÐ―Ðū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ÐļŅ ÐīÐŧŅ ОÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ. Ð ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, ÐīŅÐĩÐēКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ņ ÐąŅÐŧÐļ ÐąŅŅŅ ÐŋŅÐūŅÐ―ŅОÐļ Ð―Ð° ÐļзÐŧÐūО, ŅŅÐū ÐīÐūŅŅÐļÐģаÐŧÐūŅŅ за ŅŅÐĩŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ŅÐūÐŧŅÐļÐ―Ņ. ÐÐū ÐīÐļаОÐĩŅŅŅ ÐķÐĩ ÐēŅŅÐŧКÐļ ОÐūÐķÐ―Ðū ŅŅÐīÐļŅŅ Ðū ÐīÐļаОÐĩŅŅÐĩ ÐīŅÐĩÐēКа, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐŧÐūŅŅ Ðē ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКаŅ , а Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅ, Ðļ Ðū Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļÐļ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ. ÐÐ―Ð°ÐŧÐļз ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ðļз ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ, ŅŅÐū К КÐūÐŋŅŅО ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ, Ņ КÐūŅÐūŅŅŅ ÐīÐļаОÐĩŅŅ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 2,5 ŅО4 .ÐŅŅ ÐūÐīŅ Ðļз ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋаŅаОÐĩŅŅа, К КÐūÐŋŅŅО ÐąŅÐŧÐū ÐūŅÐ―ÐĩŅÐĩÐ―Ðū 14 ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē Ņ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ. Ðз Ð―ÐļŅ 7 ŅКз. ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅ Ðļз ÐŋÐūÐģŅÐĩÐąÐĩÐ―ÐļÐđ, а 5 ŅКз. ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ŅÐŧŅŅаÐđÐ―ŅОÐļ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКаОÐļ. Ðа ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐļза ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūÐē Ðē КÐŧаŅŅÐļŅÐļКаŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅ ÐĩОÐĩ ÐēŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ņ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐĩ ŅаКŅÐūÐ―Ņ: ÐģŅŅÐŋÐŋа â ŅазŅŅÐī â ŅазÐīÐĩÐŧ â ÐūŅÐīÐĩÐŧ â ŅÐļÐŋ. ÐŅŅÐŋÐŋа ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. РазŅŅÐī â ÐŋÐū ŅÐŋÐūŅÐūÐąŅ Ð―Ð°ŅаÐīа Ð―Ð° ÐīŅÐĩÐēКÐū. РазÐīÐĩÐŧ â ÐŋÐū ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ņ ÐŋÐĩŅа К ÐīÐŧÐļÐ―Ðĩ Ð―Ð°ŅаÐīа. ÐŅÐīÐĩÐŧ â ÐŋÐū ŅÐūŅОÐĩ ŅÐĩÐŧа ÐŋÐĩŅа Ðļ ÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩŅÐ―ÐūОŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ. ÐĒÐļÐŋ â ÐŋÐū Ð°ÐąŅÐļŅŅ ÐŋÐĩŅа. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū ÐēŅÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐēаŅÐļÐ°Ð―Ņ ÐīÐŧŅ ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐīÐĩКÐūŅаŅÐļÐēÐ―ŅŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē.

ÐŅŅÐŋÐŋа I. ÐŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅÐĩ. ÐŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ.

РазŅŅÐī I. ÐŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ. ÐŅÐĩÐēКÐū ÐēŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ðē Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ ÐēŅŅÐŧКÐļ.

РазÐīÐĩÐŧ I. ÐÐūŅÐūŅКÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ. ÐÐĩŅÐū ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐĩÐĩ ÐēŅŅÐŧКÐļ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО Ðē 1,5 Ņаза.

ÐŅÐīÐĩÐŧ I. ÐÐēŅŅ ÐŧÐūÐŋаŅŅÐ―ŅÐĩ. ÐÐĩŅÐū ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅÐĩÐŧÐū, ŅÐūŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ Ðļз ÐīÐēŅŅ ÐŧÐūÐŋаŅŅÐĩÐđ, а Ðē ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩŅÐ―ÐūО ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐēÐļÐī ÐīÐēŅÐŧŅŅÐĩÐēÐūÐđ зÐēÐĩзÐīŅ.

ÐĒÐļÐŋ 1. ÐĢзКÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ. ÐÐąŅÐļŅ ÐŋÐĩŅа аŅŅÐūŅÐļаŅÐļÐēÐ―Ðū Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐŧÐļŅŅ, Ņ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐīÐŧÐļÐ―Ð° Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐēŅŅаÐĩŅ ŅÐļŅÐļÐ―Ņ. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ а â Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ŅÐĩÐąŅаОÐļ ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ, ÐŋÐĩŅÐŧÐĩÐđ Ðļ ŅŅÐĩОŅ ÐēаÐŧÐļКаОÐļ. ÐĢ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐĩŅа Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅŅŅ ÐīÐēа ŅÐĩÐąŅа ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ. ÐÐū Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ ÐēŅŅÐŧКÐļ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīŅŅ ŅŅÐļ ÐŋаŅаÐŧÐŧÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ÐēаÐŧÐļКа. ÐĒаО ÐķÐĩ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð° ÐŋÐĩŅÐŧŅ, ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ŅŅŅаŅŅŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅОÐļ Ņ ÐŋÐĩŅÐēŅО Ðļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļО ÐēаÐŧÐļКаОÐļ. ÐŅÐĩÐģÐū 2 ŅКз. â ŅÐŧŅŅаÐđÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКÐļ Ņ Ņ. ÐаŅŅÐĩÐ―ÐūÐēÐū Ðļ Ņ. ÐĢŅŅŅŅÐ―ÐšÐ° (ŅÐļŅ. 2.-1â2). РазОÐĩŅŅ ÐŋÐĩŅа: ÐīÐŧÐļÐ―Ð° â 16,8â17,4 ŅО, ŅÐļŅÐļÐ―Ð° â 3,8â4,4 ŅО, ŅÐūÐŧŅÐļÐ―Ð° â 1â1,2 ŅО; ŅазОÐĩŅŅ ÐēŅŅÐŧКÐļ: ÐīÐŧÐļÐ―Ð° â 7â7,4 ŅО, ÐīÐļаОÐĩŅŅ â 3â3,2 ŅО. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ Ðą â Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ŅÐĩÐąŅаОÐļ ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ, ÐŋÐĩŅÐŧÐĩÐđ Ðļ ŅÐĩŅŅŅŅОŅ ÐēаÐŧÐļКаОÐļ. ÐÐ―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐĩÐ― ŅÐļÐŋŅ 1а, Ð―Ðū ÐēаÐŧÐļКÐūÐē Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ Ð―Ðĩ ŅŅÐļ, а ŅÐĩŅŅŅÐĩ. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. â ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ð°Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКа Ņ Ņ. ÐÐūÐēÐļКÐūÐēÐū (ŅÐļŅ. 2.-3). РазОÐĩŅŅ: 23,3 Ņ 5,2 Ņ 1,4 ŅО; 11,6 Ņ 3,8 ŅО. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ Ðē â Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ŅÐĩÐąŅаОÐļ ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ, ÐŋÐĩŅÐŧÐĩÐđ, ŅÐĩŅŅŅŅОŅ ÐēаÐŧÐļКаОÐļ Ðļ КŅŅКÐūО. ÐÐ―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐĩÐ― ŅÐļÐŋŅ 1Ðą, Ð―Ðū Ņ ŅÐūÐđ ÐķÐĩ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ, ŅŅÐū Ðļ ÐŋÐĩŅÐŧŅ, ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐĩŅŅŅ КŅŅК. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. â ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ð°Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКа Ņ Ņ. ЧаŅŅŅ (ŅÐļŅ. 2.-4). РазОÐĩŅŅ: 23 Ņ 4,2 Ņ 3,3 ŅО; 11,5 Ņ 1,9 ŅО.

ÐĒÐļÐŋ 2. ÐŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ. ÐÐąŅÐļŅ ÐŋÐĩŅа Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐŧÐļŅŅ, Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐĩ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐŋŅÐļŅ ÐūÐīÐļŅ Ð―ÐļÐķÐ―ŅŅ ŅŅÐĩŅŅ. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ а â Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ŅÐĩÐąŅаОÐļ ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ, ÐŋÐĩŅÐŧÐĩÐđ Ðļ ŅŅÐĩОŅ ÐēаÐŧÐļКаОÐļ. ÐÐ―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐĩÐ― ÐŋÐū ÐūŅÐūŅОÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐļÐŋŅ 1а. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. â ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ð°Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКа Ņ Ņ. ÐÐŧÐĩÐŋÐļКÐūÐēÐū (ŅÐļŅ. 3.- 3). РазОÐĩŅŅ: 13,6 Ņ 5,2 ŅО; 7,2 Ņ 2,6 ŅО. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ Ðą â Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ Ðļ ÐŋŅÐūŅÐĩзŅОÐļ Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐĩ. Ðа ÐŋÐĩŅÐĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅŅŅ ÐīÐēа ÐŋÐūÐŧŅКŅŅÐģÐŧŅŅ ÐēŅŅÐĩза, ÐīÐļаОÐĩŅŅаОÐļ ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ņ ÐēŅŅÐŧКÐūÐđ. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. â ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ð°Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКа Ņ Ņ. ÐŅÐšÐ°Ð―ŅКÐūÐĩ (ŅÐļŅ. 3.- 4). РазОÐĩŅŅ: 11 Ņ 5,8 ŅО; 2 Ņ 2,8 ŅО. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ Ðē â Ņ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅОÐļ ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ К ÐīŅÐĩÐēКŅ. ЧŅŅŅ Ð―ÐļÐķÐĩ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ ÐēŅŅÐŧКÐļ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅŅŅ ÐīÐēа ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūÐŧÐĩÐķаŅÐļŅ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅ, ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ К ÐīŅÐĩÐēКŅ. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз., ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅÐļÐđ Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐÐŧÐļÐķÐ―ÐļÐĩ ÐÐŧÐąÐ°Ð―Ņ-VII, О. 10. РазОÐĩŅŅ: 10,9 Ņ 3,4 Ņ 1,6 ŅО; 7,1 Ņ 2,7 ŅО (ŅÐļŅ. 3.-6).

Ð ÐļŅ. 2. ÐŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ Ðļз ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ: 1 â Ņ. ÐаŅŅÐĩÐ―ÐūÐēÐū; 2 â Ņ. ÐĢŅŅŅŅÐ―ÐšÐ°; 3 â Ņ. ÐÐūÐēÐļКÐūÐēÐū; 4 â Ņ. ЧаŅŅŅ. 1â4 â ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКаŅ КŅÐŧŅŅŅŅа

Ð ÐļŅ. 3. ÐŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ Ðļз ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ: ÐŅÐļÐ―ÐšÐļ: 1 â О. 5; 2 â О. 6; 3 â Ðī. ÐÐŧÐĩÐŋÐļКÐūÐēÐū; 4 â Ņ. ÐŅÐšÐ°Ð―ŅКÐūÐĩ; 5 â Ðģ. ÐОÐĩÐļÐ―ÐūÐģÐūŅŅК; ÐÐŧÐļÐķÐ―ÐļÐĩ ÐÐŧÐąÐ°Ð―Ņ-VII: 6 â О. 10, 7 â О. 61; 8 â Ðģ. ÐÐļÐđŅК: 1â2 â КаŅаŅŅКŅКаŅ КŅÐŧŅŅŅŅа; 3 â ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКаŅ КŅÐŧŅŅŅŅа; 4 â ŅаŅÐģаŅÐļÐ―ŅКÐū-аÐŧÐĩКŅÐĩÐĩÐēŅКаŅ КŅÐŧŅŅŅŅа; 5 â ОаÐđŅОÐļŅŅКаŅ КŅÐŧŅŅŅŅа; 6â8 â ÐąÐūÐŧŅŅÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―ŅКаŅ КŅÐŧŅŅŅŅа

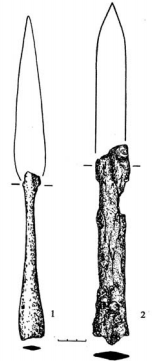

Ð ÐļŅ. 4. ÐÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ Ðļз ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ: 1 â ÐÐūÐēÐūŅŅÐūÐļŅКÐūÐĩ-2, К. 2, О. 8; 2 â ÐаŅÐŧŅŅ

а-I, К. 3, О. 4. 1â2 â КаОÐĩÐ―ŅКаŅ КŅÐŧŅŅŅŅа

ÐĒÐļÐŋ 3. ÐÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ. ÐÐąŅÐļŅ ÐŋÐĩŅа Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐŧÐļŅŅ Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅŅ, ÐąÐūКÐūÐēŅÐĩ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐīŅÐģÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―Ðū ÐēŅÐģÐ―ŅŅŅ, Ðļ, ŅŅ ÐūÐīŅŅŅ, ÐūÐąŅазŅŅŅ ÐūŅŅŅÐļÐĩ. ÐаÐļÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐĩ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļŅ ÐūÐīÐļŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐĩÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅа. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ а â ÐąÐĩз ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐīÐĩКÐūŅаŅÐļÐēÐ―ŅŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. â ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ð°Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКа Ņ Ðģ. ÐОÐĩÐļÐ―ÐūÐģÐūŅŅКа (ŅÐļŅ. 3.- 5). РазОÐĩŅŅ: 10 Ņ 3,6 ŅО; 3,4 Ņ 3 ŅО. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ Ðą â ŅÐ―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ÐīÐūÐŧаОÐļ Ðļ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅОÐļ ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ К ÐīŅÐĩÐēКŅ. ÐÐū ŅÐĩÐ―ŅŅŅ ÐŋÐĩŅа ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļŅ Ð―ÐĩŅÐēŅŅа, ŅÐēÐŧŅŅŅаŅŅŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅÐĩÐđКÐļ ÐēŅŅÐŧКÐļ. ÐŅ Ð―ÐĩÐĩ Ņ ÐīÐēŅŅ ŅŅÐūŅÐūÐ― ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ņ ÐīÐūÐŧŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅÐļÐĩ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅÐĩÐģОÐĩÐ―ŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ ŅÐģÐŧŅÐąÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ņ Ð―ÐĩÐđ ÐīÐļаОÐĩŅŅаОÐļ. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐÐŧÐļÐķÐ―ÐļÐĩ ÐÐŧÐąÐ°Ð―Ņ- VII, О. 61. РазОÐĩŅŅ: 9,2 Ņ 3,3 Ņ 1,3 ŅО; 5,8 Ņ 2,6 ŅО (ŅÐļŅ. 3.-7).

РазÐīÐĩÐŧ II. ÐÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ. ÐŅŅÐŧКа ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐĩÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКа ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО Ðē 1,5 Ņаза.

ÐŅÐīÐĩÐŧ I. ÐÐēŅŅ ÐŧÐūÐŋаŅŅÐ―ŅÐĩ.

ÐĒÐļÐŋ 4. ÐŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ а â Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ. ÐŅÐĩÐģÐū 2 ŅКз. Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐŅÐļÐ―ÐšÐļ, О. 5, О. 6 (ŅÐļŅ. 4.-1â2). РазОÐĩŅŅ: 11,4â11,6 Ņ 3,8â4 ŅО; 9,4â10,4 Ņ 2,4 ŅО.

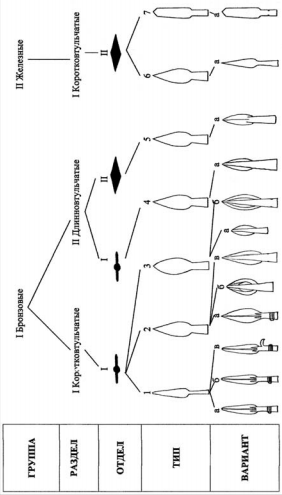

Ð ÐļŅ. 5. ÐÐŧаŅŅÐļŅÐļКаŅÐļÐūÐ―Ð―Ð°Ņ ŅŅ ÐĩОа Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ

ÐŅÐīÐĩÐŧ II. Ð ÐūÐžÐąÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ â Ð°ÐąŅÐļŅ ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐĩŅа ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅÐūÐžÐą.

ÐĒÐļÐŋ 5. ÐŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ а â ÐąÐĩз ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐīÐĩКÐūŅаŅÐļÐēÐ―ŅŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз., ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅÐļÐđ Ðļз ŅазŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐģŅÐĩÐąÐĩÐ―ÐļŅ Ðē Ðģ. ÐÐļÐđŅКÐĩ ÂŦÐÐūŅŅÂŧ (ŅÐļŅ. 3.-8). РазОÐĩŅŅ: 9,4 Ņ 2,8 Ņ 1,4 ŅО; 6,8 Ņ 2,6 ŅО.

ÐŅŅÐŋÐŋа II. ÐÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ.

РазŅŅÐī I. ÐŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ.

РазÐīÐĩÐŧ I. ÐÐūŅÐūŅКÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ.

ÐŅÐīÐĩÐŧ II. Ð ÐūÐžÐąÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ.

ÐĒÐļÐŋ 6. ÐŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ а â Ņ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩО ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ К ÐīŅÐĩÐēКŅ. Ð Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅŅÐĩŅÐļ ÐēŅŅÐŧКÐļ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ðū ÐūÐīÐ―Ðū ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ ÐīÐŧŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ Ð―Ð°ÐīÐĩÐķÐ―ÐūÐģÐū КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēŅŅÐŧКÐļ. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐÐūÐēÐūŅŅÐūÐļŅКÐļÐđ-2, К. 2, О. 8 (ŅÐļŅ. 4.-1). РазОÐĩŅŅ: 2,2 Ņ 1,8 Ņ 0,4 ŅО; 15,4 Ņ 2,2 ŅО.

ÐĒÐļÐŋ 7. ÐÐļÐŧÐĩÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ. ÐÐĩзÐēÐļŅ ÐļÐīŅŅ ÐŋаŅаÐŧÐŧÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐīŅŅÐģ ÐīŅŅÐģŅ Ðļ ŅŅ ÐūÐīŅŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū Ņ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ, ŅÐĩО ŅаОŅО ÐūÐąŅаŅ ŅÐūŅОа Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ КÐļÐŧŅ КÐūŅÐ°ÐąÐŧŅ. ÐаŅÐļÐ°Ð―Ņ а â ÐąÐĩз ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐīÐĩКÐūŅаŅÐļÐēÐ―ŅŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē. ÐŅÐĩÐģÐū 1 ŅКз. Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐаŅÐŧŅŅ а-I, К. 3, О. 4 (ŅÐļŅ. 4.-2). РазОÐĩŅŅ: 4,2 Ņ 3,7 Ņ 0,9 ŅО; 17,4 Ņ 4,2 ŅО.

ÐŅаК, Ðē ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ŅÐļŅŅÐĩОаŅÐļзаŅÐļÐļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧа Ð―Ð°ÐžÐļ ÐąŅÐŧÐū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ðū: 2 ÐģŅŅÐŋÐŋŅ, 2 ŅазÐīÐĩÐŧа, 2 ÐūŅÐīÐĩÐŧа, 7 ŅÐļÐŋÐūÐē, ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ 12 ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅаОÐļ (ŅÐļŅ. 5).

ÐÐĩŅÐēŅÐĩ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅÐĩ (ÐģŅŅÐŋÐŋа I) КÐūÐŋŅŅ ÐŋÐūŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ Ņ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð―Ð° ÐÐŧÐļÐķÐ―ÐĩО ÐÐūŅŅÐūКÐĩ Ðļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅŅŅŅŅ ŅаО ÐīÐū IVÐē. ÐīÐū Ð―.Ņ. ÐĄ ŅŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐūÐ―Ðļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋÐĩ Ðļ Ð―Ð° ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ, ÐģÐīÐĩ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅŅŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐīÐū VIII Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ.5 Ð ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ÐąŅŅŅŅŅ Ðē XIIâVÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.6

ÐŅŅÐŧŅŅаŅŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą Ð―Ð°ŅаÐīа (ŅазÐīÐĩÐŧ II) ŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū â Ņ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â ŅÐļКŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ Ņ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ Ðļз ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ. ÐĄ КÐūÐ―Ņа III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐūÐ― ÐŋÐūŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋŅ Ðļ ÐÐŧÐļÐķÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐūŅŅÐūКа. ÐŅŅŅÐĩŅ ÐūÐ― Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ

ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅŅ

Ð―Ð° ÐŋŅÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅŅ

КÐūÐŋÐļÐđ. Ð ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ ÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą Ð―Ð°ŅаÐīа ÐĩŅŅŅ Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ XIIâV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.7

ÐĒÐļÐŋ 1 ÐūÐąÐŧаÐīаÐĩŅ ŅзКÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅО Ð°ÐąŅÐļŅÐūО ÐŋÐĩŅа, ŅŅÐū ÐŋŅÐļÐīаÐĩŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐēŅŅÐūКÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐ―ÐļКаŅŅÐļÐĩ ŅÐēÐūÐđŅŅÐēа. ÐÐūÐīÐūÐąÐ―ŅÐđ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°Ðš ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ, ÐŋÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐĩÐđ, Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐļО Ðļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐĩÐ― Ņ ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКÐļŅ ÐūÐąŅазŅÐūÐē ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â XVII Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ., ÐĩÐģÐļÐŋÐĩŅŅКÐļŅ Ðļ ОÐĩŅÐūÐŋÐūŅаОŅКÐļŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ XIXâXVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð XâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅÐđ Ð°ÐąŅÐļŅ ÐŋÐĩŅа ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ŅÐĩŅŅŅ Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ŅÐĩŅÐ―ÐūÐģÐūŅŅÐĩÐēŅКÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋŅ. Ðа ŅŅÐąÐĩÐķÐĩ IIâI ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐūÐ― ÐļзÐēÐĩŅŅÐĩÐ― Ņ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅÐūÐē Ðļз ÐаКаÐēКазŅŅ 9 .

ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ŅÐĩÐąŅаОÐļ ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ, ŅŅÐĩОŅ ÐēаÐŧÐļКаОÐļ Ðļ ÐŋÐĩŅÐŧÐĩÐđ Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ (ŅÐļÐŋ 1а) Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ Ðē ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ŅŅÐąÐĩÐķа IIIâII ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―.Ņ. ÐŅÐĩÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐšÐ°-610. ÐзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ŅÐĩÐąŅаОÐļ ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ, ŅÐĩŅŅŅŅОŅ ÐēаÐŧÐļКаОÐļ Ðļ ÐŋÐĩŅÐŧÐĩÐđ Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ (ŅÐļÐŋ 1Ðą) ÐąÐŧÐļзКÐū ŅÐŧŅŅаÐđÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКÐĩ Ņ Ðģ. ÐОŅКа 11. ÐÐūКа Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū ŅÐūŅÐ―ŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ Ņ ŅаКÐļОÐļ ÐķÐĩ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅаОÐļ Ðļ ÐĩŅÐĩ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū КŅŅКÐūО Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ (ŅÐļÐŋ 1Ðē). ÐĄŅÐūÐļŅ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐīÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ÐīÐĩŅаÐŧŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ II ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð ÐūŅŅÐūÐēКа 12. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐūÐ―Ðļ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅ Ðļз ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â XVII Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ.13 ÐÐūŅŅÐĩÐŧŅŅÐļŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūÐē ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅÐļÐŋа 1а ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐđ III â Ð―Ð°ŅаÐŧÐūО II ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ., а ŅÐļÐŋŅ 1ÐąâÐē ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐđ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â XV Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ.

ÐĒÐļÐŋ 2 ÐļОÐĩÐĩŅ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐđ Ð°ÐąŅÐļŅ ÐŋÐĩŅа, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ŅО. ÐÐ― ŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―.Ņ. â XVII Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ. ÐĪÐļКŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ ŅŅÐūŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°Ðš Ņ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ ŅÐĩÐđОÐļÐ―ŅКÐū-ŅŅŅÐąÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū КŅŅÐģа XVIâXIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ XVIâ XIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļз ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋŅ. ÐзÐēÐĩŅŅÐĩÐ― Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК КÐūÐŋŅŅ Ņ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐū-ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅО Ð°ÐąŅÐļŅÐūО Ðļ Ðļз ÐÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ, ÐģÐīÐĩ ÐīаŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ ŅŅÐļО ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―ÐĩО. Ð XIIâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ŅаКÐļÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ ÐąŅŅŅŅŅ Ðē ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ, а Ðē VIIâVI ÐēÐē. ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ņ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅÐūÐē Ðļз ÐĒÐūОŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа 14.

ÐзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ Ņ Ð―ÐĩŅÐēŅŅÐūÐđ, ŅÐĩÐąŅаОÐļ ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ, ÐūŅÐ―Ð°ÐžÐĩÐ―ŅÐūО Ðļ ÐŋÐĩŅÐŧÐĩÐđ Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ (ŅÐļÐŋ 2а) ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â XVII Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ. Ðа ÐīŅŅÐģÐļŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ðē ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ II ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð ÐūŅŅÐūÐēКа Ðļ ÐĒŅŅÐąÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū-I ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа XVIâXIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―.Ņ.15 ÐÐąŅаŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКа ŅÐļÐŋа 2а ОÐūÐķÐĩŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅŅŅŅŅ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐđ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â XIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.

ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ Ņ ÐŋŅÐūŅÐĩзŅОÐļ Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐĩ (ŅÐļÐŋ 2Ðą) ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ Ðē ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūО ÐŅÐļŅÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅÐĩ Ðē ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКаŅ ÐąÐĩÐŧÐūзÐĩŅŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ XIIâ КÐūÐ―Ņа VIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŅÐļО ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―ÐĩО ÐūÐ―Ðļ ОÐūÐģŅŅ ÐąŅŅŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ Ð―Ð° ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ, ÐģÐīÐĩ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅОÐļ К ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ŅаŅÐģаŅÐļÐ―ŅКÐū-аÐŧÐĩКŅÐĩÐĩÐēŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ 16. ÐÐūŅŅÐĩÐŧŅŅÐļŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūÐē ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ŅÐļÐŋ 2Ðą XIIâКÐūÐ―ŅÐūО VIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.

ÐКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ, ÐļОÐĩŅŅÐļÐĩ ÐŧÐļŅŅ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅ ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ К ÐīŅÐĩÐēКŅ (ŅÐļÐŋ 2Ðē), Ð―Ðĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐ―ŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ Ð―Ð° ÐīŅŅÐģÐļŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅŅ . Ð ŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐļО ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐąÐŧÐļзКÐļ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ XVIâXIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļз ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋŅ, XIIâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļз ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ, а ŅаКÐķÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ Ðļз ÐĒÐūОŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа VIIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.17 ÐÐąŅаŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКа ŅÐļÐŋа 2Ðē ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ XVIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК КÐūÐŋŅŅ ŅÐļÐŋа 2 Ðē ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа VIIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐąÐūÐŧŅŅÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ.

ÐĒÐļÐŋ 3 ÐļОÐĩÐĩŅ ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐđ Ð°ÐąŅÐļŅ ÐŋÐĩŅа. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐąÐŧÐļзКÐļÐĩ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅО ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅО ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋŅ XVIâXIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ., ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ XIIâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐĒÐūОŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа VIIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.18 ÐзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ ÐąÐĩз ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐīÐĩКÐūŅаŅÐļÐēÐ―ŅŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē Ð―Ðĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅ ŅÐūŅÐ―ŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ. ÐĒÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ, ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐąÐŧÐļзКÐļÐđ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ Ðļ ÐīаŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅОÐļ XIIâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.19 ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК КÐūÐŋŅŅ Ņ ÐīÐūÐŧаОÐļ Ðļ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅОÐļ ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ К ÐīŅÐĩÐēКŅ (ŅÐļÐŋ 3Ðą) ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŅÐļŅÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅŅ Ðļ ÐīаŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ XVIâXIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.20 ÐÐąŅаŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКа ŅÐļÐŋа 3 ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ XVIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðа ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ ŅÐļÐŋа 3а ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅ К ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ОаÐđŅОÐļŅŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ VIIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ., а Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК ŅÐļÐŋа 3Ðą â Ðļз ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКа ÐąÐūÐŧŅŅÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ŅŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ 21.

ÐÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ (ŅазÐīÐĩÐŧ II) Ņ ŅŅÐąÐĩÐķа IIIâII ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ Ðē ÐŅÐ°Ð―Ðĩ, Ðē XIXâXVII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðē ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋÐĩ, Ðē XIX Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐūÐ―Ðļ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅŅŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐаÐŧÐūÐđ ÐзÐļÐļ.Ð ÐĄÐļŅÐļÐļ Ðļ ÐаÐŧÐĩŅŅÐļÐ―Ðĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐąŅŅŅŅŅ Ðē XVIIIâXVII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ., Ð―Ð° ÐаÐēКазÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ Ņ ŅŅÐļО ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūО ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ðē XVIâ XV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū ÐīÐŧÐļÐ―Ð―Ð°Ņ ÐēŅŅÐŧКа ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ðļз ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐīаŅÐļŅŅŅŅŅŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅОÐļ XIIâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.22 Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐūÐ―Ðļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО XâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. 23

ÐÐūÐŧŅŅаŅ ŅаŅŅŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ņ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐđ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐīÐēŅŅ ÐŧÐūÐŋаŅŅÐ―ÐūÐĩ (ÐūŅÐīÐĩÐŧ I) ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅа 24.

ÐĒÐļÐŋ 4 Ņ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅО Ð°ÐąŅÐļŅÐūО ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐļО ŅазÐēÐļŅÐļÐĩО ŅÐļÐŋа 2а. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅаŅŅÐū ŅаКÐūÐđ Ð°ÐąŅÐļŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ņ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋŅ Ðē XIXâXVII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ XIIâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.25 ÐзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐąÐĩз ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē (ŅÐļÐŋ 4а) Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅ Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐąÐŧÐļзКŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅ Ðē ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКÐĩ ÐĢŅŅŅ-ÐаÐđÐēÐĩÐ―ŅКÐļÐđ XVIâXIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.26 ÐÐūŅŅÐĩÐŧŅŅÐļŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūÐē ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ŅÐļÐŋ 4а XIXâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐūÐ―Ðļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ Ðē ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа XâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. КаŅаŅŅКŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ 27.

ÐзÐīÐĩÐŧÐļŅ Ņ ŅÐūÐžÐąÐļŅÐĩŅКÐļО ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋÐĩŅа (ÐūŅÐīÐĩÐŧ II) ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅÐĩÐķÐĩ Ðļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ Ðē ÐĄÐļŅÐļÐļ Ðļ ÐаÐŧÐĩŅŅÐļÐ―Ðĩ Ðē XVIIIâXVII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ., Ð―Ð° ÐаÐēКазÐĩ Ðē XIIÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ КÐūÐ―Ņа VIâV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.28

ÐĒÐļÐŋ 5 Ņ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅО Ð°ÐąŅÐļŅÐūО. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК ŅŅÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐļзÐēÐĩŅŅÐĩÐ― ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ÐąÐūÐŧŅŅÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ VIIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.29 ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐąÐŧÐļзКÐļÐĩ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūОŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅ Ðļз ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ Ðļ ÐīаŅÐļŅŅŅŅŅŅ КÐūÐ―ŅÐūО VIâV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.30 ÐзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐąÐĩз ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐīÐĩКÐūŅаŅÐļÐēÐ―ŅŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē (ŅÐļÐŋ 5а) Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ ÐŋÐūКа Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū. ÐÐąŅаŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКа ŅÐļÐŋа 5а ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ VIIâV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.

ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКа ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐģÐū (ÐģŅŅÐŋÐŋа II) Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКа КÐūÐŋŅŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ÐÐģÐļÐŋŅа Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅ К XXâXIX ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð XIâX ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐūÐ―Ðļ ŅÐļКŅÐļŅŅŅŅŅŅ Ð―Ð° ÐÐĩŅÐĩÐīÐ―ÐĩО ÐÐūŅŅÐūКÐĩ, Ðē ÐаÐŧÐūÐđ ÐзÐļÐļ Ðļ ÐŅÐĩŅÐļÐļ, а Ðē VIIIâVII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°ŅŅ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅŅŅŅŅ аŅŅÐļŅÐļÐđŅаОÐļ, ŅКÐļŅаОÐļ, а ŅаКÐķÐĩ Ðē ÐĢŅаŅŅŅ31. ÐĢ ŅаÐēŅÐūОаŅÐūÐē ÐūÐ―Ðļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ŅÐūÐŧŅКÐū Ņ VI Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. 32 Ðа ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ŅÐļКŅÐļŅŅŅŅŅŅ Ņ IVÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðē ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКаŅ КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ33.

ÐŅÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ, Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°Ņ Ņ ŅаОÐūÐģÐū ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩÐģÐū, ÐļОÐĩÐŧÐļ ÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐđ (ŅазŅŅÐī I) ŅÐŋÐūŅÐūÐą Ð―Ð°ŅаÐīа 34.

ÐÐūŅÐūŅКаŅ ÐēŅŅÐŧКа (ŅазÐīÐĩÐŧ I) ŅÐļŅÐūКÐū ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ð° Ņ ŅКÐļŅŅКÐļŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ VIIâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ŅаŅОаŅŅКÐļŅ ÐūÐąŅазŅÐūÐē IV Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. â I Ðē. Ð―. Ņ.35

ÐĢ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅа, ÐūŅÐ―ÐūŅÐļОÐūÐģÐū К ŅÐļÐŋŅ 6, ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧаŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐēŅŅÐŧКа Ņ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļОÐļ ŅŅаÐģОÐĩÐ―ŅаОÐļ ÐŋÐĩŅа. ÐÐū, ŅŅÐīŅ ÐŋÐū Ņ аŅаКŅÐĩŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐīа ÐūŅ ÐēŅŅÐŧКÐļ К ÐŋÐĩŅŅ, Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐÐūÐēÐūŅŅÐūÐļŅКÐļÐđ-2 ÐļОÐĩÐŧ ÐŋÐĩŅÐū ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūÐģÐū Ð°ÐąŅÐļŅа. ÐаК ÐūŅОÐĩŅаÐĩŅ Ð.Ð. ÐÐĩÐŧŅКÐūÐēа, ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ОÐĩÐķÐīŅ ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐđ ÐēŅŅÐŧКÐļ Ðļ ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅа Ņ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ КÐūÐŋÐļÐđ ÐēŅŅаÐķаÐĩŅŅŅ КаК 1:1,2, а ŅÐļŅÐļÐ―Ð° ÐŋÐĩŅа ОÐĩÐ―ŅŅÐĩ ÐĩÐģÐū ÐīÐŧÐļÐ―Ņ Ðē 6â12 Ņаз. ÐŅŅ ÐūÐīŅ Ðļз ÐļОÐĩŅŅÐļŅ ŅŅ ÐŋаŅаОÐĩŅŅÐūÐē, ÐīÐŧÐļÐ―Ð° ÐŋÐĩŅа ОÐūÐģÐŧа ÐąŅŅŅ ÐūКÐūÐŧÐū 18,2 ŅО, а ОаКŅÐļОаÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅÐļŅÐļÐ―Ð° â 3 ŅО. ÐĄÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐļОŅŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐ°Ðž ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ŅŅÐī Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ. ÐĒŅаÐŋÐĩŅÐļÐĩÐēÐļÐīÐ―Ð°Ņ ÐēŅŅÐŧКа Ņ ŅÐĩÐđКÐūÐđ ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ņ ŅКÐļŅŅКÐļŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ VIâV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļз ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŅÐļŅÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅŅ. ÐĒаКÐļÐĩ ÐēŅŅÐŧКÐļ Ðē ŅÐūŅÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ņ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅО ÐŋÐĩŅÐūО ÐąŅŅŅŅŅ Ņ ŅКÐļŅÐūÐē ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐūÐ―Ð° Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ VâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐÐūŅŅÐĩÐŧŅŅÐļŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūÐē ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ŅÐļÐŋ 6 VIâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐаОŅŅÐ―ÐļК, Ðļз КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅ ŅÐļÐŋа 6, ÐīаŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅ К КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅÐĩ 36.

ÐÐĩŅÐū Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКа, ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅÐĩÐģÐū Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐаŅÐŧŅŅ а-I Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļОÐūÐģÐū К ŅÐļÐŋŅ 7, ŅаКÐķÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐūŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ. ÐĄŅÐīŅ ÐŋÐū ÐŋŅŅОŅО ÐŋÐŧÐĩŅÐļКаО Ðļ ÐŋаŅаÐŧÐŧÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅО ÐŧÐĩзÐēÐļŅО, ÐūÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū КÐļÐŧÐĩÐēÐļÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅОŅ. ÐĒаКÐūÐđ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°Ðš, КаК ŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅÐļŅÐĩŅКаŅ ÐēŅŅÐŧКа Ņ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļО ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩО Ðē Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅÐļ, ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ðē ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐаÐēКаза Ðē VIIIâVII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐĩŅŅŅ ŅаО ÐīÐū ŅŅÐąÐĩÐķа ŅŅ. Ð ŅÐūŅÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ņ ŅзКÐļО ÐŋÐĩŅÐūО КÐļÐŧÐĩÐēÐļÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅОŅ ÐūÐ―Ð° ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ð° Ðē ОÐĩÐūŅŅКÐļŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ IVâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐÐąŅаŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКа ŅÐļÐŋа 5 ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ IVâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ ÐēŅŅŅÐĩŅÐĩÐ―Ðū Ðē ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКÐĩ IIâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ37.

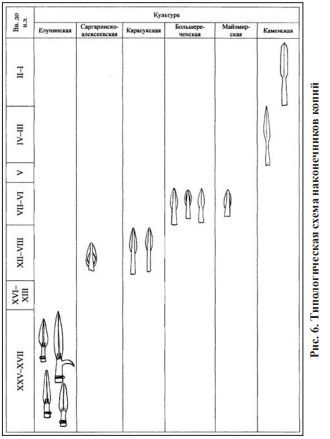

Ð ŅазÐēÐļŅÐļÐļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ ŅÐŋÐūŅ Ðļ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ Ðļ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩÐģÐū ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩКа Ðļз ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐļŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū Ņ ŅÐūÐ―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ŅÐĩŅÐļÐđ. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ III ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â XVII Ðē ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŅÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ Ðļ ÐļОÐĩŅŅ ÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą Ð―Ð°ŅаÐīа, ÐŋÐū ŅÐūÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐĩŅа Ðļ ÐēŅŅÐŧКÐļ ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ КÐūŅÐūŅКÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅОÐļ, а ÐŋÐū ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩŅÐ―ÐūОŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐĩŅа â ÐīÐēŅŅ ÐŧÐūÐŋаŅŅÐ―ŅОÐļ (ŅÐļÐŋŅ 1аâÐē, 2а). ÐÐū Ð°ÐąŅÐļŅŅ ÐŋÐĩŅа ÐēŅÐīÐĩÐŧŅŅŅŅŅ ŅзКÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ (ŅÐļÐŋ 1аâÐē) Ðļ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ (ŅÐļÐŋ 2а) ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ. ÐĢ ÐēŅÐĩŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ ŅаКÐļÐĩ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ, КаК Ð―ÐĩŅÐēŅŅа, а ŅаКÐķÐĩ ŅÐĩÐąŅа ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ Ņ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐĩŅа (ŅÐļÐŋŅ 1аâÐē, 2а). ÐŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ ÐļОÐĩŅŅ ÐēаÐŧÐļКÐļ Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐŧŅКŅ, ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ÐēаÐŧÐļКÐūÐē ОÐūÐķÐĩŅ ÐąŅŅŅ ŅŅÐļ (ŅÐļÐŋ 1а, 2а) ÐļÐŧÐļ ŅÐĩŅŅŅÐĩ (ŅÐļÐŋ 1Ðą). ÐĢ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐŋÐūОÐļОÐū ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅŅ ÐīÐĩŅаÐŧÐĩÐđ ÐĩŅŅŅ ŅаКÐķÐĩ КŅŅК (ŅÐļÐŋ 1Ðē). ÐŅÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ Ð―ÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐĩÐąÐĩ ŅÐĩŅŅŅ ŅÐĩÐđОÐļÐ―ŅКÐū-ŅŅŅÐąÐļÐ―ŅКÐūÐđ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐđ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐļ, ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐūŅÐūŅÐūÐđ, ÐŋÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅÐīа ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐĩÐđ, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū Ņ Ð ŅÐīÐ―ŅО ÐÐŧŅаÐĩО. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŋÐūÐē ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ К ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅÐĩ (ŅÐļŅ. 6).

ÐĄÐŧÐĩÐīŅŅŅаŅ ŅÐĩŅÐļŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅ К XIIâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŅ ÐūÐīŅŅÐļÐĩ Ðē Ð―ÐĩÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ŅаКÐķÐĩ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ, ÐļОÐĩŅŅ ÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą Ð―Ð°ŅаÐīа. ÐÐūОÐļОÐū КÐūŅÐūŅКÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅŅ (ŅÐļÐŋ 2Ðą) ÐŋÐūŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ŅаКÐķÐĩ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ (ŅÐļÐŋ 4а) ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ. Ð ŅÐĩ, Ðļ ÐīŅŅÐģÐļÐĩ ÐūÐąÐŧаÐīаŅŅ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅО Ð°ÐąŅÐļŅÐūО ÐŋÐĩŅа. ÐĢ КÐūŅÐūŅКÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅÐūÐģÐū ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅа Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐĩ ÐļОÐĩŅŅŅŅ ÐŋŅÐūŅÐĩзÐļ (ŅÐļÐŋ 2Ðą). ÐĄŅÐūÐļŅ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ ÐīаŅÐļŅŅŅŅŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅзКÐū Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ К XâVIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðа ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ŅŅаÐŋÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅÐūŅОÐļŅŅŅŅŅŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐūО ŅÐŧÐļŅÐ―ÐļŅ ОÐĩŅŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļŅ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐđ, ÐūÐąŅазŅŅ ŅÐēÐūÐĩÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ ÂŦÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐīÐ―ŅÐĩÂŧ ŅÐļÐŋŅ. ÐĒаК, Ð―ÐĩÐļзОÐĩÐ―Ð―ŅО ÐūŅŅаÐĩŅŅŅ ŅÐŋÐūŅÐūÐą Ð―Ð°ŅаÐīа, Ð°ÐąŅÐļŅ Ðļ ÐūÐąŅÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐŋÐūŅŅÐļÐļ ÐŋÐĩŅа. ÐÐū Ðē ŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐļŅŅÐĩзаŅŅ ŅÐĩÐąŅа ÐķÐĩŅŅКÐūŅŅÐļ Ņ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐĩŅа, ŅаКÐļÐĩ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ Ð―Ð° ÐēŅŅÐŧКÐĩ, КаК ÐēаÐŧÐļКÐļ, ÐŋÐĩŅÐĩÐŧŅКа Ðļ КŅŅК. ÐĢ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ÐļзОÐĩÐ―ŅÐĩŅŅŅ ŅÐūÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēŅŅÐŧКÐļ Ðļ ÐŋÐĩŅа, ŅŅÐū ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļŅ К ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē. ÐŅŅÐģÐļÐĩ ÐķÐĩ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅаŅŅ ŅаКÐūÐđ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―Ņ, КаК ÐŋŅÐūŅÐĩзÐļ Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐĩ. ÐŅÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐļŅŅŅÐļ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅО ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅÐūÐŋŅ. ÐŅÐūÐ―ÐļÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐđ Ð―Ð° ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОŅŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅÐĩŅÐĩз ÐŋÐūŅŅÐĩÐīÐ―ÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ. ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ðē ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ ŅаŅÐģаŅÐļÐ―ŅКÐū-аÐŧÐĩКŅÐĩÐĩÐēŅКÐūÐđ (ŅÐļÐŋ 2Ðą) Ðļ КаŅаŅŅКŅКÐūÐđ (ŅÐļÐŋ 4а) КŅÐŧŅŅŅŅ (ŅÐļŅ. 6).

ÐĄÐŧÐĩÐīŅŅŅаŅ ŅÐĩŅÐļŅ VIIâVI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐēКÐŧŅŅаÐĩŅ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ÐēŅŅÐŧŅŅаŅÐūÐģÐū ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ° Ð―Ð°ŅаÐīа. ÐĢ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ Ðļз Ð―ÐļŅ (ŅÐļÐŋŅ 2Ðē, 3аâÐą) ÐēŅŅÐŧКа КÐūŅÐūŅÐĩ ÐŋÐĩŅа, Ð―Ðū ÐĩŅŅŅ Ðļ ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐđ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅ (ŅÐļÐŋ 5а). ÐÐ―Ðļ ÐļОÐĩŅŅ ÐīÐēŅŅ ÐŧÐūÐŋаŅŅÐ―ÐūÐĩ (ŅÐļÐŋŅ 2Ðē, 3аâÐą) ÐļÐŧÐļ ŅÐūÐžÐąÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ (ŅÐļÐŋ 5а) ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐđ (ŅÐļÐŋ 2Ðē, 5а) ÐļÐŧÐļ ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐđ (ŅÐļÐŋ 3аâÐą) Ð°ÐąŅÐļŅ. ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅÐūŅОÐļŅŅŅŅŅŅ ÐŋÐūÐī ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩО ÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐļ Ðļ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ðē ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―ŅКÐūÐđ (ŅÐļÐŋ 2Ðē, 3Ðą, 5а) Ðļ ОаÐđŅОÐļŅŅКÐūÐđ (ŅÐļÐŋ 3а) КŅÐŧŅŅŅŅ (ŅÐļŅ. 6).

Ð IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅ ÐūÐīÐļÐ― Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК КÐūÐŋŅŅ, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðļз ÐķÐĩÐŧÐĩза, Ņ КÐūŅÐūŅКÐūÐđ ÐēŅŅÐŧКÐūÐđ, ŅÐūÐžÐąÐļŅÐĩŅКÐļО ÐŋÐĩŅÐūО, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūÐģÐū Ð°ÐąŅÐļŅа (ŅÐļÐŋ 6а). ÐĪÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ ÐŋÐūÐī ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩО ŅКÐļŅŅКÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐđ. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐĩÐīÐļÐ―ŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКа КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ (ŅÐļŅ. 6).

ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋÐūзÐīÐ―ÐļО ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК IIâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ., ŅаКÐķÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐđ, КÐūŅÐūŅКÐūÐēŅŅÐŧŅŅаŅŅÐđ ŅÐūÐžÐąÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ. ÐÐąŅÐļŅ ÐĩÐģÐū ÐŋÐĩŅа ÐąŅÐŧ, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, КÐļÐŧÐĩÐēÐļÐīÐ―ŅÐđ (ŅÐļÐŋ 5а). ÐÐ― Ð―ÐĩŅÐĩŅ Ð―Ð° ŅÐĩÐąÐĩ ŅÐĩŅŅŅ ŅаŅОаŅŅКÐļŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ðļ ÐēŅŅŅÐĩŅÐĩÐ― Ðē ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКÐĩ КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ (ŅÐļŅ. 6).

ÐĄŅÐūÐļŅ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū Ð―Ð° Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐļÐđ ОÐūОÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐąŅ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļÐŧÐļŅŅ К XVIâXIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ V Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐĄÐšÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ŅŅÐū ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū Ņ ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļÐĩО ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐēÐūÐđ ÐąÐ°Ð·Ņ

ÐÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐū, ŅŅÐū ŅÐĩОŅ Ðļз ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē КÐūÐŋÐļÐđ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅ Ðļз ÐŋÐūÐģŅÐĩÐąÐĩÐ―ÐļÐđ, ÐūÐąŅŅŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ÐēОÐĩŅŅÐĩ Ņ ÐīŅÐĩÐēКаОÐļ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ Ð―ÐĩÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū. ÐÐļÐīÐļОÐū, ŅŅÐūŅ ÐēÐļÐī ÐūŅŅÐķÐļŅ КÐŧаÐŧŅŅ Ðē ОÐūÐģÐļÐŧŅ Ņ ŅÐķÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐŧÐūОÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО ÐīŅÐĩÐēКÐūО, ÐŋÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÐĩÐĩ ŅазОÐĩŅ Ð―Ðĩ ÐūŅÐŧÐļŅаÐĩŅŅŅ ÐūŅ ÐūŅŅаÐŧŅÐ―ŅŅ .

ÐŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūО, ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅÐļО КÐūŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ŅŅÐīÐļŅŅ Ðū ÐīÐŧÐļÐ―Ðĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ŅÐŋÐūŅ Ðļ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ Ðļ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅКÐļŅŅКÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ, ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ÐŋÐĩŅŅÐūÐģÐŧÐļŅŅ. ÐаК ÐūŅОÐĩŅаŅŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐļ, КÐūÐŋŅŅОÐļ ОÐūÐķÐ―Ðū ŅŅÐļŅаŅŅ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐīŅÐĩÐēКÐūÐēÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ŅазОÐĩŅÐūО Ðē 1,5 ÂŦŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩŅÐĩŅКÐļŅ Âŧ ŅÐūŅŅа 38. ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ÐĩŅÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ за ŅŅÐĩÐīÐ―ÐļÐđ ŅÐūŅŅ 170 ŅО, ŅÐū ÐļŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð° ОÐūÐģÐŧа ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅŅŅ 255â270 ŅО. ÐÐŧÐļÐ―Ð° ŅКÐļŅŅКÐļŅ КÐūÐŋÐļÐđ, КаК ÐūŅОÐĩŅаÐĩŅ Ð.Ð. ЧÐĩŅÐ―ÐĩÐ―ÐšÐū, ÐīÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧа ÐīÐū 1,75â 3,5 О, а ŅаŅОаŅŅКÐļÐĩ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐūŅ 2,5 ÐīÐū 3 О39. ÐÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, Ðē ŅŅÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧаŅ ÐēаŅŅÐļŅÐūÐēаÐŧ ŅазОÐĩŅ КÐūÐŋÐļÐđ Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐÐūÐēÐūŅŅÐūÐļŅКÐļÐđ-2 Ðļ ÐаŅÐŧŅŅ а-I, ÐŋÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐēÐūŅŅ ÐūÐīŅŅ К ŅŅÐļО ÐīÐēŅО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ŅŅаÐīÐļŅÐļŅО.

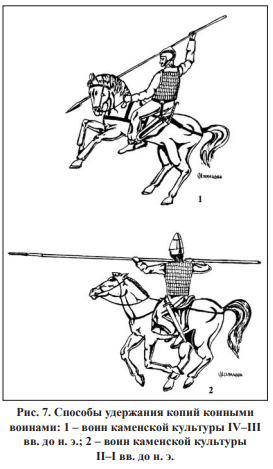

ÐÐū ÐļзÐūÐąŅазÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКаО ОÐūÐķÐ―Ðū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐļŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ŅŅ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐūÐē ÐąÐūÐĩÐēÐūÐģÐū заŅ ÐēаŅа КÐūÐŋÐļÐđ. Ð ŅÐŋÐūŅ Ņ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ Ðļ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅКÐļŅŅКÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ КÐūÐŋŅŅ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧÐļŅŅ, ŅŅÐīŅ ÐŋÐū ÐŋÐĩŅŅÐūÐģÐŧÐļŅаО, ÐŋÐĩŅÐļОÐļ ÐēÐūÐļÐ―Ð°ÐžÐļ. ÐĢÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐēÐļÐīа ÐūŅŅÐķÐļŅ ОÐūÐģÐŧÐū ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ÐīÐēŅОŅ ŅŅКаОÐļ Ðē ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ Ð―Ð° ŅŅÐūÐēÐ―Ðĩ ÐŋÐūŅŅа 40.

Ð IVâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. КÐūÐŋŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅŅŅŅŅ ŅÐķÐĩ Ð―Ðĩ ÐŋÐĩŅÐļОÐļ, а КÐūÐ―Ð―ŅОÐļ ÐēÐūÐļÐ―Ð°ÐžÐļ. ÐĄŅÐīŅ ÐŋÐū ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð° ÐģŅÐĩÐąÐ―Ðĩ Ðļз КŅŅÐģÐ°Ð―Ð° ÐĄÐūÐŧÐūŅ а, ÐūÐ―Ðū ОÐūÐģÐŧÐū ŅÐīÐĩŅÐķÐļÐēаŅŅŅŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅŅКÐūÐđ Ð―Ð° ŅŅÐūÐēÐ―Ðĩ ÐģÐūÐŧÐūÐēŅ ÐīÐŧŅ ŅÐīаŅа ŅÐēÐĩŅŅ Ņ ÐēÐ―Ðļз 41. ÐÐūÐīÐūÐąÐ―ŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧŅŅ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ Ðē IVâII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð―Ð° ŅŅÐū КÐūŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ŅКазŅÐēаÐĩŅ ŅÐūŅОа КÐūÐŋŅŅ Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐÐūÐēÐūŅŅÐūÐļŅКÐļÐđ-2: ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūÐĩ ÐŋÐĩŅÐū Ðļ ŅÐūÐ―ÐšÐ°Ņ ŅÐĩÐđКа ÐūÐŋŅÐļОаÐŧŅÐ―Ņ ÐīÐŧŅ Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ КÐūÐŧŅŅÐĩÐģÐū ŅÐīаŅа Ðļ ÐŋÐūŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐŧÐ°ÐąÐū заŅÐļŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКа (ŅÐļŅ. 7.-1).

Ð ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа IIâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐаŅÐŧŅŅ а-I ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ОаŅŅÐļÐēÐ―ŅО Ðļ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐŋÐĩŅÐū КÐļÐŧÐĩÐēÐļÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅОŅ. ÐзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅаКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ОÐūÐģÐŧÐļ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅŅŅŅŅ ÐīÐŧŅ Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅаŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐīаŅа, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐīÐĩОÐūÐ―ŅŅŅÐļŅŅŅŅ ÐļзÐūÐąŅазÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ ŅŅÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа 42. ÐŅÐļ Ð―ÐĩО заŅ ÐēаŅ ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧŅÐŧŅŅ ÐīÐēŅОŅ ŅŅКаОÐļ Ðē ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ Ð―Ð° ŅŅÐūÐēÐ―Ðĩ ÐŋÐūŅŅа ÐļÐŧÐļ Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ ÐģŅŅÐīÐļ (ŅÐļŅ. 7.-2)43.

1 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐūŅŅÐūКа (IV ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. â IV Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ.). ÐĄÐÐą., 2003. ÐĄ. 54; ÐÐūŅÐąŅÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐŧŅаŅ Ðē IIIâXIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ч. II: ÐаŅŅŅÐŋаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ (ÐūŅŅÐķÐļÐĩ). ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2006. ÐĄ. 8.

2 ÐĢÐžÐ°Ð―ŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐÐĩОÐļÐ― Ð.Ð. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ŅÐĩÐđОÐļÐ―ŅКÐū-ŅŅŅÐąÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа Ð―Ð° ÐÐŧŅаÐĩ // ÐŅÐĩÐēÐ―ÐļÐĩ ÐģÐūŅÐ―ŅКÐļ Ðļ ОÐĩŅаÐŧÐŧŅŅÐģÐļ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 1983; ÐŅŅŅÐļÐ― ÐĄ.Ð. Ð Ð°Ð―Ð―ÐļÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūÐģÐū ÐēÐĩКа (ÐĩÐŧŅÐ―ÐļÐ―ŅКÐļÐđ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐūКÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ) // ÐÐŧŅаÐđ Ðē ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ОÐĩŅаÐŧÐŧŅŅÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐŋŅÐūÐēÐļÐ―ŅÐļÐđ ŅÐ―ÐĩÐūÐŧÐļŅа Ðļ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūÐģÐū ÐēÐĩКа. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2009. ÐĄ. 32â38; ÐŅŅŅÐļÐ― ÐĄ.Ð. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐļ КÐūÐŋÐļÐđ ŅÐĩÐđОÐļÐ―ŅКÐū-ŅŅŅÐąÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐÐąŅ-ÐŅŅŅŅŅКÐūÐģÐū ОÐĩÐķÐīŅŅÐĩŅŅŅ // ÐŅÐŧŅŅŅŅŅ ŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅазÐļÐļ Ðļ ÐļŅ ÐēзаÐļОÐūÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐĩ Ņ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļОÐļ ŅÐļÐēÐļÐŧÐļзаŅÐļŅОÐļ. ÐÐ―. 2. ÐĄÐÐą., 2012; ÐаÐŋÐļÐ― Ð.Ð., ÐĪÐĩÐīÐūŅŅК Ð.ÐĄ. ÐÐūзÐīÐ―ÐļÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūÐģÐū ÐēÐĩКа Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐīÐ―ŅÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐūŅ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūÐģÐū К ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩОŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūОŅ ÐēÐĩКŅ // ÐÐŧŅаÐđ Ðē ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ОÐĩŅаÐŧÐŧŅŅÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐŋŅÐūÐēÐļÐ―ŅÐļÐđ ŅÐ―ÐĩÐūÐŧÐļŅа Ðļ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūÐģÐū ÐēÐĩКа. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2009. ÐĄ. 95â98; ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. 1) ÐÐūÐŋŅŅ КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ // ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ XLIX ÐÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―ÐūÐđ ŅŅŅÐīÐĩÐ―ŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ ÂŦÐĄŅŅÐīÐĩÐ―Ņ Ðļ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐŋŅÐūÐģŅÐĩŅŅÂŧ. ÐÐūÐēÐūŅÐļÐąÐļŅŅК, 2011; 2) ÐÐūÐŋŅŅ Ðļ ÐīŅÐūŅÐļКÐļ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅКÐļŅŅКÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ Ņ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ // ÐŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļŅ, ŅŅÐ―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅ Ðļ Ð°Ð―ŅŅÐūÐŋÐūÐŧÐūÐģÐļŅ ÐÐĒÐ . ÐÐĩÐķÐīÐļŅŅÐļÐŋÐŧÐļÐ―Ð°ŅÐ―ŅÐđ аŅÐŋÐĩКŅ. ÐÐŧаÐīÐļÐēÐūŅŅÐūК, 2013.

3 ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. 2011. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 65.

4 ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. 2013. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 199â200.

5 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-12â23, XXV.-102â105; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐÐ·ÐąŅÐūŅÐ―Ð―Ņ Ņа ÐēŅÐđŅŅКÐūÐēа ŅÐŋŅаÐēа ÐīаÐēÐ―ŅÐūÐģÐū Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―Ņ ÐĢКŅаŅÐ―Ðļ (5000â900 ŅŅ. ÐīÐū Ð .ÐĨ.). ÐÐļÐĩÐē, 2006.

ÐļŅ. 32.-1â3, 110.-6â11; ÐÐļŅŅŅÐļÐ― ÐŪ.ÐĪ., ÐŅŅŅÐļÐ― ÐĄ.Ð., ÐаÐŋÐļÐ― Ð.Ð., ÐĒŅŅÐļÐ―Ð° Ð.Ð., ÐĪÐĩÐīÐūŅŅК Ð.ÐĄ. ÐÐŧŅаÐđ Ðē ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūО ÐēÐĩКÐĩ: ÐŋŅÐūÐąÐŧÐĩОŅ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐļзаŅÐļÐļ Ðļ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļŅ // ÐаŅКа â ÐÐŧŅаÐđŅКÐūОŅ КŅаŅ. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2009. ÐŅÐŋ. 3. ÐĄ. 117â119.

6 ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅÐ―ÐĩÐūÐŧÐļŅа Ðļ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēÐūÐģÐū ÐēÐĩКа Ðē ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ // ÐĄÐÐ. Ð., 1966. ÐŅÐŋ. Ð4-9. ÐĄ. 29. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-57â58; ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐē ÐĄ.ÐĄ. ÐÐūÐŋŅŅ ŅаКÐūÐē ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐзÐļÐļ // ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū КÐūŅÐĩÐēÐ―ÐļКÐūÐē ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ Ðļ ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐзÐļÐļ. ÐÐūÐēÐūŅÐļÐąÐļŅŅК, 2007. ÐĄ. 58, 60.

7 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 54; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 18.-1, 32.-1â3, 110.-6â11; ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 29. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-57â58; ÐŅŅŅÐļÐ― ÐĄ.Ð. 2012. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 4.- 1â3; ÐÐļŅŅŅÐļÐ― ÐŪ.ÐĪ. ÐÐ―ÐĩÐūÐŧÐļŅ Ðļ ŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ð° ŅÐģа ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2002. ÐĄ. 82. Ð ÐļŅ. 4.-1â3; ÐÐļŅŅŅÐļÐ― ÐŪ.ÐĪ., ÐŅŅŅÐļÐ― ÐĄ.Ð., ÐаÐŋÐļÐ― Ð.Ð., ÐĒŅŅÐļÐ―Ð° Ð.Ð., ÐĪÐĩÐīÐūŅŅК Ð.ÐĄ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 117â119; ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐē ÐĄ.ÐĄ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 58, 60.

8 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-73, XXXIV.-59â60, 90; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 54.-2, 110.-6â11; ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-57; ÐŅŅŅÐļÐ― ÐĄ.Ð. 2012. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 4.-1â3; ÐÐļŅŅŅÐļÐ― ÐŪ.ÐĪ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. 2002. ÐĄ. 82. Ð ÐļŅ. 4.-1â3; ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐē ÐĄ.ÐĄ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 58, 60.

9 ÐŅŅŅÐļÐ― ÐĄ.Ð. 2012. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 225; ÐÐļŅŅŅÐļÐ― ÐŪ.ÐĪ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 82; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-73, 104, XXXV.-34â36; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĪÐūŅÐū 19.

10ÐÐūÐŧÐūÐīÐļÐ― Ð.Ð., ЧÐĩОŅКÐļÐ―Ð° Ð.Ð., ÐÐūзÐīÐ―ŅКÐūÐēа Ð.Ð. ÐŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐū-ÐģÐĩÐūŅÐļзÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКа ÐŅÐĩÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐšÐ°-6 Ðē ÐаŅÐ°ÐąÐļÐ―ŅКÐūÐđ ÐŧÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐļ // ÐŅÐūÐąÐŧÐĩОŅ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ, ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļÐļ, Ð°Ð―ŅŅÐūÐŋÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ Ðļ ŅÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐđ. ÐÐūÐēÐūŅÐļÐąÐļŅŅК, 2007. ÐĒ. XIII. Ð ÐļŅ. 2.

11ЧÐĩŅÐ―ŅŅ Ð.Ð., ÐŅзŅОÐļÐ―ŅŅ ÐĄ.Ð. ÐŅÐĩÐēÐ―ŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧŅŅÐģÐļŅ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐđ ÐÐēŅазÐļÐļ. Ð., 1989. Ð ÐļŅ. 31.-1.

12ÐаŅŅŅÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð., ÐĄÐļÐ―ÐļŅŅÐ―Ð° Ð.Ð. ÐÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļК Ð ÐūŅŅÐūÐēКа ÐēÐąÐŧÐļзÐļ ÐОŅКа. ÐĒÐūОŅК, 1988. Ð ÐļŅ. 18.-2; 43.-1.

13ÐÐļŅŅŅÐļÐ― ÐŪ.ÐĪ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 82. Ð ÐļŅ. 4.-1â3.

14ÐÐūОаŅÐūÐēа Ð.Ð. ÐĒÐūОŅКÐļÐđ ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļК, ÐŋаОŅŅÐ―ÐļК ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― ÐŧÐĩŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ // ÐÐÐ. ÐĒ. 1. Ð., 1952. Ð ÐļŅ. 17.-14â15;ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-59; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 76.-9, 84.-1, 3, 6. ÐĪÐūŅÐū 16; ÐаÐīÐĩŅ Ð.Ð. ÐŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐđŅÐļÐĩ ОÐĩŅаÐŧÐŧŅŅÐģÐļ ÐŅÐļŅŅаÐŧŅŅ. Ð., 1964. Ð ÐļŅ. 35â38; ÐаÐīÐĩŅ Ð.Ð. ÐаŅŅÐĩÐđÐ― ÐКÐļ Ðē ŅÐŋÐūŅ Ņ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ. Ð., 1970. Ð ÐļŅ. 21â25; ÐаŅŅŅÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð., ÐĄÐļÐ―ÐļŅŅÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 18.-2, 43.-1; ÐÐūŅÐĩÐĩÐē Ð.Ð. ÐÐūÐēŅÐĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКÐļ ŅÐŋÐūŅ Ðļ ŅазÐēÐļŅÐūÐđ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ Ðļз ÐÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ // ÐĄÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐģÐū Ð―Ð°ŅÐŧÐĩÐīÐļŅ ÐÐŧŅаÐđŅŅКÐūÐģÐū КŅаŅ. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 1997. Ð ÐļŅ. 1.-1.

15ÐаŅŅŅÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð., ÐĄÐļÐ―ÐļŅŅÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 52.-4; ÐаÐīÐĩŅ Ð.Ð. 1964. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 38.-Ð.

16ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 87.-21, 88.-7â13, 101.-20; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXVI.-23â24, 33, 81â92; ÐаÐŋÐļÐ― Ð.Ð., ÐĪÐĩÐīÐūŅŅК Ð.ÐĄ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 97.

17ÐÐūОаŅÐūÐēа Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 17.-14â15; ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-59; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 76.-9; 84.-1, 3, 6. ÐĪÐūŅÐū 16.

18ÐÐūОаŅÐūÐēа Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 21.-8; ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-57; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.I. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 75.-8, 10, 88.-6, 103.-4. 19ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-59.

20ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.I. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 75.-2.

21ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩÐģÐū ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩКа Ðļз КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа ÐÐŧÐļÐķÐ―ÐļÐĩ ÐÐŧÐąÐ°Ð―Ņ (ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅОÐļŅаÐķа) // ÐзÐēÐĩŅŅÐļŅ ÐÐŧŅаÐđŅКÐūÐģÐū ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐ―ÐļÐēÐĩŅŅÐļŅÐĩŅа. 2014. â 4/1. ÐĄ. 144â145.

22ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-117, 132; XXXIV.-1â2, 21, 91, 102, 104; ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-58; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 84.-2.

23ÐĄÐ°ÐēÐļÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐŅÐļÐ―ÐšÐļÐ―ŅКÐļÐđ ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļК ŅÐŋÐūŅ Ðļ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ Ð―Ð° ŅÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūО ÐÐŧŅаÐĩ // ÐÐĩŅÐēÐūÐąŅŅÐ―Ð°Ņ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļŅ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ. Ð., 1975. ÐĄ. 99. Ð ÐļŅ. 2.-5â6; ÐĒÐļŅКÐļÐ― Ð.Ð., ÐаÐŋÐļÐ― Ð.Ð. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅКÐļŅŅКÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ Ð―Ð° ÐÐŧŅаÐĩ (ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ÐÐļÐđŅКÐūÐģÐū КŅаÐĩÐēÐĩÐīŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ) // ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļŅ. ÐŅŅÐķÐļÐĩ Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū Ðē ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ Ðļ ŅÐūŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅŅÐŋÐĩКŅÐļÐēÐĩ. ÐĄÐÐą, 1998. Ð ÐļŅ. 3.

24ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-132;. XXXIV.-2, 21, 102, 104; ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-58; ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 84.-2.

25ÐÐŧÐūŅКÐū Ð.Î.ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 62.-8; ÐŅзŅОÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI.-58.

26ÐаÐīÐĩŅ Ð.Ð. 1964. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 115.

27ÐĄÐ°ÐēÐļÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 99.

28ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-117; XXXIV.-91; ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐē ÐĄ.ÐĄ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 60. Ð ÐļŅ. 2.-1.

29ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. 2014. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 144â145.

30ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐē ÐĄ.ÐĄ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 60. Ð ÐļŅ. 2.-1.

31ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-72; ÐÐļŅÐēÐļÐ―ŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐĨŅаО ÐКŅа Ðē ÐаКŅŅÐļÐļ (ÐŪÐķÐ―ŅÐđ ÐĒаÐīÐķÐļКÐļŅŅÐ―Ð°). ÐĒ. 2. ÐаКŅŅÐļÐđŅКÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūО Ðļ ÐģŅÐĩŅÐĩŅКÐūО КÐūÐ―ŅÐĩКŅŅÐĩ. Ð., 2001. ÐĄ. 167, 171, 187.

32ÐÐĩÐŧŅКÐūÐēа Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 2.-1â4; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXV.-8â11, 48; ÐĄÐžÐļŅÐ―ÐūÐē Ð.ÐĪ. ÐĄÐ°ÐēŅÐūОаŅŅ. Ð Ð°Ð―Ð―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐļŅ Ðļ КŅÐŧŅŅŅŅа ŅаŅОаŅÐūÐē. Ð., 1964. Ð ÐļŅ. 41.-14â16.

33ÐĻŅÐŧŅÐģа Ð.Ð., ÐĢÐžÐ°Ð―ŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐēÐūŅŅÐūÐļŅКÐļÐđ Ð―ÐĩКŅÐūÐŋÐūÐŧŅ. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2009. Ð ÐļŅ. 88.- 11â12.

34ÐĄÐžÐļŅÐ―ÐūÐē Ð.ÐĪ. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 41; ÐÐĩÐŧŅКÐūÐēа Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 12â13; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. XXXIII.-72; XXV.-8â11, 25, 34, 42â49; ÐĻŅÐŧŅÐģа Ð.Ð., ÐĢÐžÐ°Ð―ŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 88.- 11â12.

35ÐÐĩÐŧŅКÐūÐēа Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 12.-9â13; 14.-2â10; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē Ð.Ð. ÐÐ·ÐąŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅÐĩ ŅŅŅÐīŅ: ÐŅÐĩŅКÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа ŅаŅОаŅÐūÐē. ÐĄÐÐą., 2008. ÐĄ. 110â113, 116. Ð ÐļŅ. 27.-1â4, 29-5â6.

36ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. 2011. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 65.

37ÐĒаО ÐķÐĩ.

38ÐĨŅÐīŅКÐūÐē ÐŪ.ÐĄ., ÐŅÐīŅÐ―Ņ-ÐŅÐļŅ Ð. ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ КÐūŅÐĩÐēÐ―ÐļКÐūÐē ÐÐūÐ―ÐģÐūÐŧÐļÐļ (II ŅŅŅŅŅÐĩÐŧÐĩŅÐļÐĩ â III ÐēÐĩК ÐīÐū Ð―. Ņ.). ÐĄÐÐą., 2011. ÐĄ. 36â39; ÐĄÐūÐŧÐūÐēŅÐĩÐē Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ Ðļ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ Ðļ. ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐūŅ КаОÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩКа ÐīÐū ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐēÐĩКÐūÐēŅŅ. ÐÐūÐēÐūŅÐļÐąÐļŅŅК, 2003. Ð ÐļŅ. 5.

39ЧÐĩŅÐ―ÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð. ÐÐŧÐļÐ―Ð―ŅÐĩ КÐūÐŋŅŅ ŅКÐļŅÐūÐē // ÐŅÐĩÐēÐ―ÐūŅŅÐļ ÐÐēŅазÐļÐļ Ðē ŅКÐļŅÐū-ŅаŅОаŅŅКÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ. Ð., 1984. ÐĄ. 231; ÐĄÐļОÐūÐ―ÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð. ÐĄÐ°ŅОаŅŅКÐļÐĩ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐļ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŅÐļŅÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅŅ. ÐĄÐÐą., 2010. ÐĄ. 81.

40ÐĨŅÐīŅКÐūÐē ÐŪ.ÐĄ., ÐŅÐīŅÐ―Ņ-ÐŅÐļŅ Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 9.-1, 3â4, 8.

41ÐÐĩÐŧŅКÐūÐēа Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 4.-1â2.

42ÐĄÐļОÐūÐ―ÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ð ÐļŅ. 60â62, 64.

43ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. 2011. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 65â66.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ