п².п▓. п⌡п╬п╪п╟п╨п╦п╫ (п║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ) п⌠я┐я│п╟я─я│п╨п╦п╣ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╬п╠я─. 1812 пЁ. п╡ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╦ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐п╥п╣я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦

пёп©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦п╫п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п╟п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌п╫я▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┐п╨ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦ п▓п╬п╧п╫п╟ п╦ п╬я─я┐п╤п╦п╣ п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╒я─я┐п╢я▀ п╗п╣я│я┌п╬п╧ п°п╣п╤п╢я┐п╫п╟я─п╬п╢п╫п╬п╧ п╫п╟я┐я┤п╫п╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬п╫я└п╣я─п╣п╫я├п╦п╦ 15Б─⌠17 п╪п╟я▐ 2019 пЁп╬п╢п╟

п╖п╟я│я┌я▄ IIп║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ 2019

б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2019

б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2019

п▓ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╦ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐п╥п╣я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦ я│п╬п╠я─п╟п╫п╟ п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╟я▐ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐ п╬пЁп╫п╣я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╡я▀п©я┐я┴п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╡ п©п╣я─п╦п╬п╢ п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀ 1812 пЁ. п╦ п╥п╟пЁя─п╟п╫п╦я┤п╫я▀я┘ п©п╬я┘п╬п╢п╬п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ 1813Б─⌠1814 пЁпЁ. п÷я─п╣п╢п╩п╟пЁп╟п╣п╪п╬п╣ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п©п╬я│п╡я▐я┴п╣п╫п╬ я┤п╟я│я┌п╦ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦, п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╧ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╦п╪ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╪ п╬п╠я─. 1812 пЁ.

п╒п╟п╨ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╬я│я▄, я┤я┌п╬ п╢п╟п╫п╫п╬п╪я┐ п╬п╠я─п╟п╥я├я┐ п╡ п╬я─я┐п╤п╦п╣п╡п╣п╢я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬ я┐п╢п╣п╩п╣п╫п╬ п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦я▐. п╒п╟п╨, п▓.п⌠. п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ я└я┐п╫п╢п╟п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╪ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╦ я┐п©п╬п╪п╦п╫п╟п╣я┌ п╬ п╫п╣п╪ п╬я┤п╣п╫я▄ п╨я─п╟я┌п╨п╬, п╠п╣п╥ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦я▐, я┐п╨п╟п╥п╟п╡ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╨п╟п╩п╦п╠я─, п╢п╩п╦п╫я┐ я│я┌п╡п╬п╩п╟, п╬п╠я┴я┐я▌ п╢п╩п╦п╫я┐ п╦ п╡п╣я│1 . п⌡.п . п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐, п╡ я│п╡п╬я▌ п╬я┤п╣я─п╣п╢я▄, я─п╟я│я│п╨п╟п╥я▀п╡п╟я▐ п╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╣ п╩п╣п╧п╠-пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟ 1798 пЁ., п©я─я▐п╪п╬ я┐п╨п╟п╥п╟п╩п╟, я┤я┌п╬ п╬п╫ я▐п╡п╦п╩я│я▐ п©я─п╬я┌п╬я┌п╦п©п╬п╪ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ п╬п╠я─. 1812 пЁ.2 п≤, п╫п╟п╨п╬п╫п╣я├, п╬п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ п©я─п╦п╡п╣п╩ п∙.п▒. п÷п╦п╫п╨3 .

п÷я─п╦ п╫п╟п©п╦я│п╟п╫п╦п╦ п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╣п╫п╫п╬п╧ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦я▌ я┤п╦я┌п╟я┌п╣п╩п╣п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╦ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╨п╟п╨ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╫я▀п╣ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╦ Б─■ п╡ п╬я│п╫п╬п╡п╫п╬п╪ я█я┌п╬ п÷п╬п╩п╫п╬п╣ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╣ п╥п╟п╨п╬п╫п╬п╡ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦, Б─■ я┌п╟п╨ п╦ п╟я─я┘п╦п╡п╫я▀п╣ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌я▀, я┘я─п╟п╫я▐я┴п╦п╣я│я▐ п╡ п╫п╟я┐я┤п╫п╬п╪ п╟я─я┘п╦п╡п╣ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║.

п²п╣я┐п╢п╟я┤п╫п╬п╣ п╫п╟я┤п╟п╩п╬ п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀ 1812 пЁ. п©п╬п╡п╩п╣п╨п╩п╬ п╥п╟ я│п╬п╠п╬п╧ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦ п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡ п╩п╦я┤п╫п╬п╪ я│п╬я│я┌п╟п╡п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦, п╫п╬ п╦ п╣п╣ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╧. п≤п╪п╣п╫п╫п╬ п╡ я│п╡я▐п╥п╦ я│ я█я┌п╦п╪ я│п╫п╟я┤п╟п╩п╟ п╡ 1-п╧ п╦ 2-п╧ п≈п╟п©п╟п╢п╫я▀я┘ п╟я─п╪п╦я▐я┘ 23 п╦я▌п╩я▐ 1812 пЁ. п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╫п╬ я│п╢п╟я┌я▄ б╚п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╦п╣ п╪я┐я┬п╨п╣я┌я▀б╩ (я┌. п╣. я─я┐п╤я▄я▐. Б─■ п². п⌡.)4 . п▓п©п╬я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╦ п╦п╪п╣п╫п╫п╬п╧ я┐п╨п╟п╥ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─п╟ п╬я┌ 10 п╫п╬я▐п╠я─я▐ 1812 пЁ. я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╦п╩ п©я─п╟п╨я┌п╦п╨я┐ п╦п╥я┼я▐я┌п╦я▐ п╢п╩п╦п╫п╫п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╫п╟ п╡я│я▌ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦я▌, п©я─п╦ я█я┌п╬п╪ я┐п╩п╟п╫п╟п╪ п╦ п╨п╦я─п╟я│п╦я─п╟п╪ п╡п╥п╟п╪п╣п╫ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╫п╬ п╡я▀п╢п╟я┌я▄ п©п╬ 16 я┬я┌я┐я├п╣я─п╬п╡ п╫п╟ я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫, пЁя┐я│п╟я─я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╩п╦ п©п╬ 16 п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╫п╟ я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫, п╢я─п╟пЁя┐п╫п╟п╪ п╤п╣ п╬я│я┌п╟п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╦п╥ п╬пЁп╫п╣я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌я▀5 . п²п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╬я┌п╨п╩п╬п╫я▐я▐я│я▄ п╬я┌ я┌п╣п╪я▀ п╫п╟я┬п╣пЁп╬ п©п╬п╡п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╫п╦я▐, п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я│п╬п╠я─п╟п╫п╫п╬п╣ я│п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ я█я┌п╬п╪я┐ я┐п╨п╟п╥я┐ п╦ п©п╬я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╡я┬п╣п╪я┐ п╥п╟ п╫п╦п╪ я─п╟я│п©п╬я─я▐п╤п╣п╫п╦я▌ я┐п©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╪ п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬п╪ п╬я┌ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╬п╡ п╨п╬я─п©я┐я│п╟ п▓п╦я┌пЁп╣п╫я┬я┌п╣п╧п╫п╟, п©я─п╦п╨я─я▀п╡п╟п╡я┬п╣пЁп╬ п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ, п╢п╩п╦п╫п╫п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣ я┤п╟я│я┌п╦я┤п╫п╬ п©п╬я┬п╩п╬ п╡ п©п╣я┘п╬я┌п╫я▀п╣ п©п╬п╩п╨п╦ (п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п╡ п╡п╬п╥п╪п╣я┴п╣п╫п╦п╣ п©п╬я┌п╣я─я▄), я┤п╟я│я┌п╦я┤п╫п╬ Б─■ п╡ п÷п╬п╩п╬я├п╨п╦п╧ я├п╣п╧я┘пЁп╟я┐п╥6 .

26 п╫п╬я▐п╠я─я▐ 1812 пЁ. п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌, п╬я│п╫п╬п╡я▀п╡п╟я▐я│я▄ п╫п╟ п©я─п╦п╨п╟п╥п╣ я┐п©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╣пЁп╬ п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬п╪ п╬п╠ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╦ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╡я▀я┬п╣ я┐п╨п╟п╥п╟ п╬я┌ 10 п╫п╬я▐п╠я─я▐ 1812 пЁ., п╡я▀п╢п╟п╩ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ п╡я│п╣п╪ я┌я─п╣п╪ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫я▀п╪ п╥п╟п╡п╬п╢п╟п╪ Б─■ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬п╪я┐, п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬п╪я┐ п╦ п≤п╤п╣п╡я│п╨п╬п╪я┐ Б─■ п©я─п╦я│я┌я┐п©п╦я┌я▄ п╨ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦я▌ п╡п╫п╬п╡я▄ п╡п╡п╣п╢п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ Б─■ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╦ я┬я┌я┐я├п╣я─п╬п╡7 . (п≤п╥я┐я┤п╣п╫п╫я▀п╣ п╟я─я┘п╦п╡п╫я▀п╣ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌я▀ я─п╟я│я│п╨п╟п╥я▀п╡п╟я▌я┌ п╬п╢п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬ п╦ п╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟я┘, п╦ п╬ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟я┘; я┐я┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ я┌п╣п╪я┐ я│я┌п╟я┌я▄п╦, я│п╡п╣п╢п╣п╫п╦я▐ п╬ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟я┘ п╠я┐п╢я┐я┌ п╡ п╢п╟п╩я▄п╫п╣п╧я┬п╣п╪, п╣я│я┌п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬, п©я─п╬п©я┐я│п╨п╟я┌я▄я│я▐.) п·п╢п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌ п╥п╟п©я─п╬я│п╦п╩ п╨п╬п╩п╩п╣пЁ п╦п╥ п п╬п╪п╦я│я│п╟я─п╦п╟я┌я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╟ п╫п╟ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌ п©я─п╣п╢п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟, п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╪ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╣ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬, п╦ я─п╟я│я┤п╣я┌п╟ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬пЁп╬ п╦я┘ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟. п·я┌п╡п╣я┌ п╦п╥ п п╬п╪п╦я│я│п╟я─п╦п╟я┌я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╟, п╢п╟я┌п╦я─п╬п╡п╟п╫п╫я▀п╧ п╢п╡я┐п╪я▐ п╢п╫я▐п╪п╦ п©п╬п╥п╤п╣, п╬ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╦ я┐ п╫п╣пЁп╬ я┌я─п╣п╠я┐п╣п╪п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ п╠я▀п╩ п╬я┌я─п╦я├п╟я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╧, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩п╬я│я▄, я┤я┌п╬ п©я─п╣п╤п╢п╣ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩п╦ п╡ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╣, п╟ п©п╬я┌я─п╣п╠п╫п╬я│я┌я▄ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╬п╡ п╡ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟я┘ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩я▐п╩п╟я│я▄ п╡ 160 я┬я┌я┐п╨ п╫п╟ п╨п╟п╤п╢я▀п╧ п©п╬п╩п╨ (10-я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫п╫п╬пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟) п╦ п╡я│п╣пЁп╬ п╢п╩я▐ 11 п©п╬п╩п╨п╬п╡ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ 1760 п╣п╢п╦п╫п╦я├ п╫п╬п╡п╬п╡п╡п╣п╢п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐8 . 3 п╢п╣п╨п╟п╠я─я▐ 1812 пЁ. п╫п╟ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╦п╧ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫я▀п╧ п╥п╟п╡п╬п╢ я┐я┬п╩п╬ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ п╢п╦я─п╣п╨я┌п╬я─я┐ п©п╬п╢п©п╬п╩п╨п╬п╡п╫п╦п╨я┐ п⌡п╟п╫п╨я─п╦ п╬ п©я─п╣п╢п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ п╦п╥ я┤п╦я│п╩п╟ я─п╟п╫п╣п╣ п╦п╥пЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╫п╟ я█я┌п╬п╪ п╥п╟п╡п╬п╢п╣9 . п·я┌п╡п╣я┌ п╠я▀п╩ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦п╪: б╚п╖я┌п╬ п╨п╟я│п╟п╣я┌я│я▐ п╢п╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡, я┌п╬ п╬п╫п╟пЁп╬ п©я─п╦ п╥п╟п╡п╬п╢п╣ п╫п╣ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐б╩10. п╖я┐я┌я▄ п©п╬п╥п╤п╣, 11 п╢п╣п╨п╟п╠я─я▐ я┌п╬пЁп╬ п╤п╣ пЁп╬п╢п╟ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫п╬п╣ п©п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡я┐ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ я┐я┬п╩п╬ п╡ п╒я┐п╩я┐11. п·я┌п╡п╣я┌ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╟ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─п╟ п▓п╬я─п╬п╫п╬п╡п╟ пЁп╩п╟я│п╦п╩: б╚п°я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╢п╩я▐ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╦ п╫п╟ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬п╪ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╪ п╥п╟п╡п╬п╢п╣ п╫п╣ п©я─п╦пЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐п╩п╬я│я▄ п╦ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ п╬п╫п╬п╪я┐ п╫п╣ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐б╩12. п⌡я▌п╠п╬п©я▀я┌п╫п╬, я┤я┌п╬ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╦п╧ п╥п╟п╡п╬п╢ п╢п╣п╩п╟п╩ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╢п╩я▐ п╩п╣п╧п╠-пЁя┐я│п╟я─ п╡ 1799 пЁ., п╫п╬ п╦ п╦п╥пЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩ п╦я┘ п╡ 1807 пЁ. Б─■ п╡я│п╣пЁп╬ п©я▐я┌я▄ п╩п╣я┌ п╫п╟п╥п╟п╢, Б─■ п╦ п╢п╟п╫п╫я▀п╣ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌я▀ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ я┌п╟п╨п╤п╣ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫я▀, п╫п╬ п╡ 1812 пЁ. я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢п╦я┌п╣п╩п╦ п╥п╟п╡п╬п╢п╬п╡ п╩п╦п╠п╬ п╠п╟п╫п╟п╩я▄п╫п╬ п╫п╣ п╥п╫п╟п╩п╦ п╬ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я│я┌п╡п╣ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡, п╩п╦п╠п╬ п╦п╪п╣п╩п╦ п╢п╩я▐ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╫я▀я┘ п╡я▀я┬п╣ п╬я┌п╡п╣я┌п╬п╡ п╨п╟п╨п╦п╣-я┌п╬ я│п╡п╬п╦ п©я─п╦я┤п╦п╫я▀.

п╒п╟п╨ п╦п╩п╦ п╦п╫п╟я┤п╣, п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌ п╡я│п╣ п╤п╣ я│я┐п╪п╣п╩ я─п╟п╥п╢п╬п╠я▀я┌я▄ п╨п╟п╨ п╪п╦п╫п╦п╪я┐п╪ п╬п╢п╦п╫ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ п╢п╩я▐ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ п╦ п╬я┌п╬я│п╩п╟п╩ п╣пЁп╬ 14 п╢п╣п╨п╟п╠я─я▐ 1812 пЁ. п╡ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨13. п▓п╣я─п╬я▐я┌п╫п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, я┌п╬ п╤п╣ я│п╢п╣п╩п╟п╩п╦ п╦ п╢п╩я▐ п╒я┐п╩я▀ (п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌я▀ п╬п╠ я█я┌п╬п╪ п╡ п╢п╣п╩п╣ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┌). п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╦п╣ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╦п╨п╦ п╡ п©п╣я─п╡я┐я▌ п╬я┤п╣я─п╣п╢я▄ п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄ 250 п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╢п╩я▐ я─п╣п╥п╣я─п╡п╫я▀я┘ я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫п╬п╡, я└п╬я─п╪п╦я─я┐п╣п╪я▀я┘ п╡ п║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣ п╦ п²п╬п╡пЁп╬я─п╬п╢п╣-п║п╣п╡п╣я─я│п╨п╬п╪14. п²п╟ п╬я│я┌п╬я─п╬п╤п╫я▀п╧ п╡п╬п©я─п╬я│ п╢п╦я─п╣п╨я┌п╬я─п╟ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟, п╫п╟я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п©я─п╦п╢п╣я─п╤п╦п╡п╟я┌я▄я│я▐ п╡я▀я│п╩п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟, п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌ я┐п╨п╟п╥п╟п╩ Б─■ п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п©п╬ п╬п╠я─п╟п╥я├я┐, п╥п╟ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╣п╪ п╥п╟п╪п╨п╟, б╚п╨п╬п╦ п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀я┌я▄ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╨п╟п╩п╦п╠я─п╟ я│ п╥п╟п╪п╨п╟п╪п╦ п©я─п╬я┤п╟пЁп╬ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╬пЁп╫п╣я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, я│п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ п╡я▀я│п╬я┤п╟п╧я┬п╣п╧ п╡п╬п╩п╣б╩ (я┌. п╣. п╨п╟п╨ я┐ я─я┐п╤п╣п╧ п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ п╬п╠я─. 1809 пЁ. Б─■ п². п⌡.)15.

п п╟п╤п╢я▀п╧ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ я┬п╣п╩ п╡ я│я┤п╣я┌ п╥п╟п╡п╬п╢п╟п╪ (п╫п╟ п©я─п╦п╪п╣я─п╣ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╟) б╚п╥п╟ п╬п╢п╫п╬ я─я┐п╤я▄п╣б╩, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╡ я│я┤п╣я┌ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪я▀ п©п╬ п©п╣я┘п╬я┌п╫я▀п╪ п╦ п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╦п╪ я─я┐п╤я▄я▐п╪16. п▓ я─п╟п©п╬я─я┌п╣ п╬я┌ 22 п╢п╣п╨п╟п╠я─я▐ 1812 пЁ. п╢п╦я─п╣п╨я┌п╬я─ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ п©п╬п╢п©п╬п╩п╨п╬п╡п╫п╦п╨ п⌡п╟п╫п╨я─п╦ п╬я┌п╪п╣я┌п╦п╩, я┤я┌п╬ п╨ 20 я▐п╫п╡п╟я─я▐ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ пЁп╬п╢п╟ пЁп╬я┌п╬п╡п╦я┌я│я▐ п©п╣я─п╡п╟я▐ п©п╟я─я┌п╦я▐ п╡ 224 п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟, п╟ п╨ 1 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╠я┐п╢я┐я┌ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫я▀ п╬я│я┌п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ 26, я┌п╟п╪ п╤п╣ п╠я▀п╩п╦ я┐п╨п╟п╥п╟п╫я▀ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╫я▀п╣ я┌я─я┐п╢п╫п╬я│я┌п╦ п╡ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╦ п╫п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐: б╚п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡я▀п╣ я│п╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╪п╬п╣пЁп╬ п╡я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╡ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╥п╟п╡п╬п╢п╬п╪ п╠п╬п╩я▄я┬п╣я▌ я┤п╟я│я┌я▄я▌ п╥п╟п╫п╦п╪п╟я▌я┌я│я▐ п╢п╣п╩п╟п╫п╦п╣п╪ я│п╬п╩п╢п╟я┌я│п╨п╦я┘ я─я┐п╤п╣п╧, п╢п╩я▐ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╣я│я┌я▄ п╫я┐п╤п╫я▀я▐ п╪п╟я┬п╦п╫я▀, п╩п╣п╨п╟п╩я▀ п╦ п©я─п╬я┤п╦я▐ п╦п╫я│я┌я─я┐п╪п╣п╫я┌я▀ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ п╡ п╥п╟пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╦Б─╕ п╪я┐я┬п╨п╟я┌п╬п╫я▀ я│ п╢п╟п╡п╫я▐пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п©я─п╦ п╥п╟п╡п╬п╢п╣ п╫п╣ п©я─п╦я┐пЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п╦ п╫п╟п©я─п╣п╢я▄ я│п╣пЁп╬ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╟пЁп╟п╣п╪п╬ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬, п©п╬я┤п╣п╪я┐ п╩п╣п╨п╟п╩я▀ п╦ п╦п╫я│я┌я─я┐п╪п╣п╫я┌ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╦я┌я▄, п╫п╟ я┤я┌п╬ я┌п╟п╨п╤п╣ я┐я┌я─п╟я┌п╦я┌я│я▐ п╡я─п╣п╪я▐б╩17. п╖я┌п╬ п╨п╟я│п╟п╣я┌я│я▐ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╡ 1813 пЁ., я┌п╬ я│п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ п╡я▀п©п╦я│п╨п╣ п╦п╥ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╟ п╬п╠я┴п╣пЁп╬ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╦я▐ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╟, п╢п╟я┌п╦я─п╬п╡п╟п╫п╫п╬п╧ 20 п╪п╟я▐ 1813 пЁ., п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬п╪я┐ п╥п╟п╡п╬п╢я┐ п╠я▀п╩п╬ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╬ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄ 657 п╣п╢п╦п╫п╦я├, п╦п╥ п╫п╦я┘ п╠я▀п╩п╬ я│п╢п╣п╩п╟п╫п╬ 44918. п╒я┐п╩я▐п╨п╦ я│п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╫п╦я▌ я┐п©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╣пЁп╬ п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╪ п╪п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬п╪ п╬я┌ 17 п╟п©я─п╣п╩я▐ 1813 пЁ. п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╢п╡п╣я│я┌п╦ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡19. п║п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╦п╥ п╫п╦я┘ п╠я▀п╩п╬ я─п╣п╟п╩я▄п╫п╬ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╬, п╡я▀я▐я│п╫п╦я┌я▄ п©п╬п╨п╟ п╫п╣ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄. п▓п©п╩п╬я┌я▄ п╢п╬ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1813 пЁ. п╡ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╟я┘ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╟ п©п╬п╢я┤п╣я─п╨п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐, я┤я┌п╬ п╬я─я┐п╤п╦п╣ п©я─п╣п╢п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╬ п╦п╪п╣п╫п╫п╬ п╢п╩я▐ я─п╣п╥п╣я─п╡п╫я▀я┘ я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫п╬п╡. 5 п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1813 пЁ. п╢п╦я─п╣п╨я┌п╬я─я┐ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─я┐ п▓п╬я─п╬п╫п╬п╡я┐ п╡я▀я│п╩п╟п╫п╬ п╫п╬п╡п╬п╣ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ п╬ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬я│я┌п╦ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╦я┌я▄ 1760 п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡, п╦ п©п╬п╢п╫п╦п╪п╟п╣я┌я│я▐ п╡п╬п©я─п╬я│ п╬ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌п╦ п©я─п╦п╡п╩п╣я┤п╣п╫п╦я▐ я┤п╟я│я┌п╫я▀я┘ п©п╬п╢я─я▐п╢я┤п╦п╨п╬п╡20. п▓ п╬я┌п╡п╣я┌п╫п╬п╪ я─п╟п©п╬я─я┌п╣ 26 я│п╣п╫я┌я▐п╠я─я▐ я┌п╬пЁп╬ п╤п╣ пЁп╬п╢п╟ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐, я┤я┌п╬ п©п╬п╢я─я▐п╢я┤п╦п╨п╦ п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╬я┌п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄, п╟ п╥п╟п╡п╬п╢, п╫п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ п╡п╫я┐я┬п╦я┌п╣п╩я▄п╫я┐я▌ я│я─п╬я┤п╫я┐я▌ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪я┐ п╡ 20 810 п©п╟я─ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡, п©п╬я│я┌п╟я─п╟п╣я┌я│я▐ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╦я┌я▄ я█я┌п╬ п╬я─я┐п╤п╦п╣, я┐п╨п╟п╥п╟п╡ я│п╟п╪я▀п╧ я─п╟п╫п╫п╦п╧ я│я─п╬п╨ п╨п╟п╨ я▐п╫п╡п╟я─я▄ 1814 пЁ.21 п╖я┐я┌я▄ я─п╟п╫я▄я┬п╣ п▓п╬я─п╬п╫п╬п╡ п©п╬п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╩, я┤я┌п╬ п╥п╟п╡п╬п╢ п╪п╬п╤п╣я┌ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╦я┌я▄ 1000 п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╡ п╫п╣п╢п╣п╩я▌ п╦ 4000 п╡ п╪п╣я│я▐я├22. п■п╩я▐ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╟ п╡п╬п╡я─п╣п╪я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌я▄ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌я▀ п╠я▀п╩п╬ п╡п╟п╤п╫п╣п╣, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╣п╫п╬ п╬я┌п╩п╬п╤п╦я┌я▄ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╒я┐п╩п╬п╧ п©я─п╬я┤п╣пЁп╬ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╬пЁп╫п╣я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐23.

п║п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╪ п╥п╟п╡п╬п╢п╟п╪п╦ я│я┤п╣я┌п╟п╪ я│я┌п╬п╦п╪п╬я│я┌я▄ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ я│п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п©п╬ я│п╬я│я┌п╬я▐п╫п╦я▌ п╫п╟ п╪п╟п╧ 1813 пЁ. я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╟ 13 я─. 36 20/64 п╨.24, я┌я┐п╩я▄я│п╨п╟я▐ я─п╟п╠п╬я┌п╟ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п╬п╠я┘п╬п╢п╦я┌я▄я│я▐ п╨п╟п╥п╫п╣ п╡ п╟п©я─п╣п╩п╣ 1813 пЁ. п╡ 9 я─. 96 3/8 п╨. (11 я─. 13 23/32 п╨. п©я─п╦ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╦ я│п╦п╠п╦я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╟)25.

п÷я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п©п╟я─п╟п╩п╩п╣п╩я▄п╫п╬ я│ п╡п╬п©я─п╬я│п╟п╪п╦ п©п╬я│я┌п╟п╫п╬п╡п╨п╦ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я│я┌п╡п╟ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌ п╡ п╩п╦я├п╣ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-пёя┤п╣п╫п╬пЁп╬ п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌п╟ п©я─п╬п╡п╣п╩ п╦я┘ п╦я│п©я▀я┌п╟п╫п╦я▐, п©я─п╬я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╦п╣ 10, 12 п╦ 14 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ 1814 пЁ., я│я─п╟п╥я┐ п╨п╟п╨ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╠я▀п╩п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫я▀ я│ п╥п╟п╡п╬п╢п╬п╡ п╬п╠я─п╟п╥я├я▀ п╡п╫п╬п╡я▄ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐. п÷п╬ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╟п╪ п╦я│п©я▀я┌п╟п╫п╦п╧ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ п╬п╠я─. 1812 пЁ. п╫п╟ п╢п╦я│я┌п╟п╫я├п╦я▐я┘ п╡ 25 п╦ 30 я│п╟п╤п╣п╫п╣п╧ (52,5 п╦ 63 п╪) п©я─п╬п╠п╦п╩ п╬п╢п╦п╫ я┴п╦я┌ п╦п╥ п╢я▌п╧п╪п╬п╡я▀я┘ п╢п╬я│п╬п╨; п©п╟я┌я─п╬п╫ п╠я▀п╩ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫ п╨п╟я─я┌п╣я┤п╫я▀п╧, я│ п╢п╣я│я▐я┌я▄я▌ п©я┐п╩я▐п╪п╦ п╨п╟п╩п╦п╠я─п╬п╪ п╡ 3 б╬ п╩п╦п╫п╦п╦ (9,5 п╪п╪) п╦ п╥п╟я─я▐п╢п╬п╪ п╡ 1 б╪ п╥п╬п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╟ (5,4 пЁ) п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╫п╬пЁп╬ п©п╬я─п╬я┘п╟26.

п²п╟ п╨п╟п╤п╢я▀п╣ 16 п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ (я┌. п╣. п╫п╟ я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫п╫я▀п╧ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я┌) п╠я▀п╩п╬ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╬ п╦п╪п╣я┌я▄ п©п╬ п╬п╢п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪п╣ п╢п╩я▐ п©я┐п╩я▄, п╬ я┤п╣п╪ п╠я▀п╩п╦ п╬п©п╬п╡п╣я┴п╣п╫я▀ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢п╦я┌п╣п╩п╦ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╦ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╬п╡; п╢п╬я│я┌п╬п╧п╫п╟ я┐п╡п╟п╤п╣п╫п╦я▐ я┘п╬п╥я▐п╧я│я┌п╡п╣п╫п╫п╟я▐ я│п╪п╣я┌п╨п╟ я┌я┐п╩я▐п╨п╬п╡, я┤п╣п╧ п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╦п╨ п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╦п╩ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟я┌я▄ п╦п╪п╣п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡ п╟я─я│п╣п╫п╟п╩п╣ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ 24-пЁп╫п╣п╥п╢п╫я▀п╣ я│я┌п╟я─я▀п╣ я└п╬я─п╪я▀ п╢п╩я▐ п©я┐п╩я▄, я─п╟я│я│п╡п╣я─п╩п╦п╡ п╦я┘ п╢п╬ п╫я┐п╤п╫п╬пЁп╬ п╨п╟п╩п╦п╠я─п╟, я│ я┤п╣п╪ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌ п╫п╣п╪п╣п╢п╩п╣п╫п╫п╬ я│п╬пЁп╩п╟я│п╦п╩я│я▐, я┐п╨п╟п╥п╟п╡, п╡ я│п╡п╬я▌ п╬я┤п╣я─п╣п╢я▄, п╫п╣ п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╫п╬п╡я▀я┘, п╟ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟я┌я▄ я│я┌п╟я─я▀п╣27. п║я┌п╬п╦п╪п╬я│я┌я▄ п╫п╬п╡п╬п╧ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╬п╧ 12-пЁп╫п╣п╥п╢п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀ п╠я▀п╩п╟ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╟ п╡ 2 я─. 69 б╬ п╨., я│я┌п╟я─п╬п╧ 24-пЁп╫п╣п╥п╢п╫п╬п╧ я─п╟я│я│п╡п╣я─п╩п╣п╫п╫п╬п╧ Б─■ п╡ 4 я─. 5 5/8 п╨.28

п°я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╬п╠я─. 1812 пЁ. я│я┌п╬я▐п╩п╦ п╫п╟ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╦ п╢п╬ п╟п©я─п╣п╩я▐ 1818 пЁ, п╨п╬пЁп╢п╟ п╠я▀п╩ п╬пЁп╩п╟я┬п╣п╫ п╡я▀я│п╬я┤п╟п╧я┬п╦п╧ я┐п╨п╟п╥ п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╦ пЁя┐я│п╟я─ п╫п╟ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟29. п²п╟ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦п╦ п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ я┐п╨п╟п╥п╟ п╠я▀п╩п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╬ п©я─п╣п╢п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ п▓п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╪п╦п╫п╦я│я┌я─п╟ п╬я┌ 22 п╟п©я─п╣п╩я▐ 1818 пЁ. п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╪я┐ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌я┐ п╬п╠ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╦ п╢п╩я▐ пЁя┐я│п╟я─ я┬я┌я┐я├п╣я─п╬п╡ п╦ я│п╢п╟я┤п╣ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡30. п÷я─п╬я├п╣я│я│ п©п╣я─п╣п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╫п╟я┤п╟п╩я│я▐ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ я│я─п╟п╥я┐ Б─■ я┐п╤п╣ п╡ п╪п╟п╣ 1818 пЁ. п║я┐п╪я│п╨п╦п╣ пЁя┐я│п╟я─я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ п╦п╥ п▓п╦п╩п╣п╫я│п╨п╬пЁп╬ п╟я─я│п╣п╫п╟п╩п╟ п╫п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣31. п÷п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╪п╦ я│я┌п╟п╩п╦ п╡я│п╟п╢п╫п╦п╨п╦ 3-п╧ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦, я│п╢п╟п╡я┬п╦п╣ я│п╡п╬п╦ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╡ 1821 пЁ.32 п я─п╬п╪п╣ я─п╣п╥я▌п╪п╦я─я┐я▌я┴п╣п╧ п╦п╫я└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦ п╬ я│п╢п╟я┤п╣ п╡я│п╣я┘ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡, п╪п╬п╤п╫п╬ п╫п╟п╧я┌п╦ я┌п╟п╨п╤п╣ п╢п╟п╫п╫я▀п╣ п╬ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╦ п╦я┘ я┐ п⌡п╣п╧п╠-п⌠п╡п╟я─п╢п╣п╧я│п╨п╦я┘ пЁя┐я│п╟я─ п╫п╟ 20 п╪п╟я▐ 1818 пЁ. (80 п╣п╢п╦п╫п╦я├ п╡ 5 я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫п╟я┘)33, п╟ п╡ 1823 пЁ. п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─ п п╦п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ п╟я─я│п╣п╫п╟п╩п╟ п©п╬п╢я┌п╡п╣я─п╢п╦п╩ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╪я┐ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌я┐ я└п╟п╨я┌ я│п╢п╟я┤п╦ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ 3-п╧ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╣п╧34.

п▓ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐п╥п╣я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ 41 я█п╨п╥п╣п╪п©п╩я▐я─ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╪п╬п╤п╫п╬ п╟я┌я─п╦п╠я┐я┌п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╨п╟п╨ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ п╬п╠я─. 1812 пЁ. п▓ я└п╬п╫п╢п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я┴п╟я┘ п╪я┐п╥п╣я▐ п╡ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╫п╟я┘п╬п╢п╦я┌я│я▐ 40 п╣п╢п╦п╫п╦я├, п╟ 1 п╣п╢п╦п╫п╦я├п╟ п╡ п╢п╟п╫п╫я▀п╧ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬ п╡я▀п╢п╟п╫п╟ п╡ п╢я─я┐пЁя┐я▌ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦я▌. п÷п╬ п╪п╣я│я┌я┐ п╦ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я│я┌п╡п╟ п╬п╫п╦ я─п╟я│п©я─п╣п╢п╣п╩я▐я▌я┌я│я▐ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪:

Б─⌠ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ Б─■ 4 (3 п╢п╟я┌п╦я─я┐я▌я┌я│я▐ 1813 пЁ. п╦ 1 Б─■ 1815 пЁ.);

Б─⌠ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ Б─■ 37 (7 п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫я▀ п╡ 1813 пЁ., 30 Б─■ п╡ 1814 пЁ.).

п╒п╟п╨п╬п╣ я─п╟я│п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╦п╣ п╡п©п╬п╩п╫п╣ я│п╬п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌я│я▐ я│ я─п╟п╫п╣п╣ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╫я▀п╪п╦ п╟я─я┘п╦п╡п╫я▀п╪п╦ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╟п╪п╦ я│п╬ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╥п╟п╨п╟п╥п╬п╪ п╡ п╒я┐п╩п╣ п╬я│п╣п╫я▄я▌ 1813 пЁ. (1760 п╣п╢.), я│я─п╬п╨ пЁп╬я┌п╬п╡п╫п╬я│я┌п╦ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╠я▀п╩ п©п╣я─п╣п╫п╣я│п╣п╫ п╫п╟ 1814 пЁ. п╡ я│п╡я▐п╥п╦ я│ п╥п╟пЁя─я┐п╤п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄я▌ п╥п╟п╡п╬п╢п╟. п÷п╬ пЁп╬п╢п╟п╪ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╟п╪ п©п╬я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌я▀ я─п╟я│п©я─п╣п╢п╣п╩я▐я▌я┌я│я▐ я┌п╟п╨:

Б─⌠ 1871 пЁ., п╦п╥ п╟я─я│п╣п╫п╟п╩п╟ п░п╫п╦я┤п╨п╬п╡п╟ п╢п╡п╬я─я├п╟ Б─■ 2;

Б─⌠ п╢п╬ 1882 пЁ., п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨ п╫п╣ я┐я│я┌п╟п╫п╬п╡п╩п╣п╫ Б─■ 12;

Б─⌠ п╢п╬ 1936 пЁ., п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨ п╫п╣ я┐я│я┌п╟п╫п╬п╡п╩п╣п╫ Б─■ 19;

Б─⌠ п╢п╬ 1936 пЁ., п╦п╥ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╟п╨п╟п╢п╣п╪п╦п╦ Б─■ 1;

Б─⌠ п╢п╬ 1936 пЁ., п╦п╥ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╧ я┌п╣я┘п╫п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я┬п╨п╬п╩я▀ Б─■ 2;

Б─⌠ 1938 пЁ., п╦п╥ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│п╨п╩п╟п╢п╟ Б─■ 1;

Б─⌠ 1940 пЁ., п╦п╥ п·я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╦пЁп╬п╫п╟ Б─■ 1;

Б─⌠ 1940 пЁ., п╦п╥ п╨я┐я─я│п╬п╡ б╚п▓я▀я│я┌я─п╣п╩б╩ Б─■ 1;

Б─⌠ 1960 пЁ., п╦п╥ п²п╟я┐я┤п╫п╬-п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌п╣п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╦пЁп╬п╫п╟ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ Б─■ 1.

п÷п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╧ п©п╬ п╢п╟я┌п╣ п©п╬я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ п©я─п╦п╪п╣я┤п╟я┌п╣п╩п╣п╫ я┌п╣п╪, я┤я┌п╬ п╦п╪п╣п╣я┌ п╫п╟ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╣ п╫п╟п╢п©п╦я│я▄ п╨я─п╟я│п╨п╬п╧ п╡ п╢п╡п╣ я│я┌я─п╬п╨п╦ б╚п╖. I // 957б╩, п╬п╢п╫п╬п╥п╫п╟я┤п╫п╬ я┐п╨п╟п╥я▀п╡п╟я▌я┴я┐я▌ п╫п╟ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌, п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╡я┬п╦п╧ п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╣я┴п╣ п╢п╬ 1882 пЁ. п▓п╣я─п╬я▐я┌п╫п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╬п╫ п╠я▀п╩ п╡п©п╬я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╦ (п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬ п╢п╟п╤п╣ п╢п╬ я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦п╦) п©п╣я─п╣п╢п╟п╫ п╡ п╬п╢п╫п╬ п╦п╥ п╡п╬п╣п╫п╫я▀я┘ я┐я┤я─п╣п╤п╢п╣п╫п╦п╧, п╨п╟п╨п╦п╪-я┌п╬ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪ п╬п╨п╟п╥п╟п╩я│я▐ п╫п╟ п©п╬п╩п╦пЁп╬п╫п╣, п╟ п╡ 1960 пЁ. п╡п╣я─п╫я┐п╩я│я▐ п╡ я│п╬п╩п╦п╢п╫п╬п╧ п╨п╬п╪п©п╟п╫п╦п╦ я┬я┌п╟я┌п╫я▀я┘ п╦ п╬п©я▀я┌п╫я▀я┘ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡, п©п╣я─п╣п╢п╟п╫п╫я▀я┘ п©п╬я│п╩п╣ я─п╟я│я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п©п╬п╩п╦пЁп╬п╫п╟. п÷я─п╦п╡п╣п╢п╣п╪ п©п╬п╩п╫п╬п╣ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ я─п╟п╥п╪п╣я─п╟п╪п╦ п╦ п╨п╩п╣п╧п╪п╟п╪п╦ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╦п╥ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╬п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║.

п°я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╦п╧ п╬п╠я─. 1812 пЁ.

п║я┌п╡п╬п╩ п╡ п╨п╟п╥п╣п╫п╫п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пЁя─п╟п╫п╣п╫я▀п╧, п╡ п╢я┐п╩я▄п╫п╬п╧ Б─■ п╨я─я┐пЁп╩я▀п╧, я│ п╢п╡я┐п╪я▐ п╢п╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡п╫я▀п╪п╦ п©п╬я▐я│п╨п╟п╪п╦, п╨ п╢я┐п╩я▄п╫п╬п╪я┐ я│я─п╣п╥я┐ п╥п╟п╨п╟п╫я┤п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╬п╡п╟п╩я▄п╫я▀п╪ я─п╟я│я┌я─я┐п╠п╬п╪. п²п╟ п╨п╟п╥п╣п╫п╫п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╫п╟п╫п╣я│п╣п╫я▀ п╨п╩п╣п╧п╪п╟ б╚Б─°п═Б─² п╡ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣б╩, б╚п╢п╡я┐пЁп╩п╟п╡я▀п╧ п╬я─п╣п╩ п╡ п╨я─я┐пЁп╣б╩, б╚Б─°п÷п∙п°Б─² п╡ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣б╩ (?).

п÷я─п╦я├п╣п╩я▄п╫я▀п╣ п©я─п╦я│п©п╬я│п╬п╠п╩п╣п╫п╦я▐ я│п╬я│я┌п╬я▐я┌ п╦п╥ п©п╬п╩я┐п╨я─я┐пЁп╩п╬п╧ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬п╧ п╪я┐я┬п╨п╦, я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╫п╬п╧ п╫п╟ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╪ я─п╟я│я│я┌п╬я▐п╫п╦п╦ п╬я┌ п╢я┐п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я│я─п╣п╥п╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╦ я┐пЁп╩я┐п╠п╩п╣п╫п╦я▐ п╫п╟ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╣ п╨п╟п╥п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╡п╦п╫я┌п╟, п╦я│п©п╬п╩я▄п╥я┐я▌я┴п╣пЁп╬я│я▐ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ я├п╣п╩п╦п╨п╟.

п≈п╟п╪п╬п╨ п╨я─п╣п╪п╫п╣п╡я▀п╧, п╠п╟я┌п╟я─п╣п╧п╫я▀п╧, я│ п╩п╟я┌я┐п╫п╫п╬п╧ (б╚п╪п╣п╢п╫п╬п╧б╩) п©п╬п╩п╨п╬п╧. п я┐я─п╬п╨ п╥п╟п╪п╨п╟ я┐я│п╦п╩п╣п╫п╫я▀п╧, я│ я│п╣я─п╢я├п╣п╡п╦п╢п╫я▀п╪ п╡я▀я─п╣п╥п╬п╪. п÷п╬п╡п╣я─я┘п╫п╬я│я┌п╦ п╨я┐я─п╨п╟ п╦ п╥п╟п╪п╬я┤п╫п╬п╧ п╢п╬я│п╨п╦ (п╨я─п╬п╪п╣ п╫п╦п╤п╫п╣пЁп╬ п╨я─п╟я▐) я│п╨я─я┐пЁп╩п╣п╫я▀. п²п╟ п╥п╟п╪п╬я┤п╫п╬п╧ п╢п╬я│п╨п╣ п╫п╟п╫п╣я│п╣п╫я▀ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ б╚пёб╩ п╦ п╫п╟п╢п©п╦я│я▄ п╡ п╢п╡п╣ я│я┌я─п╬п╨п╦ б╚п╒я┐п╩п╟ // 1814б╩.

п⌡п╬п╤п╟ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫п╟я▐ (п╠п╣я─п╣п╥п╬п╡п╟я▐) я│ я├п╣п╡я▄п╣п╪ п╡п╬ п╡я│я▌ п╢п╩п╦п╫я┐ я│я┌п╡п╬п╩п╟, п╢п╩п╦п╫п╫п╬п╧ я┬п╣п╧п╨п╬п╧ п╦ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦п╪ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╬п╪. п÷я─п╦п╠п╬я─ п╩п╬п╤п╦ п╩п╟я┌я┐п╫п╫я▀п╧, я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦п╥ п╢п╡я┐я┘ п╨я─я┐пЁп╩я▀я┘ я┬п╬п╪п©п╬п╩я▄п╫я▀я┘ я┌я─я┐п╠п╬я┤п╣п╨, я│п©я┐я│п╨п╬п╡п╬п╧ я│п╨п╬п╠я▀, п╥п╟я┌я▀п╩я▄п╫п╦п╨п╟ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╟ п╦ п╫п╟п╨п╩п╟п╢п╨п╦ п©п╬п╢ п╥п╟п╪п╬я┤п╫я▀п╣ п╡п╦п╫я┌я▀. п╗п╬п╪п©п╬п╩я▄п╫я▀п╣ я┌я─я┐п╠п╬я┤п╨п╦ я│ п©п╬я▐я│п╨п╟п╪п╦, я│п©я┐я│п╨п╬п╡п╟я▐ я│п╨п╬п╠п╟ я│ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦п╪ п©п╣я─п╣п╢п╫п╦п╪ п╦ п╢п╩п╦п╫п╫я▀п╪ п╥п╟п╢п╫п╦п╪ я└п╦пЁя┐я─п╫я▀п╪п╦ п╨п╬п╫я├п╟п╪п╦, п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╡ п╡п╦п╢п╣ я│я┌п╦п╩п╦п╥п╬п╡п╟п╫п╫я▀я┘ п╠я┐я┌п╬п╫п╬п╡. п▓п╣я─я┘п╫п╦п╧ п╨п╬п╫п╣я├ п╥п╟я┌я▀п╩я▄п╫п╦п╨п╟ я└п╦пЁя┐я─п╫я▀п╧, я┐п╢п╩п╦п╫п╣п╫п╫я▀п╧. п≈п╟п╪п╬я┤п╫п╟я▐ я│п╨п╬п╠п╟ я└п╦пЁя┐я─п╫п╟я▐, п╡ п╡п╦п╢п╣ п╥п╪п╣п╧п╨п╦. п║ п╩п╣п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ п╫п╟я┘п╬п╢п╦я┌я│я▐ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╨п╬п╠п╟- б╚п©п╬пЁп╬п╫б╩, п╨я─п╣п©я▐я┴п╟я▐я│я▐ п╨ п╩п╬п╤п╣ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀я┘ п╬п╠п╬п╧п╪, я│п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╡п╦п╫я┌п╟п╪п╦, п╬п╢п╫п╦п╪ п╦п╥ п╡п╦п╫я┌п╬п╡ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╥п╟п╪п╬я┤п╫п╬п╧ я│п╨п╬п╠я▀ п╦ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟, п╡п╠п╦я┌п╬пЁп╬ п╡ п╩п╬п╤я┐. п²п╟ я│п©я┐я│п╨п╬п╡п╬п╧ я│п╨п╬п╠п╣ я│п╥п╟п╢п╦ п╫п╟п╫п╣я│п╣п╫я▀ п╨п╩п╣п╧п╪п╟ б╚Б─°п░п▒Б─² п╡ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣б╩, б╚Б─°п÷п░п√Б─² п╡ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣б╩. п²п╟ п╥п╟я┌я▀п╩я▄п╫п╦п╨п╣ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╟ п╫п╟п╫п╣я│п╣п╫я▀ п╨п╩п╣п╧п╪п╟ б╚Б─°п░п▒Б─² п╡ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣б╩, б╚Б─°п÷п░п√Б─² п╡ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣б╩ (?). я│п╡п╣я─я┘я┐ б╚п╢п╡я┐пЁп╩п╟п╡я▀п╧ п╬я─п╣п╩б╩. п²п╟ п©я─п╟п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫п╣ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╟ п©я─п╦п╨п╩п╣п╣п╫ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧ п╠я┐п╪п╟п╤п╫я▀п╧ я▐я─п╩я▀п╨ я│ п╢п╡я┐п╩п╦п╫п╣п╧п╫п╬п╧ я─п╟п╪п╨п╬п╧ п╦ п╫п╟п╢п©п╦я│я▄я▌ б╚п╖. I Б└√ 957б╩ п╦ п╫п╟п╫п╣я│п╣п╫ п╬п╡п╟п╩я▄п╫я▀п╧ я┬я┌п╟п╪п© я│ п╫п╟п╢п©п╦я│я▄я▌ п╡ п╢п╡п╣ я│я┌я─п╬п╨п╦ б╚п░п° // 1923б╩.

п╗п╬п╪п©п╬п╩ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧, п╨я─я┐пЁп╩я▀п╧, я│ пЁп╬п╩п╬п╡п╨п╬п╧ п╡ п╡п╦п╢п╣ я┬п╩я▐п©п╨п╦.

п п╟п╩п╦п╠я─ п╡ я─п╟я│я┌я─я┐п╠п╣ 47 я┘ 27 п╪п╪, п╢п╩п╦п╫п╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟ 450 п╪п╪, п╬п╠я┴п╟я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 823 п╪п╪.

п≤п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫ п╫п╟ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬п╪ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╪ п╥п╟п╡п╬п╢п╣ п╡ 1814 пЁ. п÷п╬я│я┌я┐п©п╦п╩ п╡ п╪я┐п╥п╣п╧ п╢п╬ 1882 пЁ., п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨ п©п╬я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╫п╣ п╡я▀я▐п╡п╩п╣п╫.

п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ 1п·п·п╓ 1/297 (п╦п╩. 1Б─⌠6).

п п╬п©п╦я│п╟п╫п╦я▌ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬ п╢п╬п╠п╟п╡п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ я█я┌п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╡п╬ п╪п╫п╬пЁп╬п╪ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╣пЁп╬ п©я─п╣п╢я┬п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╦п╨п╬п╡ Б─■ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ 1790 пЁ., п╩п╣п╧п╠-пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ 1798 пЁ. п╦ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ 1807 пЁ. п·я┌ п©п╣я─п╡п╬пЁп╬ п╣пЁп╬ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╣я┌ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣ я│п╨п╬п╠я▀-б╚п©п╬пЁп╬п╫п╟б╩ я│ п╨п╬п╩я▄я├п╬п╪, п╟ п╬я┌ п╡я│п╣я┘ я┌я─п╣я┘ я│я─п╟п╥я┐ Б─■ п╥п╟п╪п╬п╨, п╦п╢п╣п╫я┌п╦я┤п╫я▀п╧ п╥п╟п╪п╨я┐ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╬п╠я─. 1809 пЁ. (п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╬пЁп╬, п╨п╦я─п╟я│п╦я─я│п╨п╬пЁп╬, пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐п╤п╣п╧ п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟), я┤я┌п╬, п╨п╟п╨ п╪я▀ п╦ п╡п╦п╢п╣п╩п╦ я─п╟п╫я▄я┬п╣, п╠я▀п╩п╬ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╬ п╡ я─п╟я│п©п╬я─я▐п╤п╣п╫п╦я▐я┘ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╣п©п╟я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╟; п╡ п╬я│я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╪ п╤п╣ (п╨п╬п╫я└п╦пЁя┐я─п╟я├п╦я▐ я│я┌п╡п╬п╩п╟ я│ п╩п╬п╤п╣п╧, п©я─п╦п╠п╬я─п╟, я│п©п╬я│п╬п╠п╟ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╦ я┬п╬п╪п©п╬п╩я▄п╫я▀я┘ я┌я─я┐п╠п╬я┤п╣п╨ я│ п╩п╬п╤п╣п╧ п©п╬я│я─п╣п╢я│я┌п╡п╬п╪ я┬п©п╦п╩п╣п╨) п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡п╫п╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╫п╣ п╦п╥п╪п╣п╫п╦п╩я│я▐.

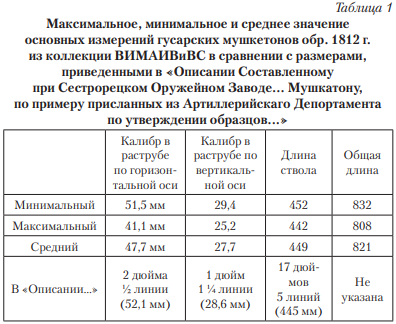

п÷я─п╦ п╦п╥я┐я┤п╣п╫п╦п╦ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я┐ п╡я│п╣я┘ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╬п╡ п╥п╟п╪п╣я─я▐п╩п╦я│я▄ п╨п╟п╩п╦п╠я─ п╡ я─п╟я│я┌я─я┐п╠п╣, п╢п╩п╦п╫п╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╦ п╬п╠я┴п╟я▐ п╢п╩п╦п╫п╟. п·п╫п╦ п╨п╬п╩п╣п╠п╩я▌я┌я│я▐, п©я─п╦я┤п╣п╪ п╡ п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╪ п╢п╦п╟п©п╟п╥п╬п╫п╣. п÷я─п╦п╡п╬п╢п╦я┌я▄ п╡я│п╣ п╢п╟п╫п╫я▀п╣, п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п╫п╣ п╦п╪п╣п╣я┌ я│п╪я▀я│п╩п╟: я│я┌п╟я┌я▄я▐ Б─■ я█я┌п╬ п╫п╣ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁ. п÷я─п╦п╡п╣п╢п╣п╪ п╪п╟п╨я│п╦п╪п╟п╩я▄п╫п╬п╣, п╪п╦п╫п╦п╪п╟п╩я▄п╫п╬п╣ п╦ я│я─п╣п╢п╫п╣п╣ п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦п╣ я█я┌п╦я┘ п╦п╥п╪п╣я─п╣п╫п╦п╧ п╦, п╢п╩я▐ я│я─п╟п╡п╫п╣п╫п╦я▐, п©п╟я─п╟п╪п╣я┌я─я▀, п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╡ б╚п·п©п╦я│п╟п╫п╦п╦ п║п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╪я┐ п©я─п╦ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬п╪ п·я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╪ п≈п╟п╡п╬п╢п╣Б─╕ п°я┐я┬п╨п╟я┌п╬п╫я┐, п©п╬ п©я─п╦п╪п╣я─я┐ п©я─п╦я│п╩п╟п╫п╫я▀я┘ п╦п╥ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╟пЁп╬ п■п╣п©п╬я─я┌п╟п╪п╣п╫я┌п╟ п©п╬ я┐я┌п╡п╣я─п╤п╢п╣п╫п╦п╦ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡...б╩35.

п²п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ п╢п╣я┌п╟п╩я▄: п╡ б╚п·п©п╦я│п╟п╫п╦п╦Б─╕б╩ п╨п╟п╩п╦п╠я─ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╟ п╢п╬ я─п╟я│я┌я─я┐п╠п╟ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫ п╨п╟п╨ я│п╣п╪п╦п╩п╦п╫п╣п╧п╫я▀п╧ (17,8 п╪п╪)36. п▓ п╪я┐п╥п╣п╧п╫п╬п╧ п©я─п╟п╨я┌п╦п╨п╣ я┌п╟п╨п╦п╣ п╥п╟п╪п╣я─я▀ п╬п╠я▀я┤п╫п╬ п╫п╣ п©я─п╬п╡п╬п╢я▐я┌я│я▐.

п∙я│я┌п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬, я┤я┌п╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╡ п╪я┐п╥п╣п╧п╫п╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┌я│я▐ п╢я─я┐пЁ п╬я┌ п╢я─я┐пЁп╟ п©п╬ п╨п╩п╣п╧п╪п╟п╪ п╦ п╫п╟п╢п©п╦я│я▐п╪ п©я─п╦ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п©п╬п╩п╫п╬п╧ п╦п╢п╣п╫я┌п╦я┤п╫п╬я│я┌п╦ п╡ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦. п╒п╟п╨, п╢п╩я▐ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╫п╟ я┌я─п╟п╢п╦я├п╦п╬п╫п╫п╟я▐ п╪п╟я─п╨п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╦п╥ п╢п╡я┐я┘ п╦п╩п╦ я┌я─п╣я┘п╠я┐п╨п╡п╣п╫п╫я▀я┘ п╟п╠п╠я─п╣п╡п╦п╟я┌я┐я─ п╡ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я─п╟п╪п╨п╣ п╫п╟ я┤п╟я│я┌я▐я┘ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╟ п╢п╡я┐пЁп╩п╟п╡я▀п╧ п╬я─п╣п╩ п©я─п╦п╣п╪п╨п╦ п╡ п╨п╟п╥п╫я┐ п╫п╟ п╥п╟я┌я▀п╩я▄п╫п╦п╨п╟я┘ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╦я┘ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╬п╡ п╠п╬п╩п╣п╣ п╨п╬п╪п©п╟п╨я┌п╣п╫, п╫п╣п╤п╣п╩п╦ я┐ я│п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╦я┘, п╨я─п╬п╪п╣ я┌п╬пЁп╬ п╥п╟п╪п╬я┤п╫я▀п╣ п╢п╬я│п╨п╦ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╬п╠я▐п╥п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╫п╣я│я┐я┌ п╫п╟ я│п╣п╠п╣ п╥п╫п╟п╨ б╚пёб╩, п©я─п╬я│п╩п╣п╤п╦п╡п╟п╣п╪я▀п╧ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╫п╟ п╡я│п╣я┘ п╥п╟п╪п╨п╟я┘ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ я─я┐п╤п╣п╧ п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟ 1813Б─⌠1814 пЁпЁ. п∙я┴п╣ п╬п╢п╫п╬ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╫п╬п╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ Б─■ п╪я┐я┬п╨п╦ я│п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┌я│я▐ п╬я┌ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╦я┘ п©я─п╬я└п╦п╩п╣п╪: я┐ п╫п╦я┘ п╨п╬я─п╬я┤п╣ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐.

п²п╟ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦п╦ п©я─п╬п╢п╣п╩п╟п╫п╫п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╬п╤п╫п╬ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╡я▀п╡п╬п╢, я┤я┌п╬ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╦п╣ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀ п╬п╠я─. 1812 пЁ. п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╦п╫я▐я┌я▀ п╫п╟ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣, п╦ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩п╦я│я▄ п╡ п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬п╪ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╣, я┤я┌п╬п╠я▀ п©п╬я│я┌я┐п©п╦я┌я▄ п╡ п©п╬п╩п╨п╦ п©п╬ 12 п╣п╢п╦п╫п╦я├ п╫п╟ я█я│п╨п╟п╢я─п╬п╫; п╬п╫п╦, п╨п╟п╨ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╦п╥ п╡я▀я┬п╣п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫я▀я┘ я│п╡п╣п╢п╣п╫п╦п╧, п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╦п╪п╦ п©п╬п╩п╨п╟п╪п╦ п╡п©п╩п╬я┌я▄ п╢п╬ 1821 пЁ. п÷я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╫п╣ я│п╩п╦я┬п╨п╬п╪ п╬п╠п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╫п╬п╧ я┌п╬я┤п╨п╟ п╥я─п╣п╫п╦я▐ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫я▀я┘ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧ п·.п⌠. п⌡п╣п╬п╫п╬п╡п╟, п║.п░. п÷п╬п©п╬п╡п╟ п╦ п░.п▓. п п╦п╠п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п╬п╠ п╬я┬п╦п╠п╬я┤п╫п╬я│я┌п╦ я┐п╨п╟п╥п╟ п╬я┌ 10 п╫п╬я▐п╠я─я▐ 1812, пЁп╢п╣ я┐п©п╬п╪п╦п╫п╟я▌я┌я│я▐ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫я▀, п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╡я▀п©я┐я│п╨ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╢п╩я▐ пЁя┐я│п╟я─ п╬пЁя─п╟п╫п╦я┤п╦п╩я│я▐ 1798Б─⌠1799 пЁпЁ., п©п╬п╥п╢п╫п╣п╣ п╬п╫п╦ п╫п╣ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩п╦я│я▄ п╦ п╢п╟п╫п╫я▀п╧ п╡п╦п╢ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╡ п©п╬п╩п╨п╦ п╫п╣ п©п╬я│я┌я┐п©п╟п╩37. п▓п╬п╥п╫п╦п╨п╟п╣я┌ я─п╣п╥п╬п╫п╫я▀п╧ п╡п╬п©я─п╬я│: п╟ п╨п╟п╨ п╠я▀я┌я▄ я┌п╬пЁп╢п╟ я│ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣п╪, я┤я┌п╬ п╫п╟п╥я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐, б╚п╡п╬ п©п╩п╬я┌п╦б╩ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡ п╬п╠я─. 1812 пЁ. п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║? п■п╟ п╦ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌я▀ п╡ п╫п╟я┐я┤п╫п╬п╪ п╟я─я┘п╦п╡п╣ п╪я┐п╥п╣я▐ п╡п©п╬п╩п╫п╣ п╫п╣п╢п╡я┐я│п╪я▀я│п╩п╣п╫п╫п╬ я─п╟я│я│п╨п╟п╥я▀п╡п╟я▌я┌ п╬ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я│я┌п╡п╣ п╦ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╦ п╡ п╡п╬п╧я│п╨п╟я┘ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫п╬п╡. п÷я┐я│п╨п╟п╧ п╬п╫п╦ п╠я▀п╩п╦ п╫п╟ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╦ п╬я┤п╣п╫я▄ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐, п╫п╬ я│п╡п╬п╧ я│п╩п╣п╢ п╡ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦, п©я┐я│п╨п╟п╧ п╦ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧, п╡я│п╣-я┌п╟п╨п╦ п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦, п╟ я┤п╟я│я┌я▄ п╦я┘ п╡я│я┌п╟п╩п╟ п╫п╟ п╥п╟я│п╩я┐п╤п╣п╫п╫я▀п╧ п╬я┌п╢я▀я┘ п╡ п╪я┐п╥п╣п╧п╫я▀п╣ я┬п╨п╟я└я▀, пЁп╢п╣ п╦ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╟я│я▄ п╢п╬ п╫п╟я┬п╣пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦.

1 п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡ п▓.п⌠. п▓п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╥п╟ XIX я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦п╣. [п║п÷п╠.], 1911, п║. 35.

2 п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐ п⌡.п . п═я┐я┤п╫п╬п╣ п╬пЁп╫п╣я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╨п╬п╫я├п╟ XIVБ─⌠XVIII п╡п╣п╨п╬п╡. п·п©я─п╣п╢п╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄. п°., 1992. п║. 61.

3 п÷п╦п╫п╨ п∙.п▒. п⌠я┐я│п╟я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╫ п╬п╠я─. 1812 пЁ. // п▓п╬п╦п╫. 2002. Б└√ 2. п║. 58, 59.

4 п⌡п╣п╬п╫п╬п╡ п·.п⌠., п÷п╬п©п╬п╡ п║.п░., п п╦п╠п╬п╡я│п╨п╦п╧ п░.п▓. п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╨п╬я│я┌я▌п╪. п░я─п╪п╦я▐ п░п╩п╣п╨я│п╟п╫п╢я─п╟ I. п п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦я▐. п°., 2014. п║. 233.

5 п÷п╬п╩п╫п╬п╣ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╣ п╥п╟п╨п╬п╫п╬п╡ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ (п╢п╟п╩п╣п╣ п÷п║п≈п═п≤). п║п╬п╠я─. I. п║п÷п╠., 1830. п╒. XXXII. п║. 454. Б└√ 25362.

6 п²п╟я┐я┤п╫я▀п╧ п╟я─я┘п╦п╡ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ (п╢п╟п╩п╣п╣ п²п░п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║). п╓. 3. п·п©. п·я─я┐п╤п╣п╧п╫. п╬я┌п╢. п■. 257. п⌡. 15, 15 п╬п╠., 17.

7 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 4, 4 п╬п╠.

8 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 6, 7.

9 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 10.

10 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 12, 12 п╬п╠.

11 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 24.

12 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 25.

13 п╒п╟п╪ п╤п╣. п■. 154. п⌡. 3.

14 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 1.

15 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 5.

16 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 2.

17 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 6.

18 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 126, 126 п╬п╠.

19 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 104, 104 п╬п╠.

20 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 146.

21 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 149, 150.

22 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 82.

23 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 151, 152.

24 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 126 п╬п╠.

25 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 88.

26 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 40Б─⌠41 п╬п╠.

27 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 42, 59, 59 п╬п╠., 63, 68 п╬п╠.

28 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 66, 67 п╬п╠.

29 п÷п║п≈п═п≤. п║п╬п╠я─. I. п║п÷п╠., 1830. п╒. XXXV. п║. 196. Б└√ 27336.

30 п²п░п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║. п╓. 3. п·п©. 5-2. п■. 509. п⌡. 1.

31 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 5, 6.

32 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 50, 53.

33 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 14.

34 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 52.

35 п²п░п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║. п╓. 3. п·п©. п·я─я┐п╤п╣п╧п╫. п╬я┌п╢. п■. 154. п⌡. 171, 171 п╬п╠.

36 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 171.

37 п⌡п╣п╬п╫п╬п╡ п·.п⌠., п÷п╬п©п╬п╡ п║.п░., п п╦п╠п╬п╡я│п╨п╦п╧ п░.п▓. пёп╨п╟п╥ я│п╬я┤. п║. 243, 271.

п п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╦