ąÜąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čü ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ čéą░ą║čéąĖą║ą░ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ, ąōąŠčĆą▒čāąĮąŠą▓ ąÆ.ąÆ. (ąæą░čĆąĮą░čāą╗)

ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¦ąĄčéą▓ąĄčĆč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 15ŌĆō17 ą╝ą░čÅ 2013 ą│ąŠą┤ą░

ą¦ą░čüčéčī IąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2013

┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2013

┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2013

ąØąÉ ąŚąÉąĀąĢ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čīčÅ čüą░ą╝ą░čÅ ą║čĆčāą┐ąĮą░čÅ ą┐ąŠ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ą┤ąĄčƹȹ░ą▓ą░ ą▒čŗą╗ą░ čüąŠąĘą┤ą░ąĮą░ ą║ąŠč湥ą▓čŗą╝ ąŠą▒čŖąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖąĄą╝, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╝ ą┐ąŠą┤ ąĖą╝ąĄąĮąĄą╝ čéčÄčĆą║ (čéčÄčĆą║ąĖ). ąŚą░ č湥čéą▓ąĄčĆčéčī ą▓ąĄą║ą░, čü čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ąóčÄčĆą║čüą║ąŠą│ąŠ ą║ą░ą│ą░ąĮą░čéą░ ą▓ 552 ą│. ą┤ąŠ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖčÅ ąĄą│ąŠ ą│čĆą░ąĮąĖčå ą▓ 576 ą│., ąĘą░ą▓ąŠąĄą▓ą░ąĮąĖčÄ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą╗ą░čüčī ą▒ąŠą╗čīčłą░čÅ čćą░čüčéčī ąĄą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąĖčģ čüč鹥ą┐ąĄą╣ ąŠčé ą£ą░ąĮčīčćąČčāčĆąĖąĖ ąĮą░ ą▓ąŠčüč鹊ą║ąĄ ą┤ąŠ ąÜčĆčŗą╝ą░ ąĮą░ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĄ. ąĪąĄą▓ąĄčĆąŠ-ą║ąĖčéą░ą╣čüą║ąĖąĄ čåą░čĆčüčéą▓ą░ ąæ菹╣-ą”ąĖ ąĖ ąæ菹╣-ą¦ąČąŠčā ą┐čĆąĄą▓čĆą░čéąĖą╗ąĖčüčī ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąĖą║ąŠą▓ ąóčÄčĆą║čüą║ąŠą│ąŠ ą║ą░ą│ą░ąĮą░čéą░, ą┤ąĄčƹȹ░ą▓čā čŹčäčéą░ą╗ąĖč鹊ą▓ čéčÄčĆą║ąĖ čāąĮąĖčćč鹊ąČąĖą╗ąĖ (565), ą░ ąĪą░čüą░ąĮąĖą┤čüą║ąĖą╣ ąśčĆą░ąĮ ąĖ ąÆąĖąĘą░ąĮčéąĖčÅ ąĖčüą║ą░ą╗ąĖ ąĖčģ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ. ąÜą░ą║ ąĖ ą▓čüąĄ ą║ąŠč湥ą▓čŗąĄ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ, ąóčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ 菹╗čī ąĮąĄą┤ąŠą╗ą│ąŠ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅą╗ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąŠ ąĖ ą▓čüą║ąŠčĆąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čĆčÅą┤ą░ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ (583ŌĆō599) čĆą░čüą┐ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą┤ą▓ąĄ čćą░čüčéąĖ: ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠ-ąóčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ (604ŌĆō630) ąĖ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠ-ąóčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ (604ŌĆō657) ą║ą░ą│ą░ąĮą░čéčŗ. ąØąŠ, ą┤ą░ąČąĄ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĖą▓čłąĖčüčī, čéčÄčĆą║ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ čüąŠą▒ąŠą╣ ą│čĆąŠąĘąĮčāčÄ čüąĖą╗čā. ąØą░ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĄ ąŠąĮąĖ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ čüčĆą░ąČą░ą╗ąĖčüčī čü ąĪą░čüą░ąĮąĖą┤ą░ą╝ąĖ ą▓ ąŚą░ą║ą░ą▓ą║ą░ąĘčīąĄ (626ŌĆō630), ąĮą░ ą▓ąŠčüč鹊ą║ąĄ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖą╗ąĖ čüąĄčĆąĖčÄ ą┐ąŠčģąŠą┤ąŠą▓ ą▓ ąÜąĖčéą░ą╣ (620ŌĆō629), ąĄą┤ą▓ą░ ąĮąĄ ąĮą░ąĮąĄčüčÅ ąĄą╝čā ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ. ąøąĖčłčī ąĮąŠą▓čŗąĄ čüą╝čāčéčŗ ąĖ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ ąŠčüą╗ą░ą▒ąĖą╗ąĖ ą║ą░ą│ą░ąĮą░čéčŗ, čćč鹊 ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąŠ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ ąóą░ąĮ ą┐ąŠąŠč湥čĆąĄą┤ąĮąŠ čĆą░ąĘą│čĆąŠą╝ąĖčéčī ąĖčģ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čéčÄčĆą║ąĖ čüą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▓ąŠąĘčĆąŠą┤ąĖčéčī čüą▓ąŠąĖ ą┤ąĄčƹȹ░ą▓čŗ. ąÆ ąźą░ąĮą│ą░ąĄ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ II ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠ-ąóčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ ą║ą░ą│ą░ąĮą░čé (682ŌĆō744), ą░ ą▓ ąĪąĄą╝ąĖčĆąĄčćčīąĄ ŌĆō ąóčÄčĆą│ąĄčłčüą║ąĖą╣ ą║ą░ą│ą░ąĮą░čé (699ŌĆō756). ąŁčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čāčüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčÅą╝ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╝čā ąóčÄčĆą║čüą║ąŠą╝čā 菹╗čÄ, ąĮąŠ ąĖ ąŠąĮąĖ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąĘą░ą╝ąĄčéąĮčŗą╣ čüą╗ąĄą┤, ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčüč鹊čÅ čŹą║čüą┐ą░ąĮčüąĖąĖ ą║ąĖčéą░ą╣čåąĄą▓ ąĖ ą░čĆą░ą▒ąŠą▓.

ą¤ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ čģčĆąŠąĮąĖą║ąĖ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé, čćč鹊 čéčÄčĆą║ąĖ ą║ą░ą║ čŹčéąĮąŠčü ąĮą░čćą░ą╗ąĖ čüą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░čéčīčüčÅ čü 460 ą│., ą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖąĄ ąŠ ąĮąĖčģ ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčüčÅ ą║ 941 ą│. ąśąĘčāč湥ąĮąĖąĄ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą┤ąŠ XI ą▓. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ čéčÄčĆąŠą║ ąĮą░čüčćąĖčéčŗą▓ą░ąĄčé ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ 600ŌĆō650 ą╗ąĄčé. ąśąĘ ąĮąĖčģ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 200 ą╗ąĄčé čéčÄčĆą║ąĖ ąĖą│čĆą░ą╗ąĖ ą▓ąĄą┤čāčēąĖąĄ čĆąŠą╗ąĖ ą▓ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗčģ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅčģ ąĢą▓čĆą░ąĘąĖąĖ. ąÆą░ąČąĮčŗą╝ čäą░ą║č鹊čĆąŠą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅą╗ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤čŗ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓ą░ čéčÄčĆąŠą║ ąĮą░ą┤ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ ąĮą░čĆąŠą┤ą░ą╝ąĖ ąĖ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą╗ ąĖą╝ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅčéčī čüą░ą╝ąŠčüčéąĖą╣ąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠčüą╗ąĄ čāčéčĆą░čéčŗ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą▒čŗą╗ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░.

ą¤ąĄčĆą▓čŗą╝ ą║ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ čŹč鹊ą╣ č鹥ą╝čŗ ą▓ ąĮą░čłąĄą╣ čüčéčĆą░ąĮąĄ ąŠą▒čĆą░čéąĖą╗čüčÅ ąø.ąØ. ąōčāą╝ąĖą╗ąĄą▓. ąÉąĮą░ą╗ąĖąĘąĖčĆčāčÅ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗąĄ čüčéą░čéčāčŹčéą║ąĖ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓ ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ VIIŌĆōVIII ą▓ą▓. ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą│ąŠ ąóčāčĆą║ąĄčüčéą░ąĮą░, ąŠąĮ ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ą║ ą▓čŗą▓ąŠą┤čā, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČą░čÄčé čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĮčŗčģ ą║ąŠą┐ąĄą╣čēąĖą║ąŠą▓. ąöąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖą▓ čüą▓ąŠą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓, ąø.ąØ. ąōčāą╝ąĖą╗ąĄą▓ąŠčéą╝ąĄčéąĖą╗ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąŠ čéčÄčĆąŠą║ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ ąĮą░ą┤ ą┐čĆąŠčćąĖą╝ąĖ ą║ąŠč湥ą▓ąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ. ą×ąĮąŠ ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░ą╗ąŠčüčī ą▓ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čāčĆą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ą░ąĘčŗ, ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą▓čłąĄą╣ ąŠčüąĮą░čüčéąĖčéčī ą▓ąŠą╣čüą║ąŠ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮčŗą╝ čćąĖčüą╗ąŠą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░čéčī čéčÅąČąĄą╗čāčÄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĮčāčÄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖčÄ1. ąöą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĖą╣ čłą░ą│ ą▓ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ ąŠ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ą░ąĮąŠą┐ą╗ąĖąĖ ą▒čŗą╗ čüą▓čÅąĘą░ąĮ čü ąŠčéą║čĆčŗčéąĖąĄą╝ ąĮą░čüą║ą░ą╗čīąĮčŗčģ čĆąĖčüčāąĮą║ąŠą▓ ┬½ą║ą░čéą░čäčĆą░ą║čéą░čĆąĖąĄą▓┬╗ ąĮą░ ą│ąŠčĆąĄ ąźą░čĆ-ąźą░ą┤ ą▓ ą£ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą╝ ąÉą╗čéą░ąĄ. ą×ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ą▓čłąĖąĄ čŹč鹊čé ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ ąŁ.ąÉ. ąØąŠą▓ą│ąŠčĆąŠą┤ąŠą▓ą░ ąĖ ą£.ąÆ. ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą┤ą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą║ąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓ VIŌĆōVII ą▓ą▓. ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čüčéąĖą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄą▓ąĄą┤č湥čüą║ąĖčģ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖą╣. ąŁčéąĖ čĆąĖčüčāąĮą║ąĖ, ą┐ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, čüąŠąĘą┤ą░ą╗ąĖ čüą░ą╝ąĖ čéčÄčĆą║ąĖ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖčģ čŹčéąĮąŠčüą░2. ąæąŠą╗čīčłąŠąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čĆą░čüą║ąŠą┐ą║ąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓, ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ą▓ ąĪą░čÅąĮąŠ-ąÉą╗čéą░ąĄ, ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖ, ąĪąĄą╝ąĖčĆąĄčćčīąĄ ąĖ ąĮą░ ąóčÅąĮčī-ą©ą░ąĮąĄ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ą░ą╝ąĖ. ąśčģ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąŠą▒ąŠą▒čēąĄąĮčŗ ą▓ ą╝ąŠąĮąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčéą░čģ3. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐ąŠą╗ąĮąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ čéčÄčĆąŠą║ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąŠ ą«.ąĪ. ąźčāą┤čÅą║ąŠą▓čŗą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠ ą┤ąŠčüčéčāą┐ąĮąŠąĄ čćąĖčüą╗ąŠ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓: ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąĖ, ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ, ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░4. ąĪąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▒ą░ą│ą░ąČ ąĘąĮą░ąĮąĖą╣ ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ čéčÄčĆąŠą║ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ąĄčé ą┐ąŠą┐ąŠą╗ąĮčÅčéčīčüčÅ ąĮąŠą▓čŗą╝ąĖ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ5. ą¤čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣, ąĮąŠ ąĖ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čĆąŠčüčé ą┐čāą▒ą╗ąĖą║čāąĄą╝čŗčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ą▓ąĄčēą░ą╝ąĖ ąĖ čĆąĖčüčāąĮą║ą░ą╝ąĖ. ąĪą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮčāčÄ čĆąŠą╗čī ą▓ ąŠčĆčāąČąĖąĄą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĖ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé ą┐ąŠą╗čāčćą░čéčī čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ąĖ 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ. ąśą╝ąĄčÄčēąĖąĄčüčÅ ą┤ąŠčüčéąĖąČąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé čüąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ą┐ąŠą╗ąĮčāčÄ ą║ą░čĆčéąĖąĮčā čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ą░ąĮąŠą┐ą╗ąĖąĖ ąĖ ąŠčåąĄąĮąĖčéčī čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčī ąĄąĄ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ.

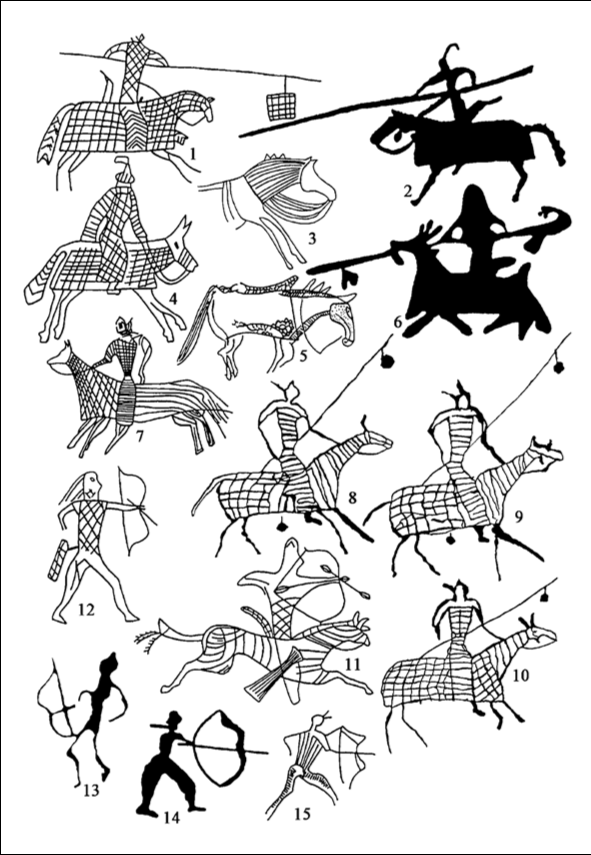

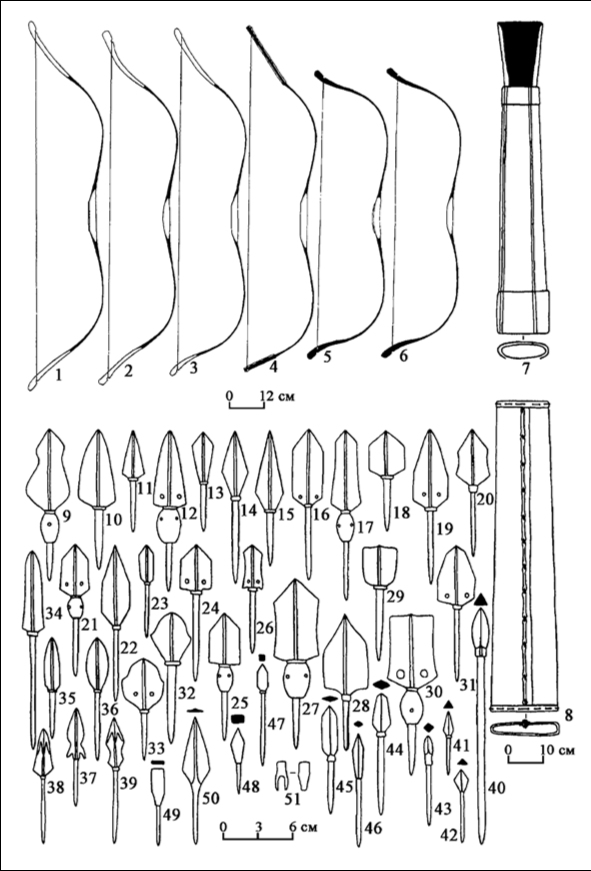

ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ąĖ čéčÄčĆąŠą║ ą║ąĖčéą░ą╣čåčŗ ąŠčéą╝ąĄčćą░ą╗ąĖ ą▓ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ 菹║ąĖą┐ąĖčĆąŠą▓ą║ąĄ čüą▓ąŠąĖčģ ą▓čĆą░ą│ąŠą▓ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ: ┬½ąÆ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąŠąĮąĖ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą╗čāą║ąĖ, čüčéčĆąĄą╗čŗ, čüą▓ąĖčüčéčÅčēąĖąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗, ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ, ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą║ąŠą┐čīčÅ ąĖ ą╝ąĄčćąĖ; ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą┐ąŠčÅčüąĮąŠą│ąŠ čāą║čĆą░čłąĄąĮąĖčÅ ąĮąŠčüąĖą╗ąĖ čéą░ą║ąČąĄ ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ. ąØą░ ą║ąŠąĮčåą░čģ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ąĘą░ą╝ąĄąĮ ąŠąĮąĖ čāčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąĘąŠą╗ąŠčéčāčÄ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ą▓ąŠą╗ą║ą░┬╗; ┬½ąóčāčåčÄąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčé čāą║čĆą░čłąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čĆąŠą│ąŠą╝ ą╗čāą║ą░ą╝ąĖ, čüą▓ąĖčüčéčÅčēąĖą╝ąĖ čüčéčĆąĄą╗ą░ą╝ąĖ, ą┐ą░ąĮčåąĖčĆčÅą╝ąĖ, ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ą┐ąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą╝ąĄčćą░ą╝ąĖ┬╗; ┬½ąøčāą║ąĖ ąĖ čüčéčĆąĄą╗čŗ ŌĆō ąĖčģ ą║ąŠą│čéąĖ ąĖ ąĘčāą▒čŗ, ą░ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ ąĖ čłą╗ąĄą╝čŗ ąĖčģ ą┐ąŠą▓čüąĄą┤ąĮąĄą▓ąĮą░čÅ ąŠą┤ąĄąČą┤ą░┬╗6. ąÆ čĆčāąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ č鹥ą║čüčéą░čģ čüą░ą╝ąĖčģ čéčÄčĆąŠą║ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ čéą░ą║ąŠąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ, ą║ą░ą║ čüčéčĆąĄą╗ą░ (ąŠą║), ą║ąŠą┐čīąĄ (čüčÄąĮą│čÄą│), ą╝ąĄčć (ą║čŗą╗čŗčć), ą┤ąŠčüą┐ąĄčģ (čÅčĆą░ą║)7. ą¤ąĄčéčĆąŠą│ą╗ąĖčäčŗ ąÉą╗čéą░čÅ ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ąĮą░ą╝ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓, ąŠą▒ą╗ą░č湥ąĮąĮčŗčģ ą▓ čłą╗ąĄą╝čŗ ąĖ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ, ąĮą░ ą║ąŠąĮčÅčģ, ąĘą░čēąĖčēąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą│ąŠą╗ąŠą▓čīčÅą╝ąĖ ąĖ ą┐ąŠą┐ąŠąĮą░ą╝ąĖ, čü ą║ąŠą┐čīčÅą╝ąĖ ąĖą╗ąĖ ą╗čāą║ą░ą╝ąĖ ą▓ čĆčāą║ą░čģ, čü ą║ąŠą╗čćą░ąĮą░ą╝ąĖ ąĖ ąĮą░ą╗čāčćčīčÅą╝ąĖ ąĮą░ ą┐ąŠčÅčüą░čģ (čĆąĖčü. 1). ąØą░ ą║ą░ą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖąĘą▓ą░čÅąĮąĖčÅčģ, ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČą░čÄčēąĖčģ čéčÄčĆąŠą║, čćą░čüč鹊 ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą╝ąĄčćąĖ, čüą░ą▒ą╗ąĖ, ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮąŠąČąĖ ą▓ ąĮąŠąČąĮą░čģ. ą¤ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ čüąŠąŠą▒čēąĄąĮąĖčÅ ąĖ čĆąĖčüčāąĮą║ąĖ čāč鹊čćąĮčÅčÄčéčüčÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą▓ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ. ąŁč鹊 ąĘą░čēąĖčéąĮčŗąĄ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮčŗ ąŠčé ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĄą╣ ąĖ ą┐ąŠą┐ąŠąĮ, ąŠčüčéą░čéą║ąĖ čłą╗ąĄą╝ąŠą▓ ąĖ ą▒ą░čĆą╝ąĖčå, čēąĖčéą░, ą╗čāą║ąŠą▓ ąĖ čüčéčĆąĄą╗, ą║ąŠą╗čćą░ąĮąŠą▓, ą║ąŠą┐ąĖą╣, ą╝ąĄč湥ą╣ ąĖ čüą░ą▒ąĄą╗čī, ąĮąŠąČąĄąĮ, ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓, ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ąĮąŠąČąĄą╣ ąĖ č鹊ą┐ąŠčĆąŠą▓ (čĆąĖčü. 2ŌĆō6). ąÜą░ą║ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čü ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čéčÄčĆąŠą║ ą▓ą║ą╗čÄčćą░ą╗ ą▓ čüąĄą▒čÅ čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░ ąĘą░čēąĖčéčŗ ąĖ ąĮą░ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ.

ąĀąĖčü. 1. ą¤ąĄčéčĆąŠą│ą╗ąĖčäčŗ, ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČą░čÄčēąĖąĄ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓ ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą║ąŠąĮąĄą╣. 1, 3ŌĆō5, 7, 11ŌĆō12, 15 ŌĆō ąōąŠčĆąĮčŗą╣ ąÉą╗čéą░ą╣, 2, 6, 8ŌĆō10, 13ŌĆō14 ŌĆō ą£ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąĖą╣ ąÉą╗čéą░ą╣

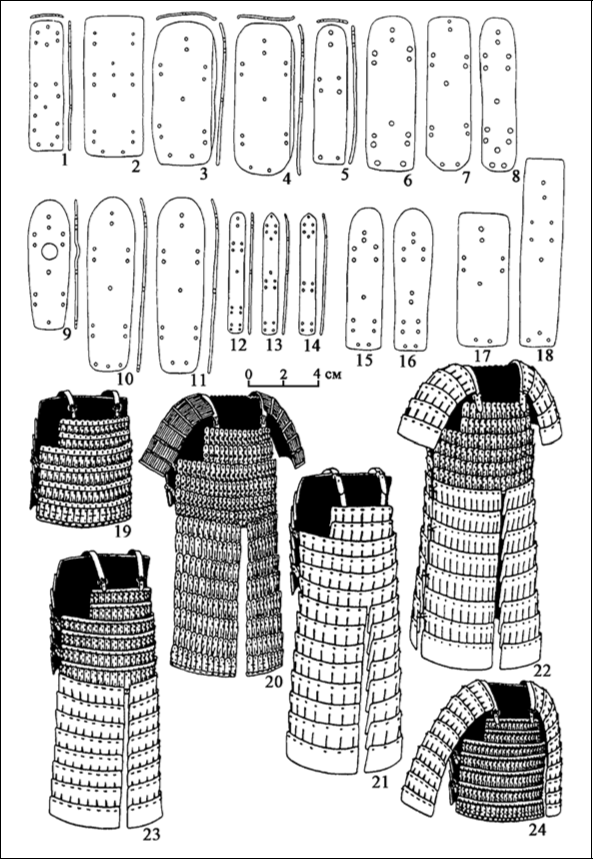

ąöą╗čÅ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąĘą░čēąĖčéčŗ ą▓ ą▒ąŠčÄ čéčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą▓ąŠąĖąĮčŗ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ ąĖ čłą╗ąĄą╝čŗ. ąóčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ąČąĄą╗ąĄąĘą░, čģąŠčéčÅ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčī ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ č鹊ą╗čüč鹊ą╣ ą┐čĆąĄčüčüąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ ą║ąŠąČąĖ. ą×ąĮąĖ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖčģ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĄą╣, ą║čĆąĄą┐ąĖą▓čłąĖčģčüčÅ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣. ą¤ąŠ čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĄ ą▒čĆąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖčéčī ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮčŗąĄ ąĖ ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčŗąĄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ. ą¤ąĄčĆą▓čŗąĄ ąĮą░ą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüą▓čÅąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ čĆčÅą┤čŗ-ą┐ąŠą╗ąŠčüčŗ (čĆąĖčü. 2, 19ŌĆō20). ąĪąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠčü ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī č湥čĆąĄąĘ čüąĖčüč鹥ą╝čā čüą║ą▓ąŠąĘąĮčŗčģ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣ ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą║ąŠąČą░ąĮčŗčģ čĆąĄą╝ąĄčłą║ąŠą▓, čłąĮčāčĆąŠą▓ ąĖą╗ąĖ č鹥čüčīą╝čŗ. ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮčŗą╝ąĖ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮą░ą╝ąĖ. ą×ąĮąĖ čüą┤ąĄą╗ą░ąĮčŗ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčäąĖą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą╗ąĖčüč鹊ą▓ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ č鹊ą╗čēąĖąĮąŠą╣ 1,5 ą╝ą╝, ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ 6,8ŌĆō10,6 čüą╝, čłąĖčĆąĖąĮąŠą╣ 0,8ŌĆō3,7 čüą╝. ąöąĖą░ą╝ąĄčéčĆ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣ ą▓ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮą░čģ 1ŌĆō4 ą╝ą╝. ąÆčüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ čŹą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ: ą┐čĆčÅą╝ąŠčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 2, 1ŌĆō2, 7, 17ŌĆō18), ąŠą▓ą░ą╗čīąĮąŠą┐čĆčÅą╝ąŠčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 2, 3, 5ŌĆō6, 8ŌĆō12), ąŠą▓ą░ą╗čīąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 2, 4) ąĖ ą┐čÅčéąĖčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 2, 13ŌĆō14). ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮčŗ ą┤ąĄą║ąŠčĆąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ą┐ąŠą╗čāčüč乥čĆąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ą▓čŗą┐čāą║ą╗ąĖąĮą░ą╝ąĖ ŌĆō čāą╝ą▒ąŠąĮą░ą╝ąĖ (čĆąĖčü. 2, 9) ąĖą╗ąĖ ą▓ąŠą╗ąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╝ąĖ ą▓čŗčĆąĄąĘą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĖąĘ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗčģ čüč鹊čĆąŠąĮ8. ąĪąĖčüč鹥ą╝ą░ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣ ą▓ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮą░čģ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą▓ą░ą╗ą░ ąČąĄčüčéą║ąŠąĄ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ ą▓ ą┐ąŠą╗ąŠčüąĄ ąĖ ą┐ąŠą┤ą▓ąĖąČąĮąŠąĄ ą╝ąĄąČą┤čā ą┐ąŠą╗ąŠčüą░ą╝ąĖ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ čćą░čüč鹊 ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░ą╗ą░ ąŠą║ą░ąĮč鹊ą▓ą║čā ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĄą┤ąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą┤ą┤ąŠčüą┐ąĄčłąĮąŠą╣ ąŠą┤ąĄąČą┤čŗ. ąøą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčŗąĄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ ąĮą░ą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ čüą┐ą╗ąŠčłąĮčŗčģ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ-ą┐ąŠą╗ąŠčü, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüą▓čÅąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą▓ąĖąČąĮčŗą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝ (čĆąĖčü. 2, 21). ą×ąĮąĖ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠą║ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠ čĆąĖčüčāąĮą║ą░ą╝ (čĆąĖčü. 1, 8ŌĆō10). ąöąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ čćą░čüč鹊 čéčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą║ąŠą╝ą▒ąĖąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčāčÄ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčā ą▒čĆąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓ą░ąČąĮčŗąĄ čćą░čüčéąĖ (ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║, ąĮą░čüą┐ąĖąĮąĮąĖą║) čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ, ą░ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ (ą┐ąŠą┤ąŠą╗, ąĮą░čĆčāą║ą░ą▓čīčÅ) ŌĆō ąĖąĘ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ-ą┐ąŠą╗ąŠčü (čĆąĖčü. 2, 22ŌĆō24). ą× ą┐ąŠą║čĆąŠąĄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĄą╣, ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝, ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖčéčüčÅ čüčāą┤ąĖčéčī ą┐ąŠ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╗ąĄą│ą║ąĖą╝ čéąĖą┐ąŠą╝ čÅą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī ┬½ą║ąĖčĆą░čüą░┬╗, čüąŠčüč鹊čÅčēą░čÅ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ čćą░čüč鹥ą╣: ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ą░ ąĖ ąĮą░čüą┐ąĖąĮąĮąĖą║ą░, čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąŠą┐ą╗ąĄčćąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ čĆąĄą╝ąĮčÅą╝ąĖ (čĆąĖčü. 1, 11ŌĆō12; 2, 19). ąśąĮąŠą│ą┤ą░ ą║ąĖčĆą░čüčā čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ą╗ąŠą┐ą░čüč鹥ą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ ąĮą░čĆčāą║ą░ą▓čīčÅ ą┐čĆąĖą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ ąŠą┐ą╗ąĄčćąĮčŗą╝ čĆąĄą╝ąĮčÅą╝ (čĆąĖčü. 2, 24). ąæąŠą╗ąĄąĄ ąĮą░ą┤ąĄąČąĮčāčÄ ąĘą░čēąĖčéčā ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą▓ą░ą╗ą░ ┬½ą║ą░čéą░čäčĆą░ą║čéą░┬╗. ą×čüąĮąŠą▓ą░ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆčÅ čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ čćą░čüč鹥ą╣: ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ą░ čü ą┤ą▓čāčģčćą░čüčéąĮčŗą╝ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ąŠą╝ ąĖ ąĮą░čüą┐ąĖąĮąĮąĖą║ą░. ą¤čĆčÅą╝ąŠčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ ą╗ąŠą┐ą░čüčéąĖ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ą░ ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ąĖčüčī ą║ ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║čā, ą║ą░ą║ ą▒čŗ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čÅ ąĄą│ąŠ, ąĖ ąĘą░ą║čĆčŗą▓ą░čÅ ąĮąŠą│ąĖ ą▓ąŠąĖąĮą░ čüą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖ ąĖ čü ą▒ąŠą║ąŠą▓, ą┤ąŠ ą│ąŠą╗ąĄąĮąĖ ą▓ą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ (čĆąĖčü. 1, 4, 7ŌĆō10, 15; 2, 20ŌĆō21, 23). ąŻčüąĖą╗ąĄąĮąĮą░čÅ ą║ą░čéą░čäčĆą░ą║čéą░ ąĖą╝ąĄą╗ą░ č湥čéčŗčĆąĄčģčćą░čüčéąĮčŗą╣ ą┐ąŠą┤ąŠą╗. ąÆ čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ą╗ąŠą┐ą░čüčéąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ąĖ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║, ąĮąŠ ąĖ ąĮą░čüą┐ąĖąĮąĮąĖą║, ą░ ąĖčģ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ čĆą░ąĘčĆąĄąĘčŗ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ čüą▓čÅąĘčŗą▓ą░čéčīčüčÅ (čĆąĖčü. 1, 1; 2, 22). ąÆąĄčüčīą╝ą░ čćą░čüč鹊 ą║ą░čéą░čäčĆą░ą║čéą░ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ą░čüčī ąĮą░čĆčāą║ą░ą▓čīčÅą╝ąĖ (čĆąĖčü. 1, 1, 4, 7; 2, 20, 22). ąĢčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╣ ą┐ąŠą║čĆąŠą╣ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĄą╣ ŌĆō čŹč鹊 ┬½čģą░ą╗ą░čé┬╗ (čĆąĖčü. 1, 10). ą×ąĮ ą║čĆąŠąĖą╗čüčÅ ąĖąĘ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ čüąŠ čüą┐ą╗ąŠčłąĮčŗą╝ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮčŗą╝ čĆą░ąĘčĆąĄąĘąŠą╝ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖ ąĖ čĆą░ąĘčĆąĄąĘąŠą╝ ąŠčé ą║čĆąĄčüčéčåą░ ą┤ąŠ ą║čĆą░čÅ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ą░, čāą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą┐ą╗ąĄčćą░čģ čĆąĄą╝ąĮčÅą╝ąĖ ąĖ čłąĮčāčĆąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą│čĆčāą┤ąĖ ą┤ąŠ ą┐ąŠčÅčüą░. ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąĖ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé, čćč鹊 čéčÄčĆą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗ ąĖ čü ą║ąŠą╗čīčćą░č鹊ą╣ ą▒čĆąŠąĮąĄą╣ ŌĆō ą║ąŠą╗čīčćčāą│ą░ą╝ąĖ.

ąĀąĖčü. 2. ą¤ą░ąĮčåąĖčĆąĮčŗąĄ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮčŗ ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ V ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ VIII ą▓ą▓. ąĖ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĄą╣ ą┐ąŠ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ą╝ ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅą╝. 1ŌĆō5, 9ŌĆō14 ŌĆō ąōąŠčĆąĮčŗą╣ ąÉą╗čéą░ą╣, 6ŌĆō8 ŌĆō ąóčāą▓ą░, 15ŌĆō16 ŌĆō ą£ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąĖą╣ ąÉą╗čéą░ą╣, 17ŌĆō18 ŌĆō ą«ąČąĮčŗą╣ ąÜą░ąĘą░čģčüčéą░ąĮ

ąĀą░ą▒ąŠčéą░ čü ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą╝ ąĖ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé, čćč鹊 čéčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ-ą║ąĖčĆą░čüčŗ ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĄą╣ ą▓ąĄčüąĖą╗ąĖ 4,5ŌĆō5 ą║ą│, ą┐čĆąŠčüčéą░čÅ ą║ą░čéą░čäčĆą░ą║čéą░ (čü ą┤ą▓čāčģčćą░čüčéąĮčŗą╝ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ąŠą╝) ŌĆō ą┤ąŠ 10 ą║ą│, čāčüąĖą╗ąĄąĮąĮą░čÅ ą║ą░čéą░čäčĆą░ą║čéą░ (čü č湥čéčŗčĆąĄčģčćą░čüčéąĮčŗą╝ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ąŠą╝ ąĖ ąĮą░čĆčāą║ą░ą▓čīčÅą╝ąĖ) ŌĆō 16ŌĆō17 ą║ą│. ąæą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą┐ąŠą┤ą▓ąĖąČąĮąŠą╝čā ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮčŗąĄ ąĖ ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčŗąĄ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ čüą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ą▓ ą│ą░čĆą╝ąŠčłą║čā, čćč鹊 ą┤ąĄą╗ą░ąĄčé ąĖčģ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą░ą║čéąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ąŠč湥ąĮčī čāą┤ąŠą▒ąĮąŠ ą┐čĆąĖ čģčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĖ ąĖ čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčéąĖčĆąŠą▓ą║ąĄ.

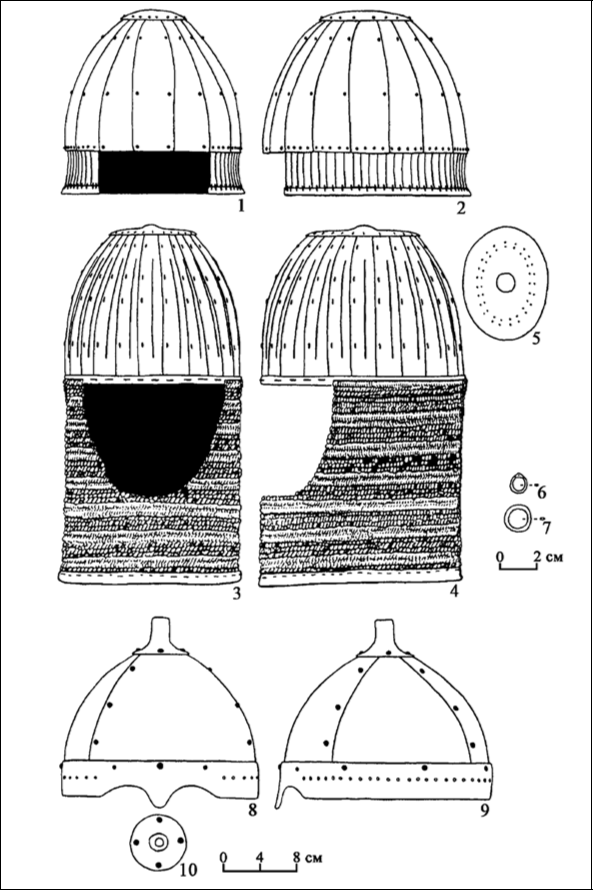

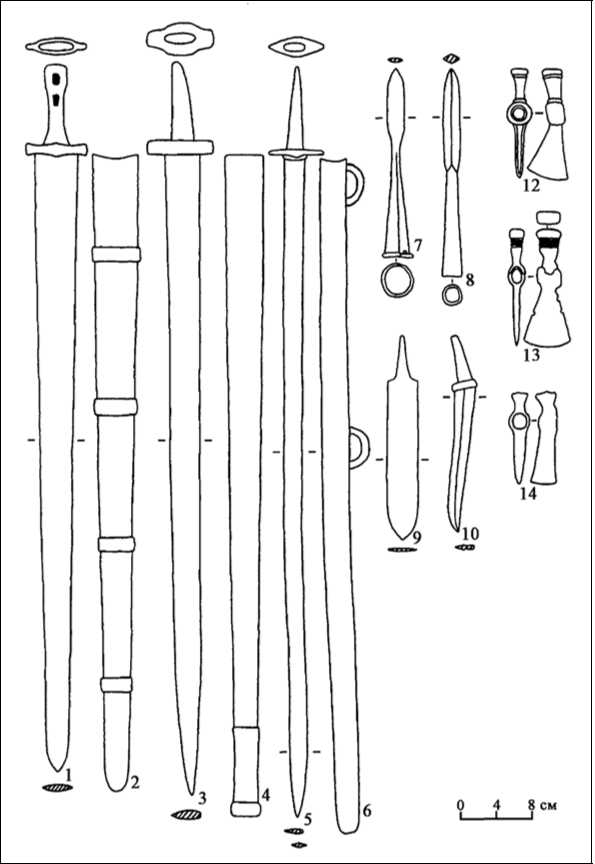

ąóčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ čłą╗ąĄą╝čŗ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗčģ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ąĖčüčī ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą║ąŠąČą░ąĮčŗčģ čĆąĄą╝ąĄčłą║ąŠą▓ ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĘą░ą║ą╗ąĄą┐ąŠą║. ąÆąĄčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąĖ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī ąĖčģ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąÜčāą┐ąŠą╗ čłą╗ąĄą╝ą░ ą╝ąŠą│ ąĖą╝ąĄčéčī čāąĘą║ąŠą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮčćą░čéčāčÄ ąĖą╗ąĖ čüąĄą║č鹊čĆąĮčāčÄ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčā. ąÆ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ąŠąĮ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗čüčÅ ąĖąĘ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą│ąŠ čćąĖčüą╗ą░ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čāąĘą║ąĖčģ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ-ą┐ąŠą╗ąŠčü. ąĀąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆčāčÄčéčüčÅ čŹą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ ąĖąĘ 14 (čĆąĖčü. 3, 1ŌĆō2) ąĖ 23 (čĆąĖčü. 3, 3ŌĆō4) ą┤ąĄčéą░ą╗ąĄą╣. ąÆąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ čéčāą╗čīčÅ čłą╗ąĄą╝ą░ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĖąĘ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čłąĖčĆąŠą║ąĖčģ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ&čüąĄą║č鹊čĆąŠą▓. ąśąĘą▓ąĄčüč鹥ąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ č湥čéčŗčĆąĄčģ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĄą╣ (čĆąĖčü. 3, 8ŌĆō9). ą¤ąŠą╝ąĖą╝ąŠ ą║čāą┐ąŠą╗ą░-čéčāą╗čīąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ čłą╗ąĄą╝čŗ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ: čüą╗ą░ą▒ąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ čāą┐ą╗ąŠčēąĄąĮąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 3, 1ŌĆō5) ąĖą╗ąĖ ą║ąŠąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą▓čéčāą╗ą║ąĖ (čĆąĖčü. 3, 8ŌĆō10). ą¦ą░čüčéčī čłą╗ąĄą╝ąŠą▓ ą┐ąŠ ąĮąĖąČąĮąĄą╝čā ą║čĆą░čÄ čüąĮą░ą▒ąČą░ą╗ą░čüčī ąŠą▒čĆčāč湥ą╝ čü ąĮą░ą┤ą▒čĆąŠą▓ąĮčŗą╝ąĖ ą▓čŗčĆąĄąĘą░ą╝ąĖ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüčīąĄą╝ ąĮą░ ą╗ąĖčåąĄą▓ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ (čĆąĖčü. 3, 8ŌĆō9). ąØą░čģąŠą┤ą║ąĖ ąĖ čĆąĖčüčāąĮą║ąĖ ą┤ąĄą╝ąŠąĮčüčéčĆąĖčĆčāčÄčé čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ č乊čĆą╝čŗ čłą╗ąĄą╝ąŠą▓: čüč乥čĆąĖč湥čüą║ąĖąĄ (čĆąĖčü. 1, 2, 9, 12, 14ŌĆō15; 3, 1ŌĆō2), čüč乥čĆąŠą║ąŠąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ (čĆąĖčü. 1, 4, 7ŌĆō8, 10, 13; 3, 8ŌĆō9) ąĖ čÅą╣čåąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 1, 6, 11; 3, 3ŌĆō4). ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čłą╗ąĄą╝čŗ čāą║čĆą░čłą░ą╗ąĖčüčī ą┐ą╗čÄą╝ą░ąČąĄą╝ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆčīąĄą▓ (čĆąĖčü. 1, 2, 8ŌĆō10, 15) ąĖą╗ąĖ čäą╗ą░ąČą║ąŠą▓ (čĆąĖčü. 1, 4). ąöą╗čÅ ąĘą░čēąĖčéčŗ čłąĄąĖ ą║ čłą╗ąĄą╝ą░ą╝ ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ą░čüčī ą▒ą░čĆą╝ąĖčåą░. ą×ąĮą░ ą╝ąŠą│ą╗ą░ ą▒čŗčéčī ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 3, 1ŌĆō2), ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 1, 7) ąĖ ą║ąŠą╗čīčćčāąČąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 3, 3ŌĆō4, 6ŌĆō7). ą¤ąŠ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅą╝ čéą░ą║ąČąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮą░ą│ąŠą╗ąŠą▓čīčÅ čåąĄą╗ąĖą║ąŠą╝ ąĮą░ą▒čĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖąĘ ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮčŗčģ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ9.

ąĢčēąĄ ąŠą┤ąĮąĖą╝ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ ąĘą░čēąĖčéčŗ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čēąĖčéčŗ. ą×ą┤ąĖąĮ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╣ čēąĖčé ąŠą║čĆčāą│ą╗ąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆąŠą╝ 78 čüą╝ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮ ą▓ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╝ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ąĄąĮąĖąĖ VIIIŌĆōIX ą▓ą▓.10 ą×ąĮ čüąŠčüč鹊čÅą╗ ąĖąĘ ą┐čÅčéąĖ ą┤ąŠčüąŠą║ čłąĖčĆąĖąĮąŠą╣ 15ŌĆō18 čüą╝ ąĖ č鹊ą╗čēąĖąĮąŠą╣ 1 čüą╝. ąśąĮč鹥čĆąĄčüąĮąŠ ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī, čćč鹊 ąĮą░ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅčģ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓ čēąĖčéčŗ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāčÄčé. ąØąĄčé ąŠ ąĮąĖčģ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖą╣ ąĖ ą▓ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░čģ. ąŁč鹊 ą╝ąŠąČąĄčé ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠ ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą╝ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĖą┤ą░ ąĘą░čēąĖčéčŗ ą▓ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ą░ąĮąŠą┐ą╗ąĖąĖ, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čāąČąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ ą║ą░ą│ą░ąĮą░č鹊ą▓.

ąĀąĖčü. 3. ąóčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ąĖ čéčÄčĆą│ąĄčłčüą║ąĖą╣ čłą╗ąĄą╝čŗ ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ V ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ VIII ą▓ą▓. (čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓ąĖą┤). 1ŌĆō7 ŌĆō ąÉą╗čéą░ą╣, 8ŌĆō10 ŌĆō ąÜčŗčĆą│čŗąĘčüčéą░ąĮ

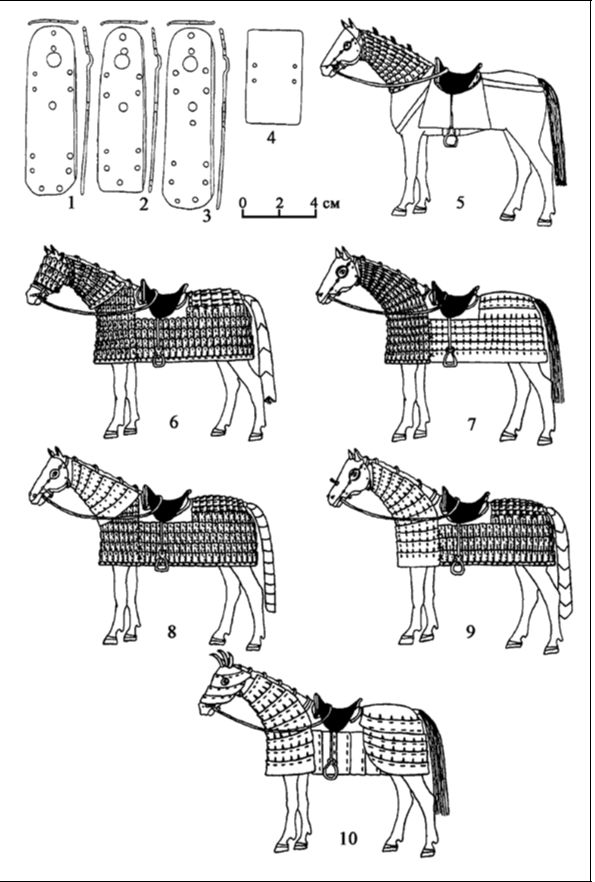

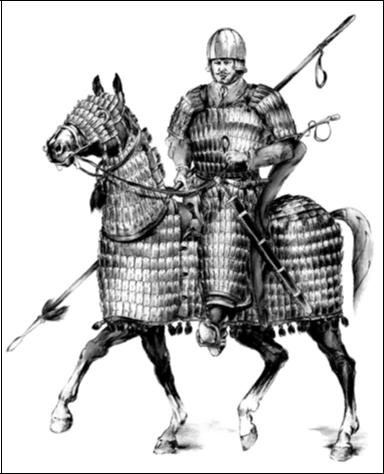

ąóčÄčĆą║ąĖ ąĘą░čēąĖčēą░ą╗ąĖ ąĖ čüą▓ąŠąĖčģ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą║ąŠąĮąĄą╣: ┬½ąóčĆąĄčéąĖą╣ čĆą░ąĘ ąŠąĮ ą░čéą░ą║ąŠą▓ą░ą╗, čüąĄą▓ ąĮą░ čāą║čĆčŗč鹊ą│ąŠ [ąĘą░čēąĖčéąĮąŠą╣] ą┐ąŠą┐ąŠąĮąŠą╣ ą│ąĮąĄą┤ąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčÅŌĆ”┬╗11 ą¤ąŠą┐ąŠąĮčŗ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆčÅą╝ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ čéą▓ąĄčĆą┤čŗčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ (ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ, ą║ąŠąČą░) ąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąĖą╝ąĄčéčī ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮčāčÄ (čĆąĖčü. 1, 1, 3ŌĆō4), ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčāčÄ (čĆąĖčü. 1, 11) ąĖą╗ąĖ ą║ąŠą╝ą▒ąĖąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčāčÄ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčā (čĆąĖčü. 1, 7ŌĆō10). ąøą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮčŗąĄ čćą░čüčéąĖ ą┐ąŠą┐ąŠąĮčŗ ąĮą░ą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗčģ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮ, ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ą░ą╝ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮčŗčģ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĮčŗą╝ (čĆąĖčü. 4, 1ŌĆō4). ą¤ąŠ čĆąĖčüčāąĮą║ą░ą╝ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą┐ąŠą┐ąŠąĮčŗ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą║čĆąŠčÅ. ą×ą┤ąĮąŠčćą░čüčéąĮčŗąĄ ŌĆō ąĖąĘ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮąŠą│ąŠ ą╗ąĖčüčéą░, ąŠą▒ąĄčĆąĮčāč鹊ą│ąŠ ą▓ąŠą║čĆčāą│ čłąĄąĖ ą║ąŠąĮčÅ ŌĆō ąĮą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ą░, ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ ą│čĆąĖą▓ąĄ, ą┐čĆąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝čÅą│ą║ąĖą╝ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą╝ (čĆąĖčü. 4, 5). ą¤čÅčéąĖčćą░čüčéąĮčŗąĄ ŌĆō ąĖąĘ ąĮą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ą░, ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ą░, ą┤ą▓čāčģ ą▒ąŠą║ąŠą▓ąĖąĮ ąĖ ąĮą░ą║čĆčāą┐ąĮąĖą║ą░. ąØą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ ą║čĆąĄą┐ąĖčéčüčÅ ą╝ąĄąČą┤čā čüą▓ąŠąĖą╝ąĖ čüč鹊čĆąŠąĮą░ą╝ąĖ č湥čĆąĄąĘ ą│čĆąĖą▓čā, ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ ŌĆō č湥čĆąĄąĘ ą│čĆąĖą▓čā ąĖ čü ą▒ąŠą║ąŠą▓ąĖąĮą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐čĆąĖčüč鹥ą│ąĮčāčéčŗ ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣ čüąĘą░ą┤ąĖ, ąĖ čü ąĮą░ą║čĆčāą┐ąĮąĖą║ąŠą╝. ąĪčéčĆčāą║čéčāčĆą░ ąĮą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ą░ ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮą░čÅ (čĆąĖčü. 4, 6) ąĖą╗ąĖ ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮą░čÅ (čĆąĖčü. 4, 8), ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣ ŌĆō ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮą░čÅ. ą¤čÅčéąĖčćą░čüčéąĮčŗąĄ ŌĆō ąĖąĘ ąĮą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ą░-ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ą░, ą┤ą▓čāčģ ą▒ąŠą║ąŠą▓ąĖąĮ, ąĮą░ą║čĆčāą┐ąĮąĖą║ą░ ąĖ ąĘą░ą┤ąĮąĖą║ą░. ąØą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ ąĖ ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ ąĮą░ą▒čĆą░ąĮčŗ ąŠą┤ąĮąĖą╝ ą╗ąĖčüč鹊ą╝, ąĘą░čüč鹥ą│ąĮčāčéčŗą╝ č湥čĆąĄąĘ ą│čĆąĖą▓čā. ąØą░ą│čĆčāą┤ąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ą║čĆąĄą┐ąĖčéčüčÅ čéą░ą║ąČąĄ ą║ ą▒ąŠą║ąŠą▓ąĖąĮą░ą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮčŗ čü ąĘą░ą┤ąĮąĖą║ąŠą╝, ą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ čü ąĮą░ą║čĆčāą┐ąĮąĖą║ąŠą╝. ąÆčüąĄ čćą░čüčéąĖ ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 4, 10), č湥čéčŗčĆąĄčģčćą░čüčéąĮčŗąĄ ŌĆō ąĖąĘ ąĮą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ą░-ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ą░, ą▒ąŠą║ąŠą▓ąĖąĮ ąĖ ąĮą░ą║čĆčāą┐ąĮąĖą║ą░. ąĪčéčĆčāą║čéčāčĆą░ ąĮą░čłąĄą╣ąĮąĖą║ą░-ąĮą░ą│čĆčāą┤ąĮąĖą║ą░ ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮą░čÅ, ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ čćą░čüčéąĖ ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 4, 7) ąĖą╗ąĖ ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé (čĆąĖčü. 4, 9).

ąōąŠą╗ąŠą▓čŗ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą║ąŠąĮąĄą╣ ąĘą░ą║čĆčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī čéą▓ąĄčĆą┤čŗą╝ ą┤ąŠčüą┐ąĄčģąŠą╝ ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 1, 1), ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 1, 4, 11) ąĖ čåąĄą╗čīąĮąŠčüąŠčüčéą░ą▓ąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 1, 3, 5, 7, 9ŌĆō10) čüčéčĆčāą║čéčāčĆčŗ. ąĪčāą┤ąĖčéčī ąŠą▒ ąĖčģ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą╝ąŠąČąĮąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠ čĆąĖčüčāąĮą║ą░ą╝. ąĀąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ąĮą░ą│ąŠą╗ąŠą▓čīčÅ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą┐ąŠą║čĆąŠąĄą▓. ąÜąŠčĆąŠčéą║ą░čÅ ąŠą┤ąĮąŠčćą░čüčéąĮą░čÅ ą╝ą░čüą║ą░ ąĘą░ą║čĆčŗą▓ą░ą╗ą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ą║ąŠąĮčÅ ąŠčé ąĮąŠčüą░ ą┤ąŠ čāčłąĄą╣, ąĖą╝ąĄą╗ą░ ą▓čŗčĆąĄąĘčŗ ą┤ą╗čÅ ą│ą╗ą░ąĘ ąĖ ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ą░čüčī ąĘą░čéčŗą╗ąŠčćąĮčŗą╝, ą┐ąŠą┤ą▒ąŠčĆąŠą┤ąŠčćąĮčŗą╝ ąĖ ą┐ąŠą┤ą│čāą▒ąĮčŗą╝ čĆąĄą╝ąĮčÅą╝ąĖ. ąØą░ą▒ąĖčĆą░ą╗ą░čüčī ą╗ą░ą╝ąĄą╗ą╗čÅčĆąĮčŗą╝ (čĆąĖčü. 4, 6) ąĖą╗ąĖ ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčŗą╝ (čĆąĖčü. 4, 10) čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝. ąöą▓čāčģčćą░čüčéąĮą░čÅ ą║ąŠčĆąŠčéą║ą░čÅ ą┐ąŠą╗čāą╝ą░čüą║ą░ ąĘą░čēąĖčēą░ą╗ą░ čüčĆąĄą┤ąĮčÄčÄ čćą░čüčéčī ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ ą╗ąŠčłą░ą┤ąĖ ąĖ ąĖą╝ąĄą╗ą░ ą╗ą░ą╝ąĖąĮą░čĆąĮčāčÄ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčā (čĆąĖčü. 1, 4). ąóčĆąĄčģčćą░čüčéąĮą░čÅ ą║ąŠčĆąŠčéą║ą░čÅ ą╝ą░čüą║ą░ čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ąĖąĘ ąĮą░ą╗ąŠą▒ąĮąĖą║ą░ ąĖ ą┤ą▓čāčģ ąĮą░čēąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą│ąŠą╝ąŠą│ąĄąĮąĮąŠą╣ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčŗ. ąöąĄčéą░ą╗ąĖ čüąŠąĄą┤ąĖąĮčÅą╗ąĖčüčī čłą░čĆąĮąĖčĆą░ą╝ąĖ, čā ą│ą╗ą░ąĘ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤čāčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮčŗ ą▓čŗčĆąĄąĘčŗ. ąØą░ą╗ąŠą▒ąĮąĖą║ ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ ąŠčéą║čĆčŗčéčŗą╝ąĖ čāčłąĖ ą║ąŠąĮčÅ (čĆąĖčü. 4, 8) ąĖ ą▓ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░čģ ąĮąŠąĘą┤čĆąĖ čü ą▓ąĄčĆčģąĮąĄą╣ ą│čāą▒ąŠą╣ (čĆąĖčü. 4, 5). ąóčĆąĄčģčćą░čüčéąĮą░čÅ ą┐ąŠą╗ąĮą░čÅ ą╝ą░čüą║ą░ ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠ ąĘą░ą║čĆčŗą▓ą░ą╗ą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ą╗ąŠčłą░ą┤ąĖ. ąöą╗čÅ ąĘą░čēąĖčéčŗ čāčłąĄą╣ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤čāčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮčŗ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ą╗ą░čüčéąĖąĮčŗ (čĆąĖčü. 4, 7, 9). ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮą░ą│ąŠą╗ąŠą▓čīčÅ čāą║čĆą░čłą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░č湥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ą╗čÄą╝ą░ąČąĄą╝ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆčīąĄą▓ (čĆąĖčü. 1, 6, 11) ąĖą╗ąĖ ąĮą░ąĮąŠčüąĮčŗą╝ čüčāą╗čéą░ąĮąŠą╝ (čĆąĖčü. 1, 9).

ąĀąĖčü. 4. ą¤ą╗ą░čüčéąĖąĮčŗ ąĘą░čēąĖčéąĮčŗčģ ą┐ąŠą┐ąŠąĮ ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ VII ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ VIII ą▓ą▓. ąĖ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą║ąŠąĮčüą║ąĖčģ ą┤ąŠčüą┐ąĄčģąŠą▓ ą┐ąŠ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ą╝. 1ŌĆō3 ŌĆō ąÉą╗čéą░ą╣, 4 ŌĆō ąóčāą▓ą░

ąöą╗čÅ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ ą▓ ą▒ąŠčÄ čéčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą▓ąŠąĖąĮčŗ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖ ą▓ąĮčāčłąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ąĮą░ą▒ąŠčĆ ąĮą░čüčéčāą┐ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ. ąÜą░ą║ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ ą║ąŠč湥ą▓ąĮąĖą║ąŠą▓, ąŠąĮąĖ čāą╝ąĄą╗ąŠ ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ, čüąŠčüč鹊čÅčēąĖą╝ ąĖąĘ ą╗čāą║ąŠą▓ ąĖ čüčéčĆąĄą╗. ąóčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą╗čāą║ąĖ ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čüą╗ąŠąČąĮąŠčüąŠčüčéą░ą▓ąĮčŗą╝ąĖ. ą×čüąĮąŠą▓ą░ ą╗čāą║ą░ ŌĆō ą║ąĖą▒ąĖčéčī ŌĆō ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ ąĖą╗ąĖ čéčĆąĄčģ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗčģ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüą║ą╗ąĄąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣ ąĖ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ ąĖąĘ ąČąĄčüčéą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą│ą░. ąöąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą║ąĖą▒ąĖčéčī ą┐čĆąŠą║ą╗ąĄąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī ą┐čāčćą║ą░ą╝ąĖ čüčāčģąŠąČąĖą╗ąĖą╣ ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠčüą║ą░ą╝ąĖ ą║ąŠčĆčŗ. ąÆ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéčŗ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ąŠą║ ąĖ ą│ąŠčĆą░ąĘą┤ąŠ čĆąĄąČąĄ ąŠčüčéą░čéą║ąĖ ą║ąĖą▒ąĖčéąĖ. ą¤ąŠ čćąĖčüą╗čā ąĖ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ąŠą║ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čéąĖą┐čŗ ą╗čāą║ąŠą▓. ąĪ čüąĄą╝čīčÄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ ŌĆō ąĖąĘ čéčĆąĄčģ čüčĆąĄą┤ąĖąĮąĮčŗčģ (ą┤ą▓ąĄ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ ąĖ ąŠą┤ąĮą░ čéčŗą╗čīąĮą░čÅ) ąĮą░ čĆčāą║ąŠčÅčéčī ąĖ č湥čéčŗčĆąĄčģ ą║ąŠąĮčåąĄą▓čŗčģ (ą┐ąŠ ą┤ą▓ąĄ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ) ąĮą░ čĆąŠą│ą░&ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ą╗čāą║ą░ (čĆąĖčü. 5, 1). ąĪ čłąĄčüčéčīčÄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ ŌĆō ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗčģ čüčĆąĄą┤ąĖąĮąĮčŗčģ ąĖ č湥čéčŗčĆąĄčģ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗčģ ą║ąŠąĮčåąĄą▓čŗčģ (čĆąĖčü. 5, 2ŌĆō3). ąĪ čłąĄčüčéčīčÄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ ŌĆō ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ čüčĆąĄą┤ąĖąĮąĮčŗčģ ąĖ č湥čéčŗčĆąĄčģ ą║ąŠąĮčåąĄą▓čŗčģ, ąĖąĘ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą┤ą▓ąĄ čéčŗą╗čīąĮčŗąĄ ąĖ ą┤ą▓ąĄ čäčĆąŠąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 4). ąĪ čéčĆąĄą╝čÅ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ ŌĆō ąĖąĘ čéčĆąĄčģ čüčĆąĄą┤ąĖąĮąĮčŗčģ (ą┤ą▓ąĄ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ ąĖ ąŠą┤ąĮą░ čéčŗą╗čīąĮą░čÅ) ąĮą░ čĆčāą║ąŠčÅčéčī ą╗čāą║ą░ (čĆąĖčü. 5, 5). ąĪ ą┤ą▓čāą╝čÅ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ ŌĆō ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗčģ čüčĆąĄą┤ąĖąĮąĮčŗčģ (čĆąĖčü. 5, 6). ąøčāą║ čüąŠ čüąĮčÅč鹊ą╣ č鹥čéąĖą▓ąŠą╣ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ ą▒čāą║ą▓čā ┬½ąĪ┬╗, čü ąĮą░ą┤ąĄč鹊ą╣ ŌĆō ą▒čāą║ą▓čā ┬½ą£┬╗. ąöą╗ąĖąĮą░ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą╗čāą║ąŠą▓ čüąŠ čüąĮčÅč鹊ą╣ č鹥čéąĖą▓ąŠą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ 120ŌĆō135 čüą╝. ąóčÄčĆą║ąĖ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖ ąĖ ąĮąŠčüąĖą╗ąĖ čüą▓ąŠąĖ ą╗čāą║ąĖ ą▓ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ ą║ąŠąČą░ąĮčŗčģ ąĖą╗ąĖ ą╝ą░č鹥čĆčćą░čéčŗčģ č湥čģą╗ą░čģ ŌĆō ąĮą░ą╗čāčćčīčÅčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅą╗ąĖ č乊čĆą╝čā ą╗čāą║ą░ ą▒ąĄąĘ č鹥čéąĖą▓čŗ (čĆąĖčü. 1, 1ŌĆō2, 6ŌĆō7, 11). ąØą░ą╗čāčćčīčÅ ą┐čĆąĖčüč鹥ą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą║ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓ąŠą╝čā ą┐ąŠčÅčüčā ąŠą┤ąĮąĖą╝ čĆąĄą╝ąĄčłą║ąŠą╝ ąĖ ąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ą▓ąŠąĖąĮąŠą╝ čü ą╗ąĄą▓ąŠą╣ (čĆąĖčü. 1, 1, 11) ąĖą╗ąĖ, čĆąĄąČąĄ, čü ą┐čĆą░ą▓ąŠą╣ (čĆąĖčü. 1, 7) čüč鹊čĆąŠąĮčŗ.

ąĪąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą╗čāą║ą░ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čüčéčĆąĄą╗čŗ. ąśčģ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ čćą░čüčéčŗ ą▓ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ. ą×čé čüą░ą╝ąŠą╣ čüčéčĆąĄą╗čŗ, ą║ą░ą║ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ, čüąŠčģčĆą░ąĮčÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ, ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą┤čĆąĄą▓ą║ąĖ ąĖ čāčłą║ąĖ. ąöčĆąĄą▓ą║ąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ čüčéčĆąĄą╗ ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ 70ŌĆō75 čüą╝, ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ąĖąĘ ą▒ąĄčĆąĄąĘčŗ ąĖ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ┬½čüąĖą│ą░čĆąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčāčÄ┬╗ č乊čĆą╝čā, čü ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ čāč鹊ą╗čēąĄąĮąĖąĄą╝ č鹥ą╗ą░ ą▓ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ. ąØąĖąČąĮčÅčÅ čćą░čüčéčī ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ŌĆō čāčłą║ąŠ, čüąĮą░ą▒ąČą░ą╗ą░čüčī ą▓ąĖą╗čīčćą░čéčŗą╝ ą▓čŗčĆąĄąĘąŠą╝ ą┤ą╗čÅ čäąĖą║čüą░čåąĖąĖ č鹥čéąĖą▓čŗ. ąśąĮąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮą░ ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠ ąĖąĘ ą║ąŠčüčéąĖ ąĖ ąĮą░ą┤ąĄą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮą░ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠ (čĆąĖčü. 5, 51). ą×č湥ąĮčī čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĄąĮ ąĮą░ą▒ąŠčĆ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗. ąæąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ą▓čŗą║ąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ąĖ čüąŠčüč鹊čÅą╗ąĖ ąĖąĘ č湥čĆąĄčłą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĮą░čüą░ą┤ą░, ą┐ąĄčĆą░ ąĖ čāą┐ąŠčĆą░ ą╝ąĄąČą┤čā ąĮąĖą╝ąĖ. ą¤ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÄ ą┐ąĄčĆą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ą┤ąĄą╗čÅčéčüčÅ ąĮą░ čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 9ŌĆō37), čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠ-čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 38ŌĆō39), čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 40ŌĆō42), čĆąŠą╝ą▒ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 43ŌĆō46), ą║ą▓ą░ą┤čĆą░čéąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 47ŌĆō48), ąŠą┤ąĮąŠą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 49) ąĖ ą┤ą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ (čĆąĖčü. 5, 50). ą¤ąĄčĆą▓čŗąĄ ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄąĘą░čēąĖčēąĄąĮąĮčŗčģ ąĖą╗ąĖ čüą╗ą░ą▒ąŠ ąĘą░čēąĖčēąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĄčüčé, ą░ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ čÅą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą▒čĆąŠąĮąĄą▒ąŠą╣ąĮčŗą╝ąĖ. ąÆ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓čŗčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░čģ ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ą╗ąĖ čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ. ąŻą┤ąĄą╗čīąĮčŗą╣ ą▓ąĄčü ą▒čĆąŠąĮąĄą▒ąŠą╣ąĮčŗčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą▒čŗą╗ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝.

ąóčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠ-čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ąĮąĄ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮčŗ ą┤ą╗čÅ čéčÄčĆąŠą║ ąĖ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čā ąĮąĖčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ ą║ą░ą│ą░ąĮą░č鹊ą▓. ążąŠčĆą╝ą░ ą┐ąĄčĆą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čéą░ą║ąČąĄ čüą░ą╝ą░čÅ čĆą░ąĘąĮą░čÅ. ąÆ čĆą░ąĮąĮąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ čéčÄčĆąŠą║ ąĄčēąĄ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü čÅčĆčāčüąĮčŗą╝ ąĖ ą░čüčüąĖą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮąŠčĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐ąĄčĆąŠą╝ (čĆąĖčü. 5, 9, 13) ŌĆō ąĮą░čüą╗ąĄą┤ąĖąĄ 菹┐ąŠčģąĖ ┬½ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░čĆąŠą┤ąŠą▓┬╗. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü ą┐ąĄčĆąŠą╝ čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 5, 10ŌĆō12, 38, 41),

čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠą╣ (čĆąĖčü. 5, 14, 42, 48), ą▓čŗčéčÅąĮčāč鹊čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠą╣ (čĆąĖčü. 5, 15, 50), čłąĄčüčéąĖčāą│ąŠą╗čīąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 5, 16ŌĆō23, 31, 39, 44ŌĆō45, 47), ą┐čÅčéąĖčāą│ąŠą╗čīąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 5, 24ŌĆō28, 46, 49), ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 5, 34ŌĆō35, 43) ąĖ ą╗ąĖčüč鹊ą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ (čĆąĖčü. 5, 36ŌĆō37, 40) č乊čĆą╝čŗ. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü č湥čéčŗčĆąĄčģčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ (čĆąĖčü. 5, 29ŌĆō30) ąĖ čüąĄą║č鹊čĆąĮčŗą╝ (čĆąĖčü. 5, 32ŌĆō33) ą┐ąĄčĆąŠą╝ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ ą║ą░ą│ą░ąĮą░č鹊ą▓. ą×ą║ąŠą╗ąŠ čéčĆąĄčéąĖ čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čā ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą╗ąŠą┐ą░čüč鹥ą╣ ą║čĆčāą│ą╗čŗąĄ ą▓čŗčĆąĄąĘčŗ (čĆąĖčü. 5, 12, 16, 19, 21, 24, 26, 30ŌĆō31, 33). ą¤čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ ą▓ čŹč鹊ą╣ ąČąĄ ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖąĖ ąŠąĮąĖ čüąĮą░ą▒ąČą░ą╗ąĖčüčī ą║ąŠčüčéčÅąĮčŗą╝ąĖ čłą░čĆąĖą║ą░ą╝ąĖ čü čéčĆąĄą╝čÅ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖčÅą╝ąĖ ŌĆō čüą▓ąĖčüčéčāąĮą║ą░ą╝ąĖ (čĆąĖčü. 5, 9, 12, 17, 21, 25, 27, 30). ąźčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčüčī ąĖ ąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī čéčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ čüčéčĆąĄą╗čŗ ą▓ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ čäčāčéą╗čÅčĆą░čģ čéčĆą░ą┐ąĄčåąĖąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ ŌĆō ą║ąŠą╗čćą░ąĮą░čģ. ą×ąĮąĖ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ą▒ąĄčĆąĄčüčéčŗ, čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖ čāą║čĆą░čłąĄąĮąĮąŠą╣ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ą║ąŠčüčéčÅąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ. ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ ą║ąŠą╗čćą░ąĮčŗ čü čĆąŠą▓ąĮčŗą╝ ą▓ąĄčĆčģąŠą╝ (čĆąĖčü. 1, 12; 5, 8) ąĖ čü ą║ą░čĆą╝ą░ąĮąŠą╝ (čĆąĖčü. 1, 11; 5, 7). ąÜąŠą╗čćą░ąĮčŗ ą┐čĆąĖčüč鹥ą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą║ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓ąŠą╝čā ą┐ąŠčÅčüčā ą┤ą▓čāą╝čÅ čĆąĄą╝ąĄčłą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ą▓ąŠąĖąĮąŠą╝ čü ą┐čĆą░ą▓ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ (čĆąĖčü. 1, 11ŌĆō12). ą¤ąŠą╗ąĮčŗą╣ čäčāčéą╗čÅčĆ ą▓ą╝ąĄčēą░ą╗ 15ŌĆō20 čüčéčĆąĄą╗.

ąĀąĖčü. 5. ą×čĆčāąČąĖąĄ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĖąĘ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ V ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ IX ą▓ą▓. 1ŌĆō6 ŌĆō čüą╗ąŠąČąĮąŠčüąŠčüčéą░ą▓ąĮčŗąĄ ą╗čāą║ąĖ, 7ŌĆō8 ŌĆō ą║ąŠą╗čćą░ąĮčŗ, 9ŌĆō50 ŌĆō ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗, 51 ŌĆō čāčłą║ąŠ čüčéčĆąĄą╗čŗ

ąĪčāą┤čÅ ą┐ąŠ čĆčāąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ č鹥ą║čüčéą░ą╝, ą│ą╗ą░ą▓ąĮčāčÄ čĆąŠą╗čī ą▓ ą▒ąŠčÄ čā čéčÄčĆąŠą║ ąĖą│čĆą░ą╗ąŠ ąŠčĆčāąČąĖąĄ čéą░čĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čāą┤ą░čĆą░ ŌĆō ą║ąŠą┐čīčÅ. ąśą╝ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮą░ ą▒ąŠą╗čīčłą░čÅ čćą░čüčéčī ą║ąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓ ąĮą░ čĆąĖčüčāąĮą║ą░čģ. ąÜąŠą┐čīčÅ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗąĄ ą┤čĆąĄą▓ą║ąĖ ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ ą┤ąŠ 4 ą╝. ąÆ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą░čéą░ą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĖąĮčŗ ą┤ąĄčƹȹ░čé ą║ąŠą┐čīčÅ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čĆčāą║ąŠą╣ ą▓ ą┐čĆąĖą┐ąŠą┤ąĮčÅč鹊ą╝ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ (čĆąĖčü. 1, 8ŌĆō10). ąÆąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą░čéą░ą║ąĖ ą║ąŠą┐čīčÅ ą┤ąĄčƹȹ░čé ą┤ą▓čāą╝čÅ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ą▓ ąĮą░ą║ą╗ąŠąĮąĮąŠą╝ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ (čĆąĖčü. 1, 1ŌĆō2, 6). ąÆ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ąĄąĮąĖčÅčģ ąĖ ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗čīąĮąĖą║ą░čģ čéčÄčĆąŠą║ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ą║ąŠą┐ąĖą╣. ą×ąĮąĖ čüąŠčüč鹊čÅčé ąĖąĘ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ŌĆō ą┐ąĄčĆą░ ąĖ ą▓čéčāą╗čīčćą░č鹊ą│ąŠ ąĮą░čüą░ą┤ą░. ąÆčŗą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ čŹą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą╣ ą▓čéčāą╗ą║ąŠą╣ ąĖ čłąĄčüčéąĖčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąĄčĆąŠą╝ ą╗ąĖąĮąĘąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ (čĆąĖčü. 6, 7) ąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü ą▓čéčāą╗ą║ąŠą╣, čĆą░ą▓ąĮąŠą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą╝čā ą┐ąĄčĆčā čĆąŠą╝ą▒ąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ (čĆąĖčü. 6, 8). ąöą╗ąĖąĮą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą║ąŠą┐ąĖą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ 20ŌĆō25 čüą╝.

ąĀąĖčü. 6. ą×čĆčāąČąĖąĄ čéą░čĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čāą┤ą░čĆą░ ąĖ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĖąĘ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ V ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ IX ą▓ą▓. 1ŌĆō4 ŌĆō ą╝ąĄčćąĖ ąĖ ąĮąŠąČąĮčŗ, 5ŌĆō6 ŌĆō čüą░ą▒ą╗čÅ ąĖ ąĮąŠąČąĮčŗ, 7ŌĆō8 ŌĆō ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ą║ąŠą┐ąĖą╣, 9 ŌĆō ą║ąĖąĮąČą░ą╗, 10 ŌĆō ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮąŠąČ, 12ŌĆō14 ŌĆō ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ č鹊ą┐ąŠčĆčŗ

ąÆ čéčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ ąĮą░ą▒ąŠčĆ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄčćąĖ, čüą░ą▒ą╗ąĖ, ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ, ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮąŠąČąĖ ąĖ č鹊ą┐ąŠčĆčŗ. ą£ąĄčćąĖ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ąĮą░ąĮąĄčüąĄąĮąĖčÅ čĆčāą▒čÅčēąĄ-ą║ąŠą╗čÄčēąĄą│ąŠ čāą┤ą░čĆą░. ąóčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąĖą╝ąĄčéčī ą┤ą▓čāčģą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣ąĮčŗą╣ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║ ą╗ąĖąĮąĘąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ, ą┐čĆčÅą╝ąŠą╣ č湥čĆąĄąĮ čüąŠ čłčéčŗčĆčÅą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąŠą▒ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ čĆčāą║ąŠčÅčéąĖ, ą║čĆąĄčüč鹊ą▓ąĖą┤ąĮąŠąĄ ąĮą░ą┐čāčüą║ąĮąŠąĄ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ (čĆąĖčü. 6, 1). ąæąŠą╗ąĄąĄ čćą░čüč鹊 ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╝ąĄčćąĖ čü ąŠą┤ąĮąŠą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣ąĮčŗą╝ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝ (ąĄą│ąŠ ą║ąŠąĮąĄčå ą╝ąŠą│ ą▒čŗčéčī ąŠą▒ąŠčÄą┤ąŠąŠčüčéčĆčŗą╝) ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ, čü čüą╗ąĄą│ą║ą░ ąĮą░ą║ą╗ąŠąĮąĮčŗą╝ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ą╗ąĄąĘą▓ąĖčÅ č湥čĆąĄąĮąŠą╝ ąĖ ąĮą░ą┐čāčüą║ąĮčŗą╝ ą┐čĆčÅą╝ąŠčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄą╝ (čĆąĖčü. 6, 3). ąÆ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ VII ą▓. čā čéčÄčĆąŠą║ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ čüą╗ą░ą▒ąŠąĖąĘąŠą│ąĮčāčéčŗąĄ čüą░ą▒ą╗ąĖ. ą¤čĆąŠą│ąĖą▒ čüą┐ąĖąĮą║ąĖ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ ą▓čüąĄą│ąŠ 4ŌĆō5 ą╝ą╝. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, čŹč鹊 ą┐čĆąĖą┤ą░ą▓ą░ą╗ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÄ ąĄčēąĄ ąĖ čĆąĄąČčāčēčāčÄ čäčāąĮą║čåąĖčÄ. ąśąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čüą░ą▒ąĄą╗čī ąĖą╝ąĄčÄčé ą┐ąŠą╗čāč鹊čĆą░ą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣ąĮčŗą╣ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║ čĆąŠą╝ą▒ąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĮą░ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĖ, č湥čĆąĄąĮ, čüą╗ąĄą│ą║ą░ ąĮą░ą║ą╗ąŠąĮąĮčŗą╣ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā čüą┐ąĖąĮą║ąĖ, ąĖ čāąĘą║ąŠąĄ ąĮą░ą┐čāčüą║ąĮąŠąĄ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ (čĆąĖčü. 6, 5). ąöą╗ąĖąĮą░ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą╝ąĄč湥ą╣ ąĖ čüą░ą▒ąĄą╗čī (ą▒ąĄąĘ čāč湥čéą░ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ čĆčāą║ąŠčÅčéąĖ) čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ 80ŌĆō85 čüą╝, ąĖąĘ ąĮąĖčģ ąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī 70ŌĆō75 čüą╝. ąØąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ą╝ąĄčćąĖ ąĖ čüą░ą▒ą╗ąĖ ą▓ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗčģ ąĮąŠąČąĮą░čģ, ąŠą▒čéčÅąĮčāčéčŗčģ č鹊ąĮą║ąŠą╣ ą║ąŠąČąĄą╣, čéą║ą░ąĮčīčÄ ąĖą╗ąĖ ąŠą▒ą║ą╗ąĄąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠą╗ąŠčüą║ą░ą╝ąĖ ą▒ąĄčĆąĄčüčéčŗ. ąØąŠąČąĮčŗ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ čüą║čĆąĄą┐ą╗čÅčéčīčüčÅ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗą╝ąĖ ąŠą▒ąŠą╣ą╝ą░ą╝ąĖ (čĆąĖčü. 6, 2), čüąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ čü ą▒čāč鹥čĆąŠą╗čīčÄ (čĆąĖčü. 6, 4) ąĖ ąĖą╝ąĄčéčī ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ą┐ąĄčéą╗ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčĆčéčāą┐ąĄą╣ąĮčŗčģ čĆąĄą╝ąĮąĄą╣ (čĆąĖčü. 6, 6). ą×ąĮąĖ ą┐čĆąĖčüč鹥ą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą▓čāą╝čÅ čĆąĄą╝ąĄčłą║ą░ą╝ąĖ ą║ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝čā ą┐ąŠčÅčüčā ąĖ ąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ą▓ąŠąĖąĮąŠą╝ ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ąĮą░ ą╗ąĄą▓ąŠą╝ ą▒ąŠą║čā.

ąÜąĖąĮąČą░ą╗čŗ ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮąŠąČąĖ čÅą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ ą║ąŠą╗čÄčēąĄą│ąŠ ąĖ čĆąĄąČčāčēąĄą│ąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ. ąÆ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮąŠą╝ ą▒ąŠčÄ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī, ąĮąŠ, ą║ą░ą║ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąĖ ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ąĖąĘą▓ą░čÅąĮąĖčÅčģ, ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą░čéčĆąĖą▒čāč鹊ą╝ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠą╣ 菹║ąĖą┐ąĖčĆąŠą▓ą║ąĖ. ąÜąĖąĮąČą░ą╗ą░ą╝ ą┐čĆąĖčüčāčē ą┤ą▓čāčģą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣ąĮčŗą╣ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║, ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ 18 čüą╝, čāą┐ą╗ąŠčēąĄąĮąĮąŠ-ą╗ąĖąĮąĘąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ, čü ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ č湥čĆąĄąĮąŠą╝ (čĆąĖčü. 6, 9). ąæąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮąŠąČąĖ ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗ ąŠą┤ąĮąŠą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣ąĮčŗą╣ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║, ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ 16,5 čüą╝, ą┐čÅčéąĖčāą│ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ čü ą│čĆą░ąĮčÅą╝ąĖ-ą┤ąŠą╗ą░ą╝ąĖ, ąĖ ąĮą░ą║ą╗ąŠąĮąĮčŗą╣ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ą╗ąĄąĘą▓ąĖčÅ č湥čĆąĄąĮ (čĆąĖčü. 6, 10). ąÆčüąĄ čŹč鹊 ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąĮąŠčüąĖą╗ąŠčüčī ą▓ ąĮąŠąČąĮą░čģ, ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčłąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ą▓čāą╝čÅ čĆąĄą╝ąĄčłą║ą░ą╝ąĖ ą║ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝čā ą┐ąŠčÅčüčā čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ą╝ąĄč湊ą╝ (čüą░ą▒ą╗ąĄą╣).

ąæąŠąĄą▓čŗąĄ č鹊ą┐ąŠčĆčŗ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ą╗ąĖ čāą┤ą░čĆąĮąŠ-čĆčāą▒čÅčēąĄą╣ čäčāąĮą║čåąĖąĄą╣. ąŻ čéčÄčĆąŠą║ ąŠąĮąĖ ąĘą░čäąĖą║čüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ čü čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčŗ VII ą▓. ąóąŠą┐ąŠčĆčŗ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: ąŠą▒čēą░čÅ ą┤ą╗ąĖąĮą░ 11ŌĆō13,5 čüą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ 6ŌĆō7 čüą╝. ąÆčüąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮčŗ ą╝ąŠą╗ąŠčéą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ąŠą▒čāčģąŠą╝ čüąŠ čłą╗čÅą┐ą║ąŠą╣, ąŠą║čĆčāą│ą╗čŗą╝ čüą╗ą░ą▒ąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┐čĆąŠčāčģąŠą╝ ąĖ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝ čéčĆą░ą┐ąĄčåąĖąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ čüąŠ čüą╗ąĄą│ą║ą░ ą▓čŗą┐čāą║ą╗čŗą╝ ą╗ąĄąĘą▓ąĖąĄą╝ (čĆąĖčü. 6, 12ŌĆō14). ąÆčüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ąŠčéą┤ąĄą╗ą║ąŠą╣ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą┐ąŠą╗čāą║čĆčāą│ą╗čŗčģ ą▓čŗčĆąĄąĘąŠą▓ ąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ąĄ, ąČąĄą╗ąŠą▒ą║ąŠą▓ ąĖ ą▓ą░ą╗ąĖą║ąŠą▓ ąĮą░ ąŠą▒čāčģąĄ (čĆąĖčü. 6, 12ŌĆō13). ąæąŠąĄą▓čŗąĄ č鹊ą┐ąŠčĆčŗ ąĮą░čüą░ąČąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčāčÄ čĆčāą║ąŠčÅčéčī ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ 70 čüą╝.

ąĪąŠčüčéą░ą▓ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆąŠą▓ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ, ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖą║ąŠąĮąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ąĖ ąĮą░čĆčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖčéčī čā čéčÄčĆąŠą║ čéčÅąČąĄą╗čāčÄ, čüčĆąĄą┤ąĮčÄčÄ ąĖ ą╗ąĄą│ą║čāčÄ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčā. ąØą░ą▒ąŠčĆ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓ą║ą╗čÄčćą░ą╗ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╣ ą┤ąŠčüą┐ąĄčģ ąĖąĘ čłą╗ąĄą╝ą░ ąĖ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆčÅ, ą║ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ą┤ąŠčüą┐ąĄčģ ąĖąĘ ą┐ąŠą┐ąŠąĮčŗ ąĖ ąĮą░ą│ąŠą╗ąŠą▓čīčÅ, ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠąĄ ą║ąŠą┐čīąĄ ąĖ ą╝ąĄčć ąĖą╗ąĖ čüą░ą▒ą╗čÄ, ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ č鹊ą┐ąŠčĆ. ąÆąĄčüčīą╝ą░ čćą░čüč鹊 ąŠąĮ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗čüčÅ ą╗čāą║ąŠą╝ ąĖ čüčéčĆąĄą╗ą░ą╝ąĖ. ąÆ ąĮą░ą▒ąŠčĆ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╣ ą┤ąŠčüą┐ąĄčģ, ą║ąŠą┐čīąĄ, ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠąĄ ąĖ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ, ą╗čāą║ ąĖ čüčéčĆąĄą╗čŗ. ąøąĄą│ą║ą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░ ąŠčüąĮą░čēą░ą╗ą░čüčī ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ą╗ąĖčłčī čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓čŗą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝. ąÜąĖąĮąČą░ą╗čŗ ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮąŠąČąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮčÅčéčī ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčāčÄ čŹą║ąĖą┐ąĖčĆąŠą▓ą║čā ą▓čüąĄčģ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓.

ąóčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čü ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čüą╗ąŠąČąĖą╗čüčÅ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čüčÅąĮčīą▒ąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ. ąĀą░ąĮąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ (ą╝ąĄąČą┤čā 460ŌĆō552) ąŠąĮ č乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ąĮą░ ąÉą╗čéą░ąĄ ąĖ čāąČąĄ ąŠčéčüčÄą┤ą░ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅąĄčéčüčÅ ąĮą░ čĆčÅą┤ čüąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąŠčéą┤ą░ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ ąóčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą║ą░ą│ą░ąĮą░č鹊ą▓ (552ŌĆō744) ąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĘą░čüąĄą╗ąĖą╗ąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮą░. ą£ąĮąŠą│ąĖąĄ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖąĮčÅčéčŗ ą║ąŠč湥ą▓čŗą╝ąĖ ąĖ ąŠčüąĄą┤ą╗čŗą╝ąĖ ąĮą░čĆąŠą┤ą░ą╝ąĖ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ, čŹčéąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮčŗčģ ą║ąŠąĮčéą░ą║č鹊ą▓12.

ąóą░ą║čéąĖą║ą░ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠą╣čüą║ą░ ą▒ą░ąĘąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮą░ čüąŠą│ą╗ą░čüąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╝ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čĆąŠą┤ąŠą▓ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ. ąōą╗ą░ą▓ąĮčāčÄ čĆąŠą╗čī ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĄ ą▒ąŠčÅ ąĖą│čĆą░ą╗ąĖ ąŠčéčĆčÅą┤čŗ čéčÅąČąĄą╗ąŠ ąĖ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ąŠą▓. ą×ąĮąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖ ą┐ą╗ąŠčéąĮąŠ čüąŠą╝ą║ąĮčāčéčŗą╣ čüčéčĆąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąŠą╣ ┬½čäą░ą╗ą░ąĮą│ąĖ┬╗, ąĘą░ą┤ą░č湥ą╣ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ čÅą▓ą╗čÅą╗čüčÅ čéą░čĆą░ąĮąĮčŗą╣ čāą┤ą░čĆ čü čåąĄą╗čīčÄ ą┐čĆąŠčĆą▓ą░čéčī (ąŠą┐čĆąŠą║ąĖąĮčāčéčī) ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĖ ą▓čĆą░ą│ą░. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ čéą░ą║ą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░ čĆąĄčłą░ą╗ą░ ą▓ 菹┐ąŠčģčā čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čīčÅ ąĖčüčģąŠą┤ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗčģ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖą╣, ąĖ ąŠčé ąĄąĄ čāą┤ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčüą░ ą▓ ą▓ąŠą╣čüą║ąĄ ąĘą░ą▓ąĖčüąĄą╗ą░ ąĄą│ąŠ ą▒ąŠąĄčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī. ą£ąŠčēčī čéą░čĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čāą┤ą░čĆą░ ą┤ąŠčüčéąĖą│ą░ą╗ą░čüčī ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąŠą╣ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÅ ąĖ ąĮą░ą▒čĆą░ąĮąĮčŗą╝ čĆą░ąĘą▒ąĄą│ąŠą╝. ąĪą░ą╝ą░ ą║ąŠąĮąĮą░čÅ ┬½čäą░ą╗ą░ąĮą│ą░┬╗ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ čüą▒ą╗ąĖąČąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ ą┐čĆąĄą║čĆą░čüąĮčāčÄ ą╝ąĖčłąĄąĮčī ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓čŗčģ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā čāčüą┐ąĄčģ ą░čéą░ą║ąĖ ąĘą░ą▓ąĖčüąĄą╗ ąŠčé čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąĘą░čēąĖčēąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ąĖčģ ą║ąŠąĮąĄą╣, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ čłąĄčĆąĄąĮą│ą░čģ. ąøčāčćčłąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ą┤ą╗čÅ čŹč鹊ą╣ čéą░ą║čéąĖą║ąĖ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖą╗ą░ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░.

ąØą░ ąÉą╗čéą░ąĄ ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čéčÅąČąĄą╗ąŠą│ąŠ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ą░ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĄčēąĄ ą▓ ą┤ąŠčéčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ (ą▓č鹊čĆą░čÅ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮą░ IV ą▓.). ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠ čüąĖčéčāą░čåąĖčÅ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖą╗ą░čüčī ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĮą░ ąÉą╗čéą░ą╣ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮąĖ ą░čłąĖąĮą░ ą▓ 460 ą│. ąĖ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÄ ąĘą┤ąĄčüčī čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čāčĆą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ą░ąĘčŗ, čüą┤ąĄą╗ą░ą▓čłąĄą╣ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čéčÅąČąĄą╗ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╝ą░čüčüąŠą▓čŗą╝. ąÉčłąĖąĮą░, ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠ, ą▒čŗą╗ąĖ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗ ąĖ čü ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ, čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÅ ąĖčģ čüą▓čÅąĘčī čü ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĖą╝ąĖ čģčāąĮąĮčüą║ąĖą╝ąĖ ąĖ čüčÅąĮčīą▒ąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ. ąÜ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéčā ą▓čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čéčÄčĆąŠą║ ą▓ ą▒ąŠčĆčīą▒čā ąĘą░ ą│ąĄą│ąĄą╝ąŠąĮąĖčÄ ą▓ ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąÉąĘąĖąĖ (552) ąŠąĮąĖ čāąČąĄ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą░čĆą╝ąĖčÄ, čāą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║č鹊ą▓ą░ąĮąĮčāčÄ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ čćąĖčüą╗ąŠą╝ čéčÅąČąĄą╗čŗčģ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ąŠą▓ (čĆąĖčü. 7).

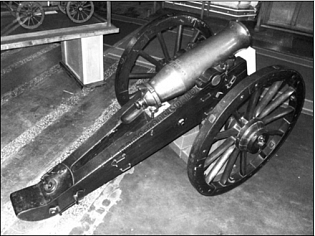

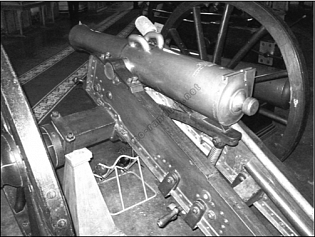

ąĀąĖčü. 7. ąóčÄčĆą║čüą║ąĖą╣ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ VI ą▓. ąĮ.čŹ. ąĀąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ąÆ.ąÆ. ąōąŠčĆą▒čāąĮąŠą▓ą░, čĆąĖčü. ąō.ąø. ąØąĄčģą▓ąĄą┤ą░ą▓ąĖčćčÄčüą░

ąæąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ąĄčéčĆąŠą│ą╗ąĖč乊ą▓ čü ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čüčåąĄąĮą░ą╝ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČą░čÄčé ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą║ąŠąĮąĮąĖą║ąŠą▓ (čĆąĖčü. 1, 1ŌĆō10). ąÆ ą║ąĖčéą░ą╣čüą║ąĖčģ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░čģ čéą░ą║ą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ┬½ąŠčéą▒ąŠčĆąĮąŠą╣┬╗, ┬½ą╗čāčćčłąĄą╣┬╗ ąĖą╗ąĖ ┬½čéčģčā-ą║ąĖ┬╗ ŌĆō ą▓čĆčāą▒ą░čÄčēą░čÅčüčÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░13. ąōą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ čéą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐čĆąĖąĄą╝ąŠą╝ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ ą▒čŗą╗ čéą░čĆą░ąĮąĮčŗą╣ čāą┤ą░čĆ ą║ąŠą┐čīčÅą╝ąĖ. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ą║ąŠą┐čīčÅą╝ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮčŗ čéčÄčĆą║ąĖ ą▓ čüčĹȹĄčéą░čģ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖą╣ (čĆąĖčü. 1, 1ŌĆō2, 6, 8ŌĆō10), ąĖ ą▓čüąĄą│ąŠ ąŠą┤ąĖąĮ čĆą░ąĘ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ čüčéčĆąĄą╗čÅąĄčé ąĖąĘ ą╗čāą║ą░ (čĆąĖčü. 1, 11). ąÉčéą░ą║ąĖ čéą░ą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ čÅčĆą║ąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮčŗ ą▓ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ čĆčāąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ č鹥ą║čüčéą░čģ. ą¤ąŠ ąĮąĖą╝ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčī ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī čäą░ąĘ ą▒ąŠčÅ. ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ čäą░ąĘą░ ŌĆō čŹč鹊 ąŠą▒čüčéčĆąĄą╗ ąĖąĘ ą╗čāą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖ čüą▒ą╗ąĖąČąĄąĮąĖąĖ čü ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ąŠą╝: ┬½ą×ą┤ąĮąŠą│ąŠ ą╝čāąČą░ ąŠąĮ ą┐ąŠčĆą░ąĘąĖą╗ čüčéčĆąĄą╗ąŠčÄ┬╗14. ąÆč鹊čĆą░čÅ čäą░ąĘą░ ŌĆō čéą░čĆą░ąĮąĮčŗą╣ čāą┤ą░čĆ: ┬½ąöą▓čāčģ ą╝čāąČąĄą╣ ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠą╗ (ą║ąŠą┐čīąĄą╝) ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ┬╗, ┬½ą┤ą▓čāčģ ą╝čāąČąĄą╣ ąŠąĮ ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠą╗ (ą║ąŠą┐čīąĄą╝) ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ ą┤čĆčāą│ąĖą╝┬╗; ┬½čłąĄčüčéčī ą╝čāąČąĄą╣ ąŠąĮ ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠą╗┬╗, ┬½ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠą╗ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą╝čāąČą░┬╗; ┬½ą┐ąĄčĆąĄą║ąŠą╗ąŠą╗ (ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą▓čĆą░ą│ąŠą▓)┬╗; ┬½ą┤ą▓čāčģ ą╝čāąČąĄą╣ ąŠąĮ ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠą╗┬╗; ┬½ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠą╗ ą┤ąĄą▓čÅčéčī ą╝čāąČąĄą╣┬╗; ┬½ą┐čĆąŠą╗ąŠąČąĖą╗ąĖ (ą┐čāčéčī) ą║ąŠą┐čīčÅą╝ąĖ┬╗; ┬½ą┐čĆąŠąĮąĘąĖą╗┬╗; ┬½ą┐čĆąŠąĮąĘąĖą╗ čéčĆąĄčģ ą╝čāąČąĄą╣┬╗15. ąóčĆąĄčéčīčÅ čäą░ąĘą░ ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░ą╗ą░čüčī ą▓ čĆčāą║ąŠą┐ą░čłąĮąŠą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĄ ą▓ąĄčĆčģąŠą╝: ┬½ąÆ čüą▓ą░ą╗ą║ąĄ ąŠąĮ ą┐ąŠčĆčāą▒ąĖą╗ ą╝ąĄč湊ą╝ čüąĄą┤čīą╝ąŠą│ąŠ┬╗, čćą░čēąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąŠąĮą░ čÅą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī ą┤ąŠą▒ąĖą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą▓čĆą░ą│ą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ čĆčāą▒ąĖą╗ąĖ ą▒ąĄą│čāčēąĖčģ: ┬½ąöąĄą▓čÅčéčī č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąŠąĮ čāą▒ąĖą╗ ą┐čĆąĖ ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ┬╗16.

ąÆčüą┐ąŠą╝ąŠą│ą░č鹥ą╗čīąĮčāčÄ, ąĮąŠ ą▓ą░ąČąĮčāčÄ čĆąŠą╗čī ą▓ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╝ ą▓ąŠą╣čüą║ąĄ ąĖą│čĆą░ą╗ą░ ą╗ąĄą│ą║ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░. ąÆąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ (čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╣) ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ čü ą║čĆčāą┐ąĮčŗą╝ąĖ ą║ąŠąĮčéąĖąĮą│ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ ą╗ąĄą│ą║ąĖčģ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ąŠą▓ čÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąŠą╝ ą║ąŠč湥ą▓ąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ čéą░ą║čéąĖą║ąĖ. ąÆ 菹┐ąŠčģčā ąóčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą║ą░ą│ą░ąĮą░č鹊ą▓ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĖąĘ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝čŗčģ ąĖ ą┐ąŠą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ. ą×ąĮąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠąĮąĮčŗčģ ą╗čāčćąĮąĖą║ąŠą▓, ą▓ ąĘą░ą┤ą░čćčā ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ą░ ąĘą░ą▓čÅąĘą║ą░ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ, ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖąĄ čäą╗ą░ąĮą│ąŠą▓, ą┐čĆąĖą║čĆčŗčéąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄčüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÅ, ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ą▓ čéčŗą╗čā, ą┤ą░ą╗čīąĮąĄąĄ ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ17.

ąóą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠąĄ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĄ ą▒ąŠčÅ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĄąĄ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą╝čā ą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĮą░ čéčĆąĖ čćą░čüčéąĖ: čåąĄąĮčéčĆ ąĖ ą┤ą▓ą░ ą║čĆčŗą╗ą░. ąŁčéąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąŠčéčĆą░ąĘąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖčÅčéąĖąĖ čéčÄčĆąŠą║ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, čāą╣ą│čāčĆčüą║ąĖąĄ č鹥ą║čüčéčŗ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ąĖčģ ┬½čéčĆąĄčģąĘąĮą░ą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ (čéčĆąĄčģą▒čāąĮčćčāąČąĮčŗą╝) čéčÄčĆą║čüą║ąĖą╝ ąĮą░čĆąŠą┤ąŠą╝┬╗18. ą×čéčĆčÅą┤čŗ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ąĖ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖ čåąĄąĮčéčĆ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąŠą▓, ą░ ą╗ąĄą│ą║ą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░ ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░ą╗ą░ čäą╗ą░ąĮą│ąĖ. ąśąĘ ąĄąĄ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅą╗čüčÅ ą░ą▓ą░ąĮą│ą░čĆą┤: ┬½ąźą░ąĮčŗ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ čü 10 000 ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ ą┐ąŠą┤čŖąĄčģą░ą╗ąĖ; ą▓čŗčüčéčĆąŠąĖą╗ąĖčüčī ą┐čĆąĖ ąÆčā-ą╗čāąĮ-ą▒ą░ąĮčī, ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čüąŠčé ą║ąŠąĮąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓čŗčüčéčāą┐ąĖą╗ąĖ ą┤ą╗čÅ ąĘą░ą▓čÅąĘą║ąĖ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ┬╗19. ą×č湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą┤ą░ąĮąĮąŠąĄ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąĖąĄ: čåąĄąĮčéčĆ, ą┤ą▓ą░ čäą╗ą░ąĮą│ą░, ą░ą▓ą░ąĮą│ą░čĆą┤ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅą╗ąŠčüčī ą▓ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠą╣čüą║ą░, čé. ąĄ. ą▓ čåąĄąĮčéčĆąĄ ąĖ ąĮą░ ą║čĆčŗą╗čīčÅčģ.

ąĪčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ąĖ ą░ą▓ą░ąĮą│ą░čĆą┤čŗ ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠą▒čüčéčĆąĄą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ ąĮą░ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣ ą┤ąĖčüčéą░ąĮčåąĖąĖ ą▓ čĆą░čüčüčŗą┐ąĮąŠą╝ čüčéčĆąŠčÄ. ą¤ąŠą┤ ąĖčģ ą┐čĆąĖą║čĆčŗčéąĖąĄą╝ ąĮą░ ąĮčāąČąĮčāčÄ ą┤ąĖčüčéą░ąĮčåąĖčÄ ą┤ą╗čÅ čāą┤ą░čĆą░ ą▓čŗą┤ą▓ąĖą│ą░ą╗ąĖčüčī ąŠčéčĆčÅą┤čŗ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ, ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĮčŗąĄ čü čäą╗ą░ąĮą│ąŠą▓ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ ą╗ąĄą│ą║ąĖčģ ą╗čāčćąĮąĖą║ąŠą▓. ą¤ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗąĄ ąŠčéčĆčÅą┤čŗ ąŠčéčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą║ ąĮąĖą╝, čāčüčéčāą┐ą░čÅ ą╝ąĄčüč鹊 ą║ąŠą┐ąĄą╣čēąĖą║ą░ą╝. ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ą▓ čüąŠą╝ą║ąĮčāč鹊ą╝ čüčéčĆąŠčÄ ą░čéą░ą║ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓čĆą░ą│ą░. ąÆ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé čüą▒ą╗ąĖąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ąĄčüčī čäčĆąŠąĮčé ą▓ąĄą╗ ąŠą▒čüčéčĆąĄą╗ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░. ąÆąŠą╣ą┤čÅ ą▓ čüąŠą┐čĆąĖą║ąŠčüąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ, ą║ąŠą┐ąĄą╣čēąĖą║ąĖ ąĮą░ąĮąŠčüąĖą╗ąĖ ą┐ąŠ ąĮąĄą╝čā čéą░čĆą░ąĮąĮčŗą╣ čāą┤ą░čĆ. ąĢčüą╗ąĖ ąŠąĮ ą▒čŗą╗ čāčüą┐ąĄčłąĄąĮ ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĖ ą▓čĆą░ą│ą░ ą╗ąŠą╝ą░ą╗ąĖčüčī, č鹊 ą╗ąĄą│ą║ąĖąĄ ą╗čāčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╝ąĖą╗ąĖčüčī ąŠčģą▓ą░čéąĖčéčī ąĖčģ čäą╗ą░ąĮą│ąĖ ąĖ ą▓čŗą╣čéąĖ ą▓ čéčŗą╗. ąĢčüą╗ąĖ ą░čéą░ą║ą░ ą▒čŗą╗ą░ ąŠčéą▒ąĖčéą░, ą╗ąĄą│ą║ą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░ ą▓čŗą┤ą▓ąĖą│ą░ą╗ą░čüčī ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤, ąŠą▒čüčéčĆąĄą╗ąŠą╝ ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░čÅ ąŠčéčģąŠą┤ čāą┤ą░čĆąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣. ą¤ąŠą┤ čŹč鹊ą╣ ąĘą░ą▓ąĄčüąŠą╣ ą║ąŠą┐ąĄą╣čēąĖą║ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčüčéčĆą░ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī, ąĖ ą░čéą░ą║ą░ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅą╗ą░čüčī čüąĮąŠą▓ą░ ą┐ąŠ č鹊ą╣ ąČąĄ čüčģąĄą╝ąĄ. ą¤ąŠą▓č鹊čĆąĮčŗąĄ ą░čéą░ą║ąĖ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ ąĮąĄąŠą┤ąĮąŠą║čĆą░čéąĮąŠ ąŠčéą╝ąĄč湥ąĮčŗ ą▓ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░čģ20. ąśąĮąŠą│ą┤ą░ čéčÅąČąĄą╗ą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī čéčÄčĆą║ą░ą╝ąĖ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą╗čÅ čäčĆąŠąĮčéą░ą╗čīąĮčŗčģ ą░čéą░ą║, ąĮąŠ ąĖ ą┐čĆąĖ čäą╗ą░ąĮą│ąŠą▓ąŠą╝ ąĖą╗ąĖ čéčŗą╗ąŠą▓ąŠą╝ ą╝ą░ąĮąĄą▓čĆąĄ, ą║ą░ą║, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ ą▒ąĖčéą▓ąĄ čü čüąĖčĆą░ą╝ąĖ (čüąĄčÅąĮčīč鹊) ąĮą░ čĆąĄą║ąĄ ąØąŠčćąČąĄąĮčī ą▓ 641 ą│.21 ąóčÄčĆą║čüą║ą░čÅ čéą░ą║čéąĖą║ą░ ą║ąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĮąŠčüąĖą╗ą░ čÅčĆą║ąŠ ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮą░čüčéčāą┐ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ.

ą¤ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ čüąŠąŠą▒čēąĄąĮąĖčÅ ąĖ čĆąĖčüčāąĮą║ąĖ čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčé čā čéčÄčĆąŠą║ ąĖ ą┐ąĄčģąŠčéčā, ąĮąŠ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą▓ąŠą╣čüą║ ąŠąĮą░ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ą░. ą¤ąĄčłąĖą╣ čüčéčĆąŠą╣ ą╝ąŠą│ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ą┐ąŠ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ą╝. ąśąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čéčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą┐ąĄčģąŠčéąĖąĮčåąĄą▓ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗ (čĆąĖčü. 1, 12ŌĆō15), ą┐čĆąĖč湥ą╝ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčé ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą║ąŠąĮąĮąĖčåąĄą╣. ąØą░ ą▓ąŠąĖąĮą░čģ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ąĮčŗ ą┐ą░ąĮčåąĖčĆąĖ ąĖ čłą╗ąĄą╝čŗ, čćč鹊 ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé ą╗ąĖą▒ąŠ ąŠ čéčÅąČąĄą╗ąŠą╣ ą┐ąĄčģąŠč鹥, ą╗ąĖą▒ąŠ ąŠ čüą┐ąĄčłąĄąĮąĮčŗčģ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ą░čģ. ąĀčāąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ č鹥ą║čüčéčŗ čéčÄčĆąŠą║ čĆąĄą┤ą║ąŠ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčé ą┐ąĄčģąŠčéčā: ┬½ąÜčÄą╗čī-ąóąĄą│ąĖąĮ ą▓ ą┐ąĄčłąĄą╝ čüčéčĆąŠčÄ ą▒čĆąŠčüąĖą╗čüčÅ ą▓ ą░čéą░ą║čā┬╗, ┬½ąöą▓ąĄ čćą░čüčéąĖ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ, ą░ ąŠą┤ąĮą░ čćą░čüčéčī ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ą░ ą┐ąĄčģąŠč鹊ą╣┬╗22. ąÆ ąŠčåąĄąĮą║ąĄ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĄčģąŠčéčŗ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░. ąŻčć-ąŠą│čāąĘčŗ, ą┐ą╗ą░ąĮąĖčĆčāčÅ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ čü ąæąĖą╗čīą│ąĄ-ą║ą░ą│ą░ąĮąŠą╝, ą┤čāą╝ą░ą╗ąĖ, čćč鹊 čéčÄčĆą║ąĖ ┬½ą┐ąĄčłąĖąĄ (ą▒ąĄąĘ ą╗ąŠčłą░ą┤ąĄą╣) čüą╗ą░ą▒čŗ ą║ ą▒ąŠčÄ┬╗, ąĮąŠ čéčÄčĆą║ąĖ ą▓čŗąĖą│čĆą░ą╗ąĖ ą▒ąĖčéą▓čā23. ąŚą┤ąĄčüčī ą╝čŗ ą▓ąĖą┤ąĖą╝ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 čéčÄčĆą║čüą║ąŠąĄ ą▓ąŠą╣čüą║ąŠ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╗ąŠčüčī ąĖ čåąĄąĮąĖą╗ąŠčüčī ą║ą░ą║ ą║ąŠąĮąĮąŠąĄ, ąĮąŠ, ą▒čāą┤čāčćąĖ ą┐čĆąŠč乥čüčüąĖąŠąĮą░ą╗ą░ą╝ąĖ, čéčÄčĆą║ąĖ čü čāčüą┐ąĄčģąŠą╝ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčéčī ąĖ ą┐ąĄčłąĖą╣ čüčéčĆąŠą╣.

ąØą░ 菹▓ąŠą╗čÄčåąĖčÄ čéčÄčĆą║čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ čéą░ą║čéąĖą║ąĖ čüąĖą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ąÜąĖčéą░čÄ čü ąĄą│ąŠ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗą╝ąĖ ą╗čÄą┤čüą║ąĖą╝ąĖ ąĖ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ čĆąĄčüčāčĆčüą░ą╝ąĖ, ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčāčÄ čćą░čüčéčī ą▓ąŠą╣čüą║ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ ą┐ąĄčģąŠčéą░, čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĮą░čÅ ą░čĆą▒ą░ą╗ąĄčéą░ą╝ąĖ ąĖ ą╝ąŠčēąĮčŗą╝ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓čŗą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝. ą¦ąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ą▓ąŠą╣čüą║ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ ą▓ ą┐ąŠą╗čīąĘčā ą║ąŠč湥ą▓ąĮąĖą║ąŠą▓. ąŁč鹊 ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╝ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅą╗ąŠ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčī ą╝ą░čüčüąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮąŠą╣ ą║ąŠąĮąĮąĖčåčŗ čü ąĄąĄ čéą░čĆą░ąĮąĮčŗą╝ čāą┤ą░čĆąŠą╝, čćč鹊ą▒čŗ ąŠą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī ą┐ąŠą▒ąĄą┤čŗ ą▓ ąĮąĄčĆą░ą▓ąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ. ąØą░ą╗ąĖčćąĖąĄ čéąĖą┐ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ąĘą░čēąĖčéčŗ (ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą║ąŠąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąŠčüą┐ąĄčģą░) ąĖ ąĮą░ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąŠ čéčÄčĆą║ą░ą╝ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčéčī čćąĖčüą╗ąŠ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ąŠą▓. ąØą░ ą║ą░ą║ąŠąĄ-č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖčģ ą║ąŠąĮąĮčŗąĄ ┬½čäą░ą╗ą░ąĮą│ąĖ┬╗ čüčéą░ą╗ąĖ ąĮąĄą┐ąŠą▒ąĄą┤ąĖą╝čŗą╝ąĖ, čćč鹊 ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąŠ ą║ ą▒čŗčüčéčĆąŠą╝čā ą┐ąŠą║ąŠčĆąĄąĮąĖčÄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ čćą░čüčéąĖ ąĄą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąĖčģ čüč鹥ą┐ąĄą╣.

1 ąōčāą╝ąĖą╗ąĄą▓ ąø.ąØ. ąĪčéą░čéčāčŹčéą║ąĖ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓ ąĖąĘ ąóčāčÄą║&ą£ą░ąĘą░čĆą░ // ąĪą£ąÉąŁ. ą£.; ąø., 1949. ąó. XII. ąĪ. 232ŌĆō253.

2 ąØąŠą▓ą│ąŠčĆąŠą┤ąŠą▓ą░ ąŁ.ąÉ., ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąØą░čüą║ą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠąĖąĮąŠą▓ čü ą£ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ // ąöčĆąĄą▓ąĮąĖą╣ ąÆąŠčüč鹊ą║ ąĖ ą░ąĮčéąĖčćąĮčŗą╣ ą╝ąĖčĆ. ą£., 1980. ąĪ. 101ŌĆō112.

3 ą×ą▓čćąĖąĮąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ąæ.ąæ. ąóčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąŠčüčéąĖ ąĪą░čÅąĮąŠ&ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ VIŌĆōX ą▓ąĄą║ą░čģ. ąĪą▓ąĄčĆą┤ą╗ąŠą▓čüą║, 1990. 223 čü.; ąźčāą┤čÅą║ąŠą▓ ą«.ąĪ. ąöčĆąĄą▓ąĮąĖąĄ čéčÄčĆą║ąĖ ąĮą░ ąĢąĮąĖčüąĄąĄ. ąØąŠą▓ąŠčüąĖą▒ąĖčĆčüą║, 2004. 152 čü.; ąźčāą┤čÅą║ąŠą▓ ą«.ąĪ., ąóą░ą▒ą░ą╗ą┤ąĖąĄą▓ ąÜ.ą©. ąöčĆąĄą▓ąĮąĖąĄ čéčÄčĆą║ąĖ ąĮą░ ąóčÅąĮčī-ą©ą░ąĮąĄ. ąØąŠą▓ąŠčüąĖą▒ąĖčĆčüą║, 2009. 292 čü.

4 ąźčāą┤čÅą║ąŠą▓ ą«.ąĪ. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čŗčģ ą║ąŠč湥ą▓ąĮąĖą║ąŠą▓ ą«ąČąĮąŠą╣ ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ ąĖ ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąÉąĘąĖąĖ. ąØąŠą▓ąŠčüąĖą▒ąĖčĆčüą║, 1986. 268 čü.

5 ąōąŠčĆą▒čāąĮąŠą▓ ąÆ.ąÆ. ąÆąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ IIIŌĆōXIV ą▓ą▓. ą¦. I: ą×ą▒ąŠčĆąŠąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ (ą┤ąŠčüą┐ąĄčģ). ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2003. 174 čü.; ąĢą│ąŠ ąČąĄ. ąÆąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ IIIŌĆōXIV ą▓ą▓. ą¦. II: ąØą░čüčéčāą┐ą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ (ąŠčĆčāąČąĖąĄ). ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2006. 232 čü.

6 ąøčÄ ą£ą░ąŠčåą░ą╣. ąĪą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ čéčÄčĆą║ą░čģ ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čŗčģ ą║ąĖčéą░ą╣čüą║ąĖčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░čģ // ąæčÄą╗ą╗ąĄč鹥ąĮčī ą×ą▒čēąĄčüčéą▓ą░ ą▓ąŠčüč鹊ą║ąŠą▓ąĄą┤ąŠą▓. ą£., 2002. ą¤čĆąĖą╗. 1. ąĪ. 19ŌĆō20, 37.

7 ąóčāą│čāčłąĄą▓ą░ ąø.ą«. ąóčÄčĆą║čüą║ąĖąĄ čĆčāąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ąĖąĘ ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖ. ą£., 2008. ąĪ. 131, 136, 140, 150.

8 ąĪčāčĆą░ąĘą░ą║ąŠą▓ ąÉ.ąĪ., ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ., ą©ąĄą╗ąĄą┐ąŠą▓ą░ ąĢ.ąÆ. ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čü ąÜąŠčéčŗčĆ-ąóą░čü ąĮą░ ąÉą╗čéą░ąĄ. ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2008. ąĪ. 38ŌĆō39, čĆąĖčü. 25.

9 ąōąŠčĆą▒čāąĮąŠą▓ ąÆ.ąÆ. ąóčÅąČąĄą╗ąŠą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮą░čÅ ą║ąŠąĮąĮąĖčåą░ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ čéčÄčĆąŠą║ (ą┐ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ ąĮą░čüą║ą░ą╗čīąĮčŗčģ čĆąĖčüčāąĮą║ąŠą▓ ąōąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ) // ąĪąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ąĄčĆčģąŠą▓ąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčÅ ąĮą░ ąÉą╗čéą░ąĄ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĄą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╝ ą▓ąĄą║ąĄ ąĖ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čīąĄ. ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 1998. ąĪ. 107, čĆąĖčü. 3.-2.

10 ą×ą▓čćąĖąĮąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ąæ.ąæ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 83, čĆąĖčü. 39.-1.

11 ąóčāą│čāčłąĄą▓ą░ ąø.ą«. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 44.

12 ąōąŠčĆą▒čāąĮąŠą▓ ąÆ.ąÆ. ąØą░čüą╗ąĄą┤ąĖąĄ ąóčÄčĆą║čüą║ąĖčģ ą║ą░ą│ą░ąĮą░č鹊ą▓ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čŗčģ ą║ąŠč湥ą▓ąĮąĖą║ąŠą▓ ąĄą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąĖčģ čüč鹥ą┐ąĄą╣ // ążąŠčĆčāą╝ ┬½ąśą┤ąĄą╗čī ŌĆō ąÉą╗čéą░ą╣┬╗. ą£ą░čé. ąĮą░čāčć.-ą┐čĆą░ą║čé. ą║ąŠąĮčä. ┬½ąśą┤ąĄą╗čī ŌĆō ąÉą╗čéą░ą╣: ąĖčüč鹊ą║ąĖ ąĄą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąŠą╣ čåąĖą▓ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ┬╗, I ą£ąĄąČą┤. ą║ąŠąĮą│čĆąĄčüčüą░ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓ąŠą╣ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĄą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąĖčģ čüč鹥ą┐ąĄą╣. ąÜą░ąĘą░ąĮčī, 2009. ąĪ. 74ŌĆō76.

13 ąæąĖčćčāčĆąĖąĮ ąØ.ą». (ąśą░ą║ąĖąĮčä) ąĪąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖą╣ ąŠ ąĮą░čĆąŠą┤ą░čģ, ąŠą▒ąĖčéą░ą▓čłąĖčģ ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ ą▓ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░. ą£.; ąø., 1950. ąó. I. ąĪ. 272, 341.

14 ą£ą░ą╗ąŠą▓ ąĪ.ąĢ. ą¤ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ą£.; ąø., 1951. ąĪ. 41.

15 ąóą░ą╝ ąČąĄ ąĪ. 41ŌĆō42, 67; ąĢą│ąŠ ąČąĄ. ą¤ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖ ąĖ ąÜąĖčĆą│ąĖąĘąĖąĖ. ą£.; ąø., 1959. ąĪ. 28ŌĆō29.

16 ą£ą░ą╗ąŠą▓ ąĪ.ąĢ. ą¤ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąĪ. 42.

17 ąæąĖčćčāčĆąĖąĮ ąØ.ą». ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 215, 250, 301.

18 ą£ą░ą╗ąŠą▓ ąĪ.ąĢ. ą¤ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖŌĆ” ąĪ. 39, 43.

19 ąæąĖčćčāčĆąĖąĮ ąØ.ą». ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 250.

20 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĪ. 291, 341; ą£ą░ą╗ąŠą▓ ąĪ.ąĢ. ą¤ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąĪ. 40ŌĆō41.

21 ąæąĖčćčāčĆąĖąĮ ąØ.ą». ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 341.

22 ą£ą░ą╗ąŠą▓ ąĪ.ąĢ. ą¤ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąĪ. 40, 65.

23 ąĢą│ąŠ ąČąĄ. ą¤ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčéčÄčĆą║čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖŌĆ” ąĪ. 21.

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ