–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –Ъ—Г–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Э. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2014

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2014

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2014

–Т –°–Ґ–Р–Ґ–ђ–Х –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–∞ –љ–∞—З–∞—В–∞ –≤ 2004 –≥. –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≥–Њ–і—Л1. –Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –љ–∞–Љ–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —Н—В–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –±–Є–Њ–±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П-—Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 240 —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Њ 1200 (!) —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –Њ—А—Г–ґ–Є—П (–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П –Є –Њ–±—Й–∞—П –±–∞–Ј–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 15 000 –Є–Љ–µ–љ).

–Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ 2010 –≥. –≤ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є ¬Ђ–Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї —Б—В–∞—В—М—П –Њ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –≤—Л–±–Њ—А–Њ—З–љ—Л–є –±–Є–Њ–±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М-—Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ, –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є, –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–µ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ. –Т –њ—А–µ–∞–Љ–±—Г–ї–µ —Б—В–∞—В—М–Є –±—Л–ї–Њ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤, —П–≤–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є —Б 1815 –і–Њ 1917 –≥–≥., –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П: 1815вАУ1816 –≥–≥. вАУ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В; 1816вАУ1837 –≥–≥. вАУ –Ь–∞–Ј–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ; 1837вАУ1844 –≥–≥. вАУ –Ь–∞–Ј–Њ–≤–µ—Ж–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П; —Б 1844 –≥. вАУ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–∞—П –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П, —Б –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ъ–∞–ї–Є—И—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т 1867 –≥. –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ъ–∞–ї–Є—И—Б–Ї—Г—О –Є –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Я–µ—В—А–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є –°–µ–і–ї–µ—Ж–Ї—Г—О –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–°—А–µ–і–Є –≤–∞—А—И–∞–≤—П–љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ш—Е —Б—Г–і—М–±—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є, –∞ –≤ –Ї—А—Г–≥ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –љ–∞ –Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Т –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 10вАУ15 –ї–µ—В –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ–±—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П2. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –њ–Њ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—П–≤–ї—П—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е –Є –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е, –≤—Л—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ3.

–Э–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –љ–∞—И–µ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є 2010 –≥. —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є 11-—В–Њ–Љ–љ—Л–є —В—А—Г–і –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –†–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Р—Д—В–∞–љ–∞–Ј–Є ¬ЂDzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej¬ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –Є–Љ–µ–љ–Є—П–Љ –Є —Г—Б–∞–і—М–±–∞–Љ –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е, –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ4. –Ґ. –µ. –Є–Љ–µ–љ–Є—П –Є —Г—Б–∞–і—М–±—Л –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –Р—Д—В–∞–љ–∞–Ј–Є –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М.

–Ь–∞—Б—Б—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–є –љ–∞—Б –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1926 –≥. –і–≤—Г—Е—В–Њ–Љ–љ—Л–є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ–±—К–µ–Љ–љ—Л–є —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї –≠. –•–≤–∞–ї–µ–≤–Є–Ї–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞–Љ –Є –∞—А—Е–Є–≤–∞–Љ5. –Т —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–µ –≤ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–Є –Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П (—Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ —Г–µ–Ј–і–∞ –Є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є. –Т —Б–њ—А–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —З–∞—Б—В–љ—Л–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Б –Є—Е –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —А–∞–±–Њ—В–∞ –≠. –•–≤–∞–ї–µ–≤–Є–Ї–∞, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і XIX вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є –•–• –≤–≤., –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г–µ—В –љ–∞ –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й—Г—О –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Г, –Ї–∞–Ї, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –ї—О–±–Њ–є –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї.

–Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –µ—Й–µ –≤ 1869вАУ1871 –≥–≥. –≤ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ–Љ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–µ ¬ЂRocznik dla archeolog√≥w, numizmatyk√≥w i bibliograf√≥w polskich¬ї (¬Ђ–Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Є–Ї –і–ї—П –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤, –љ—Г–Љ–Є–Ј–Љ–∞—В–Њ–≤ –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤¬ї) –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є6, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Г–ґ–µ —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –≠. –•–≤–∞–ї–µ–≤–Є–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –Ј–љ–∞—В—М –Њ–± —Н—В–Є—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞–і —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –љ–Є—Е –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≤ —Н—В–Є—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ 10 –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л —Г –≠. –•–≤–∞–ї–µ–≤–Є–Ї–∞.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ —Н—В–Є—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е 1869вАУ1871 –≥–≥. –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л¬ї. –Х—Б—В—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —В–∞–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л—Е –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є. –Я–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞–Љ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –≤–µ–і–µ—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П.

–С—Л–ї–Њ –±—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є —Д–ї–∞–Љ–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –У–∞—Г–Ї–µ, —Б 1782 –≥. –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ –Є —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б –Т–∞—А—И–∞–≤–Њ–є. –Т –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–Љ ¬Ђ–Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–µвА¶¬ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л —Г –≥—А–∞—Д–Є–љ–Є –°–Њ—Д—М–Є –У–∞—Г–Ї–µ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –°–Њ—Д—М–µ –°–∞–ї–Њ–Љ–µ–µ –Ґ–µ—А–µ–Ј–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –У–∞—Г–Ї–µ (1816вАУ1861), –і–Њ—З–µ—А–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь–∞—Г—А–Є—Ж–Є—П –У–∞—Г–Ї–µ (1775вАУ1830), –Ї—Б—В–∞—В–Є, –њ—А–∞–њ—А–∞–і–µ–і–∞ –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞, –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –≠–і–Є–љ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В—Л II.

–С–Њ–ї–µ–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –Ь. –У–∞—Г–Ї–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –≤–Њ–є–љ–∞—Е —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –∞ —Б 1826 –≥. вАУ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ. –Т 1829 –≥. –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –≥—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –¶–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –њ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї—А–∞–µ–Љ. 17 –љ–Њ—П–±—А—П 1830 –≥. –У–∞—Г–Ї–µ –±—Л–ї —Г–±–Є—В –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Л.

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ c –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–Њ–ї–µ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –У–∞—Г–Ї–µ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –µ–≥–Њ –±—Г—А–љ–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –±—Л–ї–∞ –ї–Є—З–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є –°–Њ—Д–Є–Є. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї—Г–Ј–µ–љ–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Ы—О–і–≤–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –У–∞—Г–Ї–µ (1814вАУ1868), –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ, –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Ї –Є—Е —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –Ь–∞—Г—А–Є—Ж–Є—О –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і—Г (1846вАУ1926). –Ш—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г –µ—Й–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М.

–Э–µ –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –µ—Й–µ –і–≤–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –ґ–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞–Љ, –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –•. –Т–Є–ї—М–і–µ—А –Є –Т. –С–∞–≥–µ–љ—М—Б–Ї–Є–є7. –†–∞–±–Њ—В–∞ —Б —Н—В–Є–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є.

–†—П–і –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ–ї—М—И–µ –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 30 –ї–µ—В8. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –Ъ–Њ–љ—А–∞–і–∞ –Р–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–µ ¬Ђ–Ь—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ¬ї (2006вАУ2007), –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ–∞—П –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —А—П–і–Њ–Љ9.

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–µ–Љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є —П–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, –њ–Њ—П—Б–љ–Є–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.

–Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Є–Ј —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –і–µ–≤—П—В–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Є–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П —Г –Ъ. –Р–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —Б–≤–Њ–і—П—Й–∞—П—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—О. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Н—В–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –Є –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–∞—Е.

–Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ъ. –Р–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ –Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л. –Р –≤–Њ—В –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Ї—Г–њ—Л, –Є—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Є —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е. –Я–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.

–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е, –љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–є –Є —Б–∞–Љ—Л—Е —В—А—Г–і–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З вАУ –љ–∞–є—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞—Е –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є: —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П—Е, –±—А–∞—В—М—П—Е –Є —Б–µ—Б—В—А–∞—Е, –ґ–µ–љ–µ, –і–µ—В—П—Е. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є—И–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є, –Є—Е –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–Є–ґ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –±–Є–Њ–±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ-—Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–µ —В–∞–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В, –Њ–љ–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —Б—Б—Л–ї–Ї–∞–Љ–Є –ґ–Є—А–љ—Л–Љ —И—А–Є—Д—В–Њ–Љ. –Я–Њ–і—З–∞—Б –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –њ–Њ–і —Б–Њ–±–Њ–є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ—З–≤—Г –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ–Њ-—А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є¬ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –±—Л–ї–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, –њ–ї–∞–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ—В–µ–Ї–∞–≤—И–Є–µ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –Є–ї–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ–±–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –њ–Њ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—О.

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –≤–≤–Њ–і–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –љ–∞—И–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є —Д—А–∞–Ј–Њ–є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П –Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї –Њ–љ–Њ –Є –µ—Б—В—М.

–Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–∞? –Т—Б–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є вАУ –∞–≤—В–Њ—А—Л –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–ї–Є –±–Є–Њ–±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ–є вАУ –µ–і–Є–љ—Л –≤–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ –Є—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є—И—М –њ—А–µ—А–≤–∞—В—М –µ–µ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–µ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є –і–ї—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П.

–Я–Њ–Ї–∞ –ґ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –±–Є–Њ–±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М-—Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є.

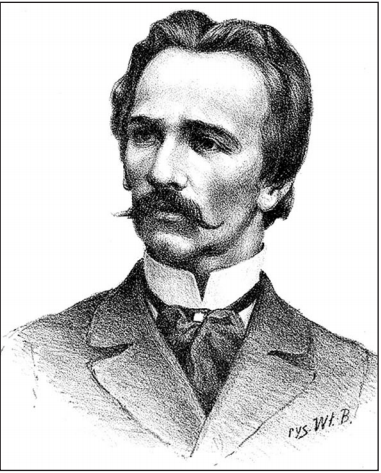

–С–µ–є–µ—А –Ъ–∞—А–Њ–ї—М (1818вАУ1877)

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–є –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д, –љ—Г–Љ–Є–Ј–Љ–∞—В, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –Я–Є–Њ–љ–µ—А –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–µ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–≥–µ—А—А–Њ—В–Є–њ–Њ–≤. –Т 1844вАУ1872 –≥–≥. –і–µ—А–ґ–∞–ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—В–Њ–Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –Т 1857 –≥. –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –њ–µ—А–≤—Г—О –њ–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –ґ–∞–љ—А–Њ–≤ —Д–Њ—В–Њ—А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ–∞, —Д–Њ—В–Њ–њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞ –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є (—Д–Њ—В–Њ—Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –љ—Г–Љ–Є–Ј–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤). –Т 1856 –≥. –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –Є –≤ 1858 –≥. –≤ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–µ –Є–Ј–і–∞–ї –∞–ї—М–±–Њ–Љ—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ–Ї –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–°–Њ–±—А–∞–ї –Њ—З–µ–љ—М —Ж–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–љ–µ—В. –Т 1856 –≥. –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Э—Г–Љ–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –љ—Г–Љ–Є–Ј–Љ–∞—В–Є–Ї–µ. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1856 –≥.10

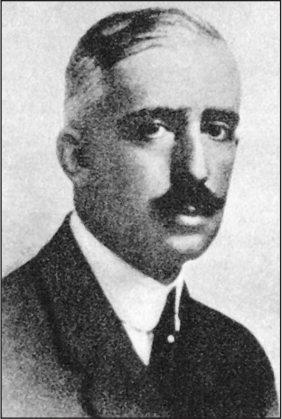

–Т–µ–є—Б—Б–µ–љ—Е–Њ—Д—Д –Ѓ–Ј–µ—Д (1860вАУ1932)

–С–∞—А–Њ–љ, —Б—Л–љ –±–∞—А–Њ–љ–∞ –Ь–Є—Е–∞–ї–∞ –Х–ґ–Є –Т–µ–є—Б—Б–µ–љ—Е–Њ—Д—Д–∞ (1828вАУ1866) –Є –Т–∞–љ–і—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–Є –Ы—Г–±–µ–љ—М—Б–Ї–Њ–є (1839вАУ1915). –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –њ–Њ—Н—В, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї, –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М. –Т –і–µ—В—Б—В–≤–µ –ґ–Є–ї –≤ –Т–Є–ї—М–љ–µ, —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –≤ 1884 –≥. –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Ф–µ—А–њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –°–∞–Љ–Њ–Ї–ї–µ–љ—Б–Ї–Є –≤ –Ы—О–±–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –≤–µ–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–≥—Г–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —З–µ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И –≤ –Ї–∞—А—В—Л –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ —П—Е—В-–Ї–ї—Г–±–µ –Є–Љ–µ–љ–Є—П –°–∞–Љ–Њ–Ї–ї–µ–љ—Б–Ї–Є –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г —Ж–∞—А—П. –Ш–Љ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–∞ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –ґ–µ–љ–Є—В—М–±–µ –љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ –≠–Љ–Є–ї–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С–ї–Њ—Е, –і–Њ—З–µ—А–Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞–≥–љ–∞—В–∞ –Ш.–°. –С–ї–Њ—Е–∞ (1836вАУ1901), —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Є –Љ–Є—А–∞ –≤ –Ы—О—Ж–µ—А–љ–µ.

–†–Є—Б. 1. –Ѓ. –Т–µ–є—Б—Б–µ–љ—Е–Њ—Д—Д

–° 1891 –≥. –ґ–Є–ї –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –≤ 1896вАУ1901 –≥–≥. –±—Л–ї –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞¬ї. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Т –≥–Њ–і—Л –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –ґ–Є–ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б 1918 –≥. –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ.

–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1889 –≥.11

–Т–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ (1834вАУ1892)

–°—Л–љ –Р–і–∞–Љ–∞ –≠—А–љ–µ—Б—В–∞ –Т–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (?вАУ1868) –Є –С–∞—А–±–∞—А—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ь–∞—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–є (?вАУ1863). –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–є –±–∞–љ–Ї–Є—А –Є –Ї—Г–њ–µ—Ж. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ –Є–Ј –µ–≥–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1881 –≥.

–С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –Ь–∞—А–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –†–∞–≤–Є—З (1840вАУ1922). –Ш–Љ–µ–ї –≤ –±—А–∞–Ї–µ –і–Њ—З—М –ѓ–і–≤–Є–≥—Г –Ь–∞—А–Є—О (1873вАУ1967), –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Р–љ—В–Њ–љ–Є–µ–Љ –Я–Њ—В—Г–ї–Є—Ж–Ї–Є–Љ (1856вАУ1919)12.

–Т—Г–є—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –Ъ–∞–Ј–Є–Љ–Є—А –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ (1807вАУ1879)

–°—Л–љ –ѓ–љ–∞ –Т—Г–є—Ж–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ (1764вАУ1840) –Є –°–Њ—Д–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ч–µ–љ–Ї–µ–≤–Є—З. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї –њ–Є–∞—А–Є—Б—В–Њ–≤ вАУ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞. –Т 1826вАУ1827 –≥–≥. –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Я–Њ–ї–Є—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї—Г—А—Б—Л –њ—А–∞–≤–∞ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ. –Т —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—В –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤—А–µ–Љ—П –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –Ї—А–∞—О, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –Є –Є–Ј—Г—З–∞–ї —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А. –Э–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ї—Г—А—Б –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П, –≤ 1827 –≥. –љ–∞—З–∞–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ ¬Ђ–Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ¬ї. –Т 1830 –≥. –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї 3-—В–Њ–Љ–љ—Л–є —В—А—Г–і ¬Ђ–Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—Ж—Л¬ї.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П 1830 –≥. –≤—Л–µ—Е–∞–ї –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О, –Ј–∞—В–µ–Љ –ґ–Є–ї –≤ –У–∞–ї–Є—Ж–Є–Є. –Т 1834 –≥. –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –њ–Њ–і –∞—А–µ—Б—В–Њ–Љ, –Ј–∞—В–µ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –∞—А–µ–љ–і–Њ–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤. –° 1845 –≥. –ґ–Є–ї –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞—А–µ–Љ –Є –∞—А—Е–Є–≤–Є—Б—В–Њ–Љ –°–µ–љ–∞—В–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л¬ї. –Р–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Л. –Э–µ–Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –µ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–є –Є –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Л. –Т —Б–∞–ї–Њ–љ–µ –Т—Г–є—Ж–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —Н–ї–Є—В—Л –Т–∞—А—И–∞–≤—Л.

–Я–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –Є–Љ–µ–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ 1856 –≥.13

–У–µ–Љ–±–∞—А–ґ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –С—А–Њ–љ–Є—Б–ї–∞–≤ (1872вАУ1941)

–°—Л–љ –Ъ–∞–Ј–Є–Љ–Є—А–∞ –У–µ–Љ–±–∞—А–ґ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Х–≤–ї–∞–ї–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ч–∞–≤–∞–і—Б–Ї–Њ–є. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ VI –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –≤ 1891вАУ1892 –≥–≥. –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –Є–Ј –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –¶–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є. –Т 1892вАУ1894 –≥–≥. –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –≤ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –≤ 1895вАУ1896 –≥–≥. –≤ –Ъ–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Є —А–µ–Љ–µ—Б–µ–ї –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –µ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є –±—Л–ї –Т–Њ–є—Ж–µ—Е –У–µ—А—Б–Њ–љ (—Б–Љ.). –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1910-—Е –≥–≥. –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≠–і–≤–∞—А–і–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–Љ (—Б–Љ.) –Є –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –Я–∞—В—Н–Ї–Њ–Љ (—Б–Љ.) –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –†–∞–њ–њ–µ—А—Б–≤–Є–ї–µ (–®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є—П), –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1870 –≥. –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –Я–ї—П—В–µ—А–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —Б–∞–њ–µ—А–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е –≤ —З–Є–љ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –Т 1913 –≥. —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ-–±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—Е—А–∞–љ—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –° 1916 –≥. –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, —Б 1920 –≥. –њ–µ—А–≤—Л–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є –њ–Њ —Б—Г—В–Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є. –Т 1921 –≥. –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є. –І–Є—Б–ї–Є–ї—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 1-–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ —Б–∞–њ–µ—А–Њ–≤.

–С—Г–і—Г—З–Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–Љ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤, –≤ 1929 –≥. –Є–Ј–і–∞–ї –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є XVIIIвАУXIX –≤–≤., –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ–Ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О. –Ш–Љ–µ–ї –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О 6000 —В–Њ–Љ–Њ–≤.

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –≤ —Д–Њ–љ–і—Л –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П14.

–У–µ—А—Б–Њ–љ –Т–Њ–є—Ж–µ—Е (1831вАУ1901)

–Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї-—А–µ–∞–ї–Є—Б—В –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М. –Ю–±—Г—З–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –≤ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –®–Ї–Њ–ї–µ –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Є –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ —Г –Ы–µ–Њ–љ–∞ –Ъ–Њ–љ—М–µ. –° 1858 –≥. –ґ–Є–ї –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ (1872вАУ1896). –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —В–µ–Љ–Њ–є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Є –≥–Њ—А–љ—Л–µ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–Є, –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М. –Э–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –≤–љ–µ—Б –Ї–∞–Ї –≥—А–∞—Д–Є–Ї –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ.

–С—Л–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ —А—П–і–∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є–Є –і–ї—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї ¬Ђ–Ґ—А–∞–Ї—В–∞—В –Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є¬ї –Ы–µ–Њ–љ–∞—А–і–Њ –і–∞ –Т–Є–љ—З–Є. –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В–µ–є –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е. –° 1898 –њ–Њ 1901 –≥–≥. —П–≤–ї—П–ї—Б—П –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Ї–Њ—Б—В–µ–ї–Њ–≤.

–†–Є—Б. 2. –Т. –У–µ—А—Б–Њ–љ

–С—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1887 –≥.

–Ш–Љ–µ–ї –і–Њ—З–µ—А–µ–є –ѓ–і–≤–Є–≥—Г (1862вАУ1940) –Є –Ь–∞—А–Є—О (1869вАУ1942).

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –±—Л–ї–Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ—Л –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –ѓ–і–≤–Є–≥–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –Ь–Є—Е–∞–ї–Њ–Љ –С–Њ–±–Є–љ—М—Б–Ї–Є–Љ (1860вАУ1914)15.

–Ф–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ь–µ—З–Є—Б–ї–∞–≤ (?вАУ?)

–Ц–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–≤. –Э–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Р—А—В—Г—А—Г –Ю–њ–њ–Љ–∞–љ—Г (—Б–Љ.).

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–і–∞–ї –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Г –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Г –Я–∞—В—Н–Ї—Г (—Б–Љ.)16.

–Ф–Њ–Љ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –ѓ–љ –•–µ–љ—А–Є–Ї (1755вАУ1818)

–°—Л–љ –ѓ–љ–∞ –Ь–Є—Е–∞–ї–∞ –Ф–Њ–Љ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1718вАУ1779) –Є –°–Њ—Д–Є–Є –Ь–∞—А–Є–∞–љ–љ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ы–µ—В—В–∞–≤ (?вАУ1757). –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П 1794 –≥., —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –ї–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П—Е 1797вАУ1803 –≥–≥. –Т 1806 –≥. –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –Я–Њ–ї—М—И–Є. –Т 1812 –≥. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Ш. –Я–Њ–љ—П—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1813 –≥., –њ–Њ—Б–ї–µ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Я–Њ–љ—П—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≤ 1815 –≥. –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ I —З–Є–љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞. –Т 1816 –≥. –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤.

–†–Є—Б. 3. –ѓ. –•. –Ф–Њ–Љ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є

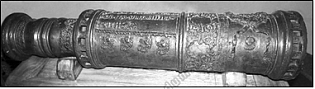

–Ш–Љ–µ–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –Љ—Г–Ј–µ—П –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і—А—Г–Ј–µ–є –љ–∞—Г–Ї, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –≤ 1823 –≥. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ф–Њ–Љ–±—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ 1834 –≥. –±—Л–ї–∞–≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П I, –≤ 1928 –≥. –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г17.

–Ф—Л–Ј–Љ–∞–љ—М—Б–Ї–Є–є –°—В–µ—Д–∞–љ (?вАУ?)

–Ц–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1881 –≥.18

–Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є–µ, –≥—А–∞—Д—Л

–Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і, –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–Т XIX –≤. –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –±—Л–ї –≥—А–∞—Д –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З (–°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤-–Ъ–Њ—Б—В–Ї–∞) –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є–є (1775вАУ1856), —Б—Л–љ –≥—А–∞—Д–∞ –Р–љ–і–ґ–µ—П –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1716вАУ1792) –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ—Л –І–∞—А—В–Њ—А—Л–є—Б–Ї–Њ–є (1742вАУ1797). –° 1822 –≥. –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –°–µ–љ–∞—В–∞ –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б 1831 –≥. —З–ї–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞. –С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –°–Њ—Д—М–µ –Р–і–∞–Љ–Њ–≤–љ–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –І–∞—А—В–Њ—А—Л–є—Б–Ї–Њ–є (1778вАУ1837), –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є —Б–ї–µ–і –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –≤ 1850 –≥. –ґ–Є–ї –≤ –Т–µ–љ–µ. –†–Њ–і—Г –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –Ч–∞–Љ–Њ—Б—В—М–µ –Ч–∞–Љ–Њ—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ы—О–±–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

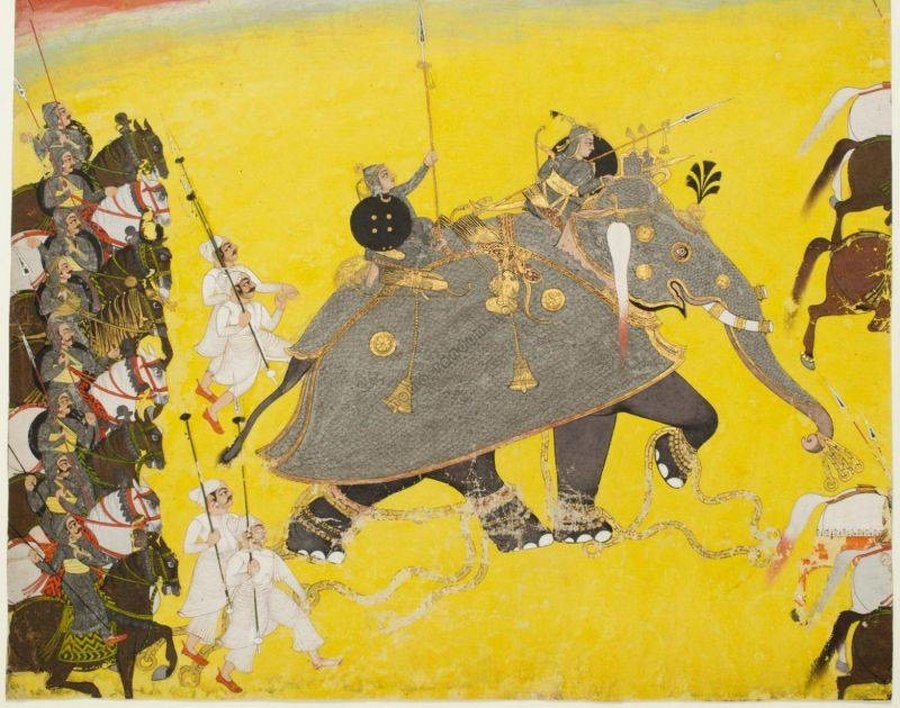

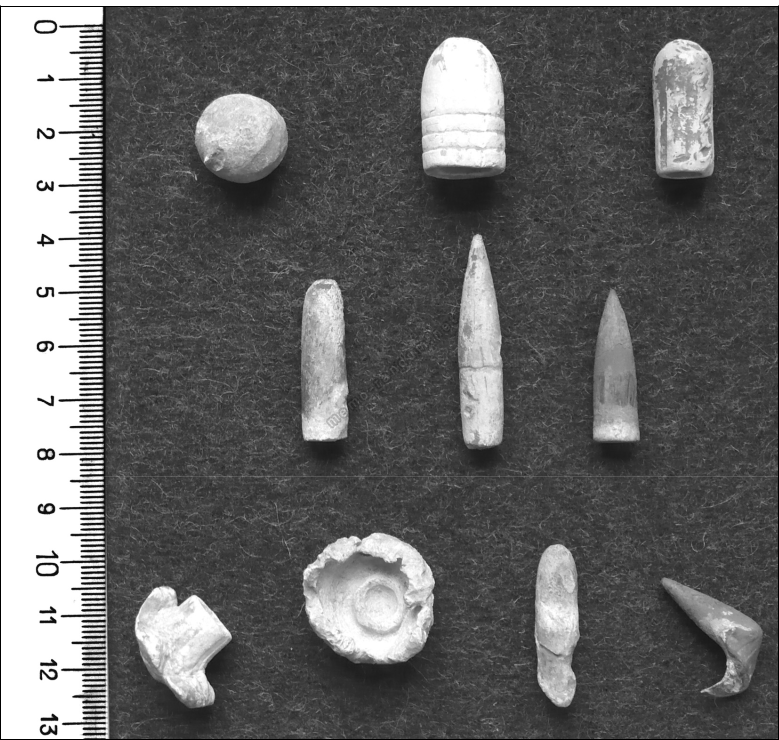

–†–Є—Б. 4. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е

–°—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є –≤ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е, –Є –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Ч–∞–Љ–Њ—Б—В—М–µ, —Е–Њ—В—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Њ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –°.–Р. –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–Њ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л —Б—В–∞–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –ї–Є—З–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –і–µ—В–µ–є –≥—А–∞—Д–∞. –£ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Є –°–Њ—Д—М–Є –Р–і–∞–Љ–Њ–≤–љ—Л –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Њ —Б–µ–Љ—М —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Є —В—А–Є –і–Њ—З–µ—А–Є:

- –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є (1799вАУ1865), –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –Р–љ–µ–ї–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –°–∞–њ–µ–≥–∞ (1801вАУ1855);

- –Р–љ–і–ґ–µ–є –Р—А—В—Г—А (1800вАУ1875), –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М, –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –†–Њ–Ј–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Њ–є (1802вАУ1862);

- –ѓ–љ –С–∞–њ—В–Є—Б—В (1802вАУ1879), –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –Р–љ–љ–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –Ь–Є—Ж–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є (1818вАУ1859);

- –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ (1803вАУ1868), –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1820-—Е –≥–≥. –∞–і—К—О—В–∞–љ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞, –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –ѓ–і–≤–Є–≥–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –Ф–Ј—П–ї—Л–љ—М—Б–Ї–Њ–є (1831вАУ1922), –і–Њ—З–µ—А–Є –≥—А–∞—Д–∞ –Ґ–Є—В—Г—Б–∞ –Р–і–∞–Љ–∞ –Ф–Ј—П–ї—Л–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ;

- –°–µ–ї–µ—Б—В–Є–љ–∞ (1805вАУ1883), –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ґ–Є—В—Г—Б–Њ–Љ –Р–і–∞–Љ–Њ–Љ –Ф–Ј—П–ї—Л–љ—М—Б–Ї–Є–Љ (1797вАУ1861);

- –ѓ–і–≤–Є–≥–∞ (1806вАУ1890), –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ы–µ–Њ–љ–Њ–Љ –°–∞–њ–µ–≥–Њ–є (1802вАУ1878);

- –Ч–і–Ј–Є—Б–ї–∞–≤ (1810вАУ1855), –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –Ѓ–Ј–µ—Д–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Т–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–є (1808вАУ1880);

- –≠–ї—М–ґ–±–µ—В–∞ (1818вАУ1857), –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –Ч–µ–љ–Њ–љ–Њ–Љ –С–ґ–Њ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ (1806вАУ1887);

- –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ (1820вАУ1889), –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –†–Њ–Ј–µ –Ь–∞—А–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Њ–є (1831вАУ1890);

- –Р–≤–≥—Г—Б—В (1824вАУ1889), –ґ–µ–љ–∞—В—Л–є –љ–∞ –≠–ї—М—Д—А–Є–і–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ґ–Є–Ј–µ–љ–≥–∞—Г–Ј (1825вАУ1873).

–Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ч–∞–Љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1881 –Є 1889 –≥–≥., –љ–∞ 1-–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ 1902 –≥., –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1905 –≥.19

–Ъ–∞—А–љ–Є—Ж–Ї–Є–є –Ѓ—Б—В–Є–љ–Є–∞–љ (1806вАУ1876)

–°—Л–љ –Ь–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ъ–∞—А–љ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ (1772вАУ1826) –Є –Ф–Њ—А–Њ—В—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Э–µ–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Њ–Ї. 1770вАУ1813). –Я–µ—А–≤—Л–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ь—Г–Ј–µ—П –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ.

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–µ –љ–∞ –Ь–∞–Ј–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є, —И–ї–µ–Љ—Л, –±—Г–ї–∞–≤—Л –Є –њ—А.20

–Ъ–≤—П—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –§—А–∞–љ—В–Є—И–µ–Ї (–§—А–∞–љ—Ж –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З) (?вАУ?)

–Ц–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—А—И–∞–≤—Л. –Э–∞ 1869 –≥. –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –љ–∞ 1874 –≥. –∞—Б–µ—Б—Б–Њ—А –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞.

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –Њ—А—Г–ґ–Є—П21.

–Ъ–Њ–ї—П—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є –Т–Њ–є—Ж–µ—Е (1852вАУ1916)

–Ц–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї-—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т 1881 –≥. –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–∞–Љ—Г—О –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ 1887 –≥. –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П, —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –С—Л–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ 1-–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –≤ 1902 –≥. –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1905 –≥. –Т 1912 –≥. —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–µ–љ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –њ–∞–Љ—П—В–Є 1812 –≥. –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ.

–†–Є—Б. 5. –Т. –Ъ–Њ–ї—П—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є

–Т –Є—О–љ–µ 1917 –≥. –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ъ–Њ–ї—П—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ–і–∞–љ—Л –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥—Г, –љ–∞ –њ—А–Њ–і–∞–ґ—Г –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л 236 –µ–і–Є–љ–Є—Ж —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П: –Љ–љ–Њ–≥–Њ —И–ї–µ–Љ–Њ–≤, –Љ–µ—З–Є, —Б–∞–±–ї–Є, —И–њ–∞–≥–Є, —Б—В–Є–ї–µ—В—Л, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ XVI –≤., —А—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ XVIIвАУXVIII –≤–≤.22

–Ъ–Њ—Б—Б–µ—Ж–Ї–Є–µ: –§—А–∞–љ—В–Є—И–µ–Ї –Ъ—Б–∞–≤–µ—А–Є–є (1778вАУ1857), –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ (?вАУ1873)

–§—А–∞–љ—В–Є—И–µ–Ї –Ъ—Б–∞–≤–µ—А–Є–є вАУ —Б—Л–љ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –Ъ–Њ—Б—Б–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ (1739вАУ1820) –Є –Ѓ–Ј–µ—Д—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Т–Є—Б–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–є. –°–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞—З–∞–ї –≤ –Ш–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –Ґ. –Ъ–Њ—Б—В—О—И–Ї–Њ –≤ 1797 –≥. –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О –Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –ї–µ–≥–Є–Њ–љ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Њ–Љ. –° 1798 –≥. –∞–і—К—О—В–∞–љ—В –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ъ–∞—А–Њ–ї—П –Ъ–љ—П–ґ–µ–≤–Є—З–∞. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е 1800вАУ1801 –≥–≥. –≤ —З–Є–љ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞. –Т 1801вАУ1807 –≥–≥. –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –≤ 1807 –≥. –±—Л–ї –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —В. –љ. —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –ї–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –њ—А–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–µ –Ч–∞–є–Њ–љ—З–µ–Ї–µ. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е, –≤ 1808 –≥. –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –Љ–∞–є–Њ—А—Л –Є –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є. –Т 1812 –≥. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А—Л. –Т 1813 –≥. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ь–Њ–і–ї–Є–љ, –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –≤ –њ–ї–µ–љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Т 1815 –≥. –±—Л–ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ, –і–Њ 1916 –≥. –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї 2-–є –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є 1-–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, —Е–Њ—В—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤ 1826 –≥. –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П 1830 –≥. —Г–µ—Е–∞–ї –≤–Њ –Т—А–Њ—Ж–ї–∞–≤, –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ —Б –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–і—А–µ—Б–Њ–Љ, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї —Ж–∞—А—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г —Г–ґ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Т 1831вАУ1832 –≥–≥. –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–†–Є—Б. 6. –§. –Ъ. –Ъ–Њ—Б—Б–µ—Ж–Ї–Є–є

–£–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–љ–µ—В, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г –њ–Њ –љ—Г–Љ–Є–Ј–Љ–∞—В–Є–Ї–µ, —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–∞ 2000 —В–Њ–Љ–Њ–≤. –Ш–Љ–µ–ї —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —В—А–Њ—Д–µ–µ–≤.

–С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –°–Њ—Д–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Т–Є—Б–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–є (?вАУ1835), –Є–Љ–µ–ї –≤ –±—А–∞–Ї–µ –і–Њ—З—М –Є –і–≤—Г—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є. –Т—Б–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Г.

–°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ вАУ –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –Є–Љ–µ–ї —З–Є–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–∞, –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ-–Т–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є. –Х–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П –У—А–∞–±—Г–≤ –Є –У—А–Њ–љ–і—Г–≤ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–Т 1856 –≥. –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ъ–Њ—Б—Б–µ—Ж–Ї–Є—Е –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ.

–°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –Ъ–Њ—Б—Б–µ—Ж–Ї–Є–є –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –Ю–ї—М–≥–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С–ґ–Њ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є (?вАУ1903), –Є–Љ–µ–ї –≤ –±—А–∞–Ї–µ —В—А–µ—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є23.

–Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–µ, –≥—А–∞—Д—Л: –Т–Є–Ї–µ–љ—В–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З (–Т–Є–љ—Ж–µ–љ—В –Ъ–Њ—А–≤–Є–љ) (1782вАУ1858), –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ –Т–Є–љ—Ж–µ–љ—В (1844вАУ1873), –Р–і–∞–Љ (1870вАУ1909), –Ѓ–Ј–µ—Д (1848вАУ1918), –≠–і–≤–∞—А–і (1870вАУ1940)

–Т–Є–Ї–µ–љ—В–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З вАУ —Б—Л–љ –≥—А–∞—Д–∞ –ѓ–љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1756вАУ1790) –Є –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ—Л –Р–љ–љ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –І–∞—Ж–Ї–Њ–є (–Њ–Ї. 1756вАУ1834). –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ. –Т 1791 –≥. –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—О. –Т 1795 –≥. –≤—Л—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г, 9 –ї–µ—В –±—Л–ї –љ–µ —Г –і–µ–ї. –Т 1806 –≥. —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–љ—П—В –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –Т–Њ–µ–≤–∞–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞, –≤ 1811 –≥. –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –≥—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ю—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ–є —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М—О. –Ш–Ј 10 –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ —А–∞–љ 9 –±—Л–ї–Є –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞—Е. –Т 1814 –≥. —Б—В–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г. –≠—В–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –±—Г–і—Г—Й–µ–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Я–Њ–ї—М—И–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є, –≤ 1818 –≥. –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ I –≤ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В—Л –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–Љ –°–µ–є–Љ–∞. –Т 1826 –≥. –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є, –≤ 1832 –≥. –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞. –£–Љ–µ—А –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ.

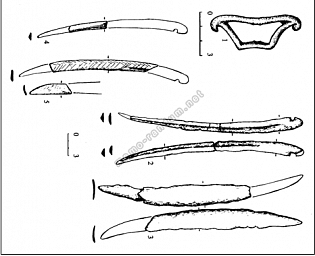

–†–Є—Б. 7. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е

–Я–Њ–ї—П–Ї–Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї–Є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П 1830вАУ1831 –≥–≥. –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ —З–Є—Б–ї–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П, –љ–Њ –Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П.

–С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –Ь–∞—А–Є–µ –£—А—Б—Г–ї–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –†–∞–і–Ј–Є–≤–Є–ї–ї (1777вАУ1822), –і–Њ—З–µ—А–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Њ–Љ–Є–љ–Є–Ї–∞ –†–∞–і–Ј–Є–≤–Є–ї–ї–∞ (1754вАУ1798) –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –У—Г—В—В–µ–љ-–І–∞–њ—Б–Ї–Њ–є (1750вАУ1791). –°—Г–њ—А—Г–≥–Є –±—Л–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї–Є–љ–Є–є —Б–µ–Љ—М–Є. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Н—В–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ —З–∞—Б—В—М—О –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ю–њ–Є–љ–Њ–≥—Г—А–µ –У—Г—А–љ–Њ–є вАУ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А–∞—Е –Љ—Г–Ј–µ–є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є –Ь–∞—А–Є–Є –£—А—Б—Г–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ш. –І–∞—А—В–Њ—А—Л–є—Б–Ї–Њ–є. –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї —Б—Г–њ—А—Г–≥—Г –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—З–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є.

–Т 1843 –≥. –≤ –Ю–њ–Є–љ–Њ–≥—Г—А–µ –У—Г—А–љ–Њ–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–Њ–≤—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –≤ –љ–µ–Њ–≥–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ —А–∞–Ј—А–Њ—Б—И–Є–є—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ—Г–Ј–µ–є. –Т –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —А–µ–ї–Є–Ї–≤–Є–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ъ—И–Є—И—В–Њ—Д–∞ –†–∞–і–Ј–Є–≤–Є–ї–ї–∞, –°–Є–≥–Є–Ј–Љ—Г–љ–і–∞ II –Р–≤–≥—Г—Б—В–∞, –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–∞ IV, –±—Г–ї–∞–≤–∞ –С. –•–Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–∞–ї–∞—И–Є –°—В–µ—Д–∞–љ–∞ –С–∞—В–Њ—А–Є—П, –°–Є–≥–Є–Ј–Љ—Г–љ–і–∞ –°—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Є –ѓ–љ–∞ –Ґ–∞—А–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т 1851 –≥. –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –Є–Ј –Ю–њ–Є–љ–Њ–≥—Г—А—Л –У—Г—А–љ–Њ–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г, –≥–і–µ –і–ї—П –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Ї –і–≤–Њ—А—Ж—Г –і–≤–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–ї–Є–≥–µ–ї—П.

–Т–Є–Ї–µ–љ—В–Є–є –Є –Ь–∞—А–Є—П –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ вАУ —Б—Л–љ–∞ –Ч–Є–≥–Љ—Г–љ—В–∞ (1812вАУ1859), –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞, —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—В—Ж–∞ –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–µ–є. –Ч–Є–≥–Љ—Г–љ—В –Є –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –≠–ї–Є–Ј–∞, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –≥—А–∞—Д–Є–љ—П –С—А–∞–љ–Є—Ж–Ї–∞—П (1820вАУ1876) –Є–Љ–µ–ї–Є —В—А–µ—Е –і–µ—В–µ–є:

- –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –Т–Є–љ—Ж–µ–љ—В–∞ (1844вАУ1873);

- –Ч–Є–≥–Љ—Г–љ—В–∞ –Т–Є–љ—Ж–µ–љ—В–∞ (1846вАУ1867);

- –Ь–∞—А–Є—О –С–µ–∞—В—А–Є–Ї—Б (1850вАУ1884), –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –≠–і–≤–∞—А–і–Њ–Љ –†–∞—З–Є–љ—М—Б–Ї–Є–Љ (1847вАУ1926), –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Т 1861 –≥. –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—И–µ–ї –Љ—Г–Ј–µ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –°–≤–Є–і–Ј–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—О –°–≤–Є–і–Ј–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≥–Њ–і–Њ–Љ —А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Є –Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е –±—Л–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ—З–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–і—М–±–Њ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е, –љ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є. –Т —Б–Њ–≤–µ—В, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –Є –Ы—О–і–≤–Є–Ї–∞, –≤–Њ—И–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–Є–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л: –Ѓ–ї–Є–∞–љ –С–∞—А—В–Њ—И–µ–≤–Є—З, –Ъ–∞–Ј–Є–Љ–Є—А –Т—Г–є—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є (—Б–Љ.), –Ѓ–Ј–µ—Д –Ъ–Њ—А–Ј–µ–љ—С–≤—Б–Ї–Є–є, –Ѓ–Ј–µ—Д –Ш–≥–љ–∞—Ж–Є–є –Ъ—А–∞—И–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ы–µ–Њ–љ –Ы—О–±–µ–љ—М—Б–Ї–Є–є, –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ –Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –≠—А–∞–Ј–Љ –Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я—И–µ–Ј–і–µ—Ж–Ї–Є–є (—Б–Љ.), –≠–і–≤–∞—А–і –†—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –≠–і–Љ—Г–љ–і –†—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Р–і–∞–Љ –ѓ–Ї—Г–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–є.

–Т 1863 –≥. –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е –±—Л–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –≥–і–µ –і–Њ 1869 –≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Г –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤—Л—Е, –Ј–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г.

–Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ъ–∞—А–Њ–ї—П –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П —А–∞–љ–µ–µ –≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–Љ —Н—В–Њ–є –≤–µ—В–≤–Є —А–Њ–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –†–∞–і–Ј–µ—С–≤–Є—Ж–µ.

–Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ –Т–Є–љ—Ж–µ–љ—В –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –†–Њ–Ј–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Њ–є (1849вАУ1937), –Є–Љ–µ–ї –≤ –±—А–∞–Ї–µ –і–≤—Г—Е –і–µ—В–µ–є, –і–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е –і–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –ї–µ—В:

- –Р–і–∞–Љ–∞ (1870вАУ1909);

- –≠–ї—М–ґ–±–µ—В—Г (1871вАУ1905), –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –ѓ–љ–Њ–Љ –Ґ—Л—И–Ї–µ–≤–Є—З–µ–Љ (1867вАУ1903).

–љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –Т 1904 –≥. –Р–і–∞–Љ –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –°—А–µ–і–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Є–Ј –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ 13 –µ–і–Є–љ–Є—Ж: 4 —Б–∞–±–ї–Є, –Ї–Њ–љ—З–∞—А, 4 –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–∞ –Є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞, —Й–Є—В, —А—Г–ґ—М–µ, –±—Г–ї–∞—В–љ—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї, —И–њ–∞–≥–∞.

–Я–Њ—Н—В, –і–Њ–Ї—В–Њ—А —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Р–і–∞–Љ –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –Т–∞–љ–і–µ –Ь–∞—А–Є–Є –≠–Љ–Є–ї–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –С–∞–і–µ–љ–Є (1874вАУ1950), –і–µ—В–µ–є –≤ –±—А–∞–Ї–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї. –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –Њ–љ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –∞ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г –Є –Љ—Г–Ј–µ–є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–∞–ї—М–љ–µ–Љ—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –Ѓ–Ј–µ—Д—Г –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г.

–Ѓ–Ј–µ—Д –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є вАУ —Б—Л–љ –≥—А–∞—Д–∞ –Р–і–∞–Љ–∞ –•–µ–љ—А–Є–Ї–∞ –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1821вАУ1903) –Є –Ъ–∞—А–Њ–ї–Є–љ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–Є –Ь–Є—Ж–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є (1825вАУ1912). –І–ї–µ–љ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ–Ї.

–С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –•–µ–ї–µ–љ–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –°—В–∞–і–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є (1844вАУ1927), –Є–Љ–µ–ї –≤ –±—А–∞–Ї–µ —Б–µ–Љ—М –і–µ—В–µ–є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ–ґ–Є–ї–Є –і–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –ї–µ—В —Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Л–љ –≠–і–≤–∞—А–і –Є —В—А–Є –і–Њ—З–µ—А–Є.

–≠–і–≤–∞—А–і –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є –Є –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є. –Ю–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –°–≤. –Р–љ–љ—Л –≤ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–µ –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –≤ –Ь–Њ–і–ї–Є–љ–≥–µ –±–ї–Є–Ј –Т–µ–љ—Л (–Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є—П). –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Б–µ–ї—М–Ї–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –†–∞–і–Ј–µ—С–≤–Є—Ж—Л. –Р–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –±—Л–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –±–Є–±–ї–Є–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤, —Б 1910 –≥. –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—Е—А–∞–љ—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Я–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –У. –°–µ–љ–Ї–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ. –Я–µ—А–µ–і –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є —В–µ—Б–љ–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї —Б –С. –У–µ–Љ–±–∞—А–ґ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ (—Б–Љ.) –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –° —О–љ–Њ—Б—В–Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є, –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Б–Њ–±—А–∞–ї –±–Њ–≥–∞—В–µ–є—И—Г—О –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Р–≤—В–Њ—А –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤. –Я–Њ–≥–Є–± –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ—А–µ –Ф–∞—Е–∞—Г.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ24.

–Ы–µ—Б—Б–µ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А (1814вАУ1884)

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж. –°—Л–љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Ы–µ–≤–Є –Ы–µ—Б—Б–µ—А–∞ (1791вАУ1870) –Є –†—Г–ґ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ы—С–≤–µ–љ—И—В–∞–є–љ (1790вАУ1840). –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –Т 1830вАУ1831 –≥–≥. —Г—З–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ 1832вАУ1835 –≥–≥. –≤ –Ф—А–µ–Ј–і–µ–љ–µ, –≤ 1836вАУ1840 –≥–≥. –≤ –Ь—О–љ—Е–µ–љ–µ. –Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Т 1846 –≥. –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г, –≥–і–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—Г–і–Є—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–±—Г—З–∞–ї –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Т 1858 –≥. —Б—В–∞–ї –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –®–Ї–Њ–ї–µ –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –≤ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–µ. –£–ґ–µ –≤ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Є–≥—А–∞–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Л. –° 1860 –≥. –±—Л–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б 1878 –≥. –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї.

–†–Є—Б. 8. –Р. –Ы–µ—Б—Б–µ—А

–С—Л–ї —П—А–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ—Й–µ –і–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Н–њ–Њ—Е–Є —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –ѓ–љ–∞ –Ь–∞—В–µ–є–Ї–Є. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Б —Н—В–Є–Љ –Є –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ы–µ—Б—Б–µ—А–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Я–Є—Б–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л, –љ–Њ –Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є, –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ї–љ–Є–≥–Є, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є—Е —В–µ–∞—В—А–Њ–≤, —Б 1870-—Е –≥–≥. –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–є.

–Т–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ы–µ—Б—Б–µ—А–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ 1870 –≥. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –≤—Л—П–≤–Є—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М.

–° 1864 –≥. –±—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –Ѓ–ї–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С–µ—А–≥—Б–Њ–љ (1839вАУ1918). –£–Љ–µ—А –≤ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–µ, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ25.

–Ы–µ—Б—Б–µ—А –Ф–∞–љ–Є—Н–ї—М (1821вАУ1884)

–°—Л–љ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Ы–µ–≤–Є –Ы–µ—Б—Б–µ—А–∞ (1791вАУ1870) –Є –†—Г–ґ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ы—С–≤–µ–љ—И—В–∞–є–љ (1790вАУ1840), —А–Њ–і–љ–Њ–є –±—А–∞—В –Р. –Ы–µ—Б—Б–µ—А–∞ (—Б–Љ.). –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–є –±–∞–љ–Ї–Є—А. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ 1881 –Є 1887 –≥–≥.26

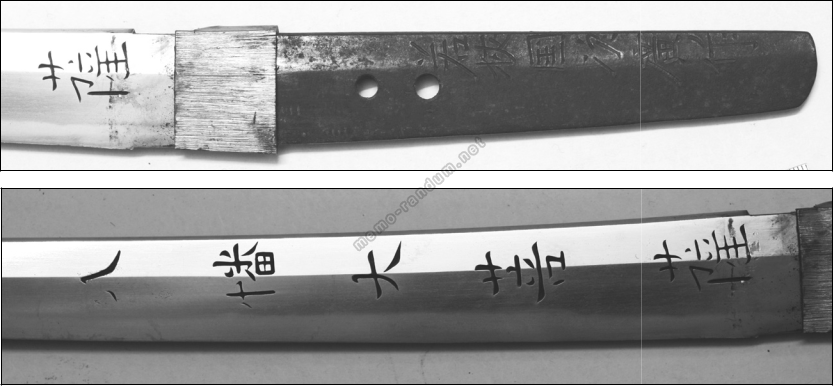

–Ы–Њ—Б–Ї–Є–є –Ѓ–Ј–µ—Д (1827вАУ1885)

–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥-–ї—О–±–Є—В–µ–ї—М, —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї, –≥—А–∞–≤–µ—А, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д. –Т–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –Є–Љ–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—В–Њ–Љ–ї–Њ—В—Л –≤ –С–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –°–µ–і–ї–µ—Ж–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –Љ–µ–і–∞–ї–Є. –Я—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е, –≤ 1883 –≥. –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –Ї–љ–Є–≥—Г –Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ –ѓ–љ–µ –°–Њ–±–µ—Б—Б–Ї–Њ–Љ.

–Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ы–Њ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–Т 1856 –≥. –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ы–Њ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –° 1875 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П –ґ–Є–ї –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ27.

–Ы—Г–±–µ–љ—М—Б–Ї–Є–є –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ь–Є—Е–∞–ї (1810вАУ1890)

–У—А–∞—Д, —Б—Л–љ –≥—А–∞—Д–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ы—Г–±–µ–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1786вАУ1867) –Є –С–∞—А–±–∞—А—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –®–Є–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є (1789вАУ1856). –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1881 –≥.

–С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –У–Њ—А—В–µ–љ–Ј–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ф–Ј–µ–ґ–±–Є—Ж–Ї–Њ–є (1816вАУ1891), –Є–Љ–µ–ї –≤ –±—А–∞–Ї–µ –і–≤—Г—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Є –і–≤—Г—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Ї –µ–≥–Њ –Љ–ї–∞–і—И–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –Ъ—Б–∞–≤–µ—А–Є—О –§—А–∞–љ—Ж–Є—И–µ–Ї—Г (1840вАУ1914), –ґ–µ–љ–∞—В–Њ–Љ—Г –љ–∞ –•–µ–ї–µ–љ–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –У—А—Г—Й–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–є (1842вАУ1918).

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є–Љ–µ–ї –±—А–∞—В –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞ –Ь–Є—Е–∞–ї–∞, –≥—А–∞—Д –Я–∞–≤–µ–ї –Ы—Г–±–µ–љ—М—Б–Ї–Є–є (1817вАУ1892), –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В. –≠—В–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Я. –Ы—Г–±–µ–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ28.

–Ы—Г—В–Њ—Б—В–∞–љ—М—Б–Ї–Є–є –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤ (?вАУ?)

–Т 1910-—Е вАУ 1920-—Е –≥–≥. –ґ–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞—А—Д–Њ—А–∞ –Є —Б—В–µ–Ї–ї–∞, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П29.

–Ы—П–±–µ–љ—Ж–Ї–Є–є –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ –•–Є–ї–∞—А–Є–є (1809вАУ1862)

–°—Л–љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П –Ы—П–±–µ–љ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Х–≤—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Т–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –ї–Є—Ж–µ–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –Ј–∞—В–µ–Љ –Є–Ј—Г—З–∞–ї –њ—А–∞–≤–Њ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ. –Т 1829 –≥. –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞ –њ—А–∞–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –У–Њ—А–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–Є 1830 –≥. –≤ —З–Є–љ–µ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –ґ–Є–ї –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –Є–Ј—Г—З–∞–ї –≥–Њ—А–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –І–µ—Е–Є–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г –≤ 1833 –≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —Н—В–Њ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–µ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ.

–С—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –Љ–Є–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ. –ѓ–≤–ї—П–ї—Б—П —З–ї–µ–љ–Њ–Љ-–Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.

–Ш–Љ–µ–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–Њ–Љ. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ 1856 –≥.

–С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –§–µ–ї–Є—Ж–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ґ–ґ–µ—В–ґ–µ–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–є (?вАУ1850), –Є–Љ–µ–ї –≤ –±—А–∞–Ї–µ –і–≤—Г—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є30.

–Ь–∞–≥–љ—Г—Б –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ (1833вАУ1912)

–°—Л–љ –Ъ–∞—А–Њ–ї—П –Ь–∞–≥–љ—Г—Б–∞ –Є –Ѓ–Ј–µ—Д—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ь—А–Њ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Т 1851 –≥. –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Э–Њ–≤–Њ–∞–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є –ї–µ—Б–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–∞—А–Є–Љ–Њ–љ—В–µ –±–ї–Є–Ј –Т–∞—А—И–∞–≤—Л. –Ф–Њ 1863 –≥. —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—Б–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞—Е –≤ –Ы—О–±–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Я–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е. –Т 1863 –≥. –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ —Б–Њ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–Є. –Ф–Њ—Е–Њ–і—Л —Б –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Ь–∞–≥–љ—Г—Б—Г –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Т 1872вАУ1905 –≥–≥. –Њ–љ –±—Л–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–∞ ¬Ђ–Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є¬ї. –°–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–∞ –Я—А—Г—Б–∞ —Б—Б—Г–і–љ–Њ–є –Ї–∞—Б—Б–Њ–є –і–ї—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Б—Г–і–љ–Њ–є –Ї–∞—Б—Б–µ. –І–∞—Б—В–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –Љ–µ—Ж–µ–љ–∞—В–Њ–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ –Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї—Г—О —Д–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—О. –Т 1911 –≥. –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї 20 –Є–Ї–Њ–љ –Ь—Г–Ј–µ—О –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤.

–Ш–Љ–µ–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –≤ 1881 –≥.31

–Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ, –≥—А–∞—Д—Л: –Ю–љ—Г—Д—А–Є–є (1788вАУ1848), –Ь–∞—А–Є—П –§–µ–ї–Є—Ж–Є—П (1807вАУ1870)

–°–µ–љ–∞—В–Њ—А –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞—Д –Ю–љ—Г—Д—А–Є–є –Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ —Б—Л–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—А—П –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П –Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1740вАУ1796) –Є –Ъ–∞—В–∞—А–ґ–Є–љ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ф–Ј—П–ї—Л–љ—М—Б–Ї–Њ–є (1753вАУ1814). –С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ –Ь–∞—А–Є–Є –§–µ–ї–Є—Ж–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –Ґ–∞—А–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є.

–Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ю–љ—Г—Д—А–Є—П –Є –Ь–∞—А–Є–Є –§–µ–ї–Є—Ж–Є–Є –Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ 1856 –≥. –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ.

–С—А–∞–Ї –Ю–љ—Г—Д—А–Є—П –Є –Ь–∞—А–Є–Є –§–µ–ї–Є—Ж–Є–Є –±—Л–ї –±–µ–Ј–і–µ—В–љ—Л–Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Ї –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж–µ –Ю–љ—Г—Д—А–Є—П, –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ –У–Њ—А—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є (1810вАУ1889)32.

–Ь–µ–є–µ—В –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і (1850вАУ1912)

–Ѓ—А–Є—Б—В, –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –ѓ. –Ы–µ—Й–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є 1-–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ, –≤ 1870 –≥. –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ. –°–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї —Б –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–∞—В—М–Є –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ —О—А–Є—Б–њ—А—Г–і–µ–љ—Ж–Є–Є. –° 1876 –≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є. –Т 1884 –≥. –Њ—В–Ї—А—Л–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –Я–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –≠–ї–Є–Ј–Њ–є –Ю–ґ–µ—И–Ї–Њ.

–†–Є—Б. 9. –Ы. –Ь–µ–є–µ—В

–Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Н–њ–Њ—Е–Є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ј–Љ–∞. –Т –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Ж–µ–ї—Л–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—Л, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –§. –®–Њ–њ–µ–љ—Г, –°. –Ь–Њ–љ—О—И–Ї–Њ, –Р. –Ь–Є—Ж–Ї–µ–≤–Є—З—Г, –Ѓ. –°–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Њ–Љ—Г, –Ч. –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Э–∞—А—П–і—Г —Б —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—П–Љ–Є, —А–µ–і–Ї–Є–Љ–Є –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ–Є, –≥—А–∞–≤—О—А–∞–Љ–Є, —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞–Љ–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Я–Њ–ї—М—И–Є (–Њ—А—Г–ґ–Є–µ).

–Т 1889 –≥. –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –і–ї—П –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ.

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ь–µ–є–µ—В–∞ –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ—Л –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞–Љ –Є –Љ—Г–Ј–µ—П–Љ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј–µ–є, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ—Г–Ј–µ–є33.

–Ь–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ґ–∞–і–µ—Г—И (?вАУ?)

–Т–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –Є–Љ–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П34.

–Э–µ–њ—А–Њ—Б –≠–і–≤–∞—А–і (1870вАУ1928)

–°—Л–љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Р–≤–≥—Г—Б—В–∞ –Э–µ–њ—А–Њ—Б–∞ (1837вАУ1893) –Є –Ъ–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Є–љ—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Р–і–Њ–ї—М—Д (1848вАУ1922). –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ. –Ы. –Ъ—А–Њ–љ–µ–љ–±–µ—А–≥–∞. –Ц–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–∞—А—Д—О–Љ–µ—А–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Я–Њ–ї—М—И–Є.

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є, –Љ–µ–±–µ–ї–Є, —Б–µ—А–µ–±—А–∞, —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л—Е –Љ–∞—А–Њ–Ї. –Т 1930 –≥. –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –±—Л–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Є–Ј –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є (1203 –ї–Њ—В–∞)35.

–Ю–њ–њ–Љ–∞–љ –Р—А—В—Г—А (1867вАУ1931)

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П (–њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ Or-Ot). –†–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –£—З–Є–ї—Б—П –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы. –Ъ—А–Њ–љ–µ–љ–±–µ—А–≥–∞. –Т 1890вАУ1892 –≥–≥. –Є–Ј—Г—З–∞–ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –≤ –ѓ–≥–µ–ї–ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –≤ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Л –љ–∞ –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–µ, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ґ—А—Л–љ–Ї–µ–≤–Є—З, –њ—А–µ—А–≤–∞–ї –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г. –Я—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Є —Б—В–Є—Е–Њ–≤. –Т –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П —Б—В–∞—А–Є–љ–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—П–≥–Њ—В–µ–љ–Є–µ –Ї —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ –Є –µ–µ —Ж–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞—В—Г—А–∞–Љ. O–њ–њ–Љ–∞–љ–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–њ–µ–≤—Ж–Њ–Љ —Б—В–∞—А–Њ–і–∞–≤–љ–µ–є –Љ–µ—Й–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Љ–∞–ї–Њ-–њ–Њ–Љ–∞–ї—Г –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—Й–Є—Е –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї.

–†–Є—Б. 10. –Р. –Ю–њ–њ–Љ–∞–љ

–С—Л–ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Є –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т 1910 –≥. –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ —Б—В–∞—А—Л–є –і–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –≤–Є–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ—П—В–µ–ї—О –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Г –°—В–∞—И–Є—Ж—Г (1755вАУ1826), –Њ—В—А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї —В–∞–Љ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О, —Б–і–µ–ї–∞–≤ –µ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–є.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї —Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ь–µ—З–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –Ф–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—Б–Љ.)36.

–Я–∞–≤–ї–Є—И–∞–Ї –Т–∞—Ж–ї–∞–≤ (1866вАУ1905)

–Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї, –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—В–Њ—А. –°—Л–љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ъ—А–µ–і–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –£—З–Є–ї—Б—П —А–Є—Б—Г–љ–Ї—Г —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –†–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е —Г –Т. –У–µ—А—Б–Њ–љ–∞ (—Б–Љ.). –° 1880 –≥. —Г—З–Є–ї—Б—П —Г –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –ѓ. –Ь–∞—В–µ–є–Ї–Є –≤ –Ї—А–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –®–Ї–Њ–ї–µ –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤. –°—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Є –Ь—О–љ—Е–µ–љ–µ. –£–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–ї—П —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ. –Я—А–Є–≤–µ–Ј –Њ—В—В—Г–і–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —В–Ї–∞–љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–є –≤ –Ф–∞–ї–Љ–∞—Ж–Є—О, –Р–ї–±–∞–љ–Є—О, –Ш—А–∞–љ, –Ш—А–∞–Ї, –Ш—В–∞–ї–Є—О. –С—Л–ї —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ–µ–љ–Њ–Љ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤–µ—А—Е–Њ–≤–Њ–є –µ–Ј–і–Њ–є, —Б—В—А–µ–ї—М–±–Њ–є –Є —Д–µ—Е—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ.

–Ю—А—Г–ґ–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ 1-–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ 1902 –≥.

18 —П–љ–≤–∞—А—П 1905 –≥. —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ –Є–Ј –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ъ—Б–∞–≤–µ—А–Є–µ–Љ –Ф—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–Њ–≤37.

–Я–∞—В—Н–Ї –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ (1866вАУ1944)

–°—Л–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Я–∞—В—Н–Ї–∞ –Є –≠–Љ–Є–ї–Є–Є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ь–Є—Б–µ–≤–Є—З. –Т 1885 –≥. –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О –≤ –†–∞–і–Њ–Љ–µ. –£—З–Є–ї—Б—П –љ–∞ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –° 1894 –≥. –≤–µ–ї –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ. –° 1900-—Е –≥–≥. –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Т 1919вАУ1920 –≥–≥. –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –Я–Њ–ї—М—И–Є, –≤ 1921вАУ1926 –≥–≥. –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–Њ–ї –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ, –≤ 1926вАУ1932 –≥–≥. –њ–Њ—Б–Њ–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ.

–Ъ—А—Г–њ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А. –Т —Б—Д–µ—А–µ –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М, –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–∞, –Љ–Њ–љ–µ—В—Л, –Љ–µ–і–∞–ї–Є, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, —Г–љ–Є—Д–Њ—А–Љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –µ–≥–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л38.

–Я–µ—Е –Р–љ—В–Њ–љ–Є–є (?вАУ?)

–Т 1910-—Е –≥–≥. –ґ–Є—В–µ–ї—М –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞—А—Д–Њ—А–∞, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П39.

–Я–Њ–і—З–∞—И–Є–љ—М—Б–Ї–Є–є –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤ –Я–∞–≤–µ–ї (1822вАУ1876)

–°—Л–љ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –Т–Є–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Ъ–∞—А–Њ–ї—П –Я–Њ–і—З–∞—И–Є–љ—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1790вАУ1860) –Є –Х–≤—Л, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Я–∞–ї—М—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Ш–Ј—Г—З–∞–ї –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –≥–і–µ –Є–Ј—Г—З–∞–ї –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Г. –Т 1845 –≥. –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г –Є —Б–і–∞–ї —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ –љ–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г—О—Й–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞ II –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Р–≤—В–Њ—А –Ј–і–∞–љ–Є–є –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ф–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –љ–∞ –≤–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤ 1856 –≥.40

–Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Є–µ, –≥—А–∞—Д—Л: –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –Ъ–Њ—Б—В–Ї–∞ (1755вАУ1821), –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ (1778вАУ1845), –Р–≤–≥—Г—Б—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А (1805вАУ1867),–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ (1818вАУ1892)

–Т–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л –Т–Є–ї–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–є –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞ –ї–µ—В —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Є—Е.

–Т 1680-—Е вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1690-—Е –≥–≥. –і–≤–Њ—А–µ—Ж –≤ –Т–Є–ї–∞–љ–Њ–≤–µ –±—Л–ї —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –ѓ–љ–∞ III –°–Њ–±–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤ 1696 –≥. –і–≤–Њ—А–µ—Ж –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П. –Т 1720 –≥. –і–≤–Њ—А–µ—Ж –±—Л–ї –њ—А–Њ–і–∞–љ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–µ –°–µ–љ—П–≤—Б–Ї–Њ–є, –≤–і–Њ–≤–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—В–Љ–∞–љ–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ –і–≤–Њ—А–µ—Ж –µ—Й–µ –і–≤–∞–ґ–і—Л –Љ–µ–љ—П–ї —Е–Њ–Ј—П–µ–≤, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П –≤ —Г–њ–∞–і–Њ–Ї. –Т 1778 –≥. –Т–Є–ї–∞–љ–Њ–≤ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ —А—Г–Ї–Є –Ш–Ј–∞–±–µ–ї–ї—Л –Ы—О–±–Њ–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–љ—Л –І–∞—А—В–Њ—А—Л–є—Б–Ї–Њ–є (1736вАУ1816). –С—Л–ї–Њ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –≥—А–∞—Д –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –Ъ–Њ—Б—В–Ї–∞ –Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Є–є, –≤ 1776 –≥. –ґ–µ–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ –Ы—О–±–Њ–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є (1760вАУ1831), –і–Њ—З–µ—А–Є –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ (1722вАУ1783) –Є –Ш–Ј–∞–±–µ–ї–ї—Л –Ы—О–±–Њ–Љ–Є—А—Б–Ї–Є—Е.

–†–Є—Б. 11. –Р. –Р. –Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Є–є

–Ш–љ—В–µ—А—М–µ—А—Л –і–≤–Њ—А—Ж–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Є –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ; –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–Њ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е —Н—В–Њ–є –≤–µ—В–≤–Є —А–Њ–і–∞ –Я–Њ—В–Њ—Ж–Ї–Є—Е. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–Є –ѓ–љ–∞ III –°–Њ–±–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Т 1805 –≥. –≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤.

–°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –Ъ–Њ—Б—В–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ I –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–є –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1820 –≥. –Т 1818 –≥. –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –°–µ–љ–∞—В–∞ –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Я–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Т–Є–ї–∞–љ–Њ–≤ –Є —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —В–∞–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Ї –µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Г.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –≤ 1802 –≥. –±—Л–ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤ —А—Л—Ж–∞—А–Є –Ь–∞–ї—М—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞. –Т 1812 –≥. —З–ї–µ–љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т 1824вАУ1831 –≥–≥. —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А-–Ї–∞—И—В–µ–ї—П–љ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т 1832вАУ1833 –Є —Б 1838 –≥. –Њ–±–µ—А —И—В–∞–ї–Љ–µ–є—Б—В–µ—А. –С—Л–ї –ґ–µ–љ–∞—В –і–≤–∞–ґ–і—Л. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –±—А–∞–Ї–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ 1805вАУ1821 –≥–≥. —Б –Р–љ–љ–Њ–є, —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ–є –Ґ—Л—И–Ї–µ–≤–Є—З (1779вАУ1867), –Є–Љ–µ–ї –Њ—В –љ–µ–µ –і–Њ—З—М –Є –і–≤—Г—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є:

- –Р–≤–≥—Г—Б—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ (1805вАУ1867);