Ð.ÐŪ. ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē (ÐÐūŅКÐēа) Ð ÐÐÐÐ ÐÐĄÐĢ Ð ÐĒÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐĪÐÐÐÐĄÐÐÐĨ ÂŦÐĢÐĄÐĒÐÐÐÐŦÐĨÂŧ ÐĻÐÐĻÐÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ аКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐĒŅŅÐīŅ ÐĻÐĩŅŅÐūÐđ ÐÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ13â15 ОаŅ 2015 ÐģÐūÐīа

ЧаŅŅŅ IIlÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ 2015

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2015

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÐÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū аÐēŅÐūŅÐūÐē, ÐīаÐēаÐēŅÐļŅ Ðē ŅÐēÐūÐļŅ ŅÐ°ÐąÐūŅаŅ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅаŅКÐļ, ŅŅ ÐūÐīŅŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐūО, ŅŅÐū ŅаŅКа â ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūŅŅŅ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ņ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūО Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ КŅÐļÐēÐļÐ·Ð―Ņ Ðļ ŅŅКÐūŅŅŅŅ ÐąÐĩз ÐģаŅÐīŅ Ðļ Ņ Ð―Ð°ÐēÐĩŅŅÐļÐĩО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅОŅ â Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅазÐīÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÂŦŅŅÐĩÐđÂŧ. Ð ŅКÐūŅŅŅ ŅŅŅŅÐūÐĩÐ―Ð° ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ŅŅÐū ОÐūÐķÐĩŅ ÐēŅ ÐūÐīÐļŅŅ Ðē ŅŅŅŅÐĩ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ÐŋÐū ÐģÐūÐŧÐūÐēКŅ. ÐĒаК ÐķÐĩ ÐŋÐūÐīаÐēÐŧŅŅŅÐĩÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū аÐēŅÐūŅÐūÐē ŅŅÐļŅаŅŅ ÐūŅÐŧÐļŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūО ŅаŅКÐļ ÐūŅÐūÐąŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą ÐĩÐĩ Ð―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ â ÐŧÐĩзÐēÐļÐĩО Ð―Ð°Ð·Ð°Ðī 1, 2, 3, 4.

ÐĨÐūŅÐūŅÐū ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ņ Ðļ ÐļзŅŅÐĩÐ―Ņ ÐūÐąŅазŅŅ ŅŅÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ņ Ð―Ð° ÐаÐēКазÐĩ Ðļ Ðē ŅÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°Ņ . ÐÐ―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ņ ŅÐķÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð― ÐēÐūÐŋŅÐūŅ ÐąŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅаŅКÐļ Ðē ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐзÐļÐļ. ÐŅÐū ŅÐŋŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐļŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ðē ŅŅаŅŅÐĩ аÐēŅÐūŅа ÂŦÐŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ ŅаŅКаÂŧ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐēŅÐīÐēÐļÐģаÐĩŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ ŅаŅКÐļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ Ņ Ð―Ð°ŅаÐŧа XIX Ðē. ÐĢÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļÐĩ Ðū Ð―ÐļŅ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐēŅŅŅÐĩŅÐļŅŅ Ņ ÐÐģÐĩŅŅÐūÐ―Ð°, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐŋÐļŅÐĩŅ: ÂŦÐÐŧŅŅÐļŅŅÐūŅÐ― Ðē ŅÐēÐūÐļŅ заОÐĩŅКаŅ Ðū ÐŋÐūÐĩзÐīКÐĩ Ņ ÐŋÐūŅÐūÐŧŅŅŅÐēÐūО Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧ ÐīаÐĩŅ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩÐĩ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XIX ŅŅÐūÐŧÐĩŅÐļŅ: ÂŦÐģÐļÐŧŅзаÐļ, ŅŅŅÐļ, ŅÐļÐ―ÐēаŅÐļ Ðļ ОÐūОаÐīŅ ÐķÐļÐēŅŅ Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ. ÐÐ―Ðļ Ð―ÐūŅŅŅ КŅÐļÐēŅÐĩ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ ÐąÐĩз ÐģаŅÐīŅ, ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―ÐūÐķÐļ Ð―Ð° ÐŋÐūŅŅÐĩ, КÐūÐŋŅŅ Ðļ ОŅŅКÐĩŅŅ.âĶ ÐÐ―ÐīÐļÐđŅКаŅ ŅŅаÐŧŅ ÐīÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ОÐĩŅÐĩÐđ ŅÐĩÐ―ÐļŅŅŅ ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐīÐūŅÐūÐģÐū, Ð―Ðū ÐŧŅŅŅÐļÐĩ ОÐĩŅÐļ ÐŋŅÐļÐēÐūзŅŅ Ðļз ÐÐĩŅŅÐļÐļâĶÂŧ5 . ÐÐūÐģÐļŅÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÂŦКŅÐļÐēаŅ ŅÐ°ÐąÐŧŅ ÐąÐĩз ÐģаŅÐīŅÂŧ â ŅŅÐū ŅаŅКа.

ÐÐūКŅОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―Ðū ŅаŅКа, ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋÐū ŅÐēÐūÐĩОŅ Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļŅ, ŅÐļКŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ ŅÐū ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XIX Ðē. ÐŅ ŅŅаÐŧКÐļÐēаÐĩОŅŅ Ņ ÐĩÐĩ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅОÐļ ŅŅŅŅКÐļОÐļ ÐŋŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐļКаОÐļ. ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ð.Ð. ÐŊÐēÐūŅŅКÐļÐđ, ÐūÐŋÐļŅŅÐēаŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ, ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩÐĩ: ÂŦÐÐ―Ð° (аŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅа) ÐąŅÐŧа ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð° ÐēÐļÐ―ŅÐūÐēКаОÐļ, заŅŅÐķаŅŅÐļОÐļŅŅ Ņ ÐīŅÐŧа, Ņ ÐŋÐļŅŅÐūÐ―Ð―ŅО заОКÐūО. ÐĻŅŅКÐļ, ÐŋŅÐļКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ К ŅŅÐķŅŅО â Ð―Ð°ŅÐĩÐģÐū ŅŅаŅÐūÐģÐū ÐūÐąŅазŅа, Ņ.Ðĩ. ÐūŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ К ÐūŅŅŅÐļŅ ÐļŅŅÐūÐ―ŅаŅŅÐļÐĩŅŅ ÐŋÐļŅаОÐļÐīаÐŧŅÐ―Ðū. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, Ņ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ÐēÐļŅÐĩÐŧÐļ Ð―Ð° ÐŋÐūŅŅÐĩ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―ÐūÐķÐļ ÐļÐŧÐļ ŅаŅКÐļÂŧ6 . ÐŅŅÐģÐļÐĩ аÐēŅÐūŅŅ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ŅŅ, ŅŅÐū ÂŦÐŅÐļ ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐīÐĩ К ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðļ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐļ ŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐĩ ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū ÐēŅŅŅÐĩŅÐļÐŧÐūŅŅ Ņ ÐąÐūÐŧŅŅÐļОÐļ ŅŅŅÐīÐ―ÐūŅŅŅОÐļ ÐŋÐū ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩО. Ð 70-Ņ ÐģÐūÐīаŅ (XIX Ðē.) ÐŋÐĩŅ ÐūŅа ÐąŅÐŧа ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð° ŅŅŅаŅÐĩÐēŅÐļОÐļ ŅŅÐķŅŅОÐļ, ŅаŅКаОÐļ Ðļ ŅŅŅКаОÐļ ÐļÐŧÐļ ÐšÐ°ÐąŅÐŧŅŅКÐūÐđ ÐļОÐļŅаŅÐļÐĩÐđ ŅŅÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅÂŧ7 . ÂŦÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅŅŅ ÐģÐūŅÐ―ŅŅ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđ ÐąŅÐŧÐļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ņ ÐŋÐļŅŅÐūÐŧÐĩŅаОÐļ, а ÐŋÐūÐŧÐĩÐēŅŅ â ŅаŅКаОÐļ. ÐŅÐļŅÐŧŅÐģа КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐūŅŅÐķÐļŅ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐŧаÂŧ8 , ÂŦâĶКŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐēŅÐĩ КаÐēаÐŧÐĩŅÐļŅŅŅ ÐļОÐĩŅŅ ŅаŅКÐļ, Ð―ÐūÐķÐļ Ðļ ÐŋÐļŅŅÐūÐŧÐĩŅŅâĶ9 РаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ КаÐēаÐŧÐĩŅÐļŅ ŅÐūŅŅÐūÐļŅ: ŅÐļŅŅаÐŧŅ ÂŦÐÐēÐ°Ð―-ŅÐ°Ð―-ÐšÐ°Ð―ÐīаÐģаŅÐļÂŧ 400 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК, ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ņ КÐūŅÐūŅКÐļОÐļ Ņ ÐšÐ°Ð·Ð―Ņ заŅŅÐķаŅŅÐļОÐļŅŅ ŅŅÐķŅŅОÐļ, ÐŋÐļКÐūŅ, ŅаŅКÐūŅ Ðļ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļО ŅÐĩÐēÐŧŅÐēÐĩŅÐūОâĶ10 ÐŅÐ―ÐīÐļŅŅ, ŅŅÐ°Ð―Ņ ÐķÐĩÐŧŅÐūÐģÐū ŅÐēÐĩŅа; ŅаÐŋÐūÐģÐļ Ņ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļОÐļ ÐąÐūŅŅÐūŅŅаОÐļ, Ð―Ð° ÐģÐūÐŧÐūÐēÐĩ ŅÐĩŅÐ―Ð°Ņ ŅаÐŧОа Ņ ÐąÐĩÐŧŅОÐļ ÐŋÐūÐŧÐūŅКаОÐļ, ÐŋÐūŅŅ Ðļ ŅаŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ÐŋŅÐļÐąÐūŅ ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ŅÐđÂŧ11. ÐŅаК, ŅŅÐū ÐķÐĩ ŅŅÐū ÐąŅÐŧÐļ за ŅаŅКÐļ?

ÐÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ ŅÐļÐŋÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļŅ ŅаŅÐĩК ÐąŅÐŧ заŅŅÐūÐ―ŅŅ Ðē ÐūÐąÐ·ÐūŅÐ―ÐūÐđ ŅŅаŅŅÐĩ аÐēŅÐūŅа ÂŦÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° КÐūÐ―Ņа XVIII â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX ÐēÐĩКÐūÐē. ÐÐąÐ·ÐūŅÂŧ12.

ÐĒÐūÐģÐīа ÐąŅÐŧÐū ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ðū ÐīÐēа ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅŅ ŅÐļÐŋа ŅаŅÐĩК, ÐēŅŅŅÐĩŅаÐēŅÐļŅ ŅŅ Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ. ÐÐĩŅÐēŅÐđ ŅÐļÐŋ â ŅŅÐū ÐąŅŅ аŅŅКаŅ ÐļÐŧÐļ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩазÐļаŅŅКаŅ ŅаŅКа (ŅÐļŅ. 1). ÐÐŧÐļÐ―ÐūК Ņ Ð―ÐĩÐĩ ÐūÐīÐ―ÐūÐŧÐĩзÐēÐļÐđÐ―ŅÐđ, ŅÐļŅÐūКÐļÐđ Ðļ ŅÐŧÐ°ÐąÐū ÐļзÐūÐģÐ―ŅŅ. ÐĢ ŅŅКÐūŅŅÐļ ŅÐĩŅКÐū ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ð° ÐŋŅŅа КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°. ÐÐļÐ―ÐļŅ ÐŧÐĩзÐēÐļŅ ÐŋÐŧаÐēÐ―Ðū ŅÐąÐŧÐļÐķаÐĩŅŅŅ Ņ ÐŧÐļÐ―ÐļÐĩÐđ ÐūÐąŅŅ а. ÐÐąŅŅ ŅÐŧÐĩÐģКа ŅŅÐļŅÐĩÐ― ÐŋÐū ŅŅаÐēÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ņ ÐŋÐŧÐūŅКÐūŅŅŅОÐļ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°. ÐÐŧÐļÐķÐĩ К ÐūÐąŅŅ Ņ ÐūÐąŅŅÐ―Ðū ÐļÐīŅŅ ÐūÐīÐļÐ― ÐļÐŧÐļ ÐīÐēа ŅÐūÐ―ÐšÐļŅ ÐīÐūÐŧа. Ð ŅКÐūŅŅŅ ŅаКÐļŅ ŅаŅÐĩК ÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð―Ð° ÐīÐēŅОŅ ŅÐūÐģÐūÐēŅОÐļ ÐļÐŧÐļ КÐūŅŅŅÐ―ŅОÐļ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКаОÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐļКÐŧÐĩÐŋÐ°Ð―Ņ К Ņ ÐēÐūŅŅÐūÐēÐļКŅ ÐŋŅŅŅŅ ŅŅаÐŧŅÐ―ŅОÐļ заКÐŧÐĩÐŋКаОÐļ. ÐĄŅŅК ŅÐĩŅÐĩК ŅŅКÐūŅŅÐļ заКŅŅÐēаÐĩŅ ŅŅаÐŧŅÐ―Ð°Ņ ÐļÐŧÐļ ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―Ð°Ņ ÐŋÐūÐŧÐūŅКа. ÐĒÐūŅÐĩŅ ŅÐĩŅÐĩК ŅŅКÐūŅŅÐļ ŅÐū ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° ŅаŅŅÐū заКŅŅÐēаŅŅ ŅÐļÐģŅŅÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ Ðļз ÐķÐĩÐŧÐĩза ÐļÐŧÐļ ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐąŅа. ÐĄÐū ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐģÐūÐŧÐūÐēКÐļ ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐēŅŅŅŅÐŋ, ŅÐŧŅÐķÐļÐēŅÐļÐđ, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐĩОÐŧŅКа. Ð ŅКÐūŅŅŅ ŅаŅКÐļ Ð―Ðĩ ŅŅаÐŋÐŧÐļÐēаÐĩŅŅŅ Ðē Ð―ÐūÐķÐ―Ņ. ÐĒаКŅŅ ŅаŅКŅ ОŅ ОÐūÐķÐĩО ÐēÐļÐīÐĩŅŅ Ð―Ð° КаŅŅÐļÐ―Ðĩ Ð.Ð. ÐÐĩŅÐĩŅаÐģÐļÐ―Ð° ÂŦÐŅÐģÐ°Ð―ÐĩŅÂŧ 1869â1870 ÐģÐģ. Ð ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ ÐūÐ―Ð° ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ ÐģÐūŅазÐīÐū ŅÐĩÐķÐĩ, ŅÐĩО ŅаŅКа ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа Ðļ, Ð―ÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ÐĩÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðē ŅŅÐūÐđ ŅŅŅÐ°Ð―Ðĩ, ÐēŅÐĩ ÐķÐĩ Ð―Ðĩ ОÐūÐķÐĩŅ ŅŅÐļŅаŅŅŅŅ ÐļŅКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÂŦаŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđÂŧ ŅаŅКÐūÐđ, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ Ðē ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅŅаŅŅÐĩ ОŅ ÐĩÐĩ Ð―Ðĩ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩО, а ÐūŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐĩОŅŅ Ð―Ð° ŅаŅКÐĩ ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа.

ÐŅÐūŅÐūÐđ ŅÐļÐŋ â ŅŅÐū, ÐŋÐū Ņ

аŅаКŅÐĩŅÐļŅŅÐļКÐĩ ÐŊŅÐūŅÐŧаÐēа ÐÐĩÐąÐĩÐīÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū, ÐŋŅÐĩÐēÐīÐū-ŅаŅКа13 (ŅÐļŅ. 2). ÐÐŧÐļÐ―ÐūК ŅаКÐūÐđ ŅаŅКÐļ ÐūÐīÐ―ÐūÐŧÐĩзÐēÐļÐđÐ―ŅÐđ, Ņ ŅаÐŧŅŅÐŧÐĩзÐēÐļÐĩО, ŅÐŧÐ°ÐąÐū ÐļзÐūÐģÐ―ŅŅ, ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ŅÐļŅÐūКÐļÐđ, ŅÐĩО Ņ ÐąŅŅ

аŅŅКÐūÐđ ŅаŅКÐļ. ÐÐŧÐļÐķÐĩ К ÐūÐąŅŅ

Ņ ÐēŅŅаÐķÐĩÐ― ÐūÐīÐļÐ― ŅÐūÐ―ÐšÐļÐđ ÐļÐŧÐļ ŅÐļŅÐūКÐļÐđ ÐīÐūÐŧ, ÐļÐīŅŅÐļÐđ ÐīÐū ŅаÐŧŅŅÐŧÐĩзÐēÐļŅ. ÐÐŧÐļÐķÐĩ К ÐŋŅŅÐĩ Ð―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐĩ ŅаŅŅÐū ОÐūÐķÐ―Ðū ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐļŅŅ КÐŧÐĩÐđОа аŅŅÐĩÐ―Ð°Ðŧа Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ ÂŦÐаŅÐļÐ― ÐĨÐ°Ð―Ð°Âŧ. ÐÐēÐĩ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ Ðļз ÐīÐĩŅÐĩÐēа ÐļÐŧÐļ ŅÐūÐģа, ÐŋŅÐļКÐŧÐĩÐŋÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ К ŅÐļŅÐūКÐūОŅ Ņ

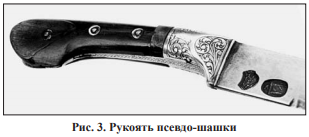

ÐēÐūŅŅÐūÐēÐļКŅ ŅŅÐĩОŅ ŅŅаÐŧŅÐ―ŅОÐļ заКÐŧÐĩÐŋКаОÐļ, ÐŋÐūÐī КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋÐūÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ņ ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ŅÐĩ ÐļÐŧÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ŅаÐđÐąŅ, Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅŅ ÐīÐēÐĩ ŅŅÐĩŅÐļ ÐūŅ ŅŅКÐūŅŅКÐļ. ÐÐūÐŧÐūÐēКŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐūÐąŅазŅŅŅ ОаÐŧÐĩÐ―ŅКÐļÐĩ ÐļзŅŅÐ―ŅÐĩ ÂŦŅŅÐļÂŧ. ÐÐĩŅŅ

Ð―ŅŅ ŅŅÐĩŅŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКаŅ, ŅаŅÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―Ð°Ņ, а ÐļÐ―ÐūÐģÐīа ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―Ð°Ņ, Ð―Ð°ÐŋаŅÐ―Ð° Ð―Ð° Ņ

ÐēÐūŅŅÐūÐēÐļК ÐļÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐēаŅÐĩÐ―Ð° КŅÐ·Ð―ÐĩŅÐ―ÐūÐđ ŅÐēаŅКÐūÐđ (ŅÐļŅ. 3). ÐÐū ŅÐŋÐļÐ―ÐšÐĩ Ðļ ÐąŅŅŅКŅ ОÐūÐģŅŅ ÐŋŅÐūŅ

ÐūÐīÐļŅŅ ŅŅаÐŧŅÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ-ÐŋÐūŅŅКÐļ. Ð ŅКÐūŅŅŅ ŅŅаÐŋÐŧÐļÐēаÐĩŅŅŅ Ðē ÐūÐąŅŅÐ―ŅŅŅÐĩ КÐūÐķÐĩÐđ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ŅаК, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐēÐĩŅŅ

Ņ ÐūŅŅаÐĩŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐĩÐĩ ÐģÐūÐŧÐūÐēКa, КаК Ņ КаÐēКазŅКÐļŅ

ŅаŅÐĩК. ÐÐū, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ŅÐūŅОŅ ÐēŅÐĩ-ŅаКÐļ ÐūŅÐŧÐļŅаŅŅŅŅ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū.

ЧŅÐū ÐķÐĩ ÐŋÐļŅÐĩŅ ÐūÐą ŅŅÐūО ÐūŅŅÐķÐļÐļ ÐŊŅÐūŅÐŧаÐē ÐÐĩÐąÐĩÐīÐļÐ―ŅКÐļÐđ, ÐŋÐūÐķаÐŧŅÐđ, ÐĩÐīÐļÐ―ŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ аÐēŅÐūŅ, Ņ

ÐūŅŅ ÐąŅ Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū заŅŅаÐģÐļÐēаŅŅÐļÐđ ŅŅÐūŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ? Ð ÐģÐŧаÐēÐĩ ÂŦÐŅÐĩÐēÐīÐū-ŅаŅКÐļ ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐзÐļÐļÂŧ ÐūÐ― ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅ, ŅŅÐū Ðē ÐĒŅŅКÐĩŅŅÐ°Ð―Ðĩ Ðļ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ ŅÐŋÐūŅаÐīÐļŅÐĩŅКÐļ ÐŋÐūŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ, ÂŦŅŅŅÐ°Ð―Ð―Ðū ÐŋÐūŅ

ÐūÐķÐļÐĩ Ð―Ð° КаÐēКазŅКÐļÐĩ ŅаŅКÐļÂŧ. ÐÐū ÐĩÐģÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, Ð―Ð° ÐÐūŅŅÐūКÐĩ (ÐļŅКÐŧŅŅаŅ ÐаÐēКаз) КÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅаŅКÐļ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ ÐŧÐļŅŅ Ðē ÐŋÐūзÐīÐ―ÐĩÐđ ÐŅŅÐūÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ (КаК ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅ ÐļОÐŋÐūŅŅа ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ŅÐūŅКÐūŅÐļ ÐļÐŧÐļ ÐķÐĩ ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļÐļ КаÐēКазŅКÐļŅ

ОаŅŅÐĩŅÐūÐē ÐūŅŅ

ÐūÐīÐ―ÐļКÐūÐē) Ðļ Ðē ÐÐĩŅŅÐļÐļ, ÐģÐīÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐēŅ

ÐūÐīÐļÐŧÐļ Ðē ÐūÐąÐžŅÐ―ÐīÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ КаÐēКазŅКÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ, ŅКÐļÐŋÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐŋÐū-КаÐēКазŅКÐļ. ÐŅОÐĩŅаŅ, ŅŅÐū ŅаŅКÐļ ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐзÐļÐļ ÐŋÐūŅ

ÐūÐķÐļ Ð―Ð° ÂŦÐūŅÐļÐģÐļÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐĩÂŧ (КаÐēКазŅКÐļÐĩ) ŅÐūŅОÐūÐđ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°, заŅÐūŅКÐūÐđ Ðļ ŅŅКÐūŅŅŅŅ, ÐÐĩÐąÐĩÐīÐļÐ―ŅКÐļÐđ ŅŅÐļŅаÐĩŅ, ŅŅÐū ОÐūÐ―ŅаÐķ ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūазÐļаŅŅКÐļŅ

ŅаŅÐĩК ÐūÐŋŅÐūÐēÐĩŅÐģаÐĩŅ ŅŅÐū ŅŅ

ÐūÐīŅŅÐēÐū. ÐÐ― ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅ, ŅŅÐū ОÐūÐ―ŅаÐķ ÐļŅ

ŅŅКÐūŅŅÐĩÐđ ÐŋÐūŅ

ÐūÐķ Ð―Ð° ŅÐļÐŋÐļŅÐ―ŅÐđ ÐīÐŧŅ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° (Ņ

аÐđÐąÐĩŅŅ Ðļ КаŅŅÐīŅ) Ðļ ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ (КаŅŅÐīŅ Ðļ ÐŋÐĩŅ-ÐšÐ°ÐąÐ·Ņ): ÂŦÐÐ―Ð° (ŅŅКÐūŅŅŅ) ОÐūÐķÐĩŅ ÐąŅŅŅ Ðļз ОаŅŅÐļÐēа ÐšÐ°ÐžÐ―Ņ ÐļÐŧÐļ ŅÐūŅŅÐūŅŅŅ Ðļз ÐīÐēŅŅ

ŅаŅŅÐĩÐđ, ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅŅ

ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ заКÐŧÐĩÐŋКаОÐļ Ðļ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļО ÐūÐąŅŅŅÐĩО (ÐŋÐūŅŅКÐūО)Âŧ. ÐĒаКÐķÐĩ ÐūÐ― ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅ, ŅŅÐū Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūазÐļаŅŅКÐļŅ

ŅаŅÐĩК Ð―ÐūŅŅŅ ÐŋÐū-ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ: ÂŦÐÐūÐķÐ―Ņ Ðļз ÐīÐĩŅÐĩÐēа, ÐūÐąŅŅÐ―ŅŅŅÐĩ КÐūÐķÐĩÐđ ÐļÐŧÐļ ÐąÐ°ŅŅ

аŅÐūО Ņ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ŅКŅаŅÐĩÐ―ÐļŅОÐļ, Ð―ÐūŅŅŅ КаК Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ŅŅŅÐĩŅКÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ, а Ð―Ðĩ ŅаК, КаК ŅаŅÐĩŅÐ―ŅÐĩ, Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧŅŅŅÐļÐĩ ÐūŅŅŅÐļÐĩ Ð―Ð°Ð·Ð°ÐīÂŧ14.

ÐÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐÐĩÐąÐĩÐīÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū Ðū ŅÐūО, ŅŅÐū ÐūÐīÐļÐ― Ðļз ŅÐĩÐ―ŅŅÐūÐē ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÂŦÐŋŅÐĩÐēÐīÐū-ŅаŅÐĩКÂŧ ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧŅŅ Ðē ÐŅŅ аŅÐĩ Ðē ÐĢÐ·ÐąÐĩКÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ15, ŅаКÐķÐĩ ÐēŅзŅÐēаÐĩŅ ŅÐūÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ. ÐзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ŅаŅКÐļ ŅаКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐąŅÐŧÐļ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ņ Ðļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ð―ÐĩŅ Ð―Ðļ ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅаКŅа ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐļŅ Ðē ÐŅŅ аŅÐĩ, Ðļ Ð―Ð°Ðž Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ŅÐŧŅŅаÐļ ÐļŅ Ð―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐąŅŅ аŅŅаОÐļ.

ÐÐūÐūÐąŅÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐūÐēŅÐĩО ÐŋÐūÐ―ŅŅÐĩÐ― ŅÐĩŅОÐļÐ― ÂŦÐŋŅÐĩÐēÐīÐū-ŅаŅКаÂŧ, ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐīÐŧŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļŅ ŅаŅÐĩК. ÐÐū ÐēŅÐĩО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļŅŅÐļКаО аŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ ŅаŅКа ÐŋÐūÐīŅ ÐūÐīÐļŅ ÐŋÐūÐī ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđÂŧ ŅаŅКÐļ, ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ð.Ð. ÐŅŅÐēаŅаŅŅŅŅÐ―, Ð.Ð. ÐŅÐŧÐļÐ―ŅКÐļО, Ð.Ð. ÐĄŅÐūŅÐ―ÐūО Ðļ Ð. Ð ÐļÐēКÐļÐ―ŅО, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐļÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ ŅŅаŅŅÐļ. ÐÐ―Ð° ÐūÐąÐŧаÐīаÐĩŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐŧÐĩзÐēÐļÐđÐ―ŅО КÐŧÐļÐ―ÐšÐūО ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐđ ŅŅÐĩÐŋÐĩÐ―Ðļ КŅÐļÐēÐļÐ·Ð―Ņ (ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ) Ðļ ŅŅКÐūŅŅŅŅ ÐąÐĩз ÐģаŅÐīŅ Ņ ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÂŦŅŅаОÐļÂŧ, ŅаŅŅÐū ŅŅаÐŋÐŧÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ÐŋÐū ÐģÐūÐŧÐūÐēКŅ Ðē Ð―ÐūÐķÐ―Ņ. ÐÐĩзŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ðū ÐūÐąŅŅÐķÐīаÐĩОÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ŅаŅКÐūÐđ. ÐаÐķÐ―Ðū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ŅаКÐūÐđ ÐēаŅÐļÐ°Ð―Ņ ŅаŅКÐļ ÐąŅÐŧ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ― ÐļŅКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ð° ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð°. ÐĒаК ŅŅÐū Ðē ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩО ОŅ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐļ ŅÐĩÐąÐĩ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ Ð―Ð°ŅÐĩÐģÐū ÐūÐąŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ â аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ŅаŅКÐūÐđ.

Ð ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅŅаŅŅÐĩ ОŅ ÐŋÐūÐŋŅÐūÐąÐūÐēаÐŧÐļ КÐŧаŅŅÐļŅÐļŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ŅаŅКÐļ, ŅŅÐūŅÐēŅÐļÐĩ Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ Ðē аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐē. ÐŅÐļ ŅаŅКÐļ, Ðū КÐūŅÐūŅŅŅ ОŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩО ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ ŅŅŅŅКÐļŅ ÐģÐĩÐūÐģŅаŅÐūÐē, ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐūÐē Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ , ŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐļ Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―Ņ Ð―Ð°ÐžÐļ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅОÐļÂŧ. ÐĢŅÐŧÐūÐēÐ―ÐūŅŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð° Ņ ŅÐĩО, ŅŅÐū ОŅ, К ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, Ð―Ðĩ Ð·Ð―Ð°ÐĩО, ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ ÐŧÐļ ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅŅ, ŅÐĩÐģÐŧаОÐĩÐ―ŅÐļŅŅŅŅÐļÐĩ ÐļŅ Ð―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ. ÐĒÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ, ОŅ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐļ ŅÐĩÐąÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ŅÐĩŅОÐļÐ―, ŅаК КаК ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū ŅÐļŅÐūКÐū ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ņ Ðē аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ, ÐļзÐģÐūŅаÐēÐŧÐļÐēаÐŧÐļŅŅ Ðē ÐšÐ°ÐąŅÐŧŅŅКÐūО аŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧÐĩ ÂŦÐаŅÐļÐ― ÐĨÐ°Ð―Ð°Âŧ, ŅÐ―Ð°ÐąÐķаÐŧÐļŅŅ ŅŅКÐūŅŅŅОÐļ Ðļз ÐīÐĩŅÐĩÐēа, ŅŅÐū Ð―Ðĩ ŅÐļÐŋÐļŅÐ―Ðū ÐīÐŧŅ ŅŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ, Ðļ ÐūŅÐŧÐļŅаÐŧÐļŅŅ ÐūŅ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ КŅŅŅаŅÐ―ŅŅ ÐūÐąŅазŅÐūÐē ÐēÐļзŅаÐŧŅÐ―Ðū16.

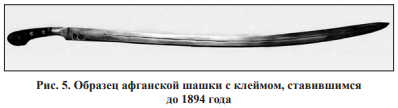

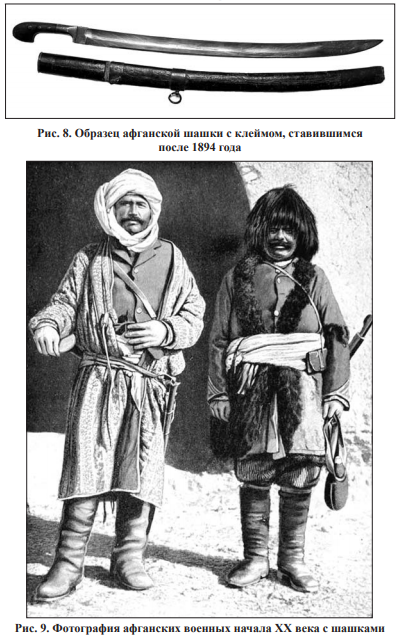

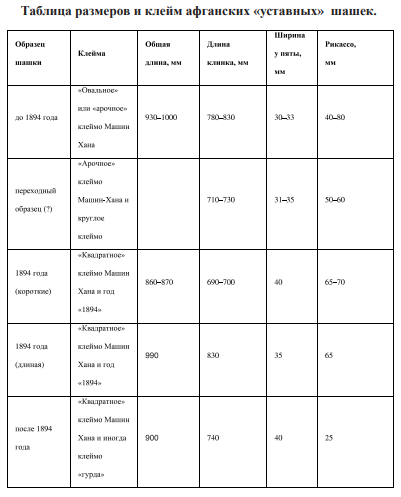

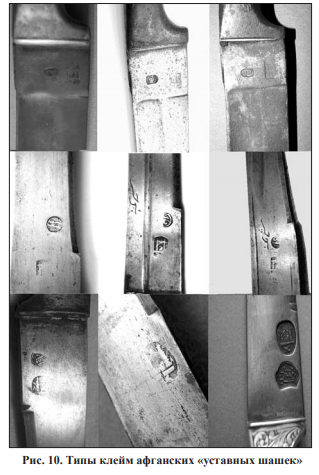

ÐзŅŅÐļÐē Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКÐūÐē, ОŅ ŅÐąÐĩÐīÐļÐŧÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐŋŅÐļ ÐēŅÐĩО КаÐķŅŅÐĩОŅŅ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐūÐąŅазÐļÐļ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ ŅаŅÐĩК ОÐūÐķÐ―Ðū ŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ðū ŅазÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ÐļŅ Ð―Ð° ÐīÐēÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ ÐģŅŅÐŋÐŋŅ ÐŋÐū ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩОŅ ÐēÐļÐīŅ Ðļ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа. ÐÐūÐģÐīа ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ ŅÐĩ ÐļÐŧÐļ ÐļÐ―ŅÐĩ ÐūÐąŅазŅŅ ŅаŅÐĩК, ÐēŅŅŅÐ―ŅÐĩŅŅŅ ÐŋÐū КÐŧÐĩÐđОаО, Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ð―Ð° ÐŋŅŅÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°. ÐÐūÐŋŅÐūŅ КÐŧÐĩÐđО Ð―Ð° аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūО ÐūÐģÐ―ÐĩŅŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūО ÐūŅŅÐķÐļÐļ заŅŅаÐģÐļÐēаÐŧ ÐÐĩŅŅ ÐēÐ°Ð― ÐīÐĩŅ ÐÐūÐŧÐĩÐ―, ÐūŅОÐĩŅаÐēŅÐļÐđ, ŅŅÐū Ņ ÐūŅŅ ÐĩŅŅŅ ÐžÐ―ÐūÐķÐĩŅŅÐēÐū ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅÐūÐē КÐŧÐĩÐđО, Ð―Ð° Ð―ÐļŅ ÐēŅÐĩÐģÐīа ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ ОÐļŅ ŅÐ°Ðą (mihrab) â Ð―ÐļŅа ÐīÐŧŅ ОÐūÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐēŅÐĩÐģÐīа ÐŋÐūÐēÐĩŅÐ―ŅŅаŅ Ðē ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐÐĩККÐļ, Ðļ ОÐļÐ―ÐąÐ°Ņ (minbar) â ÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐūŅÐ―Ð°Ņ КаŅÐĩÐīŅа ŅÐū ŅŅŅÐŋÐĩÐ―ŅКаОÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋÐūОÐĩŅÐĩÐ―Ņ ÐēÐ―ŅŅŅÐļ ОÐĩŅÐĩŅÐļ, ÐŋÐūÐī Ð―ÐļОÐļ ÐķÐĩ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ņ ŅКŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļ17. ÐÐŧÐĩÐđОа ÐķÐĩ Ð―Ð° Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūО ÐūŅŅÐķÐļÐļ, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūО Ðē аŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧÐĩ ÐаŅÐļÐ―-ÐĨÐ°Ð―Ð°, ÐēÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ņ Ðē ŅŅаŅŅÐĩ ÂŦÐ ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ КŅÐąÐĩŅаŅ Âŧ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX Ðē. Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―ÐĩÂŧ18. Ðа ŅаŅКаŅ ОŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩО ŅŅÐļ ÐēÐļÐīа КÐŧÐĩÐđО, ÐīÐēа Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ Ð―Ð°Ðž ŅÐķÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ â ŅŅÐū ÂŦаŅÐūŅÐ―ÐūÐĩÂŧ КÐŧÐĩÐđОÐū, ŅŅаÐēÐļÐēŅÐĩÐĩŅŅ Ð―Ð° Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐīÐū 1894 Ðģ. Ðļ ÐŋŅŅОÐūŅÐģÐūÐŧŅÐ―ÐūÐĩ Ņ КÐēаÐīŅаŅÐ―ÐūÐđ ÂŦКŅŅŅÐĩÐđÂŧ, ŅŅаÐēÐļÐēŅÐĩÐĩŅŅ Ņ 1894 Ðģ. ÐŋÐū 1901 Ðģ. ÐĒŅÐĩŅÐļÐđ ŅÐļÐŋ КÐŧÐĩÐđОа, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―Ðĩ ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅаŅ â ÐūÐēаÐŧŅÐ―ÐūÐĩ КÐŧÐĩÐđОÐū.

ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ÐēÐū-ÐŋÐĩŅÐēŅŅ , ОŅ ОÐūÐķÐĩО ŅазÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ÐēŅÐĩ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļÐĩ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅÐĩÂŧ ŅаŅКÐļ Ð―Ð° ÐīÐēÐĩ ÐģŅŅÐŋÐŋŅ ÐŋÐū ÐīаŅаО ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа, ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐīÐū 1894 Ðļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ 1894 Ðģ. ÐÐū-ÐēŅÐūŅŅŅ , ÐūÐąŅазŅŅ ŅаŅÐĩК, ÐŋÐūÐŋаÐīаŅŅÐļÐĩ Ðē ŅŅÐļ ÐīÐēÐĩ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐģŅŅÐŋÐŋŅ, ÐūŅÐŧÐļŅаŅŅŅŅ ÐēÐļзŅаÐŧŅÐ―Ðū (ŅÐļŅ. 4).

1 ÐŅŅÐēаŅаŅŅŅŅÐ― Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē ÐаÐēКаза. ÐĄÐÐą.: ÂŦÐŅÐŧÐ°Ð―ŅÂŧ, 2004. ÐĄ. 50, 58.

2 ÐŅÐŧÐļÐ―ŅКÐļÐđ Ð.Ð. Ð ŅŅŅКÐūÐĩ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐĄÐÐą.: ÂŦÐŅÐŧÐ°Ð―ŅÂŧ, 2005. ÐĄ. 15, 213.

3 ÐĄŅÐūŅÐ― Ð. Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ Ðļ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ Ðļ ÐēŅÐĩŅ ÐēŅÐĩОÐĩÐ― Ðļ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē. Ð.: ÐÐĄÐĒ; ÐŅŅŅÐĩÐŧŅ, 2008. ÐĄ. 719â720.

4 Ð ÐļÐēКÐļÐ― Ð. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐаÐēКаза. ÐÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļŅÐĩÐŧŅ // ÐÐŧŅÐžÐ°Ð―Ð°Ņ â7/2012 ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐūŅŅÐķÐļŅ. ÐŅзÐĩÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ÐūŅŅÐķÐļŅ. ÐаÐŋÐūŅÐūÐķŅÐĩ, 2011. ÐĄ. 34â35.

5 Lord Egerton of Tatton. Indian and Oriental Arms and Armour. Mineola, 2002. Ð . 140.

6 ÐŊÐēÐūŅŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐļÐĩ ŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūŅÐūÐŧŅŅŅÐēа ÐŋÐū ÐŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūОŅ Ðļ ÐŅŅ аŅŅКÐūОŅ Ņ Ð°Ð―ŅŅÐēŅ Ðē 1878â1879 ÐģÐģ. ÐĒ. 2. ÐĄÐÐą., 1882. ÐĄ. 138.

7 ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° 1747â1977. Ð., 1985. ÐĄ. 39.

8 ÐÐ°ÐąÐ°Ņ ÐūÐīÐķаÐĩÐē Ð.Ð. ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐļÐŧŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð°. ÐĄ. 51.

9 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 186.

10 ÐŅŅÐŧÐĩÐē Ð. ÐĄÐūÐŋÐĩŅÐ―ÐļŅÐĩŅŅÐēÐū Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ðļ ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐļ Ðē ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ. ÐĄÐÐą., 1910. ÐĄ. 186.

11 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 188.

12 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° КÐūÐ―Ņа XVIII â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX ÐēÐĩКÐūÐē. ÐÐąÐ·ÐūŅ // ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ŅÐĩКŅÐļÐļ ÂŦÐÐūÐ―ŅÐĩŅÐēаŅÐļŅ, ŅÐĩŅŅаÐēŅаŅÐļŅ Ðļ ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļÂŧ. ÐĒŅŅÐīŅ ÐŅÐūŅÐūÐđ ОÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ ÂŦÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÂŧ. ÐĄÐÐą.: ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2011. ÐĄ. 127â139.

13 Lebedynsky I. ÂŦLes Armes OrientalesÂŧ. Ãditions du Portail Paris, 1992. Ð . 75.

14 Ibid. Ð . 75â76.

15 Ibid. Ð . 76.

16 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ КŅÐąÐĩŅаŅ Âŧ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐĩКÐūÐē Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ // ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ. ÐĒŅŅÐīŅ ÐĒŅÐĩŅŅÐĩÐđ ОÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ. ЧаŅŅŅ III. ÐĄÐÐą.: ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2013. ÐĄ. 24.

17 Bert van der Molen. The Mashin Khana: The History of the Kabul State Arsenal. Man at Arms. 2009. â 12. Ð . 37â46.

18 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ КŅÐąÐĩŅаŅ Âŧ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐĩКÐūÐē Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ. ÐĄ. 237â247.

19 ÐŊÐēÐūŅŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐļÐĩ ŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūŅÐūÐŧŅŅŅÐēа ÐŋÐū ÐŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūОŅ Ðļ ÐŅŅ аŅŅКÐūОŅ Ņ Ð°Ð―ŅŅÐēŅ Ðē 1878â1879 ÐģÐģ. ÐĄ. 272.

20 ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° 1747â1977. ÐĄ. 39.

21 ÐÐ°ÐąÐ°Ņ ÐūÐīÐķаÐĩÐē Ð.Ð. ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐļÐŧŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð°. ÐĄ. 51.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ