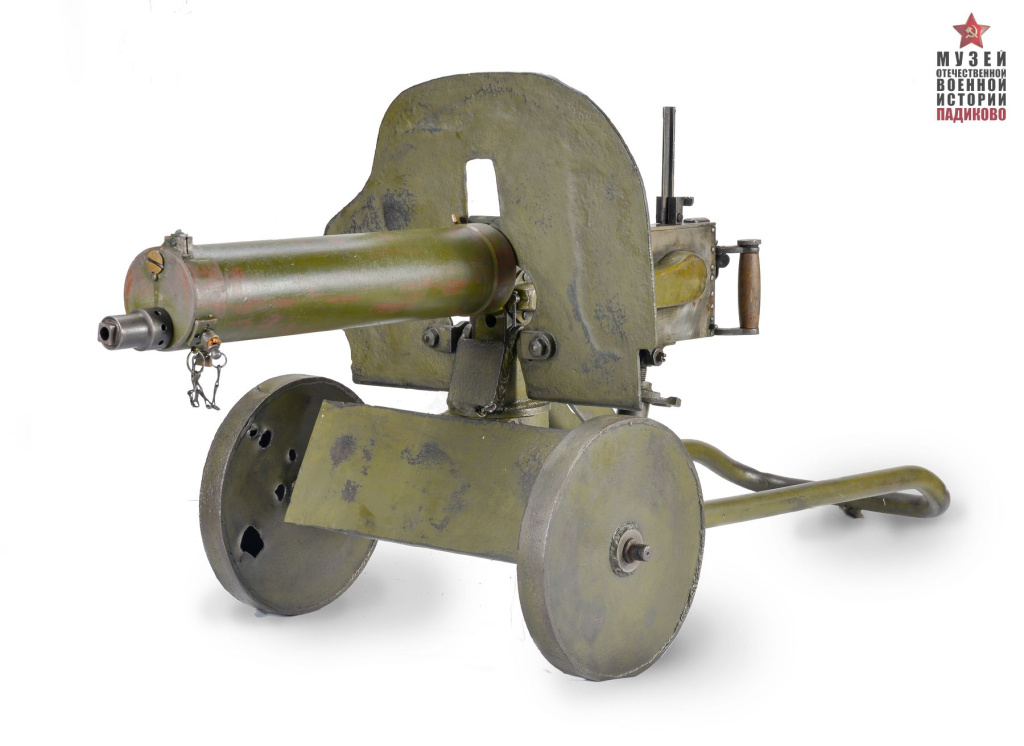

п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ п║п╬п╨п╬п╩п╬п╡п╟ п╨ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌я┐ "п°п╟п╨я│п╦п╪"

п■п╩я▐ п©я─п╬я│п╪п╬я┌я─п╟ 3D пҐп╟пІп╪п╦я┌п╣ пҐп╟ я└п╬я┌п╬ я│п╬ пЇпҐп╟п╨п╬п╪ 360. п÷п╣я─п╣п╧пЄп╦я┌п╣ п╡ я─п╣пІп╦п╪ п©я─п╬я│п╪п╬я┌я─п╟ 3D я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦. п²п╟пІп╪п╦я┌п╣ п╦ я┐пЄп╣я─пІп╦п╡п╟п╧я┌п╣ п╨пҐп╬п©п╨я┐ п╪я▀я┬п╦, пЇп╟пІп╟п╡ п╨пҐп╬п©п╨я┐ п©я─п╬п╡п╣пЄп╦я┌п╣ п╡ п╩п╣п╡п╬ п╦п╩п╦ п╡ п©я─п╟п╡п╬/ п©я─п╬п╡п╣пЄп╦я┌п╣ п©п╟п╩я▄я├п╣п╪ п©п╬ я┌п╟я┤я│п╨я─п╦пҐя┐. п°п╬пІпҐп╬ я┐п╡п╣п╩п╦я┤п╦я┌я▄ п╨п╬п╩п╣я│п╬п╪ пЄп╬ 5 я─п╟пЇ.

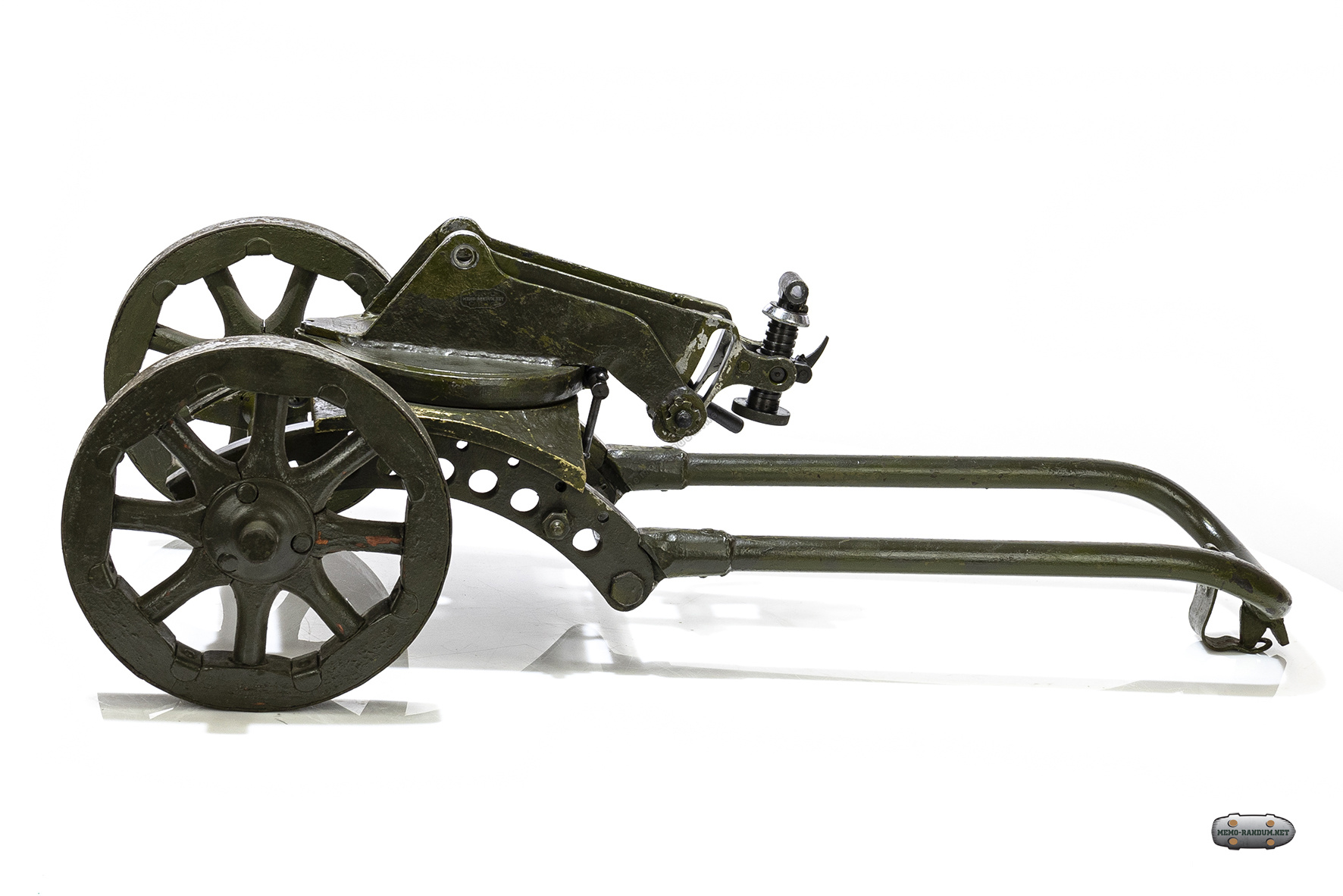

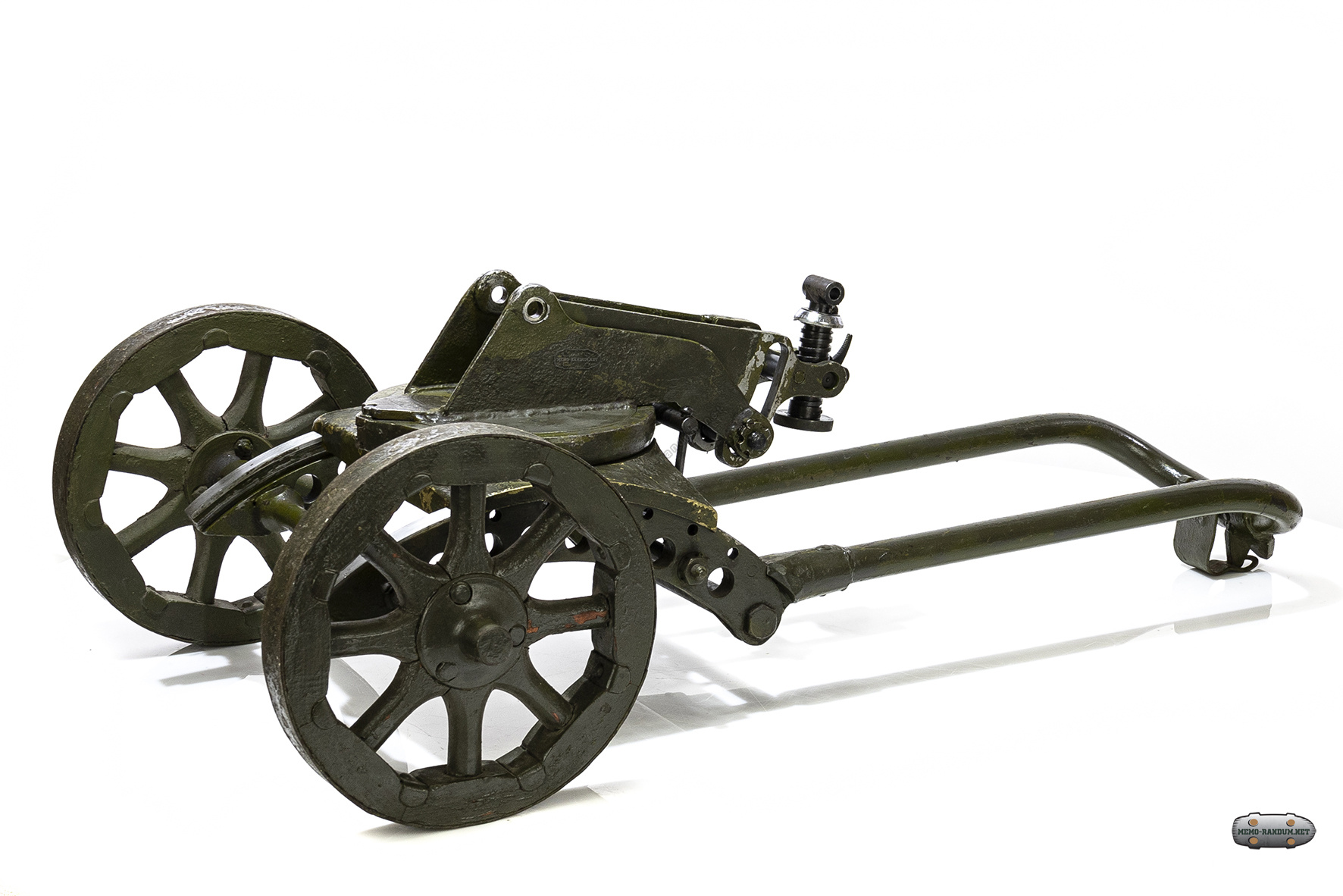

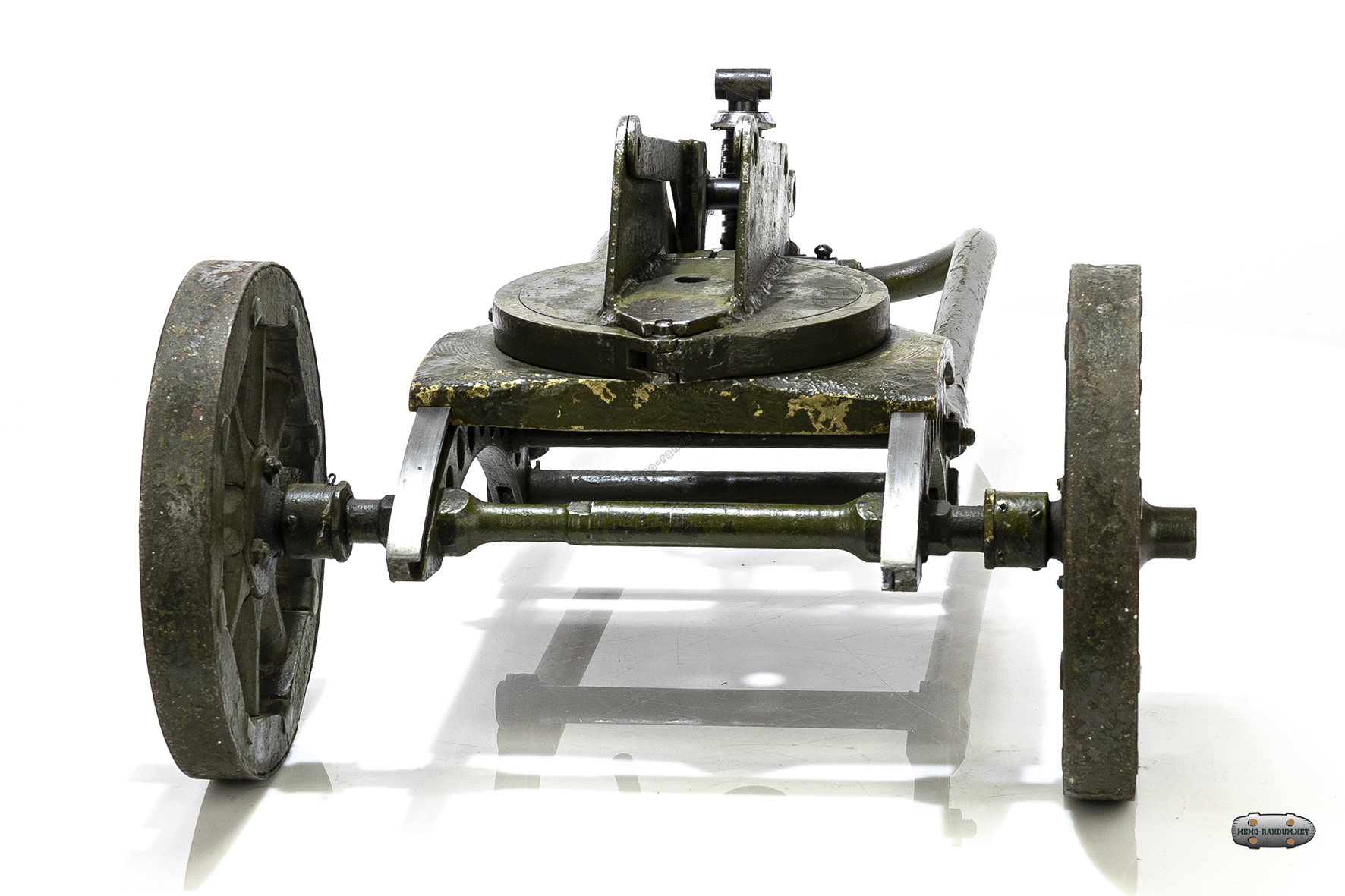

п║я┌п╟пҐп╬п╨ п║п╬п╨п╬п╩п╬п╡п╟ (п≤пЇпЄп╣п╩п╦п╣ "п║")

(п░п╡я┌п╬я─ я│я┌п╟я┌я▄п╦: п п╬п╪п╟я─п╬п╡ п▓.п░. пєп╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦: п■п╟я─пЄпІп╟пҐп╦я▐ п≈.п═.)

п▓я│п╣ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п╡ я│я┌п╟я┌я▄п╣ п╨п╩п╦п╨п╟п╠п╣п╩я▄пҐя▀, п╪п╬пІпҐп╬ п╬я┌п╨я─я▀я┌я▄ п╡ пҐп╬п╡п╬п╪ п╬п╨пҐп╣ пЄп╩я▐ я┤я┌п╣пҐп╦я▐ п╦ п©я─п╬я│п╪п╬я┌я─п╟.

п▓п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣, п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦п╡я┬п╣п╣я│я▐ п╡ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣ п╡ я┘п╬пЄп╣ п▓п╣п╩п╦п╨п╬п╧ п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╡п╬п╧пҐя▀, п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ я│п╬п╠п╬п╧ п╬п╠п╬я│п╬п╠п╩п╣пҐпҐя┐я▌ пҐп╦я┬я┐ я┐ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╬пҐп╣я─п╬п╡ п╦ п╩я▌п╠п╦я┌п╣п╩п╣п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦. пєп╟п╨я┌ п╠п╩п╬п╨п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐ пЁп╬я─п╬пЄп╟ п╬я┌ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ пЇп╣п╪п╩п╦ пҐп╟п╩п╬пІп╦п╩ я│п╡п╬п╧ п╬я┌п©п╣я┤п╟я┌п╬п╨ пҐп╟ п╪пҐп╬пІп╣я│я┌п╡п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣п╪я▀я┘ я│п╦я│я┌п╣п╪ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦. п▓ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╣ я─п╣я┤я▄ п©п╬п╧пЄп╣я┌ п©я─п╬ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╧ п╡я│п╣п╪ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌пҐя▀п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀ п║п╬п╨п╬п╩п╬п╡п╟, п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1910 пЁп╬пЄп╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩я│я▐ п╡ п╬я│п╟пІпЄп╣пҐпҐп╬п╪ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣ я│ пҐп╬я▐п╠я─я▐ 1942-пЁп╬, п©п╬ п╪п╟п╧ 1944-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟. п²п╬ пЄп╩я▐ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄп╟ пҐп╣п©п╬я│я─п╣пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ п╨ я│я┌п╟пҐп╨я┐, я│я┌п╬п╦я┌ п╨я─п╟я┌п╨п╬ п╬я│п╡п╣я┌п╦я┌я▄ п╣пЁп╬ п©я─п╣пЄя┬п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╦п╨п╬п╡. п║я┌п╟я┌я▄я▐ пҐп╟п©п╦я│п╟пҐп╟ я│ п╬п©п╬я─п╬п╧ пҐп╟ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌я▀ п╦пЇ п╟я─я┘п╦п╡п╬п╡ піп⌠п░, п╦ піп⌠п░п≤п÷п■, п╦ п╠я┐пЄп╣я┌ пЄп╬п©п╬п╩пҐя▐я┌я▄я│я▐ п©п╬ п╪п╣я─п╣ п╦пЇя▀я│п╨п╟пҐп╦я▐ пҐп╬п╡п╬п╧ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦.

п²п╟ я┌п╣п╨я┐я┴п╦п╧ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩я▐п╪п╦ п╡я▀я▐п╡п╩п╣пҐп╬ п╪п╦пҐп╦п╪я┐п╪ 5 п╡п╟я─п╦п╟пҐя┌п╬п╡ я│п╣я─п╦п╧пҐя▀я┘ (я│п╣я─п╦п╦ п╪п╬пЁп╩п╦ п╠я▀я┌я▄ п╨я─п╟п╧пҐп╣ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╪п╦) я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ пЄп╩я▐ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ п°п╟п╨я│п╦п╪, п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣. п║п╟п╪я▀п╪ п╨я─я┐п©пҐя▀п╪ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦я┌п╣п╩п╣п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п╨ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟п╪ п╠я▀п╩ пЇп╟п╡п╬пЄ п÷п╬пЄя┼п╣п╪пҐп╬-п╒я─п╟пҐя│п©п╬я─я┌пҐп╬пЁп╬ п╬п╠п╬я─я┐пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦п╪. п п╦я─п╬п╡п╟, пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╡я┬п╣п╪я│я▐ п╡ я┌п╬ п╡я─п╣п╪я▐ пҐп╟ пҐп╟п╠п╣я─п╣пІпҐп╬п╧ п·п╠п╡п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╨п╟пҐп╟п╩п╟. п▓ пЄп╟пҐпҐя▀п╧ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ я█я┌п╬ п╪п╣я│я┌п╬ пЇп╟я│я┌я─п╬п╣пҐп╬ п╪пҐп╬пЁп╬я█я┌п╟пІпҐя▀п╪п╦ пЄп╬п╪п╟п╪п╦, п╟ я│п╟п╪ пЇп╟п╡п╬пЄ п©п╣я─п╣п╡п╣пЇп╣пҐ п╡ п©я─п╬п╪пЇп╬пҐя┐ пҐп╟ я▌пЁп╣ пЁп╬я─п╬пЄп╟.

п▓ я┘п╬пЄп╣ п╡п╬п╧пҐя▀ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌я▀ п╦ я│я┌п╟пҐп╨п╦ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩п╦я│я▄ пҐп╟ я┌я─п╣я┘ п©я─п╣пЄп©я─п╦я▐я┌п╦я▐я┘: п╡ п╒я┐п╩п╣, п╡ п≤пІп╣п╡я│п╨п╣ п╦ п╡ п≈п╩п╟я┌п╬я┐я│я┌п╣. п▓ пЄп╣п╨п╟п╠я─п╣ 41-пЁп╬ п╨ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦я┌п╣п╩я▐п╪ пЄп╬п╠п╟п╡п╦п╩я│я▐ п╦ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄ, п╡я▀п©я┐я│я┌п╦п╡я┬п╦п╧ п╡ п╨п╬пҐя├п╣ пЁп╬пЄп╟ п╬я┌ 8 пЄп╬ 15 (пЄп╟пҐпҐя▀п╣ п╡ п╟я─я┘п╦п╡п╟я┘ я─п╟пЇпҐя▐я┌я│я▐) п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ пҐп╣п╪пҐп╬пЁп╬ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐпҐп╬п╧ (пҐп╣ я└п╟п╨я┌ я┤я┌п╬ я┐п©я─п╬я┴п╣пҐпҐп╬п╧) п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, я│ п©п╬п©я─п╟п╡п╨п╬п╧ пҐп╟ я┌я▐пІп╣п╩п╬п╣ п©п╬п╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ п╡ пЁп╬я─п╬пЄп╣. п■п╟пҐпҐя▀п╧ п╪п╟п╨я│п╦п╪ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╣ п╦п╪я▐ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├". п▓пҐп╣я┬пҐп╣ п╣пЁп╬ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬п╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ я█я┌п╬ пЁп╩п╟пЄп╨п╦п╧ п╨п╬пІя┐я┘ я│ я┐я│я┌я┐п©п╟п╪п╦. п▓ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ п╬я│пҐп╬п╡я▀ пЄп╩я▐ п╨п╬пІя┐я┘п╟ п╡пЇя▐я┌п╟ я┌я─я┐п╠п╟ пЄп╦п╟п╪п╣я┌я─п╬п╪ 108п╪п╪, п╬п╠я┌п╬я┤п╣пҐпҐп╟я▐ я│пҐп╟я─я┐пІп╦ пЄп╩я▐ я┐п╪п╣пҐя▄я┬п╣пҐп╦я▐ п╡п╣я│п╟. п·пЄпҐп╟п╨п╬ пЄп╟пІп╣ я┌п╟п╨ я┌п╣п╩п╬ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ п╡п╣я│п╦я┌ пҐп╟ 2п╨пЁ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ я┤п╣п╪ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌ я│ пЁп╬я└я─п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╪ п╨п╬пІя┐я┘п╬п╪ п╠п╣пЇ я┬п╦я─п╬п╨п╬п╧ пЇп╟п╩п╦п╡пҐп╬п╧ пЁп╬я─п╩п╬п╡п╦пҐя▀. п≈п╟ п╡п╣я│я▄ п©п╣я─п╦п╬пЄ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╠я▀п╩п╬ п╡я▀п©я┐я┴п╣пҐп╬ 7042 п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├" .[1]

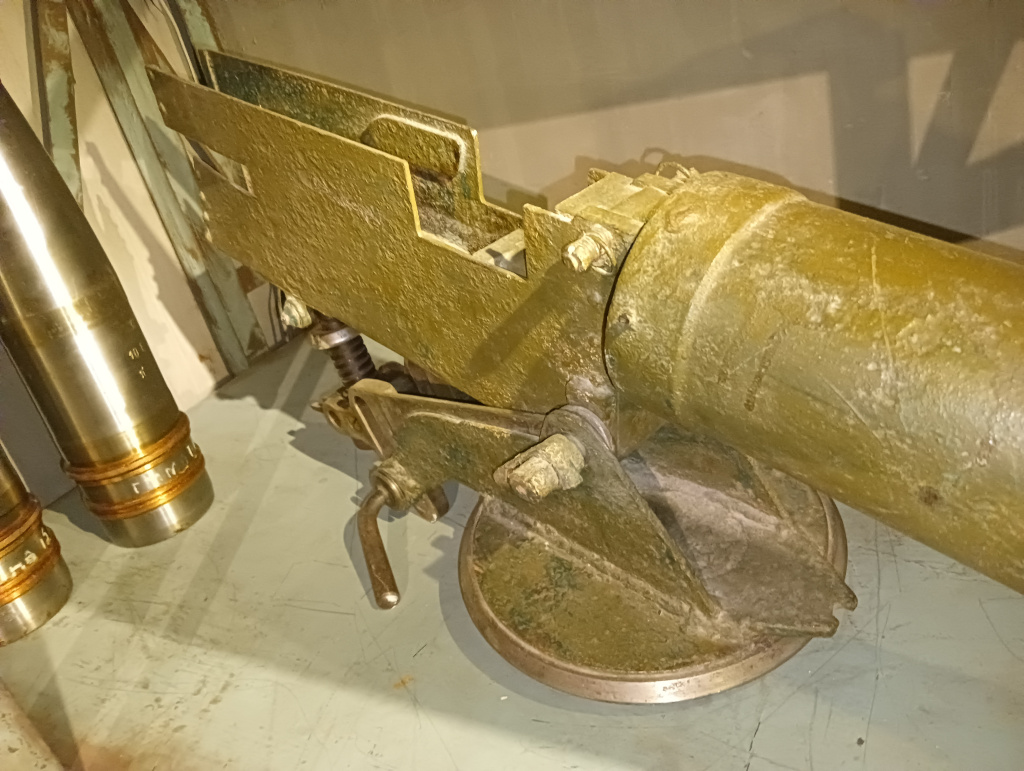

"п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├" п╦пЇ п╪я┐пЇп╣я▐ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╡ п÷п╟пЄп╦п╨п╬п╡п╬, пҐп╟ я│я┌п╟пҐп╨п╣ п÷п°п⌡ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п÷п╒п· п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟.

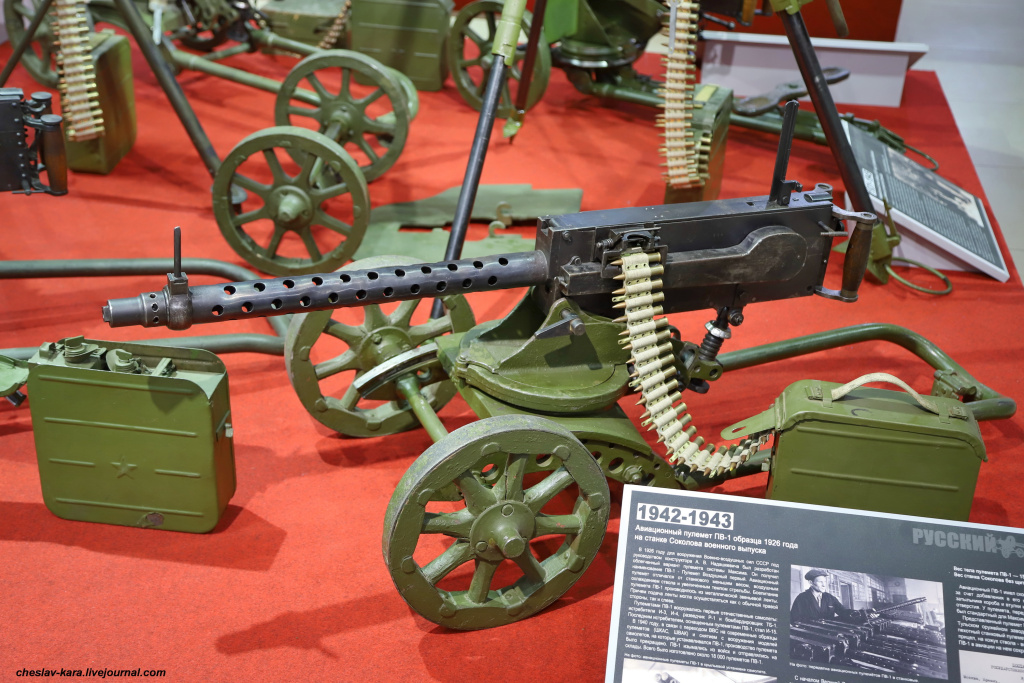

п·пЄпҐп╬п╦п╪п╣пҐпҐя▀п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ "п÷п°п⌡" я│ п╡я▀я┬п╣п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐпҐп╬п╧ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п©п╬я┬п╣п╩ п╡ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ пҐп╟ пЇп╟п╡п╬пЄп╣ п÷п╬пЄя┼п╣п╪пҐп╬-я┌я─п╟пҐя│п©п╬я─я┌пҐп╬пЁп╬ п╬п╠п╬я─я┐пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟ (пЄп╟п╩я▄я┬п╣ п╡ я┌п╣п╨я│я┌п╣ п÷п╒п· п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟) п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╡ п╬п╨я┌я▐п╠я─п╣ 41-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟, я│п╪п╣пҐп╦п╡ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╡я┬п╦п╧я│я▐ я│ п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ я│я┌п╟пҐп╬п╨ "п║п÷п▓", пЇп╟п╨п╟пЇп╟пҐпҐя▀п╧ пЇп╟п╡п╬пЄя┐ пЄп╩я▐ пҐп╟я┤п╟п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ я┌п╬я┌ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ п©п╣я─п╣пЄп╣п╩п╬п╨ п╟п╡п╦п╟я├п╦п╬пҐпҐп╬пЁп╬ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ п÷п▓-1 п╡ п©п╣я┘п╬я┌пҐя▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟пҐя┌.

п÷я┐п╩п╣п╪п╣я┌, п©п╣я─п╣пЄп╣п╩п╟пҐпҐя▀п╧ п╦пЇ п÷п▓-1, пҐп╟ я│я┌п╟пҐп╨п╣ "п║п÷п▓".

п▓я│п╣пЁп╬ п©п╬ п╬я┌я┤п╣я┌п╟п╪ пЇп╟ 41п╧ пЁп╬пЄ п÷п╒п· п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟ п╡я▀п©я┐я│я┌п╦п╩ 812 я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п╬п╠п╣п╦я┘ п╪п╬пЄп╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╧ (п║п÷п▓ п╦ п÷п°п⌡)[2]. пїп╣я┌п╨п╬п╧ пЁя─п╟пҐп╦я├я▀, пЁпЄп╣ пЇп╟п╨п╬пҐя┤п╦п╩п╬я│я▄ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ п╬пЄпҐп╬пЁп╬, п╦ пҐп╟я┤п╟п╩п╬я│я▄ пЄя─я┐пЁп╬пЁп╬ пҐп╣я┌, я┌.п╨. я│ я┌п╬я┤п╨п╦ пЇя─п╣пҐп╦я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п╬п╠п╟ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п╪п╬пЁп╩п╦ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я│ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╪ п╬пЄпҐп╬п╧ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀. п÷я┐п╩п╣п╪п╣я┌ пҐп╟ я┤п╣я─пҐп╬-п╠п╣п╩п╬п╪ я└п╬я┌п╬ п╬я┤п╣пҐя▄ п©п╬я┘п╬пІ п©п╬ я│п╡п╬п╣п╧ я└п╬я─п╪п╣ пҐп╟ п╨п╩п╟я│я│п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ "п°п╟п╨я│п╦п╪", п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬п╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ п╡ п╨п╬пІя┐я┘п╣ п╡п╬пЄя▐пҐп╬пЁп╬ п╬я┘п╩п╟пІпЄп╣пҐп╦я▐, п©я─п╦п╡п╟я─п╣пҐпҐп╬п╪ п©п╬п╡п╣я─я┘ п╡п╬пЇпЄя┐я┬пҐп╬пЁп╬ п╬я┘п╩п╟пІпЄп╣пҐп╦я▐ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ п÷п▓-1. п▓ пЄп╣п╨п╟п╠я─п╣ 41-пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п╦ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ п╠я▀п╩п╬ п╬я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐп╬, п©п╬ п©я─п╦я┤п╦пҐп╣ пҐп╣я┘п╡п╟я┌п╨п╦ я█п╩п╣п╨я┌я─п╬я█пҐп╣я─пЁп╦п╦.

п║пҐп╬п╡п╟ п╨ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡я┐ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ "п°п╟п╨я│п╦п╪" п╡п╣я─пҐя┐п╩п╦я│я▄ п╡ п╟п©я─п╣п╩п╣ 1942-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟, п╨п╬пЁпЄп╟ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╡я┬п╦п╧ п╦я┘ пЇп╟п╡п╬пЄ Б└√810 п╦п╪.п°п╟п╨я│п╟ п⌠п╣п╩я▄я├п╟ п╡я▀п©я┐я│я┌п╦п╩ 7 (п©п╬ пЄя─я┐пЁп╦п╪ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ 5) п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├", п╦ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╣ п©п╣я─п╣пЄп╣п╩п╨п╦ п╦пЇ п÷п▓-1 (я│п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ п╬я┌я┤п╣я┌п╟п╪ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ - 51 я┬я┌я┐п╨я┐, п©п╬пЄ пЄя─я┐пЁп╦п╪ пЄп╟пҐпҐя▀п╪ - 78), п╟ п÷п╒п· п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟ п©я─п╬п╦пЇп╡п╣п╩ 40 я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ я┌п╦п©п╟ "п÷п°п⌡". п▓ пЄп╟п╩я▄пҐп╣п╧я┬п╣п╪ я█я┌п╟ п╨п╬п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▐ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩п╟я│я▄ пЄп╬ п╨п╬пҐя├п╟ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟: п÷п╒п· п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩ я│я┌п╟пҐп╨п╦ пҐп╟ пЇп╟п╡п╬пЄ п°п╟п╨я│п╟ п⌠п╣п╩я▄я├п╟, п≤пІп╬я─я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╡п╬пЄ, п╦п╩п╦ пЇп╟п╡п╬пЄ "п▒п╬п╩я▄я┬п╣п╡п╦п╨" п©п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ я┴п╦я┌я▀. п²п╟ п╪п╣я│я┌п╣ я█я┌п╬ п╡я│п╣ я│п╬п╠п╦я─п╟п╩п╬я│я▄ п╡ пЁп╬я┌п╬п╡я┐я▌ п╠п╬п╣п╡я┐я▌ п╣пЄп╦пҐп╦я├я┐, п╦ п╬я┌п©я─п╟п╡п╩я▐п╩п╬я│я▄ пҐп╟ п░п▒п▓ Б└√75 п⌡п▓п· пЄп╩я▐ п╬я┌п╩п╟пЄп╨п╦ п╦ я│пЄп╟я┤п╦ п╡п╬п╣пҐп©я─п╣пЄя┐. п▓я│п╣пЁп╬ п╡ 1942-п╪ пЁп╬пЄя┐ пЇп╟п╡п╬пЄ п╡я▀п©я┐я│я┌п╦п╩ 2411 я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ "п÷п°п⌡"[3].

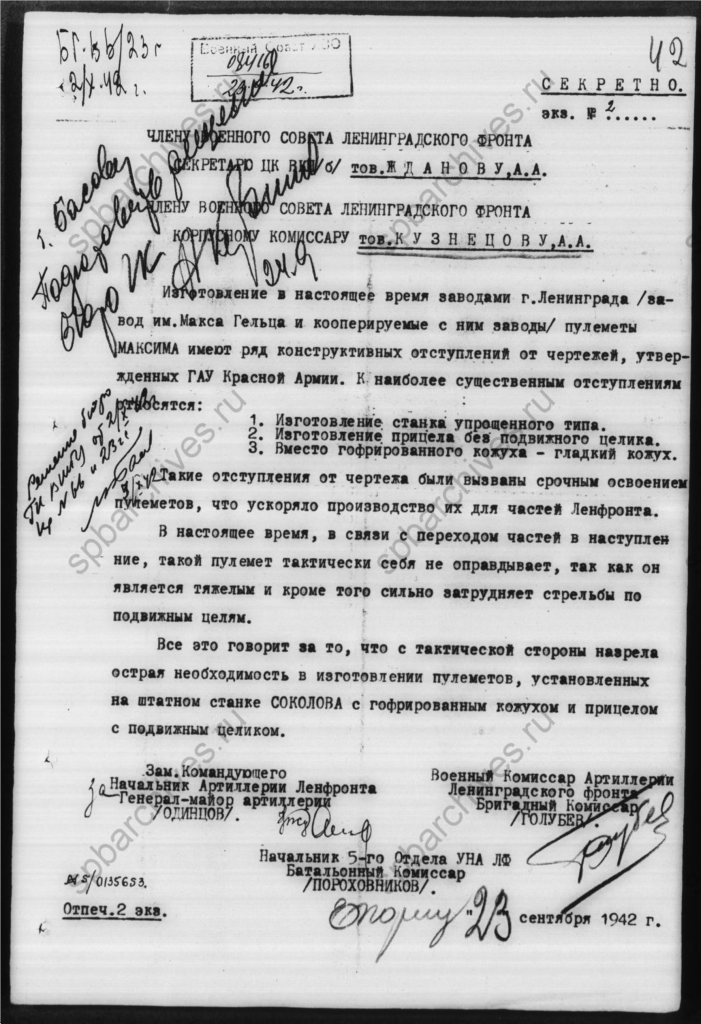

п п╟п╨ п╡п╦пЄп╦п╪, п╡ я│п╡я▐пЇп╦ я│ "п©п╣я─п╣я┘п╬пЄп╬п╪ я┤п╟я│я┌п╣п╧ п╡ пҐп╟я│я┌я┐п©п╩п╣пҐп╦п╣", п╟ пҐп╟ я┌п╬я┌ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ п╨п╟п╨ я─п╟пЇ пҐп╟я┤п╟п╩п╟я│я▄ п╬я┤п╣я─п╣пЄпҐп╟я▐ п©п╬п©я▀я┌п╨п╟ п©я─п╬я─я▀п╡п╟ п╠п╩п╬п╨п╟пЄя▀, п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦ п©я─п╣пЄп╩п╟пЁп╟п╣я┌я│я▐ я─я▐пЄ я┐п╩я┐я┤я┬п╣пҐп╦п╧ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟, я│я─п╣пЄп╦ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╣я│я┌я▄ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟пҐп╦п╣ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄп╟ пҐп╟ я┬я┌п╟я┌пҐя▀п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀ п║п╬п╨п╬п╩п╬п╡п╟. (я├п╣п╩п╦п╨ п╡я│п╣ пІп╣ п©я─п╦п╡п╣п╩п╦ п╨ п╩п╦я┌п╣я─пҐп╬п╪я┐ я┤п╣я─я┌п╣пІя┐, п╟ п╡п╬я┌ пЁп╬я└я─п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╧ п╨п╬пІя┐я┘ я┌п╟п╨ п╦ пҐп╣ п╬я│п╡п╬п╦п╩п╦ пЄп╬ п©я─п╣п╨я─п╟я┴п╣пҐп╦я▐ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ п╡ п╦я▌п╩п╣ 1944-пЁп╬)

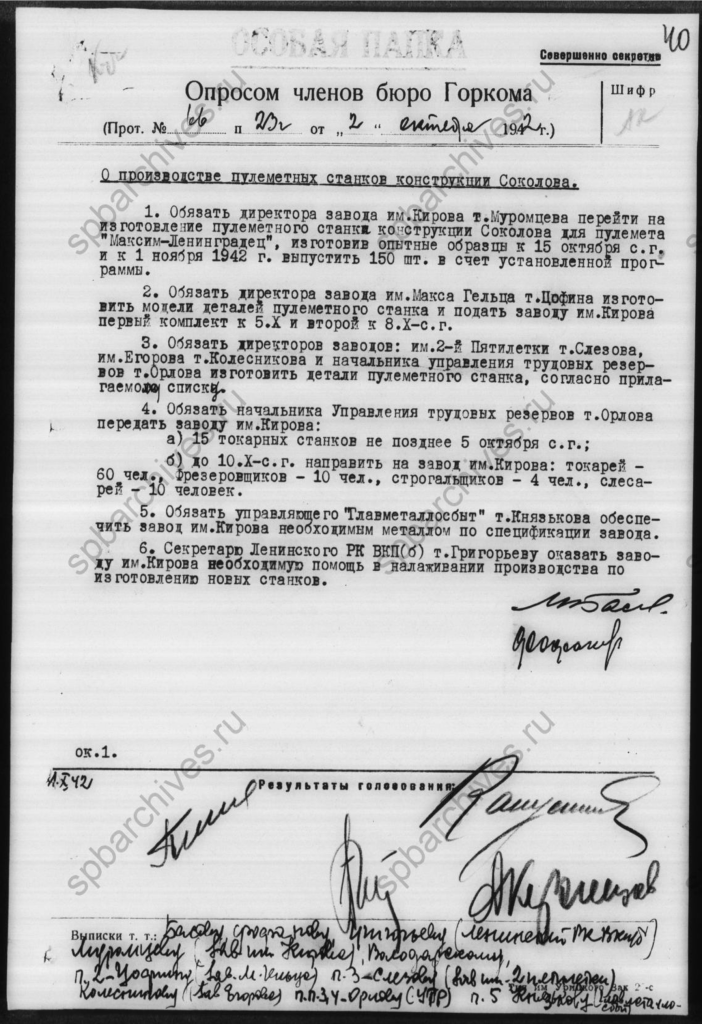

п▓я│п╩п╣пЄ пЇп╟ я█я┌п╦п╪ 2-пЁп╬ п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 1942-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟ п⌠п╬я─п╨п╬п╪ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╣я┌ я─п╟я│п©п╬я─я▐пІп╣пҐп╦п╣ пЄп╩я▐ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ п╬я│п╡п╬п╣пҐп╦я▐ п╦ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟ пҐп╬п╡п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟:

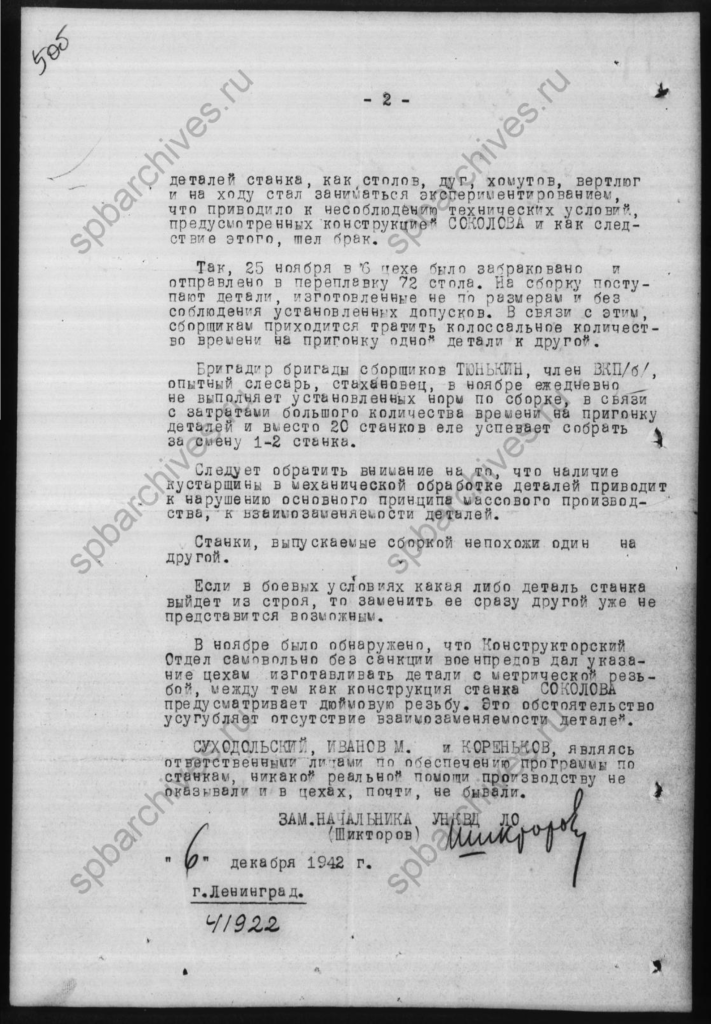

п≤пЇ я│п╟п╪я▀я┘ п╡п╟пІпҐя▀я┘ я│я┌п╬п╦я┌ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣ я┤п╣я─я┌п╣пІп╣п╧ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п╡ я│п╠п╬я─п╣ (п╨ я│п╬пІп╟п╩п╣пҐп╦я▌ я┤п╣я─я┌п╣пІп╣п╧ п©п╬п╨п╟ пҐп╣ я┐пЄп╟п╩п╬я│я▄ пҐп╟п╧я┌п╦ п╦ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐя▀п╪ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩я▐п╪), п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬я├п╣я│я│п╟ п╦ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣ пҐп╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪п╬пЁп╬ п╦пҐя│я┌я─я┐п╪п╣пҐя┌п╟. п■п╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌ я┌п╟п╨ пІп╣ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╣я┌ п╨п╬п╩п╬я│я│п╟п╩я▄пҐя▀п╧ п╠я─п╟п╨ п©п╬ пЄп╣я┌п╟п╩я▐п╪, п╡ я┤п╟я│я┌пҐп╬я│я┌п╦ я│я┌п╬п╩п╟п╪, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п©п╬я│я┌я┐п©п╟п╩п╦ я│п╬ я│п╪п╣пІпҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╡п╬пЄп╟. п п╬п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▐ п╠я▀п╩п╟ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐпҐя▀п╪ я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╣п╪ пЄп╩я▐ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦ пЁп╬я─п╬пЄп╟. п▓ пЄп╣п╨п╟п╠я─п╣ 41-пЁп╬ п©п╣я─п╡я▀п╣ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌я▀ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├" п╠я▀п╩п╦ я│п╬п╠я─п╟пҐя▀ я┐я│п╦п╩п╦я▐п╪п╦ 35-я┌п╦ п©я─п╣пЄп©я─п╦я▐я┌п╦п╧.

"п║я┌п╟пҐп╨п╦, п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╣п╪я▀п╣ я│п╠п╬я─п╨п╬п╧, пҐп╣ п©п╬я┘п╬пІп╦ п╬пЄп╦пҐ пҐп╟ пЄя─я┐пЁп╬п╧".

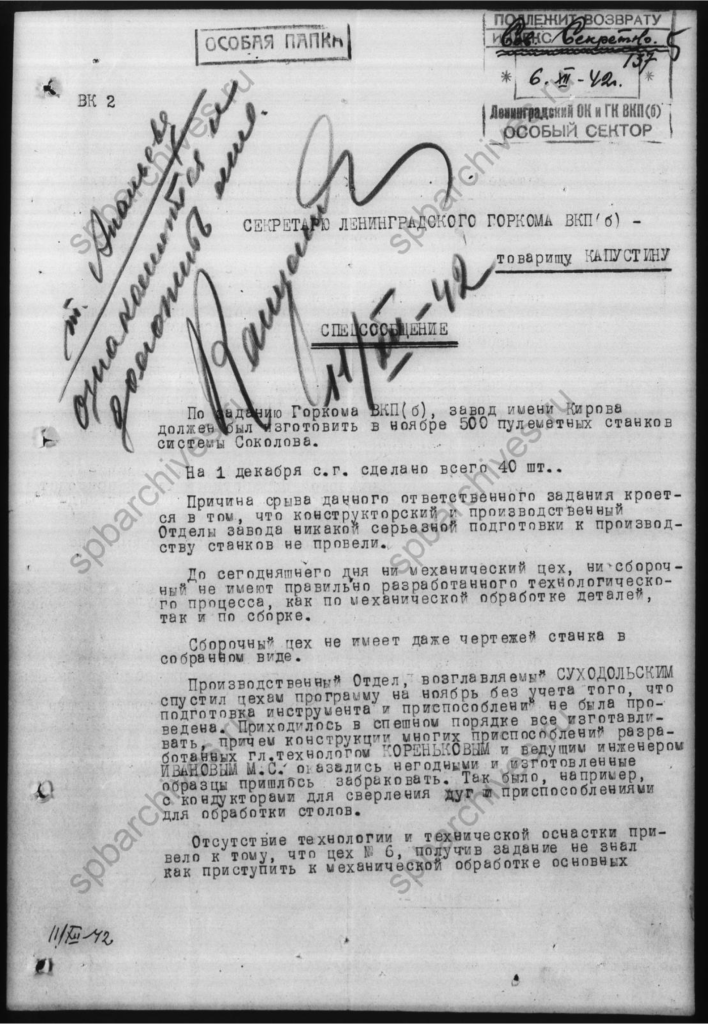

п≤пЇ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ я┌п╟п╨ пІп╣ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌, я┤я┌п╬ п╨ 1 пЄп╣п╨п╟п╠я─я▐ п╠я▀п╩п╬ п╡я▀п©я┐я┴п╣пҐп╬ п╡я│п╣пЁп╬ 40 я┬я┌я┐п╨, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ пЇп╟п╡п╬пЄя│п╨п╦п╣ п╬я┌я┤п╣я┌я▀ п©п╬п╨п╟пЇя▀п╡п╟я▌я┌ я┤я┌п╬ п╡ пҐп╬я▐п╠я─п╣ п╠я▀п╩п╬ п╡я▀п©я┐я┴п╣пҐп╬ 20 я┬я┌я┐п╨, п╦ 25 п╡ пЄп╣п╨п╟п╠я─п╣[4]. п·я│пҐп╬п╡пҐп╬п╣ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п║п╬п╨п╬п╩п╬п╡п╟ п©я─п╦я┬п╩п╬я│я▄ пҐп╟ 43п╧ пЁп╬пЄ.

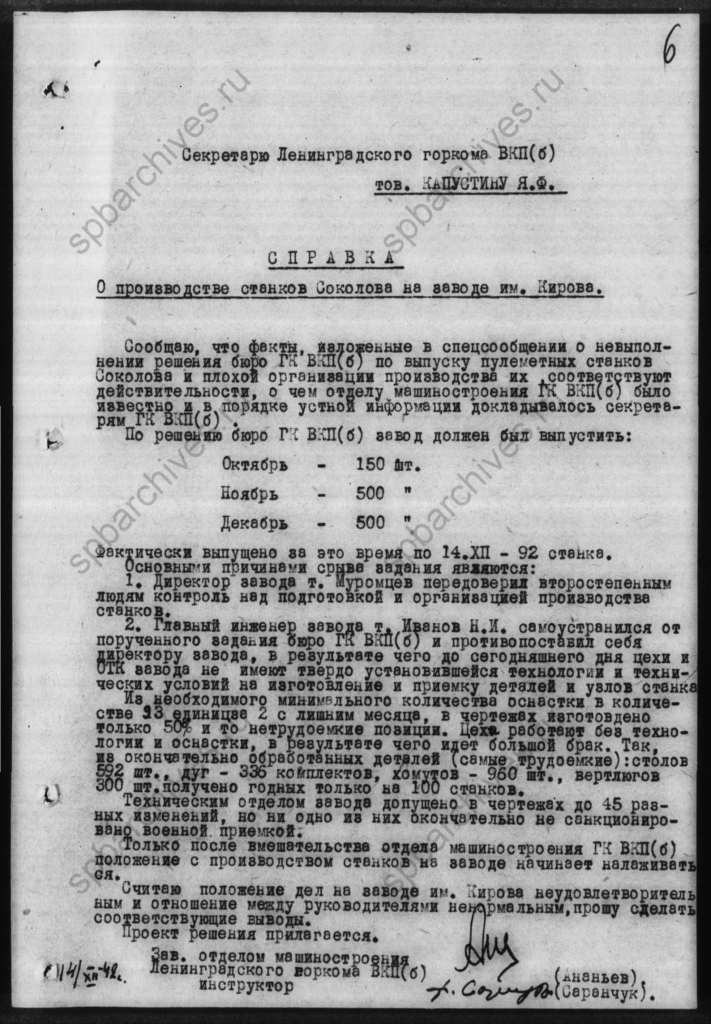

п║п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╧ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌, п©п╬п╡п╣я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦п╧ п╬ я┌я─я┐пЄпҐп╬я│я┌я▐я┘ п╬я│п╡п╬п╣пҐп╦я▐ я│я┌п╟пҐп╨п╟ пЄп╟я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐ 14-п╪ пЄп╣п╨п╟п╠я─я▐ 42-пЁп╬, п╡ пҐп╣п╪ п╡п╦пЄпҐп╬, п╨п╟п╨п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ п╠я─п╟п╨п╟ п©п╬я│я┌я┐п©п╟п╩п╬ пҐп╟ я│п╠п╬я─п╨я┐, п╟ я┌п╟п╨ пІп╣ я┐п╨п╟пЇп╟пҐп╬ я┤я┌п╬ п╨ 14-п╪я┐ пЄп╣п╨п╟п╠я─я▐ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╬ 92 я│я┌п╟пҐп╨п╟. п▓п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ пҐп╣ п╡я│п╣ п╦пЇ пҐп╦я┘ п╠я▀п╩п╦ п╡п©п╬я│п╩п╣пЄя│я┌п╡п╦п╦ п©я─п╦пҐя▐я┌я▀ п·п╒п , п╦ п╡ пЁп╬пЄп╬п╡п╬п╧ п╬я┌я┤п╣я┌ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ п©п╬п©п╟п╩п╦ п╪п╣пҐя▄я┬п╦п╣ я├п╦я└я─я▀.

592 я│я┌п╬п╩п╟, 336 п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я┌п╬п╡ пЄя┐пЁ, 960 я┘п╬п╪я┐я┌п╬п╡, 300 п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁп╬п╡, п╦ п╦пЇ п╡я│п╣пЁп╬ я█я┌п╬пЁп╬ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ я│п╬п╠я─п╟я┌я▄ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ 100 я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡. п▓ я─п╣пЇя┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ я─п╟пЇп╠п╦я─п╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡ я│п╬ я│п╡п╬п╣пЁп╬ п©п╬я│я┌п╟ п╠я▀п╩ я│пҐя▐я┌ пЁп╩п╟п╡пҐя▀п╧ п╦пҐпІп╣пҐп╣я─ п≤п╡п╟пҐп╬п╡ (п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╬п©я─п╟п╡пЄп╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╪ пЇп╟я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╦ п╡ п÷п╟я─я┌п╨п╬п╪п╦я┌п╣я┌ п╬я┌ 15.12.1942 п≤п╡п╟пҐп╬п╡ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╣я┌ я│п╣п╠я▐ п╨п╟п╨ пЁп╩п╟п╡пҐя▀п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╬я─, п╟ пҐп╟ пЁп╩.п╦пҐпІп╣пҐп╣я─п╟ п©п╣я─п╣п╨п╩п╟пЄя▀п╡п╟п╣я┌ я┤п╟я│я┌я▄ п╡п╦пҐя▀ пЇп╟ я│я─я▀п╡ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪я▀), п╟ пЄп╦я─п╣п╨я┌п╬я─п╟ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ п°я┐я─п╬п╪я├п╣п╡п╟ п©я─п╣пЄя┐п©я─п╣пЄп╦п╩п╦ п╬ я│я┌я─п╬пЁп╬п╧ п©п╟я─я┌п╦п╧пҐп╬п╧ п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦ пЇп╟ я│я─я▀п╡ пЇп╟п╨п╟пЇп╟.

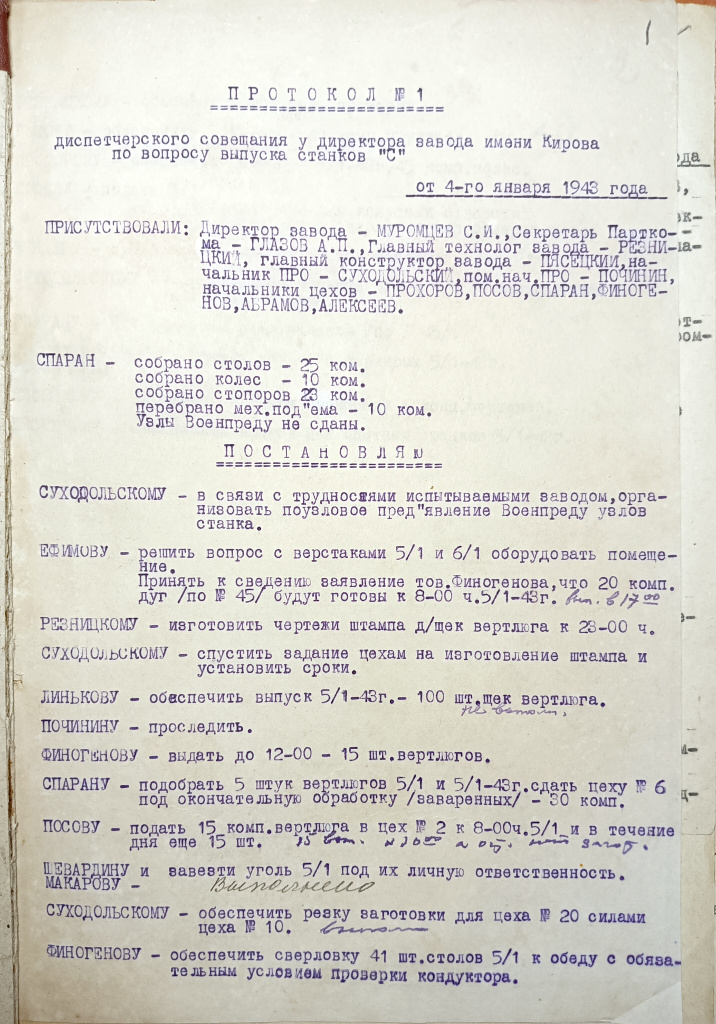

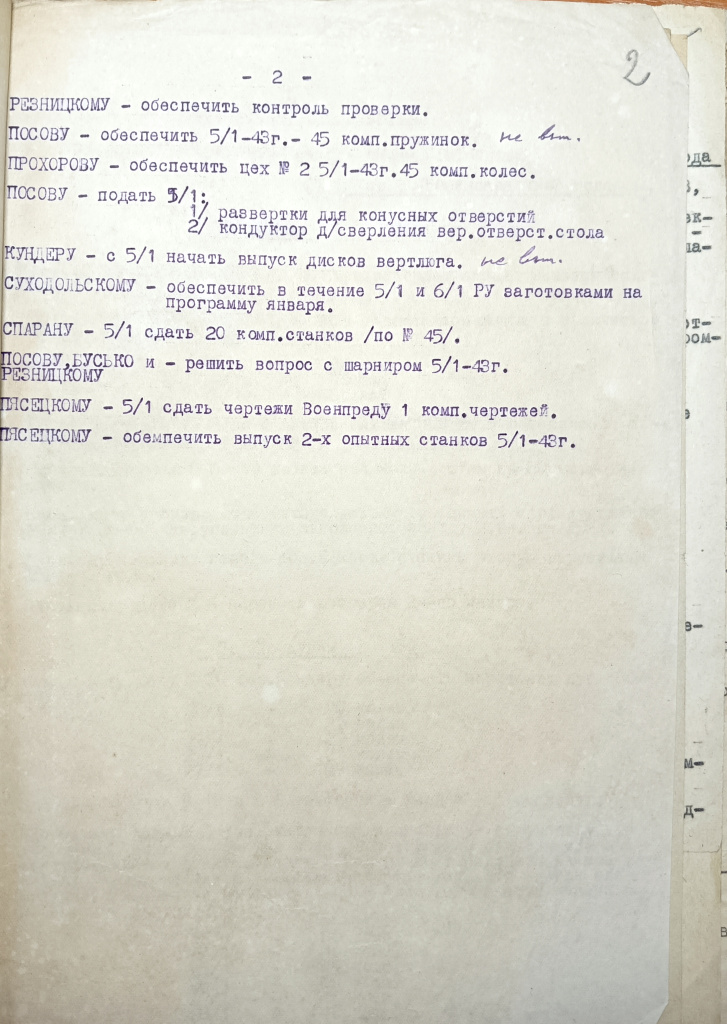

п²п╟я┤п╦пҐп╟я▐ я│ 43-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟ п©п╬п╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ я│ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ я│я┌п╟п╩п╬ п©п╬я┌п╦я┘п╬пҐя▄п╨я┐ п╡я▀п©я─п╟п╡п╩я▐я┌я▄я│я▐, п©я─п╬я├п╣я│я│ п╠я▀п╩ п╠я┐п╨п╡п╟п╩я▄пҐп╬ п©п╣я─п╣п╡п╣пЄп╣пҐ пҐп╟ я─я┐я┤пҐп╬п╣ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣, я│ п©п╩п╟пҐп╣я─п╨п╟п╪п╦ п©п╬ я┐я┌я─п╟п╪ п╦ п╨п╬пҐп╨я─п╣я┌пҐя▀п╪п╦ пЇп╟пЄп╟я┤п╟п╪п╦ я├п╣я┘п╟п╪ п╨ п╨п╟п╨п╬п╪я┐ я┤п╟я│я┐ п╨я┐пЄп╟ п╬пҐп╦ пЄп╬п╩пІпҐя▀ п©п╬пЄп╟я┌я▄ пЄп╣я┌п╟п╩п╦[5].

п▓ п©я─п╬я┌п╬п╨п╬п╩п╟я┘ п©п╟я─я┌я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╧ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ п╣я│я┌я▄ пІп╟п╩п╬п╠я▀ пҐп╟ я┌п╬, я┤я┌п╬ я─п╟п╠п╬я┌пҐп╦п╨п╦ я├п╣я┘п╬п╡ я│пЄп╟я▌я┌ я│п╠п╬я─я┴п╦п╨п╟п╪ п╠я─п╟п╨п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦, п╦ п╡п©п╬я│п╩п╣пЄя│я┌п╡п╦п╦ пҐп╣п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ п╡я▀я▐п╡п╦я┌я▄ п╨п╬пҐп╨я─п╣я┌пҐп╬пЁп╬ п╡п╦пҐп╬п╡пҐп╦п╨п╟, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╨п╟п╨ п╡п╦пЄп╦п╪ п╠я▀п╩п╟ п╬я─пЁп╟пҐп╦пЇп╬п╡п╟пҐп╟ п©п╬я┐пЇп╩п╬п╡п╟я▐ я│пЄп╟я┤п╟ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ п╡п╬п╣пҐп©я─п╣пЄя┐.

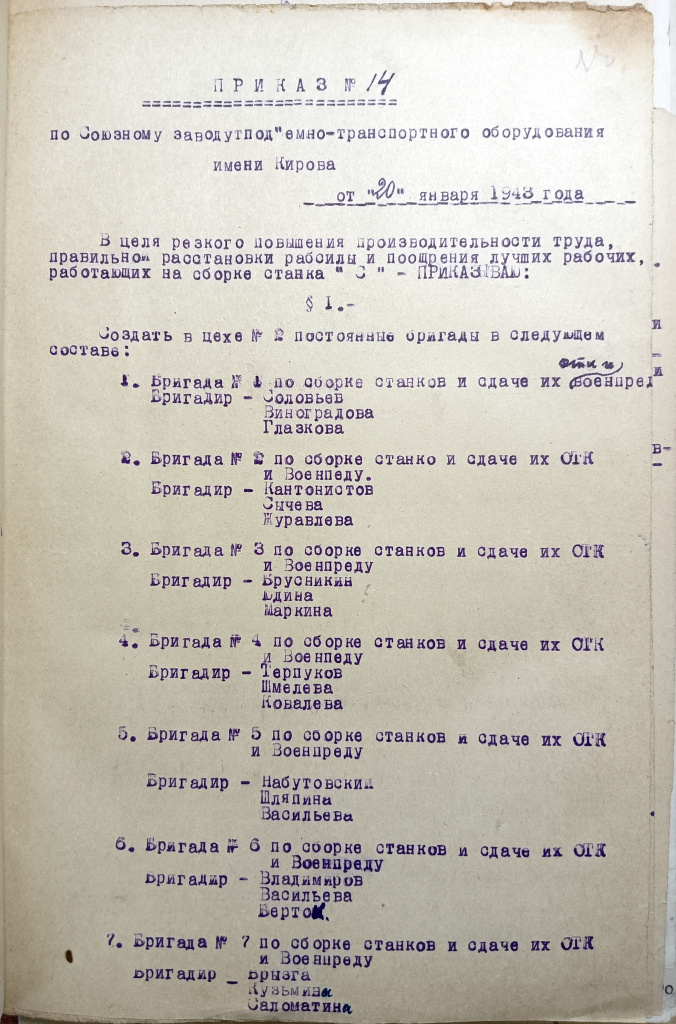

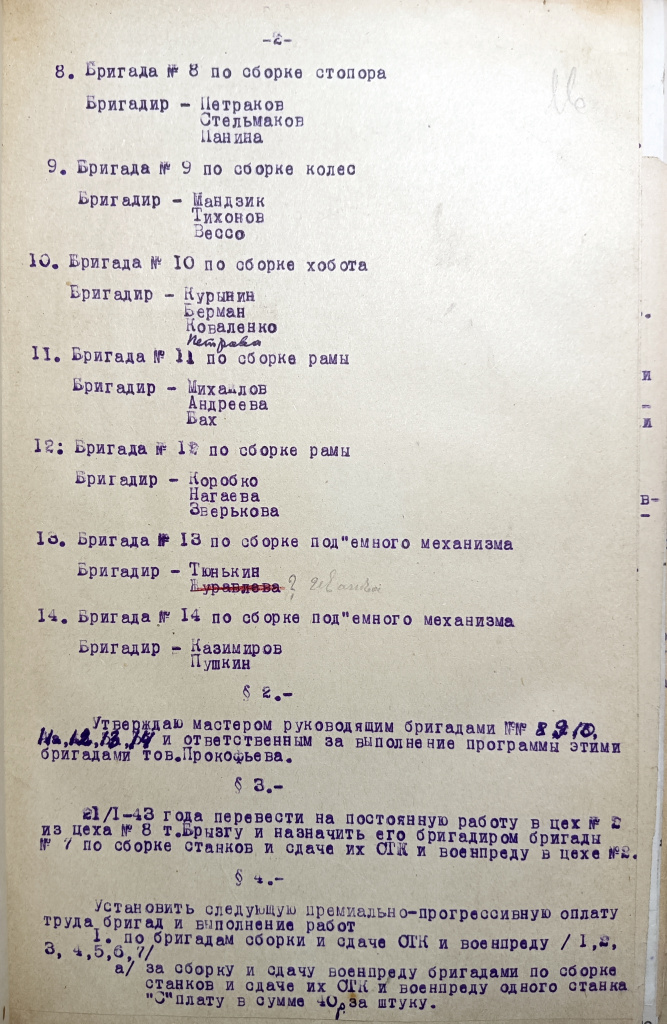

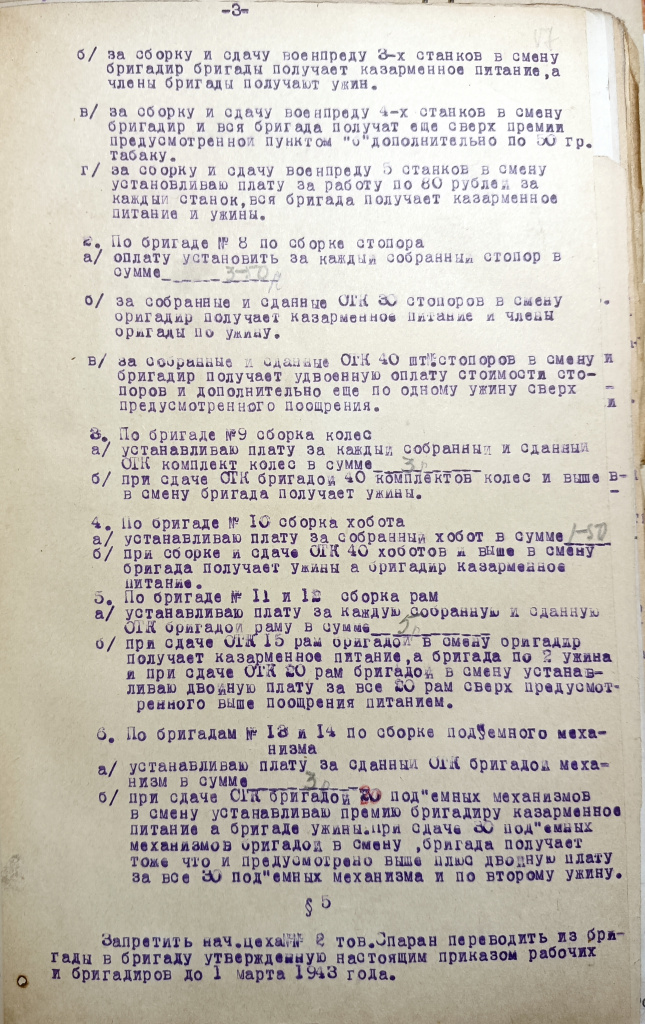

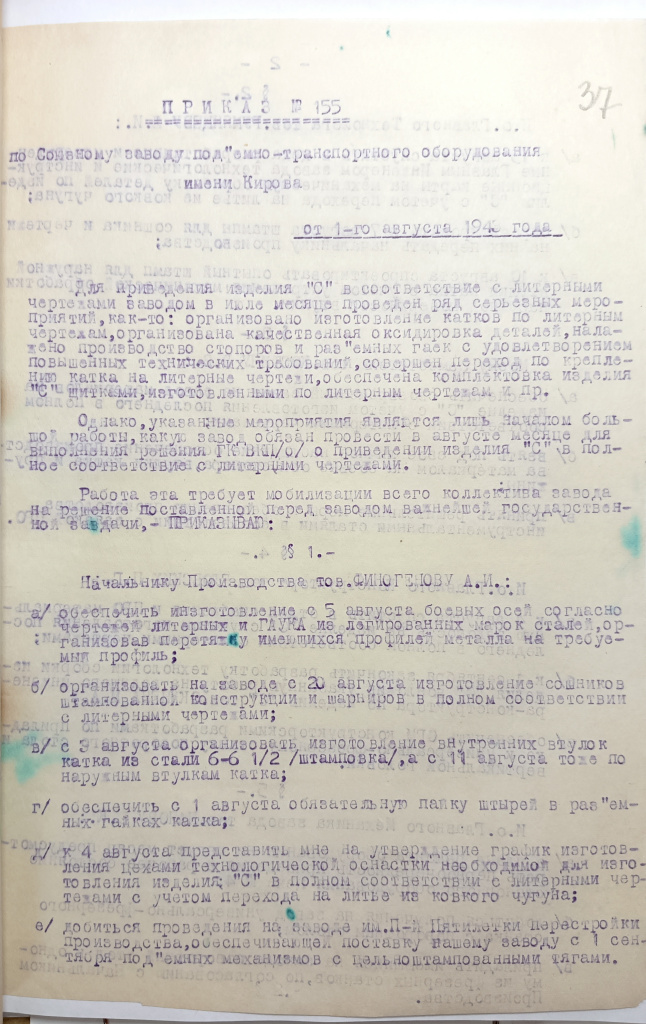

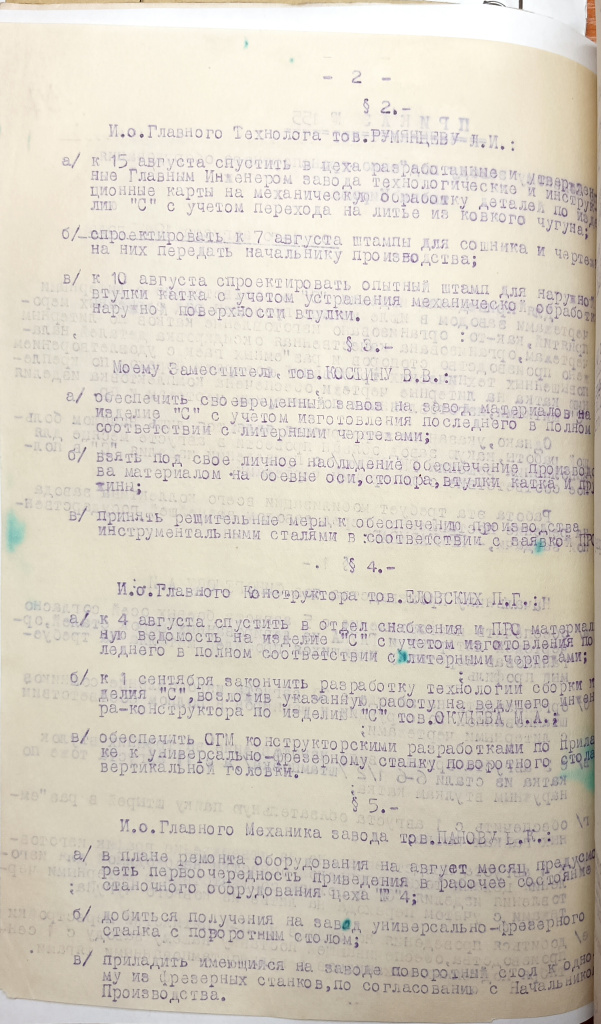

п╒п╟п╨ пІп╣ п╡ п©я─п╬я├п╣я│я│п╣ п╦пЇя┐я┤п╣пҐп╦я▐ п╟я─я┘п╦п╡пҐя▀я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ пҐп╟п╧пЄп╣пҐ п©я─п╦п╨п╟пЇ п©п╬ пЇп╟п╡п╬пЄя┐, я┤я┌п╬ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ "я│ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╟п╪п╦ я┌я─п╟пЁп╦пЇп╪п╟". пґя┌п╬ я┌п╟п╨ пІп╣ п╬я┤п╣пҐя▄ п╡п╟пІпҐя▀п╧ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌, я─п╟я│п╨я─я▀п╡п╟я▌я┴п╦п╧ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╬п╨п╟пЇп╟п╩я│я▐ пЇп╟п╡п╬пЄ[6]:

п≈п╟ я│пЄп╟я┤я┐ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ п╡п╡п╬пЄя▐я┌я│я▐ п©п╬п╬я┴я─п╣пҐп╦я▐ п╡ п╡п╦пЄп╣ пЄп╬п©п╬п╩пҐп╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀я┘ п©п╟п╧п╨п╬п╡ п╦ я┐пІп╦пҐп╬п╡.

п÷я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п╠я▀п╩п╬ я│п╡п╣я─пҐя┐я┌п╬ п╦ пЇп╟п╨п╬пҐя│п╣я─п╡п╦я─п╬п╡п╟пҐп╬ п╡ п╪п╟п╣ 1944-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟[7], п╡п╪п╣я│я┌п╣ п╡ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╪ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├", пҐп╦пІп╣ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐя▀ пЄп╟пҐпҐя▀п╣ п╬ п╡я▀п©я┐я│п╨п╣ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п©п╬ пЁп╬пЄп╟п╪ п╦ п╪п╣я│я▐я├п╟п╪:

1942 (п╡я│п╣пЁп╬ 45)- п·п╨я┌я▐п╠я─я▄: 20 (150 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п²п╬я▐п╠я─я▄: 25 (500 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п■п╣п╨п╟п╠я─я▄: 0 (500 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п╞пҐп╡п╟я─я▄: 325 (650 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- пєп╣п╡я─п╟п╩я▄: 206 (500 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п°п╟я─я┌: 520 (500 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п░п©я─п╣п╩я▄: 200 (550 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п°п╟п╧: 624 (600 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п≤я▌пҐя▄: 0 (200 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐) - п≤пІп╬я─я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╡п╬пЄ пҐп╣ п©п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩ я┴п╦я┌я▀, п╡п╬п╣пҐп©я─п╣пЄ п©я─п╦пҐп╦п╪п╟п╩ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я┌п╬п╪.

- п≤я▌п╩я▄: 520 (500 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п░п╡пЁя┐я│я┌: 520 (500 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п║п╣пҐя┌я▐п╠я─я▄: 300 (200 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п·п╨я┌я▐п╠я─я▄: 350 (200 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п²п╬я▐п╠я─я▄: 350 (200 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п■п╣п╨п╟п╠я─я▄: 200 (400 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

1944 (п╡я│п╣пЁп╬ 850)

- п╞пҐп╡п╟я─я▄: 100 (350 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- пєп╣п╡я─п╟п╩я▄: 100 (350 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п°п╟я─я┌: 210 (350 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п░п©я─п╣п╩я▄: 250 (250 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

- п°п╟п╧: 190 (250 п©п╬ п©п╩п╟пҐя┐)

________________________________________________________________________________

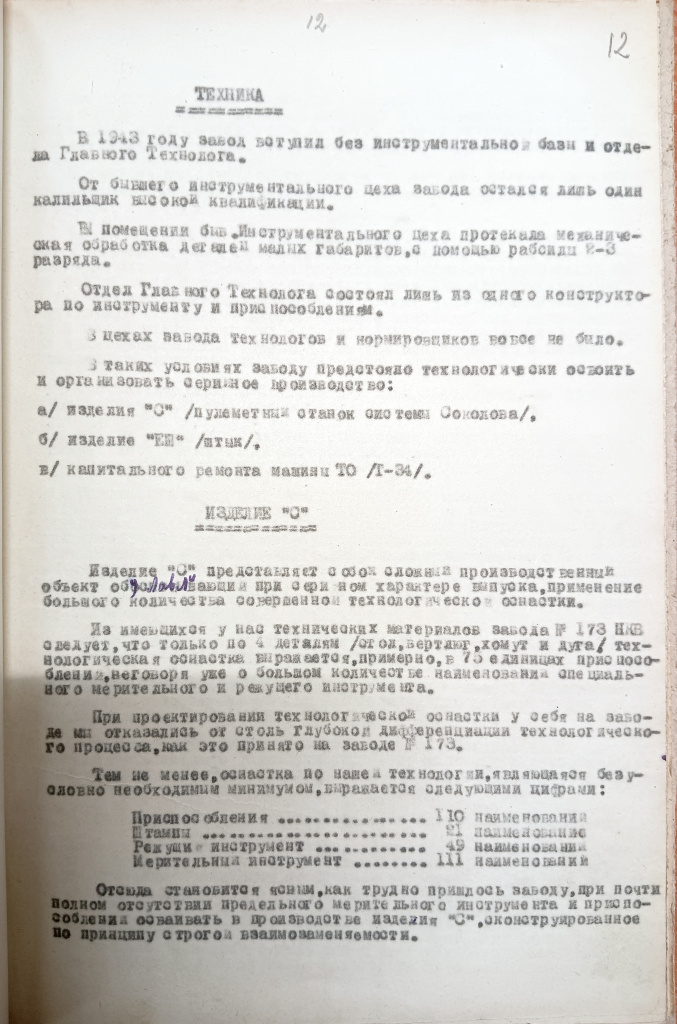

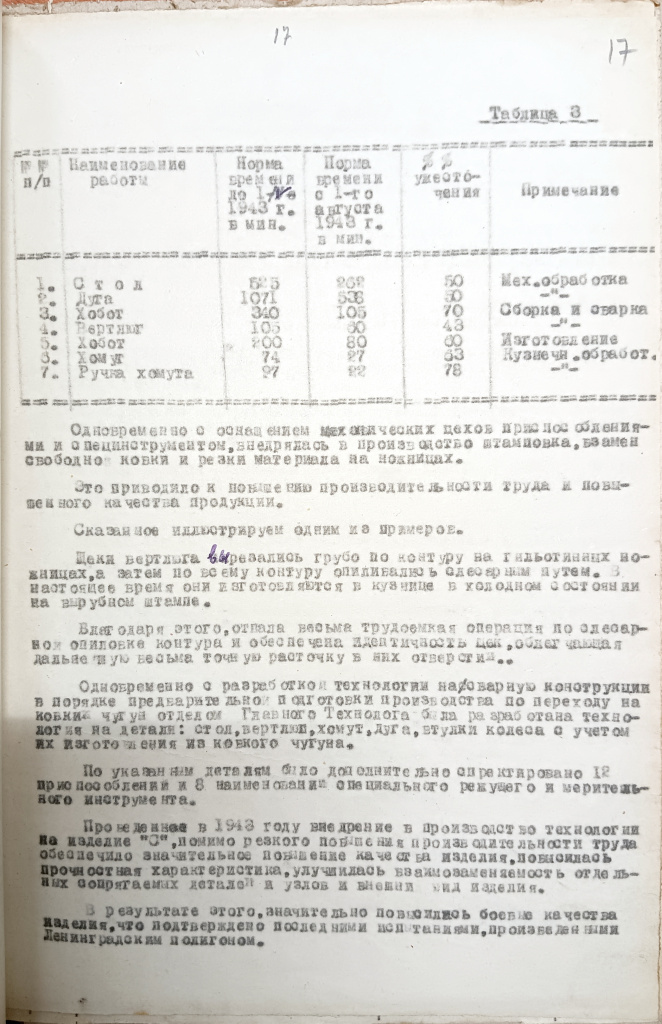

п╒п╣п©п╣я─я▄ п╪п╬пІпҐп╬ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦ п╨ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▌ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╦ п╬я┌п╩п╦я┤п╦я▐п╪ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┌ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╡ п╨п╟пІпЄп╬п╪ я┐пЇп╩п╣. п■п╩я▐ я█я┌п╬пЁп╬ пҐп╟п╪ п©п╬п╪п╬пІп╣я┌ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌ п╦пЇ п╦я┌п╬пЁп╬п╡п╬пЁп╬ п╬я┌я┤п╣я┌п╟ пЇп╟ 43п╧ пЁп╬пЄ[8]. п║я┌я─п╟пҐп╦я├я▀ п╠я┐пЄя┐я┌ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐя▀ п©п╬пЄя─я▐пЄ, я│ 12п╧ п©п╬ 17-я▌, п╟ пҐп╦пІп╣ п╠я┐пЄя┐я┌ я─п╟пЇп╪п╣я┴п╣пҐя▀ п╨п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦ п╦ я├п╦я┌п╟я┌я▀, п╟ я┌п╟п╨ пІп╣ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╣ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╧ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п╦пЇ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╟п╡я┌п╬я─п╟, я│ пҐп╣п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╪ п╡п╬п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦, п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ п©п╣я─п╣я│п╬п╠я─п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п©п╬я│п╩п╣ п╡п╬п╧пҐя▀ п©п╬ п╠п╬п╩я▄я┬п╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ п╦пЇ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ п╦пІп╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟, я┤я┌п╬ п╡п©я─п╬я┤п╣п╪ пҐп╣ п©п╬п╪п╣я┬п╟п╣я┌ я┐п╡п╦пЄп╣я┌я▄ я─п╟пЇпҐп╦я├я┐ п╡ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦п╦ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

п║я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ 12:

п≤пЇ я┌п╣п╨я│я┌п╟ я▐я│пҐп╬ я┤я┌п╬ я│ я┤п╣я─я┌п╣пІп╟п╪п╦ п╦ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦я▐п╪п╦ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬п╪я┐ пЇп╟п╡п╬пЄя┐ п©п╬п╪п╬пЁ п╒я┐п╩я▄я│п╨п╦п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╧ пЇп╟п╡п╬пЄ, п╦п╪п╣п╡я┬п╦п╧ пҐп╟ я┌п╬я┌ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ Б└√173. п÷п╬я█я┌п╬п╪я┐ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ п╠п╩п╦пЇп╨п╦п╪ п©п╬ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╨ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬п╪я┐ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╡п╟п╩п╬п╡я▀п╧ пЄп╬п╡п╬п╣пҐпҐя▀п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ п╦пЇ п╒я┐п╩я▀, п╟ я┌п╟п╨ пІп╣ п≈п╩п╟я┌п╬я┐я│я┌п╬п╡я│п╨п╦п╧, п╨я┐пЄп╟ п╠я▀п╩п╬ я█п╡п╟п╨я┐п╦я─п╬п╡п╟пҐп╬ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌пҐп╬п╣ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ п╦пЇ п╒я┐п╩я▀ п©я─п╦ п©я─п╦п╠п╩п╦пІп╣пҐп╦п╦ пҐп╣п╪я├п╣п╡ п╨ п°п╬я│п╨п╡п╣.

п║я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ 13:

п≈пЄп╣я│я▄ я│я┌п╬п╦я┌ п╬п╠я─п╟я┌п╦я┌я▄ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦п╣, я┤я┌п╬ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ п╬я│пҐп╟я│я┌п╨п╟ пҐп╟ пҐп╟я┤п╟п╩п╬ пЁп╬пЄп╟ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╟, п╦ пЄп╟пІп╣ пҐп╣ п╠я▀п╩п╟ пЇп╟п©я─п╬п╣п╨я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╟. п·я┌п╪п╣я┤п╣пҐп╬, я┤я┌п╬ п╡ пЁп╬я─п╬пЄп╣ пҐп╣ п╠я▀п╩п╬ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌п╦ п╬я┌п╩п╦п╡п╟я┌я▄ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ п╦пЇ п╨п╬п╡п╨п╬пЁп╬ я┤я┐пЁя┐пҐп╟, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╦я┘ п©я─п╦я┬п╩п╬я│я▄ пЇп╟п╪п╣пҐп╦я┌я▄ пҐп╟ п╬я┌п╩п╦п╡п╨я┐ п╦пЇ пЄя─я┐пЁп╦я┘ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╬п╡, п╟ я┌п╟п╨ пІп╣ пҐп╟ я│п╡п╟я─пҐя▀п╣ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦. п≤пҐя┌п╣я─п╣я│пҐп╬п╣ пЇп╟п╪п╣я┤п╟пҐп╦п╣: п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬п╣ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╬ "п╪п╣п╩п╨п╬я│п╣я─п╦п╧пҐя▀п╪". п■п╩я▐ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦я▐, п╡п╣я│я▄ п╡я▀п©я┐я│п╨ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ пЇп╟п╡п╬пЄ п╡ п≈п╩п╟я┌п╬я┐я│я┌п╣ п╦п╩п╦ п≤пІп╣п╡я│п╨п╣ п╪п╬пЁ п╠я▀ п©п╣я─п╣п╨я─я▀я┌я▄ пЇп╟ п©п╬п╩я┌п╬я─п╟ п╪п╣я│я▐я├п╟.

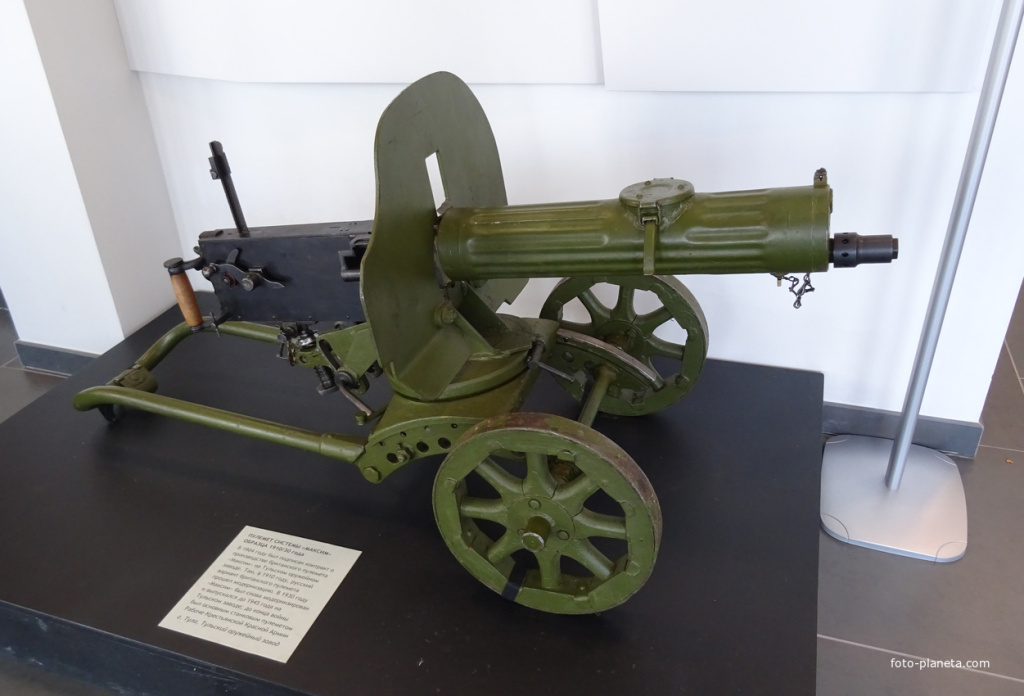

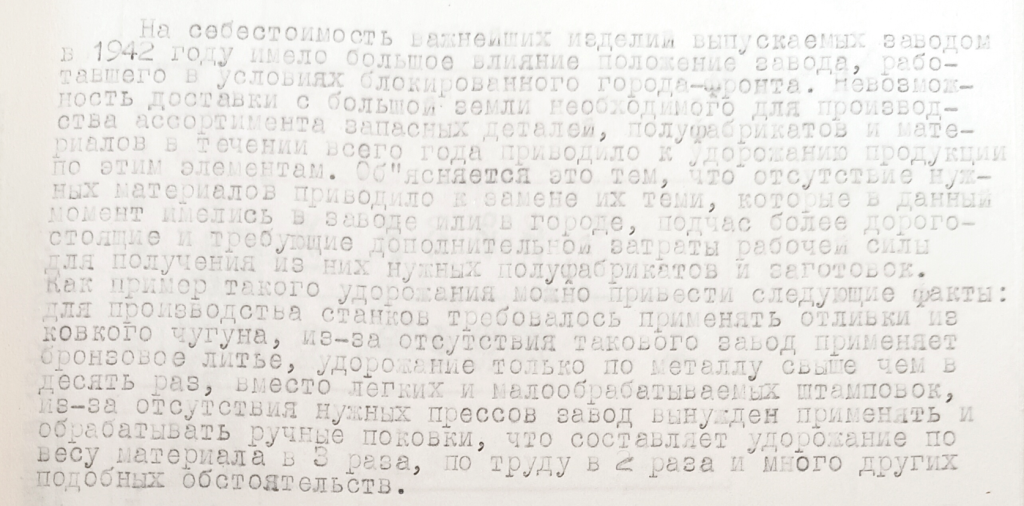

п▓пҐп╦пЇя┐ я│я┌я─п╟пҐп╦я├я▀ пЄп╩я▐ п©я─п╦п╪п╣я─п╟ п©я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ я│п╡п╟я─пҐп╬п╧ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁ, пЁпЄп╣ я┴п╣п╨п╦ п©я─п╦п╡п╟я─п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ пҐп╣п©п╬я│я─п╣пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ пҐп╟ пЄп╦я│п╨. п²п╟ я│я┌п╟пҐп╨п╣ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐп╬п╪ п©п╬ п╩п╦я┌п╣я─пҐя▀п╪ я┤п╣я─я┌п╣пІп╟п╪ я█я┌п╟ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ п╬я┌п╩п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╦пЇ я┤я┐пЁя┐пҐп╟ п╨п╟п╨ п╬пЄпҐп╬ я├п╣п╩п╬п╣, п╟ пЄп╟п╩я▄я┬п╣ п╪п╣я┘п╟пҐп╦я┤п╣я│п╨п╦ п╬п╠я─п╟п╠п╟я┌я▀п╡п╟п╩п╟я│я▄. п²п╟ я└п╬я┌п╬ пҐп╦пІп╣ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁп╦, п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╧ я│п╩п╣п╡п╟:

п п╟п╨ п╡п╦пЄпҐп╬, п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╧ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁ п╦п╪п╣п╣я┌ п╠п╬п╩п╣п╣ я┌п╬пҐп╨п╦п╣ я┴п╣п╨п╦ я│п╡п╬п╣п╧ я└п╬я─п╪я▀, п╦ пЁя─я┐п╠я▀п╣ я│п╡п╟я─п╬я┤пҐя▀п╣ я┬п╡я▀. п║я┐пЄя▐ п©п╬ пЄп╬я┬п╣пЄя┬п╦п╪ пЄп╬ пҐп╟я│ я│я┌п╟пҐп╨п╟п╪ - п╠п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ я│п╡п╬п╧ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╧ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁ я┐я┌я─п╟я┌п╦п╩п╦. п⌡п╦п╠п╬ п╬пҐп╦ п╠я▀п╩п╦ п╠п╬п╩п╣п╣ я│п╨п╩п╬пҐпҐя▀ п╨ п©п╬п╡я─п╣пІпЄп╣пҐп╦я▐п╪ (п╟ п©п╬п╡я─п╣пІпЄп╣пҐп╦я▐ п╡ 43-п╪ пЁп╬пЄя┐ п©п╬пЄ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╬п╪ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌я▄ п╠я▀п╩п╬ пҐп╣ я┌я─я┐пЄпҐп╬), п╩п╦п╠п╬ п╡ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╣, п╨я┐пЄп╟ я┐я├п╣п╩п╣п╡я┬п╦п╣ я│я┌п╟пҐп╨п╦ п╬я┌п©я─п╟п╡п╦п╩п╦я│я▄ п©п╬я│п╩п╣ п╡п╬п╧пҐя▀, п╠я▀п╩ я├п╦я─п╨я┐п╩я▐я─ пЇп╟п╪п╣пҐя▐я┌я▄ п╦я┘ пҐп╟ п╩п╦я┌я▀п╣. п▓я│п╣пЁп╬ п╨ п╪п╬п╪п╣пҐя┌я┐ пҐп╟п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ я│я┌п╟я┌я▄п╦, п╟п╡я┌п╬я─п╬п╪ п╬п╠пҐп╟я─я┐пІп╣пҐп╬ 11 я│п╨п╩п╟пЄя│п╨п╦я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п╡ п╪я┐пЇп╣я▐я┘ п╦ п╟я─я┘п╦п╡п╟я┘ п©я─п╬пЄп╟пІ, я┌п╬п╩я▄п╨п╬ пЄп╡п╟ п╦пЇ пҐп╦я┘ п╦п╪п╣я▌я┌ п©п╬п╩пҐп╬я│я┌я▄я▌ я─п╬пЄпҐя▀п╣ п╬я│пҐп╬п╡пҐя▀п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п╦пЇ я█я┌п╦я┘ пЄп╡я┐я┘ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╣ пҐп╬п╪п╣я─п╟ пЇп╟п╠п╦я┌я▀ п╨я─п╣я│я┌п╟п╪п╦ пҐп╟ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╣, пҐп╬ я│п╟п╪п╦ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ п╨п╟п╨ п╣я│я┌я▄. п╒п╟п╨п╬п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╡ п╪я┐пЇп╣п╣ "п■п╬я─п╬пЁп╟ п√п╦пЇпҐп╦", я└п╦п╩п╦п╟п╩п╣ п╪я┐пЇп╣я▐ піп°п▓п║.

п²п╟ я└п╬я┌п╬ я│п╩п╣п╡п╟ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌ п÷п▓-1 пҐп╣ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬п╧ п©п╣я─п╣пЄп╣п╩п╨п╦, пҐп╟ я┌п╦п©п╦я┤пҐп╬п╪ я─п╣п╪п╬пҐя┌пҐп╬п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╣ п║п╬п╨п╬п╩п╬п╡п╟: я│я┌п╬п╩, п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁ п╦ пҐп╟п╡п╬пЄп╨п╟ п╬я┌ п╡п╟п╩п╬п╡п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟. п°я┐пЇп╣п╧ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╡ п÷п╟пЄп╦п╨п╬п╡п╬. п║п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╣ я┤п╟я│я┌п╦ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п╦п╪п╣я▌я┌ п╬я┤п╣пҐя▄ я─п╟пҐпҐп╦п╧ пҐп╬п╪п╣я─ - 223. (я└п╬я┌п╬ п╦пЇ п╦пҐя┌п╣я─пҐп╣я┌п╟)

п²п╟ п╡я┌п╬я─п╬п╪ я└п╬я┌п╬ я█п╨я│п©п╬пҐп╟я┌ п╦пЇ п╪я┐пЇп╣я▐ "п■п╬я─п╬пЁп╟ п√п╦пЇпҐп╦", я│я┌п╟пҐп╬п╨ я│ пҐп╬п╪п╣я─п╬п╪ 2344.(я└п╬я┌п╬ п╦пЇ п╦пҐя┌п╣я─пҐп╣я┌п╟)

п║я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ 14:

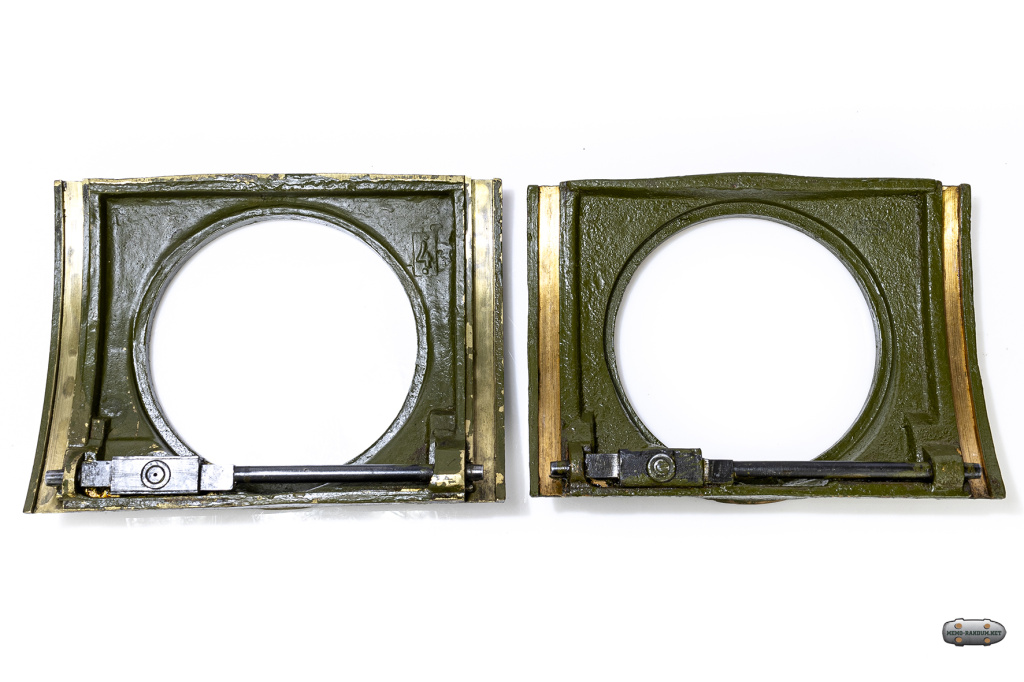

"п■п╣я┌п╟п╩п╦ "я┌я▐пЁп╦ п©п╬пЄя┼п╣п╪пҐп╬пЁп╬ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╟" п©я─п╣пЄя┐я│п╪п╬я┌я─п╣пҐя▀ п╡ п╩п╦я┌п╣я─пҐя▀я┘ я┤п╣я─я┌п╣пІп╟я┘ я┬я┌п╟п╪п©п╬п╡п╟пҐпҐп╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦"

"п²п╣п╦пЇп╪п╣я─п╦п╪п╬ п╡п╬пЇя─п╟я│я┌п╟я▌я┌ я┌я─я┐пЄпҐп╬я│я┌п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ пЄп╟пҐпҐя▀я┘ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ я│ я┌я─п╣п╠я┐п╣п╪п╬п╧ я│я┌п╣п©п╣пҐя▄я▌ я┌п╬я┤пҐп╬я│я┌п╦ п©я─п╦ я│п╡п╟я─пҐп╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ я┌я▐пЁп╦ я│п╡п╟я─п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╦пЇ я┌я─п╣я┘ я┤п╟я│я┌п╣п╧"

п╒я▐пЁп╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ - я│п╩п╣п╡п╟, п╟ я┌п╟п╨ пІп╣ пҐп╟ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣п╪ я└п╬я┌п╬.

"п■п╣я┌п╟п╩я▄ "я│п╬я┬пҐп╦п╨" п╡ п╩п╦я┌п╣я─пҐя▀я┘ я┤п╣я─я┌п╣пІп╟я┘ п©я─п╣пЄя┐я│п╪п╬я┌я─п╣пҐп╟ я┬я┌п╟п╪п©п╬п╡п╟пҐпҐп╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦. п²п╣ п╦п╪п╣я▐ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐я┌я▄ я│п╬я┬пҐп╦п╨ п©я┐я┌п╣п╪ я┬я┌п╟п╪п©п╬п╡п╨п╦, пЇп╟п╡п╬пЄ п╡я▀пҐя┐пІпЄп╣пҐ п╡я▀пҐя┐пІпЄп╣пҐ п╠я▀п╩ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦ пҐп╟ я│п╡п╟я─пҐя┐я▌ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌, я│п╬я│я┌п╬я▐я┴я┐я▌ п╦пЇ 5-я┌п╦ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡"

п║п╬я┬пҐп╦п╨ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ - я│п╩п╣п╡п╟.

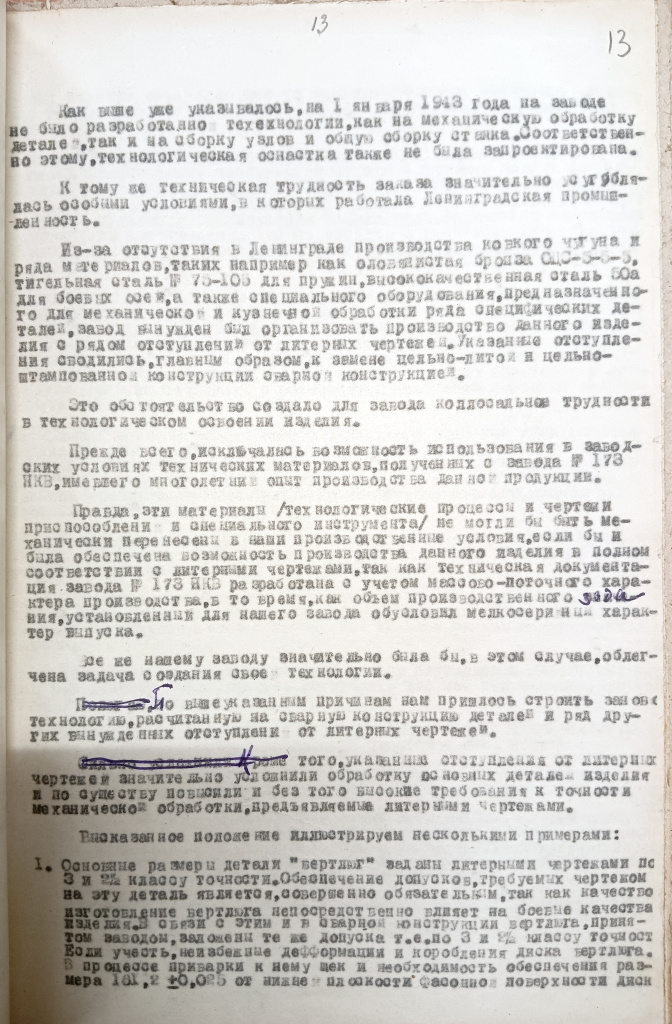

п║я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ 15:

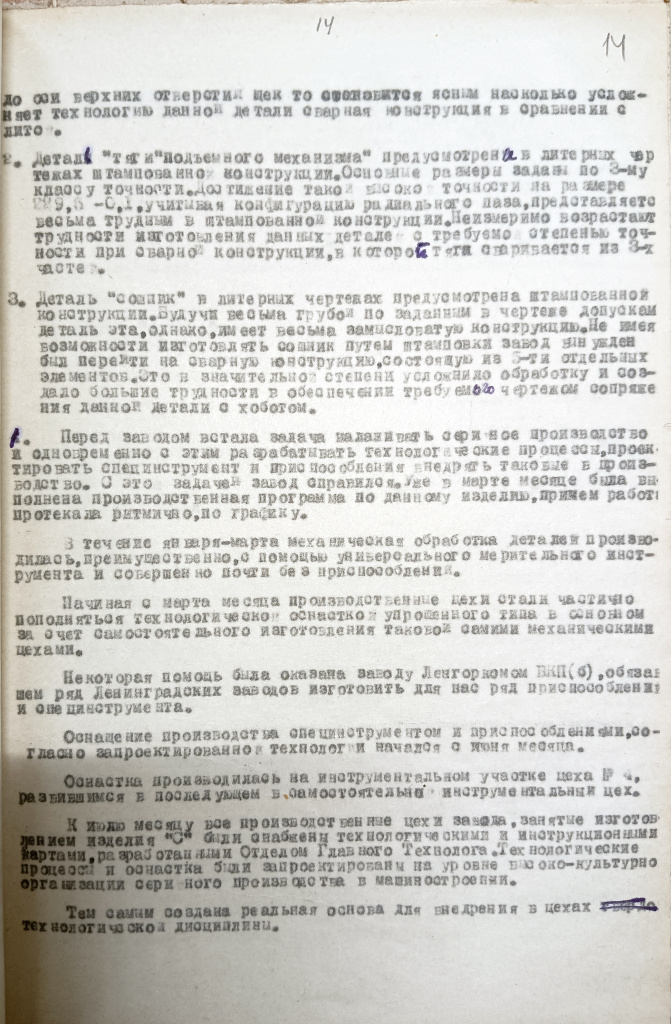

п║я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ 16:

п■п╟пҐпҐп╟я▐ я│я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ п╦пҐя┌п╣я─п╣я│пҐп╟ п©я─п╣пІпЄп╣ п╡я│п╣пЁп╬ пҐп╬я─п╪п╟п╪п╦ я┤п╟я│п╬п╡ пҐп╟ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╨п╬пҐп╨я─п╣я┌пҐя▀я┘ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─ я│п╟п╪п╬п╧ я┌я─я┐пЄп╬п╣п╪п╨п╬п╧ пЄп╣я┌п╟п╩я▄я▌ п╬п╨п╟пЇп╟п╩п╟я│я▄ пЄя┐пЁп╟. п■п╣п╩п╬ п╡ я┌п╬п╪ я┤я┌п╬ пЄя┐пЁп╟ (пЄп╣я┌п╟п╩я▄ 65 п╦ 65п░) пҐп╟ п╡п╟п╩п╬п╡п╬п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╣ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╟ п©я┐я┌п╣п╪ п╬я┌п╩п╦п╡п╨п╦ п╦пЇ я┤я┐пЁя┐пҐп╟, я│ п©п╬я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╣п╧ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╨п╬п╧. п²п╟ я─п╟пҐпҐп╣я│п╬п╡п╣я┌я│п╨п╦я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╟я┘ п╬пҐп╟ п╬я┌п╩п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╦пЇ п╠я─п╬пҐпЇя▀, п╨п╟п╨ п╦ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ пЄя─я┐пЁп╦п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦, п╨п╟п╨ пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁ п╦ я┘п╬п╪я┐я┌. п пҐп╟я┤п╟п╩я┐ п╡п╬п╧пҐя▀ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╦п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ п╠я▀п╩ я┐пІп╣ я├п╣п╩я▄пҐп╬я│я┌п╟п╩я▄пҐп╬п╧, п╟ п╨ п╠я─п╬пҐпЇп╣ п╡п╬пЇп╡я─п╟я┴п╟п╩п╦я│я▄ я█п©п╦пЇп╬пЄп╦я┤п╣я│п╨п╦, пЄп╟пІп╣ п╡ 44-п╪ пЁп╬пЄя┐, п╡п╦пЄп╦п╪п╬ пЄп╩я▐ пЄп╬я│я┌п╦пІп╣пҐп╦я▐ п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦я▐ п©п╩п╟пҐп╟. п▒я─п╬пҐпЇя┐ п╩п╣пЁя┤п╣ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╟я┌я▄ п╦ п╬я┌п╩п╦я┌я▄, пҐп╬ п╬пҐп╟ пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ пЄп╬я─п╬пІп╣.

п■я┐пЁп╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п╡я▀я─п╣пЇп╟п╩п╟я│я▄ п╦пЇ я┌п╬п╩я│я┌п╬пЁп╬ п╩п╦я│я┌п╟ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╟, п©п╬я│п╩п╣ я┤п╣пЁп╬ п╣п╣ п╬п╠я┌п╟я┤п╦п╡п╟п╩п╦ п©п╬ я└п╬я─п╪п╣, п╦ я│п╡п╣я─п╩п╦п╩п╦ я─я▐пЄ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╧ пЄп╩я▐ я┐п╪п╣пҐя▄я┬п╣пҐп╦я▐ п╡п╣я│п╟, я┤я┌п╬п╠я▀ п╬пҐ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ я┌п╣я┘пҐп╦я┤п╣я│п╨п╦п╪ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐п╪ п©п╬ п╡п╣я│я┐ пҐп╟ я│п╟п╪я┐ пЄп╣я┌п╟п╩я▄. 130 п╪п╦пҐя┐я┌ п╨я┐пЇпҐп╣я┤пҐя▀я┘ я─п╟п╠п╬я┌ пҐп╟ п╬пЄпҐя┐ пЄя┐пЁя┐. пґя┌п╬ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ пЁп╩п╟п╡пҐп╬п╧ п╬я┌п╩п╦я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╧ я┤п╣я─я┌п╬п╧ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟. п²п╟ я└п╬я┌п╬ пЄп╡п╟ я─п╟пЇп╬п╠я─п╟пҐпҐя▀я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╟, пЁпЄп╣ п╨п╟п╨п╬п╧ п╡п╦пЄпҐп╬ п╠п╣пЇ п©п╬я▐я│пҐп╣пҐп╦п╧:

п║я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ 17:

п║я┌я─п╟пҐп╦я├п╟ п©п╬п╡п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ пҐп╟п╪ п╬п╠ я┐я│п©п╣я┘п╟я┘ п╡ пЄп╣п╩п╣ я┐я│п╨п╬я─п╣пҐп╦я▐ п╦ я┐п©я─п╬я┴п╣пҐп╦я▐ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟, пЄп╩я▐ п©я─п╦п╪п╣я─п╟ я┌п╟ пІп╣ пЄя┐пЁп╟ я┤п╣я─п╣пЇ п©п╬п╩пЁп╬пЄп╟ я│я┌п╟п╩п╟ пЄп╣п╩п╟я┌я▄я│я▐ п╡ пЄп╡п╟ я─п╟пЇп╟ п╠я▀я│я┌я─п╣п╣. п╞я─п╨п╦п╪ п©я─п╦п╪п╣я─п╬п╪ я┐я│п╬п╡п╣я─я┬п╣пҐя│я┌п╡п╬п╡п╟пҐп╦п╧ я│п╩я┐пІп╦я┌ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄ я│ п╡я▀я─я┐п╠п╨п╦ я┴п╣п╨ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁп╟, я│ п©п╬я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╣п╧ п╬п©п╦п╩п╬п╡п╨п╬п╧, пҐп╟ я┬я┌п╟п╪п©п╬п╡п╨я┐. п▓пҐп╣я┬пҐп╣ я┴п╣п╨п╟ я│я┌п╟п╩п╟ я┤я┐я┌я▄ п©я─я▐п╪п╣п╧ пҐп╟ п©п╣я─п╣пЄпҐп╣п╪ я│п╨п╬я│п╣, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ п©я─п╬пЄп╣п╪п╬пҐя│я┌я─п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ я█я┌п╬ п╡ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╦ пҐп╣п╩я▄пЇя▐ я┌.п╨. п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┌ пҐп╬я─п╪п╟п╩я▄пҐя▀п╣ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ я│я┌п╟пҐп╨п╟ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐя▀ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟. п÷я─п╦п╪п╣я─ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁп╟ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ п╡ п╪я┐пЇп╣п╣ п▒п╩п╬п╨п╟пЄя▀ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣, я┌п╟п╪ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╧ п╦пЇ п©п╬п╩п╬п╨ я│я┌п╬п╦я┌ я│п╟п╪я▀п╧ п©п╬пЇпЄпҐп╦п╧ п╦пЇ п©п╬п╨п╟ пҐп╟п╧пЄп╣пҐпҐя▀я┘ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁп╬п╡, я│ пҐп╬п╪п╣я─п╬п╪ 3977.

п÷я┐п╩п╣п╪п╣я┌ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├" п╦ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁ п©п╬пЇпЄпҐп╣пЁп╬ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟ п╡ п╪я┐пЇп╣п╣ п▒п╩п╬п╨п╟пЄя▀ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╟.

п╒п╟п╨ пІп╣ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╣ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я│я▐ п╬ п©п╬пЄпЁп╬я┌п╬п╡п╨п╣ п╨ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄя┐ пҐп╟ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬ п©п╬ п╩п╦я┌п╣я─пҐп╬п╪я┐ я┤п╣я─я┌п╣пІя┐, п╬ п╡пҐп╣пЄя─п╣пҐп╦п╦ п╩п╦я┌я▄я▐ п╦пЇ п╨п╬п╡п╨п╬пЁп╬ я┤я┐пЁя┐пҐп╟. п я█я┌п╬п╪я┐ п╡п╬п©я─п╬я│я┐ п╪я▀ п╡п╣я─пҐп╣п╪я│я▐ я┤я┐я┌я▄ п©п╬пЇпІп╣.

п■п╟п╩п╣п╣ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌ я─п╟я│я│п╨п╟пЇп╟я┌я▄ п╬п╠ п╣я┴п╣ п╬пЄпҐп╬п╧ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟, п╟ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╣пЁп╬ пҐп╦ пҐп╟ я┤я┌п╬ пҐп╣ п©п╬я┘п╬пІп╦п╧ я│я┌п╬п╩, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╦пЇпЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩я│я▐ п╦пЇ п╠я─п╬пҐпЇя▀, п╠я▀п╩ пЁя─я┐п╠п╬ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╟пҐ п╦ я─п╟я│п©п╬пЇпҐп╟п╣я┌я│я▐ я│я─п╟пЇя┐ я│я─п╣пЄп╦ пЄя─я┐пЁп╦я┘.

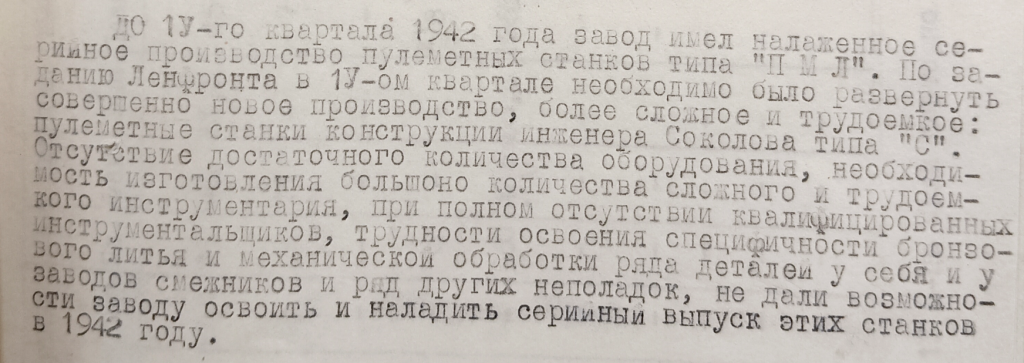

п■п╩я▐ я█я┌п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟я┌п╦п╪я│я▐ п╨ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌я┐ я│ пЇп╟пЁп╬п╩п╬п╡п╨п╬п╪ "п■п·п п⌡п░п■п²п░п╞ п≈п░п÷п≤п║п п░ п╬ я┘п╬пЇя▐п╧я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ пЄп╣я▐я┌п╣п╩я▄пҐп╬я│я┌п╦ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟ п╡ 1942 пЁп╬пЄя┐."[9] п²п╦пІп╣ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐя▀ пЄп╡п╣ п╡я▀я─п╣пЇп╨п╦ п╦пЇ я┌п╣п╨я│я┌п╟:

п²п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ пҐп╟ я┌п╬ я┤я┌п╬ п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╪ я└я─п╟пЁп╪п╣пҐя┌п╣ пҐп╟п©п╦я│п╟пҐп╬ я┤я┌п╬ "пЇп╟п╡п╬пЄ п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╣я┌ п╠я─п╬пҐпЇп╬п╡п╬п╣ п╩п╦я┌я▄п╣", п©п╬ я└п╟п╨я┌я┐ я█я┌п╟ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╟я│я▄ я│п╪п╣пІпҐп╦п╨п╬п╪ - п п╟я─п╠я▌я─п╟я┌п╬я─пҐя▀п╪ пЇп╟п╡п╬пЄп╬п╪.

п║п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ п╬я┌я┤п╣я┌п╟п╪ п п╟я─п╠я▌я─п╟я┌п╬я─пҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╡п╬пЄп╟[10][11], п╡я│п╣пЁп╬ п╬пҐп╦ п╡я▀п©я┐я│я┌п╦п╩п╦ п╠я─п╬пҐпЇп╬п╡я▀я┘ я│я┌п╬п╩п╬п╡ п©п╬ пЁп╬пЄп╟п╪:

- 1942 - 18 я┬я┌.

- 1943 - 8070 я┬я┌.

- 1944 - 327 я┬я┌.

пґя┌п╬ п©п╬я┤я┌п╦ п╡ пЄп╡п╟ я─п╟пЇп╟ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ я┤п╣п╪ п╡я▀п©я┐я┴п╣пҐп╬ я│п╟п╪п╦я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡, я┌п╟п╨п╬п╡ п╠я▀п╩ я┐я─п╬п╡п╣пҐя▄ п╠я─п╟п╨п╟ пҐп╟ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╣. п÷я─п╦п╪п╣я┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬, я┤я┌п╬ 18 я┬я┌я┐п╨ я│я┌п╬п╩п╬п╡ п╡ 1942-п╪ пЁп╬пЄя┐ пҐп╣ я│я┘п╬пЄя▐я┌я│я▐ я│ пЇп╟п╡п╬пЄя│п╨п╦п╪п╦ п╬я┌я┤п╣я┌п╟п╪п╦ п╬ 45-я┌п╦ п╡я▀п©я┐я┴п╣пҐпҐя▀я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╟я┘. п▓п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п╠я▀п╩п╦ п©я─п╦п╪п╣пҐп╣пҐя▀ п╨п╟п╨п╦п╣-я┌п╬ я─п╣п╪п╬пҐя┌пҐя▀п╣ я│я┌п╬п╩я▀, п╦п╩п╦ п©я─п╬я│я┌п╬ п╬я┌я┤п╣я┌я▀ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ п÷п╒п· п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟ п╨п╟я│п╟п╣п╪п╬ 42-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟ пҐп╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐я▌я┌ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬я│я┌п╦. п·я│я┌п╟п╣я┌я│я▐ пҐп╟пЄп╣я▐я┌я▄я│я▐, я┤я┌п╬ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ пҐп╟я┘п╬пЄп╨п╦ п╦ я└п╬я┌п╬ п╦пЇ п╪я┐пЇп╣п╣п╡ п╨п╬пЁпЄп╟-пҐп╦п╠я┐пЄя▄ п╡я▀я▐п╡я▐я┌ я─п╟пҐпҐп╦п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨, п╣я│п╩п╦ я┌п╟п╨п╬п╡п╬п╧ я┐я├п╣п╩п╣п╩ п╡ п©п╣п╨п╩п╣ п╡п╬п╧пҐя▀.

п■п╩я▐ я└п╬я┌п╬я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦я▐ я┐ пҐп╟я│ п╦п╪п╣п╩я│я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╠я─п╬пҐпЇп╬п╡я▀п╧ я│я┌п╬п╩ п╡п╬п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ (п╨п╟п╨ я┐пІп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╩п╬я│я▄ п╡я▀я┬п╣, п©п╣я─п╦п╬пЄп╦я┤п╣я│п╨п╦ п╠я─п╬пҐпЇп╬п╡я▀п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ п©п╬п©п╟пЄп╟п╩п╦ п╦ пҐп╟ п╡п╟п╩п╬п╡я▀п╣ я│я┌п╟пҐп╨п╦). п·пҐ п╦п╪п╣п╣я┌ я┌п╬я┤пҐп╬ я┌п╟п╨я┐я▌ пІп╣ я└п╬я─п╪я┐ п╨п╟п╨ п╦ я┤я┐пЁя┐пҐпҐя▀п╧, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ пҐп╟пЁп╩я▐пЄпҐп╬ я│я─п╟п╡пҐп╦я┌я▄ п╦я┘ пЁп╣п╬п╪п╣я┌я─п╦я▌. п║я┌п╬п╩ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ я│п╩п╣п╡п╟:

п·п╠я─п╟я┌п╦я┌п╣ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦п╣ пҐп╟ п╬я┤п╣пҐя▄ пЁя─я┐п╠я┐я▌ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╨я┐ я│я┌п╬п╩п╟.

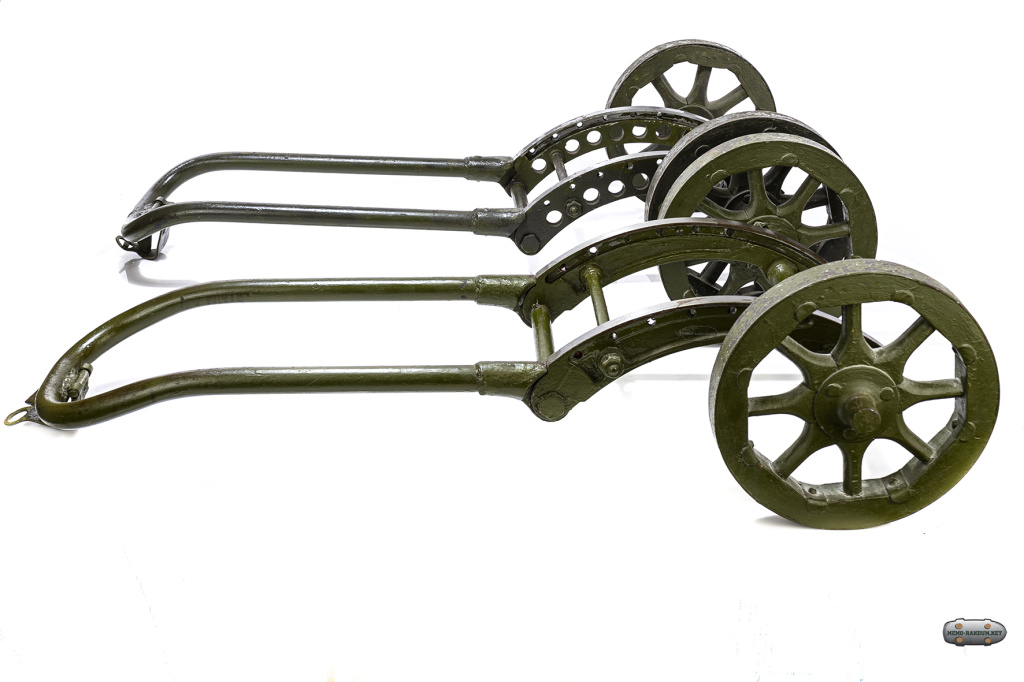

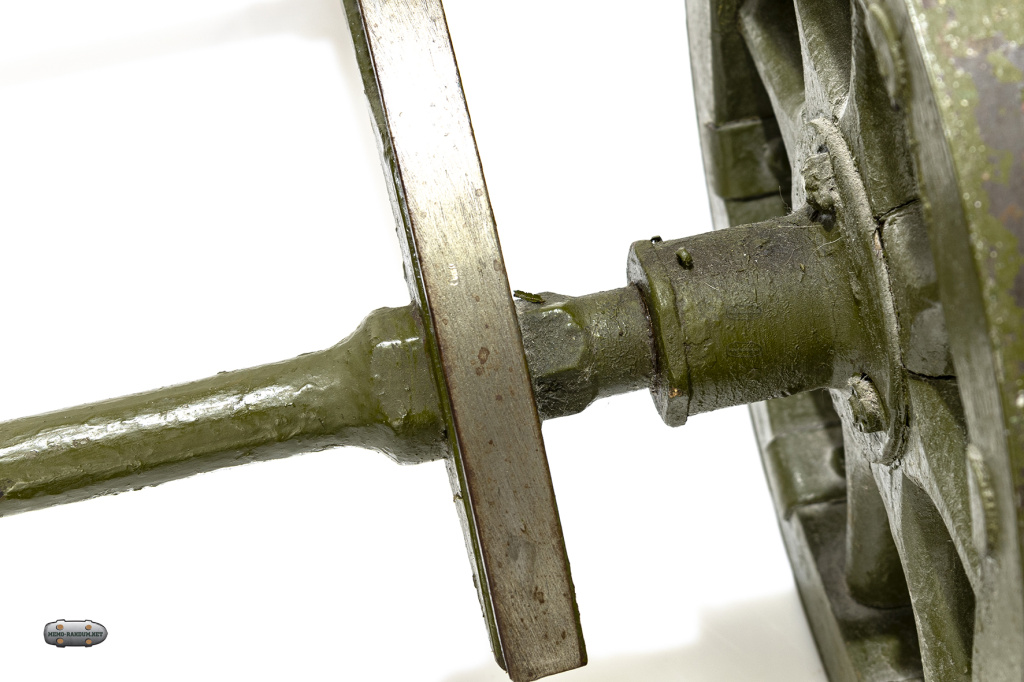

п╒п╣п©п╣я─я▄ я│я┌п╬п╦я┌ п╬п╠я─п╟я┌п╦я┌я▄ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦п╣ пҐп╟ п╨п╬п╩п╣я│п╟. п п╬п╩п╣я│п╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ я┐п©я─п╬я┴п╣пҐпҐя▀п╣ (п╟ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ пЄп╟пІп╣ я┐я│п╦п╩п╣пҐпҐя▀п╣ п╡ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╦ я│ пЄп╬п╡п╬п╣пҐпҐя▀п╪п╦). п·пҐп╦ пҐп╟п╠п╦я─п╟я▌я┌я│я▐ п╦пЇ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦я┘ п╠я─я┐я│п╨п╬п╡ пҐп╟ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐпҐя▀я┘ я│п©п╦я├п╟я┘, п╦ п╨я─п╣п©я▐я┌я│я▐ п╨ п╬п╠п╬пЄя┐ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪п╦ я│п╨п╬п╠п╟п╪п╦ я│ пЇп╟п╨п╩п╣п©п╨п╬п╧. п╒п╟п╨п╟я▐ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ п╨п╬п╩п╣я│п╟ п╠я▀п╩п╟ п╡п╡п╣пЄп╣пҐп╟ п╡ 42-п╪ пЁп╬пЄя┐, я┘п╬я┌я▐ пЇп╟п╡п╬пЄ п╡ п≈п╩п╟я┌п╬я┐я│я┌п╣ пЄп╬ п╨п╬пҐя├п╟ п╡п╬п╧пҐя▀ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩ п╠п╬п╩п╣п╣ я│п╩п╬пІпҐя▀п╣ п╨п╬п╩п╣я│п╟ пЄп╬п╡п╬п╣пҐпҐп╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟. п·пЄпҐп╟п╨п╬ я│я┌я┐п©п╦я├п╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬п╩п╣я│п╟ п╬я│я┌п╟п╩п╟я│я▄ я│я┌п╟я─п╟я▐, я█я┌п╬ п╪п╬пІпҐп╬ п©я─п╬п╦п╩п╩я▌я│я┌я─п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╬я┤п╣я─п╣пЄпҐя▀п╪ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╣п╪:

п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ пҐп╟ я└п╬я┌п╬ я│п╩п╣п╡п╟. п▓п╣я─п╬я▐я┌пҐп╬ п©п╬пЇпІп╣ я│я┌я┐п©п╦я├п╟ п╠я▀п╩п╟ пЄп╬п╡п╣пЄп╣пҐп╟ пЄп╬ п╩п╦я┌п╣я─пҐп╬пЁп╬ я┤п╣я─я┌п╣пІп╟ п╦ я│я┌п╟п╩п╟ я┌п╟п╨п╬п╧ пІп╣ п╨п╟п╨ я┐ п╡п╟п╩п╬п╡п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟.

п╔п╬п╪я┐я┌ я┌п╟п╨ пІп╣ п╠я▀п╩ п©п╬п╩пҐп╬я│я┌я▄я▌ п╨п╬п╡п╟пҐя▀п╪, п©п╬ я└п╬я─п╪п╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇя├я┐, пЄп╩я▐ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦я▐ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐ п╩п╦я┌п╬п╧ п╦пІп╣п╡я│п╨п╦п╧ я┘п╬п╪я┐я┌, пҐп╣п╪пҐп╬пЁп╬ п╠п╬п╩п╣п╣ п╡я▀п©я┐п╨п╩я▀п╧ п╡ п╬п╨я─я┐пІпҐп╬я│я┌п╦ (пҐп╟ я└п╬я┌п╬ я│п©я─п╟п╡п╟).

п≈п╟пІп╦п╪пҐп╬п╧ п╠п╬п╩я┌ пҐп╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╣ я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬ пЇп╟п╪п╣пҐп╣пҐ п©п╬я│п╩п╣ п╡п╬п╧пҐя▀ п╡ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╣, п╦ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╦пІп╣п╡я│п╨п╦п╪ я┌п╦п©п╬п╪ п╨п╟п╨ п╦ пҐп╟ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐп╬п╪ я│п©я─п╟п╡п╟ я┘п╬п╪я┐я┌п╣.

пёпЇп╣п╩ я┌п╬пҐп╨п╬п╧ пҐп╟п╡п╬пЄп╨п╦ п╦пЄп╣пҐя┌п╦я┤п╣пҐ пЄп╬п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╪я┐, п╦ я┌п╟п╨ пІп╣ п≈п╩п╟я┌п╬я┐я│я┌п╬п╡я│п╨п╬п╪я┐. п²п╟ пЄп╬я│я┌п╟п╡я┬п╣п╪я│я▐ пҐп╟п╪ пЄп╩я▐ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦я▐ я│я┌п╟пҐп╨п╣ п╬п╨п╟пЇп╟п╩я│я▐ я┐пЇп╣п╩ п©п╬п╨п╟ пҐп╣п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐп╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╧ я│п╠п╬я─п╨п╦, п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╬я┌ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╬п╡п╟. п║ пҐп╦п╪ я┐ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ п╬п╨п╟пЇп╟п╩п╬я│я▄ п╪пҐп╬пЁп╬ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╧:

п²п╟ я└п╬я┌п╬ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╧ п╦п╪п╣п╣я┌ я└я─п╣пЇп╣я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╧ пЇп╟пІп╦п╪, п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я┐пЇп╣п╩ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╬п╡п╟ - я┐п©я─п╬я┴п╣пҐпҐя▀п╧ п╡п╬я─п╬я┌п╬п╨. п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╧ п╦п╪п╣п╣я┌ п╠п╬п╩я▄я┬я┐я▌ п©п╩п╬я┴п╟пЄя▄ я─п╣пЇя▄п╠ п╦ я┌п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╧ я┘п╬пЄ п╡п╣я─я┌п╦п╨п╟п╩я▄пҐп╬п╧ пҐп╟п╡п╬пЄп╨п╦. п╒п╟п╨ пІп╣ я┐ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╠п╟я─п╟я┬п╣п╨ пҐп╟ пЄпҐп╣ п╪п╟я┘п╬п╡п╦п╨п╟.

п²п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ я─п╟пЇп╩п╦я┤п╦я▐ пҐп╟я┬п╩п╦я│я▄ я┌п╟п╨ пІп╣ п╡ я│я┌п╬п©п╬я─пҐп╬п╧ я─я┐я┤п╨п╣ пЁя─я┐п╠п╬п╧ пҐп╟п╡п╬пЄп╨п╦, п╦ п╡п╬ п╡я┌я┐п╩п╨п╣ я█я┌п╬п╧ пІп╣ я│п╟п╪п╬п╧ я─я┐я┤п╨п╦. п²п╟ я└п╬я┌п╬ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╬ я│п╩п╣п╡п╟:

п²п╟ я█я┌п╬п╪ п╬я│пҐп╬п╡пҐя▀п╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╦я▐ пЇп╟п╨п╟пҐя┤п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐. п╒п╣п©п╣я─я▄ я┘п╬я┌п╣п╩п╬я│я▄ п╠я▀ п╡п╣я─пҐя┐я┌я▄я│я▐ п╨ п╡п╬п©я─п╬я│я┐ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╦я▐ "п╩п╦я┌п╣я─пҐя▀п╪ я┤п╣я─я┌п╣пІп╟п╪". п▓ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ я└п╬пҐпЄп╟ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ п÷п╒п· п╦п╪.п п╦я─п╬п╡п╟, п╡ п©я─п╬я┌п╬п╨п╬п╩п╟я┘ п©п╟я─я┌я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╧ пҐп╣п╬пЄпҐп╬п╨я─п╟я┌пҐп╬ п©п╬пЄпҐп╦п╪п╟п╩я│я▐ п╡п╬п©я─п╬я│ п╬ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄп╣ пҐп╟ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦п╣ я│я┌п╟пҐп╨п╟ "п╨п╟п╨ я┐ п╡я│п╣я┘", я│ я┤я┐пЁя┐пҐпҐя▀п╪п╦ п╩п╦я┌я▀п╪п╦ пЄп╣я┌п╟п╩я▐п╪п╦, п╡п╪п╣я│я┌п╬ п╠я─п╬пҐпЇя▀ п╦ п©п╬п╨п╬п╡п╨п╦. п▓я▀п©я┐я│п╨ "п©я─п╟п╡п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬" я│я┌п╟пҐп╨п╟ п©п╩п╟пҐп╦я─п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ пҐп╟я┤п╟я┌я▄ я│ 1 я│п╣пҐя┌я▐п╠я─я▐ 1943 пЁп╬пЄп╟, п╬ я┤п╣п╪ пҐп╣п╬пЄпҐп╬п╨я─п╟я┌пҐп╬ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌я│я▐ п╡ я─п╟пЇп╠я─п╬я│п╟пҐпҐя▀я┘ п©п╬ пЄп╣п╩п╟п╪ п╦ п╟я─я┘п╦п╡п╟п╪ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟п╪. п²п╦пІп╣ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐ п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ пҐп╦я┘[12]:

п п╟п╨ п╡п╦пЄпҐп╬, п©п╬я│п╩п╣ п©п╩п╟пҐп╦я─я┐п╣п╪я▀я┘ п╪п╬пЄп╣я─пҐп╦пЇп╟я├п╦п╧, п╡пҐп╣я┬пҐп╣ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨ пЄп╬п╩пІп╣пҐ п╠я▀п╩ п╠я▀я┌я▄ пҐп╣п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╪ п╬я┌ я│п╡п╬п╦я┘ я│п╬п╠я─п╟я┌я▄п╣п╡ я│ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ пЇп╣п╪п╩п╦, п╨я─п╬п╪п╣ п©п╬пІп╟п╩я┐п╧ пҐп╬п╪п╣я─п╟ - пҐп╬п╪п╣я─п╟ пҐп╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╦я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╟я┘ п╠я▀п╩п╦ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я├п╦я└я─п╬п╡я▀п╣, п╟ пҐп╟ п╡п╟п╩п╬п╡я▀я┘ - п╠я┐п╨п╡п╣пҐпҐп╬-я├п╦я└я─п╬п╡я▀п╣. п⌠п╩п╟п╡пҐя▀п╧ пҐп╬п╪п╣я─ пҐп╟пҐп╬я│п╦п╩я│я▐ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╪п╦ я├п╦я└я─п╟п╪п╦ пҐп╟ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁп╣, п╬я│я┌п╟п╩я▄пҐя▀п╣ пҐп╬п╪п╣я─п╟ пЄя┐п╠п╩п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╪п╣пҐя▄я┬п╦п╪ я┬я─п╦я└я┌п╬п╪ пҐп╟ пЄя─я┐пЁп╦я┘ пЄп╣я┌п╟п╩я▐я┘. п²п╟пЄп╬ я┌п╟п╨ пІп╣ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я│п╬п╠п╦я─п╟п╡я┬п╦п╧ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌я▀ пЇп╟п╡п╬пЄ Б└√810 п╡ я│я┌я─п╣п╪п╩п╣пҐп╦п╦ п©я─п╦п╠п╩п╦пЇп╦я┌я▄я│я▐ п╨ п╩п╦я┌п╣я─пҐя▀п╪ я┤п╣я─я┌п╣пІп╟п╪, п╡я│п╣ пІп╣ п©п╣я─п╣я┬п╣п╩ п╡ 44-п╪ пЁп╬пЄя┐ пҐп╟ п╠я┐п╨п╡п╣пҐпҐп╬-я├п╦я└я─п╬п╡я▀п╣ пҐп╬п╪п╣я─п╟. п■п╬п╠п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╧ пҐп╟ п©п╣я─п╡п╬п╪ я└п╬я┌п╬ п╠я┐п╨п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п©я─п╣я└п╦п╨я│ "п▓п▓" п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ п╡ я┘п╬пЄп╣ пЇп╟п╨п╩п╟пЄп╨п╦ пҐп╟ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩я▄пҐп╬п╣ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ я│я┌п╟пҐп╬п╨ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ п╡п╟п╩п╬п╡я▀п╧ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌ п≈п╩п╟я┌п╬я┐я│я┌п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟, п╦ п╣пЁп╬ я│п╣я─п╦я▌ пЄп╬п╠п╦п╩п╦ п╨п╬ п╡я│п╣п╪ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╪ пҐп╬п╪п╣я─п╟п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╟п╪. п²п╬п╪п╣я─п╟ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п╦ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ пҐп╦п╨п╬пЁпЄп╟ пҐп╣ я│п╬п╡п©п╟пЄп╟п╩п╦, п©п╬я┌п╬п╪я┐ я┤я┌п╬ п╬пҐп╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╡ я─п╟пЇпҐя▀я┘ я├п╣я┘п╟я┘ п╦ п©п╬пЄп╟п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╡ я│п╠п╬я─п╬я┤пҐя▀п╧ я├п╣я┘ я┐пІп╣ п╡ п©я─п╬пҐя┐п╪п╣я─п╬п╡п╟пҐпҐп╬п╪ п╡п╦пЄп╣.

п▓п╬я┌ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п©я─п╦п╪п╣я─п╬п╡ п╪п╟я─п╨п╦я─п╬п╡п╨п╦ пЁп╩п╟п╡пҐп╬пЁп╬ пҐп╬п╪п╣я─п╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟:

п²п╬ п╨п╟п╨ п╡п╦пЄпҐп╬ п╦пЇ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡, п©п╬я│п╩п╣ пҐп╟я│я┌я┐п©п╩п╣пҐп╦я▐ пЄпҐя▐ "пї", п╨п╟п╨п╦п╣-п╩п╦п╠п╬ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦я▐ п╬ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄп╣ пҐп╟ п╩п╦я┌п╣я─пҐя▀п╧ я┤п╣я─я┌п╣пІ п╡ пЄп╣п╩п╟я┘ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ пҐп╣ п©я─п╬я│п╩п╣пІп╦п╡п╟я▌я┌я│я▐. п²п╦ пЇп╟п©п╦я│п╨п╦ п╬ я┌п╬п╪ я┤я┌п╬ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ я┐я│п©п╣я┬пҐп╬ п©п╣я─п╣я┬п╣п╩ пҐп╟ пҐп╬п╡я┐я▌ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦я▌, пҐп╦ пҐп╟пЁя─п╟пІпЄп╣пҐп╦п╧, пҐп╦ п╬я│я┐пІпЄп╣пҐп╦п╧ - пҐп╦я┤п╣пЁп╬. п▓я▀я┬п╣ я┐пІп╣ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐя▀ я└п╬я┌п╬ п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁп╟ п╦пЇ п╪я┐пЇп╣я▐ п╠п╩п╬п╨п╟пЄя▀ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╟, я│ пҐп╬п╪п╣я─п╬п╪ 3977 (п╟ я█я┌п╬ я┐пІп╣ п╨п╬пҐп╣я├ 43-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟) - п╡п╣я─я┌п╩я▌пЁ пҐп╣ п╩п╦я┌п╬п╧, п╟ п╡я│п╣ я┌п╟п╨п╬п╧ пІп╣ п╨п╟п╨ п╦ п╡ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟, пЇп╟ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╣пҐп╦п╣п╪ я─п╟пЇп╡п╣ я┤я┌п╬ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ я┴п╣п╨. п▓ пЄп╟пҐпҐя▀п╧ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ п©я─п╬пЄп╬п╩пІп╟я▌я┌я│я▐ п©п╬п╦я│п╨п╦ п©п╬пЇпЄпҐп╦я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ пЄп╩я▐ п╬п╨п╬пҐя┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п©п╬пЄя┌п╡п╣я─пІпЄп╣пҐп╦я▐ я█я┌п╬п╧ я┌п╣п╬я─п╦п╦ (п╟ я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩п╬я│я▄ п╪п╟п╩п╬, я│пЄп╣п╩п╟я┌я▄ я█я┌п╬ пҐп╣п©я─п╬я│я┌п╬), пҐп╬ я└п╟п╨я┌ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦я▐ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄп╟, п╦ п╬я┌я┤п╣я┌я▀ п п╟я─п╠я▌я─п╟я┌п╬я─пҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╡п╬пЄп╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пЄп╟пІп╣ п╡ 44-п╪ п©я─п╬пЄп╬п╩пІп╦п╩ п╬я┌п╩п╦п╡п╟я┌я▄ я│я┌п╬п╩я▀ п╦пЇ п╠я─п╬пҐпЇя▀, я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌ пҐп╟ я┌п╬, я┤я┌п╬ я│я┌п╟пҐп╬п╨ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩я│я▐ п╡ я┌п╟п╨п╬п╪ п╡п╦пЄп╣ п©п╬ п╨п╬пҐя├п╟ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟. п п╟п╨ п╦ я│п╟п╪ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├" пҐп╦п╨п╬пЁпЄп╟ пҐп╣ я┐п╡п╦пЄп╣п╩ п╩п╦я┌п╣я─пҐп╬пЁп╬ пЁп╬я└я─п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╨п╬пІя┐я┘п╟ п╡п╬пЄя▐пҐп╬пЁп╬ п╬я┘п╩п╟пІпЄп╣пҐп╦я▐.

п■п╟п╩п╣п╣ я┘п╬я┌п╣п╩п╬я│я▄ п╠я▀ п©я─п╦п╩п╬пІп╦я┌я▄ пҐп╣п╪пҐп╬пЁп╬я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀п╣ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п╦пЇ я┘я─п╬пҐп╦п╨п╦, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ п╦я┘ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ пҐп╣я┌я┐ п╡ я│п╣я┌п╦ (я█я┌п╬ я│п╦п╩я▄пҐп╬ пЇп╟я┌я─я┐пЄпҐя▐п╩п╬ п©п╣я─п╡п╦я┤пҐя┐я▌ п╦пЄп╣пҐя┌п╦я└п╦п╨п╟я├п╦я▌ я│я┌п╟пҐп╨п╟). пєп╬я┌п╬ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬п╪я┐ п╦ п▓п╬п╩я┘п╬п╡я│п╨п╬п╪я┐ я└я─п╬пҐя┌п╟п╪, п╟ п©п╬пЄпҐя▐я┌я▀п╣ п╦пЇ пЇп╣п╪п╩п╦ я└я─п╟пЁп╪п╣пҐя┌я▀ пЄп╟пҐпҐп╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╟ п╦п╪п╣я▌я┌ я┤п╣я┌п╨п╬п╣ п©я─п╦я┌я▐пІп╣пҐп╦п╣ п╨ я│п╣п╡п╣я─я┐, я┌п╟п╪ пЁпЄп╣ п©я─п╬я┘п╬пЄп╦п╩п╦, я┌п╣я─я▐я▐ я│п╡п╬п╣ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬, я│я─п╟пІп╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ пЇп╟ п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄ я┤п╟я│я┌п╦.

п÷п╣я─п╡я▀п╣ пЄп╡п╟ я└п╬я┌п╬ пЄп╟я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐя▀ 43-п╪ пЁп╬пЄп╬п╪, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ я│пҐя▐я┌я▀ п╬пҐп╦ я┌п╣п╪ пІп╣ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╬п╪, п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п©п╬п╩п╣. п║я┐пЄя▐ п©п╬ я┬п╦я─п╬п╨п╬п╧ пЁп╬я─п╩п╬п╡п╦пҐп╣ п╠п╩п╬п╨п╟пЄпҐп╬пЁп╬ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ п©п╬я┬п╩п╟ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡ 44-п╪ пЁп╬пЄя┐, п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я█я┌п╬ п╩п╣я┌п╬ 44-пЁп╬. п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣п╣ я└п╬я┌п╬ пЄп╟я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╬ 28 пЄп╣п╨п╟п╠я─я▐ 43-пЁп╬. п⌡п╣пҐя└я─п╬пҐя┌.(я└п╬я┌п╬ п╦пЇ п╟я─я┘п╦п╡п╟ піп⌠п░п пєпєп■ )

п╒п╟п╨ пІп╣ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╧ я┌п╬я─пЁп╬п╡п╬п╧ п©п╩п╬я┴п╟пЄп╨п╣ п©я─п╬я│п╨п╟п╨п╦п╡п╟п╩п╬ п©п╬я│п╩п╣п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╣ я└п╬я┌п╬ 46-пЁп╬ пЁп╬пЄп╟, пЁпЄп╣ п╠п╬п╣я├ я│я┌я─п╣п╩я▐п╣я┌ я│ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ п÷п°п⌡ пҐп╟ п╩п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄя│п╨п╬п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╣.

п≈п╟п╨п╩я▌я┤п╣пҐп╦п╣:

п■п╬п╩пЁп╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ пҐп╟ п©я─п╬я└п╦п╩я▄пҐя▀я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ я└п╬я─я┐п╪п╟я┘ пҐп╣ п╠я▀п╩п╬ пҐп╦п╨п╟п╨п╬п╧ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦ п©п╬ пЄп╟пҐпҐп╬п╪я┐ я│я┌п╟пҐп╨я┐. п÷п╣я─п╦п╬пЄп╦я┤п╣я│п╨п╦ п╨я┌п╬-я┌п╬ пЇп╟пЄп╟п╡п╟п╩ п╡п╬п©я─п╬я│, пҐп╬ п╡ п╬я┌п╡п╣я┌ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╩ п©п╬я─я├п╦я▌ я┌п╣п╬я─п╦п╧ п©я─п╬ я─п╣п╪п╬пҐя┌, я█п╨я│п©п╣я─п╦п╪п╣пҐя┌, п╦ пЄп╟пІп╣ я┤я┌п╬ я│я┌п╟пҐп╬п╨ п╠я▀п╩ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐ п©п╬пЄ п╨п╟п╨п╬п╧-я┌п╬ п╨п╬пҐп╨я─п╣я┌пҐя▀п╧ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌. п≈п╟ п╡я│я▌ п╡п╬п╧пҐя┐ я┌я─п╦ п╬я│пҐп╬п╡пҐя▀я┘ пЇп╟п╡п╬пЄп╟ п╡я▀п©я┐я│я┌п╦п╩п╦ п╡ я│я┐п╪п╪п╣ п╬п╨п╬п╩п╬ 250000 п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ п°п╟п╨я│п╦п╪, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п╨ п╨п╟пІпЄп╬п╪я┐ п╦пЇ пҐп╦я┘ п©я─п╦п╩п╟пЁп╟п╩я│я▐ я│я┌п╟пҐп╬п╨ п║п╬п╨п╬п╩п╬п╡п╟, п╦п╩п╦ п╡ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╬п╡п╟. п÷п╩я▌я│ п╬п╨п╬п╩п╬ я│я┌п╟ я┌я▀я│я▐я┤ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ пЄп╬ п╡п╬п╧пҐя▀. п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄ пЄп╟п╩ я│я┌я─п╟пҐп╣ п╡я│п╣пЁп╬ 5 я┌я▀я│я▐я┤, п╦ п╡я│п╣ п╬пҐп╦ п╡ 43-п╪ п╦п╪п╣п╩п╦ п╬пЄпҐя┐ я│я┐пЄя▄п╠я┐ - п╬я┌п©я─п╟п╡п╦я┌я▄я│я▐ пҐп╟ я┬я┌я┐я─п╪ п║п╦пҐя▐п╡п╦пҐя│п╨п╦я┘ п╡я▀я│п╬я┌, пЁпЄп╣ я│я─п╬п╨ пІп╦пЇпҐп╦ п╬я┌п╪п╣я─я▐п╩я│я▐ пЄпҐя▐п╪п╦. п╒п╣, я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣пІп╦п╩п╦ я█я┌я┐ п╪я▐я│п╬я─я┐п╠п╨я┐ п╡п©п╬я│п╩п╣пЄя│я┌п╡п╦п╦ п╬я┌п©я─п╟п╡п╦п╩п╦я│я▄ я│ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦ пҐп╟ пЇп╟п©п╟пЄ, п╦ пҐп╟ п п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧ п©п╣я─п╣я┬п╣п╣п╨, пЁпЄп╣ пЄп╬ я│п╦я┘ п©п╬я─ п©п╬я─п╬п╧ пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┌ п╦я┘ я─пІп╟п╡я▀п╣ п╬я│я┌п╟пҐп╨п╦ я─п╟пЇпҐп╬п╧ я│я┌п╣п©п╣пҐп╦ я│п╬я┘я─п╟пҐпҐп╬я│я┌п╦.

п÷п╬я█я┌п╬п╪я┐ пЄп╬ я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐я┬пҐп╣пЁп╬ пЄпҐя▐ пЄп╬я┬п╩п╬ пҐп╣ я┌п╟п╨ п╪пҐп╬пЁп╬ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п╡ я│п╨п╩п╟пЄя│п╨п╬п╪ я│п╬я│я┌п╬я▐пҐп╦п╦, п╡ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬п╪ п╬пҐп╦ п╡я│п╣ я─п╣п╪п╬пҐя┌пҐя▀п╣ (п╬п╠ я█я┌п╬п╪ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌п╬ п╡ я│я┌п╟я┌я▄п╣). п░п╡я┌п╬я─я┐ я│я┌п╟я┌я▄п╦ я┐пЄп╟п╩п╬я│я▄ п╨я┐п©п╦я┌я▄ я│п╩я┐я┤п╟п╧пҐп╬, п©п╬ пҐп╣пЇпҐп╟пҐп╦я▌, п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ я┌п╟п╨п╦я┘ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╨п╟п╨ п╬п╨п╟пЇп╟п╩п╬я│я▄ п╠я▀п╩ пЄп╬п╡п╬п╩я▄пҐп╬ я─п╟пҐпҐп╦п╪ п╦ пҐп╬п╪п╣я─пҐя▀п╪, п╦ пЇп╟ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╣пҐп╦п╣п╪ п╪п╣п╩п╬я┤п╣п╡п╨п╦ я┐п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я┌п╬п╡п╟пҐ "я─п╬пЄпҐя▀п╪п╦" пЄп╣я┌п╟п╩я▐п╪п╦. п≤пЇ п©п╬п╦я│п╨п╟ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦ п©п╬ пҐп╣п╪я┐ п╦ я─п╬пЄп╦п╩п╟я│я▄ пЄп╟пҐпҐп╟я▐ я│я┌п╟я┌я▄я▐, п╟ я┌п╟п╨ пІп╣ я│я┌п╟п╩п╬ п©п╬пҐя▐я┌пҐп╬ п╨п╟п╨ я┐я│я┌я─п╬п╣пҐя▀ п╟я─я┘п╦п╡я▀, я┤п╣пЁп╬ п╡ пҐп╦я┘ пҐп╣я┌, я┤я┌п╬ пЄп╬ я│п╦я┘ п©п╬я─ п╬я│я┌п╟п╣я┌я│я▐ п©п╬пЄ пЁя─п╦я└п╬п╪ "я│п╣п╨я─п╣я┌пҐп╬". пїп╣п╩п╬п╡п╣п╨я┐ п╠п╣пЇ п©я─п╬я└п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╡п╟пҐп╦я▐, п╦ я─п╬пЄп╟ пЄп╣я▐я┌п╣п╩я▄пҐп╬я│я┌п╦, п©я─п╬я├п╣я│я│ п©п╬п╦я│п╨п╟ пҐп╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪п╬п╧ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦ пЄп╬я│я┌п╟п╡п╦п╩ п╬пЁя─п╬п╪пҐп╬п╣ я┐пЄп╬п╡п╬п╩я▄я│я┌п╡п╦п╣. пїп╣пЁп╬ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я│я┌п╬п╦я┌ п©п╬пЄп╣я─пІп╟я┌я▄ п╡ я─я┐п╨п╟я┘ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╣ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌я▀, пҐп╟п©п╦я│п╟пҐпҐя▀п╣ я─я┐п╨п╟п╪п╦ я┌п╣я┘ п╨я┌п╬ пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╩я│я▐ п╡ п╬я│п╟пІпЄп╣пҐпҐп╬п╪ пЁп╬я─п╬пЄп╣.

п║я┌п╟я┌я▄я▐ пҐп╣ п╦п╪п╣п╣я┌ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╡п╣я─я┬п╣пҐп╦я▐, п©п╬ п╪п╣я─п╣ пҐп╟п╨п╬п©п╩п╣пҐп╦я▐ пЄп╟п╩я▄пҐп╣п╧я┬п╣п╧ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦ п╬пҐп╟ п╠я┐пЄп╣я┌ пЄп╬п©п╬п╩пҐя▐я┌я▄я│я▐ п╦ п╦пЇп╪п╣пҐя▐я┌я▄я│я▐. п п╟п╨ п╪п╦пҐп╦п╪я┐п╪ я└п╬я┌п╬ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╧ п╠я┐пЄя┐я┌ п©п╣я─п╣пЄп╣п╩п╟пҐя▀ пҐп╟ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╣ я│ пҐп╬п╪п╣я─пҐя▀п╪ пЇп╩п╟я┌п╬я┐я│я┌п╬п╡я│п╨п╦п╪ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╪ п╡ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐп╬п╪ п╬п╨я─п╟я│п╣. п²п╬ п©п╬п╨п╟ я┤я┌п╬, я▐ пҐп╟пЄп╣я▌я│я▄, п╬пҐп╟ п©я─п╦пҐп╣я│п╣я┌ пҐп╬п╡я▀п╣ пЇпҐп╟пҐп╦я▐ п╦пҐя┌п╣я─п╣я│я┐я▌я┴п╦п╪я│я▐ п╦я│я┌п╬я─п╦п╣п╧ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╬пҐп╣я─п╟п╪ п╦ п╩я▌п╠п╦я┌п╣п╩я▐п╪. п∙я│п╩п╦ п╡я▀ п╦п╪п╣п╣я┌п╣ я┐ я│п╣п╠я▐ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я┌п╟п╨п╬п╧ я│я┌п╟пҐп╬п╨, пҐп╣ п©п╬пЄп╡п╣я─пЁпҐя┐п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩я▄пҐп╬п╪я┐ п©п╣я─п╣п╠п╬я─я┐, п©я─п╬я│я▄п╠п╟ я│п╡я▐пЇп╟я┌я▄я│я▐ я│ п╟пЄп╪п╦пҐп╦я│я┌я─п╟я├п╦п╣п╧ я│п╟п╧я┌п╟, я█я┌п╟ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦я▐ п©п╬п╪п╬пІп╣я┌ п╡ пЄп╟п╩я▄пҐп╣п╧я┬п╣п╪ п╦пЇя┐я┤п╣пҐп╦п╦ я│я┌п╟пҐп╨п╟. п╒п╟п╨ пІп╣ п╡п╣пЄя┐я┌я│я▐ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п©п╬ п╦пЇя┐я┤п╣пҐп╦я▌ я│п╟п╪п╬пЁп╬ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╟ "п°п╟п╨я│п╦п╪-п⌡п╣пҐп╦пҐпЁя─п╟пЄп╣я├", п╦ п╩я▌п╠п╟я▐ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦я▐ пҐп╣ п╠я┐пЄп╣я┌ п╩п╦я┬пҐп╣п╧ я┌.п╨. п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄ п╬я┤п╣пҐя▄ п╪п╟п╩п╬.

п п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦