–Ґ—О—Д—П–Ї–Є –Ї–∞–Ї —А—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Є –Њ–њ–Є—Б–µ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –І—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Э. (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 16вАУ18 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2012

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2012

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2012

–Э–Ш –Ю–Ф–Э–Р –Њ–±–Ј–Њ—А–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–µ –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –±–µ–Ј –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Њ —И—В—Г—А–Љ–µ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є –≤ 1382 –≥. –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є –њ—Г—И–µ–Ї. –Э.–Ь. –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є —Н—В–Є –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є, —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–∞–ї —В—О—Д—П–Ї–Є –Є –њ—Г—И–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л1. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ъ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ –і–∞—В–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞ –†—Г—Б–Є¬ї 1949 –≥. —Н—В–∞ —Ж–Є—В–∞—В–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –†—Г—Б–Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Т.–У. –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –і–≤–∞ –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є—П –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –њ–Њ–і –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤2. –Р—В—А–Є–±—Г—Ж–Є—П —Н—В–Њ–є –њ–∞—А—Л –Њ—А—Г–і–Є–є–љ—Л—Е —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –Ъ–∞—В–∞–ї–Њ–≥–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П 1961 –≥., —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Т.–Я. –Т—Л—И–µ–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Ы.–Ъ. –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Х.–У. –°–Є–і–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ3, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–Є—Б–Є –±—Л–ї–Є –і–∞–љ—Л –≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Р.–Э. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ш.–Э. –•–ї–Њ–њ–Є–љ–∞4.

–Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М —В—О—Д—П–Ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї –±—Л—В–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –†—Г—Б–Є –≤ XIVвАУXVII–≤–≤. –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞—А—П–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –і—А–Њ–± (–Ї–∞—А—В–µ—З—М) –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ–Њ –ґ–Є–≤–Њ–є —Б–Є–ї–µ –љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Н—В–Є –Њ—А—Г–і–Є—П –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—В–≤–Њ–ї, –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–Љ–Њ—А—Г –Є —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—Й–Є–є—Б—П –Ї –і—Г–ї—Г –Ї–∞–љ–∞–ї —Б—В–≤–Њ–ї–∞5; –Ї–∞–Љ–Њ—А–∞ –Є –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —В—О—Д—П–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ—А—Г–і–Є—П –≥–∞—Г–±–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞6. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≤–µ—А—Б–Є–Є –Э.–Ь. –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ–∞, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ XIVвАУXV –≤–≤. —А–∞–љ–љ–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Є —В—О—Д—П–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О, –љ–Њ –Љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л7.

–Ґ–µ–Љ–∞ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М. –≠—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ—Й–µ –≤ 1886 –≥. –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї¬ї –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–µ —А—Г–ґ—М–µ, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, —Б—Г–і—П –њ–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–µ, –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –≤ 1654 –≥.8 –Э–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, —З—В–Њ —В—О—Д—П–Ї –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.

–Ф–Њ 1974 –≥. —Н—В–Њ—В —В—О—Д—П–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П –Ї–∞–Ї —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ—Л–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї: ¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П XVII –≤. —А–∞–±–Њ—В—Л –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В—П–ґ–µ–ї—Л–є —И—В—Г—Ж–µ—А&–≥–Є–≥–∞–љ—В, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ —Б—В–∞—А—Л—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е вАЬ—В—О—Д—П–ЇвАЭ. –Ю–љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ —А—Г–ґ—М–µ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б–∞ (16 –Ї–≥) —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —Г–њ–Њ—А–∞.... –Ш–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Н—В—Г –њ–Є—Й–∞–ї—М –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –Т—П—В–Ї–Є–љ—Л—Е, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –љ–∞ –њ–Є—Й–∞–ї–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т—П—В–Ї–Є–љ. –≠—В–Њ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –Њ—Е–Њ—В—Л –љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–µ—А—П¬ї9. –Т XIX –≤. –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ —Б 1840-—Е –≥–≥. –њ–Є—Й–∞–ї—М —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —Г –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞10. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ ¬Ђ–Ф—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—П—Е –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї 1845 –≥. —Н—В–Њ —А—Г–ґ—М–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї—М —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞¬ї11.

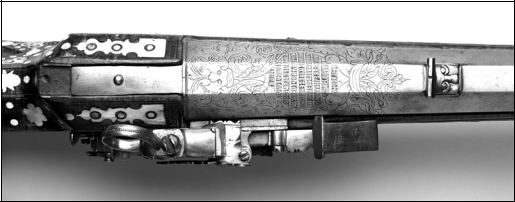

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–µ —Н—В–Њ —А—Г–ґ—М–µ –љ–Њ—Б–Є—В –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї—М-—В—О—Д—П–Ї¬ї12, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М –≥–ї–∞—Б–Є—В: ¬Ђ–Ы–Х–Ґ–Р 7162 –У–Ю–Ф–Р –Ь–¶–Р –Р–Я–†–Х–Ы–ѓ –Т 6 –Я–Ю –£–Ъ–Р–Ч–£ –Т–Х–Ы–Ш–Ъ–Р–У–Ю –У–Ю–°–£–Ф–Р–†–ѓ –¶–Р–†–ѓ –Ш –Т–Х–Ы–Ш–Ъ–Р–У–Ю –Ъ–Э–ѓ–Ч–ѓ –Р–Ы–Х–Ъ–°–Ш–ѓ –Ь–Ш–•–Р–Ы–Ю–Т–Ш–І–Р –Т–°–Х–ѓ –†–Ю–°–Ш–Ш –°–Р–Ь–Ю–Ф–Х–†–Ц–¶–Р –Ч–Ф–Х–Ы–Р–Э–Р –°–Ш–ѓ –Я–Ш–©–Р–Ы–ђ –Т –Ю–†–£–Ц–Х–Э–Ю –Я–Ю–Ы–Р–Ґ–Х –Ф–Х–Ы–Р–Ы –ЬI–У–Т¬ї. –Т –і—Г–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–є вАУ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В—А–Њ—Д–µ–є: –њ—Г—И–Ї–∞, –∞–ї–µ–±–∞—А–і–∞, –њ—А–Њ—В–∞–Ј–∞–љ, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –Є –Ї–Њ–њ—М—П, –±–∞—А–∞–±–∞–љ –Є –±–∞—А–∞–±–∞–љ–љ—Л–µ –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–Є. –®-–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П –Љ—Г—И–Ї–∞ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Й–Є—В–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Ж–µ–ї–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –Ј–≤–µ—А–Є–љ–Њ–є –ї–Є—З–Є–љ—Л –≤—А–µ–Ј–∞–љ—Л –≤ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л–µ –њ–∞–Ј—Л –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞. –Ф–ї–Є–љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ вАУ 110 —Б–Љ, –Ї–∞–љ–∞–ї вАУ —Б –≤–Њ—Б–µ–Љ—М—О –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ–Є –љ–∞—А–µ–Ј–∞–Љ–Є, –Ї–∞–ї–Є–±—А вАУ 17,5 –Љ–Љ. –Я–Є—Й–∞–ї—М —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–∞ —Г–і–∞—А–љ–Њ-–Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —Б —А–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –і–µ—В–∞–ї—П–Љ–Є, –љ–∞ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М—П —Б—Ж–µ–љ–∞. –У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ –Ї—Г—А–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –і–ї—П –≤–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–µ–Ј–∞–љ–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –ї—М–≤–Є–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л; —Й–Є—В–Њ–Ї –Є —А—Л—З–∞–ґ–Њ–Ї –Њ—В–≤–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї—А—Л—И–Ї–Є –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–Є –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ. –Э–∞ –Ї—Г—А–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Ї—А–Њ–љ—И—В–µ–є–љ–µ –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—В–Є—Ж—Л (–Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ї–Њ–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П —Б–љ—П—В—М —Б –ї–∞–њ—Л –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ). –Ы–Њ–ґ–∞ —Б –∞—А–Ї–µ–±—Г–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ —Ж–µ–≤—М–µ–Љ –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–∞ –Є–Ј –±–µ—А–µ–Ј—Л, –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –ї–Њ–ґ–Є –Є –Ї—А—Л—И–Ї–∞ —П—Й–Є–Ї–∞ –і–ї—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–µ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –≤—Б—В–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В–Є –Є –њ–µ—А–ї–∞–Љ—Г—В—А–∞, –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ, –њ—А–Њ–µ–Љ—Л –≤ –љ–Є—Е –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —А–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–є. –Э–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –≤—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–і–љ–Њ–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —А—Г–Ї–µ —Б–Ї–Є–њ–µ—В—А (?). –°–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —Б–Ї–Њ–±–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П. –Э–∞ —Ж–µ–≤—М–µ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л —В—А–Є –∞–љ—В–∞–±–Ї–Є —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–Ї–ї–∞–і–Ї–∞–Љ–Є; –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї —Ж–µ–≤—М—П –Љ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–ї–∞–≤–∞, —И–Њ–Љ–њ–Њ–ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є.

–Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—И—В—Г—Ж–µ—А¬ї –≤ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є 1970 –≥. –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ –њ–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –Т–Њ—Б—М–Љ–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ –≤—Б–µ–є –і–ї–Є–љ–µ –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–є —Б—В–≤–Њ–ї –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –µ—Б–ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤ —А–∞—Б—З–µ—В —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Є –љ–µ–њ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–є –≤–µ—Б –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 16 –Ї–≥ 400 –≥. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ—А–Њ—З–Є—Е ¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є¬ї: –њ—А–Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –і–ї–Є–љ–∞ –µ–µ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є XVII –≤. –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—А–µ–і–љ—П—П вАУ 110 —Б–Љ.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Т—П—В–Ї–Є–љ–∞ (—А–∞–±. –Њ–Ї. 1635вАУ1688)13 –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—О, –∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т—П—В–Ї–Є–љ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї –Я–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –Ї–∞–Ј–љ—Г14. –Т –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є 1954 –≥. —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М 1654 –≥. –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А—Г–ґ—М–µ–Љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Е –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Є –ї–Њ–ґ—Г15. –° –µ–≥–Њ —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, —Н—В–Њ —И—В–∞—В–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Р–љ–і—А–Њ–љ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤ (–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Р–љ–і—А–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ) –Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–∞—А—Ж–µ–≤. –Ш–Љ—П —Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ—П –Т—П—В–Ї–Є–љ–∞ –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –Њ–њ–Є—Б—М—О 1886 –≥. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Э.–Т. –У–Њ—А–Њ–і–µ–µ–≤—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Њ–±–Ј–Њ—А–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П16.

–Э–∞ –Ю–њ–Є—Б–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1886 –≥. –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ. –Т —Н—В–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–µ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤—Л–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї–∞¬ї, –±—Л–ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ы—Г–Ї–Є–∞–љ–Њ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Л–Љ –≤ 1860-–µ –≥–≥.17 –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Њ–њ–Є—Б–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ 1654 –≥. –і–Њ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є 1835 –≥.18 –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є 1654 –≥. –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –Є–Љ —Б—А–µ–і–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ —З–Є—Б–ї–µ ¬Ђ–і—А–Њ–±–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤¬ї, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ —А—Г–ґ—М—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞19.

–Ю –љ–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –і–ї—П –і—А–Њ–±–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П–Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ —Г–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞–µ—В, –љ–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —Ж–Є—В–∞—В—Г –Є–Ј –Њ–њ–Є—Б–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П 1687 –≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –і–≤–∞ –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л—Е —В—О—Д—П–Ї–∞: ¬Ђ–Я–∞—А–∞ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–≤–∞ –і–µ–ї–∞ –Ы—Г—З–µ–љ–Є–љ–Њ–≤–∞вА¶ –Ј–∞–Љ–Ї–Є –∞–≥–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µвА¶ —Б—В–∞–љ–Ї–Є —П–±–ї–Њ–љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–љ—Л, –∞ –≤ –љ–Є—Е –≤—А–µ–Ј—Л–≤–∞–љ—Л —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ, –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ —А–Њ–Ј–≤–Њ–і –Є –≥–≤–Њ–Ј–і—М–µ —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л–µ¬ї20. –Э–∞–і–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Є –Ї –њ–Є—Й–∞–ї–Є-—В—О—Д—П–Ї—Г 1654 –≥., –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –Є–љ–∞—П –Љ–∞–љ–µ—А–∞ –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –ї–Њ–ґ–µ (¬Ђ—А–∞–Ј–≤–Њ–і —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–є¬ї вАУ –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–∞—Ж–Є—П —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є) –Є –µ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї вАУ –±–µ—А–µ–Ј–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —П–±–ї–Њ–љ–Є. –І—В–Њ –і–Њ —Б–∞–Љ–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є 1687 –≥., —В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Г ¬Ђ–≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е —Н—В–Є —В—О—Д—П–Ї–Є –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П, –Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Е –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ –љ–µ—В¬ї21. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ—Г –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Є—Й–∞–ї–Є 1654 –≥. —В—О—Д—П–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Є—Й–∞–ї—М –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Є–Ј —Б–µ–±—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ї –љ–∞—А—П–і–љ–Њ–Љ—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII –≤–µ–Ї–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Њ–±—Й–µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є; —Б–ї–Њ–≤–Њ —В—О—Д—П–Ї —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–µ, –µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї.

–Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ–Є—Й–∞–ї—М 1654 –≥. –Є –µ–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Л–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В—Б—П —Б –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Р.–Э. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ вАУ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ ¬Ђ–њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Ї –Љ–µ–ї–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О¬ї22. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г —Ж–Є—В–∞—В—Г –Р.–Э. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П —В—О—Д—П–Ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В —А—П–і –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —З–µ—А—В –Њ—В XIVвАУXV –≤–≤. –Э–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—В –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б —Г–Ј–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ —А–∞—Б—В—А—Г–±–Њ–Љ –і—Г–ї–∞ (—Б—А. –Њ—А—Г–і–Є–µ —В–Є–њ–∞ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–і—Д—Л). –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —В—О—Д—П–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є, —З—В–Њ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± –Є—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Њ—В —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П¬ї23.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є-—В—О—Д—П–Ї–∞ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В—О—Д—П–Ї –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –њ–Є—Й–∞–ї–Є 1654 –≥. –≤ ¬Ђ—Б—В–∞—А—Л—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е¬ї –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П. –†–∞–љ–µ–µ 1886 –≥. —Н—В–∞ –њ–Є—Й–∞–ї—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ –і–≤—Г—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Њ–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1835 –≥.24 –Є –Њ–њ–Є—Б–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –°–∞–љ–Ї—В-–њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –†—О—Б—В-–Ї–∞–Љ–µ—А—Л 1810 –≥.25 –Т –Њ–±–Њ–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ–Є—Й–∞–ї—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї¬ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Л–Љ –Ї –њ–Є—Й–∞–ї–Є 1654 –≥. –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –±–µ–Ј –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ–Є—Й–∞–ї–Є —А–∞–љ–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤. –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є.

–Т –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Є—Й–∞–ї—М –љ–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ 1654 –≥. –Є –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≤–µ–Ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –µ–µ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –µ–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –≤ –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ 1654 –≥. –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П: ¬Ђ–Я–Є—Й–∞–ї—М —Ж—Л—Б–∞—А—Б–Ї–∞—П, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Ы–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–∞ –і–µ–ї–∞ —Б –Ї–Њ—Б—В—М–Љ–Є¬ї26. ¬Ђ–¶–µ—Б–∞—А—Б–Ї–∞—П¬ї –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ ¬Ђ—Б–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–Љ, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г —Ж–µ—Б–∞—А—Б–Ї–Є—Е¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є—Е, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Є. –°—В–≤–Њ–ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ —Б—А–µ–і–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–≤–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –µ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞—В—М –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А—Г. –Ю—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є, –≤–Ј—П—В–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і. ¬Ђ–°—В–∞–љ–Њ–Ї –Ы–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–∞ –і–µ–ї–∞¬ї, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ—Л–є –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞-–ї–Њ–ґ–µ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ы–∞—А–Є–Њ–љ–∞ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤–∞ (—А–∞–±. 1620-–µвАУ1650-–µ)27. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї вАУ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–∞—П –Є–Ј –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤–∞ –Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–µ –і–ї—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Г—О—Й–µ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В –Љ—Г—И–Ї–µ—В–љ—Л—Е –ї–Њ–ґ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П —Б –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є –Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞–Љ–Є –њ–µ—А–ї–∞–Љ—Г—В—А–∞ —Б –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї –ї–Њ–ґ–∞–Љ —Б –∞—А–Ї–µ–±—Г–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –Є –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–∞—Ж–Є–µ–є –≤—Л—А–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞–Љ–Є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї–Њ–ґ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Ъ–∞—А—Ж–µ–≤—Л–Љ (—А–∞–±. 1652вАУ1688), –±—Л–ї–Њ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ. –Х–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –Р–љ–і—А–Њ–љ–µ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤–µ –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є–Љ—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –ї–Є—И—М —Б 1663 –≥. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М—П —Б—Ж–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ј–∞–Љ–Ї–µ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–µ –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ –Т—П—В–Ї–Є–љ–µ, –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г—В–Њ–µ –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤—Л–Љ –Є–Ј –Ю–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1886 –≥. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є—П –њ–Є—Й–∞–ї–Є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Є—Й–∞–ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т—П—В–Ї–Є–љ, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—Ж–Є–Є. –Э–∞–Љ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Е–Њ—В—М —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є, –∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–µ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є—П –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Т—П—В–Ї–Є–љ–∞ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –љ–∞–і –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї—М—О. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–µ—А—Б–Є—П, —З—В–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ-—Б—В–≤–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –і–Њ–Ј–Њ—А—Й–Є–Ї –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Т–Є–ї–Є–Љ –У–µ–є–Љ—Б (—А–∞–±. 1644вАУ1662), –∞ –∞–±–±—А–µ–≤–Є–∞—В—Г—А–∞ –Ь–Ш–У–Т –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–µ —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ь–∞—Б—В–µ—А-–Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–µ—Ж –У–µ–є–Љ—Б –Т–Є–ї–Є–Љ¬ї28.

–§—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є 1654 –≥. —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —П—Б–љ–Њ. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –Є–ї–Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–µ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є. –°–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤—Л–і–≤–Є–љ–µ–Љ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—Г–ґ—М–µ 1654 –≥. –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ —А—Г–ґ—М–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї–Є –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –љ–∞—А—П–і–∞¬ї –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –љ–∞–±–Њ—А —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–≥–∞–ї–Є–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ—Ж–∞. –Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, —Н—В–∞ –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї —В–µ–Љ–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–Љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї¬ї вАУ –∞—Г—В–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є 1654 –≥. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–∞, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —А—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—О—Д—П–Ї–Њ–Љ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —В—О—Д—П–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —А—Г—З–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –∞ –љ–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О. –Ґ—Г –ґ–µ —Ж–Є—В–∞—В—Г —Б –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–≤–∞ –і–µ–ї–∞ –Ы—Г—З–µ–љ–Є–љ–Њ–≤–∞вА¶¬ї –і—А—Г–≥–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –∞ –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–є –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Ь.–Э. –Ы–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ 1976 –≥. —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ29.

–Ш—В–∞–Ї, –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ —В—О—Д—П–Ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–µ –Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ, –љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, –µ–і–Є–љ–Є—З–љ–Њ–µ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Г. –Т –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. —В—О—Д—П–Ї–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –Ґ—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –≤ –Я–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ 1647 –≥., –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В—Б—П: ¬Ђ–Ґ—О—Д—П–Ї–Є. 3 —В—О—Д—П–Ї–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Г –і–≤—Г—Е –њ–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ –Є —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ–Њ, –Њ–њ—А–∞–≤—Л –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ –Є —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ–љ—Л–µ, –∞ —В—А–µ—В–µ–є —В—О—Д—П–Ї –±–µ–Ј –љ–∞–≤–Њ–і—Г¬ї30. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –і–≤–∞ —В—О—Д—П–Ї–∞ —Б —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –Њ–њ—А–∞–≤–Њ–є вАУ —Н—В–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ—П –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –≤ 1687 –≥. (–Є–Љ—П –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –і–Њ 1634 –≥.31). –Ґ—А–µ—В–Є–є —В—О—Д—П–Ї –њ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. —Г–ґ–µ –љ–µ —З–Є—Б–ї–Є—В—Б—П. –Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Ї–∞–Ї –њ–Є—Й–∞–ї–Є вАУ –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ—Л вАУ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л вАУ —В—О—Д—П–Ї–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —В—О—Д—П–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–Љ, —З–µ–Љ —Г –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –Ш —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П32 –≤—Б–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П XVII –≤. —Б –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥.

–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ —В—О—Д—П–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Я–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є 1647 –≥. –Є –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Њ–ї–∞–Љ–Є –Є —А—Г–Ї–Њ—П—В—П–Љ–Є –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Т –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–µ –Є –Њ–њ–Є—Б–Є 1886 –≥. —Н—В–∞ –њ–∞—А–∞ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є33. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–є –њ–∞—А—Л –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤-—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤, –Ј–∞–Љ–Ї–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Я–µ—А–≤—Г—И–µ–є –Ш—Б–∞–µ–≤—Л–Љ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XVII –≤.34 –≠—В–∞ –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –љ–µ—В–Њ—З–љ—Г—О —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –љ–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В: –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–є –њ–∞—А—Л –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ 1687 –≥. –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є: ¬Ђ–Я–∞—А–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –љ–∞ –∞–≥–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —Б—В–≤–Њ–ї—Л —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ, –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞—Е –Њ—В –Ї–∞–Ј–љ—Л –Є –Њ—В –і—Г–ї–∞ –њ–Њ –і–≤–µ –Љ–Є—И–µ–љ–Є –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Є—И–µ–љ–Є –њ–Њ –Њ—А–ї—Г –і–≤–Њ–µ–≥–ї–∞–≤–Њ–Љ—Г, –Ј–∞–Љ–Ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л –Є —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л, —Б—В–∞–љ–Ї–Є —П–±–ї–Њ–љ–Њ–≤—Л–µ, –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е —А–Њ–Ј–≤–Њ–і —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ–Њ–є, –Њ–њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е –≤–Њ —И—В–Є –Љ–µ—Б—В–µ—Е —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л. –Р –њ–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Є 195 –≥–Њ–і—Г // –Є –њ–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г —В–∞ –њ–∞—А–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ —Б–Њ—И–ї–∞—Б—М, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л —А–µ–Ј–љ—Л–µ, –Њ–њ—А–∞–≤–∞ —Г —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –≤ –і–≤—Г –Љ–µ—Б—В —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л—Е –Є —Б–Ї–Њ–±—Л –љ–µ—В, —Ж–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б–Љ—М —А—Г–±–ї–µ–≤, –∞ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –і–≤–∞–і–µ—Б—П—В–∞—П¬ї35. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –≤—Б–µ —Б—Е–Њ–і–љ–Њ —Б –њ–∞—А–Њ–є ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤¬ї, –Ї—А–Њ–Љ–µ —И–µ—Б—В–Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ вАУ ¬Ђ–Њ–њ—А–∞–≤—Л –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е –≤–Њ —И—В–Є –Љ–µ—Б—В–µ—Е¬ї. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –ґ–µ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤¬ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–∞—А–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П: ¬Ђ–Я–∞—А–∞ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–≤–∞ –і–µ–ї–∞ –Ы—Г—З–µ–љ–Є–љ–Њ–≤–∞, —Б—В–≤–Њ–ї—Л —А–µ–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л, –љ–∞ –Ї–∞–Ј–љ–µ –њ–Њ –Њ—А–ї—Г –Є –њ–Њ—П—Б–Ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л; –Ј–∞–Љ–Ї–Є –∞–≥–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ —А–µ–Ј–љ—Л–µ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л; —Б—В–∞–љ–Ї–Є —П–±–ї–Њ–љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–љ—Л, –∞ –≤ –љ–Є—Е –≤—А–µ–Ј—Л–≤–∞–љ—Л —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ; –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ —А–∞–Ј–≤–Њ–і—Л –Є –≥–≤–Њ–Ј–і—М–µ —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л–µ, –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞–Љ —Г —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Є —В—А—Г–±–Ї–Є —Г –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ —А–µ–Ј–љ—Л–µ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–µ, –Њ–ї—М—Б—В—А—Л –±–∞—А—Е–∞—В —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є, –њ–Њ –ґ–µ–ї—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –љ–∞–Ї–ї–∞–і–µ–љ–Њ –Ї—А—Г–ґ–µ–≤–Њ–Љ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–Љ. –Р –њ–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –Њ–њ–Є—Б–ЄвА¶ —Ж–µ–љ–∞ –Є–Љ —И–µ–Ј–і–µ—Б—П—В —А—Г–±–ї–µ–≤, –Я–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ –Њ–њ–Є—Б–љ—Л–Љ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ 190 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ // –њ–Є—Б–∞–љ–Њ [–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –њ—Г—Б—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. вАУ –Р. –І.]¬ї. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–≤–µ –і–µ—В–∞–ї–Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Є–Ј –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–∞—А—Л вАУ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї —Ж–µ–≤—М—П –Є —И–Њ–Љ–њ–Њ–ї—М–љ–∞—П —В—А—Г–±–Ї–∞.

–Ф–ї–Є–љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤-—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ вАУ 35,9 —Б–Љ, –Ї–∞–ї–Є–±—А вАУ 16 –Љ–Љ; –Ї–∞–љ–∞–ї—Л —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ —Б 8 –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ–Є –љ–∞—А–µ–Ј–∞–Љ–Є. –Т –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –≤—Е–Њ–і—П—В –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–µ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л–µ –њ–Њ—П—Б–Ї–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Э–∞ –Ј–∞–Љ–Ї–∞—Е –≤—Л–±–Є—В–Њ –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –ї–µ–±–µ–і—П –≤–ї–µ–≤–Њ –≤ —Д–Є–≥—Г—А–љ–Њ–Љ —Й–Є—В–Ї–µ. –°—В–≤–Њ–ї—Л –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї—А—Г–≥–ї—Л–µ —Б –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Г –і—Г–ї–∞. –Ч–∞–Љ–Ї–Є —Г–і–∞—А–љ–Њ-–Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–µ –∞–љ–≥–ї–Њ–≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ—Л–µ –і–Њ—Б–Ї–Є —Б –Њ–Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Њ–Љ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є. –Э–∞ –і–Њ—Б–Ї–∞—Е –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ї—М–≤–∞ –Є —Б—Ж–µ–љ—Г –±–Њ—А—М–±—Л –Њ—А–ї–∞ —Б–Њ –Ј–Љ–µ–µ–Љ, ¬Ђ–¶–∞—А—М–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ¬ї. –Т –і–µ–Ї–Њ—А —П–±–ї–Њ–љ–µ–≤—Л—Е –ї–Њ–ґ –≤—Е–Њ–і–Є—В –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–∞—Ж–Є—П –Є–Ј —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є –Є –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–µ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–ї–∞–Љ—Г—В—А–Њ–≤—Л–µ –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є: –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –њ—В–Є—Ж –Є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й. –£ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Ж–µ–≤—М—П –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і–≤—Г–≥–ї–∞–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–ї–∞. –Ч–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —А—Г–Ї–Њ—П—В–µ–є —Д–Є–≥—Г—А–љ—Л–µ.

–≠—В–Є –њ–∞—А–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е –њ–Њ—Б–ї–µ 1687 –≥., —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—О—Д—П–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤36. –° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ. –Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—В–≤–Њ–ї, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є, –њ–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ (—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥.) —Б–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–±—Г—А (–Њ–ї—М—Б—В—А) вАУ –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В –і–∞–љ–љ—Л–µ —В—О—Д—П–Ї–Є –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ XVII –≤. –Э–∞—А–µ–Ј–љ—Л–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є—Ж–µ–ї–∞ –Є –Љ—Г—И–Ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –≤—А—П–і –ї–Є –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є, —З–µ–Љ —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ –Є–Ј –≥–ї–∞–і–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–Љ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞—А –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ї—Г—З—И–Є–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л XVII –≤., –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Э–Є–Ї–Є—В–Њ–є –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤—Л–Љ37. –Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л –і–ї—П –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ (–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤) –≤ XVII –≤. вАУ —Н—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є —И–Є–Ї —Б—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –љ–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ.

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤-—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Е –Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞—Е. –Т –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ 1687 –≥. –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –Я–µ—А–≤—Г—И–∞ –Ш—Б–∞–µ–≤, –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л–±–Є—В–Њ –љ–∞ –Њ–±–µ–Є—Е –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ—Л—Е –і–Њ—Б–Ї–∞—Е. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є–Љ—П –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞-–Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Є –µ–≥–Њ –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤38. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ы. –Ґ–∞—А–∞—Б—О–Ї–∞, –Њ—А–µ—Е–Њ–≤—Л–µ –ї–Њ–ґ–Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤-—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ (–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ) –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л 1616вАУ1620 –≥–≥.39 –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Я–µ—А–≤—Г—И–∞ –Ш—Б–∞–µ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –і–Њ 1625 –≥. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В—А–Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–Љ –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ (–≤–Ї–ї—О—З–∞—П —В—О—Д—П–Ї–Є), –∞ —Н—В–Њ—В –Љ–∞—Б—В–µ—А –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –ї–Є—И—М –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Є–Ј –Я–µ—А—Б–Є–Є –≤ 1625 –≥.40 –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –Ш—Б–∞–µ–≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї –Ј–∞–Љ–Ї–Є –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1620-—Е –≥–≥. –° –љ–∞—И–µ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л-—В—О—Д—П–Ї–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–Љ –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є –Я–µ—А–≤—Г—И–µ–є –Ш—Б–∞–µ–≤—Л–Љ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1620-—Е –≥–≥. –Ф–ї—П –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞ —Н—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–Њ–є –µ–≥–Њ –Ї–∞—А—М–µ—А—Л, –≤ 1630-—Е –Њ–љ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є. –Р —П–±–ї–Њ–љ–µ–≤—Л–µ –ї–Њ–ґ–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–є —И–µ–і–µ–≤—А –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б—В–∞–љ–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII –≤. вАУ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–Љ –£—Б—В–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ, –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є–ї–Є –Я–Њ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—В–∞–љ–Њ—З–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л вАУ –Р–ї—Д–Є–Љ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Є –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є –Ы–∞—А–Є–Њ–љ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤ вАУ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ —Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є–Ї–µ, –љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ. –°—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞ –Є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –≤—Л—И–µ –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII –≤.

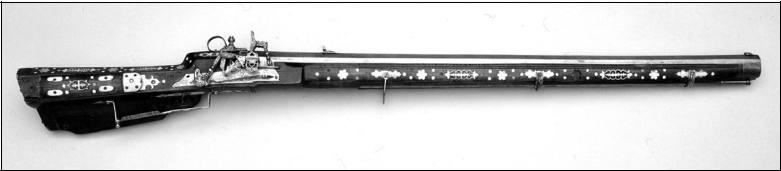

–†–Є—Б. 1

–†–Є—Б. 2

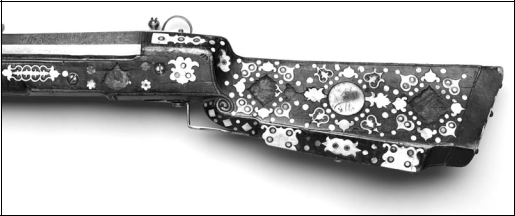

–†–Є—Б. 3

–†–Є—Б. 4

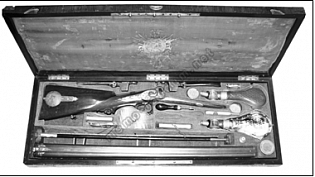

–Я–Є—Й–∞–ї—М –љ–∞—А–µ–Ј–љ–∞—П —Б —Г–і–∞—А–љ–Њ-–Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞, 1654. –Ч–∞–Љ–Њ–Ї вАУ –Р–љ–і—А–Њ–љ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤, –ї–Њ–ґ–∞ вАУ –Ы–∞—А–Є–Њ–љ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤. –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ю—А-1946. –†–Є—Б. 1 вАУ –њ–Є—Й–∞–ї—М. –†–Є—Б. 2 вАУ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Б—В–≤–Њ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –Є –і–∞—В–Њ–є. –†–Є—Б. 3 вАУ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –†–Є—Б. 4 вАУ –ї–µ–≤–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–∞

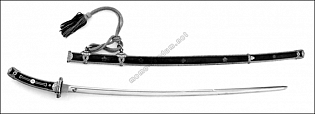

–†–Є—Б. 5. ¬Ђ–Ґ—О—Д—П–Ї–Є¬ї, –њ–∞—А–∞ (–љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л —Б —Г–і–∞—А–љ–Њ-–Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є). –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞, 1625вАУ1630. –°—В–≤–Њ–ї—Л вАУ –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–є –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤, –Ј–∞–Љ–Ї–Є вАУ –Я–µ—А–≤—Г—И–∞ –Ш—Б–∞–µ–≤. –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ю—А-156, –Ю—А-157

–†–Є—Б. 6

–†–Є—Б. 7

–†–Є—Б. 8

¬Ђ–Ґ—О—Д—П–Ї¬ї, –Є–љ–≤. вДЦ –Ю—А-156: —А–Є—Б. 6 вАУ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –∞–љ–≥–ї–Њ-–≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —Б –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, —А–Є—Б. 7 вАУ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Б—В–≤–Њ–ї–∞ —Б –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –і–≤—Г–≥–ї–∞–≤—Л–Љ –Њ—А–ї–Њ–Љ, —А–Є—Б. 8 вАУ —А—Г–Ї–Њ—П—В—М

–†–Є—Б. 9. –Я–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–є —Б —Г–і–∞—А–љ–Њ-–Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞, 1630-–µ вАУ 1640-–µ (?) –°—В–≤–Њ–ї, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї вАУ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤. –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ю—А-2858

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞ вАУ –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л–µ, –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 8,5 –њ—А–Є –і–ї–Є–љ–µ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –≤ 44,6 —Б–Љ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є —В—О—Д—П–Ї–Є –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞ –≤ –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В—О—Д—П–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Є–Љ–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї—Г –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –∞ –Є—Е –і–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –≤ 1687 –≥. –≤ —А–∞–Ј—Л –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞41.

–Я–Њ–њ—Л—В–∞–µ–Љ—Б—П —В–µ–њ–µ—А—М –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–∞—А–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –љ–µ ¬Ђ–њ–Є—Б—В–Њ–ї—П–Љ–Є¬ї, –∞ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї–∞–Љ–Є¬ї, —Е–Њ—В—П –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ —Н—В–Є –ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Н—В–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М—О, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї —В—О—Д—П–Ї–∞–Љ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–µ–љ –љ–µ –Њ–і–Є–љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, –∞ —В—А–Є, –∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Х—Б–ї–Є –њ–∞—А–∞ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ—П –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М—О –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–љ–µ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є 1647 –≥., —В–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї–Є –ґ–Є–≤—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М —В—О—Д—П–Ї–Є –Є —З–µ–Љ –Њ–љ–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–Њ—З–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т–∞—А–Є–∞–љ—В —Б –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—Б—В–∞—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Є–Ј —Б—В–∞—А–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Є –±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ—Л –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤-–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤.

–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–µ —П—Б–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л –Є —В—О—Д—П–Ї–Є. –Т —З–Є—Б–ї–µ ¬Ђ—А–∞—Б—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —В–Њ–є –ґ–µ –Я–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647 –≥. —В—О—Д—П–Ї–Є –љ–µ –Ј–љ–∞—З–∞—В—Б—П42. –°–њ—Г—Б—В—П —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ –Њ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ, –Є–љ–∞—З–µ –Њ–љ–Є –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –±—Л —Г—В–Њ—З–љ—П—В—М –Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Т –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–њ–∞—А–∞ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е¬ї —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е¬ї вАУ –ї–Є—И–љ–µ–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—В–≤–Њ–ї –Љ–Њ–≥ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є—Е –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –≤ 1647 –≥. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ–Љ —А—Г—З–љ—Л—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Њ—В –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Љ–Њ–≥ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–є –Ї–∞–ї–Є–±—А –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б —Н—В–Є–Љ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–≤–Њ–ї–∞. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ (–Є –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–Њ–≤) –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Г —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є –Ї–∞–ї–Є–±—А вАУ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 16 –Љ–Љ43. –Ш–Љ–µ—О—В –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤: –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —И–µ–є–Ї–µ –Њ–љ–Є –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В —А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і. –Э–Њ —Д–Є–≥—Г—А–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–µ–є, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П44. –Ю—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–Ї–Њ–±–∞—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤: –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Ї–Њ–±—Л, –Ї–∞–Ї –Є —П–≤–љ—Л–µ —Б–ї–µ–і—Л –Є—Е –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Њ–± —Н—В–Є—Е –і–µ—В–∞–ї—П—Е –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞–Љ –Њ–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л45. –°—Г–і—П –њ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ї—А—О—З–Ї–∞–Љ, –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Ї–Њ–±—Л –і–ї—П –і–∞–љ–љ—Л—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –Њ—Б–Њ–±–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л, –Њ—В–ї–Є—З–љ–∞—П –Њ—В –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–є, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б–Ї–Њ–±—Л –љ–∞ –љ–Є—Е –љ–µ –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, вАУ –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–Ї–Њ–± –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г. –Ч–∞–њ–Њ—П—Б–љ—Л–µ —Б–Ї–Њ–±—Л –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞—Е, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ; –∞ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ –≤ 1687 –≥. –Њ–ї—М—Б—В—А—Л —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ —В—О—Д—П–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ, –љ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї –љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –љ–∞ –њ–Њ—П—Б–µ. –Ю –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л—Е —Б—В–≤–Њ–ї–∞—Е –Ї–∞–Ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–є –і–ї—П –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –і–µ—В–∞–ї–Є –Љ—Л —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –≤—Л—И–µ. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –љ–∞—А–µ–Ј–љ—Л—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В—О—Д—П–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є—О –љ–∞—А–µ–Ј–Њ–≤. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Н—В–∞ –і–µ—В–∞–ї—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—Г—З–љ—Л–µ —В—О—Д—П–Ї–Є –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є.

–†–Є—Б. 10. ¬Ђ–Я–Є—Й–∞–ї–Ї–∞¬ї (–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В —Б –Ї–Њ–ї–µ—Б—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ). –Р—Г–≥—Б–±—Г—А–≥, 1580вАУ1590. –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ю—А-271

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О —Б—В–∞—В—М—О –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л XVII –≤. –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Њ –ї–Є—И—М —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Е —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ—Л–Љ–Є. –Т —З–Є—Б–ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –≤—Е–Њ–і–Є–ї —Г–Ї–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є —В—П–ґ–µ–ї—Л–є —Б—В–≤–Њ–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З–µ–Љ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ—Л–є46. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –љ–µ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ґ–µ—Б—В–Ї–Є—Е –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤, —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—Й–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Є –Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л.

–Т—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–µ —Б —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ —Б –≤–∞—А–Є–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–є—Б—П –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О вАУ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞–Љ, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –≤ XVI —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є. –Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А—Г–≥—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П вАУ ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї–Ї–∞¬ї47. –≠—В–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–Є—Й–∞–ї—М, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —А—Г—З–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –°–∞–Љ–∞—П —А–∞–љ–љ—П—П —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Я–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647 –≥.: ¬Ђ–Я–∞—А–∞ –њ–Є—Й–∞–ї–Њ–Ї –≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е¬ї –Ј–љ–∞—З–∞—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –≤ —З–Є—Б–ї–µ ¬Ђ–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ–є¬ї48. –Ъ–∞–Ї –Є —Г —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤, –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ 1687 –≥. —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О: ¬Ђ–Я–∞—А–∞ –њ–Є—Й–∞–ї–Њ–Ї —Б—К–µ–Ј–ґ–Є—Е –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ–≥–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ49, —Г –Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–Є –Є –Ї—Г—А–Ї–∞ –љ–µ—ВвА¶ —Ж–µ–љ–∞ —И–µ—Б—В—М –∞–ї—В—Л–љ —З–µ—В—Л—А–µ –і–µ–љ—М–≥–Є, –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –і–≤–∞—В—Ж–∞—В—М –≤—В–Њ—А–∞—П¬ї50. –Ч–і–µ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —В–Њ–Љ, –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є–і–µ—В —А–µ—З—М вАУ –Є –њ–µ—А–µ–і ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї–Ї–∞–Љ–Є¬ї, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Є—Е —З–Є—Б–ї—П—В—Б—П –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. –Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О –њ–Є—Й–∞–ї–Њ–Ї –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—Б—К–µ–Ј–ґ–Є–µ¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М ¬Ђ–Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ 1647 –≥. –≠—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М —Г—В—А–∞—В—Г —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Г —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї–Ї–∞¬ї –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Њ–њ–Є—Б–Є. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Є–Ј —Н—В–Њ–є –њ–∞—А—Л —Г–Ї—А–∞—И–∞–µ—В –≤–Є—В—А–Є–љ—Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –≠—В–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ—Г—Д—Д–µ—А вАУ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В —Б –Ї–Њ–ї–µ—Б—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ –Є —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –љ–∞–±–∞–ї–і–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–Љ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є51. –°—Г–і—П –њ–Њ –Ї–ї–µ–є–Љ–∞–Љ –љ–∞ –Ј–∞–Љ–Ї–µ, –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ –Р—Г–≥—Б–±—Г—А–≥–µ –≤ 1580вАУ1590 –≥–≥., –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —А—Г–Ї–Њ—П—В—М.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤-–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г вАУ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ —А–∞–љ–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л –љ–∞ –†—Г—Б–Є –±—Л–ї–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVI –≤.52, –љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л—В–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ XVI –≤. –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П. –Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ–є, —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є –ґ–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Њ–Ї –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ 1588 –≥.53 –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї–Њ–≤54.

–Э–µ —А–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В—О—Д—П–Ї–Њ–Љ-–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–Љ-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–і–Є–µ–Љ. –Т—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –Ы.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Л–Љ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Њ—В –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Ї —Б—В–≤–Њ–ї—Г —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ї—А–∞–є–љ–µ –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–∞. –Х—Б–ї–Є –±—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —В—О—Д—П–Ї–∞ –Є–Ј —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –±—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—Б—Б—Г –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤, –љ–Њ –Є —И–Є—А–Њ—З–∞–є—И–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —В—О—Д—П–Ї –Ї —А—Г—З–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О вАУ –њ–Њ —Б—Г—В–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї 1647 –≥.55 –С–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–Є–Љ –і–ї—П —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є–љ—Л —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П: –і–ї–Є–љ–∞ –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ 4вАУ7 –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤56, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞–Љ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤-–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Н—В–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М вАУ –±–Њ–ї–µ–µ 22 –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤. –°—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ–ї—М —Б–Ї–Њ—А–Њ —Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–љ–∞–ї —Б—В–≤–Њ–ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –±—Л–ї –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –∞ —Г —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —В—О—Д—П–Ї–∞ –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Ї–∞–Љ–Њ—А—Л. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–Њ–і–љ–Є—В—М –Њ—А—Г–і–Є–µ –Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В, вАУ –Њ–і–љ–Њ—В–Є–њ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—А—П–і–∞, –љ–∞—А–µ–Ј—Л –≤ –Ї–∞–љ–∞–ї–µ –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞—А—П–і–∞ вАУ –±–µ—Б–њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—А—Г–і–Є—П, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIV –≤., –Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —А—Г—З–љ–Њ–µ –і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ XVI —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П.

–†–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–є –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Л–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є—Б—П –Є –Ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є –Ї —А—Г—З–љ–Њ–Љ—Г –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О, вАУ –њ–Є—Й–∞–ї—М. –° –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XV —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ–і –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —А—Г—З–љ–Њ–µ, –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ57. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —В–∞ –ґ–µ —Б–∞–Љ–∞—П –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П—Е —Б–ї–Њ–≤–∞ —В—О—Д—П–Ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є–љ—Л (–Є —Д–Њ—А–Љ—Л) —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –Њ—А—Г–і–Є–є –Є —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ. –Ф–ї–Є–љ–љ—Л–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–љ–Ї–Є–є —Б—В–≤–Њ–ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В–≤–Њ–ї—Г –і—А–Њ–±–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В—О—Д—П–Ї–∞, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б—В–≤–Њ–ї —А—Г—З–љ–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є вАУ –Ї –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–≤–Њ–ї—Г. –Ш–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –≤ –і–ї–Є–љ—Г —Б—В–Њ–ї–∞ –њ—Г—И–Ї–Є-–њ–Є—Й–∞–ї–Є —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—В–≤–Њ–ї —А—Г—З–љ–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є вАУ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤-–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤58. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї¬ї –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –љ–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л (–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞) –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є —Б –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—О—Д—П–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї—М¬ї: –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В-¬Ђ—А—Г—З–љ–Њ–є —В—О—Д—П–Ї¬ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї ¬Ђ—А—Г—З–љ–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–љ–Є–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є –Є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—Л–≥—А–∞—В—М —А–Њ–ї—М –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є: –њ–Є—Й–∞–ї–Є (–Є –њ—Г—И–Ї–Є, –Є —А—Г—З–љ—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є) –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –љ–∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –∞ —В—О—Д—П–Ї–Є (–і—А–Њ–±–Њ–≤—Л–µ —В—О—Д—П–Ї–Є –Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л) –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –і–ї—П –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А—Г.

–Я—А–Є —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Є —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–±–µ –њ–∞—А—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —Б—Б—Л–ї–Њ–Ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —В—О—Д—П–Ї–Є-–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Є–Љ–µ—О—В –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є, –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е ¬Ђ—В—О—Д—П–Ї–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞¬ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—П —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—О —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–≤—Г—Е —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ вАУ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVII –≤. –Є–Ј –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° вАУ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Є–Љ –љ–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б –Є—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е XVII –≤.59 –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ вАУ —Н—В–Њ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞, —Е–Њ—В—П –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–∞—П –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е.

–Ш—В–∞–Ї, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л вАУ –њ–Є—Й–∞–ї—М (¬Ђ—В—О—Д—П–Ї¬ї) 1654 –≥., –њ–∞—А–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤-—В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ —Б –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –Я–µ—А–≤—Г—И–Є –Ш—Б–∞–µ–≤–∞, –Ї–Њ–ї–µ—Б—Ж–Њ–≤—Л–є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В (¬Ђ–њ–Є—Й–∞–ї–Ї–∞¬ї) —А–∞–±–Њ—В—Л –∞—Г–≥—Б–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ –±—Л–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е. –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –љ–∞ —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ, —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ–±—И–Є—А–љ–µ–є—И—Г—О –∞—А—Е–Є–≤–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Є –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –Њ–њ–Є—Б–µ–є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, —Б–∞–Љ–∞—П –і—А–µ–≤–љ—П—П –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї 1639 –≥. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Є–Љ –Њ–њ–Є—Б—П–Љ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ XVII—Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є. –С–µ–Ј —В–Њ—З–љ—Л—Е —Б—Б—Л–ї–Њ–Ї –љ–∞ —А–∞–љ–љ–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –Њ–±—А–µ—З–µ–љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ XIXвАУXX –≤–≤.

1 –°–Љ. –І–µ—А–љ—Л–є –Т.–Ф. –Я—Г—И–Ї–Є –Є —В—О—Д—П–Ї–Є 1382 –≥. вАУ –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є? // –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Д–Њ–љ–і–∞–Љ –Њ—В–і–µ–ї–∞ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Є —А–µ–і–Ї–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є. –Ы., 1987. –°. 87.

2 –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ –Т.–У. –Ъ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ –і–∞—В–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞ –†—Г—Б–Є. –Ь., 1949. –°. 89, —А–Є—Б. 28вАУ29.

3 –Т—Л—И–µ–љ–Ї–Њ–≤ –Т.–Я., –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ы.–Ъ., –°–Є–і–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ –Х.–У. –Ъ–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ы., 1961. –°. 38вАУ39. –Ъ–∞—В. 2вАУ3.

4 –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э., –•–ї–Њ–њ–Є–љ –Ш.–Э. –Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є // –°–Р. 1961. вДЦ 3. –°. 235вАУ236.

5 –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є –≤ XIIIвАУXV –≤–≤. –Ы., 1976. –°. 20, 86.

6 –Э–Њ—Б–Њ–≤ –Ъ.–°. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVвАУXVII –≤–≤. –°–Я–±., 2009. –°. 156.

7 –І–µ—А–љ—Л–є –Т.–Ф. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 87вАУ94.

8 –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 5. –Ъ–љ. 4. –Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ь., 1886. вДЦ 6763.

9 –Я–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—О. –Ъ—А–∞—В–Ї–Є–є –њ—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М [–Ь., 1970]. –°. 135.

10 –Ъ—А–∞—В–Ї–Є–є —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –Є–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–∞—П –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Ь., 1843. –°. 6.

11 –Т–µ–ї—М—В–Љ–∞–љ. –Ф—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О. –Ю—В–і. III. –Ь., 1845. –Ґ–∞–±–ї. 111. –Э–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ –Ї–∞–љ–∞–ї —Б—В–≤–Њ–ї–∞ —Б —И–µ—Б—В—М—О –љ–∞—А–µ–Ј–∞–Љ–Є.

12 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ш–љ–≤. вДЦ –Ю–†-.

13 –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–µ —Б–Љ.: –Ю—А–ї–µ–љ–Ї–Њ –°.–Я. –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Э–Є–Ї–Є—В–Є—З –Т—П—В–Ї–Є–љ (–Њ–Ї. 1615вАУ1688) // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Т—В–Њ—А–∞—П –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ&–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П 18вАУ20 –Љ–∞—П 2011 –≥–Њ–і–∞. –І. 2. –°–Я–±., 2011. –°. 122вАУ143.

14 –Т–µ—А—Б–Є—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞ –Ю.–Ш. –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є, —Б–Љ.: Treasures of the Moscow Kremlin. Arsenal of the Russian Tsars. [Catalogue] A Royal Armouries HM Tower, London, 1998. Cat. 26. –†. 42вАУ43.

15 –У–Њ—А–і–µ–µ–≤ –Э.–Т. –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞-–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л XVII –≤–µ–Ї–∞ // –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь., 1954. –°. 27вАУ28.

16 Blackmore H.L. Guns and Rifles of the World. NY 1965. Pic. 158. Arne Hoff. Feuerwaffen. Bd. 2 1969. S. 215вАУ216.

17 –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤–∞ –Х.–Ш. –Ъ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–µ –Ї–љ–Є–≥ ¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї, ¬Ђ–С—А–Њ–љ—П¬ї, ¬Ђ–Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –Њ–њ–Є—Б–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л // –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т—Л–њ. 1. –Ь., 1973. –°. 34вАУ40.

18 –Т —Б—В–∞—В—М—П—Е —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–њ–Є—Б–Є –і–ї—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є –Њ–љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –≤ –і–µ–≤—П—В–Є –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—П—Е XVIIвАУXIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є.

19 –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 5. –Ъ–љ. 4. –Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ь., 1886. вДЦ 6770вАУ6773.

20 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ –Є –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї, —З—В–Њ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ, –Є –≤ –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В–∞—Е... 1687 –≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 2. –Ъ–љ. 936. –Ы. 431вАУ431 –Њ–±.

21 –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 5. –Ъ–љ. 4. –Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ь., 1886. вДЦ6773 –°. 140.

22 –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 86.

23 –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э., –•–ї–Њ–њ–Є–љ –Ш.–Э. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 237.

24 –Ю–њ–Є—Б—М –Т–µ—Й–∞–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В—Л, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Х–≤—А–µ–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Ъ–∞—А—Ж–Њ–≤—Л–Љ –≤ 1835 –≥–Њ–і—Г. –І. –њ—П—В–∞—П. –Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ю–†–Я–У–§. –§. 1. –Ю–њ. 1. –Ф. 6. –°. 561. вДЦ 7225.

25 –Ю–њ–Є—Б—М –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –†—О—Б—В-–Ъ–∞–Љ–µ—А—Л. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 369. –Ю–њ. 2. –І. 3. –Ф. 1285. –Ы. 42. вДЦ 1. –°—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞ —Н—В—Г –Њ–њ–Є—Б—М –≤ –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Ь., 1886. вДЦ 6763 –і–∞–љ–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤–µ—А–љ–Њ.

26 –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, —З—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–µ –≤ 1654 –≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –Ф. 5692. –Ы. 27, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Њ–є —Б—А–µ–і–Є –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є.

27 –¶–Є—В–∞—В–∞ –Є–Ј –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є —В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–µ: ¬Ђ–Я–∞—А–∞ –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–Њ–≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—ЕвА¶ —Б—В–∞–љ–Ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞ –њ–µ—Б—В—А–Њ–≤–Њ –Ы–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–∞ –і–µ–ї–∞ –Ф–µ–Љ–µ–љ—В—М–µ–≤–∞ –±–µ–Ј –Њ–њ—А–∞–≤—Л. –Ъ–∞—А–∞–±–Є–љ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј –і–Њ–ї–∞–Љ–ЄвА¶. —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —З–Є–њ—А–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –Ы–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–∞ –ґ –і–µ–ї–∞¬ї. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 25.

28 –≠—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –°.–Я. –Ю—А–ї–µ–љ–Ї–Њ.

29 –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤ –Т. –£–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤, –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –љ–Є–Љ —А–µ–Љ–µ—Б–µ–ї –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–Њ XVIII –≤. –°–Я–±., 1907. –°. 36.

30 –Ы–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ –Ь.–Э. –Я–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–∞—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≥. // –Р—А—Е–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Є–Ї –Ј–∞ 1971 –≥. –Ь., 1972. –°. 174. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –І. 4. –Ф. 3593. –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647. –Ы. 21.

31 –Ы–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ –Ь.–Э. –Э–Њ–≤—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞—Е-–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–∞—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII –≤–µ–Ї–∞ // –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т—Л–њ. 2. –Ь., 1976. –°. 33.

32 –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є –Њ–њ–Є—Б—М—О –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В ¬Ђ—В–Њ—З–µ—З–љ—Л—Е¬ї –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є.

33 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ш–љ–≤. вДЦ –Ю–†-156, –Ю–†-157.

34 –°–Љ.: –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ [–Ъ–∞—В–∞–ї–Њ–≥]. –°–Я–±., 2002. –Ъ–∞—В. 72. –°. 367; Britannia & Muscovy. English Silver at the Court of the Tsars. Catalogue. L., 2006. Cat. 52вАУ53. P. 168вАУ169.

35 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687. –Ы. 413вАУ413 –Њ–±. вДЦ 33.

36 –°–∞–Љ–Њ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–є—В–Є –≤ 1808 –≥.: ¬Ђ–Я–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –њ–∞—А–∞ –Њ—Б–Љ–Є–≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е. –°—В–≤–Њ–ї—Л –Њ—В–µ—А—В—Л –Ї—А—Г–≥–ї–Њ. –Э–∞ –Ї–∞–Ј–љ–∞—Е –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –і–≤–Њ–µ–≥–ї–∞–≤–Њ–Љ—Г –Њ—А–ї—Г –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є —Б —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–µ—А—В—Л–Љ–Є –Ї—А—Л–ї–∞–Љ–Є, –∞ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ —Б–µ–≥–Њ –Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Г–Ј–Њ—А. –Я–Њ —Б—А–µ–і–Є–љ–µ —Б—В–≤–Њ–ї–Є–љ // –њ–Њ –і–≤–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л—Е –≥–ї–∞–і–Ї–Є—Е –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л—Е –њ–Њ—П—Б–Ї–∞вА¶ –Ч–∞–Љ–Ї–Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л –Є —А–µ–Ј–∞–љ—Л. –Э–∞ –і–Њ—Б–Ї–∞—Е –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –њ–Њ –ї–µ–≤–Є–Ї—Г. –Т —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ–∞–Љ–Є, –Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е –Є–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –њ—В–Є—Ж, –Ј–≤–µ—А–µ–є –Є –њ—А–Њ—З., –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Њ–Љ. –Ш —В–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –≤—Л–њ–∞–ї–Њ. –Ю–њ—А–∞–≤—Л –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є // –њ–Њ —В—А–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ–± —Г –Њ–±–Њ–Є—Е –љ–µ—В. –°–њ—Г—Б–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ. –Ф–≤–∞ —И–Њ–Љ–њ–Њ–ї–∞, –Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е –Њ–і–Є–љ —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я—А–Є–Ї–ї–∞–і —Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –Њ–±—В—П–љ—Г—В –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –±–∞—А—Е–∞—В–Њ–Љ¬ї (–Ю–њ–Є—Б—М –≤–µ—Й–∞–Љ –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1808 –≥–Њ–і—Г. –І–∞—Б—В—М —З–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П. –¶–У–Ш–Р. –§. 468. –Ю–њ. 1. –І. 2. –Ф. 4009–µ. –Ы. 60 –Њ–±.вАУ61 –Њ–±. вДЦ 5737.

37 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ш–љ–≤. вДЦ –Ю—А-2858. –°–Љ.: –Ь–∞—А—В—Л–љ–Њ–≤–∞. 1984. –°. 182вАУ183. –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687. –Ы. 414. вДЦ 40.

38 –У–Њ—А–і–µ–µ–≤ –Э.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 44.

39 Tarassuk Leonid. Russian Pistols in the Seventeenth Century L., 1968. P. 36, pic. 1вАУ2.

40 –Ы–∞—А—З–µ–љ–Ї–Њ –Ь.–Э. –Э–Њ–≤—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞—Е&–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–∞—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVII –≤–µ–Ї–∞. –°. 32.

41 –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і 1682вАУ1687 –≥–≥. –Њ–і–Є–љ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В –Є–Ј –њ–∞—А—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞ –±—Л–ї —Г—В—А–∞—З–µ–љ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ 7 —А—Г–±–ї–µ–є. –°–Љ.: –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687. –Ы. 414. вДЦ 40. –Х—Б–ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ ¬Ђ—Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –≤–µ—А–љ–Њ, —В–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —А–∞–љ–µ–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ы—Г—З–∞–љ–Є–љ–Њ–≤—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–≤–Ј–Њ–є—В–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—В–∞—В—М—П–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л.

42 –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В—О—Д—П–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ, –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л XVII –≤. –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П.

43 –Ъ–∞–ї–Є–±—А —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ XVII –≤. –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤–∞—А—М–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е 11вАУ15 –Љ–Љ.

44 –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—А—Л–±–Є–є —Е–≤–Њ—Б—В¬ї, –∞ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є XVII –≤. –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Б–∞–њ–Њ–ґ–Ї–∞–Љ–Є¬ї (–ѓ–±–ї–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –Х.–Р. –Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Р–љ–≥–ї–Є–Є XVII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–µ–Ї–∞. –Ъ–∞—В–∞–ї–Њ–≥ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П-–Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ъ—А–µ–Љ–ї—М¬ї. –Ь., 2006. –°. 27). –Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞—А –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ (–њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤) –њ–∞—А–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ—П—В—П–Љ–Є.

45 –Т –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. —Б–Ї–Њ–±—Л –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л, –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥. —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ–µ: ¬Ђ–Я–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –њ–∞—А–∞ –Њ—Б–Љ–Є–≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л—ЕвА¶ —Б–Ї–Њ–± —Г –Њ–±–Њ–Є—Е –љ–µ—В. –°–њ—Г—Б–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ. –Ф–≤–∞ —И–Њ–Љ–њ–Њ–ї–∞, –Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е –Њ–і–Є–љ —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я—А–Є–Ї–ї–∞–і —Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –Њ–±—В—П–љ—Г—В –Љ–∞–ї–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –±–∞—А—Е–∞—В–Њ–Љ¬ї (–Ю–њ–Є—Б—М –≤–µ—Й–∞–Љ –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1808 –≥–Њ–і—Г. –І–∞—Б—В—М —З–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П. –¶–У–Ш–Р. –§. 468. –Ю–њ. 1. –І. 2. –Ф. 4009–µ. –Ы. 60 –Њ–±.вАУ61 –Њ–±. вДЦ 5737).

46 –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—Г–ї—П, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј —В—О—Д—П–Ї–∞, –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ –Є–Ј –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ.

47 –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Ь., 1886. вДЦ 6566.

48 –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –І. 4. –Ф. 3593. –Ы. 21.

49 –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П –њ–∞—А–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –≤ –і–∞—А –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –°—В—А–Њ–≥–∞–љ–Њ–≤—Л—Е.

50 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ –Є –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї, —З—В–Њ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ, –Є –≤ –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В–∞—Е... 1687 –≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 2. –Ъ–љ. 936. –Ы. 429. вДЦ 85.

51 –Ф–ї–Є–љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ вАУ 15,8 —Б–Љ. –Ъ–∞–ї–Є–±—А вАУ 11 –Љ–Љ. –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ш–љ–≤. вДЦ –Ю—А-271.

52 –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ы.–Ъ. –†—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIVвАУXVIII –≤–≤.: –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В–µ–ї—М. –Ь., 1992. –°. 50.

53 –°–∞–≤–≤–∞–Є—В–Њ–≤ –Я–∞–≤–µ–ї. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Г—В–≤–∞—А–µ–є, –Њ–і–µ–ґ–і, –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —А–∞—В–љ—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞, –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Б –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –°–Я–±., 1865. –°. 32вАУ33.

54 –Ґ–∞—А–∞—Б—О–Ї –Ы.–Ш. –Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П XVIвАУXVII –≤–≤. // –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. 1965. вДЦ 2. –°. 119.

55 –Т—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В–µ—Е –ґ–µ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є.

56 –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 92, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –і–ї—П –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞.

57 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 90.

58 –Ґ–Њ—З–љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л, —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ–± —Г–Љ–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є.

59 –Т —Б—Б—Л–ї–Ї–∞—Е –љ–∞ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М: ¬Ђ–Ю–њ–Є—Б—М 1633 –≥. —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ вАУ –Є—Е –±—Л–ї–Њ 4вА¶ –Є–Ј –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ 1676 –≥–Њ–і–∞ –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –і–≤–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є вАЬ–≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е –Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞—ЕвАЭ... –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Н—В–Є –і–≤–∞ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є –µ—Б—В—М —В—О—Д—П–Ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –љ—Л–љ–µ –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Р–Ш–Ь¬ї. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э., –•–ї–Њ–њ–Є–љ –Ш.–Э. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 236

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є