ą©ą▓ąĄą┤čüą║ąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéčŗ ą▓ čĆčāčüčüą║ąŠą╝ ą┐ą╗ąĄąĮčā (1709ŌĆō1721), ąĢčäąĖą╝ąŠą▓ ąĪ.ąÆ. (ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│), čćą░čüčéčī 1

ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¦ąĄčéą▓ąĄčĆč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 15ŌĆō17 ą╝ą░čÅ 2013 ą│ąŠą┤ą░

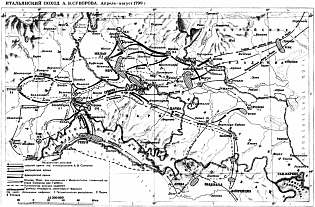

ą¦ą░čüčéčī IIąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2013

┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2013

┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2013

ąÆ ą¤ą×ąĪąøąĢąöąØąśąĢ ąōą×ąöą½, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą▓ čüą▓čÅąĘąĖ čü 300-ą╗ąĄčéąĮąĖą╝ čÄą▒ąĖą╗ąĄąĄą╝ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╣ ą▒ą░čéą░ą╗ąĖąĖ (27 ąĖčÄąĮčÅ 1709 ą│.), ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą░ąĄčé ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╣ ąĖąĮč鹥čĆąĄčü ą║ čüčāą┤čīą▒ą░ą╝ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ŌĆō ą║ą░ą║ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ą▓ ą©ą▓ąĄčåąĖąĖ, čéą░ą║ ąĖ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ1.

ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą║ą░čéą░čüčéčĆąŠčäąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą┐ąŠą┤ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓ąŠą╣ ąĖ ą║ą░ą┐ąĖčéčāą╗čÅčåąĖąĖ ąŠčüčéą░ą▓čłąĄą╣čüčÅ ąĄąĄ čćą░čüčéąĖ ą┐čĆąĖ ą¤ąĄčĆąĄą▓ąŠą╗ąŠčćąĮąĄ ąĮą░ ąöąĮąĄą┐čĆąĄ ą▓ čĆčāčüčüą║ąŠą╝ ą┐ą╗ąĄąĮčā ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ąŠą│čĆąŠą╝ąĮąŠąĄ ą┐ąŠ ą╝ąĄčĆą║ą░ą╝ XVIII ą▓. čćąĖčüą╗ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ. ąĪčĆąĄą┤ąĖ ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąĖ ą║ą░ą║ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čćąĖąĮą░čģ ŌĆō ąŠčé čüąŠą╗ą┤ą░čéą░ ą┤ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤ą╝ą░čĆčłą░ą╗ą░, čéą░ą║ ąĖ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆčüąŠąĮą░ą╗ (čćąĖąĮąŠą▓ąĮąĖą║ąĖ, ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓čŗąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠčüč鹥ą╣, ąŠčäąĖčåąĄčĆčüą║ąĖąĄ čüąĄą╝čīąĖ ąĖ čé. ą┐.), čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ą░ą▓čłąĖą╣ ą░čĆą╝ąĖčÄ ąÜą░čĆą╗ą░ XII. ąÆ čĆčāčüčüą║ąŠą╝ ą┐ą╗ąĄąĮčā ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłą░čÅ čćą░čüčéčī čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░.

ąÆ ąÉčĆčģąĖą▓ąĄ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝čāąĘąĄčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąŠčéą╗ąŠąČąĖą╗ąĖčüčī ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéčŗ, čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗąĄ čü ą┐čĆąĄą▒čŗą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓. ąŁčéąĖ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéčŗ, ą▓ čüą▓ąŠąĄą╝ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąĄ ąĮąĄ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ ąĮą░čāčćąĮčŗą╣ ąŠą▒ąŠčĆąŠčé ąĖ ąĮąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗąĄ ą┤ą░ąČąĄ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝, ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé ąŠčüą▓ąĄčéąĖčéčī ąĖčüč鹊čĆąĖčÄ ą┐čĆąĄą▒čŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ.

ąĪą╗ąĄą┤čāąĄčé ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčīčüčÅ, čćč鹊 ą┐ąŠą┤ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖą╝ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéą░ą╝ąĖ (ąĖą╗ąĖ, ą║ą░ą║ č鹊ą│ą┤ą░ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ, ┬½ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ąĖ čüą╗čāąČąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ┬╗) ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ ąĖ čĆčÅą┤ąŠą▓čŗąĄ, čüąŠčüč鹊čÅą▓čłąĖąĄ ąĮą░ čüą╗čāąČą▒ąĄ ą▓ ą┐ąŠą╗ą║čā, ąĮąŠ ąĖ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖąĄ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéčŗ, ąŠą▒čüą╗čāąČąĖą▓ą░ą▓čłąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ą░čĆą║.

ąĪąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮ ┬½ą╗čīą▓ą░ ąĪąĄą▓ąĄčĆą░┬╗ ŌĆō ą║ąŠčĆąŠą╗čÅ ąōčāčüčéą░ą▓ą░ II ąÉą┤ąŠą╗čīčäą░ ŌĆō čłą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ čüčćąĖčéą░ą╗ą░čüčī ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĖąĘ ą╗čāčćčłąĖčģ ą▓ ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄ. ą¤ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą▒čŗą╗ čāčćčĆąĄąČą┤ąĄąĮ ąĄčēąĄ ą▓ 1655 ą│.2 ąÆ ą│ąŠą┤čŗ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čłą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ ą┐čĆąĄą║čĆą░čüąĮąŠ ąĘą░čĆąĄą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ą░ čüąĄą▒čÅ ą▓ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅčģ ą┐ąŠą┤ ąØą░čĆą▓ąŠą╣ (1700 ą│.), ą┐čĆąĖ ąĪą░ą╗ą░čéą░čģ (1703 ą│.), ą»ą║ąŠą▒čłčéą░ą┤č鹥 (1704 ą│.), ąōąĄą╝ą░čāčŹčĆčéą│ąŠč乥 (1705 ą│.), ąōąŠą╗ąŠą▓čćąĖąĮąŠ (1708 ą│.), ąōą░ą┤ąĄą▒čāčłąĄ (1712 ą│.) ąĖ ą┤čĆ. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ą┐čĆąŠčćąĮąŠ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ą░čüčī č鹊čćą║ą░ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ, čćč鹊 ąÜą░čĆą╗ XII, ą▓ ąŠčéą╗ąĖčćąĖąĄ ąŠčé čüą▓ąŠąĖčģ ą┐čĆąĄą┤čłąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓, ą┐čĆąĄąĮąĄą▒čĆąĄą│ą░ą╗ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣3. ą¤ąŠ čŹč鹊ą╣, čÅą║ąŠą▒čŗ, ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąĖąĘ-ąĘą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖčÅ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠčģą░, čłą▓ąĄą┤čŗ ąĮąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╝ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ čüą▓ąŠčÄ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą║ą╗ą░čüčüąĮčāčÄ ąĖ ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÄ4. ąÆ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ą│ąŠą┤čŗ čŹč鹊 čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ąĮčāč鹊 ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ čĆčÅą┤čā ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣. ąÆ čģąŠą┤ąĄ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čłą▓ąĄą┤čŗ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÄ ┬½čłąĖčĆąŠą║ąŠ ąĖ ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╝ ąĮąŠą▓ą░č鹊čĆčüą║ąĖ┬╗. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠąĮąĖ čüčéą░ą╗ąĖ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčéčī ą╝ą░čüčüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠą│ąĮčÅ ąĮą░ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ čāą┤ą░čĆą░ ąĖ ą╝ąŠą▒ąĖą╗čīąĮąŠąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ5. ąØą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╣ ą▒ą░čéą░ą╗ąĖąĖ čłą▓ąĄą┤čŗ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ čĆą░čüą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖ čüą╗čāčģąĖ ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╝ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ąĄ ą▒ąŠąĄąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠčģą░, ąĮą░čĆčÅą┤čā čü ąĖą╗ą╗čĹʹĖąĄą╣ ą╝ą░ą╗ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖčģ ą░čĆą╝ąĖąĖ, ą┤ą░ą▒čŗ čüą┐čĆąŠą▓ąŠčåąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čĆčāčüčüą║ąĖčģ ąĮą░ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ. ąĀąĄą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖčÅ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĄ ą▒ąŠčÅ ą┐ąŠą┤ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓ąŠą╣ čüčéą░ą╗ąĖ čéą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖąĄ čüąŠąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ. ą©ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ą░čĆą╝ąĖčÅ ąŠčĆąĖąĄąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮą░ čüą║čĆčŗčéąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ą░, ąĮąĄąČąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ąŠčéčÅą│ąŠčēąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖ ą┐čĆąŠčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ čĆąĄą┤čāč鹊ą▓ ąĖ ą░čéą░ą║ąĄ čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╗ą░ą│ąĄčĆčÅ. ąÜąŠčĆąŠą╗čī ą┐ąŠčüčćąĖčéą░ą╗ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÄ ┬½ąĮąĄąĮčāąČąĮąŠą╣ ą▓ č鹊ą╝ čüą║ąŠčĆąŠč鹥čćąĮąŠą╝ ąĖ ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠą╝ ą▒ąŠčÄ, ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čĆą░čüčüčćąĖčéčŗą▓ą░ą╗ąĖ čłą▓ąĄą┤čŗ┬╗6. ąÆ čĆą░ąĘą│ą░čĆ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čŹč鹊čé ą┐čĆąŠą╝ą░čģ čüčéą░ąĮąĄčé ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝, ąĮąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčī čćč鹊-ą╗ąĖą▒ąŠ ą▒čāą┤ąĄčé čāąČąĄ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ.

ą©ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ. ąĀąĖčü. ą£ą░čĆą║ą░ ąōčĆąĖą▓ąĄčüą░

ą©ą▓ąĄą┤čüą║ąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéčŗ. ążčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčé ą│čĆą░ą▓čÄčĆčŗ ąĮą░čćą░ą╗ą░ XVIII ą▓.

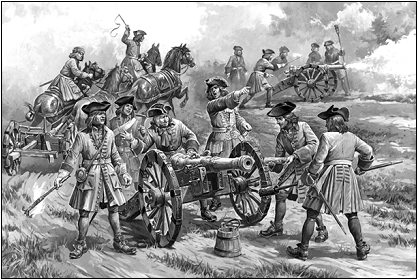

ą©ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ ą▓ ą▒ąŠčÄ ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ

ąØą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ čĆąĄčłą░čÄčēąĄą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čłą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ą░ 39 ąŠčĆčāą┤ąĖčÅą╝ąĖ, ą┐čĆąĖ ąĮąĖčģ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī 519 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąĖ 549 ą╗ąŠčłą░ą┤ąĄą╣7. ąÆ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╝ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ą▓ čĆąĄąĘąĄčĆą▓ąĄ čā čüąĄą╗ą░ ą¤čāčłą║ą░čĆąĄą▓ą║ąĖ (čüąĖą╝ą▓ąŠą╗ąĖčćąĮąŠąĄ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄ!), ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ (ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą┐čāą┤ąŠą▓čŗąĄ ą│ą░čāą▒ąĖčåčŗ ąĖ 6-čäčāąĮč鹊ą▓čŗąĄ ą┐čāčłą║ąĖ) ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĖ ąĄčēąĄ ąŠą║ąŠą╗ąŠ 25 ąĖčÄąĮčÅ ą║ ąĪą░ąĮąČą░čĆą░ą╝8. ąÜąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ąĀčāą┤ąŠą╗čīčä č乊ąĮ ąæčāąĮą░čā (von Bunau)9 čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ čłčéą░ą▒ąŠą╝ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗čüčÅ čü ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ąĖ čüąĖą╗ą░ą╝ąĖ. ąÆ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╝ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ąŠąĮ ą▒čŗą╗ čéčÅąČąĄą╗ąŠ čĆą░ąĮąĄąĮ ąĖ čüą║ąŠąĮčćą░ą╗čüčÅ 1 ąĖčÄą╗čÅ. ą¤ąŠ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĖ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čćą░čüčéčī ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čüąŠ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĄą╣ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖą╗ą░ ą║ ą¤ąĄčĆąĄą▓ąŠą╗ąŠčćąĮąĄ, ą│ą┤ąĄ ą▒ąĄąĘčāčüą┐ąĄčłąĮąŠ ą┐čŗčéą░ą╗ąĖčüčī ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░čéčī čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą┐ą╗ąŠč鹊ą▓ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄą┐čĆą░ą▓čŗ ąĮą░ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą▒ąĄčĆąĄą│ ąöąĮąĄą┐čĆą░10.

ą¤ąŠą┤ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓ąŠą╣ ąĖ ą¤ąĄčĆąĄą▓ąŠą╗ąŠčćąĮąŠą╣ čĆčāčüčüą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░čģą▓ą░č湥ąĮčŗ č湥čéčŗčĆąĄ 6-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ, ąŠą┤ąĮą░ 5-čäčāąĮč鹊ą▓ą░čÅ, ą┤ą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéčī 3-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ, ą┤ą▓ąĄ 3-čäčāąĮč鹊ą▓čŗąĄ čĆčāčüčüą║ąĖąĄ ą┐čāčłą║ąĖ (ąĘą░čģą▓ą░č湥ąĮąĮčŗąĄ čłą▓ąĄą┤ą░ą╝ąĖ ą▓ ąÆąĄą┐čĆąĖą║ąĄ), ą┤ą▓ąĄ 16-čäčāąĮč鹊ą▓čŗąĄ ą│ą░čāą▒ąĖčåčŗ, č湥čéčŗčĆąĄ 6-čäčāąĮč鹊ą▓čŗąĄ ą╝ąŠčĆčéąĖčĆčŗ, č湥čéčŗčĆąĄ 3-čäčāąĮč鹊ą▓čŗąĄ ą╝ąŠčĆčéąĖčĆčŗ ąĖ čéčĆąĖ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ 3-čäčāąĮč鹊ą▓čŗąĄ ą┐čāčłą║ąĖ11. ąÆčüąĄą│ąŠ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąĘčÅčéčŗ ą▓ ą┐ą╗ąĄąĮ 200 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ┬½čüą╗čāąČą░čēąĖčģ┬╗ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓, 34 ŌĆō ┬½ąĮąĄčüą╗čāąČą░čēąĖčģ┬╗ ąĖ 301 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ┬½ą▓čüčÅą║ąĖčģ ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓čŗčģ ąĖ ąĖąĮčŗčģ ąĮąĖčüą║ąĖčģ čüą╗čāąČąĖč鹥ą╗ąĄą╣┬╗12. ąŻą┤ąĖą▓ą╗čÅąĄčé ą▒ąŠą╗čīčłąŠąĄ čćąĖčüą╗ąŠ ąĮąĄčüčéčĆąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ ąŠą▒čüą╗čāąČąĖą▓ą░čÄčēąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆčüąŠąĮą░ą╗ą░ ą┐ąŠą╗ą║ą░. ąöąĄą╗ąŠ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮąĄą╝ą░ą╗ąŠą▓ą░ąČąĮčāčÄ čĆąŠą╗čī ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąĖą│čĆą░ą╗ąĖ ą║čāąĘąĮąĄčåčŗ, ą┐ą╗ąŠčéąĮąĖą║ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ą╝ą░čüč鹥čĆą░, čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ą░ą▓čłąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą║. ą×ąĮąĖ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠčćąĖąĮą║ąŠą╣ ą╗ą░č乥č鹊ą▓, ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖ čĆąĄą╝ąŠąĮč鹊ą╝ ą┐ąŠą▓ąŠąĘąŠą║, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĮą░ ąŠą┤ąĮąŠ ąŠčĆčāą┤ąĖąĄ ą▓ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī č湥čéčŗčĆąĄ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ąŠą▓ąŠąĘą║ąĖ, ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠąĘą║ąĖ ąĘą░ą┐ą░čüąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣, ą║ąŠą╗ąĄčü, ą╗ą░č乥č鹊ą▓, ąĖąĮčüčéčĆčāą╝ąĄąĮč鹊ą▓, ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ąĖ čé. ą┤. ąśąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ čćą░čüč鹊 ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ, ąĖ ą┤ą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ čéą░ą║ąČąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĖąĄ ą╝ą░čüč鹥čĆą░.

ąÜą░ąČą┤ąŠą╝čā ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ąŠčĆčāą┤ąĖčÄ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗čüčÅ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ąĮčŗą╣ čĆą░čüč湥čé, ąĮąŠ ąĖ ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ąŠą▒čüą╗čāąČąĖą▓ą░čÄčēąĖą╣ ą┐ąĄčĆčüąŠąĮą░ą╗. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, 3-čäčāąĮč鹊ą▓ą░čÅ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ą░čÅ ą┐čāčłą║ą░ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠąĘąĖą╗ą░čüčī čéčĆąĄą╝čÅ ą╗ąŠčłą░ą┤čīą╝ąĖ, ąĘą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▓ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą║; ą┐čĆąĖčüą╗čāą│čā ąĄąĄ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ ą┐čÅčéčī ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ (ą║ąŠąĮčüčéą░ą┐ąĄą╗čī, ą┤ą▓ą░ čāč湥ąĮąĖą║ą░ ą║ąŠąĮčüčéą░ą┐ąĄą╗čÅ, ą┤ą▓ą░ ą│ą░ąĮčéą╗ą░ąĮą│ąĄčĆą░13). ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ ą┐čĆąĖčüą╗čāą│ąĖ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ ą▓ą║ą╗čÄčćą░ą╗ąŠčüčī 12 ąĮąĄčüčéčĆąŠąĄą▓čŗčģ čćąĖąĮąŠą▓ (ą│ą░ąĮčéą▓ąĄčĆą║ąĄčĆąŠą▓14 ąĖ ąĄąĘą┤ąŠą▓čŗčģ ŌĆō čäčāčĆą╗ąĄą╣č鹊ą▓15). ąÜą░ąČą┤čŗą╝ ąŠčĆčāą┤ąĖąĄą╝ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ ą╗ąĖą▒ąŠ čāąĮč鹥čĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆ, ą╗ąĖą▒ąŠ ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ąŠčäąĖčåąĄčĆ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąÆąŠ ą│ą╗ą░ą▓ąĄ ą▓ąĘą▓ąŠą┤ą░ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ čüč鹊čÅą╗ ą╗ąĖą▒ąŠ čłčéčŗą║-čÄąĮą║ąĄčĆ, ą╗ąĖą▒ąŠ č乥ąĮčĆąĖčģ (ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║) ąĖą╗ąĖ ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé. ąĀąŠč鹊ą╣ ąĖąĘ č湥čéčŗčĆąĄčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ. ąÆ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ ąĖ ą▓ąĄčüą░ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ, ąĄą│ąŠ čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčéąĖčĆąŠą▓ą║ą░ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠą╝ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą╗ąŠčłą░ą┤ąĄą╣ ąĖą╗ąĖ ą▒čŗą║ąŠą▓.

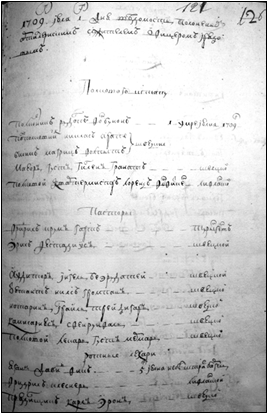

ąÆ ąÉčĆčģąĖą▓ąĄ ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą╗ą░čüčī ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗ąŠąĮąĄąĮąĮčŗą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüą║ąĖą╝ čüą╗čāąČąĖč鹥ą╗ąĄą╝ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ą╝ ąĖ čĆčÅą┤ąŠą▓čŗą╝┬╗ (čüą╝. čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčé ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéąĖ┬╗ ą▓ ą┐čĆąĖą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ ą║ čüčéą░čéčīąĄ), ą┤ą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ 1 ąĖčÄą╗čÅ 1709 ą│. ąæą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ čŹč鹊ą╝čā čāąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą╝čā ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéčā čüčéą░ąĮąŠą▓čÅčéčüčÅ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╝ąĖ ąĖą╝ąĄąĮą░ ąĖ čäą░ą╝ąĖą╗ąĖąĖ čüčéčĆąŠąĄą▓čŗčģ ąĖ ąĮąĄčüčéčĆąŠąĄą▓čŗčģ čćąĖąĮąŠą▓ ą┐ąŠą╗ą║ą░ čü čāą║ą░ąĘą░ąĮąĖąĄą╝ ąĖčģ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüč鹥ą╣ (ą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąĄ čüą╗čāčćą░ąĄą▓). ąÆ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą┐ąŠą╗ą║čā čüą╗čāąČąĖą╗ąĖ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗąĄ čłą▓ąĄą┤čŗ, ąĮąŠ ąĖ čäąĖąĮąĮčŗ, ą┤ą░čéčćą░ąĮąĄ, ą│ąŠą╗ą╗ą░ąĮą┤čåčŗ, čüą░ą║čüąŠąĮčåčŗ, ą┐ąŠą╗čÅą║ąĖ, ą▓čŗčģąŠą┤čåčŗ ąĖąĘ ą¤ąŠą╝ąĄčĆą░ąĮąĖąĖ, ąæčĆą░ąĮą┤ąĄąĮą▒čāčĆą│ą░, ą¤čĆčāčüčüąĖąĖ, ąæčĆąĄą╝ąĄąĮą░, ąøąĖčäą╗čÅąĮą┤ąĖąĖ, ą©ą╗ąĄąĘą▓ąĖą│-ąōąŠą╗čīčłč鹥ą╣ąĮą░ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąĘąĄą╝ąĄą╗čī16. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čŗ ąĮą░ą┤ čłą▓ąĄą┤ą░ą╝ąĖ ąŠčüčéčĆąŠ ą▓čüčéą░ą╗ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, čćč鹊 ą┤ąĄą╗ą░čéčī čü ąŠą│čĆąŠą╝ąĮąŠą╣ ą╝ą░čüčüąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ. ąŚąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ (ą┤ąŠ 3000 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║) ą▒čŗą╗ą░ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮą░ ą▓ ąÆąŠčĆąŠąĮąĄąČ17. ąÆ ąĪčéą░čĆąŠą┤čāą▒ (ąĮčŗąĮąĄ ą│. ąĪčéą░čĆąŠą┤čāą▒ąĮą░-ąÜą╗čÅąĘčīą╝ąĄ ą▓ ąæčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ, ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąĄąĄ ąĪąĄą▓čüą║ą░) ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąŠ 2000 čĆčÅą┤ąŠą▓čŗčģ. ą¤ąŠ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ą╝ ą║ ą▓ąŠčüč鹊ą║čā ąŠčé ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čŗ ŌĆō ąśąĘčÄą╝čā, ąźą░čĆčīą║ąŠą▓čā ŌĆō ąĖ ą║ čüąĄą▓ąĄčĆčā ŌĆō ąÉčģčéčŗčĆą║ąĄ ŌĆō ą▒čŗą╗ čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮ ąŠčéčĆčÅą┤ ą▓ 2223 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░18. ą¤ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ čéą░ą║ąČąĄ ą▓ ą×čĆą░ąĮąĖąĄąĮą▒čāčĆą│ (ąĮčŗąĮąĄ ą│. ą¦ą░ą┐ą╗čŗą│ąĖąĮ, ąøąĖą┐ąĄčåą║ą░čÅ ąŠą▒ą╗.), ąĪą╝ąŠą╗ąĄąĮčüą║, ąÜą░ąĘą░ąĮčī ąĖ ąÉčüčéčĆą░čģą░ąĮčī. ą×ą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čłą╗ą░ čüą┐ąĄčłąĮą░čÅ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ą░ čāą║ą░ąĘąŠą▓ ąŠą▒ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą┐čĆąĖąĄą╝ą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ čĆčāčüčüą║čāčÄ ą▓ąŠąĄąĮąĮčāčÄ čüą╗čāąČą▒čā.

ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗ąŠąĮąĄąĮąĮčŗą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ čüą╗čāąČąĖč鹥ą╗čÅą╝ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ą╝ ąĖ čĆčÅą┤ąŠą▓. 1 ąĖčÄą╗čÅ 1709 ą│. ąÉčĆčģąĖą▓ ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 2. ą×ą┐. 1. ąö. 40. ąø. 121

ąØą░ą┤ąŠ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčī, čćč鹊 ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖčÄ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą╣ čüčāą┤čīą▒ąĄ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ ą▓ą┐ąĄčćą░čéą╗čÅčÄčēą░čÅ ą░ą║čåąĖčÅ čāčüčéčĆą░čłąĄąĮąĖčÅ, čĆą░ąĘčŗą│čĆą░ąĮąĮą░čÅ 6 ąĖčÄą╗čÅ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥 ┬½ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą▒ą░čéą░ą╗ąĖąĖ┬╗, ą│ą┤ąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗčüčéčĆąŠąĄąĮčŗ ą▓ ą╗ąĖąĮąĖąĖ ą┐ąŠą╗ą║ąĖ čĆąĄą│čāą╗čÅčĆąĮąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ, ą║ą░ąĘą░ą║ąĖ ąĖ ┬½ąŠą┐ąŠąĘą┤ą░ą▓čłąĖąĄ┬╗ ą║ ąĮą░čćą░ą╗čā ą▒ąĖčéą▓čŗ ą║ą░ą╗ą╝čŗą║ąĖ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą┤ąĄą╝ąŠąĮčüčéčĆą░čåąĖąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čéčĆąŠč乥ąĄą▓, čłą▓ąĄą┤čŗ ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąŠą╣čéąĖ ą╝ąĄąČą┤čā čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą▓čüą┐ąŠą╝ąŠą│ą░č鹥ą╗čīąĮčŗčģ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣čüą║. ┬½ąÜąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮčŗąĄ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą╝ąĄąČą┤čā ą╗ąĖąĮąĖąĄą╣ ą║ą░ą╗ą╝čŗą║ąŠą▓ ąĖ ą║ą░ąĘą░ą║ąŠą▓ čłą╗ąĖ, ŌĆō ą┐ąĖčüą░ą╗ ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĄčå čüąŠą▒čŗčéąĖą╣, ŌĆō ą║ą░ą╗ą╝čŗą║ąĖ čüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čüą║čĆąĄąČąĄčéą░ą╗ąĖ ąĘčāą▒ą░ą╝ąĖ, ą╗ąŠą╝ą░ą╗ąĖ čĆčāą║ąĖ, ą│čĆčŗąĘą╗ąĖ ą┐ą░ą╗čīčåčŗ ąĖ ą┐čĆąŠčćąĖąĄ ą┐čĆąĄčüčéčĆą░čłąĮčŗąĄ čüą▓ąĖčĆąĄą┐ąŠčüčéąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘčŗ čÅą▓ą╗čÅą╗ąĖ; ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąŠčé ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ąĖčģ čüčéčĆą░čģą░ čüčéčĆą░čłąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ąĮąĖčģ ąĖ ą│ą╗čÅą┤ąĄčéčī, ą░ ą┐čĆąŠčćąĖąĄ ąĘą░ą║čĆčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą│ą╗ą░ąĘą░ čłą╗čÅą┐ą░ą╝ąĖ ąĖ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čüčéčĆą░čģ, ą┤ą░ą▒čŗ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆą░čÅ čćą░čüčéčī ą┐ą╗ąĄąĮą░ ąĮąĄ ąŠčéą┤ą░ąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ąĖą╝, ąĖą▒ąŠ čā ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąŠ čüą╗čŗčłąĮąŠ, čćč鹊 ą║ą░ą╗ą╝čŗą║ąĖ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąĄą║čāčé ąĖ ąĄą┤čÅčé, ąĖ ą║čĆąŠą▓čī ąĖčģ ą┐čīčÄčé, ąĖ č鹊ą│ąŠ čĆą░ą┤ąĖ, ą▓ąŠąĘą▓ąŠą┤čÅ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąĮą░ ąĮąĄą▒ąŠ čü ą║čĆąĖą║ąŠą╝ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ: ŌĆ£ąĪą┐ą░čüąĖ ąĮą░čü ąæąŠąČąĄ!ŌĆØ ąĖ čĆą░čüčüčāąČą┤ą░ą╗ąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▒ čüąĖąĖ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠčÅą┤čåčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĖ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╣ ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąĖ ą¤ąĄčĆąĄą▓ąŠą╗ąŠč湥ąĮčüą║ąŠą╣ čüą┤ą░č湥, č鹊 ą▒ ąĮąĄ ąŠą┤ąĖąĮ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ąĮąĄ čüą┐ą░čüąĄąĮ ą▒čŗą╗┬╗19.

ąŻąČą░čü, ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĮčŗą╣ čüą║ą░ąĮą┤ąĖąĮą░ą▓ą░ą╝ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓ąŠčüč鹊čćąĮčŗą╝ąĖ ą▓ą░čĆą▓ą░čĆą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ąĖ ą▓ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą▓ ąČąĖąĘąĮąĖ, ąĘą░čüčéą░ą▓ąĖą╗ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ąĘą░ą┤čāą╝ą░čéčīčüčÅ ąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą╣ čüčāą┤čīą▒ąĄ ą▓ ┬½ą┤ąĖą║ąŠą╣ ą£ąŠčüą║ąŠą▓ąĖąĖ┬╗. ąś ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠ ąĮą░ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī čüčĆąĄą┤ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čĆą░ąĘą▓ąĄčĆąĮčāą╗ą░čüčī ą░ą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ ą▓ąĄčĆą▒ąŠą▓ą║ą░ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā, čćč鹊, ą▓ą┐čĆąŠč湥ą╝, ą▒čŗą╗ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮąŠą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĄą╣ ą▓ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮą░čģ XVIIŌĆōXVIII ą▓ą▓.

8 ąĖčÄą╗čÅ 1709 ą│. ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤čāčÄčēąĖą╣ čĆčāčüčüą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ą░ą╝ąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤ą╝ą░čĆčłą░ą╗ ąæ.ą¤. ą©ąĄčĆąĄą╝ąĄč鹥ą▓ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║čā čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą».ąÆ. ąæčĆčÄčüčā ą┐čĆąĄą┤ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ąĄ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ąĖ čĆčÅą┤ąŠą▓čŗčģ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā, ┬½ą║ą░ą║ ąĮąĄą╝čåąĄą▓, čéą░ą║ ąĖ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓┬╗. ┬½ąöą░ą▒čŗ ąŠąĮčŗąĄ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐ąŠčģąŠčéčÅčé, ŌĆō ąŠčéą╝ąĄčćą░ą╗ ą©ąĄčĆąĄą╝ąĄč鹥ą▓, ŌĆō ą┐ąĖčüą░ą╗ąĖčüčī ą▓ čüą╗čāąČą▒čā ąĄą│ąŠ čåą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąĄą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░, ąĖ ąŠą▒ąĮą░ą┤ąĄąČąĖčéčī, čćč鹊 ąČąĄą╗ą░čÄčēąĖą╝ čüą╗čāąČą▒čŗ ąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┤ą░ąĮąŠ ą▒čāą┤ąĄčé ąĖą╝ ą┐ąŠ ą┤ąŠčüč鹊ąĖąĮčüčéą▓čā, ą░ ąĄąČąĄą╗ąĖ ąĮąĄą╝čåčŗ ą▓ čüą╗čāąČą▒čā ąĮąĄ ą┐ąŠą╣ą┤čāčé, ąĖ ąŠąĮčŗąĄ ą▒čāą┤čāčé ą┤ąĄčƹȹ░ąĮčŗ ą║ą░ą║ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗąĄ čłą▓ąĄą┤čŗ ą▓ ąĮąĄą▓ąŠą╗ąĄ, čéą░ą║ąŠąČ ąĄąČąĄą╗ąĖ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗąĄ čłą▓ąĄą┤čŗ ąČąĄą╗ą░čÄčēąĖąĄ ą▓ čüą╗čāąČą▒čā čåą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąĄą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ čüčéą░ąĮčāčé ąŠą▒čŖčÅą▓ą╗čÅčéčī, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ą▓ čüą╗čāąČą▒čā ą┐čĆąŠčéąĖą▓ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčÅ čüą╗čāąČąĖčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé, ąĖą╝ ąŠą▒ąĄčēą░čéčī, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ą▒čāą┤čāčé čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅčéčīčüčÅ ą║čĆąŠą╝ąĄ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒čŗ┬╗20.

10 ąĖčÄą╗čÅ ąæ.ą¤. ą©ąĄčĆąĄą╝ąĄč鹥ą▓ ąŠčéą┤ą░ą╗ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ ą».ąÆ. ąæčĆčÄčüčā ąŠč鹊ą▒čĆą░čéčī ą▓ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓21. ąØą░ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī ą».ąÆ. ąæčĆčÄčü ąŠčéą▓ąĄčéąĖą╗ ąæ.ą¤. ą©ąĄčĆąĄą╝ąĄč鹥ą▓čā, čćč鹊 ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąŠčéą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ą┤ą░ą▓ą░čéčī ą┐ąŠą┤ą┐ąĖčüą║ąĖ ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ąĄ ą▓ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā, ą┐ąŠą║ą░ ąĖą╝ ąĮąĄ ąŠą▒čŖčÅą▓čÅčé čĆą░ąĘą╝ąĄčĆ ąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮčīčÅ. ą×ą▒ čŹč鹊ą╝ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ąĄ ą©ąĄčĆąĄą╝ąĄč鹥ą▓ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĖą╗ ą¤ąĄčéčĆą░ ąŠčüąŠą▒čŗą╝ ą┤ąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖąĄą╝. ąØą░čģąŠą┤čÅčüčī ą▓ ąĀąĄčłąĄčéąĖą╗ąŠą▓ą║ąĄ, ą¤ąĄčéčĆ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ ąĮą░ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮč鹥 čĆąĄąĘąŠą╗čÄčåąĖčÄ: ┬½ąöą░čéčī ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą╝ ąĮą░ ą╝ąĄčüčÅčå, ą░ čüąŠą╗ą┤ą░čéą░ą╝ ą┐ąŠ čĆčāą▒ą╗čÄ┬╗22.

ąÆ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ čćąĖčüą╗ą░čģ ąĖčÄą╗čÅ 1709 ą│. čćą░čüčéčī ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ ą▓ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄ 84 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąĄčĆąĄą╣čéąĖ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā. ąśčģ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĖą╗ąĖ ąŠčé ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ąĮą░ą┤ąĘąŠčĆ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ą░ ąō.ąś. ąÜą░čĆčéą░čłąŠą▓ą░23, ┬½ą┤ą░ą▒čŗ ąŠąĮčŗąĄ ą╝ąĄąČ ą┐čĆąŠčćąĖčģ ą┐ąŠą╗ąŠąĮčÅąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ąĖčüčī┬╗, ąĖ ą┐ąŠąŠą▒ąĄčēą░ą╗ąĖ ┬½ą▓ čüą╗čāąČą▒čā ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ą║ąŠčĆąŠą╗čÅ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą│ąŠ ąĮąĄ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅčéčī┬╗24. 13 ąĖčÄą╗čÅ 1709 ą│. ą▓ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā ąĖąĘčŖčÅą▓ąĖą╗ąĖ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ą▓čüčéčāą┐ąĖčéčī 20, ą░ ąĘą░č鹥ą╝ ąĄčēąĄ 5 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ (ąĖąĘ 25 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ 12 ą▒čŗą╗ąĖ čłą▓ąĄą┤čŗ ą┐ąŠ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ)25. ąŁč鹊 ą▒čŗą╗, ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆčüąŠąĮą░ą╗ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ŌĆō ą║čāąĘąĮąĄčåčŗ (┬½ą╝ą░ą╗ąŠą│ąŠ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░┬╗), ą┐ą╗ąŠčéąĮąĖą║ąĖ, ą║ąŠą╗ąĄčüąĮąĖą║ąĖ, ą┐čĆčÅą┤ąĖą╗čīčēąĖą║ąĖ, ą┐ąŠčĆčéąĮčŗąĄ, čüąĄą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ ąĖ ą║ą░ąĮą░čéąĮčŗąĄ ą╝ą░čüč鹥čĆą░, čłąŠčĆąĮąĖą║ąĖ26. ąśčģ čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ą║ą░čĆą░čāą╗ ą▓ ąÜą░čĆą│ąŠą┐ąŠą╗čīčüą║ąŠą╝, ą»ą╝ą▒čāčĆą│čüą║ąŠą╝ ąĖ ąØąĄčćą░ąĄą▓ą░ ą┐ąŠą╗ą║ą░čģ, ą┐ąŠąŠą▒ąĄčēą░ą▓ ąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮčīąĄ ąŠčé 5 ą┤ąŠ 10 čéą░ą╗ąĄčĆąŠą▓ ą▓ ą╝ąĄčüčÅčå, ą┐čĆąĄą┤ą▓ą░čĆąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čŗčÅčüąĮąĖą▓, čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠą╗čāčćą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą║ąŠčĆąŠą╗ąĄą▓čüą║ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąĄ27.

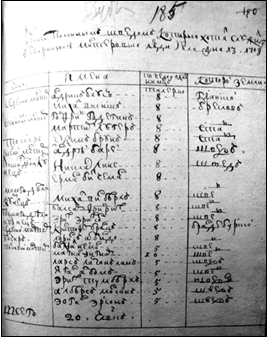

ąĀąŠčüą┐ąĖčüčī čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓čŗčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░, ąĖąĘčŖčÅą▓ąĖą▓čłąĖčģ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄą╣čéąĖ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā. ąÉčĆčģąĖą▓ ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 2. ą×ą┐. 1. ąö. 40. ąø. 185

ą¤čĆąĖ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąŠ 29 ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ, ą┐ąĄčĆąĄčłąĄą┤čłąĖčģ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüč鹊čĆąŠąĮčā28. ą×ąĮąĖ ą┐čĆąĖąĮąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĖčüčÅą│čā, ąĖ ąĖą╝ ą▒čŗą╗ąŠ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ ąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮčīąĄ: ą╝ąĖąĮąĄčĆąĮąŠą╝čā ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╝čā ą┐ąŠčĆčāčćąĖą║ą░ą╝ ŌĆō ą┐ąŠ 12 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣ ą▓ ą╝ąĄčüčÅčå, čłčéčŗą║-čÄąĮą║ąĄčĆčā ŌĆō 9 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣, čüąĄčƹȹ░ąĮčéą░ą╝ (4 č湥ą╗) ŌĆō ą┐ąŠ 6 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣, ą║ą░ą┐čĆą░ą╗čā ŌĆō 3 čĆčāą▒ą╗čÅ, ą║ą░ąĮąŠąĮąĖčĆą░ą╝ (9 č湥ą╗) ŌĆō ą┐ąŠ 2,5 čĆčāą▒ą╗čÅ, ą│ą░ąĮčéą╗ą░ąĮą│ąĄčĆą░ą╝ (3 č湥ą╗) ŌĆō ą┐ąŠ 1,5 čĆčāą▒ą╗čÅ, ą║čāąĘąĮąĄčåą░ą╝ (3 č湥ą╗) ŌĆō ą┐ąŠ 9 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣, ą║čāąĘąĮąĄčćąĮčŗą╝ ą┐ąŠą┤ą╝ą░čüč鹥čĆčīčÅą╝ (5 č湥ą╗) ŌĆō ą┐ąŠ 4,5 čĆčāą▒ą╗čÅ ąĖ ą║ąŠą╗ąĄčüąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ ą┐ąŠą┤ą╝ą░čüč鹥čĆčīčÄ ŌĆō 4,5 čĆčāą▒ą╗čÅ29.

ą¤ąŠčüčéčāą┐ąĖą▓čłąĖąĄ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā ą▓čŗą┐ą░ą┤ą░ą╗ąĖ ąĖąĘ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖąĖ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ, ąĖ ą▓ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą╝ ą▓ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéą░čģ (ą▓ąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčÅčģ ąĮą░ ą▓čŗą┐ą╗ą░čéčā ąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮčīčÅ, čüą┐ąĖčüą║ą░čģ ą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░, ą┤ąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖčÅčģ ąĖ ą┐čĆ.) ąŠąĮąĖ čäąĖą│čāčĆąĖčĆčāčÄčé ąĮą░čĆčÅą┤čā čü čĆčāčüčüą║ąĖą╝ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéą░ą╝ąĖ ąĖ ąĮą░ąĄą╝ąĮčŗą╝ąĖ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖą╝ąĖ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝ąĖ.

ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąŠčéąĮąĖ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║30 ąĖąĘ čćąĖčüą╗ą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ ąŠčéą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąĄčĆąĄą╣čéąĖ ąĮą░ čĆčāčüčüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā. ąĪčĆąĄą┤ąĖ ąĖčģ čüą┐ąĖčüąŠčćąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ą▒čŗą╗ąĖ čüąĄčƹȹ░ąĮčéčŗ, ą┐ąĖčüą░čĆąĖ, ą▒ąŠą╝ą▒ą░čĆą┤ąĖčĆčŗ, ą║ą░ąĮąŠąĮąĖčĆčŗ, ą│ą░ąĮčéą╗ą░ąĮą│ąĄčĆčŗ, čäčāčĆąĖąĄčĆčŗ, ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓čŗąĄ ą┐čĆąŠč乊čüčŗ, ą╗ąĄą║ą░čĆąĖ, čäčāčĆą╗ąĄą╣č鹊čĆčŗ, ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ą░čÅ ą┐čĆąĖčüą╗čāą│ą░ ąĖ ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓čŗąĄ. ą¤ąŠ čĆąŠčüą┐ąĖčüąĖ ąĖčģ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ąĮą░čćą░ą╗ąŠ ąŠą▒ąĄčĆ-ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆą░ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ ąĢ.ą¤. ąŚčŗą▒ąĖąĮą░31. ┬½ą×čéą║ą░ąĘąĮąĖą║ąĖ┬╗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ąĄąĮčŗ ą┐ąŠą┤ ą║ąŠąĮą▓ąŠąĄą╝ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā ąĖ čĆą░ąĘą╝ąĄčēąĄąĮčŗ, ą┐ąŠ-ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠą╝čā, ąĮą░ ą£ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą╝ ą┐čāčłąĄčćąĮąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠą▒ čŹčéąĖčģ ą╗čÄą┤čÅčģ ąĖ ą┐ąŠą╣ą┤ąĄčé ą┤ą░ą╗ąĄąĄ čĆąĄčćčī.

ą¤ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéą░ą╝ ą┤ąŠą▓ąĄą╗ąŠčüčī čüčéą░čéčī ąĖ ąĮąĄą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ąĖ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ą│čĆą░ąĮą┤ąĖąŠąĘąĮąŠą│ąŠ čéčĆąĖčāą╝čäą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čłąĄčüčéą▓ąĖčÅ, čüąŠčüč鹊čÅą▓čłąĄą│ąŠčüčÅ ą▓ čüč鹊ą╗ąĖčåąĄ 21 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 1709 ą│. ą▓ č湥čüčéčī ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╣ ą▓ąĖą║č鹊čĆąĖąĖ. ąÜą░ą┐čĆą░ą╗ ąŁčĆąĖą║ ąøą░čĆčüčüąŠąĮ ąĪą╝ąĄą┐čāčüčé ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ąĘą░ą╝ąĄčéą║ą░čģ ą┐ąĖčüą░ą╗, čćč鹊 ą▓ č鹥č湥ąĮąĖąĄ čéčĆąĄčģ ą┤ąĮąĄą╣ ą▓čüąĄčģ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą┐ąĄčłą║ąŠą╝ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖ č湥čĆąĄąĘ čéčĆąĖčāą╝čäą░ą╗čīąĮčāčÄ ą░čĆą║čā, ą▓ąŠąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčāčÄ ą▓ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ čüč鹊ą╗ąĖčåąĄ ┬½ąĮą░ čüčéčŗą┤ ąĖ ą┐ąŠąĘąŠčĆ┬╗ čłą▓ąĄą┤ą░ą╝, ąĖ ą▓ąĄą╗ąĖ ą┤ą░ą╗čīčłąĄ ą┐ąŠ ą│ąŠčĆąŠą┤čüą║ąĖą╝ čāą╗ąĖčåą░ą╝. ąÜąŠą╗ąŠą║ąŠą╗ą░ ąĮą░ čåąĄčĆą║ą▓čÅčģ ąĘą▓ąŠąĮąĖą╗ąĖ, ąĮą░čĆąŠą┤ ą║čĆąĖčćą░ą╗, ą║č鹊-č鹊 ą▓čŗą║čĆąĖą║ąĖą▓ą░ą╗ čĆčāą│ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĖ ą┐čĆąŠą║ą╗čÅčéčīčÅ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝. ąæčŗą╗ ┬½čéą░ą║ąŠą╣ ą│čĆąŠčģąŠčé ąĖ čłčāą╝, čćč鹊 ą╗čÄą┤ąĖ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ čüą╗čŗčłą░ą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│ą░ ąĮą░ čāą╗ąĖčåą░čģ┬╗. ąÆ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ ą┤ąĄąĮčī ą┐ąŠ čāą╗ąĖčåą░ą╝ ą┐čĆąŠčłą╗ąĖ čĆčÅą┤ąŠą▓čŗąĄ čüąŠą╗ą┤ą░čéčŗ, ą║ą░ą┐čĆą░ą╗čŗ ąĖ čāąĮč鹥čĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ, ąĮą░ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī ŌĆō ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ čüąŠ ąĘąĮą░ą╝ąĄąĮą░ą╝ąĖ, čłčéą░ąĮą┤ą░čĆčéą░ą╝ąĖ, ą╗ąĖčéą░ą▓čĆą░ą╝ąĖ ąĖ ą▒ą░čĆą░ą▒ą░ąĮą░ą╝ąĖ, ą░ ąĮą░ čéčĆąĄčéąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī ŌĆō ą▓čüąĄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗čŗ, ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖąĄ ąĖ čüčéą░čĆčłąĖąĄ ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ čü č鹥ą╝ąĖ ąĮąŠčüąĖą╗ą║ą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą║ąĖ čĆą░ąĮąĄąĮąŠą│ąŠ ąÜą░čĆą╗ą░ XII32.

ąØą░ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠą╣ ą│čĆą░ą▓čÄčĆąĄ ąÉ.ąż. ąŚčāą▒ąŠą▓ą░ ┬½ąóąŠčƹȹĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā 21 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 1709 ą│. ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čŗ┬╗ (1711 ą│.) ą┐ąŠą┤ Ōä¢ 11 ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝ čåąĄąĮčéčĆąĄ ą│čĆą░ą▓čÄčĆčŗ (ą▓ č湥čéą▓ąĄčĆč鹊ą╣ ąŠčé ąĘčĆąĖč鹥ą╗čÅ ┬½ą╗ąĖąĮąĖąĖ┬╗ čłąĄčüčéą▓ąĖčÅ) ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮą░ čłą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ, čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ą░ąĄą╝ą░čÅ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéą░ą╝ąĖ, ą░ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ čéčĆąĖčāą╝čäą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čłąĄčüčéą▓ąĖčÅ ą┐ąŠą┤ Ōä¢ 29 ą▓ąĖą┤ąĮčŗ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą┐ąŠą▓ąŠąĘą║ąĖ. ąÆ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╝ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮč鹥 ą│čĆą░ą▓čÄčĆčŗ, ą┤ą░čéąĖčĆčāąĄą╝ąŠą╝ 1710 ą│., čģčāą┤ąŠąČąĮąĖą║ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖą╗ čłą▓ąĄą┤čüą║čāčÄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÄ ąĄčēąĄ ą▒ą╗ąĖąČąĄ ŌĆō ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ┬½ą╗ąĖąĮąĖąĖ┬╗33.

ąØą░ ą│čĆą░ą▓čÄčĆąĄ ą¤. ą¤ąĖą║ą░čĆčéą░ (1711 ą│.), ą┐ąŠčüą▓čÅčēąĄąĮąĮąŠą╣ čŹč鹊ą╝čā ąČąĄ čüčĹȹĄčéčā, čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖąĄ ą┐čāčłą║ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ą░čÄčēąĖą╝ąĖ ąĖčģ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ąŠčéč湥čéą╗ąĖą▓ąŠ ą▓ąĖą┤ąĮčŗ ą▓ č湥čéą▓ąĄčĆč鹊ą╣ ┬½ą╗ąĖąĮąĖąĖ┬╗34.

ąóąŠčƹȹĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čŗ 21 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 1709 ą│. ążčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčé ą│čĆą░ą▓čÄčĆčŗ ą¤ąĖą║ą░čĆčéą░. 1711 ą│.

ą¤ąŠ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĖ čéčĆąĖčāą╝čäą░, ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ (ąĖą╗ąĖ, ą║ą░ą║ ąĖčģ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéą░čģ ŌĆō ┬½ą░čĆąĄčüčéą░ąĮč鹊ą▓┬╗) čüčéą░ą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ą║ą░ą║ čĆą░ą▒ąŠčćčāčÄ čüąĖą╗čā. ąØą░ ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖ ą┐ąŠą┤čćą░čü ą▓ąĄčüčīą╝ą░ čéčÅąČąĄą╗čŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ. ą×ąĮąĖ ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖ č乊čĆą╝čŗ ą┤ą╗čÅ ą╗ąĖčéčīčÅ ą┐čāčłąĄą║ ąĖ ą╝ąŠčĆčéąĖčĆ35. ą¤ąĄčĆąĄąĮąŠčüąĖą╗ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ┬½ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ą┐čĆąĖą┐ą░čüčŗ┬╗, ą┤ąŠčüą║ąĖ, ą┤čāą▒ąŠą▓čŗąĄ ą▒čĆčāčüčīčÅ (čé. ąĄ. ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ čéčÅąČąĄą╗čŗąĄ čéą░ą║ąĄą╗ą░ąČąĮčŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ), čéą░čüą║ą░ą╗ąĖ čēąĄą▒ąĄąĮčī, čćąĖčüčéąĖą╗ąĖ čüąĮąĄą│, čĆąĄą╝ąŠąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠčüčéčĆąŠą╣ą║ąĖ ąĮą░ ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą╝ ąĖ ą¤ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ36.

ąÆ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąĄ čłą▓ąĄą┤čŗ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ą║ą╗ą░ą┤ąŠą▓ąŠą╣ ą┐ą░ą╗ą░čéčŗ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą║ą░ą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄą║, ą▓ čé. čć. ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ čłą║ąŠą╗čŗ37.

ąŻčćą░čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąŠąĮąĖ ąĖ ą▓ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąĄ ąĮąŠą▓čŗčģ č乊čĆčéąĖčäąĖą║ą░čåąĖąŠąĮąĮčŗčģ čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣ ą£ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ąÜčĆąĄą╝ą╗čÅ, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ ą▓ ą▓ąŠąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĖ ą▒ąŠą╗ą▓ąĄčĆą║ą░ (ąŠčé ąĮąĄą╝. Bollwerk ŌĆō ą▒ą░čüčéąĖąŠąĮ) čā ąØą░čāą│ąŠą╗čīąĮąŠą╣ ą▒ą░čłąĮąĖ38 ąĖ čā ąĪčĆąĄč鹥ąĮčüą║ąĖčģ ą▓ąŠčĆąŠčé39. ąÆ ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆąĄ 1716 ą│. ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĖ ąĮą░ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░40.

ą©ą▓ąĄą┤čŗ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąŠą╣ ąĖ ą▓ąŠąĘą║ąŠą╣ ą┤čĆąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ąøąĖč鹥ą╣ąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░41, čüą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ąĖ ┬½ą▒ąŠą╝ą▒čŗ ą▓ ą│čĆčāą┤čŗ┬╗42.

ąóąŠą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĖ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ, ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą┤ą╗čÅ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ čüčĆąŠčćąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčé. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą▓ ąĖčÄą╗ąĄ 1716 ą│. ą┐ąŠ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ ą¤ąĄčéčĆą░ I ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ ą║čĆą░čéčćą░ą╣čłąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī 50 ą┐ą░ą╗čāą▒ąĮčŗčģ ┬½čĆąĄčłąĄčéčćą░čéčŗčģ┬╗ ą┐ąŠą┤ą▓ąŠą┤ ąĖ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī ąĖčģ ą▓ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│. ą¤ąŠ čŹč鹊ą╣ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄ čü ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░ ąĮą░ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┤ąĄą╗ąŠą▓ąŠą╣ ą┤ą▓ąŠčĆ ą▒čŗą╗ąĖ čüą┐ąĄčłąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ 39 ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą┐ą╗ąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓43.

ą×čéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠą┤čīčÅčćąĖąĄ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ ąĄąČąĄą╝ąĄčüčÅčćąĮąŠ ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓čā ąŠčéč湥čéčŗ ąŠą▒ ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠč鹥, ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą▓čŗą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą║ąŠčĆą╝ąŠą▓čŗąĄ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ44.

ąÜąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąŠčüčéą░ą▓čłąĖčģčüčÅ ą┐čĆąĖ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąĄ ą║ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ 1710-čģ ą│ą│. ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠ. ąóą░ą║, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, čüčāą┤čÅ ą┐ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčÅą╝, ą▓ ą░ą▓ą│čāčüč鹥 1716 ą│. čéą░ą╝ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī 146 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ąĖąĘ ąĮąĖčģ 130 ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ čĆą░ą▒ąŠčéą░čģ (ą▓ čé. čć. 1 ą▓ą░čģą╝ąĖčüčéčĆ, 3 čüąĄčƹȹ░ąĮčéą░, 5 ą║ą░ą┐čĆą░ą╗ąŠą▓ ąĖ 121 čĆčÅą┤ąŠą▓ąŠą╣). ┬½ąŚą░ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╝ąĖ┬╗ (čé. ąĄ. ąĮąĄčĆą░ą▒ąŠčéą░čÄčēąĖčģ) ą▒čŗą╗ąŠ 15 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▒ąŠą╗čīąĮčŗčģ, ąĖ čü ąĮąĖą╝ąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗čüčÅ ą┐ą░čüč鹊čĆ45.

ąÆ ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆąĄ č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą│ąŠą┤ą░ ą┐čĆąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ąĄ čüąŠčüč鹊čÅą╗ąŠ 142 ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ, ąĖąĘ ąĮąĖčģ 13 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▒čŗą╗ąĖ ą▒ąŠą╗čīąĮčŗ, ą░ ąŠą┤ąĖąĮ ą┤ą░ąČąĄ ┬½ą▓ą┐ą░ą╗ ą▓ ąĖąĘčāą╝ą╗ąĄąĮąĖąĄ┬╗ ŌĆō čé. ąĄ. čüąŠčłąĄą╗ čü čāą╝ą░, ąĮąĄ ą▓čŗąĮąĄčüčÅ, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čéčÅąČąĄą╗čŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖą╣ ą╝ąĮąŠą│ąŠą╗ąĄčéąĮąĄą│ąŠ ą┐ą╗ąĄąĮą░46.

ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą╗ąŠčüčī čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖą╣ ąŠ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĖ ąĖ ą╗ąĄč湥ąĮąĖąĖ ąĘą░ą▒ąŠą╗ąĄą▓čłąĖčģ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ. ą£ąŠąČąĮąŠ ą╗ąĖčłčī ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčī, čćč鹊 ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▓čĆą░č湥ą╣ ąĖą╗ąĖ ąŠą▒čĆą░čēą░ą╗ąĖčüčī ąĘą░ ą╗ąĄą║ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ą▓ ą░ą┐č鹥ą║čā. ąĪą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, ą▒ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčīčüčÅ ąĮą░ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ čüąĖą╗čŗ, ą╝ąĖąĮąĖą╝ą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą╝ąĄą┤ąĖčåąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą┐ąŠąĘąĮą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą┤ąŠą▒čĆąŠąĄ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╣ ą┐ąŠ ąĮąĄčüčćą░čüčéčīčÄ. ąśąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ ą╗ąĖčłčī, čćč鹊 ą▒ąŠą╗čīąĮčŗą╝ čłą▓ąĄą┤ą░ą╝ ą┤ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą╗ąŠčüčī ąČąĖčéčī ąĘą░ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ą░ą╝ąĖ ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░. ąÆ 1716 ą│. ąĮą░čćą░ą╗čīčüčéą▓ąŠ ┬½ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╗ąŠ┬╗ ą┤ą▓čāčģ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓ ŌĆō ąÉąĮą┤čĆąĄą░čüą░ ąóčÄą╗čīą╝ą░ąĮą░ ąĖ ąŻą╗čīčĆąĖą║ą░ ąæą╗čÄą╝ą░, ąĘą░ą▒čŗą▓, čćč鹊 ┬½ąČąĖą╗ąĖ ąŠąĮąĖ ąĖ ą╗ąĄčćąĖą╗ąĖčüčī ą▓ ąØąĄą╝ąĄčåą║ąŠą╣ čüą╗ąŠą▒ąŠą┤ąĄ, ą░ ąĮąĄ ą▓ ą▓ąŠčĆąŠčéąĮąĖčåą║ąŠą╣, ą│ą┤ąĄ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ čü čüą▓ąŠąĄčÄ ą▒čĆą░čéąĖąĄčÄ ąĮą░ čäą░č鹥čĆčŗ┬╗ (čé. ąĄ. ąĮąĄ ą▓ ą┐ąŠą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĖ čā ą▓ąŠčĆąŠčé, ą│ą┤ąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ą║ą░čĆą░čāą╗čīąĮčŗąĄ)47.

ą¤ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéčŗ, ą║ą░ą║ čĆčÅą┤ąŠą▓ąŠą╣ čüąŠčüčéą░ą▓, čéą░ą║ ąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ, ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ ą░čĆąĄčüčéą░ąĮč鹊ą▓, čćč鹊 ą┐čĆąĄą┤ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅą╗ąŠ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ą▓ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┐ąĖčüą║ąĖ. ą¤čĆąĖ čĆą░čüčüąĄą╗ąĄąĮąĖąĖ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ą░čģ čü ą╝ąĄčüčéą░ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹊 ąŠąĮąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąŠą┤ ąŠčģčĆą░ąĮąŠą╣ ą║ą░čĆą░čāą╗čīąĮčŗčģ ąĖąĘ čćąĖčüą╗ą░ čüąŠą╗ą┤ą░čé ąĖą╗ąĖ ą║ą░ąĘą░ą║ąŠą▓. ąÆ ą░ą▓ą│čāčüč鹥 1711 ą│. ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąŠčüčī 1469 ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓, 152 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ ąĖčģ ąČąĄąĮčŗ ąĖ ą┤ąĄčéąĖ. ą¤čĆąĖ ąĮąĖčģ ąĮą░ ą║ą░čĆą░čāą╗ąĄ čüąŠčüč鹊čÅą╗ąŠ 849 čüąŠą╗ą┤ą░čé ąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą▓ čüč鹊ą╗ąĖčåąĄ ąĮą░ ą┤ą▓čāčģ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗čüčÅ ąŠą┤ąĖąĮ ą║ą░čĆą░čāą╗čīąĮčŗą╣. ąØąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ąČąĄčüčéą║ąĖąĄ ą╝ąĄčĆčŗ ąŠčģčĆą░ąĮčŗ, ą▓ 1712 ą│. ą▒čŗą╗ čĆą░čüą║čĆčŗčé ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ čü čåąĄą╗čīčÄ ą┐ąŠą▒ąĄą│ą░, ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 č湥ą│ąŠ 44 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░ąĘąŠčüą╗ą░ąĮčŗ ą┐ąŠ ą┐ąŠą┤ą╝ąŠčüą║ąŠą▓ąĮčŗą╝ ą╝ąŠąĮą░čüčéčŗčĆčÅą╝48.

ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąŠą▒ąĄą│ąĖ, ą▓ čé. čć. ąĖ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓, ąĮąĄ ą┐čĆąĄą║čĆą░čēą░ą╗ąĖčüčī. ą×ą┤ąĮą░ ąĖąĘ čéą░ą║ąĖčģ ą┐ąŠą┐čŗč鹊ą║ ą┐ąŠą▒ąĄą│ą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓ čü ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮčÅčéą░ ą▓ąĄčüąĮąŠą╣ 1714 ą│. ąöą▓ąŠąĖčģ ą▒ąĄą│ą╗ąĄčåąŠą▓ ąĘą░ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąĖ ą▓ ąĪą╝ąŠą╗ąĄąĮčüą║ąĄ, ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▒ąĄąČą░čéčī ą▓ ą¤ąŠą╗čīčłčā, ą░ ąŠčéčéčāą┤ą░ ą┐ąŠą┐čŗčéą░čéčīčüčÅ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ ąĮą░ čĆąŠą┤ąĖąĮčā ŌĆō ┬½čģąŠč鹥ą╗ąĖ ą┐čĆąŠą╣čéąĖ ą▓ čłą▓ąĄčåą║čāčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÄ┬╗. ą©ą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą░čĆąĄčüč鹊ą▓ą░ą╗ąĖ ąŠčüąĄąĮčīčÄ ąĖą╗ąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ ąĘąĖą╝čŗ. ąØąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĄčüčÅčåąĄą▓ ąŠąĮąĖ ą┐čĆąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ą║ ą│čĆą░ąĮąĖčåą░ą╝ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ąĖąĘą▒ąĄą│ą░čÅ, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ą▒ąŠą╗čīčłąĖčģ ą┤ąŠčĆąŠą│ ąĖ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čāąĮą║č鹊ą▓, ą┐ąĖčéą░čÅčüčī č湥ą╝ ą┐čĆąĖą┤ąĄčéčüčÅ. ąŚą░ą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĮčŗąĄ čüąŠąŠą▒čēąĖą╗ąĖ, čćč鹊 ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąĘčÅčéčŗ ą▓ ą┐ą╗ąĄąĮ ąĄčēąĄ ą┐ąŠą┤ ąØą░čĆą▓ąŠą╣ (čé. ąĄ. ą▓ 1704 ą│.) ąĖ ┬½ąŠčéą┤ą░ąĮčŗ ą▓ čĆą░ą▒ąŠčéčā ąĮą░ ą¤čāčłąĄčćąĮčŗą╣ ą┤ą▓ąŠčĆ┬╗. ąöąĄčüčÅčéčī ą╗ąĄčé čŹčéąĖ ą╗čÄą┤ąĖ č鹊ą╝ąĖą╗ąĖčüčī ą▓ ąĮąĄą▓ąŠą╗ąĄ, ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅčÅ čéčÅąČąĄą╗čāčÄ čĆą░ą▒ąŠčéčā. ąæąĄą│ą╗ąĄčåąŠą▓ ą┤ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ ąĖąĘ ąĪą╝ąŠą╗ąĄąĮčüą║ą░ ą▓ ą║ą░ąĮčåąĄą╗čÅčĆąĖčÄ ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮą░, ą░ ąŠčéčéčāą┤ą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ą░čĆąĄčüčé ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ. ąÆ čÅąĮą▓ą░čĆąĄ 1715 ą│. ąĖčģ čüčāą┤čīą▒ą░, ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą▒čŗą╗ą░ čĆąĄčłąĄąĮą░ ą».ąÆ. ąæčĆčÄčüąŠą╝, ąĖ ąŠąĮąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēąĄąĮčŗ ą║ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╣ čĆą░ą▒ąŠč鹥49.

ą×čüąĄąĮčīčÄ 1714 ą│. čüąĄčƹȹ░ąĮčé ąōčĆąĖą│ąŠčĆąĖą╣ ąŻčłą░ą║ąŠą▓ ą┐ąŠą┤ą░ą╗ ┬½ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ┬╗ ąŠą▒ ┬½čāčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ čü ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą░čĆąĄčüčéą░ąĮč鹊ą▓ čłąĄčüčéąĖ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║┬╗50. ąøąĄč鹊ą╝ 1715 ą│. ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēąĄąĮčŗ ąĖąĘ-ą┐ąŠą┤ ą£ąŠąČą░ą╣čüą║ą░ čéčĆąĖ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą▒ąĄą│ą╗ąĄčåą░. ąÆ ą┤ąŠą┐čĆąŠčüąĄ čłą▓ąĄą┤čŗ čüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ┬½ą▒ąĄąČą░ą╗ąĖ ąŠąĮąĖ čüą░ą╝ąĖ čüąŠą▒ąŠčÄ, ą▒ąĄąĘ ą┐ąŠą┤ą│ąŠą▓ąŠčĆčā, ąĖ čģąŠč鹥ą╗ąĖ ąĖą┤čéąĖ ą▓ čüą▓ąŠčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÄ┬╗. ą×ą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ą░čĆąĄčüčéą░ąĮč鹊ą▓ ąĘą░čÅą▓ąĖą╗, čćč鹊 čŹč鹊 čāąČąĄ ą▓č鹊čĆą░čÅ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ą░ ą▒ąĄąČą░čéčī ąĮą░ čĆąŠą┤ąĖąĮčā51.

ąśąĮąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ąĖ ą▒ąĄą│čüčéą▓ą░ ąĘą░ą║ą░ąĮčćąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī čéčĆą░ą│ąĖč湥čüą║ąĖ. ą×ą▒ ąŠą┤ąĮąŠą╝ čéą░ą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ąŠčüą▓ąĄą┤ąŠą╝ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ čłąŠčéą╗ą░ąĮą┤čüą║ąĖą╣ ąŠčäąĖčåąĄčĆ-ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčé ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąĄ ąĖ ą┤ą░ą╗čīąĮąĖą╣ čĆąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ą░ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą¤ąĖč鹥čĆ ąōąĄąĮčĆąĖ ąæčĆčÄčü ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ┬½ą£ąĄą╝čāą░čĆą░čģ┬╗.

┬½ą» ąĮąĄ ą╝ąŠą│čā ąĮąĄ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāčéčī, ŌĆō ą┐ąĖčłąĄčé ą░ą▓č鹊čĆ, ŌĆō čćč鹊 čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī ą▓ ą╝ąŠąĄ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ čü ą┤ą▓čāą╝čÅ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖą╝ąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąĘčÅčéčŗ ą▓ ą┐ą╗ąĄąĮ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓čüą║ąŠą│ąŠ čüčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ. ąśčģ ąĮąĄ ą┤ąŠčüčćąĖčéą░ą╗ąĖčüčī, ąĖ ą▒čŗą╗ ąŠą▒čŖčÅą▓ą╗ąĄąĮ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ čĆąŠąĘčŗčüą║, ąĮąŠ ąŠ ąĮąĖčģ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĖč湥ą│ąŠ čüą╗čŗčłąĮąŠ. ąśąĘ čŹč鹊ą│ąŠ ąĘą░ą║ą╗čÄčćąĖą╗ąĖ, čćč鹊 ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ čāą▒ąĖą╗ąĖ. HąĄą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čüą┐čāčüčéčÅ ąĖčüč湥ąĘą╗ąĖ č湥čéą▓ąĄčĆąŠ ą┤čĆčāą│ąĖčģ, ąĖčģ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĘą░ą╝ąĄč湥ąĮąŠ ą┤ąŠ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ, ą┐ąŠą║ą░ ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ąĮąĖčģ, ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ ąōąŠčĆąĮ, ąĮąĄ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ, čĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ ą┐ą╗ąĄč湊 ą┐čāą╗ąĄą╣. ą×ąĮ ą╗ąĖčćąĮąŠ ąŠą▒čĆą░čéąĖą╗čüčÅ ą║ ąĮą░čłąĄą╝čā ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéčā, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▒čŗą╗ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĄąČąĮąĖą╝ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╝ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒čŗ, ąĄą╝čā ąŠąĮ čĆą░čüčüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠ ąĮąĄčüčćą░čüčéčīąĄ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī čü ąĮąĖą╝ ąĖ ąĄą│ąŠ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēą░ą╝ąĖ. ąøąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ ąĖąĮč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąōčÄąĮč鹥čĆą░52 ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī čüąŠ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖą╝ąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ą╝ąĖ, ąĖ čćč鹊 ąĮąĄą│ąŠą┤čÅąĖ [ą┐ąŠą┤ąŠąĘčĆąĄą▓ą░ąĄą╝čŗąĄ ą▓ ą┐čĆąĄčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĖ], ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą┤ąŠąĮąĄčüą╗ąĖ, ąĮą░čģąŠą┤čÅčéčüčÅ ą▓ ą┤ąŠą╝ąĄ ą▓ č鹊ą╣ čćą░čüčéąĖ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░, ą│ą┤ąĄ čĆą░čüą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéčŗ. ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗ čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅą┤ąĖą╗čüčÅ, čćč鹊ą▒čŗ ąĖčģ ą▓ąĘčÅą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ čüčéčĆą░ąČčā, čüąŠčüč鹊čÅčēčāčÄ ąĖąĘ č湥čéčŗčĆąĄčģ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║. ąÆą║čĆą░čéčåąĄ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ą▒čŗą╗ą░ čéą░ą║ąŠą▓ą░. ąĢą▓čĆąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║čāčÄ ą▓ąĄčĆčā ą┐ąŠ ą│čĆąĄč湥čüą║ąŠą╝čā ąŠą▒čĆčÅą┤čā ąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▒čŗą╗ ą│čĆą░ą▓ąĄčĆąŠą╝ ą┐ąŠ čĆąĄą╝ąĄčüą╗čā, ą┐ąŠą┤ą┤ąĄą╗čŗą▓ą░ą╗ ą┐ą░čüą┐ąŠčĆčéą░ čü ą║ą░ąĮčåąĄą╗čÅčĆčüą║ąŠą╣ ą┐ąĄčćą░čéčīčÄ ąĖ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗čüčÅ čü ą┤ą▓čāą╝čÅ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╝ąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ą╝ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī ąĖčģ ą▓ ą¤ąŠą╗čīčłčā ąĘą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčāčÄ čüčāą╝ą╝čā ą┤ąĄąĮąĄą│, ąŠčéčéčāą┤ą░ ąŠąĮąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▒čĆą░čéčīčüčÅ ą▓ čüą▓ąŠčÄ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčāčÄ čüčéčĆą░ąĮčā. ąÆ ą┐ą░čüą┐ąŠčĆč鹥 ąŠąĮąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čāą║ą░ąĘą░ąĮčŗ ą║ą░ą║ ą┤ą▓ą░ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖąĄčüčÅ ą▓ ą░čĆą╝ąĖčÄ, ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čü ąŠą┤ąĮąĖą╝ čüą╗čāą│ąŠą╣. ą×ąĮąĖ ą┐čĆąĖą▒čŗą╗ąĖ ą║ ą┐ąŠą╗čīčüą║ąŠą╣ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄ, ąĖ ąĮąĖą║č鹊 ąĖčģ ąĮąĄ ąĘą░ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ąĖ ąĮąĄ ąĘą░ą┐ąŠą┤ąŠąĘčĆąĖą╗. ąÜąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮąĖ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąĖ č湥čĆąĄąĘ ąĪą╝ąŠą╗ąĄąĮčüą║, ąĄą▓čĆąĄą╣ ąĘą░čģąŠč鹥ą╗, čćč鹊ą▒čŗ ąŠąĮąĖ ąĮą░ą┐ąĖčüą░ą╗ąĖ čüą▓ąŠąĖą╝ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēą░ą╝ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā ąĖ čüąŠąŠą▒čēąĖą╗ąĖ ą▒čŗ ąĖą╝, ą║ą░ą║ ą┐čĆąŠčüč鹊 čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖčéčī ą┐ąŠą▒ąĄą│. ą×čäąĖčåąĄčĆčŗ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖ čŹč鹊 ąĖ ą┐ąŠčĆąĄą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĄą▓čĆąĄčÅ ą║ą░ą║ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤čÅčēąĄą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĮą░ąĮčÅčéčī, ąĄčüą╗ąĖ ą║č鹊-č鹊 ąĖąĘ čüąŠč鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╣ čüąŠą▒ąĄčĆąĄčéčüčÅ čüą▒ąĄąČą░čéčī čéą░ą║ ąČąĄ, ą║ą░ą║ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖ ąŠąĮąĖ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ č鹊ą│ąŠ ą║ą░ą║ ąĄą▓čĆąĄą╣ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ čŹčéąĖ čĆąĄą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ą░č鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ąĖčüčīą╝ą░, ąŠąĮ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ą░čéčī ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ą┤ąĄąĮčī ą┐čāčéąĖ, ąĖ ąŠąĮąĖ čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗ąĖčüčī. ą×čäąĖčåąĄčĆčŗ ąĄčģą░ą╗ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 č湥čĆąĄąĘ ą╗ąĄčü ąĖ ą┐ąŠąĘą┤čĆą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│ą░ čü čāą┤ą░čćąĮčŗą╝ ą┐ąŠą▒ąĄą│ąŠą╝, ą░ ąĄą▓čĆąĄą╣ čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ ą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗ąĄą╝ ąĄčģą░ą╗ąĖ ąĘą░ ąĮąĖą╝ąĖ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ čüą╗čāą│. ąÜą░ąČą┤čŗą╣ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą▓čŗčģą▓ą░čéąĖą╗ ą┐ąŠ ą┐ąĖčüč鹊ą╗ąĄčéčā ąĖ čéą░ą║ čģąŠčĆąŠčłąŠ ą┐čĆąĖčåąĄą╗ąĖą╗čüčÅ, čćč鹊 ąŠą▒ą░ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ ą▒čŗą╗ąĖ čāą▒ąĖčéčŗ ąĮą░ą┐ąŠą▓ą░ą╗. ą×ą│čĆą░ą▒ąĖą▓ čāą▒ąĖčéčŗčģ, ąŠąĮąĖ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ąĖčüčī ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā, ą│ą┤ąĄ ąĘą░ą▓ą╗ąĄą║ą╗ąĖ ą▓ čéčā ąČąĄ čüą░ą╝čāčÄ ą╗ąŠą▓čāčłą║čā ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮą░ ąōąŠčĆąĮą░ ąĖ ąĄčēąĄ čéčĆąŠąĖčģ [čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓], ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą▓ ąĖą╝ ą┐ąĖčüčīą╝ą░ č鹥čģ, ą║č鹊 [čÅą║ąŠą▒čŗ] čāąČąĄ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖą╗ ą┐ąŠą▒ąĄą│. ą×čéą┐čĆą░ą▓ąĖą▓čłąĖčüčī čü ą┐ą░čüą┐ąŠčĆč鹊ą╝ ąĮą░ č湥čéčŗčĆąĄčģ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ąĖ čü čéą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ čćąĖčüą╗ąŠą╝ čüą╗čāą│, ąŠąĮąĖ čéą░ą║ąČąĄ ą┤ąŠą▒čĆą░ą╗ąĖčüčī ą║ ą┐ąŠą╗čīčüą║ąŠą╣ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄ. ą×ąĮąĖ ąĄčģą░ą╗ąĖ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąŠ ąĮąŠčćčīčÄ, ŌĆ£čüą╗čāą│ąĖŌĆØ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąĖą╗ąĖ ąĖ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čāą▒ąĖą╗ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ŌĆ£ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ąĖąĮą░ŌĆØ, ąĘą░ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄą╝ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮą░ ąōąŠčĆąĮą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▒čŗą╗ čĆą░ąĮąĄąĮ ą▓ ą┐ą╗ąĄč湊. ą×ąĮ čāą┐ą░ą╗ čü ą╗ąŠčłą░ą┤ąĖ, ąĖ ąŠąĮąĖ ą┤čāą╝ą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ąŠčäąĖčåąĄčĆ ą╝ąĄčĆčéą▓ čéą░ą║ąČąĄ, ą║ą░ą║ ąĖ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ, ą┐ąŠčłą╗ąĖ ąĘą░ ą╗ąŠčłą░ą┤čīą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čāą▒ąĄąČą░ą╗ąĖ, ąĖčüą┐čāą│ą░ą▓čłąĖčüčī ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓. ąóąĄą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ ąōąŠčĆąĮ ąŠčćąĮčāą╗čüčÅ, ą┐čĆąŠą▒čĆą░ą╗čüčÅ ą▓ ą╗ąĄčü, ą│ą┤ąĄ ąĖ čüą┐čĆčÅčéą░ą╗čüčÅ. ąŚą╗ąŠą┤ąĄąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ąĖčüčī, ąĮąĄ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ąĖ ąĖčüą║ą░čéčī. ąóą░ą║ ą║ą░ą║ ą▒čŗą╗ąŠ č鹥ą╝ąĮąŠ, č鹊 ąŠąĮąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ąĮą░ą╣čéąĖ, ąĖ, ąŠą│čĆą░ą▒ąĖą▓ čéčĆąĄčģ ą┤čĆčāą│ąĖčģ [ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓], ąŠąĮąĖ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ąĖčüčī ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄ ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠčÅčüčī ą┐ąŠ ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮą░ ąōąŠčĆąĮą░, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąŠąĮ ąĮąĄ ąŠčüą╝ąĄą╗ąĖčéčüčÅ, ą║ą░ą║ ąŠąĮąĖ čĆąĄčłąĖą╗ąĖ, ą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ ąĖ ą┤ąŠąĮąĄčüčéąĖ ąĮą░ ąĮąĖčģ. ąÜą░ą┐ąĖčéą░ąĮ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ąĮąĄ ą┤ąŠą┐čāčüčéąĖčéčī ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĄąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ąĘą╗ąŠą┤ąĄčÅąĮąĖą╣ ąĖ ąĮą░ą║ą░ąĘą░čéčī [ą┐čĆąĄčüčéčāą┐ąĮąĖą║ąŠą▓], čĆąĄčłąĖą╗ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ. ą×ąĮ ąŠčéą║čĆčŗą╗čüčÅ čāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĄą╝čā ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆčÅąĮąĖąĮą░ ą▒ą╗ąĖąĘ ąĪą╝ąŠą╗ąĄąĮčüą║ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗čÅą╗ čüą░ąĮąĖ čü ą┐čĆąŠą▓ąĖąĘąĖąĄą╣ ą┤ą╗čÅ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ąĖąĮą░ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā. ąÜą░ą┐ąĖčéą░ąĮ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗čüčÅ čŹč鹊ą╣ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖ ą┐ąŠąĄčģą░ą╗ čü ąĮąĖą╝ąĖ. ą¤ąŠ ą┐čĆąĖąĄąĘą┤ąĄ [ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā] ąŠąĮ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ, ą║ą░ą║ čāąČąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čĆą░čüčüą║ą░ąĘą░ąĮąŠ ą▓čŗčłąĄ. ą¦ąĄčéą▓ąĄčĆąŠ ąĘą╗ąŠą┤ąĄąĄą▓ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąĘčÅčéčŗ ą┐ąŠą┤ čüčéčĆą░ąČčā, ą┤ąŠą┐čĆąŠčłąĄąĮčŗ ąĖ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗ąĖčüčī ą▓ č鹊ą╝, ąŠ č湥ą╝ čÅ čĆą░čüčüą║ą░ąĘą░ą╗. ą×ąĮąĖ ą┐čĆąĄą┐ąŠą┤ąĮąĄčüą╗ąĖ ą▓čüąĄ čŹč鹊 čéą░ą║, ą▒čāą┤č鹊 čüąŠą▓ąĄčĆčłą░ą╗ąĖ ą┐ąŠčģą▓ą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┤ąĄčÅąĮąĖčÅ, čāąĮąĖčćč鹊ąČą░čÅ ą▓čĆą░ą│ąŠą▓ ąĄą│ąŠ ą▓ąĄą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ą▒ąĄąČą░čéčī ąĖąĘ čéčÄčĆčīą╝čŗ. ąĪčćą░čüčéą╗ąĖą▓čŗą╝ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ą▒čŗą╗ąŠ č鹊, čćč鹊 ąōąŠčĆąĮ čüą┐ą░čüčüčÅ, ąĖąĮą░č湥 ą▒čŗ ąŠąĮąĖ ąĮą░ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠčĆčÅ, ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░čüą║čĆčŗčéčŗ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ čā ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąĖ čĆąĄą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ą░čåąĖąĖ ąŠčé č湥čéčŗčĆąĄčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ ąĮąĄčüčćą░čüčéąĮčŗčģ ą┐ąŠą│ąĖą▒čłąĖčģ ą┤ą▓ąŠčĆčÅąĮ. ąŚą╗ąŠą┤ąĄąĄą▓ ą┐čŗčéą░ą╗ąĖ, ą┐ąŠčüą░ą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ čéčÄčĆčīą╝čā, ą░ ąĘą░č鹥ą╝ ą▓čüąĄčģ ą║ąŠą╗ąĄčüąŠą▓ą░ą╗ąĖ┬╗53.

ąØą░ą┤ąŠ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčī, čćč鹊 ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ ą┐ąŠą▒ąĄą│ąĖ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĘą░ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą╗ąĖčåą░ą╝ąĖ ąĘą░ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ. ąÆąŠ ą▓čüčÅą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąŠčéą│ąŠą╗ąŠčüą║ąĖ čŹč鹊ą│ąŠ čäąĖą│čāčĆąĖčĆčāčÄčé ą▓ ąŠą┤ąĮąŠą╝ ąĖąĘ ą┐ąĖčüąĄą╝ ą».ąÆ. ąæčĆčÄčüą░ ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ. ąóčĆąĄą▒čāčÅ ą▓čŗčÅčüąĮąĖčéčī ą┐čĆąĖčćąĖąĮčŗ ą▒ąĄą│čüčéą▓ą░ ą┐ąŠą╣ą╝ą░ąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓, ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆ ą┐ąĖčłąĄčé: ┬½ŌĆ”ą┐čĆąĖą║ą░ąČąĖč鹥 ąĖčģ čĆąŠčüą┐čĆąŠčüąĖčéčī, ą║č鹊 ąĮąĄ ąŠą▒ąĄčēą░ą╗ ą╗ąĖ ąĖą╝ ąĘą░ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ąĖą╗ąĖ ąĘą░ ąĖąĮąŠąĄ čćč鹊 č鹊čé ą┐čāčéčī ą║ ą┐ąŠą▒ąĄą│čā ą┐ąŠą║ą░ąĘą░čéčī ąĖąĘ ą£ąŠčüą║ą▓čŗ, ąĖ ą┤ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą╝ąĄčüčéą░ ą▓čŗą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖčéčī┬╗54. ąĀąĄąČąĖą╝ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÅ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą▓ čüč鹊ą╗ąĖčåąĄ ą┐čŗčéą░ą╗ąĖčüčī čāąČąĄčüč鹊čćąĖčéčī ąĖ ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ. ą¤ąĄčéčĆ I ą┐ąĖčüą░ą╗ ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą╝čā ąŠą▒ąĄčĆ-ą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ą░ąĮčéčā ą║ąĮčÅąĘčÄ ą£.ą¤. ąōą░ą│ą░čĆąĖąĮčā: ┬½ąóą░ą║ąČąĄ čüą╗čŗčłąĮąŠ ąĘą┤ąĄčüčī, čćč鹊 ą▓ ąØąĄą╝ąĄčåą║ąŠą╣ čüą╗ąŠą▒ąŠą┤ąĄ ą╝ąĮąŠą│ąŠ čÅą▓ąĖą╗ąŠčüčī ą▒ąĄąĘą┤ąĄą╗ąĮčŗčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖą╝ąĄčÄčé ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮčāčÄ ą║ąŠčĆčĆąĄčüą┐ąŠąĮą┤ąĄąĮčåąĖčÄ čü čłą▓ąĄą┤ą░ą╝ąĖ, ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čćą░ąĄą╝ ąĖąĘ č鹥čģ ąČąĄ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čģąŠą┤čÅčé ą▓ čüą╗ąŠą▒ąŠą┤ąĄ ą┐ąŠ ą▓ąŠą╗ąĄ, ąĖą╗ąĖ č鹥, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčŗ ą▓ čüą╗čāąČą▒čā; č鹊ą│ąŠ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖčüčéą░ą▓čī čéčŗ ąĮą░ą┤ čüą╗ąŠą▒ąŠą┤ąŠčÄ ą▓ąĄą┤ą░čéčī ą║ąŠą│ąŠ ą┤ąŠą▒čĆąŠą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ąĖąĘ čåą░čĆąĄą┤ą▓ąŠčĆčåąŠą▓, čćč鹊ą▒ ąŠąĮ č鹊ą│ąŠ ąĮą░ą║čĆąĄą┐ą║ąŠ čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ ąĖ čéą░ą║ąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ čģčāą┤čŗčģ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą║ą░čģ ąĖą╗ąĖ ą║ąŠčĆąĄčüą┐ąŠąĮą┤ąĄąĮčåčŗčÅčģ čÅą▓čÅčéčåą░, ąĖą╝ą░ą╗ ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖą╗ ą▓ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ┬╗55.

ąŚą░ą╝ąĄčéąĖą╝, čćč鹊 ą».ąÆ. ąæčĆčÄčü ą▒čŗą╗ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖč湥čüą║ąĖ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēąĄąĮąĮčŗčģ ą▒ąĄą│ą╗ąĄčåąŠą▓: ┬½ąÉčĆąĄčüčéą░ąĮč鹊ą▓ ąĘą░ ą┐ąŠą▒ąĄą│ čłčéčĆą░č乊ą▓ą░čéčī ąĮąĄ ąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĖčé, ą┐ąŠąĮąĄąČąĄ ą▓čüčÅą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠąĮčÅąĮąĖą║ ąĖčēąĄčé č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║ ą▒čŗ ąĄą╝čā čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĖčéčåą░┬╗56 . ąÆ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄ ąŠąĮ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅą╗ čüą▓ąŠčÄ ą╝čŗčüą╗čī: ┬½ą©ą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą┤ą▓čāčģ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čāčłą╗ąĖ, ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÅ ąĖą╝ čćąĖąĮąĖčéčī ąĮąĄ ą┤ą╗čÅ č湥ą│ąŠ. ą¤ąŠąĮąĄąČąĄ ą▓čüčÅą║ąŠą╣ ąĮąĄą▓ąŠą╗čīąĮąĖą║ ąĖčēąĄčé čüą▓ąŠąĄą╣ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮąŠčüčéąĖ, ą║ą░ą║ ą▒čŗ ąĄą╝čā ąŠąĮčāčÄ ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī┬╗57. ąÆčüčÄ ą▓ąĖąĮčā ąĘą░ ą┐ąŠą▒ąĄą│ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆ ą▓ąŠąĘą╗ą░ą│ą░ą╗ ąĮą░ ąĮąĄčĆą░ą┤ąĖą▓čŗčģ ą║ą░čĆą░čāą╗čīčēąĖą║ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą┤ąŠą┐čĆąŠčüąĖčéčī ąĖ ąĮą░ą║ą░ąĘą░čéčī, ą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčī ą║ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╣ čĆą░ą▒ąŠč鹥58. ąŚą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░ą┤ą╗ąĄąČą░ą╗ąŠ ┬½čüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ąĖ ą║ą░čĆą░čāą╗ąĖčéčī ąĮą░ą║čĆąĄą┐ą║ąŠ, ą┤ą░ą▒čŗ ą▓ą┐čĆąĄą┤čī čéą░ą║ąŠ ąČ ą▒čŗ ąĮąĄ čćąĖąĮąĖą╗ąĖ┬╗. ąÆąĮąŠą▓čī ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ąĄą╝čŗčģ ą║ą░čĆą░čāą╗čīąĮčŗčģ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄą┤ąĖčéčī, čćč鹊 ąĘą░ ą┐ąŠą▒ąĄą│ ą▒čāą┤ąĄčé ą▓ąĘčŗčüą║ą░ąĮąŠ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čü ąĮąĖčģ, ą░ ąĮąĄ čüąŠ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓59.

ą×čüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą».ąÆ. ąæčĆčÄčüą░ ą▓ąŠąĘą╝čāčéąĖą╗ čüą╗čāčćą░ą╣, ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłąĄą┤čłąĖą╣ 14 čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÅ 1715 ą│. ąĮą░ ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠčéčéčāą┤ą░ ąĖąĘ-ą┐ąŠą┤ ą║ą░čĆą░čāą╗ą░ čüą▒ąĄąČą░ą╗ ą░čĆąĄčüčéą░ąĮčé ąśčĆąĖą║ ąōčĆąŠčüčé. ąæąĄą│ą╗ąĄčåą░ ┬½ą┐čĆąŠąĘąĄą▓ą░ą╗ąĖ┬╗ čüąŠą╗ą┤ą░čé ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠ ąæąĄą╗ąŠąĘąĄčĆąŠą▓ ąĖ čüąĄčƹȹ░ąĮčé ąæąĄą╗ąŠąĘąĄčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ ą¤ąĄčéčĆ ąÜčāčĆą░. ą©ą▓ąĄą┤ čāą╝čāą┤čĆąĖą╗čüčÅ čüą▒ąĄąČą░čéčī ąĖąĘ ąĖąĘą▒čŗ (ą║ą░ąĘą░čĆą╝čŗ), ą│ą┤ąĄ ąČąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ą║ą░čĆą░čāą╗ąŠą╝ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ. ┬½ąöąŠąĮąĄčüą╗ąĖ ą╝ąĮąĄ, ŌĆō ą┐ąĖčüą░ą╗ ąæčĆčÄčü, ŌĆō čćč鹊 č鹊čé ą░čĆąĄčüčéą░ąĮčé čāčłąĄą╗ ą▓ ą┤ąĄąĮčī (čé. ąĄ. ą┤ąĮąĄą╝. ŌĆō ąĪ.ąĢ.) ąĖąĘ ąĖąĘą▒čŗ, ą│ą┤ąĄ ąŠąĮąĖ ą▒čŗą▓ą░čÄčé, ą░ ąĮąĄ čü čĆą░ą▒ąŠčéčŗ, čćč鹊 ąĮąĄ ą▒ąĄąĘ ą┤ąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ąĄčüčéčī, ą┐ąŠąĮąĄąČąĄ čü čĆą░ą▒ąŠčéčŗ čāą╣čéąĖčéčī, ą╝ąĮąĖčéčåą░, čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąĄąĄ ą▒čŗą╗ąŠ, ąĮąĄąČąĄą╗ąĖ ą║ą░ą║ ąĖąĘ č鹊ą╣ ąĖąĘą▒čŗ┬╗60.

ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, ą┐ąŠą▒ąĄą│ąĖ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ č湥ą╝-č鹊 菹║čüčéčĆą░ąŠčĆą┤ąĖąĮą░čĆąĮčŗą╝, ą▓ąŠ ą▓čüčÅą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ą▓ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąĮąŠą╣ ą┐ąĄčĆąĄą┐ąĖčüą║ąĄ ąŠąĮąĖ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ą║ą░ą║ čéąĖą┐ąĖčćąĮčŗąĄ čĆąĄą░ą╗ąĖąĖ č鹊ą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ.

ąÆ ą┐ąŠąĖčüą║ą░čģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ą║ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ čłą▓ąĄą┤čŗ, ąĖ ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ, ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ ąĮą░ čüą╗čāąČą▒čā ą▓ čĆčāčüčüą║ąĖąĄ ą┤ą▓ąŠčĆčÅąĮčüą║ąĖąĄ čüąĄą╝čīąĖ61. ąŻą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą▓čłąĖą╣čüčÅ ą▓čŗčłąĄ čłąŠčéą╗ą░ąĮą┤ąĄčå ą¤.ąō. ąæčĆčÄčü, ą▓čģąŠąČąĖą╣ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ čüą▓ąŠąĄą╝čā ą▓čŗčüąŠą║ąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╝čā čĆąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║čā ą▓ ą▓čŗčüčłąĄąĄ ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąŠ, ąŠčéą╝ąĄčćą░ą╗, ąĮą░ą╝ąĄą║ą░čÅ ąĮą░ ąĮąĄą║ąĖą╣ čüąĄą║čüčāą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą┐ąŠą┤č鹥ą║čüčé, čćč鹊 ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ čĆčāčüčüą║ąĖąĄ ą┤ą▓ąŠčĆčÅąĮą║ąĖ ą▓ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą▓čłąĖčģčüčÅ ąĮą░ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ ą╝čāąČąĄą╣ ąŠčģąŠčéąĮąŠ ┬½ą▒čĆą░ą╗ąĖ ą║ čüąĄą▒ąĄ ą▓ čüąĄą╝čīąĖ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓, ą▓ąĘčÅčéčŗčģ ą▓ ą┐ą╗ąĄąĮ ą┐ąŠą┤ ą¤ąŠą╗čéą░ą▓ąŠą╣. HąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĖą▓čĆą░čéąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ, ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ŌĆō ą│čāą▓ąĄčĆąĮąĄčĆą░ą╝ąĖ ą┤ąĄč鹥ą╣, ą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čāčćąĖą╗ąĖ ąĖčģ ą╝čāąĘčŗą║ąĄ ąĖ čéą░ąĮčåą░ą╝. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą▓čüąĄ ąĖčģ ą▒ą░ą╗čŗ čāčüčéčĆą░ąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ čüąŠ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖą╝ąĖ ą┤ąČąĄąĮčéą╗čīą╝ąĄąĮą░ą╝ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮčåą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąŠąĮąĖ ąŠč湥ąĮčī ą╗čÄą▒čÅčé┬╗62.

ą¤čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą┐čŗčéą░ą╗ąŠčüčī ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤ąŠą▓ čüčĆąĄą┤ąĖ čćą░čüčéąĮčŗčģ ą╗ąĖčå, ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą▓ čüč鹊ą╗ąĖčåąĄ. ąÆ čÅąĮą▓ą░čĆąĄ 1712 ą│. ą▒čŗą╗ čĆą░ąĘąŠčüą╗ą░ąĮ čāą║ą░ąĘ, čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą▓čłąĖą╣ ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ čüąŠąŠą▒čēąĖčéčī ┬½čā ą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖ ą┤ąŠą╝ąĄ┬╗ ąČąĖą▓čāčé ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī ąĖčģ čüą┐ąĖčüą║ąĖ, čü čāą║ą░ąĘą░ąĮąĖąĄą╝, ┬½ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ┬╗ (čé. ąĄ. ąŠčéą║čāą┤ą░ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé). ąŚą░ čāą║čĆčŗą▓ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ą│čĆąŠąĘąĖą╗ąĖ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗą╝ čłčéčĆą░č乊ą╝ ą▓ 50 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣63.

ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆ ą».ąÆ. ąæčĆčÄčü ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ čüčéą░ą╗ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤čćąĖą║ąŠą▓ ąŠčüčéčĆąŠ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠą╣ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆčŗ. ąæčĆčÄčü, ą▒čāą┤čāčćąĖ ą┐ąŠą╗ąĖą│ą╗ąŠč鹊ą╝, ą║ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ąĮąĄ ąĘąĮą░ą╗ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą│ąŠ čÅąĘčŗą║ą░ ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ čćąĖčéą░čéčī čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ. ąÆčŗčģąŠą┤ ąĖąĘ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ ąĮą░ą╣ą┤ąĄąĮ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝. ąØą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ą░ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą╝čā čłą▓ąĄą┤čā ąōčāčüčéą░ą▓čā ąÉą┤ą░ą╝čā ą£čāąĮą║čā ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčüčéąĖ ą║ąĮąĖą│čā ąŠ čüąĄą╗ąĖčéčĆąŠą▓ą░čĆąĄąĮąĖąĖ čüąŠ čłą▓ąĄą┤čüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░ ąĮąĄą╝ąĄčåą║ąĖą╣, ą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╝ ąæčĆčÄčü ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮąŠ. ą¤ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ č鹊čé ąČąĄ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖą╣ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąĖą║ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ąĖą╗ ą┤ą╗čÅ ąæčĆčÄčüą░ ąĮąĄą║ąĖąĄ ┬½čéčĆą░ą║čåąĖąŠąĮčŗ┬╗ (čéčĆą░ą║čéą░čéčŗ), ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ┬½ą┐ąĖčüą░ąĮčŗ ą▓ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą▒čŗą▓čłąĄą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ ą║ąŠčĆąŠą╗čÅ čēą▓ąĄčåą║ąŠą│ąŠ ąĘ ą┤ą░čéčćą░ąĮą░ą╝ąĖ ąĖ ąŠ čüą╗čāčćąĖą▓čłąĖčģčüčÅ čéą░ą╝ąŠ ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┤ąĄą╗ ąĖčģ┬╗. ąŚą░ čüą▓ąŠčÄ čĆą░ą▒ąŠčéčā ąō.ąÉ. ą£čāąĮą║ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ą▓ąŠąĘąĮą░ą│čĆą░ąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą▓ 10 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣64.

ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą║ąĮąĖą│ ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ čÅąĘčŗą║ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ ąĘą░čéčĆčāą┤ąĮąĄąĮąĖčÅ. ą¤ąŠ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ ą¤ąĄčéčĆą░ I ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐ąŠčĆčāčćąĖą╗ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą╝čā čłą▓ąĄą┤čā ą»ą║ąŠą▒čā ąĀąĄą╣ąĮą│ąŠą╗čīą┤čā ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčüčéąĖ ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ čÅąĘčŗą║ (ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą┤čŗčüą║ą░čéčī ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤čćąĖą║ą░) ąĮąĄą║ąĖąĄ ┬½č鹥čéčĆą░ą┤ąĖ┬╗ ąĮą░ ąĮąĄą╝ąĄčåą║ąŠą╝ čÅąĘčŗą║ąĄ65. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą╝ąĄčüčÅčåąĄą▓ ą╝čŗčéą░čĆčüčéą▓ čłą▓ąĄą┤ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ ┬½č鹥čéčĆą░ą┤ąĖ┬╗ ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ, ąĘą░čÅą▓ąĖą▓, čćč鹊 ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčüčéąĖ ąĖčģ ąĮąĄ čāą┤ą░ąĄčéčüčÅ, ┬½ąĖą▒ąŠ ą┐ąĖčüą░ąĮąŠ ą▓ ąŠąĮčŗčģ ąĘąĄą╗ąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąĖąĄ čĆąĄčćąĖ┬╗66.

ąØąĄą╗čīąĘčÅ ąĮąĄ ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮčŗą╣ čüčĹȹĄčé ąĖąĘ ąČąĖąĘąĮąĖ ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüč鹊ą▓ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąĪąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčéą░ą╝ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ ą╗ąĄč鹊ą╝ ąĖ ąŠčüąĄąĮčīčÄ 1716 ą│. ąŠąĮąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü čĆčāčüčüą║ąĖą╝ąĖ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą│ąŠą╗ą╗ą░ąĮą┤čüą║ąŠą│ąŠ ą╗ąĖč鹥ą╣ąĮąŠą│ąŠ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąĄ ą£ąĖčģąĄčÅ (ą£ąĖčģąĄą╗čÅ) ąÉčĆą┐ąŠą╗čīčéą░, ą┐ąŠ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠą╝čā čāą║ą░ąĘčā čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą¤ąĄčéčĆą░ I čāčćą░čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ čüčéą░čéčāąĖ ąØąĄą┐čéčāąĮą░ (ąĮčŗąĮąĄ ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĄą╣čüčÅ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ą┤ą▓ąŠčĆčåąŠą╝ ą£ąŠąĮą┐ą╗ąĄąĘąĖčĆ ą▓ ąØąĖąČąĮąĄą╝ ą┐ą░čĆą║ąĄ ą▓ ą¤ąĄč鹥čĆą│ąŠč乥)67. ą¤ąŠ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅą╝, čĆąĖčüčāąĮąŠą║ ą▒čāą┤čāčēąĄą╣ čüą║čāą╗čīą┐čéčāčĆčŗ ą▒ąŠą│ą░ ą╝ąŠčĆąĄą╣ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ čüą░ą╝ ą¤ąĄčéčĆ I68. ą×čéą╗ąĖą▓ą║ą░ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ą░ ąĮą░ ą£ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą╝ ą┐čāčłąĄčćąĮąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ ą▓ ą╗ąĖč鹥ą╣ąĮąŠą╝ ą░ą╝ą▒ą░čĆąĄ ą┐ąŠ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮąŠą╣ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ: ┬½ąöą╗čÅ ą╗ąĖčéčīčÅ č鹊ą│ąŠ ąØąĄą┐čéčāąĮą░ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╣ ąŠą▒čĆą░ąĘąĄčå ąĘą┤ąĄą╗ą░ąĮ, ąĘą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą┤ą░ąĮąŠ ąĘą░ čĆą░ą▒ąŠčéčā 10 čĆčāą▒ą╗ąĄą╣, ąĖąŠąĮčŗą╣ ąŠą▒čĆą░ąĘąĄčå ą┤ą╗čÅ ą╗ąĖčéčīčÅ ąŠąĮąŠą│ąŠ ąØąĄą┐čéčāąĮą░ ąĄą╝čā, ąÉčĆą┐ąŠą╗čīčéčā, ąŠčéą┤ą░ąĮ┬╗69. ąĪąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ ą┤ąŠąĮąĄčüąĄąĮąĖčÄ ą┐ąŠą┤čīčÅč湥ą│ąŠ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ ąśą╗ą╗ą░čĆąĖąŠąĮą░ ąöąŠą║čāą║ąĖąĮą░70 čłą▓ąĄą┤čüą║ąĖąĄ ą░čĆąĄčüčéą░ąĮčéčŗ ┬½ąĮą░ ą¤čāčłąĄčćąĮąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ ą▓ ą╗ąĖč鹥ą╣ąĮąŠą╝ ą░ą╝ą▒ą░čĆąĄ ą║ ą╗ąĖčéčīčÄ ąØąĄą┐čéčāąĮą░ čÅą╝čā čćąĖčüčéąĖą╗ąĖ ąĖ čäčāčĆą╝čā (čé. ąĄ. č乊čĆą╝čā. ŌĆō ąĪ.ąĢ.) ą▓ čÅą╝ąĄ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ, ąĖ ąĘąĄą╝ą╗čÄ ą║ąŠą╗ąŠčéą░ą╝ąĖ (ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╝ąĖ ą║ąŠą╗ąŠčéčāčłą║ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ čāčéčĆą░ą╝ą▒ąŠą▓čŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ. ŌĆō ąĪ.ąĢ.) ąŠą▒ąĖą▓ą░ą╗ąĖ, ą┤čĆąŠą▓ą░ čĆčāą▒ąĖą╗ąĖ ąĖ ą▓ ą░ą╝ą▒ą░čĆ ąĮąŠčüąĖą╗ąĖ┬╗71. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ čłą▓ąĄą┤čŗ ┬½ą║ ąĘą░ą▓ąŠą┤čā č乊čĆą╝čŗ ą╗ąĖčćąĖąĮąĮąŠą╣ (čé.ąĄ. čüčéą░čéčāąĖ. ŌĆō ąĪ.ąĢ.) čüčĆčāą▒ąĖą╗ąĖ ą│ąŠčĆąĮ ąĖ ą║čĆčāą│ąŠą╝ čłą░ą╗ą░čł ąŠčüąĮąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▒čĆąĄą▓ąĄąĮčćą░č鹊ą╣ ąĖ ą╗čāą▒čīąĄą╝ ąŠą▒ąĖą╗ąĖ ąĖ ą┐ąŠą║čĆčŗą╗ąĖ┬╗72. ąŁč鹊čé ą╝ąŠąĮčāą╝ąĄąĮčé čüčćąĖčéą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ čüą▓ąĄčéčüą║ąŠą╣ čüą║čāą╗čīą┐čéčāčĆąŠą╣, ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ.

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ