Å îÅÑîÅç ÅÅÝîůťů ÅŃţîîÅçîîů. Å ÅýŃŢîŃîî Ń Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýÅç Åý ÅţůîŃîîîÅç îîîŧŃŰŃ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î, ÅÂÅ¡î ŃťšîŃÅýů Å.Å. (ÅŃîŤÅýů)

ÅšŧšîîÅçîîîÅýŃ ŃÅÝŃîŃŧî ŠŃîîÅ¡Å¿îŤŃſ ÅÊÅçÅÇÅçîůîÅ¡Å¡ ŠŃîîÅ¡Å¿îŤůî ÅŤůÅÇÅçťšî îůŤÅçîŧîî Å¡ ůîîšţţÅçîÅ¡Å¿îŤšî ŧůîŤ ÅŃÅçŧŧŃ-Å¡îîŃîÅ¡îÅçſ Å¥îÅñÅçÅ¿ ůîîšţţÅçîÅ¡Å¡, šŧÅÑÅçŧÅçîŧîî ÅýŃſîŤ Å¡ ÅýŃſîŤ îÅýîÅñÅ¡ ÅŃſŧů Å¡ ŃîîÅÑÅ¡Åç ÅŃÅýîÅç Å¡îîÅ£ÅçÅÇŃÅýůŧšî Å¡ ťůîÅçîšůţî ÅÂîîÅÇî ÅÂîÅçîîÅçÅ¿ ÅÅçÅÑÅÇîŧůîŃÅÇŧŃſ ŧůîîŧŃ-Å¢îůŤîÅ¡îÅçîŤŃſ ŤŃŧîÅçîÅçŧîÅ¡Å¡ 16ã18 ťůî 2012 ŰŃÅÇů

ÅÏůîîî IIIÅÀůŧŤî-ÅÅçîÅçîÅÝîîÅ°

ÅÅÅÅÅÅÅ¡ÅÅÀ 2012

ôˋ ÅÅÅÅÅÅÅ¡ÅÅÀ, 2012

ôˋ ÅŃţţÅçŤîÅ¡Åý ůÅýîŃîŃÅý, 2012

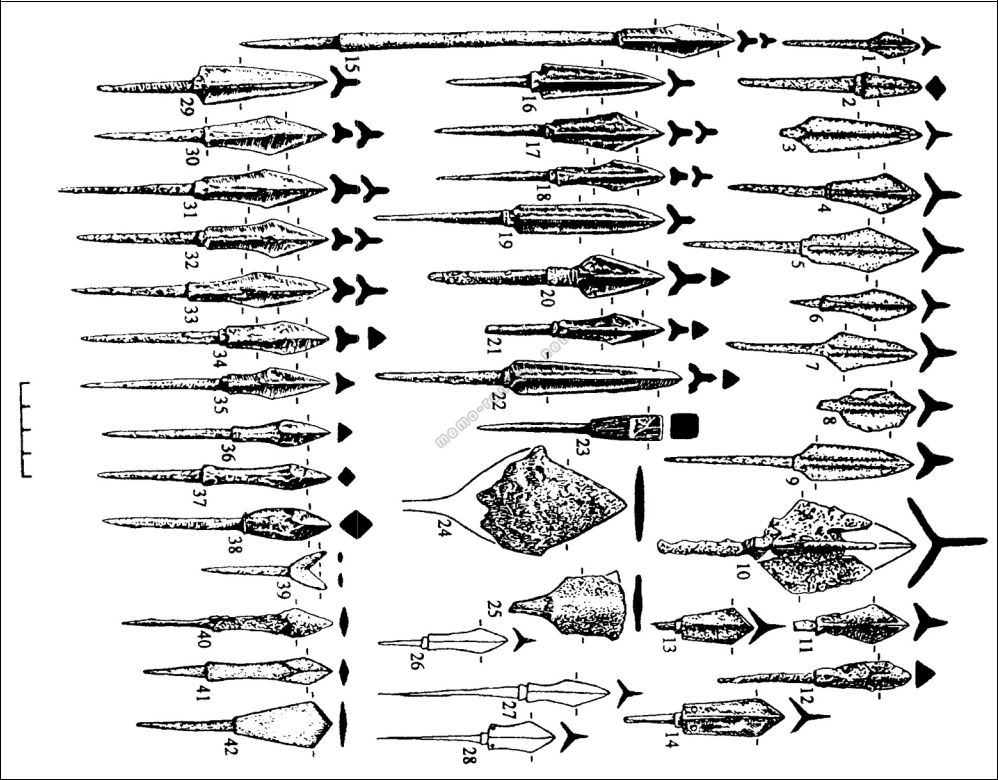

ÅÅÅÀÅÅÅŘÅŠţÅçî ŧůÅñůÅÇ Å¡Åñ îůîîŧŃſ ŤŃţţÅçŤîÅ¡Å¡ ŧů Å¡îîŃŃ-Å¡îŤîîîîÅýŃÅýÅçÅÇîÅçîŤîî îŤîÅ¢ÅçîîÅ¡Åñî ŢŃîîîŢšţŃ Ńî ŃîŧšîîÅç îîÅÑîÅç î ŤůŢîîÅ£îŧîÅ¥ ÅñůťŤŃť îÅçîÅçÅÇšŧî XIX Åý. Åů îîÅýŃţÅç Å¡ ÅñůťŤÅç îîÅÑîî Å¡Å¥Åçţšîî ŧůÅÇŢšîÅ¡: ŧů îîÅýŃţÅç ã ô¨Å. Wolfertz in Zlatoyst in Jahr.1850 ã 31ô£, ŧů ÅñůťŤÅç ã ô¨A. Wo.ô£. ÅîÅ¡ÅýÅçÅÇÅçÅ¥ ŃŢšîůŧšÅç îîŃŰŃ îîÅÑîî.

ŠůÅñÅ¥Åçîî: Åţšŧů îîÅýŃţů ã 83,5 îÅ¥, ŤůţšÅÝî ã 9 ťť, ŃÅÝîůî ÅÇţšŧů ã 125,0 îÅ¥.

ÅÀîÅýŃţ îîůţîŧŃſ, ŤŃÅýůŧîÅ¿; Å¡Å¥ÅçÅçî îîŃţîÅçŧšî Åý ÅÇîÅ£îŧŃſ Å¡ ŤůÅñÅçŧŧŃſ îůîîîî . ÅÂîŃſŧîťš ÅÑÅçţŃÅÝŤůťš îîÅýŃţ îůÅñÅÇÅçÅ£Åçŧ ŧů îîÅ¡ îůÅýŧîÅç îůîîÅ¡ ã îÅçîîÅ¡Å°îůŧŧîÅç ŤůÅñÅçŧŧîî Å¡ ÅÇîÅ£îŧîî îůîîÅ¡ Å¡ ŤîîÅ°Å£îî îÅçŧîîůţîŧîî îůîîî. Åůŧůţ îîÅýŃţů ÅÇÅýîî ŧůîÅçÅñŧŃſ, î ÅÇÅýîÅ¥î Å¢îîťŃîŰŃţîŧîťš ÅýîîîîŢůťš-îîŤůťš. ŠŧšÅÑŧÅçÅ¿ îůîîÅ¡ îîÅýŃţů Å¡Å¥ÅçÅçîîî ÅÇÅýů ÅÑÅçÅ£ÅçÅñŧîî Å¢îîťŃîŰŃţîŧîî îîŤů ÅÇÅ£î îŢšţÅçŤ ŤîÅçŢţÅçŧšî îîÅýŃţů (îŢšţ Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧî Å¢îÅ¡ îÅçîîůÅýîůîÅ¡Å¡). ŠŤůÅñÅçŧŧŃſ îůîîÅ¡ ŧů ŧšÅÑŧšî Å°îůŧîî îîÅýŃţů ã îŃÅý îŃÅçÅÇšŧÅçŧšî îîÅýŃţîŧŃſ îîîÅÝŤš Å¡ ŤůÅñÅçŧŧšŤů î ŤîîŤŃť Å¡ ÅÝîůŧÅÇîîîÅÝŤŃſ, ŧů îîÅýŃţîŧŃſ îîîÅÝŤÅç Å¡ ŤůÅñÅçŧŧšŤÅç ŢŃŢÅçîÅçîŧůî ŃîÅ¥ÅçîŤů îÅçŧîîŃÅýŤš îîÅýŃţů Å¢îÅ¡ ŢůſŤÅç. ÅËÅýŃîîŃÅýšŤ ŃîÅÇÅçÅ£îŧŃ Ńî îîÅýŃţů ŤîÅçŢšîîî Ť Å¢îšŤţůÅÇî î ŢŃťŃîîî ÅÇÅýîî ÅýšŧîŃÅý, îŃ îîŃîŃŧî îîÅýŃţů î ÅýŃîîŃÅýšŤ ÅñůŰŧîî Åý îÅ°Å£îÅÝÅ£ÅçŧšÅç Å¢îšŤţůÅÇů Å¡ Å¡Å¥ÅçÅçî Å¢îŃîÅçÅñî ÅÇÅ£î ÅñůŢšîůŧšî ŤîîŤů ŤůÅñÅçŧŧšŤů. Å ÅÇîÅ£îŧŃſ îůîîÅ¡ îîÅýŃţů Å¡Å¥ÅçÅçîîî ÅÑÅçÅ£ÅçÅñŧůî ÅÂ-ŃÅÝîůÅñŧůî Å¥îîŤů, ÅñůŤîÅçŢţÅçŧŧůî ô¨Å§Å¯ ţůîîŃŧ î ÅýŃîîô£. ŠŤůÅñÅçŧŧŃſ îůîîÅ¡ ã Å¢îÅ¡îÅçÅ£îŧŃÅç Å¢îÅ¡îŢŃîŃÅÝÅ£ÅçŧšÅç Åý ÅýÅ¡ÅÇÅç Å¢îîťŃîŰŃţîŧŃſ îůťŤš, Åý ŤŃîŃîŃſ ŢŃ ŤîůîÅ¥ ÅñůŤîÅçŢţÅçŧî ÅýÅçîůţîŧŃ ÅÇÅýů îŢŃîů î ŃÅýůţîŧîťš îÅ°Å£îÅÝÅ£Åçŧšîťš (ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃ, ÅÇÅ£î ťŃŧîůÅÑů ŧÅçîŃî îůŧšÅýîÅçŰŃîî ÅÇšŃŢîîů), ů Åý îÅçŧîîÅç ÅñůŤîÅçŢţÅçŧ ô¨Å§Å¯ ţůîîŃŧ î ÅýŃîîô£ îÅ¡îšŤ î Å¢îŃîÅçÅñîî (îîîůŧŃÅýÅ£ÅçŧŧîÅ¿, ŃîÅçÅýÅ¡ÅÇŧŃ, ŢŃÅñÅÇŧÅçÅç, Å¢îÅ¡ îÅçťŃŧîÅç). ÅîůŧÅçŧîÅç îůîîÅ¡ îîÅýŃţů, ŤůŤ Å¡ ÅÇţšŧŧîÅ¿ î ÅýŃîîŃÅýšŤ, îŤîůîÅçŧî ŧůîÅçîŤŃſ îÅçîÅçÅÝîŃť î Å¡ÅñŃÅÝîůÅÑÅçŧšÅçÅ¥ ŃîŧůťÅçŧîů Å¡Åñ ŤîîŢŧîî ÅñůÅýÅ¡îŤŃÅý, Åý ŤůÅñÅçŧŧŃſ îůîîÅ¡ Åý îîŃſ ÅÑÅç îÅçî ŧšŤÅç ŧůŧÅçîÅçŧů ŢŃ îîÅçÅ¥ ÅýÅçîî ŧšť Å°îůŧîÅ¥ ŧůÅÇŢšîî ô¨Å. Wolfertz./ in Zlatoyst./ in Jahr.1850. ã 31.ô£. ÅůťŃŤ ŤůŢîîÅ£îŧîÅ¿ (ŤîîŃŤ Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧ Å¢îÅ¡ îÅçîîůÅýîůîÅ¡Å¡). Åů ÅýŧîîîÅçŧŧÅçÅ¿ îîŃîŃŧÅç ÅñůťŃîŧŃſ ÅÇŃ îťŃŧîÅ¡îŃÅýůŧî ÅÇÅýîÅ¢Åçîůî ŤîîŤŃÅýůî Å¢îîÅÑšŧů Å¡ îÅ¢îîŤŃÅýŃÅç îîîîŃſîîÅýŃ ã îÅçÅ¢îůţŃ î Å¢îîÅÑšŧŃſ. ÅŧÅçîŧîî îîŃîŃŧů ÅñůťŃîŧŃſ ÅÇŃ îŤîůîÅçŧů ŧůîÅçîŤŃſ îÅçîÅçÅÝîŃť î Å¡ÅñŃÅÝîůÅÑÅçŧšÅçÅ¥ ŤîîŢŧîî ÅñůÅýÅ¡îŤŃÅý Å¡ ŧůÅÇŢšîîî ô¨A. Woô£. ÅŃÅÑů ÅÝÅçîÅçÅñŃÅýůî î ÅÇţšŧŧîÅ¥ îÅçÅýîÅçÅ¥. ÅţůÅÇ î Å¢îîťŃſ îÅçſŤŃſ, îÅçŤů ŧÅçÅýîîŃŤůî, ŃÅÝŃÅñŧůîÅçŧů Å°îůŧîî. Åů îÅçſŤÅç Å¢îšŤţůÅÇů Å¡ ŧů îÅçÅýîÅç ŧůŧÅçîÅçŧů îÅçÅñŧůî îÅçîŤů, ÅÇÅçŤŃîÅ¡îŃÅýůŧŧůî ŧůÅÝÅ¡Åýŧîťš Å¥ÅçîůţţšîÅçťš Å°ÅýŃÅñÅÇšŤůťš Åý ŤůÅÑÅÇŃť îŃťÅÝšŤÅç. Åů Å¢îšŤţůÅÇÅç ÅýŧšÅñî ÅýîîÅçÅñůŧů ŰŃţŃÅýů ŃţÅçŧî î ŤŃîîîŧîťš ÅýîîůÅýŤůťš&ŰţůÅñůťš. ÅÀîůţîŧîÅç îÅ¢îîŤŃÅýůî îŤŃÅÝů Å¡ ÅñůîîÅ£îŧšŤ Å¢îšŤţůÅÇů îŤîůîÅçŧî ÅñůÅýÅ¡îŤůťš, ÅýîŢŃţŧÅçŧŧîťš ŧůîÅçîŤŃſ îÅçîÅçÅÝîŃť. Åů ţŃÅÑÅç îîÅ¡ ůŧîůÅÝŤš: ŃÅÇŧů ŧů ŧšÅÑŧÅçÅ¥ Å°îÅçÅÝŧÅç Å¢îšŤţůÅÇů Å¡ ÅÇÅýÅç ã ŧů îÅçÅýîÅç. ÅťšîůîÅ¡î îŃťŢŃţů Å¢îŃšÅñÅýÅçÅÇÅçŧů Å¢îÅ¡ îÅçîîůÅýîůîÅ¡Å¡.

Å îÅÑîÅç Ńî ŃîŧšîîÅç î ŤůŢîîÅ£îŧîÅ¥ ÅñůťŤŃť. ÅţůîŃîîî. 1850 Å°. ÅůîîÅçî ÅÅÝîůť ÅŃţîîÅçîî

ÅůŢîîÅ£îŧîÅ¿ ÅñůťŃŤ Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ îîÅÑîî îůÅÝŃîî Å. ÅŃţîîÅçîîů

ÅůÅÇŢšîî ŧů îîÅýŃţÅç Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ îîÅÑîî Å. ÅŃţîîÅçîîů

Åů ŧůî ÅýÅñÅ°Å£îÅÇ, îîŃî ŢůťîîŧšŤ ÅñůîÅ£îÅÑÅ¡ÅýůÅçî ÅÇŃŢŃţŧšîÅçÅ£îŧŃŰŃ Å¡îîÅ£ÅçÅÇŃÅýůŧšî. Åůť ÅýÅ¢ÅçîÅýîÅç ÅýîîîÅçîůÅçîîî ŢŃÅÇŢšîŧŃſ ŃÅÝîůÅñÅçî Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î îÅçîÅçÅÇšŧî XIX Åý. ÅñţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů. ÅÅ¥î ťůîîÅçîů ã Å. ÅŃţîîÅçîî ã ŧÅç îŢŃťšŧůÅçîîî Åý îÅ¢îůÅýŃîŧšŤůî îîîîŤšî ťůîîÅçîŃÅý Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î1. ÅîŃťÅç îŃŰŃ, îîÅÑîÅç ÅÇůîÅ¡îîÅçîîî 1850 Å°. ã ŃÅÇŧšť Å¡Åñ ŧůšÅÝŃţÅçÅç îţŃÅÑŧîî Å¢ÅçîšŃÅÇŃÅý Å¡îîŃîÅ¡Å¡ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš, Ńî ŤŃîŃîŃŰŃ ÅÇŃ ŧůîÅ¡î ÅÇŧÅçÅ¿ Å¢îůŤîÅ¡îÅç ŧÅç îŃî îůŧšţŃîî ŢůťîîŧšŤŃÅý. Å îÅýîÅñÅ¡ î îîÅ¡Å¥ ŧůîů ÅñůÅÇůîů ÅñůŤţîîůţůîî Åý îÅÝŃîÅç ŃŢîÅÝţšŤŃÅýůŧŧîî îÅýÅçÅÇÅçŧšſ Ń Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýÅç Åý ÅţůîŃîîîÅç îîîŧŃŰŃ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î Åý îÅçîÅçÅÇšŧÅç XIX Åý.

ÅÅçîÅýîÅç ŧůîÅ¡ îůŰš ŢŃ Å¡ÅñîîÅçŧšî Å¡îîŃîÅ¡Å¡ îîŃŰŃ îîÅÑîî ÅÝîţš îÅýîÅñůŧî î ŤŃŧîîÅ£îîůîÅ¡îťš Åý îůťŃť ÅţůîŃîîîÅç î Å¥îÅñÅçſŧîťš îůÅÝŃîŧšŤůťš, Å¡îîŃůťš, ŤîůÅçÅýÅçÅÇůťš. ÅÅçîîŧîÅç Å¡îîÅ£ÅçÅÇŃÅýůîÅçţš ÅýŃîÅ¢îšŧîţš šŧîŃîťůîÅ¡î Ń ÅñţůîŃîîîŃÅýîŤŃť îîÅÑîÅç ŤůŤ Ń ÅýŢŃţŧÅç ÅçîîÅçîîÅýÅçŧŧŃť îÅýÅ£Åçŧšš. ÅÙîŃ Å¡ ŢŃŧîîŧŃ. ÅîÅçÅ¥ î ŃîŃîŃ ÅñŧůŤŃťî ÅñţůîŃîîîŃÅýÅç Ńî ŃîŧšîîÅ¡ îîÅÑîî îŃÅýÅçîîŤŃŰŃ ÅýîÅçÅ¥Åçŧš, Å¡ÅñŰŃîůÅýţšÅýůÅçÅ¥îÅç ŧů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ťůîšŧŃîîîŃšîÅçÅ£îŧŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç. ÅÅÇŧůŤŃ ŧšŤîŃ ŧÅç îťŃŰ Åý îŃî Å¢ÅçîšŃÅÇ Å¢îÅçÅÇŃîîůÅýÅ¡îî ŤŃŧŤîÅçîŧîÅç Å¡îîŃîÅ¡îÅçÅç ťůîÅçîšůţî ŃîŧŃîÅ¡îÅçÅ£îŧŃ îîÅÑîî îÅçîÅçÅÇšŧî XIX Åý. ÅÅçŤŃîŃîîÅç îÅ¢Åçîšůţšîîî îÅýîÅñîÅýůţš îîŃ îîÅÑîÅç î îůÅÝŃîŃſ îîůţÅçţšîÅçſŧŃſ ÅŧîÅñÅç-ÅÅ¡î ůſţŃÅýîŤŃſ îůÅÝš. ÅÙîů îůÅÝů, ÅýŤţîîůîîůî îîÅ¡ ŃîŧŃÅýŧîî ŃîÅÇÅçÅ£Åçŧšî ã ţšîÅçſŧŃÅç, ŤîÅñŧÅçîŧŃÅç Å¡ îÅýÅçîţšţîŧŃÅç Å¡ ÅýîŢŃťŃŰůîÅçÅ£îŧîÅç îÅçî ů, ťŃŰţů ŢŃţŧŃîîîî ŃÅÝÅçîÅ¢ÅçîÅ¡îî Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýÅçŧŧîÅ¿ ţ îîîŧŃŰŃ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î. ÅŃ ŃîŤîîîÅ¡Åç ÅŧîÅñÅç-ÅÅ¡î ůſţŃÅýîŤŃſ îůÅÝš ŃîŧŃîÅ¡îîî Ť 1859 Å°., ů ŧůîÅç îîÅÑîÅç îŃÅñÅÇůŧŃ ŢŃîîÅ¡ Åñů 10 Å£Åçî ÅÇŃ îîŃŰŃ ã Åý 1850 Å°.

ÅÅÇŧůŤŃ ÅýŢŃîÅ£ÅçÅÇîîÅýÅ¡Å¡ ŧůîÅ¡ ÅýŃŢîŃîî ŧÅç Ńîîůţšîî ÅÝÅçÅñ ŃîÅýÅçîů. ÅůšÅÝŃţÅçÅç ŢŃţŧîÅç ťůîÅçîšůţî, ŤůîůîîÅ¡Åçîî ŧůîÅçÅ¿ îÅçÅ¥î, Å¥î ŧůî ŃÅÇÅ¡Å¥ Åý ŃŢîÅÝţšŤŃÅýůŧŧîî Åý ŢŃîÅ£ÅçÅÇŧšÅç ŰŃÅÇî îůÅÝŃîůî ÅÇÅýîî ÅñţůîŃîîîŃÅýî Å¡îîÅ£ÅçÅÇŃÅýůîÅçÅ£ÅçÅ¿ ÅÀ.Å. ÅîţšŤŃÅýî Å¡ ÅÛ.Å. ÅŤîŧîŃÅýů. ÅÅÝů ůÅýîŃîů, ůŧůţšÅñÅ¡îîî ůîî Å¡ÅýŧîÅç ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîî ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ ůîî Å¡Åýů, Åý îůÅñŧîî ůîÅ¢ÅçŤîůî îůîîťůîîÅ¡Åýůîî Å¡îîŃîÅ¡î ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš2.

ÅîîÅ£ÅçÅÇŃÅýůîÅçţš Ţšîîî Ń îŃť, îîŃ Åý 1850-î Å°Å°. îîîÅçîîÅýŃÅýůţ Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýÅçŧŧîÅ¿ Å¢îŃÅçŤî ÅýÅýÅçÅÇÅçŧšî Åý ÅţůîŃîîîÅç ŧŃÅýŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů, îÅýîÅñůŧŧŃŰŃ î ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧîÅ¥ ŃîîÅÑÅ¡ÅçÅ¥. Å 1850 Å°. ŢŃîîîŢůÅçî îîŃîŧŃÅç îůîŢŃîîÅÑÅçŧšÅç Å¡Åñ ÅÅçîÅçîÅÝîîŰů: ô¨ÅŃîŢŃÅÇšŧ ÅŃÅçŧŧîÅ¿ ťšŧšîîî îŃŃÅÝîÅ¡Å£ ÅŃîŢŃÅÇšŧî ÅŧîÅ¢ÅçŤîŃîî ÅýîÅçÅ¿ ÅîîšţţÅçîÅ¡Å¡, îîŃ ÅŃîîÅÇůîî ÅťŢÅçîůîŃî, îůîîťŃîîÅçÅý Å¢îÅçÅÇţŃÅÑÅçŧšÅç ŃÅÝ îîÅ¡Å£Åçŧšš ÅýîÅÇÅçţŤš ŃîîÅÑÅ¡î ÅÇÅ£îîŤŃîÅçÅ¿îÅçŰŃ ŢŃŢŃţŧÅçŧšî ÅñůŢůîŃÅý ŃŧŃŰŃ ÅÇŃ ŃŢîÅçÅÇÅçÅ£ÅçŧŧŃŰŃ ŤŃţšîÅçîîÅýů, Å¥ÅçÅÑÅÇî Å¢îŃîÅ¡Å¥, ÅýîîŃîůſîÅç ŢŃÅýÅçÅ£Åçîî îŃšÅñÅýŃţšţ îŃîîůÅýÅ¡îî îŃ ÅýîÅçÅ¥ îůîŧšÅçÅ¥ ŢŃţŧŃÅç îŃŃÅÝîůÅÑÅçŧšÅç ŃÅÝ îîîÅçÅÑÅÇÅçŧšš ŧŃÅýŃŰŃ ŃîîÅÑÅçſŧŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů ŢŃ ŃÅÝîůÅñîî ÅÅÑÅçÅýîŤŃŰŃ Å¡ Ń îŃť, ŧÅç ÅýîŰŃÅÇŧŃ ţš ÅÝîÅÇÅçî îîîîŃšîî îůŤŃÅýŃſ ÅñůÅýŃÅÇ Åý ÅţůîŃîîîÅç, ŢŃţîÅñîîîî ÅñůÅýŃÅÇŃť, îîîÅçîîÅýŃÅýůÅýîÅ¡Å¥ îůť ÅÇÅ£î ÅýîÅÇÅçţŤš ÅÝÅçţŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡îô£3.

ÅŃ ÅÇůŧŧŃťî îůîŢŃîîÅÑÅçŧšî Å¢îÅçÅÇţůŰůţŃîî Ť 1 ťůî 1850 Å°. Å¢îÅçÅÇŃîîůÅýÅ¡îî îÅýÅçÅÇÅçŧšî Ń îŃîîŃîŧšš ŧů îŃî Å¢ÅçîšŃÅÇ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš. ŠŃîÅýÅçîÅç Å¡Å¥Åçîîîî ťůîÅçîšůţî Ń îÅ¡îÅ£ÅçŧŧŃîîÅ¡ ťůîîÅçîŃÅý îůÅÝš, Ń ÅñůÅýŃÅÇî îŃŃîîÅÑÅçŧšîî Å¡ ŢŃîîůÅÑŧŃť îůÅñÅ¥ÅçîÅçŧšš îÅçî ŃÅý, Ń îÅçî ŧšîÅçîŤŃť ŃîŧůîÅçŧšš ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš Å¡ Ń ŧÅçŃÅÝî ŃÅÇšťŃîîÅ¡ Å¢îÅ¡ îîîÅçÅÑÅÇÅçŧšš ŧŃÅýŃŰŃ îîÅÑÅçſŧŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů ÅÇŃŢŃţŧšîÅçÅ£îŧŃŰŃ îůîîÅ¡îÅçŧšî Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů. Å îŤŃÅýŃÅÇîîÅýŃ îůÅÝš ŃîÅ¥ÅçîůţŃ: ô¨ÅîÅ¡ îîîÅçÅÑÅÇÅçŧšš ŧŃÅýŃŰŃ ŃîîÅÑÅçſŧŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇůãΠŧÅçŃÅÝî ŃÅÇšťŃ ÅÝîÅÇÅçîãΠŢîšŰŃîŃÅýÅ£îîî îîÅýŃţîŧŃÅç ÅÑÅçÅ£ÅçÅñŃ Åý îůťŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç, Å¡ îîîîŃšîî îÅýÅçîţšţîŧîÅç ťůîšŧî, ÅÇÅ£î îÅçŰŃ ŧůÅÇŃ ÅÝîÅÇÅçî ÅýŃÅñÅýÅçîîÅ¡ ŃîŃÅÝŃÅç îîîŃÅçŧšÅç Å¡ Å¥Åçî ůŧšÅñÅ¥î Åý ŧÅçÅ¥ Å¢îÅ¡ÅýŃÅÇÅ¡îî Åý ÅÇÅçÅ¿îîÅýÅ¡Åç ŢŃ ŧÅçÅÇŃîîůîŤî ÅýŃÅÇî ŢůîŃÅýŃſ ťůîšŧŃîô£4. ÅÅñ Å¢îÅ¡ÅýÅçÅÇÅçŧŧŃŰŃ îÅçŤîîů îîŧŃ, îîŃ ŧů ÅñůÅýŃÅÇÅç Å¡Å¥ÅçţŃîî Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃ îîÅýŃţîŧŃŰŃ ÅÑÅçÅ£ÅçÅñů, ŧŃ îůîŢŃţůŰůţŃîî ŃŧŃ ŃîÅÇÅçÅ£îŧŃ Ńî îÅçî ŃÅý ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš.

Å îîŃſ îÅýîÅñÅ¡ ŧÅçîŤŃţîŤŃ îţŃÅý Ń ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç Åý îÅçţŃť. ÅÀ îůťŃŰŃ ŧůîůţů ŃîŧŃÅýůŧšî ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů îîÅ£îťš Å¢îŃťîîÅ£ÅçŧŧšŤůťš ÅŃîŃţŃÅýůťš Åý 1754 Å°. Å¥ÅçîůţţîîÅ°Å¡îÅçîŤŃÅç Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃ îÅýÅ£îţŃîî Å¢îŃîÅ¡Å£îŧîÅ¥. Åů îîÅÝÅçÅÑÅç XVIIIãXIX ÅýÅý. îîŃî ÅñůÅýŃÅÇ î ÅçŰŃ ÅÇŃťŧůťš, ŤîÅ¡îŧîťš ťŃţŃîůťš, ÅñÅçťţîťš Å¡ îîÅÇŧšŤůťš Åñůŧšťůţ Å¢ÅçîÅýŃÅç Å¥ÅçîîŃ îîÅçÅÇÅ¡ ÅñůÅýŃÅÇŃÅý ÅÛÅÑŧŃŰŃ ÅÈîůţů ŢŃ ÅýîÅ¢îîŤî îîÅ°îŧů, îîůţš, ÅÑÅçÅ£ÅçÅñů. ÅŃţÅçÅç îŃŰŃ, ÅţůîŃîîîŃÅýſ ÅñůÅýŃÅÇ ÅÝîÅ£ ŃÅÇŧšť Å¡Åñ ŧÅçťŧŃŰšî îŃîîÅ¡Å¿îŤšî Å¢îÅçÅÇÅ¢îÅ¡îîÅ¡Å¿, Å¡Å¥ÅçÅýîÅ¡î ŢŃţŧîÅ¿ ţ ŃÅÝîůÅÝŃ Å¥Åçîůţţů, Å¡ îÅýÅ£îÅ£îî ŃÅÇŧšť Å¡Åñ Å¢ÅçîÅýîî Åý ŠŃîîÅ¡Å¡ ÅñůÅýŃÅÇŃÅý, Å°ÅÇÅç ÅÝîţŃ ŧůţůÅÑÅçŧŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃ îîůţš. Å îîŃ ÅýîÅçÅ¥î ŧů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç îůÅÝŃîůţŃ ŃŤŃţŃ 560 ťůîîÅçîŃÅýîî Å¡ îůÅÝŃîŧîî Å£îÅÇÅçÅ¿, ŧů ÅýîŢŃťŃŰůîÅçÅ£îŧîî îůÅÝŃîůî ÅÝîţŃ ÅñůŧîîŃ ŃŤŃţŃ 1200 Å¢îšŢšîŧîî ŤîÅçîîîîŧ Å¡ 200ã250 ÅýŃţîŧŃŧůÅçťŧîî îůÅÝŃîŧšŤŃÅý. Å, ŃîÅçÅýÅ¡ÅÇŧŃ, îîŃ Åý ťŃťÅçŧî Å¢ÅçîÅçÅÇůîÅ¡ Åý 1811 Å°. ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů Å¡Åñ îůîîŧŃŰŃ ÅýţůÅÇÅçŧšî ťŃîŤŃÅýîŤŃŰŃ ŤîÅ¢îů Åŧůîîů Åý ŤůÅñÅçŧŧŃÅç ÅýÅçÅÇŃťîîÅýŃ (ÅýŃ ÅýŧŃÅýî ŃÅÝîůÅñŃÅýůŧŧîÅ¿ ÅţůîŃîîîŃÅýſ ŰŃîŧîÅ¿ ŤůÅñÅçŧŧîÅ¿ ŃŤîîÅ°) Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ îîÅ¡îîÅýůţŃ ÅñŧůîÅ¡îÅçÅ£îŧîÅç ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃîîÅ¡ Å¥ÅçîîŧŃſ Å¥ÅçîůţţîîÅ°Å¡îÅçîŤŃſ Å¡ Å¥ÅçîůţţŃŃÅÝîůÅÝůîîÅýůîîÅçÅ¿ ÅÝůÅñî.

ÅîůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ ÅÝîţŃ ÅñůšŧîÅçîÅçîŃÅýůŧŃ Åý Ţţůŧůî Å¡îŢŃţîÅñŃÅýůŧšî Å¥ÅçîůţţîîÅ°Å¡îÅçîŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů ÅÇÅ£î ŃîŰůŧšÅñůîÅ¡Å¡ šŧîîîîÅ¥ÅçŧîůţîŧŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů Å¡ ÅÝîîŃÅýîî Å¡ÅñÅÇÅçţšſ Å¡Åñ îîůţš. ÅÅçîÅýÅ¡îŧîťš ŃŤůÅñůţšîî ÅñůÅÇůîÅ¡, îÅýîÅñůŧŧîÅç î ŧÅçŃÅÝî ŃÅÇšťŃîîîî ŃîÅ¡ÅçŧîůîÅ¡Å¡ Å¥ÅçîůţţîîÅ°Å¡îÅçîŤŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů ŧů ÅýŃÅçŧŧîÅç ŧîÅÑÅÇî. ÅÂůŤ, ťŃîŧŃîîÅ¡ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů ŢŃÅñÅýŃţšţš ŧůţůÅÇÅ¡îî ÅýîÅ¢îîŤ ůîîšţţÅçîÅ¡Å¿îŤšî ŃîîÅÇÅ¡Å¿ Å¡ ŢŃîîůÅýÅ¡îî ÅÇÅ£î îîîîŤŃſ ůîťšš Åý 1812ã1814 Å°Å°. ŃŤŃţŃ 400 Å¢îîÅçŤ îůÅñŧîî ŤůţšÅÝîŃÅý5. ÅÙîŃ ŰŃÅýŃîÅ¡î Ń îŃť, îîŃ ÅţůîŃîîîŃÅýſ ÅñůÅýŃÅÇ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇÅ¡Å£ îîÅýŃţîŧŃÅç ÅÑÅçÅ£ÅçÅñŃ Å¡, îŃŃîÅýÅçîîîÅýÅçŧŧŃ, îîÅýŃţî.

Å îîîÅçîîÅýŃÅýůŧšš îîÅýŃţîŧŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů ŧů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç ŰŃÅýŃîîî ůîî Å¡ÅýŧîÅç ťůîÅçîšůţî Å¡Åñ ŠŃîîÅ¡Å¿îŤŃŰŃ ŰŃîîÅÇůîîîÅýÅçŧŧŃŰŃ Å¡îîŃîÅ¡îÅçîŤŃŰŃ ůîî Å¡Åýů, Å¢îÅçÅÇŃîîůÅýÅ£ÅçŧŧîÅç Å.Å. ÅůÅÑÅçŧîÅçÅýŃſ6. ÅÙîÅ¡ ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîî ÅÇůîÅ¡îîîîîî îÅçÅýîůţÅçÅ¥ 1815 Å°., î.Åç. Åñů 9 Å¥ÅçîîîÅçÅý ÅÇŃ ŃîÅ¡îšůţîŧŃŰŃ ŃîŤîîîÅ¡î ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš. Šŧšî ŰŃÅýŃîÅ¡îîî Ń îŃť, îîŃ ŃÅÇšŧ Å¡Åñ ťůîîÅçîŃÅý ŴŧÅçŤ (Åýîî ŃÅÇÅçî Å¡Åñ ŧÅçÅ¥ÅçîŤŃŰŃ ŰŃîŃÅÇů ÅÈÅñšŧŰÅçŧ, ÅñÅçťţî ÅÅçîîÅçŧ) Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇÅ¡Å£ ÅÇÅ£î îŤîÅ¢ÅçîÅ¡Å¥Åçŧîůţîŧîî îÅçÅ£ÅçÅ¿ îůÅñŧŃŰŃ ÅýÅ¡ÅÇů îîÅýŃţîŧîî îîůţî Å¡ îîÅÑÅçſŧîÅç îîÅýŃţî î ŃîŃîÅçŰŃ ŤůîÅçîîÅýů. ŠŃîÅýÅçîÅç ŧů ÅñůŢîŃî ÅÅçŢůîîůťÅçŧîů ÅŃîŧîî Å¡ ÅÀŃţîŧîî ÅÇÅçÅ£ ŃÅÝ îîŃť Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýÅç ŰŃÅýŃîÅ¡îîî: ô¨Å¡Å¥Åçî îÅçîîî ÅÇŃŧÅçîîÅ¡, îîŃ ŧů ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝÅç ŧÅçî ťůîîÅçîŃÅý, ŤŃîŃîîÅç ÅÝî ťŃŰţš ÅÇÅçţůîî Åý ŧůîîŃîîÅçÅç ÅýîÅçÅ¥î îîÅÑîî ŤîŃťÅç îîÅýŃţŃÅý Å¡ ŧÅçî šŧîîîîÅ¥Åçŧîůô£. ÅÀîÅÇî Å¡Åñ îîŃŰŃ ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîů, Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ îÅçîîÅçÅñŧŃ šŧîÅçîÅçîŃÅýůţŃîî ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃîîîî ÅýîÅ¢îîŤů Åý ÅţůîŃîîîÅç îîÅÑÅçſŧŃſ Å¢îŃÅÇîŤîÅ¡Å¡.

ŠŃŤîîÅÝîÅç 1811 Å°. ÅÅ£ÅçŤîůŧÅÇî I ŃÅÇŃÅÝîÅ¡Å£ Å¡ÅÇÅçî îŃÅñÅÇůŧšî Å¢îÅ¡ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš. ÅÅ£ÅçŤîůŧÅÇî îŃŧ ÅÙÅýÅçîîťůŧ, ÅÝîÅýîÅ¡Å¿ Å¢îîîſ ÅýŃÅçŧŧîÅ¿ Å¡ ŰŃîŧîÅ¿ îŃÅýÅçîŧšŤ, ů ÅýŢŃîÅ£ÅçÅÇîîÅýÅ¡Å¡ ÅÇÅ¡îÅçŤîŃî ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš, ůŤîÅ¡ÅýŧŃ ÅñůŧîÅ£îî ÅýÅçîÅÝŃÅýŤŃſ šŧŃîîîůŧŧîî îÅ¢ÅçîšůţšîîŃÅý. ÅŧîÅçîÅçîŧîÅ¿ îůŤî: Ńŧ ÅÝîÅ£ ŤŃťůŧÅÇÅ¡îŃÅýůŧ ÅÇÅ£î ÅñůŤţîîÅçŧšî ŤŃŧîîůŤîŃÅý î ô¨îůÅÝůŧîůťšô£ ÅÝÅçţŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î Å¡Åñ ÅŃţšŧŰÅçŧů Å¡ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î Å¡Åñ ÅÙîîÅçŧů7. ÅÙîŃ ŢŃÅÇîÅýÅçîÅÑÅÇůÅçî ÅÇŃŰůÅÇŤš ŧÅçŤŃîŃîîî Å¡îîÅ£ÅçÅÇŃÅýůîÅçÅ£ÅçÅ¿, îîŃ Å¢ÅçîÅýŃŧůîůţîŧŃ ŧÅç îîîÅçîîÅýŃÅýůţŃ îÅçîŤŃŰŃ Å¢îÅçÅÇîîůÅýÅ£Åçŧšî Ń îÅ¢ÅçîšůţšÅñůîÅ¡Å¡ ÅÝîÅÇîîÅçÅ¿ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš Å¡ ÅýŃŢîŃî Ń îŃÅñÅÇůŧšš îůÅÝš î ŃţŃÅÇŧŃŰŃ (ÅÝÅçţŃŰŃ) ŃîîÅÑÅ¡î ŃîîůÅýůţîî ŧÅçŤŃîŃîŃÅç ÅýîÅçÅ¥î ŃîŤîîîîÅ¥8.

ÅůŤ Å¡ÅñÅýÅçîîŧŃ, Åý ÅÇÅçŤůÅÝîÅç 1815 Å°. Å¢îÅ¡ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç ÅÝîţů ŃîŧŃÅýůŧů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤůî ŃîîÅÑÅçſŧůî îůÅÝů, ŤŃîŃîůî ŧůÅñîÅýůţůîî ô¨ÅÊůÅÝš ÅÇÅçţů ÅÝÅçţŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î, îůÅñŧîî îîůţîŧîî Å¡ ÅÑÅçÅ£ÅçÅñŧîî Å¡ÅñÅÇÅçţšſô£. ÅÊůÅÝů Å¢îšŧůÅÇÅ£ÅçÅÑůţů ÅŃîŧŃťî ÅýÅçÅÇŃťîîÅýî. ÅÅçîůţţîîÅ°Å¡îÅçîŤŃÅç Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů îîůţŃ îŃîîůÅýŧŃſ îůîîîî ŃîîÅÑÅçſŧŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů.

ÅŃÅÇîŃÅÝŧŃÅç ŃŢšîůŧšÅç ô¨Å°Å£Å¯ÅýŧŃſ ÅÇŃîîŃŢîÅ¡Å¥ÅçîůîÅçÅ£îŧŃîîÅ¡ô£ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů ã ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš îŃîîůÅýÅ¡Å£ Åý 1825 Å°. Å. ÅÀÅýšŧîšŧ9. ÅÊůÅÝů ÅÝîţů îůÅñÅÇÅçÅ£Åçŧů ŧů 7 ŃîÅÇÅçÅ£Åçŧšſ: ô¨îîůţîŧŃÅç, ŤţšŧŤŃÅýŃÅç, ŧŃÅÑŧÅçÅýŃÅç, îîÅçîîŤŃÅç, ŃîÅ¡îÅçîîŤŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î, ůîîÅçŧůţîŧŃÅç Å¡ îîîŃšîÅçÅ£îŧŃÅçô£. ŠŤŃŧîÅçŤîîÅç ŧůîÅçÅ¿ îÅçÅ¥î ŢŃÅÇîÅçîŤŧÅçÅ¥, îîŃ îůÅÝŃîů îîůţîŧŃŰŃ ŃîÅÇÅçÅ£Åçŧšî Å¢îůŤîÅ¡îÅç ŢŃÅýîŃîîţů ŃîŰůŧšÅñůîÅ¡î Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů îîůţš, îîîÅçîîÅýŃÅýůÅýîîî ŧů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç ÅçîÅç î XVIII Åý. ÅîŧůîÅçŧšÅç ŃîÅÇÅçÅ£Åçŧšî Å¡ ŢŃÅÇÅÝŃî Å¢îŃîÅçîîšŃŧůţîŧîî ŤůÅÇîŃÅý ÅÇůÅýůţš ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃîîî Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇÅ¡îî îîÅýŃţîŧîî îîůţî Å¡ îîÅÑÅçſŧîÅç îîÅýŃţî. ÅÅç îÅ£îîůſŧŃ, ÅýîîÅç îŢŃťîŧîîîÅ¿ ťůîîÅçî-îîÅýŃţî ÅŃŰůŧŧ ŴŧÅçŤ Åý ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîůî 1816 Å°. îÅ¡îţšţîî Åý îîůîÅç ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš Å¡ Åñůŧšťůţîî îîÅçÅÇÅ¡ Å¢îŃîÅ¡î îÅ¢ÅçîšůţšîîŃÅý îîůţîŧŃŰŃ ÅÇÅçţů ô¨ÅÇÅçţŃť ÅÑÅçÅ£ÅçÅñů ŢŃ ŧůîîůîîîŤŃťî îŢŃîŃÅÝîô£10.

ÅîîÅÑÅçſŧůî îůÅÝů Å¢îÅ¡ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç ŃîÅçŧî îŤŃîŃ îîůŧŃÅýÅ¡îîî ŤîîŢŧîÅ¥ Å¢îÅçÅÇÅ¢îÅ¡îîÅ¡ÅçÅ¥, ŧů ŤŃîŃîŃť Ť 1850 Å°. îŃîîŃîţŃ ŃŤŃţŃ 3000 ťůîîÅçîŃÅýîî . ÅÊůÅÝů ÅýîŢŃţŧîţů ŰŃîîÅÇůîîîÅýÅçŧŧîÅç Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýÅçŧŧîÅç ÅñůŤůÅñî Åý ŃÅÝîÅçÅ¥Åç Ńî 30 000 ÅÇŃ 34 000 ÅçÅÇšŧšî î ŃţŃÅÇŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î. ŠŢÅçîÅçîÅçŧî Åýî ŃÅÇšţŃ îîůîŧŃÅç î ŃţŃÅÇŧŃÅç ÅÝŃÅçÅýŃÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç Å¡ îŤîůîÅçŧŧŃÅç ŃîÅ¡îÅçîîŤŃÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç, Åý îŃť îÅ¡îÅ£Åç îîÅÑÅçſŧîÅç îî, ŤůÅýůţÅçîÅ¡Å¿îŤšÅç ŢšŤš, Ťšîůîî Å¡ Ťů, ů îůŤÅÑÅç îÅçî îŃÅýůţîŧŃÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç. ÅůŤ ŧš îîîůŧŧŃ, šŧîŃîťůîÅ¡î Ń îîîÅçîîÅýŃÅýůŧšš ÅñůŤůÅñŃÅý ŧů îîÅÑÅçſŧîÅç îîÅýŃţî Å¥î ÅýîîîÅçîšţš îŃţîŤŃ ŃÅÇšŧ îůÅñ, Åý ŢŃîÅ£ÅçÅÇŧÅçÅ¿ ŃŢîÅÝţšŤŃÅýůŧŧŃſ îůÅÝŃîÅç ÅÛ.Å. ÅŤîŧîŃÅýů. Åŧ ŃŢšîîÅýůÅçî îÅ¡îîůîÅ¡î îŃŤîůîÅçŧšî ŃÅÝîÅçťŃÅý Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů ŧů îůÅÝÅç, ÅýŃÅñŧšŤîîî Å¢îÅ¡ ŢţůŧšîŃÅýůŧšš ŧů 1844 Å°. ÅÈÅñŧůÅý ŃÅÝ îîŃť, Å.Å. ÅŧŃîŃÅý Åý îÅýŃÅçÅ¥ ŃîÅýÅçîŧŃť ŢŃîţůŧšš îŤůÅñîÅýůţ, îîŃ Ńŧ ô¨Å¢îÅçÅÇŢŃţůŰůţ ŃŰîůŧšîÅ¡îî ÅýîÅ¢îîŤ ÅÝÅçţŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î 10 îîîîîůťš Åý ŰŃÅÇ. ÅîŃťÅç îŃŰŃ, îůÅÝů ťŃÅÑÅçî ÅýîÅ¢îîŤůîî ÅÇŃ 4000 Ťšîůî. ÅîîšţţÅçîÅ¡Å¿îŤŃÅç ÅýÅçÅÇŃťîîÅýŃ ŧůťÅçîÅçŧŃ ÅÝîţŃ ÅñůŤůÅñůîî 4000 îîîŤŃÅý. Åîţů îůŤÅÑÅç ÅýÅçîŃîîŧŃîîî ŢŃţîîÅ¡îî ŧůîîÅÇî ŧů Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃ îîÅÑÅçſŧîî îîÅýŃţŃÅýô£11. Å ÅÇůţÅçÅç ůÅýîŃî ŢšîÅçî, îîŃ Åý îůŤŃſ îţŃÅÑŧŃſ ÅÇÅ£î îůÅÝš îÅ¡îîůîÅ¡Å¡, ŢŃ ťŧÅçŧšî Å.Å. ÅŧŃîŃÅýů ô¨îîîîŤšî ťůîîÅçîŃÅý ťŃÅÑŧŃ ÅÝîţŃ Åñůŧîîî ŧů ÅñůÅýŃÅÇÅç, ů ÅýŃî îŃ 160 šŧŃîîîůŧŧîťš ťůîîÅçîůťš ÅýŃÅñŧšŤůţů Å¢îŃÅÝÅ£Åçťů. ÅŃ ŤŃŧîîůŤîî Ńŧš ÅÇŃţÅÑŧî ÅÝîţš ŰŃîŃÅýÅ¡îî Å¡îŤţîîÅ¡îÅçÅ£îŧŃ ÅÝÅçţŃÅç ŃîîÅÑÅ¡Åçô£12.

ÅůŤ Å¡ÅñÅýÅçîîŧŃ, Å.Å. ÅŧŃîŃÅý Å¢îŃîÅýÅ¡Å£ ŧÅçŃÅÝîîůſŧŃ ůŤîÅ¡Åýŧîî ÅÇÅçîîÅçÅ£îŧŃîîî ŢŃ îůîîÅ¡îÅçŧšî ůîîŃîîÅ¡Å¥Åçŧîů ÅñůÅýŃÅÇîŤŃſ Å¢îŃÅÇîŤîÅ¡Å¡. ÅŃťšťŃ Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšî î ŃţŃÅÇŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î ŢŃ ŰŃîîÅÇůîîîÅýÅçŧŧîÅ¥ ÅñůŤůÅñůť Ńŧ ŧůţůÅÇÅ¡Å£ ÅýîÅ¢îîŤ ÅÝîîŃÅýîî Å¡ÅñÅÇÅçţšſ ÅÇÅ£î îůÅñŧîî îţŃÅçÅý ŧůîÅçÅ£Åçŧšî. ÅÊůÅÝů îîůţů Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇÅ¡îî ŢŃ îůîîŧîÅ¥ ÅñůŤůÅñůť ŢŃÅÇŧŃîî, ŢŃÅÇîÅýÅçîŧšŤš, ţůîîî, îîŃţŃÅýîÅç ŧŃÅÑÅ¡, ÅýšţŤš Å¡ Å¢îŃî. Åů ŧůî ÅýÅñÅ°Å£îÅÇ, Åý îîŃť îîÅÇî ťŃÅÑŧŃ îůîîťůîîÅ¡Åýůîî Å¡ îůŤŃſ ÅýÅ¡ÅÇ Å¢îŃÅÇîŤîÅ¡Å¡, ŤůŤ ŃîîÅÑÅ¡Åç, Å¢îÅçÅÇŧůÅñŧůîÅçŧŧŃÅç ÅÇÅ£î Å£îÅÝÅ¡îÅçÅ£îîŤŃſ Å¡ Å¢îŃťîîţŃÅýŃſ Ńî Ńîî.

ÅŃŰÅÇů Åý 1851 Å°. Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ Åý îůťŤůî ŃîŰůŧšÅñůîÅ¡Å¡ ŧŃÅýŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů îůîîťŃîîÅçţŃ Å¢îÅ¡îţůŧŧîÅç Å¡Åñ ÅţůîŃîîîů ŃîîÅçîŧîÅç ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîî, îŃ îŢţůŧšîŃÅýůţŃ ÅÇÅ£î ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš ô¨ÅýîÅÇÅçÅ£îÅýůîî ÅçÅÑÅçŰŃÅÇŧŃ ÅÇŃ 5000 îîÅÑÅçÅ¿, ů ŢŃîŃť îîšţšîî ÅýîÅÇÅçţŤî ÅÇŃ 50 000 îîÅÑÅçÅ¿ô£13. Åůť Å¢îÅçÅÇîîůÅýÅ£îÅçîîî, îîŃ îŤůÅñůŧŧîÅç ŃÅÝîÅçÅ¥î ŧŃÅýŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů ÅÝîţš îůîîîÅ¡îůŧî ŧů ÅýîÅ¢îîŤ Ńî ŃîŧšîîÅ¡î , ů ŧÅç ůîÅ¥ÅçÅ¿îŤšî îîÅÑÅçÅ¿14. Å îîîůŧÅç ŢŃîîŃîŧŧŃ ŧůÅÝÅ£îÅÇůţîî ÅÇÅçîÅ¡îÅ¡î Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î. ÅÅñŰŃîŃÅýÅ£ÅçŧšÅç Ńî ŃîŧšîîÅ¡î îîÅÑÅçÅ¿ ŃîîîÅçîîÅýÅ£îţŃîî Ťîîîůîŧîťš ÅñůÅýÅçÅÇÅçŧšîťš Åý ÅÂîÅ£Åç Å¡ ÅÅÑÅçÅýîŤÅç, ţšÅÝŃ ťůîîÅçîůťš-îîîîŧšŤůťš Åý ÅŃîŤÅýÅç, ÅÅçîÅçîÅÝîîÅ°Åç Å¡ ÅÇîîÅ°Å¡î ŤîîŢŧîî ŰŃîŃÅÇůî . ÅîîÅÑÅ¡Åç ÅÇÅ£î Å¢îŃťîîţŃÅýŃſ Ńî Ńîî ÅÝîţŃ ÅÇÅçîÅçÅýŃÅç Å¡ ŤîůſŧÅç ŢţŃî ŃŰŃ ŤůîÅçîîÅýů. Å îÅÑÅçÅ¿ ÅÇÅ£î îŃîîŃîîÅçÅ£îŧîî Ńî ŃîŧšŤŃÅý ÅÇÅçţůţŃîî ŧÅçťŧŃŰŃ. Åî ŃîŧšîîÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç Åý ÅÝŃţîîÅçÅ¿ îîÅçÅ¢Åçŧš ÅñůŤîŢůţŃîî î šŧŃîîîůŧŧîî Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇÅ¡îÅçÅ£ÅçÅ¿. ÅîÅçÅýÅ¡ÅÇŧŃ, îîŃ Ť îÅçîÅçÅÇšŧÅç XIX Åý. ŧůÅñîÅçÅýůţ ÅýŃŢîŃî Ń ÅýîÅÇÅçÅ£Åçŧšš Åý îůťŃîîŃîîÅçÅ£îŧîî ŃîîůîÅ£î Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î, ŤŃîŃîŃÅç ÅýîÅç ÅÝŃţîîÅç Å¢îšŃÅÝîÅçîůţŃ ŤŃŧŤîÅçîŧîÅç îÅçîîî15. Å îîŃî Å¢ÅçîšŃÅÇ Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ Å¢îÅçÅÇÅ¢îšŧšťůÅçî ŢŃŢî ŧůţůÅÇÅ¡îî ÅýîÅ¢îîŤ Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î ŧů îŃîîÅ¡Å¿îŤšî ŃîîÅÑÅçſŧîî ÅñůÅýŃÅÇůî .

Å îÅýîÅñÅ¡ î ŢţůŧšîîÅçÅ¥îÅ¥ ŧŃÅýîÅ¥ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃť ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝÅç Åý 1851 Å°. ÅÝîÅ£ ÅýîÅÇůŧ îîÅÇ Å¢îÅçÅÇŢšîůŧšſ. ÅÅ£î ÅñůÅÝţůŰŃÅýîÅçÅ¥ÅçŧŧŃſ ŢŃÅÇŰŃîŃÅýŤš ŤůÅÇîŃÅý Åý ÅţůîŃîîîÅç ÅÝîţŃ Å¢îšŤůÅñůŧŃ ŃîŃÅÝîůîî 50 ťŃţŃÅÇîî îůÅÝŃîÅ¡î , îŢŃîŃÅÝŧîî Å¡ ŢŃ ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃîîÅ¡ î ŃţŃîîîî . ÅŃÅÇ îîŤŃÅýŃÅÇîîÅýŃť Å£îîîÅ¡î ťůîîÅçîŃÅý Å¡ ŧÅçîîîŢŧîÅ¥ ŧůÅÝÅ£îÅÇÅçŧšÅçÅ¥ ŧůîůţîîîÅýů 37 îîÅçŧšŤŃÅý ŧůÅÇÅ£ÅçÅÑůţŃ ŃÅÝîîÅ¡îî îÅ£ÅçîůîŧŃťî ÅÇÅçÅ£î, 16 ã ţšîÅçſŧŃťî Å¡ 3 ã ÅÇÅçÅ£î îîîŤŃÅýîî ŧŃÅÑÅçŧ. ÅîŤŃîÅç 4 îîÅçŧšŤů ŃîÅ¢îůÅýšţšîî Åý ÅŤůîÅçîšŧÅÝîîÅ°, ŧů ÅñůÅýŃÅÇ Å¡ ťŃŧÅçîŧîÅ¿ ÅÇÅýŃî. ÅîîůţîŧîÅç Å¢îŃî ŃÅÇšţš ŢŃÅÇŰŃîŃÅýŤî Åý ÅţůîŃîîîÅç. Å ÅÅçÅ£îÅ°Å¡î Å¡ ÅÊîůŧîÅ¡î ÅÝîţš ŤŃťůŧÅÇÅ¡îŃÅýůŧî šŧÅÑÅçŧÅçîî, ŤŃîŃîîÅç ÅÇŃţÅÑŧî ÅÝîţš Å¡ÅñîîÅ¡îî ô¨ÅýîÅç ŢŃÅÇîŃÅÝŧŃîîÅ¡ îîÅÑÅçſŧŃŰŃ ÅÇÅçţůô£ Å¡ Åýîîîŧšîî ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃîîî Å¢îšŰţůîÅçŧšî îÅ¢ÅçîšůţšîîŃÅý Åý ŠŃîîÅ¡î16.

Å îîŃ ÅÑÅç ÅýîÅçÅ¥î ÅýŃŢîŃî ŃîŰůŧšÅñůîÅ¡Å¡ ÅñůÅýŃÅÇîŤŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î îÅçîůţîî Å¡ ŧů ÅÇîîÅ°Å¡î ŃîîÅÑÅçſŧîî ÅñůÅýŃÅÇůî . ÅůŤ Å¡ÅñÅýÅçîîŧŃ, Åý 1853 Å°. ŧů ÅÂîÅ£îîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç ŃîŤîîţůîî ÅÅÝîůÅñîŃÅýůî ťůîîÅçîîŤůî, ŤŃîŃîůî ÅÇŃţÅÑŧů ÅÝîţů ô¨ÅýÅçîîÅ¡ ÅýÅ¢ÅçîÅçÅÇ Å¡îŤîîîîÅýŃ ŃîîÅÑÅçſŧŃŰŃ ÅÇÅçţůô£ Å¡ ÅÇůîî îůÅÝŃîî ÅÝÅçÅÇîîÅýîîîÅ¡Å¥ ŃîîÅÑÅçſŧšŤůť. ÅÅÝîůîůÅçî ŧů îÅçÅÝî ÅýŧšťůŧšÅç ťŃÅÇÅçÅ£î ŃîŰůŧšÅñůîÅ¡Å¡ îîŃſ ťůîîÅçîîŤŃſ, ŤŃîŃîůî Åý ŃîŧŃÅýÅç ŧůŢŃťšŧůÅçî ÅñţůîŃîîîŃÅýſ Å¢îŃÅçŤî. ÅÂîÅ£îîŤůî ÅÅÝîůÅñîŃÅýůî ťůîîÅçîîŤůî îŃîîŃîţů Å¡Åñ 50 ŃîîÅÑÅçſŧšŤŃÅý, îîÅçÅÇÅ¡ ŤŃîŃîîî 20 ÅÝîţš ŃŢîîŧîťš, ů 30 ťŃţŃÅÇîťš ťůîîÅçîůťš, Å¡, ŤîŃťÅç îŃŰŃ, ŧůÅÝÅ¡îůţŃîî 50 îîÅçŧšŤŃÅý. ÅÀůťů ťůîîÅçîîŤůî ŃîîůÅýůţůîî îÅçî Ńť ÅÂîÅ£îîŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů, ŧŃ Åý îŃ ÅÑÅç ÅýîÅçÅ¥î Å¡Å¥Åçţů Å¢îůÅýŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů Ńî ŃîŧšîîÅ¡î îîÅÑÅçÅ¿ ŧů Å¢îŃÅÇůÅÑî Å¡ îÅçÅ¥ îůťîÅ¥ ťŃŰţů ŃÅÝÅçîÅ¢ÅçîÅ¡îî îÅýŃÅç îîîÅçîîÅýŃÅýůŧšÅç17. Åů ÅÅÑÅçÅýîŤŃť ŃîîÅÑÅçſŧŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç Åý 1850-î Å°Å°. îůŤÅÑÅç ÅÝîţů îŃÅñÅÇůŧů ŧÅçÅÝŃţîîůî ÅÅÝîůÅñîŃÅýůî ťůîîÅçîîŤůî ŢŃ Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšî Å¢îÅ¡ÅñŃÅýŃŰŃ Å¡ ÅñůŤůÅñŧŃŰŃ Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î, ÅñůÅýŃÅÇ ÅÇÅçţůţ ťŧŃŰŃ îîÅÑÅçÅ¿ ÅÇÅ£î ŢŃÅÝÅçÅÇÅ¡îÅçÅ£ÅçÅ¿ ůîÅ¥ÅçÅ¿îŤšî îîîÅçţŤŃÅýîî îŃîÅçÅýŧŃÅýůŧšſ. ÅůŤŃŧÅçî, Åý îîŃť ÅÑÅç îîÅÇî ťŃÅÑŧŃ îůîîťůîîÅ¡Åýůîî ŃîŰůŧšÅñůîÅ¡î Åý îîÅ¡ ÅÑÅç ŰŃÅÇî ŃÅÝîůÅñîŃÅýŃſ ťůîîÅçîîŤŃſ Åý ÅÀÅçîîîŃîÅçîŤŃť ŃîîÅÑÅçſŧŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç, Åý ŤŃîŃîŃſ ÅÇŃţÅÑŧî ÅÝîţš Å¡ÅñŰŃîůÅýţšÅýůîîîî ŃÅÝîůÅñîî îîÅÑÅçÅ¿ Å¡, ŰţůÅýŧŃÅç, Å¥ÅçîÅ¡îÅçÅ£îŧîÅç šŧîîîîÅ¥Åçŧîî ÅÇÅ£î îîÅÑÅçſŧŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů. ÅîÅ¥ÅçîÅ¡Å¥, îîŃ Å¡ ŧů îîŃť ŃîîÅÑÅçſŧŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç îîîÅçîîÅýŃÅýůţů Å¢îůŤîšŤů Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšî Ńî ŃîŧšîîÅ¡î îîÅÑÅçÅ¿ îůÅñŧîî ŤůţšÅÝîŃÅý Å¡ ÅýÅ¡ÅÇŃÅý ÅÇÅ£î îůîîŧŃſ Å¢îŃÅÇůÅÑÅ¡18.

ÅůŤ Å¡ÅñÅýÅçîîŧŃ, îîÅÑÅçſŧîÅ¿ ÅñůÅýŃÅÇ Åý ÅţůîŃîîîÅç ŃîŤîîî ŧÅç ÅÝîÅ£. ÅŃ ÅÀ.Å. ÅîţšŤŃÅýî Å¢îÅ¡ÅýŃÅÇÅ¡î šŧîÅçîÅçîŧîÅç îÅýÅçÅÇÅçŧšî, îîŃ ô¨ãÎÅçîÅç ÅÇŃţŰŃÅç ÅýîÅçÅ¥î ŧů ÅîîÅÑÅçſŧîî îůÅÝî ŢŃîîîŢůţš Åý ŃîŧŃÅýŧŃť îůîîŧîÅç ÅñůŤůÅñî ŧů Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£ÅçŧšÅç Å¡Å¥ÅçŧŧŃ îîÅÑÅçſŧîî îîÅýŃţŃÅý. Å 1855 Å°. Åý ÅÀůŧŤî-ÅÅçîÅçîÅÝîîÅ° ŢŃîîîŢůţš îÅýÅçÅÇÅçŧšî Ń îŃť, îîŃ ãÅý ŧůîîŃîîÅçÅç ÅýîÅçÅ¥î î ťŧŃŰšî ÅñţůîŃîîîŃÅýî Ńî ŃîŧšŤŃÅý Å¡Å¥Åçîîîî ÅýšŧîŃÅýŤš, Å¢îšŰŃîŃÅýÅ£ÅçŧŧîÅç Å¡Åñ îîůţš ŤůŢšîůŧů ÅÅÝîî ŃÅýů, ŃîţšîůîîÅ¡Åçîî ÅýÅçîŧŃîîîî ÅÝŃî Å¡ ŤîÅçŢŃîîÅ¡îã. ŠŢŃîÅ£ÅçÅÇîîîÅ¡Åç ŰŃÅÇî, ŧůŢîÅ¡Å¥Åçî, Åý 1860 Å°. ãŢŃŤŃîŧÅçÅ¿îÅçã Å¢îŃîšţš ãîÅÇÅçţůîî îůîŢŃîîÅÑÅçŧšÅç Ń Å¢îšŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšš Åý ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝÅç ÅýšŧîŃÅýŤš Å¡Åñ ŃÅÝîî ŃÅýîŤŃſ îîůţš ÅÇţšŧŃî 1 ůîîšŧ 2 ÅýÅçîîŤů Åý îůÅñÅ¥Åçî Å¢îţš 80 îî. Å¡Åñ îîŧîůã. ÅţůÅýŧůî ŤŃŧîŃîů ÅÀÅ¡Å¥îŤŃŰŃ ÅñůÅýŃÅÇů Å°Å°. ÅůţůîÅçÅýîî îÅýÅçÅÇŃťţîţů Ń ŢŃţîîÅçŧšš ÅñůŤůÅñůŧŧîî ãÅÇÅ£î ÅñÅÇÅçîŧšî ŰŃîŢŃÅÇ ÅñůÅýŃÅÇŃÅýţůÅÇÅçÅ£îîÅçÅýã îÅçîîîÅçî îîÅýŃţŃÅý Å¡Åñ ţšîŃſ îîůţš ÅÇÅ£î ÅÇÅýîîîÅýŃţîŧîî îîÅÑÅçÅ¿ Å¡ ÅÇÅýîî îîÅýŃţŃÅý ÅÇÅ£î ŃÅÇŧŃŰŃ ÅÇÅýîîîÅýŃţîŧŃŰŃ îîîîÅçîůô£19. ÅůŤ Å¡ÅñÅýÅçîîŧŃ, Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ îťŃŰţŃ îÅçîÅ¡îî ÅñůÅÇůîî ŃîŰůŧšÅñůîÅ¡Å¡ ÅñůÅýŃÅÇîŤŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů Ńî ŃîŧšîîÅ¡î îîÅÑÅçÅ¿ ÅñŧůîÅ¡îÅçÅ£îŧŃ ŢŃÅñÅÇŧÅçÅç. ÅÅ¡îî Åý 1885 Å°. ŢŃ îÅ¢ÅçîšůţîŧŃťî ŢŃîîůŧŃÅýÅ£Åçŧšî ÅŃÅçŧŧŃŰŃ ÅÀŃÅýÅçîů ÅýîÅçÅ¥ îîÅçÅ¥ ŃîîÅÑÅçſŧîÅ¥ ÅñůÅýŃÅÇůť ÅÝîţŃ îůÅñîÅçîÅçŧŃ Å¢îšŧšťůîî ÅñůŤůÅñî ŤůŤ Ńî ÅýŃſîŤ, îůŤ Å¡ Ńî îůîîŧîî ţšî ŧů Ńî ŃîŧšîîÅ¡ ŰţůÅÇŤŃîîÅýŃţîŧîÅç îîÅÑîî Å¡ îîÅÑîî î ŧůîÅçÅñŧîťš îîÅýŃţůťš, î îÅçÅ¥ ŧÅçÅ¢îÅçÅ¥ÅçŧŧîÅ¥ îîţŃÅýÅ¡ÅçÅ¥, îîŃÅÝî ŧůîÅçÅñŧîÅç îîÅýŃţî ŧÅç ÅÝîţš ŰŃÅÇŧî ÅÇÅ£î Å¥ÅçîůţţšîÅçî ŢůîîŃŧŃÅý ŤůÅñÅçŧŧŃŰŃ ŃÅÝîůÅñîů.

ÅÂůŤšť ŃÅÝîůÅñŃť, Å¢îŃÅçŤî îîîÅçÅÑÅÇÅçŧšî Åý ÅţůîŃîîîÅç Åý 1850 Å°. ŧŃÅýŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů ÅýŢšîîÅýůţîî Åý ŃÅÝîîî ŢŃţšîšŤî îŃîîÅ¡Å¿îŤŃŰŃ Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýů ŢŃ îůÅñÅýÅ¡îÅ¡î ÅñůÅýŃÅÇîŤŃŰŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýů Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ ŃŰŧÅçîîîÅçÅ£îŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î. ÅţůîŃîîîŃÅýîŤůî ŃîîÅÑÅçſŧůî îůÅÝů, ŧůî ŃÅÇîîůîîî Åý îÅ¡îîÅçÅ¥Åç îÅ¢îůÅýÅ£Åçŧšî ŰŃîŧŃÅñůÅýŃÅÇîŤŃſ Å¢îŃťîîÅ£ÅçŧŧŃîîÅ¡, îůîîťůîîÅ¡Åýůţůîî Åý ŃÅÝîÅçÅ¥ îîÅÇî î îŃîîÅ¡Å¿îŤšťš ŃîîÅÑÅçſŧîťš ÅñůÅýŃÅÇůťš ÅýŃÅçŧŧŃŰŃ ÅýÅçÅÇŃťîîÅýů ã ÅÂîÅ£îť, ÅÅÑÅçÅýť, ÅÀÅçîîîŃîÅçť. ÅîůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ îîÅ¡îîÅýůţŃ, îîŃ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤůî ŃîîÅÑÅçſŧůî îůÅÝů Å¡Å¥Åçţů ťŃîŧîî ÅñůÅýŃÅÇîŤîî Å¥ÅçîůţţîîÅ°Å¡îÅçîŤîî ÅÝůÅñî, Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýÅçŧŧŃ-îÅçî ŧŃţŃŰšîÅçÅç ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃîîÅ¡, Å¢îŃîÅçîîšŃŧůţîŧîÅç ŤůÅÇîî. Å îîÅÇî ÅÇŃîîŃšŧîîÅý ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš, ŤůŤ ŧůť Å¢îÅçÅÇîîůÅýÅ£îÅçîîî, ÅÝîÅ£ Å¡ ŧůŤŃŢţÅçŧŧîÅ¿ ŃŢîî Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšî Ńî ŃîŧšîîÅ¡î îîÅÑÅçÅ¿. Åî ŧÅç ÅñŧůÅçÅ¥, ŤůŤšÅç ÅñţůîŃîîîŃÅýÅç ťůîîÅçîů Å¡ÅñŰŃîůÅýţšÅýůţš Ńî ŃîŧšîîÅ¡ îîÅÑîî, Å¡ Åý ŤůŤŃť ŃÅÝîÅçÅ¥Åç îîîÅçîîÅýŃÅýůţŃ îîŃ Å¢îŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃ. Å îÅýîÅñÅ¡ î îîÅ¡Å¥ ÅýůÅÑŧŃ ŃÅÝîůîÅ¡îî ÅýŧšťůŧšÅç ŧů îÅ£ÅçÅÇîîîÅ¡Åç îţŃÅÑÅ¡ÅýîÅ¡Åçîî ŧů îůÅÝÅç Ť îÅçîÅçÅÇšŧÅç XIX Åý. Å¡îîŃîÅ¡îÅçÅç îîţŃÅýÅ¡î.

Åů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝÅç Å¡ÅñŧůîůţîŧŃ îîîÅçîîÅýŃÅýůţů Å¢îŃÅÝÅ£Åçťů ŧÅçîůÅýŧŃŰŃ ŢŃţŃÅÑÅçŧšî šŧŃîîîůŧŧîî Å¡ îîîîŤšî ťůîîÅçîŃÅý. ÅŃ îîţŃÅýÅ¡îÅ¥ ŤŃŧîîůŤîŃÅý î šŧŃîîîůŧîůťš, Å¢îÅ¡Åçî ůÅýîšťš Åý ÅţůîŃîîî, Ńŧš Å¡Å¥Åçţš ŃŤţůÅÇî, Åý ŧÅçîŤŃţîŤŃ îůÅñ Å¢îÅçÅýŃîî ŃÅÇîîÅ¡Åç îůÅñÅ¥Åçî îŃÅÇÅçîÅÑůŧšî îîîîŤšî ťůîîÅçîŃÅý, Å¡Å¥ Å¢îÅçÅÇŃîîůÅýÅ£îţšîî îÅÇŃÅÝŧîÅç îîţŃÅýÅ¡î Å¢îŃÅÑÅ¡Åýůŧšî (ÅÝÅçîŢţůîŧůî ŤÅýůîîÅ¡îů î ŃîŃŢţÅçŧšÅçÅ¥, ŃîÅýÅçîÅçŧšÅçÅ¥ Å¡ Å¢îÅ¡îÅ£îŰŃſ, ô¨îîŃţîŤŃ ÅñÅçťţš, îŤŃţîŤŃ ÅÇŃŰŃÅýŃîÅ¡ÅýîÅ¡Å¿îî Å¢îšŧîîî ťŃÅÑÅçî ŧů îÅÇŃÅÝîÅçŧšÅç ÅÇÅ£î îůÅÇŃÅý Å¡ ÅñÅçťţÅçÅÇÅçţšîô£, ÅÑÅçŧî ŢŃţîîůţš Åý ŢŃÅÇůîŃŤ ÅÇÅýÅç ŤŃîŃÅýî), Ńŧš Å¡Å¥Åçţš îÅýŃî îŤŃţî, îÅçîŤŃÅýî, îÅýŃſ ô¨Å§ÅçÅ¥Åçſ îîÅÇô£. ÅÅçîÅ¡ ÅÑÅç ŧÅçÅ¥Åçî ŃîîÅÑÅçſŧšŤŃÅý îîůţŤšÅýůţšîî î ŃŢîÅçÅÇÅçÅ£Åçŧŧîťš îîîÅÇŧŃîîîťš. ÅÅçîÅýîÅç ŰŃÅÇî Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ Å¢îŃÅýŃÅÇšţŃ Å¥Åçîî ŢŃ ŢŃÅÇÅÇÅçîÅÑŤÅç ÅÇÅçîÅçÅ¿ šŧŃîîîůŧîÅçÅý, ÅÇůÅýůî Å¡Å¥ ÅýŃÅñťŃÅÑŧŃîîî îůÅÝŃîůîî ŧů îůÅÝÅç î Å¢îůÅýŃť ÅýîÅÝŃîů îůÅÝŃîî Å¡ ŢŃţîîÅçŧšî ÅÑůţŃÅýůŧîî Åý îŃť ÅÑÅç îůÅñÅ¥ÅçîÅç, ŤůŤ ŢŃţîîůţš Å¡î Ńîîî. ÅŃ ŧů îîÅÝÅçÅÑÅç 1830ã1840-î Å°Å°. Å¢îůÅýÅ¡îÅçÅ£îîîÅýŃ ŃÅñůÅÝŃîšţŃîî ŃÅÝîÅçÅ¥ÅçŧšîÅçÅ£îŧîÅ¥ ÅÇÅ£î îůÅÝš îŃÅÇÅçîÅÑůŧšÅçÅ¥ šŧŃîîîůŧîÅçÅý. ÅŃîÅ£Åç 1847 Å°. ŧÅçÅ¥ÅçÅç îÅ¢Åçîšůţšîîî, Å¢îŃÅÇŃţÅÑůî ŃîîůÅýůîîîî ŧů îŃÅÇÅçîÅÑůŧšš îůÅÝš, îÅÑÅç ŧÅç Åýî ŃÅÇšţš Åý ÅçÅç îîůî. ÅÅçîÅçÅ¿ ŧÅçÅ¥ÅçîŤšî ťůîîÅçîŃÅý, Åñů Å¡îŤţîîÅçŧšÅçÅ¥ îÅçî , ŤîŃ îÅÑÅç îůŧÅçÅç ŢŃîîîŢšţ ŧů îÅ£îÅÑÅÝî, Å¢îšŧšťůţš ŧů îůÅÝî ŧů îîţŃÅýÅ¡îî îÅÇÅçÅ£îŧŃſ ŃŢţůîî Å¡ ŧů ÅýîÅçÅ¥î ŧÅçŃÅÝî ŃÅÇšťŃîîÅ¡ Åý îůÅÝŃîůî 20. ÅÀîŧŃÅýîîÅ¥ ÅçÅýîŃŢÅçÅ¿îÅçÅý Å¢îÅ¡î ŃÅÇšţŃîî Å¡îŤůîî ÅÇîîÅ°Å¡Åç îŢŃîŃÅÝî Ť Å¢îŃŢšîůŧšî.

Åů ŧůî ÅýÅñÅ°Å£îÅÇ, Å¡Å¥ÅçŧŧŃ îîů îÅ¡îîůîÅ¡î îŢŃîŃÅÝîîÅýŃÅýůţů ŢŃîÅýÅ£Åçŧšî îůîîťůîîÅ¡ÅýůÅçťŃŰŃ ŧůťš Ńî ŃîŧšîîÅçŰŃ îîÅÑîî, ŢŃÅÇŢšîůŧŧŃŰŃ ťůîîÅçîŃť Å. ÅŃţîîÅçîîÅçÅ¥.

ÅšŧůîîÅ¡î ŃîîÅÑÅçſŧîî ťůîîÅçîŃÅý ÅŃţîîÅçîîÅçÅý îÅçîŧŃ îÅýîÅñůŧů î îîÅÇîÅÝŃſ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš. ŠŃÅÇŃŧůîůţîŧšŤŃť ÅŃţîîÅçîîÅçÅý ŧů ÅñţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ÅñÅçťţÅç ÅÝîÅ£ ÅůŧšîÅ£î (ÅůŧšţŃ, Åůŧššţů) ÅŃţîîÅçîî. ÅÙîŃî ťůîîÅçî ÅÝîÅ£ Åý îÅ¡îÅ£Åç îîÅçî ŧÅçÅ¥Åçî ŃîîÅÑÅçſŧšŤŃÅý, î ŤÅçÅ¥ ÅÝîÅ£ ŢŃÅÇŢšîůŧ 1 îŧÅýůîî 1814 Å°. ŃÅÇšŧ Å¡Åñ Å¢ÅçîÅýîî ŤŃŧîîůŤîŃÅý î šŧŃîîîůŧŧîťš îÅ¢Åçîšůţšîîůťš. ÅůŧšîÅ£î Å¢îÅ¡ÅÝîÅ£ Å¡Åñ îůſŃŧů ÅŃţšŧŰÅçŧů, ŤîÅñŧÅçî ŢŃ Å¥Åçîůť, 39 Å£Åçî, î ŧšť Å¢îÅ¡Åçî ůţů ÅÑÅçŧů Å¡ îÅçîîÅçîŃ ÅÇÅçîÅçÅ¿. ÅŃ ŤŃŧîîůŤîî ÅůŧšîÅ£î ÅŃţîîÅçîîî ŢŃţůŰůţŃîî ŃîÅçŧî ÅýîîŃŤŃÅç ŰŃÅÇŃÅýŃÅç ÅÑůţŃÅýůŧîÅç Åý îůÅñÅ¥ÅçîÅç 2000 îîÅÝ. ÅçŰŃ îîŧî ÅŃŰůŧŧî ÅÅÝîůťî ã 600 îîÅÝ.21 ŠŢÅçîÅçÅçÅñÅÇî ťůîîÅçî îŃ îÅýŃÅçÅ¿ ÅÝŃţîîŃſ îÅçÅ¥îÅçÅ¿ ŰŃîŃÅýÅ¡Å£îî ÅÝŃţîîÅç ŰŃÅÇů. ÅÅçÅ¥ÅçÅç ÅýţůîîÅ¡ ÅýîîîÅç Å¢îÅçÅ¢îîîîÅýŃÅýůţš ŃîîÅçÅñÅÇî Å¥Åçîîŧîî îÅ¢ÅçîšůţšîîŃÅý, Å¡ Åý ťůÅç 1815 Å°. ÅÇůÅÑÅç ÅýÅñîţš ÅýîÅç îÅçÅ¥ÅçÅ¿îîÅýŃ ÅŃţîîÅçîîÅçÅý ŢŃÅÇ îîîůÅÑî, ů ÅñůîÅçÅ¥ ÅýÅ¥ÅçîîÅç îŃ îîůîîÅ¡Å¥ îîŧŃť ÅñůŤţîîšţš Åý îîîîÅ¥î. Åů îîŃť ŃîŧŃÅýůŧšš ťůîîÅçî ŢŃÅñÅÑÅç Å¢îŃîÅ¡Å£ ÅýîÅÇůîî ÅçÅ¥î Åý ÅýŃÅñÅ¥ÅçîÅçŧšÅç ťŃîůţîŧŃŰŃ îîÅçîÅÝů 3833 îîÅÝ. 26 ŤŃŢ., Å¡ÅÝŃ ô¨îůŤŃſ îîîÅÇ ÅÇÅ£î ŧÅçŰŃ, îÅçîîŧŃŰŃ šŧŃîîîůŧîů î îÅçÅ¥ÅçÅ¿îîÅýŃť, ÅýÅçîîťů îîÅýîîÅýÅ¡îÅçÅ£Åçŧô£22. ÅůŤ ÅÝî îŃ ŧš ÅÝîţŃ, ÅůŧšîÅ£î ÅŃţîîÅçîî (ŃîÅçî) îîůîîÅýŃÅýůţ Åý Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšš ŢůîîÅ¡Å¡ ÅñţůîŃîîîŃÅýîŤŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î Åý 1817 Å°., ŢŃîţůŧŧŃſ ŧů ŃÅÇŃÅÝîÅçŧšÅç ÅÅ£ÅçŤîůŧÅÇîî I, Åñů îîŃ ŢŃţîîÅ¡Å£ Åý îÅ¡îÅ£Åç ÅÇîîÅ°Å¡î ťůîîÅçîŃÅý ÅÇÅçŧÅçÅÑŧŃÅç ÅýŃÅñŧůŰîůÅÑÅÇÅçŧšÅç Åý 25 îîÅÝ. Åŧ ŢŃţîÅñŃÅýůţîî ÅÝŃţîîÅ¡Å¥ ůÅýîŃîÅ¡îÅçîŃť. Å 1825 Å°. ÅÝîÅ£ ŃÅÇŧšť Å¡Åñ Å¢îîÅ¡ ŢŃîÅçîŧîî îÅ£ÅçŧŃÅý ô¨Å§ÅçÅ¥ÅçîŤŃŰŃ îîÅÇůô£, ŤŃîŃîîÅ¿ Åñůŧšťůţîî ÅýŃŢîŃîůťš îîÅçÅ°îţšîŃÅýůŧšî îŢŃîŃÅý Å¥ÅçÅÑÅÇî îÅ£Åçŧůťš ŧÅçÅ¥ÅçîŤŃſ ŃÅÝîšŧî î Å¢îůÅýÅ£ÅçŧšÅçÅ¥ îůÅÝš23. Å 1827 Å°. Å¢îšŧšťůţ îîůîîÅ¡Åç Åý Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšš ÅÂÅçî ŧšîÅçîŤŃŰŃ ŤůÅÝšŧÅçîů Å¡ îŃŢîŃÅýŃÅÑÅÇůţ ÅÇŃîîůÅýŤî ŤůÅÝšŧÅçîů Åý ÅÅçîÅçîÅÝîîÅ° ÅýÅ¥ÅçîîÅç î Å. ÅîîîÅçÅýîÅ¥. Åů îîî îůÅÝŃîî îŧîÅçî-îÅ¡î îÅ¥ÅçÅ¿îîÅçîî Å. ÅîîîÅçÅýî Å¡ ŃîîÅÑÅçſŧŃťî ťůîîÅçîî Å. ÅŃţîîÅçîîî ŰŃîîÅÇůîî šťŢÅçîůîŃî ô¨ÅýŃ Å¡ÅñîîÅýÅ£ÅçŧšÅç ťŃŧůîîÅçŰŃ îÅýŃÅçŰŃ ÅÝţůŰŃÅýŃţÅçŧšî ŢŃÅÑůţŃÅýůîî îŃšÅñÅýŃţšţ ÅÝîšţţšůŧîŃÅýîÅç Å¢Åçîîîŧšô£24. Å ÅçŰŃ ŢŃîÅ£îÅÑŧŃť îŢšîŤÅç ŧůŰîůÅÇî Åñů îîůîîÅ¡Åç Åý ÅýîŢŃţŧÅçŧšš îůťîî ÅýÅçţšŤŃţÅçŢŧîî ÅýÅçîÅçÅ¿ 1824ã1837 Å°Å°.: îÅçîÅçÅÝîîŧůî Å¥ÅçÅÇůţî ô¨Åñů îîÅçîÅÇÅ¡Åçô£, ÅñŃţŃîîÅç îůîî ŧů îÅçŢŃîŤÅç Åñů îîÅ¡ îůÅÝţš, ÅÝŃţîîÅ¡Åç ÅÇÅçŧÅçÅÑŧîÅç îîťťî25. Åůŧššţ ÅŃţîîÅçîî ÅñůîÅ£îÅÑÅçŧŧŃ Å¢îÅ¡îÅ¡îÅ£îÅçîîî Ť Å£îîîÅ¡Å¥ ŤţšŧŤŃÅýîÅ¥ ŤîÅñŧÅçîůť Å¡Åñ ŧÅçÅ¥Åçî ŃîîÅÑÅçſŧšŤŃÅý. ÅÅÝ îîŃť ŰŃÅýŃîîî îŃî îůŧšÅýîÅ¡Åçîî Åý Å¥îÅñÅçſŧîî ŤŃţţÅçŤîÅ¡îî ÅñůťÅçîůîÅçÅ£îŧîÅç ŢůťîîŧšŤš. Å îÅçÅÇÅçÅýîůť ŤîÅñŧÅçîŧŃŰŃ Å¡îŤîîîîÅýů ŧůÅÇŃ Å¢îÅ¡îÅ¡îţšîî îůÅÝÅ£î Å¡Åñ îŃÅÝîůŧšî ÅÎÅçŧîîůţîŧŃŰŃ ÅŃÅçŧŧŃ-ťŃîîŤŃŰŃ Å¥îÅñÅçî, ÅýîŢŃţŧÅçŧŧîî Åý 1829 Å°. Å. ÅîîîÅçÅýîÅ¥ Å¡ Å. ÅŃţîîÅçîîÅçÅ¥, ŧů ÅÇůťůîîŤŃť ŤţšŧŤÅç ŤŃîŃîŃſ ÅýÅýůîÅçŧ îÅ¡Å£îîî Å¡ÅñÅýÅ¡ÅýůîîÅçÅ¿îî ÅñÅ¥ÅçÅ¡ Å¡Åñ ÅÝŃţÅçÅç îÅýÅçîţŃŰŃ ÅÇůťůîŤů. ÅÀŃî îůŧšţšîî Å¡ Å¡ÅñÅÇÅçţšî, Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£ÅçŧŧîÅç ÅůŧššţŃť ÅŃţîîÅçîîÅçÅ¥ îŃÅýÅ¥ÅçîîŧŃ Å¡ î Å. ÅŃîîîšŧŃÅýîÅ¥. ÅÂůŤ, Ńî ŃîŧšîÅ¡Å¿ ŧŃÅÑ Å¡Åñ îŃÅÝîůŧšî ÅÅÅů î ŢŃÅÇŢšîîî Å. ÅŃîîîšŧŃÅýů 1833 Å°. ŢŃ ůîî Å¡ÅýŧîÅ¥ ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîůť, Å¢îÅ¡ÅýÅçÅÇÅçŧŧîÅ¥ ÅîţšŤŃÅýîŤŃſ, ô¨Å¤Å£Å¡Å§ÅƒÅ¤ ŤŃÅýůţ ťůîîÅçî Åůŧšţů ÅŃţîîÅçîî, Ťůţšţ ťůîîÅçî ÅůîÅ£ ÅÙÅÝÅçîî, îŃîÅ¡Å£ Å¡ ŢŃţšîŃÅýůţ ťůîîÅçî ÅÅçŃŧîÅ¡Å¿ ÅÅýÅçîšŧ, ŃŢîůÅýŤî Å¡ îîÅçîî ÅÇÅçţůţ ťůîîÅçî Åůîšţšſ ÅÛÅÑůŤŃÅý, îîîŤî Å¡ ŧŃÅÑŧî ã ťůîîÅçî ÅůŤîÅ¡Å¥ ÅÅçÅ£îÅýšŧ, ŤţšŧŃŤ ÅñŃţŃîÅ¡Å£ ťůîîÅçî ÅÅýůŧ ÅŃîîîšŧŃÅýô£26. ÅÀ 1846 Å°. (ŢŃ ÅÇîîÅ°Å¡Å¥ ÅÇůŧŧîÅ¥ î 1839 Å°.) Åůŧššţ ÅŃţîîÅçîî îůÅÝŃîůţ ÅÝîůŤŃÅýѝ (ŧůÅÇÅñÅ¡îůîÅçÅ£ÅçÅ¥) ŢŃ ŤŃÅýŤÅç ŃîîÅÑÅ¡î.

ÅůŤ Å¥î ŢŃťŧšť, Åůŧššţ ÅŃţîîÅçîî Å¢îÅ¡Åçî ůţ Åý ÅţůîŃîîî î îÅçîîîî ÅÇÅçîîťš. ŠţšîÅçîůîîîÅç îîîÅçîîÅýîÅçî ŃŢîÅçÅÇÅçÅ£Åçŧŧůî Å¢îîůŧšîů î Å¡Å¥Åçŧůťš ÅÇÅçîÅçÅ¿ Åůŧššţů. ÅůŢîÅ¡Å¥Åçî, Åý ŃÅÇŧŃť îÅ£îîůÅç Å¡îîÅ£ÅçÅÇŃÅýůîÅçÅ£î Å¢îÅ¡ÅýŃÅÇÅ¡î ÅÇůŧŧîÅç îŃîîůÅýÅ£ÅçŧŧŃŰŃ Åý 1819 Å°. îŢšîŤů ťůîîÅçîŃÅý ÅîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš, ŢŃ ŤŃîŃîŃťî ÅůîÅ£ ÅŃţîîÅçîî Å¡Å¥ÅçÅ£ ÅÇÅýîî îîŧŃÅýÅçÅ¿ Åůŧššţů Å¡ ÅÅÝîůťů, ÅýîÅç îîŃÅç Å¢îÅ¡Åçî ůţš Å¡Åñ ÅŃţšŧŰÅçŧů Å¡ îÅ¡îţšţšîî îÅ¢Åçîšůţšîîůťš ŢŃ ŤŃÅýŤÅç ŤţšŧŤŃÅý, ŃîÅçî ŧů ŃŤţůÅÇ 1800 îîÅÝ., îîůîîÅ¡Å¿ îîŧ ã ŧů 1000 îîÅÝ., ťţůÅÇîÅ¡Å¿ ã ŧů 300 îîÅÝ.27 ÅÀ îîÅ¡Å¥ îÅýŧŃ ŧÅç îŃŰţůîîîîîî îŢŃťšŧůŧšî ŧÅçŤŃîŃîîťš Å¡îîÅ£ÅçÅÇŃÅýůîÅçÅ£îťš, îîŃ ÅůîÅ£ ÅŃţîîÅçîî îÅýÅ£îÅçîîî îîŧŃť Åůŧššţů ÅÝŃţîîŃŰŃ. ÅůîÅ£ ÅŃţîîÅçîî îůÅÝŃîůţ ťůîîÅçîŃť ŤŃÅýŤš ŤţšŧŤŃÅý î 1823 ÅÇŃ 1848 Å°Å°., îîîÅÇÅ¡Å£îî ÅýÅ¥ÅçîîÅç î ťůîîÅçîŃť ÅůîšţšÅçÅ¥ ÅÛÅÑůŤŃÅýîÅ¥, ŃÅÝů ÅÝîţš ŤŃťůŧÅÇÅ¡îŃÅýůŧî Åý 1831 Å°. Åý ÅÂÅ¡îţšî ô¨ÅÇÅ£î ŃÅÝîîÅçŧšî î îůťŃîŧÅçŰŃ ťůîîÅçîů ÅţšůîŃÅýů ÅÇÅçÅ£î ÅÝîţůîů Å¡ îůÅñŧîî îŃÅÇŃÅý ŃîîÅÑÅ¡îô£28.

ŠŧÅçŤŃîŃîîî Å¢îÅÝţšŤůîÅ¡îî îîÅÇŃť î ÅůŧšţŃ ÅŃţîîÅçîî-ŃîîŃť šţš ô¨ÅÝŃţîîÅ¡Å¥ô£ îŢŃťšŧůÅçîîî Å¡ ÅůŧšţŃ ÅŃţîîÅçîî-îîŧ šţš ô¨Å¥Å¯Å£îÅ¿ô£. Å îîŧÅç Å¡ÅñÅýÅçîîŧŃ, îîŃ Ńŧ, ŤůŤ Å¡ ŃîÅçî, îÅ¡îţšţîî ťůîîÅçîŃť ŤŃÅýŤš ŤţšŧŤŃÅý ÅÇÅ£î îŤîůîÅçŧŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î, îůÅÝŃîůî Åý îîŃſ ÅÇŃţÅÑŧŃîîÅ¡ î 1823 ÅÇŃ 1848 Å°Å°.29

ÅÅ¥î Å. ÅŃţîîÅçîîů ÅýîîîÅçîůÅçîîî Åý ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîůî ŧŃîÅÝîî 1835 Å°., Åý ŤŃîŃîîî Ńŧ Ńî Å¡Å¥Åçŧš ÅýîÅçî ŧÅçÅ¥ÅçîŤšî ŤţšŧŤŃÅýîî ŤîÅñŧÅçîŃÅý îŃîîůÅýÅ¡Å£ ÅñůîÅýÅ£ÅçŧšÅç Ń ŧÅçîŃŰţůîÅ¡Å¡ Å¢ÅçîÅçîťŃîîů ŧŃîÅ¥î ŤŃÅýŤš ŤţšŧŤŃÅý30. ÅŃţÅçÅç ŤŃŧŤîÅçîŧîÅç ÅÇůŧŧîÅç ŢŃ ŢŃÅýŃÅÇî Å. ÅŃţîîÅçîîů ÅÇůîî ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîî 1843 Å°. Å¡Åñ ÅŃîîÅÇůîîîÅýÅçŧŧŃŰŃ ůîî Å¡Åýů ÅÏÅçÅ£îÅÝšŧîŤŃſ ŃÅÝţůîîÅ¡31. ÅŃ îîÅ¡Å¥ ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîůť ťůîîÅçî ã Å. ÅŃţîîÅçîî, Ńŧ ÅÑÅç ÅÅÝîůť ÅŃţîîÅçîî, îŃ îÅýŃšťš ÅÇÅýîÅ¥î îŃÅÇîîÅýÅçŧŧšŤůťš Åůŧšţůťš ÅŃţîîÅçîîůťš ã ÅÝŃţîîÅ¡Å¥ Å¡ ťůţîÅ¥ Å¢îÅ¡Åçî ůţš Åý ÅţůîŃîîî ŢŃ ŤŃŧîîůŤîî Ńî 13 îÅçÅýîůţî 1814 Å°. Åý îÅ¡îÅ£Åç Å¢ÅçîÅýîî Å¢ÅçîÅçîÅçÅ£ÅçŧîÅçÅý. ÅÅÝîůť ÅŃţîîÅçîî îÅ¡îţšţîî Åý 1819ã1820 Å°Å°. ŢŃ ŤţšŧŤŃÅýŃťî ŃîÅÇÅçÅ£Åçŧšî ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš îîÅçÅÇÅ¡ ťůîîÅçîŃÅý ŢŃ ŤŃÅýŤÅç Å¡ ÅñůŤůţŤÅç ŤţšŧŤŃÅý, Åý 1843 Å°. Ńŧ ÅçîÅç Å¢îŃÅÇŃţÅÑůţ îůÅÝŃîůîî ŧů îůÅÝÅç. Å 1851 Å°. ťůîîÅçî ÅÅÝîůť ÅŃţîîÅçîî Åñůŧšťůţ ÅÇŃţÅÑŧŃîîî ÅÝîůŤŃÅýů ŢŃ ŤŃÅýŤÅç ŤţšŧŤŃÅý Å¡ ÅÝîÅ£ ÅýîîŃŤŃŃŢţůîÅ¡ÅýůÅçÅ¥îÅ¥ îůÅÝŃîŧšŤŃť, ŢŃţîîůî Åý ŰŃÅÇ 474 îîÅÝ. 66 ŤŃŢ., ů ÅçŰŃ îîŧ ťůîîÅçî ÅÙÅÇîůîÅÇ ÅŃţîîÅçîî ã 177 îîÅÝ. 60 ŤŃŢ.32 ÅîÅ¥ÅçîÅ¡Å¥, îîŃ îîŧ ÅÅÝîůťů ÅŃţîîÅçîîů ÅÙÅÇîůîÅÇ ÅÅÝîůťŃÅýÅ¡î ÅÝîÅ£ îŢŃÅÇÅýÅ¡ÅÑŧšŤŃť Å.Å. ÅÅÝîî ŃÅýů Å¡ ÅÝîÅ£ ŧůŰîůÅÑÅÇÅçŧ Åý 1861 Å°. ÅñŃţŃîŃſ Å¥ÅçÅÇůţîî. ÅŃîŃťŤš îůťšţšš ÅŃţîîÅçîîÅçÅý Å¢îŃÅÑÅ¡Åýůîî Åý ÅţůîŃîîîÅç Å¡ Åý ŧůîîŃîîÅçÅç ÅýîÅçÅ¥î33.

ÅůŤ ÅýÅ¡ÅÇÅ¡Å¥, ÅýîÅç Å¢îÅçÅÇîîůÅýÅ¡îÅçţš ÅÇšŧůîîÅ¡Å¡ ÅŃţîîÅçîîÅçÅý ÅÝîţš Å¢îŃîÅçîîšŃŧůţůťš îÅýŃÅçŰŃ ÅÇÅçţů. ÅÅÝîůť ÅŃţîîÅçîî Å¢îšŧůÅÇÅ£ÅçÅÑůţ Ť Å¢ÅçîÅýŃſ ÅýŃţŧÅç Å¢ÅçîÅçîÅçÅ£ÅçŧîÅçÅý. Åŧ ŃîîůÅýůţîî îůÅÝŃîůîî ŧů îůÅÝÅç ŢŃîÅ£Åç Å¡ÅñÅ¥ÅçŧÅçŧšî ŤůÅÇîŃÅýŃſ ŢŃţšîšŤš Åý ŤŃŧîÅç 1840-î Å°Å°. Å¡ Åñůŧšťůţ ÅýÅçÅÇîîîî ÅÇŃţÅÑŧŃîîî ÅÝîůŤŃÅýů. ÅŃÅñťŃÅÑŧŃ, ŢůîůţţÅçÅ£îŧŃ îÅýŃÅçÅ¿ îůÅÝŃîÅç ŧů îůÅÝÅç Ńŧ Å¢îŃÅÝŃÅýůţ îÅýŃš îÅ¡Å£î Åý ÅýîÅ¢îîŤÅç ŢŃţîÅñîîîÅçÅ¿îî ŢŃÅýîîÅçŧŧîÅ¥ îÅ¢îŃîŃť Å¢îŃÅÇîŤîÅ¡Å¡ ã Ńî ŃîŧšîîÅ¡î îîÅÑÅçÅ¿. ÅÀŃî îůŧšÅýîÅçÅçîî Ńî ŃîŧšîîÅç îîÅÑîÅç îůÅÝŃîî ÅÅÝîůťů ÅŃţîîÅçîîů ÅÇÅçťŃŧîîîÅ¡îîÅçî ÅýîîŃŤîî ŤÅýůţšîšŤůîÅ¡î îîŃŰŃ ťůîîÅçîů. ÅÙîŃ ÅÇŃÅÝîŃîŧŃÅç îîÅÑîÅç î ŤůîÅçîîÅýÅçŧŧîÅ¥ Å¡îŢŃţŧÅçŧšÅçÅ¥ ÅýîÅçî ÅÇÅçîůţÅçÅ¿. ÅîÅÝŃŢîîŧŃ Å¡îŢŃţîÅñŃÅýůŧšÅç Åý îîÅýŃţÅç îîŃŰŃ Å¥ÅçţŤŃŤůţšÅÝÅçîŧŃŰŃ îîÅÑîî ÅÇÅýîî ŧůîÅçÅñŃÅý ÅÇÅ£î îîÅçîÅ¡îÅçîŤŃſ Å¢îţš î ÅýÅçÅÇîîÅ¡Å¥ ŢŃîîŤŃť, ŤŃîŃîůî Å¡îŢŃţîÅñŃÅýůţšîî ÅÇÅ£î Å¢îšŧîîŃŰŃ ŧů ÅýŃŃîîÅÑÅçŧšÅç Åý 1843 Å°. ô¨Å£Å¡îîÅ¡î îŤŃŰŃ îîîîÅçîůô£. ÅÙîŃ îîÅÑîÅç Å¢îÅçÅÇîîůÅýÅ£îÅçî î ŃîŃîÅçŰŃ îîŃÅýŧî ô¨îÅ¡ÅÝÅ¡îŤîô£ ã Ńî Ńîŧšîîî ÅýšŧîŃÅýŤî ŧÅçÅÝŃţîîŃŰŃ ŤůţšÅÝîů, ŢŃţîÅñŃÅýůÅýîîîîî ÅÝŃţîîÅ¡Å¥ îÅ¢îŃîŃť î Å¢îŃťîîţŃÅýšŤŃÅý ÅÀÅ¡ÅÝÅ¡îÅ¡. ÅÙîŃ îîÅÑîÅç, ŃîÅçÅýÅ¡ÅÇŧŃ, Å¡ÅñŰŃîůÅýţšÅýůţŃîî ÅÇÅ£î îŃîîŃîîÅçÅ£îŧŃŰŃ Ńî ŃîŧšŤů. ÅŧŃ ÅÇÅçŤŃîÅ¡îŃÅýůŧŃ ŧůîÅçîŤŃſ îÅçîÅçÅÝîŃť, ŤŃîŃîůî îîůţů îÅ¡îŃŤŃ Å¡îŢŃţîÅñŃÅýůîîîî î 1840-î Å°Å°. ŧů îîůÅÇÅ¡îšŃŧŧŃť ÅÇÅ£î ÅţůîŃîîîů îŤîůîÅçŧŧŃť ŤţšŧŤŃÅýŃť ŃîîÅÑÅ¡Å¡. ÅîÅçÅýÅ¡ÅÇŧŃ, ťůîîÅçî Å¡ÅñŰŃîůÅýţšÅýůţ ŢůîîÅ¡î îůŤšî îîÅÑÅçÅ¿, Ń îÅçÅ¥ ŰŃÅýŃîÅ¡î ŧůŧÅçîÅçŧŧîÅ¿ ŧů îîÅýŃţÅç ô¨ã 31ô£.

Å ÅñůÅýÅçîîÅçŧšÅç ÅÇŃÅÝůÅýÅ¡Å¥, îîŃ Åý ŤŃţţÅçŤîÅ¡Å¡ ÅŃîîÅÇůîîîÅýÅçŧŧŃŰŃ ÅîîŃîÅ¡îÅçîŤŃŰŃ Å¥îÅñÅçî î îůŧšîîî ÅçîÅç ŃÅÇŧŃ Ńî ŃîŧšîîÅç îîÅÑîÅç î ŤůŢîîÅ£îŧîÅ¥ ÅñůťŤŃť, ŢŃÅÇŢšîůŧŧŃÅç ô¨Å. ÅŃţîîÅçîîô£. Å îÅÑîÅç ŧÅç Å¡Å¥ÅçÅçî îŤůÅñůŧšî ŧů ÅýîÅçÅ¥î Å¡ Å¥ÅçîîŃ Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšî. ÅîÅ¡ îîůÅýŧÅçŧšš îîÅ¡î ÅÇÅýîî îůÅÝŃî ÅÅÝîůťů ÅŃţîîÅçîîů ŃîÅ¥ÅçîÅ¡Å¥, îîŃ îŃÅýŢůÅÇůîî ŤŃŧîîîîŤîÅ¡ÅýŧîÅç Å¡ îÅçî ŧšîÅçÅç î ůîůŤîÅçîÅ¡îš îîÅÑÅçÅ¿, îůŤ ÅÑÅç ŤůŤ Å¡ ŃÅÝîůî îîšţšîů Å¡î ŃîŃîťţÅçŧšî.

1 ÅůšÅÝŃţÅçÅç ŢŃţŧůî Åý ŧůîîŃîîÅçÅç ÅýîÅçÅ¥î šŧîŃîťůîÅ¡î Ń îîîîŤšî ťůîîÅçîůî îŃÅÝîůŧů Åý Ťŧ.: ŴŃŤůîÅçÅý ÅÛ.Å. Å îîîŤŃÅç Ńî ŃîŧšîîÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç. ÅůîîÅçîů Å¡ îÅ¡îÅ¥î. Å., 2005.

2 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅţůîŃîîîŃÅýîŤůî îŤŃţů ůÅýîŃîîŤŃŰŃ î ŃţŃÅÇŧŃŰŃ îŤîůîÅçŧŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î. ÅÀîůŧŃÅýÅ£ÅçŧšÅç Å¡ îůÅñÅýÅ¡îÅ¡Åç (1815ã1860 Å°Å°.). ÅÏÅçÅ£îÅÝšŧîŤ, 2006; ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅţůîŃîîîŃÅýîŤůî ŃîîÅÑÅçſŧůî îůÅÝů. Å., 2011.

3 ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 68; ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 148.

4 ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 69.

5 ÅţůîŃîîîãŰŃîŃÅÇ Å¤îîţůîŃŰŃ ŤŃŧî. ÅţůîŃîîî, 2004. ÅÀ. 104ã105; ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 11.

6 Å.Å. ÅůÅÑÅçŧîÅçÅýů, îîůîîÅ¡Å¿ ŧůîîŧîÅ¿ îŃîîîÅÇŧšŤ ŰŃîŃÅÇîŤŃŰŃ ŤîůÅçÅýÅçÅÇîÅçîŤŃŰŃ Å¥îÅñÅçî Å°. ÅţůîŃîîîů, ŃŤůÅñůţů ÅÝŃţîîîî ŢŃťŃîî Åý Å¢îÅçÅÇŃîîůÅýÅ£Åçŧšš ůîî Å¡Åýŧîî ťůîÅçîšůţŃÅý, Åñů îîŃ ÅýîîůÅÑůÅçÅ¥ ÅçÅ¿ ŃîŃÅÝîî ÅÝţůŰŃÅÇůîŧŃîîî. ÅÈŤůÅñůŧŧîÅç îîîţŤš ŧů ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîî: Å ÅÅÅ. ÅÊ. 37. ÅÅ¢. 9. Å. 269. Å. 26, 31, 36.

7 ÅŃŤŃÅý Å. ÅÅçÅ¥ÅçÅç ŃîîÅÑÅçſŧšŤš ŧů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃť ÅñůÅýŃÅÇÅç // Åîîŧůţ ÅťŢÅçîůîŃîîŤŃŰŃ îîîîŤŃŰŃ ÅýŃÅçŧŧŃ-Å¡îîŃîÅ¡îÅçîŤŃŰŃ ŃÅÝîÅçîîÅýů. 1913. ã 5ã8, 11ã13; ÅîîťůŤšŧ Å. ÅîîŃîÅ¡îÅçÅç ÅÇůŧŧîÅç ŢŃ ÅýÅýÅçÅÇÅçŧšî Å¡ÅñŰŃîŃÅýÅ£Åçŧšî î ŃţŃÅÇŧŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î Åý ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ îůÅÝÅç ŧÅçÅ¥Åçťš ťůîîÅçîůťš // ÅŃîŧîÅ¿ ÅÑîîŧůţ. 1912. ÅÂ. 4. Åŧ. 10, 11.

8 ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 14; Å₤ÅÝţŃŧſ ÅÊ.Å. Å Å¡îîŃîÅ¡Å¡ ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš // ÅŃ îţůÅýî îŃîîÅ¡Å¿îŤŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î. ÅůîÅçîšůţî ŧůîîŧŃ-Å¢îůŤîÅ¡îÅçîŤŃſ ŤŃŧîÅçîÅçŧîÅ¡Å¡. ÅţůîŃîîî, 2010. ÅÀ. 32ã34.

9 ÅÀÅýšŧîšŧ Å.Å. ÅţůîŃîîîŃÅýſ ÅñůÅýŃÅÇ // ÅîÅçîÅçîîÅýÅçŧŧîÅç Åñůޚ. 1825. ÅÏ. XXIII. Åŧ. LXIII. ÅÀ. 25ã36.

10 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 210.

11 ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 66.

12 ÅÂůť ÅÑÅç.

13 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 148; ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 69.

14 ÅÅçîÅçÅÇ ÅÅçîÅýŃſ ťšîŃÅýŃſ ÅýŃſŧŃſ ÅýÅçîî ŤîîîůîŧîÅ¿ ŃîîÅÑÅçſŧîÅ¿ Å¢îŃťîîÅçÅ£ ÅÂîÅ£î ÅÇůÅýůţ ÅÇŃ 20ã30 îîî. îîîŤ Ńî ŃîŧšîîÅ¡î ŧÅçÅÇŃîŃŰšî îîÅÑÅçÅ¿. ÅÀÅ¥.: Åî ŃîŧšîîÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç. ÅÙŧţŃŢÅçÅÇÅ¡î. Å., 2005. ÅÀ. 107.

15 ÅîŃÅñÅÇŃÅýů Å.Å. ÅîŃšÅñÅýŃÅÇîîÅýŃ Ńî ŃîŧšîîÅ¡î îîÅÑÅçÅ¿ Åý 1850ã1914 Å°Å°.: ŤůÅÇîŃÅýîÅç Å¡ îÅçî ŧŃţŃŰšîÅçÅç Å¢îŃÅÝÅ£ÅçÅ¥î // ÅÅñÅýÅçîîÅ¡î ÅÈîůţîîŤŃŰŃ ŰŃîîÅÇůîîîÅýÅçŧŧŃŰŃ îŧšÅýÅçîîÅ¡îÅçîů. 2009. ã 3 (65). ÅÀ. 190ã199.

16 ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 69; ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 148.

17 Åî ŃîŧšîîÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç. ÅÙŧţŃŢÅçÅÇÅ¡î. ÅÀ. 107.

18 ÅîŃÅñÅÇŃÅýů Å.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 190ã199.

19 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 148.

20 ÅîťůŤŃÅýů Å.Å. ÅÈîţŃÅýÅ¡î îůÅÝŃîî ŢŃ ŤŃŧîîůŤîî šŧŃîîîůŧŧîî îÅ¢ÅçîšůţšîîŃÅý ŧů ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝÅç Åý Å¢ÅçîÅýŃſ ŢŃţŃÅýšŧÅç XIX Åý. // ÅŃ îţůÅýî îŃîîÅ¡Å¿îŤŃŰŃ ŃîîÅÑÅ¡î. ÅůîÅçîšůţî ŧůîîŧŃ-Å¢îůŤîÅ¡îÅçîŤŃſ ŤŃŧîÅçîÅçŧîÅ¡Å¡. ÅţůîŃîîî. 2010. ÅÀ. 40ã42.

21 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 38, 51. ÅÅýîŃî ŧů ŃîŧŃÅýÅç ŧÅç Å¡îŢŃţîÅñîÅçÅ¥îî îůŧÅçÅç ÅÇŃŤîÅ¥ÅçŧîŃÅý Å¡Åñ ŧÅçÅ¥Åçî ůîî Å¡ÅýŃÅý, ŃŢîÅÝţšŤŃÅýůŧŧîî Åý ÅÅçîťůŧšš Åý 1938 Å°., ÅýÅ¢ÅçîÅýîÅç îůîîťůîîÅ¡ÅýůÅçî îŃÅÇÅçîÅÑůŧšÅç ŤŃŧîîůŤîŃÅý î ŧÅçÅ¥Åçťš ŃîîÅÑÅçſŧšŤůťš. Å îîÅ¡î ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîůî ÅýÅ¢ÅçîÅýîÅç îŢŃťšŧůÅçîîî Å¡Å¥î îîŧů Å. ÅŃţîîÅçîîů ã ÅŃŰůŧŧů ÅÅÝîůůťů, ŃÅÇŧůŤŃ îîŃ ŧÅç Å¢îŃîîŧîÅçî îîîÅçîîÅýîîîîî Åý îŃîîÅ¡Å¿îŤšî Å¢îÅÝţšŤůîÅ¡îî Å¢îîůŧšîî îŃÅÇîîÅýÅçŧŧîî îÅýîÅñÅçÅ¿ ÅŃţîîÅçîîÅçÅý.

22 ÅŃŤŃÅý Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 362.

23 ÅÈÅýÅç-ÅÅçîÅçî ÅîÅ¥. ÅÅ¡Åñŧî Å¡ îîţŃÅýÅ¡î šŧŃîîîůŧŧîî ťůîîÅçîŃÅý Åý ÅţůîŃîîîÅç Å¡ ŧů ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝÅç // ÅÅçîÅýîÅç ÅîîîÅçÅýÅç îîÅçŧšî. ÅÀÅÝŃîŧšŤ ťůîÅçîšůţŃÅý. ÅÏÅçÅ£îÅÝšŧîŤ, 2003. ÅÀ. 57.

24 ÅîÅ¡î ŃÅÇîŤŃ Å.ÅÛ. ÅţůîŃîîîŃÅýÅç ťůîîÅçîů-ŃîîÅÑÅçſŧšŤš // ÅůîÅçîšůţî III ŤîůÅçÅýÅçÅÇîÅçîŤŃſ ŤŃŧîÅçîÅçŧîÅ¡Å¡ Å¡Å¥. Å.Å. ÅŃŃÅýů. ÅţůîŃîîî. 2010. ÅÀ. 11; ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 109.

25 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 162.

26 ÅÂůť ÅÑÅç. ÅÀ. 83.

27 ÅÅçŧšîŃÅýů Å.Å. ÅËîÅÇŃÅÑÅçîîÅýÅçŧŧŃÅç ŃîîÅÑÅ¡Åç XIX Åý. ÅţůîŃîîîŃÅýîŤŃſ ŃîîÅÑÅçſŧŃſ îůÅÝš. ÅÂîîÅÇî ÅÅÅ. 1947. ÅîÅ¢. 18. ÅÀ. 213.

28 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 83.

29 ÅţšŧŤšŧ Å. ÅţůîŃîîîŃÅýîŤůî Å°îůÅýîîů ŧů îîůţš. ÅÏÅçÅ£îÅÝšŧîŤ, 1967. ÅÀ. 39, 42.

30 ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 31.

31 ÅÀÅýÅçÅÇÅçŧšî Å¢îÅçÅÇŃîîůÅýšţů Å.Å. ÅůÅÑÅçŧîÅçÅýů, Åñů îîŃ Å¢îšŧŃîÅ¡Å¥ ÅçÅ¿ ÅÝŃţîîîî ÅÝţůŰŃÅÇůîŧŃîîî. ÅÈŤůÅñůŧŧîÅç îîîţŤš ŧů ÅÇŃŤîÅ¥Åçŧîî: ÅÅÊ ÅÏÅÅÅ. ÅÊ. Å24. ÅÅ¢. 1. Å. 161. Å. 26, 138; ÅÊ. 19. ÅÅ¢. 1. Å. 1208. Å. 23.

32 ÅîţšŤŃÅýî ÅÀ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 147.

33 ÅŤîŧîŃÅý ÅÛ.Å. ÅÈŤůÅñ. îŃî. ÅÀ. 34, 35.

ÅŃťťÅçŧîůîÅ¡Å¡