ąĀą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ 30-čģ ŌĆō 40-čģ ą│ąŠą┤ą░čģ ąźąź ą▓ąĄą║ą░, ąĪ.ąÆ. ąōčāčĆąŠą▓ (ąóčāą╗ą░)

ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¤čÅč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 14ŌĆō16 ą╝ą░čÅ 2014 ą│ąŠą┤ą░

ą¦ą░čüčéčī IąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2014

┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2014

┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2014

ąÆą½ąæą×ąĀ ąóąĢą£ą½ ąĪąóąÉąóą¼ąś ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčīčÄ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░čéčī čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą▓č鹊čĆąŠą╝ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÄ, ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝, ą░čĆčģąĖą▓ąĮčŗčģ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖąĘą┤ą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčā čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ 30-čģŌĆō40-čģ ą│ą│. ąźąź ą▓. ąæąŠą╗ąĄąĄ ąŠą▒čēą░čÅ ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čåąĖčÅ ą┐ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ ą│ąŠą┤čŗ ąĖ ą│ąŠą┤čŗ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮą░ ąĮą░ čüą░ą╣č鹥 ┬½ąĀą░ą║ąĄčéąĮą░čÅ č鹥čģąĮąĖą║ą░┬╗1.

ąĀą░ą▒ąŠčéčŗ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ą▓ ą┤ąŠą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤

ąĪą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝ąĖ ąōą░ąĘąŠą┤ąĖąĮą░ą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╗ą░ą▒ąŠčĆą░č鹊čĆąĖąĖ 2 ą▓ 1933 ą│., ą░ ą▓ 1936ŌĆō1938 ą│ą│. ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÄ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ąĘą░ čüč湥čé ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čüą┐čāčüą║ąŠą▓čŗčģ ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒ą╗ąĄąĮąĖą╣ (čüą┐čāčüą║ąŠą▓čŗčģ čüčéą░ąĮą║ąŠą▓, čłčéčŗčĆąĄą▓čŗčģ ą┐čāčüą║ąŠą▓čŗčģ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓, ą┐čāčüą║ąŠą▓čŗčģ čüčéą░ąĮą║ąŠą▓-čłčéčŗčĆąĄą╣, ą┐čāčüą║ąŠą▓čŗčģ čłčéčŗčĆąĄą╣), ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čāą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ. ą¤čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗąĄ ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ ą│ąŠą┤čŗ čüą┐čāčüą║ąŠą▓čŗąĄ čüčéą░ąĮą║ąĖ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ą┐čāčüą║ą░ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ 132, 203, 245 ą╝ą╝ 3 (čĆąĖčü. 14). ą×ąĮąĖ čāčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą▒ą╗ąĖąĘą║ąŠą╝ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░, ą║ą░ą║ čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ čüčéą░ąĮą║ąŠą▓ čĆą░ą║ąĄčéčćąĖą║ą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ą▓ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ XIX ą▓.5 ąöą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮčŗ.

ąÜ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ 30-čģ ą│ą│. ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąĮą░čāčćąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠą│čĆąĄčüčüą░ čüč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ą┤ą╗čÅ ąŠčüąĮą░čēąĄąĮąĖčÅ ąĖčģ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╝ąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ą╝ąĖ, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ąĖ ąĮąĄ ą┤ą╗čÅ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐čāčüą║ą░ čĆą░ą║ąĄčé, čćč鹊 ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ąĄčéčüčÅ čĆčÅą┤ąŠą╝ ą░čĆčģąĖą▓ąĮčŗčģ ąĖ ąĮąĄą░čĆčģąĖą▓ąĮčŗčģ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą▓ 6.

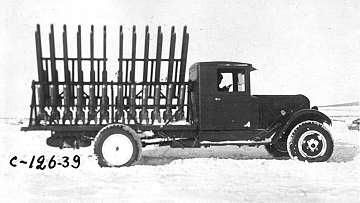

ąĀąĖčü. 1. ą¤čāčüą║ąŠą▓čŗąĄ čüčéą░ąĮą║ąĖ čüąŠ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 132 ą╝ą╝ (ąŠą┐čŗčéąĮčŗąĄ)

ąÆ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ 30-čģ ą│ą│. ąĮą░čćąĖąĮą░čÄčéčüčÅ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ čŹč鹊ą╣ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ 7.

ąÆ 1938 ą│. čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║ąĖ ąØąśąś Ōä¢ 3 ą┐ąŠ ąĘą░ą║ą░ąĘčā ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ (ąÉąŻ) ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ ąŠą▒čŖąĄą║čéčā Ōä¢ 138 ŌĆō ąŠčĆčāą┤ąĖčÄ (ą┐ąŠ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ŌĆō čüčéą░ąĮą║čā) ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ 132-ą╝ą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ┬½ą┐čĆąĖ ą│čĆčāą┐ą┐ąŠą▓ąŠą╣ čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąĄ (ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ ąŠą│ąŠąĮčī ąĖąĘ 6ŌĆō12 čüčéą░ąĮą║ąŠą▓) čü čåąĄą╗čīčÄ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ ąŠą│ąĮąĄą▓ąŠą│ąŠ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ┬╗, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮčŗ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ. ą¤ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮą░čÅ ąĘą░ą┤ą░čćą░ ŌĆō ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄčüą║ąŠčĆąŠčüčéčĆąĄą╗čīąĮčŗčģ čüčéą░ąĮą║ąŠą▓ (čéąĖą┐ą░ čéčĆčāą▒čŗ). ąæčŗą╗ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮ ąŠą┤ąĖąĮ čüčéą░ąĮąŠą║, ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčćą░ą▓čłąĖą╣ ą┐čĆąĄą┤čŖčÅą▓ą╗čÅąĄą╝čŗą╝ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅą╝ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ, čüą▓ąĄčĆčģ ą┐ą╗ą░ąĮą░, ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čüąŠą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖčÅ čü ąÉąŻ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą┤ą▓ąĄ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąĮą░ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čłąĖąĮą░čģ, ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ čüą╗ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ, ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│čłąĖąĄčüčÅ ąĘą░ą▓ąŠą┤čüą║ąĖą╝ (ąĪąŠčäčĆąĖąĮčüą║ąĖą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮ) ąĖ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮąĮčŗą╝ (ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮ ąĀą░ą▒ąŠč湥-ą║čĆąĄčüčéčīčÅąĮčüą║ąŠą╣ ąÜčĆą░čüąĮąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ (ą”.ąÆ.ąź.ą¤. ąĀ.ąÜ.ąÜ.ąÉ.) ąĖą╗ąĖ ą¤ąŚąźą¤) ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅą╝ 8 (čĆąĖčü. 29).

ąśčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą╣ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąĮą░ ą┤ą▓čāčģąŠčüąĮąŠą╝ čłą░čüčüąĖ ąŚąśąĪ-5 ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ąØąśąś-3, č湥čĆč鹥ąČą░ Ōä¢ 199910 ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ 132-ą╝ą╝ čĆą░ą║ąĄčé ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ čü 8 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 1938 ą│. ą┐ąŠ 4 č乥ą▓čĆą░ą╗čÅ 1939 ą│. ą×ą┐čŗčéčŗ čü čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╝ąĖ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ, čüąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ HCN (čüąĖąĮąĖą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąĖčüą╗ąŠč鹊ą╣), ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ čüąŠą▒ą░ą║ą░čģ. ąÉąĮą░ą╗ąĖąĘ ą▓čŗą▓ąŠą┤ąŠą▓ ąŠčéč湥čéą░ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĮą░čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤ąŠčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮą░ ą║ą░ą║ čü č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣, čéą░ą║ ąĖ čü 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ č鹊č湥ą║ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ 10. ą×ąĮą░ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĖąĮčÅčéą░ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ, ąĮąŠ ąĄąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüčćąĖčéą░čéčī ą┐čĆąŠč鹊čéąĖą┐ąŠą╝ ą▓č鹊čĆąŠą│ąŠ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ 11.

ąĀą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ą╝ ą╝ąĮąŠą│ąŠąĘą░čĆčÅą┤ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮčŗ čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ ąĖ ą▓ąĄą╗ąĖčüčī ą▓ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą╝ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓ąŠ ą▓ąĮąŠą▓čī čĆą░ąĘčĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░čģ. ąŁč鹊 čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ: ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čéąĖą┐ą░ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓; čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéąĖ ąĘą░ą╗ą┐ą░ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąĘą░ čüč湥čé čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąĖą╗ąĖ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ąĮąŠą▓ąŠą╣ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą│ąŠ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░; čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖčåąĄą┐ą░ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ čģąŠą┤ąŠą▓ąŠą╣ ą▒ą░ąĘčŗ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║; čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖąĄ čüč乥čĆčŗ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĘą░ čüč湥čé čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ ąĮąŠą╝ąĄąĮą║ą╗ą░čéčāčĆčŗ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓; ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą╣ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ąĖą╗ąĖ ąŠč湥čĆąĄą┤čÅą╝ąĖ; ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą╝ąĮąŠą│ąŠąĘą░čĆčÅą┤ąĮąŠą│ąŠ čüčéą░ąĮą║ą░ (čüčéą░ąĮą║ąŠą▓, čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║) ą┤ą╗čÅ ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ą▓ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüą░čģ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ (ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą▓ čŹčéąĖ ą│ąŠą┤čŗ, ą░ ąĮąĄ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, ą║ą░ą║ čüčćąĖčéą░ą╗ąŠčüčī čĆą░ąĮąĄąĄ)12

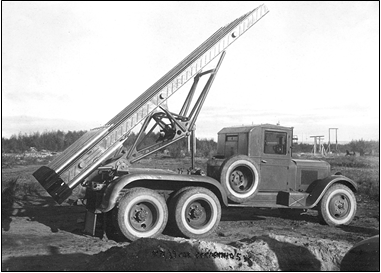

ąĀąĖčü. 2. ą£ąĄčģą░ąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ (1938) (ąŠą┐čŗčéąĮą░čÅ)

ąÆ 1939 ą│. ą▓ ąØąśąś Ōä¢ 3 ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮčŗ ą┤ą▓ą░ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░ 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĮą░ ą┤ąŠčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ čłą░čüčüąĖ čéčĆąĄčģąŠčüąĮčŗčģ ą│čĆčāąĘąŠą▓čŗčģ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĄą╣ ąŚąśąĪ-6 ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ 24 ąĖ 16 ąĮąĄčāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅąĄą╝čŗčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 132 ą╝ą╝. ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ II ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ (č湥čĆč鹥ąČą░ 02ąŻ-002) ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗ą░čüčī ąŠčé čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ I ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ (č湥čĆč鹥ąČą░ 02ąŻ 001) ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗čīąĮčŗą╝ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ. ąÆ čģąŠą┤ąĄ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ čĆą░ą▒ąŠčé ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮčŗ čéą░ą║čéąĖą║ąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ (ąóąóąó), ą▓čŗą┤ą▓ąĖąĮčāčéčŗąĄ ąĘą░ą║ą░ąĘčćąĖą║ąŠą╝, ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą┐ąĄčĆąĄąĘą░čĆčÅąČą░ąĮąĖčÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą┤ąŠ 10 ą╝ąĖąĮčāčé, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą▓čłąĖčģčüčÅ 15ŌĆō20 ą╝ąĖąĮčāčé 13 (čĆąĖčü. 314, 415).

ąÆ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ čü 28 čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÅ ą┐ąŠ 9 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 1939 ą│. ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅ 132-ą╝ą╝ ąĖ 203-ą╝ą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ, 132-ą╝ą╝ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗčģ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą░ą▓č鹊čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą┤ą╗čÅ ąĖčģ ą┐čāčüą║ą░. ąÆ čćą░čüčéąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 132 ą╝ą╝ (čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą╣ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ) čåąĄą╗čÅą╝ąĖ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ąĖ: ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą║ą░ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą║čāčćąĮąŠčüčéąĖ 132-ą╝ą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ, 132-ą╝ą╝ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗčģ čü ąŠčåąĄąĮą║ąŠą╣ ą░ą▓č鹊čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ 132-ą╝ą╝ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą║ą░ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠą│ąŠ ąĖ čäčāą│ą░čüąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ 132-ą╝ą╝ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗčģ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ 16. ąśčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī 132-ą╝ą╝ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮčŗąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ č湥čĆč鹥ąČąĄą╣ 126200 ąĖ 126300. ąĀą░ą║ąĄčéąĮčŗąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ č湥čĆč鹥ąČą░ 126200 ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčāčÄ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą║čā ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ č湥čĆč鹥ąČą░ 126300. ąØąĄą║ąŠč鹊čĆą░čÅ čćą░čüčéčī čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāčéčŗčģ č湥čĆč鹥ąČąĄą╣ ąĖą╝ąĄą╗ą░ ąĮą░ą┤čĆąĄąĘčŗ ąĮą░ ą║ąŠčĆą┐čāčüąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ, ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ąĮą░ąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī čü čåąĄą╗čīčÄ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąŠą┐čéąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąŠčüą║ąŠą╗ą║ąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖčÅ ąĖčģ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ąĮą░ čåąĄą╗ąĖ. ąŚą░čĆčÅą┤, ą▓ąŠčüą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĖč鹥ą╗čī ąĖ čĆą░ą║ąĄčéąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą┤ąĮąĖ ąĖ č鹥 ąČąĄ ą┤ą╗čÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą┤ą▓čāčģ č湥čĆč鹥ąČąĄą╣. ąŁčéą░ ąĖą┤ąĄčÅ ŌĆō ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĄą┤ąĖąĮąŠą╣ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ą┤ą╗čÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ŌĆō ąĮą░čłą╗ą░ čüą▓ąŠąĄ ąŠčéčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ ą▓čüąĄčģ čŹčéą░ą┐ą░čģ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą║ą░ą║ ą▓ č鹥ąŠčĆąĖąĖ 17, čéą░ą║ ąĖ ąĮą░ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĄ 18.

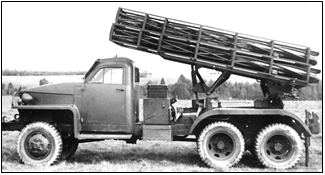

ąĀąĖčü. 3. ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ I ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ (č湥čĆč鹥ąČą░ 02ąŻ-001) (1939) ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮąĄ (ąŠą┐čŗčéąĮą░čÅ)

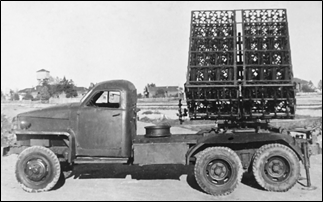

ąĀąĖčü. 4. ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ II ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ (č湥čĆč鹥ąČą░ 02ąŻ-002) (1939) ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮąĄ (ąŠą┐čŗčéąĮą░čÅ)

ąÆ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĖ ą┐ąŠ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅą╝ ą▒čŗą╗ąŠ čāą║ą░ąĘą░ąĮąŠ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ: ┬½ąÉą▓č鹊čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ I-ą│ąŠ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░ (ąĮą░ 24 ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ą░ ą▓ ąĘą░ą╗ą┐ąĄ) ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ 132-ą╝ą╝ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ, ą║ą░ą║ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą▓čłą░čÅ ąĮąĄčāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ, ą║ ą▓ąŠą╣čüą║ąŠą▓čŗą╝ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅą╝ ą┤ąŠą┐čāčēąĄąĮą░ ą▒čŗčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé.

ąÉą▓č鹊čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║čā 2-ą│ąŠ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░ (ąĮą░ 16 ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓) ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ 132-ą╝ą╝ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą▓ąĮąĄčüąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗčģ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖą╣ I-ą│ąŠ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą┤ąŠą┐čāčüčéąĖčéčī ą║ ą▓ąŠą╣čüą║ąŠą▓čŗą╝ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅą╝┬╗19.

ą¤ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░ą╝ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖą╣ ą▓ ąŠą┐čŗčéąĮąŠ-čüąĄčĆąĖą╣ąĮčāčÄ ą┐ą░čĆčéąĖčÄ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĖąĮčÅčé II ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ (č湥čĆčé. 02ąŻ-002)20.

ą¢čāčĆąĮą░ą╗ąŠą╝ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÜčĆą░čüąĮąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ (ą┐ąŠ 3 ąŠčéą┤ąĄą╗čā ąÉąÜ) Ōä¢ 0033 ąŠčé 25 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 1939 ą│. ąĮą░ čüąĄčĆąĖą╣ąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ą╗ąĖčüčī čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ ąŠą▒čŖąĄą║čéčŗ: ą░ą▓č鹊čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ą┤ą╗čÅ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą╣ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ 132-ą╝ą╝ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ; 132-ą╝ą╝ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗą╣ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤; 132-ą╝ą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤. ąśąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąĖ čüąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčüą▓ąŠąĄąĮąŠ ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ Ōä¢ 70 ąĖ Ōä¢ 59 ąØą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆąĖą░čéą░ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ (ąØąÜąæ). ą¤čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüąĄčĆąĖąĖ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą░ą▓č鹊čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÅ ą╝ąŠąĮčéą░ąČ ąĮą░ čłą░čüčüąĖ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čłąĖąĮ, ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąŠ ą▓ ąØąśąś Ōä¢ 3 ąØąÜąæ 21.

ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ

ąØą░čćą░ą╗ąŠ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ čāčüą║ąŠčĆąĄąĮąĖčÄ čĆą░ą▒ąŠčé ą┐ąŠ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ą░ ąĮą░čüčāčēąĮą░čÅ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčī čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ čāč湥ą▒ąĮčŗčģ, ą░ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ąĘą░ą┤ą░čć čü ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą╣ čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčīčÄ.

ą×čĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░

ąØą░čćą░ą╗ąŠ ą╝ą░čüčüąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą┐ąŠą▓ą╗ąĄą║ą╗ąŠ ąĘą░ čüąŠą▒ąŠą╣ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą║ąŠąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣ ąĮą░ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ čćą░čüčéąĖ ąĪąŠą▓ąĄčéčüą║ąŠą│ąŠ ąĪąŠčĹʹ░ ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąŠ ą▓ čüą▓čÅąĘąĖ čü ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ. ą¤čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ čüąŠąĘą┤ą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĘą░ąĮąŠą▓ąŠ, ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ ąĮąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ą╗ą░ ą║ą░ą┤čĆą░ą╝ąĖ, ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╝ąĖ čü ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čéąĖą┐ą░ (ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ ą┤ą▓ą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░). ąĪąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄą╝čā čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╝ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ą╝, ą║ą░ą║ ąĘą░ą║ą░ąĘčćąĖą║čā, ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą▒čĆą░čéčī ąĮą░ čüąĄą▒čÅ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ čĆąŠą╗čī ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄčĆą░-ą┐čĆąĖąĄą╝čēąĖą║ą░, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░č鹊čĆą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ą░, ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čÅ.

ąØą░ čüąĮą░čĆčÅąČą░č鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓čŗčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ ą║ąŠąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĮą░ ą║ą░ąČą┤ąŠą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĄ ą▒čŗą╗ą░ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░ąĮą░ čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮą░čÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮą░čÅ ą┐čĆąĖąĄą╝ą║ą░ 22.

ąØąĄ ą▓čüąĄ čüą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą│ą╗ą░ą┤ą║ąŠ ą╝ąĄąČą┤čā ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖąĄą╝ą║ąĖ ąōą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÜčĆą░čüąĮąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ (ąōąÉąŻ ąÜąÉ). ą¤ąŠčĆąŠą╣ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ ąĮąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣. ąÆ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄ čüą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠą│ąĮąĄčéčāčłąĖč鹥ą╗ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ąĘą░ą┐ą░čüąĮčŗąĄ čćą░čüčéąĖ. ąÆ ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖč湥čüą║ąŠąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąōąÉąŻ ąŠ ą▒čĆą░ą║ąĄ ą┐ąŠčĆąŠą╣ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗ąĖ ąØą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆąĖą░čéą░ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĖčģ ą┤ąĄą╗ ąĖ ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą┐ą░čĆčéąĖąĖ ąĖ ąŠą▒ą▓ąĖąĮčÅą╗ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čéą░ ą▓ąŠąĄąĮą┐čĆąĄą┤ą░ ąōąÉąŻ čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą┤ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąĄ, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ą┐ąŠ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄ ąŠčéą║ą░ąĘą░ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ, ąĖą╝ąĄą▓čłąĖąĄ ąĮąĄą┤ąŠą┐čāčüčéąĖą╝ąŠ ą│čĆčāą▒čŗąĄ ą┤ąĄč乥ą║čéčŗ 23.

ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤čÅ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖčćąĖąĮ ą▒čĆą░ą║ą░ ąĖ ąĮąĄą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ ą┐ą╗ą░ąĮąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ 1941 ą│., ą░ą▓č鹊čĆ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖą╗ ą┤ą▓ą░ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ:

ą║ą░ą┤čĆąŠą▓čŗą╣ ąĖ ą┐čĆąŠč乥čüčüąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣: ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčéąĖąĮą│ąĄąĮčéą░ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą║ą▓ą░ą╗ąĖčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ; ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąĄąĘąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ą║ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÄ ąĘą░ą║ą░ąĘą░; ąĮąĄąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ ąĮąĄčāą╝ąĄąĮąĖąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąĖą╝ąĄą▓čłąĄąĄčüčÅ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ;

ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąŠąĮąĮąŠ-ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣: čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ą║ą░ąĘąŠą▓ čü ąĘą░ą┐ą░ąĘą┤čŗą▓ą░ąĮąĖąĄą╝; ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ąĖąĮčüčéčĆčāą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą▒ą░ąĘčŗ, čĆąĄąČčāčēąĄą│ąŠ ąĖ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čīąĮąŠ-ą╝ąĄčĆąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĖąĮčüčéčĆčāą╝ąĄąĮčéą░, ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠą│ąŠ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ąĮąĄčāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ąĖą╝ąĄą▓čłąĄą│ąŠčüčÅ ą▓ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĖ; čüą┐ąĄčåąĖčäąĖą║ą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ŌĆō ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖąĖ; ąŠčéą┤ą░ą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖčÅ ąŠčé ą╝ąĄčüčéą░ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖąĄą╝ą║ąĖ; ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ č鹥čĆą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ąĖčģ ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ (čāą┤ą░ą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąŠčé ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ č鹥čĆą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ąŠą╣, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ąĮą░ ąŻąŚąóą£ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ 45 ą║ą╝); ąĮąĄą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ čüą╝ąĄąČąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ą┐ą╗ą░ąĮą░ ą┐ąŠ ą┤ąĄčéą░ą╗čÅą╝, čćč鹊 ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ ą┐čĆąŠčüč鹊ąĖ 24.

ąĪčéą░čéąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮčŗ ą░ą▓č鹊čĆąŠą╝ ąĮą░ čüą░ą╣č鹥 ┬½ąĀą░ą║ąĄčéąĮą░čÅ č鹥čģąĮąĖą║ą░┬╗ 25.

ąĀą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą┤ą╗čÅ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║

ąĪ čåąĄą╗čīčÄ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüą▒ąŠčĆą║ąĖ ąĖ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠčüč鹊čÅ čłą░čüčüąĖ ąĮą░ čüą▒ąŠčĆąŠčćąĮčŗčģ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ ą╝ąŠąĮčéą░ąČ ą╝ąĄčéą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąĮą░ čłą░čüčüąĖ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅą╗čüčÅ č湥čĆąĄąĘ ą┐ąŠą┤čĆą░ą╝ąĮąĖą║ ą║ą░ą║ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗą╣ čāąĘąĄą╗. ąÆą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ čŹč鹊 č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąŠ ą▓ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą£-13 ąĮą░ čłą░čüčüąĖ čéčĆą░ą║č鹊čĆą░ ąĪąóąŚ-5.

ą¤ąŠąĖčüą║ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąŠą┐čéąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čéąĖą┐ą░ čłą░čüčüąĖ ą┤ą░ą╗ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ. ą¤ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠ ą▒čŗą╗ąĖ čüąŠąĘą┤ą░ąĮčŗ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąĮą░ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čéąĖą┐ą░čģ ą║ąŠą╗ąĄčüąĮčŗčģ ąĖ ą│čāčüąĄąĮąĖčćąĮčŗčģ čłą░čüčüąĖ ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ 82 ąĖ 132 ą╝ą╝, ą░ ą┐ąŠąĘąČąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ 280 ąĖ 300 ą╝ą╝. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄčüąĮčŗčģ čłą░čüčüąĖ ą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąŠčüąĄąĮąĮąĄ-ąĘąĖą╝ąĮąĄą│ąŠ ą▒ąĄąĘą┤ąŠčĆąŠąČčīčÅ ąŠčüąĄąĮčīčÄ 1941 ą│. ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĮą░ ą│čāčüąĄąĮąĖčćąĮčŗčģ čłą░čüčüąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 82 ąĖ 132 ą╝ą╝ 26. ą¤ąŠąĘąČąĄ čüąŠčüč鹊čÅą╗čüčÅ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ ąŠčé ąĮąĄą┐ąŠą╗ąĮąŠą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĮčŗčģ ą║ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĮčŗą╝ čłą░čüčüąĖ ą│čĆčāąĘąŠą▓čŗčģ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĄą╣. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗą╣ čéąĖą┐ čłą░čüčüąĖ ŌĆō čłą░čüčüąĖ čüąĄčĆąĖą╣ ą░ą╝ąĄčĆąĖą║ą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą│čĆčāąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗čÅ Studebaker. ą£ąĄąĮčīčłąĄąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĄą╣ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī ąĖąĘ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą▒čĆąĖčéą░ąĮąĖąĖ, čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ąĪąĪąĪąĀ ąĘą░ą▓ąĖčüąĄą╗ ąŠčé ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąŠą║ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĄą╣ ąĖąĘ-ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåčŗ (čĆąĖčü. 527, 628, 729).

ąĀąĖčü. 5. ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ąæą£-13

ąĀąĖčü. 6. ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ąæą£-8-48

ąĀąĖčü. 7. ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ąæą£-31-12

ąśą┤ąĄčÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čāąĮąĖčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖą╣ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║, ą░ ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ąĄą┤ąĖąĮąŠą│ąŠ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čü ą┐ąŠą┤čŖąĄą╝ąĮčŗą╝ ąĖ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠčéąĮčŗą╝ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą╝ąŠąĮčéą░ąČą░ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ č乥čĆą╝ čü ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╝ąĖ, ąĘą░ą╗ąŠąČąĄąĮąĮą░čÅ ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮą░ ą▓ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅčģ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą╝ą░čłąĖąĮ (ąæą£-24 ąĖ ąæą£-14), čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ.

ąĀą░ąĘčĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ čü čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗą╝ąĖ čéąĖą┐ą░ą╝ąĖ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ: ą┐čĆčÅą╝ąŠą╗ąĖąĮąĄą╣ąĮą░čÅ ą▒ą░ą╗ąŠčćąĮąŠą│ąŠ (čĆąĄą╗čīčüąŠą▓ąŠą│ąŠ) čéąĖą┐ą░ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąĮą░čĆčÅą┤čā; ą┐čĆąĖąĘą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ (čüąŠč鹊ą▓ąŠą│ąŠ) ąĖ čĆą░ą╝ąĮąŠą│ąŠ čéąĖą┐ą░ čü ą▓ąĄą┤čāčēąĖą╝ąĖ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąĮą░čĆčÅą┤čā; čåąĖą╗ąĖąĮą┤čĆąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠčéą║čĆčŗč鹊ą│ąŠ čéąĖą┐ą░ čü ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĖą╝ąĖ ą▓ąĄą┤čāčēąĖą╝ąĖ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą▓čĆą░čēą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖčÅ, čé. ąĄ. čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ čłą╗ąŠ ą▓ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖčÅ ąĖčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ (čĆąĖčü. 830, 931).

ąĀąĖčü. 8. ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-13-ąĪąØ, ąĘą░čĆčÅąČąĄąĮąĮą░čÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą£-13, ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮąĄ (ąŠą┐čŗčéąĮą░čÅ)

ąĀąĖčü. 9. ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-8-ąĪąØ, ąĘą░čĆčÅąČąĄąĮąĮą░čÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą£-8, ąĮą░ ą×ą¤ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąŠą╣ čü ą▒ąŠčĆčéą░ ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮąĄ (ąŠą┐čŗčéąĮą░čÅ)

ą¢ąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮčŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ

ąØąŠą▓čŗčģ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĖ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ą£ąŠčüą║ą▓čŗ 32 ą▓ 1941 ą│. ą░ą▓č鹊čĆąŠą╝ ąĮąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ.

ą×ą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčé ą”ąÜąæ-4 ąØąÜąĪą¤ ┬½ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą║ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ą┐čĆąŠąĄą║čéčā čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ą╝ąĖąĮąŠą╝ąĄčéąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĮą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮąŠą╣ ą┐ą╗ą░čéč乊čĆą╝ąĄ┬╗, ą┤ą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ 25 č乥ą▓čĆą░ą╗čÅ 1942 ą│., ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ, čćč鹊 ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ąŠą┐čŗčé ą▓ ą┐čĆąŠąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čüąĖčüč鹥ą╝ ąĮą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮčŗčģ čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčéą░čģ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ ą║ ą╝čŗčüą╗ąĖ ąŠą▒ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą╝ąĖąĮąŠą╝ąĄčéąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄčüą░čģ ąĖ čéčĆą░ą║č鹊čĆą░čģ ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ čü ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮčŗčģ ą┐ą╗ą░čéč乊čĆą╝. ąÆ čüąŠčüčéą░ą▓ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą▓čģąŠą┤ąĖčéčī ą╝ąŠčēąĮą░čÅ ą▒ą░čéą░čĆąĄčÅ, čüąŠčüč鹊čÅčēą░čÅ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą£8 ąĖ ą£13, ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ┬½čüąŠąĘą┤ą░ą▓ą░čéčī ą╝ą░čüčüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą╝ąĖąĮąĮčŗą╣ ąŠą│ąŠąĮčī ą┐ąŠ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čÅą╝ ąĮą░ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ą┤ąŠ 10-čéąĖ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓┬╗. ąĪąĖčüč鹥ą╝čā ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąĖą╗ąĖ ą║ą░ą║ čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮčāčÄ ą▒ąŠąĄą▓čāčÄ ąĄą┤ąĖąĮąĖčåčā, ą┐ąĄčĆąĄą┤ą▓ąĖą│ą░ąĄą╝čāčÄ ┬½ą┐ąŠ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╣ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ ą┐ą░čĆąŠą▓ąŠąĘąŠą╝, ą╝ąŠč鹊ą▓ąŠąĘąŠą╝, ą┤čĆąĄąĘąĖąĮąŠą╣ ąĖą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ ą▓ąĖą┤ąŠą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮąŠą╣ čéčÅą│ąĖ┬╗33. ąöą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ ąĮąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮčŗ.

ą£ąŠčĆčüą║ąĖąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ

ąĀą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖą╝ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ą╝ ą┤ą╗čÅ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐čāčüą║ą░ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą╝ąĖąĮąŠą╝ąĄč鹊ą▓ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░čćą░čéčŗ ą▓ č乥ą▓čĆą░ą╗ąĄ 1942 ą│. ąŚą░ ą│ąŠą┤čŗ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮčŗ č湥čéčŗčĆąĄ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ čéąĖą┐ą░ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║. ąöą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 82 ą╝ą╝ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮčŗ ąĖ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčŗ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą£-8-ą£ ąĖ 24-ą£-8, ą░ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 132 ą╝ą╝ ŌĆō ą£-13-ą£ (čéą░ą║ąČąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ąĄąĄ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéčŗ ą£-13-ą£I ąĖ ą£-13-ą£II 34; ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮčŗ) ąĖ 16-ą£-1335. ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą£-8-ą£, 24-ą£-8, ą£-13-ą£ ąĖ 16-ą£-13 ą▒čŗą╗ąĖ ą▒ą░čłąĄąĮąĮąŠ-ą┐ą░ą╗čāą▒ąĮąŠą│ąŠ čéąĖą┐ą░ 36.

ąÆ 1942 ą│., ą║čĆąŠą╝ąĄ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĄ Ōä¢ 733 čłčéą░čéąĮčŗčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą£-8-ą£ ąĖ ą£-13-ą£ ąĖ ąĖčģ ą╝ąŠąĮčéą░ąČą░ ąĮą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗čÅčģ ąÆą£ąż, ą▓ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čÅčēąĖą╝ąĖ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÅą╝ąĖ ąÉąŻ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ, ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą▓čłąĖąĄčüčÅ čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮą░ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╝, ąÜčĆą░čüąĮąŠąĘąĮą░ą╝ąĄąĮąĮąŠą╝ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą╝ ąĖ ą¦ąĄčĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╝ čäą╗ąŠč鹥 37.

ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą£-8-ą£ ąĖ ą£-13-ą£ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮčŗ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą╗čÅ čŹą║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ ą▓ čĆąĄčćąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą┐čĆąĖ čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąĄ čü čÅą║ąŠčĆčÅ, ą░ ąĮąĄ ą▓ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ. ąŁą║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖčÅ ą▓ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ čüąĮąĖąČą░ą╗ą░ ą▒ąŠąĄą▓čāčÄ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčī. ąÆ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝, čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ąŠą▒čāčüą╗ąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ąĖ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ą░ą╝ąĖ: ąĮąĄąĮą░ą┤ąĄąČąĮčŗą╝ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąĮą░ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ą┤ą╗čÅ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖą╣ (ą┐čĆąĖ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ąĄ ą╝ąŠčĆąĄą╝ čłčéąĖčäčéčŗ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąĮąĄ ą▓čŗą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą╗ąĖ ąĮą░ą│čĆčāąĘą║ąĖ ąĖ ąŠčéčĆčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī); ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠčćąĮąŠčüčéčīčÄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą£-8-ą£ ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ ą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą║ą░čćą║ąĖ ąĖ ą▓ąĖą▒čĆą░čåąĖąĖ ą║ą░č鹥čĆą░; ą╝ą░ą╗čŗą╝ąĖ čüą║ąŠčĆąŠčüčéčÅą╝ąĖ ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĖ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ąĖ čāčüąĖą╗ąĖčÅą╝ąĖ ąĮą░ čłčéčāčĆą▓ą░ą╗ą░čģ, ąĘą░čéčĆčāą┤ąĮčÅą▓čłąĖą╝ąĖ ą▒ąĄčüą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮąŠąĄ čüą╗ąĄąČąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ čåąĄą╗čīčÄ ą┐čĆąĖ ą║ą░čćą║ąĄ ą║ą░č鹥čĆą░; ąĮąĄą│ąĄčĆą╝ąĄčéąĖčćąĮąŠčüčéčīčÄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ąĖ ą┐čĆąĖčåąĄą╗čīąĮčŗčģ ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒ą╗ąĄąĮąĖą╣ (ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ ą║ą░ą║ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą┤čŗ, čéą░ą║ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓čŗčģ ą│ą░ąĘąŠą▓); ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĄą╣ ą┐ąĖčĆąŠą┐ąĖčüč鹊ą╗ąĄč鹊ą▓, ąĮąĄ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą▓ą░ą▓čłąĄą╣ ą│ąĄčĆą╝ąĄčéąĖąĘą░čåąĖčÄ ą┐ąĖčĆąŠą┐ą░čéčĆąŠąĮąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čāą▓ą╗ą░ąČąĮčÅą╗ąĖčüčī (ąŠčéčüčŗčĆąĄą▓ą░ą╗ąĖ) ąĖ ą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ąŠčéą║ą░ąĘčŗ (čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ą£-8-ą£); ąĮąĄčāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ ą┐čĆąĖčåąĄą╗čīąĮčŗčģ ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒ą╗ąĄąĮąĖą╣.

ąÆ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ 1943 ą│. čćą░čüčéčī ą┐ąĄčĆąĄčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ąŠą▓ ą▒čŗą╗ą░ čāčüčéčĆą░ąĮąĄąĮą░ 38.

ąöą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĖą╝ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄą╝ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą£-8-ą£ ąĖ ą£-13-ą£ čüčéą░ą╗ąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ 24-ą£-8 ąĖ 16-ą£-13 ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą£-8 ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 82 ą╝ą╝ ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 132 ą╝ą╝ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ.

17 čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÅ 1943 ą│. ąØą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą║ąŠąĮčéčĆ-ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ ąĢą│ąŠčĆąŠą▓ čāčéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ čéą░ą║čéąĖą║ąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąĘą░ą┤ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║čā čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ č湥čĆč鹥ąČąĄą╣ 24-ąĘą░čĆčÅą┤ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą╝ 82 ą╝ą╝ (24-ą£-8). ąØą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ŌĆō ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą║ą░č鹥čĆąŠą▓ ąō-5, ąö-3, ą»-5 ąĖ ą▒čĆąŠąĮąĄą║ą░č鹥čĆąŠą▓ ą┐čĆ.1125 čü čåąĄą╗čīčÄ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ą┐ąŠ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čÅą╝ ŌĆō ą╝ą░čüčüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╝ ąŠą│ąĮąĄą╝ ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄąĘą░čēąĖčēąĄąĮąĮčŗčģ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓čŗčģ ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čåąĄą╗ąĄą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┐ąŠ ąĮąĖąĘą║ąŠą╗ąĄčéčÅčēąĖą╝ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčéą░ą╝ 39 čü čåąĄą╗čīčÄ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ čüą░ą╝ąŠąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ą░čģ čāą│ą╗ą░ ą▓ąŠąĘą▓čŗčłąĄąĮąĖčÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ 40, čćč鹊 čĆą░čüčłąĖčĆčÅą╗ąŠ čüč乥čĆčā ą▒ąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║.

ą×čüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ: ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ čüč鹊ą┐ąŠčĆąĄąĮąĖčÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░, ą┐čĆąĄą┐čÅčéčüčéą▓čāčÄčēąĖą╣ čüą░ą╝ąŠą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą╗čīąĮąŠą╝čā čüčģąŠą┤čā čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čü ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ą┐čĆąĖ ą║ą░čćą║ąĄ; ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗čÄčćą░č鹥ą╗čī ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąŠą│ąĮąĄą╝, ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą▓čłąĖą╣ ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ąŠą┤ąĖąĮąŠčćąĮąŠą╣ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ, čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąŠč湥čĆąĄą┤čÅą╝ąĖ ą┐ąŠ 3ŌĆō5 čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ (ą┐ąŠ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝, 5-6 čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ 41) ąĖ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą╣ 42; ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ č乥čĆą╝čŗ ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐ą░ą║ąĄčéą░ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ 43, čćč鹊 ą┐ąŠą▓čŗčłą░ą╗ąŠ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąŠąĮąĮčŗąĄ ą║ą░č湥čüčéą▓ą░ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ.

ąĀą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ ą▒čāą┤čāčēąĄą╣ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĄ 16-ą£-13 ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░čćą░čéčŗ ąĪąÜąæ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ┬½ąÜąŠą╝ą┐čĆąĄčüčüąŠčĆ┬╗ ą▓ ąĖčÄą╗ąĄ ŌĆō ą░ą▓ą│čāčüč鹥 1943 ą│. 44 7 čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÅ 1943 ą│. ą║ąŠąĮčéčĆą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ ąĢą│ąŠčĆąŠą▓ čāčéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ čéą░ą║čéąĖą║ąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĘą░ą┤ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║čā čĆą░ą▒ąŠčćąĖčģ č湥čĆč鹥ąČąĄą╣ 16-čéąĖ ąĘą░čĆčÅą┤ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčüą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ 132 ą╝ą╝ (16-ą£-13). ąØą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ŌĆō ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą║ą░č鹥čĆąŠą▓ ąæąÜą£-2 ąĖ ą┐čĆ.1124 ąĖ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ č鹥čģ ąČąĄ čåąĄą╗ąĄą╣ 45, čćč鹊 ąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ 24-ą£-8.

ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ 16-ą£-13 ą▒čŗą╗ą░ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠąĘą░ą╝ąĄąĮčÅąĄą╝ąŠą╣ čü ą░čĆčéą▒ą░čłąĮąĄą╣ ąó-34, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓ ąĄąĄ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÄ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ čłčéą░čéąĮčŗą╣ ą┐ąŠą│ąŠąĮ (ąĮąĄą┐ąŠą┤ą▓ąĖąČąĮąŠąĄ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ) ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣, ą░ čéą░ą║ąČąĄ čĆčÅą┤ čāąĮąĖčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą£-13-ą£ ąĖ ą£-13ąØ46.

ą¤čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ čéąĖą┐ą░ ą£-8 ąĖ ą£-13 ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī ąĮąĄčāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅąĄą╝čŗąĄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ą£-8 (ąóąĪ-11 ąĖ ąóąĪ-34), ą£-13 (ąóąĪ-13, ąóąĪ-29 47), ą£-13 ąŻąÜ (ąóąĪ-53)48.

ąĀą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓

ąÆąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮčŗ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ 82, 132, 280 ąĖ 300 ą╝ą╝. ąÆ čåąĄą╗ąŠą╝ ąĖčģ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čłą╗ąŠ ą▓ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖčģ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ:

ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĄą┤ąĖąĮąŠą╣ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ą┤ą╗čÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓;

ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┤ą▓čāčģ čéąĖą┐ąŠą▓ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗ąĄą╣: ąĮąĖčéčĆąŠą│ą╗ąĖčåąĄčĆąĖąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĖ ą┐ąĖčĆąŠą║čüąĖą╗ąĖąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ. ą¦ą░čüčéčī ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī ąĖąĘ-ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåčŗ, čé. ąĄ. ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĪąĪąĪąĀ ąĘą░ą▓ąĖčüąĄą╗ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠčé ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąŠą║ čłą░čüčüąĖ ą┤ą╗čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║, ąĮąŠ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓;

čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéąĖ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ąĘą░ čüč湥čé čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ ą┤ą╗ąĖąĮčŗ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ąĖą╗ąĖ ąĄąĄ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░;

čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ ąĘą░ čüč湥čé ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┤ą▓čāčģą║ą░ą╝ąĄčĆąĮąŠą│ąŠ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗čÅ, ą░ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ ą┐ąŠčĆąŠčģą░;

ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖąĄ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą║čāčćąĮąŠčüčéąĖ, ąĘą░ čüč湥čé ą║ą░ą║ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ (ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖąĄ ą▓čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ čüč湥čé čéą░ąĮą│ąĄąĮčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ, čĆą░ą┤ąĖą░ą╗čīąĮąŠ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗčģ čłčéčāčåąĄčĆąŠą▓ čü ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĖą╝ ą║ą░ąĮą░ą╗ąŠą╝ ąĖ ąĮą░čĆčāąČąĮčŗą╝ ą▓čŗčģąŠą┤ąĮčŗą╝ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖąĄą╝, ą┐čĆąŠčüą▓ąĄčĆą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┐ąŠą┤ čāą│ą╗ąŠą╝ 90┬░ ą║ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗čīąĮąŠą╣ ąŠčüąĖ, ą▓ ą║ą░ąČą┤ąŠą╝ ąĖąĘ ą║ąŠčüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą╗ąŠą┐ą░čüč鹥ą╣ ą▒ą╗ąŠą║ą░ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘą░č鹊čĆą░ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ), čéą░ą║ ąĖ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖą╣ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ (čüą┐ąĖčĆą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖąĄ čü ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĖą╝ąĖ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓čŗą╝ąĖ ą▓ąĄą┤čāčēąĖą╝ąĖ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ). ą¤čĆąŠą▓ąŠčĆąŠčé ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą▓ą░ą╗ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖąĄ ą║čāčćąĮąŠčüčéąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ ąŠą▒ąŠąĖčģ čüą╗čāčćą░čÅčģ, ąĮąŠ čüąĮąĖąČą░ą╗ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ (ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĄ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ);

ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠą┤ąĮąŠčéąĖą┐ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▓ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ą░čģ, ą░ą▓ąĖą░čåąĖąĖ ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ;

ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠą┤ąĮąŠčéąĖą┐ąĮčŗčģ ą▓ąĘčĆčŗą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣ ą┤ą╗čÅ ą░ą▓ąĖą░čåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ąĖ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮčŗčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą╝ąĖąĮ;

ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖčģ čéąĖą┐ąŠą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣: ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮąŠą╣ (ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╣ čéąĖą┐); čäčāą│ą░čüąĮąŠą╣; čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣; ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣; ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣; ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣.

ąĀąĖčü. 10. ąÆąĖą┤čŗ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓: 1 ŌĆō 82-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ ą£-8; 2 ŌĆō 132-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ ą£-13; 3 ŌĆō 132-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ ą£-20; 4 ŌĆō 132-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ ą£-13-ąöąö

ąóąĖą┐čŗ ąĖ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéčŗ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘą░č鹊čĆąŠą▓ ŌĆō ą┐ą╗ąŠčüą║ąĖąĄ: ą┐čĆąŠčćąĮąŠčüą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ (ą£-8, ą£-13) ąĖ ą┐čĆąŠčćąĮąŠčüą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąŠčüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ čü ą║ąŠą╗čīčåąŠą╝ (ą║ąŠą╗čīčåąĄą▓ąŠą╣ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘą░č鹊čĆ) (ą£-30, ą£-31ąŻąÜ). ąöąĖą░ą┐ą░ąĘąŠąĮ ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüč鹥ą╣ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ ąŠčé 2800 (ą£-28) ą┤ąŠ 11 800 ą╝ (ą£-13-ąöąö)49 (čĆąĖčü. 1050). ąóčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčéąĖčĆąŠą▓ą║ą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą£-8, ą£-13, ą£-13ąŻąÜ, ą£-31 ąĖ ą£-31ąŻąÜ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ą░čüčī ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą│čĆčāąĘąŠą▓čŗčģ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĄą╣ ąōąÉąŚ ąÉąÉ (1,5 čé), ąŚąśąĪ-5 (3 čé), ą»ąō-6 (5 čé), ąöąŠą┤ąČ.

ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ čüčģąĄą╝čŗ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą▒čŗą╗ąĖ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ąĖ:

ą▓ąĘčĆčŗą▓ą░č鹥ą╗čī, ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮą░čÅ čćą░čüčéčī, ąŠą┤ąĮąŠą║ą░ą╝ąĄčĆąĮą░čÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ŌĆō ąŠčüąĮąŠą▓ąĮą░čÅ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ čüčģąĄą╝ą░,

ą▓ąĘčĆčŗą▓ą░č鹥ą╗čī, ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮą░čÅ čćą░čüčéčī, ąŠą┤ąĮąŠą║ą░ą╝ąĄčĆąĮą░čÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮą░čÅ čćą░čüčéčī čü čéą░ąĮą│ąĄąĮčåąĖą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖčÅą╝ąĖ ą▓ ąĄąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ (ą£&13ąŻąÜ),

ą▓ąĘčĆčŗą▓ą░č鹥ą╗čī, ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮą░čÅ čćą░čüčéčī, ąŠą┤ąĮąŠą║ą░ą╝ąĄčĆąĮą░čÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮą░čÅ čćą░čüčéčī čüąŠ čłčéčāčåąĄčĆą░ą╝ąĖ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ąĖ ą║ąŠčüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ąŠą┐ąĄčĆąĄąĮąĖąĄą╝ ą▓ čģą▓ąŠčüč鹊ą▓ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ (ą£-31ąŻąÜ),

ą▓ąĘčĆčŗą▓ą░č鹥ą╗čī, ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮą░čÅ čćą░čüčéčī, ą┤ą▓čāčģą║ą░ą╝ąĄčĆąĮą░čÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮą░čÅ čćą░čüčéčī čü ą┐čĆąŠą╝ąĄąČčāč鹊čćąĮčŗą╝ čüąŠą┐ą╗ąŠą▓čŗą╝ ą▒ą╗ąŠą║ąŠą╝ čü ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖą╝ąĖ čüąŠą┐ą╗ąŠą▓čŗą╝ąĖ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖčÅą╝ąĖ, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĄąČą┤čā ą║ą░ą╝ąĄčĆą░ą╝ąĖ (ą£-13-ąöąö) 51.

ąĀą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą┤ąŠ 50-čģ ą│ą│. ąźąź ą▓.

ą¤ąŠčüą╗ąĄ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĮą░ ąĄąĄ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄąĄ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ, ą┐čĆąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą▓čłąĄą╣čüčÅ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čŹą║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓, čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ: ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą╝ą░čłąĖąĮ ą£-8, ą£-13, ą£-13ąØ ąĖ ą£-31-12 ąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą£-8, ą£-13, ą£-13ąŻąÜ, ą£-31, ą£-31ąŻąÜ ąĖ ą£-20. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤ąŠą╗ą│ąŠą▓ąĄčćąĮčŗą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ čüąĄčĆąĖą╣ ąæą£-13 ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ čüąĄčĆąĖą╣ ą£-13 52.

ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮąŠąĄ ą░ą▓č鹊čĆąŠą╝ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąŠ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčī, čćč鹊 ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ 40-čģ ą│ą│. čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╝čā ą║ą╗ą░čüčüčā ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čłą╗ąĖ ą▓ čéčĆąĄčģ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ:

- ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čüąĖčüč鹥ą╝ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▓ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąŠą╣ ąĖ ąŠą▒čēąĄą▓ąŠą╣čüą║ąŠą▓ąŠą╣ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░čģ;

- ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ ą╝ąŠą┤ąĄčĆąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ;

- ąŠčåąĄąĮą║ą░ ąĖą╝ąĄą▓čłąĖčģčüčÅ čüąĖčüč鹥ą╝, ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĄ ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ąŠ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ ąĮąŠą▓čŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ.

ąśčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą▒čŗą╗ąĖ: ą▓ čćą░čüčéąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą╝ą░čłąĖąĮ: 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖčÅ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą╝ą░čłąĖąĮ ąĮą░ čłą░čüčüąĖ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ (ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ą┤ąŠ ą║ąŠąĮčåą░ 50-čģ ą│ą│.); ą╝ąŠąĮčéą░ąČ čłčéą░čéąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąŠčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čćą░čüč鹥ą╣ ąĮą░ ąĮąŠą▓čŗčģ čéąĖą┐ą░čģ čłą░čüčüąĖ; ą▓ čćą░čüčéąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓: čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ; čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ čéąĖą┐ąŠą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣; ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ čéąĖą┐ąŠą▓ ą╝ąĮąŠą│ąŠčłą░čłąĄčćąĮčŗčģ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓čŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓; čāą┤ą╗ąĖąĮąĄąĮąĖąĄ ą║ą░ą╝ąĄčĆčŗ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą│ąŠ ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗čÅ ąĖ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą▓ąĄčüą░ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĘą░čĆčÅą┤ą░ ą┤ą╗čÅ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ 53.

ą×ą▒čēąĖąĄ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠą┤ąĄčĆąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗą┤ą▓ąĖąĮčāčéčŗ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąĖčģ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ. ąĪčĆąĄą┤ąĖ ąĮąĖčģ: čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéąĖ ąĖ čāą╗čāčćčłąĄąĮąĖąĄ ą▒ą░ą╗ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąŠąĮąĮčŗčģ čüą▓ąŠą╣čüčéą▓ čüąĖčüč鹥ą╝; čāą┐čĆąŠčēąĄąĮąĖąĄ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░; čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ čü 1,12 ą┤ąŠ 1,75 čĆą░ąĘą░; ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖąĄ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą║čāčćąĮąŠčüčéąĖ; ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ čüą║ą╗ą░ą┤ą░čģ (10ŌĆō20 ą╗ąĄčé); ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čłą░čüčüąĖ ą│čĆčāąĘąŠą▓čŗčģ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĄą╣ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ 54.

ą×ą▒čēąĖąĄ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ čüąĖčüč鹥ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą║ąŠą╗ąĄąĮąĖčÅ: čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą┤ą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ą▓ 1,39ŌĆō2,28 čĆą░ąĘą░; čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčēąĮąŠčüčéąĖ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣; čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą┤ąĖą░ą┐ą░ąĘąŠąĮąŠą▓ čāą│ą╗ąŠą▓ ą▓ąŠąĘą▓čŗčłąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čüčéčĆąĄą╗ą░; čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ą░ ą┤ą╗čÅ ąĘą░čĆčÅąČą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ą╝ą░čłąĖąĮąĄ; čģčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ čüą║ą╗ą░ą┤ą░čģ ą┤ąŠ 10 ą╗ąĄčé; čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ čüą░ą╝ąŠčģąŠą┤ąĮčŗčģ ąĖ ą│ąŠčĆąĮąŠ-ą▓čīčÄčćąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝ ąĖ čāą║čāą┐ąŠčĆąŠą║ ą┤ą╗čÅ ą│ąŠčĆąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖą╣ 55.

ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖąĘčŗčüą║ą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ą╝ąŠą┤ąĄčĆąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čüąĖčüč鹥ą╝ ąĖ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ąĮąŠą▓čŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝, ą▓ 1947 ą│. ą▒čŗą╗ąĖ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮčŗ čéą░ą║čéąĖą║ąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ą▒čāą┤čāčēąĖąĄ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą║ąŠą╗ąĄąĮąĖčÅ: ą£-24 ąĖ ą£-14, ą£ąö-2056, ą┐čĆąĖąĮčÅčéčŗąĄ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ 1951 ąĖ 1952 ą│ą│. čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ 57.

1 ąōčāčĆąŠą▓ ąĪ.ąÆ. ąśąĘ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĪąĪąĪąĀ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ. URL: http://rbase.new-amp;factoria.ru/pub/gurov/gurov.shtml; ą¤ąĄčĆą▓ąĖčåą║ąĖą╣ ą«.ąö., ąĪą╗ąĄčüą░čĆąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąØ.ąś., ą©čāą╗čīčå ąó.ąŚ., ąōčāčĆąŠą▓ ąĪ.ąÆ. ą× čĆąŠą╗ąĖ čüąĖčüč鹥ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ (ąĀąĪąŚą×) ą┤ą╗čÅ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ą▓ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüą░čģ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čäą╗ąŠč鹊ą▓. URL: http://rbase.new-amp;factoria.ru/pub/pervicki/pervicki.shtml; ąōčāčĆąŠą▓ ąĪ.ąÆ. ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ą£-13 (┬½ąÜą░čéčÄčłą░┬╗). URL: http://rbase.new-amp;factoria.ru/missile/wobb/bm13/bm13.shtml

2 ąÆąŠčĆąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ą×.ąĪ. ąĀą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čĆą░ą║ąĄčé ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ą▓ XX ą▓ąĄą║ąĄ. ą£., 2007. ąĪ. 4, 6.

3 ąÉčĆčģąĖą▓ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝čāąĘąĄčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ (ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ąÉčĆčģąĖą▓ ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ). ąż. 6čĆ. ą×ą┐. 1. ąö. 1370. ąø. 1, 2; ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮą░čāčćąĮčŗą╣ čåąĄąĮčéčĆ ążąĄą┤ąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ čāąĮąĖčéą░čĆąĮąŠąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖąĄ ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗ (ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗). ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 1. ąśąĮą▓. 97. ąø. 173; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 12. ąśąĮą▓. 225. ąø. 39; ąĀąĄąĘąĮąĖč湥ąĮą║ąŠ ąĪ.ąØ. ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ąĪąŠą▓ąĄčéčüą║ąĖčģ ąÆąÆąĪ. ą£.: ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüą║ą░čÅ ą│čĆčāą┐ą┐ą░ ┬½ąæąĄą┤čĆąĄčéą┤ąĖąĮąŠą▓ ąĖ ąÜąŠ┬╗, 2007. ąĪ. 932, 939. ąØą░čāą╝ąĄąĮą║ąŠ ą£.ąś. ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą┤ąĖčüčüąĄčĆčéą░čåąĖąĖ ąĮą░ čüąŠąĖčüą║ą░ąĮąĖąĄ čāč湥ąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ą║ą░ąĮą┤ąĖą┤ą░čéą░. ┬½ąÆąŠąĄąĮąĮčŗąĄ čĆą░ą║ąĄčéčŗ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ┬╗ / ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║. ą£., 1953 // ąÉčĆčģąĖą▓ ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąØąĪ. ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ 1. ąö. 152. ąø. 195; ąĀąĄąĘąĮąĖč湥ąĮą║ąŠ ąĪ.ąØ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 933, 939.

4 ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗. ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 1. ąśąĮą▓. 97. ąø. 173.

5 ąØą░čāą╝ąĄąĮą║ąŠ ą£.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć.

6 ąøą░ąĮą│ąĄą╝ą░ą║ ąō.ąŁ., ąōą╗čāčłą║ąŠ ąÆ.ą¤. ąĀą░ą║ąĄčéčŗ, ąĖčģ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ąŠ ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ. ą×ąØąóąś ąØąÜąóą¤ ąĪąĪąĪąĀ. ąōą╗ą░ą▓ąĮą░čÅ čĆąĄą┤ą░ą║čåąĖčÅ ą░ą▓ąĖą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆčŗ. ą£.-ąø., 1935. ąŚą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ; ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗. ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 1. ąśąĮą▓. 97. ąø. 161, 184, 185.

7 ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗. ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 2. ąśąĮą▓. 103. ąø. 93; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 1. ąśąĮą▓. 97. ąø. 50, 168ŌĆō170, 172, 173; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 14. ąśąĮą▓. 291. ąø. 146; ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą░čĆčģąĖą▓ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĖ. ąż. 7516. ą×ą┐. 1. ąö. 692. ąø. 2; ąĀąĄąĘąĮąĖč湥ąĮą║ąŠ ąĪ.ąØ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 938ŌĆō939.

8 ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗. ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 14. ąśąĮą▓. 291. ąø. 124; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 12. ąśąĮą▓. 225. ąø. 39, 108; ąÉčĆčģąĖą▓ ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 6čĆ. ą×ą┐. 1. ąö. 1370. ąø. 3; ąĀąĄąĘąĮąĖč湥ąĮą║ąŠ ąĪ.ąØ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 941.

9 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 59. ą×ą┐. 12200. ąö. 23. ąø. 317.

10 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 315, 317, 319; ąźąĖą╝ąĖč湥čüą║ą░čÅ čŹąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖčÅ. ąÆ 5-čéąĖ čé. ąó. 4. ą£: ąØą░čāčćąĮąŠąĄ ąĖąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ┬½ąæąŠą╗čīčłą░čÅ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ čŹąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖčÅ┬╗, 1995. ąĪ. 352.

11 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 59. ą×ą┐. 12200. ąö. 4. ąø. 321.

12 ąĀą░ą║ąĄčéąĮąŠ-菹ĮąĄčĆą│ąĄčéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗ąĖ ąĖ 菹ĮąĄčĆą│ąĄčéąĖč湥čüą║ąĖąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ. ąØą░čāčćąĮąŠ-č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüą▒ąŠčĆąĮąĖą║. ą¤ąĖąŠąĮąĄčĆčŗ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą╣ č鹥čģąĮąĖą║ąĖ. ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąōčĆąĖą│ąŠčĆčīąĄą▓ąĖčć ąÜąŠčüčéąĖą║ąŠą▓. ąÆčŗą┐. Ōä¢ 3 (149). ą£.: ┬½ąśčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ čåąĄąĮčéčĆ ąĖą╝. ą£.ąÆ. ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗, 1999. ąĪ. 293; ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗. ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 8. ąśąĮą▓. 227. ąø. 55, 58; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 14. ąśąĮą▓. 291. ąø. 138, 139; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 13. ąśąĮą▓. 273. ąø. 104, 199, 201; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 1. ąśąĮą▓. 97. ąø. 2; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 11. ąśąĮą▓. 337. ąø. 55, 57.

13 ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗. ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 13. ąśąĮą▓. 273. ąø. 96, 157.

14 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 59. ą×ą┐. 12200. ąö. 23. ąø. 385.

15 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 390.

16 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 4. ąø. 245, 246.

17 ąóą░ą╝ ąČąĄ ąż. 81. ą×ą┐. 856348čüčü. ąö. 323. ąø. 169.

18 ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-14-17 (ąĖąĮą┤ąĄą║čü 8ąŻ36). ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1960. ąĪ. 113; ąæąŠąĄą▓čŗąĄ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ ąæą£-14, ąæą£-14ą£ ąĖ ąæą£-14ą£ą£. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. 2-ąĄ ąĖąĘą┤. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1972. ąĪ. 154; ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ ą┐čāčüą║ąŠą▓ą░čÅ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ą░ ąĀą¤ąŻ-14. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1961. ąĪ. 94; ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 856348čüčü. ąö. 204. ąø. 24, 101; ┬½ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą░čĆčģąĖą▓ ąóčāą╗čīčüą║ąŠą╣ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ┬╗ (ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ąōąÉąóą×). ąż. ąĀ-3428. ą×ą┐. 1. ąö. 1128. ąø. 115; ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ ą£ąŚ-21 (ąśąĮą┤ąĄą║čü 9ą£22ąĪ). ąöąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ą║ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÄ ąĖ ąĖąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ą┐ąŠ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ ┬½ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-21┬╗. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1972. C. 5; ą¤ą░čüą┐ąŠčĆčé 菹║čüą┐ąŠčĆčéąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╗ąĖą║ą░ Ōä¢ 2554/00/ąØąŁąÜ (ą┐ąĄčĆąĄčĆąĄą│ąĖčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ 02.09.2004) ąĖ čĆąĄą║ą╗ą░ą╝ąĮčŗą╣ ą┐ą░čüą┐ąŠčĆčé Ōä¢ 2346/00/ąØąŁąÜ (ą┐ąĄčĆąĄčĆąĄą│ąĖčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ 02.09.2004) ąĮą░ 122-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ 9ą£519 ą┤ą╗čÅ ąÜąÆ ąĖ ąŻąÜąÆ čĆą░ą┤ąĖąŠą┐ąŠą╝ąĄčģ ą║ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ čüąĖčüč鹥ą╝ą░ą╝ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ąōčĆą░ą┤, ąōčĆą░ą┤-1, ąōčĆą░ą┤-ąÆ; ą¤ą░čüą┐ąŠčĆčé 菹║čüą┐ąŠčĆčéąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╗ąĖą║ą░ Ōä¢1578/00/ąØąŁąÜ čü ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄą╝ Ōä¢ 5679/02/ąØąŁąÜ ąĮą░ 122-ą╝ą╝ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗą╣ ąĮąĄčāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅąĄą╝čŗą╣ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ 9ą£521 čü ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéčīčÄ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąŠą│čāčēąĄčüčéą▓ą░ ą║ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ čüąĖčüč鹥ą╝ą░ą╝ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ąōčĆą░ą┤, ąōčĆą░ą┤-1, ąōčĆą░ą┤-ąÆ. ą¤ąĄčĆąĄčĆąĄą│ąĖčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ: 02.09.2004 ą│. ąĪ. 2; ąĀąĄą║ą╗ą░ą╝ąĮčŗą╣ ą┐ą░čüą┐ąŠčĆčé Ōä¢1579/00/ąØąŁąÜ čü ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄą╝ Ōä¢ 5682/02/ąØąŁąÜ ąĮą░ 122-ą╝ą╝ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗą╣ ąĮąĄčāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅąĄą╝čŗą╣ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ 9ą£521 čü ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ čćą░čüčéčīčÄ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąŠą│čāčēąĄčüčéą▓ą░ ą║ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ čüąĖčüč鹥ą╝ą░ą╝ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ ąōčĆą░ą┤, ąōčĆą░ą┤-1, ąōčĆą░ą┤-ąÆ. ą¤ąĄčĆąĄčĆąĄą│ąĖčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮ: 02.09.2004 ą│. ąĪ. 3; ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ čéą░ą▒ą╗ąĖčåčŗ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ 220-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ 9ą£27ąż ąĖ 9ą£27ąÜ. ą£.: ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĪąĪąĪąĀ, 1977. ąĪ. 187, 188; ąĀąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮčÅ 9ąÜ57. ąóąĄčģąĮąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ąĖ ąĖąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ą┐ąŠ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ. ą¦. 2. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1988. ąĪ. 4.

19 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 59. ą×ą┐. 12200. ąö. 4. ąø. 321.

20 ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ ąÜąĄą╗ą┤čŗčłą░┬╗. ą×ą┐. 1. ąĢą┤. čģčĆ. ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 13. ąśąĮą▓. 273. ąø. 181.

21 ąóą░ą╝ ąČąĄ ą┐ąŠ ąŠą┐ąĖčüąĖ 19. ąśąĮą▓. 348. ąø. 218, 227.

22 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 119120čüčü. ąö. 28. ąø. 118ŌĆō120.

23 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 12084. ąö. 13. ąø. 25.

24 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 59. ą×ą┐. 12200. ąö. 16. ąø. 175, 177ŌĆō182, 187.

25 ąśč鹊ą│ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ąĘą░ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ 1941ŌĆō1945 ą│ą│. (ą▓ čåąĖčäčĆą░čģ). ąó. 1. URL: http://rbase.new-amp;factoria.ru/gallery/itogi-amp;raboty-promyshlennosti-boepripasov-za-vremya-otechestvennoy-voyny-1941-1945-gg-v-cifrah-tom1/ ąöą░ą╗ąĄąĄ ą┐ąŠ čüčüčŗą╗ą║ą░ą╝, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╝ ą▓ąĮąĖąĘčā.

26 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 59. ą×ą┐. 12200. ąö. 43. ąø. 126; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 12. ąø. 48, 50; ą¤ąŠą╗ąĄą▓ą░čÅ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮą░čÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅ ą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ. ą£., 1955. (ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓ą░čģ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ). ąĪ. 17.

27 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 170760čüčü. ąö. 2503. ąø. 5.

28 ąóą░ą╝ ąČąĄ.

29 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 4.

30 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 160820. ąö. 5. ąø. 98.

31 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 95.

32 ąÜčĆą░čéą║ą░čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ąĪąÜąæ-ąōąĪąÜąæ ąĪą┐ąĄčåą╝ą░čł-ąÜąæą×ą£. 1 ą║ąĮąĖą│ą░. ąĪąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ čĆą░ą║ąĄčéąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čéą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ 1941ŌĆō1956 ą│ą│. ą£.: ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║č鹊čĆčüą║ąŠąĄ ą▒čÄčĆąŠ ąŠą▒čēąĄą│ąŠ ą╝ą░čłąĖąĮąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÅ, 1967. ąĪ. 26ŌĆō28; ąĀą░ą║ąĄčéąĮčŗąĄ ą┐čāčüą║ąŠą▓čŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ. ą× čĆą░ą▒ąŠč鹥 ą▓ ą│ąŠą┤čŗ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĪąÜąæ ą┐čĆąĖ ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ąŠą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĄ ┬½ąÜąŠą╝ą┐čĆąĄčüčüąŠčĆ┬╗ // ąÉ.ąØ. ąÆą░čüąĖą╗čīąĄą▓, ąÆ.ą¤. ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓. ą£.: ąØą░čāą║ą░, 1991. ąĪ. 56.

33 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 38. ą×ą┐. 11358. ąö. 65. ąø. 5, 6, 9.

34 ąĀą░ą║ąĄčéąĮčŗąĄ ą┐čāčüą║ąŠą▓čŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ. ąĪ. 57ŌĆō58; ąÜčĆą░čéą║ą░čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ąĪąÜąæ&ąōąĪąÜąæ ąĪą┐ąĄčåą╝ą░čł-ąÜąæą×ą£. ąĪ. 32.

35 ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ąø.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé 1946. ąĪ. 4; ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą░čĆčģąĖą▓ (ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ą”ąÆą£ąÉ). ąż. 2. ą×ą┐. 16. ąö. 19. ąø. 360. ąÜąŠą┐ąĖčÅ ą¤čĆąĖą║ą░ąĘą░ ąØąÜąÆą£ąż Ōä¢ 00403 ┬½ą× ą¤čĆąĖąĮčÅčéąĖąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ąÆą£ąż čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ą£-8-ą£ ąĖ ą£-13-ą£┬╗ ąŠčé 29.11.1942 ą│.; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 89. ąø. 306. ąÜąŠą┐ąĖčÅ ą¤čĆąĖą║ą░ąĘą░ ąØąÜ ąÆą£ąż Ōä¢ 00216 ┬½ą× ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗčģ 82-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ 24-ą£-8┬╗ ąŠčé 19.09.44 ą│.; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 143. ąø. 1. ąÜąŠą┐ąĖčÅ ą¤čĆąĖą║ą░ąĘą░ ąØąÜ ąÆą£ąż Ōä¢ 001 ąŠčé 03.01.1945 ą│. ┬½ą× ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗčģ 132-ą╝ą╝ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ 16-ą£-13┬╗.

36 ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ąĪ. 5, 22, 41.

37 ą”ąÆą£ąÉ. ąż. 430. ą×ą┐. 1. ąö. 1282. ąø. 91ŌĆō92.

38 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 98, 99.

39 ąÆ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąĄ: ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠąĄ ą║čĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ 24-ą£-8 ąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ ą£-8. ą£.-ąø.: ąÆąŠąĄąĮą╝ąŠčĆąĖąĘą┤ą░čé, 1944. ąĪ. 3 čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ, čćč鹊 čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ čéą░ą║ąČąĄ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ┬½ąĮą░ čüą░ą╝ąŠąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčā ą┐ąŠ ąĮąĖąĘą║ąŠą╗ąĄčéčÅčēąĖą╝ ąĖ ą┐ąĖą║ąĖčĆčāčÄčēąĖą╝ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčéą░ą╝┬╗.

40 ą”ąÆą£ąÉ. ąż. 430. ą×ą┐. 1. ąö. 1283. ąø. 90.

41 ąÜčĆą░čéą║ą░čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ąĪąÜąæ-ąōąĪąÜąæ ąĪą┐ąĄčåą╝ą░čł-ąÜąæą×ą£. ąĪ. 47.

42 ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ąĪ. 22.

43 ąÜčĆą░čéą║ą░čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ąĪąÜąæ-ąōąĪąÜąæ ąĪą┐ąĄčåą╝ą░čł-ąÜąæą×ą£. ąĪ. 47.

44 ąĀą░ą║ąĄčéąĮčŗąĄ ą┐čāčüą║ąŠą▓čŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ. ąĪ. 59.

45 ą”ąÆą£ąÉ. ąż. 430. ą×ą┐. 1. ąö. 1283. ąø. 94.

46 ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ąĪ. 52, 109.

47 ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čŹč鹊 čüąĮą░čĆčÅą┤ ą£-13ąöąö, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓ ąĄą│ąŠ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÄ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ąĮąŠąĄ ą┤ąĮąŠ, ą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ čüąŠąĄą┤ąĖąĮčÅą╗ąĖčüčī čåąĖą╗ąĖąĮą┤čĆąĖč湥čüą║ą░čÅ ąĖ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮą░čÅ čćą░čüčéąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░.

48 ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠą║ ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ąĪ. 111.

49 ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą░čĆčģąĖą▓ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ-ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ. ąż. 644. ą×ą┐. 1. ąö. 19. ąø. 76; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 49. ąø. 1, 2; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 107. ąø. 105; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 240. ąø. 162, 163; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 276. ąø. 204; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 323. ąø. 45; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 352. ąø. 194; ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 59. ą×ą┐. 12200. ąö. 7. ąø. 145, 146; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 29. ąø. 52ŌĆō54; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 98. ąø. 1, 7, 14, 19, 48, 49, 59; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 279; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 280; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 468; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 497; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 450; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 564. ąø. 1; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 594; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 81. ą×ą┐. 12084. ąö. 13. ąø. 25; ąÜčĆą░čéą║ą░čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ąĪąÜąæ-ąōąĪąÜąæ ąĪą┐ąĄčåą╝ą░čł-ąÜąæą×ą£. ąĪ. 34; ą¤ąĄčĆą▓ąŠą▓ ą£. ąĀąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ ┬½ąÜą░čéčÄčłą░┬╗. ąśčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąŠč湥čĆą║. ą£.: ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ ą┤ąŠą╝ ┬½ąĪč鹊ą╗ąĖčćąĮą░čÅ čŹąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖčÅ┬╗, 2010. C. 177; ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-13-ąĪąØ. ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ. ąÆąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąĪąŠčĹʹ░ ąĪąĪąĀ, 1950. ąĪ. 3; ąĀą░ą║ąĄčéąĮčŗąĄ ą┐čāčüą║ąŠą▓čŗąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ ą▓ ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ. ąĪ. 78; ąÜčĆą░čéą║ąĖąĄ čéą░ą▒ą╗ąĖčåčŗ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ čüąĖčüč鹥ą╝ ą£-8. ąöą╗čÅ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ąóąĪ-11, ąóąĪ-12. ąÆąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ąĖąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąØą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆąĖą░čéą░ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ, 1942. ąŠą▒ą╗ąŠąČą║ą░; ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠąĄ ą║čĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą║ąĖ 24-ą£-8 ąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ ą£-8. ą£.-ąø.: ąÆąŠąĄąĮą╝ąŠčĆąĖąĘą┤ą░čé, 1944. ąĪ. 10; URL: http://www.shtemenko.ru/feeds_16.html; URL: http://news.bcm.ru/gallery/15

50 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 160820. ąö. 5. ąø. 100.

51 URL: http://www.o5m6.de/studebaker_us6_u3_bm_13_16.html; ą¤ąŠčĆąŠčģąŠą▓čŗąĄ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ. ą¦. II. ąŻčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ąŠ, ą┐čĆąŠąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ / ą¤ąŠą┤ čĆąĄą┤. ą┤. čé. ąĮ. ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆą░ ą©ą░ą┐ąĖčĆąŠ ą».ą£. ą£.: ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ą░čÅ ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ ąĖą╝. ąż.ąŁ. ąöąĘąĄčƹȹĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ, 1949. ąĪ. 412, 413; ąæąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüčŗ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą╝ąĖąĮąŠą╝ąĄčéąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣. ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ. ąśąĘą┤. 2-ąĄ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1948. ąĪ. 42; ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 59. ą×ą┐. 12198. ąö. 77. ąø. 6.

52 ąæąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüčŗ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą╝ąĖąĮąŠą╝ąĄčéąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣. ąĪ. 4; ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-8-48. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1947; ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 160821čüčü. ąö. 122. ąø. 31; ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-13ąØ. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1957; ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-13ąØ. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ąśąĘą┤. 2-ąĄ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1966; ąæąŠąĄą▓čŗąĄ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ ąæą£-13ąØ, ąæą£-13ąØą£, ąæą£-13ąØą£ą£. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. 3-ąĄ ąĖąĘą┤. ąĖčüą┐. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1974; ąóą░ą▒ą╗ąĖčåčŗ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗą╝ąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą£-13. ąóąĪ-13. ąōąÉąŻ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1957; ąóą░ą▒ą╗ąĖčåčŗ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗą╝ąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą£-13. ąóąĪ-13. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1966; ąóą░ą▒ą╗ąĖčåčŗ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗą╝ąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą£-13ąŻąÜ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1965; ąóą░ą▒ą╗ąĖčåčŗ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąŠčüą║ąŠą╗ąŠčćąĮąŠ-čäčāą│ą░čüąĮčŗą╝ąĖ čĆąĄą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝ąĖ ą£-13ąŻąÜ. ą×ąż-942. ąśąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ čéčĆąĄčéčīąĄ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1970.

53 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 160820. ąö. 3. ąø. 2ŌĆō7, 21, 22, 27ŌĆō30, 39ŌĆō43; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 160818čüčü. ąö. 36. ąø. 5ŌĆō20.

54 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 566864čü. ąö. 15. ąø. 37; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 572340. ąö. 92. ąø. 12; ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ą£-13. ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé ąØąÜą×, 1945. ąĪ. 42; ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-8-48. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé ą£ąÆąĪ ąĪąĪąĪąĀ, 1947. ąĪ. 52, 53, 55; ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-31-12. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą▒čŗ. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1955. ąĪ. 4, 18, 29, 31, 65ŌĆō68; ąśąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ą┐ąŠ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĄ ąĖ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ čü ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ą╝ą░čłąĖąĮąŠą╣ ąæą£-31-12 ą┐čĆąĖ ą╝ąŠčĆčéąĖčĆąĮąŠą╣ čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąĄ (ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ą║ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓čā čüą╗čāąČą▒čŗ ┬½ąæąŠąĄą▓ą░čÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąæą£-31-12┬╗). ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĖąĘą┤ą░čé, 1949 ąĪ. 3, 7ŌĆō9.

55 ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 119120čüčü. ąö. 38. ąø. 113, 115ŌĆō116, 120, 122; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 160820. ąö. 5. ąø. 100; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 119120čüčü. ąö. 37. ąø. 116, 120, 121; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 566853čü. ąö. 2. ąø. 119ŌĆō121.

56 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 160821čüčü. ąö. 124. ąø. 10ŌĆō19ąŠą▒; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 123. ąø. 3ŌĆō12ąŠą▒; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 125. ąø. 65ŌĆō74ąŠą▒.

57 ąÜčĆą░čéą║ą░čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ ąĪąÜąæ-ąōąĪąÜąæ ąĪą┐ąĄčåą╝ą░čł-ąÜąæą×ą£. ąĪ. 67; ąØąŠčüąŠą▓ąĖčåą║ąĖą╣ ąō.ąĢ. ą¤čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĄąĮąĖąĄ ┬½ąÜą░čéčÄčłąĖ┬╗. ą£.: ąÆčāąĘąŠą▓čüą║ą░čÅ ą║ąĮąĖą│ą░, 2005. ąĪ. 294, 394, 539; ą”ąÉą£ą× ąĀąż. ąż. 81. ą×ą┐. 173178čüčü. ąö. 435. ąø. 49.

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ