ذرپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذµذ¹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ XIX–XX ذ²ذµذ؛ذ¾ذ² ذ² ذکذ½ذ´ذ¾ذ¸ر€ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذµ ذ¸ ذ½ذ° رپذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸رڈر…, ذœذ¸ذ»ذ¾رپذµر€ذ´ذ¾ذ² ذ”.ذ®. (ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°)

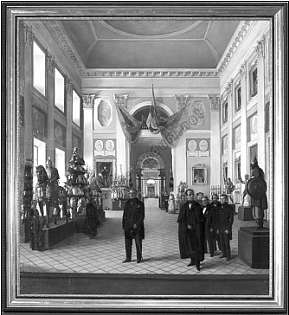

ذœذ¸ذ½ذ¸رپر‚ذµر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¤ذµذ´ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ¢ر€ذµر‚رŒذµذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 16–18 ذ¼ذ°رڈ 2012 ذ³ذ¾ذ´ذ°

ذ§ذ°رپر‚رŒ IIذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³

ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2012

آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2012

آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2012

ذ’ ذڑذذ›ذ›ذ•ذڑذ¦ذکذ¯ذ¥ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¸ر… ذ¼رƒذ·ذµذµذ² ر…ر€ذ°ذ½رڈر‚رپرڈ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ر‹ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ رپ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸ذ· آ«ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸آ». ذر‚ذ¾ر‚ ر‚ذµر€ذ¼ذ¸ذ½ ذ½ذµ رپذ»رƒر‡ذ°ذ¹ذ½ذ¾ رپر‚ذ¾ذ¸ر‚ ذ² ذ؛ذ°ذ²ر‹ر‡ذ؛ذ°ر…, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ذ´ ذ¾ذ±ر‰ذµذµ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ؟ذ°ذ´ذ°رژر‚ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ (ذ؛ذ¾رپر‚ذ½ر‹ذµ) ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¼ذ»ذµذ؛ذ¾ذ؟ذ¸ر‚ذ°رژر‰ذ¸ر… ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ²ذ¸ذ´ذ¾ذ². ذ ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ر„ذ¾ذ½ذ´ذ¾ذ² ذ¼رƒذ·ذµذµذ², ذ² ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذµرپر‚رŒ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذµ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ر‹, رپر‚ذ°ذ»ذ؛ذ¸ذ²ذ°رژر‚رپرڈ رپ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ»ذµذ¼ذ¾ذ¹ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ° ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¾ذ؛. ذ’ ذ؛ذ°ر‚ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ°ر… ذ²ر‹رپر‚ذ°ذ²ذ¾ذ؛ ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ¼ر‹ ذ¼ذ¾ذ¶ذµذ¼ ذ²ذ¸ذ´ذµر‚رŒ ذ² رپذ؟ذ¸رپذ؛ذµ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ², ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ر…رپرڈ ذ´ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°, رپر‚ذ°ذ½ذ´ذ°ر€ر‚ذ½رƒرژ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ – ذ؛ذ¾رپر‚رŒ. ذذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ² ذ؛ذ°ر‚ذ°ذ»ذ¾ذ³ذµ ذ²ر‹رپر‚ذ°ذ²ذ؛ذ¸ آ«ذ¥رƒذ´ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ¸ذ· رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ°آ» ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°ذµر‚رپرڈ ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذ¸ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ر… رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ¾ذ²: â„– 149 – رˆذµرپر‚ذ¾ذ؟ذµر€ (1); â„– 173 – ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ» ذ² ذ½ذ¾ذ¶ذ½ذ°ر… (2); â„– 211 – رڈر‚ذ°ذ³ذ°ذ½ ذ² ذ½ذ¾ذ¶ذ½ذ°ر… (3). ذ¢ذ¾ ذ¶ذµ رپذ°ذ¼ذ¾ذµ ذ¼ر‹ ذ¼ذ¾ذ¶ذµذ¼ ذ²ذ¸ذ´ذµر‚رŒ ذ² ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذµ آ«ذ¦ذ°ر€رپذ؛ذ¾رپذµذ»رŒرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ°ر€رپذµذ½ذ°ذ»آ». ذںر€ذ¸ ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ذ´ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذ¼ذ¸ ذ½ذ¾ذ¼ذµر€ذ°ذ¼ذ¸: ذ؛ذ°ر€ذ´ – â„– 34 (4), ذ؟ر€رڈذ¼ر‹ذµ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ»ر‹ – â„– 25 ذ¸ â„– 26 (4), ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ» (ذ±ذµذ±رƒر‚) – â„– 29 (4) ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶ – â„– 60 (5) – رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»ذ¸ ذ»ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¸ر‡ذ½ذ¾ ذ؟ذ¸رˆرƒر‚ – ذ؛ذ¾رپر‚رŒ. ذ’ ذ°ذ»رŒذ±ذ¾ذ¼ذ°ر…-ذ؛ذ°ر‚ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ°ر…, ذ¸ذ·ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ½رŒرˆذµ, ذ¼ر‹ رپر‚ذ°ذ»ذ؛ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼رپرڈ رپ ر‚ذ¾ذ¹ ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ»ذµذ¼ذ¾ذ¹. ذ’ ذ°ذ»رŒذ±ذ¾ذ¼ذµ آ«ذ،ر‚ذ°ر€ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ¸ذ· رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈآ» ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ´ذµذ½ر‹: رˆذ°ذ¼رˆذ¸ر€ – â„– 22 (6) ذ¸ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ» – â„– 28 (7). ذ’ ذ¸ر… ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذ¸ ر‰ذµر‡ذ؛ذ¸ رˆذ°ذ¼رˆذ¸ر€ذ° ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ ذ؟ذ¾ر‡ذµذ¼رƒ-ر‚ذ¾ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ر‹ ر€ذ¾ذ³ذ¾ذ²ر‹ذ¼ذ¸, ذ° ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ» ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ»ذ° ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ ذ؛ذ¾رپر‚رŒرژ.

ذ¢ذµذ¼ ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ, ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ؟ذ¾ ر„ذ¾ر‚ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸رڈذ¼ ذ² ذ؛ذ°ر‚ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ°ر… ذ½ذµرپذ»ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذµر‚ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ½ذ° ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚رڈر… ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ²ذ¸ذ·رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ°ذµر‚رپرڈ ذ´ر€رƒذ³ ذ¾ر‚ ذ´ر€رƒذ³ذ°. ذ”ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذµذ¹ رچر‚ذ¸ر… رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹.

ذ§ر‚ذ¾ ذ¶ذµ رچر‚ذ¾ ذ·ذ° ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹? ذذ° ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛ذµ, ذ° ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ² ذکذ½ذ´ذ¸ذ¸, ذکر€ذ°ذ½ذµ, ذگر„ذ³ذ°ذ½ذ¸رپر‚ذ°ذ½ذµ ذ¸ ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذ¸, ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ر„ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ر‹ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ² رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ر… ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ر…:

1) رپذ»ذ¾ذ½ ذ¸ذ½ذ´ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¹ (Elephas maximus),

2) رپذ»ذ¾ذ½ ذ°ر„ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ (Loxodonta sp.),

3) ذ¼ذ¾ر€ذ¶ (Odobenus rosmarus),

4) ذ»ذ¾رˆذ°ذ´رŒ (Equus sp.),

5) ذ±ر‹ذ؛ ذ´ذ¾ذ¼ذ°رˆذ½ذ¸ذ¹ (Bos taurus),

6) ذ²ذµر€ذ±ذ»رژذ´ (Camelus sp.).

ذ،ذ»ذ¾ذ½. ذ—ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ذ¸ر‚ذ°رڈ آ«رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒآ» – رچر‚ذ¾ ذ¾ذ±ر‰ذµرƒذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ±ذ¸ذ²ذ½ذµذ¹, ر‡ذ°ر‰ذµ ذ¸ذ½ذ´ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر…, ر€ذµذ¶ذµ ذ°ر„ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ر… رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ². آ«ذ،ذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, ر€ذµذ·ذ½ذ°رڈ ذ¸ذ»ذ¸ ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ°رڈ <…>, ذ² ذ´ذ°ذ²ذ½ذ¸ذµ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ° ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½رڈذ»ذ°رپرŒ ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼ ذ´ذ»رڈ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»ذ؛ذ¸ رچر„ذµرپذ¾ذ² ذ¼ذµر‡ذµذ¹ ذ¸ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²آ» (8). ذ‘ذ¸ذ²ذ½ذ¸ رپذ»ذ¾ذ½ذ° ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ´ذ»رڈ رچر‚ذ¾ذ¹ ر†ذµذ»ذ¸ ذµر‰ذµ ذ´ذ¾ ذ½. رچ. آ«ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ¼ذ°ر…ذ°ذ¹ر€ر‹ رپ ذ³ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ³ر€ذ¸ر„ذ¾ذ½ذ° رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ذ° ذ¸ذ· ر†ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛رƒرپذ؛ذ° رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ذ¸ذ²ذ½رڈ. ذ”ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ° – V–IV ذ²ذ². ذ´ذ¾ ذ½. رچ.آ» (9). آ«ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ؛رپذ¸ر„ذ¾رپذ° ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ° ذ¸ذ· ذ؛رƒرپذ؛ذ° رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ذ¸ذ²ذ½رڈ. ذ’ ر†ذµذ»ذ¾ذ¼ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذ°ذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذµر‚ ذ¾ر‡ذµر€ر‚ذ°ذ½ذ¸رڈ ر€ر‹ذ±ر‹آ» (10).

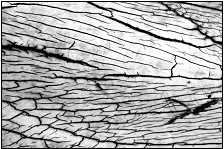

ذ•رپذ»ذ¸ ر€ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ر‚رŒ ذ±ذ¸ذ²ذ½ذ¸ رپ ر‚ذ¾ر‡ذ؛ذ¸ ذ·ر€ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ذ¸ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸ – رچر‚ذ¾ رƒذ´ذ»ذ¸ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¸ذµ ر€ذµذ·ر†ر‹. ذ، ذ½ذµذ·ذ°ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ر‹ر… ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ ر†ذµذ½ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€رڈ ذµذµ ذ؟ر€ذ¸رڈر‚ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ±ذµذ»ذ¾-ذ؛ر€ذµذ¼ذ¾ذ²ذ¾ذ¼رƒ ر†ذ²ذµر‚رƒ ذ¸ ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ² ذ¾ذ±ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ؛ذµ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ر‹ذ¼ذ¸ ذ¼ذµر‚ذ°ذ»ذ»ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ذ½رپر‚ر€رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذµذµ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذ²ذµر‡ذ½ذ¾رپر‚ذ¸; ذ؟ر€ذ°ذ²ذ´ذ°, رپذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذµذ¼ ذ¾ذ½ذ° ذ¶ذµذ»ر‚ذµذµر‚, ذ¸ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ ذ² رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر… رپر‹ر€ذ¾رپر‚ذ¸. ذر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ذ¸ذ·ذ´ذµذ»ذ¸رڈ ذ¸ذ· ذ±ذ¸ذ²ذ½ذµذ¹ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ² ذ¾ر‚ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ؛ذ¾رپر‚ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ² ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ±ذ¸ذ²ذµذ½رŒ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½رƒرژ ر‚ذµذ؛رپر‚رƒر€رƒ. ذ”ذµذ½ر‚ذ¸ذ½ (ر‚ذ²ذµر€ذ´ذ°رڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ·رƒذ±ذ°) رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ½ذ¸ذ·ذ°ذ½ ذ¼ذ½ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ر‚ذ¾ذ½ر‡ذ°ذ¹رˆذ¸ر… ذ؛ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر‚رڈذ½رƒر‚رپرڈ ذ¾ر‚ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؛ ذ²ذµر€ر…رƒرˆذ؛ذµ ذ² ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ² ذ²ذ¸ذ´ذµ ذ؟ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ر… رپذ؟ذ¸ر€ذ°ذ»ذµذ¹, ذ·ذ°ذ²ذµر€ذ½رƒر‚ر‹ر… ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² ر‡ذ°رپذ¾ذ²ذ¾ذ¹ رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¸. ذر‚ذ¾ ذ²ذ¸ذ´ذ½ذ¾ ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ذµر€ذµر‡ذ½ذ¾ذ¼ رپر€ذµذ·ذµ ذ±ذ¸ذ²ذ½رڈ. ذ¢ذ°ذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذ¸رپرƒذ½ذ¾ذ؛ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذµذ½ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ´ذ»رڈ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ذ¸ ذµرپذ»ذ¸ ذ¾ذ½ ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒذµر‚, ذµذµ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ذ½ذµ ذ²ر‹ذ·ر‹ذ²ذ°ذµر‚ ذ·ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½ذµذ½ذ¸ذ¹. ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ² ذ¸ذ·ذ´ذµذ»ذ¸ذ¸ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ رپذ¼ذ¾ر‚ر€ذ¸ر‚رپرڈ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ¼ذµذ»ذ؛ذ¾ذ·ذµر€ذ½ذ¸رپر‚رƒرژ رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€رƒ. ذںر€ذ¸ ر…ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ¾ذ², ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ²ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, ذ² ذ؟ذ¾ذ¼ذµر‰ذµذ½ذ¸ذ¸ رپ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ رپرƒر…ذ¸ذ¼ ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…ذ¾ذ¼ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ر‚ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ر… ر‚ر€ذµر‰ذ¸ذ½ (ر€ذ¸رپ. 1 ذ¸ 2).

ذ ذ¸رپ. 1. ذ‘ذ¸ذ²ذµذ½رŒ رپذ»ذ¾ذ½ذ°. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذں. ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°

ذ ذ¸رپ. 2. ذ¤ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ ذ±ذ¸ذ²ذ½رڈ رپذ»ذ¾ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¸ رƒذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذµذ½ذ¸ذ¸. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذں. ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°

ذ•رپذ»ذ¸ ذ²رپذµ ذ¶ذµ ذ¾رپر‚ذ°رژر‚رپرڈ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپر‹, ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ¾ذ±ر€ذ°ر‚ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ؛ ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸ ر‚ذ²ذµر€ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ°. ذںذ¾ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ ذ¾ذ±ذµر€ر‚ذ° ذ’ذµذ±رپر‚ذµر€ذ°, ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپر‚رŒ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ²ذ°ر€رŒذ¸ر€رƒذµر‚ ذ² ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ°ر… ذ¾ر‚ 1,70 ذ´ذ¾ 1,85 ذ³/رپذ¼3, ذ² رپر€ذµذ´ذ½ذµذ¼1,79. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ – ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ذ°رڈ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ° ذ´ذ»رڈ ذ½ذµرپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ°. ذ¢ذ²ذµر€ذ´ذ¾رپر‚رŒ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ؟ر€ذ¾ر‰ذµ – ذ¾ذ½ذ° رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ ذ¾ر‚ 2,5 ذ´ذ¾ 2,75 ذ؟ذ¾ رˆذ؛ذ°ذ»ذµ ذœذ¾ذ¾رپذ° (11). ذ،ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذµ ر€ذµذ·ر‡ذ¸ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ؟ر‹ر‚رƒ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ؛ذ¸ ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذ¸ذ»ذ¸ ذ´ذ²ذ° ر‚ذ¸ذ؟ذ° رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸: ر‚ذ²ذµر€ذ´رƒرژ, ذ¸ذ»ذ¸ رپذ²ذµر‚ذ»رƒرژ, ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, رپ ر‚ر€رƒذ´ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾ذ´ذ´ذ°رژر‰رƒرژرپرڈ ر€ذµذ·رŒذ±ذµ, ذ¸ ذ¼رڈذ³ذ؛رƒرژ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ»ذµذ³ر‡ذµ ذ² ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذµ ذ¸ ذ² ر‚ذ¾ ذ¶ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رƒذ؟ر€رƒذ³ذ° ذ¸ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رƒرپر‚ذ¾ذ¹ر‡ذ¸ذ²ذ° ذ؛ ذ¸ذ·ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ر‚ذµذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚رƒر€ر‹.

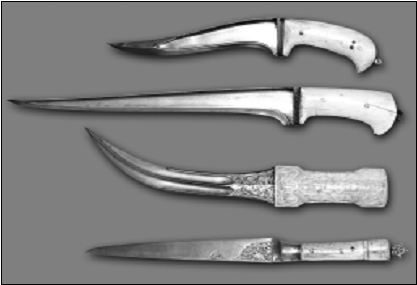

ذکذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ° ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¾ذ؛ ذ¸ذ· رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ»ذ¾ ذ½ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ» ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ² ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¼ ذ² ذکذ½ذ´ذ¸ذ¸ ذ¸ ذگر„ذ³ذ°ذ½ذ¸رپر‚ذ°ذ½ذµ. ذر‚ذ¾ ذ½ذµرƒذ´ذ¸ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸ ذ¾ذ±رٹرڈرپذ½رڈذµر‚رپرڈ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذµذ¼ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ² ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذکذ½ذ´ذ¾رپر‚ذ°ذ½ذ° (ر€ذ¸رپ. 3 ذ¸ 4).

ذ ذ¸رپ. 3. ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ°ر„ذ³ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛رƒذ±ذµر€ذ° ذ¸ذ· رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذœ. ذ¢ذ¸ر…ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹

ذ ذ¸رپ. 4. ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ¸ذ½ذ´ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ»ذ° ذ¸ذ· رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذœ. ذ¢ذ¸ر…ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹

ذœذ¾ر€ذ¶. ذذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ´ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¾ذ؛ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ر‹ذ¹ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ (ر€ر‹ذ±ذ¸ذ¹ ذ·رƒذ±). ذذ°ذ´ذ¾ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‚ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ² ذںذµر€رپذ¸ذ¸ ذ¸ ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذ¸ ذ¾ذ½ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذµ ر€ذµذ¶ذµ, ذ° ذ؟ذ¾رپذ»ذµ XV–XVII ذ²ذ². ر‡ذ°ر‰ذµ, ر‡ذµذ¼ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ. ذکذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¸ ذ²ذ²ذ¾ذ·ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ¸ذ· ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¼ذ¸ذ½ذ¸ذ¼رƒذ¼ رپ XVII ذ². ذ£ذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ± رچر‚ذ¾ذ¼ ذ¼ر‹ ذ¼ذ¾ذ¶ذµذ¼ ذ²رپر‚ر€ذµر‚ذ¸ر‚رŒ ذ² ذ´ذ½ذµذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… ذ·ذ°ذ؟ذ¸رپرڈر… ذ؛رƒذ؟ر†ذ° ذ¤ذµذ´ذ¾ر‚ذ° ذڑذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ° XVII ذ².: آ«ذ’ ذںذµر€رپذ¸رژ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ·ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ رپذ¾ذ±ذ¾ذ»رŒذ¸, ذ±ذµذ»ذ¸ر‡رŒذ¸ ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ذµ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¸ذµ ذ¼ذµر…ذ°, ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¸, رژر„ر‚رŒ, ذ؟ذµذ½رŒذ؛ذ°, ذ»ذµذ½, ر…ذ»ذµذ±آ» (12). ذ•رپر‚رŒ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ رƒذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸رڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²رƒرژ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ؛رƒذ؟ر†ذ°ذ¼ ذµر‰ذµ ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ XVII ذ². ذ¢ذ°ذ؛, ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ² ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپذ¸ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ· ذ¸ذ· ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ² ذکر€ذ°ذ½ ذ؛ذ¸ذ·ر‹ذ»ذ±ذ°رˆرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذگذ±ذ±ذ°رپ-رˆذ°ر…ذ° ذ؛رƒذ؟ر‡ذ¸ذ½ذ° ذœذ°ذ³ذ¾ذ¼ذµر‚, ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚رپرڈ: 12 رپذ¾ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذ² رپذ¾ذ±ذ¾ذ»ذµذ¹, 2 رپذ¾ر€ذ¾ذ؛ذ° رپذ¾ذ±ذ¾ذ»ذµذ¹, 22 ذ؟ذ¾ر€ر‚ذ¸ر‰ذ° ذ³ذ¾ر€ذ½ذ¾رپر‚ذ°ذµذ², 4 ذ؟رƒذ´ذ° ر€ر‹ذ±رŒرڈ ذ·رƒذ±ذ° (ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸), 3 ذ؟رƒذ´ذ° رپذ»رژذ´ر‹. ذ’رپذµ رچر‚ذ¸ ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر€رپذ؛ذ¸ذµ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ؛رƒذ؟ذ»ذµذ½ر‹ ذ½ذ° ذœذ°ر€ذ³ذ°ر€ذ¸ر‚ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ رڈر€ذ¼ذ°ر€ذ؛ذµ ذ² ذگر€ر…ذ°ذ½ذ³ذµذ»رŒرپذ؛ذµ ذ¸ ذ²ر‹ذ²ذµذ·ذµذ½ر‹ ذ² ذںذµر€رپذ¸رژ ذ² 1624 ذ³. (13). ذںذ¸رˆذµر‚ ذ¾ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸ ذµذµ رچذ؛رپذ؟ذ¾ر€ر‚ذµ ذ½ذ° ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛ ذ² رپذ²ذ¾ذ¸ر… آ«ذ—ذ°ذ؟ذ¸رپذ؛ذ°ر… ذ¾ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²ذ¸ذ¸آ» ذ،ذ¸ذ³ذ¸ذ·ذ¼رƒذ½ذ´ ذ“ذµر€ذ±ذµر€رˆر‚ذµذ¹ذ½, ذ؟ذ¾رپذµر‰ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ ذ¾رپرپذ¸رژ ذ´ذ²ذ°ذ¶ذ´ر‹ – ذ² 1517 ذ¸ 1526 ذ³ذ³.: آ«ذ“ذ¾ذ²ذ¾ر€رڈر‚, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ذ»ذ¸ذ· رƒرپر‚رŒرڈ ر€ذµذ؛ذ¸ ذںذµر‡ذ¾ر€ر‹ [ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´رڈر‰ذµذ³ذ¾رپرڈ ذ؟ر€ذ°ذ²ذµذµ رƒرپر‚رŒرڈ ذ”ذ²ذ¸ذ½ر‹] ذ² ذ¾ذ؛ذµذ°ذ½ذµ ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ [ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذµ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ذµ, ذ° ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ ذ½ذ¸ذ¼ذ¸] ذ½ذµذ؛ذ¾ذµ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ذ¾ذµ, ذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذ¸ذ½ذ¾ذ¹ رپ ذ±ر‹ذ؛ذ°, ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ذ¾ذµ ر‚ذ°ذ¼ذ¾رˆذ½ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رڈذ¼ذ¸ “ذ¼ذ¾ر€ذ¶â€. ذر…ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ´ذ¾ذ±ر‹ذ²ذ°رژر‚ رچر‚ذ¸ر… ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ر… ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¸ذ·-ذ·ذ° ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¾ذ², ذ¸ذ· ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²ذ¸ر‚ر‹, ر‚ذ°ر‚ذ°ر€ر‹ [ذ° ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼] ر‚رƒر€ذ؛ذ¸ ذ¸رپذ؛رƒرپذ½ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»رڈرژر‚ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ ذ¼ذµر‡ذµذ¹ ذ¸ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ², ذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒرڈرپرŒ ذ¸ذ¼ذ¸ رپذ؛ذ¾ر€ذµذµ ذ؛ذ°ذ؛ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ¸ذµذ¼, ذ° ذ½ذµ ذ´ذ»رڈ ذ½ذ°ذ½ذµرپذµذ½ذ¸رڈ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ ر‚رڈذ¶ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ´ذ°ر€ذ°, ذ؛ذ°ذ؛ ذ²ر‹ذ´رƒذ¼ر‹ذ²ذ°ذ» ذ½ذµذ؛ر‚ذ¾. [ذ£ ر‚رƒر€ذ¾ذ؛, ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²ذ¸ر‚ذ¾ذ² ذ¸ ر‚ذ°ر‚ذ°ر€] رچر‚ذ¸ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ°رژر‚رپرڈ ذ½ذ° ذ²ذµرپ ذ¸ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°رژر‚رپرڈ ر€ر‹ذ±رŒذ¸ذ¼ ذ·رƒذ±ذ¾ذ¼آ» (14). ذ¢ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ“ذµر€ذ±ذµر€رˆر‚ذµذ¹ذ½ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذµر‚ رچر‚ذ¸ر… ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ر… آ«ذ½ذµذ²ذ¸ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸آ», ر‚ذ°ذ؛ ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ, ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذµ ذ²ذ؟ذµر‡ذ°ر‚ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¸ ذ¸ ذ¸ر… ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¸ ذ¾ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ½ذ° ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ ذںذµر€رپذ¸ذ¸.

ذ،ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVII ذ². ر‚ذ¾ر€ذ³ذ¾ذ²ذ»رژ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¼ذ¾ذ½ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛, ذ²ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾, ذ؛ رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¾ذ±رٹذµذ¼ر‹ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ°ذ¶ آ«ر€ر‹ذ±رŒذµذ³ذ¾ ذ·رƒذ±ذ°آ» رپر‚ذ°ذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸, ر‡ر‚ذ¾ ذ·ذ°ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ر€ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذ·ذ°ذ؟ر€ذµر‰ذ°ذ»ذ¾ ر‚ذ¾ر€ذ³ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚رŒرژ (1649): آ«ذذ° ذ²رپذµر… ر‚ذ¾ر€ذ³ذ°ر… ذ²ذµذ»ذµذ½ذ¾ ذ¾ر‚ذ±ذ¸ر€ذ°ر‚رŒ ر€ر‹ذ±ذ¸ذ¹ ذ·رƒذ± ذ¸ ذ¾ر‚ذ´ذ°ذ²ذ°ر‚رŒ ذ² ذ؛ذ°ذ·ذ½رƒآ». ذ—ذ° ذ؛ر€ذ°رپذ¸ذ²رƒرژ ر‚ذµذ؛رپر‚رƒر€رƒ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ر†ذµذ½ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ²ر‹رˆذµ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹. آ«ذœذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, ذ؟ذ¾-ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ “ر‰ذ°ذ´ر€ذ° ذ؛ذ¾رپر‚رŒâ€. ذœذ¾ر€ذ¶ – ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¹ ذ¼ذ¾ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ·ذ²ذµر€رŒ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ ذ±رŒرژر‚ ذ½ذ° ذ»رŒذ´رƒ ذ²ذ¾ذ·ذ»ذµ ذذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ—ذµذ¼ذ»ذ¸. ذ£ ذ½ذµذ³ذ¾ ذ²ر‹رپذ¾ذ²ر‹ذ²ذ°رژر‚رپرڈ ذ¸ذ·ذ¾ ر€ر‚ذ° ذ´ذ²ذ° ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ·رƒذ±ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ر†ذµذ½رڈر‚ ذ²ر‹رˆذµ, ر‡ذµذ¼ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²رƒرژ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, ذ¸ ر‡ذµذ¼ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ¾ذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ´ ذ¼ر€ذ°ذ¼ذ¾ر€, ر‚ذµذ¼ ذ¾ذ½ذ° ر€ذµذ¶ذµ ذ¸ رپر‚ذ¾ذ¸ر‚ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ¶ذµ. ذر‚ذ¾ر‚ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ¸ر‚ رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر†ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ر‚ذ¾ر€ذ³ذ¾ذ²ذ»ذµ; ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ½ذ° ر‡ذµر€ذµذ½ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ½رƒر‚ذ¾ذ²ذ¸ر‰ذ° ذ¸ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ·ذ¸ر‚رپرڈ ذ² ذںذµر€رپذ¸رژآ» (15). آ«ذœذ¾ر€ذ¶ذ¸ – رچر‚ذ¾ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ذµ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ¶ذ¸ذ²رƒر‚ ذ² ذ²ذ¾ذ´ذµ, ذ½ذ¾ ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´رڈر‚ ذ½ذ° ذ±ذµر€ذµذ³. ذ£ ذ½ذ¸ر… ذ´ذ²ذ° ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ° ذ²ذ¾ ر€ر‚رƒ. ذذ´ذ¸ذ½ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚رپرڈ رƒ ذ¼ذµذ½رڈ, ذµذ³ذ¾ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ° 3 ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ؟رڈذ´ذ¸, ر‚ذ¾ذ»ر‰ذ¸ذ½ذ° ذ² ذ¾ذ±ر…ذ²ذ°ر‚ ر€رƒذ؛ذ¸, ذ²ذµرپ 5 ر„رƒذ½ر‚ذ¾ذ². ذذ½ذ¸ ر†ذµذ½ذ½ذµذµ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ رپذµر€ذ´ر†ذµذ²ذ¸ذ½ذ°, ذ¸ذ»ذ¸ ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½رڈرڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ°. ذکذ· ذ½ذµذµ ذ´ذµذ»ذ°رژر‚ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶ذµذ¹. ذذ½ذ° ذ±ذ»ذµرپر‚رڈر‰ذ°رڈ, ذ±ذµذ»ذ¾-ذ¶ذµذ»ر‚ذ¾ذ²ذ°ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ر†ذ²ذµر‚ذ°, ر‚ذ²ذµر€ذ´ذ° ذ¸ ذ؟ر€ذ¸رڈر‚ذ½ذ° ذ½ذ° ذ²ذ¸ذ´آ» (16).

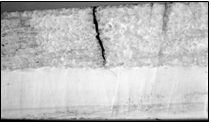

ذ’ذµر€ذ½ذµذ¼رپرڈ ذ؛ رپذ°ذ¼ذ¾ذ¼رƒ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رƒ. ذ، ر‚ذ¾ر‡ذ؛ذ¸ ذ·ر€ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ذ¸ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ – رچر‚ذ¾ ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¸ذµ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¸ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ°. ذذ½ذ¸ ذ¸ذ¼ذµرژر‚ ذ½ذµذ¾ذ´ذ½ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ½رƒرژ رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€رƒ. ذذ° ذ¾ذ²ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ر‚ذ¾ر€ر†ذµذ²ذ¾ذ¼ رپر€ذµذ·ذµ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ° ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رپذ»ذ¾ذµذ². ذ¢ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ذ¹ رپذ»ذ¾ذ¹ ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذµذ»ذ¾ذ¹ رچذ¼ذ°ذ»ذ¸, ذ·ذ°ر‚ذµذ¼ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ذ¹ ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ذ½ ذ¸ ذ²ذ½رƒر‚ر€ذ¸ – رڈر‡ذµذ¸رپر‚ذ¾-ذ؛ر€ذ¸رپر‚ذ°ذ»ذ»ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ¶ذµذ»ر‚ذ¾ذ²ذ°ر‚ذ°رڈ ذ؟رƒذ»رŒذ؟ذ° (ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½رڈرڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ·رƒذ±ذ°). ذ’ ذ½ذµذ¹ ذ½ذµر€ذµذ´ذ؛ذ¾ ذµرپر‚رŒ رپذ؛ر€ر‹ر‚ر‹ذµ ر‚ر€ذµر‰ذ¸ذ½ر‹. ذ’ذ½ذµرˆذ½رڈرڈ ذ؟ذ¾ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ° ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ر€رڈذ´ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ر… ر‚ر€ذµر‰ذ¸ذ½, آ«ذ·ذ°ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ½ر‹ر…آ» ذµر‰ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذ¸ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ°. ذذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ½ذ°رپ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ²ذ°ذ¶ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ¼ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟رƒذ»رŒذ؟ذ°, ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€رڈ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ر‚ذ°ذ؛ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸, ذ´ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¸ (ر€ذ¸رپ. 5 ذ¸ 6).

ذ ذ¸رپ. 5. ذڑذ»ر‹ذ؛ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ°. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذں. ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°

ذ ذ¸رپ. 6. ذ¤ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ° ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ° ذ² ر€ذ°ذ·ر€ذµذ·ذµ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ رƒذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذµذ½ذ¸ذ¸. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذں. ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°

ذڑذ°ذ؛ رڈرپذ½ذ¾ ذ¸ذ· ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ²ر‹رˆذµ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ´ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¾ذ؛ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ² ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذکر€ذ°ذ½ذµ. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذµرپر‚رŒ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¸ ذ² ذگر„ذ³ذ°ذ½ذ¸رپر‚ذ°ذ½ذµ. ذذ± رچر‚ذ¾ذ¼, ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, رƒذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذµر‚ ذذ³ذµر€ر‚ذ¾ذ½ ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸ذ¸, ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپرڈر‰ذ¸ر…رپرڈ ذ؛ ذگر„ذ³ذ°ذ½ذ¸رپر‚ذ°ذ½رƒ: آ«749. ذ،ذ°ذ»ذ°ذ²ذ°ر€ رڈر‚ذ°ذ³ذ°ذ½ (ر…ذ°ذ¹ذ±ذµر€). ذڑذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛ ذ¸ذ· ذ´ذ°ذ¼ذ°رپرپذ؛ذ¾ذ¹ رپر‚ذ°ذ»ذ¸â€¦ ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ¸ذ· ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸â€¦ 750. ذ،ذ°ذ»ذ°ذ²ذ°ر€ رڈر‚ذ°ذ³ذ°ذ½ (ر…ذ°ذ¹ذ±ذµر€). ذ§ذµر€ذ½ر‹ذ¹ ر…ذ¾ر€ذ¾رپذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛. ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ¸ذ· ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸â€¦آ» ذ—ذ´ذµرپرŒ ذ¶ذµ ذذ³ذµر€ر‚ذ¾ذ½ ذ¾ذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°ذµر‚ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رˆذ°ذ¼رˆذ¸ر€ذ¾ذ², ذ؛ذ¾رپر‚رڈذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¸ ذ½ذ° ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛رƒ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… – آ«ر‰ذµر‡ذ؛ذ¸آ» – ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ° (17) (ر€ذ¸رپ. 7).

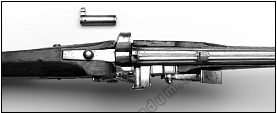

ذ ذ¸رپ. 7. ذکذ½ذ´ذ¾ذ¸ر€ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¾ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ. ذ’ذ½ذ¸ذ·رƒ ذ؛ذ°ر€ذ´ رپ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ°. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذœ. ذ¢ذ¸ر…ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹

ذذ° ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذ¸ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° ذ¸ رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ر‹ ذڑذ°ذ´ذ¶ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ذ° (ذ؛ذ¾ذ½ذµر† XVIII – رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ذ° XIX ذ²ذ².) ذ² ذںذµر€رپذ¸ذ¸ ذ¼ر‹ ذ² ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµ رپذ»رƒر‡ذ°ذµذ² ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ ذ؛ذ°ذ؛ ر€ذ°ذ· ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ· ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ°. ذںر€ذ¸ر‡ذµذ¼ ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒرژر‚رپرڈ ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ذ° ر†ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ°رپرپذ¸ذ² ذ؛ذ»ر‹ذ؛ذ°: ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ؛ذ°ر‚رƒرˆذµر‡ذ½ر‹ذµ (ذ² ر„ذ¾ر€ذ¼ذµ رƒذ؟ذ»ذ¾ر‰ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ر‚رƒرˆذ؛ذ¸) ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ ذ¼ذ¾ذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ر‡ذ°ر‰ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ رپ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذ°, رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ ر€ذµذ·ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸.

ذ’ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذµ XIX ذ²., ذ½ذ° ذ·ذ°ذ؛ذ°ر‚ذµ ذڑذ°ذ´ذ¶ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ذ°, ذ؟ذ¾رڈذ²ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ¶ذ°ذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¸ذ¼ ر€ذ¾رپذ؛ذ¾رˆذ½ر‹ذ¼ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°ذ¼, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ· ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ´ذµرˆذµذ²ر‹ر… ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ². ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ رپرژذ¶ذµر‚ر‹ ذ¸ رپر‚ذ¸ذ»رŒ ر€ذµذ·رŒذ±ر‹ ذ½ذ° ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ°ر… ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ½ذµ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ¾ر‚ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°ذ½ذ½ذ¸ر…. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ² ر‡ذ°ر‰ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ رپر‚ذ°ذ»رŒ رپ آ«ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذ°ذ¼ذ°رپذ؛ذ¾ذ¼آ», ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ² ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذµ ر‚ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°. ذذ° ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² رˆذ»ذ° ذ½ذµ ر†ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ, ذ° ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ر‹ذµ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؛ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ½ر‹ر… ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ر….

ذڑذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ½ر‹ذµ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ذµ: ذ»ذ¾رˆذ°ذ´رŒ, ذ²ذµر€ذ±ذ»رژذ´, ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذ¹ ر€ذ¾ذ³ذ°ر‚ر‹ذ¹ رپذ؛ذ¾ر‚.

ذ¢ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ر‹ذµ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ رچر‚ذ¸ر… ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ر‹ر…, ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذµ ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ² ذ؟ر€ذ¾رپر‚ذ¾ر€ذµر‡رŒذµ ر†ذµذ²ذ؛ذ¾ذ¹, ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رپ رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ر‹ XIX ذ². ذ؟ر€ذ¸ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذµذ¹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ² ذگر„ذ³ذ°ذ½ذ¸رپر‚ذ°ذ½ذµ ذ¸ ذںذµر€رپذ¸ذ¸. ذ•رپذ»ذ¸ ذ°ر„ذ³ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ر‹ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ذ¾, ر‚ذ¾ رپ ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ²ذ¾ذ·ذ½ذ¸ذ؛ذ°ر‚رŒ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپر‹, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ²ذ¸ذ·رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ر‹ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ذ¶ذµ رپر‚ذ¸ذ»ذµ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¸ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°ذ½ذ½ذ¸ذµ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¸ذ· ذ¼ذ¾ر€ذ¶ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸. ذ¢ذµذ¼ ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ° ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ° ذ¸ذ· ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾.

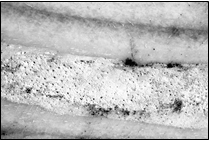

ذ¢ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ذ°رڈ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµر‚رپرڈ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذµ رپذ»رƒر‡ذ°ذ¹ذ½ذ¾. ذر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ رƒ ذ½ذµذµ رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رچذ؟ذ¸ر„ذ¸ذ·ر‹ – آ«ذ³ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸آ», ذ° ذ² ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸ ذ´ذ¸ذ°ر„ذ¸ذ·ذ° – آ«ر‚ذµذ»ذ° ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸آ» – ذ²ذ½رƒر‚ر€ذ¸ ذ½ذµذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپر‚رŒ,ذ؛ذ¾رپر‚ذ½ذ°رڈ رپر‚ذµذ½ذ؛ذ° ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ° ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ°ذ؛ر‚ذ½ر‹ذ¼ ذ²ذµر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ (18) (ر€ذ¸رپ. 8). ذکذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ» ذ؛ذ¾رپر‚ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذµذ½ذ؛ذ¸ ذ´ذ¸ذ°ر„ذ¸ذ·ذ° ذ¸ ذ¸ذ´ذµر‚ ذ½ذ° ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¾ذ؛. ذ¢ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ر‹ذµ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ½ذ¸ذ·ذ°ذ½ر‹ ذ؛ذ°ذ½ذ°ذ»ذ°ذ¼ذ¸, ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸, ذ² ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¼, ذ²ذ´ذ¾ذ»رŒ ر‚ذµذ»ذ° ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ر‡ذµر€ذµذ· ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذ¸ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر…ذ¾ذ´رڈر‚ ذ½ذµر€ذ²ر‹ ذ¸ ذ؛ر€ذ¾ذ²ذµذ½ذ¾رپذ½ر‹ذµ رپذ¾رپرƒذ´ر‹. ذںر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذµ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ رچر‚ذ¸ ذ؛ذ°ذ½ذ°ذ»ر‹ ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°رژر‚ ذ²ر‹ذ³ذ»رڈذ´ذµر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ رˆر‚ر€ذ¸ر…ذ¸, ر‡ذ°ر‰ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ر‚ذµذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر†ذ²ذµر‚ذ°, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ² ذ½ذ¸ر… ذ؟ر€ذ¸ ذ±ر‹ر‚ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ذ°ذ´ذ°ذ»ذ° ذ³ر€رڈذ·رŒ, ذ° ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذµذ¼ ر…ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ° – ذ؟ر‹ذ»رŒ. ذںذ¾ رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ؛رƒ ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚رƒرژ ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ذ¾ر‚ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸. ذکذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ±ر‹ذ²ذ°ذµر‚ رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ر†ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ر‚رƒرˆذµر‡ذ½ر‹ذµ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ², ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¾ذ½ذ¸ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ؛ر€ر‹ر‚ر‹ ذ¼ذµذ»ذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذµذ·رŒذ±ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ¸ذ¼ذµر‚رŒ آ«ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ذ¹آ» ذ¶ذµذ»ر‚ذ¾ذ²ذ°ر‚ر‹ذ¹ ر†ذ²ذµر‚, ذ½ذµ رپذ²ذ¾ذ¹رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ر‹ذ¼ ذ؛ذ¾رپر‚رڈذ¼. ذ–ذµذ»ر‚ر‹ذ¹ ر†ذ²ذµر‚ ذ² ر‚ذ°ذ؛ذ¸ر… رپذ»رƒر‡ذ°رڈر… ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ°ذ»رپرڈ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؟ر€ذ¸ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رپذ¸ر‚ذµذ»رڈ – رˆذ°ر„ر€ذ°ذ½ذ°. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ذ· ر€ذ°رپذ؟ذ¸ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ر‚رŒ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ر‚ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ر‹, ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؟ذ¾ذ»رƒذ؛ر€رƒذ³ذ»ذ¾ذ¹ ذ² رپذµر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ ر„ذ¾ر€ذ¼ر‹, ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ±رƒذ´ذµر‚ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¸ذ¼ذ¸ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¼ذ°رپرپذ¸ذ²ذ½رƒرژ. ذگ ذ½ذ° رپذ°ذ¼ذ¾ذ¼ ذ´ذµذ»ذµ ذ¾ذ½ذ° ذ±رƒذ´ذµر‚ رپذ؛ذ»ذµذµذ½ذ° ذ¸ذ· ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¸ر… ر‡ذ°رپر‚ذµذ¹, ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ° ذ±رƒذ´رƒر‚ ذ·ذ°ذ¼ذµر‚ذ½ر‹ رˆذ²ر‹. ذ§ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ¾ذ؛ذ¾ذ½ر‡ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رƒذ±ذµذ´ذ¸ر‚رŒرپرڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ذ·ذ´ذµذ»ذ¸ذµ ذ¸ذ· ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؛ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾, ذ½ذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ رƒذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ رپر‚ذµذ؛ذ»ذ¾. ذںر€ذ¸ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ رپ ذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰رŒرژ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ ذ´ذ°ذ¶ذµ رپ رپذ°ذ¼ذ¾ذ¹ ذ¼ذµذ»ذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذµذ·رŒذ±ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ½ذ°ذ»ر‹ ذ¾ر‚ رپذ¾رپرƒذ´ذ¾ذ² ذ¸ ذ½ذµر€ذ²ذ¾ذ² ذ²رپذµ ر€ذ°ذ²ذ½ذ¾ ذ±رƒذ´رƒر‚ ذ²ذ¸ذ´ذ½ر‹. ذذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ رƒر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ» ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ر‹ر… ذ؛ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ´ذ»رڈ ر€ذµرپر‚ذ°ذ²ر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذµذ¹ (ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر…) ذ² XX ذ². (ر€ذ¸رپ. 9 ذ¸ 10).

ذ ذ¸رپ. 8. ذ¤ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؛ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ² ر€ذ°ذ·ر€ذµذ·ذµ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ رƒذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذµذ½ذ¸ذ¸. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذں. ذ‘ذ¾ذ³ذ¾ذ¼ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°

ذ ذ¸رپ. 9. ذںذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ» رپ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ر‹ر… ذ؛ذ¾رپر‚ذµذ¹. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذœ. ذ¢ذ¸ر…ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹

ذ ذ¸رپ. 10. ذ¤ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸ ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¸ذ½ذ¶ذ°ذ»ذ° ذ¸ذ· ر‚ر€رƒذ±ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ذ½ذ° ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ²ذ¸ذ´ذ½ذ° ر‚ذµذ؛رپر‚رƒر€ذ°. ذ¤ذ¾ر‚ذ¾ ذœ. ذ¢ذ¸ر…ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹

ذر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ½ذ°ذ´ذ¾ رƒذ؟ذ¾ذ¼رڈذ½رƒر‚رŒ ذ¾ذ± ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ´ذ»رڈ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذµذ¹ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذکذ½ذ´ذ¾ذ¸ر€ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ° ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ° ذ؛ذ¸ر‚ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… – ذ·رƒذ±ذ¾ذ² ذ؛ذ°رˆذ°ذ»ذ¾ر‚ذ° ذ¸ ر€ذ¾ذ³ذ° ذ½ذ°ر€ذ²ذ°ذ»ذ°.

ذڑذ°رˆذ°ذ»ذ¾ر‚. ذ—رƒذ± ذ؛ذ°رˆذ°ذ»ذ¾ر‚ذ° (ذ؟ر€ذ¸ر‡ذµذ¼ ذ² ذ±ذ¸ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذµ رچر‚ذ¾ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ·رƒذ±) ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ½ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ؟ر€ذ¸ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¾ذ؛ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛ذµ. ذ’ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾, رچر‚ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ¾ رپ ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ°. ذ•ذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ·رƒذ±ذ¾ذ² ذ؛ذ°رˆذ°ذ»ذ¾ر‚ذ° رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ر‹ رپ ذœذ°ذ»رŒذ´ذ¸ذ²رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذ°ذ¼ذ¸. ذ¢ذ°ذ¼ ذ½ذ° ذ±ذ¾ذ³ذ°ر‚ر‹ر… ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ°ر… ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… ذ½ذ¾ذ¶ذµذ¹ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ رƒذ²ذ¸ذ´ذµر‚رŒ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½رƒرژ ذ´ذ»رڈ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»ذ؛ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ آ«ذ؛ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ذ°رˆذ°ذ»ذ¾ر‚ذ°آ». ذذ° رˆذ»ذ¸ر„ذµ ذ·رƒذ± ذ؛ذ°رˆذ°ذ»ذ¾ر‚ذ° ذ¸ذ¼ذµذµر‚ رپذ»ذ°ذ±ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذµر‚ذ½رƒرژ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپر‡ذ°ر‚رƒرژ رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€رƒ.

ذذ°ر€ذ²ذ°ذ» (ذ¼ذ¾ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذµذ´ذ¸ذ½ذ¾ر€ذ¾ذ³). ذذ°ر€ذ²ذ°ذ» – ذ؛ذ¸ر‚ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذµ, رپذ°ذ¼ذµر† ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ±ذ»ذ°ذ´ذ°ذµر‚ ذ²ر‹ذ´ذ°رژر‰ذ¸ذ¼رپرڈ ذ±ذ¸ذ²ذ½ذµذ¼ – آ«ر€ذ¾ذ³ذ¾ذ¼آ». ذ ذ¾ذ³ ذ½ذ°ر€ذ²ذ°ذ»ذ° ذ½ذ° رپذ°ذ¼ذ¾ذ¼ ذ´ذµذ»ذµ – ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¸ذ¹ ذ»ذµذ²ر‹ذ¹ ذ·رƒذ± رپذ°ذ¼ر†ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ²ر‹ر€ذ°رپر‚ذ°ذµر‚ ذ² ذ±ذ¸ذ²ذµذ½رŒ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ 2–3 ذ¼. ذذ°ذ¼ ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ½ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ر‹ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ, ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ¸ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ±ر‹ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ر€ذ¾ذ³ذ° ذ½ذ°ر€ذ²ذ°ذ»ذ°. ذ’ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذµذµ ذ²رپذµذ³ذ¾, ر€ذ¾ذ³ ذ´ذ¾ذ±ر‹ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ؛ر€ذ°ذ¹ذ½ذµ ر€ذµذ´ذ؛ذ¾ ذ¸ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ ر†ذµذ½ذ¸ذ»رپرڈ. ذڑذ¾رپذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ رپذ»رƒذ¶ذ¸ر‚رŒ ر†ذ°ر€رپذ؛ذ¸ذµ ذ¸ ذ¼ذ¸ر‚ر€ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‡رŒذ¸ ذ؟ذ¾رپذ¾ر…ذ¸, ر…ر€ذ°ذ½رڈر‰ذ¸ذµرپرڈ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذ£ذ·ذ½ذ°ر‚رŒ ر€ذ¾ذ³ ذ½ذ°ر€ذ²ذ°ذ»ذ° ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€رڈ رپذ؟ذ¸ر€ذ°ذ»رڈذ¼, ذ¸ذ´رƒر‰ذ¸ذ¼ ذ؟ذ¾ ذ²رپذµذ¹ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذµ ذ±ذ¸ذ²ذ½رڈ. ذ”ذ°ذ¶ذµ ذµرپذ»ذ¸ ذ²ذ½ذµرˆذ½رڈرڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ±ذ¸ذ²ذ½رڈ رپر‚ذ°ر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ¾ذ½ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»رپرڈ ر€ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ¼ذµر€ذ½ر‹ذ¼ ذ؟ذ¾ ر‚ذ¾ذ»ر‰ذ¸ذ½ذµ, رپذ؟ذ¸ر€ذ°ذ»رŒذ½ذ°رڈ رپر‚ر€رƒذ؛ر‚رƒر€ذ° ذ²رپذµ ر€ذ°ذ²ذ½ذ¾ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½رڈذµر‚رپرڈ.

ذ’ ذ·ذ°ذ؛ذ»رژر‡ذµذ½ذ¸ذµ ر…ذ¾ر‡ذµر‚رپرڈ ذ´ذ¾ذ±ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ؟ذ°ر€رƒ رپذ»ذ¾ذ² ذ¾ذ± ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذµ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¼ ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ XX ذ². ذ² ذ•ذ²ر€ذ¾ذ؟ذµ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذµذ½رڈذ»ذ¸ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²رƒرژ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ذ²ذ¸ذ´ر‹ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸.

ذ’ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ XX ذ²., ذ½ذ° ذ²ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ° ذ؛ ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛رƒ, رپر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»رڈر‚رŒرپرڈ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ر‹ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ, ذ´ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ ر†ذµذ½ذµ ذ´ذ»رڈ ر‚رƒر€ذ¸رپر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ»رژذ±ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ رچذ؛ذ·ذ¾ر‚ذ¸ذ؛ذ¸. ذر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ر‹ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ذ°ذ´ذ°رژر‚رپرڈ ذ² ذ¼رƒذ·ذµرڈر…. ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ², ر‡ذ°ر‰ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¾ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ر†ذµذ»ذ»رƒذ»ذ¾ذ¸ذ´ذ°.

ذ¦ذµذ»ذ»رƒذ»ذ¾ذ¸ذ´ – ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ¸ذ¼ذ¸ر‚ذ°ر†ذ¸رڈ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸. ذ’ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذµ رچر‚ذ¾ر‚ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ» ذ±ر‹ذ» ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ ذ² ذگذ½ذ³ذ»ذ¸ذ¸ ذ² 1865 ذ³. ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ¾ذ´رƒذ؛ر‚ ذ²ذ·ذ°ذ¸ذ¼ذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ½ذ¸ر‚ر€ذ¾ر†ذµذ»ذ»رژذ»ذ¾ذ·ر‹ رپ ذ؛ذ°ذ¼ر„ذ¾ر€ذ½ر‹ذ¼ رپذ؟ذ¸ر€ر‚ذ¾ذ¼. ذ،ر‚ذ¸ذ¼رƒذ»ذ¾ذ¼ ذ´ذ»رڈ ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ؛ذ¸ ر†ذµذ»ذ»رƒذ»ذ¾ذ¸ذ´ذ° ذ؟ذ¾رپذ»رƒذ¶ذ¸ذ»ذ¾ ذ¶ذµذ»ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ¹ر‚ذ¸ ذ´ذµرˆذµذ²ر‹ذ¹ ذ·ذ°ذ¼ذµذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒ رپذ»ذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½رڈذ²رˆذµذ¹رپرڈ ذ´ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ذ¸ذ»رŒرڈر€ذ´ذ½ر‹ر… رˆذ°ر€ذ¾ذ². ذ’ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذ¾ر‚ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ذµرپذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€ذµر‚رŒ ر†ذµذ»ذ»رƒذ»ذ¾ذ¸ذ´ ذ¾ رˆذµر€رپر‚رŒ, ر‚ذ¾ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ رپذ؟ذµر†ذ¸ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ·ذ°ذ؟ذ°ر… ذ؛ذ°ذ¼ر„ذ°ر€ر‹. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ² ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذ¾ر‚ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, رپ ر†ذµذ»ذ»رƒذ»ذ¾ذ¸ذ´ذ° ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ رپذ½رڈر‚رŒ ذ½ذ¾ذ¶ذ¾ذ¼ رپر‚ر€رƒذ¶ذ؛رƒ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ²ذ¾رپذ؟ذ»ذ°ذ¼ذµذ½رڈذµر‚رپرڈ. ذ’ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ± ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ´ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚ ذ´ذ»رڈ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ رپ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ر‹ذ¼ذ¸ رچذ؛رپذ؟ذ¾ذ½ذ°ر‚ذ°ذ¼ذ¸, ر…ذ¾ر‚رڈ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈذµر‚ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ر†ذµذ»ذ»رƒذ»ذ¾ذ¸ذ´, ذ° ذ½ذµ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ».

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾رپر‚ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ°, ذ² ذ؟ذµر€ذ²رƒرژ ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´رŒ, ذ²ذ¸ذ·رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ – ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ذ°رڈ ذ؟ر€ذ¾ر†ذµذ´رƒر€ذ°, ذ´ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ½ذ°رڈ ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ°ذ¼!ذ±ذ¸ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ°ذ¼, ذ½ذ¾ ذ¸ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ¸ رچر‚ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ¼رƒذ·ذµذµذ². ذںذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ذµ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈر‚ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذµذµ ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸.

1. ذ¥رƒذ´ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ¸ذ· رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ°. ذڑذ°ر‚ذ°ذ»ذ¾ذ³ ذ²ر‹رپر‚ذ°ذ²ذ؛ذ¸. ذ،ذںذ±.: ذ،ذ»ذ°ذ²ذ¸رڈ, 2010. ذ،. 89.

2. ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 94.

3. ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 107.

4. ذ’ذ²ذµذ´ذµذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ“.ذ. ذ،ر‚ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ذ· رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ². ذ¦ذ°ر€رپذ؛ذ¾رپذµذ»رŒرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ°ر€رپذµذ½ذ°ذ». ذ،ذںذ±.: ذ‘ذ°ذ»ر‚ذ¸ذ؛ذ°, 2000. ذ،. 120.

5. ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 123.

6. ذگرپر‚ذ²ذ°ر†ذ°ر‚رƒر€رڈذ½ ذ. ذ“. ذ¸ ذ´ر€. ذ،ر‚ذ°ر€ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ¸ذ· رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈ. ذœ.: ذںر€ذ¾ذ³ر€ذµرپرپ, 1993. ذ،. 114.

7. ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 122.

8. ذ‘ذµر…ذ°ذ¹ذ¼ ذ’ذµذ½ذ´ذ°ذ»ذµذ½. ذذ½ر†ذ¸ذ؛ذ»ذ¾ذ؟ذµذ´ذ¸رڈ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ. ذ،ذںذ±.: ذر€ذ؛ذµرپر‚ر€, 1995. ذ،. 446.

9. ذ›ذ¸ر‚ذ²ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ‘.ذگ. ذ¥ر€ذ°ذ¼ ذذ؛رپذ° ذ² ذ‘ذ°ذ؛ر‚ر€ذ¸ذ¸ (ذ®ذ¶ذ½ر‹ذ¹ ذ¢ذ°ذ´ذ¶ذ¸ذ؛ذ¸رپر‚ذ°ذ½). ذ¢. 2. ذ‘ذ°ذ؛ر‚ر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذµ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ² ذ´ر€ذµذ²ذ½ذµذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ³ر€ذµر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ذµذ؛رپر‚ذµ. ذœ.: آ«ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ°رڈ ذ»ذ¸ر‚ذµر€ذ°ر‚رƒر€ذ°آ» ذ ذگذ, 2001. ذ،. 249.

10. ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 264.

11. Webster R. Gems: Their Sources, Descriptions and identification. London: Buterwort, 1975. S. 519–532.

12. ذ¥ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ؛رƒذ؟ر†ذ° ذ¤ذµذ´ذ¾ر‚ذ° ذڑذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ° ذ² ذںذµر€رپذ¸رژ. ذœ.: ذکذ·ذ´-ذ²ذ¾ ذ²ذ¾رپر‚. ذ»ذ¸ر‚ذµر€ذ°ر‚رƒر€ر‹, 1958. ذ،. 8.

13. ذںذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ´ذ¸ذ؟ذ»ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ر‚ذ¾ر€ذ³ذ¾ذ²ر‹ر… رپذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذ¹ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ رƒرپذ¸ رپ ذںذµر€رپذ¸ذµذ¹. ذ¢. 11. ذ،ذںذ±.: 1892. ذ،. 58.

14. ذ“ذµر€ذ±ذµر€رˆر‚ذµذ¹ذ½ ذ،. ذ—ذ°ذ؟ذ¸رپذ؛ذ¸ ذ¾ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²ذ¸ذ¸. ذ¢. 1. ذœ.: ذںذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¼ر‹رپذ»ذ¸, 2008. C. 521.

15. ذڑرƒر€ر† ذ‘.ذ“. ذ،ذ¾ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذڑذ¸ذ»رŒذ±رƒر€ذ³ذµر€ذ° ذ¾ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ¹ ر‚ذ¾ر€ذ³ذ¾ذ²ذ»ذµ ذ² ر†ذ°ر€رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذگذ»ذµذ؛رپذµرڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ°. ذ،. 112. (ذ،ذ±ذ¾ر€ذ½ذ¸ذ؛ ذ،ر‚رƒذ´ذµذ½ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ؛ذ¾-رچر‚ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€رƒذ¶ذ؛ذ° ذ؟ر€ذ¸ ذ£ذ½ذ¸ذ²ذµر€رپذ¸ر‚ذµر‚ذµ رپذ²رڈر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ’ذ»ذ°ذ´ذ¸ذ¼ذ¸ر€ذ° / ذںذ¾ذ´ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¾ر„. ذœ.ذ’. ذ”ذ¾ذ²ذ½ذ°ر€-ذ—ذ°ذ؟ذ¾ذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾. ذ’ر‹ذ؟. 6.

16. ذ’ذ¸ر‚رپذµذ½ ذ. ذ،ذµذ²ذµر€ذ½ذ°رڈ ذ¸ ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ°رڈ ذ¢ذ°ر€ر‚ذ°ر€ذ¸رڈ, ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°رژر‰ذ°رڈ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚ذ¸, ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ² رپذµذ²ذµر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚رڈر… ذ•ذ²ر€ذ¾ذ؟ر‹ ذ¸ ذگذ·ذ¸ذ¸. ذ¢. II / ذ ذµذ´ذ°ذ؛ر†ذ¸رڈ ذ¸ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾ذµ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ ذ.ذں. ذڑذ¾ذ؟ذ°ذ½ذµذ²ذ°, ذ‘. ذذ°ذ°ر€ذ´ذµذ½. ذگذ¼رپر‚ذµر€ذ´ذ°ذ¼: Pegasus, 2010. ذ،. 1160. (ذںذµر€. رپ ذ³ذ¾ذ»ذ». رڈذ·. ذ’.ذ“. ذ¢ر€ذ¸رپذ¼ذ°ذ½).

17. Egerton. Lord of Tatton. Indian and Oriental Armour. Dover Publications. 2002. S. 144.

18. ذ ذ¾ذ¼ذµر€ ذگ., ذںذ°ر€رپذ¾ذ½رپ ذ¢. ذگذ½ذ°ر‚ذ¾ذ¼ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ½ذ¾ر‡ذ½ر‹ر…. ذ¢. 1. ذœ.: ذœذ¸ر€, 1992. ذ،. 195.

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸