–û —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞—Ö, –ß—É–±–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ê.–ù. (–ú–æ—Å–∫–≤–∞)

–î–µ–ø–∞—Ä—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –ú–∏–Ω–æ–±–æ—Ä–æ–Ω—ã –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∞—è –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏—è —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω—ã—Ö –∏ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—É–∫ –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –º—É–∑–µ–π –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–∏, –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä–Ω—ã—Ö –≤–æ–π—Å–∫ –∏ –≤–æ–π—Å–∫ —Å–≤—è–∑–∏ –í–æ–π–Ω–∞ –∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ù–æ–≤—ã–µ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –¢—Ä—É–¥—ã –í–æ—Å—å–º–æ–π –ú–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –Ω–∞—É—á–Ω–æ-–ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ 17‚Äì19 –º–∞—è 2017 –≥–æ–¥–∞

–ß–∞—Å—Ç—å IV–°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥

–í–ò–ú–ê–ò–í–∏–í–° 2017

© ВИМАИВиВС, 2017

© Коллектив авторов, 2017

© СПбГУПТД, 2017

–í –°–Ý–ê–í–ù–ï–ù–ò–ò —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –≤–∏–¥–∞–º–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è XVI‚Äì XVII –≤. –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –º–æ–≥—É—Ç —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∏–∑—É—á–µ–Ω–Ω—ã–º–∏. –ú–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ–≤ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å –ê.–í. –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤–∞ –∏ –∫–æ–Ω—á–∞—è –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ XXI –≤.,1 —É–¥–µ–ª—è–ª–∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ–º—É –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–º—É —Ç–∏–ø—É –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è. –ò–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π, –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –ê.–í. –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤—ã–º (–∏–ª. 1) –∏ –§.–ì. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ–≤—ã–º (–∏–ª. 2) —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ —ç—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ —É–∑–Ω–∞–≤–∞–µ–º—ã–º –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–ª–∏ –æ—Å–Ω–æ–≤—É –¥–ª—è –µ–≥–æ —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏–∑–∞—Ü–∏–∏.

Ил. 1. Бердыши из «Исторического описания одежды и вооружения российских войск» А.В. Висковатова. 1841 г.

–ò–ª. 2. ¬´–ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –∏ —Ç–æ–ø–æ—ė㬪 –∏–∑ –∞–ª—å–±–æ–º–∞ –§.–ì. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ–≤–∞ ¬´–û–¥–µ–∂–¥—ã –Ý—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞¬ª 1869 –≥.

–°–ª–∞–±–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ —Ö–æ—Ç—å —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —Ç–æ—á–Ω—ã—Ö –¥–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–æ–∫. –í –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç –≤ –º—É–∑–µ—è—Ö –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞, –¥–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –±—ã —á–∏—Å—Ç–æ —É–º–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π 2. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –≤–µ—Å—å–º–∞ —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏–∑–∞—Ü–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ –≤–∏–¥–∞ –æ—Ä—É–∂–∏—è.

–Ý–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–æ–º –±–æ–ª–µ–µ —á–µ–º –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞–≤–µ–∫–æ–≤–æ–≥–æ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —è–≤–∏–ª–æ—Å—å —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å—Ö–µ–º—ã, –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º–æ–∂–Ω–æ —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å —ç—Ä—É–¥–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∞—Ä—Ö–µ–æ–ª–æ–≥–∞ –û.–í. –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ. –≠—Ç–∞ —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏—è (–∏–ª. 3) –≤–∫–ª—é—á–∞–µ—Ç —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —Ç–∏–ø–∞, –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ —Ñ–æ—Ä–º–µ –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞ (–ø—Ä–∏ –ø–µ—Ä–µ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–∏–∏ —Ç–∏–ø–æ–≤ –¥–∞—é—Ç—Å—è —Ç–∞–∫–∂–µ –∏—Ö –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏—è, —É–ø–æ—Ç—Ä–µ–±–ª—è—é—â–∏–µ—Å—è –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏):

- «Бердыши топоровидные»3.

- «Бердыши с месяцевидным лезвием и роговидным верхним концом, откованным в одно острие» (другие названия: «бердыши в одно острие», «бердыши в виде полулуния», «бердыши в виде полумесяца»).

- «Бердыши с верхним концом, срезанным в виде полумесяца», или «бердыши с верхним краем в два острия» («полулуние с развитым пером»).

- «Бердыши с островерхим концом и ромбическим лезвием»4.

–ò–ª. 3. –¢–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –ø–æ –û.–í. –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–º

Прежде всего, нужно сказать несколько слов о терминологии, используемой при описании бердышей (равно и топоров). Практически все наименования вышеприведенных типов неудачны. Если мы вспомним исходное определение бердыша - «топор на длинном древке» - то название «бердыши топоровидные» буквально означает «топоры топоровидные» (тип 1). Наименование «бердыш в одно острие» (тип 2) представляется искусственным и несамостоятельным, вторичным по отношению к наименованию «бердыш в два острия». При этом ясно, что бердыши этого типа являлись более ранним и классическим вариантом этого оружия. Неправильным представляется и название «бердыш в два острия»5 (тип 3), ибо выступ на тупье не является острием (у некоторых образцов этот выступ намеренно закруглен) и для нанесения колющего удара не приспособлен. «Верхний конец, срезанный в виде полумесяца» - также неудачное определение, так как сравнение с полумесяцем уже используется при определении бердыша в целом. С нашей точки зрения, оружие этого типа можно назвать «бердыши с елманью». Елмань - известный исторический оружейный термин, обозначающий выступ или расширение на обухе в верхней части сабельного клинка. Применение этого термина к описанию одного из типов бердышей является интуитивно понятным и не может вызвать путаницы. Еще Э.Э. Ленц использовал термин елмань при описании формы бердышного топора6.

Но не во всех случаях перенос термина из близкой предметной области будет оправданным. Нельзя назвать удачным «перо» как обозначение верхней части бердышного топора. Этот исторический термин применяется к боевой части рогатин и копий, которая непосредственно предназначена для колющего удара и обладает осевой симметрией в отличие от острия бердышей.

Крайне неточны и некоторые ранние определения бердыша, например, в словаре С.А. Тучкова 1818 г.: «Старинное оружие… широкий, наподобие полумесяца топор, насаженный на древке, длиной в рост человеческий, имеющий сверху копье…»7. Верхнее острие лопасти топора в русском языке имеет достаточно точное наименование «носок» («носок топора»)8, которое гораздо точнее, чем «перо» и «копье» и, кроме того, может быть общим для всех топоров. Тот факт, что у ряда бердышей у острия имеется поперечное утолщение, аналоги которого встречаются на наконечниках рогатин и стрел, подтверждает, что эти образцы были рассчитаны на нанесение колющего удара.

Наконец, хотелось бы высказать полное несогласие с использованием термина «лезвие» по отношению к лопасти топора или даже всей металлической части оружия. В равной степени этот термин неприменим к клинку клинкового оружия. Лезвие – это линия, заточенная кромка, но ни в коем случае не массивная часть оружия. При этом часть исследователей именует «лезвием» металлическую часть топора в целом, «железко», следовательно, в их понимании обух также оказывается частью «лезвия». Крайне огорчительно читать определение бердыша, данное известным историком оружия Л.А. Бобровым: «топор с вытянутым месяцевидным бойком (пером, лезвием), насаженным на длинное… древко»9. Боевая часть бердыша не является ни бойком, ни пером, ни лезвием, все эти оружейные термины абсолютно не подходят для характеристики бердышного топора. Недостаточное понимание оружейной терминологии демонстрирует и фраза О.В. Двуреченского: «Топор бердыша состоит из следующих конструктивных частей – лезвие, тупие, обух и косица»10. Вообще говоря, конструктивными частями любого изделия являются исходные детали. Из перечисленного исследователем конструктивной частью может быть назван лишь обух (возможно, еще и косица), в то время как лезвие и тупье формируются в процессе изготовления и могут являться деталями топора только в метафорическом смысле, но ни в коем случае не могут быть конструктивными частями.

Надо заметить, что термин «обух» применительно к древковому рубящему оружию имеет два значения11. Первое из них - собственно обух, «тупая сторона острого орудия», та часть топора, которая может использоваться как ударно-раздробляющее оружие (или же как бытовой инструмент, тяжелый молоток). Именно в этом смысле термин употреблялся в документе 1683 г.: «И приказал служилым лю дем вязать и ковать и бить насмерть меня… рычагами и бердышными обухами»12. Второе значение - часть топора, образующая проушину (отверстие для топорища). Так, в 1690 г. на балансе Ченцовского железоделательного завода в Каширском уезде числилось «94 обуха бердышных, 10 обухов топорных»13. В этом документе обухом названа отдельная деталь бердыша (топора), которая в дальнейшем моглабыть сварена с лопастью топора, откованной отдельно. Во избежание путаницы мы предлагаем использовать термин обух, по возможности, в первом смысле, а для обозначения массивной части топора, внутри которой находится проушина, использовать обозначение «обушная часть (топора)».

Итак, наше видение терминологии, необходимой для описания бердышей, таково. Металлический наконечник14 оружия включает в себя лопасть и обушную часть, разделенные шейкой15. Форму лопасти (или полотна) определяют линия лезвия, верхнее и нижнее тупье. Термин «длиннолезвийный топор»16 вполне приемлем, как и «широколопастный топор». На верхнем тупье может находиться выступ, который допустимо называть елманью. Верхняя заостренная часть лопасти называется носком топора или острием, нижняя часть завершается косицей (аналогом пожилин на длиннодревковом оружии), началом которой является место прилегания к древку17. Проушина, у которой может варьироваться поперечное сечение, проходит внутри обушной части, а обух представляет собой поверхность, поперечную по отношению к лопасти топора, которая может быть использована для нанесения удара.

–í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∫ —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏–∏ –û.–í. –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–º –µ–µ –≤–Ω–µ—à–Ω—é—é —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç—å. –ù–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥, –ø–æ–ª—å–∑—É—è—Å—å —ç—Ç–æ–π —Å—Ö–µ–º–æ–π, –∏–º–µ—é—â–∏–µ—Å—è –≤ –º—É–∑–µ—è—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –ª–µ–≥–∫–æ —Å–≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∏ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –¥–ª—è –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–≥–æ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –ù–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–≤–∞ —Ç–∏–ø–∞ –Ω–µ –∏–º–µ—é—Ç —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –º–æ—Ä—Ñ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∫—Ä–∏—Ç–µ—Ä–∏–µ–≤, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –∏—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—Ç—å. –ë–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –µ—Å–ª–∏ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Ä—è–¥ –∏–∑ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —Å –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —É–≤–µ–ª–∏—á–∏–≤–∞—é—â–∏–º–∏—Å—è —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞–º–∏ (–∏–ª. 4) —Ç–æ –º—ã —É–≤–∏–¥–∏–º –ø–ª–∞–≤–Ω—ã–π –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –æ—Ç –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤, –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö –ø–æ —Ñ–æ—Ä–º–µ –∫ –±—ã—Ç–æ–≤—ã–º —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞–º, –∫ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º —Å –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é –∏ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–º –æ—Å—Ç—Ä–∏–µ–º. –ù–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–ª–ª—é—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –≥–¥–µ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∫–æ–Ω—á–∞—é—Ç—Å—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ç–∏–ø–∞ 1 –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç—Å—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ç–∏–ø–∞ 2.

–ê–Ω–∞–ª–∏–∑ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è (–∏–ª. 4) –º–æ–∂–µ—Ç –ø—Ä–∏–≤–µ—Å—Ç–∏ –∫ –¥–≤—É–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω—ã–º –≤—ã–≤–æ–¥–∞–º. –° –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω—ã–º, —á—Ç–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä—è–¥ –º–æ–∂–Ω–æ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ–≤–∞—Ç—å –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ –∏—Å—Å–ª–µ–¥—É–µ–º–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è. –ù–æ —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –¥—É–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç –∫ –æ–¥–Ω–æ–º—É —Ç–∏–ø—É –æ—Ä—É–∂–∏—è: –µ—Å–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∏–∑ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –æ–±–ª–∞–¥–∞–µ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞–º–∏ —Ä—É–±—è—â–µ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, —Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö –∏ —Ä—É–±–∏—Ç, –∏ —Ä–µ–∂–µ—Ç, –∏ –∫–æ–ª–µ—Ç. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —ç—Ç–∏ –¥–≤–∞ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–∞ –∏–º–µ—é—Ç –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞—é—â–∏–π—Å—è –Ω–∞–±–æ—Ä —Ç–∞–∫—Ç–∏–∫–æ-—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫, —á—Ç–æ —Å—Ç–∞–≤–∏—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å: –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∞–≤–æ–º–µ—Ä–Ω–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –æ–±–∞ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–∞ –∫ –æ–¥–Ω–æ–º—É –∫–ª–∞—Å—Å—É –æ—Ä—É–∂–∏—è, –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–º—É –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π? –í–µ—Ä–Ω–æ –ª–∏, —á—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –≤—Å–µ—Ö —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö –≤—ã—à–µ–ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ç–∏–ø–æ–≤ –Ω–æ—Å–∏–ª–æ –æ–¥–Ω–æ –∏ —Ç–æ –∂–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ?

–ò–ª. 4. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏. –Ý–æ—Å—Å–∏—è, XVI‚ÄìXVII –≤–≤. (?). –ú—É–∑–µ–∏ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ö—Ä–µ–º–ª—è

Итак, на повестку дня становится вопрос, с которого наше исследование должно было бы начаться: какое именно оружие мы называем бердышом и какие у нас имеются для этого основания? По мнению О.В. Двуреченского, «бердыш представляет собой вид топора или секиры18, имеющий такой характерный признак как косица - оттянутая вниз нижняя часть лезвия топора, приспособленная для скрепления с древком-ратовищем. Косица есть один из важных элементов, который позволяет отнести тот или иной топор или секиру к бердышам»19. Таким образом, определяющим элементом бердыша, с точки зрения О.В. Двуреченского, является косица.

–û–¥–Ω–∞–∫–æ –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ —è–≤–Ω–æ –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è –∏ –Ω–µ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª –∏–º–µ—é—â–∏–µ –∫–æ—Å–∏—Ü—É ¬´—Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤–∏–¥–Ω—ã–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏¬ª –∫ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º20. –í –∫–Ω–∏–≥–µ ¬´–í–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ –Ω–∞ –Ý—É—Å–∏ –≤ XIII-XV –≤–≤.¬ª –ê.–ù. –ö–∏—Ä–ø–∏—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø–æ—Å—Ç—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤ XV –≤., –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è –∫–æ—Å–∏—Ü—É –∫–∞–∫ –∏—Ö –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç21. –¢–∞–∫–∂–µ –º–Ω–µ–Ω–∏–µ –û.–í. –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏—Ç –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–º—É –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç–µ–ª—é –æ—Ä—É–∂–∏—è 1953 –≥. –ú.–ú.–î–µ–Ω–∏—Å–æ–≤–æ–π –∏ –¥—Ä., –≥–¥–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—ã —Ç–æ–ø–æ —Ä—ã —Å —Å–∞–º–æ–π —Ä–∞–∑–Ω–æ–π –¥–ª–∏–Ω–æ–π –ª–µ–∑–≤–∏—è –∏ –¥—Ä–µ–≤–∫–∞, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ —Ç–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–µ –∏–º–µ—é—Ç –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏—è –≤ –≤–∏–¥–µ –∫–æ—Å–∏—Ü—ã (–∏–ª. 5)22. –≠.–≠. –õ–µ–Ω—Ü –ø—Ä–∏ –≤—ã–±–æ—Ä–µ –Ω–æ–º–µ–Ω–∫–ª–∞—Ç—É—Ä—ã —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –¥—Ä–µ–≤–∫–æ–≤–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª –±–µ—Ä–¥—ã—à–æ–º –æ—Ä—É–∂–∏–µ –Ω–∞ –¥—Ä–µ–≤–∫–µ23, –∞ —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –±–µ–∑ —Ä–∞—Ç–æ–≤–∏—â–∞ –∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º24. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –µ—â–µ –≤ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –ê.–í. –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤ —à–∏—Ä–æ–∫–æ–ª–æ–ø–∞—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã—Ö –¥—Ä–µ–≤–∫–∞—Ö —Å –∫—Ä–µ–ø–µ–∂–Ω–æ–π –∫–æ—Å–∏—Ü–µ–π –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –æ—Ç–Ω–µ—Å–µ–Ω—ã –∫ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º, –∞ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞–º–∏ (–∏–ª. 6)25.

–ú–Ω–µ–Ω–∏—è –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ–≤ –æ—Ä—É–∂–∏—è –º—ã –Ω–µ –±—É–¥–µ–º —É—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑—É—é—Ç –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è (–∞–Ω–≥–ª. berdysh, bardiche; –Ω–µ–º. Berdysch; –ø–æ–ª—å—Å–∫. berdysz) –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –ø—Ä–æ –∏–∑–≤–æ–ª—å–Ω–æ. –¢–∞–∫, –í. –ë–µ—Ö–∞–π–º, —Ä–∞—Å—Å—É–∂–¥–∞—è –æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑–Ω–æ–≤–∏–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–µ–≤–µ—Ä–æ–µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–æ–≥–æ –ø–µ—Ö–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞ –∏ –ø–æ–ª–∞–≥–∞—è –µ–≥–æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ –≤—Å–µ–π –≤–∏–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏, –≤ –°–∫–∞–Ω–¥–∏–Ω–∞–≤–∏–∏ –≤ XV –≤., –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã - –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã XVII —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏—è –∫–∞–∫ –æ—Ä—É–∂–∏—è –ø—Ä–∏–¥–≤–æ—Ä–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–∂–∏ –∫–æ–Ω—Ü–∞ XV –≤.26 –¢–∞–∫–∂–µ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ–≤–µ–¥—ã –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º–∏ —Ç–∞–∫–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ –±—ã—Ç–æ–≤–∞–ª–æ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ XVI‚ÄìXVII –≤–≤.27

Ил. 5. Бердыши и топоры из «Краткого определителя русского боевого оружия XI-XIX веков» М.М. Денисовой и др.

Ил. 6. «Топоры» из «Исторического описания одежды и вооружения российских войск» А.В. Висковатова. 1841 г.

–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –Ω–∏ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π –Ω–µ –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç—å —Å–≤–æ–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ —Å—Å—ã–ª–∫–∞–º–∏ –Ω–∞ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ –∏–ª–∏ –ø—Ä–∏–≤–µ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ–≥–æ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–∞, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –±—ã–ª–æ –±—ã –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω–æ. –ü–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä—É–∂–∏–µ–≤–µ–¥–æ–≤ –Ω–µ –∑–∞–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º, –∫–∞–∫–æ–µ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –Ω–æ—Å–∏–ª–æ —Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤ XIX-XXI –≤–≤. –ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–¥ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–º –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π. –¢–æ—Ç —Ñ–∞–∫—Ç, —á—Ç–æ –≤ –º—É–∑–µ–π–Ω—ã—Ö —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è—Ö –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã –æ—Ä—É–∂–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω—ã –≤ –∏–Ω–≤–µ–Ω—Ç–∞—Ä–Ω—ã—Ö –∫–Ω–∏–≥–∞—Ö –∫–∞–∫ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏, –Ω–µ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –¥–æ–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è —ç—Ç–∏ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã –Ω–æ—Å–∏–ª–∏ —Ç–æ –∂–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ. –ê–Ω–∞–ª–æ–≥–∏—á–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –Ω–∏ –¥–ª—è –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞, —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –≤ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö —ç–ø–æ—Ö–∏ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞, –Ω–µ —Ä–µ–∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω –µ–≥–æ –≤–Ω–µ—à–Ω–∏–π –≤–∏–¥. –§–æ—Ä–º–∞ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ (–≤–µ—Ä–Ω–µ–µ, –≤—ã—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ç–∏–ø–æ–≤ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π) –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç—Å—è –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏ —Å–∞–º–æ–æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ–π. –°–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π –∏–∑ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –æ —à–∏—Ä–æ–∫–æ–º —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —É —Å—Ç—Ä–µ–ª—å—Ü–æ–≤ —Å –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è–º–∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª—å—Ü–æ–≤ —É –ê–≤–≥—É—Å—Ç–∏–Ω–∞ –ú–µ–π–µ—Ä–±–µ—Ä–≥–∞ –∏ –≠—Ä–∏–∫–∞ –ü–∞–ª—å–º–∫–∏–≤—Å—Ç–∞ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ª–∏—à—å –∫–æ—Å–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –¥–æ–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏—è –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏—è –±–µ—Ä–¥—ã—à —Ç–æ–ø–æ—Ä—É —Å —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–æ–π –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é.

Терпят неудачу и попытки исследователей найти наиболее ранее упоминание бердыша в письменных источниках. О.В. Двуреченский ссылается на цитату из книги английского посла Джильса Флетчера, впервые изданной в 1591 г.: «У стрельца или пехотинца нет никакого оружия, кроме ружья в руке, бердыша на спине и меча с боку...»28. Однако эта цитата является переводом, эта же фраза на английском, приведенная еще А.В. Висковатовым, не содержит слова бердыш, а в качестве вооружения стрельца упоминается «his striking hatchet at his back»29. Английское hatchet - это топор, но это наименование не позволяет хоть сколько-то приблизительно уточнить его тип, не говоря о наличии у этого оружия косицы.

–¢–∞–∫–∂–µ –û.–í. –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ ¬´—Å —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∞ [1580-—Ö] —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞—Ö —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ç—Å—è –ø–æ–≤—Å–µ–º–µ—Å—Ç–Ω—ã, –∏—Ö —Ö–æ—Ä–æ —à–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞—é—Ç –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–µ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Ç–∏–ø–æ–≤ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤, —Å–µ–∫–∏—Ä –∏ –¥—Ä–µ–≤–∫–æ–≤–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è —Å–º–µ—à–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Ç–∏–ø–æ–≤¬ª. –ò —Å —ç—Ç–∏–º —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–µ–ª—å–∑—è —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏—Ç—å—Å—è. –ê–Ω–≥–ª–∏—á–∞–Ω–∏–Ω –Ý–∏—á–∞—Ä–¥ –î–∂–µ–º—Å, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏–π –≤ 1618‚Äì1619 –≥–≥. —Ä—É—Å—Å–∫–æ-–∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π —Å–ª–æ–≤–∞—Ä—å, –¥–∞–ª —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ: ¬´Bardish, the Mygiks speare¬ª30, –¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ ¬´–±–µ—Ä–¥—ã—à, –º—É–∂–∏—Ü–∫–æ–µ –∫–æ–ø—å–µ¬ª. –ú–æ–∂–Ω–æ –ª–∏—à—å –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –î–∂–µ–º—Å —É–ø–æ–¥–æ–±–ª—è–ª –≤–∏–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –æ—Ä—É–∂–∏—é —Å –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ —Ç–∏–ø–∞ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–æ–π –≥–ª–µ—Ñ—ã –∏–ª–∏ —Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–æ–π –ø–∞–ª—å–º—ã, –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–≤—à–∏–º–∏ –Ω–∞–Ω–µ—Å–µ–Ω–∏–µ —Ä—É–±—è—â–∏—Ö —É–¥–∞—Ä–æ–≤. –ù–æ —Ñ–∞–∫—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –î–∂–µ–º—Å —Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä—É–µ—Ç –∫—Ä–∞–π–Ω–µ —Ä–∞—Å–ø–ª—ã–≤—á–∞—Ç–æ–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞, –æ—á–µ–≤–∏–¥–µ–Ω.

–Ý–∞–Ω–Ω–∏–µ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ –¥–∞—é—Ç –ø–æ–≤–æ–¥ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–≤—à–µ–µ—Å—è –≤ –Ω–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º–∏, –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —è–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –±–µ—Ä–¥—ã—à–æ–º –≤ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ. –¢–∞–∫, —Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–Ω—ã–º –∫–Ω–∏–≥–∞–º –ë–æ–ª–¥–∏–Ω–∞-–î–æ—Ä–æ–≥–æ–±—É–∂—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—è, –≤ 1587 –≥. –±—ã–ª–∏ –∫—É–ø–ª–µ–Ω—ã ¬´–¥–ª—è –±–µ—Ä–µ–∂–µ–Ω—å—è –æ—Ç –ª–∏—Ö–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π –¥–∏—Ç–µ–Ω—ã—à–∞–º –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–∏–º –¥–≤–∞ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–µ, –¥–∞–Ω–æ –∑–∞ –æ–±–∞ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –¥–≤–µ –≥—Ä–∏–≤–Ω—ã¬ª31. –í—Ä—è–¥ –ª–∏ –º—ã –∫–æ–≥–¥–∞–ª–∏–±–æ —É–∑–Ω–∞–µ–º, –∫–∞–∫–æ–µ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –≤ 1587 –≥. –∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–æ–º, –Ω–æ —Å–∞–º —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ —á–µ–º-—Ç–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π, –∏ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–º, —á—Ç–æ –≤ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ —ç—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ –±—ã –∏–Ω–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ. –ù–∞–ª–∏—á–∏–µ –∫–æ—Å–∏—Ü—ã –Ω–∞ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞—Ö, –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–µ, –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞—Ç–∏—á–Ω–æ.

–ù–µ–ª—å–∑—è —Ö–æ—Ç—å —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ-—Ç–æ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å –∏ –±–æ–µ–≤–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Ñ–∏–≥—É—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ –≤ –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–æ–º —Å—Ç–∞—Ç–µ–π–Ω–æ–º —Å–ø–∏—Å–∫–µ 1592 –≥. –ø–æ–¥ –∏–º–µ–Ω–µ–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞. –í —ç—Ç–æ–º –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–µ —Å–æ–æ–±—â–∞–µ—Ç—Å—è –æ –≥—Ä–∞–±–µ–∂–∞—Ö, —á–∏–Ω–∏–º—ã—Ö –ø–æ–¥–¥–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –°–∏–≥–∏–∑–º—É–Ω–¥–∞ III –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–∞–º –Ý–æ—Å—Å–∏–∏: ¬´–ï—Ö–∞–ª–∏ –∏–∑–æ –ü—Å–∫–æ–≤–∞ –≤ —Å—É–¥–Ω–µ –æ–∑–µ—Ä–æ–º –∫ –ü–µ—á–µ—Ä—Å–∫–æ–º—É –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—é –ø—Å–∫–æ–≤–∏—á–∏ –ø–æ—Å–∞–¥—Ü–∫–∏–µ –ª—é–¥–∏‚Ķ –ó–∞—Ö–∞—Ä–∫–æ –¥–∞ –ü–∞–≤–ª–∏–∫ –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–ª–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä–µ–≤–µ –∏—Å–∞–¥–µ –Ω–∞ –ß–µ—Ä–µ–º—â–∞—Ö, –∏ —Ç—É—Ç–æ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–≤ –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –≤ –ª–æ—Ç–∫–∞—Ö –Ø–∫–æ–≤–∞ –°–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Å–ª—É–∂–µ–±–Ω–∏–∫ –í–æ–π—Ç–µ—Ö —Å –ò–∑–º–µ–Ω—ã —Å–æ –º–Ω–æ–≥–∏–º–∏ –ª–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏, —Å —Å–∞–º–æ–ø–∞–ª—ã –∏ –∑ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –∏ —Å —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã, –¥–∞ —Ç–æ–≥–æ –ó–∞—Ö–∞—Ä–∫–∞ –∏ –ü–∞–≤–ª–∏–∫–∞ –æ–≥—Ä–∞–±–∏–ª–∏¬ª32. –ú–æ–∂–Ω–æ –ª–∏—à—å –∫–æ–Ω—Å—Ç–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Ç–∏–ø —ç—Ç–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è —á–µ–º-—Ç–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª—Å—è –æ—Ç –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã—Ö —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤, —É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—ã—Ö –≤ —Ç–æ–º –∂–µ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–µ.

–î—Ä—É–≥–∞—è —Ä–∞–Ω–Ω—è—è —Ñ–∏–∫—Å–∞—Ü–∏—è —Å–ª–æ–≤–∞ –±–µ—Ä–¥—ã—à —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è –≤ –æ—Ç—á–µ—Ç–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—É –Ý—É–¥–æ–ª—å—Ñ—É II –≤ 1596 –≥.

В документе рассказывалось о том, как послов встречали во Вроцлаве: «А как ехали к городу… в посаде по улицам стояли тутошние мещане и дробанты с пищалми и с бердыши, и ходили прапорщики по улицам до посолского двора с прапоры, с набаты и свирелми»33. Древковое оружие, которым были вооружены «драбанты» во время торжественной встречи послов и которое было названо в документе бердышами, возможно, являлось алебардами.

Самое раннее упоминание бердыша в качестве оружия встречается в 1576 г. в документах русского посольства, отправленного к императору Максимилиану II: «от городовых ворот и до Посолного двора стояло дрябов с самопалами и с бердыши человек с две тысячи, все в латах»34. Вероятнее всего, под бердышами и здесь подразумеваются алебарды, но в любом случае, исключено, что определяющим при выборе названия для этого древкового оружия было наличие на нем такого крепежного элемента как косица.

–ò—Ç–∞–∫, —Ä–∞–Ω–Ω–∏–µ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–π –∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –æ–±—Ä–∞–∑, –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞—é—â–∏–π —É –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ–≤ –æ—Ä—É–∂–∏—è –ø—Ä–∏ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞, –º–æ–∂–µ—Ç —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –æ—Ç–ª–∏—á–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–æ—Å—å –≤ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö. –í —Å–≤–µ—Ç–µ –≤—ã—à–µ—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º–∏ –≤—ã–≥–ª—è–¥—è—Ç —Ç–∞–∫–∏–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∞—â–∏–µ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥—É —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏—è —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π: ¬´–ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –≤ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã—Ö –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—é—Ç—Å—è —Å–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã XIV –≤¬ª35. ¬´–ë–µ—Ä–¥—ã—à ‚Äì –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏–∑–æ–±—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∏–µ, –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª—è–ª–∏ –µ–≥–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏‚Ķ –ª–µ–∑–≤–∏—è –±–æ–µ–≤—ã—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–∞–ª–∏ –≤ –¥–ª–∏–Ω—É –æ—Ç 23,5 —Å–º –≤ XV‚ÄìXVI –≤–≤. –¥–æ 60‚Äì80 —Å–º –≤ XVI‚ÄìXVII –≤–≤.¬ª36. –û–±–∞ –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏—è, –ø–æ —Å—É—Ç–∏, –±–µ–∑–æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã: –Ω–µ –∑–Ω–∞—è —Ç–æ—á–Ω–æ–≥–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –∏ –Ω–µ –∏–º–µ—è —Ç–æ—á–Ω—ã—Ö –¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö –æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –∏—Ö –±—ã—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –Ω–µ–¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏–º–æ —ç–∫—Å—Ç—Ä–∞–ø–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –∏ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç—å –µ–≥–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä—ã.

Пожалуй, единственный исследователь, который ответственно подошел к теме определения исторической формы бердышей – А.Е. Писарев, который писал: «Бердыш не описан подробно ни в одном из известных на сегодняшний день источников, лишь в некоторых случаях упоминается сравнение его формы с полумесяцем»37.

Самое ранее упоминание бердыша в письменных источниках, которое мы можем сопоставить с сохранившимся оружием, находится в дневнике Марины Мнишек 1606 г. В рассказе о торжественной встрече в Кремле, которая была устроена Лжедмитрием для своего будущего тестя Юрия Мнишека, упоминается, что «по бокам царя стояло по два дворянина с бердышами железными на золотых рукоятках», далее, когда лже-царь отправился в церковь, «за ними шли приближенные с бердышами, четыре дворянина, которые находились при царе, а пятый — с мечом»38. Без сомнения, речь идет о царских телохранителях рындах, а бердышами (в польском тексте используется слово berdysz)39 были названы знаменитые посольские топоры, скорее всего, московской работы (ил. 7). Для этого оружия помимо широколопастного топора характерна круглая в сечении проушина.

–û–±–æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–æ–º –º–æ–∂–µ—Ç —Ç–∞–∫–∂–µ –æ–¥–∏–Ω –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –¥—Ä–µ–≤–∫–æ–≤–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, —Ö—Ä–∞–Ω—è—â–∏–π—Å—è –≤ –ù–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–º –º—É–∑–µ–µ –ö—Ä–∞–∫–æ–≤–∞. –≠—Ç–æ –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –±–µ—Ä–¥—ã—à, –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä—è–µ—Ç –Ω–∞–¥–ø–∏—Å—å –Ω–∞ –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞: ¬´–ü–æ–¥ –ó–∞–º–æ—Å—Ü–µ–º —è, –ë–æ–≥–¥–∞–Ω –•–º–µ–ª–Ω–∏—Ü–∫–∏–π‚Ķ [–¥–∞–ª–µ–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –ø–µ—Ä–µ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–∏–µ –µ–≥–æ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–æ–≤. - –ê. –ß.] —Å–∏–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–º –∑–∞–≥—Ä–∞—é –Ω–∞ –∏—Ö —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã—Ö —à–∏—è—Ö –∫–æ–∑–∞–∫–∞. –Ý–æ–∫—É 1648 –º–µ—Å—è—Ü–∞ –ª–µ—Å—Ç–æ–ø–∞–¥–∞ 11 –¥–Ω—è¬ª40 (–∏–ª. 8). –≠—Ç–æ—Ç –±–µ—Ä–¥—ã—à, –∫–∞–∫ –∏ –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã, –∏–º–µ–µ—Ç —Å–∏–º–º–µ—Ç—Ä–∏—á–Ω—É—é –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞ –∏ —É–¥–∞—Ä–Ω—ã–π –ø–æ—Ä–∞–∂–∞—é—â–∏–π —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç –Ω–∞ –æ–±—É—Ö–µ, –Ω–æ –Ω–µ –∏–º–µ–µ—Ç –∫–æ—Å–∏—Ü—ã. –ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è –≤—ã–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –±–æ–ª—å—à–∏–µ —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏—è41.

–ò–ª. 7. –¢–æ–ø–æ—Ä –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–∏–π. –ú–æ—Å–∫–≤–∞, –∫–æ–Ω–µ—Ü XVI –≤. –ú—É–∑–µ–∏ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ö—Ä–µ–º–ª—è

–ò–ª. 8. –ë–µ—Ä–¥—ã—à. –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∞ (?), 1648 –≥. (?). –ù–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π –º—É–∑–µ–π –≤ –ö—Ä–∞–∫–æ–≤–µ

Еще один музейный предмет, который во время своего активного бытования носил название бердыша, был найден в ходе анализа дела 1676 г. об ограблении Соловецкого монастыря воеводой Иваном Мещериновым42. Это дело включает несколько челобитных, взаимно противоречащих друг другу. В первой из них архимандрит монастыря жаловался на воеводу Мещеринова, который, по его словам, ограбил монастырскую казну, присвоив себе, в том числе, и некоторое количество оружия. В ответной челобитной бывший воевода Мещеринов, все имущество которого было к тому времени изъято, излагал дело в ином ключе. А именно, что часть имущества была взята «ратными людьми» его полка во время захвата монастыря в 1573 г. в качестве трофеев: «они имали у воров на бою и в кельех рухледь и платья»43. Также Мещеринов настаивал на том, что конфискованное у него новым воеводой оружие принадлежало ему лично, и привел подробный список изъятого, в который входило, в том числе «семь бердышов, один из них двойной [выделено мною. - А. Ч.], цена три рубли с полтиною»44. Список показывает, что часть имущества, конфискованного у бывшего воеводы, в действительности не могла принадлежать монастырю (например, «Книга ратного строю полковая печатная, цена три рубли», «великого государя жалованье: жалованная пищаль винтовалная, ствол воронен, насечен серебром, ложа яблоновая, нарезана раковиными»45), однако ко времени написания челобитной все это имущество уже было зафиксировано в монастырских переписных книгах.

Известно, что часть соловецкой оружейной казны сохранилась в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге. В настоящий момент в экспозиции этого музея выставлен бердыш, наконечник которого имеет одну проушину и две лопасти топоров, сваренных в верхней части, каждая из которых в нижней части имеет крепежную косицу (ил. 9). Если источником поступления этого своеобразного бердышного лабриса является Соловецкий монастырь, то с наибольшей вероятностью этот «двойной» бердыш тождественен упоминавшемуся в челобитной Ивана Мещеринова 1676 г. Основания для такой идентификации - уникальность «обоюдного» бердыша: как в письменных источниках, так и в музейных собраниях – это единственный предмет такого рода. Кому бы ни принадлежал этот бердыш исходно (воеводе Мещеринову46 или Соловецкому монастырю), наверняка он был изготовлен до сентября 1673 г., то есть до начала осады обители царскими войсками.

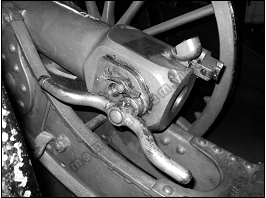

–ò–ª. 9. –ë–µ—Ä–¥—ã—à –¥–≤–æ–π–Ω–æ–π. –Ý–æ—Å—Å–∏—è, –¥–æ 1673 –≥. (?). –í–ò–ú–ê–ò–í–∏–í–°

–î—Ä—É–≥–æ–π –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç –∏–∑ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ XVII –≤. –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–æ–º, —Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—Å—è –≤ –û—Ä—É–∂–µ–π–Ω–æ–π –ø–∞–ª–∞—Ç–µ. –≠—Ç–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à —Å –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–Ω–æ–π –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é (–∏–ª. 10), –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤ —Ö–æ–¥–µ –Ω–∞—à–µ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –±—ã–ª–æ –Ω–∞–π–¥–µ–Ω–æ –≤ –û–ø–∏—Å–∏ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –∫–Ω—è–∑–µ–π –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω—ã—Ö 1689 –≥.: ¬´–ë–µ—Ä–¥—ã—à –±–æ–ª—å—à–æ–π –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–Ω–æ–π —Å –æ–±—É—Ö–æ–º; —Ü–µ–Ω–∞ 13 –∞–ª—Ç—ã–Ω 2 –¥–µ–Ω—å–≥–∏¬ª47. ¬´–û–±—É—Ö¬ª –≤ –¥–∞–Ω–Ω–æ–º –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–∏ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç –≤—ã—Å—Ç—É–ø –≤ –≤–∏–¥–µ –º–æ–ª–æ—Ç–∫–∞. –ò–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –í.–í. –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω–∞ –∏ –µ–≥–æ —Å—ã–Ω–∞ –±—ã–ª–æ –∫–æ–Ω—Ñ–∏—Å–∫–æ–≤–∞–Ω–æ –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–Ω–æ –≤ –û—Ä—É–∂–µ–π–Ω—É—é –ø–∞–ª–∞—Ç—É –≤ 1689 –≥. –Ý–∞–Ω–µ–µ —ç—Ç–æ—Ç –±–µ—Ä–¥—ã—à –æ—à–∏–±–æ—á–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–ª—Å—è –∫–∞–∫ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–≤—à–∏–π –≤ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ –∏–∑ –°–∞–Ω–∫—Ç–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–π –Ý—é—Å—Ç-–∫–∞–º–µ—Ä—ã –≤ 1810 –≥. –∏ –∏–∑ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ-–°–µ—Ä–≥–∏–µ–≤–æ–π –ª–∞–≤—Ä—ã –≤ 1830 –≥.48 –ü—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –æ—Ä—É–∂–∏—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–µ (–æ —á–µ–º –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –µ–¥–∏–Ω–æ—Ä–æ–≥–∞ –∏ –ª—å–≤–∞), –Ω–æ –æ–Ω –∏–º–µ–µ—Ç –Ω–µ—Ç–∏–ø–∏—á–Ω—ã–π –¥–ª—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –æ–±—É—Ö, –æ—Ç—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–π –º–æ–ª–æ—Ç–∫–æ–º, –∏ –∫—Ä—É–≥–ª—É—é –≤ —Å–µ—á–µ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω—É.

–ò–ª. 10. –ë–µ—Ä–¥—ã—à. –ú–æ—Å–∫–≤–∞, –¥–æ 1689 –≥. –ú—É–∑–µ–∏ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ö—Ä–µ–º–ª—è

В архиве Музеев Кремля имеется еще один экспонат, который устанавливает прямое соответствие между названием бердыш и внешним видом оружия, ему соответствующего. Это акварель первой половины XIX в., на которой в натуральный размер изображено комбинированное оружие, у которого ружейный ствол с цевьем являются древком бердыша (ил. 11)49. В нашем недавнем исследовании50 было высказано предположение, что изображенное на рисунке оружие (наверняка утраченное безвозвратно) первоначально входило в вышеупомянутый арсенал князей Голицыных и значилось в Описи 1689 г. как «бердыш железной огненной с крюком, а в приемных книгах написан топорком, покрыт кожею красною»51. Так или иначе, но наиболее вероятное время изготовления этого оружия - последние десятилетия XVII в.; судя по рисунку, на нем был установлен кремневый замок французского типа. Сомнения в том, что на момент своего изготовления этот образец носил название бердыш, рассеивает надпись на лопасти топора, воспроизведенная на акварели: «Бердыш Феодора Ивановича Стремоухова…»52. Лопасть топора со слабовыраженной елманью завершалась косицей, гвоздь (винт) крепления которой к древку-стволу, возможно, являлся также креплением для замка.

–ò–ª. 11. –ò–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞-—Ä—É–∂—å—è –∏ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–º –Ω–∞ –∞–∫–≤–∞—Ä–µ–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã XIX –≤. –ú—É–∑–µ–∏ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ö—Ä–µ–º–ª—è

–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –∏–º–µ–µ—Ç—Å—è –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫, –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—é—â–∏–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ñ–æ—Ä–º—É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞. –°—Ä–µ–¥–∏ —Ä–∏—Å—É–Ω–∫–æ–≤ —à–≤–µ–¥—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥—á–∏–∫–∞ –≠—Ä–∏–∫–∞ –ü–∞–ª—å–º–∫–≤–∏—Å—Ç–∞, –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–≤—à–µ–≥–æ –Ý–æ—Å—Å–∏—é –≤ 1673-1674 –≥–≥., –∏–º–µ–ª–æ—Å—å –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞–º –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ –ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–∞–º–∏ –æ—Ä—É–∂–∏—è. –Ý–∞—Å–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω—ã–π –∞–∫–≤–∞—Ä–µ–ª—å—é —Ä–∏—Å—É–Ω–æ–∫53 (—Ä–∏—Å. 12) –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π –±–µ—Ä–¥—ã—à —Å –µ–ª–º–∞–Ω—å—é –∏ —Ä—è–¥–æ–º –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–π –≤–¥–æ–ª—å —Ç—É–ø—å—è, –∫–æ—Å–∏—Ü–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∞ –≥–≤–æ–∑–¥–µ–º, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –æ–±–º–æ—Ç–∞–Ω–∞ —Ç–æ–Ω–∫–∏–º –∫–æ–∂–∞–Ω—ã–º —Ä–µ–º–µ—à–∫–æ–º (?) –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞. –ù–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –æ—Ä—É–∂–∏—è —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä—è–µ—Ç –Ω–∞–¥–ø–∏—Å—å –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ—à–≤–µ–¥—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ ¬´Een Rysk Bardisch, efter Brukeligh Facon och Storleek¬ª (¬´–û–±—ã—á–Ω—ã–π —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –±–µ—Ä–¥—ã—à –≤ –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω—É—é –≤–µ–ª–∏—á–∏–Ω—É¬ª)54. –ö—Ä–∞–π–Ω–µ –≤–∞–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–≤–æ–π –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∏ –∫ —Ä–∏—Å—É–Ω–∫—É –ü–∞–ª—å–º–∫–≤–∏—Å—Ç –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª —Ç–∏–ø–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å —Ñ–æ—Ä–º—ã —ç—Ç–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞. –û—Ä—É–∂–∏–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ –Ω–∞—Ä—è–¥—É —Å —Ä—É–∂—å–µ–º –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ —Ç–∞–∫–∂–µ –Ω–∞ —Ö—Ä–µ—Å—Ç–æ–º–∞—Ç–∏–π–Ω–æ–º –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª—å—Ü–∞. –ó–∞–º–µ—Ç–∏–º, —á—Ç–æ –ª–∏—à—å —ç—Ç–æ—Ç –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç –Ω–∞–º —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à (Bardisch) —Å —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º —Ç–∏–ø–æ–º –æ—Ä—É–∂–∏—è, –ø—Ä–æ—á–∏–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—ã –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—Ç—Å—è –∫ ¬´–º–∞—Ä–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–º¬ª –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º (–¥–≤–æ–π–Ω–æ–π –±–µ—Ä–¥—ã—à –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä, –∫–æ–º–±–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π —Å —Ä—É–∂—å–µ–º, –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π –±–µ—Ä–¥—ã—à —Å –æ—Ç—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–º –æ–±—É—Ö–æ–º) –∏–ª–∏ –∫ –æ—Ä—É–∂–∏—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Å —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è –Ω–µ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–æ–º (–ø–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã).

–ò–ª. 12. –ò–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –∏ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—å –∏–∑ –∞–ª—å–±–æ–º–∞ –≠—Ä–∏–∫–∞ –ü–∞–ª—å–º–∫–≤–∏—Å—Ç–∞ 1663 –≥.

–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ XVII –≤. –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º–∏ –º–æ–≥–ª–∏ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ, —à–∏—Ä–æ–∫–æ–ª–æ–ø–∞—Å—Ç–Ω—ã–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã —Å –∫—Ä–µ–ø–µ–∂–Ω—ã–º–∏ –∫–æ—Å–∏—Ü–∞–º–∏, –Ω–æ, –ø–∞—Ä–∞–¥–æ–∫—Å–∞–ª—å–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —Ä–∞–Ω–Ω–µ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –¥–ª—è –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ —É–ø–æ—Ç—Ä–µ–±–ª–∏ —Å–ª–æ–≤–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à, - –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã (–∏–ª. 7). –≠—Ç–∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã, –∫–∞–∫ –∏ –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–Ω–æ–π –±–µ—Ä–¥—ã—à –∏–∑ –∞—Ä—Å–µ–Ω–∞–ª–∞ –∫–Ω—è–∑–µ–π –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω—ã—Ö (–∏–ª. 10) –∏–º–µ–ª–∏ –∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ –≤ —Å–µ—á–µ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω—ã.

Заметим, что типология О.В. Двуреченского построена на двух предположениях: этот ученый считает, что, во-первых, определяющим элементом бердыша была косица, и во-вторых, что все бердыши имели проушину сходной («подтреугольной») формы55. Как выяснилось, оба предположения противоречат источникам. Следовательно, типология бердышей должна быть, по меньшей мере, расширена.

–ü—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—Å–µ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–∏ –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ —Ç–æ—Ç —Ñ–∞–∫—Ç, —á—Ç–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã XVII –≤. —á–∞—Å—Ç–æ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—å –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ —Å —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∞–º–∏. –ó–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –≤–∏–¥ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –æ—Ç—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞—è—Å—å –æ—Ç –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤: ¬´–ö–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–ª–µ–∑–≤–∏–π–Ω—ã–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã –±–µ–∑ –∫–æ—Å–∏—Ü –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç—Ä–µ–ª—å—Ü–æ–≤ –Ω–∞ —á–µ—Ä—Ç–µ–∂–µ ¬´–û—Ç–ø—É—Å–∫ —Å—Ç—Ä–µ–ª—å—Ü–æ–≤ –≤–æ–¥—è–Ω—ã–º –ø—É—Ç–µ–º –Ω–∞ –Ý–∞–∑–∏–Ω–∞¬ª –ª–æ–≥–∏—á–Ω–æ –∏—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤–∞—Ç—å –∫–∞–∫ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, —á—Ç–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏ –Ω–∞ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–∏ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç—Ä–µ–ª—å—Ü–æ–≤ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ¬ª56. –ú—ã –ø—Ä–∏–º–µ–º –∫–∞–∫ —Ä–∞–±–æ—á—É—é –≥–∏–ø–æ—Ç–µ–∑—É —ç—Ç–æ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤–∞ (–Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—è, —Ä–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏ –≤ XVII –≤. –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–ª–∞–≥–∞–ª–æ—Å—å –∫ –¥—Ä–µ–≤–∫–æ–≤–æ–º—É –æ—Ä—É–∂–∏—é —Å –æ—Ç–ª–∏—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Ç–∞–∫—Ç–∏–∫–æ-—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∞–º–∏).

В действительности в письменных источниках бердыши часто идут бок о бок с топорками. В 1656 г. в деле об изготовлении по царскому указу древкового оружия в вотчинах Спасо-Прилуцкого монастыря было «велено топорки и бердыши делать с образцов, ни болши, ни менши, весом были бы таковы ж, а делать в железе и в укладе добром, а те топорки насадить на долгие топорища мерою двух аршин, а бердыши насадить на деревье же как ведется, а на концах… у деревья у бердышев велеть делать маленькие копейца… а сковав и насадив топоры на топорища и бердыши на ратовища, привезть к нам на Вологду»57. Заметим, что этот документ чаще всего толкуется таким образом, будто бы в нем указан стандарт длины древка бердышей, в то время как в тексте ясно указано, что длина два аршина должна быть у топорищ для топорков.

Согласно государеву указу 1658 г. в Москве предполагалось «в нынешнем во 166 году… зделать вновь наспех против обрасца 2000 топорков с крюки и 2000 бердышей с крюки»58.

В 1661 г. псковский голова должен был обеспечить охрану города сотенными людьми «с ружьем с пищальми, с копьи, с топорки и с бердыши»59.

–í —Ä–æ—Å–ø–∏—Å–∏ –°—É–∑–¥–∞–ª—è 1676 –≥. —á–∏—Å–ª–∏–ª–æ—Å—å ¬´—Å—É–∑–¥–∞–ª—å—Ü–µ–≤ –ø–æ—Å–∞—Ü–∫–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π 280 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å –ø–∏—â–∞–ª–º–∏, —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å —Ç—Ä–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ —Å –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏, —Å—Ç–æ —Å–æ—Ä–æ–∫ —Å–µ–º—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å —Ä–æ–≥–∞—Ç–∏–Ω—ã, —Å–µ–º–¥–µ—Å—è—Ç –ø—è—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏‚Ķ–¥–∞ –æ–±—Ä–æ—á–Ω—ã–π –±–æ–±—ã–ª–µ–π 75 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –∏ —Å —Ä–æ–≥–∞—Ç–∏–Ω—ã –∏ —Å —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏¬ª60. –í —Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–π –≥—Ä–∞–º–æ—Ç–µ –∫–æ–Ω—Ü–∞ 1687 –≥. –≤—è–∑–µ–º—Å–∫–æ–º—É –≤–æ–µ–≤–æ–¥–µ –ê–Ω–¥—Ä–µ—é –ë—É—Ç—Ä–∏–º–æ–≤—É –ø—Ä–µ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –¥–ª—è —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–ª–∫–æ–≤ ¬´–¥–ª—è –ö—Ä—ã–º—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—Ö–æ–¥—ɂĶ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–∞—Å–∫–æ—Ä–æ –≤ –í—è–∑—å–º–µ 357 –±–µ—Ä–¥—ã—à–æ–≤ –¥–∞ –≤–æ—Å–º—å—Å–æ—Ç –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç —Å–µ–º—å –ø–æ–ª—É–ø–∏—á–Ω—ã—Ö –∂–µ–ª–µ–∑–µ—܂Ķ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤, –∫–∞–∫–æ–≤—ã –ø—Ä–∏—Å–ª–∞–Ω—ã —Å –ú–æ—Å–∫–≤—㬪, –ø—Ä–∏—á–µ–º –≤ –í—è–∑—å–º—É –±—ã–ª–∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω—ã —É—Ä—è–¥–Ω–∏–∫–∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–ª–∫–æ–≤, ¬´—Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –Ω–∞ —Ç–æ –¥–µ–ª–æ –ø—Ä–∏—Å–ª–∞–Ω–æ –∂–µ–ª–µ–∑–æ –∏ —Å—Ç–∞–ª—嬪61. –í 1669 –≥. –Ω–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–∞—Ö –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ú–∞—Ä—Å–µ–ª–∏—Å–∞ –±—ã–ª–æ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–æ –∏ ¬´–≤–∑—è—Ç–æ –≤ –ø–æ–ª–∫ –∫ –±–æ—è—Ä–∏–Ω—É –∏ –≤–æ–µ–≤–æ–¥–µ –∫–Ω—è–∑—é –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å—é –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á—é –Ý–æ–º–æ–¥–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–º—É —Å —Ç–æ–≤–∞—Ä—ã—â–∏‚Ķ 2000 –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π‚Ķ –¥–∞ 4000 –ø–æ–ª—É–ø–∏—á—à–Ω—ã—Ö –∂–µ–ª–µ–∑–µ—Ü –≤ –ê–≥–µ–µ–≤ –ø–æ–ª–∫ –®–µ–ø–µ–ª–µ–≤–∞ –¥–∞ 500 —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–æ–≤ –≤ –°—Ç—Ä–µ–ª–µ—Ü–∫–æ–π –ø—Ä–∏–∫–∞–∑¬ª62. –ü—Ä–∏—á–µ–º —Ç–µ –∂–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–µ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—ã –±–æ–ª–µ–µ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç–æ: ¬´–î–∞ –ø–æ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –∂ –∏—Å –ü—É—à–∫–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—ɂĶ –∑–¥–µ–ª–∞–ª–∏ 4000 –ø–æ–ª—É–ø–∏—à–Ω—ã—Ö –∂–µ–ª–µ–∑–µ—Ü, 500 —Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–∫–æ–≤ –ø—É—Ç–Ω—ã—Ö¬ª63. –í –∞—Ä—Å–µ–Ω–∞–ª–µ –ü—Å–∫–æ–≤–∞ –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ XVII –≤. —Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–æ—Å—å ¬´383 –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –∏ –ø—É—Ç–Ω—ã—Ö —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–æ–≤ —Ü–µ–ª—ã—Ö –∏ –ª–æ–º–∞–Ω—ã—Ö¬ª64.

–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤–∞ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–µ—Ç—Å—è –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏: –ø–æ–º–∏–º–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –±—ã–ª–æ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ —Å–æ —Å—Ö–æ–¥–Ω—ã–º–∏ —Ç–∞–∫—Ç–∏–∫–æ-—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∞–º–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –≤—ã—à–µ–ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω–∞—è —Ü–∏—Ç–∞—Ç–∞ 1689 –≥.:¬´–±–µ—Ä–¥—ã—à –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –æ–≥–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π —Å –∫—Ä—é–∫–æ–º, –∞ –≤ –ø—Ä–∏–µ–º–Ω—ã—Ö –∫–Ω–∏–≥–∞—Ö –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–æ–º¬ª65 ‚Äì –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –Ω–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è –±–µ—Ä–¥—ã—à –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–∫ –±—ã–ª–∏ –≤–∑–∞–∏–º–æ–∑–∞–º–µ–Ω—è–µ–º—ã–º–∏. –Ý–∞–∑–≤–∏–≤–∞—è –≥–∏–ø–æ—Ç–µ–∑—É –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤–∞, –º—ã –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ–º, —á—Ç–æ —à–∏—Ä–æ–∫–æ–ª–æ–ø–∞—Å—Ç–Ω—ã–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã –≤–Ω–µ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ, –∏–º–µ–ª–∏ –æ–Ω–∏ –∫–æ—Å–∏—Ü—É –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç, –º–æ–≥–ª–∏ –∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö –∫–∞–∫ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º–∏, —Ç–∞–∫ –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∞–º–∏.

Косвенным доказательством этому служит известная цитата из сочинения Авраамия Палицына, описывающего боевые столкновения между польскими интервентами и защитниками Троице-Сергиева монастыря в 1608–1610 гг. Один из защитников обители, «крестьянин, Суетою зовом, велик возрастом и силен вельми… в руках оружие держаше бердыш… и сeчаше бердышем своим на обe страны врагов и удержеваа полк Лисовского Александра; и никто же против его стати не возможе… и многых тогда вооруженых и во бронях уязви»66. С нашей точки зрения, крестьянин по прозвищу Суета классическим русским бердышом вряд ли смог «уязвить» нападавших, облаченных «в брони», то есть металлические доспехи. Более вероятно предположение, что Суета остановил интервентов при помощи чисто рубящих ударов, которые были бы заметно более эффективными при использовании тяжелого топора с относительно коротким лезвием, то есть оружия, которое в более позднее время будет чаще называться топорком.

Возвращаясь к проблеме отсутствия четких критериев в типологии О.В. Двуреченского при различении типов 1 и 2 (так называемых «топоровидных» и классических бердышей), мы можем предложить следующее решение. Первый из них следует пополнить топорками, не имеющими косицы, и именно эти топорки зададут максимальный размер оружия, в этот тип входящего. Иными словами, самый большой из топорков будет определять наиболее длинное полотно топора, которое может успешно функционировать без введения нового крепежного элемента - косицы. А принадлежащим к типу 2 будет бердыш с косицей, если длина его лопасти длиннее, чем у любого топорка без косицы. Это различие также условно, но обосновано с технической стороны.

–û–±—Ä–∞—Ç–∏–º –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ –º–∞—Å—Å–æ–≤—ã–µ –∑–∞–∫–∞–∑—ã –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–æ–≤ –≤ 1650-—Ö –≥–≥., –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, –æ–±—É—Å–ª–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç—å—é —Å–Ω–∞–±–∂–µ–Ω–∏—è –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –∞—Ä–º–∏–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥ –ª–∏—Ü–æ–º –Ý—É—Å—Å–∫–æ-–ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã 1654‚Äì1667 –≥–≥. –í—ã—à–µ–ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ü–∏—Ç–∞—Ç—ã –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –ø–æ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–∞–º. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤ 1668 –≥. –Ω–∞ ¬´–¢—É–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∏ –ö–æ—à–∏—Ä—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–∞—Ö –≤–µ–ª–µ–Ω–æ –∑–¥–µ–ª–∞—Ç—å 2000 –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —Å —É–∫–ª–∞–¥–æ–º —Å–∞–º—ã—Ö –¥–æ–±—Ä—ã—Ö –ø–æ —á–µ—Ä—Ç–µ–∂—é, –∫–∞–∫–æ–≤ —á–µ—Ä—Ç–µ–∂ –ø–æ–¥–∞–ª–∏ –≤ –ü—É—à–∫–∞—Ä—Å–∫–æ–º –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–µ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –ú–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∞ –ø–æ–ª–∫—É –ë–æ–≤–º–∞–Ω–∞ –ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ –ê–ª—å–±—Ä–µ—Ö—Ç –®–Ω–µ–≤–µ–Ω—Ü –¥–∞ –ú–∏–∫–æ–ª–∞–π –§–∞–Ω–∑–∞–ª–µ–Ω‚Ä¶ –∞ –∑–¥–µ–ª–∞–≤ —Ç–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –ø–æ—Å–ª–∞—Ç–∏ –≤ –ø–æ–ª–∫¬ª –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä–∏—è –ì—Ä–∏–≥–æ—Ä—å–µ–≤–∏—á–∞ –Ý–æ–º–æ–¥–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ67.

–ö–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, –Ω–∏ –æ–¥–∏–Ω –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å –Ω–µ –∑–∞–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º: –∫–∞–∫–æ–≥–æ –≤–∏–¥–∞ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π (–∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–æ–≤) —Ä–∞—Å—Å—ã–ª–∞–ª–∏—Å—å –∏–∑ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—ã? –ü–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ –Ω–µ –¥–∞—é—Ç –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞ –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –Ω–æ —Å–æ–≤–æ–∫—É–ø–Ω—ã–π –∞–Ω–∞–ª–∏–∑ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –º—É–∑–µ–π–Ω—ã—Ö —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è—Ö –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª –±—ã –¥–∞—Ç—å –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –æ—Ç–≤–µ—Ç. –ï—Å–ª–∏ —Å—Ä–µ–¥–∏ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–∞ –º—É–∑–µ–π–Ω—ã—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –æ–¥–Ω–æ—Ç–∏–ø–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ —Å–æ —Å—Ö–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –≤–µ—Å–æ-—Ä–∞–∑–º–µ—Ä–Ω—ã–º–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∞–º–∏, —Ç–æ –º—ã –æ–±–æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ –º–æ–∂–µ–º –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –±—ã–ª–æ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–æ –ø–æ –∏–º–µ–≤—à–∏–º—Å—è –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–∞–º.

Думается, что именно таким образом может быть разгадана загадка появления бердышей с елманью. Подавляющее большинство топоров этого типа представляет отчетливый, сложившийся тип оружия без следов развития своей главной отличительной детали – «елмани». С нашей точки зрения, такая форма бердыша была разработана военными специалистами68 в Москве (в Пушкарском приказе?) в 1650-е гг., там же были изготовлены образцы, которые рассылались в провинциальные производственные центры. Как можно судить по вышеприведенной оценке Эрика Пальмквиста, к 1674 г. древковое оружие этой формы стало «обычным русским бердышом». Также мы можем указать примерный вес «образцового» бердыша для 1673 г. Согласно документам железных заводов Петра Марселиса «в прошлом во 181-м году… по росписи ис Посольского приказу… отпустил он с Тульских железных заводов в донской отпуск на Воронеж… с сотником московских стрельцов с Никитою Есиповым… 3000 бердышев, весу в них 183 пуда»69. Если предположить, что все отпущенные бердыши были однотипными и выполненными по одному и тому же образцу, то его вес был немногим менее килограмма70.

Наличие в музеях большого количества достаточно однообразных топорков с косицей («топоровидных бердышей», см. рис. 4, второй и третий в ряду) также позволяет предполагать, что это оружие массово изготавливалось для нужд армии, начиная с середины XVII в., по имевшимся моделям. Но в этом случае, в отличие от бердышей с елманью, сам тип оружия сформировался ранее.

Бердыш с елманью и бердыш-топорок (ил. 13), происходящие из исторического арсенала ТроицеСергиева монастыря, похоже, представляют собой образы серийного оружия. Бердыш имеет длину лопасти (без учета косицы) 45 см, вес ок. 800 г; топорок – лопасть 26,5 см, вес ок. 550 г.

–ò–ª. 13. –ë–µ—Ä–¥—ã—à –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–∫. –Ý–æ—Å—Å–∏—è, –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ XVII –≤. –ú—É–∑–µ–∏ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ö—Ä–µ–º–ª—è

Объединяющей деталью для вышеперечисленных массовых видов бердышей служит форма обушной части, общая с традиционными русскими дровосечными или плотницкими топорами. Для этой формы характерна проушина с сечением в виде треугольника со сглаженными углами и обух с выступом в нижней части (этот выступ уменьшал нагрузку на заднее ребро древка). Такую же обушную часть имеют топорки без косицы, которые, по нашему предположению, в XVI–XVII вв. также могли именоваться бердышами.

В то же время, на протяжении XVI и XVII вв. в Московском царстве существовали и другие бердыши, - с круглой проушиной и, чаще всего, с молотком или иным поражающим элементом на обухе. Для них мы достаточно уверенно можем указать источник появления или заимствования, – это турецкое оружие, причем если в XVI в. заимствовались формы, близкие к «секирам мамлюков» (например, посольские топоры), то в XVII столетии влияние на русское оружие могло оказывать турецкое вооружение на длинных древках, по форме лопасти аналогичное классическим русским бердышам.

–ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, –ª–∏—à—å –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–Ω–æ–π –±–µ—Ä–¥—ã—à –∏–∑ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –∫–Ω—è–∑–µ–π –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω—ã—Ö (–∏–ª. 10) –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å —Ç–æ—á–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω –∫–∞–∫ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π, –∞ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Å –∫—Ä—É–≥–ª–æ–π –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω–æ–π, –∞—Ç—Ä–∏–±—É—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤ –º—É–∑–µ—è—Ö –∫–∞–∫ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏71, –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, –∏–º–µ—é—Ç —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ. –û—Ç–ª–∏—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ —á–µ—Ä—Ç—ã —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–∏—Ö ¬´–±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–𬪠—Ç–∏—Ä–ø–∞–Ω–æ–≤, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫—Ä—É–≥–ª–∞—è –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω–∞, –ø—Ä—è–º–∞—è –æ–±—É—à–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Å –º–æ–ª–æ—Ç–∫–æ–º, –æ–ø–∏—Å–∞–ª –î.–ê. –í–ª–∞—Å–æ–≤72; –∫ —ç—Ç–∏–º –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∞–º –º—ã –¥–æ–±–∞–≤–∏–º –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫—É—é –∫–æ—Å–∏—Ü—É –∏ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞—é—â—É—é –≤—ã—Ä–µ–∑–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏ —á—É—Ç—å –≤—ã—à–µ –∫–æ—Å–∏—Ü—ã.

Тем не менее, на факт массового изготовления русских бердышей с круглыми проушинами может указывать следующая цитата 1654 г. из документов Александро-Свирского монастыря: «велено насадить топорки на долгие топорища мерою двух аршин, а топорища были бы круглые, а бердыши велено насадить на деревье же как ведется»73. С большой вероятностью, круглые в сечении топорища соответствовали круглым проушинам наконечников.

–û—á–µ–Ω—å –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–µ –¥—Ä–µ–≤–∫–æ–≤–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –≤ —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å, –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–ª–æ –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ. –¢–∞–∫, –≤ –ø–∞—Ä–∏–∂—Å–∫–æ–º –ú—É–∑–µ–µ –∞—Ä–º–∏–∏ —Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—Å—è –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –∫–∞–∫ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –±–µ—Ä–¥—ã—à, –∏–º–µ—é—â–µ–µ, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –ø–µ—Ä—Å–∏–¥—Å–∫—É—é (?) –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—á–µ—Å–∫—É—é –Ω–∞–¥–ø–∏—Å—å74. –° –Ω–∞—à–µ–π —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è, —ç—Ç–æ –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ (—Å —á–∏—Å—Ç–æ —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–π –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞, —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –¥–ª—è —Ç–∏—Ä–ø–∞–Ω–æ–≤), –Ω–æ –µ–≥–æ –æ–±—É—à–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –æ—á–µ–Ω—å —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–∞ –¥–ª—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤ –∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π.

–ò—Ç–∞–∫, –æ—Ç–ª–∏—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —á–µ—Ä—Ç–æ–π —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –≤–∞—Ä—å–∏—Ä—É—é—â–∞—è—Å—è —Ñ–æ—Ä–º–∞ –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏ –∏ –Ω–µ –∫—Ä–µ–ø–µ–∂–Ω–∞—è –∫–æ—Å–∏—Ü–∞, –∞ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–∞—è –æ–±—É—à–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å, –æ–±—â–∞—è –¥–ª—è –±–æ–µ–≤—ã—Ö –∏ –±—ã—Ç–æ–≤—ã—Ö —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤. –¢–µ–º —Å–∞–º—ã–º –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –î.–ê. –í–ª–∞—Å–æ–≤–∞ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ ¬´–±–µ—Ä–¥—ã—à –Ω–∞ –Ý—É—Å–∏‚Ķ –±—ã–ª –∑–∞–∏–º—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω —É –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ-–≤–µ–Ω–≥–µ—Ä—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ǘ㬪 –ª–∏—à–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —Å–∏–ª—ã. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, —ç—Ç–æ—Ç –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –¥–µ–∫–ª–∞—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –∏–º –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∏–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø–µ, –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–≥–æ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–æ–≥–æ ¬´–±–µ—Ä–¥—ã—à–∞¬ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–ª –ø–æ —Ñ–æ—Ä–º–µ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –æ–¥–∏–Ω —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü.

–ß—Ç–æ –∫–∞—Å–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤–∞ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –∫–∞–∫ —Ç–∏–ø –æ—Ä—É–∂–∏—è –±—ã–ª–∏ –∑–∞–∏–º—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω—ã –≤ –¢—É—Ä—Ü–∏–∏75, —Ç–æ —ç—Ç–∞ –≥–∏–ø–æ—Ç–µ–∑–∞ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º –æ—à–∏–±–æ—á–Ω–∞, –Ω–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–∞ –¥–ª—è –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è —Å –∫—Ä—É–≥–ª–æ–π –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω–æ–π.

Возвращаясь к типологии О.В. Двуреченского, скажем несколько слов о «бердышах с островерхим концом и ромбическим лезвием» (тип. 4). В действительности, в музейных собраниях встречается несколько подобных образцов, причем форма их обушной части типично русская. Но в целом у нас нет достаточных оснований считать это оружие русским. Вызывают вопросы нехарактерные для русских бердышей отверстия для крепежных гвоздей, сделанные по бокам обушной части этих топоров76. Способ приваривания косицы непосредственно к тупью топора, оставляющий нижнее острие, также не имеет аналогов у русского оружия. Наконец, совершенно нерусской выглядит форма лопасти топора, сходная более всего с некоторыми европейскими образцами типа вулжа (Voulge) или лохаберского топора (Lochaber Axe). Ближайший аналог этой «ромбической» лопасти встречается на польских специализированных бердышах, которые были приняты на вооружение в польской пехоте при короле Яне III Собесском. Эти небольшие бердыши (ил. 14) не имели косицы и использовались как подсошки при стрельбе из мушкетов77. Этот факт может объяснить появление устойчивой легенды о том, что русские бердыши также служили подпорками для ружей русской пехоты.

–ò–ª. 14. –ë–µ—Ä–¥—ã—à (berdysz). –ü–æ–ª—å—à–∞, –æ–∫. 1673 –≥. –ú—É–∑–µ–π –í–æ–π—Å–∫–∞ –ü–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ

–¢–∞–∫ –∏–ª–∏ –∏–Ω–∞—á–µ, —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π ¬´—Ä–æ–º–±–∏—á–µ—Å–∫–æ–𬪠—Ñ–æ—Ä–º—ã –ª–∏—à—å –≥–∏–ø–æ—Ç–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –º–æ–≥—É—Ç –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ —á–∏—Å–ª–µ —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏–∑–∏—Ä—É–µ–º—ã—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π78. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —ç—Ç–æ —Ç—Ä–æ—Ñ–µ–π–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏–≤—à–µ–µ—Å—è –≤ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ—Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –∑–µ–º–ª—è—Ö –∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–µ—á–∏ –ü–æ—Å–ø–æ–ª–∏—Ç–æ–π. –ì–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –±–æ–ª–µ–µ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞–Ω–Ω—ã–º –±—É–¥–µ—Ç –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Å–æ–±–æ–≥–æ –ø–æ–¥—Ç–∏–ø–∞ —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π - –æ—Ä—É–∂–∏—è, —Å–Ω–∞–±–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä—é–∫–æ–º –Ω–∞ –æ–±—É—Ö–µ. –•–æ—Ç—è —ç—Ç–æ—Ç —Ç–∏–ø –≤ –º—É–∑–µ—è—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω –º–∏–Ω–∏–º–∞–ª—å–Ω—ã–º –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤79, —Ä–∏—Å—É–Ω–∫–∏ –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –±—ã–ª–∏ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω—ã –µ—â–µ –ê.–í. –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤—ã–º (–∏–ª. 6) –∏ –§.–ì. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ–≤—ã–º (–∏–ª. 2). –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —É –Ω–∞—Å –∏–º–µ–µ—Ç—Å—è —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞ 1658 –≥. –æ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–º –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ ¬´—Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–æ–≤ —Å –∫—Ä—é–∫–∏ –∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —Å –∫—Ä—é–∫–∏¬ª (—Å–º. –≤—ã—à–µ). –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Å –∫—Ä—é–∫–æ–º –Ω–∞ –æ–±—É—Ö–µ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã–º–∏ –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∞–º–∏ –∞–ª–µ–±–∞—Ä–¥ –ø–æ –Ω–∞–±–æ—Ä—É –ø–æ—Ä–∞–∂–∞—é—â–∏—Ö —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç–æ–≤.

–ò—Ç–∞–∫, –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –≤–∞–∂–Ω–µ–π—à–∏—Ö –≤—ã–≤–æ–¥–æ–≤ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è - –æ—à–∏–±–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–π –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –º—ã –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–µ–º –≤ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö, –∂–µ—Å—Ç–∫–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–æ —Å –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π —Ñ–æ—Ä–º—ã —Å –∑–∞—Ä–∞–Ω–µ–µ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ —Ç–∞–∫—Ç–∏–∫–æ-—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∞–º–∏. –ù–µ–º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö XVI –≤. –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Å–ª–æ–≤–æ –≤ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ —Å–ª—É—á–∞–µ–≤ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—å—Å—è –∫ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–º—É –¥–ª—è –Ω–∞—Å –æ—Ä—É–∂–∏—é, –æ–±—Ä–∞–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω –≤ XIX –≤. –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–∞–º–∏ –æ—Ä—É–∂–∏—è –∏ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –î–ª—è XVII —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏—è –º—ã –º–æ–∂–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ —Å–æ–æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à —Å –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —à–∏—Ä–æ–∫–æ–ª–æ–ø–∞—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞ –Ω–∞ –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–º –¥—Ä–µ–≤–∫–µ. –ù–æ –∫ —á–∞—Å—Ç–∏ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è –≤ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö –º–æ–≥–ª–æ –ø—Ä–∏–ª–∞–≥–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–∫.

–í —Ü–µ–ª–æ–º –Ω–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö XVI‚ÄìXVII –≤–≤. –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è–ª–æ—Å—å –∫ –æ—Ä—É–∂–∏—é –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö —Ç–∏–ø–æ–≤, —á—Ç–æ —Å—Ç–∞–≤–∏—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ –ø—Ä–∞–≤–æ–º–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω–∞ –±–µ—Ä–¥—ã—à –∏ –±–æ–ª–µ–µ –≤–∞–∂–Ω—ã–π –æ–±—â–µ–º–µ—Ç–æ–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ —Å–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏—è –¥–ª—è —ç–º–ø–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—ã—è–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ –æ—Ä—É–∂–∏—è –∏ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–π, —Å–æ–≤–ø–∞–¥–∞—é—â–∏—Ö —Å —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–º, –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∞–º –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–∞ –ª–∏—à—å –æ—Ç—á–∞—Å—Ç–∏. –û–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞ –Ω–∞ —ç—Ç–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã –Ω–µ—Ç, –Ω–æ –≤ –Ω–∞—à–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –º—ã –º–æ–∂–µ–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ. –Ý—É—Å—Å–∫–∏–º–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞–º–∏ –º—ã –º–æ–∂–µ–º —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Ä—É–±—è—â–µ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –∏–º–µ–≤—à–µ–µ (–∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–≤—à–µ–µ) –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–µ –¥—Ä–µ–≤–∫–æ –¥–ª—è —É–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è –¥–≤—É–º—è —Ä—É–∫–∞–º–∏, –±–æ–µ–≤—É—é —á–∞—Å—Ç—å –≤ –≤–∏–¥–µ —à–∏—Ä–æ–∫–æ–π –∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö-—à–∏—Ä–æ–∫–æ–π –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏ (—Å –∫–æ—Å–∏—Ü–µ–π –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç) –∏ –æ–±—É—à–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—é—â—É—é —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã —Å —Ç—Ä–µ—É–≥–æ–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω–æ–π. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ–±—É—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –±—ã–ª —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç–∞–Ω –Ω–∞ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–∞. –í —á–∏—Å–ª–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —Ç–∞–∫–∂–µ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ —Å –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤–∏–¥–Ω–æ–π –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é, –æ—Ñ–æ—Ä–º–ª–µ–Ω–∏–µ –æ–±—É—à–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å –∫—Ä—É–≥–ª–æ–π –≤ —Å–µ—á–µ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω–æ–π –±—ã–ª–æ –∑–∞–∏–º—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–æ —É —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–≥–æ (?) —Ä—É–±—è—â–µ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è80. –ü–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∏–¥ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–ª –Ω–∞–¥ –≤—Ç–æ—Ä—ã–º –≤ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏, –∏ –¥–ª—è –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤–∏–¥–∞ –º—ã –Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –º–æ–∂–µ–º –±—ã—Ç—å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã –≤ –µ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏.

В письменных источниках к обеим видам этого оружия могли прилагаться названия бердыш и топорок, весьма вероятно, топор, а в ранних документах, возможно, секира или оскорд. Из этих названий в качестве оружейных терминов разумно использовать лишь два первых: «бердыш» - для обозначения всего класса русского длиннодревкового рубящего оружия, а «топорок» - как синонимическое название для бердышей с относительно коротким лезвием («топоровидных бердышей») с косицей или без нее.

–î—Ä—É–≥–∏–µ –≤–∏–¥—ã –æ—Ä—É–∂–∏—è, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –≤ XVI-XVII –≤–≤. –≤ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö –ø—Ä–∏–ª–∞–≥–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à - —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã –∏–ª–∏ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏–µ –∞–ª–µ–±–∞—Ä–¥—ã - –Ω–µ –∏–º–µ–µ—Ç —Å–º—ã—Å–ª–∞ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∫–∞–∫ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Å —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è. –≠—Ç–∏ —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—Ç—Å—è –∫ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–º—É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º—É –æ—Ä—É–∂–∏—é, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç —Å–æ–±–æ–π –æ—Ä—É–∂–µ–π–Ω—ã–µ –º–µ—Ç–∞—Ñ–æ—Ä—ã, –∏ –º—ã –º–æ–∂–µ–º –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å –∏—Ö –ª–∏—à—å –∫–∞–∫ –¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –æ —Ä–∞–Ω–Ω–µ–º –∫—Ä–∞–π–Ω–µ —Ç–µ–º–Ω–æ–º —ç—Ç–∞–ø–µ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞.

В завершение работы мы изложим гипотетическую историю появления и развития русского бердыша. Как оружие пехоты он появился в XVI в. и существовал в виде топорков, скорее всего, без косицы, название бердыш применялось к нему редко. Примерно на рубеже XVI–XVII в. к бердышам приспособили крепежную косицу, что сделало их более надежным и прочным оружием, позволило вытянуть лопасть и, в частности, оформить носок топора в виде колющего острия. Классический бердыш - с косицей и вытянутой лопастью - активно развивался в первой половине XVII в., но неясно, можно ли назвать это оружие массовым для этого времени. Примерно в середине XVII столетия появился бердыш с елманью, возможно, как образцовое и уставное оружие, также получило государственную поддержку изготовление бердышей-топорков. Лопасти топоров все более удлинялись, появились сверхдлинные и декорированные образцы. С этого времени бердыши, безусловно, сделались массовым оружием, ими вооружались стрелецкие и солдатские полки, казаки, горожане и крестьяне, они наполняли арсеналы городов и монастырей; название бердыш в это время стало повсеместным и однозначным, хотя продолжало использоваться и наименование топорок.

1 –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ê.–ï. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã. –°–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–∞ ‚Äì –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ XVII –≤–µ–∫–∞ // –ê—Ä–º–∏–∏ –∏ –±–∏—Ç–≤—ã. 2008. ‚Ññ 9. –°. 15‚Äì29; –ë–æ–±—Ä–æ–≤ –õ.–ê. –Ý—É—Å—Å–∫–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –∏ ¬´—Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏¬ª –∏–∑ —Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–∏—Ö –º—É–∑–µ–µ–≤ –∏ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–¥—Ä–µ–≤–∫–æ–≤–æ–≥–æ —É–¥–∞—Ä–Ω–æ-—Ä—É–±—è—â–µ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è –≤ –°–∏–±–∏—Ä–∏ –≤ XVII –≤–µ–∫–µ // –í–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫ –ù–ì–£. –°–µ—Ä–∏—è: –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è, —Ñ–∏–ª–æ–ª–æ–≥–∏—è. 2011. –¢. 10. –í—ã–ø. 7. –°. 300‚Äì307; –í–ª–∞—Å–æ–≤ –î.–ê. –ö –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—É –æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –∏ –±—ã—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ XVII –≤–µ–∫–∞ [–≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã–π —Ä–µ—Å—É—Ä—Å] // –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞: –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∏ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏. 2012. –¢. II. –°. 456-478. http://www.milhist.info/2012/10/05/vlasov. –í—Ä–µ–º—è –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è 31.01.2017; –ë–∏—Å–∫—É–ø –ù.–Ý. –û—Ä—É–∂–∏–µ –Ω–∞ –¥—Ä–µ–≤–∫–∞—Ö –∏–∑ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≠—Ä–º–∏—Ç–∞–∂–∞. –ü—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞ —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω–æ–ª–æ–≥–∏–∏ // –í–æ–π–Ω–∞ –∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ. –ù–æ–≤—ã–µ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã. –¢—Ä—É–¥—ã –ü—è—Ç–æ–π –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –Ω–∞—É—á–Ω–æ-–ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ 14-16 –º–∞—è 2014 –≥–æ–¥–∞. –ß. I. –°–ü–±., 2014. –°. 172‚Äì173; –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π –û.–í. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ XV-XVII –≤–µ–∫–æ–≤. –¢—É–ª–∞, 2015. –°. 154‚Äì194.

2 –ö–∞–∫ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤, –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –±–µ—Ä–¥—ã—à –∏–∑ —Ä–∞—Å–∫–æ–ø–æ–∫, –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –±–∏—Ç–≤—ã –ø–æ–¥ –ë–µ—Ä–µ—Å—Ç–µ—á–∫–æ–º 1651 –≥.; —ç—Ç–æ—Ç –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü —Å –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –±–µ—Ä–¥—ã—à–Ω–æ–π –ª–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é –∏–º–µ–µ—Ç —Ç–æ—á–Ω—É—é –≤–µ—Ä—Ö–Ω—é—é –¥–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫—É. –í –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ –ê.–ï. –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤–∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω—ã —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ –¥–≤—É—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –∏–∑ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –ì–ò–ú–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≥—Ä–∞–≤–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω—ã –¥–∞—Ç—ã (–ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ê.–ï. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã. –°. 18, 27). –ú—ã —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–µ–º—Å—è –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–∏ –¥–∞—Ç—ã, –∫–∞–∫ –∏ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è, –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–Ω–µ—Å–µ–Ω—ã –≤ XVII –≤.

3 –í –∫–∞–≤—ã—á–∫–∏ –º—ã –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–µ–º –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–µ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, —Å –Ω–∞—à–µ–π —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è, —è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –Ω–µ—É–¥–∞—á–Ω—ã–º–∏.

4 –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π –û.–í. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ XV-XVII –≤–µ–∫–æ–≤. –°. 160.

5 –¢–∞–∫–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Ä–µ—á—å –∏–¥–µ—Ç –æ –¥–≤—É–∑—É–±—Ü–µ –∏–ª–∏ –±–æ–µ–≤—ã—Ö –≤–∏–ª–∞—Ö.

6 –°–º.: –õ–µ–Ω—Ü –≠.–≠. –û–ø–∏—Å—å —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –æ—Ä—É–∂–∏—è –≥—Ä–∞—Ñ–∞ –°.–î. –®–µ—Ä–µ–º–µ—Ç–µ–≤–∞. –°–ü–±., 1895. –°. 94.

7 Тучков С.А. Военный словарь. М., [1818] 2008. C. 51. Также «копье» упоминается как часть бердыша в издании 1911 г., см.: Оружейная палата. Путеводитель. Составили хранители Оружейной Палаты Ю.В. Арсеньев и В.К. Трутовский. М., 1911. С. 130.

8 См., например: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. СПб.; М., 1882. С. 417, статья «Топор».

9 –ë–æ–±—Ä–æ–≤ –õ.–ê. –Ý—É—Å—Å–∫–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∏ –∏ ¬´—Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–∏¬ª –∏–∑ —Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–∏—Ö –º—É–∑–µ–µ–≤... –°. 301.

10 –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π –û.–í. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ XV-XVII –≤–µ–∫–æ–≤. –°. 160.

11 –£ –∫–ª–∏–Ω–∫–æ–≤–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è –æ–±—É—Ö–æ–º –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Ç–∞ —á–∞—Å—Ç—å –∫–ª–∏–Ω–∫–∞, –∞–Ω–∞–ª–æ–≥ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–∞ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞—Ö –∏–º–µ–Ω—É–µ—Ç—Å—è —Ç—É–ø—å—ë–º.

12 –°–∫–∞–∑–∫–∞ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ –ì–∏–ª–µ–≤–æ–π –æ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–∏—Ö –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∫–∞—Ö —Å—ã–Ω–∞ –±–æ—è—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –§–µ–¥–æ—Ä–∞ –§–µ—Ñ–∏–ª–æ–≤–∞. 1683 // –î–ê–ò. –¢. X. –ê–∫—Ç—ã, –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—â–∏–µ—Å—è –∫ —Ä–∞—Å–∫–æ–ª—É –≤ –°–∏–±–∏—Ä–∏. ‚Ññ VII. –°. 11.

13 –û—Ç–∫–∞–∑–Ω—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –ø–æ–¥—å—è—á–µ–≥–æ –ü—É—à–∫–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞ –°–µ—Ä–≥–µ—è –°–µ–≤–µ—Ä–≥–∏–Ω–∞ –±–æ—è—Ä–∏–Ω—É –õ—å–≤—É –ö–∏—Ä–∏–ª–ª–æ–≤–∏—á—É –ù–∞—Ä—ã—à–∫–∏–Ω—É –Ω–∞ –¢—É–ª—å—Å–∫–∏–µ, –ö–∞—à–∏—Ä—Å–∫–∏–µ –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∏–Ω—Å–∫–∏–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –∑–∞–≤–æ–¥—ã. 1690 // –ö—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–∞—è –º–∞–Ω—É—Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ß. 1. –¢—É–ª—å—Å–∫–∏–µ –∏ –ö–∞—à–∏—Ä—Å–∫–∏–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –∑–∞–≤–æ–¥—ã. –õ., 1930.

14 Подобный термин непривычен, но он более предпочтителен, чем «железко», «насад» или «лезвие». Кроме того, понятие «наконечник» объединяет топоры и древковое оружие.

15 –®–µ–π–∫–∞ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É–µ—Ç —É –≤—Å–µ—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –∏ —É –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–∞ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤.

16 –°–º.: –ö–∏—Ä–ø–∏—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –ê.–ù. –í–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ –Ω–∞ –Ý—É—Å–∏ –≤ XIII-XV –≤–≤. –õ., 1976. –°. 22.

17 –ö–∞–∫ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –¥–µ—Ç–∞–ª—å –æ–ø–∏—Å–∞—Ç—å –∫–æ—Å–∏—Ü—É —É–¥–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞. –ù–∞–¥–æ –ø–æ–ª–∞–≥–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –≤ —Ä—è–¥–µ —Å–ª—É—á–∞–µ–≤ –∫–æ—Å–∏—Ü–∞ –ø—Ä–∏–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –∫ –Ω–∏–∂–Ω–µ–º—É –∫–æ–Ω—Ü—É –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏, –Ω–æ –≤ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö –æ–Ω–∞ —è–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π –ø—Ä–∏ –∫–æ–≤–∫–µ —á–∞—Å—Ç—å—é –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏, –ø—Ä–∏—á–µ–º –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∞ —è—Å–Ω–æ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π.

18 Определение бердыша как особого рода секиры методологически не представляется верным. «Секира» – нечто в высшей степени неопределенное, в музеях не хранится ни одного предмета оружия, который обоснованно носил бы это название.

19 –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π –û.–í. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ XV-XVII –≤–µ–∫–æ–≤. –°. 156.

20 –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ê.–ï. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã.

21 –ö–∏—Ä–ø–∏—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –ê.–ù. –í–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ –Ω–∞ –Ý—É—Å–∏ –≤ XIII-XV –≤–≤. –°. 22-23.

22 –î–µ–Ω–∏—Å–æ–≤–∞ –ú.–ú., –ü–æ—Ä—Ç–Ω–æ–≤ –ú.–ï., –î–µ–Ω–∏—Å–æ–≤ –ï.–ù. –Ý—É—Å—Å–∫–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ. –ö—Ä–∞—Ç–∫–∏–π –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç–µ–ª—å —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –±–æ–µ–≤–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è XI XIX –≤–µ–∫–æ–≤. –ú., 1953. –¢–∞–±–ª. VIII. ‚Ññ 62-66.

23 –õ–µ–Ω—Ü –≠. –û–ø–∏—Å—å —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –æ—Ä—É–∂–∏—è –≥—Ä–∞—Ñ–∞ –°.–î. –®–µ—Ä–µ–º–µ—Ç–µ–≤–∞. ‚Ññ 399-409.

24 –¢–∞–º –∂–µ. ‚Ññ 411-480.

25 –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤ –ê.–í. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –æ–¥–µ–∂–¥—ã –∏ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –≤–æ–π—Å–∫. –ß. 1. –°–ü–±. 1841. –¢–∞–±–ª. 69. –î—É–º–∞–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —ç–ø–æ—Ö—É –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è I –µ—â–µ –±—ã–ª–∏ –∂–∏–≤—ã –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞—Ö –∫–∞–∫ –æ —Ñ—É–Ω–∫—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–º –æ—Ä—É–∂–∏–∏, –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –ê.–í. –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤–∞ –≤ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –º–µ—Ä–µ –∑–∞—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞—é—Ç –¥–æ–≤–µ—Ä–∏—è.

26 –ë–µ—Ö–∞–π–º –í–µ–Ω–¥–∞–ª–µ–Ω. –≠–Ω—Ü–∏–∫–ª–æ–ø–µ–¥–∏—è –æ—Ä—É–∂–∏—è. –°–ü–±., 1995. –°. 266‚Äì267. –Ý–∏—Å. 428.

27 В издании Музея Войска Польского (Marianna Brzuskiewicz et al. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Warszaw, 1997. S. 12) бердышом назван «каплевидный» топор (скорее всего, хозяйственного назначения), который бытовал лишь в Европе в XV-XVI вв. и известен под названиями долвар (фр., англ. doloire) и wagoner’s axe.

28 –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π –û.–í. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ XV-XVII –≤–µ–∫–æ–≤. –°. 157.

29 –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤ –ê.–í. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –æ–¥–µ–∂–¥—ã –∏ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –≤–æ–π—Å–∫. –°–Ω–æ—Å–∫–∞ 170. –°. –°XXIII.

30 –õ–∞—Ä–∏–Ω –ë.–ê. –Ý—É—Å—Å–∫–æ-–∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π —Å–ª–æ–≤–∞—Ä—å-–¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫ –Ý–∏—á–∞—Ä–¥–∞ –î–∂–µ–º—Å–∞ 1618-1619. –õ., 1959. –°. 192.

31 –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–Ω–æ-—Ä–∞—Å—Ö–æ–¥–Ω—ã–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –ë–æ–ª–¥–∏–Ω–∞-–î–æ—Ä–æ–≥–æ–±—É–∂—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—è // –Ý–ò–ë. –¢. 37. –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥, 1923. –°. 75.

32 –í—ã–ø–∏—Å–∏ –∏–∑ —Å—Ç–∞—Ç–µ–π–Ω–æ–≥–æ —Å–ø–∏—Å–∫–∞ –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ê—Ñ–æ–Ω–∞—Å–∏—è –Ý–µ–∑–∞–Ω–æ–≤–∞ 1592 // –ù–æ–≤—ã–µ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã –æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∫–æ–Ω—Ü–∞ XVI ‚Äì –Ω–∞—á–∞–ª–∞ XVII –≤. –ú.: –ú–ì–£, 1967. –°. 92.

33 –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∏ –¥–∏–ø–ª–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å –¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∞–º–∏ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏. –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∏ –¥–∏–ø–ª–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π —Å –Ý–∏–º—Å–∫–æ—é –∏–º–ø–µ—Ä–∏–µ—é. –¢. II. –° 1594 –ø–æ 1621 –≥–æ–¥. –°–ü–±., 1852. –°. 313.

34 –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∏ –¥–∏–ø–ª–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å –¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∞–º–∏ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏. –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∏ –¥–∏–ø–ª–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π —Å –ò–º–ø–µ—Ä–∏–µ—é –Ý–∏–º—Å–∫–æ—é. –¢. I. –° 1488 –ø–æ 1594. –°–ü–±., 1851. –°. 671.

35 –í–ª–∞—Å–æ–≤ –î.–ê. –ö –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—É –æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –∏ –±—ã—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ XVII –≤–µ–∫–∞. –°. 458.

36 –í–æ–ª–∫–æ–≤ –í.–ê. –í–æ–π–Ω—ã –∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ (–∫–æ–Ω–µ—Ü XV - –ø–µ—Ä–≤–∞—è –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ XVII –≤.). –ú., 2004. –°. 453.

37 –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ê.–ï. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã. –°. 16.

38 –î–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫ –ú–∞—Ä–∏–Ω—ã –ú–Ω–∏—à–µ–∫. –ú., 1995. –°. 40, 53.

39 –°–º. Rzeczy Polskich w Moskwie za Dymitra opisanie przez jednego tam obecnego. Roku MDCV do rokn MDCIX // –ê–∫—Ç—ã –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ, –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—â–∏–µ—Å—è –∫ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –∏–∑–≤–ª–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏–∑ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∞—Ä—Ö–∏–≤–æ–≤ –∏ –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫... –ê. –ò. –¢—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤—ã–º. –°–ü–±., 1842. –¢. 2. –°. 163.

40 –ü–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω—ã –≤ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã—Ö –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—è—Ö, –∏–∑–¥–∞–≤–∞–µ–º—ã–µ —Å –≤—ã—Å–æ—á–∞–π—à–µ–≥–æ —Å–æ–∏–∑–≤–æ–ª–µ–Ω–∏—è –ü.–ù. –ë–∞—Ç—é—à–∫–æ–≤—ã–º. [–ê–ª—å–±–æ–º]. –í—ã–ø. 7. –•–æ–ª–º—Å–∫–∞—è –Ý—É—Å—å. –°–ü–±., 1885. –ò–ª. ‚Ññ 15; –°—É—â—É–∫ –Æ—Äi–π. –ì–µ—Ç—å–º–∞–Ω—å—Å–∫i –∫–ª–µ–π–Ω–æ–¥–∏ —Ç–∞ –æ—Å–æ–±–∏—Å—Çi —Ä–µ—ái –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–∞ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ —É –∫–æ–ª–µ–∫—Üi—è—Ö –º—É–∑–µ—ó–≤ –ï–≤—Ä–æ–ø–∏ (–ø–æ—à—É–∫, –∑–Ω–∞—Öi–¥–∫–∏, –∞—Ç—Ä–∏–±—Üi—è). –ö–∏—ó–≤, 2006. –°. 44, 88, 89; –¢–æ—ó—á–∫—ñ–Ω –î.–í. –ö–æ–∑–∞—Ü—å–∫–∞ —à–∞–±–ª—è XVII‚ÄìXVIII —Å—Ç. –Ü—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ-–∑–±—Ä–æ—î–∑–Ω–∞–≤—á–µ –¥–æ—Å–ª—ñ–¥–∂–µ–Ω–Ω—è. –ö–∏–µ–≤, 2007. –°. 290.

41 В музейной инвентарной карточке имеется запись: «Topor… prawdopodobnie falsyficat XIX wieku». Сущук Юрiй. Гетьманьскi клейноди та особистi речi Богдана Хмельницького у колекцiях музеїв Европи. С. 64.

42 –î–µ–ª–æ –æ –ø–æ–≥—Ä–∞–±–ª–µ–Ω–∏–∏ –°–æ–ª–æ–≤–µ—Ü–∫–æ–≥–æ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—è –≤–æ–µ–≤–æ–¥–æ—é –ò–≤–∞–Ω–æ–º –ú–µ—â–µ—Ä–∏–Ω–æ–≤—ã–º // –ß–û–ò–î–Ý. 1884. –ö–Ω. I. –°. 22‚Äì41.

43 –¢–∞–º –∂–µ. –°. 29.

44 –¢–∞–º –∂–µ. –°. 40.

45 –¢–∞–º –∂–µ. –°. 36, 38.

46 –ù–µ–∫–∏–π –ò–≤–∞–Ω –ú–µ—â–µ—Ä–∏–Ω–æ–≤ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏ –¢—É–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–∞—Ö –≤ 1660-–µ –≥–≥.

47 –ö–Ω–∏–≥–∏ –æ–ø–∏—Å–Ω—ã–µ –∫–Ω—è–∑—å –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤—ã—Ö –∏ —Å—ã–Ω–∞ –µ–≥–æ –∫–Ω—è–∑—å –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤—ã—Ö –≤—Å—è–∫–∏—Ö –∂–∏–≤–æ—Ç–æ–≤ –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω—ã—Ö –Ω–∞ –∏–∑ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º –±–æ–ª—å—à–æ–º –∏ –Ω–∞ –∑–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–º –¥–≤–æ—Ä–µ—Ö, —á—Ç–æ –∑–∞ –ù–∏–∫–∏—Ç—Å–∫–∏–º–∏ –≤–æ—Ä–æ—Ç—ã –≤ –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–Ω—ã—Ö // –Ý–æ–∑—ã—Å–∫–Ω—ã–µ –¥–µ–ª–∞ –æ –§–µ–¥–æ—Ä–µ –®–∞–∫–ª–æ–≤–∏—Ç–æ–º –∏ –µ–≥–æ —Å–æ–æ–±—â–Ω–∏–∫–∞—Ö. –¢. IV. –°–ü–±., 1893. –°—Ç. 135. –î—Ä—É–≥–∏—Ö –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–Ω—ã—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –≤ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–∏ –º—É–∑–µ—è, –Ω–∏ –≤ —Ä–∞–Ω–Ω–∏—Ö –æ–ø–∏—Å—è—Ö –û—Ä—É–∂–µ–π–Ω–æ–π –ø–∞–ª–∞—Ç—ã.

48 –ì–æ—Ä–æ–¥—Ü–æ–≤ –í.–ê. –û–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è: –¢–æ–ø–æ—Ä, –±–µ—Ä–¥—ã—à, –∞–ª–µ–±–∞—Ä–¥–∞, –ø—Ä–æ—Ç–∞–∑–∞–Ω—ã –∏ —ç—Å–ø–æ–Ω—Ç–æ–Ω—ã // –û—Ç—á–µ—Ç –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ 1906 –≥. –ú., 1907. –°. 115, 116. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å –ø—Ä–æ—Ü–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –∏–∑ –û–ø–∏—Å–∏ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω—ã—Ö –∏ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ –æ–ø–∏—Å–∞–ª —Å–∞–º –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç –∏–∑ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã –æ—Ä—É–∂–∏—è.

49 –ë–æ–≥–∞—Ç—Å–∫–∞—è –ò.–ê. ¬´–Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –¥—Ä–µ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏¬ª –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è—Ö –≥—Ä–∞—Ñ–∏–∫–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã XIX –≤–µ–∫–∞. –¢. 1. –ú., 2014. –°. 363, ‚Ññ 431.

50 Чубинский А.Н. Предметы вооружения, утраченные Оружейной палатой в XVII– XIX вв. Утраты мнимые и действительные // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Седьмой международной научно-практической конференции. Ч. V. СПб., 2016. С. 341-358.

51 –û–ø–∏—Å—å –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤—É –∫–Ω—è–∑—è –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –∏ —Å—ã–Ω–∞ –µ–≥–æ –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω—ã—Ö, –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ–º—É –≤ –û—Ä—É–∂–µ–π–Ω—É—é –ø–∞–ª–∞—Ç—É –≤ 1689‚Äì1690 –≥–≥. –õ. 1‚Äì90. –Ý–ì–ê–î–ê. –§. 396. –û–ø. 2. –î. 938. –õ. 38 –æ–±.

52 –¢–∞–∫–∂–µ –≤ –Ω–∞–¥–ø–∏—Å–∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω—ã –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç—Ä–æ–∫ –∏–∑ –ü—Å–∞–ª–º–∞ 117, –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã –æ–± –æ–±–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ –≤—Ä–∞–≥–æ–≤, –∏ –∏–∑ –ö–Ω–∏–≥–∏ –ü—Ä–∏—Ç—á.

53 –ó–∞–º–µ—Ç–∫–∏ –æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω—ã–µ –≠—Ä–∏–∫–æ–º –ü–∞–ª—å–º–∫–≤–∏—Å—Ç–æ–º –≤ 1674 –≥–æ–¥—É. –ú., 2012. –õ. 28, —Å. 254.

54 –¢–∞–º –∂–µ. –°. 254.

55 –î–≤—É—Ä–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π –û.–í. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ XV-XVII –≤–µ–∫–æ–≤. –°. 160. –ö—Ä—É–≥–ª—É—é –ø—Ä–æ—É—à–∏–Ω—É —ç—Ç–æ—Ç –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å —Å—á–∏—Ç–∞–ª –Ω–µ—Ç–∏–ø–∏—á–Ω–æ–π –∏ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–π.

56 –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ê.–ï. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã. –°. 25.

57 –ì—Ä–∞–º–æ—Ç–∞ –ú–∞—Ä–∫–µ–ª–∞, –∞—Ä—Ö–∏–µ–ø–∏—Å–∫–æ–ø–∞ –í–æ–ª–æ–≥–æ–¥—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –í–µ–ª–∏–∫–æ–ø–µ—Ä–º—Å–∫–æ–≥–æ –≤ –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–∏–ª—É—Ü–∫–∏–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å. 1656 // –ê–ê–≠. –¢. 4. ‚Ññ 91. –°. 131.

58 –ü–∞–º—è—Ç—å –∏–∑ –ü—Ä–∏–∫–∞–∑–∞ –ë–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ –æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–∏–∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∫–æ–≤ –∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π —Å –∫—Ä—é–∫–∞–º–∏. 1658. –Ý–ì–ê–î–ê. –§. 396. –û–ø. 1. –î. 5913. –õ. 1.

59 –¶–∏—Ç–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –ø–æ: –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ê.–ï. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã. –°. 15.

60 –°–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ø–∏—Å–æ–∫ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –°—É–∑–¥–∞–ª—è. 1676 // –î–ê–ò. –¢. 9. ‚Ññ 9. –°. 21.

61 Царская грамота вяземскому воеводе Андрею Бутримову. 1687 // ДАИ. Т. 12. № 5. IV. С. 16–17.

62 –î–µ–ª–æ –æ–± —É–ø–ª–∞—Ç–µ –¥–µ–Ω–µ–≥ –ü–µ—Ç—Ä—É –ú–∞—Ä—Å–µ–ª–∏—Å—É –∑–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –∏–∑–¥–µ–ª–∏—è. 1669 // –ö—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–∞—è –º–∞–Ω—É—Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ß. 1. –¢—É–ª—å—Å–∫–∏–µ –∏ –ö–∞—à–∏—Ä—Å–∫–∏–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –∑–∞–≤–æ–¥—ã. –õ., 1930. ‚Ññ 100. –°. 370.

63 –ß–µ–ª–æ–±–∏—Ç–Ω–∞—è –ü–µ—Ç—Ä–∞ –ú–∞—Ä—Å–µ–ª–∏—Å–∞ –≤ –ü–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –æ –ø—Ä–∏–µ–º–µ –≤ –ü—É—à–∫–∞—Ä—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã—Ö –∏–∑–¥–µ–ª–∏–π. 1668 // –ö—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–∞—è –º–∞–Ω—É—Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ß. 1. –¢—É–ª—å—Å–∫–∏–µ –∏ –ö–∞—à–∏—Ä—Å–∫–∏–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –∑–∞–≤–æ–¥—ã. –õ., 1930. –°. 362.

64 –Ý–æ—Å–ø–∏—Å–Ω–æ–π —Å–ø–∏—Å–æ–∫, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –æ–∫–æ–ª—å–Ω–∏—á–∏–π –∏ –≤–æ–µ–≤–æ–¥–∞ –ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ì–æ–ª–æ–≤–∏–Ω –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –≥–æ—Ä–æ–¥ –ü—Å–∫–æ–≤ –æ—Ç –≤–æ–µ–≤–æ–¥—ã –ö–∏—Ä–∏–ª—ã –ù–∞—Ä—ã—à–∫–∏–Ω–∞. –û–∫. 1699. –Ý–ì–ê–î–ê. –§. 159. –î–µ–ª–∞ –Ω–æ–≤–æ–π —Ä–∞–∑–±–æ—Ä–∫–∏. –û–ø. 1. –î. 220. –õ. 9.

65 –û–ø–∏—Å—å –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤—É –∫–Ω—è–∑—è –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –∏ —Å—ã–Ω–∞ –µ–≥–æ –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –ì–æ–ª–∏—Ü—ã–Ω—ã—Ö, –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ–º—É –≤ –û—Ä—É–∂–µ–π–Ω—É—é –ø–∞–ª–∞—Ç—É –≤ 1689‚Äì1690 –≥–≥. –õ. 1‚Äì90. –Ý–ì–ê–î–ê –§. 396. –û–ø. 2. –î. 938. –õ. 38 –æ–±.

66 –°–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ –ê–≤—Ä–∞–∞–º–∏—è –ü–∞–ª–∏—Ü–∏–Ω–∞. –ò–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –ò–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–π –∞—Ä—Ö–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏. –°–ü–±., 1909. –°. 189-190.

67 –î–≤–µ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –∏–∑ –ü—É—à–∫–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞ –≤ –ü–æ—Å–æ–ª—å—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –æ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã—Ö —Å –¢—É–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∏ –ö–∞—à–∏—Ä—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–æ–≤ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã—Ö –∏–∑–¥–µ–ª–∏—è—Ö. 1668 // –ö—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–∞—è –º–∞–Ω—É—Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ß. 1. –¢—É–ª—å—Å–∫–∏–µ –∏ –ö–∞—à–∏—Ä—Å–∫–∏–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –∑–∞–≤–æ–¥—ã. –õ., 1930. ‚Ññ 97. –°. 368.

68 –Ý–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–∞ —ç—Ç–æ–π —Ñ–æ—Ä–º—ã –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∞ —Å —É—á–µ—Ç–æ–º —Ç–∏–ø–∏—á–Ω—ã—Ö –ø–æ–≤—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π. –ê–Ω–∞–ª–∏–∑ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –ú—É–∑–µ–µ–≤ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ö—Ä–µ–º–ª—è –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ, –ø–æ–º–∏–º–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –∏–ª–∏ —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ–π —É—Ç—Ä–∞—Ç—ã –∫–æ—Å–∏—Ü—ã, —Å–∞–º—ã–º —á–∞—Å—Ç—ã–º –ø–æ–≤—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π (¬´–≤ –æ–¥–Ω–æ –æ—Å—Ç—Ä–∏–µ¬ª) –±—ã–ª–∞ —É—Ç—Ä–∞—Ç–∞ –æ—Å—Ç—Ä–∏—è –∏–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –≤—Å–µ–π –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞. –°—É–¥—è –ø–æ –≤—Å–µ–º—É, —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–µ–Ω–∏–µ –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–Ω–æ–≥–æ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç—å —ç—Ç—É –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–Ω—É—é –ø–æ–ª–æ–º–∫–µ —á–∞—Å—Ç—å –æ—Ä—É–∂–∏—è.

69 –î–µ–ª–æ –æ–± —É–ø–ª–∞—Ç–µ –¥–µ–Ω–µ–≥ –ü–µ—Ç—Ä—É –ú–∞—Ä—Å–µ–ª–∏—Å—É –∑–∞ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤ 178 –≥–æ–¥—É –≤ –ü—É—à–∫–∞—Ä—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã. 1670 // –ö—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–∞—è –º–∞–Ω—É—Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ß. 1. –°. 412.

70 –ï—Å–ª–∏ –∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∏–∑ –≤–µ–ª–∏—á–∏–Ω—ã —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ—É–Ω—Ç–∞ –≤ 409 –≥., —Ç–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–µ –¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è—é—Ç –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å –≤–µ—Å –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤–æ–≥–æ –±–µ—Ä–¥—ã—à–∞ –≤ 998 –≥.

71 –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –≠—Ä–º–∏—Ç–∞–∂. –ò–Ω–≤. ‚Ññ –ó.–û. 7904; –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –º—É–∑–µ–π. –ò–Ω–≤. ‚Ññ 4896 –û—Ä, 7021 –û—Ä. –ê–≤—Ç–æ—Ä –≤—ã—Ä–∞–∂–∞–µ—Ç –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω—é—é –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å —Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—è–º –ù.P. –ë–∏—Å–∫—É–ø (–ì–≠) –∏ –¢.–í. –ß–∏—Å—Ç–æ–Ω–æ–≥–æ–≤–æ–π (–ì–ò–ú) –∑–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—å—Å—è —Å —ç—Ç–∏–º –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º.

72 –í–ª–∞—Å–æ–≤ –î.–ê. –ö –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—É –æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –∏ –±—ã—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –±–µ—Ä–¥—ã—à–µ–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ XVII –≤–µ–∫–∞. –°. 460‚Äì461. –ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, –≤ —ç—Ç–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –Ω–µ—Ç —Å—Å—ã–ª–æ–∫ –Ω–∞ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã —ç—Ç–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è.

73 –ê–∫—Ç—ã –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∞ –°–≤–∏—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—è XVII –≤. –ê—Ä—Ö–∏–≤ –°–ü–±–ò–ò –Ý–ê–ù. –§. 3. –û–ø. 1. ‚Ññ 157. –°—Ç. 4. [–ö–∞—Ä—Ç–æ—Ç–µ–∫–∞ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ—Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–∞—Ä—è. –ò–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —è–∑—ã–∫–∞ –∏–º. –í.–í. –í–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥–æ–≤–∞ –Ý–ê–ù].

74 Musée de l’Armée. N inventaire: 216 Po. [Электронный ресурс] http://www.museearmee.fr/collections/base-de-donnees-des-collections/objet/bardiche-ayant-appartenu-.... Время обращения: 31.01.2017.

75 –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤ –ê.–ï. –ë–µ—Ä–¥—ã—à–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã. –°. 29.

76 –¢–∞–∫–æ–µ –∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ –º–µ–Ω—å—à–µ–π –º–µ—Ä–µ, –Ω–µ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—á–Ω–æ, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –æ—Å–ª–∞–±–ª—è–µ—Ç –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —É—è–∑–≤–∏–º—É—é —á–∞—Å—Ç—å –¥—Ä–µ–≤–∫–∞. –ê–≤—Ç–æ—Ä –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏—Ç –∑–∞ —ç—Ç–æ —Ü–µ–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—É—á–Ω–æ–≥–æ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∞ –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≠—Ä–º–∏—Ç–∞–∂–∞ –ê. –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–æ–≤–∞.

77 Brzezinski Richard. Polish Armies 1569–1696. Vol. 2. L., 1987. P. 14; Квасневич Влоджимеж. Лексикон холодного и метательного оружия. СПб., 2012. С. 23.