Š ŃŠ¾Š»Šø Š»Š°ŃŃŠ½Šø ŠæŃŠø Š“Š°ŃŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠµ ŃŃŠ°Š“ŠøŃŠøŠ¾Š½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Š° XIXāXX Š²ŠµŠŗŠ¾Š², ŠŠøŠ»Š¾ŃŠµŃŠ“Š¾Š² Š.Š®. (ŠŠ¾ŃŠŗŠ²Š°)

ŠŠøŠ½ŠøŃŃŠµŃŃŃŠ²Š¾ Š¾Š±Š¾ŃŠ¾Š½Ń Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¤ŠµŠ“ŠµŃŠ°ŃŠøŠø Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ°Ń ŠŠŗŠ°Š“ŠµŠ¼ŠøŃ ŃŠ°ŠŗŠµŃŠ½ŃŃ Šø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š½Š°ŃŠŗ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾-ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø, ŠøŠ½Š¶ŠµŠ½ŠµŃŠ½ŃŃ Š²Š¾Š¹ŃŠŗ Šø Š²Š¾Š¹ŃŠŗ ŃŠ²ŃŠ·Šø ŠŠ¾Š¹Š½Š° Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ ŠŠ¾Š²ŃŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Šø Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń Š¢ŃŃŠ“Ń ŠŃŃŠ¾Š¹ ŠŠµŠ¶Š“ŃŠ½Š°ŃŠ¾Š“Š½Š¾Š¹ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾-ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š½ŃŠµŃŠµŠ½ŃŠøŠø 14ā16 Š¼Š°Ń 2014 Š³Š¾Š“Š°

Š§Š°ŃŃŃ IIIŠ”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³

ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ” 2014

Ā© ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ”, 2014

Ā© ŠŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ² Š°Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š², 2014

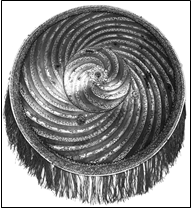

ŠŠ Š”ŠŠŠŠŠŠÆŠØŠŠŠ ŠŠŠŠ¬ ŠæŃŠø Š°ŃŃŠøŠ±ŃŃŠøŠø Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Š° Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹Š½ŃŠµ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗŠø, ŃŠŗŃŠæŠµŃŃŃ ŠŠøŠ½ŠøŃŃŠµŃŃŃŠ²Š° ŠŗŃŠ»ŃŃŃŃŃ Šø ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ¾Š½ŠµŃŃ ŃŃŠ°Š»ŠŗŠøŠ²Š°ŃŃŃŃ Ń ŠæŃŠ¾Š±Š»ŠµŠ¼Š¾Š¹ Š“Š°ŃŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠø ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“ŃŠµŠ¼ŃŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š². ŠŠµŠ»Š¾ Š² ŃŠ¾Š¼, ŃŃŠ¾ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š¼Š°Š»Š°Ń ŃŠ°ŃŃŃ Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŠøŠ¼ŠµŠµŃ Š½Š°Š“ŠæŠøŃŠø Š½Š° ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ°Ń , ŠæŠ¾ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¼ Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š¾ŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠøŃŃ ŠøŃ Š²Š¾Š·ŃŠ°ŃŃ. Š Š±Š¾Š»ŃŃŠµŠ¹ ŃŠ°ŃŃŃŃ ŃŃŠ¾ Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠøŃŃŃ Šŗ Š“Š»ŠøŠ½Š½Š¾ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Š¼Ń Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ (ŃŠ°Š¼ŃŠøŃŠ°Š¼ Šø ŠæŃŠ»Š²Š°ŃŠ°Š¼). Š Š²Š¾Ń Ā«ŃŃŠµŠ“Š½ŠµŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾ŠµĀ» (Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ) Šø ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠŗŠ¾ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Šµ (ŃŃŃŃ Šø ŠŗŠ°ŃŃŠ“Ń) Š“Š°ŃŠøŃŠ¾Š²Š°ŃŃ ŠŗŃŠ°Š¹Š½Šµ ŃŠ»Š¾Š¶Š½Š¾, ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ Š¾Š½Šø, Š·Š° ŃŠµŠ“ŠŗŠøŠ¼Šø ŠøŃŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŃŠ¼Šø, Š±ŃŠ²Š°ŃŃ Ā«ŠæŠ¾Š“ŠæŠøŃŠ½ŃŠ¼ŠøĀ».

ŠŠ°ŠæŠ°Š“Š½ŃŠµ Š°Š½ŃŠøŠŗŠ²Š°ŃŃ ŃŠ°ŃŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾ Š“Š°ŃŠøŃŃŃŃ Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ Šø ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠŗŠ¾ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Šµ Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠŗŠ¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ XIX Š²ŠµŠŗŠ¾Š¼, Š½ŠøŠŗŠ°Šŗ Š½Šµ Š¼Š¾ŃŠøŠ²ŠøŃŃŃ ŃŠ²Š¾Ń ŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŃ. ŠŃŠø ŃŃŠ¾Š¼ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾, ŃŃŠ¾ Š² Š½Š°ŃŠ°Š»Šµ XX Š². Š² ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŃŃ Š¾Š“ŠøŠ»Šø Š»Š¾ŠŗŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠŗŠ¾Š½ŃŠ»ŠøŠŗŃŃ Ń ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµŠ¼ Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ (Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ Šø Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŠ¾Š²). ŠŠ°ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, Š£ŠøŠ½ŃŃŠ¾Š½ Š§ŠµŃŃŠøŠ»Š»Ń Š² ŠŗŠ½ŠøŠ³Šµ Ā«ŠŠ¾Ń Š¾Š“Ń ŠŃŠøŃŠ°Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŠ¼ŠøŠøĀ» (Š¾ŃŠøŠ³ŠøŠ½Š°Š»ŃŠ½Š¾Šµ Š½Š°Š·Š²Š°Š½ŠøŠµ ā Ā«ŠŃŠ°Š½ŠøŃŃ Šø Š²Š¾Š¹Š½ŃĀ») ŃŠ°Šŗ ŠæŠøŃŠµŃ Š¾Š± ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ŠøŠø Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠ°Š¼Šø Š² 1897 Š³. Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ Š²Š¾ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠŠ°Š»Š°ŠŗŠ»Š°Š½Š“ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š²Š¾ŃŃŃŠ°Š½ŠøŃ: Ā«ŠŠ½Šø (Š±ŃŠøŃŠ°Š½ŃŠŗŠøŠµ Š²Š¾Š¹ŃŠŗŠ°) Š²ŃŃŃŠµŃŠøŠ»Šø Š¼Š°ŃŃŃ Š²ŃŠ°Š³Š° (Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠµŠ²) ā Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ ŃŃŃŃŃŠø ŃŠøŠ»ŃŠ½ŃŃ , Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½ŃŃ Ā«Š¼ŠµŃŠ°Š¼ŠøĀ» Šø Š½Š¾Š¶Š°Š¼Šø Š¼ŃŠ¶ŃŠøŠ½Ā»1. ŠŠ°Š»ŠµŠµ Š¾Š½ ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°ŠµŃ Š¾ ŃŃ Š²Š°ŃŠŗŠµ ŃŠøŠŗŃ ŃŠŗŠøŃ ŠæŠµŃ Š¾ŃŠøŠ½ŃŠµŠ² Ń Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠ°Š¼Šø, Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½ŃŠ¼Šø Ā«Š¼ŠµŃŠ°Š¼ŠøĀ»2. ŠŠµŠ½ŠµŃŠ°Š» Š”. ŠŃŠ°Š½Ń (Staff Branch ) Š² ŃŠ²Š¾ŠµŠ¹ ŠŗŠ½ŠøŠ³Šµ Ā«ŠŠæŠµŃŠ°ŃŠøŠø Š² ŠŠ°Š·ŠøŃŠøŃŃŠ°Š½Šµ Š² 1919ā1920Ā» ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°ŠµŃ Š¾Š± Š°ŃŠ°ŠŗŠµ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŠæŃŃŠøŃŠ¾Ń Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½ŃŃ Ā«Š¼ŠµŃŠ°Š¼ŠøĀ» Š¼Š°Ń ŃŃŠ“Š¾Š² Š½Š° Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¹ Š»Š°Š³ŠµŃŃ3. ŠŃŠø ŃŃŠ¾Š¼ ŠøŠ· ŃŠµŠŗŃŃŠ¾Š² ŠæŠ¾Š½ŃŃŠ½Š¾, ŃŃŠ¾ Šø Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŃ, Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ ŠæŠøŃŠµŃ Š§ŠµŃŃŠøŠ»Š»Ń, Šø Š¼Š°Ń ŃŃŠ“Ń Š±ŃŠ»Šø ŠæŠµŃŠøŠ¼Šø, ŃŠ°Šŗ ŃŃŠ¾ ŠæŠ¾Š“ Ā«Š¼ŠµŃŠ°Š¼ŠøĀ», ŃŠŗŠ¾ŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, ŠøŠ¼ŠµŃŃŃŃ Š² Š²ŠøŠ“Ń Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ (Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃŠŗŠøŠµ Š½Š¾Š¶Šø). ŠŃŃ Š¾Š“ŠøŃ, ŃŃŠ¾ Š“Š°ŃŠøŃŠ¾Š²Š°ŃŃ Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ ŠøŃŠŗŠ»ŃŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ XIX Š²., ŠŗŠ°Šŗ Š¼ŠøŠ½ŠøŠ¼ŃŠ¼, Š½Šµ ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ ŠŗŠ¾ŃŃŠµŠŗŃŠ½Š¾.

Š¢Š°Šŗ Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š»Šø Š¾ŃŠ»ŠøŃŠøŃŃ Š²ŃŃŠµŃŠæŠ¾Š¼ŃŠ½ŃŃŃŠµ Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š² XX Š²., Š¾Ń Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŠ¾Š² XIX Š².? ŠŃ ŃŃŠøŃŠ°ŠµŠ¼, ŃŃŠ¾ ŃŃŠ¾ Š²ŠæŠ¾Š»Š½Šµ Š²Š¾Š·Š¼Š¾Š¶Š½Š¾. ŠŃŠµ Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ, Ń ŃŠ°Š½ŃŃŠøŠµŃŃ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŃŃ Šø ŃŠ°ŃŃŠ½ŃŃ ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃŃ , Š·Š° ŃŠµŠ“ŠŗŠøŠ¼ ŠøŃŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŠµŠ¼, Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ ŃŠ°Š·Š“ŠµŠ»ŠøŃŃ Š½Š° Š“Š²Šµ ŃŃŠ»Š¾Š²Š½ŃŠµ Š³ŃŃŠæŠæŃ. Š Š¾Š“Š½Ń Š³ŃŃŠæŠæŃ ŠæŠ¾ŠæŠ°Š“Š°ŃŃ Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ Ń Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠ¼Šø Š“ŠµŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø ŃŃŠŗŠ¾ŃŃŠø Šø Š½Š¾Š¶ŠµŠ½, Š² Š“ŃŃŠ³ŃŃ ā Ń Š»Š°ŃŃŠ½Š½ŃŠ¼Šø Š“ŠµŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø.

ŠŃŠ¶Š½Š¾ ŃŠŗŠ°Š·Š°ŃŃ, ŃŃŠ¾ Š² ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Šµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ ŠøŠ· Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š° ā ŃŃŠ¾ Ń ŃŠ“Š¾Š¶ŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ Š¾ŃŠ¾ŃŠ¼Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š±ŃŃŠ¾Š²ŃŠµ Š²ŠµŃŠø: ŠŗŃŠ²ŃŠøŠ½Ń, Š±Š»ŃŠ“Š°, ŠæŠ¾Š“ŃŠ²ŠµŃŠ½ŠøŠŗŠø, ŠæŠµŠ½Š°Š»Ń Šø Š“Ń., Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠæŃŠµŠøŠ¼ŃŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ ŠøŠ· Š±ŃŠ¾Š½Š·Ń, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Ń ŃŠµŠ·Š½ŃŠ¼ Š¾ŃŠ½Š°Š¼ŠµŠ½ŃŠ¾Š¼4. ŠŠ¾Š·Š½ŠøŠŗŠ°ŠµŃ Š²Š¾ŠæŃŠ¾Ń: Š³Š“Šµ Š¶Šµ Š»Š°ŃŃŠ½Ń? ŠŠµŠ“Ń Š»Š°ŃŃŠ½Ń ā Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š», ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½ŃŠ¹ Š½Š° ŠŠ¾ŃŃŠ¾ŠŗŠµ Š“Š°Š²Š½Š¾. Š Š°Š»ŃŠ±Š¾Š¼Šµ Ā«ŠŠµŃŠ½Ń Š² Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Šµ. ŠŠ°ŃŠ¾Š“Š½Š¾Šµ ŠøŃŠŗŃŃŃŃŠ²Š¾ Š£Š·Š±ŠµŠŗŠøŃŃŠ°Š½Š°Ā» ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°ŠµŃŃŃ, ŃŃŠ¾ Š»Š°ŃŃŠ½Ń Š±ŃŠ»Š° ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š° ŠµŃŠµ Š²Š¾ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š° ŠŠøŃŃŠ½Šø (X Š².) Šø ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š»Š°ŃŃ Š“Š»Ń ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ°Ń Šø ŃŠ²ŠµŃŠøŠ»ŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š², ŃŃŠ¾ ŠæŃŠ¾Š“ŠµŠ¼Š¾Š½ŃŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š¾ ŠøŠ»Š»ŃŃŃŃŠ°ŃŠøŃŠ¼Šø Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠøŃ Š»Š°ŃŃŠ½Š½ŃŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š² ŠøŠ· Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ¹5. Š Š²Š¾Ń Š“Š°Š»ŃŃŠµ Š½Š°ŃŠøŠ½Š°ŠµŃŃŃ ŃŠ°Š¼Š¾Šµ ŠøŠ½ŃŠµŃŠµŃŠ½Š¾Šµ. Š”ŃŠ“Ń ŠæŠ¾ ŠæŃŠøŠ²ŠµŠ“ŠµŠ½Š½ŃŠ¼ Š² ŠŗŠ½ŠøŠ³Šµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ°Š¼, ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃŠ½Š¾ Ń XV Šø Š“Š¾ ŠŗŠ¾Š½ŃŠ° XIX Š². Š²ŠµŃŠø ŠøŠ· Š»Š°ŃŃŠ½Šø ŠŗŃŠ°Š¹Š½Šµ ŃŠµŠ“ŠŗŠø. ŠŠ¾Š»ŠµŠµ ŃŠ¾Š³Š¾, ŃŠ°ŃŃŃ Š±ŃŃŠ¾Š²ŃŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š², ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŃ Š² ŃŃŠ¾Ń Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š¼ŠµŠ¶ŃŃŠ¾Šŗ Šø Š·Š°ŃŠ²Š»ŠµŠ½Š½ŃŃ ŠŗŠ°Šŗ Ā«Š»Š°ŃŃŠ½Š½ŃŠµĀ», Ń Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠ¾Š¹ Š“Š¾Š»ŠµŠ¹ Š²ŠµŃŠ¾ŃŃŠ½Š¾ŃŃŠø ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ Š¼ŠµŠ“Š½ŃŠ¼Šø ŠøŠ»Šø Š±ŃŠ¾Š½Š·Š¾Š²ŃŠ¼Šø6. ŠŠ¾Š»ŃŃŠøŠ½ŃŃŠ²Š¾ Š¶Šµ Š±ŃŃŠ¾Š²ŃŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š² ŠøŠ· Š»Š°ŃŃŠ½Šø ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Ń Š² ŃŠ°Š¼Š¾Š¼ ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ XIX ā Š½Š°ŃŠ°Š»Šµ Š„Š„ Š². Š¢Š°ŠŗŠøŠ¼ Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š¼, Š±ŃŃŠ¾Š²ŃŠµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠøŠ· Š»Š°ŃŃŠ½Šø Š² XVāXIX Š²Š²., ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ ŠµŠ“ŠøŠ½ŠøŃŠ½ŃŠ¼Šø ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ°Š¼Šø. ŠŠ°Š“Š¾ Š¾ŃŠ¼ŠµŃŠøŃŃ, ŃŃŠ¾ Š½Š° Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠø, ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ Š² ŠŗŠ½ŠøŠ³Šµ Šø Š“Š°ŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š½Š¾Š¼ Š“Š¾ XX Š²., Š»Š°ŃŃŠ½Ń Š½ŠøŠŗŠ°Šŗ Š½Šµ ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š»Š°ŃŃ. ŠŠ»Ń ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ²ŠµŠ»ŠøŃŠ½ŃŃ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŠ¹ Š»Š°ŃŃŠ½Ń ŃŠ¾Š¶Šµ Š½Šµ ŠæŃŠøŠ¼ŠµŠ½ŃŠ»Šø. ŠŠ²ŃŠ¾ŃŃ ŠæŠøŃŃŃ: Ā«Š XIX Š². ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŃŠ»ŠøŃŃ ŃŠŗŃŠ°ŃŠµŠ½ŠøŃ ŠøŠ· Š·Š¾Š»Š¾ŃŠ°, ŃŠµŃŠµŠ±ŃŠ°, Š±ŃŠ¾Š½Š·Ń, Š¼ŠµŠ“Šøā¦7

ŠŠ¾ŃŠµŠ¼Ń Š¼Ń ŠæŃŃŠ°Š»ŠøŃŃ ŃŠ°Šŗ ŠæŠ¾Š“ŃŠ¾Š±Š½Š¾ ŠæŃŠ¾Š°Š½Š°Š»ŠøŠ·ŠøŃŠ¾Š²Š°ŃŃ ŠŗŠ½ŠøŠ³Ń ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ²Š° ŃŠ·Š±ŠµŠŗŃŠŗŠøŃ Š°Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š² Š² ŃŠµŠ¼Šµ, ŠæŠ¾ŃŠ²ŃŃŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Ń? ŠŠ¾Š½ŠµŃŠ½Š¾, ŠøŠ·-Š·Š° ŃŠµŃŠ½ŃŃ ŃŠ²ŃŠ·ŠµŠ¹ Š¼ŠµŠ¶Š“Ń Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠµŠ¹ (ŠŃŃ Š°ŃŠ¾Š¹, Š„ŠøŠ²Š¾Š¹, ŠŠ¾ŠŗŠ°Š½Š“Š¾Š¼) Šø ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Š¾Š¼, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š¾ŃŠ½Š¾ŃŃŃŃŃ Šŗ Š¦ŠµŠ½ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š¹ ŠŠ·ŠøŠø. ŠŠ°Šŗ ŃŠ“Š°Š»Š¾ŃŃ Š²ŃŃŃŠ½ŠøŃŃ ŠøŠ· ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŃ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŃ Šø Š°Š½Š³Š»Š¾ŃŠ·ŃŃŠ½ŃŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š², Š¾ŠæŃŠ±Š»ŠøŠŗŠ¾Š²Š°Š½Š½ŃŃ Š“Š¾ Š½Š°ŃŠ°Š»Š° XX Š²., ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Ń ŠæŠ¾ŃŃŠø Š“Š¾ ŃŠ°Š¼Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š½ŃŠ° XIX Š². ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°Š»Šø Š² ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½ ŠøŠ· ŠŃŃ Š°ŃŃ, Š² ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ, Š² ŃŠ²Š¾Ń Š¾ŃŠµŃŠµŠ“Ń, Š“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ»ŠøŃŃ ŠøŠ· Š Š¾ŃŃŠøŠø. ŠŃŠ¾ ŃŠ²ŃŠ·Š°Š½Š¾ Ń ŃŠµŠ¼, ŃŃŠ¾, Š½ŠµŃŠ¼Š¾ŃŃŃ Š½Š° Š±Š¾Š³Š°ŃŠµŠ¹ŃŠøŠµ Š·Š°ŠæŠ°ŃŃ ŃŠ°Š·Š»ŠøŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ“, Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø Šø ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Šµ Š² XVIIIāXIX Š²Š². Š±ŃŠ»Š° ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠø Š½Šµ ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠ° Š“Š¾Š±ŃŃŠ° ŠæŠ¾Š»ŠµŠ·Š½ŃŃ ŠøŃŠŗŠ¾ŠæŠ°ŠµŠ¼ŃŃ . ŠŃŠµ Š.Š. ŠÆŠ²Š¾ŃŃŠŗŠøŠ¹ ŠæŠøŃŠ°Š», ŃŃŠ¾ Ā«ŃŃŠ“Š½Š¾Šµ Š“ŠµŠ»Š¾, Š½ŠµŃŠ¼Š¾ŃŃŃ Š½Š° ŃŠ¾, ŃŃŠ¾ Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠŗŠøŠµ Š³Š¾ŃŃ ŠøŠ·Š¾Š±ŠøŠ»ŃŃŃ ŃŠ°Š·Š½ŃŠ¼Šø ŠøŃŠŗŠ¾ŠæŠ°ŠµŠ¼ŃŠ¼Šø, ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Š¾ ŠæŠ»Š¾Ń Š¾Ā»8. Š Š“Š°Š»ŠµŠµ: Ā«Š Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠ° Š·ŠµŠ¼Š½ŃŃ Š½ŠµŠ“Ń ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŠ»Š°ŃŃ Š² Š½ŠµŠ±Š¾Š»ŃŃŠøŃ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠ°Ń Šø ŠæŃŠøŠ¼ŠøŃŠøŠ²Š½ŃŠ¼Šø ŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±Š°Š¼Šø. ŠŠ¾Š±ŃŠ²Š°Š»Šø Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾ Šø ŃŠ²ŠµŃŠ½ŃŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Ń. Š¢ŠµŠ¼ Š½Šµ Š¼ŠµŠ½ŠµŠµ, Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼ŃŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ (Š¶ŠøŃŠµŠ»Šø Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø) ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾ŃŠøŃŠ°Š»Šø ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŃŃ ŠøŠ· ŠæŃŠøŠ²Š¾Š·Š½Š¾Š³Š¾, Š³Š»Š°Š²Š½ŃŠ¼ Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š¼, ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š°Ā»9.

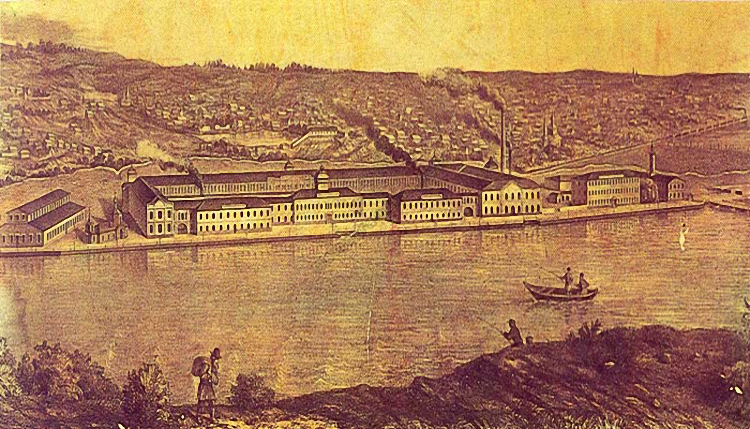

Š§ŃŠ¾Š±Ń Š»ŃŃŃŠµ ŠæŠ¾Š½ŃŃŃ ŃŠøŃŃŠ°ŃŠøŃ Ń ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»ŠµŠ¹ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š°Š¼Šø Š² ŃŠµ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š°, ŃŃŠ¾ŠøŃ Š¾Š±ŃŠ°ŃŠøŃŃŃŃ Šŗ ŃŃŃŃŠŗŠ¾ŃŠ·ŃŃŠ½ŃŠ¼ ŠøŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ°Š¼. Š¢Š°Šŗ, Š² 1803 Š³., ŠæŠ¾ ŠæŃŠµŠ“Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŃ Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃŠ° ŠŗŠ¾Š¼Š¼ŠµŃŃŠøŠø Š.Š. Š ŃŠ¼ŃŠ½ŃŠµŠ²Š°, ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠ°ŃŠ¾Ń ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“Ń I ŃŠ°Š·ŃŠµŃŠøŠ» ŃŠ²Š¾Š±Š¾Š“Š½Š¾ Š²ŃŠ²Š¾Š·ŠøŃŃ Š·Š° Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŃ ŃŠµŃŠµŠ· Š”ŠµŠ¼ŠøŠæŠ°Š»Š°ŃŠøŠ½ŃŠŗ, ŠŠµŃŃŠ¾ŠæŠ°Š²Š»Š¾Š²ŃŠŗ Šø ŠŃŃ

ŃŠ°ŃŠ¼ŠøŠ½ŃŠŗ ŠøŠ½Š¾ŃŃŃŠ°Š½Š½ŃŠµ ŃŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½ŃŠµ Šø Š·Š¾Š»Š¾ŃŃŠµ Š¼Š¾Š½ŠµŃŃ, Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, Š¼ŠµŠ“Ń, Š¾Š»Š¾Š²Š¾, Š²ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ¾Š“Š° Ń

Š»ŠµŠ±, ŃŠ°Š½ŠµŠµ Š½Šµ ŠæŠ¾Š“Š»ŠµŠ¶Š°ŃŠøŠµ Š²ŃŠ²Š¾Š·Ń. ŠŃŠø ŃŃŠ¾Š¼ ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¼ ŠŗŃŠæŃŠ°Š¼ Š±ŃŠ»Š¾ ŃŠ°Š·ŃŠµŃŠµŠ½Š¾ Š¾ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ ŠŗŠ°ŃŠ°Š²Š°Š½Ń Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŃŃ ŠŠ·ŠøŃ10. Š”Š»ŠµŠ“ŃŠµŃ Š¾ŃŠ¼ŠµŃŠøŃŃ, ŃŃŠ¾ Š°ŃŃŠ¾ŃŃŠøŠ¼ŠµŠ½Ń ŃŃŃŃŠŗŠøŃ

ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ¾Š², ŠæŃŠøŠ²Š¾Š·ŠøŠ¼ŃŃ

Š² Š”ŠµŠ¼ŠøŠæŠ°Š»Š°ŃŠøŠ½ŃŠŗ, Š±ŃŠ» Š²ŠµŃŃŠ¼Š° ŃŠ°Š·Š½Š¾Š¾Š±ŃŠ°Š·Š½ŃŠ¼. Ā«ŠŠ“ŠµŃŃ Š±ŃŠ»Šø ŃŠµŃŃŃŃŠ½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ, Š±ŃŠ¼Š°Š¶Š½ŃŠµ, Ń

Š¾Š»ŃŃŃ ŃŠ¾Š»ŃŃŃŠµ, ŠŗŠ¾Š¶Šø ŃŃŃŠ¾Š²ŃŠµ, ŠŗŠ¾Š¶ŠµŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ, Š¼ŠµŠ“Š½ŃŠµ, Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠµ Šø ŃŃŠ³ŃŠ½Š½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ, ŠæŠ¾Š“Š½Š¾ŃŃ, ŠøŠ½Š¾ŃŃŃŠ°Š½Š½ŃŠµ Š·Š¾Š»Š¾ŃŃŠµ Š¼Š¾Š½ŠµŃŃ; ŠæŃŃŠ½ŠøŠ½Š°Ā»11. Ā«Š”Š»ŠµŠ“ŃŠµŃ ŃŠŗŠ°Š·Š°ŃŃ, ŃŃŠ¾ Š² 1811 Š³. ŃŠ°ŃŠŗŠµŠ½ŃŃŠŗŠøŠµ Šø Š±ŃŃ

Š°ŃŃŠŗŠøŠµ ŠŗŃŠæŃŃ ŠæŃŠøŠ±ŃŠ²Š°Š»Šø Ń Š±Š¾Š»ŃŃŠøŠ¼Šø ŠŗŠ°ŃŠ°Š²Š°Š½Š°Š¼Šø ŠøŠ· ŠŠ°Š·Š°Ń

ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŃŠµŠæŠø Šø ŠŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¢ŃŃŠŗŠµŃŃŠ°Š½Š°. ŠŠ·Š°Š¼ŠµŠ½ ŃŠ²Š¾ŠøŃ

ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ¾Š² Š¾Š½Šø Š²ŃŠ²Š¾Š·ŠøŠ»Šø ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ ŠøŠ· Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š° Šø ŃŃŠ³ŃŠ½Š° (Š½Š° 100 ŃŃŃ. ŃŃŠ±.)Ā». ŠŃŠ¾Š¼Šµ ŃŠ¾Š³Š¾, Ā«Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŃŃ ŠŠ·ŠøŃ Šø ŠŠ°Š·Š°Ń

ŃŃŠ°Š½ Š² Š·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Šµ Š¾ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŃŠ»ŠøŃŃ ŃŃŠŗŠ½Š°, ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŃŠµŃ, Š½Š°Š½ŠŗŠø, Š²ŃŠ±Š¾Š¹ŠŗŠø, Š±Š°ŃŃ

Š°Ń, ŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ ŃŃŠ¾ŃŃ, Š±ŃŠ¼Š°Š¶Š½ŃŠµ ŠæŠ»Š°ŃŠŗŠø, ŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ Šø Š±ŃŠ¼Š°Š¶Š½ŃŠµ ŠŗŃŃŠ°ŠŗŠø, ŠæŠ»ŠøŃŃ, Š¼ŠøŃŃŃŠ½ŃŠµ ŠæŠ°ŃŃŠø, ŃŠµŃŠµŠ±ŃŠ¾, Š³Š¾Š»Š»Š°Š½Š“ŃŠŗŠøŠµ ŃŠµŃŠ²Š¾Š½ŃŃ, ŃŃŠ½Š“ŃŠŗŠø, Š¼Š°ŃŠ“Š¶Š°Š½, ŃŃŠµŠŗŠ»ŃŠ½Š½ŃŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠø, Š¼ŠµŠ“Š½ŃŠµ ŠæŃŠ³Š¾Š²ŠøŃŃ, ŃŠ°Š¼Š¾Š²Š°ŃŃ, Š¶ŠµŃŃŃŠ½Š°Ń ŠæŠ¾ŃŃŠ“Š°, Š»Š°ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ ŠæŠ¾Š“Š½Š¾ŃŃ, Š±Š¾Š±ŃŃ, Š²ŃŠ“ŃŃ, ŠŗŠ²Š°ŃŃŃ, Š½Š°ŃŠ°ŃŃŃŃ Šø Š“Ń.Ā»12. Š 1849 Š³. ŠæŃŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŠøŠŗ Šø Š³ŠµŠ¾Š³ŃŠ°Ń Š.Š. Š§ŠøŃ

Š°ŃŠµŠ² ŠæŠøŃŠ°Š» ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠµŠµ. Ā«ŠŃŠøŠ¼ Š¶ŠøŃŠµŠ»ŃŠ¼ (Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø) Š½ŠµŠ¾Š±Ń

Š¾Š“ŠøŠ¼Ń Š“Š»Ń ŠøŃ

Š·ŠµŠ¼Š»ŠµŠ“ŠµŠ»ŃŃŠµŃŠŗŠøŃ

ŃŠ°Š±Š¾Ń ŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗŠø, Š±Š¾ŃŠ¾Š½Ń, Š¼Š¾ŃŃŠ³Šø, Š»Š¾ŠæŠ°ŃŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ»Ń Šø Š²Š¾Š¾Š±ŃŠµ ŃŠ°Š·Š½ŃŠµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠµ Šø ŃŃŠ³ŃŠ½Š½ŃŠµ Š¼Š°Š½ŃŃŠ°ŠŗŃŃŃŠ½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃĀ»13. ŠŠ»Š°Š³Š¾Š“Š°ŃŃ ŃŠ°ŠŗŠ¾Š¹ ŃŠøŃŃŠ°ŃŠøŠø Š”ŃŠµŠ“Š½ŃŃ ŠŠ·ŠøŃ ŃŃŠ°Š»Š° Š“Š»Ń Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠøŠø Š½Š¾Š²ŃŠ¼ ŃŃŠ½ŠŗŠ¾Š¼ ŃŠ±ŃŃŠ° Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š¾Š² ŠŗŠ°Šŗ ŃŃŃŃŃ. Ā«Š£Š¶Šµ Šŗ ŃŠµŃŠµŠ“ŠøŠ½Šµ XIX Š². Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŃŃ ŠŠ·ŠøŃ Š²ŃŠ²Š¾Š·ŠøŠ»Š¾ŃŃ Š“Š¾ 60 % Š²ŃŠµŠ³Š¾ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š°, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ ŃŠŗŃŠæŠ¾ŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»ŃŃ Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠøŠµŠ¹Ā»14. Ā«Š 1858 Š³Š¾Š“Ń ŠŠ°ŠŗŠ°ŃŠæŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š¾Šµ ŃŠ¾Š²Š°ŃŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ ŃŠ±ŃŠ²Š°Š»Š¾ Š² ŠŃŠ°Š½ Šø Š”ŃŠµŠ“Š½ŃŃ ŠŠ·ŠøŃ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, ŃŃŠ°Š»Ń, Š¼ŠµŠ“Ńā¦Ā»15 Ā«Š 1861ā1865 Š³Š³. Š²Š·Š°Š¼ŠµŠ½ ŃŃŠµŠ“Š½ŠµŠ°Š·ŠøŠ°ŃŃŠŗŠøŃ

ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ¾Š² Ń Š”ŠøŠ±ŠøŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š»ŠøŠ½ŠøŠø Š²ŃŠ²Š¾Š·ŠøŠ»ŠøŃŃ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½ŃŠµ, Š¼ŠµŠ“Š½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ: Š»ŠøŃŃŠ¾Š²Š°Ń Š¼ŠµŠ“Ń Šø Š¼ŠµŠ“Š½Š°Ń ŠæŃŠ¾Š²Š¾Š»Š¾ŠŗŠ°, Š±ŃŠøŃŠ²Ń, Š½Š¾Š¶Š½ŠøŃŃ,

ŃŃŠ¾Š»ŃŃŠ½ŃŠµ Šø ŠæŠ»Š¾ŃŠ½ŠøŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ½ŃŃŃŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃ, ŠæŠµŃŠ¾ŃŠøŠ½Š½ŃŠµ Š½Š¾Š¶Šø, ŃŠ°Š³Š°Š½Ń, ŠŗŠ¾ŃŠ»Ń, ŠŗŠ°ŠæŠŗŠ°Š½Ń, ŃŠ²ŠµŠ¹Š½ŃŠµ ŠøŠ³Š»Ń, Š·Š¾Š»Š¾ŃŃŠµ Šø ŃŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ Šø Š¼Š¾Š½ŠµŃŃĀ»16. Š Š²Š¾Ń ŃŃŠ¾ ŠæŠøŃŠ°Š»Šø Š² Ā«Š ŃŃŃŠŗŠ¾Š¼ ŠŠµŃŃŠ½ŠøŠŗŠµĀ» Š² 1871 Š³.: Ā«ŠŃ Š½Š°Ń ŃŃŠµŠ“Š½ŠµŠ°Š·ŠøŠ°ŃŃŃ Š²ŃŠ²Š¾Š·ŃŃ ŠæŃŠµŠøŠ¼ŃŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŠ°ŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ¾Š“Š° ŃŠ¾Š²Š°ŃŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ

ŠæŠ¾ ŃŠµŠ½Š°Š¼, Š·Š° ŠŗŠ°ŠŗŠøŠµ ŃŃŠø ŃŠ¾Š²Š°ŃŃ ŠæŃŠøŠ¾Š±ŃŠµŃŠ°ŃŃŃŃ Š² Š Š¾ŃŃŠøŠø, Š½Šµ Š¼Š¾Š³ŃŃ Š¾Š½Šø ŠæŠ¾Š»ŃŃŠ°ŃŃ Š½ŠøŠ¾ŃŠŗŃŠ“Š° Šø ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ ŠæŃŠø ŃŃŠ¾Š¼ Š½Š°ŃŃŃŠ½ŃŃ ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š½Š¾ŃŃŃ Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø. Š¢Š°ŠŗŠ¾Š²Ń Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Ń: Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, Š¼ŠµŠ“Ń, ŃŃŠ³ŃŠ½ Šø ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ ŠøŠ· Š½ŠøŃ

; ŃŠ¾Š²Š°Ń ŠŗŠ¾Š¶ŠµŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Šø Š“ŠµŃŠµŠ²ŃŠ½Š½ŃŠ¹. ŠŠµŠ· Š½Š°ŃŠøŃ

ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŠ¹ ŃŃŠµŠ“Š½ŠµŠ°Š·ŠøŠ°ŃŃŃ Š½Šµ Š² ŃŠµŠ¼ Š±ŃŠ“ŠµŃ Š²Š°ŃŠøŃŃ ŃŠµŠ±Šµ ŠæŠøŃŃā¦Ā»17

ŠŠ· Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø ŃŠ°ŃŃŃ ŃŃŃŃŠŗŠøŃ ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ¾Š² ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°Š»Š° Š² ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½. ŠŠ°Š·Š°Š»Š¾ŃŃ Š±Ń, Š°Š½Š³Š»ŠøŃŠ°Š½Š°Š¼ ŃŠµŃŠµŠ· ŠŠ½Š“ŠøŃ ŠæŃŃŠ¼Š¾Š¹ ŠæŃŃŃ Ā«Š·Š°Š²Š°Š»ŠøŃŃĀ» ŠæŃŠøŠ³ŃŠ°Š½ŠøŃŠ½ŃŠ¹ ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½ ŃŠ²Š¾ŠøŠ¼Šø ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ°Š¼Šø. ŠŠ¾ ŃŃŠ¾ Š½Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŃŃ Š¾Š“ŠøŠ»Š¾ ŠæŠ¾ Š“Š²ŃŠ¼ ŠæŃŠøŃŠøŠ½Š°Š¼. ŠŠ¾-ŠæŠµŃŠ²ŃŃ , Š“Š¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ ŃŠ¾Š²Š°ŃŃ ŠøŠ· ŠøŠ½Š“ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š² ŠæŃŠøŃŠ»Š¾ŃŃ Š±Ń ŃŠµŃŠµŠ· Š²ŃŃ ŠŠ½Š“ŠøŃ, Š° Š²Š¾-Š²ŃŠ¾ŃŃŃ , Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾ŃŠøŃŠ°Š»Šø ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ ŃŠ¾Š²Š°ŃŃ Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¼. ŠŠµŠ½ŠµŃŠ°Š» Š„ŃŃŠ»ŠµŠ² ŠæŠøŃŠ°Š»: Ā«ŠŠµŠ¼Š½Š¾Š³ŠøŠ¼ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾, (ŃŃŠ¾) ŃŠ¾Š²Š°ŃŃ Š½Š°ŃŠø (ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ) Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø Š“Š¾ ŃŠ°Š¼Š¾Š³Š¾ ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Š° ŃŠµŠ½ŃŃŃŃ Š²ŃŃŠµ Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Ā»18.

Š§ŃŠ¾ Š¶Šµ Š²ŠµŠ·Š»Šø ŠŗŠ°ŃŠ°Š²Š°Š½Ń Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠŗŠøŃ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²ŃŠµŠ² Ń ŃŃŠ½ŠŗŠ¾Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø? ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½ ŠŗŃŠ°Š¹Š½Šµ Š½ŃŠ¶Š“Š°Š»ŃŃ Š² ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ°Ń , ŃŃŠµŠ“Šø ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š¾ŃŠ¾Š±Š¾Šµ Š¼ŠµŃŃŠ¾ Š·Š°Š½ŠøŠ¼Š°Š»Šø Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ, ŃŃŠŗŠ½Š¾, ŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ, Š½ŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Ń19. Š¦ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŃŠ²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃ Š¾ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šµ Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠµŠ² Š½Š° ŃŃŠ½ŠŗŠ°Ń Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø ŠæŃŠøŠ²Š¾Š“ŠøŃ Š.Š. ŠŠµŠ¹ŠµŠ½Š“Š¾ŃŃ Š² ŠŗŠ½ŠøŠ³Šµ Ā«ŠŃŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠøŠµ ŠøŠ· ŠŃŠµŠ½Š±ŃŃŠ³Š° Š² ŠŃŃ Š°ŃŃĀ»: Ā«Š”ŃŠµŠ“Šø Š½Š°ŃŠ¾Š“Š¾Š², ŠøŠ¼ŠµŃŃŠøŃ ŃŠ½Š¾ŃŠµŠ½ŠøŃ Ń ŠŃŃ Š°ŃŠ¾Š¹, ŠøŠ½Š“ŃŃŃ Šø Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŃ Š²ŠµŠ“ŃŃ Š½Š°ŠøŠ±Š¾Š»ŠµŠµ Š·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Ńā¦ ŠŠ°Š±ŃŠ»ŃŃŠŗŠøŠµ ŠŗŃŠæŃŃ ŠæŃŠøŠ²Š¾Š·ŃŃ Š² ŠŃŃ Š°ŃŃ ŠøŠ½Š“ŠøŠ³Š¾ Šø ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š² ŠŠ°ŃŠ¼ŠøŃŠµ, ŠŠ°Š±ŃŠ»Šµ Šø ŠŠµŃŠ°ŃŠµ ŃŠ°Š»Šøā¦ ŠŃ Š¼ŠµŠ½ŃŃŃ Š½Š° ŃŃŃŃŠŗŃŃ ŠŗŠøŃŠµŃ, Š±ŃŠ¼Š°Š³Ń, Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, Š¼ŠµŠ“Ń, Š¼ŠµŠ»ŠŗŠøŠ¹ ŃŃŠµŠŗŠ»ŃŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŠ¾Š²Š°Ń, ŠŗŠ¾ŃŠµŠ½ŠøŠ»Ń Šø Š²ŃŃŠŗŠ°Š½Š½ŃŠµ Š·Š¾Š»Š¾ŃŠ¾Š¼ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠø, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š“ŠµŃŠµŠ²Š»Šµ, ŃŠµŠ¼ ŠøŠ½Š“ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Šø ŠæŠµŃŃŠøŠ“ŃŠŗŠøŠµĀ»20. ŠŠ· ŠŃŃ Š°ŃŃ Š² ŠŠ°Š±ŃŠ» Š²ŃŠ²Š¾Š·ŠøŠ»Šø, ŠŗŃŠ¾Š¼Šµ Š·Š¾Š»Š¾ŃŃŃ Šø ŃŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½ŃŃ Š¼Š¾Š½ŠµŃ, Ā«ā¦ŃŠ»ŠøŃŠŗŠø Š“ŃŠ°Š³Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š¾Š², ŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ Šø ŠæŠ¾Š»ŃŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ ŠæŠ»Š°ŃŃŃ, ŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ Š½Š¾ŃŠ¾Š²ŃŠµ ŠæŠ»Š°ŃŠŗŠø, ŃŠ°Š¹, ŠŗŠøŃŠ°Š¹ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠ°ŃŃŠ¾Ń, ŠŗŠ¾ŠŗŠ°Š½Š“ŃŠŗŃŃ ŠŗŠ¾Š½Š¾ŠæŠ»Ń, ŃŃŃŠŗŠ¼ŠµŠ½ŃŠŗŠøŠµ ŠŗŠ¾Š“Š¶Š°ŃŠø (ŠæŠ¾ŠæŠ¾Š½Ń Š“Š»Ń Š»Š¾ŃŠ°Š“ŠµŠ¹). ŠŠ½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ°ŃŃŃ Š±ŃŃ Š°ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠµŃŠŗŃŠæŠ¾ŃŃŠ° ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ»Šø ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ: Š·Š¾Š»Š¾ŃŃŠµ Šø ŃŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½ŃŠµ Š½ŠøŃŠø, Š½Š°Š½ŠŗŠ°, Š¾Š»Š¾Š²Š¾, Š¼ŠµŠ“Ń, Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, ŃŃŠŗŠ½Š¾, Š²Š¾ŃŠŗ, ŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²ŃŠµ ŃŠŗŠ°Š½Šø, ŃŃŠ½Š“ŃŠŗŠø, ŃŃŃŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠ°ŃŃŠ¾Ń, Š±ŃŠ¼Š°Š³Š°, Š·ŠµŃŠŗŠ°Š»Š°, ŠøŠ³Š»Ń, ŠæŠ¾Š“Š½Š¾ŃŃ, Š²ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½Š½Š°Ń ŠŗŠ¾Š¶Š° Šø Ā«Š½ŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š¼ŠµŠ»ŠŗŠøŠµ ŃŠ¾Š²Š°ŃŃ ŠøŠ· ŃŃŠµŠŗŠ»Š°Ā»21. ŠŠ°ŃŃŠ½Ń ŠæŃŠ¾Š“Š°Š²Š°Š»Š°ŃŃ ŠøŠ· Š Š¾ŃŃŠøŠø ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š² Š²ŠøŠ“Šµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŠ¹. ŠŠ¾Ń ŃŃŠ¾ Š¾Š± ŃŃŠ¾Š¼ ŠæŠøŃŠµŃ ŠæŃŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŠøŠŗ Šø ŃŃŠ½Š¾Š³ŃŠ°Ń Š.Š. Š„Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š²: Ā«Š ŃŃŃŠŗŠøŠµ ŃŠ¾Š²Š°ŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½Ń Š² ŠŠµŃŠ°ŃŠµ (1858 Š³Š¾Š“), ŠŗŠ°Šŗ ŠæŠ¾Š²ŃŃŠ“Ń Š½Š° ŠŠ¾ŃŃŠ¾ŠŗŠµ, ŠæŠ¾Š»Š¾ŃŠ¾Š²ŃŠ¼ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾Š¼, ŠŗŃŠ°ŃŠ½Š¾Š¹ Š¼ŠµŠ“ŃŃ, ŃŃŠ³ŃŠ½Š¾Š¼ Šø ŃŃŠ°Š»ŃŃ, Š“Š¾Š¼Š°ŃŠ½ŠµŠ¹ ŃŃŠ²Š°ŃŃŃ ŠøŠ· Š¶ŠµŠ»ŃŠ¾Š¹ Š¼ŠµŠ“ŠøĀ»22.

ŠŠ½ŠøŠ¼Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ ŠøŠ·ŃŃŠøŠ² ŃŠæŠøŃŠŗŠø ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ¾Š², ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°ŃŃŠøŠµ ŠøŠ· Š Š¾ŃŃŠøŠø Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŃŃ ŠŠ·ŠøŃ Šø Š“Š°Š»ŠµŠµ Š² ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½, Š¼Ń ŃŠ±ŠµŠ“ŠøŠ»ŠøŃŃ, ŃŃŠ¾ Š»Š°ŃŃŠ½Ń ŠŗŠ°Šŗ ŃŃŃŃŠµ ŃŃŠµŠ“Šø ŠæŃŠ¾Š“Š°Š²Š°ŠµŠ¼ŃŃ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š¾Š² Š¾ŃŃŃŃŃŃŠ²ŃŠµŃ. Š ŃŠµŠ¼ Š¶Šµ Š±ŃŠ»Š° ŠæŃŠøŃŠøŠ½Š°? ŠŠ¾Š¼ŠøŠ¼Š¾ ŃŠ¾Š³Š¾, ŃŃŠ¾ Š²Š¾ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Šµ XIX Š². Š¾Š±ŃŠµŠ¼Ń ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š° Š»Š°ŃŃŠ½Šø Š² Š Š¾ŃŃŠøŠø Š±ŃŠ»Šø Š½ŠµŠ²ŠµŠ»ŠøŠŗŠø, Š²ŃŃ Š¾Š½Š° ŃŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š»ŃŠ»Š°ŃŃ Š½Š° Š²Š½ŃŃŃŠµŠ½Š½ŠøŠµ Š½ŃŠ¶Š“Ń. ŠŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Š° ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾Š¹ Š² 1870-Šµ Š³Š³. Š»Š°ŃŃŠ½Šø ŃŠ»Š¾ Š½Š° Š¼ŠøŃŠ½ŃŠµ Š½ŃŠ¶Š“Ń ā Š“Š»Ń ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ°Š¼Š¾Š²Š°ŃŠ¾Š², Š° ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Š° ā Š½Š° Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š·Š°ŠŗŠ°Š·Ń23.

Š§ŃŠ¾ Š¶Šµ Š² ŃŃŠ¾ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠæŃŠ¾ŠøŃŃ Š¾Š“ŠøŠ»Š¾ Š² ŠŠ½Š³Š»ŠøŠø? Š 1814 Š³. ŠŠ½Š³Š»ŠøŃ ŃŠŗŃŠæŠ¾ŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Š° Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, ŃŃŠ°Š»Ń, Š¼ŠµŠ“Ń, Š¾Š»Š¾Š²Š¾, ŃŠ²ŠøŠ½ŠµŃ Šø Š»Š°ŃŃŠ½Ń. ŠŠ¾ ŠŃŃ-ŠŠ½Š“ŃŠŗŠ°Ń ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ°Š½ŠøŃ ŠæŃŠ¾Š“Š°Š²Š°Š»Š° ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾, Š¼ŠµŠ“Ń Šø ŃŠ²ŠøŠ½ŠµŃ, Š¾ŃŠŗŠ°Š·Š°Š²ŃŠøŃŃ Š¾Ń ŃŃŠµŃ Š“ŃŃŠ³ŠøŃ Š½Š°Š·Š²Š°Š½Š½ŃŃ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š¾Š²24. Š 1827 Š³. Šŗ ŃŠ°Š½ŠµŠµ Š½Š°Š·Š²Š°Š½Š½ŃŠ¼ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š°Š¼ Š“Š¾Š±Š°Š²ŠøŠ»Šø Š¾Š»Š¾Š²Š¾, ŃŃŠ°Š»Ń, ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ ŠøŠ· Š»Š°ŃŃŠ½Šø, Š¾Š»Š¾Š²ŃŠ½Š½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ, Š¶ŠµŃŃŃ, ŃŠ²ŠµŠ»ŠøŃŠ½ŃŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ, Š¼Š°ŃŠøŠ½Ń, ŃŃŃŠµŠ»ŠŗŠ¾Š²Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Šø ŠæŃŃŠŗŠø25. Š Š¾ŃŃŠµŃŠµ 1836 Š³. ŠæŠ¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Ń Šø ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šµ ŠŃŠøŃŠ°Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠøŠø, Š² ŃŠ°Š·Š“ŠµŠ»Šµ Ā«ŠŠ°ŃŃŠ½Š½Š¾Šµ Šø Š¼ŠµŠ“Š½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š² ŃŠµŃŠµŠ“ŠøŠ½Šµ XIX Š²ŠµŠŗŠ°Ā» ŃŠ¾Š¾Š±ŃŠ°ŠµŃŃŃ, ŃŃŠ¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š¼ŠµŠ“Šø ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ Š¾Š“Š½Š¾Š¹ ŠøŠ· Š²Š°Š¶Š½ŠµŠ¹ŃŠøŃ Š¾ŃŃŠ°ŃŠ»ŠµŠ¹ Š±ŃŠøŃŠ°Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŃŠ¾Š¼ŃŃŠ»ŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŠø. ŠŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ Š¼ŠµŠ“Šø Šø Š±ŃŠøŃŠ°Š½ŃŠŗŠøŃ ŃŠ¾Š²Š°ŃŠ¾Š² ŠøŠ· Š½ŠµŠµ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š¾ŃŃŠ°ŃŃŃŃ Š“Š»Ń Š²Š½ŃŃŃŠµŠ½Š½ŠµŠ³Š¾ ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŃŠ°Š½Ń, ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ 108 976 Ń. ŠŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ ŠæŃŠøŠ²Š¾Š·Š½Š¾Š¹ Š¼ŠµŠ“Šø ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŃŠµŃŃŃ Š½Š° ŠæŃŠµŠ¶Š½ŠµŠ¼ ŃŃŠ¾Š²Š½Šµ Šø ŠŗŃŠ°Š¹Š½Šµ Š½ŠµŠ·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾. ŠŃŠø ŃŃŠ¾Š¼ Š¾ Š»Š°ŃŃŠ½Šø, Š½ŠµŃŠ¼Š¾ŃŃŃ Š½Š° Š½Š°Š·Š²Š°Š½ŠøŠµ Š³Š»Š°Š²Ń, Š½ŠøŃŠµŠ³Š¾ Š½Šµ Š³Š¾Š²Š¾ŃŠøŃŃŃ26. Š”ŃŠ“Ń ŠæŠ¾ ŃŠæŠøŃŠŗŃ ŠøŠ¼ŠæŠ¾ŃŃŠ° Šø ŃŠŗŃŠæŠ¾ŃŃŠ°, ŠæŃŠøŠ²Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾Š¼Ń Š² Š“Š°Š½Š½Š¾Š¹ Š¶Šµ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠµ, Š² ŃŠµŃŠµŠ“ŠøŠ½Šµ XIX Š². ŃŠ²ŠµŃŠ½ŃŠµ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Ń ŠøŠ· ŠŠ½Š³Š»ŠøŠø Š½Šµ ŃŠŗŃŠæŠ¾ŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»ŠøŃŃ27. ŠŠ¾Š¶Š½Š¾ Ń Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠ¾Š¹ Š“Š¾Š»ŠµŠ¹ ŃŠ²ŠµŃŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŠø ŃŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“Š°ŃŃ, ŃŃŠ¾ Š½ŠµŃ ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°Š½ŠøŠ¹ Šø Š¾ ŃŠ¾Š¼, ŃŃŠ¾ Š“Š¾ 1900 Š³. ŠŠ½Š³Š»ŠøŃ ŃŠŗŃŠæŠ¾ŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Š° Š»Š°ŃŃŠ½Ń ŠŗŠ°Šŗ ŃŃŃŃŠµ Š² ŠŠ½Š“ŠøŃ ŠøŠ»Šø ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½28. ŠŃŃŃ ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°Š½ŠøŃ Š¾ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šµ Š¼ŠµŠ“ŃŃ, Š½Š¾ Š½Šµ Š»Š°ŃŃŠ½ŃŃ29. Š Š°Š½Š³Š»Š¾ŃŠ·ŃŃŠ½ŃŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ°Ń ŠŗŠ¾Š½ŃŠ° XIX ā Š½Š°ŃŠ°Š»Š° XX Š²Š²., ŃŠ°ŠŗŠøŃ ŠŗŠ°Šŗ The trade relations between England and India (1600ā1896), ŠµŃŃŃ ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°Š½ŠøŃ Š¾ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šµ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š¾Š¼, Š½Š¾ Š½ŠµŃ Š¾ ŃŠ²ŠµŃŠ½ŃŃ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Š°Ń , Š²ŠµŃŠ¾ŃŃŠ½Š¾, ŠŗŠ°Šŗ Š¾ ŃŠ¾Š²Š°ŃŠµ Ń Š½ŠµŠ·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼ Š¾Š±ŃŠµŠ¼Š¾Š¼ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šø30.

ŠŠ·ŃŃŠ°Ń Š¾ŠæŠøŃŠ°Š½ŠøŃ ŃŃŠ½Š¾Š³ŃŠ°ŃŠ¾Š² Šø ŠæŃŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŠøŠŗŠ¾Š² ŠæŠ¾ Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø Šø ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Ń, Š½Šµ ŃŠ»Š¾Š¶Š½Š¾ ŃŠ±ŠµŠ“ŠøŃŃŃŃ Š² ŃŠ¾Š¼, ŃŃŠ¾ Š“Š°Š¶Šµ ŠæŠ¾ŃŃŠ“Š° ŠøŠ· Š»Š°ŃŃŠ½Šø Š±ŃŠ»Š° ŃŠŗŠ¾ŃŠµŠµ ŠøŃŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŠµŠ¼, ŃŠµŠ¼ ŠæŃŠ°Š²ŠøŠ»Š¾Š¼ Š² Š“Š¾Š¼Š°Ń ŠæŃŠ¾ŃŃŃŃ Š»ŃŠ“ŠµŠ¹. ŠŠæŠøŃŃŠ²Š°Ń ŃŠŗŃŠæŠµŠ“ŠøŃŠøŃ ŠæŠ¾ Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø, Š.Š. ŠŠ°Š»ŠŗŠøŠ½-ŠŃŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃŠ²ŃŠµŃ Š¾ ŃŠ¾Š¼, ŃŃŠ¾ Ā«ā¦ Š³Š¾ŃŃŃŠ¼ Š²Š½ŠµŃŠ»Šø Š½Š° ŠæŠ¾Š“Š½Š¾ŃŠµ ŃŠ°Š¹. ŠŠ²Š° ŃŠ°Š¹Š½ŠøŠŗŠ°, Š¾Š“ŠøŠ½ ŠŗŠ°Š¼ŠµŠ½Š½ŃŠ¹, Š° Š“ŃŃŠ³Š¾Š¹ Š¼ŠµŠ“Š½ŃŠ¹ā¦Ā»31. ŠŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ ŃŃŠøŃ Š¶Šµ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š¾Š² Š“Š»Ń ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŠæŠ¾ŃŃŠ“Ń ŠæŠ¾Š“ŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“Š°ŠµŃ Š¾ŃŃŠµŃ Š.Š. ŠŠ¾Š±ŃŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾32. ŠŠ¾ ŠŗŠ¾Š½ŃŠ° XIX Š². ŃŠøŃŃŠ°ŃŠøŃ ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠø Š½Šµ Š¼ŠµŠ½ŃŠ»Š°ŃŃ. ŠŠ¾ŃŃŠ°ŃŠ¾ŃŠ½Š¾ Š¾Š±ŃŠ°ŃŠøŃŃŃŃ Šŗ ŃŃŠ°ŃŃŠµ Š§. ŠŠ¶Š¾Š½ŃŃŠ¾Š½Š° (Johnston Charles), ŃŃŠ¾Š±Ń ŃŠ±ŠµŠ“ŠøŃŃŃŃ Š² ŃŃŠ¾Š¼: Ā«ŠŠ¾Š¼Š°ŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ²Š°ŃŃ Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠµŠ² ŠŠ°ŃŠ²Š°Š·Š° ŃŠ¾ŃŃŠ¾ŠøŃ ŠøŠ· ŃŠ°Š¼Š¾Š³Š¾ Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾Š³Š¾: Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ°Š¹Š½ŠøŠŗŠ°, Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŃŠ¼Š³Š°Š½Š° Š“Š»Ń ŠŗŠøŠæŃŃŠµŠ½ŠøŃ Š²Š¾Š“Ń, Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠøŃ Š³Š»ŠøŠ½ŃŠ½ŃŃ Š³Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š² ŃŠ°Š·Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠ° Š“Š»Ń Š²Š¾Š“Ń ŠøŠ»Šø ŠŗŠøŃŠ»Š¾Š³Š¾ Š¼Š¾Š»Š¾ŠŗŠ°, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š“Š»Ń ŠæŃŠøŠ³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŠæŠøŃŠø Šø Š“Š²ŃŃ ŠøŠ»Šø ŃŃŠµŃ ŃŠ°ŃŠµŠŗ Š³ŃŃŠ±Š¾Š¹ Š³Š»ŠøŠ½ŃĀ»33. Š 1895 Š³., ŃŠµŃŠµŠ· ŃŃŠø Š³Š¾Š“Š° ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ ŠæŃŠ±Š»ŠøŠŗŠ°ŃŠøŠø ŃŃŠ°ŃŃŠø, ŠŠ°ŃŠ²Š°Š· Š±ŃŠ» ŃŠ°Š·Š“ŠµŠ»ŠµŠ½ Š¼ŠµŠ¶Š“Ń ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Š¾Š¼ Šø ŠŃŃ Š°ŃŠ¾Š¹. Š”ŠµŠ³Š¾Š“Š½Ń ŃŠµŠ²ŠµŃŠ½Š°Ń ŃŠ°ŃŃŃ ŠŠ°ŃŠ²Š°Š·Š° ŃŠ°ŃŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½Š° Š² ŃŠµŠ½ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠ°ŃŃŠø Š¢Š°Š“Š¶ŠøŠŗŠøŃŃŠ°Š½Š°, Š° ŃŠ¶Š½ŃŠ¹ ŠŠ°ŃŠ²Š°Š· ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ ŃŠ°Š¹Š¾Š½Š¾Š¼ Š² ŠæŃŠ¾Š²ŠøŠ½ŃŠøŠø ŠŠ°Š“Š°Ń ŃŠ°Š½ ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Š°.

ŠŃŠµ Š²ŃŃŠµŠæŠµŃŠµŃŠøŃŠ»ŠµŠ½Š½Š¾Šµ Š“Š°ŠµŃ Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾Š»Š°Š³Š°ŃŃ, ŃŃŠ¾ Š“Š¾ 1900 Š³. Š»Š°ŃŃŠ½Ń Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ ŃŃŃŃŃ Š½Šµ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°Š»Š° Š² ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½ Š²Š¾Š¾Š±ŃŠµ, Š° Š² Š²ŠøŠ“Šµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŠ¹ ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°Š»Š° Š² Š¾ŃŠµŠ½Ń Š¼Š°Š»ŃŃ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š°Ń , Šø ŃŠ°ŠŗŠøŠµ ŠøŠ·Š“ŠµŠ»ŠøŃ ŃŃŠøŃŠ°Š»ŠøŃŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ°Š¼Šø ŃŠ¾ŃŠŗŠ¾ŃŠø. ŠŠ¾ŃŠ»Šµ 1900 Š³., Š² ŃŠ²ŃŠ·Šø Ń ŃŠµŠ·ŠŗŠøŠ¼ ŠæŠ¾Š“ŃŠµŠ¼Š¾Š¼ ŠæŃŠ¾Š¼ŃŃŠ»ŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŠø Š² ŠŠ½Š³Š»ŠøŠø, Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ Šø Š² ŃŠ²ŠµŃŠ½Š¾Š¹ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŃŃŠ³ŠøŠø, Šø ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠøŠµŠ¼ Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½Š¾Š“Š¾ŃŠ¾Š¶Š½Š¾Š¹ ŃŠµŃŠø Š² ŠŠ½Š“ŠøŠø, ŠæŠ¾Š·Š²Š¾Š»ŃŃŃŠµŠ¹ Š“ŠµŃŠµŠ²Š¾ ŠæŠµŃŠµŠ¼ŠµŃŠ°ŃŃ ŃŃŠ¶ŠµŠ»ŃŠµ Š³ŃŃŠ·Ń, Š»Š°ŃŃŠ½Ń ŠŗŠ°Šŗ ŃŃŃŃŠµ Š² Š±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š¼ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Šµ ŃŃŠ°Š»Š° ŠæŠ¾ŃŃŃŠæŠ°ŃŃ Š² ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½.

ŠŃŠ½Š¾Š²ŃŠ²Š°ŃŃŃ Š½Š° Š²ŃŠµŠ¼ Š²ŃŃŠµŠøŠ·Š»Š¾Š¶ŠµŠ½Š½Š¾Š¼, Ń Š±Š¾Š»ŃŃŠ¾Š¹ Š“Š¾Š»ŠµŠ¹ ŃŠ²ŠµŃŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŠø Š¼Ń Š¼Š¾Š¶ŠµŠ¼ ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠøŃŃ, ŃŃŠ¾ Š±Š¾Š»ŃŃŃŃ ŃŠ°ŃŃŃ Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŠ¾Š² Šø Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠŗŠ¾ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ ŃŠ¾ ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠ¼Šø Š“ŠµŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š“Š°ŃŠøŃŠ¾Š²Š°ŃŃ XIX Š². ŠŃŃŠ°ŃŠø, ŃŃŠ¾ ŠŗŠ¾ŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ ŠæŠ¾Š“ŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“Š°ŃŃ ŃŃŃŠ°Š²Š½ŃŠµ Ń Š°Š¹Š±ŠµŃŃ, ŠæŠ¾ŃŠ²ŠøŠ²ŃŠøŠµŃŃ Š² ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŃŠµŃŠ²ŠµŃŃŠø XX Š²., Š²ŃŠµ Š¾ŃŠøŠ³ŠøŠ½Š°Š»ŃŠ½ŃŠµ Š“ŠµŃŠ°Š»Šø ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Ń ŠøŠ· ŃŃŠ°Š»Šø.

ŠŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ Ń Š»Š°ŃŃŠ½Š½ŃŠ¼Šø Š“ŠµŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø ŃŃŠŗŠ¾ŃŃŠø Šø Š½Š¾Š¶ŠµŠ½, Š½Š°ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, Ń

Š°Š¹Š±ŠµŃŃ, Š²ŠµŃŠ¾ŃŃŠ½ŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŠ»Š¾ŃŃ ŠøŠ»Šø ŃŠµŠ¼Š¾Š½ŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Š¾ŃŃ ŃŠ¶Šµ Š² XX Š². ŠŠ¾ŠæŠ¾Š»Š½ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼ ŠæŠ¾Š“ŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“ŠµŠ½ŠøŠµŠ¼ ŃŃŠ¾Š¼Ń ŃŠ»ŃŠ¶Š°Ń Ń

Š°Š¹Š±ŠµŃŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š½Š°Š·Š²Š°ŃŃ Ā«ŃŠµŠ¼Š¾Š½ŃŠ½ŃŠ¼ŠøĀ». Š”Š¾Ń

ŃŠ°Š½ŠøŠ² ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ Š“ŠµŃŠ°Š»Šø ŃŃŠŗŠ¾ŃŃŠø, ŃŠ°ŠŗŠøŠµ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ, Š²ŠµŃŠ¾ŃŃŠ½Š¾, Š² ŠæŃŠ¾ŃŠµŃŃŠµ Š±ŃŃŠ¾Š²Š°Š½ŠøŃ ŃŃŃŠ°ŃŠøŠ»Šø ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ»ŠµŠŗŃŠ½ŃŠµ Š½Š¾Š¶Š½Ń Ń Š¾ŃŠøŠ³ŠøŠ½Š°Š»ŃŠ½ŃŠ¼Šø ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠ¼Šø Š½Š°ŠŗŠ¾Š½ŠµŃŠ½ŠøŠŗŠ°Š¼Šø. Š”ŃŠ“Ń ŠæŠ¾ Š²ŃŠµŠ¼Ń, Š² ŠŗŠ°ŃŠµŃŃŠ²Šµ Š°Š»ŃŃŠµŃŠ½Š°ŃŠøŠ²Ń

Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŃŃŠ“Š¾ŠµŠ¼ŠŗŠøŠ¼ Š² ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠø ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠ¼ Š“ŠµŃŠ°Š»ŃŠ¼ ŠøŃ

Š·Š°Š¼ŠµŠ½ŃŠ»Šø Š½Š° Š±Š¾Š»ŠµŠµ Š»ŠµŠ³ŠŗŠøŠµ Š² Š¾Š±ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠµ Šø ŃŃŠ°Š²ŃŠøŠµ Š“Š¾ŃŃŃŠæŠ½ŃŠ¼Šø Š“ŠµŃŠ°Š»Šø ŠøŠ· Š»Š°ŃŃŠ½Šø.

ŠŠ¾Š“Š²Š¾Š“Ń ŠøŃŠ¾Š³, Ń Š¾ŃŠµŠ»Š¾ŃŃ Š±Ń Š¾ŃŠ¼ŠµŃŠøŃŃ, ŃŃŠ¾ Ń Š¾ŃŃ Š²Š¾ŠæŃŠ¾Ń, Š¾Š±Š¾Š·Š½Š°ŃŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š² Š½Š°ŃŠµŠ¹ ŃŃŠ°ŃŃŠµ, Š±ŠµŠ·ŃŃŠ»Š¾Š²Š½Š¾, ŃŃŠµŠ±ŃŠµŃ Š“Š¾ŠæŠ¾Š»Š½ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠø, Š“Š°Š½Š½Š¾Šµ Š½Š°ŠæŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠ¹ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃŃŃ Š½Š°Š¼ ŠæŠµŃŃŠæŠµŠŗŃŠøŠ²Š½ŃŠ¼ Š² ŠæŠ»Š°Š½Šµ Š°ŃŃŠøŠ±ŃŃŠøŠø ŃŃŠµŠ“Š½ŠµŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ Šø ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠŗŠ¾ŠŗŠ»ŠøŠ½ŠŗŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ Š°ŃŠ³Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŃ XIXāXX Š²Š².

1 Churchill Winston S. Frontiers and Wars. London, 1962. Š . 32.

2 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š . 38.

3 Staff Branch (General). Operations in Waziristan 1919ā1920. Calcutta: Supt. Govt. Print , 1921. Š . 15.

4 ŠŃŠµŠ¾Š±ŃŠ°Ń ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃ ŠøŃŠŗŃŃŃŃŠ². Š¢. 2. ŠŠ½. 2 / ŠŠ¾Š“ Š¾Š±ŃŠµŠ¹ ŃŠµŠ“. Š.Š. ŠŠµŠ¹Š¼Š°ŃŠ½Š° Šø Š®.Š. ŠŠ¾Š»ŠæŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾. Š.: ŠŃŠŗŃŃŃŃŠ²Š¾, 1961. Š”. 169.

5 ŠŠ±Š“ŃŠ»Š»Š°ŠµŠ² Š¢., Š¤Š°Ń ŃŠµŃŠ“ŠøŠ½Š¾Š² Š., Š„Š°ŠŗŠøŠ¼Š¾Š² Š. ŠŠµŃŠ½Ń Š² Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»Šµ. ŠŠ°ŃŠ¾Š“Š½Š¾Šµ ŠøŃŠŗŃŃŃŃŠ²Š¾ Š£Š·Š±ŠµŠŗŠøŃŃŠ°Š½Š°. ŠŠ·Š“-Š²Š¾ Š»ŠøŃŠµŃŠ°ŃŃŃŃ Šø ŠøŃŠŗŃŃŃŃŠ²Š° ŠøŠ¼ŠµŠ½Šø ŠŠ°ŃŃŃŠ° ŠŃŠ»ŃŠ¼Š°. Š¢Š°ŃŠŗŠµŠ½Ń, 1986. Š”. 26.

6 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 48ā50.

7 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 159.

8 ŠÆŠ²Š¾ŃŃŠŗŠøŠ¹ Š.Š. ŠŃŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠøŠµ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ¾ŃŠ¾Š»ŃŃŃŠ²Š° ŠæŠ¾ ŠŃŠ³Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š¼Ń Šø ŠŃŃ Š°ŃŃŠŗŠ¾Š¼Ń Ń Š°Š½ŃŃŠ²Ń Š² 1878ā1879 Š³Š³. Š¢. 1. Š”ŠŠ±., 1883. Š”. 233.

9 Š Š¾Š¶ŠŗŠ¾Š²Š° Š.Š. ŠŠŗŠ¾Š½Š¾Š¼ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŃŠ²ŃŠ·Šø Š Š¾ŃŃŠøŠø ŃŠ¾ Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠµŠ¹. 40ā60-Šµ Š³Š¾Š“Ń XIX Š². Š.: ŠŠ Š”Š”Š”Š , 1963. Š”. 35.

10 ŠŠøŃŠµŠ² Š„.Š. ŠŠŗŠ¾Š½Š¾Š¼ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŃŠ²ŃŠ·Šø Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø Ń Š”ŠøŠ±ŠøŃŃŃ Š² XVIāXIX Š²Š². Š¢Š°ŃŠŗŠµŠ½Ń: Š¤Š°Š½, 1983. Š”. 101.

11 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 113.

12 Š¦ŠŠŠŠ Š”Š”Š”Š . Š¤. 1264. ŠŠæ. 1. Š. 54. Š. 106ā107.

13 Š§ŠøŃ Š°ŃŠµŠ² Š.Š. ŠŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ Š²ŠµŃŃŠøŠ½ Š”ŃŃ- Šø ŠŠ¼Ń-ŠŠ°ŃŃŠø Šø Š½Š°Š³Š¾ŃŠ½Š¾Š¹ ŠæŠ»Š¾ŃŠ°Š“Šø ŠŠ°Š¼ŠøŃ // ŠŠ°ŠæŠøŃŠŗŠø Š ŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š³ŠµŠ¾Š³ŃŠ°ŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾Š±ŃŠµŃŃŠ²Š°. ŠŠ½. III. 1849. Š”. 27.

14 ŠŠµŠ±Š¾Š»ŃŠøŠ½ Š.Š. Š”ŃŠ°ŃŠøŃŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Šµ Š¾Š±Š¾Š·ŃŠµŠ½ŠøŠµ Š¾ Š²Š½ŠµŃŠ½ŠµŠ¹ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šµ Š Š¾ŃŃŠøŠø. Š§. 2. Š”ŠŠ±., 1850. Š”. 438ā439.

15 Š„Š°Š»ŃŠøŠ½ Š.Š. ŠŠ¾Š»ŠøŃŠøŠŗŠ° Š Š¾ŃŃŠøŠø Š² Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø (1847ā1868). Š.: ŠŠ·Š“-Š²Š¾ Š²Š¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š¾Š¹ Š»ŠøŃŠµŃŠ°ŃŃŃŃ, 1960. Š”. 44.

16 ŠŠøŃŠµŠ² Š„.Š. ŠŠŗŠ¾Š½Š¾Š¼ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŃŠ²ŃŠ·Šø Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø Ń Š”ŠøŠ±ŠøŃŃŃ Š² XVIāXIX Š²Š². Š”. 133.

17 ŠŃŠøŠ³Š¾ŃŃŠµŠ² Š.Š. Ā«Š ŃŃŃŠŗŠøŠ¹ Š²ŠµŃŃŠ½ŠøŠŗĀ». 1871. ā 1ā2. Š”. 456.

18 Š„ŃŃŠ»ŠµŠ² Š”. ŠŃŠ¾ŠµŠŗŃ ŃŃŃŠ°Š²Š° ŃŠ¾Š²Š°ŃŠøŃŠµŃŃŠ²Š° Š“Š»Ń ŃŠ°Š·Š²ŠøŃŠøŃ ŃŠ¾ŃŠ³Š¾Š²Š»Šø ŃŠ¾ Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŃ ŠŠ·ŠøŠµŃ. Š”ŠŠ±., 1863. Š”. 25ā27.

19 ŠØŠŗŃŠ½Š¾Š² Š.Š. Š¢Š¾ŃŠ³Š¾Š²ŃŠµ ŃŠ²ŃŠ·Šø Š Š¾ŃŃŠøŠø Ń ŠŃŠ³Š°Š½ŠøŃŃŠ°Š½Š¾Š¼ Š½Š° ŃŃŠ½ŠŗŠ°Ń Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø (Š²ŃŠ¾ŃŠ°Ń ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Š° XVIII ā ŠæŠµŃŠ²Š°Ń ŠæŠ¾Š»Š¾Š²ŠøŠ½Š° XIX Š².) // ŠŠ·Š²ŠµŃŃŠøŃ Š”Š°Š¼Š°ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŠµŠ½ŃŃŠ° Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŠŗŠ°Š“ŠµŠ¼ŠøŠø Š½Š°ŃŠŗ. Š¢. 10. ŠŃŠæ. 4. Š”Š°Š¼Š°ŃŠ°, 2008. Š”. 995.

20 ŠŠµŠ¹ŠµŠ½Š“Š¾ŃŃ Š.Š. ŠŃŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠøŠµ ŠøŠ· ŠŃŠµŠ½Š±ŃŃŠ³Š° Š² ŠŃŃ Š°ŃŃ. Š., 1975. Š”. 129ā130.

21 ŠŠ°ŠæŠøŃŠŗŠø Š¾ ŠŃŃ Š°ŃŃŠŗŠ¾Š¼ Ń Š°Š½ŃŃŠ²Šµ. (ŠŃŃŠµŃŃ Š.Š. ŠŠµŠ¼ŠµŠ·Š¾Š½Š° Šø Š.Š. ŠŠøŃŠŗŠµŠ²ŠøŃŠ°). Š., 1983. Š”. 80.

22 Š„Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š² Š.Š. ŠŠŗŃŠæŠµŠ“ŠøŃŠøŃ Š² Š„Š¾ŃŠ°ŃŠ°Š½. Š., 1973. Š”. 121.

23 Š ŠµŠ±ŃŠ¾Š² Š.Š. ŠŠ°ŃŠø ŠŗŠ¾ŃŠ½Šø. ŠŃŠµŃŠŗŠø ŠæŠ¾ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠø ŠŠ¾Š»ŃŃŃŠ³ŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŃŠ°Ń (ŠŠ½. 2). ŠŠ¾Š»ŃŃŃŠ³ŠøŠ½Š¾, 1994. Š”. 29ā30.

24 Crawfurd J . A view of the present state and future prospects of the free trade & colonization of India. London, 1829. Š . 10.

25 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š . 13.

26 James McQueen. General Statistics of the British Empire. London, 1836. Š . 131, 132.

27 Ibid. Š . 173ā174.

28 The Colonization and commerce of British India. London, 1830. P. 18.

29 Chiozza L.G. British trade and the Zollverein Issue, London. 1903. P. 21ā22.

30 Hamilton C.J. The trade relations between England and India (1600ā1896). Calcutta, 1919; Burgis Edwin. Perils to British trade, how to avert them. London, 1895. P. 162, 166; Hooper Frederick; Graham James. The import and export trade; or, Modern commercial practice (formerly known as modern business methods) being a guide to the operations incidental to the trade of the United Kingdom, with the customary documents and correspondence. London, 1916. P. 170.

31 ŠŠ°Š»ŠŗŠøŠ½ Š.Š. ŠŃŠ½Š¾Š³ŃŠ°ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ Šø ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń ŠæŠ¾ Š”ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ¹ ŠŠ·ŠøŠø Šø ŠŃŠµŠ½Š±ŃŃŠ³ŃŠŗŠ¾Š¼Ń ŠŗŃŠ°Ń. Š”ŠŠ±., 1868. Š”. 168.

32 ŠŠ¾Š±ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š.Š. ŠŠ¾ŃŃŃ Š²ŠµŃŃ Š¾Š²ŃŠµŠ² ŠŃŠ½Š“Š¶Š°. ŠŃŠµŃŠŗ Š±ŃŃŠ° ŠæŠ¾ ŠæŃŃŠµŠ²ŃŠ¼ Š·Š°Š¼ŠµŃŠŗŠ°Š¼. Š., 1908. Š”. 85.

33 Johnston Charles. Darwaz and Karategin: An Ethnographical Sketch, The Asiatic Quarterly Review New Series ā Volume III. January April, 1892. The Oriental University Institute. Š . 77ā86.

ŠŠ¾Š¼Š¼ŠµŠ½ŃŠ°ŃŠøŠø