ذڑذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ° ذ² ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾-ر„ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذµ, ذ¨ذ°ذ»ذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ذگ.ذ“., ذ’ر‹رپذ¾ر†ذ؛ذ¸ذ¹ ذ.ذ›. (ذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³)

ذ”ذµذ؟ذ°ر€ر‚ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ر‹ ذœذ¸ذ½ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ’ذ¾رپرŒذ¼ذ¾ذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 17–19 ذ¼ذ°رڈ 2017 ذ³ذ¾ذ´ذ°

ذ§ذ°رپر‚رŒ IVذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³

ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2017

آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2017

آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2017

آ© ذ،ذںذ±ذ“ذ£ذںذ¢ذ”, 2017

ذذ”ذذذ™ ذکذ— ذ’ذگذ–ذذ•ذ™ذ¨ذکذ¥ ذ—ذگذ”ذگذ§ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ±ذµذ· ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ½ذµذ»رŒذ·رڈ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ر€ذ°رپرپر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ر‚رŒ ذ½ذ° رƒرپذ؟ذµر… ر€ذ°ذ·ر€رƒرˆذµذ½ذ¸رڈ ذ±ذµر‚ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ر‹ آ«ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ذœذ°ذ½ذ½ذµر€ذ³ذµذ¹ذ¼ذ°آ» ذ¸, ذ² ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ذ¾ذ¼ رپر‡ذµر‚ذµ, ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ ذµذµ ذ؟ر€ذ¾ر€ر‹ذ²رƒ, رڈذ²ذ»رڈذ»ذ°رپرŒ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ°. ذ’ ر‚ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ, ذ´ذ° ذ¸ رپذµذ¹ر‡ذ°رپ ذ¾ذ½ذ° ذ½ذµ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ رپذ°ذ¼ذ¾ر†ذµذ»رŒرژ, ذ° رپذ»رƒذ¶ذ¸ر‚ ذ»ذ¸رˆرŒ رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ´ذ»رڈ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ°ر‚ذ°ذ؛ذ¸. ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ° ذ½ذµذ¼ذ°ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ½ذµرپذ²ذ¾ذµذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ؛ذ¾ذ¹ رپر€ر‹ذ²ذ°ذ»ذ° ذ°ر‚ذ°ذ؛ذ¸ ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ°رژر‰ذµذ³ذ¾ ذ¸ذ»ذ¸ ر€ذ°رپرپر‚ر€ذ°ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ° ذµذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ° ذ² ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ¹ رپر‚ذµذ؟ذµذ½ذ¸, ر‡ر‚ذ¾ ذ°ر‚ذ°ذ؛رƒ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ؟ر€ذµر€ر‹ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رŒ ذ¸ر… ذ² ذ±ذ¾ذµرپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾ذµ رپذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸ذµ.

ذڑذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ° ذ² ر€ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ رپر‚ر€ذ¾ذ¸ذ»ذ°رپرŒ, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¾, ذ¸رپر…ذ¾ذ´رڈ ذ¸ذ· ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ° ذںذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¾ذ؟ر‹ر‚ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹ ذ² ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ°ر… ذکرپذ؟ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ¸ ذڑذ¸ر‚ذ°رڈ, ذµرپذ»ذ¸ ذ¸ ذ²ذ½ذµرپ ذ² ذ½ذµذµ ر‡ر‚ذ¾-ر‚ذ¾ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذµ, ر‚ذ¾ رچر‚ذ¸ ذ¸ذ·ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ² ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¼ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ر‹ رپ رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¸ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ² ذ½ذµذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸. ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ ذ·ذ°ر€رƒذ±ذµذ¶ذ½ر‹ر… رƒرپر‚ذ°ذ²ذ¾ذ² رƒذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ²ذ°ر‚رŒ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹, ذ؟ر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ½ذµ رƒذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ذ¶ذ°ر‚رŒ, ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»رڈر‚رŒ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, ذ½ذ¾ ذ¼ذ¾ر‰ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ»ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸. ذ ذ°رپر…ذ¾ذ´ رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ؟ر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ² ذ·ذ°ذ²ذ¸رپذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر‚ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ° ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ°ر‚ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸: رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ¾ذ¼, ذ؟ذ¾ ذ°رچر€ذ¾ر„ذ¾ر‚ذ¾رپذ½ذ¸ذ¼ذ؛رƒ, ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ذµذ¹ ذ¸ ر‚. ذ؟.

ذ’ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ° رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ر€ذµذ³ذ»ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ‘ذ¾ذµذ²ر‹ذ¼ رƒرپر‚ذ°ذ²ذ¾ذ¼ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸1 ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ»ذ°ذ³ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ½ذ° ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛رƒرژ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟رƒ ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذµذ³ذ¾ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ (ذ”ذ”), رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ²ذ°ذµذ¼رƒرژ ذ² ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذµ, رڈذ²ذ»رڈرڈرپرŒ ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ذµذ¹رˆذµذ¹ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذµذ¹ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹. ذ‘ذ¾ذµذ²ذ°رڈ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ”ذ” ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ رˆر‚ذ°ذ±ذ¾ذ¼ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذµذ´رƒرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذ» ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸, ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€رƒرڈ ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذµذµ ذ´ذ»رڈ ذ¾ذ±رپذ»رƒذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ¸ذ· ر€ذ°رپر‡ذµر‚ذ° ذ´ذ²ذ° رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ° ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ¶ذ´ر‹ذ¹ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹.

ذ£ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ”ذ” ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ¶ذµرپر‚ذ؛ذ¾ ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ر€ذ°رپذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ²رپذµر… ر†ذµذ»ذµذ¹

ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ¼ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹, رƒر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°رڈ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ± ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¼ذµرپر‚ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ر†ذµذ»ذ¸, رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ¸ذ¼ذµرژر‰ذ¸ذµرپرڈ رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذ° ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ, ذ² ذ½رƒذ¶ذ½ر‹ر… رپذ»رƒر‡ذ°رڈر… رƒرپذ¸ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ» ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ر‹ ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈذ¼ذ¸. ذ§ذ°رپر‚رŒ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ”ذ” رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ²ر‹ذ´ذµذ»رڈر‚رŒ ذ² ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ¹ ر€ذµذ·ذµر€ذ² ذ´ذ»رڈ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ½ذ¾ذ²رŒ ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ‘ذ£ذگ-II-37 ذ؟ذ¾ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذµ رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ذ»ذ¸رˆرŒ رپذ²ذ¾ذ´ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ¾ذ±ر‰ذ¸ر… ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ°ر†ذ¸ذ¹ ذ؟ذ¾ ر€ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ»ذµذ¼ذµ, ذ½ذµ ر€ذ°رپذ؛ر€ر‹ذ²ذ°رڈ ذ½ذ¸ ذ¼ذµر…ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¼ذ° ذµذµ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ² ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذµ, ذ½ذµ ذ´ذ°ذ²ذ°رڈ ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… رپذ¾ذ²ذµر‚ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر‚ذ¸ذ؟ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°رڈذ¼ ذµذµ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ² ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذµ, ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ°ر… ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈر…. ذر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ² ذ‘ذ£ذگ-II-37 ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ذµ-ذ»ذ¸ذ±ذ¾ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپذ°ذ¼ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر€ر‹ذ²ذµ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ¸ ذµذµ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رڈر….

ذœذµذ¶ذ´رƒ ر‚ذµذ¼ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ° رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¾رپذ»ذ¾ذ¶ذ½رڈذ»ذ°رپرŒ ر‚ذµذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€رƒذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¼ذµرپر‚ ذ´ذ»رڈ رچذ»ذµذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ذµذµ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ؛ذ°, ذ¸ر… ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛رƒ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ؛رƒ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ³ذ½رڈ رچر‚ذ° ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚ ذ·ذ°ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾. ذڑذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ» ذ¾ذ؟ر‹ر‚,

ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ر‹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°رژر‚رپرڈ ذ¸ ذ¾ذ±ذ¾ر€رƒذ´رƒرژر‚رپرڈ ذ¸ذ· ر€ذ°رپر‡ذµر‚ذ° ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ ذ´ذ²رƒر…–ر‚ر€ذµر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ¶ذ´رƒرژ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرژ. ذ، ذ²ر‹ذ±ر€ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ ذ·ذ°ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ر€ذ¸ذµذ½ر‚ذ¸ر€ذ°ذ¼ ذ½ذ° ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ر€رƒذ±ذµذ¶ذ°ر… ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²رڈر‚رپرڈ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ´ذ»رڈ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµر€رڈرژر‚رپرڈ ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¾ذ¹. ذ¢ذ°ذ؛, ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ°رڈ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ° ذ´ذ¾ 5–7 ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ذ¾ ذ¼ذµذ½رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ² ر…ذ¾ذ´ذµ ذ±ذ¾رڈ ذ؟ر€ذ¸ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡.

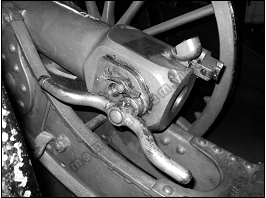

ذذ³ذ½ذµذ²ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€رƒذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ر‹ ذ² ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ذ¾ذ¼ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذ¸: ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ¾ذ؛ذ¾ذ؟ذ°ر… رپ ذ؟ذµر€ذµذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ² ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذ°ذ؛ذ°ر‚ذ¾ذ², ذ° ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ذ½ر‹ذµ ذ¾ذ؛ذ¾ذ؟ر‹ ر…ذ¾ذ´ذ°ذ¼ذ¸ رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ر‹ رپ ذ·ذµذ¼ذ»رڈذ½ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ رƒذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ´ذ»رڈ ر€ذ°رپر‡ذµر‚ذ¾ذ² (ذ¸ذ». 1), ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ¾ر…ر€ذ°ذ½رڈذ»ذ¾ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ر‚ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€رŒ ذ² ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ¼ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ¸ ر‚ذµذ¼ رپذ°ذ¼ر‹ذ¼ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆرƒرژ ذ¶ذ¸ذ²رƒر‡ذµرپر‚رŒ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°.

ذکذ». 1. ذ¤ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ¾ذ؛ذ¾ذ؟ذ°ر… رپ ذ؟ذµر€ذµذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸ذµذ¼ ذ² ذ´ذ²ذ°â€“ر‚ر€ذ¸ ذ½ذ°ذ؛ذ°ر‚ذ°

ذذ»ذµذ¼ذµذ½ر‚ر‹ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ؛ذ° ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ر‚ر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ, ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµر€رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼ رپ رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ° ذ¸ ذ½ذ°ذ·ذµذ¼ذ½ر‹ر… ر€رƒذ±ذµذ¶ذµذ¹ ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ؛ر€ذ°ذµذ¼. ذ¢ر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ°رڈ ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ° ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ رپذ¸ذ»رŒذ½ذ¾ ذ·ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½رڈذ»ذ° ذ¸ر… ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ°رچر€ذ¾ر„ذ¾ر‚ذ¾رپذ½ذ¸ذ¼ذ؛ذ°ر… ذ¸ ذ²ذ¸ذ·رƒذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼ رپ ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…ذ°, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ رپ ذ½ذ°ذ·ذµذ¼ذ½ر‹ر… ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ². ذںر€ذ¸ ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذµ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ ر„ذ¸ذ½ذ½ر‹ ذ؟ر€ذ¾رڈذ²ذ¸ذ»ذ¸ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذµ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ¾ ذ¸ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذµر‚ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ. ذکر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ»ذ¸ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذ° ذ¾ذ؟رƒرˆذ؛ذ°ر… ذ»ذµرپذ°, ذ؟ذ¾ذ´ ذ´ذµر€ذµذ²رŒرڈذ¼ذ¸. ذںر€ذ¸ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ذµ ذ؟ذ¾ذ´ ذ²ذ¾ذ·ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذµذ¼ رƒذ´ذ°ر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ»ذ½ر‹ ذ¾ر‚ ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ذ² رپذ½ذµذ³ رپ ذ´ذµر€ذµذ²رŒذµذ² ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ذ¾ ذ¾رپر‹ذ؟ذ°ذ»رپرڈ, ذ¸ ذ¾ذ³ذ¾ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ر‚ رپذ½ذµذ³ذ° ذ´ذµر€ذµذ²رŒرڈ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ²ر‹ذ´ذ°ر‚رŒ ذ¼ذµرپر‚ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸. ذ§ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ¸ذ·ذ±ذµذ¶ذ°ر‚رŒ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ¾ذ³ذ¾ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ²ذµر‚ذ²ذ¸ ذ´ذµر€ذµذ²رŒذµذ² ر„ذ¸ذ½ذ½ر‹ ذ؟ذ¾ذ؛ر€ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ²ذ°ر‚ذ¾ذ¹. ذںر€ذ¸ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ذµ ذ¸ذ· ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ²ذ؟ذµر€ذµذ´ذ¸ ذ½ذ¸ر… ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·رƒذµر‚رپرڈ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ذ·ذ°ذ´رƒذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½رƒرپ – ذ؟ذ¾ر‚ذµذ¼ذ½ذµذ²رˆذ¸ذ¹ رپذµذ؛ر‚ذ¾ر€ ر€ذ°رپر‚ذ°رڈذ²رˆذµذ³ذ¾ ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ±ر€ذ¾رپذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ½ذµذ³ذ°, ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ر‹ذ¹ ذ½ذ° ر„ذ¾ر‚ذ¾رپذ½ذ¸ذ¼ذ؛ذ°ر… ذ؟ر€ذ¸ ر„ذ¾ر‚ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ رپ رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ°. ذک ذ·ذ´ذµرپرŒ ر„ذ¸ذ½ذ½ر‹ ذ½ذ°رˆذ»ذ¸ ذ¾ر€ذ¸ذ³ذ¸ذ½ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´: ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذ¹ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذµ رƒ ذ½ذ¸ر… ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¸رپرŒ ذ±ذµذ»ر‹ذµ ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ر‡ذ½ر‹ذµ رپذµر‚ذ¸ ذ¼ذµذ»ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ»ذµر‚ذµذ½ذ¸رڈ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾ذ½ذ¸ ذ·ذ°ذ؛ر€ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ´ذµذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€رƒرژر‰ذ¸ذµ رپذµذ؛ر‚ذ¾ر€ر‹ ذ؟ذµر€ذµذ´ رپر‚ذ²ذ¾ذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸.

ذ’ ذµذ¶ذµذ½ذµذ´ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ رپذ²ذ¾ذ´ذ؛ذµ ذ°ذ½ذ³ذ»ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ± ذ¾ذ±رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ؛ذµ ذ½ذ° ر‚ذµذ°ر‚ر€ذ°ر… ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ¾ر‚ 17 ذ½ذ¾رڈذ±ر€رڈ 1939 ذ³. ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ:

آ«ذذ؟ر‹ر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ°ذ¼ذµر€ذ¸ذ؛ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµرپذ؟ذ¾ذ½ذ´ذµذ½ر‚, ذ؟ذ¾ذ±ر‹ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ² ذکرپذ؟ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ¸ ذگذ±ذ¸رپرپذ¸ذ½ذ¸ذ¸, رپذ؛ذ°ذ·ذ°ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ½ذµ ذ²ذ¸ذ´ذµذ» ذ½ذ°رپر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپذ½ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹آ»2.

ذںذ¾ذ»ذµذ²ذ°رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ½ذ°رپر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ذ»ذ° ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 420 ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹3, ذ±ذ¾ذ»رŒرˆرƒرژ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… (ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 73 %) ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ ذ±ر‹ذ²رˆذ¸ذµ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ 76-ذ¼ذ¼ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ذ¾ذ±ر€. 1900 ذ¸ 1902 ذ³ذ³., ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ 75-ذ¼ذ¼ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ر„ر€ذ°ذ½ر†رƒذ·رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ رˆذ²ذµذ´رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؛ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رƒ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ رپذ¸ذ»رŒذ½ذ¾ رƒرپر‚ذ°ر€ذµذ»ذ¸. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, رچر‚ذ¸ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ, ذ¸ذ¼ذµرڈ ذ½ذ°رپر‚ذ¸ذ»رŒذ½رƒرژ ر‚ر€ذ°ذµذ؛ر‚ذ¾ر€ذ¸رژ, ذ½ذµ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ ذ؟ذ¾ذ´ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ² رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر… ذ؟ذµر€ذµرپذµر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ»ذµرپذ¸رپر‚ذ¾ذ¹ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¤ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´ذ¸ذ¸; ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رپر‚ر‹ رپر‚ذ°ذ»ذ؛ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رپ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ¼ذ¸ ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¾رپر‚رڈذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ ذ²ر‹ذ±ذ¾ر€ذµ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹, ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°رژر‰ذ¸ر… رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±رƒ ذ½ذ° ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذµ ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ ر†ذµذ»ذµذ¹, ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ·ذ° ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذµرپر‚ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ رƒذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸رڈذ¼ذ¸.

ذذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… رپذ¸رپر‚ذµذ¼ (114 رˆر‚رƒذ؛) ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°ذ»ذ¾ ر„ر€ذ°ذ½ر†رƒذ·رپذ؛ذ¸ذµ 152-ذ¼ذ¼ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ذµ ذ³ذ°رƒذ±ذ¸ر†ر‹ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹ ذ¨ذ½ذµذ¹ذ´ذµر€ذ° ذ¾ذ±ر€. 1913 ذ³., ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ 107-ذ¼ذ¼ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ½ر‹ذµ ذ؟رƒرˆذ؛ذ¸ ذ¾ذ±ر€. 1910 ذ³. ذ¸ 122-ذ¼ذ¼ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¸ذµ ذ³ذ°رƒذ±ذ¸ر†ر‹ ذ¾ذ±ر€. 1910 ذ³. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ½ذ° ذ°ر€ذ¼ذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… رپذ؛ذ»ذ°ذ´ذ°ر… ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ 238 رƒرپر‚ذ°ر€ذµذ²رˆذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹, ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ²ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¸رˆذ»ذ¾رپرŒ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ² ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ°.4

ذذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ±ر‹ذ» ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛ر‚ ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ذ². ذںذ¾ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ر†ذµذ½ذ؛ذ°ذ¼, ذ°ر€ذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذ»ذ° 271 378 ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ؛ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈذ¼ ذ²رپذµر… ذ؛ذ°ذ»ذ¸ذ±ر€ذ¾ذ², ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ¸ر… ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»رڈرژر‰ذ°رڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ – 205 ر‚ر‹رپ. ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ذ² – ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ½ذ° 75- ذ¸ 76-ذ¼ذ¼ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹.5 ذ،ذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾, ذ² رپر€ذµذ´ذ½ذµذ¼ ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ؟ذ¾ 646 ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ذ². ذ£ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ رƒذ؟ذ¾ذ¼رڈذ½رƒر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؛ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رƒ ذںذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ رپر€ذµذ´ذ½رڈرڈ ذ½ذ¾ر€ذ¼ذ° ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ°ذ¼ذ¸ ذ² ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ°ر€ذ¼ذ¸رڈر… رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ° ذ½ذµ ذ¼ذµذ½ذµذµ 1200–1500 رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ, ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ´ذ°ذ¶ذµ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ°ذ؟ذ°رپذ° ر…ذ²ذ°ر‚ذ¸ذ»ذ¾ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ½ذ° ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹.6 ذ،ذµر€رŒذµذ·ذ½ر‹ذ¼ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ¼ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ°ذ¼ذ¸ رڈذ²ذ»رڈذ»ذ¾رپرŒ ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذ¾ ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ذ² ذ؛ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈذ¼ ذ؛ذ°ذ»ذ¸ذ±ر€ذ° 107-ذ¼ذ¼ ذ¸ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ذµذµ. ذڑذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذ» ذڑ.ذ“. ذœذ°ذ½ذ½ذµر€ذ³ذµذ¹ذ¼, ذ¸ذ¼ذµذ²رˆذµذ³ذ¾رپرڈ ذ·ذ°ذ؟ذ°رپذ¾ذ² ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ¾ذ² ذ¤ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´ذ¸ذ¸ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ر…ذ²ذ°ر‚ذ¸ر‚رŒ: 81-ذ¼ذ¼ ذ¼ذ¸ذ½ – ذ½ذ° 22 ذ´ذ½رڈ ذ±ذ¾ذµذ², 76-ذ¼ذ¼ رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ² – ذ½ذ° 21 ذ´ذµذ½رŒ, رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ´ذ»رڈ 122-ذ¼ذ¼ ذ³ذ°رƒذ±ذ¸ر† – ذ½ذ° 24 ذ´ذ½رڈ, رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ² ر‚رڈذ¶ذµذ»ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ (ذ¾ر‚ 152-ذ¼ذ¼ ذ¸ ذ²ر‹رˆذµ) – ذ½ذ° 19 ذ´ذ½ذµذ¹.7 ذ”ذ¾ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ½ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸ ر„ذ¸ذ½ذ½ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ رپذ½ذ°ر€رڈذ´ر‹ رپر‚ذ°ر€ذ¾ذ¹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر‚ر€رƒذ±ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ²ذ·ر€ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»ذ¸ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ؟ذ¾ذ؛ر€ذ°رپذ½ذµذ»ذ¸ ذ¾ر‚ ر€ذ¶ذ°ذ²ر‡ذ¸ذ½ر‹. ذ’ ر€رڈذ´ذµ رپذ»رƒر‡ذ°ذµذ² ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر‚ر€ذµر‚ذ¸ رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ½ذµ ر€ذ°ذ·ر€ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ.

ذذ°ر€رڈذ´رƒ رپ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ذ¾ذ¹, ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ°ر€ذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذ»ذ° ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذµر€ذµذ³ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹. ذ’ ذ½ذ°رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ر‚ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸ ذµذ¹ ذ´ذ¾رپر‚ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ±ذµر€ذµذ³ذ¾ذ²ر‹ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ² ذ¤ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ’ر‹ذ±ذ¾ر€ذ³رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ·ذ°ذ»ذ¸ذ²ذ°ر…, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذ° ذ›ذ°ذ´ذ¾ذ¶رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¾ذ·ذµر€ذµ. ذ’ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ±ذµر€ذµذ³ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¸رپرŒ 35 ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ±ذµر€ذµذ³ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ رپذ¾ 115 ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ؛ذ°ذ»ذ¸ذ±ر€ذ° ذ¾ر‚ 120 ذ´ذ¾ 305 ذ¼ذ¼.

ذ’ ر…ذ¾ذ´ذµ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ¤ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»ذ° ذ±ذ¾ذ»رŒرˆرƒرژ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰رŒ ذ¾ر‚ ر€رڈذ´ذ° ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ². ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ¾ذ² ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ذ¤ر€ذ°ذ½ر†ذ¸ذµذ¹ ذ¸ ذ¨ذ²ذµر†ذ¸ذµذ¹. ذ’رپذµذ³ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ 876 ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ 750 ر‚ر‹رپ. رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ¸ ذ¼ذ¸ذ½, ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¸ذµ ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر… ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ² ذ¤ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´ذ¸رژ ذ² ذ¾ر‡ذµذ½رŒ ذ؟ذ»ذ¾ر…ذ¾ذ¼ رپذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸ذ¸ ذ¸ رپذ»ذ¸رˆذ؛ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ رƒر‡ذ°رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ² ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾-ر„ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذµ.8 ذ—ذ°ر€رƒذ±ذµذ¶ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ؛ذ¸ ذ´ذ°ذ»ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ² 3 ر€ذ°ذ·ذ° رƒذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¤ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ² ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذ¹-ر‚ذ¾ ذ¼ذµر€ذµ رƒذ´ذ¾ذ²ذ»ذµر‚ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚رŒ ذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ² ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ°ر….

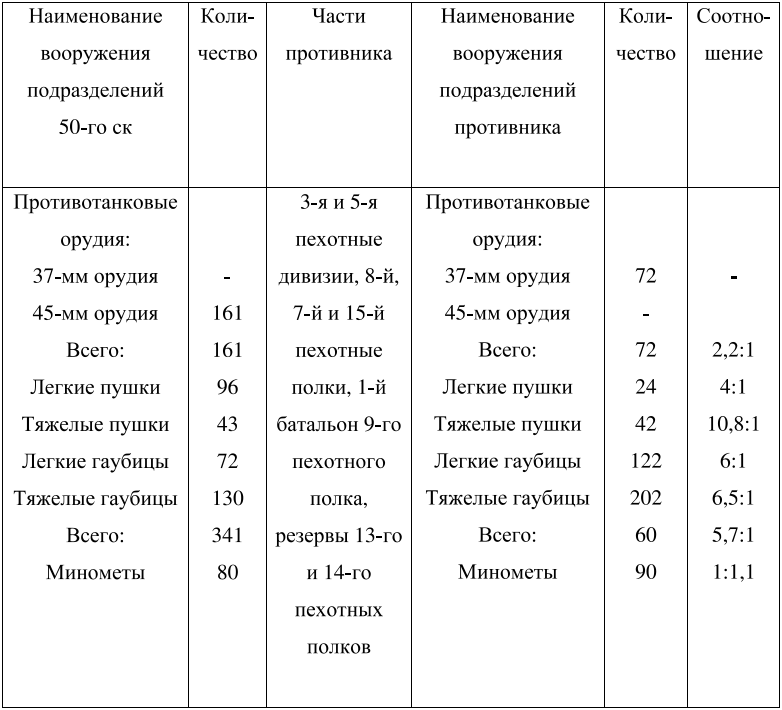

ذذ¾ ذ¾ذ±رˆذ¸ر€ذ½ر‹ذµ ذ·ذ°ذ؛رƒذ؟ذ؛ذ¸ ذ·ذ° ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر†ذµذ¹ ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ر‚ر€ذ¾ر„ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ»ذ¸ ذ؛ ذµذ³ذ¾ ذ¸ذ·ذ»ذ¸رˆذ½ذµذ¼رƒ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¸رژ, ر‡ر‚ذ¾ رپذµر€رŒذµذ·ذ½ذ¾ ذ·ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½رڈذ»ذ¾ ذ¾ذ±رƒر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ° ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾-ر‚ذµر…ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذµ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛. ذذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° رپذµر€رŒذµذ·ذ½ذ¾ذµ رƒذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذµذ½ذ¸ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¾ذ½ذ° ذ؟ذ¾-ذ؟ر€ذµذ¶ذ½ذµذ¼رƒ رƒرپر‚رƒذ؟ذ°ذ»ذ° رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ¾رپذ½ذ°ر‰ذµذ½ذ¸رژ. ذڑذ°ذ؛ رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ¸ذ· ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ر‚ذ°ذ±ذ»ذ¸ر†ر‹ 1, ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ¸ذ·رƒرژر‰ذµذ¹ رپذ¾ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذµ رپذ¸ذ» ذ؟ذ¾ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ 50-ذ³ذ¾ رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ°, ذ؟ر€ذµذ²ذ¾رپر…ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ؛ذ¾ذ»ذµذ±ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ² ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ°ر… ذ¾ر‚ 2,2 : 1 (ذ؟ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸) ذ´ذ¾ 10,8 : 1 (ذ؟ذ¾ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ذ¼ ذ؟رƒرˆذ؛ذ°ذ¼) ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ذ±ر‰ذµذ¼ رپذ¾ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ؟رƒرˆذ؛ذ°ذ¼ ذ¸ ذ³ذ°رƒذ±ذ¸ر†ذ°ذ¼ 5,7 : 1 ذ² ذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸.9

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ°ر€ذ¼ذ¸رڈ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ¾رپذ½ذ°ر‰ذµذ½ذ° ذ¼ذ°ذ»ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ² ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµ رƒرپر‚ذ°ر€ذµذ²رˆذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹. ذذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ±ر‹ذ» ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛ر‚ ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ذ², ذ¸ رچر‚ذ¾ رپذµر€رŒذµذ·ذ½ذ¾ ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذµذµ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذµ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸.

ذذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½رƒرژ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ر„ذ¸ذ½ذ½ر‹ رپر‚ذ°ر€ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذµذ½رپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذµذµ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈ. ذ¨ذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر…, ذ·ذ°ذ؟ذ°رپذ½ر‹ر… ذ¸ ذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹, ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ³ذ½رڈ ذ؛ذ¾ر‡رƒرژر‰ذ¸ذ¼ذ¸ ذ²ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈذ¼ذ¸ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ²ذ؟ذµر‡ذ°ر‚ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ ذ½ذ°ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذ¸ رƒ ذ½ذ¸ر… ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ° ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹. ذذ³ذ¾ذ½رŒ ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ذ²ذµذ»رپرڈ ذ؟ذ¾ ذ·ذ°ر€ذ°ذ½ذµذµ ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»رڈذ½ذ½ر‹ذ¼ ر€رƒذ±ذµذ¶ذ°ذ¼ ذ¸ رƒر‡ذ°رپر‚ذ؛ذ°ذ¼ ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ؛ر€ذ°ذµذ¼ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹. ذ¥ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ ذ¶ذµ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ³ذ½رڈ – ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¸ذµ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذµ ذ½ذ°ذ»ذµر‚ر‹ رپ ذ±ر‹رپر‚ر€ذ¾ذ¹ رپذ¼ذµذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ – ذ½ذµ ذ´ذ°ذ²ذ°ذ» ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ رپذ²ذ¾ذµذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ½ذ°ر†ذµذ»ذ¸ر‚رŒ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛رƒ, ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ذ½رپر‚ر€رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ»رŒذ½رƒرژ, ذ½ذ° ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ؛ذ¾ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ°ر‚ رپر‚ر€ذµذ»رڈرژر‰ذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹. ذ—ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½رڈذ»ذ¸ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ¼ذ°ذ»ذ°رڈ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ رپذ²ذµر‚ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ½رڈ, رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ذµ ذ¼ذµر‚ذµذ¾ر€ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈ – ر‚رƒذ¼ذ°ذ½ر‹, رپذ½ذµذ³ذ¾ذ؟ذ°ذ´ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ½ذµ ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ر‹ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛رƒرژ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸رژ.

ذ¢ذ°ذ±ذ»ذ¸ر†ذ° 1

ذ،ذ¾ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذµ رپذ¸ذ» ذ؟ذ¾ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ 50-ذ³ذ¾ رپذ؛ (ذ؟ذ¾ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ½ذ° 10 ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»رڈ 1940 ذ³.)

ذ¨ذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹, ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ¸ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ¸ذ¼ذ¸ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ²رپذ؟ر‹رˆذµذ؛ ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ذ² رپ ذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹, ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ³ذ½رڈ ذ² ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ر‹ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ°رژر‰ذµذ³ذ¾ – ذ²ذ¾ر‚ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¸ذ¹ ذ؟ذµر€ذµر‡ذµذ½رŒ ذ؟ر€ذ¸ذµذ¼ذ¾ذ² ذ¸ ذ¼ذµر‚ذ¾ذ´ذ¾ذ² ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ر„ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر‚ر€ذµذ±ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¾ر‚ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… رˆر‚ذ°ذ±ذ¾ذ² رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ¾ذ² ذ¸ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¹ ر‡ذµر‚ذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, رƒذ¼ذµذ½ذ¸رڈ ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¾ر‚ذ½ذ¾ ذ¾ر†ذµذ½ذ¸ر‚رŒ ذ´ذµذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€رƒرژر‰ذ¸ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¸ ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذ¹ ر†ذµذ»ذ¸, رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ذ»ذ¾ذ¶ذ½رƒرژ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸رژ ذ¾ر‚ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹, ذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ر‹ ذ¸ذ· ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ° ذ¾ذ±ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر….

ذکذ». 2. ذ›ذ¾ذ¶ذ½ذ°رڈ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸رڈ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ² ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ ذڑذ°ر€ر…رƒذ»ذ°

ذکرپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ°رڈ رپذ؛رƒذ؟ذ¾رپر‚رŒ ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ°ر†ذ¸ذ¹ ذ‘ذ£ذگ-II-37 ذ؟ذ¾ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ²ر‹ذ½رƒذ´ذ¸ذ»ذ° رˆر‚ذ°ذ± ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ 7-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ²ذ¾ ذ³ذ»ذ°ذ²ذµ رپ ذ؛ذ¾ذ¼ذ±ر€ذ¸ذ³ذ¾ذ¼ ذ›ذµذ¾ذ½ذ¸ذ´ذ¾ذ¼ ذگذ»ذµذ؛رپذ°ذ½ذ´ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذµذ¼ ذ“ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ر‚رŒ ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ¾رپذ»ذ°ر‚رŒ ذ² ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€ذµ 1939 ذ³. آ«ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ½ذ° ر„ر€ذ¾ذ½ر‚ذµ 7-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸آ», رپر‹ذ³ر€ذ°ذ²رˆذ¸ذµ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆرƒرژ ر€ذ¾ذ»رŒ ذ² ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ رپ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹. ذذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ر… ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ؛ذ¸ ذ¾ذ±رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ رپذµر€رŒذµذ·ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ رƒذ؟رƒر‰ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ² ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, رپذ±ذ¾ر€ذµ ذ¸ ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ ذ½ذ¸ر….

ذ،ذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»ذ¸ ذ·ذ° ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ½ذ° ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸. ذ’ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… رˆر‚ذ°ذ±ذ°ر… ذ½ذµ ذ²ذµذ»ذ¸رپرŒ ذ؛ذ°ر€ر‚ر‹ رپ ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¾ذ¼ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ذ± ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈر… ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ· ذ´ذ¾ذ½ذµرپذµذ½ذ¸ذ¹, ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ°ذ²رˆذ¸ر… رپ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ², ذ¾ر‚ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…ذ¾ذ؟ذ»ذ°ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ¾ذ² ذ¸ ذ¾ر‚ ذ؟ذµر…ذ¾ر‚ر‹, ذ² رˆر‚ذ°ذ±ذ°ر… ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ¾ذ², ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ”ذ” رپذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»رپرڈ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ؛ ر„ذ¸ذ؛رپذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ² ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… رپذ²ذ¾ذ´ذ؛ذ°ر… ذ¸ رپر…ذµذ¼ذ°ر…. ذ ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ° رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ذ¸ذ½رپر‚ر€رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ·ذ°ر‡ذ°رپر‚رƒرژ ذ½ذµ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ¸ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼ ذ½ذµ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ. ذ£ذ؟رƒر‰ذµذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ رˆر‚ذ°ذ±ذ¾ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¹ رپذ¾ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ رˆر‚ذ°ذ±ذ¾ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ, ذ² رپذ²ذ¾رژ ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´رŒ, ذ½ذµ ر€رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸ رˆر‚ذ°ذ±ذ°ذ¼ذ¸ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ”ذ”. ذںر€ذ¸ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ر€ذµذ´ذ؛ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ر‹ذµ, ذ½ذ¾ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ ذ·ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ذ¾ رپذµذ؛رƒذ½ذ´ذ¾ذ¼ذµر€رƒ ذ¸ ذ±ذ»ذµرپذ؛رƒ ذ²ر‹رپر‚ر€ذµذ»ذ° ذ² ذ½ذ¾ر‡ذ½ر‹ر… رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر…. ذ’ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ ذ¾ر‚ ر€ذ°ذ·ر€ر‹ذ²ذ¾ذ² رپذ½ذ°ر€رڈذ´ذ¾ذ², ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¾, ذ½ذµ ذ¸ذ·رƒر‡ذ°ذ»ذ¸رپرŒ, ذ² ر‚ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ذ¾ ذ½ذ¸ذ¼ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ر…ذ¾ر‚رڈ ذ±ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ¸ر‚رŒ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرژ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ر‚ذ¸ذ؟ ذ¸ ذ؛ذ°ذ»ذ¸ذ±ر€ رپر‚ر€ذµذ»رڈرژر‰ذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹.

ذذµ ذ²رپذµ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ½ذ¾ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈذ»ذ¾ ذ¸ رپ ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹. ذذ½ذ¾, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¾, ذ²ذµذ»ذ¾رپرŒ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذµذ¹ ذ¸ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ ر€ذµذ´ذ؛ذ¾ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ¾ذ¼, ر‚ذµذ¼ رپذ°ذ¼ر‹ذ¼ ذ½ذ°ر€رƒرˆذ°ذ»ذ°رپرŒ ر‚ر€ذµذ±رƒذµذ¼ذ°رڈ آ«ذںر€ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ°ذ¼ذ¸ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ر‹ ذ½ذ°ذ·ذµذ¼ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ 1939 ذ³.آ» ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ر†ذµذ»ذ¸, ذ² ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذµ ر‡ذµذ³ذ¾ ذ¾ذ±رپر‚ر€ذµذ»رڈذ½ذ½ر‹ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ²رپذ؛ذ¾ر€ذµ ذ²ذ½ذ¾ذ²رŒ ذ¾ذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸.

ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ, ر€ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ رˆر‚ذ°ذ±ذ¾ذ¼ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ 7-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ؟ذ¾ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²رƒ رڈذ²ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¼ رپذµر€رŒذµذ·ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رژ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ¸ ذ²ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذµ ذ² ذ´ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ½ذ¾ذ¹ ر„ذ¾ر€ذ¼ذµ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ¾ذ±ذ½ذ¾ ذ¸ذ·ذ»ذ°ذ³ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ¾ذ؛ ذµذµ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ, ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°رڈ ذ¾ر‚ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ´ذ¾ ر„ذ¸ذ؛رپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ¾ذ³ذ½رڈ. ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ر‚ر€ذµذ±ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ر€ذµرˆذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذµر€ذµرپر‚ر€ذ¾ذ¹ذ؛ذ¸ ذ²رپذµذ¹ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹. ذ’ ر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ¾ذ½ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذµر€ذ؛ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ½ذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚رŒ ر‡ذµر‚ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ»ذ°ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¾ذ² ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ´ ذ½ذ¸ذ¼ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ذ؛ر€ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ رپ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ¾ذ² ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°. ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸, ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½رڈذ»ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ذ؛ر€ذµر‚ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ‘ذ£ذگ-II-37. ذذ½ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رژ ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ·ذ°ذ¸ذ¼ذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¾ذ±ر‰ذµذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ½ذ¾-ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ¸ رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذ°ذ¼ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸. ذ—ذ° ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈذ¼ذ¸ ر‚ر€ذµذ±ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ذ°ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذµ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸ذµ, ر„ذ¸ذ؛رپذ¸ر€رƒرڈ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ¸ر… ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹, ذ° ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ذµ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ر‚ر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ, رپذ¾ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈر‚رŒ ذ¸ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ±ذ°ر‚ر‹ذ²ذ°ر‚رŒ, ذ½ذ° ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذµ ر‡ذµذ³ذ¾ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذ±ر‹ر‚رŒ رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ذ¾ ذ·ذ°ذ؛ذ»رژر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذµر€ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹, رپ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ²ذµذ»ذ¸ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ.

ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذ»ذ¸ ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ£رپر‚ذ°ذ²ذ° ذ¾ ر†ذµذ»ذµرپذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ°ذ½ذ¸رڈ رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ (ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ²ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ², رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ²) ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ¼ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ”ذ”, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ر‚رŒ ذ±ر‹رپر‚ر€ذ¾ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ½ذµذ¼ذµذ´ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ ذ¸ر… ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رژ ذ¸, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¾, ذ¾ذ³ذ½ذµذ¼ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ¾ذ². ذ”ذ»رڈ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ² ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ°ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ”ذ” ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ¸ذ¼ذµر‚رŒ ذ؛ر€رƒذ³ذ»ذ¾رپرƒر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذµ ذ´ذµذ¶رƒر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ¸ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ¾ذ². ذ‘ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ذµذ¼ر‹ذµ رپ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ° ذ¸ذ»ذ¸ رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ°, ر€ذµذ؛ذ¾ذ¼ذµذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»رڈر‚رŒ, ذ° رƒذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ذ¶ذ°ر‚رŒ, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ°رپرŒ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ ذ½ذ° ذ؟ذ¾ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذµر€ذ½ذ¾ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡ذ¸.

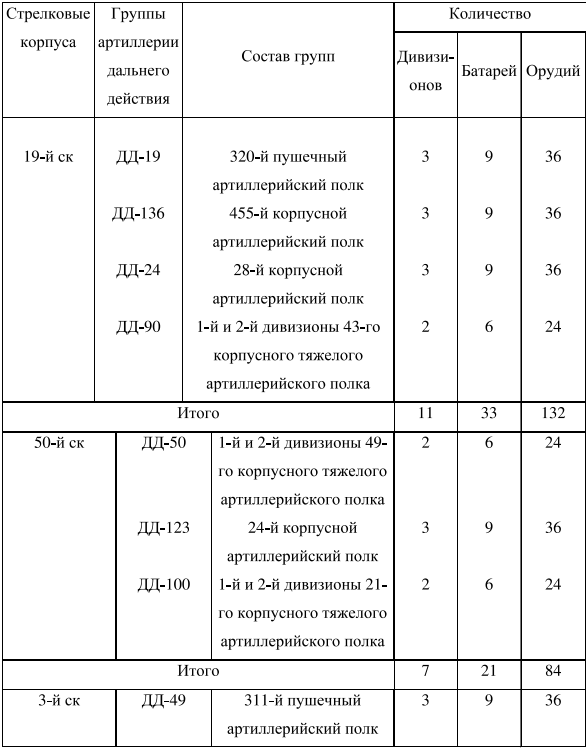

ذںذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¹, ذ½ذµرپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ½ذ¾, رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ رƒذ»رƒر‡رˆذµذ½ذ¸رژ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹. ذڑ ذ؛ذ¾ذ½ر†رƒ ذ´ذµذ؛ذ°ذ±ر€رڈ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذ°ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ 7-ذ¹ ذ¸ 13-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¹ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ°, ذ´ذ²ذµ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸, ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµ رچرپذ؛ذ°ذ´ر€ذ¸ذ»رŒذ¸ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ر‰ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ¸ ذ´ذ²ذ° ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…ذ¾ذ؟ذ»ذ°ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°. ذ”ذ»رڈ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ² ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ر‹ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ½ر‹ذµ ذ¸ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ”ذ”, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ°ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ ذ½ذ¾ذ¼ذµر€رƒ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ¾ذ² ذ¸ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¹. ذ’ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ذ½ذ°رپر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ 2–3 (24–36 ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹), ذ° ذ² ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ°ر…, ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ°ذ²رˆذ¸ر… ذ½ذ° ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ´ذ°ر€ذ° ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ² ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ°ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ – ذ¾ر‚ 6 ذ´ذ¾ 9 ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ¾ذ² (رپذ¼. ر‚ذ°ذ±ذ»ذ¸ر†رƒ 2).

ذ¢ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ (ذ؛ر€ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ·ذ°ذ´ذ°ر‡), رپ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹, ر‚ر€ذµذ±ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ° ذ¾ر‚ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€ذ¾ذ² ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ”ذ” ذ؟ذ¾ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ²ذ½ذ¾ذ²رŒ ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ½ذµذ¼ذµذ´ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ ذ¸ر… ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ° ذ²رپذ؛ذ¾ر€ذµ رپذ¼ذµذ½ذ¸ر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸رژ. ذذ³ذ¾ذ½رŒ رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ²ذµرپر‚ذ¸ رپ ذ¼ذ°ذ؛رپذ¸ذ¼ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ¶ذ¸ذ¼ذ¾ذ¹ رپذ؛ذ¾ر€ذ¾رپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒرژ, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ·ذ°رپر‚ذ°ر‚رŒ ر€ذ°رپر‡ذµر‚ر‹ رƒ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹. ذ£ذ´ذ°ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذ¼ ذ½ذ°ذ»ذµر‚ذ¾ذ¼ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ²ر‹ذ·ذ²ذ°ر‚رŒ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذµ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€ذ¸ ذ² ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ¼ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ¸ ر‚ذµذ¼ رپذ°ذ¼ر‹ذ¼ رپذ½ذ¸ذ·ذ¸ر‚رŒ ذµذµ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذµ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸. ذ، ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹, ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذµ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ رپ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¸ر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ ذ¾ذ±رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ½ذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚رŒ ذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ ر‚ر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ· ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ»رڈر‚رŒ ذ´ذ¾ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛رƒ ذ؟ذ¾ر€ذ°ذ¶ذ°ذµذ¼ذ¾ذ¹ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°. ذکذ½ر‹ذ¼ذ¸ رپذ»ذ¾ذ²ذ°ذ¼ذ¸, ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ° ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ³ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ½ذµذ¼ذµذ´ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ¼رƒ ذ²ذ¾ذ·ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رژ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ, ذµرپذ»ذ¸ ذµذµ ذ¼ذµرپر‚ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾.

ذ£ذ¶ذµ رپ رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ, رپ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¾ذ¼ ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ²رپذµر… رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, ذµذµ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚رŒ ر€ذµذ·ذ؛ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ر‹رپذ¸ذ»ذ°رپرŒ, ر‡ذµذ¼رƒ ذ² ذ½ذµذ¼ذ°ذ»ذ¾ذ¹ رپر‚ذµذ؟ذµذ½ذ¸ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ¼ذ°رپرپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ رچر‚ذ¸ر… رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ذ½ذ° ر€ذµرˆذ°رژر‰ذ¸ر… ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈر…. ذ¢ذ°ذ؛, ذ½ذ° ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ´ذ°ر€ذ° 7-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذµر€ذ½رƒر‚ذ¾ 8 ذ¸ذ· 10 ذ²ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ² ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ (80 %); ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ 15 ذ¸ذ· 18 رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ¾ذ² (ذ±ذ¾ذ»ذµذµ 80 %) ذ¸ ذ¾ذ±ذ° ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…ذ¾ذ؟ذ»ذ°ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°. ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ² رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ر… ذ¼ذµر‚ذµذ¾ر€ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر…, ذ² ر‚ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ؛ذ°ذ؛ ذ؛ر€ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ر€ذµذ±ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ¾ذ² ذ² ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…ذµ رƒرپذ»ذ¾ذ¶ذ½رڈذ»ذ° ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ر… ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ´ذ»رڈ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ³ذ½رڈ. ذ،ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ¸ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ؛ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸. ذذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ 50-ذ³ذ¾ رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ° ذ½ذ° 29 رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ 1940 ذ³. ذ½ذ°رپر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ذ»ذ° 327 ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ¾ذ², ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ؛ذ°ذ»ذ¸ذ±ر€ذ° 107 ذ¼ذ¼ ذ¸ ذ²ر‹رˆذµ – 231. ذر‚رƒ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛رƒ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¾ذ±رپذ»رƒذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ²رپذµذ³ذ¾ 6 رپذ°ذ¼ذ¾ذ»ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ذ· 16-ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ°ذ²ذ¸ذ°ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°.10

ذ¢ذ°ذ±ذ»ذ¸ر†ذ° 2

ذ،ذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ½ر‹ر… ذ¸ ذ´ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذµذ³ذ¾ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ 7-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸

ذ”ذ»رڈ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ³ذ½رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ رپ رƒرپذ؟ذµر…ذ¾ذ¼ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ´ذ½ذµذ¼ ذ¸ ذ½ذ¾ر‡رŒرژ ذ²ذ¸رپذµذ»ذ¸ ذ² ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒر…ذµ ذ½ذ° رƒذ´ذ°ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ 2,5–3 ذ؛ذ¼ ذ¾ر‚ آ«ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ذœذ°ذ½ذ½ذµر€ذ³ذµذ¹ذ¼ذ°آ» (ذ¸ذ». 3). ذ، ذ²ر‹رپذ¾ر‚ر‹ 450–500 ذ¼ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»ذ¸ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ؟ر€ذ¾رپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ½ذ¸ذ¹ ذ؛ر€ذ°ذ¹, ذ½ذ¾ ذ¸ ذ±ذ»ذ¸ذ¶ذ°ذ¹رˆرƒرژ ذ³ذ»رƒذ±ذ¸ذ½رƒ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹, ذ؟ذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ر„ذ¸ذ½ذ½ذ°ذ¼ ر‚ذµذ؟ذµر€رŒ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ´ذ»رڈ ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذ¾ذ·ذ° ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ±ر€ذ¾رپذ؛ذ¸ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ذ¹ رپذ¸ذ»ر‹ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ر‚ذµذ¼ذ½ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ رپرƒر‚ذ¾ذ؛. ذگرچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ر‹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ´ذ»رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذµذ³ذ¾ ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ·ذ° ذ؟ذµر€ذµذ´ذ²ذ¸ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸ رپذ¾رپر€ذµذ´ذ¾ر‚ذ¾ر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¾, ذ´ذ»رڈ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ³ذ½رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸. ذ’ ذ³ذ¾ذ½ذ´ذ¾ذ»ذµ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ° ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر‰ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ´ذ²ذ° ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚ذµذ»رڈ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؟ذ¾ ر‚ذµذ»ذµر„ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ذ°ذ±ذµذ»رژ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¸ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ر‹ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ² رˆر‚ذ°ذ± ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°, ذ° ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ³ذ½رڈ – ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ² ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذµ ر‡ذ°رپر‚ذ¸.

ذکذ». 3. ذگرچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸

ذںر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ»ذ¾ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ر‹رپذ¸ر‚رŒ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾رپر‚رŒ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ر‹, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ ذ؟ذ¾ ر†ذµذ»رڈذ¼ ذ¸ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ر‚رŒ ذ·ذ° ذµذ³ذ¾ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ°ذ¼ذ¸. ذ ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ر€ذµذ·ذ؛ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ر€ذ¾رپذ»ذ° ذ¸, ذ؛ر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€رڈ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رژ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ·ذ°ر‡ذ°رپر‚رƒرژ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ذ¾ر€ذ°ذ·ذ¸ر‚رŒ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرژ ذ؟ر€ذµذ¶ذ´ذµ, ر‡ذµذ¼ ذ¾ذ½ذ° رƒرپذ؟ذµذµر‚ ذ¾ر‚ذ؛ر€ر‹ر‚رŒ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ. ذ،ذ²ذ¾ذµذ¹ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ¾ذ½ذ¸ ذ²ذ½ذµرپذ»ذ¸ رپذµر€رŒذµذ·ذ½ر‹ذ¹ ذ²ذ؛ذ»ذ°ذ´ ذ² ذ±ذ¾ر€رŒذ±رƒ رپ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹, ذ¸, ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾, ذ¾ذ½ ذ±ر‹ذ» ذ½ذ°رپر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ²ذµرپذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذµذ³ذ¾ ذ½ذµ ذ¼ذ¾ذ³ ذ½ذµ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‚ذ¸ر‚رŒ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ¼ذ°ر€رˆذ°ذ» ذڑ. ذ“. ذœذ°ذ½ذ½ذµر€ذ³ذµذ¹ذ¼:

آ«ذ ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ° ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر…, ذ² ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ»رڈذµذ¼ذ°رڈ رپ ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒرˆذ½ر‹ر… رˆذ°ر€ذ¾ذ², ذ·ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½رڈذ»ذ° ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ر‡ر‚ذ¾ رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذµر‰ذµ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر‚ر€ذµذ²ذ¾ذ¶ذ½ر‹ذ¼ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼, ذµرپذ»ذ¸ رƒر‡ذµرپر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾, ذ½ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° رپذ؛رƒذ´ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ² ذ±ذ¾ذµذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ°رپذ°ر…, ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ ذ²رپذµ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµ ذ؟ر€ذµذ²ر€ذ°ر‰ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ² رڈذ´ر€ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹آ».11

ذرپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ° رپ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸. ذœذ°ذ»ذ°رڈ ذ¼ذ°رپرپذ° ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ° ذ¸ذ¼ ر‡ر€ذµذ·ذ²ر‹ر‡ذ°ذ¹ذ½رƒرژ ذ¼ذ°ذ½ذµذ²ر€ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈذ»ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½رڈرژر‰ذ¸ذ¼رپرڈ رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ آ«ذ؛ذ¾ر‡رƒرژر‰ذ¸ذµآ» ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ر‹ ذ¸ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ½ر‹ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ر‹ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ¸ذ·-ذ·ذ° ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… رƒذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸ذ¹, ر‡ر‚ذ¾ رپذµر€رŒذµذ·ذ½ذ¾ ذ·ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½رڈذ»ذ¾ ذ¸ر… ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼. ذ’ذµرپرŒذ¼ذ° ذ·ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ½ذ°ذ¹ر‚ذ¸ ذ¸ر… ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ·ذ²رƒذ؛رƒ, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¾ذ½ذ¸ رپر‚ر€ذµذ»رڈذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ±ذµذ·ذ·ذ²رƒر‡ذ½ذ¾, ذ´ذ° ذ¸ ذ² ذ»ذµرپرƒ ذ·ذ²رƒذ؛ ذ±ر‹رپر‚ر€ذ¾ ذ·ذ°ر‚رƒر…ذ°ذ» ذ² ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذµ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ذ؛ر€ذ°ر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر‚ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ر‚ ذ´ذµر€ذµذ²رŒذµذ². ذ ذ°ذ·ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ر‚رŒ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ رپ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ½ذµ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ, ذ؟ذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ذ½ذ° ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ رپذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ؛ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ذ¼ ذ½ذ°ذ»ذµر‚ذ°ذ¼ ذ؟ذ¾ رƒر‡ذ°رپر‚ذ؛ذ°ذ¼, ذ¾ر‚ذ؛رƒذ´ذ°, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذ»ذ¾رپرŒ, ذ²ذµذ»رپرڈ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ.

ذœذ°رپرپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… رپر€ذµذ´رپر‚ذ² ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ½ذ° ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ر… ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈر… ذ½ذµ ذ·ذ°ذ¼ذµذ´ذ»ذ¸ذ»ذ¾ رپذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ½ذ° ذµذµ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ°ر….

ذذ± رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ر… ذ²ذ¸ذ´ذ¾ذ² ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ´ذ°رژر‚ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹, ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ 50-ذ³ذ¾ رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ° 7-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸, ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ² ر‚ذ°ذ±ذ»ذ¸ر†ذµ 3, ذ¾ر‚ذ؛رƒذ´ذ° رپذ»ذµذ´رƒذµر‚, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ²ذµ ر‚ر€ذµر‚ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ر‹ ذ²ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ (ذ’ذ—ذ ). ذ¢ر€ذµر‚رŒ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ¾ذ², ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¾ذ¹, ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذµذ½ذ° ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ذ²ذ¸ذ´ذ°ذ¼ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ – ذ¸ذ·ذ¼ذµر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ²ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ°ذ¼ذ¸ (ذکذںذ’), ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ ذ¸ ذ°رچر€ذ¾-ر„ذ¾ر‚ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¾ذ¹. ذ’ ر†ذµذ»ذ¾ذ¼ ذ¶ذµ ذ² ر…ذ¾ذ´ذµ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ°ذ½ذ¾ 65 % ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, رپذ¾ذ؟ر€رڈذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸ذµذ¼ – 16 %, ذ°ر€ذ¼ذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ – 10 %, ذ¸ذ·ذ¼ذµر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ²ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ°ذ¼ذ¸ – 5 %, ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ – 4 %.12

ذ¢ذ°ذ±ذ»ذ¸ر†ذ° 3

ذ§ذ¸رپذ»ذ¾ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ 50-ذ³ذ¾ رپذ؛ 7-ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸

ذذ؟ر‹ر‚ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒذµر‚, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ± ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ”ذ” ذ؟ذ¾ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈذ¼ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ رپ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰رŒرژ ذ²ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ² ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, ر…ذ¾ر‚رڈ ذ´ذ¾ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذ»ذ¾رپرŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ¾ذ»رڈ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ر‹ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ² ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ر… رپذ»رƒر‡ذ°رڈر…. ذ’ ر…ذ¾ذ´ذµ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ±ر‹ذ» ذ²ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذµ ذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ¾ذ²ذ°ذ½ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ± رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… ر€ذµذ؟ذµر€ذ¾ذ², ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈذ»ذ¾ رƒر‡ذµرپر‚رŒ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ذ°ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛رƒرژ ذ¾رˆذ¸ذ±ذ؛رƒ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸. ذکرپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ° ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ² رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر… رپذ»ذ°ذ±ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸رڈ ر‚ذ¾ذ؟ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ر‹ ذ² ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ°ر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸.

ذ ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ر‹ ذ¾ذ±رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹, ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ³ذ°ذ²رˆذ¸ر…رپرڈ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رژ, ذ؟ذ¾رپذ»ذµ ذ·ذ°ذ½رڈر‚ذ¸رڈ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذ° ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹ ذ½ذ°رˆذ¸ذ¼ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ°ذ¼ذ¸, ذ¸ر‚ذ¾ذ³ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ 50-ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ° ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ²ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ رƒذ´ذ¾ذ²ذ»ذµر‚ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸: ذ¸ذ· 13 ذ¾ذ±رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ° 12 ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¸ ذ²رپذµ ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ, ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ° – رƒذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ (ذ¸ذ». 4).13 ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ² ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛رƒ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ²ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذµ ذ±ر‹ذ» ذ²ذ½ذµذ´ر€ذµذ½ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ¾ذ»رŒ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ر‹ ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ رƒذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»رپرڈ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸.

ذذ؟ر‹ر‚ ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾-ر„ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ر€ذ°رپر‚ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ر€ذ¾ذ»ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ½رپر‚ر€رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸. ذ—ذ²رƒذ؛ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ° ذ؟ر€ذµذ²ر€ذ°ر‚ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ² ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ½رپر‚ر€رƒذ¼ذµذ½ر‚ ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ رپر‚ر€ذµذ»رڈرژر‰ذ¸ر… ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ½ذ¾ رپر‚ذ°ذ»ذ° ذ½ذ°ذ´ذµذ¶ذ½ر‹ذ¼ رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ¾ذ±رپذ»رƒذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ½ذ¸ذ¼ ذ² رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ر… ذ¼ذµر‚ذµذ¾ر€ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر…, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذµذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذ¾ذ؟ذ¾ذ³ذµذ¾ذ´ذµذ·ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ر‹. ذ—ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ر‹رپذ¸ذ»ذ¾ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ¾ذ³ذ½رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸, ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ر‚ذ¾ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ذ° ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ° ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ¸ر€رƒ, ذ؟ر€ذµذ؟رڈر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رژ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ² ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ½ذ°ذ؟ر€رڈذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¼ذ¾ذ¼ذµذ½ر‚ر‹ ذ±ذ¾رڈ ذ¸ ذ¾ذ؟ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸.

ذکذ». 4. ذرپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¸ رƒذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¸

ذذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ذ¸ذ¼ذµذ²رˆذ¸ذµرپرڈ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¸, رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ½رپر‚ر€رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸ (ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, ذ¸ذ·ذ¼ذµر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ¸رپر‚ر€ذµذ»ذ¾ر‡ذ½ر‹ر… رپر€ذµذ´رپر‚ذ², ذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ذ²ذ¸ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ) ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ؛ذ¾ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ°ر‚ ذ¸ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذµ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ³ذ½رڈ ذ؟ذ¾ ذ½ذµذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذ°ذµذ¼ر‹ذ¼ ر†ذµذ»رڈذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ² ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµر€ذµ ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ رƒذ²ذµذ»ذ¸ر‡ذ¸ر‚رŒ ذ³ذ»رƒذ±ذ¸ذ½رƒ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°.

ذذ؟ر‹ر‚ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذµذ¹ ر„ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ½ذ°ذ´ذµذ¶ذ½ذ¾ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ² ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ¸ر… ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ·ذ°ر€ذ°ذ½ذµذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ°رپرŒ رƒذ²ذµر€ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ² ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ½ذ° رپذ²ذ¾ذµذ¹ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¸, ذ° ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ذ½ر‹ذ¹ ر€ذ°رپر‡ذµر‚ – ذ²ذ½ذµ رƒذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸ذ¹. ذذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذ¾ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈذ»ذ¾ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رپر‚ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذ¾ذ؛, ذ¸ ذ¾ذ½ذ¸ رƒر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸ ذ² رƒذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸رڈ, ذ²ذµذ´رڈ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ رƒر€ر‹ذ²ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, رپ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ر€ذ°رپر‡ذµر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ°ذ؟ذ؟ذ°ر€ذ°ر‚رƒر€ذ° ذ½ذ°رپر‚رƒذ؟ذ°رژر‰ذ¸ر… ذ½ذµ رƒرپذ؟ذµذ²ذ°ذ»ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ·ذ°رپذµر‡ذ؛رƒ, ذ° ذ°رچر€ذ¾رپر‚ذ°ر‚ ذ½ذ°ذ±ذ»رژذ´ذµذ½ذ¸رڈ – رپذ؛ذ¾ر€ر€ذµذ؛ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¾ر‚ذ²ذµر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ. ذ’ رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ رچر‚ذ¸ذ¼ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¸ذµ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رپر‚ر‹ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€رŒ ذ¾ر‚ ذ¾ذ³ذ½رڈ ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ رپر€ذµذ´ذ½ذ¸ر… ذ¸ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ر… ذ؛ذ°ذ»ذ¸ذ±ر€ذ¾ذ².

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°رڈ رپذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ رڈذ½ذ²ذ°ر€رڈ, ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذµر‚ رپر‚ر€ذ¾ذ¹ذ½رƒرژ رپذ¸رپر‚ذµذ¼رƒ. ذ’ ذ½ذµذ¹ ذ؟ر€ذ¾رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ر‚ذµ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ذµ ر‡ذµر€ر‚ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ² ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµر€ذµ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸ذµ ذ²ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¹ ذر‚ذµر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹: رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ°رڈ ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رڈ, ر‡ذµر‚ذ؛ذ¾ذµ ذ²ذ·ذ°ذ¸ذ¼ذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذµ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ر‹ر… ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ر‹ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ´ذµذ¶رƒر€ذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ´ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذ¹. ذ‘ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€رڈ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ر€ذµذ²ذ¾رپر…ذ¾ذ´رپر‚ذ²رƒ رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ·ذ°ذ²ذ¾ذµذ²ذ°ر‚رŒ ذ¾ذ³ذ½ذµذ²ذ¾ذµ ذ³ذ¾رپذ؟ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ»ذµ ذ±ذ¾رڈ. ذذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ؛ذ¸ ر„ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ² رپذ؛ر€ر‹ر‚رŒ ذ¸رپر‚ذ¸ذ½ذ½رƒرژ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛رƒ رپذ²ذ¾ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ¾ذ², ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½رڈرڈ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ ذ´ذµذ·ذ¾ر€ذ¸ذµذ½ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ·ذ²رƒذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¹, ذ¾ذ؟ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ´رƒرˆذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ¸, رپذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ°رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ ذ²ذµذ»ذ° رƒرپذ؟ذµرˆذ½رƒرژ ذ±ذ¾ر€رŒذ±رƒ رپ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ¼ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ذµر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµرڈذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ر‡ذµذ¼ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ»ذ° رƒرپذ؟ذµر… ر‚ذ¾ذ¹ ذµذµ ر‡ذ°رپر‚ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذµذ½ذ° ذ´ذ»رڈ ر€ذ°ذ·ر€رƒرˆذµذ½ذ¸رڈ ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ رپر‚ر€ذµذ»رŒذ±ذ¾ذ¹ ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ؛ذ¾ذ¹. ذ’ر‹رپذ¾ذ؛ذ°رڈ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ±ذ°ر‚ذ°ر€ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ر‹ ذ·ذ°رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ° ر„ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رپر‚ذ¾ذ² ذ؟ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ذ¾ رپذ¾ذ²ذµر€رˆذµذ½رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ±ذ¾ر€رƒذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ¼ذ°رپذ؛ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛رƒ ذ؟ذ¾ذ·ذ¸ر†ذ¸ذ¹, ذ¼ذµذ½رڈر‚رŒ ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛رƒ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸.

1 ذ‘ذ¾ذµذ²ذ¾ذ¹ رƒرپر‚ذ°ذ² ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ ذڑذڑذگ. ذ§. II. 1937 ذ³. (ذ‘ذ£ذگ-II-37). ذœ.: ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¸ذ·ذ´ذ°ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ ذذڑذ ذ،ذ،ذ،ذ , 1937. ذ،. 98–103.

2 Public Record Office. Cab. 66/3. Weekly Resume No. 11.

3 ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾-ر„ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´رپذ؛ذ°رڈ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ° 1939–1940: ذ’ 2 ر‚. ذ¢. 1 / ذ،ذ¾رپر‚. ذں.ذ’. ذںذµر‚ر€ذ¾ذ², ذ’.ذ. ذ،ر‚ذµذ؟ذ°ذ؛ذ¾ذ². ذ،ذںذ±.: ذںذ¾ذ»ذ¸ذ³ذ¾ذ½, 2003. ذ،. 129.

4 ذ—ذ¸ذ¼ذ½رڈرڈ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ° 1939–1940: ذ’ 2 ذ؛ذ½. ذڑذ½. 1: ذںذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ. ذœ., 1998, ذ،. 194.

5 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 196.

6 ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾-ر„ذ¸ذ½ذ»رڈذ½ذ´رپذ؛ذ°رڈ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ذ° 1939–1940. ذ¢. 1. ذ،. 128.

7 ذœذ°ذ½ذ½ذµر€ذ³ذµذ¹ذ¼ ذڑ.ذ“. ذœذµذ¼رƒذ°ر€ر‹. ذœ.: ذ’ذ°ر€ذ³ذ¸رƒرپ, 1999. ذ،. 284.

8 ذ›ذµذ³ذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ (75-ذ¼ذ¼ – 84-ذ¼ذ¼). [ذذ»ذµذ؛ر‚ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ر€ذµرپرƒر€رپ]. ذڑذ¾ذ´ ذ´ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ°: http://www.jaegerplatoon.net/Finnish army 1918-1945: ARTILLERY PART 3.htm.

9 ذ“ذ¾ر‚ذ¾ذ²ر†ذµذ² ذگ.ذک. ذ‘ذ¾ذµذ²ر‹ذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر€ر‹ذ²رƒ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذگر€ذ¼ذ¸ذµذ¹ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ±ذµذ»ذ¾ر„ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ² ذ½ذ° ذڑذ°ر€ذµذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؟ذµر€ذµرˆذµذ¹ذ؛ذµ ذ² 1939–1940 ذ³ذ³. ذںر€ذ¸ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ (ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ر‹ ذ¸ رپر…ذµذ¼ر‹). ذœ.: ذ’ر‹رپرˆذ°رڈ ذ¾ر€ذ´ذµذ½ذ° ذ،رƒذ²ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ° I رپر‚ذµذ؟ذµذ½ذ¸ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ°ذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ذ¸ذ¼. ذڑ. ذ•. ذ’ذ¾ر€ذ¾رˆذ¸ذ»ذ¾ذ²ذ°, 1947. ذںر€ذ¸ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ 27.

10 ذ ذ“ذ’ذگ. ذ¤. 34980. ذذ؟. 1. ذ”. 1074. ذ›. 45.

11 ذœذ°ذ½ذ½ذµر€ذ³ذµذ¹ذ¼ ذڑ.ذ“. ذœذµذ¼رƒذ°ر€ر‹. ذ،. 324.

12 ذگر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ر€ذ°ذ·ذ²ذµذ´ذ؛ذ°. ذ›.: ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذ؛ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ´ذ½ذ°رڈ ذ°ذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ, 1955.ذ،. 25.

13 ذ“ذ¾ر‚ذ¾ذ²ر†ذµذ² ذگ. ذک. ذ‘ذ¾ذµذ²ر‹ذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر€ر‹ذ²رƒ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذگر€ذ¼ذ¸ذµذ¹ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ±ذµذ»ذ¾ر„ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ² ذ½ذ° ذڑذ°ر€ذµذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ؟ذµر€ذµرˆذµذ¹ذ؛ذµ ذ² 1939–1940 ذ³ذ³. ذںر€ذ¸ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ 16.

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸