ذڑذ°ذ·ذ½ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ذ°رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ ذ‘رƒر…ذ°ر€ر‹ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ (ذ؛ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ذ± ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر†ذ¸ذ¸ ذ؟رƒرˆذ؛ذ¸ ذ¸ذ· ر„ذ¾ذ½ذ´ذ° ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،), ذگ.ذ’. ذ“ر€ذ¾ذ¼ذ¾ذ² (ذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚ ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³)

ذœذ¸ذ½ذ¸رپر‚ذµر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¤ذµذ´ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذںرڈر‚ذ¾ذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 14–16 ذ¼ذ°رڈ 2014 ذ³ذ¾ذ´ذ°

ذ§ذ°رپر‚رŒ Iذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³

ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2014

آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2014

آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2014

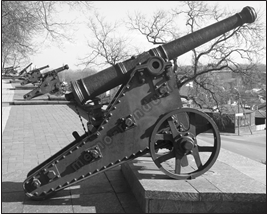

ذ،ذ•ذ“ذذ”ذذ¯ ذ² ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¼ ر„ذ¾ذ½ذ´ذµ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ (ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،) رپذ¾ذ´ذµر€ذ¶ذ¸ر‚رپرڈ ذ¼ذ½ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذ¢رƒر€ر†ذ¸ذ¸, ذںذµر€رپذ¸ذ¸ ذ¸ذ»ذ¸ ذ،ر€ذµذ´ذ½ذµذ¹ ذگذ·ذ¸ذ¸ ذ² رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ذµ XIX ذ¸ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ ذ¥ذ¥ ذ²ذ². ذ¥ذ¾ر‚رڈ ذ؟ذ¾ رپر€ذ°ذ²ذ½ذµذ½ذ¸رژ رپ ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ذ»ذ¸ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ°ذ¼ذ¸ ر‡ذ¸رپذ»ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ؛ذ°ذ¶ذµر‚رپرڈ ذ½ذµذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼, رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ؟ذ¾ذ¼ذ½ذ¸ر‚رŒ ذ¾ذ± ذ¸ر… ذ¾رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ر†ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸. ذرپذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذµ رڈذ´ر€ذ¾ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸ذ¸ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈرژر‚ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ°ر€ر…ذ°ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼, ذ؟ذ¾ذ»رƒذ؛رƒرپر‚ذ°ر€ذ½ر‹ذ¼ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ¾ذ¼ (ذ² ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¼ – ذ،ر€ذµذ´ذ½رڈرڈ ذگذ·ذ¸رڈ ذ¸ ذڑذ°ذ²ذ؛ذ°ذ·), ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ رƒرپر‚ر€ذ¾ذ¹رپر‚ذ²رƒ, ذ¸ذ¼ذµرژر‰ذ¸ذµ ذ´ذ»رڈ ذ½ذ°رپ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذµ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذµ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ. ذ’ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ر‹ ر‚ر€ذ¾ر„ذµذ¸ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾-ر‚رƒر€ذµر†ذ؛ذ¸ر… ذ¸ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾-ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ر… ذ²ذ¾ذ¹ذ½ XVIII–XIX ذ²ذ²., ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ ذ“ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ (ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ°رڈ رچذ؛رپذ؟ذµذ´ذ¸ر†ذ¸رڈ ذœ.ذ’. ذ¤ر€رƒذ½ذ·ذµ) ذ¸ ذ´ر€.

ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸رڈ ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، ذ°ذ·ذ¸ذ°ر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ؛ذ°ذ²ذ؛ذ°ذ·رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾-ذ؟ر€ذµذ¶ذ½ذµذ¼رƒ ذ¾رپر‚ذ°ذµر‚رپرڈ رپذ°ذ¼ذ¾ذ¹ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ ذ¼ذ°رپرˆر‚ذ°ذ±ذ°ذ¼ ذ² ذ½ذ°رˆذµذ¹ رپر‚ر€ذ°ذ½ذµ ذ¸ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ذµذ¹رˆذ¸ر… ذ² ذ¼ذ¸ر€ذµ. ذذ¸ذ³ذ´ذµ ذ² ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ½ذµ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ر‹ رپر‚ذ¾ذ»رŒ ذ¾ذ±رٹذµذ¼ذ½ذ¾ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾-ر‚ذµر…ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² رپر‚ر€ذ°ذ½ ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛ذ°, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ¸ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ رپذ»ذµذ´ر‹ ذ²ذ»ذ¸رڈذ½ذ¸رڈ ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹ر†ذµذ² (ر„ر€ذ°ذ½ر†رƒذ·ذ¾ذ², ذ½ذµذ¼ر†ذµذ² ذ¸ ذ°ذ½ذ³ذ»ذ¸ر‡ذ°ذ½) ذ½ذ° ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ² رچر‚ذ¸ر… ذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ²ذ°ر….

ذ رڈذ´ ذ؟رƒرˆذµذ؛, ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ ذ°رپذ؟ذµذ؛ر‚ر‹ ذ¸ر… ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ر‚ذµذ°ر‚ر€ذµ ذ±ذ¾ذµذ²ر‹ر… ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¹, ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر€ذ°رپرپذ¼ذ¾ر‚ر€ذµذ½ر‹ ذ² ر†ذ¸ذ؛ذ»ذµ رپر‚ذ°ر‚ذµذ¹, ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ²رˆذ¸ر… ذ² رپذ±ذ¾ر€ذ½ذ¸ذ؛ذ°ر… ذ¼ذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¹ ذ² ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¼رƒذ·ذµذµ ذ² 2009–2013 ذ³ذ³. ذ•ر‰ذµ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ¾ذ² ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ (ذ»ذ°ر„ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ´ر€.) ذ¶ذ´رƒر‚ رپذ²ذ¾ذµذ¹ ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸.

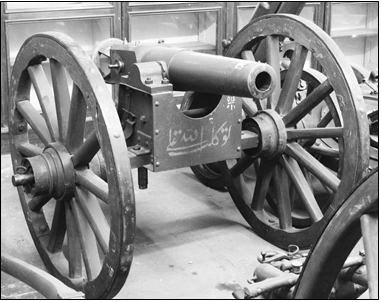

ذ،ر€ذµذ´ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذ¸ر… ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ ذ²ر‹ذ´ذµذ»رڈذµر‚رپرڈ رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ذ°رڈ ذ³ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¾رپر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ°رڈ ذ؟رƒرˆذ؛ذ°, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†رƒ ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹. ذ’ ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ر€رڈذ´ذ° ذ´ذµرپرڈر‚ذ¸ذ»ذµر‚ذ¸ذ¹ ذ¾ذ½ذ° ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ° ر‡ذµر‚ذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ²رڈذ·ذ؛ذ¸ ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ذ¼-ذ»ذ¸ذ±ذ¾ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ°ذ¼: ذ² ر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾ ذ¾ذ± ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ°ر… ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذµذµ ذ² ر„ذ¾ذ½ذ´ذµ. ذ’ ر„ذ¾ذ½ذ´ذ¾ذ²ر‹ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر… ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذµذ½ذ¾ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ½ذ°ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟رƒرˆذ؛ذ¸ ذ² ر„ذ¾ذ½ذ´ذ°ر… ذ¼رƒذ·ذµرڈ ذ½ذ° 1936 ذ³. ذ¸ ر‚ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ذ° ذ¾ذ½ذ° ذ±ر‹ذ»ذ°, ذ؟ذ¾-ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼رƒ, ذ² ذںذµر€رپذ¸ذ¸, ذ½ذ° ذ·ذ°ذ²ذ¾ذ´ذµ ذ² ذ¢ذµذ±ر€ذ¸ذ·ذµ1. ذذ¸ ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ, ذ½ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذµر€ذ½ر‹ر… ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ° ذ² ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ² ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذµ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¾. (ذ ذ¸رپ. 1).

ذںذµر€ذ²ذ¾ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¾رپذ¼ذ¾ر‚ر€ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ» ذ´ذ°ر‚رŒ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذµذµ ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذµ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ°.

ذںرƒرˆذ؛ذ° ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ°رڈ 2-ر„رƒذ½. (65-ذ¼ذ¼). ذکذ½ذ². â„– 02/25.

ذ ذ¸رپ. 1. 2-ر„رƒذ½. (65-ذ¼ذ¼) ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ°رڈ ذ؟رƒرˆذ؛ذ° (ذ¸ذ½ذ². â„– 02/25), ذ²ذ¸ذ´ رپذ؟ذµر€ذµذ´ذ¸

ذ،ر‚ذ²ذ¾ذ» ذ±ر€ذ¾ذ½ذ·ذ¾ذ²ر‹ذ¹, ذ±ذµذ· ذ½ذ°ر€ذµذ·ذ¾ذ², ذ؛ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ر‹ذ¹. ذکذ¼ذµذµر‚ ذ¼رƒرˆذ؛رƒ ذ±ذ»ذ¸ذ· ذ´رƒذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپر€ذµذ·ذ°. ذ¦ذ°ذ؟ر„ر‹ – ذ؟ذ¾ ر†ذµذ½ر‚ر€رƒ, ذ±ذ»ذ¸ذ¶ذµ ذ؛ ذ؛ذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸; ذ¸ذ¼ذµرژر‚ ذ·ذ°ذ؟ذ»ذµر‡ذ¸ذ؛ذ¸. ذ¦ذ°ذ؟ر„ر‹ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ر‹ ذ½ذ° رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذ¼ ذ؛ذ¾ذ»رŒر†ذµذ²ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾رڈرپذµ (رƒر‚ذ¾ذ»ر‰ذµذ½ذ¸ذ¸) ذ½ذ° رپر‚ذ²ذ¾ذ»ذµ. ذذ° ذ؛ذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ – ر‚ذµر…ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ¾ر‚ذ²ذµر€رپر‚ذ¸رڈ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¸ر†ذµذ»ذ°.

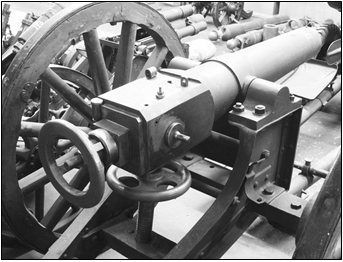

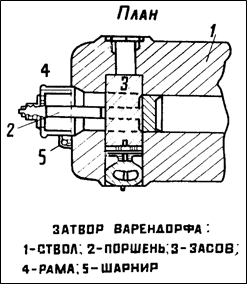

ذ—ذ°ذ¼ذ¾ذ؛ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ رپذ¸رپر‚. ذ’ذ°ر€ذµذ½ذ´ذ¾ر€ر„ذ°. (ذ ذ¸رپ. 2). ذںذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ½ذ°رڈ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ؛ذ° رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ°, ذ؟ذ¾-ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼رƒ, رƒر‚ر€ذ°ر‡ذµذ½ذ°.

ذ ذ¸رپ. 2. ذڑذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ°رڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ. ذ’ذ¸ذ´ذµذ½ ذ·ذ°ذ¼ذ¾ذ؛ ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸ذ¸ ذ’ذ°ر€ذµذ½ذ´ذ¾ر€ر„ذ°

ذ›ذ°ر„ذµر‚ ر†ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ر‹ذ¹, رپذ¾رپر‚ذ¾رڈر‰ذ¸ذ¹ ذ¸ذ· ذ´ذ²رƒر… ذ؟ذ°ر€ذ°ذ»ذ»ذµذ»رŒذ½ر‹ر… رپر‚ذ°ذ½ذ¸ذ½, رپذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ·ذ°ذ؛ذ»ذµذ؟ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ²ذ¸ذ½ر‚ذ°ذ¼ذ¸. ذذ° ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ذ¹ رپر‚ذ°ذ½ذ¸ذ½ذµ رپذ±ذ¾ذ؛رƒ – ذ؛ذ¾ذ»رŒر†ذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸. ذکذ¼ذµذµر‚رپرڈ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؟ذ¾ذ´رٹذµذ¼ذ½ر‹ذ¹ ذ²ذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذµر…ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¼. ذںذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ²ذ¸ذ½ر‚ – ذ±ر€ذ¾ذ½ذ·ذ¾ذ²ر‹ذ¹, ذ؛ذ¾ذ»رŒر†ذµذ²ذ¸ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ر„ذ¾ر€ذ¼ر‹. ذڑذ¾ذ»ذµرپذ° ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ذ´ذµر€ذµذ²رڈذ½ذ½ر‹ذµ, رپ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾رˆذ¸ذ½ذ¾ذ²ذ؛ذ¾ذ¹. ذ”ذ»ذ¸ذ½ذ° رپر‚ذ²ذ¾ذ»ذ° (ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ°رڈ): 140 رپذ¼; ذ¼ذ°رپرپذ°: ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 200 ذ؛ذ³.

ذںذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ° ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رپرڈ ذ؛ ذ؛ذ¾ذ½ر†رƒ 60-ر… – ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رƒ 80-ر… ذ³ذ³. XIX رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ. ذذ¾ ذ؟ر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ¾ذ½ذ¾ ذ³ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¾رپر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ¸ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ² رپذµذ±ذµ ر‡ذµر€ر‚ر‹ ذ²رپذµر… ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ر‹ر… (ر‚رƒر€ذµر†ذ؛ذ¸ر…, ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ´ر€.) ذ؟رƒرˆذµذ؛ – ذ° ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾, رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° رپر‚ذ²ذ¾ذ»ذµ ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° رپر‚ذ²ذ¾ذ»ذµ ذ¸ ذ»ذ°ر„ذµر‚ذµ.

ذںذµر€ذ²ذ¾ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¾رپذ¼ذ¾ر‚ر€ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ذ² 1338 ذ³. ر…ذ¸ذ´ذ¶ر€ر‹, ر‡ر‚ذ¾ رپذ¾ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²رƒذµر‚ 1918/1919 ذ³. ذ؟ذ¾ ذ»رƒذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر…ذ¸ذ´ذ¶ر€ذµ ذ¸ 1958/1959 ذ³. ذ؟ذ¾ رپذ¾ذ»ذ½ذµر‡ذ½ذ¾ذ¹. ذںذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ°رڈ ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ° ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ, ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ رڈذ²ذ½ذ¾ذµ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹, ذ·ذ°رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ رپذ¾ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ¾ذ² ذ´ذ»رڈ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رڈ ذœذ¾ر…ذ°ذ¼ذ¼ذ°ذ´ ذگذ»ذ¸-رˆذ°ر…ذ° ذ¸ ذµذ³ذ¾ رپر‹ذ½ذ° ذ،رƒذ»ر‚ذ°ذ½ ذگر…ذ¼ذ°ذ´-رˆذ°ر…ذ°2 ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ ذ·ذ°ر…ذ²ذ°ر‡ذµذ½ذ¾ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذµذ¹. ذگ رچر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ رپذ»رƒر‡ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ² ذ½ذµذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ذ¼ذµذ¶رƒر‚ذ¾ذ؛, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ² ذکر€ذ°ذ½ذµ ذ²ذµذ»ذ°رپرŒ ذ±ذ¾ر€رŒذ±ذ° ذ·ذ° رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ“ذ¸ذ»رڈذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ،ذ¾ذ²ذµر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ ذµرپذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ¸ (1920–1921).

ذر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ذ² ر‚ذ¾ر‚ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ°ذ»ذ¾ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°ذ¼ ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ر… ذ¸رپذ»ذ°ذ¼رپذ؛ذ¸ر… ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹, ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ²رˆذ¸ذ¼رپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ رپ ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ (ذ¾ذ±ذ²ذ¸ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ¸ذ¼ذ¸ ذ² ذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ آ«ذ½ذµذ²ذµر€ذ½ر‹ذ¼آ»), ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ رپ ذ¾ر‚ر€رڈذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذکذڑذں (ذکر€ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¼ذ¼رƒذ½ذ¸رپر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ر€ر‚ذ¸ذ¸), ذ° رپذ°ذ¼ذ° ذ؟رƒرˆذ؛ذ° رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر€ذµذ»ذ¸ذ؛ذ²ذ¸ذµذ¹ ذ¸ ر‚ر€ذ¾ر„ذµذµذ¼ ر‚ذµر… ذ¾ر‚ذ´ذ°ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ؛ذ¾ذ»ذ¾رپرپذ°ذ»رŒذ½رƒرژ ذ´ذ»رڈ ذ½ذ°رپ ر†ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ.

ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ±ذµذ· ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذ°, ذ¸ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ذµ-ذ»ذ¸ذ±ذ¾ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذµذ¶ذ´ذµذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾. ذ’ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذ° ذ؟رƒرˆذ؛رƒ ذ¾ذ± رچر‚ذ¸ر… ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈر… ذ½ذµر‚ ذ½ذ¸ رپذ»ذ¾ذ²ذ°. ذڑذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¾ذ±ذµ ذ¾ذ½ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ²ذµذ´ذµذ½ر‹ رپ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ؛ذ²ذ°ذ»ذ¸ر„ذ¸ر†ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ»ذ¸ذ½ذ³ذ²ذ¸رپر‚ذ¾ذ², ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»رپرڈ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ½ذµذ¾ذ¶ذ¸ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼: ذ؟رƒرˆذ؛ذ° ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ¸ ذ؛ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸رڈذ¼ ذ² ذںذµر€رپذ¸ذ¸, ذ½ذ¸ ذ؛ ذ°ر€رپذµذ½ذ°ذ»رƒ ذ² ذ¢ذµذ±ر€ذ¸ذ·ذµ.

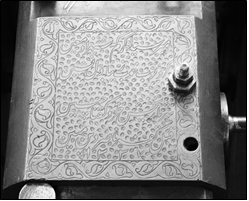

ذ ذ¸رپ. 3. ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ°رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ (ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ°) ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸

ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµ (ر€ذ¸رپ. 3) ذ½ذ° ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¾ذ¼ رڈذ·ر‹ذ؛ذµ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ر€ذ¸ر„ذ¼ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ذ¾رپر‚ذ¸رˆذ¸ذµ:

ذ’ ذ´ذ¾رپذ»ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¼ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذµ رچر‚ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚:

ذœذ¸ر€ ذ،ذ°ذ¹ذ¸ذ´ ذگذ؛ر€ذ°ذ¼, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ [رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ] ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ر†ذ°ر€ذµذ²ذ¸ر‡ذ°,

ذ،ذ¾ذ·ذ´ذ°ذ» [رچر‚ذ¾] ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ذ؟ر€ذµذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذµ, ذ؛ر€ذ°رپذ¸ذ²ذ¾ذµ, ذ؟ر€ذµذ»ذµرپر‚ذ½ذ¾ذµ.

ذڑذ°ذ¶ذ´ر‹ذ¹ رپذ»رƒر‡ذ°ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ½ذµرپذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ¼ ذ¼رƒذ´ر€ذ¾رپر‚ذ¸ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذ¹ –

ذ£ذ±ذ¸ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذµذ²ذµر€ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ذ¸رپر‚ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ²ذµر€ر‹.

1338 ذ³ذ¾ذ´ ر…ذ¸ذ´ذ¶ر€ر‹ = 1918/1919 ذ³.

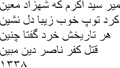

ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ¼ذµذ½رŒرˆذµ (ذ؛ر€ذ°رپذ؛ذ¾ذ¹) – رپذ؟ذµر€ذµذ´ذ¸ ذ½ذ° ذ»ذ°ر„ذµر‚ذµ – رڈذ²ذ½ذ¾ ذ²ذ·رڈر‚ذ° ذ¸ذ· ذڑذ¾ر€ذ°ذ½ذ°. ذذ½ذ° ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ° ذ½ذ° ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛ذ¾ذ¼, ذ¸ ذ² ذ½ذµذ¹ ذ´ذ¾رپذ»ذ¾ذ²ذ½ذ¾ رپذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¾ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذµذµ: آ«ذ£ذ؟ذ¾ذ²ذ°ذ¹ر‚ذµ ذ½ذ° ذگذ»ذ»ذ°ر…ذ°آ». ذ¢ذ°ذ؛رƒرژ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° رƒذ³ذ¾ذ´ذ½ذ¾ ذ¸ ذ؛ر‚ذ¾ رƒذ³ذ¾ذ´ذ½ذ¾ – ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؟ذµر€رپر‹, ذ½ذ¾ ذ¸ ذ°ر„ذ³ذ°ذ½ر†ر‹, ذ¸ ذ±ذ°رپذ¼ذ°ر‡ذ¸.

ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ±ر‹ذ» ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ ذ°ذ»رŒر‚ذµر€ذ½ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ²ذ°ر€ذ¸ذ°ذ½ر‚ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذ° (ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپ, ذ½ذ°رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر‚ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¹)3:

Mir S yyid kr m ke sh hzad-e mo’in

ذœذ¸ر€ ذ،ذµذ¹ذ¸ذ´ ذگذ؛ر€ذ°ذ¼, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ¸ذ½ر†

K rd tup-e khub-e ziba-(y)e delneshin

ذ،ذ´ذµذ»ذ°ذ» ذ؟رƒرˆذ؛رƒ ر…ذ¾ر€ذ¾رˆرƒرژ, ذ؛ر€ذ°رپذ¸ذ²رƒرژ, رƒرپذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ¸ذ²ذ°رژر‰رƒرژ رپذµر€ذ´ر†ذµ

N hr-e yarb khsh-e khord gofta chunin

ذœذµذ»رژر‰رƒرژ (ذ²ر€ذ°ذ³ذ¾ذ²), ذ´ذ°ر€رڈر‰رƒرژ ذ´ر€رƒذ·ذµذ¹, ذ¼ذ°ذ»رƒرژ, ر‚ذ°ذ؛ رپذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¾

Q tl-e k fr naser-e din-e mobin

ذ£ذ½ذ¸ر‡ر‚ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذµذ²ذµر€ذ¸رڈ – رڈرپذ½ذ¾ذµ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ ذ²ذµر€ر‹

1337

1337 ذ³. (1918–1919 ذ؟ذ¾ ذ»رƒذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر…ذ¸ذ´ذ¶ر€ذµ ذ¸ذ»ذ¸ 1958–1959 ذ؟ذ¾ رپذ¾ذ»ذ½ذµر‡ذ½ذ¾ذ¹)

ذڑذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ°رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ – ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛ذ°رڈ, ذ¸ذ· ذڑذ¾ر€ذ°ذ½ذ° (ر€ذ¸رپ. 4):

ذ ذ¸رپ. 4. ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ذ»ذ°ر„ذµر‚ذµ ذ±ذµذ»ذ¾ذ¹ ذ؛ر€ذ°رپذ؛ذ¾ذ¹: آ«ذںذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذ¹ر‚ذµرپرŒ ذ½ذ° ذگذ»ذ»ذ°ر…ذ°آ»

Tawakkalat â€کil All h

ذںذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذ¸ر‚ذµرپرŒ ذ½ذ° ذگذ»ذ»ذ°ر…ذ°

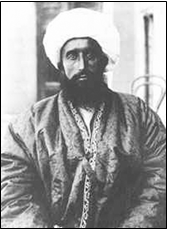

ذ’ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾, ر€ذµر‡رŒ ذ¸ذ´ذµر‚ ذ¾ ذ،ذµذ¸ذ´ ذگذ؛ر€ذ°ذ¼ذµ4 (ر€ذ¸رپ. 5), رپر‹ذ½ذµ ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رچذ¼ذ¸ر€ذ° ذœرƒذ·ذ°ر„ر„ذ°ر€ذ°5 ذ¸ ر‚ذµرپر‚ذµ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ³ذ¾ ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رچذ¼ذ¸ر€ذ°, ذگذ»ذ¸ذ¼ر…ذ°ذ½ذ°6 (ذ´ذ°ر‚ذ° ذµذ³ذ¾ رپذ¼ذµر€ر‚ذ¸ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ° رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ°, ذ½ذ¾ ر‚ذµذ¾ر€ذµر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ²ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ¼ذ¾ذ³ ذ´ذ¾ذ¶ذ¸ر‚رŒ ذ´ذ¾ 1919 ذ³.). ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ر†ذµذ»ر‹ذ¹ ر€رڈذ´ ذ؟ر€ذµذ´ذ²ذ°ر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ² ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹ ذ¸ رپذ°ذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ؟ذµر€ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€ذµذ½ر‹.

ذ ذ¸رپ. 5. ذ£ذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ذ² ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ،ذµذ¹ذ¸ذ´ ذœذ¸ر€-ذگذ؛ر€ذ°ذ¼-ر…ذ°ذ½

ذ—ذ°ذ¼ذµر€ر‹ ذ²ذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ², ذ·ذ°ذ؛ذ»ذµذ؟ذ¾ذ؛ ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ر… ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذµذ¹ ذ»ذ°ر„ذµر‚ذ°, ذ؟ذ¾ذ´رٹذµذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµر…ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ¼ذ° ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ¸, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ر‹ ذ² ذ¼ذµر‚ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ذµ, ذ° ذ½ذµ ذ² ذ´رژذ¹ذ¼ذ¾ذ²ذ¾ذ¹, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذµر‚ ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛رƒرژ, ذ° ذ½ذµ ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛رƒرژ ذ²ذµر€رپذ¸رژ. ذگر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ¾ ذ² ذ¢ذµذ±ر€ذ¸ذ·ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ½ذ°ذ»ذ°ذ¶ذµذ½ذ¾ ذ°ذ½ذ³ذ»ذ¸ر‡ذ°ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذµر‰ذµ ذ² XIX ذ²., ذ؟ذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ´رژذ¹ذ¼ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ذµ. ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°رژر‚, ر‡ر‚ذ¾ ر‚ذ°ذ¼ذ¾رˆذ½ذ¸ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ رپذ؛ذ²ذµر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذ°, ذ¸ ذ؛ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رƒ ذ¥ذ¥ ذ². ذںذµر€رپذ¸رڈ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذ»ذ° 122 ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈذ¼ذ¸, ذ·ذ°ر€رڈذ¶ذ°ذµذ¼ر‹ذ¼ذ¸ رپ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹, رپذ°ذ¼ر‹ر… ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر…, ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ رƒرپر‚ذ°ر€ذµذ²رˆذ¸ر…, ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸ذ¹. ذکذ· رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ»ذ¸رˆرŒ 3 ذ½ذµرƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ° ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ر„ذ¸ر€ذ¼ر‹ ذڑر€رƒذ؟ذ؟ذ° ذ¸ 8 رˆر‚. ذ¼ذ¸ر‚ر€ذ°ذ»رŒذµذ·, ر‡ذ°رپر‚رŒرژ ذ½ذµذ¸رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ½ر‹ر…7.

ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‚ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ¸ ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸ذ¸ ذ’ذ°ر€ذµذ½ذ´ذ¾ر€ر„ذ° (ر€ذ¸رپ. 6), ذ½ذµر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ر‹ذµ ذ´ذ»رڈ ذ±ر€ذ¸ر‚ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ² 6-ر„رƒذ½ر‚ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈر… ر„ذ¸ر€ذ¼ر‹ ذڑر€رƒذ؟ذ؟ذ° ر€ذ°ذ½ذ½ذ¸ر… ذ¼ذ¾ذ´ذµذ»ذµذ¹ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذںر€رƒرپرپذ¸ذ¸ ذ²ذ؟ذ»ذ¾ر‚رŒ ذ´ذ¾ ذگذ²رپر‚ر€ذ¾-ذںر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ 1866 ذ³. ذڑذ°ذ؛ذ¾ذµ-ر‚ذ¾ ذ¸ر… ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾, ذ؟ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذµذ½ذµ ذ½ذ° ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ر‹, ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ² ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذµ رپر‚ر€ذ°ذ½ر‹ آ«ر‚ر€ذµر‚رŒذµذ³ذ¾ ذ¼ذ¸ر€ذ°آ» ذ¸, ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚, ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ؟ذµ, ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ½ذ° رپذ؛ذ»ذ°ذ´ذ°ر… ذ² ر‚ذ¾ذ¹ ذ¶ذµ ذںذµر€رپذ¸ذ¸. ذذ°ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ², ذ² ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ±ر€ذ¸ر‚ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ¸ ذµذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ذ½ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ°ر… ذ°ر€ر‚رپذ¸رپر‚ذµذ¼ رپ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ¾ذ¼ ذ’ذ°ر€ذµذ½ذ´ذ¾ر€ر„ذ° ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾, ر‚ذ°ذ؛ ر‡ر‚ذ¾ ذ±ر€ذ¸ر‚ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذµ ذ²ذ»ذ¸رڈذ½ذ¸ذµ ذ² ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ°ذµر‚رپرڈ. ذذ¾ ر‡ذµر€ذµذ· ذںذµر€رپذ¸رژ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ رپ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ر‚ذ¸ذ؟ذ¾ذ¼ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ° (ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛ر‚ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذµر‚) ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ±ر‹ ذ؟ذ¾ذ؟ذ°رپر‚رŒ ذ² ذ‘رƒر…ذ°ر€رƒ ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°رڈ رپ 1900 ذ³.

ذ ذ¸رپ. 6. ذ،ر…ذµذ¼ذ° ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ° رپذ¸رپر‚. ذ’ذ°ر€ذµذ½ذ´ذ¾ر€ر„ذ°

ذذ°ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ², ذ´ذ»رڈ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¸ رچر‚ذ¾ر‚ ر‚ذ¸ذ؟ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ° ذ½ذµ رڈذ²ذ»رڈذ»رپرڈ ذ½ذ¾ذ²ذ¾رپر‚رŒرژ رƒذ¶ذµ رپ 1858 ذ³., ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذµ 20 رˆر‚. ذ³ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¾رپر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؛ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ر‹ر… ذ؟رƒرˆذµذ؛ رچر‚ذ¾ذ¹ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹ (30-ر„رƒذ½.) ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ·ذ°ذ؛رƒذ؟ذ»ذµذ½ر‹ ذ² ذ¨ذ²ذµر†ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ²ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´رپر‚ذ²ذ¸ذ¸ ذ؟ذµر€ذµر‚ذ¾ر‡ذµذ½ر‹ ذ؟ذ¾ذ´ ذ½ذ°ر€ذµذ·ر‹ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ ذگر€ذ¼رپر‚ر€ذ¾ذ½ذ³ذ° ذ¸, ر‡ذ°رپر‚رŒرژ, ذڑر€رƒذ؟ذ؟ذ°. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ¾ر‡ذµذ²ذ¸ذ´ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ ذ¾ر„ذ¸ر†ذµر€ر‹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رپر‚ر‹ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ·ذ½ذ°ذ»ذ¸ رچر‚رƒ رپذ¸رپر‚ذµذ¼رƒ ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ؟ذµ. ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ²ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ؟رƒر‚رŒ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¾ذ¹ ر€ذµذ´ذ؛ذ¾ذ¹ (ذ؟ذ¾-ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¼رƒ, ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ – ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹!) ذ؟رƒرˆذ؛ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ° ذ² ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ‘رƒر…ذ°ر€ر‹ – رچر‚ذ¾ ذ²رپذµ-ر‚ذ°ذ؛ذ¸ آ«ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذ¹ رپذ»ذµذ´آ».

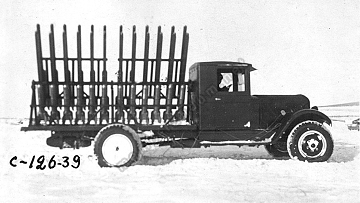

ذ’ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ذ؟ر€ذµذ´ر‹ذ´رƒر‰ذ¸ر… ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚, ذ؟ذ¾رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸رژ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ² ذ‘رƒر…ذ°ر€ذµ8, رƒذ¶ذµ ر€ذ°رپرپذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ¾ ذ¼ذ¸رپرپذ¸ذ¸ ذ² ذ‘رƒر…ذ°ر€ذµ ر€رڈذ´ذ° ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ²ذ¾ذµذ½رپذ؟ذµر†ذ¾ذ² ذ²ذ¾ ذ³ذ»ذ°ذ²ذµ رپ ذڑ.ذ’. ذ¦ذµر€ذ؟ذ¸ر†ذ؛ذ¸ذ¼ (ر€ذ¸رپ. 7) ذ¸ ذ¾ر€ذ³ذ°ذ½ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ´ذ»رڈ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رچذ¼ذ¸ر€ذ°. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ¾رپذ²ذµر‰ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ؛ذ¸ ذ؛ذ¾ذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ذ¸ ذ³ذ¾ر€ذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹ 1883 ذ³., ذ؟ذ¾ذ´ذ°ر€ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ رچذ¼ذ¸ر€رƒ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ°ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذذ¸ذ؛ذ¾ذ»ذ°ذµذ¼ II9. ذڑذ°ذ؛ ر€ذ°ذ· ذ²ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ°, رƒذ¶ذµ ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ 1900-ر… ذ³ذ³. ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ° ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾رڈذ²ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸ذ½ذ¾ذ¼ ذ²ذ¸ذ´ذµ ذ² ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ ذ‘رƒر…ذ°ر€ر‹.

ذ ذ¸رپ. 7. ذ“ذµذ½ذµر€ذ°ذ»-ذ»ذµذ¹ر‚ذµذ½ذ°ذ½ر‚ ذڑ.ذ’. ذ¦ذµر€ذ؟ذ¸ر†ذ؛ذ¸ذ¹ – ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° ذ² ذ‘رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ¼ ر…ذ°ذ½رپر‚ذ²ذµ (ر„ذ¾ر‚ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸رڈ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° ذ¥ذ¥ ذ².)

ذگر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذµ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ¸ رپذ¸رپر‚. ذ’ذ°ر€ذµذ½ذ´ذ¾ر€ر„ذ° ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¶ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹. ذذ¾ ذ·ذ°ر€رƒذ±ذµذ¶ذ½ر‹ذµ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ر‹ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸ر… ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸, ذ؟ذ¾ذ؟ذ°ذ²رˆذ¸ذµ ذ½ذ° رپذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ, ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸, ذ¾ر‡ذµذ²ذ¸ذ´ذ½ذ¾, ذ؟ذµر€ذµذ´ذ°ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ذ°ذ¼ رچذ¼ذ¸ر€ذ° ذ²ذ¼ذµرپر‚ذ¾ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ؟ذ¾ذ¹ر‚ذ¸ ذ½ذ° رƒر‚ذ¸ذ»ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رژ. ذگ ذ² ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذںذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ¸ ذ² رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ ذ؛ر€ذ°ر…ذ¾ذ¼ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟ذµر€ذ¸ذ¸ ذ½رƒذ¶ذ´ذ° ذ² ذ½ذ¾ذ²ر‹ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈر… ذ؟ذ¾ذ±رƒذ´ذ¸ذ»ذ° ذ±رƒر…ذ°ر€ر†ذµذ² ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ¸ر… ذ´ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ¾ذ²ر‹ر… ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… رپذ¸رپر‚ذµذ¼ ر‡ذ¸رپر‚ذ¾ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ°.

ذںذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ذ¹ رڈذ·ر‹ذ؛ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ (ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸رڈ) ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ ذ² ذ‘رƒر…ذ°ر€ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ¼ذ°ذ½ذ³ر‹ر‚رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ´ذ¸ذ½ذ°رپر‚ذ¸ذ¸ ذ¾ذ½ ذ±ر‹ذ» ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ؟ذ¾ذ؟رƒذ»رڈر€ذµذ½ رƒ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ¾ذ±ر‰ذµرپر‚ذ²ذ°: ذ½ذ° ذ½ذµذ¼ ذ؟ذ¸رپذ°ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾رچذ¼ر‹ ذ¸ ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ذ»ذ¸ ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹. ذر‚ر‡ذ°رپر‚ذ¸, رچر‚ذ¾ ذ½ذµ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ°ذµر‚ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ¾ذ² ذ² ذ‘رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ¼ ر…ذ°ذ½رپر‚ذ²ذµ رپ ذ؛ر€ذ°ر…ذ¾ذ¼ ر€ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذµذ؛ر‚ذ¾ر€ذ°ر‚ذ° ذ² رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذںذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ¸ رپ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¾ذ¼ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ ذ“ر€ذ°ذ¶ذ´ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹. ذذ¾ ذ² ذ»رژذ±ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ رƒذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° رپر‚ر€ذ°ذ½ ذ،ر€ذµذ´ذ½ذµذ¹ ذگذ·ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ذ·ذ°ذ¼ذµر‡ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ ر€ذµذ»ذ¸ذ؛ذ²ذ¸رژ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ر… ذ¸ ذ²ذ¼ذµرپر‚ذµ رپ ر‚ذµذ¼ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ½ر‹ر… رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸ذ¹ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° ذ؟ر€ذ¾رˆذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذµذ؛ذ°.

1 ذ•ر‰ذµ ذ´ذ²ذ° ذ°ر€رپذµذ½ذ°ذ»ذ° ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذ¢ذµذ³ذµر€ذ°ذ½ذµ ذ¸ ذکرپر„ذ°ر…ذ°ذ½ذµ. – ذ،ذ¼.: ذ“ر€ذµذ±ذ½ذµر€ ذگ. ذرپذ°ذ´ر‹ ذ¸ رˆر‚رƒر€ذ¼ر‹ رپر€ذµذ´ذ½ذµ-ذ°ذ·ذ¸رڈر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ¸ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؟رƒذ½ذ؛ر‚ذ¾ذ². ذ،ذںذ±., 1897. ذ،. 189.

2 ذœرƒر…ذ°ذ¼ذ¼ذ°ذ´ ذگذ»ذ¸-رˆذ°ر… (1872–1924) – رپر‹ذ½ ذœرƒذ·ذ°ر„ذµر€ذµذ´ذ´ذ¸ذ½-رˆذ°ر…ذ°, ذ²ذ°ذ»ذ¸ذ°ر…ذ´ (1896–1907), رˆذ°ر…ذ°ذ½رˆذ°ر… (1907–1909); ذ،رƒذ»ر‚ذ°ذ½ ذگر…ذ¼ذ°ذ´-رˆذ°ر… (1897–1930) – رپر‹ذ½ ذœرƒر…ذ°ذ¼ذ¼ذ°ذ´ ذگذ»ذ¸-رˆذ°ر…ذ°, ذ²ذ°ذ»ذ¸ذ°ر…ذ´ (1907–1909), رˆذ°ر…ذ°ذ½رˆذ°ر… (1909–1925), رپ 1925 ذ³. – ذ² ذ¸ذ·ذ³ذ½ذ°ذ½ذ¸ذ¸.

3 ذںذµر€ذµذ²ذµذ» ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذںذ°ذ²ذµذ» ذ‘ذ¾ر€ذ¸رپذ¾ذ²ذ¸ر‡ ذ›رƒر€رŒذµ, ذ؛ذ°ذ½ذ´ذ¸ذ´ذ°ر‚ ر„ذ¸ذ»ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر…. ذ½ذ°رƒذ؛, ذ·ذ°ذ²ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذ¹ رپذµذ؛ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ،ر€ذµذ´ذ½ذµذ¹ ذگذ·ذ¸ذ¸, ذڑذ°ذ²ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ¸ ذڑر€ر‹ذ¼ذ° ذ² ذ¾ر‚ذ´ذµذ»ذµ ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛ذ° ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذر€ذ¼ذ¸ر‚ذ°ذ¶ذ°.

4 ذ،ذµذ¹ذ¸ذ´ ذœذ¸ر€-ذگذ؛ر€ذ°ذ¼-ر…ذ°ذ½ ذ±ر‹ذ» ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¸ذ· رپر‹ذ½ذ¾ذ²ذµذ¹ ذœرƒذ·ذ°ر„ر„ذ°ر€ذ°, ذ½ذµ ذ»ذ¸رˆذ¸ذ²رˆذ¸ذ¼رپرڈ رپذ²ذ¾ذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾رپر‚ذ° ذ؟ذ¾رپذ»ذµ ذ²ذ¾ر†ذ°ر€ذµذ½ذ¸رڈ ذگذ±ذ´ ذ°ذ»-ذگر…ذ°ذ´ذ° (ذ،ذµذ¹ذ¸ذ´ ذگذ±ذ´ ذ°ذ»-ذگر…ذ°ذ´ ذ‘ذ°ر…ذ°ذ´رƒر€-ر…ذ°ذ½, رچذ¼ذ¸ر€ ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ¸ذ¹, ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ» ذ² 1885–1910). ذذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذµر‰ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذœرƒذ·ذ°ر„ر„ذ°ر€ذµ ذ±ذµذ؛ذ¾ذ¼ ذ“رƒذ·ذ°ر€ذ°, ذ¾ذ½ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذ° رچر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾رپر‚رƒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¼ذ¸ذ½ذ¸ذ¼رƒذ¼ ذ´ذ¾ 1908 ذ³. ذ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾رپذ؛ذ»ذ¾ذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ رچذ¼ذ¸ر€ذ° ذ؛ رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ±ر€ذ°ر‚رƒ ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚ ذ¸ ر‚ذ¾ر‚ ر„ذ°ذ؛ر‚, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ´ذ½ذ° ذ¸ذ· ذ´ذ¾ر‡ذµر€ذµذ¹ ذگذ±ذ´ ذ°ذ»-ذگر…ذ°ذ´ذ° ذ±ر‹ذ»ذ° ذ·ذ°ذ¼رƒذ¶ذµذ¼ ذ·ذ° ذ؟ذ»ذµذ¼رڈذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ رپر‹ذ½ذ° ذœذ¸ر€-ذگذ؛ر€ذ°ذ¼-ر…ذ°ذ½ذ°.

5 ذœذ¸ر€-ذœرƒذ·ذ°ر„ر„ذ°ر€ ذ°ذ´-ذ”ذ¸ذ½ ذ‘ذ°ر…ذ°ذ´رƒر€-ر…ذ°ذ½, رچذ¼ذ¸ر€ ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ¸ذ¹ (ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ» ذ² 1860–1885).

6 ذ،ذµذ¹ذ¸ذ´ ذœذ¸ر€ ذœرƒر…ذ°ذ¼ذ¼ذµذ´ ذگذ»ذ¸ذ¼-ر…ذ°ذ½, رچذ¼ذ¸ر€ ذ±رƒر…ذ°ر€رپذ؛ذ¸ذ¹ (ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ» ذ² 1910–1920, ذ´ذ¾ ذ·ذ°ر…ذ²ذ°ر‚ذ° ذ‘رƒر…ذ°ر€ر‹ ر‡ذ°رپر‚رڈذ¼ذ¸ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر€ذ¼ذ¸ذ¸ 2 رپذµذ½ر‚. 1920).

7 ذ“ر€ذµذ±ذ½ذµر€ ذگ.ذ،. 189.

8 ذ“ر€ذ¾ذ¼ذ¾ذ² ذگ.ذ’. ذڑذ°ذ·ذ½ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ذ°رڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸رڈ ذ‘رƒر…ذ°ر€ر‹ ذ² 1880–1890 ذ³ذ¾ذ´ذ°ر… (ذڑ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ذ± ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر†ذ¸ذ¸ ذ´ذ²رƒر… ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذ¹ ذ¸ذ· ر„ذ¾ذ½ذ´ذ° ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،) // ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ. ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹. 3-رڈ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸رڈ 16–18 ذ¼ذ°رڈ 2012 ذ³. ذ§. 1. ذ،ذںذ±.: ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2012. ذ،. 298–305.

9 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 303–304.

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸