ذڑ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ¾ ذ¸ ذ؟ذ¾رپذ»ذµ ذ،ذ¼رƒر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸, ذر€ذ»ذµذ½ذ؛ذ¾ ذ،.ذں. (ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°)

ذœذ¸ذ½ذ¸رپر‚ذµر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¤ذµذ´ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ¢ر€ذµر‚رŒذµذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 16–18 ذ¼ذ°رڈ 2012 ذ³ذ¾ذ´ذ°

ذ§ذ°رپر‚رŒ IIذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³

ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2012

آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2012

آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2012

ذ، ذ ذگذذذ•ذ“ذ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر… ر€ذ°رپرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ؛ذ°ذ؛ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر†ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸رڈ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ½رڈذ·ذµذ¹ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ر…. ذ’ رپذ²ذ¾ذµذ¹ ذ´رƒر…ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ¹ ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¾ر‚ذµ (ذ¾ذ؛. 1358 ذ³.) ذ؛ذ½رڈذ·رŒ ذکذ²ذ°ذ½ ذکذ²ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‡ ذڑر€ذ°رپذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذµذ´ذ°ذµر‚ ذ´ذ²رƒذ¼ رپر‹ذ½ذ¾ذ²رŒرڈذ¼ ذ؟ذ¾ رپذ°ذ±ذ»ذµ, ذ¾ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ² ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾, ذ¸ ذ؟ذ¾ رˆذ»ذµذ¼رƒ, رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¼, ذ´ر€ذ°ذ³ذ¾ر†ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؛ذ°ذ¼ذ½رڈذ¼ذ¸ ذ¸ ذ¶ذµذ¼ر‡رƒذ³ذ¾ذ¼1. ذڑ 1508 ذ³. ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رپرڈ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذµ رƒذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¾ ر‡ذ¸ذ½ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ½رڈذ·رڈ, ذ° ذ¸ذ· ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ° 1537 ذ³. ذ½ذ°ذ¼ رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رپرڈ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ½ذ¸ر‡ذ¸ذ¹ ذ²ذµذ´ذ°ذ» ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؛ذ½رڈذ¶ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ°ر€رپذµذ½ذ°ذ», ذ½ذ¾ ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ²-ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²2. ذ’ ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ° – ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¸ر‰ذµ ذ¸, ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾, ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½ذ°رڈ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ°رڈ. ذڑ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°ذ½ذ½ذ¸ذ¼ رƒذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¾ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ¼ر‹ ذ¾ذ±رڈذ·ذ°ذ½ر‹ ذ؟ذµر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¼رƒ رپذ¾ذ±ر‹ر‚ذ¸رژ – ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ذ¾ذ¶ذ°ر€رƒ 1547 ذ³., ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° آ«â€¦ذر€رƒذ¶ذ½ذ¸ر‡ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ°ر‚ذ° ذ؟ذ¾ذ³ذ¾ر€ذµ رپ ذ²ذ¾ذ¸ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµذ¼آ»3.

ذœذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ ر€ذµر„ذ¾ر€ذ¼ر‹ ذکذ²ذ°ذ½ذ° IV – ر€ذ°رپرˆذ¸ر€ذµذ½ذ¸ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذ° ذ¸ رƒذ؟ذ¾ر€رڈذ´ذ¾ر‡ذµذ½ذ¸ذµ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ² – ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ»ذ¸ ذ؛ ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رژ ر„رƒذ½ذ؛ر†ذ¸ذ¹ ذ°ر€رپذµذ½ذ°ذ»ذ° ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ¼. ذ،ذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ¸ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ³ذ¾ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ²ذ؟ذµر‡ذ°ر‚ذ»رڈذµر‚: ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ 1570-ر… ذ³ذ³. رˆر‚ذ°ر‚ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° رپذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ر‚ ذ¸ذ· ذ±ذ¾ذ»ذµذµ, ر‡ذµذ¼ رپر‚ذ° ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛, رپر€ذµذ´ذ¸ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… – ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° 19 ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹. ذ،ذ؟ذ¸رپذ¾ذ؛ ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°ذµر‚رپرڈ رپ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ´ذµذ»ذ°ذ²رˆذ¸ر… ذ´ذ¾رپذ؟ذµر… ذ¸ رپذ°ذ±ذ»ذ¸, ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ذµ ذ¾ذ³ذ½ذµرپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ, ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ر‹ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذ¸ذ¼ذ¸, ر‡ر‚ذ¾ ذ²ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ¾ذ±رٹرڈرپذ½ذ¸ذ¼ذ¾ – ذ¾ذ³ذ½ذµرپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذ¾ ذ²ذ¾رˆذ»ذ¾ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ر… ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ¹. ذںر€ذ¸ذ¼ذµر‡ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ رپر€ذµذ´ذ¸ آ«ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¸ر‰ذ°ذ»ذµذ¹آ» ذ´ذ²ذ¾ذµ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¸ ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹رپذ؛ذ¾ذµ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ: آ«ذ½ذµذ¼ر‡ذ¸ذ½آ» ذœذ¸ر…ذ°ذ»ذ؛ذ¾ ذ،ذµذ¼ذµذ½ذ¾ذ² ذ¸ ذ“ذ°ذ½رƒرپ ذںذµر‚ر€ذ¾ذ²4.

ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؛ذ°ذ·ذ½ذ° ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ر… ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ¹ ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ؟ذ¾ذ³ذ¸ذ±ذ»ذ° ذ² ذ،ذ¼رƒر‚ذ½ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ. ذںر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¼ر‹ رپ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ذ»ذµذ¹ ذ²ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¶ذµذ¼ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ¸ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ذ·ذ´ذµذ»ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ر… XVI ذ²., ذ² ر€ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ·ذ°ر€رƒذ±ذµذ¶ذ½ر‹ر… ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸رڈر… – ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ر‡ذ½ر‹. ذذ¸ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ر†ذ°ر€ذµذ¹ ذ´ذ¾ ذ،ذ¼رƒر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ½ذµ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ. ذکرپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»ذ¸ ذ²ذ؟ر€ذ°ذ²ذµ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ°, ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ¸ر€رƒرژر‰ذ¸ر… ذ² ذ´ذ¾رˆذµذ´رˆذµذ¹ ذ´ذ¾ ذ½ذ°رˆذ¸ر… ذ´ذ½ذµذ¹ ذذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¸ذ¼رƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ° ذ±ذ¾رڈر€ذ¸ذ½ذ° ذ؛ذ¾ذ½رژرˆذµذ³ذ¾ ذ¸ ر†ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رˆرƒر€ذ¸ذ½ذ° ذ‘ذ¾ر€ذ¸رپذ° ذ¤ذµذ´ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ° ذ“ذ¾ذ´رƒذ½ذ¾ذ²ذ° 1588 ذ³., ذ±ر‹ذ»ذ° ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ° ذ² ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¹, ذ½ذ¾ رپ رƒذ²ذµر€ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚رŒ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذµ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ – ذ½ذµذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾5.

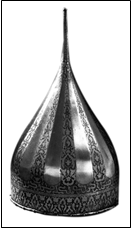

ذںذ¾ ذ¾ذ؛ذ¾ذ½ر‡ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ،ذ¼رƒر‚ر‹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ° (ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·) ذ²ذ½ذ¾ذ²رŒ ذ¾ذ±رٹذµذ´ذ¸ذ½رڈذµر‚ ذ² رپذµذ±ذµ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½رƒرژ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛رƒرژ, ذ¸ ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¸ر‰ذµ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹, ذ¸ ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ°ر€رپذµذ½ذ°ذ» ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذ°. ذ—ذ° ذ²ذ¾ذ·ر€ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ر€ذ°ذ·ذ¾ر€ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ رƒر‚ر€ذ°ر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ذ¾ر€رƒر‡ذµذ½ذ¾ ذ²ذ·رڈر‚رŒرپرڈ ذ¾ذ؛ذ¾ذ»رŒذ½ذ¸ر‡ذµذ¼رƒ ذ¸ ذ؛ر€ذ°ذ²ر‡ذµذ¼رƒ ذœذ¸ر…ذ°ذ¸ذ»رƒ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡رƒ ذ،ذ°ذ»ر‚ر‹ذ؛ذ¾ذ²رƒ. ذڑذ°ذ؛ ذ؟ذ¸رپذ°ذ» ذ®. ذگر€رپذµذ½رŒذµذ²: آ«ذںذ¾ ذ²ر‹ذ·ذ¾ذ²رƒ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ³ذ¾ ذ²ذµر€ذ½رƒذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذڑر€ذµذ¼ذ»رŒ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¸ذµ ذ¸ذ· ذ؟ر€ذµذ¶ذ½ذ¸ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ،ذµر€ذµذ±ر€رڈذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر€ذ°ذ·ذ±ر€ذµذ»ذ¸رپرŒ ذ²ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ؟ذ¾ر€رƒر…ذ¸. ذœذµذ¶ذ´رƒ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ²ر‹ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»رپرڈ ذ¾ذ´ذ¸ذ½ ذ¸ذ· ذ»رƒر‡رˆذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸, رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ±ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ ذذ¸ذ؛ذ¸ر‚ذ° ذ”ذ°ذ²ر‹ذ´ذ¾ذ², ذ²ر‹ذ·ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²رƒ ذ؛ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²رƒ ذ´ذµذ»رƒ ذ¸ذ· ذœرƒر€ذ¾ذ¼ذ° ذ² رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€ذµ 1613 ذ³.آ»6. ذک ر…ذ¾ر‚رڈ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذµر‚ رپذ»ذ¾ذ²ذ° رپرپر‹ذ»ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ذµ ذ±ر‹ ر‚ذ¾ ذ½ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¸, ذ² ر†ذµذ»ذ¾ذ¼ رپ ذµذ³ذ¾ رپرƒذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ رپذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ¸ر‚رŒرپرڈ. ذ—ذ° رپر‡ذµر‚ آ«رپذ¾ذ±ذ¸ر€ذ°ذ½ذ¸رڈآ» رپر‚ذ°ر€ر‹ر… ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² (ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¸ ذ¸ذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ذ½ر‹ر…) ذœ.ذœ. ذ،ذ°ذ»ر‚ر‹ذ؛ذ¾ذ²رƒ ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ؟ر€ذµذµذ¼ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ر‡رŒ ذ²ذ؟ذµر‡ذ°ر‚ذ»رڈرژر‰ذ¸ر… رƒرپذ؟ذµر…ذ¾ذ². ذ£ذ¶ذµ ذ² ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذµ ذ´ذµرپرڈر‚ذ¸ذ»ذµر‚ذ¸ذµ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¸ذ»ذ° ذ ذ¾ذ¼ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ° ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ر‹ ذ²ر‹ذ´ذ°رژر‰ذ¸ذµرپرڈ ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذ°, ذ؟ر€ذ¸ر‡ذµذ¼ ذ² ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… رڈذ²ذ½ذ¾ رƒرپذ¼ذ°ر‚ر€ذ¸ذ²ذ°رژر‚رپرڈ ر‡ذµر€ر‚ر‹ ذ؟ر€ذµذµذ¼رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸رژ ذ؛ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ¼ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ´ذ¾رپذ¼رƒر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸. ذ¥ذ¾ر€ذ¾رˆذ¾ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ – ر…ر€ذ°ذ½رڈر‰ذ¸ذ¹رپرڈ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ² ذ،ر‚ذ¾ذ؛ذ³ذ¾ذ»رŒذ¼ذµ رˆذ»ذµذ¼ ذکذ²ذ°ذ½ذ° ذ“ر€ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾ (ر€ذ¸رپ. 1). ذ¨ذµذ»ذ¾ذ¼, رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ² ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¼ رپر‚ذ¸ذ»ذµ, ذ½ذµرپذµر‚ ذ½ذ° رپذµذ±ذµ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ رچذ»ذµذ¼ذµذ½ر‚ر‹, ر€ذ°ذ½ذµذµ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذ²رˆذ¸ذµرپرڈ ذ½ذµر‡ذ¸ر‚ذ°ذµذ¼ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ¸ر‚ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸7. ذذµ ر‚ذ°ذ؛ ذ´ذ°ذ²ذ½ذ¾ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذگذ»ذ»ذ°ر… ذœرƒر…ذ°ذ¼ذ¼ذµذ´آ» – ر‚ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½رƒرژ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذµذ؟ذ¾ذ»ذ½ر‹ذ¹ (رپذ¾ذ؛ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ½ر‹ذ¹) ذ²ذ°ر€ذ¸ذ°ذ½ر‚ ر„ر€ذ°ذ·ر‹ آ«ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ ذگذ»ذ»ذ°ر…, ذ¸ ذœرƒر…ر…ذ°ذ¼ذµذ´ ذ؟ر€ذ¾ر€ذ¾ذ؛ ذµذ³ذ¾آ»8.

ذ’ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ر…ر€ذ°ذ½رڈر‚رپرڈ رپر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ±رƒر‚رƒر€ذ»ر‹ذ؛ذ¸ (ذ؟ذ¾ذ½ذ¾ذ¶ذ¸), ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذ° ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼ذ°ذ½ذµر€, – ذ؛ذ¾رپر‹ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾ذ»ذ°ذ¼ذ¸ (ذ¸ذ»ذ¸ ذ³ر€ذ°ذ½رڈذ¼ذ¸)9, رپ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¾رژ آ«ذ¼ذµذ»ذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ر‚ر€ذ°ذ²ذ°ذ¼ذ¸آ». ذ’ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ½ذ¾ذ¼ ر€ذµذ·ذµر€ذ²ذµ ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ؛ذ°ذ¹ذ¼ذµ ذ²ذµر€ر…ذ½ذµذ¹ ذ¸ ذ½ذ¸ذ¶ذ½ذµذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ±رƒر‚رƒر€ذ»ر‹ذ؛ذ¾ذ² ذ¼ر‹ ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛رƒرژ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ, ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر‡ذ½رƒرژ ذ؟ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€رƒ ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ رپ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒرژ ذ½ذ° رˆذ»ذµذ¼ذµ ذکذ²ذ°ذ½ذ° ذ“ر€ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾ (ر€ذ¸رپ. 2). ذœرƒذ»ذ»ذ° ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¼ذµر‡ذµر‚ذ¸ ذ² XIX ذ²., ر€ذ°ذ·ذ±ذ¸ر€ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ°ر€ذ°ذ±رپذ؛ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذµ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹, رپر‡ذµذ» ذµذµ ذ½ذµر‡ذ¸ر‚ذ°ذµذ¼ذ¾ذ¹ ذ¸ذ¼ذ¸ر‚ذ°ر†ذ¸ذµذ¹10. ذ،ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ – ذ°ر€ذ°ذ±ذ¸رپر‚ رپذ¼ذ¾ذ³ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒ ذ² ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ذ±رƒر‚رƒر€ذ»ر‹ذ؛ذ°ر… ذ؟ذ¾ذ²ر‚ذ¾ر€ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ»ذ¾ذ²ذ°, ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپ ذ¾رˆذ¸ذ±ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ²ذ°ر€ذ¸ذ°ر†ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ¸ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°رژر‰ذµذ³ذ¾ ذ² ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذµ آ«ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈذ²رˆذ¸ذ¹ ذ¸رپذ»ذ°ذ¼, ذ¼رƒرپرƒذ»رŒذ¼ذ°ذ½ذ¸ذ½آ»11. ذ’ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾, ذ؟ر€ذ¸ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° رپ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ¾ذ¼ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¸ذ»ذ¸ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ رپذ»ذ¾ذ²ذ° ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذµ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ رپذ»ذ¾ذ² ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رŒرپرڈ رپ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ¹ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ¸, ر†ذ¸ذ؛ذ»ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ذ²ر‚ذ¾ر€رڈرڈرپرŒ, رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¸ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ½ر‹ذµ آ«ذ؛ذ°ذ¹ذ¼ر‹ ذ¸ ذ؛ذ»ذµذ¹ذ¼ذ°آ».

ذ ذ¸رپ. 1. ذ¨ذ»ذµذ¼ ذکذ²ذ°ذ½ذ° ذ“ر€ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾. ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ؟ذµر€ذ²ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° XVI ذ². ذڑذ¾ر€ذ¾ذ»ذµذ²رپذ؛ذ°رڈ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ،ر‚ذ¾ذ؛ذ³ذ¾ذ»رŒذ¼. ذکذ½ذ². â„– 20389

ذ ذ¸رپ. 2. ذ‘رƒر‚رƒر€ذ»ر‹ذ؛ذ¸ (ذ؟ذ¾ذ½ذ¾ذ¶ذ¸). ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ؟ذµر€ذ²ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° XVII ذ². ذœرƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذکذ½ذ². â„– ذذ -4103/1-2

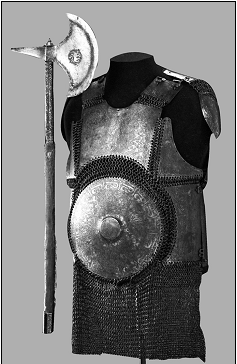

ذڑ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ¸رڈذ¼ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ´ذ° ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ¾ر‚ذ½ذµرپر‚ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ – ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ رچذ»ذµذ¼ذµذ½ر‚, ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر‰ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¼ذµر‚ر€رƒ ر†ذµذ½ر‚ر€ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ر‹ ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° – ر‚ر€ذ¾ر„ذµرڈ ذ›ذ¸ذ²ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹, ذ²ذ·رڈر‚ذ¾ذ³ذ¾ رˆذ²ذµذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ² ذ±ذ¸ر‚ذ²ذµ رƒ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ° ذ›ذ¾ذ´ذµ ذ² 1573 ذ³.12 (ر€ذ¸رپ. 3). ذ’ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ±ذµذ· ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ¾ذ²ذ¾ذ؛ ذ¸ ر‚ذ¾ر‡ذµذ؛, رپ ذ¾ر‚ذ؛ذ»ذ¾ذ½ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ² ذ¾ر€ر„ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ذ¸, رپذ»ذ¾ذ²ذ¾ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ر‚رŒ آ«ذ·ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ²ر‹ذ¹, ذ½ذ¾ر€ذ¼ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹, ذ½ذµذ²ر€ذµذ´ذ¸ذ¼ر‹ذ¹, ذ½ذ°رپر‚ذ¾رڈر‰ذ¸ذ¹, ذ½ذµذ؟ذ¾ذ´ذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹, ذ·ذ´ر€ذ°ذ²ر‹ذ¹, رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ´ذ½ر‹ذ¹ (ذ¾ر‚ ر‡ذµذ³ذ¾-ذ».)آ»13.

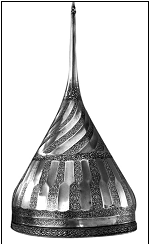

ذ•ر‰ذµ ذ¾ذ´ذ¸ذ½ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ»ذµذ؟ذ½ر‹ذ¹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذ¹ رˆذ»ذµذ¼, ذ²ذ·رڈر‚ر‹ذ¹ رˆذ²ذµذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ² 1655 ذ³. ذ² ذ’ذ°ر€رˆذ°ذ²ذµ, ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚رپرڈ ذ² ذ؛ذ¾ر€ذ¾ذ»ذµذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ رپ ذ»ذµذ³ذµذ½ذ´ذ¾ذ¹ آ«رˆذ»ذµذ¼ ر†ذ°ر€رڈ ذکذ²ذ°ذ½ذ°آ», ر…ذ¾ر‚رڈ ذ¸ ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹. ذذ¸ذ¶ذ½رڈرڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ؛ذ¾ر€ذ؟رƒرپذ° رˆذ»ذµذ¼ذ° رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ° ذ´ذ²رƒذ¼رڈ ر€رڈذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ²ذµر€ر‚ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ´ذ¾ذ»ذ¾ذ²-ذ»ذ¾ذ¶ذµذ؛, ذ¾ر€ذ¸ذµذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذ¸ذ°ذ³ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸رژ ذ´ر€رƒذ³ ذ؛ ذ´ر€رƒذ³رƒ ذ¸ ر‡ذµر€ذµذ· ذ¾ذ´ذ½رƒ, ذ³ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ·ذ°ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؟ذ»ذ¾ر‚ذ½ر‹ذ¼ ر€ذ°رپر‚ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ¾ر€ذ½ذ°ذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ¼ (ر€ذ¸رپ. 4).

ذگذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رپ ذ³ذ¾ر€ذ¸ذ·ذ¾ذ½ر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ر‹ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ر‹ ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° (آ«ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²ر‹ر… ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»آ»), ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ»رڈ ر†ذ°ر€رڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¸ذ»ذ° ذ¤ذµذ´ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ذ¸ ذ”ذ¼ذ¸ر‚ر€ذ¸ذµذ¼ ذڑذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ¸ آ«ذ½ذµذ¼ر†ذµذ¼آ» ذگذ½ذ´ر€ذµذµذ¼ ذ¢ذ¸ر€ذ¼ذ°ذ½ذ¾ذ¼ ذ² 1616 ذ³. ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ رƒذ؛ر€ذ°رپذ¸ذ» ذ»ذ¾ذ¶ذ؛ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° ذ² ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذµ ر‚ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ذ¸رڈ, ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ»رڈ ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذµذ²ر€ذ¾ذ؟ذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² (ر€ذ¸رپ. 5).

ذ ذ¸رپ. 3. ذ‘ذ¾ذµذ²ذ¾ذ¹ ر‚ذ¾ذ؟ذ¾ر€ ذ¸ ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…. ذ ذ¾رپرپذ¸رڈ, XVI ذ². ذڑذ¾ر€ذ¾ذ»ذµذ²رپذ؛ذ°رڈ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ،ر‚ذ¾ذ؛ذ³ذ¾ذ»رŒذ¼. ذکذ½ذ². â„– 7379, 23246

ذ ذ¸رپ. 4. آ«ذ¨ذ»ذµذ¼ ر†ذ°ر€رڈ ذکذ²ذ°ذ½ذ°آ». ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ· (?) XVI ذ². ذڑذ¾ر€ذ¾ذ»ذµذ²رپذ؛ذ°رڈ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ،ر‚ذ¾ذ؛ذ³ذ¾ذ»رŒذ¼. ذکذ½ذ². â„– 7481

ذ ذ¸رپ. 5. ذ—ذµر€ر†ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…. ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, 1616 ذ³. ذœذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ”ذ¼ذ¸ر‚ر€ذ¸ذ¹ ذڑذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ذ², ذگذ½ذ´ر€ذµذ¹ ذ¢ذ¸ر€ذ¼ذ°ذ½. ذœرƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذکذ½ذ². â„– ذذ -124/1-2

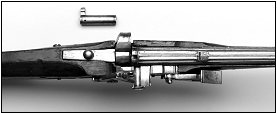

ذ—ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ²ر‹رپذ¾ر‚ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ»ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ² رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ر€رƒر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ³ذ½ذµرپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ, ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°رڈ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ذ¾ذµ آ«رپذ؛ذ¾ر€ذ¾رپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµآ» – ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ذµ ذ¸ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ر‹ذµ رپذ¸رپر‚ذµذ¼ر‹, ذ¼ذ¾ذ´ذ° ذ½ذ° ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ² ذ—ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ•ذ²ر€ذ¾ذ؟ذµ ذ² XVI–XVII ذ²ذ². (ر€ذ¸رپ. 6–7).

ذںذµر€ذµر‡ذ½ذµذ²ذ°رڈ ذ¾ذ؟ذ¸رپرŒ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ 1647 ذ³. ذ¸ ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ر†ذ°ر€رڈ ذگذ»ذµذ؛رپذµرڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ° 1654 ذ³.14 رƒذ±ذµذ´ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒرژر‚ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ؛ رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ذµ رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ° ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ر†ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¸ذ¼ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼, رپ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ»ذµذ؛ر‚ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° رƒرپذ؟ذµرˆذ½ذ¾ ر„رƒذ½ذ؛ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ¸ر€رƒرژر‰ذµذ¹ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¹, ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°ذ²رˆذµذ¹ ذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° ذ² ذ؟ذ°ر€ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¼, ر†ذµر€ذµذ¼ذ¾ذ½ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذ¼ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذµ.

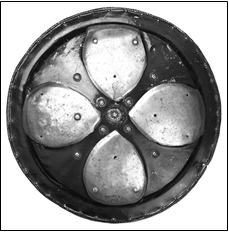

ذ ذ¸رپ. 6. ذ ذµذ²ذ¾ذ»رŒذ²ذµر€-ذ؟ذ¸رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚. ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ؟ذµر€ذ²ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° XVII ذ². ذœذ°رپر‚ذµر€ ذںذµر€ذ²رƒرˆذ° ذکرپذ°ذµذ². ذœرƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذکذ½ذ². â„– ذذ -160/1-2

ذ ذ¸رپ. 7. ذںذ¸ر‰ذ°ذ»رŒ ذ؛ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ذ°رڈ (ذ؛ذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ°رڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ¸ ذ²ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ر‚ر€ذ¾ذ½). ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ؟ذµر€ذ²ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° XVII ذ². ذœذ°رپر‚ذµر€ ذکذ²ذ°ذ½ ذ›رƒر‡ذ°ذ½ذ¸ذ½ذ¾ذ². ذœرƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذکذ½ذ². â„– ذذ -95/1-2

ذڑ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, رپر‚ذ¾ذ»ذ±ر†ر‹ ذ´ذµذ»ذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ° ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVIIذ². رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ؟ذ»ذ¾ر…ذ¾. ذ—ذ° ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ³ذ¾ذ´ر‹ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذ¸ر‚رŒ ذ»ذ¸رˆرŒ ذµذ´ذ¸ذ½ذ¸ر‡ذ½ر‹ذµ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ر‹, ذ¾رپذ²ذµر‰ذ°رژر‰ذ¸ذµ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¹. ذ،ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ ذ؛ذ°ذ´ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¼ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹, ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ· ر„ر€ذ°ذ³ذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ر‚ذµذ؛رƒر‰ذµذ¹ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ°, ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¾-ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… ذ؛ذ½ذ¸ذ³ ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ² 15, ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپذµذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ (ذ² ر‚ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ, ذµرپذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ¼ ذ±ر‹ذ» رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ° ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ¸ذ»ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ°). ذںذ¾ ذ؟ذ¾ذ´رپر‡ذµر‚ذ°ذ¼ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رڈ ذœ.ذ. ذ›ذ°ر€ر‡ذµذ½ذ؛ذ¾, ذ² ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ 1613–1625 ذ³ذ³. ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ر‚ر€رƒذ´ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ´ذ¾ 130 ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ 16.

ذذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ¸ر‚رŒ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ½ذ° ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ¾ذ¼ذµذ½ر‚ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ½ذµ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¾رپرŒ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ر‹ذ¼ ذ²ذ؟ذ»ذ¾ر‚رŒ ذ´ذ¾ ر€رƒذ±ذµذ¶ذ° 1650–1660-ر… ذ³ذ³. ذ‘رƒر…ذ³ذ°ذ»ر‚ذµر€رپذ؛ذ°رڈ رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ؛ذ° ذ؟ذ¾ ر‡ذµذ»ذ¾ذ±ذ¸ر‚ذ½ذ¾ذ¹, ذ؟ذ¾ذ¼ذµر‡ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپذµذ½ر‚رڈذ±ر€ذµذ¼ 1659 ذ³., رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذ°ذµر‚, ر‡ر‚ذ¾ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ´ذµذ» ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ر‡ذ¸رپذ»ذ¸ر‚رپرڈ ذ²رپذµذ³ذ¾ 44 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛ذ°, ذ´ذ° ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ذ¾ رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… (رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ¾ذ²), ذ´ذ° ذ´ذ²ذ¾ذµ ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ؟ذ¾ذ´رŒرڈر‡ذ¸ذ¹ ذ¸ ذ²ذ¾رپذµذ¼رŒ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¶ذµذ¹. ذکذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ذ½ر‹ر… ذ¶ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ر‡ذ¸رپذ»ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ 25 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛ 17. ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذ¸ر… رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذµ آ«ذ؟ذ¾ذ»رŒرپذ؛ذ¸ذµآ» ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° – ر€ذµذ¼ذµرپذ»ذµذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸ذ· ذ،ذ¼ذ¾ذ»ذµذ½رپذ؛ذ°, ذ’ذ¸ر‚ذµذ±رپذ؛ذ°, ذںذ¾ذ»ذ¾ر†ذ؛ذ°, ذœذ¾ذ³ذ¸ذ»ذµذ²ذ°, ذ‘ر‹ر…ذ¾ذ²ذ°, ذ¨ذ؛ذ»ذ¾ذ²ذ° ذ¸ ذ’ذ¸ذ»رŒذ½ذ¾, ذ² ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ؟ذµر€ذµذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒ ذ²ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ 1650&ر… ذ³ذ³.18 ذ§ذ¸رپذ»ذ¾ ذ¸ر… ذ؟ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ°ذ»ذ¾ ر€ذ°رپر‚ذ¸ ذ¸ ذ² ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذµذ¹رˆذµذ¼. ذ¢ذ°ذ؛, ذ² 1660 ذ³. ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ آ«ذ¸ذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ر†ذµذ², ذ؟ذ¾ذ»رڈذ؛ذ¾ذ² ذ²ذ¸ر‚ذµذ±رپذ؛ذ¸ر…, ذ²ذ¸ذ»ذµذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ¸ذ½ر‹ر…آ» 31 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛ ذ¸ 10 رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² 19.

ذ،ذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‚ذ¸ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ذ° رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ´ذ»رڈ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؛ر€ذ°ذ¹ذ½ذµ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ذ¼ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ذ¾ذ¼, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؛ذ°ذ´ر€ذ¾ذ²ر‹ذ¹ رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ½ذµرپ ر‚رڈذ¶ذµذ»ر‹ذµ ذ؟ذ¾ر‚ذµر€ذ¸ ذ¾ر‚ ر‡رƒذ¼ر‹ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹ذ½ر‹ 20. ذڑذ¾ذ¼ذ؟ذµذ½رپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ رچر‚رƒ رƒذ±ر‹ذ»رŒ, ذ؟ذ¾ ذ·ذ°ذ¼ر‹رپذ»رƒ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذ°, ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذµذ½ ذ±ر‹ذ» ذ¼ذ°رپرپذ¾ذ²ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²رƒ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² آ«ذ¸ذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ر†ذµذ²آ». ذ’ 1663 ذ³. ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ°ذ»ذ¸ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒذµ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° آ«ذذ¸ذ؛ذ¸ر‚ذ° ذ”ذ°ذ²ر‹ذ´ذ¾ذ² ذ¸ ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€ذ¸ذ¹ ذ’رڈر‚ذ؛ذ¸ذ½ رپ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ر‹ر‰ذ¸آ» – 60 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛, ذ° آ«ذ¸ذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ر†ر‹ ذ،ر‚ذµذ؟ذ°ذ½ ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€رŒذµذ² رپ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ر‹ر‰ذ¸آ» – 52 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛ذ° 21.

ذذ¾ذ¼ذµذ½ذ؛ذ»ذ°ر‚رƒر€ذ° ذ¸ ذ¸ذµر€ذ°ر€ر…ذ¸رڈ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ² ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ر… ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVIIذ². ذ؟ر€ذµر‚ذµر€ذ؟ذµذ»ذ° رپذµر€رŒذµذ·ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ·ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ رپر€ذ°ذ²ذ½ذµذ½ذ¸رژ رپ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ¼. ذذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¼ذ¸ ذ² ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپذ¸ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ°, ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ¾ذ؟ذ»ذ°ر‡ذ¸ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° رˆذµذ»ذ¾ذ¼ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸ رژذ¼رˆذ°ذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ (رژرˆذ¼ذ°ذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¸) ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ ذ½ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°رژر‚رپرڈ ذ²ذ¾ذ²رپذµ. ذœذ°رپر‚ذµر€ذ°-رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ´ذ²ذ¾ر€ذµ ذکذ²ذ°ذ½ذ° IVر†ذµذ½ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ (ذ´ذ²ذ¾ذµ ذ¸ذ· ر‚ر€ذµر… ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ذµ ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹), ذ° ذ؟ذ°ذ½رپر‹ر€ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½رƒرژ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟رƒ (ذ½ذµ رپر‡ذ¸ر‚ذ°رڈ ر‡ذ¸ر‰ذµذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²) – 14 ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ². ذر‚ذ¸ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ¸ر€رƒرژر‚ ذ² ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپرڈر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ²ر‹ر… ذ»رژذ´ذµذ¹ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¹, ر…ذ¾ر‚رڈ ذ¸ رƒرپر‚رƒذ؟ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¸ذµ ذ¼ذµرپر‚ذ°آ» رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ°ذ¼ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر„ذ¸ذ»رڈ. ذ’ذ؟ذ»ذ¾ر‚رŒ ذ´ذ¾ 1662 ذ³. رپذ؟ذ¸رپذ¾ذ؛ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ²ر‹ر… ذ»رژذ´ذµذ¹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ²ذ¾ذ·ذ³ذ»ذ°ذ²ذ»رڈذ» آ«ذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ¸ رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€آ» ذذ¸ذ؛ذ¸ر‚ذ° ذ”ذ°ذ²ر‹ذ´ذ¾ذ². ذ£ذ½ذ¸ذ²ذµر€رپذ°ذ» رˆذ¸ر€ذ¾ر‡ذ°ذ¹رˆذµذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر„ذ¸ذ»رڈ, ذذ¸ذ؛ذ¸ر‚ذ° ذ”ذ°ذ²ر‹ذ´ذ¾ذ² رƒرپذ؟ذµرˆذ½ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ» ذ´ذ¾رپذ؟ذµر… (ذ؛ذ°ذ؛ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ°), ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذµ, ذ¾ذ³ذ½ذµرپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ (ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ذ·ذ°ر€رڈذ´ذ½ذ¾ذµ) ذ¸ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ؟ذ½ذµذ²ذ¼ذ°ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ. ذ’ 1662 ذ³. آ«ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ذ¼ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ¼آ» رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رپرڈ ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€ذ¸ذ¹ ذ’رڈر‚ذ؛ذ¸ذ½ 22. ذ، رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¸ ذ´ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ ذ؟ذµر€ذ²ذµذ½رپر‚ذ²ذ¾ ذ؟ذµر€ذµر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚ ذ؛ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼, ذ´ذµذ»ذ°رژر‰ذ¸ذ¼ ذ¾ذ³ذ½ذµرپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ: رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼, رپر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ذ¼, ذ·ذ°ذ¼ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼, رپر‚ذ°ذ½ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼ (ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾).

ذ،ذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒرژر‚ ذ² ر‡ذ¸رپذ»ذµ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹, ذ½ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذ¸ ذ؟ذ°ر€ذ°ذ´ذ¾ذ؛رپذ°ذ»رŒذ½ذ¾ – رپذ°ذ±ذµذ»رŒ (ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²) ذ¾ذ½ذ¸ ذ´ذµذ»ذ°رژر‚ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ ذ¼ذ°ذ»ذ¾. ذ§ذ°رپر‚رŒ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ², ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ·ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ؛ذ°ذ؛ آ«رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذµآ», ذ¾ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°رژر‚رپرڈ آ«ذ¾ذ³ذ½ذ¸ذ²ر‰ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸آ» ذ¸ذ»ذ¸ آ«رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذµذ»رŒر‰ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸آ» – ر‚ذµذ¼ذ¸, ذ؛ر‚ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°رژر‚ ذ¸ ذ¼ذ¾ذ½ر‚ذ¸ر€رƒرژر‚ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ¾ر€ ذ¸ ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²رƒرژ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپرƒ. ذ’ 1653 ذ³. ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒ ذ±ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ – ذگذ½ذ´ر€ذ¾ذ½ ذ•ر„ر€ذµذ¼ذ¾ذ² رپ ذ½ذµذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ¹, رپرƒذ´رڈ ذ؟ذ¾ رپذ؛ر€ذ¾ذ¼ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´رƒ (4 ر€رƒذ±.), ذ؛ذ²ذ°ذ»ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذµذ¹23. ذذµر‚ ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر†ذ¸ذ¸, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ°&ذ»ذ¸ذ±ذ¾ رƒر‡ذ°رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ² ذ؛ذ¾ذ²ذ؛ذµ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ².

ذ،ر…ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ رپذ¸ر‚رƒذ°ر†ذ¸رڈ رپذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ² آ«ذ؟ذ¾رپذ»ذµر‡رƒذ¼ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´آ» ذ¸ رپ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ°. ذ’ 1656 ذ³. آ«ذ½ذ° رƒذ±ر‹ذ»ذ¾ذµ ذ¼ذµرپر‚ذ¾آ» ذ±ر‹ذ» ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ ذ±ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¸ذ؛ – ذ¸ذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ذµر† آ«ذ½ذµذ¼ر‡ذ¸ذ½آ» ذںذµر‚ر€ ذ£ذ¼رˆذ°ذ½ (ذ£رˆذ¼ذ°ذ½), ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¾ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ» ذ½ذµذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° ذ½ذµ ذ´ذµذ»ذ°ذ», ذ·ذ°ر‚ذ¾ رپذ´ذµذ»ذ°ذ» ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ (ذ؟ذ¾ ذ²ر‹رڈذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼) ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذµرپذ½ر‹ذµ ذ·ذ°ذ¼ذ؛ذ¸24. ذ’ ر‚ذ¾ذ¼ ذ¶ذµ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذµ ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ر‹ ر‡ذµر‚ر‹ر€ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° آ«ذ؟ذ°ذ½-رپر‹ر€ذ½ذ¸ذ؛ذ°آ» رپ ذ¾ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ°ذ¼ذ¸ ذ² 8, 7, 6 ذ¸ 3 ر€رƒذ±ذ»رڈ25, ذ½ذ¾ ذ¸ر… ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذµذ¹رˆذ°رڈ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ° رپذ¾رپر‚ذ¾رڈذ»ذ° ذ² ر‡ذ¸رپر‚ذ؛ذµ ذ¸ ر‡ذ¸ذ½ذ؛ذµ ر‚ذµر… ذ؟ذ°ذ½ر†ذ¸ر€ذµذ¹, ر‡ر‚ذ¾ رƒذ¶ذµ ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ آ«ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ´ذµآ» ذ½ذ°ر€رƒر‡ذµذ¹ ذ¸ ذ±رƒر‚رƒر€ذ»ر‹ذ؛ذ¾ذ² (ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذ°ذ½ر†ذ¸ر€ذ½ر‹ر… رپذ¾ذµذ´ذ¸ذ½ذµذ½ذ¸ذ¹).

ذ’ XVII رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸ذ¸ رپذ°ذ±ذ»رڈ رڈذ²ذ»رڈذ»ذ°رپرŒ ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ¸ذ· ذ²ذ°ذ¶ذ½ذµذ¹رˆذ¸ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ¾ذ±ذ¸ذ»ذ¸ر‚ذµر‚ذ°. ذںذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ½ذ¾رپر‚رŒ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° ذ² رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر… ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذ° ذ±ر‹ذ»ذ° ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ°, ذ½ذ¾ ذ½ذµ ذ¼ذµذ½رŒرˆذµذ¹ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ ذ² ذ؛ذ¾ذ»رŒر‡ذ°ر‚ذ¾ذ¼ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذµ, ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ²رˆذµذ¼ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ»ذ¸ر†, رپذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¶ذ´ذ°ذ²رˆذ¸ر… ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رڈ ذ؟ر€ذ¸ ذ²ر‹ذµذ·ذ´ذµ. ذر‡ذµذ²ذ¸ذ´ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ رپذ¸ذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ذ¼ذµرژر‰ذ¸ر…رپرڈ ذ½ذ° 1656 ذ³. ذ؛ذ°ذ´ر€ذ¾ذ² رچر‚رƒ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ»ذµذ¼رƒ ر€ذµرˆذ¸ر‚رŒ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ½ذµذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾.

ذگذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ±ر‹ذ» ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ ر€رڈذ´ ذ¼ذµر€ ذ؛ ذ¸رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رژ رپذ¸ر‚رƒذ°ر†ذ¸ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ²ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ رچذ؛رپر‚ر€ذ°ذ¾ر€ذ´ذ¸ذ½ذ°ر€ذ½ر‹ذµ. ذںذ¾رپر‚رƒذ؟ذ°ذ²رˆذµذ¼رƒ ذ² 1657 ذ³. ذ½ذ° رپذ»رƒذ¶ذ±رƒ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒ ر‚رƒذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ رپر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رƒ ذڑرƒذ·رŒذ¼ذµ ذںذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²رƒ ذ²ذµذ»ذµذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ آ«ذ·ذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپرƒ رپذ°ذ±ذµذ»ذ½رƒرژ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ°آ» 26. ذ’ 1661 ذ³. ذ¾ذ½ ذµر‰ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذ¸ر‚رپرڈ رپر€ذµذ´ذ¸ رپر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ², ر…ذ¾ر‚رڈ رپر‚ذ²ذ¾ذ»ذ¾ذ² ذµذ³ذ¾ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ½ذµ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾. ذںذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذµ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ¸ر€رƒذµر‚ ذ² ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر… ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ° ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²رپرڈذ؛ذ¸ر… ذ´ذµذ» ذ¼ذ°رپر‚ذµر€آ»27. ذںذµر€ذµذ؛ذ²ذ°ذ»ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ذڑ. ذںذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ° ذ²ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµ ذ¾ذ±رٹرڈرپذ½ذ¸ذ¼ذ°, ذ½ذ¾ ر‚ذ¾ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ آ«ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ°آ» ذ¾ذ½ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµ ذ½ذµ ذ´ذµذ»ذ°ذ» (ذ؟ذ¾ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ر‹ذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼), ذ²ر‹ذ³ذ»رڈذ´ذ¸ر‚ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ رپر‚ر€ذ°ذ½ذ½ذ¾.

ذ’ 1660 ذ³. ذکذ· ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ² ذگرپر‚ر€ذ°ر…ذ°ذ½رŒ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ¾ر‚ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ° ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ° رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² آ«ذ´ذ»رڈ رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ ذ¸ ذ؟ذ°ذ½ر†ذ¸ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°آ»28. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ر‹رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ¾ رچر„ر„ذµذ؛ر‚ذ° ذ¾ر‚ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ رˆذ°ذ³ذ° ذ¾ذ¶ذ¸ذ´ذ°ر‚رŒ ذ½ذµذ»رŒذ·رڈ. ذ’ 1662 ذ³. ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر†ذ¸رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¾ذ±ر€ذ°ر‚ذ¸ذ»ذ°رپرŒ ذ؛ ذگرپر‚ر€ذ°ر…ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ²ذ¾ذµذ²ذ¾ذ´ذµ رپ ذ؟ر€ذ¾رپرŒذ±ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذ¸رپذ»ذ°ر‚رŒ ذ؟ذ°ذ½ر†ذ¸ر€ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ¸ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رژ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ² ذ¸ذ· ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ°ذ»ذ¸ 29. ذذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° آ«ر‡ذµر€ذ؛ذ°رپر‹آ» ذ¸ذ· ذگرپر‚ر€ذ°ر…ذ°ذ½ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»ذ¸.

ذ’ذµرپرŒذ¼ذ° ذ²ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ر€ذ°ذ½رŒرˆذµ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ؛ذ° ذ²ر‹ذ²ذµذ·ر‚ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ´ذµر„ذ¸ر†ذ¸ر‚ذ½ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ذ· ذںذµر€رپذ¸ذ¸. ذ’ 1661 ذ³. ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²رƒ ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»ذ° ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ¸ذ· ذکر€ذ°ذ½ذ°. ذœذµر‚ذ°ذ»ذ»رƒر€ذ³ذ¾ذ² ذ¸ ذ؛رƒذ·ذ½ذµر†ذ¾ذ² ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ¸ ذ±ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² رپر€ذµذ´ذ¸ ذ½ذ¸ر… ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾. ذ—ذ°ر‚ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹ ذ½رƒذ¶ذ½ذ¾ذ¹ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ آ«ر…ذ¾ذ·ذ¾ذ²ر‹ذµآ» ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذ³ذ·ذ¾ذ²ر‹ذµآ» – ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ²رˆذ¸ذµرپرڈ ذ¾رپذ¾ذ±ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ¾ذ´ذ° ذ²ر‹ذ´ذµذ»ذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ¶ذ¸, ذ½ذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ذ¹ ذ´ذ»رڈ ذ¾ذ±ر‚رڈذ¶ذ؛ذ¸ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ½ذ¾ذ¶ذµذ½ ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذµذ¹. ذ¢ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° رˆذµذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ر‚ذµرپذµذ¼ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° 30. ذذ½ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ»ذµر‚, آ«ذ´ذµذ»ذ°رڈ ذ´ذµذ»ذ¾آ» ذ¸ ذ¾ذ±رƒر‡ذ°رڈ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ². ذذµ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾, ذ؟ذ¾ر‡ذµذ¼رƒ ذ½ذµ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ½ذ°ذ½رڈر‚رŒ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² آ«ذ² ذڑذ¸ذ·ر‹ذ»ذ±ذ°رˆرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ·ذµذ¼ذ»ذµآ», ذ؟ر€ذµذ؟رڈر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ»ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ذµر€رپذ¸ذ´رپذ؛ذ¸ذµ ذ²ذ»ذ°رپر‚ذ¸, ذ¸ذ»ذ¸ رپذ°ذ¼ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ²ر‹ذ´ذ²ذ¸ذ½رƒذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذµ رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ·ذ°ر‚ذµرژ رپذ¾ر‡ذ»ذ¸ رچذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ¼ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ½ذµر†ذµذ»ذµرپذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¹. ذ¢ذ°ذ؛ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸ذ½ذ°ر‡ذµ, ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈذ»ذ¸ ر€ذµرˆذµذ½ذ¸ذµ: ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپر‹ ذ¸ ذ±ر€ذ¾ذ½رژ ذ·ذ°ذ؛رƒذ؟ذ°ر‚رŒ آ«ذ½ذ° ذ¼ذµرپر‚ذµآ» – ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ² ذکر€ذ°ذ½ذµ.

ذ’ 1662 ذ³. ذ±ر‹ذ» رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ ذ¾ذ±رˆذ¸ر€ذ½ر‹ذ¹ رپذ؟ذ¸رپذ¾ذ؛ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ², ذ؟ذ¾ذ»رƒر„ذ°ذ±ر€ذ¸ذ؛ذ°ر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ر‹ر… ذ²ذµر‰ذµذ¹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ذ¾رپذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²رƒ, ذ¾ر‚ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»رڈذ²رˆذµذ¼رƒرپرڈ ذ² ذںذµر€رپذ¸رژ, ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ°ذ»ذ¾ آ«ذ؛رƒذ؟ذ¸ر‚رŒ ذ² ذ؛ذ¸ذ·ر‹ذ»ذ±ذ°رˆرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ·ذµذ¼ذ»ذµ ذ؛ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ´ذµذ»رƒâ€¦ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒآ». ذ’ رپذ؟ذ¸رپذ؛ذµ ر„ذ¸ذ³رƒر€ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸: آ«100 ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر…, 5 ذ·ذµر€ر†ذ°ذ» رپذ°ذ¼ر‹ر… ذ´ذ¾ذ±ر€ر‹ر… ذ² ذ؛ذ¾ذ»رŒر†ذ°ر… رپ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ر‹ذ¼, 50 ذ·ذµر€ر†ذ°ذ» ذ؛ر€رƒذ¶ر‡ذ°ر‚ر‹ر… ذ¸ ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ذ¾رƒذ³ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ذ· ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ر‹ذ¼ ذ¶ذµ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ¼, 100 ذ·ذµر€ر†ذ°ذ» ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ر‹ر… ذ؛ر€رƒذ¶ر‡ذ°ر‚ر‹ر…, 100 ذ½ذ°ر€رƒر‡ذµذ¹ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ذ¶ذµ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¸ر… رپ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ¼, 100 ر‡ذµر€ذµذ؟ذ¾ذ² ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ذ¼ذ¸رپرژر€ذ°ذ؛, 10 رˆذ°ذ؟ذ°ذ؛ ذµر€ذµر…ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ر€ذ°رپذ½ر‹ر… … ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… رپ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ر‹ذ¼, ذ؟ذ°ذ½رپر‹ر€رŒ ذ´ذ¾ذ±ر€ذ¾ذ¹ رپ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ´ذ¾رژ ذ´ذ¾ذ±ر€ذ¾رژ ذ·ذ°ر‚ذµ[ذ¹]ر‡ذ¸ذ²ذ¾رژ, 100 ذ؟ذ°ذ½رپر‹ر€ذµذ¹ ذ؟ذ¾ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذµذ¹, ذ° ر‚ذ°ذ؛ ذ¶ذµ, 5 ذ؟رƒذ´ ذ·ذ°ذ؛رƒ, 20 ذ؟رƒذ´ ذ±رƒذ»ذ°ر‚رƒ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ²ذ° رپذ°ذ¼ذ¾ذ²ذ° ذ´ذ¾ذ±ر€ذ¾ذ³ذ¾, 20 ذ؟رƒذ´ ذ±رƒذ»ذ°ر‚رƒ رپذ¸ذ½ذµذ²ذ°آ»31. ذذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾رپذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ° ر‚ذ¾ذ¶ذµ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ¾رڈذ»ذ¾ ذ¶ذ´ذ°ر‚رŒ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ»ذµر‚.

ذ،ر€ذµذ´ذ¸ آ«ذ؟ذ¾ذ»رŒرپذ؛ذ¸ر…آ» ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ², ذ؟ذµر€ذµذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²رƒ, ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¸ذµ ذ·ذ°رڈذ²ذ»رڈذ»ذ¸ رپذµذ±رڈ ذ؛ذ°ذ؛ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾, ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ر… ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ³ذ¸, ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ¾رپرŒ آ«رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذµذ»رŒر‰ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸آ» ذ¸ آ«رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸آ», ذ° رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ر‹ر… ذ؛ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¸ ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ ذ½ذµذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾32. ذ’ 1662 ذ³. رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ ذںذ°ذ½ذ؛ر€ذ°ر‚ذ؛ذ¾ ذکذµذ²ذ»ذµذ² رپ ر‚ر€ذµذ¼رڈ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ذ¸ر‰ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ»ذ¸ ذ·ذ°ذ´ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ·ذ° 10 ذ½ذµذ´ذµذ»رŒ ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذ¼رƒ رپذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ ذ؟ذ¾ 10 رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ 33. ذ، ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ذ»ذµذ¹ ذ²ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚رŒ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ر€ذµر‡رŒ رˆذ»ذ° ذ¾ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ر‹ر… رپر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر…, ذ؟ذ¾رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛رƒ ذ¸ذ·ذ´ذµذ»ذ¸رڈ ذ¸ذ· ذ¼ذµر‚ذ°ذ»ذ»ذ° ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ° – ذ´ذ°ذ¼ذ°رپذ؛ذ¾ذ²ر‹ذµ (ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ°) ذ¸ ر‚ذµذ¼ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذµ – ذ² ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر… ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ°, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¾, رپذ¾ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¾ذ³ذ¾ذ²ذ°ر€ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ.

ذ’ 1664 ذ³. ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¸ذ· ذگرپر‚ر€ذ°ر…ذ°ذ½ذ¸ رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ؛ذ¸ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ؟ذ°ذ½ر†ذ¸ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر†ذ¸رژ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¶ذ´ذ°ذ»ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ¾ر‡ذ°ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ. آ«ذ’ ر€ذ°رپرپذ؟ر€ذ¾رپذµآ» 8 رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذ¸ذ»ذ¸: آ«ذ؛ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذµ ر‡ذµر€ذ؛ذ°رپرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ر€ذ°رپذ؛رƒ ذ؟ر€ذ¸ذ؟رƒرپذ؛ذ°رژر‚, ذ´ذµذ»ذ°رژر‚ ذ¾ذ½ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶ذ½ر‹ رپ ذ¾ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾رژ ذ¼ذµذ´ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ ر‡ذµر€ذ؛ذ°رپذ؛ذ¸ ذ¸ ذ² ذ»ذ¸ر†ذµ ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²رڈر‚ ذ¸ ذ²ر‹ر‡ذ¸رپر‚رڈر‚, ذ° ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ذ¾ذ½ذ¸ ذ½ذµ ذ´ذµذ»ذ°رژر‚آ». ذگ ر‚ر€ذ¾ذµ آ«ذ؟ذ°ذ½رپر‹ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°آ» رپذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ¸: آ«ذ½ذ¾ذ²ر‹ر… ذ؟ذ°ذ½رپر‹ر€ذµذ¹ ذ¾ذ½ذ¸ ذ½ذµ ذ´ذµذ»ذ°رژر‚, ذ° ذ؟ذ¾ر‡ذ¸ذ½رڈرژر‚ رپر‚ذ°ر€ر‹ذµ, ذ° ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° ذ¾ذ؟ر€ذ¸ر‡رŒ ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ½ذµ ذ´ذµذ»ذ°رژر‚آ»34. ذذ¾ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¸ذ±ر‹ذ²رˆذ¸ذ¼ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ´ذ°ذ½ذ¾ آ«ذ²ذ¾رپذ¼رŒ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ·ذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ ذ½ذ° ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذµر† رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹رڈ ذ½ذ¾ذ¶ذ½ر‹ ذ½ذ° ر‡ذµر€ذ؛ذ°رپرپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذµذ»ذ¾آ»35.

ذںذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° ذ² ذ؟ر€ذ¾رپر‚ر‹ر… رپذ°ذ±ذ»رڈر… ذ¸ رپذ°ذ±ذ»رڈر… ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ° رƒذ´ذ¾ذ²ذ»ذµر‚ذ²ذ¾ر€رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ·ذ° رپر‡ذµر‚ ذ·ذ°ذ؛رƒذ؟ذ؛ذ¸ ذ¸ ر€ذ°رپذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ² آ«ذ؟ذ¾ ذ½ذ°ر€رڈذ´رƒآ» رپر€ذµذ´ذ¸ ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ر… ذ؛رƒذ·ذ½ذµر†ذ¾ذ². ذ¢ذ°ذ؛, ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¼رƒ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ذ¸ذ؛رƒ ذگذ³ذ°ذ؟رƒ ذ”ذµذ½ذ¸رپذ¾ذ²رƒ ذ² ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذµ 1672 ذ³. ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ²ر‹ذ؟ذ»ذ°ر‡ذµذ½ر‹ ذ´ذµذ½رŒذ³ذ¸ آ«ذ¾ر‚ ر‚ر€ذµر… ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… رپر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر…… ذ؟ذ¾ رƒذ؛ذ°ذ·رƒ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رڈ ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ¾ذ½ ذ¸ ذ¾ر‚ر‚ذ°ر‡ذ¸ذ²ذ°ذ» ر‚ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپر‹ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ ذ½ذ°ر€رڈذ´رƒ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒآ»36. ذگ ذ² 1673 ذ³. آ«ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ رپذ»ذ¾ذ±ذ¾ذ´ر‹ ر‚رڈذ³ذ»ذµر†رƒ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رƒ ذرپرŒذ؛ذµ ذ’ذ°رپذ¸ذ»رŒذµذ²رƒ ذ½ذ° ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ¾ ذ¸ ذ½ذ° رƒذ³ذ¾ذ»رŒذµ ذ؟ذ¾ ذ¸ذ²ذ¾ رپذ؛ذ°رپذ؛ذµ ذ´ذ²ذ° ر€رƒذ±ذ»ذ¸â€¦ ذ—ذ´ذµذ»ذ°ذ» ذ¾ذ½ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ¾ذ»ذ°ر‚رƒ ذ´ذ²ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپر‹ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ· ذ´ذ¾ذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ° ذ¸ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ° ذ´ذ¾ذ» رˆذ¸ر€ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ¹, ذ° رƒ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹ ذ½ذ° ر‡ذµر€ذ؛ذ°رپذ؛ذ¾ذµ ذ´ذµذ»ذ¾ رپ رˆذ¸ذ²ر‹ذ؛ذ¾ذ¼, رپ ذ¼ذµذ»ذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾ذ»ذ°ذ¼ذ¸آ»37.

ذ’ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾, ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر†ذ¸رڈ ذ؟ذ¾رپذ»ذµ ر€رڈذ´ذ° ذ؟ذ¾ذ؟ر‹ر‚ذ¾ذ؛ رپذ¾ذ·ذ½ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¾ر‚ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ¾ر‚ ذ½ذ°ذ¼ذµر€ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ°ذ»ذ°ذ´ذ¸ر‚رŒ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؛ذ¾ذ»رŒر‡ذ°ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ»رŒر‡ذ°ر‚ذ¾-ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ°. ذ’ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ؟ذ°رپر…ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ¾ذ² ذ¸ذ·ذ´ذµذ»ذ¸ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹38 ذ¾ذ±ر€ذ°ر‰ذ°ذµر‚ ذ½ذ° رپذµذ±رڈ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¸ذµ رپذ°ذ±ذµذ»رŒ ذ¸ ذ؛ذ¾ذ»رŒر‡ذ°ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ°.

ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذµ ذ²ذ¸ذ´ر‹ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ¸ ذ؟ذ»ذ°رپر‚ذ¸ذ½ر‡ذ°ر‚ر‹ذ¹ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر… ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒرژر‚. ذ’ 1663 ذ³. ذگذ»ذµذ؛رپذµرژ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡رƒ رپر€ذµذ´ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ³ذ¾ آ«ر€رƒذ¶رŒرڈآ» ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذµرپذ»ذ¸: آ«ذںر€ذ¾ر‚ذ°ذ·ذ°ذ½ ر€ذµذ·ذ½ذ¾ذ¹ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½. ذ”ذµذ»ذ°ذ» ذ‘ذ¾ر€ذ¸رپذ؛ذ¾ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ². ذڑذ¾ذ؟رŒذµ ذ؛ذ°ذ»ذ¼ر‹ر†ذ؛ذ¾ذµ ذ¸ذ· ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ° ذ؟ذ¾ ذ¼ذµرپر‚ذ°ذ¼ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ذ¾. ذ”ذµذ»ذ°ذ» ذڑرƒذ·رŒذ¼ذ° ذںذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ². ذ¨ذ°ذ؟ذ؛ذ° ذ¼ذ¸رپرژر€ذ؛ذ° ذ¸رپ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ²ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ°. ذ”ذµذ»ذ°ذ» ذڑرƒذ·رŒذ¼ذ° ذںذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²آ». ذ’ 1666 ذ³. ذ² ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ آ«ذ—ذµر€ر†ذ°ذ»ذ° ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ذ½ر‹ذµ ذکذ²ذ°رˆذ؛ذ¾ذ²ذ° ذ´ذµذ»ذ° ذڑذ¸ذ»ر‚ر‹ذ؛ذ¾ذ²ذ°. ذںذ¾ ذ´ذ¾رپذ؛ذ°ذ¼ ذ؛ذ»ذµذ¹ذ¼ذ° ذ¸ ذ؛ذ°ذ¹ذ¼ر‹ ذ½ذ°رپذµر‡ذµذ½ر‹ رپذµر€ذµذ±ر€ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¼آ». ذ’ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذµذ¼ 1667 ذ³.: آ«ذ—ذµر€ر†ذ°ذ»ذ° ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذµ ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ½ر‹ذµ ذ¸ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ر‹ ذ¼ذµرپر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€رŒذµذ²ذ° ذ´ذµذ»ذ° ذ’رڈر‚ذ؛ذ¸ذ½ذ°. ذذ؟ر€ذ°ذ²ذ° ذ½ذ° ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµرپرŒذ¼ذµ رپذµر€ذµذ±ر€ذµذ½ذ°رڈ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ذ°رڈ. ذںذ¾ذ´ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ° ذ¾ر‚ذ»ذ°رپذ½ذ°رڈآ»39, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ آ«2 ذ؟ر€ذ°ر‚ذ°ذ·ذ°ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¾ر€ذµذ·ذ½ر‹ذµ, ذ؟ذ¾ ذ¼ذµرپر‚ذ°ذ¼ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ر‹ ذ¸ رپذµر€ذµذ±ر€ذµذ½ر‹ ذ‘ذ¾ر€ذ¸رپذ¾ذ²ذ° ذ´ذµذ»ذ° ذڑر€ر‹ذ³ذ¾ر€ذ°. ذکذ²ذ°ذ½ذ° ذڑذ¸ذ»ر‚ر‹ذ؛ذ¾ذ²ذ° ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»ذ° ذ؟ذ¾ذ»ذ½ر‹ذµ, ذ½ذ°رپذµر‡ذµذ½ر‹ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ ذ¼ذµرپر‚ذ°ذ¼ذ¸. ذذ° ذ؟ذµر€ذµذ´ذ½ذµذ¹ ر†ذ؛ذµ ذ¾ر€ذµذ», ذ½ذ° ذ·ذ°ذ´ذ½ذµذ¹ ر†ذ؛ذµ ذ½ذ°رپذµر‡ذµذ½ر‹ ر‚ر€ذ°ذ²ر‹ ذ¼ذµرپر‚ذ°ذ¼ذ¸آ». (ذذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپذµذ¹ آ«ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ½ر‹ر… ذ´ذµذ»آ» 1667 ذ³. ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ؟ذ¾ذ¼ذµر‚ذ° – ر€ذ°رپذ؟ذ¾ر€رڈذ¶ذµذ½ذ¸ذµ آ«ذںذ¾رپذ»ذ°ر‚رŒ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²ذ° ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¾ر‚ذ° ذ² ذ،ذ¸ذ±ذ¸ر€رŒ ذ²ذµذ»ذµر‚رŒ ذ؛رƒذ؟ذ¸ر‚رŒ رپر‚ذ¾ ذ؟ذ°ذ½رپر‹ر€ذµذ¹آ».) ذ’ 1668 ذ³.: آ«2 ذ±رƒر‚رƒر€ذ»ر‹ذ؛ذ¸ ذ· ذ´ذ¾ذ»ذ°ذ¼ذ¸. ذ”ذµذ»ذ°ذ» ذکذ²ذ°رˆذ؛ذ¾ ذڑذ¸ذ»ر‚ر‹ذ؛ذ¾ذ²آ» ذ¸ ذ´ذ²ذ° ذ؛رƒرڈذ؛ذ° ذ±ذ°ر€ر…ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ذ؛ر€ذ°رپذ½ر‹ر…. ذ’ 1669 ذ³.: آ«ذ—ذµر€ر†ذ°ذ»ذ° ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ½ر‹ذµ ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ذ¾ذ³ر€ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈذ¼ ذ؛ذ°ذ¹ذ¼ر‹ رپذµر€ذµذ´ذ¸ ذ´ذ¾رپذ¾ذ؛ ذ؛ذ»ذµذ¹ذ¼ذ°آ». ذ’ 1674 ذ³.: آ«ذ”ذ²ذ¾ذ¸ ذ½ذ°ر€رƒر‡ذ¸, ذ¸ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¾ذ´ذ½ذµ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ²ذµذ´ذµذ½ر‹ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¼. ذ”ر€رƒذ³ذ¸ذµ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ° ذ½ذ°ذ²ذµذ´ذµذ½ر‹ رپذµر€ذµذ±ر€ذ¾ذ¼ ذڑرƒذ·رŒذ¼ذ¸ذ½ذ° ذ´ذµذ»ذ° ذںذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ²ذ°. ذذ°ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ؛ذ¸ ذکذ²ذ°ذ½ ذڑذ¾ذ»ر‚ر‹ذ؛ذµذµذ², ذœذ¾ذ¸رپذµذ¹ ذ‘ذ¾ذ±ر‹ذ»ذµذ². ذ”ذ²ذ¾ذ¹ ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»ذ° ذ½ذ°ذ²ذµذ´ذµذ½ر‹ ذ²ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ر‹ذ¼ رپذµر€ذµذ±ر€ذ¾ذ¼, ذ´ذµذ»ذ°ذ»ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸ ذکذ²ذ°ذ½ ذڑذ¾ذ»ر‚ر‹ذ؛ذµذµذ², ذœذ¾ذ¸رپذµذ¹ ذ‘ذ¾ذ±ر‹ذ»ذµذ². ذ”ذ²ذ° ذ¼ذµر‡ذ° ذ²ذ¾ذ»ذ½ذ¸رپر‚ر‹ر… رپ ذ؛ر€ر‹ذ¶ذ°ذ¼ذ¸, ذ½ذ¾ذ¶ذ½ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ر€ر‹ر‚ر‹ ذ¾ذ±رٹذµر€رŒرژ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ½ذ¾رژ. ذ”ذµذ»ذ°ذ» ذ‘ذ¾ر€ذ¸رپ ذڑر€ر‹ذ³ذ¾ر€. ذ”ذ²ذ° ذ؛ذ¾ذ؟رŒرڈ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ° ذ؟ذ¾ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‡ذµذ½ر‹. ذ”ذµذ»ذ°ذ»ذ¸ ذ‘ذ¾ر€ذ¸رپ ذڑر€ر‹ذ³ذ¾ر€, ذ´ذ° ذڑرƒذ·رŒذ¼ذ° ذ¢رƒذ»ذµذ½ذ¸ذ½آ» ذ¸ ر‚.ذ´. 40

ذ،ر€ذµذ´ذ¸ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ¾ذ² ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ؛ذ»ذ°رپرپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ°, رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ, ذ²ر‹ذ´ذµذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…, ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ´ذ»رڈ ذ؟ذ°رپر…ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ° 1670 ذ³. رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ذ¸ ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€ذ¸ذµذ¼ ذ’رڈر‚ذ؛ذ¸ذ½ر‹ذ¼ رپ رپر‹ذ½ذ¾ذ¼ ذگر„ذ°ذ½ذ°رپذ¸ذµذ¼ ذ¸ ذ±ر‹ذ²رˆذ¸ذ¼ رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ ذکذ³ذ½ذ°ر‚ذ¾ذ¼ ذںر€ذ¾ر…ذ¾ر€ذ¾ذ²ر‹ذ¼, ذ؟ذ¾ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†رƒ آ«ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²ر‹ر… ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»آ» 1616 ذ³. ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ”ذ¼ذ¸ر‚ر€ذ¸رڈ ذڑذ¾ذ½ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ° ذ¸ ذگذ½ذ´ر€ذµرڈ ذ¢ذ¸ر€ذ¼ذ°ذ½ذ°.

ذœر‹ ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸ ذ¾ر‚ذ´ذµذ»ذ؛ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذ° ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°رژر‚رپرڈ ذ½ذµ ذ±ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¸ذ؛ذ¸, ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° رپذ¾ذ²ذµر€رˆذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ذ½ر‹ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹: رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ, ذ·ذ°ذ¼ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¸, ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ؛ذ¸, ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° آ«ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°آ». ذ’ذ؛ذ»رژر‡ذ°ر‚رŒ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ؟ذ°رپر…ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذ¹ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رژ رپذ°ذ±ذ»ذ¸ رپ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ر‹ذ¼ذ¸ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ذ»ذ¸ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ آ«ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ°آ» ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر†ذ¸رڈ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ رڈذ²ذ½ذ¾ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذ»ذ° ذ½ذµرƒذ¼ذµرپر‚ذ½ر‹ذ¼. ذ§ر‚ذ¾ ذ¶ذµ ذ؛ذ°رپذ°ذµر‚رپرڈ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ², ر‚ذ¾, ذ؟ذ¾ ذ²رپذµذ¹ ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸, ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒ ذ¾ذ½ذ¸ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ°ذ»ذ¸ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¸ذ·-ذ·ذ° ذ³ر€ذ°ذ½ذ¸ر†ر‹: ذ² ذ´ذ°ر€ذ°ر… ذ¸ذ½ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ¹, ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ¾ذ·ذ°ر… ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ر‹ر… ذ؛رƒذ؟ر†ذ¾ذ² ذ¸ذ»ذ¸ ذ·ذ°ذ؛رƒذ؟ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ذ’ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛ذµ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ´ذ¸ذ؟ذ»ذ¾ذ¼ذ°ر‚ذ°ذ¼ذ¸41. ذںذ¾ر‡ذµذ¼رƒ رپذ°ذ±ذ»ذ¸ رپ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸ر€ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپذ°ذ¼ذ¸, رپذ¼ذ¾ذ½ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ½ر‹ذµ, ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ر†ذ°ر€رڈذ¼ – ذ¾ذ±رٹرڈرپذ½ذ¸ر‚رŒ ر‚ر€رƒذ´ذ½ذ¾, ر…ذ¾ر‚رڈ ذ´ذ¾ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر… ذ¸ذ½ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ² رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذµ ذ؟ذ°رپر…ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ¾ذ² ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ».

ذکر‚ذ°ذ؛, ذ؟ذ¾ رپر€ذ°ذ²ذ½ذµذ½ذ¸رژ رپ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ¾ذ¼ 1570-ر… ذ³ذ³. ذ؛ذ°ذ´ر€ذ¾ذ²ر‹ذ¹ رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ¸ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸رڈ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVII ذ². ذ؟ر€ذµر‚ذµر€ذ؟ذµذ»ذ¸ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ·ذ¼ذµذ½ذµذ½ذ¸رڈ. آ«ذ،ر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ر…ر€ذµذ±ر‚ذ¾ذ¼آ» ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¸ر… رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²رڈر‚رپرڈ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°, ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ²رˆذ¸ذµ ذ¾ذ³ذ½ذµرپر‚ر€ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ: رپذ°ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ, رپر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ذµ, ذ·ذ°ذ¼ذ¾ر‡ذ½ر‹ذµ. ذکذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ·ذ°ذ½رڈذ»ذ¸ ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¸ذµ ذ¼ذµرپر‚ذ° ذ² ذ¸ذµر€ذ°ر€ر…ذ¸ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ². ذ›رƒر‡رˆذ¸ذµ ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر… ذ¾ذ±ذ»ذ°ذ´ذ°ذ»ذ¸ رƒذ´ذ¸ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ رƒذ½ذ¸ذ²ذµر€رپذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ¸ ذ²ذ»ذ°ذ´ذµذ»ذ¸ ذ¼ذ½ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ¸ رژذ²ذµذ»ذ¸ر€ذ½ر‹ر… ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛, ذ±ذµر€رڈ ذ½ذ° رپذµذ±رڈ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸ذµ رپذ°ذ¼ر‹ر… ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ¾ذ±رڈذ·ذ°ذ½ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹. ذک ذµرپذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر„ذµرپرپذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ ر€ذµذ°ذ»ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ¼ر‹ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµذ¼ رپذµذ±ذµ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ رپذ»ذ°ذ±ذ¾, ر‚ذ¾ ذ² ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVII ذ². ذ¼ر‹ ذ²ذ؟ر€ذ°ذ²ذµ ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ½ذ°ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ر€رڈذ´ذ° ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², ذ¼ذ¾ر‰ذ½ذ¾ ذ²ذ»ذ¸رڈذ²رˆذ¸ر… ذ½ذ° ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذ²ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛ذ¾ذ¹.

ذذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ¸ذ· ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ر… ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ² ذ±ر‹ذ»ذ° ذ؟ذ¾ذ´ر‡ذ¸ذ½ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ر†ذµر€ذµذ¼ذ¾ذ½ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ ذ½ذ¾ذ²ذ°ر†ذ¸رڈذ¼ ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ. ذ”ذ»رڈ ر†ذµر€ذµذ¼ذ¾ذ½ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ر€ذ°ذ¶ذ¸ ر†ذ°ر€رڈ ذگذ»ذµذ؛رپذµرڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ° ذ´ذµرپرڈر‚ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ´ذ²رƒر€رƒر‡ذ½ر‹ذµ ذ¼ذµر‡ذ¸ ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ°ذ·ذ°ذ½ر‹ 42 (ر€ذ¸رپ. 8). ذ”ذ»رڈ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ؛ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… رپذ¾ر‚ذµذ½ (ذ¶ذ¸ذ»ذµر†ذ؛ذ¸ر…, ذ²ر‹ذ±ذ¾ر€ذ½ر‹ر… ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ²ذ¾ر€رڈذ½, ذ؛ذ¾ذ½رژرˆذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر‡ذ¸ذ½رƒ ذ¸ ذ¸ذ½ر‹ر…), ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°ذ²رˆذ¸ر… ذ¸ رپذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¶ذ´ذ°ذ²رˆذ¸ر… ذ¸ذ½ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¾رپذ¾ذ»رŒرپر‚ذ²ذ° ذ½ذ° ذ¸ر… ذ؟رƒر‚ذ¸ ذ² ذڑر€ذµذ¼ذ»رŒ, ذ² ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ر‚ر€ذµذ±ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رپذ°ذ¼ر‹ذµ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذµ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ر‹ ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ, ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° ذ¸ رچذ؛ذ¸ذ؟ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸. ذڑذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾ ذ؛رƒرڈذ؛ذ¾ذ², ذ؛ر€ر‹ر‚ر‹ر… ذ±ذ°ر€ر…ذ°ر‚ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ر‚ذ؛ذ°ذ½رڈذ¼ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ², ذ؟ذ¾ذ´ذ±ذ¸ر‚ر‹ر… ذ³ذ²ذ¾ذ·ذ´رڈذ¼ذ¸ ذ¼ذµذ´ذ½ر‹ذ¼ذ¸, ذ² 50–70-ذµ ذ³ذ³. XVII ذ². رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¾ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ رپذ¾ر‚ذµذ½. ذںذ°ر€ر‚ذ¸رڈذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ رپر‚ذ¾ رˆر‚رƒذ؛ ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ رˆذ¸رˆذ°ذ؛ذ¸, رˆذ»ذµذ¼ر‹ آ«رˆذ°ذ؟ذ؛ذ¸ ذ؛ذ°ذ»ذ¼ر‹ر†ذ؛ذ¸ذµآ» (ر€ذ¸رپ. 9) ذ¸ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ر‹ذµ ر‰ذ¸ر‚ر‹ (ر€ذ¸رپ. 10)43 ذ¸ ذ؟ر€. ذ”ذ»رڈ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¸ر… ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµذ؛ذ°ذ»ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ²رپذµر… آ«ذ¼ذµر‚ذ°ذ»ذ»ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر…آ» رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹, ذ° ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذµر‰ذµ ذ¸ ذ؛رƒذ·ذ½ذµر†ذ¾ذ² ذ،ر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ¸ ذ¸ذ½ر‹ر…. ذر‚ذ° ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ³ذ»ذ¾ر‰ذ°ذ»ذ° ذ»رŒذ²ذ¸ذ½رƒرژ ذ´ذ¾ذ»رژ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‡ذµذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ¸ ر€ذµرپرƒر€رپذ¾ذ² ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذ°.

ذ ذ¸رپ. 8. ذœذµر‡ ذ´ذ²رƒر€رƒر‡ذ½ر‹ذ¹ ر†ذµر€ذµذ¼ذ¾ذ½ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹. ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, 1656 ذ³. ذœذ°رپر‚ذµر€ ذگذ½ذ´ر€ذ¾ذ½ ذ•ر„ر€ذµذ¼ذ¾ذ² (ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛). ذœرƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذکذ½ذ². â„– ذذ -325

ذ ذ¸رپ. 9. ذ¨ذ»ذµذ¼ آ«ذ¨ذ°ذ؟ذ؛ذ° ذ؛ذ°ذ»ذ¼ر‹ر†ذ؛ذ°رڈآ». ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ²ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° XVII ذ². ذœرƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذکذ½ذ². â„– ذذ -2059

ذ ذ¸رپ. 10. ذ©ذ¸ر‚. ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°, ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ°, ذ²ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ° XVII ذ². ذœرƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذکذ½ذ². â„– ذذ -842

ذںذµر€ذ¸ذ¾ذ´ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ر‹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ¾ر‚ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ ذ² ذ،ر‚ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ· ذ´ذ»رڈ ر‚ذµر…ذ½ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ذ¾ذ»رڈ, ذ¸رپذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذµذ¼ذ؛ذ¸ رپر‚ر€ذ¾ذµذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ. ذ’ ذ؟ر€ذµذ´ذ´ذ²ذµر€ذ¸ذ¸ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ر… ذ؟ذ°ر€ذ°ذ´ذ½ذ¾-ر†ذµر€ذµذ¼ذ¾ذ½ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¼ذµر€ذ¾ذ؟ر€ذ¸رڈر‚ذ¸ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ر‚ذµذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ر‡ذ¸رپر‚ذ¸ذ»ذ¸ آ«ر€رƒذ¶رŒذµ ذ¸ ذ²رپرڈذ؛رƒرژ ذ±ر€ذ¾ذ½رŒآ» ذ¸ ر‚.ذ´. ذںذ¾رپر‚ذ¾رڈذ½ذ½ذ¾ رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸رپر‚ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµذ؛ذ°ذ»ذ¸ ذ؛ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ¼ ذ¸ ذ²ذ¾ذ²رپذµ ذ´ذ°ذ»ذµذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ر‚ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°: ذ؛ آ«ذ²ذµر€ر…ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ´ذµذ»ذ°ذ¼آ» – رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رژ ذ¸ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ¸رژ ذ¾ذ±ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ´ذ»رڈ ر‡ذ»ذµذ½ذ¾ذ² ر†ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ رپذµذ¼رŒذ¸, ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رژ ر„رƒر€ذ½ذ¸ر‚رƒر€ر‹ ذ´ذ»رڈ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ°, ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ر†ذµر€ذ؛ذ¾ذ²ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ±ر€ذ°ذ½رپر‚ذ²ذ° ذ¸ ذ؟ر€. ذ”ذ°ذ¶ذµ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذµذ¹ذ½ر‹ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رپذ²ذ¾ذ±ذ¾ذ´ذ½ر‹ ذ¾ر‚ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¸ر… آ«رپذ»رƒذ¶ذ±آ».

ذںر€ذ¸ ر‚ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ· ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ° ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVII ذ². ذ؟ذ¾ ذ¾ذ±ر‰ذµذ¹ ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ رپذ»رƒذ¶ذ°ر‰ذ¸ر… ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ؛ذ¸, ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ ر‡ذ°رپر‚رŒ رˆر‚ذ°ر‚ذ° ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ¹ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ½ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹: ذ¸ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ؟ذ¸رپر†ر‹ ذ¸ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ذ؟ذ¸رپر†ر‹, ر‚ذ¾ذ؛ذ°ر€ذ¸, ر€ذµذ·ر‡ذ¸ذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ´ذµر€ذµذ²رƒ ذ¸ ذ؛ذ¾رپر‚ذ¸, ر‡ذ°رپذ¾ذ²ر‰ذ¸ذ؛ذ¸. ذ¥ذ¾ر‚رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ¸ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر…ذ° رڈذ²ذ»رڈذ»ذ¾رپرŒ ذ²ذ°ذ¶ذ½ذµذ¹رˆذ¸ذ¼ ذ½ذ°ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ´ذµرڈر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹, ر„ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ¾ذ½ذ° ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ° رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ²رƒرژ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€رپذ؛رƒرژ رˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر„ذ¸ذ»رڈ. ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ· – ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ², ذ؟ذ¾ رˆر‚ذ°ر‚رƒ ذ²ر‹ذ³ذ»رڈذ´ذ¸ر‚ رƒذ·ذ؛ذ¾رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذ¼ ذ²ذµذ´ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذ¾ذ¼. ذذ±ر€ذ°ر‰ذ°ذµر‚ ذ½ذ° رپذµذ±رڈ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ, ر‡ر‚ذ¾ رپذ°ذ¼ذ¾ذ¹ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ³ر€رƒذ؟ذ؟ذ¾ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ² ذ‘ر€ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذµ – 25 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛ – ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر‡ذ¸ر‰ذµذ»رŒذ½ذ¸ذ؛ذ¸44. (ذ’ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVII رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ ذ¸ر… ر‡ذ¸رپذ»ذ¾ ذ؛ذ¾ذ»ذµذ±ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ² ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ°ر… 4–6 ر‡ذµذ»ذ¾ذ²ذµذ؛.) ذںذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¾ذ± ذ¾ذ±رˆذ¸ر€ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ذ؟ر€ذ¸ ذکذ²ذ°ذ½ذµ IV, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ¾ ذ±ذµر€ذµذ¶ذ½ذ¾ذ¼ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذ¸ ذ°ذ´ذ¼ذ¸ذ½ذ¸رپر‚ر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ؛ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‡ذµذ¼رƒ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¾ذ؛ذ²ذ°ذ»ذ¸ر„ذ¸ر†ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ².

1 ذ”رƒر…ذ¾ذ²ذ½ر‹ذµ ذ¸ ذ´ذ¾ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ½ر‹ذµ ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¾ر‚ر‹ ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¸ر… ذ¸ رƒذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؛ذ½رڈذ·ذµذ¹ XIV–XVI ذ²ذ². ذœ., 1950. ذ،. 16.

2 ذ ذ°ذ·ر€رڈذ´ذ½ذ°رڈ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ° 1475–1598 ذ³ذ³. ذœ., 1966. ذ،. 44.

3 ذںذ¾ذ´ر€ذ¾ذ±ذ½ذ¾ ذ¾ آ«ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµآ» ر‡ذ¸ذ½ذ° ذ¾ر€رƒذ¶ذ½ذ¸ر‡ذµذ³ذ¾ ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ رپذ¼.: ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²ذ° ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ°رڈ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذ° / ذ’رپر‚رƒذ؟ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ°رڈ رپر‚ذ°ر‚رŒرڈ ذک.ذگ. ذڑذ¾ذ¼ذ°ر€ذ¾ذ²ذ°. ذ،ذںذ±., 2002; ذ£ذ»رŒرڈذ½ذ¾ذ² ذ.ذ“. ذکذ½رپر‚ذ¸ر‚رƒر‚ ذ¾ر€رƒذ¶ذ½ذ¸ر‡ذ¸ر… ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ²ذ¸ر‚ذ¸ذµ ذ¼ذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ رˆذ؛ذ¾ذ»ر‹ ذ² XVI ذ²ذµذ؛ذµ // ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ. ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸رڈ. ذ§. II. ذ،ذںذ±., 2010. ذ،. 351–365.

4 ذگذ»رŒرˆذ¸ر† ذ”.ذ. ذذ¾ذ²ر‹ذ¹ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ ذ¾ ذ»رژذ´رڈر… ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ°ر… ذ¾ذ؟ر€ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° ذکذ²ذ°ذ½ذ° ذ“ر€ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾رپذ»ذµ 1572 ذ³. // ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذگر€ر…ذ¸ذ². ذ’ر‹ذ؟. 4. ذœ.; ذ›., 1949. ذ،. 14, 40–41.

5 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 2. ذ§. 1. ذ”. 2. ذذ؟ذ¸رپرŒ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ذ‘ذ¾ر€ذ¸رپذ° ذ¤ذµذ´ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ° ذ“ذ¾ذ´رƒذ½ذ¾ذ²ذ° 1588 ذ³.

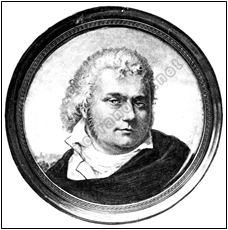

6 ذگر€رپذµذ½رŒذµذ² ذ®. ذڑ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ² XVII ذ². // ذ’ذµرپر‚ذ½ذ¸ذ؛ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ¸ذ·ذ´ذ°ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ذ¹ ذ¸ذ¼ذ؟. ذگر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¸ذ½رپر‚ذ¸ر‚رƒر‚ذ¾ذ¼. ذ،ذںذ±., 1904. ذ’ر‹ذ؟. 16. ذ،. 132.

7 ذر€ذµذ» ذ¸ ذ»ذµذ². ذ ذ¾رپرپذ¸رڈ ذ¸ ذ¨ذ²ذµر†ذ¸رڈ ذ² XVII ذ²ذµذ؛ذµ. ذڑذ°ر‚ذ°ذ»ذ¾ذ³ ذ²ر‹رپر‚ذ°ذ²ذ؛ذ¸. ذœ., 2001. ذ،. 56–57.

8 ذ،ذ¼.: ذ‘ذ¾ذ³ذ°ر‚ر‹ر€ذµذ² ذ،.ذ. ذ¨ذ°ذ؟ذ؛ذ° ذœذ¾ذ½ذ¾ذ¼ذ°ر…ذ° ذ¸ رˆذ»ذµذ¼ ذ½ذ°رپذ»ذµذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ°: ر€ذµذ؟ر€ذµذ·ذµذ½ر‚ذ°ر†ذ¸رڈ ذ²ذ»ذ°رپر‚ذ¸ ذ¸ ذ´ذ¸ذ½ذ°رپر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ر€ذ¸ ذ’ذ°رپذ¸ذ»ذ¸ذ¸ III ذ¸ ذکذ²ذ°ذ½ذµ ذ“ر€ذ¾ذ·ذ½ذ¾ذ¼ // ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³رپذ؛ذ¸ذµ رپذ»ذ°ذ²رڈذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ¸ ذ±ذ°ذ»ذ؛ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ. â„– 1 (9). ذ،ذںذ±., 2001. ذ،. 188.

9 ذر‚ذ¾ر‚ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذµذ¼ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ؟ذ¾ذ؟رƒذ»رڈر€ذ½ر‹ذ¼ رپر€ذµذ´ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ´ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° رپر‚ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸رڈ. ذ’ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذœرƒذ·ذµذµذ² ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ ر…ر€ذ°ذ½رڈر‚رپرڈ ر€رڈذ´ ذ½ذ°ر€رƒر‡ذµذ¹ ذ¸ ذ±رƒر‚رƒر€ذ»ر‹ذ؛ذ¾ذ² ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ°. ذ’ رچر‚ذ¾ذ¼ ذ¶ذµ رپر‚ذ¸ذ»ذµ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ ذ¸ ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ´ذ¾رپذ؟ذµر… 1663 ذ³. ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذذ¸ذ؛ذ¸ر‚ر‹ ذ”ذ°ذ²ر‹ذ´ذ¾ذ²ذ°.

10 ذ،ذ¼. ذذ؟ذ¸رپرŒ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹. ذ§. 3. ذڑذ½. 2. ذœ., 1884. ذ،. 170.

11 ذگذ²ر‚ذ¾ر€ ذ²ر‹ر€ذ°ذ¶ذ°ذµر‚ ذ³ذ»رƒذ±ذ¾ذ؛رƒرژ ذ؟ر€ذ¸ذ·ذ½ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ ذکذ³ذ¾ر€رژ ذ’ذ¸ذ؛ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‡رƒ ذ’ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²رƒ ذ·ذ° ذ؟ر€ذ¾ر‡ر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸.

12 Krigsbyte. War-booty. Livrustkammaren, Stockholm, 2007. P. 53.

13 ذںر€ذ¾ر‡ر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذک.ذ’. ذ’ذ¾ذ»ذ؛ذ¾ذ²ذ°.

14 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 2948. ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ر†ذ°ر€رڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¸ذ»ذ° ذ¤ذµذ´ذ¾ر€ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ°. ذ،ذ¼. ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ: ذ›ذ°ر€ر‡ذµذ½ذ؛ذ¾ ذœ.ذ. ذںذµر€ذµر‡ذ½ذµذ²ذ°رڈ ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ر†ذ°ر€رڈ ذگذ»ذµذ؛رپذµرڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ° // ذگر€ر…ذµذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذµذ¶ذµذ³ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ؛ ذ·ذ° 1971 ذ³. ذœ., 1972. ذ،. 173–181. ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 5692. 164 (1654/55) ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ذگذ»ذµذ؛رپذµرڈ ذœذ¸ر…ذ°ذ¹ذ»ذ¾ذ²ذ¸ر‡ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ ذ±ر‹ذ»ذ° ذ² ذ،ذ¼ذ¾ذ»ذµذ½رپذ؛ذµ.

15 ذ،ذ°ذ¼ذ°رڈ ر€ذ°ذ½ذ½رڈرڈ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ²رˆذ°رڈرپرڈ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¾-ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ° ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رپرڈ ذ؛ 1656 ذ³.

16 ذ›ذ°ر€ر‡ذµذ½ذ؛ذ¾ ذœ.ذ. ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ر…-ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¸ذ؛ذ°ر… ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVII ذ²ذµذ؛ذ° // ذœذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¸ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ. ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¼رƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذ’ر‹ذ؟. 2. ذœ., 1976. ذ،. 25.

17 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 7120 ذ§ذµذ»ذ¾ذ±ذ¸ر‚ذ½ر‹ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¾ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒذ¸. ذ›. 2–3.

18 ذ،ذ¼.: ذ›ذ°ر€ر‡ذµذ½ذ؛ذ¾ ذœ.ذ. ذڑ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذµ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ر… آ«ذ؟ذ¾ذ»رŒرپذ؛ذ¸ر…آ» ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ²ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذµ XVII ذ²ذµذ؛ذ° // ذœذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¸ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ. ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¼رƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذ’ر‹ذ؟. 4. ذœ., 1984.

19 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 2. ذ”. 950 ذڑذ½ذ¸ذ³ذ° ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ¸ ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ´ذµذ½رŒذ³ذ°ذ¼ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ 168 ذ³. ذ›. 9–9 ذ¾ذ±.

20 ذںذ¾ ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رژ ذœ.ذ. ذ›ذ°ر€ر‡ذµذ½ذ؛ذ¾, ذ½ذ° 1656 ذ³. ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ر‡ذ¸رپذ»ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ ذ¾ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ 30 ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ², ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°رڈ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ر‹ر… ذ½ذ° آ«رƒذ±ر‹ذ»ر‹ذµ ذ¼ذµرپر‚ذ°آ» (ذ›ذ°ر€ر‡ذµذ½ذ؛ذ¾ ذœ.ذ. ذڑ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذµâ€¦ ذ،. 185). ذکرپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رŒ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ر‹ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذ° ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذµ ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 5653 ذ ذ²ر‹ذ´ذ°ر‡ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ°ذ²ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ´ذµذ»ذ¾ ذ½ذµ رپذ¾ذ´ذµر€ذ¶ذ¸ر‚ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ؟ذ¸رپذ؛ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ², ذ² ر‡ذµذ¼ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ رƒذ±ذµذ´ذ¸ر‚رŒرپرڈ, رپذ¾ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ² ذµذ³ذ¾ رپ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذںر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¾&ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ (ذ¤. 396. ذذ؟. 2. ذ”. 946).

21 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 8490 ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ²ر‹ر… ذ»رژذ´ذµذ¹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ¸ ذ¸ذ½ذ¾ذ·ذµذ¼ر†ذµذ²â€¦ ذ›. 16.

22 ذر€ذ»ذµذ½ذ؛ذ¾ ذ،.ذں. ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذ¹ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€ذ¸ذ¹ ذذ¸ذ؛ذ¸ر‚ذ¸ر‡ ذ’رڈر‚ذ؛ذ¸ذ½ (ذ¾ذ؛. 1615–1688) // ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ. ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾&ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸رڈ. ذ§. II. ذ،ذںذ±., 2011. ذ،. 278–292.

23 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 4792 ذ§ذµذ»ذ¾ذ±ذ¸ر‚ذ½ر‹ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ¾ ذ²ر‹ذ´ذ°ر‡ذµ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ. ذ›. 17.

24 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 5653 ذ ذ²ر‹ذ´ذ°ر‡ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ°ذ²ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ. ذ›. 25, 35.

25 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ›. 28.

26 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذذ؟. 2. ذ”. 947 ذڑذ½ذ¸ذ³ذ° ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ´ذµذ½ذµذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ذµ ذ½ر‹ذ½ذµرˆذ½رڈذ³ذ¾ 165 ذ³ذ¾ذ´رƒâ€¦ ذ›. 111. ذ¾ذ±.

27 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذذ؟. 1. ذ”. 7120 ذ§ذµذ»ذ¾ذ±ذ¸ر‚ذ½ر‹ذµ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹â€¦ ذ›. 12; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 13872 ذ§ذµذ»ذ¾ذ±ذ¸ر‚ذ½ر‹ذµ ذ¾ ذ²ر‹ذ؟ذ»ذ°ر‚ذµ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ… ذ›. 40

28 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 6982 ذ ذ؟ذ¾رپر‹ذ»ذ؛ذµ ذ¸ذ· ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ر€ذµذ±رڈر‚ ذ² ذگرپر‚ر€ذ°ر…ذ°ذ½رŒ ذ´ذ»رڈ رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ ذ¸ ذ؟ذ°ذ½ر†ذ¸ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°.

29 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 8004 ذ“ر€ذ°ذ¼ذ¾ر‚ر‹ ذ² ذگرپر‚ر€ذ°ر…ذ°ذ½رŒ ذ؛ ذ؛ذ½. ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€ذ¸رژ ذ،رƒذ½ر‡ذ°ذ»ذµذµذ²رƒ ذ§ذµر€ذ؛ذ°رپرپذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ ذ؟ر€ذ¸رپر‹ذ»ذ؛ذµ ذ² ذœذ¾رپذ؛ذ²رƒ ر‡ذµر€ذ؛ذ°رپ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ذ؟ذ°ذ½رپر‹ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°, رپذ²ذ°ر€ر‰ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ´ذ° ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾. ذ›. 1–4.

30 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 7694 ذ§ذµذ»ذ¾ذ±ذ¸ر‚ذ½ر‹ذµ ذ¸ ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ¸ ذ؛ذ¸ذ·ر‹ذ»ذ±ذ°رˆرپذ؛ذ¸ر… ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ² ر…ذ¾ذ·ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°. ذ›. 2, 3, 5, 6, 17; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 7751 ذ ذ؟ذ¾ذ¼ذµر‰ذµذ½ذ¸ذ¸ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؛ذ¸ذ·ر‹ذ»ذ±ذ°رˆ ذ½ذ°رˆذ¸ذ²ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذœذ°ذ´ذ°ذ»ذµرڈ ذگذ¹ذ؛ذ°ر‚ذ¾ذ²ذ° رپ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ذ¸ر‰ذµذ¼â€¦ ذ›. 1.

31 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 8075 ذ ذ؟ذ¾رپر‹ذ»ذ؛ذµ ذ¸ذ· ذںذ¾رپذ¾ذ»رŒرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ؛ ذ؟ذ¾رپذ»ذ°ذ¼ ذ¤ذµذ´ذ¾ر€رƒ ذ¯ذ؛ذ¾ذ²ذ»ذµذ²ذ¸ر‡رƒ ذœذ¸ذ»ذ¾رپذ»ذ°ذ²رپذ؛ذ¾ذ¼رƒ رپ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ذ¸ر‰ذ¸ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€ذµذ²ذ° رƒذ؛ذ°ذ·ذ° ذ¾ ذ؟ذ¾ذ؛رƒذ؟ذ؛ذµ ذ½ذ°ذ´ذ¾ذ±ذ½ر‹ر… ذ؛ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ´ذµذ»رƒ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپذ¸. ذ›. 1–6.

32 ذ›ذ°ر€ر‡ذµذ½ذ؛ذ¾ ذœ.ذ. ذڑ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذµ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ر… آ«ذ؟ذ¾ذ»رŒرپذ؛ذ¸ر…آ»â€¦ ذ،. 190.

33 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 8720 171 ذ³. ذ ذ²ر‹ذ´ذ°ر‡ذµ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼â€¦ ذ›. 86–104.

34 ذ¢ذ°ذ»رŒذ¼ذ°ذ½ ذ•.ذœ. ذ ذµذ¼ذµرپذ»ذµذ½ذ½ذ¾ذµ رƒر‡ذµذ½ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾ ذœذ¾رپذ؛ذ²ر‹ ذ² XVII ذ². // ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ·ذ°ذ؟ذ¸رپذ؛ذ¸. ذ¢. 27. ذœ., 1948. ذ،. 81.

35 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 8893 ذ ذ²ر‹ذ´ذ°ر‡ذµ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼â€¦ ذ›. 239–240.

36 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 13799 ذ’ر‹ذ؟ذ¸رپذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ؛ذ¾ذ¸ذ¼ ذ²ر‹ذ´ذ°ذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ´ذµذ½ذµذ³ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ¸ ر‚ذ¾ر€ذ³ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ»رژذ´رڈذ¼ ذ·ذ° ذ؟ذ¾ذ؛رƒذ؟ذ½ر‹ذµ ر‚ذ¾ذ²ذ°ر€ر‹ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒ ذ´ذ»رڈ ذ²رپرڈذ؛ذ¸ر… ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپذ؛ذ¸ر… ذ²ذµر€ر…ذ¾ذ²ر‹ر… ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ر… ذ´ذµذ». ذ›. 73.

37 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذذ؟. 2. ذ”. 958 ذڑذ½ذ¸ذ³ذ° ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¾&ر€ذ°رپر…ذ¾ذ´ذ½ذ°رڈ ذ´ذµذ½ذµذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ذ·ذ½ر‹ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ 1677–1678 ذ³ذ³. ذ›. 425.

38 ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ½ر‹ر… ذ´ذµذ» رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ, ذ½ذ°ر‡ذ¸ذ½ذ°رڈ رپ 1660-ر… ذ³ذ³.

39 ذ ذ°رپذ؟ذ¾ر€رڈذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ± ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ رپذµر€ذµذ±ر€رڈذ½ذ¾ذ¹ آ«ذ²ذ¾ذ¾ر€رƒذ´ر‹آ» ذ؛ آ«ذ²ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رڈ ذ؛ ذ·ذµر€ر†ذ°ذ»ذ°ذ¼ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ذ¼ ذ؟ذµر€رپذ¸ر†ذ؛ذ¸ذ¼ ذ½ذ°ذ²ذ¾ذ´ذ½ر‹ذ¼ ذ“ر€ذ¸ذ³ذ¾ر€رŒذµذ²ذ° ذ´ذµذ»ذ° ذ’رڈر‚ذ؛ذ¸ذ½ذ°آ» ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ¾ر‚ذ´ذ°ذ½ذ¾ ذ² ر„ذµذ²ر€ذ°ذ»ذµ (ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 10743. ذ›. 1).

40 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 8725 ذ،ر‚ذ¾ذ»ذ؟, ذ° ذ² ذ½ذµذ¼ ر€ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رژ رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رژ ذ² ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپ ذ½ذ° ذںذ°رپر…رƒ. ذ›. 10, 11; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 10260 ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ½ر‹ذ¼ ذ²ذµر‰ذ°ذ¼ 1666. ذ›. 6; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 10897 ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ½ر‹ذ¼ ذ²ذµر‰ذ°ذ¼ 1667. ذ›. 1–2, 4–5; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 11708 ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذ¼ ذ²ذµر‰ذ°ذ¼ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ رƒ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رڈ ذ² ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذµ ذ½ذ° ذںذ°رپر…رƒ 1668 ذ³. ذ›. 4–5; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 11823 ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپرŒ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ´ذµذ»ذ°ذ»ذ¸â€¦ ذ›. 39; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 12267 ذذ؟ذ¸رپرŒ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ½ر‹ر… ذ²ذµر‰ذµذ¹ ذ¸ذ· ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ°â€¦ ذ›. 8; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 14946 ذ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذµرپذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؛ ذںذ°رپر…ذµ ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ²ذµر‰ذµذ¹ رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ذµ ذ؟ذ¾ ذ½ذ°ر€رڈذ´رƒ. ذ›. 8.

41 ذ،ذ¼. ذ²ر‹رˆذµ. ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 10078. 1666 ذ³. ذذ± ذ¾ر‚رپر‹ذ»ذ؛ذµ ذ¸ذ· ذڑذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½رƒرژ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚رƒ ذ±رƒذ»ذ°ر‚ذ½ر‹ر… رپذ°ذ±ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ»ذ¾رپ ذ¸ ذ½ذ°ر€رƒر‡ذµذ¹ رپر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذ¸رپذ»ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذ´ذ°ر€ذµر… ذ؛ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رژ ذ¾ر‚ ذڑذ¸ذ·ر‹ذ»ذ±ذ°رˆرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رˆذ°ر…ذ° ذ¸ ذ¾ر‚ ذ¨ذ°ذ¼ذ°ر…ذ°ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾, ذ´ذ° ذ¾ر‚ ذ،ذ¸ذ±ذ¸ر€رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ°ذ»ذ¼ر‹ر†ذ؛ذ¸ر… ر‚ذ°ذ¹رˆذµذ¹. ذ›. 1–2.

42 ذر€ذ»ذµذ½ذ؛ذ¾ ذ،.ذں. ذœذµر‡ذ¸ ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ°ذ·ذ°ذ½ر‹. ذڑ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ ر†ذµر€ذµذ¼ذ¾ذ½ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ½ذ¾ذ²ذ°ر†ذ¸رڈر… ر€رƒرپرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° رپذµر€ذµذ´ذ¸ذ½ر‹ XVII ذ². // ذœذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¸ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ. ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¼رƒذ·ذµذ¸ ذœذ¾رپذ؛ذ¾ذ²رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذڑر€ذµذ¼ذ»رڈ. ذ’ ذ؟ذµر‡ذ°ر‚ذ¸.

43 ذ ذ“ذگذ”ذگ. ذ¤. 396. ذذ؟. 1. ذ”. 11392 8852 ذ ذ²ذ·رڈر‚ذ¸ذ¸ ذ¸ذ· ذڑذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ر‚ذ؛ذ°ذ½ذµذ¹ ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ· ذ½ذ° ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذµ ذ´ذµذ»ذ°. ذ›. 9, 14, 17, 22; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 11392 ذ’ر‹ذ؟ذ¸رپذ؛ذ¸ ذ¾ذ± ذ¾ر‚ذ؟رƒرپذ؛ذµ ذ¸ذ· ذڑذ°ذ·ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ² ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ· ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ²ذµر‰ذµذ¹ ذ؛ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذµذ»ذ°ذ¼. ذ›. 7; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 8893 ذ ذ²ر‹ذ´ذ°ر‡ذµ ذ¶ذ°ذ»ذ¾ذ²ذ°ذ½رŒرڈ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°ذ¼ ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹. ذ›. 143; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 14792 ذںذ°ذ¼رڈر‚رŒ ذ¾ ذ²ذ·رڈر‚ذ¸ذ¸ ذ¸ذ· ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ° ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ° ذ³ذ²ذ¾ذ·ذ´ذµذ¹ ذ؛ 100 رˆذ°ذ؟ذ؛ذ°ذ¼ ذ؛ذ°ذ»ذ¼ر‹ر†ذ؛ذ¸ذ¼. ذ›. 1; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 12165 ذ ذ´ذ°ر‡ذµ ذ¸ذ· ذر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ذ»ذ°ر‚ر‹ ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ´ذµذ» ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ¾ذ²ر‹ذ¼ ذ»رژذ´رڈذ¼ ذ´ذµذ½ذµذ³. ذ›. 116; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 15394 ذ ذ؟ذ¾ذ»رƒذ´ذµ 80&ر‚ذ¸ ر‰ذ¸ر‚ذ¾ذ² ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ر‹ر… ذ؛ ذ²ر‹ذµذ·ذ´رƒ ذ؟ذ¾رپذ»ذ¾ذ² ذںذµر€رپذ¸ر†ذ؛ذ¸ر…. ذ›. 1; ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ”. 20792 ذ ذ¾رپذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¾ر‚ر€ر‹ذ²ذ¾ر‡ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ¸ر‰ذ°ذ»ذµذ¼, ذ؟ذ¸رپر‚ذ¾ذ»رڈذ¼, ذ»رƒذ؛ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ؟ر€. ذ›. 1–29.

44 ذگذ»رŒرˆذ¸ر† ذ”.ذ. ذذ¾ذ²ر‹ذ¹ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ ذ¾ ذ»رژذ´رڈر… ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ؛ذ°ذ·ذ°ر…… ذ،. 14.

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸