РҳР·СғСҮРөРҪРёРө РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РёР· СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСӢС… РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҗР»СӮР°СҸ, РўРҫР»РәР°СҶРәРёР№ Рҗ.Рқ. (БаСҖРҪР°СғР»)

РңРёРҪРёСҒСӮРөСҖСҒСӮРІРҫ РҫРұРҫСҖРҫРҪСӢ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РӨРөРҙРөСҖР°СҶРёРё Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ РҗРәР°РҙРөРјРёСҸ СҖР°РәРөСӮРҪСӢС… Рё Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёС… РҪР°СғРә Р’РҫРөРҪРҪРҫ-РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ РјСғР·РөР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё, РёРҪР¶РөРҪРөСҖРҪСӢС… РІРҫР№СҒРә Рё РІРҫР№СҒРә СҒРІСҸР·Рё Р’РҫР№РҪР° Рё РҫСҖСғжиРө РқРҫРІСӢРө РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸ Рё РјР°СӮРөСҖиалСӢ РўСҖСғРҙСӢ РўСҖРөСӮСҢРөР№ РңРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫР№ РҪР°СғСҮРҪРҫ-РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РәРҫРҪС„РөСҖРөРҪСҶРёРё 16вҖ“18 РјР°СҸ 2012 РіРҫРҙР°

ЧаСҒСӮСҢ IIIРЎР°РҪРәСӮ-РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі

Р’РҳРңРҗРҳР’РёР’РЎ 2012

В© Р’РҳРңРҗРҳР’РёР’РЎ, 2012

В© РҡРҫллРөРәСӮРёРІ авСӮРҫСҖРҫРІ, 2012

Р—Рҗ РҹРһЧТРҳ 200-Р»РөСӮРҪСҺСҺ РёСҒСӮРҫСҖРёСҺ РёР·СғСҮРөРҪРёСҸ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРёС… РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҪР° РҗР»СӮР°Рө РұСӢР»Рҫ РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҫ 19 РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ. Р’ РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІРө СҒРІРҫРөРј СҚСӮРҫ РәСғСҖРіР°РҪРҪСӢРө РіСҖСғРҝРҝСӢ, РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢРө РәСғСҖРіР°РҪСӢ, РөРҙРёРҪРёСҮРҪСӢРө РҪахРҫРҙРәРё. РЎСҖРөРҙРё Р°СҖСӮРөфаРәСӮРҫРІ, РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҪСӢС… РҝСҖРё СҖР°РұРҫСӮах РҪР° СҚСӮРёС… РҫРұСҠРөРәСӮах, СҒамСғСҺ Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪСғСҺ СҮР°СҒСӮСҢ СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСӮ РҝСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ.

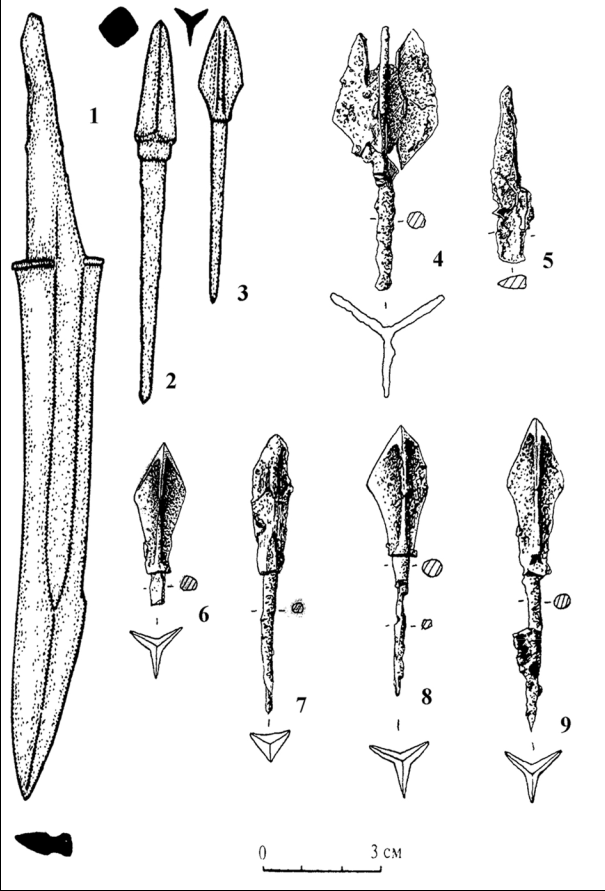

РҡСӢСҖРіСӢР·СҒРәРёРө РҝРҫРіСҖРөРұРөРҪРёСҸ РҝРҫ РҫРұСҖСҸРҙСғ СӮСҖСғРҝРҫСҒРҫжжРөРҪРёСҸ РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪРө РёСҒСҒР»РөРҙРҫвалиСҒСҢ РҗР»СӮайСҒРәРҫР№ СҚРәСҒРҝРөРҙРёСҶРёРөР№ Р“Рӯ РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј Рң.Рҹ. Р“СҖСҸР·РҪРҫРІР° РҪР° РјРҫРіРёР»СҢРҪРёРәРө РҜРәРҫРҪСғСҖ РІ 1939 Рі. РҳРј РұСӢли РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪСӢ РҙР°РҪРҪСӢРө РҝРҫ РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҪСӢРј Р·РҙРөСҒСҢ РҝСҖРөРҙРјРөСӮам РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ (31 РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРә СҒСӮСҖРөР»СӢ, СҒР°РұР»СҸ)1.

Р’ 1969 Рі. СҚРәСҒРҝРөРҙРёСҶРёРөР№ РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј Рҗ.Рң. РҡСғР»РөРјР·РёРҪР° РІ Р·РҫРҪРө Р·Р°СӮРҫРҝР»РөРҪРёСҸ Р§СғР№СҒРәРҫР№ Р“РӯРЎ РұСӢР»Рҫ СҖР°СҒРәРҫРҝР°РҪРҫ РҙРІР° РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРёС… РәСғСҖРіР°РҪР° РҪР° РҝамСҸСӮРҪРёРәРө РҗРә-РўР°СҲ РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө (СҖРёСҒ. 1, в„– 41, 42). Р‘СӢР»Рҫ РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҫ 2 РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәР° СҒСӮСҖРөР»СӢ Рё СҒРҙРөлаРҪ РІСӢРІРҫРҙ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҙР°РҪРҪСӢРө РҝСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РұСӢли СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪСӢ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё ЮжРҪРҫР№ РЎРёРұРёСҖРё Рё СӮР°РәР¶Рө РёРјРөСҺСӮ Р°РҪалРҫРіРёРё СҒСҖРөРҙРё РҪахРҫРҙРҫРә, РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҪСӢС… РІ РҝамСҸСӮРҪРёРәах РҗР»СӮР°СҸ (РҜРәРҫРҪСғСҖ)2.

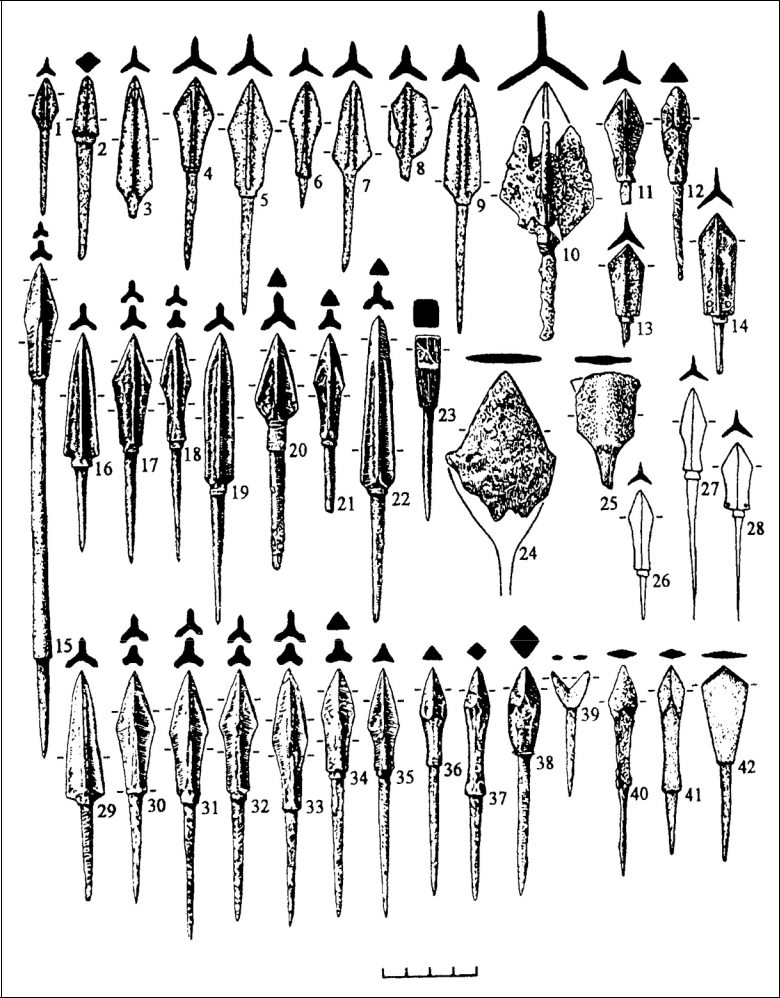

Р РёСҒ. 1. РқР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРё СҒСӮСҖРөР» РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҗР»СӮР°СҸ

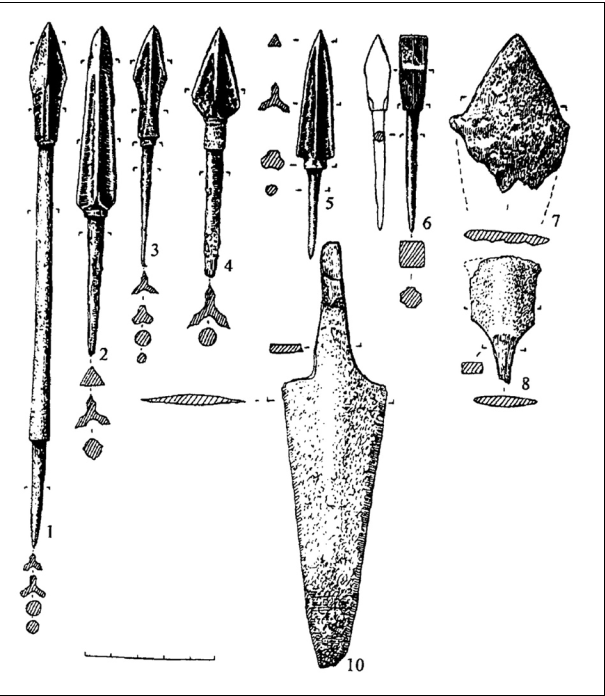

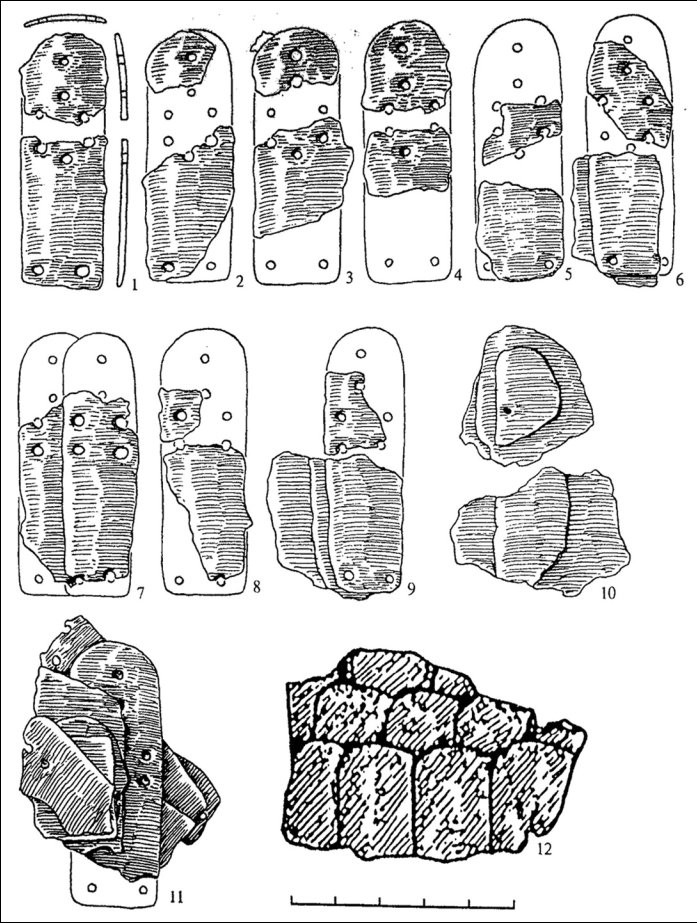

Р’ 1971вҖ“1976 РіРі. РІ С…РҫРҙРө СҖР°РұРҫСӮ Р’.Рҗ. РңРҫРіРёР»СҢРҪРёРәРҫРІР° РҪР° РҝРҫРіСҖРөРұалСҢРҪСӢС… РәРҫРјРҝР»РөРәСҒах ГилРөРІРҫ Рё РҡРҫСҖРұРҫлиха РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪСӢ РҝСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РҪР°СҒСӮСғРҝР°СӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ Рё РҫРұРҫСҖРҫРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ. Р’ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј СҚСӮРҫ РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРё СҒСӮСҖРөР» Рё РҝР°РҪСҶРёСҖРҪСӢРө РҝлаСҒСӮРёРҪСӢ (СҖРёСҒ. 5). РҹРҫР·Р¶Рө РҫРҪРё РұСӢли РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪСӢ РІ РөРіРҫ РјРҫРҪРҫРіСҖафии. РҳСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢ РҫСӮРјРөСҮР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РҪРөРјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪСӢРө РҝСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ, РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҪСӢРө Р·РҙРөСҒСҢ, РұСӢСӮРҫвали РҪР° РҝСҖРҫСҒСӮРҫСҖах РҰРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫР№ РҗР·РёРё РІ СҒСҖРөРҙРө РәРҫСҮРөРІРҪРёРәРҫРІ СҒРөРІРөСҖРҫ-Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢС… РҝСҖРөРҙРіРҫСҖРёР№ РҗР»СӮР°СҸ РІ IXвҖ“XI РІРІ.3 Р’ 1978 Рі. РҗРӯ Р“РҗРқРҳРҳРҳРҜРӣ РҪР° РҝамСҸСӮРҪРёРәРө БажСӢРҪСӮСӢ СҖР°СҒРәРҫРҝР°РҪ РҝРҫСӮСҖРөРІРҫР¶РөРҪРҪСӢР№ РәСғСҖРіР°РҪ в„– 19 РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј СҒСҖРөРҙРё РҝРҫРіСҖРөРұалСҢРҪРҫРіРҫ РёРҪРІРөРҪСӮР°СҖСҸ РІСҒСӮСҖРөСҮРөРҪ Р¶РөР»РөР·РҪСӢР№ СӮСҖРөС…Р»РҫРҝР°СҒСӮРҪРҫР№ РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРә СҒСӮСҖРөР»СӢ4.

Р’ 1993 Рі. Р®.РЎ. РҘСғРҙСҸРәРҫРІСӢРј РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪСӢ РҙР°РҪРҪСӢРө РҝРҫ РҪахРҫРҙРәРө Р¶РөР»РөР·РҪРҫР№ СҒР°Рұли РёР· Р‘РөСҲ-РһР·РөРәР° (СҖРёСҒ. 2, в„– 1). РҳРј Р¶Рө РІ 1996 Рі. РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪСӢ РјР°СӮРөСҖиалСӢ РёР· РјРҫРіРёР»СҢРҪРёРәР° РҡРҫРә-РӯРҙРёРіР°РҪ (СҖРёСҒ. 6, в„– 1, 2, 3). РЎСҖРөРҙРё РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ Р·РҙРөСҒСҢ РҪайРҙРөРҪСӢ РәРёРҪжал, РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРә СҒСӮСҖРөР»СӢ (2 СҲСӮ.). Р‘СӢР» СҒРҙРөлаРҪ РІСӢРІРҫРҙ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ Р¶РөР»РөР·РҪСӢР№ РёР·РҫРіРҪСғСӮСӢР№ РәлиРҪРҫРә СҒ РҙРҫлами Рё РөлмаРҪСҢСҺ СғРҪРёРәалРөРҪ. РһРҪ РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ РәРёРҪжалСӢ СғР№РұР°СӮСҒРәРҫРіРҫ СӮРёРҝР° СҒРҫ СҒРәРҫСҲРөРҪРҪРҫР№ РІ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ Р»РөР·РІРёСҸ СҖСғРәРҫСҸСӮСҢСҺ, С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪСӢРө РҙР»СҸ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РІ VIвҖ“VIII РІРІ. Рҗ РҙРІР° РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәР° СҒСӮСҖРөР»СӢ, РІСӢРҝРҫР»РҪРөРҪРҪСӢРө РёР· Р¶РөР»РөР·Р°, СӮСҖРөС…Р»РҫРҝР°СҒСӮРҪРҫР№ Рё СҮРөСӮСӢСҖРөС…РіСҖР°РҪРҪСӢР№, СӮРёРҝРёСҮРҪСӢ РҙР»СҸ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РҪР°СҮала II СӮСӢСҒ. РҪ.СҚ.5

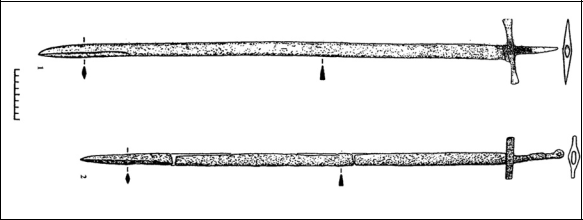

Р РёСҒ. 2. РңРөСҮРё РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҗР»СӮР°СҸ

Р’ 2001 Рі. Рҹ.Рҡ. ДаСҲРәРҫРІСҒРәРёРј РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪСӢ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮСӢ СҖР°РұРҫСӮ РҪР° РјРҫРіРёР»СҢРҪРёРәРө РҡРҫСҖРіРҫРҪ-I (СҖРёСҒ. 6, в„– 4вҖ“9). РҹСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ (РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРё СҒСӮСҖРөР»), РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҪСӢРө Р·РҙРөСҒСҢ, РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ Рҫ Р°РәСӮРёРІРҪРҫРј взаимРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРё Рё Р°СҒСҒРёРјРёР»СҸСҶРёРё РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ Рё алСӮР°Рө-СӮРөР»РөСҒРәРёС… СӮСҺСҖРҫРә. Р‘СӢР» СҒРҙРөлаРҪ РІСӢРІРҫРҙ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРё СҒСӮСҖРөР», РҪайРҙРөРҪРҪСӢРө РҪР° СҚСӮРҫРј РҝамСҸСӮРҪРёРәРө, РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ РҝамСҸСӮРҪРёРәах VIвҖ“XII РІРІ. РҪ.СҚ. РІ РңРёРҪСғСҒРёРҪСҒРәРҫР№ РәРҫСӮР»РҫРІРёРҪРө, РўСғРІРө, РҡазахСҒСӮР°РҪРө, РңРҫРҪРіРҫлии, РҪРҫ Рё РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё Р“РҫСҖРҪРҫРіРҫ РҗР»СӮР°СҸ6. РӯСӮРёРј Р¶Рө РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»РөРј РұСӢР»Рҫ РёР·СғСҮРөРҪРҫ СҮРөСӮСӢСҖРө РәСғСҖРіР°РҪР° СҒ РҫРұСҖСҸРҙРҫРј РәСҖРөРјР°СҶРёРё РҪР° РҝамСҸСӮРҪРёРәРө ЧиРҪРөСӮР°-II. РЎСҖРөРҙРё Р°СҖСӮРөфаРәСӮРҫРІ, РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҪСӢС… Р·РҙРөСҒСҢ, РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РұРҫР»СҢСҲРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸСҺСӮ РҝСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ (45 РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРҫРІ СҒСӮСҖРөР», РәРёРҪжал)7 (СҖРёСҒ. 4).

Р РёСҒ. 3. РҡРҫРјРҝР»РөРәСҒ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РҗР»СӮР°СҸ

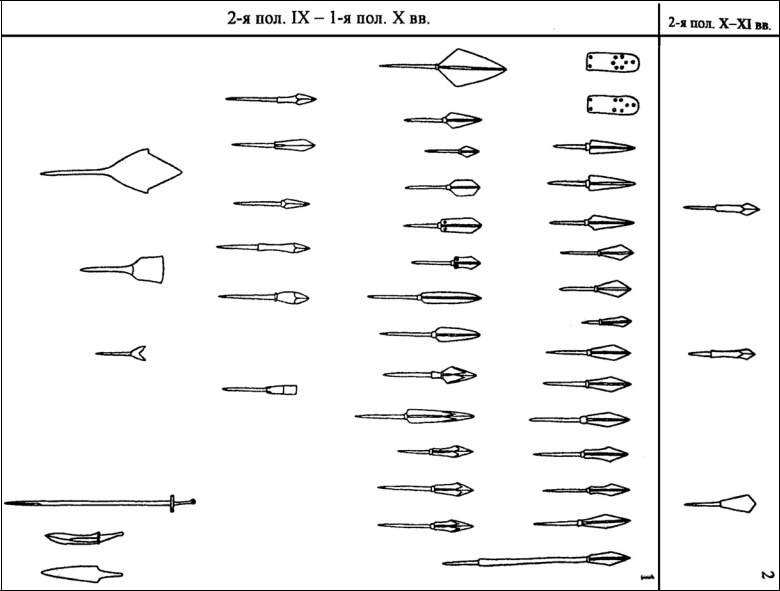

Р РёСҒ. 4. РҳРҪРІРөРҪСӮР°СҖСҢ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРёР№ РәСғСҖРіР°РҪРҫРІ РҝамСҸСӮРҪРёРәР° ЧиРҪРөСӮР°-II

РҹРҫРјРёРјРҫ РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРёСҸ Рё РҝСғРұлиРәР°СҶРёРё РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РҪР° РҗР»СӮР°Рө РҝСҖРҫРІРҫРҙилиСҒСҢ Рё СҖР°РұРҫСӮСӢ, РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪСӢРө РҪР° РёС… СҒРёСҒСӮРөРјР°СӮРёР·Р°СҶРёСҺ Рё Р°РҪализ. РҹРөСҖРІСӢР№ РҫРҝСӢСӮ РҫРұРҫРұСүРөРҪРёСҸ РјР°СӮРөСҖиалРҫРІ, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө Рё РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ, РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РөРҪРёСҒРөР№СҒРәРёС… РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ (РҜРәРҫРҪСғСҖ, РЈР·СғРҪСӮал-XIII) РұСӢР» РҝСҖРҫРҙРөлаРҪ Р”.Р“. СавиРҪРҫРІСӢРј РІ 1979 Рі. РқР° РҫСҒРҪРҫРІРө Р°РҪализа РҙР°РҪРҪСӢС… Р°СҖСӮРөфаРәСӮРҫРІ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»РөРј РұСӢР» РІСӢРҙРөР»РөРҪ алСӮайСҒРәРёР№ РІР°СҖРёР°РҪСӮ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ8.

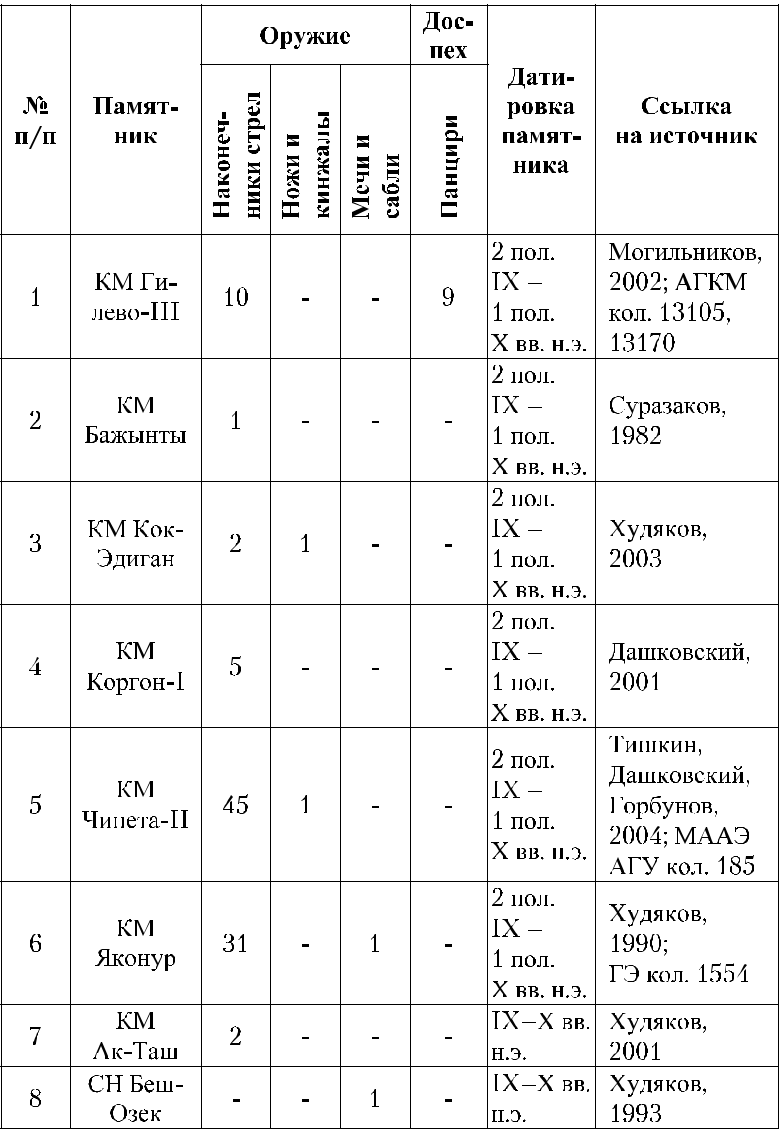

РўР°РұР». 1. РҹСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РҪР°СҒСӮСғРҝР°СӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ Рё РҫРұРҫСҖРҫРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РёР· РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРёС… РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҗР»СӮР°СҸ (РҝРҫ Р’.Р’. Р“РҫСҖРұСғРҪРҫРІСғ, 2003; 2006)

Р’ 1983 Рі. Рҳ.Рӣ. РҡСӢзлаСҒРҫРІСӢРј РұСӢли РҫРұРҫРұСүРөРҪСӢ РҙР°РҪРҪСӢРө РҝРҫ РҝСҖРөРҙРјРөСӮам РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ, РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҪСӢРј РҪР° РҝамСҸСӮРҪРёРәах ЧаСҖСӢСҲ, РҜРәРҫРҪСғСҖ, РҗРә-РўР°СҲ. Р’СҒРө РҫРҪРё РҫСӮРҪРөСҒРөРҪСӢ РёРј Рә малиРҪРҫРІСҒРәРҫРјСғ СҚСӮР°РҝСғ Р°СҒРәРёР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ (РҘвҖ“XIV РІРІ. РҪ.СҚ.). РЎСҖРөРҙРё РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРҫРІ СҒСӮСҖРөР» РұСӢР»Рҫ РІСӢРҙРөР»РөРҪРҫ РҙРІР° СӮРёРҝР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө, РҝРҫ РјРҪРөРҪРёСҺ авСӮРҫСҖР°, СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ СӮРёРҝРёСҮРҪСӢРјРё РҙР»СҸ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»РөР№ Р°СҒРәРёР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РҪР° РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РұРҫР»СҢСҲРёС… РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮвах ЮжРҪРҫР№ РЎРёРұРёСҖРё9.

Р РёСҒ. 5. РҹР°РҪСҶРёСҖРҪСӢРө РҝлаСҒСӮРёРҪСӢ Рё С„СҖагмРөРҪСӮ РҝР°РҪСҶРёСҖСҸ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәР° ГилРөРІРҫ-III

Р РёСҒ. 6. РҹСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҡРҫРә-РӯРҙРёРіР°РҪ, РҡРҫСҖРіРҫРҪ-I

Р’ РҙалСҢРҪРөР№СҲРөРј Р®.РЎ. РҘСғРҙСҸРәРҫРІСӢРј РұСӢли РҫРұРҫРұСүРөРҪСӢ РјР°СӮРөСҖиалСӢ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ, РҪайРҙРөРҪРҪСӢРө РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө. РҹРҫРјРёРјРҫ СғР¶Рө РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪРҪСӢС… Рә СҚСӮРҫРјСғ РІСҖРөРјРөРҪРё РҪахРҫРҙРҫРә РёР· РҗРә-РўР°СҲР° Рё РЈР·СғРҪСӮала РІ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ РҫРұРҫСҖРҫСӮ РұСӢли РІРІРөРҙРөРҪСӢ РјР°СӮРөСҖиалСӢ РёР· РҜРәРҫРҪСғСҖР° Рё РҡСғСҸС…-РўР°РҪР°СҖР°, СҖР°РҪРөРө РҪРө РёР·РҙававСҲРёРөСҒСҸ. СамРҫР№ РјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪРҫР№ РәР°СӮРөРіРҫСҖРёРөР№ СҒСҖРөРҙРё РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРё СҒСӮСҖРөР» (33 СҚРәР·РөРјРҝР»СҸСҖР°), РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҙРөР»СҸСӮСҒСҸ РҪР° РҝСҸСӮСҢ СӮРёРҝРҫРІ. РўР°РәР¶Рө РұСӢР» РІРІРөРҙРөРҪ РІ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ РҫРұРҫСҖРҫСӮ РјРөСҮ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәР° РҜРәРҫРҪСғСҖ10. Р—РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝРҫР·Р¶Рө РёРј Р¶Рө СҖР°СҒСҒРјРҫСӮСҖРөРҪ РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҪСӢР№ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ XIвҖ“XII РІРІ. РҪ.СҚ. РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө11. Р‘СӢР» СҒРҙРөлаРҪ РІСӢРІРҫРҙ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РәРҫллРөРәСҶРёСҸ Р¶РөР»РөР·РҪСӢС… РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРҫРІ СҒСӮСҖРөР» РёР· РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРёС… РәСғСҖРіР°РҪРҫРІ XIвҖ“XII РІРІ. РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө РҪРөРјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪР° Рё РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪР° СҮРөСӮСӢСҖСҢРјСҸ РіСҖСғРҝРҝами Рё СҮРөСӮСӢСҖСҢРјСҸ СӮРёРҝами, РҪРҫ СӮРёРҝРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРё СҖазРҪРҫРҫРұСҖазРҪР°СҸ. Р’ РөРө СҒРҫСҒСӮавРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪСӢ СҲРёСҖРҫРәРҫ СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРҪСӢРө С„РҫСҖРјСӢ, С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪСӢРө РҙР»СҸ СҖазвиСӮРҫРіРҫ СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСҢСҸ. РўР°РәР¶Рө РёРј РұСӢла РІСӢСҒРәазаРҪР° РјСӢСҒР»СҢ Рҫ СғРҪРёРәалСҢРҪРҫСҒСӮРё Р¶РөР»РөР·РҪРҫРіРҫ РәРёРҪжала РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәР° РҡРҫРә-РӯРҙРёРіР°РҪ. РһРҪ РҪРө РёРјРөРөСӮ СӮРҫСҮРҪСӢС… Р°РҪалРҫРіРёР№ Рё РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ РәРёРҪжалСӢ, РёР·РҫРұСҖажРөРҪРҪСӢРө РҪР° РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… РёР·РІР°СҸРҪРёСҸС… РҙСҖРөРІРҪРёС… СӮСҺСҖРҫРә РІ РҰРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫР№ РҗР·РёРё, Рё РәРёРҪжал, РҪайРҙРөРҪРҪСӢР№ РІ РЈР№РұР°СӮСҒРәРҫРј СҮаа-СӮР°СҒРө РІ РңРёРҪСғСҒРёРҪСҒРәРҫР№ РәРҫСӮР»РҫРІРёРҪРө12.

РһРұРҫСҖРҫРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө (РҝР°РҪСҶРёСҖРҪСӢРө РҝлаСҒСӮРёРҪСӢ СҒ РҝамСҸСӮРҪРёРәР° ГилРөРІРҫ-III) Рё РҪР°СҒСӮСғРҝР°СӮРөР»СҢРҪРҫРө (РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРё СҒСӮСҖРөР» Рё РҪРҫжи, РәРёРҪжалСӢ СҒ РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ БажСӢРҪСӮСӢ, РҡРҫРә-РӯРҙРёРіР°РҪ, РҡРҫСҖРіРҫРҪ-I, ЧиРҪРөСӮР°-II, РҜРәРҫРҪСғСҖ, РҗРә-РўР°СҲ) РҫСҖСғжиРө РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ, РІ СҒРҫСҒСӮавРө РәРҫРјРҝР»РөРәСҒР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ РҗР»СӮР°СҸ РІ IIIвҖ“XIV РІРІ., СҖР°СҒСҒРјР°СӮСҖРёРІР°РөСӮСҒСҸ РІ СӮСҖСғРҙах Р’.Р’. Р“РҫСҖРұСғРҪРҫРІР°13. РЎСҖРөРҙРё РәлаСҒСҒифиСҶРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РёРј РұСӢР»Рҫ РІСӢРҙРөР»РөРҪРҫ: 2 СӮРёРҝР° РҝР°РҪСҶРёСҖРҪСӢС… РҝлаСҒСӮРёРҪ, 1 СӮРёРҝ РҝР°РҪСҶРёСҖРөР№, 21 СӮРёРҝ РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРҫРІ СҒСӮСҖРөР», 1 СӮРёРҝ РјРөСҮРөР№, 1 СӮРёРҝ РұРҫРөРІСӢС… РҪРҫР¶РөР№ Рё 1 СӮРёРҝ РәРёРҪжалРҫРІ (СҖРёСҒ. 1, 2, 3). ДаРҪРҪСӢР№ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РұСӢР» СғСҒР»РҫРІРҪРҫ СҖазРҙРөР»РөРҪ РҪР° РҙРІР° СҖРҫРҙР° РІРҫР№СҒРә. Р“СҖСғРҝРҝР° РёР· 11 РјРҫРіРёР», РіРҙРө РІСҒСӮСҖРөСҮРөРҪСӢ СҒСӮСҖРөР»СӢ, РұРҫРөРІРҫР№ РҪРҫР¶ Рё РәРёРҪжал, РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢ РҫСӮРҪРөСҒ Рә Р»РөРіРәРҫР№ РәРҫРҪРҪРёСҶРө, Р° РіСҖСғРҝРҝСғ РёР· 10 РҫРұСҠРөРәСӮРҫРІ, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҪайРҙРөРҪСӢ СҒСӮСҖРөР»СӢ, РҝР°РҪСҶРёСҖРё Рё РјРөСҮ, вҖ“ Рә СҒСҖРөРҙРҪРөР№ РәРҫРҪРҪРёСҶРө14. Р’ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРёРё СҒ СӮРҫСҮРәРҫР№ Р·СҖРөРҪРёСҸ Р®.РЎ. РҘСғРҙСҸРәРҫРІР°, алСӮайСҒРәРёР№ РІР°СҖРёР°РҪСӮ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫРіРҫ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РҝРҫ СҒРІРҫРөРјСғ СӮРёРҝРҫРІРҫРјСғ СҒРҫСҒСӮавСғ РҫРұРҪР°СҖСғживаРөСӮ СҒамСғСҺ СӮРөСҒРҪСғСҺ СҒРІСҸР·СҢ СҒ РҝР°РҪРҫРҝлиРөР№ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РңРёРҪСғСҒСӢ Рё РўСғРІСӢ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ СҒРҫСҒСӮРҫСҸла РёР· СҖазвиСӮСӢС… СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ Р·Р°СүРёСӮСӢ Рё РҪР°РҝР°РҙРөРҪРёСҸ Рё СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРҫвала РҪРө СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ Р»РөРіРәРҫР№, СҒСҖРөРҙРҪРөР№, РҪРҫ Рё СӮСҸР¶РөР»РҫР№ РәРҫРҪРҪРёСҶРө15.

Р—Р° СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҙРҫлгий РҝРөСҖРёРҫРҙ Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸ РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РҪР° РҗР»СӮР°Рө РұСӢР»Рҫ РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҫ РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РұРҫР»СҢСҲРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ. РқР° РҙР°РҪРҪСӢР№ РјРҫРјРөРҪСӮ РҫРҪРҫ РІРәР»СҺСҮР°РөСӮ РІ СҒРөРұСҸ РҝСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РҪР°СҒСӮСғРҝР°СӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ Рё РҫРұРҫСҖРҫРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ РҫСҖСғжиСҸ. РҹСҖРёСҮРөРј РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РӣРөСҒРҫСҒСӮРөРҝРҪРҫРіРҫ РҗР»СӮР°СҸ РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢ РәР°Рә СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР° Р·Р°СүРёСӮСӢ, СӮР°Рә Рё РҫРұРҫСҖРҫРҪСӢ. Рҗ РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө, РҪР°РҝСҖРҫСӮРёРІ вҖ“ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРөРҙРјРөСӮСӢ РҪР°СҒСӮСғРҝР°СӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РјРҪРҫРіРёРө РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөли (Р’.Р’. Р“РҫСҖРұСғРҪРҫРІ, Р®.РЎ. РҘСғРҙСҸРәРҫРІ) СҖР°СҒСҒРјР°СӮСҖРёРІР°СҺСӮ РҫРұСӢСҮРҪРҫ РІСҒРө РҫСҖСғжиРө РІ СҖамРәах РөРҙРёРҪРҫРіРҫ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒР°. РҹРҫ СӮРёРҝРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫРјСғ СҖазРҪРҫРҫРұСҖазиСҺ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РөРҪРёСҒРөР№СҒРәРёС… РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ В«СҚРҝРҫС…Рё РІРөлиРәРҫРҙРөСҖжавиСҸВ» (2&СҸ РҝРҫР»РҫРІРёРҪР° IX вҖ“ 1-СҸ РҝРҫР»РҫРІРёРҪР° РҘ РІРІ. РҪ.СҚ.) РұРҫРіР°СҮРө РҝРҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҺ Рә РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРөРјСғ РҝРөСҖРёРҫРҙСғ (2-СҸ РҝРҫР»РҫРІРёРҪР° РҘвҖ“XI РІРІ. РҪ.СҚ.). РЎР»РөРҙСғРөСӮ РҫСҒРҫРұРҫ РҝРҫРҙСҮРөСҖРәРҪСғСӮСҢ СӮРҫ, СҮСӮРҫ РҝРҫРіСҖРөРұРөРҪРёСҸ СҒ РҫСҖСғжиРөРј РҪРөРјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪСӢ. РҹРҫ РјРҪРөРҪРёСҺ Р®.РЎ. РҘСғРҙСҸРәРҫРІР°, СҚСӮРҫ СҒРІСҸР·Р°РҪРҫ СҒ СӮРөРј, СҮСӮРҫ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒ «захваСӮа» РәСӢСҖРіСӢзами РҗР»СӮР°СҸ РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёР» РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РјРёСҖРҪСӢРј РҝСғСӮРөРј. РңРҪРҫРіРёРө РҝСҖавиСӮРөли РҝСҖРёР·РҪавали влаСҒСӮСҢ «захваСӮСҮРёРәРҫРІВ» лиСҲСҢ С„РҫСҖмалСҢРҪРҫ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ, РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, СҚСӮРҫ РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј РҝРҫРіСҖРөРұРөРҪРёСҸ РҫСҒРөРҙР»СӢС… РІРҫРёРҪРҫРІ16.

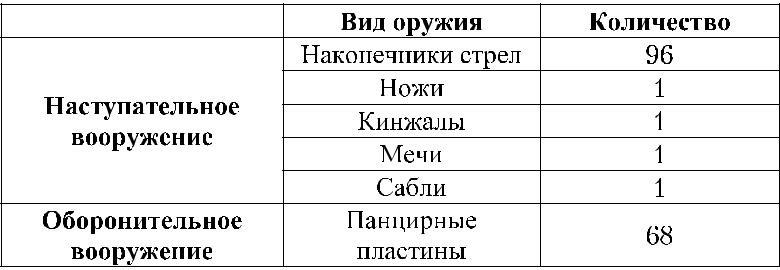

РўР°РұР». 2. РһРұСүРөРө СҮРёСҒР»Рҫ РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ, РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢС… РёР· РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРёС… РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҗР»СӮР°СҸ

РқР° РҙР°РҪРҪСӢР№ РјРҫРјРөРҪСӮ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҙРҫСҒРҝРөС… СҒРҫСҒСӮРҫРёСӮ РёР· 68 РҝР°РҪСҶРёСҖРҪСӢС… РҝлаСҒСӮРёРҪ Рё РҙРөРІСҸСӮРё РҝР°РҪСҶРёСҖРөР№. РһСҖСғжиРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪРҫ 96 СҒСӮСҖРөлами, РҫРҙРҪРёРј РјРөСҮРҫРј, РҫРҙРҪРёРј РұРҫРөРІСӢРј РҪРҫР¶РҫРј Рё РҫРҙРҪРёРј РәРёРҪжалРҫРј. Р—РҙРөСҒСҢ РҫСҒРҫРұРҫ С…РҫСҮРөСӮСҒСҸ РҫСӮРјРөСӮРёСӮСҢ СӮРҫСӮ фаРәСӮ, СҮСӮРҫ СҒСҖРөРҙРё РІСҒРөС… РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј РҝСҖРөРҫРұлаРҙР°РөСӮ РҫСҖСғжиРө РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёРҫРҪРҪРҫРіРҫ РұРҫСҸ (РҪР°РәРҫРҪРөСҮРҪРёРәРё СҒСӮСҖРөР»). РһСҖСғжиРө РұлижРҪРөРіРҫ РұРҫСҸ Р¶Рө РҪРө СҒСӮРҫР»СҢ РјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪРҫ, РҪРҫ РјРҫР¶РҪРҫ РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫжиСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪРҫ РҪРөР·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҫСӮлиСҮалРҫСҒСҢ РҫСӮ СӮРөС… РҫРұСҖазСҶРҫРІ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РңРёРҪСғСҒРёРҪСҒРәРҫР№ РәРҫСӮР»РҫРІРёРҪСӢ, РўСғРІСӢ, РңРҫРҪРіРҫлии. РҹСҖРҫРұР»РөРјРҫР№ СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ СӮРҫ, СҮСӮРҫ СҶРөР»РөРҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪСӢС… РҝРҫРёСҒРәРҫРІ РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РҪРө РҝСҖРҫРІРҫРҙРёР»РҫСҒСҢ. РҡР°Рә РҝСҖавилРҫ, РҫРҪРё РІСӢСҸРІР»СҸлиСҒСҢ РҝСҖРё СҖР°РұРҫСӮах РҪР° СҶРөРҝРҫСҮРәах РәСғСҖРіР°РҪРҫРІ СҖР°РҪРҪРөРіРҫ Р¶РөР»РөР·РҪРҫРіРҫ РІРөРәР° Рё РіРҫСҖазРҙРҫ СҖРөР¶Рө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸСҺСӮ СҒамРҫСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢРҪСӢРө РҫРұСҠРөРәСӮСӢ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјСӢ РҙалСҢРҪРөР№СҲРёРө РҝРҫРёСҒРәРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝРҫР·РІРҫР»СҸСӮ РҝРҫР»СғСҮРёСӮСҢ РҪРҫРІСӢРө РҙР°РҪРҪСӢРө РҝРҫ РәСӢСҖРіСӢР·СҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖРө, РІ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, вҖ“ РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРІ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ. РһСҖСғжиРө РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РҪР° РҗР»СӮР°Рө, РҪРөСҒРҫРјРҪРөРҪРҪРҫ, РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸРөСӮ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ РёРҪСӮРөСҖРөСҒ РІ РҝлаРҪРө РҙалСҢРҪРөР№СҲРёС… РҝРҫРёСҒРәРҫРІ Рё СҖРөРәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСҶРёР№.

РЎРҝРёСҒРҫРә СҒРҫРәСҖР°СүРөРҪРёР№:

РҗР»СӮГУ вҖ“ РҗР»СӮайСҒРәРёР№ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ СғРҪРёРІРөСҖСҒРёСӮРөСӮ

Р“Рӯ вҖ“ Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ РӯСҖРјРёСӮаж

РҳРҗРёРӯ РЎРһ Р РҗРқ вҖ“ РҳРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёРё Рё СҚСӮРҪРҫРіСҖафии РЎРёРұРёСҖСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮРҙРөР»РөРҪРёСҸ РҗРәР°РҙРөРјРёРё РҪР°СғРә

РЎР“Рӯ вҖ“ РЎРҫРҫРұСүРөРҪРёСҸ Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РӯСҖРјРёСӮажа

1 Р“СҖСҸР·РҪРҫРІ Рң.Рҹ. Р Р°СҒРәРҫРҝРәРё РҪР° РҗР»СӮР°Рө // РЎР“Рӯ. Рӣ., 1940. в„– 1. РЎ. 17вҖ“21.

2 РңР°СҖСӮСӢРҪРҫРІ Рҗ.Рҳ., РҡСғР»РөРјР·РёРҪ Рҗ.Рң., РңР°СҖСӮСӢРҪРҫРІР° Р“.РЎ. Р Р°СҒРәРҫРҝРәРё РјРҫРіРёР»СҢРҪРёРәР° РҗРәСӮР°СҲ РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө // РҗР»СӮай РІ СҚРҝРҫС…Сғ РәамРҪСҸ Рё СҖР°РҪРҪРөРіРҫ РјРөСӮалла. БаСҖРҪР°СғР», 1985. РЎ. 168.

3 РңРҫРіРёР»СҢРҪРёРәРҫРІ Р’.Рҗ. РҡРҫСҮРөРІРҪРёРәРё СҒРөРІРөСҖРҫ-Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢС… РҝСҖРөРҙРіРҫСҖРёР№ РҗР»СӮР°СҸ РІ IXвҖ“XI РІРөРәах. Рң.: РқР°СғРәР°, 2001. C. 123.

4 РЎСғСҖазаРәРҫРІ Рҗ.РЎ. РһРұ Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёС… РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸС… РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө // РҗСҖС…РөРҫР»РҫРіРёСҸ Рё СҚСӮРҪРҫРіСҖафиСҸ РҗР»СӮР°СҸ. БаСҖРҪР°СғР», 1982. РЎ. 124вҖ“125.

5 РҘСғРҙСҸРәРҫРІ Р®.РЎ. РҡРҫРә-РӯРҙРёРіР°РҪ вҖ“ РҝамСҸСӮРҪРёРә РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РөРҪРёСҒРөР№СҒРәРёС… РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РҪР° РЎСҖРөРҙРҪРөР№ РҡР°СӮСғРҪРё // Р“РҫСҖРҪСӢР№ РҗР»СӮай Рё Р РҫСҒСҒРёСҸ 240 Р»РөСӮ. Р“РҫСҖРҪРҫ-РҗР»СӮайСҒРә, 1996. РЎ. 48вҖ“50.

6 ДаСҲРәРҫРІСҒРәРёР№ Рҹ.Рҡ. РҡРҫСҖРіРҫРҪ-I вҖ“ РҪРҫРІСӢР№ РҝамСҸСӮРҪРёРә РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РөРҪРёСҒРөР№СҒРәРёС… РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө // РҗР»СӮай Рё СҒРҫРҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪСӢРө СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РІ СҚРҝРҫС…Сғ СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСҢСҸ. БаСҖРҪР°СғР»: РҳР·Рҙ-РІРҫ РҗР»СӮГУ, 2001. РЎ. 22вҖ“23.

7 РўРёСҲРәРёРҪ Рҗ.Рҗ., ДаСҲРәРҫРІСҒРәРёР№ Рҹ.Рҡ., Р“РҫСҖРұСғРҪРҫРІ Р’.Р’. РқРҫРІСӢРө РҫРұСҠРөРәСӮСӢ СҚРҝРҫС…Рё СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСҢСҸ РҪР° ЧиРҪРөСӮРёРҪСҒРәРҫРј Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫРј РәРҫРјРҝР»РөРәСҒРө РІ РҗР»СӮайСҒРәРҫРј РәСҖР°Рө // РҹСҖРҫРұР»РөРјСӢ Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёРё, СҚСӮРҪРҫРіСҖафии Рё Р°РҪСӮСҖРҫРҝРҫР»РҫРіРёРё РЎРёРұРёСҖРё Рё СҒРҫРҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪСӢС… СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёР№. РқРҫРІРҫСҒРёРұРёСҖСҒРә: РҳР·Рҙ-РІРҫ РҳРҗРёРӯ РЎРһ Р РҗРқ, 2005. Рў. XI. РЎ. 476вҖ“479; РўРёСҲРәРёРҪ Рҗ.Рҗ., ДаСҲРәРҫРІСҒРәРёР№ Рҹ.Рҡ. РҡРҫРјРҝР»РөРәСҒ Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёС… РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РҫРәРҫР»Рҫ СҒ. ЧиРҪРөСӮР° РІ РҗР»СӮайСҒРәРҫРј РәСҖР°Рө // РҹСҖРҫРұР»РөРјСӢ Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёРё, СҚСӮРҪРҫРіСҖафии Рё Р°РҪСӮСҖРҫРҝРҫР»РҫРіРёРё РЎРёРұРёСҖРё Рё СҒРҫРҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪСӢС… СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёР№. РқРҫРІРҫСҒРёРұРёСҖСҒРә: РҳР·Рҙ-РІРҫ РҳРҗРёРӯ РЎРһ Р РҗРқ, 2002. Рў. VIII; РўРёСҲРәРёРҪ Рҗ.Рҗ., ДаСҲРәРҫРІСҒРәРёР№ Рҹ.Рҡ., Р“РҫСҖРұСғРҪРҫРІ Р’.Р’. РҡСғСҖРіР°РҪСӢ СҚРҝРҫС…Рё СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСҢСҸ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҝСҖРөРҙРіРҫСҖРҪРҫ-СҖавРҪРёРҪРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё РҗР»СӮайСҒРәРҫРіРҫ РәСҖР°СҸ // РҹСҖРҫРұР»РөРјСӢ Р°СҖС…РөРҫР»РҫРіРёРё, СҚСӮРҪРҫРіСҖафии Рё Р°РҪСӮСҖРҫРҝРҫР»РҫРіРёРё РЎРёРұРёСҖРё Рё СҒРҫРҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪСӢС… СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёР№. РқРҫРІРҫСҒРёРұРёСҖСҒРә: РҳР·Рҙ-РІРҫ РҳРҗРёРӯ РЎРһ Р РҗРқ, 2004. Рў. РҘ. РЎ. 410вҖ“415.

8 СавиРҪРҫРІ Р”.Р“. РҹамСҸСӮРҪРёРәРё РөРҪРёСҒРөР№СҒРәРёС… РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө // Р’РҫРҝСҖРҫСҒСӢ РёСҒСӮРҫСҖРёРё Р“РҫСҖРҪРҫРіРҫ РҗР»СӮР°СҸ. Р“РҫСҖРҪРҫ-РҗР»СӮайСҒРә, 1979. Р’СӢРҝ. 1. РЎ. 167.

9 РҡСӢзлаСҒРҫРІ Рҳ.Рӣ. РҗСҒРәРёР·СҒРәР°СҸ РәСғР»СҢСӮСғСҖР° ЮжРҪРҫР№ РЎРёРұРёСҖРё РҘвҖ“XIV РІРІ. Р’СӢРҝ. Р•3-18. Рң.: РқР°СғРәР°, 1983. РЎ. 71, 82, 121.

10 РҘСғРҙСҸРәРҫРІ Р®.РЎ. РҡСӢСҖРіСӢР·СӢ РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө // РҹСҖРҫРұР»РөРјСӢ РёР·СғСҮРөРҪРёСҸ РҙСҖРөРІРҪРөР№ Рё СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІРҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё Р“РҫСҖРҪРҫРіРҫ РҗР»СӮР°СҸ. Р“РҫСҖРҪРҫ-РҗР»СӮайСҒРә, 1990. РЎ. 186вҖ“201.

11 РһРҪ Р¶Рө. РҹСҖРөРҙРјРөСӮРҪСӢР№ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒ РёР· РҝамСҸСӮРҪРёРәРҫРІ РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ XIвҖ“XII РІРІ. РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө // РҗР»СӮай Рё СҒРҫРҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪСӢРө СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РІ СҚРҝРҫС…Сғ СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСҢСҸ. БаСҖРҪР°СғР»: РҳР·Рҙ-РІРҫ РҗР»СӮГУ, 2001. РЎ. 163.

12 Там Р¶Рө. РЎ. 164вҖ“165.

13 Р“РҫСҖРұСғРҪРҫРІ Р’.Р’. Р’РҫРөРҪРҪРҫРө РҙРөР»Рҫ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ РҗР»СӮР°СҸ РІ IIIвҖ“XIV РІРІ. Р§. I: РһРұРҫСҖРҫРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө (РҙРҫСҒРҝРөС…). БаСҖРҪР°СғР»: РҳР·Рҙ&РІРҫ РҗР»СӮГУ, 2003. 174 СҒ.; РһРҪ Р¶Рө. РўРҫ Р¶Рө. Р§. II: РқР°СҒСӮСғРҝР°СӮРөР»СҢРҪРҫРө РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө (РҫСҖСғжиРө). БаСҖРҪР°СғР»: РҳР·Рҙ-РІРҫ РҗР»СӮГУ, 2006. 232 СҒ.

14 Р“РҫСҖРұСғРҪРҫРІ Р’.Р’. РЈРәаз. СҒРҫСҮ. Р§. II. РЎ. 92.

15 РҘСғРҙСҸРәРҫРІ Р®.РЎ. Р’РҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РөРҪРёСҒРөР№СҒРәРёС… РәСӢСҖРіСӢР·РҫРІ VIвҖ“XII РІРІ. Рң.: РқР°СғРәР°, 1980. 131вҖ“137.

16 РһРҪ Р¶Рө. РҡСӢСҖРіСӢР·СӢ РІ Р“РҫСҖРҪРҫРј РҗР»СӮР°Рө. РЎ. 192.

РҡРҫРјРјРөРҪСӮР°СҖРёРё