ąŁą▓ąŠą╗čÄčåąĖąĖ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĄą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╝ ą▓ąĄą║ąĄ, ąøąĖčģą░č湥ą▓ą░ ą×.ąĪ. (ąæą░čĆąĮą░čāą╗)

ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¤čÅč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 14ŌĆō16 ą╝ą░čÅ 2014 ą│ąŠą┤ą░

ą¦ą░čüčéčī IIIąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2014

┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2014

┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2014

ą×ąĀąŻą¢ąśąĢ ąöąÉąøą¼ąØąĢąōą× ąæą×ą» čÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ ąĖ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗą╝ čā ą║ąŠč湥ą▓čŗčģ ąĮą░čĆąŠą┤ąŠą▓ ąĢą▓čĆą░ąĘąĖąĖ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĄą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╝ ą▓ąĄą║ąĄ. ą×ąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąŠ ą┤ą╗čÅ ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▒ąŠčÅ ąĮą░ ą┤ąĖčüčéą░ąĮčåąĖąĖ ąŠčé 20 ą┤ąŠ 300 ą╝ ąĖ ą▓ą║ą╗čÄčćą░ą╗ąŠ ą▓ čüąĄą▒čÅ ą╗čāą║ ąĖ čüčéčĆąĄą╗čŗ1. ąØą░ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĖą╣ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé, ą▓ čüąĖą╗čā ą┐ą╗ąŠčģąŠą╣ čüąŠčģčĆą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓, ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ąĮąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čåąĄą╗ąŠą╣ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąĖ ą╗čāą║ą░. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, ąŠ ąĄą│ąŠ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą┤ą░ąĄčé ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓ą░čÅ ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī, ąĮą░ą╣ą┤ąĄąĮąĮą░čÅ ąĮą░ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĄ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░-2 (ą╝. 35), ą░ čéą░ą║ąČąĄ čĆąŠą│ąŠą▓čŗąĄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ ąĮą░ ą╗čāą║ ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ążąĖčĆčüąŠą▓ąŠ-XI (ą╝. 30) ąĖ ąōąĖą╗ąĄą▓ąŠ-IX(ą║. 3)2.

ą£ąŠą┤ąĄą╗čī ąĖą╝ąĄąĄčé ą▓ąĖą┤ ą╗čāą║ą░ čü ąĮą░čéčÅąĮčāč鹊ą╣ č鹥čéąĖą▓ąŠą╣. ąĢą│ąŠ čĆčāą║ąŠčÅčéčī čüą╗ąĄą│ą║ą░ ą▓čŗą│ąĮčāčéą░ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā čüčéčĆąĄą╗ą║ą░, ąĖąĘą│ąĖą▒ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ą░ ąŠčé čĆčāą║ąŠčÅčéąĖ ą║ ą┐ą╗ąĄčćčā čāą│ą╗ąŠą▓ą░čéčŗą╣. ą¤ą╗ąĄčćąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ ą┐čĆčÅą╝čŗąĄ ąĖ ąŠčéą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ąĮą░ąĘą░ą┤, ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ čĆąŠą│ą░ čĆąĄąĘą║ąŠ ąŠč鹊ą│ąĮčāčéčŗ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤. ą¤čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖąĖ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ą░čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮčŗąĄ ŌĆō ą▓ąĄčĆčģąĮčÅčÅ čćą░čüčéčī ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąĄąĄ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ (čĆąĖčü. 1, 1). ą×č湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čćč鹊 ą┤ą░ąĮąĮąŠąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖąĄ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČą░ąĄčé ą╗čāą║ ┬½čüą║ąĖčäčüą║ąŠą│ąŠ┬╗ čéąĖą┐ą░. ąÆ ąĮą░čéčāčĆą░ą╗čīąĮąŠą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ, ą┐čĆąĖ čüą┐čāčēąĄąĮąĮąŠą╣ č鹥čéąĖą▓ąĄ, ąŠąĮ ąĖą╝ąĄą╗ ą┤ą╗ąĖąĮčā 70ŌĆō100 čüą╝3. ąØą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ ąĮą░ ą╗čāą║ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą║ą░ą║ čåąĄą╗čŗą╝ąĖ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆą░ą╝ąĖ (ążąĖčĆčüąŠą▓ąŠ-XI), čéą░ą║ ąĖ ąĖčģ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆčāąĄą╝čŗą╝ąĖ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ (ąōąĖą╗ąĄą▓ąŠ-IX). ą¤ąŠ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ ąĮą░ ą║ąĖą▒ąĖčéąĖ ąŠąĮąĖ ą║ąŠąĮčåąĄą▓čŗąĄ (4 菹║ąĘ.) ąĖ čüčĆąĄą┤ąĖąĮąĮčŗąĄ (3 菹║ąĘ.), ą┐ąŠ ą║ąŠąĮą║čĆąĄčéąĮąŠą╝čā ą╝ąĄčüčéčā ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ. ąÜąŠąĮčåąĄą▓čŗąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ ą┤čāą│ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ, ą░ ą░ą▒čĆąĖčü ąĖčģ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčé ąĘą░ą┐čÅčéčāčÄ. ąŻ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ąŠąĮąĖ ąĘą░ą║čĆčāą│ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĖ ąĖą╝ąĄčÄčé ą▓čŗčĆąĄąĘ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą┐ąŠą╗čāą║čĆčāą│ą░ ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ č鹥čéąĖą▓čŗ. ąĪčĆąĄą┤ąĖąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ čüąĄą│ą╝ąĄąĮč鹊ą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ ąĖą╗ąĖ čéčĆą░ą┐ąĄčåąĖąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ, ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ, čłąĖčĆąŠą║ąĖąĄ, ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĄ čüčĆąĄąĘą░ąĮąŠ ą┐ąŠą┤ ąŠčüčéčĆčŗą╝ čāą│ą╗ąŠą╝ (čĆąĖčü. 1, 2ŌĆō5). ąÆčüąĄ čŹčéąĖ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą┤ąĄčéą░ą╗čÅą╝ąĖ ą╗čāą║ą░ čéą░ą║ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ ┬½čģčāąĮąĮčüą║ąŠą│ąŠ┬╗ čéąĖą┐ą░. ą¤čĆąĖ ąĮą░ą┤ąĄč鹊ą╣ č鹥čéąĖą▓ąĄ ąŠąĮ ąĖą╝ąĄą╗ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ą┐čĆčÅą╝čāčÄ ąĖą╗ąĖ čü ą╗ąĄą│ą║ąĖą╝ ą┐čĆąŠą│ąĖą▒ąŠą╝ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā čüčéčĆąĄą╗ą║ą░ čĆčāą║ąŠčÅčéčī, ą┤čāą│ąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ ą┐ą╗ąĄčćąĖ, ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ ąĖ ą┐čĆčÅą╝čŗąĄ ąĖ ą╗ąĖčłčī ą║ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÄ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ ąŠč鹊ą│ąĮčāčéčŗąĄ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤ čĆąŠą│ą░. ą¤čĆąĖ čüąĮčÅč鹊ą╣ č鹥čéąĖą▓ąĄ ąĄą│ąŠ ą┤ą╗ąĖąĮą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ 140ŌĆō155 čüą╝4.

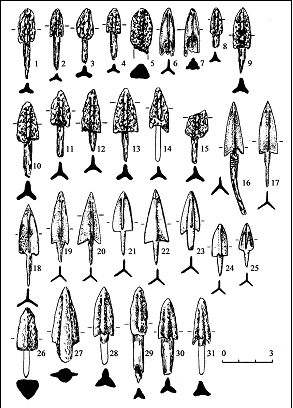

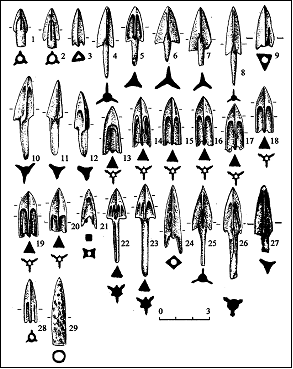

ąĀąĖčü. 1. ą£ąŠą┤ąĄą╗čī ą╗čāą║ą░ ąĖ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ ąĮą░ ą╗čāą║: 1 ŌĆō ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░-2, ą╝. 35; 2ŌĆō3 ŌĆō ążąĖčĆčüąŠą▓ąŠ-XI, ą╝. 30; 4 ŌĆō ążąĖčĆčüąŠą▓ąŠ-XI, čüą▒ąŠčĆčŗ; 5 ŌĆō ąōąĖą╗ąĄą▓ąŠ-IX, ą║. 3. 1 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░; 2ŌĆō5 ŌĆō čĆąŠą│

ąØą░ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅčłąĮąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī čü č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé 238 ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗. ąśąĘ ąĮąĖčģ 54 ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą║ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĄ, 124 ŌĆō ą║ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣, 33 ŌĆō ą║ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣, 17 ŌĆō ą║ ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣. ą£ąĄčüč鹊ąĮą░čģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮą░čÅ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĮąŠčüčéčī 10 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ. ąØą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ą▒čŗą╗ą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮą░ ą║ą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ čüčģąĄą╝ą░, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÄčēą░čÅ: 2 ą│čĆčāą┐ą┐čŗ, 3 čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░, 2 ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░, 8 ąŠčéą┤ąĄą╗ąŠą▓, 38 čéąĖą┐ąŠą▓, ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĮčŗčģ 48 ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░ą╝ąĖ.

ą¤ąĄčĆą▓čŗąĄ ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ (ą│čĆčāą┐ą┐ą░ I) ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą▓ ą£ąĄčüąŠą┐ąŠčéą░ą╝ąĖąĖ čü čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčŗ III čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ąŠčéą║čāą┤ą░ ąĘą░č鹥ą╝ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅčÄčéčüčÅ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╝čā ąæą╗ąĖąČąĮąĄą╝čā ąÆąŠčüč鹊ą║čā5. ąÆ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ ąĖ ąÜąĖčéą░ąĄ ąŠąĮąĖ čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ čü ą║ąŠąĮčåą░ III čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.6 ąÆ ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄ ąĖ ą«ąČąĮąŠą╝ ą¤čĆąĖčāčĆą░ą╗čīąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąĖąĘ čŹč鹊ą│ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ čü XVIŌĆōXV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ ą▓ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ II čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąŠąĮąĖ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ7.

ąŚąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ąĖą╝ąĄąĄčé ą▓čéčāą╗čīčćą░čéčŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░ (čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ I). ąĪą░ą╝čŗąĄ čĆą░ąĮąĮąĖąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ čü čéą░ą║ąĖą╝ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé čü čÄą│ą░ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ ąĖ ą┤ą░čéąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą║ąŠąĮčåąŠą╝ III ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéčīčÄ II čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąÆ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░čģ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčŗ II čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ.čŹ. ąŁč鹊čé ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅąĄčéčüčÅ ąĮą░ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅčģ ą┤ąŠ III ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.8

ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░ąĮąĮąĄą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĄą╣ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓čŗčüčéčāą┐ą░čÄčēą░čÅ ą▓čéčāą╗ą║ą░ (ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ I), ąĖą╝ąĄčÄčēą░čÅčüčÅ čā ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ ąĄą╗čāąĮąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą║ąŠąĮčåą░ III ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ II čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.9 ąŁč鹊čé čüą┐ąŠčüąŠą▒ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▒čŗčéčāąĄčé ą┤ąŠą╗ą│ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ ąŠą▒čłąĖčĆąĮąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąĄą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąĖčģ čüč鹥ą┐ąĄą╣10. ąĪą║čĆčŗčéą░čÅ ą▓čéčāą╗ą║ą░ (ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ II) čĆą░ąĮąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ čäąĖą║čüąĖčĆčāąĄčéčüčÅ čā ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ ą║ąŠąĮčåą░ IXŌĆōVIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖąĘ ąóčāą▓čŗ. ąÆ VIII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čŹč鹊čé ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čā 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ąĖąĘ ąōąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ, čü VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąŠąĮ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅąĄčéčüčÅ ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ, ąÜą░ąĘą░čģčüčéą░ąĮąĄ, ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄ11.

ąöą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ (ąŠčéą┤ąĄą╗ I) čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░ąĮąĮąĖą╝ąĖ ąĖ čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ IXŌĆōVIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ąóčāą▓čŗ ąĖ ą▓ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą▓ ąōąŠčĆąĮąŠą╝ ąÉą╗čéą░ąĄ12.

ąöą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ (ąŠčéą┤ąĄą╗ I) čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░ąĮąĮąĖą╝ąĖ ąĖ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ čā ąĄą╗čāąĮąĖąĮčüą║ąĖčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ čĆčāą▒ąĄąČą░ IIIŌĆōII čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.13 ąÆą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖ ąŠąĮąĖ čłąĖčĆąŠą║ąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą▓čüąĄą╣ 菹┐ąŠčģąĖ ą▒čĆąŠąĮąĘčŗ ąĖ čĆą░ąĮąĮąĄčüą║ąĖčäčüą║ąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ, ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ, ąÜą░ąĘą░čģčüčéą░ąĮą░ ąĖ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ14. ąöąŠą╗ąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąŠąĮąĖ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅčÄčéčüčÅ ą▓ čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ (ą┤ąŠ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.) ąĖ čéą░ą│ą░čĆčüą║ąĖčģ(ą┤ąŠ V ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.) ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ15.

ąĀąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠ-ą┤ą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ II) ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅčéčīčüčÅ čü čĆą░ąĮąĮąĄčüą║ąĖčäčüą║ąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ. ąŁč鹊čé ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ čäąĖą║čüąĖčĆčāąĄčéčüčÅ čā ą║ąŠą▒ą░ąĮčüą║ąĖčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čĆą░ąĮąĮąĄčüą░ą║čüą║ąĖčģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąĖčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.ąĖ čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.16 ąóčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ III) čłąĖčĆąŠą║ąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą│ąŠ ą¤čĆąĖč湥čĆąĮąŠą╝ąŠčĆčīčÅ VIIŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą¤ąŠą▓ąŠą╗ąČčīčÅ ąĖ ą«ąČąĮąŠą│ąŠ ą¤čĆąĖčāčĆą░ą╗čīčÅ VIIŌĆōIV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.17 ąØą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąōąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ čŹč鹊čé ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ čā ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.18

ąóčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ IV) čäąĖą║čüąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĖčģ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ą║ąŠąĮčåą░ VIIIŌĆōVII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ čéą░ą║ąČąĄ čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ VIŌĆō

III ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.19

ą¤čĆąŠč鹊čéąĖą┐ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ čü ąŠą║čĆčāą│ą╗čŗą╝ čüąĄč湥ąĮąĖąĄą╝ (ąŠčéą┤ąĄą╗ V), ą║ą░ą║ ąŠčéą╝ąĄčćą░ąĄčé ąÜ.ąż. ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓, čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą║ąŠčüčéčÅąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗20.

ąŁč鹊čé ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ čā 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ą║ąŠąĮčåą░ IXŌĆōVIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖąĘ ąóčāą▓čŗ21. ą£ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘčåčŗ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ čĆąĄą┤ą║ąĖ. ąØąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓čüčéčĆąĄč湥ąĮąŠ ą▓ ą║ąŠą▒ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.22 ąĀąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ VI) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ čā ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖąĘ ąóčāą▓čŗ ą║ąŠąĮčåą░ IXŌĆōVII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ VIIIŌĆōV ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ąōąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ VIIIŌĆōVII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ ą¤ąŠą▓ąŠą╗ąČčīčÅ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.23 ą¦ąĄčéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ VIII) ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé čłąĖčĆąŠą║ąŠą│ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ čā ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ čĆčāą▒ąĄąČą░ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖąĘ ą«ąČąĮąŠą│ąŠ ą¤čĆąĖčāčĆą░ą╗čīčÅ24.

ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ čü čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠ-čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗą╝ čüąĄč湥ąĮąĖąĄą╝ (ąŠčéą┤ąĄą╗ VII) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░čģ

VIIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.25

ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü ą╗ąĖčüč鹊ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą▒ąĄąĘ čłąĖą┐ą░ (čéąĖą┐čŗ 1ą░, 6, 8, 13, 16) ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą║ąŠąĮčåą░ IX ŌĆō ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą┐ąŠąĖąĘą┤ąĮąĄąĖčĆą╝ąĄąĮčüą║ąĖčģ ą║ąŠąĮčåą░ IXŌĆōVIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čĆą░ąĮąĮąĄčüą░ą║čüą║ąĖčģ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ čéą░ą║ąČąĄ čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.26 ąŁą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü ą╗ąĖčüč鹊ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ąĖ čłąĖą┐ąŠą╝ (čéąĖą┐ 1ą▒) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ą╝ ą║ąŠą▒ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčŗą╝ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ą╝ ąĖąĘ ąōąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ, ąŠčéąĮąŠčüąĖą╝čŗą╝ ą║ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.27

ąØą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ čéąĖą┐čŗ 1ą░ŌĆōą▒, 6ą░, 8ą░, 13ą░, 16ą░ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąŠą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ

ąĮ. čŹ. ąĖ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 2, 1ŌĆō2, 6; čĆąĖčü. 3, 1ŌĆō2, 11ŌĆō13, 19ŌĆō20; čĆąĖčü. 5, 1, 4).

ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą░čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮąŠ&čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ (čéąĖą┐čŗ 2ą░, 14ą░, 20ą░) ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖą╣ čüčĆąĄą┤ąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą║ąŠąĮčåą░ IX ŌĆō VIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ, čĆą░ąĮąĮąĄčüą░ą║čüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ ą╝ą░ą╣菹╝ąĖčĆčüą║ąĖčģ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.28 ąØą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąŠąĮąĖ ą▓čüčéčĆąĄč湥ąĮčŗ ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 2, 3ŌĆō5, 7ŌĆō13, 19, 21, 28; čĆąĖčü. 3, 3ŌĆō7, 9, 14ŌĆō15, 21ŌĆō22).

ąŁą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü čĆąŠą╝ą▒ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą┐ąĄčĆą░ (čéąĖą┐čŗ 3, 15, 21) čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ą░ą╗ą┤čŗ&ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą║ąŠąĮčåą░ IX ŌĆō ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čüą░ą║čüą║ąĖčģ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░čģ ą║ąŠąĮčåą░ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ ą╝ą░ą╣菹╝ąĖčĆčüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.29 ąØą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąŠą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą║ąŠąĮčåą░ VIIIŌĆōVII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 2, 12ŌĆō18, 20, 23; čĆąĖčü. 3, 9ŌĆō10, 16, 23, 26ŌĆō27).

ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą┐ąŠą┤čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą▒ąĄąĘ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐čŗ 4ą░, 9ą░, 10ą░, 11ą░, 17ą░, 18ą░, 23ą░) ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą▓ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ąĖ ą║ąŠą▒ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░čģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą╝ą░ą╣菹╝ąĖčĆčüą║ąĖčģ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čéą░ą│ą░čĆčüą║ąĖčģ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą¤čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▒čŗčéčāčÄčé ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü čŹčéąĖą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓ čā čüą║ąĖč乊ą▓ ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░č鹊ą▓. ąŻ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ ąŠąĮąĖ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą▓ VIIŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čā ą▓č鹊čĆčŗčģ ŌĆō ą▓ VII ŌĆō ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ IV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĖąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ą┐čĆąŠčģąŠčĆąŠą▓čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.30 ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą┐ąŠą┤čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ąĖ čłąĖą┐ą░ą╝ąĖ (čéąĖą┐ 9ą▒) ą┐ąŠą╗čāčćą░čÄčé ą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ čüą░ą║čüą║ąĖą╝ ąĖ čüą║ąĖčäčüą║ąĖą╝ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ą╝ VIIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ čéą░ą║ąČąĄ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖą╝ VIIŌĆōIV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.31

ąØą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čŹčéąĖčģ čéąĖą┐ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą║ąŠąĮčåą░ VIIIŌĆōVII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ VI ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ą░ III ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ.čŹ. ąĖ ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 2, 24; čĆąĖčü. 4, 1ŌĆō10, 12ŌĆō16, 20, 26; čĆąĖčü. 5, 5ŌĆō6; čĆąĖčü. 9, 7ŌĆō8, 10, 19; čĆąĖčü. 10, 1ŌĆō3, 9, 13).

ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą▒ąĄąĘ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐čŗ 12ą░) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.32 ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░ąĮąĮąĖąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü čéą░ą║ąĖą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ąĖ čłąĖą┐ą░ą╝ąĖ (čéąĖą┐čŗ 5ą░, 7ą░, 19ą░, 22ą░, 24ą░)ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ ą║ąĖą╝ą╝ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ VIII ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ VII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░ą║čüą║ąĖą╝ ą║ąŠąĮčåą░ VIIIŌĆōVII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.33 ąŻ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ ąŠąĮąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÄčéčüčÅ ą▓ą┐ą╗ąŠčéčī ą┤ąŠ ąĮą░čćą░ą╗ą░ V ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.34 ąśąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü čéą░ą║ąĖą╝ąĖ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ą░ą╝ąĖ ą▓ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░čģ ą║ąŠą▒ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖVII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.35 ą¤ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ŌĆō ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ŌĆō ąŠąĮąĖ ą▒čŗčéčāčÄčé čā čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░č鹊ą▓36.

ąÆ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą╝ ąÉą╗čéą░ąĄ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ąĖ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣, čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ (čĆąĖčü. 3, 17; čĆąĖčü. 4, 11, 19. 23; čĆąĖčü. 5, 7, 11; čĆąĖčü. 9, 13ŌĆō14, 16, 21; čĆąĖčü. 10, 14ŌĆō20, 24, 28). ą¦ąĄčĆąĄčłą║ąŠą▓čŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░ (čĆą░ąĘčĆčÅą┤ II) čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą╝ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ ą¤ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąÆąŠčüč鹊ą║ą░, ą│ą┤ąĄ ąŠąĮ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ čü XVIIŌĆōXVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą▓ XVI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąŠąĮ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ37.

ąóčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ (ąŠčéą┤ąĄą╗ III) čü XVIII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ ąĪąĖčĆąĖąĖ ąĖ ą¤ą░ą╗ąĄčüčéąĖąĮąĄ, ą░ čü XVI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅčÄčéčüčÅ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╝čā ąæą╗ąĖąČąĮąĄą╝čā ąÆąŠčüč鹊ą║čā38. ąÆ ąÜąĖčéą░ąĄ čŹč鹊čé ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ čā ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ XVI ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ VII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ ąŠąĮ ą▒čŗčéčāąĄčé ą▓ VIIŌĆōII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ ą▓ ąóčāą▓ąĄ čü ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą┐ąŠ IV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.39 ąÆ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ąōąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ40. ąĢą┤ąĖąĮąĖčćąĮčŗąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü čŹčéąĖą╝ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą╝ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ą║ąŠąĮčåą░ VI ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ą░ V ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.41 ąóčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠ-čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ VII) ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ čā čüą░ą║čüą║ąĖčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąĖčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čāčÄą║čüą║ąĖčģ VŌĆōIV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.42 ą¦ąĄčéčŗčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ (ąŠčéą┤ąĄą╗ IX) ą┐ąŠą║ą░ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą╗ąĖčłčī čā ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆą░ ąĖąĘ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.43

ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą▒ąĄąĘ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐čŗ 25ą░, 27ą░)ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ ą▓ čĆčÅą┤ąĄ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąŠą▓ VIIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.44 ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ ąŠąĮąĖ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗą╝ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░ą╝ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VIIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.45 ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü čéą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝, ąĮąŠ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖąĄ čłąĖą┐čŗ (čéąĖą┐čŗ 25ą▒, 27ą▒, 29) ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą▓ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąĖčģ VIIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čāčÄą║čüą║ąĖčģ VŌĆōIV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ ą┐ą░ąĘčŗčĆčŗą║čüą║ąĖčģ IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.46

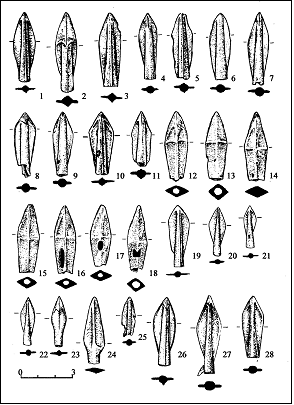

ąĀąĖčü. 2. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ: 1ŌĆō18 ŌĆō ąæąŠčĆąŠą▓ąŠąĄ-III; 19ŌĆō25 ŌĆō ą£čŗą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓ąŠ; 26 ŌĆō ąæąŠčĆąŠą▓ąŠąĄ-V; 27ŌĆō28 ŌĆō ąæą╗ąĖąČąĮąĖąĄ ąĢą╗ą▒ą░ąĮčŗ-I. 1ŌĆō28 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░

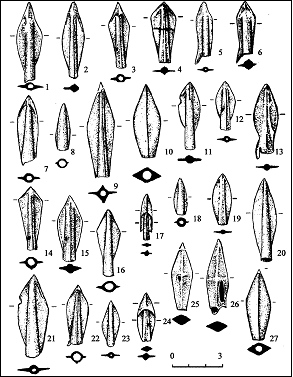

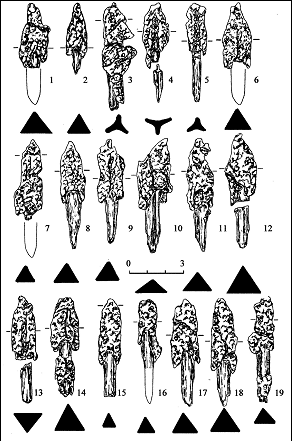

ąĀąĖčü. 3. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ. 1ŌĆō2 ŌĆō ąØąŠą▓ąĄąĮčīą║ąŠąĄ-XI, XII; 3 ŌĆō ąÜčĆąĄčüčéčīčÅąĮčüą║ąŠąĄ-2; 4 ŌĆō ąæą╗ąĖąČąĮąĖąĄ ąĢą╗ą▒ą░ąĮčŗ-17; 5 ŌĆō ąæą╗ąĖąČąĮąĖąĄ ąĢą╗ą▒ą░ąĮčŗ-XIV, ą╝. 11; 6 ŌĆō ąæą╗ąĖąČąĮąĖąĄ ąĢą╗ą▒ą░ąĮčŗ-VII, ą╝. 61; 7ŌĆō8 ŌĆō ą¤ą░ą▓ą╗ąŠą▓ą║ą░-I; 9 ŌĆō ąĢą╗ą▒ą░ąĮčüą║ąŠąĄ ą│ąŠčĆąŠą┤ąĖčēąĄ; 10 ŌĆō ą£ąŠčģąŠą▓ąŠąĄ-III; 11, 15 ŌĆō čü. ąÜą░ą╝čŗčłąĄąĮą║ą░; 12, 20 ŌĆō čü. ąŻčĆą╗ą░ą┐ąŠą▓ąŠ; 13 ŌĆō ą│. ąæąĖą╣čüą║; 14, 16, 27 ŌĆō ąŚą░ą▓čīčÅą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ čĆ-ąĮ.; 17, 24 ŌĆō čü. ąŚą░ą▓čīčÅą╗ąŠą▓ąŠ; 18 ŌĆō ąŠąĘ. ąæąĄą╗ąĄąĮčīą║ąŠąĄ; 19 ŌĆō čü. ąÆąĄčéčĆąĄąĮąĮąŠ-ąóąĄą╗ąĄčāčéčüą║ąŠąĄ; 21 ŌĆō čü. ąŻčüčéčī-ąæą░ą╗čŗą║čüčŗ; 22 ŌĆō ąŠąĘ. ąóąĄą╗ąĄčāčéčüą║ąŠąĄ; 23 ŌĆō čü. ąØąŠą▓ąĖą║ąŠą▓ąŠ; 25ŌĆō26 ŌĆō ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą╣ ąÉą╗čéą░ą╣. 1ŌĆō27 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░

ąĀąĖčü. 4. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ: 1ŌĆō11 ŌĆō ąØąŠą▓ąŠąŠą▒ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ą║čāčĆą│ą░ąĮ; 12ŌĆō14 ŌĆō ąØąŠą▓ąŠčüą║ą╗čÄąĖčģą░-15 ŌĆō ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣-VI, ą║. 5; 26ŌĆō27 ŌĆō ą£ąŠčģąŠą▓ąŠąĄ 3. 1ŌĆō27 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░

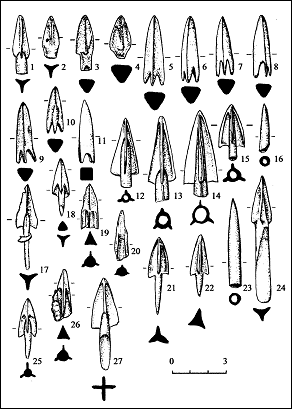

ąĀąĖčü. 5. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ: 1ŌĆō2 ŌĆō ąÜąĖą┐čĆąĖąĮąŠ-1; 3 ŌĆō ą£ąŠčģąŠą▓ąŠąĄ-V; 4ŌĆō6 ŌĆō ą¦ąĄčĆąĮą░čÅ ąÜčāčĆčīčÅ; 7ŌĆō10 ŌĆō ąŚą░ą▓čīčÅą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ čĆ-ąĮ.; 11 ŌĆō ąÜą░ą╗ąĖčüčéčĆą░čéąĖčģą░; 12 ŌĆō ąŠąĘ. ąæąĄą╗ąĄąĮčīą║ąŠąĄ; 13 ŌĆō ąŻčĆą╗ą░ą┐ąŠą▓ąŠ; 14 ŌĆō ąØąŠą▓ąĄąĮčīą║ąŠąĄ; 15 ŌĆō ąŻčüčéčī-ąæą░ą╗čŗą║čüą░; 16ŌĆō26 ŌĆō ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąĖą╣-1, ą║. 2, ą╝. 1. 1ŌĆō15ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░; 16ŌĆō26 ŌĆō ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ, ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ. 1ŌĆō26 ŌĆō ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ, ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ

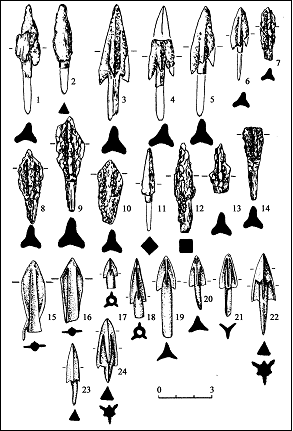

ąĀąĖčü. 6. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ: ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąĖą╣-2: 1ŌĆō5 ŌĆō ą║. 5, ą╝. 3; 6ŌĆō10 ŌĆō ą║. 10, ą╝. 2; 11ŌĆō15 ŌĆō ą║. 10, ą╝. 5; 16ŌĆō23 ŌĆō ą║. 15, ą╝. 3; 24 ŌĆō ą║. 18, ą╝. 9; 25 ŌĆō ą║. 18, ą╝. 10; 26 ŌĆō ążąĖčĆčüąŠą▓ąŠ-XI, ą║. 26; ąøąŠą║ąŠčéčī-4ą░: 27 ŌĆō ą║. 1, ą╝. 4, ą┐. 4ą░; 28 ŌĆō ą║. 3, ą╝. 3; 29 ŌĆō ą║. 7, ą╝. 1; 30 ŌĆō ą║. 8, ą╝. 1; 31 ŌĆō ą║. 9, ą╝. 2. 6ŌĆō7, 16ŌĆō25 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░, 1ŌĆō5, 8ŌĆō15, 26ŌĆō31 ŌĆō ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ, ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ

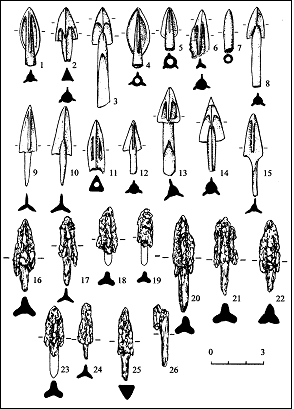

ąĀąĖčü. 7. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ: ąæčāą│čĆčŗ: 1ŌĆō2 ŌĆō ą╝. 1; 3ŌĆō19 ŌĆō ą╝. 6. 1ŌĆō19 ŌĆō ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ, ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ

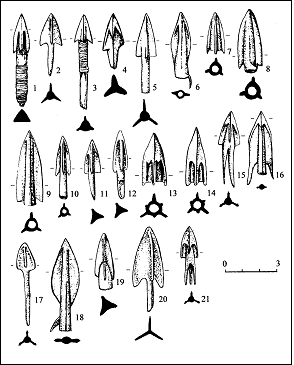

ąĀąĖčü. 8. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ: 1ŌĆō2 ŌĆō ąæčāą│čĆčŗ, ą║. 4, ą╝. 2; 3ŌĆō14 ŌĆō ąōąĖą╗ąĄą▓ąŠ-IX, ą║. 3; 15ŌĆō24 ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčŗąĄ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąĖ ąĖąĘ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ. 1ŌĆō14 ŌĆō ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ, ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ; 15ŌĆō24 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░

ąĀąĖčü. 9. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ: ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░-2: 1, 3ŌĆō4 ŌĆō ą╝. 48, ą╝. 2 ŌĆō ą╝. 24, 5 ŌĆō ą╝. 38; 7ŌĆō11 ŌĆō ąÜą╗ąĄą┐ąĖą║ąŠą▓ąŠ; 12 ŌĆō ąæą╗ąĖąČąĮąĖąĄ ąĢą╗ą▒ą░ąĮčŗ-I, ąĘąĄą╝ą╗čÅąĮą║ą░ 5; 13ŌĆō14 ŌĆō ąæą╗ąĖąČąĮąĖąĄ ąĢą╗ą▒ą░ąĮčŗ-XV; 15 ŌĆō ą×ą▒čüą║ąĖąĄ ą¤ą╗ąĄčüčŗ-1; ą×ą▒čüą║ąĖąĄ ą¤ą╗ąĄčüčŗ-2: 16 ŌĆō ą╝. 32, 17 ŌĆō ą╝. 33; 18, 20 ŌĆō ą£ą░ą╗čŗą╣ ąōąŠąĮčīą▒ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąÜąŠčĆą┤ąŠąĮ-1ą╝. 15; 19 ŌĆō ą£ą░ą╗čŗą╣ ąōąŠąĮčīą▒ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąÜąŠčĆą┤ąŠąĮ-3, ą╝. 13; 21 ŌĆō ąóčāąĘąŠą▓čüą║ąĖąĄ ąæčāą│čĆčŗ-1, ą╝. 1. 1ŌĆō21 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░

ąĀąĖčü. 10. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆ: 1ŌĆō7 ŌĆō ąŠąĘ. ąóąĄą╗ąĄčāčéčüą║ąŠąĄ; 8 ŌĆō čü. ąæąŠą▒čĆąŠą▓ą║ą░; 9ŌĆō12 ŌĆō ąæąŠą▒čĆąŠą▓čüą║ąĖą╣ ą│čĆčāąĮč鹊ą▓čŗą╣ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║, ą╝. 30; ąæčŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠąĄ: 13ŌĆō22 ŌĆō ą║. 8; 23 ŌĆō ą║. 14, 24ŌĆō25 ŌĆō ą║. 3; 26 ŌĆō čü. ąÆąĄčĆčģ-ą×ąĘąĄčĆąĮąŠąĄ; 27 ŌĆō ąøąĄčüąĮą░čÅ ą¤ą░čüąĄą║ą░-I; 28 ŌĆō ąĢąĮąĖčüąĄą╣čüą║ąŠąĄ-4, ą║. 1, ą╝. 2; 1ŌĆō27 ŌĆō ą▒čĆąŠąĮąĘą░; 28 ŌĆō ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ

ąØą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ čéąĖą┐čŗ 25ą░ŌĆōą▒, 27ą░ŌĆōą▒ ąĖ 29ą░ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮčåą░ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 4, 17ŌĆō18, 21ŌĆō22, 24ŌĆō25, 27; čĆąĖčü. 5, 2ŌĆō3, 8ŌĆō10, 12ŌĆō15; čĆąĖčü. 6, 16ŌĆō23, 25; čĆąĖčü. 9, 2ŌĆō5, 11, 17, 20; čĆąĖčü. 10, 4, 6ŌĆō8, 10ŌĆō12, 22ŌĆō23, 25, 27).

ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą┐ąĄčĆą░, ąĮąĄ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖąĄ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐ 26ą░) ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą▓ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░čģ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą║ąŠąĮčåą░ VI ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ą░ V ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.47 ąŁą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü čłąĖą┐ą░ą╝ąĖ (čéąĖą┐ 26ą▒, 28ą░) ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą▓ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮąŠą╝ ąĮą░ą▒ąŠčĆąĄ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.48

ąØą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čéąĖą┐ąŠą▓ 26ą░ŌĆōą▒ ąĖ 28ą░ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║čā ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 9, 12; čĆąĖčü. 10, 26).

ąŚą░ąČąĖą╝ąĮąŠą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░ (čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ III) ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ ą▓ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ VII ŌĆō čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčŗ VI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.49

ąóčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ (ąŠčéą┤ąĄą╗ III) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ą╝ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąóčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠ-čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ (ąŠčéą┤ąĄą╗ VII) ąĮąĄ ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖą╣ ąĮą░ ą┤čĆčāą│ąĖčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅčģ. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▒ą╗ąĖąĘą║ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║čā čü čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą┐ąĄčĆą░ (čéąĖą┐ 30) ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖąĄ ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.50 ąØą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ čéąĖą┐ą░ 30 ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 9, 15).

ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ (čéąĖą┐ 31) ąĮąĄ ąĮą░čģąŠą┤ąĖčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖą╣ ąĮą░ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ čéąĖą┐ą░ ąĖ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░. ąØą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖąĄ čéąĖą┐ą░ 31 ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 9, 21).

ą¢ąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ (ą│čĆčāą┐ą┐ą░ II) ą▓ IX ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ ą¤ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ąÆąŠčüč鹊ą║ąĄ, čü VIII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąŠąĮąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅčÄčéčüčÅ ą┐ąŠ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╝čā ą¤čĆąĖč湥čĆąĮąŠą╝ąŠčĆčīčÄ, ą▓ V ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ŌĆō ą┐ąŠ ą«ąČąĮąŠą╝čā ą¤čĆąĖčāčĆą░ą╗čīčÄ ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ čü III ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ51. ąÆ ąóčāą▓ąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąĖąĘ čŹč鹊ą│ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ čü ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.52

ąÆčéčāą╗čīčćą░čéčŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░ (čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ I) čā ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ ąĖąĘą▓ąĄčüč鹥ąĮ čā čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ VIIŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.53 ąÆ čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅąĄčéčüčÅ ą▓ IVŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.54 ąÆčŗčüčéčāą┐ą░čÄčēą░čÅ ą▓čéčāą╗ą║ą░ (ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ I) ą▒čŗčéčāąĄčé čā čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ ą▓ VII ŌĆō III ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čā čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ čü ą║ąŠąĮčåą░ VI ą┐ąŠ IV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą░ čā čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ŌĆō ą▓ IVŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.55

ą×ą║čĆčāą│ą╗ąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ V) ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ čā ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ ą║ąŠąĮčåą░ VI ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ą░ V ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.56

ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą▒ąĄąĘ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐ 31ą░) ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ą▒ą╗ąĖąĘą║ąĖąĄ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ ą▓ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ą║ąŠąĮčåą░ VI ŌĆōąĮą░čćą░ą╗ą░ V ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.57 ąĪ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čéąĖą┐ą░ 31 ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║čā IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ (čĆąĖčü. 10, 29).

ą¦ąĄčĆąĄčłą║ąŠą▓čŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░ (čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ II) ąĖąĘą▓ąĄčüč鹥ąĮ čā ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮą░ ą¤ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ąÆąŠčüč鹊ą║ąĄ čü IX ą▓ ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.58 ąĪ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ VII ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąŠąĮąĖ čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ąóčāą▓čŗ, čü V ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čā čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąĖčģ ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ, čü IIIŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą▓ ąæą░ą║čéčĆąĖąĖ ąĖ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ59.

ąöą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (ąŠčéą┤ąĄą╗ I) ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčéčüčÅ čā čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ VIIŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.60 ąŁą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗą╝ čüąĄč湥ąĮąĖąĄą╝ (ąŠčéą┤ąĄą╗ III) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ čāąČąĄ čü V ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čā čüą║ąĖč乊ą▓, čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░č鹊ą▓, ąĮąŠčüąĖč鹥ą╗ąĄą╣ čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ61. ąØąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ ŌĆō c III ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ŌĆō čéą░ą║ąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ ąĖ ąæą░ą║čéčĆąĖąĖ62. ąóčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ (ąŠčéą┤ąĄą╗ IV) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ą║ąŠąĮčåą░ IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą┐čĆąŠčģąŠčĆąŠą▓čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ąĖ IIIŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąŠą╣63. ą¦ąĄčéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ (ąŠčéą┤ąĄą╗ VIII) čĆą░ąĮąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ŌĆō čü ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ I čéčŗčü. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ŌĆō čäąĖą║čüąĖčĆčāčÄčéčüčÅ čā čģčāąĮąĮčā ąŚą░ą▒ą░ą╣ą║ą░ą╗čīčÅ64.

ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą░čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮąŠ&čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą▒ąĄąĘ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐ 34ą░) ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą▓ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░čģ čģčāąĮąĮčā III ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ŌĆō I ą▓. ąĮ. čŹ., ą▓ ąōąŠčĆąĮąŠą╝ ąÉą╗čéą░ąĄ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║čā ą▒čāą╗ą░ąĮ-ą║ąŠą▒ąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ IV ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ V ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ ąŠąĮąĖ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčéčüčÅ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░ IŌĆōIV ą▓ą▓. ąĮ. čŹ.65 ąĪ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čéąĖą┐ą░ 34ą░ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ IIŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 8, 8ŌĆō10).

ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą┐ąĄčĆą░, ąĮąĄ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖąĄ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐čŗ 32ą░, 33ą░, 35ą░, 38ą░, 39ą░) ąĮą░čģąŠą┤čÅčé ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▒ą╗ąĖąĘą║ąĖąĄ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ ą▓ čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ VŌĆōIV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., ą┐čĆąŠčģąŠčĆąŠą▓čüą║ąĖčģ ą║ąŠąĮčåą░ IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąĖčģ IIIŌĆōII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ., čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąĖčģ III ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ŌĆō I ą▓. ąĮ. čŹ., čģčāąĮąĮčüą║ąĖčģ IIŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ ą▒ą░ą║čéčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ IVŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.66 ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝, ąĮąŠ čü čłąĖą┐ą░ą╝ąĖ (čéąĖą┐čŗ 35ą▒, 37ą░) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą┐ąŠ čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąĖą╝ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ IVŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąĖą╝ III ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ŌĆō I ą▓. ąĮ. čŹ.67

ąØą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čéąĖą┐ąŠą▓ 32ą░, 33ą░, 35ą░ŌĆōą▒, 37ą░, 38ą░, 39ą░ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ VŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ (čĆąĖčü. 5, 16ŌĆō18, 23ŌĆō24; čĆąĖčü. 6, 12ŌĆō14, 27, 30ŌĆō31; čĆąĖčü. 7, 1ŌĆō2; čĆąĖčü. 8, 3ŌĆō6, 11ŌĆō12).

ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą┐ąĄčĆą░ ąĖ ą▒ąĄąĘ čłąĖą┐ąŠą▓ (čéąĖą┐čŗ 36ą░, 38ą░) ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░čģ čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖ čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░čģ IIIŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.68 ąŁą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čü čłąĖą┐ą░ą╝ąĖ (čéąĖą┐ 38ą▒) ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ą▓ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą▒ąŠčĆą░čģ čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ IV ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗ą░ II ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.69 ąÆ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą╝ ąÉą╗čéą░ąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čéąĖą┐ąŠą▓ 36ą░ ąĖ 38ą░ ą▓čüčéčĆąĄč湥ąĮčŗ ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░čģ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ IVŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. (čĆąĖčü. 5, 19ŌĆō22, 25; čĆąĖčü. 6, 1ŌĆō5, 8ŌĆō9, 29; čĆąĖčü. 7,13ŌĆō19).

ąÜąŠčĆčĆąĄą╗čÅčåąĖčÅ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖčéčī ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čüąĄčĆąĖą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗. ąĪą░ą╝ą░čÅ čĆą░ąĮąĮčÅčÅ (VIII ŌĆō čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮą░ VI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.) ą▓ą║ą╗čÄčćą░ąĄčé ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ą▓čéčāą╗čīčćą░č鹊ą│ąŠ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░ ąĮą░čüą░ą┤ą░. ą¤čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĄčé ą▓čŗčüčéčāą┐ą░čÄčēą░čÅ ą▓čéčāą╗ą║ą░ (6 čéąĖą┐ąŠą▓), ąĮąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅąĄčéčüčÅ čéą░ą║ąČąĄ ąĖ čüą║čĆčŗčéą░čÅ (4 čéąĖą┐ą░). ąæąŠą╗čīčłą░čÅ čćą░čüčéčī 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ąĖą╝ąĄąĄčé ą┤ą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą░ (8 čéąĖą┐ąŠą▓), ą┐ąŠ ąŠą┤ąĮąŠą╝čā čéąĖą┐čā ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čü čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠ&ą┤ą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗą╝ ąĖ čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐ąĄčĆąŠą╝. ą¤čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčēąĖą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝ ą▒čŗą╗ ą╗ąĖčüč鹊ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ (4 čéąĖą┐ą░), ą╝ąĄąĮąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ŌĆō ą░čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮąŠ&čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąĖą╣ (2 čéąĖą┐ą░), čĆąŠą╝ą▒ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ (2 čéąĖą┐ą░), čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╣ (1 čéąĖą┐) ąĖ ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ (1 čéąĖą┐). ąÆčüąĄ čŹčéąĖ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ. ą×ąĮąĖ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą╝ąĄčüčéąĮčŗčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣ 菹┐ąŠčģąĖ ą▒čĆąŠąĮąĘčŗ čüąŠ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄą╝ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąĖčģ ąĖ ą║ąŠą▒ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣.

ąÆ VIŌĆōV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖą┤ąĄčé ą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ ą┐ąŠąĖčüą║ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąŠą┐čéąĖą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģ č乊čĆą╝ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗, ąĮąŠ ąĮą░čĆčÅą┤čā čü ąĮąŠą▓čŗą╝ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ą╝ąĖ ąĄčēąĄ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čÄčé ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčéčīčüčÅ ą┤ą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ, čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠ-ą┤ą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖ čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ, ą┐ąŠčÅą▓ąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ą▓ ą┐čĆąĄą┤čŗą┤čāčēąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤. ąĀą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčÅąĄčéčüčÅ ą┤ą▓ą░ ąĮąŠą▓čŗčģ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░ ąĮą░čüą░ą┤ą░: ąĘą░ąČąĖą╝ąĮąŠą╣ (2 čéąĖą┐ą░) ąĖ č湥čĆąĄčłą║ąŠą▓čŗą╣ (5 čéąĖą┐ąŠą▓), ąĮąŠ ą┐ąŠą║ą░ ąĄčēąĄ ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčēąĖą╝ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ ą▓čéčāą╗čīčćą░čéčŗą╣ (13 čéąĖą┐ąŠą▓). ąĪąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą▒ą░ą╗ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ čüą▓ąŠą╣čüčéą▓ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčé ą║ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗčģ (5 čéąĖą┐ąŠą▓) ąĖ č湥čéčŗčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗčģ (1 čéąĖą┐) ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣. ąØą░čćąĖąĮą░čÄčé ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčéčīčüčÅ čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗąĄ (3 čéąĖą┐ą░), č湥čéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗąĄ (1 čéąĖą┐) ąĖ ąŠą║čĆčāą│ą╗čŗąĄ (2 čéąĖą┐ą░) ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ, ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčēąĖąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╝ąĖ ą┐čĆąŠąĮąĖą║ą░čÄčēąĖą╝ąĖ čüą▓ąŠą╣čüčéą▓ą░ą╝ąĖ ąĖ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĮčŗąĄ, ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠčüčéąĖ, ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąĘą░čēąĖčēąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░. ąĪčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąČąĄ ąŠą▒čŖąĄą┤ąĖąĮąĖčéčī čāčüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ čüčéčĆąĄą╗čŗ čü ąĄąĄ ą┐čĆąŠą▒ąĖą▓ąĮąŠą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčīčÄ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčé ą║ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠ-čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ (5 čéąĖą┐ąŠą▓). ąśąĘą╝ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąĄ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘčåčŗ. ąØąŠ ą┐ąŠą║ą░ ąŠąĮąĖ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčé ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą┐čĆąŠčüč鹊ą╣ č乊čĆą╝ąŠą╣: č湥čĆąĄčłą║ąŠą▓čŗąĄ, ą┤ą▓čāčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ čü čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą░ą▒čĆąĖčüąŠą╝.

ąóąĖą┐ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░ąĘą▓ąĖčéčŗą╝ąĖ ąĮą░ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ čŹčéą░ą┐ąĄ ą▓čŗą│ą╗čÅą┤čÅčé čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓čŗąĄ ąĮą░ą▒ąŠčĆčŗ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ (14 čéąĖą┐ąŠą▓) ąĖ čüčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣čüą║ąŠą╣ (8 čéąĖą┐ąŠą▓) ą║čāą╗čīčéčāčĆ. ą£ąĄąĮąĄąĄ čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĄąĮ ąŠąĮ čā ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ (6 čéąĖą┐ąŠą▓). ąśąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░ ąĮą░čüą░ą┤ą░ čüą▓čÅąĘą░ąĮąŠ čü ą┐čĆąŠąĮąĖą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ą┤ą░ąĮąĮčāčÄ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÄ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą▓ąŠčüč鹊čćąĮčŗčģ (č湥čĆąĄčłą║ąŠą▓čŗą╣) ąĖ ą░ą╗ą┤čŗ-ą▒ąĄą╗čīčüą║ąĖčģ (ąĘą░ąČąĖą╝ąĮąŠą╣) ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣. ąĪ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ čüą▓čÅąĘą░ąĮ ąĖ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ č湥čéčŗčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗą╣ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ. ąæčĆąŠąĮąĄą▒ąŠą╣ąĮčŗąĄ č乊čĆą╝čŗ ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓čāčÄčéčüčÅ čā čüą░ą║čüą║ąĖčģ ąĖ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ. ąæąŠą╗ąĄąĄ čāčüč鹊ą╣čćąĖą▓čŗąĄ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥 čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąĖ ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ ą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčé ą║ čüą║ąĖčäčüą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ą╝.

ąĪą╗ąĄą┤čāčÄčēą░čÅ čüąĄčĆąĖčÅ ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčüčÅ ą║ IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąØą░ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ čŹčéą░ą┐ąĄ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ (5 čéąĖą┐ąŠą▓) ąĮą░čćąĖąĮą░čÄčé ą▓čŗč鹥čüąĮčÅčéčī ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗąĄ (3 čéąĖą┐ą░). ąÜąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ čéąĖą┐ąŠą▓ čüąŠą║čĆą░čēą░ąĄčéčüčÅ, ąĖ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ąĖčģ čāąĮąĖčäąĖą║ą░čåąĖčÅ. ąĪčĆąĄą┤ąĖ ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčēąĖą╝ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ č湥čĆąĄčłą║ąŠą▓čŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░ (2 čéąĖą┐ą░). ąÆčŗą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą▓ąĄ č乊čĆą╝čŗ ą┐ąĄčĆą░: čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮą░čÅ ąĖ čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠ-čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮą░čÅ. ąÆčéčāą╗čīčćą░čéčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąŠą┤ąĮąĖą╝ čéąĖą┐ąŠą╝. ą×ąĮ ąĖą╝ąĄąĄčé čüą║čĆčŗčéčŗą╣ ąĮą░čüą░ą┤, čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ąĖ ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ ą░ą▒čĆąĖčü. ą¢ąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ čéą░ą║ąČąĄ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ č湥čĆąĄčłą║ąŠą▓čŗąĄ (4 čéąĖą┐ą░). ą¤ąŠą║ą░ ą▓čüčéčĆąĄč湥ąĮ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠą┤ąĖąĮ ą▓čéčāą╗čīčćą░čéčŗą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║. ąóčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ (2 čéąĖą┐ą░) ąĖ čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗąĄ (čéąĖą┐ą░) ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ čĆą░ą▓ąĮčŗą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠą╝ čéąĖą┐ąŠą▓. ąÉą▒čĆąĖčü čā ąĮąĖčģ čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╣ (2 čéąĖą┐ą░) ąĖą╗ąĖ ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ (2 čéąĖą┐ą░). ąĢą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓čéčāą╗čīčćą░čéčŗą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ąĖą╝ąĄąĄčé ąŠą║čĆčāą│ą╗ąŠąĄ čüąĄč湥ąĮąĖąĄ ąĖ ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ ą░ą▒čĆąĖčü. ąÆ čåąĄą╗ąŠą╝ čāąČąĄ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖčÅ ąĮą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖčåąĄą╗čīąĮąŠą╣ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąĖ ą▒čĆąŠąĮąĄą▒ąŠą╣ąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ.

ąØą░ąĖą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠą╝ čéąĖą┐ąŠą▓ ąŠčéą╗ąĖčćą░čÄčéčüčÅ ą║ąŠą╗čćą░ąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ą▒ąŠčĆčŗ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ (8 čéąĖą┐ąŠą▓). ąĪčĆąĄą┤ąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ąĖąĘą▓ąĄčüč鹥ąĮ ą╗ąĖčłčī ąŠą┤ąĖąĮ ąŠą▒čĆą░ąĘąĄčå, ąŠčéąĮąŠčüčÅčēąĖą╣čüčÅ ą║ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝čā ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤čā. ąÆ IVŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĄčēąĄ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅąĄčéčüčÅ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ čüą║ąĖčäčüą║ąĖčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓, ąĮąŠ ąŠąĮąŠ čāąČąĄ ą╝ąĖąĮąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠ. ąæčĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ č乊čĆą╝ąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ą┐čĆąĖ čāčćą░čüčéąĖąĖ čüą░ą║čüą║ąĖčģ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣. ąÆ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, čā ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ č湥čĆčéčŗ, ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ čā ą▒ą░ą║čéčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ, čüą░čĆą│ą░čéčüą║ąĖčģ ąĖ čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąĖčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣.

ąÆčüąĄ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓čŗčłąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ VIIIŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī čü ą╗čāą║ą░ą╝ąĖ ┬½čüą║ąĖčäčüą║ąŠą│ąŠ┬╗ čéąĖą┐ą░, ąĮą░ čćč鹊 čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ąĖčģ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ.

ąĪą░ą╝ą░čÅ ą┐ąŠąĘą┤ąĮčÅčÅ čüąĄčĆąĖčÅ IIŌĆōI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗą╝ąĖ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆą░ą╝ąĖ. ą×ąĮąĖ ąĖą╝ąĄčÄčé č湥čĆąĄčłą║ąŠą▓čŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ąĮą░čüą░ą┤ą░. ą¤ąŠą╝ąĖą╝ąŠ čłąĖčĆąŠą║ąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗčģ ą▓ ą┐čĆąĄą┤čŗą┤čāčēąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤čŗ čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣, ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ čéąĖą┐ ą▒čĆąŠąĮąĄą▒ąŠą╣ąĮčŗčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓, ąĖą╝ąĄčÄčēąĖą╣ č湥čéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčāčÄ č乊čĆą╝čā ą┐ąĄčĆą░. ąśčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÄčéčüčÅ čéą░ą║ąČąĄ ąĖ čéčĆąĄčģą╗ąŠą┐ą░čüčéąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą░ą▒čĆąĖčüą░ą╝ąĖ ą┐ąĄčĆą░ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╣ ąĖ ą║ąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣, ąĮąŠ ąĄčüčéčī ąĖ ą░čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮąŠ-čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ.

ąÆčüąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ąĮą░ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ čŹčéą░ą┐ąĄ ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą║ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ. ąŚąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮą░ ąĖčģ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ąĄčé ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čéčī čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ą░čÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮą░čÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ. ąÆ č鹊 ąČąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ ąĖ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠąĮąĖą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖą╣ čģčāąĮąĮčā. ąĪ ąĮąĖą╝ąĖ ąČąĄ čüą▓čÅąĘą░ąĮąŠ ąĖ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ą╗čāą║ąŠą▓ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ čéąĖą┐ą░, ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╝ąŠčēąĮčŗčģ, č湥ą╝ ┬½čüą║ąĖčäčüą║ąĖąĄ┬╗. ąŁčéąĖą╝ ąŠą▒čāčüą╗ą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ čüąŠ II ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.

1 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ą×čĆčāąČąĖąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą│ąŠ ąÆąŠčüč鹊ą║ą░ (IV čéčŗčüčÅč湥ą╗ąĄčéąĖąĄ ŌĆō IV ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.). ąĪą¤ą▒., 2003. ąĪ. 9; ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüą║ąĖč乊ą▓ // ąĪąÉąś. ą£., 1964. ąĪ. 14.

2 ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż., ąÜčāąĮą│čāčĆąŠą▓ ąÉ.ąø. ą£ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ čĆą░ąĮąĮąĄą│ąŠ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░ ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░ 2 // ą¤ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąŠą▒čĆčÅą┤ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ ąÉą╗čéą░čÅ. ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 1996. ąĪ. 115ŌĆō134; ążčĆąŠą╗ąŠą▓ ą».ąÆ., ą©ą░ą╝čłąĖąĮ ąÉ.ąæ. ą£ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ąĖ čĆą░ąĮąĮąĄą│ąŠ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░ ążąĖčĆčüąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĖą║čĆąŠčĆą░ą╣ąŠąĮą░ (ążąĖčĆčüąŠą▓ąŠ-III, XI, XIV) // ąśč鹊ą│ąĖ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ čüą║ąĖčäčüą║ąŠą╣ 菹┐ąŠčģąĖ ąÉą╗čéą░čÅ ąĖ čüąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮčŗčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖą╣. ąæą░čĆąĮą░čāą╗,1999. ąĪ. 219ŌĆō226.

3 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 13ŌĆō14.

4 ąōąŠčĆą▒čāąĮąŠą▓ ąÆ.ąÆ. ąÆąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ IIIŌĆōXIV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą¦. II: ąØą░čüčéčāą┐ą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ (ąŠčĆčāąČąĖąĄ). ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2006. ąĪ. 23ŌĆō24.

5 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIII. 12.-29ŌĆō3; ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ąś.ąØ. ą£ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ ą¤ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąÆąŠčüč鹊ą║ą░ ąĖ ąĢą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąĖčģ čüč鹥ą┐ąĄą╣ II ŌĆō ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ I čéčŗčüčÅč湥ą╗ąĄčéąĖčÅ ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. // ąĪąÉ. 1980. Ōä¢ 4. ąĀąĖčü. 2.

6 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIII.-319ŌĆō325; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż. ąŁąĮąĄąŠą╗ąĖčé ąĖ čĆą░ąĮąĮčÅčÅ ą▒čĆąŠąĮąĘą░ čÄą│ą░ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ. ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2002. ąĪ. 82. ąĀąĖčü. 121.-11ŌĆō12.

7 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIII.-298, 294ŌĆō296; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 121.-11ŌĆō12. ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ.čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 9; ąÜčāąĘčīą╝ąĖąĮą░ ąĢ.ąĢ. ą£ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čŹąĮąĄąŠą╗ąĖčéą░ ąĖ ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░ ą▓ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ ąÉąĘąĖąĖ // ąĪąÉąś. ą£., 1966. ąÆčŗą┐. ąÆ4-9. ąĪ. 36; ąÜą╗ąŠčćą║ąŠ ąÆ.I. ą×ąĘą▒čĆąŠčöąĮąĮčÅ čéą░ ą▓č¢ą╣čüčīą║ąŠą▓ą░ čüą┐čĆą░ą▓ą░ ą┤ą░ą▓ąĮčīąŠą│ąŠ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĮčÅ ąŻą║čĆą░茹ĮąĖ (5000ŌĆō900 čĆčĆ. ą┤ąŠ ąĀ. ąź.). ąÜąĖ茹▓, 1996. ąĀąĖčü. 73.

8 ąÉą▒ą┤čāą╗ą│ą░ąĮąĄąĄą▓ ą£.ąó., ąÜčāąĮą│čāčĆąŠą▓ ąÉ.ąø. ąÜčāčĆą│ą░ąĮčŗ ą▒čŗčüčéčĆčÅąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą▓ ą╝ąĄąČą┤čāčĆąĄčćčīąĄ ąæąĖąĖ ąĖ ą¦čāą╝čŗčłą░ // ą¤ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąŠą▒čĆčÅą┤ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ ąÉą╗čéą░čÅ. ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 1996. ąĀąĖčü. 1.-3; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 121.-11ŌĆō12; ąøąĖčéą▓ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąæ.ąÉ. ąźčĆą░ą╝ ą×ą║čüą░ ą▓ ąæą░ą║čéčĆąĖąĖ (ą«ąČąĮčŗą╣ ąóą░ą┤ąČąĖą║ąĖčüčéą░ąĮ). ąó. 2. ąæą░ą║čéčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą▓ąŠčüč鹊čćąĮąŠą╝ ąĖ ą│čĆąĄč湥čüą║ąŠą╝ ą║ąŠąĮč鹥ą║čüč鹥. ą£., 2001. ąĪ. 73.

9 ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 121.-11ŌĆō12.

10 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 9.

11 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąĪą░ą║ąĖ ąØąĖąČąĮąĄą╣ ąĪčŗčĆą┤ą░čĆčīąĖ (ą┐ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ą«ąČąĮčŗą╣ ąóą░ą│ąĖčüą║ąĄąĮ). ą£., 1997. ąĪ. 70. ąĀąĖčü. 14.-1ŌĆō4; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż., ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąĪą║ąĖčäčüą║ą░čÅ čŹą┐ąŠčģą░ ąōąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ. ą¦. I. ąÜčāą╗čīčéčāčĆą░ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĄčüą║ąĖčäčüą║ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ. ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 1997. ąĪ. 81ŌĆō82. ąĀąĖčü. 58.-8. ąĀąĖčü. 60.-8; ą£ą░čĆčüą░ą┤ąŠą╗ąŠą▓ ąø.ąĪ. ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ IXŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą│ąŠčĆąĮčŗčģ čĆą░ą╣ąŠąĮąŠą▓ ąÉą╗čéą░čÅ ą║ą░ą║ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ (č乥ąĮąŠą╝ąĄąĮ ą┐ą░ąĘčŗčĆčŗą║čüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ). ąÉą▓č鹊čĆąĄčä. ą┤ąĖčüčü.ŌĆ” ą┤-čĆą░ ąĖčüčé. ąĮą░čāą║. ąĪą¤ą▒., 2000. ąĪ. 21. ąóą░ą▒ą╗. 1; ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 6.-23ŌĆō25; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░č鹊ą▓ // ą£ąśąÉ. ą£., 1961. Ōä¢ 101. ąĀąĖčü. 38.-ąæ6, ąĢ2; ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąÜąŠč湥ą▓ąĮąĖą║ąĖ ąŻčĆą░ą╗ąŠ-ąÜą░ąĘą░čģčüčéą░ąĮčüą║ąĖčģ čüč鹥ą┐ąĄą╣ ą▓ VIIŌĆōVI ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ą¦ąĄą╗čÅą▒ąĖąĮčüą║, 2007. ąĪ. 228. ąĀąĖčü. 2.-6. ąĀąĖčü. 5.-16, 18; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. ąæčĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ čüą║ąĖčäčüą║ąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąóčāą▓čŗ // ą£ąĖčĆąŠą▓ąŠąĘąĘčĆąĄąĮąĖąĄ. ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ. ąĀąĖčéčāą░ą╗. ąÜčāą╗čīčéčāčĆą░. ąĪą¤ą▒., 2000. ąĪ. 227. ąĀąĖčü. 3.-7; ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ą¤čĆąŠčģąŠčĆąŠą▓ą║ą░: čā ąĖčüč鹊ą║ąŠą▓ čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąŠą╣ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ. ą£., 2010. ąĀąĖčü. 45.

12 ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż., ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 82, čĆąĖčü. 60.&8; ą£ą░čĆčüą░ą┤ąŠą╗ąŠą▓ ąø.ąĪ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 21. ąóą░ą▒ą╗. 1; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 3.-2.

13 ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 121.-11ŌĆō12.

14 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIX.-1ŌĆō4, 5ŌĆō7; ąōčĆčāčłąĖąĮ ąĪ.ą¤., ą£ąĄčĆčå ąÆ.ąÜ., ą¤ą░ą┐ąĖąĮ ąö.ąÆ., ą¤ąĄčĆąĄčüą▓ąĄč鹊ą▓ ąō.ą«. ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ 菹┐ąŠčģąĖ ą▒čĆąŠąĮąĘčŗ ąĖąĘ ą¤ą░ą▓ą╗ąŠą┤ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą¤čĆąĖąĖčĆčéčŗčłčīčÅ // ąÉą╗čéą░ą╣ ą▓ čüąĖčüč鹥ą╝ąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗čāčĆą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆąŠą▓ąĖąĮčåąĖą╣ ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░. ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2006. ąĀąĖčü. 1.-2ŌĆō3; ąōčĆčÅąĘąĮąŠą▓ ą£.ą¤. ąÉčƹȹ░ąĮ. ą”ą░čĆčüą║ąĖą╣ ą║čāčĆą│ą░ąĮ čĆą░ąĮąĮąĄčüą║ąĖčäčüą║ąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ. ąø., 1980. ąĀąĖčü. 11.-8; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 70; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż., ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 58.-6ŌĆō7, 9; ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąŻą║ą░ąĘ čüąŠčć. ąĪ. 232. ąĀąĖčü. 42.-10; ąÜąŠąĘąĄąĮą║ąŠą▓ą░ ąÆ.ąś. ą×čĆčāąČąĖąĄ, ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąŠąĄ ąĖ ą║ąŠąĮčüą║ąŠąĄ čüąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄ ą┐ą╗ąĄą╝ąĄąĮ ą║ąŠą▒ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ (čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖąĘą░čåąĖčÅ ąĖ čģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ) ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮčŗą╣ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé // ąĪąÉąś. ąÆ2ŌĆō5. ąÆčŗą┐. 4. ą£., 1995. ąóą░ą▒ą╗. III.-ą¢1ŌĆō2, ąÜ2ŌĆō3; ąÜčāąĘčīą╝ąĖąĮą░ ąĢ.ąĢ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. VI.-12ŌĆō13; ąÜą╗ąŠčćą║ąŠ ąÆ.I. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 87.-11ŌĆō13;

15 ąśą╗čīąĖąĮčüą║ą░čÅ ąÆ.ąÉ., ą£ąŠąĘąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąæ.ąØ., ąóąĄčĆąĄąĮąŠąČą║ąĖąĮ ąÉ.ąś. ąÜčāčĆą│ą░ąĮčŗ VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. čā čü. ą£ą░čéčāčüąŠą▓ąŠ // ąĪą║ąĖčäąĖčÅ ąĖ ąÜą░ą▓ą║ą░ąĘ. ąÜąĖąĄą▓, 1980. ąĪ. 32ŌĆō33. ąĀąĖčü. 6.-29ŌĆō30; ąÜčāą╗ąĄą╝ąĘąĖąĮ ąÉ.ą£. ąóą░ą│ą░čĆčüą║ąĖąĄ ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ čüčéčĆąĄą╗ // ą«ąČąĮą░čÅ ąĪąĖą▒ąĖčĆčī ą▓ čüą║ąĖč乊čüą░čĆą╝ą░čéčüą║čāčÄ čŹą┐ąŠčģčā. ąÜąĄą╝ąĄčĆąŠą▓ąŠ, 1976. ąĀąĖčü. 1.-4.

16 ąśą╗čīąĖąĮčüą║ą░čÅ ąÆ.ąÉ., ą£ąŠąĘąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąæ.ąØ., ąóąĄčĆąĄąĮąŠąČą║ąĖąĮ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 32ŌĆō33. ąĀąĖčü. 6.-1ŌĆō28; ąśčéąĖąĮą░ ąÉ.ą£. ąĀą░ąĮąĮąĖąĄ čüą░ą║ąĖ ą¤čĆąĖą░čĆą░ą╗čīčÅ // ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ąĪąĪąĪąĀ. ąó. 11: ąĪč鹥ą┐ąĮą░čÅ ą┐ąŠą╗ąŠčüą░ ąÉąĘąĖą░čéčüą║ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ąĪąĪąĪąĀ ą▓ čüą║ąĖč乊-čüą░čĆą╝ą░čéčüą║ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ. ą£., 1992. ąóą░ą▒ą╗. 4.-1; ąÜąŠąĘąĄąĮą║ąŠą▓ą░ ąÆ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. II.-24; ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 5.-1ŌĆō13; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. ąÉčƹȹ░ąĮ-2: ąĀąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ čŹčéą░ą┐ąŠą▓ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮąŠ-ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░. ąś ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ ąĄą│ąŠ čģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ // ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĄąČąĄą│ąŠą┤ąĮąĖą║. ąĪą¤ą▒., 2011. Ōä¢ 1. ąĀąĖčü. 29.-ą£26-1.

17 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 6.&ą×23. ąóą░ą▒ą╗. 9.&ąś4; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 14.-ą¢3ŌĆō4; ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 45.

18 ąÜčāą▒ą░čĆąĄą▓ ąÆ.ąö., ą©čāą╗čīą│ą░ ą¤.ąś. ą¤ą░ąĘčŗčĆčŗą║čüą║ą░čÅ ą║čāą╗čīčéčāčĆą░ (ą║čāčĆą│ą░ąĮčŗ ą¦čāąĖ ąĖ ąŻčĆčüčāą╗ą░). ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2007. ąĀąĖčü. 69.-17.

19 ąśą╗čīąĖąĮčüą║ą░čÅ ąÆ.ąÉ., ą£ąŠąĘąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąæ.ąØ., ąóąĄčĆąĄąĮąŠąČą║ąĖąĮ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 6.-6ŌĆō7. ąĀąĖčü. 14.-1; ąśčéąĖąĮą░ ąÉ.ą£., ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4.-2; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 70. ąĀąĖčü. 60.-12; ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 7.-ąō-7, ąØ5ŌĆō6. ąóą░ą▒ą╗. 9.-ąÉ2ŌĆō3, ąæ4ŌĆō5, ąś3, 5, ąÜ5ŌĆō6, ąØ6, 8ŌĆō9; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 15ŌĆō21. ąĀąĖčü. 16ąæ.-59ŌĆō64. ąĀąĖčü. 26.-ąÆ-25.

20 ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 61.

21 ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 3.-7ŌĆō8.

22 ąÜąŠąĘąĄąĮą║ąŠą▓ą░ ąÆ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. III.-ąæ3ŌĆō4, ąō-4; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 61. ąĀąĖčü. 16ąæ.-65. ąĀąĖčü. 19ąæ.-54. ąĀąĖčü. 21ąæ.-42.

23 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4.-1ŌĆō2; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż.. ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 81. ąĀąĖčü. 58.-8; ą£ą░čĆčüą░ą┤ąŠą╗ąŠą▓ ąø.ąĪ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 21. ąóą░ą▒ą╗. 1; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 18.-ąæ4. ąĀąĖčü. 23.-ąÉ32ŌĆō34; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 227.

24 ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 23.-ąÉ32ŌĆō34.

25 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4.-2; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 43.-27ŌĆō38; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 13.-ąæ21-26. ąĀąĖčü. 15.-ąÉ18ŌĆō19. ąĀąĖčü. 16ąæ.-49ŌĆō50.

26 ąōčĆčÅąĘąĮąŠą▓ ą£.ą¤. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 11.-8; ąśą╗čīąĖąĮčüą║ą░čÅ ąÆ.ąÉ., ą£ąŠąĘąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąæ.ąØ., ąóąĄčĆąĄąĮąŠąČą║ąĖąĮ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 32ŌĆō33. ąĀąĖčü. 6.-21ŌĆō28; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 70; ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 42.-10; ąÜąŠąĘąĄąĮą║ąŠą▓ą░ ąÆ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. II.-24; ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 5.-1ŌĆō13; ą£ą░čĆčüą░ą┤ąŠą╗ąŠą▓ ąø.ąĪ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 21, ąóą░ą▒ą╗. 1; ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 6.-ąø-17, ą×-19; ą£ąŠą╗ąŠą┤ąĖąĮ ąÆ.ąś., ą¤ą░čĆčåąĖąĮą│ąĄčĆ ąō. ąźčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ ą¦ąĖčćą░-1 // ą¦ąĖčćą░ ŌĆō ą│ąŠčĆąŠą┤ąĖčēąĄ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčé ą▒čĆąŠąĮąĘčŗ ą║ ąČąĄą╗ąĄąĘčā ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą▓ ąæą░čĆą░ą▒ąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą╗ąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĖ. ąØąŠą▓ąŠčüąĖą▒ąĖčĆčüą║, 2009. ąó. 3. ąĪ. 72.

27 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIV.-31; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż., ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 81. ąĀąĖčü. 60.-11ŌĆō12; ąÜąŠąĘąĄąĮą║ąŠą▓ą░ ąÆ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. III.-ą¢1ŌĆō2, ąÜ2ŌĆō3; ą£ą░čĆčüą░ą┤ąŠą╗ąŠą▓ ąø.ąĪ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 21. ąóą░ą▒ą╗. 1; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 3.-4.

28 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4.-1; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 70. ąĀąĖčü. 47.-1, 3, 4ŌĆō5; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż.. ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 81. ąĀąĖčü. 58. ąĀąĖčü. 60.-8, 10; ą£ą░čĆčüą░ą┤ąŠą╗ąŠą▓ ąø.ąĪ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 21. ąóą░ą▒ą╗. 1; ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 228. ąĀąĖčü. 5.-15ŌĆō18; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 3.-6, 8.

29 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4.-1; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 70. ąĀąĖčü. 47.-6; ąÜąĖčĆčÄčłąĖąĮ ą«.ąż., ąóąĖčłą║ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 81. ąĀąĖčü. 60.-9; ą£ą░čĆčüą░ą┤ąŠą╗ąŠą▓ ąø.ąĪ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 21. ąóą░ą▒ą╗. 1; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 3.-6. ąĀąĖčü. 3.-2; 2011. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 331. ąĀąĖčü. 29.

30 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIV.-84; ąśą╗čīąĖąĮčüą║ą░čÅ ąÆ.ąÉ., ą£ąŠąĘąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖą╣ ąæ.ąØ., ąóąĄčĆąĄąĮąŠąČą║ąĖąĮ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 32ŌĆō33. ąĀąĖčü. 6.-15; ąśčéąĖąĮą░ ąÉ.ą£., ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4.-2; ąÜčāą▒ą░čĆąĄą▓ ąÆ.ąö., ą©čāą╗čīą│ą░ ą¤.ąś. ą¤ą░ąĘčŗčĆčŗą║čüą║ą░čÅ ą║čāą╗čīčéčāčĆą░ (ą║čāčĆą│ą░ąĮčŗ ą¦čāąĖ ąĖ ąŻčĆčüčāą╗ą░). ąæą░čĆąĮą░čāą╗, 2007. ąĀąĖčü. 69.-3; ąÜčāą╗ąĄą╝ąĘąĖąĮ ąÉ.ą£. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 1.-4; ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 6ŌĆō9; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 13ŌĆō23. ąĀąĖčü. 16ąæ.-59ŌĆō61. ąĀąĖčü. 21ąæ.-43, 45, 47, 49; ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 45.

31 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 6.-ąś-7, ą×&22. ąóą░ą▒ą╗. 7.-ąō-5ŌĆō6, ą£-3; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 12.-ą¢-4. ąĀąĖčü. 13.-ąö. ąĀąĖčü. 14.-ąÆ1ŌĆō8. ąĀąĖčü. 29.-ąæ4ŌĆō5.

32 ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 12.-ą¢-4. ąĀąĖčü. 13.-ąö. ąĀąĖčü. 14.-ąÆ1ŌĆō8. ąĀąĖčü. 29.-ąæ4ŌĆō5.

33 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIV.-1, 20; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ.čüąŠčć. ąĀąĖčü. 60.-12.

34 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 43.-39ŌĆō40.

35 ąÜąŠąĘąĄąĮą║ąŠą▓ą░ ąÆ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. II.-21; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2011. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 331.

36 ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 21.

37 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 12.-3; ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ąś.ąØ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 33.

38 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIII.-26ŌĆō27, 78; ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ąś.ąØ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć.ąĀąĖčü. 1.

39 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. XLIII.-328ŌĆō346; ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 31.-13. ąĀąĖčü. 52.-3ŌĆō5; ąøąĖčéą▓ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąæ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 68ŌĆō77; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. 2011. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 29.

40 ąÜčāą▒ą░čĆąĄą▓ ąÆ.ąö., ą©čāą╗čīą│ą░ ą¤.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 69.-1ŌĆō2, 7ŌĆō8, 21.

41 ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 22.-ąÉ18.

42 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 11.-3. 14.-15ŌĆō18; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 22.-ąÉ17; ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. čĆąĖčü. 2.-9ŌĆō10, 12, 15, 21ŌĆō22; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 227; 2011. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 29.-ą£25-1-4, 8;.

43 ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. ąÉčĆčéą░ąĮ-2. ąĀąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ čŹčéą░ą┐ąŠą▓ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮąŠ-ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░ ąĖ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ ąĄą│ąŠ čģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ // ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĄąČąĄą│ąŠą┤ąĮąĖą║. ąĪą¤ą▒., 2011. Ōä¢ 1. ąĀąĖčü. 29.-ąÜą╗.2ą░-1.

44 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 5.-23ŌĆō30. ąĀąĖčü. 14.-15ŌĆō18, 24, 26. ąĀąĖčü. 25.-2, 12. ąĀąĖčü. 31.-2, 4, 8, 12. ąĀąĖčü. 47.-7. ąĀąĖčü. 52.-3ŌĆō5.

45 ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 1.-III3ŌĆō4, 6, 8. ąĀąĖčü. 2.-1ŌĆō7, III1, IV1ŌĆō2.

46 ąóą░ąĖčĆąŠą▓ ąÉ.ąö. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 5.-23ŌĆō33, 45.

47 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 4.-1; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 22.-ąÉ18.

48 ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2011. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 29.-ą£25-1-5.

49 ąśčéąĖąĮą░ ą£.ąÉ., ą»ą▒ą╗ąŠąĮčüą║ąĖą╣ ąø.ąó. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 31.-7; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 227.

50 ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2011. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 1.-I-1.

51 ąøąĖčéą▓ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąæ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 81, 119; ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ąś.ąØ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 26; ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 1.-25ŌĆō27; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 66.

52 ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2011. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 331.

53 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 1.-ąæ25ŌĆō27; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 14.-ąÆ1.

54 ąĪąĖą╝ąŠąĮąĄąĮą║ąŠ ąÉ.ąÆ. ąĪą░čĆą╝ą░čéčüą║ąĖąĄ ą▓čüą░ą┤ąĮąĖą║ąĖ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą│ąŠ ą¤čĆąĖč湥čĆąĮąŠą╝ąŠčĆčīčÅ. ąĪą¤ą▒., 2010. ąĀąĖčü. 67.

55 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 6.-ąö4, ą£1ŌĆō2, ąØ1ŌĆō4; ąĪąĖą╝ąŠąĮąĄąĮą║ąŠ ąÉ.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 67.

56 ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 22.-ąÉ6, 13. ąĀąĖčü. 24.-ąÉ54.

57 ąóą░ą╝ ąČąĄ.

58 ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čüą║ą░čÅ ąś.ąØ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 26.

59 ąøąĖčéą▓ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąæ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 99; ą£ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓ ąÆ.ąÉ. ąØą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąÆąĄčĆčģąĮąĄą│ąŠ ą¤čĆąĖąŠą▒čīčÅ ą▓ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ŌĆō ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ I čéčŗčüčÅč湥ą╗ąĄčéąĖčÅ ą┤ąŠ ąĮ.čŹ. ą£., 1997. ąóą░ą▒ą╗. 122.-65ŌĆō67; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 17.-ąō; ą¦čāą│čāąĮąŠą▓ ąÜ.ąÆ. 2000. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 29.

60 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 6.-ą£1ŌĆō2, ąØ1ŌĆō4, ą×14; čéą░ą▒ą╗. 8.-ą¤4ŌĆō5, ąĀ3.

61 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 8.-ą¤6, ąĪ2; ą£ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓ ąÆ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 122.-65ŌĆō67; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 17.-ąō.

62 ąøąĖčéą▓ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąæ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 93.

63 ąÜąŠą▓čĆąĖą│ąĖąĮ ąÉ.ąÉ. ąźčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ąĄąĮąĖą╣ // ąÜčāą╗čīčéčāčĆą░ ąĘą░čāčĆą░ą╗čīčüą║ąĖčģ čüą║ąŠč鹊ą▓ąŠą┤ąŠą▓ ąĮą░ čĆčāą▒ąĄąČąĄ čŹčĆ. ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą▒čāčĆą│, 1997. ąĪ. 65; ąÜąŠčĆčÅą║ąŠą▓ą░ ąø.ąØ., ąæčāą╗ą┤ą░čłąĄą▓ ąÆ.ąÉ., ą¤ąŠčéčĆąŠ ą¢.-ą¤. ą×ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą║čāčĆą│ą░ąĮąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ąĄąĮąĖą╣ // ąÜčāą╗čīčéčāčĆą░ ąĘą░čāčĆą░ą╗čīčüą║ąĖčģ čüą║ąŠč鹊ą▓ąŠą┤ąŠą▓ ąĮą░ čĆčāą▒ąĄąČąĄ čŹčĆ. ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą▒čāčĆą│, 1997. ąĀąĖčü. 13.-1ŌĆō5.

64 ąźčāą┤čÅą║ąŠą▓ ą«.ąĪ. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čŗčģ ą║ąŠč湥ą▓ąĮąĖą║ąŠą▓ ą«ąČąĮąŠą╣ ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ ąĖ ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąÉąĘąĖąĖ. ąØąŠą▓ąŠčüąĖą▒ąĖčĆčüą║, 1986. ąĀąĖčü. 8.

65 ąóą░ą╝ ąČąĄ.

66 ąöą░ą▓čŗą┤ąŠą▓ą░ ąÉ.ąÆ. ąśą▓ąŠą╗ą│ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čü. ąó. 2. ąśą▓ąŠą╗ą│ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║. ąĪą¤ą▒., 1996. ąóą░ą▒ą╗. 22.-5ŌĆō6; ąÜąŠčĆčÅą║ąŠą▓ą░ ąø.ąØ., ąæčāą╗ą┤ą░čłąĄą▓ ąÆ.ąÉ., ą¤ąŠčéčĆąŠ ą¢.-ą¤. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 9.-5; ąøąĖčéą▓ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąæ.ąÉ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 27.-9ŌĆō12; ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś., ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąóą░ą▒ą╗. 8.-ą¤4ŌĆō5, ąĀ3, ąĪ1; ąĪą░ą▓č湥ąĮą║ąŠ ąĢ.ąś. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéčŗ čüąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ čüą║ąĖčäčüą║ąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ąöąŠąĮčā // ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąöąŠąĮą░ ą▓ čüą║ąĖčäčüą║čāčÄ čŹą┐ąŠčģčā. ą£., 2004. ąĀąĖčü. 16ŌĆō18; ąĪąĖą╝ąŠąĮąĄąĮą║ąŠ ąÉ.ąÆ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 67.-7ŌĆō18; ąźą░ąĘą░ąĮąŠą▓ ąÉ.ą£. ąśąĘą▒čĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĮą░čāčćąĮčŗąĄ čéčĆčāą┤čŗ: ą×č湥čĆą║ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ čüą░čĆą╝ą░č鹊ą▓. ąĪą¤ą▒., 2008. ąĀąĖčü. 23.-1ŌĆō4, 10ŌĆō15.

67 ąÜąŠčĆčÅą║ąŠą▓ą░ ąø.ąØ., ąæčāą╗ą┤ą░čłąĄą▓ ąÆ.ąÉ., ą¤ąŠčĆč鹊 ą¢.-ą¤. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 2.-3ŌĆō5. ąĀąĖčü. 9.-5. ąźą░ąĘą░ąĮąŠą▓ ąÉ.ą£. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 23.-4ŌĆō9, 20ŌĆō24; čĆąĖčü. 24.-6.

68 ąóą░ą╝ ąČąĄ.

69 ąÜąŠčĆčÅą║ąŠą▓ą░ ąø.ąØ., ąæčāą╗ą┤ą░čłąĄą▓ ąÆ.ąÉ., ą¤ąŠčéčĆąŠ ą¢.-ą¤. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĀąĖčü. 9.-5.

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ