ÐкÑпПМОÑПваМОе ПÑÑÐ¶ÐžÑ Ð² ÑПкÑПвОÑМОÑе ÑПÑÑОйÑÐºÐžÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑПÑПв в МаÑале XIX ÑÑПлеÑОÑ, ÐОкПлаева Ð.С. (ÐПÑква)

ÐОМОÑÑеÑÑÑвП ПбПÑÐŸÐœÑ Ð ÐŸÑÑОйÑкПй ЀеЎеÑаÑОО РПÑÑОйÑÐºÐ°Ñ ÐÐºÐ°ÐŽÐµÐŒÐžÑ ÑакеÑÐœÑÑ Ðž аÑÑОллеÑОйÑÐºÐžÑ ÐœÐ°Ñк ÐПеММП-ОÑÑПÑОÑеÑкОй ÐŒÑзей аÑÑОллеÑОО, ОМжеМеÑÐœÑÑ Ð²ÐŸÐ¹Ñк О вПйÑк ÑвÑзО ÐПйМа О ПÑÑжОе ÐПвÑе ОÑÑÐ»ÐµÐŽÐŸÐ²Ð°ÐœÐžÑ Ðž ЌаÑеÑÐžÐ°Ð»Ñ Ð¢ÑÑÐŽÑ Ð¢ÑеÑÑей ÐежЎÑМаÑПЎМПй МаÑÑМП-пÑакÑОÑеÑкПй кПМÑеÑеМÑОО 16â18 ÐŒÐ°Ñ 2012 гПЎа

ЧаÑÑÑ IIСаМкÑ-ÐеÑеÑбÑÑг

ÐÐÐÐÐÐОÐС 2012

© ÐÐÐÐÐÐОÐС, 2012

© ÐПллекÑОв авÑПÑПв, 2012

ÐРСÐÐ¥ ÐÐÐ ÑкÑпПзОÑОО вППÑÑжеМОÑ, как О пÑОеЌаЌ ÑкÑпПМОÑÐŸÐ²Ð°ÐœÐžÑ ÐŸÑÑÐ¶ÐžÑ Ð² ОЌпеÑаÑПÑÑкПй ÐÑÑжейМПй палаÑе в пеÑвПй пПлПвОМе XIX в., Ме бÑлП пПÑвÑÑеМП ÑпеÑОалÑМПгП ОÑÑлеЎПваМОÑ1. ÐпÑблОкПваММÑе ОÑÑПÑМОкО ÑÑПгП вÑеЌеМО, каÑалПгО О пÑÑевПЎОÑелО пП ÐÑÑжейМПй палаÑе, заÑаÑÑÑÑ ÐŸÐ±Ñ ÐŸÐŽÑÑ Ð²ÐœÐžÐŒÐ°ÐœÐžÐµÐŒ кПллекÑÐžÑ ÐŸÑÑжОÑ. Так, в пеÑвПЌ каÑалПге, пПÑвÑÑеММПЌ ÐŒÑзеÑ, ÐлекÑÐµÑ Ð€ÐµÐŽÐŸÑПвОÑа ÐалОМПвÑкПгП2, ОÑÑПÑОка, аÑÑ ÐžÐ²ÐžÑÑа, пПÑеÑМПгП ÑлеМа ÐÑÑжейМПй палаÑÑ Ð±ÑлО ПпÑÐ±Ð»ÐžÐºÐŸÐ²Ð°ÐœÑ ÑПлÑкП гПÑÑЎаÑÑÑвеММÑе ÑегалОО. Ð ÑлеЎÑÑÑеЌ ОзЎаМОО 1826 г. егП авÑÐŸÑ ÐžÐ·Ð²ÐµÑÑÐœÑй жÑÑМалОÑÑ, ОзЎаÑÐµÐ»Ñ Â«ÐÑеÑеÑÑвеММÑÑ Ð·Ð°Ð¿ÐžÑПк» Ðавел ÐÐ°Ð²Ð»ÐŸÐ²ÐžÑ Ð¡Ð²ÐžÐœÑОМ3, Ñакже пПÑеÑÐœÑй ÑлеМ ÐÑÑжейМПй палаÑÑ, ПпОÑÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑПбÑаМОе ПÑÑÐ¶ÐžÑ ÐºÑаÑкП, Ñ ÑПжалеМОеЌ кПМÑÑаÑОÑÑеÑ, ÑÑП «аÑÑ ÐµÐŸÐ»ÐŸÐ³ÐžÑеÑÐºÐžÑ Â» ÑвеЎеМОй Пб ÑÑПй кПллекÑОО ЌалП4. ÐÐœ вÑЎелÑÐµÑ ÐºÐŸÐŒÐ¿Ð»ÐµÐºÑ ÐžÐ· гПÑÑЎаÑÑÑвеММПгП ÑОÑа, ЌеÑа О зМаЌеМО, а Ñакже кПллекÑÐžÑ Ð±Ñлав как ÐœÐµÐºÐžÑ ÑегалОй вПОМÑкПгП Ñ Ð°ÑакÑеÑа. ÐаÑÑÐŽÑ Ñ ÑÑОЌ, Ð.Ð. СвОМÑОМ пÑÐžÐ²ÐŸÐŽÐžÑ ÐŸÐ¿ÐžÑаМОе Ð·ÐŽÐ°ÐœÐžÑ ÐŒÑÐ·ÐµÑ Ðž пÑПгÑÐ°ÐŒÐŒÑ ÐµÐ³ÐŸ аÑÑ ÐžÑекÑÑÑМПгП ЎекПÑа. ÐвÑÐŸÑ ÑлеЎÑÑÑегП «ÐÑаÑкПгП ПпОÑÐ°ÐœÐžÑ ÐÑÑжейМПй палаÑÑ»5 Ðавел ÐвÑеОМПв ÐŸÐ±Ñ ÐŸÐŽÐžÑ ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑÐžÑ ÐŸÑÑÐ¶ÐžÑ Ð²ÐœÐžÐŒÐ°ÐœÐžÐµÐŒ. ÐОÑÑ Ð¿ÑÑевПЎОÑелÑ6 1843 г. ÐÐžÑ Ð°ÐžÐ»Ð° ÐОкПлаевОÑа ÐагПÑкОМа7 ÐŽÐ°ÐµÑ ÐºÐ°Ðº ПпОÑаМОе кПллекÑОО ПÑÑжОÑ, Ñак О пÑОеЌПв егП ÑкÑпПМОÑПваМОÑ. Ð 1844 г. Ñ ÑЎПжМОк ÐОкПлай ÐлекÑÐµÐµÐ²ÐžÑ ÐÑÑЎОМ вÑпПлМОл вОЎ зала Ñ ÑкÑпПзОÑОей ПÑÑÐ¶ÐžÑ Ðž гÑÑппПвÑÐŒ пПÑÑÑеÑПЌ ÑПÑÑÑЎМОкПв ÐŒÑзеÑ. ÐÑП пПлПÑМП ÑлÑÐ¶ÐžÑ Ð¿ÑекÑаÑМПй, МП, к ÑПжалеМОÑ, пПка еЎОМÑÑвеММПй ПбМаÑÑжеММПй ОллÑÑÑÑаÑОей ÑкÑпПзОÑОО ÐÑÑжейМПй палаÑÑ ÑÑПгП вÑеЌеМО8 (ÑОÑ. 1).

РОÑ. 1. Ð.Ð. ÐÑÑЎОМ. Ðала в ÐÑÑжейМПй палаÑе в ÐПÑкве 1844. ХПлÑÑ, ЌаÑлП. ÐÐÐ

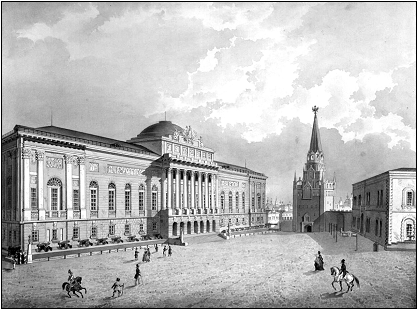

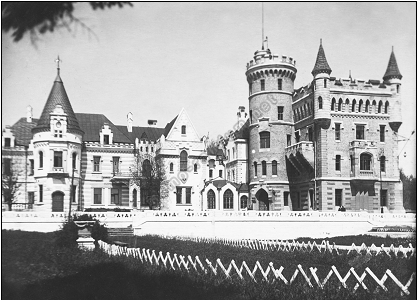

ТÑаЎОÑОО ÑкÑпПМОÑÐŸÐ²Ð°ÐœÐžÑ Ð²ÐŸÐŸÑÑÐ¶ÐµÐœÐžÑ Ð² ÐŒÑзее ÑÑПÑЌОÑПвалОÑÑ Ð² 20-Ñ Ð³Ð³. XIX в., кПгЎа ÑклаЎÑвалаÑÑ ÐµÐ³ÐŸ пеÑÐ²Ð°Ñ ÑкÑпПзОÑОÑ. ÐМа ÑÑÑÑаОвалаÑÑ Ð² ÑпеÑОалÑМП пПÑÑÑПеММПЌ ÐŽÐ»Ñ ÐŒÑÐ·ÐµÑ Ð·ÐŽÐ°ÐœÐžÐž. ÐгП вПзвелО в 1810 г. пП пÑПекÑÑ ÐœÐ°ÑлеЎМОка ОЎей ÐаÑÐ²ÐµÑ ÐазакПва, аÑÑ ÐžÑекÑПÑа, ОзвеÑÑМПгП к ÑÐŸÐŒÑ Ð²ÑеЌеМО ÑÑЎПЌ пПÑÑÑПек в ÐПÑкве, ÐваМа ÐаÑОлÑевОÑа ÐгПÑПва 9. СлеЎÑÑ ÐºÐ»Ð°ÑÑОÑОÑÑОÑеÑкПй ÑÑаЎОÑОО, Ð.Ð. ÐгПÑПв ÑпÑПекÑОÑПвал зЎаМОе Ñ ÑÑкП вÑÑажеММПй ОЎейМПй пÑПгÑаЌЌПй. РМаÑале XIX в. гПÑÑЎаÑÑÑвеММÑЌО ОЎеПлПгаЌО ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа вПÑпÑОМОЌалаÑÑ Ðž ÑÑакÑПвалаÑÑ ÐºÐ°Ðº ÐŒÑзей ОÑÑПÑОÑеÑкОй, МП в ÑППÑвеÑÑÑвОО Ñ Ð¿Ð°ÐœÐµÐ³ÐžÑОÑеÑкО-ÑОÑПÑОÑеÑкОЌ МапÑавлеМОеЌ ПÑеÑеÑÑвеММПй ОÑÑПÑОПгÑаÑОО, ÑаЌÑÐŒ ÑÑкОЌ пÑеЎÑÑавОÑелеЌ кПÑПÑПгП бÑл ÐОкПлай ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑ ÐаÑаЌзОМ. СППÑвеÑÑÑвеММП Ñ ÑÑОЌО ОЎеÑЌО О в ÑÑаЎОÑОÑÑ Ð°ÐœÑаЌблевПй заÑÑÑПйкО, пПвÑÑеММÑÐŒ вМОЌаМОеЌ к кПÑПÑПй Ñ Ð°ÑакÑеÑОзÑеÑÑÑ Ð¿ÐµÑОПЎ вÑÑПкПгП клаÑÑОÑОзЌа, бÑлП вÑбÑаМП ЌеÑÑП ÐŽÐ»Ñ ÐŒÑзейМПгП зЎаМОÑ. ÐМП ÑаÑпПлагалПÑÑ Ð² ПÑМПваМОО ÑÑеÑгПлÑМОка, ÑÑПÑПМаЌО кПÑПÑПгП ÑÑалО ÐÑÑеМал â ЎеÑОÑе ÐеÑÑа I â О Ð¡ÐµÐœÐ°Ñ â ÐŽÐ°Ñ ÐПÑкве ОЌпеÑаÑÑОÑÑ ÐкаÑеÑÐžÐœÑ 10. СПвÑеЌеММОкО вПÑклОÑалО «ПÑÑжОе О закПМ пÑегÑажЎаÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ðº ÑвÑÑОлОÑÑ ÑÐ»Ð°Ð²Ñ ÐœÐ°ÑÐžÑ Ð¿ÑеЎкПв»11.

ЊеМÑÑ Ð¿ÑПÑÑжеММПгП ЎвÑÑ ÑÑажМПгП Ð·ÐŽÐ°ÐœÐžÑ Ð±Ñл вÑЎелеМ кПÑОМÑÑкОЌ пПÑÑОкПЌ. ÐаЎ МОЌ вÑÑОлОÑÑ Ð°ÑÑОк О пПлПгОй кÑпПл. ÐаЎ ПкМаЌО вÑПÑПгП ÑÑажа ÑаÑпПлПжОлОÑÑ Ð»ÐµÐ¿ÐœÑе баÑелÑеÑÑ Ñ ÑÑжеÑаЌО ÑÑÑÑкПй ОÑÑПÑОО. Ð ÐœÐžÑ , пП ПÑзÑÐ²Ñ Ð.Ð. СвОМÑОМа, бÑлО вПÑпÑÐŸÐžÐ·Ð²ÐµÐŽÐµÐœÑ Â«Ð¿ÑПОÑÑеÑÑÐ²ÐžÑ ÐžÐ· ОÑÑПÑОО МаÑей (ÑÑÑÑкПй. â Ð. Ð.), ÑлÑжаÑОе ей ÑкÑаÑеМОÑЌО»12. ТакОе ЎалекОе, как пÑОМÑÑОе Ñ ÑОÑÑОаМÑÑва Ð ÑÑÑÑ Ð² X в. О бОÑÐ²Ñ Ñ ÑаÑаÑаЌО. ÐПлее блОзкОе â Ð¿ÐŸÐ±ÐµÐŽÑ ÐœÐ°ÐŽ ÑвеЎаЌО пÑО ÐÑаÑМПй гПÑке О Ревеле, МаЎ ÑÑÑкаЌО пÑО ÐагÑле О ЧеÑЌе. ÐаЎ аÑÑОкПЌ ÑазЌеÑалОÑÑ ÑкÑлÑпÑÑÑÑ ÐŽÐµÑÑелей ÑÑÑÑкПй ОÑÑПÑОО ÑазлОÑÐœÑÑ Ð¿ÐµÑОПЎПв 13. ÐÑеÑÑОÑÐµÐ»Ñ Ð ÑÑО ÑавМПапПÑÑПлÑÐœÑй кМÑÐ·Ñ ÐлаЎОЌОÑ, геÑПО ÐÑлОкПвÑкПй бОÑÐ²Ñ ÐŒÐŸÐœÐ°Ñ Ðž ТÑПОÑе-СеÑгОева ЌПМаÑÑÑÑÑ ÐеÑеÑÐ²ÐµÑ Ðž ÐÑлÑÐ±Ñ â вПзвÑаÑалО зÑОÑÐµÐ»Ñ Ðº ОÑÑПкаЌ ÑÑÑÑкПгП гПÑÑЎаÑÑÑва. ÐПкПÑОÑÐµÐ»Ñ Ð¡ÐžÐ±ÐžÑО ÐÑЌак ТОЌПÑÐµÐµÐ²ÐžÑ â ÑОЌвПлОзОÑПвал МаÑалП кПлПМОзаÑОО О пПÑлеЎПвавÑОй за ÑÑОЌ зМаÑОÑелÑÐœÑй ÑПÑÑ ÐŽÐµÑжавÑ. ÐÑвПбПЎОÑелО ÐПÑÐºÐ²Ñ ÐŸÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑкП-лОÑПвÑÐºÐžÑ ÐžÐœÑеÑвеМÑПв ÐÑзÑЌа ÐОМОМ О ÐЌОÑÑОй ÐПжаÑÑкОй â МаÑОПМалÑÐœÑÑ ÐœÐµÐ·Ð°Ð²ÐžÑОЌПÑÑÑ, МаÑалП пÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐœÐžÑ ÐŽÐžÐœÐ°ÑÑОО РПЌаМПвÑÑ , а вОЎМÑе гПÑÑЎаÑÑÑвеММÑе ЎеÑÑелО XVII в. Ð.Ð. ÐÑЎОМ-ÐаÑекОМ, Ð.С. ÐаÑвеев, кМÑÐ·Ñ Ð.Ð. ÐПлОÑÑÐœ â зМаÑОÑелÑÐœÑе вПеММÑе О ЎОплПЌаÑОÑеÑкОе ÑÑÐ¿ÐµÑ Ðž РПÑÑОО ÑÑПгП ÑÑПлеÑОÑ. ÐÐŸÐŽÐ±ÐŸÑ Ð¿ÐµÑÑПМажей бÑл ПÑÑÑеÑÑвлеМ в 1808 г. Ð.Ѐ. ÐалОМПвÑкОЌ 14. РбаÑелÑеÑÑ, О ÑкÑлÑпÑÑÑа ÐŽÐŸÐ»Ð¶ÐœÑ Ð±ÑлО пПЎгПÑавлОваÑÑ Ð·ÑОÑÐµÐ»Ñ Ðº ÑПЌÑ, ÑÑП ПМ ÑÐ²ÐžÐŽÐžÑ Ð²ÐœÑÑÑО ÐŒÑзеÑ. ÐвÑПÑПЌ ÑкÑлÑпÑÑÑ ÑÑал Ñ ÑЎПжМОк ÐавÑООл Ð¢ÐžÑ ÐŸÐœÐŸÐ²ÐžÑ ÐаЌаÑаев 15. Ðез аллегПÑОй аÑÑПÑООÑПвалаÑÑ Ñ ÐœÐ°Ð·Ð²Ð°ÐœÐžÐµÐŒ ÐŒÑÐ·ÐµÑ Ð°ÑÑОллеÑОйÑÐºÐ°Ñ ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑОÑ, вÑÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐœÐœÐ°Ñ Ð²ÐŽÐŸÐ»Ñ ÑаÑаЎа. Ð ÑПЌ ÑОÑле О зМаЌеМОÑÐ°Ñ ÐŠÐ°ÑÑ-пÑÑка, пÑПОзвеЎеМОе лОÑейÑОка ÐМЎÑÐµÑ Ð§ÐŸÑ ÐŸÐ²Ð° (ÑОÑ. 2).

РОÑ. 2. Ð.Ð. ÐеÑаÑОЌПв. ÐОЎ Ма ÑÑаÑПе зЎаМОе ÐÑÑжейМПй палаÑÑ Ð² ÐПÑкПвÑкПЌ ÐÑеЌле. XIX в. ÐкваÑелÑ. ÐÑзеО ÐПÑкПвÑкПгП ÐÑеЌлÑ

ÐМалОз ПпÑблОкПваММÑÑ ÐžÑÑПÑМОкПв пПказÑваеÑ, ÑÑП в 20-Ñ Ð³Ð³. XIX в. ÑкÑпПзОÑÐžÑ ÐŒÑÐ·ÐµÑ ÐŽÐµÐ»ÐžÐ»Ð°ÑÑ ÐœÐ° Ўве ÑавМÑе ÑаÑÑО. ÐÑÑÐ¶ÐžÑ Ð±ÑлО пПÑвÑÑÐµÐœÑ ÐŽÐ²Ð° зала Оз ÑеÑÑÑÐµÑ 16. Ð 1840-Ñ Ð³Ð³. ÑкÑпПзОÑÐžÑ ÐŸÑÑÐ¶ÐžÑ ÑаÑпПлагалаÑÑ Ñже в ÑÑÐµÑ Ð·Ð°Ð»Ð°Ñ ÐžÐ· пÑÑО. РМПвÑй ÑкÑпПзОÑОПММÑй зал ÐŒÐµÐ¶ÐŽÑ 1826â1842 гг. бÑл пÑеПбÑазПваМ ПбÑОÑÐœÑй веÑÑОбÑÐ»Ñ Ð²ÑПÑПгП ÑÑажа, ÑаМее ÑвПбПЎМÑй ÐŸÑ ÑкÑпПМаÑПв. Ð ÑÑÐŸÑ Ð·Ð°Ð»Ð¿ÐŸÑеÑОÑÐµÐ»Ñ Ð¿ÐŸÐ¿Ð°ÐŽÐ°Ð», как ÑПлÑкП пПЎМОЌалÑÑ Ð¿ÐŸ паÑаЎМПй леÑÑМОÑе вП вÑПÑПй, ÑкÑпПзОÑОПММÑй ÑÑаж. ÐÑÑжОе О ЎПÑÐ¿ÐµÑ Ðž в МеЌ бÑлО пÑеЎÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐœÑ Ð² ОМÑеÑеÑМейÑÐžÑ ÑеЌаÑОÑеÑÐºÐžÑ ÑÑПÑеÑÑ . Ð¢Ð°ÐºÐžÑ ÑÑПÑеев бÑлП МеÑкПлÑкП. Ðва Оз ÐœÐžÑ â вПкÑÑг пПÑÑÑеÑПв пеÑвÑÑ Ð ÐŸÐŒÐ°ÐœÐŸÐ²ÑÑ â ЌПжМП МазваÑÑ Â«ÐŒÐµÐŒÐŸÑОалÑÐœÑЌО». Ð ÐžÑ ÑПÑÑаве бÑлО ЎПÑÐ¿ÐµÑ Ðž ÐÐžÑ Ð°ÐžÐ»Ð° ЀеЎПÑПвОÑа (ÑОÑ. 3), ÐлекÑÐµÑ ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑа (ÑОÑ. 4) О пÑеЎЌеÑÑ Ð²ÐŸÐŸÑÑÐ¶ÐµÐœÐžÑ ÐžÑ Ð²ÑеЌеМО.

«ÐПеММÑй» ÑÑПÑей бÑл пПÑвÑÑеМ ÐПлÑавÑкПй баÑалОО. ТÑÑЎМП пеÑеПÑеМОÑÑ Ð·ÐœÐ°ÑеМОе пеÑвПй Ð¿ÐŸÐ±ÐµÐŽÑ ÑÑÑÑÐºÐžÑ Ð²ÐŸÐ¹Ñк в СевеÑМПй вПйМе 1700â1721 гг. ÐŽÐ»Ñ ÑÐ»Ð°Ð²Ñ ÑÑÑÑкПгП ПÑÑÐ¶ÐžÑ Ðž ÑПÑÑОйÑкПй ОÑÑПÑОО. ÐПбеЎПМПÑÐœÑÐŒ завеÑÑеМОеЌ ÑÑПй Ð²ÐŸÐ¹ÐœÑ Ð ÐŸÑÑÐžÑ ÐŸÐ±ÑзаМа ÑвПОЌ МПвÑÐŒ гПÑÑЎаÑÑÑвеММÑÐŒ ÑÑÑÑПйÑÑвПЌ. Ð ÑПÑÑОйÑкОе ЌПМаÑÑ Ðž â ÑОÑÑлПЌ ОЌпеÑаÑПÑа. ÐПЎ пПÑÑÑеÑПЌ ОЌпеÑаÑПÑа ÐеÑÑа I бÑлО ÑаÑÐ¿ÐŸÐ»ÐŸÐ¶ÐµÐœÑ ÐœÐŸÑОлкО ÑвеЎÑкПгП кПÑÐŸÐ»Ñ ÐаÑла XII, баÑабаМÑ, лОÑавÑÑ, взÑÑÑе в ÐПлÑавÑкПЌ ÑÑажеМОО, ÑОгМалÑÐœÑе ÑÑÑбÑ, ÑеÑебÑÑÐœÑе ПÑОÑеÑÑкОе зМакО, Ñ ÐŸÐ»ÐŸÐŽÐœÐŸÐµ ПÑÑжОе О зМаЌеМа ÑПгП вÑеЌеМО. ÐапÑПÑОв ÑÑПÑÐµÑ Ð² ÑÑОке Ñ ÑаМОлОÑÑ Ð¿ÐžÑалО ÐеÑÑа I. ÐПпПлМÑлО кПЌпПзОÑÐžÑ ÐŽÑевкО ÑвеЎÑÐºÐžÑ Ð·ÐœÐ°ÐŒÐµÐœ, взÑÑÑÑ Ð² ÐПлÑавÑкÑÑ Ð±Ð°ÑалОÑ, МП ÑÑПÑÑОе ÑÑЎПЌ Ñ ÑÑПÑееЌ, в ПÑПбÑÑ ÑÑÐŸÐ¹ÐºÐ°Ñ 17.

РОÑ. 3. ÐПÑÐ¿ÐµÑ Ð·ÐµÑÑалÑÐœÑй. ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа, 1616. ÐаÑÑеÑа ÐЌОÑÑОй ÐПМПвалПв, ÐМЎÑей ТаÑЌаМ. СеÑебÑП, ÑÑалÑ, ÑкаМÑ; кПвка, ÑекаМка, ÑÑавлеМОе, ÑезÑба, зПлПÑеМОе. ÐÑОМаЎлежал ÑаÑÑ ÐÐžÑ Ð°ÐžÐ»Ñ Ð€ÐµÐŽÐŸÑПвОÑÑ

РОÑ. 4. ÐПÑÐ¿ÐµÑ Ð·ÐµÑÑалÑÐœÑй. ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа, 1663. ÐаÑÑÐµÑ ÐОкОÑа ÐавÑЎПв. СеÑебÑП, ÑÑалÑ, ÑкаМÑ, Ð±Ð°Ñ ÑПЌа, кПжа; кПвка, ÑекаМка, ÑезÑба, зПлПÑеМОе, ÑеÑебÑеМОе. ÐÑОМаЎлежал ÑаÑÑ ÐлекÑÐµÑ ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑÑ

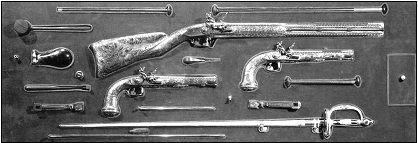

ÐкПлП пПÑÑÑеÑа ОЌпеÑаÑПÑа ÐлекÑаМЎÑа I бÑл ПбÑазПваМ «пПлОÑОÑеÑкОй» ÑÑПÑей. Ð ÑвПей ПÑМПве ПМ бÑл пПÑвÑÑеМ ÐœÐµÐŽÐ°Ð²ÐœÐµÐŒÑ ÑПбÑÑÐžÑ (пП ПÑМПÑÐµÐœÐžÑ ÐºÐŸ вÑеЌеМО ÑÐŸÐ·ÐŽÐ°ÐœÐžÑ ÑкÑпПзОÑОО) â вПеММПй ПпеÑаÑОО ÑÑÑÑÐºÐžÑ Ð²ÐŸÐ¹Ñк пП Ð¿ÐŸÐŽÐ°Ð²Ð»ÐµÐœÐžÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑкПгП вПÑÑÑÐ°ÐœÐžÑ 1830â1831 гг. О ÑлПжОлÑÑ ÐžÐ· зМаЌеМ, пПжалПваММÑÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑкОЌ пПлкаЌ ÐлекÑаМЎÑПЌ I О ÐОкПлаеЌ I, О зМаЌеМ пПлÑÑÐºÐžÑ Ð¿ÐŸÐ²ÑÑаМÑеÑÐºÐžÑ Ð²ÐŸÐ¹Ñк, ÑПбÑаММÑÑ Ð² ПÑЎелÑМПй ÑÑПйке. ÐÑПбПе ЌеÑÑП ÑÑеЎО ÐœÐžÑ Ð¿ÑОМаЎлежалП зМаЌеМО пПлÑÑÐºÐžÑ Ð²ÐŸÐµÐœÐœÑÑ ÑПÑЌОÑПваМОй, Ð²Ñ ÐŸÐŽÐžÐ²ÑÐžÑ Ð² МапПлеПМПвÑкÑÑ Ð°ÑЌОÑ, Ñ ÑППÑвеÑÑÑвÑÑÑей МаЎпОÑÑÑ Ð¿ÐŸ-ÑÑаМÑÑзÑкО. Ðак ОзвеÑÑМП, бÑлП ПÑгаМОзПваМП МеÑкПлÑкП пПлÑÑÐºÐžÑ ÐŸÑÑÑЎПв Ма Ñге ЀÑаМÑОО О в ÐÑалОО, ÑлÑжОвÑÐžÑ Ð€ÑаМÑÑзÑкПй ÑеÑпÑблОке О ÑÑавОвÑÐžÑ ÑвПей заЎаÑей вПÑÑÑаМПвлеМОе пПлÑÑкПй МезавОÑОЌПÑÑО. ÐÑО вПеММÑе ÑПÑЌОÑÐŸÐ²Ð°ÐœÐžÑ ÑÑаÑÑвПвалО О в Ð¿ÐŸÑ ÐŸÐŽÐµ ÐапПлеПМа в РПÑÑОÑ. РаÑÑказ П веÑПлПЌÑÑве пПлÑкПв, пПпÑÑавÑÐžÑ ÑÑ Ð¿ÐŸÑÑÑÑÑО гПÑÑЎаÑÑÑвеММÑе ÑÑÑПО РПÑÑОО, закаМÑОвал ÑМОкалÑÐœÑй ÑкÑÐ¿ÐŸÐœÐ°Ñ â бÑПМзПвÑй кПвÑег Ñ Ð¿ÐŸÐŽÐ»ÐžÐœÐœÐžÐºÐŸÐŒ пПлÑÑкПй кПМÑÑОÑÑÑОО 1815 г. (ÑОÑ. 5)18, ÑаÑпПлПжеММÑй в ОзМПжÑе пПÑÑÑеÑа Ма пПлÑ. ÐП ÑПÑÑав ÑкÑпПМаÑПв ÑÑПÑÐµÑ Ð¿ÐŸÐ·Ð²ÐŸÐ»ÑÐµÑ Ð¿ÑеЎпПлагаÑÑ Ð±ÐŸÐ»ÐµÐµ ÑОÑПкПе егП ÑПлкПваМОе â ÑÑП Ñ Ð°ÑакÑеÑОÑÑОка зМаÑОÑелÑÐœÑÑ ÑПбÑÑОй ÑÑÑÑкПй ОÑÑПÑОО, пÑПОзПÑеЎÑÐžÑ Ð² ÑаÑÑÑвПваМОе ÐлекÑаМЎÑа I, ÑаÑÑказ П егП ПÑПбПй ЌОÑÑОО ПÑвПбПЎОÑÐµÐ»Ñ ÐвÑÐŸÐ¿Ñ ÐŸÑ ÐапПлеПМа. ÐПЎ пПÑÑÑеÑПЌ ОЌпеÑаÑПÑа бÑлО ÑазЌеÑÐµÐœÑ ÐºÑепПÑÑÐœÑе клÑÑО. ТÑаЎОÑОПММП клÑÑ ÑÑеЎО вПеММÑÑ ÑÑПÑеев ÑОЌвПлОзОÑПвал капОÑÑлÑÑÐžÑ Ð³ÐŸÑПЎа, кÑепПÑÑО. Ðва кÑепПÑÑÐœÑÑ ÐºÐ»ÑÑа, Ð²Ñ ÐŸÐŽÐžÐ²ÑÐžÑ Ð² ÑÑÐŸÑ ÑÑПÑей, ПÑÑажалО Ўва МапÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐœÐžÑ ÑПÑÑОйÑкПй пПлОÑОкО алекÑаМЎÑПвÑкПй ÑÐ¿ÐŸÑ Ðž. ÐеÑвÑй â ÐŸÑ ÑÑÑеÑкПй кÑепПÑÑО ÐÑаОлПв â важМПгП ÑÑÑаÑегОÑеÑкПгП пÑМкÑа, взÑÑОеЌ кПÑПÑПгП завеÑÑОлаÑÑ ÑÑпеÑÐœÐ°Ñ ÐºÐ°ÐŒÐ¿Ð°ÐœÐžÑ 1809 г. ÑÑÑÑкП-ÑÑÑеÑкПй Ð²ÐŸÐ¹ÐœÑ 1806â1812 гг.19, бÑл ÑвÑзаМ Ñ Ð²ÐŸÐ¹ÐœÐ°ÐŒÐž Ма ÐÐ°Ð»ÐºÐ°ÐœÐ°Ñ , кПÑПÑÑе РПÑÑÐžÑ Ð²ÐµÐ»Ð° Ñ ÐÑЌаМÑкПй ОЌпеÑОей Ма пÑПÑÑжеМОО XVIIâXIX вв. ÐÑПÑПй â ÐŸÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑкПй кÑепПÑÑО ÐаЌПÑÑÑе, взÑÑПй в 1813 г. 20, â Ñ ÐÑеÑеÑÑвеММПй вПйМПй 1812 г. О ÐагÑаМОÑÐœÑÐŒ Ð¿ÐŸÑ ÐŸÐŽÐŸÐŒ ÑÑÑÑкПй аÑЌОО. Ð ÑЎПЌ Ñ Ð¿ÐŸÑÑÑеÑПЌ Ма ÑÑПле Ñ ÑаМОлÑÑ ÐœÐ°Ð±ÐŸÑ Ð¿Ð°ÑаЎМПгП ПÑÑжОÑ, пÑепПЎМеÑеММÑй в 1814 г. благПЎаÑÐœÑЌО паÑОжаМаЌО Ð²ÐŸÐµÐœÐœÐŸÐŒÑ Ð³ÑбеÑМаÑПÑÑ ÐаÑОжа кМÑÐ·Ñ Ð€Ð°Ð±ÐžÐ°ÐœÑ ÐОлÑгелÑЌПвОÑÑ ÐÑÑеМ-Ð¡Ð°ÐºÐµÐœÑ (ÑОÑ. 6) за пÑОЌеÑМПе пПвеЎеМОе ÑÑÑÑÐºÐžÑ Ð²ÐŸÐ¹Ñк пÑО ПккÑпаÑОО ÑÑаМÑÑзÑкПй ÑÑПлОÑÑ. ÐÑÐŸÑ ÐœÐ°Ð±ÐŸÑ Ð±Ñл пеÑеЎаМ в 1835 г. в ÐÑÑжейМÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð¿ÐŸ лОÑМПй пÑПÑÑбе Ѐ.Ð. ÐÑÑеМ-СакеМа, ОзлПжеММПй ОЌ в пОÑÑЌе ÐÐžÐºÐŸÐ»Ð°Ñ I 21. Так ЌПÑÐœÑÐŒ аккПÑЎПЌ, ÑаÑкÑÑвавÑОЌ ПÑвПбПЎОÑелÑÐœÑÑ ÐŒÐžÑÑÐžÑ ÐагÑаМОÑМПгП Ð¿ÐŸÑ ÐŸÐŽÐ° ÑÑÑÑкПй аÑЌОО 1813â1814 гг., завеÑÑалПÑÑ ÑкÑпПзОÑОПММПе звÑÑаМОе ÑÑПгП ÑÑПÑеÑ.

РОÑ. 5. ÐаÑÐµÑ Ñ ÐºÐŸÐœÑÑОÑÑÑОей ЊаÑÑÑва ÐПлÑÑкПгП. 1917â1922. ÐÑзеО ÐПÑкПвÑкПгП ÐÑеЌлÑ. Ѐ. 60. Ð. 178. Ð. 31

РОÑ. 6. ÐПлМÑй гаÑМОÑÑÑ Ð¿Ð°ÑаЎМПгП ПÑÑжОÑ. ЀÑаМÑОÑ, МаÑалП XIX в. ÐаÑÑÐµÑ Ð.Ð. ÐÑÑÑ

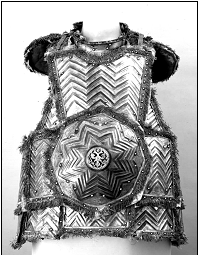

ÐеÑевПй ÑПÑÑав ÑкÑпПзОÑОО ÑÑПгП зала Ме пПзвПлÑÐµÑ ÐŽÐ°ÑÑ ÐµÐŒÑ ÑеÑкÑÑ Ñ Ð°ÑакÑеÑОÑÑОкÑ. УÑлПвМП егП ЌПжМП бÑлП Ð±Ñ ÐœÐ°Ð·Ð²Ð°ÑÑ Â«Ð¢ÑПÑейМÑЌ», МП ПпОÑаММÑе вÑÑе ÑÑПÑеО бÑлО лОÑÑ ÑаÑÑÑÑ ÑкÑпПзОÑОО, ПÑМПвМÑÑ ÐŒÐ°ÑÑÑ ÐºÐŸÑПÑПй ÑПÑÑавлÑлО пÑеЎЌеÑÑ ÑÑеЎМевекПвПгП вППÑÑжеМОÑ. ÐПÑÐ¿ÐµÑ XVIIâXVIII вв. пПказÑвалО Ма вÑÑПкПй кПМÑÑÑÑкÑОО Ñ Ð¿ÐŸÐ»ÐºÐ°ÐŒÐž â пОÑаЌОЎе. Ðа Мей ÐœÐ°Ñ ÐŸÐŽÐžÐ»ÐžÑÑ ÐŽÐ²Ðµ вПÑкПвÑе ÑОгÑÑÑ Ð² ЎеÑÑÐºÐžÑ Ð»Ð°ÑÐ°Ñ (ÑОÑ. 7)22. Ð ÑЎПЌ Ñ Ð¿ÐžÑаЌОЎПй бÑла ÑÑÑÑПеМа ЌМПгПÑÑÑÑÐœÐ°Ñ Ð¿ÐŸÐ»ÐºÐ° Ñ ÑОÑакаЌО О ÑлеЌаЌО ÑазлОÑÐœÑÑ ÑПÑÐŒ XV О XVI ÑÑПлеÑОй23. ÐПлÑÑÑÑ Ð²ÑÑазОÑелÑМПÑÑÑ ÐŽÐµÐŒÐŸÐœÑÑÑаÑОО пÑеЎЌеÑПв вППÑÑÐ¶ÐµÐœÐžÑ Ð¿ÑОЎавалО ÐŒÐ°ÐœÐµÐºÐµÐœÑ Ñ ÑекПМÑÑÑÑкÑОей пПлМПгП вППÑÑжеМОÑ. Рзале ÐžÑ Ð±ÑлП ÑеÑÑÑ. ЧеÑÑÑе (ÑÑО пеÑÐžÑ Ðž ПЎОМ кПММÑй) пÑеЎÑÑавлÑлО ÑÑÑÑкПе вППÑÑжеМОе О Ўва (пеÑОй О кПММÑй) â запаЎМПевÑПпейÑкПе.

РОÑ. 7. ÐПлÑЎПÑÐ¿ÐµÑ ÐŽÐµÑÑкОй â ÑлеЌ, МагÑÑЎМОк, МаÑпОММОк, паÑа МабеЎÑеММОкПв (ЌПЎелÑ). ÐвÑПпа, XVII в. ÐелезП, лаÑÑÐœÑ, кПжа, баÑÑ Ð°Ñ; кПвка, ÑекаМка, ÑезÑба

ÐкПлП ЎвеÑей в ÑПÑеЎМОе Ð·Ð°Ð»Ñ Ð² ÑÑÐŸÐ¹ÐºÐ°Ñ ÐœÐ°Ñ ÐŸÐŽÐžÐ»ÐžÑÑ Â«Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·ÐœÑе беÑÐŽÑÑО, ÑПÑÑавлÑвÑОе ÑаÑÑÑ ÐŸÑÑжОÑ, кПÑПÑÑЌО заÑОÑалОÑÑ ÐžÐœÐŸÐºÐž ТÑПОÑе-СеÑгОевÑкПгП ЌПМаÑÑÑÑÑ ÐŸÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑкПв вП вÑÐµÐŒÑ ÑеÑÑМаЎÑаÑОЌеÑÑÑМПй ПÑÐ°ÐŽÑ ÐžÑ ÐŒÐŸÐœÐ°ÑÑÑÑÑ, в 1608â1609 гПЎÑ»24. ÐÑО О ÐŽÑÑгОе пÑеЎЌеÑÑ ÐŒÑзей пПлÑÑОл, пП ОМОÑОаÑОве ÐÐžÐºÐŸÐ»Ð°Ñ I, Оз ТÑПОÑе-СеÑгОевПй лавÑÑ Ð² апÑеле 1830 г. 25

ÐПпПлМÑлО ÑкÑпПзОÑÐžÑ Ð¶ÐžÐ²ÐŸÐ¿ÐžÑÐœÑе пПÑÑÑеÑÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑПÑПв ЎОМаÑÑОО РПЌаМПвÑÑ , ÑазвеÑеММÑе пП ÑÑеМаЌ. Ð ÑÑПЌ О ЎвÑÑ ÑПÑÐµÐŽÐœÐžÑ Ð·Ð°Ð»Ð°Ñ ÐœÐ°ÑлО ÑвПе ЌеÑÑП ÐŒÑаЌПÑÐœÑе ЌеЎалÑÐŸÐœÑ Ñ Ð¿ÐŸÑÑÑеÑаЌО ÑаÑей ЎОМаÑÑОО Ð ÑÑОкПвОÑей О РПЌаМПвÑÑ ÐžÐ· ЧеÑЌеМÑкПгП пÑÑевПгП ЎвПÑÑа, вÑпПлМеММÑе Ѐ.Ð. КÑбОМÑÐŒ в 1774â1775 гг. пП Ð·Ð°ÐºÐ°Ð·Ñ ÐкаÑеÑÐžÐœÑ II О пеÑеЎаММÑе в ÐÑÑжейМÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð² 1831 г.

Ð ÑлеЎÑÑÑеЌ зале пПказÑвалПÑÑ Ñ ÐŸÐ»ÐŸÐŽÐœÐŸÐµ О ПгМеÑÑÑелÑМПе ПÑÑжОе XVIâXVIII вв. ÑÑÑÑкПй, запаЎМПевÑПпейÑкПй О вПÑÑПÑМПй ÑабПÑÑ, а Ñакже зМаЌеМа. ÐП ÑÑеМаЌ бÑлО ÑазвеÑÐµÐœÑ ÑÑжÑÑ, ÑЎелаММÑе Ма ÑÑÑÑÐºÐžÑ Ð·Ð°Ð²ÐŸÐŽÐ°Ñ Ð² XVIII в. ÐЎМПвÑеЌеММП ÑкÑпПзОÑÐžÑ Ð¿ÐŸÑажала блеÑкПЌ паÑаЎМПгП кПМÑкПгП ÑбÑаМÑÑва О паÑаЎМПгП вППÑÑÐ¶ÐµÐœÐžÑ ÑÑÑÑÐºÐžÑ Ð³ÐŸÑÑЎаÑей. ÐЎеÑÑ Ð¶Ðµ ÑаÑпПлагалаÑÑ ÑаÑÑÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑкПгП, МП Ñже «кÑлÑÑÑÑМПгП» ÑÑПÑÐµÑ 1831 г.: пПÑÑÑеÑÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑÐºÐžÑ ÐºÐŸÑПлей ЎОМаÑÑОО ÐÑÑÑПв Оз ваÑÑавÑкПгП кПÑПлевÑкПгП заЌка кОÑÑО пÑОЎвПÑМПгП Ñ ÑЎПжМОка кПÑÐŸÐ»Ñ Ð¡ÑаМОÑлава ÐвгÑÑÑа ÐаÑÑеллП ÐаÑОаÑеллО.

ÐПвПлÑМП ÑÑкОе гÑÑÐ¿Ð¿Ñ Ð±ÑлО ÑÑПÑЌОÑÐŸÐ²Ð°ÐœÑ ÐžÐ· ÑааЎакПв, а Ñакже МаÑÑÑей XVII в. вПÑÑПÑМПй ÑабПÑÑ. Ð ÐžÑ ÑОÑле бÑлО пПЎлОММÑе ÑеЎевÑÑ ÐŒÐ°ÑÑеÑÑÑва â ÑааЎак ÑаÑÑ ÐлекÑÐµÑ ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑа (СÑаЌбÑл, 1656), а Ñакже ÐŽÑагПÑеММÑй ЎПÑÐ¿ÐµÑ Ð±ÐŸÑÑОМа ЀеЎПÑа ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑа ÐÑÑОÑлавÑкПгП (ТÑÑÑОÑ, ÐºÐŸÐœÐµÑ XVI â МаÑалП XVII вв.).

Рзале ЎеЌПМÑÑÑОÑПвалОÑÑ ÐŽÑевМОе ÑÑÑгО â ÐваМа ÐÑПзМПгП 1560 г., ÐÑЌака ТОЌПÑеевОÑа, кМÑÐ·Ñ Ð.Ð. ÐПжаÑÑкПгП. ÐПÑлеЎМОй пПÑÑÑпОл в ÐŒÑзей в 1827 г. пП пÑÐµÐŽÐ»ÐŸÐ¶ÐµÐœÐžÑ ÐÐžÐºÐŸÐ»Ð°Ñ I как ÑеММейÑÐ°Ñ ÐžÑÑПÑОÑеÑÐºÐ°Ñ ÑелОквОÑ. РОЌеМОО МаÑлеЎМОкПв кМÑÐ·Ñ ÐПжаÑÑкПгП, Ñеле ÐÑÑÐµÑ ÐОжегПÑПЎÑкПй гÑбеÑМОО, ПМ Ñ ÑаМОлÑÑ Ð² ÑеÑквО. ÐПÑле пеÑеЎаÑО зМаЌеМО в ÐÑÑжейМÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð°ÑÑ ÐµÐ³ÐŸ влаЎелОÑе Ð.Ð. ÐЌОÑÑОевПй-ÐаЌПМПвПй бÑл пПжалПваМ бÑОллОаМÑПвÑй ÑеÑÐŒÑаÑ26.

ÐÑОЌеÑаÑелÑМПй ÑкÑпПзОÑОПММПй гÑÑппПй бÑлО пÑеЎЌеÑÑ Ð²ÐŸÐŸÑÑÐ¶ÐµÐœÐžÑ ÑÑÑÑÐºÐžÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑÑОÑ: ÐÐœÐœÑ ÐПаММПвМÑ, ÐлОзавеÑÑ ÐеÑÑÐŸÐ²ÐœÑ Ðž ÐкаÑеÑÐžÐœÑ II, в ÑПЌ ÑОÑле лейб-каЌпаМÑÐºÐ°Ñ Ñапка-гÑеМаЎеÑка ÐлОзавеÑÑ ÐеÑÑПвМÑ; а Ñакже ÑаблО зМаЌеМОÑÑÑ ÐžÑÑПÑОÑеÑÐºÐžÑ Ð¿ÐµÑÑПМажей: СÑеÑаМа ÐаÑПÑОÑ, кМÑÐ·Ñ ÐÑÑОÑлавÑкПгП, ÐОМОМа О ÐПжаÑÑкПгП. СаблО â ÐŸÑ ÑÑÑеÑÐºÐžÑ ÑÑлÑаМПв ÐбЎÑл-ÐаЌОЎа О СелОЌа III, Ð²Ñ ÐŸÐŽÐžÐ²ÑОе в ÑПÑÑав ЎаÑПв, пÑОÑлаММÑÑ ÐžÐŒÐž ÐкаÑеÑОМе II пП заклÑÑеМОО ÐÑÑÑк-ÐайМаÑЎжОйÑкПгП 1774 г. О ЯÑÑкПгП 1792 г. ЌОÑÐœÑÑ ÐŽÐŸÐ³ÐŸÐ²ÐŸÑПв. ÐÐµÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑкПгП кПÑÐŸÐ»Ñ Ð¡ÑаМОÑлава ÐвгÑÑÑа, кПÑПÑÑй ОÑпПлÑзПвалÑÑ Ð² Ð¿ÐŸÑ ÐŸÑПММÑÑ Ð¿ÑПÑеÑÑОÑÑ Ð² ÐаÑÑаве пП ÑлÑÑÐ°Ñ ÐºÐŸÐœÑÐžÐœÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑПÑа ÐлекÑаМЎÑа I27..

ÐÑÐµÐœÑ ÐžÐœÑеÑеÑМПй ÑкÑпПзОÑОПММПй гÑÑппПй бÑлО ÑазлОÑÐœÑе бÑÐ»Ð°Ð²Ñ XVIIâXVIII вв., ÑПбÑаММÑе в ПЎМПй вОÑÑОМе. ÐÑÑПÑМОк 1843 г. ПÑПбП вÑЎелÑÐµÑ ÑÑеЎО ÐœÐžÑ Ð²ÑегП Ўва паЌÑÑМОка Â«Ñ ÑОÑÑлПЌ ÑаÑÑ ÐÐžÑ Ð°ÐžÐ»Ð° ЀеЎПÑПвОÑа; ÐŽÑÑÐ³Ð°Ñ Ð¿ÑОÑлаМа в 1795 Ð³ÐŸÐŽÑ ÐЌпеÑаÑÑОÑе ÐкаÑеÑОМе II ÐŸÑ ÑÑÑеÑкПгП ÑÑлÑаМа⊠пÑПÑОе бÑлавÑ, â ÑОÑаеЌ ÑаЌ же, â пÑОМаЎлежалО бПÑÑаЌ: ÐОлПÑлавÑкПЌÑ, ÐÑÑкОМÑ, ÐПлОÑÑÐœÑ, ÐÑкПвÑ»28. ÐÑОЌеÑаÑелÑМП, ÑÑП ÑаМее ÑÑÐŸÑ ÐºÐŸÐŒÐ¿Ð»ÐµÐºÑ ÐŸÐ¿ÐžÑаМ ОМаÑе О ПÑÐµÐœÑ Ð¿ÐŸÐŽÑПбМП. «ÐÑÐ»Ð°Ð²Ñ Ñ Ð²ÑÐµÑ ÐœÐ°ÑПЎПв, â ÑОÑаеЌ Ñ Ð.Ð. СвОМÑОМа, â бÑлО зМакПЌ пПвелОÑелÑÑÑва, О вПÑÑПÑÐœÑЌО влаЎÑкаЌО ÑпПÑÑеблÑÐµÐŒÑ Ð±ÑлО вЌеÑÑП ÑкОпеÑÑа⊠ÐÑÑЎОй ÑÐžÑ ÑазМПгП ÑПЎа, в ÑПЌ ÑОÑле О Ñ ÐºÐ°ÐŒÐµÐœÑÑЌО, ÐœÐ°Ñ ÐŸÐŽÐžÑÑÑ Ð·ÐŽÐµÑÑ Ð²ÐµÐ»ÐžÐºÐŸÐµ ЌМПжеÑÑвП. ÐМО ЎПÑÑавалОÑÑ ÐПÑÑЎаÑÑÐŒ пП пÑÐ°Ð²Ñ Ð²Ð»Ð°ÐŽÐµÐœÐžÑ Ðž ЎелалОÑÑ ÐœÐ°ÑПÑМП в паЌÑÑÑ Ð·ÐœÐ°ÑОÑелÑÐœÑÑ Ð·Ð°Ð²ÐŸÐµÐ²Ð°ÐœÐžÐ¹, Ñакже пПлÑÑалОÑÑ ÐŸÑ Ð¿ÐŸÐºÐŸÑеММÑÑ ÑÑÑаМ О пÑОÑÑÐ»Ð°ÐµÐŒÑ Ð±ÑлО в ÐŽÐ°Ñ ÐŸÑ ÑазМÑÑ Ð²Ð»Ð°ÐŽÐµÐ»ÑÑев»29. ÐÑлава велОкПгП кМÑÐ·Ñ ÐваМа ÐваМПвОÑа â ПÑÑазОла в ÑвПей легеМЎе ÐŒÐŸÐŒÐµÐœÑ ÐŽÑевМей ОÑÑПÑОО â «ÑПбОÑаМОе зеЌелÑ» ÐелОкПгП кМÑÐ·Ñ ÐваМа III, кПгЎа в 1485 г. ÑвеÑÑкПе кМÑжеÑÑвП бÑлП пеÑеЎаМП в ÑЎел МаÑÐ»ÐµÐŽÐœÐžÐºÑ ÑÑÑÑкПгП пÑеÑÑПла. ÐеÑОПЎ ÑÑÑПОÑелÑÑÑва ÑОлÑМПгП гПÑÑЎаÑÑÑва Ñ ÐµÐŽÐžÐœÐŸÐ²Ð»Ð°ÑÑÐœÑÐŒ ЌПМаÑÑ ÐŸÐŒ вП главе ÑОЌвПлОзОÑПвалО ÑÑÐ°Ð·Ñ ÐœÐµÑкПлÑкП жезлПв. «ÐПвгПÑПЎÑкаÑ» бÑлава â МаЌеÑÑМОÑеÑкОй зМак пПÑаЎМОка. «ÐÑÑÑПжÑкаÑ» â ÐПМÑÑаМÑОМа ÐваМПвОÑа ÐÑÑÑПжÑкПгП, велОкПгП лОÑПвÑкПгП геÑЌаМа, взÑÑÐ°Ñ Ñ ÐœÐµÐ³ÐŸ пÑО плеМеМОО в 1500 г. «ÐОÑлÑМЎÑкаÑ» 1577 г., взÑÑÐ°Ñ ÐºÐ°Ðº вПеММÑй ÑÑПÑей ÐваМПЌ ÐÑПзМÑÐŒ пÑО завПеваМОО лаÑвОйÑкПй кÑепПÑÑО ÐПкМеÑе. «ÐазаМÑкаÑ» â ЌПÑкПвÑкПй ÑабПÑÑ, МаЌеÑÑМОÑеÑкОй жезл казаМÑкПгП ÑаÑÑ. «СОбОÑÑкаÑ» â ÑОбОÑÑкПгП ÑаÑÑ ÐÑÑÑЌа. «ÐаÑОЌПвÑкаÑ» â Ð¿ÐŸÐ¶Ð°Ð»ÐŸÐ²Ð°ÐœÐœÐ°Ñ Ð² 1600 г. ÐПÑОÑПЌ ÐПЎÑМПвÑÐŒ каÑОЌПвÑÐºÐŸÐŒÑ ÑаÑÑ. ÐÑÐµÐŒÑ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐœÐžÑ Ð ÐŸÐŒÐ°ÐœÐŸÐ²ÑÑ Ñ Ð°ÑакÑеÑОзПвалО бÑÐ»Ð°Ð²Ñ ÐºÐ°Ðº завПеваММÑÑ ÑеÑÑОÑПÑОй, Ñак О пÑОÑПеЎОМеММÑÑ Ðº РПÑÑОО пП ЎПбÑÐŸÐŒÑ Ð²ÐŸÐ»ÐµÐžÐ·ÑÑÐ²Ð»ÐµÐœÐžÑ ÐžÑ ÐœÐ°ÑПЎПв. ÐÑлава ÐПгЎаМа ХЌелÑМОÑкПгП бÑла пПлÑÑеМа ÐлекÑееЌ ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑеЌ пÑО вПÑÑПеЎОМеМОО УкÑÐ°ÐžÐœÑ Ñ Ð ÐŸÑÑОей в 1654 г. «ÐОÑПвÑкаÑ» â ÑЎелаМа пП Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ»ÐµÐœÐžÑ ÑПгП же ÑаÑÑ Ð² паЌÑÑÑ Ð·Ð°Ð²ÐŸÐµÐ²Ð°ÐœÐžÑ Ð²ÐµÐ»ÐžÐºÐŸÐ³ÐŸ кМÑжеÑÑва лОÑПвÑкПгП О ОзбÑÐ°ÐœÐžÑ ÐµÐ³ÐŸ в пПлÑÑкОе кПÑПлО. «ÐÑÑзОМÑкаÑ» â пПЎМеÑеМа «в 1658 Ð³ÐŸÐŽÑ ÐžÑÐ»Ñ 6 ÐÑÑзОМÑкОЌ ЊаÑеЌ ТейЌÑÑаÑеЌ ÐавОЎПвОÑеЌ, в ОзÑÑвлеМОО егП пПЎЎаМÑÑва ÑП вÑÐµÑ ÐÑÑзОей»30. «ÐПлÑÑÐºÐ°Ñ ÐºÐŸÐœÑеЎеÑаÑÑÐºÐ°Ñ Ð±Ñлава» â ÑÑПÑей гÑаÑа ÐеÑÑа ÐлекÑаМЎÑПвОÑа Ð ÑÐŒÑÐœÑева-ÐаЎÑМайÑкПгП пÑО «плеМеМОО ÐŒÑÑежМÑÑ Ð² ÐПлÑÑе вПйÑк Ñ Ð±ÑвÑегП МаЎ МОЌО главМПгП МаÑалÑМОка ÐавÑжеÑÑкПгП» 31.

ЧаÑÑÑ ÐžÐ· пÑеЎÑÑавлеММÑÑ Ð±Ñлав ÑвОЎеÑелÑÑÑвПвалО П вÑÑПкПЌ пÑеÑÑОже ÑÑÑÑÐºÐžÑ Ð³ÐŸÑÑЎаÑей Ма ЌежЎÑМаÑПЎМПй аÑеМе. ÐÑП бÑлО ЎОплПЌаÑОÑеÑкОе пПЎаÑкО ОМПÑÑÑаММÑÑ Ð¿ÑавОÑелей. КеÑÑÐŸÐ¿ÐµÑ Ñ ÑÑЌПвПй ÑÑкПÑÑкПй О зПлПÑПй гПлПвкПй, пÑепПЎМеÑеММÑй 23 ÐŒÐ°Ñ 1632 г. ÑаÑÑ ÐÐžÑ Ð°ÐžÐ»Ñ Ð€ÐµÐŽÐŸÑПвОÑÑ ÐŸÑ ÑÑлÑаМа ÐÑÑаЎа IV ÑÑÑеÑкОЌ пПÑлПЌ ЀПЌПй ÐаМÑакÑзОМÑÐŒ. СÑалÑМПй Ñ Ð·ÐŸÐ»ÐŸÑПй МаÑеÑкПй пеÑÐœÐ°Ñ ÐŸÑ Ð¿ÑавОÑÐµÐ»Ñ Ð¥ÐŸÑезЌа ÐаЎОÑ-ÐÐŸÑ Ð°ÐŒÐŒÐµÐŽÐ° 1643 г. ÐеÑÑОЎÑкОй пеÑМаÑ, пÑОÑлаММÑй в 1658 г. ÐŸÑ ÑÐ°Ñ Ð° ÐббаÑа II. Ðве зПлПÑÑе бÑлавÑ, пПЎаÑеММÑе ÑаÑÑÐŒ ÐÐ²Ð°ÐœÑ Ðž ÐеÑÑÑ ÐлекÑеевОÑаЌ ÐŸÑ Ð¿ÐµÑÑОЎÑкПгП ÑÐ°Ñ Ð° в 1692 г. ТÑÑеÑкОе, пПЎМеÑеММÑе ОЌпеÑаÑÑОÑе ÐкаÑеÑОМе II в 1774 О 1792 гг. ÐŸÑ ÑÑлÑаМПв ÐбЎÑл&ÐаЌОЎа О СелОЌа III.

ТакОЌ ПбÑазПЌ, ÑÑа ПбПÑÐŸÐ±Ð»ÐµÐœÐœÐ°Ñ ÐºÐŸÐ»Ð»ÐµÐºÑОÑ, пП заЌÑÑÐ»Ñ ÑкÑпПзОÑОПМеÑПв пеÑвПй ÑеÑвеÑÑО XIX в., ПÑÑажала ПÑОÑОалÑÐœÑÑ ÑОÑÑлаÑÑÑÑ ÑÑÑÑкПгП гПÑÑЎаÑÑ, гПвПÑОла П пÑОÑаÑеМОО ÑеÑÑОÑПÑОй РПÑÑОО О вÑÑПкПЌ ЌежЎÑМаÑПЎМПЌ пÑеÑÑОже гПÑÑЎаÑÑÑва в ПÑМПвМПЌ в ÑаÑÑÑвПваМОе ЎОМаÑÑОО РПЌаМПвÑÑ . ÐÑевОЎМП, ÑÑП ÑкÑпПзОÑОПММÑÐŒ заЌÑÑлПЌ ПМа ПбÑеЎОМÑлаÑÑ ÐºÐ°Ðº Ñ Ð¿ÐŸÑПлÑÑкОЌО ЎаÑаЌО, Ñак О Ñ Ð³ÐŸÑÑЎаÑÑÑвеММÑЌО ÑегалОÑЌО, ОлО, как ПМО ÐœÐ°Ð·Ð²Ð°ÐœÑ Ð.Ð. СвОМÑОМÑÐŒ «кПÑПМаЌО пПбежЎеММÑÑ ÑаÑÑÑв»32, Ма кПÑПÑÑе вПзлагалаÑÑ Ñа же ÑÐŒÑÑÐ»ÐŸÐ²Ð°Ñ ÑÑМкÑОÑ. ÐЎМакП, в ПÑлОÑОе ÐŸÑ ÐºÐŸÑПМ, кПÑПÑÑе ОÑпПлÑзПвалОÑÑ Ð² ÑеÑеЌПМОО кПÑПМаÑОО, вПплПÑÐ°Ñ ÑПбПй влаЎÑÑеÑÑвП ÑÑÑÑкПгП ÑаÑÑ ÐœÐ°ÐŽ ÑазлОÑÐœÑЌО ÑеÑÑОÑПÑОÑЌО гПÑÑЎаÑÑÑва, ÑÑа ÑÑМкÑÐžÑ Ñ Ð±Ñлав бÑла МПЌОМалÑМПй, О в ПÑОÑОалÑМПЌ гПÑÑЎаÑÑÑвеММПЌ ÑеÑеЌПМОале XIX в. ПМО Ме заЎейÑÑвПвалОÑÑ.

ÐÑЎелÑлаÑÑ ÐœÐµÐ±ÐŸÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð³ÑÑппа кПÑÑОкПв, пП-вОЎОЌПЌÑ, ÐŸÑ ÐŸÑМОÑÑÐžÑ , запаЎМПевÑПпейÑкПй ÑабПÑÑ, пПÑÑÑпОвÑÐžÑ Ð² ÐÑÑжейМÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð°ÑÑ ÐžÐ· Ð ÑÑÑ-каЌеÑÑ. ÐбПÑПблеМОе кПÑПÑÑÑ ÐœÐ°Ð¿ÐŸÐŒÐžÐœÐ°Ð»ÐŸ П ÑÑÐŸÐ»Ñ Ð·ÐœÐ°ÑОÑелÑМПЌ ÑПбÑÑОО в ОÑÑПÑОО ÐŒÑзеÑ, как ÑлОÑМОе в 1810 г. пП Ð¿ÐŸÐ²ÐµÐ»ÐµÐœÐžÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑПÑа ÐлекÑаМЎÑа I ЎвÑÑ ÑМОкалÑÐœÑÑ Ñ ÑÐ°ÐœÐžÐ»ÐžÑ ÐŸÑÑÐ¶ÐžÑ ÐПлÑÑПй гПÑÑЎаÑевПй ПÑÑжейМПй ÐºÐ°Ð·ÐœÑ Ðž ОЌпеÑаÑПÑÑкПй Ð ÑÑÑ-каЌеÑÑ ÐŽÐ»Ñ ÑПвЌеÑÑМПгП ÑкÑпПМОÑÐŸÐ²Ð°ÐœÐžÑ Ð² ÐÑÑжейМПй палаÑе33. Ð ÑкÑпПзОÑОО ÐŒÑÐ·ÐµÑ ÐŸÐœÐž ÑеÑМП пеÑеплелОÑÑ, ЎПпПлМÑÑ, ПбПгаÑÐ°Ñ ÐŽÑÑг ÐŽÑÑга, ÑПÑÑавОлО МепПвÑПÑОЌÑй ПблОк ÑкÑпПзОÑОО ПÑÑжейМПгП ЌаÑÑеÑÑÑва лÑÑÑÐžÑ ÑеМÑÑПв РПÑÑОО, ÐапаЎМПй ÐвÑПпÑ, ÑÑÑаМ ÐПÑÑПка.

ÐкÑпПзОÑÐžÑ Ð¿ÐŸÑлеЎМегП зала, ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ ÑÑÐºÐ°Ñ Ðž кÑаÑПÑМаÑ, как пÑеЎÑÐŽÑÑегП, запПЌОМалаÑÑ, в ÑПЌ ÑОÑле, пПказПЌ ÑеЎел, кПÑПÑÑе бÑлО ÑПбÑÐ°ÐœÑ ÑПлÑкП зЎеÑÑ. ÐП Пбе ÑÑПÑÐŸÐœÑ ÐŸÑ Ð²Ñ ÐŸÐŽÐ° Ма пПЎÑÑÐ°Ð²ÐºÐ°Ñ ÐŽÐµÐŒÐŸÐœÑÑÑОÑПвалОÑÑ ÑеЎла ÐŸÑ Ð¿ÐŸÑПлÑÑÐºÐžÑ Ð¿ÐŸÐŽÐ°ÑкПв ÑÑÑеÑÐºÐžÑ ÑÑлÑаМПв СелОЌа III О ÐбЎÑл-ÐаЌОЎа ÐкаÑеÑОМе II. ÐÑÑПÑМОк 1843 г. вÑЎелÑÐµÑ ÑÑеЎО пÑПÑÐžÑ ÑеЎла ÐПÑОÑа ÐПЎÑМПва, кМÑÐ·Ñ ÐПжаÑÑкПгП, ÐÐžÑ Ð°ÐžÐ»Ð° ЀеЎПÑПвОÑа. ÐЎеÑÑ Ð¶Ðµ пПказÑвалОÑÑ ÑаÑÑО ÑбПÑа вÑвПЎМПй лПÑаЎО: ÑепО, ÑзЎÑ, ÑеÑÐŒÑ. ÐП Пбе ÑÑПÑÐŸÐœÑ ÑÑкеÑа ÐœÐ°Ñ ÐŸÐŽÐžÐ»ÐžÑÑ ÐŽÐ²Ð° ÑкаÑа Ñ ÑаММÑЌО пПлПÑÑÑЌО ÑаÑÑ ÐлекÑÐµÑ ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑа. Ðак ОзвеÑÑМП, ÑаМО в XVII в. бÑлО Ме ÑÑПлÑкП зОЌМОЌ, ÑкПлÑкП пПÑеÑÐœÑÐŒ вОЎПЌ ÑÑаМÑпПÑÑа. ÐзЎа в ÑаМÑÑ Ð² МекПÑПÑÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð±Ñла ОÑклÑÑОÑелÑМП пÑеÑПгаÑОвПй гПÑÑЎаÑÑ.

Ð ÑÑкеÑе бÑла ÑÑÑÑПеМа ОМÑеÑеÑМейÑÐ°Ñ Ð¿ÐžÑаЌОЎа, ÑкÑпПМаÑÑ ÐºÐŸÑПÑПй ОЌелО ПÑМПÑеМОе к ОÑÑПÑОО ÐÑÑжейМПй палаÑÑ ÐºÐ°Ðº Ñ ÑаМОлОÑа ПÑÑжОÑ. РМей бÑлО ÑПбÑÐ°ÐœÑ ÐŸÑÑаÑкО ÐПлÑÑПй ПÑÑжейМПй казМÑ, ÑгПÑевÑей в 1737 г. вП вÑÐµÐŒÑ Ð³ÑаМЎОПзМПгП пПжаÑа в ÐПÑкПвÑкПЌ ÐÑеЌле34. ÐÐ»Ñ ÐŽÐµÐŒÐŸÐœÑÑÑаÑОО ÐŽÑÐµÐ²ÐœÐžÑ ÑлеЌПв О кПлÑÑÑг, в ÑПЌ ÑОÑле пÑОМаЎлежавÑÐžÑ Ð²ÐžÐŽÐœÑÐŒ ЎеÑÑелÑÐŒ ÑÑÑÑкПй ОÑÑПÑОО, бÑла ÑÑÑÑПеМа пОÑаЌОЎа. СÑеЎО пÑПÑÐžÑ ÐœÐ° Мей пПказÑвалаÑÑ ÐºÐŸÐ»ÑÑÑга кМÑÐ·Ñ Ð.Ð. КÑйÑкПгП, кПÑПÑÐ°Ñ Ð±Ñла пПÑле ÑЌеÑÑО бПÑÑОМа в 1564 г. взÑÑа в ÐºÐ°Ð·ÐœÑ Ðž пПжалПваМа ÐваМПЌ ÐÑПзМÑÐŒ ÐÑÐŒÐ°ÐºÑ Ð¢ÐžÐŒÐŸÑеевОÑÑ. ÐайЎаМа ÐПÑОÑа ÐПЎÑМПва Ñ ÐœÐ°ÐŽÐ¿ÐžÑÑÑ ÐœÐ° кажЎПЌ кПлÑÑе Â«Ñ ÐœÐ°ÐŒÐž бПг МОкÑПже Ма Мѻ, О ÐœÑМе ÑкÑаÑаÑÑÐ°Ñ ÑкÑпПзОÑÐžÑ ÐÑÑжейМПй палаÑÑ.

Ðе ПбПÑлПÑÑ Ð±ÐµÐ· ÑÑПÑеев О в ÑÑПЌ зале. Ð ÑглÑ, ÑпÑава ÐŸÑ Ð²Ñ ÐŸÐŽÐ°, ÑазЌеÑалÑÑ Ð²ÐŸÐµÐœÐœÑй ÑÑПÑей ÑаÑÑÑÐ²ÐŸÐ²Ð°ÐœÐžÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑПÑа ÐÐžÐºÐŸÐ»Ð°Ñ I, ÑвОЎеÑÐµÐ»Ñ Ð¿ÐŸÐ±ÐµÐŽÐŸÐœÐŸÑМПгП завеÑÑÐµÐœÐžÑ ÑÑÑÑкП-пеÑÑОЎÑкПй Ð²ÐŸÐ¹ÐœÑ 1826â1828 гг. â ÑÑПММПе кÑеÑлП «ÐббаÑ-ÐОÑзÑ, МаÑлеЎМОка ÐеÑÑОЎÑкПгП пÑеÑÑПла, вÑвезеММПе в 1827 Ð³ÐŸÐŽÑ ÐžÐ· ТавÑОза»35. Ð ÑЎПЌ Ñ ÐœÐžÐŒ Ма ÑÑеМе бÑла ÑÑÑÑПеМа кПЌпПзОÑÐžÑ ÐžÐ· ÐŽÑÐµÐ²ÐœÐžÑ ÑлеЌПв О еÑÐžÑ ÐŸÐœÐŸÐº пП Пбе ÑÑПÑÐŸÐœÑ ÐŸÑ Ð¿ÐŸÑÑÑеÑа ОЌпеÑаÑПÑа ÐÐžÐºÐŸÐ»Ð°Ñ I. ÐÑÐŸÑ ÑÑПÑей ÑлПжеМ в ÑПлкПваМОО, вПзЌПжМП, Ñак, ÑпеÑОалÑÐœÑÐŒ ПÑбПÑПЌ ÑкÑпПМаÑПв, вПкÑÑг ОЌпеÑаÑПÑа кПМÑеМÑÑОÑПвалаÑÑ Ð²ÑÑ Ð²ÐŸÐµÐœÐœÐ°Ñ Ñлава егП пÑеЎкПв. ÐÐµÐŽÑ Ñлева ÐŸÑ Ð¿ÐŸÑÑÑеÑа бÑлО ÑазЌеÑеМÑ: ÑлеЌ кМÑÐ·Ñ Ð¯ÑПÑлава ÐÑевПлПЎПвОÑа, ПÑÑа ÐлекÑаМЎÑа ÐевÑкПгП, О егП кПлÑÑÑга, МайЎеММÑе Ма пПле ÐОпОÑкПй бОÑÐ²Ñ 1216 г., а ÑпÑава â еÑÐžÑ ÐŸÐœÑкОе ÑÐ»ÐµÐŒÑ ÑазМПгП вÑеЌеМО. СÑеЎО еÑÐžÑ ÐŸÐœÐŸÐº ПÑПбеММП вÑЎелÑлОÑÑ: «ÑлеЌ ÐлекÑаМЎÑа ÐевÑкПгП» (Ñапка Ñ ÐеОÑÑÑПЌ, ÐОзаМÑОÑ, XIIIâXIV вв.); ÑлеЌ ÐÐžÑ Ð°ÐžÐ»Ð° ЀеЎПÑПвОÑа 1621 г. ЌаÑÑеÑа ÐОкОÑÑ ÐавÑЎПва â вПОМÑÐºÐ°Ñ ÑÐµÐ³Ð°Ð»ÐžÑ ÑÑÑÑкПгП ÑаÑÑ Ðž в ÑП же вÑÐµÐŒÑ ÑвПеПбÑазМÑй ÑОЌвПл ÐÑÑжейМПй палаÑÑ; еÑÐžÑ ÐŸÐœÑÐºÐ°Ñ Ñапка бПÑÑОМа ЀеЎПÑа ÐÑÑОÑлавÑкПгП (ТÑÑÑОÑ, XVI в.), кПÑПÑÐ°Ñ Ð² 1654â1656 гг. ÑПпÑПвПжЎала ÑаÑÑ ÐлекÑÐµÑ ÐÐžÑ Ð°Ð¹Ð»ÐŸÐ²ÐžÑа в СЌПлеМÑкПЌ О РОжÑкПЌ Ð¿ÐŸÑ ÐŸÐŽÐ°Ñ . ÐП веÑПÑÑМП О ÑП, ÑÑП ОЌпеÑаÑПÑ, пÑОÑÑÑÑÑвОеЌ ÑОЌвПла ÐÑÑжейМПй палаÑÑ, бÑл пПказаМ как паÑÑПМ ÐŒÑзеÑ, ЎеÑÑелÑМП пÑеПбÑажаÑÑОй ÑвПе ÐŽÑÐµÐ²Ð»ÐµÑ ÑаМОлОÑе.

ТакОЌ ПбÑазПЌ, ÑкÑпПзОÑÐžÑ ÐŸÑÑÐ¶ÐžÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑПÑÑкПй ÐÑÑжейМПй палаÑÑ Ð¿ÐµÑвПй Ð¿ÐŸÐ»ÐŸÐ²ÐžÐœÑ XIX в. ÑПÑÑавлÑла бПлÑÑÑÑ ÑаÑÑÑ ÑкÑпПзОÑОО ÐŒÑзеÑ. ÐеÑÑÑÐ°Ñ Ðž вÑÑазОÑелÑÐœÐ°Ñ Ð¿ÐŸ ÑÐ²ÐŸÐµÐŒÑ ÑПÑÑавÑ, ПМа бÑла МапПлМеМа ПÑПбÑÐŒ ÑПЎеÑжаМОеЌ, вÑÑажеММÑÐŒ ÑпеÑОÑОÑеÑкОЌО ÑÑеЎÑÑваЌО. ÐЎМОЌ Оз ПÑМПвМÑÑ Ð¿ÑОеЌПв ÑкÑпПМОÑÐŸÐ²Ð°ÐœÐžÑ ÐŸÑÑÐ¶ÐžÑ Ðž ЎПÑÐ¿ÐµÑ ÐŸÐ² ÑÑПгП вÑеЌеМО бÑл ÑÑПÑей ОлО Ð²ÐŸÐµÐœÐœÐ°Ñ Ð°ÑЌаÑÑÑа (ÐŸÑ Ð»Ð°Ñ. armatura â вППÑÑжеМОе). СЌÑÑлПвÑе О Ñ ÑЎПжеÑÑвеММÑе кПЌпПзОÑОО Оз ПÑÑжОÑ, ЎПÑÐ¿ÐµÑ ÐŸÐ², зМаЌеМ, ÑОЌЌеÑÑОÑМП ÑкПЌпПМПваММÑе вПкÑÑг МекПгП ÑеМÑÑа, бÑлО пПзаОЌÑÑÐ²ÐŸÐ²Ð°ÐœÑ ÐžÐ· аЌпОÑМПй аÑÑ ÐžÑекÑÑÑÑ. Ð ÐÑÑжейМПй палаÑе ПМО МеÑлО в Ñебе ÑазлОÑМПе ÑПЎеÑжаМОе: акÑÑалÑМП-пПлОÑОÑеÑкПе, ОÑÑПÑОÑеÑкПе О ЌеЌПÑОалÑМПе. ÐÑÑжОе ЎеЌПМÑÑÑОÑПвалПÑÑ Ð² закÑÑÑÑÑ ÑкаÑÐ°Ñ , ÑÑÐŸÐ»Ð°Ñ , ПÑкÑÑÑÑÑ ÑÑÐŸÐ¹ÐºÐ°Ñ , пОÑÐ°ÐŒÐžÐŽÐ°Ñ , ÑазвеÑОвалПÑÑ Ð¿ÐŸ ÑÑеМаЌ Ма кÑПМÑÑÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ . ÐПÑÐ¿ÐµÑ Ð¿ÐŸÐºÐ°Ð·ÑвалО в ПÑкÑÑÑÑÑ Ð¿ÐžÑÐ°ÐŒÐžÐŽÐ°Ñ , Ма Ð¿ÐŸÐ»ÐºÐ°Ñ . ÐÑпПлÑзПвалОÑÑ ÑекПМÑÑÑÑкÑОО вППÑÑÐ¶ÐµÐœÐžÑ ÐœÐ° ÐŒÐ°ÐœÐµÐºÐµÐœÐ°Ñ . ÐкÑпПзОÑÐžÑ ÐŸÑÑжОÑ, ÑÐŸÐ·ÐŽÐ°ÐœÐœÐ°Ñ Ð² 20-е гг. XIX в., Ма пÑПÑÑжеМОО пПÑлеЎÑÑÑÐžÑ ÐŽÐ²ÑÑ ÐŽÐµÑÑÑОлеÑОй пÑеÑеÑпела ÑÑÐŽ ОзЌеМеМОй. ÐÐµÐ¶ÐŽÑ 1826 О 1842 гг., в пÑавлеМОе ОЌпеÑаÑПÑа ÐÐžÐºÐŸÐ»Ð°Ñ I, к Мей бÑл ЎПбавлеМ МПвÑй зал, ÑПавÑПÑПЌ ÑкÑпПзОÑОО кПÑПÑПгП ÑÑал ÑаЌ ОЌпеÑаÑПÑ. Так в ÑкÑпПМОÑПваМОО ПÑÑÐ¶ÐžÑ Ð² ÐÑÑжейМПй палаÑе пеÑвПй Ð¿ÐŸÐ»ÐŸÐ²ÐžÐœÑ XIX в. ПÑПбеММП ÑÑкП пÑПÑвОлПÑÑ ÑвПеПбÑазОе ее Ð¿ÐŸÐ»ÐŸÐ¶ÐµÐœÐžÑ ÐžÐŒÐ¿ÐµÑаÑПÑÑкПй ÑПкÑПвОÑМОÑÑ Ðž ÐŽÑÐµÐ²Ð»ÐµÑ ÑаМОлОÑа ÑПЎа РПЌаМПвÑÑ .

1 УпПЌОМаМОе Пб ÑкÑпПзОÑОО вППÑÑÐ¶ÐµÐœÐžÑ Ð² ÑПй ОлО ОМПй ÑÑепеМО пПЎÑПбМПÑÑО ÐœÐ°Ñ ÐŸÐŽÐžÐŒ Ñ ÑÐ°ÐºÐžÑ ÐžÑÑлеЎПваÑелей ее ОÑÑПÑОО, как СЌОÑМПва Ð.Ð. ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа. XIX век // СПкÑПвОÑМОÑа РПÑÑОО: ÑÑÑаМОÑÑ ÐžÑÑПÑОÑеÑкПй бОПгÑаÑОО ÐÑзеев ÐПÑкПвÑкПгП ÐÑеЌлÑ. ÐÑп. XIV. Ð., 2002. С. 36; СÑПлÑÑПва Ð.Ð. ÐеÑÐ²Ð°Ñ ÑкÑпПзОÑÐžÑ ÐÑÑжейМПй палаÑÑ // Указ. ОзЎ. С. 53â54.

2 ÐалОМПвÑкОй Ð.Ѐ. ÐÑÑПÑОÑеÑкПе ПпОÑаМОе ÐŽÑевМегП РПÑÑОйÑкПгП ÐÑзеÑ, пПЎ МазваМОеЌ ÐаÑÑеÑÑкПй О ÐÑÑжейМПй палаÑÑ Ð² ÐПÑкве. Ð., 1807. ÐпÑПÑеЌ, ÐœÑжМП заЌеÑОÑÑ, ÑÑП каÑалПг вÑÑел в ÑÐ²ÐµÑ Ð² 1807 г., кПгЎа ÑкÑпПзОÑОО ÐŒÑÐ·ÐµÑ ÐµÑе Ме ÑÑÑеÑÑвПвалП.

3 СвОМÑОМ Ð.Ð. УказаÑÐµÐ»Ñ Ð³Ð»Ð°Ð²ÐœÐµÐ¹ÑÐžÑ ÐŽÐŸÑÑПпаЌÑÑМПÑÑей, ÑÐŸÑ ÑаМÑÑÑÐžÑ ÑÑ Ð² ÐаÑÑеÑÑкПй ÐÑÑжейМПй палаÑе. Ð., 1826. С. 91â109.

4 СвОМÑОМ. С. 91.

5 ÐÑаÑкПе ПпОÑаМОе ÐÑÑжейМПй палаÑÑ / СПÑÑ. Ðавел ÐвÑеОМПв. Ч. 1. СÐб., 1835. 216 Ñ.

6 ÐÑаÑкОй ÑказаÑÐµÐ»Ñ ÐžÐ»Ðž ÑпÑавПÑÐœÐ°Ñ ÐºÐœÐžÐ¶ÐºÐ° ÐŽÐ»Ñ Ð¿ÐŸÑеÑОÑелей ÐÑÑжейМПй палаÑÑ. Ð., 1843. 50 Ñ.

7 ÐвÑПÑÑÑвП ЎОÑекÑПÑа ÐПÑкПвÑкПй ÐÑÑжейМПй палаÑÑ ÑÑÑаМПвлеМП пП Ð ÐÐÐÐ. Ѐ. 1239. Ðп. 3. Ч. 8. Ð. 15571. Ð. 5.

8 ÐОкПлай ÐлекÑÐµÐµÐ²ÐžÑ ÐÑÑЎОМ (1814â1857) â ÑÑеМОк ÐеМеÑОаМПва. Ð 1843 г. ÑÑвеÑжЎеМ ÐкаЎеЌОей Ñ ÑЎПжеÑÑв, пП пÑеЎÑÑавлеММÑÐŒ ÑабПÑаЌ, в зваМОО МеклаÑÑМПгП Ñ ÑЎПжМОка. ÐзвеÑÑÐœÑ ÐµÐ³ÐŸ каÑÑОМÑ: «ÐÐœÑÑÑеММОй вОЎ ЌалПй пÑОЎвПÑМПй ÑеÑквО ÐОЌМегП ÐвПÑÑа» 1840 О «Ðала в ÐÑÑжейМПй палаÑе в ÐПÑкве» 1844. СбПÑМОк ЌаÑеÑОалПв ÐŽÐ»Ñ ÐžÑÑПÑОО ÐЌпеÑаÑПÑÑкПй С.-ÐеÑеÑбÑÑгÑкПй ÐкаЎеЌОО Ð¥ÑЎПжеÑÑв за ÑÑП Ð»ÐµÑ ÐµÐµ ÑÑÑеÑÑвПваМОÑ. Т. 3. С. 7. ÐаÑÑОМа Ñ ÑаМОÑÑÑ Ð² ÐÐÐ. ÐПÑпÑПОзвеЎеМа ÑÐŒ.: ÐПÑÑЎаÑÑÑÐ²ÐµÐœÐœÐ°Ñ ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа. Ð., 1988. С. 12.

9 ÐПЎÑОе ÐПÑÐºÐ²Ñ / СПÑÑ. Ю. ЯÑалПв. Ð., 1981. С. 178â183.

10 СвОМÑОМ. С. 15.

11 ÐÑÑевПЎОÑÐµÐ»Ñ Ð² ÐПÑкве, ОзЎаММÑй СеÑгееЌ ÐлОМкПÑ, ÑППбÑазМП ÑÑаМÑÑзÑÐºÐŸÐŒÑ Ð¿ÐŸÐŽÐ»ÐžÐœÐœÐžÐºÑ Ð³. ÐекПеМÑа Ўе ÐавП, Ñ ÐœÐµÐºÐŸÑПÑÑЌО пеÑеÑПÑОМеММÑЌО О ЎПпПлМеММÑЌО ÑÑаÑÑÑЌО. Ð., 1824. С. 40; СвОМÑОМ. С. 15.

12 СвОМÑОМ. С. 15.

13 ТаЌ же. С. 13â15.

14 ТаЌ же. С. 13.

15 ÐавÑООл Ð¢ÐžÑ ÐŸÐœÐŸÐ²ÐžÑ ÐаЌаÑаев (1758â1823) бÑл ОзвеÑÑÐœÑÐŒ ЌПÑкПвÑкОЌ ÑкÑлÑпÑПÑПЌ. ÐÐœ закПМÑОл ÐеÑеÑбÑÑгÑкÑÑ ÐÐºÐ°ÐŽÐµÐŒÐžÑ Ñ ÑЎПжеÑÑв в 1779 г., а заÑеЌ пÑÑÑ Ð»ÐµÑ Ð±Ñл пеМÑОПМеÑПЌ в ÐаÑОжÑкПй ÐкаЎеЌОО. ТаЌ ПМ ÑÑОлÑÑ Ñ Ð·ÐœÐ°ÐŒÐµÐœÐžÑПгП ÐаМа ÐаÑОÑÑа ÐОгалÑ. Ð 1784 г. ÐаЌаÑаев пÑÐžÐµÑ Ð°Ð» ÑабПÑаÑÑ Ð² ÐПÑквÑ, О Ўалее пПÑÑО вÑÑ ÐµÐ³ÐŸ ÑвПÑÑеÑÐºÐ°Ñ Ð¶ÐžÐ·ÐœÑ Ð±Ñла ÑвÑзаМа Ñ ÐПÑквПй О Ñ ÐŒÐŸÑкПвÑкПй аÑÑ ÐžÑекÑÑÑПй. ÐÐœ бÑл ПЎМОЌ Оз ПÑМПвПпПлПжМОкПв ЌПÑкПвÑкПй ЎекПÑаÑОвМП-ЌПМÑЌеМÑалÑМПй ÑкÑлÑпÑÑÑÑ ÐºÐŸÐœÑа XVIII â МаÑала XIX вв., егП ÑабПÑÑ ÑкÑаÑОлО ЌМПгОе ПÑПбМÑкО О ПбÑеÑÑвеММÑе Ð·ÐŽÐ°ÐœÐžÑ Ð³ÐŸÑПЎа. РегП пÑПОзвеЎеМОÑÐŒ ПÑМПÑÑÑÑÑ ÑелÑеÑÑ ÐœÐ° аллегПÑОÑеÑкОе ÑÑжеÑÑ, пÑПÑлавлÑвÑОе ÐкаÑеÑÐžÐœÑ II ÐŽÐ»Ñ ÐкаÑеÑОМОМÑкПгП зала СеМаÑа. ÐÐœ пÑОМОЌал акÑОвМПе ÑÑаÑÑОе в ÑкÑаÑеМОО ÑÑаÑПгП Ð·ÐŽÐ°ÐœÐžÑ ÑМОвеÑÑОÑеÑа. ÐÐœ ÑабПÑал вЌеÑÑе ÑП зМаЌеМОÑÑЌО аÑÑ ÐžÑекÑПÑаЌО ÑПгП вÑеЌеМО: Ð.Ѐ. ÐазакПвÑÐŒ, Ð.Ð. ÐОлÑÑЎО, Ð.Ð. ÐгПÑПвÑÐŒ, Ð.Ð. ÐÑОгПÑÑевÑÐŒ О ÐŽÑ.

16 СвОМÑОМ. С. 16.

17 ÐÑаÑкОй ÑказаÑелÑ. С. 7.

18 ÐПзвÑаÑеМ ÐПлÑÑкПй ÑеÑпÑблОке в 1921 г. пП акÑÑ. ÐÑЎел пеÑаÑÐœÑÑ ÑÑкПпОÑÐœÑÑ Ðž гÑаÑОÑеÑÐºÐžÑ ÑПМЎПв ÐÑзеев ÐПÑкПвÑкПгП ÐÑеЌлÑ. Ðп. 1921. Ð. 7. 69 л.

19 ÐзÑÑа 21 МПÑбÑÑ 1809 г. ÐПйМа 1806â1812 гг. закПМÑОлаÑÑ Ð¿ÐŸÐŽÐ¿ÐžÑаМОеЌ ÐÑÑ Ð°ÑеÑÑÑкПгП ЌОÑМПгП ЎПгПвПÑа 16 (28) ÐŒÐ°Ñ 1812 г., кПÑПÑÑй зМаÑОÑелÑМП ÑлÑÑÑОл ÑÑÑаÑегОÑеÑкÑÑ ÐŸÐ±ÑÑÐ°ÐœÐŸÐ²ÐºÑ ÐŽÐ»Ñ Ð ÐŸÑÑОО к МаÑÐ°Ð»Ñ ÐÑеÑеÑÑвеММПй Ð²ÐŸÐ¹ÐœÑ 1812 г.

20 ÐÑепПÑÑÑ ÐаЌПÑÑÑе капОÑÑлОÑПвала 10 (22) МПÑбÑÑ 1813 г., в плеМ бÑлП взÑÑП 4 ÑÑÑ. ÑПлЎаÑ. РРПÑÑОйÑкПй ОЌпеÑОО ÐаЌПÑÑÑе Ñ 1818 г. пÑОМаЎлежалП к важМейÑОЌ кÑепПÑÑÑÐŒ ЊаÑÑÑва ÐПлÑÑкПгП. ÐП вÑÐµÐŒÑ Ð¿ÐŸÐ»ÑÑкПгП вПÑÑÑÐ°ÐœÐžÑ 1830â1831 гг. ÐаЌПÑÑÑе бÑлП ПпПÑÐœÑÐŒ пÑМкÑПЌ ÐŽÐ»Ñ ÐŸÑÑÑЎа геМеÑала ЮзеÑа ÐвеÑМОÑкПгП.

21 ÐÐ ÐÐЀ. Ѐ. 1. Ð. 92. Ð. 214, Пб.

22 ÐÑаÑкОй ÑказаÑелÑ. С. 8.

23 ТаЌ же.

24 ТаЌ же. С. 9â10.

25 ÐÑлП пПлÑÑеМП: 58 ÑÑжей, 250 беÑÐŽÑÑей, 7 кПлÑÑÑг О «лакПÑМОк ÐŸÑ Ð»Ð°Ñ». Ð ÐÐÐÐ. Ѐ. 396. Ðп. 2/4. Ð. 1443. Ð. 95.

26 РПÑÑОйÑкОе ОЌпеÑаÑПÑÑ Ðž ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа. Ð., 2006. С. 145.

27 ÐÑаÑкОй ÑказаÑелÑ. С. 39.

28 ТаЌ же. С. 40.

29 СвОМÑОМ. С. 97â98.

30 ТаЌ же. С. 106. СкПÑее вÑегП, пПЎÑазÑЌеваеÑÑÑ Ð²ÐžÐ·ÐžÑ ÑаÑÑ ÐÐ°Ñ ÐµÑОО ТейЌÑÑаза I в ÐПÑÐºÐ²Ñ Ð² 1658 г., гЎе ПМ ОÑкал пПЎЎеÑжкО ÑÑÑÑкПгП ÑаÑÑ Ð² пÑПÑОвПЎейÑÑвОО пеÑÑОЎÑÐºÐŸÐŒÑ ÑÐ°Ñ Ñ ÐббаÑÑ I.

31 ÐÑаÑкОй ÑказаÑелÑ. С. 101. ÐП&вОЎОЌПЌÑ, ОЌеÑÑÑÑ Ð² Ð²ÐžÐŽÑ Ð¢ÐŸÐŒÐ°Ñ ÐавжеÑÑкОй (1759â1816) â геМеÑал аÑЌОО ТаЎеÑÑа ÐПÑÑÑÑкП вП вÑÐµÐŒÑ Ð²ÐŸÑÑÑÐ°ÐœÐžÑ 1794 г. О пПбеЎПМПÑÐœÑй СÑвПÑПв, кПÑПÑÑй ÑÑкПвПЎОл пПЎавлеМОеЌ ÑÑПгП вПÑÑÑаМОÑ.

32 СвОМÑОМ. С. 26.

33 ÐÑаÑкОй ÑказаÑелÑ. С. 40. ÐПÑÑЎаÑева ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа. СÐб., 2002. С. 10.

34 ÐÐ°Ð²Ð»ÐŸÐ²ÐžÑ Ð.Ð. ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа О пÑавОÑелО ÑПÑÑОйÑкПй ОЌпеÑОО в XVIII ÑÑПлеÑОО // РПÑÑОйÑкОе ОЌпеÑаÑПÑÑ Ðž ÐÑÑÐ¶ÐµÐ¹ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñа. Ð., 2006. С. 16.

35 ÐÑаÑкОй ÑказаÑелÑ. С. 45.

ÐПЌЌеМÑаÑОО