ąöčĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░, ąĪčāčģą░ąĮąŠą▓ ąś.ą¤. (ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│)

ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ąóčĆąĄčéčīąĄą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 16ŌĆō18 ą╝ą░čÅ 2012 ą│ąŠą┤ą░

ą¦ą░čüčéčī IIIąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2012

┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2012

┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2012

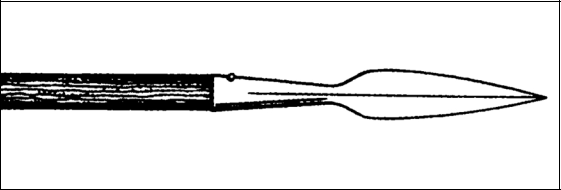

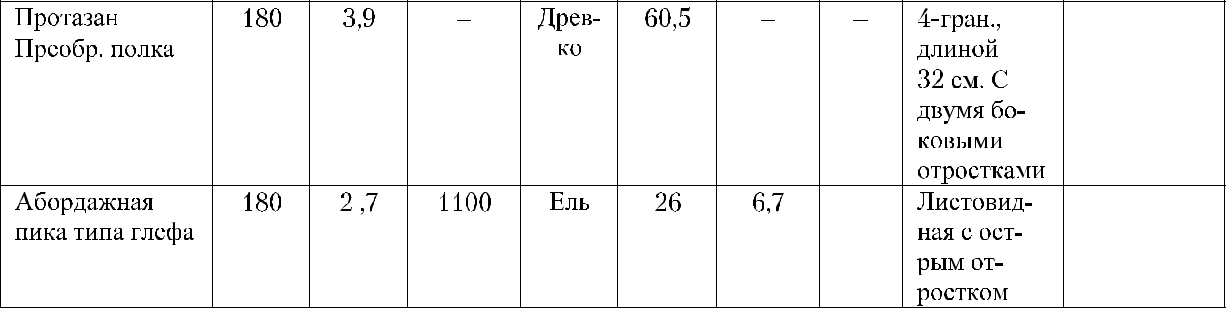

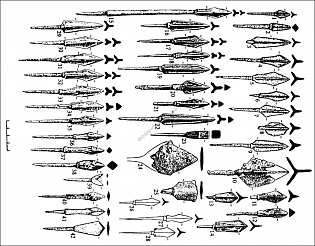

ąöąĢąĀąĢąÆą»ąØąØą×ąĢ ą║ąŠą┐čīąĄ čü ąĘą░ąŠčüčéčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ą║ąŠąĮčåąŠą╝ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą╣čłąĖą╝ ą▓ąĖą┤ąŠą╝ ą║ąŠą╗čÄčēąĄą│ąŠ ąĖ ą╝ąĄčéą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ (1). ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ čĆą░čüą║ąŠą┐ąŠą║ ą▓ ą╝ąĄčüčéą░čģ ąŠą▒ąĖčéą░ąĮąĖčÅ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ą║ąŠą┐čīčÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ ąĄčēąĄ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĄą╝ ą┐ą░ą╗ąĄąŠą╗ąĖč鹥 (ą║ą░ą╝ąĄąĮąĮąŠą╝ ą▓ąĄą║ąĄ) (2).

ąØą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ čüč鹊ą╗ąĄčéąĖą╣ ą║ąŠą┐čīčÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĖ ąĮą░ ąŠčģąŠč鹥, ąĖ ą▓ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅčģ. ą¤ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠ ą║ąŠą┐čīąĄ čüąŠčüč鹊čÅą╗ąŠ ąĖąĘ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ 1,5ŌĆō2 ą╝ ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ, čü ąĘą░ąŠčüčéčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ą║ąŠąĮčåąŠą╝ (3).

ąĪą╗ąŠą▓ąŠ ┬½ą║ąŠą┐čīąĄ┬╗ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ ąŠčé ą╗ą░čéąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ čüą╗ąŠą▓ą░ Espietus Lancea, ąĮąĄą╝. Spien, čäčĆą░ąĮčå. Epieu (4, 5). ąÆ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ XVIŌĆōXIX ą▓ą▓. ą┐ąŠą┤ č鹥čĆą╝ąĖąĮąŠą╝ ┬½ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąĮą░ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░čģ┬╗ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čéčī ą▓ąĖą┤ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, čüąŠčüč鹊čÅčēąĄą│ąŠ ąĖąĘ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ąĖ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ ąĄą│ąŠ ą║ąŠąĮčåąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ (6). ąöą░ą╗čīąĮąĄą╣čłą░čÅ čŹą▓ąŠą╗čÄčåąĖčÅ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ą░ ą║ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖčÅ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą║ąŠą┐ąĖą╣ ąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝čā čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖčÄ ąĖčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ (čĆąĄąĘą░čéčī, ą║ąŠą╗ąŠčéčī, čĆčāą▒ąĖčéčī, ą▓čŗą▒ąĖą▓ą░čéčī ąĖąĘ čüąĄą┤ą╗ą░, čüčéą░čüą║ąĖą▓ą░čéčī čü ą╗ąŠčłą░ą┤ąĖ) (2). ąĀą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéčÅą╝ąĖ ą║ąŠą┐ąĖą╣ čüčéą░ą╗ąĖ: ą│ą▓ąĖąĘą░čĆą╝čŗ, ą│ą╗ąĄčäčŗ, ą║čāąĘčŗ, čĆčāąĮą║ąĖ, čüą┐ąĄčéčāą╝čŗ, ą▒ąĄčĆą┤čŗčłąĖ, ą░ą╗ąĄą▒ą░čĆą┤čŗ, ą┐čĆąŠčéą░ąĘą░ąĮčŗ, čŹčüą┐ą░ąĮč鹊ąĮčŗ, ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ, ą╝ąŠčĆčüą║ąĖąĄ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ, čĆąŠą│ą░čéąĖąĮčŗ ąĖ ą┤čĆ. (3, 6, 7, 8).

ą¤čĆąŠčéą░ąĘą░ąĮ ą▒čŗą╗ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ą║ą░ą║ ą░čéčĆąĖą▒čāčé č乊čĆą╝čŗ ąŠą┤ąĄąČą┤čŗ ąŠą▒ąĄčĆ- ąĖ čłčéą░ą▒-ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ą▓ čäčāąĘąĖą╗ąĄčĆąĮčŗčģ čĆąŠčéą░čģ ąĖ ą▓ ą┐ąŠą╗ą║ą░čģ ą╗ąĄą╣ą▒ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖąĖ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąĖą║ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄą╗ąĖ čüą▓ąŠąĖ ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ąĖ ąĮą░ąĖą╝ąĄąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ. ąóąĄčĆą╝ąĖąĮ ┬½ą┐ąĖą║ą░┬╗ ąŠčé ąĮąĄą╝ąĄčåą║ąŠą│ąŠ ┬½Pike┬╗ ąĖą╗ąĖ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą│ąŠ ┬½piquer┬╗ ŌĆō ą║ąŠą╗ąŠčéčī. ąÆ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą┐ąĖą║ąĖ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░čéčī ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čĆąĄą│čāą╗čÅčĆąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣. ą¤ąŠą┐čāčéąĮąŠ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╝, čćč鹊 ą┐ąĖą║ąĖ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░čéčī ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąĄčģąŠčéčŗ čü 1700 ą│. ąÆ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą┐ąŠą╗ą║ ąŠčéą┐čāčüą║ą░ą╗ąŠčüčī ą┐ąŠ 144 ąĄą┤ąĖąĮąĖčåčŗ (1, 10).

ąÆ XVIII ą▓. ą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╝ čäą╗ąŠč鹥 ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ ą▓čŗą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╝ąŠčĆčüą║ąĖą╝ čüąŠą╗ą┤ą░čéą░ą╝, ą░ čü ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗čÅčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ ąŠąĮąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ąĖčģ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ čü 1805 ą│. ąĖ ą┤ąŠ 1868ŌĆō1870 ą│ą│. ąŚą░ą╝ąĄčéąĖą╝, čćč鹊 ą╝ąŠčĆčüą║ąĖąĄ ą▒ą░ą│čĆčŗ ąĖ ąŠčéą┐ąŠčĆąĮčŗąĄ ą║čĆčÄą║ąĖ (čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéąĖ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĖčÅ) ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗čÅčģ ąĖ ą▓ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ, ąĮąŠ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąŠąĮąĖ ąĖą╝ąĄčÄčé ą╝ąĖčĆąĮąŠąĄ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ (4).

ąØą░čćą░ą╗čīčüčéą▓čāčÄčēąĖą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖą╣ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé ą┐ąŠą╝ąĖą╝ąŠ čłą┐ą░ą│, čüą░ą▒ąĄą╗čī ąĖ č鹥čüą░ą║ąŠą▓ ąĖą╝ąĄą╗ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆąŠčéą░ąĘą░ąĮčŗ, čŹčüą┐ą░ąĮč鹊ąĮčŗ ąĖ ą░ą╗ąĄą▒ą░čĆą┤čŗ (11). ąŻą║ą░ąĘą░ąĮąĮąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ą┤ąĄą╝ąŠąĮčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĮąŠčüčéčī ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗čīčåą░ ą║ ąĮą░čćą░ą╗čīčüčéą▓čāčÄčēąĄą╝čā čüąŠčüčéą░ą▓čā ąĖą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą║ą░ą║ ą┐ąŠč湥čéąĮąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ. ąØą░ ąŠčäąĖčåąĄčĆčüą║ąĖą╣ čćąĖąĮ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ čåą▓ąĄčé ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ ą║ąĖčüčéąĖ, ą┐ąŠą▓čÅąĘą░ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░ čłąĄą╣ą║ąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ (6). ąóą░ą║, čüąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮą░čÅ ą║ąĖčüčéčī ąĮą░ ą┐čĆąŠčéą░ąĘą░ąĮąĄ ŌĆō ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĮąŠčüčéčī ąŠą▒ąĄčĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓, ąĘąŠą╗ąŠč湥ąĮą░čÅ ą║ąĖčüčéčī ŌĆō čłčéą░ą▒-ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ (12).

ąÉą╗ąĄą▒ą░čĆą┤čŗ (ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ č鹊ą┐ąŠčĆą░ čäąĖą│čāčĆąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčäąĖą╗čÅ čü 4-ą│čĆą░ąĮąĮčŗą╝ čāą┤ą╗ąĖąĮąĄąĮąĮčŗą╝ ąŠčüčéčĆąĖąĄą╝) ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ XVII ą▓. ą▒čŗą╗ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ č鹥ą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗ąĄą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ čåą░čĆąĄą╣. ąÜą░ą║ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĖąĘ čéą░ą▒ąĄą╗čÅ 1711 ą│., ąŠąĮąĖ čüąŠčüč鹊čÅą╗ąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ą┐ąĄčģąŠčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čāąĮč鹥čĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓.

ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ ŌĆō ą│ą╗ąĄčäą░. XVIII ą▓. ąśąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą”ąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą╝čāąĘąĄčÅ (ą”ąÆą£ą£), ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü ą┐ąĄčéčĆąŠą▓čüą║ąĖą╝ čāčüčéą░ą▓ąŠą╝ 1716 ą│. ą┐čĆąŠčéą░ąĘą░ąĮą░ą╝ąĖ čü ą║ąĖčüčéčÅą╝ąĖ č鹥ą╝ą╗čÅą║ąŠą▓ ą▓ąŠąŠčĆčāąČą░ą╗ąĖčüčī čłčéą░ą▒- ąĖ ąŠą▒ąĄčĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ ą┐ąĄčģąŠčéąĮčŗčģ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓. ąÆ 1731 ą│. ą┐čĆąŠčéą░ąĘą░ąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░ą╝ąĄąĮąĄąĮčŗ čŹčüą┐ą░ąĮč鹊ąĮą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ąĮą░čćą░ą╗čīčüčéą▓čāčÄčēąĖčģ čćąĖąĮąŠą▓ ą╗ąĄą╣ą▒-ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖąĖ ą¤čĆąĄąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮčüą║ąŠą│ąŠ, ąĪąĄą╝ąĄąĮąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąśąĘą╝ą░ą╣ą╗ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ ą┤ąŠ 1746 ą│.

ą¤ąŠčÅą▓ąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ XVII ą▓. čŹčüą┐ą░ąĮč鹊ąĮčŗ čéą░ą║ąČąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ čĆąŠą╗čī ąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ąŠčéą╗ąĖčćąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĮąŠčüčéąĖ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗čīčåą░ ą║ ąŠčäąĖčåąĄčĆčüą║ąŠą╝čā ąĖą╗ąĖ čāąĮč鹥čĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆčüą║ąŠą╝čā čćąĖąĮčā (6). ąÆ 1733 ą│. ąÉą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗č鹥ą╣čüčéą▓-ą║ąŠą╗ą╗ąĄą│ąĖčÅ, ąĘą░čüą╗čāčłą░ą▓ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤čŗ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ 1-ą│ąŠ ąĖ 2-ą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ ą£ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą┐ąĄčģąŠčéčŗ ąæą░čĆčłą░ ąĖ ąæą░čĆą░ą║ąŠą▓ą░, ą▓čŗąĮąĄčüą╗ą░ čüą▓ąŠąĄ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąŠčé 12 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ čŹč鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą│ąŠą┤ą░ ŌĆō ┬½čłčéą░ą▒ ąĖ ąŠą▒ąĄčĆ-ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ą╝ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ ą£ąŠčĆčüą║ąĖčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé ąĖą╝ąĄčéčī čŹčüą┐ąŠąĮč鹊ąĮčŗ, ą║ą░ą║ ą▓ ą░čĆą╝ąĄą╣čüą║ąĖčģ čćą░čüčéčÅčģ┬╗ (13).

ą¤ąĄčĆą▓čŗąĄ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ 菹║ąĖą┐ą░ąČąĄą╣ čüčéčĆąŠčÅčēąĖčģčüčÅ ą▓ ąÆąŠčĆąŠąĮąĄąČąĄ čüčāą┤ąŠą▓ ą┤ą░čéąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ 1696 ą│. (14). ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ č鹊ą│ą┤ą░ ą▒čŗą╗ą░ ąĘą░ą║čāą┐ą╗ąĄąĮą░ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ ąĖ ą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮą░ ąĮą░ ą▓ąŠčĆąŠąĮąĄąČčüą║ąĖąĄ čüčāą┤ąŠčüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą▓ąĄčĆčäąĖ ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ ą┐ą░čĆčéąĖčÅ čĆąŠą│ą░čéąĖąĮ (┬½čĆąŠą│ą░č鹊ą║┬╗). ąśąĘ&ąĘą░ čģčĆąŠąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĄčäąĖčåąĖčéą░ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą┤ą╗čÅ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čŹą║ąĖą┐ą░ąČąĄą╣ čüčāą┤ąŠą▓ čĆąĄą│čāą╗čÅčĆąĮąŠą│ąŠ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▓ 1706 ą│. ą¤ąĄčéčĆ I čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅą┤ąĖą╗čüčÅ ŌĆō ┬½ą┤ą╗čÅ ąĮčāąČą┤ čüčāą┤ąŠą▓ čäą╗ąŠčéą░ čüą│ąŠą┤čÅčéčüčÅ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ čĆąŠą│ą░čéąĖąĮčŗ, ąĖčģ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ą║ą░ą║ ą┐ąĖą║ąĖ┬╗ (15).

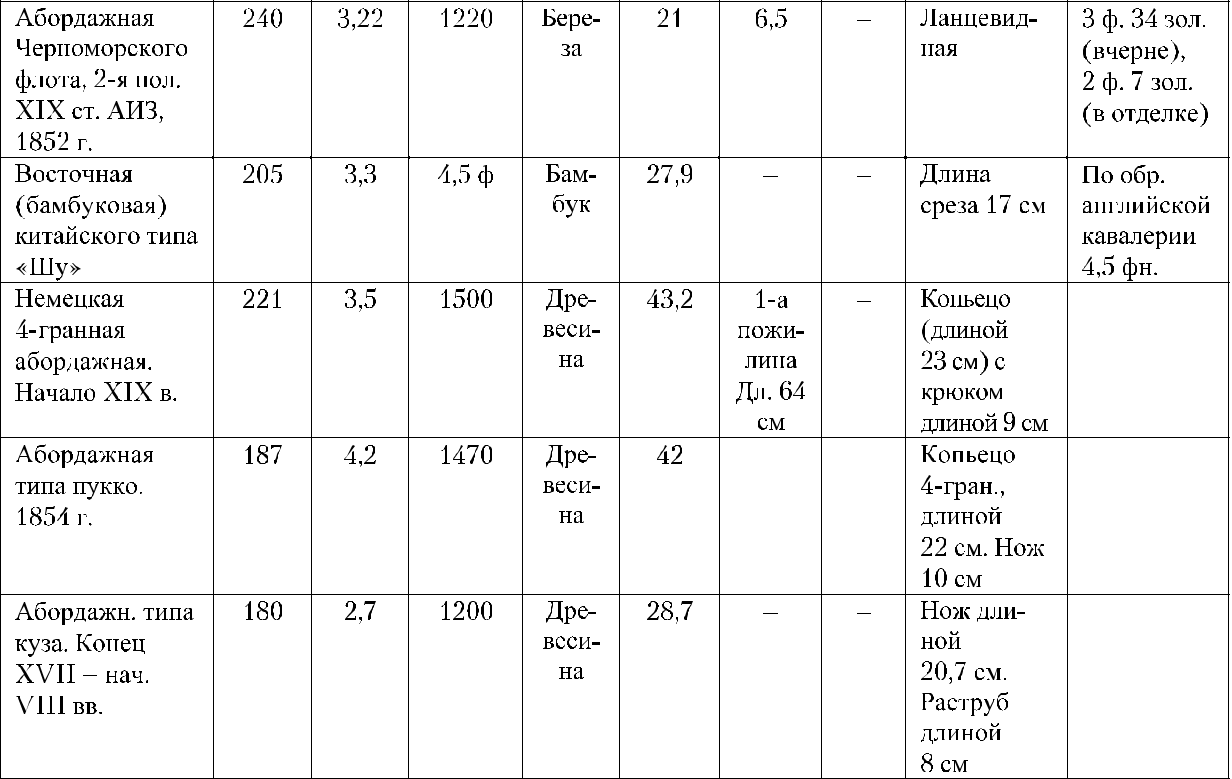

ąĀąŠą│ą░čéąĖąĮą░ ŌĆō čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéčī ą┐ąĖą║ąĖ. ąĢąĄ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ąĖą╝ąĄąĄčé čłąĖčĆąŠą║ąŠąĄ ąĖ čāą┤ą╗ąĖąĮąĄąĮąĮąŠąĄ ą║ąŠą┐čīąĄčåąŠ ą╗ąĖčüč鹊ą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ ąĖ čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čüą▓ąŠąĖą╝ čĆą░čüčéčĆčāą▒ąŠą╝ ąĮą░čüą░ąČąĄąĮ ąĮą░ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠ.

ąĀąŠą│ą░čéąĖąĮą░. ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ č湥čéą▓ąĄčĆčéčī XVIII ą▓. ąĀąŠčüčüąĖčÅ (7)

ąöą╗čÅ čŹą║ąĖą┐ą░ąČąĄą╣ čüčāą┤ąŠą▓, ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ ą▓ąŠčĆąŠąĮąĄąČčüą║ąĖčģ ą▓ąĄčĆčäčÅčģ ąĖ ąŠčüą░ą┤ąĖą▓čłąĖčģ ą▓ ą╝ą░ąĄ 1696 ą│. ą▓čĆą░ąČąĄčüą║čāčÄ ą║čĆąĄą┐ąŠčüčéčī ąÉąĘąŠą▓, čüčéą░ą╗ ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ą┐ąŠčāčćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąŠą╝ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČ ą┤ąŠąĮčüą║ąĖą╝ąĖ ą║ą░ąĘą░ą║ą░ą╝ąĖ čéčāčĆąĄčåą║ąĖčģ čüčāą┤ąŠą▓, čüč鹊čÅčēąĖčģ ąĮą░ čÅą║ąŠčĆčÅčģ čā ąĄąĄ čüč鹥ąĮ. ą¤ąĄčéčĆ I ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗ąĄą╝ č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ą░ą╝ąĖ ą┤ąŠąĮčüą║ąĖąĄ ą║ą░ąĘą░ą║ąĖ ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą▓ąŠą╣čüą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą░čéą░ą╝ą░ąĮą░ ążčĆąŠą╗ą░ ą£ąĖąĮą░ąĄą▓ą░ ąĮą░ 40 čüčéčĆčāą│ą░čģ (ą┐ą╗ąŠčüą║ąŠą┤ąŠąĮąĮčŗąĄ čüčāą┤ą░ ą┤ą╗ąĖąĮąŠčÄ 20ŌĆō45 ą╝ čü ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ ą┐ą░čĆčāčüąŠą╝ ąĖ 10ŌĆō12 ą┐ą░čĆą░ą╝ąĖ ą▓ąĄčüąĄą╗) čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖą╗ąĖ ąĮą░ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ ąŠčéčĆčÅą┤ čéčāčĆąĄčåą║ąĖčģ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ 13 ą│ą░ą╗ąĄčĆ ąĖ 24 ą╝ą░ą╗čŗčģ čüčāą┤ąŠą▓ (3). ąĪą┐čāčüčéčÅ čüč鹊ą╗ąĄčéąĖąĄ ą╗ąĄą│ąĄąĮą┤ą░čĆąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąŠą┤ąĄčå ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ ą£.ąö. ąĪą║ąŠą▒ąĄą╗ąĄą▓ čéą░ą║ ąŠčåąĄąĮąĖčé ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ ą▓čŗčāčćą║čā ą║ą░ąĘą░ą║ąŠą▓: ┬½ąöą╗čÅ ą┤ąŠąĮčåąŠą▓ ą┐ąĖą║ą░ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ ą▒čŗ ŌĆ£ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╝ŌĆØ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝┬╗ (6). ąÆ ąĖč鹊ą│ąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░čģą▓ą░č湥ąĮčŗ ą┤ą▓ąĄ čéčāčĆąĄčåą║ąĖąĄ ą│ą░ą╗ąĄčĆčŗ ąĖ 10 ą╝ą░ą╗čŗčģ čüčāą┤ąŠą▓ (3). ą×čüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ čéčāčĆąĄčåą║ąĖąĄ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĖ, čüąĮčÅą▓čłąĖčüčī čü čÅą║ąŠčĆąĄą╣, ą┐ąŠčüą┐ąĄčłąĖą╗ąĖ čāą┤ą░ą╗ąĖčéčīčüčÅ ą║ ąÉąĮą░č鹊ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ą┐ąŠą▒ąĄčĆąĄąČčīčÄ.

ą¤ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╝ąŠčĆčüą║ąĖą╝ąĖ čüąŠą╗ą┤ą░čéą░ą╝ąĖ ąĮą░ čüčāą┤ą░čģ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą│ąŠ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ ą▒ąŠčÅčģ. ą¤čĆąĖ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČą░čģ ą▓čĆą░ąČąĄčüą║ąĖčģ čüčāą┤ąŠą▓, ą▓ čćąĖčüą╗ąĄ ą┐čĆąŠčćąĖčģ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ą▒ąŠčÄ ąĖ ą▒ąŠą╝ą▒ą░čĆą┤ąĖčĆčüą║ąĖąĄ ą░ą╗ąĄą▒ą░čĆą┤čŗ.

ąØąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĘąĮą░čćąĖą╝ąŠčüčéąĖ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ąĄą│ąŠ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĮą░ čüčāą┤ą░čģ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░, ą┐ąĖą║ąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ąĖ ąŠčüčéą░ą▓ą░čéčīčüčÅ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣. ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ┬½ą┤ąŠą╗ą│ąŠąČąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ┬╗. ą×ąĮąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ čüčāą┤ąŠą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ čü 1696 ą┐ąŠ 1722 ą│ą│., čü 1734 ą┐ąŠ 1748 ą│ą│. ąĖ čü 1805 ą│. ą┐ąŠ 1870 ą│. (16, 17)

ą¤ąĖą║ą░ čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ąĖąĘ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ (čĆą░č鹊ą▓ąĖčēą░, ąĖčüą║ąĄą┐ąĖčēą░) ąĖ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ ąĄąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą╝ ą║ąŠąĮčåąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░.

ąöą╗čÅ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą║čĆąĄą┐ą║ąĖąĄ ą┐ąŠčĆąŠą┤čŗ ą┤čĆąĄą▓ąĄčüąĖąĮčŗ (ą▒ąĄčĆąĄąĘą░, ą▓čÅąĘ, ą▒čāą║, čÅčüąĄąĮčī, čüąŠčüąĮą░, ą░ ąĮą░ ąÆąŠčüč鹊ą║ąĄ ą▒ą░ą╝ą▒čāą║). ąöą╗čÅ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąĖą║ ąŠčéą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī čĆąŠą▓ąĮčŗąĄ čüčéą▓ąŠą╗čŗ ą┤ąĄčĆąĄą▓čīąĄą▓ ą▒ąĄąĘ ąĖąĘą│ąĖą▒ąŠą▓ ąĖ čüą║ą▓ąŠąĘąĮčŗčģ čüčāčćą║ąŠą▓. ąĪčéą▓ąŠą╗ ąŠčćąĖčēą░ą╗čüčÅ ąŠčé ą║ąŠčĆčŗ, čāą┤ą░ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą▓ąĄčéą▓ąĖ, ąĘą░č鹥ą╝ čłą╗ąĖč乊ą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖ ą┐ąŠą║čĆčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ą▒ąĄčüčåą▓ąĄčéąĮčŗą╝ ą╗ą░ą║ąŠą╝, čćč鹊 ą┐čĆąĄą┤ąŠčģčĆą░ąĮčÅą╗ąŠ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠ ąŠčé ą▓ą╗ą░ą│ąĖ, čāčüčŗčģą░ąĮąĖčÅ, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čéčĆąĄčēąĖąĮ ąĖ ąĖąĘąŠą│ąĮčāč鹊čüč鹥ą╣. ą¤čĆąĖ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ąĖąĘ čĆčÅą▒ąĖąĮčŗ ąĖą╗ąĖ č湥čĆąĄą╝čāčģąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī čüčéą▓ąŠą╗čŗ, čüčĆčāą▒ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ąĄčüąĮąŠą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ┬½ą▓čÅą╗ąĖą╗ąĖčüčī┬╗, ąĮąŠ ąĮąĄ ą▓čŗčüčāčłąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐čĆąĖ čāą┤ą░čĆąĄ ąŠąĮąĖ ąĮąĄ ą║ąŠą╗ąŠą╗ąĖčüčī ąĖ ąĮąĄ ą║čĆąŠčłąĖą╗ąĖčüčī. ąŚą░ą╝ąĄčéąĖą╝, čćč鹊 ą┤čĆąĄą▓ą║ąĖ ąĖąĘ čüąŠčüąĮčŗ (ąĖąĘ-ąĘą░ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą╣ čéą▓ąĄčĆą┤ąŠčüčéąĖ) ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĮčŗą╣ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆ (ą┤ąŠ 3,7 čüą╝) ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą▒čāą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ąĖ čÅčüąĄąĮąĄą▓čŗą╝ąĖ (3,3 čüą╝). ą»čüąĄąĮčī ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ┬½ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓čŗčģ┬╗ ą┐ąĖą║. ąōą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖą╣ čäą╗ąŠčéčüą║ąĖą╣ 菹║ąĖą┐ą░ąČ ąĖ ąōą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖąĄ čüčāą┤ą░ čüąĮą░ą▒ąČą░ą╗ąĖčüčī ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ą╝ąĖ ąĖąĘ ąŠčĆąĄčģąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĖą╗ąĖ ą║čĆą░čüąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░ čü ąĮą░ąĮąĄčüąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░ ąĖčģ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī ┬½ą░ą┐ą┐ą╗ąĖą║ąĄ┬╗.

ąÆ ąÜąĖčéą░ąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮąŠčüčéčīčÄ ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąĖą║ąĖ čéąĖą┐ą░ ┬½ą©čā┬╗, čü ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ (┬½čāčłą░čüčéčŗą╝┬╗) ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą╝ ąĖ ą▒ą░ą╝ą▒čāą║ąŠą▓čŗą╝ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą╝. ą¤ąŠ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅą╝ ą░ą╝ąĄčĆąĖą║ą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąČčāčĆąĮą░ą╗ą░ ┬½Army and Navy journal┬╗, ą▒ą░ą╝ą▒čāą║ąŠą▓čŗąĄ ą┤čĆąĄą▓ą║ąĖ ą┐ąĖą║ (ą▓ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖąĖ čü ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╝ąĖ) ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą▓čŗą│ąŠą┤čŗ. ą×ąĮąĖ čü ą┤ą░ą▓ąĮąĖčģ ą┐ąŠčĆ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī ą▓ ąĖąĮą┤ąĖą╣čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣čüą║ą░čģ, ą░ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ čüčéą░ą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ąĖ ą│ąĄčĆą╝ą░ąĮčüą║ąĖą╝ąĖ čāą╗ą░ąĮą░ą╝ąĖ. ąÉąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮąĄ čĆą░ąĮčīčłąĄ ą▓čüąĄčģ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čåąĄą▓ ą▓ą▓ąĄą╗ąĖ ą▒ą░ą╝ą▒čāą║ąŠą▓čŗąĄ ą┤čĆąĄą▓ą║ąĖ ą┐ąĖą║ ąĮą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čüčāą┤ą░čģ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ (18). ąÆ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╝ čäą╗ąŠč鹥 ąŠčéą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ąŠčé ą▒ą░ą╝ą▒čāą║ąŠą▓čŗčģ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓, ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čÅ, čćč鹊 ą▓ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą╝ ą▒ąŠčÄ ąĖčģ čüčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄčĆčāą▒ą░čéčī čüą░ą▒ą╗čÅą╝ąĖ ąĖ č鹥čüą░ą║ą░ą╝ąĖ.

ąæąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą║ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖąĘ ┬½čüčŗčĆčåąŠą▓ąŠą╣┬╗ čüčéą░ą╗ąĖ ąĖą╗ąĖ ┬½ą║čĆąĖčćąĮąŠą│ąŠ┬╗ ąČąĄą╗ąĄąĘą░. ą¤čĆąĖ ą║ąŠą▓ą║ąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ą░čÅ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą║ą░ ą▓čŗčéčÅą│ąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą┐ąĄčĆąŠ (ą║ąŠą┐čīąĄčåąŠ).

ą¤čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮčŗą╣ ą║ąŠąĮąĄčå ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą║ąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ čĆą░čüą┐ą╗čÄčēąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖ čüą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čĆą░čüčéčĆčāą▒ą░ (čéčāą╗ąĄąĖ), ą║čāą┤ą░ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ąĖ ą║čĆąĄą┐ąĖą╗ąŠčüčī ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ ą▓ąĄčĆčģąĮąĖą╝ ą║ąŠąĮčåąŠą╝. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą░ą╗ąĖ ą╝čÅą│ą║ąŠą╣ ąĘą░ą║ą░ą╗ą║ąĄ čü čüą░ą╝ąŠąŠčéą┐čāčüą║ąŠą╝ ąĖ čü ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╣ ąĘą░č鹊čćą║ąŠą╣. ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ čÅą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī čłąĄą╣ą║ą░ ąĖ čéčāą╗ąĄčÅ čü ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ (ą║ąŠąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣) ą┐ąŠą╗ąŠčüčéčīčÄ. ąæąŠąĄą▓čŗąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĖ ą┐ąĖą║ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą║čĆąĄą┐ąĄąČąĮčŗąĄ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐ąŠą╗ąŠčüčŗ (ą┐ąŠąČąĖą╗ąĖąĮčŗ) ą┤ą╗ąĖąĮąŠčÄ ąŠčé 6,5 ą┤ąŠ 33 čüą╝.

ąØą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠą╝ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ą┐ąĖą║ąĖ ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗čÅą╗čüčÅ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ (ą┐ąŠą┤č鹊ą║) čü čāčüąĄč湥ąĮąĮąŠą╣ ą▓ąĄčĆčłąĖąĮąŠą╣. ą¤ąŠą┤č鹊ą║ ą┐čĆąĄą┤ąŠčģčĆą░ąĮčÅą╗ čéčŗą╗čīąĮčŗą╣ ą║ąŠąĮąĄčå ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ąŠčé čĆą░čüčüą╗ąŠąĄąĮąĖčÅ ąĖ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ ą▒ą░ą╗ą░ąĮčüąĖčĆąŠą▓ą║ąĄ ą┐ąĖą║ąĖ.

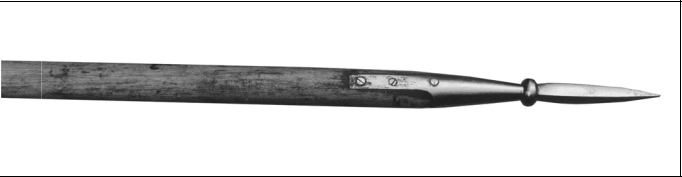

ą¤ąĖą║ąĖąĮąĄčĆčüą║ąŠąĄ ą║ąŠą┐čīąĄ ą┤ą╗čÅ ąōą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖčģ čćą░čüč鹥ą╣ ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĖąĘ č湥čĆąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░. ąöčĆąĄą▓ą║ąŠ ąĖą╝ąĄą╗ąŠ ą┤ą╗ąĖąĮčā 1 čüą░ąČąĄąĮčī ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ. ąæąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ŌĆō ąĖąĘ čüą▓ąĄčéą╗ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ą░, čéčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗą╣, ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ ą▓ 3/4 ą░čĆčłąĖąĮą░. ąÆ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü ą▓ąŠąĖąĮčüą║ąĖą╝ čāčüčéą░ą▓ąŠą╝ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą┐ąŠą┤ą▓čÅąĘčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ą┤ą▓čāčģą▓ąŠčüčéąĮčŗą╝ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆąŠą╝ ąĖą╗ąĖ čäą╗čÄą│ąĄčĆąŠą╝. ąØą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠą╝ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčēą░ą╗čüčÅ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ┬½ą┐ąŠą┤č鹊ą║┬╗. ąöčĆąĄą▓ą║ąŠ čéą░ą║ąŠą╣ ą┐ąĖą║ąĖ ąŠą║čĆą░čłąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą╗ąĄą▓ą║ą░čüąŠą╝. ąæąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąĖą║ąĖ ŌĆōąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗą╣, ą║ąŠą▓ą░ąĮčŗą╣, čüą╗ąŠąČąĮąŠą╣ ą║ąŠąĮčäąĖą│čāčĆą░čåąĖąĖ, čü čéčĆąĄą╝čÅ ą│čĆą░ąĮčÅą╝ąĖ ąĖ čāą┤ą╗ąĖąĮąĄąĮąĮčŗą╝ ąŠčüčéčĆąĖąĄą╝. ą¤ąĄčĆąŠ, ąŠčé ąŠčüčéčĆąĖčÅ ą║ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ, čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆąĄ. ą×čüčéčĆąĖąĄ ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ čāą║čĆą░čłą░ą╗ąĖ ąĘąŠą╗ąŠč鹊ą╣ ąĮą░čüąĄčćą║ąŠą╣ (19). ą©ąĄą╣ą║ą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ ą┤čĆą░ą║ąŠąĮą░, čéčāą╗ąĖčÅ ŌĆō ą║ąŠąĮčāčüąĮą░čÅ, ą▓ąĖčéą░čÅ. (ąśąĮą▓. Ōä¢ 31421)

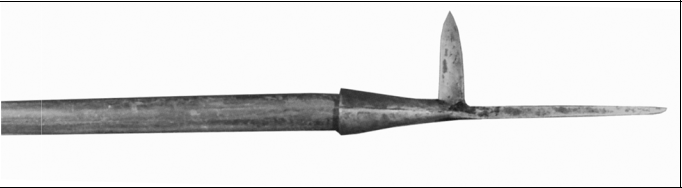

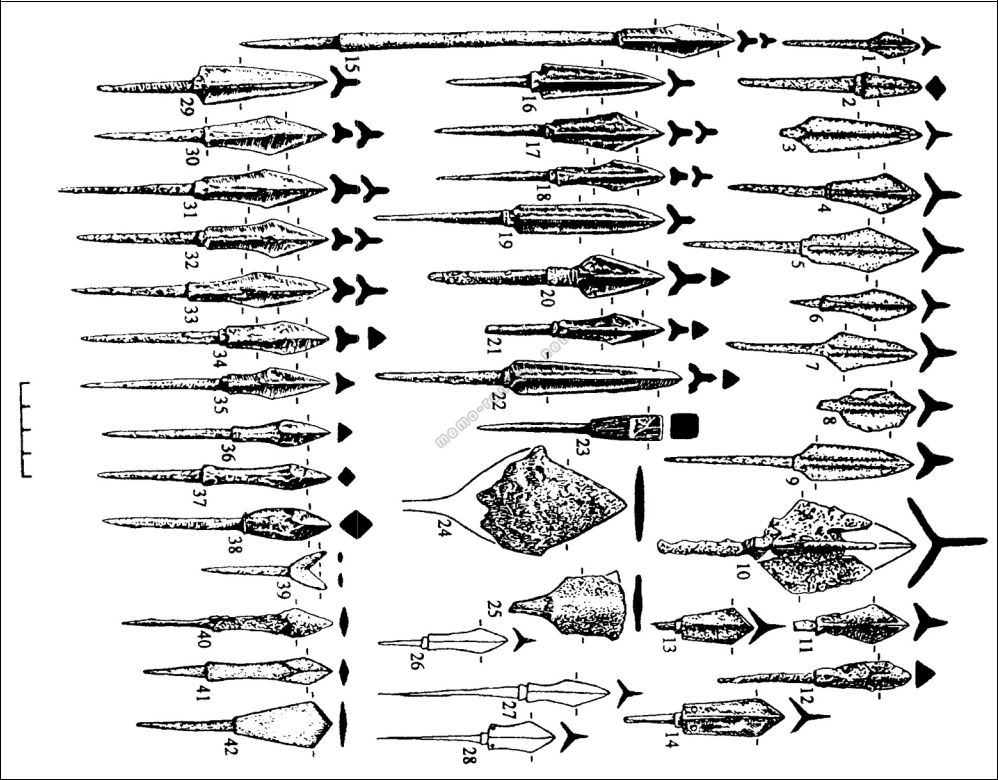

ą¤ąĖą║ą░ ą▒ąŠą╣čåąŠą▓ ą╗ąĄą╣ą▒-ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖąĖ ą¤čĆąĄąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░. ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ č湥čéą▓ąĄčĆčéčī XVIII ą▓. ąśąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą”ąÆą£ą£

ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XVIII čüč鹊ą╗ąĄčéąĖčÅ ąĮą░ čüčāą┤ą░čģ čĆąĄą│čāą╗čÅčĆąĮąŠą│ąŠ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ąĮą░čłą╗ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĖą║ąĖ, ąĮą░čģąŠą┤ąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖą╣ ą╗ąĄą╣ą▒ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖąĖ ą¤čĆąĄąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░ (20). ąÆ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čā č湥čéčŗčĆąĄčģ čäčāąĘąĖą╗ąĄčĆąĮčŗčģ ą▒ą░čéą░ą╗čīąŠąĮąŠą▓ ą▓čüčÅ ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ čłąĄčĆąĄąĮą│ą░ čäčāąĘąĖą╗ąĄčĆąŠą▓ (čé. ąĄ. ąŠą┤ąĮą░ čéčĆąĄčéčī) ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą┐ąĖą║ąĖąĮąĄčĆąŠą▓. ąśąĘ 200 ą┐ąĖą║ąĖąĮąĄčĆąŠą▓ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą▒ą░čéą░ą╗čīąŠąĮą░ 72 ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮčŗ čłą┐ą░ą│ąŠą╣, ą┐ąĖą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąĖčüč鹊ą╗ąĄč鹊ą╝. ą×čüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ 128 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čłą┐ą░ą│čā ąĖ ą┐ąĖą║čā. ąÆ ą┐ąĄčéčĆąŠą▓čüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ čćą░čüčéčī ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖą╣ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ą░ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé.

ąÆ 1805 ą│. ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé ą▒čŗą╗ąĖ čāą┤ą░ą╗ąĄąĮčŗ čü ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣, ą░ ąĖčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ čäčāąĮą║čåąĖąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ąĮčŗ čüčāą┤ąŠą▓čŗą╝ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ą░ą╝. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗąĄ 菹║ąĖą┐ą░ąČąĖ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ąĖ ą▓ ąĮą░čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąŠ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘčåčŗ ąĖ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéąĖ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖ ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ (21). ąöą╗čÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆą░ ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄą╝ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠ ąĀąĄą▓ąĄą╗čīčüą║ąŠą╝čā ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝čā ą┐ąŠčĆčéčā:- ą╝čāčłą║ąĄč鹊ąĮčŗ čüčéą░čĆčŗąĄ ąĖ ąĮąŠą▓čŗąĄ ą▓ ą┐čĆąŠčüčéčŗčģ ąĖ ąŠčĆąĄčģąŠą▓čŗčģ ą╗ąŠąČą░čģ,

- ąĖąĮčéčĆąĄą┐ąĄą╗ąĖ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčåąĖąĖ, ą┐ąŠčüąĄčĆąĄą▒čĆąĄąĮąĮčŗąĄ,

- ąĖąĮčéčĆąĄą┐ąĄą╗ąĖ čü č鹊ą┐ąŠčĆąĖčēą░ą╝ąĖ ą║čĆą░čüąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░ ąĖ čü ą░ą┐ą┐ą╗ąĖą║ąĄ ąŠčĆąĄčģąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░,

- ą┐ąĖą║ąĖ čü ┬½ą┐ąŠą╝ąŠčćą░ą╝ąĖ┬╗ (čü ą┐ąŠąČąĖą╗ąĖąĮą░ą╝ąĖ) ąĖ ą▒ąĄąĘ ąĮąĖčģ,

- ą┐ąĖą║ąĖ čü ąŠčĆąĄčģąŠą▓čŗą╝ąĖ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą░ą┐ą┐ą╗ąĖą║ąĄ,

- ą┐ąĖą║ąĖ čü ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ą╝ąĖ ąĖąĘ ą║čĆą░čüąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░ čü ą╝ąĄą┤ąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠą┤č鹊ą║ą░ą╝ąĖ,

- ą┐ąĖą║ąĖ ąŠą▒čŗčćąĮąŠą╣ ą┤čĆąĄą▓ąĄčüąĖąĮčŗ čü ą┐ąŠą┤č鹊ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą▒ąĄąĘ ąĮąĖčģ.

ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą║ąŠ

čĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ: 8 čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą┐ąĖą║, 10 ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ąĖąĮčéčĆąĄą┐ąĄą╗ąĄą╣ ąĖ 5 ŌĆō ą╝čāčłą║ąĄč鹊ąĮąŠą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓ ąĖ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓. ąŁč鹊 čüąŠąĘą┤ą░ą▓ą░ą╗ąŠ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ąĘą░čéčĆčāą┤ąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ ąŠą▒čāč湥ąĮąĖąĖ ą▒ąŠą╣čåąŠą▓ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖčÄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗą╝ąĖ ą▓ąĖą┤ą░ą╝ąĖ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąĖ ą▓ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüą░ą╝ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ąĖ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ čüčéčĆąĄą╗ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ.ąØą░ ą¦ąĄčĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╝ čäą╗ąŠč鹥 čü 1815 ą│. ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ ąĖą╝ąĄą╗ą░ ą╝ą░ą╗čāčÄ (177 čüą╝) ą┤ą╗ąĖąĮčā ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ą▓ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖąĖ čü ą▒ą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą╝ ŌĆō 240 čüą╝. ąŻ č湥čĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą┐ąĖą║ąĖ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą▒čŗą╗ ą╗ą░ąĮčåąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ, ą░ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠą┤č鹊ą║ ąĘą░ą▓ąĄčĆčłą░ą╗čüčÅ ąĘą░ąŠčüčéčĆąĄąĮąĖąĄą╝.

ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░, ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī 1815 ą│. ąśąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą”ąÆą£ą£

ąÆ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąĄ ąōą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ ą¦ąĄčĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ą░ ąÉ.ąĪ. ąōčĆąĄą╣ą│ą░ ąŠčé 29.07.1823 ą│. čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ┬½ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ, ąĖą╝ąĄą▓čłąĖąĄ ąĘą░ąŠčüčéčĆąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮąĖąČąĮąĖą╣ ą║ąŠąĮąĄčå, ą┐čĆąĖ ąĘą░ą╝ą░čģąĄ ą╝ąŠą│čāčé čĆą░ąĮąĖčéčī ą▓ ą▒ąŠčÄ čüą▓ąŠąĖčģ ą▒ąŠą╣čåąŠą▓, čüč鹊čÅčēąĖčģ ąĘą░ čüą┐ąĖąĮą░ą╝ąĖ ą┐ąĖą║ąĖąĮąĄčĆąŠą▓. ąĪ čåąĄą╗čīčÄ ą┐čĆąĄą┤ąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ą▒ąŠą╣čåąŠą▓ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĖą╝ąĄčéčī čāčüąĄč湥ąĮąĮčŗą╣ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ąĮą░ čéčŗą╗čīąĮąŠą╝ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ąĖą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ąŠčéą┐ąĖą╗ąĖą▓ą░čéčī ą┐ąŠą┤ ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ čāą│ą╗ąŠą╝. ą¦č鹊 ą║ą░čüą░ąĄčéčüčÅ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąĖą║, č鹊 čā ąĮąĖčģ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāčÄčé ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖč鹥ą╗ąĖ ą▓čģąŠą┤ą░ ą▓ č鹥ą╗ąŠ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗čÅ. ąöą╗čÅ čāčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ čŹč鹊ą│ąŠ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ą░ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī ą┐ą╗ąĄč鹥ąĮčŗąĄ ą║ąĮąŠą┐čŗ ąĖ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ąĖčéčī ąĖčģ ąĮą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĄ ąĮą░ 1/4 ą░čĆčłąĖąĮą░ ąŠčé ąŠčüčéčĆąĖčÅ, ą║ą░ą║ čŹč鹊 čüą┤ąĄą╗ą░ąĮąŠ ąĮą░ ą┐ąĖą║ąĄ, ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĄą╣čüčÅ ąĮą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄ ŌĆ£ąśą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆ ążčĆą░ąĮčåŌĆØ┬╗ (22).

ąŻčćąĖčéčŗą▓ą░čÅ čüąŠąĘą┤ą░ą▓čłąĄąĄčüčÅ čüą╗ąŠąČąĮąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čüąŠ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ čüčāą┤ąŠą▓ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░, čĆčÅą┤ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ąĖ čäą╗ą░ą│ą╝ą░ąĮąŠą▓ ą▓čŗčüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ ą┐ąŠąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ąĮąŠ ąŠą▒čüčāą┤ąĖčéčī čŹčéčā ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čā.

14 ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ 1830 ą│. čüąŠčüč鹊čÅą╗ąŠčüčī ąŠą▒čēąĄąĄ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ąĖ čäą╗ą░ą│ą╝ą░ąĮąŠą▓ ąÜčĆąŠąĮčłčéą░ą┤čéčüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆčéą░ (ą▓ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąĖąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čÅ ąÜčĆąŠąĮčłčéą░ą┤čéčüą║ąŠą╣ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč鹊čĆčŗ), ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░čüą╗čāčłą░ąĮčŗ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąŠ ą┐čāčéčÅčģ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąĖąĘ čüąŠąĘą┤ą░ą▓čłąĄą│ąŠčüčÅ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ čü ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ ąĮą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗čÅčģ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░. ąĪąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠ ą║ ą▓čŗą▓ąŠą┤čā, čćč鹊 čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī ą┐ąĖą║čā čü 4-ą│čĆą░ąĮąĮčŗą╝ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą╝, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąĖ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī ąĘą░ ąĄą┤ąĖąĮčŗą╣ ąŠą▒čĆą░ąĘąĄčå. ąÆčüąĄ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ čåąĄą╗ąĄčüąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮąŠ čüą┤ą░čéčī ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ ą┤ą╗čÅ ąĖčģ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĄą╗ą║ąĖ. ą¤čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ąŠą▒čēąĄą│ąŠ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖčÅ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠą┤ą┐ąĖčüą░ąĮąŠ ąōą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą╝ ąÜčĆąŠąĮčłčéą░ą┤čéčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆčéą░ ą▓ąĖčåąĄ-ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ąŠą╝ ą¤.ą£. ąĀąŠąČąĮąŠą▓čŗą╝ ąĖ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąŠ (27 ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ 1830 ą│.) ą▓ ą£ąŠčĆčüą║ąŠąĄ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąĖ ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┤ąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčé ą┤ą╗čÅ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą│ąŠ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖčÅ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ.

5 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 1830 ą│. ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ąŠčéą▓ąĄčé ąĖąĘ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčéą░: ┬½ąĪąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ ą┐ąĖą║ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒čāąĄčé ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ čüčāą╝ą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čā ąöąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčéą░ ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄčé. ą¤čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖčéčī čü ąĮąŠą▓ąŠą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖ ąŠčéčĆąĄą╝ąŠąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čüčéą░čĆčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ┬╗ (21).

ą¤ąŠ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÄ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░ ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ą░ ą£ąŠą╗ą╗ąĄčĆą░ ąĖ ą▓ čåąĄą╗čÅčģ ą▓čŗčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ čüąŠą│ą╗ą░čüąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ, ą▒čŗą╗ čüąŠąĘą┤ą░ąĮ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čé ą┐ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčüą╝ąŠčéčĆčā ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéą░ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ┬╗, ą▓ąŠąĘą│ą╗ą░ą▓ąĖčéčī ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠčĆčāč湥ąĮąŠ ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗čā ąÉ.ąĪ. ąōčĆąĄą╣ą│čā (21).

13 č乥ą▓čĆą░ą╗čÅ 1831 ą│. ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╝čā ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆčā. ąÆ čćąĖčüą╗ąĄ ą┐čĆąŠč湥ą│ąŠ, ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čé ąĮąŠą▓čŗčģ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ą¤ąŠ ąĘą░ą║ą░ąĘčā ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčéą░ ąĮą░ ąÉą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗č鹥ą╣čüą║ąŠą╝ ąśąČąŠčĆčüą║ąŠą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą▓čüąĄ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéą░ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĘą░č鹥ą╝ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĮą░ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčā ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÄ I.

ąöą╗čÅ čāąĮąĖčäąĖą║ą░čåąĖąĖ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▓ 1831 ą│. ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčā ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąŠ čéčĆąĖ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéąĖ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║, čüčĆąĄą┤ąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ąĖ ąĮąŠą▓ą░čÅ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ 7 čäčāč鹊ą▓ ąĖ 10,5 ą┤čÄą╣ą╝ą░, čü 4-ą│čĆą░ąĮąĮčŗą╝ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą╝. ąÆąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆą░ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą╗ą░ ą┐ąĖą║ą░, ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąĖą╝ąĄą╗ č湥čéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčāčÄ č乊čĆą╝čā ąĖ ą▒čŗą╗ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮ ą┐ą╗ąĄč鹥ąĮčŗą╝ ąĖąĘ ą┐ąĄąĮčīą║ąĖ ą║ąĮąŠą┐ąŠą╝ (ą╝čāčüąĖąĮą│), ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ąĮą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąĄ ąĮą░ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĖ 1,5 čäčāčéą░ ąŠčé ąŠčüčéčĆąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗čüčÅ ą┤ą╗čÅ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮčŗ čāą║ąŠą╗ą░ ą┐ąĖą║ąŠą╣.

ąśą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆ ąØąĖą║ąŠą╗ą░ą╣ I ą▓ąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčāčÄ ą┐ąĖą║čā ąĖ ąĮą░ čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ą░čÄčēąĄą╝ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮč鹥 ąĮą░ą╗ąŠąČąĖą╗ čĆąĄąĘąŠą╗čÄčåąĖčÄ: ┬½ą¤čĆąĖąĮčÅčéčī ąŠąĮčāčÄ ąĘą░ ąŠą▒čĆą░ąĘąĄčå┬╗. ą×ą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆ ą┐ąŠą▓ąĄą╗ąĄą╗ ┬½čāą▒čĆą░čéčī ą┐ą╗ąĄč鹥ąĮčŗą╣ ą║ąĮąŠą┐ čü ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ ą┐ąĖą║ąĖ ąĖ čĆąĄą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ąĮąĄą│ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ čüąŠ čüč乥čĆąĖč湥čüą║ąĖą╝ čāč鹊ą╗čēąĄąĮąĖąĄą╝ (ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čÅą▒ą╗ąŠą║ą░), ą┐ąŠą╝ąĄčēąĄąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĄąČą┤čā ą┐ąĄčĆąŠą╝ ąĖ čéčāą╗ąĖąĄą╣. ą¤ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ąĮąĄ ą║čĆą░čüąĖčéčī, ą░ ą┐ąŠą╗ą░ą║ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī, čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čåą▓ąĄčé. ąĪčéą░čĆčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čéčī ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąĖ ą┤ąĄčƹȹ░čéčī ą▓ ąĘą░ą┐ą░čüąĄ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĘą░ą╝ąĄąĮčÅčé ąĖčģ ąĮąŠą▓čŗą╝ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ą╝ąĖ┬╗ (21). ąÆčüą║ąŠčĆąĄ čćą░čüčéčī ąĮąŠą▓čŗčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║ ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą╗ą░ ą┤ą╗čÅ ą░ą┐čĆąŠą▒ą░čåąĖąĖ ąĮą░ čüčāą┤ą░ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ (23). ą×ą▒čĆą░ąĘąĄčå ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą╣ ą┐ąĖą║ąĖ (ą┤ą╗ąĖąĮą░ 240 čüą╝) ą┤ą╗čÅ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▒čŗą╗ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆąŠą╝ 4 č乥ą▓čĆą░ą╗čÅ 1831 ą│.

ąÆ čŹč鹊ą╝ ąČąĄ ą│ąŠą┤čā ą▓ ą£ąŠčĆčüą║ąŠąĄ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą╗ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ą░ ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ ąĖąĘ ą┐ąŠčĆčéą░ ąĪą▓ąĄą░ą▒ąŠčĆą│ą░ (Ōä¢ 539 ąŠčé 7 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 1831 ą│.) ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 čā ąĮąĖčģ ┬½ą▓ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ąĄ čģčĆą░ąĮąĖčéčüčÅ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą║ąŠčüą░, č湥čĆč鹥ąČ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮ, ąĖ čÅ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĄ ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┤ąĄą┐ą░čĆčéą░ą╝ąĄąĮčé ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ą░. ą¤ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ąÜąŠąĮą┤čŗčĆąĄą▓┬╗ (24).

ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ ąŠą▒čĆ. 1831 ą│. ąśąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą”ąÆą£ą£

ąĪą╗ąĄą┤čāąĄčé ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī, čćč鹊 čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą▓ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ą¦ąĄčĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠč鹊ą▓, čćč鹊 čāčüą╗ąŠąČąĮčÅą╗ąŠ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĄ čäą╗ąŠčéčüą║ąĖčģ 菹║ąĖą┐ą░ąČąĄą╣. ąĪąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ąĖ čćą░čüč鹥ą╣ ą¦ąĄčĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄą╝ čłą╗ąŠ čü ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąŠčéčüčéą░ą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ąŠčé ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░.

ąÆ 1836 ą│. ąĖąĘ ą┐ąŠčĆčéą░ ąØąĖą║ąŠą╗ą░ąĄą▓ ą▓ ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│ ą▒čŗą╗ ą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮ č湥čĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąĖą╣ ąŠą▒čĆą░ąĘąĄčå ą┐ąĖą║ąĖ, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą▒čŗą╗ą░ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░ 230 čüą╝. ąĢąĄ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą▒čŗą╗ ą╗ą░ąĮčåąĄą▓ąĖą┤ąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ čü ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ą│čĆą░ąĮčÅą╝ąĖ čĆąŠą╝ą▒ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čüąĄč湥ąĮąĖčÅ. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ čüą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖ ąĖą╝ąĄą╗ ąĘą░ąŠčüčéčĆąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠąĮąĄčå, ą░ čüąĮąĖąĘčā ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ąĖą╗ ą▓ č鹊ąĮą║čāčÄ čłąĄą╣ą║čā čü ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą║ąŠą╗čīčåąŠą╝, ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤čÅčēčāčÄ ą▓ čĆą░čüčéčĆčāą▒ (čéčāą╗ąĄčÄ) čü ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠčüą║ą░ą╝ąĖ (ą┐ąŠąČąĖą╗ąĖąĮą░ą╝ąĖ). ąÆ ą║ąŠąĮčāčüąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮąŠąĄ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖąĄ čéčāą╗ąĄąĖ ą▓čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗čüčÅ ą▓ąĄčĆčģąĮąĖą╣ ą║ąŠąĮąĄčå ą┤čĆąĄą▓ą║ą░. ąæąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ą║čĆąĄą┐ąĖą╗čüčÅ čłčāčĆčāą┐ą░ą╝ąĖ ą║ ą┤čĆąĄą▓ą║čā čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą┤ą▓čāčģ ą┐ąŠąČąĖą╗ąĖąĮ. ąØą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠą╝ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┤čĆąĄą▓ą║ą░ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čłčāčĆčāą┐ąŠą▓ ą║čĆąĄą┐ąĖą╗čüčÅ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ čü čāčüąĄč湥ąĮąĮąŠą╣ ą▓ąĄčĆčłąĖąĮąŠą╣ (ą┐ąŠą┤č鹊ą║) (25).

ąØąŠą▓ą░čÅ ą╝ąŠą┤ąĄą╗čī ą┐ąĖą║ąĖ ą┤ą╗čÅ ą▒ąŠą╣čåąŠą▓ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ čüčāą┤ąŠą▓ ą¦ąĄčĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▒čŗą╗ą░ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮą░ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆąŠą╝ 29 ąĖčÄą╗čÅ 1836 ą│. (9, 26). ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ čŹč鹊ą╣ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī čü ą┐ąŠą┤č鹊ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą▒ąĄąĘ ąĮąĖčģ. ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░, ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ąĄą╝čŗąĄ ąÉą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗č鹥ą╣čüą║ąĖą╝ ąśąČąŠčĆčüą║ąĖą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą╝, ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠ čłą╗ąĖ ąĮą░ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ą¦ąĄčĆąĮąŠą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░, ąĮąŠ čü 1850-čģ ą│ą│. ąŠąĮąĖ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░čéčī ąĖ ąĮą░ čüčāą┤ą░ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ą░čĆčéąĖąĖ ą┐ąĖą║ ą▓ 1852ŌĆō1853 ą│ą│. ąÆ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ 1830ŌĆō1840-čģ ą│ą│. čā čĆčÅą┤ą░ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĄą╣ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠą┤č鹊ą║ąŠą▓ (ąŠčéą┐ąĖą╗ąĄąĮčŗ ą┐ąŠą┤ ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ čāą│ą╗ąŠą╝).

ąÆ ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮąŠą╝ č乊ąĮą┤ąĄ ą”ąÆą£ą£ čģčĆą░ąĮąĖčéčüčÅ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮą░čÅ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖčÅ ą┐ąĖą║, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ čüčāą┤ą░čģ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąŚą┤ąĄčüčī ąĮą░čģąŠą┤čÅčéčüčÅ ą┐ąĖą║ąĖ ą║ą░ą║ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ, čéą░ą║ ąĖ ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ XVIIIŌĆōXIX ą▓ą▓. ąóą░ą║, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą▓ 1854 ą│. ą┤ą╗čÅ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĘą░čēąĖčéčŗ ąŠčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ čü ą╝ąŠčĆčÅ ąĮą░ ą│ąŠčĆąŠą┤-ą║čĆąĄą┐ąŠčüčéčī ąÉą▒ąŠ, ą┐ąŠ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ čäąĖąĮą╗čÅąĮą┤čüą║ąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąÆ. ąĀąŠą║ą░čüąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ, ąĮą░ ą▓ąĄčĆčäčÅčģ čäąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ ąæąĖčŹčĆąĮąĄą▒ąŠčĆą│ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąŠ 15 ą│čĆąĄą▒ąĮčŗčģ ą║ą░ąĮąŠąĮąĄčĆčüą║ąĖčģ ą╗ąŠą┤ąŠą║. ąöą╗čÅ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ čŹą║ąĖą┐ą░ąČąĄą╣ čŹčéąĖčģ ą╗ąŠą┤ąŠą║ ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮčŗąĄ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ ą░ą▒ąŠą▓čüą║ąŠą╣ ą▓ąĄčĆčäąĖ, ą┐ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ čäą╗ąŠčéčüą║ąŠą╣ ą┤ąĖą▓ąĖąĘąĖąĖ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ą▓ąĖčåąĄ-ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ą░ ąś.ąś. č乊ąĮ ą©ą░ąĮčåą░, ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖą╗ąĖ ą┤ąŠą╝ąŠčĆąŠčēąĄąĮąĮčŗąĄ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąĖą║ąĖ. ąŁčéąĖ ą┐ąĖą║ąĖ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠ, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░ą╗ą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ čüąŠą╗ą┤ą░čéčüą║ąŠą│ąŠ čĆčāąČčīčÅ (ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čüąŠ čłčéčŗą║ąŠą╝) ąĮą░ 1,5 čäčāčéą░. ąØą░ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĖąĘ čüč鹊čĆąŠąĮ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ ą┐ąĖą║ąĖ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗čüčÅ čāą┤ą╗ąĖąĮąĄąĮąĮčŗą╣ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖą╣ č湥čéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗą╣ ąŠčéčĆąŠčüč鹊ą║ (ą┐ąŠą┤ ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ čāą│ą╗ąŠą╝ ą║ ąĮąĄą╣), ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĖą╝ąĄą╗ ąŠą┤ąĮąŠčüč鹊čĆąŠąĮąĮčÄčÄ ąŠčüčéčĆčāčÄ ąĘą░č鹊čćą║čā. ążąĖąĮčüą║ąĖąĄ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĄąĄ ┬½ą┐čāą║ą║ąŠ┬╗, čćč鹊 ąŠąĘąĮą░čćą░ą╗ąŠ ąĮąŠąČ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čŹč鹊ą╣ ą┐ąĖą║ąŠą╣ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░ąĮąŠčüąĖčéčī ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║čā ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ąŠą╗čÄčēąĖąĄ, ąĮąŠ ąĖ čĆąĄąČčāčēąĖąĄ čāą┤ą░čĆčŗ. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, čŹč鹊čé ą▒ąŠą║ąŠą▓ąŠą╣ ąŠčéčĆąŠčüč鹊ą║ ą┐ąĖą║ąĖ ą╝ąŠą│ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ čüčéčÅą│ąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ (ąĖą╗ąĖ čāą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĮąĖčÅ) ą▒ąŠčĆčéą░ ą▓čĆą░ąČąĄčüą║ąŠą│ąŠ čüčāą┤ąĮą░, čćč鹊 čüąŠąĘą┤ą░ą▓ą░ą╗ąŠ ą▒ąŠą╣čåą░ą╝ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅčéčī ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČ. ąöą╗čÅ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ ą║ą░ąĮąŠąĮąĄčĆčüą║ąŠą╣ ą╗ąŠą┤ą║ąĖ ąŠčéą┐čāčüą║ą░ą╗ąŠčüčī ąŠčé 30 ą┤ąŠ 40 ąĄą┤ąĖąĮąĖčå čéą░ą║ąĖčģ ą┐ąĖą║ (27).

ąÆ 1850-čģ ą│ą│. ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą░ą┤čŖčÄčéą░ąĮčé ąō.ąÉ. ąæąĄčéą░ąĮą║čāčĆ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ čüą▓ąŠą╣ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą┐ąĖą║ąĖ čü ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ąŠą╝ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą║ąŠčüčŗ. ąśą┤ąĄčÅ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą┐ąĖą║ąĖ ą▒čŗą╗ą░ ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮą░ ąĖąĘ ąŠą┐čŗčéą░ ą║čĆąĄčüčéčīčÅąĮčüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ ą▓ ąóąĖčĆąŠą╗ąĄ ą▓ XVI ą▓., ą║ąŠą│ą┤ą░ ą║čĆąĄčüčéčīčÅąĮąĄ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čéąĖą╗ąĖ ąŠą▒čŗčćąĮčŗąĄ ą║ąŠčüčŗ (ąŠčĆčāą┤ąĖąĄ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ čéčĆčāą┤ą░) ą▓ ą▒ąŠąĄą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ. ą¤ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą║ąŠčüčŗ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ąóąĖčĆąŠą╗čīčüą║ąĖčģ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąĖčÅčģ 1703, 1805 ąĖ 1809 ą│ą│. ąÆ XVIII ą▓. ąĮą░ čüčāą┤ą░čģ ąöčāąĮą░ą╣čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ čäą╗ąŠčéąĖą╗ąĖąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĖą╗ąĖ ąĮąŠą▓čŗą╣ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą║ąŠčü, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮčŗ čĆčÅą┤ą║ąŠą╝ ą▓ą┤ąŠą╗čī ą▒ąŠčĆč鹊ą▓ čüčāą┤ąŠą▓ čü čåąĄą╗čīčÄ ąĘą░čēąĖčéčŗ ąŠčé ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ (28).

ąÆ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ čéą░ą║ą░čÅ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ą┐ąĖą║ąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĖąČąĖą╗ą░čüčī. ąÉ ą▓ąŠčé ąĮąĄčģą▓ą░čéą║ą░ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║ ąĮą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗čÅčģ čäą╗ąŠčéą░ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ 1860 ą│ą│. ą▒čŗą╗ą░ čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ ą┐ąŠą║čĆčŗčéą░ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ąĖ ą║ąŠčüą░ą╝ąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ąæąĄčéą░ąĮą║čāčĆą░. ąśąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖč鹥ą╗ąĄą╝ ąĖ ą┐ąŠčüčéą░ą▓čēąĖą║ąŠą╝ čŹč鹊ą╣ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéąĖ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą╣ ą┐ąĖą║ąĖ čüčéą░ą╗ą░ ąŚą╗ą░č鹊čāčüč鹊ą▓čüą║ą░čÅ ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮą░čÅ čäą░ą▒čĆąĖą║ą░. ąØą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░čģ čŹčéąĖčģ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ ą║ąŠčü ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░ąĮąĄčüąĄąĮąŠ ą║ą╗ąĄą╣ą╝ąŠ ┬½ąøąĪą¤ą×┬╗ (ą╗ąĖčéą░čÅ čüčéą░ą╗čī ą¤ą░ą▓ą╗ą░ ą×ą▒čāčģąŠą▓ą░).

ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą╝ą░čüč鹥čĆąŠą▓ ąÉą▒ąŠą▓čüą║ąŠą╣ čüčāą┤ąŠ-čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą▓ąĄčĆčäąĖ. 1854 ą│.ąśąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą”ąÆą£ą£

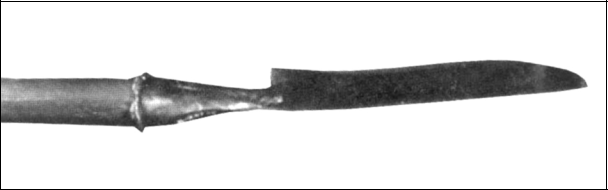

ąÆ ą╝čāąĘąĄą╣ąĮąŠą╣ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖąĖ ą┐ąĖą║ ąĖą╝ąĄąĄčéčüčÅ ąĖ ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮčŗą╣ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé ą│ą╗ąĄčäčŗ (ąĮąĄą╝. Glefe, čäčĆą░ąĮčå. Vouge), čā ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮ ą┐ąŠ č乊čĆą╝ąĄ ąĮąŠąČą░, čü ą║ąŠąĮčāčüąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╝ čĆą░čüčéčĆčāą▒ąŠą╝ (čéčĆčāą▒ą║ąĖ) ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čĆčāą║ąŠčÅčéąĖ. ąĪ ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čŹč鹊ą│ąŠ čĆą░čüčéčĆčāą▒ą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ ąĮą░čüą░ąČąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą▓ąĄčĆčģąĮąĖą╣ ą║ąŠąĮąĄčå ą┤čĆąĄą▓ą║ą░. ąŁčéą░ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ą┐ąŠčģąŠą┤ąĖą╗ą░ ąĮą░ ąŠą┤ąĮčā ąĖąĘ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą│ą╗ąĄčäčŗ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ą░čüčī ą║čāąĘąŠą╣.

ąØą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄ ą║čāąĘą░ (čäčĆ. Couse, ą┐ąŠą╗čīčüą║. Kosa) ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąŠčüčī ą▓ ą¤ąŠą╗čīčłąĄ ą▓ XVII ą▓. ąŁč鹊 ą┤čĆąĄą▓ą║ąŠą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą┐ąŠą╗čīčüą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠąĖąĮą░ą╝ąĖ-č鹥ą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ (28).

ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ ŌĆō ą▒ąŠąĄą▓ą░čÅ ą║ąŠčüą░ (29)

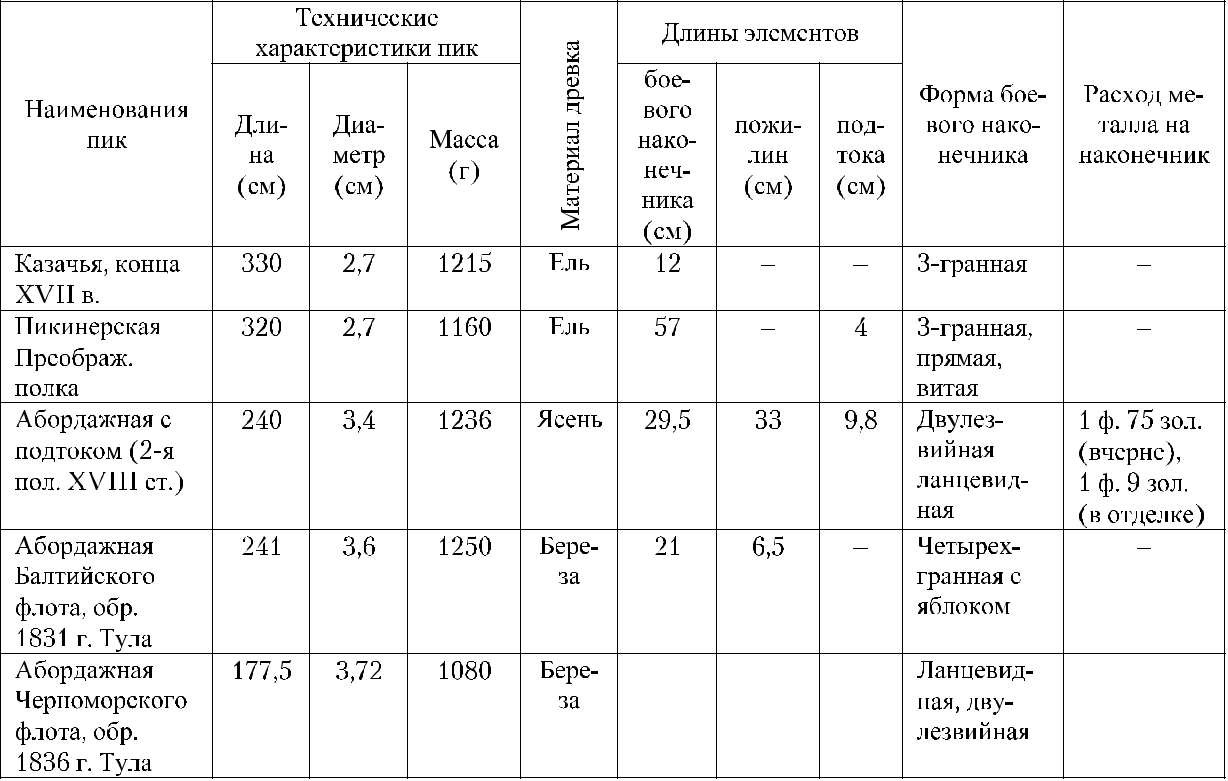

ąóąĄčģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖčüčéąĖą║ąĖ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą┐ąĖą║, ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄą╝čŗčģ ąĮą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čüčāą┤ą░čģ ąĀčāčüčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ XVIIIŌĆōXIX ą▓ą▓., ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ą▓ čéą░ą▒ą╗ąĖčåąĄ. ąÆ čĆčÅą┤ąĄ čüą╗čāčćą░ąĄą▓ ąĘą░ą║čāą┐ą║ą░ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ ąĖ čüčāą┤ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░, čüčéčĆąŠčÅčēąĖčģčüčÅ ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░čģ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓, ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ą░ čüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĮąŠ čü ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą║ąŠą╣ ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ą░ ą┐ąŠčĆąŠčÄ ąĖ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĮčŗąĄ čäąĖąĮą░ąĮčüąŠą▓čŗąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą▓čŗąĮčāąČą┤ą░ą╗ąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čäą╗ąŠč鹊ą▓ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčéą░čéčī ą┐ąĖą║ąĖ ąĮąĄčüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéąĮčŗčģ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ąĖ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ (ą░čĆą╝ąĄą╣čüą║ąĖčģ) ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓. ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ąĖ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąĖą║ ą▓ 1714 ą│. čÅą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ąæčĆčÅąĮčüą║ąĖą╣ ąĖ ąĪą╝ąŠą╗ąĄąĮčüą║ąĖą╣ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ (30). ą¤ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ ą║ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░čéčī ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ąĖąĄ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮčŗąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤čŗ.

ąØą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą┤ą▓čāčģ čüč鹊ą╗ąĄčéąĖą╣ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╝ čäą╗ąŠč鹥 ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║: čü ą┤ą▓čāą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣ąĮčŗą╝ąĖ, čéčĆąĄčģ& ąĖ č湥čéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▒ąŠąĄą▓čŗą╝ąĖ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ, čü ą┐ąŠą┤č鹊ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą▒ąĄąĘ ą┐ąŠą┤č鹊ą║ąŠą▓, čü ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╝ąĖ ąĖ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠąČąĖą╗ąĖąĮą░ą╝ąĖ ąĖ ą┐čĆąŠčćąĖą╝ąĖ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčÅą╝ąĖ.

ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ čéąĖą┐ą░ ą║čāąĘą░. ąśąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą”ąÆą£ą£

ąØą░ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčćąĮąĖą║ą░ ąĖ ą┐ąŠą┤č鹊ą║ą░ ą┐ąĖą║ąĖ čüčéą░čĆąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ą░ 1 čä. 75 ąĘąŠą╗. (ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ą║ąĄ 1 čä. 9 ąĘąŠą╗.), ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ ŌĆō 3 čä. 14 ąĘąŠą╗. (ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ą║ąĄ 2 čä. 5 ąĘąŠą╗.) (14).

ąŚą░ą║ą░ąĘ ąĮą░ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ 2, 5 čéčŗčüčÅčć ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║ čŹč鹊ą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą▒čŗą╗ čĆą░ąĘą╝ąĄčēąĄąĮ ąĮą░ ąóčāą╗čīčüą║ąŠą╝ ąŠčĆčāąČąĄą╣ąĮąŠą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĄ. ąśąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ ą┐ąĖą║ąĖ ąŠą▒ąŠčłą╗ąŠčüčī ąĘą░ą▓ąŠą┤čā ą▓ 1 čĆ. 90 ą║. (9) ą¤ąĖą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą▓ ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│ (360 ąĄą┤.), ąĪą▓ąĄą░ą▒ąŠčĆą│ (360 ąĄą┤.) ąĖ ąÜčĆąŠąĮčłčéą░ą┤čé (270 ąĄą┤.). ąśą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮčŗ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ą░čĆčéąĖąĖ čüčāą┤ąŠą▓ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ (31). ąÆ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą╝ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ą║ą░ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ąĖą║ ą┤ą╗čÅ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄą╣ čäą╗ąŠčéą░ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ąĪąĄčüčéčĆąŠčĆąĄčåą║ąĖą╝, ąóčāą╗čīčüą║ąĖą╝, ąśąČąĄą▓čüą║ąĖą╝ ąĖ ąÉą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗č鹥ą╣čüą║ąĖą╝ ąśąČąŠčĆčüą║ąĖą╝ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ą╝ąĖ (6).

ą¤čĆąĖąĮčÅčéąĖąĄ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ čĆčāąČąĄą╣ čü ą▒ą░ą│ąĖąĮąĄčéą░ą╝ąĖ ąĖ čłčéčŗą║ą░ą╝ąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮčÅą╗ąŠ ą╗ąĖčłčī čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠčĆą╝ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖčÅ čüčāą┤ąŠą▓čŗčģ 菹║ąĖą┐ą░ąČąĄą╣ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗą╝ąĖ ą▓ąĖą┤ą░ą╝ąĖ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ą¤ąĖą║ąĖ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ čéą░ą▒ąĄą╗čī čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖčÅ ą▒ąŠą╣čåąŠą▓ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ ąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ čüčāą┤ąŠą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ą┤ąŠ 1868 ą│.

ąÆč鹊čĆą░čÅ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮą░ XIX ą▓. čüčéą░ą╗ą░ ą▓ą░ąČąĮąĄą╣čłąĖą╝ čŹčéą░ą┐ąŠą╝ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄąŠčüąĮą░čēąĄąĮąĖčÅ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ ŌĆō ąĮąŠą▓ąĄą╣čłąĄą╣ č鹥čģąĮąĖą║ąŠą╣. ąöąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗąĄ čüčāą┤ą░ ą┐ą░čĆčāčüąĮąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ čüčéą░ą╗ąĖ ąĘą░ą╝ąĄąĮčÅčéčīčüčÅ ą▒čĆąŠąĮąĄąĮąŠčüąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ą┐ą░čĆąŠą▓čŗą╝ąĖ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗čÅą╝ąĖ, ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą║čĆčāą┐ąĮąŠą║ą░ą╗ąĖą▒ąĄčĆąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣, ąĮąŠą▓ąĄą╣čłąĖą╝ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ąĖ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░ą╝ąĖ. ąÆčüąĄ čŹč鹊 ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąŠ ą║ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÄ čéą░ą║čéąĖą║ąĖ ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ąĖ, ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ąŠčéčĆą░ąĘąĖą╗ąŠčüčī ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣.

ąÉą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮą░čÅ ą┐ąĖą║ą░ ąĖąĘ ą▒ą░ą╝ą▒čāą║ą░ ąĖąĘ ą«ą│ąŠ-ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąÉąĘąĖąĖ. XVIII ą▓. ąśąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą”ąÆą£ą£

ą¤ąŠ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÄ čāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĄą│ąŠ ą£ąŠčĆčüą║ąĖą╝ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠą╝ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮąŠ ąĮąŠą▓ąŠąĄ ┬½ą©čéą░čéąĮąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┤ą╗čÅ čāą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║č鹊ą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ čüčāą┤ąŠą▓ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéą░ą╝ąĖ, ąŠčéą┐čāčüą║ą░ąĄą╝čŗą╝ąĖ ąŠčé ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ┬╗ Ōä¢ 52 ąŠčé 4 ą░ą┐čĆąĄą╗čÅ 1870 ą│., ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ čāčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąĮąŠą▓čŗą╣ ą┐ąĄčĆąĄč湥ąĮčī ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą▓ ą┤ą╗čÅ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠčĆą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ (17). ąÆ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗą╝ ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮč鹊ą╝ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüčāą┤ąŠą▓čŗčģ ą░ą▒ąŠčĆą┤ą░ąČąĮčŗčģ ą┐ą░čĆčéąĖą╣ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅčéčī:

- ąĮą░ ą▒čĆąŠąĮąĄąĮąŠčüąĮčŗąĄ čüčāą┤ą░ ŌĆō čĆčāąČčīčÅ, ą┐ąĖčüč鹊ą╗ąĄčéčŗ ąĖ ą┐ą░ą╗ą░čłąĖ,

- ąĮą░ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗąĄ čüčāą┤ą░ ŌĆō čĆčāąČčīčÅ, ą┐ąĖčüč鹊ą╗ąĄčéčŗ, ą┐ą░ą╗ą░čłąĖ ąĖ ąĖąĮčéčĆąĄą┐ąĄą╗ąĖ (32, 17).

1. ąŁąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüą╗ąŠą▓ą░čĆčī. ąó. 2. ą£.: ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ąĮą░čāčćąĮąŠąĄ ąĖąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąæąĪąŁ, 1954. ąĪ. 152.

2. ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-菹ĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüą╗ąŠą▓ą░čĆčī. ą£.: ąÆąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ąĖąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ, 1986. ąĪ. 152, 354, 355.

3. ąŁąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüą╗ąŠą▓ą░čĆčī. ąó. XVI. ąĪą¤ą▒.: ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĢčäčĆąŠąĮą░ ąś.ąÉ., 1895. ąĪ. 183ŌĆō184, 285, 286.

4. ąŁąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüą╗ąŠą▓ą░čĆčī ┬½ąæąĪąŁ┬╗ ą┐ąŠą┤ čĆąĄą┤. ąÆą▓ąĄą┤ąĄąĮčüą║ąŠą│ąŠ. ąó. 2. ą£.: ąæąĪąŁ, 1954. ąĪ. 354, 554, 651.

5. ąĪą░ą╝ąŠą╣ą╗ąŠą▓ ąÜ.ąś. ą£ąŠčĆčüą║ąŠą╣ čüą╗ąŠą▓ą░čĆčī. ąó. 2. ą£.: ąōąŠčü. ąÆą£ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąØąÜ ąÆą£ąż ąĪąĪąĪąĀ, 1941. ąĪ. 93.

6. ąÜčāą╗ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąÉ.ąØ. ąĀčāčüčüą║ąŠąĄ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ. ąĪą¤ą▒.: ąÉčéą╗ą░ąĮčé, 2005. ąĪ. 13, 18, 158, 356, 363, 369.

7. ą×ąĮ ąČąĄ. ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąŠąĄ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ. ąĪą¤ą▒.: ąÉčéą╗ą░ąĮčé, 2003. ąĪ. 436ŌĆō450.

8. ążąĄą┤ąŠčĆąŠą▓ ąÆ. ąźąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ. ąĪą¤ą▒., 1905. ąĪ. 45, 47, 152.

9. ąĀąōąÉ ąÆą£ąż. ąż. 233. ą×ą┐.1. ąö. 249. ąø. 4, 8, 9,.. 56ŌĆō57.

10. ąŚą▓ąĄą│ąĖąĮčåąĄą▓ ąÆ.ąÆ. ąĀčāčüčüą║ą░čÅ ą░čĆą╝ąĖčÅ. ą¦. I. ą¤ą░čĆąĖąČ, 1967. ąĪ. 52.

11. ąĀąōąÉ ąÆą£ąż. ąż. 233. ą×ą┐. 1. ąö. 49. ąĪ. 67, 595.

12. ąÆąĖčüą║ąŠą▓ą░č鹊ą▓ ąÉ.ąÆ. ąśčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ąŠą┤ąĄąČą┤čŗ ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣čüą║. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąæą░ą╗ą░čłąĄą▓ ąĖ ąÜ-ąŠ, 1899. ąĪ. 18.

13. ą«čĆčīąĄą▓ ąĪ.ąż. ąĪą╗ąŠą▓ą░čĆčī ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ-ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ č鹥čĆą╝ąĖąĮąŠą▓ ąŠą▒ą╝čāąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ. ą¦. 1. ąø. 39.

14. ąĀąōąÉ ąÆą£ąż. ąż. 165. ą×ą┐. 1. ąö. 577. ąø. 39, 56ŌĆō57.

15. ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 177. ą×ą┐. 1. ąö. 123. ąø. 383.

16. ą¤ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ąøąĖą▓ąĖčåą║ąĖą╣. ąÜą░čéą░ą╗ąŠą│ ąÜčĆąŠąĮčłčéą░ą┤čéčüą║ąŠą│ąŠ ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ 1889 ą│. // ąĀąōąÉ ąÆą£ąż. ąż. 578. ą×ą┐. 1ŌĆō96. ąø. 15.

17. ąÆąĖąĮą║ą╗ąĄčĆ ą¤. č乊ąĮ. ą×čĆčāąČąĖąĄ. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ą║ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ, ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÄ ąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÄ čĆčāčćąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąś.ąÉ. ąĢčäčĆąŠąĮą░, 1894. ąø. 341.

18. ą×čĆčāąČąĄą╣ąĮčŗą╣ čüą▒ąŠčĆąĮąĖą║. Ōä¢ 4. 1880. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąČčāčĆąĮą░ą╗ą░.ąø. 23.

19. ąśčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ąŠą┤ąĄąČą┤čŗ ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣čüą║. ą¦. 2. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąÆ.ąĪ. ąæą░ą╗ą░čłąĄą▓ą░ ąĖ ąÜąŠ, 1899. ąĪ. 13, 26.

20. ąŁąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüą╗ąŠą▓ą░čĆčī. ąó. 2. ą£.: ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ąĮą░čāčćąĮąŠąĄ ąĖąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąæąĪąŁ, 1954. ąĪ. 152, 651.

21. ąĪą░ą╝ąŠą╣ą╗ąŠą▓ ąÜ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąĪ. 93.

22. ąĪąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąŠą▓ ąĖ ąĖąĮčüčéčĆčāą║čåąĖą╣ ą┐ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÄ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ą║ąĮčÅąĘčÅ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ą░ ąÜąŠąĮčüčéą░ąĮčéąĖąĮą░ ąØąĖą║ąŠą╗ą░ąĄą▓ąĖčćą░. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ą░, 1860. ąĪ. 11, 12, 20.

23. ąĀąōąÉ ąÆą£ąż. ąż. 165. ą×ą┐. 1. ąö. 2757 ą░. ąø. 37.

24. ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 219. ąø. 8.

25. ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 577. ąø. 94.

26. ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 1480. ąø. 15.

27. ąĀąĄą╗čÅčåąĖčÅ ą║ąŠąĮčéčĆ-ą░ą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗ą░ ąōą╗ą░ąĘąĄąĮą░ą┐ą░ ą▓ ążąĖąĮčüą║ąŠą╣ ą│ą░ąĘąĄč鹥 Ōä¢ 162 ąĖ Ōä¢ 163 ąŠčé 16 ąĖčÄąĮčÅ 1854 // ą£ąŠčĆčüą║ąŠą╣ čüą▒ąŠčĆąĮąĖą║. ąó. XX. ą£ąŠčĆčüą║ąŠą╣ čāč湥ąĮčŗą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ąśą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčüą║ąŠą╣ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖąĖ ąĮą░čāą║, 1856. ąø. 4ŌĆō5.

28. ąæąĄčģą░ą╣ą╝ ąÆ. ąŁąĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖčÅ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąĪą¤ą▒.: ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│ ą×čĆą║ąĄčüčéčĆ, 1995. ąĪ. 226ŌĆō254, 257, 275.

29. Czewinski A. Historyczny orez. Wydanicza. Warszawa, 1978. ąĀ. 32.

30. Ibidem.

31. ąöąĄąĮąĖčüąŠą▓ą░ ą£.ą£., ą¤ąŠčĆčéąĮąŠą▓ ą£.ąŁ., ąöąĄąĮąĖčüąŠą▓ ąĢ.ąØ. ąĀčāčüčüą║ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ XIŌĆōXIX ą▓ą▓. ą£.: ąōąŠčüą║čāą╗čīčéą┐čĆąŠčüą▓ąĄčé, 1953. ąĪ. 4.

32. ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ čāč湥ąĮąĖąĄ, ą┐čĆąĖąĮčÅč鹊ąĄ ąĮą░ čāč湥ą▒ąĮąŠą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗ąĄ. ąśąĘą┤. 2. ąĪą¤ą▒.: ąóąĖą┐. ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ą░, 1864. ąĪ. 15.

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ