–Ф–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л, –Т.–Т. –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ (–С–∞—А–љ–∞—Г–ї)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М I–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2014

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2014

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2014

–Ф–Ы–Ш–Э–Э–Ю–Ъ–Ы–Ш–Э–Ъ–Ю–Т–Ю–Х –Ю–†–£–Ц–Ш–Х (–Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є) –±—Л–ї–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П —Г —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю –µ–≥–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б—А–µ–і–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–љ–Њ–њ–ї–Є–Є, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –ї—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, –њ–∞–љ—Ж–Є—А—П–Љ–Є –Є –Ї–Њ–њ—М—П–Љ–Є, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є–љ—Л–µ —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–Є –І–ґ–Њ—Г-—И—Г –Є –°—Г–є-—И—Г1. –Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—З–µ–є (—Б–∞–±–µ–ї—М) –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ –њ–Є—И—Г—В –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є вАУ —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞–Љ II –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ (682вАУ744). –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ —Б—В–µ–ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Ъ—О–ї—М-–Ґ–µ–≥–Є–љ—Г –µ—Б—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є: ¬ЂвА¶—Б–µ–≤ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ [–Ї–Њ–љ—П] –Р–Ј–Љ–∞–љ–∞, –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –∞—В–∞–Ї—Г, —И–µ—Б—В—М –Љ—Г–ґ–µ–є –Њ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–ї–Њ–ї, –≤ —Б–≤–∞–ї–Ї–µ –Њ–љ –њ–Њ—А—Г–±–Є–ї –Љ–µ—З–Њ–Љ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ¬ї2, –Є–ї–Є –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ: ¬ЂвА¶—Б–µ–≤ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ [–Ї–Њ–љ—П] –Р–Ј–Љ–∞–љ–∞, –±—А–Њ—Б–Є–≤ –Ї–ї–Є—З, –њ–Њ—И–µ–ї –≤ –∞—В–∞–Ї—Г –Є —Б—А–∞–Ј–Є–ї —И–µ—Б—В–µ—А—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤. –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞ –Њ–љ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ¬ї3.

–Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–µ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –і–ї—П –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П вАУ –Ї—Л–ї—Л—З, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –Љ–µ—З4, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —Б–∞–±–ї—О, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ —А–∞–љ–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П.

–Т–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є –і–∞—О—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, –≥–і–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Э–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—А–∞—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ 14 –Љ–µ—З–∞—Е –Є —И–µ—Б—В–Є —Б–∞–±–ї—П—Е. –Ъ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –≤–Є–і—Г вАУ –Љ–µ—З–∞–Љ вАУ –Љ—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П —Б –њ—А—П–Љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –ї–µ–Ј–≤–Є–є –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є, –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤–Є–і—Г вАУ —Б–∞–±–ї—П–Љ вАУ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П —Б –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ –і–∞–ґ–µ –≤ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ5. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—З–µ–є –Є —Б–∞–±–µ–ї—М –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞—Е, –Є –ї–Є—И—М –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Г –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞—Е.

–Р–ї—В–∞–є:

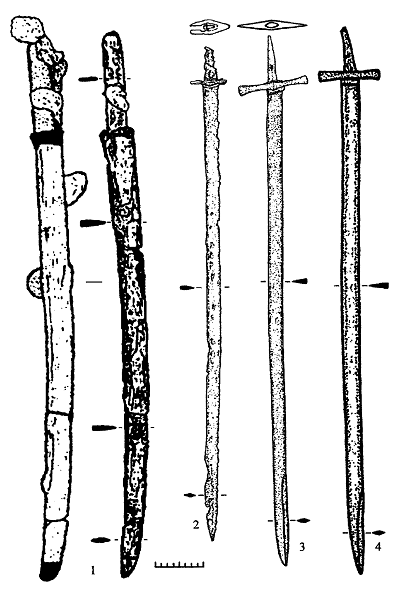

1. –Ъ—Л–Ј—Л–ї-–Ґ–∞—И, –Њ–≥—А–∞–і–Ї–∞ вДЦ 2. –Т —П–Љ–µ, –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–≥—А–∞–і–Ї–Є, –љ–∞–є–і–µ–љ –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є —Б–Њ–±–Њ–є —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞6. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–µ—З–∞: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 7,3 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 0,9 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 0,2 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 3 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 0,5 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 0,8 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 0,2 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Є–Љ–µ–µ—В —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г. –І–µ—А–µ–љ –Љ–µ—З–∞ –њ—А—П–Љ–Њ–є, —Б —А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –≤–Є–і–µ –Ї—А—О–Ї–∞ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ. –Ь–µ—З —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ–Љ, –∞–±—А–Є—Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї. –Э–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–ї–Њ–Ї–љ–∞ –і–µ—А–µ–≤–∞, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ (—А–Є—Б. 1, 1). –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –Љ–µ—З–∞ –≤ —П–Љ–µ –Њ–≥—А–∞–і–Ї–Є вДЦ 2 –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ—В–Є–≤–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П –Є 10 –њ–Њ–ї–љ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ—Л—Е –њ–∞–љ—Ж–Є—А–љ—Л—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ. –Я–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—П –Њ–±—К–µ–Ї—В –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є V вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VI –≤–≤. –љ. —Н.

2. –£—Б—В—М-–С–Є–є–Ї–µ-III, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 5. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞. –Ю–љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П —Б –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞, –њ–Њ–і –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–Њ–Љ, –≤–і–Њ–ї—М –ї–Њ–Ї—В–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є —А—Г–Ї–Є7. –§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –љ–Є–ґ–љ—О—О —З–∞—Б—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –і–ї–Є–љ–Њ–є 21 —Б–Љ, —Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —И–Є—А–Є–љ–Њ–є 2,6 —Б–Љ, —Б –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є 0,8 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є, –≤ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –≤ 5 —Б–Љ –Њ—В –Њ—Б—В—А–Є—П, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Њ–≥–љ—Г—В–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–њ–Є–љ–Ї–Є. –Ф–∞–љ–љ–∞—П –і–µ—В–∞–ї—М –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є –±—Г–ї–∞–љ-–Ї–Њ–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П8, –Є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–µ—З –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 5 –Є–Љ–µ–ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–±—Й–Є–µ —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є: –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—П –Є –Ї—А—О–Ї–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ (—А–Є—Б. 1, 2). –Т –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —В–∞–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –≤—Л—И–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Љ–µ—З–∞ –Є–Ј —А–∞–љ–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Ї–Є. –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 5, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Љ–µ—З–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є V вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VI –≤–≤. –љ. —Н.

–†–Є—Б. 1. –Ь–µ—З–Є –Є–Ј —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р–ї—В–∞—П: 1 вАУ –Ъ—Л–Ј—Л–ї-–Ґ–∞—И, 2 вАУ –£—Б—В—М-–С–Є–є–Ї–µ-III, 3вАУ4 вАУ –Ъ—Г–і—Л—А–≥—Н, 5 вАУ –Ъ–∞—А–∞-–Ъ–Њ–±–∞-I, 6 вАУ –®–Є–±–µ-2

3. –Ъ—Г–і—Л—А–≥—Н, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 9. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –љ–∞–є–і–µ–љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З. –Ш–Ј–і–µ–ї–Є–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В –≤–Њ–Є–љ–∞, –Њ—В –њ–ї–µ—З–∞ –і–Њ –±–µ–і—А–∞, –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –≤–љ–Є–Ј9. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–µ—З–∞: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 69,5 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4,8 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 0,8 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 10 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3,2 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 7 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 1,8 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –і–≤—Г—Е–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Є–Љ–µ–µ—В —Д–Њ—А–Љ—Г –ї–Є–љ–Ј—Л. –І–µ—А–µ–љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Њ—Б–Є —Б –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ (–њ—А—П–Љ–Њ–є) –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –≤ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А—П–Љ—Л—Е –њ–ї–µ—З–Є–Ї–Њ–≤. –Т —Б—А–µ–і–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є —З–µ—А–µ–љ –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–µ —Б—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –∞ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –і–≤–∞ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —И—В–Є—Д—В—Л, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ –і–ї—П –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Ї–ї–∞–і–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є. –Ь–µ—З —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ–Љ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ—Г —А–Њ–Љ–±–∞ —Б –Њ–±—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П–Љ–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–µ—В –Є–Ј–і–µ–ї–Є—О –≤–Є–і —И–µ—Б—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Ю—В –љ–Њ–ґ–µ–љ –Љ–µ—З–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Њ–±–Њ–є–Љ—Л, –Њ–Ї–ї–µ–µ–љ–љ—Л–µ –±–µ—А–µ—Б—В–Њ–є, —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–ї–Є–љ–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ (—А–Є—Б. 1, 3). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 9, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї, –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VI вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII –≤–≤. –љ. —Н.

4. –Ъ—Г–і—Л—А–≥—Н, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 12. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–µ–ґ–∞–ї —Б–ї–µ–≤–∞, –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –Њ—В —З–µ—А–µ–њ–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞. –Ю—В –љ–Њ–ґ–µ–љ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞ –љ–∞–є–і–µ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї 10. –§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –Љ–µ—З–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є —З–µ—А–µ–љ —Б —З–∞—Б—В—М—О –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞. –Х–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 12 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 0,8 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 10,8 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3,2 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –І–µ—А–µ–љ –њ—А—П–Љ–Њ–є —Б –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ —Б—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—О. –Э–∞ –љ–µ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤–∞ –Њ—В –Њ–±–Ї–ї–∞–і–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –љ–Њ–ґ–µ–љ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–±—А–Є—Б–∞ —Б –≤—Л—Б—В—Г–њ–Њ–Љ –њ–Њ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ї—А–∞—О (—А–Є—Б. 1, 4). –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VI вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII –≤–≤. –љ. —Н.

5. –£–ї–∞–љ–і—А—Л–Ї-I, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 10. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ–љ—П–Љ–Є –љ–∞–є–і–µ–љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–µ–ґ–∞–ї —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤–і–Њ–ї—М –±–µ–і—А–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–±–ї–Њ–Љ–Њ–Ї –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –і–ї–Є–љ–Њ–є 16 —Б–Љ —Б –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ 11. –°–∞–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –љ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ. –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 10, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–µ—З–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї, –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–њ—М–µ. –Я–Њ —А–∞–і–Є–Њ—Г–≥–ї–µ—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VI вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII –≤–≤. –љ. —Н.

6. –Ъ–∞—А–∞-–Ъ–Њ–±–∞-I, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 85. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ–љ—П–Љ–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З. –Ю–љ –ї–µ–ґ–∞–ї —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В –≤–Њ–Є–љ–∞, –Њ—В –ї–Њ–Ї—В—П –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±–µ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ—Б—В–µ–є, –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –≤–љ–Є–Ј 12. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–µ—З–∞: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 66,5 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4,5 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 1,2 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 10,5 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 7,6 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—П—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г. –І–µ—А–µ–љ –Љ–µ—З–∞ –њ—А—П–Љ–Њ–є —Б –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—О. –Ь–µ—З —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ–Љ. –Р–±—А–Є—Б –µ–≥–Њ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–µ. –Э–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Њ –±—Г—В–µ—А–Њ–ї—М—О. –Х–µ —Г–Ј–Ї–∞—П —З–∞—Б—В—М –Њ–±–µ—А–љ—Г—В–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–Љ –ї–Є—Б—В–Њ–Љ, –∞ —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ (—А–Є—Б. 1, 5). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 85, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Љ–µ—З–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII –≤–≤. –љ. —Н.

7. –®–Є–±–µ-2, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 213. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ —З–µ—А–µ–њ–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –Є –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ–і –њ–ї–µ—З–µ–≤—Г—О –Ї–Њ—Б—В—М. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–µ—З–∞: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 59,2 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3,4 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 1,1 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 8,8 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2,5 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є, –≤ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї–Є–ї–µ–≤–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–±—А–Є—Б–∞. –Ю—Б—В—А–Є–µ –µ–≥–Њ –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞–љ–Њ. –І–µ—А–µ–љ –Љ–µ—З–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –ї–µ–≥–Ї–Є–є –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–µ–Ј–≤–Є—П, –µ–≥–Њ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є –Ї—А–∞–є —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞–љ (—А–Є—Б. 1, 6). –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII –≤–≤. –љ. —Н.

8. –ѓ–±–Њ–≥–∞–љ-I, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 1. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З. –Ю–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞, –Њ—В —Г—А–Њ–≤–љ—П —З–µ—А–µ–њ–∞ –і–Њ —В–∞–Ј–∞ –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ–і –њ–ї–µ—З–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—М—О, –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –≤–≤–µ—А—Е 14. –Ю–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ –Љ–µ—З–∞ 70 —Б–Љ, –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є —Б –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ. –°–∞–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –љ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ. –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 1, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–µ—З–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII –≤–≤. –љ. —Н.

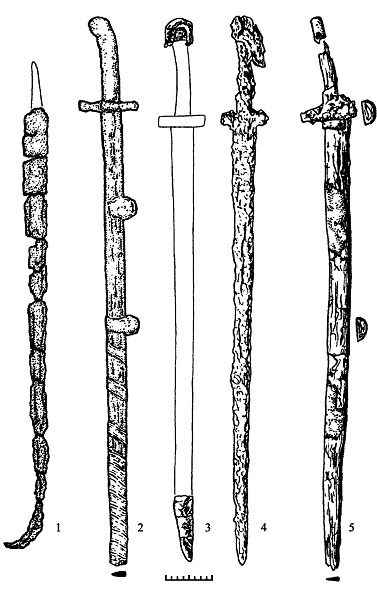

9. –Ф–ґ–Њ–ї–Є–љ-I, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 9. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ–љ—П–Љ–Є –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б–∞–±–ї—П. –Ю–љ–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ, –Њ—В —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –њ–ї–µ—З–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±–µ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ—Б—В–µ–є, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–і –ї–Њ–Ї—В–µ–Љ, –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –≤–љ–Є–Ј 15. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л —Б–∞–±–ї–Є: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 74,4 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2,6 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 0,8 —Б–Љ, –њ—А–Њ–≥–Є–± —Б–њ–Є–љ–Ї–Є 0,6 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 6 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2,2 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 6,4 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 0,8 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б–∞–±–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –С–Њ–ї—М—И–∞—П –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –ї–µ–Ј–≤–Є–µ–Љ —Б –≤—Л–њ—Г–Ї–ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –Њ—В–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —Б–њ–Є–љ–Ї–Є. –Э–Є–ґ–љ—П—П –ґ–µ —З–∞—Б—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 10 —Б–Љ –Њ—В –Њ—Б—В—А–Є—П, —А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –ї–µ–Ј–≤–Є—П. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —Д–Њ—А–Љ—Г –њ—П—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –∞ –µ–≥–Њ –і–≤—Г—Е–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М вАУ —Д–Њ—А–Љ—Г –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–±–∞. –І–µ—А–µ–љ —Б–∞–±–ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ–є —Б —Б—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—О, –і–ї–Є–љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 12 —Б–Љ. –Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–µ, –њ–Њ–і–њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ–і –љ–Є–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Г–Ј–Ї–∞—П –Њ–±–Њ–є–Љ–∞ (—А–Є—Б. 2, 2). –Э–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –љ–Њ–ґ–µ–љ –Є–Ј –і–≤—Г—Е –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –і–Њ—Й–µ—З–µ–Ї, –Њ–±–µ—А–љ—Г—В—Л—Е –±–µ—А–µ—Б—В–Њ–є, –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –Є —Б–Ї–Њ–±—Л –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї –њ–Њ—П—Б—Г –љ–∞ –њ–Њ—А—В—Г–њ–µ–є–љ—Л—Е —А–µ–Љ–љ—П—Е. –Э–∞ —Б–њ–Є–љ–Ї–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬Ђ–≠—В–Њ—В –Љ–µ—З —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ъ–∞—В–≥—Г–љ–∞, (—Б—Л–љ–∞?) –Ъ(вА¶)—В–∞. –Ш –і–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –µ–Љ—Г –≤—А–µ–і–∞¬ї16. –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 9, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–∞–±–ї–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї, –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, –±–Њ–µ–≤–Њ–є –љ–Њ–ґ –Є —В–Њ–њ–Њ—А. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є IX –≤–≤. –љ. —Н.

10. –С–µ—И-–Ю–Ј–µ–Ї, –Ї—Г—А–≥–∞–љ. –Т —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –љ–∞—Б—Л–њ–Є, —Б—А–µ–і–Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б–∞–±–ї—П 17. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –Ї—Г—А–≥–∞–љ—Л –±–µ–Ј –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є, –љ–Њ —Б –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і –љ–∞—Б—Л–њ—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—П, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –љ–∞ —А—П–і–µ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П 18. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л —Б–∞–±–ї–Є: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 77,5 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2,5 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 1 —Б–Љ, –њ—А–Њ–≥–Є–± —Б–њ–Є–љ–Ї–Є 0,7 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 9 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 1,6 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 11,5 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 1,6 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б–∞–±–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –Э–Є–ґ–љ—П—П —З–∞—Б—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 15 —Б–Љ –Њ—В –Њ—Б—В—А–Є—П, —А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –ї–µ–Ј–≤–Є—П. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–µ, –∞ –µ–≥–Њ –і–≤—Г—Е–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М вАУ –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ-—А–Њ–Љ–±–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П. –І–µ—А–µ–љ —Б–∞–±–ї–Є —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ј–≤–Є—П, —Б –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ —Б—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—О. –Т —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ —И—В–Є—Д—В–Њ–Љ –і–ї—П –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Ї–ї–∞–і–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є. –Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ —Б–∞–±–ї–Є –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–µ, –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –Т –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –ї–µ–ґ–Є—В –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї —Б —А–Њ–Љ–±–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ–і –љ–Є–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Њ–±–Њ–є–Љ–∞ —Б –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л—З–Ї–Њ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –ї–µ–Ј–≤–Є—П (—А–Є—Б. 2, 3). –Я–Њ —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –і–∞–љ–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М IXвАУXII –≤–≤. –љ. —Н., –∞ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л вАУ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є IX вАУ–њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є X –≤–≤. –љ. —Н. 19

–†–Є—Б. 2. –°–∞–±–ї–Є –Є–Ј —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ґ—П–љ—М-–®–∞–љ—П (1) –Є –Р–ї—В–∞—П (2вАУ4): 1 вАУ –С–µ—И-–Ґ–∞—И-–Ъ–Њ—А–Њ–Њ-II, 2 вАУ –Ф–ґ–Њ–ї–Є–љ-I, 3 вАУ –С–µ—И-–Ю–Ј–µ–Ї, 4 вАУ –С–∞–ї—В–∞—А–≥–∞–љ

11. –С–∞–ї—В–∞—А–≥–∞–љ, –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –≤ —Б–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≥—А–Њ—В–µ. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б–∞–±–ї—П 20. –Х–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 80,5 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3,2 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 1 —Б–Љ, –њ—А–Њ–≥–Є–± —Б–њ–Є–љ–Ї–Є 0,5 —Б–Љ; —З–µ—А–µ–љ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 8,8 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 1,6 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 10,3 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б–∞–±–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –Э–Є–ґ–љ—П—П —З–∞—Б—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 13,5 —Б–Љ –Њ—В –Њ—Б—В—А–Є—П, —А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –ї–µ–Ј–≤–Є—П. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–µ, –∞ –µ–≥–Њ –і–≤—Г—Е–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М вАУ –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ-—А–Њ–Љ–±–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П. –І–µ—А–µ–љ —Б–∞–±–ї–Є –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ј–≤–Є—П –Є —Б—Г–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—О. –Т —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ —И—В–Є—Д—В–Њ–Љ –і–ї—П –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Ї–ї–∞–і–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є. –Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–µ, –њ–Њ–і–њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Б –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ–і –љ–Є–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Г–Ј–Ї–∞—П –Њ–±–Њ–є–Љ–∞ (—А–Є—Б. 2, 4). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–∞–±–ї–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї 20 –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є XвАУXI –≤–≤. –љ. —Н.

12. –Ъ–∞–ї–±–∞–Ї-–Ґ–∞—И, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 2. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤–і–Њ–ї—М –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і –љ–∞–ї—Г—З—М–µ–Љ –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–Њ–Љ, –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –≤–љ–Є–Ј 21. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–µ—З–∞: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 76 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 1,2 —Б–Љ; —А—Г–Ї–Њ—П—В—М вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 17 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2,8 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 9,6 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 1,6 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є, –≤ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є. –†—Г–Ї–Њ—П—В—М –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–µ–Ј–≤–Є—П. –Х–µ –≤–µ–љ—З–∞–µ—В –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–њ–∞—З–Њ–Ї. –Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –Э–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л—Е —З–µ—А–љ–Њ–є –≥–Њ—Д—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ґ–µ–є —Б –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–Њ–є–Љ–Њ–є –љ–∞ —Г—Б—В—М–µ. –£ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—П –Є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –љ–Њ–ґ–µ–љ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –±–ї—П—Е–Є-—Б–Ї–Њ–±—Л –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї –њ–Њ—П—Б—Г (—А–Є—Б. 3, 5). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 2, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є XвАУXI –≤–≤. –љ. —Н.

–†–Є—Б. 3. –Ь–µ—З–Є –Є–Ј —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ь–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—В–ї–Њ–≤–Є–љ—Л (1вАУ2), –Ґ—Г–≤—Л (3вАУ4) –Є –Р–ї—В–∞—П (5): 1 вАУ –®–µ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Њ, 2 вАУ –Ш–±—Л—А–≥—Л—Б-–Ъ–Є—Б—В–µ, 3 вАУ –Р–є–Љ—Л—А–ї—Л–≥-I, 4 вАУ –Ф–∞–≥-–Р—А–∞–Ј—Л-V, 5 вАУ –Ъ–∞–ї–±–∞–Ї-–Ґ–∞—И

13. –Ъ–∞—В–∞–љ–і–∞-II, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 1. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–µ–ґ–∞–ї —Б –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ 22. –°–∞–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –љ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ. –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 1, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–µ—З–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї 17 –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є XвАУXI –≤–≤. –љ. —Н.

14. –Ъ–∞—В–∞–љ–і–∞-II, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—Г—А–≥–∞–љ. –Т–Њ –≤–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ (–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–љ—П–Љ–Є) –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б–∞–±–ї—П 23. –°–∞–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –љ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ –≤ –љ–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–∞–±–ї–µ–є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є XвАУXI –≤–≤. –љ. —Н.

–Ґ—Г–≤–∞:

15. –Р–є–Љ—Л—А–ї—Л–≥-I, –≥—А—Г–њ–њ–∞ V, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 5. –Т –Њ–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞ 24. –Ю—В –љ–µ–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є –Ј–∞–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ. –Ш—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 11,6 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3,2 —Б–Љ; –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ вАУ 5—Е4,5 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –≤ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л (—А–Є—Б. 3, 3). –Ш–Ј –љ–∞–±–Њ—А–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–µ вДЦ 5, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Љ–µ—З–∞, –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –њ–∞—А–∞ –Ї–Њ—Б—В—П–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–ї–∞–і–Њ–Ї –љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї—Г–Ї–∞ –Є –Ї—Г—Б–Ї–Є –±–µ—А–µ—Б—В—П–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–∞. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII –≤–≤. –љ. —Н.

16. –Ф–∞–≥-–Р—А–∞–Ј—Л (–Р–є–Љ—Л—А–ї—Л–≥-3), –≥—А—Г–њ–њ–∞ V, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 1. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З. –Ю–љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤–і–Њ–ї—М –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ–∞ –њ–Њ–і –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–Њ–Љ 25. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–µ—З–∞: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 74 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4 —Б–Љ; —А—Г–Ї–Њ—П—В—М вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 18,6 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2,8 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 8 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 2 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є —Б –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ. –†—Г–Ї–Њ—П—В—М —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ј–≤–Є—П. –Х–µ –≤–µ–љ—З–∞–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ. –Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–µ, –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є (—А–Є—Б. 3, 4). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 1, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Љ–µ—З–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї, –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–љ—Ж–Є—А—М –Є–Ј –і–≤—Г—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —Й–Є—В. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П VIII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є IX –≤–≤. –љ. —Н.

–Ь–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ—В–ї–Њ–≤–Є–љ–∞:

17. –®–µ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Њ, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 3, –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ ¬Ђ–Р¬ї. –Т–Њ –≤–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З —Б –њ–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–Љ —З–µ—А–µ–љ–Њ–Љ. –Ю–љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤–і–Њ–ї—М –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ–∞26. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞: –і–ї–Є–љ–∞ 78 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є (—А–Є—Б. 3, 1). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї, —Б—В—А–µ–ї—Л –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –љ–Њ–ґ. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є IX вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є X –≤–≤. –љ. —Н.

18. –Ш–±—Л—А–≥—Л—Б-–Ъ–Є—Б—В–µ, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 4. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ–љ—П–Љ–Є –љ–∞–є–і–µ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –Љ–µ—З. –Ю–љ –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —Б–Ї–µ–ї–µ—В–∞, –Њ—В –ї–Њ–њ–∞—В–Ї–Є –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞, –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –≤–љ–Є–Ј 27. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Љ–µ—З–∞: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 76 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3,5 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 1 —Б–Љ; —А—Г–Ї–Њ—П—В—М вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 16 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3 —Б–Љ; –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 10,2 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 1,6 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Љ–µ—З–∞ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є, –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї–Є–ї–µ–≤–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–±—А–Є—Б–∞. –†—Г–Ї–Њ—П—В—М —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–∞ –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ, —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–µ–Ј–≤–Є—П. –Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–µ, –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–±—А–Є—Б–∞ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є, —Б –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Э–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ –Є –і–≤–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Њ–±–Њ–є–Љ—Л —Б–Њ —Б–Ї–Њ–±–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї –њ–Њ—П—Б—Г. –Э–Є–ґ–љ—П—П —З–∞—Б—В—М –љ–Њ–ґ–µ–љ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Њ–±–Љ–Њ—В–Ї—Г –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є –±–µ—А–µ—Б—В—Л (—А–Є—Б. 3, 2). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 4, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Љ–µ—З–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –љ–Њ–ґ. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є X вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є XI –≤–≤. –љ. —Н.

–Ґ—П–љ—М-–®–∞–љ—М:

19. –С–µ—И-–Ґ–∞—И-–Ъ–Њ—А–Њ–Њ-II, –Ї—Г—А–≥–∞–љ вДЦ 3. –Т –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б–∞–±–ї—П, –ї–µ–ґ–∞–≤—И–∞—П —Б –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—В —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ 28. –Х–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л: –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 73 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 4,5 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ 1,2 —Б–Љ, –њ—А–Њ–≥–Є–± —Б–њ–Є–љ–Ї–Є 1,8 —Б–Љ; —А—Г–Ї–Њ—П—В—М вАУ –і–ї–Є–љ–∞ 16 —Б–Љ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ 3,2 —Б–Љ. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б–∞–±–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є. –Э–Є–ґ–љ—П—П —З–∞—Б—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 8,5 —Б–Љ –Њ—В –Њ—Б—В—А–Є—П, —А–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –і–≤–∞ –ї–µ–Ј–≤–Є—П. –Т –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–±—А–Є—Б–∞, –∞ –µ–≥–Њ –і–≤—Г—Е–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М вАУ –ї–Є–љ–Ј–Њ–≤–Є–і–љ–∞—П. –†—Г–Ї–Њ—П—В—М —Б–∞–±–ї–Є, –њ—А—П–Љ–∞—П –Є —А–Њ–≤–љ–∞—П, –Є–Љ–µ–ї–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Г—О –Њ–±–Ї–ї–∞–і–Ї—Г, –Њ–±—И–Є—В—Г—О –Ї–Њ–ґ–µ–є. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –љ–Њ–ґ–љ—Л —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–±–Њ–є–Љ–Њ–є –љ–∞ —Г—Б—В—М–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–є –њ–µ—В–ї–µ–є –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї –њ–Њ—П—Б—Г (—А–Є—Б. 2, 1). –Э–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 3, –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Б–∞–±–ї–µ–є, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –ї—Г–Ї –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII –≤–≤. –љ. —Н.

20. –С–µ—И-–Ґ–∞—И-–Ъ–Њ—А–Њ–Њ-II, —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—А–≥–∞–љ. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–µ –љ–∞–є–і–µ–љ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Њ–Ї –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є —Б–∞–±–ї–Є. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ–Њ —Б–µ—З–µ–љ–Є—О –Є —Д–Њ—А–Љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–є—Б—П —З–∞—Б—В–Є –Њ–љ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–µ–љ —Б–∞–±–ї–µ –Є–Ј –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ вДЦ 329. –°–∞–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –љ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ. –≠—В–Њ—В –Њ–±—К–µ–Ї—В, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ VII вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ VIII –≤–≤. –љ. —Н.

–Т —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ—З–µ–є –Є —Б–∞–±–µ–ї—М —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –≤–Є–і–∞–Љ–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П:

- –° –ї—Г–Ї–Њ–Љ –Є —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є вАУ 6 —А–∞–Ј.

- –°–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є вАУ 3 —А–∞–Ј–∞.

- –° –ї—Г–Ї–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –љ–Њ–ґ–Њ–Љ вАУ 2 —А–∞–Ј–∞.

- –° –њ–∞–љ—Ж–Є—А–µ–Љ, —Й–Є—В–Њ–Љ, –ї—Г–Ї–Њ–Љ –Є —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є вАУ 1 —А–∞–Ј.

- –° –ї—Г–Ї–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є, –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –љ–Њ–ґ–Њ–Љ –Є —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ вАУ 1 —А–∞–Ј.

- –° –ї—Г–Ї–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ вАУ 1 —А–∞–Ј.

- –° –њ–∞–љ—Ж–Є—А–µ–Љ –Є –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ вАУ 1 —А–∞–Ј.

- –°–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –љ–Њ–ґ–Њ–Љ вАУ 1 —А–∞–Ј.

- –С–µ–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П вАУ 4 —А–∞–Ј–∞.

–Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б –Љ–µ—З–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–±–ї—П–Љ–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П–Љ, –≥–і–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ 30, –љ–Њ –Њ–љ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ–Њ —Б –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –Ї–Њ–њ—М—П (16)31 –Є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є (26)32.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ —Б–µ—А–Є—П –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї–∞, –Њ–љ–∞ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ —Н—В–∞–њ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ –µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Г —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л.

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–љ–Њ—Б–∞ (460вАУ552) –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ –Љ–µ—З–Є —Б –њ—А—П–Љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О –Є –Ї—А—О–Ї–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є—Б—М –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ–Љ (—А–Є—Б. 1, 1вАУ2). –Ю–љ–Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤¬ї –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ї–Њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –і–ї—П –Љ–µ—З–µ–є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є IIвАУV –≤–≤. –љ. —Н. 33

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–Њ–≤ (552вАУ657) –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ –Є –і–≤—Г—Е–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ –Љ–µ—З–Є —Б –њ—А—П–Љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О, –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—П –Є–ї–Є —Б —А–Њ–Љ–±–Њ–≤–Є–і–љ–Њ-—И–µ—Б—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ–Љ (—А–Є—Б. 1, 3вАУ4).

–Э–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і II –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ (682вАУ744) –Є –Ґ—О—А–≥–µ—И—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–Њ–≤ (699вАУ756) –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–±–ї–Є. –Х–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –Є –њ—А—П–Љ—Г—О —А—Г–Ї–Њ—П—В—М –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—П (—А–Є—Б. 2, 1). –Ь–µ—З–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ. –£ –љ–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ї –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П –і–ї—П –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤ —А—Г–Ї–µ. –І–∞—Б—В—М –Љ–µ—З–µ–є —Б–љ–∞–±–ґ–∞–µ—В—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ–Љ, –љ–Њ –µ—Й–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є –Љ–µ—З–Є –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—П (—А–Є—Б. 1, 5вАУ6; 3, 3).

–Я–Њ—Б–ї–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б—В–µ–њ—П—Е –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ (745вАУ840), —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞–±–Њ—А –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є —Б –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ–Љ. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤—В–Њ—А–Њ–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –ї–µ–Ј–≤–Є–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –Ї –Љ–µ—З–∞–Љ –Њ—В —Б–∞–±–µ–ї—М. –°–∞–±–ї–Є –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А—П–Љ—Г—О —А—Г–Ї–Њ—П—В—М, –љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Г–Ј–Ї—Г—О –Њ–±–Њ–є–Љ—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –∞ –Љ–µ—З–Є —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О —Б –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ (—А–Є—Б. 3, 4; 2, 2).

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П¬ї –Ъ—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ (840вАУ950) —Г —В—О—А–Њ–Ї –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–∞–±–µ–ї—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є, –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ–є–Љ—Л —Б —П–Ј—Л—З–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—П (—А–Є—Б. 2, 3). –Ь–µ—З–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ, –љ–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е (—А–Є—Б. 3, 1).

–Э–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л (950вАУ1100) –Ї–∞–Ї–Є—Е-&–ї–Є–±–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є –љ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П. –Т—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ –Љ–µ—З–Є –Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ —Б–∞–±–ї–Є. –Ю–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ—Г—О —А—Г–Ї–Њ—П—В—М –Є –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–µ (—А–Є—Б. 3, 2, 5; 2, 4).

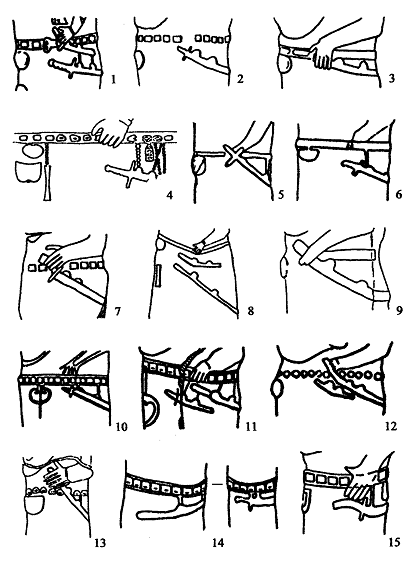

–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–µ–є –Є —Б–∞–±–µ–ї—М —И–ї–Њ –њ–Њ –њ—Г—В–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –і–ї–Є–љ—Л –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ (–Њ—В 60 –і–Њ 80 —Б–Љ), –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Њ—В –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ї –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –Є –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—П–Љ–Є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П —А–Њ—Б—В –і–ї–Є–љ—Л (–Њ—В 6вАУ7 –і–Њ 10вАУ11 —Б–Љ). –Ш—Е —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є, –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –±–Њ—О. –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О: –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —В—П–ґ–µ–ї—Л–є –≤–µ—Б, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ –Є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –љ–∞ —А—Г–±—П—Й–Є–є —Г–і–∞—А –і–ї—П –Љ–µ—З–∞ –Є —А—Г–±—П—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–Є–є —Г–і–∞—А –і–ї—П —Б–∞–±–ї–Є. –Ъ–Њ–ї—О—Й–∞—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П, –њ—А–Є –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –і–ї—П –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є.

–Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ—Л–Љ –≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ—В–µ—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞—Е, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –љ–∞–±–µ–≥–∞–Љ–Є –Є —А–µ–є–і–∞–Љ–Є. –Т ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ¬ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, –≥–і–µ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–њ—М—О 34, –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—О—Й–µ–є —Б—В–∞–і–Є–Є –±–Њ—П. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В–Њ–є –±—А–Њ–љ–Є –Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П —А–∞—Б—З–ї–µ–љ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–µ–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ –Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї, –і–ї—П —В—О—А–Њ–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –њ–Њ –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П—Е. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Р–ї—В–∞—П –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ 49 —В–∞–Ї–Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є 35, –∞ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ –і–∞–љ–љ–∞—П —Ж–Є—Д—А–∞ –±—Г–і–µ—В –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–µ 36. –≠—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –і–∞–ґ–µ —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤. –Э–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–ґ–µ–є –Є–ї–Є –Њ–±–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є –±–µ—А–µ—Б—В—Л. –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б –љ–Њ–ґ–µ–љ –Љ–Њ–≥ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П—В—М—Б—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є, —А–µ–ґ–µ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ–±–Њ–є–Љ–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–є –і–Њ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —И—В—Г–Ї (—А–Є—Б. 1, 3; 3, 2, 5; 2, 1). –Э–Є–ґ–љ—П—П —З–∞—Б—В—М –љ–Њ–ґ–µ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Є–Љ–µ—В—М –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—В–∞–ї–Є. –Т—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –ї–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—Й–∞—П—Б—П –±—Г—В–µ—А–Њ–ї—М—О (—А–Є—Б. 1, 5), –Є–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б–µ–≥–Љ–µ–љ—В–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л (—А–Є—Б. 1, 4; 2, 1).

–Я–Њ–і–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–ґ–µ–љ –Ї –њ–Њ—П—Б—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А—В—Г–њ–µ–є–љ—Л–Љ–Є —А–µ–Љ–љ—П–Љ–Є, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –љ–∞ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Њ–±–Њ–є–Љ, —Б–Ї–Њ–±, –Ї–Њ–ї–µ—Ж –Є –њ–µ—В–µ–ї—М. –Я—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –њ–Њ–і–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ –і–≤–∞ –њ–Њ—А—В—Г–њ–µ–є–љ—Л—Е —А–µ–Љ–љ—П. –Я—А–Є –љ–µ–Љ –Ї —В–Њ—А—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –љ–Њ–ґ–µ–љ –≤ –і–≤—Г—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Г—Б—В—М—О –Є –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ, –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є—Б—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є–ї–Є –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–µ —Б–Ї–Њ–±—Л (—А–Є—Б. 3, 2, 5). –Я–∞—А–љ—Л–µ —Б–Ї–Њ–±—Л —Б–µ–≥–Љ–µ–љ—В–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П—Е, –≥–і–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—З–µ–є –Є —Б–∞–±–µ–ї—М –Ї –њ–Њ—П—Б—Г –љ–∞ –і–≤—Г—Е –њ–Њ—А—В—Г–њ–µ–є–љ—Л—Е —А–µ–Љ–љ—П—Е, –≤ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О –≤–≤–µ—А—Е –Є –≤–њ–µ—А–µ–і (—А–Є—Б. 4). –Э–∞ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є–є –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ—Л —Г –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ —Б –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Ґ–∞–Ї—Г—О –ґ–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –і–∞—О—В –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є. –Т 11 —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞—Е –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Б –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Є –ї–Є—И—М –≤ —В—А–µ—Е –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е вАУ —Б–њ—А–∞–≤–∞ 37. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤–Њ–Є–љ—Л –±—Л–ї–Є –ї–µ–≤—И–∞–Љ–Є.

–Ь–µ–ґ–і—Г —А–µ–і–Ї–Є–Љ–Є –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є –Љ–µ—З–µ–є –Є —Б–∞–±–µ–ї—М –≤ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –Є—Е —З–∞—Б—В—Л–Љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–Є—Б–њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є—П. –≠—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Г —В—О—А–Њ–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—В—М –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–∞ –Є–ї–Є –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П.

–†–Є—Б. 4. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–µ—З–µ–є (1вАУ13) –Є —Б–∞–±–µ–ї—М (14вАУ15) –љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П—Е —Б –Р–ї—В–∞—П: 1 вАУ –Р–Ї-–Ґ–Њ–≤—Г—А–∞–Ї, 2 вАУ –Р–Ї—В—А—Г, 3 вАУ –Р—А–і—Г–љ-–Ґ–µ–±–µ, 4 вАУ –С–µ–ї—Л–є –Р–љ—Г–є, 5 вАУ –С–µ—И-–Ю–Ј–µ–Ї, 6 вАУ –Х–ї–Њ, 7 вАУ –Ъ–∞–Љ–∞–љ-–Ґ–Њ–љ, 8вАУ9 вАУ –Ъ—Л–њ—З—Л–ї, 10 вАУ –Ь–∞–Ї–∞–ґ–∞–љ, 11 вАУ –Ґ–Њ—А–≥–Њ–љ, 12 вАУ –Ґ–∞—П, 13 вАУ –Ь–∞–ї—В–∞–ї—Г, 14 вАУ –Ґ–Њ—В–Њ, 15 вАУ –°–Њ–≥–Њ–љ–Њ–ї—Г

1 –Ы—О –Ь–∞–Њ—Ж–∞–є. –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —В—О—А–Ї–∞—Е –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е // –С—О–ї–ї–µ—В–µ–љ—М –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤–µ–і–Њ–≤. –Ь., 2002. –Я—А–Є–ї. 1. –°. 19вАУ20.

2 –Ь–∞–ї–Њ–≤ –°.–Х. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь.; –Ы., 1951. –°. 42.

3 –Ґ—Г–≥—Г—И–µ–≤–∞ –Ы.–Ѓ. –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є. –Ь., 2008. –°. 47.

4 –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М. –Ы., 1969. –°. 442вАУ443.

5 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Р–ї—В–∞—П –≤ IIIвАУXIV –≤–≤. –І. II: –Э–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ (–Њ—А—Г–ґ–Є–µ). –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 2006. –°. 57.

6 –°–Њ–µ–љ–Њ–≤ –Т.–Ш., –≠–±–µ–ї—М –Р.–Т. –Э–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є–Ј –∞–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–≥—А–∞–і–Њ–Ї // –У—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є. –°–µ—А–Є—П: –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1996. вДЦ 3. –°. 117, —А–Є—Б. 3.-1.

7 –Ґ–Є—И–Ї–Є–љ –Р.–Р., –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –і–Њ–ї–Є–љ–µ —А. –С–Є–є–Ї–µ (–У–Њ—А–љ—Л–є –Р–ї—В–∞–є). –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 2005. –°. 62, —А–Є—Б. 23.

8 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 59, —А–Є—Б. 48.-2.

9 –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–∞ –Р.–Р. –Ь–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї –Ъ—Г–і—Л—А–≥—Н –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –∞–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ. –Ь., –Ы., 1965. –°. 24, —В–∞–±–ї. XV.-–Р.

10 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –°. 25, —В–∞–±–ї. XX.-–Р.

11 –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –У.–Т. –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —В—О—А–Њ–Ї –Р–ї—В–∞—П (–њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤). –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2005. –°. 366, —В–∞–±–ї. 2.

12 –Ь–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т.–Р. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ 85 –Ъ–∞—А–∞-–Ъ–Њ–±—Л-I –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—В–Њ–≥–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р–ї—В–∞—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –Ъ–∞—А–∞-–Ъ–Њ–±–µ // –Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Р–ї—В–∞–є. –У–Њ—А–љ–Њ-–Р–ї—В–∞–є—Б–Ї, 1997. –°. 199, —А–Є—Б. 2.

13 –Ь–∞–Љ–∞–і–∞–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–Ґ., –¶—Л–± –°.–Т. –Р–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є —Г —Б. –®–Є–±–µ // –Ю—Е—А–∞–љ–∞ –Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –Р–ї—В–∞—П. –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 1993. –І. II. –°. 203вАУ205, —А–Є—Б. 1.

14 –Ъ–Њ—З–µ–µ–≤ –Т.–Р., –°—Г—А–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Р.–°. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ѓ–±–Њ–≥–∞–љ-I –Є II // –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Р–ї—В–∞—П. –У–Њ—А–љ–Њ-–Р–ї—В–∞–є—Б–Ї, 1994. –°. 71вАУ74, —А–Є—Б. 2.

15 –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –У.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 372, —В–∞–±–ї. 59.

16 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –°. 100, —В–∞–±–ї. 63.-1.

17 –Ъ–Њ—З–µ–µ–≤ –Т.–Р., –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –Я–∞–ї–∞—И –Є–Ј –С–µ—И-–Ю–Ј–µ–Ї–∞ // –Ю—Е—А–∞–љ–∞ –Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –Р–ї—В–∞—П. –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 1993. –І. II. –°. 239, —А–Є—Б. 1.

18 –Ш–ї—О—И–Є–љ –Р.–Ь. –•—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П // –Ю—Е—А–∞–љ–∞ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р–ї—В–∞—П. –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 1990. –°. 117вАУ119, —А–Є—Б. 1; –Ь–∞–Љ–∞–і–∞–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–Ґ., –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А–≥–∞–љ—Л –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ъ–∞—В–∞–љ–і–∞-3 // –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –У–Њ—А–љ–Њ-–Р–ї—В–∞–є—Б–Ї, 1997. –Т—Л–њ. 2. –°. 117, —А–Є—Б. 6.-24вАУ25.

19 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 71.

20 –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°., –Ъ–Њ—З–µ–µ–≤ –Т.–Р., –Ь–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ –Т.–Ь. –С–∞–ї—В–∞—А–≥–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є // –У—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є. –°–µ—А–Є—П: –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. 1996. вДЦ 3. –°. 46вАУ47, —А–Є—Б. 1.-1.

21 –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –У.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 380, —В–∞–±–ї.115.

22 –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤ –Р.–Р. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –°–Є–±–Є—А–Є. –†–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є –∞–Ї–∞–і. –Т.–Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞ –≤ 1865 –≥. // –Ґ—А—Г–і—Л –У–Ш–Ь. –Ь., 1926. –Т—Л–њ. I. –°. 100.

23 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 81.

24 –Ю–≤—З–Є–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –С.–С. –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П –Р–є–Љ—Л—А–ї—Л–≥ //–Ф—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ь., 2004. –°. 96вАУ98, —А–Є—Б. 8.-7; –Х–µ –ґ–µ. –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –°–∞—П–љ–Њ-–Р–ї—В–∞—П –≤ VIвАУX –≤–µ–Ї–∞—Е. –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї, 1990. –°. 80, —А–Є—Б. 38.-15.

25 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –°. 80, —А–Є—Б. 15.-1; –Ю–≤—З–Є–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –С.–С. –Я–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ–∞ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ґ—Г–≤–µ // –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. 1982. вДЦ 3. –°. 212, 216, —А–Є—Б. 1.-3.

26 –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ —В—О—А–Ї–Є –љ–∞ –Х–љ–Є—Б–µ–µ. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2004. –°. 37, —А–Є—Б. 34.-1.

27 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –°. 34вАУ35, —А–Є—Б. 31.

28 –Ґ–∞–±–∞–ї–і–Є–µ–≤ –Ъ.–®. –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Л —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ—З–µ–≤—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Ґ—П–љ—М-–®–∞–љ—П. –С–Є—И–Ї–µ–Ї, 1996. –†–Є—Б. 9вАУ10; –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°., –Ґ–∞–±–∞–ї–і–Є–µ–≤ –Ъ.–®. –Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ —В—О—А–Ї–Є –љ–∞ –Ґ—П–љ—М-–®–∞–љ–µ. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2009. –°. 117.

29 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –°. 117.

30 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –∞–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Њ–Ї –≤ —А–∞–љ–љ–µ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ // –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–Є–±–Є—А–Є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2007. –°. 86.

31 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ —В–∞—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є: –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л II –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є. –С–∞—А–љ–∞—Г–ї, 2012. –°. 120.

32 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Я–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–Љ–µ–ї–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ // –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 2013. –°. 22вАУ24.

33 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Р–ї—В–∞—ПвА¶ –°. 64.

34 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ —В–∞—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л. –°. 123.

35 –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –Т.–Ф. –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П –Р–ї—В–∞—П. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1984. –Ґ–∞–±–ї. IвАУL; –Ъ—Г–±–∞—А–µ–≤ –Т.–Ф., –Ъ–Њ—З–µ–µ–≤ –Т.–Р. –Э–Њ–≤–∞—П —Б–µ—А–Є—П –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є–є –Р–ї—В–∞—П // –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П. –У–Њ—А–љ–Њ-–Р–ї—В–∞–є—Б–Ї, 1988. –Ґ–∞–±–ї. IV.

36 –Ґ–µ–Љ–∞ —Г—З–µ—В–∞ –Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П—Е —В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л.

37 –Ф–ї—П —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї —В–∞–Ї–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В. –Ю–љ–Є –ї–Є–±–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ—Л, –ї–Є–±–Њ –љ–µ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ—Л.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є