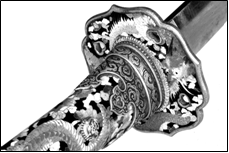

–Ф–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—З–Є –Є –љ–Њ–ґ–Є —Н–њ–Њ—Е–Є –Ь—Н–є–і–Ј–Є (1868-1912), –Ь.–Р. –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М I–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2014

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2014

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2014

–Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Э–Ю–Т–Ю–Щ –≠–Я–Ю–•–Ш –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Ь—Н–є–і–Ј–Є, –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤ 1868 –≥. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–∞–љ–Њ–≤ –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г, –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—П —Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є. –Я–µ—А–µ–љ–Є–Љ–∞—П –Њ–њ—Л—В –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Б—В—А–∞–љ –Љ–Є—А–∞, —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –∞—А–Љ–Є—О –њ–Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є—Е –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т 1876 –≥. –≤—Л—И–µ–ї –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г–Ї–∞–Ј ¬Ђ–•–∞–є—В–Њ —А—Н–є¬ї –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ—З–µ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ ¬Ђ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П—Е¬ї1. –Т –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—З–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Є –Љ–µ—З–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –і–µ—И–µ–≤–Є–Ј–љ–Њ–є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–Њ–є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—Й–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–Ш–Ј-–Ј–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—В–∞ –љ–∞ –љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Б–њ—А–Њ—Б –љ–∞ —Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—З–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Є—Е. –Ш–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М, –∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–љ–µ–µ –Љ–µ—З–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ—Л –Є —А–ґ–∞–≤–µ–ї–Є, –±–µ–Ј —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г—Е–Њ–і–∞. –Ф–µ—В–∞–ї–Є –Є—Е –Њ–њ—А–∞–≤ (—Д—Г—В–Є, –Ї–∞—Б–Є—А–∞, –Љ—Н–љ—Г–Ї–Є, —Ж—Г–±–∞), –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М. –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—З–µ–є –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—Л, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ –љ–Њ–ґ–Є –Є–ї–Є –њ—Г—Й–µ–љ—Л –≤ –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞–≤–Ї—Г. –Ф–∞–ґ–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–µ–є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ–∞–Љ, –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞ –Њ–і–љ—Г —П–њ–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –Є–µ–љ—Г (–љ—Л–љ–µ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В 20вАУ30 —В—Л—Б. –Є–µ–љ) –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї—Г–њ–Є—В—М –Љ–µ—З —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ч–∞ 5вАУ10 –Є–µ–љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї—Г–њ–Є—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –Љ–µ—З, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –≤ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –С–Є–і–Ј—Н–љ2. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г XX –≤. –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є.

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є (–і–∞–є–Љ—С), –±—Л–ї–Є –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–Њ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—З–µ–є, –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї–Є –љ–Њ–ґ–µ–љ, –љ–∞–Љ–Њ—В—З–Є–Ї–Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–µ–є, –ї–∞–Ї–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є, —О–≤–µ–ї–Є—А—Л –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Г. –І—В–Њ–±—Л –≤—Л–ґ–Є—В—М, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Ј–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —В–µ–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XIX –≤. –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є –Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ–і–∞ –љ–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—Й–Є.

–®–µ–і–µ–≤—А—Л —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Т—Б–µ–Љ–Є—А–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ (1862) –Є –Я–∞—А–Є–ґ–µ (1867) –Є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–ї–љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ –Ї —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Є –µ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ. –Ю—В—В—Г–і–∞ —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ–Њ–µ —И–µ—Б—В–≤–Є–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Т–µ–љ—Г –Є –С–µ—А–ї–Є–љ, –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ь–Њ–і–∞ –љ–∞ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—И–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ ¬Ђ—Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞¬ї, –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е –Ь–µ—А–µ–ґ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –С—А—О—Б–Њ–≤–∞, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞–С–∞–ї—М–Љ–Њ–љ—В–∞, —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ь–Є—А –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї3.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —А—Л–љ–Ї–Њ–Љ —Б–±—Л—В–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ч–∞–њ–∞–і, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ —Б—В–Є–ї—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є. –Х—Б–ї–Є –і–ї—П —П–њ–Њ–љ—Ж–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –±—Л–ї –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –Є –µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ, —В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–њ—А–∞–≤–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —Г–ґ–µ –љ–µ –Ї–∞–Ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –Њ–њ—А–∞–≤ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є вАУ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є –Є –і–µ—А–µ–≤–∞, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–Ј—М–±–Њ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–∞–Ј–Њ–љ–µ, –њ–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П —О—Б—Н–љ'—Б–Є–њ–њ–Њ.

–Ґ–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –і–µ–Ї–Њ—А–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є —Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ–Є —Н–Љ–∞–ї—П–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –µ—Й–µ –≤ XVI –≤. –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞–Љ —Б –Ъ–Є—В–∞–µ–Љ. –Т –і–µ–Ї–Њ—А–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –і–ї—П —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П —Ж—Г–±–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —Б–Є–њ–њ–Њ'–і–Ј–Њ–≥–∞–љ, –≤—Л–µ–Љ—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ —Н–Љ–∞–ї–Є –Ј–∞–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —Ж—Г–±–∞ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ–њ—А–∞–≤—Л. –° 1830-—Е –≥–≥. –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–∞–Ј–Њ–љ–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —Н–Љ–∞–ї—П–Љ–Є. –Э–∞ –Љ–µ–і–љ—Г—О –Є–ї–Є –ї–∞—В—Г–љ–љ—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Ї–Є—Б—В—М—О —Б–µ—В—М —В–Њ–љ—З–∞–є—И–Є—Е –ї–Є–љ–Є–є, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–Є—Е —В–Њ—В –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –ї–Є–љ–Є—П–Љ –њ—А–Є–њ–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–љ–Ї–Є–µ –Љ–µ–і–љ—Л–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є, –њ—Г—Б—В—Л–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ–Є —Н–Љ–∞–ї—П–Љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Є—Е –Њ–±–ґ–Є–≥–∞–ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–є –Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–є.

–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є –Є–Ј –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Њ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤ —В—А–µ—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є: –≤ –Ъ–Є–Њ—В–Њ, –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –Є –Э–∞–≥–Њ—П. –Ъ–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ъ–Є–Њ—В–Њ –Є –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —В–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Э–∞–≥–Њ—П, —Е–Њ—В—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –Є—Е –љ–∞—З–∞–ї–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М —А–∞–љ—М—И–µ. –°—В–Є–ї–Є –Ъ–Є–Њ—В–Њ –Є –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є: –≤ –Ъ–Є–Њ—В–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є —В–µ–Љ–љ—Л–µ, –Њ–ї–Є–≤–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є —Б–µ—А—Л–µ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Є —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ вАУ –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ, –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Ж–≤–µ—В–∞, –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ вАУ —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е —В–Њ–љ–Њ–≤. –Ш –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Ї–Є–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л—Е, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –ї–Є–љ–Є–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ—В–Є, –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї —В–Њ–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Є –ї–Є–љ–Є–Є –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ–Є, —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М.

–Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —В–Њ–≤–∞—А—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В –Є–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Ј–∞–Ї–∞–Ј. –†–∞–±–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–Њ–њ–Њ—В–ї–Є–≤–∞—П –Є —В—А–µ–±—Г—О—Й–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ю—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ ¬Ђ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –≤–µ—Й–Є—Ж –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В —З–Є—Б—В–Њ—В—Л —А–∞–±–Њ—В—Л, –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О —Б—А–µ–і–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л –Є —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –≤ —Ж–µ–љ–µ, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї —В–Њ—В –ґ–µ –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Њ–і–Є–љ –Љ–∞—Б—В–µ—А, –љ–Њ —Г –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј—К—П–љ, –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–є вАУ –љ–µ—Г–і–∞–≤—И–Є–є—Б—П –ї–µ–њ–µ—Б—В–Њ–Ї —Ж–≤–µ—В–Ї–∞, –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–∞—П –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ї–Є–љ–Є–є. –≠—В–Є –≤–µ—Й–Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Є–Ј–љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤¬ї4.

–Х—Б–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є –Њ–њ—А–∞–≤—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є –Є —А–∞–љ—М—И–µ, —В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–Њ–ґ–µ–љ –Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –Љ–µ—З–∞ —Б—В–∞–ї–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ш–Ј —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –њ—В–Є—Ж –Є —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–∞. –Ю–њ—А–∞–≤—Л —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–µ–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–±–ї–Є–Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є —Б–∞–Љ—Г—А–∞–µ–≤.

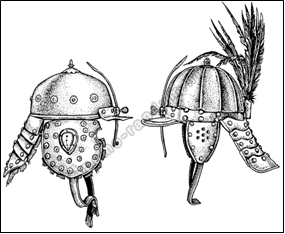

–Ф—А—Г–≥–Є–Љ, –Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Њ–њ—А–∞–≤ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є –Є –љ–Њ–ґ–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–њ—А–∞–≤—Л –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ —А–µ–Ј–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –µ—Й–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –≠–і–Њ (1603вАУ1868), —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –Є—Е —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞–ї–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –і–ї—П —Н–њ–Њ—Е–Є –Ь—Н–є–і–Ј–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Њ–њ—А–∞–≤—Л, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –Ї—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—Б—В–Є (–±–Є–≤–љ—П —Б–ї–Њ–љ–∞), —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–∞. –≠—В–Є –Ї—Г—Б–Ї–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ–і–љ–∞ —З–∞—Б—В—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О, –Є —Б–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —Б—О–ґ–µ—В–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ –≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–µ–є, –і—А–∞–Ї–Њ–љ—Л, —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —П—А—Г—Б–∞–Љ–Є. –Ъ–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–µ–Ј—М–±—Л –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М —Б–∞–Љ—Л–Љ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ вАУ –Њ—В –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ-—Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, —Б —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –і–µ—В–∞–ї–µ–є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ—В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б–∞–Љ—Г—А–∞–µ–≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М, —З—В–Њ –і–µ—В–∞–ї–Є –Љ–µ—З–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—В —В–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –і–ї—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–і–љ—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є —В–∞—В–Є, –љ–Њ–ґ–µ–є —В–∞–љ—В–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –Љ–µ—З–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –Њ–±–Њ–є–Љ–Є—Ж—Л –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–µ—Б–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —В–∞—В–Є, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П —В–Є–њ–∞ –Ї–∞–±—Г—В–Њ–≥–∞–љ—Н, –љ–∞ –љ–Њ–ґ–∞—Е вАУ –≤—Л—Б—В—Г–њ—Л –і–ї—П –њ—А–Њ–і–µ–≤–∞–љ–Є—П —И–љ—Г—А–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –Ї—Г—А–Є–≥–∞—В–∞. –Ъ–ї–Є–љ–Ї–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–µ–є –Є –љ–Њ–ґ–µ–є —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Д–Њ—А–Љ—Л, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є (—Б–Є–љ–Њ–≥–Є–і–Ј—Г–Ї—Г—А–Є, —Е–Є—А–∞–і–Ј—Г–Ї—Г—А–Є, —А–µ–ґ–µ —Б—С–±—Г–і–Ј—Г–Ї—Г—А–Є), –љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–µ—З –љ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–њ—А–∞–≤, –і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї—Г –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —Е–∞–Љ–Њ–љ. –•–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї—Б—П –≤ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –љ–∞–≥–ї—Г—Е–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В —В–Є–њ –Њ–њ—А–∞–≤—Л –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ –Љ–µ—З–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –≤ —Н—В–Є—Е –Њ–њ—А–∞–≤–∞—Е –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И–Є–µ —Б–≤–Њ—О –њ—А–µ–ґ–љ—О—О –Њ–њ—А–∞–≤—Г. –¶—Г–±–∞ –±—Л–ї–Є –ї–Є–±–Њ –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В–Є, –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ, –ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ –≥–ї–∞–і–Ї–Є–µ –Є–Ј –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Х—Б–ї–Є –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–∞—Е –Љ—Г—Д—В–∞ —Е–∞–±–∞–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤—Л—А–µ–Ј –≤ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Ї —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї—Г, —В–Њ –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–∞—Е –Є –љ–Њ–ґ–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М —Е–∞–±–∞–Ї–Є –±–µ–Ј –≤—Л—А–µ–Ј–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—И–µ–≤—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞—Е.

–Ш–Ј–і–µ–ї–Є—П –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є –≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В–µ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞—Е –Э–∞–≥–∞—Б–∞–Ї–Є, –•–∞–Љ–∞–љ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л5. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞, –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—З–Є, –љ–Њ–ґ–Є, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є—В—М—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–µ–љ—Г –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л(1904вАУ1905). –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –Є –†–Њ—Б—Б–Є—П¬ї, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–≤—И–µ–є—Б—П ¬Ђ–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е¬ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ъ–Њ–±—Н. –≠—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX –≤. –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В—Ж–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П (–ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ).–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–∞–Ј–µ—В—Л –±—Л–ї–Є –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П —Б —В–µ–∞—В—А–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, –±—Л—В–µ, –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–µ—А–Њ—П—Е. –Ґ–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —Б—В–∞—В—М–Є —Б –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ —Б –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–Љ–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ —Н—В–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–µ –Є –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –≤ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞—Е¬ї, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ –ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Ж–µ–љ—Л –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї–Є –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є, –∞ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ6.

–Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –і–≤–∞ –Љ–µ—З–∞ –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ –Є–Ј –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є –Є 30 –µ–і–Є–љ–Є—Ж –Љ–µ—З–µ–є –Є –љ–Њ–ґ–µ–є –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є –≤ 1920-—Е вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1940 –≥–≥. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ (1920-–µ –≥–≥.), —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –†–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є (1925 –≥.), –Э–Ъ–Т–Ф (1930-–µ –≥–≥.), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П —Г —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –≤ 1930вАУ1940-—Е –≥–≥.

–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –†–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–Љ –Ь.–Ъ. –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤ 1911 –≥., –Є–Љ–µ–ї–Њ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Є–Ј –њ—П—В–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є —В—Л—Б—П—З –µ–і–Є–љ–Є—Ж. –Т 1925 –≥. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –†–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ, –∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ. –С–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –≤ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є, –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 70 –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–Є, –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –Њ–њ—А–∞–≤—Л –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є7.

–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –ї—Г—З—И–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ: –Љ–µ—З –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ —В–∞—В–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є (–Є–љ–≤. вДЦ 0116/990) –Є –љ–Њ–ґ –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–Ј—М–±–Њ–є (–Є–љ–≤. вДЦ 0122/2).

–Ь–µ—З —В–∞—В–Є (–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П), –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XIX –≤. (–Є–љ–≤. вДЦ 0116/990)

–Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є, –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є, —Б–ї–∞–±–Њ–Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–є, –њ—П—В–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–є, —В–Є–њ–∞ —Б–Є–љ–Њ–≥–Є'–і–Ј—Г–Ї—Г—А–Є. –Ы–Є–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї–Є —Е–∞–Љ–Њ–љ –≤–Њ–ї–љ–Є—Б—В–∞—П. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Љ—Г—Д—В–∞ —Е–∞–±–∞–Ї–Є –Є–Ј –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ —Б –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤ –Є –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ.

–Ю–њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є, —Ж—Г–±–∞, –љ–Њ–ґ–µ–љ, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ—А–Њ–і—З–∞—В–Њ–є —Н–Љ–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–∞–Ј–Њ–љ–µ —Б–µ—А–Њ-–≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ —Б –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤. –¶—Г–±–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —Д–Њ—А–Љ—Г –∞–Њ–Є (—З–µ—В—Л—А–µ—Е–ї–µ–њ–µ—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–Ї–∞ –Љ–∞–ї—М–≤—Л), —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Г—О –і–ї—П –њ–∞—А–∞–і–љ—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є —В–∞—В–Є. –° –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –ї–∞—В—Г–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Н–љ—Г–Ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ —Б–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Э–∞–≤–µ—А—И–Є–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є —Б —Д–Є–≥—Г—А–љ–Њ–є –њ—А–Њ—А–µ–Ј—М—О, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –і–ї—П —В–µ–Љ–ї—П–Ї–∞. –Я—А–Є–±–Њ—А –љ–Њ–ґ–µ–љ –ї–∞—В—Г–љ–љ—Л–є, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —Г—Б—В—М—П, –і–≤—Г—Е –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л—Е –Њ–±–Њ–є–Љ–Є—Ж —Б –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–µ—Б–∞, —Д–Є–≥—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –љ–Њ–ґ–µ–љ —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А–µ–ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞–Љ–Є —Б –њ—А–Њ—А–µ–Ј—П–Љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞—Е, —Б–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–Љ—П –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є –і–ї—П —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–Њ–ґ–µ–љ. –Т—Б–µ –і–µ—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤, –Њ–±–Њ–є–Љ–Є—Ж—Л –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤.

–†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л: –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ 102 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ 70,5 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ 3 —Б–Љ.

–Я–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ: –≤ 1943 –≥. –Є–Ј –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.

–§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –Љ–µ—З–∞ —В–∞—В–Є (–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П), –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XIX –≤. (–Є–љ–≤. вДЦ 0116/990)

–Ь–µ—З —В–∞—В–Є (–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П), –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XIX –≤. (–Є–љ–≤. вДЦ 0116/990)

–Э–Њ–ґ –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є (–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П), –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XIX –≤. (–Є–љ–≤. вДЦ 0122/2)

–Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є, –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї—А–Є–≤–Є–Ј–љ—Л, –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–є, –њ—П—В–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–є –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є, —В–Є–њ–∞ —Б—С–±—Г–і–Ј—Г–Ї—Г—А–Є. –•–∞–±–∞–Ї–Є –Є–Ј –Љ–µ–і–Є, –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ. –Ю–њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Ж—Г–±–∞ –Є –љ–Њ–ґ–µ–љ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ —Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞. –£–Ї—А–∞—И–µ–љ–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–Ј—М–±–Њ–є —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і–∞—Е –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–∞. –¶—Г–±–∞ –Є –љ–Є–ґ–љ—П—П —З–∞—Б—В—М—А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ. –Т–µ—А—Е–љ—П—П —З–∞—Б—В—М —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Љ–Њ—А–і—Л –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞.

–†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л: –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞: 33 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ 19 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ 2,6 —Б–Љ, –і–ї–Є–љ–∞ –љ–Њ–ґ–µ–љ 23,5 —Б–Љ.

–Я–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ: –≤ 1939 –≥. –Є–Ј –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї.

–Э–Њ–ґ –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є (–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П), –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XIX –≤. (вДЦ 0122/2)

–†—Г–Ї–Њ—П—В—М –Є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –љ–Њ–ґ–∞ –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ –Є–Ј —Б–ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є (–ѓ–њ–Њ–љ–Є—П), –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XIX –≤. (вДЦ 0122/2)

1 –¶–Є—В. –њ–Њ: –С–∞–ґ–µ–љ–Њ–≤ –Р.–У. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞. –°–Я–±.: –Р—В–ї–∞–љ—В, –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ ¬Ђ–С–∞–ї—В–Є–Ї–∞¬ї, 2001. –°. 24.

2 Tom Kisihda. The Yasukuni swords are weapons of Japan 1933вАУ1945. Tokyo, 2004. P. 44.

3 –Ъ—Г–ї–∞–љ–Њ–≤ –Р., –Ь–Њ–ї–Њ–і—П–Ї–Њ–≤ –Т. –†–Њ—Б—Б–Є—П –Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П: –Є–Љ–Є–і–ґ–µ–≤—Л–µ –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь., 2007. –°. 24вАУ25

4 –І–µ—А–µ–≤–Ї–Њ –Р.–Р. –Ю—З–µ—А–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є. –°–Я–±., 1898. –°. 78вАУ80.

5 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 7.

6 –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П –Є –†–Њ—Б—Б–Є—П. 1905. вДЦ 2. –°. 11.

7 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 52. –Ю–њ. 110/6. –Ф. 60. –Ы. 33вАУ33 –Њ–±.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є