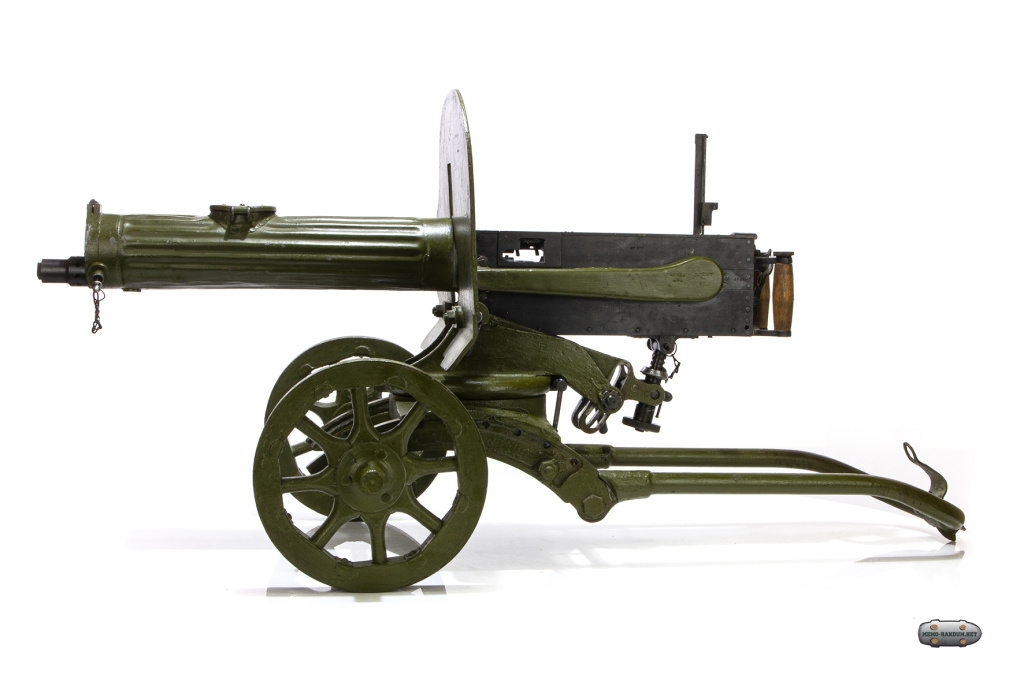

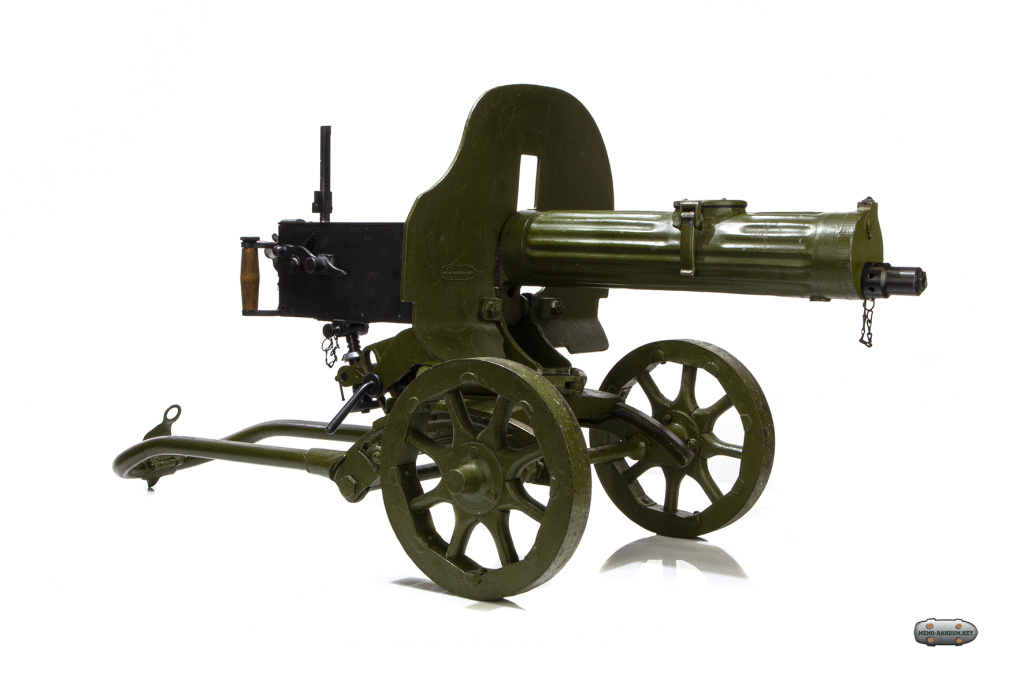

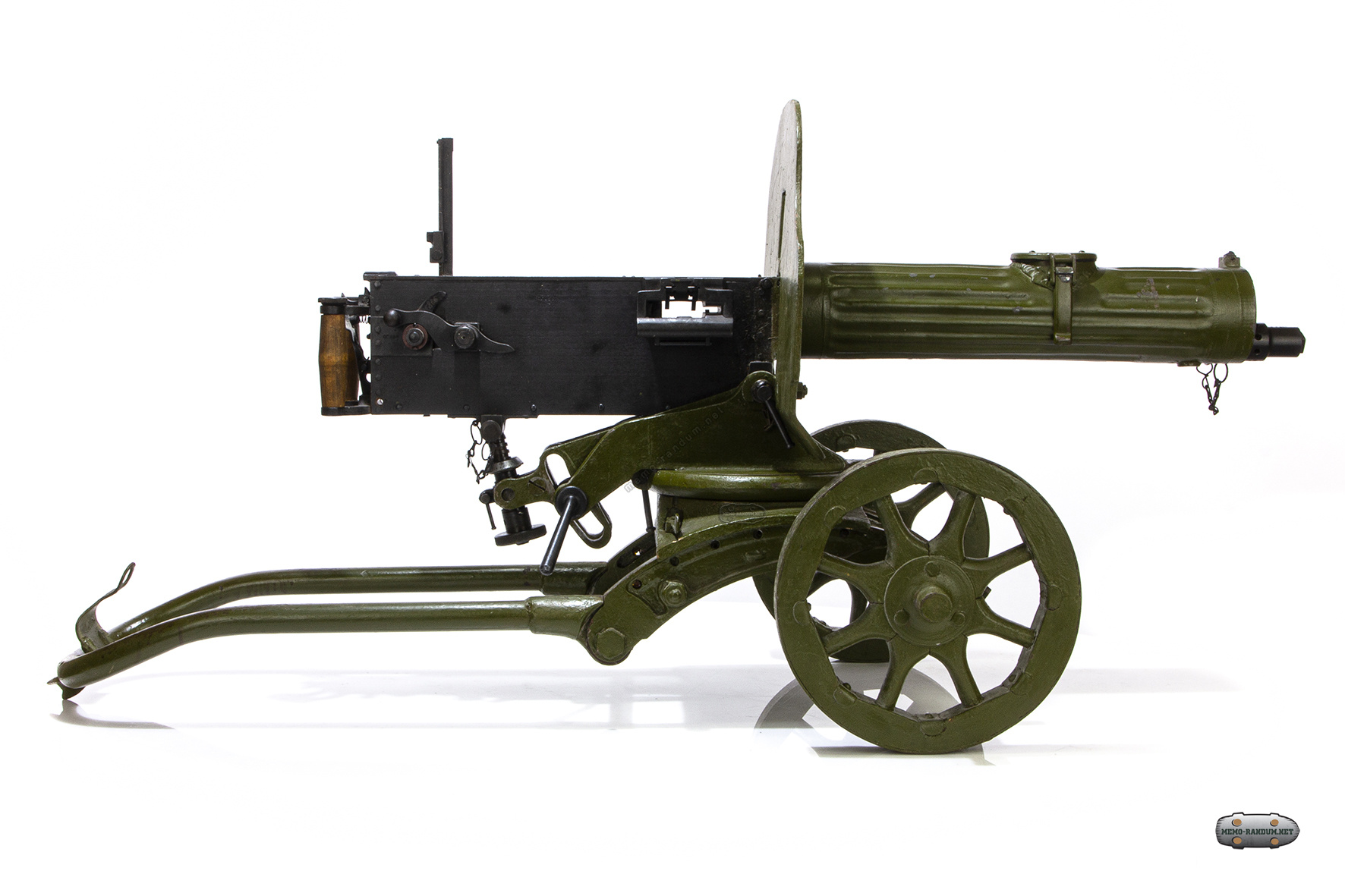

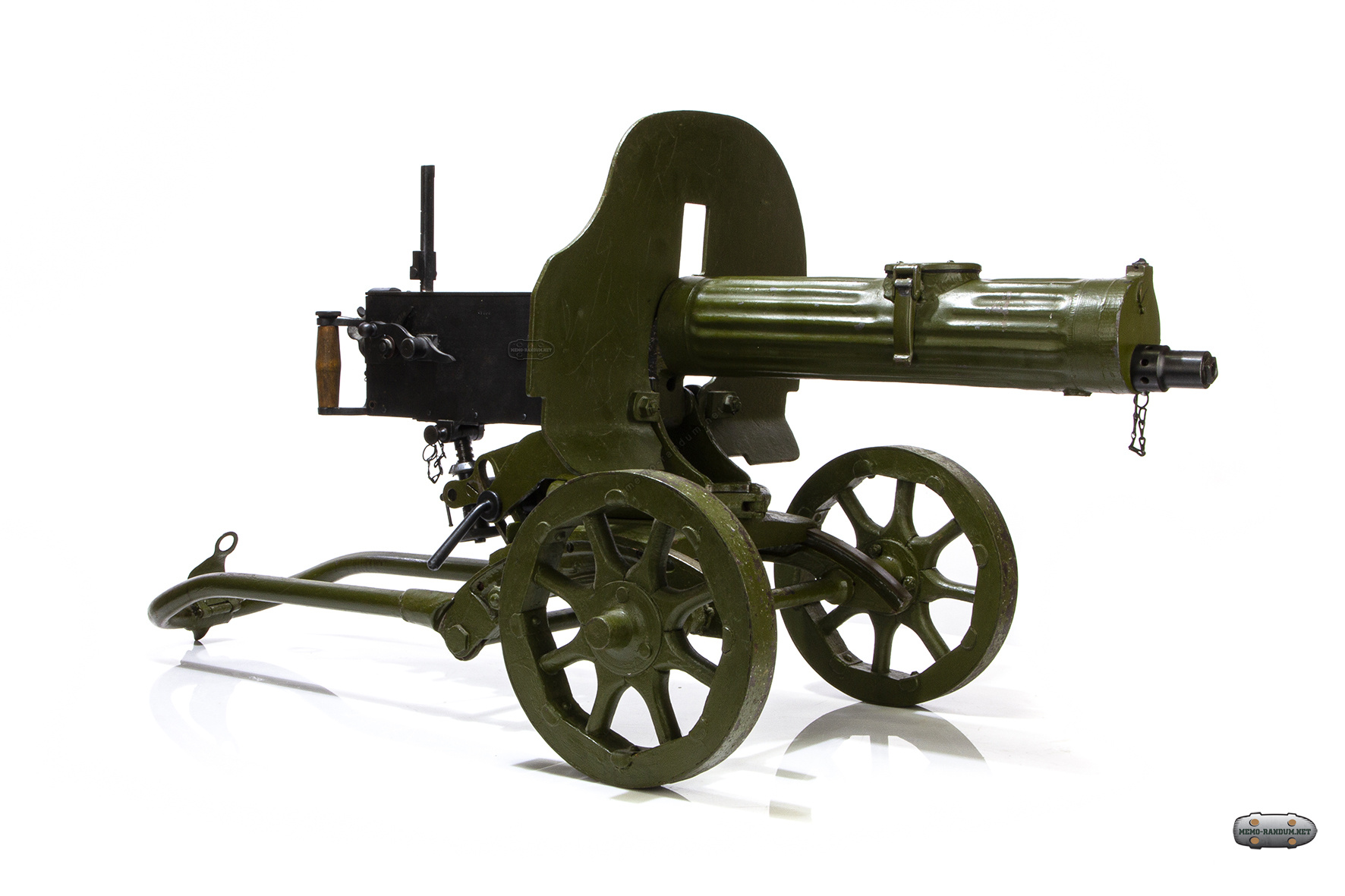

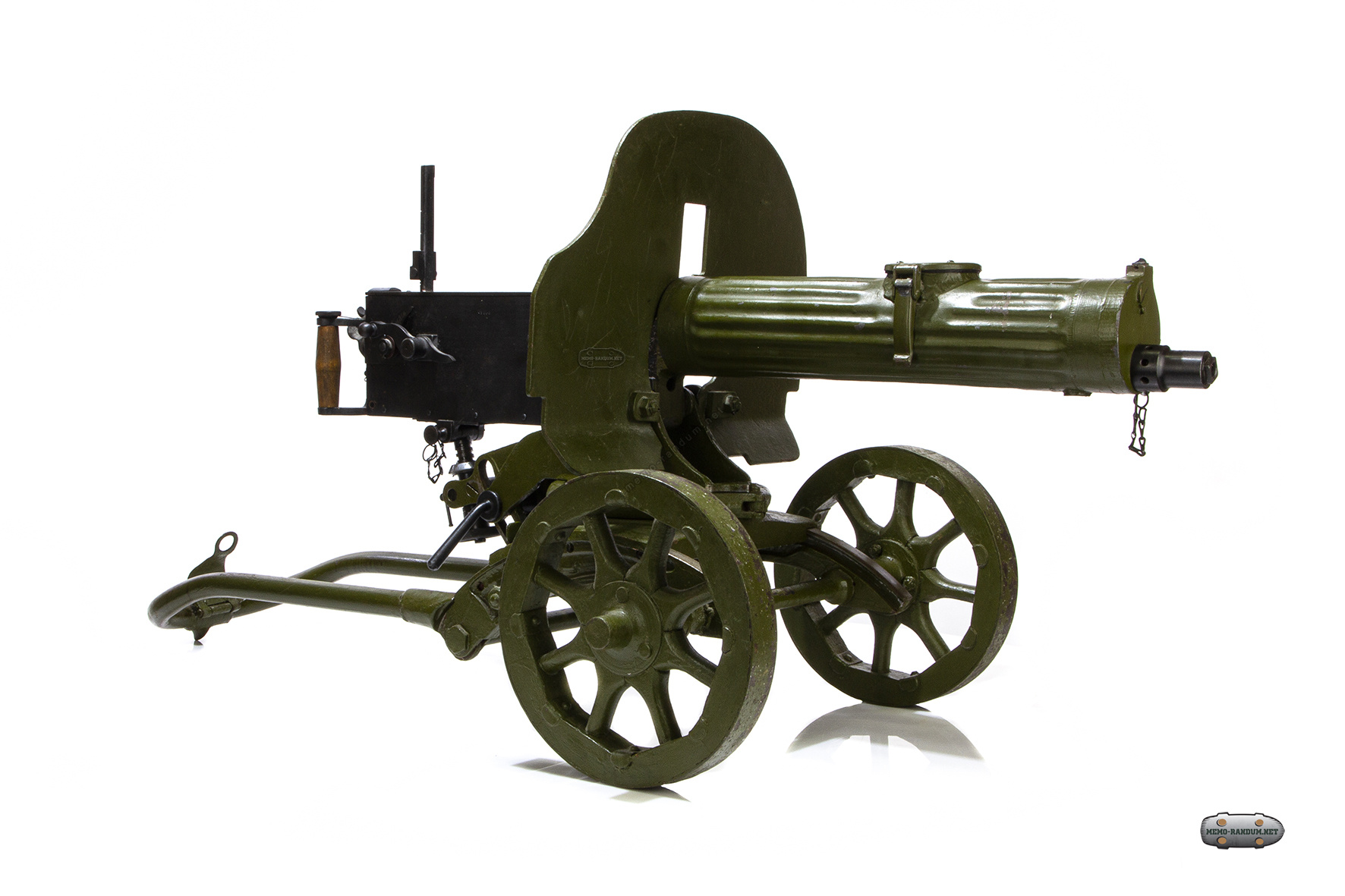

–ü—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā –ú–į–ļ—Ā–ł–ľ 1944 –≥–ĺ–ī–į –Ĺ–į —Ā—ā–į–Ĺ–ļ–Ķ –°–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į

–Ē–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–į 3D –Ĺ–į–∂–ľ–ł—ā–Ķ –Ĺ–į —Ą–ĺ—ā–ĺ —Ā–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ 360. –ü–Ķ—Ä–Ķ–Ļ–ī–ł—ā–Ķ –≤ —Ä–Ķ–∂–ł–ľ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–į 3D —Ą–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł. –Ě–į–∂–ľ–ł—ā–Ķ –ł —É–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į–Ļ—ā–Ķ –ļ–Ĺ–ĺ–Ņ–ļ—É –ľ—č—ą–ł, –∑–į–∂–į–≤ –ļ–Ĺ–ĺ–Ņ–ļ—É –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–ł—ā–Ķ –≤ –Ľ–Ķ–≤–ĺ –ł–Ľ–ł –≤ –Ņ—Ä–į–≤–ĺ/ –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–ł—ā–Ķ –Ņ–į–Ľ—Ć—Ü–Ķ–ľ –Ņ–ĺ —ā–į—á—Ā–ļ—Ä–ł–Ĺ—É. –ú–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–ł—ā—Ć –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—Ā–ĺ–ľ –ī–ĺ 5 —Ä–į–∑.

–ü—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā –ú–į–ļ—Ā–ł–ľ 1944 –≥–ĺ–ī–į –Ĺ–į —Ā—ā–į–Ĺ–ļ–Ķ –°–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į. –ĺ–Ī–∑–ĺ—Ä

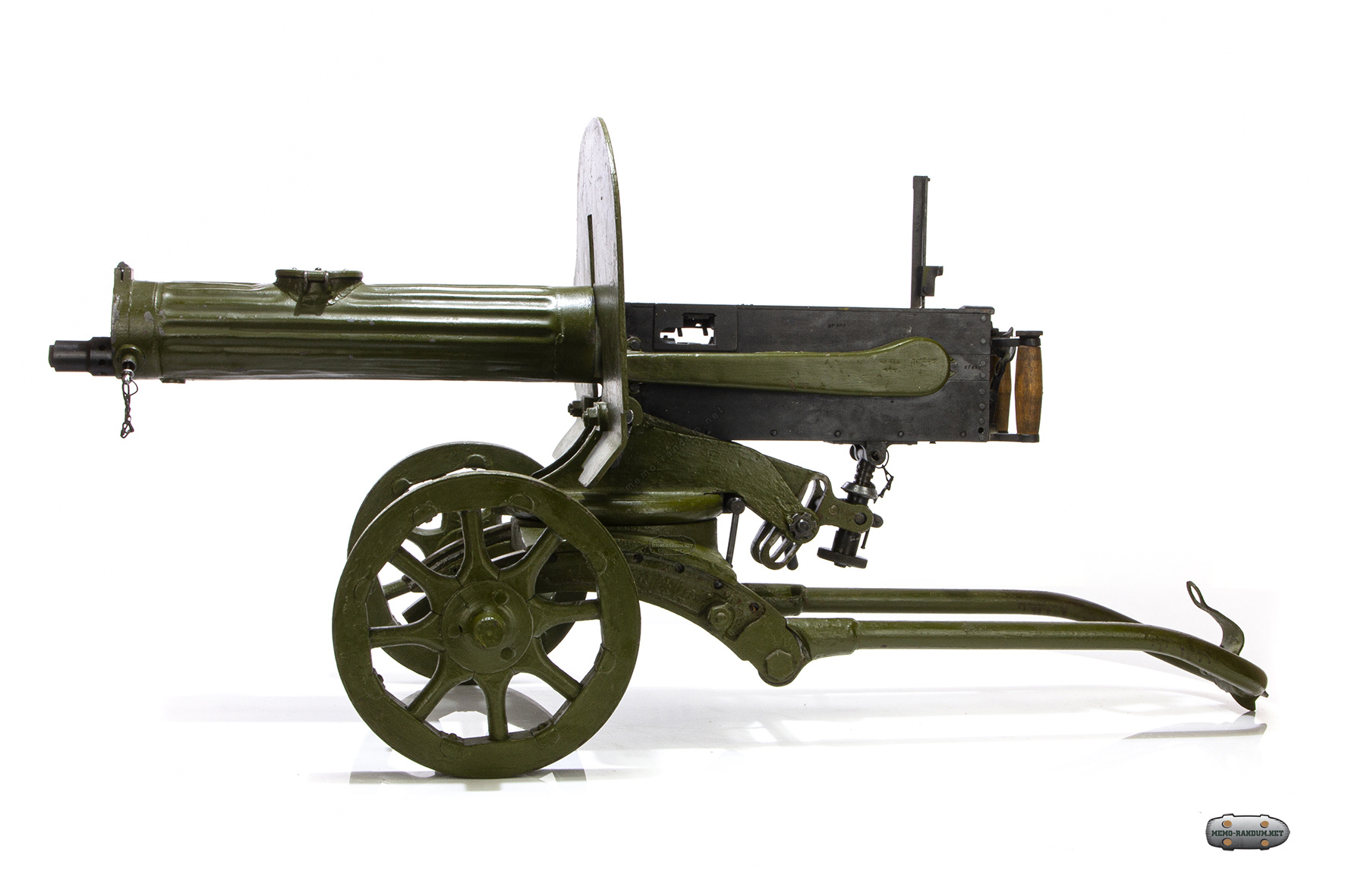

–í–≤–Ķ—Ä—Ö—É –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā "–ú–į–ļ—Ā–ł–ľ" 1944 –≥–ĺ–ī–į –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–į, –Ĺ–į —Ā—ā–į–Ĺ–ļ–Ķ –°–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į. –í–Ĺ–ł–∑—É –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā "–ú–į–ļ—Ā–ł–ľ" M/32-33 –§–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į

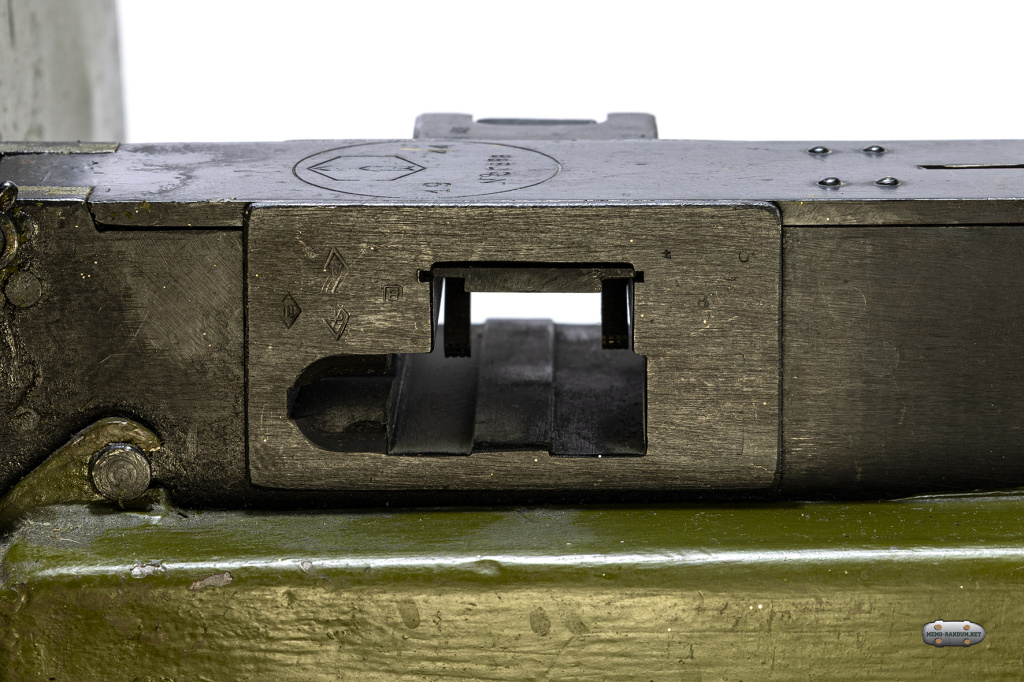

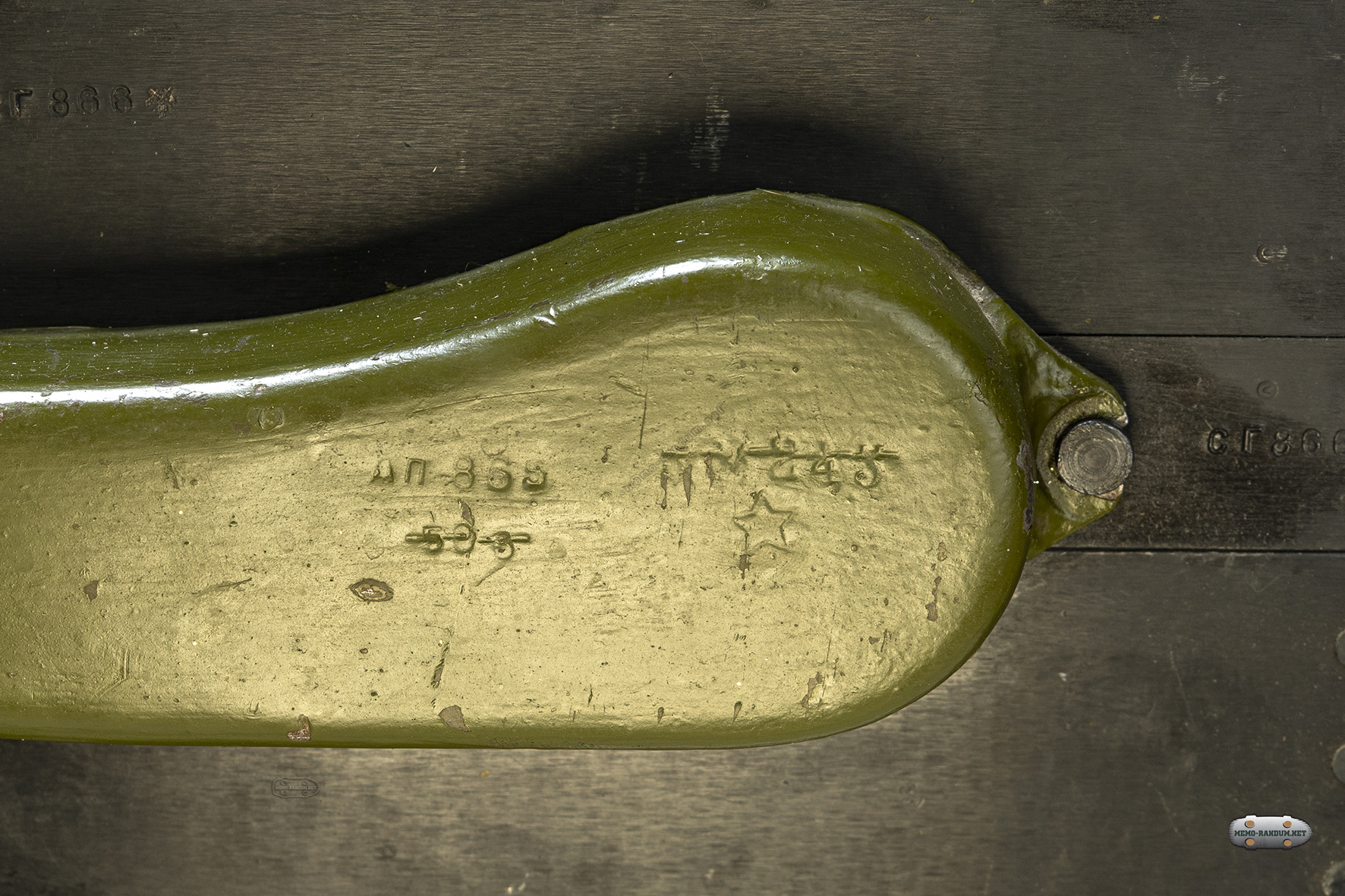

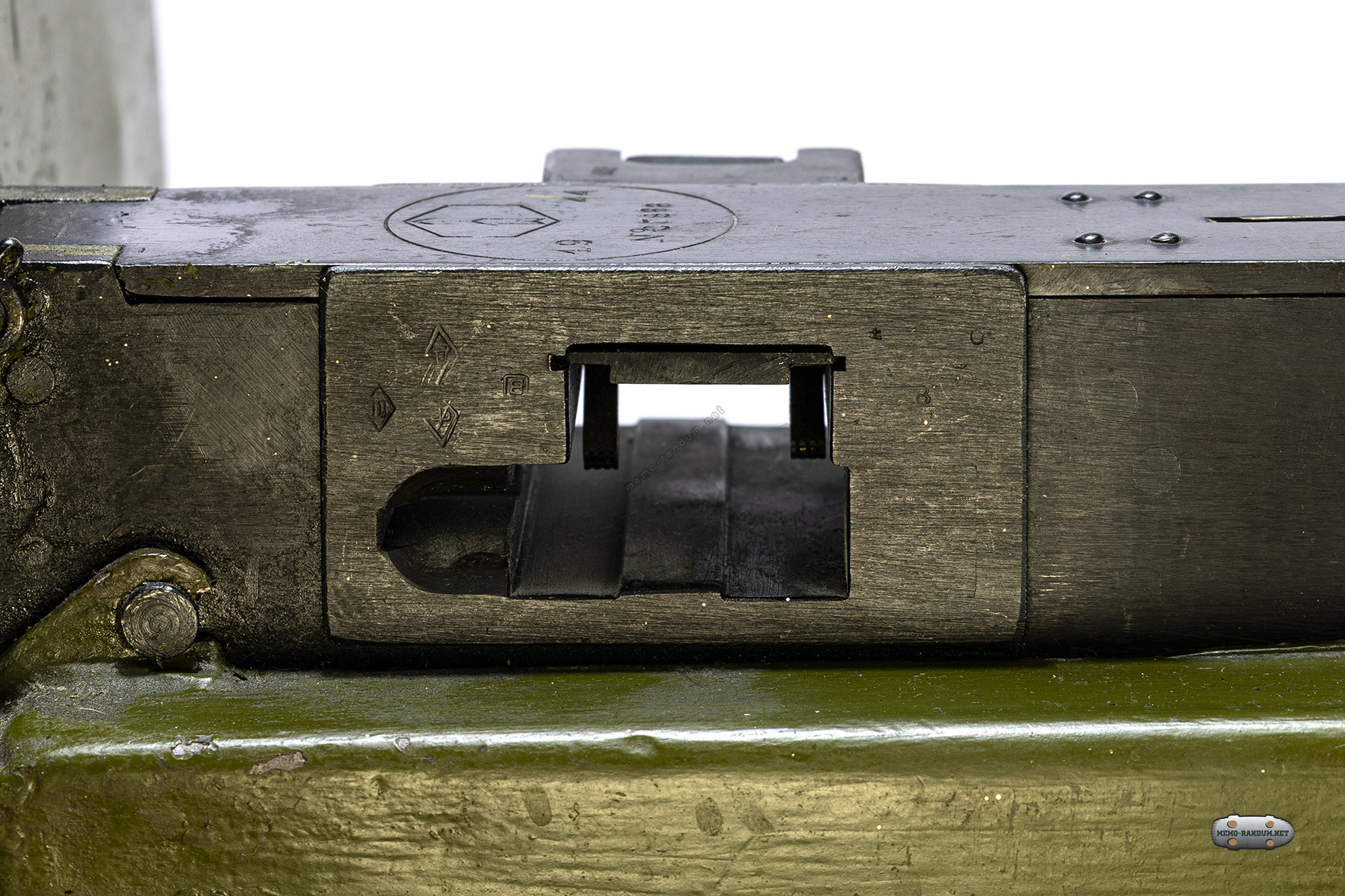

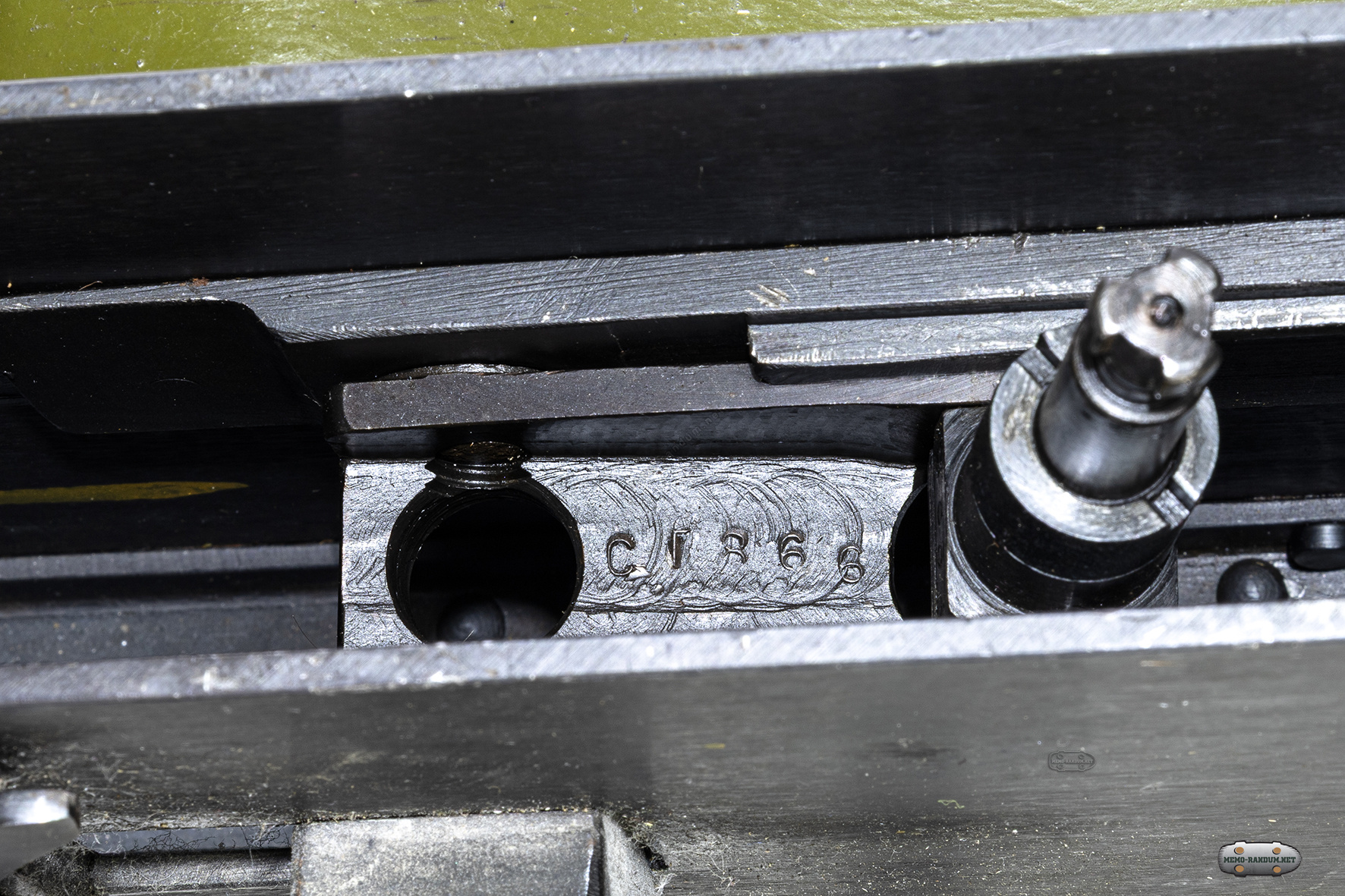

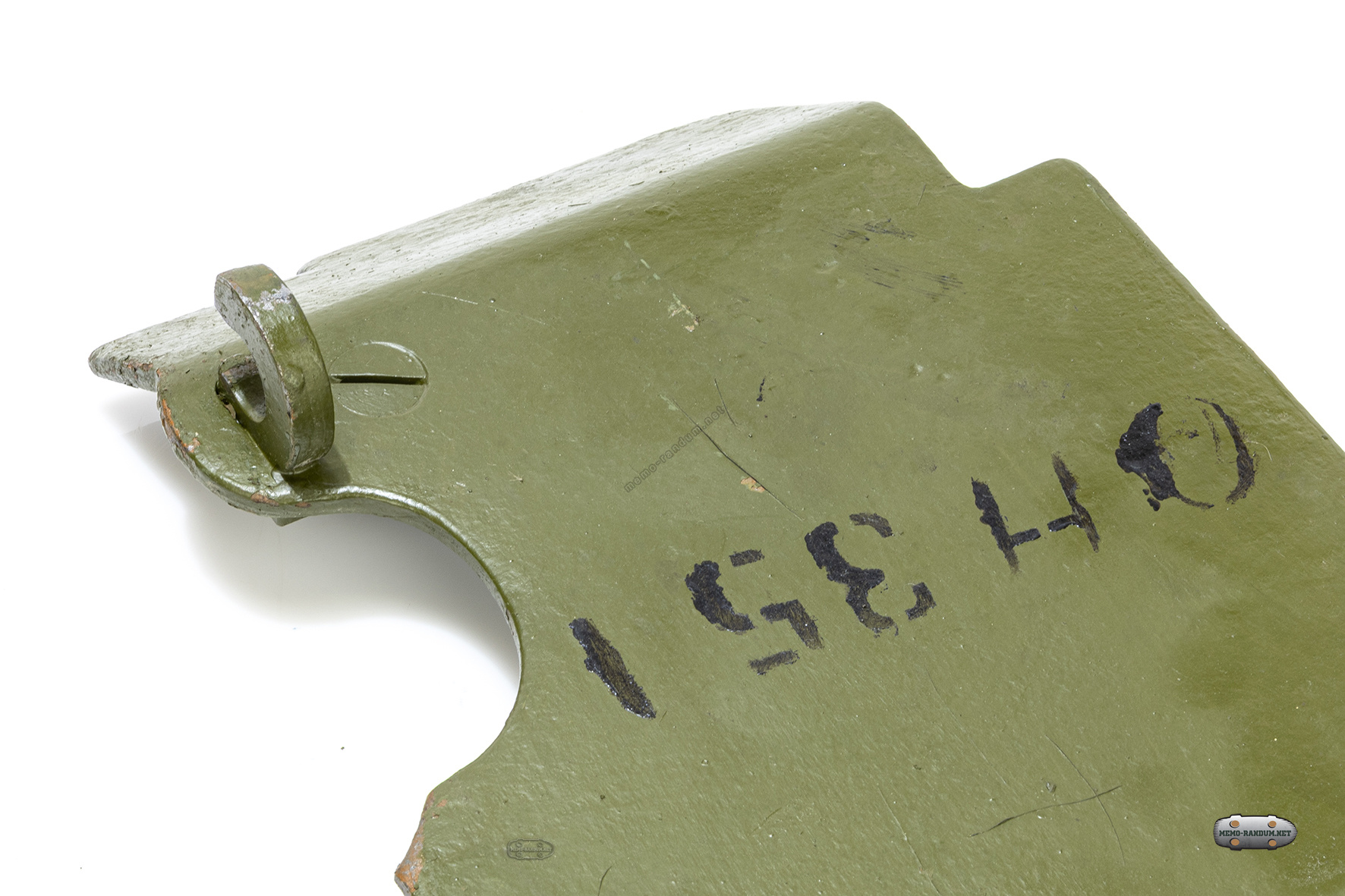

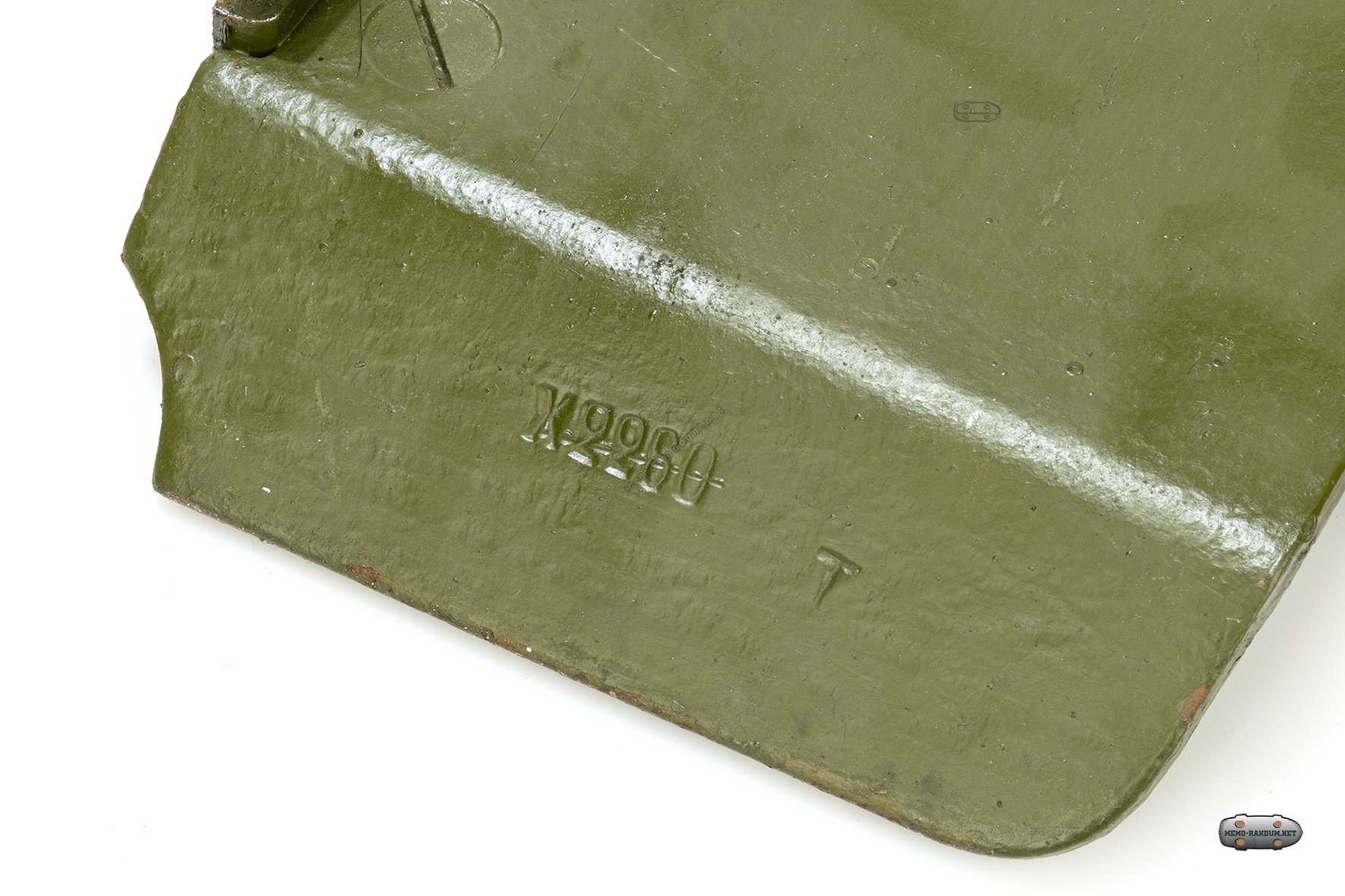

–ö–Ľ–Ķ–Ļ–ľ–ĺ –Ĺ–į –ļ—Ä—č—ą–ļ–Ķ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į: —Ä–ĺ–ľ–Ī —Ā–ĺ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ĺ–Ļ –≤ –ļ—Ä—É–≥–Ķ - –ė–∂–Ķ–≤—Ā–ļ. –ď–ĺ–ī - 1944, –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü- –°–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ć —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ –Ī—É–ļ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É –ĺ–Ī–ĺ–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł—é –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī —Ā–Ķ—Ä–ł–Ļ–Ĺ—č–ľ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–ĺ–ľ –°–ď866

–ü—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —ć–ļ—Ā–Ņ–ĺ–Ĺ–į—ā —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–į–ł–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ć—é –Ĺ–į —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–į–ļ–Ķ—ā–Ĺ–ĺ–ľ —Ä—č–Ĺ–ļ–Ķ - –ļ–ĺ–∂—É—Ö —Ā —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ–Ļ –∑–į–Ľ–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–ĺ—Ä–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ–ĺ–Ļ, "—ā—Ź–∂–Ķ–Ľ—č–Ļ" –į—Ä—Ā–Ķ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā —Ā—ā–į–Ĺ–ļ–į –ł —Č–ł—ā–į, –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ—Ä—ā–ł—Ü–į –≤ –ī–Ķ—ā–į–Ľ—Ź—Ö, –ł–Ľ–ł –ī–į–∂–Ķ –ĺ—ā—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ł–Ķ —ā–į–ļ–ĺ–≤—č—Ö.

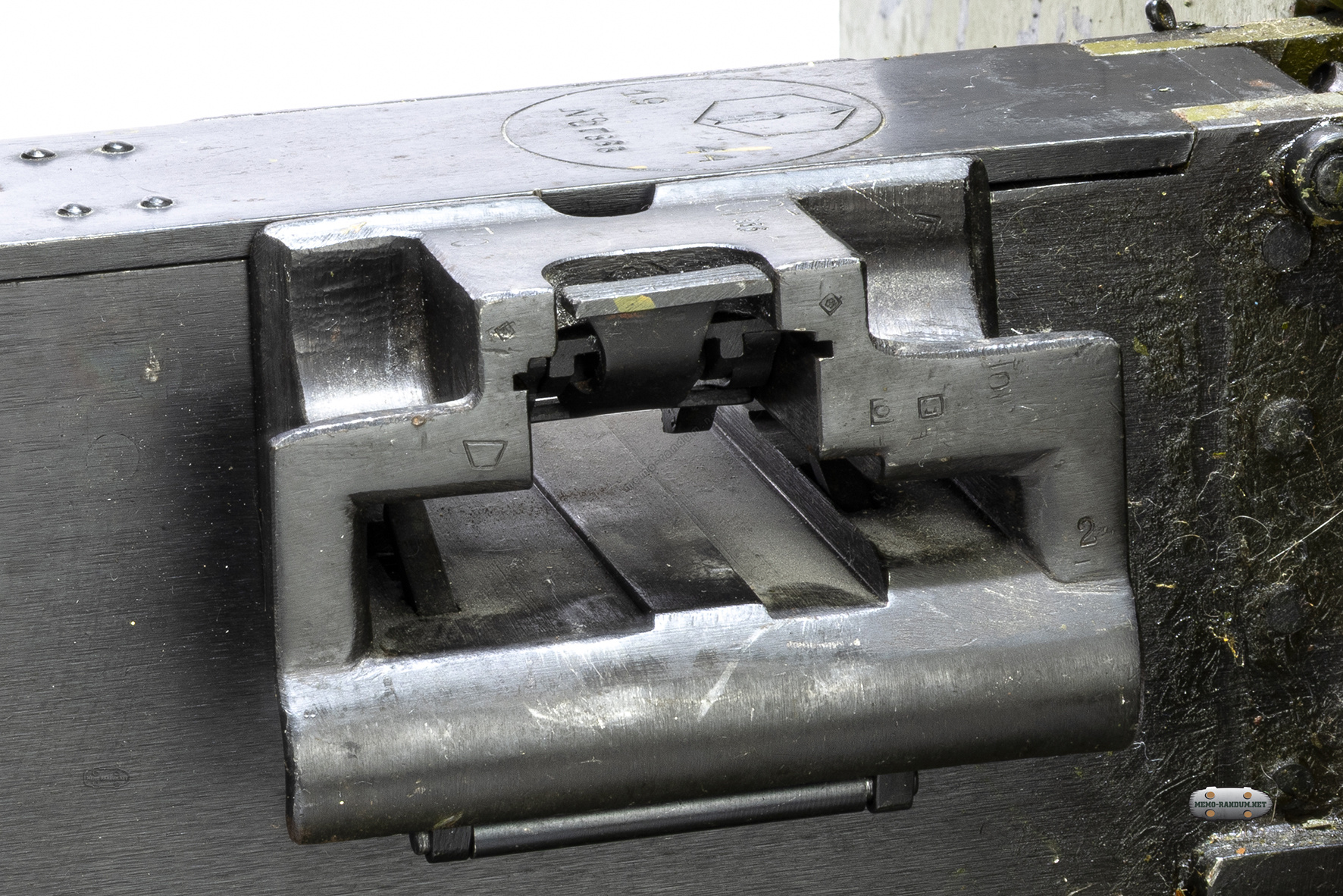

–ö–Ľ–Ķ–Ļ–ľ–ĺ —ā—Ä–į–Ņ–Ķ—Ü–ł—Ź –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–Ņ—Ä–ł—Ď–ľ–Ĺ–ł–ļ–Ķ –Ņ–ĺ–ī —Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –Ľ–Ķ–Ĺ—ā—É - –Ę—É–Ľ–į

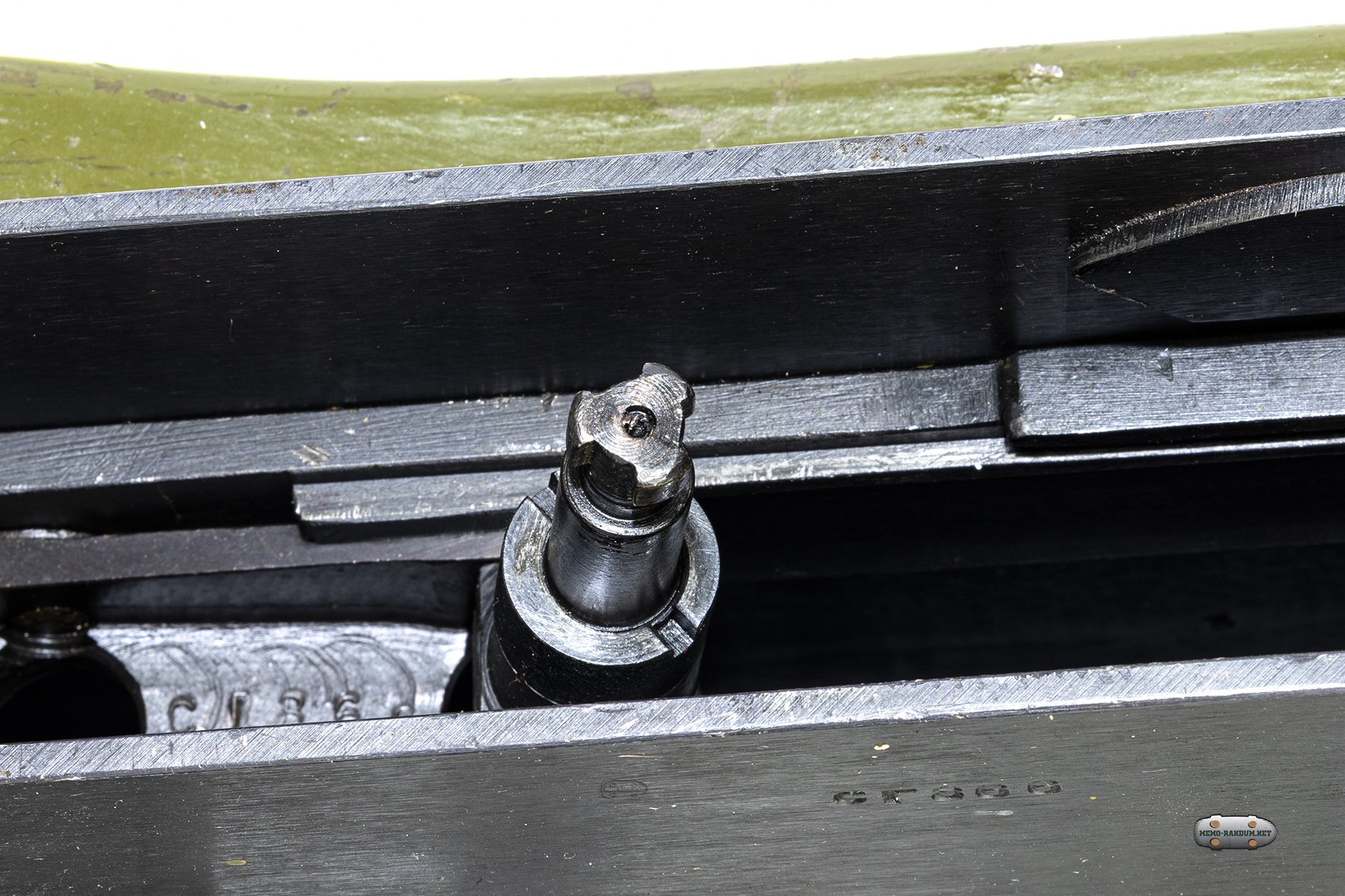

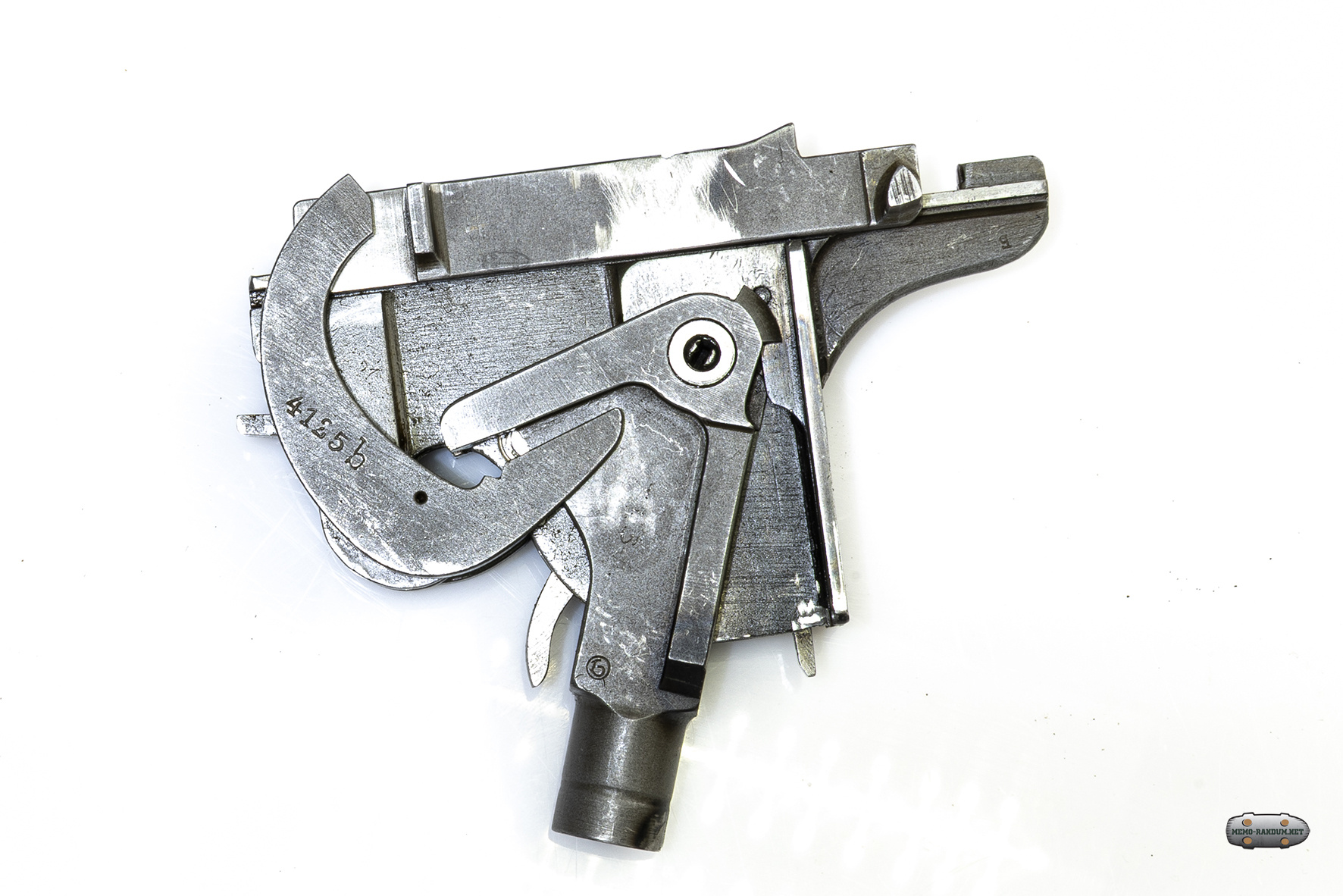

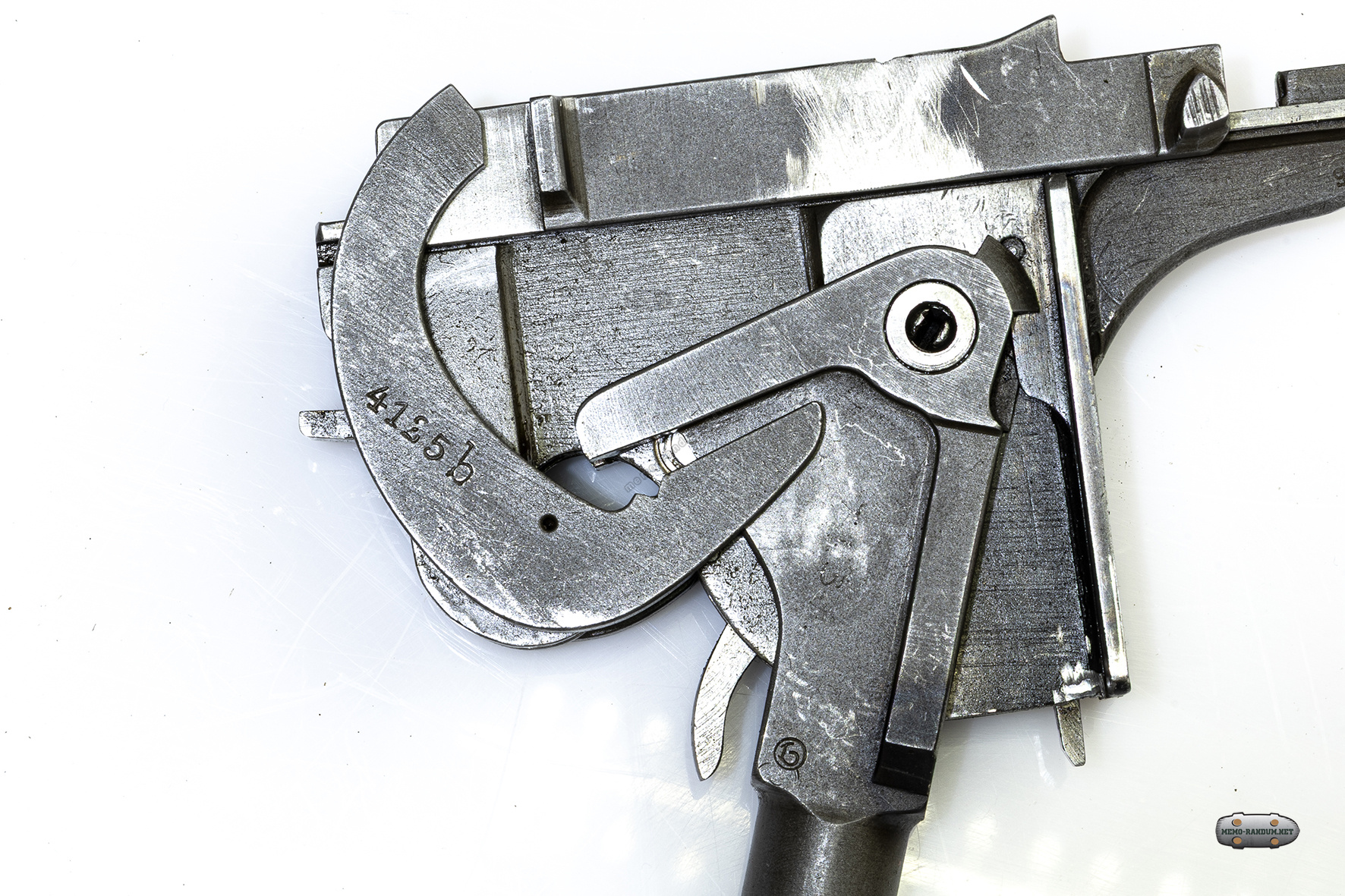

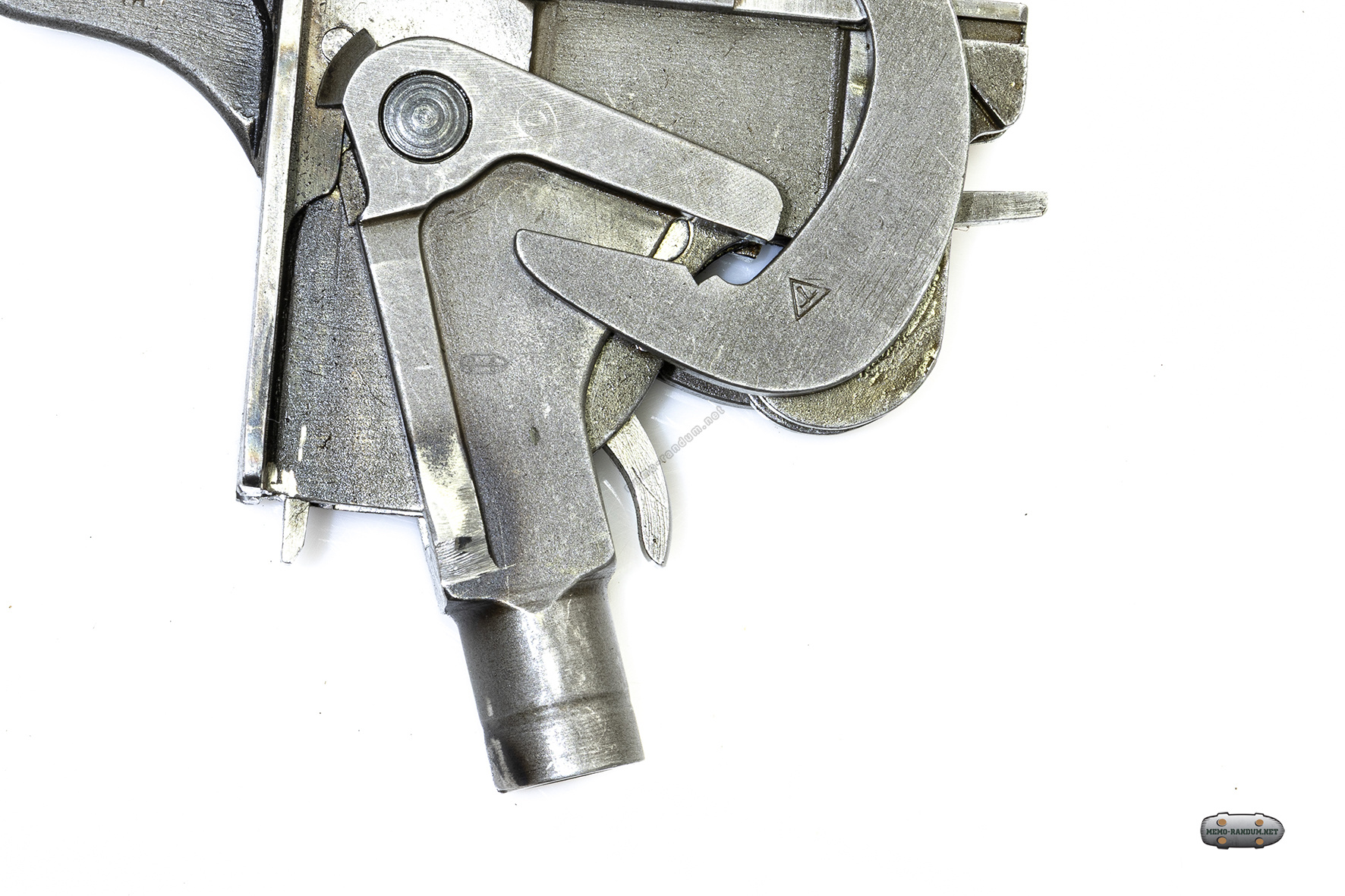

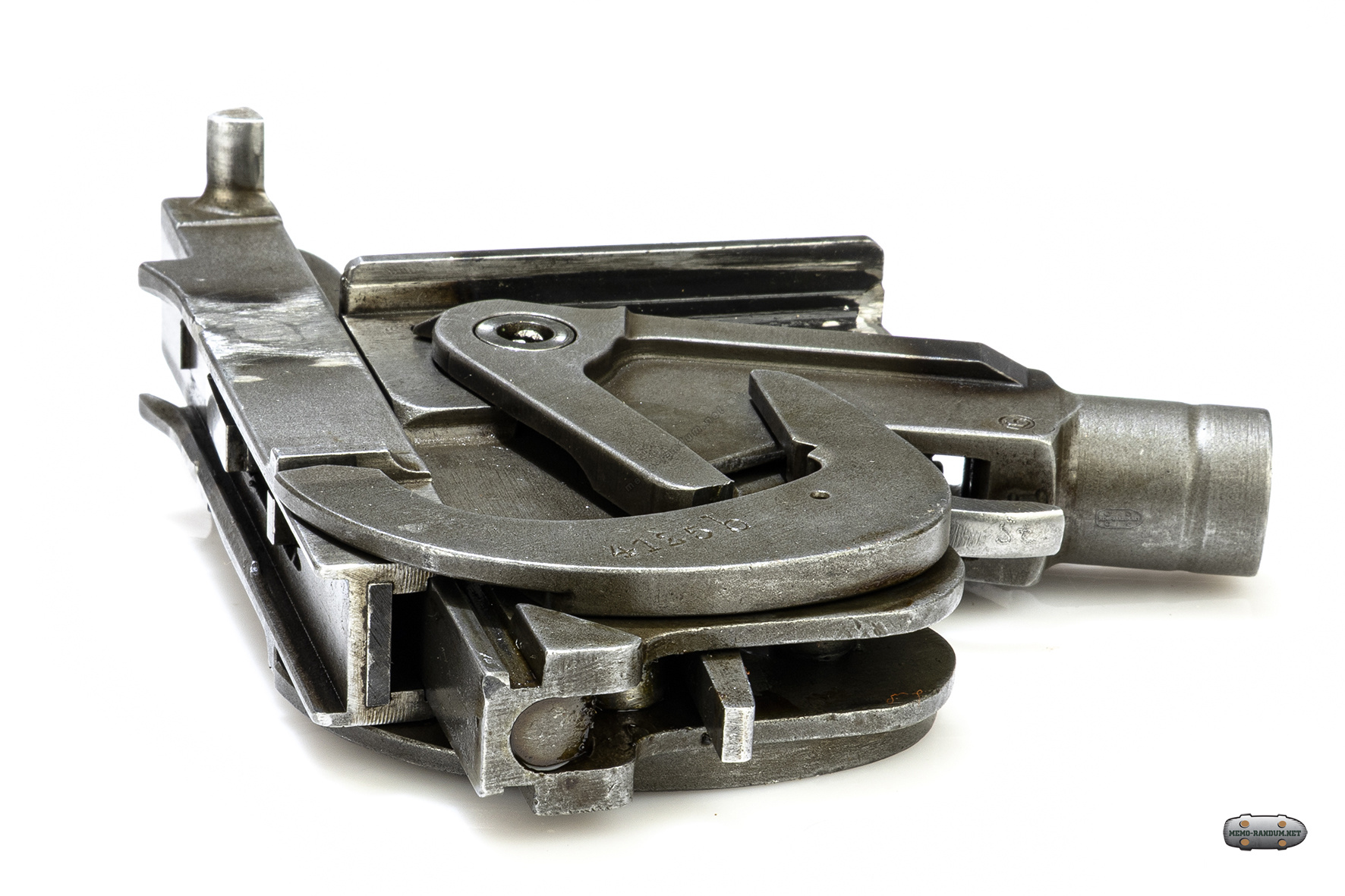

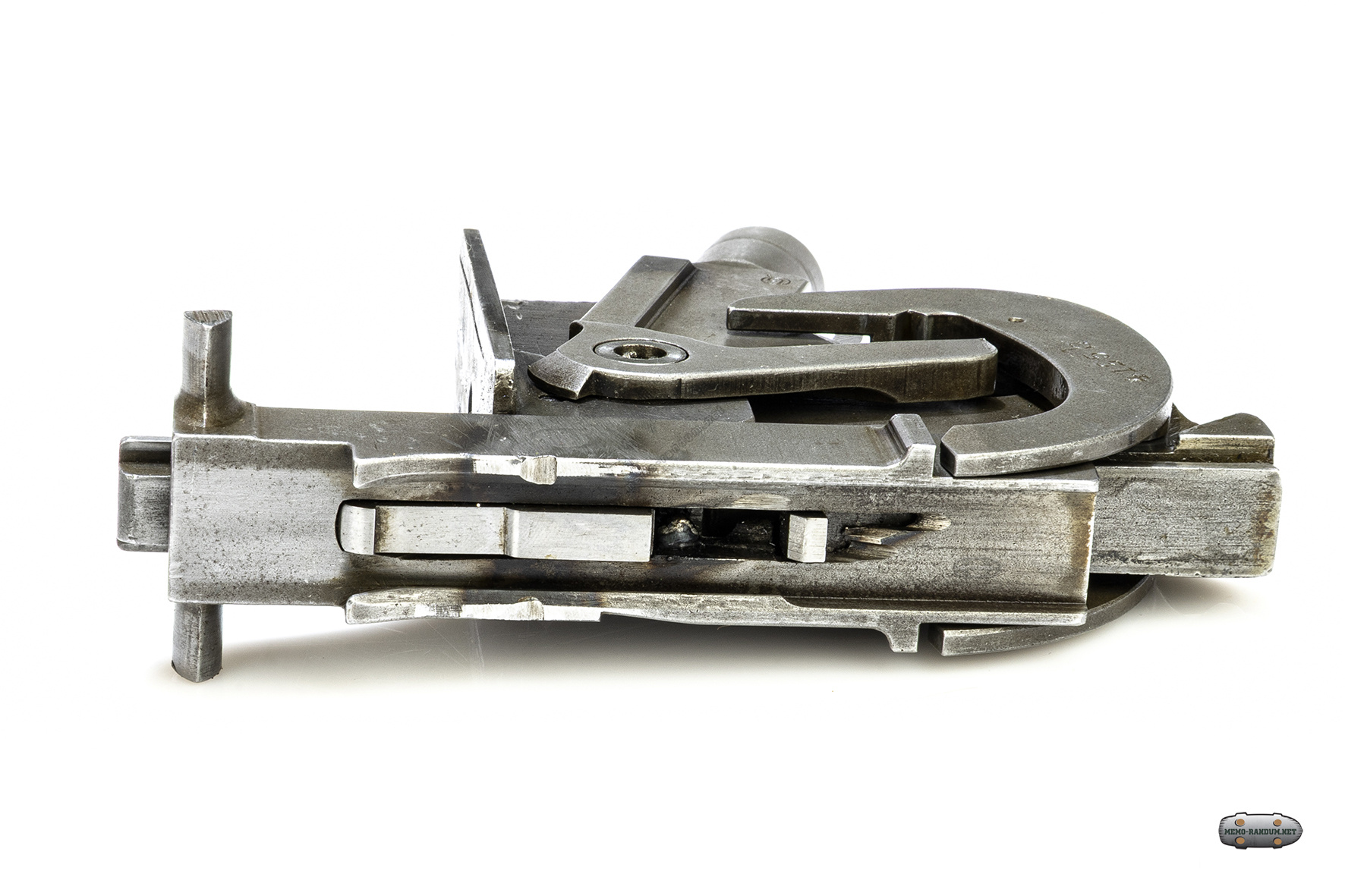

–ü—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—č –ú–į–ļ—Ā–ł–ľ–į (–ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ ¬ę–ú–į–ļ—Ā–ł–ľ¬Ľ) ‚ÄĒ –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ, –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł–ļ–Ķ —Ā –ĺ—ā–ī–į—á–Ķ–Ļ —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ–į, –ł–ľ–Ķ—é—Č–Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–ł–Ļ —Ö–ĺ–ī. –ü–ĺ –ľ–Ķ—Ä–Ķ –≤—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–≤—č–Ķ –≥–į–∑—č –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—é—ā —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ –Ĺ–į–∑–į–ī, –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī—Ź –≤ –ī–≤–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł–∑–ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∑–į—Ä—Ź–∂–į–Ĺ–ł—Ź, –ł–∑–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—é—Č–ł–Ļ –ł–∑ –ľ–į—ā–Ķ—Ä—á–į—ā–ĺ–Ļ –Ľ–Ķ–Ĺ—ā—č –Ņ–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ, –ī–ĺ—Ā—č–Ľ–į—é—Č–ł–Ļ –Ķ–≥–ĺ –≤ –ļ–į–∑—Ď–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –ł –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤–∑–≤–ĺ–ī—Ź—Č–ł–Ļ –∑–į—ā–≤–ĺ—Ä.

–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į –≤—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–į –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—Ź –Ņ–ĺ–≤—ā–ĺ—Ä—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –∑–į–Ĺ–ĺ–≤–ĺ. –ü—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ —ā–Ķ–ľ–Ņ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ī—č ‚ÄĒ 600 –≤—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ĺ–≤ –≤ –ľ–ł–Ĺ—É—ā—É (–≤ –∑–į–≤–ł—Ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—ā –≤–Ķ—Ä—Ā–ł–Ļ –≤–į—Ä—Ć–ł—Ä—É–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ—ā 450 –ī–ĺ 1000), –į –Ī–ĺ–Ķ–≤–į—Ź —Ā–ļ–ĺ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā 250‚ÄĒ300 –≤—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ĺ–≤ –≤ –ľ–ł–Ĺ—É—ā—É.

–•–ĺ–Ľ—Č–ĺ–≤–į—Ź –Ľ–Ķ–Ĺ—ā–į —Ā–Ĺ–į—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –Ņ–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ–į–ľ–ł 7.62—Ö54R

–Ē–Ľ—Ź —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ī—č –ł–∑ —Ä–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā–į –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–į 1910 –≥–ĺ–ī–į –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ—Ź—é—ā—Ā—Ź –≤–ł–Ĺ—ā–ĺ–≤–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ –Ņ–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ—č 7,62√ó54 –ľ–ľ R —Ā –Ņ—É–Ľ—Ź–ľ–ł –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–į 1908 –≥–ĺ–ī–į (–Ľ—Ď–≥–ļ–į—Ź –Ņ—É–Ľ—Ź) –ł –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–į 1930 –≥–ĺ–ī–į (—ā—Ź–∂—Ď–Ľ–į—Ź –Ņ—É–Ľ—Ź).

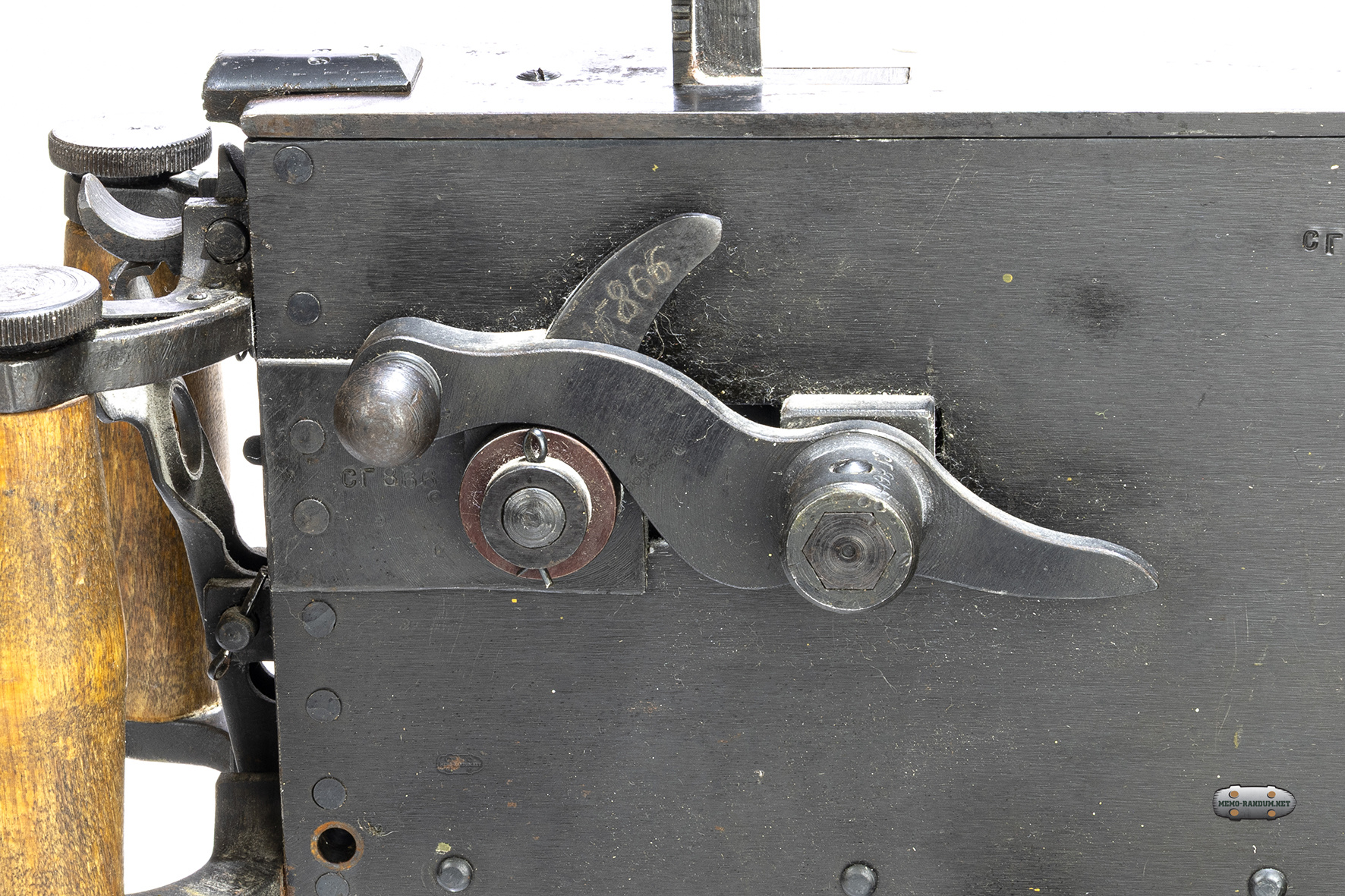

–°–Ņ—É—Ā–ļ–ĺ–≤–į—Ź —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–į —Ä–į—Ā—Ā—á–ł—ā–į–Ĺ–į —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ĺ–≥–ĺ–Ĺ—Ć –ł –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –Ņ—Ä–Ķ–ī–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć –ĺ—ā —Ā–Ľ—É—á–į–Ļ–Ĺ—č—Ö –≤—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ĺ–≤.

–ü–ł—ā–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā–į –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –Ņ–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ–į–ľ–ł –ł–∑ –Ņ—Ä–ł—Ď–ľ–Ĺ–ł–ļ–į –Ņ–ĺ–Ľ–∑—É–Ĺ–ļ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ —ā–ł–Ņ–į, —Ā –ľ–į—ā–Ķ—Ä—á–į—ā–ĺ–Ļ –ł–Ľ–ł –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–Ļ —Ď–ľ–ļ–ĺ—Ā—ā—Ć—é 250 –Ņ–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤ 1944-–ľ –≥–ĺ–ī—É.

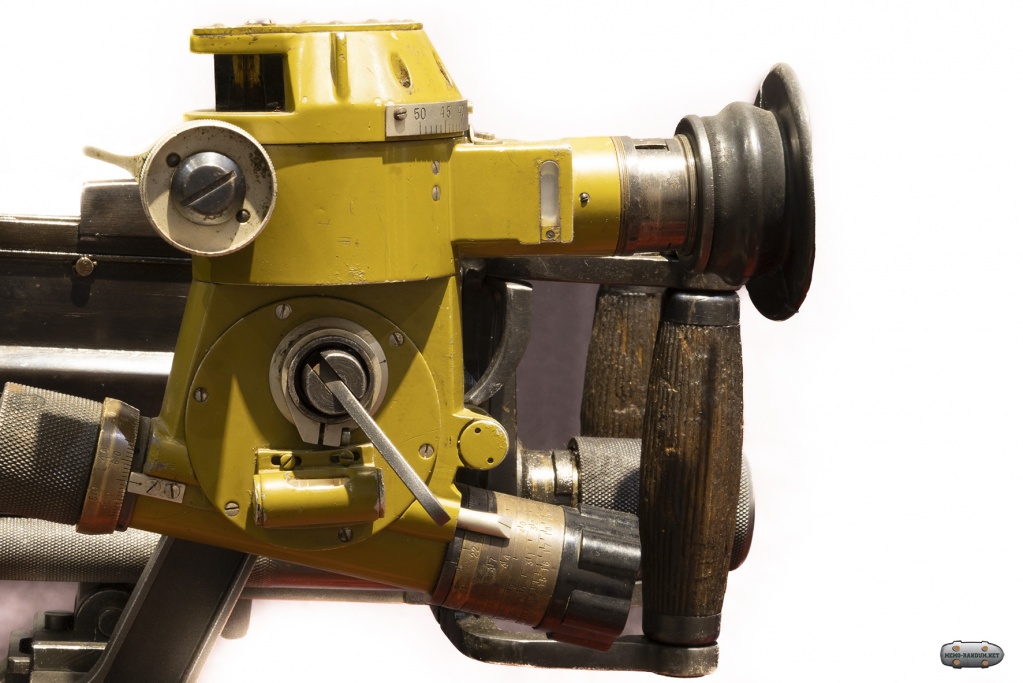

–ü—Ä–ł—Ü–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł—Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤–ļ–Ľ—é—á–į–Ķ—ā –≤ —Ā–Ķ–Ī—Ź —Ā—ā–ĺ–Ķ—á–Ĺ—č–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ü–Ķ–Ľ –ł –ľ—É—ą–ļ—É —Ā –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ—É–≥–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–Ķ—Ä—ą–ł–Ĺ–ĺ–Ļ.

–Ě–į –ī–ĺ–≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā–į—Ö —ā–į–ļ–∂–Ķ –ľ–ĺ–≥ —É—Ā—ā–į–Ĺ–į–≤–Ľ–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ–Ņ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ü–Ķ–Ľ. (—Ą–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—Ź –Ņ—Ä–ł—Ü–Ķ–Ľ–į –Ē–°39 (–ú–į–ļ—Ā–ł–ľ) –ł–∑ —ć–ļ—Ā–Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ł –ú—É–∑–Ķ—Ź –ĺ—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –≤ –ü–į–ī–ł–ļ–ĺ–≤–ĺ)

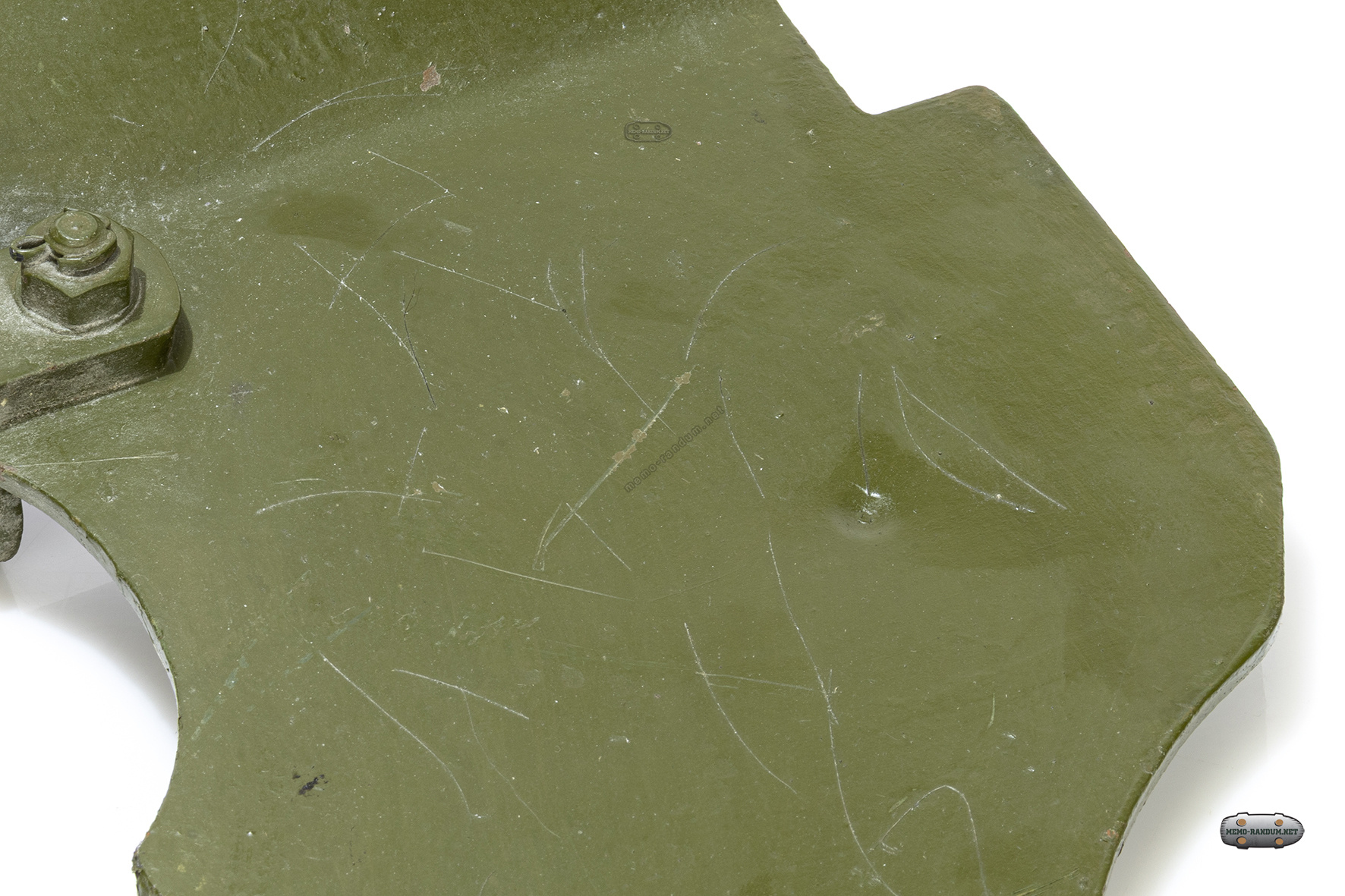

–ü—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —É—Ā—ā–į–Ĺ–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł –Ĺ–į –≥—Ä–ĺ–ľ–ĺ–∑–ī–ļ–ł–Ķ –Ľ–į—Ą–Ķ—ā—č, –Ņ–ĺ –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü—É –Ľ–į—Ą–Ķ—ā–ĺ–≤ –ľ–ł—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ķ–∑; –∑–į—ā–Ķ–ľ –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ĺ—Ä—ā–į—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā–į–Ĺ–ļ–ł, –ĺ–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į —ā—Ä–Ķ–Ĺ–ĺ–≥–į—Ö; –≤ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł —Ā 1910 –≥–ĺ–ī–į –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ļ–ĺ–Ľ—Ď—Ā–Ĺ—č–Ļ —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–ļ, —Ä–į–∑—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –ź. –ź. –°–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č–ľ.

–°—ā–į–Ĺ–ĺ–ļ —Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–Ķ –≤ 1943-–ľ –≥–ĺ–ī—É.

–≠—ā–ĺ—ā —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–ļ –Ņ—Ä–ł–ī–į–≤–į–Ľ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā—É –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ—É—é —É—Ā—ā–ĺ–Ļ—á–ł–≤–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ—Ä–ł —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ī–Ķ –ł –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź–Ľ, –≤ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā —ā—Ä–Ķ–Ĺ–ĺ–≥, –Ľ–Ķ–≥–ļ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ—Č–į—ā—Ć –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ—Ď—ā –Ņ—Ä–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ł.

–ö–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–ł