ÐŪ.Ð. ÐÐūŅÐĩÐē (ÐÐūŅКÐēа) ÐÐÐÐĄÐÐЧÐÐÐÐ ÐÐÐÐĄÐĒÐÐĢÐŪÐĐÐÐ ÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐŪЧÐÐ Ð ÐĒÐ ÐÐĒÐŽÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐĒÐЧÐÐĄÐĒÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐŦ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

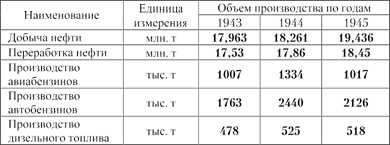

Ð ŅŅÐĩŅŅÐĩО ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐĩ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ (ŅÐ―ÐēаŅŅ 1944 â 8 ОаŅ 1945) Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐēÐūзŅÐūŅÐŧÐļ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðē ÐģÐūŅŅŅÐĩО â Ðē ŅаŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅа ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē Ðļ ÐĄŅаÐēКÐļ. ÐÐūÐąŅŅа Ð―ÐĩŅŅÐļ Ðē 1944â1945 ÐģÐģ. ÐŋÐū ŅŅаÐēÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ņ 1943 Ðģ. ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐŧаŅŅ, Ð―Ðū ÐēŅÐĩ ÐĩŅÐĩ ÐūŅŅаÐēаÐŧаŅŅ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ÐūÐđ, ÐĩÐĩ ŅŅÐūÐēÐĩÐ―Ņ ŅаÐēÐ―ŅÐŧŅŅ ÐŧÐļŅŅ 60 % ÐūŅ ÐŋÐūКазаŅÐĩÐŧÐĩÐđ 1940 Ðģ. Ð ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅŅÐļО Ðļ ŅŅÐī Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋÐĩŅÐĩŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаŅŅÐļŅ заÐēÐūÐīÐūÐē ŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧ Ð―Ðĩ Ð―Ð° ÐŋÐūÐŧÐ―ŅŅ ОÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ. ÐÐĩ Ņ ÐēаŅаÐŧÐū ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩÐđ ŅÐļÐŧŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē, ÐūÐąÐūŅŅÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐļÐ·Ð―ÐūŅÐĩÐ―Ðū. ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ðū ÐīÐūÐąŅŅÐĩ Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐ°ÐąÐūŅКÐĩ Ð―ÐĩŅŅÐļ Ðē 1943â1945 ÐģÐģ. ÐŋŅÐļÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ Ðē ŅÐ°ÐąÐŧ. 1. Ð ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩŅŅŅÐūŅÐ―ŅÐđ ŅаŅŅ ÐūÐī ÐēŅÐĩŅ ŅÐūŅŅÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐēаÐŧŅŅ Ðļ КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅÐūŅŅаÐēÐļÐŧ:

за ÐļŅÐ―Ņ 1943 â ОаÐđ 1944 ÐģÐģ. â 299 ŅŅŅ. Ņ; за ÐļŅÐŧŅ â ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅŅ 1944 Ðģ. â 351,6 ŅŅŅ. Ņ; за ŅÐ―ÐēаŅŅ â ОаÐđ 1945 Ðģ. â 381,9 ŅŅŅ. Ņ1.

ÐĒÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ, ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐąŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ŅО. ÐÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐūŅÐūÐąÐū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ Ð―ÐĩŅ ÐēаŅКŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°. Ðз ÐūÐąŅÐĩÐģÐū ÐūÐąŅÐĩОа ÐēŅŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū Ðē 1944 Ðģ. ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° ŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐĩÐģÐū ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ ÐīÐŧŅ ÐаŅÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū КÐūОÐļŅŅаŅÐļаŅа ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ (ÐÐÐ) Ð―Ðĩ ÐŋŅÐĩÐēŅŅаÐŧÐļ 68 %. ÐĢÐēÐĩÐŧÐļŅÐļŅŅ ŅазОÐĩŅŅ ÐūŅÐŋŅŅКа Ð―Ðĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐūŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ŅО. ÐÐū ŅаŅŅÐĩŅаО ÐÐŧаÐēÐ―ÐĩŅŅÐĩŅÐąŅŅа, Ðē 1944 Ðģ. ÐīÐŧŅ ÐŋÐūКŅŅŅÐļŅ ÐēŅÐĩŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ Ðē аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐ―ÐūО ÐģÐūŅŅŅÐĩО Ð―Ðĩ Ņ ÐēаŅаÐŧÐū 845 ŅŅŅ. Ņ. ÐÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ Ðē аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ðĩ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ Ð―Ðĩ ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅŅÐŧÐļŅŅ, аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅ Ðē ŅŅÐīÐĩ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧŅŅ Ð―Ðĩ Ð―Ð° ÐŋÐūÐŧÐ―ŅŅ ОÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ.

ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 1 â ÐÐūÐąŅŅа Ð―ÐĩŅŅÐļ Ðļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ÐķÐļÐīКÐūÐģÐū ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēа2

ÐÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐ°ÐąÐ° Ð ÐÐÐ, ÐĻŅÐ°ÐąÐ° ŅŅÐŧа ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðļ ÐÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ŅÐ°ÐąÐūŅаÐēŅаŅ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ 1944 Ðģ. ÐŋÐū ÐŋŅÐūÐēÐĩŅКÐĩ ÐŋŅаÐēÐļÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅа Ð―Ð° ŅŅÐūÐ―ŅаŅ , Ðē ŅÐēÐūÐĩО ÐīÐūКÐŧаÐīÐĩ ÐūŅОÐĩŅаÐŧа: ÂŦ1-ОŅ ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅКÐūОŅ ŅŅÐūÐ―ŅŅ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩÐĩ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅа ÐąÐĩз ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅÐŋŅŅКа ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ð―ÐĩŅÐĩÐŧÐĩŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūÂŧ3. ÐÐūÐīÐūÐąÐ―ŅÐđ ÐķÐĩ ÐēŅÐēÐūÐī ÐąŅÐŧ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð― ÐŋÐū 1-ОŅ ÐĢКŅаÐļÐ―ŅКÐūОŅ ŅŅÐūÐ―ŅŅ.

Ðа 1-О ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅКÐūО ŅŅÐūÐ―ŅÐĩ, Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅКÐūО ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū, ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩŅŅŅÐūŅÐ―ŅÐđ ÐŋŅÐūÐąÐĩÐģ аÐēŅÐūОаŅÐļÐ― ŅаÐēÐ―ŅÐŧŅŅ Ðē ÐļŅÐŧÐĩ â 51 КО, аÐēÐģŅŅŅÐĩ â 40 КО, ÐūКŅŅÐąŅÐĩ â 23 КО, Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ â 22 КО, ÐēОÐĩŅŅÐū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ŅŅ 100 КО. ÐĄÐŧÐ°ÐąÐūÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅа ŅŅÐūÐ―Ņа ÐļОÐĩÐŧÐū ОÐĩŅŅÐū ÐīаÐķÐĩ Ðē ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ ŅŅŅÐĩОÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŧÐĩŅÐ―ÐĩÐģÐū Ð―Ð°ŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐđŅК, КÐūÐģÐīа ÐūŅŅŅÐē ÐūŅ аŅОÐĩÐđŅКÐļŅ Ðļ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐąÐ°Ð· ÐīÐūŅŅÐļÐģаÐŧ 400â 500 КО Ðļ ÐēŅŅ ŅŅÐķÐĩŅŅŅ ÐŋÐūÐīÐēÐūза ÐŧÐūÐķÐļÐŧаŅŅ Ð―Ð° аŅОÐĩÐđŅКÐļÐđ Ðļ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐēÐūÐđ аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅ4.

ÐÐūÐŋŅÐūŅ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðē ÐĒŅÐĩŅŅÐĩО ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐĩ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐąŅÐŧ ÐūÐīÐ―ÐļО Ðļз ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ŅŅ Ðē ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐūÐē ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅŅÐ°Ð―Ņ, а ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐūŅŅаÐēÐūК ŅŅÐļŅ ŅÐĩŅŅŅŅÐūÐē ŅŅаÐŧÐū ÐūÐīÐ―ÐļО Ðļз ÐēаÐķÐ―ÐĩÐđŅÐļŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐļ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐļŅ ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ.

ÐÐūÐ―ŅŅÐūÐŧŅ за ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐĩÐđ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐģÐūŅŅŅÐĩ-ŅОазÐūŅÐ―ŅОÐļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаОÐļ ÐąŅÐŧ ÐēÐūзÐŧÐūÐķÐĩÐ― Ð―Ð° ŅÐŧÐĩÐ―Ð° ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐÐūОÐļŅÐĩŅа ÐÐąÐūŅÐūÐ―Ņ (ÐÐÐ) Ð.Ð. ÐÐļКÐūŅÐ―Ð°. ÐĄÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ ÐŋÐū ŅаОÐūŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ Ð―Ð° КаÐķÐīŅÐđ ОÐĩŅŅŅ Ðļ ÐąŅÐŧÐū ÐēÐūзÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ðū Ð―Ð° ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ (ÐĢÐĄÐ ÐÐ). РазŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð― ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐĩÐķÐĩОÐĩŅŅŅÐ―Ðū ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧŅŅ Ðē ÐÐÐ Ðļ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐŧŅŅ ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧÐĩО.

ÐŅŅ ÐūÐīÐ―ŅОÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ заŅÐēКа ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē, ÐēÐĩŅ ÐļŅ заÐŋŅаÐēКÐļ, ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаÐĩОаŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ Ðļ ÐģÐŧŅÐąÐļÐ―Ð° ÐŋŅÐūÐēÐūÐīÐļОÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ. ÐĢÐĄÐ ÐÐ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐąŅÐŧÐū ŅŅÐļŅŅÐēаŅŅ Ðļ ŅаКŅÐūŅŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―ÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐēÐŧÐļŅÐŧÐļ Ð―Ð° ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ:

1. ÐĢÐīаÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē ÐūŅ ÐŋŅÐ―ÐšŅÐūÐē Ð―Ð°ÐŧÐļÐēа ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ðļ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅ ÐĩÐģÐū ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐļŅÐūÐēКÐļ (ÐŋŅÐūÐŋŅŅÐšÐ―Ð°Ņ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅŅ ÐīÐūŅÐūÐģ, ÐēÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅа Ðļ ÐīŅ.).

2. ÐĢÐīаÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐēÐūÐđŅК ÐūŅ ŅазÐģŅŅзÐūŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ, ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļÐĩ Ðļ ÐŋŅÐūÐŋŅŅÐšÐ―Ð°Ņ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅŅ аÐēŅÐūÐģŅÐķÐĩÐēŅŅ ÐīÐūŅÐūÐģ.

3. ÐĄÐĩзÐūÐ―Ð―ÐūŅŅŅ заÐēÐūза, ÐĩŅÐŧÐļ ÐūÐ―Ð° ÐļОÐĩÐŧа ОÐĩŅŅÐū ÐŋÐū ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūОŅ ŅŅÐūÐ―ŅŅ.

4. ÐÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ŅазОÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅŅ заÐŋаŅÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩŅОазÐūŅÐ―ŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē Ð―Ð° ŅŅаŅŅКÐĩ ŅŅÐūÐ―Ņа.

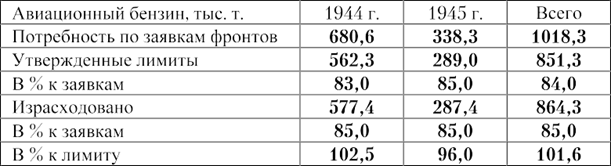

ÐаŅÐēКÐļ Ð―Ð° ÐģÐūŅŅŅÐĩÐĩ ŅŅÐūÐ―ŅŅ ÐŋÐūÐīаÐēаÐŧÐļ ÐļŅŅ ÐūÐīŅ Ðļз ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐī Ð―ÐļОÐļ заÐīаŅ. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ŅŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐēÐūÐļ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ, Ðē ŅаŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū КаŅаÐŧÐūŅŅ ÐēŅŅÐūКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēÐūÐģÐū аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°. Ð ŅÐ°ÐąÐŧ. 2 ÐŋŅÐļÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋÐūКазŅÐēаŅŅ Ð―ÐĩÐūÐąÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ заÐēŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ Ð―Ð° ŅÐĩŅŅŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ŅÐūÐēÐĩŅаОÐļ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē. ÐŅÐļ ŅŅÐūО К ŅŅÐūÐ―ŅаО Ð―ÐļКаКÐļŅ ÐūŅÐēÐĩŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐđ ÐŋÐū ŅКÐūÐ―ÐūÐžÐ―ÐūОŅ Ðļ ŅаŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūОŅ ŅаŅŅ ÐūÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ð―Ðĩ ÐēŅÐīÐēÐļÐģаÐŧÐūŅŅ. ÐÐļОÐļŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐŋÐūŅÐŧŅÐķÐļŅŅ ÐīÐŧŅ ŅŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅаКÐūÐģÐū Ð―ÐĩŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļŅ.

ÐĢÐķÐĩ Ðē аÐēÐģŅŅŅÐĩ 1942 Ðģ. заКÐūÐ―ÐūÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ― ÐĩÐķÐĩОÐĩŅŅŅÐ―ŅÐđ ÐŧÐļОÐļŅ Ð―Ð° ÐģÐūŅŅŅÐĩÐĩ ÐīÐŧŅ ÐūÐąŅÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļÐđ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ. ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКаÐŧа ÐēзаÐļÐžÐ―Ð°Ņ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ: ÐĢÐĄÐ ÐÐ ÐūÐąŅÐ·Ð°Ð―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļŅŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð° ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋŅÐūÐīŅКŅÐūÐē ŅŅÐūÐ―ŅаО, а ŅŅÐūÐ―ŅŅ, Ðē ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐŧÐļ ÐŋŅаÐēа ŅаŅŅ ÐūÐīÐūÐēаŅŅ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŧÐļОÐļŅа. ÐĢÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŧÐļОÐļŅÐūÐē Ð―Ð° ÐģÐūŅŅŅÐĩÐĩ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅО Ņ ÐūÐīаŅаÐđŅŅÐēаО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐūÐēÐĩŅÐūÐē ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē ОÐūÐģ ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧŅŅŅ ŅÐŧÐĩÐ― ÐÐÐ Ð.Ð. ÐÐļКÐūŅÐ―. ÐŅаÐēÐū Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū (ÐīÐū 10 %) ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŧÐļОÐļŅа ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅО ŅŅÐūÐ―ŅаО Ðļз ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩзÐĩŅÐēа ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКŅ ŅŅÐŧа ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅ аŅОÐļÐļ Ð.Ð. ÐĨŅŅÐŧÐĩÐēŅ Ðļ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКŅ ÐĢÐĄÐ ÐÐ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―ŅŅ Ð.Ð. ÐÐūŅОÐļÐŧÐļŅÐļÐ―Ņ.

ÐĄ ŅŅÐūÐđ ŅÐĩÐŧŅŅ, ÐŋÐū ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅ Ð.Ð. ÐÐļКÐūŅÐ―Ð°, ÐīÐŧŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐĩŅа заÐŋŅаÐēКÐļ ÐīÐŧŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ ÐąŅÐŧа ŅÐūзÐīÐ°Ð―Ð° ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―Ð°Ņ КÐūОÐļŅŅÐļŅ Ðļз ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū ÐąŅÐūÐ―ÐĩŅÐ°Ð―ÐšÐūÐēÐūÐģÐū ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐаŅКÐūОаŅа ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ, ŅÐĩКŅÐĩŅаŅÐļаŅа Ð.Ð. ÐÐļКÐūŅÐ―Ð° Ðļ ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ņ ŅŅаŅŅÐļÐĩО ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐ°ÐąÐ°. ÐĢŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ КÐūОÐļŅŅÐļÐĩÐđ ÐŋÐūКазаŅÐĩÐŧŅ ŅÐēÐŧŅÐŧŅŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐūÐđ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐēŅÐĩŅ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē Ðļ ŅŅÐūŅÐ―ŅÐŧŅŅ Ðē ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ÐūО ŅŅÐ°ÐąÐĩ, Ðē заÐēÐļŅÐļОÐūŅŅÐļ ÐūŅ ÐūÐąŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ, ÐūÐīÐļÐ―-ÐīÐēа Ņаза Ðē ОÐĩŅŅŅ.

ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 2 â ÐаŅÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅŅÐūÐ―ŅаОÐļ ÐēŅŅÐūКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēŅÐđ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ― Ðļ ÐĩÐģÐū ŅаŅŅ ÐūÐī Ðē ÐĒŅÐĩŅŅÐĩО ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐĩ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ5

ÐŅÐļ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКÐŧÐļ ŅÐŧÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ Ņ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐēÐĩŅа заÐŋŅаÐēКÐļ. ÐĒаК, Ðē ÐēÐūÐđŅКаŅ ÐļОÐĩÐŧÐļŅŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧÐļ Ņ заÐŋŅаÐēКÐūÐđ, ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļÐēаÐēŅÐĩÐđ ÐŋŅÐūÐąÐĩÐģ (заÐŋаŅ Ņ ÐūÐīа) ÐūŅ 170 ÐīÐū 300 КО Ðļ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ. ÐŅÐū ÐēŅзŅÐēаÐŧÐū заŅŅŅÐīÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ КÐūÐ―ŅŅÐūÐŧŅ за ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅО ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ. Ð 1942 Ðģ. ÐīÐļŅÐĩКŅÐļÐēÐūÐđ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа ŅŅÐŧа â заОÐĩŅŅÐļŅÐĩÐŧŅ Ð―Ð°ŅКÐūОа ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ ÐĄÐĄÐĄÐ Ð.Ð. ÐĨŅŅÐŧÐĩÐēа â 38 ÐūŅ 17 ОаŅŅа ÐąŅÐŧÐū ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ðū ÐŋÐūÐ―ŅŅÐļÐĩ ÂŦŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ð°Ņ заÐŋŅаÐēКаÂŧ â КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū, ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļÐēаŅŅÐĩÐĩ ÐŋŅÐūÐąÐĩÐģ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅ Ð―Ð° ŅаŅŅŅÐūŅÐ―ÐļÐĩ 200 КО. ÐÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐīÐļŅÐĩКŅÐļÐēŅ Ð―Ð° ÐēŅÐĩŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅŅ , Ņ КÐūŅÐūŅŅŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅÐĩ ÐąÐ°ÐšÐļ ÐēОÐĩŅаÐŧÐļ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ОÐĩÐ―ŅŅÐĩ, ŅÐĩО Ð―Ð° 200 КО ÐŋŅÐūÐąÐĩÐģа, ÐūÐąÐūŅŅÐīÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐĩОКÐūŅŅÐļ (10Ðļ 20-Ðŧ ÐąÐļÐīÐūÐ―Ņ). ÐÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐūŅŅŅÐļО аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧÐĩÐđ, ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēÐ―ŅÐĩ ÐąÐ°ÐšÐļ КÐūŅÐūŅŅŅ ÐēОÐĩŅаÐŧÐļ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ, ŅÐĩО ŅŅÐĩÐąŅÐĩŅŅŅ ÐīÐŧŅ 200 КО ÐŋŅÐūÐąÐĩÐģа, ÐŋŅÐļ ŅаŅŅÐĩŅаŅ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ. ÐĒаК, ÐŋŅÐļ заÐŋаŅÐĩ Ņ ÐūÐīа Ðē 250 КО, ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅ ŅаÐēÐ―ŅÐŧÐūŅŅ 1,25 заÐŋŅаÐēКÐļ, Ð―Ð° 300 КО â 1,5 заÐŋŅаÐēКÐļ. ÐÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÂŦŅŅÐŧÐūÐēÐ―ÐūÐđ заÐŋŅаÐēКÐļÂŧ ÐīÐŧŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐļ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅÐŋÐūŅŅÐīÐūŅÐļÐŧÐū ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐūÐđŅК аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅО ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūО, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅŅ ÐīÐūÐŧŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐĩÐđ.

Ð ÐūÐ·Ð―Ð°ÐšÐūОÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ņ заОŅŅÐŧаОÐļ ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ Ðē ÐĄŅаÐēКÐĩ ÐÐĩŅŅ ÐūÐēÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧаÐēÐ―ÐūКÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐąŅÐŧ ÐīÐūÐŋŅŅÐĩÐ― Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļК ŅŅÐŧа ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ аŅОÐļÐļ Ð.Ð. ÐĨŅŅÐŧÐĩÐē, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ðļ ÐūŅÐļÐĩÐ―ŅÐļŅÐūÐēаÐŧ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа ÐĢÐĄÐ ÐÐ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņа Ð.Ð. ÐÐūŅОÐļÐŧÐļŅÐļÐ―Ð° ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅазОаŅ а ÐŋŅÐĩÐīŅŅÐūŅŅÐļŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ.

ÐŅÐļ ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐļŅŅ ÐūÐīÐ―ŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐģŅŅÐŋÐŋа ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ÐĢÐĄÐ ÐÐ Ðē ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ÐūО ŅŅÐ°ÐąÐĩ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧа ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ÐūŅŅŅ Ðē ÐģÐūŅŅŅÐĩО, КÐūŅÐūŅаŅ ŅКÐŧаÐīŅÐēаÐŧаŅŅ Ðļз ŅаŅŅ ÐūÐīа Ð―Ð° ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКŅ К ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ (ŅŅÐļŅŅÐēаŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐģŅŅÐŋÐŋÐļŅÐūÐēКŅ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēÐūÐļО Ņ ÐūÐīÐūО), Ņ ÐūÐī ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ Ðļ заÐŋаŅŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐąŅÐŧÐū ÐļОÐĩŅŅ К КÐūÐ―ŅŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ, ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīÐļŅÐĩКŅÐļÐēÐūÐđ ÐÐĩŅŅ ÐūÐēÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧаÐēÐ―ÐūКÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅŅŅÐĩÐģÐū.

ÐŅÐļ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐąŅÐŧÐū ŅŅÐļŅŅÐēаŅŅ ŅÐūŅ ŅаКŅ, ŅŅÐū ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅаŅ аŅОÐļŅ ÐąŅÐŧа ÐūŅÐ―Ð°ŅÐĩÐ―Ð° ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐūÐđ, КÐūŅÐūŅаŅ ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧа ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ÐēÐļÐīÐūÐē Ðļ ŅÐūŅŅÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū. ÐĒаК ÐīÐŧŅ ÐąÐūÐĩÐēÐūÐđ аÐēÐļаŅÐļÐļ ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐēŅŅÐūКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēŅÐĩ аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ņ Ð-78 Ðļ Ð-74 (ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅŅ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūÐē Ð-70 Ðļ ÐÐ Ð-70 ÐąŅÐŧÐū заÐŋŅÐĩŅÐĩÐ―Ðū, ŅаК КаК ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļÐŧÐū К ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ÐīÐēÐļÐģаŅÐĩÐŧŅ ÐŋÐū Ð―Ð°ÐīÐīŅÐēŅ). ÐÐŧŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐ―ÐūÐđ аÐēÐļаŅÐļÐļ â аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ņ Ð-70 Ðļ ÐÐ Ð-70. ÐÐŧŅ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐļŅ Ðļ ŅŅÐķÐĩÐŧŅŅ ŅÐ°Ð―ÐšÐūÐē â ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēÐū. ÐÐŧŅ ÐŧÐĩÐģКÐļŅ ŅÐ°Ð―ÐšÐūÐē ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļ аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐđ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ― Ð-70.

ÐÐŧŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐļ Ņ 1944 Ðģ. ÐŋÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐÐ ÐīÐŧŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ ÐēОÐĩŅŅÐū ŅŅŅÐķÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° ŅŅаÐŧÐļ ÐēŅŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаŅŅ ŅŅÐ°Ð―ÐīаŅŅÐ―ŅÐđ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ― Ņ КÐūÐ―ŅÐūО КÐļÐŋÐĩÐ―ÐļŅ 225 ÐģŅаÐīŅŅÐūÐē. ÐÐŧŅ ŅŅаКŅÐūŅÐ―ŅŅ ŅŅÐģаŅÐĩÐđ â ÐŧÐļÐģŅÐūÐļÐ―, ŅŅаКŅÐūŅÐ―ŅÐđ КÐĩŅÐūŅÐļÐ―, Ðļ ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēÐū.

ÐÐ―ÐūÐģÐūÐūÐąŅазÐļÐĩ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐĩОŅŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ŅŅаÐēÐļÐŧÐū ÐŋÐĩŅÐĩÐī ÐĢÐĄÐ ÐРзаÐīаŅŅ ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐļÐ―Ð°ÐžÐļКÐļ ŅаŅŅ ÐūÐīа КаÐķÐīÐūÐģÐū ÐēÐļÐīа Ðļ ŅÐūŅŅа ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū, а ŅаКÐķÐĩ ÐąŅŅŅŅÐūÐģÐū ŅÐĩаÐģÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ð―Ð° ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅŅŅКŅŅŅŅ ÐĩÐģÐū ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅŅ ÐūÐīŅ Ðļз ŅŅÐūÐģÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧŅŅ Ðļ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ аŅŅÐūŅŅÐļОÐĩÐ―Ņ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐĩŅŅŅŅа, ÐģÐūŅÐūÐēÐļÐŧÐļŅŅ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅÐĩ ŅŅÐĩÐīŅŅÐēа Ņ ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ (аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐļŅŅÐĩŅÐ―Ņ, ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐīÐūŅÐūÐķÐ―ŅÐĩ ŅÐļŅŅÐĩŅÐ―Ņ, Ð―Ð°ÐŧÐļÐēÐ―ŅÐĩ ÐąÐ°ŅÐķÐļ Ðļ ŅÐ°Ð―ÐšÐĩŅŅ). Ðа ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐđ Ðū ÐīÐūÐŧÐĩ ŅаŅŅ ÐūÐīа КаÐķÐīÐūÐģÐū ŅÐūŅŅа ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ŅазŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаÐŧÐļŅŅ Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ заŅÐēКÐļ Ð―Ð° ŅŅÐĩÐąŅÐĩОŅÐđ ÐūÐąŅÐĩО ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ, ŅŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐŧаŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐūŅŅÐūÐē Ðļ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū.

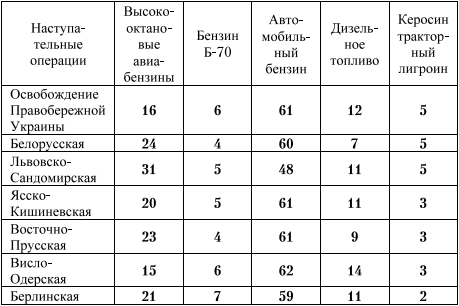

ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅаŅŅ ÐūÐīа ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ðē Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļŅŅ (ŅÐ°ÐąÐŧ. 3) ÐŋÐūКазŅÐēаŅŅ, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧŅŅÐļÐđ, Ðē ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩО, ŅаŅŅ ÐūÐī ŅÐĩÐŧ ÐŋÐū аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūОŅ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ņ â 59 %. ÐÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐđ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ― Ðē ÐūÐąŅÐĩО ŅаŅŅ ÐūÐīÐĩ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧ, Ðē ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩО â 21 %. ÐÐūКазаŅÐĩÐŧÐļ ŅŅÐļ Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―ŅОÐļ, ÐūÐ―Ðļ ОÐĩÐ―ŅÐŧÐļŅŅ Ðē заÐēÐļŅÐļОÐūŅŅÐļ ÐūŅ ÐūŅÐ―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐđŅК ŅазÐŧÐļŅÐ―ÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐūÐđ Ðļ Ð―Ð°ÐŋŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐĩÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ.

ÐÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅаŅŅÐĩŅŅ Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐēаŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ŅÐūÐģÐŧаŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО ОÐĩÐķÐīŅ ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ŅОÐļ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅОÐļ ÐÐÐ ÐĄÐĄÐĄÐ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐļÐŋÐļаÐŧŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅÐūÐē, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ Ðē ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐ°Ðą ÐīÐŧŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩÐģÐū ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐĩŅŅ ÐūÐēÐ―ŅО ÐÐŧаÐēÐ―ÐūКÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅŅŅÐļО. ÐÐūÐģÐīа ÐĩÐķÐĩОÐĩŅŅŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð― ÐŋÐūŅŅаÐēÐūК ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ðē ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅŅŅ аŅОÐļŅ ŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧŅŅ заКÐūÐ―ÐūО, ÐаŅКÐūОаŅŅ Ð―ÐĩŅŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ, ÐŋŅŅÐĩÐđ ŅÐūÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļŅ, ОÐūŅŅКÐūÐģÐū Ðļ ŅÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐŧÐūŅÐūÐē ÐūÐąŅÐ·Ð°Ð―Ņ ÐąŅÐŧÐļ ÐēŅÐīÐĩÐŧŅŅŅ ÐīÐŧŅ ÐаŅКÐūОаŅа ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐūŅ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēа Ð―ÐūŅОŅ Ð―Ð°ÐŧÐļÐēа Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋŅÐūÐīŅКŅÐūÐē, Ðē ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐīÐūŅÐūÐķÐ―ŅŅ ŅÐļŅŅÐĩŅÐ―Ð°Ņ , ОÐūŅŅКÐļО Ðļ ŅÐĩŅÐ―ŅО ŅÐūÐ―Ð―Ð°ÐķÐĩО, Ð―Ð° КаÐķÐīŅÐđ ОÐĩŅŅŅ. ÐŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐēŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐаŅКÐūОаŅŅ ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð―ÐūŅОŅ ÐīÐŧŅ ÐīŅŅÐģÐļŅ Ð―ŅÐķÐī заÐŋŅÐĩŅаÐŧÐūŅŅ.

ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 3 â ÐŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅаŅŅ ÐūÐī ÐēÐļÐīÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļŅŅ ÐĒŅÐĩŅŅÐĩÐģÐū ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, Ðē ÐŋŅÐūŅÐĩÐ―ŅаŅ 6

ÐŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅОÐļ ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļКаОÐļ ÐīÐŧŅ ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ÐŅаŅÐ―ÐūÐīаŅŅКÐļÐđ, ÐаКÐļÐ―ŅКÐļÐđ, ÐŅÐūÐ·Ð―ÐĩÐ―ŅКÐļÐđ, ÐĄŅзŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ, ÐŅÐđÐąŅŅÐĩÐēŅКÐļÐđ, ÐĢŅÐļОŅКÐļÐđ Ðļ ÐŊŅÐūŅÐŧаÐēŅКÐļÐđ Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋÐĩŅÐĩŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаŅŅÐļÐĩ заÐēÐūÐīŅ. ÐĄÐū ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ 1944 Ðģ. ŅаŅŅŅ ÐŋÐūŅŅаÐēÐūК ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ÐīÐŧŅ 1-ÐģÐū Ðļ 3-ÐģÐū ÐĢКŅаÐļÐ―ŅКÐļŅ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧŅÐŧаŅŅ Ņ Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋÐĩŅÐĩŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаŅŅÐĩÐģÐū заÐēÐūÐīа Ðē ÐŅÐūÐģÐūÐąŅŅÐĩ. ÐĄ ÐŋŅÐūÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ð―Ð° заÐŋаÐī, ŅазÐģŅÐūОÐūО Ð―ÐĩОÐĩŅКÐū-ŅŅОŅÐ―ŅКÐļŅ ÐēÐūÐđŅК Ðē ÐŊŅŅКÐū-ÐÐļŅÐĩÐ―ÐĩÐēŅКÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ, ÐūŅÐēÐūÐąÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐÐūÐŧŅŅÐļ Ðļ ЧÐĩŅ ÐūŅÐŧÐūÐēаКÐļÐļ, ÐÐĩÐ―ÐģŅÐļÐļ, ÐŋÐūŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐēÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ ŅазŅŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―ÐĩŅŅŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ.

ÐĄ ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1944 Ðģ. ÐŋÐū ОаÐđ 1945 Ðģ. ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐĩÐđ ÐąŅÐŧÐū ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ðū Ðļз Ð ŅОŅÐ―ÐļÐļ, ÐÐūÐŧŅŅÐļ, ЧÐĩŅ ÐūŅÐŧÐūÐēаКÐļÐļ Ðļ ÐÐĩÐ―ÐģŅÐļÐļ 816,5 ŅŅŅ. Ņ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ 82,8 ŅŅŅ. Ņ аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°, 615 ŅŅŅ. Ņ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° Ðļ 98,3 ŅŅŅ. Ņ ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēа7.

ÐаК ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐū, ÐŋŅÐļ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐĩ КаÐķÐīÐūÐđ ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ Ð·Ð°ÐąÐŧаÐģÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐŧÐļŅŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐÐ. ÐŅÐļОÐļ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅОÐļ ŅŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐŧÐļŅŅ ÐūÐąŅÐĩОŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū ÐīÐŧŅ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ Ðē ŅÐūŅŅаÐē ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐģŅŅÐŋÐŋÐļŅÐūÐēКÐļ. ÐÐīÐ―ÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐÐÐ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅÐĩ ОÐĩŅÐūÐŋŅÐļŅŅÐļŅ: ŅŅÐūÐ―ŅŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ņ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļŅŅ ÐŋŅÐļÐĩО ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐīÐūŅÐūÐķÐ―ŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐūÐē Ņ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐąÐĩз ÐŋŅÐūŅŅÐūŅ, а ÐаŅКÐūОаŅ ÐŋŅŅÐĩÐđ ŅÐūÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļŅ â ÐŋÐĩŅÐēÐūÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐ―ŅŅ ÐīÐūŅŅаÐēКŅ ÐļŅ ŅŅÐūÐ―ŅаО.

РзÐļÐžÐ―ÐĩÐđ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐūŅŅŅÐļО ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē, ŅŅаŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐļŅ Ðē ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļŅŅ , ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū Ðē ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļÐļ Ņ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūО, ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ð―ŅО ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧÐĩО ÐÐÐ. ÐÐūŅŅаÐēКÐļ Ðē ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅŅŅ аŅОÐļŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļÐēаÐŧÐļ Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋÐĩŅÐĩŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаŅŅÐļÐĩ заÐēÐūÐīŅ ÐĄÐĄÐĄÐ . ÐаÐŋаŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐūÐ―ŅаŅ К Ð―Ð°ŅаÐŧŅ Ðļ КÐūÐ―ŅŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ ŅÐūзÐīаÐēаÐŧÐļŅŅ Ðē ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļÐļ Ņ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ð―ÐūŅОаОÐļ, за ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩО аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°, ŅаК КаК ÐĩÐģÐū ŅаŅŅ ÐūÐī ÐŋŅÐļ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐĩ К ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧ ÐīÐū 3â4 заÐŋŅаÐēÐūК, а заÐēÐūзÐļŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐīÐūŅÐūÐķÐ―ŅО ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐūО ŅаКÐūÐĩ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū Ð―Ðĩ ŅŅÐŋÐĩÐēаÐŧÐļ. Ð Ņ ÐūÐīÐĩ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ, Ðļз ÐēŅÐĩŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧŅŅÐļÐđ ŅаŅŅ ÐūÐī ŅаКÐķÐĩ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ― â 63 %. ÐÐŧŅ ÐēÐūŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅаŅŅ ÐūÐīа аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ, ÐÐÐ ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐļÐ―ŅŅÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐūÐą ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐĩÐģÐū ÐūŅÐŋŅаÐēКÐļ ŅŅÐūÐ―ŅаО â ÐīÐū 74 % ÐūŅ ÐūÐąŅÐĩÐģÐū ŅаŅŅ ÐūÐīа Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋŅÐūÐīŅКŅÐūÐē8. ÐаÐŧÐļÐē аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° Ð―Ð° заÐēÐūÐīаŅ Ðē ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐīÐūŅÐūÐķÐ―ŅÐĩ ŅÐļŅŅÐĩŅÐ―Ņ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ. Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅŅ ОÐĩŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅаŅŅÐļ Ðļ ÐŋÐūÐīŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļÐŧÐļ ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ заÐīаŅÐļ. ÐÐū К КÐūÐ―ŅŅ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅО ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūО ŅÐ―ÐļзÐļÐŧаŅŅ ÐīÐū 0,5 заÐŋŅаÐēКÐļ. ÐŅÐū ÐąŅÐŧа ŅаОаŅ Ð―ÐļзКаŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ за ÐēŅŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ.

ÐŅŅÐļŅаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐūÐŋŅŅ ÐąŅÐŧ ŅŅŅÐĩÐ― ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ŅŅÐŧа Ðļ ÐĢÐĄÐ ÐÐ ÐŋŅÐļ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐĩ Ðļ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļŅ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ. ÐĄŅаÐŧÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐēаŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐīÐūКÐŧаÐīŅ ÐŋÐū ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐēÐūÐŋŅÐūŅаО ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅ Ðļ ÐÐÐ. ÐĒаК, Ðē аÐŋŅÐĩÐŧÐĩ 1944 Ðģ., ÐīÐū Ð―Ð°ŅаÐŧа ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐŧÐĩŅÐ―Ðĩ-ÐūŅÐĩÐ―Ð―ÐĩÐđ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ 1944 Ðģ. Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļК ŅŅÐŧа ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ аŅОÐļÐļ Ð.Ð. ÐĨŅŅÐŧÐĩÐē ÐīÐūКÐŧаÐīŅÐēаÐŧ ŅÐŧÐĩÐ―Ņ ÐÐÐ Ð.Ð. ÐÐļКÐūŅÐ―Ņ Ðū ŅÐūО, ŅŅÐū аÐŋŅÐĩÐŧŅŅКÐļÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° Ðļ ŅÐīаŅÐļ ÐĩÐģÐū ÐīÐŧŅ ÐÐÐ Ð―Ðĩ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅŅŅŅŅ, ŅŅÐū ŅÐūзÐīаÐĩŅ Ð―Ð°ÐŋŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐēÐūÐđŅК Ðē ÐēÐĩŅÐĩÐ―Ð―Ðĩ-ÐŧÐĩŅÐ―ÐļÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī. ÐаŅаÐŧŅÐ―ÐļК ŅŅÐŧа ÐūŅОÐĩŅаÐŧ ŅÐļŅŅÐĩОаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ Ð―ÐĩÐīÐūÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð° ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° заÐēÐūÐīаОÐļ Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ðļз-за аÐēаŅÐļÐđÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐūК, ÐēÐ―ÐĩÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐēŅŅ ŅÐĩОÐūÐ―ŅÐūÐē Ðļ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅКа ŅŅŅŅŅ. РзаКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐūÐ― ÐŋŅÐūŅÐļÐŧ ŅÐūзÐēаŅŅ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ Ņ заÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ Ð―Ð°ŅКÐūОаŅаОÐļ ÐŋÐū ÐēÐūÐŋŅÐūŅаО ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūО â ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐļО ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧа 1,4 заÐŋŅаÐēКÐļ9.

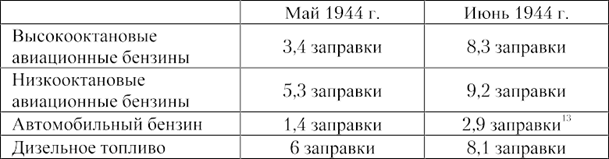

Ð ŅŅÐūŅ ÐķÐĩ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī Ð―Ð° ŅŅÐūÐ―ŅаŅ ŅÐ―ÐļзÐļÐŧаŅŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐēŅŅÐūКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēŅОÐļ аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅОÐļ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°ÐžÐļ. ÐŅÐū ÐąŅÐŧÐū ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū ŅÐū ŅŅаŅÐ―ŅО ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅаОÐūÐŧÐĩŅÐūÐē Ðē ÐēÐūзÐīŅŅÐ―ŅŅ аŅОÐļŅŅ Ðļ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđ аÐēÐļаŅÐļÐļ. ÐŅÐŧÐļ ŅŅÐūÐēÐĩÐ―Ņ ÐēŅŅÐūКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēŅŅ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūÐē Ðē ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅÐĩ 1943 Ðģ. ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧ 6â7 заÐŋŅаÐēÐūК, ŅÐū К ÐēÐĩŅÐ―Ðĩ 1944 Ðģ. ŅÐ―ÐļзÐļÐŧŅŅ ÐīÐū 3â4 заÐŋŅаÐēÐūК. ÐÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ŅО ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēÐūО Ðē ŅÐ°Ð―ÐšÐūÐēŅŅ ÐēÐūÐđŅКаŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧаŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐūÐēÐ―Ðĩ 3â4 заÐŋŅаÐēÐūК. ÐĢŅÐūÐēÐĩÐ―Ņ Ð―ÐļзКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēŅŅ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūÐē Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ Ð―Ð° ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐĩО ŅŅÐūÐēÐ―Ðĩ â 5,3â5,7 заÐŋŅаÐēÐūК10.

Ð ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐļ К ÐŧÐĩŅÐ―Ðĩ-ÐūŅÐĩÐ―Ð―ÐĩÐđ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ 1944 Ðģ. ÐĻŅÐ°Ðą ŅŅÐŧа ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðē ОаÐĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļÐŧ Ðē ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐ°Ðą ŅаŅŅÐĩŅŅ ÐŋÐū ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ заÐŋаŅÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ð―Ð° 1-О ÐŅÐļÐąÐ°ÐŧŅÐļÐđŅКÐūО, 1, 2, 3-О ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅКÐļŅ , 1, 2, 3-О ÐĢКŅаÐļÐ―ŅКÐļŅ ŅŅÐūÐ―ŅаŅ Ðē ŅазОÐĩŅÐĩ 20 заÐŋŅаÐēÐūК аÐēÐļÐ°ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūÐē, 15 заÐŋŅаÐēÐūК ŅÐ°Ð―ÐšÐūÐēÐūÐģÐū ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ðļ 10 заÐŋŅаÐēÐūК аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°. ÐÐÐ ŅŅÐēÐĩŅÐīÐļÐŧ ŅŅÐļ ŅаŅŅÐĩŅŅ Ðļ ÐŋÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧ заÐēÐĩзŅÐļ 1-ОŅ ÐŅÐļÐąÐ°ÐŧŅÐļÐđŅКÐūОŅ, ŅŅÐĩО ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅКÐļО Ðļ 1-ОŅ ÐĢКŅаÐļÐ―ŅКÐūОŅ ŅŅÐūÐ―ŅаО ÐīÐū 28 ОаŅ аÐēÐļÐ°ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―ÐūÐē â 71,6 ŅŅŅ. Ņ, аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° â 60,3 ŅŅŅ. Ņ, ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēа â 28,9 ŅŅŅ. Ņ, 2-ОŅ Ðļ 3-ОŅ ÐĢКŅаÐļÐ―ŅКÐļО ŅŅÐūÐ―ŅаО К 1 ÐļŅÐŧŅ â ÐūÐąŅÐĩÐđ ОаŅŅÐūÐđ 80 ŅŅŅ. Ņ11.

ÐÐŧŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ заÐīаŅÐļ ÐÐÐ ŅазŅÐĩŅÐļÐŧ ŅÐ°Ð·ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēаŅŅ Ðļз ОÐūÐąŅÐĩзÐĩŅÐēа ÐÐÐ 48,1 ŅŅŅ. Ņ аÐēÐļÐ°ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°, 4,5 ŅŅŅ. Ņ аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°, 18,4 ŅŅŅ. Ņ ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēа. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐÐÐ ÐūÐąŅзаÐŧ ŅÐ°Ð·ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēаŅŅ Ðļз ÐÐūŅŅÐĩзÐĩŅÐēа Ðļ ÐąÐĩзÐēÐūзÐēŅаŅÐ―Ðū ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅ ÐÐÐ 19,5 ŅŅŅ. Ņ аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð°; ŅÐūКŅаŅÐļŅŅ ŅÐūÐ―ÐīŅ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēа Ð―Ð° ОаÐđ Ðē ŅазОÐĩŅÐĩ 11,5 ŅŅŅ. Ņ, ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐē за ŅŅÐĩŅ ŅŅÐūÐģÐū ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ ÐīÐŧŅ ÐÐÐ; ŅÐūКŅаŅÐļŅŅ Ð―Ð° 3,3 ŅŅŅ. Ņ ÐŧÐļОÐļŅŅ ŅаŅŅ ÐūÐīа аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° ÐīÐŧŅ 1, 2 Ðļ 3-ÐģÐū ÐŅÐļÐąÐ°ÐŧŅÐļÐđŅКÐļŅ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē12.

ÐÐÐ ÐŋÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧ ŅаКÐķÐĩ, ŅŅÐū ŅÐūзÐīаÐēаÐĩОŅÐĩ заÐŋаŅŅ ОÐūÐģŅŅ ŅаŅŅ ÐūÐīÐūÐēаŅŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū Ņ ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐĄŅаÐēКÐļ.

ÐŅÐĩÐīŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ заÐŋаŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐūзÐīÐ°Ð―Ņ ÐŋÐū Ð―ÐļзКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēÐūОŅ ÐģÐūŅŅŅÐĩОŅ Ðļ ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēŅ. ЧŅÐū ÐķÐĩ КаŅаÐĩŅŅŅ ÐēŅŅÐūКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēŅŅ Ðļ аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ð° Ð―Ð° 1 ÐļŅÐ―Ņ, ŅŅÐļ заÐŋаŅŅ ÐąŅÐŧÐļ Ð―ÐļÐķÐĩ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð°, ŅаК КаК ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ÐēŅŅÐēÐļÐŧÐūŅŅ ŅŅÐū ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ŅО ŅŅÐ°ÐąÐūО ÐŋŅÐļ ŅаŅŅÐĩŅаŅ ÐēŅÐĩŅ Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋŅÐūÐīŅКŅÐūÐē ÐąŅÐŧ ÐēзŅŅ ÐēÐĩŅ заÐŋŅаÐēКÐļ Ð―ÐļÐķÐĩ ŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐļОÐĩÐŧÐļ К 1 ÐļŅÐŧŅ ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅКÐļÐĩ Ðļ ÐĢКŅаÐļÐ―ŅКÐļÐĩ ŅŅÐūÐ―ŅŅ.

ÐÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ Ð―Ð° 1 ОаŅ 1944 Ðģ. Ðļ Ð―Ð° 1 ÐļŅÐ―Ņ 1944 Ðģ. ÐŋÐū ÐēŅÐĩО ŅŅÐūÐ―ŅаО Ðē ŅÐĩÐŧÐūО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļзŅÐĩŅŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļО ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐūО:

ÐаŅÐļÐ―Ð°Ņ Ņ ÐļŅÐŧŅ 1944 Ðģ., Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðļ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅаŅŅ ÐūÐīа ÐÐĄÐ, ŅаŅŅ ÐūÐī ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ð―Ð° ŅŅÐūÐ―ŅаŅ ÐŋŅÐĩÐēŅŅаÐŧ ÐĩÐģÐū ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ. ÐĒŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ÐļзŅŅÐšÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО, Ðļ ŅŅÐļ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ ÐąŅÐŧÐļ Ð―Ð°ÐđÐīÐĩÐ―Ņ.

ÐÐĩŅÐēŅÐđ â ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ð―ÐĩŅŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ.

ÐŅÐūŅÐūÐđ â ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―ÐĩŅŅŅÐ―ŅŅ ŅÐĩŅŅŅŅÐūÐē Ð ŅОŅÐ―ÐļÐļ. ÐĒŅÐĩŅÐļÐđ â ÐŋŅÐļŅÐūŅŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐÐĄÐ ÐŋÐū ÐļОÐŋÐūŅŅŅ Ðļз ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐļ.

ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧÐļ ÐēаÐķÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐēŅŅŅ ÐŋÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅО ÐÐÐ, ŅŅÐūÐąŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐđ ОÐūÐģ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋÐūÐŧÐ―Ðū Ðļ ÐēŅÐĩŅŅÐūŅÐūÐ―Ð―Ðĩ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ŅÐĩ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐļО.

ÐŅÐūÐēÐūÐīÐļОŅÐĩ ОÐĩŅÐūÐŋŅÐļŅŅÐļŅ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐļ К Ð―Ð°ŅаÐŧŅ зÐļÐžÐ―ÐĩÐģÐū Ð―Ð°ŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ 1945 Ðģ. ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐļŅŅ ŅŅÐūÐ―ŅŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐŋÐū ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО Ð―ÐūŅОаО:

- 6,3 заÐŋŅаÐēКÐļ ÐŋÐū ÐēŅŅÐūКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēÐūОŅ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ņ;

- 7 заÐŋŅаÐēÐūК ÐŋÐū Ð―ÐļзКÐūÐūКŅÐ°Ð―ÐūÐēÐūОŅ ÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ņ;

- 3,5 заÐŋŅаÐēКÐļ ÐŋÐū аÐēŅÐūÐąÐĩÐ―Ð·ÐļÐ―Ņ14.

ÐĒаКÐķÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐūзÐīÐ°Ð―Ņ заÐŋаŅŅ ÐŋÐū ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēŅ â 4,7 заÐŋŅаÐēКÐļ. ÐÐū ÐŋŅаКŅÐļКа ÐŋÐūКазŅÐēаÐŧа, ŅŅÐū ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 10â15 заÐŋŅаÐēÐūК ÐŋÐū ÐīÐļзÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēŅ, ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋŅÐļ ÐąŅŅŅŅÐūО ÐŋŅÐūÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēÐūÐđŅК ÐēÐŋÐĩŅÐĩÐī, ŅŅаÐŧÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ÐūÐąŅзÐūÐđ Ðļ ÐūÐąÐĩŅÐ―ŅÐŧÐūŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļОÐļ ÐŋÐūŅÐĩŅŅОÐļ Ðē ÐģÐūŅŅŅÐĩО ÐēÐū ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐēÐūО ŅŅÐŧŅ, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ ÐĢÐĄÐ ÐÐ Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅŅ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē ŅŅÐļŅаÐŧÐļ, ŅŅÐū 4â5 заÐŋŅаÐēÐūК ÐēÐŋÐūÐŧÐ―Ðĩ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐīÐŧŅ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ.

РОаŅŅÐĩ â аÐŋŅÐĩÐŧÐĩ 1945 Ðģ. ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē ÐģÐūŅŅŅÐļО ŅÐŧŅŅŅÐļÐŧÐūŅŅ, Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐūÐąŅÐĩОа Ð―ÐĩŅŅÐĩÐŋŅÐūÐīŅКŅÐūÐē, ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ÐūŅÐēÐūÐąÐūÐķÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅŅÐ°Ð―Ð°Ņ , Ðļ ŅÐūКŅаŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ. ÐŅÐū ÐūÐąÐŧÐĩÐģŅÐļÐŧÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐūŅŅŅÐļО Ðē ÐÐĩŅÐŧÐļÐ―ŅКÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ, КÐūŅÐūŅаŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļзÐūÐēаÐŧаŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļО Ðļ Ð―ÐĩŅаÐēÐ―ÐūОÐĩŅÐ―ŅО ŅаŅŅ ÐūÐīÐūО ÐģÐūŅŅŅÐĩ-ŅОазÐūŅÐ―ŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē.

ÐаКÐūÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ заÐŋаŅÐūÐē ŅŅÐļŅ ŅÐĩŅŅŅŅÐūÐē ÐīÐŧŅ ÐÐĩŅÐŧÐļÐ―ŅКÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ 22 ÐīÐ―ÐĩÐđ, Ņ. Ðĩ. Ðē ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū КÐūŅÐūŅКÐļÐđ ŅŅÐūК. ÐĄ ŅÐĩÐŧŅŅ ŅŅКÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūŅŅаÐēКÐļ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ðē ÐēÐūÐđŅКа Ð―Ð° 1-О ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅКÐūО ŅŅÐūÐ―ŅÐĩ ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅŅ ŅÐĩÐ―ŅŅа Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐēŅÐĩ ŅКÐŧаÐīŅ, а Ðļз Ð―ÐļŅ â ÐģÐūŅŅŅÐĩÐĩ ŅÐŧÐū аÐēŅÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅÐūО Ðē ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, ОÐļÐ―ŅŅ аŅОÐĩÐđŅКÐļÐĩ ŅКÐŧаÐīŅ, ŅŅÐū ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐū Ðē ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅŅÐūКÐļ ÐēÐūŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅŅ ŅаŅŅ ÐūÐī, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð―ŅÐđ Ņ ÐąÐūÐĩÐēŅОÐļ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅОÐļ ÐēÐūÐđŅК за ŅÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðļ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐŧаŅÐīаŅОа Ð―Ð° заÐŋаÐīÐ―ÐūО ÐąÐĩŅÐĩÐģŅ Ņ. ÐÐīÐĩŅ, Ðļ ŅÐūзÐīаŅŅ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅÐĩ заÐŋаŅŅ К Ð―Ð°ŅаÐŧŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ.

ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, Ðē ÐĒŅÐĩŅÐļÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐēÐūÐđÐ―Ņ ŅÐŧŅÐķÐąÐ° ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО Ðē ŅÐŧÐūÐķÐ―ŅŅ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļÐŧа ÐąÐūÐŧŅŅŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ÐŋÐū ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ КŅŅÐŋÐ―ŅŅ ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ. ÐŅÐūОŅ ŅÐŋÐūŅÐūÐąŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐū ŅÐŧŅŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ð―ÐĩŅŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐĄÐĄÐĄÐ , ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ðē ŅŅŅÐ°Ð―Ðĩ, а ŅаКÐķÐĩ ÐēÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐĩŅŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ð ŅОŅÐ―ÐļÐļ, ÐÐūÐŧŅŅÐļ, ÐÐĩÐ―ÐģŅÐļÐļ Ðļ ЧÐĩŅ ÐūŅÐŧÐūÐēаКÐļÐļ, ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―ŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐūŅО Ðļ ОÐĩŅÐūÐīÐūÐē ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО ÐģÐŧŅÐąÐūКÐļŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ ÐŋŅÐļ ÐēŅŅÐūКÐļŅ ŅÐĩОÐŋаŅ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐđŅК.

Ð ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ ŅÐŧŅÐķÐąŅ заŅÐŧŅÐķÐļÐēаŅŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐĩÐ―ÐšÐļ ОÐĩŅÐūÐŋŅÐļŅŅÐļŅ ÐŋÐū ŅÐļŅÐūКÐūОŅ ÐžÐ°Ð―ÐĩÐēŅŅ заÐŋаŅаОÐļ ÐģÐūŅŅŅÐĩÐģÐū Ð―Ð° ŅКÐŧаÐīаŅ Ðļ Ðē ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅаŅ , ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐūÐīÐēÐļÐķÐ―ŅŅ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐūÐē Ðē ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅŅŅÐļŅ Ðļ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐēÐ―ŅŅ ÐģŅŅÐŋÐŋ ŅŅÐŧа, ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐīÐēÐūза Ņ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐēŅŅ Ðļ аŅОÐĩÐđŅКÐļŅ ŅКÐŧаÐīÐūÐē ÐēÐūÐđŅКÐūÐēÐūÐģÐū Ðļ аŅОÐĩÐđŅКÐūÐģÐū ŅŅÐ°Ð―ŅÐŋÐūŅŅа, ÐŋÐĩŅÐēÐūÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐ―ÐūОŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐ°Ð―ÐšÐūÐēŅŅ аŅОÐļÐđ Ðļ ÐŋÐūÐīÐēÐļÐķÐ―ŅŅ ÐģŅŅÐŋÐŋ.

1 ÐÐūŅОÐļÐŧÐļŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐĄÐŧŅÐķÐąÐ° ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО Ðē ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ 1941â1945. Ð., 1960. ÐĄ. 38.

2 ÐаŅÐūÐīÐ―ÐūÐĩ Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐū ÐĄÐĄÐĄÐ Ðē ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ. ÐĄŅаŅÐļŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. Ð., 1990. ÐĄ. 54, 55.

3 ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ аŅŅ ÐļÐē ÐÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēа ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐĪÐĩÐīÐĩŅаŅÐļÐļ (ÐĶÐÐÐ). ÐĪ. 67. ÐÐŋ. 32174. Ð. 260. Ð. 235.

4 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 2â6.

5 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐÐŋ. 26721. Ð. 14. Ð. 22.

6 ÐÐūŅОÐļÐŧÐļŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 36.

7 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 38.

8 ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐēŅÐĩаŅОÐĩÐđŅКÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ŅÐŧŅÐķÐąŅ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅŅÐļО. Ч. 1. Ð., 1946. ÐĄ. 29â32.

9 ÐĒŅÐŧ ÐĄÐūÐēÐĩŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðē ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ 1941â1945 ÐģÐģ. Ч. 4. Ð., 1963. ÐĄ. 53.

10 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 54.

11 ÐĶÐÐÐ. ÐĪ. 67. ÐÐŋ. 32174. Ð. 260. Ð. 237â239.

12 ÐÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐÐÐ ÐūŅ 13 ОаŅ 1944 Ðģ. â 5897.

13 ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐēŅÐĩаŅОÐĩÐđŅКÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅâĶ ÐĄ. 29.

14 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 31â32.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ