╨о.╨У. ╨в╨░╤А╨░╤Б╨╡╨▓╨╕╤З (╨У╤А╨╛╨┤╨╜╨╛, ╨а╨╡╤Б╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║╨░ ╨С╨╡╨╗╨░╤А╤Г╤Б╤М) ╨и╨Р╨а╨д╨Ь╨Х╨ж╨Р ╨Ш ╨Ъ╨Р╨а╨в╨Р╨г╨Э╨Р: ╨Ю ╨Я╨а╨Ю╨Ш╨б╨е╨Ю╨Ц╨Ф╨Х╨Э╨Ш╨Ш ╨Ф╨Т╨г╨е ╨в╨Ш╨Я╨Ю╨Т ╨Ь╨Р╨Ъ╨б╨Ш╨Ь╨Ш╨Ы╨Ш╨Р╨Э╨Ю╨Т╨Ю╨Щ ╨б╨Ш╨б╨в╨Х╨Ь╨л

╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕

╨з╨░╤Б╤В╤М V╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│

┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2016

┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2016

┬й ╨б╨Я╨▒╨У╨г╨Я╨в╨Ф, 2016

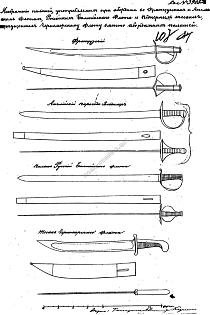

╨Т ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ XV ╨╕ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ XVI ╨▓╨▓. ╨▓ ╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╤П╤В ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤П, ╨╛╨▒╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╛╨│╤А╨╡╤Б╤Б╨╛╨╝ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▓ ╨╝╨╡╤В╨░╨╗╨╗╤Г╤А╨│╨╕╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╡ ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨░. ╨Р ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨╜╨░╤З╨╕╨╜╨░╤О╤В ╨▓╤Л╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨╕╨╖ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╤А╤Г╨┐╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╛╤Б╨▓╨░╤А╨╜╤Л╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П, ╨╕ ╨▓╨▓╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╤В╨╕╨┐╤Л ╨║╤А╤Г╨┐╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣ ╨╕╨╖ ╨╗╨╕╤В╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╛╨╜╨╖╤Л. ╨б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╤П╤В╤Б╤П ╨┐╨╛╨▓╤Б╨╡╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤В╨░╨║╨╕╨╡ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Г╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л XV ╨▓., ╨║╨░╨║ ╤Ж╨░╨┐╤Д╤Л ╨╕ ╨║╨╛╤А╨╛╨▒╤З╨░╤В╤Л╨╣ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В.

╨Т ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╤Е ╨▓ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╤Е ╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓ тАУ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╤Л╨╡ ┬л╤И╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╨░┬╗ ╨╕ ┬л╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░┬╗. ╨Ю╨▒╨░ ╤В╨╕╨┐╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤О╤В╤Б╤П ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ ┬л╨ж╨╛╨╣╨│╨▒╤Г╤Е╨╡┬╗ ╨Т╨░╤А╤Д╨╛╨╗╨╛╨╝╨╡╤П ╨д╤А╨╡╨╣╤Б╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ (Freysleben), ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╡╨╝╤Б╤П ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ 1500-╤Е ╨│╨╛╨┤╨╛╨▓1.

╨и╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╨░ тАУ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡ 100-╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ (╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡, ╨▓ XVI ╨▓. тАУ ╨┤╨╛ 70-╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓╨╛╨│╨╛) ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨░; ╤П╨┤╤А╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡. ╨Ъ╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░ ╨▓ XVI ╨▓. тАУ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨╝ ╨╛╤В 80 ╨┤╨╛ 20 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓, ╨▓ ╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╤В ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╨╝╨╡╤Б╤В╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П; ╨▓ XVII ╨▓. ╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░ (cartau, cortau) ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤В╤Б╤П ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╤Е ┬л╤Б╨╡╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨▓┬╗ ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л.

╨Ф╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛ ╨╗╤О╨▒╨╛╨┐╤Л╤В╨╜╨░ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╤Н╤В╨╕╤Е ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ тАУ ╨╜╨╡ ╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╤О╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М ╤В╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╨╛╤З╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛ ╨╜╨╡╤П╤Б╨╜╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨║╨╛╨▓.

╨и╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╨░

╨Я╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨┤╤Г ╤Б╨╝╤Л╤Б╨╗╨░ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П ┬л╤И╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╨░┬╗ ╨╡╤Б╤В╤М ╨┤╨▓╨╡ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╕: ┬л╨│╨╛╤А╤П╤З╨░╤П (╨╗╨╕╤Е╨░╤П) ╨│╤Г╨╗╤П╤Й╨░╤П ╨┤╨╡╨▓╨║╨░┬╗ (╤Н╤В╨╛╨╣ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╕ ╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╗╤Б╤П ╨С╤С╤Е╨░╨╣╨╝)2 ╨╕ ┬л╨│╨╛╤А╤П╤З╨░╤П (╨╗╨╕╤Е╨░╤П) ╨Ь╨╡╤В╤П (╨Ь╨░╤В╨╕╨╗╤М╨┤╨░)┬╗, ╨┐╤А╨╡╨▓╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨▓ ╨╕╨╝╤П ╨╜╨░╤А╨╕╤Ж╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ (╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨п╨╜╤Б╨░)3. ╨Т ╨╜╨░╤И╨╕ ╨┤╨╜╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╣ ╨▓╨╡╤Б ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ┬л╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╗╨╕╤З╨╜╨░╤П┬╗ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╤П ╨п╨╜╤Б╨░, ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╤З╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝ ╨▓ ╨╜╨╡╨┤╨░╨▓╨╜╨╡╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨Ь╨╡╤Б╤Б╨╜╨╡╤А╨░4; ╨║╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨п╨╜╤Б ╨┤╨╛╨┐╤Г╤Б╨║╨░╨╗ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П: ┬л╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ (╨╕╤В╨░╨╗. mezzo) ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕┬╗, ╤В. ╨╡., 100 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓ ╤Н╤В╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨░.

╨Э╨░ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡, ╨▓╤Б╨╡ ╤Н╤В╨╕ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╕ ╤Г╨▒╨╡╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╢╨╡, ╨╜╨░╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Г╨▒╨╡╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╜ ┬л╤Б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╛╤А ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨╜╨╡╨╝╤Ж╨╡╨▓┬╗, ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤Й╨╕╨╣ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╨╝ (╤Д╤А╨╕╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╝) ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝; ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╤Г╤Б╤В╤А╨░╤И╨░╤О╤Й╨╡╨╡, ╨╜╨╡ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨╜╨╕╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╤Е╨▓╨░╨╗╨╡╨▒╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨Я╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Н╤В╨╕ ╨┤╨▓╨░ ╤В╨╕╨┐╨░ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤ ╤Н╤В╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╤Г╨╢╨╡ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 1500 ╨│., ╤В╨╛ ╨╜╨╡╤Г╨▒╨╡╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨░ ╨╕ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╤П ╤Б ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╜╨░╤А╨╕╤Ж╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛.

╨е╨╛╤В╤М ╨║╨░╨║-╤В╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨┤╨╛╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╡╨╜ ╨╗╨╕╤И╤М ╨▓╨░╤А╨╕╨░╨╜╤В ┬л╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ (╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨╣) ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕┬╗; ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╨╡ ┬л╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П┬╗ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л XVI ╨▓. ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╤П╤В ╨╛ ┬лMetzikana┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ┬л╤Г ╨╜╨╡╨╝╤Ж╨╡╨▓ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤И╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╨╡╨╣┬╗, ╨░ ╤Г ╨┤╨╕ ╨Ф╨╢╨╛╤А╨┤╨╢╨╕╨╛ ╨Ь╨░╤А╤В╨╕╨╜╨╕ ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╨╝ ┬л╨╝╨╡╤Ж╤Ж╨░╨╜╤Г┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╨║╨╛╨╝╨╝╤Г╨╜╤Г┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨░ ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╤П╨┤╤А╨╛ ╨▓ 50 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓ ╨║╨░╨╝╨╜╤П5. ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л ╤Г ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨░ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П, ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╤О╤Й╨╕╨╡ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤П╨┤╤А╨╛╨╝ ╨▓╨╡╤Б╨╛╨╝ ┬л╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 300 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓┬╗6.

╨У╨╛╤А╨░╨╖╨┤╨╛ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Г╨▒╨╡╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨╡ ╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡: ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨▓ ╤Б╤В╨░╤А╨╛╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨╝ ┬лscharfe Metz┬╗ ╨╜╤Г╨╢╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М ╨║╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╕ тАУ ┬л╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╛╤В╨╡╤Б┬╗, ┬л╨┤╤А╨╛╨▒╨╕╤В╨╡╨╗╤М ╨║╨░╨╝╨╜╨╡╨╣┬╗. ╨г╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝ ╨║╨░╨║ ╨▓ ╤Н╤В╨╕╨╝╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝ ┬л╨б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╨╡ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░┬╗ ╨▒╤А╨░╤В╤М╨╡╨▓ ╨У╤А╨╕╨╝╨╝7, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨▓ ┬л╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨░┬╗8: ┬лMetz┬╗ ╤Н╤В╨╛ ┬л╤В╨╛╤В, ╨║╤В╨╛ ╨╗╨╛╨╝╨░╨╡╤В ╨╕ ╤А╤Г╨▒╨╕╤В ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╤М┬╗. ╨Я╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡, ╨║╨░╨║ ╤Н╤В╨╛ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨╢╨╕╨▓╤Л╤Е ╤П╨╖╤Л╨║╨░╤Е, ╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╡, ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤Б╨╝╤Л╤Б╨╗ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╕╤Б╨║╨░╨╖╨╕╨╗╨╕╤Б╤М; ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ (╨╜╨╡╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╜╨╜╨╛) ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╤В╤М ┬л╨┤╨╡╨▓╨║╨░┬╗.

╨Я╤А╨╕╨╗╨░╨│╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ┬лscharf┬╗ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╝╤Л╤Б╨╗╨╛╨▓, ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨║ ╨╜╨░╤И╨╡╨╝╤Г ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╤О ╨┐╨╛╨┤╤Е╨╛╨┤╤П╤В ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤Й╨╕╨╡╤Б╤П ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤О: ┬л╤В╨╛╤З╨╜╤Л╨╣┬╗ ╨╕ (╨╕╨╗╨╕) ┬л╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤О╤Й╨╕╨╣┬╗.

╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬л╤И╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╨░┬╗ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ┬л╤А╨░╤Б╤И╨╕╤Д╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М┬╗ ╨║╨░╨║ ┬л╤В╨╛╤З╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨▒╨╛╨╣╨╜╤Л╨╣ ╤Б╤В╨╡╨╜╨╛╨▒╨╛╨╣, ╤Б╤В╨╡╨╜╨╛╨╗╨╛╨╝┬╗, ╤З╤В╨╛ ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╛ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨╕ ╤В╨╛╨│╨┤╨░╤И╨╜╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Л╤З╨░╤П╨╝ ╨▓ ╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣╨╜╤Л╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓, ╨╕ ╤В╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨░. ╨Ш ╨╝╨░╨╗╨╛╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╨╜╨╡╨╝╨╡╤З╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╢╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ┬л╨╝╨╡╤Ж╤Ж╨░╨╜╨░┬╗.

╨Ъ╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░

╨У╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П ┬л╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░┬╗ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╤Л ╤Б╨╛ ╨╖╨▓╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤З╨╕╤Б╨╗╨░ ┬л╤Б╨╛╤А╨╛╨║┬╗ ╨┐╨╛-╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╕ (┬л╨║╨▓╨░╤А╨░╨╜╤В╨░┬╗, ╨┐╨╛ ╨С╤С╤Е╨░╨╣╨╝╤Г) ╨╕╨╗╨╕ ╤Б╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╨╝ ┬л╤З╨╡╤В╨▓╨╡╤А╤В╤М┬╗ (┬л╨║╨▓╨░╤А╤В╨░┬╗)9; ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╤Г ╨╝╨╛╨│╤Г╤В ╨╛╤В╨╛╨╢╨┤╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╤В╤М ╤Б ┬л╤З╨╡╤В╨▓╨╡╤А╤В╤М-╨┐╤Г╤И╨║╨╛╨╣┬╗ (╨╜╨╡╨╝. Vierteilb├╝chse) ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╡╨╡ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А ╤А╨░╨▓╨╜╤П╨╗╤Б╤П ╤З╨╡╤В╨▓╨╡╤А╤В╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨│╨╛ ╤Н╤В╨░╨╗╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕. ╨Ч╨░╨╝╨╡╤В╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╖╨┤╨╡╤Б╤М ╨▓ ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨╖ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨░╨╡╤В ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ 19 ╨▓. ╨╛ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨╝ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨╝╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╕╨╗╨╕╨░╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л.

╨Т ╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Г ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨║╨╛╨▓ 19 ╨▓. ╨╝╤Л ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨▒ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╨╕╨╝╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ тАУ ╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨╡, ╨┐╤А╨╡╨▓╤А╨░╤В╨╕╨▓╤И╨╡╨╣╤Б╤П, ╨┤╨╡, ╨▓ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╤Г╤О ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╤Г, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Г╤О ╨╕╨╖ ╤В╤А╤Г╨┤╨░ ╨Ф╨╕ ╨Ф╨╢╨╛╤А╨┤╨╢╨╕╨╛ ╨Ь╨░╤А╤В╨╕╨╜╨╕ (╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж 15 ╨▓.); ╨┐╤А╨╕╤В╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╨░ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╤Л тАУ ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╨░, ╨░ ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╨░, ╨║╨░╨║ ╨┤╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╨Я╤А╨╛╨╝╨╕╤Б, ╨╖╨░╨╕╨╝╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╤Г ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╨╛╨▓10. ╨з╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨║╨╡╨╝ ╨╖╨░╨╕╨╝╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╛, ╨╕ ╤Г ╨║╨╛╨│╨╛?

╨е╨╛╤А╨╛╤И╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ 1460тАУ1470-╤Е ╨│╨│.11 ╨▓ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨░╤А╨║╨░╤Е ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╨╛╨▓ ╨╕ ╨▒╤Г╤А╨│╤Г╨╜╨┤╤Ж╨╡╨▓ ╨╕╨╝╨╡╤О╤В╤Б╤П ┬л╨║╤Г╤А╤В╨╛┬╗ (╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Д╤А. courtaud, courtault ╨╕ ╤В. ╨┐.) тАУ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П ╨║╤А╤Г╨┐╨╜╨╛╨│╨╛, ╨╜╨╛ ╨╛╤З╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡╨│╨╛, ╤З╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨░, ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╤Л╨╣ ╨╛╨│╨╛╨╜╤М, ╤З╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л. ╨Ъ╤Г╤А╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╤О╤В╤Б╤П ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨▒╤Г╤А╨│╤Г╨╜╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╨╜ 1470-╤Е ╨│╨│. ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡, ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨Ш╤В╨░╨╗╨╕╤О 1490-╤Е ╨│╨│.; ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛ ╨Ъ╨░╤А╨╗╨░ VIII ╨▓ 1494 ╨│. ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ┬л╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л, ╨║╤Г╤А╤В╨╛ [Courtouwe] ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╡, ╤З╨╕╤Б╨╗╨╛╨╝ 200, ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨╕╤Е ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╤О ╨╛╤В 18 ╨┤╨╛ 20 ╤Д╤Г╤В╨╛╨▓, ╨╕ ╨▓╤Б╨╡ ╨╝╨╡╤З╤Г╤В ╨╗╨╕╤В╤Л╨╡ [!] ╤П╨┤╤А╨░ ╨▓╨╡╤Б╨╛╨╝ ╨╛╤В 24 ╨┤╨╛ 30 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓┬╗12. ┬л╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╡ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕, ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╡ ╨║╤Г╤А╤В╨╛╤Г [╤Б╤В╨░╤А╨╛╨░╨╜╨│╨╗. curtow, courtaw, curtalle]┬╗ ╨╕╨╝╨╡╤О╤В╤Б╤П ╨▓ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╨У╨╡╨╜╤А╨╕╤Е╨░ VIII ╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨░╤Е; ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨╢╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤А╨║╨░ ╨д╨╕╨╗╨╕╨┐╨┐╨░ ╨Ъ╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╨┤╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л╨╡ ╨║╤Г╤А╤В╨╛ ╨╕ ╨║╤Г╤А╤В╨╛ (╤Б ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╝ ╤П╨┤╤А╨╛╨╝ ╨▓ 80 ╨╕ 50 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓, ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛)13. ╨Ю╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╤Е ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╣ ╨║╤Г╤А╤В╨╛ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤Б╤П ╨║ 1532 ╨│.14

╨Ю╤З╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╕╨╡ ┬л╨║╤Г╤А╤В╨╛┬╗ ╨╕ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╡ ┬л╨║╤Г╤А╤В╨╛╤Г┬╗ ╤Н╤В╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╛╤З╤В╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╡, ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕ ╨╡╤Й╨╡ ╨▓ 19 ╨▓., ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨╛╤И╨╗╨╛ ╨╛╤В ╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ┬лcourteaud┬╗, ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤М╤О╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤П ╨▓ ╤А╤Л╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╡, ┬л╤А╨░╨▒╨╛╤З╤Г╤О ╨╗╨╛╤И╨░╨┤╨║╤Г┬╗ (╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨▓ ╨╛╤А╨╕╨│╨╕╨╜╨░╨╗╨╡ ┬л╨а╨╛╨║╨░╨╝╨▒╨╛╨╗╤П┬╗)15.

╨Ш╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╢╨╡ ┬л╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╨░┬╗ ╨╕ ┬л╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╨░┬╗ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╨╜╤П╨║╨░ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╨┤╨▓╨╡ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П, ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨╛ ╤Б╨╗╤Г╤Е╨░ (╨║╤Г╤А╤В╨╛-╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╨░) ╨╕ ╤Б ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨╕ (courtault-╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╨░); ╨Я╤А╨╛╨╝╨╕╤Б ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤П, ╨▓╤Л╨╜╨╡╤Б╤И╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨╕╨┤╨╡╤О ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╤Л16. ╨Т╨╡╤А╤Б╨╕╤О ╨╛ ╨╜╨╡╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Н╤В╨╕╤Е ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╨╡╤В ╨╕ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨▒╤Г╨║╨▓╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ┬л╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╨░┬╗ ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╨▒╤Л ┬л╨║╨╛╤А╨╛╤В╨║╨░╤П┬╗, ╨░ ╤Г ╨┤╨╕ ╨Ф╨╢╨╛╤А╨┤╨╢╨╕╨╛ ╨Ь╨░╤А╤В╨╕╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╤Н╤В╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╛ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤П╨┤╤А╨╛ ╨▓ ┬л70тАУ100 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓┬╗17.

╨Т ╤В╨░╨║╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡, ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨░ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝:

╨Я╤А╨╛╨│╤А╨╡╤Б╤Б ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▓╨╛ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨╕ ╨С╤Г╤А╨│╤Г╨╜╨┤╨╕╨╕ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л 15 ╨▓. ╨┐╨╛╤А╨╛╨╢╨┤╨░╨╡╤В ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л, ╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╤Б╤А╨░╨╖╤Г ╨╗╨╕╤В╤Л╨╡ ╨▒╤А╨╛╨╜╨╖╨╛╨▓╤Л╨╡, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╕╨│╤А╨░╤О╤В ╨▓╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤А╨╛╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨│╨╕╨│╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╨░╤Е; ╤В╨╕╨┐ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜ ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨▓╤Б╨┐╨╛╨╝╨╛╨│╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╨╗╨╕. ╨Я╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╕ ╤В╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨░╤П ╨│╨╕╨▒╨║╨╛╤Б╤В╤М ╨▓╤Л╨┤╨▓╨╕╨│╨░╤О╤В ╨║╤Г╤А╤В╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤А╨╛╨╗╨╕, ╤З╨╡╨╝╤Г ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨┐╨╡╤А╨╡╤Е╨╛╨┤ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡ ╤П╨┤╤А╨╛ ╨▓ 1480-╤Е ╨│╨╛╨┤╨░╤Е.

╨Ф╨░╨╗╨╡╨╡, ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ┬л╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╨░┬╗ ╨╕ ┬л╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╨░┬╗ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╕╨┐ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╕╨╝╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╤Е; ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╤Л ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤О╤В╤Б╤П ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨║ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╨╡ ╨д╨╡╤А╤А╨░╤А╤Л (1483). ╨Ы╨╡╨╛╨╜╨░╤А╨┤╨╛ ╨┤╨░ ╨Т╨╕╨╜╤З╨╕ ╤В╨░╨║ ╨┐╨╕╤И╨╡╤В ╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛╤Б╨░╨┤╤Л: ┬л╨Э╨░ ╤Б╤В╨╡╨╜╤Л [╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕] ╤Б╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╨╜╨░╨▓╨╛╨┤╨╕ ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╤Л, ╨┐╤А╨╛╨▒╤Г╨╣ ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В╨░╤Е ╨╕ ╨╛╤В╤А╨░╨╢╨░╨╣ ╨╛╤В╨▓╨╡╤В╨╜╤Л╨╡ ╤Г╨┤╨░╤А╤Л; ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░╨▓╨╛╨┤╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╜╤Л╨╡ (┬лmezo┬╗) ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л; ╨░ ╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╡╤И╤М ╨┤╨╡╨╗╨░ ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╛┬╗18.

╨б╨╝╨╕╤В ╨╕ ╨Ф╨╡╨▓╤А╨╕╤Б ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤В ╨║ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╨╝╤Б╤П ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝ ╨║╤Г╤А╤В╨╛, ╤Е╨╛╤В╤П ╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨╛╨╝, ╨▒╤А╨╛╨╜╨╖╨╛╨▓╤Г╤О ╨┐╤Г╤И╨║╤Г ╨▓ ╨С╨░╨╖╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╡, ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╤П╤Й╤Г╤О ╨╕╨╖ ┬л╨▒╤Г╤А╨│╤Г╨╜╨┤╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨▒╤Л╤З╨╕┬╗ ╤И╨▓╨╡╨╣╤Ж╨░╤А╤Ж╨╡╨▓ ╨╕ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╜╤Г╤О ╨▓ 1474 ╨│. ╨Ц╨░╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╡ ╨Ь╨░╨╗╨╕╨╜╨╛╨╝ (╨Ш╨╛╨│╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨Ь╨╡╤Е╨╡╨╗╨╡╨╜╨░) ╨┤╨╗╤П ╨│╨╡╤А╤Ж╨╛╨│╨░ ╨▒╤Г╤А╨│╤Г╨╜╨┤╤Б╨║╨╛╨│╨╛. ╨Ю╤А╤Г╨┤╨╕╨╡ ┬лBurgunderin┬╗, ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨╛╨┤╨╕╨╜╨░╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨┐╨╛ ╨▓╨╜╨╡╤И╨╜╨╡╨╝╤Г ╨▓╨╕╨┤╤Г ╤Б ╨▒╨░╨╖╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╕╨╝, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ┬л╨ж╨╛╨╣╨│╨▒╤Г╤Е╨╡┬╗19.

╨Ъ╨░╨║ ╤Н╤В╨╛ ╨▒╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╤Б ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝╨╕, ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╛ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨▓╤И╨░╤П ╤Б╨╡╨▒╤П ┬л╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╨░┬╗ ╨┐╤А╨╕ ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╕╨╗╨╕╨░╨╜╨╡ I ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╕╨╝╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╤Е; ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨║╨╛╨╜╤З╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╛╨╜╨╡╨╝╨╡╤З╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨║╨░╨║ ┬л╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░┬╗ (╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨▓╨░╤А╨╕╨░╨╜╤В╨╛╨▓ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╤П XVI ╨▓╨╡╨║╨░: Korthone, Kartoune, Cartoune, Carthoune, Carthouwe, Carthune). ╨Т ┬л╨ж╨╛╨╣╨│╨▒╤Г╤Е╨╡┬╗ ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝ ╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╤Л ╨┐╨╛╨┤ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡ ╤П╨┤╤А╨╛, ┬л╨║╨╛╤А╨╛╤В╨║╨╕╨╡┬╗ ╨╕ ┬л╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤Л╨╡┬╗. ╨Ю╤Ж╨╡╨╜╨╕╤В╤М ╨╕╤Е ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А ╨▒╨╡╨╖ ╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╝╨░╤Б╤И╤В╨░╨▒╨░ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛; ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ┬л╤Б╤В╨░╨╜╨┤╨░╤А╤В╤Л┬╗ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╤П╤В ╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╝ ╤П╨┤╤А╨╡ ╨▓ 25 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓ (┬лQuartana┬╗ ╨▓ ┬лDeutsche Kriegsordnung┬╗ ╤Д╨╛╨╜ ╨Р╤Е╤В╨╡╤А╨┤╨╕╨╜╨│╨╡╨╜╨░ ╨▓ 1524 ╨│.20 ╨╕ ╨▓ ┬лOrdnung...┬╗ ╨Я╤А╨╛╨╣╤Б╤Б╨░ ╨▓ 1530 ╨│.21). ╨Ъ ╨║╨╛╨╜╤Ж╤Г XVI ╨▓. ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Л╨╡ (ganze) ╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╤Л ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨│╨░╤О╤В 80-╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨░ ╨╕ ╨▓╤Л╤В╨╡╤Б╨╜╤П╤О╤В ╤И╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╤Л ╨▓ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨░ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣.

╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╕╨╗╨╕╨░╨╜╨╛╨▓╨░ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨░

╨Т ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╤Е ╨▓ 1470тАУ1480-╨╡ ╨│╨│. ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╨┐╤А╨╡╨╢╨╜╨╕╨╡ ╤В╨╕╨┐╤Л ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣: ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╡ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕ (Hauptst├╝ck), ╤В. ╨╡., ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л; ╨▓╤Б╨┐╨╛╨╝╨╛╨│╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Г╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨╕╨│╤А╨░╤О╤В ┬л╨╜╨╛╤В╤Л┬╗ ╨╕ ╤З╨╡╤В╨▓╨╡╤А╤В╤М-╨┐╤Г╤И╨║╨╕ (Nothb├╝chse, Viertelb├╝chse). ╨Я╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╨╡ ╤В╨╕╨┐╤Л ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨▓ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╤А╨╛╤В╨║╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨│╤Г╤Д╨╜╨╕╤Ж╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤И╨╗╨░╨╜╨│╨░╨╝╨╕. ╨Т╨╛╨╛╨▒╤Й╨╡ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╕╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣╨╜╤Л╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨╕ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╕╤Е ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕22.

╨Т 1490-╤Е ╨│╨│. ╨▓╨╛ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╕╨╗╨╕╨░╨╜╨░ I ╨▓╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤Б╤П ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨░ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣╨╜╤Л╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓, ╤Б╤В╨░╨╜╨┤╨░╤А╤В╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╤Г ╤П╨┤╤А╨░; ╤И╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╨░ ╨╕ ╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░ ╨▓╤Е╨╛╨┤╤П╤В ╨▓ ╤Н╤В╤Г ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Г. ╨Ш╨┤╨╡╤П ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л, ╨║╨░╨║ ╨╝╤Л ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╡╨╝, ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╖╨░╨╕╨╝╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╤Г ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Ж╨╡╨▓, ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨║ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╕╨╡╨╝ ╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨║╨╕ ╤Б╤В╨░╨╜╨┤╨░╤А╤В╨╜╤Л╤Е ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨▓, ╤З╤В╨╛ ╨╕ ╨╛╨┐╨╕╤Б╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Г ╨┤╨╕ ╨Ф╨╢╨╛╤А╨┤╨╢╨╕╨╛ ╨Ь╨░╤А╤В╨╕╨╜╨╕. ╨Ю╤Б╨╗╨░╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╛╨▓-╤А╨╡╤Б╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║ ╨▓╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 15 ╨▓. ╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨║╤А╨░╤В╨╜╤Л╨╡ ╨▓╤В╨╛╤А╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╤Е ╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨▓┬╗ ╨▓ ╨Ш╤В╨░╨╗╨╕╤О ╨╜╨╡ ╨┤╨░╨╗╨╕ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨┤╨░╨╗╨╡╨╡. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤Н╤В╨╛ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨╜╨╡╤Б╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨╛ ╨╕ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨╡╨╜╨╛, ╨▓ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╕╨╗╨╕╨░╨╜╨╛╨╝ I ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨д╤А╨╡╨╣╤Б╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨╛╨╝; ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Н╤В╨░ ╨╕╨┤╨╡╤П ╨▓╨╛╨┐╨╗╨╛╤Й╨╡╨╜╨░ ╨╕ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╨░╨╝╨╕ ╨▓ ┬л╤И╨╡╤Б╤В╨╕ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨░╤Е┬╗.

╨Ъ╨╛╤Б╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╕╨╗╨╕╨░╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л ╤Н╤В╨╛, ╨▓╨╛-╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е, ╤А╤П╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ (╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╨░ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е), ╨╕╨╝╨╡╤О╤Й╨╕╤Е ╤П╨▓╨╜╨╛ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Б╨║╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡; ╨▓╨╛-╨▓╤В╨╛╤А╤Л╤Е, ┬л╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╨╛╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╨╡┬╗ ╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣╨╜╤Л╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓ (Geschlecht), ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝ ╨╡╤Й╨╡ ╨▓ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XVI ╨▓. ╨▓ ┬л╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕┬╗ ╨д╤А╨╛╨╜╤Б╨┐╨╡╤А╨│╨╡╤А╨░; ╨▓-╤В╤А╨╡╤В╤М╨╕╤Е, ╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨╜╤Л ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨▓ ╤Н╤В╨╕╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓: ┬л100 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░┬╗ ╤И╨░╤А╤Д╨╝╨╡╤Ж╤Л ╨╕ ┬л25 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░┬╗ ╨║╨░╤А╤В╨░╤Г╨╜╤Л тАУ ╨░ ╨╛╨▒╨░ ╤Н╤В╨╕ ╤В╨╕╨┐╨░ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╤А╨░╨╜╤М╤И╨╡ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л тАУ ╤Н╤В╨╛ ╨║╨░╨║ ╤А╨░╨╖ 300 ╨╕ 75 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓ ╨║╨░╨╝╨╜╤П, ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╕ ╨Ф╨╢╨╛╤А╨┤╨╢╨╕╨╛ ╨Ь╨░╤А╤В╨╕╨╜╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤А╨┤╤Л ╨╕ ╨║╨╛╤А╤В╨░╨╜╤Л╨║╨╛╤А╤В╨░╨╗╤М╨┤╤Л, ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ ╤Б╨╛╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ 1:3, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Б╨╛╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣ ╨║╨░╨╝╨╜╤П ╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░; ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╛╨┐╨╛╤А╤Ж╨╕╨╣ ╤Б╨▓╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Н╨┐╨╛╤Е╨╡. ╨Я╤А╨╛╨╝╨╡╨╢╤Г╤В╨╛╤З╨╜╤Л╨╡ 50-╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓╤Л╨╡ ┬л╤Б╨╛╨╗╨╛╨▓╨╡╨╣┬╗ ╨╕ ┬л╨┐╨╡╨▓╨╕╤Ж╨░┬╗, ╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛, ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨░ ╨╜╨╡╨║╨╕╤Е ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╨┐╤А╨╛╨╝╨╡╨╢╤Г╤В╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓, ╨┐╤А╨╡╨▓╤А╨░╤В╨╕╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨▓ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░╤А╨╕╤Ж╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡.

1 Zeugbuch Kaiser Maximilians I. [BSB Cod. icon. 222]. Innsbruck, [1500тАУ1510]. URL: nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00020956-6.

2 Boeheim W. Handbuch der Waffenkunde das Waffenwesen in seiner historischen Entwickelung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig, 1890. URL: archive.org/details/bub_gb_c6RDAAAAIAAJ. S. 434.

3 J├дhns M. Entwicklungsgeschichte der alten Trutzwaffen mit einem Anhange ├╝ber die Feuerwaffen. Berlin, 1899. URL: archive.org/details/bub_gb_EfzZAuG4RXwC. S. 359.

4 Messner F. Kaiser Maximilian I. und die Kriegsf├╝hrung seiner Zeit. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Philosophisch-Historischen Fakult├дt der Leopold-Franzens-Universit├дt Innsbruck. URL: academia.edu/473849/Maximilian_ I._und_die_Kriegsf%C3%BChrung_seiner_Zeit.

5 Promis C. DellтАЩarte dellтАЩingegnere e dellтАЩartigliere in Italia dalla sua origine sino al principio del XVI secolo e degli scrittori di essa dal 1285 al 1560 // Trattato di architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini, architetto senese del secolo XV ora per la prima volta publicato per cura del Cavaliere Cesare Saluzzo con dissertazioni e note per servire alla storia militare Italiana. Torino, 1841. URL: books.google.com/books?id=h8xOAAAAYAAJ. P. 173тАУ175.

6 PromisтАж P. 130тАУ159.

7 DWB: Deutsches W├╢rterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilb├дnden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. URL: woerterbuchnetz. de/DWB/.

8 Henne am Rhyn O. Kulturgeschichte des deutschen Volkes. Band 1. Berlin, 1897.

URL: archive.org/details/bub_gb_I8k3AQAAMAAJ. S. 450.

9 BoeheimтАж S. 441.

10 PromisтАж P. 173тАУ175.

11 ╨Ъ╨╛╨╜╤В╨░╨╝╨╕╨╜ ╨д. ╨Т╨╛╨╣╨╜╨░ ╨▓ ╨б╤А╨╡╨┤╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╡╨║╨░. ╨б╨Я╨▒, 2001. ╨б. 160.

12 PromisтАж P. 173тАУ175.

13 Bonaparte M.-L. ├Йtudes sur le pass├й et lтАЩavenir de lтАЩartillerie. T. 1. Paris, 1846. URL: books.google.com/books?id=0rpf2TsXHz8C. P. 128.

14 Gay V. Glossaire arch├йologique du Moyen Age et de la Renaissance. T. 1. Paris, 1887. URL: archive.org/details/glossairearcheol01gayv. P. 467.

15 DMF: Le Dictionnaire du Moyen Fran├зais (1330тАУ1500). 4e version. URL: atilf.fr/ dmf/.

16 PromisтАж P. 173.

17 PromisтАж P. 173тАУ175.

18 PromisтАж P. 174.

19 Smith R.D., DeVries K. The artillery of the Dukes of Burgundy, 1363тАУ1477. Boydell Press, 2005. URL: books.google.com/books?id=UAL0SfuyUGQC.

20 J├дhnsтАж S. 360.

21 Preuss J. Ordnung, Namen, unnd Regiment alles Kriegsvolcks. Stra├Яburg, 1530.

URL: books.google.com/books?id=J35XAAAAcAAJ.

22 J├дhnsтАж S. 359,360.

╨Ъ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤А╨╕╨╕