–Ѓ.–Р. –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤ (–≥. –Р—А–і–∞—В–Њ–≤, –Ь–Њ—А–і–Њ–≤–Є—П) –Я–†–Ш–Ь–Х–Э–Х–Э–Ш–Х –Р–Ъ–£–°–Ґ–Ш–І–Х–°–Ъ–Ш–• –Я–†–Ш–С–Ю–†–Ю–Т –Ф–Ы–ѓ –†–Р–Ч–Т–Х–Ф–Ъ–Ш –Р–†–Ґ–Ш–Ы–Ы–Х–†–Ш–Ш –Т –Я–Х–†–Т–Ю–Щ –Ь–Ш–†–Ю–Т–Ю–Щ –Т–Ю–Щ–Э–Х

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М IV–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ вАУ –і–∞–ї—М–љ–Њ–±–Њ–є–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є, —В–∞–љ–Ї–Є, –∞—Н—А–Њ–њ–ї–∞–љ—Л –Є –і–Є—А–Є–ґ–∞–±–ї–Є, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є... –Ш –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Ј–≤—Г–Ї–Є. –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–є —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Њ —Б–≤–Њ—О –Љ—Л—Б–ї—М –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Ј–≤—Г–Ї–∞.

–Т –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Ж–µ–ї—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Њ—А—Г–і–Є—П —Б —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–µ–є –њ–Њ–ї–µ—В–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–∞. –Ф–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ґ–µ –і–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–∞—Б—М –ї–Є–±–Њ –Њ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ, –ї–Є–±–Њ –Ј–∞—Б–µ–Ї–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–≤—Г–Ї –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ. –°–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А—Л –±—Л–ї–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –Є –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є.

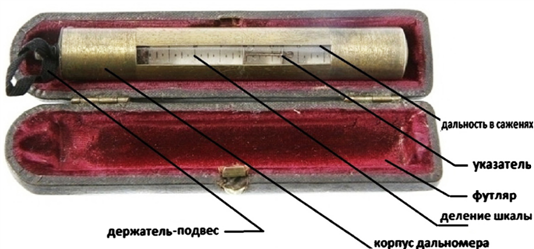

–Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В –±–µ–ї—М–≥–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Љ–∞–є–Њ—А –Ы–µ–±—Г–ї–∞–љ–ґ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –У–Р–£ —Б–≤–Њ–є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —В–µ–ї–µ–Љ–µ—В—А1 (—А–Є—Б. 1).

–†–Є—Б. 1. –Ф–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А-—В–µ–ї–µ–Љ–µ—В—А –Ы–µ–±—Г–ї–∞–љ–ґ–µ

–Я–Њ —Б—Г—В–Є, —Н—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–Є–±–Њ—А, –Є–Ј–Љ–µ—А—П—О—Й–Є–є –≤—А–µ–Љ—П –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–љ–Є—П –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–Ї–∞—Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П –і–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –Њ—В —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ —И–Ї–∞–ї–µ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –≤ —Б–∞–ґ–µ–љ—П—Е. –Э–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ вАУ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –Њ—В —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Є –≤–µ—В—А–∞, –Љ–∞–ї–∞—П —И–Ї–∞–ї–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П (2,0 –≤–µ—А—Б—В—Л). –Ю—И–Є–±–Ї–∞ –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–∞ 10 % –Є–Ј–Љ–µ—А—П–µ–Љ–Њ–є –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –У–Р–£ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В—М –њ—А–Є–±–Њ—А –і–ї—П —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.

–Ъ —В–Є–њ—Г –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є —Д–Њ–љ–Њ—В–µ–ї–µ–Љ–µ—В—А –Ґ—Г–≤–µ–љ–µ–љ–∞, –Є–Ј–Љ–µ—А—П—О—Й–Є–є –≤—А–µ–Љ—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ —И–Ї–∞–ї–µ –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ј–≤—Г–Ї–∞.

–Т–Њ–є–љ–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –°—Г—Е–∞–љ–Њ–≤ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ–Њ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–µ.

–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В –Љ–∞–є–Њ—А –Т–Є–ї–ї—П—А —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–ї—Л—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –Є —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–∞. –†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ —В–∞–±–ї–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –Ј–љ–∞–љ–Є–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–ї–µ—В–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞–Љ2.

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є —Б—В–∞–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ. –Я–µ—А–≤—Л–Љ —Н—В—Г –Ј–∞–і–∞—З—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є —А–µ—И–Є–ї –≤ 1908 –≥. –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –ї–µ–є–±–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Э.–Р. –С–µ–љ—Г–∞. –Ю—В–Ї—А—Л—В—Л–є –Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–µ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–Њ—З–љ—Л–є —Е—А–Њ–љ–Њ–Љ–µ—В—А –Є–ї–Є —Е—А–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д. –Ю —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є –Њ–љ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬ї –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1909 –≥., –љ–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –Є–Љ –Љ–µ—В–Њ–і. –Ъ–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –≥–∞–Ј–µ—В—Л –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –љ–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ –љ–∞ –Ю—Е—В–µ –Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –≤–Є–і –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞, –µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–±–Њ—А–∞. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ –Є –Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ.3

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–є, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є—П. –Я—А–Є–±–Њ—А—Л –С–µ–љ—Г–∞, –®–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –С–∞–є—А–∞–Ї—В–∞—А–Њ–≤–∞вАУ–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Р–≤–і—Г–ї–Є–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞. –Т –њ—А–Є–±–Њ—А–∞—Е –Т–Њ–ї–Њ–і–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –Є –Ц–µ–ї—В–Њ–≤–∞, –Ы–µ–≤–Є–љ–∞, –≠–ї—Б–Ї–љ–Є—Б–∞ –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –ї—О–і–Є вАУ —Б–ї—Г—Е–∞—З–Є. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –і–ї—П –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–Њ–≤ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –њ—А–Є–±–Њ—А—Л, —В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –і–ї—П –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є.

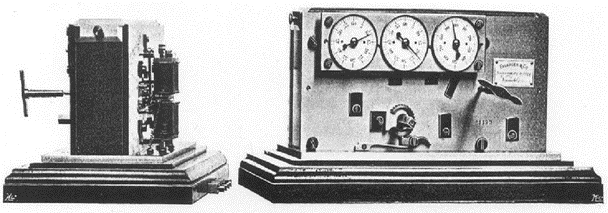

–•—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –С–µ–љ—Г–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1909 –≥. –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —В—А–µ—Е—И–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–±–Њ—А, —В—А–Є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞ –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –±–∞—В–∞—А–µ—О. –Ф–ї—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –±—Л–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ —В—А–µ—Е—И–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Е—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ —Д–Є—А–Љ—Л Favarger & Cie (–®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є—П, –Э–µ–є—И–∞—В–µ–ї—М), —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Ь. –У–Є–њ–њ–Њ–Љ. –≠—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М 257 –Т —Б —В—А–µ–Љ—П —И–Ї–∞–ї–∞–Љ–Є –Є–Љ–µ–ї–∞ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б—З–µ—В–∞ 0,01 —Б. –Ч–∞–≤–Њ–і –њ—А—Г–ґ–Є–љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –њ—А–Є–±–Њ—А—Г —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М 15 –Љ–Є–љ. –Я—А–Є–±–Њ—А —Б—В–Њ–Є–ї 700 —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —Д—А–∞–љ–Ї–Њ–≤ (–њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г –≤–∞–ї—О—В 333 —А. 34 –Ї.)4 (—А–Є—Б. 2).

–†–Є—Б. 2. –•—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ. –Ь–Њ–і–µ–ї—М 257 –Т

–Э–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —В—А–µ—Е—И–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–∞ 257 –Т –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ—Е—Ж–Є—Д–µ—А–±–ї–∞—В–љ—Л–є —Е—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є 257 D. –≠—В–Њ—В —Е—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ –С–µ–љ—Г–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї —Д–Є—А–Љ–µ. –Х–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–µ–є—Б–Ї—Г—А–∞–љ—В—Г –љ–∞ –њ—А–Є–±–Њ—А: —З–µ—В—Л—А–µ —Ж–Є—Д–µ—А–±–ї–∞—В–∞, —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б—З–µ—В–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є 0,001 —Б; –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В—Л –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –њ—А—Г–ґ–Є–љ—Л 15 –Љ–Є–љ; —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М 850 —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —Д—А–∞–љ–Ї–Њ–≤ (–њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г –≤–∞–ї—О—В 404 —А. 77 –Ї.)5 (—А–Є—Б. 3).

–†–Є—Б. 3. –•—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ. –Ь–Њ–і–µ–ї—М 257 D

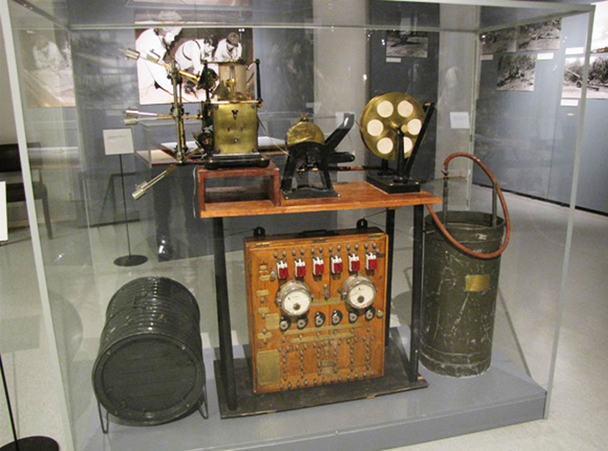

–Я—А–Є–±–Њ—А –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –і–Њ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –С–µ–љ—Г–∞ –Є –Ъ¬Ї. –Т –љ–µ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Є–ї–ї–Є–∞–Љ–њ–µ—А–Љ–µ—В—А—Л, —А–µ–ї–µ, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ. –Я–Њ–ї–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –≤ —Б–µ–±—П 62 –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Є —Б—В–Њ–Є–ї 7852 —А. (—А–Є—Б. 4).

–†–Є—Б. 4. –†–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–±–Њ—А –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –С–µ–љ—Г–∞

–Ч–≤—Г–Ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞–Љ–Є —В—А–µ—Е –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–є –≤–Њ—Й–µ–љ—Г—О –±—Г–Љ–∞–≥—Г, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –њ–ї–∞—В–Є–љ–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–є. –Р —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞—В—М—Б—П —Б –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л, —В–Њ —Н—В–Њ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞–ї–Њ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ–њ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –±—Л–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є. –†–∞–Ј—А—Л–≤ —Ж–µ–њ–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї –Ї –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —И–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Е—А–Њ–љ–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Њ–≤ –њ–Њ —И–Ї–∞–ї–∞–Љ –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В—Л –њ—А–Є–±–Њ—А–∞, –∞ –њ–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ –њ–∞—А—Л –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ —Г–≥–Њ–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –ї–Є–љ–Є–µ–є –±–∞–Ј—Л –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Ж–µ–ї—М –њ–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Г–≥–ї–Њ–≤—Л–Љ —В–∞–±–ї–Є—Ж–∞–Љ. –Я–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —Б —В—А–µ—Е —Б–њ–∞—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ–ї–∞–љ—И–µ—В–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ —Ж–µ–ї–Є.

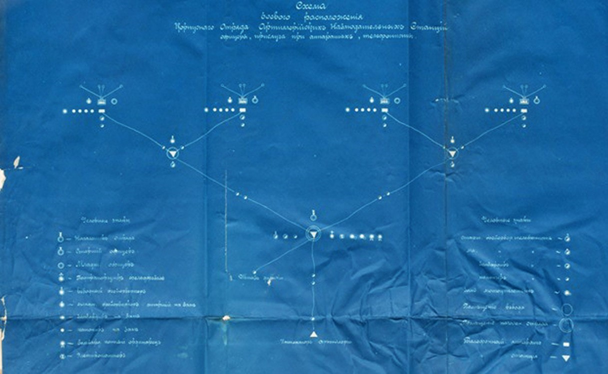

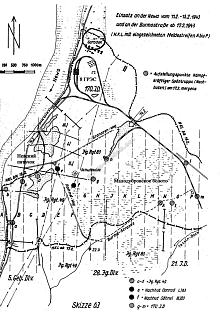

–Я—А–Є–±–Њ—А –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—Б–µ–Ї–∞—В—М –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–Њ –Ј–≤—Г–Ї—Г –Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞. –Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В –±—Л–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 9 –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і, –њ–Њ –і–≤–∞ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –С–µ–љ—Г–∞ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і–≤—Г—Е –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –±–∞–Ј –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –Ї –Њ—И–Є–±–Ї–µ –≤ 100вАУ600 –Љ. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Ж–µ–ї—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є –њ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤ 3вАУ4 –Љ–∞–ї—Л—Е –і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г–≥–ї–Њ–Љ–µ—А–∞, –С–µ–љ—Г–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞—Б–µ—З–Ї—Г —Ж–µ–ї–Є –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ —Ж–µ–ї–Є —Б –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є 20вАУ40 –Љ. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є –С–µ–љ—Г–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –Њ—Й—Г—В–Є–Љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Г. –Т —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–∞ —Ж–µ–ї–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є. –†–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ 1-–є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є –С–µ–љ—Г–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞—В—М –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і. –Ш–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤, —И—В–∞—В–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М, –≤–Њ 2-—О –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Г—О —В—П–ґ–µ–ї—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї—Г—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–Љ—Г –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —И—В–∞–±–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –љ–∞ —Н—В–Њ–є –±–∞–Ј–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є –С–µ–љ—Г–∞. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Њ—В—А—П–і –љ–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї 4 –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –С–µ–љ—Г–∞, —Б 4 –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ—А–Є–±–Њ—А. –Т—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ —И—В–∞—В—Г –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М 5 –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, 11 –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤, 79 —А—П–і–Њ–≤—Л—Е. –С–Њ–µ–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М 5 –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є –С–µ–љ—Г–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–µ, 11 –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–∞–Љ–Є, 9 –ї–Њ—И–∞–і—М–Љ–Є –Є –і–≤—Г–Љ—П –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї–∞–Љ–Є6 (—А–Є—Б. 5)7.

–†–Є—Б. 5. –°—Е–µ–Љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є

–Я–Њ –Љ–µ—А–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –Њ–љ–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Я–µ—А–≤—Л–µ 5 –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1917 –≥.

–•—А–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Т–Њ–ї–Њ–і–Ї–µ–≤–Є—З–∞вАУ–Ц–µ–ї—В–Њ–≤–∞ (–Т–Ц) –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ 7-–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1917 –≥. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В —Б –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 14 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Т–Ц. –Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –µ—Й–µ 24 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і. –†–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–±–Њ—А —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –Ь–Њ—А–Ј–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –±–∞—А–∞–±–∞–љ —Б –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–є –ї–µ–љ—В–Њ–є. –Э–∞–і –ї–µ–љ—В–Њ–є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –ї–µ–љ—В–∞ –і–ї—П –њ–Є—И—Г—Й–µ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–Є. –†—П–і–Њ–Љ —Б –ї–µ–љ—В–Њ–є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л —В—А–Є –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ—З–Ї–∞ —Б —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–∞–≥–љ–Є—В–∞–Љ–Є. –°–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –ї–µ–љ—В—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –Я—А–Є–≤–Њ–і —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є вАУ –Њ—В –њ—А—Г–ґ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—П –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ—Д–Њ–љ–∞. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ—З–Ї–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ–µ –њ–µ—А–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞. –°—В–∞–љ—Ж–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В—Л–ї—Г, –∞ –≤ –Њ–Ї–Њ–њ–∞—Е –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є, –љ–∞ —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–Є 5вАУ6 –≤–µ—А—Б—В –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞, –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —В—А–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞ —Б –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є-¬Ђ—Б–ї—Г—Е–∞—З–∞–Љ–Є¬ї. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї –Ј—Г–Љ–Љ–µ—А–Њ–Љ –Њ –Ј–≤—Г–Ї–µ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–ї—Г—Е–∞—З–µ–є¬ї, —В–∞–Ї –Є —А–∞—Б—З–µ—В —Е—А–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞. –Ш—Е –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г –Є–ї–Є –њ–ї–∞–љ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ—Б—В —Б–≤—П–Ј–∞–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ–Љ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М —Б–ї—Л—И–Є—В –Ј–≤—Г–Ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞, –Њ–љ –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї–љ–Њ–њ–Ї—Г, –њ–Њ–і–∞–≤–∞—П —В–Њ–Ї –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–∞–≥–љ–Є—В. –Ь–∞–≥–љ–Є—В –≤—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Є–Ї-–Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ—З–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, —Г–і–∞—А—П—П –њ–Њ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–є –ї–µ–љ—В–µ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞ –љ–µ–є –Њ—В–Љ–µ—В–Ї—Г. –Ґ–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—О—В –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–Є –љ–∞ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Л –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Њ—В –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ј–≤—Г–Ї–∞ –љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, —В–Њ –Є –Њ—В–Љ–µ—В–Ї–Є –љ–∞ –ї–µ–љ—В–µ –±—Г–і—Г—В –љ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—В–Љ–µ—В–Њ–Ї. –Ч–љ–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –ї–µ–љ—В—Л, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Љ–Є–ї–ї–Є—Б–µ–Ї—Г–љ–і–∞—Е. –Ч–љ–∞—П –≤—А–µ–Љ—П –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –Ј–≤—Г–Ї–∞, –Њ–±—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Ж–µ–ї–Є. –Ч–љ–∞—П –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л —Ж–µ–ї–Є, –њ–Њ –Ї–∞—А—В–µ –Є–ї–Є –њ–ї–∞–љ—Г –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –Њ—В–≤–µ—В–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –љ–∞—И–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є. –®—В–∞—В –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –і–≤–µ—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–Є —Б–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –Ї–∞–ґ–і—Л–µ –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞, –∞ –љ–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М 12 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–∞ –Њ—В –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ—Б—В–Є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є ¬Ђ —Б–ї—Г—Е–∞—З–µ–є¬ї. –Ю—В–Ј—Л–≤—Л –Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є.8

–Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ —Б–∞–њ–µ—А–Њ–Љ –Ш.–Р. –≠–ї–Ї—Б–љ–Є—Б–Њ–Љ.

–•—А–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Я. –Ы–µ–≤–Є–љ–∞, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–∞—П—Б—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є –Т–Ц, –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –љ–µ–µ –ї–Є—И—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ—В–Љ–µ—В–Њ–Ї. –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –Ы–µ–≤–Є–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –і–ї—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Љ–µ—В–µ–Њ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В–µ—А–Љ–Њ–≥—А–∞—Д. –С–∞—А–∞–±–∞–љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є. –Ч–∞–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–є –ї–µ–љ—В–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—А–љ–Є–ї–∞–Љ–Є –њ–µ—А—М–µ–≤—Л–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–∞–≥–љ–Є—В–∞–Љ. –®–Ї–∞–ї–Њ–є –і–ї—П –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—В–Ї–Є –Њ—В –Ї–∞–Љ–µ—А—В–Њ–љ–∞, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–є –ї–µ–љ—В–µ —Б —З–∞—Б—В–Њ—В–Њ–є 100 –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –≤ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–≤—Г–Ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Б–ї—Г—Е–∞—З–Є¬ї. –Ю–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –Љ–µ—В–Њ–і—Г –Ї–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ. –С–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ–ї—О—Б–Њ–Љ —Н—В–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—Б–ї—Г—Е–∞—З–µ–є¬ї –љ–∞ –±–∞–Ј–µ 600вАУ1000 –Љ. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –±–∞–Ј—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —В—А–Є —Б–ї—Г—Е–∞—З–∞. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ы–µ–≤–Є–љ —А–µ—И–∞–ї –Ј–∞–і–∞—З—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ —Ж–µ–ї–Є –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –њ–Њ–і—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—П –Ї–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Њ–љ –љ–∞–љ–µ—Б –љ–∞ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Г—О –њ–ї–∞—Б—В–Љ–∞—Б—Б—Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞, –∞ —Б–љ–∞–±–і–Є—В—М –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–µ–є –і–≤—Г—Е—Б—В—А–µ–ї–Њ—З–љ—Л–Љ–Є —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–њ—Г—Й–µ–љ—Л –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –∞ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–њ–Њ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Г –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞. –Я—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –і–∞–≤–∞—В—М –њ–Њ—Б—В –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–є –≤–њ–µ—А–µ–і. –Ю–±—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ–≤. –Ф–ї—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Њ—В –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Ы–µ–≤–Є–љ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–ї —В–∞–±–ї–Є—Ж—Л –Є –і–Є–∞–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б–Ї–Њ—А—П—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞ —Ж–µ–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞–љ—И–µ—В–µ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Є–Љ –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —Г—З–µ—В–∞ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –≤–µ—В—А–∞ –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–±–Њ—А–∞9 (—А–Є—Б. 6).

–†–Є—Б. 6. –†–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–±–Њ—А —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ы–µ–≤–Є–љ–∞

–Т –њ—А–Є–±–Њ—А–µ –Э. –С–∞–є—А–∞–Ї—В–∞—А–Њ–≤–∞ вАУ –Ь.–Ь. –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ. –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–±–Њ—А –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–∞–ї—М–≤–∞–љ–Њ–Љ–µ—В—А–∞. –Я—А–Є—Е–Њ–і –Ј–≤—Г–Ї–∞ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є –і–Є–∞—Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–њ–∞—А–љ–Њ –љ–∞ –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј–µ 1 –Ї–Љ. –Я—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ 160 –Љ –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞. –Р–≤—В–Њ—А—Л –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤, –љ–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –њ—А–µ—А–≤–∞–ї–Є –Є—Е —А–∞–±–Њ—В—Г.

–Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б –љ–Є–Љ–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–є –њ—А–Є–±–Њ—А –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Р.–Ш. –®–Є—А—Б–Ї–Є–є. –Т 1917 –≥. –Њ–љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ–ї –Є –Ј–∞–њ–∞—В–µ–љ—В–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є–±–Њ—А –і–ї—П –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–Њ–≤ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є вАУ –Љ–Є–ї–ї–Є—Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–µ—И–Є–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є. –Ш–і–µ—О —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Є–Ј –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї 47-–≥–Њ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –У.–Т. –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤. –Ь–Є–ї–ї–Є—Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А –®–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–ї —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б—З–µ—В–∞ 0,0001 —Б. –®–Ї–∞–ї–∞ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ 0,25вАУ0вАУ0,25 —Б. –Ф–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М 2вАУ3 –Љ–Є–ї–ї–Є—Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А–∞ (–њ–Њ —З–Є—Б–ї—Г –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–∞–Ј). –Ь–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–Ј —Б–ї—О–і—Л. –°—В–∞–љ—Ж–Є—П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –±–∞–Ј–∞—Е. –®–Є—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –±–ї–Њ–Ї–Є—А—Г—О—Й–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є, –≤—Л–і–µ–ї—П—О—Й–Є–µ –Є–Ј –Љ–∞—Б—Б—Л –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ —Г–Ј–Ї–Є–є —Б–µ–Ї—В–Њ—А. –Ф–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—Б–µ–Ї–∞–µ–Љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ 12 –Ї–Љ. –Т—А–µ–Љ—П –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є вАУ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ–і–Є–љ —З–∞—Б. –Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є вАУ 0вАУ02 –і.—Г. –†–∞—Б—З–µ—В —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є вАУ 5 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я—А–Є–±–Њ—А –±—Л–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1922 –≥.10 (—А–Є—Б. 7).

–†–Є—Б. 7. –Я—А–Є–±–Њ—А –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –Р.–Ш. –®–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ

–Ч–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є. –Ш—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 1918 –≥. –Я—А–Є–љ—П—В–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞—В—М —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Є—Е —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –°–µ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ (–Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ) –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ.

–†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –≤ –∞—А–Љ–Є—П—Е –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Р–љ–≥–ї–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П —Б –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Э.–Р. –С–µ–љ—Г–∞.

–Т 1913 –≥. –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ы–Њ–≤–µ–љ—Б—В–∞–є–љ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–∞—В–µ–љ—В–Њ–≤–∞–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А–∞ —Б —В—А–µ—Е —В–Њ—З–µ–Ї. –Т—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –љ–∞ –Т–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ. –Ґ–∞–Љ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ —И–Ї–Њ–ї–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є. –° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ 60. –≠—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є–µ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Є—Е –љ–∞ –њ–ї–∞–љ –Є –≤–µ–ї–Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ч–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є, —В–µ—А–Љ–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–Љ, –∞–љ–µ–Љ–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–Љ, –њ–ї–∞–љ—И–µ—В–Њ–Љ –≤ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ 1 : 25000, —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞–Љ–Є.

–Ф–ї—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П –Є –њ—Г–љ–Ї—В –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є. –Э–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 4вАУ5 –Ї–Љ. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–µ –≤—Б–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А, –∞ –њ—А–Є —Б–ї—Л—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ. –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ—Г–љ–Ї—В –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є. –Ґ–∞–Љ –њ–Њ —Н—В–Є–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Љ–µ—В–µ–Њ–і–∞–љ–љ—Л—Е, –љ–∞ –њ–ї–∞–љ—И–µ—В–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П. –Я–Њ —З–µ—В—Л—А–µ–Љ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–∞—П –Њ—И–Є–±–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 40вАУ60 –Љ.11

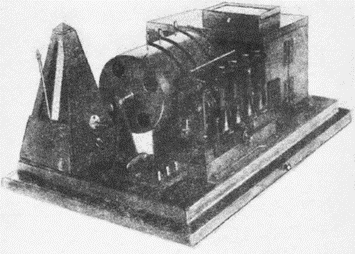

–Ъ—А–Њ–Љ–µ –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–Є –њ–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ –љ–µ–Љ—Ж—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞—Б–µ—З–Ї—Г —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–Љ (—А–Є—Б. 8).

–†–Є—Б. 8. –Я—А–Є–±–Њ—А –і–ї—П –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П. –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П, 1916 –≥.

–С–∞–Ј–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —А—Г–њ–Њ—А–∞–Љ–Є 2 –Љ. –Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Ј–≤—Г–Ї–∞ 0вАУ03 –і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г–≥–ї–Њ–Љ–µ—А–∞. –Я—А–Є–±–Њ—А —П–≤–ї—П–ї—Б—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ.

–Я—А–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –љ–∞ 100 –Ї–Љ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М 36 –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і —Б –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є.12

–†–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В—Л —Б–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –У–∞–≤—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –≠—Б–Ї–ї–∞–љ–≥–Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –≤ —Д–Є–Ј–Є–Ї–µ –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л –Њ—В –і—Г–ї—М–љ–Њ–є. –Т 1914 –≥. –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Э–Њ—А–і–Љ–∞–љ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Г, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П. –Ю–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Ь–∞—А–µ—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Љ–µ–ї—Б—П —Б—В—А—Г–љ–љ—Л–є –≥–∞–ї—М–≤–∞–љ–Њ–Љ–µ—В—А –і–ї—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Ї–∞—А–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Т–і–≤–Њ–µ–Љ –Њ–љ–Є —Г–ї—Г—З—И–Є–ї–Є –њ—А–Є–±–Њ—А, –≤–≤–µ–і—П —И–µ—Б—В—М —Б—В—А—Г–љ. –Ч–∞–њ–Є—Б—М —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–њ—З–µ–љ—Л–є —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А. –Ч–≤—Г–Ї –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В –њ—А–Є–±–Њ—А –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є (—А–Є—Б. 9).

–†–Є—Б. 9. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П

–Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –†—Г–ґ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Ј–∞—Б–µ—З–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–µ–Ї—Г–љ–і–Њ–Љ–µ—А–∞.

–Т 1916 –≥. –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –≠—Б–Ї–ї–∞–љ–≥–Њ–љ —Б–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–ґ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞ –Ј–≤—Г–Ї–∞ –Њ—В –і—Г–ї—М–љ–Њ–є. –Я—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞ –≤ –µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Є —Б –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П –≤–Њ–ї–љ—Л –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Г –љ–∞ —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї–∞ —В–Њ–Ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–є —Ж–µ–њ–Є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–∞. –Ч–∞–њ–Є—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–њ—З–µ–љ—Г—О —Д–Њ—В–Њ–ї–µ–љ—В—Г –њ—Г—В–µ–Љ —Ж–∞—А–∞–њ–∞–љ–Є—П —Б—Г—Е–Є–Љ –њ–µ—А–Њ–Љ. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ—Б—В–≤–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –ї–µ–љ—В—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —З–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –∞ –Љ–∞—Б—И—В–∞–± –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є вАУ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Е—А–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ. –°—В–∞–љ—Ж–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–±–Њ—А, –њ—А–Є–±–Њ—А—Л –Ј–≤—Г–Ї–Њ–њ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—П –Є –Љ–µ—В–µ–Њ–њ—А–Є–±–Њ—А—Л.13

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є: ¬Ђ–Т 6 —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ –Є—О–љ–µ 1918 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Њ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Њ–є 595 –±–∞—В–∞—А–µ–є, –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Њ–є вАУ 487 –±–∞—В–∞—А–µ–є, —Б —И–∞—А–Њ–≤ вАУ 47 –±–∞—В–∞—А–µ–є, –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–µ–є вАУ 101 –±–∞—В–∞—А–µ—П.

–Т 1917 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Є —Б–≤–µ—А–µ–љ—Л –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є —Б —А–∞–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ш–Ј 90 –±–∞—В–∞—А–µ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –њ–Њ –Ј–≤—Г–Ї—Г вАУ 57. –Ш–Ј –љ–Є—Е 20 вАУ —В–Њ—З–љ–Њ, 29 вАУ —Б –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є –Љ–µ–љ–µ–µ 50 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, 6 вАУ —Б –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є 50вАУ100 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є 2 вАУ —Б –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ 100 –Љ–µ—В—А–Њ–≤¬ї.14

–Т –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Т 1915 –≥. –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –•—Н–і–ї–Є –±—Л–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –і–µ–ї–µ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –Є–Ј —В—А–µ—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –Є—Е –і–ї—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ–њ—Л—В–∞ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –і–µ–ї–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–∞–Ї—Г–њ–Є–ї–Є —В–∞–Љ –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1915 –≥. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т. –С—А—Н–≥–≥ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї. –Т –Р–љ–≥–ї–Є–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—О —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –≤–Є–і–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б –†–µ–Ј–µ—А—Д–Њ—А–і–Њ–Љ –љ–∞–і –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —П–і—А–∞. –°–±–Њ—А—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —Г—З–µ–љ—Л–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В–µ–Љ—Г –і–ї—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є. –Р–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–≤—Г–Ї–∞, —Б –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є –Њ—В –≤–µ—В—А–∞. –Ч–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–і–µ–ї —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ш–њ—А–∞, –≤ —Д–µ—А–Љ–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–Є–Ї–µ –±–µ–Ј –Њ–Ї–Њ–љ.–Ґ–∞–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є —Б—В—А—Г–љ–љ—Л–є –≥–∞–ї—М–≤–∞–љ–Њ–Љ–µ—В—А, –∞ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–Њ–љ—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –њ–Њ –і—Г–≥–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –Є—Е —В–Њ–њ–Њ–њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї—Г —Б —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ –Љ–µ—В—А–∞ –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б –≥–∞–ї—М–≤–∞–љ–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–Љ. –Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–∞ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 25вАУ50 –Љ.15

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є: ¬Ђ –Ч–∞ 1917вАУ1918 –≥–Њ–і—Л –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ 11 315 –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є, –∞ –Њ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П вАУ 7540. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ—Л —Б —А–∞–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ґ–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ 93 –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–є. –Т –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—Е –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М 6000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї.16

–Т—Л–≤–Њ–і: –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—Г—З–љ—Г—О –Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–∞—В–∞—А–µ–є–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ.

1 –Т.–Т. –Т–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ґ–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –°–Я–±., 1904. –°. 337вАУ338.

2 –Ґ—А—Г–і—Л I –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь.: –Ш–У–£–Т–Я, 1922. –°. 34.

3 –У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬ї. 1909. вДЦ 12069 –Њ—В 17 (30) –Њ–Ї—В—П–±—А—П. –°. 3.

4 Dr. Thomas Schraven. The Hipp Chronoscope. Krefeld (Germany), 2003. S. 25вАУ27.

5 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 27вАУ28.

6 –†–У–Т–Ш–Р. –§. 504. –Ю–њ. 10. –Ф. 30. –Ы. 624вАУ641.

7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, –ї. 646.

8 –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –У.–Р. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Л. –Ь.: –Т–Р–Р, 1947. –І. 3. –°. 23вАУ24; –Ґ—А—Г–і—Л I –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –°. 40.

9 –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –У.–Р. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Л. –°. 24вАУ25; –Ґ—А—Г–і—Л I –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Ј–і–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –°. 39вАУ40.

10 –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –У.–Р. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Л. –°. 22вАУ23; –†–У–Т–Ш–Р. –§. 24751. –Ю–њ. 1. –Ф. 181. –Ы. 2вАУ4; –†–У–Р –Т–Ь–§. –§. –†28. –Ю–њ. 1. –Ф. 3. –Ы. 3вАУ4, 10вАУ11, 15вАУ16.

11 –Ю—Б–љ–Њ–≤—Л –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є. –Ш–Ј–і–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ—В–і–µ–ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –†–Ъ–Ъ–Р. –Ь, 1924. –°. 2, 8, 13, 22вАУ23.

12 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 23вАУ27.

13 –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –У.–Р. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤. –°. 83вАУ88.

14 –Ц—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Љ–Є—А¬ї. –Ь., 1924. вДЦ 14. –°. 35.

15 –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –У.–Р. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤. –°. 89вАУ90. 16 Fraser Scott. Artillery Survey in World War 1. 2006. S. 6вАУ7

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є 1