ÐŪ.Ð. ÐÐļŅÐūÐ―ÐūÐē (ÐŅÐīаŅÐūÐē, ÐÐūŅÐīÐūÐēÐļŅ) ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐŽÐÐÐ ÐĒÐÐÐЧ ÐÐÐÐĢÐ â ÐÐÐ ÐÐÐÐĒÐÐ ÐŦÐÐÐĒÐÐÐŽ, ÐÐÐÐÐ ÐÐĒÐÐĒÐÐÐŽ ÐÐÐĢÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐĒÐÐÐÐÐ ÐÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IVÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

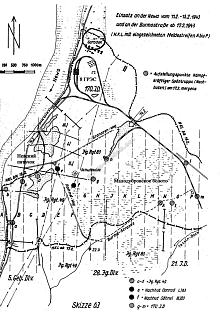

РОŅзÐĩÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ Ðļ ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК (ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ), Ðē заÐŧÐĩ, ÐģÐīÐĩ ŅазОÐĩŅÐĩÐ―Ð° ŅКŅÐŋÐūзÐļŅÐļŅ, ÐŋÐūŅÐēŅŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ, ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ŅКŅÐŋÐūÐ―Ð°Ņ, ŅÐŋŅаÐēÐūŅÐ―Ð°Ņ ŅÐ°ÐąÐŧÐļŅКа КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐģÐŧаŅÐļŅ, ŅŅÐū ŅŅÐū â зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКаŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐÐĩÐ―Ņа Ð.Ð. ÐūÐąŅазŅа 1914 ÐģÐūÐīа.

ÐÐūКŅОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐķÐĩ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐķÐļÐ·Ð―Ðļ ŅаÐŧÐ°Ð―ŅÐŧÐļÐēÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅÐēÐūÐūŅКŅŅÐēаŅÐĩÐŧŅ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ° ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ŅКŅŅŅŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ. ÐŅÐū ÐūÐąŅŅŅÐ―ŅÐĩŅŅŅ заКŅŅŅÐūŅŅŅŅ Ðļ ОаÐŧÐūÐđ ÐļзŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ аŅŅ ÐļÐēÐūÐē. Ð ŅŅаŅŅÐĩ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð° ÐŋÐūÐŋŅŅКа ÐēÐūŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅŅ ÐļОÐĩŅŅÐļÐĩŅŅ ÐŋŅÐūÐąÐĩÐŧŅ Ðē ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŧÐļŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐūŅКŅŅÐēаŅÐĩÐŧŅ Ðļ ÐļзÐūÐąŅÐĩŅаŅÐĩÐŧŅ.

Ð ÐļŅ. 1. ÐÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКаŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ Ð.Ð. ÐÐĩÐ―Ņа Ðē ОŅзÐĩÐĩ

ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐÐĩÐ―Ņа ŅÐūÐīÐļÐŧŅŅ 21.09 (2.10) 1881 Ðģ. Ðē ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģÐĩ, ŅŅÐīÐūО Ņ ÐÐļКÐūÐŧŅŅКÐūÐđ ÐŋÐŧÐūŅаÐīŅŅ, Ðē ÐīÐūОÐĩ ÐÐūÐđŅÐĩŅ ÐūÐēŅКÐūÐģÐū â 33, Ðē КÐūŅÐūŅÐūО ŅÐ―ÐļОаÐŧÐļ КÐēаŅŅÐļŅŅ ÐĩÐģÐū ŅÐūÐīÐļŅÐĩÐŧÐļ.1

ÐŅÐĩŅ ÐĩÐģÐū â ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅ ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅ ÐÐĩÐ―Ņа â ÐīÐēÐūŅŅÐ―ÐļÐ―, аКаÐīÐĩОÐļК ÐķÐļÐēÐūÐŋÐļŅÐļ, аŅŅ ÐļŅÐĩКŅÐūŅ Ðļ ОŅзŅÐšÐ°Ð―Ņ. ÐаŅŅ â ÐаŅÐļŅ ÐаŅÐŧÐūÐēÐ―Ð° ÐÐĩÐ―Ņа (ÐÐļÐ―Ðī) â ŅаÐŧÐ°Ð―ŅÐŧÐļÐēаŅ ÐŋÐļÐ°Ð―ÐļŅŅКа. Ð 1882 Ðģ. ŅÐĩОŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐĩŅ аÐŧа Ðē ŅÐūÐīÐļŅÐĩÐŧŅŅКÐļÐđ ÐīÐūО ÐÐĩÐ―Ņа ÐŋÐū аÐīŅÐĩŅŅ: ÐÐļКÐūÐŧŅŅКаŅ ŅÐŧÐļŅа (Ņ 1892 Ðģ. ŅÐŧÐļŅа ÐÐŧÐļÐ―ÐšÐļ), ÐīÐūО â 37, Ð―Ð°ÐŋŅÐūŅÐļÐē ÐÐļКÐūÐŧŅŅКÐūÐģÐū ОÐūŅŅКÐūÐģÐū ŅÐūÐąÐūŅа. Ð ŅÐĩОŅÐĩ ÐūŅŅа ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅа ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅа ÐąŅÐŧÐū ŅÐĩŅÐēÐĩŅÐū ÐīÐĩŅÐĩÐđ: ÐīÐūŅÐĩŅÐļ ÐаŅÐļŅ Ðļ ÐОÐļÐŧÐļŅ Ðļ ŅŅÐ―ÐūÐēŅŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅ Ðļ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ. Ð 1889 Ðģ. ŅÐūÐīÐļŅÐĩÐŧÐļ ŅазÐēÐĩÐŧÐļŅŅ. ÐаŅÐļŅ ÐаŅÐŧÐūÐēÐ―Ð° ÐŋÐĩŅÐĩÐĩŅ аÐŧа ÐķÐļŅŅ ŅÐ―Ð°ŅаÐŧа К ŅÐēÐūÐļО ŅÐūÐīÐļŅÐĩÐŧŅО, а заŅÐĩО ÐŋÐūÐēŅÐūŅÐ―Ðū ÐēŅŅÐŧа заОŅÐķ. ÐÐĩŅÐļ ÐūŅŅаÐŧÐļŅŅ ÐķÐļŅŅ Ņ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūО ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅÐĩО.

Ð ÐļŅ. 2. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐĩÐ―Ņа Ðē ŅŅÐļ ÐģÐūÐīа

ÐÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКŅ К ŅŅÐĩÐąÐĩ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧ Ðē ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ 1â2 КÐŧаŅŅаŅ ÐģÐļÐžÐ―Ð°Ð·ÐļÐļ â 5, Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ŅŅÐļÐŧŅŅ ÐĩÐģÐū ÐūŅÐĩŅ. Ð 13 ÐŧÐĩŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧ Ðē 3 КÐŧаŅŅ ŅÐĩаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐļÐŧÐļŅа ÐаŅÐŧа ÐаŅ Ð―Ð° ÐаŅÐļÐŧŅÐĩÐēŅКÐūО ÐūŅŅŅÐūÐēÐĩ, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ ÐūКÐūÐ―ŅÐļÐŧÐļ ÐžÐ―ÐūÐģÐļÐĩ ŅÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐļКÐļ ÐÐĩÐ―Ņа. Ð 1899 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ŅŅÐŋÐĩŅÐ―Ðū, ÐŋÐū ÐŋÐĩŅÐēÐūОŅ ŅазŅŅÐīŅ, ÐūКÐūÐ―ŅÐļÐŧ ŅÐĩÐīŅОÐūÐđ КÐŧаŅŅ ŅŅÐūÐģÐū ŅŅÐĩÐąÐ―ÐūÐģÐū заÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ.3

Ð 1900 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐĩÐīÐĩŅ Ðē ÐĻÐēÐĩÐđŅаŅÐļŅ, ÐģÐīÐĩ ÐŋÐūÐŧŅŅаÐĩŅ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðē ÐÐĩÐ―ÐĩÐēÐĩ, Ð―Ð° ŅŅÐļÐīÐļŅÐĩŅКÐūО ŅаКŅÐŧŅŅÐĩŅÐĩ ŅÐ―ÐļÐēÐĩŅŅÐļŅÐĩŅа, Ðē ÐūÐąŅÐĩОÐĩ ÐīÐēŅŅ ŅÐĩОÐĩŅŅŅÐūÐē.4

ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐąÐĩŅÐĩÐīŅ Ņ ÐūŅŅÐūО ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐĩŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅаŅŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūО. Ð ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļÐļ Ņ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐļОÐļ заКÐūÐ―Ð°ÐžÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēа, ÐŋÐū ŅÐēÐūÐĩОŅ ÐīÐēÐūŅŅÐ―ŅКÐūОŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋÐū ÐŋŅÐūŅÐĩКŅÐļÐļ ÐūŅŅа ÐąŅÐŧ заŅÐļŅÐŧÐĩÐ― 26 аÐēÐģŅŅŅа 1902 Ðģ. ÐēÐūÐŧŅÐ―ÐūÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅŅŅÐļОŅŅ, ŅŅÐīÐūÐēŅО Ðē 9-Ņ ŅÐūŅŅ ÐŧÐĩÐđÐą-ÐģÐēаŅÐīÐļÐļ ÐŅÐĩÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа. РаÐŋŅÐĩÐŧÐĩ â ОаÐĩ 1903 Ðģ. ŅÐīаÐŧ ŅКзаОÐĩÐ― Ðļ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū Ð―Ð° ÐŋŅаÐēÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа Ðē ÐūŅÐļŅÐĩŅŅ ÐŋÐū ÐŋÐĩŅÐēÐūОŅ ŅазŅŅÐīŅ5.

Ð Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ 1903 Ðģ. ÐŋŅÐļКазÐūО ŅаŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐīÐĩÐ― Ðē ÐŋÐūÐīÐŋÐūŅŅŅÐļКÐļ Ņ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО ÐĩОŅ ÐīÐĩÐ―ÐĩÐķÐ―ŅО ŅÐūÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩО 1508 ŅŅÐą. 50 КÐūÐŋ. Ðē ÐģÐūÐī.

ÐаŅаÐŧаŅŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅКаŅ ŅÐŧŅÐķÐąÐ° ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅа Ðē ÐŧÐĩÐđÐą- ÐģÐēаŅÐīÐļÐļ ÐŅÐĩÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ŅКÐūО ÐŋÐūÐŧКŅ Ðē ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģÐĩ, КÐūŅÐūŅаŅ заКÐŧŅŅаÐŧаŅŅ Ðē ÐūŅ ŅÐ°Ð―Ðĩ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКÐļŅ ÐŋÐūÐĩзÐīÐūÐē, ÐŋÐĩŅÐĩОÐĩŅаŅŅÐļŅ ŅŅ ÐŋÐū ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅО ÐīÐūŅÐūÐģаО6.

Ð ÐļŅ. 3. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐĩÐ―Ņа â ŅŅаŅÐļÐđŅŅ ÐģÐļÐžÐ―Ð°Ð·ÐļÐļ Ð. ÐаŅ ( Ðļз ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļŅ ОŅзÐĩŅ Ð. ÐаŅ)

27 ŅÐ―ÐēаŅŅ (9 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ) 1904 Ðģ. Ð―Ð°ŅаÐŧаŅŅ ÐēÐūÐđÐ―Ð° ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļÐļ Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐĩÐđ за КÐūÐ―ŅŅÐūÐŧŅ Ð―Ð°Ðī ÐÐ°Ð―ŅÐķŅŅÐļÐĩÐđ Ðļ ÐÐūŅÐĩÐĩÐđ. ÐŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐĩ ŅŅÐīа ÐŋÐūŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐđ ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðļ ŅÐŧÐūŅа Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ðē ŅŅŅÐ°Ð―Ðĩ Ð―Ð°Ð·ŅÐĩÐŧÐū Ð―ÐĩÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēÐū ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐļОÐļ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅОÐļ ÐķÐļÐ·Ð―Ðļ. ÐŅÐū ÐēŅÐŧÐļÐŧÐūŅŅ Ðē ŅŅÐī Ð·Ð°ÐąÐ°ŅŅÐūÐēÐūК, ОÐļŅÐļÐ―ÐģÐūÐē. Ð ŅÐ―ÐēаŅÐĩ 1905 Ðģ. ŅаŅŅКÐļÐĩ ÐēÐūÐđŅКа ŅаŅŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧÐļ ОÐļŅÐ―ŅŅ ÐīÐĩОÐūÐ―ŅŅŅаŅÐļŅ, КÐūŅÐūŅаŅ Ð―ÐĩŅÐŧа ÐŋÐĩŅÐļŅÐļŅ ŅаŅŅ. Ð ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ŅŅаŅŅÐēÐūÐēаÐŧ ŅÐū ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅÐūŅÐūÐđ Ðē ÐŋÐūÐīÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŋÐūŅŅÐīКа Ð―Ð° ŅÐŧÐļŅаŅ , ÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐŧ заÐēÐūÐīŅ Ðļ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅКÐūÐĩ ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐĩ.7

ÐÐūÐđÐ―Ð° Ņ ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļÐĩÐđ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧаŅŅ, Ðļ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐąŅÐŧ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅÐūÐēÐ°Ð― ÐīÐŧŅ ŅÐūÐŋŅÐūÐēÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐÐ°Ð―ŅÐķŅŅÐļŅ 1-ÐģÐū ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūÐģÐū ŅŅÐĩÐŧÐūÐ―Ð° ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðļз ŅÐŧÐūŅа Ðē ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅŅŅ аŅОÐļŅ. ÐзÐēÐĩŅŅÐļÐĩ ÐūÐą ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ņ ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļÐĩÐđ заŅŅаÐŧÐū ŅŅÐĩÐŧÐūÐ― Ðē ÐŋŅŅÐļ. ÐÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐū, ÐūÐ― ÐąŅÐŧ ÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ― К ОÐĩŅŅŅ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ.8 ÐÐūŅÐŧÐĩ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅÐūÐēКÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ŅÐŧŅÐķÐąÐ° ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅа ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧаŅŅ. ÐÐ― ÐŋÐū-ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐĩОŅ ÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐŧ ÐŧÐļÐ―ÐļÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐđ ÐīÐūŅÐūÐģÐļ, ÐŋÐū КÐūŅÐūŅŅО ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― ÐąŅÐŧ ÐŋÐĩŅÐĩОÐĩŅаŅŅŅŅ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐĩзÐī.

Ð 1907 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐąÐĩŅÐĩŅ ÐūŅÐŋŅŅК ÐŋÐū ÐīÐūОаŅÐ―ÐļО ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēаО Ðļ ÐĩÐīÐĩŅ ÐēÐū ÐĪŅÐ°Ð―ŅÐļŅ, ÐģÐīÐĩ Ðē ÐаŅÐļÐķŅКÐūÐđ ÐēŅŅŅÐĩÐđ ÐŋÐūÐŧÐļŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅКÐūÐŧÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļÐŧ ŅÐēÐūÐĩ ŅŅÐļÐīÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ.

ÐÐū ÐēÐūзÐēŅаŅÐĩÐ―ÐļÐļ Ðē ÐŋÐūÐŧК Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ 1907 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅŅ ÐŋŅÐļКазÐūО ŅаŅŅ ÐŋŅÐļŅÐēаÐļÐēаÐĩŅŅŅ ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐūÐĩ зÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐūŅŅŅÐļК. Ð ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐĩОŅ ÐŋÐūŅŅŅаŅŅ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ за ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐūÐđ Ð·Ð―Ð°ÐžÐĩÐ―ÐūŅŅÐĩÐē, заÐēÐĩÐīŅÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅКÐūÐŧÐūÐđ ŅÐūÐŧÐīаŅŅКÐļŅ ÐīÐĩŅÐĩÐđ Ðē ÐŋÐūÐŧКŅ. Ðа ÐēŅÐĩОŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ð―Ð°ÐģŅаÐķÐīÐĩÐ― ÐūŅÐīÐĩÐ―ÐūО ÐĄÐēŅŅÐūÐģÐū ÐĄŅÐ°Ð―ÐļŅÐŧаÐēа 3-Ðđ ŅŅÐĩÐŋÐĩÐ―Ðļ, КÐļŅаÐđŅКÐļО ÐūŅÐīÐĩÐ―ÐūО ÐÐēÐūÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐŅаКÐūÐ―Ð° 3-Ðđ ŅŅÐĩÐŋÐĩÐ―Ðļ, ОÐĩÐīаÐŧŅОÐļ: ÂŦÐ ÐŋаОŅŅŅ Ð ŅŅŅКÐū-ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ, ÂŦÐ ÐūÐ·Ð―Ð°ÐžÐĩÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ 100-ÐŧÐĩŅÐļŅ ÐģÐūÐīÐūÐēŅÐļÐ―Ņ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ 1812 ÐģÐūÐīаÂŧ, ÂŦÐ ÐŋаОŅŅŅ 300-ÐŧÐĩŅÐļŅ ŅаŅŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐīÐūОа Ð ÐūÐžÐ°Ð―ÐūÐēŅŅ Âŧ, ÂŦÐ ÐŋаОŅŅŅ 200-ÐŧÐĩŅÐļŅ ÐÐūÐŧŅаÐēŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐąÐĩÐīŅÂŧ, ÐĩОŅ ÐēŅŅŅÐĩÐ― ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐđ Ð―Ð°ÐģŅŅÐīÐ―ŅÐđ Ð·Ð―Ð°Ðš.9

Ð 1908 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐąŅÐŧ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅÐūÐēÐ°Ð― Ðē ŅаÐŋÐĩŅÐ―ŅÐđ ÐŧаÐģÐĩŅŅ ÐŋÐūÐī ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģÐūО, ÐģÐīÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐŧŅŅÐ―Ņ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧŅ Ņ ÐģÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧÐļÐģÐūÐ―Ð°. ÐаÐŧÐĩÐĩ ÐūÐ― ÐŋÐļŅÐĩŅ: ÂŦÐŊ заÐīŅОаÐŧŅŅ Ð―Ð°Ðī ŅÐĩО, КаК Ņ ÐūŅÐūŅÐū ÐąŅÐŧÐū ÐąŅ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅŅ ÐēÐīаÐŧÐļ ÐūŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ Ðļ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū Ð―ÐĩÐēÐļÐīÐļОŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, ÐŋÐū зÐēŅКŅ ÐļŅ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧÐūÐē ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅŅŅ ОÐĩŅŅа ÐļŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ. ÐĄÐĩÐđŅаŅ ÐķÐĩ ŅÐŧÐūÐķÐļÐŧаŅŅ Ņ ОÐĩÐ―Ņ Ð―Ð°ÐžÐĩŅКа ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ заÐīаŅÐļ Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ÐīÐēŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļŅ ОÐĩÐžÐąŅÐ°Ð―, КÐūŅÐūŅŅÐĩ, КазаÐŧÐūŅŅ ÐžÐ―Ðĩ, ÐŧÐĩÐģКÐū ОÐūÐģŅŅ ÐąŅŅŅ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―Ņ ŅаКÐļОÐļ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļзОаОÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐīаÐēаÐŧÐļ ÐąŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ŅŅÐīÐļŅŅ ÐūÐą аОÐŋÐŧÐļŅŅÐīÐĩ ÐļŅ КÐūÐŧÐĩÐąÐ°Ð―ÐļÐđ. ÐŅаŅаŅ КаÐķÐīŅŅ Ðļз ŅаКÐļŅ ОÐĩÐžÐąŅÐ°Ð― Ðļ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧŅŅ ÐĩÐĩ Ð―Ð° ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐĩÐĩ ÐūŅŅÐīÐļÐĩ, Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅ ÐŋÐū ОаКŅÐļОŅОŅ аОÐŋÐŧÐļŅŅÐīŅ ÐĩÐĩ КÐūÐŧÐĩÐąÐ°Ð―ÐļÐđ ОÐūÐģ ÐąŅ ŅŅÐīÐļŅŅ Ðļ Ðū ÐŋŅаÐēÐļÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐēзŅŅÐūÐģÐū Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. ÐĄÐŋаŅÐļÐēаŅ ÐķÐĩ ÐīÐēа ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ (Ņ ÐīÐēŅŅ ŅÐūŅÐĩК ÐąÐ°Ð·Ņ), ÐūÐ― ÐŋÐūÐŧŅŅаÐŧ ÐąŅ ÐļŅКÐūОŅŅ ŅÐūŅКŅ. ÐÐū ОÐļÐ―ŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅазОŅŅÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐąŅÐŧÐū ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū, ŅŅÐūÐąŅ ŅÐąÐĩÐīÐļŅŅŅŅ Ðē Ð―ÐĩÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐļ ОаŅŅÐūÐēÐūО ÐūÐģÐ―Ðĩ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ņ ÐīÐēŅŅ ŅÐūŅÐĩК ÐąÐ°Ð·Ņ ÐļŅ ОÐĩÐžÐąŅÐ°Ð― Ð―Ð° ÐūÐīÐ―Ņ Ðļ ŅŅ ÐķÐĩ ŅÐĩÐŧŅ. Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ Ņ ÐąŅÐūŅÐļÐŧ ŅŅŅ ОŅŅÐŧŅ, Ðļ ÐūÐ―Ð° ÐąŅÐŧа Ð·Ð°ÐąŅŅа. ÐÐū Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐīÐ―ÐĩÐđ ŅÐŋŅŅŅŅ, Ðē ŅаÐŋÐĩŅÐ―ÐūО ÐŧаÐģÐĩŅÐĩ, ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ðū Ðē ÐŋÐūÐŧÐĩ ОÐūÐĩÐģÐū зŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐŋаÐŧ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ðē 200â300 ОÐĩŅŅаŅ ÐūŅ ОÐĩÐ―Ņ ÐēÐąÐļÐēаÐŧ КÐūÐŧ. ÐĒÐūŅ ŅаКŅ, ŅŅÐū ОŅ ŅÐ―Ð°ŅаÐŧа ÐģÐŧазÐūО ŅÐŧаÐēÐŧÐļÐēаÐĩО ÐŋаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ОÐūÐŧÐūŅа, Ðļ ŅÐūÐŧŅКÐū ŅÐŋŅŅŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ОÐģÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļÐđ ÐīÐū Ð―Ð°Ņ ÐīÐūŅ ÐūÐīÐļŅ зÐēŅК ÐŋаÐīÐĩÐ―ÐļŅ, Ðļ ŅÐū, ŅŅÐū Ðē ОÐūзÐģŅ ÐąŅÐŧа ŅÐķÐĩ ŅÐ°Ð·ÐąŅÐķÐĩÐ―Ð° ОŅŅÐŧŅ, ŅŅазŅ ÐēŅзÐēаÐŧа ÐūŅÐēÐĩŅÐ―ŅŅ ŅÐĩаКŅÐļŅ Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū заКÐūÐ―ŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐģÐĩÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ Ðļ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ÐļŅŅÐĩŅÐŋŅÐēаŅŅÐĩÐĩ ŅÐūÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ ОÐĩŅÐūÐīа ŅÐ°Ð·Ð―ÐūŅŅÐļ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―. ÐÐūÐģÐīа ÐļÐīÐĩŅ ОÐĩŅÐūÐīа ÐēÐŋÐūÐŧÐ―Ðĩ ÐūŅÐūŅОÐļÐŧаŅŅ Ðē ОÐūÐĩО ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ, Ņ ÐķÐļÐēÐū ÐūŅŅŅÐļÐŧ, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐđÐīÐĩÐ― КÐŧŅŅ К ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ÐēаÐķÐ―ÐĩÐđŅÐļŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ заÐīаŅ. ÐŅÐļО ОÐūОÐĩÐ―ŅÐūО ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļÐŧŅŅ Ðļ ÐŋÐūÐēÐūŅÐūŅ ÐēŅÐĩÐđ ОÐūÐĩÐđ ÐķÐļÐ·Ð―Ðļ, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―Ð° 25 ÐŧÐĩŅ ŅÐēŅзаÐŧ ОÐĩÐ―Ņ Ņ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐĩÐđÂŧ10.

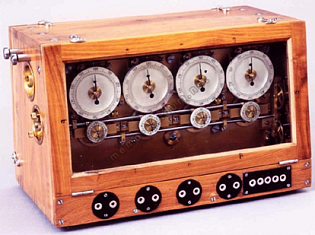

Ðа ÐŋÐĩŅÐēÐūО ŅŅаÐŋÐĩ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ŅазŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧ ŅÐĩÐūŅÐļŅ ОÐĩŅÐūÐīа ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ð―ÐĩÐēÐļÐīÐļОŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ. Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ÐļО ÐąŅÐŧа ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ð° ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―Ð°Ņ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКаŅ ŅÐūŅОŅÐŧа. ÐĄÐūÐģÐŧаŅÐ―Ðū ŅÐūŅОŅÐŧÐĩ, ÐīÐŧŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð° ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐĩÐĩ ÐūŅŅÐīÐļÐĩ ŅŅÐĩÐąŅÐĩŅŅŅ ÐēŅŅŅÐ―ÐļŅŅ ÐēŅÐĩОŅ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ зÐēŅКÐūО ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа ŅÐūŅÐĩК ŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ зÐēŅКÐūÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―ÐļКÐūÐē. ÐÐŧŅ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐūŅŅÐ°ÐąÐūŅКÐļ ОÐĩŅÐūÐīа ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧ ŅÐļÐģÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅŅКÐļ Ņ ÐÐĩŅŅÐūÐŋаÐēÐŧÐūÐēŅКÐūÐđ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐļ. Ðа ÐÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūО ОÐūŅŅŅ ÐļО ÐąŅÐŧа ŅазОÐĩŅÐĩÐ―Ð° ÐąÐ°Ð·Ð° Ðē 320 ОÐĩŅŅÐūÐē. Ðа КÐūÐ―ŅаŅ ÐąÐ°Ð·Ņ ŅŅÐūŅÐŧÐļ ÐŧŅÐīÐļ-ŅÐŧŅŅ аŅÐļ Ņ ŅÐĩКŅÐ―ÐīÐūОÐĩŅаОÐļ. ÐŅÐļ ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐīŅОа ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа ÐūÐ―Ðļ заÐŋŅŅКаÐŧÐļ ŅÐĩКŅÐ―ÐīÐūОÐĩŅŅ, а ÐŋŅÐļ ŅÐŧŅŅÐļОÐūŅŅÐļ зÐēŅКа ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа ÐūŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐŧÐļ ŅŅŅÐĩÐŧКŅ. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ŅÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐūŅŅŅÐĩŅÐūÐē ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧа 0,2 ŅÐĩКŅÐ―ÐīŅ, ŅŅÐū ÐīаÐēаÐŧÐū ÐūŅÐļÐąÐšŅ Ðē Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ Ð―Ð° ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļК зÐēŅКа Ðē 2-00 ÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐģÐŧÐūОÐĩŅа.11 ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ŅÐĩŅÐļÐŧ заОÐĩÐ―ÐļŅŅ ŅÐŧŅŅ аŅÐĩÐđ зÐēŅКÐūÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―ÐļКаОÐļ, а ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐēŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐūŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐūŅŅŅÐĩŅа ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧ ÐŋŅÐļÐąÐūŅ ŅÐŧÐĩКŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ Ņ ŅÐūÐ―ÐūŅКÐūÐŋ, ÐļзÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ð. ÐÐļÐŋÐŋÐūО Ðļ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐēŅÐļÐđŅŅ ŅÐēÐĩÐđŅаŅŅКÐūÐđ ŅÐļŅОÐūÐđ ÂŦÐĪаÐēаŅÐķÐĩ Ðļ ÐÐūÂŧ Ð 1908 Ðģ. ÐÐĩÐ―Ņа ŅŅÐĩзÐīÐļÐŧ Ðē ÐĻÐēÐĩÐđŅаŅÐļŅ, Ðē ÐģÐūŅÐūÐī ÐÐĩÐđŅаŅÐĩÐŧŅ, Ð―Ð° ŅÐļŅОŅ ÐĪаÐēаŅÐķÐĩ. ÐĒаО ÐūÐ― заКазаÐŧ ŅŅÐĩŅ ŅÐļÐģÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐđ Ņ ŅÐūÐ―ÐūŅКÐūÐŋ. ÐĒÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐūŅŅŅÐĩŅа ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐĩÐģÐū ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧа 0,001 Ņ. ÐÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ŅÐļŅОÐĩ ÐĪаÐēаŅÐķÐĩ ÐąŅÐŧ Ð·Ð°ÐšÐ°Ð·Ð°Ð― ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ŅÐļÐģÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐđ Ņ ŅÐūÐ―ÐūŅКÐūÐŋ.12

ÐŅŅ ŅŅ ÐĩОа, ÐēКÐŧŅŅаŅŅаŅ ŅŅÐĩŅ ŅÐļÐģÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐđ Ņ ŅÐūÐ―ÐūŅКÐūÐŋ, ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ÐļзÐūÐąŅÐĩŅаŅÐĩÐŧÐĩО, ŅŅÐļ зÐēŅКÐūÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―ÐļКа, ÐŋŅÐūÐēÐūÐīа Ðļ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļК ÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļŅ, ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧа Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКаŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐÐĩÐ―Ņа. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐđ ŅазŅÐ°ÐąÐūŅКÐļ ОÐĩŅÐūÐīа Ðļ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐļО ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐđ Ðē Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ 1908 Ðģ. ÐŋÐūÐīаÐŧ заŅÐēКŅ Ðē ÐÐŧаÐēÐ―ÐūÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐĩ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ (ÐÐÐĢ) Ð―Ð° ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа Ðļ заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅа Ð―Ð° ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ. Ð ŅŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐÐĩÐ―Ņа ÐŋŅÐļÐģÐŧаŅаÐĩŅ КÐūŅŅÐĩŅÐŋÐūÐ―ÐīÐĩÐ―Ņа ÐģазÐĩŅŅ ÂŦÐÐūÐēÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅÂŧ ÐīÐŧŅ ÐūÐ·Ð―Ð°ÐšÐūОÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ņ ÐļзÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩО, Ðū КÐūŅÐūŅÐūО ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―Ðū Ð―Ð°ÐŋÐļŅаÐŧ Ðē ŅŅаŅŅÐĩ. ÐОÐĩÐ―Ð―Ðū ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐūÐ― ŅаО ŅŅÐļŅаÐĩŅ Ð―Ð°ŅаÐŧÐūО зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐļ, Ð―Ð°ŅаÐŧÐūО зÐēŅКÐūÐēÐūÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ.

ÐÐĩŅÐēÐūÐĩ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ðū Ðē ÐģÐūŅÐūÐīÐĩ ÐÐūÐēÐ―Ðū (ÐаŅÐ―Ð°Ņ) Ðē 1910 Ðģ. ÐĄÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐĩ ÐūÐŋŅŅŅ ÐŋŅÐūÐēÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ Ðē КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐļ ÐŅÐūÐēÐĩŅ (Ð―ŅÐ―Ðĩ ÐŋÐūÐŧŅŅКÐļÐđ ÐģÐūŅÐūÐī), Ðļ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐļ ÐŅаКÐūÐē (Ð―ŅÐ―Ðĩ ŅКŅаÐļÐ―ŅКÐļÐđ ÐģÐūŅÐūÐī Ðē ŅŅŅŅÐĩ ÐÐ―ÐĩÐŋŅа). ÐŅÐļ ÐīаÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐīÐū ŅÐĩÐŧÐĩÐđ 6â8 КÐļÐŧÐūОÐĩŅŅÐūÐē Ðļ ŅÐģÐŧаŅ заŅÐĩŅКÐļ 10 ÐģŅаÐīŅŅÐūÐē ÐūŅÐļÐąÐšÐļ Ðē ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļ 0â01 ÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐģÐŧÐūОÐĩŅа, а ÐŋÐū ÐīаÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ 3 %. ÐŅÐļ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļŅŅ ÐąŅÐŧÐū ÐēŅŅŅÐ―ÐĩÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐīÐŧŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ КÐūÐūŅÐīÐļÐ―Ð°Ņ ŅÐĩÐŧÐļ ŅŅÐĩÐąŅÐĩŅŅŅ 24 ОÐļÐ―Ņ ŅŅ, а ÐīÐŧŅ ŅазÐēÐĩŅŅŅÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅ ÐĩОŅ Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐū ÐģÐūŅÐūÐēÐ―ÐūŅŅÐļ К ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ â 30 ОÐļÐ―ŅŅ.13

РаŅŅОÐūŅŅÐĩÐē ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅŅ ÐēŅÐĩŅ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐđ, КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐŋÐūÐī ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧа аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐĻКÐŧаŅÐĩÐēÐļŅа ÐēŅÐ―ÐĩŅÐŧа заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū ŅŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―ŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаŅŅ ŅŅÐūÐļŅ, Ð―Ðū Ðē ÐūÐąŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐĩ ОаŅŅÐūÐēÐūÐđ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ. Ð Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ 1911 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅŅ ÐēŅŅÐūŅаÐđŅÐļО ÐŋŅÐļКазÐūО ÐŋŅÐļŅÐēÐūÐĩÐ―Ðū ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐūÐĩ зÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅŅÐ°ÐąŅ-КаÐŋÐļŅÐ°Ð―, а Ðē Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ 1913 Ðģ. ÐēŅŅÐūŅаÐđŅÐļО ÐķÐĩ ÐŋŅÐļКазÐūО, ÐŋÐū ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūŅŅÐąÐĩ, ÐūÐ― заŅÐļŅÐŧÐĩÐ― Ðē заÐŋаŅ ÐģÐēаŅÐīÐĩÐđŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ.14

ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐēŅÐĩŅ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐđ ОÐĩŅÐūÐī ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ КÐūÐūŅÐīÐļÐ―Ð°Ņ ÐŋÐū зÐēŅКŅ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐąŅÐŧ Ð·Ð°ÐąŅаКÐūÐēÐ°Ð―, а аÐŋÐŋаŅаŅŅŅŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐŧÐļ Ð―ÐĩÐģÐūÐīÐ―ÐūÐđ, Ðļ за ÐŋÐūÐŧŅÐūŅа ОÐĩŅŅŅа ÐīÐū Ð―Ð°ŅаÐŧа ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ņ Ð―ÐĩÐĩ ÐąŅÐŧ ŅÐ―ŅŅ ÐģŅÐļŅ ŅÐĩКŅÐĩŅÐ―ÐūŅŅÐļ.

Ð 1914 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐąÐĩŅÐĩŅ Ðē ÐķÐĩÐ―Ņ ÐīÐūŅŅ ОаŅŅÐĩŅа ÐаÐŧŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа ÐĄÐĩŅаŅÐļОŅ ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēÐ―Ņ ÐŅŅКÐļÐ―Ņ, 1896 ÐģÐūÐīа ŅÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ.

ÐĄ Ð―Ð°ŅаÐŧÐūО ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐÐĩÐ―Ņа ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐĩŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēŅÐĩŅ аŅŅ Ðē ŅаÐđÐūÐ― ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ Ņ ŅÐĩÐŧŅŅ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅÐļŅŅ ОÐĩŅÐūÐī ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐŋÐū зÐēŅКŅ ÐļŅ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа Ðē ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ . ÐÐÐĢ ŅазŅÐĩŅÐļÐŧÐū ÐĩОŅ ŅŅÐū. ÐĄÐ°Ðž ÐÐĩÐ―Ņа ÐŋÐļŅÐĩŅ ÐūÐą ŅŅÐūО: ÂŦÐŅŅŅÐī аКŅŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐļ ÐēŅŅŅŅÐŋÐļÐŧ Ð―Ð° ŅŅÐūÐ―Ņ Ðē аÐēÐģŅŅŅÐĩ 1914 ÐģÐūÐīа. ÐŅŅŅÐī ÐąŅÐŧ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ. ÐÐūОÐļОÐū ОÐĩÐ―Ņ, ÐĩÐģÐū ÐēÐūзÐģÐŧаÐēÐŧŅŅŅÐĩÐģÐū, Ðē Ð―ÐĩÐģÐū ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū ÐŋŅŅŅ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК. ÐŅŅŅÐī ÐēŅŅŅŅÐŋÐļÐŧ, ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐīÐēŅОŅ Ņ ŅÐūÐ―ÐūŅКÐūÐŋÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅОÐļ ОÐūÐĩÐđ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ. ÐŅÐĩ ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐū ÐĩÐģÐū ÐēÐūзÐļÐŧÐūŅŅ Ð―Ð° ÐīÐēŅŅ ÐīÐēŅКÐūÐŧКаŅ . ÐÐĩŅÐēÐūÐĩ ÐąÐūÐĩÐēÐūÐĩ КŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐūŅŅŅÐī ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧ Ð―Ð° ÐŅÐąÐŧÐļÐ―ŅКÐūО ŅŅÐūÐ―ŅÐĩ, Ðē ŅаÐđÐūÐ―Ðĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐĩÐ―Ņ ÐŅŅ ÐūÐēа Ðļ ÐÐūÐŧÐĩÐ―Ð·ÐūÐēÐū. ÐаО ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ÐŋÐūзÐļŅÐļŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐļ. ÐŅÐūŅÐūÐĩ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа ÐŋŅÐūÐļзÐūŅÐŧÐū Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅÐĩ 1914 ÐģÐūÐīа Ðē ŅаÐđÐūÐ―Ðĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ðļ ÐÐūÐŧÐĩÐ―Ð·ÐūÐēÐū Ð―Ð° ÐÐļŅÐŧÐĩ. ÐÐīÐĩŅŅ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ ŅŅÐĩŅ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđ, Ð―Ðū ÐŋŅÐūÐēÐĩŅÐļŅŅ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅŅ ÐąŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, ŅаК КаК Ð―Ð°ŅаÐŧŅŅ ÐūŅŅ ÐūÐī. ÐŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ К ÐŋŅÐļÐąÐūŅŅ Ð―Ð°ŅаÐŧÐū ОÐĩÐ―ŅŅŅŅŅ ŅÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐÐēÐ°Ð―ÐģÐūŅÐūÐīŅКÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ Ðē ÐūКŅŅÐąŅÐĩ 1914 ÐģÐūÐīа, ÐģÐīÐĩ ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐąÐūÐļ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ðļ ÐÐŧÐĩКŅÐūÐēÐū ÐīаÐŧÐļ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅÐļŅŅ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа ŅÐĩО, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐđÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐĩÐŧŅ ÐūÐąŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧÐļ Ðļ ÐŋŅÐļÐēÐĩÐŧÐļ К ОÐūÐŧŅÐ°Ð―ÐļŅ. ÐŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ÐķÐĩ ŅŅКÐļÐĩ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ņ Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ðļ ÐÐĩÐ―ÐšÐūÐēÐū. Ð ŅŅÐļŅ ÐąÐūŅŅ Ņ ÐūÐąÐĩÐļŅ ÐēÐūŅŅŅÐļŅ ŅŅÐūŅÐūÐ― ŅŅаŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐū ÐžÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđ. ÐÐūÐžÐ―Ņ ОÐūÐĩ ÐēÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ, КÐūÐģÐīа ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐūŅŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ аÐēŅŅŅÐļÐđŅÐĩÐē ÐŋÐū ÐŋŅÐļÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ОÐūŅŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐļÐēÐļзÐļÐūÐ―Ð° ÐąŅÐŧа Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð° КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐūŅОÐūŅŅа ÐŋÐūзÐļŅÐļÐđ, Ð―Ð°ÐđÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐļÐąÐūŅÐūО. ÐŅ ÐēŅÐĩ ŅÐĩÐŧÐļ Ð―Ð° ÐŧÐūŅаÐīÐĩÐđ, Ðļ ÐŋÐūŅКаКаÐŧÐļ Ðē Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ðļ ÐÐĩÐ―ÐšÐūÐēÐū.

РКаКÐūÐēа ÐąŅÐŧа Ð―Ð°Ņа ŅаÐīÐūŅŅŅ, КÐūÐģÐīа ОŅ Ðē Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūО ŅÐīаÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐūŅ ÐģŅÐĩÐąÐ―Ņ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐļÐŧÐļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐĩ ÐūКÐūÐŋŅ Ņ ÐąÐūÐŧŅŅÐļО КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐūО ÐēÐūŅÐūÐ―ÐūК ÐūŅ ŅазŅŅÐēÐūÐē Ð―Ð°ŅÐļŅ ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē. ÐĄ ŅŅÐūÐģÐū ОÐūОÐĩÐ―Ņа ŅÐŧŅŅ Ðū ÐŋŅÐļÐąÐūŅÐĩ ÐąŅŅŅŅÐū ŅŅаÐŧ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ŅŅŅŅŅ ÐŋÐū аŅОÐļÐļ. ÐÐūÐģÐīа ÐķÐĩ ОŅ Ðē Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ 1914 ÐģÐūÐīа Ðē ÐąÐūŅŅ ÐŋÐūÐī ÐŅаКÐūÐēÐūО ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐĩ КÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐūÐģÐ―Ņ ŅÐēÐūÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅаŅŅÐļ ŅŅаÐŧÐļ Ð―Ð°Ņ ŅŅÐĩÐąÐūÐēаŅŅ Ð―Ð°ÐŋÐĩŅÐĩÐąÐūÐđ. ÐŅÐūÐąÐū ŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ņ Ðē ŅаÐđÐūÐ―Ðĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐ―Ðļ ÐаŅÐĩÐžÐąÐū-ÐŅŅÐ―Ðū Ðē Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ. Ðа ÐīÐēÐĩ Ð―ÐĩÐīÐĩÐŧÐļ ŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ Ð―Ð° ŅŅÐļŅ ÐŋÐūзÐļŅÐļŅŅ Ð―Ð°Ðž ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļŅŅ Ðļ ÐūÐąŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅ ŅÐĩÐŧŅÐđ ŅŅÐī Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅКÐļŅ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđ. Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ŅŅÐļŅ ŅŅÐŋÐĩŅ ÐūÐē Ðē ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅÐĩ ÐūŅŅŅÐī ÐūŅŅŅÐ―ŅÐŧÐļ Ðē ÐÐĩŅŅÐūÐģŅаÐī, ÐģÐīÐĩ Ð―Ð° ÐĩÐģÐū ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ ŅÐūзÐīаÐŧÐļ ÐļÐ―ŅŅŅŅКŅÐūŅŅКÐūÐĩ ŅÐīŅÐū, КÐūŅÐūŅÐūОŅ ÐŋÐūŅŅŅÐļÐŧÐļ ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅÐēŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―Ðī ÂŦаŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđÂŧ Ņ ÐŋŅÐļÐąÐūŅаОÐļ ОÐūÐĩÐđ ŅÐļŅŅÐĩОŅ15Âŧ. ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, Ðē ŅŅÐļŅ ÐąÐūŅŅ ÐēÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ Ðē ОÐļŅÐĩ ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð° ŅазÐēÐĩÐīКа Ð―ÐĩÐēÐļÐīÐļОŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðļ КÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēКа ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ Ð―Ð°ŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ņ ÐŋÐūОÐūŅŅŅ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ.

Ð ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅаŅ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа ÐąŅÐŧÐū ÐīÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ðū ÐÐĩŅŅ ÐūÐēÐ―ÐūОŅ ÐģÐŧаÐēÐ―ÐūКÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅŅŅÐĩОŅ Ðļ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅ. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐÐÐĢ заКазаÐŧÐū ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐļŅŅ ŅÐĩŅŅŅ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅÐūÐē ÐŋŅÐļÐąÐūŅÐūÐē ÐĩÐģÐū ŅÐļŅŅÐĩОŅ ÐīÐŧŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅÐĩŅ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ КÐūÐžÐ°Ð―Ðī. Ðа ŅŅÐū ÐŋÐū ÐīÐūÐģÐūÐēÐūŅŅ ÐĩОŅ ÐąŅÐŧÐū ÐēŅÐŋÐŧаŅÐĩÐ―Ðū ÐēŅÐĩÐģÐū 116 000 ŅŅÐąÐŧÐĩÐđ.16 РаÐŋŅÐĩÐŧÐĩ 1915 Ðģ. ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐ°Ðą ŅаŅÐŋÐūŅŅÐīÐļÐŧŅŅ ŅŅÐūŅОÐļŅÐūÐēаŅŅ ŅŅÐļ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ. ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКаŅ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐēКÐŧŅŅаÐŧа Ðē ŅÐĩÐąŅ ÐīÐēа аÐŋÐŋаŅаŅа ÐÐĩÐ―Ņа, ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð° ÐūÐąŅÐĩÐđ ÐąÐ°Ð·Ðĩ 3â5 ÐēÐĩŅŅŅ. ÐĻŅаŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ÐēКÐŧŅŅаÐŧ ŅŅÐĩŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē Ðļ 18 Ð―ÐļÐķÐ―ÐļŅ ŅÐļÐ―ÐūÐē.17 РОаÐĩ 1915 Ðģ. ÐŋÐū ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅа аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐÐÐĢ ÐūÐąŅаŅаÐĩŅŅŅ Ðē ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐĄÐūÐēÐĩŅ Ņ Ņ ÐūÐīаŅаÐđŅŅÐēÐūО Ðū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ 782 500 ŅŅÐąÐŧÐĩÐđ Ð―Ð° ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅа зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ ÐÐĩÐ―Ņа. ÐÐ°Ð―ŅÐĩÐŧŅŅÐļŅ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа ŅÐūÐūÐąŅаÐĩŅ ÐÐÐĢ Ðū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ŅŅÐĩŅÐļ ÐļŅÐŋŅаŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅŅООŅ Ðē ŅазОÐĩŅÐĩ 260 833 ŅŅÐąÐŧŅ.18

Ð ÐļŅÐ―Ðĩ 1915 Ðģ. ÐÐÐĢ заКÐŧŅŅÐļÐŧÐū Ņ ÐÐļКÐūÐŧаÐĩО ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅÐĩО КÐūÐ―ŅŅаКŅ Ð―Ð° ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅа ÐŋŅÐļÐąÐūŅÐūÐē ÐĩÐģÐū ŅÐļŅŅÐĩОŅ ÐīÐŧŅ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ð―ÐĩÐēÐļÐīÐļОŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ð―Ð° ŅŅООŅ 782 500 ŅŅÐąÐŧÐĩÐđ. РКÐūÐ―ŅŅаКŅÐĩ ŅКазŅÐēаÐŧÐūŅŅ, ŅŅÐū ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ŅÐļÐģÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐđ Ņ ŅÐūÐ―ÐūŅКÐūÐŋ ÐīÐŧŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ÐąŅÐīÐĩŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðē ÐĻÐēÐĩÐđŅаŅÐļÐļ ŅÐļŅОÐūÐđ ÂŦÐĪаÐēаŅÐķÐĩ Ðļ ÐÐūÂŧ. Ð ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļŅ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ Ð―Ð° ÐŋŅÐļÐąÐūŅ ÐąŅÐŧÐū ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ðū, ŅŅÐū ŅÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐĩÐģÐū ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ð° ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅŅŅ 2,25 % ÐŋÐū ÐīаÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ Ðļ 1/300 ÐŋÐū Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. Ð ÐļŅÐ―Ðĩ 1915 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐūÐąŅаŅаÐĩŅŅŅ Ðē ÐÐÐĢ Ņ ÐŋŅÐūŅŅÐąÐūÐđ ŅазŅÐĩŅÐļŅŅ ÐŋŅÐūÐīÐĩОÐūÐ―ŅŅŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐīÐĩÐđŅ ŅÐēÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅО ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐļ, ÐĪŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ Ðļ ÐÐĩÐŧŅÐģÐļÐļ Ðē ŅŅÐĩÐąÐ―ÐūÐđ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐĩ Ð―Ð° ÐŅ ŅÐĩ Ð―Ð° ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧŅ ÐÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧÐļÐģÐūÐ―Ð°. ÐĒаКÐūÐĩ ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐīÐ°Ð―Ðū.

Ð ÐūКŅŅÐąŅÐĩ 1915 Ðģ. Ð―Ð° ÐŋÐūÐŧÐļÐģÐūÐ―Ðĩ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐīÐēŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ ÐÐĩÐ―Ņа. ÐÐ―Ðļ ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐīÐļÐŧÐļ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋŅÐļÐąÐūŅа заŅÐĩКаŅŅ зÐēŅК ŅŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðē ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļÐļ Ņ ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅОÐļ. Ð ŅŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐÐĩÐ―Ņа КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ ŅŅÐĩŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ ŅÐąŅÐŧÐļ Ð―Ð° ŅŅÐūÐ―Ņ Ðļ ÐŋŅÐļŅŅŅÐŋÐļÐŧÐļ К ÐąÐūÐĩÐēÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ.19

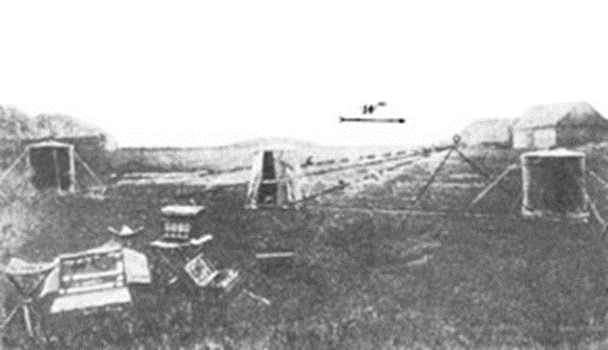

Ð ÐļŅ. 4. ÐÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКаŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐÐĩÐ―Ņа Ð―Ð° ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ

Ð Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1916 Ðģ. ÐąŅÐŧÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū ÐŋŅŅŅÐīÐĩŅŅŅ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅÐūÐē зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ ÐÐĩÐ―Ņа Ðļ ÐūŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū ÐĩŅÐĩ ŅÐĩŅŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―Ðī аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ. ÐÐū ÐēŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐĩ ŅŅÐīа ŅаÐŋÐūŅŅÐūÐē Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа ÐŅКÐūОŅКÐūÐģÐū, Ðē КÐūŅÐūŅŅŅ ÐūÐ― ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐŧ Ðū Ð―ÐĩŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ, ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐ°Ðą ŅÐēÐūÐļО ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋŅÐļÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧ ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―ÐūÐēŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―Ðī.20

Ð ÐļŅÐŧÐĩ 1916 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅŅ ÐąŅÐŧÐū ÐēŅÐ―ÐĩŅÐĩÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐģŅаÐīÐūÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа ÐÐĩŅŅÐūÐģŅаÐīа Ðū ÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ заÐēÐūÐīа Ðļз ÐģÐūŅÐūÐīа Ðē ŅÐĩÐŧŅŅ ŅазÐģŅŅзКÐļ ÐūŅ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐđ21. ÐÐĩ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐē ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅŅаÐēÐļŅŅ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī ŅÐūÐēаŅÐļŅÐĩŅŅÐēа ÐÐĩÐ―Ņа Ðļ К Ðē ÐÐĩŅŅÐūÐģŅаÐīÐĩ Ð―Ð° ÐŅ ŅÐĩ, ÐÐĩÐ―Ņа ÐēŅÐĩŅ аÐŧ Ðē ÐÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ. ÐĒаО, ÐŋÐūÐī ÐÐ°Ð·Ð°Ð―ŅŅ, Ðē ÐģÐūŅÐūÐīКÐĩ ÐаŅаŅÐūÐēÐĩ (Ðē Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐÐĩÐŧÐĩÐ―ÐūÐīÐūÐŧŅŅК) ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐēŅКŅÐŋÐļÐŧ Ņ ŅазÐūŅÐļÐēŅÐĩÐģÐūŅŅ за ÐģÐūÐīŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐÐūÐŧÐķŅКÐū-ÐÐļŅÐĩŅŅКÐūÐģÐū аКŅÐļÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūÐąŅÐĩŅŅÐēа ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī за 1 ОÐļÐŧÐŧÐļÐūÐ― 200 ŅŅŅŅŅ ŅŅÐąÐŧÐĩÐđ. ÐÐ― ŅÐĩŅÐļÐŧ ÐļзÐģÐūŅаÐēÐŧÐļÐēаŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐūО заÐēÐūÐīÐĩ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅÐļŅŅÐĩОŅ, а ŅаКÐķÐĩ ОÐļÐ―Ņ ŅÐļŅŅÐĩОŅ ÐÐļŅ ÐūÐ―ÐļÐ―Ð° Ðļ ÐūŅÐēÐĩŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅаКÐĩŅŅ. ÐŅÐĩÐ―ŅŅ 1917 Ðģ. ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī ÐūÐąŅÐĩŅŅÐēа ÐÐĩÐ―Ņа Ðļ ÐÐū ÐąŅÐŧ ŅÐēаКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð― Ðē ÐаŅаŅÐūÐē. ÐĄŅÐīа ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩз ŅÐēÐūŅ ÐķÐĩÐ―Ņ Ðļ ŅŅÐ―ÐūÐēÐĩÐđ ÐÐļКÐūÐŧаŅ Ðļ ÐÐĩÐ―ÐļŅа. ÐŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐĩзÐīа ÐÐĩÐ―Ņа Ðē ÐаŅаŅÐūÐē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐū ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐĩŅŅÐļ ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ КÐūÐžÐ°Ð―Ðī Ðē ÐÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ, Ðē заÐŋаŅÐ―ŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКŅŅ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ. ÐÐū ŅÐĩÐēŅаÐŧŅŅКаŅ ŅÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļŅ Ðļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐĩ ŅÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐūÐąŅŅÐļŅ ОÐĩÐ―ŅŅŅ ŅŅÐļ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ. ÐĢÐķÐĩ Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅÐĩ 1917 Ðģ. ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐĩŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩКÐēÐĩŅŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐаŅаŅÐūÐēŅКÐļÐđ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī, а Ð―Ð° ÐĩÐģÐū ÐŋÐŧÐūŅаÐīÐļ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩŅŅÐļ ÐÐķÐūŅŅКÐļÐđ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī.

Ð ÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐūŅŅазÐļÐŧÐūŅŅ Ðļ Ð―Ð° ŅаОÐūО ÐÐļКÐūÐŧаÐĩ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅÐĩ. Ð ÐÐ°Ð·Ð°Ð―Ðļ ÐūÐ― ŅÐūзÐīаÐĩŅ ÂŦÐÐūÐēÐū-ŅÐūŅÐļаÐŧÐļŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ÐŋаŅŅÐļŅ ÐīÐĩÐŧÐūÐēŅŅ ОаКŅÐļОаÐŧÐļŅŅÐūÐēÂŧ Ðļ ÐŋŅÐūÐēÐūÐīÐļŅ Ðē ÐÐ°Ð·Ð°Ð―Ðļ ÐīÐēа ÐĩÐĩ ŅŅÐĩзÐīа. ÐаŅŅÐļŅ ŅÐūŅŅÐūŅÐŧа Ðļз ÐŧÐļŅ Ð―ÐĩÐŋŅÐūÐŧÐĩŅаŅŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ â ÐīÐēÐūŅŅÐ―, ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē, КŅÐŋŅÐūÐē. ÐÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐēÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐĩŅ ÐūŅÐŧÐūÐēаŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа Ðļ заŅ ÐēаŅа ÐļО ÐÐ°Ð·Ð°Ð―Ðļ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ Ðē ÐаŅаŅÐūÐēÐĩ.22

ÐŅÐĩÐ―ŅŅ 1918 Ðģ. ÐÐĩÐ―Ņа Ņ ŅÐĩОŅÐĩÐđ ÐēÐūзÐēŅаŅаÐĩŅŅŅ Ðē ÐÐĩŅŅÐūÐģŅаÐī. ÐĒŅÐīа ÐķÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūзÐļŅŅŅ ŅаŅŅŅ ÐĩÐģÐū заÐēÐūÐīа ÐŋÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ. ÐĄÐūÐēÐĩŅŅКÐūÐĩ ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐĩŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðū ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―ŅÐŋÐĩŅÐūÐē Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąŅ. Ð 1918 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ðē ÐŅаŅÐ―ŅŅ аŅОÐļŅ Ðļ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅаÐĩŅŅŅ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКÐūО ÐļÐ―ŅŅŅŅКŅÐūŅŅКÐūÐđ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ Ņ ÐŋŅÐļÐąÐūŅаОÐļ ÐÐĩÐ―Ņа Ðļ аКŅŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ.23 Ð ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐĩÐģÐū заÐēÐūÐī Ð―Ð° ÐŅ ŅÐĩ Ðē ÐÐĩŅŅÐūÐģŅаÐīÐĩ ÐąŅÐŧ Ð―Ð°ŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧÐļзÐļŅÐūÐēÐ°Ð― Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐļОÐĩÐ―ÐūÐēÐ°Ð― Ðē ÂŦÐŅŅÐĩÐēÐĩŅŅÐ―ÐļКÂŧ, а ÐÐĩÐ―Ņа аŅÐĩÐ―ÐīÐūÐēаÐŧ ŅÐēÐūÐĩ ÐķÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐĩ.

Ð 1921 Ðģ. Ðē ÐŅŅŅÐĩО ŅÐūÐēÐĩŅÐĩ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēа (ÐÐĄÐÐĨ), Ðē ÐĩÐģÐū Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūО ÐūŅÐīÐĩÐŧÐĩ, ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзŅÐĩŅŅŅ КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐūÐŋŅŅÐūÐē ÐŋÐū зÐēŅКÐūÐēÐūÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐĩ ÂŦÐÐūОзÐēŅКÂŧ. ÐŅÐĩ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐū, ÐūŅŅаÐēŅÐĩÐĩŅŅ Ðē аŅОÐļÐļ, ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐūÐ―Ð―Ðū ŅÐūŅŅÐĩÐīÐūŅÐūŅÐļÐēаÐĩŅŅŅ Ðē ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūО ŅŅÐĩÐąÐ―ÐūО аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūО зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐūО ÐūŅŅŅÐīÐĩ Ð ÐÐÐ (ÐÐĢÐÐÐÐ).24

Ð 1922 Ðģ. Ðē ŅŅŅÐ°Ð―Ðĩ ŅазÐēÐĩŅÐ―ŅÐŧаŅŅ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū ÐąÐūŅŅÐąÐĩ Ņ ÐēзŅŅÐūŅÐ―ÐļŅÐĩŅŅÐēÐūО ÐēÐū ÐēŅÐĩŅ ÐūÐąÐŧаŅŅŅŅ ÐķÐļÐ·Ð―Ðļ. Ð ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŧаÐģаÐŧ ŅÐēÐūÐļ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ÐīÐŧŅ ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ. Ð 1924 Ðģ. ÐūÐ― ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐļÐŧ ÐēзŅŅКŅ ÐīÐŧŅ ŅŅÐŋÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐēÐūÐĩÐģÐū заКаза. Ð ÐąŅÐŧ заÐīÐĩŅÐķÐ°Ð― Ņ ÐŋÐūÐŧÐļŅÐ―ŅО, аŅÐĩŅŅÐūÐēÐ°Ð― ÐūŅÐģÐ°Ð―Ð°ÐžÐļ ÐÐÐÐ Ðļ ÐūŅŅÐķÐīÐĩÐ― К 8 ÐģÐūÐīаО ÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐēÐūÐąÐūÐīŅ. ÐÐū 1927 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐūŅÐąŅÐēаÐŧ Ð―Ð°ÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļÐĩ Ðē ŅŅŅŅОÐĩ. Ð 1927 Ðģ. Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ 10-Ðđ ÐģÐūÐīÐūÐēŅÐļÐ―ÐūÐđ ÐКŅŅÐąŅŅŅКÐūÐđ ŅÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļÐļ ÐąŅÐŧ ÐūŅÐēÐūÐąÐūÐķÐīÐĩÐ― ÐŋÐū Ð°ÐžÐ―ÐļŅŅÐļÐļ.25 ÐÐū ÐēÐūзÐēŅаŅÐĩÐ―ÐļÐļ Ðļз ŅŅŅŅОŅ ÐąŅÐŧ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅ Ð―Ð° заÐēÐūÐī ÐļОÐĩÐ―Ðļ ÐŅÐŧаКÐūÐēа (ÐąŅÐēŅÐļÐđ ÐÐĩÐđŅÐŧÐĩŅа), ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðē ÐÐĩÐ―ÐļÐ―ÐģŅаÐīÐĩ. Ðа ŅŅÐūО заÐēÐūÐīÐĩ, Ðē ÐŧÐ°ÐąÐūŅаŅÐūŅÐļÐļ ŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļКÐļ, ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ Ðē ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ŅŅаŅŅÐĩÐģÐū ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅа ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļÐŧ ŅÐēÐūŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ðē ÐūÐąÐŧаŅŅÐļ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐļ. Ð 1927â1929 ÐģÐģ. ÐūÐ― ÐŋÐĩŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅÐūÐēаÐŧ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐūÐąŅазŅа 1915 Ðģ., Ðļ ÐūÐ―Ð° ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐļÐ―ŅŅа Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð ÐÐРКаК ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ŅÐļŅŅÐĩОŅ ÐÐĩÐ―Ņа 1927 Ðģ. ÐĄÐ°Ðž ŅÐĩÐąŅ Ðē ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅаŅ ÐūÐ― Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩŅ ÐļзÐūÐąŅÐĩŅаŅÐĩÐŧÐĩО Ðē ÐūÐąÐŧаŅŅÐļ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐļ. Ð ÐūŅКŅŅŅÐūÐđ ÐąÐ°Ð·Ðĩ ÐŋаŅÐĩÐ―ŅÐūÐē ÐĄÐĄÐĄÐ Ņ 1924 ÐŋÐū 1934 Ðģ. ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ŅÐĩОŅ ÐĩÐģÐū заŅÐēÐūК Ð―Ð° ÐļзÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐūÐąÐŧаŅŅÐļ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐļ. ÐŅÐĩ Ðē ŅÐĩÐēŅаÐŧÐĩ 1915 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŧаÐģаÐŧ ÐÐŧаÐēÐ―ÐūОŅ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ КÐūŅÐ°ÐąÐŧÐĩŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐļŅŅ ÐŋŅÐļÐąÐūŅ ÐīÐŧŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ОÐĩŅŅа ÐŋŅÐūŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐīÐēÐūÐīÐ―ÐūÐđ ÐŧÐūÐīКÐļ, ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐđ Ð―Ð° ÐūŅКŅŅŅÐūО ÐļО ÐŋŅÐļÐ―ŅÐļÐŋÐĩ. Ð ÐūКŅŅÐąŅÐĩ 1929 Ðģ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ КÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅŅÐĩŅ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ Ņ ÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ заÐŋÐļŅŅŅ зÐēŅКа ÐūŅŅÐīÐļÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа. Ð ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐÐÐĢ ÐÐĄ ÐĄÐĄÐĄÐ ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐĩŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅŅÐļ 1-Ņ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļŅ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅŅÐūÐē, КÐūŅÐūŅаŅ ŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧа Ðē ÐūКŅŅÐąŅÐĩ 1929 Ðģ. Ðа КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋÐūÐīÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ ÐļŅÐūÐģÐļ ŅазÐēÐļŅÐļŅ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐļ Ðļ ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ заÐīаŅÐļ, ŅŅÐĩÐąŅŅŅÐļÐĩ Ð―ÐĩзаОÐĩÐīÐŧÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ. Ð ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐīаÐŧ Ðē ÐÐÐĢ ÐąÐĩзÐēÐūзОÐĩзÐīÐ―Ðū аКŅŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ÐŧÐ°ÐąÐūŅаŅÐūŅÐļŅ, ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ÐŅзŅОÐūÐŧÐūÐēÐĩ. ÐŅÐū ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐū ŅазÐēÐĩŅÐ―ŅŅŅ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðē зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐļ.26 Ð 1929 Ðģ. ÐÐÐĢ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐŧÐū КÐūÐ―ÐšŅŅŅ Ð―Ð° ÐŧŅŅŅŅŅ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐīÐŧŅ Ð ÐÐÐ. РКÐūÐ―ÐšŅŅŅÐĩ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧÐļ ŅŅаŅŅÐļÐĩ ÐīÐĩŅŅŅŅ ÐūÐąŅазŅÐūÐē зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ. ÐĒŅÐļ Ðļз Ð―ÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļÐŧ Ð―Ð° КÐūÐ―ÐšŅŅŅ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ. ÐÐū ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅаО ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐđ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐĩ ОÐĩŅŅÐū Ð·Ð°Ð―ŅÐŧÐļ ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅŅ Ð.Ð. ÐÐ°Ð―ÐļÐŧÐĩÐēŅКÐļÐđ Ðļ Ð.Ð. ÐÐēŅŅŅ ÐūÐē ŅÐū ŅÐēÐūÐĩÐđ зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐĩÐđ ÐÐ-30. Ð ÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩО аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū КÐūОÐļŅÐĩŅа ŅŅа ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ Ņ ŅÐĩŅÐ―ÐļÐŧŅÐ―ÐūÐđ заÐŋÐļŅŅŅ Ðļ ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐļÐ―ŅŅа Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ. Ð 1932 Ðģ. зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ ÐÐĩÐ―Ņа 1915â1927 Ðģ. ÐąŅÐŧÐļ ŅÐ―ŅŅŅ Ņ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧ ŅÐ°ÐąÐūŅаŅŅ Ðē аКŅŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐŧÐ°ÐąÐūŅаŅÐūŅÐļÐļ заÐēÐūÐīа ÐļО. ÐŅÐŧаКÐūÐēа. ÐÐūÐī ÐĩÐģÐū ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ŅазŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаÐŧаŅŅ аÐŋÐŋаŅаŅŅŅа, КÐūŅÐūŅŅŅ ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧÐļ Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ КаК ÂŦзÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ŅÐĩŅÐ―ÐļÐŧŅÐ―ÐūÐđ зÐēŅКÐūзаÐŋÐļŅÐļ ÐūÐąŅазŅа 1936 ÐģÐūÐīаÂŧ. ÐОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐūÐ―Ð° ÐąŅÐŧа Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŅаŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ.

Ð ÐūКŅŅÐąŅÐĩ 1934 Ðģ. Ð―Ð°ŅŅÐ―ÐūÐđ Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐūÐąŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ ÐąŅÐŧÐū ŅÐļŅÐūКÐū ÐūŅОÐĩŅÐĩÐ―Ðū 25 ÐŧÐĩŅ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ зÐēŅКÐūÐēÐūÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐļ Ðļ ÐŋÐūÐīŅÐĩŅÐšÐ―ŅŅа ŅÐūÐŧŅ ÐÐĩÐ―Ņа КаК ÐūŅÐ―ÐūÐēаŅÐĩÐŧŅ ŅŅÐūÐģÐū ОÐĩŅÐūÐīа. ÐĄÐ°Ðž ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ Ð―Ð°ÐŋÐĩŅаŅаÐŧ Ðē ÐķŅŅÐ―Ð°ÐŧаŅ ŅŅÐī ŅŅаŅÐĩÐđ ÐŋÐū ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ÐūŅКŅŅŅÐļŅ ОÐĩŅÐūÐīа зÐēŅКÐūÐēÐūÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐļ Ðē аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ. ÐŅÐļКазÐūО Ð ÐĩÐēÐēÐūÐĩÐ―ŅÐūÐēÐĩŅа за ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅŅ ÐĒŅŅ аŅÐĩÐēŅКÐūÐģÐū ÐĩОŅ ÐąŅÐŧ ÐēŅŅŅÐĩÐ― ŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋÐūÐīаŅÐūК ÂŦза ŅаОÐūÐūŅÐēÐĩŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð―ŅŅ Ņ ŅазÐēÐļŅÐļÐĩО зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļÐļÂŧ27.

Ð ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅÐĩ 1934 Ðģ. Ðē ÐĄÐžÐūÐŧŅÐ―ÐūО ÐąŅÐŧ ŅÐąÐļŅ ÐĄ.Ð. ÐÐļŅÐūÐē â ŅÐĩКŅÐĩŅаŅŅ ÐÐĩÐ―ÐļÐ―ÐģŅаÐīŅКÐūÐđ ÐŋаŅŅÐļÐđÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ, ŅÐŧÐĩÐ― ÐÐūÐŧÐļŅÐąŅŅÐū, ŅÐĩКŅÐĩŅаŅŅ ÐĶÐ ÐÐÐ(Ðą). ÐĄŅаÐŧÐļÐ― ŅÐĩŅÐļÐŧ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ŅŅÐū Ðē ŅÐēÐūÐļŅ

ŅÐĩÐŧŅŅ

. РзаКŅŅŅÐūО ÐŋÐļŅŅОÐĩ ÐĶÐ ÐÐÐ(Ðą) ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐļÐ―ŅŅÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐūŅÐļŅŅÐļŅŅ ÐÐĩÐ―ÐļÐ―ÐģŅаÐī ÐūŅ ÂŦÐąŅÐēŅÐļŅ

ÐŧŅÐīÐĩÐđÂŧ. ÂŦÐŅÐēŅÐļОÐļÂŧ ÐąŅÐŧÐļ ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ņ Ð·Ð―Ð°ŅŅ Ðļ ÐīÐēÐūŅŅÐ―ŅŅÐēÐū.

ÐÐŋÐĩŅаŅÐļŅ ÐÐÐÐ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧа Ņ 28 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ ÐŋÐū 27 ОаŅŅа 1935 Ðģ. ÐŅÐĩÐģÐū ÐąŅÐŧÐū аŅÐĩŅŅÐūÐēÐ°Ð―Ðū Ðļ ÐūŅŅÐķÐīÐĩÐ―Ðū Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ ÐŅÐūÐąŅО ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐÐÐÐ 11 702 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа. Ðз Ð―ÐļŅ ÐģÐŧаÐē ŅÐĩОÐĩÐđ - 4833 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа, ŅÐŧÐĩÐ―ÐūÐē ŅÐĩОÐĩÐđ - 6239 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК. Ð ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅŅ Ņ аŅÐĩŅŅÐūО ÐŋŅÐļŅÐŧÐļ 18 ОаŅŅа.

Ðа ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐđ ÐīÐĩÐ―Ņ ŅÐūŅŅÐūŅÐŧŅŅ ÐĩÐģÐū ÐīÐūÐŋŅÐūŅ Ðļ ÐēŅÐ―ÐĩŅÐĩÐ―Ðū заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ: ÐīÐĩÐŧÐū ÐŋÐū ÐÐĩÐ―Ņа Ð.Ð. Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐļŅŅ Ð―Ð° ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐĢÐÐÐÐ Ņ Ņ ÐūÐīаŅаÐđŅŅÐēÐūО Ðū ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ К заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðē КÐūÐ―ŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðē КÐūÐ―ŅÐŧаÐģÐĩŅŅ ŅŅÐūКÐūО Ð―Ð° 5 ÐŧÐĩŅ. ÐÐĩÐ―Ņ Ðļ ÐīÐēÐūÐļŅ ŅŅÐ―ÐūÐēÐĩÐđ ÐēŅŅÐŧаŅŅ Ðē ÐазаŅ ŅŅÐ°Ð― ÐēОÐĩŅŅÐĩ Ņ Ð―ÐļО. ÐĄÐĩОŅÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―Ðū Ðē ŅÐĩŅŅŅÐĩ ÐīÐ―Ņ ÐēŅÐĩŅ аŅŅ К ОÐĩŅŅŅ ÐŋÐūŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ Ņ ŅÐĩОŅÐĩÐđ ŅÐąŅÐŧ К ОÐĩŅŅŅ ŅŅŅÐŧКÐļ. ÐаŅ ÐūÐīŅŅŅ Ðē ŅŅŅÐŧКÐĩ, ÐīÐĩÐŧаÐĩŅ ÐūŅŅаŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋÐūÐŋŅŅКÐļ ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩŅŅ ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ К ŅÐĩÐąÐĩ Ðļ ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅÐĩОŅÐĩ. ÐĒаК, ÐūÐ― ÐūÐąŅаŅаÐĩŅŅŅ Ðē ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐļÐ―ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅОÐļ ÐŋÐū ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅО ÐļзÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅО. Ð ŅŅÐī ÐŧÐļŅ Ð―Ð°ŅаÐŧÐļ Ņ ÐūÐīаŅаÐđŅŅÐēÐūÐēаŅŅ Ðū заОÐĩÐ―Ðĩ ОÐĩŅŅа ŅŅŅÐŧКÐļ Ð―Ð° ÐģÐūŅÐūÐī ÐÐūŅŅКÐļÐđ ÐīÐŧŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ð―Ð°Ðī ÐļзÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅОÐļ.29

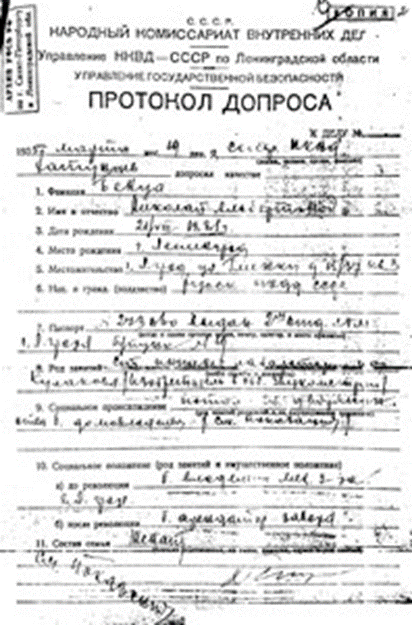

Ð ÐļŅ. 5. ÐŅÐūŅÐūКÐūÐŧ ÐīÐūÐŋŅÐūŅа Ð.Ð. ÐÐĩÐ―Ņа

ÐÐĩÐ―Ð° ÐĄÐĩŅаŅÐļОа ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēÐ―Ð° ŅаКÐķÐĩ Ðē ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ Ðē ОаÐĩ 1935 Ðģ. ÐūÐąŅаŅÐļÐŧаŅŅ Ņ ÐŋÐļŅŅОÐūО Ðē ÐÐÐÐ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūО ÐūÐ―Ð° ÐūÐŋÐļŅŅÐēаÐĩŅ ŅÐēÐūÐļŅ ŅÐūÐīÐ―ŅŅ â ÐŋÐūŅÐūОŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐūÐŧÐĩŅаŅÐļÐĩÐē Ðļ ŅÐēÐūÐĩÐģÐū ОŅÐķа. ÐÐ―Ð° ÐŋŅÐūŅÐļŅ ÐēÐĩŅÐ―ŅŅŅ ÐĩÐģÐū К ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ КаК ÐļзÐūÐąŅÐĩŅаŅÐĩÐŧŅ Ðļ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐūŅа. Ð ŅŅÐūО ÐŋÐļŅŅОÐĩ ÐĄÐĩŅаŅÐļОа ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēÐ―Ð° ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ, ŅŅÐū Ðļ Ðē ОÐļŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐļзÐūÐąŅÐĩÐŧ ÐūŅŅÐļÐŧÐŧÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐīÐŧŅ Ð―ÐĩŅŅÐĩŅазÐēÐĩÐīКÐļ.30 ÐÐŧаÐīŅÐļÐđ ŅŅÐ― ÐÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐēаÐķÐīŅ ÐūÐąŅаŅаÐŧŅŅ К ÐķÐĩÐ―Ðĩ ÐÐūŅŅКÐūÐģÐū Ð.Ð. ÐÐĩŅКÐūÐēÐūÐđ Ņ ÐŋŅÐūŅŅÐąÐūÐđ ÐŋÐūОÐūŅŅ ÐēÐĩŅÐ―ŅŅŅŅŅ Ðē ÐÐĩÐ―ÐļÐ―ÐģŅаÐī.31 Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ŅŅÐļŅ ŅŅÐļÐŧÐļÐđ Ðē аÐŋŅÐĩÐŧÐĩ 1936 Ðģ. ŅŅŅÐŧКа ÐīÐĩŅŅО ÐąŅÐŧа ÐūŅОÐĩÐ―ÐĩÐ―Ð°.

Ð 1938 Ðģ. ÐÐÐÐ ŅазŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаÐĩŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļŅ ÐŋÐū ÐŧÐļКÐēÐļÐīаŅÐļÐļ Ð ŅŅŅКÐūÐģÐū ÐÐąŅÐĩÐēÐūÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ÐĄÐūŅза (Ð ÐÐÐĄ). ÐĒаК КаК ОÐŧаÐīŅаŅ ŅÐĩŅŅŅа ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅа ÐаОÐļÐŧÐŧа ÐąŅÐŧа ÐķÐĩÐ―ÐūÐđ ÐģÐŧаÐēŅ ŅОÐļÐģŅаŅÐļÐļ Ð―Ð° ÐаÐŧŅÐ―ÐĩО ÐÐūŅŅÐūКÐĩ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧа Ð.Ð. ÐĨÐūŅÐēаŅа, ŅÐū ÐąŅÐŧÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―Ðū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ŅÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐēŅзÐļ Ð.Ð.ÐÐĩÐ―Ņа Ņ заÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐđ. ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ ÐūŅКазаÐŧŅŅ Ðē ŅŅÐūО ŅŅаŅŅÐēÐūÐēаŅŅ.

ÐÐģÐū аŅÐĩŅŅÐūÐēаÐŧÐļ Ðē ŅŅŅÐŧКÐĩ 13 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ, а ÐķÐĩÐ―Ņ â 8 ОаŅŅа 1938 Ðģ. Ð ÐūÐąÐūÐļО ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐļÐŧÐļ ŅŅаŅŅŅ ÐĢÐ ÐĄÐĄÐĄÐ 58 ÂŦŅÐŋÐļÐūÐ―Ð°ÐķÂŧ, Ðļ ÐŋŅÐļÐģÐūÐēÐūŅÐļÐŧÐļ К ŅаŅŅŅŅÐĩÐŧŅ. ÐĄÐĩŅаŅÐļОа ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēÐ―Ð° ÐąŅÐŧа ŅаŅŅŅŅÐĩÐŧŅÐ―Ð° 12 ОаŅŅа, а ÐÐļКÐūÐŧаÐđ ÐÐŧŅÐąÐĩŅŅÐūÐēÐļŅ â 16 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1938 Ðģ.32

ÐÐĩÐŧÐū ÐĩÐģÐū ÐķÐļÐ·Ð―Ðļ â зÐēŅКÐūÐēÐūÐĩ ŅазÐēÐĩÐīŅÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ â ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―Ðū ÐĩÐģÐū ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅОÐļ. ÐÐēŅКÐūÐēаŅ ŅазÐēÐĩÐīКа ŅŅÐģŅаÐŧа ÐēаÐķÐ―ŅŅ ŅÐūÐŧŅ Ðē ÐģÐūÐīŅ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ðē ÐąÐūŅŅÐąÐĩ Ņ ÐēŅаÐķÐĩŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐĩÐđ. Ð Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩОŅ зÐēŅКÐūÐēаŅ ŅазÐēÐĩÐīКа аŅОÐļÐđ ОÐļŅа ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅÐĩŅ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐļŅŅÐĩОŅ ŅÐēŅзÐļ Ðļ ÐēŅŅÐļŅÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ, Ð―Ðū Ðē ÐļŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ заÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐļÐŋŅ, ÐūŅКŅŅŅŅÐĩ Ð.Ð. ÐÐĩÐ―Ņа.

1 ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅ ÐÐĩÐ―Ņа. ÐÐūÐļ ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ. ÐÐ―. 1â3. Ð.: ÐаŅКа, 1980. ÐĄ. 460.

2 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 938. ÐÐŋ. 1. ÐÐī. Ņ Ņ. 51.

3 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 400. ÐÐŋ. 9. Ð. 30778. Ð. 95.

4 ÐŅŅ ÐļÐē ŅÐ―ÐļÐēÐĩŅŅÐļŅÐĩŅа ÐÐĩÐ―ÐĩÐēŅ ( ÐĻÐēÐĩÐđŅаŅÐļŅ). â 2646, 2782. 5Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 400. ÐÐŋ. 9. Ð. 30778. Ð. 97.

6 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 409. ÐÐŋ. 2. Ð. 44540. Ð. 6.

7 ÐŅŅ ÐļÐē ÐĢÐĪÐĄÐ Ð ÐĪ. ÐŅŅ ÐļÐēÐ―Ðū-ŅÐģÐūÐŧÐūÐēÐ―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū â Ð-19891. Ð. 3.

8 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 409. ÐÐŋ. 2. Ð. 44540. Ð. 7.

9 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 1.

10 ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐķŅŅÐ―Ð°Ðŧ. 1935. ÐŊÐ―ÐēаŅŅ. ÐĄ. 4.

11 Ð.Ð. ÐÐļКÐļŅÐļÐ―. ÐŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅŅŅÐūÐđŅŅÐēа зÐēŅКÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ аÐŋÐŋаŅаŅŅŅŅ. Ч. 3. Ð., 1947. ÐĄ. 9.

12 Dr. Thomas Schraven. The Hipp Chronoscope. Krefeld (Germany), 2003. S. 27â28.

13 Ð.Ð. ÐÐļКÐļŅÐļÐ―. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 10.

14 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 409. ÐÐŋ. 2. Ð. 44540. Ð. 4â5.

15 ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐķŅŅÐ―Ð°Ðŧ. 1935. ÐŊÐ―ÐēаŅŅ. Ð. 4â5.

16 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 504. ÐÐŋ. 10. Ð. 30. Ð. 12.

17 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 23.

18 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 61â64.

19 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 199â201.

20 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 549.

21 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 298â302.

22 ÐŅŅ ÐļÐē ÐĢÐĪÐĄÐ. ÐŅŅ ÐļÐēÐ―Ðū-ŅÐģÐūÐŧÐūÐēÐ―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū â Ð-19891. Ð. 4â5.

23 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 1.

24 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 39360. ÐÐŋ. 1. Ð. 1. Ð. 1â3.

25 ÐŅŅ ÐļÐē ÐĢÐĪÐĄÐ. ÐŅŅ ÐļÐēÐ―Ðū-ŅÐģÐūÐŧÐūÐēÐ―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū â Ð-19891. Ð. 2. 26ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 6Ņ. ÐÐŋ. 1. Ð. 1534. Ð. 15â18.

27 ÐŅŅ ÐļÐē ÐĢÐĪÐĄÐ. ÐŅŅ ÐļÐēÐ―Ðū-ŅÐģÐūÐŧÐūÐēÐ―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū â Ð-19891. Ð. 1.

28 ÐĶÐ ÐĪÐĄÐ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. 2. Ð. 697. Ð. 277â287.

29 ÐŅŅ ÐļÐē ÐĢÐĪÐĄÐ. ÐŅŅ ÐļÐēÐ―Ðū-ŅÐģÐūÐŧÐūÐēÐ―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū â Ð-19891. Ð. 15.

30 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 26.

31 ÐÐ Ð ÐĪ. ÐĪ. 8409. ÐÐŋ. 1. Ð. 1380. Ð. 91.

32 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 87â91.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ