п▓.п▓. п⌠п╬я─п╠я┐п╫п╬п╡ (п▒п╟я─п╫п╟я┐п╩) п°п∙п╖п≤ п≤ п║п░п▒п⌡п≤ п п≤п°п░п п·п▓ п▓п·п║п╒п·п╖п²п·п⌠п· п п░п≈п░п╔п║п╒п░п²п░

пёп©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦п╫п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌п╫я▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┐п╨ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦

п╖п╟я│я┌я▄ IIп║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016

б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2016

б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016

п п╦п╪п╟п╨п╦ (п╧п╣п╪п╣п╨п╦) п©п╣я─п╡п╬п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╬ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я│п╬я▌п╥ п╢п╡я┐я┘ п©п╩п╣п╪п╣п╫, п╬п╠п╬я│п╬п╠п╦п╡я┬п╦п╧я│я▐ п©п╬я│п╩п╣ пЁп╦п╠п╣п╩п╦ п≈п╟п©п╟п╢п╫п╬-я┌я▌я─п╨я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌п╟ (657). п·п╫п╦ п╨п╬я┤п╣п╡п╟п╩п╦ п╡ п░п╩п╟п╨п╬п╩я▄я│п╨п╬п╧ п╨п╬я┌п╩п╬п╡п╦п╫п╣ п╦ п▓п╣я─я┘п╫п╣п╪ п÷я─п╦п╦я─я┌я▀я┬я▄п╣. п²п╟ я─я┐п╠п╣п╤п╣ VIII/IX п╡п╡. п╨п╦п╪п╟п╨п╦ п©п╬п╢я┤п╦п╫п╦п╩п╦ п©п╩п╣п╪п╣п╫п╟ п╨я▀п©я┤п╟п╨п╬п╡, п╬п╠п╬я│п╫п╬п╡п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╫п╟ п╥п╣п╪п╩я▐я┘ п║я─п╣п╢п╫п╣пЁп╬ п÷я─п╦п╦я─я┌я▀я┬я▄я▐. п÷п╬я│п╩п╣ я─п╟п╥пЁя─п╬п╪п╟ п╡ 840 пЁ. пёп╧пЁя┐я─я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌п╟, п╡ п╨п╦п╪п╟п╨я│п╨п╦п╧ я│п╬я▌п╥ п╡п╩п╦п╩я│я▐ я─я▐п╢ п©п╩п╣п╪п╣п╫, п╠п╣п╤п╟п╡я┬п╦я┘ п╦п╥ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п░п╥п╦п╦. п╜я┌п╬ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬ я┐я│п╦п╩п╦п╩п╬ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п╦ п©п╬п╥п╡п╬п╩п╦п╩п╬ п╦я┘ п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▌ п©я─п╦п╫я▐я┌я▄ я┌п╦я┌я┐п╩ п╨п╟пЁп╟п╫п╟, п╬п╠п╬п╥п╫п╟я┤п╦п╡ я│п╬п╥п╢п╟п╫п╦п╣ п╫п╬п╡п╬п╧ п╢п╣я─п╤п╟п╡я▀, я─п╟п╡п╫п╬п╧ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌п╟п╪ п╨п╟я─п╩я┐п╨п╬п╡ п╦ п╨я▀я─пЁя▀п╥п╬п╡. п▓п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫п╣ IX п╡. п╨п╦п╪п╟п╨п╦ п╡я▀я┌п╣я│п╫я▐я▌я┌ п╨п╟я─п╩я┐п╨п╬п╡ п╦п╥ я┤п╟я│я┌п╦ п║п╣п╪п╦я─п╣я┤я▄я▐, я┐я┤п╟я│я┌п╡я┐я▌я┌ п╡ п╦п╥пЁп╫п╟п╫п╦п╦ п©п╣я┤п╣п╫п╣пЁп╬п╡ п╦п╥ п÷я─п╦п╟я─п╟п╩я▄я▐, п╬я│я┌п╟п╫п╟п╡п╩п╦п╡п╟я▌я┌ п©я─п╬п╢п╡п╦п╤п╣п╫п╦п╣ п╨я▀я─пЁя▀п╥п╬п╡ п╫п╟ п░п╩я┌п╟п╣. п X п╡. п╦я┘ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌ п©я─п╬я│я┌п╦я─п╟п╩я│я▐ п╬я┌ пёя─п╟п╩п╟ п╫п╟ п╥п╟п©п╟п╢п╣ п╢п╬ п░п╩я┌п╟я▐ п╫п╟ п╡п╬я│я┌п╬п╨п╣, п╬я┘п╡п╟я┌п╦п╡ п╡я│я▌ я│п╣п╡п╣я─п╫я┐я▌ я┤п╟я│я┌я▄ п║я─п╣п╢п╫п╣п╧ п░п╥п╦п╦. п÷п╬я│п╩п╣ п©я─п╦п╫я▐я┌п╦я▐ п╨п╟я─п╩я┐п╨я│п╨п╦п╪п╦ п п╟я─п╟я┘п╟п╫п╦п╢п╟п╪п╦ п╦я│п╩п╟п╪п╟ (960) п╨п╦п╪п╟п╨п╦ п╬п╨п╟п╥я▀п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╡я┌я▐п╫я┐я┌я▀п╪п╦ п╡ я─п╣п╩п╦пЁп╦п╬п╥п╫я▀п╣ п╡п╬п╧п╫я▀ п╫п╟ я▌пЁп╣. п·п╢п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬ я─п╟я│я┌п╣я┌ я│п╣п©п╟я─п╟я┌п╦п╥п╪ п©п╬п╢я┤п╦п╫п╣п╫п╫я▀я┘ п©п╩п╣п╪п╣п╫, п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬ я┐я│п╦п╩п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╨я▀п©я┤п╟п╨п╦. п▓ XI п╡. п╫п╟ п╥п╣п╪п╩п╦ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п╬п╠я─я┐я┬п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п©п╩п╣п╪п╣п╫п╟, п╡я▀я┌п╣я│п╫п╣п╫п╫я▀п╣ п╦п╥ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п░п╥п╦п╦ п╨п╦п╢п╟п╫я▐п╪п╦ п╦ я┌п╟п╫пЁя┐я┌п╟п╪п╦ п╦ п©п╬я┌п╣я─п©п╣п╡я┬п╦п╣ п©п╬я─п╟п╤п╣п╫п╦п╣ п╬я┌ п п╟я─п╟я┘п╟п╫п╦п╢п╬п╡ (1048Б─⌠1049). п╜я┌п╬ п©я─п╦п╡п╣п╩п╬ п╨ я─п╟я│п©п╟п╢я┐ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌п╟, п╟ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ я┐я┬п╩п╦ п╫п╟ п╥п╟п©п╟п╢, п╡п╩п╦п╡я┬п╦я│я▄ п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡ я│п╬я▌п╥п╟ п╨я▀п©я┤п╟п╨п╬п╡1. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪, п п╦п╪п╟п╨я│п╨п╦п╧ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌ п©я─п╬я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ п╬п╨п╬п╩п╬ 200 п╩п╣я┌ п╦ п╡п╟п╤п╫я▀п╪ я└п╟п╨я┌п╬я─п╬п╪ я█я┌п╬пЁп╬ я▐п╡п╩я▐п╩я│я▐ я┐я─п╬п╡п╣п╫я▄ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦я▐ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╢п╣п╩п╟ п╦ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐, п╨п╟п╨ п╣пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦.

п п╦п╪п╟п╨я│п╨п╦п╧ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩: п╬я─я┐п╤п╦п╣ п╢п╟п╩я▄п╫п╣пЁп╬ (п╩я┐п╨п╦ п╦ я│я┌я─п╣п╩я▀), я│я─п╣п╢п╫п╣пЁп╬ (п╨п╬п©я▄я▐) п╦ п╠п╩п╦п╤п╫п╣пЁп╬ (п╪п╣я┤п╦, я│п╟п╠п╩п╦, п╨п╦п╫п╤п╟п╩я▀, п╠п╬п╣п╡я▀п╣ я┌п╬п©п╬я─я▀) п╠п╬я▐, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ п╢п╬я│п©п╣я┘ (п©п╟п╫я├п╦я─п╦, я┬п╩п╣п╪я▀, я┴п╦я┌я▀)2. п·я│п╬п╠я▀п╧ п╦п╫я┌п╣я─п╣я│ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ п╢п╩п╦п╫п╫п╬п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣ п╨п╦п╪п╟п╨я│п╨п╦я┘ п╡я│п╟п╢п╫п╦п╨п╬п╡. п∙пЁп╬ п╟п╫п╟п╩п╦п╥я┐ п©п╬я│п╡я▐я┴п╣п╫п╬ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄п╫я▀я┘ я─п╟п╠п╬я┌3, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п╡ п╫п╦я┘ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╪п╣я┤п╦ п╦ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡, п╫п╬ п╢я─я┐пЁп╦я┘ п©п╩п╣п╪п╣п╫, п╨п╟п╨ п╡я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╦я┘, я┌п╟п╨ п╦ п╫п╣ п╡я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╦я┘ п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡ п п╦п╪п╟п╨я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌п╟, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ п╦п╥-п╥п╟ п╢п╟п╡п╫п╬я│я┌п╦ п╫п╣ я┐я┤п╦я┌я▀п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╫п╬п╡я▀п╣ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀.

п÷я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╬ п╨п╦п╪п╟п╨я│п╨п╬п╪ п╢п╩п╦п╫п╫п╬п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╡п╬п╪ п╬я─я┐п╤п╦п╦ п╢п╟я▌я┌ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟п╩я▄п╫я▀п╣ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╦, я─п╟я│п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╫я▀п╣ п╫п╟ я┌п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦п╦ п▓п╬я│я┌п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╟. п≈п╢п╣я│я▄ п╦п╥я┐я┤п╣п╫я▀ п╨я┐я─пЁп╟п╫я▀, п╬я┌п╫п╬я│п╦п╪я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌п╣п╩я▐п╪п╦ п╨ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─п╣ я│п╟п╪п╦я┘ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡.

п²п╟п╪п╦ я│п╬п╠я─п╟п╫я▀ я│п╡п╣п╢п╣п╫п╦я▐ п╬ 11 п╪п╣я┤п╟я┘ п╦ 19 я│п╟п╠п╩я▐я┘. п·я┌п╪п╣я┌п╦п╪, я┤я┌п╬ п╨ п╪п╣я┤п╟п╪ п╪я▀ п╬я┌п╫п╬я│п╦п╪ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐ я│ п©я─я▐п╪я▀п╪ п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╪ п╡п╫п╣ п╥п╟п╡п╦я│п╦п╪п╬я│я┌п╦ п╬я┌ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п╩п╣п╥п╡п╦п╧ п╦ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦, п╨ я│п╟п╠п╩я▐п╪ Б─⌠ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐ я│ п╦п╥п╬пЁп╫я┐я┌я▀п╪ п╢п╟п╤п╣ п╡ п╫п╣п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╧ я│я┌п╣п©п╣п╫п╦ п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╪4. п▓я│я▐ я│п╣я─п╦я▐ п╪п╣я┤п╣п╧ п╦ я│п╟п╠п╣п╩я▄ п©я─п╬п╦я│я┘п╬п╢п╦я┌ п╦п╥ 16 п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╬п╡, 27 п╨я┐я─пЁп╟п╫п╬п╡, 30 п╪п╬пЁп╦п╩.

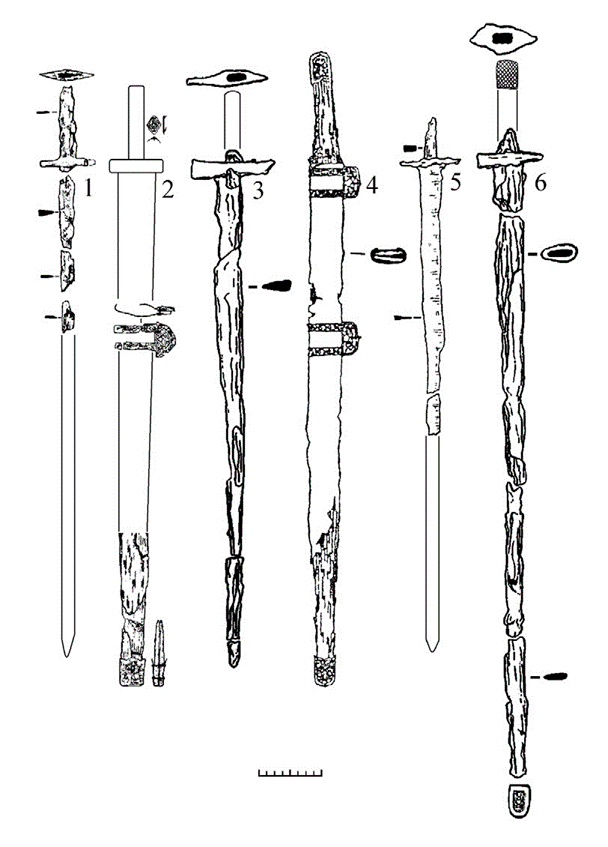

1. п░п╨я┤п╦п╧-II, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1. п▓ п╬пЁя─п╟п╠п╩п╣п╫п╫п╬п╪ п╢п╣я┌я│п╨п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄ я│ я┤п╟я│я┌п╦я┤п╫п╬ п©п╬п╡я─п╣п╤п╢п╣п╫п╫я▀п╪ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪ п╦ я┌я─п╦ п©я─я▐п╪я▀я┘ я└я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌п╟ п╬я┌ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬пЁп╬ п╪п╣я┤п╟, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ я└я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫5. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╪п╣я┤п╟: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 21,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,1 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 0,6 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 7 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,6 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╪п╣я┤п╟ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀ п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╪ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦. п╖п╣я─п╣п╫ п╪п╣я┤п╟ п©я─я▐п╪п╬п╧. п·п╫ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫я▀п╪ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪, п╟п╠я─п╦я│ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п╫п╟п©п╬п╪п╦п╫п╟п╣я┌ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨, п╟ п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ я─п╬п╪п╠ (я─п╦я│. 1, 1). п▓п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╪п╣я┤п╬п╪ п╡ п╪п╬пЁп╦п╩п╣ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫я▀ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ я│п╩п╬п╤п╫п╬я│п╬я│я┌п╟п╡п╫п╬пЁп╬ п╩я┐п╨п╟ п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫п╟ я│ п╢п╡я┐п╪я▐ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╟п╪п╦ я│я┌я─п╣п╩. п÷п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡я┐ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▐ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╣ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

2. п░п╨я┤п╦п╧-III, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 1. п▓ п╫п╟я─я┐я┬п╣п╫п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ (я▐п╪п╟ я│ п©п╬п╢п╠п╬п╣п╪), п╡п╢п╬п╩я▄ п╩п╣п╡п╬п╧ п╫п╬пЁп╦ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬ п╫п╟п╧п╢п╣п╫ п╨я─я┐п©п╫я▀п╧ я└я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫, п©п╬п╨я─я▀я┌я▀я┘ п╠п╣я─п╣я│я┌п╬п╧ п╠п╣п╥ п╨п╩п╦п╫п╨п╟. п·п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ п╫п╬п╤п╣п╫ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╩ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡я▀п╧ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫я▀п╧ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. п÷п╬п╪п╦п╪п╬ я█я┌п╬пЁп╬ п╠я▀п╩п╦ п╫п╟п╧п╢п╣п╫я▀ п╢п╡п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ я│ п©я─п╦п╨п╩п╣п©п╟п╫п╫п╬п╧ я└п╦пЁя┐я─п╫п╬п╧ я│п╨п╬п╠п╬п╧ п╢п╩я▐ п©п╬п╢п╡п╣я┬п╦п╡п╟п╫п╦я▐ п╫п╬п╤п╣п╫ п╦ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦п╢п╫п╟я▐ п╢п╡я┐я┘я┬я┌я▀я─я▄п╨п╬п╡п╟я▐ п╠п╩я▐я┘п╟ (п©п╬п╢ п©п╟п╩я▄я├я▀) п╢п╩я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦. п╜я┌п╦ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌я▀ я┌п╟п╨п╤п╣ я│п╢п╣п╩п╟п╫я▀ п╦п╥ п╠я─п╬п╫п╥я▀ п╦ п©п╬п╨я─я▀я┌я▀ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪6. п║п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╫п╬п╤п╣п╫ п╢п╬ 3,5 я│п╪. п║я┐п╢я▐ п©п╬ я┌п╬п╪я┐, я┤я┌п╬ п╫п╬п╤п╫я▀ п©я─я▐п╪я▀п╣, п╥п╢п╣я│я▄ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╩я│я▐ п╪п╣я┤, п╦п╥я┼я▐я┌я▀п╧ пЁя─п╟п╠п╦я┌п╣п╩я▐п╪п╦ (я─п╦я│. 1, 2). п▓п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╫п╬п╤п╫п╟п╪п╦ п╡ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫я▀ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ п╩я┐п╨п╟ п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫п╟ я│п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦. п÷п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡я┐ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▐ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

3. п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 7, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1. п▓ п©п╬я┌я─п╣п╡п╬п╤п╣п╫п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ п╠п╣п╥ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐7. п∙п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 79 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,5 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 2,3 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 8 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,2 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀ п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ п©я─я▐п╪п╬п╧ c п©п╬п╨п╟я┌я▀п╪ я┐п©п╬я─п╬п╪-п©п╩п╣я┤п╦п╨п╬п╪ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ я│п©п╦п╫п╨п╦. п·я┌ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ (п╦п╩п╦ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦я▐ п╫п╬п╤п╣п╫) я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╟я│я▄ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫п╨п╟ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡п╬пЁп╬ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╟, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫п╟я▐ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪ (я─п╦я│. 3, 6). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╪п╬пЁп╦п╩я▀-1 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ я┌я─п╦ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╟ п╨п╬п©п╦п╧, п╠п╬п╣п╡п╬п╧ я┌п╬п©п╬я─, п╨п╦п╫п╤п╟п╩, п╫п╟п╨п╩п╟п╢п╨п╦ п╫п╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄ я│п╩п╬п╤п╫п╬я│п╬я│я┌п╟п╡п╫п╬пЁп╬ п╩я┐п╨п╟, п╡п╬я│п╣п╪я▄ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╬п╡ я│я┌я─п╣п╩ п╦ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ я┬п╩п╣п╪п╟ (?). п÷п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡я┐ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▐ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╣ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. X Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

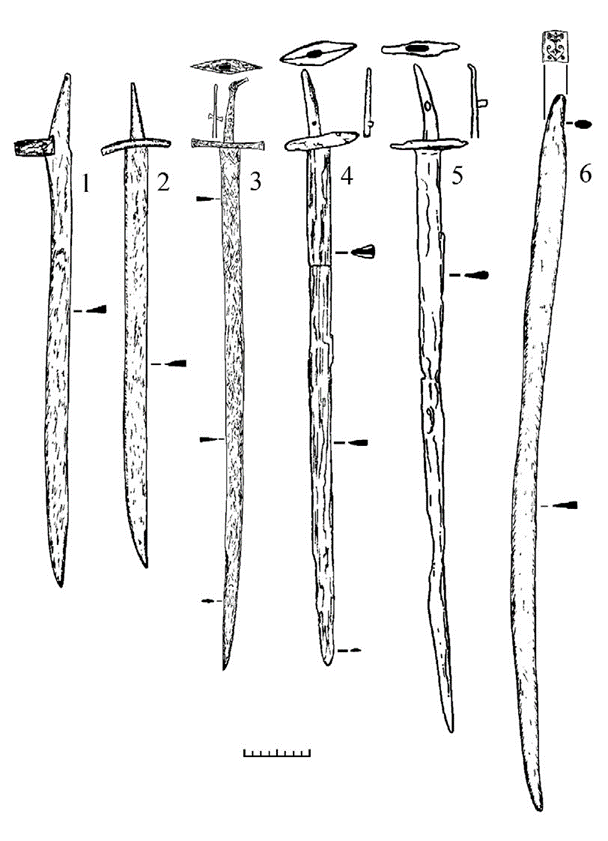

4. п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 7, п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└-1. п▓ п©я┐я│я┌п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧ п╪п╣я┤, п╩п╣п╤п╟п╡я┬п╦п╧ п╡п╢п╬п╩я▄ я▌п╤п╫п╬п╧ я│я┌п╣п╫п╨п╦ я▐п╪я▀, я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌ п╫п╟ п╡п╬я│я┌п╬п╨8. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╪п╣я┤п╟: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 53 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,5 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,6 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 5,6 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ 2 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀. п∙пЁп╬ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣, п╡ 7,5 я│п╪ п╬я┌ п╬я│я┌я─п╦я▐, я│п╩п╣пЁп╨п╟ п©я─п╬пЁп╫я┐я┌п╬ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ я│п©п╦п╫п╨п╦. п╖п╣я─п╣п╫ п╫п╣п╪п╫п╬пЁп╬ п╬я┌п╬пЁп╫я┐я┌ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ я│п©п╦п╫п╨п╦, п╫п╬ п╡п╦п╢п╦п╪п╬ я█я┌п╬ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌ п©п╬п╡я─п╣п╤п╢п╣п╫п╦я▐, п╟ п╦п╥п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╬ п╬п╫ я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩я│я▐ п╫п╟ п╬п╢п╫п╬п╧ п╬я│п╦ я│ п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╪. п°п╣я┤ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫я▀п╪ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀, п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫п╟ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ я─п╟п╥я─я┐я┬п╣п╫п╟ (я─п╦я│. 3, 1). п▓п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╪п╣я┤п╬п╪ п╡ п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└п╣ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╬ п╢п╡п╟ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╟ я│я┌я─п╣п╩. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. X Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

5. п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 7, п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└-2. п▓ п©я┐я│я┌п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╩п╣п╤п╟п╩ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧ п╪п╣я┤ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌ п╫п╟ п╡п╬я│я┌п╬п╨9. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╪п╣я┤п╟: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 51 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 8 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ 0,65 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╪п╣я┤п╟ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я│п╣я┤п╣п╫п╦я▐, я│ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╟п╪п╦ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╩п╣пЁп╨п╟ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п°п╣я┤ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫я▀п╪ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪, п╦п╪п╣я▌я┴п╦п╪ п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п╢я┐пЁп╬п╡п╦п╢п╫я┐я▌ я└п╬я─п╪я┐ я│ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦я▐п╪п╦, п╬п╠я─п╟я┴п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╡п╫п╦п╥ п╨ п╨п╩п╦п╫п╨я┐ (я─п╦я│. 3, 2). п▓ п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└п╣ я┌п╟п╨п╤п╣ п╫п╟п╧п╢п╣п╫ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨ п╨п╬п©я▄я▐, п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫п╟ п╦ п©я▐я┌я▄ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╬п╡ я│я┌я─п╣п╩. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╥п╟я┘п╬я─п╬п╫п╣п╫п╦п╣ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. X Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

6. п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-II, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2, п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└. п▓ п©я┐я│я┌п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐10. п∙п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 63,6 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,8 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 0,6 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 0,7 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 8 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,5 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,8 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п©п╬п╩я┐я┌п╬я─п╟п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧. п∙пЁп╬ п╫п╦п╤п╫я▐я▐ я┤п╟я│я┌я▄, п╫п╟ я─п╟я│я│я┌п╬я▐п╫п╦п╦ 12,5 я│п╪ п╬я┌ п╬я│я┌я─п╦я▐, я─п╟я│п╨п╬п╡п╟п╫п╟ п╫п╟ п╢п╡п╟ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п▓ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╪ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫п╬п╣ п©п╬п╩п╬я┌п╫п╬ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟, п╟ п╣пЁп╬ п╢п╡я┐я┘п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫п╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ Б─⌠ п╩п╦п╫п╥п╬п╡п╦п╢п╫п╟я▐. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╬я│п╫п╬п╡п╫п╬пЁп╬ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п∙пЁп╬ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣ я─п╟я│п╨п╬п╡п╟п╫п╬ п╡ п╨п╬п╩я▄я├п╬, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╡я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫ п╥п╟п╤п╦п╪ п╢п╩я▐ я┌п╣п╪п╩я▐п╨п╟. п▓ я├п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я┤п╣я─п╣п╫п╟ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┬я┌п╦я└я┌ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╣ я│ п╫п╣п╪п╫п╬пЁп╬ я─п╟я│я┬п╦я─я▐я▌я┴п╦п╪п╦я│я▐ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦я▐п╪п╦, п╟ п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦п╢п╫п╬п╣ (я─п╦я│. 3, 3). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐, п©п╬п╪п╦п╪п╬ я│п╟п╠п╩п╦, п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨ п╨п╬п©я▄я▐, п╩я┐п╨ п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫ я│п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. X Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

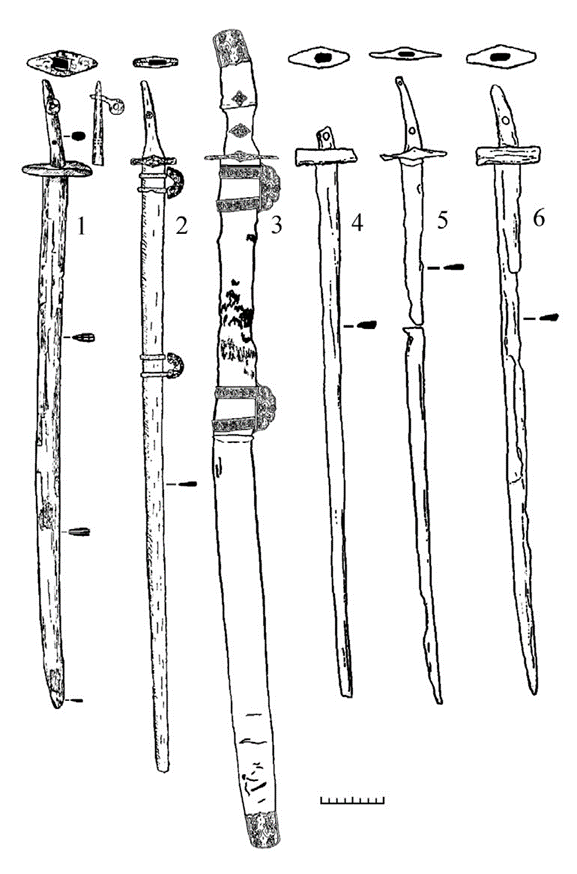

7. п■п╤п╟я─я┌п╟я│, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 6, п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└. п▓ п©я┐я│я┌п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ (п╦п╪п╦я┌п╟я├п╦я▐ я┌я─я┐п©п╬я│п╬п╤п╤п╣п╫п╦я▐) п╡п╢п╬п╩я▄ я▌пЁп╬-п╡п╬я│я┌п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п╠п╬я─я┌п╟ я▐п╪я▀ п╩п╣п╤п╟п╩п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ я│п╬ я│п╩п╣п╢п╟п╪п╦ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫, п╬п╠я─п╟я┴п╣п╫п╫п╟я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌ п╫п╟ я│п╣п╡п╣я─п╬-п╡п╬я│я┌п╬п╨11. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ я│п╟п╠п╩п╦: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 67,2 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,5 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 0,9 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 12,3 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 9,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,2 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ п╨п╦п╩п╣п╡п╦п╢п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п▓ п╫п╣п╪ п©я─п╬п╠п╦я┌п╬ п╢п╡п╟ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦я▐ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦, п╡ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╣ п╦п╥ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╡я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫ я┬я┌п╦я└я┌, п╥п╟п╨п╟п╫я┤п╦п╡п╟я▌я┴п╦п╧я│я▐ п╨п╬п╩я▄я├п╬п╪ п╢п╩я▐ я┌п╣п╪п╩я▐п╨п╟. п╕п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п╦п╪п╣п╣я┌ я└п╬я─п╪я┐ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╟, п╟ п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ Б─⌠ я─п╬п╪п╠п╟ (я─п╦я│. 2, 1). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╨я┐я─пЁп╟п╫п╟ Б└√ 6 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╩я┐п╨ п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫ я│ 11 я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦. п÷п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡я┐ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▐ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

п═п╦я│. 1. п°п╣я┤п╦ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п╦п╥ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п▓п╬я│я┌п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╟: 1 Б─⌠ п░п╨я┤п╦п╧-II, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2; 2 Б─⌠ п░п╨я┤п╦п╧-III, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 1; 3 Б─⌠ п я▀п╥я▀п╩-п╒я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2; 4 Б─⌠ п·я─п╩п╬п╡п╨п╟, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 1; 5 Б─⌠ п║п╬п╩п╬п╫п╬п╡п╨п╟, п╨я┐я─пЁп╟п╫; 6 Б─⌠ п╝п©п╦я┌п╣я─, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 4

п═п╦я│. 2. п║п╟п╠п╩п╦ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п╦п╥ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п▓п╬я│я┌п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╟: 1 Б─⌠ п■п╤п╟я─я┌п╟я│, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 6; 2 Б─⌠ п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 97; 3 Б─⌠ п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 145; 4 Б─⌠ п я▀п╥я▀п╩-п╒я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 5; 5 Б─⌠ п я▀п╥я▀п╩-п╒я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 6;6 Б─⌠ п║п╩п╟п╡я▐п╫п╨п╟, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2

п═п╦я│. 3. п°п╣я┤п╦ п╦ я│п╟п╠п╩п╦ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п╦п╥ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п▓п╬я│я┌п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╟: 1 Б─⌠ п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 7, п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└-1; 2 Б─⌠ п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 7, п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└-2; 3 Б─⌠ п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-II, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2; 4 Б─⌠ п п╟я─п╟я┬п╟я┌-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 15;5 Б─⌠ п║п╩п╟п╡я▐п╫п╨п╟, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 9; 6 Б─⌠ п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 7, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1

8. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 4, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ п╪п╣п╤п╢я┐ п╨п╬я│я┌я▐п╪п╦ п╫п╬пЁ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐. п■п╟п╫п╫я▀п╣ п╬ п©п╟я─п╟п╪п╣я┌я─п╟я┘ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╟ п╦ п╣пЁп╬ п╦п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦п╣ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫я▀12. п║я┐п╢я▐ п©п╬ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟п╩я▄п╫п╬п╪я┐ п╬п╠я─я▐п╢я┐, п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨ п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌я│я▐ п╨ п©п╣я─п╦п╬п╢я┐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

9. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 4, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-2. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩п╟я│я▄ п╡п╢п╬п╩я▄ п╩п╣п╡п╬п╧ п╫п╬пЁп╦ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬. п■я─я┐пЁп╟я▐ п╦п╫я└п╬я─п╪п╟я├п╦я▐ п╬ п╫п╟я┘п╬п╢п╨п╣ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╟13. п÷п╬ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟п╩я▄п╫п╬п╪я┐ п╬п╠я─я▐п╢я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ п╪п╬п╤п╣я┌ п╠я▀я┌я▄ п╬я┌п╫п╣я│п╣п╫ п╨п╬ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

10. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 6, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1. п▓ п╬пЁя─п╟п╠п╩п╣п╫п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟, я│я─п╣п╢п╦ п╨п╬я│я┌п╣п╧ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧ п╪п╣я┤. п■я─я┐пЁп╦п╣ п╢п╟п╫п╫я▀п╣ п╬ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╣ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫я▀. п·п╠я┼п╣п╨я┌ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ IXБ─⌠X п╡п╡.14

11. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 9, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1. п▓ п©п╟я─п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╩я▌п╢п╣п╧, п╡п╢п╬п╩я▄ п╩п╣п╡п╬п╧ п╫п╬пЁп╦ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╦п╥ я┐п╪п╣я─я┬п╦я┘ п╥п╟я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐. п║п╟п╪п╬ п╦п╥п╢п╣п╩п╦п╣ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╬. п·п╠я┼п╣п╨я┌ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ IXБ─⌠X п╡п╡.15

12. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 37 б╚п░б╩. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐, п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ я│п╩п╣п╡п╟ п╡п╢п╬п╩я▄ я┤п╣п╩п╬п╡п╣я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ я│п╨п╣п╩п╣я┌п╟. п▒п╬п╩п╣п╣ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫п╟я▐ п╦п╫я└п╬я─п╪п╟я├п╦я▐ п╬ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╣ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╟16. п÷п╬ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟п╩я▄п╫п╬п╪я┐ п╬п╠я─я▐п╢я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ п╪п╬п╤п╣я┌ п╠я▀я┌я▄ п╬я┌п╫п╣я│п╣п╫ п╨п╬ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

13. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 49. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╢п╡я┐я┘ п╩я▌п╢п╣п╧, п╫п╟ п©я─п╟п╡п╬п╧ я─я┐п╨п╣ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╦п╥ я┐п╪п╣я─я┬п╦я┘, п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐. п║п╟п╪ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫17. п÷п╬ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟п╩я▄п╫п╬п╪я┐ п╬п╠я─я▐п╢я┐, п╬п╠я┼п╣п╨я┌ п╪п╬п╤п╣я┌ п╠я▀я┌я▄ п╬я┌п╫п╣я│п╣п╫ п╨п╬ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

14. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 97, п╪п╬пЁп╦п╩п╟ б╚п╠б╩. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п©п╬ п╬п╠я─я▐п╢я┐ п╨я─п╣п╪п╟я├п╦п╦ (п╫п╟ пЁп╬я─п╦п╥п╬п╫я┌п╣) п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐, п╬п╠я─п╟я┴п╣п╫п╫п╟я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌ п╫п╟ п╥п╟п©п╟п╢18. п∙п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 76,2 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ 0,6 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 0,9 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10,8 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,7 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 6 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,5 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п÷п╬я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣ я┐ п╫п╣пЁп╬ я┬я┌я▀я─я▄ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ я│ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡п╬п╧ я┬п╣я│я┌п╦п╩п╣п©п╣я│я┌п╨п╬п╡п╬п╧ п╠п╩я▐я┘п╬п╧. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡п╬п╣, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╣ п╦я┘ п╢п╡я┐я┘ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫я▀я┘ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. п▓ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п╬п╫п╬ п╦п╪п╣п╣я┌ п╨я─п╣я│я┌п╬п╬п╠я─п╟п╥п╫я┐я▌ я└п╬я─п╪я┐ п╦п╥ п╡п╣я─я┌п╦п╨п╟п╩я▄п╫я▀я┘ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀я┘ п╡я▀я│я┌я┐п©п╬п╡ п©п╬я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣ п╦ пЁп╬я─п╦п╥п╬п╫я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╣я─п╣п╨п╩п╟п╢п╦п╫я▀, п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦я▐ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ я│п╩п╣пЁп╨п╟ я─п╟я│я┬п╦я─я▐я▌я┌я│я▐. п▓ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©п╬п╪п╦п╫п╟п╣я┌ я─п╬п╪п╠. п·я┌ п╫п╬п╤п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я│я▄ п╢п╡п╣ п©п╟я─п╫я▀п╣ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡я▀п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ я│ п╢я┐пЁп╬п╡п╦п╢п╫я▀п╪п╦ я│п╨п╬п╠п╟п╪п╦ п╪п╣п╤п╢я┐ п╫п╦п╪п╦, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫я▀п╪п╦ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪ (я─п╦я│. 2, 2). п·п╢п╫п╟ п╦п╥ я█я┌п╦я┘ я│п╨п╬п╠, п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п╠я▀п╩п╟ п©п╣я─п╣п╪п╣я┴п╣п╫п╟ п╡ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╦ п╫п╣п╡п╣я─п╫п╬ п©я─п╦п╫я▐я┌п╟ п╥п╟ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦. п▓ п╫п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ я│п╟п╠п╩п╣п╧ п╡я┘п╬п╢п╦п╩п╦ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨ п╨п╬п©я▄я▐ п╦ я│п╣п╪я▄ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╬п╡ я│я┌я─п╣п╩. п÷п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡я┐ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▐ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

15. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 145. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ я┤п╣я┌я▀я─я▄п╪я▐ п╨п╬п╫я▐п╪п╦ п╦ я│п╬п╠п╟п╨п╬п╧ п╥п╟я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐. п·п╫п╟ п╩п╣п╤п╟п╩п╟ п╫п╟ п╨п╬я│я┌я▐я┘ п©я─п╟п╡п╬п╧ я─я┐п╨п╦ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬19. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ я│п╟п╠п╩п╦: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╫п╬п╤п╫п╟п╪п╦ 88 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,5 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 1,8 я│п╪; я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 15 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,2 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 7,2 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧. п═я┐п╨п╬я▐я┌я▄ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫п╟ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п²п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ п╡п╣п╫я┤п╟п╣я┌ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ я│ п╦п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦п╣п╪ я└п╦пЁя┐я─ п╪я┐п╥я▀п╨п╟п╫я┌п╟ п╦ п©п╩я▐я│я┐п╫п╟. п·п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ п╢п╬ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫я▀, я│п╡п╣я─я┘я┐, п╬п╨п╬п╡п╟п╫п╟ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪. п²п╟ я┤п╣я─п╣п╫п╣ п╢п╡п╟ я┬я┌я▀я─я▐ я│ п╠п╩я▐я┘п╟п╪п╦ я┤п╣я┌я▀я─п╣я┘п╩п╣п©п╣я│я┌п╨п╬п╡п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦, п╨я─п╣я│я┌п╬п╡п╦п╢п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╬ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. п■п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀п╣ п╫п╬п╤п╫я▀ п╢п╬ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫я▀, я│п╫п╦п╥я┐, п╬п╠п╣я─п╫я┐я┌я▀ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪. п²п╟ п╦я┘ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╦ п╥п╟п╨я─п╣п©п╩п╣п╫ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨, п©п╬п╩п╫п╬я│я┌я▄я▌ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫я▀п╧ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦я▌. п²п╟ п╫п╬п╤п╫п╟я┘ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ п╢п╡п╣ п©п╟я─п╫я▀п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ я│ я└п╦пЁя┐я─п╫я▀п╪п╦ я│п╨п╬п╠п╟п╪п╦. п÷п╬п╢ п╬п╠п╬п╧п╪п╟п╪п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐п╫я▀п╣ п©п╬п╩п╬я│я▀. п·п╠п╬п╧п╪я▀ я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫я▀ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪, п╫п╟ я│п╨п╬п╠п╟я┘ п╦п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╬ п©п╬ п╢п╡п╣ п©я┌п╦я├я▀, п╪п╣п╤п╢я┐ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪п╦ я│п╦п╢п╦я┌ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ я│ я┤п╟я┬п╣п╧ п╡ я─я┐п╨п╟я┘. пёя│я┌я▄п╣ п╫п╬п╤п╣п╫ я│п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╬ я┐п╥п╨п╬п╧ п╬п╠п╬п╧п╪п╬п╧. п▓я│п╣ п╢п╣я┌п╟п╩п╦ п╫п╬п╤п╣п╫ п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п©п╬п╥п╬п╩п╬я┤п╣п╫я▀ (я─п╦я│. 2, 3). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╨я┐я─пЁп╟п╫п╟ Б└√ 145 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╨п╬п©я▄п╣, п╠п╬п╣п╡п╬п╧ я┌п╬п©п╬я─, п╩я┐п╨ п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫ я│п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

16. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 156, п╬пЁя─п╟п╢п╟ Б└√ 2, п╨п╣п╫п╬я┌п╟я└. п▓ п©я┐я│я┌п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐. п║п╟п╪ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫20. п║я┐п╢я▐ п©п╬ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╬п╠я┼п╣п╨я┌, п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌я│я▐ п╨п╬ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

17. п≈п╣п╡п╟п╨п╦п╫п╬, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 254. п▓ п╫п╟я─я┐я┬п╣п╫п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ п╩п╣п╤п╟п╩п╟ п╫п╟ п╨п╬я│я┌я▐я┘ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╢п╩п╦п╫п╬п╧ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╫п╬п╤п╫п╟п╪п╦ 90 я│п╪. п═я┐п╨п╬я▐я┌я▄ я│п╟п╠п╩п╦ п╢п╩п╦п╫п╬п╧ 15 я│п╪ п╦п╪п╣п╣я┌ п╩п╣пЁп╨п╦п╧ п╫п╟п╨п╩п╬п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐, я│ я█я┌п╬пЁп╬ п╠п╬п╨п╟ я─п╟я│п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫я▀ п╢п╡п╣ я┤п╣я┌я▀ я─п╣я┘п╩п╣п©п╣я│я┌п╨п╬п╡я▀п╣ п╠п╩я▐я┘п╦ п©п╬п╢ п©п╟п╩я▄я├я▀ я─я┐п╨п╦, п╟ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣ п╡п╣п╫я┤п╟п╣я┌ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡я▀п╧ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀ п╢п╩п╦п╫п╬п╧ 11 я│п╪. п║п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я│я▄ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀п╣ п╫п╬п╤п╫я▀ я│п╟п╠п╩п╦, п©п╬п╨я─я▀я┌я▀п╣ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪. п≤я┘ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ я│п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╬ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡я▀п╪ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╬п╪. п²п╟ п╫п╬п╤п╫п╟я┘ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ п©п╟я─п╫я▀п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ я│ я└п╦пЁя┐я─п╫я▀п╪п╦ я│п╨п╬п╠п╟п╪п╦, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫я▀п╪п╦ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. п≤п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦п╣ п╫п╟я┘п╬п╢п╨п╦ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╬21. п▓ п╫п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ я│п╟п╠п╩п╣п╧ п╡я┘п╬п╢п╦п╩п╦ п╨п╬п©я▄п╣, п╩я┐п╨ п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫ я│п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

18. п п╟я─п╟п╨п╟п╠п╟-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 9. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ (я▐п╪п╟ я│ п©п╬п╢п╠п╬п╣п╪) п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐, п╩п╣п╤п╟п╡я┬п╟я▐ я│ п©я─п╟п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╬я┌ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬. п■п╩п╦п╫п╟ я│п╟п╠п╩п╦ 110 я│п╪. п═я┐п╨п╬я▐я┌я▄ п╬п╠я┌я▐п╫я┐я┌п╟ п╨п╬п╤п╣п╧ п╦ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╟ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╬п╡я▀п╪ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣п╪ я│ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬п╣, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀. п■п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀п╣ п╫п╬п╤п╫я▀ п╡ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ п╬п╠я┌я▐п╫я┐я┌я▀ п╨п╬п╤п╣п╧, п╟ п╡ п╫п╦п╤п╫п╣п╧ Б─⌠ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪. п²п╟ п╦я┘ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╦ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫я▀п╧ я└п╦пЁя┐я─п╬п╧ п╨я─я▀п╩п╟я┌п╬п╧ п╩п╬я┬п╟п╢п╦, п╫п╟ п╨п╬я─п©я┐я│п╣ Б─⌠ п©п╟я─п╫я▀п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ я│ я└п╦пЁя┐я─п╫я▀п╪п╦ я│п╨п╬п╠п╟п╪п╦, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫я▀п╣ я└п╦пЁя┐я─п╨п╟п╪п╦ п╢п╡я┐я┘ п╩п╬я┬п╟п╢п╣п╧, п╪п╣п╤п╢я┐ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪п╦ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╧ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌. п■п╣я┌п╟п╩п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ п╦ п╫п╬п╤п╣п╫ я│п╢п╣п╩п╟п╫я▀ п╦п╥ п©п╬п╥п╬п╩п╬я┤п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│п╣я─п╣п╠я─п╟22. п≤п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦п╣ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╬. п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╨я┐я─пЁп╟п╫п╟ Б└√ 9 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╩я┐п╨ п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫ я│ 23 я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

19. п п╟я─п╟п╨п╟п╠п╟-II, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 4. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╢п╡я┐п╪я▐ п╨п╬п╫я▐п╪п╦ (я▐п╪п╟ я│ п©п╬п╢п╠п╬п╣п╪) п╫п╟ я┐п╪п╣я─я┬п╣п╪, п╬я┌ п╩п╣п╡п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пЁя─я┐п╢п╦ п╢п╬ п©я─п╟п╡п╬пЁп╬ п╨п╬п╩п╣п╫п╟, п╩п╣п╤п╟п╩п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я│п╩п╟п╠п╬п╦п╥п╬пЁп╫я┐я┌я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я│п╣я┤п╣п╫п╦я▐. п═я┐п╨п╬я▐я┌я▄ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫п╟ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐, п╣п╣ п╡п╣п╫я┤п╟п╣я┌ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ я│ п╟п╤я┐я─п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪ п╦ п╨п╬п╤п╟п╫я▀п╧ я┌п╣п╪п╩я▐п╨. п▓ п╢п╡я┐я┘ п╪п╣я│я┌п╟я┘ п╫п╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ я┬я┌я▀я─п╦ я│п╬ я┬п╩я▐п©п╨п╟п╪п╦, п©п╬я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣ п╨п╬п╤п╟п╫п╟я▐ п╬п╠п╪п╬я┌п╨п╟. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╣, п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╦я─п╬п╡п╟п╫п╫п╬п╣ п╦ п©п╬я│п╣я─п╣п╠я─п╣п╫п╫п╬п╣. п═я▐п╢п╬п╪ я│ я│п╟п╠п╩п╣п╧ п╩п╣п╤п╟п╩п╦ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀п╣ п╫п╬п╤п╫я▀, п╬п╠я┌я▐п╫я┐я┌я▀п╣ п╨п╬п╤п╣п╧. п≤я┘ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╩ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨ я│ п╟п╤я┐я─п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. пё я┐я│я┌я▄я▐ п╫п╬п╤п╣п╫ п╦ п©п╬я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣ я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩п╦я│я▄ п©п╟я─п╫я▀п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ я│ п╢я┐пЁп╬п╡п╦п╢п╫я▀п╪п╦ я│п╨п╬п╠п╟п╪п╦. п²п╟ п╬п╠п╬п╧п╪п╟я┘ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╧ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌, п╫п╟ я│п╨п╬п╠п╟я┘ п╟п╤я┐я─п╫я▀п╧23. п≤п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦п╣ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐ п╫п╣ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╬. п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╨я┐я─пЁп╟п╫п╟ Б└√ 4 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╨п╬п©я▄п╣, п╩я┐п╨ п╦ п╢п╡п╟ п╨п╬п╩я┤п╟п╫п╟ я│ 10 п╦ 4 я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

20. п п╟я─п╟я┬п╟я┌-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 15. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ (я▐п╪п╟ я│ п©п╬п╢п╠п╬п╣п╪) п╥п╟я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ я│ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╟п╪п╦ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫. п·п╫п╟ п╩п╣п╤п╟п╩п╟ п©п╬п╡п╣я─я┘ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬ п╬я┌ п╩п╣п╡п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пЁя─я┐п╢п╦ п╢п╬ п©я─п╟п╡п╬п╧ п╫п╬пЁп╦24. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ я│п╟п╠п╩п╦: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 62 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,5 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 0,5 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,8 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 11 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,8 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 3 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п©п╬п╩я┐я┌п╬я─п╟п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╦ п╩п╦п╫п╥п╬п╡п╦п╢п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╬я│п╫п╬п╡п╫п╬пЁп╬ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п²п╟ п╫п╣п╪ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┬я┌я▀я─я▄ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╣ п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п╦ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦п╢п╫п╬п╣ п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ (я─п╦я│. 3, 4). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╨я┐я─пЁп╟п╫п╟ Б└√ 15 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫п╟ п╦ 15 п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╬п╡ я│я┌я─п╣п╩. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. X Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

21. п п╬п╫п╢я─п╟я┌я▄п╣п╡п╨п╟-I, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 3, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1. п▓ п╬пЁя─п╟п╠п╩п╣п╫п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ (я▐п╪п╟ я│ п©п╬п╢п╠п╬п╣п╪) п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫ я└я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬пЁп╬ п╪п╣я┤п╟25. п╓я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧ я│ п©я─я▐п╪п╬п╧ я│п©п╦п╫п╨п╬п╧, п╢п╩п╦п╫п╬п╧ 5,3 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╬п╧ 1,5 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╬п╧ 0,4 я│п╪, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

22. п п╬п╫п╢я─п╟я┌я▄п╣п╡п╨п╟-VI, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 1, п╪п╬пЁп╦п╩п╟-1. п▓ п╬пЁя─п╟п╠п╩п╣п╫п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ (я▐п╪п╟ я│ п©п╬п╢п╠п╬п╣п╪) п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╬ п╢п╡п╟ я└я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌п╟ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬пЁп╬ п╪п╣я┤п╟26. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧ я│ п©я─я▐п╪п╬п╧ я│п©п╦п╫п╨п╬п╧ п╦ я┐п╥п╨п╦п╪ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я│я┌я─п╦п╣п╪. п║п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╬п╠я┴п╟я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ я└я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌п╬п╡ 15 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,3 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪. п▓ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╪ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ п©п╬п╩п╬я┌п╫п╬ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╦п╪п╣п╣я┌ я└п╬я─п╪я┐ п©я▐я┌п╦я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╟. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. X Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

23. п я▀п╥я▀п╩-п╒я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪, я┐ п©я─п╟п╡п╬п╧ я─я┐п╨п╦ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬, п╫п╟п╧п╢п╣п╫ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧ п╪п╣я┤ я│ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╟п╪п╦ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫. п╖п╣я─п╣п╫ п╪п╣я┤п╟ п╦ п╬п╢п╫п╬ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ п╬п╠п╩п╬п╪п╟п╫я▀27. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╪п╣я┤п╟: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 63 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 3 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,5 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 10,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╪п╣я┤п╟ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧ п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦. п╖п╣я─п╣п╫, п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п©я─я▐п╪п╬п╧. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╣, я│ п╫п╣п╪п╫п╬пЁп╬ я─п╟я│я┬п╦я─я▐я▌я┴п╦п╪п╦я│я▐ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦я▐п╪п╦ (я─п╦я│. 1, 3). п°п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

24. п я▀п╥я▀п╩-п╒я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 5. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩п╟я│я▄ п╫п╟ пЁя─я┐п╢п╦ я┐ п╩п╣п╡п╬пЁп╬ п©п╩п╣я┤п╟ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦, п╬я│я┌я─п╦п╣ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╦ п╬п╢п╫п╬ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ п©п╣ я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ п╬п╠п╩п╬п╪п╟п╫я▀28. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ я│п╟п╠п╩п╦: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 68 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 0,5 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 4,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,2 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 9 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,8 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧. п╖п╣я─п╣п╫ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐, п╨ п╫п╣п╪я┐ п©я─п╦п╡п╟я─п╣п╫ я┬я┌я▀я─я▄ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╣, п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ Б─⌠ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦п╢п╫п╬п╣ (я─п╦я│. 2, 4). п°п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

25. п я▀п╥я▀п╩-п╒я┐, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 6. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│п╬ я┬п╨я┐я─п╬п╧ п╨п╬п╫я▐, я│п©я─п╟п╡п╟ п╡п╢п╬п╩я▄ п╫п╬пЁп╦ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬ п╩п╣п╤п╟п╩п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ я│ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╟п╪п╦ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫29. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ я│п╟п╠п╩п╦: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 69 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 0,8 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 1 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,2 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 8,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,5 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,5 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧. п²п╟ п╣пЁп╬ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦п╦ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┐п╥п╨п╟я▐ п╬п╠п╬п╧п╪п╟. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п п╫п╣п╪я┐ п©я─п╦п╡п╟я─п╣п╫я▀ п╢п╡п╟ я┬я┌я▀я─я▐ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п╨я─п╣я│я┌п╬п╡п╦п╢п╫п╬п╣, п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ Б─⌠ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦п╢п╫п╬п╣ (я─п╦я│. 2, 5). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╨я┐я─пЁп╟п╫п╟ Б└√ 6 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ п╨п╬п╩я┤п╟п╫п╟ я│ 13 п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╟п╪п╦ я│я┌я─п╣п╩. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

26. п·я─п╩п╬п╡п╨п╟, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 1. п▓ я┤п╟я│я┌п╦я┤п╫п╬ п╫п╟я─я┐я┬п╣п╫п╫п╬п╪ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╢п╡я┐я┘ п╩я▌п╢п╣п╧ я│ я┌я─п╣п╪я▐ п╨п╬п╫я▐п╪п╦ п╦ я│п╬п╠п╟п╨п╬п╧, я│п╩п╣п╡п╟ п╬я┌ я│п╨п╣п╩п╣я┌п╟ п©п╬п╢я─п╬я│я┌п╨п╟, п╫п╟п╧п╢п╣п╫ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧ п╪п╣я┤ п╡ п╫п╬п╤п╫п╟я┘ п╠п╣п╥ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐30. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╪п╣я┤п╟: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╫п╬п╤п╫п╟п╪п╦ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 66 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 4,3 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪; я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 14 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,3 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╪п╣я┤п╟ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟ п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦. п═я┐п╨п╬я▐я┌я▄ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫п╟ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐, п╫п╟ п╣п╣ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐п╫я▀п╧ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ я│ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. п÷п╬я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ я┬я┌я▀я─я▄ я│ п╡п╬я│я▄п╪п╦п╩п╣п©п╣я│я┌п╨п╬п╡п╬п╧ я│п╣я─п╣п╠я─я▐п╫п╬п╧ п╠п╩я▐я┘п╬п╧ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦. п■п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀п╣ п╫п╬п╤п╫я▀ я│ п╡п╫п╣я┬п╫п╣п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ я│п©п╩п╬я┬я▄ п©п╬п╨я─я▀я┌я▀ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪, п╟ я│ п╡п╫я┐я┌я─п╣п╫п╫п╣п╧ Б─⌠ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫я▀п╪п╦ п©п╬п╩п╬я│п╨п╟п╪п╦ п╠п╣я─п╣я│я┌я▀. п·п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ п╫п╬п╤п╣п╫ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╣я┌ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨, п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫я▀п╧ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦я▌. п²п╟ п╫п╬п╤п╫я▀ п╫п╟п╢п╣я┌я▀ п╢п╡п╣ п©п╟я─п╫я▀п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ я│ я└п╦пЁя┐я─п╫я▀п╪п╦ я│п╨п╬п╠п╟п╪п╦. п·п╫п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐п╫я▀п╣ п╦ п©п╬п╨я─я▀я┌я▀ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪ (я─п╦я│. 1, 4). п▓ п╫п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ я┌п╟п╨п╤п╣ п╡я┘п╬п╢п╦п╩п╬ п╢п╡п╟ п╩я┐п╨п╟, п╨п╬п╩я┤п╟п╫ п╦ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╦ я│я┌я─п╣п╩. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

27. п║п╩п╟п╡я▐п╫п╨п╟, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 2. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╢п╡я┐п╪я▐ п╨п╬п╫я▐п╪п╦, я│п©я─п╟п╡п╟ п╡п╢п╬п╩я▄ п╫п╬пЁп╦ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬, п╥п╟я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐31. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ я│п╟п╠п╩п╦: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 67 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 0,8 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 0,7 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2,8 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 8 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ 2,2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 3 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧ п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦. п╖п╣я─п╣п╫ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п÷п╬я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣ п╨ п╫п╣п╪я┐ п©я─п╦п╡п╟я─п╣п╫ я┬я┌я▀я─я▄ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╣, п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧ Б─⌠ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦п╢п╫п╬п╣ (я─п╦я│. 2, 6). п°п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

28. п║п╩п╟п╡я▐п╫п╨п╟, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 9. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐32. п∙п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 71 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,5 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪, п©я─п╬пЁп╦п╠ я│п©п╦п╫п╨п╦ 1,2 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 10,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 11 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,8 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧. п²п╟ п╣пЁп╬ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦п╦ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┐п╥п╨п╟я▐ п╬п╠п╬п╧п╪п╟. п╖п╣я─п╣п╫ я│п╟п╠п╩п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п÷п╬я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣ п╨ п╫п╣п╪я┐ п©я─п╦п╡п╟я─п╣п╫ я┬я┌я▀я─я▄ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╣ (я─п╦я│. 3, 5). п°п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. X Б─⌠ 1 п©п╬п╩. XI п╡п╡.

29. п║п╬п╩п╬п╫п╬п╡п╨п╟, я─п╟п╥я─я┐я┬п╣п╫п╫я▀п╧ п╨я┐я─пЁп╟п╫. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ п╫п╟п╧п╢п╣п╫ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧ п╪п╣я┤ я│ п╬п╠п╩п╬п╪п╟п╫п╫я▀п╪ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣п╪ п╨п╩п╦п╫п╨п╟33. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╪п╣я┤п╟: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 34 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,3 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 0,8 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 6 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1,6 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 8 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧ п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦. п╖п╣я─п╣п╫ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╣п╫ п╡ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╩п╣п╥п╡п╦я▐. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀ (я─п╦я│. 1, 5). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦я▐, п╫п╟я─я▐п╢я┐ я│ п╪п╣я┤п╬п╪, п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨ п╨п╬п©я▄я▐. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

30. п╝п©п╦я┌п╣я─, п╨я┐я─пЁп╟п╫ Б└√ 4. п▓ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦п╦ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я│ п╨п╬п╫п╣п╪ (я▐п╪п╟ я│ п©п╬п╢п╠п╬п╣п╪), п╡п╢п╬п╩я▄ п╩п╣п╡п╬п╧ п╫п╬пЁп╦ я┐п╪п╣я─я┬п╣пЁп╬, п╫п╟п╧п╢п╣п╫ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀п╧ п╪п╣я┤ я│ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╟п╪п╦ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫. п╖п╣я─п╣п╫ п╪п╣я┤п╟, п╬я│я┌я─п╦п╣ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╦ п╬п╢п╫п╬ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ я┤п╟я│я┌п╦я┤п╫п╬ я─п╟п╥я─я┐я┬п╣п╫я▀34. п═п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╪п╣я┤п╟: п╨п╩п╦п╫п╬п╨ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 78 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,8 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 1 я│п╪; я┤п╣я─п╣п╫ Б─⌠ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╢п╩п╦п╫п╟ 4,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 3 я│п╪; п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ Б─⌠ п╢п╩п╦п╫п╟ 8,5 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ п╢п╬ 2 я│п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ п╢п╬ 3,5 я│п╪. п п╩п╦п╫п╬п╨ п╪п╣я┤п╟ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╧, п╡ я│п╣я┤п╣п╫п╦п╦ п╨п╦п╩п╣п╡п╦п╢п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟.

п╖п╣я─п╣п╫, п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п©я─я▐п╪п╬п╧. п²п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ п╠я▀п╩п╬ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╬ я│п╣я─п╣п╠я─я▐п╫я▀п╪ п©п╬п╥п╬п╩п╬я┤п╣п╫п╫я▀п╪ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╬п╪, я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╫я▀п╪ пЁп╣п╬п╪п╣я┌я─п╦я┤п╣я│ п╨п╦п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╫п╟п©я┐я│п╨п╫п╬п╣, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╟п╠я─п╦я│п╟ п╡ п©я─п╬п╢п╬п╩я▄п╫п╬п╧ п©п╩п╬я│п╨п╬я│я┌п╦ п╦ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦п╢п╫п╬пЁп╬ п╡ п©п╬п©п╣я─п╣я┤п╫п╬п╧. п·п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣ п╫п╬п╤п╣п╫ п╪п╣я┤п╟ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╩ п╠я─п╬п╫п╥п╬п╡я▀п╧ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨ я│ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ п╬я─п╫п╟п╪п╣п╫я┌п╬п╪ (я─п╦я│. 1, 6). п²п╟п╠п╬я─ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╥ п╨я┐я─пЁп╟п╫п╟ Б└√ 4 я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩ п╩я┐п╨, п╨п╬п╩я┤п╟п╫ я│п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦ п╦ п╨п╦п╫п╤п╟п╩. п÷п╬ п╦п╫п╡п╣п╫я┌п╟я─я▌ п╪п╬пЁп╦п╩п╟ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 2 п©п╬п╩. IX Б─⌠ 1 п©п╬п╩. X п╡п╡.

п▓ я─п╟я│я│п╪п╬я┌я─п╣п╫п╫я▀я┘ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╟я┘ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п©я─п╬я│п╩п╣п╤п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╟я▐ п╡п╥п╟п╦п╪п╬п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣п╪п╬я│я┌я▄ п╪п╣я┤п╣п╧ п╦ я│п╟п╠п╣п╩я▄ я│ п╢я─я┐пЁп╦п╪п╦ п╡п╦п╢п╟п╪п╦ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐:

1) п║ п╩я┐п╨п╬п╪ п╦ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦ Б─⌠ 5 я─п╟п╥.

2) п║ п╩я┐п╨п╬п╪, я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦ п╦ п╨п╬п©я▄п╣п╪ Б─⌠ 3 я─п╟п╥п╟.

3) п║п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦ Б─⌠ 3 я─п╟п╥п╟.

4) п║п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦ п╦ п╨п╬п©я▄п╣п╪ Б─⌠ 2 я─п╟п╥п╟.

5) п║ п╩я┐п╨п╬п╪, я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦, п╨п╬п©я▄п╣п╪, п╨п╦п╫п╤п╟п╩п╬п╪, я┌п╬п©п╬я─п╬п╪ п╦ я┬п╩п╣п╪п╬п╪ Б─⌠ 1 я─п╟п╥.

6) п║ п╩я┐п╨п╬п╪, я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦, п╨п╬п©я▄п╣п╪ п╦ я┌п╬п©п╬я─п╬п╪ Б─⌠ 1 я─п╟п╥.

7) п║ п╩я┐п╨п╬п╪, я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦ п╦ п╨п╦п╫п╤п╟п╩п╬п╪ Б─⌠ 1 я─п╟п╥.

8) п║ п╨п╬п©я▄п╣п╪ Б─⌠ 1 я─п╟п╥.

9) п▒п╣п╥ п╢я─я┐пЁп╦я┘ п╡п╦п╢п╬п╡ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ Б─⌠ 13 я─п╟п╥35.

п п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ п╨п╦п╪п╟п╨я│п╨п╦я┘ п╬п╠я┼п╣п╨я┌п╬п╡ я│ п╪п╣я┤п╟п╪п╦ п╦ я│п╟п╠п╩я▐п╪п╦ я┌я─п╟п╢п╦я├п╦п╬п╫п╫п╬ я┐я│я┌я┐п©п╟п╣я┌ п╥п╟я┘п╬я─п╬п╫п╣п╫п╦я▐п╪, пЁп╢п╣ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╬ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣, п╫п╬ п╬п╫п╬ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п©я─п╣п╡п╬я│я┘п╬п╢п╦я┌ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦я▐, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╣я│я┌я▄ п╢я─я┐пЁп╦п╣ п╡п╦п╢я▀ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╦ п╢п╬я│п©п╣я┘, я┐п╡п╣я─п╣п╫п╫п╬ п╥п╟п╫п╦п╪п╟я▐ п╡я┌п╬я─п╬п╣ п╪п╣я│я┌п╬ п╡ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│п╣ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐.

пёя┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ я┘я─п╬п╫п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п©п╬п╥п╦я├п╦п╦ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╬п╡, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╫п╟п╧п╢п╣п╫п╬ п╢п╩п╦п╫п╫п╬п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣, п╪п╬п╤п╫п╬ п╫п╟п╪п╣я┌п╦я┌я▄ п╢п╡п╟ я█я┌п╟п©п╟ п╣пЁп╬ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦я▐ я┐ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡.

п▓п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п п╦п╪п╟п╨я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌п╟ п╦ я─п╟я│я┬п╦я─п╣п╫п╦я▐ п╣пЁп╬ пЁя─п╟п╫п╦я├ п╡ п║я─п╣п╢п╫п╣п╧ п░п╥п╦п╦ (850Б─⌠950) п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╣ п╪п╣я┤п╦ я│ п©я─я▐п╪п╬п╧ п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╫п╬п╧ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╪ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪ п╦ п╠п╣п╥ п╫п╣пЁп╬ (я─п╦я│. 1), п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╣ я│п╟п╠п╩п╦ я│ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╫п╬п╧ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╪ п╦ п╨я─п╣я│я┌п╬п╬п╠я─п╟п╥п╫я▀п╪ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪ (я─п╦я│. 2). п°п╫п╬пЁп╦п╣ п©я─п╦п╥п╫п╟п╨п╦ п╨п╦п╪п╟п╨я│п╨п╬пЁп╬ п╢п╩п╦п╫п╫п╬п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╡п╬я│я┘п╬п╢я▐я┌ п╨ я┌я▌я─п╨я│п╨п╬п╧ я┌я─п╟п╢п╦я├п╦п╦ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣п╫п╦я▐ п╪п╣я┤п╣п╧ п╦ я│п╟п╠п╣п╩я▄ VIБ─⌠VIII п╡п╡.36 п·я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄я▌ п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ я█я┌п╟п©п╟ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ я│п╣я─п╦я▐ п╦п╥ п╡п╬я│я▄п╪п╦ п╦п╥п╢п╣п╩п╦п╧, я┤я▄п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ п╦ п╫п╬п╤п╫я▀ п╠п╬пЁп╟я┌п╬ я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫я▀ п╢п╣я┌п╟п╩я▐п╪п╦ п╦п╥ п╠я─п╬п╫п╥я▀ п╦ я│п╣я─п╣п╠я─п╟, п╥п╟я┤п╟я│я┌я┐я▌ я│ п©я─п╦п╪п╣п╫п╣п╫п╦п╣п╪ п©п╬п╥п╬п╩п╬я┌я▀.

п▓ п©п╣я─п╦п╬п╢ п╢п╣я├п╣п╫я┌я─п╟п╩п╦п╥п╟я├п╦п╦ п╦ я─п╟я│п©п╟п╢п╟ п п╦п╪п╟п╨я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟пЁп╟п╫п╟я┌п╟ (950Б─⌠1050) п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟я▌я┌ п©я─п╦п╪п╣п╫я▐я┌я▄я│я▐ п╬п╢п╫п╬п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╣ п╪п╣я┤п╦ п╦ я│п╟п╠п╩п╦ я│ п©я─я▐п╪п╬п╧ п╦ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╫п╬п╧ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌, п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╪ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪ п╦ п╠п╣п╥ п╫п╣пЁп╬ (я─п╦я│. 3). п÷п╬я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п╦ п╫п╬п╡я▀п╣ п©я─п╦п╥п╫п╟п╨п╦: п╢я┐пЁп╬п╡п╦п╢п╫п╬п╣ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я┐ п╪п╣я┤п╟, п©п╬п╩я┐я┌п╬я─п╟п╩п╣п╥п╡п╦п╧п╫я▀п╣ п╨п╩п╦п╫п╨п╦ я┐ я│п╟п╠п╣п╩я▄, я│п╦п╩я▄п╫п╬ п╦п╥п╬пЁп╫я┐я┌я▀п╧ я│п╟п╠п╣п╩я▄п╫я▀п╧ п╨п╩п╦п╫п╬п╨ (я─п╦я│. 3,2Б─⌠4, 6).

п п╬я┌п╩п╦я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ я┤п╣я─я┌п╟п╪ п╨п╦п╪п╟п╨я│п╨п╬п╧ я┌я─п╟п╢п╦я├п╦п╦ п╪п╬п╤п╫п╬ п╬я┌п╫п╣я│я┌п╦ п╢п╬п╪п╦п╫п╦я─п╬п╡п╟п╫п╦п╣ я│п╟п╠п╣п╩я▄ п╫п╟п╢ п╪п╣я┤п╟п╪п╦, пЁп╬я│п©п╬п╢я│я┌п╡п╬ п╫п╟п╨п╩п╬п╫п╫я▀я┘ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╣п╧ п╦ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀я┘ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╧, я┤п╟я│я┌п╬п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╣ я┬я┌я▀я─п╣п╧ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╨п╩п╟п╢п╨п╦ я│ п╬п╢п╫п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ я┤п╣я─п╣п╫п╟37.

п²п╬я│п╦п╩п╦я│я▄ п╨п╦п╪п╟п╨я│п╨п╦п╣ п╪п╣я┤п╦ п╦ я│п╟п╠п╩п╦ п╡ п╢п╣я─п╣п╡я▐п╫п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╫п╟я┘, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╬п╠я┌я▐пЁп╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╨п╬п╤п╣п╧ п╦п╩п╦ п╬п╠п╨п╩п╣п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╠п╣я─п╣я│я┌п╬п╧, п╟ я┐ я│п╟п╪я▀я┘ п╠п╬пЁп╟я┌я▀я┘ я█п╨п╥п╣п╪п©п╩я▐я─п╬п╡ п╬п╨п╬п╡я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪. п²п╦п╤п╫я▐я▐ я┤п╟я│я┌я▄ я┌п╟п╨п╦я┘ п╫п╬п╤п╣п╫ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╩п╟я│я▄ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪п╦ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╟п╪п╦ (я─п╦я│. 1, 2, 4, 6; 2, 3). п п©п╬я▐я│я┐ п╫п╬п╤п╫я▀ п©п╬п╢п╡п╣я┬п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╢п╡я┐п╪я▐ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╧п╫я▀п╪п╦ я─п╣п╪п╫я▐п╪п╦. п■п╩я▐ я┤п╣пЁп╬ п╫п╟ п╫п╬п╤п╫я▀, п╠п╩п╦п╤п╣ п╨ я┐я│я┌я▄я▌ п╦ п╨ я│п╣я─п╣п╢п╦п╫п╣, п╫п╟п╢п╣п╡п╟п╩п╦я│я▄ п©п╟я─п╫я▀п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀, п╨ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ я│п©п╦п╫п╨п╦ п╨п╩п╦п╫п╨п╟ п╨я─п╣п©п╦п╩п╦я│я▄ я│п╨п╬п╠я▀. п╒п╟п╨п╬п╧ я│п©п╬я│п╬п╠ п©я─п╬я│п╩п╣п╤п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╬п©я▐я┌я▄ п╤п╣ я┐ п╠п╬пЁп╟я┌я▀я┘ п╦п╥п╢п╣п╩п╦п╧, пЁп╢п╣ п╬п╠п╬п╧п╪я▀ п╦ я│п╨п╬п╠я▀ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫я▀ п╦п╥ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╟ (я─п╦я│. 1, 2, 4; 2, 2Б─⌠3). пё п╬я│я┌п╟п╩я▄п╫я▀я┘ п╫п╬п╤п╣п╫ я█я┌п╦ п╢п╣я┌п╟п╩п╦ п╪п╬пЁп╩п╦ п╠я▀я┌я▄ п╦п╥ п╨п╬п╤п╦ п╦ п╫п╣ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я│я▄.

п▓ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╣ п╪п╬п╤п╫п╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я┌я─п╟п╢п╦я├п╦я▐ п©п╬п╪п╣я┴п╣п╫п╦я▐ п╪п╣я┤п╣п╧ п╦ я│п╟п╠п╣п╩я▄ п╡ п©п╬пЁя─п╣п╠п╟п╩я▄п╫я▀п╣ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ я┐ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╣п╫п╦п╣ п╦ п╢п╟п╫п╫я▀п╣ п╡п╦п╢я▀ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╩п╦ п╨п╟п╨ я┐я│я┌п╬п╧я┤п╦п╡я▀п╣ п©я─п╬я└п╣я│я│п╦п╬п╫п╟п╩я▄п╫я▀п╣ п╦ я│п╬я├п╦п╟п╩я▄п╫я▀п╣ п╪п╟я─п╨п╣я─я▀.

1 п я┐п╪п╣п╨п╬п╡ п▒.п∙. п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╬ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ IXБ─⌠XI п╡п╡. п©п╬ п╟я─п╟п╠я│п╨п╦п╪ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╟п╪. п░п╩п╪п╟-п░я┌п╟, 1972. п║. 39Б─⌠41, 113Б─⌠115, 122Б─⌠128; п п╩я▐я┬я┌п╬я─п╫я▀п╧ п║.п⌠., п║я┐п╩я┌п╟п╫п╬п╡ п╒.п≤. п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟ п╦ п╫п╟я─п╬п╢я▀ п∙п╡я─п╟п╥п╦п╧я│п╨п╦я┘ я│я┌п╣п©п╣п╧. п■я─п╣п╡п╫п╬я│я┌я▄ п╦ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡я▄п╣. п║п÷п╠., 2004.п║. 130Б─⌠137.

2 п╔я┐п╢я▐п╨п╬п╡ п╝.п║. п▓п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡я▀я┘ п╨п╬я┤п╣п╡п╫п╦п╨п╬п╡ п╝п╤п╫п╬п╧ п║п╦п╠п╦я─п╦ п╦ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п░п╥п╦п╦. п²п╬п╡п╬я│п╦п╠п╦я─я│п╨, 1986. п║. 180Б─⌠198, я─п╦я│. 80Б─⌠94.

3 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 190Б─⌠195, я─п╦я│. 85Б─⌠87; п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. п═я┐п╠я▐я┴п╣п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣ п©я─п╦п╦я─я┌я▀я┬я│п╨п╦я┘ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ // п▓п╬п╣п╫п╫п╬п╣ п╢п╣п╩п╬ п╢я─п╣п╡п╫п╦я┘ п©п╩п╣п╪п╣п╫ п║п╦п╠п╦я─п╦ п╦ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п░п╥п╦п╦. п²п╬п╡п╬я│п╦п╠п╦я─я│п╨, 1981. п║. 162Б─⌠167; п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. п■п╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡п╫п╬п╣ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣п╫п╦п╣ я─я┐п╠я▐я┴п╣п╨п╬п╩я▌я┴п╣пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡я▀я┘ п╨п╬я┤п╣п╡п╫п╦п╨п╬п╡ п÷я─п╦п╦я─я┌я▀я┬я▄я▐ // п≤я│я┌п╬я─п╦я▐ п╦ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я▐ п║п╣п╪п╦я─п╣я┤я▄я▐. п░п╩п╪п╟я┌я▀, 2001. п▓я▀п©. 2. п║. 87Б─⌠99.

4 п⌠п╬я─п╠я┐п╫п╬п╡ п▓.п▓. п▓п╬п╣п╫п╫п╬п╣ п╢п╣п╩п╬ п╫п╟я│п╣п╩п╣п╫п╦я▐ п░п╩я┌п╟я▐ п╡ IIIБ─⌠XIV п╡п╡. п╖. II: п²п╟я│я┌я┐п©п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣ (п╬я─я┐п╤п╦п╣). п▒п╟я─п╫п╟я┐п╩, 2006. п║. 57.

5 п░я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╦ п╡ п╥п╬п╫п╣ п╥п╟я┌п╬п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╗я┐п╩я▄п╠п╦п╫я│п╨п╬п╧ п⌠п╜п║. п░п╩п╪п╟-п░я┌п╟,1987. п║. 158Б─⌠161, я─п╦я│. 84.-9.

6 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 170Б─⌠172, я─п╦я│. 88.-1Б─⌠4.

7 п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ п⌠.п░., п╒п╨п╟я┤п╣п╡ п░.п░. п п╦п╪п╟п╨я│п╨п╦п╣ п©п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦я▐ п╪п╬пЁп╦п╩я▄п╫п╦п╨п╟ п░я┘п╪п╦я─п╬п╡п╬ I // п▓п╬п╣п╫п╫п╬п╣ п╢п╣п╩п╬ п╦ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡п╟я▐ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я▐ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п░п╥п╦п╦. п п╣п╪п╣я─п╬п╡п╬, 1995. п║. 254, 256, я─п╦я│. 2.-24, 5.-6.

8 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 254, 256, я─п╦я│. 2.-23.

9 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 255Б─⌠256, я─п╦я│. 2.-22.

10 п╒п╨п╟я┤п╣п╡ п░.п░., п╒п╨п╟я┤п╣п╡п╟ п².п░. п≤я┌п╬пЁп╦ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╬п╡ пёя│я┌я▄-п п╟п╪п╣п╫п╬пЁп╬я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╦п╨я─п╬я─п╟п╧п╬п╫п╟ (1994Б─⌠1998 пЁпЁ.) // п▓п╣я│я┌п╫п╦п╨ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦п╦, п╟п╫я┌я─п╬п©п╬п╩п╬пЁп╦п╦ п╦ я█я┌п╫п╬пЁя─п╟я└п╦п╦. 1999. п▓я▀п©. 2. п║. 144, я─п╦я│. 4.-16.

11 п░я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╦Б─╕ п║. 116Б─⌠121, я─п╦я│. 63.

12 п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-8.

13 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-9.

14 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-10.

15 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-11.

16 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-12.

17 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-13.

18 п░я─я│п╩п╟п╫п╬п╡п╟ п╓.п╔. п я┐я─пЁп╟п╫я▀ я│ я┌я─я┐п©п╬я│п╬п╤п╤п╣п╫п╦п╣п╪ п╡ п▓п╣я─я┘п╫п╣п╪ п÷я─п╦п╦я─я┌я▀я┬я▄п╣ // п÷п╬п╦я│п╨п╦ п╦ я─п╟я│п╨п╬п©п╨п╦ п╡ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╣. п░п╩п╪п╟-п░я┌п╟, 1972. п║. 58, 64, я┌п╟п╠п╩. II, я─п╦я│. 2.

19 п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 93Б─⌠95, я─п╦я│. 1.-10Б─⌠14; п║п╟п╪п╟я┬п╣п╡ п≈., п∙я─п╪п╬п╩п╟п╣п╡п╟ п░., п я┐я┴ п⌠. п■я─п╣п╡п╫п╦п╣ я│п╬п╨я─п╬п╡п╦я┴п╟ п п╟п╥п╟я┘я│п╨п╬пЁп╬ п░п╩я┌п╟я▐. п░п╩п╪п╟я┌я▀, 2008. п║. 112Б─⌠113.

20 п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 89, я┌п╟п╠п╩. 1.-16.

21 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 89Б─⌠90, я┌п╟п╠п╩. 1.-17.

22 п║п╟п╪п╟я┬п╣п╡ п≈. п я┐п╩я▄я┌я┐я─п╟ я─п╟п╫п╫п╦я┘ я┌я▌я─п╨п╬п╡ п п╟п╥п╟я┘я│п╨п╬пЁп╬ п░п╩я┌п╟я▐ (п©п╬ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╟п╪ п╫п╣п╨я─п╬п©п╬п╩я▐ п п╟я─п╟п╨п╟п╠п╟) // п▓п╬я│я┘п╬п╤п╢п╣п╫п╦п╣ п╨ п╡п╣я─я┬п╦п╫п╟п╪ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦п╦: я│п╠. п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╬п╡ п╪п╣п╤п╢я┐п╫п╟я─п╬п╢. п╫п╟я┐я┤. п╨п╬п╫я└. б╚п■я─п╣п╡п╫п╦п╣ п╦ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡я▀п╣ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟ п╫п╟ я┌п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦п╦ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╟б╩, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣п╫п╫п╬п╧ 90-п╩п╣я┌п╦я▌ я│п╬ п╢п╫я▐ я─п╬п╤п╢п╣п╫п╦я▐ п .п░. п░п╨п╦я┬п╣п╡п╟. п░п╩п╪п╟я┌я▀, 2014. п║. 670Б─⌠676.

23 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 682Б─⌠687.

24 п░я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п©п╟п╪я▐я┌п╫п╦п╨п╦Б─╕ п║. 186Б─⌠188, я─п╦я│. 97.-20.

25 п░п╩п╣я┘п╦п╫ п╝.п÷., п≤п╩я▌я┬п╦п╫ п░.п°. пёп╧пЁя┐я─я│п╨п╦п╣ п╨я┐я─пЁп╟п╫я▀ IXБ─⌠X п╡п╡. п╫п╟ п═я┐п╢п╫п╬п╪ п░п╩я┌п╟п╣ // п▓п╬п©я─п╬я│я▀ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦п╦ п║п╣п╡п╣я─п╫п╬п╧ п╦ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п░п╥п╦п╦. п п╣п╪п╣я─п╬п╡п╬, 1998. п║. 207Б─⌠208, я─п╦я│. 2.-5.

26 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 209, я─п╦я│. 4.-5.

27 п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 164, я─п╦я│. 1.-1; п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-3.

28 п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 165, я─п╦я│. 1.-3; п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-1.

29 п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 166, я─п╦я│. 2.-1; п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. п²п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╦ я│я┌я─п╣п╩ п╦п╥ п╪п╬пЁп╦п╩я▄п╫п╦п╨п╟ п я▀п╥я▀п╩-п╒я┐ // п▓п╬п╣п╫п╫п╬п╣ п╢п╣п╩п╬ п╢я─п╣п╡п╫п╦я┘ п©п╩п╣п╪п╣п╫ п║п╦п╠п╦я─п╦ п╦ п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫п╬п╧ п░п╥п╦п╦. п²п╬п╡п╬я│п╦п╠п╦я─я│п╨, 1981. п║. 110Б─⌠115.

30 п░я─я│п╩п╟п╫п╬п╡п╟ п╓.п╔. п÷п╬пЁя─п╣п╠п╣п╫п╦я▐ я┌я▌я─п╨я│п╨п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╡ п▓п╬я│я┌п╬я┤п╫п╬п╪ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╣ // п я┐п╩я▄я┌я┐я─п╟ п╢я─п╣п╡п╫п╦я┘ я│п╨п╬я┌п╬п╡п╬п╢п╬п╡ п╦ п╥п╣п╪п╩п╣п╢п╣п╩я▄я├п╣п╡ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╟. п░п╩п╪п╟-п░я┌п╟, 1969. п║. 45Б─⌠ 47, 53, я┌п╟п╠п╩. I.

31 п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. п═я┐п╠я▐я┴п╣п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣Б─╕ п║. 165, я─п╦я│. 1.-4; п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 88, я┌п╟п╠п╩. 1.-5.

32 п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. п═я┐п╠я▐я┴п╣п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣Б─╕ п║. 166, я─п╦я│. 2.-2.

33 п░я─я│п╩п╟п╫п╬п╡п╟ п╓.п╔. п÷я─я▐п╤п╨п╦ б╚п╡п╦п╥п╟п╫я┌п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬б╩ я┌п╦п©п╟ п╦п╥ п÷я─п╦п╦я─я┌я▀я┬я▄я▐ // п≈п╟п©п╟п╢п╫п╟я▐ п║п╦п╠п╦я─я▄ п╡ я█п©п╬я┘я┐ я│я─п╣п╢п╫п╣п╡п╣п╨п╬п╡я▄я▐. п╒п╬п╪я│п╨, 1984. п║. 119Б─⌠120, я─п╦я│. 1.-2.

34 п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡ п╝.п░. п═я┐п╠я▐я┴п╣п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣Б─╕ п║. 164, я─п╦я│. 1.-2; п÷п╣я┌п╣п╫п╣п╡п╟ п⌠.п⌠. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 90, я─п╦я│. 1.-1.

35 п╜я┌п╬ я┤п╦я│п╩п╬ п╬п╠я┼я▐я│п╫я▐п╣я┌я│я▐ п╫п╣ п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬ п©п╬п╩п╫п╬ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╫п╫я▀п╪п╦ п╢п╟п╫п╫я▀п╪п╦.

36 п⌠п╬я─п╠я┐п╫п╬п╡ п▓.п▓. п■п╩п╦п╫п╫п╬п╨п╩п╦п╫п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣ я┌я▌я─п╨я│п╨п╬п╧ п╨п╬п╫п╫п╦я├я▀ // п▓п╬п╧п╫п╟ п╦ п╬я─я┐п╤п╦п╣. п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀: я┌я─я┐п╢я▀ п÷я▐я┌п╬п╧ п°п╣п╤п╢я┐п╫п╟я─п╬п╢. п╫п╟я┐я┤.-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤. п╨п╬п╫я└. п║п÷п╠., 2014. п╖. I. п║. 396Б─⌠397, я─п╦я│. 1.-3, 5, 2.-2Б─⌠4, 3.-2Б─⌠5.

37 п²п╣п╡п╣я─п╬п╡ п║.п▓., п⌠п╬я─п╠я┐п╫п╬п╡ п▓.п▓. п·п╠ п╬п╢п╫п╬п╧ п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ я─я┐п╠я▐я┴п╣-п╨п╬п╩я▌я┴п╣пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╨п╦п╪п╟п╨п╬п╡ п▓п╬я│я┌п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п п╟п╥п╟я┘я│я┌п╟п╫п╟ п╦ п©п╩п╣п╪п╣п╫ я│я─п╬я│я┌п╨п╦п╫я│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п▓п╣я─я┘п╫п╣пЁп╬ п÷я─п╦п╬п╠я▄я▐ // п░я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╡ п║п╦п╠п╦я─п╦. п▒п╟я─п╫п╟я┐п╩, 1989. п║. 80Б─⌠82.

п п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╦