–Т.–Р. –Т–µ—В—О–Ї–Њ–≤ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ - —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е —Б—В—А–∞–љ: –Ъ–Њ—А–µ–Є, –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, вАУ –Ъ–Є—В–∞—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–Ј–Ї–Є–є –Ї—А—Г–≥ —А–∞–±–Њ—В. –Ш–Ј –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є —Б—В–Њ–Є—В —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М —Б—В–∞—В—М—О –°–µ—А–≥–µ—П –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ъ–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ XIX вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XX –≤–≤. –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є¬ї1. –°—А–µ–і–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ –°–Ї–Њ—В—В –†–Њ–і–µ–ї–ї —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є ¬Ђ–Т—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З¬ї2. –≠—В–Є —А–∞–±–Њ—В—Л, –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е –Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞—Е, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–є –љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Р–≤—В–Њ—А—Л –ґ–µ –Њ–±—Й–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —В–µ–Љ—Г –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Є—И—М –≤ –Њ–±—Й–Є—Е —З–µ—А—В–∞—Е, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Є –Њ—В —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–Є —Г—З–µ–љ—Л—Е-–Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї –±—Л –≤ —В–µ–љ–Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –≠—В–Њ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –Є–ї–ї—О–Ј–Є—О –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ –Є —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є –≤–Є–і–Њ–Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ —Г —Б–µ–±—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –њ–Њ—А–Њ–є —В–∞–Є—В –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ —Б—О—А–њ—А–Є–Ј—Л –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П. –Ю—В–ї–Є—З–Є—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ –≤–∞–ґ–љ—Л –Є –њ—А–Є –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–љ–Є–Є —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ч–∞–і–∞—З–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М —Н—В–Є –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ–є —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–Т–≤–Є–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤. –±—Л–ї–∞ –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –∞ —Б 1918 –≥. –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є –љ–∞ –Ї—Г–Њ–Ї–љ–≥—Л, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї–µ–ґ–Є—В –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –і–∞–≤–∞—В—М –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Є–Ї–µ –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є. –Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є—О –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤.

–Ъ–Њ—А–љ–Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Г—Е–Њ–і—П—В –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–Њ–ї—Г–ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л—Е –і—А–µ–≤–љ–µ–≤—М–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А—Б—В–≤ –Т–∞–љ–ї–∞–љ–≥, –Р—Г–ї–∞–Ї –Є –Э–∞–Љ–≤—М–µ—В (—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ вАУ –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ 1 —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.). –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ вАУ –Ф–Њ–љ–≥—И–Њ–љ, –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–є –≤—В—Г–ї—М—З–∞—В—Л–µ —В–Њ–њ–Њ—А—Л –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –Ї–Њ–њ—М—П, –ї—Г–Ї–Є –Є –∞—А–±–∞–ї–µ—В—Л. –Ъ–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞–Љ–Є (–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, вАУ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П), –Ї—А–∞–є–љ–µ —А–µ–і–Ї–Њ вАУ –Є–Љ–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ–Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–Љ–Є –Љ–µ—З–∞–Љ–Є3. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤—А—П–і –ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А—П–Љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ –і–Њ–љ–≥—И–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Э–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–µ—А–Є–Њ–і –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ч–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є (111 –≥. –і–Њ –љ. —Н. вАУ 938 –≥. –љ. —Н.), –Ї–Њ–≥–і–∞, –±—Г–і—Г—З–Є —З–∞—Б—В—М—О –Є–Љ–њ–µ—А–Є–є –•–∞–љ—М, –¶–Ј–Є–љ—М, –°—Г–є –Є –Ґ–∞–љ, –≤—М–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї–Є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–Љ–Є —Б —Б–µ–≤–µ—А–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–љ–Њ—Б–∞4. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–∞ –≤ 938 –≥., –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ф–∞–є–≤—М–µ—В –Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Е–Њ–і–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —Б–Љ—Г—В, –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ–є–љ —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –І–∞–Љ–њ–∞5 –Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–є. –С–Њ–≥–∞—В–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ф–∞–є–≤—М–µ—В–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М—О —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є –Я–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Ы–Є (1010вАУ1225), –І–∞–љ (1225вАУ1400), –•–Њ (1400вАУ 1407), —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –і–ї—П –Є—Е –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л –Є–Ј –Ъ–Є—В–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–Њ–ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–љ–Њ—А–∞ –Є –∞–ї—З–љ–Њ–≥–Њ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Њ—А–∞, —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П–Љ–Є —О–≥–∞. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ, —В–∞–є—Б–Ї–Њ-–±–Є—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –і–∞–ґ–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Я–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ы–µ (1428вАУ1789) –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –љ–∞–±–Њ—А –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–ґ–µ –њ—А–Є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Э–≥—Г–µ–љ (1802вАУ1945). –Х–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Э–≥—Г–µ–љ –Р–љ—М, –њ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є–є –≤ 1802вАУ1840 –≥–≥., –≤–Ј–Њ–є–і—П –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї, –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Є –Њ ¬Ђ—В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П¬ї. –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—О 1858вАУ1885 –≥–≥. –Є –і–∞–ґ–µ –≤ —Е–Њ–і–µ –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XX –≤.6 –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–µ—З–Є –Є —Б–∞–±–ї–Є, –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—Л –Є –Ї–Њ–њ—М—П –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞–Љ–Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤. –°—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ–Є–Є (–≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –∞—А–±–∞–ї–µ—В—Л –Є —В–µ—Б–∞–Ї–Є) –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –≥–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –і–ї—П –Њ—Е–Њ—В—Л –Є —А—Г–±–Ї–Є —Е–≤–Њ—А–Њ—Б—В–∞. –Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ —В–µ—Б–∞–Ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Б–≤–Њ–і–Ї–∞—Е –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ (–°–†–Т) –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤.

–Х—Б–ї–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –і–≤–∞ –±–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б–∞–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я–µ—А–≤—Л–Љ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–∞–Њ  (–≤—М–µ—В.: ƒСao, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є—П –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–∞ –і–ї—П –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П). –≠—В–Њ—В –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Є–і–Њ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–і–Њ–≤. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ вАУ –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ, —З–∞—Б—В–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –µ–ї–Љ–∞–љ—М—О (–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Ї–Њ—Б–Њ–Љ –Њ–±—Г—Е–∞). –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П –і–∞–Њ вАУ —А—Г–±—П—Й–∞—П, —Е–Њ—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–ї–Њ—В—М. –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О –і–∞–Њ (–Ї—А–Њ–Љ–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤) –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А—Г–µ—В –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ –≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –°.–Х. –Ь—П—Б–Є—Й–µ–≤ –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ —Б —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–Љ ¬Ђ—Д–∞–ї—М—И–Њ–љ¬ї7. –≠—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—Д–µ—Б –і–∞–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –Є–ї–Є –Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–є –≥–∞—А–і–Њ–є. –≠—В–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—В —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ–∞, —Е–Њ—В—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –≥–∞—А–і—Г –Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М—П8. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л –Є–Ј –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ –Є–Љ–µ—О—В Z-–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О –≥–∞—А–і—Г –Є –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞. –†–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–Њ –і–µ–ї—П—В—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–µ, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Е–≤–∞—В –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є (–≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л), –Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ вАУ –і–≤—Г—А—Г—З–љ—Л–µ.

(–≤—М–µ—В.: ƒСao, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є—П –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–∞ –і–ї—П –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П). –≠—В–Њ—В –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Є–і–Њ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–і–Њ–≤. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ вАУ –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ, —З–∞—Б—В–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –µ–ї–Љ–∞–љ—М—О (–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Ї–Њ—Б–Њ–Љ –Њ–±—Г—Е–∞). –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П –і–∞–Њ вАУ —А—Г–±—П—Й–∞—П, —Е–Њ—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–ї–Њ—В—М. –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О –і–∞–Њ (–Ї—А–Њ–Љ–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤) –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–∞—П —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А—Г–µ—В –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ –≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –°.–Х. –Ь—П—Б–Є—Й–µ–≤ –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ —Б —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–Љ ¬Ђ—Д–∞–ї—М—И–Њ–љ¬ї7. –≠—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—Д–µ—Б –і–∞–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –Є–ї–Є –Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–є –≥–∞—А–і–Њ–є. –≠—В–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—В —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ–∞, —Е–Њ—В—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –≥–∞—А–і—Г –Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М—П8. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л –Є–Ј –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ –Є–Љ–µ—О—В Z-–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О –≥–∞—А–і—Г –Є –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞. –†–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–Њ –і–µ–ї—П—В—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–µ, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Е–≤–∞—В –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є (–≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л), –Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ вАУ –і–≤—Г—А—Г—З–љ—Л–µ.

–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Я–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ы–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –≤–Є–і–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Д—Г—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Г—З–µ–љ—Л–є-—Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—Б—В –§–∞–љ –•—О–Є –І—Г (1782вАУ1840). –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —В—А—Г–і–µ ¬Ђ–Ъ–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ—И–ї—Л—Е –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є¬ї –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Є –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ¬ї –Њ–љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —В–µ–Ї—Б—В —Г–Ї–∞–Ј–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –£–є –Ь—Г–Ї-–і–µ –Њ—В 1505 –≥., –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–∞ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В –њ–Њ 50 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є—Е –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є —Й–Є—В, –ї—Г–Ї —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –Њ–і–Є–љ –і–∞–Њ9. –Т–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ—Л –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–≤ –Я–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ы–µ –Є –Э–≥—Г–µ–љ, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ XVIIIвАУXIX –≤–≤.

–Т –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –і–∞–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж—Л —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є –≤ 1940-–µвАУ1950-–µ –≥–≥. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≥—А—Г–±–Њ –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, —З—В–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є, –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—П—Е –і–∞–Њ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е XX –≤., –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—В–µ—Б–∞–Ї¬ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ—Д–∞–ї—М—И–Њ–љ¬ї –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—Й—Г—В–Є–Љ—Л–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–љ–љ–Њ—В–∞—Ж–Є–Є10. –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В —Б–ї–Њ–≤–Њ –Љ–∞—В–∞—Г (–≤—М–µ—В.: m√£ tбЇ•u), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—В—Б—П —В–µ—Б–∞–Ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є вАУ –ї–∞—В–Є–љ–Њ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—З–µ—В–µ11. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г —В–µ—А–Љ–Є–љ—Г –Љ–∞–і–∞–Њ  (–≤—М–µ—В.: m√£ ƒСao, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є—П –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–∞ –і–ї—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Є –ї–µ–≥–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ –і–∞–љ–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Э–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Н—В–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –і–∞–Њ¬ї. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ –£–∞—А –Є –Ф—О—А–∞–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—В –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђsabre de cavalerie¬ї вАУ ¬Ђ–Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–∞—П —Б–∞–±–ї—П¬ї12. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–∞–і–∞–Њ, –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–і—Л, –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –і–∞–љ–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–±–ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є.

(–≤—М–µ—В.: m√£ ƒСao, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є—П –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–∞ –і–ї—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Є –ї–µ–≥–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ –і–∞–љ–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Э–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Н—В–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –і–∞–Њ¬ї. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ –£–∞—А –Є –Ф—О—А–∞–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—В –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђsabre de cavalerie¬ї вАУ ¬Ђ–Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–∞—П —Б–∞–±–ї—П¬ї12. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–∞–і–∞–Њ, –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–і—Л, –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –і–∞–љ–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–±–ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є.

–С–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Є –≤–µ—Б–Њ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –і–∞–Њ¬ї вАУ –і–∞–Њ—З—Л–Њ–љ–≥  (–≤—М–µ—В.: ƒСao tr∆∞бїЭng, –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ вАУ

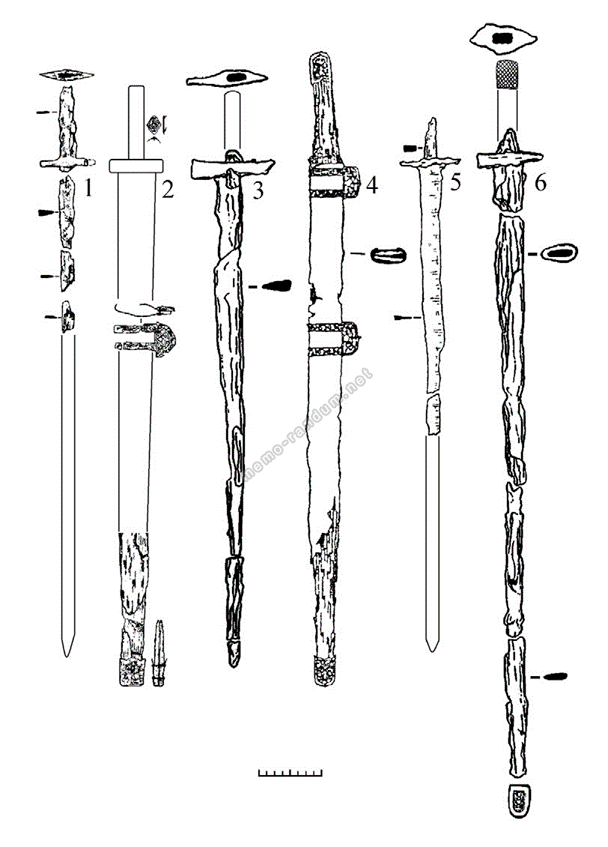

(–≤—М–µ—В.: ƒСao tr∆∞бїЭng, –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ вАУ  —З—Е–∞–љ–≥–і–∞–Њ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤ вАУ —З—Л–Њ–љ–≥–і–∞–Њ)13. –Х–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ вАУ —А—Г–Ї–Њ—П—В—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ, —З–∞—Й–µ вАУ –і–≤—Г—А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Ю–љ–∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –Є Z-–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М–µ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ. –Э–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —З—Л–Њ–љ–≥–і–∞–Њ, –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є XIX –≤., –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є –≤ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Ф–Њ–Љ–µ –Ш–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤ –Ј–∞ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 5074 I. –Я–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬ЂCoupe-coupe du Tonkin¬ї (—В–Њ–љ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ—Б–∞–Ї) –Њ–љ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П ¬Ђ–Ш–љ–і–Њ–Ї–Є—В–∞–є. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є –ї—О–і–Є. 1856вАУ1956¬ї, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –≤ 2013 –≥.14

(—А–Є—Б. 1). –Я–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, —Н—В—Г —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –Ї–∞–Ї —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ (–≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Њ–љ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–ї—П –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤) –Є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О, –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Й–µ–є —Е–≤–∞—В –і–≤—Г–Љ—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є.

—З—Е–∞–љ–≥–і–∞–Њ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤ вАУ —З—Л–Њ–љ–≥–і–∞–Њ)13. –Х–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ вАУ —А—Г–Ї–Њ—П—В—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ, —З–∞—Й–µ вАУ –і–≤—Г—А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Ю–љ–∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –Є Z-–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М–µ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ. –Э–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —З—Л–Њ–љ–≥–і–∞–Њ, –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є XIX –≤., –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є –≤ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Ф–Њ–Љ–µ –Ш–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤ –Ј–∞ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 5074 I. –Я–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬ЂCoupe-coupe du Tonkin¬ї (—В–Њ–љ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ—Б–∞–Ї) –Њ–љ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П ¬Ђ–Ш–љ–і–Њ–Ї–Є—В–∞–є. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є –ї—О–і–Є. 1856вАУ1956¬ї, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –≤ 2013 –≥.14

(—А–Є—Б. 1). –Я–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, —Н—В—Г —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –Ї–∞–Ї —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ (–≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Њ–љ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–ї—П –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤) –Є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О, –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Й–µ–є —Е–≤–∞—В –і–≤—Г–Љ—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є.

–Э—Г–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є —З—Л–Њ–љ–≥–і–∞–Њ, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В—Б—П –і—А—Г–≥–Є–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ вАУ –і–∞–є–і–∞–Њ  (–≤—М–µ—В.: ƒСбЇ°i ƒСao, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Є вАУ –і–∞–і–∞–Њ), —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж—Г. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —В–µ—А-

(–≤—М–µ—В.: ƒСбЇ°i ƒСao, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Є вАУ –і–∞–і–∞–Њ), —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж—Г. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —В–µ—А-

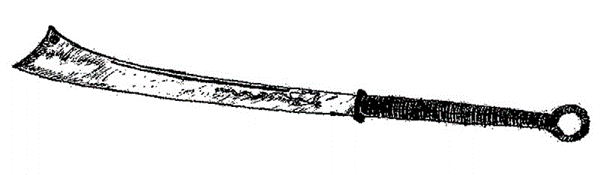

–†–Є—Б. 1. –≠–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –і–∞–Њ –Є–Ј –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є вАУ –Ф–Њ–Љ –Ш–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤, –Я–∞—А–Є–ґ, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П. –Ш–љ–≤. вДЦ 5074 I. (–Р–≤—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ–Њ –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥—Г –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є ¬ЂIndochine. Des territoires et des hommes, 1856вАУ1956¬ї. Gallimard, Mus√©e de lвАЩArm√©e, 2013. –°. 210)

–Љ–Є–љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–∞–Њ¬ї, —З—В–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–Є—З–љ—Л–Љ ¬Ђ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–∞–Њ¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –Њ –і–∞–є–і–∞–Њ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї, –љ–∞—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–Њ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є—Б—П –Ї –Ї–ї–∞—Б—Б—Г –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ю–љ–Њ –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–∞—Б—Б—Г –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞. –≠—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–Є –љ–∞—И–µ–є —Н—А—Л –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ15. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –і–∞–є–і–∞–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М –і–≤—Г—А—Г—З–љ—Л–є —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ, –∞ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Њ—А—Г–ґ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Є—Г–і–∞–Њ  (–≤—М–µ—В.: si√™u ƒСao, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ —З—Е–∞–Њ–і–∞–Њ вАУ ¬Ђ–≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –і–∞–Њ¬ї), –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б–Њ —Б–ї–µ–њ—Л–Љ –Ї–∞–ї—М–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞16. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤—Л—И–µ —Г—З–µ–љ—Л–є-—Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—Б—В –§–∞–љ –•—О–Є –І—Г —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –і–∞–є–і–∞–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є. –Ю–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ы–µ –Ґ—Е–∞–є-—В–Њ –Њ—В 1428 –≥., —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Ї—Г–∞–љ (–≤—М–µ—В.: qu√Ґn) –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ17. –Т–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї—Г XIXвАУXX –≤–≤. –Ш—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Є –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤18.

(–≤—М–µ—В.: si√™u ƒСao, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ —З—Е–∞–Њ–і–∞–Њ вАУ ¬Ђ–≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –і–∞–Њ¬ї), –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б–Њ —Б–ї–µ–њ—Л–Љ –Ї–∞–ї—М–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞16. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤—Л—И–µ —Г—З–µ–љ—Л–є-—Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—Б—В –§–∞–љ –•—О–Є –І—Г —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –і–∞–є–і–∞–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є. –Ю–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ы–µ –Ґ—Е–∞–є-—В–Њ –Њ—В 1428 –≥., —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Ї—Г–∞–љ (–≤—М–µ—В.: qu√Ґn) –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ17. –Т–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї—Г XIXвАУXX –≤–≤. –Ш—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Є –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤18.

–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –°–Ї–Њ—В—В –†–Њ–і–µ–ї–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–Т—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З¬ї —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –і–∞–є–і–∞–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –і–≤—Г—А—Г—З–љ—Л–µ —Б–∞–±–ї–Є –Є–Ј –Ъ–Њ—Е–Є–љ—Е–Є–љ—Л (—О–ґ–љ—Л–є –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ), –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ, —В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –±–Є—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–µ –і–∞–љ–љ—Г—О —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–Є–Ї—В–Њ —В–∞–Ї –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –†–Њ–і–µ–ї–ї –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є, –∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –ї–∞—В–Є–љ–Є—Ж–µ–є. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –≤–∞—А–Є–∞–љ—В dai dao. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –Ї —Б—В–∞—В—М–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –≤—В–Њ—А–∞—П –±—Г–Ї–≤–∞ ¬Ђd¬ї –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –њ–µ—А–µ—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–∞ –Є —З–Є—В–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П ¬Ђz¬ї19. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –љ–Њ–≤—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є—О вАУ ¬Ђ–і–∞–є–Ј–∞–Њ¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б –≥—А—Г–±–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–∞—Е –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–∞—П ¬Ђd¬ї вАУ ¬ЂƒС¬ї –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —В–≤–µ—А–і–Њ–µ ¬Ђ–і¬ї, –∞ –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–∞—П ¬Ђd¬ї –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ј¬ї. –°–ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ ¬Ђdao¬ї вАУ –Ј–∞–Њ –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ вАУ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –љ–Њ–ґ.

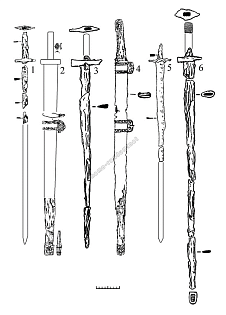

–Ю—И–Є–±–Ї–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П (–≤–Є–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –њ–Њ –і–∞–Њ—Б—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞–Љ) –Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В—Б—П, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Г—О –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –≤—Б–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–∞–±–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –Ї –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б—Г –і–∞–Њ. –≠—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ (–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ —В–∞–є—Б–Ї–Њ-–±–Є—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), —В–∞–Ї –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ш—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–±–ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –µ–ї–Љ–∞–љ–Є –Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Ї –Њ—Б—В—А–Є—О. –≠—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ, –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ –Є, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, —З–µ–Љ –≥—А—Г–±—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —В–µ—Б–∞–Ї–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Н–ї–Є—В–∞—А–љ—Л–Љ. –Ю–љ–Њ —Б–љ–Є—Б–Ї–∞–ї–Њ —Б–µ–±–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е —Б –Ъ–Є—В–∞–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ–∞—Е. –°–Ї–Њ—В—В –†–Њ–і–µ–ї–ї –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–±–µ–ї—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Њ—В –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –ї—О–µ–і–∞–Њ  вАУ ¬Ђ–і–∞–Њ-–Є–≤–Њ–≤—Л–є –ї–Є—Б—В¬ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Ь–Є–љ (1368вАУ1644)20. –Я–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —В–∞–Ї–Є—Е —Б–∞–±–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е —А—П–і–∞ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤. –Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є вАУ –Ф–Њ–Љ–∞ –Ш–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –Ј–∞ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 5240 I. –Ю–љ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ ¬Ђ–Ш–љ–і–Њ–Ї–Є—В–∞–є. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є –ї—О–і–Є. 1856вАУ1956¬ї –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬ЂSabre du Tonkin¬ї вАУ ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П –Є–Ј –Ґ–Њ–љ–Ї–Є–љ–∞¬ї21 (—А–Є—Б. 2).

вАУ ¬Ђ–і–∞–Њ-–Є–≤–Њ–≤—Л–є –ї–Є—Б—В¬ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Ь–Є–љ (1368вАУ1644)20. –Я–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —В–∞–Ї–Є—Е —Б–∞–±–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е —А—П–і–∞ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤. –Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є вАУ –Ф–Њ–Љ–∞ –Ш–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –Ј–∞ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 5240 I. –Ю–љ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ ¬Ђ–Ш–љ–і–Њ–Ї–Є—В–∞–є. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є –ї—О–і–Є. 1856вАУ1956¬ї –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬ЂSabre du Tonkin¬ї вАУ ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П –Є–Ј –Ґ–Њ–љ–Ї–Є–љ–∞¬ї21 (—А–Є—Б. 2).

–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П вАУ —П–Њ–і–∞–Њ  вАУ ¬Ђ–і–∞–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Њ—Б—П—В –љ–∞ –њ–Њ—П—Б–µ¬ї, вАУ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Њ –Є–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Є –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є. –•–Њ—В—П –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –Є–µ—Г–і–∞–Њ (–≤—М–µ—В.:

вАУ ¬Ђ–і–∞–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Њ—Б—П—В –љ–∞ –њ–Њ—П—Б–µ¬ї, вАУ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Њ –Є–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Є –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є. –•–Њ—В—П –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –Є–µ—Г–і–∞–Њ (–≤—М–µ—В.:

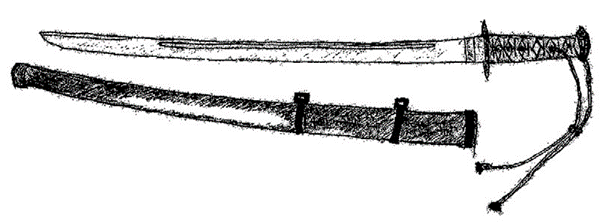

–†–Є—Б. 2. –≠–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А —Б–∞–±–ї–Є-–≥—Л–Њ–Љ –Є–Ј –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є вАУ –Ф–Њ–Љ –Ш–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤, –Я–∞—А–Є–ґ, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П. –Ш–љ–≤. вДЦ 5240 I. (–Р–≤—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ–Њ –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥—Г –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є ¬ЂIndochine. Des territoires et des hommes, 1856вАУ1956¬ї. –°. 210)

y√™u ƒСao), –Њ–љ–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В —В–µ—А–Љ–Є–љ –Ї–Є–µ–Љ (–≤—М–µ—В.: kiбЇњm) –Є–ї–Є –≥—Л–Њ–Љ (–≤—М–µ—В.: g√љ√µm), –Є —Н—В–Њ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є. –Ю–±–∞ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–Љ  (–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Ж–Ј—П–љ—М), –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–Љ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Љ–µ—З. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞. –°–ї–∞–±–Њ–Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б–∞–±–ї–Є, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–є –і–ї—П —Г–Ї–Њ–ї–∞, –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ –љ–∞ –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Љ–µ—З вАУ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –µ–≥–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ), –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–µ. –Ґ–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞—Е –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–Љ –Љ–µ—З–Њ–Љ, —З–µ–Љ —Б —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ–Њ–Љ-–і–∞–Њ. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –љ–∞ —А–Є—Б. 2 –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В —Б–ї–∞–±–Њ, –∞ –µ–≥–Њ –Њ–±—Г—Е –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–∞—В–Њ—З–Ї—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г —И–µ—Б—В—Г—О –і–ї–Є–љ—Л, —З—В–Њ –≤–Ї—Г–њ–µ —Б –Љ–µ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ –≤ –Љ–∞–љ–µ—А–µ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–є –Ї –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О.

(–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Ж–Ј—П–љ—М), –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–Љ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Љ–µ—З. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞. –°–ї–∞–±–Њ–Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї —Б–∞–±–ї–Є, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–є –і–ї—П —Г–Ї–Њ–ї–∞, –і–µ–ї–∞–µ—В —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ –љ–∞ –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Љ–µ—З вАУ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –µ–≥–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ), –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–µ. –Ґ–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞—Е –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–Љ –Љ–µ—З–Њ–Љ, —З–µ–Љ —Б —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ–Њ–Љ-–і–∞–Њ. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –љ–∞ —А–Є—Б. 2 –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В —Б–ї–∞–±–Њ, –∞ –µ–≥–Њ –Њ–±—Г—Е –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–∞—В–Њ—З–Ї—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г —И–µ—Б—В—Г—О –і–ї–Є–љ—Л, —З—В–Њ –≤–Ї—Г–њ–µ —Б –Љ–µ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ –≤ –Љ–∞–љ–µ—А–µ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–є –Ї –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О.

–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є –ї–µ–ґ–Є—В —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ, –ї—Г—З—И–µ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –Є –Њ—В–і–µ–ї–Ї–∞ —Б–∞–±–ї–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –µ–µ —Н–ї–Є—В–∞—А–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Љ–µ—З —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –ї–Є–±–Њ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є. –Я—А–Њ—Б—В—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –Є –і–µ—И–µ–≤—Л–є –≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ –ї–Є–±–Њ —В–µ—Б–∞–Ї. –°–∞–±–ї—П, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–µ—З, –±—Л–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ—Л, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—А–µ–Њ–ї–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є вАУ —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ш—Е —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Є—В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д—Г—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л –≤–ї–∞—Б—В–Є22 –ї–Є–±–Њ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ —Е—А–∞–Љ–∞—Е –і—Г—Е–Њ–≤, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ23.

–Т —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Ж–µ–≤ —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї –Є ¬Ђ–≥—Л–Њ–Љ¬ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Ы–µ –Ы–Њ—П (1385вАУ1433) вАУ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –Є–Ј–≥–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Ј —Б—В—А–∞–љ—Л –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Ь–Є–љ –≤ 1428 –≥. –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—О –Я–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ы–µ. –Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞ –≥–ї–∞—Б–Є—В, —З—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Ы–µ –Ґ—Е–∞–є—В–Њ –і–Њ–±–Є–ї—Б—П –њ–Њ–±–µ–і—Л –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ—З—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–Љ –Њ—В –і—Г—Е–Њ–≤. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ, –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–≤ —В—А–Њ–љ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤ –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є –Љ–Є—А, —И–≤—Л—А–љ—Г–≤ –µ–≥–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–µ, –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–µ–є—Б—П –Є–Ј –≤–Њ–і –Њ–Ј–µ—А–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ґ—Е–∞–љ–≥–ї–Њ–љ–≥. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А –Њ–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –Ю–Ј–µ—А–Њ–Љ –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞ вАУ –•–Њ—Е–Њ–∞–љ–Ї–Є–µ–Љ, –Є–ї–Є –ґ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАУ –Ю–Ј–µ—А–Њ–Љ –Ь–µ—З–∞ вАУ –•–Њ–≥—Л–Њ–Љ. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞ (—З–∞—Б—В–Њ –≤ –њ–∞—Б—В–Є —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–Є), —А–µ–ґ–µ вАУ —Б–ї–∞–±–Њ–Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В–Њ–є —Б–∞–±–ї–Є —Б –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –≥–∞—А–і–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –≤ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞. –Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞–Љ–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –љ–Њ–ґ–љ—Л –Є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–∞–±–µ–ї—М24.

–Ъ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≤—Л—И–µ–Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–Є—В –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—В–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Њ–Љ  вАУ –і–∞–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–∞—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Б—В–Њ–Є—В –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ –Ї–∞—В–∞–љ–∞ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ—Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—З–Њ–Љ¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –°–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–Є–Љ –Љ–Є—Д—Л –Є –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —Б –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–∞—Е25. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П¬ї, —Б –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–є –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –ї–Є—И–µ–љ —Б—В–Њ–ї—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤.

вАУ –і–∞–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–∞—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Б—В–Њ–Є—В –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ –Ї–∞—В–∞–љ–∞ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ—Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—З–Њ–Љ¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –°–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–Є–Љ –Љ–Є—Д—Л –Є –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —Б –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–∞—Е25. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П¬ї, —Б –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–є –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –ї–Є—И–µ–љ —Б—В–Њ–ї—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤.

–Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤ –≤—А—П–і –ї–Є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –£ —Б–µ–±—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ —Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –Є—Б—Б—В–∞—А–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ вАУ ¬Ђ–Ї–µ–љ¬ї (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ—Е—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –Ї–µ–љ-–і–Ј—О—Ж—Г, –Ї–µ–љ-–і–Њ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є. –ѓ–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤—Г –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Я–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ы–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤ XVIвАУXVII –≤–≤. –°—В—А–∞–љ–∞ –Т–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –°–Њ–ї–љ—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ш–љ–і–Њ–Ї–Є—В–∞—П26. –≠–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П (–Ї–∞—В–∞–љ–∞, –≤–∞–Ї–Є–і–Ј–∞—Б–Є, –Њ–і–∞—В–Є) –Є –Є—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е —Е–∞–љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ (–Ь—Г–Ј–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ –Є –Ь—Г–Ј–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є). –£–ґ–µ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Њ–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –∞—В—А–Є–±—Г—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї.

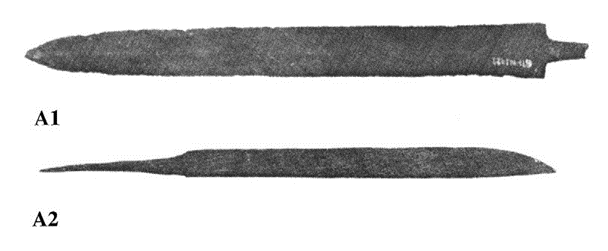

–Т —Е–Њ–і–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ –љ–∞ –і–љ–µ —Е–∞–љ–Њ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞ –Ч–∞–љ–≥–≤–Њ –Є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ –Я–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ы–µ, –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ –Э–≥—Г–µ–љ –Ґ—Е–Є –Ч–Њ–љ –±—Л–ї –Њ–њ–Є—Б–∞–љ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В. –≠—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ј–∞ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 84 NK164. –Ю–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 45,3 —Б–Љ –≤ –і–ї–Є–љ—Г (31,4 —Б–Љ вАУ –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї, 13,9 —Б–Љ вАУ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї) –Є 3 —Б–Љ –≤ —И–Є—А–Є–љ—Г. –Т–µ—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 500 –≥. –°–њ–Є–љ–Ї–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –њ—А—П–Љ–∞—П. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є—П–Љ–Є, —Д–Њ—А–Љ–Њ–є —А–µ–ґ—Г—Й–µ–є –Ї—А–Њ–Љ–Ї–Є, –µ–µ –њ–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Є–Ј–≥–Є–±–Њ–Љ –Ї –Њ—Б—В—А–Є—О, —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Љ–∞–ї—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є¬ї —В–∞–љ—В–Њ. –Ю—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Њ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—А–Љ–Њ–є —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–Ј–Њ–Ї –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П –і–ї—П —И—В—Л—А—М–Ї–∞ –Љ—Н–Ї—Г–≥–Є, –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М –Њ–њ—А–∞–≤–∞ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Э–≥—Г–µ–љ –Ґ—Е–Є –Ч–Њ–љ, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–∞—П—Б—П —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є, –∞—В—А–Є–±—Г—В–Є—А—Г–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є —Н—В—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Ї—Г –Ї–∞–Ї –і–Њ–∞–љ–Ї–Є–µ–Љ –Є –Ї–Є–µ–Љ–љ–≥–∞–љ (–≤—М–µ—В.: √∞oбЇ£n kiбЇњm, kiбЇњm ngбЇѓn вАУ ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є –Љ–µ—З¬ї, ¬Ђ–Ї–Є–љ–ґ–∞–ї¬ї)27, –Њ—В–љ–Њ—Б—П –µ–µ, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б—Г –Ї–Є–µ–Љ (—А–Є—Б. 3, –Р 2).

–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж—Л –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є —Б–∞–±–ї–Є –≤ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞–Љ –ї–Є–±–Њ –ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—П –Є—Е –≤ –Љ–µ—Б—В–љ—Г—О –Њ–њ—А–∞–≤—Г, –њ–Є—И–µ—В –Є –†–Њ–і–µ–ї–ї. –Ю–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —Б–∞–±–ї–Є –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ (—А–µ–≥–Є–Њ–љ –Ъ–Њ—Е–Є–љ—Е–Є–љ–∞) –љ–µ—Б—Г—В –љ–∞ —Б–µ–±–µ —Б–ї–µ–і—Л —В–∞–є—Б–Ї–Њ-–±–Є—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П28.

–†–Є—Б. 3. –Р 1 вАУ –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞-–Ї–Є–µ–Љ–Ј–∞–є. –Р 2 вАУ –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ вАУ –Ї–Є–µ–Љ–љ–≥–∞–љ. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Є–Ј –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Э–≥—Г–µ–љ –Ґ—Е–Є –Ч–Њ–љ ¬Ђ–°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Н–њ–Њ—Е–Є –Ы–µ –Є–Ј –Э–≥–Њ–Ї–Ї—Е–∞–љ—М (–•–∞–љ–Њ–є)¬ї. (–•–∞–љ–Њ–є, 2001. –°. 259). –Я—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ—В—Б—П —Б –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞

–Я—А–Є –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М –Ј–∞ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є —В—А–Њ—Д–µ–є–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –і–Њ–±—Л—В–Њ–µ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Є–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є –≤ 1784вАУ1785 –≥–≥. –Т –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –≥. –•–Њ—И–Є–Љ–Є–љ –µ—Б—В—М —Ж–µ–ї–∞—П –≤–Є—В—А–Є–љ–∞ —В–∞–є—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–±–µ–ї—М, –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ–Є –∞—А–Љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ґ—Н–є—И–Њ–љ–Њ–≤29.

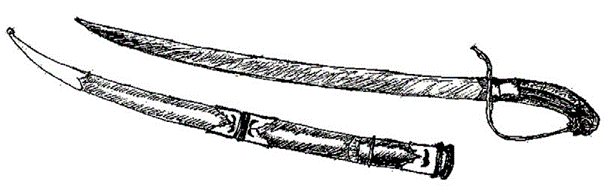

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–µ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї –Є ¬Ђ–≥—Л–Њ–Љ¬ї, –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—В—Б—П –Є –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–±–µ–ї—М –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е —И–∞—И–µ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е (—З–∞—Б—В–Њ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е) —Б–∞–±–µ–ї—М, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —Н—Д–µ—Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ —Б –≥–∞—А–і–Њ–є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А—Л ¬ЂD¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–µ, —В–∞–Ї –Є –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Є —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е. –Т –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Ь—Г–Ј–µ–µ –Р—А–Љ–Є–Є —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –Ј–∞ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 5206 I30 (—А–Є—Б. 4). –Э–µ–Љ–∞–ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–∞–±–µ–ї—М –Є –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ—П—Е. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –µ—Й–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ XVIII –≤., –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ. –° —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ 1802 –≥. –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Э–≥—Г–µ–љ, –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–є –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ (–≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ), —В–∞–Ї–Є–µ —Б–∞–±–ї–Є —Б—В–∞–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л. –Ш—Е —Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –љ–µ—Б—Г—В —П–≤–љ—Л–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є –Є –Љ–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Є–ї—П –∞–Љ–њ–Є—А (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –ї—М–≤–Є–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л). –Ю —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞—Е –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Є—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –њ–Є—И–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –°. –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є31. –°–Ї–Њ—В—В –†–Њ–і–µ–ї–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Б–∞–±–ї—П—Е —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –Є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є

–†–Є—Б. 4. –≠–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А —Б–∞–±–ї–Є-–≥—Л–Њ–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Є–Ј –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є вАУ –Ф–Њ–Љ –Ш–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤, –Я–∞—А–Є–ґ, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П. –Ш–љ–≤. вДЦ 5206 I. (–Р–≤—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ–Њ –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥—Г –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є ¬ЂIndochine. Des territoires et des hommes, 1856вАУ1956¬ї. –°. 210)

–≤–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В –Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ–і–∞–Њ¬ї, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Б–ї–µ–і—Г—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ ¬Ђ–≥—Л–Њ–Љ¬ї32.

–°–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, –њ—Л—В–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Г—О –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –і–ї—П –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —Б–∞–±–µ–ї—М. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Є–Ј –і–≤—Г—Е —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–Є—З–љ—Л—Е –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —В–µ—А–Љ–Є–љ–µ ¬Ђ–≥—Л–Њ–Љ¬ї –≤–Њ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–љ–Є–µ –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж—Л —Б –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї, –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ—Л–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ—П—В–Є—О ¬Ђ—Ж–Ј—П–љ—М¬ї, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–Љ—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Љ–µ—З. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М —Н—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П-–≥—Л–Њ–Љ¬ї. –Ы–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—В—М —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, ¬Ђ—В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–∞–±–ї—П-–≥—Л–Њ–Љ¬ї –і–ї—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П —В–Є–њ–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Њ–і–∞–Њ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, вАУ ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П-–≥—Л–Њ–Љ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞¬ї –і–ї—П –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–є –Ї–∞—В–∞–љ–∞–Љ, ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞¬ї вАУ –і–ї—П —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–µ—Б—Г—Й–Є—Е –њ–µ—З–∞—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –≤–ї–Є—П–љ–Є–є.

–Я—А–Є –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –і–ї—П –љ–µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Є ¬Ђ–≥—Л–Њ–Љ¬ї, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –њ—А—П–Љ–Њ–є –Љ–µ—З вАУ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Ј—П–љ—М. –Ю–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ, –≥–∞—А–і–Њ–є –≤ –≤–Є–і–µ —Д–Є–≥—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В—М—П –Є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Е–≤–∞—В –Њ–і–љ–Њ–є, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —А–µ–ґ–µ вАУ –і–≤—Г–Љ—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є.

–Т —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–Љ –≤—Л—И–µ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ —Е–∞–љ–Њ–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Я–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Ы–µ –Є–Ј –Ч–∞–љ–≥–≤–Њ –±—Л–ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞. –Ю–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–є –љ–Њ–Љ–µ—А 84 NK2 –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –і–љ–µ –Њ–Ј. –Ч–∞–љ–≥–≤–Њ (—А–Є—Б. 3, –Р 1). –Э–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —Б –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф–ї–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ вАУ 61 —Б–Љ, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —И–Є—А–Є–љ–∞ вАУ 6,5 —Б–Љ, –≤–µ—Б вАУ 1340 –≥33. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–µ–є —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї, –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н—Д–µ—Б, –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Г—О —Б—А–µ–і–љ—О—О —З–∞—Б—В—М, –Љ–µ—З, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤–µ—Б–Є–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞ –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –њ—А–Є –Њ–±—Й–µ–є –і–ї–Є–љ–µ 70 —Б–Љ. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Э–≥—Г–µ–љ –Ґ—Е–Є –Ч–Њ–љ –∞—В—А–Є–±—Г—В–Є—А—Г–µ—В —Н—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ї–∞–Ї —З—Л–Њ–љ–≥–Ї–Є–µ–Љ –Є –Ї–Є–µ–Љ–Ј–∞–є (–≤—М–µ—В.: tr√љбїЭng kiбЇњm, kiбЇњm d√†i вАУ ¬Ђ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –Љ–µ—З¬ї). –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤—Л—И–µ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–Љ ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ –Љ–µ—З–Њ–Љ¬ї вДЦ 84 NK164 –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В —Б—В–Њ–ї—М –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г ¬Ђ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞¬ї —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є —Г—З–µ–±–љ–Њ-—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –і–ї—П —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є вАУ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї—Г—О —Б—В–µ–њ–µ–љ—М34. –§–∞–љ –•—О–Є –І—Г —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —Н–њ–Њ—Е–Є –Ы–µ (–њ–µ—А–Є–Њ–і –І—Г–љ–≥-—Е—Л–љ–≥, 1533вАУ1789 –≥–≥.) –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤—А—Г—З–∞–ї–Њ –Љ–µ—З-–Ї–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤–Њ–Є—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М35. –≠—В–Є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є —Б–Є–ї–Њ–≤—Л–µ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ–µ–і–Є–љ–Ї–Є —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–Т —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≥. –•–Њ—И–Є–Љ–Є–љ –Є –Ь—Г–Ј–µ—П –∞—А–Љ–Є–Є –≥. –•–∞–љ–Њ–є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —Н–њ–Њ—Е–µ –Ґ—Н–є—И–Њ–љ–Њ–≤ (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —З–µ—В–≤–µ—А—В—М XVIII –≤.), –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є, –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ –љ–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ—Л. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В—А–Њ—Д–µ–Є, –і–Њ–±—Л—В—Л–µ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Ґ—Е–∞–љ–≥–ї–Њ–љ–≥ (–•–∞–љ–Њ–є) –Њ—В —Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1789 –≥. –Э–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—З–µ–є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–є –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Ї–Њ–є –±–∞–Њ  вАУ ¬Ђ–і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є¬ї. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —В—Й–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л вАУ —Б–µ–Љ—М –Ј–≤–µ–Ј–і –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ь–µ–і–≤–µ–і–Є—Ж—Л, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –°–Є–љ–µ–≥–Њ –Ф—А–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є36. –С–Њ–≥–∞—В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П37.

вАУ ¬Ђ–і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є¬ї. –Ъ–ї–Є–љ–Њ–Ї –Ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —В—Й–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ч–∞—З–∞—Б—В—Г—О –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л вАУ —Б–µ–Љ—М –Ј–≤–µ–Ј–і –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ь–µ–і–≤–µ–і–Є—Ж—Л, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –°–Є–љ–µ–≥–Њ –Ф—А–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є36. –С–Њ–≥–∞—В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П37.

–Ь–µ—З-–Ї–Є–µ–Љ (–≤ –µ–≥–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ) –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ—Л–Љ —З—В–Є–Љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –≤–Њ—В—Е—Г–∞—В (–≤—М–µ—В.: v√µ thuбЇ≠t  ). –Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ –µ–≥–Њ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е.

). –Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ –µ–≥–Њ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –≤–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е.

–Ш—В–∞–Ї, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –і–ї—П –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –Ь—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ —Г —Б–µ–±—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –і–µ–ї–Є—В—Б—П –љ–∞ –і–≤–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б–∞ вАУ –і–∞–Њ –Є –Ї–Є–µ–Љ / –≥—Л–Њ–Љ. –Ъ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ —А—Г–±—П—Й–µ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ. –Ф–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –Љ–∞–ї—Л–µ вАУ –Љ–∞–і–∞–Њ (—Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—В–µ—Б–∞–Ї¬ї –Є ¬Ђ—Д–∞–ї—М—И–Њ–љ¬ї –і–ї—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–і–Њ–≤) –Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ вАУ –і–∞–Њ—З—Л–Њ–љ–≥ (–њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—Д–∞–ї—М—И–Њ–љ¬ї) –≤–Є–і—Л, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П —Е–≤–∞—В–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є –і–≤—Г–Љ—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В—Б—П ¬Ђ–і–∞–є–і–∞–Њ¬ї, —З—В–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –Є—Е —Б –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –і—А–µ–≤ –Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Ъ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б—Г —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –њ—А—П–Љ–Њ–є –Љ–µ—З вАУ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Ј—П–љ—М, —В–∞–Ї –Є –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В–Њ–µ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–µ —А—Г–±—П—Й–µ-–Ї–Њ–ї—О—Й–µ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ —П–Њ–і–∞–Њ / –ї—О–µ–і–∞–Њ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є вАУ —В—А–µ—В–Є–є –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б, –Ї—Г–і–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є —Б–∞–±–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —В–∞–є—Б–Ї–Њ-–±–Є—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ / –≥—Л–Њ–Љ¬ї. –Ф–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Љ—Л —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ ¬Ђ–≥—Л–Њ–Љ¬ї, –∞ –і–ї—П –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–Є–µ–Љ¬ї –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ—П—В–Є—О ¬Ђ—Ж–Ј—П–љ—М¬ї. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –±—Г–і—Г—В —Б–ї–Њ–≤–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П: ¬Ђ—Д–∞–ї—М—И–Њ–љ-–і–∞–Њ¬ї (—В–∞–Ї–ґ–µ —З—Л–Њ–љ–≥–і–∞–Њ, –Љ–∞–і–∞–Њ), ¬Ђ—В–µ—Б–∞–Ї-–Љ–∞—В–∞—Г¬ї, ¬Ђ–Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А—Л–є –Љ–µ—З-–Ї–Є–µ–Љ¬ї –Є ¬Ђ—Б–∞–±–ї—П-–≥—Л–Њ–Љ¬ї.

1 –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Т. –Ъ–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞ XIX вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XX –≤–≤. –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Ґ—А—Г–і—Л –®–µ—Б—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і. –љ–∞—Г—З.-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З. –Ї–Њ–љ—Д. 13вАУ15 –Љ–∞—П 2015 –≥–Њ–і–∞. –І. I. –°–Я–±.: –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2015. –°. 106вАУ110.

2 Rodell S.M. Vietnamese Sword // The Asian Art Newspaper. Vol. 2. Issue 7. May 1999.

3 –І–Є–љ—М –Ъ–∞–Њ –Ґ—Л–Њ–љ–≥, –Ы–µ –Т–∞–љ –Ы–∞–љ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —А–Њ–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–є–љ // –°–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П–Љ–Є –•—Г–љ–≥. –Ґ. 4. –•–∞–љ–Њ–є, 1973 (–љ–∞ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ. —П–Ј.). –°. 294.

4 –Ь–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–Љ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ–Є—Б—В–Њ–Љ –Э.–Т. –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Њ–є –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і–µ —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ.

5 –І–∞–Љ–њ–∞ вАУ –Є–љ–і—Г–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ–∞. –Т XIV –≤. –µ–µ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б –Ф–∞–є–≤—М–µ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—А–Њ—Б–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —З–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ –∞—А–Љ–Є—П –Є —Д–ї–Њ—В –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б—В–µ–љ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –≥. –Ґ—Е–∞–љ–≥–ї–Њ–љ–≥. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XV –≤. –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–∞—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –Я–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Ы–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–µ–є –І–∞–Љ–њ—Л —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–ї–∞–љ–Њ–Љ –Э–≥—Г–µ–љ –≤ XVIIвАУXVIII –≤–≤.

6 –≠–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Е–∞–љ–Њ–є—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ (–Ь—Г–Ј–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є) —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1946вАУ1954 –≥–≥.

7 –Ь—П—Б–Є—Й–µ–≤ –°.–Х. –Ґ–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є. (–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Л–є —А–µ—Б—Г—А—Б). URL: http://www.parabellum.vzmakh.ru/ n13_s3.shtml

8 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

9 –§–∞–љ –•—О–Є –І—Г. –Ъ–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ—И–ї—Л—Е –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є. –Ґ. IV. –•–∞–љ–Њ–є: –Є–Ј–і-–≤–Њ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Г–Ї–∞¬ї, 1961. –Ч–∞–њ–Є—Б–Є –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ / –†–µ–і. –Ф–∞–Њ –Ч—Г–Є –Р–љ—М, –њ–µ—А. —Б –≤—Н–љ—М—П–љ—П: –§–∞–Љ –•—О–Є –Ч—О, –І–Є–љ—М –Ф–Є–љ—М –Ч—Л, –Ъ–∞–Њ –•—О–Є –Ч—О (–љ–∞ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ. —П–Ј.). –°. 25.

10 –Э—Г–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –≥. –•–∞–љ–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Є–і–µ—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ, –і–≤—Г—А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–Њ, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ XIXвАУXX –≤–≤., –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ —Д–∞–ї—М—И–Њ–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ.

11 URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_t%E1%BA%A5u

12 Huard –†., Durand –Ь.–Ь. Connaissance du Viet Nam. Paris вАУ Hanoi, 1954. P. 118.

13 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

14 ¬ЂIndochine. Des territoires et des hommes, 1856вАУ1956¬ї. Gallimard: Mus√©e de lвАЩArm√©e, 2013. P. 210.

15 –Р—Б–Љ–Њ–ї–Њ–≤ –Ъ.–Т. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П (–Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є –Ч–∞–њ–∞–і). –І. 1. –Ь., 1993. –°. 13.

16 URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_t%E1%BA%A5u

17 –§–∞–љ –•—О–Є –І—Г. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 25.

18 Huard –†., Durand M.M. Op. cit. P. 119.

19 Rodell S. Op. cit.

20 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

21 ¬ЂIndochine. Des territoires et des hommes, 1856вАУ1956¬ї. P. 210.

22 –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 107.

23 –Т–Њ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е –і—Г—Е–Њ–≤ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –љ–∞–±–Њ—А—Л —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Њ–є–Ї–∞—Е. –І–∞—Б—В–Њ —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–∞ –Љ—Г–ї—П–ґ–Є. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—В—Г–Є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—З–∞–Љ–Є –ї–Є–±–Њ —Б–∞–±–ї—П–Љ–Є.

24 –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 109.

25 –Ь–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і–µ —Б –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Р.–Ѓ. –°–Є–љ–Є—Ж—Л–љ—Л–Љ.

26 Huard –†., Durand M.M. Op. cit.

27 –Э–≥—Г–µ–љ –Ґ—Е–Є –Ч–Њ–љ. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Н–њ–Њ—Е–Є –Ы–µ –Є–Ј –Э–≥–Њ–Ї–Ї—Е–∞–љ—М (–•–∞–љ–Њ–є). –Ф–Є—Б—БвА¶ –і-—А–∞ –Є—Б—В. –љ–∞—Г–Ї. –•–∞–љ–Њ–є, 2001 (–љ–∞ –≤—М–µ—В–љ–∞–Љ. —П–Ј.). –°. 58, 259.

28 Rodell S. Op. cit.

29 –Ш–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ґ—Н–є—И–Њ–љ—Л вАУ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ 1771 –≥., –≤–Њ–ґ–і—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Э–≥—Г–µ–љ –•—О—Н, –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–≤ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞–і –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–Њ–є, –±—Л–ї –Ї–Њ—А–Њ–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1788 –≥.

30 ¬ЂIndochine. Des territoires et des hommes, 1856вАУ1956¬ї. P. 210.

31 –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 107вАУ110.

32 Huard –†., Durand –Ь.–Ь. Op. cit. P. 118.

33 –Э–≥—Г–µ–љ –Ґ—Е–Є –Ч–Њ–љ. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 58.

34 –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і–µ —Б –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Э–≥—Г–µ–љ –Ґ—Е–Є –Ч–Њ–љ.

35 –§–∞–љ –•—О–Є –І—Г. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 25.

36 –Р—Б–Љ–Њ–ї–Њ–≤ –Ъ.–Т. –І. 1. –°. 207.

37 –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Т. –°. 107вАУ110.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є