п▓.п░. п°п╬я│я┐п╫п╬п╡ (п║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ) п²п░п║п╒пёп÷п⌡п∙п²п≤п∙ 67-п╧ п░п═п°п≤п≤ п▓ п╓п∙п▓п═п░п⌡п∙ 1943 п⌠п·п■п░

пёп©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦п╫п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌п╫я▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┐п╨ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦

п╖п╟я│я┌я▄ IVп║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016

б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2016

б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016

п÷я─п╬я─я▀п╡ п╠п╩п╬п╨п╟п╢я▀ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢п╟ 18 я▐п╫п╡п╟я─я▐ 1943 пЁ. я│я┌п╟п╩ п©п╣я─п╡п╬п╧ п©п╬п╠п╣п╢п╬п╧ я│я┌я─п╟я┌п╣пЁп╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦я▐ п╫п╟ п╡я│п╣п╪ п║п╣п╡п╣я─п╬-п≈п╟п©п╟п╢п╫п╬п╪ я┌п╣п╟я┌я─п╣ п╡п╬п╣п╫п╫я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧. п■п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬, п╫п╟я┤п╦п╫п╟я▐ я│п╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╬я│п╡п╬п╠п╬п╤п╢п╣п╫п╦я▐ п╒п╦я┘п╡п╦п╫п╟ п╦ п╬я┌я┘п╬п╢п╟ п╡п╬п╧я│п╨ пЁя─я┐п©п©я▀ п╟я─п╪п╦п╧ б╚п║п╣п╡п╣я─б╩ п╫п╟ я─я┐п╠п╣п╤ п©п╬ я─. п▓п╬п╩я┘п╬п╡ п╡п╬п╧я│п╨п╟ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╬пЁп╬ п╦ п▓п╬п╩я┘п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я└я─п╬п╫я┌п╬п╡ п╠п╬п╩п╣п╣ п╫п╣ я│п╪п╬пЁп╩п╦ п╢п╬я│я┌п╦пЁп╫я┐я┌я▄ п╨я─я┐п©п╫п╬пЁп╬ я┐я│п©п╣я┘п╟ п╡ я┘п╬п╢п╣ я├п╣п╩п╬п╧ я│п╣я─п╦п╦ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я┌п╣п╩я▄п╫я▀я┘ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╧. п·п╢п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬ п©я─п╬я─я▀п╡ п╠п╩п╬п╨п╟п╢я▀ п╬п╥п╫п╟я┤п╟п╩ п╦ п╫п╟я┤п╟п╩п╬ п╡я┌п╬я─п╬пЁп╬ я█я┌п╟п©п╟ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ б╚п≤я│п╨я─п╟б╩. п÷п╣я─п╣п╢ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╣п╧ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╬пЁп╬ я└я─п╬п╫я┌п╟ п©п╬п╢ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╣п╪ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─п╟ п°.п÷. п■я┐я┘п╟п╫п╬п╡п╟ п╠я▀п╩п╟ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╟ п╥п╟п╢п╟я┤п╟ п╡я▀п╧я┌п╦ п╨ я─. п°п╬п╧п╨п╟. п▓ я┌п╣я┤п╣п╫п╦п╣ 10 п╢п╫п╣п╧ п╡п╬п╧я│п╨п╟ п╟я─п╪п╦п╦ п╡п╣п╩п╦ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣. п▓п╣я│я▄ п╦я┘ я┐я│п©п╣я┘ п╡ п╠п╬я▐я┘ п╬пЁя─п╟п╫п╦я┤п╦п╩я│я▐ я┌п╣п╪, я┤я┌п╬ п╬п╫п╦ п╫п╟ я│п╡п╬п╣п╪ п╩п╣п╡п╬п╪ я└п╩п╟п╫пЁп╣ б╚п©я─п╬п╢п╟п╡п╦п╩п╦б╩ п╫п╣п╪п╣я├п╨я┐я▌ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐ п╫п╟ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я│п╬я┌ п╪п╣я┌я─п╬п╡. п▓ я┘п╬п╢п╣ п╠п╬п╣п╡ п°.п÷. п■я┐я┘п╟п╫п╬п╡п╟ я│п╪п╣п╫п╦п╩ п╫п╟ п©п╬я│я┌я┐ п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ п╟я─п╪п╦п╣п╧ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩ п░.п≤. п╖п╣я─п╣п©п╟п╫п╬п╡, я─п╟п╫п╣п╣ п╡п╬п╥пЁп╩п╟п╡п╩я▐п╡я┬п╦п╧ 23-я▌ п╟я─п╪п╦я▌ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╬пЁп╬ я└я─п╬п╫я┌п╟.

п÷п╬я│п╩п╣ п╫п╣я┐п╢п╟я┤ п╡ п╨п╬п╫я├п╣ я▐п╫п╡п╟я─я▐ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╢п╟п╩п╦ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬я┐я▌ п©п╣я─п╣п╢я▀я┬п╨я┐. 1 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ 1943 пЁ. п║я┌п╟п╡п╨п╟ п▓п⌠п п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩п╟ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▌ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╬пЁп╬ п╦ п▓п╬п╩я┘п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я└я─п╬п╫я┌п╬п╡ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦ п╨ я└п╩п╟п╫пЁп╬п╡я▀п╪ я┐п╢п╟я─п╟п╪ п©п╬ п°пЁп╦п╫я│п╨п╬п╧ пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨п╣ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ я█я┌п╬ п╡я▀п╩п╦п╩п╬я│я▄ п╡ п║п╪п╣я─п╢я▀п╫я▄я│п╨я┐я▌ п╦ п я─п╟я│п╫п╬п╠п╬я─я│п╨я┐я▌ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦. п▓ п╫п╬п╡я▀я┘ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐я┘ 67-я▐ п╦ 2-я▐ пёп╢п╟я─п╫п╟я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟я┌я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣. п≈п╢п╣я│я▄ п╤п╣ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬ я│п╨п╟п╥п╟я┌я▄, я┤я┌п╬, п╫п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ я┌п╬, я┤я┌п╬ п╥п╟п╢п╟я┤п╦ п╡я┌п╬я─п╬пЁп╬ я█я┌п╟п©п╟ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ б╚п≤я│п╨я─п╟б╩ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╣ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫я▀, п╡п╬п╧я│п╨п╟ я┐п╤п╣ я┌я─п╣я┘ я└я─п╬п╫я┌п╬п╡ (я┌п╣п©п╣я─я▄ п╨ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ п©п╬п╢п╨п╩я▌я┤п╦п╩п╦ п╦ п║п╣п╡п╣я─п╬-п≈п╟п©п╟п╢п╫я▀п╧ я└я─п╬п╫я┌) п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╬п╡п╣я│я┌п╦ я┐п╤п╣ пЁп╬я─п╟п╥п╢п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ п╪п╟я│я┬я┌п╟п╠п╫я┐я▌ п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▌. п·п╫п╟ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ п╫п╟п╥п╡п╟п╫п╦п╣ б╚п÷п╬п╩я▐я─п╫п╟я▐ п╥п╡п╣п╥п╢п╟б╩. п▓ п╣п╣ я─п╟п╪п╨п╟я┘ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п╫п╟ п╪пЁп╦п╫я│п╨п╬п╪ п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ я▐п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п╡я│п©п╬п╪п╬пЁп╟я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪п╦.

п═п╟п╫п╫п╦п╪ я┐я┌я─п╬п╪ 1 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╦п╧ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╬пЁп╬ я└я─п╬п╫я┌п╟ п©п╬п╢п©п╦я│п╟п╩ п╬п©п╣я─п╟я┌п╦п╡п╫я┐я▌ п╢п╦я─п╣п╨я┌п╦п╡я┐. п║п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ я█я┌п╬п╧ п╢п╦я─п╣п╨я┌п╦п╡п╣ 67-я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦п╣ п╥п╟п╢п╟я┤п╦. п·п╫п╟ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п╥п╟п╨п╬п╫я┤п╦я┌я▄ п╩п╦п╨п╡п╦п╢п╟я├п╦я▌ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╡ я─п╟п╧п╬п╫п╟я┘ я─п╬я┴п╦ б╚п⌡п╟п╫п╢я▀я┬б╩, б╚я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╟б╩ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀я┘ п╢п╬я─п╬пЁ. п÷п╬я│п╩п╣ я█я┌п╬пЁп╬, я│ я┐я┌я─п╟ 3 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╦я│я┌я┐п©п╦я┌я▄ п╨ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▌ п©п╬я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦я┘ я█я┌п╟п©п╬п╡ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦. п·п╫п╦ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩п╦ п╡ я│п╣п╠я▐ я│я─п╣п╥п╟п╫п╦п╣ п╨п╩п╦п╫п╟ п╡ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╣ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╡ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣ п░я─п╠я┐п╥п╬п╡п╬, 2-п╧ п⌠п╬я─п╬п╢п╬п╨, п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╟я▐ п╢п╬я─п╬пЁп╟ п╫п╟ п║п╦п╫я▐п╡п╦п╫п╬. п■п╟п╩п╣п╣ п©п╩п╟п╫п╦я─п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╩п╦п╨п╡п╦п╢п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╡ я─п╟п╧п╬п╫п╣ п═п╟п╠п╬я┤п╦я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╨п╬п╡ п╦ 8 п⌠п═п╜п║. п²п╟ п╡я┌п╬я─п╬п╪ я█я┌п╟п©п╣ п╟я─п╪п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╬я─п╡п╟я┌я▄ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╫п╟ я─я┐п╠п╣п╤п╣ я─. п°п╬п╧п╨п╟, я─. п°пЁп╟ п╦ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╦я┌я▄ п╥п╟п╢п╟я┤я┐ п©п╬ п╡я▀я┘п╬п╢я┐ п╫п╟ я─я┐п╠п╣п╤ п·я┌я─п╟п╢п╫п╬п╣, я│я┌. п÷п╣п╩п╩п╟, я─я┐я┤п╣п╧ п╖п╣я─п╫я▀п╧1.

п■п╩я▐ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╣п╫п╦я▐ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ 67-я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ п╢п╡п╣ я│п╡п╣п╤п╦п╣ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╣ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п╜я┌п╬ п╠я▀п╩п╦ 90 п╦ 142-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╣ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. 90-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п².п≤. п÷я─п╬я│п╨я┐я─п╦п╫п╟ п╦п╪п╣п╩п╟ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ я│п╬я│я┌п╟п╡п╣ п╢п╬ 7300 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨2, п╣п╣ я┐п╤п╣ я│п╬я│я─п╣п╢п╬я┌п╬я┤п╦п╩п╦ п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╪ я█я┬п╣п╩п╬п╫п╣ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦. п■п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╢п╦я│п╩п╬я├п╦я─п╬п╡п╟п╩п╟я│я▄ я│п╣п╡п╣я─п╬-п╡п╬я│я┌п╬я┤п╫п╣п╣ п°п╟я─я▄п╦п╫п╟. п▓ 142-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п░.п╓. п°п╟я┬п╬я┬п╦п╫п╟ п╠я▀п╩п╬ п╬п╨п╬п╩п╬ 9000 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ п╩п╦я┤п╫п╬пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟. п·п╠я┴п╦п╪ п╢п╩я▐ п╡я│п╣я┘ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧ п я─п╟я│п╫п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╠я▀п╩п╬ я│п╩п╟п╠п╬п╣ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╣ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╥п╟ я│я┤п╣я┌ п╟я─п╪п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬ я┐я│п╦п╩п╣п╫п╦я▐ п©п╩п╬я┌п╫п╬я│я┌я▄ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п╠я▀п╩п╟ п╢п╬п╡п╣п╢п╣п╫п╟ п╢п╬ п╬я┤п╣п╫я▄ п╠п╬п╩я▄я┬п╦я┘ п╡п╣п╩п╦я┤п╦п╫ Б─⌠ п╢п╬ 180 п╬я─я┐п╢п╦п╧ п╦ п╪п╦п╫п╬п╪п╣я┌п╬п╡ п╫п╟ 1 п╨п╪ я└я─п╬п╫я┌п╟.

п≤я┘ п╬я│п╫п╬п╡п╫я▀п╪ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╬п╪ п╠я▀п╩п╟ я┐я│п╦п╩п╣п╫п╫п╟я▐ 28-я▐ п╣пЁп╣я─я│п╨п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐, п╡я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╟я▐ п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡ XXVI п╟я─п╪п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬я─п©я┐я│п╟ 18-п╧ п╟я─п╪п╦п╦. п║п╟п╪ п╨п╬я─п©я┐я│ п╡я┘п╬п╢п╦п╩ п╡ я┌п╟п╨ п╫п╟п╥я▀п╡п╟п╣п╪я┐я▌ пЁя─я┐п©п©я┐ п п╟я─п╩п╟ п╔п╦п╩я▄п©п╣я─я┌п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я┐п©я─п╟п╡п╩я▐п╩ п╡я│п╣п╪п╦ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╪п╦ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦ я▌п╤п╫п╣п╣ п⌡п╟п╢п╬пЁп╦. 28-я▐ п╣пЁп╣я─я│п╨п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ я┐п╤п╣ п©п╬я┤я┌п╦ п╢п╣я│я▐я┌я▄ п╢п╫п╣п╧ п╬я┌п╠п╦п╡п╟п╩п╟ п╟я┌п╟п╨п╦ я│п╬п╣п╢п╦п╫п╣п╫п╦п╧ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦. п²п╟ п©я─п╟п╡п╬п╪ я└п╩п╟п╫пЁп╣ п╣пЁп╣я─п╣п╧ я┐ п╫п╟я┬п╦я┘ п╠п╬п╧я├п╬п╡ п╬п╠п╬п╥п╫п╟я┤п╦п╩я│я▐ я┐я│п©п╣я┘. п║ п©п╬п╢я┘п╬п╢п╬п╪ п╢п╡я┐я┘ я│п╡п╣п╤п╦я┘ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧ п╡п╬п╧я│п╨п╟ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ п╥п╢п╣я│я▄ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ я┤п╦я│п╩п╣п╫п╫п╬п╣ п©я─п╣п╡п╬я│я┘п╬п╢я│я┌п╡п╬ п╫п╟п╢ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╬п╪. п≤я│я┘п╬п╢я▐ п╦п╥ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п╫п╟я┬п╦я┘ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫п╬п╡ п╦ я┌п╬пЁп╬, я┤я┌п╬ п╡ п╠п╬п╧ п╠я─п╬я│п╟п╩п╦я│я▄ я│п╡п╣п╤п╦п╣ я┤п╟я│я┌п╦, п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╫я▀п╧ я┬п╟п╫я│ п╫п╟ я┐я│п©п╣я┘ п╠я▀п╩. п·п╢п╫п╟п╨п╬ я│ я│п╟п╪п╬пЁп╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╟ п╢п╣п╩п╟ п©п╬я┬п╩п╦ я│п╬п╡я│п╣п╪ п╫п╣ я┌п╟п╨.

п²п╬п╡я▀п╣ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я┌я▄ я│ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╬п╡ 55 п╦ 11-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╠я─п╦пЁп╟п╢ п╦ 224-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п≤я┘ п╬п╠я┴п╦п╪п╦ я┐я│п╦п╩п╦я▐п╪п╦ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╟я▐ п╬п╠п╬я─п╬п╫п╟ я┐ б╚я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╟б╩ п╦ п╥п╟п©п╟п╢п╫п╣п╣ п╫п╣пЁп╬, я┐ я─п╬я┴п╦ б╚п⌡п╟п╫п╢я▀я┬б╩ п╠я▀п╩п╟ п╣я│п╩п╦ п╫п╣ п©я─п╬я─п╡п╟п╫п╟, я┌п╬ п©я─п╬я│я┌п╬ п©я─п╬п╢п╟п╡п╩п╣п╫п╟ п╫п╟ я▌пЁп╬-п╥п╟п©п╟п╢. п╗п╦я─п╦п╫п╟ я█я┌п╬пЁп╬ п╥п╟п╫я▐я┌п╬пЁп╬ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╟ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╟ п╬п╨п╬п╩п╬ п╨п╦п╩п╬п╪п╣я┌я─п╟. п⌠п╩я┐п╠п╦п╫п╟ п╣пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╟ п©я─п╦п╪п╣я─п╫п╬ я│я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╤п╣.

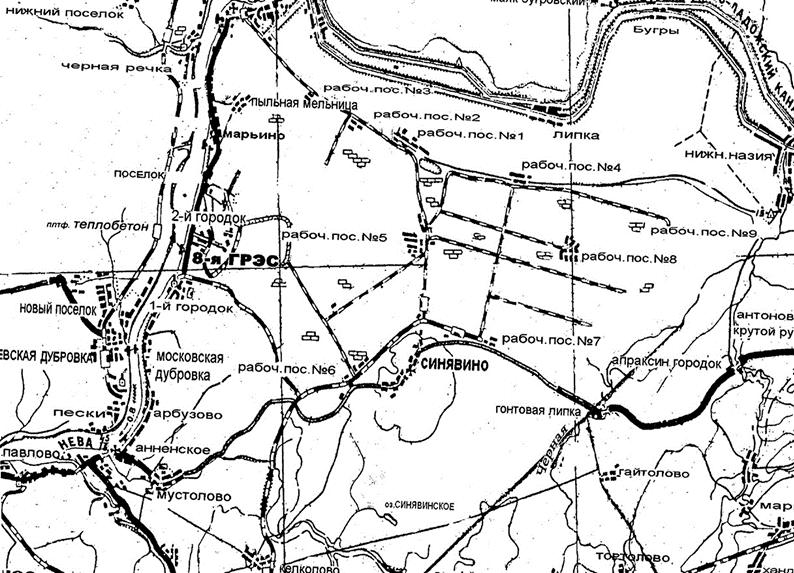

п═п╦я│. 1. п·п╠я┴п╟я▐ я│я┘п╣п╪п╟ я─п╟п╧п╬п╫п╟ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦

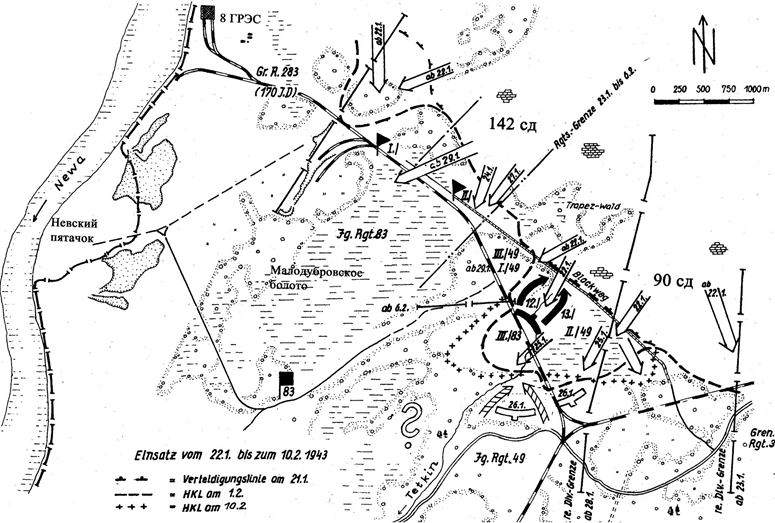

п═п╦я│. 2 п║я┘п╣п╪п╟ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╟ п╪п╣п╤п╢я┐ б╚я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╬п╪б╩ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀я┘ п╢п╬я─п╬пЁ п╦ 8 п⌠п═п╜п║ - п╨я─п╟п╧п╫п╦п╧ я─я┐п╠п╣п╤ п©я─п╬п╢п╡п╦п╤п╣п╫п╦я▐ п╡п╬п╧я│п╨ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╡ я┘п╬п╢п╣ я▐п╫п╡п╟я─я│п╨п╦я┘ п╠п╬п╣п╡ - я─я┐п╠п╣п╤ п╟я┌п╟п╨п╦ п╢п╩я▐ 90 п╦ 142 я│п╢.

п÷п╩п╟п╫ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п©я─п╣п╢я┐я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╩ я┐п╢п╟я─ п╩п╣п╡я▀п╪ я└п╩п╟п╫пЁп╬п╪ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦. 90-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ я│п╪п╣п╫п╦я┌я▄ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ 224-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п░ я│п©я─п╟п╡п╟ п╬я┌ п╫п╣п╣ п╡ п╠п╬п╧ п╡п╡п╬п╢п╦п╩п╦я│я▄ я┤п╟я│я┌п╦ 142-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п▓п╫п╟я┤п╟п╩п╣, п╣я┴п╣ 2 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐, п╬п╠п╣ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦, п╨п╬пЁп╢п╟ п╬я│п╫п╬п╡п╫п╟я▐ п╦я┘ я┤п╟я│я┌я▄ я│п╬п╡п╣я─я┬п╟п╩п╟ п╪п╟я─я┬, п╡я▀п╢п╣п╩п╦п╩п╦ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╣ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫я▀ п╢п╩я▐ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ я│п╬п╡п╪п╣я│я┌п╫п╬ я│п╬ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╪п╦ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╟п╪п╦. п п╬п╫п╣я┤п╫п╬, п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╦я┌п╬пЁп╟ я┐ я┌п╟п╨п╦я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╠я▀я┌я▄ п╫п╣ п╪п╬пЁп╩п╬. п≤ я┌п╬пЁп╬, я┤я┌п╬ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╩ п⌠п╬п╡п╬я─п╬п╡, п╟ п╦п╪п╣п╫п╫п╬: п╩п╦п╨п╡п╦п╢п╟я├п╦п╦ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╡ я─п╟п╧п╬п╫п╣ я─п╬я┴п╦ б╚п⌡п╟п╫п╢я▀я┬б╩ п╦ б╚я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╟б╩ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀я┘ п╢п╬я─п╬пЁ, п╢п╬п╠п╦я┌я▄я│я▐ п╫п╣ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄. п²п╬ я█я┌п╬ п╠я▀п╩п╬ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╬.

п∙я┴п╣ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╫п╬я│я┌п╦ я│п╩я┐я┤п╦п╩п╦я│я▄, п╨п╬пЁп╢п╟ п╬я│п╫п╬п╡п╫я▀п╣ я│п╦п╩я▀ я│п╬п╡п╣я─я┬п╟п╩п╦ п╪п╟я─я┬ п╨ п╩п╦п╫п╦п╦ я└я─п╬п╫я┌п╟. п╒п╟п╨, 142-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ я│п╬п╡п╣я─я┬п╟п╩п╟ я│п╡п╬п╧ п╪п╟я─я┬ п╡ п╫п╬я┤я▄ я│п╬ 2 п╫п╟ 3 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐. п·п╫п╟ п╡я▀я│я┌я┐п©п╦п╩п╟ п╡ я┌п╣п╪п╫п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ я│я┐я┌п╬п╨, п╫п╬ п╣п╣ п╢п╡п╦п╤п╣п╫п╦п╣ п╠я▀п╩п╬ п╡я│п╨я─я▀я┌п╬ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╬п╪, п╦ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╟я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐ п╡п╣п╩п╟ п╬пЁп╬п╫я▄ п©п╬ п╨п╬п╩п╬п╫п╫п╟п╪ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦, п╡я▀п╥я▀п╡п╟я▐ п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ я┤я┐п╡я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦. п²п╟ п╪п╟я─я┬п╣ я┤п╟я│я┌я▄ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п©п╣я─п╣п╪п╣я┬п╟п╩п╟я│я▄ я│ п╨п╬п╩п╬п╫п╫п╬п╧ п╦п╥ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟ 90-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п╜я┌п╬ я┌п╬п╤п╣ п╫п╣ п╢п╬п╠п╟п╡п╦п╩п╬ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╬п╡п╟п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧. п≤ п╦п╪п╣п╫п╫п╬ п╡ я█я┌п╬я┌ п╢п╣п╫я▄ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п╟я┌п╟п╨п╬п╡п╟я┌я▄. п÷я─п╦ п╡я▀я┘п╬п╢п╣ п╫п╟ п╦я│я┘п╬п╢п╫я▀п╣ п©п╬п╥п╦я├п╦п╦ я┤п╟я│я┌п╣п╧ 90-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ я┌п╟п╨п╤п╣ п╡п╬п╥п╫п╦п╨п╩п╦ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я▀. п╒п╬п╩п╨п╬п╪ п©я─п╦п╫я▐я┌я▄ я█я┌п╦ п©п╬п╥п╦я├п╦п╦ п╬я┌ 224-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╫п╣ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄. п÷п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟я▐ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╟ п╨ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▌, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╫п╟я┤п╟п╩п╬я│я▄ п╡ 12 я┤п╟я│п╬п╡, п©я─п╬п╡п╣п╢п╣п╫п╟ п╫п╣ п╠я▀п╩п╟.

п═п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌ п╫п╣ п╥п╟я│я┌п╟п╡п╦п╩ я│п╣п╠я▐ п╢п╬п╩пЁп╬ п╤п╢п╟я┌я▄. п≤ п╣я│п╩п╦ 142-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╣я┴п╣ п╨п╟п╨-я┌п╬ п©я─п╬п╢п╡п╦п╫я┐п╩п╟я│я▄ я┐ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬п╧ п╢п╬я─п╬пЁп╦, я┌п╬ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п÷я─п╬я│п╨я┐я─п╦п╫п╟ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╟я│я▄ п╫п╣п©п╬п╫я▐я┌п╫п╬ пЁп╢п╣. п▓ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╣ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╟я─п╪п╦п╦ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я│я▐, я┤я┌п╬ п╣п╣ п©п╬п╢я─п╟п╥п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п╡ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п©п╬я─я▐п╢п╨п╟я┘ 224-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п²п╟ 16 я┤п╟я│п╬п╡ п╢п╫я▐ я│п╟п╪ п÷я─п╬я│п╨я┐я─п╦п╫ п╫п╣ п╥п╫п╟п╩, п╨я┌п╬ п╦п╥ п╣пЁп╬ п╩я▌п╢п╣п╧ пЁп╢п╣ п╫п╟я┘п╬п╢п╦я┌я│я▐ п╦ я┤я┌п╬ п╨п╬п╫п╨я─п╣я┌п╫п╬ п╡я▀п©п╬п╩п╫я▐п╣я┌. п║п╡я▐п╥я▄ п╡ п╣пЁп╬ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╫п╣ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╩п╟ п╡п╬п╬п╠я┴п╣. п╒п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬я│я▀п╩я▄п╫я▀п╣ п╣я┴п╣ п╨п╟п╨-я┌п╬ п©п╣я─п╣п╢п╡п╦пЁп╟п╩п╦я│я▄ п╬я┌ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╟ п╨ п╢я─я┐пЁп╬п╪я┐. п÷п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╣пЁп╬ я─п╣я┬п╣п╫п╦п╣ б╚п╡я▀п©п╬п╩п╫я▐я┌я▄ п╥п╟п╢п╟я┤я┐ я┌п╣п╪п╦ п╤п╣ я│п╦п╩п╟п╪п╦б╩ п╡я▀пЁп╩я▐п╢п╦я┌ п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п╫п╣п╩п╣п©п╬ п╦п╥-п╥п╟ п╬п╠я┴п╣п╧ п╫п╣я─п╟п╥п╠п╣я─п╦я┘п╦.

п▓ п╦я┌п╬пЁп╣, п©п╬ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╪ п╢п╟п╫п╫я▀п╪, п╣пЁп╣я─я▐ 28-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╬я┌п╠п╦п╩п╦ п╡я│п╣ п╟я┌п╟п╨п╦. пё п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╦п╥ я┐п╠п╦я┌я▀я┘ п╡ п╠п╬я▌ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ 142-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╫п╣п╪я├я▀ п╬п╠п╫п╟я─я┐п╤п╦п╩п╦ п©я─п╦п╨п╟п╥ п╫п╟ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣. п╒п╣п©п╣я─я▄ п╦п╪ п╠я▀п╩п╬ п©п╬п╫я▐я┌п╫п╬, я┤п╣пЁп╬ п╬п╤п╦п╢п╟я┌я▄ п╢п╟п╩я▄я┬п╣. п╖я┌п╬п╠я▀ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╦я┌я▄ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ п╣пЁп╣я─п╣п╧, я┤п╟я│я┌я▄ п╦я┘ п©п╬п╥п╦я├п╦п╧ я┐ б╚я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╟б╩ п©п╣я─п╣п╢п╟п╩п╦ я│п╬я│п╣п╢я▐п╪ п╦п╥ 21-п╧ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п▓ я┬я┌п╟п╠п╣ 26-пЁп╬ п╨п╬я─п©я┐я│п╟ я─п╣я┬п╦п╩п╦, я┤я┌п╬ п©я─п╣п╤п╢п╣ я┤п╣п╪ п╣пЁп╣я─я│п╨п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╬п╨п╬п╫я┤п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╠я┐п╢п╣я┌ п╡я▀п╠п╦я┌п╟, п╩я┐я┤я┬п╣ п╬я┌п╡п╣я│я┌п╦ п╣п╣ п╫п╟ п╢я─я┐пЁп╬п╧, п╠п╬п╩п╣п╣ я│п©п╬п╨п╬п╧п╫я▀п╧ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨.

п≈п╟ п©п╣я─п╡я▀п╧ п╤п╣ п╢п╣п╫я▄ п╫п╟я┬п╦ я┤п╟я│я┌п╦ п©п╬п╫п╣я│п╩п╦ п╨я─п╟п╧п╫п╣ п╡я▀я│п╬п╨п╦п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦. п╒п╬п╩я▄п╨п╬ п╡ 142-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╠я▀п╩п╬ я┐п╠п╦я┌п╬ п╦ я─п╟п╫п╣п╫п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ 1200 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨. п╜я┌п╟ я├п╦я└я─п╟ п©я─п╬п╢я┐п╠п╩п╦я─п╬п╡п╟п╫п╟ п╡ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╣ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╨п╟п╨ п╦я┌п╬пЁп╬п╡п╟я▐ я├п╦я└я─п╟ п©п╬я┌п╣я─я▄ п╥п╟ п╢п╣п╫я▄. п·п╢п╫п╟п╨п╬ я█я┌п╬ п╫п╣п╡п╣я─п╫п╬. п÷п╬я┌п╣я─п╦ 90-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╡я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╣ п╬я┌п╨я─п╬п╡п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╠п╟я─п╢п╟п╨п╟ п╫п╟ п╣п╣ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╣ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╬я│я┌п╬ п╫п╣п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫я▀. п■п╩я▐ я│я─п╟п╡п╫п╣п╫п╦я▐, п©п╬я┌п╣я─п╦ 28-п╧ п╣пЁп╣я─я│п╨п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╥п╟ я█я┌п╬я┌ п╢п╣п╫я▄ п╠я▀п╩п╦ п╬п╨п╬п╩п╬ 150 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨. п║п╬п╬я┌п╫п╬я┬п╣п╫п╦п╣ я┐п╠п╦п╧я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╣, п╫п╬ п╡п©п╬п╩п╫п╣ п╬п╠я┼я▐я│п╫п╦п╪п╬п╣. п╜я┌п╬ п╠я▀п╩ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌ п╬п╠я┴п╣п╧ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╦ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐. п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п©я─п╬я│я┌п╬ п©я─п╬п╡п╟п╩п╦п╩п╟ п╨п╬п╫я┌я─п╠п╟я┌п╟я─п╣п╧п╫я┐я▌ п╠п╬я─я▄п╠я┐, п©я─п╦я┌п╬п╪ я│п╢п╣п╩п╟п╩п╟ п╬п╫п╟ я█я┌п╬ я┐п╤п╣ п╫п╣ п╡ п©п╣я─п╡я▀п╧ я─п╟п╥. п╒п╟п╨, я│ п╪п╦п╫п╬п╪п╣я┌п╟п╪п╦ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п╠п╬я─п╬я┌я▄я│я▐ я├п╣п╩п╟я▐ пЁп╟я┐п╠п╦я┤п╫п╟я▐ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╟, п©п╬п╩п╨п╦ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╡я▀п╡п╟п╩п╦ п╨п╬п╫я┌я─п╪п╦п╫п╬п╪п╣я┌п╫я┐я▌ пЁя─я┐п©п©я┐. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨ п╥п╟я│я▀п©п╟п╩ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я▌я┴п╦п╣ я┤п╟я│я┌п╦ я│п╫п╟я─я▐п╢п╟п╪п╦ п╦ п╪п╦п╫п╟п╪п╦.

4 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ я│п╦я┌я┐п╟я├п╦я▐ я┤п╟я│я┌п╦я┤п╫п╬ п©п╬п╡я┌п╬я─п╦п╩п╟я│я▄. п╖п╟я│я┌п╦ п╢п╡я┐я┘ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦я┘ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧ п©я─п╬я┤п╫п╬ я┐п╢п╣я─п╤п╦п╡п╟п╩п╦ п╩п╦п╫п╦я▌ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀. п▓ я┬я┌п╟п╠п╣ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ я│я┤п╦я┌п╟п╩п╦, я┤я┌п╬ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─я▀ п©п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫я┐я▌ п╬я│п╡п╣п╢п╬п╪п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄ п╬ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╣, п©п╩п╬я┘п╬п╣ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п©п╬п╢я─п╟п╥п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▐п╪п╦ п╦ я┌. п╢. п· я┌п╬п╪, п╨п╟п╨ я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦я│я▄ п╥п╟п╢п╟я┤п╦ п╦ п╨п╟п╨п╦п╣ п╦п╪п╣п╫п╫п╬, я┘п╬я─п╬я┬п╬ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я│я▐ п╡ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╣ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ 90-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п∙п╣ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─ п©п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩ п╥п╟п╢п╟я┤я┐ п╩п╦п╨п╡п╦п╢п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╪ п╬пЁп╫п╣п╪ п╬п©п╬я─п╫я▀п╧ п©я┐п╫п╨я┌ п╡ б╚я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╦п╨п╣ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я▀я┘ п╢п╬я─п╬пЁб╩. п п╟п╨ п╦ п╨п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪ п╬п╫ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩ я█я┌п╬ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄, п╡ я─п╟я│п©п╬я─я▐п╤п╣п╫п╦п╦ п╫п╣ я┐я┌п╬я┤п╫я▐п╩п╬я│я▄.

п²п╬ п╥п╟я┌я▐пЁп╦п╡п╟я┌я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ п╟я─п╪п╦п╦ п╠я▀п╩п╬ п╫п╣п╩я▄п╥я▐, п⌠п╬п╡п╬я─п╬п╡ п╣я┴п╣ п╢п╫п╣п╪ 3 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п©п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩ п╖п╣я─п╣п©п╟п╫п╬п╡п╟ п╡ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬я│я┌я▄ п╬ пЁп╬я┌п╬п╡я▐я┴п╣п╪я│я▐ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╦ 55-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п▓.п÷. п║п╡п╦я─п╦п╢п╬п╡п╟. п≤я│я┘п╬п╢я▐ п╦п╥ п╥п╟п╢п╟я┤, п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п©п╣я─п╣п╢ п╖п╣я─п╣п©п╟п╫п╬п╡я▀п╪, п╣пЁп╬ я┤п╟я│я┌п╦ п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я┌я▄ п╫п╟п╡я│я┌я─п╣я┤я┐ п╟я─п╪п╦п╦ п║п╡п╦я─п╦п╢п╬п╡п╟. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╦ п╫п╟ я█я┌п╬я┌ я─п╟п╥ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п©я─п╬п╡п╟п╩я▄п╫я▀п╪п╦. 5 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╫п╣п╪я├я▀ п╡п╫п╬п╡я▄ п╬я┌п╠п╦п╩п╦ п╡я│п╣ п╟я┌п╟п╨п╦.

п▓п╦п╫п╬п╡п╫я▀п╣ п╠я▀п╩п╦ п╫п╟п╧п╢п╣п╫я▀. п п╟п╨ п╦ п╬п╤п╦п╢п╟п╩п╬я│я▄, п╦п╪п╦ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п╨п╬п╪п╢п╦п╡я▀. п▓ п©я─п╦п╨п╟п╥п╣ п©п╬ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╬я┌ 5 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ пЁп╬п╡п╬я─п╦п╩п╬я│я▄:

б╚п÷п╩п╬я┘п╬п╣ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦, п╫п╣я┐п╢п╬п╡п╩п╣я┌п╡п╬я─п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п╥п╫п╟п╫п╦п╣ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀ п╬пЁп╫я▐ п╦ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟, п╫п╣п╢п╬я┤п╣я┌я▀ п╡ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╦ п╠п╩п╦п╤п╫п╣пЁп╬ п╠п╬я▐ п╡ п╩п╣я│я┐ п©я─п╦ я│п╩п╟п╠п╬п╧ п╬я─п╦п╣п╫я┌п╦я─п╬п╡п╨п╣ п╫п╟ п╪п╣я│я┌п╫п╬я│я┌п╦ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╫п╬пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟ п╢п╟я▌я┌ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌я▄ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨я┐ я│п╢п╣я─п╤п╦п╡п╟я┌я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ я┤п╟я│я┌п╣п╧ 142 п╦ 90 я│п╢б╩3.

п╖п╣я─п╣п╥ п╢п╣п╫я▄ п©п╬я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╩ п╣я┴п╣ п╬п╢п╦п╫ п©я─п╦п╨п╟п╥. п▓ п╫п╣п╪ я┐п╤п╣ я─п╟п╥п╠п╦я─п╟п╩п╦я│я▄ п©я─п╦я┤п╦п╫я▀ п╫п╣п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟ п╦ п╫п╣я┐п╢п╟я┤п╦ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ 5 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐.

п·я│п╫п╬п╡п╫я▀п╪п╦ п©я─п╦я┤п╦п╫п╟п╪п╦ я█я┌п╬пЁп╬, п©п╬ п╪п╫п╣п╫п╦я▌ п░.п≤. п╖п╣я─п╣п©п╟п╫п╬п╡п╟, я▐п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п╬я┌п╡я─п╟я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢я│я┌п╡п╬ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧ п╦ п©п╬п╩п╨п╬п╡.

п▓ п©я─п╦п╨п╟п╥п╣ п╖п╣я─п╣п©п╟п╫п╬п╡п╟ п╬я┌ 6 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ пЁп╬п╡п╬я─п╦п╩п╬я│я▄ п╠я┐п╨п╡п╟п╩я▄п╫п╬ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣п╣:

б╚п²п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣ п╠п╩п╟пЁп╬п©я─п╦я▐я┌п╫я▀я┘ я┐я│п╩п╬п╡п╦п╧ (п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╟ п╡п╬п╧я│п╨ п╡ я┌п╣я┤п╣п╫п╦п╣ 4 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐, п╠п╬п╩п╣п╣ я┌я┴п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╟я▐ п╬я┌я─п╟п╠п╬я┌п╨п╟ п╡п╥п╟п╦п╪п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п©п╣я┘п╬я┌я▀ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╣п╫п╦п╣ я─п╟п╢п╦п╬ п╦ я┌п╣п╩п╣я└п╬п╫п╫п╬п╧ я│п╡я▐п╥я▄я▌), п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ 5.2. 43 я│п╫п╬п╡п╟ я│п╡п╬п╣п╧ п╥п╟п╢п╟я┤п╦ п╫п╣ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╦п╩п╦.

п·я│п╫п╬п╡п╫п╟я▐ п©я─п╦я┤п╦п╫п╟ я█я┌п╬пЁп╬ п╨я─п╬п╣я┌я│я▐ п╡ п╬я┌п╡я─п╟я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╪ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ п╠п╬п╣п╪ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡ (п°п╟я┬п╬я┬п╦п╫п╟ п╦ п÷я─п╬я│п╨я┐я─п╦п╫п╟) п╦ п©п╬п╩п╨п╬п╡ (946 я│п©, 173 я│п©). п▒п╣я│я┌п╬п╩п╨п╬п╡я┴п╦п╫п╟ п╡ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢я│я┌п╡п╣ я│п╡п╬п╦п╪п╦ я┤п╟я│я┌я▐п╪п╦ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╟п╪п╦ п╦ п©я─п╬я▐п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╣ п╫п╣п╡п╣п╤п╣я│я┌п╡п╬ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╪ 90 я│п╢ п÷я─п╬я│п╨я┐я─п╦п╫я▀п╪ п©я─п╦п╡п╣п╩п╬ п╨ я┌п╬п╪я┐, я┤я┌п╬ 2/946 я│п© 142 я│п╢ п╦ 5.2.43 п╥п╟п╫я▐п╩ я│п╡п╬п╣ п╦я│я┘п╬п╢п╫п╬п╣ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ я│ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╪ п╥п╟п©п╬п╥п╢п╟п╫п╦п╣п╪, п╟ 173 я│п© 90 я│п╢ я│п╡п╬п╦п╪ п╩п╣п╡я▀п╪ я└п╩п╟п╫пЁп╬п╪ п╡я▀я┬п╣п╩ п╡п╪п╣я│я┌п╬ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╣п╪я┐ п╦я│я┘п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐ п╡ я┌я▀п╩я▀ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п©п╬я─я▐п╢п╨п╬п╡ я│п╬я│п╣п╢п╟. п÷я─п╣я│я┌я┐п©п╫п╬ п©п╬я┌п╣я─я▐п╡ п╡я─п╣п╪я▐, 173 я│п© п╫п╣ п╥п╟п╫я▐п╩ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╟ п╨ я▌пЁя┐ п╬я┌ п╤.п╢. п╡ я│п╡п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╥п╟п╡п╬п╣п╡п╟п╫п╫я▀я┘ п╨я─п╬п╡я▄я▌ п╩я┐я┤я┬п╦я┘ п╠п╬п╧я├п╬п╡, п╬я┌п╢п╟п╩ п╦я┘ п╠п╣п╥ п╠п╬я▐.

п п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╣ 90 я│п╢ п╡п╪п╣я│я┌п╬ п╦я│п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦я▐ я│п╡п╬п╣п╧ п©я─п╣я│я┌я┐п©п╫п╬п╧ п╠п╣п╥п╢п╣я▐я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦, п╡я│я┌п╟п╩п╬ п╫п╟ п©я┐я┌я▄ п╠п╣п╥п╢п╬п╨п╟п╥п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я┘п╟п╦п╡п╟п╫п╦я▐ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ 224 я│п╢, п╥п╟я▐п╡п╩я▐я▐, я┤я┌п╬ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╦ п╨ я▌пЁя┐ п╬я┌ п╤.п╢. я▐п╨п╬п╠я▀ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п╫п╣ п╥п╟п╫п╦п╪п╟п╩п╦я│я▄.

п п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─ 142 я│п╢ п°п╟я┬п╬я┬п╦п╫ п╫п╣ п©я─п╦п╫я▐п╩ я┌п╟п╨п╤п╣ п╪п╣я─ п╨ п╥п╟п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▌ п╥п╟ я│п╬п╠п╬п╧ п╢п╬я│я┌п╦пЁп╫я┐я┌п╬пЁп╬ 3.2. 461 я│п© я─я┐п╠п╣п╤п╟...

п·я│п╬п╠п╬ п╬я┌п╪п╣я┤п╟я▌, я┤я┌п╬ п╫п╣я─п╣я┬п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╣ п©п╬п╡п╣п╢п╣п╫п╦п╣ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡ 90 п╦ 142 я│п╢ п╦ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡ 173 я│п© п╦ 946 я│п© Б─⌠ п©я─п╦п╡п╣п╩п╬ п╨ я┌п╬п╪я┐, я┤я┌п╬ я┤п╟я│я┌п╦ п╡п╪п╣я│я┌п╬ я█п╫п╣я─пЁп╦я┤п╫п╬пЁп╬ п©я─п╬п╢п╡п╦п╤п╣п╫п╦я▐ п╡п©п╣я─п╣п╢, п╡п╪п╣я│я┌п╬ я│я┌я─п╣п╪п╩п╣п╫п╦я▐ я│п╠п╩п╦п╥п╦я┌я▄я│я▐ я│ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╬п╪ п╢п╩я▐ п╣пЁп╬ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╦я▐ п╦ п╡я▀я┘п╬п╢п╟ я┌п╣п╪ я│п╟п╪я▀п╪ п╦п╥ п©п╬п╢ п╡п╬п╥п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╬пЁп╫я▐ п©я─-п╨п╟, я├п╣п╩я▀п╪п╦ п©п╬п╢я─п╟п╥п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▐п╪п╦ п╥п╟п╩п╣пЁп╟п╩п╦, п©п╬п╢п╡п╣я─пЁп╟п╩п╦ я│п╣п╠я▐ п╠п╣п╥п╫п╟п╨п╟п╥п╟п╫п╫п╬п╪я┐ я─п╟я│я│я┌я─п╣п╩я┐, п©я─п╣я│я┌я┐п©п╫п╬ я┌п╣я─я▐я▐ п╩я▌п╢п╣п╧ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▄п╫я┐я▌ я┤п╟я│я┌я▄б╩4.

п≤п╥ я█я┌п╬пЁп╬ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟ п╪п╬п╤п╫п╬ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌я▄ я┤п╣я┌п╨п╬п╣ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╬ я┌п╬п╪ я┤я┐п╢п╬п╡п╦я┴п╫п╬п╪ я┘п╟п╬я│п╣, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪ п╡п╬п╣п╡п╟п╩п╦ п╫п╟я┬п╦ я┤п╟я│я┌п╦. п≤ п╬ я┌п╬п╪, п╫п╟я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╢п╬я─п╬пЁп╬ п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╩п╦я│я▄ п╫п╣п╢п╦я│я├п╦п©п╩п╦п╫п╦я─п╬п╡п╟п╫п╫п╬я│я┌я▄ п╫п╟ п╡я│п╣я┘ я┐я─п╬п╡п╫я▐я┘ п╦ п©п╬п╩п╫п╣п╧я┬п╟я▐ п╠п╣п╥п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ п╠я▀я┌п╬п╡п╟п╩п╟ я│я─п╣п╢п╦ п╩п╦я├ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╫п╬пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟. п÷я─п╟п╡п╢п╟, я┤п╟я│я┌я▄ я┐п©я─п╣п╨п╬п╡ п╖п╣я─п╣п©п╟п╫п╬п╡ п╪п╬пЁ п╬я┌п╫п╣я│я┌п╦ п╦ п╫п╟ я│я┤п╣я┌ я│п╡п╬п╣пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟. п▓я▀п╡п╬п╢ п╢п╡я┐я┘ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧ п╡ п╦я│я┘п╬п╢п╫п╬п╣ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ п╢п╬п╩п╤п╣п╫ п╠я▀п╩ п╬я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╩я▐я┌я▄я│я▐ п╦п╪п╣п╫п╫п╬ п╣пЁп╬ п╬я└п╦я├п╣я─п╟п╪п╦. п░ п╦п╪п╣п╫п╫п╬ п╨я─п╟п╧п╫я▐я▐ п╫п╣п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╬п╡п╟п╫п╫п╬я│я┌я▄ п╪п╟я─я┬п╟ п╦ п©я─п╦п╡п╣п╩п╟ п╨ я┌п╟п╨п╦п╪ я┌я▐п╤п╣п╩я▀п╪ п©п╬я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦я▐п╪. п■п╟ п╦ п╢п╩я▐ я┤п╟я│я┌п╦ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧ п╬п╫ я▐п╡п╩я▐п╩я│я▐ п╫п╣п©п╬я│я─п╣п╢я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╪ п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╦п╨п╬п╪ п╣я┴п╣ п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ 23-п╧ п╟я─п╪п╦п╣п╧. п▓п╣п╢я▄ 142-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©я─п╦п╠я▀п╩п╟ п╨п╟п╨ я─п╟п╥ п╦п╥ п╣п╣ я─п╟я│п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐.

п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п╥п╟ я█я┌п╦ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╢п╫п╣п╧ п╢п╡п╟ п©п╬п╩п╨п╟ 142-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п©п╬п╫п╣я│п╩п╦ я┤я┐п╢п╬п╡п╦я┴п╫я▀п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦. п▓ 461-п╪ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╪ п©п╬п╩п╨п╣ п╨ 6 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄ 287 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨5. п░ п╢п╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╟ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п©п╬п╩п╨ п╫п╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╩ п╠п╬п╩п╣п╣ я┤п╣п╪ 2200 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ п╩п╦я┤п╫п╬пЁп╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟.

п≤п╪п╣п╩п╦ п╩п╦ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╨п╟п╨п╬п╧-я┌п╬ я│п╣я─я▄п╣п╥п╫я▀п╧ я█я└я└п╣п╨я┌? п п╟п╨ п╬я┌я─п╟п╥п╦п╩п╟я│я▄ п╣п╣ п╟п╨я┌п╦п╡п╫п╬я│я┌я▄ п╫п╟ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐я┘ я│п╬я│п╣п╢п╟, я│п©п╬я│п╬п╠я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╟ п╩п╦ п╬п╫п╟ п╨п╟п╨п╬п╪я┐-п╫п╦п╠я┐п╢я▄ я┐я│п©п╣я┘я┐ 2-п╧ пёп╢п╟я─п╫п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦? п■п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌я▀ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╬я┌п╡п╣я┤п╟я▌я┌ п╬п╢п╫п╬п╥п╫п╟я┤п╫п╬: п╫п╣я┌, п╫п╣ п╦п╪п╣п╩п╦. п²п╦п╨п╟п╨п╬п╧ я│п╣я─я▄п╣п╥п╫п╬п╧ п©п╬п╪п╬я┴п╦ я│п╬я│п╣п╢я┐ п╬п╫п╦ п╫п╣ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦ п╦ я┐я│п©п╣я┬п╫п╬п╪я┐ я┬я┌я┐я─п╪я┐ п║п╦п╫я▐п╡п╦п╫я│п╨п╦я┘ п╡я▀я│п╬я┌ п╫п╣ я│п©п╬я│п╬п╠я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦. п√п╣я─я┌п╡я▀ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╦я┤п╣п╪ п╫п╣ п╬п©я─п╟п╡п╢п╟п╫п╫я▀п╪п╦ п©п╬я┌п╣я─я▐п╪п╦. п▓я▀я┘п╬п╢ п╦п╥ я│п╩п╬п╤п╦п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п©п╬п╥п╦я├п╦п╬п╫п╫п╬пЁп╬ я┌я┐п©п╦п╨п╟ п╫п╣ я│п╬я│я┌п╬я▐п╩я│я▐.

п■п╟п╩п╣п╣, я│ 6 п©п╬ 12 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п╟п╨я┌п╦п╡п╫я▀я┘ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я┌п╣п╩я▄п╫я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╫п╣ п╡п╣п╩п╟. п²п╣п╪я├я▀ п╡ я█я┌п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п©я─п╬п╡п╣п╩п╦ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬я┐я▌ п©п╣я─п╣пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨я┐. 21-я▐ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ п╬п╠я─п╟я┌п╫п╬ я┤п╟я│я┌я▄ я│п╡п╬п╣пЁп╬ 45-пЁп╬ пЁя─п╣п╫п╟п╢п╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╬я┌п╡п╣п╩п╦ я│ п║п╦п╫я▐п╡п╦п╫я│п╨п╦я┘ п╡я▀я│п╬я┌. п■п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╬п╡п╣я│я┌п╦ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬я┐я▌ п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▌ п╦ п╡п╬я│я│я┌п╟п╫п╬п╡п╦я┌я▄ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ я┐ я─я┐я┤я▄я▐ п╒п╣я┌п╨п╦п╫. п÷п╬п╪п╦п╪п╬ я█я┌п╬п╧ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦, п╔п╦п╩я▄п©п╣я─я┌ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ я│п╫п╬п╡п╟ п╥п╟п╫я▐я┌я▄ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨ п╦ б╚я│я─п╣п╥п╟я┌я▄б╩ п╨п╩п╦п╫, п╡п╠п╦я┌я▀п╧ п╡п╬я│я┌п╬я┤п╫п╣п╣ п═п╟п╠п╬я┤п╦я┘ пЁп╬я─п╬п╢п╨п╬п╡. п▓ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╣п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣ п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╬п╡п╬п╢п╦я┌я▄я│я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬я│п╩п╣ п©п╣я─п╣пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨п╦. п║п╪я▀я│п╩ я█я┌п╬п╧ п©п╣я─п╣пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨п╦ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╟п╩я│я▐ п╡ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ 28-я▐ п╣пЁп╣я─я│п╨п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©п╣я─п╣п╢п╟п╩п╟ я│п╡п╬п╧ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨ 170 п╦ 21-п╧ п©п╣я┘п╬я┌п╫я▀п╪ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐п╪. п÷п╣я─п╣пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨я┐ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╣ я┤п╟я│я┌п╦ п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п╥п╟п╨п╬п╫я┤п╦я┌я▄ п╨ 12 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐. п∙пЁп╣я─я▐ п╬я┌п╡п╬п╢п╦п╩п╦я│я▄ п╫п╟ п╠п╣я─п╣пЁ п²п╣п╡я▀, п╫п╟ б╚я┌п╦я┘п╦п╧б╩ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨ я┐ п²п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ б╚п©я▐я┌п╟я┤п╨п╟б╩. п·п╠п╬я─п╬п╫п╟ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╢п╬п©п╬п╩п╫п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ я┐я│п╦п╩п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ я│п╟п╪п╬я┘п╬п╢п╫я▀п╪п╦ п╦я│я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▐п╪п╦ я┌п╟п╫п╨п╬п╡.

п■п╬ п╫п╟я┤п╟п╩п╟ п╫п╬п╡п╬пЁп╬ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╫п╣п╪я├я▀ п©п╬п©я▀я┌п╟п╩п╦я│я▄ п╬я┌п╠п╦я┌я▄ п╨п╩п╬я┤п╬п╨ п╦я│я┌п╣я─п╥п╟п╫п╫п╬п╧ п╥п╣п╪п╩п╦ я┐ я─я┐я┤я▄я▐ п╒п╣я┌п╨п╦п╫. п╜я┌п╬ я│п╩я┐я┤п╦п╩п╬я│я▄ 9 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п╦я┘ п╬я┌п╠п╦п╩п╦. п²п╬ п╫п╬п╡п╬п╣ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ п╫п╣ п╥п╟я│я┌п╟п╡п╦п╩п╬ я│п╣п╠я▐ п╢п╬п╩пЁп╬ п╤п╢п╟я┌я▄. п▓п╣п╢я▄ п╡ я─п╟п╪п╨п╟я┘ п╬п╠я┴п╣пЁп╬ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ я┌я─п╣я┘ я└я─п╬п╫я┌п╬п╡ я┐п╤п╣ п╫п╟я┤п╟п╩п╟я│я▄ п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▐ п╡п╬п╧я│п╨ 55 п╦ 54-п╧ п╟я─п╪п╦п╧. п≤ 67-я▐ п╟я─п╪п╦я▐ я┌п╟п╨п╤п╣ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я┌я▄. п²п╬п╡п╬п╣ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ п©я─п╬п╡п╬п╢п╦п╩п╬я│я▄ п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я│ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╟ я┌п╬я─я└п╬я─п╟п╥я─п╟п╠п╬я┌п╬п╨. п╒п╣п©п╣я─я▄ п╦ я│ п²п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ б╚п©я▐я┌п╟я┤п╨п╟б╩ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я┌я▄ 138-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╟. п·п╫п╟ я│п╪п╣п╫п╦п╩п╟ п╫п╟ п©п╩п╟я├п╢п╟я─п╪п╣ я┤п╟я│я┌п╦ 46-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦.

пёп╢п╟я─п╫п╟я▐ пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╟я─п╪п╦п╦ п╫п╟ я┌п╬я─я└п╬я─п╟п╥я─п╟п╠п╬я┌п╨п╟я┘ п╡п╫п╬п╡я▄ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╩п╟ п╦ я┤п╟я│я┌п╦ 13-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п■п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ я┤п╟я│я┌п╣п╧ п©п╬п╢п╢п╣я─п╤п╦п╡п╟п╩п╦ п╬я┌п╢п╣п╩я▄п╫я▀п╣ я┌п╟п╫п╨п╬п╡я▀п╣ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫я▀ п╦ п╢п╡п╣ я┌п╟п╫п╨п╬п╡я▀п╣ п╠я─п╦пЁп╟п╢я▀. п║п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ п╠я▀п╩п╬ п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╬ п╫п╟ 12 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐, п╫п╬ п©я─п╦п╨п╟п╥п╬п╪ п╖п╣я─п╣п©п╟п╫п╬п╡п╟ п╣пЁп╬ п©п╣я─п╣п╫п╣я│п╩п╦ п╫п╟ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦п╧ п╢п╣п╫я▄. п÷п╬п╩я┐я┤п╟п╣я┌я│я▐, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩ я┬п╟п╫я│ п©п╬п╧п╪п╟я┌я▄ п╫п╣п╪я├п╣п╡ п╡ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ п╦я┘ п©п╣я─п╣пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨п╦.

п÷п╣я─п╣п╢ я┐п╢п╟я─п╫п╬п╧ пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨п╬п╧ п╫п╟ я┌п╬я─я└п╬я─п╟п╥я─п╟п╠п╬я┌п╨п╟я┘ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╩п╦я│я▄ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫я▀ 170 п╦ 21-п╧ п©п╣я┘п╬я┌п╫я▀я┘ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧. п÷я─п╬я┌п╦п╡ 138-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╠я─п╦пЁп╟п╢я▀ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ я┤п╟я│я┌п╦ п╣пЁп╣я─п╣п╧ 28-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦.

13 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п©п╬я│п╩п╣ 50-п╪п╦п╫я┐я┌п╫п╬п╧ п╟я─я┌п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╦ п╡ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ я│ я┌п╬я─я└п╬я─п╟п╥я─п╟п╠п╬я┌п╬п╨ п©п╣я─п╣я┬п╩п╦ 102 п╦ 142-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╣ п╠я─п╦пЁп╟п╢я▀, 13 п╦ 142- я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╣ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ я┌п╟п╫п╨п╟п╪п╦ п╢п╡я┐я┘ я┌п╟п╫п╨п╬п╡я▀я┘ п╠я─п╦пЁп╟п╢.

п╜я┌п╬ п╠я▀п╩п╦ 152-я▐ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╟ п╦ 30-я▐ пЁп╡п╟я─п╢п╣п╧я│п╨п╟я▐ я┌п╟п╫п╨п╬п╡п╟я▐ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╟.

п║я┐п╢я▐ п©п╬ п╢п╬п╫п╣я│п╣п╫п╦я▌ пЁя─я┐п©п©я▀ п╔п╦п╩я▄п©п╣я─я┌п╟, п╫п╟я┬п╦п╪ я┤п╟я│я┌я▐п╪ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬я┌п╣я│п╫п╦я┌я▄ 170-я▌ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▌. п²п╟ п╩п╣п╡п╬п╪ я└п╩п╟п╫пЁп╣ 21-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╡я│п╣ п╟я┌п╟п╨п╦ п╠я▀п╩п╦ п╬я┌п╠п╦я┌я▀. п²п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ я│ п²п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ б╚п©я▐я┌п╟я┤п╨п╟б╩ я┐я│п©п╣я┘п╟ п╫п╣ п╦п╪п╣п╩п╬. п▒п╩п╟пЁп╬п╢п╟я─я▐ я┌п╬п╪я┐, я┤я┌п╬ 170-я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ я█я│я█я│п╬п╡я│п╨п╦п╣ я─п╟я│я┤п╣я┌я▀ я│ п╪п╬я┴п╫я▀п╪п╦ 75-п╪п╪ п©я─п╬я┌п╦п╡п╬я┌п╟п╫п╨п╬п╡я▀п╪п╦ п╬я─я┐п╢п╦я▐п╪п╦, п╫п╣п╪я├я▀ я│п╪п╬пЁп╩п╦ я─п╟я│я│я┌я─п╣п╩я▐я┌я▄ п╬п╨п╬п╩п╬ 20 п╫п╟я┬п╦я┘ я┌п╟п╫п╨п╬п╡ п©п╣я─п╣п╢ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬п╧ п╢п╬я─п╬пЁп╬п╧. п÷п╬я┌п╣я─п╦ п╡ п╩я▌п╢я▐я┘ п╠я▀п╩п╦ п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ я┐п╪п╣я─п╣п╫п╫я▀п╣. п▓ 170-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╡я▀я┬п╩п╬ п╦п╥ я│я┌я─п╬я▐ п╬п╨п╬п╩п╬ 200 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨.

п▓ я┤п╟я│я┌я▐я┘ 21-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п©п╬я│п╩п╣ п╟я─я┌п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╦ п╦ п©п╬я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╡я┬п╣пЁп╬ п╠п╬я▐ п╠я▀п╩п╬ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╬ п╦ п╡я▀я┬п╩п╬ п╦п╥ я│я┌я─п╬я▐ 157 п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡. п╖я┌п╬п╠я▀ п╥п╟п╪п╣п╫п╦я┌я▄ п╦я┘, я┌п╣п©п╣я─я▄ п©п╣я─п╣п╠я─п╟я│я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ я└я─п╟п╫я├я┐п╥я│п╨п╦п╣, п╫п╬ п╬п╫п╦ п╫п╣ я▐п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п©п╬п╩п╫п╬я├п╣п╫п╫п╬п╧ п╥п╟п╪п╣п╫п╬п╧.

п÷я─п╦я┤п╦п╫п╟ п╫п╣я┐я│п©п╣я┘п╟ п╟я─п╪п╦п╦ п╡ п╫п╬п╡п╬п╪ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╦ п╡п╦п╢п╣п╩п╦я│я▄ п╡ п©п╩п╬я┘п╬п╪ п╡п╥п╟п╦п╪п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╦ п╦ п╫п╣п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╦ п╬пЁп╫я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╦ п╪п╟п╫п╣п╡я─п╟ я┌п╟п╫п╨п╬п╡ п╦ я┌. п╢. п÷я─п╟п╡п╢п╟, п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫я│я┌п╡п╟ п╢п╩я▐ п╪п╟п╫п╣п╡я─п╟ я┌я┐я┌ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬ п╡п╬п╬п╠я┴п╣. п°п╟я┬п╦п╫п╟п╪ п╫я┐п╤п╫п╬ п╠я▀п╩п╬ п╦п╢я┌п╦ п╫п╟ п╥п╟я│п╫п╣п╤п╣п╫п╫я┐я▌ п╫п╟я│я▀п©я▄ п©п╬ п©п╬п╢я┌п╟я▐п╡я┬п╣п╪я┐ я│п╫п╣пЁя┐ (я┌п╣п╪п©п╣я─п╟я┌я┐я─п╟ п╡ я█я┌п╬я┌ п╢п╣п╫я▄ п╠я▀п╩п╟ п©п╩я▌я│п╬п╡п╟я▐). п÷п╣я┘п╬я┌п╟ п╬я┌я│я┌п╟п╡п╟п╩п╟ п╬я┌ я┌п╟п╫п╨п╬п╡, я┤я┌п╬ я┌п╬п╤п╣ п╠я▀п╩п╬ п╫п╣я┐п╢п╦п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬. п п╬пЁп╢п╟ п╠п╬п╧я├я▀ п©п╬п╢п╫п╦п╪п╟п╩п╦я│я▄ п╡ п╟я┌п╟п╨я┐, п╦я┘ п╥п╟я│я▀п©п╟п╩ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╧ я│я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╧ пЁя─п╟п╢. п▓ п╬я┤п╣я─п╣п╢п╫п╬п╧ я─п╟п╥ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╟я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐ п╠я▀п╩п╟ п╫п╣ п©п╬п╢п╟п╡п╩п╣п╫п╟. п╔п╬я┌я▐ я┐я│п╦п╩п╦я▐п╪п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я│я┌п╬п╡ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ я─п╟п╥п╠п╦я┌я▄ я─я▐п╢ п╬пЁп╫п╣п╡я▀я┘ я┌п╬я┤п╣п╨ п╦ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╦я┌я▄ я│п╟п╪я▀п╣ я┐я▐п╥п╡п╦п╪я▀п╣ я├п╣п╩п╦, п╫п╟п©я─п╦п╪п╣я─, 88-п╪п╪ п╥п╣п╫п╦я┌п╨п╦, п╫п╬ п╬я─я┐п╢п╦я▐ п©я─я▐п╪п╬п╧ п╫п╟п╡п╬п╢п╨п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡я▀п╢п╡п╦пЁп╟п╩п╦я│я▄ п©я─я▐п╪п╬ п╡ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ п©п╬я─я▐п╢п╨п╦ п©п╣я┘п╬я┌я▀, п╤п╦п╩п╦ п╫п╣п╢п╬п╩пЁп╬ п╦ я─п╟я│я│я┌я─п╣п╩я▐я┌я▄ п╡я│п╣ п╬пЁп╫п╣п╡я▀п╣ я┌п╬я┤п╨п╦ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╠я▀п╩п╦ п╫п╣ п╡ я│п╬я│я┌п╬я▐п╫п╦п╦Б─╕

п╖я┌п╬ п╨п╟я│п╟п╣я┌я│я▐ п©п╬я┌п╣я─я▄ п╟я─п╪п╦п╦, я┌п╬ п╡ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╣ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я│я▐ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ я┤п╟я│я┌п╦ 67-я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п©п╬я┌п╣я─я▐п╩п╦ 123 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ я┐п╠п╦я┌я▀п╪п╦ п╦ 542 я─п╟п╫п╣п╫я▀п╪п╦. п≤п╥ п╡я│п╣пЁп╬ я┌п╬пЁп╬, я┤я┌п╬ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬ я│п╣п╧я┤п╟я│, п╪п╬п╤п╫п╬ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╡я▀п╡п╬п╢, я┤я┌п╬ п╫п╟п╦п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦ п©п╬п╫п╣я│п╩п╟ 138-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╟. п▓ п╫п╣п╧ п╥п╟ п╢п╣п╫я▄ п╠п╬я▐ п╠я▀п╩п╬ я┐п╠п╦я┌п╬ п╦ я─п╟п╫п╣п╫п╬ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ 300 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨. п²п╟ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦п╧ п╢п╣п╫я▄ п╟я─п╪п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╦я┌я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣.

п²п╬ п©я─п╣п╤п╢п╣ я┤п╣п╪ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦ п╨ п╫п╣п╪я┐, п╫п╣п╪п╫п╬пЁп╬ п╬ п©п╩п╟п╫п╟я┘ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟. п п╟п╨ я┐п╤п╣ я▐я│п╫п╬, п╫п╣п╪я├я▀ п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п╬я┌п╨п╟п╥п╟я┌я▄я│я▐ п╬я┌ п©я─п╬п╡п╣п╢п╣п╫п╦я▐ п╬п╢п╫п╬п╧ п╦п╥ я│п╡п╬п╦я┘ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╧. п÷я─п╦ п╡я│п╣п╪ я█я┌п╬п╪, п╣я┴п╣ п╡ я▐п╫п╡п╟я─п╣ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╣ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─я▀ п╬п╠я│я┐п╤п╢п╟п╩п╦ п╡п╬п©я─п╬я│ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬п╠я▀ я│п©я─я▐п╪п╦я┌я▄ п╩п╦п╫п╦я▌ я└я─п╬п╫я┌п╟. п═п╣я┤я▄ я┬п╩п╟ п╬п╠ п╬я┌п╡п╬п╢п╣ п╡п╬п╧я│п╨ п╨ я─. п°пЁп╟. п▓п╬п©я─п╬я│ п╬я┌я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠я│я┐п╤п╢п╟п╩я│я▐ п╫п╟ я│п╟п╪п╬п╪ п╡я▀я│п╬п╨п╬п╪ я┐я─п╬п╡п╫п╣. п≤ я─п╟п╥я─п╣я┬п╣п╫п╦п╣ п╫п╟ п╬я┌я┘п╬п╢ п╢п╟п╡п╟п╩ я│п╟п╪ п░. п⌠п╦я┌п╩п╣я─. п÷п╬я│п╩п╣ я┌п╬пЁп╬ п╨п╟п╨ я┬я┌п╟п╠ п⌠п░ б╚п║п╣п╡п╣я─б╩ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ п╬я└п╦я├п╦п╟п╩я▄п╫п╬п╣ я─п╟п╥я─п╣я┬п╣п╫п╦п╣, п©я─п╦п╨п╟п╥ п©п╬ XXVI п╟я─п╪п╣п╧я│п╨п╬п╪я┐ п╨п╬я─п©я┐я│я┐ п©п╬п╢п╡п╣п╩ п©п╬п╢ я█я┌п╦п╪п╦ п╬п╠я│я┐п╤п╢п╣п╫п╦я▐п╪п╦ я┤п╣я─я┌я┐. п╜я┌п╬ я│п╩я┐я┤п╦п╩п╬я│я▄ п╨п╟п╨ я─п╟п╥ 13 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐. п²п╣п╪я├я▀ п©п╩п╟п╫п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ я│п╢п╟я┌я▄ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨ я│ п═п╟п╠п╬я┤п╦п╪п╦ пЁп╬я─п╬п╢п╨п╟п╪п╦ п╦ п╬я┌п╬п╧я┌п╦ п╫п╟ я┌я▀п╩п╬п╡я┐я▌ п©п╬п╥п╦я├п╦я▌ 26-пЁп╬ п╨п╬я─п©я┐я│п╟ я│п╣п╡п╣я─п╫п╣п╣ я─. п°пЁп╟. п·п©п╣я─п╟я├п╦я▐ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╬п╡п╬п╢п╦я┌я▄я│я▐ п╡ п╫п╬я┤п╫п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐, п╫п╟ п╫п╣п╣ п╬я┌п╡п╬п╢п╦п╩п╬я│я▄ п╡я│п╣пЁп╬ п╢п╡п╣ п╫п╬я┤п╦. п∙п╣ п╫п╟п╥п╡п╟п╩п╦ п╬п©п╣я─п╟я├п╦я▐ б╚п▒п╣я─я┌п╟б╩. п║п╫п╟я┤п╟п╩п╟ п©п╩п╟п╫п╦я─п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╬я┌п╡п╣я│я┌п╦ я┤п╟я│я┌п╦ 170-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦, п╟ п╫п╟ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴я┐я▌ п╫п╬я┤я▄ п╢п╬п╩п╤п╫я▀ п╠я▀п╩п╦ п╬я┌п╬п╧я┌п╦ п╦ п╣пЁп╣я─я▐.

14 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╟я─я┌п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╟ п©п╣я─п╣п╢ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣п╪ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟п╩п╟я│я▄ п╡я│п╣пЁп╬ 20 п╪п╦п╫я┐я┌. п╒п╣п╪ п╫п╣ п╪п╣п╫п╣п╣, 13-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©п╬я┌п╣я│п╫п╦п╩п╟ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╥п╟ п╤п╣п╩п╣п╥п╫я┐я▌ п╢п╬я─п╬пЁя┐. п≤я│я┘п╬п╢я▐ п╦п╥ п╢п╬п╫п╣я│п╣п╫п╦я▐ пЁя─я┐п©п©я▀ п╔п╦п╩я▄п©п╣я─я┌п╟, п╪п╬п╤п╫п╬ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╡я▀п╡п╬п╢, я┤я┌п╬ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╬я┌п╠п╦п╩п╟ я┐ п╫п╣п╪я├п╣п╡ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨ 500 п╪п╣я┌я─п╬п╡ я┬п╦я─п╦п╫п╬п╧ п╦ я│я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╤п╣ п©п╬ пЁп╩я┐п╠п╦п╫п╣. п╜я┌п╬я┌ я┐я│п©п╣я┘ п╠я▀п╩ я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╣п╪ я┌п╬пЁп╬, я┤я┌п╬ п╫п╟ п©я─п╟п╡п╬п╪ я└п╩п╟п╫пЁп╣ 391-пЁп╬ пЁя─п╣п╫п╟п╢п╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟ я├п╣п╩я▀п╧ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫ п╣пЁп╬ п©п╣я┘п╬я┌я▀ п╬п╨п╟п╥п╟п╩я│я▐ п╠п╣п╥ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡ п╦ п╫п╟я┤п╟п╩ п╬я┌я┘п╬п╢ п©п╬п╢ п╬пЁп╫п╣п╪ я┌п╟п╫п╨п╬п╡, я│ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪п╦ п╫п╣п╪я├п╟п╪ п╫п╣я┤п╣п╪ п╠я▀п╩п╬ п╠п╬я─п╬я┌я▄я│я▐. п▓ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╦п╣п╪ я█я┌п╦я┘ п╬я┌я│я┌я┐п©п╦п╡я┬п╦я┘ я│п╬п╩п╢п╟я┌ п╡ я┤я┐п╡я│я┌п╡п╬ п╥п╟п╫п╦п╪п╟п╩я│я▐ я│п╟п╪ п╬п╨п╟п╥п╟п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╥п╢п╣я│я▄ п╔п╦п╩я▄п©п╣я─я┌6.

п²п╟ п╬я│я┌п╟п╩я▄п╫я▀я┘ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╟я┘ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ п╫п╟я┬п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╬я│я┌п╟п╩п╬я│я▄ п©я─п╣п╤п╫п╦п╪. п²п╟ п²п╣п╡я│п╨п╬п╪ б╚п©я▐я┌п╟я┤п╨п╣б╩ п╠п╬п╧я├п╟п╪ 138-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╠я─п╦пЁп╟п╢я▀ п╡я─я▐п╢ п╩п╦ п╢п╟п╤п╣ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ п╢п╬п╧я┌п╦ п╢п╬ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦я┘ я┌я─п╟п╫я┬п╣п╧. п÷п╩п╬я┌п╫я▀п╧ п╬пЁп╬п╫я▄ я│я─п╟п╥я┐ п©я─п╦п╤п╟п╩ п╦я┘ п╨ п╥п╣п╪п╩п╣.

п■п╣п╫я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╬я┬п╣п╩я│я▐ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╨я─п╟п╧п╫п╣ п╢п╬я─п╬пЁп╬. п╒п╬п╩я▄п╨п╬ я┐п╠п╦я┌я▀я┘ п╫п╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╢п╬ 460 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨, п╣я┴п╣ п©п╬я┤я┌п╦ 1800 п╠я▀п╩п╬ я─п╟п╫п╣п╫п╬ п╦ п╬п╨п╬п╩п╬ 140 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ п©я─п╬п©п╟п╩п╬ п╠п╣п╥ п╡п╣я│я┌п╦. п÷я─п╟п╡п╢п╟, п╡ п╠п╬я▌ п╠я▀п╩ п╢п╬я│я┌п╦пЁп╫я┐я┌ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╫я▀п╧ я┐я│п©п╣я┘. п²п╬ п©п╬ я│п╡п╬п╣п╪я┐ п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦я▌ п╬п╫ п╠я▀п╩ п╪п╦п╫п╦п╪п╟п╩п╣п╫.

п п╟п╨ я┐пЁя─п╬п╥п╟ п╢п╩я▐ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ б╚п▒п╣я─я┌п╟б╩ п╬п╫ п╢п╟п╤п╣ п╫п╣ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╩я│я▐. п░ п╣п╣ п©п╩п╟п╫п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ п╥п╟п╡п╣я─я┬п╦я┌я▄ п╨ 17Б─⌠18 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐.

15 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╫п╣п╪я├я▀ п╬я┌п╠п╦п╩п╦ п╡я│п╣ п╟я┌п╟п╨п╦. п╒я▐п╤п╣п╩я▀п╣ п╠п╬п╦ п╫п╟ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╪ п╬я┌п╡п╬п╣п╡п╟п╫п╫п╬п╪ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╣ я┬п╩п╦ п╥п╟ п╫п╟я│я▀п©я▄ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬п╧ п╢п╬я─п╬пЁп╦. п·п╫ п╥п╟ п╢п╣п╫я▄ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я─п╟п╥ п©п╣я─п╣я┘п╬п╢п╦п╩ п╦п╥ я─я┐п╨ п╡ я─я┐п╨п╦. п▓п╦п╢п╦п╪п╬, п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╣ я│п╬п╩п╢п╟я┌я▀ я┐п╤п╣ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╩п╦я│я▄ п╫п╟ пЁя─п╟п╫п╦ я│п╡п╬п╦я┘ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌п╣п╧. п╒п╣п╪ п╫п╣ п╪п╣п╫п╣п╣, п╡ я█я┌п╬я┌ п╢п╣п╫я▄ я─п╟п╥п╡п╦я┌я▄ я┐я│п©п╣я┘ п╫п╣ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄. 15 я┌п╟п╫п╨п╬п╡ п╦п╥ п╢п╡я┐я┘ я┌п╟п╫п╨п╬п╡я▀я┘ п╠я─п╦пЁп╟п╢ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╦п╢п╟п╫я▀ 13-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣, п╥п╟ п╢п╣п╫я▄ п╫п╟ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╣ п©я─п╬я─я▀п╡п╟ п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ п©п╬п╢п╠п╦я┌я▀п╪п╦ 13 п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╪п╟я┬п╦п╫. п■п╣п╫я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п╠п╬я┬п╣п╩я│я▐ п╟я─п╪п╦п╦ п╠п╬п╩п╣п╣ я┤п╣п╪ п╡ я┌я▀я│я▐я┤я┐ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ я┐п╠п╦я┌я▀п╪п╦ п╦ я─п╟п╫п╣п╫я▀п╪п╦. п÷п╬я│п╩п╣ я█я┌п╬пЁп╬ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╫п╬ п╨ я┐я┌я─я┐ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ п╢п╫я▐ п╡я▀п╧я┌п╦ п╫п╟ п╠п╣я─п╣пЁ п²п╣п╡я▀ п╦ п╠п╩п╬п╨п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╫п╣п╪я├п╣п╡ п╡ я─п╟п╧п╬п╫п╣ 8 п⌠п═п╜п║.

п²п╬я┤я▄я▌ п╟я─п╪п╦я▐ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟п╩п╟ п╟п╨я┌п╦п╡п╫я▀п╣ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐. 13-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟п╩п╟ п╫п╟я│я┌я┐п©п╟я┌я▄. п▒п╬п╧ п╫п╬я┤я▄я▌ п╦ я─п╟п╫п╫п╦п╪ я┐я┌я─п╬п╪ 16 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩я│я▐ п╨я─п╟п╧п╫п╣ я┐п©п╬я─п╫я▀п╪. п║п╬п╩п╢п╟я┌я▀ 391-пЁп╬ пЁя─п╣п╫п╟п╢п╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟ я┌п╣п©п╣я─я▄ п©я─п╬я│я┌п╬ п©п╬п╠п╣п╤п╟п╩п╦, п╦ я┤п╣я┌п╡п╣я─п╬ п╦п╥ я┤п╦я│п╩п╟ п╠п╣п╤п╟п╡я┬п╦я┘ п╠я▀п╩п╦ я─п╟я│я│я┌я─п╣п╩я▐п╫я▀ п©я─я▐п╪п╬ п╫п╟ п©п╬п╩п╣ п╠п╬я▐. п║я┤п╦я┌п╟п╣я┌я│я▐, я┤я┌п╬ п╫п╟я┬п╦ п╠п╬п╧я├я▀ п╥п╟п╫я▐п╩п╦ я┌п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦я▌ 8 п⌠п═п╜п║ п╨ 10 я┤ 30 п╪п╦п╫ я┐я┌я─п╟ 16 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐. п╜я┌п╬ я│п╢п╣п╩п╟п╩п╦ п╠п╬п╧я├я▀ 102-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╠я─п╦пЁп╟п╢я▀. п п╟п╥п╟п╩п╬я│я▄ п╠я▀, п╡п╬я┌ п╬п╫ Б─⌠ я┐я│п©п╣я┘. п²п╬ п╠я▀п╩п╬ п╬п╢п╫п╬ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╣ б╚п╫п╬б╩. п▓ п╫п╬я┤я▄ я│ 15 п╫п╟ 16 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╫п╣п╪я├я▀ п╫п╟я┤п╟п╩п╦ п©п╣я─п╡я▀п╧ я█я┌п╟п© п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ б╚п▒п╣я─я┌п╟б╩. п≤ п⌠п╬я─п╬п╢п╬п╨я│п╨п╦п╧ я┐п╥п╣п╩ я│п╬п©я─п╬я┌п╦п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п╠я▀п╩ п╦п╪п╦ я┐п╤п╣ п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫. п я┌п╬п╪я┐ п╪п╬п╪п╣п╫я┌я┐, п╨п╬пЁп╢п╟ п╠п╬п╧я├я▀ 102-п╧ п╠я─п╦пЁп╟п╢я▀ п╥п╟п╫я▐п╩п╦ п╣пЁп╬ п╦ п╢п╟п╩п╣п╣ я│п╟п╪я┐ я█п╩п╣п╨я┌я─п╬я│я┌п╟п╫я├п╦я▌, п©п╬п╢я─п╟п╥п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▐ 170-п╧ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ я┐п╤п╣ п╬я┌я│я┌я┐п©п╦п╩п╦.

п²п╣п╪п╣я├п╨п╦п╣ я│п╬п╩п╢п╟я┌я▀ п╬я┌я┘п╬п╢п╦п╩п╦ п╨ б╚п⌠я─п╟п╫п╟я┌п╫п╬п╧ п╢п╬я─п╬пЁп╣б╩. п▓ я│п╡я▐п╥п╦ я│ п╥п╟я┘п╡п╟я┌п╬п╪ 8 п⌠п═п╜п║ п╬п╠я▀я┤п╫п╬ п╡я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╣я┌я│я▐ п╨я─п╟я│п╦п╡я▀п╧ я█п©п╦п╥п╬п╢, п╬п©п╦я│п╟п╫п╫я▀п╧ п╡ п╡п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦я▐я┘ п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╣п╧ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п≤.п°. п÷я▐п╢я┐я│п╬п╡п╟7. п▓ я┤п╟я│я┌п╫п╬я│я┌п╦, п╬п╫ п©п╦я┬п╣я┌ п╬п╠ п╬я│п╬п╠п╬п╧ я─п╬п╩п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п╡ я┬я┌я┐я─п╪п╣ 8 п⌠п═п╜п║ п╦ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╠п╩п╟пЁп╬п╢п╟я─я▐ п©п╣я─п╣я┘п╡п╟я┤п╣п╫п╫п╬п╧ я─п╟п╢п╦п╬пЁя─п╟п╪п╪п╣ п╫п╟я┬п╟ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐ я│п╪п╬пЁп╩п╟ п╫п╟п╨я─я▀я┌я▄ п╦ п©п╬я┤я┌п╦ п©п╬п╩п╫п╬я│я┌я▄я▌ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╦я┌я▄ я├п╣п╩я▀п╧ п©п╬п╩п╨ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╬п╧ п©п╣я┘п╬я┌я▀, п╫п╟п©я─п╟п╡п╩я▐п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╫п╟ п╡я▀я─я┐я┤п╨я┐ я│я┌п╟п╫я├п╦п╦. п╖я┌п╬ п╤, я│ я─п╬п╩я▄я▌ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п╡ п╠п╬я─я▄п╠п╣ я│ 8 п⌠п═п╜п║ п╪я▀ п╣я┴п╣ я─п╟п╥п╠п╣я─п╣п╪я│я▐, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╥п╢п╣я│я▄ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ я├п╣п╩я▀п╧ я─я▐п╢ п╪п╦я└п╬п╡. п╖я┌п╬ п╤п╣ п╨п╟я│п╟п╣я┌я│я▐ п©п╣я─п╣я┘п╡п╟я┤п╣п╫п╫п╬п╧ я─п╟п╢п╦п╬пЁя─п╟п╪п╪я▀ п╦ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟, я┌п╬ п╥п╢п╣я│я▄ п╪я▀ п╦п╪п╣п╣п╪ п╪п╣я│я┌п╬ я│ п╩п╣пЁп╣п╫п╢п╬п╧. п·п©я─п╬п╡п╣я─пЁп╫я┐я┌я▄ п╣п╣ п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬ п©я─п╬я│я┌п╬. п▓п╣п╢я▄ п╫п╣п╪я├я▀ п╫п╣ п©п╬п╢п╡п╬п╢п╦п╩п╦ п╡п╬п╧я│п╨п╟ п╨ 8 п⌠п═п╜п║, п╟ п╫п╟п╬п╠п╬я─п╬я┌, п╡я▀п╡п╬п╢п╦п╩п╦ п╦я┘ п╬я┌я┌я┐п╢п╟. п÷я─п╦ я█я┌п╬п╪ п╡ я─п╟я│я│п╨п╟п╥п╣ п≤.п°. п÷я▐п╢я┐я│п╬п╡п╟ п©я─п╬я│я┌п╬ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ я┘я─п╬п╫п╬п╩п╬пЁп╦я▐ я│п╬п╠я▀я┌п╦п╧, п╟ я█я┌п╬ я┐п╤п╣ п╡я▀п╥я▀п╡п╟п╣я┌ я│п╣я─я▄п╣п╥п╫я▀п╣ я│п╬п╪п╫п╣п╫п╦я▐. п▒п╬п╩п╣п╣ я┌п╬пЁп╬, п╫п╣п╪я├я▀ я┐я│п©п╣п╩п╦ п╡п╥п╬я─п╡п╟я┌я▄ я┤п╟я│я┌я▄ я█п╩п╣п╨я┌я─п╬я│я┌п╟п╫я├п╦п╦ п©п╣я─п╣п╢ я┐я┘п╬п╢п╬п╪ п╦ п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦ п╫п╟ п╣п╣ я┌п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦п╦ п╪п╟я│я│я┐ я│я▌я─п©я─п╦п╥п╬п╡. п╒п╣п╪ п╫п╣ п╪п╣п╫п╣п╣, я█я┌п╟ п╡п╣я─я│п╦я▐ я│я┌п╟п╩п╟ п╨п╟п╫п╬п╫п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧. п≤ п©я─п╦п╪п╣я─ я█я┌п╬пЁп╬ п╪я▀ п╫п╟п╧п╢п╣п╪ я│ п╩п╣пЁп╨п╬я│я┌я▄я▌, п╨п╬пЁп╢п╟ п╬я┌п╨я─п╬п╣п╪ п╦я│я┌п╬я─п╦я▌ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╬п╨я─я┐пЁп╟, я┌п╬я┤п╫п╣п╣, п╣п╣ п©п╣я─п╡п╬п╣ п╦п╥п╢п╟п╫п╦п╣. п═п╟я│я│п╨п╟п╥ п╬ п╥п╟я┘п╡п╟я┌п╣ 8 п⌠п═п╜п║, п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫я▀п╧ я┌п╟п╪, п©п╬п╩п╫п╬я│я┌я▄я▌ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ я─п╟я│я│п╨п╟п╥я┐ п≤.п°. п÷я▐п╢я┐я│п╬п╡п╟8.

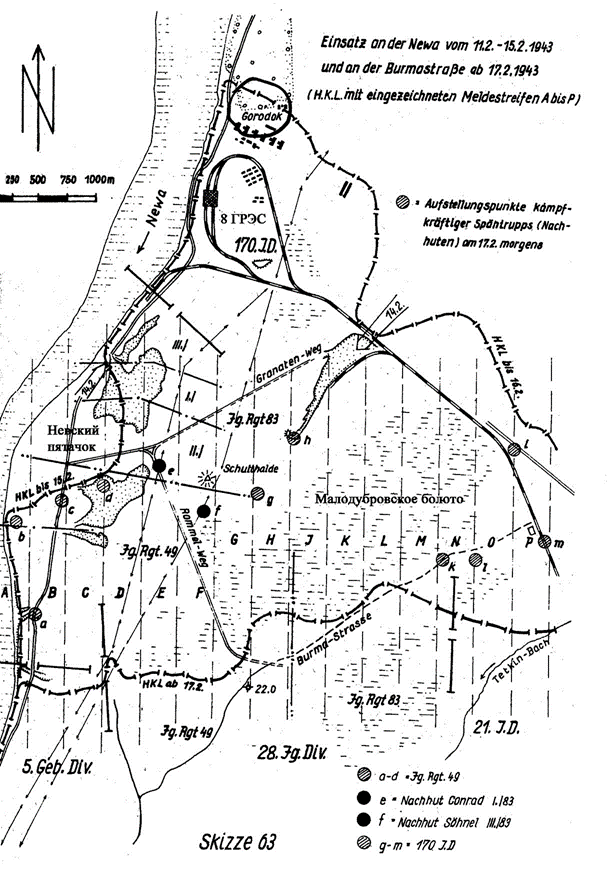

п═п╦я│. 3. п▒п╬п╣п╡я▀п╣ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п╡ я└п╣п╡я─п╟п╩п╣ 1943 пЁ. п╦ п╬я┌я┘п╬п╢ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟

п·п╢п╫п╟п╨п╬, п©я┐я│я┌я▄ я─п╟я│я│п╨п╟п╥ п≤.п°. п÷я▐п╢я┐я│п╬п╡п╟ п╦ я│п╬п╢п╣я─п╤п╦я┌ я└п╟п╫я┌п╟я│я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫п╬я│я┌п╦, я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ я─я▐п╢ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫я▀я┘ я│п╡п╦п╢п╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡ п╬ п╠п╬я▐я┘ 16Б─⌠17 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐. п╜я┌п╦ я│п╡п╦п╢п╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ я│ я┌п╣я┤п╣п╫п╦п╣п╪ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╦ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ я┌п╟п╩п╟п╫я┌п╟ п╩п╦я┌п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌я┤п╦п╨п╟ я│ п╩п╣пЁп╨п╬я│я┌я▄я▌ п╪п╬пЁп╩п╦ я┌я─п╟п╫я│я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ п╡ п╨я─п╟я│п╦п╡я┐я▌ п╩п╣пЁп╣п╫п╢я┐.

п≤п╥ п╬п©п╣я─я│п╡п╬п╢п╨п╦ я┬я┌п╟п╠п╟ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п╥п╟ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ 17 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╪я▀ п╥п╫п╟п╣п╪ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣п╣: б╚п п╟п╨ я┐я│я┌п╟п╫п╬п╡п╩п╣п╫п╬ п╬я│п╪п╬я┌я─п╬п╪ п╥п╟п╫я▐я┌п╬пЁп╬ п╫п╟я┬п╦п╪п╦ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦ п©п╣я│я┤п╟п╫п╬пЁп╬ п╨п╟я─я▄п╣я─п╟ /3988/ п╡ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ п╬пЁп╫п╣п╡п╬пЁп╬ п╫п╟п╩п╣я┌п╟ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п©п╬ п╨п╟я─я▄п╣я─я┐ п╡ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ я│п╪п╣п╫я▀ я┤п╟я│я┌п╣п╧ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╬я│я▄ п©п╬п╢п╠п╦я┌я▀п╪п╦ 24 п╬я─я┐п╢п╦я▐ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟, п©я─п╣п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬ п÷п╒п· п╦ п╢п╬ 600 я┌я─я┐п©п╬п╡б╩9. п∙я┴п╣ п╬п╢п╫п╬ я│п╡п╦п╢п╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬ п©я─п╦п╡п╬п╢п╦я┌я│я▐ п╡ п╬я┌я┤п╣я┌п╣ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦, пЁп╢п╣ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я│я▐ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨ п╨п╬п╫я┌я─п╟я┌п╟п╨п╬п╧ п©я▀я┌п╟п╩я│я▐ п╥п╟п╢п╣я─п╤п╟я┌я▄ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ 13-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п≤ п╣пЁп╬ п╨п╬п╫я┌я─п╟я┌п╟п╨п╟ п╠я▀п╩п╟ я│п╬я─п╡п╟п╫п╟ 10-п╪п╦п╫я┐я┌п╫я▀п╪ п╬пЁп╫п╣п╡я▀п╪ п╫п╟п╩п╣я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╡ п╦я┌п╬пЁп╣ п©п╬п╥п╡п╬п╩п╦п╩п╬ п╠п╬п╧я├п╟п╪ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п©я─п╬п╢п╡п╦п╫я┐я┌я▄я│я▐ п╡п©п╣я─п╣п╢ п╦ я│п╬п╣п╢п╦п╫п╦я┌я▄я│я▐ я│п╬ 138-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╬п╧10.

п░ п╢я─я┐пЁп╬п╣ я│п╡п╦п╢п╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬ п╪я▀ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╪ п╡ я─п╟п╥п╡п╣п╢я│п╡п╬п╢п╨п╟я┘ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╬пЁп╬ я└я─п╬п╫я┌п╟, пЁп╢п╣ п©я─п╦п╡п╬п╢я▐я┌я│я▐ п©п╬п╨п╟п╥п╟п╫п╦я▐ п©п╩п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╦п╥ 391-пЁп╬ пЁя─п╣п╫п╟п╢п╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟. п╒п╬я┌ я─п╟я│я│п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ п╦я┘ я┤п╟я│я┌п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ 15 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п©я─п╦п╨п╟п╥ п╫п╟ п╡я▀я┘п╬п╢ п╢п╩я▐ я│п╪п╣п╫я▀ я┤п╟я│я┌п╣п╧. п≤ п©я─п╦ п╡я▀я┘п╬п╢п╣ п╬п╫п╦ п©п╬п©п╟п╩п╦ п©п╬п╢ я│п╦п╩я▄п╫я▀п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╬пЁп╬п╫я▄11.

п■п╟ п╦ п╡ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╣ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п©я─п╦п╡п╬п╢я▐я┌я│я▐ я│п╡п╣п╢п╣п╫п╦я▐ п╬ я│п╨п╬п©п╩п╣п╫п╦п╦ п╤п╦п╡п╬п╧ я│п╦п╩я▀ п╦ п╟п╡я┌п╬я┌я─п╟п╫я│п©п╬я─я┌п╟ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟. п÷п╬ я█я┌п╬п╪я┐ я│п╨п╬п©п╩п╣п╫п╦я▌ п╢п╫п╣п╪ п╡п╣п╩п╟ п╬пЁп╬п╫я▄ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐. п÷я─п╦ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬п╧ я└п╟п╫я┌п╟п╥п╦п╦ я┌п╟п╨п╦п╣ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╩п╣пЁп╨п╬ п╬п╠я─п╟я│я┌п╟п╩п╦ я│п╟п╪я▀п╪п╦ я└п╟п╫я┌п╟я│я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪п╦ п©п╬п╢я─п╬п╠п╫п╬я│я┌я▐п╪п╦. п≤ п©я─п╣п╡я─п╟я┴п╟п╩п╦я│я▄ п╡ п╩п╣пЁп╣п╫п╢я▀. п я│п╬п╤п╟п╩п╣п╫п╦я▌, я│я┐я─п╬п╡п╟я▐ я─п╣п╟п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌ п╫п╟п╪ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬, п╫п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ п╡я│п╣ я┌я─я┐п╢п╫п╬я│я┌п╦, п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨ я│п╪п╬пЁ п╥п╟п╡п╣я─я┬п╦я┌я▄ п©п╣я─п╡я┐я▌ я└п╟п╥я┐ п╬п©п╣я─п╟я├п╦п╦ б╚п▒п╣я─я┌п╟б╩. п÷п╬я┌я─п╣п©п╟п╫п╫я▀п╣ я┤п╟я│я┌п╦ п╢п╡я┐я┘ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦я┘ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧ п╬я┌п╬я┬п╩п╦ п╫п╟ п╥п╟я─п╟п╫п╣п╣ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п©п╬п╥п╦я├п╦п╦.

п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ 67-я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я├-я┌п╬ я│п╬п╣п╢п╦п╫п╦п╩п╟я│я▄ я│ я┤п╟я│я┌я▐п╪п╦ п╫п╟ п²п╣п╡я│п╨п╬п╪ б╚п©я▐я┌п╟я┤п╨п╣б╩. п÷п╟п╩ я│п╟п╪я▀п╧ п╪п╬я┴п╫я▀п╧ я┐п╥п╣п╩ п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п╫п╟ п²п╣п╡п╣. п²п╬ п©п╣я─я│п©п╣п╨я┌п╦п╡я▀ п╢п╟п╩я▄п╫п╣п╧я┬п╦я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╬я│п╬п╠п╬ я─п╟п╢я┐п╤п╫я▀п╪п╦ п╫п╣ п╠я▀п╩п╦. п·п╠я┴п╦п╣ п╦я┌п╬пЁп╦ п╠я▀п╩п╦ п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п©п╣я┤п╟п╩я▄п╫я▀п╪п╦. п▓п╫п╬п╡я▄ п╫п╟я┬п╦ я┤п╟я│я┌п╦ п©п╬п╫п╣я│п╩п╦ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦, п╡ я┘п╬п╢п╣ п╠п╬я▐ п╦ п╡ я┘п╬п╢п╣ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╦ п╨ п╫п╣п╪я┐ п╠я▀п╩п╬ я│п╢п╣п╩п╟п╫п╬ п╫п╣п╪п╟п╩п╬ п╬я┬п╦п╠п╬п╨. п÷п╣я┘п╬я┌п╟ я│я┌я─п╟п╢п╟п╩п╟ п╬я┌ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟, я┌п╟п╫п╨п╦я│я┌я▀ Б─⌠ п╬я┌ п╬я┌п╡я─п╟я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╡п╥п╟п╦п╪п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п╡ я┘п╬п╢п╣ п╠п╬я▐. п║п╬п╠я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬, п╨п╟п╤п╢я▀п╧ я─п╟п╥ п©п╬п╡я┌п╬я─я▐п╩п╟я│я▄ п╬п╢п╫п╟ п╦ я┌п╟ п╤п╣ п╨п╟я─я┌п╦п╫п╟ я│ п╪п╦п╫п╦п╪п╟п╩я▄п╫я▀п╪п╦ п╡п╟я─п╦п╟я├п╦я▐п╪п╦.

п÷п╬я─п╟п╤п╟п╣я┌ я┌п╬, я┤я┌п╬, п╦п╪п╣я▐ я┌п╟п╨я┐я▌ п╪п╟я│я│я┐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п©я─п╦ п©п╬я┤я┌п╦ п©п╬п╩п╫п╬п╪ пЁп╬я│п©п╬п╢я│я┌п╡п╣ п╡ п╡п╬п╥п╢я┐я┘п╣, п╫п╟я┬п╦ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─я▀ я┌п╟п╨ п╦ п╫п╣ п╡п╬я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╣п╣ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌я▐п╪п╦ п©п╬п╩п╫п╬я│я┌я▄я▌. п·я┌п╡п╣я┌ п╥п╢п╣я│я▄ п©я─п╬я│я┌ Б─⌠ п╬п©п╣я─п╟я┌п╦п╡п╫п╬я│я┌я▄ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п╫п╣ п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣п╪ я─п╟п╢п╦п╬я│п╡я▐п╥п╦. п═п╟п╢п╦п╬я│я─п╣п╢я│я┌п╡ п©п╣я─п╣я│я┌п╟п╡п╟п╩п╬ я┘п╡п╟я┌п╟я┌я▄ я┐п╤п╣ п╫п╟ я┐я─п╬п╡п╫п╣ п©п╬п╩п╨ Б─⌠ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╬п╫, п╟ п╫п╦п╤п╣, п╫п╟ я┐я─п╬п╡п╫п╣ п╠п╟я┌п╟я─п╣п╦, п╡п╬п╬п╠я┴п╣ пЁп╬я│п©п╬п╢я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ п©я─п╦п╫я├п╦п© б╚п╨п╟п╨я┐я▌ я├п╣п╩я▄ п╡п╦п╤я┐, п©п╬ п╫п╣п╧ п╦ я│я┌я─п╣п╩я▐я▌б╩. п п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─я▀ п╠п╟я┌п╟я─п╣п╧ п╡п╣п╩п╦ п╠п╬п╧ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п©п╣я┘п╬я┌п╬п╧, пЁп╦п╠п╩п╦ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╫п╣п╧, п╫п╬ п╦п╫п╬пЁп╬ п╡я▀я┘п╬п╢п╟ п©я─п╦ я┌п╟п╨п╬п╧ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╦ п╫п╣ п╠я▀п╩п╬. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣, п╡я▀п©я┐я│я┌п╦п╡ п╪п╟я│я│я┐ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│п╬п╡, п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐ п╫п╣ п╪п╬пЁп╩п╟ п╫п╟п╢п╣п╤п╫п╬ п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╦я┌я▄ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╪ я┤п╟я│я┌я▐п╪ я┐я│п©п╣я┘ п╡ п╠п╬я▌. п▓я│я▐ п╪п╟я│я│п╟ п╦п╥я─п╟я│я┘п╬п╢п╬п╡п╟п╫п╫я▀я┘ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│п╬п╡ я┤п╟я│я┌п╬ п╡я▀п©я┐я│п╨п╟п╩п╟я│я▄ п©п╬ п©я┐я│я┌п╬п╪я┐ п╪п╣я│я┌я┐.

п÷п╬я│п╩п╣ я┐п╢п╟я┤п╫п╬пЁп╬ п╬я┌п╡п╬п╢п╟ я│п╡п╬п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╫п╣п╪я├я▀ п╡я▀п╡п╣п╩п╦ п╦п╥ п╝п╤п╫п╬пЁп╬ п÷я─п╦п╩п╟п╢п╬п╤я▄я▐ 170-я▌ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▌. п╒п╣п©п╣я─я▄ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п©я─п╬я┌п╦п╡п╬я│я┌п╬я▐п╩п╦ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ 28-я▐ п╣пЁп╣я─я│п╨п╟я▐ п╦ 21-я▐ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п²п╣п╪п╣я├п╨п╬п╣ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п╡ п╨я─п╟п╧п╫п╣ я│п╩п╬п╤п╫п╬п╧ я│п╦я┌я┐п╟я├п╦п╦ п╠п╩п╣я│я┌я▐я┴п╣ п©я─п╬п╡п╣п╩п╬ п╬я┌п╡п╬п╢ п╡п╬п╧я│п╨. п÷п╬я│п╩п╣ я█я┌п╬пЁп╬ п╫п╣п╪я├я▀ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╟ п╡я▀пЁп╬п╢п╫я▀я┘ п©п╬п╥п╦я├п╦я▐я┘. п░ п╡п╬я┌ п╫п╟я┬п╦ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─я▀ п╬п©я▐я┌я▄ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀п╫я┐п╤п╢п╣п╫я▀ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟я┌я▄ п╡ я┐я│п╩п╬п╡п╦я▐я┘, п╨п╬пЁп╢п╟ я│п©п╬я│п╬п╠ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╦ п╦я┘ п╪п╣я│я┌п╬ п╫п╟п╡я▐п╥я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╬п╪. п·я┌п╢п╟п╡ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╧ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨ я┌п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦п╦, п╫п╣п╪я├я▀ я│п╦п╩я▄п╫п╬ п╡я▀п╦пЁя─п╟п╩п╦, п╟ п╡п╬я┌ п╫п╟я┬п╣ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п╬я│п╬п╠п╬пЁп╬ п©я─п╬я│я┌п╬я─п╟ п╢п╩я▐ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ п╡п╬п╧я│п╨ п╫п╣ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╬. п≈п╟п╫я▐я┌я▀п╧ я┐я┤п╟я│я┌п╬п╨ п╠я▀п╩ п╡ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╧ п╪п╣я─п╣ п╥п╟п╠п╬п╩п╬я┤п╣п╫. п╜я┌п╬ п╠я▀п╩п╬ п°п╟п╩п╬п╢я┐п╠я─п╬п╡я│п╨п╬п╣ п╠п╬п╩п╬я┌п╬, п╦ я┌п╟п╪ п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╣ п╢п╬я─п╬пЁп╦. п°п╣я│я┌п╬я─п╟я│п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ п╢п╬я─п╬пЁ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦я│я┌я─п╣п╩я▐п╫п╬. п²п╣п╪я├я▀ п╡п╫п╬п╡я▄ я│п╦п╢п╣п╩п╦ п╫п╟ п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╡п╬п╥п╡я▀я┬п╣п╫п╫я▀я┘ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╟я┘ п╪п╣я│я┌п╫п╬я│я┌п╦, п╫п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╫п╟ п╡я▀я│п╬я┌п╣ 22,0. п·п╫п╦ п╬п©п╦я─п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╟ п╥п╟я─п╟п╫п╣п╣ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫я┐я▌ я│п╦я│я┌п╣п╪я┐ п©п╬п╩п╣п╡я▀я┘ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦п╧. п·я┌я┌я┐п╢п╟ п╬п╫п╦ п╨п╬п╫я┌я─п╬п╩п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ я█я┌п╬ п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╣ п╦ я┌я─я┐п╢п╫п╬п©я─п╬я┘п╬п╢п╦п╪п╬п╣ п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫я│я┌п╡п╬.

п▓ я┌п╣я┤п╣п╫п╦п╣ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ п╢п╫п╣п╧ 67-я▐ п╟я─п╪п╦я▐ п╫п╣ п©я─п╣п╢п©я─п╦п╫п╦п╪п╟п╩п╟ п╟п╨я┌п╦п╡п╫я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧. п 22 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╬п╫п╟ п╢п╬п╩п╤п╫п╟ п╠я▀п╩п╟ я│п╫п╬п╡п╟ п©п╣я─п╣п╧я┌п╦ п╡ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣. п■п╩я▐ я█я┌п╬пЁп╬ я─п╣я┬п╣п╫п╬ п╠я▀п╩п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟я┌я▄ 86-я▌ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я┐я▌ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▌. п∙п╣ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╟ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╫п╦п╨п╟ п╒я─я┐п╠п╟я┤п╣п╡п╟ я─п╟п╫п╦п╩п╬ п╡ я└п╣п╡я─п╟п╩п╣ п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╡п╥я─я▀п╡п╟ я│п╨п╩п╟п╢п╟ я│ п╠п╬п╣п©я─п╦п©п╟я│п╟п╪п╦ п╡ п╗п╩п╦я│я│п╣п╩я▄п╠я┐я─пЁп╣. п 13 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ п╠п╬п╩п╣п╣ 2 я┌я▀я│. я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ п©п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐. п∙п╣ я┤п╦я│п╩п╣п╫п╫п╬я│я┌я▄ п╢п╬п╡п╣п╩п╦ п╢п╬ п©п╬я┤я┌п╦ 8 я┌я▀я│. я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨. п·я│п╫п╬п╡п╫я▀п╪ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╪ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣п╪ п╬я│я┌п╟п╩п╟я│я▄ п╡п╦п╫я┌п╬п╡п╨п╟, я│я┌п╟п╫п╨п╬п╡я▀я┘ п╦ я─я┐я┤п╫я▀я┘ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ п╠я▀п╩п╬ п╡ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ п╢п╬ 220 я┬я┌я┐п╨.

п▓ я┌п╣я┤п╣п╫п╦п╣ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ п╫п╬я┤п╣п╧ я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ я│п╪п╣п╫п╦п╩п╟ я┤п╟я│я┌п╦ 138 п╦ 142-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╠я─п╦пЁп╟п╢ п╦ 13-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦. п·п╫п╟ п╥п╟п╫я▐п╩п╟ п╦я│я┘п╬п╢п╫я▀п╧ я─я┐п╠п╣п╤ п╢п╩я▐ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐: я│п╣п╡п╣я─п╫п╟я▐ п╬п╨я─п╟п╦п╫п╟ п░я─п╠я┐п╥п╬п╡п╬, б╚п÷п╟я┐п╨б╩, п╬я┌п╪. 20,5. п■п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п╦п╪п╣п╩п╟ п╥п╟п╢п╟я┤я┐ п╡п╬ п╡п╥п╟п╦п╪п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╦ я│ 142-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╣п╧ я│ я┐я┌я─п╟ 22 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п©я─п╬я─п╡п╟я┌я▄ п╬п╠п╬я─п╬п╫я┐ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟. п⌠п╩п╟п╡п╫я▀п╧ я┐п╢п╟я─ п╫п╟п╫п╬я│п╦п╩я│я▐ п╫п╟ п╣п╣ п╩п╣п╡п╬п╪ я└п╩п╟п╫пЁп╣. п■п╦п╡п╦п╥п╦я▌ п╡ я█я┌п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╡п╬п╥пЁп╩п╟п╡п╩я▐п╩ п╥п╟п╪п╣я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄ п╨п╬п╪п╟п╫п╢я┐я▌я┴п╣пЁп╬ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╣п╧ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─ п▓.п . п÷п╟я─п╟п╪п╥п╦п╫. п═п╟п╫п╣п╣ п╬п╫ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╩ 142-п╧ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╣п╧. п÷п╬п╪п╦п╪п╬ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╣п╧ п©я─п╣п╢я│я┌п╬я▐п╩п╬ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟я┌я▄ п╢п╡я┐п╪ я┌п╟п╫п╨п╬п╡я▀п╪ п╠я─п╦пЁп╟п╢п╟п╪. п╜я┌п╬ п╠я▀п╩п╦ я┐п╤п╣ п╢п╟п╡п╫п╬ я┐я┤п╟я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦п╣ п╡ п╠п╬я▐я┘ п╫п╟ я█я┌п╬п╪ п╫п╟п©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ 152 п╦ 220-я▐ п╠я─п╦пЁп╟п╢я▀.

142-я▌ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я┐я▌ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▌ п╢п╩я▐ я█я┌п╬пЁп╬ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п©п╬п©п╬п╩п╫п╦п╩п╦ п╥п╟ я│я┤п╣я┌ п╢я─я┐пЁп╦я┘ я┤п╟я│я┌п╣п╧ п╟я─п╪п╦п╦. п⌡п╦я┬я▄ я┤п╟я│я┌я▄ п©п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п╬п╫п╟ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ п╦п╥ я│п╬я│я┌п╟п╡п╟ п╪п╟я─я┬п╣п╡я▀я┘ я─п╬я┌. п п╟п╨ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╬я│я▄ п╡п©п╬я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╦, п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ п╣пЁп╬ я┤п╟я│я┌я▄ п╠я▀п╩п╟ п╫п╣ п╬п╠я┐я┤п╣п╫п╟.

22 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╟я─я┌п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╟ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟п╩п╟я│я▄ п╡я│п╣пЁп╬ 35 п╪п╦п╫я┐я┌. п■п╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п╠п╣п╥я┐я│п©п╣я┬п╫я▀п╪п╦. п·п╠п╬я─п╬п╫п╟ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨п╟ п©я─п╬я─п╡п╟п╫п╟ п╫п╣ п╠я▀п╩п╟. п░я─п╪п╦я▐ п╡п╫п╬п╡я▄ п©п╬п╫п╣я│п╩п╟ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦. п╒п╟п╫п╨п╦я│я┌я▀ п╡ я┘п╬п╢п╣ п╠п╬я▐ п╩п╦я┬п╦п╩п╦я│я▄ п╠п╬п╩я▄я┬п╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я│п╡п╬п╦я┘ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╪п╟я┬п╦п╫12.

п╖я┌п╬ п╨п╟я│п╟п╣я┌я│я▐ п╫п╣п╪я├п╣п╡, я┌п╬ п╬п╫п╦ п╡я│п╨я─я▀п╩п╦ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨я┐ п╨ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▌. п≤я┘ я─п╟п╢п╦п╬я─п╟п╥п╡п╣п╢п╨п╟ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╩п╟ я┘п╬я─п╬я┬п╬. п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я▐ я│п╫п╬п╡п╟ п╡п╣п╩п╟ п╬пЁп╬п╫я▄ п©п╬ п╫п╟я┬п╦п╪ п╠п╬п╣п╡я▀п╪ п©п╬я─я▐п╢п╨п╟п╪. п· п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╦ 22 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╡ п╤я┐я─п╫п╟п╩п╣ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╧ 26-пЁп╬ п╨п╬я─п©я┐я│п╟ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫я▀ п╩п╟п╨п╬п╫п╦я┤п╫я▀п╣ п╢п╬п╫п╣я│п╣п╫п╦я▐ 28 п╦ 21-п╧ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╧. п·п╫п╦ пЁп╬п╡п╬я─я▐я┌ п╬п╠ п╬я┌п╠п╦я┌я▀я┘ п╟я┌п╟п╨п╟я┘ п╦ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╪ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╣ я┐п╫п╦я┤я┌п╬п╤п╣п╫п╫я▀я┘ я┌п╟п╫п╨п╬п╡.

23 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ я│п╦я┌я┐п╟я├п╦я▐ п©п╬п╡я┌п╬я─п╦п╩п╟я│я▄. п≈п╟ п╢п╡п╟ п╢п╫я▐ я┤п╟я│я┌п╦ п╟я─п╪п╦п╦ п©п╬я┌п╣я─я▐п╩п╦ п╢п╬ 1000 я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ я┐п╠п╦я┌я▀п╪п╦ п╦ я─п╟п╫п╣п╫я▀п╪п╦. п²п╣п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╫п╟я┬п╦ п╡п╬п╧я│п╨п╟ п╣я┴п╣ п╢п╣п╪п╬п╫я│я┌я─п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ п╟п╨я┌п╦п╡п╫п╬я│я┌я▄. п╒п╟п╨, 25 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦п╦ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ я│п╫п╬п╡п╟ п╟я┌п╟п╨п╬п╡п╟п╩п╦. п≤ п©п╬я┌п╣я─п©п╣п╩п╦ я┌п╟п╨я┐я▌ п╤п╣ п╫п╣я┐п╢п╟я┤я┐, п╨п╟п╨ п╦ п╡ п©я─п╣п╢я▀п╢я┐я┴п╦п╣ п╢п╫п╦. п╒п╬п╩я▄п╨п╬ п╨ 27 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ п╠п╬п╦ п╡я│п╣ п╤п╣ п╥п╟п╨п╬п╫я┤п╦п╩п╦я│я▄. п÷п╬п╫п╣я│п╣п╫п╫я▀п╣ я│п╬п╣п╢п╦п╫п╣п╫п╦я▐п╪п╦ п╟я─п╪п╦п╦ п©п╬я┌п╣я─п╦ п╠я▀п╩п╦ п╬я┤п╣п╫я▄ п╡п╣п╩п╦п╨п╦, я┌п╬п╩я▄п╨п╬ 142-я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╟я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©п╬я┌п╣я─я▐п╩п╟ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ 6 я┌я▀я│. я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨. п·п╠я┴п╦п╣ п©п╬я┌п╣я─п╦ 67-п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╥п╟ я└п╣п╡я─п╟п╩я▄ п╪п╣я│я▐я├, п©п╬ п╫п╣п©п╬п╩п╫я▀п╪ п╢п╟п╫п╫я▀п╪, я│п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩п╦ п╬п╨п╬п╩п╬ 20 я┌я▀я│. я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨.

п п╟п╨ п╬п╠я▀я┤п╫п╬, я│п╟п╪я▀п╣ п╡п╟п╤п╫я▀п╣ п╡я▀п╡п╬п╢я▀ п╢п╣п╩п╟п╩п╦я│я▄, п╨п╬пЁп╢п╟ п╡я│п╣ п╨п╬п╫я┤п╦п╩п╬я│я▄. п■п╩я▐ п╫п╟я┬п╣пЁп╬ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ б╚п╡п╢я─я┐пЁб╩ я│я┌п╟п╩п╬ я▐я│п╫п╬, я┤я┌п╬ п©п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╫п╟я▐ п╫п╣п╥п╟п╢п╬п╩пЁп╬ п╢п╬ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▐ п©я─п╬я│я┌п╬ п╫п╣ я│п©п╬я│п╬п╠п╫п╟ п╫п╬я─п╪п╟п╩я▄п╫п╬ п╡п╣я│я┌п╦ п╠п╬п╧. п∙п╣ п©п╣я┘п╬я┌п╟ п╬я┤п╣п╫я▄ я┤п╟я│я┌п╬ п╠я▀п╩п╟ п╦п╩п╦ п©п╩п╬я┘п╬, п╦п╩п╦ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п╫п╣ п╬п╠я┐я┤п╣п╫п╟. п║п╟п╪я▀п╧ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ п©я─п╬п╡п╟п╩ п╡ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╨п╣ п╨п╟я│п╟п╩я│я▐ я┌п╟п╨я┌п╦п╨п╦ п╪п╣п╩п╨п╦я┘ п©п╬п╢я─п╟п╥п╢п╣п╩п╣п╫п╦п╧. п╒п╟п╨ п©п╩п╬я┘п╬ п©п╬п╢пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╩я▌п╢п╦ п╠я▀п╩п╦ п╫п╣ п╡ я│п╬я│я┌п╬я▐п╫п╦п╦ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟я┌я▄ п╢п╟п╤п╣ я┌п╬ я│п╨я─п╬п╪п╫п╬п╣ п╬я─я┐п╤п╦п╣, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ я┐ п╫п╦я┘ п╠я▀п╩п╬. п п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─я▀ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п©п╬п╩п╨п╬п╡ п╦ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫п╬п╡ п╬п╨п╟п╥п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╣ я│п©п╬я│п╬п╠п╫я▀ я┐п©я─п╟п╡п╩я▐я┌я▄ я│п╡п╬п╦п╪п╦ п©п╬п╢я┤п╦п╫п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╡ п╠п╬я▌. п÷п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╡п╥п╟п╦п╪п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╣ я│ я┌п╟п╫п╨п╟п╪п╦ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╬я│я┌п╬ п©я─п╬п╡п╟п╩я▄п╫я▀п╪. п²п╟я┬п╦ я┬я┌п╟п╠п╦я│я┌я▀ я│п╢п╣п╩п╟п╩п╦ я┌п╟п╨п╤п╣ п╬я┤п╣п╫я▄ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╫я▀п╧ п╢п╩я▐ я│п╣п╠я▐ п╡я▀п╡п╬п╢ п©п╬ п©п╬п╡п╬п╢я┐ я┌п╬пЁп╬, п╨п╟п╨п╦п╪п╦ я│п╦п╩п╟п╪п╦ п©я─п╬я┌п╦п╡п╫п╦п╨ я│п╢п╣я─п╤п╦п╡п╟п╩ п╫п╟я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦п╣ п╫п╟я┬п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨. п÷п╬ п╦я┘ п╢п╟п╫п╫я▀п╪, п╫п╣п╪я├п╟п╪ я┘п╡п╟я┌п╟п╩п╬ п╬п╢п╫п╬пЁп╬-п╢п╡я┐я┘ п©п╣я┘п╬я┌п╫я▀я┘ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫п╬п╡, я┤я┌п╬п╠я▀ п╬я│я┌п╟п╫п╬п╡п╦я┌я▄ п╫п╟я┬я┐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я┐я▌ п╢п╦п╡п╦п╥п╦я▌. п÷п╬я│п╩п╣п╢п╫п╣п╣ п╫п╣ п╢п╬п╩п╤п╫п╬ п╫п╦п╨п╬пЁп╬ я┐п╢п╦п╡п╩я▐я┌я▄. п▒п╬п╩я▄я┬п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ п©я┐п╩п╣п╪п╣я┌п╬п╡ п╦ п╪п╦п╫п╬п╪п╣я┌п╬п╡ п╢п╟п╡п╟п╩п╬ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╪ п©п╣я┘п╬я┌п╫я▀п╪ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╟п╪ я┬п╟п╫я│ п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ п©п╬я─я▐п╢п╨п╦ я│п╡п╬п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬ я─п╟п╥я─п╣п╤п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╦, я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌п╣п╩я▄п╫п╬, пЁп╬я─п╟п╥п╢п╬ п╪п╣п╫п╣п╣ я┐я▐п╥п╡п╦п╪я▀п╪п╦ п╢п╩я▐ п╬пЁп╫я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦. п≤я│п©п╬п╩я▄п╥я┐я▐ я┌п╬, я┤я┌п╬ п╨ п©п╣я─п╣п╢п╫п╣п╪я┐ п╨я─п╟я▌ п╠я▀п╩п╬ п╪п╟п╩п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ я┐п╢п╬п╠п╫я▀я┘ п©п╬п╢я┘п╬п╢п╬п╡, п╫п╣п╪я├я▀ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╬п╡я▀п╡п╟п╩п╦ п╪п╫п╬пЁп╬я│п╩п╬п╧п╫я┐я▌ я│п╦я│я┌п╣п╪я┐ п╬пЁп╫я▐, п©я─п╣п╬п╢п╬п╩п╣я┌я▄ п╨п╬я┌п╬я─я┐я▌ п╠я▀п╩п╬ п╨я─п╟п╧п╫п╣ п╫п╣п©я─п╬я│я┌п╬. п░ п╣я│п╩п╦ п╣п╣ п╡я│п╣ п╤п╣ я┐п╢п╟п╡п╟п╩п╬я│я▄ п©я─п╣п╬п╢п╬п╩п╣я┌я▄, я┌п╬ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦п╪ п╫п╣п©я─п╦я▐я┌п╫я▀п╪ я│я▌я─п©я─п╦п╥п╬п╪ я│я┌п╟п╫п╬п╡п╦п╩п╦я│я▄ п╫п╣п╪п╣я├п╨п╦п╣ п╨п╬п╫я┌я─п╟я┌п╟п╨п╦.

1 п╕п╣п╫я┌я─п╟п╩я▄п╫я▀п╧ п╟я─я┘п╦п╡ п°п╦п╫п╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╟ п·п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╓ (п╕п░п°п·) п═п╓. п╓. 424. п·п©. 10246. п■. 69. п⌡. 25, 26.

2 п╕п░п°п· п═п╓. п╓. 424. п·п©. 10246. п■. 375. п⌡. 121.

3 п╒п╟п╪ п╤п╣. п■. 116. п⌡. 55.

4 п╒п╟п╪ п╤п╣. п⌡. 36.

5 п°п╟я─я┤я┐п╨п╬п╡ п░. п▓. п·я┌ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢п╟ п╢п╬ п▒п╣я─п╩п╦п╫п╟. п▓п╬я│п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦я│я┌п╟ п╬ п╡п╬п╧п╫п╣ п╦ п╬п╢п╫п╬п©п╬п╩я┤п╟п╫п╟я┘ 1941Б─⌠1945. п°., 2015. п║. 274.

6 National Archives and records Administration (NARA). T. 314. R. 761. Fr. 905.

7 п÷я▐п╢я┐я│п╬п╡ п≤.п°. п²п╣п╥п╟п╠я▀п╡п╟п╣п╪п╬п╣ // п÷п╟я─п╬п╩я▄ Б─⌠ б╚п÷п╬п╠п╣п╢п╟!б╩. п⌡., 1969. п║. 310.

8 п·я─п╢п╣п╫п╟ п⌡п╣п╫п╦п╫п╟ п⌡п╣п╫п╦п╫пЁя─п╟п╢я│п╨п╦п╧ п╡п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╬п╨я─я┐пЁ: п≤я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╬я┤п╣я─п╨ // п▒п╟я─я▀я┬п╫п╦п╨п╬п╡ п².п≤. п╦ п╢я─. п⌡., 1968. п║. 336.

9 п╓п╦п╩п╦п╟п╩ п╕п░п°п· п═п╓ (п░я─я┘п╦п╡ п▓п°п╓) п╓. 191. п■. 18. п⌡. 101.

10 п╕п░п°п· п═п╓. п╓. 424. п·п©. 10256. п⌡. 8 (п╬п╠).

11 п╒п╟п╪ п╤п╣. п╓. 151. п·п©. 1. п■. 170. п⌡. 149.

12 п╕п░п°п· п═п╓. п╓. 217. п·п©. 1221. п■. 2139. п⌡. 55.

п п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╦