–£–і–∞—А–љ—Л–µ —А—Г–ґ—М—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ш–Љ–Љ–∞–љ—Г—Н–ї—П –Э–Њ–±–µ–ї—П (–Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ 1830вАУ1840-—Е –≥–Њ–і–∞—Е), –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ы.–Ъ., –У–Њ—А–µ–≥–ї—П–і –Я.–Т., –Ы–Њ–Љ–∞–Ї–Є–љ –Э.–Т. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 16вАУ18 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2012

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2012

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2012

–Ш–°–Ґ–Ю–†–Ш–ѓ —Б–µ–Љ—М–Є –Э–Њ–±–µ–ї—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–љ–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є. –°–µ–Љ—М—П –Э–Њ–±–µ–ї—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –љ–∞—Г–Ї–Є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –±—Л–ї –Ш–Љ–Љ–∞–љ—Г—Н–ї—М (–Ш–Љ–Љ–∞–љ—Г–Є–ї, –≠–Љ–Љ–∞–љ—Г–Є–ї) –Э–Њ–±–µ–ї—М (1801вАУ1872). –Ю–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –У–µ–≤–ї–Є, –љ–∞—З–∞–ї —Б–≤–Њ—О —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ —Б–ї—Г–ґ–±—Л —О–љ–≥–Њ–є –љ–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ —Б—Г–і–љ–µ. –Т 1820-–µ –≥–≥. —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–µ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П –≤ –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. –С—Г–і—Г—З–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Є —Б–±–Њ—А–љ—Л—Е –ґ–Є–ї—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤, –љ–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є, –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л. –Я–Њ–ґ–∞—А –≤ 1832 –≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–≥–Њ—А–µ–ї–Њ –≤—Б–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б–µ–Љ—М–Є, –і–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –µ–≥–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–Є. –Ш–Љ–Љ–∞–љ—Г—Н–ї—М –Э–Њ–±–µ–ї—М –Њ–±—К—П–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤ 1837 –≥. –њ–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –£–ґ–µ –≤ 1838 –≥. –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1840-—Е –≥–≥. –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ј–∞–≤–Њ–і, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –њ–∞—А–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л, —Б—В–∞–љ–Ї–Є, —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Т 1842 –≥. –Ш. –Э–Њ–±–µ–ї—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є–љ—Л, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞ 25 —В—Л—Б—П—З —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ. –≠—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–њ—А–Њ—З–Є–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П, –і–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і –Є —А–∞—Б—И–Є—А–Є—В—М –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є.

–Т 1851 –≥. –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ —Д–Є—А–Љ–∞ ¬Ђ–Э–Њ–±–µ–ї—М –Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П¬ї. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (1853вАУ1856) –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Э–Њ–±–µ–ї—П —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ—И–∞—В–љ—Г–ї–Њ—Б—М: –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ —Г—И–ї–Њ –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ. –Т 1859 –≥. –Њ–љ –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г –≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О1.

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Л–љ вАУ –Ы—О–і–≤–Є–≥ –Э–Њ–±–µ–ї—М.

–І—В–Њ –ґ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ&—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Ш–Љ–Љ–∞–љ—Г—Н–ї—П –Э–Њ–±–µ–ї—П? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —В–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ.

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г 1840-—Е –≥–≥. –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ —Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Б—В—А—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Р—А–Љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1841 –≥. –Ш–Љ–Љ–∞–љ—Г—Н–ї—М –Э–Њ–±–µ–ї—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О I —А—Г–ґ—М—П —Б —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Ю–і–љ–Њ вАУ –љ–Њ–≤–Њ–µ, –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є вАУ –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ, –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ, —Б —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ. –£–і–∞—А–љ—Л–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –°—Г—В—М –µ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –±—А–∞–љ–і—В—А—Г–±–Ї—Г –Ї–∞–њ—Б—О–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї—Б—П —Г–і–∞—А–Њ–Љ –Ї—Г—А–Ї–∞ –Є –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ—П–ї –Ј–∞—А—П–і, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–љ–∞—П —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞, –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—О, –Є –Ї—Г—А–Њ–Ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –Є —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –љ–µ–є –≥–Њ—А—О—З–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤. –Т–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—А—П–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ: —З–µ—А–µ–Ј –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ.

–£—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —А—Г–ґ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Э–Њ–±–µ–ї—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤ –љ–Є–ґ–µ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ. –£ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ —Б—В–≤–Њ–ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –Њ–±—А. 1828 –≥. –≤ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ї—Г—А–Њ–Ї —Б–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ї—А—О—З–Ї–Њ–Љ. –Ъ—Г—А–Њ–Ї –Ї–Њ—А–Њ–±—З–∞—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–љ–∞—П —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ (–Ј—Г–±—З–∞—В–Њ–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Є–Ї–Њ —Б –њ—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є), –њ–Њ–і–∞—О—Й–Є–є –µ–µ –≤ –Ї—Г—А–Њ–Ї –Є –Є–Ј –Ї—Г—А–Ї–∞ –Ї –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ–µ. –Т –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–µ –Ї—Г—А–Ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П —А–µ–Ј–∞–Ї, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї—Б—П –љ—Г–ґ–љ—Л–є –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –Є —Г–і–∞—А–љ—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ—З–µ–Ї. –Э–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞, –љ–∞ —Б—А–µ–Ј–µ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, —З—Г—В—М —Б–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤–њ—А–∞–≤–Њ. –С–Њ–µ–≤–∞—П –њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –≤—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –≤ –њ–∞–Ј –њ—А–Є–ї–Є–≤–∞ –љ–∞ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–µ–є —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Б—М—О. –Ъ—Г—А–Њ–Ї –Є–Љ–µ–ї –Њ–і–Є–љ –≤–Ј–≤–Њ–і. –Ы–Њ–ґ–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞ –ї–Њ–ґ–µ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –Њ–±—А. 1828 –≥., –љ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–∞ –≤ —И–µ–є–Ї–µ –Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–Ї–∞.

–Я—А–Є–±–Њ—А –ї–∞—В—Г–љ–љ—Л–є, —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ, –Ї–∞–Ї —Г —А—Г–ґ–µ–є –Њ–±—А. 1828 –≥., –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ–±—Л, –Њ–љ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ, –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Є.

–Я–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–∞ –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –≤ —Г–і–∞—А–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Э–Њ–±–µ–ї—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —А—Г–ґ—М—П –љ–µ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М.

–Э–∞ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—П, –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М —Б –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ–Љ –≤ —Б—В–≤–Њ–ї–µ, –∞ –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–є –Ї—Г—А–Њ–Ї –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї—Б—П –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Њ–±—З–∞—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –≤—Л—И–µ.

–С–Њ–µ–≤–∞—П –њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –Є —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–Є.

–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–µ–є –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Є –Њ—В–і–∞–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —А—Г–ґ–µ–є.

8 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1841 –≥. –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –•—А–∞–њ–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ –Њ ¬Ђ–≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–є –≤–Њ–ї–µ¬ї2, –Є 9 –∞–њ—А–µ–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є —А—Г–ґ—М—П —Б —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П. –£–ґ–µ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —З–ї–µ–љ—Л –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–Љ–Ї–∞. –Э–Њ–±–µ–ї—М –њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П: —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —Б –Њ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ –Ї—Г—А–Ї–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є 140 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є–Ј –µ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ—В –і–≤—Г—Е –і–Њ —В—А–µ—Е —В—Л—Б—П—З –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –±–µ–Ј –Њ—Б–µ—З–µ–Ї.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Ј–∞–њ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П —Г–і–Њ–±–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е, –∞ ¬Ђ–Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П¬ї –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і—П—В—Б—П –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е, ¬Ђ—В–Њ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П¬ї —Г–і–∞—А–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Э–Њ–±–µ–ї—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –ї—Г—З—И–µ–є —Б—А–µ–і–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Ю–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞—В—М –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–µ —А—Г–ґ—М—П —Б –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ–Є –Ј–∞—В—А–∞—В–∞–Љ–Є, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л3.

–У–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А, –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П —Б—А–Њ—З–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М 10 —А—Г–ґ–µ–є –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Э–Њ–±–µ–ї—П –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М –Є—Е. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –Є—О–ї—П 1841 –≥. —А—Г–ґ—М—П –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л. –Э–Њ–±–µ–ї—М —Б–∞–Љ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї –Є—Е –Њ—В–і–µ–ї–Ї—Г –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Г, –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ –µ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Њ—В–і–∞–µ—В –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ вАУ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М —А—Г–ґ—М—П –Э–Њ–±–µ–ї—П –≤ –Ю–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ–Љ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г. –≠—В–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ю–≥–∞—А–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ–±—Г—З–Є—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –Є–Ј —Г–і–∞—А–љ—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є –Э–Њ–±–µ–ї—П 20 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —А—П–і–Њ–≤—Л—Е4.

17 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Г–ґ–µ 20 —А—Г–ґ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Э–Њ–±–µ–ї—П, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е 10 –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ—Л –Є–Ј –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Њ–±—А. 1828 –≥. –Є 10 вАУ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ю–≥–∞—А–µ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–є –Њ—В—З–µ—В –Њ–± –Є—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е, –≥–і–µ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ –µ–µ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –Њ–љ –љ–Њ–≤—Л–µ —А—Г–ґ—М—П, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –Њ–і–Є–љ –≤–Ј–≤–Њ–і –Є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –љ–µ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–Њ–ї–і–∞—В, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ–њ—Л—В–∞—Е, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –і–µ–ї–Њ —Б —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ–Є —А—Г–ґ—М—П–Љ–Є, —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј —З–µ—В–≤–µ—А—В—М —З–∞—Б–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ–Є.

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г—З–µ—Б—В—М, —З—В–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Њ—Б–µ–љ–љ—О—О –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г —Б —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Њ—А–Њ–Ј–Ї–∞–Љ–Є. –†—Г–Ї–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–∞–ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—В—З–µ—В–∞—Е, —Е–Њ–ї–Њ–і –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—О —Б —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Њ—О –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –≤—Б—П–Ї–Њ—О –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Њ—О –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А—Г–ґ—М—П, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П, —В—Г—В –≤—Б–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ —А—Г–ґ—М—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, —Г–і–Њ–±–љ—Л –і–ї—П –љ–Є—Е –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е5.

–Я—А–∞–≤–і–∞ —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ —В–Њ–ґ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –Њ—Б–µ—З–µ–Ї. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –Э–Њ–±–µ–ї—М –Њ–±—П–Ј–∞–ї—Б—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї–Є –њ–Њ —В–Є–њ—Г —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –љ–∞ –Њ–њ—Л—В–∞—Е.

–Э–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ —Б–∞–Љ–Є–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ю—В—З–µ—В –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–µ–є –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Э–Њ–±–µ–ї—П –≤ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ–Є–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –∞—А–Љ–Є–Є —Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П6.

5 –љ–Њ—П–±—А—П 1841 –≥. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —А—Г–ґ–µ–є –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї —А—Г–ґ—М—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П. –Э–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–≤–∞ —А—Г–ґ—М—П –µ–≥–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л вАУ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Є –љ–Њ–≤–Њ–µ, –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј —З–ї–µ–љ—Л –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ —Г–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–Њ–є –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Є –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Э–Њ–±–µ–ї—П –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В ¬Ђ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П¬ї: –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л—Е –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–µ–є –Є —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Ї—Г—А–Ї–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є –і–µ–ї–∞–µ—В –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–∞—З–љ–Њ–є. –Я–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –Њ–љ–Є –љ–∞—И–ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О —А—Г–ґ–µ–є –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ–є –Є –ї—Г—З—И–µ–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ—Е –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Ї–∞–њ—Б—О–ї—М–љ—Л—Е.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј —Н—В–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, —Б—З–Є—В–∞–ї –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ. –≠—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –Њ—З–µ–љ—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1837 –≥. —И–ї–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞ –±–∞—А–Њ–љ–∞ –У–µ—А—В–µ–ї—Г. –Ю–љ —Б–∞–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–њ—Б—О–ї–Є (–Ї–Њ–ї–њ–∞—З–Ї–Є) –љ–∞ –±—А–∞–љ–і—В—А—Г–±–Ї—Г. –Р –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г 1840&—Е –≥–≥. –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–њ—Б—О–ї—М–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –∞—А–Љ–Є–Є.

–І—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —А—Г–ґ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Э–Њ–±–µ–ї—П, —В–Њ —З–ї–µ–љ—Л –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ—И–Є—В—М –Є—Е —Б—Г–і—М–±—Г, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М —А—Г–ґ—М—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ, —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П–Љ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—М –Є–ї–Є –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≤ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–є –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –≤ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–ґ—М—П—Е. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є—П –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ–љ–Ї–Є–µ –Є –≤—Л—Б–≤–µ—А–ї–µ–љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М ¬Ђ—Б –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ–і–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г, –Є–љ–∞—З–µ –Њ–≥–Њ–љ—М –Њ—В –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ј–∞—А—П–і. –°–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –њ–Њ–і —Б–Є–ї—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ, —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ, –Є –њ—А–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —А—Г–ґ–µ–є, –∞ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–Њ—В —В—Л—Б—П—З —А—Г–ґ–µ–є —Н—В–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є –Њ—В –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В –љ–µ–њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –ї–Њ–ґ–µ –Ј–∞–Љ–Ї–∞.

–І—В–Њ–±—Л –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —А—Г–ґ–µ–є –Э–Њ–±–µ–ї—П –љ–∞ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Є—Е —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–∞ –°–µ—Б—В—А–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –њ–Њ –і–≤–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ–µ–є –њ–Њ–і –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–µ—В–∞ (–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –і–µ–ї –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞) –±–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і –Њ–і–љ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є –Њ–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ —А—Г–ґ—М–µ –Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–Є—В—М —П—А–ї—Л–Ї–Є —Б –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є ¬Ђ–Р¬ї –Є ¬Ђ–Т¬ї7.

–Я—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г–ґ–µ–є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї&–Љ–∞–є–Њ—А—Г –Ь–Њ–ї–ї–µ—А—Г 2-–Љ—Г, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Ь–Њ–ї–ї–µ—А—Г –≤ –≤–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Ї—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М 750-—О –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є 18 —А—Г–ґ–µ–є –Э–Њ–±–µ–ї—П вАУ 9 –љ–Њ–≤—Л—Е –Є 9 –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е, –і–≤–∞ –Є–Ј 20-—В–Є, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –°–µ—Б—В—А–Њ—А–µ—Ж–Ї–Є–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П. –Х–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е.

–Ф–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1841 –≥. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П. –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є –Є –≤–∞–ґ–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В. –Ю–љ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ–Є —А—Г–ґ—М—П–Љ–Є.

–Я—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О.

¬Ђ–Ш–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —А—Г–ґ–µ–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞ –Э–Њ–±–µ–ї—П¬ї

1) –Ф–ї—П —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П –ї–µ–≥–Ї–Њ –ї–Є –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ –ї—О–і–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–±—Г—З–µ–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–ґ—М–µ–Љ, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –Њ–і–љ—Г —З–∞—Б—В—М –ї—О–і–µ–є –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–љ—П—В–ї–Є–≤—Л—Е –Є —А–∞—Б—В–Њ—А–Њ–њ–љ—Л—Е, –і—А—Г–≥—Г—О –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е, —В—А–µ—В—М—О –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ–љ—П—В–ї–Є–≤—Л—Е –Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е.

2) –Ч–∞—Б–Є–Љ –Њ–±—Г—З–Є—В—М –Є—Е –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Є –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П —Б–њ–µ—А–≤–∞ —А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–µ –Є —Б–±–Њ—А–Ї–µ —А—Г–ґ—М—П –≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —З–∞—Б—В—П—Е, –њ–Њ—В–Њ–Љ –ї–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—О —Б –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —В–Њ –≤–і–≤–Є–≥–∞–љ–Є—О –Є—Е –≤ –Ї—Г—А–Њ–Ї –Є –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–љ–Є—О –Є—Е –љ–∞ —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ј–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є—О –Є –њ–∞–ї—М–±–µ, —Б–њ–µ—А–≤–∞ —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—Л–Љ–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е —Б–Є—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Є–Љ–µ—В—М –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ, –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –ї–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-–ї–Є–±–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞; –Є–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Г, —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –µ–≥–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –і–ї—П –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–љ–Њ–≥–Њ, —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —А—Г–ґ—М—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В, –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ –µ–Љ—Г –≤ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —А—Г–ґ—М–µ –Є –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞, –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є, —Б –Ї–Њ–Є–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ.

3) –Ш–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М 750 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Ш–Ј 5-—В–Є —А—Г–ґ–µ–є –љ–Њ–≤—Л—Е –Є 5-—В–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ—З–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і—Л—Е 60 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ —А—Г–ґ—М–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М, –њ—А–Њ—З–Є—Й–∞—В—М –Є –≤—Л—В–Є—А–∞—В—М, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї–Є –Є —А–µ–Ј—Ж—Л –Ї—Г—А–Ї–Њ–≤. –Ш–Ј –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е 4-—Е —А—Г–ґ–µ–є –љ–Њ–≤—Л—Е –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ—З–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—П—В—М, –љ–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—П –Є –љ–µ –њ—А–Њ—З–Є—Й–∞—П —А—Г–ґ—М–µ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А—Г–ґ—М–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–љ–µ—В –≤–љ–Њ–≤—М –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –і–∞–±—Л –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –і–∞—В—М —А—Г–ґ—М–µ –±–µ–Ј —А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–Є –µ–≥–Њ –Є —З–Є—Б—В–Ї–Є; –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —З–µ—А–µ–Ј —В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–ї–µ—Б—Ж–∞ –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞—В—М –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г –љ–∞ —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М, –љ–µ –њ—А–Њ—З–Є—Б—В–Є–≤ –µ–≥–Њ, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–Є—В—М—Б—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–∞ –і–∞—В—М 140 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е 9-—В–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ—З–љ—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є 150 –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Њ–њ–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М: –њ–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г –Ј–∞–Љ–Ї–∞ —Б –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є –њ–ї–∞–Љ—П –і–ї—П —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ–≥–љ—П –Ј–∞—А—П–і—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ј–∞–Љ–Ї–µ, –Є –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї–µ, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ —Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ—О —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ: –µ—Б–ї–Є –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е, —Е–Њ—В—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—В–Њ–є–і–µ—В –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –њ–ї–∞–Љ—П –љ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–µ—В —З–µ—А–µ–Ј –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї—Г –Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –°–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –ї–Є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –±—Г–і–µ—В –≤–≤–Є–љ—З–µ–љ –≤ –ї–Њ–ґ—Г; –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї —Б–µ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г —Б–Њ–ї–і–∞—В –љ–µ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –і–Њ–≤–µ—А–љ–µ—В –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ—Л–µ –≤–Є–љ—В—Л –Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–∞–±–Њ –Њ—Б–∞–і–Є—В –≤ –ї–Њ–ґ—Г –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ 150 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і—Л—Е 10 –Є–ї–Є 15 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –≤—Л–≤–Є–љ—З–Є–≤–∞—В—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –≤–≤–Є–љ—З–Є–≤–∞—В—М, –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–≤ –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї&–Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ –Є–ї–Є –љ–∞ —Ж–µ–ї—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—В–µ—В—М –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–є –Є–ї–Є –Ј–∞–і–љ–Є–є –≤–Є–љ—В, –Є –Ј–∞—Б–Є–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М, –љ–µ –±—Г–і–µ—В –ї–Є –Њ—В —Б–µ–≥–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤ –ї–Њ–ґ–µ, —А—Г–ґ—М–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Э–∞ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–Є–µ –њ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ.

4) –Я—А–Є —З–Є—Б—В–Ї–µ —А—Г–ґ—М—П –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Є –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї–µ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Њ—В–љ—О–і—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –љ–µ –≤—Л–≤–Є–љ—З–Є–≤–∞—В—М –≤ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–Љ —А—Г–ґ—М–µ. –†–∞–Ј–≤–µ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —З—В–Њ —А—Г–ґ—М–µ, –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—П, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Г–і–µ—В –Є–љ–∞—З–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Г —Б–µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –≤—Л–≤–Є–љ—В–Є–≤ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї—Г.

5) –†—Г–ґ—М—П —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –≤ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—Л, —Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –љ–µ –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ –≤ –Ї–Њ–Ј–ї–∞—Е, —Б –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї—Г–љ–∞–≥–∞–ї–Є—Й–∞–Љ–Є –Є –±–µ–Ј –њ–Њ–ї—Г–љ–∞–≥–∞–ї–Є—Й, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П, —З—В–Њ–±—Л –Ї—Г—А–Ї–Є –њ—А–Є —Б–µ–Љ –±—Л–ї–Є —Б–њ—Г—Й–µ–љ—Л.

6) –Я—А–Є—Г—З–∞—В—М —Б–Њ–ї–і–∞—В –Ї –Ј–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є—О –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, –ї–µ–ґ–∞, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є—Е –≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –±–µ–≥–∞ –Є –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ; —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞–Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–Є –Є –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М –Є–Љ –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –њ–∞–ї—М–±—Л –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —А—Г–ґ—М—П –≤ –њ–Њ–ї–µ (—Б–Њ —Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г—А–Ї–∞–Љ–Є), –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ.

7) –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А–Њ—Е–∞ –≤ –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞—Е –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ.

8) –Т –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л, –≤ –Ї–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А–Њ—Е–∞ –≤ –њ–∞—В—А–Њ–љ–µ, –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –њ—Г–ї—М, –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј —Б–Є—Е —А—Г–ґ–µ–є, —З–Є—Б–ї–Њ –Њ—Б–µ—З–µ–Ї, –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї, –Њ—В–і–∞—З—Г —А—Г–ґ—М—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б –љ–∞—И–Є–Љ–Є –≤ –њ–ї–µ—З–Њ, —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ –≤–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї—Г—А–Ї–∞ –Є –≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–љ–Є—П –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Є–ї–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б–Є–ї—Л –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ—А—Г–ґ–Є–љ –љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є –Є –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Ф–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ —А—Г–ґ—М–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤–∞—В—М8.

–Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Ь–Њ–ї–ї–µ—А –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е —Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –µ–Љ—Г –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ—В—З–µ—В–µ-–ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї –і–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –µ–µ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —А—Г–ґ–µ–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б 24 —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ 15 –∞–њ—А–µ–ї—П 1842 –≥.

17 —П–љ–≤–∞—А—П 18 —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –њ–Њ–і –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–µ –Є —Б–±–Њ—А–Ї–µ —А—Г–ґ–µ–є –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—О —Б –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Њ–є. –Ю—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ —А—Г–ґ—М—П –љ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є. –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –і–∞–ґ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –Є –љ–µ–Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—Б–∞, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М –Є —Б–Њ–±—А–∞—В—М —А—Г–ґ—М–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ–≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М, –Ј–∞–і–≤–Є–≥–∞—В—М –Є –љ–∞–і–µ–≤–∞—В—М –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г¬ї. –Я—А–Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В –Ј–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є—О –Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—Л–Љ–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Є –Љ–Њ—А–Њ–Ј–µ –≤ 7–Њ –≤—Б–µ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є —Б –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є.

–Т –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ вДЦ 14, –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ 750 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –Ј–∞—А—П–і–Њ–Љ –≤ 1 3/4 –Ј–Њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—А–Њ—Е–∞.

–Ф–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –њ—Г–ї—М –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –±—Л–ї–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є. –Ш–Ј 100 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є 150 —И–∞–≥–Њ–≤ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Њ –≤ –Љ–Є—И–µ–љ—М 40 –њ—Г–ї—М, –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—П 5 –Љ–Є—И–µ–љ–µ–є (—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ —Й–Є—В—Л —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є –≤ 1 –і—О–є–Љ, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞). –Ф–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –њ—Г–ї—М —Б —А–Є–Ї–Њ—И–µ—В–∞–Љ–Є –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ 700вАУ750 —И–∞–≥–Њ–≤, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—О —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Є–Ј —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ 40-–µ –≥–≥. XIX –≤.

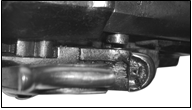

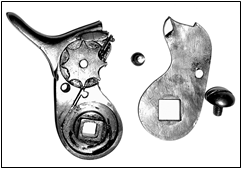

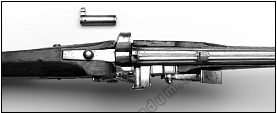

–†—Г–ґ—М–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ—З–љ–Њ–µ. –Т–Є–і –Ј–∞—В–≤–Њ—А–∞ —Б–≤–µ—А—Е—Г: —А–Є—Б. 1 вАУ –Ї—Г—А–Њ–Ї –≤–Ј–≤–µ–і–µ–љ, —А–Є—Б. 2 вАУ –Ї—Г—А–Њ–Ї —Б–њ—Г—Й–µ–љ. –Ч–∞–Љ–Њ–Ї –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ—З–љ—Л–є: —А–Є—Б. 3 вАУ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –≤–Є–і, —А–Є—Б. 4 вАУ –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –≤–Є–і. –†–Є—Б. 5 вАУ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –Ї—Г—А–Ї–µ. –†–Є—Б. 6 вАУ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Ї—Г—А–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П

–†–Є—Б. 1

–†–Є—Б. 2

–†–Є—Б. 3, 4

–†–Є—Б. 5

–†–Є—Б. 6

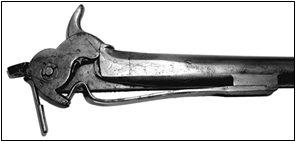

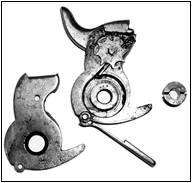

–†—Г–ґ—М–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П. –†–Є—Б. 7, 8 вАУ –Ї—Г—А–Њ–Ї –≤–Ј–≤–µ–і–µ–љ, –Ї—Г—А–Њ–Ї —Б–њ—Г—Й–µ–љ. –†–Є—Б. 9 вАУ –≤–Є–і –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П. –†–Є—Б. 10 вАУ –Ї—Г—А–Њ–Ї –≤ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–µ. –†–Є—Б. 11 вАУ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Ї—Г—А–Ї–∞ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞

–†–Є—Б. 7

–†–Є—Б. 8

–†–Є—Б. 9

–†–Є—Б. 10

–†–Є—Б. 11

–Ю—В–і–∞—З–∞ —А—Г–ґ—М—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–≥–∞—А–∞ –≤ —Б—В–≤–Њ–ї–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ –Њ—В–і–∞—З–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П.

–Я–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї–Є—Б—М –њ—А–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–Є, –±—Л–ї–Є –і–ї–Є–љ–Њ–є –Њ—В 8 1/4 –і–Њ 9 –і—О–є–Љ–Њ–≤ –Є 3 –ї–Є–љ. (–Њ—В 26 –і–Њ 30 —Б–Љ).

–Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є, –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В 5 –і–Њ 150. –Ґ–∞–Ї–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–∞—Б—М –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є: —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–µ–Њ–њ—Л—В–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –±–Њ—П—Б—М –Њ—Б–µ—З–µ–Ї, –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є –ї–µ–љ—В—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –Ї—Г—А–Ї–Њ–≤. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Є–Ј –љ–Є—Е –Є–Љ–µ–ї–∞ –љ–µ—Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Г—Б—В—Г–њ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–∞–Ї–∞ –Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Њ–є, —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –µ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ–∞–ї–Њ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –Ј–∞–≥–Є–±–∞–ї—Б—П –≤ —Г—Б—В—Г–њ–µ, –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –љ–∞ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї—Г, –Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ—А—Г–ґ–Є–љ, –Є—Е –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Г–њ—А—Г–≥–Њ—Б—В—М –Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ—В—Г –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л. –Ю–њ—Л—В—Л –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –Ї —Е–Њ–ї–Њ–і—Г –Є —Б—Л—А–Њ—Б—В–Є. –Ф–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, 7-–≥–Њ –∞–њ—А–µ–ї—П, –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–Ї—А—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –≤ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї —Б–∞—А–∞—П, –∞ 14-–≥–Њ –∞–њ—А–µ–ї—П –µ–µ –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –Ї—Г—А–Њ–Ї —А—Г–ґ—М—П (вДЦ 5), –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ 90 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –±–µ–Ј –µ–і–Є–љ–Њ–є –Њ—Б–µ—З–Ї–Є.

–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–µ—З–µ–Ї, —В–Њ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —А—Г–ґ–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є 120, 150 –Є –і–∞–ґ–µ 200 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –±–µ–Ј –Њ—Б–µ—З–µ–Ї. –Я—А–Є—З–Є–љ—Л –Њ—Б–µ—З–µ–Ї —А–∞–Ј–љ—Л–µ. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ, –љ–µ—Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В—М—О –Ї—Г—А–Ї–∞ –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–∞–Ї–∞, –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В—М –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ –Ї—Г—А–Њ–Ї, –Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤—Л–і–∞—О—Й–∞—П—Б—П –≤–µ—А—Е–љ—П—П –Ї—А—Г–≥–ї–∞—П –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –љ–∞ —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –Ї—Г—А–Ї–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П, –Є –Ї—Г—А–Њ–Ї, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є, —Г–і–∞—А—П–ї –≤ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –Є, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –љ–µ —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї–∞ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–њ—Л—В–Њ–≤, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –Њ—Б–µ—З–µ–Ї, —Б–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —Г–і–∞—А–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ–Є–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Ї—А—Г–≥–ї—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї—Г. –Э–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞—Е –Ї—Г—А–Ї–∞, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Б–∞–Љ–Є–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є —Б–і–≤–Є–љ—Г—В—Л —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞.

–£ –љ–Њ–≤—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь–Њ–ї–ї–µ—А–∞, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї вАУ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ –Њ—В –Њ—Б–Є –Ї–∞–љ–∞–ї–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞. –≠—В–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≥–∞–Ј—Л, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–Є–µ—Б—П –њ—А–Є –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–ї–Є –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—О—О —З–∞—Б—В—М –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Є –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –Ї—Г—А–Њ–Ї –Є –±–Њ–µ–≤—Г—О –њ—А—Г–ґ–Є–љ—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ –љ–∞–≥–∞—А–∞. –Ъ—Г—А–Њ–Ї –ї–Є—И–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –≤–Ј–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П, —Г–і–∞—А—Л –µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М —Б–ї–∞–±–µ–µ.

–°—А–µ–і–љ—П—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А—Г–ґ–µ–є —А–∞–≤–љ—П–ї–∞—Б—М 3 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г. –Я—А–∞–≤–і–∞, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Њ–љ–∞ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ 4-—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г, –љ–Њ –њ—А–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ —Б–љ–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ 2-—Е. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є –±—Л–ї–∞ 1 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї –≤ 1вАУ1,5 –Љ–Є–љ—Г—В—Л.

–Ч–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є–µ —А—Г–ґ—М—П, —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Є –ї–µ–ґ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є —Г–і–Њ–±–љ–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –±–µ–≥–∞. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ь–Њ–ї–ї–µ—А, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –і–≤—Г—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤: –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е —А—Г–ґ—М—П—Е –Њ—Б–Љ–Њ—В—А –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ї—Г—А–Ї–∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є —А–∞–Ј–±–Њ—А–Ї–µ —А—Г–ґ—М—П. –Ш–љ–∞—З–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Б–љ—П—В—М –≤–µ—А—Е–љ—О—О –і–Њ—Б–Ї—Г –Ї—Г—А–Ї–∞, –љ–∞—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О –љ–∞ —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М, –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї—Г. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –љ–Њ–≤—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є, —Г –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–Љ–Њ—В—А –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Ї—Г—А–Ї–∞ –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є.

–Т—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ, –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ, –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Њ–є. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ь–Њ–ї–ї–µ—А –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –≤ –Ї—Г—А–Њ–Ї –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, —В—А–µ–±—Г—О—Й–µ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ —Б–Њ–ї–і–∞—В–Њ–Љ. –≠—В–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–µ—И–µ–љ–∞ –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є –±—Г–і–µ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–ї—П –Є–Ј—А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–Љ–Ї–µ. –Я—А–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ —Г —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞ –±—Г–і–µ—В –≤—А–µ–Љ—П –і–ї—П –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ –Ї—Г—А–Њ–Ї –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ —Г —В—А–µ—Е –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є, –љ–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Э–Њ–±–µ–ї—М, —Г–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Є –Ї—Г—А–Ї–∞ –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–≤–∞ —А—Г–ґ—М—П, –Њ–і–љ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ, –і—А—Г–≥–Њ–µ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Њ—З–љ–Њ–µ, —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—П—В–Є –і–љ–µ–є –Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ –і–Њ 1500 –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –±–µ–Ј –Њ–і–љ–Њ–є –Њ—Б–µ—З–Ї–Є. –Я–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞ –і–∞–≤–∞–ї–∞ –Њ—В 150 –і–Њ 200 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 600 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –±–µ–Ј –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–≤–Њ–ї–∞ 9.

26 –Љ–∞—П 1842 –≥. –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Ь–Њ–ї–ї–µ—А –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Ї–Њ–њ–Є—О –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Є 20&—В—М —А—Г–ґ–µ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –і–≤–∞ —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —А—Г–ґ–µ–є 10.

30 –Љ–∞—П 1842 –≥. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В, –Њ–±—Б—Г–і–Є–≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Њ–њ—Л—В–Њ–≤, —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М —А—Г–ґ—М—П –Э–Њ–±–µ–ї—П –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—О вАУ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—О –і–Њ–ґ–і–µ–Љ. 4 –Љ–∞—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ 20 —А—Г–ґ–µ–є –µ–≥–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї11. –Ґ–∞–Љ –љ–∞ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—О –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–ґ–і–µ–Љ –Є –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–∞ –≤ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–µ –Ї–∞–љ–∞–ї—Л –Є –≤–љ—Г—В—А—М –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –љ–Є –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞, –Ј–∞—А—П–і –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–Њ–Ї—И–Є–Љ. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Є–Ј –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤ –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї—Г, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г. –Э–Њ–±–µ–ї—М, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е, –≤–Ј—П–ї –і–≤–∞ —А—Г–ґ—М—П —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –і–ї—П –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ–ї—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞.

–Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Є –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1842 –≥. –≤—Б—В–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –±–∞—А–Њ–љ–∞ –У–µ—А—В–µ–ї—Г —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є, –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —А—Г–ґ–µ–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ш. –Э–Њ–±–µ–ї—О —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –љ–Є—Е. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–і –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є –Ю—Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є –Ю–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г 12. –Э–Њ–±–µ–ї—О –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М 60 —А—Г–ґ–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є 13. –Э–Њ 4 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1843 –≥., –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –Њ–љ –Њ–њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є–ї –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —А—Г–ґ–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л 14. –Р –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і, –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1844 –≥., –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М —А–µ—И–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ 60 —А—Г–ґ–µ–є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–њ–ї–∞—В—П—В 2 —В—Л—Б—П—З–Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Э–Њ–±–µ–ї—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ 15.

22 –∞–њ—А–µ–ї—П 1844 –≥. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –≤—Л–љ–µ—Б —Б–≤–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ: –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —Г–ґ–µ –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л —А—Г–ґ—М—П –Ї–∞–њ—Б—О–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞ –Э–Њ–±–µ–ї—П –љ–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є 16. –Т –Є—О–љ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Љ–∞—А—В–∞ 1845 –≥. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1845 –≥. –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є —А—Г–ґ–µ–є –Э–Њ–±–µ–ї—П. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ —В–∞–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. –С—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –Ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –Ь–Њ–ї–ї–µ—А—Г. 16 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –≤ —А–∞–њ–Њ—А—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Г –Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –і–Њ–ґ–і–µ–Љ —А—Г–ґ–µ–є –Э–Њ–±–µ–ї—П –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1842 –≥. –Є –Њ–± –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є. –Ю–љ –≤–Ј—П–ї —А—Г–ґ—М—П —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П, –љ–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П 17.

–Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–њ–Њ—А—В–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ –љ–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —А—Г–ґ–µ–є. –Т –љ–Њ—П–±—А–µ 1843 –≥. –Њ–і–љ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–і вДЦ 8 –Є –Њ–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–і вДЦ 12 –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ –њ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А—Г –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤—Г. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ 16 –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–∞–њ–Њ—А—В–Њ–Љ –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В 18. –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —А–∞–њ–Њ—А—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ь–Њ–ї–ї–µ—А–∞ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ –®—В–∞–± –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞, —В—Г–і–∞ –ґ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Є 16 —А—Г–ґ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П.

–Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —А–µ—И–µ–љ. –Э–Њ 19 –Љ–∞—А—В–∞ 1845 –≥. –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –µ—Й–µ —А–∞–Ј –Ј–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В, –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –ї–Є –≤—Б–µ –ґ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —А—Г–ґ–µ–є –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П 19.

26 –Љ–∞—А—В–∞ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –•—А–∞–њ–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Њ—В 22 –∞–њ—А–µ–ї—П 1844 –≥. –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–Є –Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—В—М —А—Г–ґ—М—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Э–Њ–±–µ–ї—П –љ–∞ –µ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е 20.

–Ґ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ш. –Э–Њ–±–µ–ї—М —Г–і–∞—З–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ—В–∞–ї–µ–є вАУ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ—В–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–Њ–є; —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї—А—О—З–Њ–Ї, –Ј—Г–±—З–∞—В–Њ–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Є–Ї–Њ, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–µ–µ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є —Б —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Њ–є, –Є –Ї—А—Л—И–Ї–∞ –µ–µ, —В. –µ. –њ–µ—А–µ–і–љ—П—П —Б—В–Њ–є–Ї–∞ –Ї—Г—А–Ї–∞, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Њ—Б–Є.

–£–ґ–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ю–≥–∞—А–µ–≤, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е –Є –љ–Њ–≤—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Э–Њ–±–µ–ї—П, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Є—Е –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є 21. –Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —А—Г–ґ–µ–є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –µ–≥–Њ —А—Г–ґ–µ–є: –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ —Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Є –і–µ—В–∞–ї–µ–є, —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Њ–є. –Т –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –Њ—В 5 –љ–Њ—П–±—А—П 1841 –≥. –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –≤ –љ–µ–≤—Л–≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ (—А—Г–ґ—М—П. вАУ –Р–≤—В.) –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В —А—Г–ґ—М—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞ –Э–Њ–±–µ–ї—П —А—Г–ґ—М—П–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –±–∞—А–Њ–љ–∞ –У–µ—А—В–µ–ї—Г¬ї 22.

–£ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –Є–±–Њ —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –У–µ—А—В–µ–ї—Г –±—Л–ї —Б–∞–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –≤ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —А—Г–ґ–µ–є –Э–Њ–±–µ–ї—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є ¬Ђ–і–Њ–ґ–і–µ–Љ¬ї. –Ш–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М –≤–Ј—П–ї—Б—П —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –µ–Љ—Г —Н—В–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –µ—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є 60 –љ–Њ–≤—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є –≤ 1844 –≥. –Э–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В —Г—Б–ї—Г–≥ –Э–Њ–±–µ–ї—П –њ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ґ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Њ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–µ –≤ –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л—Е —А—Г–ґ–µ–є –≤ —Г–і–∞—А–љ—Л–µ –њ–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ш. –Э–Њ–±–µ–ї—М –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ 2 —В—Л—Б—П—З–Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ. –Я—А–Є —В–Њ–є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞.

–Т –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є (–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°) —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П —З–µ—В—Л—А–µ —А—Г–ґ—М—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Э–Њ–±–µ–ї—П, –Њ–і–љ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Є —В—А–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л—Е –≤ —Г–і–∞—А–љ—Л–µ. –Ю–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В –Њ–±—Й—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О: –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≤ 1839вАУ1840 –≥–≥. –≤ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Э–Њ–±–µ–ї—П, –њ—А–Њ—И–ї–Є –≤—Б–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –і–Њ–ґ–і–µ–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –®—В–∞–± –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞. –Я—А–Є —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–Є–Є –®—В–∞–±–∞ –≤ 1862 –≥., –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї, –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —А—Г–ґ—М–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: ¬ЂIM.NOBELS, Invention¬ї –Є –љ–Њ–Љ–µ—А –љ–∞ —Б–Ї–Њ–±–µ.

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Э–Њ–±–µ–ї–µ–Љ –≤ 1844 –≥. –°—Г—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Њ–љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–µ –µ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤—Л—Б–Њ—З–µ—Б—В–≤—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Г. –Э–Њ –љ–Є –≤ –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –®—В–∞–±–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і—Ж–µ–є—Е–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞, –љ–Є –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —И—В—Г—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —А—Г–ґ–µ–є —Н—В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Э–Њ–±–µ–ї—О —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ —А—Г–ґ–µ–є —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–∞. –Т 1932 –≥., –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—П—Б—М –≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О, —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Э–Њ–±–µ–ї–µ–є –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Я—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —А—Г–ґ–µ–є –Ш. –Э–Њ–±–µ–ї—П –Є–Ј –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°.

–Я–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–µ —А—Г–ґ—М–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Б —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Э–Њ–±–µ–ї—П. –Ю–њ—Л—В–љ–Њ–µ.

–°—В–≤–Њ–ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –≤ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Ї—Г—А–Њ–Ї –Є —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї—А—О—З–Њ–Ї. –Ъ—Г—А–Њ–Ї –Ї–Њ—А–Њ–±—З–∞—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–љ–∞—П —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –ї–µ–љ—В–∞ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ (–Ј—Г–±—З–∞—В–Њ–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Є–Ї–Њ —Б –њ—А—Г–ґ–Є–љ–Ї–Њ–є) –њ–Њ–і–∞—З–Є –µ–µ –≤ –Ї—Г—А–Њ–Ї –Є –Є–Ј –Ї—Г—А–Ї–∞ –Ї –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ–µ. –Э–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞, –љ–∞ —Б—А–µ–Ј–µ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, —З—Г—В—М —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –≤–њ—А–∞–≤–Њ. –С–Њ–µ–≤–∞—П –њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –≤—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –њ–∞–Ј –њ—А–Є–ї–Є–≤–∞ –љ–∞ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–µ–є —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Њ—Б—М—О. –Ъ—Г—А–Њ–Ї –Є–Љ–µ–µ—В –Њ–і–Є–љ –≤–Ј–≤–Њ–і.

–Ы–Њ–ґ–∞ –Ї–∞–Ї —Г –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –Њ–±—А. 1828 –≥., –љ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–∞ –≤ —И–µ–є–Ї–µ –Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–Ї–∞.

–Я—А–Є–±–Њ—А –ї–∞—В—Г–љ–љ—Л–є, —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ, –Ї–∞–Ї —Г —А—Г–ґ–µ–є –Њ–±—А. 1828 –≥., –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ–±—Л, –Њ–љ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Є.

–Э–∞ —А—Г–ґ—М–µ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–ї–µ–є–Љ–∞ вАУ –љ–∞ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Є–Ї–µ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ—В–∞: ¬ЂIM.NOBELS, Invention¬ї.

–Э–∞ –ї–Њ–ґ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞—Е вАУ —Б—В—А–µ–ї–∞, –≤ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –±—Г–Ї–≤–∞ ¬Ђ–†¬ї вАУ –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –°–µ—Б—В—А–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Ъ.–Ш. –Я–Њ–њ–њ–µ, –Є –≥–Њ–і ¬Ђ1834¬ї.

–Э–∞ –Ј–∞—В—Л–ї—М–љ–Є–Ї–µ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–∞ –≤—Л–±–Є—В –і–≤—Г–≥–ї–∞–≤—Л–є –Њ—А–µ–ї; –љ–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ–±–µ —Ж–Є—Д—А–∞ ¬ЂVIII¬ї.

–Ъ–∞–ї–Є–±—А вАУ 17,8 –Љ–Љ; –і–ї–Є–љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ вАУ 1052 –Љ–Љ, –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ вАУ 1462 –Љ–Љ.

–Ш–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–є вДЦ 3/365.

–Я–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–µ —А—Г–ґ—М–µ –Њ–±—А. 1828 –≥., –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —Г–і–∞—А–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Ш. –Э–Њ–±–µ–ї—П.

–°—В–≤–Њ–ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –Њ–±—А.1828 –≥. –Ч–∞–Љ–Њ–Ї —Г–і–∞—А–љ—Л–є. –Э–∞ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ —Б–љ—П—В—Л –Њ–≥–љ–Є–≤–Њ, –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є –Ї—Г—А–Њ–Ї. –Э–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–Є –њ—А–Є–Ї–ї–µ–њ–∞–љ–∞ –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—П, –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П —Б –Ј–∞—В—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ–Љ –≤ —Б—В–≤–Њ–ї–µ. –Ъ—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–є –Ї—Г—А–Њ–Ї –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Њ–±—З–∞—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Т–љ—Г—В—А–Є –Ї—Г—А–Ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П: –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–љ–∞—П —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –ї–µ–љ—В–∞ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –њ–Њ–і–∞—З–Є –µ–µ –≤ –Ї—Г—А–Њ–Ї –Є –Є–Ј –Ї—Г—А–Ї–∞ –Ї –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ–µ. –С–Њ–µ–≤–∞—П –њ—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –Є —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–Є.

–Ы–Њ–ґ–∞ –Є –њ—А–Є–±–Њ—А —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –ї–Њ–ґ–µ –Є –њ—А–Є–±–Њ—А—Г –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ґ—М—П –Њ–±—А. 1828 –≥.

–Э–∞ —А—Г–ґ—М–µ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є –Ї–ї–µ–є–Љ–∞ вАУ –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–µ –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–°–Ш–°–Ґ. –Э–Ю–С–Х–Ы–ѓ¬ї, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–∞—П –≤ 20-—Е вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ 30-—Е –≥–≥. XX –≤., –Є –≥–Њ–і ¬Ђ1834¬ї; –љ–∞ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≤—Л–±–Є—В –і–≤—Г–≥–ї–∞–≤—Л–є –Њ—А–µ–ї. –Э–∞ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ: ¬Ђ –°.–Ґ.–†.–¶.–Ъ. 1834¬ї, –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–Ї–µ –Ї—Г—А–Ї–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: ¬ЂIM.NOBELS, Invention¬ї.

–Э–∞ –і–µ—В–∞–ї—П—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–∞ вАУ ¬Ђ1834¬ї. –Э–∞ –≤—Б–µ—Е —З–∞—Б—В—П—Е —А—Г–ґ—М—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –Ї–ї–µ–є–Љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—П –°–µ—Б—В—А–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Ъ.–Ш. –Я–Њ–њ–њ–µ вАУ —Б—В—А–µ–ї–∞ –≤ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–µ —Б –±—Г–Ї–≤–Њ–є ¬Ђ–†¬ї.

–Э–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ–±–µ вАУ —Ж–Є—Д—А–∞ ¬ЂXII¬ї.

–Ш–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–є вДЦ 3/343.

–Ф–≤–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–ґ—М—П –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Є –љ–∞–ї–Є—З–Є—О –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є –Ї–ї–µ–є–Љ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—И–µ, –Ј–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –љ–∞ –љ–Є—Е –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬ЂC–Ш–°–Ґ. –Э–Ю–С–Х–Ы–ѓ¬ї –Є –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–ї–µ–є–Љ–∞. –Э–∞ —А—Г–ґ—М–µ (–Є–љ–≤. вДЦ 3/318) –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–µ ¬ЂIR¬ї –Є ¬Ђ–Я–Я¬ї (–і–≤–∞–ґ–і—Л); –љ–∞ –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ ¬ЂIR¬ї, –љ–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ–±–µ вАУ ¬ЂXI¬ї –Є –љ–∞ –ї–Њ–ґ–µ –≤–љ–Є–Ј—Г –њ–Њ–і –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ ¬Ђ11¬ї. –Э–∞ —А—Г–ґ—М–µ (–Є–љ–≤. вДЦ 3/317) –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ вАУ —Ж–Є—Д—А–∞ –љ–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ–±–µ ¬ЂXVI¬ї –Є –љ–∞ –ї–Њ–ґ–µ вАУ ¬Ђ16¬ї.

1 –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤ –°. –°–µ–Љ—М—П –Э–Њ–±–µ–ї—М. –Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї–µ–є // –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –Є –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. –Ь–∞–є. 2001. вДЦ 09; –Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –Э–Њ–±–µ–ї–µ–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є // –Я—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. ¬Ђ–Я–Т¬ї. вДЦ 6. 2006. –Ш—О–љ—М.

2 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 14. –Ю–њ. 42. –Ф. 749. –Ы. 1вАУ1 –Њ–±.

3 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 3вАУ4.

4 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 6вАУ6 –Њ–±.

5 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 12 –Њ–±.

6 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 12вАУ13 –Њ–±.

7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 18 –Њ–±вАУ19.

8 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 24вАУ27.

9 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 29вАУ38.

10 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –Ы. 41вАУ41 –Њ–±.

11 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 57вАУ58.

12 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 621. –Ы. 14вАУ17.

13 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 20вАУ20 –Њ–±.

14 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 28вАУ29.

15 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 749. –Ы. 60вАУ60 –Њ–±.

16 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 64вАУ65.

17 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –Ы. 67, 68, 72вАУ72 –Њ–±.

18 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 70вАУ70 –Њ–±., 74.

19 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 75вАУ77 –Њ–±.

20 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –Ы. 77вАУ77 –Њ–±., 79.

21 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 15вАУ16.

22 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 16вАУ17.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є