–Ґ.–Ѓ. –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤–∞ (–°–µ—А–≥–Є–µ–≤ –Я–Њ—Б–∞–і) –Ш–°–Ґ–Ю–І–Э–Ш–Ъ–Ш –Я–Ю –Р–†–°–Х–Э–Р–Ы–£ –Ґ–†–Ю–Ш–¶–Х-–°–Х–†–У–Ш–Х–Т–Р –Ь–Ю–Э–Р–°–Ґ–Ђ–†–ѓ XVIIвАУXVIII –Т–Х–Ъ–Ю–Т

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М V–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ XVIвАУXVII –≤–≤. —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞—Е. –£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –і–≤–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л. –Я–µ—А–≤–∞—П вАУ —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є—Е –Т–Ї–ї–∞–і–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е, –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є—Е –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е —Б–Є–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ 1608вАУ1609 –≥–≥., –≤ –∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –Є –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л1.

–Т—В–Њ—А–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є ¬Ђ–Ї–∞–Ј–љ—Л¬ї XVIIвАУXVIII –≤–≤., –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–∞2. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –Њ–љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –°–∞–Љ—Л–є —А–∞–љ–љ–Є–є –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–є, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–є –Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –њ–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П вАУ —Н—В–Њ –Ю–њ–Є—Б—М –Ґ–°–Ь 1641/42 –≥.3 –£—З–µ–љ—Л–µ XIXвАУXXI –≤–≤. –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Г –њ—А–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б–∞–і—Л –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П 1608вАУ1610 –≥–≥.4 –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є, –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, –љ–µ –і–∞—О—В —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤ –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –Ю–њ–Є—Б–Є 1641/42 –≥. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –Ю–њ–Є—Б—М –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П вАУ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1701 –≥.

–Ю–± –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –і–∞—О—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ–Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ—Б—П –≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л5. –≠—В–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є 1724, 1727 –Є 1734 –≥–≥. –Ъ–∞–Ї –Є –Ю–њ–Є—Б—М 1641/42 –≥–≥., –Њ–љ–Є —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –°–Я–У–Ш–•–Ь–Ч, –љ–Њ, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –љ–µ–µ, –і—А—Г–≥–Є–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л6.

–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є, —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Ї–∞–Ї —Ж–µ–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —В–µ–Ї—Б—В—Л –Є—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П –љ–Є–ґ–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ј–∞–і–∞—З—Г –і–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л.

–Р—А—Б–µ–љ–∞–ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ-–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1641/42 –≥. –Т —В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞—Е —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –њ–µ—А–µ—З–љ–Є: –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ї–µ–ї–∞—А—П, –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –Є –≤ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞—Е –љ–∞ –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞, –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–µ–ї—М—П—Е, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є.

–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –љ–∞ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –±–∞—И–љ—П–Љ. –Х–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVI –≤. –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є ¬Ђ–љ–∞—А—П–і¬ї, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј 111 –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е, —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –Є –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є. 90 –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ 12 –±–∞—И–љ—П—Е –Є –≤ –°–≤—П—В—Л—Е, –Т–Њ–і—П–љ—Л—Е –Є –≤ –Ъ–∞–ї–Є—З—М–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є, –Њ–і–љ–∞ –њ—Г—И–Ї–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–∞—П (–Љ–Њ—А—В–Є—А–∞), –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Є —В—О—Д—П–Ї–Є вАУ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є 76 –µ–і–Є–љ–Є—Ж7. –†–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ —А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≤–Є–і –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Є –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ. –Э–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —В–Є–њ–∞8.

–Я–µ—А–≤—Л–є вАУ —Н—В–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–∞—П –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б—В–Є–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–≤—И–∞—П –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ—Л –Ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ 1вАУ3 –Њ—А—Г–і–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е, —В—А–µ—В—М–Є—Е —П—А—Г—Б–∞—Е —В—А–µ—Е—К—П—А—Г—Б–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є—Е –±–∞—И–µ–љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є 23 –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є (–Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –і–Њ 6 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї). –Я–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Г–≥–ї–Њ–≤—Л—Е –±–∞—И–љ—П—Е, —П–≤–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Г–Ј–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –Љ–µ–љ—М—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ (–Њ—В 2 –і–Њ 5 –≥—А.) —Б—В–Њ—П–ї–Є –Є –љ–∞ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є—Е –±–∞—И–љ—П—Е. –Ш –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ, –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ, –Њ–±–Є—В—Л–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л–µ —Б—В–∞–љ–Ї–Є. –С–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —И—В–∞—В –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤.

–Т—В–Њ—А–Њ–є —В–Є–њ –Њ—А—Г–і–Є–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е, –≤—В–Њ—А—Л—Е —П—А—Г—Б–∞—Е –±–∞—И–µ–љ вАУ —Н—В–Њ –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л–µ (–Њ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ —В—Л–љ, —Б—В–µ–љ–∞) –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –њ–Њ 3вАУ5 –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є. –≠—В–Є —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ ¬Ђ–і–Њ–ї–≥–Є–µ¬ї —А—Г–ґ—М—П —Б —Д–Є—В–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ 37 —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –£ –≤—Б–µ—Е –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е –±—Л–ї–Є ¬Ђ–њ—А–Є—В–Є–љ—Л¬ї вАУ –њ—А–Є–≤–∞—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б–љ–Є–Ј—Г –Ї —Б—В–≤–Њ–ї–∞–Љ –Ї—А—О–Ї–Є –і–ї—П —Г–њ–Њ—А–∞ –Њ –≤–љ–µ—И–љ—О—О –≥—А–∞–љ—М —Б—В–µ–љ—Л, –≥–∞—Б—П—Й–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Њ—В–і–∞—З–Є. –Т—Б–µ –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Б—В–∞–љ–Ї–Є-–Ї–Њ–ї–Њ–і—Л.

–Ґ—А–µ—В–Є–є —В–Є–њ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –Љ–µ—Б—В—Г —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–є –љ–Є–ґ–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–Њ—И–≤–µ–љ–љ—Л–µ —П—А—Г—Б—Л –±–∞—И–µ–љ вАУ —Н—В–Њ –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ш—Е –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –±—Л–ї–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ–і–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї —Б—В–µ–љ–∞–Љ. –Ю–њ–Є—Б—М –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ: –Ї–∞–Ї –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –њ–Њ–ї–µ, —В–∞–Ї –Є –≤–і–Њ–ї—М –њ—А—П—Б–µ–ї —Б—В–µ–љ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –љ–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е –≥—А–∞–љ—П—Е –±–∞—И–µ–љ, —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 60вАУ90 –Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Є—П –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. ¬Ђ–Ф–Њ–ї–≥–Є–µ¬ї –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Њ—А—Г–і–Є—П –Љ–µ–љ—М—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –љ–∞ –±–µ—Б–Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л—Е ¬Ђ—Б–Њ–±–∞–Ї–∞—Е¬ї –Є –љ–∞ ¬Ђ—Б—Г–Ї√°—Е –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е¬ї. –Э–∞ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —П—А—Г—Б–∞—Е –±—Л–ї–Є –Є 14 ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤¬ї вАУ –Њ—А—Г–і–Є–є –±–∞—В–∞—А–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–µ ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ–Ї–Є¬ї –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–Њ —В—А–Є –Є–ї–Є –њ–Њ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–µ, –±—Л–ї–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ—Л –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–∞; —Б—В–∞–љ–Ї–Є —Г –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –±–µ—Б–Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –Є –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л–µ, –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ—Л –Ї—А—О–Ї–∞–Љ–Є ¬Ђ–њ—А–Є—В–Є–љ–∞–Љ–Є¬ї. –Ь–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ—Л¬ї, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ ¬Ђ–≤ –њ–Њ–ї–µ¬ї, –∞ –љ–µ –љ–∞ —Д–ї–∞–љ–≥–Є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П –Њ–≥–Њ–љ—М –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є.

–Ю—Б–Њ–±—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ—Л –Є –Њ–і–љ–Є –Є–Ј –≤–Њ—А–Њ—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є вАУ –Ъ–∞–ї–Є—З—М–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Б —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М –≤–љ–Є–Ј—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П ¬Ђ–њ—Г—И–Ї–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–∞—П¬ї (–Љ–Њ—А—В–Є—А–∞), –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –≤ –њ—П—В—М –њ—Г–і–Њ–≤, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г ¬Ђ–љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Е¬ї. –Х–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –і–ї—П XVII –≤. –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Ю—А—Г–і–Є—П –і–ї—П –љ–∞–≤–µ—Б–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ (–≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е) –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М ¬Ђ–і–ї—П –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є¬ї. –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Є –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л —Б—Г—Е–Њ–≥–Њ —А–≤–∞ —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ –±–Њ–Є –њ–Њ–і –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ9.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ 90 –Њ—А—Г–і–Є–є, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –µ—Й–µ –±—Л–ї–Є 21 –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Є –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М, —В—О—Д—П–Ї–Є –Є –Њ—А–≥–∞–љ—Л, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї—Г–њ–ї–µ–љ—Л –≤ 1630-–µ –≥–≥. –≠—В–Є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—Б–Њ–Љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Я–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Љ–µ–љ—Л –≤—Л—И–µ–і—И–Є—Е –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Њ—А—Г–і–Є–є –Є–ї–Є –і–ї—П –њ–Њ–і–љ—П—В–Є—П –љ–∞ —Б—В—А–Њ—П—Й–Є–µ—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ –±–∞—И–љ–Є.

–Ш—В–∞–Ї, —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –µ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤. –Ч–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П –µ—Й–µ –њ—А–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–ґ–µ—А–µ–ї—М—П –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Є –Ш–≤–∞–љ–µ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –≤ 1540вАУ50-—Е –≥–≥., —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Ж–Є—В–∞–і–µ–ї–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ–°–µ—А–≥–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ. –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1701 –≥. –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б—В–µ–љ –Є –±–∞—И–µ–љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П.

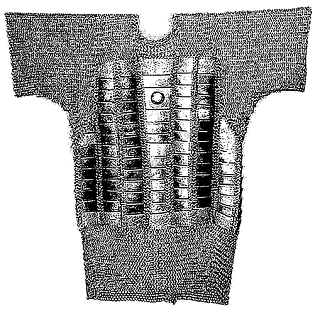

–Ш—В–∞–Ї, –Њ–±—К–µ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –Ю–њ–Є—Б–Є –њ–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї—Г –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Љ—Л —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–Є –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ вАУ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞—Е –њ–Њ—А–Њ—Е–∞ –Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞ –Ц–Є—В–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ –њ–Њ–і –С–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–µ–ї—М—П–Љ–Є. –Т —В—А–µ—В—М–µ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Ш—Б–Є–і–Њ—А–∞ –Э–∞—А–Љ–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–µ—Б—В—А—Л–є –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞¬ї –Њ—В–і–µ–ї –Њ–њ–Є—Б–Є. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, —В–∞–Ї –Є —Б —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Т–њ–µ—А–µ–Љ–µ–ґ–Ї—Г –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ —А—Г—З–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є, –ї—Г–Ї–Є —Б –Љ–µ–і–≤–µ–і–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ–љ—Л–µ —Б–љ–∞—Б—В–Є —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–њ—М—П–Љ–Є; –≥–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б–Њ —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–Љ, —А–≤–∞–љ—Л–Љ –Є —А–ґ–∞–≤—Л–Љ, –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —Б –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Є —В.–і. –Ґ–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–і–∞—З–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ —Б–Ї—А—Л–ї–∞ –Њ—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —З–∞—Б—В—М –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М —В–µ–Ї—Б—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О10.

–Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ї–∞–Ј–љ–µ, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞–Љ–Є –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ. –≠—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ —Г–і–µ–ї–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Т –љ–µ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞—А—В–Є–Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Є. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї –Љ—Л –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Г–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Љ—Г—И–Ї–µ—В—Л, –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Ї–∞–Ј–љ—Л ¬Ђ–≤ —А–∞—Б—Е–Њ–і¬ї –љ–∞ –Њ—Е—А–∞–љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М –Ј–∞ –Є–Ї—А–Њ–є, —А—Л–±–Њ–є –Є –Ї–ї–µ–µ–Љ. –Т—Б–µ–≥–Њ –ґ–µ –Ю–њ–Є—Б—М 1641 –≥. —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —В—Л—Б—П—З–∞—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П (–µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ј–∞–і–∞—З—Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є).

–Ю–њ–Є—Б—М 1641/42 –≥.

–†–∞–Ј–і–µ–ї 1. –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П. (–Ы. 524вАУ536 –Њ–±.). ¬Ђ–Ш –≤—Б–µ–≥–Њ —Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –±–∞—И–µ–љ, –∞ –≤ –±–∞—И–љ—П—Е –Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ 547 —Б–∞–ґ–µ–љ–µ–є —Б –њ–Њ–ї—Г—Б–∞–ґ–µ–љ—М—О. –Т–Њ –≤—Б–µ—Е –±–∞—И–љ—П—Е –њ–Њ —В—А–Є –±–Њ–Є: –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–є, —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–є, –≤–µ—А—Е–љ–µ–є¬ї. ¬Ђ–Р –љ–∞ –У–Њ—А–Њ–і–µ –љ–∞—А—П–і—Г. –Э–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ–µ: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –і–≤—Г–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е. –ѓ–і—А–Њ —И–µ—Б—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г —В–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ч–∞—Е–∞—А–Ї–Њ –Ю–љ–і—А–µ–µ–≤ —Б—Л–љ –°—В—А–µ–ї—М–љ–Є–Ї. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞, —П–і–µ—А —В–Њ–ґ. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї(—М) –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –ґ, –њ–Њ–ї–Њ–љ—П–љ–Ї–∞, —В—А–µ—Е–љ–∞—В—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –њ–Њ –љ–µ–є —В—А–∞–≤—Л. –ѓ–і—А–Њ –њ–Њ–ї—И–µ—Б—В—Л –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г —В–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Я–µ—А–≤—Г—И–Ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞, —П–і–µ—А —В–Њ–ґ. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–∞—П, —В—А–µ—Е–љ–∞–і—Ж–µ—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –њ–Њ –љ–µ–є –Ї–∞–љ—Д–∞—А–µ–љ—Л —В—А–∞–≤—Л. –ѓ–і—А–Њ –њ–Њ–ї—В—А–µ—В–Є –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞, —П–і–µ—А —В–Њ–ґ. –Я—Г—И–Ї–∞—А—П —Г –љ–µ–є –љ–µ—В. –Ф–∞ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ–µ –Ї–Њ–Ј–∞ (—Б) —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О –ї–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –≤ –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, –Ї–∞–Ј–љ–∞ —Г –љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б —В—А—Г–±–Ї–Њ—О, –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–µ. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, –Ї–∞–Ј–љ–∞ —Г –љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В –ґ. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ї–∞–Ј–љ–∞ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В –ґ. –Р –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї —В–µ–Љ –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л–Љ –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ –њ–Њ—А–Њ—И–љ–Є—Ж—Л –Є —Д–Є—В–µ–ї–Є, –Є –Љ–Њ—И–љ—Л –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ, –Є –љ–∞–њ—Г–ї–Ї–Є, –Ј–∞—В—А–∞–≤–Ї–Є, –Є –Њ–±–µ—А—В–Ї–Є. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О, —Г –≤–Њ—А–Њ—В, –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –≤ –њ–∞–Ј—Г—И–Є–љ–µ: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –љ–∞ —Б—Г–Ї—Г –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–Љ. –°—В–Њ–Є—В –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ —Е –Ъ—А—Г–≥–ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–∞—П, –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П, –Љ–µ–і—П–љ–∞—П —З–µ—В—Л—А–µ—Е –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –Є —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –ґ –±–Њ—О, –і–∞ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Ї –°–ї—Г–ґ–љ–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П —Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –Ј –Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б –Љ–Є—И–µ–љ—М—О. –Ю—В –Ї–∞–Ј–љ—Л –і–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –і—А—Г–≥–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –Ї—А—Г–≥–ї–∞, —Б —В—А—Г–±–Ї–Њ—О –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В.

–Э–∞ —Г–≥–ї—Г, –љ–∞ –Ъ—А—Г–≥–ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ, –Ї –Я–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О, –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –і–≤—Г–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е. –ѓ–і—А–Њ —И—В–Є –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г —В–Њ–є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ю–љ–і—А—О—И–Ї–∞ –Я–ї–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П вАЬ–Ю–ї–µ–љ—МвАЭ, –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –і–≤–µ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –£ –Ї–∞–Ј–љ—Л –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Ј–≤–µ—А–Є–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Э–∞—Г–Љ–Ї–Њ –Х—Д—В–Є—Е–µ–µ–≤. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –і–≤–µ –Ї–Њ–Ј—Л —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ї–∞–Ј–љ–∞ –Є —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Л, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О: –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П —Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–µ–є, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, —Б—В–Њ–Є—В –Ї –Ы—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –і—А–Њ–±—Г –љ–µ—В. –Ф–∞ –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ–љ–µ –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, —Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–µ–є, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, —Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ —Е –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–Љ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –і—А–Њ–±—Г –љ–µ—В. –Ф–∞ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Ї –°–≤–Є—В–Њ—И–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ —В—А–Є –∞—А–≥–∞–љ–Ї–Є –њ–Њ —В—А–Є —Б—В–≤–Њ–ї—Л, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –њ—Г–ї–µ–Ї –љ–µ—В.

–Э–∞ –Ы—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е. –ѓ–і—А–Њ –і–≤–µ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –Р —Г –љ–µ–є –±–ї–Є—Б–Ї–Њ —Г—Б—В—М—П –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –і–Є—А–∞. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Ї–Њ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –Ї–Њ–Ј–∞ —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б —В—А–∞–≤–∞–Љ–Є, –±–µ–Ј –Ј–∞–њ—Л–ґ–љ–Є–Ї–∞. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–ї–Ї–Њ–љ–µ–є–Ї–∞; –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г; –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –і–µ–≤—П—В—М –њ—П–і–µ–є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, —Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ —Е –Ъ—А—Г–≥–ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ. –Ф–∞ –∞—А–≥–∞–љ–Ї–∞.

–£ –Т–Њ–і—П–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –≤ –њ–Њ–ї–∞—В–Ї–µ, –≤ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О, —Г –і–µ—А–µ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, —Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ –Ї –Ы—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –і—А–Њ–±—Г –љ–µ—В. –Э–∞ –Т–Њ–і—П–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В–µ—Е, –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, —В—А–µ—Е–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —И–µ—Б—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї. –£ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –њ—Г—И–Ї–∞—А—М –Ь–∞–Ї–∞—А–Ї–Њ –Э–µ–і–Њ—И–Є–≤–Ї–∞. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –і–≤–∞ –Ј–∞—А—П–і–∞. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ—Б—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞. –£ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –њ—Г—И–Ї–∞—А—М –Х–Љ–µ–ї—М–Ї–∞ –Ч–µ–ї–µ–љ–Є–љ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –і–≤–∞ –Ј–∞—А—П–і–∞. –Ф–∞ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –і–≤–µ –Ї–Њ–Ј—Л —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –Ї–∞–Ј–љ–∞ –Є —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, –Ї–∞–Ј–љ–∞ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, —Б –Љ–Є—И–µ–љ—М—О, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ—П—В–Є –њ—П–і–µ–є —Б —З–µ—В—М—О, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф–∞ –∞—А–≥–∞–љ–Ї–∞, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —В—А–Є —Б—В–≤–Њ–ї–∞, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –≤ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –њ—Г–ї–µ–Ї –љ–µ—В. –Р –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї —В–µ–Љ –Ї —В—А–µ–Љ –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ –њ–Њ—А–Њ—И–љ–Є—Ж—Л –Є —Д–Є—В–µ–ї–Є, –Є –Љ–Њ—И–љ—Л, –љ–∞–њ—Г–ї–Ї–Є –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ. –£ –Т–Њ–і—П–љ–Њ–є –ґ –±–∞—И–љ–Є –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ –Ї–Њ—В–µ–ї –Љ–µ–і—П–љ–Њ–є –≤–µ–і—А –≤ —Б—В–Њ, –і–µ—А–ґ–∞—В –і–ї—П –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—П–љ–Є –љ–∞ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –≤–∞—А—П—В –≤ –љ–µ–Љ –≤–∞—А. –Т —В–Њ–є –ґ–µ (–±–∞—И–љ–µ. вАУ –Ґ. –Ґ.) –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –њ–∞—А—Г—Б–Њ–≤.

–Я—А–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞, –љ–∞ –Я–Є–≤–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ, –≤ –°—Г—И–Є–ї–µ, –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –≤–Њ–ї–Ї–Њ–љ–µ–є–Ї–∞, –њ–Њ –љ–µ–є —В—А–∞–≤—Л, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞. –°—В–Њ–Є—В –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ –Љ–Є–Љ–Њ –У–Њ—Б—В–Є–љ—Л –њ–Њ–≤–∞—А–љ–Є —Е –Ъ–µ–ї–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А—Л–ї—М—Ж—Г. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –≤–Њ–ї–Ї–Њ–љ–µ–є–Ї–∞, –і–Њ –Ї–∞–Ј–љ—Л –њ–Њ –љ–µ–є —З–µ—И—Г—П, –Њ—В –Ї–∞–Ј–љ—Л –њ–Њ –љ–µ–є —В—А–∞–≤—Л –Ї–∞–љ—Д–∞—А–µ–љ—Л, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О –≤ –Ъ–≤–∞—Б–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–∞—В–Ї–µ: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –≥–ї–∞–і–Ї–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ—Б—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞. –°—В–Њ–Є—В –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ —Е –Ъ–µ–ї–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А—Л–ї—М—Ж—Г. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ш–≤–∞—И–Ї–Њ –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞.

–Т –Ю—В–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –Ї –°–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–љ–µ: –і—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ–≤—П—В—М –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —Г –љ–µ–є –њ–Њ–ї–≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –≤–Њ–ї–Ї–Њ–љ–µ–є–Ї–∞, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –°—В–Њ–Є—В –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ –Ї –Т–Њ–і—П–љ—Л–Љ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ. –Ф–∞ –Ї–Њ–Ј–∞ —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф–∞ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —З–µ—А–µ–Ј –Ъ—А—Г–≥–ї–Њ–є –њ—А—Г–і: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–Є, –Ј–∞–њ–∞–ї —Б–≤–µ—А—Е—Г, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–µ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ј–∞–њ–∞–ї —Б–≤–µ—А—Е—Г, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, –њ—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –І–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–µ—В–≤–µ—А—В—Л –њ—П–і–Є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ъ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї —В–µ–Љ –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ –њ–Њ—А–Њ—И–љ–Є—Ж—Л –Є –љ–∞–њ—Г–ї–Ї–Є, –Љ–Њ—И–љ—Л –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ.

–Т –Я–Є–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–∞—А–љ–µ –≤ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≤–Њ—А–Њ—В: —В—О—Д—П–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і—А–Њ–±–Њ–≤–Њ–є –Ї—А—Г–≥–Њ–ї, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ј–∞–њ–∞–ї —Б–≤–µ—А—Е—Г, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В.

–Ф–∞ –≤ —З—О–ї–∞–љ–µ –љ–∞ –Ъ–µ–ї–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–ї–∞, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ь–Є—Е–∞–ї–Ї–Њ –У–Њ—А—П–љ–Њ–≤. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ї–∞–Ј–љ–∞ –Є —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–ї–∞, —Б –Љ–Є—И–µ–љ—М—О, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –І–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, –Ї–∞–Ј–љ–∞ –Є —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Я—П—В–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ–Њ–ї—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –®–µ—Б—В–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, —Б –Љ–Є—И–µ–љ—М—О, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –Є —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Ъ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї —В–µ–Љ –њ–Є—Й–∞–ї—П–Љ –њ–Њ—А–Њ—И–љ–Є—Ж—Л –Є —Д–µ—В–Є–ї–Є, –Є –љ–∞–њ—Г–ї–Ї–Є, –Љ–Њ—И–љ—Л –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ.

–Э–∞ –Я–ї–Њ—В–љ–Є—И–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–≤—Г–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Э–∞ –Ц–Є–ї–µ—В—Ж–Ї–Њ–Љ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –Њ—Б—М–Љ–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О, —А—Г—З–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е. –ѓ–і—А–Њ –њ–Њ–ї–≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є.

–Э–∞ –Ъ–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В–µ—Е –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, —А—Г—З–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –і–≤–µ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є –±–µ–Ј —З–µ—В–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Ї–∞ –Ю–љ—В–Є–њ–Є–љ. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –њ–Њ–ї–Њ–љ–µ–љ–Ї–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞ –±–µ–Ј —З–µ—В–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –§–µ–і(—М)–Ї–Њ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –і–≤–µ –Ї–Њ–Ј—Л —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О. –Я–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –њ–Њ–ї—Г—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –І–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –≥–ї–∞–і–Ї–∞, –±–µ–Ј –Ї—Г—А–Ї–∞, —Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–µ–є. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–µ—Е: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, –Њ—Б—М–Љ–Є –њ—П–і–µ–є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П. –ѓ–і—А–Њ —И–µ—Б—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї. –°–љ–µ—Б–µ–љ–∞ —Б –Ъ–µ–ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –і–≤–∞ –Ј–∞—А—П–і–∞. –Я–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ. –°—В–≤–Њ–ї –Є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–ї–Є—Д–ї—П–љ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –£ —В–µ—Е –ґ–µ –≤–Њ—А–Њ—В –њ—Г—И–Ї–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, —Б –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Е, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –њ—П—В—М –њ—Г–і. –Т —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Е. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В.

–Э–∞ –°–Њ–ї—П–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ: –њ–Є—Й–∞–ї(—М) –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –љ–Њ–≤–∞—П, –Ї—Г–њ–ї–Є –Ї–µ–ї–∞—А—П —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С—Г–ї–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –і–≤–µ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Ї–Њ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤. –Я–Є—Й–∞–ї(—М) –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О, —Б—В–≤–Њ–ї –Є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–ї–Є—Д–ї—П–љ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –Ї–Њ–Ј–∞ —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О. –Я–Њ–і —В–Њ—О –ґ –±–∞—И–љ–µ—О –≤ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О: –і–≤–µ –∞—А–≥–∞–љ–Ї–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –њ–Њ —В—А–Є —Б—В–≤–Њ–ї—Л. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В.

–Э–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–Є—И–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї(—М) –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П, —Б—В–∞—А–∞—П, –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –Ї–∞—И–њ–Є—А–Њ–≤–∞ –ї–Є—В—М—П, –і–µ—Б—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Т–∞—Б(—М)–Ї–∞ –°–≤–µ—И–љ–Є–Ї. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –і–≤–∞ –Ј–∞—А—П–і–∞. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –Ї–Њ–Ј–∞ —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ: –њ–Є—Й–∞–ї(—М) –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, –і–µ—Б—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ: —В—О—Д—П–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є, –і—А–Њ–±–Њ–≤–Њ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, –і–µ—Б—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –і—А–Њ–±—Г –љ–µ—В.

–Э–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ц–Є—В–љ–Є—И–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–∞—В–Ї–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї(—М) –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–ї–Є—Д–ї—П–љ–Њ–є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О –љ–∞ –Ц–Є—В–љ–Є—И–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П, –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≥–ї–∞–і–Ї–∞, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, –Њ—Б—М–Љ–Є –њ—П–і–µ–є. –Р—А–≥–∞–љ–Ї–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —В—А–Є —Б—В–≤–Њ–ї—Л. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –њ—Г–ї–µ–Ї —З–µ—В–≤–µ—А—В—М.

–Э–∞ –Ц–Є—В–љ–Є—И–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, —Б—В–∞—А–∞—П, –і–µ—Б—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –°–µ—А–µ—И–Ї–∞ –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –ґ, –њ–Њ–ї–Њ–љ—П–љ–Ї–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞, —И–µ—Б—В—М —П–і—А. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –§–µ–і(—М)–Ї–∞ –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П, –Ї–∞–Ј–љ–∞ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, –њ–Њ–ї—Г—Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–Є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–ї–Є—Д–ї—П–љ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –≥–ї–∞–і–Ї–∞—П, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, —Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–µ–є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, –Њ—Б—М–Љ–Є –њ—П–і–µ–є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –≤–Њ–ї–Ї–Њ–љ–µ–є–Ї–∞, –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –≥–ї–∞–і–Ї–∞—П, —Б —В—А–∞–≤–∞–Љ–Є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Я—А–Њ–Љ–µ–ґ —В–µ—Е –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є —З–µ—В—Л—А–µ –∞—А–≥–∞–љ–Ї–Є, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –њ–Њ —В—А–Є —Б—В–≤–Њ–ї—Л, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є –њ—Г–ї–µ–Ї –љ–µ—В.

–Э–∞ –°—Г—И–Є–ї—М–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, —Б —В—А–∞–≤–∞–Љ–Є –Є —Б –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, —В—А–µ—Е–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —И–µ—Б—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –Ј–Љ–µ–Є —Б –Њ—А–ї–Њ–Љ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —Г –љ–µ–є –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞ —Б —З–µ—В—М—О. –Я—Г—И–Ї–∞—А—М —Г –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ш–≤–∞—И–Ї–Њ –Ч–µ–ї–µ–љ—Й–Є–Ї. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–Њ—О –Ї–Њ–Ј–∞ —Б —Б–Љ–Њ–ї–Њ—О —А–∞–Ј–ї–∞–Љ–∞–љ–∞. –Т —Б–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –Ї—А—Г–≥–ї–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О, –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ, —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, –њ–Њ–ї—Г—Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–Є, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–ї–Є—Д–ї—П–љ, —Б –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ –Ї—А—Г–≥–ї–∞, —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, —Б —Ж–µ–ї—М—О –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –њ–Њ–ї—И–µ—Б—В—Л –њ—П–і–Є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Т –њ–Њ–і–Њ—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О: –њ–Є—Й–∞–ї—М –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –≤–Њ–ї–Ї–Њ–љ–µ—П, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, —Б —В—А–∞–≤–∞–Љ–Є –Є —Б –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В. –Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –і—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г —В—А–Є –Ј–∞—А—П–і–∞. –Ф–∞ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Ї –°–ї—Г–ґ–љ–µ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ: –і–≤–µ –∞—А–≥–∞–љ–Ї–Є, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –њ–Њ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л. –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А –љ–µ—В.

–Ф–∞ –њ–Њ–і –љ–∞–≤–µ—Б–Њ–Љ: –Ї—Г–њ–ї–Є –Ї–µ–ї–∞—А—П —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С—Г–ї–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ —В—А–Є –њ–Є—Й–∞–ї–Є, –њ–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –і–µ—Б—П—В–Є –њ—П–і–µ–є; –њ–Є—Й–∞–ї—М —Б–µ–Љ–Є –њ—П–і–µ–є; –њ–Є—Й–∞–ї—М –і–µ–≤—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≤—Б–µ —В—А–Є –Љ–µ–і—П–љ—Л–µ.

–І–µ—В—Л—А–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –і—А–Њ–±–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ–і—П–љ—Л—Е, –Ї—Г–њ–ї–µ–љ—Л –≤–Њ 148 –≥–Њ–і—Г

(1639/40 –≥. вАУ –Ґ. –Ґ.). –Я–Њ—А–Њ—Е—Г –Є —П–і–µ—А —Г –љ–Є—Е –љ–µ—В.

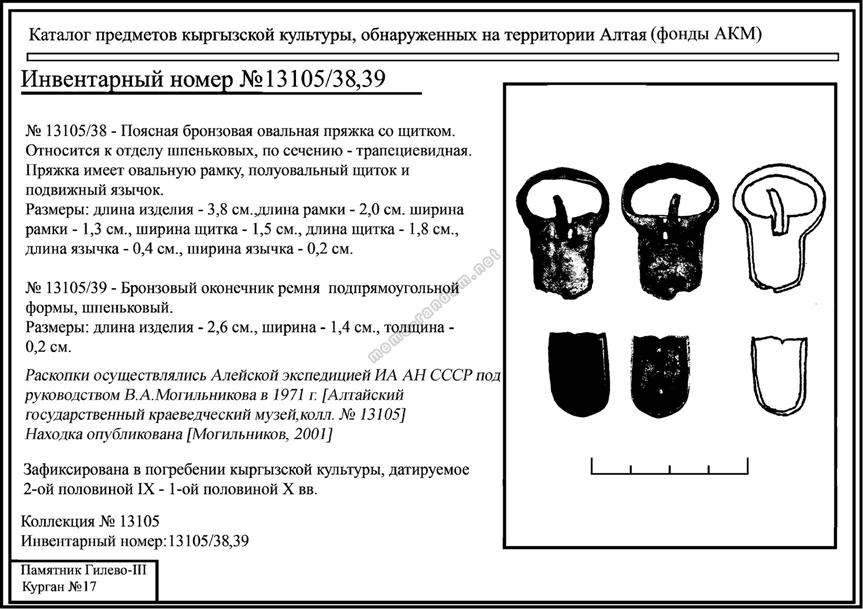

–Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –њ—П—В–Є –њ—П–і–µ–є.

–ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, —В—А–µ—Е–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≤ —И–µ—Б—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї.

–Я–Є—Й–∞–ї—М вАЬ–С–∞—А—Б—Г–ЇвАЭ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞ —Б —З–µ—В—М—О. –Я—Г—И–Ї–∞—А(—М) —Г –љ–µ–є –Ь–Є—И–Ї–∞ –У–Њ—А—П–љ–Њ–≤. –£ –љ–µ–≥–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –Ј–∞—А—П–і–∞ –њ–Њ—А–Њ—Е—Г, –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —П–і–µ—А.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е, –њ—П—В–Є –њ—П–і–µ–є. –ѓ–і—А–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, –њ—П—В–Є –њ—П–і–µ–є, –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞. –ѓ–і—А–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Г—Б—В—М–µ –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–Њ, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О.

–Ф—А—Г–≥–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, –Ї—А—Г–≥–ї–∞, –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –Ј–∞—В–Є–љ–љ–∞—П –ґ, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –Љ–Є—И–µ–љ—М—О –Є –Ј –Ј–∞–±–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Є —Б —В—А–µ—Й–Њ—В–Ї–Њ—О.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Њ–≤–Є—В–∞, –љ–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–µ, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є.

–ѓ–і—А–Њ –њ–Њ–ї–≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є.

–Ґ—О—Д—П–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є, –і—А–Њ–±–Њ–≤–Њ–є, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —И—В–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ.

–Р—А–≥–∞–љ–Ї–∞, —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–≤–Њ–ї—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ.

–Р—А–≥–∞–љ–Ї–∞ –ґ, —В—А–Є —Б—В–≤–Њ–ї—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б –њ—А–Є—В–Є–љ–Њ–Љ.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, –≤–Њ—Б—М–Љ–Є –њ—П–і–µ–є, —Б –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О, —А—Г—З–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е. –ѓ–і—А–Њ –њ–Њ–ї–≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є.

–Я–Є—Й–∞–ї—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –Љ–µ–і—П–љ–∞—П, —Б –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М—О, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–µ—Е.

–ѓ–і—А–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–∞¬ї.

–†–∞–Ј–і–µ–ї 2. –°–љ–∞—А—П–і—Л –Є –њ–Њ—А–Њ—Е. (–Ы. 458 –Њ–±.).

¬Ђ–Ъ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є –ґ–µ —Б—В–∞—А–µ—Ж –°–Є–Љ–Њ–љ –≤–µ–і–∞–µ—В –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –≤ –Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –Є –њ–Њ–і –С–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–µ–ї—М—П–Љ–Є, –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ, —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–ї—М—П (–њ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—Г) 600 –њ—Г–і. –Я–Њ–і —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –°–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–µ–ї—М—П–Љ–Є –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ 30011 –њ—Г–і —Б–≤–Є–љ—Ж—Г. –Ф–∞ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е —П–і–µ—А: 4 —П–і—А–∞ –њ–Њ 30 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї; 2 —П–і—А–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г–њ—Г–і–∞; 36 —П–і–µ—А –њ–Њ 14 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї; 13 —П–і–µ—А –њ–Њ 8 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї; 650 —П–і–µ—А –њ–Њ 6 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї; 360 —П–і–µ—А –њ–Њ 4 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є; 390 —П–і–µ—А –њ–Њ 2 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є; 15 —П–і–µ—А –њ–Њ –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–µ; 40 —П–і–µ—А –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г–≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–µ; 14 —П–і–µ—А –њ–Њ —З–µ—В–Є –≥—А–Є–≤–µ–љ–Ї–Є¬ї.

–†–∞–Ј–і–µ–ї 3. –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. (–Ю–њ. 1641 –≥. –Ы. 520 –Њ–±.; –Ы. 475вАУ 478).

–Ы. 520 –Њ–±. ¬Ђ–Я–Њ–і–ї–µ —В–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Њ–љ–±–∞—А –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є, –≤ –љ–µ–Љ —Б—В–Њ–Є—В –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –љ–∞—А—П–і: –њ–Є—Й–∞–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ, –Є —В—О—Д—П–Ї–Є, –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є –љ–∞—А—П–і, –Є –њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ –љ–Є–ґ–µ —Б–µ–≥–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—А—П–і—Г, —З—В–Њ –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–µ¬ї.

–Ы. 475вАУ478 ¬Ђ–Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–µ –Ї–∞–Ј–љ—Л –≤–µ–і–∞–µ—В –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –Ш—Б–Є–і–Њ—А –Э–∞—А–Љ–∞—Ж–Ї–Њ–є. –Т –∞–љ–±–∞—А–µ—Е: 369 —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї–Њ–≤ –Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Є —Б–≤–Є—В—Ж–Ї–Є–Љ–Є12. 7 –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ–є —Б—К–µ–Ј–ґ–Є—Е —Б –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–Є, 17 —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ —Ж–µ–ї—Л—Е –±–µ–Ј –ї–Њ–ґ –Є –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤, 3 —Б—В–≤–Њ–ї–∞ —А–≤–∞–љ—Л—Е, 2 –њ–Є—Й–∞–ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ, 2,5 —Б—В–≤–Њ–ї–∞ —А–≤–∞–љ—Л—Е –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е, —В—О—Д—П–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї, –±–µ–Ј —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —В—О—Д—П–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, 12 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е —Б –ґ–∞–≥—А–∞–Љ–Є, 12 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е —Б –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є13, 4 –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е –±–µ–Ј –ї–Њ–ґ –Є –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤, 2 –њ–Є—Й–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е —А–≤–∞–љ—Л—Е, –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, 77 –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Є—В—Ж–Ї–Є—Е, 90 (–Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤) —Д–µ—В–Є–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В –Љ—Г—И–Ї–µ—В–Њ–≤, 19 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є —Б—К–µ–Ј–ґ–Є—Е —Б –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Є —Б —Б–≤–Є—В—Ж–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–Є; 65 –ї—Г–Ї–Њ–≤ —Ж–µ–ї—Л—Е, 4 –ї—Г–Ї–∞ –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л—Е, 7 –ї—Г–Ї–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Љ–Є—Б—Б–Ї–Є—Е, 111 –ї—Г–±—М–µ–≤ —Б–∞–∞–і–∞—З–љ—Л—Е —Б –Ї–Њ–ї—З–∞–љ—Л, —Б—В–∞—А—Л—Е –Є –љ–Њ–≤—Л—Е, –і–∞ –ї—Г–±—М–µ —Б –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–Њ–Љ, –њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, 100 —Б—В—А–µ–ї <вА¶>. –Т —Б—Г–љ–і—Г–Ї–µ 3 —Б–≤–µ—А–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е, 2 –≤–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–∞, –≤–Њ—А–Њ—В —И—Г—А—Г–њ–љ–Њ–є, 33 —В—А–µ—Й–µ—В–Ї–Є <вА¶>14.

–Ъ–Њ—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–љ–∞—Б—В–Є <вА¶>.

–Я–Њ–і–Ї–Њ–њ–љ—Л–µ —Б–љ–∞—Б—В–Є: —Й—Г–њ –≤–≤–µ—А—В–љ–Њ–є, –і–≤–µ –љ–∞–њ–∞—А—М–Є, –і–≤–µ –ї–Њ–њ–∞—В—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, 5 –±—Г—А–∞–≤–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–Є—Е, –±—Г—А–∞–≤ –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ–љ—Л–є, 2 –ї–Њ–ґ–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е, –њ–Њ–і—К–µ–Љ —В–µ–ї–µ–ґ–љ–Њ–є –љ–Њ–≤–Њ–є, –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ –≥–Њ—А–µ–ї–Њ–є, 67 –Ї–Є—А–Њ–Ї –Є –Ї—Г—А–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Л—Е –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ–љ—Л—Е, –Њ–њ–Њ–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ, —Б–љ–∞—Б—В—М –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В–µ–ї–µ–≥–Є, 4 –≤–µ–Ї—И–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е.

4 –і—А–µ–≤–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–њ—М–Є, 14 –Ї–Њ–њ–Є–є –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–∞—Е <вА¶>, –ї–∞—В—Л –і–∞ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ—А–ґ–∞–≤–µ–ї–Є; –≤ –Ї–∞–і–Є 6 –ї–Њ—Б–Ї—Г—В–Њ–≤ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ—Л—Е –Є–Ј–Њ—А–ґ–∞–≤–µ–ї–Є –Є –≤–µ—В—Е–Є, 2 –±–∞—Е—В–µ—А—Ж–∞ –Є–Ј–±–Є—В—Л—Е, –љ–∞—А—Г—З, –і–∞ –љ–∞—А—Г—З –ґ–µ, –љ–∞–Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–Ї, –і–≤–∞ –љ–∞–±–∞—В–∞ —А–∞—В–љ—Л—Е <вА¶>;17 —Б–∞–±–µ–ї—М —Ж–µ–ї—Л—Е –Є –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л—Е <вА¶>; 6 –њ—Г–і –≤—Б—П–Ї–Њ–≤–Њ –ї–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ <вА¶>; –≤ –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї–µ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е —П–і–µ—А –Є –і—А–Њ–±—Г 2 –њ—Г–і–∞ —Б —З–µ—В—М—О <вА¶>; 1100 –Ї–Њ–њ–µ–µ—Ж –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е <вА¶>; 115 –Ї–Њ–њ–µ–µ—Ж –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–∞—Е <вА¶>; –Ї–Њ—В–µ–ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–є –≤–µ–і–µ—А –≤ –і–≤–µ—Б—В–Є <вА¶>.

–†–∞–Ј–і–µ–ї 4. (–Ю–њ. 1641 –≥. –Ы. 365 –Є –Њ–±., 353 –Њ–±.).

¬Ђ–Т –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В–∞—Е: <вА¶> –Т —Б—Г–љ–і—Г–Ї–µ 98 –Љ—Г—И–Ї–µ—В–Њ–≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є. –Ф–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б—Г–љ–і—Г–Ї–µ 112 —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, 7 —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї–Њ–≤ –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, 12 –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, 2 –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ—Ж–∞. –Т —В—А–µ—В—М–µ–Љ —Б—Г–љ–і—Г–Ї–µ 200 —Б–∞–±–µ–ї—М —Б –љ–Њ–ґ–љ–∞–Љ–Є. –Т —В–Њ–є –ґ–µ –њ–∞–ї–∞—В–µ 4 —Б–∞–∞–і–∞—З–Њ–љ–Ї–∞, –і–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—Л –ї—Г–±—М—П —Б–∞–∞–і–∞—З–љ—Л–µ, 50 –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ —Б–∞–љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е <вА¶>¬ї. / ¬Ђ–Ф–∞ –≤ –Ї–∞–Ј–љ–µ <вА¶> —Б—Г–љ–і—Г–Ї, –∞ –≤ –љ–µ–Љ –њ–Њ —Б—В–∞—А—Л–Љ –Њ—В–њ–Є—Б–љ—Л–Љ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —И–µ–ї–Њ–Љ –±—Г—Е–∞—А—Б–Ї–Њ–є, –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –Ї–∞–Љ—Л—И–Њ–Ї –і–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞–љ –ї–∞–Ј–Њ—А–µ–≤, –і–∞ –ґ–µ–Љ—З—Г–≥ —Г—А–Њ–і–µ—Ж <вА¶>¬ї.

–Я–µ—А–µ—З–љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П, –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –Є–Ј –Ю–њ–Є—Б–Є 1641/42 –≥., –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ—З—В–Є 2500 –µ–і–Є–љ–Є—Ж —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–є –ґ–µ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–≥–Њ —Б—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XV (–≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є, –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є) вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є —В—А–µ—В–Є XVII –≤. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є—Е —З–∞—Б—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е15.

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1701 –≥.16 –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–Њ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О, —Б—В–Њ—П—Й—Г—О –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е –Є –±–∞—И–љ—П—Е. –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Г–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤, –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ 1701 –≥. –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В. –Э–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є –њ–Њ—З–µ—А–Ї–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–≤ —Б–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –Є –њ–Њ—А–Њ—Е—Г –љ–µ—В, –∞ –µ—Б—В—М (–Њ)—А—Г–ґ—М—П, —З—В–Њ —Г –≤–Њ—А–Њ—В –≤ –±–∞—И–љ—П—Е¬ї. –Ю–љ–∞ ¬Ђ–њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В¬ї, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–є –љ–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –Є—Б–Ї–∞—В—М –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤—Л—Е —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –њ–Њ—А–Њ—Е–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ –µ—Б—В—М –ї–Є—И—М –і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г, —В–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є–Ј –Ю–њ–Є—Б–µ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л.

–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –њ–Њ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1701 –≥. –Ю–њ–Є—Б—М —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є. –Т –љ–µ–є —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Є —Г–ґ–µ –њ—Г—Б—В—Л–µ —Б—В–∞–љ–Ї–Є, –Њ—В –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Љ–µ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≤–µ—В—Е–Є–µ¬ї. –≠—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –±—Л–ї–Є —Г–±—А–∞–љ—Л —Б–Њ —Б—В–µ–љ –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ю–њ–Є—Б–Є. –≠—В–Њ—В –ґ–µ —Д–∞–Ї—В –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Є —В–Њ, —З—В–Њ –њ—Г—И–Ї–Є, —Б–љ—П—В—Л–µ —Б –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —Б—В–∞—А—Л–Љ–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є.

–Т –Ї–љ–Є–≥–µ 1701 –≥. –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –њ—Г—Б—В—Л—Е —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Њ—В –љ–µ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ, –њ–Њ —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —А—П–і –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Т—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ –Ю–њ–Є—Б–Є 1701 –≥. –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Є –љ–∞ 10 –±–∞—И–љ—П—Е –Є–Ј 12 –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М 22 –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –њ—Г—И–Ї–Є –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, 1 –њ—Г—И–µ—З–Ї–∞, 21 –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –њ–Є—Й–∞–ї—М –Є 1 —В—О—Д—П–Ї. –Ю—В –Љ–µ–і–љ—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л (–±–Њ–ї—М—И–Є–µ, —Б—А–µ–і–љ–Є–µ –Є –Љ–µ–љ—М—И–Є–µ) 28 —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤, —Б –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞–Љ–Є, –∞ —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є —Б—В–∞–љ–Є–љ–∞–Љ–Є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї 1701 –≥., –µ—Б–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ—Г—Б—В—Л–Љ–Є —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Њ 73 –њ—Г—И–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ—Л, —Г–ґ–µ –љ–µ —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Ж–Є—В–∞–і–µ–ї–Є –Ї 1701 –≥., —В–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –Є –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є—Е —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ–њ–Є—Б–Є, —З—В–Њ –њ—Г—Б—В—Л–µ —Б—В–∞–љ–Ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –і–≤—Г—Е —В–Њ—З–Ї–∞—Е вАУ –≤ –°–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е –Є –љ–∞ –Я—П—В–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ вАУ 13 –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е, –Є 8 –љ–∞ –±–∞—И–љ–µ. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Є –њ—Г—Б—В—Л–µ —Б—В–∞–љ–Ї–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ –±–∞—И–љ—П—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ, –љ–∞ –і–≤—Г—Е-—В—А–µ—Е —Г—А–Њ–≤–љ—П—Е –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –±–∞—И–љ–µ. –Ю—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –і–≤–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ—Г—Б—В—Л—Е —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –і–≤—Г—Е –±–∞—И–љ—П—Е, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –Њ–њ–Є—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ—В, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—Л –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –Њ—А—Г–і–Є–є. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ—А–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –њ—А–Є –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Љ—П—В–µ–ґ–µ 1689 –≥.

–Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –Є —В–Њ, —З—В–Њ –њ—Г—И–Ї–Є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е, –≤ —З–µ–Љ –Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б—В–µ–љ –Є –±–∞—И–µ–љ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII –≤. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —И–Є—А–Є–љ–∞ –≥–∞–ї–µ—А–µ–Є —Б—В–µ–љ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е 6 –Љ, –∞ –≤—Л—Б–Њ—В–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ, —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —П—А—Г—Б–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—Й–µ–є 15 –Љ, —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–ї–∞ —Б –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є –±–∞—И–µ–љ.

–Ю–њ–Є—Б—М 1701 –≥. —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ —П–і–µ—А, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Ї–∞–ї–Є–±—А. –Т—Б–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М 2534 —П–і—А–∞, —Н—В–Њ —А–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞ —В—Л—Б—П—З—Г –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤. –ѓ–і—А–∞ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ—Л –≤ –љ–µ–є –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ 4 –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —В–Є–њ–∞. –Я–Є—Б—Ж—Л, –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞—П —Б–µ–±–µ —А–∞–±–Њ—В—Г, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –ї–Є—И—М –љ–∞–Є–Љ–µ–љ—М—И–Є–є –Ї–∞–ї–Є–±—А –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј —В–Є–њ–Њ–≤. –°–∞–Љ–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М —П–і–µ—А, 2080 –µ–і–Є–љ–Є—Ж, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ї–∞–Ї —П–і—А–∞ –≤–µ—Б–Њ–Љ 5 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї –Є –±–Њ–ї—М—И–µ. –≠—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—Г—И–Ї–Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ –Њ—В 5 –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Є –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–љ–∞—А—П–і—Л. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Н—В–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—П–µ—В, –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –Ю–њ–Є—Б—М—О 1641 –≥., –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є.

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–µ–і–љ–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±—Л–ї–∞ —Б–і–∞–љ–∞ –≤ –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞–≤–Ї—Г –≤–Љ–µ—Б—В–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ–є¬ї –Љ–µ–і–Є17, (–∞ –љ–µ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –∞—А–Љ–Є—О, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –±—Л –≤–Ј—П—В—Л –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л–µ —П–і—А–∞ –Ї –љ–µ–є), —В–Њ —В–∞–Ї—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О –±–µ–Ј –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –ї–Є—З–љ–Њ —Ж–∞—А–µ–Љ –љ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї–Є. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—М –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –Є –Њ—В–±–Є—А–∞–ї ¬Ђ–Ї—Г—А–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ¬ї –Њ—А—Г–і–Є—П, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є–ї–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Ж–∞—А—М –≤ 1702 –≥. –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ъ–Њ—А–љ–µ–ї–Є—П –і–µ –С—А—Г–Є–љ–∞ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є —Б –≥–µ—А–±–∞–Љ–Є –Є –Ї–ї–µ–є–Љ–∞–Љ–Є, —Б–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –≤ ¬Ђ–∞—А—Б–µ–љ–∞–ї –њ–Њ–ї–Ї–∞ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ –µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї —Б –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ ¬Ђ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –і–Њ–Ј–љ–∞—В—М, –Ї–∞ –Ї–Є–Љ —Н—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –і–∞–≤–љ–Њ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ—Г—И–Ї–Є —Н—В–Є –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ —А—Г–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е¬ї18. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є —Б–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Њ—А—Г–і–Є–є –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Љ–µ–і–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Є–Ј –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤ —Б—В—А–Њ—П—Й–Є–є—Б—П 1706 –≥. –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Я–µ—В—А–∞ —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ19.

–Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1701 –≥., –Ї–∞–Ї –Є –Ї–љ–Є–≥–∞ 1641 –≥., —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Њ–±–Є—В–µ–ї–Є. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є—Е –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–Ј–∞—Е, —Г–ґ–µ —Б–љ—П—В—Л—Е –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ —Б—В–µ–љ –Є –±–∞—И–µ–љ20. –Ю–њ–Є—Б—М –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –≤–Є–і: ¬Ђ–і–≤–µ —А–µ—И–µ—В–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤—Г—В –Ї–Њ–Ј—Л¬ї. ¬Ђ–Ъ–Њ–Ј—Л¬ї —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –Є –≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е –Ї–∞–Ј–љ—Л вАУ –Њ–љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±–∞—И–µ–љ21. –†–∞–љ–µ–µ –Љ—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤ 1878 –≥. –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –љ–∞ –Я–Њ–ї–Є—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ ¬Ђ–Ї–∞—А–Ї–∞—Б–∞ –і–ї—П –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є¬ї, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞22.

–Ю–њ–Є—Б—М 1701 –≥., –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–∞—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Б–њ–Є—Б–Ї–Є —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞ (—Б—В—А–µ–ї—М—Ж–Њ–≤, –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–ї—Г–≥ –Є –њ–µ—И–Є—Е —Б–ї—Г–ґ–µ–Ї), –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ–Љ—Б—П23. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –њ—Г—И–Ї–∞—А–µ–є —Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –њ–Њ –Ю–њ–Є—Б–Є 1701 –≥. —Г–ґ–µ –љ–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї—В–Њ –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ24.

–Р—А—Б–µ–љ–∞–ї –Ґ–°–Ь –њ–Њ –Ю–њ–Є—Б–Є 1701 –≥. (–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —В–µ–Ї—Б—В–∞)

–Ы. 411вАУ412. ¬Ђ–Ф–∞ –њ–Њ –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –Є –њ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –Є –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±–∞—И–љ—П—Е, —З—В–Њ –њ—Г—И–µ–Ї –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–і—Г —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ, –Њ —В–Њ–Љ –њ–Є—И–µ—В –≤ —Б–Є—Е –ґ–µ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –љ–Є–ґ–µ —Б–µ–≥–Њ.

–Т –°–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е, –њ–Њ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–∞–љ–∞ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е, –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –Є —Б—В–∞–љ—Л –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ; –і–µ–≤—П—В—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –Є –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –ґ–µ, –≤–µ—В—Е–Є. –Э–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–≤—П—В—Л—Е –ґ–µ –≤–Њ—А–Њ—В, –≤ –±–∞—И–љ–µ, —В—А–Є –њ—Г—И–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, —Б—В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ.

–Т –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –Я—П—В–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –њ—П—В—М –њ—Г—И–µ–Ї —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л—Е –ґ–µ, –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, –∞ —Б—В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞—Е. –Ф–∞ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –±–∞—И–љ–µ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ–µ –њ—Г—И–Ї–∞ –ґ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г; —З–µ—В—Л—А–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л—Е –ґ–µ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е; –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–і–Є–љ —Б—В–∞–љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ—Б, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, –∞ —Б–µ–Љ—М —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –Є –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –ґ–µ, –∞ —Б—В–∞–љ–Ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞—Е –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е.

–Э–∞ –У—Г–ї—М–±–Є—И–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –і–≤–µ –њ—Г—И–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, –∞ —Б—В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ. –Ф–∞ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –±–∞—И–љ–µ –і–≤–∞ —Б—В–∞–љ–Ї–∞ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е –њ–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є, —Б –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ–Є.

–Э–∞ –Т–Њ–і—П–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≤ –Є—Б–њ–Њ–і–љ–µ–Љ –±–Њ–µ –і–≤–µ –њ—Г—И–Ї–Є —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, –∞ —Б—В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ. –Т —В–Њ–є –ґ–µ –±–∞—И–љ–µ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞—Е, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ.

–Э–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –ґ–µ —Б—В–µ–љ–µ, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Я–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л25, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О –њ—Г—И–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —З—Г–≥—Г–љ–љ–∞—П –ґ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г. –°—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ.

–Э–∞ –Ь–µ–ї—М–љ–Є—З–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ —З–µ—В—Л—А–µ –њ—Г—И–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –ґ, –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, —Б—В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–і —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ.

–Э–∞ –Ц–Є—В–љ–Є—З–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О –њ—Г—И–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –≤ —Б—В–∞–љ–Ї—Г, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–і —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ. –Э–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Г —Г –±–∞—И–љ–Є –Ц–Є—В–љ–Є—З–љ–Њ–є —В—А–Є –њ—Г—И–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е, —Б—В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –ґ–µ –њ–Њ—А–Њ–Ј–ґ–µ–є, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–і —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ.

–Э–∞ –Я–ї–Њ—В–љ–Є—И–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ. –Ф–∞ –љ–∞ —В–Њ–є –ґ–µ –±–∞—И–љ–µ –і–≤–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, –≤ –ї–Њ–ґ–∞—Е.

–Т –Ъ–∞–ї–Є—З—М–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї, –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ. –Ф–∞ –љ–∞ —В–Њ–є –ґ–µ –±–∞—И–љ–µ, –≤–≤–µ—А—Е—Г, –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –ґ–µ, –њ–Њ–і –љ–Є–Љ –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ.

–Э–∞ –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –њ—Г—И–µ—З–Ї–∞, –і–∞ —В—О—Д—П–Ї, —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –≤ –ї–Њ–ґ–∞—Е, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –і–≤–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –±–µ–Ј –ї–Њ–ґ, –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –ґ. –Ф–∞ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е —П–і–µ—А: 44 —П–і—А–∞ –њ–Њ –њ—Г–і—Г –Є –±–Њ–ї—М—И–Є; 110 —П–і—А –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї –њ–Њ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–Є; 2080 —П–і—А –≥—А–Є–≤–µ–љ–Њ–Ї –њ–Њ –њ—П—В–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–Є; 300 —П–і–µ—А –њ–Њ —Д—Г–љ—В—Г –Є –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г—Д—Г–љ—В—Г.

–Т –Я–Њ–≥—А–µ–±–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –і–≤–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, —Б—В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ, –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ—Б¬ї.

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ–Љ—Л–µ —А–µ–µ—Б—В—А—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е –Ї–∞–Ј–љ—Л 1724, 1727 –Є 1734 –≥–≥. —Н—В–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є 1701 –≥., –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Э–µ—В –≤ –љ–Є—Е –Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Є —З–µ–Љ –±—Л–ї–∞ ¬Ђ–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–∞¬ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —В—А–µ—В–Є XVIII –≤., –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—Г—И–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–ї—М–±–∞ –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ вАУ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ (1722 –≥.) –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –§—А–Є–і—А–Є—Е–Њ–Љ –Т–Є–ї—М–≥–µ–ї—М–Љ–Њ–Љ –С–µ—А—Е–≥–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ26. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≤–µ–Ї–µ, —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–Њ–≤ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤ 1706вАУ1711 –≥–≥., –љ–Њ–≤—Л–µ —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б —В—Л—А—П, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –Я–µ—В—А–µ, —З–∞—Б—В—М—О –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤—А—Л—В—Л–Љ–Є –≤ –≥—А—Г–љ—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞, –∞ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е.

–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е –Ї–∞–Ј–љ—Л –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–Љ —Б–љ—П—В–Њ–є —Б–Њ —Б—В–µ–љ —Б—В–∞—А–Њ–є, –љ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–Є—Е –њ–Њ–і –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–Т –С–∞—И–љ–µ¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ —В–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤ XVII –≤. –Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ–µ—А–µ—З–љ—П—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є 1641 –Є 1701 –≥–≥., —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Ї–Є, —В—О—Д—П–Ї–Є, –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є, —Д–∞–ї—М–Ї–Њ–љ–µ—В—Л –Є –і—А. –Я–Њ–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Є –њ–Њ—З—В–Є –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –ї–µ–ґ–∞—В –Є –љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї –љ–Є–Љ —П–і—А–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –ї–Є—И—М –Љ–∞–ї–∞—П —З–∞—Б—В—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ы–∞–≤—А–µ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤ 1920 –≥. –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –°–Я–Ь–Ч.

–Ю–њ–Є—Б—М –Ї–∞–Ј–љ—Л 1724 –≥.27

¬Ђ–Ф–∞ –≤ –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є (–ґ–µ) –њ–∞–ї–∞—В–µ –Љ–µ–і–љ–Њ–є –Є –Њ–ї–Њ–≤—П–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—Г–і—Л –Є —А—Г–ґ—М—П: –њ–Є—Й–∞–ї—М —В—Г—А–µ—Ж–Ї–∞—П, –і–∞ –њ–∞—А–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –Њ–њ—А–∞–≤–Њ–є –Є —Б –љ–∞—Б–µ—З–Ї–Њ–є, –Є —Б –Ї–Њ—Б—В—М–Љ–Є (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–∞ –њ–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–µ—В—Е–Є –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –Њ–њ—А–∞–≤—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–∞—Б–µ—З–Ї–Є –Є –Ї–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—ПвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); –њ–Є—Й–∞–ї—М –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–ї—М–љ–∞—П (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–≤–µ—В—Е–∞—ПвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.).

–Ф–∞ –≤ –†—Г—Е–ї—П–і–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –њ–∞—А—З–µ–є –Є –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є —А—Г—Е–ї—П–і–Є: —Б–∞–±–ї—П, –Њ–њ—А–∞–≤–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П –њ–Њ –±–∞—А—Е–∞—В—Г —З–µ—А–љ–Њ–Љ—Г, –≤ —И–µ—Б—В–Є –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–∞, –њ–Њ—П—Б –Њ–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ, —В–µ—Б—М–Љ–∞ —И–µ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П, –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –±—Г–ї–∞—В–љ–∞—П (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –љ–Њ–ґ–љ—Л –Є–Ј–ї–Њ–Љ–∞–љ—Л –Є –±–∞—А—Е–∞—В –Њ–њ—А–µ–ївАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); —Б–∞–±–ї—П, –Њ–њ—А–∞–≤–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П –њ–Њ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–Љ—Г —Е–Њ–Ј—Г, –≤ 5 –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Њ–њ—А–∞–≤–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П, –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–∞, –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –±—Г–ї–∞—В–љ–∞—П; <вА¶> –Љ—Г—И—В—Г–Ї –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–∞—Д—В—Л—А–µ–≤–∞, –Њ–њ—А–∞–≤–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–∞, —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ—М–µ–Љ, —Б –±–Є—А—О—Б–Ї–∞–Љ–Є, —Б –њ–∞–њ–µ—А—Б—В—М—О –Є —Б –њ–∞—Е–≤—П–Љ–Є, —В–µ—Б—М–Љ—Л —И–µ–ї–Ї —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –і–∞–љ –Ј–∞ –і–Њ–ї–≥ –Ј–∞ 50 —А—Г–±–ї–µ–≤, –≤ –Љ—Г—И—В—Г–Ї–µ 17 –±–Є—А—О–Ј–Њ–Ї –љ–µ—В, –≤ –њ–∞—Е–≤—П—Е –Љ–µ—Б—В–∞, –і–∞ –і–≤—Г—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є –љ–µ—В; —Г–Ј–і–∞ –Є –њ–∞—Е–≤–Є –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —И–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є —В–µ—Б—М–Љ–µ, –љ–∞ –љ–µ–є –љ–∞–±–Њ—А —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є –≥–≤–Њ–Ј–і–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –њ—А–Њ—В—З–µ–є –Љ–µ–і–љ–Њ–є, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –њ–∞—Е–≤—П—Е 74 –≥–≤–Њ–Ј–і–Ї–∞, –љ–∞ —Г–Ј–і–µ 164 –≥–≤–Њ–Ј–і–Ї–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ, –≤ –і–≤—Г –њ–ї–∞—Й–Є–Ї–∞—Е 2 –Ї–∞–Љ—Л—И–Ї–∞ –±–Є—А—О—Б–Ї–Є, –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е –њ–ї–∞—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–µ–і–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–µ–Љ—М; –њ–∞–њ–µ—А—Б—В—М —В–µ—Б—М–Љ–∞ —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –љ–∞ –љ–µ–є –љ–∞–±–Њ—А —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–є —З–µ–Ї–∞–љ–љ–Њ–є, –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ: 3 –њ—А—П–ґ–Ї–Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—И–љ–Є–Ї, –і–∞ –Ї—А—О–Ї —Б –њ–µ—В–ї–µ—О, –і–∞ 10 –ґ—Г—З–Ї–Њ–≤, –і–∞ –і–≤–∞ –Ї—А—Г–≥–∞ <вА¶>; –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е: 3 –Ј–љ–∞–Љ—П –љ–∞ –Ї–∞–Љ–Ї–∞—Е, –њ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г –њ–Є—Б–∞–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Л –Ц–Є–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –і–∞ –Т–Є–і–µ–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –І—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –°–µ—А–≥–Є—П, —Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –і—А–µ–≤–Ї–∞ –Є —П–±–ї–Њ–Ї–Є –њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е —З–µ—Е–ї—Л —Б—Г–Ї–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ—П—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ; 2 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є –≤ –Ї—А—Г–≥–∞—Е, –Њ–і–љ–Њ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–Ї–µ, –і—А—Г–≥–Њ–µ –љ–∞ —В–∞—Д—В–µ, –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В—Г, –њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г –ґ –Њ–±—А–∞–Ј

–Ц–Є–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –і–∞ –Т–Є–і–µ–љ–Є—П —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –°–µ—А–≥–Є—П, –≤–µ—В—Е–Є <вА¶>; —Б–µ–і–ї–Њ –∞—А—Е–Є–Љ–∞—А–Є—З—М–µ –Є —З–µ–њ—А–∞–Ї –±–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–є –≤–Є—И–љ–µ–≤–Њ–є, –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ —Б–∞—Д—М—П–љ–Њ–Љ —З–µ—А–љ—Л–Љ, –њ–µ—А–µ–і–љ—П—П –Є –Ј–∞–і–љ—П—П –ї—Г–Ї–Є –Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ, —Б—В—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —А–µ–Ј–љ—Л–µ –ї—Г–ґ–µ–љ—Л–µ, —Б–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Б—Г–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –≤–Є—И–љ–µ–≤–Њ–є <вА¶>28.

–Ф–∞ –њ–Њ–і –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є —А–µ—И–µ—В–Ї–Њ–є: –њ–Њ—А–Њ—Е—Г –≤ –Ї–∞–і–Ї–µ, –і–∞ –≤ –±–Њ—З–µ–љ–Ї–µ, –≤ –Ї—Г–≤—И–Є–љ–µ 11 –њ—Г–і 39 —Д—Г–љ—В–Њ–≤; –і–∞ –≤ –Ї—Г–ї—М–Ї–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ—А–Њ—Е—Г 1 –њ—Г–і —Б —З–µ—В–≤–µ—А—В—М—О (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥.: вАЬ–њ–Њ—А–Њ—Е—Г –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–∞–і–Ї–µ 2 –њ—Г–і–∞, –∞ –њ–Њ —А—Г—Е–ї—П–і–љ—Л–Љ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ –њ–Њ—А–Њ—Е—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞ –ї–Є—Ж–Њ –≤ –†—Г—Е–ї—П–і–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –±–Њ—З–µ–љ–Ї–∞вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.).

–Ф–∞ –≤ –†—Г—Е–ї—П–і–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ: <вА¶> —В—Г–ї—Г–Љ–±–∞—Б —Б –Ї–Њ–ґ–µ–є <вА¶> (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є

1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ—В—Г–ї—Г–Љ–±–∞—Б –Љ–µ–і–љ–Њ–є —Б –Ї–Њ–ґ–µ–є, –≤–µ—Б—Г –њ–Њ–њ—П—В–∞ —Д—Г–љ—В–∞вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.).

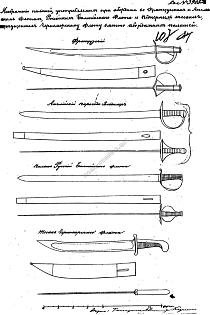

–Ф–∞ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ —А—Г–ґ—М—П: 2 —Д—Г–Ј–µ–Є –≤ –љ–∞–≥–∞–ї–Є—Й–∞—Е —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞; 75 —Д—Г–Ј–µ–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1727 –≥. вАЬ72вАЭ, –∞ –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. вАЬ71 —Д—Г–Ј–µ—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 504 —Д—Г–Ј–µ–Є —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1727 –≥. вАЬ504 —Д—Г–Ј–µ–Є —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 31 –Љ—Г—И–Ї–µ—В –љ–µ–і–Њ–Љ–µ—А–Ї–Њ–≤, –ї–Њ–ґ–Є –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Є –њ–Њ-—Д—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ—ГвАЭ, –∞ –≤ 1734 –≥. вАЬ504 —Д—Г–Ј–µ–Є —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 31 –Љ—Г—И–Ї–µ—В –љ–µ–і–Њ–Љ–µ—А–Ї–Њ–≤, –ї–Њ–ґ–Є –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Є –њ–Њ-—Д—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ—Г, —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Д—Г–Ј–µ–є –ї–Њ–ґ–Є –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Є –њ–Њ–њ–Њ—А—З–µ–љ—Л, –∞ —Г –Є–љ—Л—Е –ї–Њ–ґ–Є –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –љ–µ—В. –Я–Њ —Б–њ—А–∞–≤–Ї–µ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ —Б –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ 1731 –≥., –Њ–љ—Л—Е —Д—Г–Ј–µ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Г –љ–µ–≤–Њ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –Є —Б –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Л–Љ–Є 498 —Д—Г–Ј–µ–є29вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 18 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. вАУ –Ґ. –Ґ.); 395 —Б–∞–±–µ–ї—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. вАЬ394 —Б–∞–±–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е —Б –њ–Њ—П—Б–∞–Љ–Є —А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –∞ –Є–љ—Л–µ –±–µ–Ј –њ–Њ—П—Б–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј–ї–Њ–Љ–∞–љ–∞вАЭ); 10 —Д—Г–Ј–µ–є —Б –±–∞–≥–Є–љ–µ—В–∞–Љ–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ, –Њ–љ—Л—Е —Д—Г–Ј–µ–є –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ 9 —Д—Г–Ј–µ–євАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 2 —Д—Г–Ј–µ–Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞; 30 –±–∞–≥–Є–љ–µ—В–Њ–≤, –Њ–і–Є–љ –±–µ–Ј –Ї—А—Л–ґ–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П 13, –∞ –љ–µ 30-—В—МвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 18 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 6 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е; 365 –њ–∞—А –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –≤ –Њ–ї—М—Б—В—А–∞—Е —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –Є –≤–µ—В—Е–Є, –±–µ–Ј –Њ–ї—М—Б—В—А–Њ–≤вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 350 —Б–∞–±–µ–ї—М –≤ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е —Б –њ–Њ—П—Б–∞–Љ–Є –Є –±–µ–Ј –њ–Њ—П—Б–Њ–≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞; 430 —Б–∞–±–µ–ї—М –≤ –љ–Њ–ґ –љ–∞—Е —Б –њ–Њ—П—Б–∞–Љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А—Л–µ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ 403 —Б–∞–±–ї–ЄвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 25 –њ–∞—А –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б—В–∞—А—Л—Е –±–µ–Ј –ї–Њ–ґ –Є –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤; –њ–Є—Й–∞–ї—М —Б—В–∞—А–∞—П —Б –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ—З—В–Њ —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Д—Г–Ј–µ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –±–∞–ї–∞—Е–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—ПвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Љ–∞–ї–∞—П —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ <вА¶>; 20 —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –Ї–∞—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–µ–Ј –ї–Њ–ґ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1727 –≥. вАЬ–Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–љ—Л—ЕвАЭ, –∞ –≤ 1734 –≥. –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. вАУ –Ґ. –Ґ.); 8 —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ—Л—Е (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1727 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–±–µ–Ј –ї–Њ–ґвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 15 –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–љ—Л—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–љ—Л—Е; 24 –ї—П–і—Г–љ–Ї–Є, —И–Є—В—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –±–∞—А—Е–∞—В—Г (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –Є –≤ 1734 –≥. вАЬ19вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 2 –ї—П–і—Г–љ–Ї–Є –±–∞—А—Е–∞—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–і–Ї–Є–µ –≤–µ—В—Е–Є; 405 –њ–∞—А —Б –њ–Њ–ї—Г–њ–∞—А–Њ—О –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б –Љ–µ–і–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–±–∞–ї–і–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. вАЬ400 –њ–∞—А —Б –њ–Њ–ї–њ–∞—А–Њ—ОвАЭ, –∞ –≤ 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 397 –њ–∞—А —Б –њ–Њ–ї—Г–њ–∞—А–Њ—ОвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 24 –њ–∞—А—Л —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–±–∞–ї–і–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є; 336 –Љ—Г—И–Ї–µ—В–Њ–≤ —Б—В–∞—А—Л—Е –Є –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л—Е (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 18 –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤, 7 –±–µ–Ј —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–µвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 362 –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–∞ —Б—В–∞—А—Л—Е (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 7 –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–Њ–≤ –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 100 –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 70 –±–µ–Ј –ї–Њ–ґ; 50 –ї—П–і—Г–љ–Њ–Ї —Б—Г–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 25вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 378 –љ–∞—В—А—Г—Б–Њ–Ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—А—Г—З–Є–Ї–∞–Љ–Є (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 348вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 573 —А–Њ–≥–∞ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е –Ј–µ–ї–µ–љ—Л—Е —Б –±–Њ—А–Њ—И–љ—П–Љ–Є; 190 —А–Њ–≥–Њ–≤ —Б –Ї–Њ—Б—В—М–Љ–Є —З–µ—А–љ—Л—Е –±–µ–Ј –±–Њ—А–Њ—И–љ–µ–є; 167 –±–Њ—А–Њ—И–љ–µ–є —Б–∞—Д—М—П–љ–љ—Л—Е; 10 —Б—Г–Љ–Њ—З–µ–Ї —Б–∞—Д—М—П–љ–љ—Л—Е –ґ–µ; 21 –ї—Г–Ї —Б –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–∞–Љ–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 3 –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–Њ–≤, –≤–µ—В—Е–Є; 500 —Б—В—А–µ–ї; 500 –њ–∞—А –Њ–ї—М—Б—В—А–Њ–≤ —Б—В–∞—А—Л—Е –≤–µ—В—Е–Є—Е (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 50 –њ–∞—АвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 54 —А–µ–Љ–љ—П —Б –Ї—А—О–Ї–∞–Љ–Є; 69 —А–µ–Љ–љ–µ–є —Б –±–µ—А–µ–љ–і–µ—А–∞–Љ–Є; –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї –±—Г–ї–∞—В–љ–Њ–є, –Њ–њ—А–∞–≤–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ —Б–Ї–∞—Б–Ї–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞ –Ъ—Г—А–і—О–Љ–Њ–≤–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–∞ –∞—А—Е–Є–Љ–∞–љ–і—А–Є—В–∞ –Т–∞—А–ї–∞–∞–Љ–∞ –≤ –Ї–µ–ї—М–µвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); —В—Г—А–Ї–∞; –і–∞ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞, —Г —В—Г—А–Ї–Є –љ–∞—Б–µ—З–µ–љ —Б—В–≤–Њ–ї —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ—Б—В–∞—А—Ж–∞ –Ш–Њ–љ—Л –°–∞–ї–љ–Є–Ї–µ–µ–≤–∞30вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); –њ–Є—Й–∞–ї—М —В—Г—А–µ—Ж–Ї–∞—П –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ–∞—П; –≤–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Й–µ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–µ (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –Є 1734 –≥.: вАЬ–љ–∞–≥–∞–ї–Є—Й–µвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 140 –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–Є–љ—В–∞–ї–љ—Л—Е –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї–µ; –њ–Є—Й–∞–ї—М –і–ї–Є–љ–љ–∞—П —П–љ—Л—З–µ–љ–Ї–∞, –ї–Њ–ґ–∞ —П–±–ї–Њ–љ–љ–∞—П, –≤—А–µ–Ј–∞–љ—Л —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Є –Ї–Њ—Б—В–Є; 4 —Д—Г–Ј–µ–Є —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–і–љ–∞ –њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ—Г —В—А–µ—Е —Д—Г–Ј–µ–є –ї–Њ–ґ–Є —П–±–ї–Њ–љ–љ—Л–µ, —Г —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –ї–Њ–ґ–∞ –Ї–ї–µ–љ–Њ–≤–∞—П, –Ј–∞–Љ–Ї–Є —Г –≤—Б–µ—Е –њ–Њ-—Д—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ—ГвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 2 –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є, –ї–Њ–ґ–Є —П–±–ї–Њ–љ–љ—Л–µ, –≤—А–µ–Ј–∞–љ—Л —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л, –∞ —Г –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ—Б–ї–µ –±—Л–≤—И–∞–≥–Њ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ—П –§–µ–Њ–Ї—В–Є—Б—В–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–ЊвАЭ31. вАУ –Ґ. –Ґ.); 3 –њ–∞—А—Л –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —Б –Љ–µ–і–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–±–∞–ї–і–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є; –њ–∞—А–∞ (–њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ вАУ –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Њ. вАУ –Ґ. –Ґ.) —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–±–∞–ї–і–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є; 2 —Б–∞–±–ї–Є —З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Є–µ; –Љ–µ—З —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –∞—А—И–Є–љ–∞, –љ–∞ –љ–µ–Љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Б–Ї–∞—П, —П–±–ї–Њ–Ї–Њ –Є –Ї—А—Л–ґ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ –Є –њ–Њ—Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ, —З–µ—А–µ–љ –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–µ–љ –±–∞—А—Е–∞—В–Њ–Љ, –љ–Њ–ґ–љ—Л –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л –Ї–Њ–ґ–µ—О; –љ–∞–±–∞—В —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –≥. –Є 1734 –≥. –Њ–њ–Є—Б–∞–љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≤ вАЬ–љ–Є–ґ–љ–µ–Љ –ґ–Є–ї—М–µвАЭ —В–Њ–є –ґ–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л: вАЬ–љ–∞–±–∞—В —А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—ОвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.) <вА¶>.

–Т –С–∞—И–љ–µ: 14 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е; –Ї–Њ–Ј–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –Њ—Б–∞–і–љ–∞—П; –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е —П–і–µ—А –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –Є –Љ–∞–ї—Л—Е –њ–Њ —Б–Љ–µ—В–µ 3000; 3 –њ–Є—Й–∞–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е; 3 –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е; 2 —Б—В–≤–Њ–ї–∞ —А–≤–∞–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е; 5 —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Ј–∞—В–Є–љ–љ—Л—Е; 28 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є —Б –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б –ґ–∞–≥—А–∞–Љ–Є; 3 –њ–Є—Й–∞–ї–Є –њ–Њ 4 —Б—В–≤–Њ–ї–∞; 14 –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –њ–Њ 3 —Б—В–≤–Њ–ї–∞; 42 —Д—Г–Ј–µ–Є —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞; 50 —Д—Г–Ј–µ–є —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≤–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е; 6 —Б–∞–±–µ–ї—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞; 20 –ї—Г–Ї–Њ–≤ –≤–µ—В—Е–Є—Е; 20 —А–µ–Љ–љ–µ–є —Б–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е; 21 —А–µ–Љ–µ–љ—М —Б –њ—А—П–ґ–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –Є –±–µ–Ј –њ—А—П–ґ–µ–Ї; –њ–Є—Й–∞–ї—М —В—Г—А–µ—Ж–Ї–∞—П –і–ї–Є–љ–љ–∞—П, –ї–Њ–ґ–∞ —З–Є–љ–∞—А–Њ–≤–∞—П, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞; –ї—П–і—Г–љ–Ї–∞ –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–∞ –±–∞—А—Е–∞—В–Њ–Љ; —А–Њ–≥ –Ї–∞–Ј–∞—З–µ–є.

–Т —В–Њ–є –ґ–µ –њ–∞–ї–∞—В–µ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ –ґ–Є–ї—М–µ: 82 —П–і—А–∞ –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е, 2 –±—Г—А–∞–≤–∞ –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ–љ—Л—Е, 30 –≥–љ–µ–Ј–і –Љ–µ—Е–Њ–≤ –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–љ—Л—Е –≤–µ—В—Е–Є—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 15 –≥–љ–µ–Ј–і –≤–µ—В—Е–Є—Е, –∞ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ 15 –≥–љ–µ–Ј–і –≤—Б–µ –Њ–і–љ–Є –і–Њ—Б–Ї–Є, –і–∞ –Њ–±—А—Г—З–Є, –∞ –Ї–Њ–ґ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г—Е–ї—П–і–љ–Њ–≤–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Ї–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 14 –≥–љ–µ–Ј–і, –∞ –љ–µ 30-—В—МвАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 70 –ї—Г–Ї–Њ–≤ —Б–∞–∞–і–∞—З–љ—Л—Е —Б –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–∞–Љ–Є –≤–µ—В—Е–Є—Е; 15 –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–Њ–≤ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Є—Е –≤–µ—В—Е–Є—Е; 233 –ї–Њ–ґ–Є –њ–Є—Й–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –≤–µ—В—Е–Є—Е; –Ї–ї–Є–љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–є; 2 —Д—Г—А–Љ—Л —Б –±—А—Г—Б–Ї–∞–Љ–Є –і–≤–Њ–є–љ—Л–Љ–Є; 2 —Д—Г—А–Љ—Л –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Є—Е; –Ј–Њ–±–љ—П, –і–∞ –Ї–∞–і–Ї–∞ –њ–Њ–і–Љ–µ—В–љ—Л—Е —А–Њ–≥–∞—В–Њ–Ї; 3 –Ї–Њ–Ј—Л –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е; 3 –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –≤–µ—В—Е–Є; 19 –ї–∞—В –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е; 5 —И–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е; 3 –љ–∞–≥—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞; 2 –љ–∞—И–µ–є–љ–Є–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е; –љ–∞—А—Г–Ї–∞–≤–љ–Є–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –≤–µ—В—Е–Є–є; 270 –ї–Њ–њ–∞—В–Њ–Ї –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Ж–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е (–≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Ї–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 217вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 130 —В–Њ–њ–Њ—А–Ї–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 3 —Б –Њ–±—Г—И–Ї–∞–Љ–Є; 347 –±–µ—А–і—Л—И–µ–є –љ–∞—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –љ–µ –љ–∞—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—А—Л—Е –≤–µ—В—Е–Є—Е –Є –ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л—Е; 10 —А–Њ–≥–∞—В–Є–љ (–≤ –Ю–њ–Є—Б—П—Е 1727 –Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–љ–Њ–≤—Л—ЕвАЭ, –Є –і–∞–ї–µ–µ –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А–і—О–Ї–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 4вАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.); 15 –Ї–Њ–њ–Є–є* —Б –і–µ—А–µ–≤–∞–Љ–Є (*–≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є: вАЬ–Ї–Њ–ї–µ—БвАЭ; –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1734 –≥. –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Њ: вАЬ–њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞ –Ъ—Г—А–і—О–Ї–Њ–≤–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В 5 –Ї–Њ–њ–µ–євАЭ. вАУ –Ґ. –Ґ.)¬ї.

–Ш—В–∞–Ї, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞ –њ–Њ –Ю–њ–Є—Б—П–Љ –Ї–∞–Ј–љ—Л, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Љ–∞—Б—И—В–∞–± –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –Т –љ–µ–Љ, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –њ–Њ—З—В–Є 5000 –µ–і. –Ъ 1724 –≥. –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Ј–∞–њ–∞—Б –Ї–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П XVвАУXVII –≤–≤., —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ—Л–є —Б –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–Љ–Є –Ю–њ–Є—Б—П–Љ–Є, —В–∞–Ї –Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є —А—Г–±–µ–ґ–∞ XVIIвАУXVIII –≤–≤. –°—А–µ–і–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Б—Г–і—П –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ, –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII –≤. –С—Л–ї–Є –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є —Б –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Њ–є, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л–є –Љ–µ—З, –ї–∞—В—Л, —И–ї–µ–Љ—Л, –љ–∞—А—Г–Ї–∞–≤–љ–Є–Ї–Є, –љ–∞–Ї–Њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ.