ÐĒ.Ð. ÐÐŧÐĩКŅÐĩÐĩÐē (ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ) ÐÐÐÐÐÐÐŦÐ ÐÐЧÐÐÐ Ð ÐÐÐŊÐĒÐÐÐŽÐÐÐĄÐĒÐ ÐÐĄÐÐÐÐÐ ÐĄÐÐÐÐĐÐÐÐÐŊ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐĄÐĢÐÐÐ ÐĄÐĒÐÐ Ð ÐÐÐÐŦ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐŦ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐÐĩ ŅÐĩКŅÐĩŅ, ŅŅÐū ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐūÐąŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐūÐąŅÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ОÐĩŅÐūÐŋŅÐļŅŅÐļÐđ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēа (ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ КŅаŅКÐūÐĩ Ð―Ð°ÐļОÐĩÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ â ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ), ŅŅаÐēŅÐĩÐģÐū Ðē ÐģÐūÐīŅ ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ŅÐēÐūÐĩÐģÐū ŅÐūÐīа ŅŅÐ°ÐąÐūО ÐŋÐū ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐļ Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ, за ŅŅÐūÐŧÐĩŅÐ―ÐļÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐĩÐĩ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧа ÐēÐĩŅŅОа ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūŅÐĩŅÐļÐēŅŅ ÐūŅÐĩÐ―ÐšŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐĩÐđ. ÐÐīÐ―ÐļО Ðļз Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅКÐūÐē Ðē ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ ÐĄÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ, ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―Ðū ŅÐļÐģŅŅÐļŅŅŅŅÐļО Ðē ŅŅŅÐīаŅ ŅŅÐĩÐ―ŅŅ , ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐēÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐļ ÐēŅÐīаŅÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заКазÐūÐē, ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļÐĩ ŅÐēŅзÐļ ОÐĩÐķÐīŅ заКазаОÐļ, ŅÐĩаÐŧÐļзŅÐĩОŅОÐļ ÐēÐ―ŅŅŅÐļ ŅŅŅÐ°Ð―Ņ Ðļ за ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐđ1.

ÐÐūÐŋŅŅаÐĩОŅŅ ОаКŅÐļОаÐŧŅÐ―Ðū ÐūÐąŅÐĩКŅÐļÐēÐ―Ðū ÐŋÐūŅОÐūŅŅÐĩŅŅ Ð―Ð° ŅŅŅ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ Ðļ ÐēŅŅŅÐ―ÐļŅŅ, Ðē КаКÐūÐđ ОÐĩŅÐĩ ŅŅа КŅÐļŅÐļКа ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧа ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐĩÐŧ.

ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅÐĩŅКаŅ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļŅ КаК КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ОÐĩŅÐūÐŋŅÐļŅŅÐļÐđ, Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð° ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ К ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ Ð―Ð° ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐēŅÐĩÐģÐū Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēа ŅŅŅÐ°Ð―Ņ, ÐŋÐūÐīŅазŅОÐĩÐēаÐĩŅ ÐģÐŧŅÐąÐūКÐūÐĩ Ðļ ÐēŅÐĩŅŅÐūŅÐūÐ―Ð―ÐĩÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐēаŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅаКÐūÐģÐū ŅÐūÐīа ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ. ÐŅÐĩÐīŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩŅŅŅ, Ðē ŅаŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅазŅÐ°ÐąÐūŅКа ÐūÐąŅÐĩÐģÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð° ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐļ заÐēÐūÐīÐūÐē ÂŦÐģŅаÐķÐīÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÂŧ К ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ, ŅазŅÐ°ÐąÐūŅКа ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ÐŋÐū ÐŋÐūÐīÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļŅ Ðē ОÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÂŦОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐĩÐđÂŧ Ð―Ð° ÐēКÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ заÐēÐūÐīаŅ , ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūÐīа заÐēÐūÐīÐūÐē Ð―Ð° ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ðē ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ, ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐļŅÐĩŅКаŅ КÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēКа ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐđ Ðē заÐēÐļŅÐļОÐūŅŅÐļ ÐūŅ ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заÐīÐ°Ð―ÐļÐđ2.

ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ðē ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī, ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐļÐđ ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ, Ð―Ðļ Ðū КаКÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐļ ŅÐĩŅŅ Ð―Ðĩ ŅÐŧа. ÐŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐĩ ÐģÐūŅÐŋÐūÐīŅŅÐēа ÐļÐīÐĩÐļ Ðū ŅКÐūŅÐūŅÐĩŅÐ―ÐūО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐĩ ÐąŅÐīŅŅÐĩÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēÐū Ð ÐūŅŅÐļÐļ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧÐū ÐēÐĩŅŅÐļ ÐąÐūÐĩÐēŅÐĩ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ за ŅŅÐĩŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ОÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ заÐŋаŅÐūÐē ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ÐąÐūÐĩÐēÐūÐģÐū Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅÐūОÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ ŅŅÐļÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ КазÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заÐēÐūÐīÐūÐē, Ð―Ðĩ ÐļŅКÐŧŅŅаÐŧÐūŅŅ ŅаКÐķÐĩ ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩŅ ŅаŅŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐđ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐķÐĩ ÐļОÐĩÐŧÐļ ÐūÐŋŅŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заКазÐūÐē. ÐŅÐĩ ÐūÐīÐ―ÐļО ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūО ÐŋÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ заÐŋаŅÐūÐē ŅŅÐļŅаÐŧÐļŅŅ ÐļОÐŋÐūŅŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ.

ÐÐŋŅÐūŅÐĩО, Ð―Ð°ŅаÐēŅаŅŅŅ ОÐļŅÐūÐēаŅ ÐēÐūÐđÐ―Ð° ŅÐūÐŋŅÐūÐēÐūÐķÐīаÐŧаŅŅ КÐūÐŧÐūŅŅаÐŧŅÐ―ŅО ŅаŅŅ ÐūÐīÐūО ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ ÐēŅÐĩŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ, Ðē ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ŅÐĩÐģÐū ŅÐūзÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ðē ОÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ заÐŋаŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐļŅŅÐĩŅÐŋÐ°Ð―Ņ ŅÐķÐĩ Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐĩŅÐēŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ОÐĩŅŅŅÐĩÐē ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ. ÐĄŅаÐŧа ÐūŅÐĩÐēÐļÐīÐ―ÐūÐđ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅŅ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐļ. ÐĄ ŅŅÐūÐđ ŅÐĩÐŧŅŅ ÐēÐĩŅÐ―ÐūÐđ â ÐŧÐĩŅÐūО 1915 Ðģ. Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ ÐąŅÐŧа ŅÐūзÐīÐ°Ð―Ð° ŅÐĩÐŧаŅ ŅÐļŅŅÐĩОа ŅŅÐĩзÐēŅŅаÐđÐ―ŅŅ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐūÐē ÐēÐū ÐģÐŧаÐēÐĩ Ņ ÐŅÐūÐąŅО ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ.

ÐаŅŅŅÐ°ÐąŅ заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļŅ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēа, ÐģÐļÐģÐ°Ð―ŅŅКÐļÐĩ ŅазОÐĩŅŅ ŅÐļÐ―Ð°Ð―ŅÐūÐēŅŅ ŅŅÐĩÐīŅŅÐē, ŅŅÐĩÐąŅŅŅÐļÐĩŅŅ ÐīÐŧŅ ŅŅÐūÐģÐū, заŅŅаÐēÐļÐŧÐļ ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð·Ð°Ð―ŅŅŅŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ.

ÐÐūÐŧŅŅÐūÐĩ Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ÐļОÐĩÐŧÐļ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅŅÐūКÐļ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐēŅŅŅŅÐŋаÐŧÐļ Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐļ ÐēŅÐīаŅÐĩ заКазÐūÐē ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļОÐļ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅОÐļ. ÐĄ Ð―Ð°ŅаÐŧа ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļÐŧÐū Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ŅаКÐūÐģÐū ŅŅÐūКа 1 ÐļŅÐŧŅ 1915 Ðģ. ÐÐūÐŋŅÐūŅ ŅÐŋÐļŅаÐŧŅŅ Ðē ŅаŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐĩÐīŅŅÐē Ð―Ð° ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅаŅŅ ÐūÐīŅ. ÐŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū ÐļŅŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū Ðļз ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū ÐĩŅÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļŅ ÐīÐŧŅ аŅОÐļÐļ ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋаŅŅ ÐūŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ŅÐķÐĩ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, ŅÐū ŅŅÐū Ð―ÐĩÐģаŅÐļÐēÐ―Ðū ÐūŅŅазÐļŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐļÐ―Ð°Ð―ŅÐūÐēÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ŅŅŅÐ°Ð―Ņ, КÐūŅÐūŅаŅ Ðļ ŅаК ÐąŅÐŧа ÐŋÐūŅŅŅŅÐĩÐ―Ð° ÐīÐū ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū, Ņ ÐīŅŅÐģÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ, Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅŅÐūКÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ заКазÐūÐē ОаÐŧÐū ŅŅÐļОŅÐŧÐļŅÐūÐēаÐŧÐļ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐļКÐūÐē К ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐīŅ Ð―Ð° ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļÐļ ÐīÐŧŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐū ÐļŅŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū Ðļз ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ŅÐēÐĩŅŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅŅÐūКа ÐļОÐĩŅŅÐļОŅŅ ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļКаО ÐąŅÐīŅŅ ÐēŅÐīаÐēаŅŅŅŅ Ð―ÐūÐēŅÐĩ заКазŅ3. Ð ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐđ ОÐĩŅÐĩ ŅŅÐū КаŅаÐŧÐūŅŅ Ðļ заКазÐūÐē, ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ за ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐđ.

ÐÐŋŅÐūŅÐĩО, ÐēŅÐĩ ŅŅÐļ ŅÐūÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ŅКÐūŅÐūО ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÐūÐŋŅÐūКÐļÐ―ŅŅŅ. ÐĢÐķÐĩ Ðē ŅÐĩÐēŅаÐŧÐĩ 1915 Ðģ. ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅŅÐūКÐļ заКазÐūÐē ÐąŅÐŧÐļ ÐūŅÐūÐīÐēÐļÐ―ŅŅŅ ÐīÐū 1 ŅÐ―ÐēаŅŅ 1916 Ðģ.4 ÂŦÐаÐđŅКÐūÐĩÂŧ ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐēŅКÐūŅÐĩ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ Ð―Ð°ŅаÐŧа ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ÐŋÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧÐū ÐŋŅÐūÐīÐŧÐļŅŅ ŅŅÐūК ÐīÐū 1 ÐļŅÐ―Ņ 1916 Ðģ. ÐÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―Ðū ÐūÐąÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐĩÐŧÐĩŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūŅŅÐļ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ÐūÐđ ОÐĩŅŅ, ÐēŅŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūÐĩ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ заŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļŅ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ: ÂŦÐŅÐļ ŅаКÐūО ŅŅÐŧÐūÐēÐļÐļâĶ ÐŋÐūОÐļОÐū ÐūŅОÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐē ÐīÐŧŅ ŅаŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ, ŅÐūзÐīаÐŧÐūŅŅ ÐąŅ, ÐīаÐķÐĩ Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐŋŅÐĩКŅаŅÐĩÐ―ÐļŅ К ŅŅÐūОŅ ŅŅÐūКŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, ŅаКÐūÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū К ОÐūОÐĩÐ―ŅŅ ÐļÐŧÐļ ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ОÐļŅÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐģÐūÐēÐūŅÐūÐē â ÐŋÐĩŅÐĩÐī ÐēŅаÐģаОÐļ, ŅаÐēÐ―Ðū КаК Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐī ŅÐūŅÐ·Ð―ÐļКаОÐļ, ŅŅÐūŅÐŧа ÐąŅ ÐģŅÐūÐ·Ð―Ð°Ņ, ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐēŅÐĩО Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅО Ð ŅŅŅКаŅ аŅОÐļŅ, Ðļ ÐēОÐĩŅŅÐĩ Ņ ŅÐĩО ŅŅÐļО ÐķÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐąŅ ÐīÐūŅŅÐļÐģÐ―ŅŅÐū ŅКÐūŅÐĩÐđŅÐĩÐĩ ÐŋÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ заÐŋаŅÐūÐē ÐąÐūÐĩÐēÐūÐģÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ÐļзŅаŅŅ ÐūÐīÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ за ÐēŅÐĩОŅ ŅÐĩКŅŅÐĩÐđ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ5.

ÐĒаКÐļŅ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐūÐē ŅÐŧÐĩÐ―Ņ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐŧÐļ ÐīÐūŅŅÐļŅŅ, ÐŋŅÐĩÐīÐūŅŅаÐēÐŧŅŅ ÐīÐŧŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ заКазÐūÐē ŅŅÐūК ÐēŅÐĩÐģÐū Ðē ÐūÐīÐļÐ― ÐģÐūÐī. ÐŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ðū ŅÐūÐŧŅКÐū ÐīÐŧŅ заКазÐūÐē Ð―Ð° ÐēзŅŅÐēŅаŅŅÐĩ ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēа Ðļ ÐļŅŅ ÐūÐīÐ―ŅÐĩ ÐŋŅÐūÐīŅКŅŅ ÐīÐŧŅ ÐļŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ðē ŅÐĩÐŧŅŅ ŅŅÐļОŅÐŧÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅазÐēÐļŅÐļŅ Ņ ÐļОÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐąŅÐŧÐū ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―Ðū ÐīаÐēаŅŅ Ð―Ð° ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīŅ. ÐÐĩÐŧŅзŅ Ð―Ðĩ заОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū Ðē ŅŅÐļŅ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅŅ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū-ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐĩОŅ ÐūŅŅÐūŅÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ Ðļ ŅŅŅÐĩОÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļÐ·ÐąÐĩÐķаŅŅ ÂŦÐ―ÐĩÐūÐŋŅаÐēÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ Âŧ заŅŅаŅ Ð―Ð° ŅазÐēÐļŅÐļÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐŋŅÐĩÐēаÐŧÐļŅÐūÐēаÐŧÐļ Ð―Ð°Ðī ÐŋÐūÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐēаÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐūŅŅÐļÐķÐĩÐ―ÐļŅ ŅаОÐūÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ÐūŅŅÐļ Ðē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēаÐķÐ―ÐĩÐđŅÐļОÐļ ÐēÐļÐīаОÐļ ÐąÐūÐĩÐēÐūÐģÐū Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ.

ÐÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļзОÐĩÐ―ÐļÐŧÐūŅŅ К ÐūŅÐĩÐ―Ðļ 1915 Ðģ., КÐūÐģÐīа ŅаО Ņ ÐūÐī ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐūКÐūÐ―ŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅÐąÐĩÐīÐļÐŧ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐŋÐūÐŧÐļŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐū Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ðē ÐĩÐĩ заŅŅÐķÐ―ÐūО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐĩ. ÐÐū ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа Ð.Ð. ÐÐūÐŧÐļÐēÐ°Ð―ÐūÐēа ÐĄÐūÐēÐĩŅ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē 12 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļÐŧ Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐūКа ÐēŅÐīаŅÐļ заКазÐūÐē 1 ÐļŅÐŧŅ 1917 Ðģ., Ņ. Ðĩ. ŅŅÐūК ŅÐĩаÐŧÐļзаŅÐļÐļ заКазÐūÐē ÐąŅÐŧ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ― ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО Ðē ÐŋÐūÐŧŅÐūŅа Ņаза. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐīÐūÐŋŅŅКаÐŧÐūŅŅ ÐīаÐķÐĩ ÐŋŅÐĩÐēŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ŅŅÐūКа, ÐīÐŧŅ ŅÐĩÐģÐū Ðē КаÐķÐīÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧаŅŅ ŅÐ°Ð―ÐšŅÐļŅ ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа. ÐŅŅÐūŅÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ŅŅŅŅÐŋÐļÐŧа ОÐĩŅŅÐū ŅÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―Ð―ÐūОŅ ÐŋŅаÐģОаŅÐļзОŅ ÐŋÐū ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ К ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēŅ. Ð ÐŋÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐĄÐūÐēÐĩŅа ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē ÐģÐūÐēÐūŅÐļÐŧÐūŅŅ: ÂŦâĶÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―Ðū ŅКазаŅŅ Ð―Ð° Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―ÐļŅ заÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐ―ŅŅ заКазÐūÐē ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧаОÐļ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ Ðļ ÐēŅÐĩОÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ŅазÐēÐļŅÐļŅ ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐŋÐū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐēŅÐĩŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ŅŅ ÐīÐŧŅ Ð―Ð°ÐīÐūÐąÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē Ðļ ÐŋŅÐļÐŋаŅÐūÐēÂŧ6.

Ðа ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ŅŅÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļО ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēа ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―Ðū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅÐĩ ÐŋаŅаОÐĩŅŅŅ ŅÐēÐūÐĩÐđ ÐąŅÐīŅŅÐĩÐđ заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ:

ÂŦâĶÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КаКÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ОÐūÐķÐĩŅ ÐąŅŅŅ ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ, ŅŅÐūÐąŅ ОаКŅÐļОаÐŧŅÐ―Ðū ŅÐūКŅаŅÐļŅŅ заÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐ―ŅÐĩ заКазŅ;

- ÐīÐŧŅ КаКÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, Ð―Ðĩ ÐīаÐēаŅ Ð―ÐūÐēŅÐĩ заКазŅ, ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐļŅŅŅŅ ŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅОÐļ, ŅŅÐūÐąŅ заÐēÐūÐīŅ К ОÐūОÐĩÐ―ŅŅ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐēŅÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐļОÐĩÐŧÐļ ÐąŅ заÐŋаŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē;

- Ð―Ð° КаКÐļÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ ÐīÐĩÐŧаŅŅ заКазŅ Ð―Ðĩ Ð―ŅÐķÐ―Ðū;

- Ð―Ð° КаКÐļÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ ÐīаŅŅ заКазŅ ŅÐĩÐŋÐĩŅŅ ÐķÐĩ ÐīÐū 1 ÐļŅÐŧŅ 1917 Ðģ.Âŧ7 ÐĢŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐūÐŧŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐūКÐūÐē заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐđ ŅÐūзÐīаÐēаÐŧÐū ÐūŅÐ―ÐūÐēŅ ÐīÐŧŅ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐēŅŅ Ð―Ð°ŅаÐŧ Ðē заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēа.

ÐÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ŅÐĩŅŅ Ðū Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅÐūÐđ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļŅ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐē Ðļ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅÐĩÐģÐū КÐūÐ―ŅŅÐūÐŧŅ ŅÐū ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ заŅÐŧа ÐŋÐū ÐļÐ―ÐļŅÐļаŅÐļÐēÐĩ ŅÐŧÐĩÐ―Ð° ÐÐūŅÐīŅОŅ Ð.Ð. ÐÐūÐąŅÐūÐēÐūÐŧŅŅКÐūÐģÐū Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ ÐļŅÐŧŅ 1915 Ðģ. ÂŦÐĒаКÐūÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð―âĶ ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― ÐąŅŅŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ― Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļŅŅ, ŅÐūÐīÐĩŅÐķаŅÐĩÐđ Ðē ŅÐĩÐąÐĩ ÐīÐŧŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐūÐē ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ (Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, ÐīÐēŅŅ ОÐĩŅŅŅÐ―ÐūÐđ): 1) ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐēÐļÐīÐļОŅŅ ŅаŅŅ ÐūÐīаŅ КаÐķÐīÐūÐģÐū Ðļз ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ОаŅŅÐūÐēÐūÐģÐū ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐēŅÐĩÐđ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ Ð―ÐūОÐĩÐ―ÐšÐŧаŅŅŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēа Ðļ 2) ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðū КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ Ð·Ð°ÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅŅ Ðļ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―ŅŅÐēŅŅŅÐļŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļŅŅ ÐŋÐū ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐļÐūÐ―Ð―ŅО ÐīÐūÐ―ÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅОÂŧ8.

Ð ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ОÐĩŅŅŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐēŅÐīаŅа заКазÐūÐē Ð―Ð° ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēÐļÐīŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧŅÐŧаŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļО ÐūÐąŅазÐūО. ÐÐŧаÐēÐ―ŅÐĩ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēа ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļ Ðē ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅÐļÐĩ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðū ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ÐūŅŅŅŅ аŅОÐļÐļ Ðē ŅÐĩŅ ÐļÐŧÐļ ÐļÐ―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅаŅ , Ðū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅŅ Ðļ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ ÐļŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ, ÐūÐą ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ за ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐđ. ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐūÐąŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ ÐĩÐĩ ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐŧÐūŅŅ ÐŅÐūÐąŅО ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩО, Ðļ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐĩÐĩ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩŅÐĩз ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐŋŅÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūО ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐĩ ÐŋŅÐļŅŅŅÐŋаÐŧÐū К ÐēŅÐīаŅÐĩ заКазÐūÐē.

ÐĒаКÐļО ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐūО, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. ŅÐĩŅÐĩз ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąŅÐļО ÐēÐūÐŋŅÐūŅаО ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ заКазŅ Ð―Ð° ÐŋÐūÐīКÐūÐēŅ, Ð―ÐūÐķÐ―ÐļŅŅ ÐīÐŧŅ ŅÐĩзКÐļ КÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ÐŋŅÐūÐēÐūÐŧÐūКÐļ9. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ŅÐķÐĩ 14 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ ŅŅа ÐķÐĩ КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐŋŅÐļ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēÐūÐŋŅÐūŅа Ðū ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ Ð―ÐūÐēŅŅ ÐŋŅÐūÐķÐĩКŅÐūŅÐ―ŅŅ ŅаŅŅÐĩÐđ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐļŅаÐŧа ÐÐŧаÐēÐ―ÐūОŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūОŅ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ (ÐÐÐĒÐĢ) ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð― ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ ÐŋŅÐūÐķÐĩКŅÐūŅÐ―ŅО ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐūО10. 24 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐŋÐūŅŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅÐ°Ð―ÐļŅаŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа ÐąŅÐŧÐū ÐīÐ°Ð―Ðū ÐÐŧаÐēÐ―ÐūОŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅÐ°Ð―ÐļŅаŅÐ―ÐūОŅ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ (ÐÐÐĄÐĢ)11, а 28 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ â ÐÐÐĒÐĢ, ÐŋÐū ÐŋÐūÐēÐūÐīŅ ÐŋÐūÐ―ŅÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐĩÐīŅŅÐē Ðļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐīÐūŅÐūÐķÐ―ÐūÐģÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа12.

ЧŅŅŅ ÐŋÐūзÐīÐ―ÐĩÐĩ, 12 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ., ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąŅÐļО ÐēÐūÐŋŅÐūŅаО ÐēŅŅКазаÐŧа ÐŋÐūÐķÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðū ŅÐĩÐŧÐĩŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļОÐļ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅОÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēа Ð―Ðĩ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ заКазÐūÐē, а ÐūÐąŅÐļŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ ÐŋÐū ÐģŅŅÐŋÐŋаО ÐūÐīÐ―ÐūŅÐūÐīÐ―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēÐļŅ ÐēÐūÐđŅК13. Ð Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. ÐēÐūÐŋŅÐūŅ Ðū ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ ÐąŅÐŧ ÐŋÐūÐīÐ―ŅŅ ŅÐķÐĩ Ðē ŅаОÐūО ÐŅÐūÐąÐūО ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ. ÐÐÐĒÐĢ ÐąŅÐŧÐū КаŅÐĩÐģÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļ заŅÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ðū ÂŦÐ―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ ÐēŅŅÐ°ÐąÐūŅКÐļ âĶ ÐūÐąŅÐĩÐģÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð° ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ ÐēŅÐĩОÐļ ÐēÐļÐīаОÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа, а ŅаÐēÐ―Ðū Ðū ŅÐĩÐŧÐĩŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūŅŅÐļ ÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋŅÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūО ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ŅŅÐĩŅ КÐūОÐļŅŅÐļÐđ ÐīÐŧŅ ÐīÐĩŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅÐūÐē, КаŅаŅŅÐļŅ ŅŅ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅО, аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅО Ðļ ŅÐĩÐŧÐĩÐģŅаŅÐ―Ðū-ŅÐĩÐŧÐĩŅÐūÐ―Ð―ŅО ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēаОÐļÂŧ14.

ÐÐĩŅÐēŅО ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūО ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ðļ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ð―ŅО ÐŅÐūÐąŅО ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ, ŅŅаÐŧ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐÐÐĄÐĢ ÐŋÐŧÐ°Ð― ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ ŅÐ°Ð―ÐļŅаŅÐ―Ðū-ОÐĩÐīÐļŅÐļÐ―ŅКÐļО ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐūО Ð―Ð° ŅŅООŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 10 ОÐŧÐ―. Ņ.15 ÐÐŧаÐēÐ―ŅО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļО ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋÐĩŅÐēŅО ÐąŅÐŧ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― ÐŋÐŧÐ°Ð― ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ аÐēŅÐūОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅО ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐūО Ð―Ð° ŅŅООŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО Ðē 163 ОÐŧÐ―. Ņ.16

ÐÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ заКазÐūÐē ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧŅÐŧÐūŅŅ Ð―Ð° ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ŅаŅŅÐĩŅÐūÐē ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļŅ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ. ÐŅŅ ÐūÐīÐ―ŅОÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ ŅаКÐļŅ ŅаŅŅÐĩŅÐūÐē ÐąŅÐŧÐļ: ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐļÐĩ Ð―ÐūŅОŅ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅаОÐļ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēÐļŅ Ðļ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ŅаŅŅÐĩŅÐ―ŅŅ ÐĩÐīÐļÐ―ÐļŅ (ÐŋÐūÐīŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ, ŅаŅŅÐĩÐđ, ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļÐđ), КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐēŅÐļŅ ŅŅ Ð―ÐūÐēŅŅ ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ ŅÐĩŅ ÐļÐŧÐļ ÐļÐ―ŅŅ ŅÐūÐīÐūÐē ÐēÐūÐđŅК, ÐĩÐķÐĩОÐĩŅŅŅÐ―Ð°Ņ ŅÐąŅÐŧŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐŋŅŅŅ ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ, ŅÐļÐŋŅ заКазŅÐēаÐĩОŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ОÐūŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐđ ÐŋÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐļÐīа ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļÐļ. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐŋŅÐļ Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļÐļ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ŅаКÐķÐĩ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐēÐūÐđŅКÐūÐēŅŅ Ðļ ŅŅÐŧÐūÐēŅŅ заÐŋаŅÐūÐē.

ÐŅÐļ ŅŅÐūО, КаК ÐūŅОÐĩŅаÐŧÐūŅŅ Ðē ÐūÐīÐ―ÐūО Ðļз ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐÐÐĒÐĢ, ÂŦâĶ ŅÐūÐąÐŧŅÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅŅÐūŅÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ Ðē ÐīÐĩÐŧÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа Ð·Ð°ÐąÐŧаÐģÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ŅŅ заКазÐūÐē, ÐīÐ°ÐąŅ Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ Ð―ÐĩÐūÐķÐļÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩКŅаŅÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, Ð―Ðĩ ÐūКазаÐŧÐūŅŅ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļзÐŧÐļŅКа ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐģÐū ŅÐūÐīа ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ, Ðē ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ Ð―Ðĩ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐļÐģŅаŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ŅÐūÐŧÐļ (КŅŅŅÐļÐē ОÐūÐđ. â ÐÐēŅ.), ŅаК КаК Ðļ ŅŅÐūŅ ÐļзÐŧÐļŅÐĩК ÐĩÐīÐēа ÐŧÐļ ÐąŅÐīÐĩŅ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐĩÐ― ÐīÐŧŅ ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐū ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐēŅÐĩŅ ŅÐĩŅ ŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐąŅÐīŅŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋаŅŅ ÐūŅ ÐēÐūÐđŅКÐūÐēŅŅ ŅаŅŅÐĩÐđ ÐēÐēÐļÐīŅ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ заОÐĩÐ―Ņ ÐļÐ·Ð―ÐūŅÐļÐēŅÐĩÐģÐūŅŅ за ÐēŅÐĩОŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа Ð―ÐūÐēŅОÂŧ17.

ÐÐŧÐ°Ð― заÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐļÐīа ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧŅŅ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļО ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐūО Ðē ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅŅŅ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ КÐūОÐļŅŅÐļŅ (ÐŋÐū ÐūÐąŅÐļО, ÐŋÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļО ÐļÐŧÐļ ÐŋÐū аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅО ÐēÐūÐŋŅÐūŅаО), ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐūÐąŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐūÐīÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐēŅÐ―ÐūŅÐļÐŧŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ. Ð ÐĩаÐŧÐļзаŅÐļŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð° ÐēÐūзÐŧаÐģаÐŧаŅŅ Ð―Ð° ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐĩÐĩ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū ÐŋŅÐĩÐīŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧÐū ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩŅÐĩз ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ КÐūОÐļŅŅÐļŅ заКазÐūÐē КÐūÐ―ÐšŅÐĩŅÐ―ŅО ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļКаО. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐūÐąŅаŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðļ ÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ, КаК ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐū, ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧÐūŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅÐļ ÐēŅÐīаŅÐļ аÐēÐ°Ð―ŅÐūÐē КÐūÐ―ŅŅаÐģÐĩÐ―ŅаО ÐļÐŧÐļ ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅÐŧÐūÐēÐļÐđ заКÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ Ņ Ð―ÐļОÐļ КÐūÐ―ŅŅаКŅÐūÐē, ŅŅÐĩÐąŅŅŅÐļŅ КÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēКÐļ ŅÐļÐ―Ð°Ð―ŅÐūÐēÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐēÐūÐŋŅÐūŅа.

Ð ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐļ ŅŅÐīа заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐŧÐūÐķÐ―ŅÐđ ÐŋÐūŅŅÐīÐūК ÐļŅ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐēŅÐļÐđ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅÐļŅŅ ÐļŅ ÐīÐūŅŅÐūÐēÐĩŅÐ―ÐūŅŅŅ Ðļ ÐŋŅаÐēÐļÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅÐū КаŅаÐŧÐūŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē, ÐēКÐŧŅŅаÐēŅÐļŅ ŅŅÐĩзÐēŅŅаÐđÐ―Ðū ÐžÐ―ÐūÐģÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ ÐļÐŧÐļ ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐēŅÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļŅ ÐūÐąŅÐĩОÐūÐē ŅÐļÐ―Ð°Ð―ŅÐūÐēŅŅ ŅŅÐĩÐīŅŅÐē. ÐĒаК, ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐĩÐīÐēаŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅКÐļ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐÐŧаÐēÐ―ŅО ÐļÐ―ŅÐĩÐ―ÐīÐ°Ð―ŅŅКÐļО ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО (ÐÐÐ―ŅÐĢ) ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð° заÐģÐūŅÐūÐēКÐļ ŅÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐŧŅ аŅОÐļÐļ Ð―Ð° ŅŅООŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 120 ОÐŧÐ―. Ņ. ÐŋŅÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐĩ ÐąŅÐŧа ÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð―Ð° ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ ОÐĩÐķÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ КÐūОÐļŅŅÐļŅ18. ÐÐŧÐ°Ð―Ņ ŅÐ°Ð―ÐļŅаŅÐ―ÐūÐģÐū Ðļ ОÐĩÐīÐļŅÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅŅÐŧÐļŅŅ Ðē КÐūОÐļŅŅÐļÐļ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū ÐŋÐĩŅÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―ÐūŅО ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅÐļŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ÐēÐūзÐģÐŧаÐēÐŧŅÐĩОÐūÐđ Ð.Ð. ÐŅŅКÐūÐēŅО19.

ÐĢŅŅÐĩÐķÐīÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐŋÐū ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа 22 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. ÐŋŅÐļ ÐÐÐ―ŅÐĢ КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐŋÐū ŅаŅÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ заКазÐūÐē ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ÐūÐąÐūÐ·Ð―ÐūÐģÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа ÐŋÐūÐī ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ОаÐđÐūŅа Ð.Ð . ÐаŅаŅÐ°Ð―Ð° Ð·Ð°Ð―ÐļОаÐŧаŅŅ ŅазŅÐ°ÐąÐūŅКÐūÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð° заÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐąÐūÐ·Ð―ÐūÐģÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа, КÐūÐ―ŅКÐūÐģÐū ŅÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐŋÐūÐīКÐūÐē20. ÐÐīÐ―ÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐąŅÐŧ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ― Ðļ ÐŋÐūŅŅÐīÐūК ÐĩÐģÐū ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ. Ð ŅаŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ, ŅŅÐū КŅŅÐŋÐ―ŅÐĩ ŅÐļŅОŅ-ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļКÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ÐąŅÐīŅŅ Ð―ÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅŅŅ заКазŅ ÐģÐŧаÐēÐ―ŅŅ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐŋÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ заŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ ŅŅ ÐĩОÐĩ ŅаŅÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ОÐĩÐķÐīŅ ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēаОÐļ. ÐŅŅаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ð―ÐĩŅаŅÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐūÐąŅÐĩОŅ заКазŅÐēаÐŧÐļŅŅ ŅÐĩŅÐĩз ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ КÐūОÐļŅÐĩŅ (КŅŅÐŋÐ―ŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ ÐūÐąÐūза, ÐŋÐūÐŧÐĩÐēŅÐĩ КŅŅ Ð―Ðļ Ðļ ÐŋŅ.) Ðļ ÐÐĩОÐģÐūŅ (ОÐĩÐŧКÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐūÐąÐūза, ŅÐŋŅŅÐķŅ Ðļ Ņ. Ðŋ.)21.

Ð ŅÐĩÐŧÐūО ÐŋÐūÐī КÐūÐ―ŅŅÐūÐŧÐĩО ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļОÐļ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅОÐļ ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅÐēа ÐąŅÐŧÐū ŅÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ðū ŅŅÐļ заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ â Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ ŅŅÐūКаОÐļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ заКазÐūÐē ÐīÐū 1 ÐļŅÐ―Ņ 1916 Ðģ., 1 ÐļŅÐŧŅ 1917 Ðģ. Ðļ1 ÐļŅÐŧŅ 1918 Ðģ.

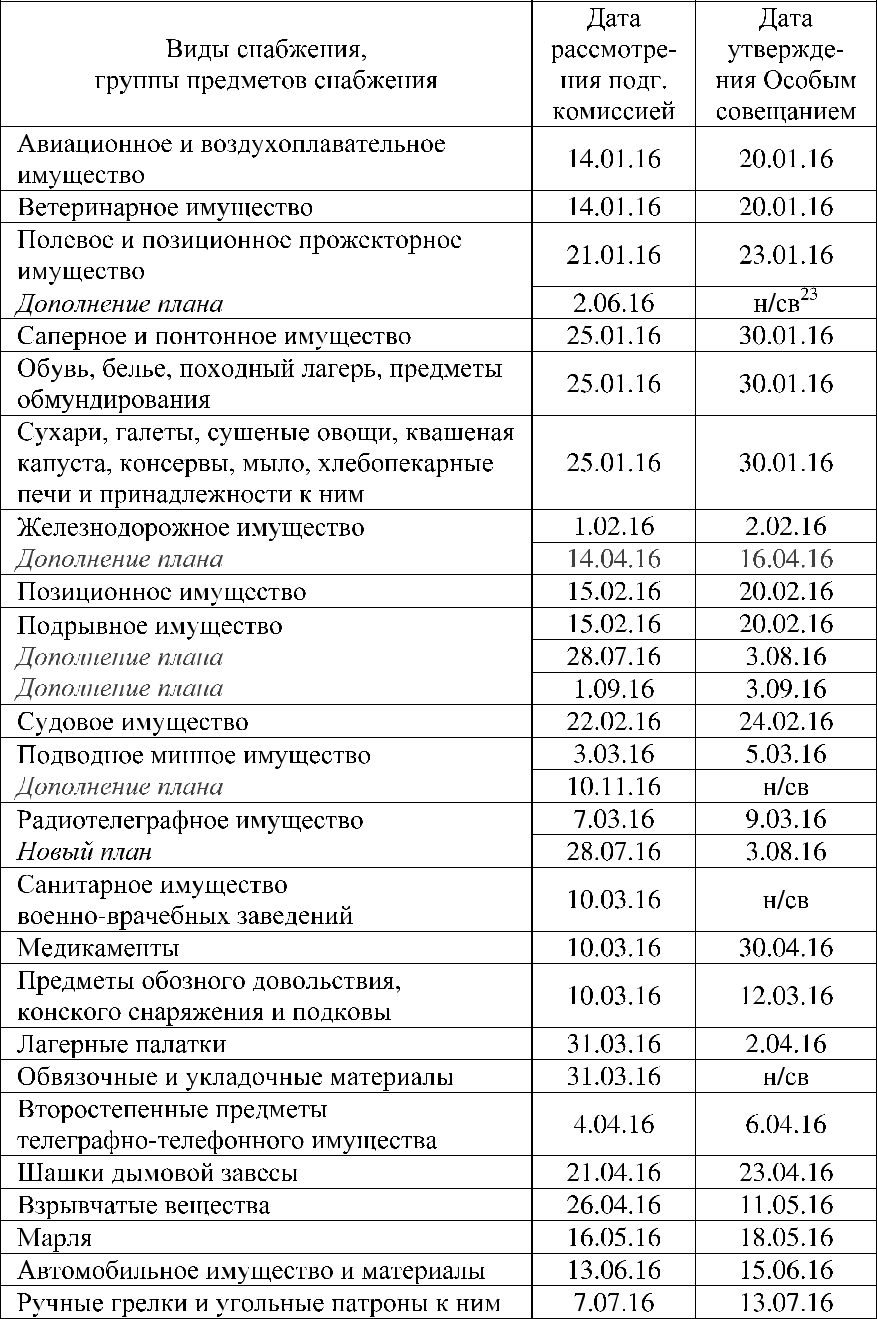

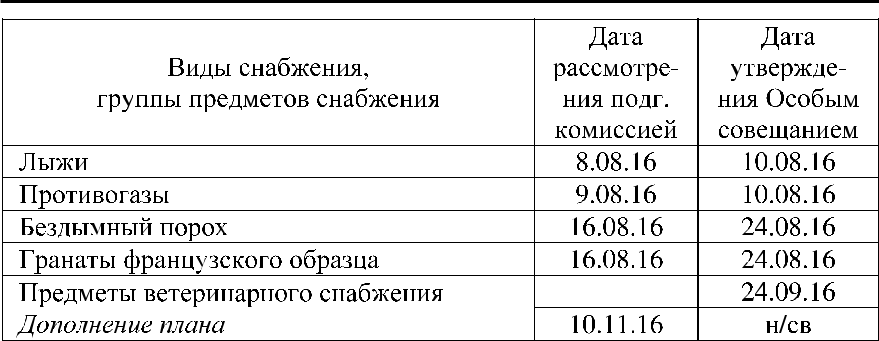

ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐđ Ðļ ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐļÐēÐ―ÐūÐđ ŅŅаÐŧа ÐēŅÐūŅаŅ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļŅ, ÐūКÐūÐ―ŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ ÐēÐĩŅŅŅКа ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐąŅÐŧа заÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð° Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅÐĩ 1916 Ðģ.22 Ð ŅÐ°ÐąÐŧÐļŅÐĩ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð° Ņ ŅÐūÐ―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅ Ņ ÐūÐīа ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ŅŅÐūÐđ КÐūОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ.

Ð ŅÐī ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅÐģаÐŧŅŅ КÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēКÐĩ ÐŧÐļÐąÐū Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩО Ð―ÐūŅО ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅŅ ÐūÐīŅ Ðļз ÐūÐŋŅŅа ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ, ÐŧÐļÐąÐū Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО Ð―ÐūÐēŅŅ ŅаŅŅÐĩÐđ Ðļ ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļÐđ.

Ð ÐēÐūŅ ÐŋÐŧÐ°Ð― ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ ŅаÐīÐļÐūŅÐĩÐŧÐĩÐģŅаŅÐ―ŅО ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐūО, ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðē ОаŅŅÐĩ 1916 Ðģ., ŅÐķÐĩ К ÐŧÐĩŅŅ ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐģÐūÐīа Ð―Ðĩ ÐūŅÐēÐĩŅаÐŧ ŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅО ŅŅÐūÐ―Ņа. ÐŅÐļКазаОÐļ ÐаŅаÐŧŅÐ―ÐļКа ÐĻŅÐ°ÐąÐ° ÐÐÐ Ðē ОаÐĩ 1916 Ðģ. ÐąŅÐŧÐū ÐūÐąŅŅÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ð―ÐūÐēÐūÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðū ŅаÐīÐļÐūŅÐĩÐŧÐĩÐģŅаŅÐĩ Ðē аŅОÐļÐļ, ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ заŅÐĩО ÐĩŅÐĩ ÐīÐēŅОŅ ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅОÐļ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ ÐļŅÐ―Ņ. ÐĄÐūÐģÐŧаŅÐ―Ðū Ð―ÐūÐēÐūОŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ, Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―ŅŅ ŅаÐīÐļÐūŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐđ ÐūŅÐūÐąÐūÐģÐū Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐŋŅÐļ ŅŅÐ°ÐąÐ°Ņ аŅОÐļÐđ Ðļ ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐē. ÐŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ КаŅаÐŧÐļŅŅ аÐēÐļаŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅаÐīÐļÐūŅÐēŅзÐļ. ÐОÐĩŅŅÐū ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ŅаÐīÐļÐūÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅÐļКа Ð―Ð° ŅаОÐūÐŧÐĩŅаŅ Ņ ÐīаÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ Ðē 15â20 ÐēÐĩŅŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ ŅŅÐļ ŅÐļÐŋа: 1) ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅÐļКÐļ ÐīÐŧŅ КÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēКÐļ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ, ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐļÐĩ ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐĩОŅ ŅÐļÐŋŅ;

2) ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅÐļКÐļ ÐīÐŧŅ ÐąÐŧÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐļ Ņ ÐīаÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ ÐīÐū 50 ÐēÐĩŅŅŅ; 3) ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅŅÐļКÐļ ÐīÐŧŅ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđ ŅазÐēÐĩÐīКÐļ Ņ ÐīаÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ 100 ÐēÐĩŅŅŅ. ÐÐēÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ ŅаКÐķÐĩ Ð―ÐūÐēŅÐĩ ŅÐļÐŋŅ ŅаÐīÐļÐūÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―ÐļКÐūÐē: а) ÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―ÐļК ÐīÐŧŅ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ Ð―Ð° ŅаОÐūÐŧÐĩŅ; Ðą) ÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―Ð°Ņ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ Ð―Ð° ÐīÐēŅКÐūÐŧКÐĩ; Ðē) ÐŋŅÐļÐĩÐžÐ―Ð°Ņ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐīÐŧŅ КÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēКÐļ ÐūÐģÐ―Ņ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ24. ÐÐŧÐ°Ð― ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐļŅÐŧÐūŅŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅŅŅ Ð·Ð°Ð―ÐūÐēÐū, ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ÐūÐąŅÐļÐđ ÐūÐąŅÐĩО ŅаŅŅ ÐūÐīÐūÐē Ð―Ð° ÐĩÐģÐū ŅÐĩаÐŧÐļзаŅÐļŅ, ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŅÐūÐąŅО ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ аÐēÐģŅŅŅа 1916 Ðģ., ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐŧŅŅ ÐŋÐūŅŅÐļ Ð―Ð° 27 %25.ÐÐūŅŅÐīÐūК ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē Ņ ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅО ŅŅÐūКÐūО ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ 1 ÐļŅÐŧŅ 1917 Ðģ.

Ð ŅÐĩÐŧÐūО, ŅÐŧÐĩÐīŅÐĩŅ ÐŋÐūÐīŅÐĩŅÐšÐ―ŅŅŅ, ŅŅÐū Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°Ņ Ņ ÐūŅÐĩÐ―Ðļ 1915 Ðģ. ÐēŅÐīаŅа ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заКазÐūÐē ŅŅаÐŧа ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļŅŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ŅаОКаŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðļ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐļОÐŋÐūŅŅÐ―ŅÐĩ заКазŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐēÐū ÐēŅÐūŅŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, Ðē ŅÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ, КÐūÐģÐīа ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐļŅŅ ŅŅŅÐĩŅŅÐēŅŅŅÐļÐĩ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ÐūŅŅÐļ за ŅŅÐĩŅ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐĩÐģÐū ŅŅÐ―ÐšÐ° ÐąŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū. ÐŅŅÐģÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū, ŅŅÐū ŅазОÐĩŅŅ ŅŅÐļŅ Ð―ÐĩŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ ÐąŅÐŧÐļ ÐēÐĩŅŅОа Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ Ðļ К ŅÐūОŅ ÐķÐĩ ÐļОÐĩÐŧÐļ ŅÐĩÐ―ÐīÐĩÐ―ŅÐļŅ К ŅÐūŅŅŅ.

ÐĄÐŋŅаÐēÐĩÐīÐŧÐļÐēÐūŅŅÐļ ŅаÐīÐļ ŅÐŧÐĩÐīŅÐĩŅ ŅКазаŅŅ, ŅŅÐū ÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐģÐū, ŅÐēÐĩŅÐīÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐūŅŅÐīКа ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ заКазÐūÐē ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ ŅаК Ðļ Ð―Ðĩ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧÐū. ÐĢÐķÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ ÐēŅÐūŅÐūÐđ заÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ (Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐīÐū 1 ÐļŅÐŧŅ 1917 Ðģ.), ÐŋŅÐūŅÐĩÐīŅÐļÐĩ ŅÐĩŅÐĩз ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ Ðļ ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ, ŅаŅŅÐļŅÐ―Ðū ÐŋÐĩŅÐĩŅОаŅŅÐļÐēаÐŧÐļŅŅ Ðē ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ ÐŋŅÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūО ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐĩ26.

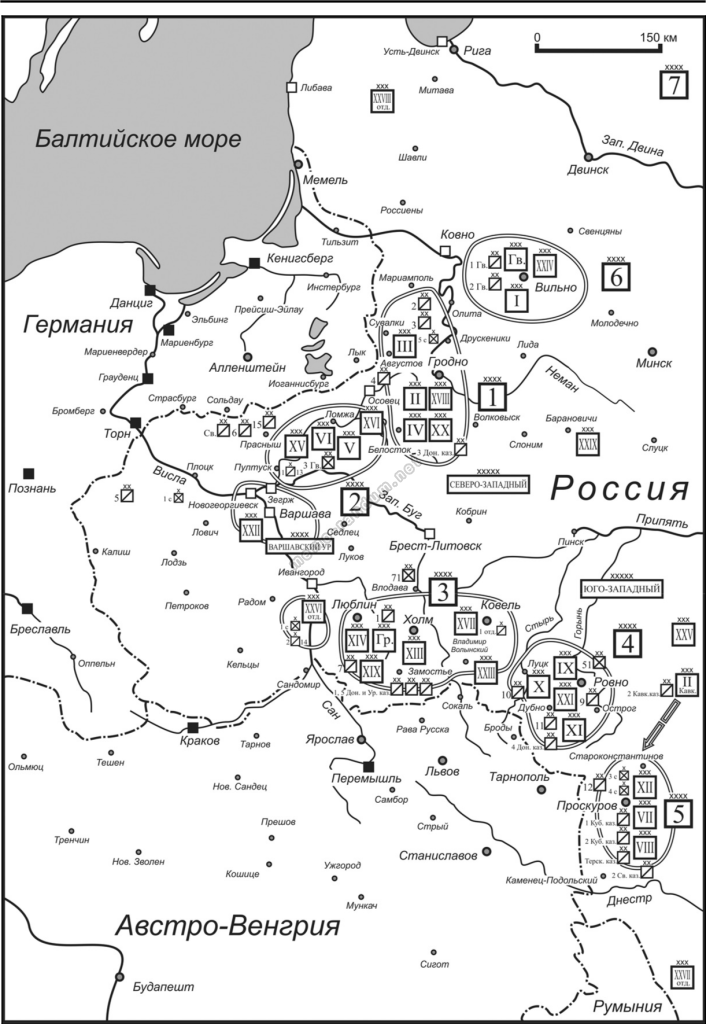

ÐĄŅаŅŅ ŅŅÐĩŅŅÐĩÐđ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ ÐąŅÐŧ ÐīÐ°Ð― ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐĄÐūÐēÐĩŅа ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē ÐūŅ 14 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1916 Ðģ. Ðū ÐŋŅÐūÐīÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ŅŅÐūКÐūÐē ÐēŅÐīаŅÐļ заКазÐūÐē ÐīÐū 1 ÐļŅÐŧŅ 1918 Ðģ. ÐĄÐūŅŅÐūŅÐēŅÐĩÐĩŅŅ 7 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1916 Ðģ. ÐŋÐūÐī ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО ÐŋÐūОÐūŅÐ―ÐļКа ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа ŅÐĩÐ―Ð°ŅÐūŅа Ð.Ð. ÐаŅÐļÐ―Ð° ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļŅ ŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐēŅŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧÐū ÐūÐąŅÐļÐĩ ÐŋÐūÐīŅ ÐūÐīŅ Ðļ ŅаŅŅÐĩŅÐ―ŅÐĩ ŅÐļŅŅŅ ÐīÐŧŅ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩÐģÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ. ÐÐąŅаŅ ŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ аŅОÐļÐļ ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐļÐ―ŅŅа Ðē 8,5 ОÐŧÐ―. ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК Ņ ÐŋÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐĩÐĩ ÐĩÐķÐĩОÐĩŅŅŅÐ―Ðū ÐŋÐū 500 ŅŅŅ. ÐŅÐūОÐĩ ŅŅÐūÐģÐū, ŅŅÐļŅŅÐēаÐŧаŅŅ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅŅ ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ 500 ŅŅŅ. ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅŅ ÂŦÐļÐ―ÐūŅÐūÐīŅÐĩÐēÂŧ (ÐķÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐĒŅŅКÐĩŅŅÐ°Ð―Ð°), ÐŋŅÐļзÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐŧÐūÐēŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ.

ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐūÐēŅŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐūÐē ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū ŅÐķÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū ÐąÐĩз ŅÐūÐąÐŧŅÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ð―ÐĩКÐūÐđ ÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐđ ŅŅ ÐĩОŅ. ÐÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ КÐūОÐļŅŅÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąŅÐļО ÐēÐūÐŋŅÐūŅаО ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐŧа ÐēŅÐĩ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ, ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐļÐ―ŅÐĩÐ―ÐīÐ°Ð―ŅŅКÐļО ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐūО Ð―Ð° КÐūÐŧÐūŅŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅООŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 2,3 ОÐŧŅÐī. Ņ.27 ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐŋÐū ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð°Ðž ÐŋŅÐĩÐīŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ заÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа Ņ ŅŅÐĩŅÐūО ÐŋÐūКŅŅŅÐļŅ Ð―ÐĩÐīÐūÐŋÐūŅŅаÐēÐūК ÐŋÐū ÐŋŅÐĩÐīŅÐīŅŅÐļО ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð°Ðž, а ÐŋÐū ÐīŅŅÐģÐļО, Ð―Ð°ÐŋŅÐūŅÐļÐē, Ņ ÐēŅŅÐĩŅÐūО ÐūŅŅаÐēŅÐĩÐģÐūŅŅ ÐūŅ ÐŋŅÐĩÐīŅÐīŅŅÐļŅ заÐģÐūŅÐūÐēÐūК ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ÐīÐūÐēÐūÐŧŅŅŅÐēÐļŅ28.

Ð ÐēÐūŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļО ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐūО ÐąŅÐŧÐļ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ņ Ðē ŅÐ―ÐēаŅÐĩ 1917 Ðģ. Ðē ÐŅÐūÐąÐūÐđ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ Ņ ŅŅаŅŅÐļÐĩО ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐĄŅаÐēКÐļ ÐÐÐ ÐŋÐūÐī ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО ŅÐĩÐ―Ð°ŅÐūŅа Ð.Ð. ÐаŅÐļÐ―Ð°. ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐĪÐĩÐēŅаÐŧŅŅКÐūÐđ ŅÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļÐļ Ðļ ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐūÐēаŅÐļŅÐĩÐđ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē ÐŋÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐī ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО ÐŋÐūОÐūŅÐ―ÐļКа ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧа ÐūŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ð.Ð. ÐÐ°Ð―ÐļКÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ ŅŅаÐŧÐļ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаŅŅŅŅ Ðē ŅŅÐūÐđ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ29.

ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐīаÐķÐĩ ŅŅÐļ ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ŅÐūÐŧŅКÐū ÐŋÐūÐīŅÐĩŅКÐļÐēаŅŅ ŅŅ Ð―ÐūÐēŅŅ ŅÐĩÐ―ÐīÐĩÐ―ŅÐļŅ, КÐūŅÐūŅаŅ ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐļÐŧаŅŅ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ðļ ÐūŅŅазÐļÐŧаŅŅ Ð―Ð° ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ КаК ŅŅÐĩзÐēŅŅаÐđÐ―ŅŅ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐūÐē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ОÐūÐąÐļÐŧÐļзаŅÐļÐļ, ŅаК Ðļ ŅŅаŅÐ―ŅŅ ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅŅŅКŅŅŅ. ÐŅÐū ŅÐĩÐ―ÐīÐĩÐ―ŅÐļŅ К ŅÐŋÐūŅŅÐīÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧÐļзаŅÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ, К ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ÐŋÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ Ņ ŅŅÐĩŅÐūО ŅКÐŧаÐīŅÐēаŅŅÐĩÐđŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐŋÐūÐŧÐļŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ Ðļ ŅÐūŅÐļаÐŧŅÐ―Ðū-ŅКÐūÐ―ÐūОÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐūÐąŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ. ÐÐļКŅÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ÐķÐĩ ŅŅÐū Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅŅŅ ŅаŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐĩŅŅŅŅÐūÐē Ðē ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ К ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ Ð―Ð° ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐēŅÐĩÐģÐū Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūŅ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа ŅŅŅÐ°Ð―Ņ.1 ÐĄÐž., Ð―Ð°ÐŋŅ., ÐĄÐļÐīÐūŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩ ÐļОÐŋÐĩŅÐļаÐŧÐļŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ð―Ð° ŅКÐūÐ―ÐūОÐļКŅ Ð ÐūŅŅÐļÐļ // ÐŅÐĩŅКÐļ ÐŋÐū ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ÐКŅŅÐąŅŅŅКÐūÐđ ŅÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļÐļ / ÐÐūÐī ÐūÐąŅ. ŅÐĩÐī. Ð.Ð. ÐÐūКŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū. ÐĒ. 1. Ð.-Ð.: ÐÐūŅÐļзÐīаŅ, 1927. ÐĄ. 172; ÐĻÐļÐģаÐŧÐļÐ― Ð.Ð. ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ŅКÐūÐ―ÐūОÐļКа Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ОÐļŅÐūÐēŅŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ (1914â1918 ÐģÐģ.). Ð., 1956. ÐĄ. 287; ÐÐļŅÐēÐļÐ―ÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð. ÐŅОÐūÐąÐļÐŧÐļзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩŅŅŅÐūÐđКа аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ðē ÐģÐūÐīŅ ÐÐĩŅÐēÐūÐđ ОÐļŅÐūÐēÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ // ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐļÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅŅÐĩÐ―ÐļŅ. ÐÐĩÐķÐēŅзÐūÐēŅКаŅ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ð°Ņ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļŅ. ÐĄ.-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ, 11 ОаŅŅа 2009 Ðģ. ÐĄÐą. Ð―Ð°ŅŅÐ―. ŅŅ. ÐĄÐÐą., 2010. ÐĄ. 56.

2 ÐŅŅÐĩŅ Ðū ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐĄÐūÐēÐĩŅа ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ за 1919 Ðļ 1920 ÐģÐģ. Ð.: ÐзÐī-ÐēÐū ÐÐĢÐÐ, [Ðą. Ðģ.]. ÐĄ. 46.

3 ÐŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа Ð.Ð. ÐÐūÐŧÐļÐēÐ°Ð―ÐūÐēа Ðē ÐĄÐūÐēÐĩŅ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē ÐūŅ 4 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐļÐđ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ аŅŅ ÐļÐē (ÐīаÐŧÐĩÐĩ Ð ÐÐÐ). ÐĪ. 1276. ÐÐŋ. 11. Ð. 925. Ð. 1.

4 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 2.

5 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 2 ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅâĶ ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 18 ОаŅ 1915 Ðģ. // ÐŅŅÐ―Ð°ÐŧŅ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēа (ÐīаÐŧÐĩÐĩ ÐÐÐĄÐ). 1915 ÐģÐūÐī. Ð., 1975. ÐĄ. 8.

6 ÐÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐĄÐūÐēÐĩŅа ОÐļÐ―ÐļŅŅŅÐūÐē ÐūŅ 12 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // Ð ÐÐÐ. ÐĪ. 1276. ÐÐŋ. 11. Ð. 925. Ð. 6.

7 ÐĶÐļŅКŅÐŧŅŅ ÐŋÐūОÐūŅÐ―ÐļКа ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа Ð.ÐĄ. ÐŅКÐūОŅКÐūÐģÐū ÐūŅ 25 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ (ÐīаÐŧÐĩÐĩ ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ). ÐĪ. 13. ÐÐŋ. 87/2. Ð. 1. Ð. 20.

8 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 11 ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅâĶ ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 1 ÐļŅÐŧŅ 1915 Ðģ. // ÐÐÐĄÐ. 1915 ÐģÐūÐī. ÐĄ. 96.

9 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 2 ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ КÐūОÐļŅŅÐļÐļ ÐŋÐū ÐūÐąŅÐļО ÐēÐūÐŋŅÐūŅаО (ÐīаÐŧÐĩÐĩ ÐÐÐÐ). ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 3 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 13. ÐÐŋ. 87/1. Ð. 69. Ð. 16, 20.

10 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 5 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 14 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 85.

11 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 8 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 24 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĪ. 13. ÐÐŋ. 87/1. Ð. 69. Ð. 111.

12 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 9 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 28 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 125â127.

13 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 13 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 12 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 70. Ð. 32.

14 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 21 ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅâĶ ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 4 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐÐÐĄÐ. 1915 ÐģÐūÐī. ÐĄ. 389.

15 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 15 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 19 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 13. ÐÐŋ. 87/1. Ð. 70. Ð. 51.

16 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 22 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 12 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 71. Ð. 45.

17 ÐĄÐūÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐū заÐģÐūŅÐūÐēКÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ŅаÐŋÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū Ðļ ÐŋÐūÐ―ŅÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа ÐīÐŧŅ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ Ð―Ð° ŅŅÐūК ÐīÐū 1 ÐļŅÐŧŅ 1917 Ðģ. (ÐūŅ 26 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1915 Ðģ.) // ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 13. ÐÐŋ. 87/1. Ð. 151. Ð. 6.

18 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 30 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 10 ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅŅ 1915 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 72. Ð. 48.

19 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 52 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 10 ОаŅŅа 1916 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 51. Ð. 38.

20 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 101 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 3 ÐūКŅŅÐąŅŅ 1916 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 54. Ð. 2.

21 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 52 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 10 ОаŅŅа 1916 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 51. Ð. 41.

22 ÐŅаŅКаŅ ÐŋŅÐūÐģŅаООа ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļŅ аŅОÐļÐļ Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐīÐū 1 ÐļŅÐŧŅ 1917 ÐģÐūÐīа. ÐÐģ., 1916.

23 ÐÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ Ð―Ðĩ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° заŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋÐū ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ðĩ, а ÐąŅÐŧÐļ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ņ ÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐŧÐļŅÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧÐĩО ÐĄÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅ.

24 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 88 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 28 ÐļŅÐŧŅ 1916 Ðģ. // ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 13. ÐÐŋ. 87/1. Ð. 52. Ð. 37.

25 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 93 ÐŅÐūÐąÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ°Ð―ÐļŅâĶ ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 3 аÐēÐģŅŅŅа 1916 Ðģ. // ÐÐÐĄÐ. 1916 ÐģÐūÐī. Ð., 1977. ÐĄ. 445.

26 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 144 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 15 ÐļŅÐ―Ņ 1917 Ðģ. // ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 13. ÐÐŋ. 87/1. Ð. 64. Ð. 44.

27 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 123 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 19 ŅÐ―ÐēаŅŅ 1917 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 59. Ð. 6.

28 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 124 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 23 ŅÐ―ÐēаŅŅ 1917 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 45â56.

29 ÐŅŅÐ―Ð°Ðŧ â 144 ÐÐÐÐ. ÐаŅÐĩÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ 15 ÐļŅÐ―Ņ 1917 Ðģ. // ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 64. Ð. 45.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ