–°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XVIIвАУXVIII –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –С–µ–љ–і–∞ –Т.–Э. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –І–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 15вАУ17 –Љ–∞—П 2013 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М I–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2013

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2013

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2013

–Т –Ъ–Ю–Э–¶–Х XVII –≤. –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л—Е —Б—В—А–∞–љ –Х–≤—А–Њ–њ—Л.

–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–Є—В—М –і–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–љ–µ—И–љ–µ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є. –Ъ—А–∞–є–љ–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Б—В—А–∞–љ—Л –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Г—В—А–∞—В–∞ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, –Њ—В—В–Њ—А–≥–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є. –Я—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ—Л–є –њ—Г—В—М —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Ф–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–Њ—А—М–±—Л —Б–Њ –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–Т–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ вАУ –≤–∞—Б—Б–∞–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ю—В—В–Њ–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ю–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –Њ—В –љ–∞–±–µ–≥–Њ–≤ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –њ–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О —О–ґ–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ вАУ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ј–∞—Б–µ—З–љ—Л—Е —З–µ—А—В, –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є—Е, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Є —В. –і. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ–є: –Њ—В –С—А—П–љ—Б–Ї–∞ –љ–∞ –Ґ—Г–ї—Г –Є –Ъ–∞—И–Є—А—Г вАУ –Є –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞ –†—П–Ј–∞–љ—М вАУ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–∞—П –ї–Є–љ–Є—П, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Г—О –Ь–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є—О, –љ–Њ –Є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є вАУ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–µ –Ъ—Г—А—Б–Ї—Г—О, –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ґ—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Г–њ–∞–і–Ї–µ, –Ї–∞–Ї —В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–µ—Г–і–∞—З–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ –љ–∞ –Ъ—А—Л–Љ. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ. –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –љ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–Њ–≤–ї–∞–і–∞—В—М —Б –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є, –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–∞–≤—И–Є–Љ–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г –Є –љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –љ–∞–±–µ–≥–∞–Љ–Є, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—В—М ¬Ђ–њ–Њ–Љ–Є–љ–Ї–Є¬ї (–њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –і–∞–љ—М) –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е–∞–љ—Г.

–Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –љ–µ–њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–µ—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–є–љ—Г —Б –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —О–ґ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ—В —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–µ–≥–Њ–≤ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ –ї–Є—И—М –≤ —Б–Њ—О–Ј–µ —Б –Р–≤—Б—В—А–Є–µ–є –Є –Я–Њ–ї—М—И–µ–є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ъ—А—Л–Љ –Є –Ґ—Г—А—Ж–Є—П, —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –Є—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ.

–Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –±–Њ—А—М–±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –®–≤–µ—Ж–Є–Є –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Є–ї–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є—В–µ—В–∞ —Н—В–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤.

–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ 1695вАУ1696 –≥–≥. –†–Њ—Б—Б–Є—П –і–Њ–±–Є–ї–∞—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ—А—Л–Љ–∞ –Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є. –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є 3 –Є—О–ї—П 1700 –≥., –Р–Ј–Њ–≤ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї—Б—П –Ј–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є. –£–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–∞–љ—М –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е–∞–љ—Г –Њ—В–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М. –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—О, –∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М —В—Г—А–Ї–∞–Љ, –љ–Њ –Є—Е –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—Б–µ–ї—П—В—М1. –Р–љ–і—А—Г—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є–µ2, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ ¬Ђ–≤–µ—З–љ—Л–є –Љ–Є—А¬ї —Б –Я–Њ–ї—М—И–µ–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ–µ—А–µ–є—В–Є –Ї —А–µ—И–µ–љ–Є—О –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞–Ј—А–µ–≤—И–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї —А–∞–љ–µ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А 1700 –≥. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤. —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –≤—Л—Е–Њ–і –Ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О, —З–µ–Љ—Г —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –®–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–Њ.

–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ–Ї—В—А–∞ —А–µ—Д–Њ—А–Љ –Њ–±—Г—Б–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є –≤–љ—Г—В—А–Є–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ф–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–љ–µ—И–љ–µ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Љ–µ—В—М —Б–Є–ї—М–љ—Г—О –Є –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤—Г—О –∞—А–Љ–Є—О, —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ&–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В, –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVII –≤. –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А. –Ш—Е –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ш–Ј&–Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –≤–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є—Б—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ –Є –Љ–µ–і—М, —А—Г–ґ—М—П –Є —Б—Г–Ї–љ–∞, —Б–µ—А–µ–±—А–Њ –Є –Њ–ї–Њ–≤–Њ. –Ю—В—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –і–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –Ј–љ–∞—В—М –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –ґ–µ –≥–Њ–і—Л –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–є—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –≤. –≤—Б–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ј–∞–≤–Њ–і—Л –њ–Њ –≤—Л–њ–ї–∞–≤–Ї–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –≤ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –≤—Л–њ–ї–∞–≤–Ї—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 120вАУ150 —В—Л—Б—П—З –њ—Г–і–Њ–≤ —З—Г–≥—Г–љ–∞3. –Р –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –∞—А–Љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ф–ї—П –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –љ—Г–ґ–љ—Л —Б—Г–Ї–љ–Њ –Є –Ї–Њ–ґ–∞. –Т—Б–µ —Н—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б–Є–ї–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –љ–Њ –Є –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є —Д–∞–±—А–Є–Ї, –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤, –≥–µ–Њ–і–µ–Ј–Є—Б—В–Њ–≤, –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–∞—Г–Ї–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –†–Њ—Б—Б–Є—П –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –≤ –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞—Е –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–і—А–∞–Љ–Є. –Ф–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П.

–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞—В—А–∞—В—Л –ї—О–і—Б–Ї–Є—Е –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є, –∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є.

–Э–∞—А—П–і—Г —Б –≤—Л—И–µ–Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є–Љ–Є –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤–≤., –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –Є –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ–Є –Ј–∞–і–∞—З.

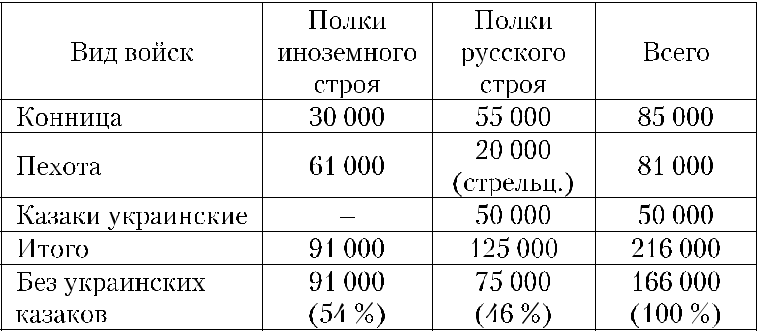

–Я–Њ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є (—Б–Љ. —В–∞–±–ї. 1) 1681 –≥. –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ 216 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –≤ —В. —З. 85 000 –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л, 81 000 –њ–µ—Е–Њ—В—Л –Є 50 000 —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤4. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—И–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –њ–µ—И–Є—Е –і–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е, —В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Є —П–Є—Ж–Ї–Є—Е.

–Я–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ —Н—В–Є —Б–Є–ї—Л –±—Л–ї–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л, –Є –љ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Њ–є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ —Г—З–µ—В–µ –Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–Є–ї–Њ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –ґ–µ–ї–∞—В—М –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –≤–µ–Ї–∞ –≤ –Є—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Ї–Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ, –і–∞–ґ–µ –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–Љ, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞ —Б—В–∞—А—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є. –Т –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–µ—Б—М –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —А–∞—Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П –њ–Њ –і–Њ–Љ–∞–Љ –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М—П—Е, –Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є–ї–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П (–і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞, –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є, –і–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ –ї—О–і–Є), –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є вАУ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –≤ –≥–Њ–і—Г вАУ –і–∞ –µ—Й–µ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є, –њ–ї–Њ—Е–Њ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Є –±—Л—В —Б–Њ–ї–і–∞—В, —З—Г–ґ–і—Л—Е –Є–Љ.

–Ґ–∞–±–ї–Є—Ж–∞ 1. –°–Њ—Б—В–∞–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є 1681 –≥.

–С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –ї—О–і–Є, –±—Л–≤—И–Є–µ —В–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є, —В–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ–ї—П–љ–∞–Љ–Є, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤—А–µ–і–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ю–± —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є —В–≤–µ—А–і–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є. –Я—А–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є—Е –љ–µ—Г–і–∞—З–∞—Е –≤ —Е–Њ–і–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Є–ї–Є –ґ–µ –њ—А–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–µ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —З–∞—Б—В–Є –Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –і—А—Г–≥–Є–µ –ґ–µ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≥–Є–±–ї–Є –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е.

–Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–≤—Л–є –ї–Є—З–љ—Л–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В –Я–µ—В—А–∞ I —Г–±–µ–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –Є —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–∞—П –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ—В–±–Њ—А–љ—Л–µ –Є –ї—Г—З—И–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–±—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —З–∞—Б—В–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Я–µ—В—А —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –њ–Њ–і –Р–Ј–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —В—Г –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Г—О –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Г—О –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ —Ж–∞—А—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л —П—А–Ї–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –њ–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О, —Ж–∞—А—М –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –ї–Є—З–љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞–Љ–Є. ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ¬ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—М –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –і—А—Г–ґ–±—Г –Є –ї—О–±–Њ–≤—М –Є вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ—О–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В—Г—А–Њ–Ї. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Ж–∞—А—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —З—Г–ґ–Є–µ –Ї—А–∞—П –њ–Њ–і —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ ¬Ђ–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ —Г—А—П–і–љ–Є–Ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≤ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Я–µ—В—А I –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –≤ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Я–µ—В—А–∞, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–љ–Њ–≤—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М 60 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. 8 –љ–Њ—П–±—А—П 1699 –≥. –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —Г–Ї–∞–Ј –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А–µ–Ї—А—Г—В—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–±–Њ—А–µ5. –Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ ¬Ђ–і–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ¬ї –ї—О–і–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –і–≤–Њ—А–Њ–≤ (100 —Б–Њ—Е вАУ –Њ–і–Є–љ —А–∞—В–љ–Є–Ї). –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є ¬Ђ–Њ—Е–Њ—З–Є–µ¬ї –ї—О–і–Є, —Б –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М–µ–Љ –њ–Њ 11 —А—Г–±–ї–µ–є –≤ –≥–Њ–і –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є6.

–Ъ–∞–і—А–Њ–≤—Л–Љ —П–і—А–Њ–Љ –і–ї—П –≤–љ–Њ–≤—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ —З–∞—Б—В—М —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –і–≤—Г—Е –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –≤–љ–Њ–≤—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л (¬Ђ–Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж—Л¬ї, —В–∞–Ї –Є—Е –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П). –І–∞—Б—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –±—Л–ї–∞ —Г–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–∞ –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —З–∞—Б—В—М вАУ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–≤–Њ—А—П–љ–∞–Љ–Є –Є–Ј –і–≤—Г—Е –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л—Е –Є –Є–Ј –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –Э–Њ –Є—Е –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –і–ї—П –і–Њ—Г–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –±—Л–≤—И–Є—Е –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Ш–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ.

–°–Њ—Б—В–∞–≤ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В, –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г. –Ч–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–Љ —А—Г–ґ–µ–є, —З–∞—Б—В—М –њ–µ—Е–Њ—В—Л –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –њ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–њ—А–∞–ї—Л, —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В—Л –Є –љ–µ—Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–µ –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–Є–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –∞–ї–µ–±–∞—А–і–∞–Љ–Є7. –Я–µ—А–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В —Б—В–∞–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ ¬Ђ–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–µ¬ї –Ї–∞—Д—В–∞–љ—Л, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –і–ї–Є–љ–Њ–є –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ –Є —Б —Г–Ј–Ї–Є–Љ–Є, –љ–Є–ґ–µ –ї–Њ–Ї—В—П —А—Г–Ї–∞–≤–∞–Љ–Є8. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–ї–Ї—Г –Є –≤ –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –і–ї—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –±—Л–ї —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є ¬Ђ–£—Б—В–∞–≤ –Р. –Т–µ–є–і–µ вАУ –∞—А—В–Є–Ї—Г–ї¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Р.–Р. –Т–µ–є–і–µ –≤ 1698 –≥. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ 1697 –≥. –Љ–∞–є–Њ—А –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Р–і–∞–Љ –Т–µ–є–і–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г ¬ЂвА¶–і–ї—П –њ—А–Є—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї –Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–є¬ї9. –Р.–Р. –Т–µ–є–і–µ –Є–Ј—Г—З–Є–ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О, –љ–Є–і–µ—А–ї–∞–љ–і—Б–Ї—Г—О, —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї—Г—О –Є —Ж–µ—Б–∞—А—Б–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є–Є. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Р.–Р. –Т–µ–є–і–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О ¬Ђ—Б—В–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г¬ї, –њ—А–Є–љ—П–≤ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –±–Є—В–≤–µ –њ—А–Є –Ч–µ–љ—В–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П 12 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1697 –≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –∞—А–Љ–Є—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –°–∞–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Є–Ј –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –Р.–Р. –Т–µ–є–і–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –Я–µ—В—А—Г I –≤ 1698 –≥. –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М ¬Ђ–£—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Т–µ–є–і–µ¬ї.

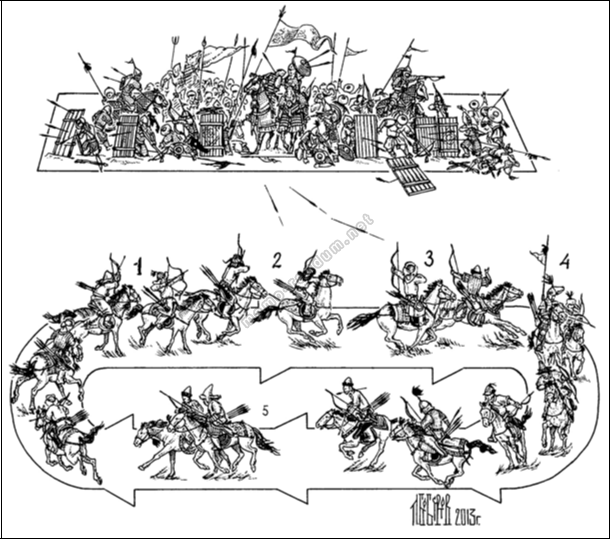

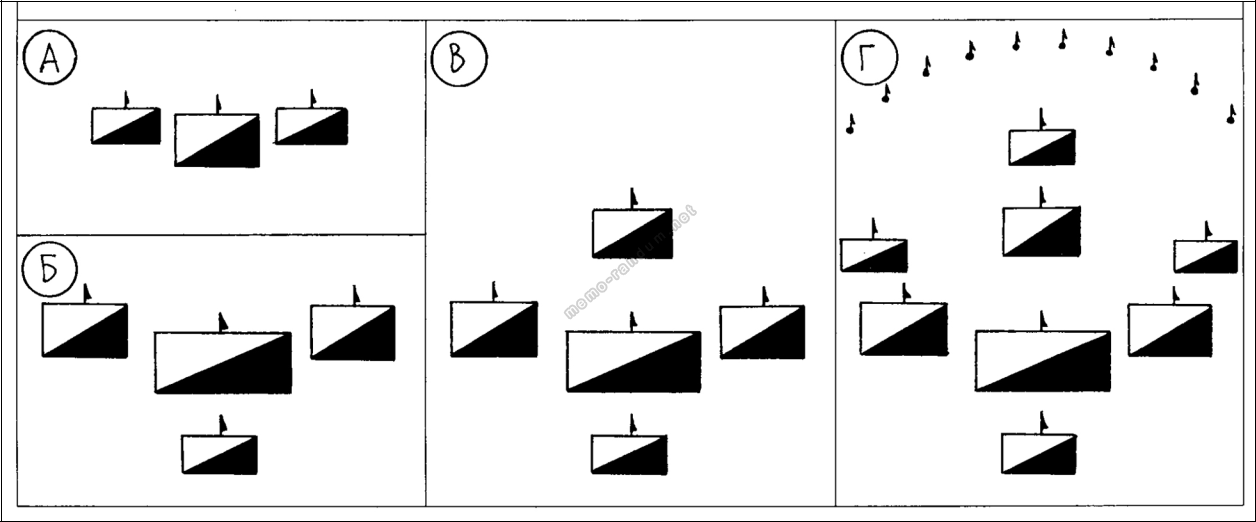

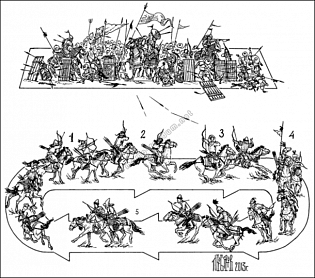

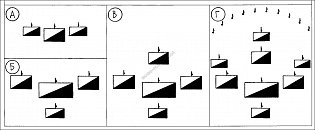

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —Б—В—А–Њ—П –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –±—Л–ї —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є —Б—В—А–Њ–є –≤ 6 —И–µ—А–µ–љ–≥. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤—Л—Е —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –Є –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ —И–ї–Њ –Є—Е –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ. –Т 1699 –≥. –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –≤–Њ–є—Б–Ї, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–µ—Б–љ–Њ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В –≤–љ–Њ–≤—М —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ —В–µ–Ї—Б—В ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є—П¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л10. –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л –≤ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є, –Є –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—О —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–Љ—Г –±–Њ—О. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Њ–≤—И–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —В. –Ї. –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤–Њ–Љ—Г (–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г) —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ—Г –Њ–≥–љ—О, –∞ –±–∞–≥–Є–љ–µ—В (—И—В—Л–Ї) —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Г—З–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П¬ї —Б—В–∞–ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –і–ї—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XVIIвАУXVIII –≤–≤. –Ю–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Њ –і–ї—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л —В–µ –ґ–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є, —З—В–Њ –Є ¬Ђ–Ъ—А–∞—В–Ї–Њ–µ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ¬ї –і–ї—П –њ–µ—Е–Њ—В—Л: –њ—А–Є—Г—З–Є—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –≤ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Є–µ–Љ—Л –Њ–±–Њ–Є—Е —Г—Б—В–∞–≤–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г, —В. –Ї. –і—А–∞–≥—Г–љ—Л –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ—О —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –њ–µ—И–µ–Љ —Б—В—А–Њ—О11.

–Р–і–∞–Љ—Г –Р–і–∞–Љ–Њ–≤–Є—З—Г –Т–µ–є–і–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ 1699 –≥. –≤ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї& –Љ–∞–є–Њ—А—Л, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ–±—Г—З–∞—В—М —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В—А–Њ—О —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б—В—А—П–њ—З–Є—Е –Є –ґ–Є–ї—М—Ж–Њ–≤.

–Р–≤—В–Њ–Љ–Њ–љ—Г –Р–≤—В–Њ–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Є—З—Г –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В –≤–љ–Њ–≤—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤.

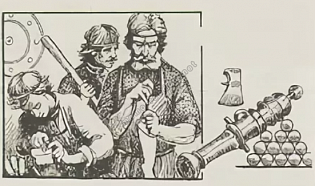

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є ¬Ђ–љ–∞—А—П–і¬ї (–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П) –і–Њ—Б—В–Є–≥ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVII –≤. –Ю–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤ –љ–∞—Г–Ї–µ –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є —И–∞–≥ –≤–њ–µ—А–µ–і. –Я—А–Є –Њ—В–ї–Є–≤–Ї–µ –Њ—А—Г–і–Є–є —Б—В–∞–ї–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –≤ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–Є –Љ–µ–і—М, –Њ–ї–Њ–≤–Њ –Є –ї–∞—В—Г–љ—М, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ—В–ї–Є–≤–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Б –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–Љ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –±—А–Њ—Б–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Љ–љ–µ–є –Є–Ј –≥–∞—Г–±–Є—Ж —Б—В–∞–ї–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –Ї–∞—А—В–µ—З—М. –Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Є –µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—Б–Ї–Њ—А–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї. –Т–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–Є –Њ–≥–љ–µ–≤–∞—П –Љ–Њ—Й—М, —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –µ–µ –Њ–≥–љ—П, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–Њ—А–Љ –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –µ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е –Є —Б—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞—Е –Є –Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞—Е. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—Б–Є–ї–∞—Б—М.

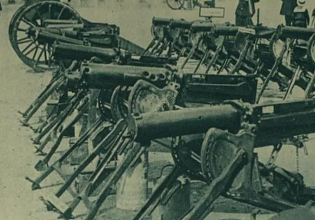

–Ю–±—Й–∞—П —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –≤. —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 4000. –°–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —А–Њ–і–∞–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—О –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ—А–Є –Њ—Б–∞–і–µ –Э–∞—А–≤—Л –≤ 1700 –≥. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О —В—Л—Б—П—З—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–µ—Е–Њ—В—Л –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 4 –Њ—А—Г–і–Є—П12.

–Э–∞—А—П–і—Г —Б –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –≤ –і–µ–ї–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—А—Г–і–Є–є –Є –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –≤ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—В—Б—В–∞–ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї–Њ –Є—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ. –°–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –µ—Й–µ –љ–µ —Б—В–∞–ї–∞ —А–Њ–і–Њ–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –≤—Б–µ —З–µ—А—В—Л —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞. –Х–µ –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ вАУ –њ—Г—И–Ї–∞—А–Є, –Ј–∞—В–Є–љ—Й–Є–Ї–Є13, –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Є14 вАУ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ–µ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г –Њ—В –Њ—В—Ж–∞ –Ї —Б—Л–љ—Г. –Ц–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ—А–Є –Њ—А—Г–і–Є—П—Е –Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е, –Њ–љ–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–≤–Њ–Ј–Ї–Њ–є –њ–Њ—А–Њ—Е–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞—Е, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –њ–Є—Б–∞—А—П–Љ–Є –≤ —Б—К–µ–Ј–ґ–Є—Е –Є–Ј–±–∞—Е –Є —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є —Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞–Љ–Є –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ–є.

–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—Г—И–Ї–∞—А–µ–є –Є –Ј–∞—В–Є–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –≤ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤¬ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Є –њ–Њ–і–Љ–∞—Б—В–µ—А—М—П: –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–µ, –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–љ—Л–µ, –≤–µ–Ї–Њ—И–љ—Л–µ (–±–ї–Њ–Ї–Њ–≤—Л–µ), –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–µ, –њ–ї–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ, –њ–∞–љ–Є–Ї–∞–і–Є–ї—М–љ—Л–µ, —В–Њ–Ї–∞—А–љ—Л–µ, –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –Љ–µ—Е–Њ–≤—Л–µ, —И–Њ—А–љ—Л–µ, –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤—Л–µ, —Б–µ–ї–Є—В—А—П–љ—Л–µ, –Ї–Њ—В–µ–ї—М–љ—Л–µ. –Ъ –љ–Є–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Є, –ї–Є—В—Ж—Л, —З–µ—А—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Є, –њ–∞—П–ї—М—Й–Є–Ї–Є, —Б—В–∞–љ–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, —А–µ–Ј—З–Є–Ї–Є, —Б—В–Њ–ї—П—А—Л, –њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Є, –њ–µ—З–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ–Ј–љ–Є–Ї–Є, –њ–ї–Њ—В–Є–ї—М—Й–Є–Ї–Є, —Д–Є—В–Є–ї—М–љ—Л–µ –≤–∞—А–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Є, –±–Њ—З–Ї–∞—А–Є –Є –і—А.15

–Т–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ 1701 –≥. –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ16, –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –Я–µ—А–µ–і –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї–Є, –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Р –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Н—В–Њ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –њ–Њ—Б—В –≤ —Б–Є–ї—Г –Љ–µ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Э.–Х. –С—А–∞–љ–і–µ–љ–±—Г—А–≥ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –ї–Є—Ж, –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞–і –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ —Б 1611 –њ–Њ 1694 –≥–≥., –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –Ї —З–Є—Б–ї—Г —В–∞–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –±–Њ—П—А, –Ї–∞–Ї –Ї–љ—П–Ј—М—П –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Є–µ, –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л, –Ь–µ–Ј–µ—Ж–Ї–Є–µ, –Ю–і–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–µ, –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ, –£—А—Г—Б–Њ–≤—Л –Є –і—А.17.

–Т–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Є–≥—А–∞–ї–Є –і—М—П–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ вАУ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤ —З–∞—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М, —В–Њ –і—М—П–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –і–µ–ї–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –і–µ–ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ–њ—Л—В –Є —Б–љ–Њ—А–Њ–≤–Ї—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –Њ–љ–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –і–µ—П—В–µ–ї–Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Р–љ–Є—Б–Є–Љ—Г –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Г –†–∞–і–Є—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –∞–≤—В–Њ—А—Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–£—Б—В–∞–≤–∞ —А–∞—В–љ—Л—Е, –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ–ї, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є¬ї18, –Є–ї–Є –Р–љ–і—А–µ—О –Т–Є–љ–Є—Г—Б—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–љ–∞–і–Ј–Є—А–∞—В–µ–ї—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є¬ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1700 –і–Њ 1703 –≥–≥.

–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –Є–Љ–µ–ї–∞ –Є —А—П–і –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤, –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Э–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ —Б–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О. –Ы–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –і–ї—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, –њ—А–Є –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±–Њ–Ј–∞—Е, –±—Л–ї–∞ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є ¬Ђ–љ–Њ—И–µ–є¬ї –Є —В—П–≥–Њ—Б—В—М—О –і–ї—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤.

–Т–Њ—В –ї–Є—И—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ –≤—Л—И–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ф–ї—П –Њ—Б–∞–і—Л –Э–∞—А–≤—Л –≤ 1700 –≥. –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –Є–Ј –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –љ–Є–ґ–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤–µ—Б—М —Е–∞–Њ—Б, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –Ґ—Г—В –±—Л–ї–Є –Њ—А—Г–і–Є—П –≤—Б–µ—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є –≤—Б–µ—Е –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –≤ –ґ–∞–ї–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ 50 —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Є—Е 3-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї19, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е, –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 100 –Њ—А—Г–і–Є–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–і–Њ—О. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Л–ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ 30- –Є 48-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є, –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —И–µ—Б—В—М 18& –Є 24-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е20, —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —В—А–Є 6- –Є 12-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е21, –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –њ—П—В—М 80- –Є 120-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ—А—В–Є—А –Є –Њ–і–љ–∞ 40-—Д—Г–љ—В–Њ–≤–∞—П –≥–∞—Г–±–Є—Ж–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –±—Л–ї–Є –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Й–∞–ї–Є22, –њ—А–Є—З–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –Њ—В–ї–Є—В—Л –µ—Й–µ –≤ 1590 –≥.23 –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ –µ—Й–µ, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ 3-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ—Л –љ–∞–Љ —И–≤–µ–і–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–µ 6 –љ–Њ—П–±—А—П 1700 –≥. –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–љ–Є–Є –±—А–µ—И–Є, —В–Њ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —П–і–µ—А –Є –њ–Њ—А–Њ—Е—Г –Љ–∞–ї–Њ. –Ш–Ј –Љ–Њ—А—В–Є—А –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–Љ–±, –Є—Е –Ї–∞–ї–Є–±—А—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е. –°–љ–∞—А—П–і—Л –і–ї—П –њ—Г—И–µ–Ї –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞–Љ: —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї—А—Г–ґ–∞–ї–∞–Љ–Є —Е–Њ—В—П –њ–Њ 100 —П–і–µ—А –љ–∞ –Њ—А—Г–і–Є–µ. –°—В–∞–љ–Ї–Є —Г —Н—В–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –±—Л–ї–Є –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л24. –Ш—В–Њ–≥ –Э–∞—А–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –і–ї—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ–µ—З–∞–ї–µ–љ. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —И–≤–µ–і–∞–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В—А–Њ—Д–µ–µ–≤. –Ш–Ј –±—Л–≤—И–Є—Е –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤–Њ—О 145 –Њ—А—Г–і–Є–є —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Є вАУ –Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–Ј—П–ї–Є –Є—Е —Б —Б–Њ–±–Њ–є вАУ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М 12 –Њ—А—Г–і–Є–є25.

–І—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ю–±—Й–∞—П —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞—А–Љ–Є–Є —А–∞–≤–љ—П–ї–∞—Б—М 144 —В—Л—Б—П—З–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї26. –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О —В—Л—Б—П—З—Г –њ–µ—Е–Њ—В—Л –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –і–≤–∞-—В—А–Є –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є (–љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —Н—В–Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї 4 –Њ—А—Г–і–Є—П). –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–є –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П. –Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Њ—Б–∞–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Э–∞—А–≤—Л —Г–ґ–µ –≤ 1704 –≥., –≤ –љ–µ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М 623 –Њ—А—Г–і–Є—П, –≤ –†–Є–≥–µ вАУ 640 вАУ –Є –≤ –Т—Л–±–Њ—А–≥–µ вАУ 15127.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є –≤ —Е–Њ–і–µ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Њ —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–Њ–≤ –і–ї—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –Њ—А—Г–і–Є–є –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–µ–ї—М–±; –≤—Л–±–Њ—А –Љ–µ—Б—В–∞ –Є –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±–∞—В–∞—А–µ–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л. –†–Њ—Б—В –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –µ–µ –Њ–≥–љ—П –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—Б–∞–і—Л –Є —И—В—Г—А–Љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є; —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –љ–∞—З–∞—В—Л–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1699 вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1700 –≥–≥., –±—Л–ї–Є –њ—А–µ—А–≤–∞–љ—Л –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤–Њ–є–љ–Њ–є —Б–Њ –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Н—В–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л –Ї –Э–∞—А–≤–µ, –Ј–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ, –±–µ–Ј –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П, —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ–Ј–∞–Љ–Є. –Ю –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤–µ–і–µ–љ–Є—О –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤–љ–Њ–≤—М —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –Є –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є —Е–∞–ї–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–і—А–∞—Е –Њ—Й—Г—Й–∞–ї—Б—П –Њ—Б—В—А—Л–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї.

–Т—Б–µ —Н—В–Њ –Є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є ¬Ђ–љ–∞—А–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д—Г–Ј–Є–Є¬ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤–Њ–є –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ–Њ–ї–Ї–Є –њ–µ—Е–Њ—В—Л, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л–є –њ–∞—А–Ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є.

–Я–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤–Њ–є –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1700 –≥. —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ—Л–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –љ–µ—Г–і–∞—З–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л —Б–Њ –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Я–µ—В—А–∞ I –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—А–Њ—З–љ–Њ —А–µ—И–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –љ–Њ –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —И—В–∞—В–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –і–ї—П –љ–Є—Е. –Э–Њ–≤–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –Я–µ—В—А–Њ–Љ I –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤., —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–≤–Ј–Њ—И–ї–∞ –µ–µ.

–Я–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—Б–∞–і—Л –Э–∞—А–≤—Л, –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, —З–µ—В–Ї–Њ –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Є, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –±—Г–і—Г—Й–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–µ—А–љ–∞—П, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–∞—П –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –±—Л–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є, –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, ¬Ђ–љ–∞–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–є¬ї, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.

–≠—В–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–∞–ї–Є –Я–µ—В—А—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П —А–∞–Ј–і—Г–Љ–Є–є –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –њ—Г—В–µ–є –Ї –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ –≤–Њ—И–ї–Њ –≤ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О.

–Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤–Њ–є –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Є—Е –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤–Њ–є—Б–Ї.

–Ъ–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–ї–∞–і–Є—В—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї–∞–і—А–Њ–≤, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –±–µ–Ј —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є—П —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М.

1 –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є —Б 1649 –≥. (–Я–°–Ч). –°–Я–±., 1830. –Ґ. 4 (1700вАУ1712). –°. 66вАУ72.

2 –Ь–Є—А–љ—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –Я–Њ–ї—М—И–µ–є –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ вАУ –Љ–∞–µ 1686 –≥., –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –≤ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–µ –Р–љ–і—А—Г—Б–Њ–≤–µ (—Б–µ–є—З–∞—Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї.) вАУ —Б–Љ.: –Я–°–Ч. –Ґ. 2 (1676вАУ1688). –°. 770вАУ786.

3 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ґ. 1. –Ъ–љ. 2. –Ь., 1960. –°. 7.

4 –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Є–∞–ї –∞—А—Е–Є–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї (–°–Я–±–§–Р –†–Р–Э). –§. 934. –Ю–њ. 1. –Ф. 25. –Ы. 1вАУ1 –Њ–±.

5 –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ XVII –≤. –®–≤–µ—Ж–Є—П –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–Є—О –∞—А–Љ–Є–Є —А–µ–Ї—А—Г—В–∞–Љ–Є –Є –і–Њ–±–Є–ї–∞—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –∞—А–Љ–Є—П–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ (—Б–Љ. –Р–љ–і–µ—А—Б–Њ–љ –Ш. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –®–≤–µ—Ж–Є–Є. –Ь., 1951. –°. 183).

6 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ 7 —В. –Ґ. 1. –°–Я–±., 2003. –°. 106.

7 –Р–ї–µ–±–∞—А–і–∞ (–љ–µ–Љ. Hellebarde) вАУ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —Б –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Є–Ј –Є–≥–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ–≥–Њ (–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –≥—А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ) –Ї–Њ–њ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Є—П –Є –ї–µ–Ј–≤–Є—П –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —В–Њ–њ–Њ—А–∞ —Б –Њ—Б—В—А—Л–Љ –Њ–±—Г—Е–Њ–Љ.

8 –Ъ–∞—Д—В–∞–љ—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ 1702 –≥.

9 –¶–Є—В. –њ–Њ: –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–≤—Л –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –°–±. –і–Њ–Ї. –Ь., 1946. –°. 3.

10 –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М, XVIII –≤–µ–Ї. –°–±. / –°–Њ—Б—В. –Т. –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤. –Ь., 2003. –°. 9.

11 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 10.

12 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ґ. 1. –Ъ–љ. 2. –°. 13.

13 ¬Ђ–Ч–∞—В–Є–љ—Й–Є–Ї–Є –њ—А–Є –њ–Є—Й–∞–ї—П—Е¬ї вАУ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И–Є–µ –њ—Г–ї—П–Љ–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є, ¬Ђ—В—Л–љ–Њ–Љ¬ї.

14 –Т–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Є –Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞.

15 –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Р—А—Е–Є–≤–∞ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤—Л—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–µ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П (–Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. 1. –Ф. 32. –Ы. 592вАУ609); –С—А–∞–љ–і–µ–љ–±—Г—А–≥ –Э.–Х. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є (1701вАУ1720). –°–Я–±., 1876. –°. 208, 450вАУ453.

16 –° 26 –Љ–∞—П 1701 –≥. вАУ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є (–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ґ. 1. –Ъ–љ. 2. –°. 46).

17 –С—А–∞–љ–і–µ—А–±—Г—А–≥ –Э.–Х. 500&–ї–µ—В–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –°–Я–±., 1889. –°. 4. –Я—А–Є–Љ. 9.

18 ¬Ђ–£—Б—В–∞–≤ —А–∞—В–љ—Л—Е, –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е –і–µ–ї, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є¬ї, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≤ 663 —Г–Ї–∞–Ј–∞—Е –Є–ї–Є —Б—В–∞—В—М—П—ЕвА¶ –Э–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ —Б —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ 1775 –≥. –≤ –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –°–Я–±., 1777вАУ1781. –І. 1вАУ 2.

19 –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞, —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И–∞—П —П–і—А–∞–Љ–Є –≤–µ—Б–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1,5 –Ї–≥ –Є –Є–Љ–µ–≤—И–∞—П –Ї–∞–ї–Є–±—А (–≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є) –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 76 –Љ–Љ.

20 –Я—Г—И–Ї–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А 137 –Є 152 –Љ–Љ.

21 –Я—Г—И–Ї–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А 96 –Є 120 –Љ–Љ.

22 –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Є—Й–∞–ї—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—Г—И–Ї–Є. –†–∞–Ј–ї–Є—З–∞–ї–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є-–Њ—А—Г–і–Є–є: –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–µ, –Њ—Б–∞–і–љ—Л–µ, —Б—В–µ–љ–Њ–±–Є—В–љ—Л–µ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ, –њ–Њ–ї–µ–≤—Л–µ; –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ, —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ, –Љ–µ–і–љ—Л–µ, –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–µ, —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є–ї–Є —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ —П–і—А–∞ (–і–ї—П —А—Г—З–љ—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є вАУ –њ—Г–ї–Є).

23 –Э–Є–ї—Г—Б –Р. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –°–Я–±., 1904. –°. 53.

24 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

25 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ 7 —В. –Ґ. 1. –°. 123.

26 –Я–Њ—А—Д–Є—А—М–µ–≤ –Х.–Ш. –Я–µ—В—А I вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞. –Ь., 1952. –°. 117.

27 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –°. 82.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є