ะกะธััะตะผะฝัะน ะฐะฝะฐะปะธะท ัะตะบะฐะฝะพะฒ VIโI ะฒะตะบะพะฒ ะดะพ ะฝ. ั. (ะะพ ะผะฐัะตัะธะฐะปะฐะผ ะฟะฐะผััะฝะธะบะพะฒ ะะตัะพััะตะฟะฝะพะณะพ ะะปัะฐั), ะะธั ะฐัะตะฒะฐ ะ.ะก. (ะะฐัะฝะฐัะป)

ะะธะฝะธััะตัััะฒะพ ะพะฑะพัะพะฝั ะ ะพััะธะนัะบะพะน ะคะตะดะตัะฐัะธะธ ะ ะพััะธะนัะบะฐั ะะบะฐะดะตะผะธั ัะฐะบะตัะฝัั ะธ ะฐััะธะปะปะตัะธะนัะบะธั ะฝะฐัะบ ะะพะตะฝะฝะพ-ะธััะพัะธัะตัะบะธะน ะผัะทะตะน ะฐััะธะปะปะตัะธะธ, ะธะฝะถะตะฝะตัะฝัั ะฒะพะนัะบ ะธ ะฒะพะนัะบ ัะฒัะทะธ ะะพะนะฝะฐ ะธ ะพััะถะธะต ะะพะฒัะต ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะขััะดั ะงะตัะฒะตััะพะน ะะตะถะดัะฝะฐัะพะดะฝะพะน ะฝะฐััะฝะพ-ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะพะน ะบะพะฝัะตัะตะฝัะธะธ 15โ17 ะผะฐั 2013 ะณะพะดะฐ

ะงะฐััั IIIะกะฐะฝะบั-ะะตัะตัะฑััะณ

ะะะะะะะธะะก 2013

ยฉ ะะะะะะะธะะก, 2013

ยฉ ะะพะปะปะตะบัะธะฒ ะฐะฒัะพัะพะฒ, 2013

ะงะะะะะซ ัะฒะปััััั ะพะดะฝะธะผ ะธะท ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ัะพะฒะตััะตะฝะฝัั ะฒะธะดะพะฒ ะพััะถะธั ะฑะปะธะถะฝะตะณะพ ะฑะพั. ะ ัะฐะฝะฝะตะผ ะถะตะปะตะทะฝะพะผ ะฒะตะบะต ะพะฝะธ ะฟะพะปััะฐัั ัะธัะพะบะพะต ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝะตะฝะธะต ััะตะดะธ ะบะพัะตะฒะพะณะพ ะฝะฐัะตะปะตะฝะธั ะะฒัะฐะทะธะนัะบะธั ััะตะฟะตะน ะธ ะทะฐะฝะธะผะฐัั ะฟะพ ัะฒะพะตะน ะทะฝะฐัะธะผะพััะธ ะฒ ะฑะพั ะฒัะพัะพะต ะผะตััะพ ะฟะพัะปะต ะบะปะธะฝะบะพะฒะพะณะพ ะพััะถะธั1.

ะะพะด ัะตะบะฐะฝะพะผ ะฝะฐะผะธ ะฟะพะฝะธะผะฐะตััั ะดัะตะฒะบะพะฒะพะต ะพััะถะธะต ัะดะฐัะฝะพ-ะบะพะปััะตะณะพ ะดะตะนััะฒะธั. ะัะปะธัะธัะตะปัะฝะพะน ะพัะพะฑะตะฝะฝะพัััั ะพั ัะพะฟะพัะฐ ัะฒะปัะตััั ะพัะพะฑะพะต ัััะพะตะฝะธะต ัะดะฐัะฝะพะน ัะฐััะธ, ั ะบะพัะพัะพะน ะพััััััะฒัะตั ะปะตะทะฒะธะต, ะฐ ะฟะพัะฐะถะฐัััั ััะฝะบัะธั ะฒะผะตััะพ ะฝะตะณะพ ะฒัะฟะพะปะฝัะตั ะพะบะพะฝัะฐะฝะธะต ะธะปะธ ะพัััะธะต.

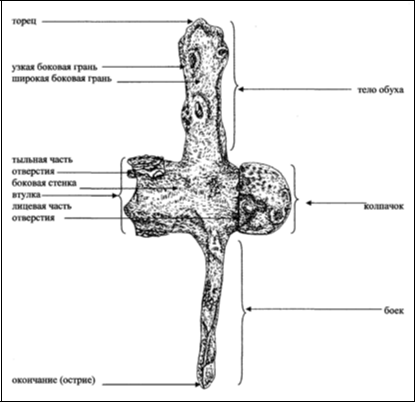

ะะฝะฐะปะธะท ะธะทะดะตะปะธะน ะฟะพะทะฒะพะปะธะป ะฒัะดะตะปะธัั ั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ัะปะตะดัััะธะต ะบะพะฝััััะบัะธะฒะฝัะต ัะปะตะผะตะฝัั. ะงะตะบะฐะฝ โ ะฟะพัะฐะถะฐััะฐั ัะฐััั, ะดัะตะฒะบะพ ะธะปะธ ััะบะพััั โ ัะฐััั, ะฟัะตะดะฝะฐะทะฝะฐัะตะฝะฝะฐั ะดะปั ัะดะตัะถะฐะฝะธั. ะฃ ะฝะตะบะพัะพััั ัะบะทะตะผะฟะปััะพะฒ ะผะพะณัั ะฟัะธัััััะฒะพะฒะฐัั ะบะพะปะฟะฐัะพะบ ะธ ะฒัะพะบ.

ะงะตะบะฐะฝ ะฒะบะปััะฐะตั ะฑะพะตะบ, ะฐ ั ะฑะพะปะตะต ัะฐะฝะฝะธั ัะบะทะตะผะฟะปััะพะฒ ะบะปะธะฝะพะบ, ะบะพัะพััะน ะฟัะพะธะทะฒะพะดะธั ะฟัะพะฝะธะบะฐััะตะต ะดะตะนััะฒะธะต, ะฟัะพัั ะธะปะธ ะฒััะปะบั, ะฒ ะบะพัะพััั ะฒััะฐะฒะปัะตััั ััะบะพััั ะธะปะธ ะดัะตะฒะบะพ ะธ ะพะฑัั โ ะดะตัะฐะปั, ะฟัะพัะธะฒะพััะพััะฐั ะบะปะธะฝะบั. ะะพะตะบ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ัะพะฑะพะน ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝะพะต ัะตะปะพ, ะฑะพะบะพะฒัะต ะฟะพะฒะตัั ะฝะพััะธ ะบะพัะพัะพะณะพ, ัั ะพะดััั ะฒ ะพะดะฝะพะน ัะพัะบะต, ะพะฑัะฐะทััั ะพะบะพะฝัะฐะฝะธะต ะธะปะธ ะพัััะธะต. ะะปะธะฝะพะบ ัะพััะพะธั ะธะท ะฟะพะปะพัะฝะฐ โ ะฟะปะพัะบะฐั ัะธัะพะบะฐั ัะฐััั ะตะณะพ, ะฑะพะบะพะฒัั ะณัะฐะฝะตะน โ ะบัะฐั ะฟะพะปะพัะฝะฐ, ะฐ ัะฐะบะถะต ะพะบะพะฝัะฐะฝะธั. ะฃ ะพะฑัั ะฐ ะฒัะดะตะปััััั ัะทะบะธะต ะธ ัะธัะพะบะธะต ะฑะพะบะพะฒัะต ะณัะฐะฝะธ, ะธ ัะพัะตั. ะญัะธ ัะปะตะผะตะฝัั ัะพััะฐะฒะปััั ะตะณะพ ัะตะปะพ. ะัะพัั ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ัะพะฑะพะน ะพัะฒะตัััะธะต ะฒ ัะตะปะต ัะตะบะฐะฝะฐ. ะฃ ะฝะตะบะพัะพััั ัะบะทะตะผะฟะปััะพะฒ ะพะฝะพ ัะดะตะปะฐะฝะพ ะฒ ะฒะธะดะต ะฒััะปะบะธ. ะะฐะฝะฝะฐั ะดะตัะฐะปั ะธะผะตะตั ัะธะปะธะฝะดัะธัะตัะบัั ัะพัะผั ะธ ะฒััััะฟะฐะตั ะทะฐ ัะตะปะพ ัะตะบะฐะฝะฐ. ะฃ ะฟัะพัั ะฐ ะธ ะฒััะปะบะธ ะฒัะดะตะปััััั ะฑะพะบะพะฒัะต ััะตะฝะบะธ โ ัะปะตะผะตะฝัั ัะตะบะฐะฝะฐ ะผะตะถะดั ะบะปะธะฝะบะพะผ ะธ ะพะฑัั ะพะผ. ะงะฐััั ะฟัะพัั ะฐ, ะฒ ะบะพัะพััั ะฟะตัะฒะพะฝะฐัะฐะปัะฝะพ ะฒััะฐะฒะปัะตััั ะดัะตะฒะบะพ โ ััะปัะฝะฐั ัะฐััั ะพัะฒะตัััะธั, ะฟัะพัะธะฒะพะฟะพะปะพะถะฝะพะต ะตะผั, ะธะท ะบะพัะพัะพะณะพ ะฒัั ะพะดะธั ะดัะตะฒะบะพ โ ะปะธัะตะฒะฐั ัะฐััั ะพัะฒะตัััะธั (ัะธั. 1โ2).

ะะฝะพะณะดะฐ ัะฐััั ะดัะตะฒะบะฐ, ะฒััััะฟะฐัััั ะทะฐ ะฟัะตะดะตะปั ะปะธัะตะฒะพะน ัะฐััะธ ะพัะฒะตัััะธั, ะทะฐะบััะฒะฐะตั ะบะพะปะฟะฐัะพะบ, ะบะพัะพััะน ะธะผะตะตั ะฟะพะปัััะตัะธัะตัะบัั ัะพัะผั (ัะธั. 1). ะะฐ ัะฒะพะฑะพะดะฝัะน ัะพััะตะฒะพะน ะบะพะฝะตั ะดัะตะฒะบะฐ ะผะพะณ ะฝะฐะดะตะฒะฐะปัั ะฒัะพะบ, ะฟัะตะดะพัะฒัะฐัะฐััะธะน ะตะณะพ ัะฐััะตะฟะปะตะฝะธะต (ัะธั. 2).

ะ ะธั. 1. ะะพััะพะปะพะณะธั ัะตะบะฐะฝะฐ

ะ ะธั. 2. ะะพััะพะปะพะณะธั ัะตะบะฐะฝะฐ ะธ ะฒัะพะบะฐ

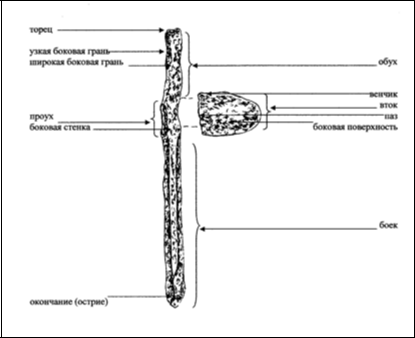

ะก ัะตััะธัะพัะธะธ ะปะตัะพััะตะฟะฝะพะณะพ ะะปัะฐั ะฟัะพะธัั ะพะดะธั 18 ัะตะบะฐะฝะพะฒ, ะพัะฝะพัััะธั ัั ะบะพ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝะต I ััั. ะดะพ ะฝ.ั., 13 ะธะท ะบะพัะพััั ะฑัะปะธ ะฒะบะปััะตะฝั ะฒ ะบะปะฐััะธัะธะบะฐัะธั. ะ ะฝะตะต ะฒั ะพะดัั ะฟะพะปะฝะพัััั ัะพั ัะฐะฝะธะฒัะธะตัั ะฟัะตะดะผะตัั, ะฐ ัะฐะบะถะต ัะฐััะธัะฝะพ ะฟะพะฒัะตะถะดะตะฝะฝัะต, ะฝะพ ัะพั ัะฐะฝะธะฒัะธะต ะพัะฝะพะฒะฝัะต ะฟัะธะทะฝะฐะบะธ ะธะปะธ ัะตะบะพะฝััััะธััะตะผัะต ะฝะฐ ะพัะฝะพะฒะต ัะตะปัั ะธะทะดะตะปะธะน. ะะฝะฐะปะธะท ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะฟะพะทะฒะพะปะธะป ะฒัะดะตะปะธัั ะฒ ะบะปะฐััะธัะธะบะฐัะธะพะฝะฝะพะน ัั ะตะผะต ัะปะตะดัััะธะต ัะฐะบัะพะฝั: ะณััะฟะฟะฐ โ ัะฐะทััะด โ ัะฐะทะดะตะป โ ะพัะดะตะป โ ัะธะฟ โ ะฒะฐัะธะฐะฝั. ะััะฟะฟะฐ ะฒัะดะตะปัััั ะฟะพ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั. ะ ะฐะทััะด โ ะฟะพ ัะฟะพัะพะฑั ะฝะฐัะฐะดะฐ ัะตะบะฐะฝะฐ ะฝะฐ ะดัะตะฒะบะพ. ะ ะฐะทะดะตะป ะพะฟัะตะดะตะปัะตััั ะฟะพ ะฝะฐะบะปะพะฝั ะฑะพะนะบะฐ ะธ ะพะฑัั ะฐ ะพัะฝะพัะธัะตะปัะฝะพ ะพัะธ ะดัะตะฒะบะฐ. ะัะดะตะป โ ะฟะพ ะพัะพัะผะปะตะฝะธั ะพะฑัั ะฐ. ะขะธะฟ โ ะฟะพ ัััะพะตะฝะธั ัะตะปะฐ ะฑะพะนะบะฐ. ะะฐัะธะฐะฝั โ ะธะฝัะพัะผะธััะตั ะพ ะฝะฐะปะธัะธะธ ะธะปะธ ะพััััััะฒะธะธ ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ััะฝะบัะธะพะฝะฐะปัะฝัั ะธ ะดะตะบะพัะฐัะธะฒะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ.

ะััะฟะฟะฐ I. ะัะพะฝะทะพะฒัะต. ะะทะดะตะปะธั, ะฒั ะพะดััะธะต ะฒ ะดะฐะฝะฝัั ะณััะฟะฟั, ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝั ะธะท ะฑัะพะฝะทั.

ะ ะฐะทััะด I. ะััะปััะฐััะต. ะงะตะบะฐะฝ ะฝะฐัะฐะถะธะฒะฐะตััั ะฝะฐ ะดัะตะฒะบะพ ะฟัะธ ะฟะพะผะพัะธ ะฒััะปะบะธ, ะฒ ะบะพัะพััั ะฒััะฐะฒะปัะตััั ะดัะตะฒะบะพ.

ะ ะฐะทะดะตะป I. ะก ะฝะฐะบะปะพะฝะฝัะผ ะพะฑัั ะพะผ ะธ ะฑะพะนะบะพะผ. ะ ะฑะพะตะบ, ะธ ะพะฑัั ะฝะฐั ะพะดัััั ะฟะพะด ัะณะปะพะผ ะพัะฝะพัะธัะตะปัะฝะพ ะพัะธ ะดัะตะฒะบะฐ.

ะัะดะตะป I. ะกะพ ัะบััะณะปะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ ะพะฑัั ะฐ. ะัะธ ัะฐััะผะพััะตะฝะธะธ ะฒ ะฟัะพัะธะปั ะธ ัะฐั ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ ะธะผะตะตั ะดัะณะพะฒะธะดะฝัะต ะพัะตััะฐะฝะธั.

ะขะธะฟ 1. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ. ะะพะตะบ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ัะพะฑะพะน ัะดะปะธะฝะตะฝะฝะพะต ัะตะปะพ, ั ะบะพัะพัะพะณะพ ะดะปะธะฝะฐ ะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝะพ ะฟัะตะฒััะฐะตั ัะธัะธะฝั ะธ ัะพะปัะธะฝั. ะคะพัะผะฐ ะผะพะถะตั ะฟัะธะฑะปะธะถะฐัััั ะบ ะผะฝะพะณะพะณัะฐะฝะฝะพะน ะฟะธัะฐะผะธะดะต ะธะปะธ ะบะพะฝััั. ะะบะพะฝัะฐะฝะธะต ะผะพะถะตั ะฑััั ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะพ ะปะธะฑะพ ะฟะปะฐะฒะฝะพ ัั ะพะดััะธะผะธัั ะฒ ะพะดะฝั ัะพัะบั ะณัะฐะฝัะผะธ ะฟะธัะฐะผะธะดั ะธะปะธ ะฑะพะบะพะฒะพะน ะฟะพะฒะตัั ะฝะพัััั ะบะพะฝััะฐ, ะปะธะฑะพ ะฟัะตะดััะฐะฒะปััั ัะพะฑะพะน ัะฐััะธัะตะฝะธะต ัะพะผะฑะพะฒะธะดะฝะพะณะพ ะฐะฑัะธัะฐ ะธ ัะตัะตะฝะธั. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ััะฝะบัะธะพะฝะฐะปัะฝัั ะธ ะดะตะบะพัะฐัะธะฒะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั, ัะฒะปัััะธะนัั ัะปััะฐะนะฝะพะน ะฝะฐั ะพะดะบะพะน ะธะท ััะตะฟะฝะพะณะพ ะะปัะฐั (ัะธั. 4.-3). ะ ะฐะทะผะตัั: ะฑะพะตะบ: ะดะปะธะฝะฐ โ 6,6 ัะผ, ัะธัะธะฝะฐ โ 2 ัะผ, ัะพะปัะธะฝะฐ โ 2 ัะผ; ะฒััะปะบะฐ: ะฒััะพัะฐ โ 6,3 ัะผ, ะดะปะธะฝะฐ โ 3,6 ัะผ, ัะธัะธะฝะฐ โ 3,6 ัะผ; ะพะฑัั : ะดะปะธะฝะฐ โ 10,3 ัะผ, ัะธัะธะฝะฐ โ 1,3 ัะผ, ัะพะปัะธะฝะฐ โ 1,3 ัะผ. ะะฐัะธะฐะฝั ะฑ โ ั ะฟะตัะตะปัะบะพะน ะผะตะถะดั ะฑะพะนะบะพะผ ะธ ะฒััะปะบะพะน ะธ ะพัะฝะธัะพะผะพััะฝัะผ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะตะผ. ะะตะถะดั ะฑะพะนะบะพะผ ะธ ะฒััะปะบะพะน ัะฐัะฟะพะปะฐะณะฐะตััั ััะธะปะธะทะพะฒะฐะฝะฝะพะต ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะณะพะปะพะฒั ั ะธัะฝะพะน ะฟัะธัั, ะพะฑัะฐัะตะฝะฝะพะน ะบะปัะฒะพะผ ะฒ ััะพัะพะฝั ะดัะตะฒะบะฐ, ะพะฑัะฐะทัััะตะต ะฟะตัะตะปัะบั. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั, ัะฒะปัััะธะนัั ัะปััะฐะนะฝะพะน ะฝะฐั ะพะดะบะพะน ั ะณ. ะะธะนัะบะฐ (ัะธั. 6.-3). ะ ะฐะทะผะตัั: 6,6ั 2ั 2 ัะผ; 6,3ั 3,6ั 3,6 ัะผ; 10,3ั 1,3ั 1,3 ัะผ.

ะ ะธั. 3. ะงะตะบะฐะฝั ะบะฐะผะตะฝัะบะพะน ะบัะปััััั: 1 โ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-1, ะบ. 15, ะผ. 2 (ะฟะพ: ะจัะปัะณะฐ, ะฃะผะฐะฝัะบะธะน, ะะพะณะธะปัะฝะธะบะพะฒ, 2009); 2 โ ะ ะพะณะพะทะธะทะฐ-1, ะบ. 17, ะผ. 2 (ะฟะพ: ะฃะผะฐะฝัะบะธะน, ะจะฐะผัะธะฝ, ะจัะปัะณะฐ, 2005); 3 โ ะะฐะผะตะฝั-II, ะบ. 15, ะผ. 5. 1โ3 โ ะถะตะปะตะทะพ

ะ ะธั. 4. ะงะตะบะฐะฝั ะบะฐะผะตะฝัะบะพะน ะบัะปััััั: 1 โ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบ. 18, ะผ. 9 (ะฟะพ: ะจัะปัะณะฐ, ะฃะผะฐะฝัะบะธะน, ะะพะณะธะปัะฝะธะบะพะฒ, 2009); 3 โ ะะตัะพััะฟะตะฝะพะน ะะปัะฐะน (ะฟะพ: ะะฒะฐะฝะพะฒ, 1987); 2 โ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบ. 18, ะผ. 2. 1โ2 โ ะถะตะปะตะทะพ

ะ ะธั. 5. ะงะตะบะฐะฝั ะบะฐะผะตะฝัะบะพะน ะบัะปััััั: 1 โ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบ. 15, ะผ. 3 (ะฟะพ: ะจัะปัะณะฐ, ะฃะผะฐะฝัะบะธะน, ะะพะณะธะปัะฝะธะบะพะฒ, 2009); 2 โ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-1, ะบ. 2, ะผ. 1; 3 โ ะะบะฐัะตัะธะฝะพะฒะบะฐ-2, ะบ. 2, ะผ.1. 1โ3 โ ะถะตะปะตะทะพ

ะ ะธั. 6. ะงะตะบะฐะฝั ะฑัััััะฝัะบะพะน ะบัะปััััั. 1 โ ะัััััะฝัะบะพะต, ะบ. 8; 2 โ ะะพัะพะฒะพะต-5; 3 โ ะณ. ะะธะนัะบ (ะฟะพ: ะะฒะฐะฝะพะฒ, 1987); ะะฐะนะผะฐ-XIX, ะบ. 7; 5 โ ะะธะนัะบ-II; ะะธะนัะบ-I, ะบ. 5, ะผ. ะ. 3โ4 โ ะฑัะพะฝะทะฐ; 1โ2, 5 โ ะถะตะปะตะทะพ; 6 โ ะถะตะปะตะทะพ, ะฑัะพะฝะทะฐ

ะััะฟะฟะฐ II. ะะตะปะตะทะฝัะต. ะญะบะทะตะผะฟะปััั ะดะฐะฝะฝะพะน ะณััะฟะฟั ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝั ะธะท ะถะตะปะตะทะฐ.

ะ ะฐะทััะด I. ะััะปััะฐััะต.

ะ ะฐะทะดะตะป I. ะก ะฝะฐะบะปะพะฝะฝัะผ ะพะฑัั ะพะผ ะธ ะฑะพะนะบะพะผ.

ะัะดะตะป I. ะกะพ ัะบััะณะปะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ ะพะฑัั ะฐ.

ะขะธะฟ 2. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั, ะฟัะพะธัั ะพะดััะธะน ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-1, ะบััะณะฐะฝ โ 15, ะผะพะณะธะปะฐ-1 (ัะธั. 3.-1). ะ ะฐะทะผะตัั: 7,7ั 3ั 2,7 ัะผ; 9ั 5,3ั 4 ัะผ; 10,3ั 2ั 2,3 ัะผ. ะะฐัะธะฐะฝั ะฑ โ ั ะฐะฝััะพะฟะพะผะพััะฝัะผ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะตะผ ะฝะฐ ะพะฑัั ะต. ะะฑัั ะฒัะฟะพะปะฝะตะฝ ะฒ ะฒะธะดะต ัะธะณััั ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ยซัะธะดััะตะณะพ ะฒะตัั ะพะผยป ะฝะฐ ะฒััะปะบะต ะธ ะพะฑัะฐัะตะฝะพะณะพ ัะฟะธะฝะพะน ะบ ะดัะตะฒะบั. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบััะณะฐะฝ โ 15, ะผะพะณะธะปะฐ-3 (ัะธั. 5.-1). ะ ะฐะทะผะตัั: 9,6ั 1,8ั 1,8 ัะผ; 5,8ั 4ั 3 ัะผ; 4ั 2,4ั 2,4 ัะผ.

ะัะดะตะป II. ะกะพ ัะฟััะผะปะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ ะพะฑัั ะฐ. ะ ะฟัะพัะธะปั ะธ ัะฐั ะปะธะฝะธั ัะพััะฐ ะฟััะผะฐั.

ะขะธะฟ 3. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ั ะพัะฝะฐะผะตะฝัะพะผ ะฝะฐ ะพะฑัั ะต ะธ ะฟะตัะตะปัะบะพะน. ะะฐ ะพะฑัั ะต ัะตะบะฐะฝะฐ ัะฐัะฟะพะปะฐะณะฐะตััั ะพัะฝะธัะพ-ะทะพะพะผะพััะฝะพะต ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต. ะะฐ ัะธัะพะบะพะน ะณัะฐะฝะธ ัะธัะฐัััั ะณะปะฐะท ะธ ะบะปัะฒ ั ะธัะฝะพะน ะฟัะธัั. ะะตะถะดั ะฑะพะนะบะพะผ ะธ ะฒััะปะบะพะน ัะฐัะฟะพะปะพะถะตะฝะฐ ะฟะตัะตะปัะบะฐ. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบััะณะฐะฝ โ 18, ะผะพะณะธะปะฐ-9 (ัะธั. 4.-1). ะ ะฐะทะผะตัั: 9,3ั 1,6ั 1,6 ัะผ; 4ั 3,3ั 2,8 ัะผ; 5,4ั 4ั 1,4 ัะผ.

ะขะธะฟ 4. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ, ะธะผะตััะธะผ ัะพะผะฑะธัะตัะบะพะต ัะฐััะธัะตะฝะธะต. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั, ะฟัะพะธัั ะพะดััะธะน ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะฐะผะตะฝั-II, ะบััะณะฐะฝ โ 15, ะผะพะณะธะปะฐ-5 (ัะธั. 3.-1). ะ ะฐะทะผะตัั: 8,8ั 3,4ั 3,4 ัะผ; 8ั 4ั 4 ัะผ; 6,5ั 3,2ั 3,2 ัะผ.

ะฃัะปะพะฒะฝะพ ะบ ััะพะผั ัะธะฟั ะผะพะถะฝะพ ะพัะฝะตััะธ ะธะทะดะตะปะธะต ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะ ะพะณะพะทะธั ะฐ-1, ะบััะณะฐะฝ โ 17, ะผะพะณะธะปะฐ-1 (ัะธั. 3.-2). ะ ะฐะทะผะตัั: 6,5ั 2,5ั 2,8 ัะผ; 5,8ั 4,1ั 3,5 ัะผ; 3,3ั 2ั 1 ัะผ.

ะัะดะตะป III. ะก ัะธะณััะฝัะผ ัะพััะพะผ. ะะฑัั , ัะฐััะธััััั ะบ ัะพััั, ะทะฐะฒะตััะฐะตััั ัะธะณััะฝัะผ ัะปะตะผะตะฝัะพะผ, ะฟัะตะดััะฐะฒะปัััะธะผ ะฟััั ัะพะตะดะธะฝะตะฝะฝัั ะผะตะถะดั ัะพะฑะพะน ัะตะณะผะตะฝัะพะฒ โ ะฟััะธะปะธััะฝะธะบ.

ะขะธะฟ 5. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ, ะธะผะตััะธะผ ัะพะผะฑะธัะตัะบะพะต ัะฐััะธัะตะฝะธะต. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ั ะพัะฝะฐะผะตะฝัะพะผ ะฝะฐ ะพะฑัั ะต. ะะฐ ัะตะปะต ะพะฑัั ะฐ ัะฐัะฟะพะปะฐะณะฐะตััั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะพัะฒะตัััะธะน, ะพะฑัะฐะผะปะตะฝะฝัั ะฒัะฟัะบะปัะผะธ ะฒะฐะปะธะบะฐะผะธ. ะะพ ะฒัะตะน ะฒะตัะพััะฝะพััะธ, ะพะฝ ะฑัะป ัะบัะฐัะตะฝ ะพัะฝะฐะผะตะฝัะฐะปัะฝะพะน ะบะพะผะฟะพะทะธัะธะตะน, ะบะพัะพัะฐั ะฝะต ัะธัะฐะตััั ะฒ ัะธะปั ะบะพััะพะดะธัะพะฒะฐะฝะฝะพััะธ ะธะทะดะตะปะธั. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบััะณะฐะฝ โ 18, ะผะพะณะธะปะฐ-2 (ัะธั. 4.-2). ะ ะฐะทะผะตัั: 9,3ั 1,8ั 1,4 ัะผ; 7ั 3,8ั 2,3 ัะผ; 8,2ั 3,1ั 1,4 ัะผ.

ะัะดะตะป IV. ะก ะฟัะธะพัััะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ. ะขะพัะตั ะพะฑัั ะฐ ะธะผะตะตั ะฟะพะดััะตัะณะพะปัะฝัั ัะพัะผั.

ะขะธะฟ 6. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ, ะธะผะตััะธะผ ัะพะผะฑะพะฒะธะดะฝะพะต ัะฐััะธัะตะฝะธะต. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-1, ะบััะณะฐะฝ โ 2, ะผะพะณะธะปะฐ-1 (ัะธั. 5.-2). ะ ะฐะทะผะตัั: 13ั 1,1ั 0,6 ัะผ; 2,8ั 2,4ั 2,7 ัะผ; 6,3ั 1,2ั 0,8 ัะผ.

ะ ะฐะทััะด II. ะัะพััะฝัะต. ะงะตะบะฐะฝ ะฝะฐัะฐะถะธะฒะฐะตััั ะฝะฐ ะดัะตะฒะบะพ ะฟัะธ ะฟะพะผะพัะธ ะฟัะพัั ะฐ.

ะ ะฐะทะดะตะป II. ะก ะฟััะผัะผ ะพะฑัั ะพะผ ะธ ะฑะพะนะบะพะผ. ะ ะพะฑัั , ะธ ะฑะพะตะบ ัะฐัะฟะพะปะฐะณะฐัััั ะฟะตัะฟะตะฝะดะธะบัะปััะฝะพ ะพัะธ ะดัะตะฒะบะฐ.

ะัะดะตะป I. ะกะพ ัะบััะณะปะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ ะพะฑัั ะฐ.

ะขะธะฟ 7. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ, ะธะผะตััะธะผ ัะพะผะฑะพะฒะธะดะฝะพะต ัะฐััะธัะตะฝะธะต. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะบะฐัะตัะธะฝะพะฒะบะฐ-II, ะบััะณะฐะฝ โ 2, ะผะพะณะธะปะฐ-1 (ัะธั. 5.-3). ะ ะฐะทะผะตัั: 8,5ั 2,2ั 1,8 ัะผ; 3,7ั 2,7ั 1,8 ัะผ; 6,5ั 2,5ั 2,4 ัะผ.

ะฃัะปะพะฒะฝะพ ะบ ััะพะผั ัะธะฟั ะผะพะถะฝะพ ะพัะฝะตััะธ ััะฐะณะผะตะฝั ัะตะบะฐะฝะฐ ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะัะณัั, ะบััะณะฐะฝ โ 4, ะดัะพะผะพั. ะกะพั ัะฐะฝะธะฒัะธะตัั ัะฐะทะผะตัั (ะพะฑัั ): 6,6ั 2,7ั 2,2 ัะผ.

ะัะดะตะป II. ะกะพ ัะฟััะผะปะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ ะพะฑัั ะฐ.

ะขะธะฟ 8. ะกะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ, ะธะผะตััะธะผ ัะพะผะฑะพะฒะธะดะฝะพะต ัะฐััะธัะตะฝะธะต. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะฒะฐ ัะบะทะตะผะฟะปััะฐ, ะพะดะธะฝ ะฟัะพะธัั ะพะดะธั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะัััััะฝัะบะพะต, ะบััะณะฐะฝ โ 8, ะฒัะพัะพะน ั ะฟะพัะตะปะตะฝะธั ะะพัะพะฒะพะต&5 (ัะธั. 6.&1โ2). ะ ะฐะทะผะตัั: 12,5โ13,3ั 1,5โ3,4ั 1,7 ัะผ; 3,7โ4ั 2,9โ3,5ั 1,7 ัะผ; 4,7โ7,3ั 2,7โ3,2ั 1,2 ัะผ.

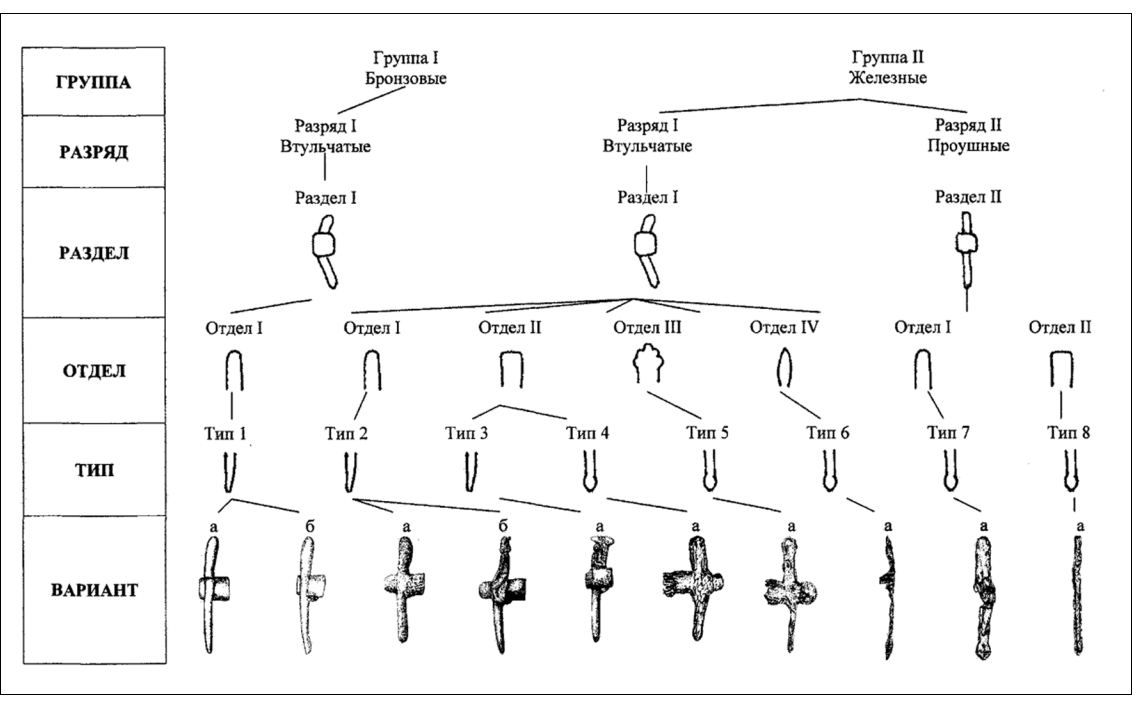

ะัะดะตะปัะฝะพ ัะฐััะผะพััะธะผ ะฒัะพะบะธ. ะัะตะณะพ ั ัะตััะธัะพัะธะธ ะปะตัะพััะตะฟะฝะพะณะพ ะะปัะฐั ะธะทะฒะตััะฝะพ ะฒะพัะตะผั ะฒัะพะบะพะฒ ะพั ัะตะบะฐะฝะพะฒ, ะธะท ะบะพัะพััั ัะตััั ัะพั ัะฐะฝะธะปะพัั ะฟะพะปะฝะพัััั. ะฃ ะฒัะพะบะฐ ะฒัะดะตะปััััั ัะปะตะดัััะธะต ะดะตัะฐะปะธ: ะฟะฐะท โ ัะณะปัะฑะปะตะฝะธะต, ะฒ ะบะพัะพัะพะต ะฒััะฐะฒะปัะตััั ะดัะตะฒะบะพ; ะฑะพะบะพะฒะฐั ะฟะพะฒะตัั ะฝะพััั โ ัะธัะพะบะฐั ะฒะฝะตัะฝัั ัะฐััั ะฒัะพะบะฐ; ะฒะตะฝัะธะบ โ ัะฐััั ะฒัะพะบะฐ, ะฟะพ ะบัะพะผะบะต ะฟะฐะทะฐ. ะัะดะตะปัะฝัะต ัะบะทะตะผะฟะปััั ะธะผะตัั ัะฐะบะถะต ะฒะฐะปะธะบ โ ะฒัะฟัะบะปะพะต ััะพะปัะตะฝะธะต, ะพะฑัะฐะผะปัััะตะต ะฒะตะฝัะธะบ, ะฐ ัะฐะบะถะต ะพัะฒะตัััะธะต ะฒ ััะตะฝะบะต ะฒัะพะบะฐ ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั ะตะณะพ ะบ ะดัะตะฒะบั. ะัะธ ัะฐััะผะพััะตะฝะธะธ ะฒัะพะบะพะฒ ะฒัะดะตะปััััั ะดะฒะฐ ัะฐะบัััะฐ: ัะฐั โ ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ัะธัะพะบะฐั ะตะณะพ ัะฐััั, ะธ ะฟัะพัะธะปั โ ัะทะบะฐั (ัะธั. 2).

ะะฐ ะพัะฝะพะฒะต ะฐะฝะฐะปะธะทะฐ ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะธะทะดะตะปะธะน ะฒ ะบะปะฐััะธัะธะบะฐัะธะพะฝะฝะพะน ัั ะตะผะต ะฒัะดะตะปะตะฝั ัะปะตะดัััะธะต ัะฐะบัะพะฝั: ะณััะฟะฟะฐ โ ัะฐะทะดะตะป โ ะพัะดะตะป โ ัะธะฟ โ ะฒะฐัะธะฐะฝั. ะััะฟะฟะฐ ะฒัะดะตะปัััั ะฟะพ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั. ะ ะฐะทะดะตะป โ ะฟะพ ัะพัะผะต ะฒะตะฝัะธะบะฐ. ะัะดะตะป โ ะฟะพ ะฐะฑัะธัั ะฟัะพะดะพะปัะฝะพะณะพ ัะตัะตะฝะธั ะฒัะพะบะฐ ะฒ ะฟัะพัะธะปั. ะขะธะฟ โ ะฟะพ ะฐะฑัะธัั ะฟัะพะดะพะปัะฝะพะณะพ ัะตัะตะฝะธั ะฒัะพะบะฐ ะฒ ัะฐั. ะะฐัะธะฐะฝั โ ะฟะพ ะฝะฐะปะธัะธั ะธะปะธ ะพััััััะฒะธั ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ััะฝะบัะธะพะฝะฐะปัะฝัั ะธ ะดะตะบะพัะฐัะธะฒะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ.

ะััะฟะฟะฐ I. ะัะพะฝะทะพะฒัะต. ะะทะดะตะปะธั, ะฒั ะพะดััะธะต ะฒ ััั ะณััะฟะฟั, ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝั ะธะท ะฑัะพะฝะทั.

ะ ะฐะทะดะตะป I. ะะบััะณะปัะต. ะะตะฝัะธะบ ะธะผะตะตั ัะพัะผั, ะฑะปะธะทะบัั ะบ ะบััะณั.

ะัะดะตะป I. ะะพะดััะตัะณะพะปัะฝัะต. ะัะพะดะพะปัะฝะพะต ัะตัะตะฝะธั ะฒัะพะบะฐ ะฒ ัะฐั ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตั ัะพะฑะพะน ัะฐะฒะฝะพะฑะตะดัะตะฝะฝัะน ััะตัะณะพะปัะฝะธะบ.

ะขะธะฟ 1. ะขัะตัะณะพะปัะฝัะต. ะะฑัะธั ะฟัะพะดะพะปัะฝะพะณะพ ัะตัะตะฝะธั ะฒัะพะบะฐ ะฒ ัะฐั ะฑะปะธะทะพะบ ะฟะพ ัะพัะผะต ััะตัะณะพะปัะฝะธะบั. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ััะฝะบัะธะพะฝะฐะปัะฝัั ะธ ะดะตะบะพัะฐัะธะฒะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะฐะนะผะฐ-XIX, ะบััะณะฐะฝ โ 7 (ัะธั. 6.-4). ะ ะฐะทะผะตัั: ะดะปะธะฝะฐ โ 5,2 ัะผ; ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะฐั ัะธัะธะฝะฐ ะฒ ัะฐั โ 3,6 ัะผ; ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะฐั ัะธัะธะฝะฐ ะฒ ะฟัะพัะธะปั โ 3,6 ัะผ.

ะ ะฐะทะดะตะป II. ะะฒะฐะปัะฝัะต. ะะตะฝัะธะบ ะฒัะพะบะฐ ะธะผะตะตั ะพะฒะฐะปัะฝัะน ะฐะฑัะธั.

ะัะดะตะป I. ะะพะดััะตัะณะพะปัะฝัะต.

ะขะธะฟ 2. ะขัะฐะฟะตัะธะตะฒะธะดะฝะพ-ะพะฒะฐะปัะฝัะต. ะงะฐััั ะธะทะดะตะปะธั ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะตั ะฟะพ ัะพัะผะต ััะฐะฟะตัะธั, ะผะตะฝััะธะผ ะธะท ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธะน ะบะพัะพัะพะน ัะฒะปัะตััั ะบัะฐะน ะฒะตะฝัะธะบะฐ. ะัะพัะฐั ะตะณะพ ะฟะพะปะพะฒะธะฝะฐ ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะตั ััะตัะตะฝะฝัะน ะพะฒะฐะป. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ั ะพัะฒะตัััะธะตะผ ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะธะนัะบ-I, ะบััะณะฐะฝ โ 5, ะผะพะณะธะปะฐ-ะ (ัะธั. 6.-6). ะ ะฐะทะผะตัั: 6ั 4ั 3,2 ัะผ.

ะััะฟะฟะฐ II. ะะตะปะตะทะฝัะต. ะัะต ะฒัะพะบะธ, ะฒั ะพะดััะธะต ะฒ ะณััะฟะฟั, ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝั ะธะท ะถะตะปะตะทะฐ.

ะ ะฐะทะดะตะป I. ะะบััะณะปัะต.

ะัะดะตะป I. ะะพะดััะตัะณะพะปัะฝัะต.

ะขะธะฟ 3. ะขัะฐะฟะตัะธะตะฒะธะดะฝะพ-ัะพะผะฑะธัะตัะบะธะต. ะะดะฝะฐ ะฟะพะปะพะฒะธะฝะฐ ะธะทะดะตะปะธั ะฑะปะธะทะบะฐ ะฟะพ ะฐะฑัะธัั ะบ ััะฐะฟะตัะธะธ, ะดััะณะฐั ะฟะพ ะพัะตััะฐะฝะธัะผ ะฟัะธะฑะปะธะถะฐะตััั ะบ ัะพะผะฑั. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ั ะพัะฒะตัััะธะตะผ ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบััะณะฐะฝ โ 15, ะผะพะณะธะปะฐ-3 (ัะธั. 5.-1). ะ ะฐะทะผะตัั: 7,8ั 5ั 3,2 ัะผ.

ะ ะฐะทะดะตะป II. ะะฒะฐะปัะฝัะต.

ะัะดะตะป I. ะะพะดััะตัะณะพะปัะฝัะต.

ะขะธะฟ 4. ะขัะฐะฟะตัะธะตะฒะธะดะฝะพ-ะพะฒะฐะปัะฝัะต. ะะฐัะธะฐะฝั ะฐ โ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ััะฝะบัะธะพะฝะฐะปัะฝัั ะธ ะดะตะบะพัะฐัะธะฒะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะดะฝะพ ะธะทะดะตะปะธะต ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะัััััะฝัะบะธะน, ะบััะณะฐะฝ โ 8 (ัะธั. 6.-1). ะ ะฐะทะผะตัั: 5,1ั 3,4ั 2,7 ัะผ. ะะฐัะธะฐะฝั ะฑ โ ั ะฒะฐะปะธะบะพะผ ะฝะฐ ะฒะตะฝัะธะบะต. ะะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-2, ะบััะณะฐะฝ โ 18, ะผะพะณะธะปะฐ-2 (ัะธั. 4.-2). ะ ะฐะทะผะตัั: 5,7ั 2,4ั 1,4 ัะผ. ะะฐัะธะฐะฝั ะฒ โ ั ะพัะฒะตัััะธะตะผ ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั ะธ ะฒะฐะปะธะบะพะผ ะฝะฐ ะฒะตะฝัะธะบะต. ะะดะธะฝ ะฒัะพะบ ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธัะบะพะต-1, ะบััะณะฐะฝ โ 15, ะผะพะณะธะปะฐ-1 (ัะธั. 3.-1). ะ ะฐะทะผะตัั: 8,8ั 4,5ั 2,7 ัะผ.

ะัะพัะพัะธะฟะฐะผะธ ัะตะบะฐะฝะพะฒ ััะธัะฐัััั ะฑะพะตะฒัะต ะบะธัะบะธ ะะตัะพะฟะพัะฐะผะธะธ, ะบะพัะพััะต ะฟะพัะฒะปััััั ะฒ III ััั. ะดะพ ะฝ.ั., ะพัะบัะดะฐ ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝััััั ะฟะพ ะฒัะตะผั ะะปะธะถะฝะตะผั ะะพััะพะบั, ะฝะพ ะฝะต ะฟะพะปััะฐัั ะดะฐะปัะฝะตะนัะตะณะพ ัะฐะทะฒะธัะธั. ะงะตะบะฐะฝั ะฒ ัะฒะพะตะน ยซะบะปะฐััะธัะตัะบะพะนยป ัะพัะผะต ะฟะพัะฒะปััััั ัะพะปัะบะพ ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะธะต ะฒะตะบะฐ II ััั. ะดะพ ะฝ.ั. ะฒ ััะตะฟัั ะฆะตะฝััะฐะปัะฝะพะน ะะทะธะธ ะธ ะะธัะฐะต. ะะตัะฒัะต ะธะทะดะตะปะธั ะธะทะณะพัะฐะฒะปะธะฒะฐัััั ะธะท ะฑัะพะฝะทั (ะณััะฟะฟะฐ I) ะธ ะฝะฐ ะดะฐะฝะฝัั ัะตััะธัะพัะธัั ะฟัะธะผะตะฝััััั ะดะพ IVโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.2

ะััะปััะฐััะน ัะฟะพัะพะฑ ะฝะฐัะฐะดะฐ (ัะฐะทััะด I) ัะฐะฝะตะต ะฒัะตะณะพ ัะธะบัะธััะตััั ั ัะตะบะฐะฝะพะฒ XIIโXI ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธะท ัะตะฒะตัะฝัั ะพะฑะปะฐััะตะน ะะธัะฐั ะธ ะธะท ะะฐะฑะฐะนะบะฐะปัั. ะญะบะทะตะผะฟะปััั ั ัะฐะบะธะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ ะฝะฐัะฐะดะฐ ะฒัััะตัะฐัััั ะฒ ะผะฐัะตัะธะฐะปะฐั ะขัะฒั ะบะพะฝัะฐ IX ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. โ VIII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฎะถะฝะพะณะพ ะะฐััะฐะปัั VIIโVI ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฃัะฐะปััะบะพ-ะะพะปะถัะบะพะณะพ ัะตะณะธะพะฝะฐ VIIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฅะฐะบะฐััะบะพ-ะะธะฝััะธะฝัะบะพะน ะบะพัะปะพะฒะธะฝั VIIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะะพัะฝะพะณะพ ะะปัะฐั ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั V ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. โ ััะตัะตะน ัะตัะฒะตััะธ IV ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.3

ะะฐะบะปะพะฝะฝัะต ะพะฑัั ะธ ะฑะพะตะบ (ัะฐะทะดะตะป I) ั ะฐัะฐะบัะตัะฝั ะดะปั ะบัะปัััั ะฎะถะฝะพะน ะกะธะฑะธัะธ ะธ ะฎะถะฝะพะณะพ ะะฐััะฐะปัั. ะขะฐะบ, ะฒ VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะพะฝะธ ะฟะพัะฒะปััััั ั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ัะฐะณะฐััะบะพะน ะบัะปััััั ะธ ะฑััััั ั ะฝะธั ะดะพ III ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะญัะพั ะฟัะธะทะฝะฐะบ ะธะทะฒะตััะตะฝ ั ะฝะตะบะพัะพััั ัะฐะฝะฝะตัะฐะบัะบะธั ัะตะบะฐะฝะพะฒ VIIโVI ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.4 ะ ะผะฐัะตัะธะฐะปะฐั ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั ัะฐะบะธะต ัะตะบะฐะฝั ะดะฐัะธัััััั VIโIV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.5

ะกะบััะณะปะตะฝะฝัะน ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ (ะพัะดะตะป I) ะธ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะน ะฑะพะตะบ ะธะทะฒะตััะตะฝ ั ัะฐะฝะฝะตัะฐะบัะบะพะณะพ ะธะทะดะตะปะธั VIIโVI ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะัััั-14 (ะบััะณะฐะฝ 2, ะผะพะณะธะปะฐ 3)6. ะัััะตัะฐัััั ะพะฝะธ ะธ ั ัะฐะณะฐััะบะธั ัะตะบะฐะฝะพะฒ VIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.7 ะขะฐะบะถะต ะธะทะดะตะปะธั ั ัะฐะบะธะผะธ ะฟัะธะทะฝะฐะบะฐะผะธ ะฟัะพะธัั ะพะดัั ะธะท ะฟะฐะผััะฝะธะบะฐ ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั ะะฐััะฐั ัะฐ (ะบััะณะฐะฝ 28) ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั V ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. โ ััะตััะตะน ัะตัะฒะตััะธ IV ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.8

ะขะธะฟ 1ะฑ ะฒะบะปััะฐะตั ัะบะทะตะผะฟะปัั ั ะฟะตัะปะตะน ะฝะฐ ะฒััะปะบะต ะฒ ะฒะธะดะต ะณะพะปะพะฒะบะธ ะณัะธัะพะฝะฐ. ะะฝ ะธะผะตะตั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะธ ััะตะดะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปะพะฒ ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะัััั-14 ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธ ัะฐะณะฐััะบะธั ะธะทะดะตะปะธะน VIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.9 ะะพััะตะปััะธั ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะฟะพะทะฒะพะปัะตั ะดะฐัะธัะพะฒะฐัั ัะธะฟ 1ะฐ VIIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐ ัะธะฟ 1ะฑ VIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะะตะปะตะทะฝัะต ัะตะบะฐะฝั (ะณััะฟะฟะฐ II) ัะฐะฝะตะต ะฒัะตะณะพ ะฟะพัะฒะปััััั ะฒ ะะพััะพัะฝะพะน ะะฒัะพะฟะต ะฒ VIII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะณะดะต ะธัะฟะพะปัะทััััั ะดะพ III ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.10 ะกะพ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะพะฝะธ ะฟะพัะฒะปััััั ะฒ ะขัะฒะต. ะ ะะพัะฝะพะผ ะะปัะฐะต ะพะฝะธ ัะธะบัะธัััััั ั VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธ ะฑััััั, ะฒะตัะพััะฝะพ, ะดะพ ััะฑะตะถะฐ ัั, ะฝะฐ ััะพ ะบะพัะฒะตะฝะฝะพ ัะบะฐะทัะฒะฐะตั ะฝะฐั ะพะดะบะฐ ะดะตัะตะฒัะฝะฝะพะน ะผะพะดะตะปะธ ัะตะบะฐะฝะฐ ะฒ ะฟะฐะผััะฝะธะบะต ะฑัะปะฐะฝ-ะบะพะฑะธะฝัะบะพะน ะบัะปััััั11. ะ ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ ัะพ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะฟัะธะผะตะฝััััั ะฑะธะผะตัะฐะปะปะธัะตัะบะธะต ะธะทะดะตะปะธั. ะะพะปะฝะพัััั ะถะตะปะตะทะฝัะต ัะบะทะตะผะฟะปััั ัะธะบัะธัััััั ั VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธ ะฟัะธะผะตะฝััััั, ะฒะธะดะธะผะพ, ะดะพ ััะฑะตะถะฐ ัั12. ะ ะะฐััะฐะปัะต ัะฐะบะธะต ะธะทะดะตะปะธั ะดะฐัะธัััััั IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.13

ะััะปััะฐััะน ัะฟะพัะพะฑ ะฝะฐัะฐะดะฐ (ัะฐะทััะด I) ะธะทะฒะตััะตะฝ ั ัะบะธััะบะธั ะพะฑัะฐะทัะพะฒ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VIIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐะปะดั-ะฑะตะปััะบะธั ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ัะฐะบัะบะธั VIโIV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฟะฐะทัััะบัะบะธั VโIV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะณะพัะพั ะพะฒัะบะธั IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.14

ะะฐะบะปะพะฝะฝัะต ะพะฑัั ะธ ะฑะพะตะบ (ัะฐะทะดะตะป I) ะธะทะฒะตััะฝั ัะฐะบะถะต ะฟะพ ัะบะธััะบะธะผ ะผะฐัะตัะธะฐะปะฐะผ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VIIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐะปะดั-ะฑะตะปััะบะธะผ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะณะพัะพั ะพะฒัะบะธะผ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.15

ะขะฐะบะพะน ะฟัะธะทะฝะฐะบ ะบะฐะบ ัะบััะณะปะตะฝะฝัะน ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ (ะพัะดะตะป I) ะฝะต ะฝะฐั ะพะดะธั ะฟััะผัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน. ะ ัะพ ะถะต ะฒัะตะผั ะพะฝ ะฒัััะตัะฐะตััั ั ะถะตะปะตะทะฝัั ัะฐะบัะบะธั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ั ะฟััะผัะผะธ ะพะฑัั ะพะผ ะธ ะฑะพะนะบะพะผ ั VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธ, ะฒะตัะพััะฝะพ, ะดะพ ะฒะฟะปะพัั ะดะพ III ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฝะฐ ััะพ ัะบะฐะทัะฒะฐะตั ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะฝะฐ ะพัะปะฐััะบะพะน ะฟะปะฐััะธะฝะต, ะฐ ัะฐะบะถะต ั ะถะตะปะตะทะฝัั ะฟัะพััะฝัั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะธะท ะผะฐัะตัะธะฐะปะพะฒ ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั VIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.16

ะะทะดะตะปะธัะผ ัะพ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะผ ะฑะพะนะบะพะผ (ัะธะฟ 2) ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะธะทะฒะตััะฝะพ ัะพัะฝัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน. ะขะฐะบะพะต ัััะพะตะฝะธะต ะฑะพะนะบะฐ ัะธะบัะธััะตััั ั ัะบะธััะบะธั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ัะพ ัะฟััะผะปะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VIIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐะปะดั-ะฑะตะปััะบะธั ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ัะฐะบัะบะธั ั ะฟััะผัะผะธ ะพะฑัั ะพะผ ะธ ะฑะพะนะบะพะผ VIโIV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฟัะพััะฝัั ะฟะฐะทัััะบัะบะธั VIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.17. ะะฐ ััะพะฒะฝะต ะฒะฐัะธะฐะฝัะพะฒ, ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ (ัะธะฟ 2ะฐ) ะธ ั ะฐะฝััะพะฟะพะผะพััะฝัะผ ะพะฑัั ะพะผ (ัะธะฟ 2ะฑ), ัะพัะฝัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะธะทะฒะตััะฝะพ. ะัั ะพะดั ะธะท ะดะฐัะธัะพะฒะบะธ ะพััะฐะปัะฝัั ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ัะฐะผะบะธ ะฑััะพะฒะฐะฝะธั ัะธะฟะพะฒ 2ะฐ ะธ 2ะฑ ัะบะปะฐะดัะฒะฐัััั ะฒ VIโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะกะฟััะผะปะตะฝะฝัะน ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ (ะพัะดะตะป II) ะฒัััะตัะฐะตััั ั ัะตะบะฐะฝะฐ ะธะท ะบััะณะฐะฝะฐ ะฐะปะดั-ะฑะตะปััะบะพะน ะบัะปััััั ะัะถะฐะฝ-2, ะบะพัะพััะน ะดะฐัะธััะตััั ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝะพะน VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะญัะพ ะถะต ะธะทะดะตะปะธะต ะพะฑะปะฐะดะฐะตั ัะฐะบะธะผะธ ะฟัะธะทะฝะฐะบะฐะผะธ ะบะฐะบ ััะตัะถะฝะตะฒะธะดะฝัะน ะฑะพะตะบ (ัะธะฟ 3), ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะฝะฐ ะพะฑัั ะต ะธ ะฟะตัะปั ะผะตะถะดั ะฑะพะนะบะพะผ ะธ ะฒััะปะบะพะน (ัะธะฟ 3ะฐ)18. ะะตัะผะพััั ะฝะฐ ัะพะฒะฟะฐะดะตะฝะธะต ัะตะปะพะณะพ ััะดะฐ ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ, ัะตะบะฐะฝ ะธะท ััะพะณะพ ะฟะฐะผััะฝะธะบะฐ ะฝะต ัะฒะปัะตััั ะฟะพะปะฝะพะน ะฐะฝะฐะปะพะณะธะตะน ัะบะทะตะผะฟะปััั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ ะะพะฒะพััะพะธะบะพะต-2. ะะพััะตะปััะธั ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะฟะพะทะฒะพะปัะตั ะดะฐัะธัะพะฒะฐัั ัะธะฟ 3ะฐ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝะพะน VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. โ II ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

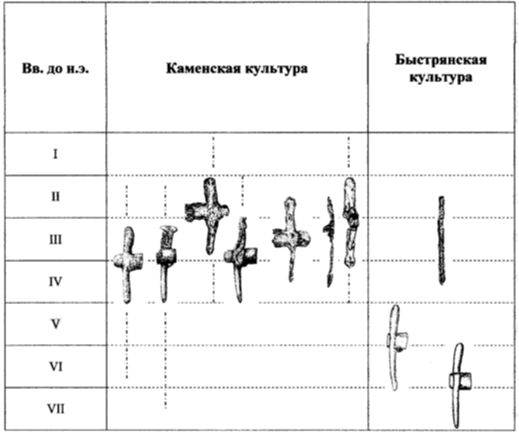

ะ ะธั. 7. ะะปะฐััะธัะธะบะฐัะธะพะฝะฝะฐั ัั ะตะผะฐ ัะตะบะฐะฝะพะฒ

ะ ะธั. 8. ะะปะฐััะธัะธะบะฐัะธะพะฝะฝะฐั ัั ะตะผะฐ ะฒัะพะบะพะฒ ัะตะบะฐะฝะพะฒ

ะขะธะฟั 4 ั ะพัะพัะผะปะตะฝะธะตะผ ะพะบะพะฝัะฐะฝะธั ะบะปะธะฝะบะฐ ะฒ ะฒะธะดะต ัะพะผะฑะพะฒะธะดะฝะพะณะพ ัะฐััะธัะตะฝะธั ะธ ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ (ัะธะฟ 4ะฐ) ะฝะตั ะฟะพะปะฝัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน. ะขะฐะบะพะน ัะปะตะผะตะฝั ะธะทะฒะตััะตะฝ ะฟะพะบะฐ ัะพะปัะบะพ ั ะพะดะฝะพะณะพ ะธะทะดะตะปะธั IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะพัะฝะพัััะตะณะพัั ะบ ะณะพัะพั ะพะฒัะบะพะน ะบัะปััััะต19. ะ ัะตะปะพะผ ัะธะฟ 4ะฐ ะผะพะณ ะฑััะพะฒะฐัั ั IV ะฟะพ I ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะคะธะณััะฝัะน ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ (ะพัะดะตะป III) ะฝะต ะธะทะฒะตััะตะฝ ั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ั ะดััะณะธั ัะตััะธัะพัะธะน. ะขะธะฟ 5 ะฟะพ ะพัะพัะผะปะตะฝะธั ะฑะพะนะบะฐ ะฑะปะธะทะพะบ ัะธะฟั 4, ะฐ ะฝะฐ ััะพะฒะฝะต ะฒะฐัะธะฐะฝัะฐ โ ัะธะฟั 3ะฐ. ะะฝ ะฝะต ะฝะฐั ะพะดะธั ะฟะพะปะฝะพัััั ะธะดะตะฝัะธัะฝัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน, ะฝะพ ะฟะพ ะพััะฐะปัะฝัะผ ะฟัะธะทะฝะฐะบะฐะผ ะผะพะถะตั ะฑััั ะดะฐัะธัะพะฒะฐะฝ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะัะธะพัััะตะฝะฝัะน ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ (ะพัะดะตะป V), ะฟัะธะดะฐััะธะน ะตะผั ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพัะฐะถะฐัััั ััะฝะบัะธั, ัะฐะฝะตะต ะฒัะตะณะพ ัะธะบัะธััะตััั ั ัะบะธััะบะธั ัะตะบะฐะฝะพะฒ VIIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.20 ะขะฐะบะถะต ะพะดะธะฝ ัะบะทะตะผะฟะปัั ะฟัะพะธัั ะพะดะธั ะธะท ะผะฐัะตัะธะฐะปะพะฒ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะณะพัะพั ะพะฒัะบะพะน ะบัะปััััั21.

ะขะธะฟ 6 ะฟะพ ะฑะพะนะบั ั ัะพะผะฑะพะฒะธะดะฝัะผ ัะฐััะธัะตะฝะธะตะผ ะฐะฝะฐะปะพะณะธัะตะฝ ัะธะฟะฐะผ 4 ะธ 5, ะฝะฐ ััะพะฒะฝะต ะฒะฐัะธะฐะฝัะฐ โ ัะธะฟะฐะผ 2ะฐโะฑ, 4ะฐ. ะกัะพะธั ะพัะผะตัะธัั, ััะพ ะฟะพะปะฝะพะน ะฐะฝะฐะปะพะณะธะตะน ะดะฐะฝะฝะพะผั ัะบะทะตะผะฟะปััั ัะฒะปัะตััั ัะตะบะฐะฝ ะธะท ะฟะฐะผััะฝะธะบะฐ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะฒ ะะฐััะฐะปัะต22. ะะพััะตะปััะธั ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะฟะพะทะฒะพะปัะตั ะดะฐัะธัะพะฒะฐัั ัะธะฟ 6ะฐ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะัะพััะฝะพะน ัะฟะพัะพะฑ ะฝะฐัะฐะดะฐ (ัะฐะทััะด II) ะธะทะฒะตััะตะฝ ั ัะบะธััะบะธั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะะพััะพัะฝะพะน ะะฒัะพะฟั ะตัะต ั VIII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธ ะฟัะธะผะตะฝัะตััั ะดะพ IV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.23 ะก VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะพะฝ ัะธะบัะธััะตััั ั ัะฐะบัะบะธั ะธะทะดะตะปะธะน ะธ, ััะดั ะฟะพ ะธะทะพะฑัะฐะทะธัะตะปัะฝัะผ ะธััะพัะฝะธะบะฐะผ, ะฟัะธะผะตะฝัะตััั ะดะพ III ะฒ. ะฝ.ั.24 ะญัะพั ัะฟะพัะพะฑ ะฝะฐัะฐะดะฐ ัะฒะปัะตััั ะฟัะตะพะฑะปะฐะดะฐััะธะผ ั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั VIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.25

ะัะต ะฟัะพััะฝัะต ะธะทะดะตะปะธั ะธะผะตัั ะฟััะผัะต ะพะฑัั ะธ ะฑะพะตะบ (ัะฐะทะดะตะป III). ะญัะพั ะฟัะธะทะฝะฐะบ ะฟัะธััั ะฟะตัะฒัะผ ัะบะธััะบะธะผ ะฟัะพััะฝัะผ ัะตะบะฐะฝะฐะผ VIII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.26 ะก VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะฟะพะดะพะฑะฝะพะต ัะฐัะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต ะพะฑัั ะฐ ะธ ะฑะพะนะบะฐ ะฟะพัะฒะปัะตััั ั ัะฐะบัะบะธั ัะบะทะตะผะฟะปััะพะฒ ะธ ะธะทะดะตะปะธะน ะธะท ะผะฐัะตัะธะฐะปะพะฒ ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั. ะฃ ะฟะตัะฒัั ะพะฝ ะฑัััะตั ะดะพ III ะฒ. ะฝ.ั., ั ะฒัะพััั ะดะพ III ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.27

ะกะบััะณะปะตะฝะฝัะน ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ ะฝะต ะฝะฐั ะพะดะธั ะฟััะผัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน ััะตะดะธ ะธะทะดะตะปะธะน ั ะฟััะผัะผ ัะฐัะฟะพะปะพะถะตะฝะธะตะผ ะพะฑัั ะฐ ะธ ะฑะพะนะบะฐ. ะ ัะพ ะถะต ะฒัะตะผั ัะฐะบะพะต ะพัะพัะผะปะตะฝะธะต ัะพััะฐ ะพะฑัั ะฐ ะดะพััะฐัะพัะฝะพ ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝะตะฝะพ ั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั ั ะฝะฐะบะปะพะฝะฝัะผะธ ะพะฑัั ะพะผ ะธ ะฑะพะนะบะพะผ VIโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.28

ะขะธะฟ 7ะฐ ะฟะพ ัััะตะถะฝะตะฒะธะดะฝะพะผั ะฑะพะนะบั ั ัะฐััะธัะตะฝะธะตะผ ะฐะฝะฐะปะพะณะธัะตะฝ ัะธะฟะฐะผ 4ะฐ, 5ะฐ ะธ 6ะฐ. ะขะฐะบะพะต ะพัะพัะผะปะตะฝะธะต ะดะฐะฝะฝะพะน ะดะตัะฐะปะธ ะฝะต ะฒัััะตัะฐะตััั ั ะฟัะพััะฝัั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะฝะฐ ะดััะณะธั ัะตััะธัะพัะธัั . ะะฐ ะฝะฐััะพััะธะน ะผะพะผะตะฝั ะพะฝะพ ะธะทะฒะตััะฝะพ ัะพะปัะบะพ ั ะพะดะฝะพะณะพ ะฒััะปััะฐัะพะณะพ ัะบะทะตะผะฟะปััะฐ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.29 ะ ัะพ ะถะต ะฒัะตะผั ะฑะพะตะบ ั ัะฐััะธัะตะฝะธะตะผ ั ะพะบะพะฝัะฐะฝะธั ะฒัััะตัะฐะตััั ั ะฟัะพััะฝัั ะฑัะพะฝะทะพะฒัั ะฒะพัะธะฒะฝัั ะธ ะฑะพะตะฒัั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะธะท ะฟะฐะผััะฝะธะบะพะฒ ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั IVโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐ ะฒะฟะพัะปะตะดััะฒะธะธ ะธะทะฒะตััะตะฝ ะฟะพ ะดะตัะตะฒัะฝะฝะพะน ะผะพะดะตะปะธ ัะตะบะฐะฝะฐ II ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. โ I ะฒ. ะฝ.ั. ะฑัะปะฐะบะพะฑะธะฝัะบะพะน ะบัะปััััั30. ะะพ ะบะพััะตะปััะธะธ ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ัะธะฟ 7ะฐ ะดะฐัะธััะตััั IVโI ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะกะฟััะผะปะตะฝะฝัะน ัะพัะตั ะพะฑัั ะฐ ะธะผะตัั ัะฐะผัะต ะฟะตัะฒัะต ะถะตะปะตะทะฝัะต ัะตะบะฐะฝั VIII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธะท ะกะตะฒะตัะฝะพะณะพ ะัะธัะตัะฝะพะผะพััั31.

ะขะธะฟ 8 ะฟะพ ัััะตะถะฝะตะฒะธะดะฝะพะผั ะฑะพะนะบั ั ัะฐััะธัะตะฝะธะตะผ ัะพะพัะฒะตัััะฒัะตั ัะธะฟะฐะผ 4ะฐ, 5ะฐ, 7ะฐ ะธ 8ะฐ. ะััะผัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน ะธะทะดะตะปะธะต ะฝะต ะธะผะตะตั. ะะฑัะฐั ะดะฐัะธัะพะฒะบะฐ ัะธะฟะฐ 8ะฐ ะดะพััะฐัะพัะฝะพ ัะธัะพะบะฐั ะธ ัะบะปะฐะดัะฒะฐะตััั ะฒ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะัะดะตะปัะฝะพ ัะฐััะผะพััะธะผ ัะฒะพะปััะธั ะฒัะพะบะพะฒ. ะะฐะธะฑะพะปะตะต ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝะตะฝะฝัะผะธ ัะฒะปััััั ะฑัะพะฝะทะพะฒัะต ัะบะทะตะผะฟะปััั (ะณััะฟะฟะฐ I). ะกะฐะผัะต ัะฐะฝะฝะธะต ะฒัััะตัะฐัััั ัะพ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะฒ ะฆะตะฝััะฐะปัะฝะพะน ะะฝะฐัะพะปะธะธ. ะ ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ ะพะฝะธ ะธะทะฒะตััะฝั ั ะฟะตัะฒะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธ ะฒัััะตัะฐัััั ะดะพ IV ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.32 ะจะธัะพะบะพ ะฟัะตะดััะฐะฒะปะตะฝั ะฑัะพะฝะทะพะฒัะต ะฒัะพะบะธ ั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะขัะฒั ะธ ะะธะฝััะธะฝัะบะพะน ะบะพัะปะพะฒะธะฝั VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.33

ะะบััะณะปัะน ะฒะตะฝัะธะบ (ัะฐะทะดะตะป I) ะธะทะฒะตััะตะฝ ั ะฒัะพะบะพะฒ ะขัะฒั ะธ ะะธะฝััะธะฝัะบะพะน ะบะพัะปะพะฒะธะฝั VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.34 ะะฐะฝะฝัะต ัะบะทะตะผะฟะปััั ะพะฑะปะฐะดะฐัั ะธ ะฟะพะดััะตัะณะพะปัะฝัะผ ัะตัะตะฝะธะตะผ ะฟัะพัะธะปั (ะพัะดะตะป I). ะัะพะบ ั ััะตัะณะพะปัะฝัะผ ะฐะฑัะธัะพะผ (ัะธะฟ 1) ะฝะฐั ะพะดะธั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะธ ั ะธะทะดะตะปะธั ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ V ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะฝะฐ ะะฝะธัะตะต35. ะะฐ ััะพะฒะฝะต ะฒะฐัะธะฐะฝัะฐ ะฐะฝะฐะปะพะณะธะธ ััะพะผั ะธะทะดะตะปะธั ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะธะทะฒะตััะฝั. ะะพััะตะปััะธั ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะฟะพะทะฒะพะปัะตั ะดะฐัะธัะพะฒะฐัั ัะธะฟ 1ะฐ VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะะฒะฐะปัะฝัะน ะฒะตะฝัะธะบ (ัะฐะทะดะตะป II) ะธะผะตะตั ะฑะพะปััะธะฝััะฒะพ ะฒัะพะบะพะฒ, ะฟะพัะบะพะปัะบั ะพะฝะพ ะพะฑะตัะฟะตัะธะฒะฐะตั ะฑะพะปะตะต ะฟะปะพัะฝะพะต ะบัะตะฟะปะตะฝะธะต ะธ ะฟัะตะดะพัะฒัะฐัะฐะตั ะฒัะฐัะตะฝะธะต ััะพะน ะดะตัะฐะปะธ ะฝะฐ ะดัะตะฒะบะต. ะะพะดะพะฑะฝัะต ะธะทะดะตะปะธั ะฒัััะตัะฐัััั ะฒ ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ ะฒ ะฟะตัะฒะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝะต VIโIV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐ ัะฐะบะถะต ะฒ ะขัะฒะต, ะณะดะต ะพะฝะธ ะฑััััั ะฒ VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.36 ะัะต ะดะฐะฝะฝัะต ัะบะทะตะผะฟะปััั ะพัะฝะพััััั ะบ ะพัะดะตะปั I.

ะขัะฐะฟะตัะธะตะฒะธะดะฝะพ-ะพะฒะฐะปัะฝะฐั ัะพัะผะฐ (ัะธะฟ 2) ะฒัััะตัะฐะตััั ั ะฒัะพะบะพะฒ ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ VโIV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะธ ะขัะฒั VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.37 ะัะฒะตัััะธะต ะฒ ััะตะฝะบะต ะฒัะพะบะฐ ะดะปั ะบัะตะฟะปะตะฝะธั ะตะณะพ ะบ ะดัะตะฒะบั (ัะธะฟ 2ะฐ) ะตััั ั ััะตะดะฝะตะฐะทะธะฐััะบะพะณะพ ัะบะทะตะผะฟะปััะฐ ะฟะตัะฒะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.38 ะัััะตัะฐะตััั ะพะฝะพ ะธ ั ะฒัะตั ะธะทะฒะตััะฝัั ะธะทะดะตะปะธะน ะธะท ะขัะฒั ะธ ะะธะฝััะธะฝัะบะพะน ะบะพัะปะพะฒะธะฝั VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.39 ะะฑัะฐั ะดะฐัะธัะพะฒะบะฐ ัะธะฟะฐ 2ะฐ ะพะฟัะตะดะตะปัะตััั VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะะตะปะตะทะฝัะต ะฒัะพะบะธ (ะณััะฟะฟะฐ II) ะธะทะฒะตััะฝั ะฒ ะะพัะฝะพะผ ะะปัะฐะต, ะณะดะต ะดะฐัะธัััััั VIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะธ ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ. ะะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะน ัะตััะธัะพัะธะธ ะพะฝะธ ะฑััััั ะฒ VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.40 ะะบััะณะปัะน ะฒะตะฝัะธะบ (ัะฐะทะดะตะป I) ะฝะต ะธะทะฒะตััะตะฝ ั ะถะตะปะตะทะฝัั ะพะฑัะฐะทัะพะฒ. ะะฐ ััะพะฒะฝะต ะพัะดะตะปะฐ, ัะธะฟะฐ ะธ ะฒะฐัะธะฐะฝัะฐ ะดะฐะฝะฝัะน ัะบะทะตะผะฟะปัั ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน ะฝะต ะธะผะตะตั. ะัะตะผั ะตะณะพ ะฑััะพะฒะฐะฝะธั ะผะพะถะตั ะพะฟัะตะดะตะปััััั VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

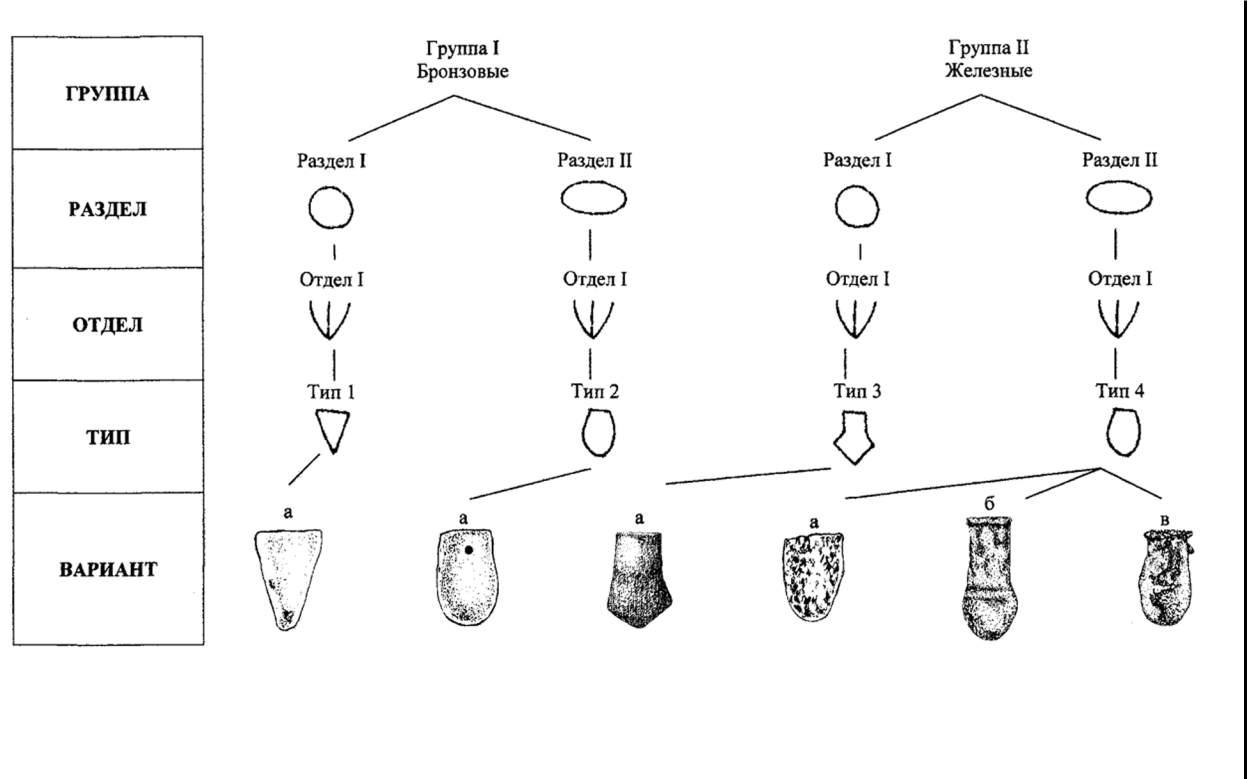

ะ ะธั. 9. ะขะธะฟะพะปะพะณะธัะตัะบะฐั ัั ะตะผะฐ ัะตะบะฐะฝะพะฒ

ะะฒะฐะปัะฝัะน ะฐะฑัะธั ะฟะฐะทะฐ (ัะฐะทะดะตะป II) ะฟัะธััั ัะฟะพะผัะฝัััะผ ะฒััะต ะฒัะพะบะฐะผ ะธะท ะะพัะฝะพะณะพ ะะปัะฐั ะธ ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ. ะญัะธ ะถะต ะธะทะดะตะปะธั, ะบะฐะบ ะธ ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐะตะผัะน ัะบะทะตะผะฟะปัั, ะพะฑะปะฐะดะฐัั ะฟะพะดััะตัะณะพะปัะฝัะผ ัะตัะตะฝะธะตะผ (ะพัะดะตะป I) ะธ ััะฐะฟะตัะธะตะฒะธะดะฝะพ-ะพะฒะฐะปัะฝัะผ ะฐะฑัะธัะพะผ (ัะธะฟ 4). ะะทะดะตะปะธะต ะฑะตะท ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ะดะตัะฐะปะตะน (ัะธะฟ 4ะฐ) ะฟัะพะธัั ะพะดะธั ะธะท ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ. ะญะบะทะตะผะฟะปััั ั ะฒะฐะปะธะบะพะผ ะฝะฐ ะฒะตะฝัะธะบะต (ัะธะฟ 4ะฑ) ะฟะพะปะฝะพะน ะฐะฝะฐะปะพะณะธะตะน ัะฒะปัะตััั ะฒัะพะบ ะธะท ะผะพะณะธะปัะฝะธะบะฐ VIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ะบัะปััััั ะะพัะพัะฐะป-I41. ะะทะดะตะปะธั ั ะพัะฒะตัััะธะตะผ ะธ ะฒะฐะปะธะบะพะผ ะฝะฐ ะฒะตะฝัะธะบะต (ัะธะฟ 4ะฒ) ะฐะฝะฐะปะพะณะธะน ะฟะพะบะฐ ะฝะต ะธะทะฒะตััะฝะพ. ะะพััะตะปััะธั ะฟัะธะทะฝะฐะบะพะฒ ะฟะพะทะฒะพะปัะตั ะดะฐัะธัะพะฒะฐัั ัะธะฟั 4ะฐ, 4ะฑ ะธ 4ะฒ ัะฐะบะถะต ะฒ ัะฐะผะบะฐั VโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะัะพะฒะตะดะตะฝะฝัะน ะฐะฝะฐะปะธะท ะฟะพะทะฒะพะปัะตั ะฟัะพัะปะตะดะธัั ัะฒะพะปััะธั ัะตะบะฐะฝะพะฒ, ะฟัะธะผะตะฝัะฒัะธั ัั ะฒ ัะฐะฝะฝะตะผ ะถะตะปะตะทะฝะพะผ ะฒะตะบะต ะธ ะธั ะฑััะพะฒะฐะฝะธะต ะฝะฐ ัะตััะธัะพัะธะธ ะปะตัะพััะตะฟะฝะพะณะพ ะะปัะฐั.

ะขะธะฟะพะปะพะณะธัะตัะบะธ ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ัะฐะฝะฝะธะผะธ ัะฒะปััััั ัะตะบะฐะฝั ัะธะฟะฐ 1, ะฒะพัั ะพะดััะธะต ะบ ัะบะทะตะผะฟะปััะฐะผ VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะะท ะฝะธั ะฑะพะปะตะต ัะฐะฝะฝะธะผ ัะฒะปัะตััั ัะธะฟ 1ะฐ, ะฝะต ะธะผะตััะธะน ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะทะดะตะปะธั ัะธะฟะฐ 1ะฑ ะดะฐัะธัััััั ะฑะพะปะตะต ะฟะพะทะดะฝะธะผ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ, ะฝะฐ ััะพ ัะบะฐะทัะฒะฐะตั ะพัะฝะธัะพะผะพััะฝะพะต ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะผะตะถะดั ะฑะพะนะบะพะผ ะธ ะฒััะปะบะพะน, ะพะฑัะฐะทัััะตะต ะฟะตัะปั. ะัะต ะพัะฝะพะฒะฝัะต ะฟัะธะทะฝะฐะบะธ ะดะฐะฝะฝัั ะธะทะดะตะปะธะน ัะฒัะทะฐะฝั, ะฟะพ ะฒัะตะน ะฒะตัะพััะฝะพััะธ, ั ัะฐะณะฐััะบะพะน ะฒะพะตะฝะฝะพะน ััะฐะดะธัะธะตะน. ะงะตะบะฐะฝั ัะฐะบะพะณะพ ะพะฑะปะธะบะฐ ะฟัะธะผะตะฝัะปะธัั ะฟะปะตะผะตะฝะฐะผะธ ะฑัััััะฝัะบะพะน ะบัะปััััั ะฒ VIโV ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะะฐะธะฑะพะปะตะต ัะฐะฝะฝะธะผะธ ะถะตะปะตะทะฝัะผะธ ะพะฑัะฐะทัะฐะผะธ ัะฒะปััััั ัะตะบะฐะฝั ัะธะฟะฐ 3ะฐ, ัะธะฟะพะปะพะณะธัะตัะบะธ ะฒะพัั ะพะดััะธะต ะบ ะฐะปะดั-ะฑะตะปััะบะธะผ ะธะทะดะตะปะธัะผ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั VII ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะกะปะตะดัััะธะผ ะทะฐ ะฝะธะผ ะฟะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฑััะพะฒะฐะฝะธั ัะฒะปัะตััั ัะธะฟ 2, ัะบะปะฐะดัะฒะฐััะธะนัั ัะถะต ะฟะพะด ัะฐะบัะบะธะผ ะฒะปะธัะฝะธะตะผ, ะบะพัะพัะพะต ะฒััะฐะถะฐะตััั ะฒ ัะพัะผะธัะพะฒะฐะฝะธะธ ะพะบััะณะปะพะณะพ ัะพััะฐ ั ะพะฑัั ะฐ. ะ ัะพ ะถะต ะฒัะตะผั ะฝะฐ ะผะตััะฝัั ะพะฑัะฐะฑะพัะบั ัะบะฐะทัะฒะฐะตั ะพัะธะณะธะฝะฐะปัะฝะพะต ะฐะฝััะพะฟะพะผะพััะฝะพะต ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต (ัะธะฟ 2ะฐ). ะก VI ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ั ะถะตะปะตะทะฝัั ัะตะบะฐะฝะพะฒ ะฟะพัะฒะปััััั ะบะพะปะฟะฐัะบะธ, ะฟัะตะดะพั ัะฐะฝัััะธะต ะฒะตัั ะฝัั ัะฐััั ะดัะตะฒะบะฐ. ะงะตะบะฐะฝั ะฒัะพัะพะณะพ ะธ ััะตััะตะณะพ ัะธะฟะพะฒ ะฟัะธะผะตะฝััััั ะฝะพัะธัะตะปัะผะธ ะบะฐะผะตะฝัะบะพะน ะบัะปััััั ั VI ะฟะพ II ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะะฟัะตะดะตะปะตะฝะฝัะผ ััะฑะตะถะพะผ ะฒ ัะฐะทะฒะธัะธะธ ััะพะณะพ ะฒะธะดะฐ ะพััะถะธั ััะฐะฝะพะฒะธััั IV ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะ ััะพ ะฒัะตะผั ะถะตะปะตะทะฝัะต ะพะฑัะฐะทัั ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ะฒััะตัะฝััั ะฑัะพะฝะทะพะฒัะต. ะะฐะธะฑะพะปะตะต ะฐะบัะธะฒะฝะพ ะธะดัั ัะพะฒะตััะตะฝััะฒะพะฒะฐะฝะธะต ะฑะพะนะบะฐ ะธ ะธะทะผะตะฝะตะฝะธะต ัะพััะฐ ะพะฑัั ะฐ. ะขะฐะบ, ัะฐะทะฒะธัะธะต ัะธะฟะพะฒ 2 ะธ 3 ัะพัะผะธัะพะฒะฐะฝะธะต ัะพะผะฑะพะฒะธะดะฝะพะณะพ ัะฐััะธัะตะฝะธั ะฝะฐ ะพะบะพะฝัะฐะฝะธะธ ะฑะพะนะบะฐ, ะฐ ั ัะธะฟะฐ 3 ัะฐะบะถะต ัะธะณััะฝะพะณะพ ัะพััะฐ โ ะฟัะธะฒะพะดะธั ะบ ะฟะพัะฒะปะตะฝะธั ัะธะฟะพะฒ 4 ะธ 5. ะฃ ะฒัะตั ัะบะฐะทะฐะฝะฝัั ะพะฑัะฐะทัะพะฒ ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธัั, ะบะฐะบ ะธ ะฒ ะฟัะตะดัะตััะฒัััะธะน ะฟะตัะธะพะด, ะบะพะปะฟะฐัะบะธ. ะัะธะณะธะฝะฐะปัะฝัะผ ัะฒะปัะตััั ะธะทะดะตะปะธะต ั ะฟัะธะพัััะตะฝะฝัะผ ัะพััะพะผ ะธ ะฑะพะนะบะพะผ ั ัะฐััะธัะตะฝะธะตะผ (ัะธะฟ 6ะฐ), ะบะพัะพัะพะต ะผะพะณะปะพ ััะพัะผะธัะพะฒะฐัััั ะฟะพะด ะฒะปะธัะฝะธะตะผ ัะฐะบัะบะพะน ััะฐะดะธัะธะธ, ะณะดะต ะพะฑัั ั ะดะพััะฐัะพัะฝะพ ัะฐะฝะพ, ะทะฐ ััะตั ัะฐะทะปะธัะฝัั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ, ััะฐะปะฐ ะดะพะฟะพะปะฝะธัะตะปัะฝะพ ะฟัะธะดะฐะฒะฐัััั ะฟะพัะฐะถะฐััะฐั ััะฝะบัะธั. ะงัะพ ะบะฐัะฐะตััั ะดะตัะฐะปะธ, ััะธะปะธะฒะฐััะตะน ะฟะพัะฐะถะฐััะธะต ัะฒะพะนััะฒะฐ ัะดะฐัะฝะพะน ัะฐััะธ, ัะพ ััะพะธั ะพัะผะตัะธัั, ััะพ ะพะฝะฐ ะฟะพััะธ ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ะฒะพะทะฝะธะบะฐะตั ั ะธะทะดะตะปะธะน ะะฐะฟะฐะดะฝะพะน ะกะธะฑะธัะธ ะธ ะะปัะฐั. ะะตัะพััะฝะพ, ะธะผะตะฝะฝะพ ััะธ ัะตััะธัะพัะธะธ ััะฐะฝะพะฒัััั ะผะตััะพะผ ะตะต ะฟะพัะฒะปะตะฝะธั. ะขะธะฟั 5ะฐ ะธ 6ะฐ ะฟัะธะผะตะฝัะปะธัั ะฝะพัะธัะตะปัะผะธ ะบะฐะผะตะฝัะบะพะน ะบัะปััััั ะฒ IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐ ัะธะฟ 4ะฐ ะฒะฟะปะพัั ะดะพ I ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะัะพะธัั ะพะดัั ัะฐะบะถะต ะธ ะบะฐัะตััะฒะตะฝะฝัะต ะธะทะผะตะฝะตะฝะธั ะฒ ัะฟะพัะพะฑะต ะฝะฐัะฐะดะฐ โ ะฟะพัะฒะปััััั ะฟัะพััะฝัะต ะธะทะดะตะปะธั ัะธะฟะพะฒ 7 ะธ 8. ะะฐะฝะฝัะต ะธะทะดะตะปะธั ัะพัะผะธัััััั, ะฟะพ ะฒัะตะน ะฒะตัะพััะฝะพััะธ, ะฟะพะด ะฒะปะธัะฝะธะตะผ ัะฐะบัะบะพะน ะธ ะฟะฐะทัััะบัะบะพะน ััะฐะดะธัะธะน. ะงะตะบะฐะฝั ัะธะฟะฐ 7ะฐ, ะฟัะธะผะตะฝัะปะธัั ะฝะพัะธัะตะปัะผะธ ะบะฐะผะตะฝัะบะพะน ะบัะปััััั ะฒ IVโI ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐ ัะธะฟะฐ 8ะฐ โ ะธะทะฒะตััะฝั ะฟะพ ะผะฐัะตัะธะฐะปะฐะผ ะฑัััััะฝัะบะพะน ะบัะปััััั IVโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

ะก V ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะฒะผะตััะต ั ัะตะบะฐะฝะฐะผะธ ะฝะฐัะธะฝะฐัั ัะฟะพััะตะฑะปััััั ะธ ะฒัะพะบะธ. ะก ัะตะบะฐะฝะฐะผะธ ัะธะฟะฐ 1ะฐ ะธ 1ะฑ ะธัะฟะพะปัะทััััั ะฑัะพะฝะทะพะฒัะต ะธะทะดะตะปะธั ัะธะฟะพะฒ 1ะฐ ะธ 2ะฐ. ะก ะถะตะปะตะทะฝัะผะธ ะธะทะดะตะปะธัะผะธ ะฟัะธะผะตะฝัะปะธัั ะฒัะพะบะธ ะธะท ััะพะณะพ ะถะต ะผะฐัะตัะธะฐะปะฐ. ะะพ ะฑะพะปััะตะน ัะฐััะธ ะพะฝะธ ะบะพะฟะธัะพะฒะฐะปะธ ะฑัะพะฝะทะพะฒัะต ะพะฑัะฐะทัั ัะธะฟะฐ 2 โ ััะพ ะฒัะพะบะธ ัะธะฟะฐ 4. ะะฝะธ ัะฟะพััะตะฑะปัะปะธัั ั ัะตะบะฐะฝะฐะผะธ ัะธะฟะฐ 2ะฐ, 5ะฐ ะธ 8ะฐ. ะัะธะณะธะฝะฐะปัะฝะพะต ะธะทะดะตะปะธะต ัะธะฟะฐ 3ะฐ ะฑัะปะพ ะพะฑะฝะฐััะถะตะฝะพ ั ัะตะบะฐะฝะพะผ ัะธะฟะฐ 2ะฑ. ะญะบะทะตะผะฟะปััั ัะธะฟะพะฒ 3ะฐ ะธ 4ะฑโะฒ ะฟัะพะธัั ะพะดัั ะธะท ะฟะฐะผััะฝะธะบะฐ ะบะฐะผะตะฝัะบะพะน ะบัะปััััั IVโIII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั., ะฐ ัะธะฟะฐ 1ะฐ, 2ะฐ ะธ 4ะฐ โ ะฑัััััะฝัะบะพะน VโII ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.

1 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะััะถะธะต ะดัะตะฒะฝะตะณะพ ะะพััะพะบะฐ (IV ัััััะตะปะตัะธะต โ IV ะฒ. ะดะพ ะฝ.ั.). ะกะะฑ., 2003. ะก. 46โ47.

2 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 48โ49. ะขะฐะฑะป. XXVIII.&70, 82โ83, 106โ107, 112.

3 ะงะปะตะฝะพะฒะฐ ะ.ะ. ะัะพะธัั ะพะถะดะตะฝะธะต ะธ ัะฐะฝะฝัั ะธััะพัะธั ะฟะปะตะผะตะฝ ัะฐะณะฐััะบะพะน ะบัะปััััั. ะ., 1967. ะขะฐะฑะป. 8; ะััะทะฝะพะฒ ะ.ะ, ะะปัะฐะน ะธ ะฟัะธะฐะปัะฐะนัะบะฐั ััะตะฟั // ะัั ะตะพะปะพะณะธั ะกะกะกะ . ะข. 11. ะ., 1992. ะขะฐะฑะป. 72.-62, 78.-35; ะะฐะฝะดะตะปัััะฐะผ ะ.ะ. ะ ะฐะฝะฝะธะต ะบะพัะตะฒะฝะธะบะธ ัะบะธััะบะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฝะฐ ัะตััะธัะพัะธะธ ะขัะฒั. ะขะฐะผ ะถะต. ะขะฐะฑะป. 63.-1; ะกัะตะฟะฐะฝะพะฒะฐ ะ.ะค. ะะพะณะธะปัะฝะธะบ ัะบะธััะบะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะะฐััะฐั ัะฐ // ะัั ะตะพะปะพะณะธัะตัะบะธะต ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะฝะฐ ะะปัะฐะต. ะะฐัะฝะฐัะป, 1987. ะก. 183. ะ ะธั. 5.-1; ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-88โ96; ะขะฐะธัะพะฒ ะ.ะ. ะะพัะตะฒะฝะธะบะธ ะฃัะฐะปะพ-ะะฐะทะฐั ััะฐะฝัะบะธั ััะตะฟะตะน ะฒ VIIโVI ะฒะฒ. ะดะพ ะฝ.ั. ะงะตะปัะฑะธะฝัะบ, 2007. ะ ะธั. 2.-19.

4 ะงะปะตะฝะพะฒะฐ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 8; ะขะฐะธัะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 2.-19.

5 ะกัะตะฟะฐะฝะพะฒะฐ ะ.ะค. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 5.-1.

6 ะงะปะตะฝะพะฒะฐ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 7; ะขะฐะธัะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 2.-19.

7 ะขะฐะผ ะถะต. ะขะฐะฑะป. 7.

8 ะกัะตะฟะฐะฝะพะฒะฐ ะ.ะค. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 5.-1.

9 ะงะปะตะฝะพะฒะฐ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 7.-11โ12; ะขะฐะธัะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 41.-15.

10 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-107.

11 ะกััะฐะทะฐะบะพะฒ ะ.ะก. ะะพัะฝัะน ะะปัะฐะน ะธ ะตะณะพ ัะตะฒะตัะฝัะต ะฟัะตะดะณะพััั ะฒ ัะฟะพั ั ัะฐะฝะฝะตะณะพ ะถะตะปะตะทะฐ. ะัะพะฑะปะตะผั ั ัะพะฝะพะปะพะณะธะธ ะธ ะบัะปััััะฝะพะณะพ ัะฐะทะณัะฐะฝะธัะตะฝะธั. ะะพัะฝะพ-ะะปัะฐะนัะบ, 1988. ะก. 52โ54. ะ ะธั. 20.-1; ะะพะปะพััะผะฐะบ ะ.ะ. ยซะกัะตัะตะณััะธะต ะทะพะปะพัะพ ะณัะธััยป (ะฐะบะฐะปะฐั ะธะฝัะบะธะต ะบััะณะฐะฝั). ะะพะฒะพัะธะฑะธััะบ, 1994. ะ ะธั. 25; ะงัะณัะฝะพะฒ ะ.ะ. ะัะถะฐะฝ. ะััะพัะฝะธะบ ะฒ ะดะพะปะธะฝะต ัะฐัะตะน. ะัั ะตะพะปะพะณะธัะตัะบะธะต ะพัะบัััะธั ะฒ ะขัะฒะต. ะกะะฑ., 2004. ะก. 10โ37; ะะพัะตะตะฒ ะ.ะ. ะะพะตะฒะพะต ะพััะถะธะต ะฟะฐะทัััะบัะตะฒ // ะัะตะฒะฝะพััะธ ะะปัะฐั. โ 4. ะะพัะฝะพ-ะะปัะฐะนัะบ, 1999. ะก. 75; ะะพัะฑัะฝะพะฒ ะ.ะ., ะขะธัะบะธะฝ ะ.ะ. ะะพะผะฟะปะตะบั ะฒะพะพััะถะตะฝะธั ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะพัะฝะพะณะพ ะะปัะฐั ั ัะฝะฝัะบะพะน ัะฟะพั ะธ // ะัั ะตะพะปะพะณะธั, ััะฝะพะณัะฐัะธั ะธ ะฐะฝััะพะฟะพะปะพะณะธั ะะฒัะฐะทะธะธ. 2006. โ 4. ะ ะธั. 7.-1.

12 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-80, 84, 104; ะะธัะฒะธะฝัะบะธะน ะ.ะ. ะฅัะฐะผ ะะบัะฐ ะฒ ะะฐะบััะธะธ (ะฎะถะฝัะน ะขะฐะดะถะธะบะธััะฐะฝ). ะข. 2. ะ., 2001. ะก. 422, 424.

13 ะะตะฝะธะฝะณ ะ.ะค. ะะพะปััะธะต ะบััะณะฐะฝั ะปะตัะพััะตะฟะฝะพะณะพ ะัะธัะพะฑะพะปัั // ะะพัะตะฒะฝะธะบะธ ััะฐะปะพ-ะบะฐะทะฐั ััะฐะฝัะบะธั ััะตะฟะตะน. ะะบะฐัะตัะธะฝะฑััะณ, 1993. ะก. 72.

14 ะะตะปัะบะพะฒะฐ ะ.ะ. ะะพะพััะถะตะฝะธะต ัะบะธัะพะฒ. ะ., 1964. ะขะฐะฑะป. 21.-4โ6; ะะพะปะพััะผะฐะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 25; ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-101; ะะธัะฒะธะฝัะบะธะน ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 83.-3, 8; ะะตะฝะธะฝะณ ะ.ะค. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 13.-1; ะงัะณัะฝะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 10โ37.

15 ะะตะปัะบะพะฒะฐ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 21.-4โ6; ะะตะฝะธะฝะณ ะ.ะค. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 13.-1; ะงัะณัะฝะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 10โ37.

16 ะกััะฐะทะฐะบะพะฒ ะ.ะก. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 20.-1; ะะพัะตะตะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 4.-1; ะะธัะฒะธะฝัะบะธะน ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 83.-8.

17 ะะตะปัะบะพะฒะฐ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 21.-4โ6; ะกััะฐะทะฐะบะพะฒ ะ.ะก. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 20.-1; ะะพัะตะตะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 4.-1; ะะธัะฒะธะฝัะบะธะน ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 83.-8; ะงัะณัะฝะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 10โ37.

18 ะงัะณัะฝะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั.; ะงัะณัะฝะพะฒ ะ.ะ. ะัะถะฐะฝ-2: ะ ะตะบะพะฝััััะบัะธั ััะฐะฟะพะฒ ััะฝะบัะธะพะฝะธัะพะฒะฐะฝะธั ะฟะพะณัะตะฑะฐะปัะฝะพ-ะฟะพะผะธะฝะฐะปัะฝะพะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ. ะ ะฝะตะบะพัะพััะต ะฒะพะฟัะพัั ะตะณะพ ั ัะพะฝะพะปะพะณะธะธ // ะ ะพััะธะนัะบะธะน ะฐัั ะตะพะปะพะณะธัะตัะบะธะน ะตะถะตะณะพะดะฝะธะบ. ะกะะฑ., 2011. โ 1. ะก. 331.

19 ะะตะฝะธะฝะณ ะ.ะค. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 13.-1.

20 ะะตะปัะบะพะฒะฐ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 66. ะขะฐะฑะป. 21.-4, 6.

21 ะะตะฝะธะฝะณ ะ.ะค. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 13.-1.

22 ะขะฐะผ ะถะต. ะ ะธั. 13.-1.

23 ะะตะปัะบะพะฒะฐ ะ.ะ., ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 66. ะขะฐะฑะป. 21.-7; ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-102, 107.

24 ะะธัะฒะธะฝัะบะธะน ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 83.-4, 7.

25 ะกััะฐะทะฐะบะพะฒ ะ.ะก. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 20.-1; ะะพัะตะตะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 4.-1.

26 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ัะฐะฑะป. XXVIII.-107.

27 ะะพัะตะตะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 4.-2; ะะธัะฒะธะฝัะบะธะน ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 83.-3, 4, 7.

28 ะกััะฐะทะฐะบะพะฒ ะ.ะก. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 20.-1; ะะพัะตะตะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 4.-1.

29 ะะตะฝะธะฝะณ ะ.ะค. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 13.-1.

30 ะัะฑะฐัะฒะตะฒ ะ.ะ. ะััะณะฐะฝั ะฎัััะดะฐ. ะะพะฒะพัะธะฑะธััะบ, 1991. ะขะฐะฑะป. XI.-6; ะัะฑะฐัะฒะตะฒ ะ.ะ. ะััะณะฐะฝั ะกะฐะนะปัะณะตะผะฐ. ะะพะฒะพัะธะฑะธััะบ, 1992. ะขะฐะฑะป. LIV.-10; ะะพัะฑัะฝะพะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะ ะธั. 1.

31 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-107.

32 ะะณะพ ะถะต. 2003 ะขะฐะฑะป. XXVIII.-114; ะฏะฑะปะพะฝัะบะธะน ะ.ะข., 2007, ั. 140, ัะธั. 5.-2

33 ะะฐะฝะดะตะปัััะฐะผ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 179, 186. ะขะฐะฑะป. 74.-7โ9, 25; ะงะปะตะฝะพะฒะฐ ะ.ะ. 1992. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 84.-35.

34 ะะฐะฝะดะตะปัััะฐะผ ะ.ะ., ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 179, 185, ัะฐะฑะป. 74.-6; ะงะปะตะฝะพะฒะฐ ะ.ะ., 1992. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 84.-35

35 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-109

36 ะะฐะฝะดะตะปัััะฐะผ ะ.ะ., ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 74.-7, 9; ะฏะฑะปะพะฝัะบะธะน ะ.ะข. ะััะถะธะต ัะฐะฝะฝะธั ัะฐะบะพะฒ ะัะธะฐัะฐะปัั // ะะพะพััะถะตะฝะธะต ัะฐัะผะฐัะพะฒ: ัะตะณะธะพะฝะฐะปัะฝะฐั ัะธะฟะพะปะพะณะธั ะธ ั ัะพะฝะพะปะพะณะธั. ะงะตะปัะฑะธะฝัะบ. ะก. 140. ะ ะธั. 5.-2.

37 ะะฐะฝะดะตะปัััะฐะผ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 74.-7, 9; ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. XXVIII.-72

38 ะฏะฑะปะพะฝัะบะธะน ะ.ะข. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 140. ะ ะธั. 5.-2

39 ะะฐะฝะดะตะปัััะฐะผ ะ.ะ., ะฃะบะฐะท ัะพั. ะขะฐะฑะป. 74.-7โ9, 25; ะงะปะตะฝะพะฒะฐ ะ.ะ., 1992. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะขะฐะฑะป. 84.-35

40 ะะฐะดะฝะตะฟัะพะฒัะบะธะน ะฎ.ะ. ะ ะฐะฝะฝะธะต ะบะพัะตะฒะฝะธะบะธ ะะตัะผะตะฝั-ะขัะฑะต, ะคะตัะณะฐะฝั ะธ ะะปะฐั // ะัั ะตะพะปะพะณะธั ะกะกะกะ . ะข. 11. ะ., 1992. ะขะฐะฑะป. 32.&11; ะัะฑะฐัะตะฒ ะ.ะ. ะจัะปัะณะฐ ะ.ะ. ะะฐะทัััะบัะบะฐั ะบัะปััััะฐ (ะบััะณะฐะฝั ะงัะธ ะธ ะฃัััะปะฐ). ะะฐัะฝะฐัะป, 2007. ะ ะธั. 67.-1.

41 ะขะฐะผ ะถะต.

ะะพะผะผะตะฝัะฐัะธะธ