–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤ 1812 –≥–Њ–і—Г, –°–ї–∞–≤–љ–Є—В—Б–Ї–Є–є –Э.–†. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 16вАУ18 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2012

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2012

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2012

–Ю–•–†–Р–Э–Р –њ—Г—В–µ–є –љ–∞ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ 1812 –≥. –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Я.–•. –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ—Г, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ 25 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Х–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Њ—В –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ф–≤–Є–љ—Л –і–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ –Њ—Б–∞–і—Л –†–Є–≥–Є. –С–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є –Њ–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є –і–ї—П —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –°–µ–±–µ–ґ, –Я—Б–Ї–Њ–≤ –Є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П —А–µ–Ї–Є –Ф–≤–Є–љ—Л, –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М (—А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —А–µ–Ї–Є, –љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є–≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –µ–Љ—Г —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞–Ј–∞–і –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є –±–µ—А–µ–≥)1. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ (–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є 12-—В—Л—Б—П—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ь–∞–Ї–і–Њ–љ–∞–ї—М–і–∞ –Є 28-—В—Л—Б—П—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –£–і–Є–љ–Њ –Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –°–µ–љ-–°–Є—А–∞) –Ї —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –Љ–µ—А—Л –њ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Ш –≤ —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —А–µ—И–∞—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–ї–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Я.–Р. –°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤.

–Э–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –°.–Ъ. –Т—П–Ј–Љ–Є—В–Є–љ–Њ–≤–∞ (–≤ 1812 –≥. –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–µ), –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –С–∞—И—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї&–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Я.–Р. –°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Э–Њ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Є—О–ї—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –Ј–∞–љ—П–ї–Є –Ь–Є—В–∞–≤—Г –Є –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –†–Є–≥–µ, –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –њ–Њ–і –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Э.–Ш. –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–Љ–Є –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л¬ї2. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А I —Г—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ (–і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ) –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ—Л –Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, ¬Ђ–љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є¬ї3.

–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ 5 –Є—О–љ—П 1812 –≥. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–∞ –±–∞–Ј–Є—Б–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е4:

1. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –Є–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В—Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 5 –і–љ–µ–є –Њ—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є, –њ–Њ–ї–µ–є –Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ.

2. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –µ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А, –∞ –≥–і–µ –Њ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Л –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–∞–≤–Њ —Б–∞–Љ–Є –Њ–±—К—П–≤–ї—П—В—М –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є.

–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є:

1. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ —Б–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ.

2. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ.

3. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї –љ–µ–є –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П.

4. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–µ—З–∞—П–љ–љ–Њ –љ–∞–њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–µ.

5. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ.

6. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е –µ–µ –Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –љ–µ–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–±–Њ—А–Є—Й–∞.

–Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ—П—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Б–∞–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А—Л, –∞ –≥–і–µ –Њ–љ—Л—Е –љ–µ—В, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Л –Њ–±—К—П–≤–ї—П—О—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є.

–Т –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В —Г—З—А–µ–ґ–і–∞–µ—В –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г, –Є –Є–Ј –≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —А–Њ—В—Л –Є –Њ—В—А—П–і—Л, –њ–Њ–і —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Е —Б—В–∞—А—И–Є–љ; –Њ–љ–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—В—Б—П –Ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–∞–і—Л, –Є –Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –њ—А–Є –њ–Њ–ґ–∞—А–∞—Е –Є —А–∞–±–Њ—В–∞—Е —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ.

–У–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—А–∞—В—М —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Є –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј –Њ–љ–Њ–є.

–Т –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Г –Њ–љ–Њ–є –њ—А–Є—Б–≤–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –£—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Р—А–Љ–Є–Є –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г.

–Ъ–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–Њ –љ–µ –і–Њ—И–ї–Њ вАУ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ –ґ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М.

–°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Ч–∞—П—З—М–µ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ 16 –Љ–∞—П 1703 –≥. –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVIII –≤. –Є –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –≤ 1740 –≥. –Я–Њ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —Д–Њ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є. –Ю–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–Њ–≤ (–љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–Њ–≤ –Я–µ—В—А–∞ I, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л, –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–є, –Ч–Њ—В–Њ–≤, –Р–љ–љ—Л –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ—Л, –Я–µ—В—А–∞ II), —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—Г—А—В–Є–љ–∞–Љ–Є; –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А—П–і–∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Д–Њ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є: –Ї–∞–≤–∞–ї—М–µ—А–∞, –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–µ–ї–Є–љ–Њ–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –Ъ—А–Њ–љ–≤–µ—А–Ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —А–∞–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ –µ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П, –Є –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–Є XIX –≤., –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ь–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –Р. –Я–Њ—А—В–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј–∞ (1801вАУ1802, –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Р. –С—А–Є—Б–Ї–Њ—А–љ–∞, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є) –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Т 1801вАУ1802 –≥–≥. –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –≤–і–Њ–ї—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –∞–ї–ї–µ–Є, –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Ї –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–Њ—А—Г, –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–і–љ–Њ—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј–∞. –Я—А–µ–ґ–і–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П ¬Ђ–Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А, –Ј–∞–±—А–∞–љ–љ—Л–є –і–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є, –≥–і–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є, –±–Њ–Љ–±—Л –Є —П–і—А–∞¬ї, –Ј–∞—В–µ–Љ (–≤ 1781 –≥.) вАУ ¬Ђ–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—Г—И–µ—З–љ–∞—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—П¬ї, –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, ¬Ђ–Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–Ї —Б —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј–∞–Љ–Є¬ї. –Я–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Њ–є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –∞–ї–ї–µ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞—А—П–і—Г —Б –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ –Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —А–Њ–ї—М —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї—Г–ї–Є—Б, —Г–≤–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤–Ј–Њ—А –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П –≤ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –∞–ї–ї–µ–Є, –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В—Г—О –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Ь–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, —Б –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–∞ –Њ–±—Й–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –∞–ї–ї–µ–Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–Є–і –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є —Д–∞—Б–∞–і –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Њ—В –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞–Ї—А—Л—В.

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ: –Ъ–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ, –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–є –і–Њ–Љ, —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј, –Њ–±–µ—А-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–∞—П –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В–∞, —И—В–∞–±-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–љ–∞ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г.

–Т ¬Ђ–Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є¬ї –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Я–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ј–љ–∞—З–Є—В—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–є, —Б 16 –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –±–∞—В–∞—А–µ—П–Љ–Є –њ—А–Є —Г—Б—В—М—П—Е –Э–µ–≤—Л¬ї5.

–Я—А–∞–≤–і–∞, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Є —Д–Њ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Т –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–µ –Р–љ–љ—Л –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ—Л —Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –њ–Њ—А–Њ—Е –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Т –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В–∞—Е –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–Њ—В—Л, —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Є–њ–∞—Б—Л (—З–µ—А–µ–њ–Є—Ж–∞ –Є —Б—В–µ–Ї–ї–Њ), –Ї—Г—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —В—А—Г–±–Ї–Є –Є –њ–Њ—А–Њ—Е, —П–Ї–Њ—А—П –ї–∞—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є —В. –і. –Ч–Њ—В–Њ–≤ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –і–ї—П —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–ї–Є –Є –≤–Є–љ–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –Т–љ—Г—В—А–Є –Ї–∞–≤–∞–ї—М–µ—А–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–Њ—Д–µ–Є. –Ь–µ–љ—И–Є–Ї–Њ–≤ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Є –Ї—Г–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ь–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –∞ –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–є –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ вАУ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞.

–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—Г—А—В–Є–љ–∞: —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В –≤–Њ—А–Њ—В —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –∞—А—Е–Є–≤—Л –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є—Б—В–≤–∞, –Р—Г–і–Є—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є –Ъ–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П; –Њ–і–Є–љ –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і —Б–Ї–ї–∞–і –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є; —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ—В –≤–Њ—А–Њ—В –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л –Ї–ї–∞–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–µ–є –Ь–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л.

–Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г—А—В–Є–љ–∞: –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XIX –≤. –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–µ –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л –њ–Њ–і –∞—А—Е–Є–≤—Л –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ–і –ґ–Є–ї—М–µ –ґ–µ–љ–∞—В—Л—Е –њ–Є—Б–∞—А–µ–є –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞; —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –Ь–Њ–љ–µ—В–љ—Л–є –і–≤–Њ—А.

–Т –Ъ—А–Њ–љ–≤–µ—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—В–Є–љ–µ —Б 1797 –≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –ґ–Є–ї—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–є –Є –Ї—Г—А–∞–љ—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –∞—А—Е–Є–≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –Ю—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є—Б—В–≤–∞ –Є —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј—Л –У–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Т 1808 –≥. —З–∞—Б—В—М –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В–Њ–≤ –Ї—Г—А—В–Є–љ—Л –±—Л–ї–∞ –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–∞ –і–ї—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П ¬Ђ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—А–Њ—В¬ї.

–Ъ–∞–Ј–µ–Љ–∞—В—Л –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—В–Є–љ—Л –Є –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–ґ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—В–Є–љ—Л –≤ 1800 –≥. –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ—Л –њ–Њ–і –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –≤ 1811 –≥. –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ 1000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –µ–≥–Њ –≤–љ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Г –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ –Р. –С—А–Є—Б–Ї–Њ—А–љ–Њ–Љ, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ.

–Т –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—В–Є–љ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 1809 –≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–Є–љ—Л –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–Њ—В—Л (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —А–Њ—В–љ—Л–µ —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј, –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—П, —Д–µ–ї—М–і—Д–µ–±–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П, —И–≤–∞–ї—М–љ–∞—П –Є —Б–∞–њ–Њ–ґ–љ–∞—П –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ, –Ї—Г—Е–љ—П –Є –Ї–ї–∞–і–Њ–≤–∞—П –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–Є–∞–љ—В–∞), –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П —В–∞–Љ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤ –Я—А–Њ–≤–Є–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ –≤ –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–љ–≥–∞ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞ –Ч–Њ—В–Њ–≤–∞.

–Ъ—А–Њ–љ–≤–µ—А–Ї –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —Б 1810 –≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Я–∞—А—В–Є–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –≤–µ—А—Д–Є. –Т—Б–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—А–Њ—Е вАУ –≤ –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—О, –∞ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ј–∞ –≥–љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О —Б—В–µ–љ, –Ї—А—Л—И –Є –њ–Њ–ї–Њ–≤¬ї ¬Ђ–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ—Л –≤ —Б–ї–Њ–Љ¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, 5 –Є—О–љ—П 1808 –≥. –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ –≤ –Ъ—А–Њ–љ–≤–µ—А–Ї–µ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –і–µ—В–µ–є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Д–Є –Є –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј –Ї—Г–њ–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –С–∞—Б—В–Є–Њ–љ—Л –Ъ—А–Њ–љ–≤–µ—А–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–Є —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –≤—Б–µ–Љ –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–і —Б–µ–љ–Њ–Ї–Њ—Б6.

–≠—В–Њ—В –Њ–±–Ј–Њ—А –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і ¬Ђ–≤–њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Ї—Г¬ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Б–µ&—В–∞–Ї–Є –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є.

–Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –µ—Й–µ –≤ 1798 –≥. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –≤ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–µ –Р–љ–љ—Л –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ—Л (–љ—Л–љ–µ вАУ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ –У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Є–љ–∞), –Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –і–µ—В–µ–є –≤ —Н—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П —П–љ–≤–∞—А–µ–Љ 1807 –≥. –Ш–Ј –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—З–Є—Б–ї—П–ї–Є –Ї–∞–Ї –і–µ—В–µ–є —А—П–і–Њ–≤—Л—Е, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і, —В–∞–Ї –Є —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —З–∞—Б—В—П—Е (–і–µ—В–µ–є –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –Њ—В 2 –і–Њ 9 –ї–µ—В). –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –і–µ—В–Є —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Х—Й–µ –≤ 1807 –≥. –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–µ—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ, –®–ї–Є—Б—Б–µ–ї—М–±—Г—А–≥–µ, –†–µ–≤–µ–ї–µ, –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ, –Т—Л–±–Њ—А–≥–µ. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б–∞–љ–Ї—В-–њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ –°.–Ъ. –Т—П–Ј–Љ–Є—В–Є–љ–Њ–≤–∞ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Г –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Я.–Р. –°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤—Г7. –£—З–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П вАУ —Г–љ—В–µ—А-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Я–Њ–ї–µ—В–∞–µ–≤, –У–ї–∞–і–Ї–Є–є, –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Є –Ы–µ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є вАУ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—Л —З–Є–љ–∞–Љ–Є 14-–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞8. –Т 1812 –≥. –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б–Є—А–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ9.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ–Њ–є. –Ш –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л, –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–± –∞—А–µ—Б—В–∞–љ—В–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ—И–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –°.–Ъ. –Т—П–Ј–Љ–Є—В–Є–љ–Њ–≤–∞ –Я.–Р. –°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤—Г: ¬Ђ–°–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ј–і–µ—И–љ–µ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Ъ–Њ–Ј–ї—П–љ–Є–љ–Њ–≤–∞ –Є –њ–Њ–і–њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–∞ –У–µ—Б–ї–Є–љ–≥–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ—О—В –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ї –≤–∞—И–µ–Љ—Г –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Њ—В –Ј–і–µ—И–љ–µ–≥–Њ –≤–Є—Ж–µ–≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–Є—В–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–Є–љ—П—В—М –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є—Е –≤ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—А–Њ–Ј–љ—М –Є –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—В—М –њ–Њ–і –Ї–∞—А–∞—Г–ї–Њ–Љ –Ї –і–µ–ї–∞–Љ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ–љ—Л–µ —В—А–µ–±—Г–µ–Љ—Л –±—Г–і—Г—В¬ї10.

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥. –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ—А—Л –њ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–µ–є. –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –Є —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ 1811 –≥. –≤ —Г—Б—В—М–µ —А–µ–Ї–Є –Э–µ–≤—Л –і–ї—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є (–≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М 16 –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є вАУ –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞—Е –У–Њ–ї–Њ–і–∞–µ, –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –У—Г—В—Г–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Є –≤ –°—В–∞—А–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ), –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ, –Є —Г–ґ–µ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1812 –≥. –≤ ¬Ђ–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В—П—Е¬ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ –Ї—Г–њ–Є—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –њ—А–Є –Э–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ—П—Е (–і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –≤–∞–ї–≥–∞–љ–≥–Є —Б –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є, –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ–Љ–∞, –њ–Њ–ї–Є—Б–∞–і—Л, –±–∞—А—М–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞), –Љ–Њ–≥—Г—В —П–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –і–ї—П —В–Њ—А–≥—Г11. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ—Г –±–∞—В–∞—А–µ–є. –Т 1813 –≥. –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ—Л –Є –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –ї–Є—И—М –≤ –≥–Њ–і—Л –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Р –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≤ 1812 –≥. —И–ї–∞ ¬Ђ–њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–∞—П¬ї –ґ–Є–Ј–љ—М вАУ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –љ–µ—Б –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г (—Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є).

–Ш–Ј —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –љ–∞ —В–Њ—В –≥–Њ–і –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: —А–µ–Љ–Њ–љ—В —Н—Б–Ї–∞—А–њ–Њ–≤—Л—Е —Б—В–µ–љ –Ч–Њ—В–Њ–≤–∞ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞, –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—В–Є–љ—Л –Є –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞ (¬Ђ–£ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞ –Ч–Њ—В–Њ–≤–∞ —Д–∞—Б—Л –Є —Д–ї–∞–љ–Ї–Є —Б –Њ—А–Є–ї—М–Њ–љ–∞–Љ–Є –≤–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—Г—А—В–Є–љ–∞ —Г –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞ –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Г –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–љ–Ї–∞ –µ—Б–Ї–∞—А–њ–Њ–≤—Л–µ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –≤—Л–њ—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –Є –≤—Л–Ї—А–Њ—И–Є–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Ї–Є—А–њ–Є—З —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–љ–∞—П –њ–ї–Є—В–∞ –њ–Њ –і–ї–Є–љ–µ –љ–∞ 215 —Б–∞–ґ–µ–љ¬ї), –Ј–∞–і–µ–ї–∞—В—М –≤ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–µ –Р–љ–љ—Л –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ—Л —И–µ—Б—В—М –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–є, –Ј–∞—Б—Л–њ–Ї–∞ —А–≤–∞ –Ї–∞–≤–∞–ї—М–µ—А–∞ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–µ (¬Ђ—А–Њ–≤, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї—М–µ—А–∞ –≤ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–µ –Р–љ–љ—Л –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А—Н—Б–Ї–∞—А–њ –Є–Ј —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В—Л –≤–µ—Б–Љ–∞ –≤—Л–Ї—А–Њ—И–Є–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–Є –љ–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б–Є—О –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї—Г –≤–Њ–Ј–љ–∞–і–Њ–±–Є—В—Б—П –љ–µ–Љ–∞–ї–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ —В–Њ –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–Љ–µ—В–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ —В–Њ—В —А–Њ–≤ –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—В—М –Љ—Г—Б–Њ—А–Њ–Љ¬ї), –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—В—Е–Є—Е —Б—В—А–Њ–њ–Є–ї —Д–ї–∞–≥—И—В–Њ—З–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–Є, —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–і–µ–≥–∞—А–і–Є–Є —Г –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В (¬Ђ–Ъ–∞—А–і–µ–≥–∞—А–і–Є—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И—Г—О —Г –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –љ–µ–є –≤–µ—В—Е–Њ—Б—В—П–Љ –Є –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ —В—А–µ–±—Г—О—Й—Г—О –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–љ–Њ–є —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Ї–Њ—А–і–µ–≥–∞—А–і–Є—О –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ¬ї), –њ–Њ—З–Є–љ–Ї–∞ –±–µ—А–Љ—Л —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Э–µ–≤—Л, –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –ї—М–і–Њ–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –љ–∞–≤–Њ–і–љ–µ–љ–Є—П12. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–Є –≤ –Ј–і–∞–љ–Є—П—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є: –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤ –≤ –Ъ–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Є –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Л.

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –±–µ—А–Љ—Г ¬Ђ–Ъ—А–Њ–љ–≤–µ—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–Њ–≤¬ї –Є —Н—Б–Ї–∞—А–њ–Њ–≤—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–µ–ї–Є–љ–∞, –љ–Њ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ—Л –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –Є–Ј –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –±—Л–ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л13.

–•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л, –≤ 1809 –≥., –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ: 8 –љ–Њ—П–±—А—П 1809 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е —И—В–∞—В–Њ–≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ–Є–Љ–Є ¬Ђ–њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–Њ–≤¬ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ—Л–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ —А–Њ—В–∞ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є (–њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —А–Њ—В—Л —Б—В–∞–ї –Љ–∞–є–Њ—А –Я—Г–Ј—Л–љ–Ї–Є–љ)14.

–†–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –≤ 10 –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В–∞—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—В–Є–љ—Л, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е 7 —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –ґ–Є–ї—Л–Љ–Є, —Б—В–µ–љ—Л –Ї–∞–Ј–µ–Љ–∞—В–Њ–≤ –Њ—И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–µ–љ—Л –Є –≤—Л–±–µ–ї–µ–љ—Л, –њ–Њ–ї—Л –і–Њ—Б—З–∞—В—Л–µ –љ–µ–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л–µ, –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ, –Ї—А–∞—И–µ–љ—Л–µ –±–µ–ї–Њ–є –Љ–∞—Б–ї—П–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є. –Я–µ—З–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е 11 –Є 3 –Њ—З–∞–≥–∞. –Ф–ї—П —Б–њ–∞–љ—М—П –ї—О–і–µ–є –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б—В–ї–∞–љ—Л –љ–∞—А—Л, –і–ї–Є–љ–Њ—О –≤ 63 –њ–Њ–≥–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–∞–ґ–µ–љ–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і–≤–µ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Л –Я—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л, –Њ–і–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П, –і—А—Г–≥–∞—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П, –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ 1809 –≥. –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ—В–ї–Є—Ж—Л15.

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —А–Њ—В—Л –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ш–≤–∞–љ –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ (–≤ 1809 –≥. –µ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 47 –ї–µ—В) вАУ –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —Б —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ—Л–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ –љ–∞—З–∞–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ 1774 –≥. —Б–≤–Њ–µ–Ї–Њ—И—В–љ—Л–Љ –Ї–∞–њ—В–µ–љ–∞—А–Љ—Г—Б–Њ–Љ –≤ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г, —Б 1775 –≥. вАУ —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В, —Б 1782 –≥. вАУ —И—В—Л–Ї-—О–љ–Ї–µ—А; —Б 1786 –≥. вАУ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї, —Б 1791 –≥. вАУ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї, —Б 1794 –≥. вАУ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ; —Б 1797 –≥. вАУ –Љ–∞–є–Њ—А –≤ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –≠–ї–ї–Є—Б–∞; —Б –Є—О–љ—П 1798 –≥. вАУ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, —Б —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1799 –≥. вАУ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –≤ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –°–Є–≤–µ—А—Б–∞, 19 –Љ–∞—А—В–∞ 1802 –≥. –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –Є–Ј 6-–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ—Б–∞–і–µ –Ю—З–∞–Ї–Њ–≤–∞ (1788 –≥.), –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і –Т–Є–ї—М–љ–Њ–є (1794 –≥.), –≤ 1798 –≥. вАУ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є –≤–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є –њ—А–Є –Њ—Б–∞–і–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –°–њ–Є—Ж–Є–Ї—Б—В–Њ–љ–µ, –њ—А–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–µ –Ь–∞–љ—В—Г–Є (1799 –≥.), –Э–Њ–≤–Є, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ —Б –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ—О —З—А–µ–Ј –Я—М–µ–Љ–Њ–љ—В—Б–Ї–Є–µ –Є –Ґ–Є—А–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А—Л16.

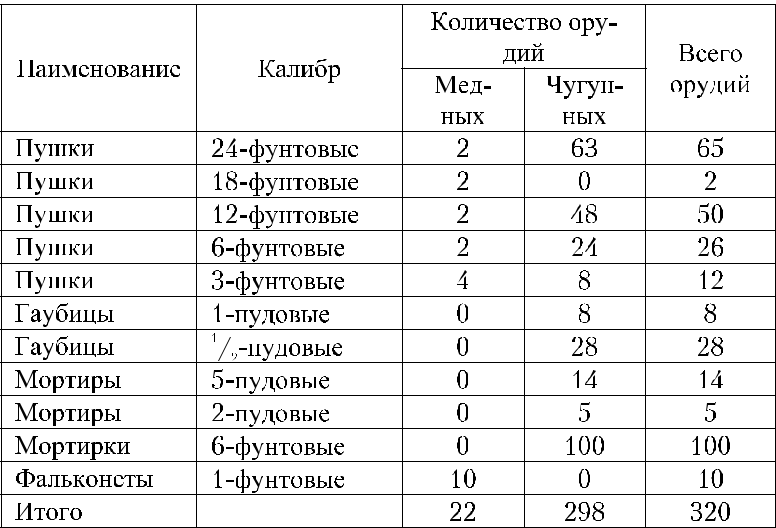

–Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —И—В–∞—В—Г 1804 –≥.

–Т 1806 –≥. –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М 122 –Њ—А—Г–і–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 65 –њ—Г—И–µ–Ї 24-—Д—Г–љ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞. –Э–Њ –Ј–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–Њ—Б—М –і–Њ 158 –Њ—А—Г–і–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 24-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—И–µ–Ї вАУ 95, 18-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е вАУ 16, 12-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е вАУ 41, 6-—Д—Г–љ—В–Њ–≤—Л—Е вАУ 2, 5-–њ—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ—А—В–Є—А вАУ 4. –Ґ–Њ—З–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ 1812 –≥. –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Ъ–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ вАУ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ–± —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М.

–°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –Є —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1812 –≥. —З–∞—Б—В—М —Б–Њ–ї–і–∞—В –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞ вАУ 38 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –∞—А–Љ–Є—О (–≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Я–µ—В—А–∞ I, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –∞—А–Љ–Є—О –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ –Є–Ј –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –∞ –љ–∞ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–ї–Є —А–µ–Ї—А—Г—В). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л ¬Ђ–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ–Є¬ї –Ї –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –Є –Є—Е –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –≤ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ—Л –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В—А–∞–ґ–Є17.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ —В–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–ї—О—В—Л, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–±–µ–і–∞–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –≤–Њ–є–љ–µ 1812 –≥. –Т 1812 –≥. —В–∞–Ї–Є—Е —Б–∞–ї—О—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ 18: 14 –Є—О–ї—П вАУ ¬Ђ–Я–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Љ–Є—А–∞ —Б –Ю—В—В–Њ–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ—О –Я–Њ—А—В–Њ—О¬ї (223 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞). 30 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ вАУ ¬Ђ–Я–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є¬ї (101 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї). 11 –Њ–Ї—В—П–±—А—П вАУ ¬Ђ–Я–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є –≥—А. –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ–Њ–Љ¬ї (51 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї). 15 –Њ–Ї—В—П–±—А—П вАУ ¬Ђ–Я–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—В —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤¬ї (101 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї). 16 –Њ–Ї—В—П–±—А—П вАУ ¬Ђ–Я–Њ –њ–Њ–±–µ–і–µ –љ–∞–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є¬ї (51 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –≤ –≤–Є–і—Г –Ґ–∞—А—Г—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. вАУ –Э. –°.). 24 –љ–Њ—П–±—А—П вАУ ¬Ђ–Я–Њ –њ–Њ–±–µ–і–µ –љ–∞–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є –≥—А. –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ–Њ–Љ¬ї (51 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї). 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П вАУ ¬Ђ–Я–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї (101 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї).

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –±—Л–ї –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ, –≥–і–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞, –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ —В—Г–і–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є —И—В–∞–љ–і–∞—А—В—Л, –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –±–Њ—П—Е —Б –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ.

1 –Ф–Њ—А–Љ–∞–љ –Ь.–Р. –Ю–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –њ—Г—В–µ–є –љ–∞ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –°–Я–±., 1912. –°. 7вАУ8.

2 –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ вАУ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ (–Є–Ј –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –Є –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–є) // –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є XVIIIвАУXIX –≤–≤. –Ь., 2003. –°. 157.

3 –†–У–Ш–Р. –§. 1280. –Ю–њ. 2. –Ф. 132. –Ы. 200.

4 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 170; –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ш–Ј–і. 1-–µ. –°–Я–±., 1830. вДЦ 25 130. –Ґ. 32. –°. 347.

5 –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 1. –°–Я–±., 2008. –°. 101.

6 –†—Г–і–µ–љ–Ї–Њ –Ѓ.–Ъ. –£–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ // –С–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А. 2001. вДЦ 14. –°. 40.

7 –†–У–Ш–Р. –§. 1280. –Ю–њ. 2. –Ф. 91. –Ы. 29, 70, 191; –Ф. 92. –Ы. 6, 8, 18, 30, 48, 61, 188, 228.

8 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 92.

9 –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤ вАУ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞. –°. 172.

10 –†–У–Ш–Р. –§. 1280. –Ю–њ. 2. –Ф. 91. –Ы. 314.

11 –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є. 1812. вДЦ 75. 17 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –њ—А–Є–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ (–Ї–∞–Ј–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П). –°. 1099; вДЦ 76. 20 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П. –°. 1111.

12 –†–У–Ш–Р. –§. 1280. –Ю–њ. 2. –Ф. 131. –Ы. 187вАУ192.

13 –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 1. –°. 101вАУ102.

14 –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Р.–Р. –†–Њ—В–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ъ—А–∞—В–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—З–µ—А–Ї. 1809вАУ1909. –°–Я–±., 1909. –°. 8.

15 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 11.

16 –Р—А—Е–Є–≤ –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°. –§. 2. –Ю–њ. –®–У–§. –Ф. 5577. –Ы. 5 –Њ–±.вАУ6.

17 –†–У–Ш–Р. –§. 1280. –Ю–њ. 2. –Ф. 91. –Ы. 248.

18 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 96. –Ы. 3.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є