╨κ.╨Τ. ╨λ╨░╨╗╨░╨╜╤Γ╨╛╨▓ (╨ε╨╛╤Β╨║╨▓╨░) ╨ζ╨Χ╨α╨Ω╨Τ╨Χ╨κ╨λ╨ζ╨τ╨β ╨γ╨α╨ζ╨Ψ╨Ρ╨δ ╨η╨ι╨μ╨Ψ╨Χ╨β╨ζ╨α╨γ╨Ρ ╨Υ╨Χ╨μ╨ι╨γ╨Ρ

╨μ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Δ╨╗╤Ν╤Γ╤Δ╤Α╤Μ ╨ε╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨░╤Π ╨Ρ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤Π ╤Α╨░╨║╨╡╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨╜╨░╤Δ╨║ ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨╕

╨π╨░╤Β╤Γ╤Ν V╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│

┬σ╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ, 2016

┬σ╨γ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Γ╨╕╨▓ ╨░╨▓╤Γ╨╛╤Α╨╛╨▓, 2016

┬σ ╨κ╨θ╨▒╨Υ╨μ╨θ╨λ╨Φ, 2016

╨α╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╤Π ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╨░ ╨╕╨╖ ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╨░ ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╤Ο╤Γ╤Β╤Π ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╨╗╤Δ╤Θ╤Ι╨╕╤Ζ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╤Η╨╛╨▓ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Π ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Μ XIX ╨▓., ╨╛╨╜╨╕ ╤Ζ╤Α╨░╨╜╤Π╤Γ╤Β╤Π ╨▓ ╨Υ╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨φ╤Α╨╝╨╕╤Γ╨░╨╢╨╡, ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╡ ┬τ╨ο╨░╤Α╤Β╨║╨╛╨╡ ╨κ╨╡╨╗╨╛┬╗, ╨α╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╝ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╡ ╨▓ ╨ε╨╛╤Β╨║╨▓╨╡, ╨Φ╨░╨│╨╡╤Β╤Γ╨░╨╜╤Β╨║╨╛╨╝ ╨╛╨▒╤Λ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╡ ╨▓ ╨ε╨░╤Ζ╨░╤Θ╨║╨░╨╗╨╡. ╨λ╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╨╕╤Π╤Ζ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨╜╨╡╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╤Θ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╤Η╨╛╨▓ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╨░. ╨Τ ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╗╨╛╨╝ ╨│╨╛╨┤╤Δ ╨░╨▓╤Γ╨╛╤Α╤Δ ╤Δ╨┤╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╜╨░╨╣╤Γ╨╕ ╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨╛╨▒╤Α╨╡╤Β╤Γ╨╕ ╨▓ ╤Β╨▓╨╛╤Ο ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Η╨╕╤Ο ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╤Ξ╤Γ╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░.

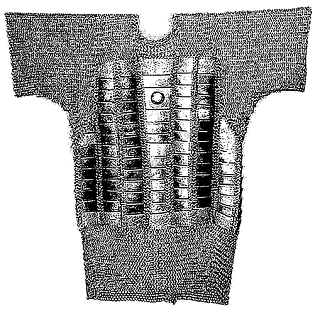

╨η╨▒╤Α╨░╤Γ╨╕╨╝╤Β╤Π ╨║ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╝╨╡╤Γ╤Δ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π. ╨θ╨╡╤Α╨╡╨┤ ╨╜╨░╨╝╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╤Β ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝╨╕ (╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Θ╨╜╨╕╨║ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╤Δ╤Γ╤Α╨░╤Θ╨╡╨╜), ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤Γ╨╡ ╤Β ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨╝ ╨┐╤Α╨╕╤Β╤Δ╤Γ╤Β╤Γ╨▓╤Δ╤Ο╤Γ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨╕ ╨▓╨╕╨╗╨║╨░ (╤Α╨╕╤Β. 1). ╨η╨▒╤Κ╨░╤Π ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ έΑΥ 45,5 ╤Β╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ έΑΥ 32,2 ╤Β╨╝; ╨╛╨▒╤Κ╨░╤Π ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╛╨╢╨░ έΑΥ 20,6 ╤Β╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╛╨╢╨░ έΑΥ 11,2 ╤Β╨╝; ╨╛╨▒╤Κ╨░╤Π ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨▓╨╕╨╗╨║╨╕ έΑΥ 14 ╤Β╨╝. ╨γ╨╛╨▓╨░╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤Ο╨┤╨╛╨╛╤Β╤Γ╤Α╤Μ╨╣ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤Γ ╤Ζ╨░╤Α╨░╨║╤Γ╨╡╤Α╨╜╤Δ╤Ο ╨┤╨╗╤Π ╤Γ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╤Γ╤Α╨╡╤Γ╨╕ XIX ╨▓. ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤Δ╤Ο ╤Ε╨╛╤Α╨╝╤Δ ╤Β ╨┤╨▓╤Δ╨╝╤Π ╨╜╨╡-

╨ι╨╕╤Β. 1. ╨γ╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ (╨╛╨▒╤Κ╨╕╨╣ ╨▓╨╕╨┤)

╨ι╨╕╤Β. 2. ╨ν╤Α╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤Γ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤Β ╨▒╤Δ╨║╨╡╤Γ╨╜╤Μ╨╝ ╨┤╨░╨╝╨░╤Β╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨░╤Ζ

╨ι╨╕╤Β. 3. ╨η╤Β╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░

╨│╨╗╤Δ╨▒╨╛╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨░╨╝╨╕, ╨╛╨║╨░╨╜╤Γ╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Δ╨╖╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╨║╨░╨╝╨╕. ╨Τ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨┐╤Α╨╛╤Γ╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜, ╨╕ ╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨░╤Ζ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╜ ╤Δ╨╖╨╛╤Α ╨▒╤Δ╨║╨╡╤Γ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨░╨╝╨░╤Β╨║╨░ (╤Α╨╕╤Β. 2). ╨η╤Β╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╛╨╝╨╛╤Α╤Ε╨╜╤Μ╨╝ ╨╕ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╝ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨╝, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╣ ╨▓╨┐╨╕╤Β╨░╨╜ ╨▓ ╨░╤Α╨║╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤Δ╤Ο ╤Α╨░╨╝╨║╤Δ, ╨▓╨╡╤Α╤Ι╨╕╨╜╨░ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Ζ╨╛╨┤╨╕╤Γ ╨▓ ╤Β╤Γ╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨▒╤Δ╤Γ╨╛╨╜, ╤Δ╨┐╨╕╤Α╨░╤Ο╤Κ╨╕╨╣╤Β╤Π ╨▓ ╤Α╨╡╨▒╤Α╨╛ ╨╢╨╡╤Β╤Γ╨║╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╤Δ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╛╨▓. ╨η╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨░╤Α╨║╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤Μ╤Ζ ╤Α╨░╨╝╨╛╨║ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╨╕╤Γ ╨╕╨╖ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┤╨▓╤Δ╤Ζ ╨╗╤Ν╨▓╨╛╨▓ ╨▓ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╕ ╨┐╤Α╨░╨▓╨╛╨╝ ╤Δ╨│╨╗╨░╤Ζ ╨▓╨╡╤Α╤Ζ╨╜╨╡╨╣ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕ ╤Α╨░╨╝╨║╨╕ ╨╕ ╨┤╨▓╤Δ╤Ζ ╨┐╤Γ╨╕╤Η ╨▓ ╨┐╤Α╨░╨▓╨╛╨╝ ╨╕ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╤Δ╨│╨╗╨░╤Ζ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╡╨╣ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕ ╤Α╨░╨╝╨║╨╕. ╨Τ ╤Β╤Γ╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▒╤Δ╤Γ╨╛╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╝ ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╡ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╤Μ ╨┐╤Γ╨╕╤Η╤Μ. ╨ν╨╛╨╜ ╨▓╨╛╨║╤Α╤Δ╨│ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ ╨╛╨┐╤Δ╤Κ╨╡╨╜, ╨║╨░╨╜╤Ε╨░╤Α╨╡╨╜ ╤Γ╨╛╤Θ╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨▓╤Μ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Θ╨╡╨╜ (╤Α╨╕╤Β. 3). ╨ι╤Δ╨║╨╛╤Π╤Γ╤Ν ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨┐╨╛╨║╤Α╤Μ╤Γ╨░ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨▒╤Α╨╛╨╝ ╤Β ╨┐╨╛╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╛╨╣ ╨╕ ╤Θ╨╡╤Α╨╜╤Ν╤Ο. ╨μ╤Β╤Γ╤Ν╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨▒╤Α╨░. ╨η╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ ╤Α╤Δ╨║╨╛╤Π╤Γ╨╕ ╨╕ ╤Δ╤Β╤Γ╤Ν╤Π ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╨╕╤Γ ╨╕╨╖ ╤Β╤Γ╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╢╨╕╨▓╨╛╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨▓. ╨ρ╨╗╤Π╨┐╨║╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨╛╨║ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Μ ╨╕╨╖ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨▒╤Α╨░ ╤Β ╨╕╨╜╨║╤Α╤Δ╤Β╤Γ╨░╤Η╨╕╨╡╨╣ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╤Η╨▓╨╡╤Γ╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╨┤╤Α╨░╨│╨╛╤Η╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨║╨░╨╝╨╜╤Π╨╝╨╕. ╨ι╤Δ╨║╨╛╤Π╤Γ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╛╨╢╨░ ╨╕ ╨▓╨╕╨╗╨║╨╕ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨║╤Α╤Μ╤Γ╤Μ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨▒╤Α╨╛╨╝ ╤Β ╤Θ╨╡╤Α╨╜╤Ν╤Ο ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╛╨╣, ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨╡╨╜╤Μ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╝ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨╝.

╨ζ╨╛╨╢╨╜╤Μ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨┐╨╛╨║╤Α╤Μ╤Γ╤Μ ╨▒╨░╤Α╤Ζ╨░╤Γ╨╛╨╝, ╨║╨░╤Α╨╝╨░╨╜ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╛╨╢╨░ ╨╕ ╨▓╨╕╨╗╨║╨╕ ╤Β ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨╛╨▒╤Ι╨╕╤Γ ╨║╨╛╨╢╨╡╨╣. ╨κ╨╖╨░╨┤╨╕ ╨╜╨░ ╤Δ╤Β╤Γ╤Ν╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╤Β╤Γ╨╛╨╕╤Γ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ┬τ╨λ╨ε╨Φ┬╗ (╨λ╨▒╨╕╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨ε╨╛╨╜╨╡╤Γ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Φ╨▓╨╛╤Α╨░), ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╡ ╨╕╤Β╨┐╨╛╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╤Β 1804 ╨┐╨╛ 1832 ╨│╨│., ╨╕ ╨╕╨╜╨╕╤Η╨╕╨░╨╗╤Μ ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╕╤Α╨╡╤Α╨░ ┬τ╨Ρ╨λ┬╗. ╨ζ╨░ ╨╛╨▒╨╛╨╣╨╝╨╕╤Η╨╡ ╤Β╨╖╨░╨┤╨╕ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤Β╤Ν ╨╜╨░ ╨│╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╜╤Β╨║╨╛╨╝ ╤Π╨╖╤Μ╨║╨╡: ┬τ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β ╤Δ╤Β╤Γ╨░ ╨Υ╨╡╨▓╤Δ┬╗ (╤Α╨╕╤Β. 4), ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Δ╤Ο ╨░╨▓╤Γ╨╛╤Α ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╡╤Γ ╤Β╨╛╨║╤Α╨░╤Κ╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╤Γ ┬τ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β ╤Δ╤Β╤Γ╨░╨▒╨░╤Ι╨╕ ╨Υ╨╡╨▓╤Δ╤Α╨║┬╗, ╤Γ. ╨╡. ┬τ╤Β╤Γ╨░╤Α╤Ι╨╕╨╣ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║ ╨╕╨╖ ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╨░┬╗. ╨η╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╤Β╨╛╤Β╨╗╨╛╨▓╨╕╨╣ ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╨░ ╤Γ╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨░╨╝╨║╨░╤Α╤Μ (╤Α╨╡╨╝╨╡╤Β╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕). ╨Ρ╨╝╨║╨░╤Α╤Μ ╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨╜╨░ ╤Η╨╡╤Ζ╨╕ ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤Β╨▓╨╛╨╕ ╨╖╨╜╨░╤Θ╨║╨╕ ╨╕ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨░, ╤Δ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╤Π╨▓╤Ι╨╕╨╡╤Β╤Π ╨▓ ╤Γ╨╛╤Α╨╢╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Η╨╡╤Α╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╤Π╤Ζ. ╨η╨╜╨╕ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╤Π╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨▓╤Μ╨▒╤Α╨░╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╤Β╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤Β╤Α╨╡╨┤╤Μ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕, ╨╜╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╨▓╤Ι╨╕╨╝╨╕╤Β╤Π ╤Δ╤Β╤Γ╨░-╨▒╨░╤Ι╨░╨╝╨╕.

╨ε╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░ ╨╕╨╖ ╨┤╨╕╨╜╨░╤Β╤Γ╨╕╨╕ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╡╨╣╤Ι╨╕╨╝╨╕ ╤Γ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕. ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓ ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╡╨╡ ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨░╤Γ╨╡╨╗╨╡╨╝. ╨Τ ╤Ζ╨╛╨┤╨╡ ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨╜╨░ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨╡ ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤Γ╤Β╤Π ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╨╕ ╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤Β╤Γ╤Α╨░╤Γ╨╕╨▓╨╜╤Μ╨╝ ╤Η╨╡╨╜╤Γ╤Α╨╛╨╝, ╤Ε╨░╨║╤Γ╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕ έΑΥ ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╕╤Η╨╡╨╣ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨▓ ╨Ω╨░╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Ν╨╡ ╨╕ ╨╜╨░ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨╡. ╨κ ╤Ξ╤Γ╨╕╨╝ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Α╨░╨╖╨▓╨╕╤Γ╨╕╨╡ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨▓ ╤Α╨╡╨│╨╕╨╛╨╜╨╡. ╨Ω╨░╨║╨░╨╖╤Θ╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Π ╨▓╤Μ╤Β╤Γ╤Δ╨┐╨░╤Ο╤Γ ╨╛╤Ε╨╕╤Η╨╡╤Α╤Μ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨α╨╝╨┐╨╡╤Α╨░╤Γ╨╛╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕, ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╤Γ╨╡╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨╜╨░╤Γ╨╕, ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨┐╤Δ╤Γ╨╡╤Ι╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕. ╨α╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╤Π ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╨░ ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╤Π╤Γ╤Β╤Π ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╤Μ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨╖╨░ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╤Α╨░╤Π. ╨Τ ╨┐╨╕╤Β╤Ν╨╝╨╡ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤Π╨╖╤Π ╨γ╨╛╨╜╤Β╤Γ╨░╨╜╤Γ╨╕╨╜╨░ ╨θ╨░╨▓╨╗╨╛╨▓╨╕╤Θ╨░ ╨║ ╨Ρ.╨θ. ╨Χ╤Α╨╝╨╛╨╗╨╛╨▓╤Δ ╨╛╤Γ 27 ╨╕╤Ο╨╜╤Π 1817 ╨│. ╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╡╨╝: ┬τ╨α╨╝╨╡╨▓ ╤Θ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨╕╤Γ╤Ν... ╨░╨╖╨╕╨░╤Γ╤Β╨║╤Δ╤Ο ╤Β╨░╨▒╨╗╤Ο ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╤Ζ╤Δ╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║╨░ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░, ╤Π ╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╜╤Μ╨╝ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╝ ╨╛╨▒╤Π╨╖╤Μ╨▓╨░╤Ο╤Β╤Ν ╨╛╨▒╤Α╨░╤Γ╨╕╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨║ ╨Τ╨░╨╝ ╨╖╨░ ╨╛╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨╖╨░ ╨┐╨░╨╝╤Π╤Γ╤Ν ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╕╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┤╤Α╤Δ╨╢╨▒╤Μ ╤Β ╨╕╤Β╤Γ╨╕╨╜╨╜╨╛╤Ο ╨╝╨╛╨╡╤Ο ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤Α╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν╤Ο. ╨θ╤Α╨╛╤Ι╤Δ ╨Τ╨░╤Β... ╨┐╨╛╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤Α╨╕╤Γ╤Ν ╨╛╤Γ ╨╝╨╡╨╜╤Π ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨Χ╤Α╨╝╨╛╨╗╨╛╨▓╨░... ╨╖╨░ ╤Β╨░╨▒╨╗╤Ο ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░┬╗1.

╨ι╨╕╤Β. 4. ╨μ╤Β╤Γ╤Ν╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜

╨ι╨╕╤Β. 5. ╨γ╨╕╨╜╨╢╨░╨╗, ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨╕ ╨▓╨╕╨╗╨║╨░ ╨▓ ╤Α╨░╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡

╨η╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╤Δ╨╡╨╝╤Μ╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╡╤Γ ╨┤╨╗╤Π ╨╜╨░╤Β ╨╕╨╜╤Γ╨╡╤Α╨╡╤Β ╨╜╨╡ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Γ╨╡╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╛╨╜ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╡╨╣╤Ι╨╕╨╝ ╤Γ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╕╨╝ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨╛╨╝ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ XIX ╨▓., ╨░ ╤Γ╨╡╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┐╤Α╨╕ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨░╨╣╤Ι╨╡╨╝ ╤Α╨░╤Β╤Β╨╝╨╛╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛╨╜ ╨╛╨║╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╨╝ ╨┤╨▓╤Δ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Μ╨╝ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨╝ (╤Α╨╕╤Β. 5). ╨ζ╨╡ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Β╨░╨╝ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨╕ ╨▓╨╕╨╗╨║╨░. ╨γ╨╗╨╕╨╜╨║╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╛╨╢╨░ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Γ ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤Δ╤Ζ ╤Β╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╤Π╤Ο╤Κ╨╕╤Ζ╤Β╤Π ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓, ╨┐╨╗╨╛╤Β╨║╨╕╤Ζ ╤Β ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ. ╨Τ╨╕╨╗╨║╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╤Α╨░╨╖╨▒╨╕╤Α╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Μ. ╨θ╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Μ ╤Α╤Δ╨║╨╛╤Π╤Γ╨╡╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╤Β╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╤Μ ╤Β ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨▒╨╛╨╗╤Γ╨░╨╝╨╕. ╨Τ╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╤Π╤Π ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨╡╨╜╨░ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨╝, ╨▓╤Μ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓ ╤Γ╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╤Β╤Γ╨╕╨╗╨╡, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╕ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ ╨╜╨░ ╨▓╨╜╨╡╤Ι╨╜╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░. ╨Τ ╨░╤Α╨║╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╨╝╨║╨╡ ╨╝╤Μ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝ ╤Β╤Γ╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╤Γ╨╕╤Η╤Μ, ╨╛╨╗╨╡╨╜╤Π ╨╕ ╨╗╤Ν╨▓╨░, ╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╤Ζ╨░╤Α╨░╨║╤Γ╨╡╤Α╨╜╤Μ╨╡ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╡ ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╤Μ. ╨Σ╤Δ╤Γ╨╛╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨║╨╛╨╜╤Θ╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Α╨░╨╝╨║╨╕ ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨╡╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╤Γ╨╕╤Η╤Μ. ╨η╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨░╨╡╤Γ ╨╜╨╡ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╨╜╨╛ ╨╕ ╤Ζ╨▓╨╛╤Β╤Γ╨╛╨▓╨╕╨║, ╨╜╨░ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ ╨╝╤Μ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝ ╤Β╤Γ╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╤Γ╨╕╤Η╤Μ ╨╕ ╨╗╤Ν╨▓╨░. ╨ν╨╛╨╜ ╨▓╨╛╨║╤Α╤Δ╨│ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╨┐╤Δ╤Κ╨╡╨╜, ╨║╨░╨╜╤Ε╨░╤Α╨╡╨╜ ╤Γ╨╛╤Θ╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨▓╤Μ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Θ╨╡╨╜ (╤Α╨╕╤Β. 6). ╨θ╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╨╜╨╛╨╢ ╨╕ ╨▓╨╕╨╗╨║╨░ ╤Β ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨╡╨╜╤Μ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╛╨╝ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨╜╨░ ╤Ζ╨▓╨╛╤Β╤Γ╨╛╨▓╨╕╨║╨░╤Ζ. ╨Τ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╡ ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╛╨╢╨░ ╨┐╤Α╨╕╤Β╤Δ╤Γ╤Β╤Γ╨▓╤Δ╤Ο╤Γ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╡ ╨╕ ╨╖╨╛╨╛╨╝╨╛╤Α╤Ε╨╜╤Μ╨╡ ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╤Μ. ╨Τ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ╨╡ ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╤Ζ╨▓╨╛╤Β╤Γ╨╛╨▓╨╕╨║╨░ ╨▓╨╕╨╗╨║╨╕ ╨┐╤Α╨╕╤Β╤Δ╤Γ╤Β╤Γ╨▓╤Δ╤Ο╤Γ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╡ ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╤Μ.

╨η╤Γ╨╝╨╡╤Γ╨╕╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╖╨╛╨╛╨╝╨╛╤Α╤Ε╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╤Α╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤Γ ╨╜╨░ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╕, ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓ ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╤Γ╤Α╨╡╤Γ╨╕ XIX ╨▓., ╨│╨╛╨▓╨╛╤Α╨╕╤Γ ╨╛ ╤Β╨╕╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╗╨╕╤Π╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╡╤Α╤Β╨╕╨┤╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Ζ╤Δ╨┤╨╛╨╢╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╤Δ╨╗╤Ν╤Γ╤Δ╤Α╤Μ, ╨┤╨╗╤Π ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╤Ζ╨░╤Α╨░╨║╤Γ╨╡╤Α╨╜╤Μ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╢╨╕╨▓╨╛╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ. ╨ζ╨░ ╤Β╨░╨▒╨╗╤Π╤Ζ ╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░╤Ζ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ XIX ╨▓., ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╜╨░ ╤Γ╨╡╤Α╤Α╨╕╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕ ╤Β╨╛╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨Υ╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╕, ╨╝╤Μ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╛ ╨▓╤Β╤Γ╤Α╨╡╤Θ╨░╨╡╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╗╤Ν╨▓╨░, ╨╛╨╗╨╡╨╜╤Π ╨╕ ╨┐╤Γ╨╕╤Η╤Μ. ╨Τ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Η╨╕╨╕ ╨░╨▓╤Γ╨╛╤Α╨░ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨│╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╜╤Β╨║╨░╤Π ╤Β╨░╨▒╨╗╤Π ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ XIX ╨▓. ╤Β ╨║╨╗╤Ο╨▓╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Α╤Δ╨║╨╛╤Π╤Γ╤Ν╤Ο, ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤Γ╨░╨╗╤Π╤Ζ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╤Β╤Γ╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╤Μ ╨╢╨╕╨▓╨╛╤Γ╨╜╤Μ╨╡, ╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░ ╨ξ╨░╤Θ╨░╤Γ╤Δ╤Α╨░, ╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╤Μ ╨╗╨╡╨▓ ╨╕ ╨┐╤Γ╨╕╤Η╨░ (╤Α╨╕╤Β. 7, 8).

╨ι╨╕╤Β. 6. ╨Τ╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╡╨╜╨╜╤Π╤Π ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╨░

╨ι╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╨╡ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╕╨╡ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╤Μ ╨▓╤Β╤Γ╤Α╨╡╤Θ╨░╤Ο╤Γ╤Β╤Π ╨║╤Α╨░╨╣╨╜╨╡ ╤Α╨╡╨┤╨║╨╛. ╨η╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ (╨╕╨╖ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Η╨╕╨╕ ╨╝╨╛╤Β╨║╨╛╨▓╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Η╨╕╨╛╨╜╨╡╤Α╨░ ╨Ρ.╨Φ. ╨Υ╨╜╨╡╨┤╨╛╨▓╤Β╨║╨╛╨│╨╛) ╨┤╨╡╨╝╨╛╨╜╤Β╤Γ╤Α╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨▓ 2011 ╨│. ╨╜╨░ ╨▓╤Μ╤Β╤Γ╨░╨▓╨║╨╡ ┬τ╨η╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░ ╨▓ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Η╨╕╤Π╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╜╨░╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Κ╨╡╨│╨╛┬╗ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╝ ╤Ξ╤Γ╨╜╨╛╨│╤Α╨░╤Ε╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╝ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╡ (╨ι╨φ╨ε)2. ╨φ╤Γ╨╛ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ (╤Α╨╕╤Β. 9), ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╣ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╤Α╨░╨╖╨▒╨╕╤Α╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░. ╨γ╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░, ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░ ╨▓╤Μ╤Β╤Γ╨░╨▓╨║╨╡ ╨▓ ╨ι╨φ╨ε, ╨┐╨╛ ╤Β╤Α╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤Ο ╤Β ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╤Δ╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╛╤Β╤Γ╤Μ╨╝, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨╡╨╜. ╨Τ ╤Β╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╨╕╨╕ ╨φ╤Α╨╝╨╕╤Γ╨░╨╢╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╤Β ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝, ╨┐╨╛╤Ζ╨╛╨╢╨╕╨╝ ╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░, ╨┤╨╡╨╝╨╛╨╜╤Β╤Γ╤Α╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨▓╤Ι╨╡╨│╨╛╤Β╤Π ╨╜╨░ ╨▓╤Μ╤Β╤Γ╨░╨▓╨║╨╡ ╨▓ ╨ι╨φ╨ε. ╨Τ ╨║╨╛╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Η╨╕╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓ ╤Ξ╤Γ╨╕╤Ζ ╨┤╨▓╤Δ╤Ζ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨╛╤Γ╨╗╨╕╤Θ╨╕╨╡ ╨╛╤Γ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╤Δ╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░: ╤Δ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Ζ ╨║╨╛╨╜╨╡╤Η ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓ ╨▓╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨▓ ╨┤╤Α╤Δ╨│╨╛╨╣. ╨γ╨╗╨╕╨╜╨║╨╕ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╤Ο╤Γ ╤Γ╨░╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Η╨╕╨╕ ╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨╗╨╡╨│╨░╤Ο╤Γ ╨┤╤Α╤Δ╨│ ╨║ ╨┤╤Α╤Δ╨│╤Δ ╨▒╨╡╨╖ ╤Ε╨╕╨║╤Β╨░╤Η╨╕╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Η╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░.

╨ι╨╕╤Β. 7. ╨Υ╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╜╤Β╨║╨░╤Π ╤Β╨░╨▒╨╗╤Π ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ XIX ╨▓. ╤Β ╨║╨╗╤Ο╨▓╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Α╤Δ╨║╨╛╤Π╤Γ╤Ν╤Ο

╨ι╨╕╤Β. 8. ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╕╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ XIX ╨▓. ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░ ╨ξ╨░╤Θ╨░╤Γ╤Δ╤Α╨░

╨α╨╜╤Γ╨╡╤Α╨╡╤Β╨╜╤Μ╨╝ ╨┤╨╗╤Π ╨╜╨░╤Β ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╡╤Γ╤Β╤Π ╤Δ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Γ╨╕╨┐╨░ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╤Μ╨╝ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╨╛╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝ ╨Υ.╨ζ. ╨θ╤Α╨╛╨╖╤Α╨╕╤Γ╨╡╨╗╨╡╨▓╤Μ╨╝ ╨▓ ╤Β╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨╡ ┬τ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨╡ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ (╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨│╨╛╤Α╤Η╨╡╨▓)┬╗: ┬τ╨κ╤Α╨╡╨┤╨╕ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Π ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╡╨╜ ╨╡╤Κ╨╡ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ έΑε╨γ╨░╨╝╨░έΑζ. ╨γ╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╤Ξ╤Γ╨╛╤Γ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╨╕╤Γ ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤Δ╤Ζ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╡, ╨┐╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╤Ο, ╨╝╨╛╨│╤Δ╤Γ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╤Β╨║╤Α╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤Μ ╨▓ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨╕╨╗╨╕ ╨╢╨╡ ╤Α╨░╨╖╤Λ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╤Μ ╨┤╨╗╤Π ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨╛╨▒╨╡╨╕╨╝╨╕ ╤Α╤Δ╨║╨░╨╝╨╕. ╨λ╨░╨║╨╛╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨╖╨░╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ (╤Γ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╤Θ╨╡╤Γ╨▓╨╡╤Α╤Γ╨╕ ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╗╨╛╨│╨╛ ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╡╤Γ╨╕╤Π) ╤Ζ╤Α╨░╨╜╨╕╤Γ╤Β╤Π ╨▓ ╨φ╤Α╨╝╨╕╤Γ╨░╨╢╨╡, ╨╜╨╛ ╤Δ ╨│╨╛╤Α╤Η╨╡╨▓ ╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▓ ╤Δ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕┬╗3. ╨θ╨╛ ╨╜╨░╤Ι╨╡╨╝╤Δ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤Ο, ╨θ╤Α╨╛╨╖╤Α╨╕╤Γ╨╡╨╗╨╡╨▓ ╨▓ ╤Β╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤Β╤Δ╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╛-

╨ι╨╕╤Β. 9. ╨ι╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨┤╨▓╤Δ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Μ╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╤Β ╨┐╤Α╨╛╤Β╤Γ╤Μ╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝

╨┐╤Δ╤Β╤Γ╨╕╨╗ ╨╛╤Ι╨╕╨▒╨║╤Δ, ╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓ ╤Γ╨╡╤Α╨╝╨╕╨╜ ┬τ╨γ╨░╨╝╨░┬╗ ╨┤╨╗╤Π ╨╛╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨╕╤Π ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨┤╨▓╤Δ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓. ┬τ╨γ╨░╨╝╨░┬╗ έΑΥ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨╛╨▒╤Κ╨╡╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╗╤Π ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╤Β ╨┐╤Α╤Π╨╝╤Μ╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝, ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤Π ╨╛╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨╕╤Π ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╕╤Β╤Β╨╗╨╡╨┤╤Δ╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╤Γ╨╕╨┐╨░. ╨Σ╨╡╨╖╤Δ╤Β╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛, ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨┤╨▓╤Δ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Μ╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╨╗ ╨╕╨╝╨╡╤Γ╤Ν ╤Β╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨┐╨╡╤Α╨╡╨┤╨░╤Ο╤Κ╨╡╨╡ ╨╛╤Β╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨║╨╛╨╜╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Η╨╕╨╕ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╝╨╡╤Γ╨░.

╨γ ╤Β╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤Ο, ╨╛ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░╨╝ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛ ╨╛╤Θ╨╡╨╜╤Ν ╨╝╨░╨╗╨╛. ╨η╨▒╤Α╨░╤Γ╨╕╨╝╤Β╤Π ╨║ ╨╜╨╡╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╕╨╝ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╤Μ╨╝ ╤Δ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤Π╨╝ ╨╛ ╨╜╨╡╨╝ ╨▓ ╨╗╨╕╤Γ╨╡╤Α╨░╤Γ╤Δ╤Α╨╡ XIX ╨▓. ╨α╨╝╤Π ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░ ╤Δ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤Γ ╨ε.╨χ. ╨δ╨╡╤Α╨╝╨╛╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨▓╨░╤Α╨╕╨░╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╤Β╤Γ╨╕╤Ζ╨╛╤Γ╨▓╨╛╤Α╨╡╨╜╨╕╤Π ┬τ╨θ╨╛╤Ξ╤Γ┬╗, ╨╜╨░╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ 1838 ╨│.4:

╨Τ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨▒╤Α╤Π╨╜╤Μ╤Ζ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╤Ζ ╨▒╨╗╨╕╤Β╤Γ╨░╨╡╤Γ ╨╝╨╛╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗,

╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨│╨░ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╡,

╨Σ╤Δ╨╗╨░╤Γ ╨╡╨│╨╛ ╤Ζ╤Α╨░╨╜╨╕╤Γ ╤Γ╨░╨╕╨╜╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨║╨░╨╗, ╨Φ╨╗╤Π ╨╜╨░╤Β

╨┤╨░╨▓╨╜╨╛ ╤Δ╤Γ╤Α╨░╤Θ╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨╡╨╗╤Ν╨╡.

╨Τ ╨╜╨░╨▒╤Α╨╛╤Β╨║╨░╤Ζ ╤Δ ╨ε.╨χ. ╨δ╨╡╤Α╨╝╨╛╨╜╤Γ╨╛╨▓╨░ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╤Β╨╗╨╡╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨░╤Π ╨╖╨░╨┐╨╕╤Β╤Ν: ┬τ╨ψ ╤Β╨╜╤Π╨╗ ╤Β ╨╝╨╡╤Α╤Γ╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨┤╨╗╤Π ╨┤╨╛╨║╨░╨╖╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨░. ╨ζ╨╡╤Β╨╡╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╨║ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨│╤Δ. ╨η╨╜ ╨│╨╛╨▓╨╛╤Α╨╕╤Γ, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╝╤Δ ╨╛╤Ε╨╕╤Η╨╡╤Α╤Δ┬╗. ╨Ω╨░╨┐╨╕╤Β╤Ν ╤Β╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨░ ╨▓ ╨╜╨╛╤Π╨▒╤Α╨╡ 1837 ╨│., ╨╖╨╜╨░╤Θ╨╕╤Γ, ╨▓ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║ ╨▒╤Μ╨╗ ╨╡╤Κ╨╡ ╨┤╨╡╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╝ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨╛╨╝5. ╨Τ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤Α╨╡ 1846 ╨│. ╨▓ ╤Β╨┐╨╕╤Β╨║╨╡ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤Δ╨┐╨╛╨╝╤Π╨╜╤Δ╤Γ╤Μ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╤Μ ╨Χ╤Ε╤Α╨╡╨╝ ╨╕ ╨γ╨░╤Α╨░╨╝╨░╨╜, ╨╕╨╝╨╡╤Ο╤Κ╨╕╨╡ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╤Δ╤Ο ╨╜╨░ ╨λ╨░╨╝╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Δ╨╗╨╕╤Η╨╡ ╨▓ ╤Β╨╛╨▒╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨╝╨╡6. ╨Τ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤Α╨╡ 1850 ╨│. ╤Δ╨┐╨╛╨╝╤Π╨╜╤Δ╤Γ╨░ ╨╜╨░╨│╤Α╨░╨┤╨░ ┬τ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╛╨╝╤Δ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╤Δ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╤Δ, ╨║╤Δ╨╖╨╜╨╡╤Θ╨╜╤Μ╨╝ ╨╝╨╡╤Ζ╨╛╨╝, ╨╖╨░ ╨╛╤Γ╨╗╨╕╤Θ╨╜╤Δ╤Ο ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨║╤Δ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╤Π┬╗ ╨╜╨░ ╨Τ╤Μ╤Β╤Γ╨░╨▓╨║╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨Ω╨░╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╤Α╨░╤Π7. ╨Τ 1852 ╨╕ 1855 ╨│╨│. ╨╡╨│╨╛ ╨░╨┤╤Α╨╡╤Β ╤Δ╨║╨░╨╖╨░╨╜ ╨▓ ┬τ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤Α╨╡┬╗. ╨ε╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╨║╨░╤Π ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Κ╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╨╜╨░ ╨Ρ╤Γ╨░╨╝╨░╨╜╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Δ╨╗╨╕╤Η╨╡ ╨▓ ╤Β╨╛╨▒╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨╝╨╡. ╨Τ ╨┐╨╛╤Β╨╗╨╡╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╕╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Μ ╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╤Δ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π. ╨θ╨╛╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛╨╝╤Δ, ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨╡╨│╨╛ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕: ╨║╨╛╨╜╨╡╤Η XVIII έΑΥ 50-╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Μ XIX ╨▓.

╨Τ ╨╖╨░╨▓╨╡╤Α╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░╨╝╨╡╤Γ╨╕╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨▓ ╨╜╨░╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Κ╨╡╨╡ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨▓ ╨╗╨╕╤Γ╨╡╤Α╨░╤Γ╤Δ╤Α╨╡ ╨╛ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨╝ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╕ ╨╕ ╨▓ ╨░╤Γ╤Α╨╕╨▒╤Δ╤Η╨╕╤Π╤Ζ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╝╨╡╤Γ╨╛╨▓ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░ ╨╕╨╖ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╣╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓╤Β╤Γ╤Α╨╡╤Θ╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╤Γ╨░╨║╨╛╨╣ ╨▓╨░╤Α╨╕╨░╨╜╤Γ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨╕╤Π ╤Ε╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓, ╨║╨░╨║ ╨φ╨╗╨╕╨░╨╖╨░╤Α╨╛╤Ι╨▓╨╕╨╗╨╕. ╨Ρ╨▓╤Γ╨╛╤Α ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╡╤Γ ╤Δ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Ε╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨▓ ╨▓╨░╤Α╨╕╨░╨╜╤Γ╨╡ ╨φ╨╗╨╕╨░╨╖╨░╤Α╨╛╤Ι╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨║╨╛╨╣ ┬τ╨╛╨│╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╜╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤Π┬╗ ╨┤╨╡╤Π╤Γ╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨░╤Α╨╝╤Π╨╜╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╤Β╤Ζ╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨┐╨░╨╝╤Π╤Γ╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨║╤Δ╨╗╤Ν╤Γ╤Δ╤Α╤Μ ╨░╤Α╨╝╤Π╨╜╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨╛╨▓, ╤Β╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨▓ XVIIIέΑΥXIX ╨▓╨▓. ╨╜╨░ ╤Γ╨╡╤Α╤Α╨╕╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕ ╤Β╨╛╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨Υ╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╕. ╨Τ ┬τ╨θ╤Δ╤Γ╨╡╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╨╡╨╗╨╡ ╨╕ ╤Β╨╛╨▒╨╡╤Β╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╨╡ ╨▓ ╨┐╤Δ╤Γ╨╡╤Ι╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Δ┬╗ ╨ε.╨ζ. ╨Τ╨╗╨░╨┤╤Μ╨║╨╕╨╜╨░ ╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╡╨╝: ┬τ╨θ╨╛╤Θ╤Γ╨╕ ╨╜╨╡╨▓╨╡╤Α╨╛╤Π╤Γ╨╜╨╛, ╨╜╨╛ ╨▓╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡ ╤Β ╤Γ╨╡╨╝ ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨╛╨▓╨╡╤Α╨╜╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨▓ 1803 ╨│╨╛╨┤╤Δ ╨▓ ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╨╡ ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨┤╨╛ 2700 ╨┤╨╛╨╝╨╛╨▓, ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╤Ζ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ 4 ╨┤╨╛╨╝╨░ ╨┐╤Α╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨╛ ╤Β╨╛╨▒╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨│╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╜╨░╨╝ ╨╕ ╨┐╤Π╤Γ╨╜╨░╨┤╤Η╨░╤Γ╤Ν ╨│╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╜╤Β╨║╨╕╨╝ ╨║╨╜╤Π╨╖╤Ν╤Π╨╝, ╨╛╤Β╤Γ╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╡ ╨╢╨╡ ╨▓╤Β╨╡ ╨┐╤Α╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨╕ ╨░╤Α╨╝╤Π╨╜╨░╨╝; ╤Γ╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨╝, ╤Β╤Γ╨╛╨╗╨╕╤Η╨░ ╨Υ╤Α╤Δ╨╖╨╕╨╕ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╗╨░ ╤Γ╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨░╤Α╨╝╤Π╨╜╤Β╨║╤Δ╤Ο ╤Β╨╛╨▒╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν┬╗8. ╨Φ╨╗╤Π ╨┐╨╛╨┤╤Γ╨▓╨╡╤Α╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╤Α╨░╨▓╨╕╨╗╤Ν╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╤Δ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Ε╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╨░ ╨┐╤Α╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Ε╤Α╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╨╕╤Η╤Μ ╨╕╨╖ ┬τ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤Α╤Π┬╗ 1850 ╨│╨╛╨┤╨░, ╨│╨┤╨╡ ╨╝╤Μ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Ε╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╤Π ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨░ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤Β╤Μ╨╜╨╛╨▓╨╡╨╣ ╨▓ ╨│╨╛╨┤╤Μ ╨╡╨│╨╛ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨┐╨╕╤Β╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╨║╨░╨║ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓ (╨▒╤Δ╨║╨▓╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛ έΑΥ ╨Χ╨╗i╨░╤Α╨╛╨▓╤Λ)9 (╤Α╨╕╤Β. 10).

╨Χ╤Κ╨╡ ╤Α╨░╨╖ ╤Ζ╨╛╤Γ╨╡╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▒╤Μ ╨┐╨╛╨┤╤Θ╨╡╤Α╨║╨╜╤Δ╤Γ╤Ν, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Α╨░╨╖╨▒╨╛╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨┤╨▓╤Δ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨╛╨▓ ╤Β ╤Δ╨║╤Α╨░╤Ι╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░╨╝╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ-

╨ι╨╕╤Β. 10. ╨ζ╨░╨┐╨╕╤Β╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Ε╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨▓ 1850 ╨│.

╨╜╤Μ╤Ζ ╤Γ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨╝╨░╤Β╤Γ╨╡╤Α╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╤Γ╤Α╨╡╤Γ╨╕ XIX ╨▓. ╤Α╨░╨╜╨╡╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛ ╨▓ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╣╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╨╕╤Π╤Ζ. ╨Ρ╨▓╤Γ╨╛╤Α ╤Α╨░╨┤ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╨▓╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╕ ╨▓ ╨╜╨░╤Δ╤Θ╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤Α╨╛╤Γ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╝╨╡╤Γ, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╣ ╤Β╨┐╤Α╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╤Γ╨╜╨╡╤Β╤Γ╨╕ ╨║ ╨╗╤Δ╤Θ╤Ι╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ ╤Γ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░ ╨Υ╨╡╤Δ╤Α╨║╨░ ╨φ╨╗╨╕╨░╤Α╨╛╨▓╨░.

1 ╨Ρ╤Β╤Γ╨▓╨░╤Η╨░╤Γ╤Δ╤Α╤Π╨╜ ╨φ.╨Υ. ╨η╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ ╨╜╨░╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░. ╨κ╨θ╨▒., 2004. ╨κ. 393.

2 ╨ζ╨╡╤Α╨░╤Γ╨╛╨▓╨░ ╨Χ.╨α., ╨ρ╨╡╤Α╨╡╨╝╨╡╤Γ╤Ν╨╡╨▓ ╨Φ.╨Ρ. ╨η╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░ ╨▓ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Η╨╕╤Π╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╜╨░╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Κ╨╡╨│╨╛. ╨Τ╤Μ╤Β╤Γ╨░╨▓╨║╨░ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╝ ╤Ξ╤Γ╨╜╨╛╨│╤Α╨░╤Ε╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨╝ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╡. ╨ε.: ╨Τ╨╡╤Θ╨╡, 2011. ╨κ. 80έΑΥ81.

3 ╨θ╤Α╨╛╨╖╤Α╨╕╤Γ╨╡╨╗╨╡╨▓ ╨Υ.╨ζ. ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨╡ ╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ (╨η╤Α╤Δ╨╢╨╕╨╡ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨│╨╛╤Α╤Η╨╡╨▓). ╨κ╤Γ╨░╨▓╤Α╨╛╨┐╨╛╨╗╤Ν, 1915. ╨κ. 18.

4 ╨δ╨╡╤Α╨╝╨╛╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨ε.╨χ. ╨θ╨╛╨╗╨╜╨╛╨╡ ╤Β╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Β╤Γ╨╕╤Ζ╨╛╤Γ╨▓╨╛╤Α╨╡╨╜╨╕╨╣: ╨Τ 2 ╤Γ. ╨δ.: ╨κ╨╛╨▓╨╡╤Γ╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╕╤Β╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν. ╨δ╨╡╨╜╨╕╨╜╨│╤Α╨░╨┤╤Β╨║╨╛╨╡ ╨╛╤Γ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡, 1989. ╨λ. 2. ╨κ╤Γ╨╕╤Ζ╨╛╤Γ╨▓╨╛╤Α╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨┐╨╛╤Ξ╨╝╤Μ. 1837έΑΥ1841. ╨κ. 27.

5 ╨Ρ╤Β╤Γ╨▓╨░╤Η╨░╤Γ╤Δ╤Α╤Π╨╜ ╨φ.╨Υ. ╨μ╨║╨░╨╖. ╤Β╨╛╤Θ. ╨κ. 393έΑΥ395.

6 ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤Α╤Ν ╨╜╨░ 1847 ╨│╨╛╨┤, ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ ╨║╨░╨╜╤Η╨╡╨╗╤Π╤Α╨╕╨╕ ╨╜╨░╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╕╨║╨░ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛. ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β, 1846. ╨κ. 273.

7 ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤Α╤Ν ╨╜╨░ 1851 ╨│╨╛╨┤, ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ ╨║╨░╨╜╤Η╨╡╨╗╤Π╤Α╨╕╨╕ ╨╜╨░╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╕╨║╨░ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛. ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β, 1850. ╨κ. 70.

8 ╨Τ╨╗╨░╨┤╤Μ╨║╨╕╨╜ ╨ε.╨ζ. ╨θ╤Δ╤Γ╨╡╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν ╨╕ ╤Β╨╛╨▒╨╡╤Β╨╡╨┤╨╜╨╕╨║ ╨▓ ╨┐╤Δ╤Γ╨╡╤Ι╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Δ: ╨κ ╨┐╤Α╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨░╤Α╤Γ╤Μ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Μ╤Ζ ╨┤╨╛╤Α╨╛╨│. ╨ε.: ╤Γ╨╕╨┐. ╨α. ╨ι╨╛╨┤╨╖╨╡╨▓╨╕╤Θ╨░ ╨╕ ╨Τ. ╨α╤Β╨╗╨╡╨╜╤Ν╨╡╨▓╨░, 1874. ╨κ. 330.

9 ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤Α╤Ν ╨╜╨░ 1851 ╨│╨╛╨┤, ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨╛╤Γ ╨║╨░╨╜╤Η╨╡╨╗╤Π╤Α╨╕╨╕ ╨╜╨░╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╕╨║╨░ ╨γ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛. ╨λ╨╕╤Ε╨╗╨╕╤Β, 1850. ╨κ. 129.

╨γ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╤Α╨╕╨╕