╨б.╨Т. ╨Х╤Д╨╕╨╝╨╛╨▓ (╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│) ╨Ъ╨Э╨п╨Ч╨м ╨б╨Х╨Ь╨Х╨Э ╨з╨Ю╨Ы╨Ю╨Ъ╨Р╨Х╨Т тАУ ╨б╨Ю╨Ч╨Ф╨Р╨в╨Х╨Ы╨м ╨Ю╨в╨Х╨з╨Х╨б╨в╨Т╨Х╨Э╨Э╨л╨е ╨б╨Ъ╨Ю╨а╨Ю╨б╨в╨а╨Х╨Ы╨м╨Э╨л╨е ╨Ю╨а╨г╨Ф╨Ш╨Щ

╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕

╨з╨░╤Б╤В╤М II╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│

┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2016

┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2016

┬й ╨б╨Я╨▒╨У╨г╨Я╨в╨Ф, 2016

╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨║╨╕ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М╤Б╤П ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Б ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕. ╨Э╨░╨┤ ╨╕╤Е ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╗╨╕ ╨║╨░╨║ ╨▒╨╡╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤Г╤И╨╡╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨▓╤Л╨┤╨░╤О╤Й╨╕╨╡╤Б╤П ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╨╕ тАУ ╤В╨░╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╨║ ╨Ъ╨╛╨╜╤А╨░╨┤ ╨Ъ╨░╨╣╨╖╨╡╤А (1366тАУ1405) ╨╕ ╨Ы╨╡╨╛╨╜╨░╤А╨┤╨╛ ╨┤╨░ ╨Т╨╕╨╜╤З╨╕ (1452тАУ1519).

╨Т 1340 ╨│. ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╛ ╤А╨╕╨▒╨░╨┤╨╡╨║╨╕╨╜╨░╤Е (╤Д╤А. ribaudequin) тАУ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П╤Е, ╨╖╨░╤А╤П╨╢╨░╨╡╨╝╤Л╤Е ╤Б ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕. ╨Т╤Б╨╡ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╖╨░╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╜╨╛╨╝ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╤В╨╡╨╗╨╡╨╢╨║╨╡ ╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╖╨░╨╗╨┐╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨╛╨│╨╛╨╜╤М. ╨Я╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤А╨╕╨▒╨░╨┤╨╡╨║╨╕╨╜╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╨▒╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╜╨╡╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╕ ╨╜╨╕╨╖╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣. ╨Я╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╤А╨╡╤И╨╕╤В╤М ╤Н╤В╨╕ ╨┐╤А╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╤Л ╨╜╨░ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤Г╤А╨╛╨▓╨╜╨╡ ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╤Л╨╝. ╨б╤А╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨░╨╝ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╤О╤Й╨╕╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓, ╤В╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╨╖╨░╨╗╨┐╨░╤Е ╨▓ ╤Г╨┐╨╛╤А ╨┐╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▒╨░╨╗╨╗╨╕╤Б╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨╕╨║╨╕ ╤А╨╕╨▒╨░╨┤╨╡╨║╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╨╕╨│╤А╨░╨╗╨╕ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╨╗╨╕. ╨Ш╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┐╤Г╤И╨╡╨║ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓ ╤В╨░╨║╨╛╨╣ ╤В╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╤А╨╛╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╜╨╡╤Б╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╤Г ╨│╨╡╨╜╤В╤Ж╨░╨╝ ╨▓ ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨С╨╡╨▓╨╡╤А╤Е╤Г╤Ж╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╨╡ ╨▓ 1382 ╨│. (╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨┤╨░╤В╨╛╨╣ ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨а╤Г╤Б╨╕). ╨б╨┐╤Г╤Б╤В╤П ╨┐╨░╤А╤Г ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╨╕╨╗╨╡╤В╨╕╨╣ (╨▓ 1411 ╨│.) ╨│╨╡╤А╤Ж╨╛╨│ ╨С╤Г╤А╨│╤Г╨╜╨┤╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤Г╨╢╨╡ 2000 ╤А╨╕╨▒╨░╨┤╨╡╨║╨╕╨╜╨╛╨▓. ╨Я╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨╕╨┤╨╡╤П ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┐╤Г╤И╨╡╨║ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╡╤В ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П. ╨Я╨╛╤П╨▓╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨░╤А╨╕╨░╨╜╤В╤Л ╨┐╤Г╤И╨╡╨║ ╨╜╨░ ╨▓╤А╨░╤Й╨░╤О╤Й╨╡╨╣╤Б╤П ╨┐╨╗╨░╤В╤Д╨╛╤А╨╝╨╡ ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕. ╨Ь╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╨░╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ XV ╨▓., ╨░ ╤Б╨░╨╝╨░ ╨╕╨┤╨╡╤П ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨░╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╨▒╤Г╨┤╨╛╤А╨░╨╢╨╕╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╤Е ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╨╣1.

╨Т XVI тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ XVII ╨▓╨▓. ╨▓ ╨░╤А╨╝╨╕╤П╤Е ╤Б╤В╤А╨░╨╜ ╨Х╨▓╤А╨╛╨┐╤Л ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╤В╤М╤Б╤П ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л, ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓╤И╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬л╨╛╤А╨│╨░╨╜╤Л┬╗ (╨╜╨╡╨╝. Orgelgesch├╝tz (┬л╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡┬╗), Totenorgel (┬л╨╛╤А╨│╨░╨╜ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕┬╗), Orgelkanone (┬л╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╜╨░╤П ╨┐╤Г╤И╨║╨░┬╗))2. ╨Э╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤А╤П╨┤╨░╨╝╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕╨╗╨╕ ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓, ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╤А╤Г╨▒╤Л, ╨╕╨│╤А╨░╤О╤Й╨╕╨╡ ╨┐╨╗╤П╤Б╨║╤Г ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕. ╨н╤В╨╕ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П╤Е3.

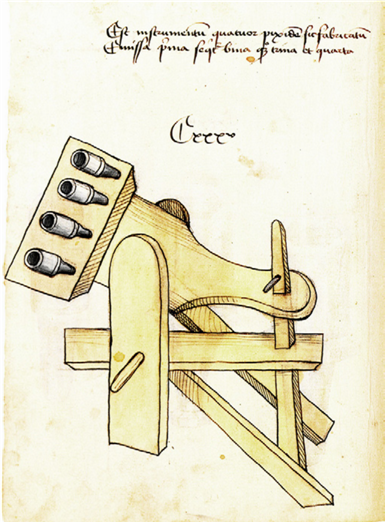

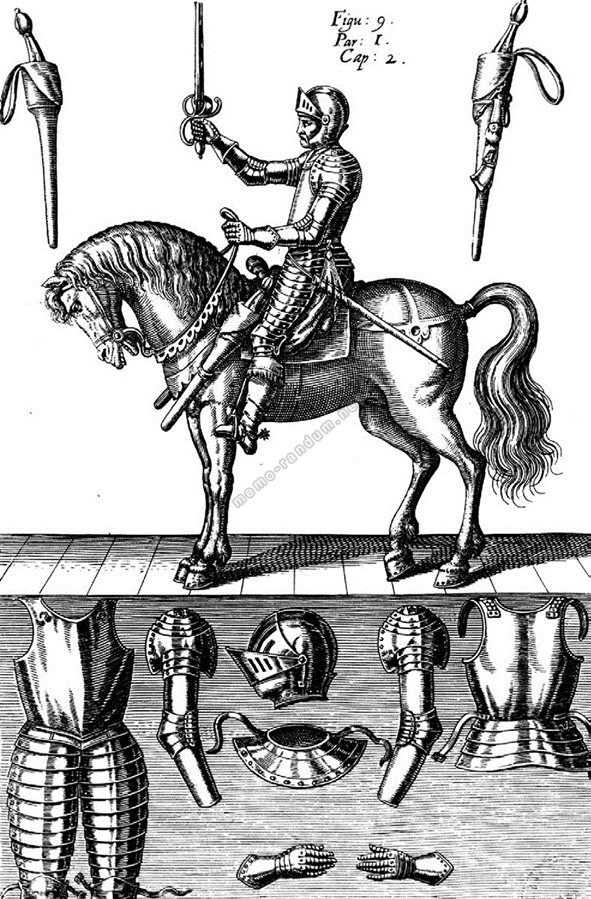

╨Ь╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡. ╨а╨╕╤Б╤Г╨╜╨╛╨║ ╨Ъ╨╛╨╜╤А╨░╨┤╨░ ╨Ъ╨░╨╣╨╖╨╡╤А╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ┬лBellifortis┬╗ (┬л╨Я╤А╨╡╨║╤А╨░╤Б╨╜╨░╤П ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М┬╗). ╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛ XV ╨▓.

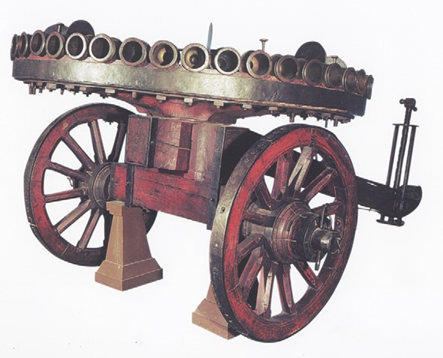

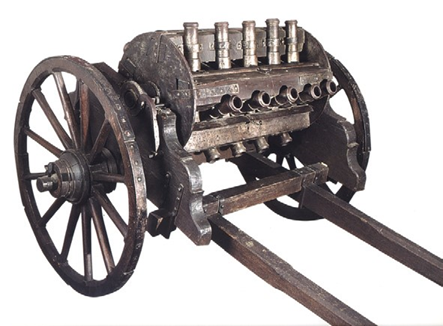

╨Т ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╤В╨░╨║╨╕╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤Б╨╛╤А╨╛╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤П╨╝╨╕ ╤Б╨╛╤А╨╛╨║╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕. ╨Т ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ (╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б) ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╤В╤Б╤П 7-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ┬л╨б╨╛╤А╨╛╨║╨░┬╗ (╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ тАУ ┬л╨Х╤А╨╝╨░╨║╨╛╨▓╨░ ╨┐╤Г╤И╨║╨░┬╗, ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Б ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨║╨╛╤А╨╕╤В╨╡╨╗╤П ╨б╨╕╨▒╨╕╤А╨╕ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨│╨╛ ╨░╤В╨░╨╝╨░╨╜╨░ ╨Х╤А╨╝╨░╨║╨░ ╨в╨╕╨╝╨╛╤Д╨╡╨╡╨▓╨╕╤З╨░, ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ╨┐╨╛╨┤ ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П), ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨║ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XVI ╨▓. ╨С╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╤В ╨╕╨╖ ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨╝ 0,7 ╨┤╤О╨╣╨╝╨░, ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤Б╨║╨╡, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤Б╨╕ ╤Б ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨╛╨│╨╗╨╛╨▒╨╗╤П╨╝╨╕. ╨Ч╨░╤В╤А╨░╨▓╨║╨░ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓ ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨░ ╨╛╨▒╤Й╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤В╤А╤Г╨▒╨║╨╛╨╣, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨▓╤И╨╡╨╣ ╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╖╨░╨╗╨┐╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨╛╨│╨╛╨╜╤М.

(╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 1/11).

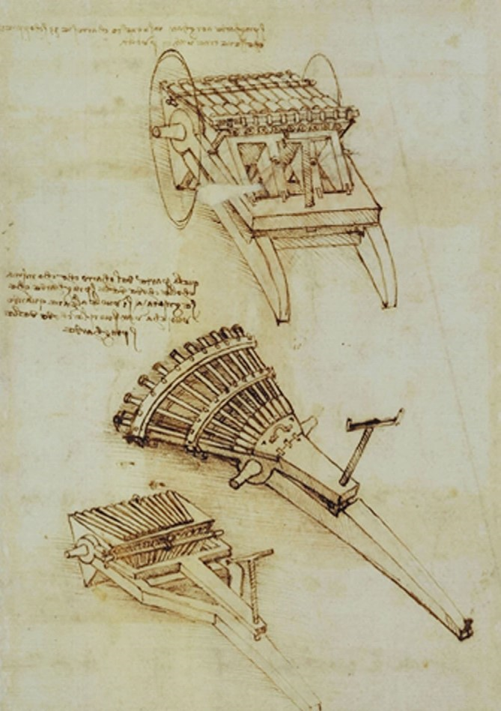

╨Ь╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡. ╨а╨╕╤Б╤Г╨╜╨╛╨║ ╨Ы╨╡╨╛╨╜╨░╤А╨┤╨╛ ╨┤╨░ ╨Т╨╕╨╜╤З╨╕ ╨╕╨╖ ┬лCodex Atlanticus┬╗. 1483тАУ1490

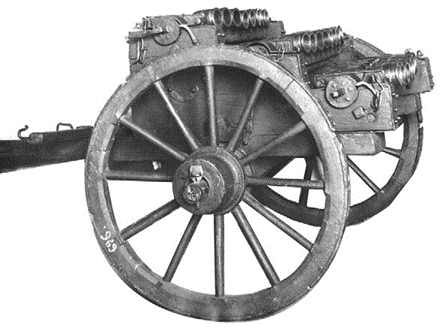

╨Т╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡ тАУ 105-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣╨║╨░, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨╝ 18 ╨╝╨╝ ╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 32 ╤Б╨╝, ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤Л ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤А╤П╨┤╨░╨╝╨╕ (╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ 7 ╤А╤П╨┤╨╛╨▓), ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╛╨▒╤Й╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨╣. ╨Т╨╛╤Б╨┐╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨░ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╕ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨║╤А╨╡╨╝╨╜╨╡╨▓╨╛╤Г╨┤╨░╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨╝╨║╨░. ╨б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л ╨▓╤Л╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛. ╨С╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣╨║╨░ ╨┤╨░╤В╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╛╨╝ XVII ╨▓. (╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 1/14).

╨Ю╤А╨│╨░╨╜╤Л ╨▓╤Л╤И╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨░╤А╤В╨╡╤З╨╕. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤В╨╛╤З╨╜╤Л╨╣ ╨┐╤А╨╕╤Ж╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨│╨╛╨╜╤М ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е ╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨░ ╨╖╨░╤А╤П╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ (╨▓╤Б╨╡ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л ╨╖╨░╤А╤П╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╨┐╨╛ ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╕).

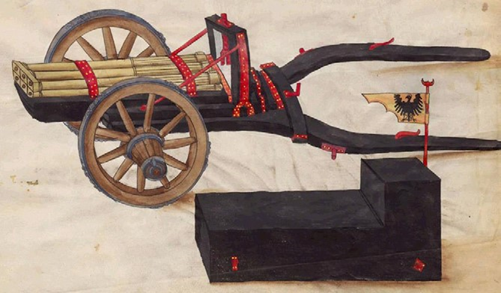

╨Ь╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╤Л. ╨а╨╕╤Б╤Г╨╜╨║╨╕ ╨╕╨╖ ┬л╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╛╤А╨░ ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╕╨╗╨╕╨░╨╜╨░ I┬╗. ╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛ XVI ╨▓.

╨Я╤А╨╕ ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛╨│╨╜╤П ╨┐╨╛ ╨╢╨╕╨▓╨╛╨╣ ╤Б╨╕╨╗╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨░ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╤П, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▒╤Л ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╤В╤М ╨▒╨╡╤Б╨┐╤А╨╡╤А╤Л╨▓╨╜╨╛, ╤В. ╨╡.

7-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ┬л╨б╨╛╤А╨╛╨║╨░┬╗ (┬л╨Х╤А╨╝╨░╨║╨╛╨▓╨░ ╨┐╤Г╤И╨║╨░┬╗). ╨Т╤В╨╛╤А╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XVI ╨▓. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. 1/11

105-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣╨║╨░ (┬л╨╛╤А╨│╨░╨╜┬╗). ╨Ъ╨╛╨╜╨╡╤Ж XVII ╨▓. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 1/14

╨╜╨╡ ╤В╤А╨╡╨▒╤Г╤О╤Й╨░╤П ╨┤╨╗╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨╗╨┐╨░. ╨Я╤А╨╛╨╡╨║╤В╤Л ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ XVIII ╨▓. ╨Ш╤Е ╤В╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╤П╨╝╨╕┬╗ (╨╛╤В ╨╗╨░╤В. inventio тАУ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨▓╤Л╨┤╤Г╨╝╨║╨░).

╨Т ╨▒╨╛╨│╨░╤В╨╡╨╣╤И╨╡╨╝ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤В╨░╨║╨╕╤Е ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤В╨╛╤А╨╜╤Л╤Е┬╗ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣ 1720тАУ1750-╤Е ╨│╨│. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╜╨╕╤Е ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨░ 44-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤В╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤В╨╛╨║╨░╤А╤П, ╨░ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╤З╨╗╨╡╨╜╨░ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╤Б╨║╨╛╨╣ ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Р.╨Ъ. ╨Э╨░╤А╤В╨╛╨▓╨░ (1693тАУ1756)4.

╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨║╤А╨╛╨╝╨╡ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П, ╨▓ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╡ ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤В╤Б╤П ╨╡╤Й╨╡ ╤В╤А╨╕ ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╡╨╝╤Г ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л, ╨╛ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╜╨╕╤З╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛.

╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╡ тАУ 60-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П (╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣╨║╨░) ╨┤╨╗╤П ╨╖╨░╨╗╨┐╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╤Л тАУ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╡╤В ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨▓╤А╨░╤Й╨░╤О╤Й╨╕╨╣╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╛╤Б╨╕ ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜, ╨╜╨░ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨┐╤П╤В╤М ╤А╤П╨┤╨╛╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╤Е ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╛ 12 ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝. ╨У╨╗╨░╨┤╨║╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨┤╤Г╨╗╤М╨╜╨╛╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨╝ 21 ╨╝╨╝ ╨▓ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨│╤А╨░╨╜╨╡╨╜╤Л╨╡, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ тАУ 852 ╨╝╨╝. ╨Ч╨░╤В╤А╨░╨▓╨╛╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤В╨▓╨╡╤А╤Б╤В╨╕╤П ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤Л ╤Б╨▓╨╡╤А╤Е╤Г. ╨Ю╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛╨╝ ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜ ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░╨╝╨╕ ╨╖╨░╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨╡ ╨╛╨│╨╗╨╛╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨░ ╤Б ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨║╨╛╤А╨╛╤В╨║╨╕╨╝╨╕ ╤Б╤В╨░╨╜╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╤Б╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╨┐╨╛╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▒╤А╤Г╤Б╤М╤П╨╝╨╕ ╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨┤╤М╤П╨╝╨╕ ╤Б ╨╛╤Б╤М╤О. ╨С╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ╨┤╨▓╨░ ╨╖╤Г╨▒╤З╨░╤В╤Л╤Е ╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨░, ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╤Л╤Е ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╕ ╤Б╨╛╨▒╨░╤З╨║╨╕-╨║╤А╤О╤З╨║╨░. ╨Ъ╨╛╨╗╨╡╤Б╨░ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨░ ╨╛╨▒╨╕╤В╤Л ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛╨╝. (╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/9).

╨Т╤В╨╛╤А╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В 52 ╨┤╤Г╨╗╤М╨╜╨╛╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╤Л╤Е ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╖ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░, ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╡ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨╝ 20 ╨╝╨╝. ╨Ю╨╜╨╕ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤Л ╤А╤П╨┤╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜╨╡ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨╝, ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╤А╤П╨╝╤Л╨╝ ╤Г╨│╨╗╨╛╨╝. ╨Ч╨░╤В╤А╨░╨▓╨╛╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤В╨▓╨╡╤А╤Б╤В╨╕╤П ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ ╤А╤П╨┤╨░ ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╤Л ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╨║╨╛╨╝ ╤Б ╨║╤А╤Л╤И╨║╨╛╨╣. ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╤П ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨╡ ╨╛╨│╨╗╨╛╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨░. (╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/8).

╨Ъ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╤Н╤В╨╕ ╨┤╨▓╨╡ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╨▓ ╨┐╨╗╨╛╤Е╨╛╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╨╕. ╨г╤В╤А╨░╤З╨╡╨╜╤Л ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л, ╨┤╨╡╤В╨░╨╗╨╕ ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜╨░ ╨╕ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨░. ╨Ю╤А╤Г╨┤╨╕╤П╨╝ ╤В╤А╨╡╨▒╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨╡╤А╤М╨╡╨╖╨╜╨░╤П ╤А╨╡╤Б╤В╨░╨▓╤А╨░╤Ж╨╕╤П.

╨г╤В╤А╨░╤В╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╖╨░╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨╡╤Й╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1950-╤Е ╨│╨│. ╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨╖╨▓╨░╨╜╤Л, ╤Б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛, ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╤Н╨▓╨░╨║╤Г╨░╤Ж╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╕╨╖ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П (╨▓ ╨│╨╛╨┤╤Л ╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨╕ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜).

╨в╤А╨╡╤В╤М╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤Б╤П ╨▓ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╗╤Г╤З╤И╨╡╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕. ╨н╤В╨╛ 25-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П. ╨б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤А╨╛╨╝ 1 ┬╜ ╤Д╤Г╨╜╤В╨░, ╨┤╨╕╨░╨╝╨╡╤В╤А ╨║╨░╨╜╨░╨╗╨░ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░ 58 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░ тАУ 50 ╨╝╨╝. ╨С╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╤В ╨╕╨╖ ╨▓╤А╨░╤Й╨░╤О╤Й╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜╨░, ╨╛╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛╨╝. ╨Э╨░ ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜╨╡ ╨╖╨░╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤Л ╨┐╤П╤В╤М ╤А╤П╨┤╨╛╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨▓╨░╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╛ 5 ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝ ╤А╤П╨┤╤Г. ╨Ч╨░╤А╤П╨┤╨╜╤Л╨╡ ╨║╨░╨╝╨╛╤А╤Л ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╛╨║ ╤Ж╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡. ╨Т ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕

44-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨Р.╨Ъ. ╨Э╨░╤А╤В╨╛╨▓╨░. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/15

24-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░. ╨б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨░ XVIII ╨▓. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/6

╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨╖╨░╨╗╨┐╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╤Л ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╤Л ╨╛╨▒╤Й╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨╣ ╤Б ╨║╤А╤Л╤И╨║╨╛╨╣. ╨С╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨▓╤Г╤Е╨║╨╛╨╗╨╡╤Б╨╜╨╛╨╝ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨╡ ╨╕ ╨▓╤А╨░╤Й╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤Б╨╕. ╨Я╨╛ ╨▒╨╛╨║╨░╨╝ ╨▒╨░╤А╨░╨▒╨░╨╜╨░ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤Л ╤И╨╡╤Б╤В╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨╕ ╤Б ╤Б╨╛╨▒╨░╤З╨║╨░╨╝╨╕, ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨╕╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░╨╝ ╤Г╨│╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤Л╤И╨╡╨╜╨╕╤П (╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/7)5.

╨Т╤Б╨╡ ╤В╤А╨╕ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕ ╨╝╨╛╨│╤Г╤В ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╤В╤М ╨▒╨╡╨╖╨╛╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╛╤З╨╜╨╛. ╨Ю╨┤╨╕╨╜ ╤Б╨╡╨║╤В╨╛╤А ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╨╡╤В ╨▓ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░, ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨▓ ╤Н╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╕╤В╤Б╤П ╨║ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╨╡, ╨░ ╨╛╤В╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╨▓╤И╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤Й╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╛╤В ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨│╨░╤А╨╕ ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╖╨░╤А╤П╨╢╨░╨╡╤В╤Б╤П. ╨Т ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╕╤Е ╤Г╨╜╨╕╨║╨░╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М, ╨▓ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╛╤В ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ┬л╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╛╨▓┬╗.

╨Ъ╨░╨║╨╛╨▓╨░ ╨╢╨╡ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╤Н╤В╨╕╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╡╨║? ╨Т╤Л╨┤╨░╤О╤Й╨╕╨╣╤Б╤П ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨║ ╨Э.╨Х. ╨С╤А╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤Г╤А╨│ ╨▓ ╨║╨░╤В╨░╨╗╨╛╨│╨╡ ╨Р╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╤Н╤В╨░ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╤П, ┬л╨╜╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░ XVII ╨▓╨╡╨║╨░┬╗, ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨Ф╨╛╤Б╤В╨╛╨┐╨░╨╝╤П╤В╨╜╤Л╨╣ ╨╖╨░╨╗ ╨▓ 1778 ╨│.6 ╨Т ╨┐╨╛╨┤╤А╨╛╨▒╨╜╨╛╨╣ ╤А╤Г╨║╨╛╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П (╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╤Е ┬л╨Ъ╤А╨░╤Б╨╜╤Л╤Е ╨║╨╜╨╕╨│╨░╤Е┬╗), ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛ ╨░╨╗╤Д╨░╨▓╨╕╤В╤Г, ╨╖╨░╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╤В╨░ ╨╢╨╡ ╨╕╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤Ж╨╕╤П, ╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╤П╤Е ╤А╤Г╨║╨╛╤О ╨С╤А╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤Г╤А╨│╨░ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╤Л ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕╨┐╨╕╤Б╨║╨╕. ╨Т ╨╜╨╕╤Е, ╨▓ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤Б╤П, ╤З╤В╨╛ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П (тДЦ 989), ╤А╨░╨▓╨╜╨╛ ╨║╨░╨║ ╨┤╨▓╨╡ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е, ╨╖╨░╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░ ╤В╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╕╤Ж╨╡ (тДЦ 987, 988), ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨▓ 1756 ╨│. ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨╛╨╝ ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Л╨╝7.

╨Я╨╛-╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛╨╝╤Г, ╨С╤А╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤Г╤А╨│ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗╤Б╤П ╤Б ╨╖╨░╨┐╤А╨╛╤Б╨╛╨╝ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨░ ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤И╤В╨░╨▒╨░, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╤В╤М ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╛╤А╨╡ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣. 31 ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤П 1889 ╨│. ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╛ ╨╛╤В ╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨╕╨║╨░ ╨Ш╨╗╤М╨╡╨╜╨║╨╛, ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨▓ 1-╨╝ ╨Э╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╝ ╨Ъ╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╨н╨╗╨╗╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║╤Г. ╨Я╨╛╤А╤Г╤З╨╕╨║ ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╨б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨▓╤Л╤В╤М╨╡ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨░ ╨╕╨╝╨╡╤О╤В╤Б╤П ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╤Л ╨╛ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨╡, ┬л╨╕╤Б╨║╨░╨▓╤И╨╡╨╝ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤А╤Г╨╢╤М╨╡╨╝ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤О ╨┐╨╛╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╕ ╨╝╨░╨╗╤Л╨╝ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╛╨╝ ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣┬╗. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨║╨╛╤А╤А╨╡╤Б╨┐╨╛╨╜╨┤╨╡╨╜╤В ╨╖╨░╨╝╨╡╤З╨░╨╗: тАЬ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Л ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨з╨╡╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░тАЭ, ╨║╨░╨║ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓, ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤М╤Б╤П ╤Г ╨Т╨░╤Б ╨▓ ╨Ъ╤А╨╛╨╜╨▓╨╡╤А╨║╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤Г╨╝╨╡. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨┐╤А╨╕ ╨╜╨╕╤Е ╨╕╨╝╨╡╤О╤В╤Б╤П ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡ ╨з╨╡╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨╡ тАУ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╨╡ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤В╤А╨░╨╗╤М╨╡╨╖╤Л (╨┐╨╛╨┤╤З╨╡╤А╨║╨╜╤Г╤В╨╛ ╨С╤А╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤Г╤А╨│╨╛╨╝. тАУ ╨б. ╨Х.) ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л 18-╨│╨╛ ╨▓╨╡╨║╨░┬╗. ╨Т ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨╕╨║ ╨┐╨╕╤Б╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨│╨╛╤В╨╛╨▓ ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╡╤Е╨░╤В╤М ╨▓ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤Ж╤Г ╨╜╨░ ╨┐╤А╨░╨╖╨┤╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ 500-╨╗╨╡╤В╨╕╤П ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ (╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ 1889 ╨│.) ╨╕ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╤В╤М ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨╕╤Б╨║╨░╤Е ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╛╨▒ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╨╡8.

╨Т ╨┐╤Г╤В╨╡╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╨╡ ╨┐╨╛ ╨Р╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨╝╤Г╨╖╨╡╤О, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨Ф.╨Я. ╨б╤В╤А╤Г╨║╨╛╨▓╤Л╨╝, ╤В╤А╨╕ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨░ (╨┤╨▓╨░ ╤Б ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╤Б ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨║╨░╨╝╨╕) ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨▓ 1756 ╨│. ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨╛╨╝ ╨Ъ╨╕╨╖╨╗╤П╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨з╨╡╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Л╨╝9.

╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨▓ ╨║╨░╤В╨░╨╗╨╛╨│╨╡ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤Й╨╡╨╣╤Б╤П ╨▓ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╡, ╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В ╨░╨▓╤В╨╛╤А ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕ (╨╛╤А╨│╨░╨╜╤Л ╤Б ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░╨╝╨╕ ╤В╤Г╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨▓╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╤Л), ╤В╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╨╕ ╤Д╤Г╨╜╨┤╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╕ ╨╜╤Г╨╢╨╜╤Л╨╝ ╨╛ ╨╜╨╡╨╝ ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨╕╤В╤М10. ╨б╤Г╨┤╤М╨▒╨░ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╛╤А╨░, ╨▓╤Л╨╖╨▓╨░╨▓╤И╨░╤П ╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б ╤Г ╨▓╤Л╤Б╨╛╤З╨░╨╣╤И╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╨░ ╨Э.╨Х. ╨С╤А╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤Г╤А╨│╨░, ╨▓╨╜╨╛╨▓╤М ╨╜╨░ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╕╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Л ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▒╨▓╨╡╨╜╨╕╨╕.

╨в╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤Й╨╕╨╡╤Б╤П ╨▓ ╨Р╤А╤Е╨╕╨▓╨╡ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╤Л ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╤О╤В ╨╛╤Б╨▓╨╡╤В╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Г╤О ╨▒╨╕╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╤О ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╤П ┬л╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╕╤В╤А╨░╨╗╤М╨╡╨╖┬╗.

╨б╨╕╨╝╨╛╨╜ (╨б╨╡╨╝╨╡╨╜) ╨а╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤З ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ (╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕, ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓, ╨з╨╡╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓, ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓) ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨╕╨╖ ╤Б╤В╨░╤А╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╢╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░. (╨Я╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╤Б╨░╨╝ ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤Б╤Л╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┐╨╛╨┤ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╝╨╕ ┬л╨б╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓┬╗, ╤В╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Н╤В╨╛ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╨▒╤Г╨┤╨╡╨╝ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨┤╨░╨╗╨╡╨╡ ╨▓ ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╡). ╨Х╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨║╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤П╨╝╨╕ ╨╛╨║╤А╤Г╨│╨░ ╨У╨░╨╝╤А╨╕ ╨▓ ╨Ъ╤Г╨╝╤Л╨║╨╕╨╕ (╨Ф╨░╨│╨╡╤Б╤В╨░╨╜). ╨в╨░╨║, ╨▓ ╤А╨╛╨┤╨╛╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╨╕ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ┬л╨┤╤А╨╡╨▓╨╜╨╕╨╝╨╕ ╤Ж╨░╤А╤П╨╝╨╕┬╗ ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╡╨╝ II ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╨╡ ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╨╡ II ╨┐╤А╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ (╨У╨╡╨╛╤А╨│╨╕╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛) ╤В╤А╨░╨║╤В╨░╤В╨░ ╨▓ 1783 ╨│., ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗╨╛╤Б╤М, ╤З╤В╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤М╤П ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╤П╤В ╨╛╤В ╤В╨╡╤Е ╨│╨╡╨╜╤Г╤Н╨╖╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Ж╨╡╨▓, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▓ 1100 ╨│. ╨┐╨╛╨║╨╛╤А╨╕╨╗╨╕ ╨Ъ╤А╤Л╨╝. ╨Я╨╡╤А╨╡╤Б╨╡╨╗╨╡╨╜╤Ж╤Л ╤Н╤В╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕ ╤В╨╛╤А╨│╨╛╨▓╨╗╤О ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨з╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╨╕ ╨Ъ╨░╤Б╨┐╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╝╨╛╤А╤П╨╝╨╕. ╨Ю╨┤╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╕╨╖ ╨╕╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╜╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╝╨╡╤Б╤В╨╡╤З╨║╨╛ ╨У╨╡╨╝╤А╨╕, ╨║╤Г╨┤╨░ ╨╛╨╜ ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╨╡╨╗╨╕╨╗╤Б╤П ┬л╤Б ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨░┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨│╨╡╨╜╨╛╤Н╨╗╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╨░╤З╨░╨╝╨╕. ╨Я╤А╨╡╨┤╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤П ╤Н╤В╨╕╤Е ╨│╨╡╨╜╨╛╤Н╨╗╨╛╨▓ ╨┤╨░╨│╨╡╤Б╤В╨░╨╜╤Ж╤Л ╨┐╤А╨╛╨╖╨▓╨░╨╗╨╕ ╨з╨╛╨╗╨░╨║ (╨╗╨╡╨▓╤И╨░). ╨Ш╨╝╨╡╤П ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨▒╨░╤А╨░╨╜╤В╤Л ╨╕ ╤А╨╛╨│╨░╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╨║╨╛╤В╨░, ╨╛╨╜ ╤В╤А╨░╨▓╨╕╨╗ ╨┐╨░╤Б╤В╨▒╨╕╤Й╨░ ╨╕ ╤Б╤В╨╡╤Б╨╜╤П╨╗ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╤Е ╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▓╨╛╤Б╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨╜╨╡╨│╨╛, ╤А╨░╨╖╨╛╤А╨╕╨╗╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╜╨░╨╗╨╕. ╨Ф╨░╨╗╨╡╨╡ ╤А╨░╤Б╤Б╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П, ╤З╤В╨╛ ╨з╨╛╨╗╨░╨║ ╨▓ 1320 ╨│. ╨┐╤А╨╕╨▒╤Л╨╗ ╤Б ╤Б╨╡╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨▓ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╤О, ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╨╗╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╨╗╨░╨▓╨╕╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨╕ ╨╛╤В ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨У╨╡╨╛╤А╨│╨╕╤П V ╨▓ ╨Ъ╨░╤Е╨╡╤В╨╕╨╕ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨╡╨╖╨░╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╤В╨╡╨╝ ╤Г╨│╨░╤Б╤И╨╡╨╣ ╤Д╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣ ╨Я╤А╤Г╨┐╨░╨║╨╕╨┤╨╖╨╡. ╨Ю╨┤╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨▓╨╡╤В╨▓╨╡╨╣ ╤Д╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨╕╤Б╨╗╨░╨╝╨╡ ╨╕ (╨┐╨╛╨┤ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝ ┬л╤Б╤Г╨╗╤В╨░╨╜╨╛╨▓ ╨Х╨╗╨╕╤Б╤Г╨╣╤Б╨║╨╕╤Е┬╗) ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╨╝╨╕ ╨▓ ╨Р╨╖╨╡╤А╨▒╨░╨╣╨┤╨╢╨░╨╜╨╡ ╨╕ ╨Ф╨░╨│╨╡╤Б╤В╨░╨╜╨╡ ╨┤╨╛ 1843 ╨│.11

╨Ш╨╖ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨У╨╡╤А╤Б╨╡╨▓╨░╨╜, ╤Б╨╡╤Б╤В╤А╨░ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╢╨╡╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╤Е╨╡╤В╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨У╨╡╨╛╤А╨│╨╕╤П. ╨Ш╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨╜ ╤Г╨║╤А╤Л╨╗ ╨▓ 1518 ╨│. ╤Ж╨░╤А╨╡╨▓╨╕╤З╨░ ╨Ы╨╡╨▓╨░╨╜╨░, ╨╝╨░╨╗╨╛╨╗╨╡╤В╨╜╨╡╨│╨╛ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨У╨╡╨╛╤А╨│╨╕╤П, ╨╛╤В ╨┐╤А╨╡╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨║╨░╤А╤В╨░╨╗╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ф╨░╨▓╨╕╨┤╨░. ╨Ъ╨╜╤П╨╖╤М ╨Ю╤В╨░╤А ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨▓ 1574 ╨│. ╤Е╨╕╤В╤А╨╛╤Б╤В╤М╤О ╤Б╨╝╨╛╨│ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╛╤В╨▓╤А╨░╤В╨╕╤В╤М ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤А╤Б╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨Ъ╨░╤Е╨╡╤В╨╕╤О. ╨Ъ╨╜╤П╨╖╤М ╨С╨░╤А╨░╤И ╨▓ 1603 ╨│. ╨╛╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗ ╨╜╨░╤З╨░╨▓╤И╤Г╤О╤Б╤П ╨╝╨╡╨╢╨┤╨╛╤Г╤Б╨╛╨▒╨╜╤Г╤О ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Г ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╤Б╤Л╨╜╨╛╨▓╤М╤П╨╝╨╕ ╨║╨░╤Е╨╡╤В╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨░╨╜╨┤╤А╨░. ╨Ъ╨╜╤П╨╖╤М ╨и╨╡╤А╨╝╨░╨╖╨░╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╨╛╤Б╨┐╨╕╤В╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨║╨░╤Е╨╡╤В╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨в╨╡╨╣╨╝╤Г╤А╨░╨╖╨░ I. ╨Ю╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣ тАУ ╨С╨╕╨┤╨╖╨╕╨╜╨░ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕, ╨▒╨╛╤А╨╛╨▓╤И╨╕╨╣╤Б╤П ╨╖╨░ ╨╜╨╡╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╕ ╨╛╤В ╨Я╨╡╤А╤Б╨╕╨╕, тАУ ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨▓╨╡╤А╤Б╨║╨╕ ╨╖╨░╨╝╤Г╤З╨╡╨╜ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤О ╨┐╨╡╤А╤Б╨╕╨┤╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤И╨░╤Е╨░ ╨▓ 1661 ╨│. ╨╕ ╨▓╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╕ ╨║╨░╨╜╨╛╨╜╨╕╨╖╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜12.

╨Ь╨░╨╗╨╛╨╗╨╡╤В╨╜╨╕╨╣ ╨б╨╕╨╝╨╛╨╜ ╨┐╤А╨╕╨╡╤Е╨░╨╗ ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╤О ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨▓╨╕╤В╤Л (╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ 1400 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡ ╨║╨░╤А╤В╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨║╨░╤Е╨╡╤В╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╖╨╜╨░╤В╨╕) ╨╗╨╕╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╗╨░ ╨║╨░╤А╤В╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Т╨░╤Е╤В╨░╨╜╨│╨░ VI. ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М ╨╕╤Б╨║╨░╨╗ ╨┐╨╛╨║╤А╨╛╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨Я╨╡╤В╤А╨░ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛13.

╨Т ╨╕╤О╨╗╨╡ 1724 ╨│. ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╤Ж╨░╤А╤М ╨Т╨░╤Е╤В╨░╨╜╨│ VI (╨Т╨░╤Е╤В╨░╨╜╨│ ╨Ы╨╡╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤З ╨С╨░╨│╤А╨░╤В╨╕╨╛╨╜-╨Ь╤Г╤Е╤А╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╣), ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╨Я╨╡╤В╤А╨░ I ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨Я╨╡╤А╤Б╨╕╨┤╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨░, ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨╖╨│╨╜╨░╨╜ ╤В╤Г╤А╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Л╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜ ╤Н╨╝╨╕╨│╤А╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╤О ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╤Б╨╡╨╝╤М╨╡╨╣. ╨Я╨╛╨║╨╕╨┤╨░╤П ╤А╨╛╨┤╨╕╨╜╤Г, ╤Ж╨░╤А╤М ╨╜╨░╨┤╨╡╤П╨╗╤Б╤П ╤Б ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М╤О ╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╤В╤М ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╗ ╨╕ ╨╛╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨Ъ╨░╤А╤В╨╗╨╕. ╨Э╨╛ ╨Я╨╡╤В╤А I ╤Г╨╝╨╡╤А (╨▓ ╤П╨╜╨▓╨░╤А╨╡ 1725 ╨│., ╨╛ ╤З╨╡╨╝ ╨Т╨░╤Е╤В╨░╨╜╨│╤Г ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╨┐╨╛ ╨┐╤Г╤В╨╕ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Г). ╨ж╨░╤А╤М ╨▒╤Л╨╗ ╤В╨╛╤А╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В ╨▓ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨╡, ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╨░ I ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤А╨╛╨╝ ╨╛╤А╨┤╨╡╨╜╨░ ╨б╨▓. ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╤П ╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛, ╨╡╨╝╤Г ╨╕ ╤Б╨▓╨╕╤В╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╛ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л. ╨Ц╨╕╨▓╤П ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡, ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨▓ ╨Р╤Б╤В╤А╨░╤Е╨░╨╜╨╕, ╨Т╨░╤Е╤В╨░╨╜╨│ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╤А╤Л╨▓╨░╨╗ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╡╨╣ ╨╕ ╤А╨░╨╖╤А╨░╨▒╨░╤В╤Л╨▓╨░╨╗ ╨┐╨╗╨░╨╜╤Л ╨╡╨╡ ╨╛╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П. ╨Ю╨╜ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗╨╕ ╨▓╨░╨╢╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╕╨┐╨╗╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨▓ ╨Я╨╡╤А╤Б╨╕╨╕. ╨Я╤А╨╕ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╨╡ ╨Р╨╜╨╜╨╡ ╨Ш╨╛╨░╨╜╨╜╨╛╨▓╨╜╨╡ ╨▓ 1734 ╨│. ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤ ╨▓ ╨Ф╨╡╤А╨▒╨╡╨╜╤В ╨┤╨╗╤П ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤В╨░ ╨и╨╡╨╝╨░╤Е╨╕ ╨╕ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨╛╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨Ъ╨░╤А╤В╨╗╨╕, ╨╜╨╛ ╨▓ 1735 ╨│. ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╡ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╤З╨╗╨╛ ╨┤╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М╤Б╤П ╤Б ╨┐╨╡╤А╤Б╨░╨╝╨╕ ╨╛ ╨╝╨╕╤А╨╡. ╨Т╨░╤Е╤В╨░╨╜╨│ ╤Г╨╡╤Е╨░╨╗ ╨▓ ╨Р╤Б╤В╤А╨░╤Е╨░╨╜╤М, ╨│╨┤╨╡ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╤В╤А╨╕ ╨│╨╛╨┤╨░ ╤Г╨╝╨╡╤А ╨╕ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╤Е╨╛╤А╨╛╨╜╨╡╨╜ ╨▓ ╤В╨░╨╝╨╛╤И╨╜╨╡╨╝ ╨║╨░╤Д╨╡╨┤╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨╛╨▒╨╛╤А╨╡.

╨Х╨│╨╛ ╤Б╤Л╨╜ ╨С╨░╨║╨░╤А ╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Н╨╝╨╕╨│╤А╨░╨╜╤В╤Л ╨╛╨▒╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡14. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨┐╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤Б╨╡╨╗╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╕ ╤Б╨╡╨╝╤М╤П ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╨░╨╜╨╡╤А тАУ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Л╨╝╨╕. ╨Ъ╨╛╤Б╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨▒ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╛ ╨╖╨░╤Е╨╛╤А╨╛╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╤А╨╛╨┤╨░ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨╗╨░╨┤╨▒╨╕╤Й╨░╤Е15. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╤З╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╤Б╨╡╨╝╤М╨╕ ╨▒╤Л╨╗ ╨╕ ╤О╨╜╤Л╨╣ ╨б╨╕╨╝╨╛╨╜ (╨б╨╡╨╝╨╡╨╜).

╨С╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╕╤Б╤В╨╛╨▓ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╤Г╤Б╨░╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░, ╨╛╨╜╨╕ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨╕ ╨▓ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╤З╨░╤Б╤В╤П╤Е ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕. ╨Ш╨╖ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╤Й╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤В╤М ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤А-╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╨░, ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨░ ╨Р╤Д╨░╨╜╨░╤Б╨╕╤П ╨С╨░╨│╤А╨░╤В╨╕╨╛╨╜╨╕, ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ ╨Т╨░╤Е╤Г╤И╤В╤М╨╡╨▓╨╕╤З╨░ ╨С╨░╨│╤А╨░╤В╨╕╨╛╨╜╨╕, ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨Э╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤П ╨а╨░╤В╨╕╨╡╨▓╨░ (╨а╨░╤В╨╕╤И╨▓╨╕╨╗╨╕), ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨Ф╨░╨▓╨╕╨┤╨░ ╨Р╨▒╨░╨╖╨░╨┤╨╖╨╡ ╨╕ ╨┤╤А.16

╨Я╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨╛╨╝ ╨╕ ╨╜╨╛╨▓╨░╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Б╤В╨╕ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝, ╤В╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨▓ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨и╨║╨╛╨╗╨╡ ╨╝╨░╤В╨╡╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨╜╨░╨▓╨╕╨│╨░╤Ж╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║. ╨н╤В╨╛ ╤Г╤З╨╡╨▒╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨Я╨╡╤В╤А╨░ I ╨▓ 1701 ╨│., ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╣ ╨║╤Г╨╖╨╜╨╕╤Ж╨╡╨╣ ╨║╨░╨┤╤А╨╛╨▓ тАУ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨╛╨▓, ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤П ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╕ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░.

╨Ъ╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨░ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╨▓ ╨Ъ╨╕╨╖╨╗╤П╤А╤Б╨║╨╛╨╝ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╡, ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛. ╨Ч╨░╨╝╨╡╤В╨╕╨╝ ╨╗╨╕╤И╤М, ╨Ъ╨╕╨╖╨╗╤П╤А╤Б╨║╨░╤П ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Г╤О ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╤Г╤О ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г. ╨Т ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ 1740-╤Е ╨│╨│. ╨▓ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╤Б╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨▓╨╛╤А, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╗╨░╨▒╨╛╤А╨░╤В╨╛╤А╨╕╤П ┬л╨┤╨╗╤П ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣┬╗17. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤В╨░╨╝ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨╕ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╜╨░╨▒╤А╨╛╤Б╨║╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В╨╛╨▓.

╨Т 1754 ╨│. ╨╛╨╜ ╨║╨░╨║╨╕╨╝-╤В╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨░╨╡╤В ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨Я╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ┬л╤З╤А╨╡╨╖ ╤Б╤В╨░╤А╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤В╨╡╨╛╤А╨╕╨╡╤О ╨╕╨╖╤Л╤Б╨║╨░╨╗ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒, ╨║╨╛╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨╜╨╡╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╡╨╗╤П ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤А╤Г╨╢╤М╨╡╨╝ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤О ╨┐╨╛╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╛╤Б╤В╨╕╤О ╨╕ ╨╝╨░╨╗╤Л╨╝╨╕ ╨╗╤О╨┤╤М╨╝╨╕┬╗. ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨╡ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤О, ╨░ ╤В╨░, ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤О ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╕ ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕ (╨┤╨░╨╗╨╡╨╡ тАУ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤О).

╨Я╤А╨╛╨╡╨║╤В ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░, ╤Б╤Г╨┤╤П ╨┐╨╛ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨▓╤И╨╡╨╣╤Б╤П ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨║╨╡, ╨╖╨░╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╛╨▓╨░╨╗ ╤Б╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Я╨╡╤В╤А╨░ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤З╨░ ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨░ (1711тАУ1762), ╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╤М ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨║╨░╤А╤В-╨▒╨╗╨░╨╜╤И ╨▓ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╤А╨░╨╖╤А╨░╨▒╨╛╤В╨║╨╕ ╤Б╨╛╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╝ ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╣┬╗.

╨Х╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤О ╨╜╨╡╨╖╨░╨╝╨╡╨┤╨╗╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М. ╨Т╤Л╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓╤Б╨╡ ╤В╤А╨╡╨▒╤Г╨╡╨╝╤Л╨╡ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л. ╨Ц╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╨╡, ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Г ╨▓ ╤Б╤Г╨╝╨╝╨╡ 200 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨│╨╛╨┤, ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╤Л╨┐╨╗╨░╤З╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛ ╤В╤А╨╡╤В╤П╨╝ ╨│╨╛╨┤╨░, ╨╜╨╛ ╨╕ (╤А╨╡╨┤╨║╨╛╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╣ ╨▓

╨У╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А ╨Я.╨Ш. ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л XVIII ╨▓.

╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤О╤А╨╛╨║╤А╨░╤В╨╕╨╕ XVIII ╨▓.!) ╨▓╤Л╨┐╨╗╨░╤З╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╛╤Б╤М╨▒╨░╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨░-╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╛╤А╨░ ╨▓╨┐╨╡╤А╨╡╨┤. ╨Ю╨┐╨╗╨░╤З╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨▓╤Г╨╝ ╨┤╨╡╨╜╤Й╨╕╨║╨░╨╝18.

╨Т ╤П╨╜╨▓╨░╤А╨╡ 1755 ╨│. ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╨░╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╕╨╖ ╨б╨╡╨╜╨░╤В╨░ ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╤Л ┬л╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨Ъ╨╕╨╖╨╗╤П╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨░ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╤Г ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╤Г ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓╤Г ╨╕ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╤Г╤Б╨░╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╤Г ╨┐╨╛╤А╤Г╤В╤З╨╕╨║╤Г ╨У╨╡╤А╨░╤Б╨╕╨╝╤Г ╨з╨╡╨║╨▓╨░╨╜╨╖╨╡╨▓╤Г19 ╨║ ╨╖╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╤О ╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╨╛╨┐╤А╨╛╨▒╨░╤Ж╨╕╤О ╨╛╨│╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╨╢╤М╤П ╨╛╤В╨▓╨╡╤Б╤В╤М ╨┐╨╛╨▒╨╗╨╕╨╖╨╛╤Б╤В╨╕ ╨║ ╨Р╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╨╜╤Г╤О ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╤Г, ╤З╤В╨╛╨▒ ╨┐╨╛╨║╨╛╤П╤Е ╨╛ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡╤Е ╨▒╤Л╨╗╨░┬╗. ╨Ъ╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╤Г ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Л╨▒╤А╨░╤В╤М ╤Б╨░╨╝ ╨║╨╜╤П╨╖╤М20. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╤Л ╤В╨░╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤Й╨░╨┤╨╕ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╤И╨╗╨╛╤Б╤М21. ╨в╨╛╨│╨┤╨░ ╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╜╤П╤В╤М ╨┤╨╗╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨░-╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╤П ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╤Г ╤Г ┬л╨┐╨░╤А╤В╨╕╨║╤Г╨╗╤П╤А╨╜╤Л╤Е┬╗ (╤З╨░╤Б╤В╨╜╤Л╤Е) ╨╗╨╕╤Ж22. ╨в╨░╨║╨░╤П ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╨░ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤Г ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨░ тАУ ╨┤╤М╤П╨║╨╛╨╜╨░ ╤Ж╨╡╤А╨║╨▓╨╕ ╨Я╤А╨╡╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╨б╨╡╤А╨│╨╕╤П ╨а╨░╨┤╨╛╨╜╨╡╨╢╤Б╨║╨╛╨│╨╛23.

╨Я╨╛╨║╨╛╨╕ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╤И╨╡╤Б╤В╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╜╨░╤В, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤В╤А╨╕ ╨┐╨╡╤З╨╕ (╨┤╤А╨╛╨▓╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╕╤Е ╨▓╤Л╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕╨╖ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨░ ╨┐╨╛ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╤О), ╤А╤П╨┤╨╛╨╝ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨░╤П ╨║╤Г╤Е╨╜╤П. ╨Т ╨▒╤Г╨╝╨░╨│╨░╤Е, ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б ╤А╨░╨╖╤А╨░╨▒╨╛╤В╨║╨╛╨╣ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Л╨╝ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╣┬╗, ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╤Б╤П ╨┐╨╛╨┤╤А╨╛╨▒╨╜╤Л╨╣ ╤З╨╡╤А╤В╨╡╨╢ ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╤Л24.

╨Ч╨░╨▒╨╡╨│╨░╤П ╨▓╨┐╨╡╤А╨╡╨┤, ╤Б╨║╨░╨╢╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╕ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╨╡╤Ж ╨┤╨╛╨╝╨░ ╨┐╨╛╨┤╨░╨╗ (╨▓ ╤П╨╜╨▓╨░╤А╨╡ 1757 ╨│.) ╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤О ╨╢╨░╨╗╨╛╨▒╤Г ╨╜╨░ ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╨╛╤Б╤К╨╡╨╝╤Й╨╕╨║╨░. ╨Т ╨╜╨╡╨╣ ╨╛╨╜, ╨▓ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╤П╨╜╨▓╨░╤А╨╡ 1755 ╨│. ╨▓╨╡╨┤╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕ ┬л╨╜╨░╨┤ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕┬╗ ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜ ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨░╨╜╨┤╤А ╨Ъ╨░╨╗╨╝╤Л╨║╨╛╨▓ ╨╜╨░╨╜╤П╨╗ ╨┤╤М╤П╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╛╨╝ ┬л╨┤╨╗╤П ╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╕┬╗ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░. ╨Ф╤М╤П╨║ ╨╡╨╢╨╡╨╝╨╡╤Б╤П╤З╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗, ╨▓╤Л╤А╨░╨╢╨░╤П╤Б╤М ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╛╨╝, ┬л╨║╨▓╨░╤А╤В╨┐╨╗╨░╤В╤Г┬╗ ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╨╡ 10 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╡╨╝╤Г ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤Й╨░╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╨▓ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╨┐╨╛╨▓╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╤В ╨╖╨░ ╤Б╤З╨╡╤В ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨░.

╨Я╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨┤╨╛╨╝╨╡ ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╣┬╗, ╨┐╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╨╝ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤М╤Ж╨░, ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╨╗╨╛ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Г╤Й╨╡╤А╨▒ (┬л╨╛╤В ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╕╤З╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╤Б╤В╨╛╨╗╤П╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л, ╨╕ ╨╛╤В ╤В╤П╨│╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨░╨╝ ╨╕ ╨┐╨╡╤З╨░╨╝, ╨╕ ╨╗╨░╨▓╨║╨░╨╝ ╤Г╤З╨╕╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╨▓╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨┤╨░ ╨╕ ╤Б╤В╨╡╨║╨╛╨╗ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▒╨╕╤В╨╛┬╗). ╨Э╨░ ╨▓╤Б╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Б╤М╨▒╤Л ╨┤╤М╤П╨║╨░ ╨╛╤В╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨╜╨╡ ╤А╨╡╨░╨│╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗, ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨╕ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤Й╨╡ ╤Б╤К╨╡╤Е╨░╨╗, ╨╜╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╕╨▓ ╨╛╨▒ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤П. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨▒╤А╨░╨╗ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╛ ╤Г ╨┤╤М╤П╨║╨░ ╨┤╤А╨╛╨▓╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╨╗. ╨Т╤Л╤П╤Б╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╤В╨░╨║╨╢╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┐╤Г╤Б╨║╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╨╛╨╣ ╨│╤Г╤Б╨░╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓ ╤И╤В╨░╨▒- ╨╕ ╨╛╨▒╨╡╤А-╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╕ ╤А╤П╨┤╨╛╨▓╤Л╤Е ╨│╤Г╤Б╨░╤А ╤Б ╨╗╨╛╤И╨░╨┤╤М╨╝╨╕. (╨Э╨░╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Г ╨┐╨╛╨╝╨╛╨│╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╨║ ╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨╕╨║ ╨│╤Г╤Б╨░╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╨з╨╡╨║╨▓╨░╨╜╨╖╨╡╨▓, ╨╕ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╡ ╨│╨╛╤Б╤В╨╡╨┐╤А╨╕╨╕╨╝╤Б╤В╨▓╨╛, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨┐╤А╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤А╨╡). ╨Ю╤В ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ┬л╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨╗╤О╨┤╤Б╤В╨▓╨░┬╗, ┬л╤В╨░╨║╨╛╨╢ ╨▓ ╤В╨░╤Б╨║╨░╨╜╨╕╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┤╤А╨╛╨▓┬╗ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤З╨╡╨│╨╛ ╨┤╤М╤П╨║ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╗ ┬л╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╡ ╤Г╤В╨╡╤Б╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗, ╨╜╨╛ ╤В╨╡╤А╨┐╨╡╨╗ ┬л╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╤Г╤О ╨╛╨▒╨╕╨┤╤Г┬╗ ╨▓ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨┤╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╤В╤М ╨╛╤В ╨║╨╜╤П╨╖╤П ┬л╨╜╨░╨│╤А╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╤З╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╕╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┤╨╛╨╝╨╛╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╨╡╤Ж ╨▓╤Л╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤З╨╕╤Й╨░╤В╤М ╨╛╤В ╨║╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨▓╨╛╨╖╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╕ ╤Е╨╛╤А╨╛╨╝╤Л25.

22 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1757 ╨│. ╨╢╨░╨╗╨╛╨▒╨░ ╨┤╤М╤П╨║╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨░ ╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕, ╨╛ ╤З╨╡╨╝ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨░╤П ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨╢╤Г╤А╨╜╨░╨╗╨╡. ╨Ф╨╗╤П ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╖╨╕╨╣ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╤П26. ╨Э╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛, ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨░╨┤╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╤Б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛-

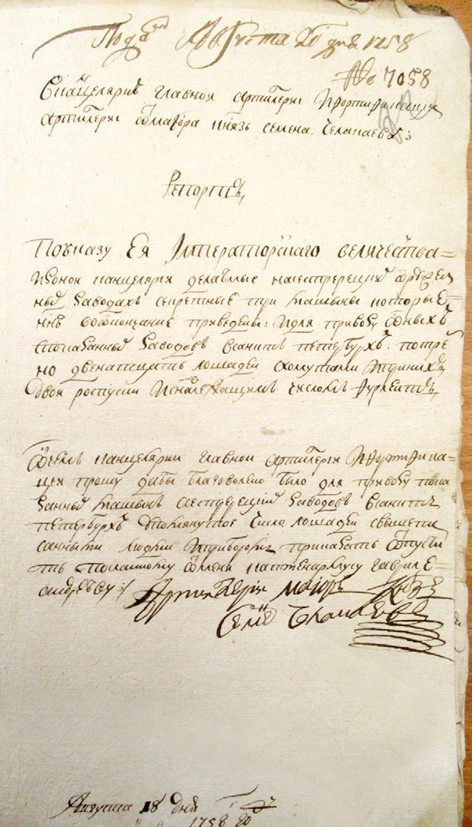

╨з╨╡╤А╤В╨╡╨╢ ╨║╨▓╨░╤А╤В╨╕╤А╤Л ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░, ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╗ ╨╜╨░╨┤ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣. ╨Р╤А╤Е╨╕╨▓ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨д. 2. ╨Ю╨┐. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П. ╨Ф. 736. ╨Ы. 37

╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М ╤В╤А╨╡╨▒╤Г╨╡╨╝╤Г╤О ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╨╜╤Б╨░╤Ж╨╕╤О ╨╕ ╨┤╤А╨╛╨▓╨░ ╨╛╤В ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╤Б ╤Г╤З╨╡╤В╨╛╨╝ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤А╨╡╨░╨╗╨╕╨╣, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╤В╨░╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╤В╤П╨╜╤Г╤В╤М╤Б╤П ╨│╨╛╨┤╨░╨╝╨╕. ╨Я╨╛ ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤А╨╡, ╨╕╨╖ ╨║╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╤П╤Б╨╜╨╛, ╨┤╨╛╨▒╨╕╨╗╤Б╤П ╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨░╨┤╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╨┤╤М╤П╨║ ╨╕╤Б╨║╨╛╨╝╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╨╜╤Б╨░╤Ж╨╕╨╕.

╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤П ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨░ ╤Г╨║╨░╨╖ ┬л╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓, ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣, ╤В╨░╨║╨╛╨╢ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╤Л ╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛ ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨░╤В╤М ╨╕╨╖ ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗╨░тАж ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П╨╝ ╨╛╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨░ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╨╝╨╡╨┤╨╗╨╡╨╜╨╕╤П┬╗27. ╨Я╨╛ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤О ╨║╨╜╤П╨╖╤П, ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤П ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╤П╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╤Г╨╢╨┤╤Л ╨╗╨╛╤И╨░╨┤╨╡╨╣ ╨┤╨╗╤П ╤В╤А╨░╨╜╤Б╨┐╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╤Л╤Е ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨╛╨▓28.

╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╕╤В╤М ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣: ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ тАУ ╨┐╤П╤В╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨▓ ╨┤╨▓╨░ ╤Н╤В╨░╨╢╨░ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓ ╤Б╤В╨╛ ╤В╤А╨╕╨┤╤Ж╨░╤В╤М, ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ тАУ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨▓ ╨┤╨▓╨░ ╤Н╤В╨░╨╢╨░ ╤Б╤В╨╛ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡, ╨░ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╤В╤А╨╕╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╤Е ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╛╨║╨╛╤А╨╛╤З╨╡, ╨░ ╨▓ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╤А╨░╨┤╨╕ ╤Б╨╕╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╗╤Й╨╡ ╨╖╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤МтАж ╤В╨░╨║╨╛ ╨╢ ╨┤╨╗╤П ╨▒╤А╨╛╤Б╨░╨╜╨╕╤П ╤А╤Г╤З╨╜╤Л╤Е ╨│╤А╨░╨╜╨░╤В ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╗╨╕╨▓╤Г╤О ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Г ╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М┬╗29.

╨Т ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤А╨╡ 1755 ╨│. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨╜╨░ ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╕╨╡ ┬л╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╤О┬╗ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╡╨╣. ╨Ч╨┤╨╡╤Б╤М ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╗╨░ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨╖╨░╨╝╨╕╨╜╨║╨░. ╨Ф╨╡╨╗╨╛ ╨▓ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨╛╨╗╤П╤А╨╛╨▓ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨░ тАУ ╨Ш╤Б╨░╤П ╨б╤В╨╡╨┐╨░╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨С╤Л╨║╨╛╨▓╨░, ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ╨╜╨░╨┤ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨╛╨▓ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣, ╤Б╤А╨╛╤З╨╜╨╛ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Д╨╡╨╣╨╡╤А╨▓╨╡╤А╨║╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╤Л, ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨│╨╛ ┬л╨╕╤В╨░╨╗╨╕╨░╨╜╤Ж╨░┬╗. ╨Ш ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╨▓╤Л╤И╨╡╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╨╡ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┐╨╛╤И╨╗╨╕ ╨╜╨░╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╤Г ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Г. ╨б╤В╨╛╨╗╤П╤А╨╛╨▓ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤А╨░╤В╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤О, ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓ ╨╕╤Е ╨╜╨░ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╡ ╤Д╨╡╨╣╨╡╤А╨▓╨╡╤А╨║╨░ ╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╖╨░ ╤Б╤З╨╡╤В ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕30.

╨Э╨░ ╤А╤Г╨▒╨╡╨╢╨╡ 1755тАУ1756 ╨│╨│. ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░ ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨│╤А╨░╤Д╨░ ╨Я.╨Ш. ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╕╤Е ┬л╨░╨┐╤А╨╛╨▒╨╛╨▓╨░╨╗┬╗ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝ ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╨╡ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕.

╨Т ╨┐╤А╨╛╤Ж╨╡╤Б╤Б╨╡ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╤Е ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╡ ╤Г╨╢╨╡ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨▓╤Л╤П╤Б╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М, ╤З╤В╨╛ ╤Б╤В╨╛ ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓, ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╖╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б ╨б╨╡╤Б╤В╤А╨╛╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░, ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝╨╕ ┬л╨╖╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╤О ╨▓ ╨╜╨╕╤Е ╤А╨╢╨░╨▓╤З╨╕╨╜╨╛╤О┬╗. ╨Т╨╖╨░╨╝╨╡╨╜ ╨▒╤А╨░╨║╨░ ╨╕╨╖ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨░╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╤В╨┐╤Г╤Й╨╡╨╜╨╛ ╨╜╤Г╨╢╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓31.

╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗ ╨╕╨╖ ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗╨░ ╨╝╤Г╤И╨║╨╡╤В╨╜╤Л╨╣, ┬л╤А╤Г╤З╨╜╨╛╨╣┬╗ (╨╖╨░╤В╤А╨░╨▓╨╛╤З╨╜╤Л╨╣) ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е ╨╕ ╤Д╨╕╤В╨╕╨╗╤М ╨▓ ╤В╤А╨╡╨▒╤Г╨╡╨╝╨╛╨╝ ╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡32. ╨Т╤Л╨┤╨╡╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨▒╤Г╨╝╨░╨│╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╤В╨║╨░╨╜╤М ╨┤╨╗╤П ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╤Л╤Е ╨║╨░╤А╤В╤Г╨╖╨╛╨▓33.

╨Ф╨╗╤П ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╨╝ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕ ╨╡╨╝╤Г ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨░╨╗╨╕ ╨┤╤Г╨▒╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╕ ╤Б╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨┤╨╛╤Б╨║╨╕, ╨║╨╛╤Б╤П╨║╨╕, ╤Б╨┐╨╕╤Ж╤Л ╨╕ ╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╤Ж╤Л, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤Б╨╜╨╛╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨║╨╛╨▓╨║╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕34.

╨Ш╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Г ╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╤Е ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨╛╨▓, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Л╤Е ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓, ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╤Л, ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨Р╨▒╤А╨░╨╝╨╛╨╝ ╨У╨░╨╜╨╜╨╕╨▒╨░╨╗╨╛╨╝ (╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╤Л╨╝ ┬л╨░╤А╨░╨┐╨╛╨╝ ╨Я╨╡╤В╤А╨░ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛┬╗ ╨╕ ╨┐╤А╨░╨┤╨╡╨┤╨╛╨╝ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Н╤В╨░ ╨Р.╨б. ╨Я╤Г╤И╨║╨╕╨╜╨░), ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨▓ ╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Д╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨▓╤Б╨╡╨╝╨╕ ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕35.

╨а╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨┐╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣ ╨▓╨╡╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨╛╨▒╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨║╨╡ ╤Б╤В╤А╨╛╨│╨╛╨╣ ╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕. ╨б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨║╨░╤А╨░╤Г╨╗ ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨║╨░╨┐╤А╨░╨╗╨░ ╨Ф╨░╨╜╨╕╨╗╤Л ╨Ы╨╡╤Б╨║╨╛╨▓╨░, ╨║╨░╨╜╨╛╨╜╨╕╤А╨╛╨▓ ╨Х╨╗╨╕╤Б╨╡╤П ╨С╨╡╨╗╨╛╨│╨╗╨░╨╖╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨Я╨░╤И╨║╨╛╨▓╨░, ╨│╨░╨╜╤В╨╗╨░╨╜╨│╨╡╤А╨░ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ ╨У╤Г╤Б╨╡╨▓╨░, ╤Д╤Г╨╖╨╕╨╗╨╡╤А╨╛╨▓

60-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨б. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░. 1758 ╨│. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/9

25-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨б. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░. 1758 ╨│. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/7

╨б╨░╤Д╤А╨╛╨╜╨░ ╨в╨╛╨╗╨╝╨░╤З╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Ч╨░╨╜╤Ж╨╛╨▓╨░ ╨▒╨╡╨╖╨╛╤В╨╗╤Г╤З╨╜╨╛ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ┬л╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Л┬╗. ╨С╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤Б╨░╨╝ ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╤П╤В╤М ╨║╨░╤А╨░╤Г╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨░╤В╤М ╨╕╤Е ╨╕╨╖ ╨б╨░╨╜╨║╤В╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨░, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨╛╨╜╨╕ ┬л╨║ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤О ╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨░ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╤Л, ╨┐╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╡╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕╤Е┬╗. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╢╨╡ ╨║╨░╤А╨░╤Г╨╗╤М╤Й╨╕╨║╨╕, ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╤Л╨╡ ╤Б ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╡╨╣┬╗, ╨╝╨╛╨│╤Г╤В ╤А╨░╨╖╨▒╨╛╨╗╤В╨░╤В╤М ╨╛ ╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╕36.

╨а╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨┐╨╛ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤О ┬л╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╝╨░╤И╨╕╨╜┬╗ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕ ╨▓ 1757 ╨│.37 ╨Т ╤Н╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╤З╨╕╨╜. ╨Я╨╛ ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤А╨╡, ╨▓ ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨╡ 1758 ╨│. ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨╛╨╜ ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╤Г╨╢╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╝╨░╨╣╨╛╤А38.

52-╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨б. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░. (╨д╤А╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤В). 1758 ╨│. ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 2/8

╨Т ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ ╨╗╨╡╤В╨░ 1758 ╨│. ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨┐╨╛ ╤Б╨▒╨╛╤А╨║╨╡ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░ ╨б╨╡╤Б╤В╤А╨╛╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╡. ┬л╨б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╤Л╨╡ ╤В╤А╨╕ ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Л┬╗ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨▓ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│, ╨┤╨╗╤П ╤З╨╡╨│╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ 12 ╨╗╨╛╤И╨░╨┤╨╡╨╣, ╨┐╨░╤А╨░ ╤А╨╛╤Б╨┐╤Г╤Б╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╨╡ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╛ ╨▓╨╛╨╖╤З╨╕╨║╨╛╨▓ тАУ ╤Д╤Г╤А╨╗╨╡╨╣╤В╨╛╨▓39. ╨С╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕, ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛ ╤Г╨║╤А╤Л╤В╤Л╨╡ ╨░╤А╨╝╤П╤З╨╜╨╛╨╣ ╤В╨║╨░╨╜╤М╤О ╨╛╤В ╨╗╤О╨▒╨╛╨┐╤Л╤В╨╜╤Л╤Е ╨│╨╗╨░╨╖, ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨▓ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╤Б╨║╨╕╨╣ ╨░╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗, ╨│╨┤╨╡ ╨╕╤Е ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╤Г╤О ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╤Г ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╤А╨╡╤И╨╕╤В╤М ╤Г╨╢╨╡ ╤Б╨░╨╝ ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓.

╨а╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨Ъ╨░╨╜╤Ж╨╡╨╗╤П╤А╨╕╤О ╤Б ╨┐╤А╨╛╤Б╤М╨▒╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╗╨░╤В╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤И╨╕╨╜┬╗ ╨╖╨░╤В╤А╨░╤В╤Л, ╨┐╨╛╨┤╤А╨╛╨▒╨╜╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨▓ ╨╕╤Е ╨╕ ╨╢╨░╨╗╤Г╤П╤Б╤М ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝, ┬л╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░╤Е ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░╤Е ╨┐╨╛ ╨╝╨░╨╗╨╛╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╤О ╨▓ ╨╜╨░╨╗╨╕╤З╨╕╨╕ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╨╕╤В ╨║╤А╨░╨╣╨╜╤П╤П ╨╜╤Г╨╢╨┤╨░┬╗40. ╨Я╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ 2605 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨╕ 27 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╡╨║41.

╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╨┤╨░╤В╨░ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╤В╤А╨╡╤Е ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╨▒╤Л╤В╤М ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤З╨╡╤В╨║╨╛ ╨╛╤В╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨░ ╨▓ 1758 ╨│., ╨░ ╨╜╨╡ ╨║ 1756-╨╝╤Г, ╨║╨░╨║ ╤Г╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ (╨╕ ╤В╨╛ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┤╨╗╤П ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕).

╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╛╨╝, ╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▒╤Л, ╤Г╨╢╨╡ ╨╛╨║╨╛╨╜╤З╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╤Н╤В╨░╨┐╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╗╨░ ╨╖╨░╨╝╨╕╨╜╨║╨░. ╨Ъ╨╕╨┐╤Г╤З╨░╤П ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨▓╤И╨╡╨╣╤Б╤П ╨б╨╡╨╝╨╕╨╗╨╡╤В╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л, ╤А╨╡╨░╨╗╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╤П ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В╨╛╨▓ (╨┐╨╛╨┤╤З╨░╤Б ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨┤╨╕╨╗╨╡╤В╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╕╤Е), ╨┐╤А╨╕╨┤╨▓╨╛╤А╨╜╤Л╨╡ ╨╕╨╜╤В╤А╨╕╨│╨╕ ╨╛╤В╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕ ╤Г ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╕╨╗. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨│╤А╨░╤Д╤Г ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╤А╤П╨┤ ╤В╤П╨╢╨╡╨╗╤Л╤Е ╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╤М: ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╛╨╜ ╤В╨╡╤А╤П╨╡╤В ╨╢╨╡╨╜╤Г, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨▒╤Л╨╗ ╤В╨░╨║ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜, ╨╕ ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╡╨│╨╛ ╤Б╤Л╨╜╨░. ╨Т╤В╨╛╤А╨░╤П ╨╢╨╡╨╜╨░ ╨Р╨╜╨╜╨░ ╤Г╨╝╨╕╤А╨░╨╡╤В, ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╛╨╢╨╕╨▓ ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ╨╕ ╨│╨╛╨┤╨░, ╨▓ 1761 ╨│. ╨┐╤А╨╕ ╤А╨╛╨┤╨░╤Е. ╨Т ╤П╨╜╨▓╨░╤А╨╡ 1762 ╨│. ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А ╨Я.╨Ш. ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓ ╤Б╨║╨╛╨╜╤З╨░╨╗╤Б╤П, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╨▓ ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝, ╤Б╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Л╨╝.

╨б╨┐╤Г╤Б╤В╤П ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤О ╤Б ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╤Л╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤А╨╡╤И╨╕╤В╤М ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╤Г ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╣: ┬л[1]756 ╨│╨╛╨┤╤Г ╨╛╨╜╤Л╤П ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨╛╨╝ ╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨│╤А╨░╤Д╨╛╨╝ ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╤Л╨╝ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨╕ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤О ╨╡╨▓╨╛ ╨╖╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╤Л ╨╕╨╝, ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓╤Л╨╝, ╨▓ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╨┤╨▓╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤П, ╨░ ╤В╤А╨╡╤В╤М╤П ╨┤╨╗╤П ╨▒╤А╨╛╤Б╨░╨╜╨╕╤П ╨│╤А╨░╨╜╨░╤В ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Л, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤П ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤Л ╨▓ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╕╤Е╨░╤Г╨╖, ╨░ ╨╛╨┐╤А╨╛╨▒╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╤Г╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╛┬╗.

╨Э╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж, ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░ ╨▓╤Б╨╡ ╨╢╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░ ╨░╨┐╤А╨╛╨▒╨░╤Ж╨╕╤О ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╝╤Г ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╤Г ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨░╨╜╨┤╤А╤Г ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╤З╤Г ╨Т╨╕╨╗╤М╨▒╨╛╨░ (╨Т╨╕╨╗╤М╨▒╤Г╨░; ╤Д╤А. Alexander Guillemot de Villebois; 1716тАУ1781), ╨╖╨░╨╜╤П╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╤Н╤В╤Г ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╤П╨╜╨▓╨░╤А╨╡ 1762 ╨│. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨║ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨░ ╨▓╤Л╨╜╨╡╤Б ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨╡ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡: ┬лтАж╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╤Л╤П ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨╕ ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Л ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨╕ ╨░╨┐╤А╨╛╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╕╨╜╨╕╤П ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╝╨░╤А╤В╨╕╤А╤Ж╤Л ╤А╨╡╨┤╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╤В╨╜╨╛╨╝ ╨║╤А╤Г╨│╨╡ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤Л ╨╕ ╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝ ╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓ ╨┤╨╛ ╤В╤А╨╕╨╜╨░╨┤╤Ж╨░╤В╨╕ ╨┐╨░╨╗╤П╤В, ╨░ ╨╝╨░╤А╤В╨╕╤А╤Ж╤Л ╨┤╨╛ ╨┐╤П╤В╨╕ ╨│╤А╨░╨╜╨░╤В ╨▒╤А╨╛╤Б╨░╨╡╤В. ╨Э╨╛ ╤Б╨╕╨╕ ╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕ ╨▓ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╝ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л ╨▒╤Л╤В╤М ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╤Г╤В┬╗. ╨в╤А╤Г╨┤╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╨╕╤В╤М ╤Н╤В╨╛ ╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤В╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤З╤В╨╛ ╨▓╤Л╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╛ ╨╛╨╜╨╛ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨╛╨╝, ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨▓╤И╨╕╨╝╤Б╤П ╨▓ ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╨┐╤А╨╕ ╨У╤А╨╛╤Б╤Б-╨Х╨│╨╡╤А╤Б╨┤╨╛╤А╤Д╨╡, ╨Ъ╤О╤Б╤В╤А╨╕╨╜╨╡, ╨Я╨░╨╗╤М╤Ж╤Л╨│╨╡ ╨╕ ╨Ъ╤Г╨╜╨╡╤А╤Б╨┤╨╛╤А╤Д╨╡. ╨Э╨╡╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤П ╨┐╨╛╤Б╤В ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨║╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ (╨▓ 1765 ╨│. ╨╛╨╜ ╨▓╤Л╤И╨╡╨╗ ╨▓ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨║╤Г ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╣ ╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤П), ╨Т╨╕╨╗╤М╨▒╤Г╨░ ╨┐╤А╨╛╤П╨▓╨╕╨╗ ╤Б╨╡╨▒╤П ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╕ ╤Н╨╜╨╡╤А╨│╨╕╤З╨╜╤Л╨╝ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╝. ╨б╨║╨╛╤А╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡-

╨а╨░╨┐╨╛╤А╤В ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨░ ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░ ╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╗╨╛╤И╨░╨┤╨╡╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╕ ┬л╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤И╨╕╨╜┬╗ ╤Б ╨б╨╡╤Б╤В╤А╨╛╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨▓ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│. ╨Я╨╛╨┤╨┐╨╕╤Б╤М-╨░╨▓╤В╨╛╨│╤А╨░╤Д ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░. 20 ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ 1758 ╨│. ╨Р╤А╤Е╨╕╨▓ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨д. 2. ╨Ю╨┐. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П. ╨Ф. 736. ╨Ы. 82

╨│╨╛, ╨▓ ╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╤З╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤Б╨║╨╕╨╝ ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╤П╨╝┬╗ ╤Б╨║╨░╨╖╨░╨╗╤Б╤П ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╛╨┐╤Л╤В. ╨Т╨╕╨╗╤М╨▒╨╛╨░ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╜╨░╤Б╨╗╤Л╤И╨║╨╡ ╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝ ╤Б ╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤И╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╤А╨╛╨│╨░╨╝╨╕, ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╜╨╛ ╨╖╨░╤А╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╡╨▒╤П ╨▓ ╨б╨╡╨╝╨╕╨╗╨╡╤В╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡, ╨╖╨╜╨░╨╗ ╨╛╨╜ ╨╕ ╨╛╨▒ ╨▓╨▓╨╛╨┤╨╕╨╝╤Л╤Е ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨▓ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╤П╤Е┬╗ (╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ┬л╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨│╨░╤Г╨▒╨╕╤Ж╨░╤Е┬╗), ╨╜╨╡ ╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨┤╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╤Б╨╡╨▒╤П ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨▒╨╛╤П ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨║╨░╨╖╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╖╨░╤В╤П╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨╡ ╨▓ ╨╗╤Г╤З╤И╨╡╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╨╕. ╨Ф╨╡╨╜╨╡╨│ ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╨╕╤П ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛-╨╜╨░╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛. ╨Т ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨╕╨▓╨░╤П ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░, ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤М ┬л╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╨╛╨┤╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨┐╨╛╨╛╤Й╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╛╤В╤З╨╕╤Е ╨║ ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╕╨╝ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╝ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╤П╨╝ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨│╤А╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╨╜┬╗42.

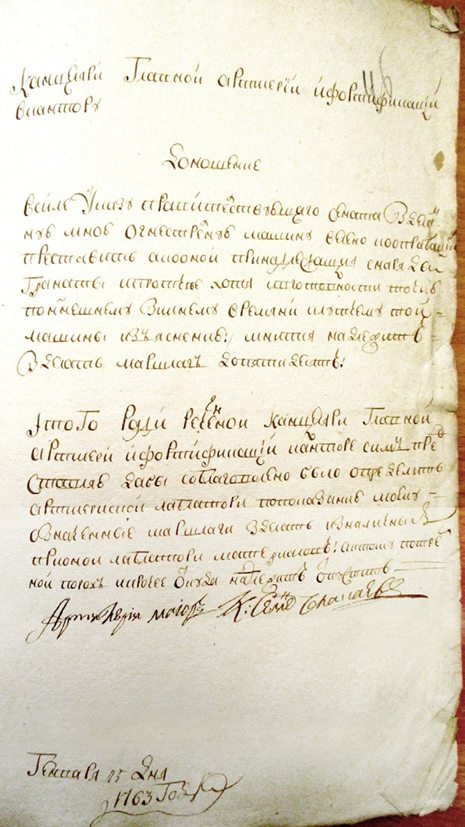

╨Ш╤В╨░╨║, ╨▓ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1760-╤Е ╨│╨│. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨╡ ╤Г ╨┤╨╡╨╗. ╨С╤Л╨╗╤Л╨╡ ╨╖╨░╤Б╨╗╤Г╨│╨╕ ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Б╤В╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╖╨░╨▒╤Л╤В╤Л. ╨б╤Г╨┤╤П ╨┐╨╛ ╨▓╤Б╨╡╨╝╤Г, ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╕╤Е ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╨╛╤Е╨╛╨┤╨░, ╨║╤А╨╛╨╝╨╡ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╤П, ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗. ╨Т ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤А╨╡ 1763 ╨│. ╨╛╨╜ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤О ╤Б ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╤М ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ╨║╨░╨║╨╛╨╡-╨╜╨╕╨▒╤Г╨┤╤М ╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╨┐╨░╨╜╤Б╨╕╨╛╨╜. ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤П ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨Я╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╨┤╨╛╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨╡ ┬л╨║╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨╜╨░ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╨║ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╨╡╨╜╤Б╨╕╨╛╨╜╨░┬╗, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ┬л╨╛╨╜ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛ ╨▓╤Б╨╡╨╝ ╨▒╤Л╨▓╤И╨╕╨╝╨╕ ╨░╤В╨╡╤Б╤В╨░╤В╨░╨╝ ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╡╨▓╨░, ╨░ ╨┐╤А╨╛╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨╕╤П ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В┬╗. ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╤А╨╡╤И╨╕╨╗ ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╨║╨╜╤П╨╖╤О 200 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨╜╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╨░ ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╨░ II ╨┤╨╛╨▒╨░╨▓╨╕╨╗╨░ ╨║ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Б╤Г╨╝╨╝╨╡ ╨╡╤Й╨╡ 300 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣43.

╨Э╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╤П ╨╜╨░ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨▒╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╤Б╨▓╨╛╨╕ ┬л╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤Ж╨╕╨╕┬╗. ╨Ю╨╜ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П╨╝╨╕, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣. ╨Ш╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╜╤Л╨╣ ╤Д╨░╨║╤В ╨┐╤А╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╤В ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╨╡╨▓╨╕╤З ╨Я╨╛╤А╨╛╤И╨╕╨╜ (1741тАУ1769) тАУ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨▓╨╛╤Б╨┐╨╕╤В╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╤Ж╨╡╤Б╨░╤А╨╡╨▓╨╕╤З╨░ ╨Я╨░╨▓╨╗╨░ ╨Я╨╡╤В╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░, ╨░╨▓╤В╨╛╤А ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨╛╨║ ╨╛ ╨┤╨╡╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨│╨╛╨┤╨░╤Е ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤П. ╨Ю╨╜, ╨▓ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨░╨╡╤В, ╤З╤В╨╛ 7 ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤П 1764 ╨│., ┬л╨╜╨╡╨╖╨░╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╨╛╨▒╨╡╨┤╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╡╤Б ╨Х╨│╨╛ ╨Т╤Л╤Б╨╛╤З╨╡╤Б╤В╨▓╤Г ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А, ╤А╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╨╡╤Ж, ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨з╤Г╤Е╨╗╤Л╨╝╨░╨╜╨╛╨▓, ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨з╨╡╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ (╨╕╨╗╨╕, ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╨▒╤Л╤В╤М, ╨╕ ╨╕╨╜╨░╨║╨╛, ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤О ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╡╨╜╤М╨║╨╛), ╨┤╨▓╨╡ ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨│╨░╤Г╨▒╨╕╤Ж╤Л ╨╕ ╨┤╨▓╨╡ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕. ╨Т ╨╖╨░╨╗╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╛╨▒╤Г. ╨б╤В╤А╨╡╨╗╤П╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╕╤Е ╨╜╨░╤А╨╛╤З╨╜╨╛ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤П╨┤╤А╨░╨╝╨╕тАж ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Б╤В╨╛╨╗╨░ ╨┐╤А╨╕╤И╨╡╨╗ ╨║ ╨Х╨│╨╛ ╨Т╤Л╤Б╨╛╤З╨╡╤Б╤В╨▓╤Г ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╕╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╨│╤А╨░╤Д ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╕╤З ╨Ю╤А╨╗╨╛╨▓. ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨Ъ╨╜╤П╨╖╤М ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╨┐╤А╨╕╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╕╨╖ ╨╖╨░╨╗╤Л ╨╛╨╜╤Л╨╡ ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П, ╨┤╨▓╨░ ╨┐╨╛-

╨а╨░╨┐╨╛╤А╤В ╨╛╨▒ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤П ┬л╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤И╨╕╨╜┬╗. ╨Я╨╛╨┤╨┐╨╕╤Б╤М-╨░╨▓╤В╨╛╨│╤А╨░╤Д ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░ 15 ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П 1763 ╨│. ╨Р╤А╤Е╨╕╨▓ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨д. 2. ╨Ю╨┐. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П. ╨Ф. 736. ╨Ы. 96

╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╗ ╨│╤А╨░╤Д╤Г ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤О ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╕╤З╤Г ╨╕ ╨┤╨▓╨░ ╤Б╨╡╨▒╨╡ ╨▓╨╖╤П╨╗. ╨Э╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨╜╨░╤В╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╛╤В╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╤А╨║╨╕, ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨▓╨╡ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, ╨╕ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤Б ╨╛╨▒╨╡╨╕╤Е ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜ ╨┐╨░╨╗╤М╨▒╨░┬╗44.

╨Ч╨┤╨╡╤Б╤М ╤А╨╡╤З╤М ╨╕╨┤╨╡╤В ╨╜╨╡ ╨╛ ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╤П╤Е ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣, ╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛ ╨┐╤Г╤И╨║╨░╤Е ╨╕ ╨│╨░╤Г╨▒╨╕╤Ж╨░╤Е. ╨Ч╨░╨╝╨╡╤В╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╨╗╨╕ ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╕ ╤Б╨╢╨░╤В╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨┤╤Г╤Е╨░. ╨Ъ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨┐╨╛╨┤╤А╨╛╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣ ╨╛╨▒ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Н╤В╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╤Е ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М. ╨в╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╕ ╤Г╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨б.╨а. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗ ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣, ╨╕ ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛. ╨Т ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╤Г ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╤В╨╛╤В ╤Д╨░╨║╤В, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╤Л ╤Б╨░╨╝╨╛╨╝╤Г ╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╤Г ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╗╨░ ╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ┬л╨░╨┐╤А╨╛╨▒╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л┬╗ ╨▒╤Г╨┤╤Г╤Й╨╕╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨│╤А╨░╤Д╨╛╨╝ ╨У.╨У. ╨Ю╤А╨╗╨╛╨▓╤Л╨╝.

╨Э╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж, ╨▓ 1764 ╨│. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╤А╨╛╤В╨╡╨║╤Ж╨╕╨╕ ╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛╨│╨╛ ╨Ю╤А╨╗╨╛╨▓╨░, ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж-╤В╨╛ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ┬л╨║╨╛ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨Ъ╨╕╨╡╨▓╨╛-╨Я╨╡╤Й╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨│╨╛╤А ╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤Л╤В╤М ╨▓ ╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨│╨╡╨╜. ╨╝. ╨╕ ╨Ъ╨╕╨╡╨▓╤Б╨║╨░╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤А ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤В╨░ ╨Х╨╗╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╨░┬╗45. ╨н╤В╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨░ ╤Б ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨▓╤И╨╕╨╝╨╕╤Б╤П ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨Ъ╨╕╨╡╨▓╨╡ ╨╕ ╨Ъ╨╕╨╡╨▓╨╛-╨Я╨╡╤З╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╗╨░╨▓╤А╨╡. ╨н╤В╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╛╤В╨▓╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╤О ╨╛╨┐╨╛╨╗╨╖╨╜╨╡╨╣ ╨╕ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╨╡╤Й╨╡╤А, ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╤О ╨▓╨╛╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╤В╤А╤Г╨▒, ╨┤╤А╨╡╨╜╨░╨╢╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╗╨╛╨┤╤Ж╨╡╨▓ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╤Г╤О ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М. ╨Т╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ XVIII ╨▓. ╨▓ ╨Ъ╨╕╨╡╨▓╨╡ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П ┬л╨Ъ╨╛╨╜╤В╨╛╤А╨░ ╨┤╨╗╤П ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨┐╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╡╤Й╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨│╨╛╤А┬╗. ╨Т 1761 ╨│. ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨░╤Б╤И╤В╨░╨▒╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨┐╨╛ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╤В╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨Ъ╨╕╨╡╨▓╨╛-╨Я╨╡╤З╨╡╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨│╨╛╤А, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╤М╤И╤Г╤О ╨╛╨┐╨░╤Б╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╛╨▒╤А╤Г╤И╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨░╤Б╤В╤Л╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Й╨╡╤А╤Л. ╨Т╨╛╤В ╤Н╤В╨╕╨╝╨╕-╤В╨╛ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М╤Б╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╤В-╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╛╤А.

╨Т 1769 ╨│. ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨▓╨╜╨╛╨▓╤М ╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨╡. ╨Ю╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╡╤В ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨╜╨░ ╤Б╨╡╨╣ ╤А╨░╨╖ ╨▓ ╨│╨╛╤В╨╛╨▓╤П╤Й╤Г╤О╤Б╤П ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╤О ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╤Ж╨░╤А╤О ╨Ъ╨░╤А╤В╨╗╨╕ ╨╕ ╨Ъ╨░╤Е╨╡╤В╨╕╨╕ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤О II (1762тАУ1798) ╨▓ ╨▒╨╛╤А╤М╨▒╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨┐╨╡╤А╤Б╨╛╨▓ ╨╕ ╤В╤Г╤А╨╛╨║. ╨Э╨╡╨┐╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨║ ╨║╨╜╤П╨╖╤П тАУ ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А ╨│╤А╨░╤Д ╨У.╨У. ╨Ю╤А╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡: ┬л╨Э╨░╤Е╨╛╨┤╤П╤Й╨╕╨╣╤Б╤П ╨╖╨┤╨╡╤Б╤М ╨▒╤Л╨▓╤И╨╡╨╣ ╨▓ ╨Ъ╨╕╨╡╨▓╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╨╕╨╖╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╤З╨╕╨╜╨║╨╡ ╤В╨░╨╝╨╛╤И╨╜╨╕╤Е ╨┐╨╡╤Й╨╡╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨│╨╛╤А, ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║. ╨║╨╜. ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓ ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨Т╨Ъ (╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕) ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨╡╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨╡╨╝╤Г ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╨│╨╛ ╨╕╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П, ╨┤╨╗╤П ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨▓╨╛╨╗╨╕╤В ╨╗╨╕ ╨Я╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╨╛╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤В╨╛╤Б╨╗╨░╤В╤М ╨▓ ╨Т╨Ъ ╨╕ ╨┐╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨╡╤П ╨╕. ╨▓. ╨Я╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨б╨╡╨╜╨░╤В ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕... ╨╛ ╨▒╤Л╤В╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛╨╝╤Г ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║. ╨║╨╜. ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓╤Г ╨┤╨╗╤П ╨▓╤Л╤И╨╡╨┐╤А╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ ╨╜╨░╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨▓ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨╡ ╨Т╨Ъ┬╗46.

╨г╨║╨░╨╖ ╤П╨▓╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╤О ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨╕ ╤Б╨░╨╝ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓. ╨Х╨╝╤Г ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨╛, ┬л╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╡ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║ ╤Б╨╡╨╣ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╤П╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨░, ╨╕╨╝╨╡╤В╤М ╨▓ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╤В╤Г╨┤╨░ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤О ╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░┬╗. ╨У╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╤Г ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М, ┬л╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨░╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤П ╨▓ ╨Р╤Б╤В╤А╨░╤Е╨░╨╜╤М ╨╕╨╖ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Л ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕ ╨║╤В╨╛ ╨╕╨╝╤П╨╜╨╜╨╛ ╨║╨░╨║ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╕╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨░╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╤Л ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л┬╗. ╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤О ╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Г╤О ╤З╨░╤Б╤В╤М ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕47. ╨Ч╨░╨╝╨╡╤В╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╡ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤А╨┐╤Г╤Б╨░ ╨┐╤А╨╡╨╢╨┤╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨┤╨▓╨╛╤А╤П╨╜ тАУ ╤Н╨╝╨╕╨│╤А╨░╨╜╤В╨╛╨▓, ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨▓╤И╨╕╤Е ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕. ╨н╤В╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╕╤В╤М ╨╝╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Б ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕.

╨Ю╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╝╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨╕ ╨╜╨░ ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╡╨╡ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨╜ ╤Б╤Л╨│╤А╨░╨╗ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╢╨╜╤Г╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨▓ ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╨╡ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨░-╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╤П.

╨н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╤О ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨│╤А╨░╤Д ╨У╨╛╤В╤В╨╗╨╛╨▒ ╨Ъ╤Г╤А╤В ╨У╨╡╨╜╤А╨╕╤Е ╤Д╨╛╨╜ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ (1715тАУ1773), ╤Б╨░╨║╤Б╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╨░╨▓╨░╨╜╤В╤О╤А╨╕╤Б╤В, ╨▓╤Л╨│╨╜╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Б ╨┐╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л ╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨▓╤И╨╕╨╣ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╤Г╤О ╨░╤А╨╝╨╕╤О. ╨Ъ ╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╨╕╨║ ╤Г╤Б╨┐╨╡╨╗ ╨┐╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╤М ╤Б╨░╨║╤Б╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨║╤Г╤А╤Д╤О╤А╤Б╤В╤Г ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤О ╨Р╨▓╨│╤Г╤Б╤В╤Г III (╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨▓╨╡╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨│╤А╨░╤Д╤Б╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╛), ╨┐╨╛╤Г╤З╨░╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ ╨╖╨░ ╨░╨▓╤Б╤В╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ (1740тАУ1748), ╨┐╨╛╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╤В╤М ╤Б ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨Э╨╕╨┤╨╡╤А╨╗╨░╨╜╨┤╨░╤Е.

╨У╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗ ╨У╨╛╤В╤В╨╗╨╛╨▒ ╨Ъ╤Г╤А╤В ╨У╨╡╨╜╤А╨╕╤Е ╤Д╨╛╨╜ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜. ╨У╤А╨░╨▓╤О╤А╨░ XIX ╨▓.

╨Ю╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Г╤Б╨┐╨╡╤Е╨╛╨▓ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╡╤Й╨░╨╗ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╨░╨╝╤Г╤А╨╜╨╛╨╝ ╤Д╤А╨╛╨╜╤В╨╡. ╨Ю╨╜ ╤Б╨╛╨▒╨╗╨░╨╖╨╜╨╕╨╗ ╨╕ ╨┐╨╛╤Е╨╕╤В╨╕╨╗ ╨┐╤П╤В╨╜╨░╨┤╤Ж╨░╤В╨╕╨╗╨╡╤В╨╜╤О╤О ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╤Ж╤Г ╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П ╨Ь╨░╤А╨╕╤О ╨Я╨╡╤В╤А╨╛╨╜╨╡╨╗╨╗╤Г ╨У╤А╨░╤В╤М╨╡╨╜╨╜ ╨Т╨╕╨║╤В╨╛╤А. ╨С╨╡╨│╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╕╨╖ ╨У╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╨╕, ╨│╨┤╨╡ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨╛╨▒╤К╤П╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓ ╤А╨╛╨╖╤Л╤Б╨║, ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨╗╤Г╤З╤И╨╕╤Е ╤В╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╤П╤Е ╨┐╤А╨╕╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╢╨░╨╜╤А╨░: ╨╗╤О╨▒╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╕ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡╨╢╨┤╤Л ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╡╤А╨╡╨│╨░ ╨а╨╡╨╣╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╤Б╨▒╨╕╤В╤М ╨┐╨╛╨│╨╛╨╜╤О ╤Б╨╛ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨░. ╨У╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗ ╨╜╨░╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨│╨╡╤А╨╛╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨┐╤Г╨╗╤П╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨Ч╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨Х╨▓╤А╨╛╨┐╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░ XVIII тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ XIX ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╤П ╨╗╨╕╤В╨╡╤А╨░╤В╤Г╤А╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╤Н╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤В╤Л ╨░╨▓╨░╨╜╤В╤О╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨╝╨░╨╜╨░.

╨Я╨╛╨┐╤Л╤В╨║╨░ ╨╛╨▒╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╨Я╤А╤Г╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨│╤А╨░╤Д╤Г ╨╜╨╡ ╤Г╨┤╨░╨╗╨░╤Б╤М. ╨Я╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨║╨░╨╜╨┤╨░╨╗╤Л ╤Б ╨╢╨╡╨╜╨╛╨╣, ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╤П╨▓╤И╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨╜╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╨╛╨▓╤Б╤В╨▓╨╡, ╨╖╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤И╨░╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Д╨╗╨╕╨║╤В ╤Б╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤А╨╛╨╗╤П ╨д╤А╨╕╨┤╤А╨╕╤Е╨░ II. ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Л╤Б╨╗╨░╨╜ ╨╕╨╖ ╨Я╤А╤Г╤Б╤Б╨╕╨╕, ╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨У╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╤О, ╨│╨┤╨╡ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗ ╨║╨╛╨╜╤В╨░╨║╤В ╤Б ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╤А╨┐╤Г╤Б ╨┤╨╗╤П ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕. ╨б ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╛╨▓╨░╤П ╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╕╤Ж╨░ ╨▓ ╨▒╨╕╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╨╕ ╨░╨▓╨░╨╜╤В╤О╤А╨╕╤Б╤В╨░. ╨Ю╨╜ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╨б╨╡╨╝╨╕╨╗╨╡╤В╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л, ╨▒╤Л╨╗ ╨┤╨▓╨░╨╢╨┤╤Л ╤А╨░╨╜╨╡╨╜ ╨▓ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г, ╤З╤Г╤В╤М ╨╜╨╡ ╤Г╤В╨╛╨╜╤Г╨╗ ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╤А╨░╨▓╨╡, ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░╨│╤А╨░╨╢╨┤╨╡╨╜тАж ╨Т╨╡╤А╤И╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╤А╤М╨╡╤А╤Л ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨▓╨╖╤П╤В╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤В╤А╤П╨┤╨╛╨╝ ╨▓ ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╨╡ 1760 ╨│. ╨С╨╡╤А╨╗╨╕╨╜╨░.

╨Т ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╨╡ 1761 ╨│. ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╨╡╨╜ ╨▓ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡ ╨╕ ╤Б╨▓╤П╨╖╤П╤Е ╤Б ╨┐╤А╤Г╤Б╤Б╨░╨║╨░╨╝╨╕, ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡╨╜ ╨║ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕. ╨Т╤Б╨╡ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╡ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Я╨╡╤В╤А╨░ III ╨╛╨╜ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨╗ ╨┐╨╛╨┤ ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╝ ╨╕ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╗╨╛╨▓╨░╨╜ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╨╡╨╣ ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╨╛╨╣ II, ╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╜╨░╨╜ ╨╕╨╖ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ┬л╨▒╨╡╨╖ ╨░╨▒╤И╨╕╨┤╨░┬╗ (╤В. ╨╡. ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╛╤З╨╡╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╕, ╤Д╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╤Б ┬л╨▓╨╛╨╗╤З╤М╨╕╨╝ ╨▒╨╕╨╗╨╡╤В╨╛╨╝┬╗).

╨Ъ╨░╨║╨╛╨╡-╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨╗ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╤П╤Е, ╤В╤П╨│╨╛╤В╤П╤Б╤М ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤М╤О ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Й╨╕╨║╨░. ╨Я╨╛ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П╨╝, ╨╛╨╜ ╤Б╨║╨╕╤В╨░╨╗╤Б╤П ╨┐╨╛ ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╨Х╨▓╤А╨╛╨┐╨╡, ╤Б╨║╤А╤Л╨▓╨░╤П╤Б╤М ╨╛╤В ╨║╤А╨╡╨┤╨╕╤В╨╛╤А╨╛╨▓. ╨Ч╨░╤В╨╡╨╝ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜, ╨║ ╨╕╨╖╤Г╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╤О, ╨│╨┤╨╡ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╜╨╡╨┤╨░╨▓╨╜╨╛ ╤Б╤З╨░╤Б╤В╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨░╨╗ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕. ╨Т ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╡╨╝╤Г ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤А╨░╨╖╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╢╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╡ ╨Я╨╛╤А╤Е╨╛╨▓╨╡, ╨│╨┤╨╡ ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤Л╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╕╨╖ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨┐╨╛ ╤А╤Г╨▒╨╗╤О ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤М (╤Д╤Г╨╜╤В ╨╝╤П╤Б╨░ ╤Б╤В╨╛╨╕╨╗ ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤Ж╨╡ 5 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╡╨║).

╨Ю╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨░╤П ╨╝╨╡╤В╨░╨╝╨╛╤А╤Д╨╛╨╖╨░ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨╛╤И╨╗╨░ ╤Б ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨╛╨╝ ╨▓ 1768 ╨│., ╨▓ ╤А╨░╨╖╨│╨░╤А ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л. ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▓ ╨Ч╨░╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤М╨╡, ╨│╨┤╨╡ ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╨░ ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨░ ╨┐╨╛╤З╨▓╤Г ╨┤╨╗╤П ╨┤╨╕╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╣ ╤Г ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨│╤А╨░╨╜╨╕╤Ж. ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╝ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨║╨╛╤А╨┐╤Г╤Б╨╛╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╗ ╨Ф╨░╤А╤М╤П╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨╡ ╤Г╤Й╨╡╨╗╤М╨╡. ╨Х╨╝╤Г ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛ ╨▓╨╛╤Б╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤В╤М╤Б╤П ╤Б ╤Ж╨░╤А╨╡╨╝ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╡╨╝ II. ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░╨┤╨╡╤П╨╗╤Б╤П ╤Б ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М╤О ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╤В╤М ╨╛╨║╨║╤Г╨┐╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤Б╨╝╨░╨╜╨░╨╝╨╕ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╕ ╨║ ╤О╨│╤Г ╨╛╤В ╨Ъ╤Г╤А╤Л. ╨Э╨╛ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▓╤Б╨║╨╛╤А╨╡ ╨┐╨╛╤Б╤Б╨╛╤А╨╕╨╗╤Б╤П ╤Б ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╝ ╤Ж╨░╤А╨╡╨╝ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨╛╨╜ ╨┐╤А╨╡╨╖╨╕╤А╨░╨╗. ╨Ю╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╡╨╝ II ╤Г╤Е╤Г╨┤╤И╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨░╨┐╤А╨╡╨╗╨╡ 1770 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨░╤П ╨░╤А╨╝╨╕╤П ╤И╨╗╨░ ╨║ ╨Р╤Е╨░╨╗╤Ж╨╕╤Е╤Г, ╤Б╨╕╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨╡╨╣ ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕ ╨▓ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╕. ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨╜╨╡╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╜╨╜╨╛ ╨╛╤В╨║╨░╨╖╨░╨╗╤Б╤П ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨▓ ╨▒╨╛╤О ╨╕, ╨╛╤В╨╛╨╖╨▓╨░╨▓ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤О, ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤П ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨▒╨╛╤П. ╨Т ╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤И╨╡╨╗ ╨▒╨╛╨╣ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤В╤Г╤А╨║╨░╨╝╨╕, ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜, ╤Г╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓ ╨│╨╕╨▒╨╡╨╗╨╕ ╤Ж╨░╤А╤П, ╨┐╨╛╤И╨╡╨╗ ╨╜╨░ ╨в╨▒╨╕╨╗╨╕╤Б╨╕, ╨╛╨▒╤К╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨╖╨░╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╤Б ╨╛╨┐╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╤М╤П╨╝╨╕. ╨Э╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╤П ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╡╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛, ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╣ II ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╜╨░╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤Г ╤А╨░╨╖╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨░╤А╨╝╨╕╤О ╤В╤Г╤А╨╛╨║ ╨▓ ╨▒╨╕╤В╨▓╨╡ ╤Г ╨Р╤Б╨┐╨╕╨╜╨┤╨╖╤Л, ╨╕ ╨┐╨╗╨░╨╜╤Л ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ ╨╜╨╡ ╤А╨╡╨░╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М.

╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨Ш╨╝╨╡╤А╨╡╤В╨╕╨╕, ╨▓╨╖╤П╨╗ ╤А╤П╨┤ ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╡╨╣, ╨╖╨░╨╜╤П╨╗ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╕╤Ж╤Г тАУ ╨Ъ╤Г╤В╨░╨╕╤Б╨╕. ╨а╨░╨╖╨▒╨╕╨▓ 12-╤В╤Л╤Б╤П╤З╨╜╤Л╨╣ ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╤А╨┐╤Г╤Б, ╨╛╤Б╨░╨┤╨╕╨╗ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤ ╨╕ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М ╨Я╨╛╤В╨╕.

╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨╜╨╡╨▓╨╖╨╕╤А╨░╤П ╨╜╨░ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨│╨╜╤Г╤В╤Л╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤Е╨╕, ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤А╨┤╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨░╨╜╨┤╤А╨░ ╨Э╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╢╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨╕╨║╨░, ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤В╨╛╨╖╨▓╨░╨╜ ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╡╨╣ ╤Б ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ тАУ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╤М╤П╨╝╨╕. ╨Я╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╤Л, ╤Н╤В╨╕ ╤Б╨║╨╗╨╛╨║╨╕ ╤Б╨╕╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓╤А╨╡╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╗╨╕╤П╨╜╨╕╤О ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨▓ ╤А╨╡╨│╨╕╨╛╨╜╨╡48.

╨Я╨╛╨┤ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛╨╝ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨░-╨░╨▓╨░╨╜╤В╤О╤А╨╕╤Б╤В╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╛ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╤М ╨║╨╜╤П╨╖╤О ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╤Г ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╤ГтАж

╨Я╨╡╤А╨╡╨┤ ╨▓╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╤Г╤О ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨б.╨а. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╤Г╨║╨░╨╖ ╨╕╨╖ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕: ┬л╨Т╨╛ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨▓╤Л╤Б╨╛╤З╨░╨╣╤И╨░╨│╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛╨╣ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╜╨░╤А╤П╨┤╨╕╤В╤М ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╤И╨╡╤Б╤В╤М ╤В╤А╨╡╤Е╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓╤Л╤Е ╨┐╤Г╤И╨╡╨║ ╨┐╤А╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╤Й╨╕╨╝ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╛╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░ ╨╕╨╜╨╢╨╕╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛. ╨б╨╛╨▒╤А╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╢ ╨▓ ╤Б╨╡╨╣ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╡ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨Ъ╨╕╨╖╨╗╤П╤А╨╡.

╨Ъ ╤Б╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╤П╨╡╤В╨╡╤Б╤М ╨▓╤Л, ╨│╨╛╤Б╨┐╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨▓ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝╤Г ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╕╤В╨╡ ╨╜╨╡╨╝╨╡╨┤╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓ ╨Ъ╨╕╨╖╨╗╤П╤А ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤З╤В╨╛╨▓╤Л╤Е ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╛╨┤╨░╤Е... ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╕, ╨┐╤А╨╕╨▒╤Л╨▓ ╤В╤Г╨┤╨░, ╨╕╨╝╨╡╤В╤М ╨▓ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╤Г╤О ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╡╤А╨╕╤О ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨░╨│╨╛ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░ ╨╕ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╤В╤М ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╡ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨║╨╛ ╨╛╨╜╨╛╨╣ ╨╡╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В, ╨░ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╤В╨╡╨╝ ╤З╨╕╨╜╨╕╤В╤М ╨▓╤Б╤О ╨┐╨╛ ╤Б╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤О ╤Б╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨║╨░ ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╨╜╨░╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛╨╣ ╨╡╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А ╨╝╨░╨╣╨╛╤А╨╛╨╝ ╨а╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╤Л╨╝┬╗49.

╨Э╨░╨┤╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╤Б ╤Н╨╜╤В╤Г╨╖╨╕╨░╨╖╨╝╨╛╨╝ ╨▓╨╛╤Б╨┐╤А╨╕╨╜╤П╨╗ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨Э╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж-╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨╝╨╛╨│ ╨┐╤А╨╕╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╕ ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤П ╨╕ ╤Г╨╝╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╨╛╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╤А╨╛╨┤╨╕╨╜╤Л ╨╛╤В ╨╕╨╜╨╛╨╖╨╡╨╝╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤В╤З╨╕╨║╨╛╨▓. ╨Я╤А╨╕╨▒╤Л╨▓ ╤Б ╨║╨╛╤А╨┐╤Г╤Б╨╛╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨░ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ ╨▓ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╤О, ╨╛╨╜ ╨╛╤Е╨╛╤В╨╜╨╛ ╨▓╨╖╤П╨╗╤Б╤П ╨╛╨▒╤Г╤З╨░╤В╤М ╤Б╨╛╤А╨╛╨┤╨╕╤З╨╡╨╣-╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╤Г╤И╨╡╨║, ╨╝╨╛╤А╤В╨╕╤А ╨╕ ╨│╨░╤Г╨▒╨╕╤Ж, ╨╗╨░╤Д╨╡╤В╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╤А. ╨Х╨│╨╛ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╜╨░╤И╨╗╨░ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╤Г ╤Г ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤П II, ╨╜╨╛ ╨▓╤Л╨╖╨▓╨░╨╗╨░ ╤Б╨╡╤А╤М╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╤Г ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨░ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░.

21 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П 1770 ╨│. ╨╛╨╜ ╨╛╤В╨┤╨░╨╗ ╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤А╨┤╨╡╤А ╨║╨╜╤П╨╖╤О ╨Р.╨а. ╨Ь╨╛╤Г╤А╨░╨▓╨╛╨▓╤Г50 ╨┤╨╗╤П ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨░ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░: ┬л╨Я╤А╨╕╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜ ╤П ╨▒╤Л╨╗ ╨│╨╛╤Б╨┐╨╛╨┤╨╕╨╜╨░ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║. ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓╨░ ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨▓╨░╤В╤М, ╤А╨░╨┤╨╕ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О ╨▓╨░╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝ ╨╡╤П ╨╕. ╨▓., ╨┐╨╛ ╨▓╨░╤И╨╡╨╣ ╨┐╤А╨╕╤Б╤П╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨▓╤Б╨╡ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╡╨▓╨╛, ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓╨░, ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╗╨░╨╜╨║╨░╤А╤В╤Л ╨╕ ╨┐╨╗╨░╨╜╤Л ╤Б ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨╡╨│╨╛ ╨╛╤А╨┤╨╡╤А╨░, ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╢ ╤З╨░╤Б╨░ ╨╖╨░╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤В╨░╤А╨╕╤Г╨╕ ╨╖╨░╨┐╨╡╤З╨░╤В╨░╤В╤М ╨╕ ╤Б ╨┐╤А╨╛╤В╤З╨╕╨╝ ╨╡╨▓╨╛ ╨╡╨║╨╕╨┐╨░╨╢╨╡╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨▓ ╨в╨╡╤Д╨╗╨╕╤Б╨╡ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╤В, ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╖╨░╨┐╨╡╤З╨░╤В╨░╨▓╤И╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╤А╨╡╤Н╤Б╤В╤А╨╡, ╤Б ╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╤О ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╤О ╨╛╨║╨░╨╖╨╕╨╡╤О ╤Б╤О╨┤╨░ ╨║╨╛ ╨╝╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╨░╤В╤М ╨╕ ╤Б╨╡╨╣ ╨╛╤А╨┤╨╡╤А ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤М ╨▓ ╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╨╛╤В╨▓╨╡╤В╨╛╨╝ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╨╡╤П ╨╕. ╨▓.┬╗51.

╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╤В╨╝╨╡╤В╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨б.╨а. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┐╨╛╨┐╨░╨╗ ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╡ ╨╛╨┤╨╕╨╜. ╨Ъ ╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╤А╨╡╨╖╨║╨╛ ╤Г╤Е╤Г╨┤╤И╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╝ ╨║╨╛╤А╨┐╤Г╤Б╨╛╨╝ ╨╕ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨░╤А╨╕╤Б╤В╨╛╨║╤А╨░╤В╨░╨╝╨╕.

╨Э╨░╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨╕╨╖ ╤Б╤В╨░╤А╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░, ╨▒╤Л╨╗ ╨│╤А╨░╤Д╨╛╨╝ ╨╕, ╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╤П ╨╕╨╖ ╤Б╨╛╤Б╨╗╨╛╨▓╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╤В╤М ╤Б╨╡╨▒╤П ╨┐╨╛ ╤Б╨╛╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Б╤В╨░╤В╤Г╤Б╤Г ╨╜╨╕╨╢╨╡ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤П тАУ ╨┐╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╢╨┤╤П ╨Ъ╨░╤А╤В╨╗╨╕-╨Ъ╨░╤Е╨╡╤В╨╕, ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Ж╨░╤А╨╡╨╝. ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╣, ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨╝╨░╨╗╨╛ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╤Б╤П ╤Б ╨│╤А╨░╤Д╤Б╨║╨╕╨╝ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░, ╨▓╨╕╨┤╤П ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╕╤И╤М ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨░ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨╝╨╡╤З╨░╤П ╨░╤А╨╕╤Б╤В╨╛╨║╤А╨░╤В╨░. ╨Ъ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨╢╨╡ ╨│╤А╨░╤Д ╤Б╨╛╨▓╤Б╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╨╗ ╨┐╨╛-╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╨╛╨▒╤Й╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М╤О ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨┤╤З╨╕╨║╨╛╨▓ тАУ ╤Б ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╕ ╤Б ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╨╣, ╨░ ╨┐╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨▓╨╛╤Б╨┐╤А╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤Б╤П ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╝╨╛╨╜╨░╤А╤Е╨╛╨╝ ╨╜╨╡ ╨║╨░╨║ ╨▓╨╡╨╗╤М╨╝╨╛╨╢╨░ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨╕╨╕, ╨░ ╨║╨░╨║ ╨║╨╛╨╜╨┤╨╛╤В╤М╨╡╤А (╨▓╨┐╤А╨╛╤З╨╡╨╝, ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Ж╨░╤А╤М ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╣ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨╡╨┤╨░╨╗╨╡╨║ ╨╛╤В ╨╕╤Б╤В╨╕╨╜╤Л). ╨Ъ ╤В╨╛╨╝╤Г ╨╢╨╡ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡ ╨╛╤И╨╡╨╗╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜ ╨╕ ╤А╨░╨╖╨┤╨╛╤Б╨░╨┤╨╛╨▓╨░╨╜ ╨┐╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨╡╤А╨╡╤В╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨б╨╛╨╗╨╛╨╝╨╛╨╜╨░52, ╨╜╨╡ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓ ╨┐╨╛ ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╡╨│╨╛ ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤В╤А╤П╨┤╨░ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨╕ ╤Д╤Г╤А╨░╨╢╨░, ╤З╤В╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨░╨▒╤Б╨╛╨╗╤О╤В╨╜╨╛ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨┐╤Г╤Б╤В╨╕╨╝╨╛ ╤Б ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨╝╨╕╤А╨╛╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╤П ╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨░╤А╨╕╤Б╤В╨╛╨║╤А╨░╤В╨░, ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨║╨╕╨▓╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╤Б ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╗╤Г╨║╨░╨▓╤Б╤В╨▓╨╛╨╝. ╨У╤А╨░╤Д, ╨╜╨╡ ╨▓╨┤╨░╨▓╨░╤П╤Б╤М ╨▓ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╤Л ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╕╨╣ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╨░╨╝╨╕ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜, ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨╕╤Е ╤Б╨║╨╛╨┐╨╛╨╝ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨▓ ╨╗╨╢╨╡╤Ж╤Л ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨░╤В╨╡╨╗╨╕ ╨╛╨▒╤Й╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░. ╨Ь╨░╤Б╨╗╨░ ╨▓ ╨╛╨│╨╛╨╜╤М ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╗╨╛ ╨╖╨░╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤П, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨║╨╛╤А╨╝╨╕╤В╤М ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╛╤В╤А╤П╨┤, ╨┐╨╛ ╨▓╨╕╨╜╨╡ ╨б╨╛╨╗╨╛╨╝╨╛╨╜╨░ ╤Г╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨╜╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╤В╤П╨╢╨╡╤Б╤В╨╕ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▓╨┐╤А╨╛╨│╨╛╨╗╨╛╨┤╤М, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╤В╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤Г╨┤╤Г╤В ╤Б╨╗╤Г╤И╨░╤В╤М ╨╕ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╤В╤М ╨╡╨│╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╣.

╨ж╨░╤А╤М ╨Ъ╨░╤А╤В╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╛-╨Ъ╨░╤Е╨╡╤В╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨░ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╣ II. ╨Я╨╛╤А╤В╤А╨╡╤В XVIII ╨▓.

╨Т╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╤И╨╡╨╡ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨▓╨╡╤А╨╕╨╡ ╨║ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╨░╨╝ ╨│╤А╨░╤Д ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╕╨╗ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤Б╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╤В╨╡╤Е, ╨║╤В╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗ ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╨╕ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╤Г╤Б╨░╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░, ╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╤Г╤А╨╛╨╢╨╡╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╕, ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Л ╨╕ ╨┐╨╛ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╕╤З╨╕╨╜╨░╨╝ ╨▓╤Л╨╡╤Е╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨╜╨░ ╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╤О, ╨▓╨║╨╗╤О╤З╨░╤П ╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣. ╨Т╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╤И╨╕╨╣ ╨┐╤Б╨╕╤Е╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Д╨╗╨╕╨║╤В ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╡╨║ ╨╖╨░ ╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤Б╨╡╤А╤М╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╤П: ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓-╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜, ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨▓╤И╨╕╤Е ╨▓ ╨╛╤В╤А╤П╨┤╨╡ ╨│╤А╨░╤Д╨░ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░, ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╨╖╤П╤В╤Л ╨┐╨╛╨┤ ╤Б╤В╤А╨░╨╢╤Г, ╤Н╤В╨╛ ╨╡╤Й╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╕╨╗╨╛ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨▓╨╡╤А╨╕╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨│╤А╨░╤Д╨░ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ ╨╕ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤П ╨╕ ╨▓ ╨╕╤В╨╛╨│╨╡ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╗╨╛ ╨║ ╤Б╤А╤Л╨▓╤Г ╤А╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨╛-╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М ╨Р╤Е╨░╨╗╤Ж╨╕╤Е53.

╨Т ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨╛╨▒╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨║╨╡ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤А╨░╤Б╤Ж╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨╛╨╝ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨║╨░╨║ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛. ╨Ъ╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗, ╤З╤В╨╛, ╨╛╨▒╤Г╤З╨░╤П ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г, ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╕╤В ╨▓ ╤В╤Л╨╗╤Г ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ┬л╨┐╤П╤В╤Г╤О ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜╤Г┬╗. ╨Я╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤О, ╨╜╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤П ╨╕ ╤Г╨╝╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕.

╨Т ╨╛╤В╨▓╨╡╤В ╨╜╨░ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤П ╤Б ╨┐╤А╨╛╤Б╤М╨▒╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╨░╤В╤М ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤Г ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨┐╨╕╤Б╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╤М, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╤В╨╛╤В ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨▓╨░╨╜ ┬л╨╖╨░ ╨╡╨▓╨╛ ╨╛╤Б╨╗╤Г╤И╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Л, ╤З╤В╨╛ ╨╡╤Б╤В╤М ╨▓ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╜╨░╤И╨╡╨╣ ╨▓╤Б╨╡╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╤В╨╕╨▓╨╡╨╣╤И╨╡╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Л╨╜╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨╝ ╨┐╤А╨░╨▓╨░╨╝ ╨╜╨░╤И╨╕╨╝┬╗54.

╨С╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨│╨╜╨╡╨▓ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ ╨╛╨▒╤А╤Г╤И╨╕╨╗╤Б╤П ╨╕ ╨╜╨░ ╤А╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░ ╨▓ ╨У╤А╤Г╨╖╨╕╨╕. ╨в╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╤А╨░╨╖╨╛╤А╨╕╤В╤М ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨░╤А╨░╨│╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤Г╤А╨░╨▓╨░ (╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╕╨╜╤Ж╨╕╨╡╨╣) ╨Ъ╨░╨╣╤Е╨╛╤Б╤А╨╛ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╤И╨▓╨╕╨╗╨╕, ╨╛ ╤З╨╡╨╝ ╤В╨╛╤В ╨┐╨╛╨┤╨░╨╗ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▒╤Г ╤Ж╨░╤А╤О ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╤О55.

╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜ ╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╤А╨╕╤Ж╨╡ ╨Х╨║╨░╤В╨╡╤А╨╕╨╜╨░ II ╨╛ ╨┐╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╨╝╤Л╤Б╨╗╨░╤Е ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓, ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╤П╤Й╨╕╤Е╤Б╤П ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤П╨║╨╛╨▒╤Л ┬л╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Б╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╤Л╤П ╤Г╨╗╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╕ ╨║╨╛╨▓╨░╤А╤Б╤В╨▓╨░┬╗, ╨┤╨░╨▒╤Л ╨┐╨╛╤Б╤Б╨╛╤А╨╕╤В╤М ╨╡╨│╨╛ ╤Б ╤Ж╨░╤А╨╡╨╝ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╡╨╝. ╨Т ╨┤╨╛╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╨┐╤А╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤В╤Г ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕ ╨Ч╨░╤Е╨░╤А╤Г ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╡╨▓╨╕╤З╤Г ╨з╨╡╤А╨╜╤Л╤И╨╡╨▓╤Г, ╤Д╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤О ╨▓╨╜╨╡╤И╨╜╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╨║╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨╕╨╕ ╨│╤А╨░╤Д╤Г ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤З╤Г ╨Я╨░╨╜╨╕╨╜╤Г ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╗╨╕╤Ж╨░╨╝ ╨▓ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╨╡ ╨╛╨╜ ╨╕╨╖╨╗╨░╨│╨░╨╗ ╨╛╨▒╨▓╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨░╨┤╤А╨╡╤Б ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Э.╨о. ╨а╨░╤В╨╕╨╡╨▓╨░56, ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨б.╨а. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░, ╨Э.╨Э. ╨з╨╛╨│╨╗╨╛╨║╨╛╨▓╨░57, ╨┐╤А╨╡╨╝╤М╨╡╤А-╨╝╨░╨╣╨╛╤А╨░ ╨Ъ. ╨а╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╨░58 ╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Р.╨а. ╨Ь╨╛╤Г╤А╨░╨▓╨╛╨▓╨░59.

╨Т ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╣ II ╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨│╤А╨░╤Д╤Г ╨Э.╨Ш. ╨Я╨░╨╜╨╕╨╜╤Г ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨▓╤Л╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М ╨┐╨╛╨║╤А╨╛╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╕ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Г ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░╨╝ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П, ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨▓╤И╨╕╨╝ ╨┐╨╛ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛╨╝ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░. ╨Я╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╨╝, ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ┬л╨╛╤В ╨╡╤П ╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╤И╤В╨░╨┐ ╨╕ ╨╛╨▒╨╡╤А ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ╨░╤А╨╡╤Б╤В╤Г╨╡╤В, ╨║╨╛╨╕╤Е ╨▓╨╕╨╜╤Л ╨╜╨╡╤П╨▓╨╜╤Л ╤Б╤Г╤В╤М┬╗. ╨Ю╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▒╨╡╤Б╨┐╨╛╨║╨╛╨╕╨╗╨░ ╤Ж╨░╤А╤П ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╨░ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨║╨░ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕. ┬л╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨з╨╡╨╗╨░╨║╨░╨╡╨▓╨░ ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨▓╨░╨▓, ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗, ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╨╕╨╜╤Л ╨╡╨▓╨╛ ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╛╨╣ ╨╜╨╡ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛. ╨Ш ╨╡╤Б╤В╨╗╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤Л ╨╡╨▓╨╛ ╨╜╨╡╤В, ╤В╨╛ ╨╛╤В ╨▓╨░╤И╨╡╨│╨╛ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨│╤А. ╤Б-╨▓╨░ ╨┐╤А╨╛╤И╤Г, ╤З╤В╨╛╨▒ ╨▓╤Б╨╡╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╤В╨╕╨▓╨╡╨╣╤И╨╡╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Л╨╜╨╕ ╤Б ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╤В╨╕╤О ╨╛╨┐╤П╤В╤М ╤Б╤О╨┤╨░ ╨▓ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Г ╨▓╨╛╨╖╨▓╤А╨░╤В╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╖╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╤Г╤О ╨╝╨╕╨╗╨╛╤Б╤В╤М ╨┐╨╛╤З╨╕╤В╨░╤В╤М ╨▒╤Г╨┤╤Г┬╗, тАУ ╨┐╨╕╤Б╨░╨╗ ╨Ш╤А╨░╨║╨╗╨╕╨╣.

╨Ъ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╛ ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╨╡ ╤В╨░╨╗╨░╨╜╤В╨╗╨╕╨▓╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╛╤А╨░-╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛. ╨Т ╨▒╤Г╨╝╨░╨│╨░╤Е ╤Н╨║╤Б╨┐╨╡╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ ╨╛╨╜ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡ ╨╜╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤ПтАж ╨Ь╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╤Б ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝╨╕ ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨░╨╜╤В╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│ ╨┤╨╗╤П ╤А╨░╨╖╨▒╨╕╤А╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░.

╨Э╨░╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╤О ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨▓ 1724 ╨│. ╨┐╤А╨╕╨╡╤Е╨░╨╗ ╤А╨╡╨▒╨╡╨╜╨║╨╛╨╝. ╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╤Н╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╡╨╝╤Г ╨▒╤Л╨╗╨╛ 10 ╨╗╨╡╤В, ╤В╨╛ ╨║ 1770 ╨│. ╨╛╨╜ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨│ 56-╨╗╨╡╤В╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╨░, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛ ╤В╨╡╨╝ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨░╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Б╤В╤М╤ОтАж ╨г╨╝╨╡╤А ╨╗╨╕ ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓ ╨┐╨╛╨┤ ╨░╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╝, ╨▒╤Л╨╗ ╨╗╨╕ ╤Б╨╛╤Б╨╗╨░╨╜, ╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╨▒╤Л╤В╤М, ╨╜╨░╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓, ╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨┤╨░╨╜ ╨╕ ╨▓╨╛╤Б╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▓ ╤З╨╕╨╜╨░╤Е ╨╕ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П╤Е тАУ ╨╛╨▒╨╛ ╨▓╤Б╨╡╨╝ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╨│╨░╨┤╨░╤В╤М. ╨Я╨╛ ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤А╨╡, ╨┐╨╛╨╕╤Б╨║ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╡╤Й╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╤В╤М╤Б╤П.

╨п╤Б╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╛╨┤╨╜╨╛, ╨╖╨░╨▒╤Л╤В╤Л╨╣ ╨╜╤Л╨╜╨╡ ╨▓ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╨║╨╜╤П╨╖╤М-╨╕╨╖╨│╨╜╨░╨╜╨╕╨║ ╨▓╨╡╤А╨╜╨╛ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╝╤Г ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╤Г, ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Г╤О ╨╝╨╛╤Й╤М, ╨░ ╨╜╨░ ╤Б╨║╨╗╨╛╨╜╨╡ ╨╗╨╡╤В ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╨╗ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡ ╨▓ ╨▒╨╛╤А╤М╨▒╨╡ ╨╖╨░ ╨╜╨╡╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╤А╨╛╨┤╨╕╨╜╤Л. ╨Х╨│╨╛ ╤В╨▓╨╛╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨╡ ╨╜╨░╤И╨╗╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╨╕ ╨╕ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨║╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╤Е ╨Я.╨Ш. ╨и╤Г╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗-╤Д╨╡╨╗╤М╨┤╤Ж╨╡╨╣╤Е╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨╡╤А╨░╤Е, ╨╜╨╛ ╤В╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╡╤Е╨╛╨╣ ╨▓ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╤П ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕.

1 Essenwein A. von. Quellen zur Gescichte der Feuerwaffen. Leipzig, 1878. Taf. VIII, IX, XIIтАУXVI, XVIII, XIX.

2 ╨Ъ╨░╤А╨╝╨░╨╜ ╨г. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П (╨б ╨┤╤А╨╡╨▓╨╜╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜ ╨┤╨╛ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░ XX ╨▓╨╡╨║╨░) / ╨Я╨╡╤А. ╤Б ╨░╨╜╨│. ╨Ь.╨У. ╨С╨░╤А╤Л╤И╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╨░. ╨Ь., 2006. ╨б. 118.

3 Mehl H. Feld-, Festungs- und Belagerungsartillerie Heeresgeschutze aus 500 Jahren. B. 1: 1450тАУ1920. E.S. Mittler & Sohn GmbH, 2003. S. 30тАУ33.

4 ╨Ю ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╡ ╨Р.╨Ъ. ╨Э╨░╤А╤В╨╛╨▓╨░ ╤Б╨╝. ╨┐╨╛╨┤╤А╨╛╨▒╨╜╨╡╨╡: ╨Ф╨░╨╜╨╕╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨Т.╨Т. ╨Э╨░╤А╤В╨╛╨▓ ╨╕ ┬л╨п╤Б╨╜╨╛╨╡ ╨╖╤А╨╡╨╗╨╕╤Й╨╡ ╨╝╨░╤И╨╕╨╜┬╗. ╨Ь.; ╨Ы., 1958. ╨б. 91; ╨Ч╨░╨│╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╣ ╨д.╨Э. ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╨╣ ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╨░╨╜╤В╨╕╨╜╨╛╨▓╨╕╤З ╨Э╨░╤А╤В╨╛╨▓ (1693тАУ1756). ╨Ы., 1969. ╨б. 120тАУ121.

5 ╨Ъ╨░╤В╨░╨╗╨╛╨│ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ / ╨б╨╛╤Б╤В. ╨Т.╨Я. ╨Т╤Л╤И╨╡╨╜╨║╨╛╨▓, ╨Ы.╨Ъ. ╨Ь╨░╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨░╤П, ╨Х.╨У. ╨б╨╕╨┤╨╛╤А╨╡╨╜╨║╨╛ / ╨Я╨╛╨┤ ╨╛╨▒╤Й. ╤А╨╡╨┤. ╨Р.╨Р. ╨С╤Г╨╝╨░╨│╨╕╨╜╨░. ╨Ы., 1961. тДЦ 364. ╨б. 189тАУ190.

6 ╨С╤А╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤Г╤А╨│ ╨Э.╨Х. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╤В╨░╨╗╨╛╨│ ╨б.-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Р╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П. ╨з. I (XVтАУXVII ╤Б╤В.). ╨б╨Я╨▒., 1877. ╨б. 128.

7 ╨Ю╨┐╨╕╤Б╤М ╨Р╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Г╨╖╨╡╤П. ╨з. I. ╨Ъ╨╜. II (╨Ш-╨Я). 1882 ╨│. // ╨Р╤А╤Е╨╕╨▓ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨д. ╨Р╨Ш╨Ь. ╨Ю╨┐. 111. ╨Ф. 2. ╨Ы. 102 ╨╛╨▒. тАУ 103.

8 ╨Р╤А╤Е╨╕╨▓ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨д. 22. ╨Ю╨┐. 92. ╨Ф. 46. ╨Ы. 34тАУ35. ╨Я╨╛╤А╤Г╤З╨╕╨║ ╨Ш╨╗╤М╨╡╨╜╨║╨╛ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╤В╨╡╨╜╤В╨╜╤Л╨╝ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╝. ╨Ш╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨╜, ╨┐╨╛╨┤ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨Ф.╨д. ╨Ь╨░╤Б╨╗╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗ ┬л╨Ю╨┐╨╕╤Б╤М ╨┤╨╡╨╗ ╤Б╨╡╨║╤А╨╡╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨▓╤Л╤В╤М╤П ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Ю╨▒╤Й╨╡╨│╨╛ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨░ ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤И╤В╨░╨▒╨░ (47 ╨╛╨┐╨╕╤Б╤М)┬╗ (╨Ь., 1890). ╨Т ╨╛╨┐╨╕╤Б╨╕ ╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╤Л ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╤Л, ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨б. ╨з╨╛╨╗╨╛╨║╨░╨╡╨▓╨░ (тДЦ 548. ╨б. 74).

9 ╨б╤В╤А╤Г╨║╨╛╨▓ ╨Ф.╨Я. ╨Я╤Г╤В╨╡╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М ╨┐╨╛ ╨Р╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨╝╤Г╨╖╨╡╤О. ╨б╨Я╨▒., 1912. ╨б. 48. тДЦ 199, 200, 201.