╨í.╨ע. ╨ץ╤ה╨╕╨╝╨╛╨▓ (╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│) ╨º╨ץ╨á╨¥╨½╨ץ ╨ע╨í╨נ╨פ╨¥╨ר╨ת╨ר. ╨ר╨ק ╨ר╨í╨ó╨₧╨á╨ר╨ר ╨ק╨נ╨ƒ╨נ╨פ╨¥╨₧╨ץ╨ע╨á╨₧╨ƒ╨ץ╨ש╨í╨ת╨₧╨ף╨₧ ╨á╨ץ╨ש╨ó╨נ╨á╨í╨ת╨₧╨ף╨₧ ╨פ╨₧╨í╨ƒ╨ץ╨Ñ╨נ ╨í╨ץ╨á╨ץ╨פ╨ר╨¥╨½ XVI Γאף ╨ƒ╨ץ╨á╨ע╨₧╨ש ╨ƒ╨₧╨¢╨₧╨ע╨ר╨¥╨½ XVII ╨ע╨ץ╨ת╨₧╨ע

╨ú╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╤כ ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨נ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤ן ╤א╨░╨║╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╤ד╨║ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕

╨º╨░╤ב╤ג╤ל II╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│

┬⌐╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, 2016

┬⌐╨ת╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ג╨╕╨▓ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨▓, 2016

┬⌐ ╨í╨ƒ╨▒╨ף╨ú╨ƒ╨ó╨פ, 2016

╨ע ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╕ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╤ם╨┐╨╛╤ו╨╕ ╤א╨░╨╜╨╜╨╡╨│╨╛ ╨¥╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕.

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨▓╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╡ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓ ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╨╕. ╨ƒ╨╡╤א╨▓╨╛╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░╨╝╨╕ (╨╜╨╡╨╝. Reiter, ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║, ╤ב╨╛╨║╤א╨░╤י╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ג ╨╜╨╡╨╝. Schwarze Reiter Γאף ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╣ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║) ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╛╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╕. ╨ƒ╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ג╨╛╤ח╨║╨╡ ╨╖╤א╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨┤╨╡╤ג ╨╛╤ג ┬½╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓┬╗ ╨╕╨╖ ╨«╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╨╕, ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╛╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╤כ ╨▓ ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╕╨╣ ╤ז╨▓╨╡╤ג, ╨┤╨░╨▒╤כ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╤ל ╨╕╤ו ╨╛╤ג ╤א╨╢╨░╨▓╤ח╨╕╨╜╤כ. ╨ס╤כ╤ג╤ד╨╡╤ג ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨╛╤ג ╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╖╨▓╨╕╤י╨░ ╨║╨░╤ג╨╛╨╗╨╕╨║╨╛╨▓ Γאף ┬½╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╡┬╗. ╨í╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨║╨╛╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨╕, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨▓╤ט╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨╡ ╤ד ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨╛╨▓ ╨í╨▓╤ן╤י╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨á╨╕╨╝╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨╕╨╕ ╨│╨╡╤א╨╝╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╤ז╨╕╨╕, ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ┬½╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╝╨╕┬╗, ╤ג. ╨╡. ╨║╨░╤ג╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝╨╕, ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕.

╨ק╨░╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג ╨╕ ╨┤╨╕╨░╨╝╨╡╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ Γאף ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╤כ1.

╨ע ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╤ן╨╖╤כ╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╨░╤ג╤ד╤א╨╡ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג ╤ג╨╛╤ח╨║╨░ ╨╖╤א╨╡╨╜╨╕╤ן, ╤ח╤ג╨╛ ┬½╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╣┬╗ ╨▓ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ג╨╡╨║╤ב╤ג╨╡ ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╨░╨║ ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░ ┬½╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛╨╣┬╗ (┬½╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤ג╨╜╤כ╨╣┬╗, ┬½╨╜╨╡╤א╨╛╨┤╨╛╨▓╨╕╤ג╤כ╨╣┬╗), ╨░ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛╤ב╨╛╤ח╨╡╤ג╨░╨╜╨╕╨╡ ┬½╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╣ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א┬╗ ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨░-╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨░. ╨פ╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╤א╨╡╨┤╨╕ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╗╤מ╨┤╨╡╨╣ ╨╜╨╡╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨╜╨╛ ╨▓ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨╝ ╤ן╨╖╤כ╨║╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ schwarz ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╝╤כ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג╤ג╨╡╨╜╨║╨░.

╨₧╤ב╨░╨┤╨╜╤כ╨╣ ╨╗╨░╨│╨╡╤א╤ל ╨┐╨╛╨┤ ╨₧╤ב╤ג╨╡╨╜╨┤╨╡. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨í╨╡╨▒╨░╤ב╤ג╤ל╤ן╨╜ ╨ע╤א╨░╨╜╨║╤ב. 1620-╨╡ ╨│╨│. ╨á╨╡╨╣╨║╤ב╨╝╤ד╨╖╨╡╤ד╨╝ (╨נ╨╝╤ב╤ג╨╡╤א╨┤╨░╨╝)

╨í╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛, ╤ז╨▓╨╡╤ג ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╜╨╕ ╨║ ╨║╨╛╨╜╤ה╨╡╤ב╤ב╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣, ╨╜╨╕ ╨║ ╤ב╨╛╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤ל╤ז╨░. ╨ע ╤ם╤ג╨╛╤ג ╤ז╨▓╨╡╤ג ╨╛╨║╤א╨░╤ט╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╕ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨╡╤י╨╡ ╨╛╤ג╤א╤ן╨┤╤כ ╨╕╤ג╨░╨╗╤ל╤ן╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╨╛╨│╨╛ ╨פ╨╢╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╕ ╨┤╨╡ ╨£╨╡╨┤╨╕╤ח╨╕ (1498Γאף1526), ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨║╨░╨║ ╨פ╨╢╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨╗╨╡ ╨ס╨░╨╜╨┤╨╡ ╨¥╨╡╤א╨╡ (╨╕╤ג╨░╨╗. Giovanni delle Bande Nere deΓאשMedici, ╨▒╤ד╨║╨▓. ┬½╨פ╨╢╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╕ ╤ב ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ב╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╨│╨╡╤א╨▒╨╡┬╗). ╨ƒ╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨░╨╝ ╨פ╨╢╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╕ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗ ╨▓╨╛╤א╨╛╨╜╨╡╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו, ╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨░╤ן ╨░╤א╨╝╨╕╤ן ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤ב╤ל ┬½╨º╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤ג╤א╤ן╨┤╨╛╨╝┬╗ (╨╕╤ג╨░╨╗. ┬½Bande Nere┬╗)2.

╨ƒ╨╡╤א╨▓╤כ╨╡ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤ן ╨╛ ┬½╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░╤ו┬╗ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג╤ב╤ן ╨║ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨░╨╝ ╨¿╨╝╨░╨╗╤ל╨║╨░╨╗╤ל╨┤╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ (1546Γאף1547) ╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╜╤ן╨╖╨╡╨╣ ╤ב ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨ת╨░╤א╨╗╨╛╨╝ V ╨ף╨░╨▒╤ב╨▒╤ד╤א╨│╨╛╨╝ (1519Γאף1558)3. ╨ע ╤ג╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨╡╤י╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░╨╝╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╛╤ח╨╡╨╜╤ל ╤ו╨╛╤א╨╛╤ט╨╛ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕ ╤ב╨╡╨▒╤ן, ╤ג╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╕╤ב╤ז╨╕╨┐╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛ ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב ╨╗╨░╨╜╨┤╤ב╨║╨╜╨╡╤ו╤ג╨░╨╝╨╕, ╨╕╨╝╨╕ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ד╨┐╤א╨░╨▓╨╗╤ן╤ג╤ל ╨▓ ╨▒╨╛╤מ, ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╤ב ╨┐╨╛╨╝╨╛╤י╤ל╤מ ╤ב╨╕╨│╨╜╨░╨╗╨╛╨▓ ╤ג╤א╤ד╨▒╤כ.

╨í╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╨£╤מ╨╗╤ל╨▒╨╡╤א╨│╨╡ 24 ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╤ן 1547 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨░╤א╨╝╨╕╤ן ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ב╨░╨║╤ב╨╛╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╤ד╤א╤ה╤מ╤א╤ב╤ג╨░-╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╨░ ╨ר╨╛╨│╨░╨╜╨╜╨░ ╨ñ╤א╨╕╨┤╤א╨╕╤ו╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨┤╤ד╤ט╨╜╨╛╨│╨╛ (1503Γאף1554) ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤א╨░╨╖╨▒╨╕╤ג╨░ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░╨╝╨╕, ╨▒╤כ╨╗╨░, ╨▓╨╡╤א╨╛╤ן╤ג╨╜╨╛, ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╤כ╨╝ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╨░╨╜╨╡╤א ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝╨╕ ╨╕ ╨╝╨╡╤ח╨░╨╝╨╕.

╨ע╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╡ ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░╨╝╨╕ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╨╖╨░╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ 1553 ╨│. ╨▓ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕ ╨ק╨╕╨▓╨╡╤א╤ב╨│╨░╤ד╨╖╨╡╨╜╨╡. ╨ת╨░╨╢╨┤╤כ╨╣ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║ ╨▓ ╤ב╨╡╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨▒╤ד╤א╨░╤ו-╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╤א╨░╤ו ╨╕ ╨╖╨░ ╨╛╤ג╨▓╨╛╤א╨╛╤ג╨░╨╝╨╕ ╨▒╨╛╤ג╤ה╨╛╤א╤ג ╨╝╨╛╨│ ╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨▓ ╨▒╨╛╨╣ ╨┤╨╛ 4Γאף5 ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨╛╨╝ 10Γאף15 ╨╝╨╝, ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤ו ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨┤╨▓╤ד╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕. ╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╛╤ג 5 ╨┤╨╛ 10 ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨▓. ╨₧╨│╨╛╨╜╤ל ╨▓╨╡╨╗╤ב╤ן ╤ב ╨┤╨╕╤ב╤ג╨░╨╜╤ז╨╕╨╕ 10Γאף15 ╨╝.

╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╜╤כ╨╝, ╨┐╨╛╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╤ד ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╨░ ╨▓╨╡╨╗╨░╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨╝╨░╨╗╤כ╤ו ╨┤╨╕╤ב╤ג╨░╨╜╤ז╨╕╤ן╤ו4. ╨ת╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░ (╤ב ╨╝╨░╨╗╤כ╨╝ ╤ד╨│╨╗╨╛╨╝ ╨╜╨░╨║╨╗╨╛╨╜╨░ ╨┐╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╤מ ╨║ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ד) ╨╖╨░╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╤ן╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡, ╨╜╨╛ ╨╖╨░╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗╨░ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛ ╨▓╤כ╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╤ב╨╡╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨▒╤ד╤א╤כ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨│╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╤י╨░ ╨▒╨╛╤ג╤ה╨╛╤א╤ג╨░. ╨ע ╤ב╨▓╨╛╨╕╤ו ┬½╨ƒ╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤א╨╡╤ח╨░╤ו┬╗, ╨╛╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ 1585 ╨│., ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨ñ╤א╨░╨╜╤ב╤ד╨░ ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨¥╤ד (1531Γאף1591) ╤ב╨╛╨▓╨╡╤ג╨╛╨▓╨░╨╗ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ן╤ג╤ל ╨╜╨╡ ╨┤╨░╨╗╨╡╨╡ ╨║╨░╨║ ╤ב ╤ג╤א╨╡╤ו ╤ט╨░╨│╨╛╨▓. ╨ת╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨╛╨╜ ╨╛╤ג╨╝╨╡╤ח╨░╨╗, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╛╨▒╨╕╤ג╤ל ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╤כ╨╡ ╨╗╨░╤ג╤כ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╡ ╨▓ ╤ד╨┐╨╛╤א.

╨ק╨░╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨ñ╤א╨░╨╜╤ב╤ד╨░ ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨¥╤ד ╨╖╨╜╨░╨╗, ╨╛ ╤ח╨╡╨╝ ╨┐╨╕╤ט╨╡╤ג, ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╜╨░╤ב╨╗╤כ╤ט╨║╨╡. ╨ƒ╤א╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨│╤ד╨│╨╡╨╜╨╛╤ג╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╡╤ז (╨╡╨│╨╛ ╨╖╨▓╨░╨╗╨╕ ┬½╨ס╨░╨╣╤ן╤א╨┤╨╛╨╝ ╨│╤ד╨│╨╡╨╜╨╛╤ג╨╛╨▓┬╗) ╨╕ ╨┐╨╕╤ב╨░╤ג╨╡╨╗╤ל-╨╝╨╡╨╝╤ד╨░╤א╨╕╤ב╤ג ╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛ ╤ד╤ח╨░╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤ו ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן╤ו. ╨ע 1567 ╨│. ╨╛╨╜ ╨▓╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛ 15-╤ג╨╕ ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨╖╨░╤ו╨▓╨░╤ג╨╕╨╗ ╨₧╤א╨╗╨╡╨░╨╜, ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨╗╤ב╤ן ╨┐╤א╨╕ ╨í╨╡╨╜-╨פ╨╡╨╜╨╕ (1567). ╨ƒ╤א╨╕ ╨צ╨░╤א╨╜╨░╨║╨╡ (1569) ╨╛╨╜ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨░╤א╤ל╨╡╤א╨│╨░╤א╨┤╨╛╨╝, ╨░ ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨┐╤א╨╕ ╨£╨╛╨╜╨║╨╛╨╜╤ג╤ד╤א╨╡ (1569) ╨▒╤כ╨╗ ╨▓╨╖╤ן╤ג ╨▓ ╨┐╨╗╨╡╨╜, ╨╜╨╛ ╨╛╨▒╨░ ╤א╨░╨╖╨░ ╨╛╤ג╨┐╤ד╤י╨╡╨╜ ╨▒╨╡╨╖╨╛ ╨▓╤ב╤ן╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╤כ╨║╤ד╨┐╨░. ╨ע ╨╕╤מ╨╜╨╡ 1570 ╨│. ╤א╨░╨╖╨▒╨╕╨╗ ╤ג╤א╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╨║╨░╤ג╨╛╨╗╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╤א╨╕ ╨¢╤מ╤ב╤ב╨╛╨╜╨╡; ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╤ב╨░╨┤╤כ ╨ñ╨╛╨╜╤ג╨╡╨╜╤ם (17 ╨╕╤מ╨╜╤ן 1570) ╨╗╨╕╤ט╨╕╨╗╤ב╤ן ╤א╤ד╨║╨╕, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤ד╤מ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╨╖╨╛╨╝, ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤ח╨╡╨│╨╛ ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╤א╨╛╨╖╨▓╨░╨╜ ┬½╨צ╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨░╤ן ╤א╤ד╨║╨░┬╗.

┬½╨ƒ╤א╨╡╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨╖╨░╨║╨╗╤מ╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨╕╤ו ╤ב╨┐╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, Γאף ╨┐╨╕╤ב╨░╨╗ ╨ñ╤א╨░╨╜╤ב╤ד╨░ ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨¥╤ד, Γאף ╨╛╨╜╨╕ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛ ╤ב╨┐╨░╤ן╨╜╤כ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╤ב╨╛╨▒╨╛╤מ. ╨₧╨┐╤כ╤ג ╨╕╤ו ╨╜╨░╤ד╤ח╨╕╨╗, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╨╕╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨▓╤ב╨╡╨│╨┤╨░ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨╢╨┤╨░╨╡╤ג ╤ב╨╗╨░╨▒╨╛╨│╨╛. ╨פ╨░╨╢╨╡ ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╕╤ו ╨╛╨┐╤א╨╛╨║╨╕╨┤╤כ╨▓╨░╤מ╤ג, ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╤כ╨┐╨░╤מ╤ג╤ב╤ן. ╨ת╨╛╨│╨┤╨░ ╨╢╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╤א╨╛╨┤╨╡╨╗╤כ╨▓╨░╤מ╤ג ╤ב╨▓╨╛╤מ ╨║╨░╤א╨░╨║╨╛╨╗╨╡ (╤ם╤ג╨╛╤ג ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤א ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ Γא£╨║╨░╤א╨░╨║╨╛╨╗╤לΓא¥; ╨╛╤ג ╨╕╤ב╨┐. caracol Γאף Γא£╤ד╨╗╨╕╤ג╨║╨░Γא¥, ╤ה╤א. caracole ΓאףΓא£╤ב╨║╨░╨║╨░╤ג╤לΓא¥. Γאף ╨í. ╨ץ.) ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╤ה╨╗╨░╨╜╨│ ╨▓ 20 ╤ט╨░╨│╨░╤ו ╨╛╤ג ╨╜╨╡╨┐╤א╨╕╤ן╤ג╨╡╨╗╤ן, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨┤╨░╤ג╤ל ╨╖╨░╨╗╨┐, ╨╖╨░╨╡╤ו╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨╖╨░╨┤, ╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╕╤ג╤ל ╤ב╨▓╨╛╨╕ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╤כ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╤ל ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╡, Γאף ╤ג╤ד╤ג ╨╕╤ו ╨╜╨╡ ╤א╨░╨╖ ╨▒╨╕╨▓╨░╨╗╨╕. ╨ר╨▒╨╛ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג ╨▓╨╡╨┤╤ל ╨┐╨╛╤א╨░╨╢╨░╨╡╤ג ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╜╨░ ╤א╨░╤ב╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╕╨╕ ╤ג╤א╨╡╤ו ╤ט╨░╨│╨╛╨▓, ╨╕ ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨╛╨┐╤א╨╛╨║╨╕╨╜╤ד╤ג╤ל ╨╛╤ג╤א╤ן╨┤, ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╨┤╨╛ ╤א╨╡╤ט╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨░╤ג╨░╨║╨╛╨▓╨░╤ג╤ל. ╨ƒ╤א╨░╨▓╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╛╤ן ╨╜╨░╨┤╨╛ ╨┤╨╡╤א╨╢╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨╜╨╡ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨▒╨╛╤ן, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╡. ╨¡╤ג╨╛╨│╨╛-╤ג╨╛ ╨╕ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨░╨╗╨╛ ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╨░╨╝; ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╤ג╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨╝╤ז╤כ ╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╡ ╤ב╤ג╤א╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╗╨╡╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╖╨░ ╤ג╨╡╨╝, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨║╨░╨╢╨┤╤כ╨╣ ╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡┬╗5.

╨פ╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░ ╨║╨╛╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▒╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╕╨╛╨▒╤א╨╡╨╗ ╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨╕╨║ ╨╕ ╨┤╨╕╨╜╨░╨╝╨╕╨║╤ד. ╨ץ╤ב╨╗╨╕ ╤א╨░╨╜╤ל╤ט╨╡ ╨┐╨╗╨╛╤ג╨╜╨░╤ן ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜╨░ ╨╗╨░╨╜╨┤╤ב╨║╨╜╨╡╤ו╤ג╨╛╨▓, ╨╛╤י╨╡╤ג╨╕╨╜╨╕╨▓╤ט╨░╤ן╤ב╤ן ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝╨╕ ╨╕ ╨░╨╗╨╡╨▒╨░╤א╨┤╨░╨╝╨╕, ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג╤ל ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨╢╨░╨╜╨┤╨░╤א╨╝╨░╨╝, ╤ג╨╛ ╤ב ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╨▓╤ב╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל. ╨ƒ╨╛╨┤╤ך╨╡╤ו╨░╨▓ ╨╜╨░ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╛╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╕╨╡, ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨▓ ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓╨╜╨╡ ╨┤╨╛╤ב╤ן╨│╨░╨╡╨╝╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕ ╤ם╤ט╨╡╨╗╨╛╨╜╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ה╤א╨╛╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╛╨│╨╛╨╜╤ל ╨┐╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╤ד. ╨₧╨┤╨╜╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ן╤ג╤ל ╨╕ ╨┐╨╡╤א╨▓╨░╤ן, ╨╕ ╨▓╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╤ט╨╡╤א╨╡╨╜╨│╨░ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨ƒ╨╛ ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░╨╝ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤ב╤ג╤א╨╛╨╣ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╛╨║╤ד╤ג╤כ╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╨┤╤כ╨╝╨╛╨╝ ╨╕ ╨┐╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝. ╨₧╨▒╤א╨░╤י╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╨▓ ╨▒╨╡╨│╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╤ד ╤ג╨╛╨┐╤ג╨░╨╗╨╕, ╤א╤ד╨▒╨╕╨╗╨╕, ╨║╨╛╨╗╨╛╨╗╨╕ ╨╕ ╤א╨░╤ב╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕, ╨▓╨▓╨╛╨┤╤ן ╨▓ ╨▒╨╛╨╣ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ן╨┤╤כ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓. ╨ñ╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╤ג╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╡╤ז ╤ם╨┐╨╛╤ו╨╕ ╨á╨╡╨╗╨╕╨│╨╕╨╛╨╖╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╨╜ ╨ף╨░╤ב╨┐╨░╤א ╨┤╨╡ ╨í╨╛, ╤ב╨╡╨╜╤ל╨╛╤א ╨┤╨╡ ╨ó╨░╨▓╨░╨╜╨╜ (1509Γאף1573), ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╨╣╤ב╤ן ╨╡╤י╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╨ƒ╨░╨▓╨╕╨╕ (1525), ╤ב╨╡╤ג╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤ג╤א╤ד╨┤╨╡ ┬½╨¿╨║╨╛╨╗╨░ ╨╕╤ב╤ג╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ז╨░┬╗, ╤ח╤ג╨╛ ╨╡╤ב╨╗╨╕ ╤א╨░╨╜╤ל╤ט╨╡ ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ג╤א╨╕-╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡ ╤ח╨░╤ב╨░ ╨┐╨╛╨┤╤א╤ן╨┤ ╨╕ ╨╕╨╖ 500 ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╕ ╨┤╨╡╤ב╤ן╤ג╨╕ ╤ד╨▒╨╕╤ג╤כ╤ו, ╤ג╨╛ ╤ג╨╡╨┐╨╡╤א╤ל ╨╖╨░ ╤ח╨░╤ב ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨▒╨╛╤ן ╤ד╨╢╨╡ ╨╖╨░╨▓╨░╨╗╨╡╨╜╨╛ ╤ג╤א╤ד╨┐╨░╨╝╨╕6.

╨ר╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░ ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╛╤ג ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨║╨░ ╨▓ ╤ב╤ג╤א╨╛╤מ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨╕╨│╨░╨╗ ╨│╨╗╤ד╨▒╨╕╨╜╤כ ╨▓ 15Γאף20 ╤ט╨╡╤א╨╡╨╜╨│. ╨ƒ╨╛╨║╨░ ╨┐╨╡╤א╨▓╨░╤ן ╤ט╨╡╤א╨╡╨╜╨│╨░ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ן╨╗╨░, ╨╖╨░╨┤╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╡╨╖╨░╤א╤ן╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╗╨╡╨║╨░╨╗╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡. ╨ó╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╕ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╤ב ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╛╨╣. ╨ע ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕ ╨ר╨▓╤א╨╕ ╨▓ 1590 ╨│. ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ, ╨┤╨░╨▓ ╨╖╨░╨╗╨┐, ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╨╜╤ד╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╖╨░╨┤ ╨╕ ╤ו╨╛╤ג╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╛╨╣╤ג╨╕ ╨▓ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨▓╨░╨╗╤כ ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕, ╨╜╨╛ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨▓╨░╨╗╨╛╨▓ ╤ם╤ג╨╕╤ו ╨╜╨╡ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤ב╤ל, ╨╕ ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨░╨╗╨╡╤ג╨╡╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╤כ╤ו ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╤י╨╕╨║╨╛╨▓, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨¿╨░╤א╨╗╤ל ╨┤╨╡ ╨ף╨╕╨╖, ╨│╨╡╤א╤ז╨╛╨│ ╨£╨░╨╣╨╡╨╜╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ (1554Γאף1611) ╨▓╨╡╨╗ ╨║╨░╨║ ╤א╨░╨╖ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨▓ ╨░╤ג╨░╨║╤ד. ╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨┐╤א╨╛╤א╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕╤ו ╤ב╤ג╤א╨╛╨╣ ╨╕ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤כ╨╣ ╨▒╨╡╤ב╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨╛╨║, ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤א╤ן ╤ח╨╡╨╝╤ד ╨░╤ג╨░╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤ד╨┤╨░╨╗╨░╤ב╤ל, ╨╕ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▓╤כ╨╕╨│╤א╨░╨╜╨╛ ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╝ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╨╡╨╝ ╨ף╨╡╨╜╤א╨╕╤ו╨╛╨╝ IV (1594Γאף1610).

╨ע ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨╝╨╡╤ח╨░ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕ ╤א╨░╨╣╤ג╤ט╨▓╨╡╤א╤ג (╨╜╨╡╨╝. Reitschwert; ╨▒╤ד╨║╨▓. ┬½╨╝╨╡╤ח ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨░┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬½╨╝╨╡╤ח ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░┬╗), ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤י╨╕╨╣ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╜╨╡╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╝ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╝╨╡╤ח╨╛╨╝ ╨╕ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨╣ ╤ט╨┐╨░╨│╨╛╨╣. ╨á╨░╨╣╤ג╤ט╨▓╨╡╤א╤ג ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤ט╨┐╨░╨╢╨╜╤ד╤מ ╨│╨░╤א╨┤╤ד ╨▓ ╤ב╨╛╤ח╨╡╤ג╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ב ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝, ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╝ ╨╕ ╤ד╨╖╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╛ ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב ╨╝╨╡╤ח╨╛╨╝, ╨╜╨╛ ╨▓ ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╤כ╨╝ ╨╕ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╝, ╤ח╨╡╨╝ ╤ד ╤ט╨┐╨░╨│╨╕. ╨ע ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ג╨╛╤א╨╜╤כ╨╣ ╨╝╨╡╤ח ╨╕ ╤ם╤ב╤ג╨╛╨║ (╨┐╨░╨╜╤ז╨╡╤א╤ט╤ג╨╡╤ו╨╡╤א Γאף ╨╜╨╡╨╝. Panzerstecher; ╨▒╤ד╨║╨▓. ┬½╨┐╤א╨╛╤ג╤כ╨║╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╨▒╤א╨╛╨╜╨╕┬╗, ┬½╨┐╨░╨╜╤ז╨╕╤א╨╡╨┐╤א╨╛╤ג╤כ╨║╨░╤ג╨╡╨╗╤ל┬╗).

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╗╨╕ ╤ו╨╛╤א╨╛╤ט╨╡╨╡ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤ל╨╡. ╨ƒ╤א╨╕ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד ╨╕╨╝ ╨▓╤כ╨┐╨╗╨░╤ח╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╡ ┬½╨▒╨╡╨│╨╛╨▓╤כ╨╡ ╨┤╨╡╨╜╤ל╨│╨╕┬╗, ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨┤╨╡╨╜╤ל╨│╨╕ ╨╜╨░ ╨┤╨╛╤א╨╛╨╢╨╜╤כ╨╡ ╤א╨░╤ב╤ו╨╛╨┤╤כ (╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤א╨╛╨┤╨░ ┬½╨┐╨╛╨┤╤ך╨╡╨╝╨╜╤כ╨╡┬╗) ╨╕, ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ז, ╨┐╨╛ ╨┐╤א╨╕╨▒╤כ╤ג╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד Γאף ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤ל╨╡. ╨ñ╨╕╨╜╨░╨╜╤ב╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ב╤ג╨╛╨╗╤ל ╨▓╤כ╨│╨╛╨┤╨╜╤כ╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤כ╨╡ ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤כ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╕╨╖╤ד╤ח╨░╤ג╤ל ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╨╣ ╤ן╨╖╤כ╨║, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨╕╨╝╨╡╤ג╤ל ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╤ג╤ל ╨╜╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד ╨▓ ╨║╨░╨║╨╛╨╣-╨╜╨╕╨▒╤ד╨┤╤ל ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╤כ╨╣ ╤ם╤ב╨║╨░╨┤╤א╨╛╨╜. ╨ó╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╗ 400, ╨░ ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨╕ 600 ╨│╤ד╨╗╤ל╨┤╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨▓ ╨╝╨╡╤ב╤ן╤ז, ╨║╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨╡╨╝╤ד ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤ב╤ל 64 ╨│╤ד╨╗╤ל╨┤╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ 8 ╨┤╤א╨░╨▒╨░╨╜╤ג╨╛╨▓ Γאף ╤ג╨╡╨╗╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣. ╨á╨╛╤ג╨╝╨╕╤ב╤ג╤א╤כ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛ ┬╜ ╨│╤ד╨╗╤ל╨┤╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╢╨┤╤ד╤מ ╤ב╤ג╤א╨╛╨╡╨▓╤ד╤מ ╨╗╨╛╤ט╨░╨┤╤ל ╨▓ ╤א╨╛╤ג╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛ 16 ╨│╤ד╨╗╤ל╨┤╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨┤╤א╨░╨▒╨░╨╜╤ג╨╛╨▓. ╨ƒ╨╛╤א╤ד╤ח╨╕╨║╤ד ╨▓╤כ╨┐╨╗╨░╤ח╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל 40 ╨│╤ד╨╗╤ל╨┤╨╡╨╜╨╛╨▓, ╤ה╨╡╨╜╤א╨╕╨║╤ד Γאף 30, ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛╨╝╤ד ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ד Γאף 12. ╨¥╨░ ╨║╨░╨╢╨┤╤ד╤מ ╨┤╤מ╨╢╨╕╨╜╤ד ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨┐╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤ד ╤ב╨╗╤ד╨│╨╡ ╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡╤ו╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨╖╨║╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╤ה╤ד╤א╨░╨╢╨░7.

╨í ╤ב╨╡╤א╨╡╨┤╨╕╨╜╤כ Γאף ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ XVI ╨▓. ╨┐╨╛╨┤╤א╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓-╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╤ל╨╡╤א╨╛╨▓, ╤ג. ╨╡. ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░╨╝╨╕, ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨▓╤ב╨╡╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל ╨╜╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד ╨▓╨╛ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨░╤ו. ╨ó╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨▓ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ן ╨ף╨╡╨╜╤א╨╕╤ו╨░ II (1547Γאף 1559) ╨▓ 1558 ╨│. ╨╜╨░╤ב╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨┤╨╛ 7000 ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א, ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╤ו ╨╖╨╡╨╝╨╡╨╗╤ל. ╨ע╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨á╨╡╨╗╨╕╨│╨╕╨╛╨╖╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╨╜ ╨╛╨╜╨╕ ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨║╨░╨║ ╨╜╨░ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╨╛╨▓, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╤א╨╛╤ן╨╗╨╕╤ב╤ג╨╛╨▓ Γאף ╨║╨░╤ג╨╛╨╗╨╕╨║╨╛╨▓. ╨₧ ╨║╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓, ╨╖╨░╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╤ו ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן╤ו, ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╤ג╨╛╤ג ╤ה╨░╨║╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨╖╨░╨╝╨║╨╛╨╝ ╨¡╨╜╨╛ ╨▓ ╨╛╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╤ן╤ו ╨¿╨░╤א╤ג╤א╨░ ╨▓ 1587 ╨│. ╨▓╤ב╨╡ ╨╖╨░╨╝╨║╨╛╨▓╤כ╨╡ ╤א╨▓╤כ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╖╨░╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╤כ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░╨╝╨╕ ╤ד╨▒╨╕╤ג╤כ╤ו. ╨£╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╡ ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╤ל╤ן╨╜╨╡ ╨▓ ╤ג╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨▓╨╡╨║╨╛╨▓ ╨╕╨╖╨▓╨╗╨╡╨║╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨│╤א╤ד╨┤╤כ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╛╨╗╨╛╨╝╨░ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕╤ו ╨┤╨╗╤ן ╨┐╨╛╤ח╨╕╨╜╨║╨╕ ╤ב╨╡╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╤ו╨╛╨╖╤ן╨╣╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓8.

╨נ╤א╨╝╨╕╤מ ╨í╨▓╤ן╤י╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨á╨╕╨╝╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨╕╨╕ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨╗╨┤╨░╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╨«╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╨╕ Γאף ╨▒╨░╨┤╨╡╨╜╤ז╤כ ╨╕ ╨▓╤מ╤א╤ג╨╡╨╝╨▒╨╡╤א╨╢╤ז╤כ, ╤ד╨╝╨╡╨▓╤ט╨╕╨╡ ╨╛╨▒╤א╨░╤י╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╤ב ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░╨╝╨╕. ╨₧╨╜╨╕ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░╨╝╨╕, ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╨▓╨░╤ן ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ ╤ב ╨║╨╛╨╜╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨┤╨╡╤ג╤ן╨╝ ╨╕ ╨▓╨╜╤ד╨║╨░╨╝. ╨ƒ╨╛╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╤כ╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╡ ╤ב╨╛╤ב╨╗╨╛╨▓╨╕╨╡, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╤ג╨╛╨╜ ╨╖╨░╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╝╨╡╨╗╨║╨╛╨┐╨╛╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╡ ╨╕ ╨▒╨╡╨╖╨╖╨╡╨╝╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╨╡, ╨╜╨╡╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ן ╨╜╨░ ╤ג╨╛ ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝ ╨▓ ╨╕╤ו ╤א╤ן╨┤╨░╤ו ╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓╤ב╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╡ ╨▓╤כ╤ו╨╛╨┤╤ז╨╡╨▓ ╨╕╨╖ ╨▒╤מ╤א╨│╨╡╤א╤ב╤ג╨▓╨░. ╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╗╨╕ ╤ב╨╡╨▒╤ן ╨┐╤א╤ן╨╝╤כ╨╝╨╕ ╨╜╨░╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╤ג╤א╨░╨┤╨╕╤ז╨╕╨╣ ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨░, ╤א╨░╨▓╨╜╨╛ ╨║╨░╨║ ╨╕ ╤ב╨░╨╝╨░ ╨╕╤ו ╨╕╤ב╨║╨╛╨╜╨╜╨╛ ┬½╨▒╨╗╨░╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╜╨░╤ן┬╗ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨░ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ב╤ג╤א╨╛╤מ. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╤ח╤ג╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨╕╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕, ╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╕╨╝ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛ ╨╛╤ז╨╡╨╜╨╕╨▓╨░╤ג╤ל ╤ב╨▓╨╛╨╣ ╤א╨╛╨┤ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨║╨░╨║ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ┬½╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣┬╗, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ┬½╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨░╤ן┬╗ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨░. ╨ע ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╤ו ╨╖╨╡╨╝╨╗╤ן╤ו, ╨╜╨╡╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ן ╨╜╨░ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╛╨╡ ╤א╨╡╨╜╨╛╨╝╨╡ ╨╗╨░╨╜╨┤╤ב╨║╨╜╨╡╤ו╤ג╨╛╨▓, ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨░ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤ז╨╡ ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨░ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨░╤מ╤י╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╤ד ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛. ╨פ╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛, ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨▓╤ט╨╡╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╡, ╤ב╤א╨░╨╖╤ד ╨╢╨╡ ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╨║╨░╨║ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤א╨╛╨┤╨░ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║, ╨╕ ╨▓ ╤ב╨╡╤א╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XVI ╨▓. ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ב╤ן ╨╝╨░╤ב╤ב╨╛╨▓╤כ╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╡╤ו╨╛╨┤ ╨▓ ╨╕╤ו ╤א╤ן╨┤╤כ, ╤ג╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡, ╤ח╤ג╨╛ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╨╕╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨╗╤ד╤ח╤ט╨╡ ╨╛╨┐╨╗╨░╤ח╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╣.

╨ע ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨▒╤א╨░╨╗╨╕ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨▓╤כ╨╜╨╛╤ב╨╗╨╕╨▓╤כ╤ו ╨╝╤ד╨╢╤ח╨╕╨╜. ╨ע ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╕ ╨ª╨░╤א╤ב╨║╨╛╤ב╨╡╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨░╤א╤ב╨╡╨╜╨░╨╗╨░ (╨╜╤כ╨╜╨╡ ╨▓ ╨נ╤א╤ב╨╡╨╜╨░╨╗╨╡ ╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨¡╤א╨╝╨╕╤ג╨░╨╢╨░) ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╤ב╤ן ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╨╣ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ג╤א╨╡╤ו╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ XVII ╨▓., ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣, ╤ב╤ד╨┤╤ן ╨┐╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א╨░╨╝, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╝╤ד ╨│╤א╨╛╨╝╨╕╨╗╨╡. ╨ף╨░╨▒╨░╤א╨╕╤ג╨░╨╝ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨░ ╨╝╨╛╨│ ╨▒╤כ ╨┐╨╛╨╖╨░╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨╣ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╕╤ב╤ג. ╨ע╤כ╤ב╨╛╤ג╨░ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓ (╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨░╨│╨╛╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓) ╤א╨░╨▓╨╜╤ן╨╗╨░╤ב╤ל 182,9 ╤ב╨╝, ╨░ ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨┐╨╗╨╡╤ח Γאף ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ 66 ╤ב╨╝. ╨ע╨╡╤ב ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░ ╤ג╨╛╨╢╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╤כ╨╝ ╨╕ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א╨╜╨╛ 39 ╨║╨│. ╨₧╨┤╨╕╨╜ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝ ╨▓╨╡╤ב╨╕╨╗ 3,4 ╨║╨│. ╨ƒ╨╛╨▓╨╡╤א╤ו ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨░ ╨╜╨░╨┤╨╡╨▓╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╨┐╤ד╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░. ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╕╨▓╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝╤ד ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤ל╤ז╤ד ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╤ד╤מ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤ד, ╨╕ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨▓╨╝╤ן╤ג╨╕╨╜ ╨╛╤ג ╨┐╤ד╨╗╤ל.

╨í╨▓╨╛╤מ ╨│╤א╨╛╨╖╨╜╤ד╤מ ╤ב╨╗╨░╨▓╤ד ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨ó╤א╨╕╨┤╤ז╨░╤ג╨╕╨╗╨╡╤ג╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ. ╨ע ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕ ╨ס╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨│╨╛╤א╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╨ƒ╤א╨░╨│╨╛╨╣ ╨▓ 1620 ╨│. ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨╛╨╜╤ג╤א╨░╤ג╨░╨║╨░ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨│╤א╨░╤ה╨░ ╨ר╨╛╨│╨░╨╜╨╜╨░ ╨ª╨╡╤א╨║╨╗╨░╤ב╨░ ╤ה╨╛╨╜ ╨ó╨╕╨╗╨╗╨╕ (1559Γאף1532) ╤א╨╡╤ט╨╕╨╗╨░ ╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤ ╨▒╨╛╤ן ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╤ד ╨║╨░╤ג╨╛╨╗╨╕╨║╨╛╨▓9.

╨ע ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕ ╨ס╤א╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╡ ╨▓ 1631 ╨│. ╨╕ ╨║╨░╤ג╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░, ╨╕ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╤ב╨║╨░╤ן ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╛-╤ב╨░╨║╤ב╨╛╨╜╤ב╨║╨░╤ן ╨░╤א╨╝╨╕╤ן ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╤ב╨║╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨┐╨╡╤א╨╜╨╕╤ח╨░╤ג╤ל ╤ב╨╛ ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╡╨╣, ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨▓╤ט╨╡╨╣ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╤ג╨░╨║╤ג╨╕╨║╤ד ╨╕ ╨│╤א╨░╨╝╨╛╤ג╨╜╨╛ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╡╨╣ ╤ב ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╛╨╣. ╨¿╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╤ד╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╖╨░ ╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╛╤ן╨╝╨╕ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ג╨╕╨╗╨░ ╨░╤ג╨░╨║╤ד╤מ╤י╤ד╤מ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤מ ╨ó╨╕╨╗╨╗╨╕ ╨╖╨░╨╗╨┐╨░╨╝╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╡╤ג╨╛╨▓. ╨ת╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓╤א╨░╨│ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤ב╤ן ╨▓╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕, ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╕╨╡ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨▓╨╕╨╜╤ד╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╤כ ╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╝╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ג╤א╨░╤ג╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╗╨╕. ╨ע ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╨╛╤ג ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╝╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╝╨░╨║╤ב╨╕╨╝╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤א╨╡╨░╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨┐╨╛╤ג╨╡╨╜-

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╤ו╨▓╨░╤ג╨║╨░. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨»╨╜ ╨£╨░╤א╤ג╤ב╨╡╨╜ ╨£╨╗╨░╨┤╤ט╨╕╨╣. 1629 ╨│. ╨á╨╡╨╣╨║╤ב╨╝╤ד╨╖╨╡╤ד╨╝ (╨נ╨╝╤ב╤ג╨╡╤א╨┤╨░╨╝)

╨í╤ז╨╡╨╜╨░ ╨▒╨╕╤ג╨▓╤כ. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨ר╨╛╨│╨░╨╜╨╜ ╨¢╨╕╨╜╨│╨╡╨╗╤ל╨▒╨░╤ו. ╨₧╨║. 1652 ╨│. ╨£╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨ף╨╡╤ג╤ג╨╕ (╨¢╨╛╤ב-╨נ╨╜╨┤╨╢╨╡╨╗╨╡╤ב)

╤ז╨╕╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╕╤ו ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨╛╨▓, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╤ן╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤ד ╨┐╨╛╤ט╨╡╤א╨╡╨╜╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤ב ╨╖╨░╨╡╨╖╨┤╨░╨╝╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╛╨╡╨╝, ╤ט╨▓╨╡╨┤╤כ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╤א╨░╨╖ ╨┐╤א╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤ך╨╡╨╖╨┤╨╡ ╨║ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╤ד, ╨░ ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╤ד╤ב╤ג╤א╨╡╨╝╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓ ╨░╤ג╨░╨║╤ד ╤ב ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝. ╨¡╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗╨╛ ╤ב╨╝╨╡╤ט╨╕╨▓╨░╤ג╤ל ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜╤כ ╨╜╨╡╨╝╤ז╨╡╨▓, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨│╨╗╤ד╨▒╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤א╨╛╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▓╨▓╨╛╨┤╨╕╤ג╤ל ╨▓ ╤א╤ד╨║╨╛╨┐╨░╤ט╨╜╤ד╤מ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛10.

╨ע ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╨╛╨╣ ╨▒╨╕╤ג╨▓╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╨¢╤מ╤ז╨╡╨╜╨╡ 16 ╨╜╨╛╤ן╨▒╤א╤ן 1632 ╨│. ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ל ╨ף╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ II ╨נ╨┤╨╛╨╗╤ל╤ה (1611Γאף1632) ╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╤ד╤מ ╨░╤ג╨░╨║╤ד ╨╜╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╝ ╤ה╨╗╨░╨╜╨│╨╡, ╤א╨░╤ב╤ב╨╡╤ן╨╗ ╤ב╤ג╨╛╤ן╨▓╤ט╨╕╤ו ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤ן╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨║╤א╨╛╨░╤ג╨╛╨▓ (╤ו╨╛╤א╨▓╨░╤ג╤ב╨║╤ד╤מ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤מ), ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤ב╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨▒╨╡╤ב╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨╛╤ח╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╡╨│╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨▓ ╤א╨░╤ב╤ב╤ג╤א╨╛╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤א╨╛╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨נ╨╗╤ל╨▒╤א╨╡╤ו╤ג╨░ ╤ה╨╛╨╜ ╨ע╨░╨╗╨╗╨╡╨╜╤ט╤ג╨╡╨╣╨╜╨░ (1578Γאף1628). ╨ע╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨░╤ג╨░╨║╨╕ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ל ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╕╨╡ ╨╛╨▒ ╨╛╨┐╨░╤ב╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╤כ ╨▓ ╤ז╨╡╨╜╤ג╤א╨╡ ╨╕, ╨┐╨╛╤א╤ד╤ח╨╕╨▓ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ד ╨ף╨╛╤א╨╜╤ד ╨┐╤א╨╡╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╡╨┐╤א╨╕╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤ב╨░╨╝ ╤ב ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨╝ ╨í╤ג╨╡╨╜╨▒╨╛╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╨┐╨╡╤ט╨╕╨╗ ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤י╤ל. ╨ע ╨┐╤כ╨╗╤ד ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨ף╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨נ╨┤╨╛╨╗╤ל╤ה ╨▒╤א╨╛╤ב╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨╕ ╤ב╨╗╨╕╤ט╨║╨╛╨╝ ╨╛╤ג╨╛╤א╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╨╛╤ג ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤ב╨▓╨╕╤ג╤כ. ╨צ╨╡╨╗╨░╤ן ╨╜╨░╨╣╤ג╨╕ ╤ד╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤ב╤ג╨╛ ╨┤╨╗╤ן ╨░╤ג╨░╨║╨╕, ╨╛╨╜, ╤ב╨░╨╝ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨░╤ן, ╨┐╤א╨╕╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕╨╗╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨╡╨┐╤א╨╕╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╝ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░╨╝ ╨╕ ╨▒╤כ╨╗ ╤א╨░╨╜╨╡╨╜ ╨▓ ╨╗╨╡╨▓╤ד╤מ ╤א╤ד╨║╤ד. ╨ק╨░╤ג╨╡╨╝ ╨▓╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ל ╨▒╤כ╨╗ ╤ב╨▒╤א╨╛╤ט╨╡╨╜ ╤ב ╨╗╨╛╤ט╨░╨┤╨╕ ╨╕ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤א╨░╨╜╨╡╨╜ ╨┐╤א╨╛╨╜╨╡╤ב╤ט╨╕╨╝╤ב╤ן ╤ח╨╡╤א╨╡╨╖ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ג╤א╤ן╨┤╨╛╨╝ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕, ╨║╤ג╨╛ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨╜╨╕╨╝╨╕. ╨¥╨╡╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ן ╨╜╨░ ╨│╨╕╨▒╨╡╨╗╤ל ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╜╨░╤א╤ו╨░, ╤ט╨▓╨╡╨┤╤כ ╨┤╨╛╨▒╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ג╨╛╨│╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨▒╨╕╤ג╨▓╤כ ╨╛╤ב╤ג╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╖╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╨░╨╝╨╕11.

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨░╤ן ╤ג╨░╨║╤ג╨╕╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╤ד╤ב╨┐╨╡╤ט╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╤ב╨╕╤ג╤ד╨░╤ז╨╕╨╕, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤ג╨╕╨┐╨╕╤ח╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╕╨╜╨╡╤ז ╨▒╤כ╨╗ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝ (╨┐╨╕╨║╨╛╨╣, ╨╝╨╡╤ח╨╛╨╝), ╨░ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╛ ╨░╤א╨║╨╡╨▒╤ד╨╖╨╕╤א╨╛╨▓ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╡╤ג╨╡╤א╨╛╨▓ ╨▓ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨╡╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╡╤ג╤כ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╕╨╜╤ז╨░╨╝╨╕, ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╤ד╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤א╨░╤ב╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╕╨▓╨░╤ג╤ל ╨▓╤א╨░╨╢╨╡╤ב╨║╤ד╤מ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╤ד ╨▒╨╡╨╖╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛. ╨£╤ד╤ט╨║╨╡╤ג ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨▒╨╛╠ב╨╗╤ל╤ט╤ד╤מ ╨┤╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨░, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג, ╨░ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ג╨╛╤ן ╤ב ╨┤╨▓╤ד╤ו ╤א╤ד╨║ ╨▓╤כ╤ט╨╡, ╤ח╨╡╨╝ ╨┐╤א╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╨╡ ╨╜╨░ ╤ב╨║╨░╨║╤ד ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╕. ╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤ב╤ס ╨▒╨╛╠ב╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ג╨╡╤א╨╕. ╨í ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ, ╤ד╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨░ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╡╤ג╨╡╤א╨╛╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╕ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╕╨╜╤ז╨╡╨▓ ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛ ╤ב╨╛╨║╤א╨░╤י╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨░ ╨┐╨╕╨║╨╕╨╜╨╡╤א╨╛╨▓. ╨ƒ╨╡╤ו╨╛╤ג╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╨░ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ד╤ן╨╖╨▓╨╕╨╝╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨▒╤כ╤ב╤ג╤א╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╤ג╨░╨║╨╛╨╣ ╤ב ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן (╤ג. ╨╡. ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤ג╨╕╨┐╨╕╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ג╨░╨║╤ג╨╕╨║╨╛╨╣). ╨ע╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╤ם╤ג╨╕╤ו ╨┐╤א╨╕╤ח╨╕╨╜ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ב╨╛╤ט╨╗╨╕ ╤ב╨╛ ╤ב╤ז╨╡╨╜╤כ, ╨╕ ╤א╨╛╨╗╤ל ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╤ן╤ג╤ל ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤כ.

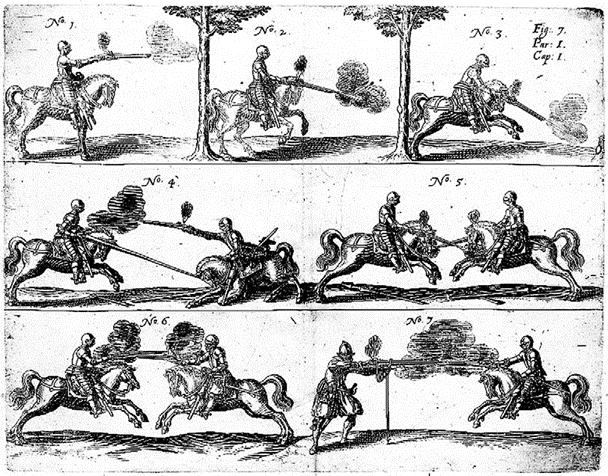

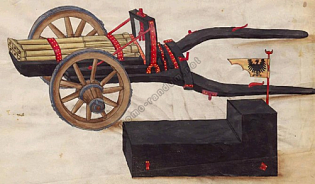

╨ƒ╤א╨╕╨╡╨╝╤כ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╣ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░ ╨▓ ╨▒╨╛╤מ. ╨ף╤א╨░╨▓╤מ╤א╨░ ╨╕╨╖ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ╨ר╨╛╨│╨░╨╜╨╜╨░ ╨»╨║╨╛╨▒╨╕ ╤ה╨╛╨╜ ╨ע╨░╨╗╤ל╤ו╨░╤ד╨╖╨╡╨╜╨░ ┬½Kriegkunst zu Pferd┬╗. 1616 ╨│.

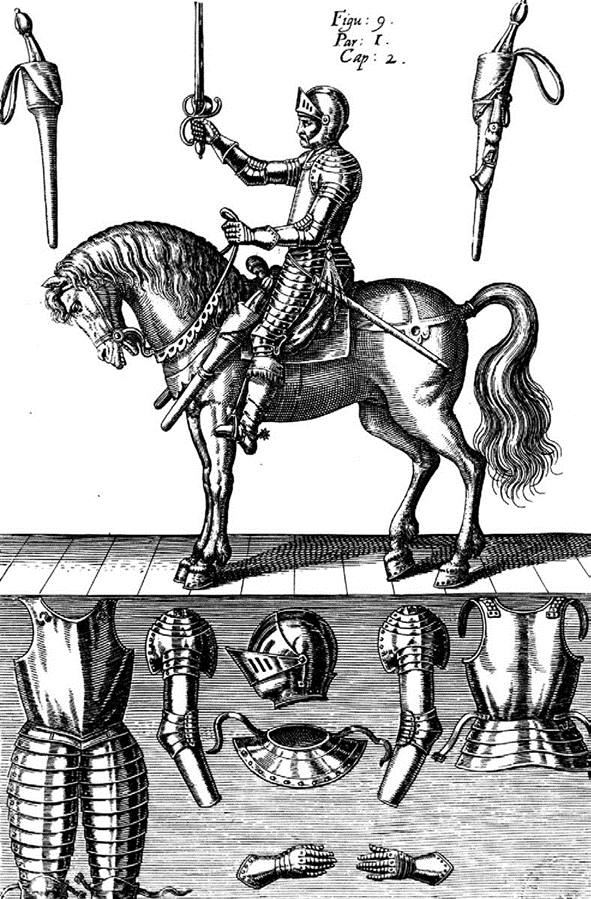

╨ת ╤ב╨╡╤א╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XVI ╨▓. ╨┐╤א╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗╤ב╤ן ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ב ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓. ╨₧╨╜ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╨╗╤ב╤ן ╨╛╤ג ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤ב╤ג╨╛╨╕╨╗ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨┤╨╡╤ט╨╡╨▓╨╗╨╡.

╨פ╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╕╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓╨░╨╢╨╜╤כ╨╡ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ג╨╡╨╗╨░ Γאף ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░, ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב, ╤א╤ד╨║╨╕. ╨ק╨░╤י╨╕╤ג╨░ ╤א╤ד╨║ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤ב╨┐╨╗╨╛╤ט╨╜╨╛╨╣, ╤ו╨╛╤ג╤ן ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╤כ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓ ╤ב ╨┐╨╛╨╗╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╜╨░╤א╤ד╤ח╨░╨╝╨╕. ╨ƒ╤א╨╕╨║╤א╤כ╤ג╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨│ ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨▓╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤כ╨╝. ╨¢╨░╤ג╤כ ╨╖╨░╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨▒╨╡╨┤╤א╨░ ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕, ╨░ ╨╜╨╡╤א╨╡╨┤╨║╨╛ ╨╛╨▒╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨╕╤ו. ╨ע 1530Γאף1550-╤ו ╨│╨│. ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨░╤ב╤ל ╨╜╨╛╨▓╨░╤ן ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤ן ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤כ ╨▒╨╡╨┤╨╡╤א, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨╕ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨░ ╤ג╨╕╨┐ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨¢╨░╨╝╨╕╨╜╨░╤א╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ב╤ג╨╡╨│╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨╡╨┐╨╛╤ב╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╗╤ד ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ. ╨ר╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨┐╤א╨╕╨║╤א╤כ╤ג╨╕╤ן ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨▒╨╡╨┤╤א╨░ ╨╕ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ┬½╤ג╨░╤ב╤ב╨╡╤ג╨░╨╝╨╕┬╗. ╨ע ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ XVI ╨▓. ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╗╨░╨╝╨╕╨╜╨░╤א╨╜╤כ╨╡ ╤ג╨░╤ב╤ב╨╡╤ג╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓╤כ╤ג╨╡╤ב╨╜╨╕╨╗╨╕ ╤ב╤ג╨░╤א╤כ╨╡ ╨╝╨╛╨╜╨╛╨╗╨╕╤ג╨╜╤כ╨╡. ╨ó╨╛╨│╨┤╨░ ╨╢╨╡ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤ג╨░╤ב╤ב╨╡╤ג╤כ, ╨┤╨╛╤ו╨╛╨┤╨╕╨▓╤ט╨╕╨╡ ╨┤╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓╤ט╨╕╨╡ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║. ╨ע╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╕ ╨║ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ם╤ג╨╕╤ו ╤ג╨░╤ב╤ב╨╡╤ג ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╨║╤א╨╡╨┐╨╕╤ג╤ל

╨í╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░. ╨ף╤א╨░╨▓╤מ╤א╤כ ╨╕╨╖ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ╨ר╨╛╨│╨░╨╜╨╜╨░ ╨»╨║╨╛╨▒╨╕ ╤ה╨╛╨╜ ╨ע╨░╨╗╤ל╤ו╨░╤ד╨╖╨╡╨╜╨░ ┬½Kriegkunst zu Pferd┬╗. 1616 ╨│.

╨╜╨░╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨╜╤ד╨╢╨╜╤כ╨╝ ╨╗╨░╤ג╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║. ╨¡╤ג╨░ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╨░ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛╨╝ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤כ ╨╜╨╛╨│ ╨▓ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╝ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╡.

╨ƒ╨╛╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╤ד ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╤ב╨╕╨┤╨╡╨╗ ╨▓ ╤ב╨╡╨┤╨╗╨╡ ╨╕, ╨║╨░╨║ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨▓ ╨▒╨╛╤מ ╨╜╨╡ ╤ב╨┐╨╡╤ט╨╕╨▓╨░╨╗╤ב╤ן, ╤ג╨╛ ╨┐╨░╤ו ╨▒╤כ╨╗ ╤ו╨╛╤א╨╛╤ט╨╛ ╨┐╤א╨╕╨║╤א╤כ╤ג ╤ב╨╡╨┤╨╗╨╛╨╝ ╨╕ ╨╗╨╛╤ט╨░╨┤╤ל╤מ, ╨▓ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╡ ╤ח╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨│╤ד╨╗╤ל╤ה╨╕╨║ ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╤א╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨╜╤ד╨╢╨╡╨╜, ╤ו╨╛╤ג╤ן ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╨▓ ╨┐╨░╤א╨░╨┤╨╜╤כ╤ו ╤ז╨╡╨╗╤ן╤ו (╨║╨░╨║ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨┐╨╛╨┤╤ח╨╡╤א╨║╨╜╤ד╤ג╤ל ╨╝╤ד╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ן, ╨│╤ד╨╗╤ל╤ה╨╕╨║ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨│╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╨║╨╜╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╣ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א).

╨ף╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨▒╨╡╨┤╤א╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨▒╨╛╤ג╤ה╨╛╤א╤ג╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╛╤ו╤א╨░╨╜╤ן╨╗╨╕ ╨╜╨╛╨│╨╕ ╨╛╤ג ╨╜╨░╤ג╨╕╤א╨░╨╜╨╕╤ן ╨╛ ╤ב╨╡╨┤╨╗╨╛ ╨╕ ╨╖╨░╤י╨╕╤י╨░╨╗╨╕ ╨╛╤ג ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן12. ╨¥╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╛╨┤╨╡╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╤ו, ╨┤╨╛╤ו╨╛╨┤╨╕╨▓╤ט╨╕╤ו ╨┤╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜, ╨╝╨╡╤ט╨║╨╛╨▓╨░╤ג╤כ╤ו ╤ט╤ג╨░╨╜╨╛╨▓ (╨▒╤א╨╕╨┤╨╢╨╡╨╣), ╨▓╨╛╤ט╨╡╨┤╤ט╨╕╤ו ╨▓ ╨╝╨╛╨┤╤ד ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד 1610 ╨╕ 1630 ╨│╨│. ╨ƒ╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨░ ╨¡╨▓╨░╤א╤ג╨░ ╨₧╨║╤ט╨╛╤ג╤ג╨░, ╤ם╤ג╨╕ ╨╛╨▒╤ך╨╡╨╝╨╜╤כ╨╡ ╨▒╤א╨╕╨┤╨╢╨╕ ┬½╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╝ ╨┐╤א╨╡╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨╝╨░╤א╨╛╨┤╨╡╤א╨╛╨▓, ╤ג╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨▓ ╤ג╨░╨║╨╕╨╡ ╤ט╤ג╨░╨╜╤כ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╖╨░╨┐╨╕╤ו╨░╤ג╤ל ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨▒╤כ╤ח╨╕┬╗13.

╨¥╨╡╨╛╨▒╤ו╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨▒╤כ╨╗ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝, ╤ם╤ג╨╛ ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╕╨▓╨░╨╗╨╛ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╤ד╤מ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤ד ╨▓ ╨▒╨╛╤מ. ╨ר╨╝╨┐╨╡╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╕╤ב╤ב╨╕╨╝╤ד╤ב ╨╕╤ג╨░╨╗╤ל╤ן╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╡╤ז ╨á╨░╨╣╨╝╨╛╨╜╨┤╨╛ ╨£╨╛╨╜╤ג╨╡╨║╤ד╨║╨║╨╛╨╗╨╕ (1609Γאף1680) ╨╛╤ג╨╝╨╡╤ח╨░╨╗: ┬½╨ƒ╨╛╨╗╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ ╨┐╤א╨╡╨▓╨╛╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨▓╤כ╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╤מ╤ג ╤ד╨┤╨░╤א╤כ ╨╕ ╨╖╨░╤י╨╕╤י╨░╤מ╤ג ╤ג╨╡╨╗╨╛, ╨╜╨╛ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╨╡╤ג ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨╛╨╣╤ח╨╕╨▓╨╛╤ב╤ג╨╕ (╤ג. ╨╡. ╨┤╨╡╤ט╨╡╨▓╤כ╨╣. Γאף ╨í. ╨ץ.) ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╤ג ╨╜╨╡╨┤╨╛╨╗╨│╨╛, ╨╕ ╨╡╤ב╨╗╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛ ╨▒╤ד╨┤╨╡╤ג ╨┐╤א╨╛╨╗╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜╨╛ (╨┐╤ד╨╗╨╡╨╣. Γאף ╨í. ╨ץ.), ╤ג╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ב╨║╨╛╨╗╨║╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ח╨╕╨╜╤ן╤ג ╨╡╤י╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╤א╨░╨╜╤כ, ╨╕ ╨╜╨░╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓, ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╤כ╨╡ (╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╕╨╡. Γאף ╨í. ╨ץ.) ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╤ב╨╗╨╕╤ט╨║╨╛╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ ╨╕ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╛╨▒╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╤ן╤מ╤ג ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░, ╤ח╤ג╨╛ ╨║╨╛╨╗╤ל ╤ב╨║╨╛╤א╨╛ ╨╗╨╛╤ט╨░╨┤╤ל ╨┐╨░╨┤╨╡╤ג Γאף ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║ ╨╛╤ב╤ג╨░╨╜╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▒╨╡╤ב╨┐╨╛╨╝╨╛╤י╨╜╤כ╨╝, ╨║╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨╜╨░╨┐╨╗╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╨╜╨░╨│╨╛╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┐╨╛╨▓╤א╨╡╨╢╨┤╨░╤מ╤ג ╤ב╨▒╤א╤ד╤מ ╨╕ ╤ב╨╡╨┤╨╗╨░, ╤א╨░╨╜╤ן╤ג ╤ג╨╡╨╗╨╛ ╨╗╨╛╤ט╨░╨┤╤ן╨╝ ╨╕ ╤ח╤א╨╡╨╖╨▓╤כ╤ח╨░╨╣╨╜╨╛ ╨╕╤ו ╤ד╤ג╨╛╨╝╨╗╤ן╤מ╤ג┬╗14. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡ ╨▓╤ב╤ג╨░╨▓╨░╨╗ ╨▓╨╛╨┐╤א╨╛╤ב ┬½╤ז╨╡╨╜╨░ Γאף ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛┬╗. ╨¥╨╡ ╨▓╤ב╤ן╨║╨╕╨╣ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╨╝╨╛╨│ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╤ג╤ל ╤ב╨╡╨▒╨╡ ╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו, ╨░ ╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤א╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤ל╤מ15.

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו 1620-╨╡ ╨│╨│. ╨£╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨נ╤א╨╝╨╕╨╕ (╨ƒ╨░╤א╨╕╨╢)

╨¥╨░╤א╤ן╨┤╤ד ╤ב ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╤כ╨╝ ┬½╨░╤א╨╝╤ם┬╗ ╨┐╨╛╨┐╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╨▒╤ד╤א╨│╨╕╨╜╤ל╨╛╤ג ╤ב ╨║╨╛╨╖╤כ╤א╤ל╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨╜╨░╤י╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╛╤ב╨╕╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬½╤ט╤ג╤ד╤א╨╝╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░┬╗ (╨╜╨╡╨╝. Sturmhaube). ╨₧╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤ז╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╛╤ג╨║╤א╤כ╤ג╨╛, ╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╨╕ (╨╡╤ב╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨░) ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╨╝╨╛╨│ ╨║╤ד╨┐╨╕╤ג╤ל ╤ט╨╗╨╡╨╝ ╤ב╨╛ ╤ב╨║╨╗╨░╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨┐╨╛╨┤╨▒╨╛╤א╨╛╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╨╖╨░╨║╤א╤כ╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╨╝ ╨╗╨╕╤ז╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╤ד, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨▓╨╜╨╕╨╖, ╨░ ╤ב╨╜╨╕╨╖╤ד ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו. ╨í╤ד╨│╤ד╨▒╨╛ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨▓╨░╤א╨╕╨░╨╜╤ג ╨▒╤ד╤א╨│╨╕╨╜╤ל╨╛╤ג╨░ Γאף ╤ב ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╝ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛╨╝, ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╤כ╨▓╨░╤מ╤י╨╕╨╝╤ב╤ן ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו, Γאף ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╤ד ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨┐╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ. ╨ע╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╕ ┬½╤ט╤ג╤ד╤א╨╝╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ט╨╗╨╡╨╝┬╗ ╤ד╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗ ╤ד ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨╛╨▓ ╨╝╨╡╤ב╤ג╨╛ ╨╝╨░╤א╨╕╨╛╨╜╤ד ╨╕ ╨║╨░╨┐╨╡╨╗╨╕╨╜╤ד, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ד╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ ╨┤╨╗╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ.

╨₧╨▒╤כ╤ח╨░╨╣ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╨▓╨░╤ג╤ל ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╤ד╤מ ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░ ╤ג╨╛╨╗╤ב╤ג╤כ╨╝ ╤ב╨╗╨╛╨╡╨╝ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗ ╤ד╨╝╨╡╨╜╤ל╤ט╨╕╤ג╤ל ╨╕╤ו ╤ב╨╡╨▒╨╡╤ב╤ג╨╛╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╖╨░ ╤ב╤ח╨╡╤ג ╨╛╤ג╨║╨░╨╖╨░ ╨╛╤ג ╨┐╨╛╨╗╨╕╤א╨╛╨▓╨║╨╕. ╨ת╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨░ ╤ב╨║╤א╨░╨┤╤כ╨▓╨░╨╗╨░ ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤ה╨╡╨║╤ג╤כ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ ╨╕ ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤ח╨░╨╗╨░ ╤ד╤ו╨╛╨┤ ╨╖╨░ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨╝. ╨á╤ן╨┤╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╨╕╨║, ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╤ן ╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╗╤ד╨│╨╕, ╤ב╨╗╨╡╨┤╨╕╨╗ ╨╖╨░ ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ב╨░╨╝╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╨╕ ╨┐╨╛╤ג╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╤כ╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨▒╤כ╨╗ ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╤ח╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╡╨╣ ╨╜╨╡╨╛╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨▒╤כ╤ב╤ג╤א╨╛ ╤א╨╢╨░╨▓╨╡╨▓╤ט╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╡╨╖ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨╕╤ב╤ג╨║╨╕. ╨º╨╡╤א╨╜╤כ╨╣ ╤ז╨▓╨╡╤ג ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓ ╨╛╨▒╤ך╤ן╤ב╨╜╤ן╨╡╤ג ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╛╨╖╨▓╨╕╤י╨░, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╖╨░ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░╨╝╨╕ Γאף ┬½╨º╨╡╤א╨╜╤כ╨╡ ╨║╨░╤ה╤ג╨░╨╜╤כ┬╗, ┬½╨º╨╡╤א╨╜╤כ╨╡ ╨┤╤ל╤ן╨▓╨╛╨╗╤כ┬╗, ┬½╨º╤ד╨╝╨░╨╖╤כ╨╡┬╗ ╨╕ ╨┤╤א.16 ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╛╨╖╨▓╨╕╤י╨╡ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╛ ╤ב ╤ג╨╡╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╤ב╤ג╨░╤א╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╕╤ג╤ל ╤ב╨▓╨╛╤מ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╤ד, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╗╨╕╤ז╨░ ╤ב╨░╨╢╨╡╨╣. ╨¥╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╤ב╨╛╨╗╨┤╨░╤ג╨░╨╝ ╤ד╨╢╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨▒╨╛╤ן ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓╨╜╤ד╤ט╨░╨╗╨╛ ╨┤╨╕╨║╨╕╨╣ ╤ד╨╢╨░╤ב.

╨ר╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╨╕╤ב╤ח╨░╨┤╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨░╨┤╨░.

╨₧╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕, ╨║╨░╨║ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨│╨░╤ג╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓, ╨┐╨╛╨╗╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל, ╨░ ╨▓ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤ו╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┐╤א╨╕╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕╨╝ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ז╨▓╨╡╤ג╨░ ╨╜╨╡ ╨║╤א╨░╤ב╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל, ╨░ ╨▓╨╛╤א╨╛╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל. ╨פ╨╡╤ט╨╡╨▓╤כ╨╣ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛ ╨▓╨╡╤ב╨╕╨╗ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 12 ╨║╨│, ╨▓ ╤ג╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨║╨░╨║ ╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╨╣ ╨┐╤ד╨╗╨╡╨╜╨╡╨┐╤א╨╛╨▒╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨║╨╛╨╜╤ז╨░ XVI ╨▓. ╨╝╨╛╨│ ╨▓╨╡╤ב╨╕╤ג╤ל ╨▓╤ב╨╡ 30 ╨║╨│ (╨┐╤ד╨╗╨╡╨╜╨╡╨┐╤א╨╛╨▒╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ XVI ╨▓. ╨▓╨╡╤ב╨╕╨╗ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 20 ╨║╨│ ╨╕ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╗ ╨▓╤ב╨╡ ╤ג╨╡╨╗╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨│╨╗╤ן╨┤╨╜╨╛ ╨┤╨╡╨╝╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╨╕╤א╤ד╨╡╤ג ╤א╨░╨╖╨▓╨╕╤ג╨╕╨╡ ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן)17.

╨ú╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨▓╤ט╨╕╨╣╤ב╤ן ╤ד╨╢╨╡ ╨ñ╤א╨░╨╜╤ב╤ד╨░ ╨┤╨╡ ╨╗╨░ ╨¥╤ד ╨▓╨╛╤א╤ח╨░╨╗ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╝╨╛╨┤╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓, ╨▓╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╤ן ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╨╡ ┬½╤ב╤ג╨░╤א╤כ╨╝┬╗ ╨╗╨░╤ג╨░╨╝, ╨╡╤ב╤ג╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ד╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╝, ╨┐╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ: ┬½╨ñ╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╨╡ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╨▓╨┐╨░╨┤╨░╤מ╤ג ╨▓ ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ƒ╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╤ן ╤ו╨╛╤ח╤ד ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╤ב╤ג╨╕, ╨║╨░╤ב╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨░, ╨║╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨╜╨╕ ╤ג╨╡╨┐╨╡╤א╤ל ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╨╛╨▒╤כ╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨╕ ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨░╤ג╤ל╤ב╤ן. ╨ץ╤ב╨╗╨╕, ╨┐╤א╨░╨▓╨┤╨░, ╤ד ╨╜╨╕╤ו ╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╤ג╤ל ╤ב╨▓╨╛╨╕ ╨╗╨░╤ג╤כ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ח╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╕ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╤כ╨╝╨╕, ╤ח╨╡╨╝ ╤א╨░╨╜╤ל╤ט╨╡, ╨▓╨▓╨╕╨┤╤ד ╤ג╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨░╤ב╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╤ב╨╕╨╗╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤ד╤מ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╤כ ╨╕ ╨┐╨╕╤י╨░╨╗╨╕, ╤ג╨╛ ╨▓╤ב╨╡ ╨╢╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╤א╨╡╨▓╨╖╨╛╤ט╨╗╨╕ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╤י╤ד╤מ ╨╝╨╡╤א╤ד, ╤ח╤ג╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨╕╤ו ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨╢╨░╨╡╤ג ╤ב╨╡╨▒╤ן ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╛ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤כ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤ג╤ל ╨╗╨░╤ג╨░╨╝╨╕, ╤ז╨╡╨╗╨╛╤מ ╨╜╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╗╤ל╨╜╨╡╨╣. ╨ס╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤א╤ן ╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨▓╤ב╤ן ╨║╤א╨░╤ב╨╛╤ג╨░ ╨╛╨┤╨╡╤ג╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨▒╤א╨╛╨╜╤מ ╨╕ ╨╗╨░╤ג╤כ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨░ ╨┐╤א╨╡╨▓╤א╨░╤ג╨╕╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓ ╨║╨░╨║╨╛╨╡-╤ג╨╛ ╨▒╨╡╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨╡ ╤ד╤א╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╛. ╨ר╨▒╨╛ ╨┐╤א╨╡╨╢╨╜╨╕╨╣ ╤ט╨╗╨╡╨╝ ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤ג ╤ג╨╡╨┐╨╡╤א╤ל ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╣ ╨║╨╛╤ג╨╡╨╗. ╨¥╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╡ ╨╜╨░╨┤╨╡╤ג╨░ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨░╤ן ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨░ (gantelet), ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╨▓╨░╤מ╤י╨░╤ן ╨╡╨╡ ╨┤╨╛ ╤ב╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╗╨╛╨║╤ג╤ן, ╨╜╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ Γאף ╤ג╨░╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤ו╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨░╨▓╤ח╨╕╨║ (mougnon), ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜ ╨╛╨│╤א╨░╨╢╨┤╨░╨╡╤ג ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╨╗╨╡╤ח╨╛. ╨₧╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨░ (tassette). ╨ע╨╝╨╡╤ב╤ג╨╛ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕╨╜╨░ (casaque) ╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╤ד╤מ ╨║╨╛╨╗╨╛╨║╨╛╨╗╨╛╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤ד╤מ ╤מ╨▒╨╛╤ח╨║╤ד (un mandil) ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╨╜╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, ╨╜╨╕ ╨┐╨╕╨║╨╕. ╨¥╨░╤ט╨╕ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤כ ╨╕ ╤ט╨╡╨▓╨╛╨╗╨╡╨╢╨╡╤א╤כ ╨┐╤א╨╕ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╨╡ ╨ף╨╡╨╜╤א╨╕╤ו╨╡ II ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨│╨╛╤א╨░╨╖╨┤╨╛ ╨║╤א╨░╤ב╨╕╨▓╨╡╨╡ ╨╕ ╨╜╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╕╨┤; ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕ ╤ט╨╗╨╡╨╝╤כ (salade), ╨╜╨░╤א╤ד╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ (brassals et tassettes), ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕╨╜╤כ, ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╕ ╨┐╨╕╨║╨╕ ╤ב╨╛ ╨╖╨╜╨░╤ח╨║╨░╨╝╨╕ (banderolles) ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤ז╨░╤ו, ╨╕ ╨▓╤ב╨╡ ╤ם╤ג╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ג╨░╨║╨╕╨╝ ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╝ ╨╕ ╤ד╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓╤ב╤ן╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨│ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╨▒╨╡╨╖ ╤ג╤א╤ד╨┤╨░ ╨╜╨░ ╤ג╨╡╨╗╨╡, ╤ו╨╛╤ג╤ן ╨▒╤כ 24 ╤ח╨░╤ב╨░, ╨╜╨╡ ╤ב╨╜╨╕╨╝╨░╤ן. ╨ó╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן, ╤ג╨░╨║ ╨╜╨╡╤ד╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛ ╨╕ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╤ד ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╤ג 35-╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╤ם╤ג╨╕╨╝╨╕ ╨╗╨░╤ג╨░╨╝╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤ן╤ג ╨┐╨╗╨╡╤ח╨╕. ╨á╨░╨╜╤ל╤ט╨╡ ╨╝╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ט╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╤ל, ╨║╨░╨║ ╨│╨╛╤ב╨┐╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨┤Γאש╨¡╨│╨╕╨╗╤ל╨╕ ╨╕ ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ל ╨ƒ╤מ╨╕╨│╤א╨╡╤ה╤ל╨╡, ╨┤╨▓╨░ ╨┐╨╛╤ח╤ג╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ב╤ג╨░╤א╨╕╨║╨░, ╤ז╨╡╨╗╤כ╨╣ ╨┤╨╡╨╜╤ל ╨╡╨╖╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╕╤ו ╤א╨╛╤ג, ╨╛╨┤╨╡╤ג╤כ╨╡ ╤ב ╨╜╨╛╨│ ╨┤╨╛ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤כ ╨▓ ╨╗╨░╤ג╤כ, ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╤ג╨╡╨╝ ╨║╨░╨║ ╤ג╨╡╨┐╨╡╤א╤ל ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨║╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨│╨╛╤א╨░╨╖╨┤╨╛ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╨╛╨╣, ╨╜╨╡ ╨╖╨░╤ו╨╛╤ח╨╡╤ג, ╨┤╨░ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤ב╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨┐╤א╨╛╨▒╤כ╤ג╤ל ╨▓ ╤ג╨░╨║╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╕ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╤ח╨░╤ב╨╛╨▓┬╗18.

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ב ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▒╤כ╨╗ ╨▓╨╖╤ן╤ג ╨╖╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╤ד ╨▓ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╛╨┤╤א╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן╤ו ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╤ב╤ג╤א╨░╨╜ ╨ק╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╤כ, ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤ן╤ן ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו. ╨¥╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨╗╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╡ XVI Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ XVII ╨▓╨▓. ╤ה╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ┬½╨│╨░╨║╨║╨░╨┐╨╡╨╗╨╕╤ג╤כ┬╗, ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨▓╤ט╨╕╨╡ ╤ב╨▓╨╛╨╡ ╨┐╤א╨╛╨╖╨▓╨╕╤י╨╡ ╨╛╤ג ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╨╕╤ח╨░ ┬½╨Ñ╨░╨║╨║╨░╨░ ╨┐╤ן╤ן╨╗╨╗╤ן!┬╗, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╨┐╤א╨╕╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╛╨┤╨╡ ╨╜╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ן╨╖╤כ╨║ ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╡╤ג ┬½╨ס╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╡!┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬½╨á╤ד╨▒╨╕ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו╤ד!┬╗19

╨ע ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕ ╨£╤מ╨╗╤ל╨▒╨╡╤א╨│╨╡ 24 ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╤ן 1547 ╨│. ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨▓╤כ╤ב╤ט╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╛╨▒╨╗╨░╤ח╨╡╨╜╤כ ╨╜╨╡ ╨▓ ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╡, ╨░ ╨▓ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╤ל ╨▓╤ב╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╤ד╤מ ╨┐╨╛╨┐╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל.

╨₧╨▒ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛╤א╤ג╤א╨╡╤ג╤כ ╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╖╨╜╨░╤ג╨╕, ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╝╨╛╨╜╨░╤א╤ו╨╛╨▓.

╨¥╨░ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ג╨╜╨╡ ╨פ╨╕╨╡╨│╨╛ ╨ע╨╡╨╗╨░╤ב╨║╨╡╤ב╨░ ┬½╨í╨┤╨░╤ח╨░ ╨ס╤א╨╡╨┤╤כ┬╗ ╨╕╤ב╨┐╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨נ╨╝╨▒╤א╨╛╨╖╨╕╤ד╤ב ╨í╨┐╨╕╨╜╨╛╨╗╨░ (1569Γאף1630), ╨┐╤א╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤מ╤י╨╕╨╣ ╨║╨╗╤מ╤ח╨╕ ╨╛╤ג ╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨║╤א╨╡╨┐╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨«╤ב╤ג╨╕╨╜╨░ ╨¥╨░╤ב╤ב╨░╤ד╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (1559Γאף1631), ╨╛╨┤╨╡╤ג ╨▓ ╤א╨╛╤ב╨║╨╛╤ט╨╜╤כ╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╡ ╤ג╤א╨╡╤ו╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕. ╨¥╨░ ╨║╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╡ ╨ƒ╨░╤ד╤ם╨╗╤ב╨░ ╨▓╨░╨╜ ╨ף╨╕╨╗╨╗╨╡╨│╨░╤א╤ג╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ז ╨£╨╛╤א╨╕╤ז ╨₧╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ (1567Γאף1625) ╨╖╨░╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨╗╨╡╨╜ ╨▓ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░╤ו, ╤ג╨╕╨┐╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕. ╨₧╨╜ ╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╕╨╗ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ז╨░ ╨ñ╤א╨╡╨┤╨╡╤א╨╕╨║╨░ ╨Ñ╨╡╨╜╨┤╤א╨╕╨║╨░ ╨₧╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (1584Γאף 1647) ╨╕ ╨│╤א╨░╤ה╨░ ╨¡╤א╨╜╤ב╤ג╨░ ╨ת╨░╨╖╨╕╨╝╨╕╤א╨░ (1573Γאף1632) ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╤ב╨░╨┤╤כ ╨Ñ╨╡╤א╤ג╨╛╨│╨╡╨╜╨▒╨╛╤ב╨░, ╨▓ 1629 ╨│. ╨▓ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░╤ו. ╨ס╤א╨╛╨╜╤ן ╨┐╤א╨╕╨╜╤ז╨░ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▒╨╛╨│╨░╤ג╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣, ╨│╤א╨░╤ה ╨╛╨▒╨╗╨░╤ח╨╡╨╜ ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛╨╣ ╨▓╨╛╤א╨╛╨╜╨╡╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו.

╨ñ╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ל ╨¢╤מ╨┤╨╛╨▓╨╕╨║ XIII (1601Γאף1643) ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ד╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨╡╤ח╨╡╨╜ ╨«╤ב╤ג╤ד╤ב╨╛╨╝ ╨▓╨░╨╜ ╨¡╨│╨╝╨╛╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨▓ ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░╤ו. ╨נ╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤א╤ג╤א╨╡╤ג╨░╤ו ╨ר╨╛╨│╨░╨╜╨╜╨░ VIII, ╨│╤א╨░╤ה╨░ ╨¥╨░╤ב╤ב╨░╤ד-╨ק╨╕╨│╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (1617) ╨╕ ╨פ╨╢╨╡╨╣╨╝╤ב╨░, 3-╨│╨╛ ╨╝╨░╤א╨║╨╕ ╨╖╨░ ╨Ñ╤ם╨╝╨╕╨╗╤ל╤ג╨╛╨╜╨░ (1640) ╨║╨╕╤ב╤ג╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╕╨▓╨╛╨┐╨╕╤ב╤ז╨░ ╨נ╨╜╤ג╨╛╨╜╨╕╤ב╨░ ╨▓╨░╨╜ ╨פ╨╡╨╣╨║╨░. ╨ע ╤ג╤א╨╡╤ו╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╜╤כ╤ו ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░╤ו ╨╜╨░╤א╨╕╤ב╨╛╨▓╨░╨╜ ╤ו╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨ƒ╨░╤ד╨╗╤מ╤ב╨╛╨╝ ╨£╨╛╤א╨╡╨╗╤ל╤ב╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨ת╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨░╨╜ ╨ס╤א╨░╤ד╨╜╤ט╨▓╨╡╨╣╨│╤ב╨║╨╕╨╣ (1619). ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨╢╨╕╨▓╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╤כ╨╣ ╤א╤ן╨┤ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╤ג╤ל. ╨ע╤ב╨╡ ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╤ד ╤ג╨╛╨│╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨║ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ד XVII ╨▓. ┬½╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ל ╤ד╤ג╤א╨░╤ג╨╕╨╗ ╤ב╨▓╨╛╤מ ╨░╨║╤ג╤ד╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל┬╗20. ╨¥╨░ ╤ב╨╝╨╡╨╜╤ד ╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╛╨╝╤ד, ╨╜╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╤א╨╡╨▓╤ט╨╡╨╝╤ד ╤א╤כ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╤ד ╨┐╤א╨╕╤ט╨╡╨╗ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░.

╨ƒ╤א╨╕╨╜╤ז ╨ת╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨░╨╜ ╨ס╤א╨░╤ד╨╜╤ט╨▓╨╡╨╣╨│╤ב╨║╨╕╨╣ ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨ƒ╨░╤ד╨╗╤מ╤ב ╨£╨╛╤א╨╡╨╗╤ל╤ב╨╡. 1619 ╨│. ╨£╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨│╨╡╤א╤ז╨╛╨│╨░ ╨נ╨╜╤ג╨╛╨╜╨░ ╨ú╨╗╤ל╤א╨╕╤ו╨░ (╨ס╤א╨░╤ד╨╜╤ט╨▓╨╡╨╣╨│)

╨₧╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╤ג╨░╨║╨╕╤ו ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓ (╨ר╨╜╨▓. Γהצ 013186) ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╨░╨║╤ג╤ד Γהצ 5 ╨╛╤ג 14 ╨╜╨╛╤ן╨▒╤א╤ן 1945 ╨│. ╨₧╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨▓╤כ╨▓╨╡╨╖╨╡╨╜ ╨▓ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╤ז╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣

╨í╨┤╨░╤ח╨░ ╨ס╤א╨╡╨┤╤כ. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨פ╨╕╨╡╨│╨╛ ╨ע╨╡╨╗╨░╤ב╨║╨╡╤ב. 1634Γאפ1635 ╨│╨│. ╨ƒ╤א╨░╨┤╨╛ (╨£╨░╨┤╤א╨╕╨┤)

╨ƒ╤א╨╕╨╜╤ז ╨ñ╤א╨╡╨┤╨╡╤א╨╕╨║ ╨Ñ╨╡╨╜╨┤╤א╨╕╨║ ╨₧╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕ ╨│╤א╨░╤ה ╨¡╤א╨╜╤ב╤ג ╨ת╨░╨╖╨╕╨╝╨╕╤א ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╤ב╨░╨┤╤כ ╨Ñ╨╡╤א╤ג╨╛╨│╨╡╨╜╨▒╨╛╤ב╨░. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨ƒ╨░╤ד╤ם╨╗╤ב ╨▓╨░╨╜ ╨ף╨╕╨╗╨╗╨╡╨│╨░╤א╤ג. 1629Γאף1635 ╨│╨│. ╨á╨╡╨╣╨║╤ב╨╝╤ד╨╖╨╡╤ד╨╝ (╨נ╨╝╤ב╤ג╨╡╤א╨┤╨░╨╝)

╨ƒ╤א╨╕╨╜╤ז ╨£╨╛╤א╨╕╤ז ╨₧╤א╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨ƒ╨░╤ד╤ם╨╗╤ב ╨▓╨░╨╜ ╨ף╨╕╨╗╨╗╨╡╨│╨░╤א╤ג. 1620-╨╡ ╨│╨│. ╨á╨╡╨╣╨║╤ב╨╝╤ד╨╖╨╡╤ד╨╝ (╨נ╨╝╤ב╤ג╨╡╤א╨┤╨░╨╝)

╨ת╨╛╤א╨╛╨╗╤ל ╨¢╤מ╨┤╨╛╨▓╨╕╨║ XIII. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨«╤ב╤ג╤ד╤ב ╨▓╨░╨╜ ╨¡╨│╨╝╨╛╨╜╤ג. 1630-╨╡ ╨│╨│. ╨ע╨╡╤א╤ב╨░╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┤╨▓╨╛╤א╨╡╤ז

╨ר╨╛╨│╨░╨╜╨╜ VIII, ╨│╤א╨░╤ה ╨¥╨░╤ב╤ב╨░╤ד-╨ק╨╕╨│╨╡╨╜. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨נ╨╜╤ג╨╛╨╜╨╕╤ב ╨▓╨░╨╜ ╨פ╨╡╨╣╨║. 1617 ╨│. ╨£╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨¢╨╕╤ו╤ג╨╡╨╜╤ט╤ג╨╡╨╣╨╜ (╨ע╨╡╨╜╨░)

╨פ╨╢╨╡╨╣╨╝╤ב, 3-╨╣ ╨╝╨░╤א╨║╨╕╨╖ ╨Ñ╤ם╨╝╨╕╨╗╤ל╤ג╨╛╨╜. ╨Ñ╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║ ╨נ╨╜╤ג╨╛╨╜╨╕╤ב ╨▓╨░╨╜ ╨פ╨╡╨╣╨║. 1640 ╨│. ╨£╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨¢╨╕╤ו╤ג╨╡╨╜╤ט╤ג╨╡╨╣╨╜ (╨ע╨╡╨╜╨░)

╤ג╤א╨╛╤ה╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨¥.╨ó. ╨í╨╛╤א╨╛╨║╨╕╨╜╨░ ╤ב ╨╛╨║╨║╤ד╨┐╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ב╨╛╨▓╨╡╤ג╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░╨╝╨╕ ╤ג╨╡╤א╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╨╕. ╨ת ╤ב╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ, ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג ╤ד╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ג╤ל, ╨│╨┤╨╡ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╤ב╤ן ╤ם╤ג╨╛╤ג ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו, ╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╤כ╨╝. ╨£╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╜╨░╤ג╤כ, ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╨╖╨░╨╝╨║╨╛╨▓╤כ╤ו, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣ ╨▓╤כ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╨░╤א╤ג╨╕╤ן╨╝╨╕, ╨╖╨░╤ה╨╕╨║╤ב╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨▓ ┬½╨│╨╗╤ד╤ו╨╕╤ו┬╗ ╨╛╨┐╨╕╤ב╤ן╤ו (╤ד╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨╛╨▒╤י╨╡╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨▓ ╤ן╤י╨╕╨║╨░╤ו ╨╕ ╨║╤א╨░╤ג╨║╨╛╨╡ ╨╕╤ו ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ Γאף ┬½╤ט╨┐╨░╨│╨╕┬╗, ┬½╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓┬╗, ┬½╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╤כ┬╗ ╨╕ ╤ג. ╨┐.)21.

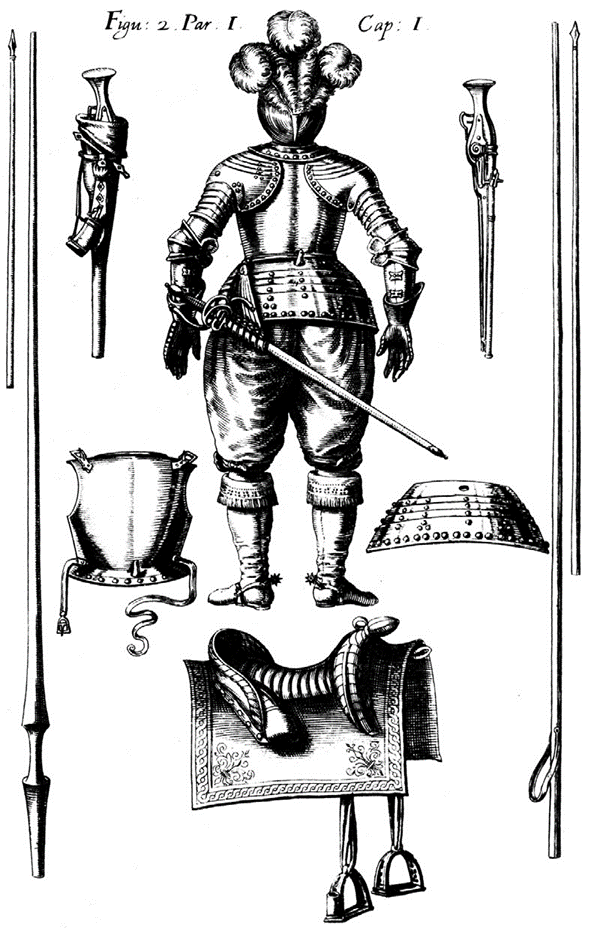

╨פ╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╤ג╨╕╨┐╨░ ┬½╨░╤א╨╝╤ם┬╗, ╨│╨╛╤א╨╢╨╡╤ג╨░, ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ ╤ב ╤ד╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤כ ╨╛╤ג ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤כ ╤א╤ד╨║ (╨╜╨░╨┐╨╗╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╤ב╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╤כ ╤ב ╨╗╨╛╨║╤ג╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╛╨╣ ╨╕ ╤ג╤א╤ד╨▒╤ח╨░╤ג╤כ╨╝╨╕ ╨╜╨░╤א╤ד╤ח╨░╨╝╨╕) ╤ב ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨╗╨░╨╝╨╕╨╜╨░╤א╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓.

╨ע╨╡╤ב ╤ח╨░╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג: ╤ט╨╗╨╡╨╝ Γאף 2,7 ╨║╨│, ╨│╨╛╤א╨╢╨╡╤ג Γאף 0,8 ╨║╨│, ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨░╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ Γאף 5,6 ╨║╨│, ╨╜╨░╤ב╨┐╨╕╨╜╨╜╨░╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ Γאף 2 ╨║╨│, ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╕ Γאף 3,4 ╨║╨│, ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╕ Γאף 3,4 ╨║╨│, ╨┐╤א╨░╨▓╨░╤ן ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨░ Γאף 0,4 ╨║╨│, ╨╗╨╡╨▓╨░╤ן ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨░ Γאף 0,4 ╨║╨│, ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╨╜╨╛╨│╨╕ Γאף 4,6 ╨║╨│, ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╜╨╛╨│╨╕ Γאף 5,1 ╨║╨│. ╨₧╨▒╤י╨╕╨╣ ╨▓╨╡╤ב ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░ Γאף 28,4 ╨║╨│.

╨¥╨░ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╤ח╨░╤ב╤ג╤ן╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░, ╤ב ╨▓╨╜╤ד╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╜╨░╨┐╨╕╤ב╨░╨╜ ╨▒╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ Γהצ AD6649 (╨▓╨╡╤א╨╛╤ן╤ג╨╜╨╛, ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╤ג╨░╤א╤כ╨╣ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╨┤╨░╨╗╤ל╨╜╨╡╨╣╤ט╨╡╨╝ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╤ד╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░).

╨פ╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨║╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░ ╨╛╨┐╨╗╨╡╤ח╤ל╤ן╤ו ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨║╨╕ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ד╤מ╤ג ╨║╤א╤ד╨│╨╕ (╨▓╨╛╤ב╨╡╨╝╤ל ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨╛╨║ ╨┐╨╛ ╨╛╨║╤א╤ד╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨░ ╨▓ ╤ז╨╡╨╜╤ג╤א╨╡). ╨º╨░╤ב╤ג╤ל ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░ Γאף ╨║╤א╨░╤ן ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░, ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ, ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤כ ╤א╤ד╨║ (╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨░╤ן ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨╕) Γאף ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨░ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨║╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╕╨╢╨╜╤ן╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ ╨╕ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨░ ╨╜╨╛╨│ Γאף ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╝╨╕.

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ג╤א╨╡╤ו╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו. ╨«╨╢╨╜╨░╤ן ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╤ן. 1590-╨╡ Γאף 1620-╨╡ ╨│╨│. ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, ╨╕╨╜╨▓. 013186

╨ק╨░╤י╨╕╤ג╨░ ╨╜╨╛╨│ ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╕╨╖╤ן╤י╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╤ב╤ג╨╡╨╢╨║╨╛╨╣ ╤ב ╨║╤א╤מ╤ח╨║╨╛╨╝. ╨¥╨╡╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ן ╨╜╨░ ╨▓╨╜╨╡╤ט╨╜╤מ╤מ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛╤ג╤ד ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╕, ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨▓╤כ╨│╨╗╤ן╨┤╨╕╤ג ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨╕╨╖╤ן╤י╨╜╤כ╨╝ ╨╕ ╤ה╤ד╨╜╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝. ╨í╤ד╨┤╤ן ╨┐╨╛ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א╨░╨╝, ╨╛╨╜ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨┤╨╗╤ן ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░.

╨¿╨╗╨╡╨╝ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╡╤א╨╡╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣ ╨╛╤ג ┬½╨░╤א╨╝╤ם┬╗ ╨║ ╤ט╨╗╨╡╨╝╤ד ┬½╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░┬╗ (╨╕╨╗╨╕ ╤ג. ╨╜. ┬½╨╝╨╡╤א╤ג╨▓╨░╤ן ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░┬╗), ╨╛ ╤ח╨╡╨╝ ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╡ ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨▓╨╕╨╖╨╕╤א╤כ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╨║╤א╤ד╨╢╤ל╤ן ╨╜╨░╨┤ ╨╜╨╕╨╝╨╕. ╨פ╤כ╤ו╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן Γאף ╨┤╤כ╤א╤ח╨░╤ג╤כ╨╡, ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨║╤א╤ד╨│╨╛╨▓. ╨ק╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛ ╤ה╨╕╨║╤ב╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╤א╤מ╤ח╨║╨╛╨╝.

╨¥╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╝ ╨╛╨┐╨╗╨╡╤ח╤ל╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╤ז╨▓╨╡╤ג╨║╨╛╨▓ (╨┐╨╛ 89 ╨╗╨╡╨┐╨╡╤ב╤ג╨║╨╛╨▓ ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝) ╨╕╨╗╨╕ ╨╖╨▓╨╡╨╖╨┤╨╛╤ח╨╡╨║, ╤א╤ן╨┤╨╛╨╝ ╤ד╨│╨╗╤ד╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▒╨╛╤א╨╛╨╖╨┤╨║╨╕.

╨ת╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╝ ╨╛╨┐╨╗╨╡╤ח╤ל╨╡

╨ת╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨╜╨░ ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ

╨ת╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╡

╨¥╨░ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╕╤ו ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░╤ו ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤כ ╨╜╨╛╨│, ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╛╤ג ╨╖╨░╤ב╤ג╨╡╨╢╨║╨╕ ╤ב ╨║╤א╤מ╤ח╨║╨╛╨╝, ╤ב╨╕╨╝╨╝╨╡╤ג╤א╨╕╤ח╨╜╨╛ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╨┤╨▓╨╡ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╤כ ┬½W┬╗. ╨í╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╛╤ג ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╤כ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡ ╤ג╨╛╤ח╨║╨╕, ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╤ג╨░╨║╨╛╨╡ ╨╢╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╤ג╨╛╤ח╨╡╨║ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ב╤ן ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╛╤ג ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╤כ. ╨¥╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨▓╨╛╤ב╨╡╨╝╤ל ╤ג╨╛╤ח╨╡╨║, ╤ב╨│╤א╤ד╨┐╨┐╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╛ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ג╨╛╤ח╨╡╨║ ╨┐╨╛ ╤ד╨│╨╗╨░╨╝ ╨║╨▓╨░╨┤╤א╨░╤ג╨░.

╨ת╨╗╨╡╨╣╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ╨╝╨╕ ╨▓ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╡ ╤ג╨╛╤ח╨║╨░╨╝╨╕ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╤ו ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨╛╨▓ ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ XVI Γאף ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╕ XVII ╨▓. ╨ó╨░╨║╨╛╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨╕╨╖ ╤ט╨╡╤ב╤ג╨╕ ╤ג╨╛╤ח╨╡╨║, ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨╜╨░ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╡ ╨╕╨╖ ╨í╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן ╨ú╨╛╨╗╨╗╨╡╤ב╨░ (╨░╨╜╨│╨╗. Wallace Collection), ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓ ╨נ╤ד╨│╤ב╨▒╤ד╤א╨│╨╡ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 1620 ╨│.22

╨¥╨░ ╤ב╨▒╨╛╤א╨╜╨╛╨╝ ╤ג╤א╨╡╤ו╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╡ ╨╕╨╖ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨╕╨╖ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡╤ו ╤ג╨╛╤ח╨╡╨║ ╨╕ ╨╜╨╡╤ח╨╡╤ג╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╤כ W.

╨ק╨░╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕, ╨▓ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╨╛╤ג ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╤ח╨░╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░, ╤ן╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕, ╨░ ╨╜╨╡ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕, ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╛╨╗╨╜╤ן╤מ╤י╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤מ╤י╨╕╨╡ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕. ╨¥╨░╨▒╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╤ד╤מ╤ג╤ב╤ן 1550Γאף 1560-╨╝╨╕ ╨│╨│. ╨ע ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ח╨╡╤ג╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╤כ W, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג, ╨┐╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ן ╨║╨░╤ג╨░╨╗╨╛╨│╨░, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╝╤ד ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ט╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╤ד ╨ע╨╛╨╗╤ל╤ה╨│╨░╨╜╨│╤ד ╨ף╤א╨╛╤ב╤ב╤ט╨╡╨┤╨╡╨╗╤מ (Wolfgang Gro├ƒschedel, ╨╛╨║. 1490Γאף1562) ╨╕╨╖ ╨¢╨░╨╜╨┤╤ב╤ו╤ד╤ג╨░ (╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨░ ╨▓ ╨¥╨╕╨╢╨╜╨╡╨╣ ╨ס╨░╨▓╨░╤א╨╕╨╕)23.

╨á╤ן╨┤╨╛╨╝ ╤ב ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╖╨░╤ג╨╡╤א╤ג╨╛╨╡ ╨╕ ╨┐╨╗╨╛╤ו╨╛ ╤ח╨╕╤ג╨░╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ג╤ל ╨┐╨╛ ╨╝╨░╤א╨║╨╕╤א╨╛╨▓╨║╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓ ╨┐╤א╨╡╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨░ ╨ע╨╛╨╗╤ל╤ה╨│╨░╨╜╨│╨░, ╨▓╨╡╤א╨╛╤ן╤ג╨╜╨╛, ╨╡╨│╨╛ ╤ב╤כ╨╜╨░ ╨ñ╤א╨░╨╜╤ז╨░ ╨ף╤א╨╛╤ב╤ב╤ט╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן. ╨¡╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╤ג╤ל ╨║╨░╨║ ┬½╨▒╤ד╤ג╨╛╨╜ ╨╜╨░ ╨▓╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╨╡┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬½╤ב╨╡╤א╨┤╤ז╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╨╡┬╗ (╨▓ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ח╨╡╤ג╨║╨╕╤ו ╨▓╨░╤א╨╕╨░╨╜╤ג╨░╤ו)24.

╨ר╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨ñ╤א╨░╨╜╤ז ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╗ ╨┤╨╗╤ן ╨▒╨░╨▓╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤ג╨╕╤א╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╨╛╨▓, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╤ג╨░╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨║╨░╨║ ╨ע╨╛╨╗╤ל╤ה╨│╨░╨╜╨│ ╨ף╤א╨╛╤ב╤ב╤ט╨╡╨┤╨╡╨╗╤ל, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╤מ ╨║╨░╤א╤ל╨╡╤א╤ד ╨▓ ╨נ╨╜╨│╨╗╨╕╨╕ ╨▓ ╨ף╤א╨╕╨╜╨▓╨╕╤ח╤ב╨║╨╕╤ו ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓ 1517Γאף1518 ╨│╨│., ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╗, ╨▓╨╡╤א╨╛╤ן╤ג╨╜╨╛, ╨▒╤ד╨┤╤ד╤ח╨╕ ╤ב╨╛╨▓╤ב╨╡╨╝ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤כ╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨╛╨╝. ╨ƒ╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╛╨╜ ╨┐╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨░╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╨ס╨░╨▓╨░╤א╨╕╤מ, ╨│╨┤╨╡ ╨▓ 1521 ╨│. ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╤ז╨╡╤ו╨╛╨▓╤כ╨╡ ╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨▓ ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╡ ╨¢╨░╨╜╨┤╤ב╤ו╤ד╤ג. ╨ע╤כ╨│╨╛╨┤╨╜╤כ╨╡ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╤כ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╤ו ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨ú╨╗╤ל╤א╨╕╤ו╨░ ╨ע╤מ╤א╤ג╨╡╨╝╨▒╨╡╤א╨│╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (1487Γאף1550), ╨ת╨╛╨╜╤א╨░╨┤╨░ ╤ה╨╛╨╜ ╨ס╨╡╨╝╨╡╨╗╤ל╨▒╨╡╤א╨│╨░ (1494Γאף1567), ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨╛╨▓ ╨ת╨░╤א╨╗╨░ V ╨╕ ╨ñ╨╡╤א╨┤╨╕╨╜╨░╨╜╨┤╨░ I (1556Γאף 1564), ╨╕╤ב╨┐╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ן ╨ñ╨╕╨╗╨╕╨┐╨┐╨░ II (1556Γאף1598) ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╕╨╗╨╕ ╤ה╨╕╨╜╨░╨╜╤ב╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╡ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░. ╨₧╨╜ ╤ב╨╝╨╛╨│ ╨║╤ד╨┐╨╕╤ג╤ל ╤ב╨╡╨▒╨╡ ╨┤╨╛╨╝ ╨▓ ╨¥╨╛╨╣╤ט╤ג╨░╨┤╤ג╨┤╨░╨╝╨╡25.

╨á╨░╨▒╨╛╤ג╤כ ╨ע╨╛╨╗╤ל╤ה╨│╨░╨╜╨│╨░ ╨ף╤א╨╛╤ב╤ב╤ט╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן ╤ו╤א╨░╨╜╤ן╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╨╡╨╣╤ט╨╕╤ו ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן╤ו ╨╝╨╕╤א╨░, ╨░ ╤ב╨░╨╝ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╤ד ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╨╗╤ד╤ח╤ט╨╕╤ו ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ט╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓╤ט╨╕╤ו ╨▓ ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╡ ╨╝╨░╨╜╤ל╨╡╤א╨╕╨╖╨╝╨░26.

╨ק╨░╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╤ג╨╛╤ח╨║╨░╨╝╨╕, ╨╜╨░╤א╤ן╨┤╤ד ╤ב ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛╨╝, ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ח╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╕ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨╕ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╤כ╨╣ ╨┐╨╗╨░╨║╨╕╤א╨╛╨▓╤י╨╕╨║ ╨נ╨╜╤ג╨╛╨╜ ╨ƒ╨╡╤ה╤ה╨╡╨╜╨│╨░╤ד╨╖╨╡╤א27.

╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ג╤ל ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░, ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╕╨▓╤ט╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו, ╨▒╨╡╨╖ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛. ╨í╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛, ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨▒╤כ╨╗ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╨╜ ╨▓ ╨«╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╨╕ (╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨▓ ╨נ╤ד╨│╤ב╨▒╤ד╤א╨│╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨¢╨░╨╜╨┤╤ב╤ו╤ד╤ג╨╡) ╨▓ 1590-╤ו Γאף 1620-╤ו ╨│╨│.

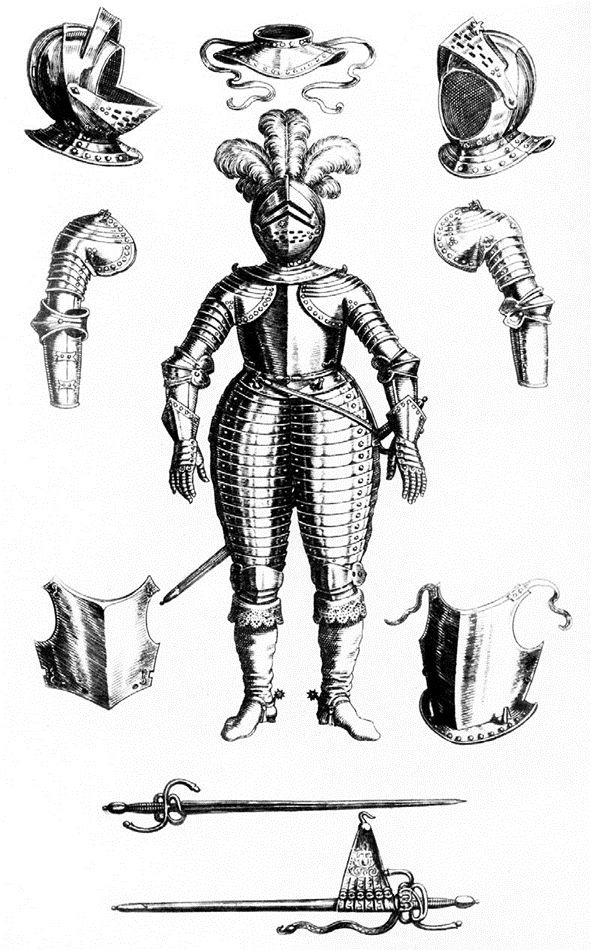

╨ע ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ XVII ╨▓. ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨░╤ב╤ל ╨╡╤י╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨░ ╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╨╛╨│╨╛ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░. ╨₧╨╜╨░ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨╛╤ג ┬½╨░╤א╨╝╤ם┬╗ ╨╜╨░╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨░╨╕╨╝╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד ╨▒╤ד╤א╨│╨╕╨╜╤ל╨╛╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╖╤כ╤א╤ל╨║╨░ ╨╕ ╨┐╨╗╨╛╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨░, ╨▓╤כ╨│╨╜╤ד╤ג╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╡ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤כ. ╨ó╨░╨║╨╛╨╣ ╤ט╨╗╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬½╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ן╤א┬╗ (╤ה╤א. savoyard Γאף ╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╕╨╣) ╨╕╨╗╨╕ ╤ט╨╗╨╡╨╝ ┬½╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░┬╗. ╨ע╨╡╤א╨╛╤ן╤ג╨╜╨╛, ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╛ ╤ב ╤ג╨╡╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ג╨░╨║╨╕╨╡ ╤ט╨╗╨╡╨╝╤כ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╤כ ╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╤א╤ז╨╛╨│╨░ ╨ת╨░╤א╨╗╨░ ╨¡╨╝╨╝╨░╨╜╤ד╨╕╨╗╨░ I (1562Γאף1630), ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╕╤ו ╨╜╨╡╤ד╨┤╨░╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░ ╨║╨░╨╗╤ל╨▓╨╕╨╜╨╕╤ב╤ג╤ב╨║╤ד╤מ ╨צ╨╡╨╜╨╡╨▓╤ד 11Γאף12 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤א╤ן 1602 ╨│. ╨£╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╨╖╨░╤ו╨▓╨░╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ג╨╛╨│╨┤╨░ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨╛╨▓ ╨╜╤כ╨╜╨╡ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╜╨╕╤א╤ד╤מ╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨צ╨╡╨╜╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨╝ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡ ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╕ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕28.

╨ƒ╨╗╨╛╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛ ╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ן╤א╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╨┤╨▓╨╡ ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╛╨▓╤כ╨╡ ╤י╨╡╨╗╨╕ ╨▓ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╡ ╨│╨╗╨░╨╖ ╨╕╨╗╨╕ ╨│╨╗╨░╨╖╨╜╨╕╤ז ╤ח╨╡╤א╨╡╨┐╨░ (╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╤ם╤ג╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛ ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן), ╨▓╨╜╨╕╨╖╤ד ╨┐╤א╨╛╤א╨╡╨╖╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╤י╨╡╨╗╤ל, ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤מ╤י╨░╤ן ╤א╨╛╤ג, ╨╕ ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨│╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╨║╨╜╨╛-╤ד╨┐╤א╨╛╤י╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╕╨╡ ╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╤ח╨╡╤א╨╡╨┐╨░. ╨¥╨╕╨╢╨╜╤ן╤ן ╨┐╤א╨╛╤א╨╡╨╖╤ל ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨╛╨║╨░╨╣╨╝╨╗╤ן╤ג╤ל╤ב╤ן ╤א╨╡╨╗╤ל╨╡╤ה╨╜╨╛ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ד╨╗╤כ╨▒╨║╨╛╨╣, ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╤ג╨░╨║ ╨╢╨╡ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ב╤ן ╨▓╤כ╨┐╤ד╨║╨╗╤כ╨╣ ╨╜╨╛╤ב. ╨í╤ו╨╛╨╢╨╡╤ב╤ג╤ל ╤ב ╤ח╨╡╤א╨╡╨┐╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ Γאף ┬½╨╝╨╡╤א╤ג╨▓╨░╤ן ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░┬╗ (╨╜╨╡╨╝. Totenkopf). ╨ת╨╛╨╖╤כ╤א╨╡╨║ ╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ן╤א╨░ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╨▓╤כ╨│╨╕╨▒╨░╨╗╤ב╤ן ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╨┤╤ד╨│╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░╨┤ ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╛╤א╨╡╨╖╤ן╨╝╨╕. ╨ע╨╜╨╡╤ט╨╜╨╕╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░, ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣, ╤ד╨▓╨╡╨╜╤ח╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ┬½╨╝╨╡╤א╤ג╨▓╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╛╨╣┬╗, ╨┐╤א╨╕╨┤╨░╨▓╨░╨╗ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╨░╨╝ ╨╖╨╗╨╛╨▓╨╡╤י╨╕╨╣ ╨▓╨╕╨┤. ╨נ╤ג╨░╨║╨░ ╨╖╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╨▒╤א╨╛╨╜╤מ ┬½╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕┬╗ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╡╤י╨╡ ╨╕ ╨┐╤ב╨╕╤ו╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░29.

╨ס╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╤ג╨░╨║╨╕╤ו ╤ט╨╗╨╡╨╝╨╛╨▓ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓ ╨נ╤א╤ב╨╡╨╜╨░╨╗╨╡ (Landeszeughaus) ╨▓ ╨ף╤א╨░╤ז╨╡ ╨▓ ╨░╨▓╤ב╤ג╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨¿╤ג╨╕╤א╨╕╨╕30.

╨ר╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┤╨▓╨░ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╤ג╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╨╜╨░ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╖╨╕╤ז╨╕╨╕ ╨▓ ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í. ╨ƒ╨╡╤א╨▓╤כ╨╣ ╤ט╨╗╨╡╨╝ (╨ר╨╜╨▓. Γהצ 013/20) ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗ ╨┤╨╛ 1936 ╨│. ╨╕╨╖ ╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨¡╤א╨╝╨╕╤ג╨░╨╢╨░. ╨¥╨░ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨╡ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ב╨╗╨╡╨┤╤כ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╕, ╤ב╨║╤א╤כ╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╨╡ ╨╜╨╡╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┤╨╡╤ה╨╡╨║╤ג╤כ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╡ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╤ו ╨┤╤כ╤ו╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן. ╨ף╨╗╨░╨╖╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן ╨┐╨╛╨╗╤ד╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╨╡, ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨│╨╗╨░╨╖╨░. ╨ע╨╡╤ב ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג 2,5 ╨║╨│.

╨¿╨╗╨╡╨╝ ╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ (┬½╨╝╨╡╤א╤ג╨▓╨░╤ן ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░┬╗). ╨¥╨░╤ח╨░╨╗╨╛ XVII ╨▓. ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, ╨╕╨╜╨▓. 013/20

╨פ╤א╤ד╨│╨╛╨╣ ╤ט╨╗╨╡╨╝ (╨ר╨╜╨▓. Γהצ 0137/47) ╨┐╤א╨╕╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨╡╨╜ ╨▓ 1935 ╨│. ╤ד ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨░, ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨░ ╤ב╤ג╨░╤א╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨ע.╨ע. ╨נ╤א╨╡╨╜╨┤╤ג╨░, ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓╤ט╨╡╨│╨╛ ╤ד╤ח╨╡╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╡╨║╤א╨╡╤ג╨░╤א╨╡╨╝ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן31. ╨¿╨╗╨╡╨╝ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ז╨▓╨╡╤ג╨░, ╨▓╨╛╤א╨╛╨╜╨╡╨╜╤כ╨╣, ╨║╤א╨░╤ן ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨░ ╨╕ ╤א╨╛╤ג╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן Γאף ╨┐╨╛╨╗╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▒╨╡╨╗╤כ╨╣ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╡ 14 ╨┤╤כ╤ו╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╨╣ (12 Γאף ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ, 2 Γאף ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨╣). ╨ף╨╗╨░╨╖╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡, ╨▓╤כ╤א╨╡╨╖╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤ו ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╖╨░╨│╨╜╤ד╤ג╤כ ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו, ╨║╤א╨░╤ן ╨╕╨╝╨╕╤ג╨╕╤א╤ד╤מ╤ג ╤א╨╡╤ב╨╜╨╕╤ז╤כ. ╨¿╨╗╨╡╨╝ ╨▓╨╡╤ב╨╕╤ג 2,3 ╨║╨│. ╨ע 1630Γאף1640-╨╡ ╨│╨│. ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛ ╨┐╤א╨╡╨▓╤א╨░╤י╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╤א╨╡╤ט╨╡╤ג╤ח╨░╤ג╨╛╨╡, ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ד╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╨╛╨▒╨╖╨╛╤א╨░ ╨┐╤א╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╨╡ ╨╕╨╖ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░. ╨á╨╡╤ט╨╡╤ג╨║╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨║╨░╨║ ╨╕╨╖ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╤ו, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╨╕╨╖ ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ב32. ╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ט╨╗╨╡╨╝ ╤ב ╤א╨╡╤ט╨╡╤ג╤ח╨░╤ג╤כ╨╝ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ (╨ר╨╜╨▓. Γהצ 0137/243) ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╨▓╤כ╨▓╨╡╨╖╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╖ ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╨╜╤כ╤ו ╤ז╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨▓ 1945 ╨│. ╨╕ ╨▒╤כ╨╗ ╨╖╨░╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╕╨╖╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜ ╨▓ 1969 ╨│. ╨ק╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╛╨┐╤ד╤ב╨║╨░╤מ╤י╤ד╤מ╤ב╤ן ╤א╨╡╤ט╨╡╤ג╨║╤ד, ╨║╨░╨╢╨┤╤כ╨╣ ╨┐╤א╤ד╤ג ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝.

╨¿╨╗╨╡╨╝ ╤ב╨░╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ (┬½╨╝╨╡╤א╤ג╨▓╨░╤ן ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░┬╗). ╨¥╨░╤ח╨░╨╗╨╛ XVII ╨▓. ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, ╨╕╨╜╨▓. 0137/47

╨ƒ╤א╤ד╤ג╤ל╤ן ╨┐╤א╨╛╤ו╨╛╨┤╤ן╤ג ╤ח╨╡╤א╨╡╨╖ ╨║╨╛╨╖╤כ╤א╨╡╨║ ╨╕ ╨┐╤א╨╛╨┐╤ד╤י╨╡╨╜╤כ ╤ח╨╡╤א╨╡╨╖ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╤ד╤ג╨░, ╨┐╤א╨╕╨┤╨░╤מ╤י╨╡╨│╨╛ ╨╢╨╡╤ב╤ג╨║╨╛╤ב╤ג╤ל ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕. ╨ú╤ט╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╖╨░╤י╨╕╤י╨╡╨╜╤כ ╨┐╤א╤ד╤ג╤ל╤ן╨╝╨╕, ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╕ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤י╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨╛╨║ ╨║ ╤ט╨╗╨╡╨╝╤ד ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤ד╨║╤א╤ד╨╢╨╕╨╣. ╨ת╨╛╨╖╤כ╤א╨╡╨║ ╨╕ ╨│╤א╨╡╨▒╨╡╨╜╤ל ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╨╛╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╤כ ╨▓ ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╣ ╤ז╨▓╨╡╤ג. ╨ƒ╨╛╨┤ ╨│╤א╨╡╨▒╨╜╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓╤ג╤ד╨╗╨║╨░ ╨┤╨╗╤ן ╨┐╨╗╤מ╨╝╨░╨╢╨░. ╨ת╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤ן ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╨▓ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╨╛╤ג ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╤כ╨┤╤ד╤י╨╕╤ו ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╕╨▓╨░╨╡╤ג ╨╝╨░╨║╤ב╨╕╨╝╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨┤╤ד╤ו╨░ ╨┤╨╗╤ן ╨┤╤כ╤ו╨░╨╜╨╕╤ן. ╨ע ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨┐╤א╤ד╤ג╤ל╤ן ╨╖╨░╤י╨╕╤י╨░╤מ╤ג ╨╗╨╕╤ז╨╛ ╨╛╤ג ╤א╤ד╨▒╤ן╤י╨╕╤ו ╤ד╨┤╨░╤א╨╛╨▓ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝. ╨¥╨╡╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨║╨╛╨╝ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╡╨│╨╛ ╤ד╤ן╨╖╨▓╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╤ו ╤ה╤א╨╛╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╤ד╨┤╨░╤א╨╛╨▓ ╨╕, ╨╡╤ב╤ג╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨┤╨╗╤ן ╨┐╤ד╨╗╨╡╨▓╤כ╤ו ╨┐╨╛╨┐╨░╨┤╨░╨╜╨╕╨╣. ╨ע╨╡╤ב ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ Γאף 3,9 ╨║╨│.

╨₧╨║╨╛╨╗╨╛ 1640 ╨│. ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨╛╤ג╨║╨░╨╖ ╨╛╤ג ╤ג╤א╨╡╤ו╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╤א╨░╨╜╨╡╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╤כ╨╝ ╨░╤ג╤א╨╕╨▒╤ד╤ג╨╛╨╝ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕. ╨ץ╨╝╤ד ╨╜╨░ ╤ב╨╝╨╡╨╜╤ד ╨┐╤א╨╕╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨┐╨╛╨╗╤ד╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו, ╤א╨░╨╜╨╡╨╡ ╨▒╤כ╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕. ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗ ╨╕╨╖ ╨╛╤ג╨║╤א╤כ╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░, ╨╛╨╢╨╡╤א╨╡╨╗╤ל╤ן, ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨░, ╨╜╨░╤ב╨┐╨╕╨╜╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨╕, ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╤ב╨╛╨▓╨╝╨╡╤י╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ב ╨╜╨░╤א╤ד╤ח╨╡╨╝-╨╜╨░╨╗╨╛╨║╨╛╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╡.

╨á╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ט╨╗╨╡╨╝ ╤ב ╤א╨╡╤ט╨╡╤ג╤ח╨░╤ג╤כ╨╝ ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛╨╝. 1630Γאף1640-╨╡ ╨│╨│. ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, ╨╕╨╜╨▓. 0137/243

╨¿╨╗╨╡╨╝ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╛╤ג╨║╤א╤כ╤ג╤כ╨╣ ╨▒╤ד╤א╨│╨╕╨╜╤ל╨╛╤ג ╤ב ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╖╤כ╤א╤ל╨║╨╛╨╝, ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▓ ╨▓╨╕╤ב╨╛╤ח╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╨╗╤ן╤ו ╤ג╤ד╨╗╤ל╨╕ ╤ב ╨┐╨╛╨╝╨╛╤י╤ל╤מ ╤ט╨░╤א╨╜╨╕╤א╨╛╨▓. ╨ת ╨║╨╛╨╖╤כ╤א╤ל╨║╤ד ╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╖╨░╨▒╤א╨░╨╗╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤א╨╡╤ט╨╡╤ג╨║╨╕, ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨▓╤ט╨╡╨╣╤ב╤ן ╨┤╨╛ ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨░. ╨ע╤ב╨╡ ╨╡╨╡ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤ג╨╛╨╗╤י╨╕╨╜╤ד 8Γאף10 ╨╝╨╝, ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╤ד╤ג╤ל╨╡╨▓ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨╛╨▓╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝. ╨ó╤ד╨╗╤ל╤ן ╤ט╨╗╨╡╨╝╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ב╤ה╨╡╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד ╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨║╨░╨║ ╨╝╨╛╨╜╨╛╨╗╨╕╤ג╨╜╨╛╨╣, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╤ב╨╡╨│╨╝╨╡╨╜╤ג╨╜╨╛╨╣ Γאף ╤ב╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤ב╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╤ב╨║╤א╤כ╤ג╤כ╤ו ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨╛╨║. ╨ƒ╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤ג╤ד╨╗╤ל╨╕ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╤ב╨╜╨░╨▒╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╝╨╡╨┤╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨│╤א╨╡╨▒╨╜╨╡╨╝. ╨ó╤ד╨╗╤ל╤מ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╤ן╨╗╨╕ ╨╜╨░╤י╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕, ╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨▓╤ט╨╕╨╡╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╡╤ג╨╗╤ן╤ו, ╨╕ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣╨╜╨╕╨║.

╨ת╨╕╤א╨░╤ב╤ד ╤ח╨░╤י╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╛╨╢╨╡╤א╨╡╨╗╤ל╤ן, ╨┐╨╛╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╤ד ╨╡╨╡ ╨│╨╛╤א╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤ב╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨░ ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤א╤ג╨╛╨▓╨║╨╛╨╣, ╤ה╨╛╤א╨╝╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╤א╨╛╤ג-╤ב╤ג╨╛╨╣╨║╤ד. ╨ƒ╨╛╨▓╨╡╤א╤ו ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░╨┤╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╨┐╤ד╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨░╨╜╤ז╨╕╤א╤ל (┬½╨┐╨╗╨░╨║╨░╤א╤ג┬╗), ╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨▓╤ט╨╕╨╣╤ב╤ן ╤ב ╨┐╨╛╨╝╨╛╤י╤ל╤מ ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╨╜╤כ╤ו ╨║╤א╤מ╨║╨╛╨▓, ╨┐╤א╨╛╨┤╨╡╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╤ו╤ב╤ן ╨▓ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╤ן ╨║╤א╨╡╨┐╨╡╨╢╨╜╤כ╤ו ╤ט╤ג╤כ╤א╨╡╨╣. ╨ó╨╛╨╗╤י╨╕╨╜╨░ ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨░ ╨▓ ╤ב╨╛╤ח╨╡╤ג╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ב ╨┐╨╗╨░╨║╨░╤א╤ג╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨╕╨│╨░╤ג╤ל 10 ╨╝╨╝, ╨░ ╨▓ ╤ז╨╡╨╜╤ג╤א╨╡ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ Γאף ╨╜╨░ 1,5Γאף2 ╨╝╨╝ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╡. ╨ת╨╕╤א╨░╤ב╨░ ╨▓ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨║╨╡ ╨╕╤ב╨┐╤כ╤ג╤כ╨▓╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨▓ ╤ד╨┐╨╛╤א. ╨ƒ╨╛╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨╜╨░ ╤א╤ן╨┤╨╡ ╨║╨╕╤א╨░╤ב, ╨┤╨╛╤ט╨╡╨┤╤ט╨╕╤ו ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤ט╨╡╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕, ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓╨╝╤ן╤ג╨╕╨╜╤כ, ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤ג ╨┐╨╛╨┐╨░╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╤ד╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕ ╨╕╤ב╨┐╤כ╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╡.

╨¢╨╡╨▓╤ד╤מ ╤א╤ד╨║╤ד, ╨┤╨╡╤א╨╢╨░╤י╤ד╤מ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨┤╤ל╤ן ╨║╨╛╨╜╤ן, ╨╖╨░╤י╨╕╤י╨░╨╗╨░ ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨░-╨╜╨░╤א╤ד╤ח, ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨▓╤ט╨░╤ן╤ב╤ן ╨╡╤י╨╡ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╡ XVI ╨▓. ╨ץ╨╡ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╨╝╨║╨╜╤ד╤ג╨╛╨╣ ╤ג╤א╤ד╨▒╤כ, ╨▒╨╡╨╖ ╨║╨░╨║╨╕╤ו-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╖╨░╤ב╤ג╨╡╨╢╨╡╨║. ╨ó╨╛╨╗╤י╨╕╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨╕╨│╨░╨╗╨░ 3 ╨╝╨╝, ╨╕ ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╝ ╤י╨╕╤ג╨╛╨╝, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤ב╤ג ╨╝╨╛╨│ ╨┐╨░╤א╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╤ד╨┤╨░╤א╤כ. ╨ƒ╤א╨░╨▓╨░╤ן ╤א╤ד╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨╛╨╣ ╤ב ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╨│╨╛╨╣. ╨í╤ח╨╕╤ג╨░╨╗╨╛╤ב╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛, ╨┐╨╛╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╤ד ╨║╨╕╤ב╤ג╤ל ╤א╤ד╨║╨╕ ╨┐╤א╨╕╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╗ ╤ם╤ה╨╡╤ב ╤ט╨┐╨░╨│╨╕, ╨░ ╨┐╤א╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╨╡ ╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╨┐╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨║╨░ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ו╨╛╨╣33.

╨פ╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨╜╨░╨┤╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו ╨┐╨╗╨╛╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╝╨╖╨╛╨╗╨░-╨║╨╛╨╗╨╡╤ג╨░ ╤ב ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨░╨╝╨╕, ╨┐╤א╨╕╤ט╨╡╨┤╤ט╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ╤ב╨╝╨╡╨╜╤ד ╨┐╤א╨╡╨╢╨╜╨╕╨╝ ╤ב╤ג╨╡╨│╨░╨╜╤כ╨╝ ╨┤╤ד╨▒╨╗╨╡╤ג╨░╨╝. ╨¥╨░ ╨╜╨╛╨│╨░╤ו ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╕╨╡ ╨▒╨╛╤ג╤ה╨╛╤א╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╤ג╨╛╨╗╤ב╤ג╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╢╨╕.

╨ƒ╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╡ ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓ ╨│╨╛╨┤╤כ ╨ף╤א╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ ╨▓ ╨נ╨╜╨│╨╗╨╕╨╕ ╨╕ ╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╜╨╡╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨┤╨╛ 1680Γאף 1690-╤ו ╨│╨│. ╨₧╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨▓╤ב╨╡╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤ג╨╕╨╜╨╡╨╜╤ג╨╡, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╕╤ן╤ו ╨▓ ╨¥╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨í╨▓╨╡╤ג╨╡. ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן. ╨ץ╨│╨╛ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤כ Γאף ╨╜╨╛╨▓╤כ╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕ ╤ג╨╛╨╣ ╤ם╨┐╨╛╤ו╨╕. ╨פ╤א╤ד╨│╨╕╨╝ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א ╨▒╤כ╨╗ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜ ┬½╨░╤א╨║╨╡╨▒╤ד╨╖╨╕╤א╤כ┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬½╨║╨░╤א╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤א╤כ┬╗, ╨┐╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤מ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨░ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨╛╨▓. ╨₧╤ג╤ב╤מ╨┤╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨░╨╡╤ג ╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣.

╨¥╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ XVI Γאף ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ XVII ╨▓╨▓. ╨┐╤א╨╛╤ב╨╗╨╡╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║ ╨╕╨┤╨╡╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╤ד, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨▒╤כ╨╗ ╨▒╤כ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨╗╨╡╨│╨╛╨║ ╨╕ ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╕╨▓╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╤ד ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨░ ╨▓ ╨▒╨╛╤מ, ╨╜╨╛ ╨▓ ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛ ╨╖╨░╤י╨╕╤י╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ג ╨░╤א╨║╨╡╨▒╤ד╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╡╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤ד╨╗╨╕. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ב╤ג╨╕╨╢╨╕╨╝╨░╤ן ╤ז╨╡╨╗╤ל. ╨ƒ╨╛╤א╨╛╤ו╨╛╨▓╨░╤ן ╤א╨╡╨▓╨╛╨╗╤מ╤ז╨╕╤ן ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛. ╨á╨░╨╖╨▓╨╕╤ג╨╕╨╡ ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┐╨╛ ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ט╨╗╨╛ ╤ב╨╡╨╝╨╕╨╝╨╕╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ט╨░╨│╨░╨╝╨╕. ╨פ╨░╨╢╨╡ ╤ב╨░╨╝╨░╤ן ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨░╤ן ╨▒╤א╨╛╨╜╤ן ╨╕ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨░╨▓╨╡╤ט╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨░╤ן ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨░ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨│╨░╤א╨░╨╜╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╛╨╣ ╨▓ ╨▒╨╛╤מ. ╨ע ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╡ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╤ם╨▓╨╛╨╗╤מ╤ז╨╕╨╛╨╜╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨╜╨░╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ע ╤ג╤ד╨┐╨╕╨║╨╛╨▓╨╛╨╝ Γאף ╤ד╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▒╤א╨╛╨╜╨╕ ╤ב ╤ז╨╡╨╗╤ל╤מ ╨╝╨░╨║╤ב╨╕╨╝╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╕╤ג╤ל ╨╡╨╡ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤ל╤ז╨░. ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨┐╤ד╤ג╤ל ╨▓╨╡╨╗ ╨║ ╤ב╨╜╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╝╨╛╨▒╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨▒╨╛╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨┐╤א╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨║ ╨╡╤י╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╡╨╣ ╤ד╤ן╨╖╨▓╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨░ ╨╛╤ג ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░. ╨ע ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╤ן╤ו ╤ג╨░╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕ ╨│╤א╨╛╤ג╨╡╤ב╨║╨╜╤כ╨╡, ╤ד╤א╨╛╨┤╨╗╨╕╨▓╤כ╨╡ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ34. ╨¡╨▓╨░╤א╤ג ╨₧╨║╤ט╨╛╤ג╤ג, ╨┐╨╕╤ט╨╡╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╕ ┬½╨╛╨╝╨╡╤א╨╖╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╕ ╤ד╤א╨╛╨┤╨╗╨╕╨▓╤כ╨╡ ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╕┬╗ ╨▓╤כ╨╖╤כ╨▓╨░╤מ╤ג ╨╛╤ג╨▓╤א╨░╤י╨╡╨╜╨╕╨╡35.

╨ע╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╤ד╤ג╤ל ╨▓╨╡╨╗ ╨║ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╤ב╨╜╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╤מ ╨▓╨╡╤ב╨░ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░, ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╡╤ג╨░ ╨╕╨╖ ╤ג╨╛╨╗╤ב╤ג╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╢╨╕. ╨¥╨░ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╛╨╝ ╤א╨░╤ב╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤ד╨╗╤ן ╨┐╤א╨╛╨▒╨╕╨▓╨░╨╗╨░ ╤ם╤ג╤ד ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤ד. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╗ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╡╨╝╤ד╤מ ╤ב╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╤ד ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╣ ╨▓ ╨▒╨╛╤מ. ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨┐╤ד╤ג╤ל ╨▓╨╡╨╗ ╨║ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╛╤ג╨║╨░╨╖╤ד ╨╛╤ג ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨░. ╨ר ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╨╜ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝, ╨┐╨╛╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╤ד ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╤כ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓╨┐╨╗╨╛╤ג╤ל ╨┤╨╛ ╨ƒ╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤א╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ (1914Γאף1918).

1 ╨ñ╤ד╨╜╨║╨╡╨╜ ╨ñ., ╨ñ╤ד╨╜╨║╨╡╨╜ ╨¢. ╨¡╨╜╤ז╨╕╨║╨╗╨╛╨┐╨╡╨┤╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤ב╤ג╤מ╨╝╨░. ╨í╤א╨╡╨┤╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╡╨║╨░. ╨¡╨┐╨╛╤ו╨░ ╨á╨╡╨╜╨╡╤ב╤ב╨░╨╜╤ב╨░: ╨ƒ╨╡╤ו╨╛╤ג╨░ Γאף ╨ת╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤ן Γאף ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╤ן / ╨ƒ╨╡╤א. ╤ב ╤ה╤א. ╨£.╨ס. ╨ר╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣. ╨£., 2002. ╨í. 42.

2 ╨í╨╝. ╨┐╨╛╨┤╤א╨╛╨▒╨╜╨╡╨╡: Francesco Gurrieri e Tommaso Gurrieri, Giovanni delle Bande Nere. Nel cinquecentenario della nascita (1498Γאף1526), Firenze, Edizioni Polistampa, 2000; Arfaioli, Maurizio. The Black Bands of Giovanni: Infantry and Diplomacy During the Italian Wars (1526Γאף1528). Pisa: Pisa Univ. Press, Edizioni Plus, 2005.

3 ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨פ.╨ƒ., ╨צ╤ד╨║╨╛╨▓ ╨ת.╨נ., ╨ס╤ד╤ג╤ן╨│╨╕╨╜ ╨נ.╨£., ╨ת╨╛╤א╨╛╨▓╨║╨╕╨╜ ╨פ.╨í. ╨ע╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ. ╨ת╨╜. ╨┐╨╡╤א╨▓╨░╤ן: ╨ת╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤ן ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╤כ. ╨í╨ƒ╨▒., 2005. ╨í. 435.

4 ╨í╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤מ╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ה╤ה╨╡╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨░╤ן ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╨░ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╡╤ג╤א╨╕╨╜╨░╨╗╨░ (╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╛╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╤ד╨╢╤ל╤ן, ╤ד╨┐╨╕╤א╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨│╤א╤ד╨┤╤ל) ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▓╨╡╤ב╤ג╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╛ ╤א╨░╤ב╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╕╤ן ╨▓ 9-10 ╨╝. ╨í 18-20 ╨╝ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┐╨╛╨┐╨░╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╤א╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╤ד╤מ ╨╝╨╕╤ט╨╡╨╜╤ל ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨░ 80 %. ╨ƒ╤א╨╕ ╤ד╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╕╤ב╤ג╨░╨╜╤ז╨╕╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╤ג╨╛╤ח╨╜╤כ╤ו ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨░╨┤╨░╨╗╨╛ ╨┤╨╛ 10 % (╨ש╨╛╤א╨│╨╡╨╜╤ב╨╡╨╜ ╨ת., ╨ƒ╨░╨▓╨║╨╛╨▓╨╕╤ח ╨£., ╨á╨░╨╣╤ב ╨á., ╨¿╨╜╨░╨╣╨┤ ╨ñ., ╨í╨║╨╛╤ג╤ג ╨ת. ╨ע╨╛╨╣╨╜╤כ ╨╕ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨¥╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕. 1500Γאף1763. ╨£., 2006. ╨í. 73).

5 ╨ª╨╕╤ג. ╨┐╨╛: ╨פ╨╡╨╗╤ל╨▒╤א╤מ╨║ ╨ף. ╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨░ ╨▓ ╤א╨░╨╝╨║╨░╤ו ╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕. ╨ó. IV (╨¥╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן). ╨í╨ƒ╨▒., 2001. ╨í. 97. ╨₧ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן╤ו ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א ╨▓ ╨▒╨╛╤מ ╤ב╨╝.: ╨ƒ╤ד╨╖╤כ╤א╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨נ.╨ת. ╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨░ ╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╡╨║╨░ (VΓאףXVI ╤ב╤ג╨╛╨╗.). ╨í╨ƒ╨▒., 1884. ╨º. II. ╨í. 121Γאף122.

6 ╨ª╨╕╤ג. ╨┐╨╛: ╨פ╨╡╨╗╤ל╨▒╤א╤מ╨║ ╨ף. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨ó. IV. ╨í. 94.

7 ╨ƒ╤ד╨╖╤כ╤א╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨נ.╨ת. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨í. 111.

8 ╨ñ╤ד╨╜╨║╨╡╨╜ ╨ñ., ╨ñ╤ד╨╜╨║╨╡╨╜ ╨¢. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨í. 42.

9 ╨פ╨╡╨╗╤ל╨▒╤א╤מ╨║ ╨ף. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨í. 38Γאף39; ╨¢╨╡╨▓╤ח╨╡╨╜╨║╨╛╨▓ ╨נ.╨í. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨▒╨╛╨╣ ╤ח╨╡╤ט╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╗╤ל╨▓╨░: ╨ƒ╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╤א╨╕╨╖╨╕╤ב ╨▓ ╨º╨╡╤ו╨╕╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╕ XVII ╨▓╨╡╨║╨░ ╨╕ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛ ╨ó╤א╨╕╨┤╤ז╨░╤ג╨╕╨╗╨╡╤ג╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ. ╨í╨ƒ╨▒., 2007. ╨í. 254.

10 ╨ƒ╤ד╨╖╤כ╤א╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨נ.╨ת. ╨ק╨░╨┐╨╕╤ב╨║╨╕ ╨┐╨╛ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨░ ╨▓ ╤ם╨┐╨╛╤ו╤ד 30-╨╗╨╡╤ג╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ. ╨í╨ƒ╨▒., 1882. ╨í. 10Γאף11.

11 ╨ע╨╡╨┤╨╢╨▓╤ד╨┤ ╨í.╨ע. ╨ó╤א╨╕╨┤╤ז╨░╤ג╨╕╨╗╨╡╤ג╨╜╤ן╤ן ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░ / ╨ƒ╨╡╤א. ╤ב ╨░╨╜╨│╨╗. ╨ר.╨ע. ╨¢╨╛╨▒╨░╨╜╨╛╨▓╨░. ╨£., 2012. ╨í. 357Γאף359.

12 Oakeshott E. European Weapons and Armour: From the Renaissance to the Industrial Revolution. Woodbridge: Boydell Press, 2000. P. 197Γאף198, 209; ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨פ.╨ƒ., ╨צ╤ד╨║╨╛╨▓ ╨ת.╨נ., ╨ס╤ד╤ג╤ן╨│╨╕╨╜ ╨נ.╨£., ╨ת╨╛╤א╨╛╨▓╨║╨╕╨╜ ╨פ.╨í. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨í. 436.

13 ╨₧╨║╤ט╨╛╤ג╤ג ╨¡. ╨á╤כ╤ז╨░╤א╤ל ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕. ╨¢╨░╤ג╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨▒╨╗╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ / ╨ƒ╨╡╤א. ╤ב ╨░╨╜╨│╨╗. ╨נ.╨¥. ╨נ╨╜╨▓╨░╨╡╤א╨░. ╨£., 2007. ╨í. 58.

14 ╨£╨╛╨╜╤ג╨╡╨║╤ד╨║╨║╨╛╨╗╨╕ ╨á. ╨ק╨░╨┐╨╕╤ב╨║╨╕ ╨£╨╛╨╜╤ג╨╡╨║╤ד╨║╨║╨╛╨╗╨╕, ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╕╤ב╤ב╨╕╨╝╤ד╤ב╨░ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║, ╨╕╨╗╨╕ ╨₧╨▒╤י╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ז╨╕╨┐╤כ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨░ ╨▓ ╤ג╤א╨╡╤ו ╨║╨╜╨╕╨│╨░╤ו / ╨ƒ╨╡╤א. ╨».╨í. ╨í╨╡╨╝╤ח╨╡╨╜╨║╨╛╨▓╨░. ╨£╨╛╨╜╤א╨╡╨░╨╗╤ל, 2012. ╨í. 25Γאף26.

15 ╨ע ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ן ╨ף╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨נ╨┤╨╛╨╗╤ל╤ה╨░, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤ח╨╕╨╗ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤ז╤כ, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╤ג╤ל ╨╡╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╝╨╛╨▒╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣. ╨ץ╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א╤ד ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨▓ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╨░╤א╨╝╨╕╤ן╤ו ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╤כ. ╨ƒ╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╜╨╡╤ב╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ה╨░╨║╤ג╨╛╨╝ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ג╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤ז╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤ו╤ד╨╢╨╡, ╤ח╨╡╨╝ ╨▓ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨░╤ו (╨ƒ╤ד╨╖╤כ╤א╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨נ.╨ת. ╨ק╨░╨┐╨╕╤ב╨║╨╕ ╨┐╨╛ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨░ ╨▓ ╤ם╨┐╨╛╤ו╤ד 30-╨╗╨╡╤ג╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ. ╨í. 10).

16 ╨ñ╤ד╨╜╨║╨╡╨╜ ╨ñ., ╨ñ╤ד╨╜╨║╨╡╨╜ ╨¢. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨í. 32.

17 ╨¥╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨╕╨│╨░╨╗╨╕ 40 ╨║╨│ ╨▓╨╡╤ב╨░ (Brnardic V. Imperial Armies of the Thirty YearΓאשs War (2). Cavalry. Men-At-Arms Series, No 462). Osprey Publishing (UK), 2010. P. 17).

18 ╨ª╨╕╤ג. ╨┐╨╛: ╨פ╨╡╨╗╤ל╨▒╤א╤מ╨║ ╨ף. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨í. 97Γאף98.

19 ╨í╨╝. ╨┐╨╛╨┤╤א╨╛╨▒╨╜╨╡╨╡: ╨¢╨░╨┐╤ט╨╛╨▓ ╨í.╨ƒ. ╨ף╨░╨║╨║╨░╨┐╨╡╨╗╨╕╤ג╤כ (╨ñ╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤כ ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░╤ו XVII) // ╨í╨╡╨▓╨╡╤א. ╨¢╨╕╤ג.-╤ו╤ד╨┤╨╛╨╢. ╨╕ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓.-╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╤ח. ╨╢╤ד╤א╨╜. 2013. Γהצ 7. ╨í. 172Γאף182.

20 ╨ס╤א╨░╤ד╤ם╤א ╨«., ╨ó╤ד╨╣╨╗╤ל ╨Ñ., ╨▓╨░╨╜. ╨ק╨░╨╝╨║╨╕, ╨▒╨╕╤ג╨▓╤כ, ╨▒╨╛╨╝╨▒╤כ. ╨ת╨░╨║ ╤ם╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╨║╨░ ╨╛╨▒╤ך╤ן╤ב╨╜╤ן╨╡╤ג ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤מ. / ╨ƒ╨╡╤א. ╤ב ╨░╨╜╨│╨╗. ╨£. ╨á╤ד╨┤╨░╨║╨╛╨▓╨░. ╨£., 2016. ╨í. 241.

21 ╨í╨╝. ╨┐╨╛╨┤╤א╨╛╨▒╨╜╨╡╨╡: ╨ץ╤ה╨╕╨╝╨╛╨▓ ╨í.╨ע. ╨ó╤א╨╛╤ה╨╡╨╣╨╜╨░╤ן ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨░ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╨▓ ╨ף╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╕╨╕ (1945Γאף1946 ╨│╨│.) // ╨ע╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡. ╨¥╨╛╨▓╤כ╨╡ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨╝╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗╤כ. ╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗╤כ ╨£╨╡╨╢╨┤╤ד╨╜╨░╤א╨╛╨┤. ╨╜╨░╤ד╤ח. ╨║╨╛╨╜╤ה. ╨í╨ƒ╨▒., 2010. ╨º. 1. ╨í. 249Γאף276.

22 Mann J. Wallace Collection Catalogue. European Arms and Armour. Vol. I (Armour). London, 1962. P. 87Γאף88.

23 Ibid. P. 55Γאף56.

24 ╨ס╨╡╤ו╨░╨╣╨╝ ╨ע. ╨¡╨╜╤ז╨╕╨║╨╗╨╛╨┐╨╡╨┤╨╕╤ן ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨í╨ƒ╨▒., 1995. ╨í. 493, 536; ╨ó╤א╤ד╨▒╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨ס.╨ף. ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░. ╨í╨ƒ╨▒., 2004. ╨í. 70Γאף71, 154Γאף155.

25 Großschedel W. // Große Bayerische Biographische Enzyklopädie. Verlag Walter de Gruyter. K.G. SaurVerlag GmbH & Company, 2005. S. 698.

26 Capucci R., Beaufort-Spontin C. Kunsthistorisches Museum Wien: Roben wie Rüstungen. Das Bundesministerium, 1990. S. 153; Oberstkämmerer-Amt, AustroHungarian Monarchy. Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Kunsthistorisches Museum Wien: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien. B. 73. A. Holzhausen, 1977. S. 152; Heinemann K. Stadtresidenz Landshuter. Ewig blühe Bayerns Land: Herzog Ludwig X. und die Renaissance // Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, 2009. S. 223.

27 Mann J. Op. cit. P. 56Γאף59. ╨ת╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨נ.

╨ƒ╨╡╤ה╤ה╨╡╨╜╨│╨░╤ד╨╖╨╡╤א╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╛ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╣ ╤ג╤א╨╕╤ב╨║╨╡╨╗╨╕╨╛╨╜ (╤ג╤א╨╕╤ב╨║╨╡╨╗╤ל, ╤ג╤א╨╕╤ב╨║╨╡╨╗,

╨╛╤ג ╨│╤א╨╡╤ח. ![]() Γאף ╤ג╤א╨╡╤ו╨╜╨╛╨│╨╕╨╣). ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨╖╨╜╨░╨║ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ג╤א╨╡╤ו ╨▒╨╡╨│╤ד╤י╨╕╤ו

╨╜╨╛╨│ (╤ד ╨ƒ╨╡╤ה╤ה╨╡╨╜╨│╨░╤ד╨╖╨╡╤א╨░ ╨╜╨╛╨│╨╕ ╨╖╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜╤כ ╨▓ ╨┐╨╛╨╜╨╛╨╢╨╕ ╨╕ ╤ב╨░╨▒╨░╤ג╨╛╨╜╤כ), ╨▓╤כ╤ו╨╛╨┤╤ן╤י╨╕╤ו ╨╕╨╖ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣

╤ג╨╛╤ח╨║╨╕, ╨▒╤כ╨╗ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╕╨╝ ╤ב╨╕╨╝╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨▒╨╡╤ב╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ (Reitzenstein F.A. von. Anton Peffenhauser, Last of the Great Armorers // Arms

and Armor Annual. Vol. 1. Digest Books, Inc., Northfield, Illinois, 1973. P.

72Γאף77; ╨ץ╤ה╨╕╨╝╨╛╨▓ ╨í.╨ע., ╨á╤כ╨╝╤ט╨░ ╨í.╨í. ╨₧╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨ק╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╤כ XVΓאףXVII ╨▓╨▓. ╨ת╨╜. I. ╨í╨ƒ╨▒.,

2009. С. 80).

Γאף ╤ג╤א╨╡╤ו╨╜╨╛╨│╨╕╨╣). ╨¡╤ג╨╛╤ג ╨╖╨╜╨░╨║ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ג╤א╨╡╤ו ╨▒╨╡╨│╤ד╤י╨╕╤ו

╨╜╨╛╨│ (╤ד ╨ƒ╨╡╤ה╤ה╨╡╨╜╨│╨░╤ד╨╖╨╡╤א╨░ ╨╜╨╛╨│╨╕ ╨╖╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜╤כ ╨▓ ╨┐╨╛╨╜╨╛╨╢╨╕ ╨╕ ╤ב╨░╨▒╨░╤ג╨╛╨╜╤כ), ╨▓╤כ╤ו╨╛╨┤╤ן╤י╨╕╤ו ╨╕╨╖ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣

╤ג╨╛╤ח╨║╨╕, ╨▒╤כ╨╗ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╕╨╝ ╤ב╨╕╨╝╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨▒╨╡╤ב╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ (Reitzenstein F.A. von. Anton Peffenhauser, Last of the Great Armorers // Arms

and Armor Annual. Vol. 1. Digest Books, Inc., Northfield, Illinois, 1973. P.

72Γאף77; ╨ץ╤ה╨╕╨╝╨╛╨▓ ╨í.╨ע., ╨á╤כ╨╝╤ט╨░ ╨í.╨í. ╨₧╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨ק╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╤כ XVΓאףXVII ╨▓╨▓. ╨ת╨╜. I. ╨í╨ƒ╨▒.,

2009. С. 80).

28 ╨ס╨╗╤ם╤א ╨ת. ╨á╤כ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╕ ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╤כ. ╨ú╨╜╨╕╨▓╨╡╤א╤ב╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨╛╨▒╨╖╨╛╤א ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣ / ╨ƒ╨╡╤א. ╤ב ╨░╨╜╨│╨╗. ╨ץ.╨ע. ╨¢╨░╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣. ╨£., 2006. ╨í. 167.

29 Demmin A.F. Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung von der Steinzeit bis zur Erfindung des Z├╝ndnadelgewehrs. Ein Handbuch der Waffenkunde. Seemann, Leipzig, 1869. S. 284; Pyhrr Stuart W. European Helmets, 1450Γאף1650: Treasures from the Reserve Collection (Metropolitan Museum of Art Series). Yale Univ. Press, 2000; Oakeshott E. Op. cit. P. 221Γאף223.

30 H├╢ft T., Kada A., Kaunat A. Welt aus Eisen. Waffen und R├╝stungen aus dem Zeughaus in Graz. Edition Joanneum, Springer Verlag, Wien, 1998. S. 102Γאף107.

31 ╨í╨╝. ╨┐╨╛╨┤╤א╨╛╨▒╨╜╨╡╨╡: ╨ץ╤ה╨╕╨╝╨╛╨▓ ╨í.╨ע. ╨₧╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨ק╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╤כ XVΓאףXVII ╨▓╨▓. ╨▓ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╝ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡. ╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ן ╤ה╨╛╤א╨╝╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן (XVIII ╨▓. Γאף 1930-╨╡ ╨│╨│.) // ╨ס╤א╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤ד╤א╨│╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╡ ╤ח╤ג╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ע╤כ╨┐. 2 (╨ƒ╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨░╨╝╤ן╤ג╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן╤ו). ╨í╨ƒ╨▒., 2007. ╨í. 76Γאף86.

32 Müller H., Kunter F. Europäische Helme aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte. 2., erw. und neubearb. Aufl. Berlin, 1984. S. 165, 169, 171; Pyhrr Stuart W. Op. cit. P. 40, 43.

33 ╨ת╨╗╨╛╨┤ ╨ס. Op. cit. C. 165Γאף166.

34 ╨₧╨▒╨╖╨╛╤א ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╕╤ו ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו╨╛╨▓ XVII ╨▓╨╡╨║╨░ ╤ב╨╝.: Laking G.F. A Record of European Armour and Arms. London, 1922. Vol. V. P. 1Γאף58.

35 ╨₧╨║╤ט╨╛╤ג╤ג ╨¡. ╨ú╨║╨░╨╖. ╤ב╨╛╤ח. ╨í. 60.

╨ת╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╕╨╕